ANNEE ACADEMIQUE

201/2013

0

UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS

UFR DE

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

SECTION DE GEOGRAPHIE

Parcours :

Écosystèmes et Environnement

Études des facteurs de dégradation de la

forêt communautaire de Kandia dans le département de

Vélingara et stratégies de gestion

Mémoire de Master 2

Présenté par : Sous la direction de

M. Moussa Mamadou BALDE M. Boubou Aldiouma SY

Maitre de conférences

1

Dédicace

Je dédie ce modeste et premier travail universitaire

à :

A ma mère Khady MBALLO

A mon père Mamadou BALDE

A ma chère épouse Ramatoulaye plus connue sous le

nom de Diouldé BALDE

A tous mes frères et soeurs : Demba BALDE, Ibrahima BALDE,

Maodo BALDE, Maimouna BALDE, Awa BALDE, Salimatou BALDE

A toute ma famille ainsi que mes amis et camarades qui m'ont

apporté leur soutien dans cette entreprise difficile.

2

Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer toute ma gratitude au

professeur Boubou Aldiouma Sy qui a bien voulu accepter de diriger ce travail

d'étude et de recherche. Il a toujours été disponible pour

les étudiants de la section de géographie. C'est aussi un homme

très dynamique, ambitieux, modeste et pragmatique. C'est ce qui fait de

lui un modèle pour les jeunes chercheurs que nous aspirons à

devenir.

Je n'oublie pas également monsieur Abou SY qui nous a

été d'un précieux appui en termes de conseils et

d'orientation dans ce travail depuis le mémoire de master1

Je voudrai remercier ici certaines personnes qui me tiennent

à coeur et qui ont contribué à la réalisation de ce

document

A Monsieur Ibra LO qui a financé ma descente sur le

terrain

A Monsieur Souleymane Dia qui a accepté de me

recueillir des données au niveau de la direction de la

météorologie nationale

A Monsieur Pape Ali CISSE, sans son appui, mes traitements

cartographiques seraient difficiles.

A Monsieur Aliou CISSE pour la documentation et les conseils

prodigués

A Monsieur Amar DIAW pour son soutien moral et intellectuel ainsi

qu'à Modou Mbaye

3

Sommaire

|

Introduction générale

|

...8

|

|

Première partie : Cadre théorique,

opératoire et méthodologique

|

.12

|

|

Chapitre 1 : Le Cadre théorique

|

..14

|

Chapitre 2 : Le Cadre opératoire 20

Chapitre 3 : Le Cadre méthodologique 26

Deuxième partie : Analyse des facteurs de

dégradation du couvert végétal et des stratégies

de

|

gestion

|

..35

|

|

Chapitre 4 : Les facteurs physiques

|

37

|

|

Conclusion partielle

|

57

|

|

Chapitre 5 : Les facteurs anthropiques, principale cause de la

dégradation

|

.58

|

Chapitre 6 : Les actions menées au nom de la gestion de

la dégradation du massif

|

forestier

|

.83

|

|

Conclusion générale

|

98

|

|

Bibliographie

|

101

|

4

Avant-propos

La dégradation des ressources naturelles est l'un des

défis majeur pour l'avenir de la planète. Dans cette dynamique

globale de régression des ressources, les formations forestières

de la communauté rurale de Kandia située dans le

département de Vélingara sont particulièrement

exposées. La surexploitation des ressources et la péjoration des

conditions climatiques sont souvent citées comme étant les

principaux facteurs responsables de cette dégradation.

Ainsi, la forêt de Kandia entourée par des

villages polarisant un poids démographique important connait un

état de dégradation avancé. C'est ce constat alarmant qui

justifie l'intérêt porté à la question de la

dégradation du couvert végétal dans cette partie de la C.R

de Kandia dans le cadre de ce mémoire de master 2. L'objectif est

d'analyser les principaux facteurs qui sont à l'origine du recul du

couvert végétal et d'examiner les différentes actions

mises en oeuvre pour gérer ce processus de dégradation à

travers une démarche méthodologique. Enfin, il s'agira de poser

quelques pistes de réflexion en se basant sur des travaux

déjà réalisés dans le cadre de la gestion des

ressources naturelles. C'est ce qui constitue l'essentiel de ce travail

mené dans la forêt communautaire de Kandia en collaboration des

autorités locales et des populations.

5

Liste des sigles et acronymes

A.N.A.M.S : Agence Nationale de la

Météorologie du Sénégal

CILSS : Comité Inter-Etats de Lutte

Contre la Sécheresse au Sahel

C.R: Communauté Rurale ou Conseil

Rural

C.S.E: Centre de Suivi Écologique

D.E.F.C.C.S : Direction des Eaux, Forêts,

Chasse et la conservation des sols

D.R.P.F : Direction recherche et production

forestière

G.C.R.N : Gestion communautaire des ressources

naturelles

I.S.R.A : Institut sénégalais de recherche

agronomique

L.S.H : Lettres et Sciences Humaines

M.E.P.N : Ministère de l'Environnement et

de la Protection de la Nature

O.M.M : Organisation

Météorologique Mondiale

PADERBA : Projet d'appui au développement

rural du bassin de l'Anambé

P.A.E.R : Plan d'Action Environnementale

Régional

P.E.R.A.C.O.D : Programme de promotion des

énergies renouvelables, de l'électrification

rurale et de l'approvisionnement en combustibles domestiques

P.L.D: Plan Local de Développement.

PROGEDE : Programme de Gestion Durable et

Participative des Énergies Traditionnelles et

de Substitution.

SODAGRI : Société de

Développement Agricole SODEFITEX :

Société de Développement des Fibres Textiles

U.C.A.D: Université Cheikh Anta Diop de

Dakar U.F.R : Unité de Formation et de Recherche

U.G.B: Université Gaston Berger de

Saint-Louis.

6

Introduction générale

7

Contexte

Les questions environnementales constituent l'un des

défis majeurs en ce début de 21e siècle. En

effet, face à une croissance démographique importante, à

une dégradation des ressources et à des conflits qui semblent

eux-mêmes se multiplier, l'enjeu d'une gestion durable des terres et des

ressources naturelles est l'objet de préoccupations croissantes

(Lavigne, 2001).Plusieurs études ont fait état d'un processus de

dégradation avancée des ressources naturelles, entrainant une

fragilisation des écosystèmes (Rochette1989, Sow 1990, Di

Méo 1998). Selon le rapport sur l'état de l'environnement au

Sénégal (MEPN, 2005) « l'observation de l'état des

ressources naturelles du Sénégal montre une situation critique

qui résulte de la dégradation des terres de façon

générale qui affecte 65% de la superficie du pays. Cette

dégradation définie parfois une baisse temporaire ou permanente

de la productivité des terres, est un processus complexe dont les

manifestations se confondent facilement aux causes ».

En effet l'essentiel de l'énergie consommée au

Sénégal provient de l'exploitation des ressources ligneuses

(54%), les produits pétroliers (40%) et les autres sources

d'énergie occupent une place limitée (rapport du Ministère

de l'Environnement et de la Protection de la Nature 2004). Une autre

étude faite par Enda Pronat Environnement et développement du

tiers monde en 2000 faisait état d'une consommation annuelle de

combustibles ligneux de l'ordre de 3,5millions de m3

d'équivalent rondin (environ 1,3millions de tonnes équivalent

pétrole).Ce chiffre représente approximativement 94% de

l'énergie domestique consommée par les ménages et 54% de

la consommation nationale d'énergie. Or selon la même source, le

potentiel ligneux accessible n'est que de 3,1millions de m3. Il en

résulte un déficit important de l'ordre de 0,4 millions de

m3 qui risque de s'aggraver si le rythme actuel d'exploitation de

ces ressources est maintenu. Selon des indications de la DRPF/ISRA en 2002

(cité par CISSE A., 2008), le rythme de déboisement annuel au

Sénégal pour l'utilisation du bois de combustibles est deux fois

plus élevé que la reforestation. Il en résulte alors des

impacts considérables sur les systèmes de production agricole et

pastorale. Cette exploitation est exacerbée de plus en plus par une

croissance démographique soutenue entrainant une forte pression sur les

ressources forestières. Ajoutons que le document sur la Politique

forestière du Sénégal, se basant sur une étude

prospective du secteur forestier à l'horizon 2020 estime que prés

de 8 millions de m3 de bois sont prélevés annuellement sur les

formations ligneuses du pays pour la fourniture de combustibles domestiques. En

outre, cette étude révèle une nette

prépondérance du bois de feu (64,5%) dans l'énergie

globale consommée au niveau national

8

contre 11,5% pour l'électricité et 24% pour les

combustibles dérivés du pétrole. Cette

prépondérance du bois et du charbon de bois au niveau de

l'énergie primaire donne une juste mesure de l'importance des actions

anthropiques dans l'exploitation des ressources forestières.

En fait, la transformation du bois en charbon de bois pour

l'approvisionnement des centres urbains avec les techniques de carbonisation

utilisant la meule traditionnelle au détriment de la meule

casamançaise, accentue la dégradation des ressources

forestières. En effet, il faut 5,5 kg de bois en moyenne pour fabriquer

un kg de charbon de bois d'où un rendement énergétique

faible. Les principaux consommateurs sont les ménages dont

l'approvisionnement en énergie dépend encore à 90% des

combustibles ligneux.

Il faut dire que les ressources forestières constituent

une des sources principales d'approvisionnement des populations aussi bien

qu'en produits alimentaires qu'en ressources énergétiques.

Cependant, depuis quelques décennies, elles sont confrontées

à une surexploitation mais aussi à une dégradation

continue du fait de plusieurs facteurs (Politique forestière du

Sénégal, 2005).

D'après le même document, la dégradation

des ressources naturelles et l'acuité du phénomène de

désertification contribuent à l'appauvrissement des populations

aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Et face à cette

situation, ces dernières ont développé des

stratégies de survie qui les poussent à surexploiter les

ressources forestières de leurs localités

Ainsi, la région de Kolda, caractérisée

par une abondance relative de ressources végétales est devenue

l'une des principales productrices du pays en charbon de bois. Cette forte

pression sur les ressources est à l'origine d'une dégradation

avancée du couvert végétal.

Notons que les produits forestiers constituent un enjeu

économique de taille en ce sens que, traditionnellement utilisés

pour la satisfaction des besoins alimentaires, ils ont acquis aujourd'hui une

valeur marchande considérable et constituent une source de revenus non

négligeable pour les populations. Ainsi donc, leur gestion demeure un

enjeu de taille du fait de la diversité des acteurs mais aussi du fait

de la dégradation continue des conditions climatiques, à

l'échelle mondiale.

Dans le cadre d'un espace limité avec des ressources

fragiles soumises à une exploitation intense, les effets sur les milieux

naturels et sur les écosystèmes forestiers deviennent de plus en

plus perceptibles. C'est ce qui se passe dans la forêt communautaire de

Kandia située dans

9

le département de Vélingara, où l'on

assiste à un phénomène de dégradation du couvert

végétal.

10

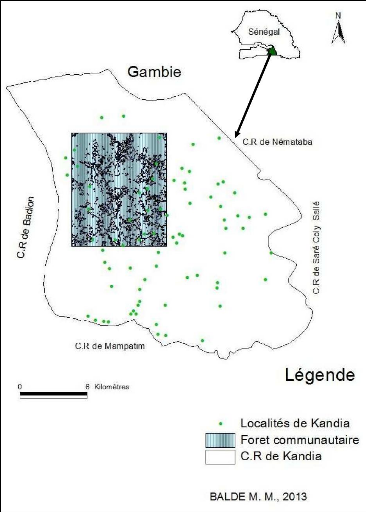

Figure 1 : Croquis de localisation du

secteur étudié

11

La communauté rurale de Kandia fait administrativement

partie de l'arrondissement de Saré Coly Sallé, département

de Vélingara, région de Kolda. Elle est limitée à

l'est par la C.R de Némataba, à l'ouest par celle de Fafacourour,

département de Médina Yoro Foula, au nord par la

république de la Gambie et au sud par la C.R de Kandiaye (figure 1 :

croquis de localisation). La superficie de la communauté rurale de

Kandia est de 436.5 km2. Elle occupe 30.55% de la superficie totale

de l'arrondissement de Saré Coly Sallé qui est de 1405

km2.La C.R de Kandia compte 75 villages dont 74 reconnus

administrativement. Elle a une population totale de 22 582 habitants, soit une

densité de 52.7 hbts/Km2.

La population est très mal répartie dans

l'espace car on remarque certaines zones très denses comme le centre de

la C.R avec un nombre important de villages et des zones très peu

peuplées comme le Sud-est. La composition ethnique fait état de

65% de Peuls, 25% de Sarakolés, 9% de Mandingues et les ethnies

minoritaires (Soninkés et Wolof) sont de l'ordre de 1%.

La situation religieuse quant à elle fait remarquer une

nette majorité musulmane (une presque totalité) qui se manifeste

par le nombre de mosquées (06) et l'inexistence de chapelles (plan

local de développement de Kandia, août 2011).

12

Première partie : Cadre théorique,

opératoire et méthodologique

13

Cette partie est constituée de trois chapitres. Il

s'agit de poser les bases théoriques, opératoires et

méthodologiques qui constitueront le fil conducteur de cette recherche.

Ainsi le premier chapitre est consacré à la problématique

générale de la recherche ainsi que tous les

éléments qui l'accompagnent. Dans le deuxième chapitre, on

retrouve la définition des concepts utilisé ainsi que le

schéma d'analyse conceptuelle. Enfin le troisième fait

l'économie des différentes étapes qui ont conduit ce

travail.

14

Chapitre 1 : Le Cadre théorique

Ce chapitre met en exergue les fondements théoriques de

ce travail d'étude et de recherche : la problématique, les

questions de recherche, l'intérêt et la justification de cette

recherche entre autres.

1. Problème général de

recherche

La dynamique de régression des ressources

forestières dans la communauté rurale de Kandia s'inscrit dans le

contexte global de la dégradation des ressources naturelles

observée depuis le début de la sécheresse des

années 1970 dans les pays du Sahel. S'il est vrai que

l'écosystème casamançais n'appartient pas au domaine

sahélien, il n'en demeure pas moins que les processus observés

dans les paysages végétaux de cette zone sont identiques à

ceux observés au Sahel. Dés lors, ce phénomène de

recul du couvert végétal dans cette partie de la C.R de Kandia

suscite un certain nombre d'interrogations qui sous tendent cette

réflexion pour une compréhension de cette dynamique.

Cette étude met en avant l'importance des

écosystèmes et de l'environnement en relations avec les

systèmes de production des sociétés humaines. Elle

permettra d'apporter de nouvelles connaissances sur le phénomène

de dégradation du couvert végétal dans cette partie de la

communauté rurale de Kandia.

2. Problématique

Les ressources naturelles sont caractérisées par

un état de dégradation avancé à l'échelle de

la planète. Et souvent, les activités anthropiques sont

considérées comme étant la principale cause de cette

régression. Ainsi, la région de Kolda, particulièrement

dotée en ressources forestières n'échappe pas à

cette situation.

En effet selon le PAER1 de Kolda (2007), les

importants flux migratoires observés dans la région depuis

quelques années sont à l'origine d'une forte pression sur les

ressources naturelles. D'après le Plan d'action pour

l'aménagement forestier et l'approvisionnement durable en énergie

domestique2 (2012), la zone écologique de la haute Casamance

qui correspond à la région de Kolda participe à hauteur de

40% à la demande énergétique nationale avec un chiffre

d'affaire estimé à près de 20 milliards de francs pour la

filière charbon de bois.

1 Plan d'action environnemental régional

élaboré par le conseil régional de Kolda. Ce document

constitue le cadre de référence des interventions

environnementales au niveau de la région.

2 Plan d'action pour l'aménagement forestier

et l'approvisionnement durable en énergie domestique

élaboré en fin 2012 par le conseil régional pour une

gestion plus rationnelle des ressources forestières de la

région.

15

A cela, il faut ajouter les effets d'un système de

production extensif de plus en plus mécanisé et plus agressif

vis-à-vis de la nature. Les auteurs du PAER de Kolda estiment que cette

pression qui se traduit en termes de défrichements abusifs et de

dégradation des ressources édaphiques représente une

menace pour la viabilité et une durabilité des systèmes de

production.

Par ailleurs, les formes traditionnelles adoptées par

les populations rurales, notamment la culture sur brûlis et le

défrichement par feu sont des pratiques dangereuses pour la sauvegarde

des écosystèmes. Hamed Sow (1990) parle de crise des

systèmes de production traditionnels : « pour faire face à

la croissance démographique et à la demande urbaine, les

techniques de production traditionnelles auraient dû être

améliorées, l'agriculture et l'élevage intensifiés

afin d'augmenter leur productivité. Au lieu de cette mutation, la

réponse de la société a été une

surexploitation des ressources naturelles : les défrichements ont

été intensifiés, les temps de jachères

réduits, les surpâturages accélérés, les feux

de brousse mal contrôlés ».

Or dans la communauté rurale de Kandia ce sont

justement ces pratiques qui dominent dans les modes de mise en valeur des

terres. En plus, l'élevage qui repose sur un système extensif et

la transhumance, exerce plus de pression sur l'environnement que le

système moderne intensif.

La forêt communautaire de Kandia est un espace où

plusieurs acteurs entrent en compétition avec ce qu'on pourrait appeler

la loi du « premier venu, premier servi ». En effet, il existe une

multitude d'acteurs qui gravitent autour de ce massif pour des raisons diverses

mais qui trouvent un dénominateur commun : l'usage des ressources

forestières. Plusieurs éléments concourent à cet

état de fait. En fait, tout d'abord cette zone polarise les villages les

plus peuplés (43% de la population)3 de la C.R de Kandia. Ce

qui expose davantage le couvert végétal à une

surexploitation dans le cadre de la satisfaction des besoins des populations

rurales, fortement dépendantes des ressources forestières.

Ensuite, le fait que cette partie de la C.R de Kandia partage une

frontière avec la Gambie est à l'origine d'une exploitation

frauduleuse du bois d'oeuvre et du bois énergie. Globalement, il existe

un ensemble de dynamiques qui sont en rapport direct ou indirect avec la

dégradation de la forêt communautaire de Kandia.

D'ailleurs Lake A. (1982, cité par Thiaw,1998) estimait

que la réduction de la biomasse ligneuse peut apparaitre comme l'une des

plus graves péjorations des milieux naturels et du cadre des

activités rurales si l'on considère l'importance des arbres et

arbustes pour l'équilibre

3 D'après les chiffres récents du Plan

d'Occupation et d'affectation des sols (POAS) de juin 2012

16

des milieux, pour les économies rurales et surtout par

le fait que, contrairement à la biomasse herbacée annuelle, qu'il

s'agit d'un capital dont le développement ou la reconstitution

s'inscrivent largement dans le temps et les diverses contraintes des conditions

socio-économiques.

3. Questions de recherche

Il s'agit ici de s'interroger sur les grands axes qui vont

orienter cette réflexion à savoir : -Quels sont les facteurs qui

sont à l'origine de la dégradation du couvert

végétal de la forêt communautaire de Kandia ?

-Quelles sont les manifestations du processus de

régression des ressources forestières ? -Quelle est la pertinence

des différentes actions menées jusque-là pour inverser

cette dynamique ?

4. Intérêt et justification de la

recherche

Ce travail d'étude et de recherche présente un

intérêt scientifique et social.

Si la dégradation des ressources forestière du

Sénégal est soulignée par plusieurs auteurs, il faut noter

que la plupart de ces études ont été menées dans un

cadre spatial très vaste (échelle nationale) qui ne permet pas

toujours d'appréhender tous les éléments qui accompagnent

l'exploitation forestière (Thiaw S., 1998).Pourtant, la dynamique de

recul des forêts selon ses relations avec les systèmes

traditionnels d'utilisation des « espaces naturels » et les impacts

de leurs succession sur les ressources ligneuses peuvent être

analysés de façon précise à une échelle

spatiale réduite. C'est ce qui justifie le choix de travailler à

l'échelle d'une communauté rurale et plus particulièrement

dans une zone où la demande devient de plus en plus pressante.

Ainsi l'état de la recherche sur la question montre que

plusieurs auteurs se sont intéressés au processus de

dégradation des ressources naturelles. Par exemple, Thiaw S. (1998)

aborde le thème de l'exploitation des ressources forestières

à travers la filière du charbon de bois dans la communauté

rurale de Maka Koli Bantang (département de Tambacounda). KANDE M. A.

(2007) a consacré son mémoire de maitrise à étudier

le contexte et les conséquences de l'exploitation forestière dans

la C.R de Mampatim (arrondissement de Dabo).Dans cette étude, l'auteur

analyse les incidences d'une exploitation des ressources forestières

surtout orientée vers la commercialisation du charbon de bois sur un

site d'accueil qui subit les impacts écologiques de cette

activité. Quant à CISSE A. (2008), son travail est

consacré à l'analyse de la dégradation des paysages

végétaux dans le massif forestier de Théwal situé

dans le département de Vélingara. Il examine également les

stratégies mises en oeuvre par le

17

PROGEDE et le service des Eaux et forêts du même

département avant de proposer un plan de gestion durable de ce massif

forestier. Une autre étude menée par une équipe de

chercheurs de l'UCAD : péjoration climatique et dégradation

des formations forestières en Haute-

Casamance est très intéressante car

elle analyse le lien entre la péjoration climatique et la

dégradation des formations forestières en Haute-Casamance plus

particulièrement dans les zones classées de Guimara au nord et

Kayangua au sud du département de Vélingara.

Les auteurs utilisent des données climatiques

recueillies au niveau des stations de Kolda et de Vélingara durant la

période 1951-2000.Ainsi il s'agit des précipitations, des

températures, de l'évapotranspiration pour arriver à une

conclusion selon laquelle la « péjoration des conditions

climatiques en Haute-Casamance a pour effet, la fragilisation quasi

générale de la couverture végétale ».Mais

selon cette même étude, les facteurs climatiques ne sont pas les

seuls responsables de la dégradation de la couverture

végétale en Haute-Casamance, les actions anthropiques ont aussi

un « impact certain ».

Cependant, la question de la dégradation des ressources

naturelles dans la communauté rurale de Kandia n'a pas fait l'objet

d'investigations. Seul le plan local de développement (PLD)

élaboré en 2011 fait état d'un « manque de

contrôle » qui fait que les ressources sont pillées sans

aucun avantage ni pour la population ni pour la C.R. Il n'existe pratiquement

pas d'études sur la question et pourtant le phénomène de

recul du couvert végétal ne semble pas s'estomper.

Il faut également noter que c'est un espace qui

présente plusieurs enjeux et fait l'objet de convoitises car il abrite

l'essentiel des ressources végétales de la communauté

rurale de Kandia.

En effet, la communauté rurale de Kandia jouit d'une

situation favorable à des échanges avec la Gambie notamment

à travers les marchés hebdomadaires situés de part et

d'autre de la frontière. Néanmoins, cette position

géographique peut constituer également un inconvénient

dans la mesure où elle permet le développement d'activité

frauduleuse comme l'exploitation clandestine des ligneux. D'ailleurs ce

phénomène concerne toute la partie nord de la Casamance.

Plusieurs activités se sont développées

dans cette partie de la communauté rurale créant ainsi des

dynamiques importantes des populations. Par exemple, pendant la saison

sèche, les éleveurs transhumants gambiens pratiquent

l'émondage en traversant la C.R de Kandia pour aller vers le bassin de

l'Anambé à la recherche de pâturages et de points d'eau.

18

Cette étude permettra donc de sensibiliser les

populations locales ainsi que les autorités locales sur la dynamique de

dégradation du couvert végétal observée maintenant

depuis plusieurs années.

Ce travail se veut une modeste contribution à la

connaissance du phénomène de dégradation du couvert

végétal dans la forêt communautaire de Kandia. Puisse-t-il

permettre d'attirer l'attention des pouvoirs publics ainsi que des

différents acteurs sur les conséquences de cette dynamique de

recul du couvert végétal. Cependant il est nécessaire de

procéder à une délimitation du champ d'investigation de

cette étude pour mieux cerner les contours de ce travail.

5. Délimitation du champ d'investigation

Cette étude prendra en compte l'ensemble des dynamiques

socio-économiques qui se développent autour de cet espace en

relation avec les autres sous-espaces environnants. De façon

générale, notre analyse prendra en compte l'ensemble de

l'étendue de la communauté rurale de Kandia. Cependant il est

à souligner que nous nous focaliserons particulièrement sur la

forêt communautaire. Cette démarche permettra de comprendre le

fonctionnement de ce milieu.

Dans cette étude, le début des années

1970 constitue la date repère car elle coïncide avec le

début de la sécheresse observée au Sahel. Et depuis lors,

on assiste à une dynamique de régression des ressources

naturelles dans la plupart des pays sahéliens. Tout ceci s'inscrit dans

une logique d'interdépendance entre espace et sociétés.

Nous allons dans cette perspective définir les objectifs de ce travail

d'étude et de recherche.

6. Objectifs de la recherche

L'objectif général visé à travers

ce travail est de contribuer à mieux cerner la dynamique de

dégradation du massif forestier de cette partie de la C.R de Kandia au

plan scientifique. Au plan social, c'est aider les décideurs à

améliorer leur décision en leur fournissant des informations sur

lesquelles ils pourront s'appuyer.

En plus de cet objectif général, il s'agira de

manière plus précise :

-d'identifier les facteurs qui sont les causes de la

dégradation de cette formation végétale -d'analyser les

conséquences écologiques et socio-économiques de ce

phénomène

- de s'interroger sur la pertinence des différentes

actions/stratégies de gestion de ce massif forestier mené pour

inverser le processus. Cependant, l'atteinte de ces objectifs

déclinés repose sur des hypothèses.

19

7. Hypothèses

Pour atteindre les objectifs fixés, ce travail repose sur

deux hypothèses principales : Hypothèse 1 : Les facteurs

physiques et anthropiques sont à l'origine de la dégradation

du

couvert végétal dans la forêt communautaire

de Kandia.

Hypothèse 2 : Des actions/stratégies ont

été menées pour gérer la dégradation du

couvert végétal de cette forêt communautaire.

Après avoir posé le cadre théorique, il

convient à présent de s'intéresser au cadre

opératoire.

20

Chapitre 2 : Le Cadre opératoire

Ce chapitre définit les concepts clefs structurant ce

travail, élabore le modèle d'analyse conceptuelle et

présente le choix des variables et des indicateurs.

1. Définition des concepts clés

· Dégradation

Selon Yves Lacoste (2003), le concept de «

dégradation » vient d'un terme religieux signifiant que

l'on est privé d'un « grade ». D'après lui, en

géographie, le mot s'applique à la détérioration

d'un sol qui perd de sa fertilité sous l'effet de l'érosion ou du

lessivage. Ici, il s'agit donc de l'érosion hydrique causée par

le ruissellement qui emporte tous éléments utiles aux plantes.

Mais Roger Brunet (sous la direction, 2006) estime que la dégradation

« s'applique à un certain stade de l'évolution des sols. Ce

terme désigne également la transformation subie par certains

caractères ou constituants du sol. »

On peut donc dire que le terme de dégradation renvoie

dans son premier sens au processus de détérioration des sols.

Toutefois, on peut appliquer ce concept de dégradation à d'autres

domaines. Ici, il s'agit du couvert végétal. Dés lors, ce

terme est associé à cette notion de perte : perte d'une valeur,

d'une qualité ou d'une richesse. Concernant le couvert

végétal, la dégradation peut être comprise dans le

sens de fléchissement d'une ressource en l'occurrence la

végétation, dans cette étude.

Dans ce cas, la dégradation est perçue comme

une détérioration, une régression, au plan quantitatif et

qualitatif de la ressource végétale. Il s'agit d'une perte de

qualité et une diminution de la quantité des ressources

naturelles disponibles qui sont le plus souvent dues à plusieurs

facteurs qui sont d'ordre physique et anthropique. Le concept traduit une

altération, une modification du couvert végétal rendue

possible par une vulnérabilité persistante des conditions

climatiques.

La dégradation traduit une réduction de la

surface de la forêt ainsi qu'une baisse de la qualité et de la

quantité de la végétation. Nous entendons par

dégradation du couvert végétal dans cette étude, la

détérioration progressive aussi bien sur le plan qualitatif que

quantitatif de l'ensemble des éléments qui constitue le couvert

végétal. Mais qu'est-ce que le couvert végétal ?

· 21

Couvert végétal

Roger Brunet (sous la dir, 2009) défini le couvert

végétal comme étant « l'ensemble des frondaisons dont

le sommet, est la canopée qui donne un abri sous lequel on peut se tenir

; la canopée étant identifié comme l'écran

formé par la partie supérieure de la végétation

tropicale. Par contre, Pierre Georges et F. Verger (sous la direction, 2006)

définissent le couvert végétal comme « l'ensemble des

plantes-toutes strates confondues-qui couvrent le sol ». A partir des ces

définitions, on remarque qu'il ya une distinction qui est faite entre

ces auteurs. D'un coté, on peut dire que Roger Brunet ne

considère comme « couvert végétal » que

l'ensemble du feuillage constitué par des arbres qui sont suffisamment

longs pour avoir un abri sous lequel l'on peut se tenir. Dés lors, il

y'a deux éléments qui constituent le couvert

végétal dans ce cas : il faut non seulement qu'il y'ait de la

canopée (écran supérieure de la végétation

tropicale) mais aussi cette canopée doit être suffisamment

importante pour avoir un abri sous lequel on peut se tenir.

D'un autre coté, Pierre Georges et F. Verger estiment

que c'est l'ensemble des plantes qui couvrent le sol sans distinction de

strates. Cette définition est plus englobant car elle intègre

toutes les plantes qui poussent en un lieu donné et ne cherche pas

à faire une classification entre arbres et arbustes ou en termes de la

hauteur de ces derniers.

Toutefois, dans le cadre de ce travail, nous ajouterons un

autre élément très important sinon essentiel

c'est-à-dire la densité des arbres sur l'espace en question pour

aboutir à la notion de forêt. En ce qui concerne cette

étude il s'agit d'une forêt communautaire. Dés lors, ces

deux définitions peuvent être complémentaires dans la

mesure où l'on prendra en compte la densité des arbres mais

également les différentes strates. Ainsi cette distinction en

termes de strates peut aboutir à parler de : forêt dense,

forêt claire, savane arborée ou boisée et savane arbustive.

En outre, le couvert végétal se distingue par la diversité

biologique de ses essences. Dans le cadre de ce travail la définition

retenue est celle qui considère le couvert végétal comme

l'ensemble des éléments constitutifs de la

végétation (arbres, arbustes, tapis herbacé). Il est

essentiellement formé d'une forêt claire et d'une savane

boisée dans la communauté rurale de Kandia. Dés lors, on

peut aussi s'intéresser à la gestion durable de cet espace.

· Gestion (durable)

Selon Grawitz (2000) le terme de gestion vient du latin

« gerere » qui signifie conduire, exécuter. C'est

l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour gérer une entreprise.

La gestion renvoie à deux opérations :

organisation et contrôle. Il s'agit de la gestion dans le sens que lui

donnent les sciences économiques. Elle est d'ailleurs

érigée en une science des décisions stratégiques

dans les organisations. Elle est considérée comme la science qui

permet

22

de déterminer la meilleure combinaison pour

réaliser les meilleurs rendements, la plus grande productivité

des moyens matériels et de la ressource humaine dans les organisations.

C'est ainsi que le concept de gestion est étendue à plusieurs

domaines de l'activité d'entreprise.

En outre, le concept de gestion a fini par être

étendue au domaine des ressources naturelles. Dans ce cas il s'agit

d'une action qui vise la valorisation dynamique des ressources naturelles pour

satisfaire le développement humain et économique et non pour de

simple besoin de protection. Cette orientation actuelle de la gestion des

ressources naturelles est appelée conservation-développement par

opposition à l'orientation de protection-conservation qui a longtemps

prévalu dans ce domaine.

Dans le cadre des ressources naturelles, le concept de

gestion englobe deux enjeux fondamentaux :

- garantir la durabilité des ressources

c'est-à-dire gérer dans le long terme humain sans dégrader

la base des ressources;

-préserver la diversité biologique

c'est-à-dire gérer sans compromettre la richesse

génétique de la faune et de la flore. On parle ainsi de gestion

durable des ressources naturelles et plus particulièrement ici des

ressources forestières.

La gestion qui nous intéresse dans cette étude

est celle d'un écosystème qui a subi les pressions anthropiques

et la péjoration des conditions climatiques. Elle désigne donc

l'ensemble des combinaisons mises en oeuvre pour lutter contre le processus de

dégradation du couvert végétal dans cette partie de la

communauté rurale de Kandia. En clair, il s'agira de voir comment

satisfaire les besoins des usagers sans pour autant compromettre la base de la

ressource. Telle est la compréhension que l'on doit avoir du concept de

gestion dans ce travail.

2. Opérationnalisation des concepts

utilisés

Dans cette étape, il s'agit de rendre

opérationnel les concepts de dégradation, de couvert

végétal et de gestion.

23

Tableau 1 : Variables et indicateurs des

concepts

Concepts

|

Dimensions

|

Indicateurs

|

Dégradation du couvert

végétal

|

- Naturelle

|

- Evolution des

données climatiques

(Pmm, T°C...)

|

|

- Activités

anthropiques

(agriculture, élevage,

exploitation

forestière...)

|

Gestion durable des

ressources naturelles

(forestières)

|

- Humaine

- Économique

- Socio-

organisationnelle

- Environnementale

- Technologique

|

- Taux de prélèvement

- Amélioration des

conditions de vie des

populations

|

|

Ce tableau résume les concepts clefs qui structurent

cette étude. Ainsi, le phénomène de dégradation du

couvert végétal repose sur deux dimensions ou facteurs : naturels

et anthropiques. Les facteurs naturels de dégradation du couvert

végétal sont relatifs aux conditions climatiques qui ont

été fortement éprouvées par les sécheresses

des années 1970 et 1980.L'indicateur qui permettra de mesurer la

variation de ce paramètre est les données climatiques telles que

les précipitations, l'évaporation, l'humidité relative

entre autres.

En ce qui concerne la dimension anthropique de la

dégradation du couvert végétal, elle relève

plutôt des activités des populations locales : agriculture,

élevage, exploitation clandestine de bois d'oeuvre, bois énergie,

etc.

L'ampleur des activités permettra de se faire une

idée sur le rythme de dégradation du massif forestier.

La gestion des ressources naturelles quant à elle,

englobe les différentes dimensions du développement durable. Ces

dimensions sont d'ordre humain, environnemental, socio organisationnel,

technologique et économique. La gestion durable des ressources

naturelles vise une meilleure prise en compte des différentes dimensions

citées pour un respect des capacités de

régénération des ressources tout en satisfaisant les

besoins vitaux de l'homme.

24

Mais, il faut dire que le schéma d'analyse conceptuelle

illustre le mieux le processus de dégradation du couvert

végétal.

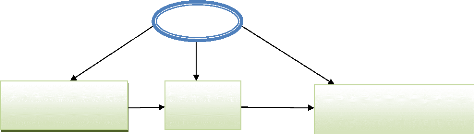

3. Schéma d'analyse conceptuelle

|

|

Facteurs anthropiques -Exploitation

forestière

-Activités agropastorales, feux de brousse...

|

Facteurs physiques -déficits

pluviométriques

-érosions (éolienne/hydrique

|

|

|

Dégradation du

Couvert végétal

Stratégies de gestion de la

forêt

Conseil rural de Kandia

Populations locales

Acteurs

Service des eaux et forêts de Vélingara

Figure 2 : Schéma d'analyse du

processus de dégradation du couvert végétal dans la

forêt communautaire de Kandia

25

Ce schéma met en exergue les différents facteurs

qui sont à l'origine de la dégradation de la forêt

communautaire de Kandia. Ainsi on peut identifier les relations qui existent

entre les différentes hypothèses posées un peu plus. On

voit que la dynamique de régression dans ce massif forestier est

causée par deux facteurs : physiques et anthropiques.

Les facteurs d'ordre physiques sont liés d'une part au

déficit pluviométrique observé depuis le début de

la sécheresse des années 1970. D'autre part, les agents

d'érosion (eau, vent) sont en partie responsables de ce processus de

dégradation. Quant aux causes anthropiques, elles proviennent

principalement de l'activité agropastorale, de l'exploitation

forestière et des feux de brousse qui sont très

récurrentes en saison sèche.

La combinaison de ces éléments entraine une

dégradation du couvert végétal qui, à son tour est

responsable de la réduction de la strate arbustive et herbacée,

l'appauvrissement des sols par l'effet de l'érosion et finalement de la

baisse des rendements. Cependant il est intéressant de remarquer qu'il

y'a une solution au problème, c'est-à-dire une gestion durable

des ressources naturelles prenant en compte à la fois l'enjeu de

durabilité et de diversité biologique de

l'écosystème en question mais également la satisfaction

des besoins vitaux des populations. Cette gestion durable devrait impliquer

l'ensemble des parties prenantes pour une prise en charge effective et efficace

du phénomène. Toutefois, il s'agira de présenter dans ce

travail les différentes actions menées jusque-là pour

inverser la situation de dégradation du couvert végétal.

Mais pour cela, une méthodologie est nécessaire.

26

Chapitre 3 : Le Cadre méthodologique

La méthodologie adoptée peut être

divisée en trois étapes: la recherche documentaire, le travail de

terrain et enfin l'analyse et le traitement des données recueillies.

1. La recherche documentaire

C'est la première étape de ce travail qui a

conduit à consulter différentes sources documentaires sur la

question. De prime abord, il faut souligner qu'il existe de nombreuses

publications en ce qui concerne la dégradation des ressources naturelles

et les stratégies mises en oeuvre pour lutter contre le

phénomène. C'est dans ce vaste champ que s'inscrit la question de

la dégradation des ressources forestières dans la

Communauté rurale de Kandia.

Traitant la question de la dégradation des ressources

naturelles dans un ouvrage collectif intitulé « Le Sahel en

lutte contre la désertification : leçons d'expériences

(CILSS, 1989), René M. Rochette fait la distinction entre la

sécheresse et la désertification. Selon lui, la première

notion est « une insuffisance de pluie par rapport à une

quantité moyenne qui, en un lieu déterminé, permet

habituellement le fonctionnement normal de l'écosystème et, en

particulier la croissance normale des êtres vivants ; la seconde est une

dégradation sans cesse élargie et aggravée du capital

écologique, c'est-à-dire une diminution de la quantité et

de la capacité productive des ressources en eau, sol,

végétation et faune que les hommes exploitent pour vivre ».

Pour ce même auteur cette dégradation est causée soit par

la sécheresse, soit par l'action de l'homme ou le plus souvent les deux

en même temps. Dans le cas du Sahel, la sécheresse a joué

un rôle important dans cette dégradation.

Guy DI Méo dans le chapitre Quelles

énergies domestiques pour les populations urbaines d'Afrique-Noire ? in

Énergie populaire dans le tiers monde ENDA (Environnement Afrique

n° 20-21-22 Vol V.4 Vol VI, 1-2 1998) analyse le rôle du bois et de

ses dérivés énergétiques dans la consommation des

ménages sénégalais. Il met en lumière les dangers

que cette exploitation représente pour les écosystèmes

forestiers à travers les ponctions effectuées en vue de la

récupération du bois de feu ou du charbon de bois en rapport avec

l'augmentation de la population. Selon cet auteur, les besoins de Dakar en

charbon durant cette période entrainaient la destruction annuelle de

15.000ha de forêt soudano-guinéenne dans l'Est et le Sud du pays.

Donc on remarque ici que les activités anthropiques représentent

un facteur non négligeable dans le recul du couvert

végétal. En outre Michel Petit (1990) dans son ouvrage

intitulé Géographie physique tropicale : approche aux

études du milieu aborde également la question de

l'introduction de l'homme dans les écosystèmes naturels ;

autrement dit, le problème de la charge anthropique sur les milieux

naturels. Selon lui, une telle « étude ne

27

peut mettre en oeuvre une méthodologie

spécifique puisque le chercheur doit s'attacher à

débrouiller un écheveau complexe d'interrelations ; seule une

étude systémique permettra d'apprécier le sens de

l'évolution du milieu. » Mais au-delà de cette

approche, il identifie les causes majeures de la dégradation des

forêts parmi lesquelles on peut citer le manque de terres, les feux de

brousse, le surpâturage, l'exploitation forestière entre autres...

Dans ce même ordre d'idées, l'auteur souligne que dans certains

cas les forêts sont attaquées depuis leur marges mais aussi de

l'intérieur par l'agriculture itinérante et pour l'exploitation

du bois. A titre d'exemple, « les savanes enclavées du Mayombe

congolais ont livré une industrie humaine d'environ 5000 ans. Mais, si

la culture sur brulis n'a longtemps été responsable que des

traumatismes temporaires, le raccourcissement, et surtout la suppression de la

jachère engagent une évolution irréversible.

Derrière l'agriculture, l'érosion ne laisse que les racines du

profil pédologique et l'aire, dés lors vouée à la

pâture extensive, est définitivement ruinée ».

Toutefois, Michèle Petit montre que l'homme peut également

être un restaurateur de la nature grâce aux aménagements

qu'il réalise ».

Par ailleurs, Dupriez Hugues et Philipe de Leener (1990)

analysent les mécanismes du ruissellement ainsi que de l'érosion

hydrique. Ils mettent en évidence l'importance de l'eau pour la

matière vivante animale, humaine et végétale surtout dans

les milieux arides. En effet, vu sous l'angle des productions

végétales et animales, l'eau apparait comme un facteur limitant

important. La présence de l'eau dépend des climats qui sont

incontrôlables et lorsqu'elle est présente, ses comportements

naturels tendent constamment à modifier l'ordre de la terre et de la

végétation, parfois même de façon catastrophique.

Ceci permet d'avoir une idée sur les conséquences néfastes

que peut entrainer une sécheresse sur la végétation. On

apprend aussi dans cet ouvrage que « certaines espèces

végétales percevant les rigueurs de l'économie en eau,

sont capables de stocker celle-ci lorsqu'elle est disponible dans leurs tiges,

leurs feuilles ou leurs fruits, afin de prolonger leur propre existence aussi

longtemps que la chaleur torride le leur permet ».

Quant à Hamed Sow dans son ouvrage Le

bois-énergie au Sahel : environnement et développement

(1990), il identifie deux causes de la déforestation au Sahel. Tout

d'abord, il affirme que la déforestation peut être causée

par des facteurs climatiques (sécheresse, ensablement) contre lesquels

peu de choses ne pouvaient être entreprises pour le moment. Mais selon

lui, ce sont les hommes du Sahel qui sont eux-mêmes souvent à la

base de la disparition de leur patrimoine forestier. Les causes de la

déforestation diffèrent selon que l'on est en milieu rural ou

urbain. Par exemple « en milieu rural, le phénomène trouve

son origine

28

dans la crise des systèmes de production traditionnels.

Crise, en ce sens que ces systèmes n'ont pas pu s'adapter à

l'évolution de la société. Pour faire face à la

croissance démographique et à la demande urbaine, leurs

techniques de production traditionnelles auraient du être

améliorées, l'agriculture et l'élevage intensifiés

afin d'augmenter leur productivité. Au lieu de cette mutation, la

réponse de la société a été une

surexploitation de ses ressources naturelles : les défrichements ont

été intensifiés, les temps de jachère

réduits, les surpâturages accélérés, les feux

de brousse mal contrôlés : 8 ».

Au total, la lecture de ces différents ouvrages a

permis de se faire une idée des causes principales de la

dégradation des ressources forestières. On peut résumer

les causes en deux facteurs majeurs qui sont d'ordre physique

(sécheresse et érosions) et d'ordre anthropique (agriculture,

feux de brousse, exploitation forestière...). Il faut souligner que

d'autres auteurs se sont intéressé à la question mais en

insistant sur les stratégies de lutte contre le phénomène

de dégradation des ressources naturelles. A ce titre,

Frédéric Bourdier dans un chapitre nommé : la Nature

apprivoisée : « symbolisme et savoir technique chez les

populations nord-est cambodgien, 1998 » in Rossi G. (sous la

direction), Gestion des ressources et dynamiques locales au sud montre

comment certains groupes ethniques du Cambodge tirant principalement leurs

ressources des produits de la forêt et de la mise en culture provisoire

de parcelles défrichées sont parvenus à sauvegarder leur

cadre de vie. En effet, « ces sociétés ont su au cours des

siècles d'expériences, maitrisé leur environnement en

parvenant à cultiver ce qui est nécessaire pour leur survie tout

en puisant ce dont elles avaient besoin dans leur écosystème

physique, et en reconnaissant les limites de ce qui était possible, et

pensable d'extraire du milieu naturel ». C'est un exemple qui peut servir

de modèle dans le cadre d'une stratégie de gestion durable des

ressources naturelles.

Mais il faut mentionner aussi qu'il y'a un certain nombre de

documents qui abordent la question au niveau national. Par exemple, en ce qui

concerne le rapport du Ministère de l'environnement et de la protection

de la Nature (2005) intitulé : l'état de l'environnement au

Sénégal, il identifie les différents facteurs qui

sont à l'origine de la dégradation des terres. Parmi ces

derniers, il y'a la poussée démographique qui a entrainé

une « extension des terres de cultures et une pression accrue sur les

ressources forestières avec la forte demande en charbon des villes

». En plus de cela, l'érosion éolienne et hydrique

fragilisent la « couche arable contribuant ainsi à la

dégradation de la structure du sol ».

En plus, le document, la Politique Forestière du

Sénégal (2005) fait un historique des différentes

politiques menées dans le sous-secteur forestier depuis les

indépendances en

29

identifiant les causes majeures de dégradation. On

note, outre l'absence d'inventaires nationaux du potentiel forestier, les

tendances suivantes : réduction des superficies boisées,

baisse de la richesse floristique, réduction de densité et

changement de structure de la végétation, baisse des productions

forestières non ligneuses, forte variation de la production des

pâturages (p.7). Pour inverser cette tendance, ce document

énonce les grands axes d'intervention dans ce domaine d'ici à

2025. Parmi les grands axes stratégiques, on peut citer :

l'aménagement et la gestion rationnelle des ressources

forestières et fauniques, le renforcement des capacités des

collectivités locales et des organisations communautaires de base (OCB),

le renforcement des capacités du service forestier, le

développement de la foresterie privée ainsi la foresterie urbaine

et péri-urbaine.

Par ailleurs, la question de la dégradation des

ressources forestières a bénéficié de la

curiosité de jeunes chercheurs. Il s'agit entre autres du mémoire

de maitrise de S.Thiaw, 1998 qui a pour titre : Exploitation

forestière et suivi des ressources ligneuses dans la Communauté

rurale de Maka-Kolibantang ou du travail de M. A. Kandé en 2007 portant

sur : Contexte et conséquences de l'exploitation forestière dans

la Communauté rurale de Mampatim (arrondissement de Dabo).Tous ces

travaux se sont focalisé sur l'évolution de la filière de

charbon du bois au Sénégal avant de se spécifier sur les

réalités de chaque zone étudiée.

Ainsi la lecture des différents documents a permis de

faire l'état de la recherche sur la question de la dégradation

des ressources naturelles au Sénégal et plus

particulièrement sur la dégradation du couvert

végétal.

De façon plus proche de notre zone d'étude, le

Plan d'action environnemental de la région de Kolda

élaboré pour la période 2007-2009 ainsi que l'étude

de Aliou Cissé en 2008 dans le cadre de son mémoire de master1

sur la dégradation des paysages végétaux et gestion

durable des ressources naturelles : exemple du massif forestier de

Thiéwal dans la communauté rurale de Sinthiang Koundara

(département de Vélingara) ont montré l'état de

l'environnement ainsi que les principaux facteurs de sa dégradation dans

la région de Kolda de manière générale et dans la

C.R de Sinthiang Koundara.

Une autre étude menée par une équipe de

chercheurs de l'UCAD : péjoration climatique et dégradation

des formations forestières en Haute- Casamance est très

intéressante car elle analyse le lien entre la péjoration

climatique et la dégradation des formations forestières en

Haute-Casamance plus particulièrement dans les zones classées de

Guimara au nord et Kayangua au sud du département de Vélingara.

Les auteurs utilisent des données climatiques recueillies au niveau des

stations de Kolda et de Vélingara durant la période

1951-2000.Ainsi il s'agit des précipitations, des températures,

de l'évapotranspiration pour arriver à une

30

conclusion selon laquelle la « péjoration des

conditions climatiques en Haute-Casamance a pour effet, la fragilisation quasi

générale de la couverture végétale ».Mais

selon cette même étude, les facteurs climatiques ne sont pas les

seuls responsables de la dégradation de la couverture

végétale en Haute-Casamance, les actions anthropiques ont aussi

un « impact certain ». Donc ce modèle d'analyse

développé dans le cadre de la dégradation des ressources

végétales est parfaitement adaptable à notre zone

d'étude pour identifier les différents éléments

climatiques qui sont imputables à ce phénomène.

Dans l'ensemble, on remarque que plusieurs auteurs se sont

intéressés à la dégradation des ressources

naturelles ainsi que les stratégies mises en oeuvre pour sa lutte.

D'ailleurs, il y'a certains documents qui tentent de faire le bilan des

différentes stratégies et approches de gestions des ressources

naturelles menées depuis ces dernières années en Afrique

avec l'appui des bailleurs de fonds.

Ainsi on peut se référer à Roe D.,

Nelson F. et Sandbrook C. (sous la dir.), 2009. La gestion communautaire des

ressources naturelles en Afrique : impacts, expériences et orientations

futures, rapport publié par l'institution international pour

l'environnement et le développement financé par le gouvernement

français. C'est un document très riche qui traite la question de

la gestion des ressources naturelles à l'échelle du continent

africain en s'appuyant sur les nombreux travaux disponibles sur la question

depuis ces 20 dernières années. La synthèse panafricaine

présentée (impacts, expériences et orientations

futures) de la GCRN met en relief la gamme diverse des formes de

participation communautaire à la gestion des ressources naturelles qui

ont fait leur apparition aux quatre coins du continent au cours des vingt

dernières années. On découvre également à

travers ce rapport que la GCRN « signifie des choses différentes

pour différents acteurs à différents endroits de l'Afrique

sub-saharienne ». On note une diversité des définitions

concernant la GCRN selon les pays et les acteurs impliqués. Par exemple,

dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest et Centrale, la GCRN est

interprétée par les autorités gouvernementales, les

bailleurs, les agences donatrices et les ONG comme un partage des

bénéfices ou un travail de proximité entre les parcs

nationaux et les communautés adjacentes. Cette forme de travail de

proximité et de partage des bénéfices est aussi une

caractéristique de certaines approches de gestion des aires

protégées dans les pays d'Afrique de l'Est. En Afrique australe,

la définition la plus claire qui puisse être donnée de la

GCRN est en termes de la délégation des droits à prendre

des décisions de gestion et à accaparer les

bénéfices, en ce qui concerne les ressources situées sur

les terres communales.

31

Un autre élément est que les diverses formes de

GCRN et leurs nombreuses adaptations au niveau local ont beaucoup

diversifié les approches de gouvernances des ressources naturelles en

Afrique subsaharienne. En outre, la GCRN a enregistré des

résultats intéressants au plan écologique,

économique et institutionnel.

Toutefois, il semble que les pays anglophones ont une

longueur d'avance sur les pays francophones. On remarque également que

c'est l'approche GT (gestion des terroirs) qui a dominé dans les

anciennes colonies françaises. Néanmoins, malgré ces

résultats nationaux notables, il subsiste des défis importants

pour la GCRN. Globalement, il reste relativement peu de cas où les

communautés obtiennent l'autorité formelle sur les terres et les

ressources naturelles qui s'y trouvent. Le contrôle centralisé des

ressources naturelles persiste malgré le changement observé

partout dans la rhétorique sur la gestion des terres et des ressources.

Dans certains cas, les tendances indiquent plutôt une consolidation

centrale du droit à utiliser et distribuer les ressources

précieuses comme la faune et le bois.

Toujours selon le même rapport, les conflits entre les

groupes locaux et d'autres acteurs plus puissants, y compris les agences

publiques et les investisseurs du secteur privé, sont encore

répandus dans l'ensemble du continent et connaissent, souvent, une

intensification. Il y a de puissants facteurs économiques et politiques

qui incitent les élites politiques et les bureaucraties centrales

à consolider leur contrôle sur les ressources naturelles. Il faut

signaler aussi que des conflits supplémentaires découlent des

différences relatives aux objectifs prioritaires de la gestion, tels

qu'ils sont perçus - l'échelle la plus appropriée à

laquelle mener la gestion d'un point de vue écologique correspond

rarement à l'échelle la plus appropriée d'un point de vue

social ou économique.

Afin d'aborder ces défis mentionnés (mais en

réalité plus nombreux dans le document) et des modèles

plus résilients et plus durables de GCRN dans ces contextes africains

divers et variables, le rapport met en relief un certains nombre de conclusions

basées sur les expériences de GCRN. L'une des conclusions de ce

rapport est que l'on ne parviendra à favoriser le développement

de communautés rurales prospères, qui assurent une gestion

durable de leurs terres et ressources naturelles que lorsque la GCRN donnera la

priorité aux intérêts, au rôle des individus et aux

capacités locaux.

Dans l'ensemble, le document est très

intéressant car l'expérience de GCRN offre des enseignements

utiles pour les processus futurs de réforme agraire, en plus de fournir

des modèles décentralisés d'utilisation des ressources

naturelles qui sont pertinents dans le contexte de l'adaptation aux changements

climatiques, de la lutte contre la désertification et de la conservation

de la biodiversité. Toutefois même, s'il nous a permis d'avoir une

idée

32

générale des différentes approches

menées dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, il est

important de noter que les exemples développés ne concernent pas

directement le Sénégal et encore moins notre zone d'étude.

L'échelle que les auteurs ont utilisée est très grande

pour une analyse plus fine de la question au Sénégal.

Dans cette même lancée, Philippe Lavigne

Delville (2001) réalise un rapport commandité par l'agence

française de développement intitulé : Quelle gouvernance

pour les ressources naturelles ? La gestion des ressources renouvelables dans

le contexte de la décentralisation en Afrique de l'ouest. Cette

étude fait un « état des connaissances et des débats

à partir des différentes publications sur la gestion des

ressources renouvelables et d'analyse socio-anthropologique sur les modes

effectifs d'accès et de contrôle des ressources en Afrique de

l'ouest, sur la question foncière et sur les enjeux de la

décentralisation administrative ».

Notons enfin que le Plan d'action forestier pour

l'aménagement Forestier l'approvisionnement durable en énergie

domestique de la région de Kolda aborde la question dans le sens de

faire un inventaire du potentiel forestier régional existant et de

procéder ensuite à aménagement de ces massifs avec l'appui

des bailleurs de fonds. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'une expérience

a été menée avec la communauté rurale de

Dioulacolon où ce sont les populations locales qui ont désormais

pris les devants dans la filière d'exploitation du charbon de

bois.4

Il faut dire qu'il existe un nombre important de publications

sur la question et d'ailleurs très intéressantes. Ceci

témoigne de l'enjeu de ce thème dans un contexte où

l'environnement est de plus en plus pris en compte dans le cadre du

développement durable. Mais, l'ensemble de ces documents ne nous a pas

permis d'avoir un aperçu sur l'état de la dégradation des

ressources forestières dans la C.R de Kandia. Les ouvrages lus traitent

la question de façon générale Il n'ya pas une

documentation fournie par rapport à notre zone d'étude. Les

analyses faites sur le sujet abordent la question dans un cadre spatial soit

très vaste (échelle africaine ou nationale), soit dans une zone

géographique qui ne concerne pas directement notre terrain

d'étude. D'où l'intérêt de faire une analyse du

processus de dégradation à une échelle plus réduite

(notre zone d'étude) pour mieux saisir tous les mécanismes du

phénomène.

4Il s'agit d'un projet financé par le

PERACOD et qui met les populations locales au coeur du dispositif

d'exploitation et de gestion des recettes issues de la vente du charbon de

bois. Pour plus de détails, voir plan le d'aménagement forestier

de Dioulacolon, département de Kolda.

33

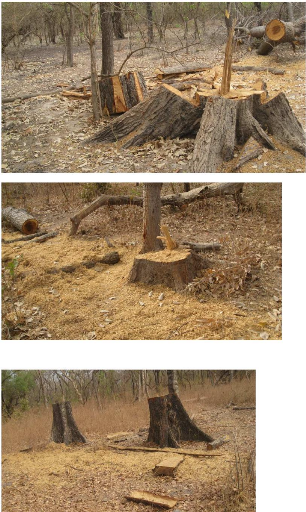

2. Les enquêtes de terrain

Cette étape constitue la deuxième phase de ce

travail. Elle a été l'occasion de faire des enquêtes

auprès des populations riveraines du massif forestier en question.

L'objectif était de disposer des informations supplémentaires sur

la question et de procéder à l'observation directe du terrain

d'étude pour avoir une idée plus précise de la dynamique

du phénomène, notamment en prenant des photos.

En outre, cette étape a permis de vérifier et

surtout de valider les informations obtenues à travers les S.I.G (images

satellites). En effet, les systèmes d'informations géographiques

constituent un outil très intéressant pour mesurer

l'évolution d'un phénomène dans le temps. Car ils

permettent de faire des comparaisons avec des images prises à des dates

différentes. Au total, les activités de terrain ont permis de

parcourir la forêt communautaire de Kandia, de s'entretenir avec les

autorités locales, le service des eaux et forêts de

Vélingara ainsi que de mener des enquêtes auprès des

populations sur la question de la dégradation du couvert

végétal dans cette zone. Ainsi les données

collectées sont de nature quantitative et qualitative. Les

données quantitatives concernent essentiellement la pluviométrie,

la température, l'évapotranspiration, et l'humidité

relative. Elles sont été recueillies à la station de

Vélingara qui couvre notre zone d'étude. Quant aux données

qualitatives, elles découlent des entretiens et enquêtes sur la

question.

Tableau 2 : Techniques et outils de

collecte des informations sur le terrain

Techniques

|

Outils

|

Types de données collectées

|

Observation

|

Grille d'observation

|

Qualitative

|

Entretien

|

Guide d'entretien

|

Qualitative

|

Questionnement

|

Questionnaire

|

Qualitative/Quantitative

|

|

Ce tableau résume des techniques et outils

utilisés dans la collecte de l'information et la nature de celle-ci.

Après ces deux étapes, nous procédé à un

traitement des différentes données recueillies.

34

3. Traitement et analyse des données

collectées

C'est la dernière étape avant la

présentation des résultats. Ainsi les différentes

données collectées ont fait l'objet de plusieurs traitements :

statistique, graphique et cartographique. Ces traitements ont permis

d'élaborer des séries statistiques et ensuite des graphiques pour

illustrer l'évolution des paramètres climatiques. Ceci donne une

meilleure représentation des données quantitatives.

En plus, les logiciels de cartographie ont servi à

l'élaboration de cartes pour une comparaison de la superficie de la

forêt à des périodes différentes. Ce qui permet de

dégager la dynamique en cours et ainsi de confirmer ou d'infirmer les

hypothèses de départ.

Par ailleurs, cette étape a permis de confronter et de

croiser les informations collectées durant la phase documentaire et

celles du terrain à travers une analyse critique. Cette démarche

a pour avantage de donner plus de pertinence et de crédibilité

aux résultats qui seront obtenus et même une discussion de ces

derniers, et donc de mettre en évidence les limites éventuelles

de ce travail.

C'est ainsi donc que ce résume notre

méthodologie pour cette recherche qui a conduit à

présenter les résultats qui vont suivre. Dés lors, pour

vérifier nos hypothèses posées un peu plus haut, nous

avons pris le soin d'organiser cette seconde partie en chapitres distincts.

35

Deuxième partie : Analyse des facteurs de

dégradation du couvert végétal et des stratégies de

gestion

36

Cette partie présente les résultats obtenus. Il

s'agit d'un diagnostic des facteurs de dégradation du couvert

végétal avec les chapitres 4 et 5. Le chapitre 6 analyse les

actions menées par les différentes parties prenantes pour

inverser la dynamique de régression observée.

37

Chapitre 4: Les facteurs physiques

L'étude des facteurs physiques constitue un

élément important dans la compréhension de la dynamique

d'évolution du milieu qui héberge les ressources naturelles. Dans

ce chapitre, il sera question en premier lieu de jeter un regard sur le milieu

physique avant de se consacrer à l'identification des principaux

déterminants physiques (la climatologie et les agents d'érosion)

qui influencent le processus de recul du couvert végétal dans la

communauté rurale de Kandia.

Donc, il ne s'agira pas de faire une monographie du milieu,

mais plutôt d'utiliser les éléments physiques pour

expliquer en partie la dégradation du couvert végétal. En

outre, il faut noter que l'analyse est tout d'abord inscrite à

l'échelle régionale.

1. Morphopédologie et paysages

végétaux

La région de Kolda où se trouve notre zone

d'étude, forme un plateau incisé par un réseau assez dense

de vallées. En Moyenne Casamance, les plateaux sont surmontés

d'une cuirasse faiblement ferralitique sur des grés argileux et des

marnes du tertiaire.

En Haute Casamance (qui inclut le département de

Vélingara), les plateaux à cuirasses ferrugineuses sont parcourus

de dépressions où le matériau gravillonnaire s'est

amoncelé. Dans les vallées, les alluvions fluviales quaternaires

se sont entassées sur les grés argileux du tertiaire

supérieur (PAER, 2007). La situation géomorphologique laisse

apparaitre un relief général plat à l'instar du

Sénégal.

Ainsi, la Communauté rurale de Kandia, dans son ensemble

se caractérise par un relief plat à l'image du département

de Vélingara. On remarque quelques petites élévations peu

importantes par endroit. A part ces exceptions, il n'y a pas de plateaux (PLD

de Kandia, 2011).

En ce qui concerne la pédologie, elle revêt un

intérêt particulier pour le couvert végétal.

Dés lors, pour mieux comprendre le processus de

formation des sols dans la communauté rurale de Kandia, nous analysons

la pédologie à l'échelle de la région.

L'étude morphopédologique de la région

de Kolda relève trois unités de reliefs : les plateaux, les

versants et les bas-fonds.

La majeure partie de la région est en effet

constituée de plateaux de grés issus des formations du secondaire

et du tertiaire. Chaque niveau du relief correspond à un type de sol

:

- les plateaux sont constitués de sols ferrugineux

tropicaux plus ou moins lessivés généralement

localisés dans le département de Vélingara et de sols

ferrugineux

38

tropicaux lessivés, légèrement

ferralitiques surtout dans les départements de Kolda et de Médina

Yoro Foula.

- les versants ou dépressions de plateaux ainsi que

les bas-fonds sont constitués de sols hydromorphes et de limons

argileux-sableux. Ils sont particulièrement localisés dans le

bassin de l'Anambé et autour des cours d'eau

A l'échelle de la communauté de Kandia, ces sont

les types de sols qui dominent :

- sols Deck plus important dans la Communauté Rurale ;

- sols lessivés non ferrugineux Deck- Dior ;

- sols Dior moins importants ;

- les bas fonds ;

- sols caillouteux au nord de la Communauté Rurale.

Ces différents types de sols abritent une

végétation composée de plusieurs strates :

- la forêt galerie se

localise le long des cours d'eau. Elle se rencontre au nord de la C.R dans les

localités comme Médina Djambéré, au centre

(Kaminakor Djidéré et Saré

Boulel) et au sud sur une bande étroite qui va de

Thiével Bessel à Dialakégny. Ce type de forêt occupe

la plus petite superficie occupée par la végétation.

- la forêt dense se situe au

sud ouest de la communauté rurale de Kandia à la frontière

avec la C.R de Mampatim qui est très pourvue en ressources ligneuses.

- la forêt claire est

répartie de manière clairsemée dans la communauté

de Kandia. Elle est la strate qui domine dans le centre-est avec une superficie

de plusieurs hectares. En outre, on retrouve cette formation au nord-est, au

centre et à l'est de la communauté rurale.

- la savane arborée ou boisée

est la strate qui occupe l'essentiel des ressources

forestières présentes dans la zone. Cependant, il y'a aussi une

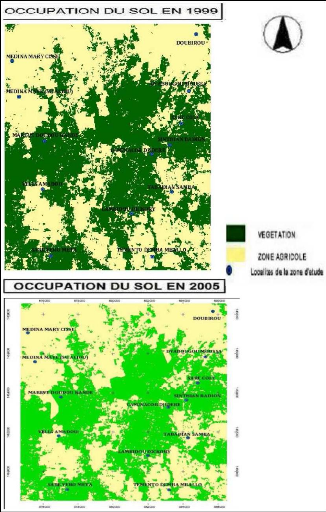

savane arbustive qui occupe un espace marginal. D'ailleurs la carte des

ressources naturelles (carte 2) présente la répartition des

différentes strates forestières ainsi que les autres types

d'occupation du sol dans la communauté rurale. Elle permet d'avoir une

vue d'ensemble plus détaillée.

39

Source : Plan local de développement de la C.R

de Kandia, 2011

Au total, la communauté rurale est

dotée d'un potentiel de ressources forestières non

négligeable caractérisées plusieurs strates. La

composition floristique regorge une diversité d'espèces.

Toutefois, il faut dire que la forêt communautaire de Kandia est

essentiellement constituée d'une forêt claire et

d'une savane arborée.

Les principales espèces rencontrées

dans la communauté rurale de Kandia sont : Acacia

ataxacantha, Anonna senegalensis, Bombax costatum, Cassia siberiana,

Combretum glutinosum, Cordyla pinnata, Dicrostachis glometara,

Hexalobus monopetalus, Terminalia macroptera, Ziziphus mauritania

entre autres (PROGEDE, 2006).5

5 Il s'agit d'une étude menée

par le PROGEDE, pourtant leur responsable régional de Kolda dit qu'ils

ne sont pas intervenus dans cette zone. Mais la source du document est belle et

bien le PROGEDE

40

Par ailleurs, les données tirées du plan

d'occupation et d'affectation des sols élaboré en juin 2012

permettent d'avoir plus de précision par rapport à la superficie

occupée par chaque type d'occupation du sol.

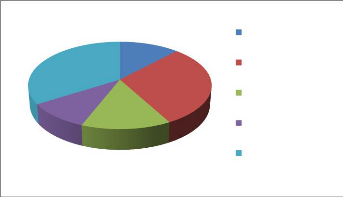

Graphique 1 : Pourcentage des

différents types d'occupation du sol dans la C.R de Kandia

14,5

3,2

0,1 7,7

17,1

0,3

0,2 0,5

4,9

0,2

1,6

49,8

Cultures pluviales et jachères

Cultures irriguées

Riziculture pluviale

Forèt claire

Foret galerie dégradée

Savane boisée

Savane arborée

Savane arbustive/arborée

Savane arbustive

Prairie marécageuse

Eaux

Habitat

Source : d'après les données du

POAS de Kandia, 2012

On remarque dans ce graphique que les cultures pluviales et

les jachères occupent prés de la moitié de la superficie

de la communauté rurale de Kandia soit 49.8% et correspond 21875,81ha.

Cette situation montre la prédominance de l'agriculture et sa

dépendance par rapport à la pluviométrie.

En ce qui concerne les différentes strates

forestières, elles sont inégalement réparties dans

l'espace communautaire.

Une analyse du graphique permet de classer les

différentes strates de forêt en trois catégories par

rapport à la superficie occupée. Tout d'abord, il y'a les strates

qui occupent plus de 10% de la superficie de la communauté rurale. On

retrouve dans cette catégorie la savane boisée avec 17.1% et la

savane arborée qui totalise 14.5%. Ensuite, on a une deuxième

catégorie qui représente moins de 10% de la superficie de la C.R.

Les strates qui figurent dans cette classification sont la savane arbustive et

la forêt claire avec respectivement 7.7% et 4.9%.

41

Enfin, il y'a les strates qui regroupent moins de 1% de la

superficie de l'espace communautaire représentées par la

forêt galerie dégradée que l'on retrouve le long des cours

d'eau avec 0.3% et la savane arbustive/arborée occupant 0.1%.

Globalement telle est la répartition spatiale des

différentes strates forestières dans la communauté

rurale.

2. Le climat

Le climat est l'un des composants qui permet d'expliquer la

dynamique du milieu naturel. Il exerce une forte influence sur le type de

végétation, la biomasse et les types de sols. Selon Escourrou G.

(1980 cité par Cissé A., 2008), l'explication du climat d'un lieu

nécessite de s'intéresser à des échelles plus

vastes avant de prendre en compte certains facteurs locaux. Dans la

communauté rurale de Kandia, les éléments du climat sont

à l'image de ceux qui s'observent au niveau de la région de

Kolda.

C'est ainsi que le climat est de type soudanien, avec deux

saisons contrastées : la saison sèche de novembre à mai et

la saison des pluies de juin à octobre. De novembre à janvier, la

région est balayée par l'alizé continental

communément appelé harmattan, qui est un vent chaud et sec. De

mai à juillet, l'anticyclone saharien se mue en dépression. Ceci

permet l'irruption à partir de juin de l'alizé maritime issu de

l'anticyclone de Sainte-Hélène dans l'hémisphère

sud. Ce vent chaud et humide souffle sur la région jusqu'en octobre

novembre.

Il est communément appelé mousson. La mousson,

humide de son long parcours océanique, est responsable des pluies

continues d'Août et de Septembre. D'une manière

générale, la pluviosité augmente d'est en ouest et du nord

au Sud (PAER, 2007). Les températures relativement élevées

tournent autour d'une moyenne de 28°, avec de fortes amplitudes

thermiques. Les températures sont très fortes et s'accompagnent

d'une évapotranspiration importante. Mais intéressons- nous aux

différents éléments du climat durant ces dernières

années pour avoir une idée de son évolution et ainsi

tenter de comprendre ses impacts sur le couvert végétal.

2.1 La pluviométrie

La pluviométrie est considérée comme un

facteur essentiel qui permet aux paysages végétaux non seulement

de se développer mais aussi d'être dans les conditions optimales

de régénération pour satisfaire les besoins de l'homme.

L'eau est à la base de la vie sur terre : «Sans elle, rien ne

pousse. Sans elle, la vie n'est pas possible pour une raison précise :

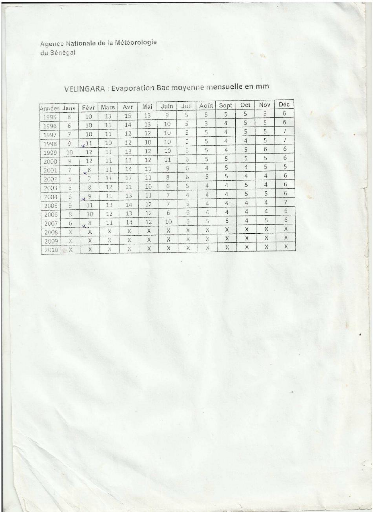

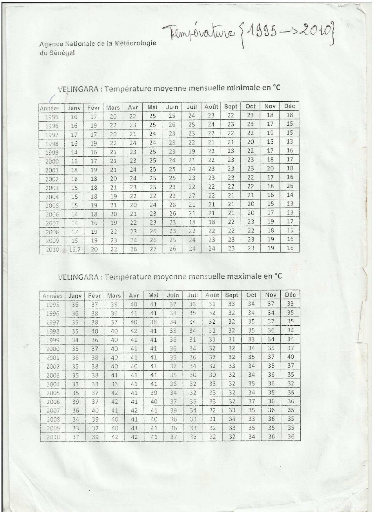

c'est avec l'eau que les autres éléments de la terre s'associent