|

1

UNIVERSITE DE KINSHASA

Faculté des Sciences Economiques et

de Gestion

Département des Sciences

Economiques

Deuxième Cycle

POLITIQUE DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES : FONDEMENT

ET PERSPECTIVES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

?

MAPENDO MASUMBUKO CHRISTIAN1

Mémoire soutenu en vue de l'obtention

du

Diplôme de licence en sciences

économiques et de gestion Option : Economie

monétaire

DIRECTEUR :

PROFESSEUR TIKER TIKER JOACHIM LECTEUR :

PROFESSEUR YVON BONGOY MPEKESA

1 Mapendo Masumbuko Christian, économiste

spécialisé dans les questions monétaires et dans la

politique de zones économiques spéciales/

chrismapendo@yahoo.fr, +243 821058573

ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014

2

Epigraphe

« Je pense que je ne suis réellement

économiste que quand j'apporte de bonnes réponses

»

aux questions du développement

économique

Nguma Mapendo Masumbuko

Mapendo Masumbuko Christian

3

REMERCIEMENTS

Toute ma gratitude à Dieu pour avoir permis à ce

que jusqu'ici je sois éligible à sa grâce,

Mes remerciements au corps scientifique de l'Université

de Kinshasa en général et de la Faculté de Sciences

Economiques et de Gestion pour ma formation académique assurée

avec succès pendant cinq ans.

Mes remerciements au Professeur TIKER TIKER et au Professeur

Yvon BONGOY pour la direction et la lecture du présent

mémoire.

Mes remerciements à mes parents ; Janvier Nguma,

Agnès Nguma, Xavier Nguma, Alphonse Nguma, Janda Nguma, Juslène

Nguma, Jules Nguma, Joseph Nguma, Mirindi Nguma, Yvette Nguma, Christian Nguma,

Justin Nguma, Nyaba2 Nguma et Béatrice Vumilia Nguma pour leurs soutien

moral, financier et affectueux ininterrompus depuis que j'existe,

Mes remerciements à tous mes frères et soeurs

ngumatraciens et ngumatraciennes pour leur amour fraternel,

Mes remerciements à tous mes ami(e)s et camarades,

Mes remerciements à tous ceux et celles qui ont cru

à l'aboutissement de ce travail,

Mes remerciements à tous ceux qui liront ce travail et

qui en feront une source d'inspiration,

Mes remerciements à la génération future,

ma progéniture y compris, pour toute appréciation

réservée à ce travail.

4

|

LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES

|

|

Titre

|

Page

|

|

Figure1 : Site de la ZES de Maluku

|

....62

|

|

Figure2 : Site de la ZES de Maluku

|

...63

|

|

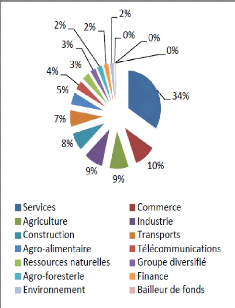

Graphique1: Analyse sectorielle et distribution spatiale

entre ces provinces

|

..75

|

|

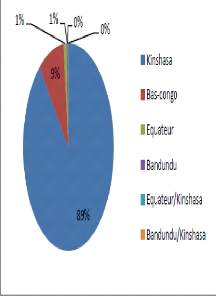

Graphique2 : Répartition spatiale des

activités économiques dans le grand

Kinshasa et son hinterland

|

..78

|

|

Graphique3 : Répartition des projets d'investissement par

secteur d'activité

|

..80

|

|

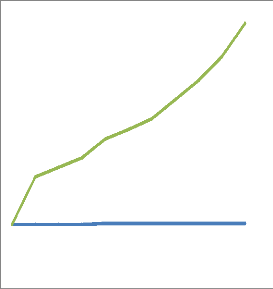

Graphique4 : évolution des investissements dans la ZES de

Maluku

|

...84

|

|

Graphique5 : évolution d'emploi dans la ZES de Maluku

|

...86

|

|

LISTE DES TABLEAUX

|

|

Tableau 1 : Répartition des principales ressources

minérales par province

|

...33

|

|

Tableau 2 : Foyers de développement

|

...36

|

|

Tableau 3 : Exemples d'avantages offerts aux entreprises des ZES

dans le monde

|

...58

|

|

Tableau 4 : Liste des fermes de la zone proches de Inkiene

|

...68

|

|

Tableau 5 : Liste des fermes de la zone proches du camp

Yayé

|

...68

|

|

Tableau6: Analyse sectorielle et distribution spatiale entre

ces provinces

|

...75

|

|

Tableaux 7 et 8 : activités de service et de commerce

|

...76

|

|

Tableaux 9 : activités agricoles

|

...77

|

|

Tableau10 : répartition spatiale des activités

économiques dans le grand Kinshasa et son hinterland

|

...78

|

|

Tableau 11 : identification des projets d'investissements en RDC

entre 2005-2009

|

...80

|

|

Tableau 12 : Valeur monétaire des projets

identifiés dans le tab11

|

...80

|

|

Tableau13 : Les secteurs d'intérêts pour la zone

économique spéciale de Maluku

|

...81

|

|

Tableau 14 : évolution prévus des investissements

dans la ZES de Maluku

|

...84

|

|

Tableau 15 : Emplois prévus dans la ZES de Maluku

|

...86

|

|

Tableau 16 : recettes d'exportation des ZES dans le monde

|

...87

|

5

LISTE DES ABREVIATIONS

|

Abréviation

|

Signification

|

|

AGCS

|

l'Accord général sur le commerce des services

|

|

AGZES

|

de Gestion des zones économiques spéciales

|

|

ASMC

|

Accord sur les subventions et les mesures compensatoires

|

|

B.E.A.U

|

Bureau d'Etude et d'Aménagement urbain

|

|

BAD

|

Banque Africaine de Développement

|

|

BM

|

Banque Mondiale

|

|

CAZES

|

Cellule d'Appui aux Zones Economiques Spéciales

|

|

COMESA

|

Commun Market of East and South Africa

|

|

FAO

|

Food and agriculture organization

|

|

FIAS

|

Force internationale d'Assistance et de Sécurité

|

|

FNDA

|

Fonds National de Développement Agricole

|

|

FPI

|

Fond de Promotion de l'Industrie

|

|

GPZ

|

General Purpose Zone

|

|

IDE

|

Investissement Direct Etranger

|

|

IFC

|

International Finance Corporation/Société

Financière Internationale

|

|

INERA.

|

Institut national de Recherche Agronomique

|

|

OCDE

|

Organisation de Coopération et de Développement

Economique

|

|

OIT

|

Organisation Internationale du Travail

|

|

OMC

|

Organisation Mondiale du Commerce

|

|

ONG

|

Organisation Non Gouvernementale

|

|

PAR

|

Plan d'action de réinstallation

|

|

PDPC

|

Le projet de développement de pôles de croissance

|

|

PIB

|

Produit Intérieur Brut

|

|

PPP

|

Partenariat -public -privé

|

|

RDC

|

République Démocratique du Congo

|

|

SADC

|

South africa for development community

|

|

SDEZFB.

|

sociétés de développement et

d'exploitation» des zones franches de Bizerte

|

|

SDEZFZ

|

sociétés de développement et

d'exploitation» des zones franches de Zanzis

|

|

SENASEM

|

Service national des semences

|

|

ZES

|

Zone économique Spéciale

|

|

ZFE

|

Zone Franche d'Exportation

|

|

ZFIE

|

Zone franche industrielle d'exportation

|

|

ZOFI

|

Zone franche d'Inga

|

6

INTRODUCTION

0.1 PROBLEMATIQUE

Tout porte à croire que la RDC est un grand ensemble

capable de se bâtir une économie forte et prospère au

regard de ses potentialités humaines et naturelles, de son

positionnement stratégique dans le monde ou encore de sa superficie

géographique. La République démocratique du Congo est un

vaste pays d'Afrique centrale avec une superficie de 2.345.410km2.

Il s'étend de l'Océan Atlantique aux plateaux de l'Est et

correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le Nord du

pays est un des plus grands domaines de la forêt équatoriale au

monde ; l'Est du pays est un domaine des montagnes, des collines et des grands

lacs. Le Sud et le centre, riches en savanes arborées, forment un haut

plateau en minerais divers. Le climat général du pays est chaud

et humide. Le pays a onze provinces immensément et diversement

dotées des ressources naturelles tels que les plus grands gisements de

cuivre, de cobalt et de coltan , en plus d'importantes réserves de

diamants, de pétrole et des forêts tropicales abondantes, un grand

potentiel en énergie hydraulique et des terres fertiles.

La RDC connait depuis treize ans une croissance

économique positive de 5% entre 2002 et 2004, de 6.5% en 2005, de 7.5%

en 2012, soit une moyenne décennale de 6.3%. Cette croissance est en

grande partie attribuable à la reprise lente et progressive du secteur

privé bien qu'elle ne soit pas encore capable de répondre aux

défis socioéconomiques du pays. Le secteur minier qui explique le

plus significativement cette croissance économique est un secteur

extrêmement vulnérable aux fluctuations du cours des

matières premières et hautement mécanisé pour

n'être que peu intensifs en main d'oeuvre non qualifiée. Cette

faiblesse en matière de création d'emploi et surtout sa nature

d'extraversion limite significativement la diffusion de cette croissance

à d'autres secteurs d'activités. A ces failles que pose le

secteur minier il faut ajouter le niveau important de population, qui de plus

en plus rétracte les effets de croissance économique.

,

Bien de projets de développement économique ont

déjà été envisagés en RDC à l'exemple

de la ZOFI (zone franche d'Inga) ou celui de « foyers de

développement »2 des années 88 et 92,

élaboré par le B.E.A.U (bureau d'étude

d'aménagement urbain). Ces projets avaient respectivement pour

finalités ; d'accroitre la production de l'énergie

électrique pour accroitre les recettes d'exportation des matières

premières et d'opérer une transformation du monde agricole

congolais en vue d'une indépendance alimentaire. Ces projets avaient

pour lot commun le fait qu'ils étaient mono sectoriels de sorte qu'ils

envisageaient un développement économique

2 B.E.A.U, « foyer de développement

», Kinshasa, Décembre 1989

7

assis sur un seul secteur d'activité tout en ignorant

les autres. C'est une approche de spécialisation économique

répondant aux exigences de la théorie ricardienne des avantages

comparatifs.

Mais alors face à la vulnérabilité des

secteurs minier et de l'énergie aux prix extérieur et face

à un décollage raté plus d'une fois du secteur agricole,

il importe qu'aujourd'hui une nouvelle politique autocentrée et

multisectoriels soit envisagé. Celle de zones économiques

spéciales intéresse la présente étude.

En effet, la création d'une zone économique

spéciale dans chacune de région économique de la RDC

susceptible d'accélérer, tout en soutenant la croissance

économique, va être envisagé comme étant un espace

d'accueil d'activités économiques qui a pour vocation d'offrir un

ensemble d'infrastructures et de services qui assurent aux entreprises les

meilleures conditions d'exercice de leurs activités. Les entreprises

installées au sein de la zone bénéficient d'un cadre

fiscal incitatif défini par la loi ainsi que de procédures

facilitant leur exploitation.3 La création des zones

économiques spéciales répond à des fins

précises : attirer les investissements industriels, assurer le transfert

des technologies appropriées dans le cadre d'accords avec les

entreprises étrangères, renforcer la capacité

d'exportation pour se procurer des devises, atténuer le problème

de l'emploi aux alentours de ces zones.

Actuellement, en RDC, en dépit du redressement de la

situation économique enregistré depuis 13ans, la question de la

souténabilité de croissance économique reste cruciale.

Seules, des politiques structurelles réfléchies pourraient

apporter des réponses significatives aux problèmes

d'insouténabilité qu'affiche le PIB de la RDC. Ainsi cette

réflexion autour des ZES sera basée sur deux questions qui vont

constituer le fil conducteur à savoir :

- Quel est le fondement d'une politique des zones

économiques spéciales ?

- Que peut-on attendre de cette politique en termes de

performances économiques?

Ce travail constitue une tentative des réponses

à plus ou moins long terme aux problèmes du faible PIB qui

gangrène l'économie congolaise depuis des années.

0.2 OBJECTIFS DU TRAVAIL

Dans ce travail, l'objectif principal est l'étude d'une

politique basée sur les zones économiques spéciales en

RDC.

D'une manière spécifique nous allons :

3 Paul BERTIN, «Zones économiques

spéciales et nouveaux enjeux fonciers », Université

Bordeaux III 2010

8

- Examiner l'historique de cette politique, ses limites et ses

avantages.

- Faire une vue d'ensemble sur les zones économiques

spéciales spécifiques au contexte congolais.

- Vérifier un lien théorique entre la croissance

économique et la mis en oeuvre des zones économiques

spéciales

0.3 HYPOTHESES DU TRAVAIL

Pour essayer de répondre à la

problématique et atteindre les objectifs, il y a lieu d'entrevoir dans

le cadre de notre recherche, les réponses suivantes :

- La diversification de l'économie congolaise peut

justifier la mise en oeuvre de la politique des ZES,

- On peut également s'attendre à une

augmentation du PIB à travers les valeurs ajoutées que

dégageraient les industries qui pourront s'implanter dans ces zones

économiques spéciales.

0.4 INTERET DU SUJET

L'étude permet de réfléchir sur

l'efficacité d'une politique basée sur les zones

économiques spéciales susceptible d'impulser la croissance

économique et le développement.

0.5 METHODOLOGIE

Pour atteindre les objectifs poursuivis par cette

réflexion, il s'avère important de recourir à des

méthodes et techniques appropriées, concernant notre étude

nous ne retiendrons que deux méthodes descriptive et analytique. A ces

méthodes nous appliquerons les techniques documentaire et d'interview

;

? La méthode descriptive permet de décrire les

ressources naturelles dont regorgent les régions de la RDC

? La méthode analytique permet d'analyser le fondement

d'une politique de zones économiques spéciales en RDC et son

impacte sur la richesse nationale.

0.6 DELIMITATION DU SUJET

Sur le plan spatial notre étude est basée sur

les 11 provinces de la RDC et s'étend temporellement dans une

perspective de long terme.

0.7 CANEVAS DU TRAVAIL

Hormis la partie introductive et celle de la conclusion

générale notre étude s'articulera autour de

trois chapitres à savoir :

- Considérations théoriques sur les ZES

- Les ZES en république démocratique du Congo

- Les ZES et les performances économiques

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES

9

Ce chapitre traite successivement de la revue de

littérature sur les ZES, du cadre théorique, des concepts

liés aux ZES, du fondement des ZES ,des expériences

significatives dans le monde en matière des ZES, de la justification

économique de ZES, du mode de fonctionnement d'une ZES, des avantages

liées à l'implantation des ZES dans un pays ainsi que de limites

liées à cette politique.

10

SECTION 1 : REVUE DE LITTERATURE

Au sujet des zones économiques spéciales, les

ouvrages, articles et mémoires scientifiques qui traitent la question

s'intéressent à l'analyse du fonctionnement des ZES dans l'un ou

l'autre pays l'ayant adopté comme politique économique. Plus

loin, ils abordent l'impact réel sur le niveau d'emploi et le niveau

d'exportation et sont majoritairement d'accord sur le fait que, d'après

les expériences mondiales, les ZES favorisent essentiellement les

exportations et l'attraction des investissements directs étrangers.

Michael Oborne dans son article

intitulé : « les zones économiques spéciales

de la République populaire de Chine.», est arrivé

à l'évidence selon laquelle la Chine, sous le règne de

Deng Xiaoping, après avoir entrepris des reformes en 1978 ayant pour but

de mener à bien un programme ambitieux dit de quatre modernisations :

l'agriculture, l'industrie, le secteur de la science et technologie et le

domaine de défense, a amorcé une politique d'ouverture sur

l'économie mondiale. Cette politique d'ouverture s'appuyait sur la

création de trois sortes d'unités économiques

destinées à accroitre le commerce extérieur et à

attirer les investissements directs étrangers : les zones

économiques spéciales, les zones de développement

économique et technique, enfin quatorze villes côtières

dont les centres historiques ont étés choisis comme zones

privilégiées de commerce extérieur et

d'investissements.

Dans cet article, les zones économiques

spéciales ont fait l'objet d'une analyse en termes des résultats

économiques et d'incidence sur les performances macroéconomiques

futures de la Chine.

Du point de vue de l'évolution du commerce

extérieur, la balance commerciale s'est considérablement

améliorée, passant d'un déficit de 2 milliards de yuans en

1978 à 1.7 milliards d'excédent en 1983 avec pour

conséquence positive l'accumulation de 11milliards des réserves

de changes de la Chine en 1985.

Pour ce qui est des investissements directs étrangers,

la chine a compris qu'elle devait épauler ses ressources

financières venant des prêts et d'aides privilégiées

par des investissements directs étrangers. Pour attirer ces IDE, la

chine a mis en place un système d'incitations dans les zones

économiques spéciales. Ce système d'incitations est

composé des éléments suivant : simplification des

contrôles administratifs, autonomie relative du pouvoir local,

accès directs aux autorités provinciales et centrales,

exonérations fiscales, franchise de droit de douane sur les

matériaux de production, souplesse en matière de recrutement et

de licenciement, amortissement comptable accéléré,

accès du marché intérieur chinois pour une partie des

produits fabriqués à l'intérieur des zones

économiques spéciales, avantages en

11

matières de transferts de devises pour le personnel

travaillant dans ces zones, permis de séjours et de travail pour les

étrangers.

En termes des résultats, l'auteur constate que toutes

les ZES chinoises n'ont pas connu une croissance de la même importance,

et leur développement n'a pas été uniforme. Les

investissements étrangers ne se sont pas développés

immédiatement dans les secteurs escomptés par les

autorités, à savoir l'industrie légère et les

secteurs de technologie de pointe mais bien dans les secteurs de l'immobilier

en suite dans d'autres secteurs.

Outre les devises dont bénéficient

l'économie chinoise grâce aux ZES, la création d'emplois

constitue un autre gain statistique. A ceci, il faut ajouter les importations

de technologies dont 30 000 pièces de technologies modernes

importées à la fin de l'an 1984.

Pour conclure, l'auteur relève l'importance des ZES

dans la croissance spectaculaire que connait la chine depuis une vingtaine

d'années, il est possible, écrit l'auteur, que les zones

économiques spéciales aient servi de base dans la majeure partie

des innovations qu'a connu la Chine dans les vingt dernières

années.

Paul Bertin dans son mémoire de master

à l'université Bordeaux3 intitulé : « Zones

économiques spéciales et nouveaux enjeux fonciers : Le cas de

Marg Swarnabhoomi au Tamil Nadu, Inde » évoque les

circonstances qui ont amené l'Inde à dupliquer la politique

chinoise des ZES. L'auteur parle d'un désire pour l'Inde

d'améliorer les capacités de son économie en

matière de compétitivité et de flexibilité partant

du modèle des ZES de la République Populaire de Chine. Le choix

de développer l'économie indienne sur une base des conditions

laxistes poussent l'auteur à relever un danger de surexploitation des

terres fertiles par les investisseurs qui, en retour ne garantissent pas des

meilleures conditions de vie aux populations autochtones qui occupent les

terres fertiles. La loi indienne sur les ZES vise à créer un

nouveau système de gouvernance, un nouvel ordre économique,

politique et géographique, détaché des droits

constitutionnels, et des machinismes parlementaires et juridiques.

En effet l'Inde, à travers ses ZES, veut opérer

un basculement de son économie vers l'émergence en faisant

affluer des investissements privés dans l'infrastructure industrielle.

Et pour commencer ce basculement, elle a choisie le secteur primaire,

essentiellement le secteur agricole. Ainsi, par cette politique les objectifs

décris sont les suivants : générer de nouvelles

activités économiques, promouvoir les exportations des biens et

services, promouvoir l'investissement direct étranger et domestique,

créer l'emploi, développer de nouvelles infrastructures et

maintenir l'intégrité de l'Inde et des bonnes relations avec les

Etats étrangers. La zone économique spéciale de Tamil

Nadou reste dominé par un groupe familiale

12

d'investisseurs qui, d'après l'auteur, s'est

imposé comme maître de terrain et constitue la bête qui se

nourri des autres pour croitre elle-même. Ceci pour expliquer les limites

liées au monopole légalisé par le gouvernement et

accordé aux investisseurs dans le cadre des ZES.

L'auteur conclu en se posant la question de savoir si le

gouvernement central indien, en déléguant ses

responsabilités aux grandes compagnies telles que Marg, n'aurait-il pas

vendu son âme au diable. Pour lui, bien que l'Etat manque de

liquidités, qu'il ait tant à faire, ne doit pas chercher à

attirer la croissance, à n'importe quel prix. Il fini par rappeler aux

indiens qu'il ne faut pas oublier que si la recette a si bien fonctionné

en Chine, c'est parce-que le régime politique le permettait. Et que si

l'on veut que cette recette fonctionne tout aussi bien dans le cas de l'Inde,

il ne s'agira pas d'adapter le modèle, mais de s'adapter au

modèle.

RACHID OUIAZZANE, dans son mémoire de

master présenté en Droit Fiscal, à l'Université

Paris Dauphine en 2007-2008, intitulé : « Tanger, quel

régime de zone franche ? » relève le surendettement

dans lequel le Maroc était plongeait jusqu'aux années

quatre-vingt suite à une politique basée sur un modèle

économique caractérisé par de substitution aux

importations, une protection des industries nationales par des barrières

commerciales élevées et par le nationalisme à outrance.

Face à cette situation, le Maroc a révolutionné son

système réglementaire, législatif et fiscal par une suite

des reformes en vue de renforcer la

libéralisation, la privatisation et la

déréglementation, gage du succès des zones

franches

d'exportations et de l'intégration dans les zones de libre

échange. L'auteur explique le choix de Tanger, une ville au nord du

pays, comme zone franche stratégique du Maroc par le fait que cette

ville est une porte sortie du Maroc au reste du monde. L'analyse que l'auteur

réalise sur les zones franches marocaines se fait en termes des couts et

avantages pour le pays d'accueil (Maroc).

En termes d'avantages, l'auteur constate que la politique des

zones franches d'exportation est avantageuse pour le pays d'accueil ainsi que

pour les investisseurs qui choisissent de s'y implanter. Pour les

investisseurs, les incitations en termes de défiscalisation, de

suppression des droits de douanes, de liberté liée au

rapatriement des devises et les allégements liés au code du

travail sont des avantages que les investisseurs mettent à leur actif

durant la période d'exonérations que la loi leur accorde. Pour le

pays d'accueil, les zones franches d'exportation contribuent à

l'attraction des IDE, aux recettes d'exportations, à la

création d'emploi, à

l'aménagement du territoire et le

transfert de technologies. Il faut par contre faire attention, deux tendances

peuvent diluer les avantages spécifiques des zones franches

d'exportation, surtout pour les pays en voie de développement : le fait,

pour les PVD d'adopter des politiques économiques largement

libérales, notamment l'ouverture aux

13

échanges et aux investisseurs étrangers, les

privatisations et les programmes de conversion de dette en investissement des

affaires plus performant risquent de transférer le pouvoir

économique du pays vers l'extérieur. Mais aussi cette suite

d'avantages constitue des coûts budgétaires que ne peuvent

supporter les pays en voie de développement étant donné

que ces pays vivent essentiellement des recettes fiscales.

En termes des coûts, les zones franches d'exportations

génèrent des coûts économiques, des coûts

sociaux et environnementaux.

Pour conclure, l'auteur attribue aux incitations fiscales un

rôle relativement important dans l'attraction des investissements dans le

cadre des zones franches d'exportation. La décision de s'implanter dans

les ZFE dépend également des éléments tels que :

l'accessibilité aux marchés, la stabilité et l'orientation

des régimes politiques, la qualité des infrastructures, la

qualification et la disponibilité de la main d'oeuvre ainsi que les

conditions monétaires et financières. Après dix ans

d'expérience, le Maroc a enregistré des résultats

prometteurs en termes d'accroissement des IDE, d'accroissement des recettes

d'exportations et d'accroissement du niveau d'emploi.

SECTION 2 : CADRE THEORIQUE

La zone économique spéciale est un concept

multiforme, un concept en perpétuelle évolution. Ce concept

correspond à une préoccupation économique et s'apparente

à des situations très variées. La forme traditionnelle

congolaise de zone économique spéciale puisée dans les

décennies 80 et 90 correspond aux foyers de développement,

où le secteur agricole est considéré comme socle

d'exploitation industrielle dont la production devait être d'abord et

avant tout orientée vers le marché local.

Au cours de ces deux dernières années les zones

économiques spéciales envisagées par le gouvernement

congolais doivent connaitre une évolution significative étant

donné qu'elles s'orienteront aux marchés national et mondial et

s'élargiront à d'autres domaines économiques tels que :

domaine de fabrication des Matériaux de construction, domaine Chimique

et pharmaceutique, Biocarburant, pièces de rechange, machines et outils

agricoles, Mines, Nouvelles technologies de l'information et de la

communication, Bois et dérivés et Pétrole.

Dans le monde, les zones économiques spéciales

initialement liées à la douane traduisent actuellement une

réalité économique fortement rattachée à

l'économie mondiale. En effet, elles sont considérées

comme de choix déterminants dans le développement

économique des pays en voie de développement. Elles sont devenues

un instrument essentiel de la politique

14

économique permettant aux gouvernements d'attirer des

investissements étrangers en leur proposant des conditions incitatives

et un environnement propice aux investissements.

En définitive, les zones économiques

spéciales doivent répondre à certaines conditions d'ordre

fiscales, infrastructurelles, politique... pour pouvoir servir de levier au

développement économique d'un pays dont l'essentiel, est

d'attirer les investissements étrangers et de promouvoir en

conséquence le tissu industriel du pays d'accueil.

SECTION 3 : GENERALITES CONCEPTUELLES

I.3.1 Zone économique spéciale

Une zone économique spéciale

(ZES) est une région géographique dans

laquelle les lois économiques sont plus libérales,

c'est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises, que celles

pratiquées dans le reste du pays4. Lorsqu'un gouvernement

crée de telles zones, c'est généralement dans le but

d'attirer les investissements étrangers.

Une grande partie de la littérature sur les zones

économiques spéciales désigne celles-ci comme étant

des aires, géographiquement délimitées, au sein desquelles

les activités industrielles et/ou commerciales bénéficient

d'un régime particulier en matière de fiscalité; celle-ci

peut être réduite ou inexistante et, le plus souvent, elle fait

l'objet d'un allègement réglementaire dans la quête de

production de nouveaux produits de transformation, de substitution aux

importations , du développement des infrastructures de transports, du

développement du secteur du tourisme, de la construction, de la

reconstruction ,de l'exploitation de l'industrie du tourisme, bref du

développement de production économique.

En référence au projet du gouvernement

congolais, la LOI NO 14/022 DU 07 JUILLET 2014 FIXANT LE REGIME DES ZONES

ECONOMIQUES SPECIALES EN RDC, sous entend les ZES de manière globale

comme étant des espaces bénéficiant d'un régime

juridique particulier qui le rend plus attractif pour les investissements

nationaux et étrangers. Dans un autre projet de parcs agro-industriels

l'Etat est plus actif que dans les ZES, il compte participer à la

transformation industrielle dans lesquelles les équipements

nécessaires tels que l'eau, l'électricité, les

infrastructures routières, infrastructures de communications,

infrastructures de santé, les banques et autres, doivent être

préalablement assurés par lui.5 La loi sur les ZES

définie les industries attendues dans les ZES susceptibles

4

www.wikipedia.net:/zone

économique spéciale,consulté le 26 mai 2014

5 Ministère d'industrie de la RDC

: loi no 14/022 du 7 juillet 2014 fixant le regime des ZES en RDC,numéro

spécial, 55e année.

15

d'être créées, il s'agit des industries

dans le domaine : Agro-alimentaire, Matériaux de construction, Chimique

et pharceutique, Biocarburant, pièces de rechange, machines et outils

agricoles, Mines, Nouvelles technologies de l'information et de la

communication, Bois et dérivés et Pétrole.

I.3.1.0. Typologie de ZES

Jean prybyla , économiste américain qui a

longuement étudié l'économie chinoise en 1984, note

à propos des zones économiques spéciales : « le lien

historique du concept zones économiques spéciales avec les zones

de coopération économique régionales ainsi que des

nombreuses variantes de cette idée qui existent de part le monde :zones

d'exportation, zones franches, les zones industrielles, suggère que les

zones économiques spéciales sont une formule expérimentale

et évolutive au préalable destinées à remplir

certains objectifs spécifiques :parmi ceux-ci, gagner des devises

grâce aux exportations et acquérir des technologies figurent en

bonne place dans les préoccupation des politiciens chinois.

»6.

D'après les expériences des différents

pays qui ont recouru à cette politique, on identifie une

diversité des zones, suivant la nature d'activités

exercées dans telle ou telle autre zone, on identifie :

I.3.1.1 les zones économiques spéciales de

la production industrielle

Les Z.E.S de production industrielle qui peuvent se situer

dans les principales régions industrialisées du pays afin

d'assurer aux investisseurs la proximité des sources des matières

premières, de la main d'oeuvre qualifié et de l'accès aux

infrastructures réseaux de transport existantes.

I.3.1.2 Les Zones économiques spéciales

d'innovation technologique

Les Z.E.S d'innovation technologique peuvent être

crées sur des territoires qui se situent dans les villes où,

traditionnellement, sont implantés dans les principaux centres de

recherche scientifique du pays. Ceci, afin d'assurer aux investisseurs

l'accès direct aux chercheurs et cadres qualifiés, ainsi qu'au

fort potentiel de partenariats avec les centres de recherches domestiques.

I.3.1.3. Les zones économiques spéciales

touristiques et de loisirs

Les Z.E.S touristiques et de loisirs peuvent être

crées sur des territoires désignés par le gouvernement et

qui se situent dans les plus belles

6 Cité par Michael Oborne: «

les zones économiques spéciales de la République

populaire de Chine », art, PP 67

16

régions du pays et les plus visitées par les

touristes, afin d'assurer aux investisseurs les conditions optimales pour la

création et le développement du business dans les domaines du

tourisme, des loisirs et du sport.

I.3.1.4. Les zones économiques spéciales

portuaires

Les Z.E.S portuaire peuvent être crées à

proximité des ports maritimes internationaux et aéroports

internationaux, afin d'assurer aux investisseurs la proximité directe

des principaux corridors de

transit.au sein de celle-ci la

construction aéronautique, la construction navale, la production des

composants pour le transport maritime et l'aéronautique, le service de

maintenance/réparation pour le transport maritime et

l'aéronautique, les services logistiques portuaires et

aéroportuaires vont permettre aux entreprises de construction

aéronautique ou navale de réaliser des économies

substantielles.

I.3.1.5. Parc agroindustriel7

D'après son programme économique dans le secteur

agricole, le gouvernement de la RDC défini un parc agroindustriel comme

étant un espace délimité géographiquement sur les

80 millions de terres arables, doté d'une loi agricole, d'un code

national d'investissement, d'un plan national d'investissement, des

facilités (Fond de Promotion Industriel(FPI) et du Fonds National de

Développement Agricole(FNDA). Bref doté d'un climat d'affaire

sain avec pour finalité de faciliter et d'attirer les investissements

tant publics que privés capable de relancer l'ensemble de

l'économie.

I.3.1.6 zone franche

La zone franche se distingue des autres concepts en ce sens

qu'elle est un outil de développement des exportations composé

d'un hardware -parc industriel-et d'un software

-régime d'incitation8 . La spécificité

d'une zone franche provient du fait qu'elle est souvent soumise à des

conditions de contrôles sévères par les services douaniers

nationaux et ce, pour éviter toute entrée en contrebande sur le

territoire douanier national. De même, la plupart des règles qui

lui sont applicables sont similaires, ou plus libérales, que les

règles en vigueur dans l'économie nationale en

général, de façon à attirer l'investissement direct

étranger (IDE). En effet, différentes formes de zones franches

ont vu le jour :

7 Primature de la RDC :»opportunités d'affaires

dans le secteur agricole en RDC `'; programme économique du

gouvernement

8 Zones franches au Maroc: État des lieux et analyse

comparative, avril 2001) en ligne: <

http://www.mcinet.gov.malmciweb/Infrastructures/Pdf/Etudes

ZF.pdf#search=%22zanes%20franche

s%20expartation%20afrique%20du%20nord%20textile%22> à la p. 4 (date

d'accès: 9 mai 2014)

17

? les zones franches

industrielles: celles-ci sont développées

dans un contexte d'extraterritorialité douanière et sont

orientées vers la production manufacturière destinée soit

au marché local soit à l'exportation. Dans ce cas, elles sont

appelées zones franches industrielles d'exportation

(ZFIE) dans la mesure où les industriels désirant

s'implanter dans ces zones bénéficieront d'une liberté

entière dans tout ce qui concerne l'importation de la matière

première hors taxe jusqu'à la réexportation des produits

finis.

? Les zones -franches industrielles de proximité,

apparues dans les orbites des pays industrialisés dans le cadre

d'un double objectif: ralentir le flux

's

d'immigration sur l'axe Sud-Nord et accroître la

complémentarité entre voisins . De même, les zones

d'entreprises se distinguent des ZFIE par l'absence d'obligation

d'exporter imposée aux industriels.

? Les zones bancaires sont des aires

géographiques délimitées où les banques à

vocation internationale peuvent librement exercer leurs activités. On

peut aussi trouver des zones franches bancaires où les banquent

peuvent librement exercer leurs activités à condition de

travailler avec des devises étrangères des

.

non-résidents À cette liste, on ajoutera les

zones franches d'assurance (les assurances échappent à

tout contrôle par rapport à la réglementation

nationale).

? En outre, des zones franches touristiques sont

destinées à faciliter la vente au détail d'articles de

grande consommation pour les touristes.

? les zones franches fiscales (appelées aussi

« paradis fiscaux»).

I.1.2. investissement direct étranger

Deux approches peuvent nous permettre d'appréhender la

notion d'investissement direct étranger :

Dans l'approche de Vernon (1966)9, il explique les

IDE selon le cycle de vie du produit. Au début le produit est

conçu dans le pays d'origine avec des technologies innovatrices, et il

est aussi produit pour le marché local. Après, arrivé

à un autre stade du cycle de vie, une certaine croissance et

connaissance du marché, de synergie, le produit est exporté vers

d'autres pays ayant des caractéristiques similaires au pays

d'origine. Lorsque le produit devient standard et mature, les

coûts de travail deviennent très importants dans le processus de

production, c'est à ce moment là que les firmes

délocalisent à la recherche de coûts de production

bas.

Dans l'approche Jacquemont (1990)10,

l'investissement international (notion plus large que l'investissement direct)

est formellement défini

9 Cité par NJOUM NGUENIN, « l'analyse des

déterminants de l'investissement direct étranger au cameroun

», mémoire DEA, université de Douala, 2009, pp16

10 idem

18

comme l'emploi des ressources financières qu'un pays

fait à l'étranger. Les deux approches indiquent que le fait de

produire dans l'un ou l'autre pays dépend du niveau de coût de

production que l'un ou l'autre pays peut occasionner. Le Pays dans lequel ce

coût s'avère plus bas est éligible à recevoir

l'investissement.

Les investissements directs étrangers peuvent prendre

cinq formes dans le cadre des zones économiques spéciales : les

accords d'assemblage, le commerce de compensation, les entreprises conjointes

contractuelles, les entreprises conjointes par action et les filiales à

capital cent pour cent d'un groupe étranger11

I.3.3. Foyer de développement12

Tel qu'envisagé par le Bureau d'Etudes

d'Aménagement et d'Urbanisme du Zaïre en 1990, il s'agit d'une zone

ayant des éléments socio-économiques les plus favorables

possibles dans le cadre de mis en place d'une stratégie qui permette une

transformation du monde rural, essentiellement dans le secteur agricole. La

raison fondamentale dégagée par le B.E.A.U dans l'étude

des foyers de développements découle de la

nécessité d'opérer une reconversion et une mutation

imposées par l'évolution des débouchés des

productions potentielles agricoles.

I.3.4 aménageur

C'est une entité économique nationale ou

étrangère qui conclu avec l'établissement public en charge

de l'administration des zones économiques spéciales un contrat

d'aménagement et de gestion.13

I.3.5 Contrat d'aménagement

C'est un accord conclu entre l'établissement public en

charge de l'administration des zones économiques spéciales et un

aménageur, en vue d'établir, de développer et de

gérer une ZES, et en vertu duquel l'aménageur assume des risques

de projet en terme de placement.14

I.3.6 Contrat de gestion

Accord conclu par l'aménageur avec un tiers, en vertu

duquel ce dernier est tenu de rendre certains services et de recevoir en

contrepartie une rémunération.15

11 Michael Oborne, les zones économiques

spéciales de la république populaire de chine, art, pp55,

12 B.E.A.U : « foyer de développement »,

ed.imprimplans, Paris, 1990, p3

13 Journal officiel de RDC, loi no 14/022 du 7 juillet 2014

fixant le régime des ZES en RDC, numéro spécial,

55e année.

14 idem

15 idem

19

I.3.7 Contrat de sous-aménagement

Accord conclu entre l'aménageur et un sous-traitant

spécialisé en matière d'aménagement, en vue

d'assurer la bonne exécution du projet d'aménagement de la zone

économique spéciale.16

I.3.8 Entreprise

Toute société ou tout établissement

enregistré à l'établissement public en charge de

l'administration des ZES par un aménageur ou

gestionnaire.17

I.3.9 Gestionnaire

Entité nationale ou étrangère ayant

signé un contrat de gestion avec l'aménageur.18

I.3.10 Investisseur

Toute personne physique ou morale, de nationalité

congolaise ou étrangère, qui réalise un investissement au

sein d'une ZES19

I.3.11 Resident

Toute personne physique ou morale enregistrée par un

aménageur ou un gestionnaire, et autorisée par un

l'administrateur à résider dans une ZES.

I.3.12 Sous-aménageur

Un sous-traitant spécialisé en matière en

matière d'aménagement dans une ZES.

I.3.13 Travailleur

Toute personne au service d'une entreprise enregistrée

dans

une ZES.

SECTION 4 : HISTORIQUE, FONDEMENT ET

EXPERIENCES

SIGNIFICATIVES DES ZES DANS LE MONDE

I.4.1 Historique

Historiquement, la première forme de zone

économique spéciale est apparue à Shannon, en

Irlande20 au début des années 1960. Cette ville,

était d'abord une enclave extraterritoriale exemptée de droits de

douane créée pour les

16 idem

17 idem

18 idem

19 idem

20WALID AYADI `les zones franches en

afrique du nord dans le secteur du textile: impacts commerciaux et

juridiques',mémoire, université du Quebec ,JUIN 2009,pp16

21 idem

20

touristes obligés de s'arrêter afin de faire le

plein d'essence avant la traversée de l'Atlantique. Elle fut

transformée en zones franches industrielles d'exportation par les

autorités de l'époque, suite à l'arrivée des jets

et ce, pour permettre aux 6000 travailleurs à l'aéroport de

conserver leurs emplois.

La dénomination de Zone économique

spéciale est apparue pour la première fois dans la

République Populaire de Chine. Pour commencer, le gouvernement central,

sous l'initiative de DENG XIOPING, lance en 1980 cinq vastes zones

économique spéciales, que sont Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen

et Hainan.

Cette expérimentation avait pour fondement

de stimuler le développement

économique et

technologique de certaines régions du pays. Ces zones étaient

conçues sur le même modèle qu'une zone franche

traditionnelle, excepté qu'à l'origine, elles étaient

franchement moins libérales. On retrouve ce type de zones dans les pays

ayant une histoire communiste, comme la Hongrie et d'autres pays de l'Est. La

spécificité de ces zones est qu'elles ne sont pas de simples

parcs industriels; ce sont en fait des villes ou des régions

entières comprenant l'ensemble des caractéristiques habituelles:

zones résidentielles et commerciales, équipements de loisirs,

moyens de transport, établissements d'enseignement, équipements

de santé, autres services sociaux. Ces zones, séparées

physiquement du reste du pays, ont pour objectif de promouvoir

l'investissement, mais elles constituent aussi des laboratoires d'idées

et d'expérimentations de différents modèles

économiques pour la Chine. Cela a pour objectif de tester

l'économie de marché de manière contrôlée, en

vue de l'étendre ultérieurement à d'autres parties du pays

si cela est jugé souhaitable. Progressivement, les zones

économiques spéciales, caractérisées par leur

capacité importante de main-d'oeuvre (30 millions de personnes) tout

comme par le volume d'investissements et d'exportations se sont

multipliées à travers le pays, entraînant alors un vaste

mouvement de délocalisation d'entreprises des zones franches du monde

entier vers les zones chinoises21. Les zones économiques

spéciales se sont répandues à travers le monde sous

différentes formes et appellations. On peut citer :

- Free zones: Irlande, Trinidad et Tobago, Turquie,

Émirats Arabes Unis, Uruguay, Venezuela.

- Parcs d'activités économiques: Tunisie (depuis

2001); ancienne appellation: zones franches économiques.

- Maquiladoras Mexique, Costa Rica, Salvador, Guatemala,

Honduras.

- Industrial free zones: Colombie, Ghana, Madagascar, Syrie et

Jordanie.

- Free trade zones: Bulgarie, Chili.

- Exportfree zones: Jamaïque.

- Free trade and industrial zones: Iran.

21

- Special export processing zones: Philippines.

- Export processingfree zones: Togo.

- Tax freefactories: Fidji.

- Bonded zone: Indonesian.

- Free zones and special processing zones: Pérou.

- Free economic zones: Russie.

- General purpose zones et sub zones : Etats Unis

- Zones économiques spéciales : Inde, Chine, Gabon,

République du Congo,

RDC,...

- Parcs agroindustriels : RDC

I.4.2 Fondement international de zone économique

spéciale

Les zones économiques spéciales sont

considérées comme des moyens efficaces pour, d'une part,

intégrer les pays en voie de développement à la

mondialisation, et d'autre part, accélérer la globalisation du

marché. Elles bénéficient du soutient idéologique,

économique et financier d'organisations internationales comme le FMI, la

Banque mondiale et le système onusien. Dans la majeur partie des pays

affiliés à ces organisations internationales, les

économies éprouvent des limites économiques graves :

répartition inégale des revenus, faible productivité de

l'agriculture, quasi-impossibilité d'établir les filières

industrielles de production ainsi que le recours de ces pays aux emprunts

proposés par les institutions de brettons woods et par les banques

publiques et privées des pays développés. Aussi ces

limites

observables jusqu'à ce jour, poussent ces pays à

adopter des stratégies

d'industrialisation orientées vers

l'exportation. C'est dans ce cadre que les mesures de libéralisation, de

participation et de déréglementation préconisées se

traduisent par la mise en place des zones économiques spéciales.

Ceux-ci favorisent l'idée d'attendre des retombées sur

l'économie nationale.

I.4.3 les expériences significatives

Différentes expériences de zones

économiques spéciales dans certains pays ont entrainé

d'autres pays à ce modèle et ce, soit par leurs succès,

soit par l'importance de leurs volumes (volume d'investissement, taux

d'emplois, taux d'exportation,...), ou encore par la spécificité

de leurs mécanismes. Dans ce cadre, nous allons détailler

ci-après quelques cas à titre illustratif de la situation.

22

I.4.3.1 Les maquiladoras

(Mexique)22

Les maquillas sont généralement définies

comme des usines d'assemblage de propriété industrielle

étrangère qui emploient de la main-d'oeuvre à bon

marché pour monter des produits finis destinés à

l'exportation à partir de pièces fabriquées à

l'étranger. Le système de maquiladoras est introduit dès

la moitié des années 1960(1965) 151 en vue de lutter contre le

chômage. L'idée de départ était d'inciter les

entreprises américaines à construire des usines de montage et

d'assemblage le long de la frontière nord du Mexique.

Généralement, les maquiladoras sont des usines de production hors

douane permettant aux entreprises étrangères

(généralement américains) d'importer des marchandises qui

seront ensuite transformées ou assemblées en usines, en vue

d'être ultérieurement réexportées. La

spécificité de ces zones réside dans l'importance du

nombre d'emplois créés. Elles ont modernisé leurs moyens

de production, ce qui leur permet de commencer à se lancer dans les

activités de productions intégrées tout en abandonnant

progressivement leurs aspects d'usines de montage.

I.4.3.2 Les zones franches américaines: foreign

trade zone23

Les zones franches américaines ont vu le jour en 1934

avec le Foreign Trade Zone Act. Toutefois, il a fallu attendre jusqu'en 1970

pour voir naitre de véritables zones franches. Ces zones

déclarées en dehors du territoire douanier des Etats Unis pour

l'application des droits de douane, visent à offrir un régime

douanier spécial à des entreprises américaines. En effet,

les marchandises y entrant ne sont soumises à aucun droit de douane

à moins qu'elles ne pénètrent ensuite sur le territoire

douanier des Etats-Unis. Dans le contexte américain, on trouve deux

sortes de zones franches décrites ci-après :

I.4.3.2.1 General Purpose Zone(GPZ)

Ces zones diffèrent des zones franches traditionnelles

dans le sens où elles n'ont pas l'obligation d'exporter leurs produits

à l'extérieur du pays. Elles peuvent donc les écouler sur

le marché local et c'est à ce moment là que ces produits

seront soumis aux droits de douanes et aux quotas du pays.

I.4.3.2.2 Les Subzones (special purpose

zones)

Ces zones sont créées lorsque la zone franche

conventionnelle ne répond plus aux exigences de futurs utilisateurs en

l'occurrence une grosse entreprise. Ainsi, va-t-on créer une autre zone

adjacente à la zone franche

22WALID AYADI « les zones franches

en afrique du nord dans le secteur du textile: impacts commerciaux et

juridiques », mémoire, université du Quebec à

montréal,2006

23 WALID AYADI « les zones franches en afrique du nord

dans le secteur du textile: impacts commerciaux et juridiques »,

mémoire, université du Quebec à

montréal,2006

23

conventionnelle pour servir les intérêts

exclusifs d'une grosse entreprise ou d'une multinationale.

I.4.3.3 Les zones franches en

Afrique24

Sur le continent africain, les premières zones franches

sont apparues vers les années 1970. Cependant, pour la majorité

des pays, le bilan de ces zones était négatif plutôt que

prometteur. Les difficultés sont largement imputables aux troubles

sociopolitiques et économiques qu'a connus la majorité des pays.

En effet, l'instabilité politique et économique subie par

certains pays du continent africain a pour effet d'apeurer les investisseurs

étrangers. À titre d'exemple, en 1990-1992, le Togo a connu une

grave crise socio-économique entraînant un ralentissement

considérable de la croissance des entreprises exportatrices. Durant

cette crise, les entreprises étrangères ne voulaient plus

envisager le Togo comme un pays où potentiellement investir. La

situation est semblable pour tous les pays africains confrontés à

des guerres civiles. Les raisons principales de l'échec des zones

franches résident dans le poids excessif de la bureaucratie

(procédures douanières, délais d'obtention des

autorisations très longs, etc.), une mauvaise planification (le mauvais

choix de l'emplacement: dans des régions éloignées des

ports ou des aéroports), des réglementations du travail rigides

et contraignantes (obligation des entreprises à embaucher un nombre

déterminé d'employés), des restrictions de la

propriété foncière et un nombre excessif de documents

exigés. Par exemple, en Égypte, la demande de statut de zone

franche pouvait atteindre 40 pages jusqu'à une date récente, et

le délai de réponse était compris entre 12 et 24 mois

.Pour certains pays, les zones franches n'ont jamais décollé, du

Sénégal ou du Liberia. Pour d'autres, elles ont connu un

démarrage positif, pour par la suite subir une stagnation, comme dans le

cas du Togo, du Cap Vert, de la Namibie, du Cameroun, du Ghana et du Kenya.

Néanmoins, quelques pays ont fait exception : l'île Maurice,

Madagascar, ainsi que les pays du Nord de l'Afrique qui ont

développé des zones franches performantes dans le secteur du

textile.

I.4.3.4 Leçon tirée des expériences

et tentatives des ZES

La question essentielle qu'il importe de relever dans

l'expérience chinoise, mexicaine, américaine, africaine et autre

doit porter sur les motivations qui ont conduit chacun de ces Etats à

mettre en place une politique des zones économiques. Il sied de

constater que le souhait de voir accroitre la richesse nationale, à

travers des nouveaux emplois (comme au Mexique) ou encore à travers la

multiplication des investissements nationaux et étrangers au pays (comme

en Chine,

24 WALID AYADI « les zones franches en afrique du nord

dans le secteur du textile: impacts commerciaux et juridiques »,

mémoire, université du Quebec à

montréal,2006

24

aux Etats Unis ou encore en Russie) a été la

conséquence majeure de cette politique.

Les méthodes d'attraction et/ou de développement

des investissements diffèrent et constituent un facteur

déterminant pour définir le volume des investissements

susceptibles d'être implanté au sein des différentes zones.

Le fait, par exemple, pour la Chine de mettre en place cinq zones

économiques spéciales complexes (villes ou des régions

entières comprenant l'ensemble des caractéristiques habituelles:

zones résidentielles et commerciales, équipements de loisirs,

moyens de transport, établissements d'enseignement, équipements

de santé, autres services sociaux) , isolées du reste du pays et

surtout mettre en place des laboratoires d'idées et

d'expérimentations de différents modèles

économiques , a permis à la Chine de tester l'économie de

marché de manière contrôlée, entraînant alors

un vaste mouvement de délocalisation d'entreprises des zones franches du

monde entier vers les zones chinoises.

SECTION 5 : LA JUSTIFICATION ECONOMIQUE DE LA CREATION

DES

ZONES ECONOMIQUES SPECIALES

Pour certains pays en développement, la création

de zones économiques spéciales vise à stimuler

l'industrialisation et à conquérir de nouvelles

opportunités économiques. II évoque également que

les avantages pour le pays d'accueil sont en majeure partie de nature

indirecte. Elles sont constituées par le progrès

économique des régions.

Dans le cas de la RDC , en créant des zones

économiques spéciale, l'État vise primordialement à

redynamiser le secteur privé et à réaliser d'autres

objectifs qui se rapportent généralement à la

création d'emplois et à l'amélioration de la

qualité de la main-d'oeuvre; il vise notamment ; à attirer

l'investissement direct étranger, à attirer des capitaux et des

techniques de pointe de l'étranger, à s'assurer des gains

en devises, à développer une structure

industrielle nationale, à améliorer les

infrastructures, sans

pour autant négliger la rentabilité financière de la

zone.

Cependant, le dosage et le contenu précis de chacun de

ces objectifs varient en fonction des caractéristiques ou ambitions

propres à chaque pays. En effet, les lois de chaque pays sont

adaptées aux besoins spécifiques de l'État et au(x) type

(s) d'entreprises qu'il souhaite attirer sur son territoire.

Les recettes en devises du pays d'accueil sont essentiellement

constituées des salaires versés aux travailleurs nationaux de la

zone et, dans une moindre mesure, des dépenses locales pour le

règlement de services acquis

25

sur place (loyer, factures d'électricité, d'eau,

de télécommunications, frais de transport, etc.) ou de l'achat de

matières premières.

Ainsi, la croissance économique des zones

économiques spéciales va-t-elle contribuer de façon

importante à l'équilibre des échanges des pays. La

croissance annuelle des recettes des exportations des ZES, par comparaison

à celle des recettes des exportations nationales totales,

témoigne de meilleures performances des ZES par rapport à

l'économie nationale. Ces performances constituent un indice relatif du

succès des zones économiques spéciales en tant que moyen

mis à la disposition d'un État pour attirer des industries

manufacturières exportatrices. On peut appréhender cette

croissance illustrée dans de nombreux pays comme au Costa Rica,

où la part des zones franches dans les exportations de produits

manufacturés a été portée de 10 % en 1990à

53 % en 2005, et où les exportations se sont accrues de 55 % entre 2001

et 2005. La croissance des exportations des ZFIE était de l'ordre de 73

% à l'île Maurice en 1999, et de 41 % au Mexique en

1991.25

SECTION 6 : MODE DE FONCTIONNEMENT D'UNE ZONE

ECONOMIQUE

SPECIALE

Les zones économiques spéciales sont

habituellement administrées par une autorité de zone qui dispose

de bureaux nationaux et locaux comportant généralement un certain

nombre de services spécialisés, notamment dans les relations

professionnelles.26 Cette autorité peut avoir

différentes dénominations selon les pays. En RDC, une direction

du ministère de l'industrie qui a la charge de coordonner des projets

dénommée Autorité de Gestion des zones économiques

spéciales (AGZES) est celle qui gère les ZES congolaises.

S'agissant de la nature de cette autorité, les lois sur

les zones économiques spéciales prévoient divers

scénarios: « Certaines dispositions désignent une structure

publique, d'autres une personne privée, tandis que d'autres encore

laissent la question ouverte, s'en remettant à des procédures de

type d'appel d'offre pour faire surgir le partenaire auquel sera confiée

l'administration de la zone ».

En effet, les zones économiques spéciales sont

dirigées soit directement par le représentant de l'État,

soit de manière indirecte à travers une certaine autonomie

exercée sous le contrôle de l'État, avec l'intervention, de

différentes manières, des autres départements

ministériels. Les autorités douanières interviennent

25 WALID AYADI « les zones franches en afrique du nord

dans le secteur du textile: impacts commerciaux et juridiques »,

mémoire, université du Quebec à montréal,2006

pp22

26 Hassina Johary Ravaloson, Le régime des

investissements directs dans les zones franches d'exportation, Paris,

l'Harmattan, juillet 2004 aux pp. 94-96.

26

toujours directement en raison des avantages consentis dans ce

domaine. Pour le reste, l'autorité de zone est largement autonome dans

de nombreux pays et elle ne s'adresse qu'occasionnellement aux autres

administrations.27 À titre d'exemple, en Tunisie, l'article 5

de la Loi no 92-81 du 3 août 1992, portant sur la création de

zones franches économiques, prévoit que les zones franches sont

gérées par un «exploitant» aux termes d'une convention

de concession approuvée par le ministère de l'Économie

nationale. C'est dans cette perspective qu'ont été mises en place

les « sociétés de développement et

d'exploitation» des zones franches de Zanzis (SDEZFZ) et de Bizerte

(SDEZFB). Dans un autre cas, la Loi marocaine no 19-94, relative aux zones

franches d'exportation, confère la gestion des zones franches à

un organisme d'aménagement et de gestion sur la base d'une concession

dont les droits et obligations ont été définis dans un

cahier des charges.28

SECTION 7: AVANTAGES DE LA POLITIQUE DE ZONE

ECONOMIQUE

SPECIALE

Le fait qu'une industrie décide de s'établir

dans une zone économique spéciale plutôt que dans une autre

dépendra des avantages qu'elle pourra retirer en s'implantant dans cette

zone. En général, les lois de production à l'exportation

concernant les ZES se ressemblent d'un pays à l'autre: elles ont comme

dénominateur commun « le minimum de concessions nécessaires

pour que les investisseurs acceptent de risquer leurs fonds dans une entreprise

de production »29. Ces concessions, ou avantages, visent en

premier lieu à abaisser les coûts de production afin de rendre

l'investissement plus profitable que jamais, et elles s'inscrivent dans le but

de séduire l'investisseur. Dans ce sens, les entreprises qui cherchent

à déplacer leurs activités de production à

l'étranger procèdent à une étude des implantations

possibles avant de décider où investir.

Généralement, elles analysent les coûts et les avantages,

ce qui peut inclure une évaluation des risques et des

considérations de possibilités de changement d'échelle sur

le plan de la main-d'oeuvre, de l'accès aux fournisseurs, des

délais de commercialisation, etc.

En effet, en créant des ZES, les États

s'efforcent de mettre à la disposition des sociétés

étrangères plusieurs concessions généreuses, qui se

rapportent à la débureaucratisation, à la

défiscalisation ainsi qu'à la déréglementation.

Parmi ces concessions, on peut citer la simplification des procédures

administratives, un régime d'importation en franchise, de larges

exonérations fiscales, des assouplissements de la législation

nationale, des aménagements spécifiques, des

27 WALID AYADI « les zones franches en afrique du

nord dans le secteur du textile: impacts commerciaux et juridiques »,

mémoire, université du Quebec à montréal,2006

pp23

28 idem

29 WALID AYADI « les zones franches en afrique du

nord dans le secteur du textile: impacts commerciaux et juridiques »,

mémoire, université du Quebec à

montréal,2006

27

subventions pour l'exportation, des régimes assouplis

pour les changements, une main-d'oeuvre bon marché (salaires peu

élevés), docile et non syndicalisée, la

disponibilité des ressources humaines nécessaires, la

qualité de l'infrastructure, une stabilité politique et sociale,

la proximité des principaux marchés, la disponibilité des

matières premières, des contingents au titre de l'Arrangement

multifibre, des accords commerciaux régionaux.

I.7.1 Avantages généraux

Ces incitations peuvent être d'ordre financier, comme

les exonérations temporaires d'impôts ou les importations et

exportations en franchise de douane. Ce peut être également la

mise en place d'infrastructures spécialisées ou de la

main-d'oeuvre abondante et bon marché. Ces incitations peuvent

être également représentées sous forme d'une

situation stratégique, d'un accès aux marchés.

Elles peuvent être limitées et

échelonnées dans le temps, et sont souvent renouvelées au

gré des autorités de la zone. En fait, la zone franche est

utilisée pour minimiser l'escalade des prix résultant des taxes,

douanes surcharges, coûts de transport, etc. Ainsi, plusieurs de ces

dépenses additionnelles peuvent être éliminées,

diminuées ou différées par les zones franches; le prix

final des marchandises devient alors plus compétitif.

I.7.1.1 Main-d'oeuvre bon marché

Les pays dotés de zones franches disposent en

général d'une main-d'oeuvre abondante, bon marché. Le

niveau relativement bas du salaire nominal dans de nombreux pays continue

à jouer un rôle fondamental dans le déploiement des

investissements industriels et manufacturiers en faveur des zones

économiques spéciales. Cela est particulièrement notable

pour les investissements qui requièrent un fort coefficient de

main-d'oeuvre et à faible intensité technologique, dans lesquels

les coûts de main-d'oeuvre constituent une large part des coûts

totaux de production. De même, les investisseurs ne fondent pas

uniquement leurs choix d'implantation dans les zones économiques

spéciales sur le seul taux des salaires: ils étudient surtout les

coûts unitaires de main-d'oeuvre en tenant compte de la

productivité des travailleurs. Dans cette perspective, la plupart des

zones économiques spéciales recourent à une main-d'oeuvre

essentiellement féminine, peu ou pas qualifiée, qui

représente pour les employeurs l'avantage d'être moins bien

rémunérée30

À un autre niveau, certaines zones économiques

spéciales offrent aux investisseurs étrangers un maximum de

flexibilité en imposant des contrats à durée

déterminée comme forme unique et exclusive de relations de

travail. Ceci s'écarte

30 WALID AYADI « les zones franches en afrique du nord

dans le secteur du textile: impacts commerciaux et juridiques »,

mémoire, université du Quebec à

montréal,2006

28

d'ailleurs considérablement du droit commun, et en

particulier du droit du travail qui laisse une plus grande marge à

('autonomie des volontés et à la négociation). 31

I.7.1.2 Infrastructures

spécialisées

La qualité des infrastructures de la zone

représente un critère essentiel dans le choix d'implantation

d'une entreprise étrangère. En effet, en mettant en place des

zones économiques spéciales, les États doivent prendre en

considération un certain nombre de critères essentiels tels qu'un

réseau de communication performant, de bonnes liaisons ferroviaires et

routières, l'existence avoisinante de centre de recherches,

d'établissements universitaires et techniques, d'écoles

professionnelles pour garantir une source de main-d'oeuvre qualifiée.

Pour les investisseurs étrangers, les zones attractives

prennent souvent la forme d'un parc industriel où les entreprises se

voient offrir tout un choix de terrains pour implanter leur unité de

production. Cela peut aussi inclure des bâtiments standardisés

à usage industriel pour permettre aux entreprises de démarrer

très rapidement leurs activités.32

Une autre composante des infrastructures que l'on doit

retrouver dans les zones franches concerne, d'une part, l'aménagement de

la zone afin que les terrains et les bâtiments soient

immédiatement disponibles et, d'autre part, la liaison à certains

réseaux: par exemple l'eau, l'électricité, les routes, les

téléphones, l'Internet, l'énergie, le drainage, etc. Ces

infrastructures peuvent être offertes à bas prix ou même

être gratuites les premières années.

I.7.1.3 Incitations fiscales et financiers

Ces incitations reflètent un droit dérogatoire

applicable aux zones franches. Ce droit se dissocie du droit commun par la

soustraction de l'application normale des dispositions douanières ou

fiscales. Les incitations fiscales servent en général à

compenser les faiblesses responsables des coûts élevés qui

subsistent. Grâce à la ZES, il est donc possible de créer

un secteur manufacturier orienté vers l'exportation même si le

pays n'a pas les capacités techniques ou administratives

nécessaires pour le faire à l'échelle nationale. Pour

cela, une certaine panoplie de privilèges est offerte aux exportateurs,

en l'occurrence un accès en franchise aux équipements et

matériaux importés. On trouve par exemple des exemptions totales

d'impôts pour une période limitée et des taux

préférentiels pour les années suivantes, des exemptions de

droits de douane, de taxe de consommation et de valeur ajoutée.

Les incitations fiscales sont diverses et varient d'une ZES

à une autre. La plupart des ZES proposent des exonérations

fiscales et non fiscales de

31 Pascal Lorot, Les zones franches, Paris, Éditions

de l'Institut Économique de Paris, 1984 à la p. 19.

32 Pascal Lorot, Les zones franches, Paris, Éditions

de l'Institut Économique de Paris, 1984 à la p. 19.

29

plus en plus généreuses, dégressives,

voire une fiscalité « zéro» pour des durées de

plus en plus longues ou même illimitées33. En

général, ces incitations peuvent se présenter sous

différents aspects : -exonération de droits de douane, taxes et

impôts portant sur les équipements de production;

-exonération ou allègement de l'impôt sur les

bénéfices, de l'impôt sur le revenu du personnel

expatrié travaillant dans la zone; - exonération ou

allègement de l'impôt sur le revenu des sociétés;

-liberté de rapatriement pour le capital investi et les profits

réalisés 34

Quant aux incitations financières, le statut de la ZES

offre aux entreprises plusieurs alternatives; on peut citer, à titre

d'exemple, la possibilité d'obtenir des prêts à taux

préférentiels, des aides financières, un loyer à

taux préférentiels, etc.35

Le système d'incitation offert par le Singapour

comprend des incitations à la fois fiscales et non fiscales. Les

incitations fiscales, très ciblées, s'appliquent aux entreprises

pionnières et post pionnières des secteurs manufacturier et

tertiaire, aux organismes de recherches et de développement, aux

investissements dans les technologies nouvelles et aux entreprises

développant leurs activités. Les incitations non fiscales

incluent une participation au capital de même qu'une fourniture de

capital-risque aux entreprises qui investissent dans des projets

présentant un intérêt technologique et économique

pour Singapour36.

Au Togo, la zone franche permet aux entreprises d'être

soustraites de l'impôt pendant les dix premières années de

fonctionnement. À partir de la onzième année, il y a

stabilisation de l'impôt sur les bénéfices au taux de 15

%.37

En Irlande, la zone franche de Shannon offrait au début

aux entreprises des avantages fiscaux substantiels, notamment l'exemption des

droits de douane, l'exemption d'impôt sur les sociétés et

d'impôt sur le revenu ainsi que le libre rapatriement des

bénéfices pour les investisseurs étrangers. Cependant, ces

avantages consentis ont été allégés pour s'adapter

à la politique d'harmonisation des lois européennes. Ainsi, le

régime irlandais comprend depuis 1994 un impôt sur les

sociétés de 10 %. Ce taux s'applique jusqu'au 31 décembre

2010 aux sociétés créées avant juin 1998. Pour

celles créées ultérieurement, le taux n'est accordé

que jusqu'au 31 décembre 2002, pour passer ensuite à 12,5

%.38

33 Pascal Lorot, Les zones franches, Paris, Éditions

de l'Institut Économique de Paris, 1984 à la p. 23.

34 Hassina Johary Ravaloson, Le régime des

investissements directs dans les zones franches d'exportation, Paris,

l'Harmattan, juillet 2004 aux pp. 94-96

35 Didier Lamethe, « Les relations entre les

gouvernements et les entreprises en matière de grands projets

d'investissement », Actualité du droit international, 1998, no.

1

36 Organisation internationale du travail, en ligne:

<

http://www.ilo.org/public/french/dialogue/govlab/legrel/tc/epzlreports/07148-14/index.htm>

(date d'accès: 6 mars 2006)

37 Loi togolaise sur les zones franches

38 Éric Soustre, « Aides fiscales à

l'implantation en République d'Irlande », Actualités du

commerce extérieur, no.38, mars-avril 2001 à la p.51.

30

I.7.2 avantages spécifiques

Ces avantages touchent en général la question de

l'accès au marché. En effet, les investisseurs étrangers

choisissent des plates-formes d'exportation qui leur assurent l'accès

à leurs principaux marchés. Cet accès peut aussi

être accordé dans le contexte d'accords commerciaux

Régionaux.

I.7.2.1 Les règles de l'OMC

Les zones franches d'exportation ne sont explicitement

mentionnées dans aucun accord de l'OMC, mais certaines incitations

prévues dans le cadre des politiques des ZES peuvent faire l'objet de

dispositions de la part de cette organisation. En effet, plusieurs accords de

l'OMC contiennent des dispositions en étroite relation avec les ZES: il

s'agit de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC), de

l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) et de

l'Accord sur les mesures concernant les investissements liés au

commerce.39

I.7.2.2 Les accords commerciaux

préférentiels

La multiplication des groupements commerciaux régionaux

est fortement liée à la question d'accès au marché.

Leurs apports est d'accorder un traitement préférentiel au

commerce. Dans ce contexte, l'Accord de libre-échange au sein du COMESA

ou encore de la SADC peut libéraliser le système des ZES

congolaises en accordant les mêmes avantages à l'ensemble des

producteurs situés en RDC. Ainsi aux entreprises installées dans

les ZES congolaises peuvent exporter du Congo vers la SADC ou le COMESA en

franchise de droits tout en se conformant aux règles d'origine

préférentielle.

SECTION 8. LIMITES D'UNE POLITIQUE DE ZONES

ECONOMIQUES

SPECIALES

L'expérience de l'Inde en matière de cette

politique a relevé une question d'acquisition de terre forcée et

la difficulté à convertir une main d'oeuvre traditionnellement

agricole en une main d'oeuvre industrielle. En effet, la taille, l'emplacement,

et la nature d'une zone spéciale sont déterminés par le

capital privé souhaitant s'y installer. En tant que tel, les

investisseurs sont ceux qui choisissent au préalable la surface

jugée adéquate à leur projet, peu importe qu'elle soit une

propriété de population rurale. L'Etat se décide de

n'intervenir que s'il ya opposition des autochtones à l'acquisition des

terres. Dans des Etats comme l'Andhra Pradesh et le Tamil Nadu, les

gouvernements vont jusqu'à utiliser une clause d'urgence au nom de

l'intérêt général pour se constituer des

réserves de terres, qu'ils peuvent ensuite mettre à la

disposition des développeurs privés. Dans la majorité des

cas, les acquéreurs

39 WALID AYADI « les zones franches en Afrique du nord

dans le secteur du textile: impacts commerciaux et juridiques »,

mémoire, université du Québec à

Montréal,2006

31

promettent monts et merveilles aux agriculteurs, en

matière d'emploi par exemple. Dans la réalité cependant,

étant donné les lacunes en matière d'éducation dans

les zones rurales, les possibilités de reconversion se

révèlent quasi-nulles, et les emplois créés dans le

cadre des nouvelles ZES attirent surtout les jeunes venus des villes, mieux

formés. On considère que pour trois emplois non-qualifiés

détruits, l'établissement d'une ZES crée seulement un

emploi, qualifié.40 Dans ce même ordre d'idées,

l'établissement des zones économiques spéciales sur des

sols fertiles conduit aux déplacements de populations rurales issues du

domaine agricole et de la pêche vers certaines régions hostiles

à la vie traditionnelle. Dès lors les questions liées

à l'insécurité alimentaire et à la suppression

d'emplois indirectement liés à l'agriculture dans l'artisanat, le

commerce et la petite industrie trouve de moins en moins de réponses

efficaces. Ces difficultés liées aux déplacements des

populations ne sont pas seulement liées au secteur agricole, elles se

répandent aux secteurs extractives tels que le secteur minier ou encore