|

Trajectoire et (im)mobilités dans les

circulations

internationales

Regard sur les Nord-Africains âgés et

isolés vivant à Montpellier

Université Montpellier 3

Master Développement Durable et

Aménagement

Mémoire de Master 1ère

année

Parcours Recherche - Spécialité

Territorialités et Développements

Présenté par : Sous la direction

de

Yacine Alahyane Pr. Geneviève Cortes

Janvier - Juin 2014

"Mora m'a cacheté en vert,

Un rêve

s'est dessiné,

Un avenir prometteur je croyais

Qui n'est

aujourd'hui qu'une corde autour de mon cou,

M'immobilisant dans cet

enfer,

Dont j'ai bâti les murs il y a quelques années

Mon

espoir de retour est devenu mirage,

Je suis seul, isolé,

Je crains

que mon seul répit parmi les miens soit six pieds sous une terre

dont

j'aurais oubliée l'odeur et qui m'aurait oublié

aussi."

Layla El Mossadeq

Table des matières

1

INTRODUCTION 3

I- CONTEXTE, ENJEUX ET PROBLÉMATIQUE

7

1. Présentation du contexte migratoire : brève

histoire des migrations

en Europe et en France. 7

2. Les immigrés nord-africains : une trajectoire

spécifique 10

2.1- Trajectoire historique : 11

2.2- Contexte actuel : 16

3. Enjeux et problématique 17

3.1- La recherche sur l'immigration : approche sectorielle et

approche intégrée: 19

3.1.1- L'approche sectorielle 19

3.1.2- L'approche intégrée 20

3.2- Migrations, territoires et mobilité : Questionnements

et objectifs : 21

II- LA NOTION DE TRAJECTOIRE EN GÉOGRAPHIE ET LES

ASPECTS GÉOPOLITIQUES, SPATIAUX ET SOCIAUX DE LA MIGRATION

NORD-

AFRICAINE EN FRANCE 25

1. Aspects géopolitiques 26

2. Aspects spatiaux 30

3. Aspects sociaux 33

III- DÉMARCHE DE TERRAIN 37

1. Description du terrain d'étude 37

1.1- La ville de Montpellier : population, structure et

immigration 37

1.2- La population ciblée et son espace de vie

montpelliérain : 38

2. Méthode d'enquête 43

IV- LA TRAJECTOIRE DES IMMIGRÉS NORD-AFRICAINS

ÂGÉS ET ISOLÉS DE

LEURS FAMILLES : résultats de l'enquête et

analyse 47

1. Le contexte géopolitique : le

référentiel de la trajectoire 48

2. L'espace : vecteur et cadre de la trajectoire

58

2.1-Territoire de départ 58

2.2-Territoire de circulation 63

2.3-Territoire d'arrivée et de résidence

67

3.

2

Aspects sociaux: une trajectoire globale 72

3.1-Les cadres sociaux de la trajectoire : causes de

l'émigration et imaginaire migratoire 72

3.1.1-Le cadre social de l'émigration

72

3.2-La condition sociale de l'immigration 74

4. Les (im)mobilités au regard des notions

d'espace, de société et de politique

79

4.1-Les (im)mobilités du travailleur puis retraité

migrant célibataire géographique 80

4.1.1-L'étape que constituent l'arrivée et

les débuts de l'enracinement en France 80

4.1.2-L'étape du travailleur avec le statut de

séjournant en France 81

4.1.3-L'étape de la résidence : un

enracinement administratif 82

4.1.4-L'étape du regroupement familial et de son

échec : un enracinement raté 84

4.1.5-L'étape actuelle : le statut de

retraité célibataire géographique 85

4.2-Les (im)mobilités des femmes au foyer

célibataires géographiques puis des couples

isolés dont le mari est dépendant physiquement

87

4.2.1-Le départ du mari ou l'enracinement dans la

situation de femme au foyer 88

4.2.2-Quand mon mari a commencé à tomber malade

88

CONCLUSION 91

BIBLIOGRAPHIE 94

ANNEXES 98

Annexe A : Grille d'entretien 99

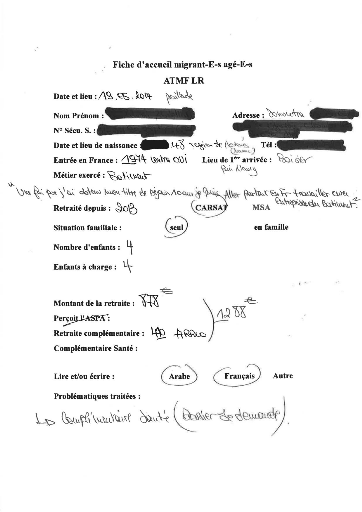

Annexe B : Entretiens 1 101

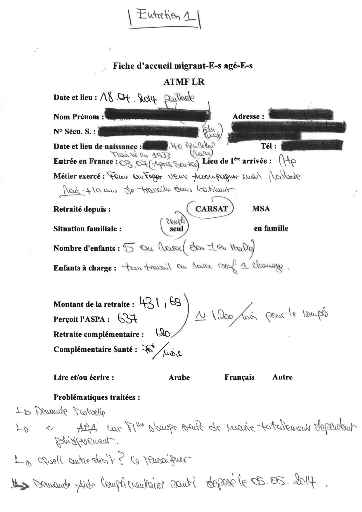

Annexe C : Entretien 2 109

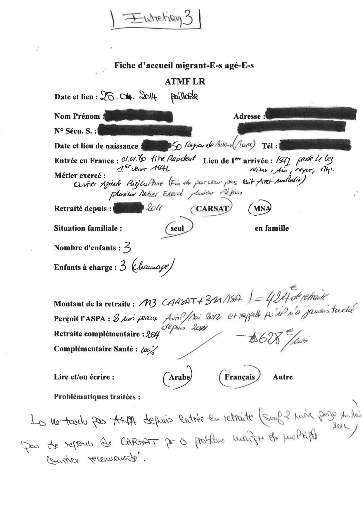

Annexe D : Entretien 3 120

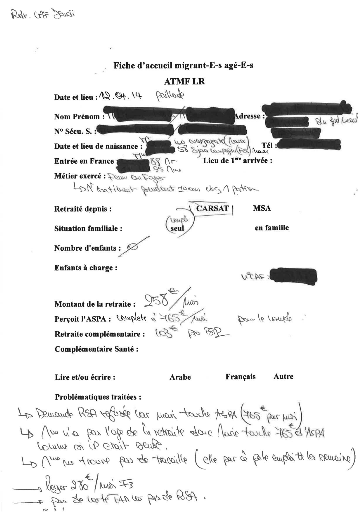

Annexe E : Fiche d'accueil ATMF 126

INTRODUCTION

3

Dans le contexte actuel d'un

intérêt croissant pour les mobilités humaines et leurs

enjeux, la prise en compte des populations migrantes les plus

vulnérables et la compréhension de leurs problématiques

s'avèrent particulièrement

nécessaires.

Le thème traité dans ce travail de recherche

prend place, d'une part, dans le contexte de la libre circulation de certaines

populations privilégiées, celle des capitaux, des marchandises et

des informations, et d'autre part, dans celui de la fermeture des

frontières, de la circulation conditionnée et de la «

militarisation »1 de la question migratoire. Ce

thème s'inscrit également dans une conjoncture de cumul

des richesses - par une minorité de personnes - la

mondialisation des profits et la paix sociale d'une part, la

paupérisation, la précarisation et toutes formes de

tensions, d'autre part.

Ces contradictions, ces discriminations et ces

inégalités résultant de l'ultralibéralisme

ont des répercussions considérables sur la teneur des

débats actuels concernant les questions migratoires. Ceci est

particulièrement notoire dans les pays occidentaux

industrialisés où la réémergence de ces

problèmes réactive l'image de « boucs

émissaires » et replace au devant de la scène des «

débats-écrans » visant à détourner

l'attention des véritables questions posées à la

société et légitimant des politiques migratoires

aux dimensions fondamentalement « guerrières » et «

économiques » (Bernardot 2012 : 11-90). En effet, barricades

érigées, frontières externalisées, arrestations,

internements et déportations d'individus, sont autant

de dispositifs actuels qui témoignent de la «

militarisation » de la question migratoire et de l'édification de

véritables forteresses en Europe, aux U.S.A. ou encore en Australie.

1 Sur la militarisation des frontières et les profits

économiques et idéologiques que cela engendre, voir : A Marc,

Bernardot (2012) Captures, Bellecombe-en-Bauges :

Editions du Croquant.

A Claire, Rodier (2012) Xénophobie

business. À quoi servent les contrôles migratoires ?,

Paris : La Découverte, coll. « Cahiers libres ».

On peut aussi rappeler ce qui se passe

régulièrement à Ceuta et à Melilia ou encore

à la frontière entre les USA et le Mexique, où

murs et barbelés, patrouilles d'hélicoptères, chiens

policiers, caméras infrarouge renvoient à ce dispositif

de militarisation des frontières.

4

Ainsi, à travers les politiques migratoires

contemporaines, les pays occidentaux reconstruisent leurs rapports

à l'étranger. Ces rapports - qu'ils aient lieu à

un niveau local dans ces pays, ou à un niveau plus global -

s'inscrivent dans une longue continuité où se

perpétuent trop souvent des modèles coloniaux et

impériaux.

Dans ce contexte, nous considérons que la question des

vieux migrants nord-africains isolés est un des aspects de la

problématique plus globale de l'émergence des populations dites

« coloniales » car issues des anciennes colonies, dans les courants

migratoires vers la métropole. En effet, cette population qui a

quitté sa terre natale d'Algérie, de Tunisie ou

du Maroc, pour des raisons économiques, est arrivée en France

dans les années qui ont suivi la fin de la 2ème Guerre

Mondiale, a contribué activement à la reconstruction de la France

d'après-guerre.

Cette population, au parcours difficile,

aujourd'hui âgée et très fortement

touchée par la maladie, est contrainte de vivre dans

l'isolement et dans la limitation de nombre de ses droits dont

celui, pourtant fondamental, de la liberté de circulation. Cela justifie

l'attention particulière que les sciences humaines et

sociales portent à ces thématiques.

S'intéresser à cette

population, à son histoire, à son parcours, aux conditions

passées et actuelles ainsi qu'aux divers aspects de son

vécu migratoire, c'est aussi interroger les

mobilité/immobilité et l'idée que «

La circulation est à la base de toute géographie et de toute

politique » (Gottmann 1952 : 119-120).

C'est également questionner la

trajectoire des immigrés nord-africains âgés et

isolés et leurs mobilité/immobilité dans les circulations

internationales, là où se joue l'articulation

entre la trajectoire sociale et la trajectoire spatiale du migrant, où

le politique est déterminant et où s'inscrivent

des enjeux de pouvoir, tout autant économiques que sociétaux ou

encore symboliques.

Notre questionnement va être centré ici sur une

catégorie « pionnière » en ce sens

qu'elle est cette « première

génération d'immigration » nord-africaine à venir en

France dont un grand nombre de membres vivent le vieillissement en immigration

loin de leurs familles qui se trouvent dans le pays

d'origine.

5

6

Cette catégorie présente

l'intérêt de s'inscrire dans une

histoire qui a ses fondements dans l'histoire et la politique

françaises d'abord coloniales puis de

l'immigration qui ont encadré la mobilité de

cette catégorie, déterminé tout le processus des

différents statuts par lesquels elle est passée et en fin de

compte, construit sa trajectoire.

En tentant de rendre compte de

l'expérience de la migration vécue par les

immigrés nord-africains âgés et isolés vivant

à Montpellier, notamment dans les foyers, le présent travail

ambitionne aussi de contribuer à mettre en lumière la

complexité des trajectoires migratoires. Il s'agit de

replacer celles-ci - notamment celles qui concernent

l'immigration maghrébine en France -

dans un contexte qui va au-delà du cadre national dans lequel

cette migration a été pendant longtemps saisie, afin de

l'élargir à des espaces plus larges,

l'inscrire dans des circulations plus complexes, dans une

nouvelle géographie qui prend en compte les différents

territoires qui se croisent dans le phénomène migratoire.

Les recherches sur l'immigration

nord-africaine en France sont nombreuses et donnent lieu à des analyses

qui se sont essentiellement intéressées à cette

immigration du point de vue du territoire d'accueil et de

résidence. S'appuyant sur des approches dites globale

et intégrée, notre étude prendra en considération

d'autres paramètres tels que le territoire de

départ, de circulation et

d'arrivée/résidence pour montrer que la

trajectoire globale de cette migration - de ce groupe d'individus -

est construite par les aspects politiques, spatiaux et sociaux qui

marquent ces territoires et leurs imbrications à toutes les

échelles.

Les analyses qui vont suivre s'articuleront autour de quatre

grandes parties qui structureront notre travail. Dans une première

partie : « Contexte, enjeux et problématique »,

partant pour l'essentiel d'une recherche bibliographique et aussi

d'observations de terrain, nous présenterons le contexte global

et la trajectoire spécifique de cette migration nord-africaine. Ce cadre

nous permettra de proposer une petite lecture critique des travaux de recherche

qui concernent cette migration, de poser notre problématique, de

formuler nos questionnements et de fixer nos objectifs de recherche.

Dans une seconde partie, nous nous intéresserons

à « La notion de trajectoire en géographie » notion par

laquelle nous aborderons les aspects géopolitiques, spatiaux et

sociaux de la migration nord-africaine en France.

L'objectif essentiel ici sera de poser la question des

rapports au territoire et donc du rapport entre mobilité et

immobilité dans le cas d'une trajectoire migratoire

spécifique.

Dans la troisième partie de notre travail : «

Démarche de terrain », basée sur la recherche de terrain,

nous définirons la population concernée et son cadre de vie, la

ville de Montpellier ainsi que la méthode d'enquête que

nous avons suivie lors de cette recherche. Notre intention ici est de

souligner les particularités de cette population composée de

vieux migrants nord-africains âgés et isolés et de

mettre l'accent sur l'intérêt d'une enquête

qualitative menée auprès de cette population pour mieux

saisir les caractéristiques de sa trajectoire.

La quatrième et dernière partie de notre

investigation portant sur « La trajectoire des immigrés

nord-africains âgés et isolés de leurs familles » nous

amènera à livrer les résultats de notre

enquête et à proposer des analyses dont l'objectif principal sera

de prendre en compte les notions de pouvoir, d'espace et de

société.

I- CONTEXTE, ENJEUX ET PROBLÉMATIQUE

7

Une description synthétique des

spécificités de cette migration, et de l'importance de ce courant

migratoire dans l'histoire de l'immigration de travail en France feront l'objet

d'une présentation ainsi que le contexte migratoire dans lequel il a

évolué. Ceci constituera le point initial de la

première partie de notre travail qui va se poursuivre en

s'intéressant à la trajectoire spécifique des

immigrés nord-africains, saisie dans son aspect historique et actuel.

Partant, nous proposerons également une lecture critique de quelques

travaux sur cette population ce qui nous permettra d'exposer notre

problématique et les objectifs de cette recherche qui s'articule autour

des notions de migration, territoires et

mobilités/immobilités.

1-Présentation du contexte migratoire :

brève histoire des migrations en Europe et en France.

Depuis les débuts de la révolution industrielle

dans les pays capitalistes avancés, les migrations de masse constituent

une réponse aux besoins de main-d'oeuvre, ou encore au

déséquilibre démographique. Ainsi, les flux

migratoires varient en fonction des booms et des récessions

économiques, entre recrutement de travailleurs migrants et expulsion du

plus grand nombre d'entre eux.

En France, depuis le 19éme siècle,

l'immigration est principalement de voisinage et spontanée. Migrants de

proximité - Belges, Italiens, Allemands, Suisses et

Espagnols...- et migrants de l'intérieur - Savoyards, Bretons,

Auvergnats...- vont « tenter leur chance en ville »,

constituant ainsi un champ migratoire entre les villages d'origine et les zones

de production.

Au début du 20éme siècle, les

besoins de main-d'oeuvre d'une économie française en

pleine expansion ne font qu'augmenter, au moment où l'exode rural ne

peut plus satisfaire cette demande et où les migrations

spontanées de travailleurs potentiels vers « le nouveau monde

» sont au plus fort. Les professions dans l'agriculture,

l'industrie et les mines mettent donc en place des organismes

spécialisés. C'est le début des recrutements

organisés de travailleurs venus de

l'étranger.

8

Cette évolution dans le phénomène que

constitue l'immigration en France est confirmée au cours de la

1ère Guerre Mondiale. En effet, la mobilisation aggravant le

manque de main-d'oeuvre, l'État prend alors les choses en main.

Cependant, « organisé par le Ministère de

l'Armement, le recrutement de travailleurs européens s'avère

difficile : en recourant à la Grèce, au Portugal,

à l'Espagne, on ne put trouver plus de 100 000 immigrants. Il fallait

donc faire appel à une main-d'oeuvre

extra-européenne et l'administration coloniale organisa un

recrutement massif de Nord-Africains (132 000), d'Indochinois (49 000) et

même de Chinois »2. Ces travailleurs sont mis à

l'écart du reste de la population - ce qui va favoriser ainsi

l'installation de nouveaux stéréotypes racistes

- encadrés par un système qui combine

méthodes coloniales et discipline militaire. Ainsi, se forment

des espaces qui prolongent la société coloniale au sein

même de l'espace métropolitain.

A la fin de la 1ère Guerre Mondiale, la

démobilisation de 4 millions de soldats engendrant une crise de l'emploi

et la situation de mise à l'écart - qui prend la forme

d'un cloisonnement socio-spatial - que vivent les

travailleurs et les ex-soldats des colonies, favorisent, dans

l'indifférence générale, les premières

expulsions massives organisées par les autorités

françaises : « sur 220 000, il ne restera guère dans

l'hexagone métropolitain que 5000 Nord-Africains »

(Granotier 1979) . Cependant, 130 0000 hommes sont morts aux combats et

l'économie française n'a jamais eu autant besoin de

main-d'oeuvre étrangère pour la

reconstruction.

Ainsi, le nombre d'étrangers en France va doubler entre

1921 et 1931, passant respectivement de 1 532 000 à 3 000 000, soit

environ 7% de la population selon les chiffres officiels. De ce fait, la France

devient durant les années 1920 le premier pays d'immigration,

devant les U.S.A. Les années trente, marquées par la

dépression économique et un repli sur soi, vont freiner

cette vague d'entrées en France. Aux expulsions des

chômeurs, s'ajoutent des lois contraignantes pour l'emploi des

étrangers leur interdisant notamment d'exercer des professions

libérales.

En 1939, le « plan Mendel », du nom du ministre des

colonies, prévoit le recrutement de 300 000 travailleurs coloniaux.

C'est ainsi que 498 000 Africains et

2 Revue Esprit, n°Spécial,

avril 1966, p. 535.

9

Malgaches et 100 000 Indochinois arrivent en France pour

« contribuer à l'effort de guerre ». 120 000

d'entre eux sont envoyés sur le front, les autres vont travailler, en

particulier, dans les usines d'armement aux cotés des femmes.

A la sortie de la guerre, l'ordonnance de 1945

crée l'Office National de l'Immigration (ONI), et son décret

d'application du 26 Mars 1946 lui donne le statut d'établissement public

à caractère administratif et le charge de toutes les

opérations de recherche, de sélection et d'acheminement

des travailleurs étrangers en France. L'État

français signe aussi des accords avec les pays pourvoyeurs de

main-d'oeuvre tels que l'Italie, en 1946, et au début

des années 1960 l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie, la

Yougoslavie et la Turquie.

Ainsi, une nouvelle vague de migrants va construire la France

des Trente Glorieuses. Le nombre d'étrangers en France va progresser de

manière continue et représente 7,7% de la population en 1974,

date à laquelle le gouvernement suspend l'entrée de travailleurs

étrangers permanents, dans un contexte de crise économique.

Algériens, Italiens, Portugais et Espagnols constituent les 2/3 de

l'immigration. Cependant, durant les années 1960, les Africains du Nord

représenteront la principale source de main-d'oeuvre

immigrée ; les Algériens en particulier qui

circulent librement entre la France et l'Algérie depuis

19473.

Après 1960, des spécificités

socio-économiques s'affirment définitivement : les migrants sont

localisés dans le bas de la hiérarchie professionnelle. De plus,

le logement des immigrés est marqué « par deux aspects :

celui d'un habitat de mauvaise qualité et celui d'une concentration dans

certains quartiers » (Bernardot, 2008)

Jusqu'au milieu des années 1970, bidonvilles,

logements de chantier, hôtels surpeuplés et autres taudis

urbains constituent ce logement, avec une population composée

principalement d'Algériens, de Portugais, de Marocains, d'Espagnols, de

Sénégalais, de Tunisiens et de Maliens. Par la suite, les

baraquements laisseront place aux cités de transit,

3 Cette libre circulation entre France et Algérie

durera même après l'indépendance algérienne. Puis,

un premier accord migratoire est signé entre les deux pays en 1964,

adoptant les principes de contingentement et de contrôle médical -

comme c'était déjà le cas pour le Maroc et la Tunisie

- et constituant ainsi un premier frein à la libre

circulation et une première étape vers la réglementation

des flux de l'Algérie vers la France.

10

et finalement, aux cités HLM, pour les familles et aux

foyers de travailleurs migrants - principalement

gérés par la Sonacotra4 actuelle Adoma -

pour les travailleurs célibataires5.

Ces spécificités socio-spatiales de

l'immigration de main-d'oeuvre des années 1960 dont il faudra

développer l'analyse, restent à l'ordre du jour en 2014. En

effet, que ce soit les familles ou les célibataires,

peu sont sortis de l'HLM ou du foyer. Ce constat est d'autant plus vrai

s'agissant des migrants venus des anciennes colonies d'Afrique du Nord et

d'Afrique de l'Ouest.

Pour ce qui est des foyers de travailleurs, ils logeaient en

1999 plus d'un quart (26,5%) de la population immigrée âgée

de plus de 60 ans (Bernardot, 2008). Cette proportion ne fait qu'augmenter avec

le vieillissement des populations de ces foyers qui, par différents

mécanismes, sont contraintes de rester isolées dans cette

catégorie de logement ; il faut rappeler ici que certains

immigrés y sont depuis plus de 30 ans.

2-Les immigrés nord-africains : une trajectoire

spécifique

Les « Chibani-a-s », - « chibani » au

masculin et « chibania » au féminin - mot dont la racine

« chibe » signifie « cheveux blancs » en arabe, est

utilisé pour désigner de manière affectueuse les

personnes âgées dans les pays d'Afrique du Nord, notamment

au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

En France, le terme « chibani-a-s » a

été repris par différents collectifs et associations, qui

se sont organisés pour faire face à la situation sociale dans

laquelle se trouvent bon nombre de personnes âgées

immigrées notamment originaires de ces pays

4 La société nationale de

construction pour travailleurs d'Algérie

créée en 1956 construit et gère des

foyers de travailleurs migrants. La Sonacotra offre d'abord

aux Algériens avant de s'élargir à l'ensemble des migrants

- (post)coloniaux en particulier - des conditions de «

résidence temporaire et en-dessous des normes de logement pour des

actifs seuls » (Bernardot, 2008). La Sonacotra qui a un statut juridique

hybride de société d'économie mixte nationale combinant la

tutelle de plusieurs ministères, celui de l'intérieur notamment,

et des acteurs privés au sein du capital, constitue un exemple de

traitement de la population ouvrière par le biais du logement social qui

relie l'action policière dans le contexte de la guerre d'Algérie

et de besoin de main-d'oeuvre docile. Le 23 janvier 2007, la

Sonacotra change de nom et devient Adoma, nom construit à partir du

latin « ad » qui signifie vers et «

domus », la maison. Tout un symbole !

5 Pour beaucoup, il s'agit d'hommes mariés dont la famille

est restée dans le pays d'origine.

11

d'Afrique du Nord. Ce terme est même

élargi à l'ensemble des «vieilles » personnes

immigrées de toutes origines, enracinées de longue date

dans ce pays, à cette génération de la période des

Trente glorieuses qui est en train de vieillir aujourd'hui dans des

conditions sociales trop souvent dures et indignes.

2.1 Trajectoire historique

Les immigrés du troisième âge ont connu

une vie difficile avec des conditions de travail et d'autres aspects,

communs à toute la classe ouvrière

d'après-guerre. Cependant, s'ajoutent à cela,

des aspects spécifiques aux travailleurs immigrés originaires des

colonies puis « néo-colonies » :

inégalité de traitement, discrimination dans le droit au

logement, ségrégation, contrainte sociale permanente liée

au système de contrat précaire. De plus, ces

difficultés particulières tendent à se maintenir

jusqu'à maintenant, alors qu'ils/elles ont atteint l'âge de la

retraite : inégalités sociales de santé,

accès difficile à un logement digne et adapté, privation

des droits sociaux, « assignation à résidence »,

liberté de circulation conditionnée, etc.

Les travailleurs immigrés nord-africains qui ont

actuellement le statut de retraités sont venus en France au cours des

Trente glorieuses, constituant ainsi une « nouvelle vague »

d'arrivées, suite à la forte demande -

métropolitaine - de main-d'oeuvre dans le secteur des

mines, de l'industrie de transformation, du bâtiment et de

l'agriculture.

A l'époque, le gouvernement français se

chargeait directement de leur recrutement dans le pays

d'origine et organisait la répartition géographique de cette

immigration ; dès le début, ces personnes étaient

réduites à leur simple force de travail. Tout au long de cette

période d'après-guerre, on note que :

Le flux migratoire se poursuivra avec des phases de

répit ou d'accélération jusqu'en 1980. Le recrutement se

faisait sur la base de contrats (...) renouvelables une seule fois.

Ainsi, la maîtrise du volume de ce flux de main-d'oeuvre

était totale et, durant une trentaine d'années, la

flexibilité de sa gestion sera le principal moyen de réguler les

aléas de la conjoncture (...). La population d'origine

extérieure restera vouée à la régulation

des besoins en main-d'oeuvre » (Conus et al, 2004

: 19).

Pour ce qui est du recrutement, dans les années 1950,

il concerne le Maroc et notamment les grandes villes : Marrakech,

Oujda, Meknès parmi d'autres. Après les villes,

12

ce sont les campagnes, avec des recrutements qui se font

exclusivement dans les régions atlasiques du Sud-est et du Souss.

Progressivement, à partir du milieu des années 1960, le

recrutement au Maroc devient une véritable institution, notamment

après la signature de la première convention de

main-d'oeuvre franco-marocaine, le 1er juin

1963. C'est le début des départs massifs

d'hommes jeunes, issus des campagnes les plus pauvres et qui sont

recrutés sur place.

Le bureau de la représentation française

de l'ONT au Maroc, situé à Aïn Borja, un quartier

de Casablanca, constituait le dernier point de passage obligatoire - avec une

dernière visite médicale - avant le départ pour la France

et la répartition géographique selon les besoins

économiques qui suivait. Par la suite, et jusqu'à maintenant, ce

bureau de Aïn Borja est resté un lieu de passage

obligatoire - pour une visite médicale - pour chaque

membre des familles qui souhaitent faire un regroupement familial. Ce lieu de

transit pour des milliers de personnes provenant de tout le Maroc et

arrivées en France dans le cadre du regroupement familial ou du

recrutement, est utilisé dans le langage courant chez les marocain-e-s

de France comme étant: « La route de Aïn Borja »,

expression qui témoigne d'une trajectoire migratoire commune,

marquée par ce passage obligé.

En ce qui concerne les méthodes de recrutement, la

mémoire populaire des régions du Souss et du Sud-est

marocain, ainsi que la mémoire collective de l'immigration marocaine

d'après-guerre en France, sont marquées par les

recruteurs, en particulier par un dénommé Félix Mora.

Comment en serait-il autrement quand autant de vies humaines sont

passées entre les mains d'une même personne ?

Ancien officier des Affaires Indigènes, connaissant

bien le Maroc, appartenant toujours à l'armée, Félix Mora

était recruteur, en particulier pour le compte des responsables des

mines du Nord-Pas-De-Calais et du reste de la France, mais plus

généralement, sa mission consistait à recruter, encadrer,

organiser et contrôler la main-d'oeuvre marocaine - et ce, avec

l'appui des autorités marocaines - pour satisfaire les besoins

de main-d'oeuvre « de qualité » du patronat

français.

13

Joël Dahoui, recruteur au Maroc pour

l'O.M.I.6, Office Français des Migrations Internationales, de

1963 à 1995, raconte :

Mon métier, c'était sélectionner la

main-d'oeuvre pour les employeurs français ... des gens qui au

début étaient assez réticents à employer

de la main-d'oeuvre maghrébine parce qu'ils étaient

habitués à de la main-d'oeuvre italienne et

à la main-d'oeuvre espagnole (...) leurs besoins

faisant force de loi il a bien fallu qu'ils s'adressent à la

main-d'oeuvre marocaine (...) Vous aviez tous les secteurs de

l'économie française (...) Il y avait un accord donc entre le

Ministère du Travail Marocain et l'Office d'immigration au Maroc

pour sélectionner dans certaines zones des contingents (...) On

prenait trois cents travailleurs dans la province de Marrakech, deux

cent cinquante dans la province de Fès, cent cinquante dans la province

de Taza etc. Autrement dit, on partageait le gâteau de l'immigration.

D'une façon générale, nous avons

préféré, pour des raisons de mentalité,

sélectionner en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine, il y avait

une plus grande maniabilité de la personne, souvent plus disposée

à vraiment aller travailler en France (...) Le sélectionneur doit

fournir un produit de valeur pour la personne qui a sollicité son

service (...) Je dois dire qu'avec la main-d'oeuvre

marocaine, il y a eu très très très très peu de

déchet, moins de 2% de déchet sur tous ceux qu'on

envoyait, parce que y' avait des années on envoyait 50 000

personnes7.

Le système de recrutement a une histoire. Il a

été pensé dès son origine pour obtenir une

main-d'oeuvre la plus docile possible. Une

main-d'oeuvre qui accepterait ce que la classe ouvrière

en France, organisée collectivement, n'acceptait plus. Sont

particulièrement recherchés les jeunes hommes

illettrés, sans expérience du travail industriel et sans

expérience syndicale.

Le choix des zones de recrutement dans le rural n'est

donc pas neutre. De plus, bien souvent les hommes sont

sélectionnés selon des critères physiques, avec tout un

panel de tests et de visites médicales, porteur d'humiliation et

de subordination. « Des milliers de jeunes passaient en file

indienne soit devant Félix Mora, soit devant un médecin pour

être examinés de la tête aux pieds : les dents, les

oreilles, les yeux, les muscles, la colonne vertébrale

»8. Puis ils étaient marqués avec des tampons de

deux couleurs différentes pour

6 En 1988, l'ONI devient l'Office des Migrations

Internationales (OMI). Comme il est inscrit dans son

ordonnance d'origine, cet organisme a le monopole du recrutement pour

la France des travailleurs de toutes nationalités.

7 Partie d'entretien, retranscrite du film de Yamina Benguigui

: « Mémoires d'immigrés, l'héritage

maghrébin » (1997). Disponible sur

YouTube URL :

http://www.youtube.com/watch?v=mXbmjmO5rX8,

consulté le 15/02/2014.

8 Propos recueillis lors de discussions collectives «

Café mémoire » organisées par l'Association des

Mineurs Marocains du Nord-Pas-De-Calais (AMMN) et qui ont servi de base

à un ouvrage intitulé « Du bled aux corons, un

rêve trahi » paru en 2008 et édité par

l'association elle-même en collaboration avec les sociologues S. Bouamama

et J. Cormont. Cet ouvrage retrace le vécu des « gueules noires

», de leur

14

les distinguer. « Si Mora t'affiche un cachet

vert sur la poitrine, cela signifie que tu es accepté ; un

cachet rouge signifie que tu es refusé ».9

Si à l'époque, l'espoir de venir

travailler en France faisait accepter ces procédures humiliantes, cela

s'expliquait en partie par l'imaginaire que ces personnes avaient de la France,

imaginaire qu'ont largement contribué à construire d'une part les

colons et les recruteurs, et d'autre part, les premiers Marocains partis en

France dans les années 19451960. En effet, ces derniers, en

rentrant au Maroc, donnaient de la France une image d'Eldorado,

où les conditions matérielles étaient bien plus

faciles et confortables que celles, misérables, que vivaient ces

candidats à l'émigration.

Comme chez beaucoup de travailleurs immigrés, le «

mythe du retour » fait partie intégrante du projet de

départ, de plus, dans le cas de nombre de travailleurs marocains, ce

mythe est entretenu par trois systèmes qui ont conditionné et

structuré matériellement le sentiment du provisoire :

· Le système de contrats successifs

à durée déterminée avec un retour au

pays à la fin de chaque contrat produisant une situation de «

travailleur saisonnier », et une immigration pendulaire d'homme seul, dont

la famille reste dans le pays d'origine.

· Le logement dans des

baraquements collectifs proches des lieux de travail et dans des foyers de

jeunes travailleurs immigrés. Souvent isolés du reste de la

société, ces immigrés qui ont plus ou moins le même

« mythe du retour » en tête, l'entretiennent entre eux.

· Le fait que le regroupement familial

n'ait été encouragé qu'en 1976 -

jusque-là le système de contrat conditionnait les flux

et favorisait une immigration pendulaire d'homme seul - il a

été suspendu ensuite en 1977, pour être de nouveau

autorisé en 1978. La législation française en a

restreint plus d'une fois les critères : surface de logement

requise en fonction du nombre de membres attendus, montant des revenus, nature

des liens familiaux restreints à la famille nucléaire, âge

des enfants, durée du séjour en France, stabilité

du travail et sincérité de l'engagement matrimonial.

recrutement au Maroc à leur logement dans des baraquements

de célibataires, dans ces corons de cités minières au nom

évocateur.

9 Idem.

15

Le « mythe du retour » correspond aussi bien

à une véritable intention des immigrés -

beaucoup comptaient rester en France 5 ou 6 ans, le temps d'avoir

assez d'argent pour monter une affaire au pays et y rester -

qu'à une manière de supporter leurs conditions de vie en

tant qu'immigrés. Cependant, le renouvellement des contrats, la

situation économique, sociale et politique dans le pays d'origine et le

sentiment perpétuel de « besoin de rester travailler en

France » font que le « provisoire qui dure » finit par avoir

progressivement le dessus sur ce « mythe du retour ».

Ce dernier est également mis à mal par

l'image de vie de famille des premiers travailleurs ayant fait venir

leurs femmes et leurs enfants, et par la possibilité -

conditionnée - du regroupement familial. Cependant, si la

majorité des personnes ont réussi leur regroupement familial, on

observe que beaucoup de travailleurs nord-africains sont restés seuls en

France.

Si pour certains, il s'agit d'une décision

personnelle et/ou familiale relevant de la « peur »

que les enfants soient acculturés des enfants, d'un objectif de

retour rapide au pays ou tout simplement d'une préférence de la

migration pendulaire, pour beaucoup - les plus précaires - il

s'agit de non conformité aux critères du regroupement familial,

en raison de revenus insuffisants et/ou de période de chômage, de

difficultés à trouver un logement convenable pour une vie en

famille. Ils restent donc isolés dans les foyers de travailleurs et

autres logements pour célibataires étrangers, et

généralement, ils envoient régulièrement de

l'argent à leurs familles au pays et leur rendent visite dans la

mesure du possible.

Ce mode de vie « entre ici et là-bas

» s'est fait dans l'optique qu'une fois atteint l'âge de la

retraite, il serait possible de passer plus de temps auprès de

la famille restée au pays, et même de retourner

définitivement dans son pays d'origine. Cependant, cette

optique est un prolongement du « mythe du retour »,

confrontée aux réalités que sont la retraite minime, la

situation sociale dans le pays d'origine et la dépendance

financière des familles, la perception des droits sociaux soumise

à la condition de la résidence sur le territoire français,

comme le montre le contexte actuel. Elle est largement remise en question.

2.2 Contexte actuel

16

On note ainsi qu'une fois l'âge de la retraite

atteint, le montant de la retraite perçu par les

immigrés « célibataires » est souvent10

dérisoire, beaucoup perçoivent moins de 300 euros par mois. C'est

la conséquence directe du système de contrats saisonniers et du

travail non déclaré que ce système a favorisé, mais

ceci vient aussi du fait qu'ils aient été les premiers

licenciés au cours des restructurations industrielles des années

198011. La trajectoire professionnelle de ces personnes est donc

marquée par des périodes de chômage ou de travail non

déclaré, qui affectent les taux de cotisation calculés par

les organismes étatiques, pour leur retraite.

De ce fait, ce groupe de personnes est financièrement

dépendant des aides sociales étatiques telles que la

Retraite Complémentaire, ou encore l'Allocation de

Solidarité aux Personnes Agées (l'ASPA) qui

augmentent à hauteur du « niveau minimum de ressources » de

791,99 € par mois12 le montant de la pension

de retraite de base.

Toutefois, la perception de ces droits sociaux est

conditionnée par le fait de rester sur le territoire français au

minimum 6 mois dans l'année. Jusque-là, la stratégie

adoptée par les premiers concernés consistait à garder un

logement et une adresse en France, d'y venir uniquement le temps d'assurer les

formalités administratives, quelques semaines tout au plus, et de passer

le reste de l'année prés de leurs familles dans le pays d'origine

et de profiter ainsi de leur retraite.

10 Parmi les retraités immigrés vivant seuls en

France, il existe un groupe important qui a pu bénéficier d'une

véritable retraite. Il s'agit des personnes qui ont eu un parcours

professionnel continu, la plupart du temps au sein de grandes entreprises, en

tant qu'ouvriers qualifiés. Ces personnes bénéficient

ainsi d'une retraite complète et ne dépendent pas des

administrations chargées des retraites précaires.

11 Alors qu'ils représentaient 10 à 15% des

effectifs à la fin des années 1970, les travailleurs

immigrés ont absorbé à eux seuls de 40 à 50% des

suppressions d'emploi dans l'industrie et le bâtiment (Math, 2009).

12 Ce montant, calculé par les organismes de retraite

pour une personne seule, sous condition de résidence,

d'âge et de revenus, ne prend pas en compte les familles qui

résident à l'étranger. L'ancien travailleur toujours

« célibataire géographique » ne touche donc

rien pour sa famille.

17

Cependant, depuis la « crise » de 2007, sous couvert

de « lutte contre la fraude », les caisses de sécurité

sociale (CARSAT, CAF, CPAM, MSA) multiplient les contrôles auprès

des vieux migrants, en particulier ceux vivant en foyer. Du point de vue de

l'administration, il s'agit de vérifier la condition de

résidence en France et donc de vérifier le temps

passé sur le territoire français.

Si le temps passé hors de France est trop long, les

personnes sont considérées comme « non résidentes

» et la quasi-totalité de leurs droits sociaux en matière de

vieillesse, d'aides au logement ou de protection maladie, leur

est supprimée, souvent sans que la décision ne leur soit

notifiée ni qu'elles aient la possibilité de pouvoir s'expliquer

ou contester.

A la suite de ces contrôles, les caisses opèrent

des redressements pour des vieux migrants dont les revenus sont

inférieurs à 300 euros par mois, et certains d'entre eux se

retrouvent avec des dettes envers ces caisses, allant de 1000 à

20 000 euros. Ces contrôles qui s'inscrivent dans la

continuité des politiques menées à l'encontre de

ces anciens travailleurs immigrés - transnationaux - posent le

problème de la libre circulation de ces personnes et de ce qui

s'apparente à leur assignation à résidence.

3- Enjeux et problématique

Le statut actuel de « contrainte à immobilisme

» de ces anciens travailleurs, isolés et contraints au

célibat d'un point de vue géographique car sans regroupement

familial, s'inscrit dans des dimensions spatiales, sociétales et

économiques à différents niveaux :

V' Le niveau international montre le

déséquilibre de leur situation entre pays d'origine et pays de

résidence. Au Maroc comme dans le reste de l'Afrique du Nord, il ne leur

est pas possible de se soigner sans payer un prix élevé. De plus,

la famille reste dépendante économiquement des revenus du

travailleur en France. Ainsi, l'immobilité au niveau du pays de

résidence s'impose du fait de la contrainte administrative d'obligation

de résidence pour bénéficier des droits sociaux, ou

encore, du fait que les soins médicaux les plus

élémentaires soient payants dans les pays d'origine.

V' Le niveau local :

l'immobilité est à considérer dans un

contexte de précarité et notamment de précarité

résidentielle qui se matérialise par la vie en foyer - de type

18

Adoma (ex Sonacotra) - ou dans d'autres

chambres et studios du parc public ou privé. Les faibles revenus, les

difficultés à faire valoir ses droits - plusieurs personnes

rencontrées consacrent la majorité de leurs déplacements

à des tracasseries administratives, pour des droits qui devraient leur

être accessibles - sont autant de paramètres

à prendre en compte pour analyser la (im)mobilité au niveau

local.

Depuis plusieurs années déjà, le contexte

reste toujours marqué par une crise économique, politique,

sociale et psychologique, où les conséquences désastreuses

de l'ultralibéralisme, en termes de paupérisation, de

précarisation et de dérégulations se propagent dans la

société et suscitent des débats autour de questions

récurrentes - et instrumentalisées - telles que

: l'immigration, l'identité nationale, le rapport à

l'Islam, la question de savoir qui est le peuple ou encore le poids

que représente une démocratie d'opinion publique et de

sondages.

Ainsi, la prétendue lutte contre la fraude

organisée par les caisses de sécurité sociale - qui laisse

penser que les vieux migrants sont responsables de la fuite des capitaux, de

fraude aux allocations et autres évasions fiscales - s'inscrit,

comme nous l'avons mentionné plus haut, dans un contexte de

réactivation de « boucs émissaires », où sont

alimentés des « débats-écrans » qui font

diversion et cachent les problèmes fondamentaux qui traversent la

société française, tout en cherchant à justifier

les politiques discriminatoires, voire racistes menées contre ces

populations.

De ce point de vue, les sciences humaines et sociales ont un

rôle fondamental à jouer dans la déconstruction des

stéréotypes et de certains schémas de pensée, ainsi

que dans la description des phénomènes et des processus tels

qu'ils existent. L'enjeu global est le passage d'une réaction

émotionnelle - limitée - à une approche

à la fois analytique et critique du système régissant les

questions migratoires, afin de mieux le comprendre et de mieux le cerner, pour

fournir des éléments objectifs et trouver des solutions

adéquates aux problèmes.

3.1 La recherche sur l'immigration : approche

sectorielle et approche intégrée

19

3.1.1 L'approche sectorielle

De nombreuses analyses, notamment en sociologie, ont

été faites sur les populations issues de l'immigration, et plus

particulièrement sur les travailleurs étrangers en France

(Granotier, 1979 ; Minces, 1973 ; Sala et al. 2000). Ces analyses s'inscrivent

souvent dans des approches sectorielles (sociologie de l'immigration,

sociologie de l'émigration, sociologie historique de l'Etat, sociologie

historique du racisme...) qui donnent une vision monolithique et donc

biaisée de la réalité.

D'autres analyses assez médiatisées, comme

celles données par Alain Finkielkraut dans son livre «

L'identité malheureuse »

(2013)13 consistent à chercher des explications aux

questionnements sur l'immigration/émigration dans des

caractéristiques prétendument propres aux populations

concernées, avec des arguments en terme de « facteurs culturels

» qui expliqueraient les comportements, les attitudes et les

capacités « d'intégration » (ou pas) en France.

Ce type d'approche ne tient pas compte du fait que les attitudes et les

comportements sont socialement produits, notamment par le biais des

interactions entre les nouveaux arrivants et le reste de la

société.

De plus, la globalisation capitaliste -

déterminée par les impératifs de libre circulation des

biens et des services et ceux du marché du travail - conçoit les

rapports humains sur le même schéma que ceux qu'elle

entretient avec la nature, c'est-à-dire quelque chose

d'exploitable et de jetable.

Ainsi, aborder les « problèmes de

l'immigration » sous l'angle du « conflit entre les

civilisations » de la « culture différente » ou encore de

« l'identité nationale menacée », exonère de

toute responsabilité une mondialisation libérale qui met en

péril tout autant les populations du Nord que celles du Sud.

Populations que l'on cherche à opposer entre elles, rendant de

la sorte plus difficiles les nécessaires solidarités pour mettre

en échec un système économique inégalitaire et qui

profite aux plus riches.

Finkielkraut (2013) L`identité malheureuse,

Paris : Stock.

20

Dans une analyse qui nous semble pertinente, le sociologue

Said Bouamama explique, concernant ces « différences » «

que l'on peut instrumentaliser comme étant

irréductibles afin de produire des peurs. » :

Au racisme anti-maghrébin historique datant de la

colonisation succède une forme mutante : l'islamophobie. Des

débats sur la laïcité soi-disant menacée par

quelques foulards, aux polémiques contemporaines portant sur la viande

hallal, en passant par le débat sur l'identité nationale,

une tendance consensuelle particulièrement large se révèle

et dépasse les clivages politiques classiques. Ce consensus

révèle la prégnance de l'espace mental colonial

réactualisé qui a pour effet concret d'unir ceux qui

devraient être divisés (le pauvre et le riche blanc) et

de diviser ceux qui devraient être unis (les travailleurs de

toutes origines et confessions). Cela n'est rien d'autre que le rêve de

tout dominant. (Bouamama 2013 :2)

3.1.2 L'approche intégrée

Les limites de l'approche traditionnelle, sectorielle,

ont été analysées par Abdelmalek Sayad : «

On ne peut faire une sociologie de l'immigration sans esquisser en même

temps et du même coup, une sociologie de l'émigration ;

immigration ici et émigration là sont les deux faces

indissociables d'une même réalité, elles ne peuvent

s'expliquer l'une sans l'autre » (Sayad 1999 : 15).

En effet, il ne faut pas oublier que l'immigré a

d'abord été un émigré et que comprendre

l'immigration suppose de prendre en compte les facteurs, les causes et les

conditions de l'émigration. Ne pas prendre en compte cet « avant

» c'est se condamner à avoir une vision réductrice de «

l'après » et du présent.

La lecture de travaux portant sur le lien entre politique

migratoire, histoire économique nationale et luttes sociales

s'avère très utile pour appréhender la question des

migrants âges et isolés. Des travaux tels que ceux

réalisés par Marc Bernardot (2008, 2002, 1999) ou encore Choukri

Hmed (2006, 2007) portent sur les politiques - menées par les

autorités françaises - de contrôle, de sélection et

de séparation des populations présentant, à leurs yeux,

des risques pour la sûreté nationale, et plus

particulièrement, sur les politiques de logement des jeunes travailleurs

immigrés dans les foyers Sonacotra, actuellement Adoma.

21

Il s'agit d'une institution créée par le

ministère de l'intérieur, soucieux de surveiller les

Algériens présents en métropole durant la guerre

d'Algérie. La Sonacotra est ensuite devenue un acteur central de la

politique d'immigration et a développé un modèle de

contrôle social séparé pour les immigrés des

anciennes colonies. Les foyers Sonacotra furent le théâtre de la

plus longue mobilisation politique des étrangers en France au

20ème siècle. Cette mobilisation qui s'est

manifestée par une grève des loyers au niveau national remettait

en cause le modèle paternaliste et raciste qui régissait la

gestion des foyers de jeunes travailleurs.

En ce qui concerne la condition de travailleur immigré,

Abdelmalek Sayad est le précurseur de l'approche

intégrée de l'analyse sociologique sur les travailleurs

immigrés de la période des Trente glorieuses. Son

analyse sur la relation au travail de l'immigré montre que : «

l'émigration ne peut se concevoir et s'accomplir, ne peut être

supportée et se perpétuer qu'à la condition qu'elle

s'accompagne d'un intense travail de justification, c'est-à-dire de

légitimation » (Sayad 1999 : 108), aux yeux de la

société d'accueil, de la société

d'origine et aux yeux de l'immigré lui-même, de

sa présence ici et de son absence là-bas.

Cela implique que si l'immigré est venu pour

travailler, la fin de l'activité professionnelle ou sa

raréfaction est automatiquement synonyme de retour. C'est dire combien

la « condition immigrée » est éphémère et

subordonnée à l'activité. C'est dire aussi

combien le système capitaliste - pour qui la flexibilité et la

malléabilité de la main-d'oeuvre sont nécessaires

- a produit des conditions subjectives conduisant à favoriser

cette flexibilité et cette malléabilité chez les

travailleurs immigrés.

3.2 Migrations, territoires et mobilité :

Questionnements et objectifs

En ce qui concerne les migrations au sens large, les travaux

en géographie ont pour objectif principal de s'interroger sur

l'articulation entre territoires et migrations. Ces travaux se font

généralement par une approche intégrée mêlant

les disciplines qui privilégient une entrée analytique

par l'individu et celles qui considèrent le territoire comme un

agrégat de populations. Cette approche intégrée prend en

compte les différentes échelles entre processus globaux et

processus qui relèvent de l'enracinement dans une localité et

dans les pratiques quotidiennes.

22

23

Concernant l'immigration maghrébine en France,

plusieurs analyses géographiques ont été faites sur les

pratiques et les stratégies migratoires, sur l'évolution des

relations transnationales, sur les flux qui élaborent un territoire

circulatoire ou encore sur les parcours de ces migrants. Cependant, en ce qui

concerne les immigrés maghrébins vieillissant dans l'isolement,

il semble difficile de trouver des travaux spécifiques portant sur le

rapport de cette population au territoire. Cependant, des travaux

réalisés sur « la mort en migration » (Lestage, 2012)

qui traitent du retour post-mortem des migrants comme un élément

du projet migratoire, ou encore les travaux de Céline Bergon (2013) sur

les rapports mobilité/immobilité dans le cas de situations

résidentielles spécifiques, constituent des réflexions

théoriques utiles pour mener des recherches sur la pratique contrainte

de l'espace chez les immigrés maghrébins vieillissants et

isolés.

Le travail de recherche proposé ici porte sur les

immigré-e-s nord-africain-e-s âgée-s et isolé-e-s

vivant en France, et plus particulièrement sur Montpellier. Ces

personnes ont chacune une trajectoire qui leur est propre. En effet, selon les

expériences personnelles de chacun-e, la région d'origine, le

parcours professionnel et résidentiel, le statut matrimonial ou encore

le sexe, on observe que le parcours et le statut actuel changent. Le

groupe étudié ici est loin d'être

homogène.

Cependant, concernant cette migration, certains processus se

dégagent, laissant apparaître des étapes communes

à l'ensemble de ce groupe. En effet, en partant des statuts

d'immigrés originaires des anciennes colonies - actuellement pays dits

en voie de développement ou encore pays du sud -, travailleurs

étrangers recrutés dans leurs pays d'origine et actuellement

à la retraite, ou encore femmes au foyer arrivées en France dans

le cadre du regroupement familial, on peut s'interroger sur les

processus par lesquels ce groupe de personnes est passé.

Quelles sont les étapes qui ont construit ces statuts

actuels et ce groupe ? Et quelle est leur spécificité ? Y a-t-il

une seule trajectoire globale pour ce groupe ? Cette migration transnationale

s'est-elle faite dans un cadre administratif, politique, spatial et social bien

précis ? Quels sont les mécanismes, les systèmes qui ont

cadré et cadrent encore la pratique de la mobilité chez

ce groupe de personnes ? Quelle est la part de l'immobilité dans

cette

présupposée mobilité de cette

catégorie de migrants, dans le cadre de la circulation transnationale

?

Ainsi, l'objectif de ce travail est de mettre en

lumière, l'ensemble de la trajectoire de ce groupe. Si l'analyse des

différents territoires de départ, d'arrivée et de

circulation nous semble utile. Toutefois, il ne s'agira pas « d'analyser

de façon segmentée les territoires » (Jolivet 2007

: 8) en question, mais de prendre en considération la trajectoire dans

son ensemble, à travers une approche globale, pour appréhender

les territoires et montrer comment s'opère leur imbrication

« à toutes les échelles en tachant de

décrypter les mobilités étudiées au regard

des notions de pouvoir, d'espace et de société. »

(Jolivet 2007 : 8).

Il s'agira également de comprendre pourquoi les

immigré-e-s nord-africain-e-s âgée-s et

isolé-e-s de leur famille durant toute la durée de leur

migration, constituent une population à la trajectoire

spécifique. Cette spécificité s'inscrit principalement

à travers les statuts comme nous le montreront dans la suite de notre

travail.

Dès lors, se pose l'intérêt d'une approche

géographique des mobilités de ce groupe de personnes. Ainsi, en

nous appuyant sur le travail de Céline Bergon (2013), nous

opérerons un croisement entre statut social spécifique -

d'immigré-e-s Nord-africain-e-s âgé-e-s et isolé-e-s

- et pratiques de mobilité/immobilité.

Le questionnement géographique doit se faire aussi bien

à une échelle locale que globale, mais aussi il doit

également prendre en compte les différentes étapes de la

trajectoire puis sa globalité. En effet, dans le cadre d'une migration

réglementée, transnationale et inscrite dans la durée,

l'approche intégrée des mobilités s'impose.

Ce projet se concentrera sur une recherche bibliographique

portant sur les principaux travaux faits sur les populations venues en France

dans le cadre de la migration de travail puis de la migration

familiale. Il s'agira aussi de réfléchir sur les cadres

politiques, sociaux et spatiaux qui ont marqué la trajectoire globale de

cette migration. Par la suite, la recherche se dirigera vers le terrain

dans l'objectif d'interroger les mobilités à partir des

notions de pouvoir, d'espace et de société afin de

mesurer leur impact sur la trajectoire des immigré-e-s

Nord-africain-e-s âgé-e-s et isolé-e-s.

24

Dans ce qui précède, nous avons principalement

essayé de contextualiser la problématique migratoire des

immigrés nord-africains âgés et isolés qui nous

préoccupe ici, en soulignant son aspect historique, sa

spécificité ainsi que les différentes approches

scientifiques dont cette population a fait l'objet. Cette phase de

notre recherche nous a permis de faire ressortir l'importance de l'approche

géographique et celle de la notion de trajectoire.

25

II- LA NOTION DE TRAJECTOIRE EN GÉOGRAPHIE ET

LES ASPECTS GÉOPOLITIQUES, SPATIAUX ET SOCIAUX DE LA MIGRATION NORD-

AFRICAINE EN FRANCE.

La première partie de ce travail donne un aperçu

du contexte dans lequel s'est faite la migration nord-africaine des trente

glorieuses et présente une description générale du

contexte actuel. A partir de ces éléments, l'objectif ici

est d'examiner la notion de trajectoire en géographie et de

saisir les aspects géopolitiques, spatiaux et sociaux de la migration

nord-africaine en France. Il s'agit aussi de comprendre la question des

rapports au territoire et partant, du rapport entre mobilité et

immobilité dans le cas d'une trajectoire migratoire

spécifique.

Dans son sens commun et général, la trajectoire

est « la ligne décrite dans l'air ou dans l'espace par un corps en

mouvement ».14 En sciences humaines et sociales, « une

trajectoire est la succession avec l'âge des passages d'un

individu d'un état ou d'une position sociale à l'autre

»15. Cette dernière définition

fait ressortir l'idée de trajectoire sociale. « Celle-ci

étant à la fois une trajectoire « objective »,

définie comme la suite des positions sociales occupées durant la

vie, mesurée au moyen de catégories statistiques, et une

trajectoire « subjective » exprimée dans des récits de

vie, des expériences individuelles, familiales ou collectives .»

(Jolivet 2007 : 2). Ici, le concept de trajectoire permet une approche

particulière de la question migratoire avec une vision

géopolitique des (im)mobilités. Cette approche vise à

mettre en exergue les champs politiques, spatiaux et sociaux qui encadrent et

structurent les (im)mobilités.

Le concept de trajectoire prend en compte les

conditions dans lesquelles s'effectue le mouvement entre un lieu de

départ et un lieu d'arrivée, et souligne l'influence de ces

conditions sur les modalités d'ancrage dans la

société d'accueil, sans oublier le rapport à la

société de départ. Le projet de départ des

migrants est généralement motivé par la quête

d'une vie meilleure, une amélioration de la trajectoire sociale

- dans le sens de « tracé de vie » - avec un

imaginaire migratoire qui repose sur l'image d'un Eldorado auquel on

accéderait en empruntant un itinéraire - une trajectoire

spatiale - que l'on souhaite sans

14 Selon l'encyclopédie en ligne,

Wikipédia.

15 Idem

26

27

encombre. Ainsi, la migration porte une idée

d'évolution positive que la réalité ne confirme

pas toujours. Quoiqu'il en soit, la migration change le rapport

à l'espace en instaurant une vie entre « ici

» et « là-bas »,

avec « une complexification des territoires et une connexion entre

différents lieux » (Marchandise 2007 : 39) constituant ainsi un

champ que l'on peut qualifier de territoire

circulatoire, avec « de multiples appartenances spatiales,

de multi-résidences » (Cortes, 1998) et « un éclatement

des espaces de vie » (Cortes 1998 : 271).

Cependant, on peut observer que la trajectoire sociale,

entendue comme quête d'une vie meilleure en termes de conditions de

travail et de logement et la trajectoire spatiale, dans le sens

d'itinéraire que l'on souhaite sans encombre, d'espace occupé, de

perception de l'espace, sont totalement dépendantes du cadre

fixé par le pouvoir politique. En effet, les cadres politiques et les

rapports de pouvoir influent sur la trajectoire migratoire.

Le projet de départ, lui même influencé

par ce pouvoir politique, est souvent modifié et contrarié pour

des raisons qui dépassent les premiers concernés,

c'est-à-dire les migrants : conditions de travail et de salaire

qui ne correspondent pas à l'image valorisée qu'ils s'en

étaient fait, ou encore, politique migratoire conditionnant les flux par

des barrières matérielles ou subjectives. Ainsi, la notion de

trajectoire « permet de mettre en lumière les paramètres

globaux qui encadrent le tracé, ceux auxquels le migrant doit se

soumettre, les points de passages « imposés » et ceux

dont il peut s'affranchir dans la durée. » (Jolivet 2007 :

2-3).

Les (im)mobilités des immigrés Nord-Africains

âgés et isolés seront donc étudiées

à travers la notion de trajectoire, telle qu'elle a

été définie ci-dessus. Cette notion permet de

prendre en considération l'interaction entre les aspects sociaux,

spatiaux et géopolitiques qui encadrent ces (im)mobilités. Ainsi,

cette approche géographique des migrations n'est pas une

approche sectorielle d'ordre spatial, démographique, ou encore social,

mais une approche intégrée qui vise à comprendre

les interactions entre ces différents aspects qui sont soumis à

des rapports de pouvoir.

1. Aspects géopolitiques

Nous voulons insister ici sur le rôle des structures et

des politiques qui a encadré la migration nord-africaine vers la France

durant les Trente glorieuses, et également sur la persistance de ces

structurations et de ces politiques, jusqu'à nos jours. En d'autres

termes,

notre objectif est de définir le cadre politique : le

référentiel de la trajectoire des immigrés nord-africains

actuellement âgés et isolés en France.

D'abord, il nous semble nécessaire de rappeler que le

mouvement migratoire nord-africain vers la France - qui s'inscrit dans le cadre

des mouvements migratoires effectués à partir des pays dits

sous-développés, à fortes populations rurales et

paysannes, vers les pays dits développés

caractérisés par la civilisation urbaine et industrielle

- est d'une certaine manière :

L'homologue des anciennes migrations internes à

travers l'exode rural que chacun de ces derniers pays a connu en son

temps. L'un et l'autre déplacement de populations (travailleurs et

familles entières) participent de la même logique et bien qu'ils

soient fort éloignés dans le temps et dans l'espace et

qu'ils portent respectivement sur des aires et sur des distances sans

commune mesure d'un cas à l'autre, ils procèdent de la même

genèse sociale et économique » (Sayad 1999 : 417).

Cette analyse de Sayad laisse entendre que les

migrations internationales d'aujourd'hui, en provenance

majoritairement des pays du tiers-monde, dits pays en développement,

sont soumises, dans un contexte différent, aux mêmes

mécanismes que les migrations internes d'hier.

Ces mécanismes sont le fruit du cadre politique

capitaliste, dans le sens où la demande de main-d'oeuvre, ou

encore le déséquilibre démographique,

conditionnent les flux migratoires en fonction des besoins économiques.

Ainsi, le début de la révolution industrielle s'accompagne de la

venue à Paris de main-d'oeuvre aveyronnaise, savoyarde ou

bretonne, alors que durant les Trente glorieuses, ce sont les

travailleurs coloniaux qui débarquent en France.

Sans entrer dans une approche comparative, notons que

l'exploitation des migrants au travail, que ces derniers proviennent «

d'outre-mer » - de la rive sud de la Méditerranée - ou des

campagnes avoisinantes, fait partie d'une exploitation globale à

laquelle s'ajoute le poids d'un passé de domination. Rappelons,

en effet :

- La domination de Paris sur les autres régions

marquée par des massacres, de

l'exploitation et jusqu'au début du

20ème siècle, l'interdiction de

parler Breton ou encore Occitan dans les cours des écoles.

- Ainsi les migrant-e-s du Massif Central, par exemple, qui

arrivent à Paris au

cours du 19éme et au

début du 20émé siècles sont

perçus par la bourgeoisie parisienne comme

28

une masse de prolétaires provenant d'une région

à civiliser. Ils/elles exerçaient des métiers durs et

fatigants que les parisiens boudaient : porteur d'eau à domicile

ou encore charbonnier16.

- La domination et la colonisation françaises en

Afrique du Nord,

« colonisation qui a posé la population

dominée non seulement comme une nationalité différente,

mais comme une race différente (...) C'est un arbitraire

colonial qui a présidé à la circulation des

hommes. Celle-ci était soumise à la volonté de la seule

métropole, et plus précisément de l'administration

» (Liazu 2000 : 8), à la solde des patrons.

- Ainsi, malgré le souci de ces derniers à

privilégier une main-d'oeuvre

provinciale, «

par le recours à la décentralisation industrielle, la croissance

de l'industrie s'opère à une allure telle que les entrepreneurs

se tournent également vers la main-d'oeuvre

immigrée ». (Boubeker et Hajjat 2008 : 86)

L'immigration Nord-Africaine en France est le produit d'une

colonisation brutale et totale qui a transformé les

sociétés colonisées, d'un point de vue économique,

politique, culturel et social. Frantz Fanon a, il y a longtemps

déjà, décrit les effets de cette colonisation sur le

peuple colonisé :

La domination coloniale a, on le sait,

privilégié certaines régions. L'économie de la

colonie (...) est toujours disposée dans des rapports de

complémentarité avec les différentes métropoles. Le

colonialisme (...) se contente de mettre à jour des ressources

naturelles qu'il extrait et exporte vers les industries

métropolitaines, permettant ainsi une relative richesse sectorale tandis

que le reste de la colonie poursuit, ou du moins approfondit, son

sous-développement et sa misère. (Fanon 1968 : 103).

De la même manière, ce fossé entre

régions a, par la suite, été entretenu et amplifié

par les pouvoirs locaux, relais du colonialisme. Ainsi, jusqu'à

maintenant, en Afrique du Nord, on parle de « Maroc utile » et de

« Maroc inutile », ou encore de « Tunisie du bord de mer »

où sont concentrées les richesses et de « Tunisie de

l'intérieur des terres » où sévissent le

chômage et la misère

Par les guerres de colonisation puis par la colonisation non

seulement de la terre, des richesses, du sol et du sous-sol, mais aussi des

personnes et des esprits, le colonialisme a ruiné les fondements de

l'économie traditionnelle et a détruit les structures sociales.

Ainsi, le fait colonial, qui a marqué durablement la

société colonisée, l'espace et les

16 A ce sujet, voir le travail de : Marc, Prival (1979)

Les migrants de travail d'Auvergne et du Limousin au XXe

siècle, Université de Clermont-Ferrand II

: Publication de l'Institut d'Étude du Massif Central, fascicule

XIX.

29

frontières mais aussi, la société

coloniale, a une grande part de responsabilité dans

l'émigration nord-africaine vers la France, et dans la

manière avec laquelle s'est faite cette migration. En effet, comme le

dit S. Bouamama : « Coloniser suppose la production de conditions

subjectives conduisant le peuple du pays colonisateur à soutenir le

projet colonial pour le pire et à s'en

désintéresser pour le mieux ». (Bouamama 2013 :

2).

Le colonialisme a instauré un contexte matériel

et mental favorable à une migration de travail caractéristique

« tant par son intensité, son importance numérique, sa

continuité dans le temps (...) et à travers l'espace

» (Sayad 1999) - notons de ce fait le prolongement de

l'espace colonial au sein de l'espace métropolitain - que par

le statut et les représentations du travailleur dans la

société d'accueil. Rappelons qu'on parlait à

l'époque coloniale de « travailleurs coloniaux » mais aussi -

et actuellement encore - de « travail d'Arabe ».

L'exploitation des travailleurs nord-africains sur le

territoire français fait partie d'une exploitation globale de cette

région par la France et les « indépendances »

n'ont rien changé à cela. En effet, les méthodes

de recrutement décrites ci-dessus ont été

appliquées avant et après l'indépendance du Maroc ; il y a

même eu une intensification après 1956.

De plus, les accords migratoires entre les pays d'Afrique du

Nord fraîchement « indépendants » et la France -

il s'agit ici d'accords essentiellement analysés en terme de

migration de main-d'oeuvre - ont été

signés dans un contexte de domination économique française

dans les échanges commerciaux, et d'influence politique plus ou moins

directe.

Ainsi, comme l'a souligné B. Granotier (1979),

concernant les relations globales de la France avec les pays

nord-africains et avec ses anciennes colonies en général,

il s'agit de la même exploitation qui se produit à trois

niveaux : l'échange des marchandises, l'exploitation du capital et le

recrutement de la force de travail.

A la fin des années 1960, le courant populationniste

- selon lequel, un état fort est un état

peuplé - alors à son apogée en France, va encourager les

recrutements massifs et organisés d'immigrés. Michel Debré

parlait à l'époque de « la France au 100 millions de

Français ». L'idée de base était que la population

française augmente sans que son « identité nationale »

et sa « substance » ne soient altérées. La

sélection des immigrés se faisait donc selon le critère de

la couleur de peau. Cependant, la concurrence entre pays

30

occidentaux faisait qu'il fallait attirer suffisamment de

force de travail quelle que soit sa couleur de peau.

La trajectoire migratoire de la population

étudiée ici est marquée par les politiques coloniales puis

néocoloniales d'exploitation capitaliste. Celles-ci concernent

d'une part le fond : cette population a pu émigrer du pays

d'origine vers la France uniquement pour la force de travail qu'elle

constituait. De même que ces politiques portent d'autre part sur la

forme : les méthodes de recrutement, le système de

contrats fabriquant une main-d'oeuvre flexible et

malléable, la répartition géographique sur le territoire

français selon les besoins de

main-d'oeuvre17, le logement en foyer et en

cité, la possibilité tardive et conditionnée du

regroupement familial.

Ainsi, le conditionnement des droits sociaux à la

résidence, pour cette population actuellement âgée et/ou

à la retraite et dépendante de ces droits, s'inscrit dans la

continuité de ces politiques. Et le fait que les caisses de

sécurité sociale (CARSAT, CAF, CPAM, MSA) s'attaquent en premier

lieu à ces catégories de personnes vulnérables -

issues des anciennes colonies, vieillissantes, isolées,

analphabètes, ne maîtrisant que partiellement la langue

française - en connaissant bien les difficultés

de ces dernières à faire valoir leurs droits, n'est pas anodin et

soulève des interrogations.

2. Aspects spatiaux

Dans les propos qui précèdent, nous avons

rappelé comment la politique coloniale a marqué spatialement les

territoires colonisés, notamment en creusant un écart de

développement entre régions lui étant utiles, à

savoir les plaines du littoral et régions lui étant inutiles,

à savoir les régions de montagne et les régions

semi-désertiques et désertiques. Ce n'est pas un

hasard que ce soient - en ce qui concerne le Maroc - le Nord,

les différents Atlas, le Sud-est qui aient fourni le gros de la

main-d'oeuvre immigrée des années 1960.

Ainsi, le colonialisme et la politique coloniale ont

accentué le contexte de misère

17 Des cartes de séjour temporaires pour «

travailleur saisonnier » étaient délivrées avec

obligation de travailler dans le secteur d'activité (souvent il

s'agissait du secteur agricole) et la région mentionnés sur la

carte. « J'ai une carte de travail pour l'agriculture et dans le Vaucluse

seulement, avec possible extension aux Bouches-du-Rhône qui a les

mêmes besoins agricoles. » (Hubert et Loukili 2010 : 69)

31

par les guerres de conquête puis de «

libération », la spoliation des terres, la destruction des

structures économiques et sociales, dans les campagnes que les

recruteurs ont privilégiées dans leur sélection de

main-d'oeuvre et toute une économie coloniale qui a

favorisé le colon aux dépend de l'autochtone. La

politique coloniale a été complètement menée au

profit du colon et aux dépends de l'autochtone, ce qui

a réduit ce dernier à une misère totale.

Dans les propos qui vont suivre, nous nous concentrerons sur

les aspects spatiaux de la trajectoire des migrants Nord-Africains, dans un

contexte où le colonialisme et les empires, avec un territoire

organisé en terme de colonies et de métropole, ont laissé

place aux états nationaux et aux grands ensembles régionaux de

part et d'autre des lignes imaginaires et matérialisées du

différentiel de développement. Ainsi, « les pays

développés », et « les pays

sous-développés », forment actuellement un territoire de

référence en termes de frontières fortifiées et

autres outils conditionnant les flux.

Comme le fait remarquer Le Boedec concernant le détroit

de Gibraltar :

Porte océane entre Atlantique et

Méditerranée, mais aussi porte transversale entre

l'Afrique et l'Europe, le détroit capte et polarise les flux

transméditerranéens. Avec seulement 13 kilomètres

qui séparent les deux continents, il est le point de passage le

plus étroit de la Méditerranée, mais aussi l'une

des frontières les plus inégalitaires au monde.

Alors que dans d'autres régions, la proximité favorise la

convergence économique, l'écart de développement entre les

deux rives ne cesse de croître : le PIB par habitant

espagnol représente aujourd'hui quinze fois celui du Maroc alors qu'il

n'était que quatre fois supérieur il y a trente ans. (Le

Boedec 2007 : 2).

La mer Méditerranée s'est donc

imposée - à travers les siècles - comme

l'espace modèle de la « frontiérisation

» de l'espace : entre Afrique « sous

développée » et Europe occidentale «

développée », mais aussi entre métropoles et

colonies, ou encore plus loin dans l'histoire, entre Conquête

musulmane et Reconquista catholique.

Ainsi, le fait de quitter l'Afrique du Nord pour l'Europe

occidentale détermine spatialement la notion de trajectoire. Il

ne s'agit pas uniquement d'un itinéraire menant jusqu'à la terre

voisine, mais du passage d'un bord à l'autre, marquant une

discontinuité spatiale naturelle et surtout sociopolitique. Le

migrant connaît ainsi une rupture nette : « rupture avec le groupe,

avec ses rythmes spatio-temporels, ses activités, bref, avec le

système de valeurs et le système de disposition communautaire qui

sont au fondement du groupe. » (Sayad 1999 : 422).

32

Comme nous l'avons dit précédemment, le

recrutement de main-d'oeuvre tel qu'il a

été organisé durant les Trente glorieuses,

considérait le territoire colonial puis néocolonial nord-africain

comme étant un « espace réservoir de main-d'oeuvre

», avec tout ce que cela représente comme avantages :

- Les immigrés, arrivés en France à

l'âge adulte, constituent une force de travail

prête à l'utilisation. Sont

économisés ainsi les coûts de subsistance (pas

d'allocations et autres aides sociales), d'éducation et de formation car

la réserve de main-d'oeuvre se trouve à

l'étranger.

- Faible coût des infrastructures collectives : logement

peu cher pour les

travailleurs (bidonvilles, puis HLM et foyers), de plus,

nul besoin d'équipements collectifs (écoles routes,

hôpitaux...) puisqu'il s'agit d'hommes seuls dont la famille reste au