|

EPIGRAPHE

« Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons

travailler à la beauté du monde ; hommes et femmes, au nom de la

parité, nous jouissons du principe de l'égalité des

chances dans tous les secteurs de la vie : sociale, politique,

économique, ... ».

Christopher MUSA

II

DEDICACE

A notre père KAMBALE SIKULIHINGA

Jean-Pierre

A notre mère KAVUGHO SIWAKO

Desanges

MUHINDO MATUMO Jackson

III

REMERCIEMENTS

Ce travail n'est pas le fruit d'une seule personne mais

bien l'effort conjugué d'une multitude de personnes de bonne

volonté. Au terme de notre premier cycle universitaire, nous avons le

devoir d'exprimer notre gratitude au Corps professoral de l'Université

de Kinshasa en général, pour la formation théorique dont

nous venons de bénéficier, en particulier à la

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.

Nos remerciements s'adressent également au

Directeur de ce travail, le Professeur GAMELA NGINU Odilon, pour avoir

accepté volontiers de nous encadrer malgré ses multiples

occupations. Nous exprimons aussi notre gratitude à l'Assistant

Eleuthère MVUNDA pour ses pertinentes remarques et conseils. La

formation, les éclaircissements et les conseils pratiques dont nous

avons bénéficié de leur part, ont permis la

réalisation de ce travail.

Que nos remerciements parviennent également

à notre père KAMBALE SIKULIHINGA Jean-Pierre et à notre

mère KAVUGHO SIWAKO Desanges pour la vie qu'ils nous ont transmise,

l'éducation reçue et pour l'assistance tant financière que

morale pour notre instruction ; merci à tous nos frères et soeurs

pour le lien de fraternité qui nous unit et à tous les membres de

notre famile.

Nous ne pouvons pas clore ce propos sans exprimer notre

gratitude à MUHINDO PIPA Masiya, KAKULE Manassé, MUHINDO NZIWA

Muyisa, KAVIRA SIFA Kavuya, MASIKA KAVUYA Mireille, KAVUGHO LUSENGE Aline,

KAHINDO MULUMBI Dercille, KASOKI MUHIRA Rébecca. Merci aussi aux

camarades avec qui nous venons de finir notre premier cycle en Sciences

Economiques. De même, nos remerciements s'adressent à Monsieur

MUHINDO MUSAVULI Christophe pour la disponibilité concernant la saisie

de cette oeuvre.

Enfin, que tous ceux qui n'ont pas été

nommément cités dans ce Travail de Fin de Cycle ne se sentent pas

oubliés mais qu'ils trouvent dans cette phrase l'expression de notre

profonde gratitude pour leurs multiples contributions.

IV

AVANT-PROPOS

Partout au monde, la promotion de l'égalité

entre les hommes et les femmes, s'inscrit dans un cadre plus large de promotion

des Droits de l'Homme à laquelle la République

Démocratique du Congo a adhéré. Il s'agit pour autant

d'une question de principe dictée plus par un souci de justice que d'une

contribution au progrès économique et social.

Les femmes continuent à subir des discriminations

dans tous les domaines : civil, politique, économique, social... Pour

répondre aux exigences de la République Démocratique du

Congo en matière de Droits de l'Homme, de gouvernance

démocratique et d'efficacité, les stratégies et les

actions de coopération doivent impérativement prendre en compte

cette réalité féminine.

En outre, parce que les inégalités entre les

sexes sont pour beaucoup dans la perpétuation des

inégalités de développement, investir dans le renforcement

des capacités des femmes, c'est donc s'engager pour améliorer

durablement la situation économique, sociale et politique des pays en

développement en général, celle de la République

Démocratique du Congo en particulier.

C'est en cela que l'égalité entre les hommes

et les femmes est bien une condition indispensable à la

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le

Développement.

1

INTRODUCTION

I. Problématique

Dans bon nombre de pays en voie de développement en

général, en République Démocratique du Congo en

particulier, la femme joue un rôle économique indéniable,

étant donné sa traditionnelle fonction de ménagère,

ses multiples initiatives économiques et son apport dans le

développement de la société, contribution pourtant

contestée ou mal appréciée par les adeptes d'une «

idéologie masculine valorisant la supériorité de l'homme

et consacrant l'infériorité de la femme »1.

Confinée par cette idéologie masculine qui

prône la supériorité de l'homme sur la femme, par les

ambitions démesurées de l'homme et par les coutumes et traditions

qui défient les lois, la femme congolaise était carrément

amputée de ses capacités créatives. Cette contrainte

traditionnelle a, non seulement empêché son évolution mais

l'a retardée.

Depuis le début des années 90, le pays connait

une crise, aggravée par le pillage de 1991 et 1993 qui a eu des nombreux

effets tant sur les plans économique que social. Sur le plan

économique, il est observé un ralentissement des activités

économiques, la faillite de nombreuses entreprises, la perte des

recettes fiscales pour l'Etat, et une récession générale

de l'économie nationale. Sur le plan social, la fermeture des

entreprises a entrainé une augmentation du taux du chômage, une

chute du niveau de vie des populations et une instabilité

socio-économique favorisée par l'accroissement

démographique. Dans ce contexte, les Petites et Moyennes Entreprises

apparaissent comme un soutien majeur à l'activité

économique, et ce, par leur participation à la création de

la richesse nationale, le payement des impôts, l'absorption d'une bonne

partie de la main d'oeuvre2.

Pour faire face à cette dépression

économique et sociale, la femme doit alors chercher à combattre

cette discrimination dont elle était victime

1 MUSITU LUFUNGOLA, Willy, « La femme Congolaise : pilier

de l'économie informelle en milieu urbain », Post-doctorat

en sociologie du développement, Université Humboldt, Berlin,

2006. p. 4.

2

www.memoireonline.com/06/10/3612/

consulté le 22/04/2012

3 BERE ZACHARIE, (2006), Techniques et stratégies d'un

travail scientifique. Etude, mémoire, thèse, et autres

recherches, Ed. UCAO, Abidjan (Côte d'Ivoire), p. 142.

2

et qui entravait la promotion de son esprit d'initiatives et

créatif, pourtant important pour son développement et celui de la

société.

La femme Kinoise, grâce à son accès

à l'instruction et aux diverses formations qu'elle a suivies, est

devenue très active dans différents domaines. Suite au manque

d'emploi dans le secteur formel, nombreuses sont ces femmes qui ont

créé leurs propres unités de production dans le secteur

informel ; elles gèrent de petites et moyennes entreprises (PME) dans

lesquelles elles vendent des produits manufacturés de consommation

courante tels que des chaussures, des vêtements neufs ou usagés,

des objets scolaires ou classiques, des assiettes,... pour juguler le

chômage.

C'est ainsi qu'après un passage en revue des affaires

pratiquées par les femmes congolaises en général, par les

Kinoises en particulier, nous avons constaté la prolifération de

certaines unités de production telles que des restaurants, la vente en

détail dans des boutiques..., activités qui intéressent

plus les femmes et où elles décident généralement

de travailler.

De ce qui précède, nous nous sommes posé

cette question :

- les entreprises créées et gérées

par les femmes entrepreneurs congolaises,

appliquent-elles les principes scientifiques de gestion

managériale ?

C'est à cette question que nous allons tenter de

répondre tout au long de ce travail.

II. Hypothèse du travail

L'hypothèse est une proposition anticipée de

réponse, une idée pressentie, le point de départ

nécessaire de toute recherche mais qui attend confirmation par la

vérification argumentative.3

3

Notre travail se fonde sur l'hypothèse suivante :

? Les entreprises créées et gérées

par les femmes congolaises appliquent les principes de gestion

managériale.

III. Choix et intérêt du sujet

La vérité irréfutable, hélas

méconnue, procurée par la femme entrepreneur congolaise oeuvrant

bien entendu dans le secteur informel, participe avec énergie et

zèle à la vie économique nationale ; cet apport de la

femme entrepreneur est observé dans la lutte contre la pauvreté,

le chômage, l'assurance du bien être des familles Kinoises ainsi

que la conviction intime de la femme d'améliorer toute seule sa

situation, nous a motivé à effectuer le choix de ce sujet.

Notre travail revêt un grand intérêt du

fait qu'il permettra au gouvernement congolais de définir une politique

de promotion des activités féminines car celles-ci contribuent

considérablement à sortir la société de la crise et

favorisent le bien être familial et social.

En plus, ce travail servira dans l'avenir de

référence dans la mise en garde des décideurs politiques

au sujet de leur décision ayant trait à la prise en compte des

besoins réels des femmes entrepreneurs au regard de leur importance

économique tant dans la vie urbaine que rurale.

En outre, pour les chercheurs, ce travail constitue un

document de base en vue d'approfondir la question sous étude ; quant aux

opérateurs économiques, les résultats obtenus dans ce

travail les aideront à améliorer la qualité de leurs

prestations.

IV. Délimitation de la recherche

Dans le souci de la précision et de la concision, il

nous a paru important de délimiter dans le temps et dans l'espace notre

sujet d'étude.

En effet, dans le temps, cette étude couvre la

période allant de 1990 à nos jours, période pendant

laquelle l'on a assisté à la fermeture de nombreuses entreprises

congolaises et au cours de laquelle les femmes sont devenues actives

4

dans les activités lucratives. Dans l'espace, notre

travail couvre la ville province de Kinshasa.

V. Méthodologie du travail 5.1

Méthodes

Une méthode c'est une démarche organisée

et rationnelle de l'esprit pour arriver à un certain

résultat4. Pour les besoins de la cause, nous avons recouru

aux méthodes ci-après :

a) la méthode inductive : à

partir d'un échantillon de 25 femmes entrepreneurs, nous avons

dégagé des conclusions générales sur toutes les

femmes entrepreneurs congolaises ;

b) la méthode analytique : elle nous

a permis de faire l'analyse des informations collectées et à

interpréter les résultats ;

c) la méthode statistique : avec

cette dernière, nous avons pu effectuer les calculs des

fréquences simples pour différentes variables de ce travail et

nous avons utilisé certains logiciels (SPSS, STATA).

5.2 Techniques

La technique est définie par GOODE J. William comme

étant un outil utilisé pour la collecte des informations

(chiffrées ou non) qui devront plus tard être soumises à

l'interprétation et à l'explication grâce à la

méthode5.

Pour rendre efficace et opérationnelle notre

démarche, nous avons recouru aux techniques ci-après :

a) la technique d'enquête : sur base d'un questionnaire

élaboré, nous avons récolté les données sur

terrain auprès des femmes entrepreneurs à Kinshasa ;

b) la technique d'interview : nous a permis d'entrer en

contact avec les femmes entrepreneurs, avec lesquels nous avons

échangé sur la gestion de leurs entreprises ;

c) la technique documentaire : a consisté en la revue

de la littérature à la bibliothèque, la lecture des

travaux de fin de cycle, des mémoires, les

4 LAROUSSE, Dictionnaire de

français, éd. 2008, p. 267.

5 SHOMBA KINYAMBA,

S., Méthodologie de la recherche scientifique,

Ed. MES, Kinshasa, 2003, p. 133.

5

notes de cours, des articles de revues, des articles

publiés à l'internet afin de constituer la partie

théorique de notre travail.

VI. Canevas du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comporte

quatre chapitres. Le premier chapitre porte sur l'identification de la femme

entrepreneur, le deuxième consiste à donner une identification de

l'entreprise, le troisième parle de la gestion de l'entreprise par la

femme entrepreneur congolaise, enfin le quatrième chapitre traite de la

relation entre l'entrepreneur et son environnement.

6 LOKOLE K. SHUNGU Nicolas, Cours d'entrepreneuriat et

PME, Notes des étudiants de G3 FASEG, UNIKIN, 2012, p. 1.

6

Chapitre premier :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR

Ce chapitre présente les caractéristiques de

l'entrepreneur à l'aide des éléments statistiques dont :

les tableaux, les graphiques, les histogrammes ainsi qu'une analyse des

résultats y relatifs.

Avant d'aborder la préoccupation qui est d'identifier

l'entrepreneur il nous parait convenable de donner les notions

générales sur le concept Entrepreneur.

Définition du concept « Entrepreneur

»

Pour Richard CANTILLON, l'entrepreneur est celui qui assume le

risque de l'incertain, du non probabilisable ; il s'engage de façon

ferme vis-à-vis d'un tiers, sans garantie de ce qu'il peut en

attendre.

Pour Jean-Baptiste SAY (1803), l'entrepreneur est celui qui

réunit et combine des moyens de production.

En fin pour Joseph SCHUMPETER (1935), l'entrepreneur incarne

le pari de l'innovation ; son dynamisme assure la réussite de celle-ci.

C'est en ce sens que Schumpeter dit : « L'entrepreneur est un homme dont

les horizons économiques sont vastes et dont l'énergie est

suffisante pour bousculer la propension à la routine et réaliser

des innovations ». L'entrepreneur, ne doit pas être confondu avec le

chef d'entreprise, simple administrateur gestionnaire ou le

rentier-capitaliste, simple propriétaire des moyens de production. Il

est un véritable aventurier qui n'hésite pas à sortir des

sentiers battus pour innover et entraîner les autres hommes à

faire autre chose que ce que la raison, la crainte ou l'habitude leur dictent

de faire. Il doit vaincre les résistances qui s'opposent à toute

nouveauté risquant de remettre en cause le conformisme

ambiant6.

Après que nous ayons appréhendé le sens

du concept « Entrepreneur », ce premier chapitre renfermera quatre

sections ; la première section aborde les points liés à

l'âge, Etat-civil, et la confession religieuse de l'entrepreneur ; la

deuxième section portera sur : la Province d'origine, la tribu,

7

le type de famille, le nombre des personnes dans la

famille, le niveau d'instruction de l'entrepreneur et le cadre

de voyage effectué à l'étranger. La troisième

section abordera la relation de l'Entrepreneur avec sa famille, la

quatrième section traitera de l'influence sur le choix du secteur et de

la fonction occupée par l'initiatrice avant d'investir dans son secteur

actuel.

Section I : L'AGE, ETAT-CIVIL, LA CONFESSION RELIGIEUSE

DE LA FEMME ENTREPRENEUR

I.1.1 L'âge de la femme entrepreneur

L'âge d'un individu équivaut à la

durée de temps, en jours, en mois ou en années, qui sépare

la date « t+n » quelconque de calendrier, d'une date

antérieure « t » de sa naissance7.

Tableau 1.1 : Age des femmes entrepreneurs

|

Tranche d'âge

|

Effectif

|

Fréquence

|

XC

|

XC.ni

|

|

20 - 30 ans

|

1

|

4,0

|

25

|

25

|

|

31 - 40 ans

|

14

|

56,0

|

35,5

|

497

|

|

41 - 50 ans

|

8

|

32,0

|

45,5

|

364

|

|

51- 60 ans

|

2

|

8,0

|

55,5

|

111

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

|

997

|

Source : Notre enquête

XC = centre de classe ;

ni = effectif

X= moyenne arithmétique

= 39,88 ? 40 ans

997

?? =

25

7 NGONDO a PITSHANDE Iman Séraphin, Cours de

démographie, note des étudiants de G2 FASEG, UNIKIN, 2008-2009,

p.42.

8

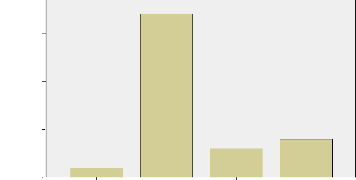

Graphique n° 01

Percent

60

30

10

50

40

Il ressort du tableau 1.1 que l'âge moyen des femmes

entrepreneurs enquêtées est de 40 ans.

I.1.2 Etat-civil

20

Tableau 1.2 : L'Etat-civil des femmes

entrepreneurs

|

0

|

|

|

|

20 - 30 ans

Etat civ il

|

Tranche d'âge

Effectif

|

51 et plus

Frequence

|

|

Mariée

|

23

|

92,0

|

|

Divorcée

|

1

|

4,0

|

|

Veuve

|

1

|

|

25

Source : Notre enquête

4,0

100,0

Il se dégage du tableau 1.2 que 92% des femmes

entrepreneurs

congolaises sont mariées, 4% d'entre elles sont

respectivement des veuves et des

divorcées.

9

I.1.3 La confession religieuse de la femme entrepreneur

Tableau 1.3 : Appartenance à une confession religieuse

Source : Notre enquête

Graphique n°

02

Kimbaguiste

12,00%

Eglise de reveil

12,00%

12,00%

52,00%

LEGENDE

Fréquence en %

Catholique

Protestante

52,0 12,0 12,0 12,0

12,0 100,0 Kimbanguiste

Musulmane

Musulmane

Total

12,00%

Il ressort du tableau ci-dessus que 52% des femmes

entrepreneurs sont de la religion catholique, 48% d'entre elles sont de la

confession musulmane, protestante, Kimbanguiste et des églises de

réveil.

10

Section II : PROVINCE D'ORIGINE, TRIBU, TYPE DE

FAMILLE, NOMBRE DES PERSONNES, NIVEAU D'INSTRUCTION, FORMATION SUIVI ET CADRES

DE VOYAGE EFFECTUE PAR L'ENTREPRENEUR EN DEHORS DU PAYS

I.2.1 La province d'origine de l'entrepreneur

Tableau 1.4 : Province d'origines des femmes

entrepreneurs

|

|

|

|

Prov ince d'origine

Bas Congo

|

Effectif

7

|

|

Frequence

Bandundu

Kinshasa

Equateur

KasaI Oriental

Kasai Occidental

Katanga

Prov ince Oriental

Total

7

1

4

2

2

1

1

25

28,0

28,0

4,0

16,0

8,0

8,0

4,0

4,0

100,0

Source : Notre enquête

Le tableau 1.4 relève que 56% des femmes entrepreneurs

enquêtées

sont originaires respectivement du Bas Congo et du Bandundu, 16%

d'entre

elles sont de la province de l'équateur, 24% viennent des

provinces des deux

Kasaï, du Katanga et de la province Orientale et 4% d'entre

elles viennent de la

ville province de Kinshasa.

I.2.2 Tribu de la femme entrepreneur congolaise

La tribu est un groupe social qui est plus ou moins

homogène (les

divisions de travail et les différences sociales sont

absentes ou peu marquées),

sans pouvoir politique centralisé, elle est

structurée essentiellement par les

rapports de parenté qui déterminent les droits des

individus sur le sol et elle est

nombreux de personnes ayant des activités, des goûts

ou des modes de vie

communs8.

8 Microsoft® Encarta® 2009, (c)1993-2008

Microsoft Corporation.

11

Tableau 1.5 Représentation par tribu

|

|

|

|

Tribu

Yombe

Luba

|

Effectif

4

4

|

|

Frequence

Mbuku

Ntandu

Ngombe

2

1

5

25

Source : Notre enquête

Bansi

Yaka

Shilele

pende

Mbala

Ndibu

Sakata

Total

1

2

1

1

2

1

1

16,0

16,0

8,0

4,0

20,0

4,0

8,0

4,0

4,0

8,0

4,0

4,0

100,0

Le tableau 1.5 nous renseigne que 20% de femmes entrepreneurs

sont des Ngombe, 16% d'entre elles sont respectivement des Luba

et des

Yombe. 8% sont respectivement des Mbuku, Yaka, et des Mbala ; 24%

d'entre

elles sont des Ntandu, des Bansi, des Shilele, des Pende, des

Ndibu, et des

Sakata.

I.2.3 Nombre des personnes dans les familles des femmes

entrepreneurs

Tableau 1.6 Effectif par famille des femmes

entrepreneurs

|

Nombre de personne

|

Effectif

|

Frequence

|

|

2 - 5 Personnes

|

12

|

48,0

|

|

6 Personnes et plus

|

13

|

52,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

12

Graphique n°03

Percent

20

30

60

50

40

Il se dégage du tableau 1.6 que 52% de femmes

entrepreneurs viennent d'une famille de 2 à 5 personnes et 48% d'entre

elles appartiennent aux familles ayant au moins 6 membres.

I.2.4 Le niveau d'instruction de la femme entrepreneur

10

0

2 - 5 Personnes

6 Personnes et plus

Nombre de personnes

Il est important de signaler que le niveau d'instruction

permet à un individu d'user de ses capacités à prendre des

décisions rationnelles. Nous pouvons également, grâce au

niveau d'instruction identifier deux types d'entrepreneurs comme défini

par Norman Smith (1967),9 dont :

? Un entrepreneur-artisan : c'est

l'entrepreneur qui a une éducation limitée et une formation ainsi

qu'une expérience essentiellement techniques, il est peu habile, il se

méfie des emprunts pour chercher à maitriser son affaire ;

? Un entrepreneur-opportuniste : celui-ci est

plus instruit, plus actif socialement, mieux intégré dans son

environnement, son expérience de travail est variée ; il cherche

avant tout comment développer l'affaire qu'il à

créé.

9 LOKOLE K. SHUNGU Nicolas, Op.cit., p. 34.

13

Tableau 1.7 Niveau d'études faites

|

|

|

|

Niveau d'études faites

|

Effectif

|

|

Secondaire cycle long

1

17

3

4 25 Source : Notre enquête

Graphique n° 04

|

Primaire

|

Secondaire cycle long

|

Supérieur

|

Frequence 4,0 68,0

12,0 16,0 100,0

Universitaire

|

Primaire

Supérieur

Univ ersitaire

Total

Percent

40

60

0

Niveau d'études faites

20

Il ressort du tableau 1.7 que 68% des femmes

enquêtées ont un niveau d'études secondaires, cycle long.

16% ont un niveau universitaire, 12% d'entre elles ont fait les études

supérieures et 4% ont un niveau d'études primaires.

14

I.2.5 Formation suivie dans le cadre des affaires

Tableau 1.8 Formation dans le cadre des

affaires

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau 1.8 que toutes les femmes entrepreneurs

rencontrées n'ont suivi aucune formation dans le cadre de leurs

affaires.

I.2.6 Voyage effectué par les femmes entrepreneurs

à l'étranger dans le cadre privé

Tableau 1.9 Pays visités dans le cadre

privé

|

Pays visité dans le cadre privé

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Aucun

|

16

|

64,0

|

|

RSA

|

3

|

12,0

|

|

RC-Brazza

|

4

|

16,0

|

|

Angola

|

1

|

4,0

|

|

Rwanda

|

1

|

4,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau 1.9, nous renseigne que 64% des promotrices n'ont

effectué aucun voyage en dehors du pays dans le cadre privé, 16%

d'entre elles ont visité la République du Congo-Brazza, 12% ont

visité la RSA, 4% d'entre elles ont visité respectivement

l'Angola et le Rwanda dans le cadre privé.

15

I.2.7 Voyage effectué par les femmes entrepreneurs

à l'étranger dans le cadre des affaires

Tableau 1.10 Pays visités

|

|

|

|

Pays visité dans le cadre des affaires

Aucun

Angola

|

Effectif

21

2

|

Fréquence

|

Source : Notre enquête

Chine

Total

2

25

84,0

8,0

8,0

100,0

Il se dégage du tableau 1.10 que 84% des femmes

entrepreneurs

n'ont effectué aucun voyage à l'étranger

dans le cadre de leurs affaires, 16%

d'entre elles ont voyagé en Angola et en Chine.

Section III : RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC SA

FAMILLE

En ce qui concerne ces relations, nous avons trois niveaux,

à

savoir :

V' Les enfants V' Les parents V' Le conjoint.

I.3.1 Relations avec les enfants

Dans ce point, nous allons examiner succinctement le nombre

d'enfant et leur niveau d'études.

16

A. Le nombre d'enfants par femme entrepreneur

Tableau 1.11 : Nombre d'enfants

|

Nombre d'enfants

|

|

|

|

Aucun enfant

|

Effectif

1

|

|

Source : Notre enquête Graphique n°

05

Fréquence

4,0 20,0 60,0 16,0

100,0

Dans le tableau1.11 nous constatons que 60% des femmes

entrepreneurs ont 3 à 5 enfants, 20% ont 1 à 2 enfants, 16%

d'entre elles ont au moins 5 enfants et 4% des femmes entrepreneurs n'ont pas

d'enfants.

17

B. Le niveau d'études des enfants

Tableau 1.12 a : Niveau d'études

|

Vos nfants etudit-ils?

Etudes faites par les enfants

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Oui

|

24

|

96,0

|

|

Non

|

1

|

4,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau ci-dessus nous montre que 96% des femmes

entrepreneurs ont des enfants qui étudient contre 4% des enfants non

scolarisés.

Tableau 1.12 b : Titre obtenu

|

Titre obtenu

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Aucun

|

9

|

37,5

|

|

Certificat d'Etat

|

1

|

4,2

|

|

Brevet

|

8

|

33,3

|

|

Diplôme Supérieur

|

5

|

20,8

|

|

Diplôme Univers

|

1

|

4,2

|

|

Total

|

24

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau ci-dessus nous montre que 38% des enfants des

entrepreneurs congolaises, n'ont aucun titre d'études ou de formation

quelconque, 33% d'entre eux ont un brevet. 21% d'entre eux ont un diplôme

d'études supérieures, 4% ont respectivement un certificat d'Etat

et un diplôme d'études universitaire.

I.3.2 Relation avec les parents

Nous portons une attention particulière sur la

profession des tuteurs et nous essayons d'avoir un aperçu sur les

membres de la famille qui vivent à l'étranger.

18

A. La profession des parents

Tableau 1.13 : Profession des parents

(tuteurs)

|

|

|

|

profession de tuteurs

Commerçant

|

Effectif

5

|

|

Source : Notre enquête

Fréquence

Foncionnaire

Ingenieur

Ajusteur

Affaire

Total

9

3

2

6

25

20,0 36,0 12,0 8,0

24,0 100,0 Il ressort du tableau 1.13 que la plupart des

parents des entrepreneurs, soit 36% sont des fonctionnaires, 24% d'entre eux

sont dans les affaires, 20% des parents des femmes entrepreneurs exercent le

commerce, 12% d'entre eux sont des ingénieurs et 8% sont des

ajusteurs.

B. Relation avec des proches vivant à

l'étranger

Il s'agit d'analyser l'appui des proches des femmes entrepreneurs

vivant à l'étranger dans le business et d'identifier leurs pays

d'accueil.

Tableau 1.14.a : Les proches des femmes entrepreneur

vivant à l'étranger

|

Membre de familles proches qui vit à

l'étranger

|

Effectif Fréquence

|

|

Oui

|

16

|

64,0

|

|

Non

|

9

|

36,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

19

Tableau 1.14.b : Les pays d'accueil des membres de

famille de la femme entrepreneur

Pays d'accueil des membres de famille de

l'entrepreneur

Source : Notre enquête

Effectif

Belgique

Canada

Luanda

Angola

Tableau 1.14.c : Appui reçu des proches vivants

à l'étranger

|

France

Appui des proches vivants à l'étranger

|

2

Effectif

|

Fréquence

|

|

Rwanda + Congo Brazza

Oui

|

1

6

|

37,5

|

|

Total

Non

|

16

10

|

62,5

|

|

Total

|

16

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Fréquence 25,0 25,0

6,3 25,0 12,5 6,3

100,0

Il se dégage du tableau 1.14.C que 62% des femmes

entrepreneurs reçoivent l'aide de leurs proches vivant à

l'étranger contre 38%. Le tableau 1.14.a nous renseigne que 64% des

femmes entrepreneurs ont des membres de famille vivant à

l'étranger contre 36%. Pour le tableau 1.14.b, il se dégage que

75% des femmes entrepreneurs ont des membres de famille vivant en Belgique,

Canada et en Angola.

Il ressort du tableau : 1.15.a que l'âge moyen des

conjoints des femmes entrepreneurs est de 47ans.

20

Tableau 1.14.d : La nature de l'aide apportée

à l'entrepreneur

|

Nature de l'aide apportée à l'entrepreneur

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

En nature

|

2

|

33

|

|

En espèce

|

4

|

67

|

|

Total

|

6

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Ce tableau nous renseigne que l'aide apportée par les

membres de famille qui sont à l'étranger est majoritairement en

espèce, soit 67%.

I.3.3 Relation avec le conjoint

Dans ce point, nous allons examiner l'âge, la religion,

l'occupation du conjoint, sa province d'origine, la relation de l'entrepreneur

avec son conjoint, la participation du conjoint dans les affaires de son

épouse.

A. L'âge, niveau d'études et la religion

du conjoint

Tableau : 1.15.a : L'âge du conjoint

|

Tranche d'âge

|

Effectif

|

Fréquence

|

XC

|

XC.ni

|

|

20 - 30 ans

|

1

|

4

|

25

|

25

|

|

31 - 40 ans

|

3

|

12

|

35,5

|

106,5

|

|

41 - 50 ans

|

12

|

48

|

45,5

|

546

|

|

51 et 60 ans

|

|

|

55,5

|

499,5

|

|

9

|

36

|

|

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

|

1177

|

Source : Notre enquête

XC = centre de classe ;

ni = effectif

X= moyenne arithmétique

= 47,08 ? 47ans

1177

?? =

25

21

Tableau.1.15.b : La religion du conjoint

|

|

|

|

religion du mari de la femme-entrepreneur

|

effectif

|

|

Source : Notre enquête

fréquence

Catholique

Protestante

Kimbanguiste

Musulmane

Eglise de reveil

Total

10

5

3

2

5

25

40,0

20,0

12,0

8,0

20,0

100,0

Il ressort du tableau 1.15.b, que la plupart des conjoints des

femmes

entrepreneurs, soit 40% sont de confession Catholique, 40%

d'entre eux sont

respectivement de la religion protestante et des églises

de réveil, 12% d'entre

eux sont de la religion kimbanguiste et 8% d'entre eux sont de la

confession

musulmane.

B. La province d'origine et occupation actuelle du

conjoint

Tableau 1.17.a : La province d'origine

|

Province d'origine du mari de

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

l'ntreprene Congo Bas

|

7

|

28,0

|

|

Bandundu

|

6

|

24,0

|

|

Equateur

|

3

|

12,0

|

|

Kasaï Oriental

|

4

|

16,0

|

|

Kasaï Occidental

|

4

|

16,0

|

|

Province Oriental

|

1

|

4,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau ci-dessus que 28% des conjoints sont

originaires de la province du Bas-Congo, 24% d'entre eux proviennent du

Bandundu, 12% d'entre eux viennent de la province de l'Equateur, 32% d'entre

eux sont respectivement originaires de deux Kasaï et 4% d'entre eux

proviennent de la province Orientale.

22

Tableau 1.16.b : Occupation actuelle du

conjoint

|

Activité du mari

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Aucun

|

22

|

88,0

|

|

Petit commerce

|

2

|

8,0

|

|

Secteur public

|

1

|

4,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre Enquête

Il résulte du tableau 1.16.b, que 88% des maris des

femmes entrepreneurs n'ont aucune activité ; 8% d'entre eux exercent le

petit commerce contre 4% seulement qui travaillent dans le secteur public.

C. Intervention du mari dans les affaires de

l'épouse

Tableau 1.17 : Intervention du mari

|

Intervention du mari

|

effectif

|

fréquence

|

|

Oui

|

14

|

56,0

|

|

Non

|

11

|

44,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau 1.17 que 56% des femmes entrepreneurs

Congolaises bénéficient du soutien de leurs époux, 44% des

femmes entrepreneurs n'en bénéficient pas.

23

Section IV : FONCTION OCCUPEE PAR LA FEMME

ENTREPRENEUR AVANT D'INVESTIR DANS SON ACTUEL SECTEUR

D'ACTIVITE ET L'INFLUENCE DU CHOIX

I.4.1 La fonction occupée par la femme

entrepreneur

Tableau 1.18.a : Fonction occupées

antérieurement par les femmes

entrepreneurs

|

Activités antérieurement exercées

|

effectif

|

fréquence

|

|

Chômage

|

14

|

56,0

|

|

Employé du secteur public

|

4

|

16,0

|

|

Employé du secteur privé

|

5

|

20,0

|

|

Debrouillardise

|

2

|

8,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Au regard du tableau ci-dessus, nous constatons que 56% des

femmes entrepreneurs étaient des chômeurs, 36% d'entre elles

travaillaient dans les secteurs privé et public et 8% d'entre elles

étaient dans la débrouillardise.

Tableau : 1.18.b : Raisons du changement de secteur

d'activités

|

Raisons du changement de secteur

d'activité

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Problème de clientele

|

1

|

9

|

|

Tracasserie policière

|

2

|

18

|

|

Manque de rentabilité

|

8

|

73

|

|

Total

|

11

|

100

|

Source : Notre enquête

Le tableau 1.18.b nous renseigne que 73% des femmes

entrepreneurs changent le secteur d'activité à cause du manque de

rentabilité, 18% d'entre elles se plaignent de la tracasserie

policière et 9% ont un problème de clientèle.

24

I.4.2 L'influence au choix

Nous analysons dans ce paragraphe la personne qui peut porter

une influence sur la décision de la femme entrepreneur dans ses

activités et savoir quelle relation a-t-elle avec cette personne.

Tableau : 1.19 : Personnes influentes dans ma prise de

décision

|

Personne influente dans la décision

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Aucun

|

16

|

64,0

|

|

Mon mari

|

5

|

20,0

|

|

Mes camarades

|

2

|

8,0

|

|

Membres de famille

|

2

|

8,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau 1.19, nous montre que 64% des femmes entrepreneurs

ne subissent aucune influence dans leur prise de

décision. 20% prennent des décisions avec leurs maris et 16%

d'entre elles sont influencées par leurs camarades et membres de

famille.

25

Chapitre deuxième :

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Pour mieux circonscrire notre étude sur l'entreprise,

il est nécessaire de clarifier le concept « Entreprise ».

Il est à noter que l'Entreprise est au coeur du

système capitaliste. Elle crée à la fois de

l'enrichissement personnel et de la richesse collective à travers

l'emploi et la production nationale.

Il existe de nombreuses définitions et approches de

l'entreprise. Nous n'en retiendrons que trois : une définition d'ordre

juridique, d'ordre économique et d'ordre organisationnel.

- D'ordre juridique : l'approche juridique

définit l'entreprise comme : « une "société"

c'est-à-dire une fiction légale conférant à une

entité économique formée de plusieurs personnes qui

mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue

d'un objet que leurs conventions déterminent ». La

société peut avoir un objet civil ou un objet commercial.

- D'ordre économique classique : cette

approche présente l'entreprise d'un point de vue externe et

définit l'entreprise comme : «l'agent économique dont la

fonction principale est la production de biens et services destinés

à être vendus sur un marché.

- D'ordre sociale ou organisationnel : cette

dernière approche présente l'entreprise d'un point de vue interne

et la définit comme : «une organisation mettant en oeuvre

différents moyens dans le but de produire et commercialiser des biens et

des services ».10 cette troisième approche nous

paraît beaucoup plus intéressante dans le cadre de ce travail.

Ce chapitre compte trois sections dans lesquelles nous

analyserons respectivement dans la première section ; la forme juridique

de l'Entreprise, le secteur principal ainsi que les secteurs d'activité

abandonnés et le nombre

10 FEKIH-SOUSSI BOUTHAINA, Economie et gestion : axe 2

Entreprise, supports destinés à la préparation de

l'épreuve écrite de spécialité par les titulaires

du diplôme national d'ingénieur, FSEG Nabeul, Tunis, 2007, p.

4.

Le secteur public regroupe les entreprises

créées et contrôlées par l'Etat. Ce sont les

entreprises sur lesquelles l'Etat peut exercer directement ou

26

d'année dans le secteur principal ; dans la

deuxième, l'origine du capital et évaluation du chiffre

d'affaires, la présence des associés et dans la troisième

section, nous analyserons le nombre d'employés qu'à

l'entrepreneur et les différentes fonctions exercées par ces

employés.

Section I : FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE, SECTEUR

PRINCIPAL D'ACTIVITES ET SECTEUR ABANDONNE, NOMBRE D'ANNEES DANS LE SECTEUR

PRINCIPAL

II.1.1 La forme juridique

Nous avons plusieurs types d'entreprises et la

réglementation laisse la liberté à l'entrepreneur

d'effectuer un choix pour l'une de formes ci-après :

A. Les entreprises du secteur privé :

- Elles appartiennent soit à une seule personne

(entreprise individuelle), soit à plusieurs associés : on parle

alors d'entreprises sociétaires ;

- Les entreprises sociétaires sont des personnes

morales, c'est-à-dire des personnes fictives dotées de droits et

d'obligations, titulaire d'un patrimoine et indépendante des

créateurs. Parmi elles, les sociétés commerciales, sont

classées en trois catégories :

? Les sociétés de personne :

Les sociétés de personnes sont constituées soit

en sociétés en nom collectif, soit en sociétés en

commandite simple ;

? Les sociétés de capitaux :

elles comprennent les sociétés en commandite par actions

et les sociétés anonymes ;

? Les sociétés hybrides :

présentant à la fois les caractéristiques des

sociétés de personnes et des sociétés de capitaux :

entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée

(SUARL), sociétés à responsabilité limitée

(SARL).

B. Les entreprises du secteur public

27

indirectement une influence dominante du fait de la

propriété ou de la participation financière.

C. Les entreprises du secteur coopératif ou

social

Il s'agit de coopératives (ouvrières de

production, de consommation, agricoles), des mutuelles et des associations.

Constituant l'économie sociale, elles ont un poids considérable

dans l'économie Congolaise d'aujourd'hui.11

Tableau 2.1: La forme juridique des PME

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau 2.1que toutes les entreprises

gérées par les femmes enquêtées sont des

établissements.

II.1.2 Le secteur principal d'activités

Tableau 2.2 : Secteur principal

d'activités

|

|

|

|

Secteur principal d'activité

Boutique

Pharmacie

Dépot boisson

Dépot ciment

Quincaillerie

|

effectif

11

3

4

2

1

|

f réquence

44,0

|

Source : Notre Enquête

Chambre froide

Petit commerce

Total

2

2

25

12,0

16,0

8,0

4,0

8,0

8,0

100,0

Il se dégage du tableau ci-dessus que 44% des femmes

entrepreneurs évoluent dans des boutiques, 16% d'entre

elles ont des dépôts de

boisson, 12% des femmes sont dans la pharmacie.

11 FEKIH-SOUSSI BOUTHAINA, Op.cit., p. 4.

12 ECHAUDEMAISON D. & al., Dictionnaire

d'économie et de sciences sociales, Paris, Nathan, 2003, p.60.

28

II.1.3 Le nombre d'année dans le secteur

Tableau 2.3 : Nombre d'années dans le

secteur

|

Années dans le secteur

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Moins d'un an

|

4

|

18

|

|

1-3 ans

|

3

|

13

|

|

4-5 ans

|

7

|

30

|

|

6 ans et plus

|

9

|

39

|

|

Total

|

23

|

100

|

Source : Notre enquête

Le tableau 2.3 nous renseigne que 39% de femmes ont plus de 6

ans d'expérience dans leurs activités, 30% d'entre elles ont une

ancienneté de 4 à 5 ans, 18% ont moins d'un an et 13% ont entre 1

à 3 ans d'expérience.

Section II : ORIGINE DU CAPITAL, EVALUATION DU CHIFFRE

D'AFFAIRES ET PRESENCE DES ASSOCIES

II.2.1 Origine du capital et évolution du chiffre

d'affaires

La notion de capital renvoie soit à la dimension

financière de ressources provenant de l'épargne ou de l'emprunt

et destinées à acquérir des actifs réels ou

financiers, soit le plus souvent à la dimension physique des biens de

production12.

Le fonds propres peuvent provenir de :

· L'aide des membres de famille ;

· L'aide des amis ;

· L'épargne ;

· Décompte final ;

· Le petit commerce ;

· La tontine.

29

Alors que les emprunts sont constitués de :

? Emprunts auprès des amis ou membres de famille ? Autres

emprunts.

Le tableau ci-dessous présente les sources de financement

des femmes entrepreneurs.

Tableau : 2.4 : Origine du capital de

départ

|

Origine du capital de départ de vos

affaires:

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Epargne

|

6

|

24,0

|

|

Petit commerce

|

5

|

20,0

|

|

Aide de membres de famille

|

10

|

40,0

|

|

Aides des amis

|

1

|

4,0

|

|

Emprunt auprès des amis ou membres de

famille

|

2

|

8,0

|

|

Autres emprunt, crédits, revolving UBC,

tontine

|

1

|

4,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Il résulte du tableau 2.4 que 40% des femmes

entrepreneurs bénéficient de l'aide des membres de famille pour

la création de leurs entreprises, 24% d'entre elles ont financé

leurs activités à partir de l'épargne, 20% des femmes

entrepreneurs l'ont fait à partir du petit commerce, 8% d'entre elles

ont recouru aux emprunts auprès des amis et/ou de membres de famille

pour lancer leurs activités, 4% des femmes ont

bénéficié respectivement de l'aide des amis, des autres

emprunts, de crédits, révolving UBC, de la tontine.

Tableau : 2.5 : Niveau du capital de

départ

|

Niveau du capital de départ de vos

affaires:

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

51 - 100$

|

3

|

12,0

|

|

101 - 200$

|

5

|

20,0

|

|

201 - 300$

|

1

|

4,0

|

|

301 - 500$

|

3

|

12,0

|

|

501 - 1000$

|

7

|

28,0

|

|

1001 - 2000$

|

5

|

20,0

|

|

2001 et plus

|

1

|

4,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

30

Graphique n° 06

D'après la comptabilité des

sociétés, la grandeur d'une entreprise dépend aussi de la

taille du capital de départ parce que, comme nous le savons, le capital

d'une entreprise reste fixe sauf une exception nécessitant

l'augmentation ou la diminution du capital pour ainsi permettre à

l'Entreprise de bien fonctionner13.

Le tableau 2.5 et le graphique n°06, nous renseignent que

28% des femmes entrepreneurs commencent leurs activités avec un capital

de 501 à 1000 $ US ; 40% d'entre elles ont un capital initial qui varie

respectivement de 101 à 200 $ US et de 1001 à 2000 $ US, 24% des

femmes entrepreneurs ont un capital variant de 51 à 100 $ US et de 301

à 500 $ US ; 8% d'entre elles possèdent respectivement un capital

initial de 201 à 300 $ US et d'au moins 2001 $ US.

13 KATANGA MUKUMADI Y. Timothée,

comptabilité des sociétés, note des étudiants de G2

FASEG, UNIKIN, 2011, pp. 99-112.

31

II.2.2 La présence des associés dans

l'Entreprise Tableau 2.6.a : La présence des associés

|

Associés dans les affaires

|

effectif

|

fréquence

|

|

Oui

|

1

|

4,0

|

|

Non

|

24

|

96,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Graphique n°

07

Il ressort du tableau ci-dessus que 96% des femmes congolaises

n'ont pas d'associés dans leurs affaires, 4% d'entre elles en ont.

32

Tableau 2.6.b : Raisons de gérer les affaires

sans associés

|

Raison de gérer des affaires sans associés

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Mes moyens sont suffisants

|

3

|

12,0

|

|

Aucun besoin

|

7

|

28,0

|

|

Aucune confiance

|

2

|

8,0

|

|

Aucune raison de partage de décision

|

6

|

24,0

|

|

Pour éviter les problème

|

7

|

28,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Les données du tableau 2.6.b nous renseignent que 56%

des femmes entrepreneurs refusent la présence des associés pour

éviter des

problèmes et n'en ont pas besoin. 24% d'entre elles

disent éviter de partager les décisions, 12% justifient cette

attitude par manque des moyens suffisants et 8%

disent ne pas avoir confiance aux associés.

Section III : NOMBRE D'EMPLOYES ET LEUR OCCUPATION

Les entreprises peuvent être classifiées suivant

leur taille ; on utilise divers critères pour distinguer la petite

entreprise de la moyenne et de la grande entreprise ; on peut

différencier soit en considérant le chiffre d'affaires, soit le

nombre d'employés, etc.

Quand nous considérons leurs tailles, nous distinguons

les Grandes Entreprises, les Moyennes Entreprises, les Petites Entreprises et

les Micro-Entreprises. Toutefois, il n'existe pas une définition

uniforme émanant de la taille des Entreprises. Chaque environnement

utilise des critères qui lui sont propres. A ce niveau, une Petite

Entreprise dans un pays donné peut être considérée

comme une Grande Entreprise dans un autre14. En se

référant à la taille, quelle que soit la classification

adoptée, les hommes font souvent appel au critère de l'effectif

(nombre de personnes occupées par l'Entreprise). Ainsi, nous avons :

1. Les Grandes Entreprises : elles comptent, chacune, plus

de 250 personnes employées.

14 CORHAY. A. & MBANGALA. M., Fondements de

gestions financières. Manuel et Applications,

4ème Ed. Liège, 1990, p. 8.

33

2. Les Moyennes Entreprises : elles comptent, chacune,

entre 50 et 249 personnes employées.

3. Les Petites Entreprises : elles comptent, chacune,

entre 10 et 49 personnes employées.

4. Les Micro-Entreprises (ou les Toutes Petites

Entreprises) : elles comptent chacune d'1 à 8 personnes

employées15.

A. Le nombre d'employés

Tableau 2.7.a : La présentation du nombre

d'employés

|

|

|

|

Nombre d'employ és

Aucun employé

1 - 2 employés

|

Effectif

10

13

|

Fréquence

|

2

25

Source : Notre Enquête

Total

40,0

52,0

8,0

100,0

Il résulte du tableau 2.7.a que 52% d'entreprises

emploient 1 à 2

personnes, 40% d'entre elles n'ont aucun employé et 8% ont

3 à 5 employés.

Tableau 2.7.b Présence des membres de la famille

dans la PME

|

ef fectif

|

f réquence

|

|

Oui

|

11

|

44,0

|

|

Non

|

14

|

56,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

15 CORHAY. A. & MBANGALA. M., Op.cit.,

pp.8-9.

34

Tableau 2.7.C Raisons du refus d'affecter des membres de

famille

dans la PME

fréquence

effectif

1

13

14

24

4,0 52,0 5644 100

A cause du vol

prennent pas au sérieux le travail

Parce que je ne veux pas

Total

Source : Notre enquête.

Les tableaux ci-dessus nous renseignent que 56% des femmes

entrepreneurs refusent d'embaucher au sein de leurs PME les membres de famille

pour des raisons ci-après : 4% des femmes n'engagent pas les membres de

famille dans leurs affaires à cause du vol, 52% le justifient par une

légèreté notoire dans l'exécution des tâches

et 44% des femmes entrepreneurs refusent d'employer les membres de famille pour

bien d'autres raisons. Par contre, 44% des promotrices acceptent d'engager les

membres de famille dans leurs activités.

Tableau 2.7.d: Présence des employés

femmes

|

|

|

|

Nombre employés- femmes

f réquenoeAucun

1 - 2

3 - 5

|

Ef fectif

14

10

1

|

56,0

40,0

|

Total

25

4,0

100,0

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau 2.7.d que 56% des femmes entrepreneurs

n'ont

pas des travailleurs femmes, 40% d'entre elles emploient 1

à 2 femmes et 4%

emploient 3 à 5 femmes.

35

B. Fonctions occupées par les employés

Tableau 2.8.a : Fonctions occupées

|

|

|

|

Fonctions occupées par les employés

Aucune

|

Effectif

8

|

|

Source : Notre enquête

Fréquence

Gérant

Comptable

Vendeur

Total

9

1

7

25

32,0

36,0

4,0

28,0 100,0 Le tableau 2.8.a, nous

renseigne que 36% des femmes entrepreneurs ont des employés au poste de

gérant, 32% d'entre elles n'ont pas de fonction pour les

employés, 28% ont des employés vendeurs et 4% emploient des

personnes au poste de comptable.

Tableau 2.8.b : Fonctions exercées par des

employés de sexe féminin

|

qet

Fonctions exercées par vos employés

femmes

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Aucune

|

14

|

56,0

|

|

Gérant

|

4

|

16,0

|

|

Comptable

|

1

|

4,0

|

|

Vendeur

|

5

|

20,0

|

|

Gérant + Vendeur

|

1

|

4,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau 2.8.b que les 56% d'employées son

sans fonction, 16% d'employées occupent la fonction de Gérant,

20% d'entre elles occupent le poste des vendeurs, 4% d'entre elles

respectivement sont au poste de comptable, de gérant et de vendeur.

36

Tableau 2.8.c : Fonctions exercées par les

employés hommes

|

|

|

|

fonctions exercées par des

employés-hommes

Aucun

|

Effectif

16

|

|

Source : Notre enquête

Fréquence

Vendeur

Total

3

25

64,0

24,0

12,0

100,0

Il ressort du tableau 2.8.c que 64% d'employés hommes

sont sans

fonction, 24% d'entre eux sont au poste de Gérant et 12%

d'entre eux occupent

la fonction de la vente.

37

Chapitre troisième :

LA GESTION DE L'ENTREPRISE PAR LA FEMME

ENTREPRENEUR

CONGOLAISE

La Gestion est l'ensemble des procédures, des pratiques

et des politiques mises en oeuvre dans l'entreprise et qui visent à

assurer un fonctionnement satisfaisant. Dans le cadre de notre étude,

nous entendons par ce concept « gestion » une mise ensemble des

différentes fonctions ou activités en vue d'atteindre les

objectifs prédéfinis16.

Ci-dessous, nous allons examiner les différentes

fonctions essentielles de l'entreprise constituées des 5

éléments de l'administration tels que présentés par

H. Fayol et qui feront l'objet de notre étude :

· La planification ;

· L'organisation ;

· Le commandement ;

· Le contrôle ;

· La coordination.

Section I : LA FONCTION PLANIFICATION

Planifier, c'est décider d'avance ce qui doit

être fait17. Il y a donc là une option volontariste

quant au choix des moyens afin d'atteindre un objectif.

Cependant elle assure à l'entreprise une survie de ses

activités professionnelles en lui fournissant des programmes bien

établis pour prévoir à long terme, ce que serait l'avenir

de ladite entreprise.

Nous référant à notre enquête, un

accent sera mis sur :

· Le motif du choix du secteur ;

· Le budget de l'Entreprise ;

· Les objectifs adoptés.

16 ECHAUDEMAISON D. &

al., op.cit. p.237.

17 LAROUSSE,

Dictionnaire de Français, Op.cit., p.

321.

38

III.1.1 Le choix du secteur d'activités

Comme nous avons défini le concept « entrepreneur

» dans le chapitre premier, en tant qu'une personne qui assume le risque

de l'incertain, du non probabilisable ; qui s'engage de façon ferme

vis-à-vis d'un tiers, sans garantie de ce qu'il peut en attendre.

L'entrepreneur peut, avant d'investir dans un domaine quelconque, avoir des

informations suffisantes relatives à l'activité qu'elle

désire entreprendre en vue de réduire les risques. Dans le

tableau ci-dessous se trouve différents motifs qui peuvent influencer

une femme entrepreneur d'effectuer un choix dans un secteur d'activité

donné.

Tableau 3.1 : Choix du secteur

d'activité

|

Choix du secteur d'activité

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Conseil des amis et membre de famille

|

12

|

48,0

|

|

Les amis évoluant dans ce secteur

|

4

|

16,0

|

|

Grande rentabilité du secteur

|

3

|

12,0

|

|

Etude faite

|

6

|

24,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau 3.1 que :

- 48% des femmes entrepreneurs ont été

influencées par les conseils des amis et membre de famille pour choisir

le secteur d'activités ;

- 24% d'entre elles ont recouru à leur filière

d'études ;

- 16% des femmes ont été influencées par

les amis évoluant dans ce secteur ;

- 12% ont été influencées par la

rentabilité du secteur. III.1.2 La tenue du Budget

Les moyens financiers permettent à une entité

donnée d'atteindre ses objectifs. Cependant, l'utilisation de ces moyens

financiers ne se fait pas au hasard, il faut plutôt avoir un plan

financier c'est-à-dire un Budget pour le contrôle des recettes

ainsi que des dépenses.18 Le Budget est un acte par le quel

sont prévus et autorisées les dépenses et les recettes

d'une entité donnée. La période du Budget des Petites et

Moyennes Entreprises dépend d'une entreprise à une autre.

18 NSUAMI Jean-Bosco, Cours de Finances Publiques, notes de cours

des étudiants de G3 FASEG, UNIKIN, 2011-2012, p. 7.

39

Tableau 3.2.a : Existence d'un Budget au sein de

l'entreprise

|

Existence d'un budget

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Oui

|

20

|

80,0

|

|

Non

|

5

|

20,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau 3.2.a nous renseigne que 80% des femmes entrepreneurs

ont un budget, 20% d'entre elles n'en disposent pas.

Tableau 3.2.b: La période couverte par le

budget

|

Période couverte par le budget

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

1 - 3 mois

|

23

|

92,0

|

|

4 - 6 mois

|

1

|

4,0

|

|

1 an et plus

|

1

|

4,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau ci-dessus nous renseigne que 92% des femmes

entrepreneurs ont un budget qui dure 1 à 3 mois, 8% d'entre elles

tiennent le budget qui couvre respectivement une période de 4 à 6

mois et de plus d'un an.

Tableau 3.3.c : Les personnes élaborant le

budget

|

Personnes qui élaborent le Budget

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Vous-même

|

21

|

84,0

|

|

Tiers

|

4

|

16,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau ci-dessus que 84% des femmes entrepreneurs

élaborent elles-mêmes le budget contre 16% qui font recours

à un expert.

III.1.3 Fixation des objectifs

Ici nous chercherons à savoir si les femmes entrepreneurs

congolaises ont des objectifs dans le cadre de leurs affaires. Le tableau

ci-dessous en donne les résultats.

40

Tableau 3.4.a : Existence d'objectifs

|

Fixation des objectifs

|

Effectif

|

Fréquence

|

Cumulative

Percent

|

|

Oui

|

25

|

100,0

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Il résulte du tableau 3.4.a que toutes les femmes

entrepreneurs ont fixé des objectifs pour la gestion de leurs PME.

Tableau 3.4.b : Types d'objectif

|

|

|

|

Objectif s fixés avant les affaires

Acheter une parcelle

Construire une maison

|

Effectif

2

|

|

Acheter un materiel roulant

Créer plusieurs activités

Acheter une parcelle + Construire une

maison

Autres

Source : Notre enquête

Le tableau ci-dessus nous indique que :

Fréquence

Total

5

3

6

2

7

25

8,0

20,0

12,0

24,0

8,0

28,0

100,0

- 24% les femmes entrepreneurs se fixent comme objectif la

création des

plusieurs autres activités ;

- 20% d'entre elles ont comme objectif la construction d'une

maison

résidentielle ;

- 16% d'entre elles ont respectivement un projet d'acheter une

parcelle et

d'achat et construction d'une maison ;

- 12% veulent s'acheter un matériel roulant pour leurs

courses et

- 28% d'entre elles ont des objectifs autres que ceux

énumérés dans ce

tableau.

41

Section II : L'ORGANISATION

Une organisation est une structure créée par des

individus afin de coordonner leurs actions et d'atteindre ainsi plus

efficacement leurs objectifs individuels ou collectifs19. Il sera

ici question d'étudier les documents décrivant les attributions

du personnel, l'existence ou pas d'un horaire de travail, des statuts et

règlement intérieur, en fin le recrutement du personnel.

III.2.1 Document décrivant les attributions du

personnel

C'est un document permettant à chaque personnel

d'être informé de ce qu'il doit remplir comme tâche au sein

d'une Entreprise

Tableau 3.5 : Document décrivant les attributions

du personnel

|

effectif

|

fréquence

|

|

Oui

|

18

|

72,0

|

|

Non

|

7

|

28,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau ci-dessus nous révèle que 72% des

femmes entrepreneurs établissent un document qui définit les

attributions de chaque personnel contre 28% des femmes qui n'en

détiennent pas.

III.2.2 Existence de l'horaire du travail, statuts,

règlement d'ordre intérieur

Ces différents documents permettent d'informer les

employés sur les avantages, les obligations et les droits que leur donne

l'entreprise.

19 KAZADI N'DUBA wa Dile Jacques,

théorie générale du management, notes des

étudiants de G2 FASEG, UNIKIN, 2010-2011, PP. 97-147.

42

Tableau 3.6.a Existence de l'horaire du

travail

|

Oui

|

effectif

21

|

|

|

Non

|

4

|

84,0

16,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

|

|

|

Source : Notre enquête

fréquence

Le tableau ci-dessus nous montre que 84% de femmes qui

entreprennent au Congo ont un horaire du travail, contre 16% des femmes qui

n'en disposent pas.

Tableau 3.6.b Existence des statuts au sein de

l'entreprise

|

effectif

|

fréquence

|

|

Oui

|

3

|

12,0

|

|

Non

|

22

|

88,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre Enquête

Le tableau 3.6.b nous indique que 88% de Petites et Moyennes

Entreprises gérées par les femmes n'ont pas des statuts contre

12% qui en disposent.

Tableau 3.6.c Existence du règlement d'ordre

intérieur

|

ef fectif

|

f réquence

|

|

Oui

|

6

|

24,0

|

|

Non

|

19

|

76,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau 3.6.c que 76% de Petites et Moyennes

Entreprises ont un règlement d'ordre intérieur contre 24% qui

n'en disposent pas.

43

III.2.3 Le recrutement

Le recrutement est l'activité qui consiste à

identifier les personnes susceptibles d'être embauchées et

à les intéresser à se porter candidates aux postes

vacants. D'où il est nécessaire que l'Entreprise dispose à

tout moment d'un réservoir de recrutement pour faire face à toute

situation exigeant une embauche20.

Il est à noter que généralement lors d'un

recrutement des employés, les employeurs (ses) ont tendance de favoriser

soient :

- Les membres de famille ; - Les amis et connaissances.

Tableau 3.7 : Recours aux amis et

connaissances

|

ef fectif

|

f réquence

|

|

Oui

|

18

|

72,0

|

|

Non

|

7

|

28,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau ci-dessus nous indique que 72% des femmes

entrepreneurs recourent aux amis et connaissances en matière de

recrutement contre 28% qui s'en abstiennent.

Section III : LA FONCTION COMMANDEMENT

Le commandement se trouve au coeur du processus du fait que ce

lui qui provoque l'action d'exécuter, de superviser, d'ordonner, de

guider, de mettre en application des décisions, plans, programmes

conçus pour atteindre les objectifs. Pour obtenir le meilleur de ses

employés, le dirigeant doit avoir les manières de les motiver, il

doit chercher à former les personnels, il doit bien

rémunérer les travailleurs21.

20 GAMELA NGINU Odilon, Gestion du personnel, note de

cours, G3 FASEG, UNIKIN, 2012, P.41

21 KAZADI N'DUBA wa Dile Jacques, op.cit.,

PP.159-173

44

III.3.1 La motivation

L'étude de ce point nous aidera à connaitre ce qui

motive l'homme dans une organisation ou dans un service initié par la

femme Congolaise.

Tableau 3.8 : Existence des méthodes

particulières de motivation

Transport du jour rt à Un petit rien

à mettre Transport du jour et à

manger + un petit rien

Source : Notre enquête

Graphique n° 08

25

Aucune?

fréquence

6

6

7

6

Transport du jour rt à manger

100,0

Un petit rien à mettre en poche

24,0

24,0

28,0

24,0

Transport du jour et à manger +

un

petit rien pour la poche

6

7

en poche

pour la poche

6

6

manger

Total

Le tableau 3.8 ainsi que le graphique y relatif nous

renseignent que 28% des femmes entrepreneurs motivent leur personnel par des

sommes supplémentaires, 24% d'entre elles donnent au personnel de

l'argent pour le transport et pour la restauration journalière : 24

autres pourcents donnent aux employés et le transport et à manger

et y ajoutent un montant supplémentaire comme argent de poche et 24 % ne

donnent aucune motivation au personnel.

45

III.3.2 La formation des travailleurs

La formation du personnel est l'ensemble d'actions

planifiées destinées à améliorer les connaissances,

la compétence et l'efficience des tâches qui lui sont

confiées ou qui lui seront confiées22.

Dans le souci de soutenir l'augmentation de la rentabilité

de l'Entreprise, il est nécessaire que l'entrepreneur forme ses

travailleurs en faisant appel aux experts ou soit en envoyant les

employés dans un centre de formation.

III.3.3 La rémunération des travailleurs

Pour l'employé, la rémunération constitue un

revenu qu'il faut maximiser pour assurer la satisfaction de ses besoins alors

qu'il est un coût pour l'employeur qu'il faut minimiser.

Tableau 3.9 : Fixation du salaire

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Forfaitement

|

12

|

48,0

|

|

En fonction de notre contrat

|

13

|

52,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Il ressort du tableau 3.9 que 52% des femmes entrepreneurs

fixent le montant du salaire conformément au contrat conclu entre

l'employé et l'employeur contre 48% d'entre elles qui déterminent

le salaire d'une manière forfaitaire.

22 GAMELA NGINU Odilon, op. cit.,

pp.82-96.

46

Tableau 3.10 : Technique de révision de

salaire

|

Oui

|

6

|

24,0

|

|

Non

|

19

|

76,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

|

|

|

Source : Notre enquête

f réquence

Il ressort du tableau 3.10 que 76% des femmes entrepreneurs

n'ont aucune technique de révision de salaire et 24% en disposent.

Section IV : LA FONCTION CONTROLE

Le contrôle est l'ensemble de moyens dont dispose une

société, une collectivité pour amener ses membres à

adopter des conduites conformes aux règles prescrites, aux

modèles établis, pour assurer le maintien de la cohésion

sociale23. Le contrôle permet de déterminer les erreurs

afin de les corriger et en éviter toute répétition

possible.

Ainsi pour qu'un manager ait une idée globale sur son

patrimoine, il faut que celui-ci tienne les livres comptables en l'occurrence

le Bilan de l'entreprise. En effet, nous avons différents dispositifs

que les femmes entrepreneurs appliquent pour avoir l'assurance que les

collaborateurs ne détournent pas l'argent de l'entreprise.

Tableau 3.11 : Dispositifs de contrôle de l'argent

dans l'entreprise

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Rien

|

3

|

12,0

|

|

Autres

|

4

|

16,0

|

|

Donner des conseils

|

18

|

72,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau ci-dessus nous montre que 72% des femmes donnent

des conseils à leur personnel pour que l'argent ne soit pas

détourné, 16% d'entre elles utilisent bien d'autres

stratégies et 12% n'ont aucune stratégie dans leurs Petites et

Moyennes Entreprises pour s'assurer du non détournement de fonds.

23 ECHAUDEMAISON D. & al., op.cit.

p112.

47

Tableau : 3.12 Responsabilité en matière de

contrôle

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Oui

|

2

|

8,0

|

|

Non

|

23

|

92,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre Enquête

Il se dégage du tableau 3.12 que 92% des femmes ne font

pas recours à des personnes ou services extérieurs pour faire le

contrôle de leurs entreprises, 8% font appel aux services d'un expert.

Tableau 3.13 : Information sur l'existence du service

d'audit

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Oui

|

10

|

40,0

|

|

Non

|

15

|

60,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau ci-dessus nous montre que 60% des femmes

entrepreneurs ne sont pas informées de l'existence des auditeurs, contre

40% qui en sont informées. En effet, les auditeurs sont chargés

d'enquête d'évaluation des comptes, des méthodes et de

procédures de gestion au sein d'une entreprise, ou de toute autre

institution, afin de garantir à leurs destinataires la

régularité et la sincérité des informations qui

leur sont transmises, bref c'est une personne qui est chargée de

l'analyse et du contrôle de la gestion et de la comptabilité d'une

entreprise24.

Tableau 3.14 : La tenue de la

comptabilité

|

Effectif

|

Fréquence

|

|

Oui

|

5

|

20,0

|

|

Non

|

20

|

80,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre enquête

Le tableau ci-dessus nous montre que 80% des femmes entrepreneurs

ne tiennent pas la comptabilité contre 20% qui la tiennent.

24 ECHAUDEMAISON D. & al., op.cit.

p.28.

48

Chapitre quatrième :

RELATION DE L'ENTREPRENEUR AVEC SON ENVIRONNEMENT

Nous parlons, dans ce chapitre, de la relation de

l'entrepreneur avec son environnement en nous basant plus sur l'environnement

des affaires en République Démocratique du Congo ; nous faisons

une analyse du climat des affaires, les difficultés que les femmes

rencontrent dans le monde des affaires.

Section I : LA QUALIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT DES

AFFAIRES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Tableau 4.15: Le climat des affaires

|

effectif

|

Fréquence

|

|

Bon

|

1

|

4,0

|

|

Passable

|

14

|

56,0

|

|

Mauvais

|

10

|

40,0

|

|

Total

|

25

|

100,0

|

Source : Notre Enquête

Il se dégage du tableau 4.15 que 56% des femmes

entrepreneurs enquêtées qualifient le climat des affaires en

République Démocratique du Congo de passable, 4% d'entre elles

estiment que le climat des affaires est bon au Congo et 40% d'entre elles

trouvent que le climat des affaires est mauvais.

Section II : LES DIFFICULTES RENCONTREES EN TANT