|

ULG (Université de Liège)

ULG-Arlon

(Université de Liège - Campus d'Arlon)

FUSAGx (Faculté

universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux)

FUCaM (Facultés

universitaires catholiques de Mons)

UCL (Université catholique de

Louvain)

DEA Interuniversitaire en Développement, Environnement

et Sociétés

Dynamique des représentations sociales

de

l'agriculture et de la ruralité dans un contexte territorial

du

vieillissement de la population :

Le cas du « Projet

Nô-Life » de la Ville de Toyota au Japon

Professeurs :

Promoteur : Marc MORMONT (ULG -

Arlon)

Lecteur : Jean-Philippe PEEMANS (UCL)

Lecteur : Andreas THELE

(ULG)

Kenjiro MURAMATSU

Mémoire du DEA

Première impression et dépôt officiel : le

20 août 2007

Deuxième impression (version

révisée) : le 28 septembre 2007

Année académique 2006-2007

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier le Professeur Marc

MORMONT, promoteur de ce mémoire, pour ses engagement et

intérêt vifs portés à la présente

étude ainsi qu'au terrain étudié. Ses connaissances et

rigueur scientifiques ont donné un corps solide à ce travail de

réflexion. L'apport de ses sincères soutiens ne s'est pas

limité au cadre formel du travail, mais a été une grande

source de motivation et d'inspiration pour continuer et accomplir cette

recherche.

Je tiens à remercier le Professeur Jean-Philippe

PEEMANS, d'avoir accepté d'être lecteur de ce mémoire. Ses

fins et profonds conseils et connaissances ont donné une inspiration

décisive pour ce travail. Je remercie également le Professeur

Andreas THELE, d'avoir accepté d'être lecteur de ce mémoire

ainsi que pour ses encouragements.

C'est grâce à la Bourse pluriannuelle offerte par

la Fondation Rotary au cours des années 2005-2006 et 2006-2007, que

cette étude a pu être réalisée. Je tiens à

exprimer ma sincère gratitude envers le Rotary Club de Seraing et

à ses membres pour leur chaleureux accueil en Belgique. Je tiens

particulièrement à remercier Willy ZORZI, mon conseiller

hôte, pour ses incessants efforts de soutiens apportés à ma

vie pour mener à bien cette étude. Je tiens également

à remercier Okazaki Rotary Club et Shingo Kato, mon conseiller parrain,

pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser ces deux ans

d'études en Belgique.

Je tiens à remercier le Professeur Yoshihito SHIMADA,

d'avoir accepté cette tentative d'études euro-japonaises ainsi

que pour ses soutiens et encouragements.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude

à toutes les institutions et les personnes pour avoir répondu

à mes questions et ainsi coopéré à cette recherche.

Je tiens particulièrement à remercier le Centre pour la

Création de Nô-Life de la Ville de Toyota (Toyota-shi

Nô-Life Sôsei Center) et ses employés pour avoir

accepté la réalisation de mes enquêtes sur leur terrain.

Je tiens à remercier la « Ful », à

savoir le Département des sciences et gestion de l'environnement de

l'ULG (ex-Fondation universitaire luxembourgeoise), ainsi que ses personnels

qui m'ont donné un environnement utile et précieux pour mener

à bien ce travail.

Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude

à Sarah PIQUETTE pour avoir sans cesse lu et commenté mon

travail. De nombreux ami(e)s ont apporté leurs soutiens d'une

façon ou d'une autre à la réalisation de ce travail, et je

tiens à les en remercier, plus particulièrement la famille

PIQUETTE ainsi que ma famille pour leur solidarité.

A la mémoire de mes deux regrettés

grands-pères décédés au cours de cette

recherche.

Sommaire

REMERCIEMENTS 3

INTRODUCTION : PROBLÉMATIQUE ET

MÉTHODOLOGIE 7

1. PROBLÉMATIQUE 7

Situation de crise permanente de l'agriculture et de la

ruralité au Japon : quelle solution possible ? 7

Contexte particulier : Vieillissement de la population

8

Tendance du « retour à la terre (kinô)

» 8

Implication de la question d'Ikigai 9

Représentations sociales de l'agriculture et de la

ruralité 10

Importance de l'histoire 10

2. MÉTHODOLOGIE 11

Méthode empirique : enquêtes de terrain

11

Méthode théorique : étude des

représentations sociales 13

RÉFÉRENCES 16

CHAPITRE I : EVOLUTION URBAINE ET RURALE DANS LA VILLE DE

TOYOTA APRÈS 1945 18

INTRODUCTION 18

Périodisation en trois décennies après

1945 19

1 INDUSTRIALISATION : NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DE L'

« AUTOMOBILE TOYOTA » 20

1937 - 1955 : Implantation et développement de

l'Automobile Toyota 20

1955 - 1965 (et après) : Développement de

l'Automobile Toyota 22

2 URBANISATION : NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DE LA «

VILLE DE TOYOTA » 23

Avant 1945 - 1955 : mutation du Bourg de Koromo et de ses

environs 23

1955 - 1965 : Agrandissement du territoire de la Ville

24

1965 - 1975 : Essor économique et démographique

27

3 EVOLUTION AGRICOLE ET RURALE DANS LA VILLE DE TOYOTA 31

1945-1955 : période de la réforme de

l'après-guerre 31

1955-1965 : Naissance et formation de la Ville de Toyota

35

1965-1975 : période de la Haute croissance

économique 40

4. RÉFLEXIONS 47

RÉFÉRENCES 50

CHAPITRE II : PROCESSUS DE LA CONSTRUCTION DU PROJET

NÔ-LIFE : ÉMERGENCE DE L'AGRICULTURE DE TYPE IKIGAI 52

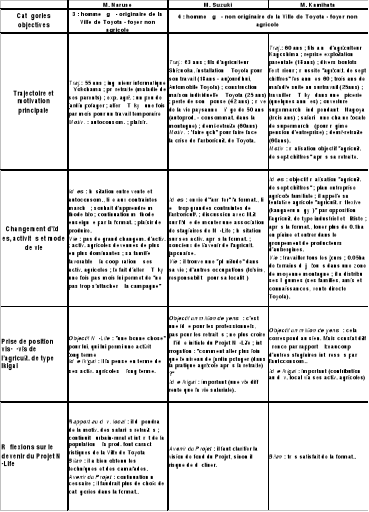

1. REPRÉSENTATIONS, MODES D'ACTIONS ET PRISE DE POSITION

DES ACTEURS 52

Acteur 1 : Bureau de la Politique Agricole de la

Municipalité de la Ville de Toyota (BPA) 53

Acteur 2 : Section de la Création d'Ikigai dans le

Bureau Education permanente de la Municipalité de la Ville

de Toyota (SCI) 78

Acteur 3 : Direction des Activités agricoles de la

Coopérative agricole de Toyota (CAT) 95

Acteur 4 : Bureau Départemental de la Politique

Agricole (BDPA) 111

Acteur 5 : Section Amélioration - Vulgarisation du

Bureau départemental de l'agriculture, de la forêt et de la

pêche de Toyota-Kamo (Ex-Centre pour l'Orientation et la Vulgarisation

agricoles de Toyota-Kamo : ECV) 122

Acteur 6 : Conseil Local de Toyota de la

Fédération des Syndicats Ouvriers du Département d 'Aichi

(CLFS : Rengô Aichi Toyota Chikyô) 133

Acteur 7 : Groupement d'Arboriculteurs de Sanage pour l'Aide

aux Travaux Agricoles (GA SA TA) 140

2. RÉPONSES AUX QUESTIONS : ANALYSE DU PROCESSUS ENTRE

ACTEURS INSTITUTIONNELS 150

Elaboration de l'ensemble des actions concrètes pour

la construction du Projet Nô -L ife 151

Transformations des représentations de l'agriculture

et de la ruralité 169

L'origine de l'idée centrale du projet : «

`Nô '(l 'agriculture ou la ruralité) en tant qu 'Ikigai (sens de

la vie) » 175

Relation établie entre acteurs 183

RÉFÉRENCES 193

Ouvrages et articles 193

Documentation 194

CHAPITRE III : PROJET NÔ-LIFE À

L'ÉPREUVE DE LA VIE DES STAGIAIRES 198

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS

DU CENTRE NÔ-LIFE 198

1 Formations Nô-Life : « porteur » et «

culture maraîchère de saison » 198

2 Entremise de terrains agricoles 201

3 Entremise d'emplois agricoles 201

4 Recherche et développement 201

2 STAGIAIRES DE LA FORMATION NÔ-LIFE : TYPOLOGIE ET

REPRÉSENTATIONS 201

Typologie et tendances générales des stagiaires

202

Diversité et dynamique des représentations

213

3 RÉPONSES AUX QUESTIONS 241

1 Quel lien entre les différents types de stagiaires

et les représentations ? 241

2 Positions des stagiaires vis-à-vis de l'idée

du Projet Nô -L ife sur l'agriculture de type Ikigai ? 245

3 Conséquences pour les stagiaires, du compromis entre

les agents gestionnaires 247

4 Compatibilité des éléments de

l'agriculture de type Ikigai aux yeux des acteurs 249

RÉFÉRENCES 256

Ouvrages et articles 256

Documentation 256

CONCLUSION 257

RAPPEL DES ANALYSES 257

Chapitre 1 257

Chapitre 2 259

Chapitre 3 260

PERSPECTIVES 263

Agriculture de type Ikigai dans le contexte

général : un indice de transformation 263

Importance de la dimension territoriale 264

Projet Nô -Life : possibilités et limites

264

Généralisation ou particularisation ?

265

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 266

ANNEXES 269

Introduction : Problématique et

méthodologie

1. Problématique

Situation de crise permanente de l'agriculture et de la

ruralité au Japon : quelle solution possible ?

Situation de crise permanente de l'agriculture et de la

ruralité au Japon. Par quoi peut-on commencer ?

Du point de vue historique. Le capitalisme industriel

écrasant l'agriculture et absorbant la paysannerie ? L'exode ? La

montée en puissance de l'économie de marché

privilégiant les propriétaires terriens et renforçant

l'écart entre ceux-ci et les fermiers avant la Réforme agraire ?

Nous pouvons au moins remonter jusqu'en 1868, l'industrialisation et la

montée en puissance de l'économie de marché1 :

la Restauration de Meiji a ouvert le pays au système-monde après

260 ans de Fermeture du pays (Sakoku), face à la grande menace de

puissances occidentales. Certes, la paupérisation de la campagne et la

prolétarisation des paysans ont bien eu lieu dans une longue

durée de l'histoire moderne du pays.

En bref, ce phénomène a dû durer au moins

jusqu'à la réalisation de la Haute croissance économique

entre 1955 et 1975 où la disparité économique entre les

couches urbaines et rurales fut stabilisée via une transformation de la

main-d'oeuvre agricole en une population agricole en majorité

pluriactive et « stable » au sens des revenus des ménages.

Mais, le paradoxe est bien connu : la grande majorité des agriculteurs

japonais gagnent une grande partie de leur revenu en travaillant en tant que

salarié non agricole2. Cette situation de

pluriactivité généralisée depuis les années

60, rend la situation de l'agriculture japonaise ainsi que notre

problématique tout-à-fait ambigües.

Du point de vue géographique, la situation de crise de

l'agriculture est avant tout due à sa condition naturelle

défavorable, à la modernisation telle qu'elle est toujours

préconisée par la politique agricole par référence

à la logique de marché, à la productivité

équivalente de celle de l'industrie etc3.

1 Tout ceci en sachant que le progrès économique

était de 1639 à 1868 (époque d'Edo) assez constant et

considérable au Japon : ainsi F. Braudel met l'accent sur le fait que,

dans cette période, « (...) augmentation de la population,

évidente montée de la production du riz, mise en place de

nouvelles cultures... Les villes s'agrandissent. Au XVIIIème

siècle, Yédo compte au moins un million d'habitants. Cette

accélération générale de l'économie ne

serait pas possible sans un surplus de production agricole, notamment de riz,

à jeter sur le marché citadin, sans la facilité avec

laquelle le grain se conserve et se transporte, sans la possibilité de

mettre à la disposition des villes un combustible, le charbon de bois,

en quantité suffisante. » (Braudel, 1993 : 334) Enfin, il

conclut que « (...), avant 1868, un mouvement vif de la vie japonaise,

une relance économique qui a créé, dès le

XVIIIème siècle, un pré-capitalisme actif, prêt

à s'épanouir. Avec le XIXème siècle, le mouvement

se précipite encore : l'ère de Meiji serait

incompréhensible sans ces transferts et ces mises en place

antérieurs, sans cette préalable accumulation de moyens

économiques et de capitaux, sans les milles tensions sociales qui en

résultent. » (Ibid. : 335).

2 Selon la statistique officielle, en 2005, il y avait au Japon 2

840 000 « foyers agricoles (Nôka) » possédant plus de

0.1ha de terrains agricoles et dégageant un chiffre d'affaires annuel de

150 000 yens (près de 1000 euros) au Japon. Dont 1 950 000 « foyers

agricoles vendeurs » possédant plus de 0.3ha de terrains agricoles

et dégageant un chiffre d'affaires annuel de 500 000 yens (près

de 3333 euros). Et il y avait également 430 000 « foyers agricoles

dont l'agriculture est le métier principal », soit 15% du nombre

total des foyers agricoles, qui obtiennent leur revenu principal via leur

production agricole et dans lesquels plus d'un membre de moins de 65ans

travaille plus de 60j ours par an pour leur production agricole

(Nôrinsuisan-shô, 2005).

3 Citons encore la remarque générale de F. Braudel

sur l'agriculture japonaise qui fait « obstacle » à son

capitalisme : « (...) il ne faut pas oublier aussi que la

réforme agraire a créé une nuée de

micro-propriétaires, les plus petits asservis aux moins

défavorisés, et tous sont incapables de se grouper et surtout de

laisser la place libre à une agriculture moderne et scientifique

» ; « (...), le Japon qui vit avec une population à peu

près double de celle de la France sur un territoire, en gros,

moitié moins étendu (300 000 contre 550 000 km2) et

où la terre arable représente 15% de la surface contre 84% chez

nous, le Japon n 'a que de misérables

Du point de vue sociologique au sens classique, nous

semble-t-il, les communautés rurales basées sur les petites

productions familiales s'opposant au mode de production capitaliste ou à

la logique de l'urbanisation ne constituent plus un objet pertinent de

recherche. Ceci rien qu'en raison de la situation de pluriactivité

généralisée où les agriculteurs assimilent bien le

système industriel et urbain tout en restant responsables de leurs

petites productions familiales. Dans ce contexte, plutôt devrait-on

parler du dilemme de cette population : il doit être complexe avec les

aspects familiaux (transmission), fonciers (impôt) et de la production

agricole qui peuvent être à la fois des contraintes et des

opportunités, en fonction des façons individuelles d'articuler

toutes ces préoccupations de type différent pour gérer

leurs biens agricoles familiaux. Un exemple simple : la transmission des

terrains agricoles peut être une bonne chose du point de vue de la valeur

familiale, mais ceci risque d'imposer des contraintes économiques

lourdes aux générations futures avec l'obligation du paiement des

taxes foncières. Ainsi, la vente de ces terrains ou une mise en valeur

de manière non agricole (exemples fréquents : location

d'appartements ou de parkings) de ces terrains peuvent constituer un bon choix

pour la famille.

En tout cas, à partir du moment où la question

doit se poser au niveau de la vie individuelle, notre perspective doit

être renversée : au lieu de se poser la question sur la crise de

l'agriculture et de la ruralité de manière

générale, il faut repenser les apports spécifiques de

celles-ci pour chaque individu et les groupes sociaux diversifiés

auxquels cet individu appartient dans des contextes contemporains qui sont de

plus en plus complexes, multiples et particuliers. Ce qui nous oblige à

mettre entre parenthèse la question et le problème

généraux sur la situation de crise, et ensuite à aborder

des contextes particuliers où la signification de l'agriculture ou de la

ruralité peut avoir un certain poids au sein de divers acteurs et de

leurs objets.

Contexte particulier : Vieillissement de la

population

C'est pouquoi notre présente étude va

s'intéresser à un cas particulier du Japon contemporain, qui nous

semble intéressant à étudier en terme de nouvelles formes

d'articulation de l'agriculture et de la ruralité dans un cadre à

la fois individuel et collectif, mais également politique et

économique, qui s'inscrit dans un contexte nouveau et marquant la

société japonaise actuelle : celui du vieillissement de la

population.

Ne recommençons pas à parler des crises ou des

risques que ce phénomène peut impliquer dans la

société de manière générale4 - ce

qui nous amènera au même raisonnement que ce que nous venons de

faire plus haut -. Mais, ce contexte nous intéresse dans la mesure

où il impose aux individus et à la société

d'adopter de nouveaux modes de penser, d'agir et de communiquer dans la vie

réelle. Ceci touche, face à l'affaiblissement du corps humain qui

est le premier symptôme du vieillissement, les multiples niveaux de la

vie qui sont liés les uns aux autres de manière complexe - en

tout cas dans la société japonaise industrialisée et

post-industrielle -, soit individuel, soit collectif, soit politique, soit

économique, soit local, soit régional, soit national etc. Nous

aborderons donc dans les prochains chapitres les diverses

problématisations concrètes du vieillessement

opérées par les différents types d'acteurs

concernés par le cas étudié.

Tendance du « retour à la terre (kinô)

»

ressources naturelles. L'industrie ne travaille qu'avec la

laine, le coton, le charbon, le minerai de fer, le pétrole

importés. » (Braudel, 1993 : 341.)

4 Certes, intégrer le vieillissement pèse

aujourd'hui au Japon comme un grand défi à la vie des japonais

à tous les niveaux de la société : au niveau national,

perte de la main-d'oeuvre pour la croissance économique et augmentation

du coût de la redistribution : sécurités sociales et

services publics ; au niveau régional, gestion publique de la

redistribution de plus en plus

décentralisée, crise de transmission

d'activités économiques à faible rentabilité (PME,

petits commerçants et artisans, agriculteurs, forestiers, pêcheurs

etc.) ; niveau de la vie locale, santé, habitation, changements dans les

liens sociaux, communautaires, familiaux etc.) D'ailleurs, l'agriculture et la

ruralité ont déjà connu ce problème bien avant la

population urbaine.

Ici, nous évoquons juste un aspect

général dans lequel notre présente étude de cas

peut s'inscrire : celui d'une vague du « retour à la terre des

retraités salariés (teinen kinô) » qui s'est de plus

en plus accentuée au cours de ces dernières années au

Japon. Ce phénomène concerne à la fois le monde agricole

et le monde des citoyens en général.

Concernant le monde agricole, il est en rapport avec la

situation de pluriactivité généralisée. Il s'agit

de retraités salariés dont le nombre est grandissant surtout pour

ceux de la génération baby-boom, qui étaient soit

déjà en réalité des agriculteurs pluriactifs

(quelque soit le niveau de leur production), soit des fils d'agriculteurs,

partis travailler puis s'installer dans d'autres régions (autres que

leur région natale), tout en restant successeurs de leurs terrains

agricoles familiaux, soit les épouses de ces derniers qu'elles aient

auparavant été femmes au foyer ou non. Aujourd'hui, ce type de

population est de plus en plus considérée comme « porteur

» de l'agriculture potentiellement importants dans une situation de crise

agricole permanente où la diminution du nombre d''agriculteurs continue,

en s'accompagant d'un manque permanent d'installation de jeunes

agriculteurs5. Du moins, ceci est présent dans les discours

officiels de la politique agricole actuelle6. Ceci malgré

l'incertitude que cette population implique, car la motivation et la

compétence des individus peuvent varier chez les uns et les autres.

(Faut-il ici rappeler la question de la vie individuelle ?)

Du côté du monde des citoyens en

général, il s'agit également des retraités de la

génération baby-boom qui sont à la recherche de nouveaux

modes de vie différents de celui du type salarial et urbain. L'acte de

cultiver la terre peut, bien au-delà d'un simple loisir, avoir des

effets et des intérêts multiples pour la population

essentiellement non agricole et rurale, tels que : plaisir de récolter

et de consommer sa propre production ; vie au rythme de la nature ;

santé physique et mentale ; sociabilité ; possibilité

éventuelle d'avoir un revenu supplémentaire etc. C'est en fait

dans ce sens-là que la notion d' « Ikigai » (nous

l'expliquerons plus bas) est pleinement employée dans notre cas du

« Projet Nô-Life », une action publique organisée par la

Municipalité de la Ville de Toyota depuis 2004 en collaboration avec la

Coopérative agricole de Toyota, qui consiste à promouvoir une

nouvelle installation agricole des citoyens en majorité salariale et

urbaine et notamment les nouveaux retraités salariés de la

génération baby-boom. Là, la visée est de

développer un nouveau type d'activités agricoles s'inscrivant

dans ce contexte expliqué plus haut du vieillissement et de la tendance

de retour à la terre de nouveaux retraités, qui concerne à

la fois le vieillissement de la population générale et le

problème du monde agricole japonais, et ainsi de faire face à la

crise agricole locale représentée par le manque de producteurs et

l'augmentation de friches agricoles (délabrement).

Implication de la question d'Ikigai

Ikigai est un terme japonais spécifique

désignant littéralement le « sens de la vie » qui

imprègne fortement le sens commun des japonais. Ceci pouvant aller tant

au niveau de l'interrogation philosophique individuelle « Pourquoi vis-je

? » ou « A quoi sert ma vie ? », qu'au niveau politique et

économique « Pourquoi travaille-t-on ? » ou « A quoi sert

de l'argent si on n'a pas d'Ikigai ? »7.

5 De 2000 à 2005, la population agricole active a

diminué de 14.2% (de 3 890 000 à 3 338 000). (Source : Livre

Blanc de l'Agriculture de 2005)

6 L'Etat japonais prête attention aujourd'hui à

cette tendance en terme de main-d'oeurve agricole : « Ces dernières

années, la question est de plus en plus grandissante sur l'influence

socio-économique de la retraite massive de la génération

baby-boom qui constitue la plus grande partie dans la structure

démographique japonaise. Concernant les membres des foyers agricoles,

c'est la génération des 50-54 ans qui constitue la plus grande

partie de la population. (...) Désormais, nous nous attacherons au

mouvement de cette population ainsi qu'aux personnes originaires d'un foyer

agricole travaillant en s'installant ailleurs que leur foyer natal. »

7 Cependant, il est difficile de trouver de terme

équivalent dans les autres langues : Kôken SASAKI, sociologue

japonais et grand spécialiste de E. Durkheim, relève ainsi dans

un récent ouvrage collectif franco-japonais sur le vieillissement

(publié en français) « (...) il ne semble pas exister de

terme équivalent dans les langues occidentales ou les autres langues

asiatiques. Bien que les expressions françaises `joie de vivre' ou

`raison d'être' soient assez proches du point de vue du sens, elles

appartiennent à un registre philosophique et abstrait et sont ainsi

dénuées des connotations d' `ikigai', qui se réfère

directement à la vie

quotidienne. ». Selon lui, « ce terme est

utilisé dans des contextes où l'on souligne le lien entre

l'individu et la société » (Sasaki, 2004 : 119).

Le terme Ikigai apparaît dans notre étude du

processus du Projet Nô-Life comme un outil par excellence de penser,

d'agir et de communiquer tant pour les acteurs individuels que pour les acteurs

institutionnels gestionnaires du Projet. Par exemple, au niveau politique, ce

terme apparaît tantôt comme une thématique légitime

de la politique municipale pour les personnes âgées avec une

approche intégrant le thème du « vieillissement actif

», tantôt, pour la politique agricole locale, comme une

catégorie de producteurs/trices agricoles qui sont dynamiques mais ne

s'inscrivent pas dans la catégorie des agriculteurs professionnels,

comme par exemple des femmes ou des hommes âgés de foyers

agricoles pluriactifs « dynamiques » qui arrivent à

commercialiser leur production à court circuit en dehors du grand

marché. Concernant le niveau individuel, les approches deviennent

évidemment plus diverses, et le contenu du terme est beaucoup moins

clairement défini qu'au niveau politique.

L'intérêt de la présente étude est

d'étudier les représentations, les actions et les pratiques qui

sont mises en relation au travers de cette notion d'Ikigai ainsi

mobilisée dans le contexte du vieillissement, à l'égard de

l'agriculture et de la ruralité. Quelles nouvelles significations de

l'agriculture et de la ruralité peuvent naître dans un tel

contexte particulier ? Telle est donc notre question de recherche de

départ.

Représentations sociales de l'agriculture et de la

ruralité

Pour répondre à cette question, nous ne pouvons

pas dissocier les représentations, les actions et les pratiques des

acteurs individuels et institutionnels, de leur relation sociale dans laquelle

ils doivent ou veulent jouer. Autrement dit, nous ne pouvons pas les isoler en

les juxtaposant les uns aux autres, pour analyser la signification collective

et le processus d'émergence ou de construction de celle-ci.

C'est dans ce sens-là que nous introduisons d'abord

comme approche analytique de base la notion des « représentations

sociales » qui nous permettront d'étudier les

réprésentations dans la relation sociale que tisse les

différents types d'acteurs au travers de leurs propres actions et

pratiques. Nous présenterons plus bas cette approche en essayant

d'articuler ces quelques éléments théoriques pour la

rendre « opérationnelle » dans notre analyse.

Ensuite, dans les chapitres 3 et 4, nous mobiliserons quelques

points de vue anthropologiques et sociologiques tels que le « bricolage

», la « transaction sociale » et d'autres, dans notre analyse

des modes d'actions et la dynamique des relations sociales au sein de

différents types d'acteurs, à partir desquels nous essaierons

d'éclairer le processus des représentations, et inversement.

L'articulation possible de ces différents concepts sera

à l'épreuve de la réalité décrite dans notre

étude de cas. Ensuite, nous ne limitons pas la portée de notre

approche théorique au côté explicatif et

compréhensif qui nous permettrait d' « éclairer » la

réalité sociale et locale en réorganisant les

éléments de faits, mais également d'une approche

d'intervention qui nous permetterait de revenir à cette

réalité faisant l'objet de notre compréhension, au cours

de laquelle nous essaierons de relever de nouveaux problèmes et

solutions. C'est pourquoi, à la fin du chapitre 3, nous avons

essayé de formuler quelques propositions concrètes pour

améliorer la situation du Projet étudié.

Importance de l'histoire

Dans cette étude, nous accordons une grande importance

à l'histoire. A notre égard, le point de vue historique est

important dans deux sens. D'abord, dans le sens de la « longue

durée » telle qu'elle fut proposée par F. Braudel. Ceci

d'autant plus que notre recherche basée sur l'observation de terrain

ethnographique et sociologique risque toujours d'ignorer le temps long de la

réalité sociale et locale à force de s'intéresser

au

« papillottement » de faits vifs que nous pouvons

observer sur l'instant ou le court terme8. Notre objectif de

recherche n'est pas de relever la particularité historique et culturelle

de notre objet de recherche, mais un tel point de vue nous permettra

d'éviter de recourrir à la généralisation

immédiate de nos analyses et réflexions sur un cas particulier,

et ensuite d'avoir davantage de possibilités de mieux comprendre

l'objet, ainsi que de le comparer ultérieurement à d'autres cas

particuliers9. Ainsi, dans le chapitre 1, nous essaierons par

recontextualiser le cas étudié, en l'inscrivant dans une longue

durée de l'histoire locale de la Ville de Toyota. Il s'agit de

l'histoire du développement de la Ville de Toyota après 1945, qui

est marquée par un mode d'évolution spécifique et complexe

entre l'industrialisation, l'urbanisation et la mutation agricole et rurale.

Puis, l'histoire nous préoccupe également au

niveau des acteurs et de leur relation. Il s'agit de la « trajectoire

sociale » ou de l' « ancrage » des représentations qui

donne toujours un sens important à la dynamique actuelle. Ceci rien

qu'au niveau des connaissances et des expériences antérieures qui

déterminent toujours les éléments de moyens disponibles et

« présents » pour un acteur. De ce point de vue-là,

nous pourrons mieux comprendre les spécificités des

représentations, actions et relations sociales au sein de

différents types d'acteurs. Nous devrons ainsi comprendre pourquoi et

comment les acteurs essaient de produire ou reproduire leurs objets. Ainsi,

dans les chapitres 2 et 3, nous nous attacherons à décrire les

trajectoires de chacun des acteurs institutionnels (chapitre 2) et individuels

(chapitre 3).

2. Méthodologie

Nous présenterons ici notre méthodologie

à deux niveaux : empirique et théorique. Au niveau empirique,

nous expliquerons brièvement le déroulement des deux

enquêtes de terrain, dont le première a consisté en une

observation participante à long terme (six mois) effectuée sur

les formations agricoles données dans le Projet Nô-Life. La

deuxième a consisté en des entretiens intensifs et individuels

effectués auprès d'une trentaine d'acteurs institutionnels et

individuels concernés par le Projet Nô-Life.

Au niveau théorique, nous présenterons comment

nous appliquerons l'approche des représentations sociales comme

démarche d'analyse. Dans la présente étude, nous

essaierons d'articuler l'approche des représentations sociales avec

d'autres approches conceptuelles en anthropologie et en sociologie. Chacune de

ces approches sera présentée dans le chapitre 2 en sorte qu'elles

soient mieux adaptées à leurs contextes d'application.

Méthode empirique : enquêtes de

terrain

L'enquête de terrain a été effectuée

en deux phases. La première enquête, de mars à septembre

2005, a consisté en une observation participante de la formation offerte

par le Projet. Et la deuxième, durant un mois en

8 Braudel a ainsi préconisé : « les autres

sciences sociales sont assez mal informées et leur tendance est de

méconnaître, en même temps que les autres travaux des

historiens, un aspect de la réalité sociale dont l'histoire est

bonne servante, sinon toujours habile vendeuse : cette durée sociale,

ces temps multiples et contradictoires de la vie des hommes, qui n'osent pas

seulement la substance du passé, mais aussi l'étoffe de la vie

sociale actuelle. (...) ; rien n'étant plus important, d'après

nous, au centre de la réalité sociale, que cette opposition vive,

intime, répétée indéfiniment, entre l'instant et le

temps lent à s'écouler. Qu'il s'agisse du passé ou de

l'actualité, une conscience nette de cette pluralité du temps

social est indispenable à une méthodologie commune des sciences

de l'homme. » (Braudel, 1969 : 43)

9 Par exemple, les agricultures française et japonaise. Il

serait vain de les comparer uniquement sur la base d'une observation sur le

présent ou le court terme sans se référer au temp long

dans lequel s'inscrivant ces deux objets. Déjà, en Europe

occidentale, pouvons-nous trouver une situation de pluriactivité

généralisée telle qu'elle existe déjà au

Japon ? De plus, dans ce cas précis s'ajoute la notion d'Ikigai qui est

spécifiquement japonaise.

2006, a consisté en des entretiens intensifs et

individuels avec des acteurs institutionnels et individuels concernés

par le Projet.

Première enquête : observation participante

Dans la première enquête, l'enquêteur

(rédacteur du présent mémoire), a pleinement

participé aux formations offertes par le Projet en tant que stagiaire et

individu ayant le même statut que les autres stagiaires. Les principaux

enquêtés, objets directs de l'observation, étaient une

trentaine de stagiaires des années 2005-2007. Les stagiaires des

années 2004-2006, premiers stagiaires de la formation Nô-Life,

sont exclus de notre observation directe. La période de cette

enquête correspond au premier quart de la totalité de la formation

des stagiaires des années 2005-2007. L'enquêteur a suivi toutes

les formations divisées en trois filières : culture

maraîchère ; cultures maraîchère et rizicole ;

culture fruitirère. Une trentaine de stagiaires étaient

répartis dans ces trois filières. Les cours théoriques et

pratiques sont donnés par filière une fois par semaine de 9h

à 12h (sauf les cours exceptionnels donnés par exemple lors des

périodes des récoltes).

Cette participation avait préalablement

été autorisée par l'organisme gestionnaire du Projet, le

« Centre Nô-Life », dont le nom officiel est « Toyota-shi

Nô-Life Sôsei Center (Centre pour la Création de la Vie

rurale de la Ville de Toyota) », auquel l'enquêteur avait

présenté son objectif de recherche.

Par ailleurs, l'enquêteur a effectué une

enquête par questionnaire auprès des stagiaires des années

2004-2006 et 2005-2007. Le questionnaire a été distribué

au total à 69 stagiaires de manière anonyme. 50 réponses,

soit un taux de récupération de 72 %, ont été

récoltées. Ce questionnaire contenait 24 points visant à

saisir le profil, les motifs pour la participation à la formation, les

perspectives des stagiaires pendant et après la formation

etc10.

Apports de la première enquête

Cette première enquête nous a permis d'avoir un

certain degré d'interconnaissance, d'intimité et de confiance

avec les enquêtés(es) ainsi que les personnels du Centre

Nô-Life (trois permanents et deux temporaires, pour certains

employés de la Municipalité de Toyota et pour d'autres

employés de la Coopérative agricole de Toyota). Cette

enquête nous a également permis d'observer concrètement la

situation intérieure du Projet. Puis, le caractère

personnalisé de la relation enquêteur - enquêté(e)

mentionné nous a permis d'aborder certains aspects subjectifs et

personnels des acteurs.

Limites de la première enquête

Cependant, nous pouvons relever certaines limites de cette

enquête en deux points suivants : le premier est dû au

caractère « clos » du déroulement de l'enquête.

En effet, l'enquêteur se cantonnait aux activités de la formation

offertes par le projet, ce qui a limité la portée de notre

observation aux acteurs intérieurs du Projet : stagiaires et personnels

du Centre Nô-Life. Les acteurs extérieurs au projet, comme les

agents concernés au sein des autres institutions n'ont pas

été recensés ; le second point réside dans le

caractère collectif de l'enquête. En fait, la participation de

l'enquêteur au Projet et la distribution du questionnaire de

manière anonyme ne nous ont pas permis d'aborder de manière

approfondie les aspects individuels et personnels des acteurs. Notamment le cas

des stagiaires dont le profil et les motifs de participation au Projet se sont

avérés très divers suite au résultat de

l'enquête par questionnaire.

La deuxième enquête : entretiens intensifs et

individuels

Afin de pallier à ces deux défauts, la

deuxième enquête à court terme (pendant un mois) a

été effectuée en octobre 2006 auprès des divers

acteurs intérieurs et extérieurs concernés par le Projet.

Cette enquête a été menée sous forme d'entretiens

intensifs et individuels auprès d'une trentraine d'acteurs

institutionnels et individuels.

10 Pour le détail du questionnaire, voir l'annexe 1.

L'analyse du résultat de cette enquête sera

présentée dans le chapitre 3.

Ces entretiens ont été enregistrés et

dactylographiés en intégralité. Deux types de questions

ont été posées aux acteurs : questions communes à

tous les acteurs ; questions particulières à certains acteurs

spécifiques. Nous avons intégré dans les annexe 2 et 3, la

liste des questions posées lors des entretiens ainsi que la

synthèse du résultat de cette enquête par entretiens.

Méthode théorique : étude des

représentations sociales

L'intérêt de la présente étude est

d'étudier les représentations, les actions et les pratiques

à l'égard de l'agriculture et de la ruralité, dans un

contexte particulier qui est celui du vieillissement.

Notre approche globale est interdisciplinaire en articulant

notamment l'hitoire, l'anthropologie et la sociologie. Donc notre

éventail de concepts d'analyse ne relève ni d'une seule

discipline, ni d'une seule théorie, ni d'un seul courant. L'approche des

« représentations sociales », relevant de la phychologie

sociale francophone, se situe à notre égard « à la

croisée » de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie et de

la phychologie. Nous l'appliquons dans cette étude comme démarche

d'analyse susceptible d'englober ces différentes approches

disciplinaires.

Représentations et dynamiques sociales dans un contexte

spécifique

Pour éclairer les caractéristiques de l'approche

des représentations sociales, nous pouvons nous référer

à quelques articles montrant des appplications concrètes sur des

contextes spécifiques de cette approche.

L'article de C. Garnier et L. Sauvé11 montre

un mode d'application de la théorie des représentations sociales

dans une recherche empirique sur un contexte spécifique qui est celui de

l'éducation de l'environnement. Par contre, celui de B.

Fraysse12 cherche des liens entre l'identité et les

représentations chez les élèves de la formation

professionnelle d'ingénieurs. Ces deux articles portent sur

l'application de cette approche sur des contextes spécifiques et

concrets. Si le premier porte un intérêt à la fois

compréhensif et pragmatique en essayant de montrer dans quelle mesure

l'approche des représentations sociales pent être pertinente pour

décrire, expliquer (ou comprendre) son objet de recherche et ensuite

élaborer une stratégie d'intervention, le second porte

plutôt un intérêt purement analytique sur son objet de

recherche et s'attache à montrer sa compéhension de cet objet.

Notre démarche rejoint surtout l'approche

présentée par le premier article, qui nous semble plus

adaptée et opérationnelle pour notre étude de cas du

Projet Nô-Life. Car dans notre recherche, en partant d'une description

historique et ethnographique des enjeux des acteurs, nous nous attacherons

également à donner une analyse compréhensive et à

en relever les problèmes et contradictions, et ensuite à proposer

des solutions possibles.

La théorie des représentations sociales a

été développée « en Europe francophone au

cours des trois dernières décennies13 » par de

nombreux phychologues sociaux dont notamment S. Moscovici, D. Jodelet, W. Doise

et J-Cl. Albric etc. Mais elle ne constitue pas pour autant « une

théorie unifiée », mais « un ensemble de perspectives

théoriques qui sont apparues à la croisée de la sociologie

et de la phychologie14 ».

Soulignons quelques caractéristiques de la notion des

représentations sociales. D'abord, une représentation peut

déjà comprendre des éléments de types

extrêmement divers et complexes. Ainsi, étant un «

phénomène mental », elle « correspond à un

ensemble plus ou moins conscient, organisé et cohérent,

d'éléments cognitifs, affectifs et du domaine des valeurs

concernant un objectif particulier appréhendé par un

sujet15 ». Et la notion

11 Garnier et Sauvé, 1998.

12 Fraysse, 2000.

13 Garnier et Sauvé, 1998 : 66.

14 Ibid.

15 Ibid. : 66. Et on peut même y trouver « des

éléments conceptuels, des attitudes, des valeurs, des images

mentales, des connotations, des associations, etc. C'est un univers symbolique,

culturellement déterminé, où se forgent les

théories spontanées, les opinions, les préjugés,

les décisions d'actions, etc. » (Ibid.)

des représentations sociales est non seulement de simples

représentations produites par un sujet à l'égard d'un

objet, mais également des éléments constitutifs de «

processus sociocognitifs16 ».

En fait, l'approche des représentations sociales est

d'étudier les représentations en relation avec les objets sociaux

et la dynamique des rapports sociaux dans lesquels les sujets agissent,

interagissent et se communiquent. Et la relation entre une

représentation, son objet, son sujet et ses rapports sociaux n'est pas

figée, mais interactive voire interdépendante. Ainsi, « une

représentation se construit, se déconstruit, se reconstruit, se

structure et évolue au coeur de l'interaction avec l'objet

appréhendé, alors même que l'interaction avec l'objet est

déterminée par la représentation que le sujet en

construit17». W. Doise souligne ainsi que « la dynamique

d'élaboration des représentations est intimement

entremêlée à la dynamique des rapports sociaux18

».

L'approche devient donc nécessairement systèmique

mais non causale, c'est-à-dire que les représentations sociales

sont indissociables du discours et de la pratique, et qu'ils forment un «

tout19 ».

S'agissant d'un contexte spécifique (comme

l'environnement et la santé chez C. Garnier et L. Sauvé), cette

approche éclaire le « caractère socialement construit des

représentations20 » dans ce contexte donné.

Autrement dit, selon la théorie des représentations sociales,

« toute représentation portée par un individu est

socialement construite21 ».

Représentations comme instruments cognitifs et

intellectuels

Selon B. Fraisse, qui s'attache surtout à la dimension

individuelle en recherchant la relation entre les représentations et le

processus d'apprentisage individuel et interindividuel ainsi que la

construction identitaire, les représentations sont définies comme

des « modes spécifiques de connaissances du réel qui

permettent aux individus d'agir et de communiquer22 ».

Les représentations sociales peuvent être de

véritables instruments congnitifs et intellectuels pour l'acteur.

Ensuite, celui-ci s'en sert pour communiquer à partir des

réalités « ayant le statut de représentations »,

et ainsi reconstruit le lien entre ses représentations et les

réalités23. Donc, dans la dimension individuelle, les

représentations peuvent se comprendre comme éléments du

processus particulier de construction - reconstruction des connaissances de la

réalité24.

Objectivation et ancrage : deux processus fondamentaux

L'approche des représentations sociales ne se contente

pas d'étudier les contenus représentationnels, mais consiste

à analyser la structure génératrice de ceux-ci à

travers l'action, la communication et la relation sociale des

sujets25.

Deux processus fondamentaux initialement définis par S.

Moscovici marquent l'approche des représentations sociales :

objectivation et ancrage26. Selon nous, ces deux processus

désignent la relation réciproque entre les représentations

et la réalité sociale et spatio-temporelle. D. Jodelet

caractérise ces deux processus ainsi :

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Doise et al. (1992), cité par Garnier et Sauvé,

1997 : 67

19 Ibid. : 67.

20 Ibid.

21 Ibid.

22 Fraysse, 2000 : 651.

23 Ibid.

24 Sur ce point, la notion du bricolage semble avoir une

proximité, dans le sens où le bricoleur construit son oeuvre

(représentation) à partir d'un objet existant

(réalité et en reconstruit une autre au moyen de sa construction

antérieure. Nous emploierons ce terme dans les chapitres 2 et 3 dans

notre analyse du mode d'action des acteurs.

25 « la théorie des représentations sociales a

été construite autour de la notion de système. Bien

au-delà de l'étude des contenus représentationnels, la

recherche sur les représentations sociales vise à mettre en

évidence les structures organisatrices de ces

contenus » (Garnier et Sauvé, 1997 : 68)

26 Moscovici, 1961 ; 1976, cité par Garnier et

Sauvé, 1997 : 69.

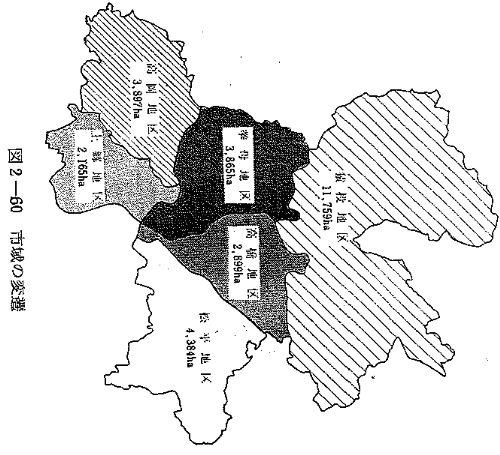

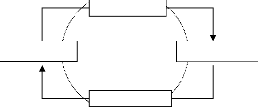

Schéma : mondes représentationnel et

réel

Monde réel

: Interaction

Monde représentationnel

Ancrage

Objectivation

Objet (réel)

Objet (réel)

Objet (réel)

Relation sociale

Représentation Représentation Représentation

Représentation

Sujet Sujet Sujet Sujet

- « l'objectivation correspond à une

sélection d'éléments d'un objet appréhendé

et à la construction d'un schéma organisationnel de ces

éléments (remodelage) en une image concrète,

préhensible, qui facilite la communication au sein du groupe à

propos de l'objet en question. »

- « l'ancrage enracine la représentation de

l'objet dans un réseau de savoirs antérieurs et de significations

au sein du groupe, et permet de le situer par rapport aux valeurs sociales ;

l'ancrage confère également une valeur fonctionnelle à la

représentation pour l'interprétation et la gestion de

l'environnement27 ».

Notre cadre d'analyse va donc se baser sur le schéma

ci-dessus. La relation (ou la frontière) entre le monde réel et

le monde représentationnel ne peut pas être figée ni

séparée, mais est indissociable et cyclique. Car nous avons dit

plus haut que la représentation n'est pas seulement un produit

figé, mais un processus. Avec ce schéma, nous avons essayé

de présupposer la relation dialectique entre les représentations,

les actions et la relation sociale.

Ce présent schéma n'est ni un modèle

théorique figé, ni définitif. Il n'est qu'un cadre

d'analyse de base que nous supposons comme point de départ, à

partir duquel nous devrons explorer et appréhender la complexité

et la diversité de la réalité sociale et locale.

Démarche : description, explication et stratégie

d'intervention

Ensuite, la perspective de recherche présentée

par C. Garnier et L. Sauvé va plus loin avec l'approche des

représentations sociales en inscrivant celle-ci dans une démarche

constituée par les trois étapes suivantes : description -

explication - stratégie d'intervention.

Si c'est l'environnement qui constitue un objet social et

politique dans la recherche de ces auteurs28, dans notre recherche,

il s'agit de l'agriculture et de la ruralité dans un contexte local et

japonais du vieillissement de la population, qui constituent également

un objet social et politique. Et l'intérêt fondamental de la

théorie des représentations sociales pour l'intervention, est que

les représentations « orientent la communication sociale et

27 Jodelet, 1989 cité par Garnier et Sauvé, 1997 :

69

28 Ibid. ; 69.

servent de guide pour l'action29 » comme «

processus de décodage et grille de lecture de la

réalité30 ».

Et l'étude des représentations sociales peut

contribuer à éclairer « la dynamique des rapports entre la

personne, le groupe social31 » et son objet. Et « elle

peut aider à saisir le caractère systèmique et complexe

des enjeux liés aux questions », et « à mieux

comprendre les dynamiques menant à la prise de position des

différents acteurs et celles qui régissent les conflits entre

groupes sociaux32 ». Les auteurs soulignent qu'« une telle

compréhension est indispensable pour planifier des interventions visant

à résoudre des problèmes ou pour concevoir des projets

socialement viables33 ».

En rejoignant cette position à la fois

compréhensive et pragmatique de ces auteurs, notre analyse

procèdera d'abord à une description basée sur une

enquête historique, ethnographique et sociologique de la

réalité complexe dans laquelle agissent, interagissent,

communiquent et se positionnent les acteurs qui se différencient tant au

niveau de l'échelle (institutionnel, groupe, individuel) qu'au niveau

des champs sociaux. Et ceci dans un contexte particulier au Projet

Nô-Life.

Ensuite, nous essaierons de dégager un ensemble

représentationnel dans lequel divers types de représentations se

situent autour d'un objet en question dans le contexte étudié. Il

s'agit d'étudier l' « ensemble que constitue le réseau

représentationnel dans lequel s'insère une représentation

particulière ». C. Garnier et L. Sauvé évoquent que

cette représentation particulière d'un objet (ex. environnement)

entretient des liens avec celles de différents types d'objets (ex.

santé et corps chez les jeunes enfants)34. Dans notre

recherche, nous le verrons dans le Chapitre 2, nous avons relevé trois

objets qui entrent dans l'ensemble représentationnel dans le processus

de la construction du Projet Nô-Life. Il s'agit de la qualité de

vie, du lien social et territorial et la production matérielle qui sont

mis en relation avec l'objet en question, qui est celui de l'agriculture de

type Ikigai.

Puis, nous avons essayé de repérer les prises de

position des acteurs concernés, lesquelles ancrent des

éléments constitutifs de cet ensemble représentationnel,

et ainsi de mettre en évidence la convergence et la divergence dans leur

relation sociale.

Enfin, à partir de ces analyses compréhensives

et explicatives, nous avons essayé de donner des réponses

à une série de questions que nous avons posées

préalablement au début des chapitres 2 et 3, sur les enjeux des

acteurs observés. Et par là, nous avons essayé de relever

des problèmes et des contradictions qui sont tantôt visibles

tantôt invisibles dans la réalité objective, mais qui nous

ont paru exister au niveau de la situation complexe de représentation,

de pratique et de pouvoir.

Et dans la réponse pour la dernière question du

Chapitre 3, nous avons essayé de formuler quelques propositions

destinées aux acteurs du Projet. Ceci en portant un double

intérêt d'un côté celui des acteurs pour une

meilleure régulation de cette situation, de l'autre celui de montrer sa

pertinence et sa perspective à l'épreuve de la

réalité faisant l'objet de cette étude.

Références

BRAUDEL, F. (1969), Ecrits sur l'histoire, Paris,

Flammarion.

BRAUDEL, F. (1993), Grammaire des civilisations, Paris,

Flammarion.

FRAYSSE, B. (2000), « La saisie des représentations

pour comprendre la construction des identités », Revue

29 Abric, 1994 cité par Garnier et Sauvé, 1997 :

69.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Ibid.

34 Ibid. 70.

des sciences de l'éducation, Vol. XXVI, n°3,

2000, p.65 1-676.

GARNIER, C., SAUVE, L. (1998), « Apport de la

théorie des représentations sociales à l'éducation

relative à l'environnement : Conditions pour un design de recherche

», Education relative à l'environnement, Vol. 1,

1998-1999, p.65-77.

Nôrin-suisan-shô (Ministère de

l'agriculture, de la pêche et de la forêt) (2005), «

Heisei 17 nendo Shokuryô - nôgyô - nôson no

dôkô » ainsi que « Heisei 18 nendo Shokuryô -

nôgyô - nôson shisaku » (« Tendances de

l'alimentation - agriculture - ruralité de l'année 2005 » et

« Mesures pour l'alimentation - agriculture - ruralité de

l'année 2006 »),

http://www.maff.go.jp/hakusyo/nou/h17/html/index.htm

(site officiel)

SASAKI, K. (2004), « Suicide et `ikigai' chez les personnes

âgées », in Quand la vie s'allonge : France-Japon,

Paris, L'Harmattan : p.99-123.

Chapitre I : Evolution urbaine et rurale dans la Ville

de Toyota après 1945

Introduction

Quel est le facteur historique de temps long de la politique

municipale de la Ville de Toyota qui, pour construire le Projet Nô-Life,

a problématisé ensemble le vieillissement de la population en

majorité salariale, le manque de main-d'oeuvre agricole et le

délabrement des terrains agricoles ? Et quelle était la place de

la question d'Ikigai dans l'histoire de la Ville de Toyota après 1945 ?

Ce présent chapitre vise une recontextualisation historique de ces

questions croisées ayant engendré le Projet Nô-Life.

Comme notre présente étude porte principalement

sur les facteurs et le processus du développement du Projet

Nô-Life démarré en 2004, notre approche doit

inévitablement se baser sur l'observation directe ou indirecte de faits

sur l'instant ou la courte durée qui touchent ce projet. Mais ceci

risque d'ignorer une durée beaucoup plus longue dans laquelle s'inscrit

la dynamique du présent que nous pouvons observer directement.

C'est pourquoi Garnier et Sauvé avertissent, dans la

conclusion de leur article, que « le processus de transformation des

représentations et des pratiques est éminemment complexe et

demeure un vaste champs d'investigation35 » Selon eux, il n'y

aurait pas d' « influence directe » entre les pratiques et les

représentations « qui aboutissent à des transformations

»36. Et c'est le « contexte » qui « pourrait

intervenir » comme « élément intermédiaire

» entre ces deux éléments37.

Dans ce présent chapitre, notre tentative consistera

donc à une recontextualisation historique de notre objet de recherche,

visant à éclairer l'ancrage socio-historique des

représentations et des pratiques qui sont en question dans le processus

du Projet Nô-Life, sur un temps plus long que la portée de notre

« étude des acteurs du Projet » que nous présenterons

dans les deux chapitres suivants.

Nous délimitons l'unité spatio-temporelle de

notre examen au territoire de la ville de Toyota dans la période de 1945

à 1975. C'est-à-dire, l'évolution de cette ville pendant

une trentaine d'années après la deuxième guerre mondiale.

En effet, c'est après 1945 que les agents institutionnels principaux du

Projet Nô-Life tels que la municipalité, la coopérative

agricole, se sont entièrement décomposés et

recomposés, et que la vie de la population locale fut presque

entièrement réorganisée au travers du passage du

régime national de la guerre d'avant 1945 à celui de la

démocratie pacifique (après 1945) instaurée sous

l'occupation américaine (1945-195 1).

L'objectif de notre examen ici n'est pas de décrire

trente ans d'histoire urbaine et rurale de la Ville de Toyota après

1945, mais de resituer le contexte du Projet Nô-Life marqué par

les trois thématiques évoquées plus haut (vieillissement

de la population générale ; manque de main-d'oeuvre agricole ;

délabrement des terrains agricoles), dans une longue durée de la

réalité sociale et locale de la Ville de Toyota.

Ce chapitre sera composé des quatre parties suivantes : 1

Industrialisation : naissance et développement de

l' « Automobile Toyota » ; 2 Urbanisation : naissance

et développement de la « Ville de Toyota » ; 3 Evolution

agricole et rurale dans la Ville de Toyota ; 4 Réflexions.

Nous nous baserons sur la lecture des ouvrages collectifs

intitulés « Histoire de la Ville de Toyota (toyota

35 Garnier et Sauvé, 1998 : 73.

36 Ibid.

37 Ibid.

shishi) » publiées successivement de 1976 à

1987 par la Ville de Toyota, pour toutes les parties

descriptives38.

Périodisation en trois décennies après

1945

Dans le tome 4 de ces ouvrages collectifs publié en

1977 qui concerne la période contemporaine, la description de l'histoire

se base sur une périodisation en trois décennies suivantes :

1945-1954 (les années 20 de Shôwa) ; 1955-1964 (les années

30 de Shôwa) ; 1965-1974 (les années 40 de Shôwa).

Selon l'explication donnée par les membres du

comité de rédaction dans la postface de ce tome, les auteurs

essaient, par cette périodisation, de mettre l'accent sur les «

caractéristiques de l'époque de chaque

décennie39 ». De là, ils essaient de mettre en

évidence les caractéristiques « totales

(sôgô-teki) » de chacune de ces époques, en se

concentrant sur les « choses qui se mettent en parallèle avec

chaque époque »40. Et ceci, à la

différence de la manière dont sont souvent éditées

les histoires des collectivités territoriales japonaises

(shi-chô-son shi), lesquelles découpent verticalement l'histoire

moderne et contemporaine en différents domaines tels que

l'administration, l'agriculture, l'industrie, le commerce,

l'éducation41.

Citons un paragraphe de cette postface, qui exprime l'esprit de

la rédaction de ce tome portant sur « trente ans de

turbulence42 » de la Ville de Toyota :

« Nous ne nous satisfaisons pas d'une histoire de la

ville qui n'a que pour objectif d'enregistrer le changement et de le suivre de

manière statistique. Si on n'y trouve pas d'expressions de la vie et

Ikigai des citoyens, cette histoire sera insignifiante. Nous voulons aborder

l'action et la conscience des citoyens concernant le changement du nom de la

Ville, les fusions des villages et les mouvements ouvriers etc. Ceci

également sur le devenir des paysans ecrasés par l'urbanisation,

les instituteurs s'étant efforcés, avec des changements de

courants de pensée pour l'éducation, à s'occuper des

enfants et des élèves dont l'augmentation du nombre était

brutal. Autrement dit, nous avons voulu toucher les efforts et les sentiments

des citoyens qui ont subi chacun les distorsions depuis l'époque

d'après la défaite de la grande guerre, marquée par la

confusion, l'angoisse et la difficulté, jusqu'à nos jours de

prospérité sous la Haute croissance. Nous avons également

pensé à laisser comme archives de la Ville les états

réels de chaque époque. Cependant, nous ne pouvons pas effacer

les affaires, les résistances et les critiques en decrivant l'histoire

de la ville, comme si celle-ci s'était déroulée sans aucun

problème et inconvénient. Il serait également inacceptable

que l'on decrive les oppositions et les concurrences entre les fermes et les

usines, la terre agricole et l'habitat urbain, uniquement de manière

à raconter la gloire des gens qui l'ont emporté dans ces

confrontations. Le problème est dans quelle mesure celles-ci ont

été exprimées dans cette histoire. Sur ce point, nous

devrons attendre l'appréciation des lecteurs. »

Dans cette explication, nous pouvons aisément

apercevoir à quel point les préoccupations des auteurs ainsi que

l'histoire de la Ville de Toyota après 1945 sont marquées par les

turbulences suite à l'industrialisation automobile et les drames qui

l'ont suivie dans la « vie des citoyens ».

L'existence de la ville de Toyota est d'abord marquée -

à la fois réellement et symboliquement - par son nom

38 Cette série d'ouvrages collectifs est

éditée en dix tomes : le premier porte sur la nature, la

période primitive, l'antiquité, le moyen âge ; le second

sur la période pré-moderne (kinsei) ; le troisième sur la

période moderne (kindai : 1868-1945, de l'ère Meiji à la

fin de la grande guerre) ; le quatrième sur la période

contemporaine (gendai : 1945-aujourd'hui) ; le cinquième sur le folklore

; les tomes 6-10 constituent l'ensemble des annexes présentant

respectivement les données concernant chacun des cinq premiers tomes.

Ces ouvrages sont édités par la Commission de l'éducation

de la Ville de Toyota (Toyota-shi Kyôiku Iinkai) ainsi que le

Comité spécial de rédaction de l'histoire de la Ville de

Toyota (Toyota-shi-shi Hensan Senmon Iinkai). Chacun des cinq premiers tomes

est rédigé par une dizaine de rédacteurs couvrant

différentes disciplines (histoire, géographie, politique,

économie, sociologie, folklore, administration, éducation etc).

Chaque rédacteur est chargé d'un ou plusieurs chapitres. En

général, les auteurs mobilisés pour la rédation

sont, soit des instituteurs d'écoles primaires ou de collèges ou

de lycées situés dans la Ville de Toyota, soit des professeurs

d'université présents dans la région.

39 Matsui, Itô et Miyakawa, 1977 : 881

40 Ibid.

41 Ibid.

42 Ibid. : 882.

emprunté depuis 1959 à celui d'une

célèbre société constructrice d'automobiles

japonaise qui s'est implantée dans les années 30 dans le

territoire de cette ville, et y a constitué une concentration

industrielle dominante. En fait, avant l'implantation et le

développement de l'industrie automobile à la fin des

années 30, cette ville était un petit bourg rural qui avant 1959

s'appelait « Koromo ». Au Japon, cette ville de taille moyenne

constitue un exemple typique des villes généralement

appelées, avec une connotation ironique, par sa forte dépendance

à une seule industrie, sous le nom de « bourg fortifié par

l'entreprise (kigyô jôka-machi) ».

Dans les deux premières parties, nous allons esquisser

des aspects généraux de l'histoire de l'industrialisation et de

l'urbanisation de cette ville d'avant 1945 à 1975. Ensuite, dans la

troisième partie, nous décrirons l'évolution du monde

agricole et rural dans la même période.

1 Industrialisation : naissance et développement

de

l' « Automobile Toyota »

1937 - 1955 : Implantation et développement de

l'Automobile Toyota

Démarrage de l'Automobile Toyota et changement territorial

avant 1945

La construction de la première usine de la

Société Anonyme de l'Industrie Automobile de Toyota (Toyota

Jidôsha Kôgyô Kabushiki Gaisha)43 en 1935 au Bourg

de Koromo fut l'occasion pour celui-ci de faire son premier pas vers sa grande

transformation en une « ville industrielle moderne »44.

L'origine de cette société remonte à

l'établissement de l'Industrie Textile Toyota (Toyota Bôseki) en

1922 (Taishô 11) à Kariya45 par Sakichi TOYODA

(1867-1930), inventeur de nombreux métiers à tisser automatiques

et père fondateur de la société46. Dès

qu'il a monté par la suite la Société de Métiers

à tisser automatiques Toyota (Toyota Jidôshokki) en 1926

(Taishô 15), il avait déjà l'intention de développer

ultérieurement une industrie automobile. Ensuite, c'est Kiichiro TOYODA,

son fils aîné, qui a repris la volonté de son père

après le décès de celui-ci en 1930, en déposant en

1933 une demande de rachat d'un terrain de près de 200ha situé au

Bourg de Koromo, auprès de la mairie de celui-ci, pour y construire sa

première usine automobile47.

Ce terrain était une vaste colline non cultivée,

mais bien située du point de vue des moyens de transport ferroviaire et

de l'alimentation en électricité48.

Le maire du Bourg de Koromo (Juichi Nakamura) a trouvé

que cette proposition était une très bonne opportunité de

sortir de la crise, amorcée depuis 1930, les industries et commerces

locaux amorcée depuis 1930 : cocons de vers à soie et produits

textiles49. Malgré des difficultés pour convaincre les

180 propriétaires

43 Nous l'appelons Automobile Toyota. Dans le langage courant de

la région de la Ville de Toyota, on l'appelle également de

manière plus courte soit « Industrie-auto Toyota

(Toyota jikô) », soit « Industrie - auto(jikô) ».

44 Takahashi, 1978 : 753.

45 Un bourg situé au sud-ouest de Koromo.

46 Sakichi TOYODA est né fils d'un pauvre

paysan-charpentier dans le département de Shizuoka situé au

sud-est d'Aichi. Il

inventa un célèbre métier à tisser

automatique en bois « Toyota-shiki Mokusei Jinriki Shokki (Machine

à tisser manuelle du style Toyota) » en 1897, pour lequel il a

utilisé le plus possible de bois qui étaient moins coûteux

que les métaux. L'efficacité, le bon rapport qualité-prix

et la qualité du tissu étaient les grands atouts de cette

invention.

47 Ibid. : 753.

48 Ibid. : 754.

49 Ibid. : 755. Le Bourg de Koromo constituait un centre

régional de distribution de soies brutes et de produits textiles

cotonniers ainsi qu'en soie.

terriens concernés par ce rachat, le maire y parvint.

L'usine fut construite en 1935 en plein champs à Koromo, et l'Automobile

Toyota fut ainsi établie en 193750.

Puis, l'Automobile Toyota s'est développée en

produisant essentiellement des camions pour l'armée japonaise dans le

régime de guerre, renforcé à partir de 1937, avec le

début de la Guerre sino-japonaise.

Métamorphose des industries locales

L'implantation de la première usine et du siège

de l'Automobile Toyota à Koromo a apporté quelques changements

brutaux à sa structure démographique et industrielle. Au niveau

démographique, l'effet de l'implantation était déjà

net : si, de 1920 à 1935, l'augmentation du nombre d'habitants restait

douce (de 11924 à 14256, soit 19.5%), celle de 1935 à 1940

était de 44.7% (de 14256 à 20629)51.

Puis, alors qu'entre 1933 et 1938, le poids du nombre des

foyers agricoles sur le nombre total des foyers dans le Bourg a diminué

de 52.1% à 42.5%, à l'année suivante, il diminua

rapidement jusqu'à 33.7%52. Tandis que le poids des foyers

dont des membres sont employés dans l'industrie est passé de 3.6%

à 20.5% de 1933 à 193953. Par ailleurs, l'implantation

de l'Automobile Toyota a stimulé le secteur commercial du Bourg : le

poids des foyers dont des membres travaillent dans ce secteur, a

augmenté entre 1937 et 1939 de 68.8% (de 916 à 1

546)54.

Au niveau du chiffre d'affaires de tous les secteurs,

l'évolution était encore plus nette autour de 1938 : de 1933

à 1937, l'augmentation totale chaque année était

inférieure à 11%, mais en 1938, l'augmentation fut quarante fois

supérieure à celle de l'année précédente (on

passa alors de moins de 400 000 yens à 15 400 000 yens)55. Il

en résulta que le poids du secteur industriel dans le chiffre d'affaires

de tous les secteurs est atteint plus de 80% en 1938, puis 94% en 1939, alors

qu'il était de 10.7% en 193756.

Par contre, à partir de 1936, le déclin du

secteur des vers à soie fut amorcé : diminution du chiffre

d'affaires de 50% entre1936 et 1939, alors que son poids sur le chiffre

d'affaires total de tous les secteurs dans le Bourg de Koromo passa de 53.3%

à 1.8% entre 1936 et 193957! Cette chute du secteur des vers

à soie est non seulement liée à la crise permanente depuis

1929, mais également au régime national de guerre qui

contrôlait l'économie en restreignant les « industries

pacifiques (heiwa sangyô) », à savoir celles non

militaires58.

Reconstruction de l'Automobile Toyota dans la décennie de

1945 à 1955

De 1937 à 1945, l'Automobile Toyota s'est d'abord

développée en tant qu'une industrie militaire dans le

régime national de guerre dans lequel la production des voitures non

militaires était contrôlée par l'Etat

impérial59. Ceci malgré le fait que l'Automobile

Toyota avait toujours l'intention de se spécialiser dans la production

de voitures normales depuis le début de ses activités de

recherche vers 193360. Puis, après la défaite du Japon

de la guerre, elle dut se reconvertir en une « industrie pacifique ».

A cet effet, elle s'est d'abord spécialisée dans le domaine de

l'automobile en se séparant notamment du secteur de la construction

aéronautique auquel elle participait également pendant la

guerre61. Mais, dans la bonne conjoncture économique

japonaise grâce à la Guerre de Corée (1950-1953), elle

continua à produire des camions pour les troupes des Nations Unies

essentiellement composées de l'armée

américaine62. En fait, après la fin de la guerre en

1945,

50 Ibid. : 756.

51 Ibid. : 757.

52 Ibid. : 758.

53 Ibid.

54 Ibid.

55 Ibid. Ceci a encore augmenté à 53 000 000 yens

l'année suivante.

56 Ibid. On ne compte pas le prix de production du secteur des

vers à soie dans le secteur industriel.

57 Ibid.

58 Ibid.

59 Miyakawa, 1977 : 109.

60 Ibid. : 109.

61 Ibid. : 108.

62 Ibid. Appelé « Chôsen tokuju (Demande

spéciale de la Guerre de Corée) », c'était cette

bonne conjoncture qui, du moins au

l'Automobile Toyota a toujours continué à produire

des camions pour la reconstruction du pays, grâce à l'autorisation

donnée par l'armée américaine

d'occupation63.

De 1945 à 1950, le déploiement de l'industrie

automobile était encore limité au territoire du Bourg de Koromo

qui était entouré de collectivités rurales avec lesquelles

il fusionna lors des décennies suivantes64. Dans des

collectivités rurales de moyenne montagne autour de Koromo, quelques

industries artisanales telles que la poterie, le tissage au moulin à eau

réalisèrent leur relèvement65.

Une des caractéristiques de l'Automobile Toyota est la

concentration industrielle régionale de ses unités de production

qui ont d'abord été centrées sur le Bourg de Koromo, et

ensuite étendues aux collectivités rurales environnantes. Ce

choix ne relève pas seulement de la stratégie de cette

entreprise, mais plutôt de la situation politico-économique au

niveau macro dans le contexte de la guerre et de l'impérialisme

japonais.

En effet, dès 1922, l'Industrie textile Toyota

s'était déjà implantée à Shanghai, en Chine.

Puis, des usines automobiles de Toyota s'implantèrent à Shanghai

et à Tianjin en 1938. Ceci à peu près dans la même

période que la construction de la première usine à Koromo

en 1937. Elle avait ainsi établi ses capitaux étrangers et son

système de production international en Asie de l'Est, dans les zones de

la « Sphère de co-prospérité de la grande Asie

orientale (Daitôa Kyôei-ken) » construite par le Japon

impérial pendant la guerre66. Mais elle perdit tous ses

capitaux étrangers suite à la défaite du Japon, et dut

accueillir la population rapatriée de l'étranger67.

Après la guerre, la politique économique de

rigueur édictée par l'occupation américaine68

imposa aux entreprises japonaises une rationalisation rigoureuse de leur

gestion. Une rationnalisation a ainsi été réalisée

dans l'Automobile Toyota suite à deux mois de conflits sociaux

brûlants en 1949, ce qui conduit au licenciement de 2146

employés69. Puis, le « GHQ70 » a abolit

le contrôle de la production automobile, l'année du

déclenchement de la Guerre de Corée71. Le Japon a

joué le rôle d'une base stratégique et militaire pour les

forces des Nations-Unies, et a créé entre-temps ses propres

troupes qui deviendront plus tard les « Forces d'auto-défense

(Jieitai) »72. Le soutien des forces des Nations-Unies ainsi

que des troupes japonaises ainsi réorganisées pendant la Guerre

de Corée ouvrirent de grands débouchés aux camions de

l'Automobile Toyota.

1955 - 1965 (et après) : Développement de

l'Automobile Toyota

De 1955 à 1965, la zone industrielle de la Ville de

Toyota s'est développée à l'initiative de l'Automobile

Toyota qui établit son système de production de masse de voitures

normales. La Ville de Toyota s'est ainsi constituée en une « ville

de l'entreprise unique (tanitsu kigyô toshi) » avec l'effondrement

d'industries artisanales locales.

Quelques chiffres nous permettent de constater un

développement brutal et considérable de la production automobile

de l'industrie automobile dans le territoire de la Ville de Toyota : de 1955

à 1964, le nombre d'entreprises a augmenté de 634 à 875

dans l'ensemble du territoire de la Ville de Toyota73 ; le nombre

des usines a augmenté de 208 à 313 dans le Bourg de Koromo ainsi

que deux villages voisins (Takahashi et Kamigô)74 ; le nombre

des employés dans l'ensemble du territoire de la Ville de Toyota : passa

de 9901 en 1956

départ, permit au Japon de réaliser sa Haute

croissance lors de la vingtaine d'années qui ont suivies.

63 Ibid. : 110 La production totale japonaise autorisée

était de 1500 camions par mois.

64 Ibid. : 116.

65 Ibid. : 117.

66 Ibid. : 120.

67 Ibid.

68 Ceci avec les fameurses mesures de « Dodge line »

appliquées en 1949.

69 Ibid. : 124. Le « Syndicat ouvrier de l'Automobile Toyota

de Koromo » était organisé dès 1946.

70 GHQ : General Headquarters/ Supreme Commander for the

Allied Powers. L'appellation du centre de décision de l'occupation

américaine au Japon.

71 Ibid. : 126.

72 Ibid.

73 Ce territoire compte également les collextivités

environnantes qui ont fusionnés avec la Ville de Toyota jusqu'en

1970.

74 Ibid. : 214.

à 38817 en 196475. Rien que dans le Bourg de

Koromo et le Village de Kamigô, le nombre d'employés passa de 7784

à 3203376 ; le chiffre d'affaires de la production

industrielle dans le Bourg de Koromo et le Village de Kamigô a

augmenté de près de 21 fois (11 600 000 000 yens à 249 400

000 000 yens) de 1956 à 196477.

Concentration industrielle autour du Bourg de Koromo

A partir de 1958, la concentration considérable

d'entreprises filiales et sous-traitantes de l'Automobile Toyota

commença. Les collectivités rurales voisines du Bourg de Koromo

établirent chacune leurs lois municipales pour l'installation

d'entreprises sur leur territoire78. Jusqu'en 1970, trois

collectivités (Takahashi, Kamigô, Takaoka) ont ainsi

fusionné avec la Ville de Toyota79.

L'essor de l'Automobile Toyota lors de cette période

est d'abord le fruit de la construction de sa deuxième usine en 1959

à Motomachi dans le Bourg de Koromo, et de la concentration

d'entreprises filiales et sous-traitantes dans la région environnante du

Bourg de Koromo80. Pendant cette décennie, la population du

territoire de la Ville de Toyota a triplé (de 33418 à

107037)81. Et ainsi le Bourg de Koromo se transforma d'un «

bourg rural (nôson-toshi) » en une « ville de l'entreprise

(kigyô-toshi) ».

2 Urbanisation : naissance et développement de

la « Ville de Toyota »

Avant 1945 - 1955 : mutation du Bourg de Koromo et de ses

environs

Evolution démographique avant 1945

La population du Bourg de Koromo a, nous l'avons vu,

augmenté de près de 50% entre 1935 et 1940. Ceci alors qu'entre

1920 et 1940, l'évolution démographique était encore douce

dans les collectivités rurales environnantes soit une augmentation de

10-20% dans les zones en plaine (Kamigô et Sanagé), soit la

stagnation ou une diminution dans les zones de moyenne montagne (Homi, Ishino,

Takahashi et Matsudaira)82

Naissance de la « Ville de Koromo » et évolution

des collectivités environnantes de 1945 à 1955

La bonne conjoncture économique suite à la Guerre

de Corée en 1950 fut l'occasion du développement de la Ville de

Toyota, en tant que ville industrielle83.

En 1951, le Bourg de Koromo est devenu la « Ville de Koromo

» au niveau administratif en atteignant le

75 Ibid. : 215.

76 Ibid.

77 Ibid. : 216.

78 Matsui, 1977 : 201.

79 Ibid.

80 Ibid.

81 Ibid.

82 Takahashi, 1978 : 773.

83 Itô, 1977 : 12.

nombre d'habitants nécessaire fixé par l'Etat :

30 000 habitants84. Cette transformation administrative lui permit

de réaliser un ensemble de nouvelles mesures pour développer ses

infrastructures urbaines (routes, trains, places, établissements

commerciaux et socio-culturels etc).