|

Aux membres de ma famille, particulièrement :

- Suzanne Ngah Onana, ma grand-mère ; - Justine Nathalie

Ebéné, ma mère ;

- Justine Corine Ebéné, ma petite soeur.

SOMMAIRE

ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES, ACRONYMES, ABREVIATIONS iv

LISTE DES ILLUSTRATIONS vi

RESUME viii

ABSTRACT ix

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

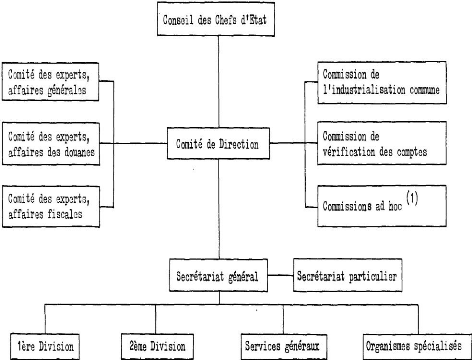

CHAPITRE I

:PRESENTATION DE LA FEMME EN AFRIQUE CENTRALE ZONE

CEMAC 28

A. RAPPEL HISTORIQUE 29

B. LA CREATION DE L'UDEAC ET LA PLACE RESERVEE AUX

FEMMES 38

C. L'AVENEMENT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE SOUS

REGIONALE LA

CEMAC 46

CHAPITRE II : LE ROLE DE LA

FEMME AU SEIN DE L'ORGANISATION

INTERNATIONALE SOUS REGIONALE LA CEMAC 54

A. LES LEGISLATIONS EN FAVEUR DES FEMMES DANS LA CEMAC

54

B. DE LA CONTRIBUTION DIPLOMATIQUE DE LA

FEMME 66

M

C. LES MOYENS D'ACTION DE LA FEMME DANS LA

CEMAC 92

CHAPITRE III : LES LIMITES A L'ACTION DIPLOMATIQUE

DE LA FEMME AU SEIN

DE LA CEMAC 101

A. LA CONJONCTURE COMMUNAITAIRE ET LES LOIS

DEFAVORABLES AUX SOMMAIRE

FEMMES 101

B. LES PROBLEMES GENERAUX A LA LIBRE

CIRCULATION 113

C. AUTRES FORMES DE DIFFICULTES

117

CHAPITRE IV : BILAN DE LA CONTRIBUTION DIPLOMATIQUE DE LA FEMME

AU SOMMAIRE

SEIN DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE SOUS REGIONALE LA

CEMAC 120

A. DES REALISATIONS DIPLOMATIQUES DE LA FEMME DANS LA

CEMAC, ENJEU

DE SA PRESENCE DANS LES POSTES DE RESPONSABILITE

120

B. L'IMPACT DES REALISATIONS DIPLOTIQUES DE LA FEMME

DANS LA

SOMMAIRECEMAC ..134

C. DES PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEURE PROMOTION DE LA

FEMME DANS

LA CEMAC 137

CONCLUSION GENERALE 147

SOMMAIREANNEXES 152

SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 174

TABLE DES MATIERES 187

iii

REMERCIEMENTS

Arrivée au bout de cette recherche qui n'a pas

été un long fleuve tranquille, c'est l'occasion de manifester la

gratitude à tous ceux qui ont, de près ou de loin, permis la

réalisation de ce mémoire.

Nos profonds remerciements s'adressent tout d'abord au

directeur de mémoire, le Pr. Robert Kpwang Kpwang dont

l'expérience et le dévouement ont permis de mener ce travail

à terme.

Notre gratitude va également à l'endroit de tous

les enseignants du Département d'Histoire de la Facultés des

Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé I

qui, par leur disponibilité, ont contribué à notre

formation actuelle.

Cette même gratitude est exprimée aux

responsables des différents centres de SOMMAIRE

documentation, aux Diplomates des ambassades, notamment

Julie-Diane Djambo Benita, Conseiller Economique et Commercial à

l'Ambassade du Gabon au Cameroun dont la collaboration a permis de mieux

comprendre la situation de la femme au Gabon. Aux SOMMAIRE

fonctionnaires de la Représentation de la CEMAC au

Cameroun notamment Julien Ticky, Expert Principal aux questions

institutionnelles qui a été attentionné à nos

préoccupations et a mis à notre disposition, des documents

adéquats sur ce thème. A Nicolas Marie Gaspar Messi, Assistant de

la Représentante de la CEMAC au Cameroun qui nous a permis de

bénéficier de l'accès à la Bibliothèque de

la Représentation de la CEMAC. Aux cadres du Ministère des

relations extérieures, notamment Mebounou Marcelline, chef de service

à la Sous-direction des affaires d'Afrique qui a manifesté

beaucoup d'intérêt à ce travail, à travers la

réponse à notre

SOMMAIRE

questionnaire.

Nos reconnaissances vont aussi à l'endroit du Pr.

Essomba Leka du Département de Sociologie, pour ses corrections

apportées à ce SOMMAIRE travail et le Dr. Edith

Valéry Ndjah Etolo pour sa documentation. Au Dr. Jean Léonard

Thierry Mbassi Ondigui pour sa documentation et ses multiples corrections dans

ce travail. Ainsi, qu'au Dr. Cyrille Aymard Bekono donc la contribution

à ce travail a été importante.

SO

Nous portons aussi nos remerciements à nos oncles

Charles Essomba et François Ekani, qui part leur apport matériel,

ont contribué à la réalisation de ce travail.

Ils sont encore nombreux ceux dont les noms ne figurent pas

ici, et à qui nous disons SOMMAIRE

merci pour leur apport de près ou de loin dans ce

travail.

SIGLES, ACRONYMES, ABREVIATIONS

iv

AEF : Afrique Equatoriale Française

BAD : Banque Africaine de

Développement

SOM

CCPAC : Comité des Chefs de Polices

d'Afrique Centrale

CEDEF : Convention sur l'Elimination de toutes

les formes de Discrimination à

l'Egard des Femmes

CEEAC : Communauté Economique des Etats

de l'Afrique Centrale

CEMAC : Communauté Economique et

Monétaire de l'Afrique Centrale

CER : Communauté Economique

Régionale

SOM

CPAC : Comité des Pesticides d'Afrique

Centrale

CRUROR/AC : Conférence des Recteurs des

Universités et des Responsables

des Organisations de Recherche en Afrique Centrale.

O

EIED : Ecole Inter-Etat des Douanes

ENAM : Ecole Nationale d'Administration et de

Magistrature

ESIJY : Ecole Supérieure Internationale

de Journalisme de Yaoundé

ESSTI : Ecole Supérieure des Sciences et

Technique de l'Information

ESSTIC : Ecole Supérieure des Sciences et

Technique de l'Information et de la

Communication

S

FERDI : Fondation pour les Etudes et Recherches

sur le Développement

International

ISSEA : Institut Sous Régionale de

Statistique et d'Economie Appliquée

LIEAP : Laboratoire Inter-Etats d'Analyse des

Pesticides et de Contrôle de

SOMMAIRE

Qualité des Aliments en Afrique Centrale

MINREX : Ministère des Relations

Extérieures

MINUSCA : Mission multidimensionnelle

Intégrée des Nations Unies pour la

Stabilisation en Centrafrique

OCEAC : Organisation de Coordination de lutte

contre les Endémies en Afrique

Centrale

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité

Africaine

PER : Programme Economique Régional

v

PIDESC : Pacte International Relatif aux Droits

Economiques, Sociaux et Culturels

PPCA/CEMAC : Promotion de la Pêche

Continentale et de l'Aquaculture de la Communauté Economique et

Monétaire de l'Afrique Centrale

RCA : République Centrafricaine

RDC : République Démocratique du

Congo

REFAC : Réseau des Femmes Actives de la

CEMAC

SADC : Communauté de Développement

des Etats de l'Afrique du Sud

SDN : Société des Nations

SJ-CEMAC : Synergie Jeune de la

Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

TSS1 : Technicien Supérieur de la

Statistique niveau 1

UDE : Union Douanière Equatoriale

UDEAC : Union Douanière Economique de

l'Afrique Centrale

UEAC : Union Economique d'Afrique Centrale

UMAC : Union Monétaire d'Afrique

Centrale

VIH-SIDA : Virus Immunodéficience

Humaine- Syndrome Immunodéficience Acquise

LISTE DES ILLUSTRATIONS

vi

1. Liste des figures

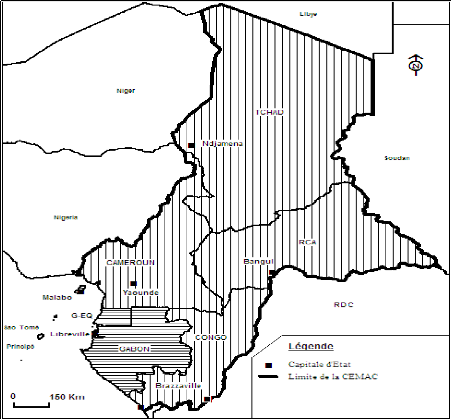

Carte 1 : Représentation

géographique des pays de la CEMAC 6

Carte 2 :

Représentation géographique de la CEMAC et limites

frontalières des Etats

membresSOMMAIRE 47

Graphique 1

: Taux de croissance du PIB réel dans les pays de l'Afrique

centrale de

2010 à 2012 ..104

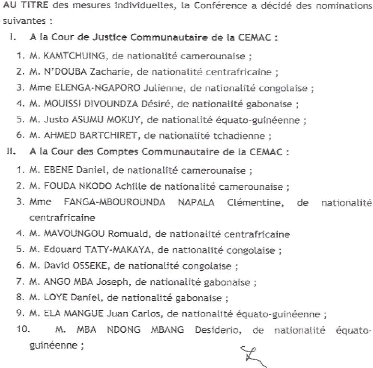

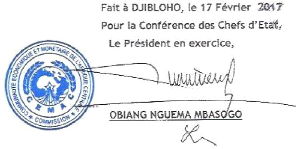

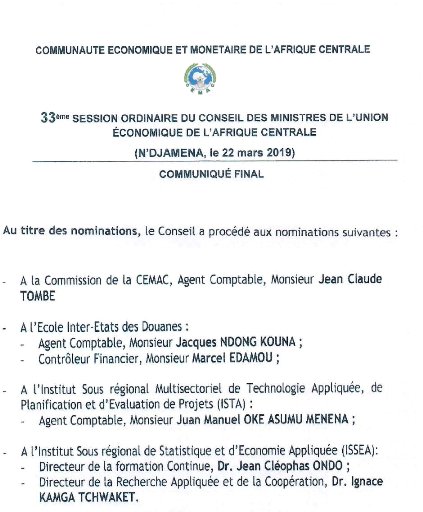

2. Liste des tableaux

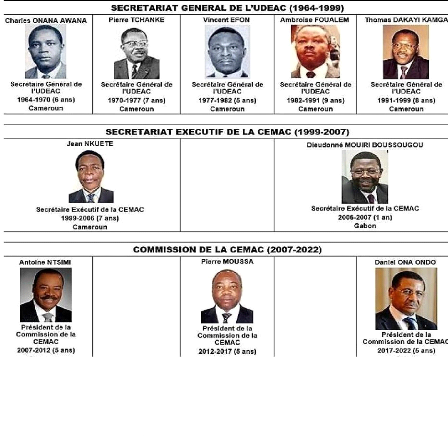

Tableau 1 : Les responsables de l'UDEAC en 1977

43

Tableau 2 : Le personnel féminin de la

comptabilité agréé par le Secrétariat de l'UDEAC

1977

SOMMAIRE

et 1988 .45

Tableau 3 : Ratification de la CEDEF par les

pays de la CEMAC .55

Tableau 4 : Ratification du PIDESC par les pays

de la CEMAC ...56

SOMMAIRE

Tableau 5 : Ratification de la charte africaine

des droits de l'homme et des peuples par

les Etats de la CEMAC 57

Tableau 6 : Personnel féminin au

PPCA/CEMAC en 2012 ..78

Tableau 7 : Liste des étudiants filles

inscrits dans la filière TSS1 pour l'année académique

2007

2008 à l'ISSEA 85

Tableau 8 : Le Personnel enseignant

féminin de l'ISSEA de toutes les filières confondues en

2017 86

Tableau 9 : Quelques professionnels

libéraux agréés de la Fiscalités (CF/SCF) par la

Sous-Commission des Affaires Fiscales de la CEMAC à Ndjamena le jeudi 26

octobre

2017 ..125

SOMMAIRE

Tableaux 10 : Le personnel féminin dans

la direction de l'EHT- CEMAC de 2008

à 2011 .127

Tableau 11 : Quelques fonctionnaires

féminins du CPAC de 2014 à 2017 .....128

Tableau 12 : Le Personnel enseignant

féminin de l'ISSEA de toutes les filières confondues en

2017 ..129

Tableau 13 : Quelques femmes de 2010 à

2013 au sein de l'EIED 130

vii

Tableau 14 : Responsables féminins du

REFAC de cinq pays de la CEMAC .133

3. Liste des photos

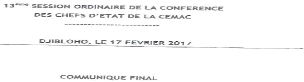

Photo 1 : Les premiers dirigeants du Secretariat

de l'UDEAC à la Commission de la

CEMAC 44

Photo 2 : La représentante du

Tchad Mahadie Outhman Issa, Secrétaire d'Etats aux infrastructures et

aux transports à la 20ème réunion du

Collège de la Surveillance

multilatérale de la CEMAC, Douala les 16-17

décembre 2010 ..70

Photo 3 : Conférence

débat sur la fluidification des échanges en zone CEMAC lors de

la

FOTRAC 2016 ..71

Photo 4 : Les produits de l'agriculture

vivrière dans la CEMAC à Kyé-Ossi .75

Photo 5 : Surcharge d'un pick-up pour faire face

à l'augmentation des coûts de

douanes 76

Photo 6 : Etang de Mitone à la Lambarene,

Antenne du PPCA/CEMAC au Gabon .....79

Photo 7 : Le poisson dans un Stand lors de la

Foire Transfrontalière de juin 2016 79

Photo 8 : Les produits agricoles de la

Guinée Equatoriale exposés à la FOTRAC 2016... 81

Photo 9 : Equipe de football féminine

tchadienne de la coupe CEMAC 90

Photo 10 : Les produits artisanaux

féminins à la FOTRAC 2016 91

Photo 11 : L'entrepreneuriat cosmétique

féminin équatoguinéen à l'honneur à la

foire

de 2014 ..91

Photo 12 : Les miss

présentées au stade d'Ebébiyin lors de la foire

transfrontalière

de 2016 ..92

Photo 13 : Les jeunes dans le processus

d'intégration sous régionale ..94

Photo 14 : Le discours de la Représente

de la CEMAC au Cameroun lors de la 4ème édition de

la journée CEMAC 95

Photo 15 : Rosario

Mbasogo Kung Nguidang, ancienne et première femme Vice-présidente

de

la Commission de la CEMAC de 2012 à 2017

.123

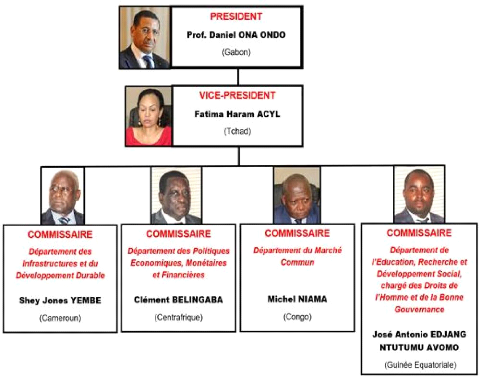

Photo 16 : Fatima Haram Acyl, actuelle

Vice-président de la Commission de la CEMAC depuis

2017 .124

RESUME

viii

Le présent travail sur "Le rôle de la femme dans

la diplomatie de la CEMAC 19642017", est une étude qui a pour objectif

de montrer la contribution de la femme dans la SOMMAIRE

dynamique diplomatique des Etats pour la construction de la

CEMAC. Présenter les circuits et logiques d'ascension des femmes au sein

de cette institution, ressortir le niveau de visibilité et la teneur du

travail effectué par les femmes dans cette

homogénéité spatiale, tout en relevant

SOMMAIRE

les difficultés auxquelles elles font face et ressortir

les pistes pour améliorer la représentativité de la femme

au sein de cette communauté économique et monétaire de

l'Afrique centrale.

Pour mener à bien cette recherche, l'on a adopté

une méthode à la fois qualitative à travers l'analyse

minutieuse des sources écrites, des témoignages oraux et

quantitative à travers l'utilisation des tableaux statistiques, de

diagramme. C'est ainsi qu'ont été combinées des

méthodes diachronique et analytique, sans oublier la

pluridisciplinarité dont met en exergue ce travail. De ces multiples

investigations il ressort que la femme a commencé à jouer un

rôle en

SOMMAIRE

Afrique centrale, depuis la période précoloniale

même si ce rôle était moins considérable que celui de

l'homme. Cependant, avec l'arrivée du colonisateur, la femme est

reléguée au second rang car c'est l'homme qui est au-devant de la

scène à travers des multiples tâches difficiles

SOMMAIRE

qu'il accomplies auprès des colonisateurs. C'est ainsi

que lors de la période de décolonisation des territoires, les

femmes vont s'insurger contre cet ostracisme, et porteront une main forte pour

la libération de leurs territoires. Accéder à

l'indépendance, les pays de cet espace SMMR

géographique manifestent la volonté de s'unir,

c'est dans ce sens que naît l'UDEAC.

A partir de là, les femmes ne sont pas en reste

même si elles sont minoritaires dans les postes de responsabilité.

Toutefois, avec la décennie de la femme lancée à partir de

1975 lors de la conférence féministe de San Francisco, nombreux

Etats africains introduisent ce SOMMAIRE

programme dans leur agenda. En 1994, la CEMAC remplace l'UDEAC

par le Traité de Ndjamena du16 mars, cela permet à cette

Institution de dépasser le cadre simple de la douane, en introduisant le

volet économique et monétaire, sans oublier les volets politique

et social. SOMMAIRE

Cependant, c'est dans les années 2000 que la femme est

réellement déployée au sein de cette Institution en

occupant de nombreux postes tant au sein des Organes, des Institutions

spécialisée que des groupes d'association, ceci grâce

à son dynamisme avéré. Cependant, il est noté une

insuffisance des textes juridiques dans cette institution qui promeuvent la

femme. Pour pallier

SOMMAIRE

à cela, la CEMAC à travers le Programme

Economique Régional lancé en 2011, a introduit la question genre

dans ses objectifs à atteindre d'ici 2025.

ix

ABSTRACT

This work on "The role of women in the diplomacy of CEMAC

1964-2017", is a study which aims at showing the contribution of

SOMMAIREwomen in the diplomatic dynamics of States for the

construction of CEMAC. It also portrays the circuits and logic of the ascent of

women within this institution, highlights the level of visibility and the

content of the work done by women in this spatial homogeneity, while noting the

difficulties they face and suggests ways

SOMMAIRE

to improve the representativeness of women within this

economic and monetary community of Central Africa.

To carry out this research, we have used qualitative method

through careful analysis SOMMAIRE

of written sources, oral testimonies and quantitative method

through the use of statistical tables and diagrams. This is how diachronic and

analytical methods were combined, without forgetting the multidisciplinarity

which this work highlights. From these multiple investigations, it appears that

women have started playing a role in Central Africa since the pre- colonial

period even if this role was less considerable than that of men. However, with

the arrival of the colonizer, women were relegated to second role because men

were at the forefront through the multiple difficult tasks that they

accomplished with the colonizers. This

SOMMAIRE

is how, during the period of decolonization, women rebelled

against this ostracism, and took part in the liberation of their territories.

Once their independence has been achieved, countries of this geographic area

showed their desire to unite, it is in this sense that UDEAC was born.

SOMMAIRE

From that moment, women have not been outdone even if they are

not many occupying positions of responsibility. However, with the decade of

women launched in 1975 at the feminist conference in San Francisco, many

African states have been putting this program SOMMAIRE

on their agenda. In 1994, CEMAC replaced UDEAC with the Treaty

of Ndjamena of March 16, this allowed this Institution to go beyond the simple

customs framework, by introducing the economic and monetary component, without

forgetting the political and social components too. However, it was in the

2000s that women were really represented in this Institution, occupying

numerous positions both within the Organs, Specialized Institutions and

association groups, thanks to their proven dynamism. Nevertheless, there is an

insufficiency of the legal texts in this institution which promote the

empowerment of women.

SOMMAIRE

To sort it out, CEMAC through the Regional Economic Program

launched in 2011, has introduced the gender issue into its goals to be achieved

by 2025.

INTRODUCTION GENERALE

1

1. Contexte et justification du sujet

Cette recherche porte sur "Le rôle de la femme dans la

diplomatie de la CEMAC 19641999". L'Afrique a connu des épreuves

douloureuses de domination, de l'esclavage à la colonisation. Des

épreuves auxquelles vont s'ajouter la Première et la

Deuxième guerre mondiale. C'est ainsi que, longtemps qualifiée de

continent ténébreux, l'Afrique est restée

SOMMAIRE

ignorer dans les relations internationales,

considérée comme un objet. L'on ne saurait faire exempt du

syndrome de Berlin qui a amplifié la dislocation anarchique des

territoires africains1. Cependant, après la Première

Guerre mondiale, est créée la Société des Nations

(SDN) le 20 SOMMAIRE

janvier 1920 pour maintenir la paix et la

sécurité internationale. Promesse à laquelle elle ne

tiendra pas. Ayant ainsi échoué à sa mission avec

l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, la SDN n'a plus eu

lieu d'être. Ce qui avait conduit à la création de

l'Organisation des Nations Unies (ONU) à la fin de la Deuxième

Guerre mondiale, pour poursuivre et innover les objectifs de l'organisation

précédente. Par ailleurs, durant la Deuxième Guerre

mondiale, les problèmes des colonies se posent avec acuité,

surtout la volonté des peuples africains de s'affranchir. C'est ainsi

qu'au lendemain de ce deuxième conflit international, les Africains

SOMMAIRE

manifestent massivement de s'autodéterminer afin de

contribuer eux-mêmes à l'amélioration de leurs conditions

de vie.

Dans cette initiative, plusieurs territoires africains

accédèrent à la souveraineté

SOMMAIRE

internationale dans les années 19602. Cette

accession au nouveau statut d'Etats souverains donne aux populations africaines

et à leurs dirigeants, outre la liberté et le droit à

l'autodétermination, de nouvelles obligations qui étaient celles

de prendre eux-mêmes leur SOMMAIRE

avenir en main3. C'est ainsi qu'au lendemain de

leur accession à l'indépendance, les Etats africains se dessinent

un projet de vivre ensemble. Cependant, la création de l'Organisation de

l'Unité Africaine (OUA) en 1963 pour le processus d'intégration

de l'Afrique a laissé paraître

M

deux thèses, par rapport à l'unité

africaine : celle de la supranationalité relative au bloc de Casablanca

et celle d'une union progressive du bloc Monrovia. C'est ainsi que la

thèse prônant

1 A. Bathili, "La conférence de Berlin 1985

: causes et conséquences", in Aujourd'hui l'Afrique,

n°31-32, Centenaire de la Conférence de Berlin (1884-1885).

2 M. Cornevin, Histoire de l'Afrique

Contemporaine : de la deuxième guerre mondiale à nos jours,

Paris, Payot, 1979, pp.210-263.

3 V. Faka, "La BAD et le développement

socioéconomique du Cameroun entre 1972 et 2010", Mémoire de

master

en histoire, Université de Yaoundé I, 2017, p.1.

SO

4 M.T. Zézé Kalonji, Dictionnaire

des organisations interafricaines, lexique et textes, Paris, Edition

Girof, 1997, p.104.

2

une intégration progressive va rayonner. Cela conduira

à la création des homogénéités spatiales

sous régionales à l'instar de la CEMAC.

Les pays de l'Afrique centrale ont très tôt pris

conscience de l'intérêt que représente l'intégration

régionale comme facteur de renforcement de leurs relations. Avant les

indépendances, la République Centrafricaine, la République

du Congo, le Gabon et le Tchad constituaient une géoéconomique

intégrée, sous l'appellation de l'Afrique Equatoriale

Française (AEF). Le 29 juin 1959, ces pays créent l'Union

Douanière Equatoriale (UDE). Devenus autonomes puis indépendants

en 1960, ils optent pour le renforcement de leur union douanière. En

1962, le Cameroun s'associe à l'UDE et le 8 décembre 1964, les

chefs d'Etats de ces cinq pays signent à Brazzaville le traité

instituant l'Union Douanière Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC),

confirmant ainsi un processus de regroupement entamé sous la

période coloniale. Dans le but de redynamiser leurs relations, ces pays

créent la CEMAC dont le but est de parachever le processus

d'intégration économique et monétaire dans les Etats

membres de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique

centrale4. Toutefois, la coopération entre ces Etats au sein

de cette institution résulte des négociations et de la signature

des accords diplomatiques, que ce soit dans le domaine politique,

économique ou socioculturel.

Depuis des décennies, les questions de genre et

d'égalité s'opposent avec acuité dans le monde en

générale et en Afrique centrale en particulier. Cela se justifie

par l'introduction de la décennie de la femme par l'Organisation des

Nations Unies (ONU) à partir des années 70. Question prise en

compte par les Etats, ce qui justifie la forte présence des femmes au

sein des différents postes administratifs, tant dans les structures

nationales qu'internationales. D'où ce thème sur la femme dans la

CEMAC.

2. Raisons de choix du sujet

Notre préoccupation dans le cadre de cette étude

est de soutenir un mémoire sur le thème "le rôle de la

femme dans la diplomatie de la CEMAC 1964-2017". Le choix d'un sujet de

recherche participe de la complexité de la discipline historique.

Toutefois, ce choix relève une certaine subjectivité

légitime puisque dans la logique des fondateurs de l'école des

Annales, l'historien doit lui-même fabriqué ses faits sans plus

attendre qu'on les lui serve. Toutefois, nous notons que ces raisons peuvent

être de plusieurs ordres. Dans cette étude, sont relevées

des raisons d'ordre scientifique.

5 F. Virgili, "L'Histoire des femmes et l'histoire

des genres aujourd'hui", in Revue d'histoire vingtième

siècle, n° 20, Paris, 2002, p.6.

3

L'invisibilité comme sujet historique est ancienne et

l'existence de quelques travaux de femmes ou sur les femmes ne contredisent

point ce silence. C'est ainsi que les premières recherches sur les

femmes, verront le jour, même si elles sont l'oeuvre des auteurs

engagés dans le mouvement féministe (Jeanne Bouvier, Léon

Abensour, Édith Thomas, etc.), qui sont tous restés

marginalisés5. Raison pour laquelle l'histoire des femmes ou

sur les femmes sera plus tard assimilée au féminisme.

L'histoire des femmes est aussi une histoire sociale, celle de

l'arrivée des femmes diplômées, candidates à des

postes jusque-là détenus par les hommes. Les femmes ont beaucoup

milité, bousculant ainsi les habitudes et les pratiques. Ainsi il y a eu

la nécessité de donner la parole aux femmes. Elles ont

bravé les échelons, d'autres au gré de leur vie pour

atteindre un seuil dans la société d'où leur

présence dans la relation entre Etats au-delà des

frontières nationales de nos jours. Ce qui ressort du rôle de ces

dernières au sein de la CEMAC.

Après plusieurs lectures sur le rôle des femmes

dans des regroupements régionaux, sous régionaux (en Afrique), il

s'est avéré un vide scientifique sur les femmes dans la CEMAC. Ce

qui a suscité une interrogation, celle de savoir si cela est issu des

stéréotypes et conjectures qui ont longtemps miné la

femme, l'astreignant à travailler dans un seul cadre qui est celui

national alors que le travail au-delà des frontières nationales a

toujours connu la suprématie masculine. Ainsi, il est devenu fascinant

d'écrire sur les femmes dans la CEMAC afin d'apporter cette modeste

contribution sur le travail scientifique qui existait déjà sur

elles dans cet espace géographique. Afin de démontrer que les

femmes sont de nos jours innombrables dans le monde scientifique et il est

scientifiquement ingrat de denier leur activisme pour l'évolution du

monde dans tous ses aspects.

En sus, l'on a été motivé du travail sur

la femme à partir de l'observation faite sur plusieurs travaux

scientifiques en histoire et en sociologie. Il y a eu un constat selon lequel,

la multitude de travaux scientifiques en histoire traite spécifiquement

soit des faits, des événements ou ils sont basés sur les

hommes et difficilement sur la femme. En parallèle avec la sociologie,

c'est dans cette discipline que beaucoup de travaux portent sur la femme, si

non sur le genre. Il est donc novateur que l'on porte une étude sur la

femme en histoire et surtout dans le cadre de la diplomatie

multilatérale, pour sortir du conformisme scientifique, de la

masculinité disciplinaire car l'évolution globale de la science

n'a point besoin de différence entre les sexes.

4

3. Cadre géographique et chronologique

Tout travail scientifique se situe dans le temps et dans

l'espace. Chaque fait, chaque événement ou chaque Homme est

retraçable en fonction du temps et de l'espace.

Délimitation chronologique

Selon Fernand Braudel, tout travail historique

décompose le temps révolu, choisit entre ses

réalités chronologiques selon les préférences plus

ou moins conscientes6. Tout travail historique doit s'articuler sur

un acrotère chronologique bien établit. Il ressort que le

déterminant chronologique est indispensable dans l'historiographie. Cela

se laisse voir avec cette pensée de Claude Lévi-Strauss "il n'y a

pas d'histoire sans date (...) si les dates ne sont pas toute l'histoire, ni le

plus intéressant dans l'histoire, elles sont ce à défaut

de quoi elle-même s'évanouirait, puis que toute son

originalité et sa spécificité sont dans

l'appréhension de l'avant et de l'après..."7 Ce qui

permet à Joseph Ki-Zerbo de réitérer que, "l'historien qui

veut remonter le temps sans repère chronologique ressemble au voyageur

qui parcourt dans une voiture sans compteur, une piste sans bornes

kilométriques"8. C'est donc une interpellation, de toujours

prendre en compte les zones, les faits et les dates qui représentent une

réalité dont la nécessité n'est plus à

démontrer en science historique9. Allant de ce postulat,

cette étude couvre la période de 1964 à 2017.

La première date 1964 correspond à la

création de l'UDEAC. Dès 1959, les pays de l'Afrique centrale

manifestent une volonté de mettre sur pied une entité

géoéconomique intégrée car les indépendances

sont proches. C'est ainsi que le 8 décembre 1964, les chefs d'Etat de

ces pays signent le traité instituant l'UDEAC. Le choix de la borne

inférieure 1964 n'est pas synonyme d'une étude comparative entre

l'UDEAC et la CEMAC, étant donné qu'il s'agit d'une même

organisation dont les enjeux ont juste été innovés et qui

a changé de dénomination. Il s'agit plutôt de remonter le

temps pour mieux comprendre l'évolution de ladite Communauté.

La date intermédiaire qui n'est pas moins importante

dans notre travail est 1994. Elle correspond à la date de la signature

du traité instituant la CEMAC qui vient relever les défis de

l'UDEAC et innover dans les objectifs.

6 F. Braudel, Ecrits sur l'histoire,

Paris, Edition Flammarion, 1969, p.44.

7 A. Prost, Les douze leçons sur

l'histoire, Paris, Le Seuil, 1996, p.101.

8 J. Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique Noire d'hier

à demain, Paris, Hatier, 1972, p.16.

9 H. Bahoken Bekona, "Les élections

parlementaires dans la région du Mbam au Cameroun : Essai d'analyse

historique de 1946 à 1992", Mémoire de master en histoire,

Université de Yaoundé I, 2010, p.11.

5

La dernière borne chronologique est 2017. Elle renvoie

à l'année de nomination de la deuxième femme au poste de

Vice-présidente à la Commission de la CEMAC, la Tchadienne Fatima

Acyl Haram, poste qu'elle occupera jusqu'en 2021. Alors que la première

femme de nationalité équatoguinéene, Rosario Kung Mbasogo

l'avait déjà occupé de 2012 à 2017. Par ailleurs,

cette date représente une sorte de bilan à mi-parcours des femmes

de cette sous-région voilà pourquoi le choix a été

porté d'étendre l'étude jusqu'à cette date.

Délimitation géographique

Le cadre géographique de l'étude est la

sous-région d'Afrique centrale politique, avec une superficie de plus de

3020144 km2. Elle est composée de six Etats membres dont le

Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la

République Centrafricaine et le Tchad. Parmi ces pays, seuls le Tchad et

la République Centrafricaine sont des pays continentaux10. Le

Cameroun est le seul pays qui dispose des frontières avec tous les

autres pays membres de la CEMAC. Il joue également le rôle

d'interface avec l'espace ouest-africain. Historiquement, le Cameroun est

considéré comme la locomotive économique et politique de

la sous-région, même si ce leadership est parfois contesté.

De manière générale, les situations se présentent

différemment dans ces pays de la CEMAC. On peut donc, en fonction de la

délimitation spatiale, ressortir le contexte politique et

socioéconomique de ces pays.

D'une façon générale, le climat politique

en zone CEMAC se caractérise par des coups d'Etats ou des tentatives,

des conflits internes et transfrontaliers, des mutineries à

répétition, des élections sources de violences et de

contestations, la situation des droits de l'homme sujette à controverse.

Certains Etats de cette Organisation sous régionale n'accordent

suffisamment d'importance à leurs relations politiques au sein de la

communauté. Ce qui explique l'absence avérée à

plusieurs rencontres organisées, des chefs d'Etats de ces pays

d'où l'expression de "diplomatie de la chaise vide"11.

De même, les économies des Etats de la CEMAC

présentent une ambigüité. D'une part, une très forte

disponibilité des ressources et d'autre part, un rythme de croissance

apathique. Cela est parfois dû à la précarité des

infrastructures mais également à une politique d'attraction

10 Les pays continentaux sont des pays qui n'ont pas

accès à la façade maritime.

11 A. Sommo Pende, "l'intégration sous

régionale en zone CEMAC à l'épreuve de la liberté

de circulation des biens et des personnes", Mémoire de master en

Gouvernance et politique publique, Université catholique d'Afrique

centrale, 2010, p.30.

6

des investissements peu efficaces. Le principe de libre

circulation des personnes et des biens, l'un des piliers de la

communauté, est loin d'être vécu dans les

faits12.

Carte 1 : Représentation

géographique des pays de la CEMAC.

Légende

Frontières nationales

Espace CEMAC

Les Cours d'eaux

Et les îles

Source : Livre Blanc de la CEEAC et de la

CEMAC, 2014, p.21.

12 Sommo Pende, "l'intégration sous

régionale en zone CEMAC ...", p.7.

7

4. Définition des concepts

L'étude des concepts est une étape cruciale dans

l'analyse profonde d'un sujet. Cette étape permet d'élucider

certains mots clés du sujet. Elle permet de lever l'amphibologie sur la

complexité et l'ambiguïté de certains mots en fonction de

l'étude, afin de rendre clair les tours et contours du travail et

éviter tout amalgame relative aux concepts. Ce qui incombe l'affirmation

de Grawitz selon laquelle "le concept est un élément

indispensable de toute recherche" 13.

De fait, une démarche scientifique doit s'appuyer sur

un cadre conceptuel solide qui constitue la fondation de l'analyse. C'est ici

le lieu d'éviter toutes confusions au sujet, de la polysémie des

termes et leurs divers champs d'application qui pourraient constituer un

obstacle pour le chercheur. Celui-ci doit absolument circonscrire sa recherche

en définissant clairement les termes clés de son étude.

Durkheim insistait ainsi sur le fait que "la première démarche du

chercheur doit donc être de définir les choses dont il traite afin

que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est question". Car "c'est en

raffinant les concepts que l'on améliore le caractère

opérationnel de la méthode".

Tout au long de ce travail, un certain nombre de concepts qui

peuvent susciter une incompréhension seront utilisés. Il est donc

approprié de définir le sens qui leur sied dans le cadre de cette

étude. Ainsi, quatre concepts majeurs sont recensés dans ce

thème : le rôle, la femme, diplomatie, CEMAC.

La femme

Le substantif féminin "femme" est issu du latin

classique Femina dont l'étymologie a été discutée.

Les grammairiens latins rapprochent Femina de fémur

(cuisse)14, une étymologie qui serait erronée.

Cependant, les linguistes considèrent aujourd'hui que Femina est

participe présent passif car il a d'abord signifié "femelle" puis

"femme, épouse" et a concurrencé mulier "femme" et uxor

"épouse" 15. En français, l'expression femme est

attestée dès la fin du Xe siècle.

13 M. Grawitz, Méthode des sciences

sociales, Paris, Dalloz, 2001, 11ème édition,

p.385.

14

http://.www.lexilogos.com/latin(gaffiotphp?q=femme, consulté le 11

février 2019 à 11h30min.

15 P. Flobert, "sur la validité des

catégories de voix et de diathèses en latin", in C. Moussy et S.

Mellet, La validité des catégories attachées au verbe,

Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, coll. "lingua Latina",

recherches linguistiques du Centre Alfred, n°1, 1ere ed., vol. 1, 1992,

p.74.

8

Une femme est un être qui dans l'espèce humaine

appartient au sexe féminin. La femme est le stade supérieur de la

fille, car la fille désigne la femme à ses stades infantiles et

pubères. Autrement dit, la femme serait un être humain de sexe ou

de genre féminin adulte. Avant la puberté, elle porte le nom de

petite fille16. La femme présente toutes les

caractéristiques biologiques communes à l'homme, même si

l'on relève un dimorphisme sexuel entre l'homme et la femme à

travers l'analyse des caractères dont la vitalité est liée

à la génétique et aux chromosomes humains. Le terme femme

est parfois utilisé pour désigner un individu de sexe masculin ou

inter-sexe s'identifiant comme de genre féminin17.

Par contre, dans cette étude, il s'agit de la femme au

sens biologique. La CEMAC étant une organisation internationale sous

régionale, un système qui regroupe six Etats au sein desquels se

trouve une population masculine et féminine. Cependant, l'on s'appesanti

sur les femmes fonctionnaires de la CEMAC, agents des Etats ou femmes autonomes

qui contribuent activement à la construction de la CEMAC et non à

toutes les couches féminines. Il s'agit de travailler sur les femmes qui

contribuent à l'évolution de la CEMAC comme institution

communautaire, pour l'amélioration du processus d'intégration.

Le terme rôle

Le mot rôle vient du latin rotulus qui signifie

"parchemin". Il désignait autre fois, le Rouleau de papier, de parchemin

sur lequel on écrivait des actes, des titres. En Angleterre, l'histoire

révèle que le terme renvoi aux registres de manuscrits des actes

du parlement de l'Angleterre. Dans le théâtre, le rôle

renvoi à ce que doit réciter un acteur. D'Après Octave

Mirbeau, c'est la manière dont on agit dans les affaires du monde, dans

certaines occasions, du personnage qu'on y fait, du caractère qu'on y

montre18. En sociologie, le terme rôle représente la

manière dont un individu doit se comporter et ainsi pouvoir être

intégré au sein de la société

actuelle19. Ce rôle est généralement lié

au statut social, qui fait référence à la position sociale

qu'un individu occupe au sein d'une organisation sociale donnée. Le

rôle renvoi également à la contribution. La femme fait

partir des acteurs de la CEMAC. Il est observé qu'elle occupe une place

au sein de cette institution communautaire, tant au sommet qu'à la base.

Par cette position,

16 "Femme : définition femme", sur

dico-définitions.com,

consulté le 11 février 2019 à 11h30min.

17 "Part Three : Gender indentity-sexuality and

gender", sur The New Atlantis, consulté le 11 février 2019

à 11h30min.

18 O. Mirbeau, La mort de Balzac, Paris,

Bibliothèque Charpentier - Fasquelle, 1907, pp.422-439.

19 P. Fougeyrollas, K. Roy, " Regard sur la notion

de rôles sociaux. Réflexion conceptuelle sur les rôles en

lien avec la problématique du processus de production du handicap", in

Service social, Vol. 45, n° 3, 1996, pp.31-54.

9

elle joue un rôle dans la CEMAC qui contribue à

la dynamisation de cette institution sous régionale.

Pour ce qui du terme diplomatie

Le mot diplomatie implique la communication et souvent la

négociation entre les entités politiques distinctes

(cités, empires, Etats, etc.). Ce mot est dérivé du grec

"diplôma", qui désigne le document comportant les instructions

données aux émissaires des cités sous

l'antiquité20. Selon Jean Serre, la diplomatie est

l'exécution et la concrétisation du programme qu'un gouvernement

s'est assigné dans son organisation hors de ses frontières et

d'assurer également son application quotidienne21.

D'après Dario Battistela, la diplomatie se doit comme une pratique parmi

tant d'autres de la politique étrangère. Elle est née avec

le besoin des sociétés humaines de communiquer et de traiter les

unes avec les autres22. Ce qui fait dire à Martin Belinga que

la diplomatie est souvent synonyme de la politique

extérieure23. Les relations diplomatiques renvoient aux

rapports existants entre Etats par l'intermédiaire des liens

diplomatiques souvent au niveau des ambassades, des consulats. Elles sont

nouées à la suite des négociations entre parties

intéressées par un pacte, un traité ou par consentement

mutuel. La diplomatie est la science et l'art de la représentation des

Etats et des négociations. Il s'agit parfois d'un mécanisme de

coopération dans tous les domaines entre Etats, créant des

relations amicales tout en évitant le recours à la force.

La diplomatie sert aux Etats à entretenir des relations

qui peuvent être bilatérales ou multilatérales. La

sauvegarde des intérêts nationaux, les liens politiques,

économiques, culturels ou scientifiques tout comme les efforts

collectifs de défense des droits de l'homme ou de règlement

pacifique des différends constituent certaines de ses grandes

missions24. Ces accords diplomatiques sont également

signés entre les Etats et les organisations internationales.

L'expression "diplomatie" a évolué au cours des

époques. Ayant un sens restreint d'antan, sera élargie avec

l'évolution du temps. Le premier système diplomatique connu est

celui de la Grèce antique qui effectuait par des représentants

qui obéissaient à un protocole, notamment les envoyés sans

titre permanant. C'est à la mesure de l'évolution du monde que

la

nécessité s'est imposée à l'extension

des liens diplomatiques. La diplomatie s'est

20 D. Battistela, al., Dictionnaire des Relations

internationales, Paris, 3e Edition, Edition Dalloz, 2012,

p.125.

21 Luntadila K. Mbanzulu, "La coopération

diplomatique Zaïre-Cameroun (1960-1988)", rapport de stage diplomatique,

Yaoundé, IRIC, 1989, p.5.

22 Battistela, al., Dictionnaires des

Relations..., p.125.

23 Luntadila K. Mbanzulu, "La coopération

diplomatique...", p.3.

24 ABC de la diplomatie, Département

fédéral des affaires étrangères, Berne, 2008,

p.3.

10

institutionnalisée à partir du XXe

siècle avec la création des ministères des affaires

étrangères et des ambassades25. Par ailleurs, c'est le

congrès de vienne de 1815 qui fixe pour la première fois le

régime international des législations. Ces règles sont

reconnues dans les relations diplomatiques et figurent dans les conventions de

Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et 196326.

Ce terme de diplomatie est parfois polysémique, car il

désigne à la fois la carrière diplomatique et la fonction

d'une personne à représenter son pays dans un autre ou

auprès d'une organisation internationale. Ici, c'est la

représentation des Etats par des femmes au sein de la CEMAC qui nous

préoccupe. Aussi, en fonction du nombre d'Etats qui entretiennent des

relations diplomatiques, l'on distingue deux formes de diplomatie : la

diplomatie bilatérale et la diplomatie multilatérale.

La diplomatie bilatérale met en exergue deux Etats

alors que la diplomatie multilatérale lie plus de deux Etats, et c'est

cette dernière qui concerne cette analyse. Cependant, il ne s'agit pas

de parler exclusivement de la signature des accords, la négociation, des

relations au sommet des Etats, il s'agit de ressortir le rôle même

que les femmes jouent pour l'avancement de la CEMAC, tant sur le plan

politique, économique que socioculturel que ce soit à la base

comme au sommet.

La CEMAC

La CEMAC renvoie à la communauté Economique et

Monétaire de l'Afrique Centrale, créée par le

traité du 16 mars 1994 à Ndjamena et qui entre en vigueur en juin

1999. Elle regroupe six Etats dont le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon,

la Guinée Equatoriale, la RCA et le Tchad. La CEMAC prend en effet la

relève de l'UDEAC pour redynamiser le processus engagé entre les

six Etats en 1964 à travers l'UDEAC. La CEMAC couvre un espace

géographique de près de 3020144 km2 et une population

estimative de plus de 51 millions d'habitants27.

5. Cadre théorique

Le mot théorie vient du grec "Theorein" qui signifie

"contempler", "observer" ou "examiner". C'est ainsi que Raymond Aron

relève que c'est "la connaissance contemplative,

25 Battistela, al., Dictionnaires des

Relations..., p.125.

26 R. Delcorde, Les mots de la diplomatie,

Paris, L'Harmattan, 2005, p.47.

27 www.cemac.intel/Histoire, consulté le

01/02/2019 à 13h10min.

11

saisie des idées ou de l'ordre essentiel du

monde"28. La théorie apporte une grille de lecture dans le

champ d'étude du chercheur, lui permettant de mieux analyser son sujet.

Elle permet de jeter sur la réalité un regard éclairant et

ordonné29. La définition de cette notion de

théorie n'est toujours pas chose facile. Pour d'aucun, c'est "un

ensemble cohérent de généralisation permettant d'expliquer

une réalité donnée"30. Pour d'autres, la

théorie permet de mieux organiser nos visions des questions

internationales car "tous les théoriciens en relations internationales

interprètent des événements ou des sujets particuliers

comme des exemples d'une tendance d'un phénomène ou d'une

position et expression théorique plus large"31. Ce qui

résulte que la théorie est l'ensemble des outils qui permettent

d'analyser les affaires internationales. Il existe plusieurs théories

utilisables dans le cadre de la recherche en histoire, en fonction du champ de

l'étude. Dans le cadre de cette étude, l'on a fait recours aux

théories critiques des relations internationales. C'est ainsi que deux

grilles théoriques ont été mobilisées notamment la

théorie féministe et la théorie constructiviste. Ce

travail étant basé sur les femmes, notamment sur

l'égalité d'employabilité entre l'homme et la femme dans

la CEMAC, ces deux théories permettront de mieux analyser ledit

sujet.

La théorie féministe

La théorie féministe est une théorie

critique des relations internationales qui revendique l'égalité

entre les genres, voire la présence des femmes dans le monde

professionnel. Cette théorie s'amplifie dans les années 1970 avec

les multiples plateformes des conférences féministes

organisées dans le monde. Elle est l'objet de nombreuses

polémiques et divisent des penseurs. En effet, la question genre avait

divisé les Hommes en deux à savoir d'un côté la

femme et de l'autre côté l'homme. Selon les biologistes, le sexe

est une spécialisation biologique d'organismes vivants. Ici, le sexe est

perçu comme une différence purement biologique. D'après

Christine Delphy,

Dans les années quatre-vingt et maintenant encore, le

sexe est conceptualisé comme une division naturelle de

l'humanité, la division mâle/femelle, la division dans laquelle la

société met de sel. C'était déjà une

avancée considérable que de penser qu'il y'avait dans les

différences de sexe, quelque chose qui n'était

pas attribuable à la nature. 32

28 S. Saurrugger, Théories et concepts de

l'intégration européenne, Paris, Science po, 2009,

pp.18-19.

29 R. Quivy et L. Van Campenhoudt, Manuel de

recherche en sciences sociales, 4e édition, Paris,

Dunod, 2006, p.83.

30 P. Braillard, Théories des

systèmes et relations internationales, Bruxelles, Bruyant, 1977,

p.77.

31 A. Macleod, "Théorie des relations

internationales", in T. Balzac et F. Ramel (dir)., Traité de

relations internationales, Paris, Sciences Po, 2013, p.990.

32 C. Delphy, l'Ennemi principal, Paris,

Syllepse, 1998, p.25.

12

Certains auteurs dits "anti-essentialistes", réfutent,

s'inspirant notamment des travaux de Michel Foucault sur la sexualité,

l'idée du sexe comme donnée biologique et insistent sur le fait

que le sexe n'est rien d'autre qu'une naturalisation visant à

bi-polariser et à répartir les liens sociaux.

Quant aux essentialistes, ils voient en la "distinction des

sexes ", une simple différence homme/femme basée

sur les caractéristiques d'ordre naturel. L'anthropologue Irène

Théry, dans son ouvrage Dictionnaire de sexe, fait une

différence entre "différenciation de sexe" et "distinction de

sexe". Pour elle, la "différenciation de sexe" renvoie uniquement

à cette différence physionomique du sexe, sexe ici comme

donnée naturelle. Par contre, la "distinction des sexes" est une

expression qu'elle choisit pour désigner le genre ainsi entendu, " ne

peut jamais être rebattue sur la différence entre "le masculin" et

"le féminin" comme attributs substantiels des individus, qu'on les

considère comme naturels ou culturels, infus ou acquis"33.

Cette analyse précédente relève que l'on ne peut parler de

féminisme sans aborder la question de genre, car c'est la question sur

la distinction des sexes au sein de la société, négligeant

la question des femmes qui donne lieu à l'activisme féminin.

Dans son ouvrage intitulé Le Deuxième

sexe, Simone de Beauvoir affirmait déjà "on ne nait pas

femme, on le devient". Elle faisait déjà cette distinction entre

la notion de sexe qui s'apparente à une donnée biologique et la

condition future du sexe en société (homme/femme),

qualifiée de "sexe social", de genre. Cette dénaturalisation du

sexe biologique deviendra un enjeu politique. Dans l'évolution des

pensées, la "différence des sexes" est peu à peu

substituée à celle de "construction sociale des sexes", de

"genre", traduction approximative du "gender" anglais et plus tard à

celle de féminisme. En effet, le paradigme "féminisme" inspire

non seulement les pratiques revendicatrices d'ordre politique et

économique, mais contraint également à revisiter les

différents savoirs et les systèmes de représentation des

femmes. Ce concept fait son apparition avec l'avènement de la

IIIe République, or la notion d'individu citoyen implique

l'identité voire l'égalité de l'homme et de la femme.

Déjà, pendant la révolution

française, les femmes exprimaient çà et là une

volonté collective où la prise de conscience de leurs

problèmes spécifiques va de pair avec leur désir

d'appartenir, comme les hommes à la nouvelle société

politique. Des cahiers de doléances, des pétitions, des clubs

politiques et la célèbre déclaration des droits de l'homme

d'olympe de Georges sont les premiers éléments de cette pratique

militante. Cependant, c'est à partir des

33 I. Théry, La Distinction de sexe : Une

nouvelle approche de l'égalité, 2007, p.218.

13

années 1830 avec l'émergence des mouvements

utopistes, en particulier Saint-simoniens et fouriéristes que des femmes

se présentent comme constituant un groupe de sujets politiques, en

dénonçant leur "asservissement séculaire" et en

réclamant un "affranchissement" et une "émancipation" propres

à leurs donner une place égale à l'homme dans la

société. Le concept de féminisme a longtemps

été utilisé dans le vocabulaire médical pour

caractériser des hommes d'apparence féminine. Toutefois,

l'histoire a donné de préférence un sens politique

à ce mot. Le vocabulaire politique s'empare du "féminisme" pour

caractériser les femmes qui revendiquent l'égalité avec

les hommes34.

L'Afrique a longtemps été sujet des relations

internationales car celles-ci dominées par les théories

classiques telles le réalisme et le libéralisme, cela a

limité la présence de l'Afrique dans la scène

internationale et de surcroît l'implication tardive des femmes africaines

dans les relations internationales. Cependant, l'émergence des

théories critiques permet de reconsidérer l'Afrique dans la

science des relations. D'où l'implication massive des femmes africaines

de la CEMAC à des mouvements féministes. Les multiples

conférences féministes organisées vont ainsi permettre une

représentation accrue des femmes au sein des institutions

étatiques. La plateforme de Beijing est un exemple palpable qui

interpelle les Etats à une forte représentativité des

femmes dans les institutions étatiques et il en est pareil pour les

organisations internationales.

Il existe plusieurs tendances dans la théorie

féministe parmi lesquelles le féminisme de tradition marxiste et

socialiste, le féminisme radical, le féminisme de positionnement

et le féminisme libéral égalitaire. C'est cette

dernière tendance qui conjugue avec cette étude. Encore

appelée "réformiste" ou féminisme des droits égaux,

qui est en filiation directe avec l'esprit de la révolution

française de 1789. Sa philosophie le libéralisme, son incarnation

le capitalisme font de la liberté (individuelle) et de

l'égalité ses deux principaux axes de lutte.

Selon cette approche, les causes de l'oppression des femmes

sont liées au système capitaliste à l'intérieur

duquel les femmes sont discriminées dans tous les domaines de la

société. Et les lieux où s'exprime cette discrimination

sont : l'éducation, le monde du travail, les partis politiques, le

gouvernement, etc. Les moyens les plus efficaces pour enrayer ces

34Théry, La Distinction de sexe...,

p.218.

14

discriminations sont une socialisation non sexiste et des

pressions pour faire changer les lois discriminatoires35.

Cette théorie va faciliter la compréhension de

l'introduction tardive d'un grand nombre de femmes dans le milieu professionnel

(économique, politique, social), en évoquant les causes et les

effets de la disparité quantitative entre l'homme et la femme au sein de

la CEMAC, ainsi que la disparité au sein de la répartition des

postes de responsabilité dans cette institution, tout en émettant

des solutions d'un équilibre des tâches entre l'homme et la femme

au sein de la CEMAC. Cette théorie féministe explique

également notre travail dans la mesure où la CEMAC, dans les

années antérieures avait un personnel largement constitué

d'hommes.De nos jours, l'on retrouve une présence féminine au

sein de cette organisation à forte représentation, à des

postes stratégiques. Ce qui relève une évolution de la

considération de la femme dans les sociétés africaines et

précisément des Etats de la CEMAC.

La théorie constructiviste

Dans son prologue sur le constructivisme, Thierry

Braspenning36 affirme :

L'approche constructiviste repose sur la dimension

intersubjective des relations politiques en générale. Les Etats

sont des "existants" culturels ayant la capacité et la volonté

d'adopter des attitudes délibérées à l'égard

du monde et de lui donner un sens. C'est cette capacité qui permet de

donner naissance aux faits sociaux, à des faits qui dépendent de

l'accord des partenaires rationnels, d'instructions humaines pour exister.

L'identité et l'intérêt des acteurs sont socialement

construits37.

Le terme "constructivisme" qui se repend dans la

littérature théorique des relations internationales,

dénote une contestation des postulats strictement matérialistes

ou individualistes supposée permettre de mieux comprendre les

changements observés dans la politique mondiale. Fréquemment

utilisé pour désigner une nouvelle façon de faire des

sciences qui s'opposeraient au modèle "Positiviste", le constructivisme

est le signe le plus visible aujourd'hui, d'un débat sur la nature

même des procédures de construction des connaissances sur l'Homme

et la société.

Le constructivisme met en exergue la production des pratiques

sociales avec leur caractère situé dans des contextes

historiques, politiques, économiques ou géographiques et

35 R. H. Ekotto Menye Ella, "Disparité de

genre et accès des salarié(e)s) à la formation

professionnelle continue au Cameroun : une approche comparée du secteur

public et du secteur privé à Yaoundé", Mémoire de

master en sociologie, Université de Yaoundé I, 2014, p9.

36 Chercheur au Centre d'Etudes des Crises et

Conflits Internationaux (CECRI) de l'Université Catholique de Louvain et

au Centre d'Etudes Internationales (Centre Of International Studies) de

l'Université de Cambridge.

37 Klotz, C. Lynch, le constructivisme dans la

théorie des relations internationales, Critique internationale 2,

1999, pp.51-54.

15

souligne aussi la nécessité de contextualiser

historiquement les valeurs, les croyances et les modes

d'investigation.38 Selon Guy Mvelle, le constructivisme est la

théorie élaborée dans le cadre des études faites

dans les relations sociales internes et internationales à partir de

l'année 1980. Nicolas Onuf et Alexander Wendt sont

considérés comme les précurseurs du projet

constructiviste39. Les questions de genre, notamment

l'inégalité et les discriminations basées sur le genre en

Afrique ce sont construites non seulement de l'idéologie des cultures

africaines, mais bien plus, les revendications qui en font l'objet ne subissent

pour la plupart que l'influence du jeu international dans lequel l'Afrique

n'est qu'un spectateur qui subit les relations internationales.

Cette théorie est convoquée pour

déconstruire l'ordre social inégalitaire construit d'antan au

sein de la CEMAC où la femme est moins représentée. Mieux

encore, elle est utilisée pour promouvoir la reconstruction de la CEMAC

sur l'égalité du genre.

6. Intérêt de l'étude

Ce travail de recherche regorge des intérêts

multiples, notamment scientifique, politique et social.

L'intérêt scientifique

L'histoire est cette discipline des sciences humaines qui se

distingue par sa scientificité. Elle est fondée sur un processus,

une démarche rationnelle qui permet d'examiner des

phénomènes, des problèmes à résoudre et

obtenir des réponses précises à partir

d'investigations40. Si l'histoire permet de comprendre le

présent par le passé41, il y a à

côté de cela un futur opaque qu'il faut déceler les

brèches. L'histoire devient alors cette discipline qui étudie le

passé pour comprendre le présent et projeter le futur. Raison

pour laquelle l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop

écrivait : "les intellectuels doivent étudier le passé,

non par pour s'y complaire, mais pour puiser des leçons ou s'en

écarter en connaissance de cause si cela est

nécessaire"42.

38 Ibid., pp.51-54.

39 N. Onuf, World of our making : Rules in social

theory and international relations, Colombia University of Sourth Carolina,

Press, 1989.

40P. Nda, Méthodologie de la recherche,

de la problématique à la discussion des résultats. Comment

réaliser une thèse, un mémoire d'un bout à

l'autre. Collection Pédagogie, Abidjan, Edition universitaire de

Côte-d'Ivoire/ Université de Cocody, 2006, p.15.

41 M. Bloch, Apologie pour l'histoire ou

métier d'historien, Paris, Armand Colin, 1952, pp.7-9.

42 C-A. Diop, L'unité culturelle de

l'Afrique noire, Paris, Présence africaine, 1982, p.43.

16

L'essentiel des oeuvres scientifiques qui abordent la question

de la CEMAC, s'inscrivent dans le cadre de l'intégration sous

régionale en Afrique centrale et sous l'angle de la

nécessité de la transition entre les deux institutions. Peu

d'ouvrages réalisent une évaluation de la politique de genre dans

cette institution, ce qui constitue un vide scientifique dans ce domaine. A cet

effet, l'aboutissement de notre étude sera d'une innovation pour rendre

un champ d'étude moins exploré ouvert à la

communauté scientifique.

L'intérêt politique

En plus de l'intérêt scientifique, ce travail est

doublé d'un intérêt politique. La diplomatie est une

sphère de la politique qui met en exergue la négociation, la

signature des accords, que ce soit sur le plan politique, économique et

social. La femme au sein de cette sphère porte à insistance la

place de choix que le domaine politique de chaque Etat lui accorde pour

implémenter l'aspect politique de son pays. Ceci montre que la femme est

présente dans tous les corps de métier de la

société, elle contribue au même titre que l'homme à

l'avancée politique de la sous-région. Cela répond au

débat sur la question de genre que la communauté internationale a

initié depuis plusieurs décennies déjà, pour une

société équitable dans l'employabilité et bien

évidemment à la présence des femmes dans tous les corps de

métier.

L'intérêt social

L'insertion de la femme dans la diplomatie met en exergue

l'introduction d'un construit social dans le monde professionnel. La diplomatie

relève du secteur formel d'une société. Ceci résout

également le problème de chômage au sein des Etats. En

plus, cela vient balayer en brèche les stéréotypes et

préjugés sur l'incapacité des femmes ou sur le recrutement

des femmes sur des critères autres que ceux de la compétence, des

aptitudes à exercer une fonction professionnelle dont elles ont

longtemps été victimes. De même, la sous-région

bénéficie d'une double expérience dans la formation des

apprenants : une expérience à la fois masculine et

féminine. Il est aussi important de mentionner que

l'intérêt social ressort également du fait que la femme a

bravé de nombreux échelons, ce qui lui permet de nos jours

d'être hissée au rang des hauts fonctionnaires des Etats.

Aussi, cette étude est une sorte d'appel à la

mobilisation des femmes en vue de leur prise de conscience de tous leurs atouts

de compétences professionnelles afin de s'autodéterminer dans le

monde de l'emploi et de contribuer au même titre que les hommes à

la construction de nos sociétés dans le cadre local, national et

même international.

17

7. Revue critique de la littérature

La revue critique de littérature consiste à

faire la recension des écrits, faire le bilan critique de ce qui a

été produit dans le domaine de recherche

concerné43. Ce qui fait dire à Yves Alexandre Chouala

que "toute construction scientifiques est une reformulation et une

création nouvelle à partir du déjà

là"44. La revue critique de littérature est donc une

émanation du déjà paru, dont le chercheur utilise dans le

cadre de sa recherche, mais tout en ayant un regard critique. C'est ainsi que

Jean Pierre Frangnière relève qu' "on est rarement le premier

à aborder une question plus exactement, le champ thématique que

l'on entreprend a déjà été balisé par les

études voisines ou cousines, ou bien il se réfère à

des études fondamentales sur lesquelles les bibliothèques

entières ont été écrites"45. Ce qui

revient au chercheur de relever l'équivoque entre ce qui a

déjà été fait et ce qui ne l'a pas encore

été. Encore appelée "analyse des données

accessibles", "études des écrits pertinents", "analyse des

sources" ou "histoire du problème", la recension des écrits donne

le loisir de faire l'état des connaissances sur le problème

à l'étude46. A cet effet, une plume de production en

rapport avec notre thème a été recensée. Que ce

soit sur le plan politique, économique que socioculturel.

L'ouvrage Les femmes américaines en

politique47, parle d'une avancée américaine en

matière de représentativité féminine en politique,

une possible cassure du plafond de verre. Il relève que la situation de

la femme dans la politique aux Etats-Unis a longtemps été

précaire à cause de la masculine imposante et subversive à

l'égard des femmes. Cet ouvrage énonce le fait que les

difficultés que rencontrent les femmes sont universelles. Elles ne sont

pas inhérentes à un coin du monde même si les variances

s'observent. Cependant, cet auteur est plus critique que réaliste. Par

ailleurs, depuis l'obtention du droit de vote par les femmes aux Etats-Unis en

1920 jusqu'en 2008, la représentativité des femmes dans la

politique américaine a connu des avancées notoires et qui

seraient louables par rapport à d'autres Etats dans le monde. Alors que

cette dernière fustige toujours cela et pense que ce n'est pas assez.

L'on pourrait se demander si cette critique ne serait pas l'oeuvre de sa nature

de femme. Ce qui met en cause l'objectivité dans ses écrits.

43 P. Nda, Méthodologie de la recherche...,

p.59.

44 Y. A. Chouala, "Désordre et Ordre dans

l'Afrique centrale actuelle : démocratisation, conflictualisation et

transitions géostratégiques régionales", Thèse de

doctorat troisième cycle en Relations Internationales, IRIC, 1999,

p.32.

45 J. P. Frangnière, Comment

réussir un mémoire, comment présenter une thèse,

comment rédiger un rapport,

Paris, Dunod, 1986, p.75.

46 P. Nda, Méthodologie de la recherche...,

pp.60-62.

47 C. Durieux, Les femmes américaines en

politique, Paris, Ellipses, 2008.

18

L'article "Femmes, Etat et mondialisation en

Afrique"48 ressort que l'introduction des questions relatives aux

femmes en politique a permis d'élargir l'espace familial dans lequel

sont confinés leur statut et leur pouvoir dans des conditions et des

règles socialement définies par la communauté et

juridiquement par l'État. Ce qui a donné lieu à

l'institutionnalisation politique et Administrative progressive des programmes

en direction des femmes : Protection maternelle et infantile et animation

féminine des années d'indépendance ; Femme et

développement et Genre et développement des années

1970-1990, avec les deux décennies des Nations Unies en direction des

femmes. Dans le souci de promotion des femmes en vue du développement.

D'où la représentation des femmes à plusieurs postes de

responsabilité avec le système de quota. L'auteur relève

par ailleurs que les femmes doivent également participer à la

transformation de l'Etat, pas seulement en y occupant des sièges

à travers le système de quota, mais en y contribuant au

développement de tous. Cet article permet de comprendre que les Etats

africains ont introduit la question des femmes ou du genre dans leurs

législations. Cet article donne une vision politique des questions

relatives aux femmes en Afrique. Toutefois, son étude table sur toute

l'Afrique, ce qui ne laisse pas observer cette vision politique sur la femme

dans le cadre de la CEMAC en particulier.

Le Bulletin n°006 du CPAC Info Pesticide49

présente la Réunion de Planification du Projet de Laboratoire

Inter-Etats d'Analyse des Pesticides et de Contrôle de Qualité des

Aliments en Afrique Centrale (LIEAP), tenue du 27 au 30 Mai 2009 à

l'Hôtel Sawa de Douala. Au cours de cette réunion, ont pris part

Nsa Allogho Suzanne de nationalité gabonaise, qui a été

nommée par les Experts du Bureau des Travaux du LIEAP ; Okala née

Neloumta de nationalité tchadienne. Elles ont effectué une

présentation de l'état des lieux des laboratoires des pays de la

CEMAC. Ceci montre la place que la femme occupe au sein des conférences

sous régionales de la CEMAC. Cependant, le CPAC Info Pesticide ne

ressort pas toutes les femmes présentes à cette

conférence, soit occupant des postes de responsabilité ou simple

employées au CPAC ou au LIEAP. Ce qui ne permet pas d'avoir un

inventaire réel de toutes les femmes travaillant dans ces deux

structures de la sous-région.

Le Rapport de la Réunion de lancement du Comité

régional50 relève que Marie Thérèse

Chantal Mfoula, Secrétaire général adjoint en charge du

Département de l'Intégration Physique, Economique et

Monétaire (DIPEM) a, au nom de l'Ambassadeur Ahmed Allam,

Secrétaire

48 F. Sow, "Femmes, Etat et mondialisation en

Afrique", Paris, L'Harmattan, 2005.

49 CPAC Info, Bulletin n°006, Avril-Juin

2009.

50 Rapport de la Réunion de lancement du

Comité Régional de Facilitation des Echanges en Afrique Centrale

(CRFE-AC), Pointe-Noire, République du Congo, du 30 avril au

1er mai 2018, Relevé des conclusions

19

général de la Communauté Economique des

Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) , remercié les hautes

Autorités congolaises, notamment Denis Sassou Nguesso, Président

de la République du Congo pour avoir autorisé la tenue à

Pointe-Noire des présentes assises et pour leur engament constant en

faveur de l'intégration sous régionale. Ce rapport mentionne

qu'elle a assuré aux côtés de Michel Niama, Commissaire en

charge du Marché Commun de la CEMAC, le Secrétariat des travaux

à Pointe-Noire. L'on constate à cet effet la confiance qui est

accordée à la femme au sein des institutions communautaires,

à la mesure où elle préside les travaux devant une

multitude de hautes personnalités masculines. Par ailleurs, ce rapport

ne ressort pas spécifiquement le rôle joué par toutes les

femmes présentes dans cette réunion communautaire en dehors de

Marie Thérèse Mfoula. Ce qui laisse un vide

d'éléments indispensables51 à l'action de

toutes ces femmes pour le compte de la CEMAC ce jour-là.

Les relevés des décisions d'agréments de

2015 à 2017 ressortent également la présence des femmes

dans la diplomatie de la CEMAC. En tant que Commissaire des Douanes, Expert des

Douanes, Conseil Fiscal ou personnel des douanes, 29 femmes ont

été nommées à ces postes de 2015 à 2017.

Cette archive de l'Union Economique et Monétaire, une institution de la

CEMAC relève qu'en 2015, une femme était Commissaire des Douanes,

en 2016, 16 femmes ont été nommées aux postes de

Commissaire des Douanes, Expert des Douanes, Expert-Comptable, Conseil fiscal

ou personnel des douanes alors qu'en 2017, 12 sont dénombrées

à ces postes. Ce qui laisse voir une avancée considérable

de la situation de la femme au sein de la CEMAC52. Par ailleurs, ce

document ne permet pas d'observer la présence des femmes dans d'autres

secteurs d'activité.

Dans le Mémoire intitulé "Disparité de

genre et accès des salarié(e)s) à la formation continue au

Cameroun"53, l'auteure dévoile les inégalités

de genre dans l'accès à la formation professionnelle continue au

Cameroun. Prenant pour échantillon la ville de Yaoundé elle fait

comprendre que la figure globale des inégalités d'accès

à la formation professionnelle continue se compose d'une configuration

réglementaire et d'une configuration institutionnelle dans laquelle se

trouve la sous-configuration de l'action formation. L'auteure relève que

c'est dans cette sous configuration que l'on trouve des

inégalités d'accès à la formation selon le

genre,

51 Le rôle joué par ces femmes lors de

cette rencontre.

52 Décision d'Agrément in

http://www.cemac.int/sites/default/files/ineditor/.pdf

, consulté le dimanche 03 juin 2018 à 19h20min.

53, R. H. Ekotto Menye Ella, "Disparité de

genre et accès des salarié(e)s) à la formation

professionnelle continue au Cameroun : une approche comparée du secteur

public et du secteur privé à Yaoundé", Mémoire de

master en sociologie, Université de Yaoundé I, 2014.

20

l'entreprise voire l'âge. Aussi, ajoute-t-elle, les

inégalités sont discriminatoires tantôt pour les femmes,

tantôt pour les hommes. Ce qui nécessite une évaluation

systématique des actions de formation pour améliorer les

processus. Elle propose aux entreprises publiques et privées les mesures

pour réduire les disparités de genre dans l'accès à

la formation. Ce travail permet d'observer les disparités existantes

aussi bien dans les entreprises publiques que privées, mais aussi

d'avoir un aperçu sur la question genre en milieu professionnel au

Cameroun. Alors que notre étude s'étend dans toute la CEMAC, il

est clair que ce document couvre juste une infime partie de notre travail car,

basée uniquement dans un pays et précisément dans la ville

de Yaoundé. Lorsqu'il est aussi vrai que les disparités dans les

entreprises diffèrent parfois en fonction des régions, voire des

pays.

Dans le Mémoire de master intitulé "Le

rôle des associations féminines dans la promotion de la femme de

la région de l'Adamaoua : cas du RAFVI"54, l'auteur

relève dans son travail scientifique que la femme de la région de

l'Adamaoua est reléguée au second plan notamment dans la prise

des décisions. Ce qui endigue son émancipation sur le plan

social, professionnel, économique et politique. Par ailleurs, il ressort

le fait que malgré toutes les difficultés qui compromettent toute

possibilité de promotion de la femme dans cette région du

Cameroun, il est observé l'existence de certaines opportunités de

promotion de la femme. C'est l'exemple du RAFVI, association qui a permis aux

femmes de la région de l'Adamaoua de s'émanciper et de pouvoir

répondre normalement à leurs pratiques. Cette étude est

importante dans la mesure où elle s'inscrit dans l'approche

féministe qui revendique la représentation de la femme au sein de

la société. Cela permet à cet effet de voir la place moins

régalienne que la femme occupait autrefois dans la société

de l'Adamaoua. Cependant, l'auteur se limite dans la région de

l'Adamaoua. Ce qui ne permet pas d'avoir une vue panoramique sur la place des

femmes dans toutes les régions du Cameroun et encore moins dans la

CEMAC. Aussi, il ne laisse pas voir les femmes qui s'affirment également

dans cette partie du pays par d'autres moyens.

Le Mémoire intitulé "La Conférence de

Beijing: impact sur l'intégration politique, économique et

socioprofessionnelle de la femme au Cameroun"55, relève que

les questions inhérentes à l'amélioration de la condition

de la femme furent inscrites dans l'agenda de

54 D. Attadjoudé, "Le rôle des

associations féminines dans la promotion de la femme de la région

de l'Adamaoua : le cas du (RAFVI)", Mémoire de master en sociologie,

Université de Yaoundé I, 2013.

55F. E. Njingang, "La Conférence de Beijing

: impact sur l'intégration politique, économique et

socioprofessionnelle de la femme au Cameroun", Mémoire de master en

histoire, Université de Yaoundé I.

56 F. Virgili, "Histoire des femmes et histoire des

genres aujourd'hui", in Revue d'Histoire Vingtième

siècle, n°20, Paris, 2002.

21

plusieurs Gouvernements africains depuis la première

conférence de l'ONU sur la femme à Mexico en 1975. La plateforme

d'action de Beijing de 1995 constitue par ailleurs un catalyseur dans la marche

vers l'équilibre entre les genres dans le cas du Cameroun. C'est ainsi

que les progrès encourageants et perceptibles interviennent dans le

paysage politique camerounais. Une dynamique permanente et une diversion du

rôle de la femme sont nécessaires au sein de la

société camerounaise, malgré certaines lois

discriminatoires, des fortes pesanteurs des cultures, des religions, des

traditions dont la plupart pensent que la vocation première de la femme

est d'assurer la pérennité de la société. Ce

mémoire est d'une importance capitale dans cette étude, car il

permet de ressortir les périodes dynamiques de revendications des droits

professionnels des femmes. Cependant, il contribue partiellement à cette

étude dans la mesure où, son travail est focalisé sur un

seul pays de l'organisation qui est le Cameroun et ne parle pas des autres pays

de la CEMAC.

Dans l'article intitulé "Histoire des femmes et

histoire des genres aujourd'hui"56, l'auteur présente

l'intégration des femmes et singulièrement des françaises

dans le monde professionnel comme un combat de longue-allène. Il

relève que de nombreuses recherches préliminaires sur les femmes

sont l'oeuvre d'auteurs engagés dans le mouvement féministe. Les

femmes se sont mobilisées pour sortir du "demi-universel" (universel

masculin) dont le monde s'est toujours constitué. Il poursuit son

analyse en prenant le cas du monde de la science historique qui a connu

très peu de figures et qui parfois quand elles étaient

présentes n'étaient pas connues au monde extérieur. Il

prend le cas de Simone Vidal Bloch, femme de Marc Bloch dont le travail de

préparation des notes de recherche ou de lecture des manuscrits ne fut

jamais signalé par son mari. Le cas de Suzanne Dognon Febvre, la femme

de Lucien Febvre dont la contribution aux travaux de son mari n'a pas

été exempte. Ce qui entrainera la reconnaissance tardive de la

place de la femme dans l'historiographie. Cet article permet d'observer que les

femmes ont toujours joué un rôle dans la société

partout dans le monde et qui parfois a souvent été

désavoué. Par ailleurs, situant son analyse dans le cas singulier

de la France, il ne permet pas d'observer l'évolution féministe

dans les autres pays du monde. Lorsqu'il est clair que cette étude se

fait sur la CEMAC. Il donne juste un aperçu général et

limité de l'évolution de la situation de la femme dans le

monde.

Albert Pascal Temgoua dans "Femme et intégration en

Afrique centrale" relève que le rôle de la femme a longtemps

été sous-estimée dans le processus d'intégration en

Afrique, à

22

cause de ses tâches et de ses préoccupations. Car

elle est le plus souvent concentrée dans les secteurs où