|

LE MANS UNIVERSITE

MASTER GESTION DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT LOCAL

Parcours

TRANSITION ECOLOGIQUE, DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE

EN AFRIQUE

THÈME DE MEMOIRE

Présenté et soutenu par :

M. DIOUF

Abdoul Aziz Sy

Professeur référent et Directeur de

mémoire : M. TSAYEM DEMAZE Moïse

Septembre 2023

1

REMERCIEMENTS

Ce travail est l'aboutissement d'un long cheminement

scolaire qui a nécessité de la part de

nombreuses personnes

des sacrifices pour notre personne et qu'il nous fait plaisir de

remercier

!!!!!!!!!!!!

Nous exprimons nos remerciements et notre profonde

gratitude à Monsieur Moïse TSAYEM

DEMAZE, Responsable

pédagogique du parcours Transition écologique, déchets et

économie

circulaire en Afrique (TREDECA) et Directeur de

mémoire pour sa disponibilité, ses conseils, ses

suggestions

et recommandations, sa participation active, l'encadrement et l'assistance

durant toute la

période de formation et de la réalisation de

ce document.

!!!!!!!!!!!!!!!!

Nos remerciements vont également à l'endroit

de ma femme Madame DIOUF Aissatou Kany pour ses conseils et assistance, son

soutien moral et ses encouragements durant toute la période de

formation.

!!!!!!!!!!!!!!!!

!!! A tous ceux qui, de près ou de loin, ont

contribué à la réussite de ce document

!!!

2

SOMMAIRE

Sigles et abréviations 6

INTRODUCTION 9

CHAPITRE 1 : CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE

14

I. CONTEXTE DE L'ETUDE 14

II. PROBLEMATIQUE 18

III. OBJECTIF GENERAL DE L'ETUDE 28

IV. METHODOLOGIE 28

1. Revue bibliographique 28

2. Recueil des données 29

3. Outils de collecte de données 30

4. Traitement et analyse des données, et

rédaction du document 30

CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA ZONE CONCERNEE PAR

L'ETUDE 31

I. Présentation du Sénégal et de la

région de Casamance 31

1. Brève présentation du

Sénégal 31

1.1. Données physiques 31

1.2. Données climatologiques 31

1.3. Données hydrographiques 31

1.4. Données démographiques 32

1.5. Caractéristiques socio-démographiques

32

2. Présentation de la région de Casamance

32

II. Les ressources végétales au

Sénégal et les forêts casamançaises 36

3

CHAPITRE 3 : GESTION ET GOUVERNANCE DES RESSOURCES

FORESTIERES AU

SENEGAL 39

I. Cadres politique, juridique et institutionnel de la

gestion des ressources forestières 39

1. Cadre politique de la gestion des ressources

forestières 39

1.1. Le Plan Directeur de Développement Forestier

(PDDF) 41

1.2. Plan d'Action Forestier du Sénégal

(PAFS) 41

1.3. Plan National d'Action pour l'environnement (PNAE)

42

1.4. Programme d'Action Nationale de Lutte contre la

Désertification (PAN/LCD) 42

1.5. Lettre de Politique Sectorielle de l'Environnement

(LPSE) 43

1.6. La Stratégie Nationale et Plan Nationale

d'Actions pour la Conservation de la

Biodiversité (SPNAB) 44

1.7. Loi d'Orientation Agro-sylvo-pastorale (LOASP)

45

1.8. Politique Forestière du

Sénégal 2005-2025 (PFS) 46

1.9. Plan Sénégal Emergent (PSE)

47

2. Cadre juridique régissant la gestion des

ressources forestières 48

3. Cadre institutionnel de la gestion des ressources

forestières 51

3.1. L'administration centrale 51

3.2. L'administration déconcentrée

55

3.3. Le niveau décentralisé 56

3.3.1. Les collectivités territoriales

56

3.3.2. Les agences de développement 57

II. Evolutions de la gouvernance des ressources

forestières au Sénégal 58

1.

4

Approches et bref historique de la gouvernance

forestière 58

2. Différents acteurs de la gouvernance

forestière 61

2.1. Les acteurs étatiques de la gouvernance

forestière 62

2.1.1. Les niveaux central et déconcentré

62

2.1.2. Le niveau décentralisé

63

2.2. Les acteurs non étatiques de la gouvernance

forestière 64

III. Outils de gouvernance forestière

66

1. Les conventions locales 66

2. Les conventions locales et la gestion des ressources

naturelles 67

CHAPITRE 4 : ANALYSE ET DISCUSSION 69

I. Analyse des pressions exercées sur les

forêts en Casamance 69

1. Identification des différentes pressions sur

les forêts casamançaises 69

2. Les causes et les conséquences de la

déforestation et de la dégradation des forêts

en

région casamançaise 70

2.1. Les principales causes de la dégradation et

de la déforestation en Casamance 70

2.2. Les conséquences de la dégradation et

de la déforestation en Casamance 71

II. Analyse de la stratégie de gestion

forestière mise en oeuvre 72

III. Recommandations en faveur de l'amélioration de

la stratégie pour une gestion durable

des forêts en Casamance 73

CONCLUSION 75

BIBLIOGRAPHIE 76

TABLE DES MATIERES 89

Liste des figures

Figure 1 : Répartition mondiale des forêts par

domaine climatique 10

Figure 2 : Hausses et reculs de la surface forestière

mondiale par région de 1990 à 2020 16

Figure 3 : Taux annuel d'expansion de la forêt et de

déforestation de 1990 à 2020 19

Figure 4 : Bois abattu illégalement par des individus

23

Figure 5 : Bois saisit par les agents des eaux et forêts

23

Figure 6 : Importations chinoises de grumes et de sciages de

bois de rose en provenance des pays de la

CEDEAO, 2015 24

Figure 7 : Marché de Sare Bodjo, à un

kilomètre à l'intérieur de la Gambie 25

Figure 8 : Situation géographique de la région

naturelle de la Casamance 33

Figure 9 : Carte des trois régions administratives de

la Casamance 34

Figure 10 : Grands domaines de peuplements

végétaux 37

Figure 11 : Perte de couverture forestière dans la

région de Ziguinchor 38

Figure 12 : Frise chronologique de l'évolution de la

politique de gestion des ressources forestières au

Sénégal 40

Figure 13 : Frise chronologique de l'évolution des

approches dans le secteur forestier au Sénégal 60

Figure 14 : Graphe des acteurs de la gouvernance

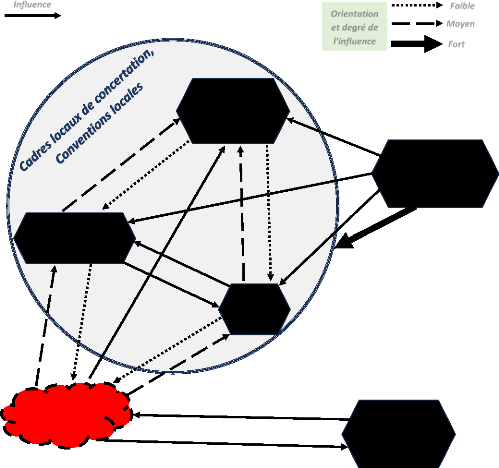

forestière et relations entre acteurs 61

5

6

Sigles et abréviations

ADL : Agence de Développement Local

ADM : Agence de Développement Municipal

AFP : Agence France-Presse

AGM : Africa Green Magazine

ANEV : Agence Nationale des Ecovillages

ANGMV : Agence Nationale de la Grande Muraille Verte

ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la

Démographie

ARD : Agence Régionale de Développement

ASRGMV : Agence Sénégalaise de Reforestation, de la

Grande Muraille Verte

CADL : Centre d'Appui au Développement Local

CDB : Convention sur la Diversité Biologique

CDD : Commission du Développement Durable des Nations

unies

CDDC : Convergence pour le Désenclavement et le

Développement de la Casamance

CDN : Contribution déterminée au niveau National

CEA : Commission Economique pour l'Afrique

CEDEAO : Communauté Economique des États de

l'Afrique de l'Ouest

CFA : Colonies Françaises d'Afrique

CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la

Sécheresse dans le Sahel

CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche

Agronomique pour le

Développement

CNDD : Commission Nationale pour le Développement

Durable

CONSERE : Conseil Supérieur des Ressources Naturelles et

de l'Environnement CSE : Centre de Suivi Ecologique

7

CNULCD : Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la

Désertification

DAMCP : Direction des Aires Marines Communautaires

Protégées

DEEC : Direction de l'Environnement et des Etablissements

Classés

DEFCCS : Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la

Conservation des sols

DFVP : Direction des Financements Verts et des Partenariats

DIRPA : Direction de l'Information et des Relations publiques

des Armées

DPN : Direction des Parcs Nationaux

DPVE : Direction de la Planification et de la Veille

Environnementale

EHCVM : Enquête Harmonisée sur les Conditions de

Vie des Ménages

FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et

l'agriculture

FMI : Fonds Monétaire International

GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du

Climat

GIZ : Agence de coopération internationale allemande

pour le développement

GMV : Grande Muraille Verte

HAL-LMU : Hyper Article en Ligne - Le Mans

Université

IFN : Inventaire Forestier National

IPAR : Initiative Prospective Agricole et Rural

IREF : Inspection Régionale des Eaux et Forêts

IRD : Institut de recherche pour le développement

LMU : Le Mans Université

LOASP : Loi d'Orientation Agro-sylvo-pastorale

LPSD : Lettres de Politiques Sectorielles de

Développement

LPSE : Lettre de Politique Sectorielle de l'Environnement

MEDD : Ministère de l'Environnement et du

Développement Durable

MEPN : Ministère de l'Environnement et de la Protection de

la Nature

MEPNBRLA : Ministère de l'Environnement, de la Protection

de la Nature, des Bassins de

Rétention et des Lacs Artificiels

MFDC : Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance

ODD : Objectifs de Développement Durable

OIBT : Organisation Internationale des Bois Tropicaux

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PAFS : Plan d'Action Forestier

PAN/LCD : Programme d'Action Nationale de Lutte Contre la

Désertification

PDDF : Plan Directeur de Développement Forestier

PFS : Politique Forestière du Sénégal

PNAE : Plan National d'Action pour l'Environnement

RdS : République du Sénégal

SPNAB : Stratégie Nationale et Plan Nationale d'Actions

pour la Conservation de la

Biodiversité

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

USAID : Agence des Etats-Unis pour le développement international

8

9

INTRODUCTION

Les pressions opérées par nos

sociétés et leur mode de fonctionnement économique

mondialisée sont aujourd'hui à l'origine d'importants processus

de dégradation et de disparition des ressources forestières

à l'échelle mondiale et des changements climatiques

observés partout dans le monde (Naturefrance, 2022). Avec le

phénomène de mondialisation qui expose les forêts à

la pression des marchés internationaux, l'adaptation des territoires aux

changements environnementaux devient d'autant plus cruciale que

s'accélèrent et s'accentuent les bouleversements climatiques. En

effet, après la seconde guerre mondiale marquée par la

période de reconstruction et des changements profonds impulsés

par le phénomène de l'industrialisation, trois grands espaces de

déforestation active se dégagent dans le monde : l'Amazonie en

Amérique du Sud, l'Afrique équatoriale et la zone

Malaisie/Indonésie en Asie (FAO, 2006)1. Aujourd'hui,

l'Afrique est le seul continent où la déforestation et la

dégradation des forêts se poursuivent à un rythme alarmant

avec une progression la plus rapide au monde, d'après le dernier rapport

d'évaluation des ressources forestières mondiales de

l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 2020).

Selon le rapport de mission « Protection des forêts

tropicales et de leur biodiversité contre la dégradation et la

déforestation », la crise forestière mondiale est avant tout

une crise de surconsommation liée principalement aux activités

humaines (Le Guen, 2010). La mondialisation économique a entrainé

une consommation excessive des ressources naturelles, engendré des

pollutions de l'environnement et une destruction encore plus

accélérée des ressources déjà

surexploitées notamment les ressources forestières. Bien qu'elles

soient des ressources inégalement réparties

géographiquement sur le globe, les forêts du monde couvrent une

superficie totale estimée à 4,06 milliards d'hectares,

correspondant à 31% de la superficie terrestre mondiale, d'après

les résultats d'évaluation des ressources forestières

mondiales (FAO, 2020)2. L'Europe y compris la Russie héberge

le 1/4 de la superficie forestière mondiale. S'en suivent

l'Amérique du Sud (21%), l'Amérique du Nord et centrale (19%),

l'Afrique (16%), l'Asie (15%) et l'Océanie (5%). Plus de la

moitié soit précisément 54% des forêts mondiales se

trouvent localiser exclusivement dans cinq pays (Russie, 20% ; Brésil,

12% ; Canada, 9% ; USA, 8% ; Chine, 5%) et on estime qu'environ 45% de la

superficie forestière mondiale sont occupées par les forêts

tropicales en 2020.

1 FAO, Rapport d'évaluation des ressources

forestières mondiales « Résultats principaux de FRA 2005

»

2 FAO, Rapport d'évaluation des ressources

forestières mondiales « Résultats principaux de FRA 2020

»

10

Figure 1 : Répartition mondiale des forêts par

domaine climatique 3

Les forêts mondiales ont longtemps joué un

rôle primordial dans la création des microclimats et la

régulation du climat du globe terrestre. On distingue les forêts

primaires communément appelées forêts vierges ou anciennes

(ou encore originelles) hébergeant généralement d'immenses

arbres centenaires, des forêts secondaires constituées davantage

d'arbres de plus petites tailles et jeunes. Les forêts primaires

structurellement plus intactes et complexes par rapport aux secondaires,

fournissent en plus de la préservation de la biodiversité, de

nombreux services écosystémiques (maintien et protection des sols

et de la qualité des eaux, séquestration du carbone...). Les

forêts secondaires sont des forêts victimes de perturbations

profondes et offrent également des services écosystémiques

(épuration des eaux, fournir des produits forestiers, protection des

sols contre l'érosion, stockage du carbone...). D'après le

rapport du Global Forest Watch sur l'état des forêts tropicales du

monde, les forêts tropicales primaires permettent de stocker plus de

carbone en comparaison avec les autres forêts et procurent un habitat

à une biodiversité riche et très rare (Global Forest

Watch, 2020). Selon le Directeur du

3 Source : FAO, Rapport d'évaluation des

ressources forestières mondiales 2020.

11

Département des affaires internationales au

Ministère néerlandais de l'agriculture, de la nature et de la

qualité de l'alimentation, des études réalisées par

la FAO ont montré que les forêts emmagasinent d'énormes

quantités de carbone et on estime actuellement plus de 1000 milliards de

tonnes de carbone stockées par les forêts et les sols forestiers

mondiaux, soit l'équivalent de 2 fois plus que le volume présent

dans l'atmosphère (Hoogeveen, 2007).

D'après les résultats de l'étude

intitulée « Cartes mondiales des flux de carbone forestier du XXIe

siècle » publiés dans la revue Nature Climate Change, les

forêts mondiales ont absorbé 2 fois plus de gaz qu'elles n'en ont

émis sur la période allant de 2001 à 2019 (Férard,

2021). Chaque année, elles ont en moyenne consommé 16 milliards

de tonnes de CO2 annuellement contre 8,1 milliards de tonnes

libérées du fait de la déforestation et d'autres

perturbations (Harris et al., 2021). La destruction de ces forêts se

traduit par une réduction de la capacité de

l'écosystème mondial à stocker du carbone, donc moins de

CO2 absorbé et inversement une augmentation de l'effet de serre, cause

principale du réchauffement climatique de la planète. Depuis

2002, plus de la moitié des destructions de ressources

forestières tropicales sont enregistrées dans les forêts

localisées dans la région amazonienne ou dans ses environs

immédiats (Krogh, 2021). Selon l'ONG Rainforest Foundation Norway,

l'exploitation des ressources forestières et la conversion des terres

notamment pour des besoins de productions agricoles ont réduit à

néant 34% des forêts tropicales humides primaires et conduit

à la dégradation, la destruction partielle ou complète

puis à leur remplacement par des forêts secondaires de plus de 30%

des forêts tropicales primaires, les rendant plus vulnérables aux

feux de forêt ou à des potentielles exploitations

ultérieures.

La superficie forestière mondiale ne cesse de diminuer

au fil des années et les pertes de forêts dans le monde sont

énormes, même si toutefois le taux de perte forestière

nette a significativement depuis les années 90 grâce au recul du

rythme de la déforestation dans certaines régions et à

l'augmentation de la superficie forestière relative aux reboisements et

à l'expansion naturelle forestière, d'après le rapport de

l'Organisation mondiale de l'alimentation et l'agriculture sur

l'évaluation des ressources forestières mondiales (FAO, 2020).

Selon le même rapport, les pertes enregistrées à

l'échelle mondiale depuis l'année 1990 ont atteint près de

178 millions d'hectares de couvertures forestières, avec des taux

annuels de perte forestière nette respectifs de 7,8 millions d'hectares

durant la décennie 1990-2000, 5,2 millions entre 2000 à 2010 et

4,7 millions sur la période 2010-2020 (FAO, 2020). L'agriculture est

à l'origine de près de 80% de la déforestation ; les 20%

restants étant attribués par importance respectivement

accordée avant tout à l'industrialisation et la construction

d'infrastructures notamment les

12

routes et les barrages, ensuite aux activités

minières et dernièrement à l'urbanisation, si on se

réfère sur les données du rapport de l'Organisation sur la

situation des forêts du monde (FAO, 2016)4.

Au Sénégal, les formations forestières

essentiellement représentées par les forêts claires, les

forêts galeries et les forêts denses sèches sont

généralement localisées dans la partie Sud du territoire.

De 1965 à l'année 2000, les superficies des forêts ont

progressivement reculées, passant respectivement de 4,4% du territoire

sénégalaise à 2,6% (Tappan et al., 2004). D'après

le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse

dans le Sahel (CILSS), les forêts claires, les forêts galeries et

les savanes ont connu une importante baisse en termes de superficie, avec une

diminution de près de 12 000 km2 entre 1975 et 2013 (Solly et

al., 2021). Par ailleurs, une dégradation forestière très

avancée et une forte diminution de la couverture végétale

ont été constatées entre 1987 et 2018 dans la partie Sud

du pays, en région casamançaise d'après les enquêtes

réalisées dans le cadre d'une étude sur le suivi de la

déforestation par télédétection haute

résolution en Haute Casamance dirigée par des chercheurs du

département de géographie de l'Université de Ziguinchor

(Solly et al., 2018). De plus, l'étude avance que les principaux

facteurs à l'origine de ces phénomènes de

déforestation et dégradation forestière tournent autour

des défrichements agricoles, des nombreux feux de brousse, des coupes

démesurées ou non contrôlées de bois, l'augmentation

de la population et les variations de la pluviométrie.

Logiquement quand les forêts sont surexploitées,

détruites ou incendiées, elles deviennent elles-mêmes une

source de gaz à effet de serre (Sremski, 2022). Tout compte fait, la

destruction des forêts est synonyme d'émission de milliards de

tonnes de dioxyde de carbone chaque année dans notre atmosphère.

Aujourd'hui, il est nécessaire d'empêcher cette libération

de gaz dans l'atmosphère pour lutter contre le réchauffement

climatique, de protéger le patrimoine naturel forestier, le patrimoine

naturel mondial et l'environnement. Cette présente étude

s'intéresse de façon générale à la gestion

durable des ressources forestières en Afrique, plus

particulièrement au Sénégal. Elle cherche à traiter

les différentes pressions exercées sur les vastes forêts de

la région naturelle de la Casamance au Sénégal et à

proposer des solutions réalistes efficaces en faveur d'une

stratégie efficaces pour une gestion durable des forêts

casamançaises. Pour ce faire, l'étude tente dans un premier temps

d'aborder les cadres politique, juridique et institutionnel régissant la

gestion des ressources forestières et l'évolution de la

gouvernance forestière après un brève présentation

de la zone concernée par la présente étude. Ensuite,

elle

4 FAO, Rapport sur la situation des forêts du

monde, 2016.

s'oriente vers l'identification et l'analyse des

différentes pressions exercées sur les forêts de la

région de Casamance, les principales causes et les conséquences

découlant de ces différentes pressions. Enfin, elle cherche

à préconiser des solutions visant à améliorer la

stratégie pour une gestion durable des forêts après avoir

analysé la stratégie mise en oeuvre et identifier les principales

contraintes auxquelles elle est confrontée.

13

14

CHAPITRE 1 : CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE

I. CONTEXTE DE L'ETUDE

De nos jours, le changement climatique notamment les questions

sur le réchauffement climatique et les problématiques

liées à la déforestation et de la dégradation des

forêts dans les débats environnementaux qui animent en permanence

la vie politico-sociale sont autant de sujets d'actualités

internationales et occupent le devant de la scène mondiale. La

déforestation et la dégradation des forêts sont aujourd'hui

d'importants facteurs des changements climatiques et de la perte de

biodiversité forestière, deux des plus grands défis

environnementaux majeurs actuels auxquels l'humanité est

confrontée. On estime à l'échelle mondiale à 420

millions d'hectares de forêts la perte forestière imputée

à la déforestation entre 1990 et 2020, en majorité celle

due à l'essartage pour l'agriculture (FAO, 2020). Selon une étude

parue sur la revue Science et portant sur la classification des moteurs de la

perte mondiale des forêts, on estime à l'échelle mondiale

à près de 5 millions d'hectares, les pertes annuelles de

forêts entre les années 2001 et 2015 (Curtis et al., 2018).

L'expansion de l'agriculture constitue la cause directe

d'environ 80% de la déforestation mondiale (Kissinger, Herold et De Sy,

2012), avec des variations importantes selon les régions du monde.

Près de 60% des forêts sont dégradées dans le monde.

Selon l'indice Forest Landscape Integrity, révélé dans une

étude publiée en décembre 2020 dans la revue Nature

Communications, les forêts mondiales ont tellement été

dégradées que seulement 40% sont considérées comme

ayant une haute intégrité écologique c'est-à-dire

celles caractérisées par des niveaux élevés de

biodiversité, des services écosystémiques de haute

qualité et une forte résilience au changement climatique

(Grantham et al., 2020). Plusieurs travaux de recherches, divers rapports de

société civile voir même des discours politiques sont de

plus de plus orientés vers les thématiques relatives à la

dégradation des ressources forestières et la déforestation

(Capel, 20155 ; Cirad, 20206 ; Jacque, 20227 ;

Tsayem-Demaze, 20108 ; Hasan, 20199 ; Bakehe,

202010). Les causes sous-jacentes de ces processus de

dégradation et de déforestation sont

5 Rapport technique 2015 sur Agents et causes de la

déforestation et dégradation dans les sites pilotes du projet

6 Pourquoi les politiques actuelles de lutte contre la

déforestation sont-elles vouées à l'échec ?

Plaidoyer 2020.

7 Discours à la COP27 du Président Lula

sur la déforestation en Amazonie, Article Les Echos. 2022.

8 Éviter ou réduire la

déforestation pour atténuer le changement climatique : le pari de

la REDD. 2010

9 Évaluation de la dégradation des

forêts primaires par télédétection dans un espace de

front pionnier consolidé d'Amazonie orientale (Paragominas),

Thèse de doctorat 2019.

10 L'effet de la démocratie sur la

dégradation de l'environnement : le cas de la déforestation dans

le bassin du Congo, Article 2020.

15

surtout liées aux formes d'agriculture et d'industrie

minières adoptées par les sociétés à travers

leurs modes de fonctionnement économique mondialisé (Lanly,

2003).

Dans le bassin de l'Amazonie par exemple, les barrages et

routes transamazoniennes, les politiques de colonisation menée par le

gouvernement brésilien et les incitatifs économiques, ont

été les premières causes de la déforestation

(Beliveau, 2008 et Smouts, 2001). L'étude réalisée par

Smouts « La déforestation. Un débat sans conclusion

»11, dans "Forêts tropicales, jungle internationale"

apparaît comme la plus pertinente expliquant les causes de la

déforestation à l'échelle mondial selon l'avis de Paul

Leadley, écologue à l'université Paris-Saclay. Par

ailleurs, les facteurs de la déforestation sont multiples et

diffèrent selon les continents et les régions du monde, d'une

zone géographique à une autre. En Afrique et plus

particulièrement en Afrique subsaharienne, les activités

agricoles notamment l'agriculture de subsistance et l'agriculture commerciale

ont principalement été de loin la cause majeure du

défrichement des grandes forêts de la région, mais aussi

l'exploitation forestière industrielle et le commerce de bois (FAO et

al., 2015)

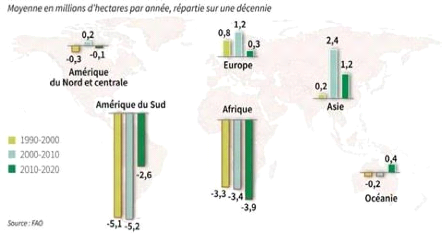

Les forêts tropicales d'Afrique et d'Amérique ont

depuis longtemps subi des pressions dues à la colonisation par

l'exportation des ressources forestières africaines

considérées avant comme des ressources inépuisables, et le

déboisement anarchique du bloc amazonien sous l'effet des

activités humaines. A partir de l'année 2000, c'est dans la zone

sud-américaine où les pertes annuelles nettes de forêts les

plus élevées ont été enregistrées avec

près de 4,3 millions d'hectares sur les cinq premières

années selon le rapport 2020 sur l'évaluation des ressources

forestières mondiales de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et

l'agriculture. Toutefois sur la période de la dernière

décennie 2010-2020, l'Afrique se démarque et présente le

taux annuel net de perte forestière le plus élevé

évalué à 3,9 millions d'hectares contre 2,6 millions de la

région sud-américaine qui arrive en deuxième position,

tandis que l'Asie affiche sur la même période le gain net de

superficie forestière le plus important (FAO, 2020)12.

11 Dans Forêts tropicales, jungle

internationale. Les revers de l'écopolitique mondiale, 2001.

12 FAO, Rapport d'évaluation des ressources

forestières mondiales « Résultats principaux de FRA 2020

»

16

Figure 2 : Hausses et reculs de la surface forestière

mondiale par région de 1990 à 2020

Phénomène inquiétant en nette

progression, la déforestation est devenue aujourd'hui une

réalité préoccupante et pose soucis dans beaucoup de pays

du monde notamment et plus particulièrement en Afrique où les

forêts sont particulièrement vulnérables aux changements

globaux. L'Afrique héberge le second massif de forêt dense

tropicale humide au monde d'après les résultats d'une

étude de l'IRD et du CIRAD, publiés dans la revue Nature en

202113. En outre, elle constitue l'unique continent abritant le seul

puits de carbone encore important si on considère les trois principales

zones de forêts tropicales de la planète à savoir le bassin

de l'Amazone, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est (Harris et Gibbs, 2021).

Les forêts tropicales constituent les écosystèmes les plus

importants en terme de séquestration du carbone. La biomasse

considérable leur permet d'absorber 50% de carbone de plus que les

autres forêts, jouant ainsi un rôle essentiel dans la

régulation du climat.

Les forêts sont des formations végétales

constituées d'arbres plantés ou spontanés, aux cimes

jointives ou peu espacées, dominant souvent un sous-bois arbustif ou

herbacé. Espace couvert par ce type de végétation. Massif

boisé d'au moins 4 ha avec une largeur moyenne en cime d'au moins 25

mètres ; des classes de superficie peuvent être distinguées

: 4 à 25 ha, 25 à 100, etc... (Définition de

l'IFN14). Ce sont des terres occupant une superficie de plus de 0,5

hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5

mètres et un couvert forestier de plus de 10%,

13 IRD et CIRAD, Des forêts

d'Afrique centrale particulièrement vulnérables aux changements

globaux, 2021.

14 Inventaire Forestier National

17

ou avec des arbres capables de remplir ces critères

(FAO). Couramment, nous en distinguons deux grands types : les forêts

primaires et les forêts secondaires. Les forêts primaires sont des

forêts vierges, qui sont restées identiques au fils des

siècles sans être transformées par la présence de

l'homme. Elles sont formées d'espèces indigènes où

aucune trace d'activité humaine n'est clairement visible et où

les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés. Les

forêts secondaires, par opposition aux primaires, sont des forêts

qui ont repoussées, en une ou plusieurs phases après avoir

été détruites et/ou exploitées par l'homme.

Autrement dit, ce sont des forêts qui se sont

régénérées là où des forêts

primaires ont disparu sous l'impact sous l'effet de phénomènes

naturels ou des activités anthropiques.

"Les forêts représentent un "puits de carbone"

qui absorbe une quantité nette de 7,6 milliards de tonnes de CO2 par an,

soit 1,5 fois la quantité émise annuellement par les Etats-Unis",

d'après une étude sur les émissions et absorption de CO2

des forêts mondiales et réalisée par deux chercheurs pour

le Global Forest Watch (Harris et Gibbs, 2021). Comparables à un poumon,

les forêts assurent de nombreuses fonctions essentielles voir vitales

dont les quatre principales tournent autour de la production de bois (bois

d'oeuvre, bois-énergie, bois industrie), la préservation de la

biodiversité et des fonctionnalités écologiques, la

fonction sociale (activités de loisirs, tourisme, paysage,

bien-être des populations) et la protection contre les risques naturels

(crues, avalanches, chutes de blocs rocheux, érosion des sols,

glissement de terrains). Les forêts mondiales sont liées de

façon étroite au changements climatique, d'autant plus qu'elles

sont à la fois une cause, l'une des premières victimes et

également l'une des réponses pour atténuer les effets du

changement climatique.

Elles contribuent à atténuer le changement

climatique à travers trois processus plus connus sous le principe des

« 3 S » : la Séquestration du carbone par les arbres, le

Stockage du carbone dans les produits bois, et la Substitution dès lors

que le bois se substitue à d'autres matériaux ou énergies

plus émetteurs en carbone (Valade et Bellassen, 2020). De plus en plus,

il est de toute évidence manifeste que des fortes pressions sont

exercées sur les ressources forestières dans les pays des «

Suds » d'Afrique notamment au Sénégal et que les changements

climatiques ont des effets sur la répartition et la composition des

forêts. Il apparait donc nécessaire de mettre en place des

solutions concrètes pour apporter une réponse aux pressions

accrues qui s'exercent sur les forêts notamment la pression de

déforestation, de mettre en oeuvre des stratégies

forestières efficaces visant à réduire les fortes

pressions exercées sur les forêts et concourant à adapter

les forêts aux nouvelles conditions climatiques.

18

La gestion durable des forêts permet de garantir la

diversité biologique de ces dernières, leur productivité,

leur capacité de régénération, leur vitalité

et leur capacité de satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les

fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes aux

niveaux local, national et international, sans causer de préjudices

à d'autres écosystèmes (GIEC, 2009).15 Diverses

approches participatives de gestion associées à la foresterie

sociale ou agroforesterie ont intégré des instances

d'intervention internationales (Verdeaux, 1999). Tout compte fait, la gestion

durable des forêts apparaît comme un moyen de lutte contre la

déforestation et la dégradation des forêts, et constitue un

levier essentiel pour combattre le changement climatique d'après le

rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la

désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des

terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet

de serre dans les écosystèmes terrestres"16.

II. PROBLEMATIQUE

Le développement économique des activités

mondiales tel qu'on le connaît actuellement, ne s'est pas

réalisé sans conséquences sur l'environnement et les

ressources forestières dans le monde notamment en zone tropicale

où les forêts font parties des plus anciennes et des plus riches ;

elles sont des réserves de biodiversité et constituent l'un des

écosystèmes terrestres les plus primordiales de notre

planète (Mongabay, 2009). Ensemble de mutations techniques, sociales,

territoriales, démographiques et culturelles accompagnant la croissance

de la production17, il est à l'origine des fortes pressions

anthropiques exercées sur les forêts (exploitation

forestière, l'expansion agricole, fragmentation forestière,

l'extension urbaine, les feux de forêts...). Depuis 1990, le nombre

d'hectares de forêts disparus à l'échelle mondiale sous

l'effet de la déforestation est évalué à 420

millions d'hectares de forêt et ne cessent de continuer mais à un

rythme faible, d'après le rapport sur la situation des forêts dans

le monde (FAO, 2020).

15 Article L1 du Code forestier français

16 GIEC ? Rapport spécial sur le changement

climatique et l'utilisation des sols publié en août 2019.

17 Définition donnée par

Géoconfluences

19

Figure 3 : Taux annuel d'expansion de la forêt et de

déforestation de 1990 à 2020 18

Les activités humaines notamment celles relatives

à l'exploitation forestière et minière sont les

principales causes de la dégradation et de la disparition des

forêts, engendrant de multiples conséquences tels que les

phénomènes d'appauvrissement des ressources, des sols et de la

flore, l'érosion de la biodiversité, la fragilisation et la

destruction des écosystèmes, des habitats et des milieux naturels

à l'échelle mondiale. A chaque seconde, nous assistons à

une disparition de forêts tropicales de superficie équivalente

à un terrain de foot (Mayer, 2021). L'exploitation des ressources

forestières et la conversion des terres forestières notamment en

terres agricoles ont conduit à l'anéantissement de 34 % des

forêts tropicales humides primaires et entrainé d'une part, la

dégradation, la destruction complète ou partielle et d'autre

part, à leur substitution par des forêts secondaires de plus de

30% des forêts tropicales primaires, les rendant ainsi plus

vulnérables aux feux de forêts ou à des potentielles

exploitations ultérieures (FAO, 2021).

Les forêts tropicales primaires emmagasinent plus de

carbone que les secondaires et procurent un habitat à une

biodiversité d'une grande richesse. Considérées comme des

puits ou réservoirs de carbone, la destruction de ces forêts est

synonyme de libération du carbone sous forme de gaz à effet de

serre, entrainant une réduction de la capacité de

l'écosystème mondial à stocker du carbone (WWF France,

2012), donc moins de quantités de CO2 absorbé et par

conséquent une augmentation d'effet de serre, principale cause du

réchauffement climatique de notre planète. Contrairement à

l'Amérique du Sud qui a réduit de moitié la destruction de

ses forêts atteignant un taux annuel de pertes forestières nette

de 2,6 millions d'hectares sur la période 2010-2020, ce taux sur le

continent africain est estimé à 3,9 millions d'hectares contre

3,4

18 Source : FAO, Rapport d'évaluation des

ressources forestières mondiales 2020.

20

millions d'hectares enregistrés lors de la

décennie précédente (FAO, 2020)19. L'Afrique

est la région où la dégradation des forêts et la

déforestation sont les plus importantes de la planète

(Pépin, 2012). Pourtant, les forêts de ce continent demeurent un

véritable poumon vert pour le monde entier (Fleshman, 2008).

Selon le dernier rapport d'évaluation des ressources

forestières mondiales de la FAO, l'Afrique constitue le seul continent

où la déforestation et la dégradation se poursuivent

à un rythme alarmant avec une progression la plus rapide dans le monde,

contribuant significativement à la disparition de nombreuses

espèces végétales, animales et fongiques et par

conséquent au déclin actuel de la biodiversité. La

déforestation enregistrée sur le continent est en grande partie

due à l'agriculture de subsistance à petite échelle et

s'explique certainement par la croissance démographique selon Mme

Branthomme, experte à la FAO (Favrot, 2020). La conversion des

superficies forestières en surfaces affectées à

l'agriculture, à des fins de subsistance ou commerciales semble

être de très loin la cause majeure et la plus destructrice de la

forêt en Afrique, continent qui renferme plus de la moitié de la

proportion des pauvres soit près de 55%, la plus hausse au monde (CEA,

2023)20. La sécurité alimentaire et les moyens

d'existence de milliards de personnes à travers la planète

dépendent des forêts, à la fois abri pour l'essentiel de la

biodiversité terrestre et solution pour atténuer les effets des

changements climatiques.

Formidables réserves de biodiversités, les

forêts hébergent plus de 3/4 soit au moins 80% des espèces

d'animaux, de plantes et d'insectes dénombrées dans le monde

entier (Bodiguel, 2020). On estime la population mondiale qui en dépend

pour assurer sa subsistance à plus de 1,6 milliard de personnes

majoritairement pauvres, dont 70 millions concernent des peuples autochtones

(FAO, 2018). Selon les données récemment publiées par le

Fonds monétaire international, la très grande majorité des

vingt-cinq pays les plus pauvres du monde se trouve localisés sur le

continent africain (FMI, 2023). Parmi les 24 pays dont les ressources

forestières contribuent au minimum à 10% de leurs

économies, figurent dix-huit pays africains. Les populations africaines

pauvres de la plupart des territoires ruraux sont particulièrement

dépendantes des produits forestiers (Fleshman, 2008). Cette

pauvreté persistante sur le continent conjuguée à la

croissance démographique accentue les fortes pressions sur les

forêts, ces dernières constituent une source primordiale de vie,

d'alimentation à travers la richesse des produits comestibles qu'elles

nous procurent, de bois de chauffage ou énergie.

19 FAO, Rapport d'évaluation des ressources

forestières mondiales 2020.

20 CEA, Rapport de la Commission économique

pour l'Afrique 2023.

21

« Beaucoup de la déforestation dans la

région est due à l'agriculture de subsistance à petite

échelle », rapporte Branthomme, experte de l'Organisation pour

l'alimentation et l'agriculture, lors d'un entretien accordé à

l'AFP21. Les activités humaines impactent fortement le

changement climatique et d'après une étude réalisée

par des chercheurs météorologues et publiée en janvier

2022 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences of the

United States of America, les fortes pressions exercées sur les

forêts en région ouest-africaine augmenteraient le risque

d'inondations, (Taylor et al., 2022). La déforestation et la

dégradation des forêts sont à l'origine de nombreuses

conséquences néfastes sur les écosystèmes et les

milieux naturels, et suscitent de sérieux problèmes de

résilience d'autant plus qu'elles influent sur les inondations

liées aux tempêtes et intempéries. Ces

phénomènes provoquent également des nombreux effets

impactant sur les populations et les sociétés locales souvent

dépendant de l'écosystème forestier pour subvenir à

leurs besoins, engendrant divers problèmes socio-économiques tels

que les pertes de ressources issues d'arbres rares et les

phénomènes d'érosion des sols susceptible d'impacter

négativement l'agriculture.

Par ailleurs, les mauvaises politiques de gestion des

forêts se traduisant notamment par la surexploitation forestière,

les récoltes de quantités exagérées de bois de

chauffage et de plantes médicinales et la construction d'infrastructures

de transport concourent à accentuer le problème. Environ 70 % des

besoins énergétiques des habitants du continent africain sont

couverts par le bois, proportion incontestablement supérieure à

celle du reste du monde (Fleshman, 2008). Toutefois, pour remédier

à ces situations et relever les innombrables défis auxquels le

continent africain est confronté, la sauvegarde de ces véritables

et précieux écosystèmes que sont les forêts

constitue l'un des meilleurs moyens à la fois rapide et efficace devant

permettre de lutter contre les changements climatiques. En effet, la

préservation de ces forêts africaines notamment en zones

tropicales et le reboisement pour remplacer les arbres décimés

par la déforestation sont de nature à concourir à

l'atténuation de l'amplitude de l'évolution climatique et

à minimiser les effets des changements climatiques.

Plusieurs actions sur l'aménagement des forêts

ont été menées sur le continent par des organisations et

institutions internationales. C'est le cas de l'Organisation des Nations unies

pour l'alimentation et l'agriculture avec notamment l'initiative de la Grande

muraille verte (GMV), vaste programme visant à lutter contre le

phénomène de la désertification au Sahel, à

permettre le stockage du carbone et à la restauration de la

biodiversité et à combattre les effets

21 GEO. Le recul s'accélère en Afrique

pour la forêt, mère nourricière des plus fragiles, mai

2020.

22

des changements climatiques (Markus, 2021). L'Afrique figure

parmi les continents où la part des forêts

bénéficiant de plans de gestion à long terme est l'une des

moins importants avec seulement 24% des forêts d'après le dernier

rapport d'évaluation des ressources forestières mondiales, certes

au-dessus de la moyenne mondiale (18%) et devant l'Amérique du Sud (17%)

mais très loin de l'Europe (96%) et l'Asie (64%).

Depuis 1989, le Sénégal dispose d'un plan

d'action forestier (PAFS adopté en 1992) qui a fait l'objet à

plusieurs reprises d'actualisation et de révision. Ce plan

découle lui-même de l'actualisation d'un outil de planification

des activités forestières dont le Sénégal

s'était doté officiellement en 1981, avec l'élaboration du

Plan Directeur de Développement Forestier (PDDF). A l'heure actuelle,

les enjeux majeurs de la gestion forestière au Sénégal

sont essentiellement de préserver la biodiversité et maintenir

l'équilibre socio-écologique, de limiter la dégradation

des sols et le stockage du carbone et plus particulièrement la lutte

contre l'exploitation démesurée des ressources

forestières. Le Sénégal fait face à des

défis majeurs dont les problématiques liées au

réchauffement climatique et à la préservation des

ressources naturelles.

Dans le Sud du Sénégal et plus

particulièrement dans la région naturelle de la Casamance

où sont localisées les vastes forêts denses

s'étendant sur une superficie de près de 30 000 hectares et

connues pour leurs essences d'arbres et leurs bois rares et précieux

(bois de rose aussi appelé bois de vène, poirier du Cayor), les

enjeux sont énormes et les pressions de plus en plus forte (Djeukoua,

2019). L'exploitation illégale des ressources forestières

notamment d'espèces de bois de grande valeur très

convoitées faisant l'objet d'une immense demande à

l'échelle mondiale, est un phénomène très

présent dans la région casamançaise et échappe au

contrôle de l'Etat sénégalais. Depuis 2010 jusqu'à

ce jour, plus de 10 000 hectares de forêts soit environ un million

d'arbres ont disparu en raison de l'abattage illégal dans cette

région naturelle considérée comme le poumon vert et

dernier bastion forestier du Sénégal (Sané, 2016 ;

Djeukoua, 2019)22.

22 D'après les conclusions d'une

enquête de terrain réalisée en 2016 par l'Association

Oceanium de Dakar dans le département de Médina Yoro Foula,

région de Kolda, et dans des villages en Gambie.

23

Figure 4 : Bois abattu illégalement par des

individus 23

Les vastes forêts de Casamance sont en train

d'être décimées par l'exploitation forestière

illégale et le trafic de bois précieux vers la Chine (via la

Gambie) surtout le bois de rose pour lequel la demande est

particulièrement forte, en l'occurrence du marché chinois.

Longtemps constitué comme l'un des trésors des forêts

casamançaises, le bois de rose ou vène est une espèce qui

fait l'objet de toutes les convoitises. Pourtant, c'est une espèce

protégée et interdite d'exportation depuis 1998 dans le Code

forestier sénégalais24. Selon l'AGM, les forêts

casamançaises continuent d'être « massacrées »

par des individus provenant majoritaire du pays voisin la Gambie, qui

exploitent de manière frauduleuse ces forêts pour récolter

des bois précieux25, malgré le déploiement

militaire et de nombreuses mesures sur la coupe de bois prises par le

gouvernement sénégalais.

Figure 5 : Bois saisit par les agents des eaux et

forêts 26

23 Source : AGM, 2019.

24 Oceanium de Dakar, « Restaurer notre

environnement pour que nos populations en vivent », avril 2021.

25 AGM. « Sénégal : Exploitation

illégal des ressources forestières en Casamance »,

décembre 2019.

26 Source : AGM, 2019.

24

Selon la Direction de l'information et des relations publiques

des Armées, 77 camions transportant illégalement du bois

provenant du Sénégal ont été immobilisés par

le détachement déployé au sein de la Force internationale

en territoire gambien, durant la période d'août à

décembre 2021 (DIRPA, 2022)27. Face à un Etat

quasi-impuissant, de grandes quantités de bois notamment du bois de rose

sont acheminés clandestinement par charrettes, voitures ou camions vers

la Gambie avec la complicité présumée d'autorités

gambiens, pour ensuite être exporté vers le continent asiatique,

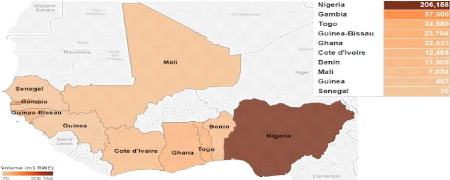

plus précisément en Chine. Avec une superficie estimée

à 11 300 km2 (le plus petit pays d'Afrique continentale) et

bien que ses forêts soient pourtant presque entièrement

décimées, la Gambie expédie autant de bois vers la Chine

que la Guinée-Bissau ou la Côte d'Ivoire ou encore le Ghana. Elle

se positionne en deuxième place sur la liste des pays d'Afrique

exportateurs de bois de rose vers la République de Chine, avec un volume

des exportations grumes et de sciages de bois de rose vers la Chine

estimé à près de 58 000 mètres cubes de bois en

2015 (l'équivalent de 140 milles arbres) pour un montant de l'ordre de

41 millions de dollars soit plus de 24,5 milliards de Francs CFA (Caramel,

2016)28.

Figure 6 : Importations chinoises de grumes et de sciages de

bois de rose en provenance des pays de la CEDEAO, 2015 29

Selon une enquête de la BBC en 2020, la valeur de ces

exportations gambiennes de bois de rose est de l'ordre de 300 millions de

dollars (soit l'équivalent de 180 milliards de Francs CFA) au cours de

ces six dernières années (DIOP, 2022). Ce marché

très lucratif est au centre des tensions vives et persistances qui

sévissent de façon permanente, depuis plusieurs années

à la frontière sénégalo-gambienne. Cette

exploitation forestière illégale représente pour un

manque

27 DIRPA, annonce du mardi 25 janvier

2022.

28 Le Monde Afrique, « Entre

Gambie et Casamance, les saigneurs du bois de vène », mai 2016.

29 Source : Oceanium de Dakar

25

à gagner de près de 117 milliards de francs CFA

pour l'Etat sénégalais (BBC Africa Eye, 2020)30.

L'ampleur de cette exploitation forestière illégale qui

sévit dans cette région frontalière du territoire gambien

est arrivée à tel point que la disparition rapide des zones

boisées a atteint aujourd'hui un seuil critique (Djeukoua, 2019). Comme

en témoignent les images ci-dessous d'une vidéo31

filmée grâce à un drone qui permettent d'avoir une

idée un peu plus précise du pillage et l'ampleur des destructions

des forêts casamançaises, du trafic illégal de bois

précieux surtout du bois de rose ou vène particulièrement

apprécié des chinois pour la fabrication des meubles de luxes.

Ces images vues du ciel du marché de Sare Bodjo, village du territoire

gambien situé à 1 km de la frontière

sénégalaise, montrent disséminés sur de grandes

étendues un dépôt de milliers de troncs de bois de rose ou

vène, de larges baraquements et des camions, des chevaux et des

charrettes transportant le bois collecté depuis le territoire

sénégalais32.

Figure 7 : Marché de Sare Bodjo, à un

kilomètre à l'intérieur de la Gambie33

30 BBC Africa Eye, Reportage intitulé «

Les arbres qui saignent », 9 mars 2020.

31 Seneweb / publiée en mai 2016 par

l'Oceanium de Dakar, association sénégalaise oeuvrant pour la

protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles.

https://www.youtube.com/watch?v=ee0yLBh

NRE

32 Vidéo du pillage de bois de la Casamance par

des chinois publiée par l'Oceanium de Dakar, mai 2016.

33 BBC Africa Eye, mars 2020.

26

L'exploitation clandestine du bois a pris de l'ampleur au

cours des cinq dernières années en région

casamançaise. Certes, il est difficile de quantifier annuellement les

superficies dévastées mais c'est souvent en moyenne le chiffre de

40 000 hectares qui est annoncé et mis en avant par les autorités

sénégalaises selon Dr Baldé, expert géographe

spécialiste en gouvernance des ressources naturelles, tout en affirmant

que le vrai problème réside dans le fait que les besoins de

prélèvements des populations locales outrepassent les

capacités de régénération des

écosystèmes forestiers (Baldé, 2018)34.

Jusqu'en 2016, « Environ 10 000 hectares de forêts ont

été coupées et les 30 000 hectares restants risquent de

subir le même sort » affirme l'écologiste et ancien ministre

sénégalais de l'environnement Haïdar El Ali en

conférence de presse, avant d'ajouter que « avec l'implication de

la population sénégalaise locale dans le trafic illégal,

le taux de coupe avait plus que triplé en 2016 et on pourrait assister

à la disparition de plus de la moitié de la forêt restante

en une courte durée de moins de trois années ».

C'est autour de son successeur au ministère de

l'environnement Abdoulaye Bibi Baldé d'annoncer lors de la

Journée mondiale de l'environnement en 2015 que le pays a perdu une

superficie de massifs forestiers estimée à 1,2 millions

d'hectares entre 2010 et 2015 soit à l'espace de cinq années

(Ndao, 2021). Les forêts de la région casamançaise,

dernière grande zone boisée du pays, seront d'ici quelques

années irrémédiablement détruites si le trafic

illicite de bois vers la Gambie continue au rythme actuel (Sané, 2016).

Dans cette partie du territoire national, les fortes pressions exercées

sur les forêts sont croissantes, ne cessent de s'accentuer

d'années en années et sont à l'origine de la

dégradation des ressources naturelles et forestières. La

surexploitation des forêts casamançaises a été

depuis longtemps favorisée par une situation persistante

d'insécurité dans certaines zones et de conflit armé

depuis plus de 40 ans (depuis 1982), symbole de la lutte des rebelles

casamançais pour l'indépendance de la région de Casamance

(Ba, 2022).

Les évènements tragiques de janvier 2018

relatifs aux tueries dans la forêt de Bofa-Bayotte en Basse-Casamance qui

ont entrainé à la mort de 15 individus coupeurs de bois partis

chercher du bois et tués par des personnes armées supposés

appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), en

attestent la visibilité et l'ampleur de ce phénomène

d'exploitation forestière illégale et rappellent l'acuité

de la question. La politique laxiste du gouvernement sénégalais

en matière de protection des forêts casamançaises est

pointée du doigt notamment par la Convergence pour le

désenclavement et le développement de la Casamance

34 Baldé. L'exploitation illégale de

bois de vène dans les communes de Badion et de Kandia en haute Casamance

: un évènement social et territorial, Thèse de doctorat

2018.

27

(CDDC) à travers sa déclaration : «

Dès lors que l'incident émane de l'exploitation abusive et

illégale des ressources naturelles de la Casamance, encore une fois

notre Etat a montré ses limites, son amateurisme et son

incapacité à pouvoir gérer avec efficience, pragmatisme et

rigueur des dossiers relevant de ses compétences» (Gaye,

2018)35.

Pour faire face à cette situation de tension et lutter

contre le trafic illégal de bois, plusieurs mesures sont prises par les

autorités sénégalais. Un nouveau code forestier

interdisant les exportations du bois et limitant l'exploitation locale au bois

mort a été adopté en novembre 2018. Les effectifs d'agents

des services des eaux et forêts ont augmenté jusqu'à

triplé entre 2014 et 2020 en vue de renforcer la surveillance des

ressources forestières et sensibiliser les populations locales (Gyuse,

2022). Toutefois les mesures prises n'ont pas permis de stopper le trafic

illégal et les évènements tragiques qui en

découlent. Ce commerce illégal de bois ne cesse de

prospérer au fil des années ; une véritable catastrophe

écologique qui génère des sommes d'argent colossales et

alimente la lutte armée. En témoigne le récent

événement de l'embuscade meurtrière du 24 janvier 2022

décrite dans l'article du 27 avril 2022 du magazine Jeune Afrique

intitulé « Sénégal : quand le trafic de bois alimente

la rébellion en Casamance »36.

Cette vaste région naturelle au Sud du territoire

sénégalais abrite une grande diversité d'espèces

végétales et est très souvent confrontée aux feux

de forêts aux conséquences multiples, aux coupes

irréfléchies par les sous-traitants de la compagnie fournisseuse

d'électricité (forêt pillée sur 50 ou 100 m de

profondeur au bord des routes de toutes ses espèces nobles), aux coupes

illégales au préjudice incommensurable, aux

prélèvements pour le fumage du poisson (Ba, 2022). Il est

manifeste que les forêts casamançaises subissent d'énormes

pressions anthropiques avérées qu'il serait nécessaire

bien les identifier et analyser en vue d'établir des stratégies

forestières efficaces pour une gestion durable des forêts en

région casamançaise et une bonne gouvernance forestière.

Ainsi, face à ces fortes pressions exercées qui dégradent

et détruisent les forêts, une bonne gouvernance des forêts

devrait permettre de répondre à la satisfaction durable des

besoins des populations casamançaises en produits forestiers ligneux et

non ligneux, sans pour autant compromettre les équilibres

socio-écologiques dans le contexte actuel de réchauffement

climatique.

35 Le Quotidien, Casamance - Tuerie dans la

forêt de Bofa-Bayotte : La Cddc accable les « parrains » du

trafic du bois, 18 janvier 2018.

https://lequotidien.sn/casamance-tuerie-dans-la-foret-de-bofa-bayotte-la-cddc-accable-les-parrains-du-trafic-du-bois/

36 Jeune Afrique Sénégal : quand le

trafic de bois alimente la rébellion en Casamance, article du 27 avril

2022.

https://www.jeuneafrique.com/1340050/politique/senegal-quand-le-trafic-de-bois-alimente-la-rebellion-en-casamance/

28

III. OBJECTIF GENERAL DE L'ETUDE

Compte tenu de l'enjeu majeur de la déforestation et de

la dégradation des forêts en Afrique dans la lutte contre le

changement climatique, l'objet global de notre présente étude

consiste à identifier et analyser les différentes pressions

exercées sur les vastes forêts de la région naturelle de la

Casamance au Sénégal afin d'établir une stratégie

efficace de gestion forestière pour une gestion durable des forêts

casamançaises. L'objectif global est ainsi scindé en plusieurs

objectifs spécifiques. De façon spécifique, il s`agira de

:

v 1 - faire une présentation générale de

la région de Casamance et de ses ressources forestières

v 2 - analyser les cadres politique, juridique et

institutionnel régissant la gestion des ressources forestières et

l'évolution de la gouvernance forestière

v 3 - identifier et analyser les différentes pressions

exercées sur les vastes forêts de la région

casamançaise, les principales causes et conséquences de ces

pressions.

v 4 - analyser la stratégie de gestion

forestière mise en oeuvre et identifier ses principales contraintes

v 5 - enfin d'établir des recommandations visant

à améliorer la stratégie forestière mise en oeuvre

pour une gestion durable des forêts casamançaises.

IV. METHODOLOGIE

La démarche méthodologique adoptée s'est

articulée autour de la revue bibliographique, de l'identification et de

la collecte de données disponibles et d'informations relatives au

domaine de l'étude notamment de la gestion des ressources

forestières, le recueil de données par la réalisation

d'entretiens individuels avec des personnes ressources des structures

évoluant dans le domaine de la gestion forestière au

Sénégal, l'analyse et le traitement des données

collectées et enfin la rédaction du document.

1. Revue bibliographique

La revue bibliographique s'est faite à partir

d'ouvrages, des articles et publications scientifiques, de document de

thèse et mémoires de fin d'études, et des documents divers

disponibles dans les bibliothèques de Le Mans Université (LMU)

notamment au niveau du portail numérique de publications scientifiques,

thèses et mémoires (HAL-LMU), à partir des

29

portails et plateformes d'informations et de revues

scientifiques et d'autres sites internet de recherche académiques...

Tout d'abord, nous avons mené une recherche

exploratoire sur les pressions exercées sur les forêts et la

gestion des ressources forestières dans l'objectif de collecter des

informations de bases relatives au domaine, en consultant au fur et à

mesure diverses sources capitalisées, tout en nous familiarisant avec la

terminologie du sujet. Cette phase exploratoire a permis dans son ensemble de

définir les concepts fondamentaux abordés à savoir «

pressions exercées sur les forêts », la «

stratégie forestière » et la « gestion durable des

forêts », d'avoir des idées et une compréhension plus

large du sujet.

Ensuite, une recherche documentaire plus avancée a

conduit à mieux cibler les recherches et de façon plus

précise sur les fortes pressions exercées sur les vastes

forêts localisées au Sud du Sénégal

particulièrement dans la région naturelle de la Casamance,

l'impact de ces pressions sur les écosystèmes forestiers

casamançaises et la stratégie mise en oeuvre pour la gestion

durable des ressources forestières de la Casamance, et plus largement du

Sénégal.

2. Recueil des données

Des entretiens individuels ont été

réalisés auprès des responsables des Inspections

Régionales des Eaux et Forêts (IREF) des trois régions

administratives (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) de la région

naturelle de la Casamance. Les IREF sont des services

déconcentrés et représentantes au niveau régional

de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des

sols (DEFCCS) qui est la direction en charge des ressources forestières

au sein du Ministère de l'Environnement et du Développement

Durable (MEDD) du Sénégal.

D'autres entretiens individuels ont été

également réalisés notamment auprès

d'enseignant-chercheur au département de

Géographie et membre du laboratoire de Géomatique et

Environnement de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, la seule

université de la région casamançaise. D'autres structures

ont été sollicitées mais sans succès. C'est le cas

notamment de l'ONG Oceanium de Dakar qui oeuvre pour la protection de

l'environnement et la conservation des ressources naturelles ou encore de

Livelihoods-Sénégal pour restaurer les forêts de mangroves

dans les estuaires de la Casamance.

Toutefois, il est nécessaire de signaler que les

entretiens avec les responsable des Inspections Régionales des Eaux et

Forêts ne nous ont permis pas de disposer des données sur les

superficies forestières dégradées en région

casamançaise. Dans les rapports récents comme anciens, il

n'existe pas des données disponibles permettant

d'estimer la dégradation des forêts en Casamance. De plus, la

demande faite pour disposer de données sur les superficies

déforestées en Casamance s'est heurtée à un refus

des responsables avec comme raison principale, l'interdiction de tout transfert

ou partage de données en dehors de la structure.

3. Outils de collecte de données

Pour la collecte de données, un guide d'entretien a

été élaboré à cet effet à partir du

logiciel Sphinx et administré à distance par

téléphone et par Internet via un courrier électronique

auprès des personnes ressources (notamment des responsables des

Inspections des eaux et forêts de la région concernée et

d'enseignant-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor)

pour la collecte des données et informations en fonction des

différentes cibles de l'enquête.

4. Traitement et analyse des données, et

rédaction du document

Les données recueillies à partir de

l'enquête par entretiens individuels ont été

traitées pour être analysées efficacement. L'ensemble du

travail de traitement et d'analyse des données s'est faite notamment

à l'aide du logiciel tableur Excel avec surtout l'utilisation

des fonctions « Analyse de données », « Tableau

croisé dynamique ». La rédaction de ce présent

document de mémoire s'est effectuée avec l'aide du logiciel de

traitement de texte Microsoft Word et la présentation pour la

soutenance se fera à partir du logiciel de présentation

Microsoft PowerPoint.

30

31

CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA ZONE CONCERNEE PAR

L'ETUDE

I. Présentation du Sénégal et de la

région de Casamance 1. Brève présentation du

Sénégal

1.1. Données physiques

Bordé à l'ouest par l'océan Atlantique et

partageant ses frontières avec cinq (5) pays (le Mali à l'est, la

Mauritanie au nord, la Guinée et la Guinée-Bissau au sud, la

Gambie une quasi-enclave d'environ 25 km de large et près de 300 km de

profondeur à l'intérieur du territoire sénégalais),

le Sénégal est situé à l'extrême ouest du

continent africain, entre 12,5° et 16,5° de latitude Nord et

11,5° et 17,5° de longitude Ouest. Avec ses 700 km de côtes, le

pays dispose d'un territoire qui s'étend sur une superficie totale de

196 712 Km2.

1.2. Données climatologiques

Le Sénégal possède un climat de type

soudano-sahélien. La partie Sud du pays est caractérisé

par un climat tropical tandis que le climat au Nord du territoire est

semi-désertique. C'est un climat qui se distingue par l'alternance de

saison chaud et humide (couvrant la période de mi-juin à octobre)

et de saison sèche (de novembre à mi-juin). La

pluviométrie moyenne annuelle oscillent entre 300 à 1200

millimètres et varie selon un gradient pluviométrique croissant

du Nord en allant vers le Sud, d'une année à l'autre. Trois (3)

principales zones de pluviométrie sont identifiées sur le

territoire, se rapportant à trois (3) zones climatiques : une zone

semi-désertique dans la partie Nord du pays, une savane arborée

au centre et une zone forestière localisée au Sud du territoire

national.

1.3. Données hydrographiques

Le Sénégal dispose des ressources en eaux de

surfaces composées principalement de quatre (4) fleuves que sont,

respectivement et selon l'importance de la longueur : le fleuve

Sénégal (avec 1700 km de long), le fleuve Gambie (1130 km), le

fleuve Casamance (300 km) et le fleuve Saloum (250 km). À ces fleuves,

s'adjoignent des lacs et des rivières pour compléter le

régime hydrologique. La présence de grands barrages

hydroélectriques notamment ceux de Diama et de Manantali participent

à la maîtrise des ressources hydrauliques et concourent entres

autres, en faveur du développement de l'agriculture, de

l'approvisionnement énergétique et en eau potable.

32

1.4. Données démographiques

Le Sénégal dispose d'une population totale

estimée à plus de 16 209 000 habitants en 2019 (contre environ 15

726 000 hbts la précédente année) pour un taux

intercensitaire de l'ordre de 2,5%. La population féminine

représente près de 8 140 350 soit une proportion de 50,22% contre

49,78% de la population masculine. Cette population sénégalaise

se distingue par sa jeunesse avec une proportion de 48% de la population

âgée de 18 ans ou moins. Chez la population féminine, la

part de la jeunesse représente 47% tandis qu'elle est de 49,3% chez la

population masculine. Selon les nouvelles projections de l'ANSD, la population

sénégalaise est estimée à 18 258 000 habitants avec

50,26% de femmes et 49,74% d'hommes (ANDS, 2023).

1.5. Caractéristiques

socio-démographiques

En 2019, près de 6,13 millions de personnes vivaient

sous le seuil de pauvreté monétaire, d'après

l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages

(EHCVM, 2018/2019) au Sénégal publié en septembre 2021

(ANSD, 2021). Le taux de pauvreté avoisinait les 37,8% à

l'échelle nationale, avec de grandes disparités selon le milieu

de résidence, selon les régions. Cette pauvreté est plus

intensifiée en milieu où près de 53,6% de la population

vivent sous le seuil de pauvreté tandis qu'en milieu urbain, on

enregistre une proportion de 19,8%. On estime que plus des 3/4 soit 75,4% des

pauvres se trouvent en milieu rural contre moins du 1/4 (24,6%) en milieu

urbain.

L'agriculture emploie environ 27,4% de la population active.

En milieu rural, elle reste le pourvoyeur majeur d'emplois avec une part de

50,3% des emplois contre 6,6% en milieu urbain d'après les

résultats de l'EHCVM 2018/2019. Par ailleurs, en matière

d'accès à l'énergie notamment pour la cuisson, les

principaux combustibles utilisés sont constitués par le bois

(45,2% : 32,8% ramassé et 12,4% acheté), le gaz (34,0%) et le

charbon de bois (18,7%). En milieu rural, le bois constitue principalement et

de façon générale le combustible le plus utilisé

avec près de 79% des ménages. Selon le mode d'acquisition du

bois, nous remarquons aussi qu'environ 64% des ménages ont recours au

bois ramassé contre 15 % pour le bois acheté.

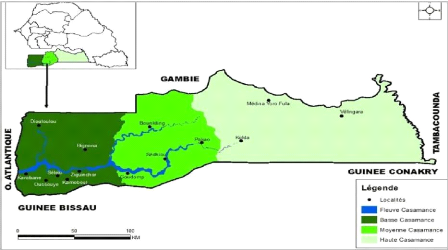

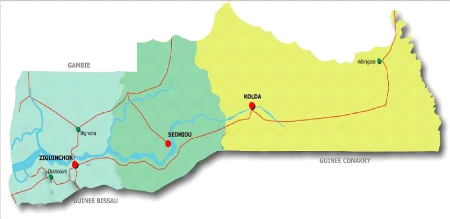

2. Présentation de la région de Casamance

Région située à l'extrême Sud du

Sénégal entre la Gambie et la Guinée-Bissau et

bordée à l'Ouest par l'Océan Atlantique avec 86 km de

côtes, la Casamance est l'une des six (6) régions naturelles du

territoire national et compte une population d'environ 2,012 millions habitants

en 2019 composée majoritairement de jeunes et d'adolescents (78% ont

moins de 35 ans), d'après

33

les dernières données de l'Agence nationale de

la statistique et de la démographie (ANSD, 2021). D'une superficie

estimée à près de 29 000 km2, la région

naturelle et historique de Casamance est traversée par le fleuve du

même nom, 3ème grand fleuve avec ses 300 km de long

derrière le fleuve Gambie et le fleuve Sénégal.

Figure 8 : Situation géographique de la

région naturelle de la Casamance 37

Cette région naturelle du Sud du Sénégal

dispose d'énormes potentialités agro-sylvo-pastorales

appréciables propices au développement socio-économique de

la région. Considérée comme le « grenier » du

Sénégal du fait des conditions climatiques douces avec un climat

de type soudano-guinéen, de ses terres fertiles et ses pluies abondantes

et régulières (Omotundo, 2011), elle constitue la partie la plus

arrosée du territoire avec une précipitation moyenne annuelle de

1400 mm (Sané, 2017 ; Faye et al., 2017). L'agriculture mobilise

près de 80% de la population et constitue le socle de l'économie

régionale. L'élevage y occupe une place importante et constitue

une activité essentielle pour cette région naturelle qui dispose

d'un fort potentiel fourrager et une source de revenu pour une part importante

de la population. (ADL, 2011). L'activité industrielle se réduit

essentiellement au traitement et au conditionnement de produits halieutiques et

des fruits, des usines à bois.

Divisée en trois grandes zones géographiques

(Basse, Moyenne et Haute Casamance), la région de Casamance se compose

de 113 communes, 9 départements et trois (3) régions

37 Source : Kafunel

34

administratives comptant chacune trois (3) départements

: la région de Ziguinchor qui correspond à la Basse Casamance, la

région de Sédhiou à la Moyenne et la région de

Kolda à la Haute Casamance.

Figure 9 : Carte des trois régions administratives

de la Casamance38

? La région de Ziguinchor :

composée de trois départements (Ziguinchor, Bignona, Oussouye),

30 communes et 502 villages, elle couvre environ une superficie d'environ 7 340

km2 (soit 3,73% du territoire national). Sa population est

estimée en 2019 à 662 180 habitants soit près de 4% de la

population sénégalaise selon l'Agence nationale de la statistique

et de la démographie. La position géographique de la

région, sa façade maritime et son réseau hydrographique

lui confèrent une grande richesse en ressources halieutiques et en font

d'elle une plaque tournante du commerce sous régional. Les principales

activités économiques sont l'agriculture, la pêche et le

tourisme (ADL, 2021). Les formations végétales sont

caractérisées par des forêts denses sèches et des

forêts galeries ; la mangrove peuplant la zone fluviomaritime. Le domaine

forestier régional se distinguant par son immensité, couvre une

superficie de 116 700 hectares répartis dans 28 forêts

classées avec un taux de classement avoisinant les 25%. Le

département de Bignona concentre l'essentiel de la superficie du domaine

avec 18 forêts classées (taux de 19,5%) pour une superficie de

plus de 100 315 hectares (ANSD, 2021).

? La région de Sédhiou : l'une

des trois dernières régions nouvellement créées,

elle compte trois départements (Sédhiou, Goudomp et Bounkiling),

43 communes et 941

38 Source : Mycasamance

35

villages. La région de Sédhiou s'étend

sur une superficie de 7 330 km2 (soit 3,7% du territoire national).

Sa population est estimée à 553 000 habitants représentant

environ 3,4% de la population sénégalaise selon l'Agence

nationale de la statistique et de la démographie. Situé au centre

de la Casamance, c'est une région frontalière à trois pays

(la Gambie au Nord et la Guinée Bissau au Sud). Cette position

géographique confère à la région un potentiel

géostratégique énorme dans les dynamiques

économiques socioculturelles de la sous-région (ADL, 2021). Les

principales activités économiques sont l'agriculture

(l'élevage y constitue une activité essentielle), la pêche

et les activités piscicoles, le tourisme. Les formations

végétales se distinguent par une prépondérance de

la savane boisée. Le domaine forestier de la région couvre une

superficie de 84 500 hectares repartie dans 12 forêts classées

avec un taux de classement s'établissant à 11,5%. Le

département de Sédhiou concentre l'essentiel de la superficie du

domaine avec 9 forêts classées (taux de 22,63%) pour une

superficie de 62 003 hectares (ANSD, 2021).

? La région de Kolda : avec une

superficie estimée à 13 720 km2 soit 7% du territoire

national, elle est constituée de trois départements (Kolda,

Vélingara et Médina Yoro Foulah), 40 communes et environ 589

villages. Sa population est estimée en 2019 à 796 580 habitants

soit 4,9% de la population nationale selon l'Agence nationale de la statistique

et de la démographie. Partageant ses frontières avec la Gambie au

Nord, et au Sud avec la Guinée Bissau et la Guinée Conakry, la

position géographique de la région lui confère un

potentiel géostratégique énorme dans les dynamiques

économique et socioculturelles de la sous-région (ADL, 2021).

Région par essence d'élevage agropastoral, les principales

activités économiques sont l'élevage, l'agriculture, la

pêche et l'aquaculture. L'un des bastions forestiers du pays se

distinguant par l'envergure de son domaine classée, le domaine forestier

régional s'étend sur une superficie de plus de 334 330 hectares

répartis dans 14 forêts classées avec un taux de classement

de 24,4%. Le département de Vélingara et Médina Yoro

Foulah concentre la quasi-totalité de la superficie du domaine avec

respectivement 154 583 hectares (18 forêts classées, taux de

classement de 26,1%) et 144 167 hectares (3 forêts classées, taux

de 35,9%) (ANSD, 2021).

36

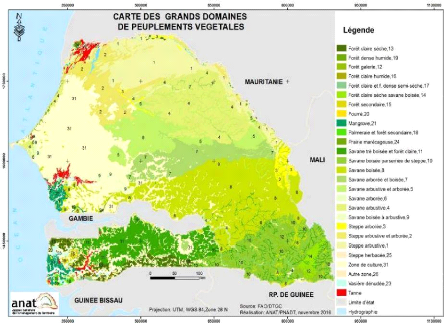

II. Les ressources végétales au

Sénégal et les forêts casamançaises

Au Sénégal, la superficie occupée par les

forêts est à près de 8,5 millions d'hectares (FAO,

2010)39. Le pays dispose d'un potentiel important d'espèces

végétales et présente une grande diversité

d'écosystèmes, offrant une véritable mosaïque

d'écosystèmes terrestres. En effet, quatre (4) grands ensembles

d'écosystèmes sont présents sur l'étendue du

territoire national : terrestres, fluviaux et lacustres, marins et

côtiers et ceux qu'on regroupe sous la dénomination «

écosystèmes particuliers » notamment les Niayes. Hormis les

formations de mangrove, les écosystèmes terrestres constituent

les milieux où on croise la plupart des écosystèmes

forestiers du pays (MEPN, 2010). Ces derniers sont représentés

par quatre types de formations végétales dont les principales

sont essentiellement constituées par les forêts, la savane et les

steppes.

Les forêts : géographiquement

localisées au Sud du Sénégal, elles occupent une

superficie estimée à 13 523 000 hectares d'après le

rapport d'évaluation des ressources forestières mondiale (FRA

2015). Elles sont pour l'essentiel constituées par des forêts