|

|

|

|

UNIVERSITE DE N'DJAMENA

**********

FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET APPLIQUEES

**********

DEPARTEMENT DE

GEOLOGIE

*********

MASTER HYDROSIG

|

REPUBLIQUE DU TCHAD

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'EAU ET DE LA PECHE

PROJET ResEau

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES EN VUE DE L'OBTENTION DU

DIPLOME DE MASTER EN HYDROGEOLOGIE ET SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE

(MASTER HYDROSIG).

THEME : `'CONTRIBUTION A L'ETUDE DE

LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE DES POINTS D'EAU DANS LA VILLE

DE N'DJAMENA».

Présenté et Soutenu publiquement le 06

avril 2019

Par : AMANN HISSEINE ABDOUL

Ingénieur des travaux en

Hydrogéologie / N° Mle

017401168814954311018

Sous la Direction de :

Dr. BRAHIM TAHA DAHAB,

enseignant à l'Université de N'Djamena.

Et sous la

supervision de :

Dr MOUSSA ABDERAMANE, Maitre Assistant

CAMES, enseignant à l'Université de

N'Djamena

|

Jury d'évaluation :

Président : Dr Hamdane Annadif,

enseignant à l'Université de N'Djamena,

Rapporteur : Dr Adjeffa Epolyste, enseignant

à l'Université de N'Djamena, Rapporteur : Dr Moussa

Isseini, Maitre Assistant CAMES, Université de N'Djamena

|

ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page ii

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

DEDICACES

Je dédie ce mémoire à :

? A mon défunt père Boukar Abdoul. Papa tu

nous as inculqué l»honnêteté, le respect d'autrui, la

dignité et la rigueur dans le travail.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page iii

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

REMERCIEMENTS

Arrivé au terme de ce travail, il m'est agréable

d'exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à tous ceux qui, par

leur enseignement, leur conseil et leur encouragement m'ont aidé

à sa réalisation.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance au Dr

BRAHIM TAHA DAHAB, qui malgré ses multiples occupations a accepté

d'encadrer ce travail d'initiation à la recherche ; ses encouragements

et ses conseils étaient pour moi une source de motivation.

Au Dr MOUSSA ABDERAMANE, mon co-encadreur qui m'a toujours

soutenu, encouragé. Sa rigueur scientifique m'a été d'une

aide précieuse. Merci du fond du coeur.

À tout le corps enseignant et personnel de

l'université de N'djamena et en particulier, à tous les

enseignants du Master HydroSIG pour tous les cours dispensés. Il s'agit

du Dr. MOUSSA ISSEINI, Dr. ABDERMANE HAMIT, Dr. KADJANGABA Edith, Dr. Job

ANDIGUE, Dr. MOUPENG BEDJAOUE, Dr. MASSING OURSINGBE, Dr. OUYA BONDORO Henry,

Dr. AHMED DORSOUMA, Mme DENENODJI Antoinette, M. Joseph LIBAR, M. LOUCKMANE

BICHARA, M. RIRABE Dieudonné, Dr. HAMZA BRAHIM, Dr EPOLYSTE ADJEFFA, M.

ABDELHAKIM MOUSTAPHA, M. WAROU, M. WALBADET Ezéchiel, et M. MAHAMAT NOUR

Abdallah.

A tout le personnel du laboratoire national des eaux à

N'Djamena pour leur accueil et leur courtoisie pendant mon stage, je pense

particulièrement à AKOINA MOURSAL pour sa disponibilité,

et ses encouragements sans cesse renouvelés à mon égard.

J'exprime ma profonde reconnaissance à mes aînés d'

HydroSIG en occurrence M. GUINBE AMNGAR, qui m'a guidé, orienté

et aidé lors de la collecte des données.

Au Projet ResEAu et ses partenaires techniques et financiers

qui ont mis en oeuvre le Master HydroSIG.

J'exprime enfin ma profonde reconnaissance à tous mes

amis et collègues avec lesquels nous avions passé des temps fous

à répéter, étudier. Il s'agit de : M. NOUBADOUM

OSEE, M. ABDEL-AZIZ ADOUDOU.

Je tiens également à exprimer toute ma

reconnaissance à tous ceux et celles qui ont contribué à

la réalisation de ce travail et dont le nom ne figure pas dans cette

liste.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page iv

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION : 1

I. PROBLEMATIQUE : 1

II.OBJECTIFS : 3

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE ET SES

CARACTERISTIQUES 5

Chapitre I- CADRE GEOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 5

I- APERÇU GEOGRAPHIQUE 5

I.1.1. Situation de la République du Tchad 5

I.1.2. Localisation de la zone d'étude 5

I.2- facteurs climatiques 6

1.2.1. Le climat 6

1.2.2. Indice d'aridité 7

I.3.- pluviométrie 8

I.3.1.- données pluviométriques 8

I.3.2- température 9

I.3.3- température moyenne mensuelle 9

I.3.4-humidité 10

I.4 - évaporation 10

1.5- l'insolation 12

I.6- l-hydrographie 12

I.6.1- le Chari 13

I.6.2- le logone 14

I.7- la géomorphologie 14

I.8- le sol 14

I.9- la végétation 15

I.10- contexte socio-économique 16

1.10.1. La situation socio-économique de la ville de

N'djamena 16

Les secteurs privés et publics 16

I.11- la population/demographie 17

I.12- organisation administrative et sociale 17

Administration 17

Chapitre II- CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 19

II.1. Le pliocène et le quaternaire 19

II.1.1. Pliocène 19

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page v

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

II.1.2. Quaternaire 20

A. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 21

II.2. Les principales nappes phréatiques de

N'Djamena 22

II.3. Paramètres hydrodynamiques (Q, Q/S, K,

T, S) 24

II.4. Qualité des eaux de nappe 24

B. PRESENTATION DU LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

24

II.5. Les textes législatifs et réglementaires

25

DEUXIEME PARTIE : MATERIELS ET METHODES 25

Chapitre III. MATERIELS ET METHODES 26

CADRE DE L'ETUDE 26

METHODOLOGIE 26

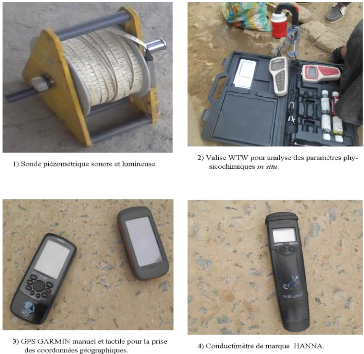

III.1. MATERIELS ET METHODES 27

III.1.1. Etudes de terrain 27

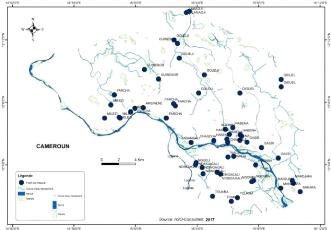

III.1.2. Mesures des niveaux statiques 29

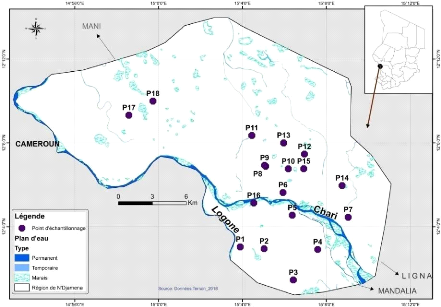

III.1.3.Echantillonnage de l'eau 30

III.1.4 études de laboratoire 32

III.1.5 réalisation des différentes coupes

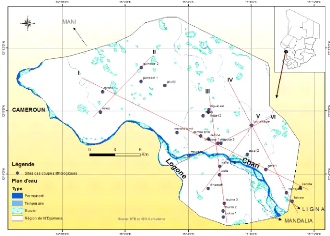

lithologiques 32

III.1.6 Calcul du niveau piézométrique 33

III.1.7 Calcul du gradient hydraulique 34

III.1.8 Matériels et dispositifs pour l'analyse

bactériologique 35

III.1.9 Méthode d'analyse, procédure et modes

opératoires 36

Les paramètres à analyser et méthodes

d'analyse 36

III.1.10 Analyse des paramètres

bactériologiques 38

Analyse et traitement des données 41

Limite de l'étude 41

III.2 RESULTATS: 42

III.2.2. Relation entre la lithologie et la contamination

bactériologique des points d'eau 48

III.2.3. levé des niveaux statique et

piézométrique 49

III.2.4 piézométrie de la nappe de

N'Djamena 49

III.3.RESULTATS DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 51

III.3.1. Les paramètres physico-chimiques: 51

La température de l'eau 51

Le pH 51

Les solides totaux dissous 52

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page vi

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

La turbidité 52

La dureté totale (CaCO3) 53

Les sulfates 53

Bicarbonates : 54

Le calcium : 55

Chlorures : 55

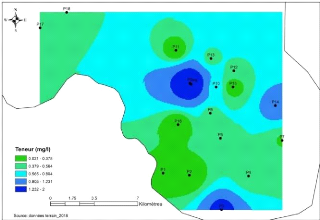

Magnésium 56

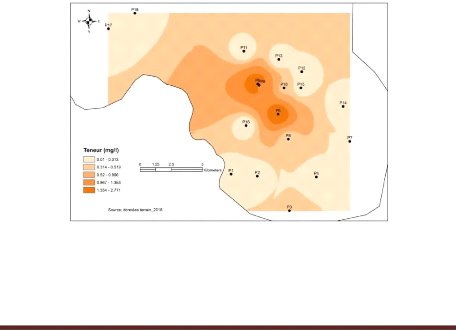

Sodium 57

Potassium 58

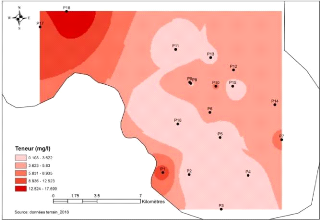

Nitrates 59

Manganèse total: 61

Ammonium : 61

III.3.2. Les ions majeurs des eaux souterraines

62

III.3.2.1.Les cations 62

III.3.2.2. Les anions 62

Balance ionique des eaux souterraines 62

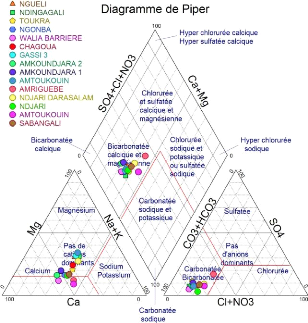

III.3.3. Faciès chimiques des eaux obtenus

à partir du diagramme de Piper : 64

III.3.4 Indice d'échange de base (IEB)

64

III.3.5 Faciès chimiques des eaux selon le

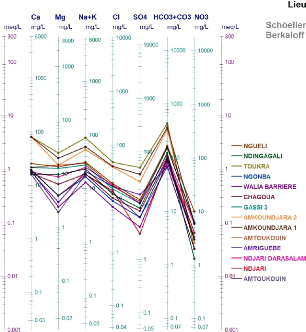

diagramme de Schoeller-Berkaloff : 65

III.3.6 Qualité des eaux de la nappe

66

III.3.7 Corrélation des éléments

chimiques 68

III.4.résultats des paramètres

bactériologiques. 69

III.4.1. impact socio-sanitaire de la consommation de

l'eau sur la santé de la population 75

Chapitre V- INTERPRETATION ET DISCUSSION

77

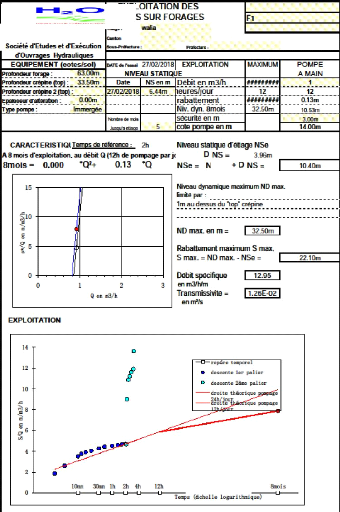

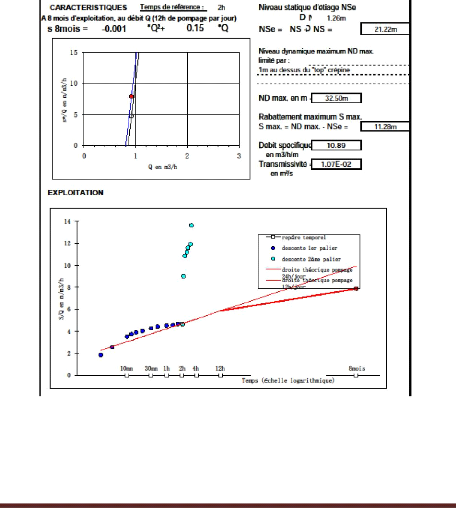

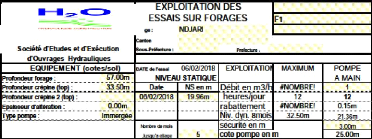

V.1.Paramètres hydrodynamiques 77

V.2.Corrélation des coupes

litho-stratigraphiques 77

V.3.Piézométrie 78

V.4.Qualité des eaux souterraines

79

V.4.1.Paramètres physico-chimiques

79

? La température : 79

? Le pH : 79

? La conductivité électrique :

79

V.4.2. les éléments chimiques

80

V.4.2.1.Les cations 80

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page vii

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

V.4.2.2.les anions 81

V.4.3.Indice d'échange de base (IEB)

83

V.4.4. rapports caractéristiques entre les

éléments majeurs 83

V.5.Qualité bactériologique des eaux

souterraines 85

CONCLUSION GENERALE 88

RECOMMANDATIONS 88

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 90

ANNEXES 93

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page viii

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

LISTE DES FIGURES

Figure 1:localisation de la zone d'étude 6

Figure 2: Histogramme des précipitations moyennes

mensuelles de 1984 à 2015 à la station de

N'Djamena - aéroport (source: DGMN/ mai 2015). 8

Figure

3:Histogramme des précipitations moyennes annuelles de 1984 à

2015 à la station de

N'Djamena- aéroport (source: DGMN/ Mai 2015). 8

Figure

4:Courbes de températures moyennes mensuelles de 1984 à 2015

à la station de N'Djamena-

aéroport (source: DGMN). 9

Figure 5: Humidité

moyenne mensuelle de 1984 à 2015 à la station de N'Djamena

aéroport (source:

DGMN) 10

Figure 6: Evaporation moyenne mensuelle de 1984

à 2015 à la station de N'Djamena-aéroport (source

DGMN). 11

Figure 7: Evaporation moyenne annuelle

cumulée des trente dernières années à la station

de

N'Djamena- aéroport (source: DGMN) 11

Figure 8: Courbe

de l'insolation moyenne mensuelle de 1984 à 2015 à la station de

N'Djamena-

aéroport (source: DGMN). 12

Figure 9 : hydrographie de la zone d'étude. 13

Figure 10: les arrondissements de N'Djamena. 18

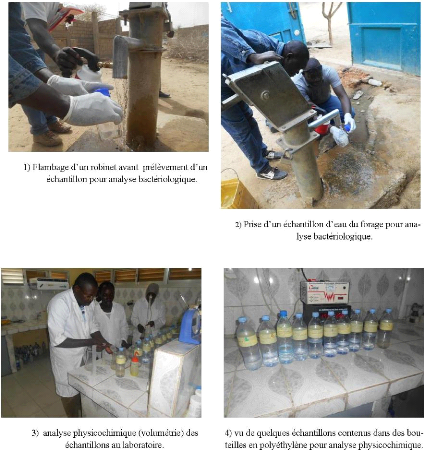

Figure 11: matériels utilisés sur le terrain. 28

Figure 12: sites des mesures des niveaux statiques. 29

Figure 13: méthodes d'acquisition des données de

terrain. 30

Figure 14: localisation des points d'eau (forages)

étudiés. 32

Figure 15:carte de la répartition des sites des logs de la

ville de N'Djamena. 33

Figure 16: vue de quelques matériels et dispositifs

utilisés au laboratoire 35

Figure 17: opérations de prélèvements

d'échantillons sur le terrain et d'analyses au laboratoire. 40

Figure 18: coupe lithologique Farcha-Kartota. 44

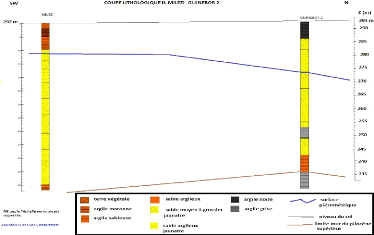

Figure 19: coupe lithologique Milezi- Guinebor2. 45

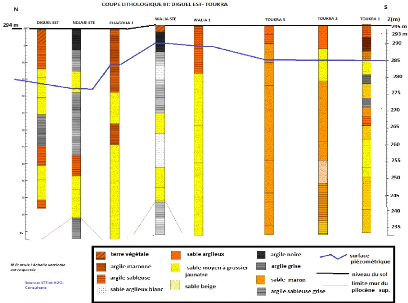

Figure 20: coupe lithologique Diguel Est- Toukra. 45

Figure 21: coupe lithologique Boutalbagar- Bakara 46

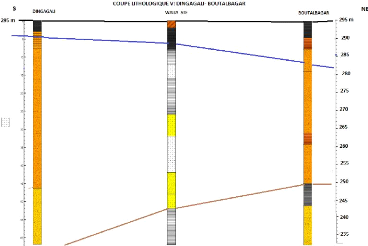

Figure 22: coupe lithologique Dingagali- Boutalbagar. 47

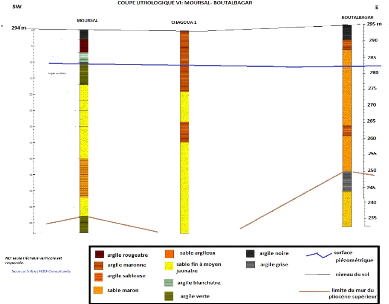

Figure 23: coupe lithologique Moursal- Boutalbagar. 48

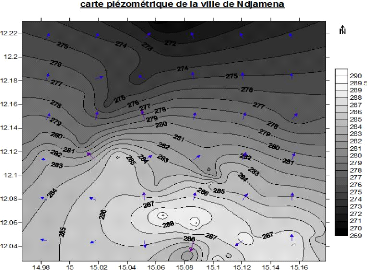

Figure 24:carte piézométrique de la ville de

N'Djamena obtenue par Arc Gis10. 50

Figure 25: carte piézométrique de la ville de

N'Djamena obtenue à partir de surfer 8. 50

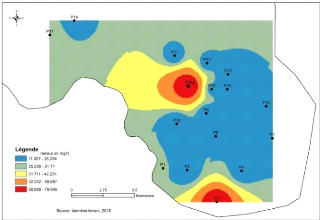

Figure 26:carte de la répartition de la

conductivité des eaux souterraines à N'Djamena 52

Figure 27:carte de la répartition des duretés des

eaux souterraines dans la ville de N'Djamena. 53

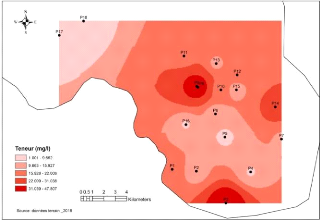

Figure 28:carte de la répartition des sulfates des eaux

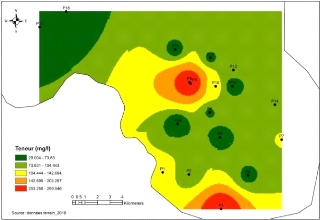

souterraines dans la zone d'étude. 54

Figure 29:carte de la répartition des bicarbonates des

eaux dans la ville de N'Djamena. 54

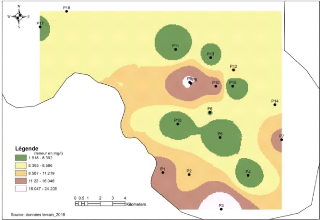

Figure 30: carte de la répartition du calcium des eaux

souterraines dans la ville de N'Djamena. 55

Figure 31: carte de la répartition des chlorures des eaux

souterraines de la ville de N'Djamena. 56

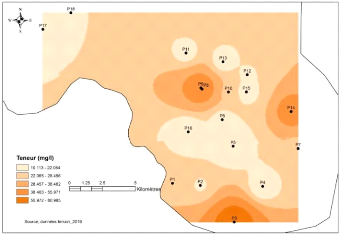

Figure 32: carte de la répartition du magnésium des

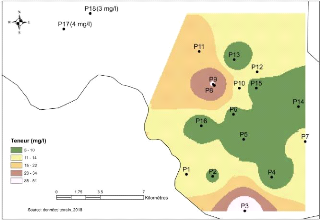

eaux souterraines dans la ville de N'Djamena. 57

Figure 33: carte de la répartition du sodium dans la ville

de N'Djamena. 58

Figure 34: carte de la répartition du potassium dans la

ville de N'Djamena. 59

Figure 35: carte de la répartition des nitrates dans les

eaux de la ville de N'Djamena. 60

Figure 36: carte de la répartition du fer à

N'Djamena. 60

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page ix

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Figure 37: carte de la répartition d'ammonium à

N'Djamena. 61

Figure 38: faciès chimiques des eaux de la ville de

N'Djamena 64

Figure 39: diagramme de Schoeller Berkaloff des eaux

souterraines de N'Djamena. 66

Figure 42: diagramme des entérocoques de 70

Figure 40: diagramme des Coliformes fécaux 70

Figure 41: diagramme des Coliformes totaux analysés

pendant l'hivernage. 70

Figure 43: carte des sites contaminés (points

rouges) par les germes totaux et fécaux 71

Figure 44: diagramme des E.Coli analysés

pendant 72

Figure 45: diagramme des Coliformes totaux analysés

pendant la 72

Figure 46: images illustrant parfaitement un environnant

malsain, facteur de contamination des

nappes. 76

Figure 47: coupe schématique montrant la

géométrie de la nappe d'eau souterraine de N'Djamena. 78

Figure 48: évolution des teneurs du bicarbonate en

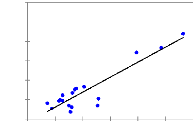

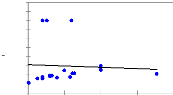

fonction de la conductivité électrique. 80

Figure 49: évolution des teneurs du nitrate en fonction

du calcium. 82

Figure 50: rapports caractéristiques entre les

différents éléments majeurs. 85

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page x

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:évolution de la population de N'Djamena. 17

Tableau 2 : les différents quartiers de la ville de

N'Djamena 18

Tableau 3: paramètres hydrodynamiques moyens de la nappe

de N'Djamena. 24

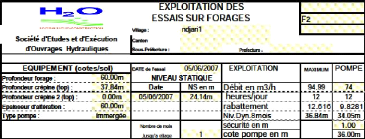

Tableau 4: résultats des paramètres hydrodynamiques

de quelques points d'eau de la ville de

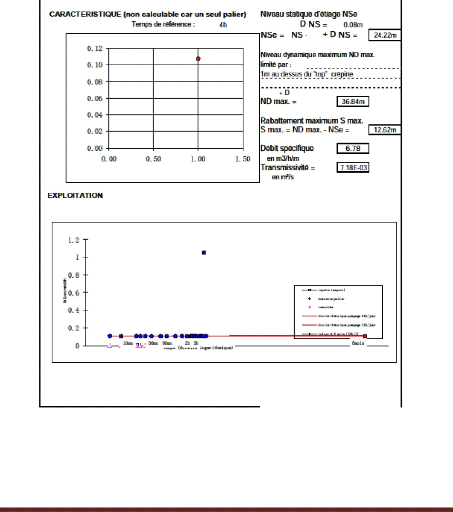

N'Djamena. (Source : H2O-Consultants 2018).

42

Tableau 5: valeurs de la porosité efficace moyenne pour les

principaux réservoirs (CASTANY, G.

1982). 42

Tableau 6: vérification des erreurs des résultats

des analyses de l'eau souterraine. 63

Tableau 7: variation d'échange d'ions dans les eaux

souterraines. 65

Tableau 8: grille simplifiée pour l'évaluation de

la qualité globale des eaux souterraines. 67

Tableau 9: qualité globale des eaux souterraines de la

ville de N'Djamena. 67

Tableau 10: matrice de corrélation des

éléments chimiques des eaux de N'Djamena. 69

Tableau 11: résultats des analyses bactériologiques

des forages de la zone d'étude/ campagne 1 : du 13

au 19 septembre 2017. 73

Tableau 12: résultats des

analyses bactériologiques des forages de la zone d'étude/

campagne 2 : du 28

au 30 mars 2018. 73

Tableau 13: résultats des analyses

bactériologiques des forages de la zone d'étude/ campagne 3 :

mai-

juillet 2018. 74

Tableau 14: fréquence des maladies

liées à l'eau de consommation dans quelques centres de

santé de

N'Djamena. 75

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page xi

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

LISTE DES ABREVIATIONS

BP : Before Present (avant 1950, année de

référence)

BGR : Bundesanstalt Fur Geowissenschaften Und

Rohstoffe (Institut Fédéral des

Géosciences et de Ressources Naturelles.

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques

et Minières

CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad.

CPIG : Comité de Pilotage D'information

Géographique

DC : Division Climatologique

DGMN : Direction Générale De La

Météorologie Nationale

E : Est

EDTA : Acide Ethylène Diamine

Tétra Acétique

FAO : Food and Agriculture Organization of the

United Nations (Organisation des Nations

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

Fig : Figure.

FIT : Front Intertropical

FMAT : La Flore Mésophile Aérobie

Totale

GPS : Global Positioning System

H : Heure

IEB : Indice d'Echange de Base

LB : Lunia Bertani

INSEED : Institut National De La Statistique,

D'études Economiques Et Démographiques

M : Mètre

M2 : Mètre carré

M3 : Mètre cube

MATDHU : Ministère de

l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de

l'Urbanisme.

N : Nord

NE : Nord -Est

NET : Noir d'ériochrome T

NP : Niveau Piézométrique

NS : Niveau Statique

OMS : Organisation Mondiale De La

Santé.

ORSTOM : Office de la Recherche Scientifique Et

Technique d'Outre Mer.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page xii

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

RGPH2 : Deuxième Recensement

Général De La Population Et De L'habitat

S : Sud

SDEA : Schéma Directeur De L'eau Et De

L'assainissement

STE : Société Tchadienne

d'Eau

SITEAU : Système d'Informations

Tchadien Sur l'Eau

TA : Titre Alcalimétrique

TAC : Titre Alcalimétrique Complet

UFC : Unité Formant Colonie

W : Ouest

WTW : Wissenschaftlich Technische

Werkstatten

ZCIT : Zone de Convergence Inter

Tropicale.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page xiii

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

RESUME

Le présent travail a pour but d'évaluer la

qualité physico-chimique et bactériologique des eaux souterraines

de la ville de N'Djamena et de déterminer les sources de pollution en

vue d'élaborer des mesures de prévention et d'atténuation

de risques. Dix huit points d'eau ont été contrôlés

pendant la période des hautes et basses eaux. Les paramètres

physico-chimiques (température, pH, conductivité) ont

été mesurés in situ pendant

l'échantillonnage. La turbidité et le taux de solide dissous ont

été évalués au laboratoire. Douze

éléments chimiques à savoir, la dureté calcique et

magnésienne, NO3-, SO42-,

Ca2+, Mg2+, HCO3-, Na+,

Cl-,K+, Fe, Mn, NH4+ ont été

analysés par dosage colorimétrique, par spectrophotométrie

d'une part et par la méthode volumétrique d'autre part. Les

germes fécaux (E. Coli), totaux et les entérocoques ont

été déterminés par la méthode de la membrane

filtrante.

Le sens de l'écoulement des eaux dans la zone

d'étude est du Sud vers le Nord. La température de l'eau avoisine

celle de l'air ambiant, les pH se situent autour de la neutralité,

l'analyse de la qualité globale de l'eau a révélé

que la quasi- totalité des points contrôlés sont de bonne

qualité. Ces eaux appartiennent à un seul faciès chimique,

à savoir bicarbonaté calcique à magnésienne. La

plupart des autres paramètres chimiques sont en deçà des

valeurs recommandées par l'OMS et de la norme tchadienne, à

l'exception de Toukra où la conductivité est supérieure

à la norme OMS.

Les germes indicateurs de contaminations fécales sont

présents dans 62% des forages, ce qui nécessite des traitements

de désinfection au chlore.

Les corrélations lithologiques réalisées

ont montré des variations latérales de faciès.

Mots clés : N'Djamena,

physico-chimique, bactériologique, pollution, échantillonnage,

qualité, fécale.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page xiv

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

ABSTRACT

The present work aims to evaluate the physicochemical and

bacteriological quality of groundwater of N'Djamena and to identify sources of

pollution with a view to developing prevention and risk mitigation measures.

Eighteen water points were monitored during the high and low water periods.

Physico-chemical parameters (temperature, pH, conductivity) were measured in

situ during sampling. Turbidity and dissolved solids were evaluated in the

laboratory. Twelve chemical elements namely, calcium and magnesium hardness,

NO3-, SO42-, Ca2 +, Mg2 +, HCO3-, Na +, Cl-, K

+, Fe, Mn, NH4 + were analyzed by colorimetric assay, by spectrophotometry on

the one hand and by the volumetric method on the other hand. Faecal (E. coli),

total and enterococcal germs were determined by the membrane filter method.

The direction of the flow of water in the study area is from

South to North. The temperature of the water is close to that of the ambient

air, the pH is around the neutrality, the analysis of the overall quality of

the water revealed that almost all the points checked are of good quality.

These waters belong to a single chemical facies, namely bicarbonate calcium to

magnesium. Most of the other chemical parameters are below the WHO recommended

values and the Chad standard, with the exception of Toukra where the

conductivity is higher than the WHO standard.

The indicator germs of fecal contamination are present in 62%

of the boreholes, which requires chlorine disinfection treatments.

The lithological correlations carried out showed lateral

variations of facies.

Key words: N'Djamena, physico-chemical,

bacteriological, pollution, sampling, quality, faecal.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 1

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

INTRODUCTION :

Partout dans le monde, la pression sur les ressources en eau

en général et sur les ressources en eau souterraine en

particulier est à la hausse (Nouayti N., et al (2015)), principalement

en raison d'une part, d'un contexte lié à l'accroissement de la

population avec comme corollaire l'expansion urbaine, le développement

industriel , le développement agricole et le tourisme avec du coup, une

demande croissante et une dégradation de la qualité de l'eau et

d'autre part, dans un contexte de changements climatiques dont les impacts sur

les ressources en eau sont de plus en plus évidentes .

Or, il n'y a pas de développement sans eau potable,

sans assainissement et sans hygiène, et un meilleur accès

à une eau de boisson saine peut se traduire par des

bénéfices tangibles pour la santé. (OMS, 2004).

Le Tchad, ne déroge pas à la règle

malheureusement et la disponibilité en eau jusqu'à présent

très limitée, risquerait de diminuer fortement à long

terme en raison de la rareté et le caractère aléatoire des

précipitations, le phénomène de désertification,

qui devient de plus en plus inquiétant, et menacent en plus des

agglomérations, les terrains agricoles et les infrastructures

d'irrigation (H, Abderamane ,2010). Ajouté à cela, une expansion

vertigineuse des principales agglomérations du Tchad, dont

l'illustration est donnée par la ville de N'Djamena notre zone

d'étude, expansion due à une forte croissance

démographique soit 3,5% par an (RGPH2), qui laisse présumer un

besoin encore croissant en eau potable.

La principale ressource en eau souterraine au Tchad

exploitable, est localisée dans le bassin du Lac Tchad avec une

superficie d'environ 2,5 millions de km2, c'est l'un des plus vastes

bassins endoréiques au monde et l'un des plus grands bassins

hydrogéologiques sédimentaires d'Afrique.

Le bassin du Lac Tchad comporte un sous bassin, le bassin du

Chari-Baguirmi où est logé notre secteur d'étude.

I. PROBLEMATIQUE :

L'eau souterraine constitue la ressource la plus importante et

relativement la plus accessible au Tchad en général et dans la

capitale N'Djamena en particulier puisqu'elle constitue une source

d'alimentation en eau potable, d'usage domestique et d'irrigation.

N'Djamena est comme toutes les capitales des Etats de

l'Afrique tropicale, équipée en installations produisant de l'eau

potable. Mais celles-ci ne desservent qu'une partie des quartiers de la ville

en raison de la vétusté du réseau de distribution d'eau,

son extension qui tarde à se faire et des conditions de distribution

sectorielle. C'est le cas avec la Société

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 2

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Tchadienne d'Eau, seule concessionnaire de l'état

tchadien chargée de la gestion et la distribution de l'eau potable, qui

ne couvre malheureusement pas l'ensemble de la capitale tchadienne (à

peine 30% du taux de couverture de N'Djamena, (PADUR,2013)).

C'est ainsi qu'une part importante de la population

n'hésite pas à faire recours aux forages à faible cout,

souvent de qualité préoccupante pour satisfaire leurs besoins

quotidiens, ignorant de ce fait que la majeure partie des eaux captées

par ces forages sont sujettes à des pollutions diverses en raison de la

nature lithologique des formations aquifères ou des sols

traversés, des épandages des ordures ménagères, des

eaux usées déversées sur le sol, des décharges

sauvages créées par ci et par là et des carences

d'hygiène, cela est aggravé par la croissance

démographique, augmentant les activités humaines, qui constituent

de plus en plus un réel danger pour l'environnement.

Or selon l'OMS, pour pouvoir protéger la santé,

l'eau destinée à la consommation doit être potable et de

bonne qualité.

Donc, c'est face à ces enjeux sanitaires,

socio-économiques et environnementaux devenus un défi dont tous

les acteurs doivent faire face, que nous avions opté pour le choix du

dit thème.

Hypothèses :

Les hypothèses qui sous-tendent notre recherche se

résument de la manière suivante :

- L'eau issue des forages sur certains sites (quartiers) de

notre zone d'étude n'est pas saine pour la consommation.

- La proximité des décharges et des fosses

d'aisance impactent sur la qualité des eaux de forages.

- Les mauvaises pratiques de l'hygiène et

d'assainissement sont des facteurs potentiels de contamination des eaux

souterraines (défécation à l'air libre notamment).

- La consommation de ces eaux est la cause de nombreuses

maladies hydriques (typhoïde, cholera, hépatite, diarrhée

...) au sein de la population.

Il serait donc judicieux avant de répondre à ces

assertions de faire une revue de l'hydrogéologie de la nappe du

Chari-Baguirmi et du coup, de notre zone d'étude.

Les anciens travaux de recherches relatifs à

l'hydrogéologie en général et à la connaissance du

fonctionnement des systèmes aquifères du Chari-Baguirmi dont fait

partie intégrante notre zone d'étude N'Djamena, ont

été amorcées en 1952 par (Abadie,J), suivi par les travaux

de recherche du BRGM vers la fin des années cinquante qui comprirent la

préparation de cartes hydrogéologiques de reconnaissance a 1/500

000 dont celle de Fort

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 3

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Lamy, complétés par les travaux des

équipes de l'ORSTOM dans les années 60.Les résultats

obtenus firent l'objet de deux synthèses, publiées en 1970 dont

la carte hydrogéologique a

1/1 500 000 avec notice explicative (par J

.L. Schneider).Ces travaux ont été complétés plus

tard par Schneider et Wolf en 1992 ( Massuel, 2001).

Les travaux récents menés dans la zone et

relatifs spécifiquement à la qualité des eaux souterraines

(physico- chimique et bactériologique) sont ceux du projet «

Gestion Durable de l'eau du bassin du lac Tchad ». Il s'agit d'un projet

de coopération technique entre la Commission du Bassin du Lac Tchad

(CBLT) et le BGR, projet qui a réalisé une analyse des eaux

souterraines de 52 forages équipés de pompes manuelles

situées dans la ville de N'Djamena (N.M Ronelngar, 2015). En outre dans

le cadre du projet « accès à l'eau potable et assainissement

dans les quartiers périphériques de la ville de N'Djamena»

piloté par la Voirie, un rapport sur la qualité

bactériologique des points d'eau souterraine des quartiers du

7éme et 9éme arrondissement a

été aussi mis à jour.

Nous n'occultons pas aussi les travaux de (Djoret (2000),

Massuel (2001), Kadjangaba (2007), Abdramane (2012)) qui ont trait à la

compréhension du fonctionnement du système aquifère du

Chari-Baguirmi, la compréhension des processus de recharge de

l'aquifère du quaternaire, des informations intéressantes sur

l'origine, la minéralisation, la géochimie et l'hydrodynamisme de

la nappe de N'Djamena. Tous ces travaux forment un jeu de données

très riches qui a servi de base pour ce travail (Bouchez. C, 2015).

Notre étude s'intéressera donc

spécifiquement à la qualité de l'eau captée par les

forages, elle nous permettra de dégager certaines causes de la

dégradation de ces eaux, de faire des propositions permettant à

nos populations d'observer des attitudes garantissant la qualité de

l'eau de consommation. Nous espérons que les résultats issus de

ce travail permettront de sensibiliser les décideurs pour une meilleure

application des normes de protection des forages en vue de la réduction

de l'incidence des maladies liées à l'eau.

II.OBJECTIFS :

Objectif global : Contribuer à la

connaissance de la ressource en eau (par la piézométrie) et de sa

qualité dans la ville de N'Djamena.

Objectifs spécifiques : Dans cette

étude, nous chercherons précisément à :

- Analyser les paramètres physico-chimiques et

bactériologiques de ces eaux et de vérifier s'ils

répondent aux normes de potabilité OMS/TCHAD ;

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 4

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

- rechercher les sources probables de pollution et

déterminer les niveaux de contamination physicochimique et

bactériologique des eaux de la nappe du plio-quaternaire à partir

des forages exploités par la population de la zone étudiée

;

- Evaluer les impacts de la consommation de ces eaux sur la

santé ;

- Faire des propositions pour l'amélioration de la

qualité des eaux consommées.

Pour atteindre ces objectifs, le rapport sera subdivisé

en trois parties :

? Dans la première partie, comportant deux chapitres,

nous présenterons le contexte d'étude et la problématique

dont la zone d'étude fait objet, nous relaterons le contexte

géographique, socio-économique, et nous aborderons la

géologie et l'hydrogéologie de la dite zone.

? La deuxième partie sera consacrée aux

paramètres et méthodes d'analyses.

? Dans la dernière partie, nous exposerons les

résultats obtenus lors de la recherche, suivie d'une discussion.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 5

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE ET SES

CARACTERISTIQUES

Chapitre I- CADRE GEOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE

Ce chapitre présente la zone d'étude sur le plan

physique et humain. En effet, il s'agit de localiser la zone d'étude sur

le plan régional, de présenter la population, le type de climat,

l'hydrologie, la pédologie, la géomorphologie, la

végétation, le contexte socio-économique et l'organisation

administrative.

I- APERÇU GEOGRAPHIQUE

I.1.1. Situation de la République du

Tchad

Le Tchad est situé entre le 8° et 23° de latitude Nord

et 14° et 24° de longitude Est avec une superficie de 1 284 000 km2.

Il est limité au Nord par la Libye, à l'Est par le Soudan, au Sud

par la République Centrafricaine, au Sud-ouest par le Cameroun et le

Nigeria, à l'Ouest par le Niger. C'est le cinquième pays le plus

vaste d'Afrique après le Soudan, la République

Démocratique du Congo, l'Algérie et la Libye. Le Tchad est un

pays enclavé au coeur de l'Afrique dans le centre d'une gigantesque

cuvette sédimentaire endoréique.

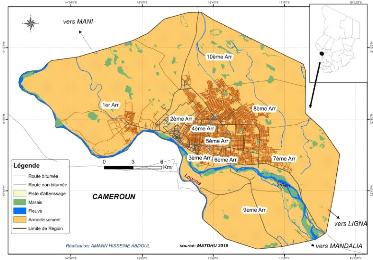

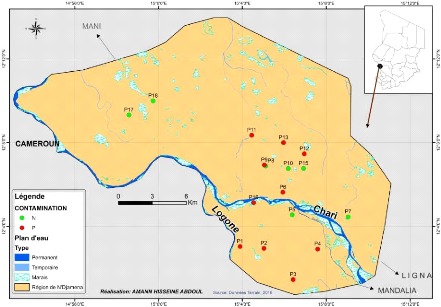

I.1.2. Localisation de la zone

d'étude

Le secteur qui fait l'objet de cette étude est la ville

de N'Djaména, située au centre-ouest du Tchad,

au confluent du fleuve Chari et du Logone, sur la rive droite du Chari et

s'étend sur 12° 03' et 12° 10' de latitude Nord et 15°

02' et 15° 07' de longitude Est sur une altitude moyenne de 295m ,en zone

sahélienne chaude et sèche. Elle est délimitée au

Nord par la sous-préfecture de Mani, à l'Est par la

sous-préfecture de Ligna, au Sud-est par la sous-préfecture du

Logone Chari, Mandalia notamment et à l'Ouest par le territoire

camerounais. N'Djamena s'étend sur 431 km2 environ.

La ville est en pleine extension spatiale. Cette extension de

la ville se fait de manière spontanée sur des terrains peu

propices à l'urbanisation et soumis régulièrement aux

inondations. A l'instar des autres villes africaines N'Djamena se

caractérise par l'explosion démographique et le manque d'un

schéma directeur d'urbanisation.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 6

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Figure 1:localisation de la zone

d'étude

I.2- Facteurs climatiques

Les paramètres climatiques étudiés dans

ce mémoire sont les précipitations, les températures,

l'humidité, l'insolation et l'évaporation. La connaissance de ces

paramètres permet de juger l'influence du climat sur la formation et le

renouvèlement de la ressource en eau tant en quantité qu'en

qualité, lesquels paramètres conditionnent l'écoulement

superficiel et souterrain;

Ces données qui sont fournies par la Division de

Climatologie (DC)! Direction d'Exploitation et d'Application

Météorologique (DEAM)! Direction Générale de

Météorologie Nationale (DGMN)/ mai/2015, portent sur les stations

de N'Djamena de 1984 à 2015.

1.2.1. Le climat

La ville de N'Djaména est soumise à un Climat

semi-aride sec et chaud. Par conséquent, les pluies dépendent

exclusivement de la position et de la structure du FIT et sont surtout

d'origine convective et issue d'un cumulo-nimbus isolé ou d'une

formation nuageuse se développant sous forme de ligne de grains qui se

déplace en général d'Est en Ouest à travers la

région sahélienne.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 7

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Le climat dans la zone d'étude est du type

sahélo-soudanien (Pias,J, 1970) caractérisé par une courte

période de pluie puis une longue période sèche. Le

régime des précipitations est associé à l'influence

de deux masses d'air, à savoir :

- l' Harmattan, masse d'air tropical continental chaud et sec

venant de l'Est et du Nord-est du Sahara,

- et la Mousson, masse d'air équatorial maritime,

instable, humide et relativement frais, venant du Sud-ouest et originaire de

l'anticyclone de Sainte-Hélène.

La Mousson relativement plus froide passe sous l'Harmattan et

l'axe de cette confluence est appelé Zone de Convergence Inter Tropicale

(ZCIT).

Le tracé au sol de ces deux masses d'air forme le Front

Inter Tropical ou FIT qui correspond à la zone de maximum de chaleur et

dont la position est responsable des précipitations .En août le

FIT remonte jusque vers le 20èmeparallèle et redescend

vers le sud au début de septembre (Kadjangaba, E, 2007).

Ill faut noter que les précipitations sont nulles

pendant 5 mois de l'année de novembre à mars tandis que les mois

de juillet et août sont bien arrosés avec respectivement une

moyenne de 150 mm et 175 mm.

1.2.2. Indice d'aridité

Les différentes caractéristiques du climat montrent

une zonalité particulièrement nette entre

le type tropical et le type désertique.

Cette zonalité est bien marquée avec l'indice

d'aridité de E. De Martonne et L. Aufrere (1925).

L'indice d'aridité de De Martonne noté IA est un

nombre sans unité, qui permet de définir le

degré d'aridité d'une région donnée

sur une échelle de cinq (05) classes. Il est donné par la

formule :

IA= P/T+10

Avec P: hauteur annuelle moyenne des

précipitations (en mm),

Et T: température moyenne annuelle

(°C).

Suivant les valeurs de l'indice de De Martonne, on établit

la classification de la manière

suivante :

IA < 5, climat hyperaride,

5 < IA < 7,5 climat désertique ;

7,5 < IA < 10 climat steppique ;

10 < IA < 20 climat semi- aride ;

IA > 20 climat tempéré.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 8

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Pour notre zone d'étude, pour un intervalle de 31 ans,

nous aurons : IA = 545 ,72/28,96+10 = 14.

La zone d'étude fait donc partie d'une zone

semi-aride.

I.3.- Pluviométrie

Les précipitations sont la principale source

d'alimentation des réserves d'eaux souterraines. Elles permettent une

appréciation indirecte de l'état des réserves en eau du

sol, la recharge et le régime des cours d'eau dans les bassins versants

(Saoud, I, 2014). En vue de suivre la répartition des

précipitations au cours de l'année hydrologique, nous avions

calculé la moyenne mensuelle sur les trente un ans

enregistrés.

I.3.1.- Données pluviométriques

200

150

100

50

Précipitations moyennes (mm]

0

Mois

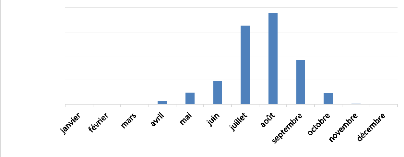

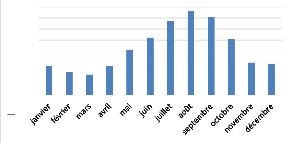

Figure 2: Histogramme des précipitations

moyennes mensuelles de 1984 à 2015 à la

station de N'Djamena -

aéroport (source: DGMN/ mai 2015).

Précipitations moyennes (mm]

1000

400

800

600

200

0

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015

Année

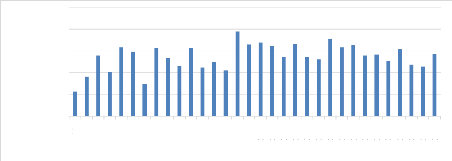

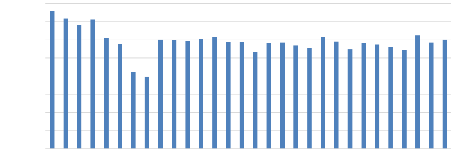

Figure 3:Histogramme des précipitations moyennes

annuelles de 1984 à 2015 à la station de N'Djamena-

aéroport (source: DGMN/ Mai 2015).

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 9

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

L'histogramme des précipitations mensuelles (figure 2)

montre que les précipitations débutent au mois d'avril,

atteignent leur maximum au mois d'aout avec une lame d'eau maximale de l'ordre

de 188,73mm, et décroissent ensuite pour s'arrêter au mois

d'octobre. Le mois le plus sec est le mois d'avril avec une lame d'eau maximale

de 5,78 mm.

La figure 3 montre que la pluviométrie est très

variable d'une année à l'autre. On distingue des années

très sèches (1984, 1990) avec des lames d'eau respectivement de

226, et 296 mm et des années assez humides (1998, 2006) avec

respectivement des lames d'eau de 775,9 et 711,2 mm.

I.3.2- Température

La température est un paramètre très

important dans la caractérisation du régime climatique d'une

région donnée. Elle est également liée aux

phénomènes de condensation et d'évaporation, c'est un

facteur déterminant dans l'établissement du bilan hydrologique.

Elle varie selon la latitude et l'altitude.

I.3.3- Température moyenne mensuelle

Temperature (°C)

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Mois

Min Max

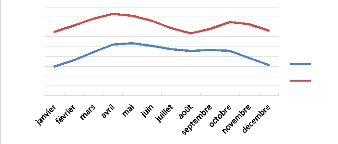

Figure 4:Courbes de températures moyennes

mensuelles de 1984 à 2015 à la station de

N'Djamena-

aéroport (source: DGMN).

Les températures moyennes mensuelles dans la zone

d'étude, calculées sur une période de 31 ans (1984- 2015)

oscillent entre 26°C et 28°C. Comme l'a souligné Djoret

(2000), le régime thermique annuel présente deux maxima : un

maxima principal se situe en mars -avril coïncidant avec la saison chaude

juste avant la résurgence des premières pluies ; et un

deuxième maxima se situant en octobre à la fin de la saison des

pluies. Notons cependant que

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 10

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

l'amplitude de variation de température est plus

élevée en janvier-février (Kadjangaba, 2007), du fait que

les températures sont plus fortes dans la journée et plus

fraiches la nuit.

I.3.4-Humidité

L'humidité relative de l'air est le rapport,

exprimé en pourcentage, de la tension de vapeur d'eau à la

tension de vapeur d'eau saturante. C'est un élément

atmosphérique très important puisqu'il donne le taux de

condensation de l'atmosphère.

80

Humidité rélative (%)

Mois

70

60

50

40

30

20

10

0

Figure 5: Humidité moyenne mensuelle de 1984

à 2015 à la station de N'Djamena

aéroport (source:

DGMN)

Les données sont collectées à

l'aéroport de N'Djamena pour une période de 31 ans (1984 à

2015). Nous remarquons que les périodes les plus humides sont

situées aux mois d'août et septembre, avec un pic de taux

d'humidité moyenne de 76,15% au mois d'aout. Le taux d'humidité

n'est donc élevé que pendant la saison des pluies et diminue

progressivement jusqu'au mois de mars (18 ,45%) ; et avec les premières

pluies d'avril, il recommence par augmenter. Le taux d'humidité moyen

annuel se situe autour de 42%.

I.4 - Evaporation

C'est le processus physique de la transformation de l'eau en

vapeur. Elle est un paramètre essentiel, car elle représente une

partie de la fonction de « sortie » dans le bilan hydrologique d'une

région donnée. Cependant il est difficile de la mesurer, car elle

dépend de plusieurs facteurs qui sont variables dans l'espace et dans le

temps, tels que la température, les précipitations, la vitesse

des vents, l'humidité de l'air, l'état du sol et la

végétation.

Dans notre zone d'étude, pour une chronique de 31 ans

(1984-2015), nous constatons que l'évaporation atteint un maximum au

mois de mars avec 416 mm d'eau et un minimum en août avec 76,5mm

(fig.6).

L'année où l'évaporation la plus

importante a été enregistrée est 1984 avec une moyenne

annuelle de 3804 mm d'eau ; et celle où la plus faible moyenne annuelle

a été enregistrée est

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

1991 avec 1979 mm d'eau (fig.7). Toute fois pour la même

période (31 ans) nous relevons une moyenne annuelle d'évaporation

de 2862 mm d'eau, elle est de loin supérieure à la moyenne des

précipitations sur la même période qui est de 563 mm.

|

450 400 350 300 250 200 150 100 50

0

|

|

|

|

|

Evaporation (mm)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mois

|

|

Figure 6: Evaporation moyenne mensuelle de 1984

à 2015 à la station de

N'Djamena-

aéroport (source DGMN).

Evaporation moyenne annuelle

19 84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

Années

Evaporation moyenne annuelle

1 1 2 2 3 3

( m m )

m

2000

4000

3500

3000

2500

1500

1000

500

0

Figure 7: Evaporation moyenne annuelle cumulée

des trente dernières années à la

station de N'Djamena-

aéroport (source: DGMN)

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 11

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 12

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

1.5- L'insolation

La valeur de l'insolation journalière durant la

période de 1984-2015 est minimale en juillet et août pendant la

saison des pluies donc avec l'apport de la couverture nuageuse. Elle est

maximale au mois de novembre avec 10h d'ensoleillement.

|

12 10 8 6 4 2 0

|

|

|

|

|

Insolation (Heure)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mois

|

|

Figure 8: Courbe de l'insolation moyenne mensuelle de

1984 à 2015 à la station de

N'Djamena-aéroport (source:

DGMN).

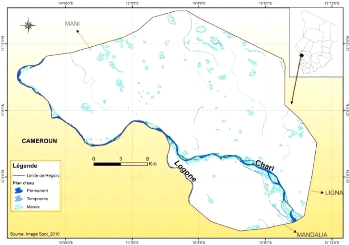

I.6- l-Hydrographie

La ville de N'Djamena est située dans une plaine

alluviale très plate longée sur toute

sa bordure méridionale par le fleuve Chari. Celui-ci,

le plus important du Tchad, prend sa source dans le mont Yadé (en

Centrafrique). Il est rejoint par son principal affluent, le Logone, au niveau

de la ville ; ce dernier prend sa source dans le massif de l'Adamaoua au

Cameroun. De ce fait, ces fleuves ont un régime tropical acquis en

grande partie dans leur cours amont hors des frontières du Tchad, et ils

résultent de l'association de plusieurs cours d'eau (Kadjangaba,

2007).

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 13

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Figure 9 : hydrographie de la zone

d'étude.

I.6.1- Le Chari

Le Chari, 1200 km dont 800 km au Tchad, est le plus important

des cours d'eau tchadiens. Le Chari prend sa source en République

Centrafricaine et se jette au Lac Tchad après avoir traversé

toute la zone soudanienne et la zone sahélienne. A son entrée au

Tchad, le Chari est constitué par la réunion de Bamingui (356 km

de long), du Gribingui (418 km) et du Bangora (355 km) trois cours d'eau

situé en République Centrafricaine qui drainent un bassin de 80

000 km2. Le Chari représente 90% des apports en eaux du Lac

Tchad. Il est caractérisé par une faible pente (0,1 m/km entre le

confluent du Bahr Aouk et le Lac Tchad, 826 km) entrainent une

dégradation hydrographique marquée (défluents, plaine

d'inondation) (Massuel,S 2001).

Après son entrée au Tchad, il reçoit :

- sur sa rive droite :

. le Bahr Aouk,

. le Bahr Keita,

. le Bahr Salamat qui continue le bahr Azoum et va alimenter la

vaste dépression du sud

d'Am-Timan. A partir de la confluence du Bahr Salamat, le Chari

ne recevra plus rien sur sa

rive droite mais donnera naissance à quelques importants

défluents.

- sur sa rive gauche :

. la grande et la petite Sido,

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 14

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

. I'Ouham grossie du Mandoul, . le Ba-llli de Bousso,

. le Logone (Pias,j, 1970).

I.6.2- Le logone

Le Logone, 960 km prend sa source dans

le plateau de l'Adamoua au Cameroun à 1200m d'altitude et se jette dans

le Chari à N'Djamena après avoir traversé les villes de

Doba, Moundou, Laï et Bongor. il porte le nom de Wina au Cameroun,

reçoit la M'Béré grossie Du Ngou et de la Lim. L'ensemble

constitue le Logone occidental qui collecte la Pendé ou Logone oriental,

puis sur la rive gauche la Tandjilé issue des plateaux laka. Ce fleuve

ne recevra plus ensuite aucun affluent jusqu'à sa confluence avec le

Chari mais lui retourneront, plus en aval par l'intermédiaire de

défluents, des eaux perdues en amont. II sera aussi alimenté par

les cours d'eau descendus des Monts Mandara (mayo

Boula, Tsanaga, Balda, Motorsolo, Ranéo, Mangafé..

. ) qui vont se perdre dans un immense yaéré sur la rive gauche

au Cameroun (Pias,J, 1970).

I.7- La géomorphologie

La région présente une topographie assez

caractéristique due à son histoire géologique. Le paysage

se structure en d'immenses plaines exondées et inondables. Les zones

basses correspondent aux plaines inondables situées à

proximité du Chari, à l'Ouest de la ville aux alentours de

Farcha, Milezi. Le reste de la région est occupé par la plaine

exondée, domaine des terres cultivables en saison de pluies. L'altitude

varie de 299 m au Sud (à l'entrée de la ville en bordure du

Chari) et décroit à 292m environ au Nord-ouest.

I.8- Le sol

La République du Tchad présente une gamme de

sols très étendue allant des sols ferralitiques à des sols

désertiques et ceci en relation avec la variation climatique (humide au

Sud et désertique au Nord). Il faut signaler que ce sont surtout les

matériaux sédimentaires qui sont les plus abondants au Tchad,

notamment les formations d'âge quaternaire ancien à très

récent dans la majorité du territoire. Ces sédiments ont

été pour la plupart, déposés au cours d'extensions

lacustres du Lac Tchad. Celui-ci couvrait encore, à une époque

très récente, une

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 15

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

grande partie du pays. Il s'agit d'argiles lacustres ou de

sédiments argilo-sableux ou sableux, fluvio-lacustres ou fluviatiles.

En ce qui concerne notre zone d'étude, elle fait partie

du bassin alluvial du Logone et Chari caractérisé par des

vertisols, sols riches en argile issus de l'altération et du

dépôt fluvial, et des sols hydromorphes issus des plaines

d'inondation du Logone vers la partie Sud de N'Djamena. Ces sols qui se

différencient les uns des autres par un régime hydrique

légèrement dissemblable, sont tous argilo-sableux à

argileux, à nodules calcaires, assez riches en éléments

fertilisants. Inondés une partie de l'année, ils portent des

cultures de fin de saison des pluies (sorgho repiqué). Une très

faible étendue de cette terre est cultivée.

Aussi, le Nord et le Nord-est de la zone d'étude est

formé d'alignements sableux disposés en éventail qui ont

évolué en sols bruns subarides peu profonds (80 à 120 cm)

marqués par une légère accumulation de matière

organique décroissant progressivement avec la profondeur et donnant la

teinte brune. De valeur agricole identique aux sols ferrugineux tropicaux peu

lessivés, ils portent de cultures de petits mil et d'arachide. Les

dépôts argilo-sableux lacustres situés entre ces

alignements (sols hydromorphes ou halomorphes), sont incultes ou portent

quelques cultures de sorgho repiqué (Pias, J, 1970).

I.9- La végétation

Les formations végétales qui se succèdent

au Tchad s'ordonnent dans leur ensemble conformément à la

zonation climatique qui découle de la durée de la saison des

pluies et du total de celle-ci.

A cet effet, la zone d'étude correspond au domaine

sahélo-soudanien (précipitation comprise entre 700 et 500mm) avec

des incursions vers des domaines plus secs au Nord en fonction des sols et de

l'alimentation en eau.

La formation caractéristique est la savane arbustive

où dominent les acacias (A.seyal, A.scorpioides, A.senegal) et

autres arbustes épineux (Balanites aegyptiaca, Ziziphus

mauritania...). Le tapis graminéen est composé

d'Andropogonées.

Les anciennes jachères sont facilement

repérables à la prolifération de Calotropisprocera

rudérale caractéristique, ainsi qu'aux repousses

buissonnantes de doum (Hyphaenethebaica). (Pias, J, 1970).

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 16

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

I.10- Contexte socio-économique

N'Djaména souvent considérée comme la

capitale politique du Tchad, retrouve peu à peu son statut de capitale

économique du pays notamment de par sa forte croissance

démographique, le déclin du secteur cotonnier au Tchad, la

proximité de la frontière camerounaise stimulant les

échanges et l'achèvement de la raffinerie de Djermaya. D'autre

part, l'essor progressif de l'économie tchadienne est principalement

visible à N'Djaména qui timidement se modernise.

1.10.1. La situation socio-économique de la ville

de N'djamena Les secteurs privés et publics

La répartition de la population occupée selon le

statut dans la profession montre que les activités

"indépendantes" occupent plus de la moitié de la population

59,2%. Les salariés du secteur public ou para-public constituent 34,6%

du total des personnes en activité (V.Nguezoumka, 2010). Notons

également la faiblesse des employeurs, (c'est-à-dire les

exploitants des entreprises qui peuvent employer les salariés), durant

ces dernières années suites à la récession

économique.

Les activités économiques

L'activité économique de la ville de N'djamena

se caractérise par une relative

hétérogénéité comparativement à celle

des autres régions du pays, dominée par le secteur de

l'agriculture et de la pêche. L'activité dominante est le commerce

qui occupe 37% de personnes, soit environ 2 actifs N'Djamenois sur 5 (RGPH

1993). Le secteur primaire occuperait 9,1% des activités de la ville et

concerne celles qui sont liées à l'agriculture en

général et la culture maraichère en particulier.

Le secteur secondaire, localisé essentiellement dans le

premier arrondissement est représenté par les abattoirs de

Farcha, les boissons et glacières du Tchad, la compagnie Sucrière

du Tchad, les entreprises des travaux telles que SATOM, SNER, SETUBA etc. Le

secteur secondaire absorbe 19,7% de la population active à N'djamena.

Dans le secteur tertiaire, les quelques dizaines d'entreprises

d'import-export, de vente en gros et en détail, officiellement

enregistrées, vendent des produits pétroliers, des produits

électroménagers, les produits agricoles, etc. N'djamena comme

capitale assume les fonctions

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 17

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

politiques, administratives, et de service. Cependant, cette

économie est fortement handicapée par l'enclavement du pays au

coeur de la bande sahélienne. La ville de N'djamena présente de

difficultés en ce qui concerne son accès à la mer,

à cause de sa situation géographique qui pénalise son

économie.

I.11- La population/demographie

Il ya 100 ans environs, N'Djamena ne comptait que 4 000

habitants, vivant dans quatre quartiers, non compris celui des

Européens.

La population de N'Djaména est passé de 993 492

habitants en 2009 (RGPH2 2009). Tableau 1:évolution de la

population de N'Djamena.

Évolution de la population

1937

|

1940

|

1947

|

1968

|

1993

|

2005

|

2009

|

2012

|

9 976

|

12 552

|

18 375

|

126 483

|

529 555

|

721 000

|

993 492

|

1 092 066

|

|

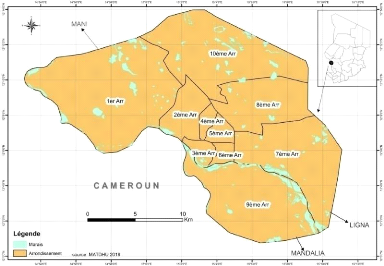

I.12- organisation administrative et sociale

Administration

N'Djamena est la capitale et la plus grande ville du Tchad.

Depuis 2002, elle a un statut particulier. Devenue une région cette

même année, elle est divisée en dix arrondissements

municipaux (figure 10) et 64 quartiers (tableau 2).

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Figure 10: les arrondissements de N'Djamena. Tableau2 :

les différents quartiers de la ville de N'Djamena.

|

arrondissement

|

Quartiers (nbre)

|

Population (2009)

|

Noms des quartiers

|

|

1er

|

11

|

75 203

|

Allaya, Amsinéné ,Ardeb-Timan, Djougoulier, Farcha,

Guimeye, Karkandjeri, Madjorio, MassilAbcoma, Milezi, Zaraf

|

|

2éme

|

5

|

59 260

|

Bololo, DjambaNgato, Goudji, Klémat , Mardjandaffack

|

|

3éme

|

6

|

40 928

|

Ambassatna, Ardep, Djoumal, Djambalbarh, Gardolé1,

Kabalaye,

Sabangali

|

|

4éme

|

4

|

72 067

|

Blabine, Naga I, Naga II , Repos

|

|

5éme

|

3

|

100 948

|

Am-Riguebé , Champ de Fils, Ridina

|

|

6éme

|

2

|

45 500

|

Moursal , Paris-Congo

|

|

7éme

|

10

|

223 231

|

Ambatta ,Amtoukoui, Atrone, Boutalbagara, Chagoua,

Dembé,

Gassi, Habena, Kilwiti , Kourmanadji

|

|

8éme

|

6

|

184 641

|

Angabo, Diguel, Machaga ,Ndjari , Zaffaye-Est , Zaffaye-Ouest

|

|

9éme

|

7

|

75 593

|

Digangali , Gardolé 2 , Kabé , Ngoumna , Ngueli ,

Toukra ,

Walia

|

|

10éme

|

10

|

74 047

|

Achawayil , Djaballiro, Fondoré, Gaoui , Goudji-Charffa

,Gozator, HilléHoudjaj , Lamadji , Ouroula , Sadjeri

|

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 18

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 19

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Chapitre II- CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

A. CONTEXTE GEOLOGIQUE

L'étude géologique est une étape

très importante pour la détermination de la nature lithologique

du sous-sol et en particulier celle du réservoir (Saoud, I, 2014).

Dans notre zone d'étude qui fait partie du bassin du

Lac Tchad, la datation des diatomées (ORSTOM, 1973), l'examen des

diagraphies effectuées dans les forages d'eau, puis dans les sondages de

recherche pétrolière a permis de mettre en évidence

plusieurs limites lithologiques correspondant à des variations de

paramètres physiques dans les formations plio-quaternaires et par suite

à apprécier les conditions régionales de

sédimentation (Schneider,J ,L,2001). De ce fait, le socle

précambrien se retrouve ainsi recouvert de formation tertiaire et

secondaire et il n'affleure que sur le pourtour du bassin. A cet effet, c'est

les formations du tertiaire et du quaternaire qui sont beaucoup plus

présentes dans notre zone d'étude.

II.1. Le pliocène et le quaternaire

Les roches les plus anciennes, précambriennes, les

séries primaires, le secondaire, n'affleurent pas dans notre zone

d'étude. Les séries du Continental Terminal bien

étudiées au Sud du Tchad, sont masquées par le

pliocène à N'Djamena. Des études récentes (forages,

sondages profonds) ont montré la présence du Continental terminal

sous les formations pliocènes et quaternaires ; c'est pourquoi nous

décrirons plus précisément le Pliocène et le

Quaternaire (Djoret, D, 2000).

II.1.1. Pliocène

Le Pliocène est bien représenté dans la

cuvette tchadienne, mais masqué par le quaternaire dans la zone

d'étude. Il est connu essentiellement grâce aux données de

rares forages d'eau ou du pétrole. Il débute par les sables

reposant sur le Continental terminal et se poursuit par une épaisse

série argileuse à intercalations sableuses. La limite avec le

quaternaire est mal définie. (Djoret, D, 2000).

Le pliocène inferieur : On attribue au

Pliocène inferieur les dépôts sableux situés a une

profondeur de 250-350 m/sol dans la partie centrale du bassin du lac Tchad.

(Schneider et Wolff, 1992). Il présente des intercalations argileuses au

sommet, qui correspond au réservoir de la nappe artésienne dans

le Chari- Baguirmi. Son toit se situe à 270m de profondeur au Nord de

N'Djamena (Djoret, D, 2000).

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 20

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Le pliocène moyen est

caractérisé par une sédimentation lacustre à

limnique très épaisse contenant des intercalations sableuses dont

l'une d'elle, épaisse de 10 à 30 m, renferme des eaux

contaminées par le gypse dissout (Djoret, D, 2000).

Le pliocène supérieur met fin

à la puissante série argileuse limnique du pliocène moyen.

La partie sommitale est marquée par un épisode aride avec la

présence de gypse dans les argiles. Cela est attesté par les

faciès sulfatés des eaux captées dans les puits du creux

piézométrique du Chari Baguirmi (Schneider et Wolff, 1992).

II.1.2. Quaternaire

Ce sont les formations quaternaires qui occupent la plus

grande place au coeur du bassin du Tchad. Notre zone d'étude qui se

trouve justement sur les bordures des dépôts du Quaternaire dans

le bassin du lac Tchad. Grace aux études de l'ORSTOM et du BRGM la

datation relative de ces formations a été fortement

précisée. La chronologie de leurs dépôts se confond

avec les variations de niveau du Lac Tchad liées aux variations

climatiques du dernier million d'années. Les périodes humides ont

favorisé le dépôt d'argiles, les périodes à

saisons alternées ont été marquées par le

dépôt d'alignements sableux deltaïques tandis que les

périodes arides accumulaient les formations dunaires. Elle est

recouverte par des formations Quaternaires anciennes et récentes dont

l'épaisseur peut être faible mais varie généralement

entre 50 à 70m (Schneider et Wolff, 1992).

L'étude de son remplissage sédimentaire (Pias,

1970) a permis de proposer une première chronologie des extensions

lacustres du quaternaire et des phénomènes

pédogénétiques qui se sont manifestés pendant la

phase d'émersion des sédiments (Philippe Mathieu, 1985).

On peut dire que l'histoire Quaternaire au Tchad se confond

avec celle des variations du niveau du Lac Tchad.

A N'Djamena, la profondeur du socle a été

estimée à 550m grâce aux investigations sismiques (BRGM,

1988) et les forages les plus profonds (356m) réalisé en 1950, et

celui du marché à mil (350m) captant la nappe du pliocène

ainsi que d'autres ont apporté des compléments d'informations sur

la lithologie et la stratigraphie de notre zone d'étude qui est

essentiellement Continental.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 21

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Pléistocène inférieur,

il peut atteindre 40m d'épaisseur dans le Chari- Baguirmi, et est

essentiellement

sableux.il repose sur l'épaisse

couche argileuse du Pliocène supérieur dans le Chari Baguirmi et

le Kanem. Ces sables parfois homogènes, renferment le plus souvent des

dépôts argileux lenticulaires (Djoret, D, 2000).

Pléistocène moyen, les limites

inferieures et supérieures du Pléistocène moyen au Tchad

sont conventionnelles et ont été établies en relation avec

les épisodes glaciaires en Europe. Il est formé de

sédiments de `'conditions humides», argiles lacustres, diatomites,

sables fluviatiles, alternant avec les dépôts de `'conditions

arides», grés argileux et sables, (Djoret, D,

2000).

Pléistocène supérieur,

selon Schneider (1994), la période aride qui marque la fin du

Pléistocène moyen et qui correspond à la glaciation du

Riss en Europe, est suive par un optimum climatique qui se traduit au Tchad par

une sédimentation fluviatile à lacustre jusqu'à 46 000 ans

B.P. ensuite trois épisodes arides marquent la fin du

Pléistocène supérieur dont le dernier correspond au

maximum des conditions froides du Würm.

Holocène inférieur (12 000- 9 200 ans

B.P), caractérisé par l'instauration de conditions

humides après remplissage des creux inters dunaires par l'eau

constituant ainsi des lacs.

Holocène moyen (10 000 - 4000 B.P), le

méga lac se met en place, les cordons dunaires à l'Est et au Sud

du bassin seraient les témoins de plages de ce grand lac, qui seraient

le résultat de plusieurs transgressions successives. Dans le Chari

Baguirmi, cette période est caractérisée par des

dépôts lacustres typiques, alternances complexes de sables et

d'argiles.

Holocène supérieur (4000 ans B.P

à l'actuel), caractérisé par une

dégradation des conditions climatiques et une aridification qui se

poursuit de nos jours, entrecoupée cependant par plusieurs

périodes humides. Il est formé de dépôts lacustres

argilo- sableux à niveaux tourbeux et diatomées, d'alluvions

fluviatiles et sables éoliens.

A. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La zone d'étude appartient à la nappe du Chari

-Baguirmi, C'est une vaste plaine s'étendant d'Est en Ouest entre les

piedmonts du Guéra et la frontière avec le Cameroun (Logone), et

du Sud au Nord entre la base des koros et les premières dunes du Kanem

(BRGM, 1987).

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 22

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Toute la région qu'elle couvre est une succession de

terrains argilo-sableux compacts et très plats, coupés de zones

dunaires restreintes qui font saillie, ou au contraire de dépressions

argileuses inondées pendant la saison des pluies et qui sont en plus

nombreuses et étendues à mesure que l'on va vers le Sud.

D'un point de vue hydrogéologique, le Chari-Baguirmi

est scindé en deux sous régions, de part et d'autre du

12éme parallèle :

Le Chari-Baguirmi septentrional correspondant à la

carte hydrogéologique de N'Djamena et le Chari-Baguirmi

méridional, correspondant à la carte hydrogéologique de

Bongor.

En ce qui concerne notre zone d'étude, qui fait partie

du Chari-Baguirmi septentrional, c'est une plaine qui passe de 299m à

l'entrée Sud de la ville, vers Chagoua à 292m à la limite

Nord-ouest vers Milezi.

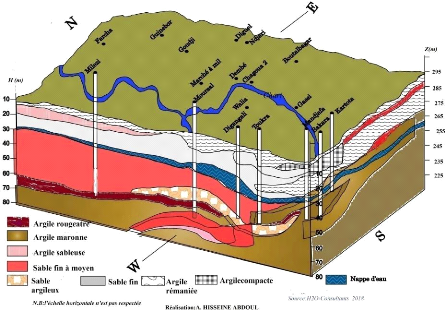

Selon Schneider (2001), l'aquifère de la nappe du Chari

Baguirmi qui se trouve dans les formations détritiques du quaternaire

est libre et générale, elle est localement surmontée par

des nappes alluviales, certaines temporaires. Cette nappe est alimentée

par le Chari et le Logone. En outre, selon le BRGM (1987), les forages de

N'Djamena ont montré sous la ville la puissance et l'extension

latérale importantes des couches sableuses déposées

postérieurement aux argiles pliocènes et antérieurement

aux argiles quaternaires. L'excellent aquifère sableux ainsi

créé provient des dépôts formés dans les

nombreux paléo chenaux du Chari qui ont fini par constituer une couche

continue ; cependant leur perméabilité peut diminuer

considérablement quand ils contiennent des particules argileuses en

grandes quantités. L'aquifère du Quaternaire constitue donc

l'unité hydrogéologique la plus remarquable de tout le bassin

tchadien. Il est fortement exploité pour les besoins en eau de la

population. Le Quaternaire consiste en une série largement

étalée de sédiments détritiques comprenant des

couches intercalées de sables ; de limons argileux, et d'argiles souvent

remaniées, fluviatiles, lacustres et éoliennes (Ngounou Ngatcha

et al, 2006).

II.2. Les principales nappes phréatiques de

N'Djamena Les nappes perchées

N'Djamena possède :

- des petites nappes perchées, isolées par

endroits à réserves limitées. Elles proviennent de

l'infiltration des eaux météoriques dans les alluvions des

anciens cours d'eau; l'infiltration est

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 23

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

bloquée par des couches argileuses qui constituent le

mur de ces "mares souterraines"(Schneider, J.L, 2001).

L'assèchement des points d'eau (puisards et puits profonds

de 2 à 8 m faiblement productifs) a lieu généralement au

milieu parfois en fin de saison sèche (Schneider, J.L, 2001).

Les nappes du pléistocène

inférieur

D'origine continentale, le sous-sol de la région se

caractérise par une grande

hétérogénéité spatiale et verticale. Les

quelques niveaux silteux ou argileux rencontrés n'ont pas une extension

latérale suffisante pour donner un caractère captif à la

nappe. Elle est considérée comme libre sur l'ensemble du bassin

(Zairi, R, 2008). Les constitutions lithologiques (sables argiles et limons) de

ce sous sol en grande partie alluvionnaires forment un réservoir pour

les eaux souterraines.

A N'Djamena, les formations fluvio-lacustres quaternaires

constituent l'aquifère phréatique principale et la plus

exploitée dont le sommet se situe aux alentours de 30-33 mètres.

Les dépôts semblent être à prédominance

sableuses et reposent sur l'épaisse série argileuse

pliocène à une profondeur de 50-60 mètres. Cette nappe est

contenue dans les formations du Quaternaire et plus spécifiquement dans

les formations du Pléistocène inférieur donc, et est

exploitée pour l'eau potable.

La partie nord de la zone d`étude se distingue par une

plus grande abondance de sables éoliens tandis que des sables

fluviatiles, parfois graveleux sont plus abondants au sud.

D'une manière générale, les descriptions

lithologiques mettent en évidence l'existence de deux séries :

- Une série supérieure formée de sable

fin et de silts non consolidés,

- Une série inférieure complexe, formée

de niveaux à épaisseurs très variables d'argile, de sable,

de silt et de graviers avec des noyaux gypseux et ferreux.

La nappe phréatique s'écoule de manière

convergente vers une dépression piézométrique

fermée située au nord dans le secteur compris entre Massaguet et

Moyto (Djoret (2000), Abderamane (2012)).

Globalement la région dispose d'une ressource en eau

satisfaisante avec un accès plus facile le long du Chari. Il peut

localement y avoir des zones moins productives, pouvant s'expliquer par la

présence de couches plus argileuses.

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

La nappe du pliocène

inférieur

On attribue au Pliocène inferieur les

dépôts sableux situés à une profondeur de 250-

350 m/sol dans la partie centrale du bassin du lac Tchad.

La formation aquifère du Pliocène est

composée d'une alternance de bancs sableux et argileux d'origine

fluviatile, de 5 à 10m d'épaisseur pour une épaisseur

totale d'environ 75m. Cette série se retrouve sur toute la zone du

bassin mais semble se biseauter vers le Sud et le Sud-ouest. C'est un

aquifère confiné dans le centre du bassin. L'écoulement se

fait du Sud-Est du bassin vers les pays bas au Nord-Est (Bouchez, 2015). La

nappe aquifère du pliocène a été mise en

évidence dans notre zone d'étude notamment par le forage

d'exploitation du marché à mil exécuté

jusqu'à 350m de profondeur en 2004 par Foraco.

II.3. Paramètres hydrodynamiques (Q, Q/S, K, T,

S)

La détermination de ces paramètres ne peut se

faire sans l'exécution de pompage d'essai de longue durée ou des

essais de puits. Une valeur moyenne de 6x10-3 m2/s de la

transmissivité de l'aquifère du quaternaire est proposé

sur la base des forages effectués dans le Chari Baguirmi (Schneider et

Wolff (1992)). La porosité varie beaucoup aussi avec une valeur

médiane autour de 10% (Bouchez. C, 2015).

Tableau 2: paramètres hydrodynamiques moyens de

la nappe de N'Djamena.

|

*Forages anciens

|

|

4.10-4< S<10-3

|

3.2.10-3<T<6.6.10-3

|

|

**Forages récents

|

40<Q<120

|

3.1.10-3<S<2.10-2

|

3.1.10-3<T<5.5.10-2

|

*valeurs moyennes de 6 anciens forages (Schneider et Wolff,

1992),

**valeurs moyennes de 5 forages récents (source :

Direction de l'hydraulique).

II.4. Qualité des eaux de nappe

La qualité des eaux destinées à la

consommation humaine doit respecter les normes de qualité

définies par le décret n°615/PR/PM/ME/2010 du 2

août2010 portant définition nationale de l'eau potable au Tchad et

les recommandations de l'OMS.

B. PRESENTATION DU LABORATOIRE NATIONAL DES

EAUX

Le Laboratoire National des Eaux (LNE) crée par la Loi

N°006/PR/2013 et basé à N'Djamena est la structure d'accueil

de notre stage ; et c'est là où nous avions effectué

toutes les analyses

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 24

Mémoire de Master rédigé par Amann