Lieux de mémoires et

citoyen.ne.s numérique, un

dialogue impossible ?

PAUL GOURMAUD

-

Promotion 2023-2024

Master 2 Digital Design

en double diplôme avec

l'ENSAM

3

ABSTRACT

This dissertation is a grouping of my research carried out

during the first phase of my end-of-study project about places of memory and

how they participate in shaping collective memory. Regarding the multiplication

of contemporary conflicts and their media coverage, from the war in Ukraine to

the war between Israel and Hamas, memories are accumulating, and it is

legitimate to ask how we will remember those events and their victims in the

next future ?

Looking at the way we remember the past today, from the First

World War to the Algerian War commemorations, this can give us few ways to

predict how we will pratice remembrance in the future. Thereby, our

contemporary places of remembrance: monuments, museums, battlefields are at the

centre of the commemoration process. Among this list, I choose to focus on

monuments, places that can be summed up as a few metal plaques hidden in an

alley or large concrete esplanades in memory of thousands of soldiers. They

only live when they are looked at, surveyed or touched, which is also why I

have chosen to question the relationship between those places and the

contemporary citizens

4

PRÉAMBULE

Début d'année 2023, j'ai un peu de temps devant

moi et je me dis que ce sera l'occasion de chercher de l'inspiration pour mon

projet de fin d'étude. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment, me

vient en tête ce chapitre de cours d'histoire sur le « devoir de

mémoire », il y avait quelque chose que je trouvais assez

mystérieux et profond dans cette notion, mais je n'arrivai pas vraiment

à mettre le doigt dessus. Vendéen de naissance, je me rappelle

qu'un mémorial sur les guerres de Vendée se situe à

quelques kilomètres de chez moi. Étant plus petit, j'avais

déjà pu le visiter avec mes parents, probablement un peu trop

petit, car je n'en n'avais gardé aucun souvenir. Je décide donc

de m'y rendre, peut-être que des souvenirs me reviendront.

Une fois sur place, je me rends compte que le site est

séparé en deux parties : l'Historial, permettant d'arpenter

l'histoire de la Vendée, de la préhistoire au Moyen Âge

à nos jours. Et de l'autre côté, le mémorial, un

gros bloc de béton posé au-dessus de la rivière de la

Boulogne et faisant partie d'un parcours de marche un peu plus grand. Je

décide donc de commencer par l'Historial et de visiter le

mémorial juste après, le meilleur pour la fin. L'Historial

étant grand et dense en informations, même un après-

5

midi entier ne suffira pas pour lire tous les détails.

Je me dirige donc enfin vers la partie qui m'intéresse le plus : le

mémorial.

Je me retrouve alors debout devant deux grandes portes, le

grand bâtiment aux inspirations brutalistes semble fermé. Je

décide quand même de tenter ma chance en tirant un peu sur l'une

d'elles. La porte grince et s'ouvre lentement, me laissant assez de place pour

entrer à l'intérieur. Malgré la beauté sobre du

lieu, une voix provenant d'un haut-parleur me rappelle que je suis sur les

terres d'une tragédie : 564 villageois des Lucs-sur-Boulogne et des

communes alentours seront massacrés par les troupes républicaines

les 28 février et 1er mars 1794. Bon, le ton est donné, mais je

reste cependant figé dans un étrange mélange de tristesse

et de contemplation, une sensation particulière qui deviendra le point

de départ de mon projet sur les lieux de mémoires.

6

SOMMAIRE

2.1 - Big Data et maîtrise de l'archivage 27

2.2 - Mémoire numérique et rôle du citoyen

34

INTRODUCTION 8

I - LES COMPOSANTES DE LA MÉMOIRE

10

1 - Les enjeux de la mémoire 12

1.1 - Mémoire & Histoire 13

1.2 - Que sont les lieux de mémoires ? 17

2 - Les lieux de mémoires 2.0 26

RÉFÉRENCES 121

7

II - LES MUTATIONS DE LA MÉMOIRE 46

3 - Les lieux de mémoires : rien ne se perd tout se

transforme 48

3.1 - Les témoins dans l'histoire 49

3.2 - les fondations du monument aux morts 54

3.3 - Le monument aux morts contemporains 58

4 - Une réappropriation compliquée 68

4.1 - Les politiques mémorielles et leurs limites 69

4.2 - Le cas complexe de la Guerre d'Algérie 72

5 - Nouveau secteur, le tourisme de mémoire

76

5.1 - Le tourisme de mémoire pré & post

covid 77

5.2 - De l'expérience transmise à

l'expérience vécue 81

III - PENSER LA MÉMOIRE AUTREMENT

94

6 - Réveiller le monument 96

6.1 - Le monument, une relation tactile 97

6.2 - Rendre le monument vivant 100

7 - Le point de vue du designer 106

7.1 - Le designer, un acteur social 107

7.2 - Le designer, un acteur sensible 109

SYNTHESE 118

1 Murphy, M [@MariaRMGBNews]. (2023, 15 avril). Today I had

one of the most harrowing experiences of my life [Tweet]. X.

https://urlz.fr/pD12

8

INTRODUCTION

« Aujourd'hui, j'ai vécu une des

expériences les plus difficiles de ma vie. En revanche, il ne semble pas

que tout le monde l'ait trouvée aussi poignante. » (traduit de

l'anglais)1. Ce tweet posté le 15 avril 2023 par la

journaliste britannique Maria Murphy est également accompagné

d'une photo sur laquelle une touriste prend la pose en étant assise sur

les rails menant au camp d'Auschwitz en Pologne. Ces nouveaux comportements sur

les lieux de mémoires ne sont pas anodins, ils sont le signe d'une

mutation de la manière de commémorer. Il ne s'agit pourtant pas

que de changements à échelles individuelles. Les institutions

liées à la mémoire, que ce soit les musées, les

ministères, font de plus en plus appel au numérique afin de

continuer à intéresser un public qui souhaite découvrir le

passé autrement. Et ce en gardant des limites morales identifiables, en

tout cas pour la plupart, un point sur lequel nous reviendrons par la suite. Il

n'est donc désormais pas anodin de découvrir la mémoire

d'un lieu à l'aide de son téléphone ou avec un casque de

réalité virtuelle. Pourtant, un grand nombre de lieux de

mémoire plus discrets s'invisibilisent progressivement en se confondant

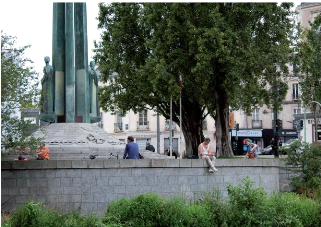

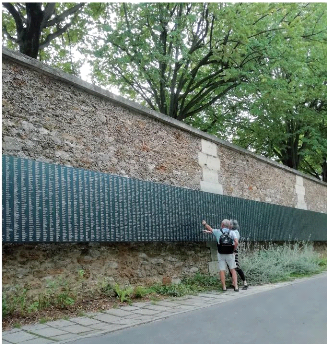

dans le paysage urbain. Cette statue commémorant les morts Lavallois de

la guerre franco-prussienne de 1870-

9

71 est posée entre le parking d'un Intermarché

et un carrefour passant. Ou encore cette plaque, en souvenir des civils nantais

morts pendant les bombardements de 1943, entourée de boutiques et d'une

borne de vélos en libre service. Et pourtant, il s'agit bien pour la

plupart de monuments érigés par et pour les citoyens. Partant de

ce constat, quelles relations peuvent exister entre les lieux de

mémoire et le citoyen à l'ère de

la transition numérique ?

Dans un premier temps, il s'agira donc d'expliquer comment

fonctionne la mémoire au sens historique du terme, et pourquoi elle est

nécessaire à l'échelle individuelle comme à

l'échelle collective. L'enjeu sera également de faire le lien

avec le citoyen d'aujourd'hui et son rôle dans la préservation de

cette mémoire, notamment sur le plan numérique, en questionnant

les limites de cet outil. Par la suite, nous verrons que les besoins et les

moyens de commémorer se transforment, ce qui ne favorise pas la

reconnaissance de ces lieux particuliers que sont les monuments aux morts,

pourtant symbole fort de la transmission de la mémoire. Nous

questionnerons dans le même temps les politiques mémorielles

menées depuis la fin du XXe siècle en France et comment elles

peuvent entraver une réappropriation citoyenne des lieux de

mémoire. Enfin, nous tenterons de voir comment des approches d'artistes

et de designers centrées sur le sensible et le social peuvent apporter

un regard nouveau sur la mémoire et la citoyenneté.

10

LES COMPOSANTES DE LA MÉMOIRE

11

« Nous portons toujours avec nous et en nous une

quantité de personnes qui ne se confondent pas. » (Halbwachs.

M, 1950)

12

Les enjeux de la mémoire

13

1.1 Mémoire & Histoire

« L'histoire et la mémoire ont en commun une

actualisation du passé, mais l'histoire cherche à comprendre le

passé pour en libérer le présent, alors que la

mémoire entretient le poids du passé sur le présent.

» 2 (Tudesq. A, 2007) Ainsi, même si chacune souhaite

éclairer le passé, elles n'ont pas les mêmes approches.

L'Histoire cherche à avoir une vision globale et tend vers une

quête de vérité, même si en réalité

cette discipline reste humaine et donc sélective dans son

éclairage du passé. Le travail des historiens est donc en partie

guidé par la mémoire, qui entretient un rapport affectif avec le

passé et sélectionne sciemment des événements

qu'elle juge importants au regard de ses propres valeurs morales. Et par

mémoire, je parle ici de mémoire collective, une notion sur

laquelle nous reviendrons plus tard, mais que l'on peut assimiler à une

famille, une association, un État... Le lien entre ces deux notions

s'est cependant renforcé et conscientisé à partir de la

fin du XXe siècle.

2 Tudesq, A. (2007). Histoire et mémoire : une relation

ambiguë et contradictoire Dans Presses universitaires de Bordeaux eBooks

(p. 97-106). consulté le 14 novembre 2023, à l'adresse https ://

doi.org/10.4000/books.

pub.26371

14

On pourrait situer l'émergence de cette «

révolution mémorielle » 3 (Noël P. M., 2011) à

partir des années 70, marquées notamment par les procès

d'Adolf Eichmann (1961) et un peu plus tard celui de Klaus Barbie (1987), tous

deux responsables de la mort de milliers de juifs sous l'Allemagne nazie. Ces

deux procès seront filmés, mais celui de Klaus Barbie, plus

récent, s'étant déroulé à Lyon en France,

semble davantage documenté. En effet, on retrouve facilement des

vidéos retraçant le déroulement du procès ainsi que

sa médiatisation. Ainsi, à l'extérieur du tribunal, il est

difficile de ne pas ressentir d'empathie pour les victimes qui

témoignent devant les micros. Une transition est alors en train de

s'opérer : la mémoire des années qui suivent la fin de la

Seconde Guerre mondiale célèbre les valeurs de la

résistance, sacrifice, courage, abnégation. Mais à la

suite des procès évoqués plus haut, la mémoire du

résistant laisse progressivement sa place à la mémoire de

la victime juive. Les modalités de discours mutent également dans

ce sens avec un « plus jamais ça » qui se transforme en «

devoir de mémoire ». Cette volonté se traduit par la

transmission d'une mémoire douloureuse par les victimes. À

l'école, aux commémorations, dans les musées, les

témoignages veulent assurer une passation de connaissances entre

générations : il ne faut pas oublier. Cette

3 Noël, P. (2011, 15 avril). Entre histoire de la

mémoire et mémoire de l'histoire : esquisse de la réponse

épistémo-logique des historiens au défi mémoriel en

France. Conserveries Mémorielles. Consulté le 14 novembre 2023,

à l'adresse

https://journals.openedition.org/cm/820

15

rhétorique est aussi reprise et accentuée par

les institutions, quitte parfois à faire peser le poids d'une

mémoire non vécue sur les épaules d'une

génération qui devrait ainsi assumer le rôle de nouvelle

victime. Comme en février 2008, où le président Nicolas

Sarkozy demandait à ce que chaque enfant de CM2 se voit attribuer la

mémoire d'un enfant français victime de la Shoah. Une

décision spontanée, qui fut vivement critiquée par la

suite. Ces multiples insistances n'auraient donc pas favorisé la

transmission de valeurs fortes contre l'antisémitisme, mais au contraire

plutôt amorcé une repentance contreproductive. «

Peut-être trop de mémoire a-t-il provoqué sélection

et oubli chez les récepteurs, au lieu de les prémunir contre

l'antisémitisme » 4 (Benbassa. E, 2005). Ainsi, en septembre 2022,

une étude de l'IFOP réalisée pour l'Union des

étudiants juifs de France démontre qu'environ 33 % des jeunes

Français âgés de 15 à 24 ans estiment que la

commémoration de la Shoah empêche l'expression de la

mémoire d'autres drames de l'histoire. 5

D'autre part, nous pouvons aussi questionner la place de

l'historien dans ce nouveau paysage mémoriel. Ce

4 Benbassa, E. (2004). Regain antisémite : faillite du

devoir de mémoire ? MéDium, 2(1), 3-15. consulté le 14

novembre 2023, à l'adresse

https://doi.

org/10.3917/mediu.002.0003

5 Dabi, F., & Legrand, F. (2022), Le regard des jeunes sur la

Shoah : connaissance, représentations et transmission, IFOP,

consulté le 14 novembre 2023, https ://

urlz.fr/os1t

16

dernier, en établissant les faits du passé et en

tentant de leur donner du sens, nous permet aussi de nous construire au

présent et de mieux appréhender l'avenir. Pourtant, comme nous

l'avons vu précédemment, le concept de « devoir de

mémoire » s'est développé et s'est substitué

à l'histoire pour penser l'avenir. Désormais, il s'agit moins

d'apprendre une suite d'événements diversifiés et

structurants pour comprendre le présent. Mais il s'agit plus de se

souvenir d'événements marquants émotionnellement en

espérant ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Alors

pourquoi encore pratiquer l'Histoire aujourd'hui ? Face à cette question

identitaire, certains historiens ont préféré adopter une

approche épistémologique sur leur discipline, en questionnant

notamment l'histoire de la mémoire :

« L'objectivation de la mémoire permet, par

ailleurs, à l'historien d'affirmer sa fonction sociale, mise en cause

par le défi mémoriel. » 6 (Noël . P.M, 2011)

Ainsi, l'intérêt est de diversifier les pistes de

recherche afin d'offrir de nouvelles perspectives à la

compréhension du passé et de sortir du cône de vision

imposé par « le devoir de mémoire ». On pourrait citer

par exemple les recherches menées par la sociologue polonaise Barbara

Engelking sur les récits de rêves durant la période de

l'Holocauste

6 Noël, P. (2011, 15 avril). Entre histoire de la

mémoire et mémoire de l'histoire : esquisse de la réponse

épistémo-logique des historiens au défi mémoriel en

France. Conserveries Mémorielles. Consulté le 14 novembre 2023,

à l'adresse

https://journals.openedition.org/cm/820

17

7 (Engelking. B, 2018), permettant une approche

sensible qui vient compléter d'autres sources plus « froides

». Ou encore la pratique de « l'ego-histoire »

théorisée en 1987 par l'historien français Pierre Nora

dans la publication de son ouvrage Essais d'ego-histoire, que l'on pourrait

résumer à une collection d'autobiographies d'historiens.

Cependant, il s'agit plus finement d'un exercice délimité par un

cadre formelle empêchant l'expression du « je » en faveur du

récit d'un travail d'historien mis en parallèle d'un contexte

historique plus global. Parmi l'ensemble de ces nouvelles pratiques, les

travaux de Pierre Nora sur les « lieux de mémoires »

constitueront une avancée majeure, et c'est ce que nous nous attacherons

à mieux définir dans ce qui suit.

1.2 Que sont les lieux de mémoires ?

Pour commencer, cette notion de « Lieux de

mémoires » fait écho à des « Lieux »

matériels ou immatériels, comme le définit Pierre Nora

dans le premier tome de son travail sur les Lieux de mémoires : «

Ces lieux, il fallait les entendre à tous les sens du mot, du plus

matériel et concret, comme les monuments au morts et les Archives

nationales, au plus abstrait et intellectuellement

7 Engelking, B. (2018). Des rêves comme source pour

l'histoire de l'Holocauste ? Vingtième siècle. Revue d'histoire,

139, 94-109, consulté le 14 novembre 2023, à l'adresse

https://doi.org/10.3917/ving.139.0094

18

construit, comme la notion de lignage, de

génération, ou même de région et d'homme

mémoire » 8 (Nora. P, 1984). Ces derniers évoluent en

même temps que la mémoire collective et sont tributaire de

l'intérêt ou du désintérêt des citoyens qui

trouveront plus de sens dans un monument plutôt qu'un autre. Les raisons

peuvent être multiples : une mémoire trop lointaine, la forme du

lieu qui n'est plus assez évocatrice etc. Si l'on reste sur l'exemple

des monuments publics (monuments aux morts, statues, stèles), la simple

performance artistique ou technique dans l'élaboration du monument n'est

pas suffisante afin de marquer les esprits et transmettre la mémoire. Il

faut aussi que ceux-ci possèdent une forte dimension symbolique afin

qu'ils trouvent du sens aux yeux des citoyens. Au mieux il vivra donc au

présent ; au rythme des cérémonies, des discours, des

discussions, lui permettant ainsi de devenir un lieu d'échange entre le

passé et le présent.

Ainsi lors des commémorations du 11 novembre 2023

à Nantes, c'est le Monument aux morts de la guerre de 1914-1918,

près du Quai Ceineray qui est choisit. Malgré le nom qui lui est

attribué, ce n'est pas simplement un hommage aux morts de la

première guerre mondiale, car deux plaques supplémentaires sont

posés devant la façade. L'une à la mémoire des

morts nantais pendant la

8 Nora, P. (1984). Les Lieux de mémoire T. 1 : La

République (Vol. 1). Gallimard.

19

seconde guerre mondiale et l'autre pour ceux tombés au

cours des opérations en Afrique française du Nord (AFN) entre

1952 et 1962, notamment durant la guerre d'Algérie. Ce monument

possède ainsi une valeur symbolique forte en rassemblant plusieurs

mémoires importantes à un seul endroit. D'autant plus que sur ce

dernier sont gravés les noms des nantais morts pendant la

première guerre mondiale, renforçant encore davantage le lien

émotionnel avec le lieu. Par opposition, de l'autre côté de

l'esplanade se trouve le monument aux morts de la guerre de 1870, en

mémoire des ligériens tombés pendant la guerre

franco-allemande de 1870. Nous parlons ici d'événements

lointains, qui se retrouve aux côtés de mémoires plus

récentes déjà installées dans notre mémoire

collective contemporaine. Sur la forme, c'est un piédestal

composé de plusieurs statues, au sommet celle d'un homme terrassant un

aigle, et sur les côtés, 4 statues d'hommes représentant

chacune une catégorie de soldats. Ici, la grande différence avec

le monument du Quai Ceineray, est que celui-ci n'appose aucun noms, il

commémore des valeurs mais pas des Hommes. Les différences se

trouvent aussi sur le plan symbolique ; d'un côté ce monument

exprimant une volonté de revanche patriotique, avec la figure de l'aigle

dominé. Et de l'autre, le monument du Quai Ceineray, où la nation

se met en retrait au profit des soldats qui ce sont sacrifiés pour

elle.

20

1.3 Mémoire collective et rôle du

citoyen

Nous évoquions donc précédemment que les

lieux de mémoire sont représentatifs de l'état de la

mémoire collective à un moment donné, mais qu'est-ce que

la mémoire collective ? Et quelles sont ces relations avec les

mémoires individuelles ? Il est tout d'abord important de comprendre que

la construction de la mémoire collective est un processus en mouvement

constant. Il nous est impossible de tout retenir, impossible d'accumuler

l'ensemble des mémoires individuelles afin de persister dans le temps.

« Ne sont retenus que les événements perçus comme

structurants dans la construction de notre identité collective. » 9

(Denis Peschanski cité par L. Cailloce). Une sorte de filtrage

s'opère donc pour ne garder que les mémoires qui ont du sens et

qui permettent à un groupe d'avancer. Au fil du temps, il y a donc

également des mémoires qui s'ajoutent et d'autres qui sont

oubliées, certaines étant encore trop vives dans les esprits pour

être digérées. Elles sont alors invoquées plus tard

dans la mémoire collective.

Reprenons l'exemple de l'évolution rapide de la

mémoire après la Seconde Guerre mondiale : dans les années

40, c'est la figure du résistant qui s'impose : elle

9 Cailloce, L. (2014, 18 septembre). Comment se construit la

mémoire collective CNRS Le journal, consulté le 18 novembre 2023,

à l'adresse

https://

lejournal.cnrs.fr/articles/comment-se-construit-la-memoire-collective

21

permet l'identification à un héros avec les

valeurs qui en découlent comme le sens du sacrifice, le courage... Cela

permet de sortir de la guerre avec une figure réconfortante, en se

disant que l'on n'a finalement pas tout perdu. Mais cette figure

héroïque cédera progressivement sa place à celle de

la victime juive, la figure du « juste » à partir des

années 70. Cependant, déjà quelques années

après la fin de la guerre, des initiatives apparaissent afin de

dénoncer les événements de la Shoah. Citons par exemple le

film Nuit et brouillard réalisé par Alain Resnais en 1956, dont

les images sont restées imprimées dans ma tête depuis mon

premier visionnage en classe d'histoire au collège. À sa sortie,

le film sera malgré tout censuré à multiples reprises ; en

effet, il est encore trop tôt pour parler explicitement de la Shoah,

notamment car les pays impliqués comme la France ou l'Allemagne

n'assument pas encore ouvertement leurs responsabilités. C'est ainsi

à partir du procès d'Adolf Eichmann en 1961 que les choses se

débloquent, la condamnation de la Shoah devient officielle et il est

désormais possible d'en parler sans détour. Suivront donc

plusieurs nouveaux films, dont la série télévisée

Holocauste de Marvin Chomsky en 1978 et plus tard Shoah de Claude Lanzmann en

1985. C'est quand finalement la mémoire intègre la sphère

politique que les enjeux prennent une autre tournure. En 1995, Jacques Chirac

prononce ainsi son discours pour le 53e anniversaire de la rafle du Vel d'hiv,

dans lequel il reconnaît la responsabilité de la France dans la

déportation. Ainsi, aucune mémoire ne s'intègre dans

nos

22

esprits en une fois, comme le démontre la construction

de celle de la Shoah. Le temps est l'élément principal, d'autant

plus lorsqu'on parle d'événements traumatiques. Par la suite, si

la mémoire fait sens pour assez de personnes, les initiatives

proposées pour en parler s'enchaînent et ancrent un souvenir plus

ou moins durable de cette mémoire dans notre mémoire

collective.

Quant à la mémoire d'aujourd'hui, même si

elle garde bien sûr les traces de ce passé, elle a dû faire

de la place pour de nouveaux événements : les attentats du 11

septembre 2001, ceux du 15 novembre 2015, ou encore, dans un tout autre

registre, la pandémie de la COVID-19. On notera d'ailleurs le

parallèle effectué par le président Emmanuel Macron dans

son élocution du 16 mars 2020 annonçant le premier confinement :

« Nous sommes en guerre, toute l'action du gouvernement et du parlement

doit être tournée désormais vers le combat contre

l'épidémie. » 10. En utilisant une

rhétorique implicitement liée à notre mémoire de la

guerre, il ravive des valeurs ciblées de notre mémoire collective

afin de justifier des actions prises au présent. C'est également

l'une des raisons qui explique la mouvance de la mémoire collective,

elle est enrichie d'événements nouveaux, mais également

exploitée comme

10 Le Monde. (2023, 16 mars). « Nous sommes en guerre »

: le discours de Macron face au coronavirus (extraits) [Vidéo] YouTube,

consulté le 18 novembre 2023, à l'adresse

https://www.youtube.com/watch

?v=N5lcM0qA1XY

23

un outil aux services d'intentions politiques comme vue

précédemment. Mais elle est aussi considérée comme

un repère social, servant en partie à la construction identitaire

des individus.

Comme le démontre le sociologue français Maurice

Halbwachs, théoricien du concept de mémoire collective : «

Mais nos souvenirs demeurent collectifs, et ils nous sont rappelés par

les autres. Alors même qu'il s'agit d'événements auxquels

nous seuls avons été mêlés et d'objets que nous

seuls avons vus. C'est qu'en réalité nous ne sommes jamais seuls.

Il n'est pas nécessaire que d'autres hommes soient là, qui se

distinguent matériellement de nous : car nous portons toujours avec nous

et en nous une quantité de personnes qui ne se confondent pas. » 11

(Halbwachs. M, 1950). Cependant, ce sont bien deux entités qui

s'influencent mutuellement. La mémoire collective est bien nourrie par

les mémoires individuelles, qui se nourrissent en retour de la

mémoire collective. Étant donné l'influence de l'une sur

l'autre, on peut aussi se demander quel rôle, quelles

responsabilités tient le citoyen dans l'élaboration de la

mémoire collective ? Nous avons vu précédemment qu'il y a

besoin de temps et d'une succession d'actions significatives pour qu'un

événement

11 Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective (2e

éd.) [Édition numérique]. Paris : Les Presses

universitaires de France, consulté le 18 novembre 2023, à

l'adresse https //

shorturl.at/gGVW6

12 Prost, A., & Nora, P. (1984). Les monuments aux morts.

Dans Les Lieux de mémoires, La République, La Nation (Vol. 1).

Gallimard.

24

puisse l'intégrer. Ces actions peuvent être

immatériels, comme avec un discours, ou bien plus concrètes dans

le cas de la construction de monuments aux morts par exemple. Partant de cet

exemple, l'historien français Antoine Prost a pu en déterminer

plusieurs catégories, dont l'une qu'il qualifie de « monuments

civiques », les définissant comme « dépouillé,

il n'arbore pas d'allégorie, si ce n'est la croix de guerre [...] ne

préjuge pas des opinions des citoyens : chacun se soumet au devoir

civique et reste libre de donner cours à sa tristesse ou à son

orgueil patriotique. » 12 (Nora & Prost, 1984). Il s'agirait ainsi de

monuments permettant une plus grande liberté de commémorer, qui

ne contraignent pas le citoyen dans la manière dont il veut se souvenir.

Ce sont aussi potentiellement des monuments qui peuvent mieux durer dans le

temps en s'offrant à quiconque voudra l'approcher, traversant les

générations et les époques pour transmettre des valeurs

avec un message apaisé. Même si nous pouvons reconnaître

qu'après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, il fut

difficile de retenir ses émotions et d'exprimer un message qui puisse

devenir plus « universel ».

À Nantes, certains monuments contiennent des

caractéristiques décrites par cette catégorie. Prenons

l'exemple de l'un d'eux situé sur l'île, caché dans une

25

ruelle. C'est une stèle arborant les inscriptions

suivantes : « La mutualité de la Loire-inférieure à

ses enfants morts pour la France », une formule propre au monument civique

qui reste malgré tout assez courante. Se différenciant ainsi des

monuments dits « patriotiques » avec des formules du type : «

Morts pour la Patrie », « Gloire aux enfants de... », «

Gloire à nos héros »... Même si l'on pourrait nuancer

en relevant que le monument pris en exemple n'est pas totalement

dépouillé, il contient en plus du message gravé une

sculpture en bas-relief d'une femme tenant un faisceau de licteurs : « Les

faisceaux sont constitués par l'assemblage de branches longues et fines

liées autour d'une hache par des lanières. » Dans la Rome

antique, ces faisceaux étaient portés par des licteurs, officiers

au service des magistrats et dont ils exécutaient les sentences. »

13 Cet objet est souvent utilisé pour représenter la

République française, ainsi que les valeurs de paix et de

justice.

Et donc, qu'en est-il aujourd'hui de nos lieux de

mémoire contemporains ? Quelle matière créons-nous pour

les générations suivantes ? À quoi ressemblent les outils

de mémoire du citoyen 2.0 ?

13 Le faisceau de licteur. (2022, 15 décembre).

Élysée. Consulté le 6 février 2024, à

l'adresse https ://

www.elysee.fr/la-presidence/le-faisceau-de-licteur

26

Les lieux de mémoires 2.0

27

2.1 - Big Data et maîtrise de l'archivage

Chaque minute en 2022 : 500 heures de vidéos

étaient mises en ligne sur YouTube, plus de 100 000 heures ont

été passées en meeting sur Zoom, près de 6 millions

de recherches ont été faites sur Google d'après le 10e

rapport annuel « Data never sleeps » de l'entreprise DOMO

14 . Cette quantité démesurée d'informations

représente ce que nous appelons aujourd'hui le « big data » ou

en bon français « mégadonnées ». En 2014, la

Commission générale de terminologie et de néologie, en

plus de proposer cette traduction, nous donne également cette

définition : « Données structurées ou non dont le

très grand volume requiert des outils d'analyse adaptés. »

15 . Cela implique donc que l'on parle certes d'une grande quantité

d'informations, mais également de la manière dont elles sont

traitées et si des conclusions peuvent en être tirées.

Ceux qui s'intéressent au sujet s'attachent aussi

à le définir en 5 points, ou plutôt en 5 V : volume,

vitesse, variété, valeur et vérité. Permettant

ainsi de comprendre les enjeux contemporains qui se posent à propos de

la

14 Data Never Sleeps 10.0. (2022). DOMO. Consulté le 6

février 2024, à l'adresse https ://

www.domo.com/data-never-sleeps

15 Commission générale de terminologie et de

néologie Vocabulaire de l'informatique, mégadonnées (2014,

août 22). Journal officiel de la République française, 89.

Consulté le 10 février 2023, à l'adresse

https://urlz.fr/pEXs

28

gestion de ces données. Pour commencer, le volume est

ce qui a été évoqué plus haut, c'est la

quantité entropique d'informations auxquelles nous faisons face

aujourd'hui. Et l'on parle bien ici de données produites en continue et

non en séquences que l'on pourrait déterminer et contrôler.

« De surcroît, une très vaste majorité -

peut-être de 95 à 98 % - des données issues d'Internet sont

« bruyantes », c'est-à-dire non structurées et

dynamiques plutôt que statiques et convenablement rangées. »

16 (Babinet. G, 2015) À cela s'ajoute donc la vitesse de création

de ces données. Dans une logique de production continue, il nous est

impossible de traiter l'ensemble des données en temps réel. De

fait, il y a donc le risque qu'elles deviennent obsolètes de plus en

plus rapidement, à cause de l'évolution technique des outils

utilisés pour les décrypter. Et même s'il est

théoriquement possible de le faire, il y a aussi le risque qu'elles

basculent dans l'oubli, car elles n'ont pas été

référencées. C'est pourquoi il devient nécessaire

aujourd'hui d'utiliser ce qu'on appelle les métadonnées (traduit

de l'anglais). « Les métadonnées peuvent être des

informations sur un objet ou une ressource qui décrivent des

caractéristiques telles que le contenu, la qualité, le format,

l'emplacement et les informations de contact. Il peut décrire des

éléments physiques ainsi que des éléments

numériques (documents, fichiers audiovisuels, images, ensembles de

données) et

16 Babinet, G. (2015). Big Data, penser l'homme et le monde

autrement [Pombo.free]. Le Passeur éditeur. http ://

pombo.free.fr/babinet2015.pdf

29

peut prendre des formes allant du texte libre (tel que des

fichiers « Lisez-moi ») au contenu standardisé,

structuré et lisible par une machine » 17. Ce travail de

référencement est déjà assez fastidieux, mais est

complexifié par la variété des supports que nous

produisons. En effet, les données purement numériques comme le

SMS ou la recherche sur un navigateur sont enrichies par la numérisation

croissante de documents réels. Si l'on prend l'exemple du fond

d'archives de la ville de Nantes consultable en ligne, dans la catégorie

« archives numérisées », on remarque déjà

plusieurs typologies de documents que l'on pourrait regrouper d'après

leurs formes : Les photographies, les illustrations ainsi que les documents

écrits. Ainsi, chaque catégorie requiert des

métadonnées appropriées. Par exemple, pour les

illustrations, la base de donnée possède un groupe d'archives

nommé « carte et plans », dans lequel on retrouve des

métadonnées qui leur sont propres, comme par exemple le

critère de la technique utilisée (impression, aquarelle...). Mais

dans l'ensemble, seuls quelques critères diffèrent d'une archive

à une autre, principalement pour des questions de formes. Pour le reste,

le minimum reste d'intégrer l'auteur et le contexte de création,

qui sont d'ailleurs parfois directement intégrés dans le

document. Cependant, il est toujours préférable d'être

rigoureux

17 ARDC. (2022, 13 mai). Metadata. ARDC (Australian Research Data

Commons). Consulté le 7 février 2024, à l'adresse

https://ardc.edu.au/resource/

metadata/

30

dans la rédaction des métadonnées, car si

le document est amené à disparaître ou à être

illisible, dans ce cas-là, il ne restera plus rien de sa mémoire

: « Les objets de la culture numérique contiennent potentiellement

tout ce qu'il faut pour que la question de leur oubli (voulu ou redouté)

soit intégrée dès le départ à leur mise en

oeuvre, faisant de la thématique de l'oubli un élément

central de la production » 18 (Cotte. D, 2020) Il reste ainsi deux

dimensions que nous n'avons pas encore abordées : la valeur et la

vérité, apparues plus récemment dans la définition

du concept de Big Data. Elles sont liées et tentent de répondre

à la même question : pourquoi s'intéresser à cette

donnée plutôt qu'une autre ? C'est une question à laquelle

une réponse économique est souvent apportée en estimant

l'intérêt que peut apporter la connaissance de ces facteurs pour

une entreprise. Dans ce cas, si des réseaux de données sont

correctement analysés, cela peut permettre de prédire des

tendances et d'agir en conséquence. Si nous revenons sur le principe de

la préservation d'archives, ces facteurs sont tout aussi importants et

se vérifient en fonction de la qualité d'écriture des

métadonnées.

Nous avons donc une responsabilité sur la

pérennité de nos objets numériques, et cela perdure bien

au-delà de

18 Cotte, D. (2017). La culture numérique entre

l'appréhension de l'oubli et la fabrication de la mémoire -

K@iros. Kairos, 2(2). Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse,

https://revues-msh.uca.fr/kairos/index.php?id=213

31

l'étape de leur création. Cependant, cela ne

veut pas dire que nous devons tout mémoriser, comme nous l'avons vu

précédemment en parlant de la construction de la mémoire

collective. L'oubli est tout aussi important que la mémoire. Ainsi,

malgré le phénomène démesuré du big data, il

est possible pour chacun de faire valoir son droit à l'oubli comme le

stipule l'article 17 du RGPD (Règlement général sur la

protection des données) : « La personne concernée a le droit

d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs

délais, des données à caractère personnel la

concernant » 19. La question de la persistance des

données d'une personne après sa mort fait aussi partie des choses

prises en compte par certains acteurs du numérique. Facebook propose par

exemple de transformer le compte d'une personne décédée en

compte commémoratif, à la condition que la personne

décédée ait désigné un « contact

légataire » au préalable. Cette personne est ensuite la

seule responsable du compte et peut choisir de le garder ou de le supprimer.

Nous voyons avec cet exemple que nous devenons de plus en plus responsables de

la gestion de nos données en ligne, car même après notre

mort, il n'est pas dit que nos avatars virtuels disparaîtront avec nous

automatiquement. Cette rigueur, nous devons aussi l'adopter dans le cas

où nous souhaitons archiver des

19 CNIL. (2016, 23 mai). CHAPITRE III - Droits de la personne

concernée. Consulté le 7 février 2024, à l'adresse

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17

32

données et être sûr qu'elles puissent

être retrouvées dans leur intégrité même quand

nous ne serons plus là.

Pour cela, il existe plusieurs méthodes afin d'assurer

la pérennité des données que l'on souhaite transmettre.

Professeur en Sciences de l'information et de la communication, Dominique COTTE

propose 3 caractéristiques à prendre en compte dans la

constitution d'une mémoire numérique : la

répétabilité, la granularité et la

traçabilité 20 (Cotte. D, 2020). La

répétabilité consiste à s'assurer qu'une

donnée archivée sera toujours lisible, «

répétable » dans 10 ans. De ce fait, dès le stade de

création, il faut penser au format dans lequel l'archive sera lue afin

d'anticiper les problèmes que pourra poser sa lecture dans un futur plus

ou moins proche. Par exemple, le site Internet Archives met à

disposition un outil de recherche appelé « Wayback Machine »

21 permettant de consulter un réseau d'archives constitué de plus

de 800 milliards de pages web. Cet outil permet ainsi de remonter l'histoire

d'une page Web et de voir à quoi elle ressemblait, du moins jusqu'en

2001, l'archivage ayant réellement débuté à partir

de cette année. Dans le cas où une archive serait malgré

tout

20 Cotte, D. (2017). La culture numérique entre

l'appréhension de l'oubli et la fabrication de la mémoire -

K@iros. Kairos, 2(2). Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse,

https://revues-msh.uca.fr/kairos/index.php?id=213

21 Internet Archives. (2001). Wayback Machine. Consulté

le 8 février 2024, à l'adresse https://archive.org/

33

illisible, il est possible de la fragmenter afin de pouvoir la

recomposer ensuite, ce qu'on appelle aussi la granularité de

l'information. Dans le cas d'un album de musique par exemple, même si

l'un des morceaux est corrompu, il reste malgré tout la

possibilité que les autres fragments soient intacts. Également,

grâce aux développements de logiciels supportés par

l'intelligence artificielle, on pourrait facilement imaginer un outil

permettant de reconstituer des archives manquantes en se basant sur des

fragments appartenant au même contexte. C'est déjà ce que

proposent les mécanismes d'autocomplétion, certains proposant

justement de l'autocomplétion musicale 22. Cependant, comme

nous l'avons vu précédemment, afin de comprendre et de faire

comprendre une archive, il est nécessaire d'assurer que les

métadonnées à son égard soient bien

renseignées, autrement dit qu'elle soit traçable. D'autant plus

que la création de ces données se fait sur la base d'un recyclage

constant, à la manière du téléphone arabe, il peut

devenir difficile de retracer l'information depuis sa source originale. Si l'on

reste sur l'analogie musicale, la technique du sampling ou

d'échantillonnage consiste par exemple à récupérer

une source sonore et à l'intégrer dans une nouvelle composition.

Dépendamment de la manière dont l'échantillon est

intégré, cela peut même lui donner davantage de

visibilité. À titre d'exemple,

22 Freedman, D. (2017). TapCompose. TapCompose. Consulté

le 8 février 2024, à l'adresse https://www.tapcompose.com/

34

plusieurs artistes appartenant au mouvement de la «

french touch » ont fondé leur succès sur cette

méthode, dont les Daft Punk, Justice, Cassius, etc.

L'expansion actuelle de ces technologies numériques

démontre ainsi que nous devons rester vigilants et rigoureux dans notre

manière de construire nos archives contemporaines. Un travail de tri aux

échelles individuelles et collectives est nécessaire afin de

transmettre des archives intègres et intelligibles pour les

générations futures.

2.2 - Mémoire numérique et rôle du

citoyen

Dès 1642, lorsque Blaise PASCAL développe la

Pascaline, la première machine à calculer de l'histoire, il

imaginait déjà les limites de son invention quant à son

utilisation par l'Homme : « La machine d'arithmétique fait des

effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les

animaux. Mais elle ne fait rien qui puisse faire dire qu'elle a de la

volonté comme les animaux. » 23. Pascal souligne ici que les

machines ne possèdent pas de volonté propre, contrairement aux

animaux. Les animaux sont capables de prendre des décisions, d'agir de

manière autonome et de répondre à leur environnement en

fonction

23 Clermont-Ferrand, G. (s. d.). Pensées de Blaise

Pascal. Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse

http://www.penseesdepascal.fr/XXVI/XXVI6-moderne.php

35

de leurs besoins et de leurs instincts. Ils ont une forme de

conscience et de volonté qui leur permet de s'adapter à

différentes situations de manière flexible, ce que les machines

ne peuvent pas faire. Cela démontre que nous ne pouvons pas

déléguer la responsabilité de la transmission de la

mémoire à une machine, car ce processus nous oblige à

sélectionner des mémoires qui ont du sens pour des êtres

sensibles comme nous, et dépendent donc de conditions morales que seul

nous sommes capables de définir. Nous pouvons bien sûr transmettre

un héritage physique, comme des vyniles, des magazines, des

dessins...

Mais force est de constater que le numérique est

aujourd'hui un outil indispensable à maîtriser pour quiconque

souhaite transmettre un héritage, comme nous l'avons vu

précédemment. L'archivage des données est en fait un des

nombreux enjeux auquel doit faire face le « citoyen numérique

» aujourd'hui, en plus de la protection de ses données en ligne

notamment. Plusieurs organismes (la CNIL, le CSA, le Défenseur des

droits et l'Hadopi) ont ainsi créés le « kit

pédagogique du citoyen numérique » 24, à

destination de formateurs et de parents qui souhaitent éduquer les plus

jeunes sur les enjeux du numérique. Le kit rassemble ainsi divers

ressources autour des thématiques

24 Arcom. (s. d.). Kit pédagogique du citoyen

numérique : retrouvez toutes les ressources. Arcom le Régulateur

de la Communication et Numérique. Consulté le 8 février

2024, à l'adresse

https://shorturl.at/sCHM9

36

suivantes : les droits sur internet, la protection de la vie

privée en ligne, le respect de la création ainsi que

l'utilisation raisonné et citoyenne des écrans. Il y a ainsi une

volonté de questionner le rôle du numérique et voir comment

son utilisation pourrait faciliter les initiatives citoyennes, surtout

lorsqu'on remarque un taux d'abstention plus élevés chez les plus

jeunes. En effet, en 2022 l'INSEE relève une abstention

systématique aux élections présidentielles et

législatives plus élevés chez les moins de 40 ans. Avec un

taux de 25 % chez les 25-29 ans contre 13 % pour les 4044 ans. Ont notent

malgré tout un manque d'intérêt global pour ces

élections avec seulement 1/3 des électeurs qui ont votés

à la fois aux présidentielles et aux législatives

25.

Alors, est-ce que les outils numériques pourrait

constituer une alternative satisfaisante ? En l'occurrence, les réseau

sociaux sont déjà largement utilisés afin d'organiser des

mouvements de contestations : « l'engagement sur les réseaux

sociaux même quand il est peu coûteux peut constituer le premier

geste qui va faire entrer dans un parcours d'engagement. » 26 (Aschieri

& Popelin, 2017).

25 Insee, & Bloch, K. (2022, 17 novembre). Élections

présidentielle et législatives de 2022 : seul un tiers des

électeurs a voté à tous les tours[Base de données].

INSEE. Consulté le 11 février 2024, à l'adresse

https://www.insee.fr/ fr/statistiques/6658145

26 Aschieri, G., & Popelin, A. (2017). Réseaux

sociaux numériques : comment renforcer l'engagement citoyen ? Journeaux

Officiels. Consulté le 9 février 2024, à l'adresse

https://urlz.fr/pEHW

37

A titre d'exemple, le mouvement des Gilets jaunes avait

réellement commencer sur le réseaux sociaux avant de prendre de

l'ampleur via les manifestations dans les rues.

En revanche, malgré les multiples opportunités

offertes pas ces outils, certaines limites se posent quant à

l'exploitation de nos données personnelles en ligne. Pour ce faire nous

devons nous intéresser au modèle économique imposé

par les entreprises majeures du numériques, résumé par

l'acronyme GAFAM (Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), Apple,

Microsoft). En effet, pour proposer leurs services, ces entreprises font

l'acquisition des données fournit par un utilisateur donné, et en

échange elles lui proposent des recommandions personnalisés. Les

risques qui se posent en premier lieu sont à propos de la protection de

la vie privée. Il suffit de regarder les outils utilisés par ces

entreprises pour comprendre que l'exploitation de nos données est au

centre de leur système économique. Parmi eux ont retrouvent les

algorithmes de pertinence, il permettent de déterminer les

résultats les plus pertinents d'après une requête

formulé par l'utilisateur. Au début, ces algorithmes proposaient

des résultats similaires pour une même requête, signifiant

que des utilisateurs différents pouvaient obtenir les mêmes

résultats. Mais à partir de 2007, ils se sont

perfectionnés et propose désormais des résultats en

fonction des intérêts propres de chaque utilisateur. A partir de

là, une « boucle de recommandations » s'enclenche, car

chaque

27 Constant, P. (2018). Modèles économiques des

GAFAM et vie privée. Dans Santé, numérique et droit-s (p.

307-318).

https://doi.org/10.4000/books.putc.4463

38

page visitée permettra de fournir des critères

de sélection supplémentaires pour la prochaine requête.

Avec l'arrivée des assistants personnels tel que Google assistant ce

processus est encore davantage facilité. « L'aide fournie par

l'assistant se paie alors par l'abdication subreptice de tout contrôle

sur les données personnelles » 27 (Constant. P, 2018). En d'autres

termes, pour bénéficier de leurs fonctionnalités, il faut

renoncer à une partie de sa vie privée sans forcément en

être pleinement conscient. Ici, le pouvoir ne revient donc pas à

celui qui créer la donnée mais à celui qui sait comment

l'organiser et la rediriger.

Ce système de profilage, en offrant des recommandations

adaptés au profil des individus, comporte le risque de

fragmenterlamémoire collective.Au lieu de créer un espace

partagé et transparent où chacun peut s'exprimer librement, il

créé plutôt des bulles filtrantes, où chaque

individu est enfermé dans ses propres intérêts. En somme,

plutôt que de favoriser l'expression et la diversité, l'essor du

web pourrait au contraire accentuer les divisions et les

incompréhensions :« les nouveaux médias sociaux tendent

à accroître la fragmentation de société

déjà fragmentées

39

et donc à faire disparaître l'espace public

» 28 (Ganascia. J, 2023). Et ce système est un frein à la

construction de la mémoire collective, car suivant la définition

reprise de Maurice Halbwachs précédemment, « Mais nos

souvenirs demeurent collectifs [...] nous portons toujours avec nous et en nous

une quantité de personnes qui ne se confondent pas » 29 (Halbwachs.

M, 1950). Cela démontre que nous ne pouvons pas espérer

construire une mémoire collective solide en évoluant dans un

environnement numérique ethnocentré. Afin de mieux

appréhender ces systèmes de surveillance, Steve Mann, un

professeur canadien imagine le concept de « sousveillance » dans les

années 90 afin d'opposer une résistance aux déploiement

des systèmes de surveillances, notamment les caméras dans les

espaces publics 30 (Mann, 2004). L'idée étant de

fabriquer des systèmes d'enregistrements vidéos afin de «

surveiller ceux qui nous surveille ». C'est une philosophie que l'on peut

également transposer aux technologies du web évoquées

précédemment. En revanche dans cet environnement, il est plus

difficile de quantifier d'où peut provenir la

28 Ganascia, J. (s. d.). Le futur de la mémoire

à l'heure du numérique et de ChatGPT [Rediffusion]. Dans WebTV.

Semaine de la mémoire, Lille, Haut de France, France.

https://urlz.fr/ox0S

29 Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective (2e

éd.) [Édition numérique]. Paris : Les Presses

universitaires de France, consulté le 18 novembre 2023, à

l'adresse https //

shorturl.at/gGVW6

30 Mann, S. (2004). « Sousveillance » : inverse

surveillance in multimedia imaging. ACM Multimedia, 620-627.

https://doi.org/10.1145/1027527.1027673

40

surveillance, car dès lors que nous partageons nos

données publiquement, qui de nos amis ou du service d'hébergement

espionne vraiment nos données. De cette manière, de plus en plus

d'outils propose de se protéger contre la collecte de nos données

personnelles, à l'image d'extensions web comme Qwant VIPrivacy.

Développée par l'entreprise Qwant, qui est à l'origine un

moteur de recherche lancé en 2013, la même année que les

révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden sur les outils de

surveillance de masse utilisés par les services de renseignement

américain. Qwant, par opposition souhaite à tout prix ne rien

savoir sur ses utilisateurs : « Qwant ne sait rien sur vous et ça

change tout ! ». L'entreprise possède également un blog sur

lequel sont publiés des articles divers sur les bonne pratiques à

avoir pour protéger ses données en ligne. Parmi eux ont trouve

aussi des articles explicitement « anti-google » : « Comment

vivre sans Google : les alternatives qui protègent ta vie privée

» 31, avec donc une sélection de navigateur, de services

de messagerie garantissant une meilleure protection de nos données.

Cette position affirmée ne favorise cependant pas la

compréhension réel du sujet, à titre d'exemple l'un des

derniers articles parût « Pourquoi c'est important de

protéger sa vie privée en

31 Team Qwant. (2023, 7 décembre). Comment vivre sans

Google : les alternatives qui protègent ta vie privée. Qwant.

Consulté le 7 février 2024, à l'adresse

https://urls.fr/fqFHxR

41

ligne ? » 32 ne se résume qu'à 4 points

apportant chacun une réponse courte à la question posée

par l'article. En guise de conclusion, l'article rappel que Qwant constitue une

réponse adéquate à la protection de nos données, en

proposant également des liens de téléchargement pour son

moteur de recherche. « Les dispositifs numériques que nous

utilisons de manière ordinaire, et qui permettent ainsi des formes de

braconnage du contrôle social, ne sont pas neutres. Si la sousveillance

permet de fournir un autre regard sur les formes de surveillance, de documenter

les structures étatiques ou privées les déployant,

d'alimenter le débat démocratique sur les questions de

renseignement et de vie privée, les médiations techniques qui

favorisent le développement de ces débats dans l'espace public

doivent être comprises de tous. » 33 (Aloing. C, 2016). Ici la

sousveillance qualifie également la volonté de renseigner sur les

structures de surveillance en plus de fournir des outils concrets pour agir

comme avec l'exemple de Qwant. En revanche, comme le souligne la citation, un

point de vue plus mesuré et pédagogue sur les technologies

numériques est préférable afin d'assurer leur bonne

compréhension. La CNIL (Commission Nationale de l'informatique et

32 Team Qwant. (2024, 23 janvier). Pourquoi c'est important de

protéger sa vie privée en ligne ? Qwant. Consulté le 7

février 2024, à l'adresse https://urls.fr/ Cpqew3

33 Aloing, C. (2016). La sousveillance. Vers un renseignement

ordinaire. Hermès, la revue, 76, 68-73. consulté le 16 novembre

2023, à l'adresse,

https://

www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2016-3-page-68.htm

34 Beaudouin, V. (2019). Comment s'élabore la

mémoire collective sur le web ? Réseaux, n° 214-215(2),

141-169.

https://doi.org/10.3917/res.214.0141

42

des Libertés), même si son déploiement

n'est pas moins politique, fournit par exemple des informations plus

détaillées sur l'exercice de nos droits et devoirs dans

l'environnement numérique.

Puisque cet environnement est relativement récent et

évolue très rapidement il est normal que sa compréhension

et sa maîtrise prenne du temps. Malgré les limites

évoqués précédemment, les initiatives fleurissent

afin de construire une mémoire collective via les outils du web. En

2019, une étude a été menée afin de comprendre

l'influence d'internet sur la construction et la transmission de la

mémoire collective, se basant sur les archives web collectés par

la bibliothèque nationale de France 34 (Beaudoin, 2019).

L'étude s'appuie ainsi sur des forums, des blogs et constitués

à partir de 2014 à propos de la première guerre mondiale,

ainsi que sur leurs auteurs. Ont constate que les forums permettent de

retrouver une forme d'espace public ou le lien social est aussi important que

l'acquisition de connaissances. En effet, les usagers de ces outils sont

volontaires et désireux d'apprendre sans contrainte extérieur, ce

qui fait la différence. Il est aussi noté qu'il y a une

volonté de leur part de faire preuve de rigueur dans la documentation

des différents sujets. De plus avec la numérisation croissante

des documents physiques, le

43

travail de ces historiens amateurs est appuyé par une

grande quantité d'archives. Il est ainsi possible pour eux de faire un

travail de relation, de comparaison entre des archives récentes et

anciennes. En reconstituant la vie des soldats de cette guerre via les archives

qu'ils ont laissés derrière eux, c'est une façon pour ces

usagers de lutter contre l'oubli de cette histoire et leur éviter une

seconde mort. Leur travail est en fait guidé par une volonté de

ne pas oublier le passé, de continuer à réalisé un

« devoir de mémoire » à leur échelles : «

Alors que tous les témoins ont disparu, ces mémoriaux

numériques constituent des lieux d'un genre nouveau qui tentent, en

s'appuyant sur des sources, de reconstituer au plus près ce qu'a pu

être l'expérience vécue. Il n'y a donc pas antinomie entre

mémoire et histoire : le travail historiographique, documenté,

sourcé étant mis au service de la mémoire. » 35

(Beaudoin, 2019)

35 Beaudouin, V. (2019). Comment s'élabore la

mémoire collective sur le web ? Réseaux, n° 214-215(2),

141-169.

https://doi.org/10.3917/res.214.0141

44

LES COMPOSANTES DE LA MÉMOIRE

Conclusion

45

Au long de cette première partie nous avons vu que les

rapports entre l'histoire et la mémoire ont évolués depuis

plusieurs années. Il y a désormais une volonté de se

réapproprié l'histoire et raconter des récits qui

construisent une mémoire qui à plus de sens pour les historiens,

les états, les associations ou les individus. Ces changements

s'expliquent aussi par une mutation des lieux de mémoires. Même si

les mémoriaux physiques tel que les stèles, les plaques, les

statues ne sont pas complètement désert, les multiples acteurs de

la mémoires cherchent de nouveaux milieux afin de construire la

mémoire collective. De fait, les évolutions permises par l'essor

du numérique ont permis le développement de nouveaux outils (les

forums, les réseaux sociaux) qui deviennent progressivement nos lieux de

mémoires contemporains. Ces outils particulièrement

récents comparés aux lieux de mémoires « physiques

» (stèles, statues), restent malgré tout un défi pour

le citoyen d'aujourd'hui qui doit encore apprendre à s'en servir afin de

préserver ses données personnelles et assurer une transmission

mémorielle intègre pour les prochaines générations.

Est-ce que cela signifie pour autant la disparition de nos lieux de

mémoires physiques ? Quelles est leur place dans notre mémoire

collective ? Ont-ils perdu de leur sens au yeux du citoyen ?

46

LES MUTATIONS DE LA MÉMOIRE

47

« visiter un champ de bataille ou un

camp

d'extermination mettrait les touristes en contact

avec leur propre

destructivité » (Binik. O, 2016)

48

Les lieux de mémoires : rien ne se perd tout se

transforme

49

3.1 - Les témoins dans l'histoire

Le temps passe et les événements dupassé

s'éloignent de nous inexorablement. Ceux qui les ont vécues de

l'intérieur, les témoins, disparaissent et disparaîtront

quoi que l'on fasse, laissant derrière eux des témoignages et

autres archives diverses (journaux intimes, lettres) dont la

responsabilité sera déléguée aux

générations qui les suivront. « L'ère du

témoin » est une formule utilisée pour la première

fois par l'historienne Annette Wieviorka à la fin des années 90

dans un ouvrage du même nom. Son travail s'appuie sur les vagues de

témoignages des victimes de la Shoah pendant les années 90 et au

début des années 2000. Analysant ainsi les différentes

phases de considération de ces traces particulières, de

l'ignorance à la reconnaissance, voire à l'instrumentalisation.

En effet, les tout premiers témoignages veulent laisser une trace pour

ne pas oublier, mais la position du survivant n'est pas encore mise en avant

socialement pour que ces documents sortent de l'ombre. Mais c'est à

partir de 1962, lors du procès d'Adolf Eichmann, que le statut social du

témoignage change, la figure du survivant devenant par la suite

inhérente à l'écriture de l'histoire de la Shoah.

Même si cela a permis aux survivants une meilleure reconnaissance

sociale, l'instrumentalisation politique de leur parole n'a pas pour autant

favorisé une pratique objective de l'Histoire, de par les attributs

affectifs des témoignages qui ne sont pas pertinents pour sa

pratique.

50

C'est donc dans les années qui suivront que

débutera « l'ère du témoin »,

caractérisée par une collecte massive de témoignages afin

de garder une trace de ce passé 36 (Chevalier, 2000).

À titre d'exemple, L'INA possède une rubrique intitulée

Grands entretiens compilant des séries d'interviews diverses, dans

laquelle on retrouve une séquence sur la mémoire de la Shoah

37. Sont ainsi compilés 105 témoignages de victimes de

la Shoah (anciens déportés, enfants de déportés,

résistants...) durant chacun plus d'une heure. Ils n'ont pas

été montés, mais possèdent cependant un chapitrage

détaillé, facilitant leur visionnage. De plus, ces interviews

sont aussi accompagnées d'interventions « d'acteurs de la

mémoire » (historiens, magistrats, diplomates) afin de replacer le

témoignage des victimes dans leur contexte. Ces vidéos sont

désormais accessibles en permanence et nous rappellent à quel

point il est aujourd'hui facile d'immortaliser des moments du passé, et

en l'occurrence des témoignages.

Si l'on se réfère ainsi aux conflits

contemporains fréquemment actualisés par l'actualité

internationale, nous

36 Chevalier, Y. (2000). Wieviorka (Annette), L'Ère du

témoin. Archives des Sciences Sociales des Religions, 110, 110.

Consulté le 19 novembre 2023, à l'adresse

https://doi.org/10.4000/assr.20611

37 INA. (s. d.). Collection Mémoires de la Shoah - Grands

entretiens patrimoniaux. Consulté le 19 novembre 2023, à

l'adresse https://entretiens.ina.fr/ memoires-de-la-shoah

51

constatons que la mémoire des victimes se construit

alors même que les conflits ne sont pas officiellement terminés.

Il y a une forme d'accélération dans la production de contenu.

Ainsi, au moment où ces lignes sont écrites, la guerre entre

Israël et le Hamas n'est toujours pas terminée, et malgré

tout, la construction des mémoires s'est déjà

amorcée. Une cérémonie d'hommage nationale a ainsi

été organisée à Paris le 4 février 2024 en

l'honneur des victimes françaises des attaques terroristes

perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 38.

L'événement à partir duquel Israël rentrera en guerre

contre l'organisation terroriste. La forte présence des médias

d'informations dans le conflit entraîne également la propagation

d'un flux important de données. Parmi ce flux, on retrouve ainsi les

témoignages de survivants accessible très facilement en ligne

39.

À l'image des mémoires et des témoignages

des victimes de la Shoah, ces vidéos ne peuvent attester de l'Histoire

exacte du conflit et sont donc à prendre avec de la distance, du moins

si l'on adopte le regard de l'historien. Car de nouveau, même s'il est

plus facile aujourd'hui d'avoir des informations « brutes » sur les

caractéristiques d'un

38 Élysée. (2024, 7 février).

Cérémonie d'hommage national aux victimes françaises des

attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Élysée.

Consulté le 12 février 2024, à l'adresse

https://urls.fr/UNpM5q

39 Le Monde. (2023, 30 décembre). Mia Schem et Chen

Almog-Goldstein, ex-otages israéliennes racontent leur captivité

à Gaza [Vidéo]. YouTube. Consulté le 12 février

2024, à l'adresse

https://www.youtube.com/watch?v=NlPUzbO65oQ

52

témoignage : Nom de l'auteur. Ice de l'interview, date

de celle-ci, nom du média chargé de l'interview... La

véracité des propos et des intentions de la victime sont

nuancées en fonction de la situation micro (conditions de l'entretien

par exemple) et macro (contexte de l'événement).

Cette production intensive et continued'informations

entraîne une forme d'accélération dans la construction des

mémoires collectives, d'autant que c'est un processus qui s'appuie sur

des événements qui ne sont pas encore terminés. Cependant,

les constats qui ont été faits sur la gestion des

témoignages des victimes de la Shoah peuvent nous éclairer sur la

manière dont il est possible d'appréhender nos témoignages

contemporains. « Dès lors qu'il s'agit moins de faire preuve que de

chercher du sens, le triptyque trace, document, question [...] laisse la porte

ouverte aux renouvellements, sans doute infinis, des écritures de

l'histoire, puisque les interrogations posées au passé se

multiplient au rythme du présent. » 40 (Zalc, 2018). Autrement dit,

dans le cadre du travail d'histoire mené sur la Shoah, les travaux

d'investigations se voulaient être un rempart contre le

négationnisme et l'effacement des traces par les nazis. Ces positions

militantes commencent donc à s'apaiser aujourd'hui et laissent

progressivement

40 Zalc, C. (2018). Passages de témoins. Vingtième

Siècle. Revue d'histoire, 139, 2-21. consulté le 15 juin 2023,

à l'adresse

https://doi.org/10.3917/

ving.139.0002

53

leur place à un travail qui s'effectue pour le sens et

non pour les preuves. Dans le cas de la mémoire de la Shoah, la

disparition progressive des témoins incite donc à renouveler les

modalités d'écriture de l'Histoire. Nous en revenons à des

exemples cités précédemment, à l'image du travail

de Barbara Engelking sur les récits de rêves pendant l'Holocauste,

et dans quelle mesure ces traces pourraient être pertinentes dans

l'écriture de cette histoire. Concernant la manière dont sont

écrites celles de nos événements contemporains, telle la

guerre sur la bande de Gaza évoquée précédemment,

ou bien des événements passés, tels les attentats du 11

septembre 2001. Il est légitime de se demander si l'écriture de

l'histoire de ces événements n'est pas plus portée par une

volonté de faire justice que par une quête de sens ? Et si cela

est problématique pour les acteurs contemporains liés à

ces événements (historiens, victimes) ?

Ainsi, le témoin est une figure emblématique et

malgré tout nécessaire dans la transmission du passé,

d'autant qu'en chacun d'eux réside une volonté de parler de ce

qu'ils ont vécu. Cependant, même si leur témoignage

provoque facilement l'empathie, il ne permet pas toujours d'effectuer un

travail d'histoire de par la dimension affective non nécessaire à

cette tâche et la difficulté potentielle à cerner les

conditions de création d'un tel témoignage. Ce faisant, lorsque

le témoin disparaît, c'est une connexion importante avec le

passé qui est perdue. Même si cela peut

Ainsi, moins de monuments seront construits et

54

permettre de renouveler le récit historique, les

témoins laissent derrière eux des traces également

nécessaires dans la compréhension du passé, mais qui

peuvent devenir étrangères dans un contexte contemporain. Nous

pouvons parler ici d'écrits, d'images, ou bien de monuments aux

morts.

3.2 - les fondations du monument aux morts

Il nous arrive parfois de passer à côté de

cet édifice, une sculpture verticale de béton, tantôt avec

une statue, tantôt sans. Une inscription est gravée en majuscule

« En mémoire de ces soldats morts pour la France », suivie

d'une liste de noms nous rappelant que près de 1,5 million de soldats et

de civils français périront lors du premier conflit mondial de

1914 à 1918. L'érection des monuments aux morts connaît un

réel développement dans les années qui suivront la fin de

cette guerre. En revanche, ces initiatives ne se limitent pas seulement

à cette période : déjà à partir de la guerre

franco-allemande de 1870-71, des monuments aux morts sont construits.

Seulement, contrairement aux monuments de 1914-18, ceux-ci résultent

majoritairement d'initiatives privées et s'établissent dans un

esprit de revanche vis-à-vis de la perte de deux départements

français, ceux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, plus communément

connus comme l'Alsace-Lorraine.

55

avec une symbolique plus patriotique comparativement à

ceux de la Première Guerre mondiale 41 (Prost & Nora,

1984). À ce titre, le 25 octobre 1919, face à l'ampleur des

pertes humaines, l'État met en place une loi consacrée «

à la commémoration et à la glorification des morts pour la

France au cours de la Grande Guerre ». Cette loi promet entre autres aux

communes d'offrir une subvention à utiliser pour la glorification de

leurs héros locaux, notamment via l'édification de monuments aux

morts.

Cependant, cette décision est à nuancer au

regard de ses résultats réels. Dans un premier temps, certaines

des propositions formulées dans le texte de loi n'ont tout simplement

pas été mises en place, comme par exemple le dépôt

des noms de soldats morts pour la France au Panthéon ou encore la

construction d'un monument en leur honneur à Paris (même si la

dépouille d'un soldat français inconnu sera déposée

sous l'Arc de Triomphe en 1920). D'autre part, les subventions pour les

communes n'ont été fixées qu'en juillet 1920 et n'ont

couvert qu'entre 5 % et 26 % du coût du monument érigé ;

cette aide sera finalement arrêtée en 1925. 42 (Julien,

2016). Enfin, la date du 11 novembre

41 Prost, A., & Nora, P. (1984). Les monuments aux morts.

Dans Les Lieux de mémoires, La République, La Nation (Vol. 1).

Gallimard.

42 Julien, E. (2016, 29 septembre). La loi du 25 octobre 1919 et

sa postérité. Le Souvenir Français. Consulté le 13

février 2024, à l'adresse

https://le-souvenir-francais.fr/la-loi-du-25-octobre-1919-et-sa-posterite/

56

que l'on connaît aujourd'hui afin de commémorer

« tous les morts de la France » n'était à l'origine pas

celle choisie. La loi du 25 octobre avait en effet préféré

les dates du 1er et du 2 novembre à celle du 11, respectivement le jour

de la Toussaint et de la fête des morts, afin de privilégier des

commémorations endeuillées plutôt que victorieuses. Mais

à plusieurs reprises, les associations d'anciens combattants se sont

levées contre cette décision, préférant la date du

11 novembre. Elles continueront ainsi à réaliser leurs propres

cérémonies en 1919 et en 1920, avant que le gouvernement ne

décide finalement d'officialiser cette date en rendant le 11 novembre

férié le 8 novembre 1920. Par la suite, l'addition de nouveaux

conflits dans la mémoire collective entraîne, le 28 février

2012, le vote de la loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous

les morts de la France. Ce texte, en plus des soldats, rend donc hommage aux

civils ainsi qu'à ceux ayant péri lors d'opérations

extérieures.

Ainsi, la date du 11 novembre tire ses racines d'initiatives

que l'on pourrait qualifier de « citoyennes », car elle émane

directement du peuple qui affirme trouver davantage de sens en cette date.

Même si nous pourrions nuancer en disant que les associations d'anciens

combattants ne sont pas exactement représentatives de l'ensemble de la

population française en cette période ; leur volonté

semble malgré tout en accord avec la situation démographique du

pays après la guerre. En effet, la France fut le pays le plus durement

touché au regard de

57

ses pertes militaires. 70 % des soldats mobilisés ont

été tués ou blessés, avec parmi eux 15 000 gueules

cassées 43. Malgré tout, l'épreuve du temps

fait que les cérémonies du 11 novembre perdent progressivement de

leur sens aux yeux des citoyens d'aujourd'hui. Ce qui vaut aussi pour les

monuments aux morts qui vivent surtout au travers de ces mêmes

cérémonies. « Aux héritiers d'aujourd'hui, il

continue d'adresser un langage plus ou moins clair, plus ou moins audible. Le

signifié a pu changer ou perdre de sa vigueur, le signifiant demeure

pour sa part gravé dans le marbre et le bronze. » 44 (David, 2013).

Pourtant, ces édifices sont des portails temporels vers le passé,

dans la mesure où chaque détail de leur conception a dû

être pris en compte à un moment donné, de leur

justification architecturale à la symbolique de leur emplacement. En

effet, pourquoi avoir choisi de l'avoir placé dans un cimetière

plutôt que directement dans l'espace public ? Le monument se veut-il

être plus proche des vivants, ou au contraire appartenir aux morts ?

Également, son emplacement peut être choisi en

fonction de la topographie du lieu, et de cette manière, le

43 WeDoData. (2014). Guerre 14-18 : une population

transformée [Base de données ; Infographie en ligne]. Dans 14-18,

un monde en guerre.

https:// shorturl.at/dhrV1

44 David, F. (2013). Comprendre le monument aux morts

[OpenEditionBooks]. Codex. consulté le 10 septembre 2023, à

l'adresse

https://doi.org/10.4000/books.

codex.967

58

parcours pour y arriver devient une forme de narration. Dans

le cas du mémorial de la Vendée à Lucs-sur-Boulogne

(datant de la révolution, mais constituant un exemple pertinent dans ce

cas-là), le mémorial ayant été construit en 1993

marque le début du parcours afin de monter jusqu'à la chapelle

commémorative du Petit-Luc dans laquelle on retrouve des plaques

commémoratives avec les noms des 564 résidents du village

tués pendant la Révolution. La chapelle étant

placée sur un terrain surélevé, il faut gravir la colline,

faire un effort pour monter jusqu'à celle-ci, et enfin profiter d'un

espace de quiétude en l'honneur de ces victimes. Mais ce sont autant

d'informations qui se perdent avec le temps et qu'il est nécessaire de

rendre accessibles à celui ou celle qui veut faire parler le monument

aux morts. D'autant plus lorsque l'on s'intéresse à la symbolique

d'un emplacement. Car dans l'exemple d'un monument aux morts établi en

milieu urbain, depuis son érection, l'agencement des bâtiments a

évolué autour de lui, le rendant de plus en plus anachronique par

rapport au contexte contemporain.

3.3 - Le monument aux morts contemporains

Ainsi, comment le Monument aux morts est-il perçu

aujourd'hui dans l'espace public ? Plus particulièrement dans l'espace

urbain ? Ces questions et les recherches de terrain que j'ai menées par

la suite ont sûrement été inspirées par les travaux

de Laurent Aucher à propos des

59

pratiques nouvelles des visiteurs sur le mémorial de la

Shoah à Berlin 45 (Aucher. L, 2018). Bien que l'on parle ici

d'un « mémorial » et non d'un « monument aux morts

», car plus récent et avec une gestion de l'espace

différente des monuments de la Première Guerre mondiale. Ainsi,

j'ai également souhaité mener mes propres observations sur les

lieux de mémoire de ma région afin de comprendre comment ils

s'intègrent et comment ils sont perçus dans l'espace urbain

aujourd'hui. Réalisés en juillet et septembre 2023, la

météo était estivale et les promeneurs nombreux dans les

rues. Ce fut l'un de mes premiers constats, sûrement dû aux

températures clémentes : certaines personnes profitaient ainsi

des abords de certains monuments pour se détendre, s'allonger et dormir

un peu, ou s'asseoir pour bouquiner. Ainsi, les qualités des

interactions avec le monument dépendent de la manière dont il est

agencé. Par exemple, le monument aux 50 otages à Nantes est

constitué d'une structure verticale centrale avec autour des marches qui

descendent progressivement vers le sol. Le monument est construit juste

à côté de l'Erdre et offre également une vue directe

sur la rivière avec un promontoire permettant de s'asseoir et de

profiter de la vue. Ce monument, certes commémorant une mémoire

lourde, peut aussi se transformer en espace de détente, à la

45 Aucher.L, (2018).«Devant le mémorial,

derrière le paradoxe», Géographie et cultures, 105, 11-30.

consulté le 26 juin 2023, à l'adresse,

https://journals.

openedition.org/gc/6351

60

manière d'un square de taille réduite

46 Ce sont des constats qui peuvent être faits sur d'autres

lieux de mémoires, étant donné que ces derniers

s'intègrent dans un espace public qui évolue avec leur temps. Ils

se fondent peu à peu dans le décor et sont utilisés au

regard de leurs fonctions pratiques. Ils peuvent aussi devenir des espaces

propices au jeu, même si ces comportements restaient minoritaires et

limités à des enfants. Globalement, lorsque ces édifices

sont finalement remarqués, c'est grâce au hasard ou à une

balade qui prévoyait un détour par ce lieu. « Il n'y avait

pas une valeur historique que je voulais connaître, c'était dans

mon parcours nantais de la journée » 47. Encore que

l'extrait présenté ici est tiré d'un échange au

mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, un lieu de

mémoire bien plus autonome que les autres, dans la mesure où ce

dernier offre des explications audios ainsi que des infographies pour le

replacer dans son contexte. C'est une forme de mini-musée accessible

gratuitement et qui affiche explicitement sa volonté d'apprendre une

histoire à un public plus ou moins averti, « provoquant le hasard