|

Présenté par : Sous la direction de :

M. Soudjay MAOULIDA Dr Adama SOW BADJI

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

(UCAD)

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du Diplôme de Master

II

METHODES STATISTIQUES ET ECONOMETRIQUES

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

(FASEG)

Département d'Analyse et Politique

Economique

Thème :

Maitre de conférences titulaire à

l'UCAD

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

DEDICACES

Je dédie ce travail :

? A mon regretté père SOUDJAY Athoumani, qui

nous a quitté très tôt (qu'ALLAH l'accueille dans son

Paradis Eternel !)

? A ma vaillante mère ZALHATA M'madi Mtsahoi, pour son

affection, son soutien et ses sacrifices pour la réussite de ma

vie

? A ma soeur ECHATA Soudjay pour son encouragement et son

soutien financier durant le déroulement de ma formation

? A Mohamed AMINA

? A tous mes frères et soeurs de ma famille

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY I

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est le fruit d'un travail longtemps

réfléchi et produit grâce aux efforts et sacrifices que

j'ai fourni pendant une longue durée. C'est le resultat de mon cursus

universitaire. Toutefois, il n'aurait sans doute pas vu le jour sans le

concours de beaucoup de personnes.

Je tiens à remercier tout d'abord le Tout Puissant

Allah qui m'a donné la force physique, morale, intellectuelle, le

courage et la santé pour achever ce noble travail.

Sont nombreux à pouvoir contribuer à la

réalisation de ce document qui constitue mes premiers pas vers la

recherche. Je tiens à leurs exprimer, à travers ces quelques

lignes toute ma

reconnaissance.

+ A ma chère encadreur Adama SOW BADJI, Maitre de

conférences Titulaire à l'UCAD, pour sa

générosité, sa simplicité d'approche et ses

précieux conseils. Ses encouragements, sa compréhension et son

engagement nous ont permis de réaliser ce présent travail et nous

lui en sommes très reconnaissants. Elle restera toujours une

référence et un guide pour nous.

+ Au responsable du Master, Fodiyé Bakary DOUCOURE,

Professeur agrégé à l'Université Cheikh Anta Diop

de Dakar pour sa simplicité et sa disponibilité à

l'égard des étudiants.

+ A tous les enseignants du Master MSE et aux personnels de

l'administration.

+ A mes Parents qui sont physiquement loin mais

très proches du coeur, pour le soutien sans faille qu'ils apportent

à mon égard durant mes études.

+ A ma famille Sénégalaise, Mme Fanta

Ciré Samaté qui m'a accueillie comme un de leur

+ Je remercie également toute ma famille sans oublier

mes nièces et mes neveux

+ Un grand merci à mes frères AHMED Soudjay,

YOUSSOUF Moindzé, RADJAB

Soudjay, SAID Soudjay et ELAMINE Soudjay pour leurs

encouragement

+ Egalement à mes soeurs ECHATA Soudjay, FATIMA

Soudjay et MARIAMA Soudjay

+ A tous mes camarades de la FASEG

+ A Mme Fatima Ahmed Ben Mhoumadi et son mari

+ A toutes les personnes qui ont, de près ou de loin,

contribué à la rédaction de ce

mémoire.

+ A tous mes amis (es), mes promotionnels (elles) dont il

serait difficile de les énumérés

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY II

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY III

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

SIGLES ET ACRONYMES

AGIR : Alliance Globale pour la

Résilience

ANSD : Agence National de la Statistique et

de la Démographie

BAD : Banque Africaine de

Développement

BCEAO : Banque Centrale des Etats de

l'Afrique de l'Ouest

BIT: Bureau International de Travail

BM : Banque Mondiale

|

BTP : CEA :

|

Bâtiment et Travaux Publics

Commission économique pour l'Afrique des Nations unie

|

CEDEAO : Communauté Économique Des

États De L'Afrique De L'Ouest

CEMAC : Communauté Economique et

Monétaire en Afrique Centrale

CIC : Courbe d'Incidence de la Croissance

|

CILSS :

|

Comité permanent Inter Etats de Lutte contre la

Sècheresse dans le Sahel

|

CPP : Croissance de la Population

DOUV : Degré d'Ouverture

DSRP: Document Stratégique de

Réduction de la Pauvreté

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY IV

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

ECOWAP : Politique Agricole de la CEDEAO

EMOP : Equipe Mobile d'Ouvriers

Professionnels

FCFA : Franc de la Communauté

Financière Africaine

FMI : Fond Monétaire Internationale

GINI : Indice de GINI

IADM : Initiative Allégement de la

Dette Multilatérale

IBW : Institutions de Bretton woods

IED : Investissements Etrangers Directs

LAC : Amérique Latine et les

Caraïbes

MCG : Moindre Carré

Général

MCO : Moindre Carré Ordinaires

MCG Moindre Carré

Général

NASAN : Nouvelle Alliance pour la

Sécurité Alimentaire et la Nutrition

NEPAD : Nouveau partenariat pour le

développement de l'Afrique

OCDE : Organisation de Coopération et

de Développement Economique

ODD : Objectifs de Développement

Durable

OMD : Objectifs du Millénaire pour le

Développement

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY V

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

ONU : Organisation des Nations Unies

PAS : Programme d'Ajustement Structurel

PAU : Politique Agricole de l'UEMOA

PDDAA : Programme Détaillé de

Développement de l'Agriculture Africaine

PGF : Productivité Globale des

Facteurs

PIB : Produit Intérieur Brut

PIBh : Produit Intérieur Brut par

habitant

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PMI : Petites et Moyennes Industries

PNB : Produit national brut

PNIA : Programmes Nationaux d'Investissements

Agricoles

PNUD : Programme des Nations unies pour le

développement

PPA : Parité de Pouvoir d'Achat

PPTE : Pays Pauvres Très

Endettés

PRIA : Programme Régional

d'Investissements Agricoles

PRSA : Programme Régional pour la

Sécurité Alimentaire

SRP : Stratégies de Réduction

de la Pauvreté

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

TBS : Taux Brut de Scolarisation

TMMI : Taux de Mortalité Maternelle et

Infantile

TRC : Transparence Responsabilité et

Corruption

UEMOA : Union Monétaire et Ouest

Africain.

US : United States

WDI : Base de données de la Banque

mondiale

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY VI

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX Liste des figures

Figure 1: Evolution de l'incidence de la

pauvreté dans les Etats de l'UEMO 10

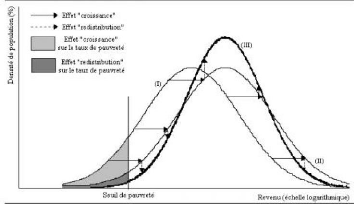

Figure 2: Décomposition des variables

affectant la distribution et la pauvreté en effet

distributif et de croissance

25

Figure 3: Test de corrélation du PIB/hab

sur le taux de la pauvreté au seuil de 1,90$ par

jour 46

Liste des tableaux

Tableau 1 : Taux brut de scolarisation (en %)

12

Tableau 2: Estimations de l'élasticité

de la croissance de la pauvreté et du taux de

croissance du PIB requis pour réduire

l'incidence de la pauvreté de 4 % par an. 15

Tableau 3 : Statistique descriptive des variables du

modèle 41

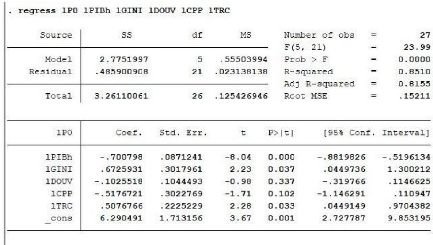

Tableau 4: Impact de la croissance sur la

pauvreté avec l'indice du Ratio de la population pauvre disposant de

moins de 1.90$ par jour (2011 PPA) en % de la

population nationale 42

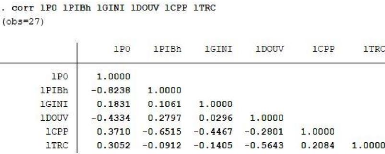

Tableau 5: Matrice de corrélation des

variables du modèle 45

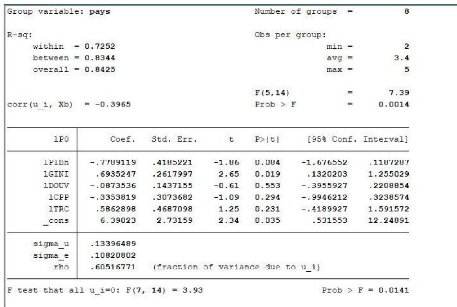

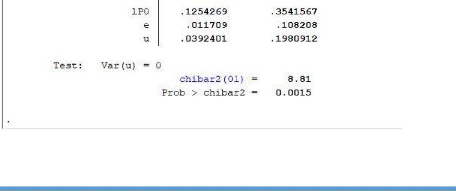

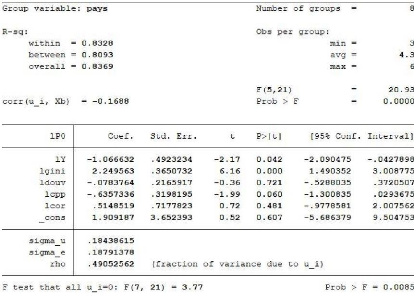

Tableau 6: Effet de la croissance sur la

pauvreté avec l'indice de l'écart de

pauvreté

à 1,90 $ par jour (2011 PPP)

47

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY VII

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY VIII

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

SOMMAIRE

DEDICACES I

REMERCIEMENTS II

SIGLES ET ACRONYMES III

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX VII

SOMMAIRE VIII

RESUME IX

ABSTRAIT X

INTRODUCTION GENERALE 1

Chapitre I : CARACTÉRISTIQUES ET

ÉVOLUTIONS DE LA CROISSANCE ET DE

LA PAUVRETÉ 6

Section 1 : Profil de la croissance et Évolution

de la pauvreté des Etats de l'UEMOA . 6

Section 2 : Croissance pro-pauvres et politiques de

réduction de la pauvreté au sein de

l'UEMOA 13

Chapitre II : REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LA

CROISSANCE

ECONOMIQUE ET PAUVRETÉ 20

Section 1 : Analyse théorique du lien entre

croissance économique et pauvreté 20

Section 2 : Evidences empiriques de la relation entre

croissance économique et

pauvreté 29

CHAPITRE III : ANALYSE EMPIRIQUE, INTERPRETATION DES

RESULTATS

ET RECOMMANDATIONS DES POLITIQUES ECONOMIQUES

37

Section 1 : Présentation des modèles et

description des variables 37

Section 2 : Estimations et tests de spécifications

41

Section 3 : Résultats et recommandations de

politiques économiques 47

CONCLUSION GENERALE 52

BIBLIOGRAPHIE XI

ANNEXES XIV

TABLE DES MATIERES XXIII

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

RESUME

Vu l'importance porté sur la relation entre croissance

économique et pauvreté, l'objectif principal de ce travail

consiste de déterminer l'impact de la croissance économique sur

la réduction de la pauvreté dans les pays de l'UEMOA sur la

période 1991 à 2015.

La démarche adoptée vise à utiliser une

régression paramétrique linéaire de la pauvreté

pour estimer l'élasticité de la pauvreté par rapport

à la croissance, à partir des données de panel statique et

dynamique dans une zone bien définie.

L'analyse empirique nous a fourni des estimations sur

l'incidence de la pauvreté et de l'indice de l'écart de

pauvreté, au seuil de 1,90$(2011 PPA) par jour par rapport aux variables

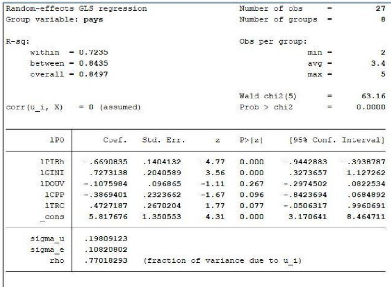

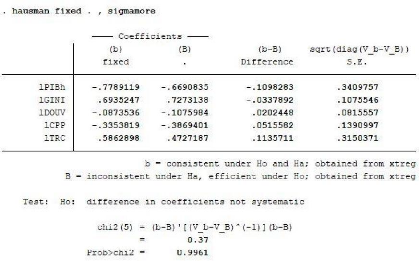

de contrôles. Sur la base du modèle à effets

aléatoires, les résultats des régressions montrent que la

croissance économique à un effet positif sur la réduction

de la pauvreté et les inégalités des revenus ont tendance

aussi à aggraver la pauvreté.

De ce fait, l'augmentation de la croissance doit donc

s'accompagner d'une politique de maitrise des inégalités car une

croissance accompagnée d'une forte inégalité réduit

son efficacité et agit défavorablement à la

réduction de la pauvreté.

Mots clés: croissance économique, pauvreté,

inégalité, UEMOA

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY IX

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

ABSTRAIT

Considering the important interest between the relationship of

economic growth and poverty. The principal objectif of this work is to

déterminante the impact of economic growth on the poverty in the UEMOA

countries in the period of 1991 to 2015.

The necessary steps seems relevant because of the economic

methodology which focuses on an analysis of panel data static and dynamic in a

well defined area. We have used a linear parametric regression of poverty to

estimate the elasticity of poverty in relation to growth.

The empiric analyse provided us with estimates of the poverty

rate and the gap index about 1,90$(2011PPA) by day with respect to the control

variable. On the basic model of random effect the regression result show that

the economic growth has a positif effect of the poverty reducation.

Also income inequallity has a significant and positif effect

on poverty. Therefore the increase in growth must accompanied by a policy to

control inequalities because of growth accompanied by high inequality reduces

its effiviency and it is not favorable to the poor.

Key words: Economic growth, Poverty, Inequality, WAEMU

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY X

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

INTRODUCTION GENERALE

Les pays de l'UEMOA, appartenant tous à la zone franc,

affichent des disparités économiques importantes dont les

autorités et organismes mondiaux tentent à élaborer des

stratégies pour atteindre une croissance durable et nécessaire

à réduire la pauvreté.

Cette croissance économique est l'indicateur principal

pour apprecier la performance économique d'un pays. Chaque pays tend

à enregistrer un taux important pour maintenir l'évolution de son

activité économique à long terme et de garantir une

stabilité économique. Théoriquement la croissance se

traduit par une augmentation des ressources de productions, du revenu, d'une

réduction de la pauvreté et de l'amélioration du

bien-être de la société.

La croissance selon Kuznets, Prix Nobel d'économie en

1971, est définie comme étant « l'augmentation à long

terme de la capacité d'offrir une diversité croissante de biens,

cette capacité croissante étant fondée sur le

progrès de la technologie et les ajustements institutionnels et

idéologiques qu'elle demande ». De ce fait, la croissance

économique est décrite dans une logique de processus

d'accroissement de l'activité économique afin d'augmenter

significativement la richesse nationale.

Elle constitue souvent un objectif en soi pour les pays,

qu'ils soient économiquement riches ou pauvres pour assurer un

équilibre économique. Pour celà, des mesures importantes

sont souvent prises par les autorités pour améliorer les

conditions de vie des citoyens à travers les programmes de croissance

accélérée. Les dirigeants de l'UEMOA ont

érigé au rang de leurs priorités, la lutte contre la

pauvreté. Ce défi majeur du développement passe par des

politiques économiques et sociales susceptibles de combattre ce

fléau.

Au niveau du bien-être social, il est

généralement admis que la croissance économique est d'une

part génératrice de nouveau revenu par l'effet de la

distribution, et d'autre part elle fait profiter au moins dans une certaine

mesure à toutes les couches de la population pour satisfaire leurs

besoins quotidiens.

De ce fait, la pauvreté absolue définie par

référence à un seuil de pauvreté est associé

à un pouvoir d'achat fixe permettant de couvrir l'ensemble des besoins

essentiels, qu'ils soient physiques et sociaux. Faire de la réduction de

la pauvreté absolue le but primordial du développement revient

à dire que l'un de ses objectifs premiers est de garantir la

satisfaction

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 1

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

des besoins fondamentaux de chacun. Mais, à l'image des

besoins fondamentaux, le seuil de pauvreté est pluridimensionnel,

recouvrant principalement deux aspects - un seuil de pauvreté lié

aux revenus (pour les besoins que l'on peut satisfaire grâce à ses

gains) et des seuils non monétaires (pour les autres besoins),

Bourguignon, 2014.

Cette définition absolue de la pauvreté, que de

nombreux pays utilisent, doit être opposée à une

définition relative où le seuil de pauvreté est

défini non pas en termes de besoins fondamentaux bien établis,

mais comme une proportion fixe du revenu moyen de la population. Il est

à noter que la définition de la pauvreté relative parfois

qualifiée de «privation relative» devient en quelque sorte

indépendante de la croissance.

En effet, le seuil de pauvreté absolue est

calculé à partir d'un panier de biens alimentaires, auquel

s'ajoutent les dépenses en habillement, en logement, en

transport et en énergie, indispensables pour la survie du ménage.

Dans l'UEMOA, la ligne de pauvreté varie d'un pays à l'autre. Les

dernières données actualisées en 2010

révèlent qu'elle est plus faible au Burkina et plus

élevée au Togo. En effet, le seuil de pauvreté est

ressorti à 109.891FCFA par an et par habitant au Burkina contre 271.057

FCFA au Togo. A l'échelle de l'Union, il est estimé à

182.072 FCFA. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le

Sénégal et le Togo se situent au-dessus de ce seuil. Sur la base

des seuils nationaux de pauvreté, et en fonction des années de

déroulement des enquêtes, l'incidence de la pauvreté,

c'est-à-dire le nombre des personnes pauvres, est évalué

à 49,4% en 2010 dans l'Union. Elle est plus élevée en

Guinée-Bissau (69,3%) et dépasse la moyenne sous régionale

au Niger, au Sénégal et au Togo. En revanche, elle apparaît

plus faible au Bénin 35,2% (BCEAO, 2012).

Cependant, l'élimination rapide de la pauvreté

absolue, sous toutes ses formes, passe par des stratégies de croissance

et des politiques distributives dont la combinaison est propre à chaque

pays. Cette relation entre croissance économique, distribution du revenu

et pauvreté soulève un intérêt important depuis

quelques années. En effet, des études récentes tendent

à montrer qu'il n'existe pas de lien systématique entre

croissance rapide et augmentation des inégalités, contrairement

à l'hypothèse avancée par Kuznets dans les années

50.

Au cours des années 90, la lutte contre la

pauvreté a fait l'objet d'évolutions profondes, sensibles

à travers les mesures adoptées par les institutions de Bretton

Woods. Ce n'est qu'en 1999 que l'élaboration d'un document

stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) est

devenue

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 2

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

obligatoire pour les pays qui bénéficient des

mesures d'annulation de leur dette (initiative "pays pauvres très

endettés") ou de prêts du FMI.

Alors qu'au début de la décennie, les

allègements de la dette devaient permettre l'accroissement des

dépenses publiques en direction des seuls secteurs de la santé et

de l'éducation, l'approche a, par la suite, été

élargie. Du point de vue stratégique, les programmes d'Ajustement

structurels (PAS) menées depuis les années quatre-vingt, ont

donné certes, une plus grande stabilité macroéconomique et

un taux de change fixé à sa « juste » valeur qui sont

probablement favorables aux pauvres comme le suggèrent les

résultats d'Agenor [2002].

La lutte contre la pauvreté ne cesse de faire

écho dans le débat économique et devient une

préoccupation au premier rang des Etats membres de l'Organisation des

Nations Unies (ONU). C'est ainsi que l'agenda 2000, avait mis en avant

l'éradication de la pauvreté. L'objectif de réduction de

l'extrême pauvreté et de la faim est apparu au premier rang des

huit priorités que se sont assignés, notamment dans le cadre des

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). La premiere

cible de cet objectif visait à réduire de moitié, à

l'horizon 2015, l'extrême pauvreté et la faim dans le monde

où ces problèmes se posent avec acuité, notamment en Asie

du Sud-Est et en Afrique Subsaharienne. Mais cet objectif n'était pas au

rendez-vous, ainsi un nouvel agenda des objectifs de développement

durable(ODD) est mis en place ayant pour ambition première

d'éradiquer la pauvreté d'ici 2030.

En marge du développement, la croissance est une

solution pour répondre au phénomène du bien-être

social, en termes de réduction de pauvreté. Elle doit

s'accompagner des mesures et des normes permettant aux pauvres de participer

activement au processus d'accroissement de la richesse et d'en tirer les

premiers bénéfices afin d'enregistrer des résultats

important en terme d'amélioration des niveaux de vie. La croissance sera

inclusive dans ce sens qu'il s'agit de faire émerger la croissance par

la base, puis d'en faire profiter l'ensemble de la population par un flux de

bas en haut.

La mise en place de telles mesures nécessite une

stratégie économique ouvertement orienté en faveur des

pauvres. Concrètement, il s'agit d'identifier les régions et les

secteurs d'activités caractérisées par des forts taux de

pauvreté constituant un potentiel de main d'oeuvre inexploité et

d'en améliorer la productivité. Ainsi, la croissance

économique émane de la base et les pauvres sont les premiers

à en retirer les fruits. La réussite de ces programmes est

également

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 3

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

conditionnelle au fait que les pauvres soient concertés

et qu'ils aient un rôle actif dans la mise en place de ceux-ci (Sen,

1998).

Les programmes de développement avec croissance

inclusive, aujourd'hui soutenus par la Banque mondiale, ont donné des

résultats encourageants, notamment en Chine, en Inde, au Chili, au Costa

Rica ou encore au Sénégal. Néanmoins, ils restent soumis

à la critique qui voudrait que l'orientation de politiques

économiques en faveur des populations pauvres crée des

distorsions qui finalement réduisent le bien-être de la nation.

C'est le traditionnel débat entre égalité et

efficacité, qui dépend finalement de ce que l'on entend par

bien-être social.

Si aujourd'hui des pays de l'Union observent des taux de

croissances économiques très importantes pourtant la

pauvreté n'est significativement pas réduite par rapport aux

autres régions du monde, ceci peut être dû au biais des

« inégalités » de revenus. De la façon dont les

gains de la croissance sont repartis à l'ensemble de la population

dépend de l'efficacité des résultats en termes de lutte

contre la pauvreté (Bhagwati, 1988).

Alors que l'expérience asiatique tend effectivement

à mettre en évidence cette corrélation étroite

entre croissance économique et réduction de la pauvreté,

cette relation semble moins évidente en Afrique subsaharienne. En effet,

dans la zone UEMOA, la croissance moyenne dépasse les 5% ces

dernières années, elle se distingue d'un pays à l'autre.

Mais la pertinence de cette croissance est beaucoup remise en cause quant

à la distribution équitable de ses fruits et de son implication

dans l'allégement de la pauvreté. Malgré cette forte

croissance, elle ne se fait pas ressentir sur le changement des conditions de

vie des personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté. La

réduction de la pauvreté est très lente par rapport

à l'accroissement de la croissance. Il ne fait pas beaucoup de doute

qu'aujourd'hui le foisonnement des recherches sur les relations entre

croissance économique et pauvreté fait écho quant à

l'évolution continue du taux de croissance et à

l'inquiétude que cela induite à l'amélioration des

conditions de vie de la population. Cependant, il apparait primordial de

chercher à savoir si cette croissance est soutenable et effective en

termes de réduction de la pauvreté dans l'Union, si elle est

inclusive et suffisante pour réduire significativement la

pauvreté. Ainsi nous allons analyser son impact sur la réduction

de la pauvreté dans les 8 pays de la zone de l'UEMOA.

Les questions de recherches qui permettront

d'appréhender le lien de ces deux concepts vont tourner autour de

l'apport et la limite de la croissance sur la pauvreté. Certes la

croissance est généralement favorable à la

réduction de la pauvreté, mais suffise-t-elle, elle seule de

réduire

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 4

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

la pauvreté ? Les économistes ont

été contraints d'admettre que la croissance seule ne suffisait

pas à réduire la pauvreté. Voilà ce que traduit

cette prise en compte de la question des inégalités. Un pays peut

enregistrer une forte croissance et celle-ci ne profite qu'à une

minorité déjà nantie. Et cela vaut dans les pays les plus

pauvres comme dans les pays industrialisés.

Le bilan empirique indique que la croissance s'accompagne

souvent d'une réduction de la pauvreté, mais que le lien entre

croissance économique et croissance de l'inégalité n'est

pas systématique. En effet, les nouvelles recherches mettent en

évidence la redistribution de cette richesse que chaque pays tente

à enregistrer, afin de réduire les «

inégalités » observés. La réduction des

inégalités est reprise par l'objectif numéro 10 des ODD,

qui a fait aussi l'objet de la conférence de G7 à Biarritz en

2019.

Dans notre travail, l'objectif principal consiste à

analyser les effets de la croissance économique et

d'inégalité sur la variation de la pauvreté dans l'Union.

Pour mener à bien ce travail scientifique, nous avons formulé

trois (3) objectifs spécifiques.

Il s'agit :

i) D'étudier la situation de la pauvreté dans les

pays de l'UEMOA ;

ii) D'analyser l'effet de la croissance économique et

des inégalités de revenus sur la réduction de la

pauvreté dans l'Union ;

iii) D'identifier les canaux à travers lesquels les

effets de la politique macroéconomique se transmettent aux pauvres.

Pour parvenir à ces objectifs, nous allons chercher

surtout à tester d'une part l'hypothèse de réduction de la

pauvreté par une augmentation de la croissance et d'autre part

l'hypothèse de la baisse de la pauvreté suite à une

réduction des inégalités. Pour ce faire, notre travail

sera structuré en trois chapitres. Le premier permettra de faire une

analyse sur les caractéristiques et évolutions de la croissance

et pauvreté dans les pays de l'UEMOA. Le deuxième chapitre est

axé sur la revue de la littérature à travers les analyses

théoriques et empiriques sur la croissance et pauvreté. Le

troisième est constitué d'une analyse empirique à l'aide

d'un modèle de panel sur l'effet de la croissance économique et

les variables de contrôles pour la lutte contre la pauvreté.

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 5

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

Chapitre I : CARACTÉRISTIQUES ET

ÉVOLUTIONS DE LA CROISSANCE ET DE LA PAUVRETÉ

Introduction

Ce chapitre permet d'analyser l'évolution de la

croissance et de la pauvreté dans l'Union, et aussi d'apprécier

les facteurs pouvant peser sur les perspectives en matière

d'accroissement de la richesse nationale et de politiques de réduction

de l'extrême pauvreté. Il est reparti en deux sections. Dans la

première, nous allons faire une analyse sur les tendances de la

croissance économique et de la pauvreté dans les pays de l'UEMOA.

Dans la deuxième, nous allons mettre en exergue le lien entre croissance

et rééducation de la pauvreté ainsi parcourir les

politiques et stratégies mises en oeuvre pour une croissance

pro-pauvre.

Section 1 : Profil de la croissance et Évolution

de la pauvreté des Etats de l'UEMOA

Perroux, définie la croissance économique comme

étant « l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs

périodes longues d'un indicateur de dimension, pour une nation, le

produit global net en temps réel ». Avec une évolution

récente, la croissance économique est axée sur un

accroissement de la production dans les secteurs intensifs en mains d'oeuvre,

susceptible de diminuer la pauvreté via une augmentation de l'emploi et

donc, une pression à la hausse sur les salaires (Bradley et Nielson,

2003).

Ce lien est très interessant dans la mesure où

il permet de voir à quel niveau la pauvreté diminuera si la

croissance augmente. Cependant il devient intéressant de voir

l'évolution de cet indicateur dans l'UEMOA afin de pouvoir

évaluer la performance de l'économie de cette Zone.

I.1. Etat des performances de croissance économique

des pays de l'UEMOA

Au lendemain des indépendances les pays membres de

l'Union ont hérité d'une croissance soutenable, l'économie

était en parfaite évolution. Mais arrivée aux

années quatre-vingt, la crise économique mondiale causée

par la chute des cours des matières premières, le surendettement

extérieur dû à la dépréciation du dollar et

la perte de compétitivité des économies à renverser

cette bonne tendance. Ajouté à cela l'absence de bonne

gouvernance, les conflits civils et les catastrophes naturelles, les pays de

l'UEMOA se trouvent en difficultés économiques.

En effet, la dévaluation de la monnaie en 1994

était inévitable du fait de la perte de performance des

économies de la zone. Cependant, la période 1994-1999, la

croissance économique dans la

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 6

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

majorité des pays se vu redresser suite à

l'augmentation du revenu par habitant. Le PIB réel a augmenté en

moyenne de 5,2% contre 0,5% entre 1990-1993. L'économie a

retrouvé un souffle d'oxygène, l'inflation a été

maîtrisée et le rétablissement des comptes publics a

été positif.

La conjoncture économique s'est fortement

redressée, la progression de la compétitivité prix et le

redressement des finances publiques ont conduit à une hausse du taux de

croissance de 6.5% en 1996 et à une réduction du déficit

public. Cette situation se traduit par une baisse importante du taux

d'inflation de plus de 17 points pour s'établir à 10.3% en 1995

contre 27% en 1994.

Par ailleurs, certains pays de la zone notamment la Côte

d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo ont connu des crises

socio-politiques majeures au début des années 2000, entrainant

des croissances négatives. Durant cette période post mise en

oeuvre du Pacte de Stabilité, l'UEMOA a réalisé un taux de

croissance annuel moyen du PIB réel de 3.4%, malgré la forte

récession mondiale, la croissance a été plus stable et

positive pour l'ensemble des pays de l'Union.

L'ensemble des pays de l'UEMOA, à l'exception de la

Guinée-Bissau et du Mali, ont connu une accélération de

leur croissance. Les plus fortes progressions ont été

enregistrées au Burkina Faso (+ 9,8% après - 4 ,7%) et au Niger

(+10,8% après en 2,1%). Dans les pays côtiers, les performances de

croissance se sont également inscrite en hausse par rapport à

2011, atteignent +5,4% au Benin ; +3,5% au Sénégal et +5,9% au

Togo. En revanche, la Guinée Bissau et le Mali sont entrés en

récession (respectivement -1,5% et -1,2%) car l'activité

économique ayant été affectée par les crises socio

politiques survenues en 2012 (BCEAO)

La croissance dans l'ensemble suit un dynamisme

d'évolution mais en deçà du niveau minimal (7 %) requis

pour réduire très significativement la pauvreté. La

croissance moyenne au lendemain de la dévaluation jusqu'en 2016 est de

4,10% largement faible pour atteindre les objectifs des ODD. Il est donc

interessant de s'interroger sur les atouts de cette croissance pour permettre

d'élaborer des stratégies de croissance

accélérée.

I.2. Politique de la croissance et cadre

macroéconomique de l'UEMOA

Selon le modèle néoclassique de la croissance,

Solow (1956), le stock capital, le progrès technique et de la croissance

de la population sont les conditionnements de la croissance

équilibrée régulière. Cependant, cette

hypothèse de convergence inconditionnelle est loin d'être

vérifiée par les études empiriques, ce qui a poussé

à chercher des approches alternatives avec notamment la théorie

endogène (Barro, 1986). Plusieurs facteurs sont pris en compte pour

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 7

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

analyser la croissance mais l'accent sera mis principalement

sur la pertinence de l'ouverture au commerce international et la

stabilité des agrégats macroéconomique pour faciliter

l'investissement.

? L'ouverture au commerce international

De nos jours, l'intégration régionale et

l'ouverture au commerce international sont considérés comme des

leviers susceptibles d'accroître la richesse des pays pauvres. Les pays

dont leurs taux d'ouvertures sont plus élevés tendent à

prouver que cette stratégie constitue un facteur déterminant de

leur développement. La théorie des avantages comparatives de D.

Ricardo qui prévoit qu'un pays doit se spécialiser dans la

production des biens pour lesquels les coûts relatifs sont les plus

faibles, et à échanger les biens qu'il ne produit pas,

étale le comportement entreprit par des pays de l'Union pour relancer

son économie. Suivant cette logique tous les pays peuvent gagner du

libre-échange s'ils se spécialisent.

Les échanges avec l'extérieur permettent

à un pays de canaliser ses investissements dans les domaines où

il tire des avantages comparatifs, ce qui augmente la productivité

globale dans l'économie. Cependant, l'élasticité de la

demande par rapport au revenu sur le marché international dépasse

forcement celle du marché restreint d'un pays à faible revenu.

Les producteurs peuvent profiter de cet élargissement du marché

pour réaliser des économies d'échelles, ce qui augmente

leur efficience et, par conséquent, leur valeur ajoutée.

Selon une étude faite par Brochart(1984) sur des

séries de données temporelles spécifiquement dans chaque

pays de la zone franc, une corrélation significative et positive a

été observée dans deux cas avec les pays de l'Union,

l'analyse empirique montre qu'une augmentation des exportations de 5% accroit

le PIB à prix constants de 0 ,4% au Sénégal.

En analysant de façon spécifique, le commerce de

l'Union apparaît d'un dynamisme non négligeable. Par contre, par

rapport au commerce mondial, les échanges commerciaux enregistrent un

léger décollage. La part du commerce des marchandises de l'Union

dans celui du monde se situe à 0,16% en 2011 et 2012 après

s'être établit autour de 0,10% entre 2000 et 2005 puis 0,13% en

2009. Ces chiffres montrent clairement que les marchandises des Etats membres

de l'Union sont peu présentes sur le marché mondial. Cette

faiblesse n'est pas spécifiquement pour l'UEMOA mais pour le continent

Africain de manière générale.

? Stabilité de l'environnement

macroéconomique et performance de la croissance

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 8

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

Fisher (1993) a étudié la relation entre la

stabilité macroéconomique et la croissance. Il a défini la

stabilité d'un environnement macroéconomique par une inflation

prévisible et faible, un taux d'intérêt approprié,

une politique fiscale stable et un taux de change réel

compétitif. Les résultats prouvaient une corrélation

positive et élevée entre l'investissement et la production.

Le contexte économique récent de l'UEMOA, a

également bénéficié de la baisse des tensions

inflationnistes après les niveaux élevés

enregistrés en 2011. Le taux d'inflation annuel moyen est ressorti

à 2,6% contre 3,9% en 2011. Cette évolution mesure l'impact des

mesures prises pour contrecarrer l'augmentation des prix des produits

alimentaires et la baisse des cours internationaux.

Par ailleurs, au lendemain de la dévaluation, la

dimension de l'investissement a été insuffisante pour jouer son

rôle de relance des économies afin de pouvoir enregistrer une

dynamique de croissance accélérée. En effet, l'espace

économique de l'Union est caractérisé par une

évolution négative du stock de capital sur une longue

période.

Ce phénomène a entrainé un processus de

décapitalisation dans la plupart des économies de l'union.

Toutefois, en dépit de ce trend baissier, l'investissement a cru au

cours de la dernière décennie à un rythme annuel moyen

supérieur à celui de la valeur ajoutée (sauf au Mali, et

au Niger ) de sorte que le taux d'investissement a tendance à augmenter

tout en demeurant à un niveau inférieur au taux d'investissement

des années 70. Cette situation s'est traduite par une baisse

tendancielle de la productivité globale des facteurs (PGF).

II. Évolution de la pauvreté dans les

économies des pays de l'UEMOA

La réduction de la pauvreté est restée

extrêmement modeste. La dévaluation a considérablement

accru l'incidence de la pauvreté, que la relance de la croissance n'a

pas réussi à le réduire sensiblement. L'extrême

pauvreté en revanche semble avoir quelque peu diminué.

II.1. Evolution de l'incidence de la pauvreté au

niveau des Etats

L'état des pays l'UEMOA affiche un repli de la

pauvreté monétaire (Graphique N°2, Annexe 1) au Mali, au

Niger, au Sénégal et au Togo. En se référant des

seuils nationaux de pauvreté, l'incidence de la pauvreté,

c'est-à-dire le nombre de personnes pauvres, est évaluée

à 49,4% en 2010 dans l'Union. Elle apparaît plus faible au

Bénin (35,2%), mais plus élevée en Guinée-Bissau

(69,3%), (BCEAO, 2012).

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 9

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 10

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

Au Sénégal, l'incidence de la pauvreté a

connu une régression passant de 55,2% en 2001/2002 à 48,3%, en

2005/2006, avant d'atteindre 46,7%, en 2010/2011. Quant au Mali, elle est

passée de 55,6% en 2001 à 47,4% en 2006, puis à 43,6% en

2010 sur la base d'un seuil de pauvreté en termes réels de 165

431 CFA en 2010. Au Niger, la pauvreté affiche un recul lent de 1993

à 2005 (63,7% à 62,1%) et un recul rapide pour se situer à

48,2% en 2011. De 2005 à 2008, le Togo affiche la même tendance.

Au Burkina Faso, l'incidence diminue légèrement, elle est

passée de 51,1% en 2003 à 46,7% en 2009 pour s'établir

à 40,1% en 2014, (BCEAO, 2012 et BM).

Contrairement au Bénin, en Côte d'Ivoire et en

Guinée Bissau où une pauvreté stable ou en hausse

légère se constate. Au Bénin, l'incidence de la

pauvreté est passée de 29,6% avant les DSRP à 36,2% en

2011 pour s'établir à 40,1% en 2015. En Côte d'Ivoire, le

niveau de pauvreté a augmenté de 4,8% entre 1998 et 2002, passant

de 33,6% à 38,4%. Le conflit de l'armé en 2002 a accentué

les difficultés économiques et a accru le niveau de

pauvreté qui remonte à 48,9% en 2008. Mais grâce à

la stabilité politique de ces dernières années, la

pauvreté s'est reculée légèrement à 46,3% en

2015. Quant au Guinée Bissau, l'incidence de la pauvreté augmente

de 4,6 points, elle est passée de 64,7% en 2002 à 69,3% en 2010,

(BCEAO, 2012 et BM).

Figure 1: Evolution de l'incidence de la

pauvreté dans les Etats de l'UEMO

|

80 70 60 50 40 30 20 10 0

|

|

|

|

|

Bénin Burkina Côte Guinée Mali Niger

Sénégal Togo

Faso d'Ivoire Bissau

Incidence de la pauvreté par période 1994 -1999

Avant DRSP Incidence de la pauvreté par période 2000 - 2005 DSRP

I

Incidence de la pauvreté par période 2006 - 2009

DSRP II + DSRRP - AO Incidence de la pauvreté par période 2010 -

2011 DSRP III + DSRRP - AO Incidence de la pauvreté par période

2014 - 2015 Base de Donées BM

Sources : Rapports nationaux sur la pauvreté et base

de données de la BM, présenté par l'auteur

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

Par rapport au milieu, la pauvreté est très

dense en milieu rural qu'en milieu urbain (Annexe 2). En effet, dans les zones

rurales, la proportion des pauvres varie de 33 % à 88 % contre 16,5 %

à 74% dans les zones urbaines. L'analyse du phénomène de

pauvreté en Afrique de l'Ouest montre que les facteurs

socioéconomiques tels que l'âge, la taille du ménage, le

niveau d'instruction du chef de ménage constituent des

déterminants de la pauvreté. Ainsi, la pauvreté augmente

avec la taille des ménages, en particulier en milieu urbain. Par exemple

au Bénin, dans les ménages de plus de six personnes, l'incidence

de la pauvreté est deux fois plus élevée que dans les

ménages de moins de trois personnes. Au Sénégal, la taille

moyenne des 20 % des ménages les plus pauvres dépasse 10

personnes alors que celle des 20 % des ménages les plus riches est de

moins 8 personnes.

II.2. Evolution des indicateurs sociaux

La pauvreté est un phénomène

multidimensionnel, pour apprecier son évolution vis-à-vis du

bien-être de la population, il est important aussi d'analyser les

indicateurs sociaux. Il s'agit entre autre les aspects relatifs à la

qualité des ressources humaines (éducation) et à

l'accès aux infrastructures de base (accès à la

santé, à l'eau potable, à l'électricité,

etc.)

En général, le taux brut de scolarisation

(TBS)1 et le taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans)

sont les indicateurs de base pour apprecier cette évolution. Selon les

données de la BAD (2016), le TBS couvrant la période 1995-2014,

(à l'exception de la Guinée Bissau dont pour des raisons de

manque de données la période s'est arrêtée en 2010)

est en hausse de 31,2% en moyenne, avec des fortes variations d'un pays

à l'autre (cf. tableau n° 1).

Sur la même période, les hausses les plus

importantes du TBS ont été enregistrées au Bénin

(56,2%) et au Burkina (48,1%), tandis que les plus faibles progressions sont

observées au Togo (21,4%) et au Sénégal (25%). Par rapport

au genre, les taux de scolarisation des filles et des garçons sont en

constant progression dans tous les pays, se situant, en 2014, respectivement

entre 65 et 121,4% d'une part, et 75,9 et 128,6%, d'autre part (cf. tableau

n° 1).

La progression favorable du taux brut de scolarisation

observée au niveau de l'Union serait due à une

amélioration de l'accès à l'éducation,

accompagnée, dans certains cas, d'une efficacité du

1 C'est le rapport du nombre d'enfants inscrits au

cours de l'année sur le nombre d'enfants de la tranche d'âge

scolarisable, qui est de 6 à 11 ans. Les proportions supérieures

à 100% indiquent une présence massive des enfants en dehors de

cette tranche d'âge scolarisable

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 11

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

système éducatif. Seul le Togo, le Bénin

et la Guinée Bissau qui atteignent un TBS plus de 100% les autres leurs

TBS se rapprochent de plus en plus à ceux des pays performants.

Par ailleurs, le taux d'alphabétisation des jeunes a

progressé, entre 2005 et 2015 au Niger, en Côte d'Ivoire et au

Bénin ensuite régressé globalement dans le reste. Le Niger

enregistre le taux le plus élevé (80,9%) en 2015, contrairement

au Togo qui a le taux le plus faible (33,5%) sur la même année.

Les Etats les plus avancés ont, en 2015, des taux qui dépassent

les 60%, (BAD, 2016)

Cependant, l'objectif d'un taux d'alphabétisation de

100% en 2015 tel qu'il était définit par les Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD) n'est pas atteint pour

tous ces Etats. Cela est probablement causé par la faiblesse de

l'accessibilité et de l'encadrement; la gestion non satisfaisante des

ressources humaines et financières; les contraintes budgétaires

et de l'insuffisance d'infrastructures et de matériels didactiques.

Tableau 1 : Taux brut de

scolarisation (en %)

|

Pays

|

1995 (1)

|

2014 (2)

|

Evolution (2) - (1)

|

|

Total

|

F

|

G

|

Total

|

F

|

G

|

Total F

56,2 70,5

48,1 54,2

19,3 24,2

|

G

|

|

Bénin

|

69,4

|

49,4

|

89,7

|

125,6

|

119,9

|

131,1

|

41,4

|

|

Burkina Faso

|

38,8

|

30,9

|

46,6

|

86,9

|

85,1

|

88,7

|

42,1

|

|

Côte d'Ivoire

|

70,3

|

59,4

|

81,3

|

89,6

|

83,6

|

95,5

|

14,2

|

|

Guinée Bissau

(1995 à 2010)

|

52,8

|

38,6

|

67

|

113,7

|

109,8

|

117,5

|

60,9

|

71,2

|

50,5

|

|

Mali

|

39

|

31,6

|

46

|

77,2

|

73

|

81,2

|

38,2 41,4

41,6 42,8

25 35,9

21,4 37,7

|

35,2

|

|

Niger

|

29

|

22,2

|

35,5

|

70,6

|

65

|

75,9

|

40,4

|

|

Sénégal

|

55,9

|

48,4

|

63,2

|

80,9

|

84,3

|

77,5

|

14,3

|

|

Togo

|

103,7

|

83,7

|

123,8

|

125,1

|

121,4

|

128,6

|

4,8

|

Source : BAD (2016) : Indicateurs sur le genre, la

pauvreté et l'environnement dans les pays africains

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 12

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

Section 2 : Croissance pro-pauvres et politiques de

réduction de la pauvreté au sein de l'UEMOA

Au cours de la dernière décennie, les Etats de

l'UEMOA se sont engagés à des reformes importantes pour redresser

leur cadre macroéconomique afin de lutter contre la pauvreté.

Cela à travers un ensemble de politique inclusive et une croissance

rapide malgré jugé insuffisante.

1. Croissance pro-pauvres et leur extension aux dimensions

non monétaires de la pauvreté

Nouvellement apparue, la croissance pro-pauvre accorde un

intérêt très particulier aux pauvres. Les

économistes ont été contraints d'admettre que la

croissance elle seule ne suffisait pas à réduire la

pauvreté. Ils mettent à présent l'accent sur la croissance

pro-pauvre « pro-poor growth (PPG), concept qui représente un

véritable dépassement de l'approche dite du « trickle

down2 » (« effet de diffusion vers le bas »).

Dans la mesure où la réduction de la

pauvreté est considérée comme objectif prioritaire dans

l'agenda du développement, celle-ci peut être atteinte par la

stimulation de la croissance économique et/ou par une atténuation

des inégalités des revenus. En outre, la pauvreté peut

être attaquée d'abord par des politiques de croissance inclusive

à travers des politiques industrielles intensives en main-d'oeuvre.

Deuxièmement la redistribution, qui demande des bases fiscales assez

puissantes et stables. Enfin, investir dans le capital humain des personnes les

plus pauvres en leur donnant accès à de meilleurs systèmes

de santé et d'éducation.

La relation croissance et pauvreté émerge

fondamentalement, deux visions concurrentes. Une vision dont l'économie

du développement a largement insisté en expliquant que les fruits

de la croissance se diffusent automatiquement à l'ensemble des segments

de la société, conformément à la

célèbre hypothèse « trickle down ». Plus

précisément, cette hypothèse laisse comprendre que les

riches seront les premiers à bénéficier les fruits de la

croissance puis par un effet redistributif, les pauvres en profiteraient

à leur tour. De ce fait, le développement est

appréhendé comme un flux de richesses allant des riches vers les

pauvres. Dans une telle situation, les effets de la croissance sur les pauvres

ne peuvent être qu'amoindris.

2 Le terme trickle-down, qui désigne

l'économie des retombées, décrit, en fait, la croissance

capitaliste dans une économie de marché comme étant un

processus inégalitaire du point de vue distributif et dont les

bénéfices se propagent de manière graduelle et en

général de façon incomplète d'une minorité

vers la majorité de la population.

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 13

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

Le résultat issu d'un certain nombre d'études

empiriques récentes suggère qu'en moyenne, les revenus des

pauvres augmentent dans la même proportion que le revenu global, de sorte

que « la croissance est bonne pour les pauvres ». Ceci implique que

la clé de la réduction de la pauvreté est une croissance

économique rapide et que les gouvernements n'ont donc pas besoin de

poursuivre des politiques de PPG (Dollar et Kraay, 2002).

Cependant, d'autres études empiriques soulignent

l'existence des fortes différences sur la manière dont les

pauvres perçoivent les dividendes de la croissance économique,

qui reposent sur des différences importantes et spécifiques aux

pays en matière de répartition initiale des revenus et des

actifs. En conséquence, une stratégie de lutte contre la

pauvreté doit incorporer des programmes de redistribution en faveur des

pauvres (Ravallion, 2001).

La relation entre croissance et pauvreté est complexe

et fait intervenir le niveau et les variations des inégalités

économiques et sociales. D'un point de vue théorique, le concept

de PPG s'appuie sur les travaux récents portant sur le triangle

pauvreté-inégalité-croissance (Bourguignon, 2003). Ces

travaux montrent que la réduction de la pauvreté est fonction du

taux de croissance et de la variation de la distribution du revenu.

De manière générale, la PPG peut se

définir comme la croissance qui bénéficie aux pauvres et

leur offre des opportunités d'améliorer leur situation

économique. Mais cette définition ne donne aucune indication du

degré et du seuil à partir duquel la croissance peut être

considérée comme telle. Toutefois, elle présente

l'intérêt de rappeler que les stratégies de

développement doivent s'intéresser aux deux dimensions «

croissance » et « pauvreté » en y intégrant le

rôle déterminant joué par la redistribution.

C'est clair que la croissance est une composante

nécessaire mais elle seule ne peut pas réduire la

pauvreté. Dans la plupart des pays de l'UEMOA, le taux de croissance

économique annuel moyen excède rarement 5 % sur la période

1994-2016. Même pour les pays ayant une croissance moyenne qui

excède 5%, le taux réalisé est inférieur au minimum

requis pour pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté.

En tenant compte des élasticités entre

croissance et la réduction de la pauvreté, une étude de la

CEA a montré que, pour réduire la pauvreté de

moitié en 17 ans dans les Etats de l'UEMOA, il faut une croissance

annuelle d'au moins 7 %. Avec un taux de croissance pareil, la pauvreté

diminuera significativement de 4 % par an. Globalement, les performances

économiques n'ont pas été suffisantes pour réduire

substantiellement la pauvreté (Voir tableau 2).

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 14

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

Avec un taux de croissance annuel moyen de 4 % à 5 %

retenu pour le moyen terme dans les documents de stratégies de

réduction de la pauvreté (DSRP) nationaux et une incidence de la

pauvreté de 30 à plus 80 % en 1998, il était difficile aux

Etats membres de réduire de moitié la pauvreté pendant la

période escomptée notamment jusqu'à en 2015.

Ainsi, le Bénin aurait besoin d'un taux de croissance

de 6.6% alors que son taux de croissance moyen entre 1994 et 2016 était

de 4.32%. Quant au Sénégal, il aurait besoin d'un de croissance

de 6,30% alors que son taux de croissance moyen entre 1994 et 2016 était

de 4.06%. Le Togo est le pays qui a besoin d'un taux très

élevé dans la zone notamment 8,16% pour pouvoir réduire

significativement la pauvreté, or dans la période 1994 à

2016, son niveau de croissance moyenne est mitigé avec un taux de 3,88%

largement faible pour atteindre cet objectif (CEA, 1999)

Tableau 2: Estimations de

l'élasticité de la croissance de la pauvreté et du taux de

croissance du FIB requis pour réduire l'incidence de la pauvreté

de 4 % par an.

Elasticité de la Croissance Taux de croissance Taux de

croissance

croissance de la requise par de la population du PIB requis

pauvreté habitant

|

Bénin

|

-1,8

|

3,70

|

2.90

|

6,60

|

|

Burkina

|

-1,01

|

3,96

|

2.80

|

6,76

|

|

Côte d'Ivoire

|

-1,06

|

3,77

|

3,10

|

6,87

|

|

Guinée Bissau

|

-0,88

|

4,55

|

2,10

|

6,65

|

|

Mali

|

-0,81

|

4,94

|

2,80

|

7,74

|

|

Niger

|

-0,62

|

6,45

|

3,3

|

9,75

|

|

Sénégal

|

-1,08

|

3,70

|

2,60

|

6,30

|

|

Togo

|

-0,79

|

5,06

|

3,10

|

8,16

|

Source : CEA : Rapport Economique sur l'Afrique, 1999

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 15

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 16

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

? Concept de croissance pro-pauvre et indicateur de

politique pro-pauvres

La croissance pro-pauvre est définie au sens large,

comme toute croissance qui réduit significativement la pauvreté

(OCDE, 2001 et Nations unies, 2000). Cependant, pour donner une

définition très pointue de ce concept, deux approches sont

généralement appréhendées:

- L'approche dite "relative" considère une croissance

pro-pauvres lorsque les plus pauvres bénéficient plus que les

autres des fruits de la croissance, la croissance est donc accompagnée

d'une réduction des inégalités (White et Anderson, 2001 ;

Kakwani et Pernia, 2000).

- La seconde, dite «absolue», considère comme

croissance pro-pauvres une croissance qui accélère la croissance

du revenu des pauvres indépendamment de l'évolution des

inégalités (Ravallion and Chen, 2003).

L'analyse empirique indique que souvent l'effet de la

croissance économique sur la pauvreté est positif et l'impact de

l'inégalité sur la pauvreté est négatif. Cependant,

la pauvreté peut s'accroître si l'inégalité des

revenus s'accentue au cours du processus de croissance. Ainsi, la grande

question qui se pose est de savoir comment accélérer le rythme de

réduction de la pauvreté et de l'inégalité. Quelles

sont les politiques pro-pauvres les plus efficaces ?

Pour donner des piste de réponse, Kakwani (1993, 2001)

propose « le taux marginal proportionnel de substitution entre la

croissance et l'inégalité des revenus ». Ce taux indique le

pourcentage d'accroissement du revenu moyen nécessaire pour que la

pauvreté ne change pas consécutivement à une variation de

1 % de l'indice de Gini. Il est égal au rapport -

précédé du signe moins - entre l'élasticité

partielle de la pauvreté par rapport à l'indicateur de

l'inégalité (í) et l'élasticité croissance

de la pauvreté (ç).

IGTI = (1)

Ti

Plus ce rapport est grand (>1), plus grands sont les

avantages des politiques pro-pauvres de redistribution qui réduiraient

l'inégalité. Plus l'IGTI est petit (<1), plus grands sont les

avantages des politiques de croissance pro-pauvres. Ainsi, pour des pays

où l'inégalité initiale est élevée,

même de faibles réductions de l'inégalité auront un

impact significatif sur la réduction de la pauvreté.

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 17

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

2. Politiques de croissance et de réduction de la

pauvreté

Les efforts accomplis ont ainsi permis à plusieurs

d'entre eux d'être éligibles à différentes

facilités accordées par la communauté internationale,

notamment l'Initiative en faveur des Pays Pauvres très Endettés

(IPPTE) et l'Initiative d'Allégement de la Dette Multilatérale

(IADM). L'endettement externe de l'Union est poursuivi par la baisse suite

à ses efforts en se situant à 57,4% en 2005 contre 60,6% en 2004.

Il se situait à 64,8% en 2003 et 71,1% en 2002.

C'est dans ce contexte que les autorités ont mis en

place des politiques de croissance accélérée, à

travers des programmes de renforcement des infrastructures et des projets

visant à élargir et diversifier la base productive des

économies. L'agriculture est au coeur de ses actions car il

représente une large part du produit intérieur brut (PIB), et

emploie une proportion significative de la population active. Il produit la

majeure partie des denrées alimentaires de base et devient la source de

subsistance et de revenus pour plus de la moitié de la population de ces

pays.

Par ailleurs, afin de stimuler davantage l'expansion de la

croissance observée ces dernières années, et d'assurer une

redistribution profitable de ses retombés, les Etats membres de l'Union

ont décidé de donner une nouvelle impulsion à leurs

actions, en matière d'inclusion financière. Ainsi, au cours de sa

session ordinaire des 24 et 25 juin 2016, le Conseil des Ministres a

adopté le document cadre de politique et de stratégie

régionale d'inclusion financière, de même que le plan

d'actions et le budget qui y afférents. A cet effet, le système

financier inclusif devient un levier important pour assurer une croissance

soutenue et durable, en même temps de réduire la pauvreté,

les inégalités et l'exclusion sociale.

Par ailleurs, pour mieux aider les Etats à relever les

défis de la performance agricole, des politiques et programmes

régionaux ont été élaborés. Les principaux

sont : (1) La politique agricole de l'UEMOA (PAU), (2) la politique agricole de

la CEDEAO (ECOWAP), (3) le Programme Détaillé de

Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA), volet agricole du

NEPAD, qui prévoit un Programme Régional d'Investissements

Agricoles (PRIA) et des Programmes Nationaux d'Investissements agricoles (PNIA)

sur la période 2009-2015, (4) les engagements de Maputo de 2003, pris

par le Sommet de l'Union Africaine, visaient à allouer 10% du budget

public annuel à l'agriculture dans les différents Etats membres

et à réaliser une croissance agricole minimale de 6%, (5) la

« Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la

nutrition » qui a été initiée lors du sommet du G8 en

mai 2012 et qui couvre 24 pays dont 19 africains, (6) l'Alliance Globale pour

la Résilience (AGIR)- Sahel et Afrique de l'Ouest qui est

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

un partenariat pour le renforcement de la résilience

qui s'adresse à 17 Etats de la CEDEAO, de l'UEMOA et du CILSS et qui

sera déclinée en priorités nationales «

résilience », (7) le Programme Régional pour la

Sécurité Alimentaire, adopté par l'UEMOA en 1999.

? Accélération durable de la croissance et

transformation de l'économie pour une croissance pro-pauvre

Soutenir l'économie nationale dans un processus

d'accroissement de la richesse constitue le premier facteur de lutte contre la

pauvreté. L'émergence d'une croissance pro-pauvre et l'innovation

de l'activité économique ont été amorcée au

sein de l'UEMOA. En outre, les efforts consentis par les Etats visent à

dynamiser et intensifier la performance du secteur privé, diversifier

l'économie et promouvoir l'intégration régionale.

Ainsi, des mesures d'accompagnements ont été

consenties pour améliorer le climat des affaires, poursuivre les

réformes structurelles en vue d'attirer les investissements directs

étrangers (IDE) et promouvoir les Petites et Moyennes Entreprises, ainsi

que les Petites et Moyennes Industries (PME/PMI). Le code des investissements a

été également revisité, et des réformes

ambitieuses ont été mises en oeuvre pour assainir l'environnement

judiciaire.

Des reformes du système financier pour accroître

le taux de crédit et faciliter l'octroi de crédit bancaire,

notamment en faveur des femmes, et la promotion de la microfinance, ont

été au coeur des actions entreprises pour favoriser une

croissance accélérée. Le nombre d'institutions de

microfinance a atteint 873 en 2010 contre 571 en 2005 et l'effectif des

bénéficiaires des prestations des SFD est ressorti à 11,5

millions de personnes contre 4,3 millions en 2005.

Par rapport à la diversification de l'économie

et la promotion de l'intégration régionale, les Etats de l'Union

se sont impliqués fortement dans la promotion des secteurs porteurs de

croissance, notamment le secteur agricole et ses filières de production.

Ainsi, des actions concrètes ont été entreprises pour

l'intensification de la production dans le secteur agricole, qui est le secteur

qui absorbe une grande partie de la population dont nombreux sont les pauvres.

Les principales mesures prises, concernent la promotion de l'autosuffisance

alimentaire et l'amélioration de la compétitivité des

filières, à travers la promotion de la culture

irriguée.

Au long de ce chapitre, nous avons étalé les

tendances de la croissance économique, celle de la pauvreté mais

également mettre en évidence le lien entre ces deux notions. En

effet, les taux de

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 18

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 19

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

croissance enregistrés ces dernières

années n'ont pas atteint le niveau minimal requis (7% en moyenne par an)

pour pouvoir réduire de moitié la pauvreté. La

pauvreté a connu un repli sur certains pays (Mali, du Niger, du

Sénégal et du Togo) et une stagnation ou augmentation dans les

autres. Les analyses montrent que la croissance elle seule ne suffit pas de

réduire la pauvreté. C'est ainsi que les économistes et

praticiens du développement ont mis en avant la croissance pro-pauvre,

une croissance au quelle les retombés vont d'abord aux pauvres. Le

mécanisme de transmission passe d'abord à un ensemble de

politiques inclusives qui se traduit par une intensification de la

main-d'oeuvre des personnes se trouvant dans les couches

défavorisés. L'autre voie consiste à agir sur la

distribution de la richesse afin d'atténuer les inégalités

car ces derniers représentent un frein à la réduction de

la pauvreté. Enfin, investir dans le capital humain des personnes les

plus pauvres en leur donnant accès à des meilleurs

systèmes de santé et éducation. C'est ainsi que nous

allons faire un sursaut sur la revue de la littérature pour mieux

comprendre les postulats des économistes et praticiens du

développement.

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 20

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

Chapitre II : REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LA

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETÉ

Au lendemain de la dépression des années trente

et de la guerre mondiale, la théorie de la croissance comme l'essentiel

de la macroéconomie, fut naitre dans le débat économique.

Ce sont les instruments de type keynésien (taux d'intérêt

réels négatifs, crédits sélectifs, banques de

développement etc.) qui sont privilégiés pour organiser la

croissance. Les effets de cette croissance contribuent à priori dans le

développement. Cette main d'oeuvre employée permet à la

population active d'assurer un minimum de survie. De ce fait, la

problématique de la croissance et de la pauvreté, de la

redistribution des richesses et des inégalités dans les pays

Africains est au coeur des débats économiques et fait l'objet de

plusieurs travaux empiriques.

Partant du modèle néoclassique de Solow (1956)

qui fut le point du départ de la théorie de la croissance, des

théories contemporaines de la croissance jusqu'aux théories de la

croissance endogène développées ces dernières

années, nous allons au long de ce chapitre mettre en évidence la

relation croissance économique et pauvreté. La première

section s'intéresse à l'analyse théorique de la croissance

économique et son apport pour la réduction de la pauvreté

et la deuxième à l'analyse les aspects empiriques entre

croissance économiques et pauvreté.

Section 1 : Analyse théorique du lien entre

croissance économique et pauvreté

L'étude de la littérature soulève des

controverses importantes entre les économistes et entre les politiques

publiques de développement. Dans cette section, la première

partie va détailler les fondements théoriques, et la

deuxième effectuera un survol sur les récentes théories de

la croissance et son lien avec la pauvreté et la distribution des

revenus.

1.1 Fondements théoriques

La croissance a suscité beaucoup de débat dans

la littérature économique, les économistes de

développement mettaient en avant le principe d'accumulation du capital

humain dans la production de la croissance.

Dans la période des années cinquante, la

croissance économique était décomposée en trois

facteurs : la croissance de l'offre de travail, la croissance du capital et la

croissance des facteurs de productivité. L'analyse de la croissance est

devenue clair qu'à partir du modèle de Solow. En effet, le

modèle néoclassique développé par Solow (1956)

fournit le point du départ de la

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

théorie de la croissance. Selon sa théorie,

trois facteurs déterminent la production : le capital, le travail et la

technologie. Cette théorie est basée sur certaines

hypothèses telles que l'efficience des marchés et la

rationalité des comportements de ses différents intervenants.

La structure du modèle néoclassique repose sur

le fait que les firmes ne veulent plus acquérir de capital en raison de

la baisse des rendements marginaux qui s'explique par le fait qu'il n'y a plus

de facteur travail pour une unité supplémentaire du capital. Bien

que ce modèle soit plus clair sur les évolutions des

déterminants de la croissance, il souffre de plusieurs limites. Une des

critiques qui fut adressée concerne l'intérêt

accordé au progrès technologique. En effet, la théorie

néoclassique considère le progrès technologique comme une

variable exogène. Cette limite va être résolue, par la

suite, par la théorie de croissance endogène. Comme son nom

l'indique, cette théorie considère le progrès

technologique comme une variable endogène. Elle met l'accent sur trois

déterminants principaux de la croissance : la recherche et le

développement, le capital humain, et l'innovation.

Durant les années cinquante et soixante marquée

par l'influence accrue des écris des économistes de

développement, la Banque mondiale pensait que la meilleure façon

d'aider les pauvres, c'était de stimuler la croissance

économique. Elle avait donc foi dans les retombées positives sur

les pauvres d'une croissance rapide tirée par les investissements lourds

en capital physique et dans les infrastructures économiques. Cette foi

à la croissance prenait son origine dans l'hypothèse selon

laquelle ses avantages finiraient par être largement distribués en

masses sous la forme d'emplois ou d'autres opportunités

économiques, (Ehrhart, 2006).

Le lien entre croissance et pauvreté a

été soutenu depuis les classiques et les économistes

modernes. Adam Smith était formel au sujet de l'importance de la

croissance dans la réduction de la pauvreté. « Elle est en

phase de progression lorsque la société est en phase de

constitution de la richesse plutôt qu'au stade d'aboutissement, et

lorsque les conditions des pauvres qui travaillent, c'est-à-dire la

majorité de la population, semblent être les plus heureuses et les

plus confortables. Ces conditions sont difficiles quand la relation

croissance/pauvre est à l'état stationnaire, et misérables

à l'état déclin » (Smith, 1937).

Plus récemment, Lewis (1955), dans son enquête

magistrale sur la croissance, a abordé de façon exhaustive

plusieurs aspects de la croissance, y compris sa relation avec la

pauvreté. Son annexe, intitulée « La croissance est-elle

souhaitable ? » anticipe tout ce que les critiques contemporains ont dit

sur la croissance, et va même au-delà ! Mais bien entendu, Smith

et Lewis

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 21

MEMOIRE MASTER II/ METHODES STATISTIQUES ET

ECONOMETRIQUES/MAOULIDA SOUDJAY 22

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

avaient écrit bien avant la réapparition

récente des régressions sur différents pays, et avant que

Wolfensohn, le président de la Banque mondiale, et son Grand Vizir de

l'économie de l'époque, Joseph Stiglitz, n'aient

été considérés comme partisans de ceux qui

mettaient en doute l'existence, le sens et la force de ladite relation

(Wolfensohn et al., 1999)

En effet, particulièrement, les modèles de

développement « classiques » de Lewis (1954) et de Fei et

Ranis (1961) suggéraient que la croissance du secteur industriel, si

elle était soutenue, conduirait effectivement à une propagation

de ses bénéfices à travers, tout d'abord, un effet de

diffusion verticale vers le bas (vertical trickle-down effect) des riches vers

les pauvres dans le secteur moderne puis via un effet de diffusion horizontale

(horizontal spread effect) de l'enclave industrielle en expansion vers le

secteur traditionnel3. C'est par cet effet redistributif, (via les

dépenses publiques ou privées) que les pauvres pouvaient en

profiter à leur tour.

Cette croyance en l'économie des retombées

implique donc que, même si la pauvreté diminue substantiellement

dans un contexte de croissance rapide, il n'en demeure pas moins que,

conformément aux enseignements des modèles d'une économie

duale de Lewis (1954) et de Fei et Ranis (1961) et à la

célèbre conjecture de Kuznets (1955), les

inégalités de revenu commencent par augmenter puis

décroît au fur et à mesure que l'économie se

développe, les bénéfices de la croissance allant

inévitablement, au cours des premières étapes du

développement, davantage aux riches qu'aux pauvres avant de se diffuser

automatiquement par la suite plus largement au sein des couches sociales les

plus défavorisées de la population.

Du fait que, la réduction de la pauvreté devait

arriver non seulement graduelle mais aussi dans un ordre hiérarchique

bien précis, elle concernerait d'abord les capitalistes et les

travailleurs urbains puis les paysans, (Ehrhart, 2006). La répartition

des revenus est donc considérée étant indispensable

à la réalisation d'une croissance profitable aux pauvres. Il

devait donc il y avoir un compromis clair entre répartition et

croissance.

Dans une telle configuration, les bénéfices que

les pauvres tirent de la croissance ne peuvent être qu'indirects et

amoindris. C'est dans cette perspective que les économistes de

développement ont proposé la croissance pro-pauvre comme solution

à ces résultats insatisfaisants, en termes de réduction de

la pauvreté. Elle peut être définie comme un processus qui

permet aux pauvres de participer activement à la croissance

économique et d'en être ainsi les premiers

bénéficiaires. On parlera alors de croissance inclusive.

3 Pour une présentation des différentes

versions du trickle-down effect, voir notamment Arndt (1983).

CROISSANCE ECONOMIQUE ET PAUVRETE DANS LES PAYS DE

L'UEMOA

En effet, une croissance économique forte peut induire

des résultats mitigés en matière de réduction de la

pauvreté dans un contexte de forte inégalité de revenu

(Addison et Cornia, 2001). Cette évidence intéressante remet

d'emblée en cause la théorie Kaldorienne (Kaldor 1956), selon

laquelle une forte inégalité est utile pour la croissance

économique, car les plus riches ont une plus forte propension à

épargner que les pauvres; ce qui est essentielle pour l'investissement

en capital physique et donc pour la réduction de la pauvreté.

Ainsi, des fortes inégalités affectent

négativement la croissance du produit par tête (Benabou, 1996 ;

Perotti, 1996). Pour réduire la pauvreté, la croissance doit

s'accompagner de la mise en place de politiques de réduction des

inégalités présentes et futures (Bourguignon, 2003; Cling

et al, 2002). La redistribution des revenus et des richesses jouent alors un

rôle crucial dans la relation croissance-pauvreté. Cela dit,

l'impact de la croissance économique sur la pauvreté

dépend de la manière dont la croissance agit sur les

inégalités.

Selon la théorie économique, un niveau

élevé de croissance est essentiel pour réduire la

pauvreté (Dollar et Kraay, 2001, 2002 ; Ravallion, 2004). Mais en

Afrique, les élasticités de la croissance-pauvreté

différenciées souvent faibles, ont nourri et relancé le

débat économique sur le sujet. Le nombre persistant de pauvres

dans le monde notamment dans les pays en développement et ayant parfois

de forte croissance remet au coeur des débats l'efficacité de

cette croissance à réduire la pauvreté (Epaulard,

2003).

Dans la mesure où d'autres auteurs pensent que la

croissance économique ne contribue pas directement à la

réduction de la pauvreté dans l'Afrique, la littérature

ressente met en évidence la problématique de la croissance

pro-pauvre. Elle a montré le rôle ou l'importance de la

redistribution des fruits de la croissance pour lutter efficacement contre la

pauvreté.

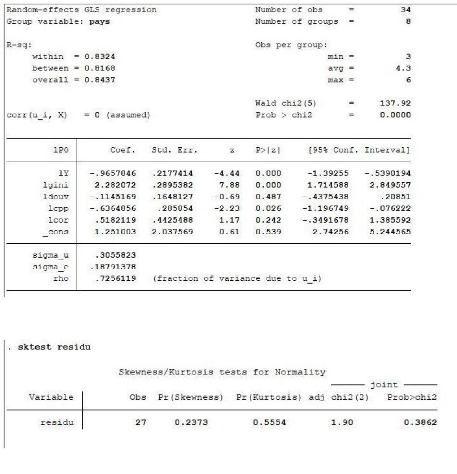

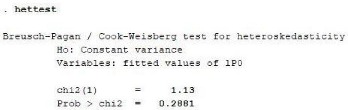

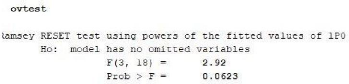

Depuis les travaux pionniers de Kuznets (1955), mettant en