EPIGRAPHIE

« Car lequel de vous s'il veut bâtir une

tour, ne s'assied d'abord pour calculer le coût et voir s'il a de quoi la

terminer. »

Luc14 :28

DEDICACE

A vous mon père, Pascal Mutombo

Mwanasahu ;

A vous ma mère Henriette MBUYI

MWAMBA ;

A vous mes frères et soeurs : Stanis TSHUNZA,

Martin MUKENDI, Elie KAYUMBI, Adel YOMBO, Roger MATAMBA, Papy MWAMBA, Marie

NDAYA, Trésor MUTOMBO, et la petite Déborah KAJA ;

A mes cousins et cousines ;

A mes nièces et neveux ;

A mes amis ;

A tous ceux qui me sont chers, je dédie ce modeste

travail fruit de vos soutiens moraux et matériels.

KANTU MUTOMBO Laurent Christian

REMERCIEMENTS

Le présent travail n'est pas seulement le fruit de

nos propres efforts mais aussi les efforts de bien de personnes à qui

nous exprimons nos vifs remerciements.

Nos remerciements s'adressent à toutes les

autorités académiques et corps professoral de l'INSTITUT

DUPERIEUR DE STATISTIQUES, pour nous avoir assuré une formation

adéquate, sans laquelle nous ne serions pas à la hauteur de la

rédaction du présent travail et en particulier au chef des

travaux LUNGANGA KABUNDI Prospère et à l'assistant Christian

BASUME d'avoir eu la volonté d'initier et de corriger le présent

travail malgré leurs multiples préoccupations.

Nos remerciements sont ensuite adressés à

vous parents, Pascal Mutombo Mwanasahu et Henriette MBUYI MWAMBA pour vos

soucis de responsable, vos sacrifices consentis pour nous et pour vos

privations endurées pour notre éducation et notre formation, que

le tout puissant vous inspire davantage pour conduire notre famille vers des

destinés lesplus meilleurs.

Nos remerciements s'adressent également à

vous mes frères et soeurs Stanis TSHUNZA, Martin MUKENDI, Elie KAYUMBI,

Adel YOMBO, Roger MATAMBA, Papy MWAMBA, Marie NDAYA, Trésor MUTOMBO, et

la petite Déborah KAJA pour votre affection fraternelle.

Nous ne pouvons pas terminer, sans remercier nos

compagnons, il s'agit de : Joël KABEYA, Hugo BINENE, Rex MAYUKA,

Freddy KABAMBA, Jules KAHOZI, Mike FWAMBA, Dany TSHIKALA, Junior KYANZA qui par

leurs remarques nous encouragent à travailler.

Enfin, à tous ceux qui de près ou de loin

ont contribué moralement ou matériellement à

l'aboutissement de ce travail.

Nous disons merci.

KANTU MUTOMBO Laurent Christian

INTRODUCTION

I. PRESENTATION DU SUJET

A la création, toute entreprise cherche à se

constituer un capital nécessaire capable de couvrir les frais de premier

établissement tels que : les frais de constitution, des frais de

publicité et de lancement, les frais de fonctionnement antérieurs

au démarrage etc. l'acquisition des valeurs actives ainsi que les fonds

de roulement de ceci découle le calcul d'un capital initial fixe

nécessaire. Par ailleurs l'efficacité de la firme dépendra

autant de la qualité de l'organisation et de la gestion qu'à

celle des équipements et des procédés d'exécution

des tâches matérielles.

Concrètement l'entreprise doit faire un choix entre le

financement interne c'est-à-dire les apports des propriétaires et

le financement externe constitué du capital emprunté.

Après que la firme aura résolu les problèmes liés

à l'origine des capitaux, il lui faudra s'assurer d'une

sécurité financière ; les problèmes

liés à la transformation des ressources obtenues en emplois ou en

capitaux productifs.

Face à l'environnement économique dynamique,

l'entreprise est souvent confrontée à des difficultés

telles que la concurrence, le changement des exigences fiscales et sociales,

l'inflation monétaire ce qui demandent une plus grande

compétitivité pour permettre à l'entreprise de faire face

tant aux opportunités qu'aux menaces d'équilibre

financière pensons-nous devient un miroir, une sorte de chemin à

suivre par l'entreprise pour le respect de la règle dite de

« l'équilibre financier minimum » pour palier tant

soit peu aux risques. Toutes fois, le respect de la dite règle ne

signifie pas « absence des problèmes », mais un

minimum de sécurité financière car tout dépendra

comme nous l'avons dit tantôt du caractère changeant des

réalités économiques.

Ainsi, l'analyse financière devient un outil

indispensable dans la gestion d'une entreprise qui justifie notre

sujet : « analyse financière comme outil

indispensable dans la gestion d'une entreprise

pétrolière. »

Exemple United Petroleum

II. CHOIX ET INTERET DU

SUJET

Avant d'aborder le vif de notre sujet, il est

nécessaire de préciser le motif du choix de celui-ci. Par

après nous allons présenter successivement l'intérêt

personnel de ce sujet, d'intérêt scientifique ainsi que de

l'entreprise United Petroleum.

II.1. Choix du sujet

Le choix du sujet traité dans ce travail a

été motivé par le fait que, United Petroleum contribue

dans l'approvisionnement, le stockage et la distribution du carburant. Par

conséquent une entreprise oeuvrant dans ce domaine doit être

financièrement équilibrée et rentable pour assurer

régulièrement son activité.

Ainsi nous avons voulu vérifier si United Petroleum

garde son équilibre financier et si elle est rentable pour atteindre ses

objectifs. La seconde motivation a été celle de nous rassurer de

la conformité de la théorie relative à la gestion

financière apprise tout au long de notre formation académique

à la pratique sur terrain. Ceci nous a permis de démontrer

l'importance de l'analyse financière dans une entreprise.

II.2. Intérêt du

sujet

a. intérêt personnel

C'est pour nous un plaisir de traiter un sujet du domaine de

l'analyse financière, car nous estimons que les recherches sur le sujet

contribueront à améliorer notre expérience surtout au

travail.

A partir de ce sujet nous avons eu une occasion propice

d'approfondir l'étude et la pratique de l'analyse financière

d'une entreprise qui est un outil indispensable à sa

pérennité.

b. intérêt scientifique

Étant donné que notre travail est un travail de

recherche orientée dans le domaine de gestion, il constitue un document

qui met en évidence des données réelles, qualitatives et

vérifiables pouvant servir à d'autres recherches

ultérieures. Nous allons chercher à démontrer de quelle

manière l'analyse financière devient un outil indispensable dans

la gestion des entreprises, en l'occurrence des établissements

commerciaux du domaine pétrolier.

c. intérêt sociétal

Cette étude pourra être bénéfique

à United Petroleum étant donné qu'elle va dégager

sa santé financière. Elle pourra aussi intéresser les

partenaires de cette institution qui suivent de près sa gestion. Enfin

l'étude présente de l'intérêt à toute

entreprise commerciale soucieuse d'assurer sa pérennité car

l'analyse financière est un instrument dynamique et indispensable

à la gestion éclairée de toute entreprise par les

renseignements qu'elle est susceptible de fournir.

III. ETAT DE LA QUESTION

Par état de la question, nous entendons l'incertitude

des connaissances cadrant avec notre sujet, il a pour objectif de prouver

l'originalité de notre sujet d'étude. L'état de la

question est une phase ou étape par laquelle le chercheur fait allusions

aux travaux antérieurs pour éviter des redites. Il consiste en un

dénombrement de travaux scientifiques antérieurs ayant trait

à un sujet de recherche scientifique.

A cet effet nous avons fait appel d'une manière

éveillé aux travaux de nos prédécesseurs ayant

abordé presque le même sujet que le nôtre dans

différentes optiques, c'est notamment :

ILUNGA BINENE Hugo qui a abordé dans son mémoire

« Analyse de la structure financière comme outil de gestion

par excellence »cas de la Brasimba1(*),a formulé sa problématique, aini dans

quelle mesure l'analyse de la structure financière serait un outil de

gestion par excellence au sein d'une entreprise et quelle serait sa

répercussion de cette dernière sur la rentabilité

économique.

En guise de conclusion, le chercheur a affirmé que la

structure financière serait un outil de gestion par excellence au sein

d'une entreprise si les indicateurs sont calculés

régulièrement pour permettre une bonne prise des décisions

et orienter la firme vers la réalisation de ses objectifs.

MWENZA MBUMBA, dans son travail de fin d'étude

intitulé « analyse de l'équilibre financier par la

méthode de fonds de roulement et son impact sur la structure

financière » cas de la STL2(*), le récipiendaire a tourné sa

réflexion autour du questionnaire suivant : quel est l'impact de la

structure financière ?

Le précité a conclu en disant que la STL a eu un

déséquilibre financier mais elle était solvable pendant

toute la période ayant fait l'objet de son analyse.

En ce qui concerne notre travail, le point de

démarcation se situe sur le fait que nous avons fait appel aux notions

essentielles de l'analyse financière pour dégager son importance

dans la gestion d'United Petroleum.

IV. PROBLEMATIQUE

Notre problématique dans ce travail se présente

comme suit :

Ø Comment et en quoi l'analyse financière serait

indispensable à la gestion d'une entreprise pour qu'elle influe sur sa

rentabilité économico-financière ?

V. HYPOTHESE

En rapport, la question que nous nous sommes posée dans

la problématique nous proposons la réponse suivante :

L'analyse financière serait un outil de gestion

indispensable au sein de l'entreprise si les indicateurs sont calculés

régulièrement et cela constitueraient un tableau de bords qui

jouerait une fonction d'aide à la prise de décisions et la

répercussion de cette analyse aurait un impact positif sur la

rentabilité économico-financière. Si les gestionnaires,

après calcul des différents indicateurs, mettaient en oeuvre les

résultats obtenus, cela va conduire l'entreprise à assurer son

équilibre financier et permettre son autofinancement.

VI. METHODES ET

TECHNIQUES

1. Méthodes

analytique

Entreprendre une recherche et la mener à bon port

requiert les instruments appropriés permettant d'obtenir les

informations utiles et les méthodes adoptés.3(*)

En effet, la méthodologie est un ensemble des

opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche

à atteindre un objectif.

Dans notre travail, nous avons utilisé la

méthode analytique qui consiste à permettre l'analyse

scientifique et d'une façon systématique toutes les informations

et les données récoltées à l'entreprise United

Petroleum.

2. Techniques

La technique est un procédé ou un moyen

utilisé dans la récolte des faits à des informations. La

technique est aussi un outil à un instrument de recherche dont se

servent les chercheurs pour recueillir les données. Pour notre travail

nous avons fait appel aux techniques suivantes :

- Technique documentaire ;

- Technique d'interview.

a. technique documentaire :

elle consiste à faire une analyse approfondie sur le document

écrit dans le but d'arriver à la détermination des faits

ou phénomène dont les documents portent des traces en vue

d'obtenir des notions précises dans le domaine étudié.

b. Technique d'interview : elle

constitue un procès de communication entre l'intervieweur et

l'interviewé, procès au cours duquel le premier tente d'obtenir

du second les informations dont il a besoin.

VII. DELIMITATION DU

SUJET

Elle est opérée par rapport à l'espace de

l'étude et par rapport au temps de la période concernée

par la recherche.

1. Délimitation

temporelle

La période allant de 2013 à 2016 nous permettra

d'analyser la structure financière au sein d'United Petroleum,

étant donné que les données de 2017 n'étaient pas

encore disponibles.

2. Délimitation

spatiale

Notre sujet traitera sur la ville de Lubumbashi, ou HYPER

PSARO, notre cadre d'étude possède une direction

générale et usine de production des produits pétroliers

(UNITED PETROLEUM).

VIII. SUBDIVISION DU

TRAVAIL

Hormis l'introduction générale et la conclusion

générale, ce travail comprend les chapitres suivants :

- Chapitre 1 considération générales et

théories avec objectif de définir les concepts de base et de

développer des notions clés tout au long de notre

travail ;

- Chapitre 2 présentation du champ

d'investigation ;

- Chapitre 3 quant à lui porte sur un cadre pratique de

l'analyse financière comme outil indispensable dans la gestion d'une

entreprise pétrolière, cas de United Petroleum.

CHAPITRE I : LES

CONSIDERATIONS GENERALES

SECTION 1 : DEFINITION

DES CONCEPTS DE BASE

I.1.1. L'entreprise

En réalité, le mot

« entreprise » comporte plusieurs définitions selon

les auteurs classés d'après les différents domaines de

formation tels que les juristes, les spécialistes en sciences de

gestion, en sciences humaines. D'une manière générale

l'entreprise est « une structure économique et sociale,

financièrement indépendante, produisant des biens et services

destinés à un marché concurrentiel ou monopolistique. Elle

constitue l'unité fondamentale de l'économie de

marché. »4(*)

Selon MOUSSON, l'entreprise se définit comme une

organisation dans laquelle un entrepreneur affecte le revenu de production

à la production des biens et des services destinés à

l'échange dans le but lucratif.5(*)

Etymologiquement le terme dérive de

« entreprendre » daté d'environ 1430-1440 avec le

sens de « prendre entre ses mains » aux environs 1480 il

prit l'acceptation actuelle de « prendre un risque relever un

défi, oser un objectif.

Trois aspects ressortent de cette définition :

- L'entreprise produit : elle crée ou transforme

des biens ou services susceptibles de satisfaire les besoins des individus, des

autres entreprises ou des collectivités.

- L'entreprise produit pour le marché, cela veut dire

qu'elle vend les biens ou les services produit.

- L'entreprise est financièrement indépendante

c'est-à-dire qu'elle produit et vend de sa propre autorité sous

sa responsabilité à ses risques et péril.

I.1.1.2. Classification des

entreprises

Les entreprises peuvent être classées selon

plusieurs critères :

A. EN FONCTION DE LEUR ACTIVITE

- Entreprise artisanale : elle n'emploie pas plus de dix

salariés.

- Entreprise commerciale : elle achète des biens

qu'elle revend sans transformation.

- Entreprise industrielle : elle transforme les

matières premières et vend des produit finis (ou semi-fini),

elle appartient au secteur secondaire celui de la transformation.

- Société de service : elle revend un

travail sans fabrication d'objets physiques.

B. EN FONCTION DE LEUR SECTEUR ECONOMIQUE

(déterminé par leur activité principale)

- Secteur primaire : agriculture, sylviculture,

pêche, parfois mines.

- Secteur secondaire : industrie, bâtiment et

travaux publiques.

- Secteur tertiaire : service.

C. EN FONCTION DE LEUR TAILLE ET DE LEUR IMPACT ECONOMIQUE

Les entreprises sont regroupées en trois

catégories ci-après :

- Les grandes entreprises : celles qui se

caractérisent par une accumulation importante des productions et des

valeurs circulantes avec un effectif de 500 salariés et plus.

- Les petites et moyennes entreprises (PME) : avec un

effectif d'au moins 499 salariés et le total actif et passif du bilan ne

dépassent pas 3.500.000fc.

- Les multinationales : qui sont les fiscales des grandes

entreprises de pays développés et se trouvent dans plusieurs

pays.

D. EN FONCTION DE LEUR STATUT JURIDIQUE

- Les entreprises privées : celle qui

appartiennent à une personne physiques ou morale.

- Les entreprises semi publiques : dans lesquelles une

partie du capital appartient aux personnes physiques ou morales et une autre

à l'Etat.

- Les entreprises sociétaires : dans lesquelles le

capital appartient à plusieurs personnes appelées

associés.

- Les sociétés des personnes : celles dans

lesquelles chaque associé s'engage personnellement jusqu'à la

concurrence de son apport.

- Les sociétés de coopération : sont

celles qui sont composées d'associés dont le nombre et les

apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des

tiers.

I.1.1.3. Mission de

l'entreprise

La mission définit les activités ainsi que les

grandes orientations d'une entreprise ; elle répond à des

questions telles que : « quel est notre business ou encore

qui sommes-nous et à quoi voulons nous arriver ? »

Elle doit être clairement définie car elle

constitue une fondation solide sur laquelle devrait se bâtir des

réalistes objectifs, plans et activités. Il est donc important

pour toute organisation de se définir elle-même avant d'entamer

quoique ce soit. Cela permettra de mobiliser toutes les forces vives de

l'organisation en vue d'atteindre l'objectif commun.

I.1.1.4. Objectif de

l'entreprise

Les objectifs ou visées stratégiques se

définissent en termes de résultats que l'organisation tente

d'atteindre.

Ces résultats sont des mesures de la performance

à laquelle veut tendre l'organisation. La fixation des objectifs est

d'une importance cruciale car « tant que la direction de

l'organisation ne se fixe pas des mesures de performances en termes de

positions à atteindre et par un engagement spécifique au niveau

de l'action à entreprendre, il y'a un grand risque que la mission

stratégique puisse rester une bonne intention mais jamais une

réalisation.

I.1.1.5. Croissance d'une

entreprise

La croissance de la firme est devenue depuis plusieurs

années un sujet passionnant dans la littérature de la gestion des

entreprises. Elle a été définie de plusieurs

manières par plusieurs auteurs et doctrinaires. « GLUECK

l'entend comme étant la politique que l'entreprise poursuit lorsque elle

fixe la barre de ses objectifs à un niveau très

élevé que celui du temps passé. »6(*)

La formulation des stratégies consiste en un ensemble

de dispositions que l'entreprise doit prendre en compte pour atteindre les

objectifs qu'elle s'est fixé. Cette tâche implique la prise en

compte de tous les aspects de la situation interne et externe de l'organisation

en vue de sortir un plan d'action permettant d'atteindre des objectifs de

l'entreprise. Il s'agit concrètement de rechercher les moyens à

utiliser pour prendre en compte les opportunités de l'environnement afin

de minimiser les menaces pour atteindre les objectifs.

I.1.1.6. Portefeuille d'une

entreprise

Lorsque la direction a examiné les différentes

opportunités de croissance de l'entreprise, elle est plus apte à

prendre des décisions au sujet de ses lignes des produits existants.

La direction évalue ainsi tous les domaines de son

activité afin de pouvoir décider lesquels maintenir, diminuer ou

éliminer dans son portefeuille de produits. Son travail sera toujours de

revoir le portefeuille d'activités en retirant les affaires peu

intéressantes et en ajoutant de nouvelles qui s'annoncent

fructueuses.

I.1.2. Gestion

Le concept de gestion a été défini par

plusieurs auteurs de différentes manières. Pierre G. et Bergeron

définissent la gestion comme étant « un processus par

lequel on planifie, organise, dirige et contrôle les ressources d'une

organisation afin d'atteindre le but visé. »7(*)

Pour P. LAUZER et R. TELLER « gérer une

entreprise c'est la conduire vers les objectifs qui lui ont été

assignés dans le cadre d'une politique concertée, par les

responsables, en mettant en oeuvre les ressources qui leurs sont

confiées. »7(*)

D'après J. MEYER « l'action de gestion

apparait comme l'utilisation optimale par un responsable des moyens à sa

disposition pour atteindre les objectifs fixés. Cette action est

intermédiaire entre l'action de direction qui a le pouvoir sur les

objectifs et sur les moyens et à l'action d'exécution qui n'a pas

le pouvoir ni sur les moyens.8(*)

De ces définitions nous retiendrons que la gestion

consiste à :

- Choisir les objectifs à long terme de

l'entreprise ;

- S'assurer de leur réalisation progressive en vue de

rentabiliser le capital investi dans l'expansion de l'activité.

I.1.2.1. Outils de gestion

Le pilotage d'une entreprise est une activité qui

consiste à faire des multiples choix, à prendre des

décisions dans le but d'atteindre des objectifs préfixes.

L'objectif principal poursuivi par les entreprises est la réalisation

d'un profit financier. La plupart des décisions sont des

décisions opérationnelles qui engagent l'entreprise sur le moyen

et long terme, on parle alors de décisions stratégiques.

L'ensemble de ces décisions constitue la gestion.

Une gestion efficiente tient compte des contraintes

économiques et juridiques propres à l'environnement de

l'entreprise et s'appuie sur des outils d'aide à la décision. Les

outils de gestion sont nombreux ; ils peuvent être classés en

deux grandes catégories :

- Les outils de prévision ;

- Les outils d'analyse.

I.1.2.1.1. Outils de

prévision

La gestion prévisionnelle est un système de

gestion orienté vers le futur et qui permet au responsable de disposer

d'une information préalable à la prise de décision. Cette

démarche prévisionnelle a un ensemble d'outils qui sont

généralement classés en 3 catégories.

A. LE PLAN STRATEGIQUE

Cette activité consiste à présenter les

grandes lignes de l'entreprise en décrivant la phase qu'elle occupera

dans l'environnement futur.

Cette présentation s'effectue d'une part par un

diagnostic interne en déterminant les forces et faiblesses de

l'organisation et d'autre part par un diagnostic externe en décrivant

les menaces et les opportunités de l'environnement.

B. LE PLAN OPERATIONNEL

Ce plan permet de programmer les moyens nécessaires

à la réalisation des objectifs après la

détermination des choix stratégiques. Il conduit à

envisager le futur proche de l'organisation sous diffèrent

aspects : investissement, financement, rentabilité.

C. LE PLAN A COURT TERME OU LE BUDGET

Christian RAULET définit le budget comme étant

« l'expression quantitative et financière d'un programme

d'action envisagé pour une période

donnée. »9(*)

I.1.2.1.2. Outils d'analyse

L'analyse financière est une méthode de

traitement de l'information qui permet au comptable, au contrôleur, au

gestionnaire, à l'analyste,... enfin d'établir un jugement sur la

santé financière actuelle et future de l'entreprise dans laquelle

il doit travailler. Afin de parvenir à cela, un certain nombre d'outils

lui semblent essentiels.

I.1.2.1.2.1. La comptabilité

générale

La comptabilité générale est

définie comme une technique de suivi d'enregistrement, des variations en

quantités ou valeurs que les transactions et opérations

effectuées impriment sur l'ensemble du patrimoine de l'entreprise.

« c'est un système de traitement de

l'information financière permettant de rassembler, de suivre et

d'enregistrer en unité monétaire, les opérations de

l'entreprise en vue d'obtenir les documents de synthèse utilisable et

interprétable pour les dirigeants de l'entreprise et pour les tiers afin

de leur faciliter la prise de décision

économique. »10(*)

Elle constitue la première source d'information de

l'analyse, elle présente, cependant des limites si bien que d'autres

outils modernes d'analyse de performance de l'entreprise sont venus la

compléter, ces sont notamment :

- La comptabilité analytique ;

- Le contrôle budgétaire ;

- Le tableau de bord.

Au cours de notre recherche nous avons pris en compte la

comptabilité générale comme source principale des

données utiles pour l'analyse financière.

v Les données de base chiffrées et

traitées en comptabilité

On a vu dans les paragraphes précédents que

l'entreprise est faite par l'ensemble des transactions. Ces transactions

peuvent être matérialisées par des flux réels et des

flux monétaires. Cela se justifie par le fait que l'entreprise travaille

dans un contexte environnemental.

- Les flux réels sont des flux des biens achetés

ou vendus : ils portent sur des biens matériels ;

- Les flux quasi-réels sont des mouvements de valeur en

provenance des facteurs de production. Ils peuvent être des flux de

prestation diverse reçus des autres agents économiques et ils

peuvent consister en :

- Travail apporté par le personnel, prestation dont

la mesure est salaire ;

- Les prestations financière garanties par les

préteurs, prestations dont la mesure est l'intérêt.

- Les flux financiers des paiements : ils sont la

contrepartie des flux réels et quasi-réels.

Comme vu précédemment, l'objectif de toute

entreprise est la réalisation de bénéfices grâce

à l'achat et vente des marchandises. Ainsi au bout d'un exercice

comptable, l'entreprise est tenue d'établir un bilan faisant ressortir

le résultat de l'exercice (bénéfice ou perte).

v Les traitements comptables

La comptabilité s'occupe des opérations

financières d'une entreprise, en se basant sur des pièces

justificatives qui sont tenues par catégorie d'opération (achat,

vente, règlement,...) et puis saisies et enregistrées grâce

à des moyens manuels ou informatique dans des registres comptables et

d'une façon quotidienne. Ces traitements permettent de :

- Conserver la mémoire des opérations qui

caractérisent la vie de l'entreprise ;

- Connaitre à tout moment la position de

trésorerie ;

- Produire de façon intermittente au moins une fois par

an des états appelés documents de synthèse (compte de

résultat, bilan et annexe) c'est à partir de ces documents de

synthèse que se base l'analyse financière.

Des documents de

synthèse : ils sont également appelés

comptes annuels ou états financiers ; il s'agit de :

- Bilan ;

- Compte de résultat ;

- Soldes caractéristiques de gestion ;

- Les annexes.

Le bilan : le bilan est la traduction

comptable de l'ensemble des ressources d'une entreprise et des emplois à

un instant donné. Techniquement il se présente sous forme d'un

tableau dont la partie droite est appelée passif et la partie gauche

actif.11(*)

Le bilan donne des informations sur la situation

financière et sur la valeur de l'entreprise, d'où son

éclatement en 4 sortes de bilan.

a. Bilan fonctionnel : il

permet de vérifier si les ressources financent les emplois de même

degré de liquidité et de calculer les indicateurs suivants :

le besoin en fonds de roulement, la trésorerie et l'autonomie

financière que nous analyserons dans les pages qui suivent.

b. Bilan financier : il

permet de :

- de vérifier la solvabilité de

l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité de s'acquitter de ses

dettes à court termes à l'aide de ses actifs circulants.

- calculer les divers ratios financiers tels que la

liquidité, le fonds de roulement net global et le fonds de roulement

financier.

- dresser un tableau de financement qui permet d'expliquer

comment les emplois stables réalisés au cours de l'exercice ont

été financé et comment s'est formé la variation du

FRNG.

c. Bilan de

liquidité : c'est un bilan qui reprend des

éléments patrimoniaux évalués à leur valeur

actuelle ou vénale.

d. Bilan consolidé :

il comprend les éléments d'actif et de passif de toutes les

entreprises ou filiales d'une multinationale ou de toutes les branches d'une

société.

Le compte de résultat : est la

synthèse ou la récapitulation d'une part, de toutes les charges

(ou frais ou couts) et d'autre part de tous les produits (ou revenus)

enregistrés par l'entreprise au cours d'un seul exercice.12(*) Il sert à

déterminer le résultat de l'exercice concerné.

Les soldes caractéristiques de

gestion : les comptes de charge et de perte ainsi que les comptes

de produits et de profit ne fonctionnent qu'en cours d'exercice, mais en fin

d'exercice, ils participent à la détermination des soldes

caractéristiques de gestion disparaissent à la fin de l'exercice

comptable concerné.

L'annexe : est constitué d'un

ensemble d'information qui complète les renseignements donnés

dans le bilan et le compte de résultat.

SECTION II :

CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR L'ANALYSEFINANCIERE

Le but de l'analyse financière est de réaliser

une évaluation d'entreprise, selon le cas :

- Soit pour évaluer la solvabilité de

l'entreprise (pour lui consentir un crédit par exemple, et plus

généralement pour nouer des relations d'affaires avec

elle) : analyse crédit.

- Soit pour estimer la valeur de l'entreprise dans une optique

de cession de participation d'achat ou de vente d'actions en bourse :

évaluation d'actions boursière.13(*)

I.2.1 Définition de

l'analyse financière

Selon Elie COHEN, l'analyse financière constitue

« un ensemble de concept, des méthodes et d'instruments qui

permettent de formuler une appréciation relative à la situation

financière de l'entreprise, aux risques qui l'affectent au niveaux et

à la qualité de ses performances. »14(*)

En s'appuyant sur le traitement et interprétation

d'informations comptables ou d'autres informations de gestion, cette discipline

participe à des démarches de diagnostic de contrôle et

d'évaluation qui ont tout d'abord concerné les entreprises

privées à caractère capitaliste, mais grâce à

l'extension de son champ d'application, ses méthodes tendent à

être utilisées de plus en plus largement et concerne aujourd'hui

toutes les institutions dotées d'une certaine autonomie

financière qu'il s'agisse des entreprises de toute forme, des

associations, des coopératives, des mutuelles ou de la plupart des

établissements publics.15(*)

I.2.2. Historique de l'analyse

financière

A la veille de la crise de 1929, qui devrait introduire une

profonde mutation des habitudes, le métier des banquiers consistait

essentiellement à assurer les mouvements des comptes et à

octroyer des facilités des caisses occasionnelles. Le problème

était d'assurer le financement d'industries naissantes (charbon,

textile, construction, mécanique,...). Des crédits d'exploitation

étaient consentis moyennant des solides garanties destinés

à éviter une confusion entre le risque du banquier et celui de

l'entreprise.

Les garanties permettent en effet au banquier de s'assurer du

remboursement du sort de l'entreprise débitrice. De telles garanties

reposaient sur des biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, mais non

directement affectés par son exploitation ou tout simplement sur le

patrimoine personnel du propriétaire de l'entreprise. Le patrimoine

était essentiellement constitué aux yeux des gens de

l'époque, comme depuis toujours en France, par des biens fonciers et

immobiliers. Il en résulte que le risque du crédit bancaire

était alors lié aux modalités juridiques de la prise de

garantie. Encore fallait-il vérifier que le bien donné en

garantie avait une valeur réelle de l'actif net en cas de liquidation,

joint à la difficulté d'évaluer les biens donnés en

garantie et à déterminer l'indépendance à

l'égard de l'exploitation de l'entreprise, montreront aux banquiers que

la simple optique de la recherche de la solvabilité était

suffisante pour déterminer rationnellement la décision d'octroi

d'un crédit.

Un éclairage complémentaire se trouvait

indispensable : « analyse de la structure financière de

l'entreprise. » Des lors « l'analyse financière

comme outil indispensable dans la gestion d'une entreprise » trouve

sa justification et sa raison d'être.

I.2.3. Importance et

étapes de l'analyse financière

L'analyse financière est un outil indispensable

à la bonne marche de l'entreprise. Son objectif consiste à

utiliser les ressources limitées d'un agent économique de la

façon la plus efficace possible. BERZILE Regan distingue trois

décisions essentielles pouvant être prise sur base de la gestion

financière.16(*)

- La décision d'investir ;

- La décision de financer l'entreprise ;

- La décision de distribuer les dividendes.

Ces trois types de décisions reviennent à la

responsabilité du Directeur financier d'une entreprise sur plusieurs

plans à savoir :

- La planification et la prévision

financière ;

- L'analyse des états financiers ;

- Le suivi et l'évaluation de la performance de

l'entreprise.

Plusieurs agents économiques s'intéressent

à l'information financière publiée par les entreprises. Il

s'agit notamment des créanciers à court terme, à long

terme et à moyen terme ; principalement les banquiers, les

actionnaires actuels et éventuels, les services gouvernementaux, les

représentants syndicaux et les gestionnaires. Chacun de ces auteurs

utilise ces informations pour ses propres intérêts. Le banquier

étudie la demande de prêt à court terme et

s'intéresse à déterminer si l'emprunteur sera à

mesure de faire face à ses échéances à court terme.

Le détenteur des obligations à long terme examine la structure du

capital, la couverture des intérêts et ainsi que

l'évaluation de la situation financière. Quant à

l'actionnaire, il se préoccupe de la solvabilité ainsi que de la

rentabilité de l'entreprise.

En tenant compte des intérêts divergent de tous

ces acteurs, l'analyse financière demeure fondamentalement

« un outil et une méthode permettant de définir

l'entreprise à partir de quelques points clés.17(*)

Pour être en mesure de porter un jugement sur la

situation d'une entreprise l'analyse doit tenir compte de l'ensemble

d'information disponible, surtout celles publiées par la

comptabilité ou par d'autres sources. Généralement

plusieurs étapes doivent être suivies à savoir :

1. Préciser les objectifs de l'analyse ;

2. Procéder à l'examen global des états

financiers, cet examen porte généralement sur les emplois

(actifs), des ressources (passif), les ventes et les

bénéfices ;

3. Analyser le rapport du vérificateur,

l'énoncé des principes comptables, les notes aux états

financiers et d'autres informations pertinentes ;

4. Appliquer les techniques d'analyse comme les ratios,

l'étude du bilan en masse et autres ;

5. Enfin, porter un jugement sur la situation, formuler des

recommandations et prendre des conclusions.

I.2.4. Quelques

stratégies financières d'une entreprise

Comme vu précédemment l'entreprise

définit le plan de son devenir, de cela elle va procéder à

un certain nombre des choix des moyens pour optimiser sa politique

financière. De ce fait l'entreprise ne pourra pas compter sur ses fonds

propres (capital et résultat), elle sera peut-être dans ce cas

contrainte de limiter une politique d'investissement que le marché

aurait voulu plus large.

L'entreprise peut enfin se financer de façon externe,

dans ce cas elle fait recours aux marchés financiers disponibles et

accepter de perdre une partie de son autonomie financière pour accroitre

ses actifs. Elle pourra le faire de plusieurs manières : subvention

d'équipement, appels à des organisations

spécialisées en matière de crédit, émettre

elle-même sur le marché financier des obligations,

c'est-à-dire des titres des créances portant

intérêts, fusion avec les entreprises similaires.

I.2.5. Méthodes

d'appréciation des entreprises

L'analyse financière a un caractère

rétrospectif. Elle porte sur l'évolution passée et les

caractéristiques constantes au moment de l'analyse. Elle se distingue

ainsi des travaux prévisionnels ouverts vers des actions. L'analyse

financière comporte cependant une phase de synthèse et

d'interprétation dont l'objet est de déterminer

l'évaluation probable. La situation constatée à un moment

donné contient potentiellement les éléments de

transformations de cette situation. Le prolongement des tendances

constatées au cours d'une période permet également

d'anticiper l'évolution de la situation financière en tenant

compte des éléments nouveaux susceptibles d'intervenir.

Ainsi il existe des méthodes permettant

d'apprécier ou de suivre l'évolution de la situation

financière d'une entreprise. Ces méthodes consistent à

faire des rapports existant entre les postes du bilan ou groupe des postes du

bilan ou encore entre ces postes et les résultats. Cette

démarcheregroupe les deux pôles de l'analyse financière.

L'équilibre financier d'une part, la rentabilité et

évaluation d'autre part.

Pour valider nos hypothèses, nous avons utilisés

deux méthodes :

- L'analyse par le fonds de roulement ;

- L'analyse par la méthode des ratios.

I.2.5.1. Principe de

l'équilibre financier

La synthèse du bilan permet de rapprocher succinctement

par grands blocs l'origine des capitaux et l'emploi qui en est fait,

c'est-à-dire d'étudier la structure financière de

l'entreprise.18(*) Les

valeurs immobilisées ne peuvent pas être financés par des

dettes à court termes sans caractère permanent. Ainsi,

l'équilibre minimum est respecté si les capitaux utilisés

pour financer les immobilisations restent à la disponibilité de

l'entreprise pour une durée au moins correspondant à la

durée de l'immobilisation.

C'est pourquoi toute entreprise doit veiller à

respecter cet équilibre financier minimum c'est-à-dire que les

valeurs immobilisées doivent être financées par les

capitaux permanent et les valeurs circulantes par l'exigible à court

terme, donc les ressources doivent être financées par les emplois

de même durée. Par exemple on ne peut pas acheter un immeuble par

un crédit à court terme. Toutes fois l'entreprise ne doit pas

essayer de se contenter de cet équilibre, elle doit avoir un fonds de

roulement positif pour couvrir des imprévus au lieu de recourir aux

dettes si ainsi le cas l'entreprise se fait l'extension à éviter

le gaspillage.

I.2.5.1.1. ETUDE DU FONDS DE

ROULEMENT

Le fonds de roulement est le fondement même du principe

de l'équilibre financier. Il est défini comme étant

l'excédent des capitaux permanents qui reste à la disposition de

l'entreprise après avoir financé les actifs acycliques.

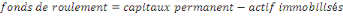

Mathématiquement nous avons :

Par le haut du bilan :

Par le bas du bilan :

I.2.5.1.2. DEFINITION ET ETUDE

DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

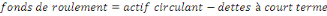

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la différence

entre les besoins cycliques (liés à l'exploitation) exclu les

postes de trésorerie et les ressources cycliques. D'où :

Pour mieux comprendre le BFR, il est nécessaire de

comprendre la notion du cycle d'exploitation qui est à l'origine de ce

besoin. Dans une entreprise commerciale de cycle d'exploitation est

composé d'une part de l'ensemble des opérations d'exploitations

telles que : les achats des marchandises, leur stockage ainsi que les

ventes, les opérations sont appelées communément besoin

d'exploitation. Et d'autre part par des opérations appelées

ressources d'exploitation ou ressources cyclique qui regroupent les dettes

d'exploitation à savoir :

- Avance et acomptes sur commande en cours ;

- Dettes fournisseurs et acomptes rattachés ;

- Produits constatés d'avance relatifs à

l'exploitation.

Toutes fois la différence entre ces besoins

d'exploitation et ressources d'exploitations constitue le besoin d'exploitation

ou besoin en fonds de roulement.

De cette théorie deux situations se

dégagent :

v Le BFR peut être négatif, on parlera alors

d'une ressource de financement.

v Le BFR peut être positif, on parle d'un besoin de

financement

I.2.5.1.3. NOTIONS DE

TRESORERIE

Les notions de fonds de roulement et de trésorerie

sontinséparables dans la mesureoù la première

étudie la solvabilité globale de l'entreprise en confrontant tout

l'actif circulant à l'exigible à court terme sans tenir compte ni

du degré de liquidité des éléments d'actifs

circulants ni des dettes à court terme à honorer à des

brèves échéances, alors que la seconde est beaucoup plus

exigeante que la première. Elle s'intéresse à la

solvabilité à très bref délais. Elle met en

relation les éléments de l'actifs circulant les plus liquides aux

dettes à court termes.19(*)

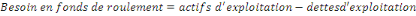

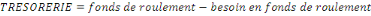

Cela étant, il faut étudier le BFR pour

apprécier si la trésorerie est saine ou serrée. Elle est

saine si le FRN est élevé, rappelons également qu'elle

dépend des BFR, d'où la formule.

Comme dans le cas précédent l'étude de la

trésorerie peut dégager deux situations suivantes :

- Quand le fonds de roulement est inférieur aux besoins

en fonds de roulement, on parle d'une trésorerie négative

(trésorerie serrée) ;

- Quand le fonds de roulement est supérieur aux besoins

en fonds de roulement, on parle d'une trésorerie positive

(trésorerie saine).

D'après Henry MEUNIER François, la

trésorerie d'une entreprise à une date donnée est la

différence à cette même date entre les ressources mises en

oeuvre pour financer son activité et les besoins entrainés par

cette même activité.

Cependant la gestion de la trésorerie, doit assurer les

relations quotidiennes avec les banques et de décider de la

répartition et de l'utilisation des crédits disponibles.

C'est à partir de l'interprétation de la

position de trésorerie qu'intervienne la gestion proprement dite dont la

phase finale est constituée par le contrôle de l'évolution

de la trésorerie par rapport au budget.

I.2.5.1.4. NOTIONS DE

RENTABILITE

Globalement, la rentabilité peut être

définie comme « l'aptitude de l'entreprise à

secréter un résultat exprimé en unité

monétaire. »20(*) La rentabilité est donc un critère de

ce qui est rentable, c'est-à-dire soit qu'il produit une rente et par

expansion donne un bénéfice suffisant, soit qu'il donne des bons

résultats. Etudier la rentabilité d'une entreprise, c'est

apprécier le résultat dégagé à chacun des

niveaux reconnus comme significatif. Il est ainsi possible de porter un

jugement sur l'efficacité de la gestion courante par les dirigeants de

l'entreprise et de prévoir le montant des capitaux propres aux quels la

société pourra avoir recours pour un fonctionnement et son

développement.21(*)

Ainsi, la rentabilité s'appréhende à

trois niveaux selon les objectifs de l'analyse : « il

s'agit de la rentabilité commerciale, de la rentabilité

économique et de la rentabilité financière. »

1. RENTABILITE COMMERCIALE

Elle a trait à la politique de prix de l'entreprise et

à la marge brute qu'elle prélève sur le prix de revient

des produits vendus.

2. RENTABILITE FINANCIERE

La finalité de l'entreprise est d'offrir une bonne

rentabilité à ses actionnaires, il convient d'évaluer

cette rentabilité par rapport aux capitaux propres investi, le ratio

est :

3. RENTABILITE ECONOMIQUE

L'entreprise a besoin de l'ensemble de ses actifs pour

générer ses bénéfices, il est donc important de

mesurer la rentabilité qu'elle génère sur ses

investissements, le ratio est :

I.2.6. Analyse par la

méthode des ratios

Plusieurs auteurs du domaine de l'analyse financière

restent unanimes à affirmer que seule l'analyse fondée sur les

fonds de roulement ne suffit pas pour porter un jugement définitif sur

la santé financière d'une entreprise, ainsi

préconisent-ils le recours à la deuxième approche de

l'analyse financière, celles des ratios.

I.2.6.1. Définitions et

interprétations

Le ratio est le rapport expressif entre deux grandeurs

caractéristiques (significatives) de la situation du potentiel de

l'activité ou de rendement de l'entreprise.22(*) Ce rapport est expressif car

à partir de deux données, l'on peut établir une nouvelle

information de nature différente.

Ce rapport permet à l'analyste de raisonner sur la

situation financière d'une entreprise. Il peut être exprimé

soit sous forme d'un quotient, soit sous forme d'un pourcentage. Les ratios

peuvent servir à mesurer les relations qui existent entre les

éléments de la structure de l'actif et du passif ou pour

apprécier l'équilibre entre le degré de liquidité

et le degré d'exigibilité.23(*) En effet si certains ratios peuvent être

utilisés directement pour apprécier la santé

financière d'une entreprise, ils comportent un certain nombre

d'inconvénients parmi lesquels nous pouvons citer :

- La méthode de ratios s'applique sur l'analyse de

l'évolution de plusieurs bilans successifs ;

- Le calcul des ratios ne permet pas de prédire

l'avenir, c'est pourquoi il doit être renforcé par d'autres outils

permettant de convertir le passé au futur.

I.2.6.2. Ratios de

solvabilité à long terme

La solvabilité se définit comme étant la

capacité d'apurer l'exigibilité avec la réalisation de

l'actif. Les ratios de solvabilité permettent de connaitre la

solvabilité générale de l'entreprise, pour enfin

apprécier sa valeur du point de vue financier.

Les banques en générale et les bailleurs de

fonds en particuliers préfèrent ces ratios pour apprécier

le degré de solvabilité de l'entreprise sous étude.

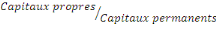

· Ratios de financement de l'actif immobilisé

Ce ratio peut être décomposé en plusieurs

types de ratios :

- Ratio de financement des immobilisations aux fonds propres,

et il est calculé comme suit :

Ce ratio nous indique la part des capitaux propres dans le

financement de l'entreprise et il doit être supérieur ou

égal à 1 et lorsqu'il est supérieur à 1 cela

signifie que les capitaux propres financent aussi une partie des valeurs

circulantes, c'est-à-dire que l'entreprise respecte le principe de

l'équilibre financier et par conséquent dispose d'un fonds de

roulement propre.

- Ratio de financement des immobilisations aux capitaux

permanents

Ce ratio est une expression du fonds de roulement et de

déterminer son importance et son évolution dans le temps. Il

permet d'apprécier la part des capitaux permanents d'une entreprise dans

le financement des valeurs immobilisées. Ces deux ratios c-hauts

cités indiquent dans quelle mesure les capitaux propres et permanents

sont investis dans les constructions, machines et autres moyen de

production.

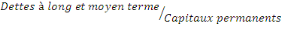

- Ratio de financement des immobilisations par les dettes

à long et moyen termes : ce ratio indique la part des dettes

à long et moyen termes dans le financement des actifs fixes. Il est

calculé comme suit :

Il est en effet intéressant de déterminer le

rapport existant entre les valeurs immobilisées et l'ensemble de

l'actif, car l'entreprise qui mobilise une trop grande partie de son actif

résiste difficilement aux crises économiques.

D'où le ratio d'immobilisation :

En dehors de ces ratios ci-haut mentionnés, il est

conseillé de calculer le ratio de couverture de l'actif circulant, ce

ratio permet de connaitre dans quelle mesure le fonds de roulement couvre les

actifs circulants, il se calcule de la manière suivante :

I.2.6.3. Ratio d'autonomie financière

L'étude de cette catégorie des ratios permet

d'éclaircir la mesure selon laquelle la répartition entre les

capitaux propres et permanents s'effectue.

Trois principaux types des ratios sont classés dans

cette catégorie.

- Ratio d'endettement :

Ce ratio permet de connaitre l'importance des capitaux dans

les dettes à long et à moyen terme.

- Ratio d'indépendance financière :

Ce ratio permet de connaitre la part qu'occupent les capitaux

propres dans l'ensemble de capitaux permanents utilisés par

l'entreprise.

- Ratio d'indépendance financière :

Ce ratio permet de connaitre l'importance de l'exigible par

rapport aux capitaux permanents dont dispose l'entreprise.

I.2.6.4. Ratios de

solvabilité à court terme

Le suivi de l'évolution de la situation

financière d'une entreprise reste une préoccupation majeure de

ses dirigeant, nous avons vu que l'entreprise doit faire un suivi de la

politique de liquidité, pour pouvoir survivre, c'est pourquoi la gestion

financière exige un suivi particulier de la liquidité dont

dispose l'entreprise, ainsi pour ce faire divers ratios sont utilisés

parmi eux nous pouvons citer :

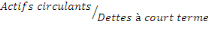

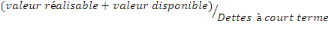

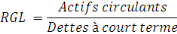

- Ratio de liquidité générale

Ce ratio montre la mesure selon laquelle les actifs circulants

couvrent les dettes à court terme, en d'autres termes, il nous permet

d'apprécier si l'entreprise dispose d'une marge de

sécurité suffisante.

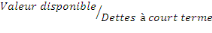

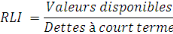

- Ratio de liquidité immédiate

Ce ratio permet de voir dans quelle mesure les valeurs

disponibles peuvent financer les dettes à court termes.

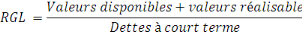

- Ratio de liquidité relative

Ce ratio exprime la capacité de l'entreprise à

honorer ses engagements à court terme. Ce ratio ne contient pas des

stocks puisqu'ils sont moins liquides que les réalisables et les

disponibles. Pour que ce ratio soit significatif, il faut que la durée

de transformation des créances en liquide soit supérieur à

celle des dettes à court terme

I.2.7. Capacité

d'autofinancement

La capacité d'autofinancement (CAF) quantifie au cours

d'une période le potentiel de l'entreprise à dégager, par

son activité, une ressource. Cette ressource interne pourra être

utilisée notamment pour financer des nouveaux investissements,

rembourser des emprunts ou verser des dividendes aux propriétaires de

l'entreprise.

La CAF se calcule à partir du résultat net au

quel on ajoute les charges calculées (dotations aux amortissements)

apparaissant dans le compte de résultat. Premièrement il faut

retrancher les quotes part de subventions d'investissement virées au

compte de résultat qui sont des produits. Deuxièmement il faut

rajouter la valeur nette comptable des éléments actifs

cédés et soustraire les produits de cessions des

éléments d'actifs. On y ajoute des charges d'amortissements parce

que cet argent ne quitte pas l'entreprise, il est juste gardé dans ses

caisses pour constituer ce que l'on appelle charge non

décaissées. Elles servent à rembourser les dettes,

investir à nouveau, renforcer le stock, etc.,...

Conclusion partielle

Nous voici arrivé au terme du premier chapitre de notre

étude qui a pour titre Considérations générales

dans lequel nous avons définis les concepts de bases tels que

l'entreprise qui est une cellule économique pour la production des biens

et services utilisés à la vente pour en tirer un profit, la

gestion qui est un processus par lequel on planifie, organise, dirige et

contrôle les ressources d'une organisation afin d'atteindre le but. Nous

avons parlé en large sur l'analyse financière qui a pour but de

réaliser l'évaluation d'entreprise selon le cas soit pour

évaluer la solvabilité de l'entreprise soit pour estimer la

valeur de l'entreprise dans une optique de cession de participation d'achat ou

de vente d'actions ou en bourse.

CHAP II. PRESENTATION

DU CADRE D'ETUDE

II.1. APERCU HISTORIQUE

United Petroleum est une société privée

du groupe HYPER PSARO, née de la dissolution de la société

JOVENNA (ex PETROKATANGA), localisé au numéro 4 de l'avenue

MULUNDU, Quartier Industriel, commune de KAMPEMBA dans la Province du

Haut-Katanga à Lubumbashi. Elle a effectivement commencé ses

activités entant qu'United Pétroleum depuis le 11 février

1999.

Des lors, elle évolue toujours dans le souci de

l'amélioration et de perfectionnement de l'acquit, faisant des efforts

jour au jour afin de lier l'utile à l'agréable et répondre

aux normes techniques, administratives et environnementales exigés.

II.2. SITUATION

GEOGRAPHIQUE

L'entreprise United Pétroleum est une

société à responsabilité limitée (SPRL) elle

se situe au numéro 4 de l'avenue MULUNDU au quartier industriel dans la

commune KAMPEMBA ville de Lubumbashi province du Haut-Katanga.

II.3. OBJET SOCIAL

L'objectif de la société United Pétroleum

est l'importation, le stockage, la commercialisation et le transport des

carburants terrestres principalement (essence, gasoil, pétrole) et

variation selon les besoins des clients (Argos et Jet A1).

Elle assume aussi dans la vente de lubrifiant : les

huiles moteurs, hydrauliques, de transmission, des transformations,

disjoncteurs de transfert de chaleur en gros emballages (fut de 200, 209, 210

litres) ainsi qu'en petits emballages (bidons de 5L ; 1L ; 0,5 et

¼ litres), les graisses et dégraissant ainsi que les produits de

nettoyage moteurs et matériels électriques.

II.4. ROLE ECONOMIQUE ET

SOCIAL

II.4.1. Rôle

économique

L'entreprise United Pétroleum a pour fonction de

commercialiser ses produits par l'importation, satisfaire sa clientèle

et contribuer au développement du pays.

II.4.2. Rôle social

Le fonctionnement du marché du travail

révèle d'une sorte de géométrie variable qui fait

que l'augmentation des emplois entraine une augmentation corrélative du

monde des demande d'emploi, cela fait ressembler la lutte contre le

chômage à un ouvrage jamais terminé or pour reconstruire le

plein emploi, il ne suffit pas de répondre aux demandes apparentes, mais

aussi à celles qui aujourd'hui cachée ne manqueront pas de se

manifester dès que la situation de l'emploi s'améliorera le

défi est donc double.

a. Effectif personnel

Pour répondre à la réduction du

chômage, l'entreprise United Pétroleum emploie 284 travailleurs

composés des cadres universitaires qualifiés, de techniciens bien

mondés et des agents d'exécution pour une société

qui se respecte. United Pétroleum visant toujours l'excellence, elle

travaille scrupuleusement de façon à répondre avec

acquitté aux normes tant administratives que techniques. En dehors du

salaire octroyé aux travailleurs. L'entreprise assure aussi les soins

médicaux à son personnel ainsi que tous les avantages sociaux.

United Pétroleum contribue à la vie sociale de

la population congolaise en faisant des dons et améliore les conditions

de celle-ci par la réduction de prix de certains produits.

b. Base des données sur le capital

humain

L'homme étant l'auteur du domaine social, la

coopération technique et la mise en valeur du capital humain constituent

une composante de poids.

Ainsi donc United Pétroleum a mis en place un des

éléments de la stratégie qui est l'inventaire ou base des

données de capacités existantes et portes feuilles, l'innovation

de cette base des données spécialisée est qu'elle met en

parallèle les besoins en matière de main d'oeuvre et les

possibilités offertes aux experts.

II.5. LABORATOIRE

D'ANALYSE

Afin d'assurer de la qualité de ses produits, United

Pétroleum dispose d'un laboratoire moderne équipé pour les

analyses physicochimiques des carburants et des lubrifiants.

On y trouve des machines telles que :

- Le spectromètre ;

- Le thermomètre ;

- Le viscosimètre ;

- Le distillateur ;

- Le testeur de flash point (point d'inflation) ;

- La pompe manuelle pour détecter le sulfure

d'hydrogène ;

- L'éture ;

- La plaque chauffante, etc.,...

II.6. CAPACITE DE

STOCKAGE

Pour l'entreposage (stockage) de ses produits, United

Pétroleum a des tanks et des citernes réparties comme

suit :

· GASOIL : 3 050 m3

· ESSENCE : 4 510 m3

· PETROLE : 50 m3

Et un entrepôt pour les lubrifiants de 927 m2

de superficie.

II.7. VOLUME

D'IMPORTATION

Les importations moyennes mensuelles d'United Pétroleum

sont de l'ordre de :

· GASOIL : #177; 8.000 m3

· ESSENCE : #177; 1.200 m3

· PETROLE : #177; 45 m3

· LUBRIFIANTS : #177; 905 m3

II.8. CLIENTELE

Son volume d'importation est sa capacité de stockage

lui permettent d'approvisionner, sans être à cours de stock, les

grandes sociétés minières de la place telle que TFM, BOSS

MINING, EGMF FOREST, RUASHI MINING,... et les stations des services pour la

revente, elle en a au total 7.

II.9. DISTRIBUTIONS DES

PRODUITS

United Pétroleum assure la distribution de ses produits

par son charroi automobile de 28 camions citernes et 14 wagons citernes par la

voie ferrée allant d'une capacité de 30 à 40

m3pour les grandes quantités aux réservoirs et en

futs.

II.10. ORGANISATION

STRUCTURELLE DE UNITED PETROLEUM

II.10.1. Organisation

structurelle

Dans toute entreprise, il est recommandé une certaine

organisation, la manière dont les tâches et responsabilités

sont définies et repartis selon les compétences d'un chacun en

vue d'une évolution et d'un rendement meilleur du travail.

Nous considérons United Pétroleum comme un

système ou toutes les activités sont centrées au

siège de Lubumbashi et dont les différents services sous la

responsabilité de la direction générale.

II.10.2. Organisation

fonctionnelle

United Pétroleum est dirigé par un directeur

général secondé par deux directeurs adjoints qui

s'occupent respectivement de la direction commerciale et technique. Elle est

composée des services principaux :

- Direction générale ;

- Direction commerciale ;

- Direction technique ;

- Direction financière ;

- Direction administrative ;

- Service information et d'exploitation.

LA DIRECTION GENERALE

Elle est constitué de la haute hiérarchie de

l'organisation, elle supervise et planifie l'ordonnancement des

opérations d'approvisionnements, elle conçoit le plan

d'action.

LA DIRECTION COMMERCIALE

Elle s'occupe des différents services, à

savoir :

- Service de comptabilité ;

- Service import et export ;

- Service de contrôle et service de réception des

commandes ;

- Service marketing.

Le service de comptabilité, import-export s'occupe de

la comptabilité de l'entreprise (comptabilité

générale) et des états financiers (bilan, le tableau de

formation du résultat et le tableau de financement). Ce

département s'occupe aussi de contrôle de recettes et des

dépenses de l'entreprise ainsi que des comptabilités des biens

importés.

Ce département de comptabilité s'occupe en fait

de la centralisation de toutes les écritures comptables, de la gestion

du plan comptable de la consolidation de la balance et représentation et

du suivi rigoureux de l'application des principes.

LA DIRECTION TECHNIQUE

Elle s'occupe des services généraux et assure la

maintenance de tous les matériels dont dispose l'entreprise en son sein,

le dépôt, les stations, les garages,...

LA DIRECTION FINANCIERE

Elle évalue financièrement l'ensemble

d'opérations qui se déroulent au sein de la

société. Elle comprend :

- La trésorerie : elle planifie les

dépenses de l'entreprise ;

- Le contrôle de gestion qui s'occupe à part

entière de la caisse et vérifie les mouvements

financiers ;

- La comptabilité : c'est ici ou il y'a la

facturation et la caisse pour les carburants de joli site.

United Petroleum dispose de deux types de clients à

savoir :

· Ceux qui payent à crédit qui sont

facturés au magasin Hyper Psaro ;

· Ceux qui payent au comptant au site de joli site,

l'argent est déposé chaque soir au magasin Hyper Psaro.

DIRECTION ADMINISTRATIVE

Elle s'occupe de la gestion administrative de l'entreprise et

fonctionne en étroite collaboration avec la direction

générale. Elle regorge en son sein le service du personnel.

SERVICE D'INFORMATION ET D'EXPLOITATION

C'est dans ce service que fait la gestion des stocks physiques

et théoriques des entrées et des sorties, la livraison des

produits vers les clients, l'établissement des bon de commande.

ORGANIGRAMME DE UNITED PETROLEUM

DIRECTEUR ADJOINT

251648000251668480LABORATOIRE

251654144251667456251666432251665408251664384251663360EXPLOITATION

251652096251662336251661312251660288251659264251658240251657216TECHNIQUE

251656192COMPTABILITE

251655168IMPORT-EXPORT

251653120ADMINISTRATION

251651072INSPECTION

251650048SECRETAIRE DE DIRECTION

251649024

DIRECTEUR GENERAL

251646976Source: United Petroleum

CONCLUSION PARTIELLE

Nous voici arriver au terme de notre deuxième chapitre

intitulé « Présentation du cadre

d'étude. » ce chapitre a parlé sur l'entreprise United

Pétroleum qui est une entreprise privée SPRL du groupe Hyper

Psaro, on le retrouve sur l'avenue MULUNDU quartier industriel, commune de

Kampemba, ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.

Cette entreprise est spécialisée dans

l'importation, le stockage, la commercialisation et le transport des carburants

ainsi que de certains lubrifiants. Elle est dirigée par un directeur

général qui est secondé par deux directeurs adjoints. Elle

a pour service principaux : la direction générale, la

direction commerciale, direction technique, la direction financière, la

direction administrative et le service information et d'exploitation. Avec un

personnel de 284 agents United Pétroleum est considéré

comme un système ou toutes les activités sont centrées au

siège de Lubumbashi et dont les différents services sous la

responsabilité de la direction générale.

CHAPITRE III :

L'ANALYSE FINANCIERE D'UNITED PETROLEUM

Dans ce chapitre nous aurons à traiter les données

chiffrées et cela se fera comme suit :

1. Présentation des données

chiffrées ;

2. Etude de la situation financière ;

3. Etude de la rentabilité ;

4. Etude de la capacité d'autofinancement ;

5. Etude des ratios de rotations ;

6. Constat et suggestion.

SECTION I :

PRESENTATION DES DONNEES

1.1. Bilan comptable

Tableau n°1 Actif en CDF

|

N°

|

Intitulé

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

|

20

22

23

26

|

Actif immobilisées

Charges immobilisées

Terrain

Autres immobilisations

Titresde participations

|

-

-

3439399395

5173500

|

-

8900000

11104201308

-

|

-

8900000

13227947693

223354840

|

57914675

8900000

149944577814

277954840

|

|

Total actif immobilisées

|

3444572895

|

11113101308

|

13451302533

|

150289347329

|

|

31

33

35

40.7

41

42

44

46

47

47.5

48

|

Actif circulant

· Stock

Marchandises

Emballages commerciaux

Stock à l'extérieur

· Créances

Fournisseurs avances

Clients

Personnel

Etat

Associés et groupes

Débiteurs divers

Autres créance

Comptes de régularisation

|

4104774000

19231100

-

-

9293911798

-

-

305283571

39841942125

-

-

|

11153626911

-

2250000

-

15371191630

7227938

-

294750101

8673072143

-

15300000

|

8025086782

-

-

186344580

39470376474

14796358

246521334

108836555

4083312353

76050799

15300000

|

14819244321

-

-

50447253

46677862802

26499237

18056190

56400410

20199922470

20172898275

15299999

|

|

Total actif circulant

|

54958787888

|

36501675071

|

51683477744

|

104520113916

|

|

52

57

|

Trésorerie actif

Banque

caisse

|

1410953294

-

|

613425305

370831043

|

597613808

-

|

1741852700

2086882260

|

|

Total trésorerie actif

|

1410953294

|

984256348

|

597613808

|

3828734960

|

|

TOTAL ACTIF

|

58403360783

|

47614776379

|

66274541476

|

256154713246

|

Tableau n°2 Passif en CDF

|

N°

|

Intitulé

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

|

10

11.3

12

13

19

|

Capitaux propres

Capital

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat net

Provision règlementées

|

375000

294891796

80912408

1673508550

-

|

375000

37544204

370607101

2031574701

-

|

375000

-

746351305

513015985

3660560010

|

934441

-

1259367290

1407397537

4024780296

|

|

Total capitaux propres

|

2049627754

|

2778301006

|

4920302300

|

6692479564

|

|

16

|

Dettes financières

Emprunt

|

339884878

|

-

|

-

|

-

|

|

Total dettes financières

|

339884878

|

|

|

|

|

40

41.3

42

44

46

47

|

Passif circulant

Fournisseurs

Clients avances

Personnel

Etat

Associés

Créditeurs divers

Ecart de conversion passif

Découvert bancaire

|

1841930339

3845099309

12578827

188680742

40986416002

361730

9138781202

-

|

1841930339

5299561060

156219368

188680742

-

7159571463

30190512401

-

|

30190512401

144578317

420140424

156219368

44516755

-

292588510712

1139761199

|

160802604598

21798

1436219368

4201402424

30214017040

198375341

55045603112

1345252001

|

|

Total passif circulant

|

56013848151

|

44836475373

|

61354239176

|

249462233682

|

|

TOTAL PASSIF

|

58403360783

|

47614776379

|

66274541476

|

256154713246

|

Source : United Petroleum

1.2. Tableau de formation des

résultats

Tableau n°3 TFR en CDF

|

N°

|

Désignation

|

D/C

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

|

70.1

60.31

|

Vente

Stocks vendus

|

C

D

|

65576003281

6823133909

|

13450898460

128915805642

|

159147303162

151461753008

|

155492890000

148495709569

|

|

13.21

|

Marge brute

|

C

|

58752869372

|

5593178518

|

7685550154

|

6997180435

|

|

13.21

61

62

|

Marge brute

Charge à transférer

Transport

Service extérieur B

|

C

D

D

D

|

58752869372

807029721

223858208

544893928

|

5593178518

939431121

370254981

1265079566

|

76855015

965082055

892369856

1760496343

|

6997180435

268269077

171115224

1880177968

|

|

13.3

|

Valeur ajoutée

|

C

|

57177087515

|

3018412850

|

4076601899

|

4677618165

|

|

13.3

66

|

Valeur ajoutée

Charge du Person.

|

C

D

|

57177087515

281682014

|

3018412850

448528550

|

4076601899

1056066329

|

4677618165

1271364153

|

|

13.4

|

Excèdent brut d'ex.

|

C

|

5685405501

|

2569884300

|

3020535570

|

3406254012

|

|

13.4

65

64

67

|

EBE

Autres charges

Impôts et taxes

Intérêts accordés

|

C

D

D

D

|

5685405501

96757515

205467662

14686911

|

2569884300

511742274

15779999

-

|

3020535570

54315876

272722691

202959

|

3406254012

64942381

-

588617132

|

|

13.5

|

Résultat Brut d'ex

|

C

|

56578840366

|

1854806908

|

2933666134

|

4231283328

|

|

13.5

68

|

RBE

Dotation aux Am.

|

C

D

|

56578840366

35733133

|

1854806908

1067628242

|

2933666134

1281439584

|

4231283328

1435886352

|

|

13.51

|

Résultat d'exploit.

|

C

|

123975673

|

787178666

|

1625226550

|

2795396976

|

|

13.6

|

Résultat sur cession

|

C

|

|

|

32828434

|

|

|

13.8

|

Résultat net Hors ex

|

C

|

-41937340

|

-75040553

|

561687230

|

317960003

|

|

13.7

89

|

Résultat net av imp

Impôt sur revenu

|

C

D

|

1758511155

85002605

|

2369105713

337531012

|

1123367754

610351769

|

2477436973

107003943

|

|

13.9

|

Résultat Net

|

C

|

1673508550

|

2031574701

|

513015985

|

1407397537

|

Source : United Petroleum

Tableau n°4 bilan simplifié

|

Désignation

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

|

· ACTIF

Actifs immobilisés

Stocks

Créances

trésorerie

|

3444572895

4106697100

49441137494

1410953294

|

11113101308

11155876911

24361541812

984256348

|

13451302533

8025086782

44200538353

-542147391

|

150289347329

14819244321

87217386636

2483482959

|

|

TOTAL ACTIF

|

58403360783

|

47614776379

|

65134780277

|

254809461245

|

|

· PASSIF

Capitaux propres

Dettes financières

Passif circulant

|

2049627754

339884878

56013848151

|

2778301006

-

44836475373

|

4920302300

-

60214477977

|

6692479564

-

24811981681

|

|

TOTAL PASSIF

|

58403360783

|

47614776379

|

65134780277

|

254809461245

|

Source : nous même sur base des tableaux 1 et 2

Tableau n°5 bilan financier synthétique

|

Désignation

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

|

· ACTIF

Actifs immobilisés

Actif circulant

|

3444572895

54958787888

|

11113101308

46501675071

|

13451302533

516834777744

|

150289347329

104520113916

|

|

TOTAL ACTIF

|

58403360783

|

47614776379

|

65134780277

|

254809461245

|

|

· PASSIF

Passif permanent

Passif circulant

|

2389512632

56013848151

|

2778301006

44836475373

|

4920302300

60214477977

|

6692479564

24811981681

|

|

TOTAL PASSIF

|

58403360783

|

47614776379

|

65134780277

|

254809461245

|

Source : nous même sur base des tableaux 1 et 2

SECTION II : ETUDE DE

LA SITUATION FINANCIERE

2.1. Examen du fonds de

roulement net, Besoin en fonds de roulementet la trésorerie nette

1. calcul du fonds de roulement

Tableau n°6.1 : calcul du fonds de roulement net (FRN)

par le haut du bilan

|

DESIGNATION

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

|

Capitaux permanent (1)

|

2389512632

|

2778301006

|

4920302300

|

6692479564

|

|

Actifs immobilisées (2)

|

3444572895

|

11113101308

|

13451302533

|

150289347329

|

|

FRN= (1) - (2)

|

(1055060263)

|

(8334800302)

|

(8531000233)

|

(143596867765)

|

Source : sous même à partir des tableaux 1 et

2

Par le bas du bilan :

Tableau n°6.2 : calcul du fonds de roulement net (FRN)

par le bas du bilan

|

DESIGNATION

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

|

Actif circulant (1)

|

54958787888

|

36501675071

|

51683477744

|

104520113916

|

|

Dettes à CT (2)

|

56013848151

|

44836475373

|

60214477977

|

248116981681

|

|

FRN= (1) - (2)

|

(1055060263)

|

(8334800302)

|

(8531000233)

|

(143596867765)

|

Source : sous même à partir des tableaux 1et

2

En observant le tableau ci haut, on voit que le fonds de

roulement est négatif durant toute la période de notre

étude, cet état des choses montre que les capitaux permanents

n'arrivent pas à couvrir la totalité des actifs

immobilisés fixes et dans ce cas la station recourt à des

financements à court terme.

2. Calcul du besoin en fonds de roulement

Tableau n°7 : Calcul du besoin en fonds de roulement

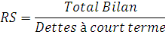

(BFR)