|

Ecole des Hautes Etudes internationales et politiques de Paris

(HEIP)

Les mécanismes d'engagement de la

responsabilité

internationale de l'Etat pour le fait d'acteurs

non-étatiques

face au phénomène d'externalisation

de la guerre. Le cas du

conflit turco-kurde en Syrie du Nord.

Sous la direction de : THERON Julien

Master 1 Diplomatie et Relations internationales Année

universitaire 2020-2021

LAOUITI Tessa

Image : Haaretz. « Free Syrian Army fighters ride on a

truck decorated with a Turkish flag in the rebel-held town of al-Rai near

Aleppo, Syria, October 5, 2016. Credit: Khalil Ashawi, Reuters »

1

SOMMAIRE

2

Introduction

I - Les mécanismes et critères

d'attribution d'un fait international illicite à l'Etat pour le fait

d'un acteur non-étatique

II - L'applicabilité du droit de l'engagement de

la responsabilité internationale de l'Etat pour le fait d'un acteur

non-étatique face aux stratégies d'externalisation de la

guerre

Conclusion

Annexes

Bibliographie

Table des matières

3

INTRODUCTION

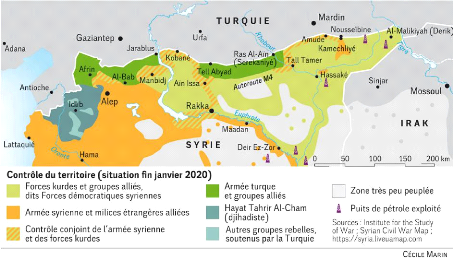

En 2017, la Turquie rallie la plupart des combattants de

l'Armée syrienne libre (ASL) - groupe rebelle d'opposition à

Damas - sous la bannière de l' « Armée nationale syrienne

» (ANS) pour repousser les forces kurdes dans le Nord de la Syrie.

Après trois opérations militaires conjointes, Ankara occupe et

contrôle aujourd'hui une partie du Nord syrien, via ses troupes

régulières (TSK) d'une part et via l'ANS d'autre part. Ankara

sert ainsi un intérêt de sécurité nationale :

contenir la présence de l'armée kurde à sa

frontière, en empêchant notamment la jonction des trois cantons de

Qamichli, Tell Abyad et Afrin (voir carte Annexe n°1). En septembre 2020,

un rapport du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies

(ONU) alerte sur la situation des civils dans les zones contrôlées

par l'armée turque et les rebelles syriens, particulièrement

à Afrin, Ras al-Aïn et Tell Abyad. Il appelle Ankara à

enquêter sur ce qui pourrait constituer des crimes de guerre commis par

des groupes sous son contrôle1. Selon Michelle Bachelet,

Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme,

« la Turquie pourrait être considérée

comme un État responsable des violations commises par les groupes

armés qui lui sont affiliés, tant que la Turquie exerce un

contrôle effectif sur ces groupes ou sur des opérations au cours

desquelles ces violations ont été commises »2.

Ce terme de « contrôle effectif » est un

critère juridique édicté par la Cour internationale de

Justice (CIJ) fixant un seuil à partir duquel un Etat peut voir sa

responsabilité internationale engagée pour le fait d'un acteur

non-étatique. Cet aspect du droit de la responsabilité des Etats

pour fait internationalement illicite est primordial pour punir et

prévenir de façon effective toutes violations du droit

international des droits de l'homme (DIDH) et du droit international

humanitaire (DIH). En effet, lorsqu'un Etat externalise la guerre vers un

groupe armé non-étatique (GANE), cela soulève des

questions fondamentales sur la façon dont la violence est

utilisée par ce dernier au profit d'un acteur régulier. Cette

externalisation induit une « distanciation du champ de bataille »,

faisant craindre « une forme de déresponsabilisation pouvant

être dangereuse pour le respect du droit international

1 UNHCR. « Syria: Violations and abuses

rife in areas under Turkish-affiliated armed groups - Bachelet »,

2020.

2 ONU info. « Syrie : possibles crimes de

guerre par une milice pro-turque, selon l'ONU », 2019.

3 Assemblée nationale. « Le droit

international humanitaire à l'épreuve des conflits ».

Rapport d'information, Commission des Affaires étrangères,

n°2484, 2019.

4

humanitaire » 3. Par ailleurs, les pertes

civiles directes dans les conflits armés relèvent plus de gestes

délibérés que d'accidentels dommages collatéraux.

Certaines parties, régulières ou non, n'hésitent pas

à user directement de la violence sur les civils pour en dégager

quelques avantages tactiques. Or la plupart des crimes de guerre

présumés ne font pas l'objet de poursuites et restent impunis.

L'application totale du droit de la responsabilité des Etats est

compliquée par le jeu des acteurs, c'est-à-dire par le panel de

stratégies d'engagements indirects dans un conflit armé,

déléguant de plus en plus la conduite des opérations

militaires ou paramilitaires à des GANE. Les groupes syriens

d'opposition pro-turcs se sont rendus coupables de crimes de guerre devant

lesquels ils sont pleinement responsables. Mais pour une application totale du

droit, les institutions internationales doivent rechercher la potentielle

responsabilité de la Turquie, dont on sait qu'elle exerce un certain

contrôle sur l'ANS et qui occupe le territoire syrien en partie

grâce à elle. Sans quoi, avec cette impunité de fait, le

seuil de respect du DIH s'abaisse, et l'insécurité grandit pour

les populations civiles.

Après la chute de l'ordre bipolaire et

l'avènement d'une mondialisation caractérisée par des flux

transnationaux remettant en question la centralité de l'Etat à

tous les niveaux, l'analyse des conflits armés non-internationaux (CANI)

a particulièrement occupé les chercheurs en études

stratégiques et sécurité internationale. En effet, le

phénomène guerrier a connu une évolution notable avec la

multiplication des acteurs armés non-étatiques. C'est dans ce

contexte que le terme de guerre asymétrique (Münkler, 2003 ; Ould

Mohamedou, 2005) a été forgé et systématisé

pour désigner un conflit armé entre, au moins, un acteur

régulier et un acteur irrégulier. Dans ces conflits armés

aux nouvelles formes, parfois simplement appelées « nouvelles

guerres », les chercheurs ont établi une importante propension

à la violence contre les civils émanant des parties

belligérantes (Marchal & Messiant, 2003 ; Münkler, 2005 ;

Smith, 2005 ; Kaldor, 2012). Cette violence est en effet devenue l'objet d'une

stratégie à part entière de certains GANE visant à

contre balancer leurs désavantages militaires face à un acteur

régulier (Bassiouni, 2008 ; Münkler, 2003).

Si les CANI sont devenus prépondérants, les

conflits armés interétatiques ne sont pas devenus

obsolètes mais ont aussi évolué dans leurs formes,

devenant de plus en plus indirects du fait de l'évolution du contexte

global : spectre nucléaire, interdépendance économique

mondiale, avancées du droit international, etc. Aujourd'hui, les

conflits entre deux Etats via des acteurs interposés sont nombreux. Avec

ce phénomène, couplé à la multiplication des

5

acteurs armés, l'établissement de liens

stratégiques entre les acteurs réguliers et les acteurs

irréguliers est devenu de plus en plus fréquent. Les chercheurs

se sont intéressés à ces types de stratégies,

donnant lieu à un panel de nouveaux concepts et de nouvelles

terminologies.

Tout d'abord, la guerre indirecte entre les deux Grands dans

le contexte de la Guerre froide a donné lieu à une

conceptualisation de l'idée de proxy warfare ou «

guerre par procuration », terme inventé par Z.

Brzeziñski et repris par la littérature scientifique de la

période (Dunér, 1981 ; Bar-Siman-Tov, 1984). Ce concept a

été défini comme l'engagement indirect d'une partie tiers

(le bénéficiaire) dans un confit pour influencer son

issue stratégique, au travers d'une partie directe au conflit (le

proxy), contre un ennemi commun. Ces chercheurs ont notamment argué

que la guerre par procuration permet d'éviter un engagement direct et de

bénéficier d'une capacité de « déni plausible

» (« plausible deniability ») dans un contexte

d'archaïsme des guerres majeures (Mumford, 2013). Enfin, des études

plus récentes « ont affiné les modèles conceptuels,

théoriques et empiriques des guerres par procurations » (Rauta,

2020, p.9). En prenant en compte l'importance des terminologies

attribuées aux parties, elles ont permis de différencier les

termes d'auxiliaires et de proxies, ainsi que d'isoler le concept de

substitution comme une stratégie à part entière

(Scheipers, 2017 ; Rauta, 2019). Cet effort de typologie a ainsi permis de

mieux appréhender ce que sont les guerres par procuration et ce qu'elles

ne sont pas.

Thomas M. Hubert a quant à lui élaboré le

concept de compound warfare, ou « guerre composée

» pour qualifier l'utilisation simultanée de forces

régulières et de forces irrégulières par un

opérateur, contre un ennemi, pour augmenter sa capacité militaire

(2002). Ici, il n'y a pas de lien hiérarchique entre la force

régulière et la force irrégulière ; les deux sont

complémentaires et coopèrent. Plus récemment, Andreas

Krieg et Jean-Marc Rickly ont élaboré le concept de guerre

par substitution, ou « surrogate warfare »,

désignant le fait pour un Etat d' « externaliser le fardeau de la

guerre », c'est-à-dire de déléguer toute ou partie de

la conduite des opérations militaires à un GANE (2019). Enfin,

toujours dans la conceptualisation du lien stratégique Etat-GANE,

d'autres chercheurs se sont intéressés aux milices

pro-gouvernementales comme « agents » d'un Etat (Alvarez, 2006 ;

Carey & Mitchell, 2015 ; Böhmelt & Clayton, 2018).

Cette perte évidente pour l'Etat de son monopole de la

violence légitime a ensuite amené la recherche vers le but d'une

telle délégation dans la guerre. On a déterminé que

cette stratégie peut être un outil de négociation afin

d'obtenir des objectifs de politique étrangère (Bapat, 2012), ou

qu'elle peut constituer de fait un moyen pour l'Etat de sous-traiter un certain

type de violence contre les civils (Hughes & Tripodi, 2009 ; Carey,

Colaresi & Mitchell, 2015 ;

6

Krieg & Rickly, 2019). Ces dernières études

ont admises l'existence d'incitations logistiques et politiques des

gouvernements à collaborer avec des GANE, malgré le fait qu'ils

perdent en monopole de la violence.

D'un autre côté, les juristes se sont aussi

penchés sur ce phénomène de « nouvelles guerres

», car il y a un fossé entre la réalité des nouvelles

guerres - avec leurs lots de nouveaux acteurs - et les conceptions de la guerre

qui sont à la base des paradigmes de conformité au DIH (Lamp,

2011). La question de l'applicabilité du DIH aux conflits par «

procuration » ou « substitution » s'est alors posée. Les

études juridiques qui s'intéressent à la

responsabilité de l'Etat pour le fait d'un acteur non-étatique

admettent la trop grande impunité des crimes de guerre, du fait de

l'insuffisance des mécanismes juridiques existant, et cherchent des

alternatives uniquement juridiques pour attribuer un fait international

illicite à un Etat (la doctrine de la responsabilité du

commandement, l'entreprise criminelle commune, etc.)4. Mais cela ne

permet pas de contrebalancer les mécanismes juridiques existants.

Par conséquent, la question de la responsabilité

de l'Etat pour le fait d'acteurs non-étatiques, dans le cadre d'une

externalisation de la guerre du premier vers le second, reste un sujet

largement à traiter. Cette question est certes juridique, mais sa

réponse a des incidences importantes pour comprendre les choix et les

risques stratégiques des Etats lorsqu'ils décident de

déléguer des questions de sécurité, voire de

sécurité nationale, à des entités

extérieures à leur appareil régulier.

De plus, les concepts de proxy warfare, surrogate

warfare et compound warfare ne font pas la distinction entre

l'intervention d'une partie tiers et la délégation par une partie

tiers (Salehyan, 2010 ; Hauter, 2019) ; ils qualifient plus largement toute

forme d'engagement indirect. Ce manque de précision amène

à des confusions dans la classification des conflits armés, entre

guerre civile et guerre interétatique (Hauter, 2019), et ainsi dans la

mise en oeuvre du droit applicable. Aussi, il y a une

prépondérance du concept de « proxy warfare »,

utilisé à profusion pour désigner tout GANE qui entretient

une relation stratégique avec un Etat, sans vrai fondement conceptuel.

Or c'est un concept restrictif, dont la généralisation se fait au

dépend de l'étude de tous les autres types de stratégies

d'externalisation.

Enfin, s'il est relativement bien établi que

l'externalisation peut être de fait un moyen pour l'Etat de contourner

les règles de DIH en déléguant la violence à des

acteurs armés non-

4 Voir Ambos, K. (2009). « Command

responsability and Organisationsherrschaft : ways of attributing

international crimes to the `most responsible'

». System criminality in international law, p. 127-157. Et

CICR, (2014). « Command responsibility and failure to act »,

Advisory service on international humanitarian law.

7

étatiques (Hughes et Tripodi, 2009 ; Carey, Colaresi et

Mitchell, 2015 ; Krieg et Rickly, 2019), qu'en est-il, en cas de violation du

DIH par le GANE, de la responsabilité de l'Etat ? Les chercheurs en

études stratégiques et sécurité internationale

n'intègrent pas la donnée de contrôle effectif, ou

celle de contrôle global formulée par le TPIY, - ou de

façon très partielle5 - dans leurs conceptualisations

des liens stratégiques Etat-GANE. De fait, les termes de proxy,

substitut, auxiliaires, mercenaires ou encore d'affiliés ne sont pas

révélateurs des degrés de contrôle de l'Etat sur

l'acteur non-étatique, donnée pourtant fondamentale pour une

applicabilité du droit de la responsabilité internationale de

l'Etat.

Ce mémoire vise ainsi à concilier les notions

juridiques de « contrôle effectif » et de « contrôle

global » avec l'étude de la relation stratégique Etat-GANE

dans un CAI ou un CANI, domestique ou non. Le but de cette démarche est

de valider les hypothèses suivantes. D'une part, nous tenterons de

montrer que le test de « contrôle effectif » de la CIJ est

systématiquement périclité : théoriquement car la

relation organique requise par la CIJ est incompatible avec le concept

d'agent6, et pratiquement par le simple entretient d'un

relatif degré d'autonomie de l'acteur irrégulier, rendant le

contrôle de l'Etat pas assez clair d'un point de vue juridique

(hypothèse n°1). D'autre part, le test de « contrôle

global » du TPIY est, quant à lui, théoriquement et

pratiquement applicable à des relations stratégiques de

délégation entre un Etat et un acteur irrégulier,

mêmes dont les liens sont obscurs ou cachés (hypothèse

n°2).

Nous partons ainsi du postulat qu'il existe une

corrélation entre l'impunité des crimes de guerre et

l'externalisation de la guerre par l'Etat vers un acteur irrégulier. De

plus, nous nous situons dans un paradigme nouveau par rapport l'étude

classique des conflits armés, car on s'éloigne de facto

du monopole légitime de la force détenu par l'Etat (Weber,

1959) et des concepts clausewitziens de guerre stato-centrée. De plus en

plus, l'Etat délègue volontairement la violence à des

entités extérieures à son appareil de

sécurité régulier, pour ses propres intérêts

sécuritaires et/ou stratégiques.

Dans l'optique de démontrer la première

hypothèse, il faudra chercher à savoir si un Etat peut

théoriquement avoir un « contrôle effectif » sur un

acteur non-étatique qui, par nature, est extérieur à son

appareil de sécurité régulier ? (question de recherche

n°1). Il faudra

5 Voir Krieg, A. et Rickli, J.-M. (2019). «

Surrogate Warfare: The Transformation of War in the Twenty First Century

». Georgetown University Press, p.165-178.

6 Voir ci-après la « théorie de

l'agence ».

8

aussi se demander si un contrôle peut-être

effectif tout en ayant une part d'autonomie laissée à

l'irrégulier (n°2), ce qui nous amène à nous demander

quels sont les facteurs de contrôle d'un Etat sur un GANE hors

critères juridiques (n°3).

Ensuite, pour affirmer la deuxième hypothèse, il

faudra chercher à savoir si le test de « contrôle global

» est applicable pour tous les types de d'agents (n°4).

Enfin, dans l'intérêt des deux hypothèses,

il faut regarder les tests de contrôle juridique au regard de la

clarté des liens noués entre l'Etat et le GANE, de façon

réaliste : avec quelle stratégie d'externalisation le

degré d'intégration de l'agent à l'appareil de

sécurité de l'Etat, et donc le potentiel de contrôle de

l'Etat, est-il le plus fort ? (n°5) Pour l'utilisation de quel type

d'agent l'Etat retire-t-il le plus de bénéfices de la

délégation ? (n°6).

En sommes, la question générale de ce

mémoire de recherche est de se demander si, pratiquement, l'engagement

de la responsabilité internationale de l'Etat pour des faits illicites

commis par un acteur non-étatique est faisable. Autrement dit, dans

quelles mesures l'externalisation de la conduite des opérations

militaires par un Etat vers un acteur non-étatique peut-elle faciliter

l'externalisation de la responsabilité de l'Etat devant le droit

international des droits de l'homme et le droit international humanitaire ?

La porosité entre la stratégie

régulière et la stratégie irrégulière est

ainsi de plus en plus fine. Ce phénomène va à l'encontre

du concept de « guerre trinitaire » de Clausewitz,

c'est-à-dire de la trinité « nation, Etat-nation et

armée nationale », à la base de la guerre classique. Pour

Clausewitz, et plus tard Max Weber, l'Etat ne peut déléguer la

violence légitime qu'à des soldats citoyens. La guerre trinitaire

est donc conçue comme un cadre de violence organisée sous

l'autorité de l'Etat par une armée levée parmi la

société. Mais devant la prépondérance des

engagements indirects des Etats dans les conflits au XXIe, on peut davantage

parler de « guerres néo-trinitaires » (Krieg &

Rickly, 2019) que de « guerres non-trinitaires » (Martin van

Creveld, 1991). En effet, le fait que l'Etat développe une

stratégie sécuritaire alternative extérieure ne rend pas

caduc cette trinité (Krieg & Rickly, 2019 ; Biberman, 2014). Ce

recourt de l'Etat à une entité extérieure est une

réponse à un contexte mondial dans lequel règne un

sentiment d'insécurité permanente. On peut ainsi regrouper les

concepts de proxy, surrogate et compound warfare sous

l'appellation de guerres néo-trinitaires, qui peut se

définir comme une guerre dans laquelle un Etat délègue

toute ou partie de la conduite des opérations militaires et/ou

paramilitaires à une entité externe à son appareil de

sécurité régulier. En utilisant cette expression de guerre

néo-trinitaire plutôt que celle,

9

généralisée, de « proxy war

», on englobe sans écueil toutes les formes de stratégies

d'externalisation.

A la base de la compréhension du

phénomène d'externalisation, ou souvent appelé «

délégation », se trouve la « théorie du

principal et de l'agent » ou « théorie de l'agence ».

Selon une définition économique,

« le concept de PPP [partenariat public-privé]

fait référence à un arrangement contractuel couvrant une

longue période (typiquement plus de 20 ans) par lequel les

autorités publiques assignent à un opérateur privé

l'accomplissement d'une mission d'intérêt public » (De Palma,

Leruth, et Prunier, 2012, p.60).

La relation d'agence implique donc une forme de

délégation, soit « un octroi conditionnel d'autorité

du principal à un agent qui habilite le dernier

à agir au nom du premier. Cette théorie s'intéresse

à l'autonomie de l'agent, au contrôle du principal

sur lui, ainsi qu'aux risques et aux bénéfices de la

délégation. Ainsi, la théorie de l'agence nous offre un

cadre solide pour répondre à plusieurs de nos questions de

recherche. Par ailleurs, ces dernières variables de contrôle et

d'autonomie sont les mêmes adoptées par la CIJ pour son test de

« contrôle effectif », visant à déterminer

l'engagement ou non de la responsabilité d'un Etat pour le fait

d'acteurs non-étatiques. Ces faits qui nous intéressent ici sont

les violations du DIDH, du DIH et les crimes de guerre.

Le Statut de Rome (2002) définit les crimes de guerre

comme des « violations graves des lois et coutumes applicables aux

conflits armés internationaux [et] aux conflits armés ne

présentant pas un caractère international »7. Ces

violations entrainent l'engagement de la responsabilité pénale

individuelle ou de la responsabilité internationale de l'Etat pour fait

international illicite. Le fait international illicite est

« le fondement et l'élément premier de la

responsabilité, celui auquel se rattachent tous les autres : imputation

du fait illicite, préjudice, réparation et éventuellement

punition » (Reuter, 1958, p.245).

La commission d'un fait illicite cause un préjudice

à un tiers et, ce faisant, doit être imputé à son

auteur. Le procédé d'imputation du fait international illicite

permet d'engager la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs,

« [l]'Etat est responsable des violations du droit

international humanitaire qui lui sont attribuables, y compris : a) les

violations commises par ses propres organes, y compris ses forces armées

; [...] c) les violations commises par des personnes ou des groupes agissant en

fait sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle [...]

» (Règle 149).

7 Statut de la Cour pénale internationale

(1998), art. 8 (cité dans vol. II, ch. 44, § 3).

10

Cela dit, le processus d'imputabilité n'est pas le

même selon que le comportement illicite est celui d'agents

rattachés à un organe de jure de l'Etat ou celui

d'agents étrangers à l'appareil d'Etat. Dans ce dernier cas, il

convient de faire une distinction entre l' « agent de facto

» et l' « organe de facto » (Finck, 2011).

L'organe de facto désigne un groupe extérieur à

l'appareil d'Etat qui est « dépendant de l'Etat et soumis à

son autorité » (ibid., p.154), tandis que l'agent de

facto désigne un groupe extérieur à l'appareil d'Etat

dont l'action se fait « sous les instructions, les directives ou le

contrôle de l'Etat » (ibid., p.151). Par ailleurs, «

un organe de facto est un organe de l'Etat au même titre qu'un

organe de jure : le droit international prend en compte l'organisation

de l'Etat réelle, concrète » (ibid., p.155).

Dans ce cadre théorique, nous allons observer

l'applicabilité des mécanismes d'engagement de la

responsabilité internationale de l'Etat pour le fait d'acteurs

non-étatiques, au regard des liens structurant une relation

stratégique Etat-GANE de nature « principal-agent ». Le cas de

la relation entre la Turquie et l'ANS dans le conflit turco-kurde en Syrie du

Nord permettra d'étudier un cas concret de ce type de relation tout en

lui appliquant les mécanismes juridiques de contrôle.

Pour ce faire, il faudra procéder à une

étude empirique. D'abord, une étude qualitative consistant en une

analyse textuelle d'un corpus juridique et d'études

théorico-stratégiques nous permettra de recueillir des

données empiriques précises sur les critères juridiques et

théoriques de contrôle d'un Etat sur un acteur

non-étatique. Le but de cette étude empirique sera notamment de

rechercher d'autres facteurs de contrôle que ceux proposés par les

tests juridiques, émanant plutôt de la littérature

théorique sur le phénomène de délégation et

de la littérature stratégique sur le phénomène

d'externalisation de la guerre. Ensembles, ces facteurs de contrôle

constitueront une sorte de « test de contrôle effectif de facto

», que nous confronterons aux tests juridiques.

Ensuite, nous allons analyser les différentes

stratégies d'externalisation et proposer une typologie des types

d'agents, basée sur leur degré de proximité avec l'Etat,

et ce, grâce aux critères de « contrôle effectifs

de facto » précédemment identifiés. Nous

appliquerons ensuite, de façon théorique, les tests juridiques

sur certains types d'agents.

Enfin, une dernière étude qualitative

procèdera à l'observation du rapport Ankara-ANS afin d'essayer

d'appliquer pratiquement les tests juridiques.

Le but de cette approche non juridique du droit de la

responsabilité de l'Etat est d'intégrer des facteurs purement

réalistes, prenant en compte les stratégies, le jeu des

acteurs

11

et les façons par lesquelles un contrôle peut

être exercé de façon plus insidieuse. Nous irons ainsi dans

le sens d'une application plus concrète du droit.

L'idée générale de ce mémoire est

d'apporter modestement un facteur explicatif des phénomènes de

violence contre les civils, en montrant qu'il existe une faille dans le droit

positif entrainant une impunité générale des crimes de

guerre, faute d'une capacité d'imputation du fait international illicite

aux Etats qui, de plus en plus, externalisent la guerre à des

entités extérieures à leurs appareils de

sécurité réguliers. L'idée est aussi d'ouvrir la

voie à des réflexions pour repenser les distinctions juridiques

classiques entre CAT et CANT, trop exhaustives et exclusives, ne prenant pas en

compte le jeu des acteurs et faussant ainsi le droit applicable. Enfin, il

s'agit d'apporter plus de précision terminologique, dans un sens

utilitariste au regard du droit applicable, en complétant les concepts

de proxy et de substitut, et les termes de supplétifs et d'auxiliaires,

avec des degrés de contrôle de l'Etat. En effet,

« [f]ormaliser le lien [des Etats] avec les groupes

armés irréguliers augmente la transparence, décroit

l'asymétrie d'information et créer un degré de

responsabilité » (Carey & Mitchell, 2015, p.14).

Ce mémoire étudiera dans un premier temps les

mécanismes et critères d'attribution d'un fait international

illicite à l'Etat pour le fait d'acteurs non-étatiques (T) : il

faudra d'abord appréhender le phénomène de contrôle

de l'Etat sur un GANE aux niveaux théoriques, stratégiques et

juridiques, afin d'en dégager des critères pertinents. Cela

permettra, dans un deuxième temps, de déterminer

l'applicabilité du droit de l'engagement de la responsabilité

internationale de l'Etat pour le fait d'acteurs non-étatiques face aux

stratégies d'externalisation de la guerre (TT) selon une approche

théorique d'abord, puis selon une approche pratique, au regard des liens

noués entre Ankara et l'ANS dans le conflit turco-kurde en Syrie du

Nord.

12

I - LES MECANISMES ET CRITERES D'ATTRIBUTION D'UN

FAIT INTERNATIONAL ILLICITE A L'ETAT POUR LE FAIT D'ACTEURS NON-ETATIQUES

Le point central dans l'attribution du fait international

illicite est la notion de contrôle qu'exerce l'Etat sur

l'irrégulier, soit une notion très large et circonstancielle. Les

juridictions internationales ont adopté des degrés

différents de contrôle. Pour leurs parts, les chercheurs en

études stratégiques et des conflits armés se sont, dans

leur large majorité, appuyés sur la théorie de l'agence

pour décrire et expliquer à la fois le phénomène de

contrôle du principal et celui d'autonomie de l'agent.

L'étude des critères juridiques légaux sera un point de

départ (A) à l'étude de la mesure des degrés de

contrôle que peut avoir un Etat sur un acteur irrégulier dans la

conduite d'une opération militaire ou paramilitaire, selon une approche

basée sur la théorie de l'agence (B).

A- Le critère de contrôle en droit

international

« En règle générale, le comportement

de personnes ou d'entités privées n'est pas attribuable à

l'État d'après le droit international »8.

Toutefois, un fait international illicite d'un Etat peut constituer en une

action d'un acteur non-étatique qui se trouve « sous la direction

ou le contrôle » de cet Etat. A cet égard, l'état

actuel du droit positif est divisé sur la question du degré de

contrôle requis : la Cour international de Justice (CIJ) a adopté

un critère de « contrôle effectif » (a) tandis que la

Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

(TPIY) a préféré appliquer un critère de «

contrôle global » (b).

a) Le critère de « contrôle effectif

» de la Cour internationale de Justice

La Cour internationale de Justice, instituée en juin

1945, est l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations unies

(ONU). Elle vise à régler les contentieux entre Etats de

manière pacifique, en rendant des arrêts juridiquement

contraignants, définitifs et sans recours. Ces arrêts constituent

une source importante de la jurisprudence en tant que source de droit. C'est

dans l'arrêt « Nicaragua » (1986), sur l'affaire des

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

l'opposant aux Etats-Unis9, que la CIJ a

8 Article 8, Projet d'articles sur la

responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite et

commentaires y relatifs (2001).

9 Activités militaires et paramilitaires au

Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Les États-Unis

d'Amérique) (fond), arrêt, CIJ recueil, 1986.

« même le contrôle général

exercé par [les USA] sur une force extrêmement dépendante

à leur égard, ne signifieraient pas par eux-mêmes, sans

preuve complémentaire, que les Etats-Unis

13

introduit le critère de « contrôle effectif

» comme le degré de contrôle nécessaire pour engager

la responsabilité d'un Etat pour le fait d'un acteur

non-étatique.

A la chute du président Anastasio Somoza Debayle en

juillet 1979, le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) arrive

au pouvoir à Managua. Une forte opposition politique se mue en groupes

d'oppositions militarisés et paramilitaires, appelés les «

contras ». Les contras ont mené des

opérations militaires et paramilitaires sur le territoire du Nicaragua

contre le nouveau gouvernement, au cours desquelles ils ont, selon le

Nicaragua,

« causé des dégâts matériels

considérables et provoqué de nombreuses pertes en vies humaines ;

ils auraient aussi commis des actes tels que l'exécution de prisonniers,

le meurtre de civils pris au hasard, des tortures, des viols et des

enlèvements » (Nicaragua., § 20).

De leurs côtés, les Etats-Unis ont doublement

soutenu l'opposition. D'une part, en apportant un soutien multiforme aux

contras (§ 108) et, d'autre part, en participant directement

à la pose de mines dans des ports et eaux du Nicaragua via des

militaires états-uniens et des ressortissants de pays

latino-américains agissant directement sous les ordres des organes

militaires des Etats-Unis et appelés par la CIA « UCLAs » -

« Unilaterally Controlled Latino Assets » (§ 75).

En 1984, le Nicaragua formule une requête devant la Cour

de La Haye. D'abord, Managua tient pour responsables les Etats-Unis des

violations du DIDH et du DIH commises par les contras du fait de leur

soutien apporté à ces derniers. Ensuite, Managua considère

que les activités menées par les UCLA rendent encore plus

directement responsables les Etats-Unis, du fait du lien plus organique entre

eux.

Concernant la première accusation du Nicaragua, la

question pour la CIJ était de savoir

« si les liens entre les contras et le

Gouvernement des Etats-Unis étaient à tel point marqués

par la dépendance d'une part et l'autorité de

l'autre qu'il serait juridiquement fondé d'assimiler les contras

à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les

considérer comme agissant au nom de ce gouvernement »

(§109, italique rajouté).

Les notions de dépendance et d'autorité sont

détaillées par les critères suivants : la

sélection, l'installation et la rétribution des dirigeants de la

force irrégulière ; l'organisation, l'entrainement et

l'équipement de la force ; le choix des objectifs et enfin le soutien

opérationnel fourni (§112). Cependant, même un contrôle

général à tous ces niveaux ne suffit pas:

14

aient ordonné ou imposé la perpétration

des actes contraires aux droits de l'homme et au droit humanitaire

allégués par 1'Etat demandeur ? [...] il devrait en principe

être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des

opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les

violations en question se seraient produites » (§115).

Or, aucune instruction directe émanant des Etats-Unis

n'a été prouvée, de même que leur «

contrôle effectif » pendant les opérations en questions. Ne

pouvant établir, faute de preuve, ce degré de contrôle

effectif exercé par les Etats-Unis sur les forces contras, la

CIJ refusa au Nicaragua de tenir pour responsables les Etats-Unis sur cette

question.

A propos de la deuxième accusation du Nicaragua, la

Cour a imputé les actes exécutés par les UCLAs aux

Etats-Unis, car la participation de ressortissants états-uniens à

la préparation et la conduite de ces opérations a clairement

été établie. Par conséquent, ces actions

constituent une violation du droit international coutumier pour laquelle les

Etats-Unis sont directement responsables (ibid., § 254).

La conclusion préliminaire que nous pouvons faire de

cet arrêt est, tout d'abord, qu'il introduit un test de contrôle

effectif composé de deux critères non cumulatifs (cf.

schéma Annexe 2). D'une part, le contrôle est effectif si les

degrés de dépendance et d'autorité sont très forts.

Ces derniers se manifestent par un contrôle de l'Etat à tous les

niveaux de l'acteur non-étatique, y compris et surtout sur les

opérations au cours desquelles les actes illicites sont commis :

? au niveau tactique : soutien/appui de l'Etat et

élaboration de la tactique ;

? au niveau opérationnel : soutien/appui de l'Etat, le

groupe opère sous ses ordres et instructions directes ou indirectes ;

? au niveau stratégique : l'Etat désigne les

objectifs et planifie les opérations ;

? au niveau organisationnel : l'Etat finance, organise,

entraine, arme et équipe le groupe ;

? et au niveau politique : l'Etat a autorité sur

l'organisation interne du groupe par la sélection et l'installation de

ses dirigeants.

Deuxièmement, le contrôle peut être

effectif si l'acteur non-étatique exécute les actes illicites sur

les ordres ou les instructions directes de l'Etat, comme c'était le cas

des UCLAs. En fait, pour la CIJ, l'Etat est responsable d'un GANE si on peut

prouver que ce dernier agit en fait comme un organe de facto de

l'Etat. Cela est consacré dans le Projet d'articles sur la

responsabilité de l'Etat pour fait international illicite (2001). Un

organe de facto qualifie un groupe d'individus ou un individu qui, de

fait, peut être assimilé à un organe de jure de

l'Etat en ceci qu'il « agit en fait sur les instructions ou les directives

ou sous le contrôle de cet État »

15

(article 8). L'article 8 traite ici de deux situations. «

La première est celle où des personnes privées agissent

sur les instructions de l'État lorsqu'elles mènent le

comportement illicite » (Commentaire, § 1). Ici, tant que

l'instruction précise est donnée par l'Etat, il n'y a pas de

difficulté à engager sa responsabilité internationale. La

seconde situation « à un caractère plus

général, où des personnes privées agissent sur les

directives ou sous le contrôle de l'État » (ibid.).

Ici, l'imputation est plus compliquée, car il faut prouver que l'Etat

ait « dirigé ou contrôlé l'opération

lui-même » (Commentaire, § 3). Ces deux situations

sont les deux faces du contrôle effectif.

En 2007, l'arrêt de la CIJ rendu sur l'affaire «

Application de la Convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide » impliquant la Bosnie-Herzégovine et

la Serbie-Monténégro, apporte de nouvelles précisions au

processus d'imputation du fait international illicite à un Etat pour le

fait d'acteurs non-étatiques. Sans revenir sur les faits, la Cour a

introduit ici un critère d'attribution additionnel, celui de la «

totale dépendance », dans le cas où des

« personnes [...] qui, sans avoir le statut légal

d'organes de cet État, agissent en fait sous un contrôle tellement

étroit de ce dernier qu'ils devraient être assimilés

à des organes de celui-ci aux fins de l'attribution nécessaire

à l'engagement de la responsabilité de l'État pour fait

internationalement illicite » (Génocide, par. 391).

La totale dépendance correspond à un degré

très élevé de contrôle « qui ne se confond

cependant pas avec le critère [...] de «

contrôle effectif » » (Distefano & Hêche, 2016, p.

2728), et qui ne nécessite pas qu'il y ait eu des instructions

précises données ou de contrôle sur telle opération

du GANE : le contrôle est si étroit que le groupe ou l'individu,

« dépourvu de réelle autonomie »

(Génocide, par. 392), connaissent les objectifs de l'Etat et

n'ont pas besoin de directives, ils ne sont qu'un « instrument » de

l'Etat (ibid.).

Ainsi, la CIJ distingue plusieurs hypothèses dans

l'attribution d'un fait international

illicite à l'Etat pour le fait d'un acteur

non-étatique (cf. Figure 1). D'une part, s'il est établit que

l'acteur irrégulier est un organe de jure ou qu'il agit comme

un organe de facto de l'Etat, alors tous les actes accomplis par lui

sont imputables à l'Etat, quel que soit le degré de

contrôle exercé au moment des faits. Cela implique pour la Cour un

lien juridique (organe de jure) ou une « totale dépendance

» (organe de facto). D'autre part, s'il ne peut être

établit de « totale dépendance », et donc que l'acteur

irrégulier n'agit pas comme un organe de facto de l'Etat, alors

les actes illicites accomplis par l'acteur irrégulier seront imputables

à l'Etat seulement si l'irrégulier a agi sous le contrôle

effectif ou les directives de l'Etat.

16

Responsabilité de Test

déterminant

l'Etat pour :

Un organe de jure Droit interne

Un organe de facto Test de la totale

dépendance

Un acteur non-étatique Test de

contrôle effectif

Figure 1.

Ainsi, il semble que la CIJ ait fixé la barre

très haute, car atteindre et prouver un tel niveau de contrôle

effectif sur un GANE semble très difficile. Même pour ses organes

de jure l'Etat n'a pas le contrôle de chacun de leurs actes, et

pourtant il en est automatiquement responsable. Ce critère est donc

très restrictif, car la CIJ requière une relation

quasi-organique. En effet, « les expressions de « contrôle

», « dépendance » et « direction » sont prises

de manière très littérales par la CIJ » (Ramsundar,

2020, p.15). C'est pourquoi ce test a été plus tard

réfuté par la Chambre d'appel du TPIY.

b) Le critère de « contrôle global

» du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Le TPIY, spécialisé en justice internationale

pénale, est créé par l'ONU en 1993 pour juger des

individus présumés coupables de crimes de guerre commis en

ex-Yougoslavie dans les années 1990. Treize ans après

Nicaraga, le TPIY récuse le critère de «

contrôle effectif » pour introduire celui de « contrôle

global » dans la célèbre affaire Tadiæ,

jugée en première instance10 puis en

appel11.

En 1991 et 1992, la République fédérale

de Yougoslavie (RFY) éclate avec les indépendances de la

Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la

Macédoine, ne comptant plus que la Serbie et le

Monténégro. Le conflit des Balkans qui nous intéresse ici

est celui qui se déroule en Bosnie-Herzégovine. En 1991, cet Etat

majoritairement musulman concentre une grande minorité de Serbes,

à savoir 31% des Bosniaques. Or la majorité des Serbes bosniaques

sont défavorables à la sécession de la Bosnie

vis-à-vis de la RFY Après la proclamation d'indépendance

de la Bosnie, les Serbes - organisés en milices

irrégulières - et

10 TPIY, chambre de première instance, 7 mai

1997, Le Procureur c. Duko Tadiæ, IT-94-1-T. Ci-après : Tadic

1997.

11 TPIY, chambre d'appel, 15 juillet 1999, Le

Procureur c. Duko Tadiæ, IT-94-1-T. Ci-après : Tadic ou Tadic

1999.

17

l'armée populaire yougoslave (JNA) ont étendu

leurs zones de contrôle et ont pris la ville de Prijedor le 30 avril 1992

(Tadic 1999, §93). Les milices serbes ont lancé des

attaques contre les civils musulmans et croates bosniaques dans la

région de Prijedor, où ils prirent le pouvoir par la force. Elles

ont fait fuir la population, détruit des mosquées et des

églises, interné les civils dans des camps de concentration et

maltraité les prisonniers de guerre (Le Pautremat, 2019). Le Conseil de

Sécurité des Nations unies (CSNU) exigea alors le départ

de la JNA ou sa soumission à l'autorité du Gouvernement de

Bosnie-Herzégovine. Officiellement, la JNA se retira de la Bosnie en mai

1992 (Tadic, §115), mais en réalité elle a

opéré une transformation en se scindant en deux : l'armée

de la Republika Srpska (la VRS), d'une part, et l'armée de la

nouvelle RFY (Serbie et Monténégro), connue sous le nom de VJ,

d'autre part. Par ailleurs, les officiers de la VRS continuaient à

percevoir leur solde de Belgrade (ibid.). C'est dans ce contexte que

Duko Tadiæ, un serbe de Bosnie, a participé entre autres aux

attaques de Prijedor et aux déportations et tortures dans le camp de

concentration d'Omarska.

Duko Tadiæ est poursuivi par le TPIY sur la base de la

responsabilité pénale individuelle pour trente-quatre chefs

d'accusation dont crimes contre l'humanité, infractions graves aux

Conventions de Genève et violations des lois ou coutumes de la guerre.

Parmi les questions que se sont posées la Cour et qui nous

intéressent, il y a celle de l'applicabilité du régime des

infractions graves aux Conventions de Genève. En effet, le concept de

« violations graves » ne s'applique qu'en situation de

CAI12. La Chambre de première instance a donc cherché

à savoir si la guerre en Bosnie revêtait un caractère

international, ce qui revient à savoir si « les actes de la VRS, y

compris son occupation de [...] Prijedor, peuvent être imputés au

Gouvernement de la Serbie et Monténégro » (ibid.,

§588). Pour ce faire, la Chambre a appliqué le critère de

contrôle effectif de la CIJ car, selon elle, il fallait non seulement

démontrer que la VRS était complètement dépendante

de la VJ et de Belgrade, mais également que ces derniers

exerçaient un contrôle sur la VRS (ibid.). La Chambre a

conclu que, malgré l' « influence considérable et

peut-être même [le] contrôle » de Belgrade sur la VRS,

et malgré la dépendance militaire de la VRS à

l'égard de la VJ, « aucun élément de preuve » ne

permet de conclure que Belgrade ait « dirigé [...] les

opérations militaires effectives de la VRS » (ibid.,

§ 605). Par conséquent, la partie irrégulière

n'étant pas liée à un Etat tiers au conflit, la Chambre de

première instance a jugé que la « guerre de Bosnie »

était

12 Convention de Genève IV, Art. 4.

18

un conflit armé non-étatique. Se faisant, la

Chambre acquitte Duko Tadiæ pour le chef d'accusation portant sur les

violations graves du D.I.H.

L'Accusation a fait appel de ce jugement. Selon sa

thèse, le régime des infractions graves devait s'appliquer dans

la mesure où la guerre de Bosnie revêtait bien un caractère

international. Dans le Jugement qu'elle rendit en 1999, la Chambre d'appel

classifia le conflit comme international, considérant que la RFY

exerçait un « contrôle global » sur la VRS, cette

dernière agissant de facto comme un agent de la

première. La Chambre d'appel n'a pas appliqué le test de «

contrôle effectif » introduit par la CIJ dix-huit ans plus

tôt. Son raisonnement n'était pas d'appliquer un test distinct de

celui de la CIJ, même si nous sommes ici dans la dimension de la

responsabilité individuelle et non étatique, mais bien de

récuser ce test. Selon la Chambre d'appel, que la question soit

d'engager la responsabilité internationale d'un Etat (Affaire

Nicaragua) ou d'engager la responsabilité pénale

individuelle (Affaire Tadiæ), le test de contrôle doit

être le même :

« Logiquement, les conditions doivent être les

mêmes, que le tribunal ait pour tâche de déterminer i) si

l'acte accompli par un particulier est imputable à un État,

engageant ainsi la responsabilité internationale de ce dernier ou ii) si

des individus agissent en qualité d'agents de fait d'un État,

conférant ainsi au conflit le caractère international et

satisfaisant par là même à la condition préalable

nécessaire à l'application du régime des «

infractions graves » » (Tadiæ 1999, § 104).

En effet, la question est de savoir quels sont « les

critères permettant d'imputer juridiquement à un Etat des actes

commis par des individus n'ayant pas la qualité d'agents de cet Etat

» (ibid.). Or selon la Chambre d'appel, le test de la CIJ est un

« critère de contrôle très étroit »

(§ 99) et non convaincant au regard du droit de la responsabilité

des Etats et de la pratique judiciaire et étatique. En effet, la Chambre

s'appuie sur l'article 8 du Projet d'articles relatifs à la

responsabilité des Etats adopté en première lecture par la

Commission du droit international (CDI) pour expliquer que « le

degré de contrôle peut varier selon les circonstances factuelles

propres à chaque affaire » (§ 117) : le droit ne doit pas

reposer sur des critères rigides et uniformes mais être adaptables

aux situations réelles.

La Chambre d'appel du TPIY estime que les actes d'un groupe

organisé et structuré sont imputables à l'Etat dès

lors qu'un « contrôle global » est exercé (§ 120),

avec ou sans instructions spécifiques (§ 123). Les

caractéristiques du « contrôle global » sont :

l'assistance sur le plan financier et militaire (§ 130) et

l'équipement, la coordination ou l'aide à la planification

d'ensemble des activités militaires (§ 131). La Chambre

précise cependant que le test de contrôle global n'a pas

été jugé suffisant « concernant des individus ou des

groupes qui

19

ne sont pas organisés en structure militaire »

(§ 132). Par conséquent, le groupe organisé militairement

est un critère préliminaire à l'application du test de

contrôle global.

C'est donc un critère bien moins restrictif que propose

le Tribunal ad hoc. Selon le CICR, « le critère du

contrôle global prend mieux en considération la

réalité de la relation entre le groupe armé

non-étatique et la puissance extérieure » (Ferraro, 2015,

p.192). Finalement, lors de la codification par la CDI du droit de la

responsabilité internationale de l'Etat au début des

années 2000, la Commission souligne les deux tests et points de vue de

la CIJ et du TPIY, sans trancher :

« c'est au cas par cas qu'il faut déterminer si

tel ou tel comportement précis se produisait ou non sous le

contrôle d'un Etat et si la mesure dans laquelle ce comportement

était contrôlé justifie que le comportement soit

attribué audit Etats »13.

Le droit reste donc divisé sur la question. Un

approfondissement de la notion de

contrôle, et la façon dont on peut la mesurer,

devient dès lors intéressant pour pousser la recherche sur cette

question, et ce, avec une approche non-juridique.

B- Mesurer le degré de contrôle de l'Etat

sur un acteur non-étatique selon une approche

théorico-stratégique

Il s'agit d'analyser les critères juridiques

précédents d'un point de vue théorique et de

déterminer quels sont les facteurs de contrôle d'un Etat sur un

GANE hors critères juridiques.

a) Contrôle du principal et autonomie

de l'agent selon la théorie de l'agence

Etudier la relation stratégique de

délégation entre un Etat et un acteur non-étatique dans le

cadre d'une relation de « principal-agent » va nous

permettre de dégager des caractéristiques de contrôle et

d'autonomie qui soient plus réalistes, plus soucieuses du jeu des

acteurs, car la théorie de l'agence intègre des variables de

préférences, de pertes d'agence et des

bénéfices découlant de la délégation.

La plupart des chercheurs qui ont étudié le

phénomène d'externalisation de la guerre par les Etats l'ont fait

avec la théorie de l'agence14. En effet, la relation d'agence

implique une forme de délégation, soit « un octroi

conditionnel d'autorité du principal à un agent

qui habilite le dernier à agir au nom du premier » (Hawkins,

Lake, Nielson & Tierney, 2006, p.7).

13 Article 8 paragraphe 5 du commentaire, Projet

d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement

illicite et commentaires y relatifs de la CDI, 2001, Vol. II, p. 50.

14 Voir Salehyan, 2010 ; Bryjka, 2020 ; Biberman, 2014

; Byman et Kreps, 2010 ; Popovic, 2018.

20

Dans l'étude des conflits armés, cette

théorie est couramment transposée à une situation dans

laquelle un Etat appui un GANE en lui fournissant un soutien matériel et

financier, en échange de sa coopération sur les objectifs

stratégiques, l'organisation des opérations et les tactiques

(Popovic, 2018).

Au départ d'une relation d'agence, le principal doit

inciter le futur agent à travailler pour lui. Ces incitations sont des

récompenses et des punitions (ou représailles) qui doivent

être adaptées à l'agent en question. Les variables de la

relation d'agence sont principalement celles des «

préférences » du principal et celles de l'agent.

Elles déterminent les objectifs et les résultats du

modèle. En fait, plus les intérêts et les ambitions

divergent entre le principal et l'agent, plus le premier devra fournir des

incitations importantes au second pour provoquer le comportement

désiré (Berman & Lake, 2019). Ensuite,

« [s]eulement quand les intérêts du

principal et de l'agent sont alignés de façon très

proches, le principal choisira une stratégie inconditionnelle de

renforcement des capacités [de l'agent], à travers une aide

accrue, un entrainement militaire, et d'autres formes d'assistance

nécessaires pour achever leurs ambitions partagées »

(ibid., p.4).

La relation d'agence consiste ainsi en une relation

conjoncturelle hiérarchique et mutuellement bénéfique

entre un Etat « patron » et un agent.

Pour le bon fonctionnement d'une relation d'agence, le

contrôle du principal sur l'agent est un élément

primordial. Selon la théorie de l'agence, nous pouvons relever plusieurs

facteurs de contrôle effectif d'un principal sur un agent. Il y a d'abord

celui d'une chaine d'approvisionnement courte ; plus la chaine

d'approvisionnement est longue, moins le principal peut effectuer un

contrôle effectif sur les faits et gestes de l'agent (Bryjka, 2020).

Ensuite, si l'agent seul à un faible potentiel au niveau de son armement

(type, quantité, qualité), de son niveau d'entrainement, de son

degré d'organisation, ou encore de son commandement central

(ibid.), le principal aura plus d'emprise sur lui. Par

conséquent, ce dernier deviendra dépendant de l'assistance

militaire extérieure, ce qui constitue un autre facteur de

contrôle effectif du principal, car les « ressources fournis par le

patron réduisent presque toujours l'autonomie du groupe armé

» (ibid.15). De plus, lorsque l'agent n'a aucun autre

sponsor vers qui se tourner, le patron aura plus de poids sur un agent plus

docile (Bryjka, 2020 ; Popovic, 2017).

Un autre facteur de contrôle effectif, et l'un des plus

importants, est celui de la gamme des intérêts et buts communs. Si

l'idéologie, l'ethnicité et la religion ne sont pas

directement

15 Absence de pagination. Voir DOI:

10.35467/sdq/131044.

21

des facteurs de contrôle, ce sont des

éléments qui, néanmoins, facilitent l'établissement

de la coopération et permettent surtout de justifier, pour les

dirigeants politiques, telle ou telle action (Bryjka, 2020). Par ailleurs, le

partage d'une même langue et d'une même culture réduit les

barrières de communication et « facilite le processus de criblage,

de surveillance et de sanction de l'agent, réduisant ainsi

l'«agency slack» » (ibid.), soit le risque que

l'agent dévie de la politique de préférence de son

principal à son propre profit. Mais ces éléments ne sont

pas suffisants en eux-mêmes, et l'alignement politico-stratégique

est primordial.

Enfin, pour contrôler une force

irrégulière souvent étrangère, le principal doit

avoir une forte capacité organisationnelle à externaliser

(Biberman, 2014), c'est-à-dire une capacité militaire importante

de l'appareil régulier :

« une capacité militaire élevée

permet à l'Etat d'amasser, d'armer, d'entrainer et de transporter une

force [...] et de s'assurer de la conformité [des actions] de l'agent

» (ibid., p.15)

vis-à-vis des directives et objectifs

énoncés par le principal. Par ailleurs, cette capacité

militaire permet de gérer les problèmes d'agence,

c'est-à-dire les problèmes inhérents à une trop

grande autonomie laissée à l'agent (ibid.).

Maintenant que nous avons examiné les facteurs de

contrôle du principal, nous pouvons regarder l'envergure de la marge de

manoeuvre indépendante de l'agent. L'agent est un acteur

extérieur à l'appareil régulier de l'Etat mais qui peut

faire partie de son organisation. Il peut être un acteur

non-étatique domestique ou étranger. Cet acteur

bénéficie donc d'une certaine marge d'indépendance et

d'autonomie vis-à-vis de l'Etat. La théorie de l'agence explique

qu'il existe deux formes de marge de manoeuvre indépendante de l'agent

vis-à-vis du principal. D'une part, il y a une forme

d'indépendance formelle, qui est préalablement conçue dans

le contrat avec le principal, et qui est la « discrétion

». Elle

« implique un octroi d'autorité qui

spécifie les objectifs du principal mais pas les actions

spécifiques que l'agent doit prendre pour accomplir ces objectifs »

(Hawkins, Lake, Nielson & Tierney, 2006, p.7).

Cela signifie que l'agent peut bénéficier d'une

marge de manoeuvre indépendante au niveau tactique voire

opérationnel d'une opération militaire afin de réaliser

les objectifs stratégiques fixés.

D'autre part, l'agent bénéficie d'une «

autonomie », ce qui désigne « la gamme d'action

potentielle indépendante disponible à un agent après que

le principal ait établi des mécanismes de contrôle »

(ibid.). Cette marge d'autonomie peut être utilisée au

profit ou au dépend du principal. Contrairement à la

discrétion, qui est contractuelle, l'autonomie est

16 Absence de pagination. Voir «

Exploitative, Transactional, Coercive, Cultural, and Contractual: Toward a

Better Theory of Proxy War », Modern War Institute (

usma.edu)

22

inhérente à la relation d'agence, c'est «

un produit dérivé inévitable d'un contrôle imparfait

sur les agents » (Byman & Kreps, 2010, p. 6). En effet, « la

nature même de la délégation signifie que le principal

accorde des degrés d'autonomie à l'agent » (ibid.).

En théorie, c'est l'autonomie et l'expertise de l'agent qui en font un

atout valable pour le principal (ibid.). Par ailleurs, c'est de cette

relative marge d'autonomie dont bénéficie l'agent que peuvent

naitre des problèmes pour le principal.

Le phénomène de délégation va de

pair avec les « pertes d'agence » (agency losses) (Hawkins,

Lake, Nielson & Tierney, 2006). La relation principal-agent soulève

deux problèmes principaux : le problème d'agence («

agency slack ») et le problème de partage du risque

(« risk sharing »). Le premier désigne « une

action indépendante d'un agent qui n'est pas désirée par

le principal » (ibid., p.8). Ce problème survient soit

lorsque l'agent minimise l'effort qu'il exerce au nom de son principal ou

lorsqu'il détourne la politique des préférences du

principal vers les siennes. Le second problème a déjà

été soulevé par Clausewitz : « un pays peut soutenir

la cause d'un autre, mais il ne la prendra jamais autant au sérieux

qu'il prend les sienne » (Fox, 2020)16. Un autre

problème soulevé dans la relation d'agence est celui de

l'asymétrie d'information. Le fait que les Etats délèguent

à des acteurs qui se trouvent en dehors de leurs appareils de

sécurités réguliers accroit l'asymétrie

d'information concernant la mise en oeuvre de tel ordre - de violation du droit

international par exemple -, permettant ainsi au principal de prétendre

qu'il ne pouvait contrôler l'agent (Carey, Colaresi & Mitchell,

2015). L'asymétrie d'information est ainsi un facteur de flou juridique

dans le processus d'imputation d'un fait international illicite.

En mettant en place certains mécanismes de

contrôle sur l'agent, le principal peut éviter les pertes

d'agence, voire les supprimer. Un mécanisme de contrôle vise

à compenser les pertes d'agence, et donc à faire en sorte que le

comportement de l'agent soit en accord avec les préférences du

principal. Un premier mécanisme est celui de la surveillance du

comportement de l'agent pour corriger l'asymétrie d'information. Mais

à terme, cela peut impliquer

« un degré de control direct sur l'organisation,

ce qui est potentiellement problématique car cela réduit le

prétexte de déni et les bénéfices de la

spécialisation » (Byman & Kreps, 2010, p.10).

23

Un autre mécanisme de contrôle consiste en

l'administration de sanctions ou de récompenses adaptées à

l'agent. Cependant, en règle générale, ces

mécanismes de contrôle sont très coûteux pour le

principal, ce dernier préférant tolérer la perte d'agence

(Kiewiet & McCubbins, 1991 ; Gailmard, 2012). Dans une relation d'agence,

la perte d'agence, découlant de l'autonomie de l'agent, serait donc

inévitable.

Nous pouvons conclure sur cette partie que, sur un plan

purement théorique, la théorie de l'agence permet

d'appréhender le phénomène de délégation

d'un acteur étatique vers un acteur non-étatique dans le cadre

d'un conflit armé. Elle explique que la délégation

d'autorité n'induit pas un contrôle total du principal sur l'agent

mais, au contraire, une marge de manoeuvre indépendante de l'agent,

nécessaire à la réalisation des objectifs

politico-stratégiques fixés par le principal. Cette

indépendance est caractérisée par la liberté de

choix des actions au niveau tactique voire opérationnel d'une

opération militaire, ainsi que par une certaine autonomie

inhérente à un contrôle imparfait et parfois volontaire.

Ainsi, si une relation stratégique entre un Etat et un GANE est de type

« principal-agent », le GANE ne sera pas totalement soumis au

contrôle du principal. Par conséquent, pour répondre

à notre première question de recherche, un Etat ne peut avoir,

théoriquement, de contrôle « effectif » au sens de la

CIJ sur un acteur non-étatique qui, par nature, est extérieur

à son appareil de sécurité régulier : l'agent aura

forcément un minimum d'autonomie.

En effet, on sait que la discrétion de l'agent

ainsi que son autonomie sont des données nécessaires

à la réalisation des objectifs stratégiques et/ou

politiques du principal. Contrevenir à cette marge d'action

indépendante de l'agent serait pour le principal coûteux, tant sur

le plan financier et matériel que sur un plan politique car cela

réduit sa possibilité de nier tout lien avec les activités

d'une force irrégulière, ce qui est une donnée importante

dans le cadre d'un engagement indirect dans un conflit armé. En effet,

un trop grand contrôle sur l'agent pourrait être un moyen pour ce

dernier d'obtenir des concessions de la part du principal : l'agent peut

menacer de commettre ou commettre volontairement une action illicite ou en

désaccord avec les objectifs, les principes ou les valeurs du principal,

ce dernier se retrouvant alors responsable de cette action du fait de son

contrôle évident sur l'agent. A l'inverse, en laissant une

certaine marge d'action indépendante, le principal peut, en cas de

besoin, démontrer qu'il existe une asymétrie d'information qui ne

lui permettait pas de contrôler l'agent lors de la commission de l'acte

illicite.

La relation d'agence est ainsi un jeu d'équilibre entre

liberté et contrôle. Le déséquilibre de cette

balance peut rendre l'agent inutile ou dangereux pour l'Etat.

24

« Au lieu de tenir le proxy trop proche ou le laisser

agir librement, l'Etat doit construire une sorte de « cage à

oiseaux » - une stratégie pour un contrôle

opérationnel effectif » (Biberman et Genish, 201517).

Ainsi,

« [l]'élément clé dans la gestion de

la relation principal-agent réside dans l'équilibre entre fournir

de l'aide aux proxies et leur permettre de gagner des batailles, tout

en exerçant et maintenant un contrôle politique et

opérationnel sur eux » (Bryjka, 202018).

L'agent doit bénéficier de la plus grande

discrétion, au moins au niveau tactique, si le principal veut

pouvoir se prémunir de l'argument de l'asymétrie

d'information.

C'est ainsi que la théorie de l'agence parvient

à saisir ce que nous appelons le « jeu des acteurs »,

c'est-à-dire le fait de laisser volontairement de l'autonomie/de la

discrétion à un groupe qu'on pourrait en fait contrôler,

entretenir l'asymétrie d'information et ne pas mettre en place de

mécanismes de contrôle pour garder une distance avec le groupe.

Bref, faire le choix stratégique de perdre en contrôle pour

espérer gagner des avantages stratégiques

considérés comme importants.

Maintenant que nous avons trouvé des facteurs de

contrôle plus réalistes car prenant en compte le jeu des acteurs,

nous devons continuer à mesurer ce contrôle selon une approche

plus stratégique, afin de déterminer ce qu'est un «

contrôle opérationnel effectif » (Biberman et Genish, 2015).

Nous allons mesurer les capacités de contrôle d'un principal sur

un agent selon les différentes composantes d'une opération

militaire, à savoir les niveaux stratégiques,

opérationnels et tactiques.

b) Mesurer la synergie des actions de l'Etat et de

la force irrégulière aux niveaux stratégiques,

opérationnels et tactiques d'une opération militaire

Nous avons vu que l'alignement politico-stratégique

entre le principal et l'agent est un facteur primordial de contrôle

effectif du premier sur le second. Cela dit, la compatibilité et la

complémentarité des intérêts stratégiques

n'est pas égale à une synergie stratégique (Mumford,

2013). Or cette dernière est, elle, un facteur clé de la notion

de contrôle effectif telle qu'édictée par la C.I.J. En

effet, le Cour requière un niveau de contrôle global du

17 Absence de pagination. Voir «The Problem

with Proxies: Ideology is No Substitute for Operational Control | Small Wars

Journal».

18 Absence de pagination. Voir DOI:

10.35467/sdq/131044.

25

principal sur l'agent à tous les niveaux pendant

l'opération militaire ou paramilitaire durant laquelle a lieu la

commission du fait international illicite (arrêt Nicaragua). Par

ailleurs, il y a différentes stratégies d'externalisation de la

guerre, et cette différence peut se mesurer selon le degré de

synergie des actions du principal et de l'agent aux différents niveaux

d'une opération militaire. En mesurant cette synergie, on pourra

identifier de nouveaux facteurs de contrôle. C'est la question de

recherche n°5 qui va guider notre analyse ici : avec quelle

stratégie d'externalisation le degré d'intégration de

l'agent à l'appareil de sécurité de l'Etat, et donc le

potentiel de contrôle effectif de l'Etat, sont-ils les plus forts ?

Le principal et l'agent peuvent avoir une synergie de leurs

actions aux niveaux stratégiques, opérationnels et/ou tactiques

d'une opération militaire. Le niveau stratégique est

défini par l'Organisation du traité de l'atlantique nord (OTAN)

comme celui

« auquel un pays ou un groupe de pays fixent des

objectifs de sécurité à l'échelon national ou

multinational et déploie des ressources nationales, notamment

militaires, pour les atteindre »19 (Maisonneuve, 2001, p.12).

C'est celui où on traduit les volontés de

politique étrangère en objectifs stratégiques. Le niveau

opérationnel est celui

« auquel des opérations de grande envergure et des

campagnes sont planifiées, conduites et soutenues en vue d'atteindre des

objectifs stratégiques sur des théâtres ou des zones

d'opérations »20.

Ici, il s'agit de traduire les objectifs stratégiques

en actions militaires. Enfin, le niveau tactique est celui du terrain, des

opérations militaires spécifiques menées par les

différentes composantes de la force régulière

(aérienne, navale, terrestre, cyber), en vue d'atteindre les objectifs

définis par le niveau opératif (ibid.).

L'enjeu pour le commandement d'une opération militaire

est de « s'assurer que les décisions stratégiques soient

appliquées et déclinées jusqu'aux plus petits

échelons tactiques » (ibid., p.9). Dans le cadre d'une

relation de principal-agent, dans laquelle toute ou partie de la conduite des

opérations militaires est déléguée, le principal

devra donc s'assurer que l'agent agit sur le terrain en conformité avec

ses préférences. Cela signifie que plus le principal aura

autorité aux niveaux opérationnels et tactiques, plus il aura une

capacité de contrôle effectif sur l'agent. Dans le cadre d'une

relation de principal-agent, c'est le principal qui a autorité au niveau

stratégique : il définit les grandes lignes et les objectifs

stratégiques.

19 Allied Administrative Publications (AAP) 6,

Glossaire OTAN de termes et définitions, 2014, p. 3, N.2

20 AAP 6, op. cit., p.3, N.2

26

Cependant, l'autorité du principal aux niveaux

opérationnels et tactiques est fonction de sa stratégie

d'externalisation, c'est-à-dire à la fois de son degré de

délégation (délégation totale ou partielle) et de

son niveau de participation (directe ou indirecte) dans l'opération

militaire. Nous allons voir comment le niveau de participation du principal

à l'opération militaire influence le niveau d'autonomie de

l'agent.

Un Etat et une force irrégulière peuvent

entretenir des relations structurelles variées, qui dépendent du

degré d'intégration de la force irrégulière

à l'appareil de sécurité du régulier. Nous assumons

que ce degré d'intégration peut être mesuré par le

niveau de participation du principal aux hostilités auprès de son

agent. Soit le principal participe directement aux combats, auquel cas on parle

d'intervention (sous-entendue directe), soit le principal participe

indirectement aux combats, auquel cas on parle d'engagement (sous-entendu

indirect) du principal dans un conflit armé. Le terme d'intervention

permet de saisir une implication militaire directe du principal sur le champ de

bataille, tandis que le terme d'engagement signifie plutôt que le

régulier est militairement absent du champ de bataille mais agit via une

partie au conflit pour influencer son issue stratégique. Souvent,

lorsque l'Etat intervient militairement dans un conflit armé, il tend

à agir pour conforter des intérêts sécuritaires et

stratégiques qu'il considère comme importants voire vitaux. C'est

le cas des interventions militaires turques en Syrie. Dans le cas d'un

engagement dans un conflit armé, le principal aura des

intérêts plus secondaires, lointains. C'est le cas du soutien des

Etats-Unis aux Forces démocratiques syriennes (FDS) dans leur combat

contre l'Etat islamique.

D'une part, en cas d'intervention, ou participation directe,

du principal, il y a coopération entre le principal et l'agent, les deux

agissants ensembles (Rauta, 2019). La notion de coopération est

importante et il convient de s'y attarder. En effet, plus la coopération

est grande, plus l'Etat aura le contrôle sur les opérations du

GANE (Krieg & Rickly, 2019). La coopération peut se définir

comme un comportement basé sur un accord réciproque entre

partenaires à propos de la fourniture de ressources (du temps, de

l'argent, des hommes, du matériel, etc.) et de leur appropriation pour

contribuer à un effort collectif en vue d'atteindre un but commun. Cet

accord décrit le degré de coopération (Gulati, Wohlgezogen

& Zhelyazkov, 2012). «Plus l'étendu attendu de la

coopération sera grand, plus les partenaires seront

interdépendants et plus grand sera le besoin d'un haut niveau de

coopération entre eux» (ibid.). Donc plus la

coopération s'étend jusqu'à l'échelon tactique,

plus le principal aura le contrôle sur l'agent. Une forte

coopération au niveau tactique signifie qu'il y a coordination entre le

principal et l'agent. La coordination peut se définir comme «

l'alignement délibéré et

27

ordonné des actions des partenaires afin d'achever des

objectifs déterminés communs » (ibid., p.7). La

coordination définit comment les interactions sont organisées

entre les partenaires. Ainsi, une forte coopération et coordination

réduisent les risques d'agence, comme l'asymétrie d'information

et augmentent le contrôle du principal sur l'agent.

D'autre part, l'engagement ou participation indirecte,

signifie que le principal agit via/au travers de l'agent (ibid.), et

que l'agent agit au nom du principal. C'est l'approche opérationnelle

«by/with/thrgouth» théorisée

par des Américains. Cette approche cherche à achever des

intérêts américains grâce à des

opérations menées par (by) les partenaires

américains (étatique ou non), avec (with) le

soutien des Etats-Unis (soutenir, organiser, entrainer, équiper et

conseiller) et via (through) l'autorité

américaine et l'accord du partenaire (Votel & Keravuori, 2018).

C'est donc un moyen de conduire des opérations militaires avec un

engagement moins direct des forces américaines, avec un partage du

fardeau de la responsabilité et des ressources (ibid.). A

l'inverse, une telle approche peut induire des inquiétudes

stratégiques du fait du moindre « contrôle

opérationnel à court et long terme sur le partenaire et son

agenda » (ibid., p.43). En effet, pour que cette approche

fonctionne, l'Etat doit « allouer au partenaire le contrôle de

l'emploi [des ressources], les délais et les directions »

(ibid., p.44). Par conséquent, cette approche est, en

règle générale, mise en oeuvre lorsque des

intérêts vitaux nationaux ne sont pas engagés.

L'autorité du principal aux niveaux

opérationnels et tactiques est donc fonction de son niveau de

participation auprès de son agent, mais aussi de son degré de

délégation à l'agent. Le principal peut

déléguer totalement ou partiellement à l'agent la conduite

des opérations militaires. La variation dans la forme de

délégation survient du degré par lequel la synergie entre

le commandement du principal et les forces exécutives de l'agent est

directe (partielle) ou indirecte (totale) (Krieg & Rickly, 2019).

Dans le cadre d'une délégation partielle,

également appelée «modèle de

supplémentation» (Rauta, 2019), l'agent a une valeur additive

: il complète et augmente les capacités du principal. L'agent

s'inscrit dans un cadre stratégique et opérationnel

préexistant, mais il bénéficie d'une marge d'autonomie, au

moins au niveau tactique. Cette autonomie, nous l'avons vu, est

nécessaire pour que l'agent puisse faire le travail qui lui a

été demandé. De plus, dans ce modèle de

délégation partielle, les forces régulières et

irrégulières agissent conjointement ; elles coopèrent et

se coordonnent. Cela réduit les risques de pertes d'agence pour le

principal, augmentant ainsi ses capacités de contrôle sur l'agent.

En effet, ici, les deux forces vont avoir plus tendance à

échanger, à se rencontrer, voire à opérer ensemble

aux plus

28

petits échelons tactiques. Ainsi, la capacité de

contrôle effectif du régulier au sens de la C.I.J. peut-être

ici très grande. Si l'agent est un simple «substitut

tactique» (Krieg & Rickly, 2019, p.42), il sera «sous le

contrôle total du [principal], augmentant ses capacités tactiques

sur le champ de bataille et fournissant du renseignement, de la surveillance,

de la reconnaissance ou une force de frappe» (ibid). Ici,

«le patron intègre le substitut dans son système de commande

et de contrôle» (ibid, p. 163).

Dans ce modèle, le degré d'autonomie de l'agent

est fonction du niveau d'interaction des modes d'opérations du principal

et de l'agent (Rauta, 2019, p.9), soit du niveau de participation du principal

à l'opération militaire aux côtés de l'agent. Ainsi,

dans le cadre d'une délégation partielle, l'agent peut

également avoir une autonomie au niveau opérationnel, mais

toujours dans le cadre idéologique et stratégique du patron.

|

DÉLÉGATION

PARTIELLE

|

Niveau stratégique

|

Opérationnel

|

Tactique

|

|

Agent tactique

|

Contrôle du principal

|

Contrôle du principal

|

Relative autonomie

de l'agent

|

|

Agent opérationnel

|

Contrôle du principal

|

Relative autonomie de

l'agent

|

Autonomie de

l'agent

|

Figure 2.

Cette variation dans le type d'agent survient du niveau de

participation du principal à l'opération militaire (cf. Figure

3). En effet, en cas de participation indirecte du principal, l'agent

bénéficie d'une plus grande marge d'autonomie qui s'étend

donc au niveau opérationnel, du fait de la moindre coopération et

de l'absence de coordination sur le terrain, le principal étant absent

du champ de bataille. Cependant, dans un modèle de

délégation partielle, il existe toujours une interaction

tactico-opérationnelle (Rauta, 2019) entre le principal et l'agent.

C'est pourquoi on reste bien dans le cadre d'une délégation

partielle et non totale.

«Ici, les lignes entre la substitution stratégique

et opérationnelle devient floue : le patron retient un levier

stratégique important sur le substitut mais lui permet de planifier et

exécuter des opérations plus ou moins de façon autonome

dans le cadre idéologique et stratégique du patron» (Krieg

et Rickly, 2019, p.43).

Ainsi, avec un « agent opérationnel »