MÉMOIRE DE RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIÈRES

EN

PUÉRICULTURE

Prévention des accidents domestiques par

ingestion chez les

enfants de 6 mois à 4 ans

La puéricultrice de PMI au coeur de la prévention

auprès des parents

Ariane ROUDET

Sous la direction de Madame CLAPPIER Michèle

Institut de Formation de Puéricultrices

CHU de Grenoble Alpes

Promotion 2020/2021

REMERCIEMENTS

Ma première pensée va à Mme Clappier

Michèle, ma guidante de mémoire, qui m'a soutenue et

conseillée tout au long de la conception de ce projet. Elle a su se

rendre disponible et encourageante par ses conseils justes et avisés.

Ma reconnaissance va également aux professionnels de

l'hôpital couple enfant, co-organisateurs de la journée de

prévention MIN pour leur soutien et leur confiance. Pour cela, je tiens

à remercier tout particulièrement la pédiatre Dr

Michard-Lenoir, la puéricultrice Mme Bemolle-Bene et l'auxiliaire de

puériculture Mme Rey.

Je tiens à remercier Mme Roux, puéricultrice

référente technique du département de l'Isère, pour

son avis éclairé et son aide précieuse. J'adresse

également mes plus sincères remerciements à une autre

puéricultrice de PMI, Mme Morison, qui m'a beaucoup appris et me fait

l'honneur d'être co-jury pour ma soutenance de mémoire.

J'adresse mes remerciements à toutes les

infirmières puéricultrices de PMI m'ayant accordé du temps

pour un entretien, et aux parents ayant répondu à mon

questionnaire. Cette reconnaissance va également à toutes les

personnes ayant concouru de près ou de loin à

l'élaboration de ce travail et à l'aboutissement d'une belle

année de formation.

J'aimerais enfin adresser toute ma gratitude à ma

famille et mes amis, pour leur soutien indéfectible, sans qui rien de

tout cela n'aurait été possible.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

CADRE THEORIQUE 3

CADRE EMPIRIQUE 19

PROJET PROFESSIONNEL 34

CONCLUSION 40

BIBLIOGRAPHIE 1

ANNEXE I. Tableau de synthese des etapes du

developpement de l'enfant de 6 mois a 4 ans

I

ANNEXE II. Liste non exhaustive des objets et produits

frequemment mis en cause lors

d'ingestions accidentelles II

ANNEXE III. Questionnaire a destination des

parents IV

ANNEXE IV. Resultats des questionnaires

VI

ANNEXE V. Guide d'entretien X

ANNEXE VI. Retranscription des entretiens

XI

ANNEXE VII. Grille d'analyse des entretiens

XXIV

ANNEXE VIII. Depliant « ingestions

accidentelles au domicile » XXVIII

ANNEXE IX. Pour aller plus loin

XXIX

ANNEXE X. Questionnaire de satisfaction

XXX

ANNEXE XI. Grille d'evaluation

XXXI

GLOSSAIRE

Ac-VC : Accident de la Vie Courante

AFNOR : Association Française de

Normalisation

ANSM : Agence Nationale de

Sécurité du Médicament

AP : Auxiliaire de Puériculture

ASE : Aide Sociale à l'Enfance

BEH : Bulletin Épidémiologique

Hebdomadaire

B4 : Bilan de santé des enfants de 3-4

ans en école maternelle

CAT : Conduite À Tenir

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CIDE : Convention Internationale des Droits

de l'Enfant

CREFE : Centre Ressource Enfance Famille

École

CSC : Commission de Sécurité

des Consommateurs

EJE : Éducateur de Jeunes Enfants

EPAC : Enquête Permanente sur les

Accidents de la vie Courante

FALC : Facile à Lire et à

Comprendre

HAS : Haute Autorité de

Santé

HCE : Hôpital Couple Enfant

INPES : Institut National de

Prévention et d'Éducation pour la Santé

INVS : Institut de Veille Sanitaire

IPDE : Infirmière Puéricultrice

Diplômée d'État

LAEP : Lieu d'Accueil Enfant Parent

MAD : Mise À Disposition

MIN : Mort Inattendue du Nourrisson

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé

ONU : Organisation des Nations Unies

PEC : Prise En Charge

PMI : Protection Maternelle et Infantile

PSC1 : Prévention et Secours Civiques

de niveau 1

RAM : Relais Assistants Maternels

SAMU : Service d'Aide Médicale

Urgente

SLS : Service Local de Solidarité

VAD : Visite À Domicile

1

INTRODUCTION

Les accidents de la vie courante (Ac-VC) sont à

l'origine chaque année de cinq millions de passages aux urgences et

vingt mille décès. N'épargnant aucune tranche d'âge

ou catégorie sociale, ces accidents sont un problème majeur de

santé publique.

L'émergence d'un nouveau coronavirus, à

l'origine de la pandémie du Covid-19, a marqué l'année

2020, de par les inquiétudes liées à la maladie et

l'instauration d'un dispositif de confinement sur l'ensemble du territoire

français.

Ainsi, les mesures prises par le gouvernement ont

imposé la fermeture des lieux publics, des crèches, des

établissements d'enseignement scolaire et restreint les

déplacements hors du domicile entre le 17 mars et le 11 mai 2020.

En lisant deux articles de la revue « Parents

», j'ai été interpellée par l'augmentation

majeure de cas graves d'accidents domestiques, notamment chez le jeune enfant,

lors de cette période de confinement. (1) (2)

Je me suis alors intéressée aux données

relatives aux accidents de la vie courante : celles du bulletin

épidémiologique hebdomadaire (BEH) en période de

confinement et celles de l'enquête permanente sur les accidents de la vie

courante (EPAC).

Selon le BEH, la hausse de traumatismes non intentionnels chez

les enfants s'est observée par : « Une augmentation des

passages aux urgences pour les enfants de moins de deux ans pour ingestion de

corps étrangers (+54%, 28 en 2019 vs 43 en 2020), [...] ingestion ou

intoxications de produits chimiques (+16%, 12 en 2019 vs 14 en 2020), et chez

les 2-4 ans une stabilité pour ingestion de corps étrangers (+2%,

105 en 2019 vs 107 en 2020) ». (3)

Mais, même en dehors de cette période de

confinement, et malgré les nombreuses stratégies de

prévention, les accidents domestiques touchent chaque année

plusieurs milliers d'enfants. Depuis plus d'une décennie, le nombre de

victimes stagne à un seuil encore trop élevé pour

être satisfaisant. En 2017, l'EPAC, basant ses statistiques sur les

données d'onze hôpitaux français, estimait que sur 122 000

passages aux urgences pour accident domestique, 15% des victimes étaient

des enfants âgés de 0 à 4 ans. (4)

Les études menées, notamment celle sur cette

période de confinement, révèlent un véritable

problème : l'ingestion accidentelle d'un corps étranger ou d'un

produit chimique chez le jeune enfant. J'ai donc choisi de privilégier

ce sujet pour la suite de mes investigations. Plusieurs questionnements se sont

alors posés :

- Quelles sont les séquelles de l'ingestion d'un corps

étranger par un enfant ?

- Le mode de garde de l'enfant impacte-t-il la fréquence

de survenue d'un accident par

ingestion ?

- Quelles formations les professionnels de la petite enfance

reçoivent-ils ?

- Comment l'infirmière puéricultrice maintient-elle

ses acquis ?

- La nature des corps étrangers ingérés

a-t-elle évolué ces dernières décennies ?

- Comment accompagner les parents et l'entourage dans la

prévention des accidents

liés à l'ingestion de corps étrangers ?

Nous choisissons d'orienter ce travail sur l'infirmière

puéricultrice1 exerçant en Protection Maternelle et

Infantile (PMI), ce lieu semblant le plus propice pour ce type de

prévention. En effet en prénatal ou à la maternité,

les parents reçoivent une multitude d'informations, il paraît donc

peu pertinent de les surcharger et de les inquiéter en effectuant

à ce moment-là

une campagne de prévention sur les accidents

domestiques.

Les parents des enfants de 6 mois à 4 ans sont

ciblés pour cette enquête. La prévention étant

1 Ce métier étant à large

dominante féminine, nous emploierons le mot puéricultrice. Par

puéricultrice, comprendre aussi puériculteur.

2

compliquée auprès de ces jeunes enfants, il

convient de s'intéresser d'autant plus à leur protection, en

passant donc par la sensibilisation de leurs parents.

Plusieurs notions seront abordées dans le cadre

théorique : l'infirmière puéricultrice, la PMI, le

développement de l'enfant ainsi que la cellule familiale avec les

concepts de parentalité et d'oralité puis ceux de l'accident et

de la prévention.

Nous en venons donc à notre problématique de

recherche :

à En quoi le professionnalisme de la

puéricultrice de PMI peut-il avoir un retentissement sur la diminution

de survenue des ingestions accidentelles par les enfants de 6 mois à 4

ans ?

L'hypothèse est la suivante : En proposant une

prévention individualisée et personnalisée auprès

des parents, les actions de la puéricultrice de PMI les

responsabilisent, renforcent leurs compétences parentales et permettent

ainsi de réduire la survenue et la potentielle gravité

d'ingestions accidentelles.

Afin d'affirmer ou d'infirmer cette hypothèse, nous

allons dans un premier temps effectuer diverses recherches théoriques.

Dans un second temps nous réaliserons une enquête de terrain. Tout

d'abord auprès de parents afin de mieux percevoir leurs connaissances,

besoins et attentes en matière de prévention ; puis auprès

de puéricultrices afin d'enrichir notre réflexion par leur

partage d'expérience.

Enfin, nous établirons un projet professionnel,

basé sur les données recueillies, afin de le rendre le plus

pertinent possible.

3

CADRE THEORIQUE

CADRE CONTEXTUEL

I. L'infirmière puéricultrice en

PMI

1. Cadre législatif

Une puéricultrice est une infirmière

diplômée d'État, ayant suivi une année de formation

supplémentaire pour se spécialiser aux soins et activités

en faveur des enfants de leur naissance à leur majorité.

La fonction d'infirmière puéricultrice est

relativement récente puisque la création du diplôme

d'État date de 1947. La formation de professionnels de santé,

spécialisés dans la petite enfance, a été mise en

place autrefois pour faire face au taux important de mortalité et de

morbidité infantile. Auparavant, ce rôle était

déjà exercé mais aucun texte ne le

légiférait.

L'exercice de la puéricultrice est régi par le

même cadre législatif que celui de l'infirmière en soins

généraux. Seul un article du Code de la Santé Publique lui

est dédié. L'Article R4311-13 du 29 juillet 2004 du Code de la

Santé Publique, relatif aux actes et à l'exercice de la

profession d'infirmière, détaille les actes devant être

dispensés prioritairement, par une puéricultrice ou son

étudiant :

« 1° Suivi de l'enfant dans son

développement et dans son milieu de vie

2° Surveillance du régime alimentaire du

nourrisson

3° Prévention et dépistage précoce

des inadaptations et des handicaps

4° Soins du nouveau-né en

réanimation

5° Installation, surveillance et sortie du

nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.

» (5)

Selon le professeur Lelong, qui a initié et

développé de nombreuses idées concernant la profession :

« La puéricultrice est partout où il y a des enfants,

qu'ils soient malades, convalescents ou sains. » (6)

De multiples missions lui sont attribuées, et

diffèrent selon les lieux d'exercices.

Ce travail se centre sur le rôle de la

puéricultrice exerçant en Protection Maternelle et Infantile

(PMI).

2. Histoire de la PMI

À la fin de la seconde guerre mondiale, la logique

politique française prônait l'égalité et

l'accessibilité aux soins pour tous. Dans ce contexte

d'après-guerre, l'ordonnance du 2 novembre 1945 donna naissance à

la Sécurité Sociale et à la Protection Maternelle et

Infantile afin de répondre aux besoins sanitaires de la population. La

PMI était notamment chargée de la protection de la santé

des mères et de leurs enfants afin de favoriser la natalité.

Depuis, ce service de santé est resté public,

placé sous la responsabilité du président du conseil

départemental. De nombreuses activités ont vu le jour, mais

toutes restent centrées sur la protection des enfants de moins de six

ans et l'aide proposée à leur famille.

Pour assurer ces services, plusieurs professionnels de

santé collaborent : médecins, maïeuticiens,

puéricultrices, assistantes sociales et psychologues. Il est

également possible de rencontrer des éducateurs, des auxiliaires

de puériculture, des conseillers conjugaux...

Le souhait d'une véritable

complémentarité existe entre la PMI et les autres

établissements de santé (médicaux, sociaux,

médico-sociaux...). (7)

Souhaitant mettre en avant le rôle de la

puéricultrice de PMI dans la sensibilisation des parents aux accidents

domestiques des enfants en bas âge ; nous allons étudier plus

précisément les missions de la PMI et le rôle de la

puéricultrice dans cet établissement.

3. 4

Rôle de la puéricultrice en PMI

Les infirmières puéricultrices

diplômées d'État (IPDE) sont les professionnelles de

santé les plus représentées en PMI. Le décret du 6

août 1992, relatif à la protection maternelle et infantile,

prévoit une puéricultrice pour deux cent cinquante enfants

nés vivants, de parents résidants dans le département. (8)

Malgré les nombreuses évolutions sociétales, ce quota n'a

pas été révisé depuis la publication du texte.

La puéricultrice joue un rôle majeur dans le

suivi des familles, le soutien à la parentalité, et la

prévention. Dans un climat de bienveillance, elle cherche à

établir une relation de confiance avec les parents. Elle apprécie

ainsi la relation parent-enfant, répond aux interrogations,

conseille.

Elle oeuvre donc en premier lieu auprès des parents,

dans un simple but : leur permettre de répondre aux besoins de leur

enfant, tout en assurant sa sécurité. L'accompagnement

individualisé permet un échange entre les parents et la

professionnelle de santé qui peut ainsi les rassurer sur leurs

compétences. Comme l'exprimait Donald Winnicott : « Pour tirer

le meilleur parti des parents, nous devons leur laisser l'entière

responsabilité de ce qui les regarde vraiment : l'éducation de

leurs propres enfants. » (9) L'objectif visé est donc leur

autonomisation. La puéricultrice peut également proposer des

visites à domicile et entrer dans l'intimité même de la

famille.

Elle intervient aussi auprès des assistants maternels

lors de visites ou d'entretiens relatifs aux agréments, puis participe

aux bilans de santé dans les écoles maternelles.

La coordination entre les puéricultrices

hospitalières et celles de PMI favorise l'accompagnement des parents et

des familles en difficultés. (7)

La multiplicité des champs d'actions de la

puéricultrice de PMI, lui permet de toucher une population en contact

régulier avec les jeunes enfants, voire les enfants eux-mêmes.

Au-delà des soins effectués, elle sait allier les dimensions

éducatives et préventives dans son travail. Dans le cadre

d'accidents domestiques, elle peut agir autant en amont du problème que

suite à sa survenue. C'est pourquoi il nous semble pertinent

d'étudier la prévention dispensée par la

puéricultrice en PMI.

4. Situation en Isère

L'implantation des centres de PMI diffère selon les

départements. Plus de cinq mille centres sont ouverts au niveau

national. Le département de l'Isère en compte cinquante-deux.

Selon des données de 2017, en Isère, on

dénombre plus de quatre-vingt-quatorze mille enfants de moins de six

ans, soit 7.5% de la population. Vingt mille de ces enfants vivent dans une

famille à bas revenus, dont les ressources mensuelles sont donc

inférieures à 1052€. (11)

II. La cellule familiale

1. L'enfant

a) Son développement

Il convient à présent de s'intéresser au

développement de l'enfant afin de mieux saisir les risques d'accidents

encourus selon l'âge. Un tableau synthétisant les étapes du

développement de l'enfant de six mois à quatre ans est disponible

en annexe (cf. Annexe I). Les informations sont données

à titre indicatif ; il s'agit d'âges statistiques, permettant

d'avoir des repères quant aux capacités de l'enfant. Il est tout

à fait possible qu'un enfant ne se conforme pas parfaitement à

ces données. Quoi qu'il en soit, la vigilance des parents, de

l'entourage et des professionnels de santé est de mise tout au long de

la vie de l'enfant.

5

Dès six mois un enfant est en capacité de se

mouvoir en rampant. À neuf mois il se déplace seul à

quatre pattes et acquiert l'usage de la pince supérieure. Cette

évolution signe le début des premières explorations

à risques. L'enfant peut alors se rendre dans les différentes

pièces du domicile, attraper des objets et les porter à sa

bouche.

Aux environs d'un an, ses possibilités sont

élargies avec l'acquisition de la marche et l'affinage de sa pince

supérieure.

En parallèle de son développement moteur,

l'enfant se développe psychologiquement. Ainsi, de la naissance à

ses dix-huit mois, il vit ses premières pulsions en découvrant le

plaisir oral. La sensation de bien-être que lui procure la succion ou

l'ingestion l'incite à porter à sa bouche de petits objets.

Pour autant, dès un an, l'enfant est en capacité

de comprendre le « Non », s'il est dit avec douceur mais

fermeté, et accompagné d'une explication simple.

L'évolution du jeune enfant se traduit

également, dès dix-huit mois par une quête

perpétuelle d'autonomie. Affirmant sa personnalité, il s'expose

de plus en plus aux risques sans en avoir conscience. Mais, dès sa

troisième année de vie, survient l'âge des questions ;

à cette période, toutes les occasions sont bonnes à saisir

pour éduquer l'enfant et lui inculquer les règles de

sécurité. Il est en mesure de comprendre les risques et les

consignes associées. L'entourage a alors un rôle majeur à

jouer : apprendre à l'enfant à déceler une situation

dangereuse.

Passé trois ans, les accidents de la vie courante

surviennent plutôt à l'extérieur du domicile et la

fréquence d'accidents par ingestion diminue ; c'est pourquoi notre

travail s'oriente sur la population des enfants de 6 mois à 4 ans.

Les notions de danger et de mort sont abstraites pour un enfant

et l'acquisition d'un savoir est imprévisible en matière de

délai. Malgré les mises en garde des parents, les enfants restent

inconscients du danger potentiel à saisir les objets à leur

portée. De même, ils n'ont pas conscience du risque

présenté par les produits toxiques ou l'armoire à

pharmacie car l'enfant apprend aussi par mimétisme en

agissant comme ses parents.

Un moment d'inattention de la personne qui s'occupe de

l'enfant, suffit à la survenue d'un accident, d'une gravité plus

ou moins importante. (7)

Considéré comme une personne vulnérable,

et dont le devenir et le développement sont cruciaux pour l'avenir de la

société, l'enfant s'est vu accorder des droits.

b) Ses droits

En 1989 est née la Convention Internationale des Droits

de l'Enfant (CIDE). Ce texte a été le plus ratifié de

l'histoire avec, à ce jour, cent quatre-vingt-quinze pays signataires,

et seulement deux absents : la Somalie et les États-Unis. Il a

été appliqué en France dès le 6 septembre 1990.

Suite à la naissance de ce traité, l'enfant

s'est vu attribuer des droits. L'État doit alors les garantir, sans

distinction et répondre de ses engagements auprès de l'ONU.

L'article 24 de la convention exige notamment auprès des états de

« faire en sorte que tous les groupes de la

sociétéì, en particulier les parents et les

enfants, reçoivent une information sur la santé [...]

l'hygiène et la salubritéì de l'environnement

et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide

leur permettant de mettre à profit cette information. »

(12)

L'ensemble des enfants a donc le droit à un

environnement sûr, et à être protégé contre

les violences et les traumatismes.

Mais, l'enfant n'étant pas en capacité de faire

valoir ses droits, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant,

rappelle que la responsabilité d'élever et d'assurer la

protection d'un enfant, incombe aux parents.

6

2. Les parents

a) Droits et devoirs

À la naissance d'un enfant, les parents se voient

attribuer des droits et des devoirs. Une fois la filiation établie, la

loi confère aux parents l'autorité parentale.

Elle est définie dans l'article 371-1 du Code Civil

comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité

l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et

mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de

l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa

santé et sa moralité, pour assurer son éducation et

permettre son développement, dans le respect dû à sa

personne. » (13)

L'article 27-2 de la Convention Internationale des Droits de

l'Enfant précise : « C'est aux parents ou autres personnes

ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la

responsabilitéì d'assurer, dans les limites de leurs

possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie

nécessaires au développement de l'enfant. » (12)

Ces devoirs sont donc les mêmes quelles que soient les

conditions de vie qu'ont à offrir les parents.

La famille d'aujourd'hui a de multiples visages :

monoparentale, homoparentale, séparée, recomposée. Pour

faire face à ces nouvelles formes familiales, la loi s'est

adaptée afin de permettre une meilleure coparentalité, notamment

en cas de famille recomposée. Il est désormais possible

d'établir une autorité partagée, pour répondre aux

besoins éducatifs de l'enfant, avec le nouveau conjoint du père

et/ou de la mère. Les beaux-parents jouissent ainsi d'un statut

juridique au sein de la famille recomposée, sans pour autant remplacer

l'un des parents.

Dans le cas des familles homoparentales, de longues

démarches sont nécessaires afin d'adopter l'enfant et de pouvoir

jouir de l'autorité parentale.

Quoi qu'il en soit, un adulte se doit de toujours veiller

à la sécurité d'un enfant. Mais la conception du danger

étant subjective, les attitudes éducatives diffèrent elles

aussi selon les parents.

b) Modèle éducatif

Afin de comprendre les possibles causes d'accidents

domestiques, il convient de s'intéresser aux comportements des parents.

Sont-ils potentiellement à risque ? Quels rapports les parents ont-ils

avec les accidents domestiques ?

Selon une étude réalisée pour «

Assurance prévention » :

- 82% des parents connaissent les numéros d'urgence 15

et 18 et leur correspondance. - Plus de la moitié des adultes

interrogés ignore l'existence de centres antipoison et du numéro

d'appel dédié aux intoxications.

- 11% déclarent avoir déjà

transvasé des produits toxiques dans un contenant alimentaire, en ayant

conscience de la dangerosité mais agissant ainsi par facilité.

(14)

Plusieurs modèles éducatifs existent. Il se peut

qu'au sein d'un même couple, d'une même famille, les parents

adoptent une attitude différente auprès de leur enfant.

Sans incriminer un profil parental plus qu'un autre, il

convient de s'intéresser aux répercussions des conceptions

éducatives sur la sécurité de l'enfant.

7

Tableau 1. Attitude des parents envers leurs enfants et

impacts éventuels sur la sécurité

Source : Colson S. et al. Le guide de la

puéricultrice : Prendre soin de l'enfant de la naissance à

l'adolescence. 4ème édition. Issy-les-Moulineaux :

Elsevier-Masson, 2016. (7)

Le profil de parents aménageurs semble

particulièrement adapté à la sécurisation des

enfants en bas âge puisqu'il met en oeuvre des actions

préventives, tout en cherchant à responsabiliser l'enfant

dès son plus jeune âge.

Pour les profils surprotecteurs et éducatifs, est

constatée une réelle intention de protéger l'enfant. Les

méthodes employées peuvent cependant être

ajustées.

La puéricultrice se doit de reconnaître les

différents modèles éducatifs et d'adapter ses

interventions. Le tableau ci-dessus laisse cependant présager une

difficulté d'accompagnement des parents fatalistes, peu convaincus par

l'intérêt de la prévention.

III. L'accident domestique

1. L'accident

Un accident de la vie courante est défini par l'OMS

comme étant « un événement indépendant de

la volontéì humaine provoqué par une force

extérieure agissant rapidement et qui se manifeste par un dommage

corporel et/ou mental ».

Plusieurs catégories se distinguent parmi les accidents

de la vie courante (Ac-VC) : les accidents domestiques, ceux survenant à

l'extérieur, mais aussi les accidents scolaires, de sport ou de

loisirs.

Les accidents, dits domestiques se définissent comme

tout accident survenant au domicile ou dans ses abords

immédiats. Sont donc exclus les traumatismes intentionnels,

causés par autrui ou les actes de violence orientés contre

soi-même. (15)

Un accident domestique reste rarement imputable au hasard

seul, mais résulte plutôt d'un ensemble de facteurs ; et aurait pu

le plus souvent être évité. Ce caractère

d'évitabilité est en cours d'analyse. Fin 2016, Santé

Publique France, en lien avec d'autres acteurs a construit un outil permettant

la mesure de l'évitabilité des Ac-VC mortels chez les enfants. Il

devrait ainsi permettre de déterminer les actions préventives ou

correctives à établir pour éviter la survenue de

l'accident ou en diminuer sa gravité. (16)

Actuellement, en France, les accidents de la vie courante

peinent à se faire reconnaître véritablement comme un

problème de santé publique. Contrairement aux campagnes chocs de

sécurité routière, les accidents domestiques sont peu

médiatisés. Les rares fois où ils émergent des

espaces médiatiques, ils sont à la une des faits divers et non

pas au coeur de l'actualité médicale ou politique.

En 1967, E. Maurice Backett, professeur de médecine

sociale écrivait pour l'OMS : « La plupart des accidents, [...]

sont trop éparpillés pour éveiller l'intérêt,

soit d'un caractère trop franchement atroce pour provoquer autre chose

qu'une réaction d'auto-défense : «Une telle chose ne peut

m'arriver à moi !» ». (17) Cette réaction

d'auto-défense semble encore bien présente et pourrait

partiellement expliquer le désintérêt de la

société à l'égard des accidents domestiques.

8

Pourtant, chaque année des centaines de milliers de

personnes en France ont recours aux urgences dans ce contexte. Les accidents

domestiques sont la première cause de mortalité chez les enfants

de zéro à quatre ans. Sur la courbe ci-dessous, un pic de

fréquence est à déplorer à l'âge de deux ans.

La tranche d'âge la plus préoccupante reste celle des 0-4 ans.

Figure 1. Répartition des accidents de la vie

courante chez les enfants selon l'âge et le sexe

Source : Colson S. et al. Le guide de la

puéricultrice : Prendre soin de l'enfant de la naissance à

l'adolescence. 4ème édition. Issy-les-Moulineaux :

Elsevier-Masson, 2016. (7)

2. Épidémiologie

Les données épidémiologiques,

étudient les causes et les conséquences des accidents de la vie

courante pour permettre d'orienter au mieux les actions de

prévention.

Figure 2. La protection par la prévisibilité

et l'anticipation

Source : Colson S. et al. Le guide de la

puéricultrice : Prendre soin de l'enfant de la naissance à

l'adolescence. 4ème édition. Issy-les-Moulineaux :

Elsevier-Masson, 2016. (7)

Dans le guide de la puéricultrice, est proposé

le schéma ci-dessus détaillant les éléments majeurs

à prendre en compte pour établir une action préventive et

protéger l'enfant d'un éventuel accident.

En analysant les facteurs favorisants d'un accident,

l'environnement de l'enfant et qui en était responsable à ce

moment-là, il serait possible de mieux anticiper un futur incident.

Le caractère évitable de l'accident rejoint la

prévisibilité de l'incident, et la prévention

associée. Une meilleure anticipation peut être à l'origine

d'une meilleure protection des enfants.

Selon les données de l'EPAC, 77% des accidents

surviennent au domicile pour les 04 ans. (4)

9

Parmi les enfants de moins de cinq ans, victimes d'un accident

domestique, 50% ont eu recours aux soins, 10% ont nécessité une

hospitalisation et 2% conservent des séquelles. La chute est l'accident

dont sont le plus victimes les jeunes enfants. Elle touche 73% des enfants de

moins d'un an et 55% des enfants de un an à quatre ans. (7)

Dans 10% des cas, les accidents domestiques sont dus à un

corps étranger.

La tranche d'âge des 0-4ans reste aussi la plus

exposée aux intoxications accidentelles. Entre 2011 et 2016, dix enfants

de zéro à quatre ans sont décédés des suites

d'une intoxication accidentelle. (18)

Le faible nombre de décès ne doit pas minimiser

pour autant l'intérêt porté aux ingestions

accidentelles.

Malgré des statistiques plus alarmantes sur les accidents

tels que les chutes ou les brûlures ; nous avons choisi de porter notre

attention sur les ingestions accidentelles. L'enfant portant

régulièrement des objets à la bouche, ce comportement est

banalisé par les adultes. Pourtant, les petits objets, les plantes

toxiques, et les produits liquides en tout genre sont souvent plus accessibles

aux enfants qu'on ne le pense.

3. Facteurs de risque

a) Conditions de survenue

Il ne faut pas confondre inhalation et ingestion. Dans le

premier cas, l'objet ou le produit passe par la trachée avant

d'atteindre l'espace bronchique puis les poumons. Dans le second cas, sujet de

ce travail, l'objet est ingéré par la cavité buccale,

passe dans l'oesophage puis progresse dans le tube digestif.

L'intoxication est quant à elle définit par

l'OMS comme « un état consécutif à la prise d'une

substance non prévue à cet effet ou psychoactive, et entrainant

des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la

perception, du comportement, ou d'autres fonctions et réponses

psychophysiologiques. » (17)

Le mot intoxication est privilégié lors de

l'absorption de produits liquides, médicamenteux ou chimiques.

Les facteurs favorisant des ingestions accidentelles chez le

jeune enfant sont nombreux, et peuvent être classés en trois

catégories : les facteurs endogènes, familiaux et

environnementaux.

Figure 3. Schéma des facteurs de risque des

ingestions accidentelles

Il n'est pas possible d'agir sur tous les facteurs de risques

afin de limiter les ingestions accidentelles. Si l'âge et la

personnalité de l'enfant ne peuvent être modifiés, il est

en revanche possible de proposer des activités adaptées à

son développement psychomoteur et d'aménager le domicile de

manière sécurisée.

10

Repérer des facteurs familiaux et environnementaux

comme favorisants d'un accident domestique ne se veut pas incriminant, mais

plutôt didactique. Des parents disponibles intellectuellement,

physiquement et affectivement seront plus à même de déceler

une situation à risque pour leur enfant. Mais, malgré la

volonté du parent, la fatigue et les préoccupations, peuvent

rapidement venir bouleverser cet équilibre.

Selon les cultures, les modèles éducatifs

parentaux, l'emploi des méthodes de prévention diffère.

Dans des familles de faible niveau socio-économique,

les conseils de prévention peuvent être plus difficilement

appliqués ; soit par une altération de la compréhension

(faible niveau de français), soit par une incapacité à les

mettre en oeuvre.

Par exemple, « les familles n'ont pas assez d'espaces

de rangement pour tenir les poisons hors de la portée des enfants.

» (17)

b) Nature des corps étrangers et produits

d'intoxication

La nature des corps ingérés a beaucoup

évolué ces dernières décennies. Les

médicaments, produits caustiques et petits objets sont depuis toujours

en cause dans les ingestions accidentelles. Mais avec les effets de mode,

apparaissent de nouveaux dangers tels que les huiles essentielles, les liquides

de cigarettes électroniques auxquels peuvent être exposés

les enfants. La résine de cannabis, les perles d'eau et les piles

boutons sont aussi fréquemment cités dans les articles.

L'ensemble de ces éléments peut provoquer des

gênes, voire des lésions d'une gravité variable.

Pour un produit liquide, la gravité des lésions

dépend de son pH, de l'agent chimique en cause, de sa concentration, de

sa consistance, mais aussi de la quantité ingérée.

Pour un élément solide, la gravité des

lésions dépend de sa forme, sa qualité, sa toxicité

et son nombre. L'hypersialorrhée et l'impossibilité

d'ingérer des liquides doivent faire suspecter une obstruction de

l'oesophage. Il existe quatre points de rétrécissements

physiologiques de l'oesophage ou les corps étrangers peuvent se loger.

L'autre risque est celui de l'occlusion intestinale, quand l'objet est de

taille trop importante et ne parvient pas à descendre et à

être éliminé naturellement.

Une liste, non-exhaustive, des objets et produits

fréquemment ingérés ainsi que les symptômes et

complications associés, est disponible en annexe (cf. Annexe

II).

En cas de doute ou de méconnaissance de la nature du

produit ou de l'objet ingéré, il est d'autant plus important

d'agir vite. L'adulte doit entrer en relation avec les secours ou les

professionnels de santé du service des urgences le plus proche. Ainsi le

cas échéant, des examens pourront être effectués

afin de déterminer la gravité de l'incident et la conduite

à tenir.

11

CADRE CONCEPTUEL

Dans un second temps, étudions les concepts clés de

ce travail de recherche.

IV. Oralité

Au début du XXème siècle Sigmund Freud,

neurologue et père de la psychanalyse, emploie pour la première

fois le terme d'oralité. Il détermine le stade oral comme premier

stade de l'évolution libidinale de l'enfant.

Le bébé découvre sa sphère

buccale comme élément majeur pour son alimentation et sa

phonation.

Le suçotement effectué par le nourrisson lui

procure un sentiment de plaisir lui rappelant ses tétées au sein

ou au biberon. Le sevrage marque alors un début de séparation

entre la mère et l'enfant et laisse place aux premières

découvertes et expérimentations pour l'enfant. Il porte ainsi

régulièrement des objets à sa bouche, appréciant

leur consistance, leur forme... Le développement des autres sens tels

que l'odorat et le toucher, feront de la sphère buccale une

véritable zone érogène. (19)

De nos jours, le terme d'oralité dépasse la

théorie freudienne. Il est au centre du développement de

l'individu et prend en compte des fonctions vitales comme la respiration et

l'alimentation mais aussi des fonctions plus sociales comme la communication.

Un seul organe est concerné par toutes ces fonctions : la bouche, qui

est le lien entre l'individu et son environnement.

Le concept d'oralité tient compte de l'aspect

relationnel, notamment de celui de l'enfant avec sa mère. La

satisfaction du besoin alimentaire est vital mais en nourrissant son enfant le

parent se sent aussi reconnu dans ses compétences parentales et l'enfant

est apaisé.

« Ainsi, l'expérience de l'oralité

primaire amène l'enfant, dans sa singularité et dans la rencontre

avec ses parents, à organiser ses perceptions, à organiser ses

émotions, à organiser l'investissement de son corps, à

organiser ses liens et, enfin, à organiser sa pensée. »

(20)

L'oralité va permettre à l'enfant de

déterminer progressivement la limite entre le dehors et le dedans.

« L'oralité est pour le bébé humain, à la

fois, une forme de connaissance du monde et une modalité de la

construction de sa personne. » (20) Grâce à sa bouche,

il va acquérir des notions sur son environnement même si cette

découverte peut être faite de déplaisir et parfois

même de risques pouvant conduire à l'accident.

V. Accident

1. Approche multidimensionnelle du concept

En philosophie, l'accident est un terme employé pour

désigner toute modification non nécessaire et affectant plus ou

moins provisoirement un individu.

Selon Aristote, l'accident affecte les « substances

constitutives » de ce monde. Autrement dit, l'accident est

immatériel et a besoin d'un élément, d'un être pour

se produire. (21)

Jean Guyotat, psychanalyste français du XXème

siècle, détermine lui l'accident comme « un

événement au sens, c'est-à-dire une donnée de

l'expérience dans laquelle rentre toujours un élément de

surprise qui en fait un événement mental pour un sujet ou un

groupe de sujets. » (22)

Dans une approche juridique, l'accident se définit

plutôt comme « un événement dommageable, soudain

et indépendant de toute volonté. Cela ne signifie pas qu'aucune

responsabilité ne puisse être envisagée, car l'absence de

volonté n'empêche pas qu'une faute ait été commise.

» (23)

12

L'association des mots accident et heureux n'est jamais

utilisé puisque dans ce cas-là, on parle de chance. Le mot

accident est donc plutôt connoté négativement dans nos

esprits.

Pourtant l'accident, qu'il soit heureux ou malheureux, est un

évènement qui a une portée psychologique. Il affecte la

personne voire entraîne des remaniements psychiques.

Dans notre travail, l'accident concerne les enfants de six

mois à quatre ans, période au cours de laquelle un enfant est

réputé incapable de se prendre en charge. C'est donc aux adultes,

principalement aux parents, au sens large, mais aussi au personnel des

structures d'accueil d'assurer sa protection.

Dans la société actuelle, la recherche du risque

zéro est omniprésente dans tous les domaines. Pour autant la

notion de protection des enfants est bien plus ancienne. Depuis le début

de la IIIème république, la notion de protection se retrouve dans

l'ensemble des mesures propres à l'enfance. (24)

« À chaque période son enfance et

à chaque enfance un objectif pour la société :

rééduquer, punir, soigner, protéger. » (25)

La loi du 5 mars 2007, relative à la protection de

l'enfance, fait de la prévention un axe majeur.

2. Prévention

L'HAS propose une définition claire et concise :

« La prévention consiste à

éviter l'apparition, le développement, ou l'aggravation de

maladies ou d'incapacités. Sont classiquement distinguées la

prévention primaire qui agit en amont de la maladie, la

prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son

évolution, et la prévention tertiaire qui agit sur les

complications et les risques de récidive. » (26)

Appliqués aux accidents domestiques, ces types de

prévention peuvent se définir ainsi :

- La prévention primaire vise à diminuer

l'incidence d'un accident dans une population. Le but étant d'agir entre

laxisme et surprotection à l'égard des enfants de sorte à

écarter le risque d'accident.

- La prévention secondaire cherche à diminuer la

prévalence d'un accident dans une population et vise à faire

disparaître les facteurs de risques. Il est donc recommandé

d'éliminer les risques et notamment d'éduquer parents et

enfants.

- La prévention tertiaire a pour but de diminuer la

prévalence des conséquences d'un accident. Cette

prévention se fait en partie par l'apprentissage de gestes

adaptés à avoir suite à un évènement

indésirable. (27)

Les recherches menées sur les recommandations et les

normes en vigueur permettent de déterminer deux autres

sous-catégories de prévention : l'une dite passive et l'autre

dite active.

a) Prévention passive

La prévention passive vise à sécuriser

l'environnement de la population, notamment en obligeant une conformité

normalisée des produits et du matériel de la vie courante. Les

pouvoirs publics, l'Association Française de Normalisation (AFNOR) et la

Commission de Sécurité des Consommateurs (CSC) sont à

l'origine de ces recommandations et réglementations et veillent au

respect de leur application par les fabricants.

Touchant l'ensemble de la population et ne dépendant

pas de critères individuels, cette forme de prévention a,

à de nombreuses reprises, prouvé son efficacité.

Depuis la création de la CSC, par la loi du 21 juillet

1983, plusieurs stratégies de prévention ont été

instaurées :

« La mise en place d'une législation pour la

sécurité générale des produits exigeant qu'un

produit ne présente aucun risque dans des conditions d'utilisation

normales ou raisonnablement prévisibles ;

La mise en place d'une législation

spécialement destinée à assurer la protection des enfants,

comme la directive sur la sécurité des jouets, et l'interdiction

de la fabrication et de la mise en vente des imitations dangereuses ;

13

La création de mesures permettant en cas de dommage

d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi. » (28)

(1) Les jouets

Le décret du 22 février 2010 définit les

jouets comme « les produits conçus pour être

utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants

de moins de quatorze ans ». Le site du gouvernement sur la direction

des entreprises nous renseigne sur les exigences imposées aux fabricants

pour les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans. Elles

concernent principalement l'utilisation de produits chimiques et la taille des

pièces détachables.

Sur l'emballage de chaque jouet doivent être

mentionnés, la restriction d'âge, et la mention du danger encouru.

(29)

(2) Les emballages sécuritaires

Les emballages visant à prévenir les accidents

par ingestion existent depuis de nombreuses décennies, mais ne cessent

d'évoluer afin de répondre au mieux aux exigences des

consommateurs et des pouvoirs publics.

En plus des pictogrammes de danger et des bouchons

sécurisés, certains fabricants ajoutent aux produits

ménagers, du benzoate de dénatonium, plus connu sous le nom de

Bitrex®. Cette substance, la plus amère du monde, incite

la personne ayant ingéré du produit à le recracher

immédiatement et la protège ainsi contre toute intoxication.

Dans le cadre des piles boutons, pour protéger les

enfants de la dangerosité de ces ingestions, la marque

Duracell® a développé plusieurs dispositifs de

sécurité : une couche amère apposée à

l'arrière de la pile pour forcer l'enfant à recracher l'objet ;

un double emballage inviolable avec le logo d'avertissement « tenir

à l'écart des enfants » ; un avertissement gravé sur

la pile, et un autocollant sur la borne négative de la pile agissant

comme isolant électronique pour éviter tout court-circuit en cas

de contact avec la salive. (30)

Depuis février 2016, la norme NF EN ISO 8317

s'intéresse à la résistance face aux enfants des

emballages des produits non pharmaceutiques refermables.

Pour autant, la Commission américaine de

sécurité des produits de consommation déclarait à

juste titre : « Il n'existe pas d'emballage à l'épreuve

des enfants. Vous ne devriez donc pas considérer l'emballage comme votre

principale ligne de défense. Vous devriez plutôt penser à

l'emballage, même aux enfants comme dernière ligne de

défense. » (31)

b) Prévention active

La prévention active, quant à elle, incite les

personnes à participer à leur propre sécurité. Les

campagnes de sensibilisation, de lutte et de prévention ciblent ainsi

les produits, leurs méthodes d'utilisation et l'environnement dans

lequel évoluent les populations.

De nombreux acteurs publics sont à l'origine de ces

campagnes, dont l'Institut National de Prévention et d'Éducation

pour la Santé (INPES) et l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) dont nous

avons étudié précédemment les données.

Parmi plusieurs actions, certains dispositifs notables

destinés aux parents :

Le livret « Protégez votre enfant des accidents

domestiques », disponible

gratuitement en version papier et en version

téléchargeable sur le net. Il est introduit par les

différentes étapes du développement du jeune enfant, puis

chaque risque est illustré et des conseils simples sont annotés

pour limiter la survenue d'un accident. (32)

Le site internet : « Agir pour bébé -

Des clés pour penser son environnement », propose des conseils

pour vivre dans un environnement sain, et éviter les accidents

domestiques. Des informations sur la création du lien d'attachement

parent/bébé, et le développement de l'enfant sont

également disponibles. Pour finir, un rappel est fait sur les

professionnels de santé ressources à contacter en cas de besoin,

de conseils ou simplement de soutien. (33)

Beaucoup de données de prévention sont

proposées en ligne, sous différentes formes. La prévention

par les médias, la radio, dans le cadre des accidents du quotidien,

reste peu développée. Il en est de même pour les affiches

ou les livrets d'informations et de prévention. Il convient donc de se

demander si l'ensemble de la population a un égal accès aux

moyens de prévention proposés. Le guide de la

puéricultrice insiste d'ailleurs bien à ce sujet : « La

précarité a tendance à fragiliser la possibilité

d'accès aux moyens de prévention offerts par le système de

santé. » (7)

Mais, le volet préventif doit également tenir

compte de la capacité des parents à prendre en compte les

éléments de prévention. Depuis la pandémie de

coronavirus, les affiches Faciles à Lire et à Comprendre, FALC,

se sont démocratisées afin d'expliquer simplement à tous

les gestes barrières. Ces affiches initialement destinées aux

personnes en situation de handicap mental, ont été aussi

employées pour transmettre des recommandations aux personnes ayant un

faible niveau de français.

Pour autant, ces outils FALC mériteraient d'être

plus largement développés ; il n'en existe à ce jour aucun

pour informer des dangers du quotidien, ou expliquer comment sécuriser

l'environnement du jeune enfant. (34)

Précédemment nous nous sommes

intéressés aux modèles éducatifs parentaux et

à leurs répercussions sur la sécurité des enfants.

Ayant constaté des biais pour certains schémas éducatifs,

la puéricultrice ne devrait-elle pas être en mesure d'adapter ses

conseils au profil du parent rencontré ?

Mais pour finir, l'emploi du mot prévention n'est-il pas

déraisonné ?

3. Limites de la prévention

La prévention passive qui vise à

sécuriser l'environnement matériel est relativement performante

puisqu'elle repose essentiellement sur la conformité normalisée

des produits. Elle atteint ainsi la majorité de la population sans

reposer sur des paramètres individuels.

En revanche, la prévention active visant à faire

participer les personnes à leur propre sécurité est plus

complexe à mettre en oeuvre. Il convient de respecter les connaissances,

les compétences et la capacité de choix des parents, mais il faut

surtout une adhésion de leur part au projet.

« La notion de prévention apparaît

aussi, dans les réflexions sur l'action, pour exprimer un souhait

d'intervenir avant, plus tôt... comme si on pouvait établir avec

sûreté que les types d'intervention proposées pouvaient

avoir réellement le pouvoir d'éviter les problèmes en

question. » Adapté aux accidents du jeune enfant, ce mode de

pensée s'avère incriminant pour le parent et le désigne

comme responsable. D'autant plus que les accidents surviennent malgré la

prévention et la transmission de connaissances.

« Dans les politiques mises en place dans ce domaine,

il n'y a d'ailleurs pas de débat majeur entre les tenants d'une

politique de prévention et ceux d'une politique réparatrice ou

curative. » C'est un aspect qui mériterait d'être plus

investigué dans notre pays. (35)

14

L'usage démesuré du terme de prévention,

peut interférer dans la relation entre la puéricultrice et les

personnes concernées puisque chercher à prévenir la

survenue d'un incident revient à considérer ces personnes comme

potentiels vecteurs de ce danger.

De plus, l'emploi des notions de « prévention

du danger » ou de « difficultés éducatives

» nous fait tomber dans une généralité

extrême du fait de l'imprécision de ces termes.

La puéricultrice doit s'efforcer de faire abstraction

de son propre vécu et de sa personnalité afin de ne pas

être considérée comme jugeante par les parents.

En tenant compte des besoins exprimés par les parents,

la puéricultrice semble plus à même de proposer une

prévention et des actions adaptées à leurs modèles

éducatifs. Les parents, s'ils se sentent entendus et soutenus,

adhèrent plus facilement aux mesures proposées et s'approprient

mieux les conseils transmis. Une prévention individualisée semble

davantage pertinente même si elle est plus chronophage.

15

Mais, un travail reste à faire pour démocratiser

les notions de « droit au soutien » et « d'aide

». Des familles se refusent à faire appel à des

professionnels pour être soutenues par peur du jugement, par crainte

d'avoir failli à leur mission de parent. (36)

Afin de mieux comprendre comment intervenir de manière

adaptée auprès des parents, il convient de s'intéresser

plus précisément au concept de parentalité.

VI. Parentalité

1. Définition

Le Comité national de soutien à la

parentalité synthétise ainsi les idées majeures de ce

concept :

« La parentalité qualifie le lien entre un

adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il

s'inscrit, dans le but d'assurer le soin, le développement et

l'éducation de l'enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un

ensemble de fonctions, de droits et d'obligations (morales, matérielles,

juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans

l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de

l'autorité parentale. Elle s'inscrit dans l'environnement social et

éducatif où vivent la famille et l'enfant. » (37)

Didier Houzel, pédopsychiatre et psychanalyste

français, détaille quant à lui la parentalité en

trois axes :

L'exercice de la parentalité faisant écho aux

droits et devoirs des parents à l'égard de leur enfant.

L'expérience de la parentalité comme une

expérience subjective de devenir parent, de

remplir les rôles parentaux. Elle est relative aux

émotions, au vécu de chacun.

La pratique de la parentalité quant à elle,

correspond aux soins quotidiens, psychiques ou physiques, que les parents ont

à accomplir auprès de l'enfant. (37)

La parentalité est un processus qui évolue en

permanence, il va en-deçà du noyau père-mère

biologiques/enfant, et permet ainsi l'inclusion des multiples formes

parentales. Au-delà des enjeux mobilisés par ces nouveaux

schémas familiaux, la parentalité reste difficile à

caractériser puisqu'elle dépend aussi de l'histoire personnelle,

de la culture et des représentations de chacun.

Comment la puéricultrice peut-elle accompagner chaque

parent dans ce cheminement ?

2. Accompagnement et soutien à la parentalité

Le ministère des solidarités et de la

santé conçoit le soutien à la parentalité comme

suivant : « Soutenir la parentalité, c'est reconnaître

les parents comme premiers éducateurs de leurs enfants et les

accompagner dans la construction de leurs propres choix éducatifs et de

soin, dans le meilleur intérêt de l'enfant et le respect de ses

droits. » (38)

Mais qu'est-ce que véritablement l'accompagnement ?

Dans le dictionnaire des concepts en sciences

infirmières, le mot accompagner correspond à « se

joindre à quelqu'un pour aller où il va, en même temps que

lui. »

Maela Paul, docteur en sciences de l'éducation,

précise : « L'accompagnement nécessite donc, de la part

du professionnel une capacité à combiner des savoirs issus de

pratiques diverses, lui permettant de s'adapter aux situations nouvelles. Il

évoque la proximité et le respect de l'autre, la bienveillance et

le non-jugement. » (39)

De nos jours, les normes sociétales ont beaucoup

évolué. Les femmes mènent souvent de front leur

carrière professionnelle et leur vie personnelle et l'éloignement

possible parents/grands parents compliquent l'échange

intergénérationnel de conseils.

Les séparations au sein des couples sont

régulières, provoquant parfois une rupture de communication, ou

une vision différente de l'éducation de l'enfant. Mais le

changement le plus significatif, encore largement controversé, est celui

de la composition d'une famille.

16

Face à des besoins croissants, une

nécessité d'action se fait ressentir.

Pour cela, le gouvernement a récemment

développé une stratégie nationale de soutien à la

parentalité (2018-2019). Elle a eu pour but de répondre à

l'évolution des structures familiales, à l'émergence de

nouvelles questions des parents, et a indirectement proposé de nouveaux

axes à investir pour les institutions.

Dans ces circonstances, l'accompagnement des familles et le

soutien à la parentalité par les puéricultrices prennent

tout leur sens.

Un document du Centre Ressource Enfance Famille École

(CREFE) propose d'ailleurs des pistes afin d'améliorer le positionnement

professionnel dans le soutien à la parentalité, notamment en

valorisant les compétences parentales. (40)

3. Compétences parentales

L'idée de compétences parentales est née

lors de la conférence de la famille de 1998 s'intéressant

notamment à « la construction des repères, au maintien

de la cohésion sociale et à l'enjeu de conforter les parents dans

l'exercice de leurs responsabilités. »

Les professionnels du secteur de la petite enfance ne doivent

non plus faire à la place des parents, mais bel et bien les accompagner

dans leur rôle. En collaborant avec eux, l'idée est de lutter

contre leur méfiance, de « passer d'une clinique des

défaillances à une valorisation des potentialités. »

(41)

Le sentiment de compétence parentale c'est «

la perception qu'a un parent de ses habiletés à s'occuper de son

enfant. » Un sentiment positif de compétence est le reflet de

la confiance du parent en ses propres capacités lorsqu'il parvient

à atteindre l'idée qu'il se fait du bon parent.

Le soutien du conjoint et de l'entourage favorise l'atteinte

de ce sentiment de réussite et de satisfaction. Mais, la pression de la

société est telle que nombreux sont les parents cherchant

à se former, pour mieux répondre aux besoins de leur enfant et

ainsi se rassurer. Les puéricultrices peuvent de ce fait,

s'avérer être de véritables personnes ressources, et

confirmer à nouveau leur importance dans le rôle de soutien

à la parentalité. (42)

Cependant, accompagner un parent dans l'évolution de

ses compétences, revient à l'évaluer et implique

inconsciemment un jugement de valeur à l'égard du parent

concerné. Quels sont ses caractéristiques, ses attitudes ou

encore ses traits de personnalité ? Le professionnel évalue selon

des critères d'acceptabilité établis par la

société et selon ses propres affects. Même en

s'efforçant de rester bienveillant, il semble difficile d'être

parfaitement objectif. Le professionnel doit alors lui-même travailler

sur ses préjugés et ses représentations inconscientes.

(41)

Mais, l'incessante recherche de compétences

parentales, ne mène-t-elle pas à un surcroît de

responsabilisation des parents et à une culpabilité d'autant plus

grande pour eux ?

4. Responsabilité

Étymologiquement, le mot responsabilité vient du

latin « responsum » et signifie « se porter garant,

répondre de ». La responsabilité se définit

comme :

«L'obligation faite à une personne de

répondre de ses actes, du fait du rôle et des charges qu'elle doit

assumer, et d'en supporter toutes les conséquences. La notion de

responsabilité est associée dans notre culture occidentale

à celle de faute. Elle résulte pourtant d'une liberté

d'action et intègre la notion de temporalité [...J, dans

l'éducation des enfants par exemple. » (39)

L'enfant n'est de nos jours plus considéré comme

un adulte en miniature, il est reconnu comme un sujet de droits et jouit donc

des droits spécifiques de l'enfant. Vulnérable et en devenir, son

éducation et sa protection sont indispensables pour lui apprendre

à développer une capacité de discernement et ainsi devenir

autonome. De ce fait, l'enfant ne peut être pleinement tenu responsable

de ses actes.

17

Ainsi, les parents, détenteurs de l'autorité

parentale, sont solidairement responsables en cas de problème, et ce,

même si l'enfant était à ce moment-là

surveillé par un autre adulte.

Principalement dans le cadre d'accidents

sévères, la recherche de la cause et du responsable est

systématique.

La culpabilité du responsable est d'autant plus

importante que sa responsabilité est directement impliquée. C'est

un constat fréquent suite à l'accident d'un enfant sous la

surveillance de ses parents. Et pourtant, « la méconnaissance

du développement de l'enfant, et la sous-estimation de ses

capacités, est plus souvent à l'origine des accidents que la

négligence des adultes à l'égard de l'enfant. »

(7)

5. Culpabilité

D'un aspect psychologique, la culpabilité est un

« sentiment douloureux et normal qu'éprouve un sujet à

la suite d'une faute, dont il se sent coupable et responsable parce qu'elle

représente la transgression d'une valeur qu'il a

intériorisée et reconnue valable. » (43)

La culpabilité est un sentiment récurrent dans

la relation parent-enfant et survient selon différents contextes : la

séparation des parents, la maladie ou l'accident d'un enfant...

Ce sentiment apparaît car entre aussi en jeu la notion

de responsabilité. Être parent c'est se sentir responsable du

développement de son enfant, de son avenir, jusqu'à ce qu'il soit

en mesure de gérer lui-même sa propre responsabilité.

Dans un texte de Jean-Claude Quentel, psychologue clinicien,

la culpabilité parentale touchant des parents d'enfants en situation de

handicap, est illustrée ainsi : « ces parents en viennent

à croire que si ça leur est arrivé, c'est sans doute

qu'ils l'ont mérité, parce qu'ils sont coupables. N'ayant pas

fait ce qu'il fallait, ils n'ont en définitive que ce qu'ils

méritent. » (44)

La culpabilité parentale est un élément

fondamental à prendre en compte avant toute rencontre parent-soignant.

Mais, il faut surtout se demander si la culpabilité ressentie est

seulement un sentiment personnel, ou si les parents sont culpabilisés

par le monde extérieur et les attentes

sociétales.(45)

Dans le cadre des accidents domestiques de l'enfant, la

culpabilité inhérente à la fonction de parent est

majorée par cet événement.

Pourtant, « même lorsque les parents assurent

de leur mieux leurs obligations de surveillance et d'éducation, la part

de liberté laissée à l'enfant dans son apprentissage

comporte des risques que doivent assumer les parents. » (46)

Dans une société toujours plus exigeante, les

puéricultrices, dans le cadre du soutien à la parentalité,

doivent aussi apprendre aux parents à ne pas tomber dans l'hyper

culpabilité.

CONCLUSION DU CADRE THEORIQUE

Les accidents domestiques sont la première cause de

mortalité chez les enfants de zéro à quatre ans. Les

accidents par ingestion chez le jeune enfant sont fréquents et ont

significativement augmenté lors des périodes de confinement dues

à la crise sanitaire.

La prévention primaire, développée depuis

de nombreuses années déjà ne semble pas couronnée

de succès face à ce type d'accident. Les conseils de

prévention, trop généraux, parfois moralisateurs

apparaissent inadaptés, tout au moins insuffisants à eux

seuls.

La nécessité d'une prévention

individualisée se fait sentir afin de répondre au mieux aux

nouveaux besoins parentaux et permettre ainsi une meilleure adhésion aux

conseils donnés. La puéricultrice de PMI par ses rôles

d'accompagnement et de soutien à la parentalité, atteste ainsi de

l'importance de son travail dans la prévention des ingestions

accidentelles du jeune enfant.

18

Les recherches effectuées précédemment

permettent d'affirmer l'hypothèse initiale de ce travail : En

proposant une prévention individualisée et personnalisée

auprès des parents, les actions de la puéricultrice de PMI les

responsabilisent, renforcent leurs compétences parentales et permettent

ainsi de réduire la survenue et la potentielle gravité

d'ingestions accidentelles.

Cependant, comment réaliser cette prévention

pour la rendre la plus efficace et durable possible ?

Pour répondre à cette nouvelle interrogation,

nous interrogerons dans un premier temps des parents afin d'apprécier

leurs connaissances et leurs ressentis quant à la prévention des

ingestions accidentelles. Dans un second temps, nous interrogerons des

puéricultrices en exercice en PMI pour qui la prévention est une

mission quotidienne.

19

CADRE EMPIRIQUE

Dans cette partie, nous allons détailler le cheminement

choisi et suivi pour interroger parents et professionnels en utilisant

respectivement des questionnaires et des entretiens.

VII. Choix de l'outil d'enquête

Notre choix s'est porté sur la réalisation de

questionnaires auprès de parents et d'entretiens semi-directifs

auprès de puéricultrices.

Les parents sont les principaux concernés par la

prévention des ingestions accidentelles du jeune enfant puisqu'ils sont

à la fois les premiers responsables et les premiers éducateurs de

leurs enfants. Il nous apparaît donc primordial de recueillir des

informations sur leurs connaissances, leurs ressentis et leurs souhaits afin de

proposer un projet en adéquation avec ces éléments.

Pour ce qui est des puéricultrices nous avons

favorisé les entretiens semi-directifs afin d'obtenir des données

qualitatives. L'entretien facilite l'interaction et le partage d'idées

et semble le plus adapté pour connaître l'avis et les

façons d'agir d'un professionnel de santé. Nous souhaitons ainsi

aborder certains thèmes, tout en laissant une liberté

d'expression et de réflexion à la personne interrogée.

Interroger puéricultrices et parents permet d'avoir un

point de vue global sur le sujet et non pas une vision unilatérale.

À l'issue, nous espérons ainsi être à même de

développer un projet répondant aux attentes et aux besoins des

parents, tout en restant réaliste et en tenant compte des contraintes de

chacun.

Menant simultanément des questionnaires et des

entretiens, il a été convenu avec la guidante de ce

mémoire de réaliser trente à cinquante questionnaires

auprès de parents et trois à quatre entretiens avec des

puéricultrices. Ainsi, nous pensons obtenir un nombre suffisant de

réponses pour une analyse complète et intéressante, sans

pour autant trop alourdir ce travail.

VIII. Questionnaires

1. Méthodologie

a) Présentation de l'outil d'enquête

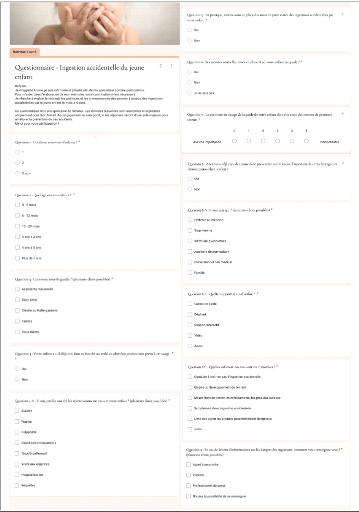

Nous avons établi un questionnaire (cf. Annexe III)

comprenant dix-huit questions principales. Selon leurs choix, les parents

interrogés peuvent être amenés à répondre

à des questions complémentaires afin de préciser leurs

réponses.

Nous alternons les types de questions afin d'éviter

l'ennui pour la personne interrogée : choix simple, choix multiple,

liste déroulante, question ouverte... Les questions ouvertes sont

cependant rares afin de ne pas rendre le questionnaire trop long et

fastidieux.

Les questions plus personnelles sur leurs connaissances et

leur catégorie socioprofessionnelle sont

préférentiellement placées à la fin, afin que le

parent ne se sente pas jugé.

Le contenu du questionnaire aborde différentes

thématiques. Tout d'abord nous nous intéressons au nombre

d'enfants par famille ainsi qu'à leurs modes de garde. Dans un

deuxième temps, nous questionnons les parents sur les ingestions

accidentelles : la prévention instaurée au domicile, dans le lieu

de garde, et les conseils de prévention reçus à ce

sujet.

La partie suivante a pour but d'analyser leurs connaissances

afin de mieux cerner leurs besoins et pouvoir ainsi leur apporter les

informations adaptées lors de notre projet. Les

20

questions suivantes portent sur l'intérêt des

parents pour une campagne de sensibilisation et leurs souhaits pour la forme et

la période de notre intervention.

Pour finir, il nous est apparu intéressant d'interroger

les parents sur leurs rapports à la PMI.

Nous avons ajouté une photo pour illustrer les

questions de connaissances, afin de faciliter la compréhension ; par

exemple, nous avons introduit une photo de piles boutons afin de rappeler aux

parents quels sont ces objets.

Le questionnaire a été testé par deux

couples soignants ayant des enfants, et un couple non soignant ayant

également un enfant en bas âge. Nous avons ainsi

précisé une question, et nous sommes assurés que toutes

soient compréhensibles par tout public.

b) Critères d'inclusion et d'exclusion

Notre travail portant sur les ingestions accidentelles par

les enfants de six mois à quatre ans, nous avons choisi d'interroger des

parents ayant au moins un enfant dans cette tranche d'âge.

Afin de ne pas trop réduire la population

interrogée, nous avons élargi le droit de réponse aux

parents ayant au moins un enfant entre six mois et cinq ans révolus.

Ainsi nous pouvons toucher un plus large panel de famille, sans pour autant

risquer d'avoir des parents dont les conseils de prévention reçus

sont obsolètes.

Les parents doivent être en mesure de comprendre

l'intérêt de ce questionnaire et d'y répondre librement,

sans aide risquant d'influencer leurs réponses.

c) Diffusion des questionnaires

La diffusion des questionnaires s'est faite via internet. Le

lien du questionnaire a été transmis à des personnes

susceptibles d'y répondre et de correspondre à la population

visée. Nous avons demandé l'aide de différentes personnes

pour qu'elles partagent également le lien dans leur propre entourage.

Nous espérons ainsi toucher un maximum de

catégories sociales et culturelles.

d) Limites et biais

En faisant appel à différentes personnes, dont

une influente sur les réseaux sociaux, nous avons pu interroger des

personnes d'horizons variés.

Cependant, nous n'avons pu obtenir de réponses de

personnes en situation de précarité puisqu'elles ne disposent pas

toutes d'outil numérique permettant d'accéder à internet.

Elles ne sont donc pas (ou peu) représentées dans cet

échantillon.

2. Présentation des résultats

Au total, entre le 21 avril, date de publication du

questionnaire et le 27 avril, date de clôture de l'enquête,

cinquante-six réponses ont été recueillies.

Sur ces cinquante-six questionnaires, seulement cinquante-deux

ont été conservés. Les quatre autres ont été

supprimés puisque les répondants n'entraient pas dans les

critères de sélection ; notamment en raison de l'âge de

leur enfant.

Pour l'analyse des questionnaires, malgré un faible

échantillonnage, nous nous exprimons en pourcentage afin de faciliter la

compréhension.

a) Profil des parents interrogés

Sur cinquante-deux réponses, 38.5% des parents ont un

enfant unique, 36.5% ont deux enfants et 25% déclarent avoir trois

enfants ou plus.

La catégorie socio-professionnelle ne semble pas avoir

d'influence sur la connaissance de la PMI. Employés, professions

intermédiaires ou cadres ont tous fait appel aux services de la PMI.

b) 21

Modes de garde

Sur cinquante-deux répondants, le mode de garde le

plus répandu est la crèche ou halte-garderie avec 53.8%. La garde

par le parent lui-même ou la famille apparaît fréquemment

sur le graphique mais est dans la plupart des cas associée à un

mode de garde par un professionnel de la petite enfance. Six parents sur

cinquante-deux déclarent garder seul leur enfant, et quatre

déclarent le faire garder par un membre de la famille.

Les pourcentages recueillis dans cette rubrique ne sont pas

représentatifs de la population française.

Sur cinquante-deux répondants, trente et un, dont

vingt-cinq ayant une formation de secourisme, déclarent indispensable

que la personne en charge de la garde de leur enfant ait des notions de

premiers secours. Ceux n'ayant pas de diplôme de secourisme accordent

moins d'importance à la formation de la personne en charge de leur

enfant.

c) Ingestions accidentelles

Séquelles Hospitalisation Visite aux urgences

Toux/étouffement Nausées/vomissements Culpabilité Frayeur

Aucune

|

|

|

|

0 5 10 15 20 25 30

Graphique 1 représentant les répercussions

des ingestions accidentelles par les enfants

Il a été demandé aux parents, dont un

des enfants a déjà porté à sa bouche un objet ou

produit non prévu à cet usage, quelles ont été les

conséquences de ce geste.

La majorité des parents (28/32) déclare avoir

eu une frayeur, un tiers nomme le sentiment de culpabilité.

Pour autant, sur un faible échantillon de trente-deux

parents, quatre enfants ont été admis au service des urgences et

un a dû être hospitalisé. Quatre enfants ont

été nauséeux ou ont vomi suite à leur ingestion.

Ces chiffres rappellent la tournure sérieuse que peuvent prendre ces

événements.

d) Prévention

84.6% des parents mettent en place des mesures pour

éviter des ingestions accidentelles, nous ne savons cependant pas

combien ont mis en place des mesures suite à une frayeur ou un

accident.

Pour autant, il est possible de mettre en évidence que

les mesures de prévention employées ne suffisent pas à

éviter une ingestion accidentelle.

Sur 52 parents interrogés, 44 déclarent mettre

en place des mesures préventives aux ingestions accidentelles, pourtant,

32 de leurs enfants ont porté à la bouche ou ingéré

un produit/un objet non prévu à cet usage.

Il reste tout de même 15.4% des parents ne mettant

aucune action préventive en place pour limiter le risque d'ingestions

accidentelles par leur enfant : 6% d'entre eux ont déjà

reçu des conseils de prévention et 10% n'en ont jamais eu.

Au total, 55.8% des parents ont déjà reçu

des conseils de prévention sur le risque d'ingestion et d'intoxication

chez l'enfant.

Dans 32% des cas, la prévention a été

faite par un médecin ou un pédiatre. La famille se place comme

deuxième pourvoyeur de conseils avec 22%, suivie de près par la

puéricultrice avec 20%. L'auxiliaire de puériculture et la

sage-femme ont moins fréquemment

22

dispensé de conseils de prévention sur les

ingestions accidentelles avec 9% chacune. Pour finir, le professionnel non

médical se fait plus rare avec 8% et rien ne nous permet de

connaître la nature de son métier ni le contexte de diffusion du

message préventif.

8%

9%

22%

20%

9%

32%

Pédiatre/médecin Sage-femme

Puéricultrice Auxiliaire de

puériculture

Professionnel non médical Famille

Diagramme 1 des personnes ayant dispensés des

conseils de prévention

Deux parents sur vingt-neuf ont reçu des conseils de

prévention uniquement de la part de personnes extérieures au

domaine de la santé. Mais, dans la majorité des cas, les

informations de prévention ont été données par un

ou deux professionnels de santé (23/29 répondants).

Pour analyser plus précisément les pratiques des

professionnels de santé, nous avons isolé les données

propres à leur fonction et avons ainsi pu établir le diagramme

suivant.

45%

5%

10%

24%

16%

Carnet de santé Dépliant Support interactif

Vidéo Aucun

Diagramme 2 représentant les supports de

prévention employés par les professionnels de

santé

Pour 45% des parents, le professionnel ayant diffusé

les conseils de prévention n'a pas utilisé de support. Le carnet

de santé n'a été utilisé que dans 24% des cas. Le

dépliant, le support interactif et la vidéo ont été

employés dans, respectivement, 16%, 10% et 5% des cas.

La conduite à tenir en cas d'ingestion accidentelle

Les étapes du développement de l'enfant

La mise hors de portée des médicaments et

produits

Les symptômes d'une ingestion accidentelle

La liste des produits ou objets potentiellement dangereux

10%

19%

35%

27%

9%

Diagramme 3 représentant les messages de

prévention reçus par les parents

L'information la plus transmise est celle de mettre hors de

portée les médicaments et les produits dangereux.

La conduite à tenir en cas d'ingestion accidentelle est

la deuxième information la plus donnée. 19% déclarent

avoir été informés des produits et objets potentiellement

dangereux.

Plus rarement sont évoqués les symptômes

d'une ingestion (10%) et les étapes du développement (9%).

23

En croisant les données il apparaît que

l'information sur les étapes du développement de l'enfant est une

information ayant été transmise exclusivement par des

professionnels de santé.

En cas de besoin ou de questionnement, 86.5% des

parents font appel prioritairement à un professionnel de santé.

67.3% se renseignent sur internet et 17.3% font appel à un proche. 11%

se renseignent exclusivement sur internet et 2% font appel exclusivement

à un proche.

e) Connaissances

57,7% des répondants estiment leurs

connaissances sur la prévention des ingestions accidentelles

insuffisantes. 64,4% des parents interrogés seraient prêts

à participer à une campagne de sensibilisation sur le sujet des

accidents domestiques.

Nous avons cherché à savoir si les

parents estimant leurs connaissances insuffisantes seraient

intéressés par une campagne de sensibilisation au sujet des