|

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGEMENT SUPERIEUR ET

UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE CHRETIENNE DE KINSHASA

(UCKIN)

B.P. 2635 KINSHASA I

FACULTE DE MEDECINE

CAUSES DE DECES AUX SOINS INTENSIFS DE CHIRURGIE DE LA

CLINIQUE BONDEKO DE 2018 - 2019

Patrick MUSALA MEYA

Gradué en Sciences

Biomédicales

Mémoire présenté et défendu en vue

de l'obtention du titre de docteur en Médecine, Chirurgie et

Accouchement.

Directeur : Dr Etienne MAWEJA MUKUNA

Année Académique 2017-2018

DEDICACE

A mes parents : ma maman Mme Wivine MUSALA épouse MAKILA

et mon père M. Augustin MAKILA pour l'amour et surtout le soutien moral,

financier et spirituel que vous m'avez apporté, ils ont

été un atout indiscutable dans la réalisation de ce

travail. Je vous dis sincèrement merci.

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait pu se faire sans l'assistance et la

santé que nous a apportées le DIEU Tout-Puissant, à qui

nous rendons infiniment grâce et aussi sans le soutien pluridimensionnel

des personnes très particulières. Nos remerciements vont

spécifiquement à :

Tout le staff médical de la clinique Bondeko :

Pour leur hospitalité et tous les moyens mis en jeux pour une bonne

formation pendant notre séjour pendant le stage interné.

Mon directeur : Dr Etienne MAWEJA MUKUNA qui a

accepté ce travail et qui en a assuré si efficacement la

direction, pour sa disponibilité et son aide. Qu'il soit assuré

de toute ma reconnaissance

A mon grand frère Costa MONZILI : Pour ton amour, tes

conseils, tes encouragements, ton soutien inconditionnel dont tu as toujours

fait preuve.

La grande famille Mayaya-Kwetho Pour les conseils fructueux

que vous m'avez en permanence prodigués durant la formation et vos

encouragements ainsi que le soutien.

A mes soeurs et frères: Nathan, Josué,

chrinovic et béni pour votre amour

A mes cousines et cousins: Joey mangenga, Giressenimi et

d'autre : vous avez toujours été présents

auprès de moi, tant sur le plan académique que sur le plan

fraternel.

A tous mes camarades de la promotion merci pour tous les bons

et heureux moments partagés ensemble Et sans aucun doute à

l'esprit de solidarité et de fraternité dont nous avons fait

preuve durant ces 7 ans.

A tous mes amis (Christian mokuba, Samuel basilua,

Orlynsonkole, Julio kiese, Sakivena love, Didier lemoupa, winner taghize,

merveiltutonda, Inesilenda, chadracomatuku, John ntumba, thomas oleko,

jamesrukera et bien d'autre)merci.

LISTE DES ABBREVIATIONS

APACHE :acute physiology and chronic health disease

ASA : american society of anesthesiologists

ASBL :association sans but lucratif

CPAP :continous positive airway pressure

IGAS :inspection générale des affaires

sociales

INSE :institut national de la statistique et des

études

ISRM : institut de sante et de recherche médicale

OMS : organisation mondiale de la sante

SC :soins continus

SDRA : syndrome de détresse respiratoire aigu

SI :soins intensifs

SICHI : soins intensifs de chirurgie

SOFA : sequentialorganfailureassesment

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I. Liste de contrôle de

sécurité chirurgicale(5)

2

Tableau II. Dysfonctions et défaillances

viscérales en post opératoire (2)

19

Tableau III. Répartition des patients selon

le sexe

27

Tableau IV. Répartition des patients selon la

tranche d'Age

28

Tableau V. Répartition selon le motif

d'hospitalisation

29

Tableau VI. Répartition des patients selon la

durée d'hospitalisation

30

Tableau VII. Répartition des patients selon

le type de chirurgie

31

Tableau VIII.Répartition des patients selon

le moment de la survenue du décès

32

Tableau IX. Répartition des patients selon

les pathologies médicales associées potentiellement aggravant

33

Tableau X. Répartition des cas selon le mois

du décès

34

Tableau XI. Répartition des patients selon

les bilans para cliniques demandés en SICHI

37

Tableau XII. Répartition de patient selon la

durée de disponibilité des résultats.

38

Tableau XIII. Répartition de patient en

fonction de l'état civil

39

Tableau XIV. Répartition de patient selon le

type de traitement bénéficié

40

Tableau XV. Répartition de patients selon

lieu de provenance

41

Tableau XVI. Répartition de patient selon la

durée comprise entre le début de la maladie et le moment de la

consultation

42

Tableau XVII. Répartition des patients en

fonction de la cause du décès dans la période

post-opératoire

43

Tableau XVIII. Répartition des cas selon la

cause du décès en période préopératoire

44

Tableau XIX.Répartition des cas en fonction

des causes pour lesquelles le patient n'a pas été

opéré

45

LISTE DES FIGURES

Pages

|

Figure 1: Zone de provenance

..........................................................30

Figure 2: Période de décès

...............................................................31

|

RESUME

Ce travail étudie les causes des décès aux

soins intensifs de chirurgie

Qui est une unité de soins entre la réanimation et

les soins continus.

C'est donc un lieu de combat entre la vie et la mort, la mort

étant une cessation de toute fonction physiologique

Résultats : nous avons

enregistré 48 décès sur un total de 114 patients

hospitalisés aux soins intensifs de chirurgienotre étude

démontre que la cause la plus fréquente des décès

est la péritonite avec 19 cas soit près de 40% des cas de

décès.

Le type de chirurgie le plus concerné est la chirurgie

digestive avec 39 cas soit 81.25% des cas des décès.

La période la plus concernée et la période

post-opératoire avec 24 cas soit 50% des cas de décès.

La majorité des décès son survenus durant la

garde avec 38 cas soit environ 79% des cas de décès

La durée moyenne d'hospitalisation était de 2-3

jours.

Conclusion : ce travail nous a permis

d'avoir une vision détaillée de la mortalité à la

clinique BONDEKO au sein de son unité aux soins intensifs de

chirurgie

Mots clés : unité de soins

intensifs, causes de décès

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS

ii

LISTE DES TABLEAUX

iv

LISTE DES FIGURES

v

TABLE DES MATIERES

vii

INTRODUCTION

1

1. DEFINITIONS DES

TERMES

1

2.

PROBLEMATIQUE

2

3. OBJECTIFS

2

3.1.

Général :

2

3.2.

spécifiques :

3

CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES CAUSES DES

DECES DES PATIENTS AUX SOINS INTENSIFS DE CHIRURGIE

4

I.1. Contexte

4

I.2. Types de mort en milieu

hospitalier :

5

I.3. Catégories des patients en

soins intensifs de

8

Chirurgie

8

Catégories des patients : les patients

hospitalisés en SICHI sont classés en 4

catégories :

8

I.3.1. Période

préopératoire

8

I.3.2. Période

peropératoire

9

I.3.3 Période

post-opératoire

14

I.4. Normes des unités des soins

intensifs

18

I.5. Equipements d'une unité de

SICHI :

20

CHAPITRE II. MATERIEL ET

METHODES

21

II.1 Cadre et type

d'étude

21

II.2 Site d'étude

21

II.2.1. Description du site

21

II.2.2. Personnel

21

II.3 Population d'étude

22

II.4 Critères

d'inclusion

22

II.5Critères d'exclusion

22

II.6 Collecte des

données

23

II.7 Méthode d'analyse

23

II.8 Echantillons

23

CHAPITRE III. RESULTATS

24

III.1. Sexe des patients

24

III.2. Age des patients

25

III.3. Motif d'hospitalisation

26

III.4. Durée

d'hospitalisation

27

III.5. Type de chirurgie

28

III.6. Moment de la survenue de

décès

29

III.7. Pathologies médicales

associées potentiellement aggravant

30

III.8. Mois du

décès

31

III.9. Zone ou district de

provenance

32

III.10. Période de

décès

33

III.10. Bilans para clinique demandé

durant le séjour

34

III.11. Durée de disponibilité

des résultats des bilans

35

III.12. Etat civil des patients

36

III.13. Type de traitement

37

III.14. Lieu de provenance

38

III.15. Durée entre le début

de la maladie et la consultation

39

III.16. Cause de décès en

période post-opératoire

40

III.17. Décès en

période préopératoire

41

III.18. Pourquoi les patients n'ont pas

été opérés

42

CHAPITRE IV. DISCUSSION

43

Une insuffisance équipementière...

47

CONCLUSION

50

RECOMMANDATIONS

51

BIBLIOGRAPHIE

52

INTRODUCTION

1. DEFINITIONS DES TERMES

1.1. L'unité des soins intensifs :

Est l'un des services de l'hôpital qui prodigue des

soins de suppléance à une défaillance vitale aigue ;

elle est la structure médiane entre le service de réanimation et

les unités des soins continus. (2)

Elle a pour but de prendre en charge les patients qui

présentent une défaillance d'une de plusieurs fonctions vitales,

ou qui sont à risque développer une complication

sévère ,le service des soins intensifs de chirurgie dispose des

moyens techniques très spécialisées celles-ci sont mis en

oeuvre de façon continue par une équipe multidisciplinaire afin

de déceler , prévenir et corriger les déséquilibres

aigus présumés réversibles liés à

l'affection sous-jacente (maladie ,chirurgie, traumatisme).(3)

L'unité des soins intensifs est complexe

Elle comprend certaines sous unités appelées

« unités spécialisées ».Nous

citons :

v Unité des soins intensifs spécialisée

en chirurgie cardio-vasculaire

v Unité des soins intensifs spécialisée

en chirurgie digestive

v Unité des soins intensifs spécialisée

en chirurgie pédiatrique

v Unité des soins intensifs spécialisée

en urologie

1.2. Décès :

Est un terme désignant la cessation de toute fonction

physiologique dans l'organisme et le début de la décomposition.

(1)

2. PROBLEMATIQUE

L'unité des soins intensifs est une structure

médiane entre les services de réanimation et les unités

des soins continus. Elle prend en charge une défaillance sur une

durée limitée et constitue avec l'unité des soins

continus, les unités intermédiaires entre la réanimation

et les services généraux hospitaliers. (1)

Une question se pose toujours devant un

décès : qu'est-ce qu'il fallait faire que l'on n'a pas

fait?

Les décès en soins intensifs de chirurgie

comprennent un vaste terrain, tel est l'impression d'être placé

dans une forêt et dont les fruits sont amers. (1)

Nous allons nous intéresser plus

particulièrement aux défaillances nécessitant une Prise en

charge chirurgicale ou qui sont consécutives à un traitement

chirurgical motif d'hospitalisation aux soins intensifs de chirurgie.

D'où la nécessité de décrire les

caractéristiques des patients décédés en terme

d'âge, de gravité initiale, de diagnostic d'entée en SICHI,

du sexe.

La connaissance des facteurs prédictifs des

décès intra hospitaliers et particulièrement en SICHI

permettrait la meilleure évaluation du pronostic des patients admis en

réanimation et permettrait aussi de mieux orienter les

thérapeutiques pour ces patients afin d'améliorer leur devenir

3. OBJECTIFS

3.1.

Général :

Analyser et améliorer la qualité de la prise en

charge des patients hospitalisés aux SICHI.

3.2.

spécifiques :

v Identifier la tranche d'âge la plus

concernée

v Identifier le sexe le plus concerné

v Identifier les diagnostics d'entrée en SICHI les plus

concernés

v Identifier le type de chirurgie le plus concerné

PLAN DE TRAVAIL

Notre travail comprend 4 chapitres

précédés d'une introduction, ces chapitres sont :

· Chapitre I : Généralité sur

les causes des décès aux soins intensifs de chirurgie

· Chapitre II : Matériel et

méthodes

· Chapitre III : Résultats

· Chapitre IV : Discussion

Le dernier point de notre travail porte sur la conclusion puis

des recommandations.

CHAPITRE I. GENERALITES SUR

LES CAUSES DES DECES DES PATIENTS AUX SOINS INTENSIFS DE CHIRURGIE

I.1. Contexte

Les soins intensifs sont considérés comme un

lieu de combat acharné contre les affections graves. Il arrive que les

patients meurent en SICHI ; en revanche, il est assez rare que la mort

surgisse de façon inattendue. Au contraire, elle survient

fréquemment à l'issue d'un processus organisé. Les

personnels soignant assurent l'accompagnement des patients et des familles en

privilégiant la dignité de cette période. (2)

L'arrêt du coeur est qualifié de mort clinique.

Le décès est constaté par un médecin sur un

certificat de décès, obéissant à des règles

de rédaction précises. Dans notre pays, la République

Démocratique du Congo, ce certificat comprend deux volets. Un volet

administratif comportant : le lieu du décès, la date,

l'heure, l'identité complète du patient (noms, date de naissance,

sexe...) Le volet médical est anonyme, relatif aux causes du

décès. (1)

Le certificat est signé par le médecin. Celui-ci

devra être parfaitement identifié.

Tandis que dans le passé, les gens mourraient à

domicile, et c'était considéré comme étant normal

.La mort était comprise comme une étape de la vie, ou alors on

incriminait un malfaiteur d'être à l'origine (conception

africaine) sans vouloir analyser les causes médicales qui seraient

à l'origine. (2)

Désormais, la mort s'est introduite à

l'hôpital et n'a plus sa place à la maison .Le plus souvent, pour

les patients en soins intensifs, la mort survient après un combat

acharné entre la vie et la mort ; Et les limites derniers jours de

vie peuvent être repoussés sans délai précis.

Toutefois, la mort est toujours présente, puisqu'elle ne peut à

l'évidence être supprimée (1)

De la part des soignants, aussi bien médecins

qu'infirmiers, les décès des malades admis aux soins intensifs

étaient des phénomènes vécus comme un échec

d'emblée. Cette perception de la mort teintée de

culpabilité survenait dans des circonstances désastreuses telles

qu'ils n'y étaient pas préparés, ni ne connaissaient

parfaitement le traitement administré. (1)

Aujourd'hui, cette perception d'échec a fait place

à l'acceptation de la mort. Mourir en soins intensifs est devenu une

réalité acceptée et bien gérée.

I.2. Types de mort en milieu

hospitalier :

· La mort prématurée inattendue : le

patient est admis aux soins intensifs avec une pathologie précise ou

encore non diagnostiquée, mais en fonction de son état, la

survenue de la mort est surprenante, même si elle est sous

entendue ; puisque sa prévention et l'instauration d'un traitement

immédiat sont les indications même de l'admission aux soins

intensifs.

· La mort attendue : c'est le décès du

patient qui survient lentement, avec une évolution défavorable

depuis l'admission du patient. Elle s'annonce suivant l'effondrement du patient

à petit feu. Généralement le patient meure en étant

équipé. C'est-à-dire ; avec les voies de Mayo

Taylor, les cathéters centraux et artériels, les

électrodes...

· La mort organisée : est celle qui

découle d'une décision de suspension ou de retrait

thérapeutique. (4)

L'enquête sur « les décès

en soins intensifs » de chirurgie »menée par

« l'IGAS » montre qu'au moment où plus de la

moitié d'européens meure en établissement des soins, le

taux est plus bas en Afrique où la prise en charge des

décès ne fait pas parti des missions reconnues à

l'hôpital. Pour les personnels soignants, la mort vécue jadis

comme un échec, est actuellement acceptée telle que

mentionné ci haut. Les exigences techniques emportent largement sur les

besoins de confort des malades et d'accueil des proches. Plusieurs

études montrent que le décès a lieu le plus souvent

après que le réanimateur ait décidé

d'arrêter les soins, lorsque les thérapeutiques aggravent

l'état du patient, et les gestes diagnostics invasifs

exagérément réalisés alors qu'il n'existe plus

d'espoir d'une amélioration clinique. (3)

Par ailleurs, la même enquête rapporte 26% des

patients décédés aux SICHI décèdent à

l'issue d'un séjour d'une durée inférieure à

24h ; soit avant ou après un acte chirurgical.

Ces dernières années, il a été

observé une décroissance de la mortalité aux SICHI ;

Selon les études de l'IGAS, cette baisse de mortalité peut

être mise en lien avec une amélioration de la qualité des

soins, et l'apparition des nouvelles technologies ; mais aussi du fait

d'une meilleure identification des patients éligibles à la

réanimation ou à une hospitalisation en SICHI. Les facteurs

associés aux décès ou à la survie en SICHI sont de

mieux en mieux identifiés.

Une bonne réanimation est gage de la survie en SICHI si

la prise en charge est correcte .Les réanimateurs ont

développé des scores de pronostic ou des indices de

gravité tels que : l'IGS II, le SOFA et l'APACHE afin de mieux

exploiter l'expérience clinique collective et prédire la

probabilité au cours de l'hospitalisation en SICHI.

L'âge élevé a été clairement

identifié comme associé à une surmortalité,

montrées dans les études menée par l'IGAS par un taux plus

élevé de la mortalité en SICHI .De même sur une

cohorte des patients de plus de 60 ans admis en SICHI, une étude

française a mis en évidence un taux d mortalité en soins

intensif de 37% et un taux de décès intra hospitalier de 53%.Ceci

s' explique notamment par un taux de morbidité plus fréquent.

Il est notable que l'amélioration de la

mortalité générale se fait alors que la population

générale tend à vieillir (l'Afrique est

épargné par ce constat).

Aux Etas unis, la proportion des patients âgés de

plus de 60 ans est estimée à plus de 20% de la population en 2006

et les projections pour la population de plus de 85 ans montre que celle -ci va

être multipliée par 5 d'ici 2050.

En France, l'augmentation de la population de plus de 75 ans

était de 3 millions puis de 4,5 millions en 2013.Les projections

prévoient 7 millions des personnes âgées de plus de 60ans

en 2025 (INSE) ; Ainsi, comme la population générale, la

population âgée (?65 ans) hospitalisée en soins intensifs

varie de 26-51 % selon les unités des soins.

En République Démocratique du Congo par contre,

selon une agence démographique du pays, les personnes âgées

de plus e 60 ans représentent 8,62% en 2016, alors que la proportion ne

représentait que 6% en 2014 et la projection de la dite population

serait de l'ordre de 10-12% d'ici 2020.Compte tenu de l'augmentation mondiale

de la population des personnes âgées de plus de 60 ans, doit-on

craindre une augmentation du nombre des décès à cause de

cette évolution? Sachant que l'âge représente une des

variables d'étude dans notre travail nous allons essayer de

répondre à cette question au fur et à mesure que nous

évoluons dans le travail. (5)

La plupart d'études épidémiologiques sur

les patients hospitalisés en SICHI portent sur la mortalité

à court terme ; soit 24h après administration en SICHI, mais

il apparait maintenant clairement qu'il existe une surmortalité

poursuivie plusieurs jours après un séjour et

particulièrement dans les 7 premiers jours.

Les études rapportent 15% des décès

supplémentaires dans les 7 premiers jours suivant une admission en

SICHI. En peropératoire, les études menées par l'IGAS

montrent que la durée de réanimation est souvent élargie

si les patients présentent un syndrome de détresse respiratoire

aigu ou un choc septique. Ces genres des patients voient leurs séjours

en SICHI élargie avant une éventuelle intervention chirurgicale

et avaient un taux de décès à court terme plus

élevé.

Un enjeu majeur réside donc dans l'amélioration

de cette mortalité après un court séjour en SICHI ;

ce qui passe par une meilleure connaissance épidémiologique, si

un nombre non négligeable des travaux sont regardés de 24h

après une admission en SICHI à 7 jours, très peu se sont

intéressé au décès tardifs au décours de

l'admission(6).

I.3. Catégories des

patients en soins intensifs de

Chirurgie

Catégories des patients :

les patients hospitalisés en SICHI sont classés en 4

catégories :

a) Patients en instance d'une intervention chirurgicale ou

période Préopératoire

b) Patients en Période Peropératoire

c) Patients en post opératoire

d) Patients avec traitement médical (1)

I.3.1. Période

préopératoire

Elle est sensible en 3 points :

Ø l'indication opératoire

Ø l'information du patient

Ø la Réanimation préopératoire

· L'indication opératoire : ne doit pas

être retardée.

· L'information du patient : est incontournable,

Elle devra notamment porter sur l'état de santé actuel et

prévisible du patient, sur la nature, les traitements envisagés,

les conséquences en cas de refus, les alternatives thérapeutiques

possibles, les risques fréquents ou graves normalement

prévisibles et les précautions à prendre. Il sera

également nécessaire de pouvoir fournir les preuves de

l'information, le mieux par écrit, aussi par les

témoignages ; Le recueil du consentement du patient à

l'intervention doit s'avérer indispensable. Et tout patient a le droit

de connaitre sa maladie, son stade et son évolution avec ou sans

traitement chirurgical. (7)

· La réanimation

préopératoire : ne doit pas être tardive, de

manière classique,...

I.3.2. Période

peropératoire

La check List au bloc opératoire est un outil

nécessaire pour localiser la cause, l'origine, la responsabilité

de la faute ayant causé le décès si elle existe ; si

elle existe. L'OMS a développé des recommandations de

sécurité chirurgicale ( guide lines for safesurgery) en

forme de check List simple, applicable en tout pays et contextes à

vérifier pour toute opération(comme le fait obligatoirement tout

pilote d'avion)

a) Quelques dysfonctionnements du bloc

opératoire responsables des cas des

décès :

Désorganisation interne du bloc

opératoire :

· Agitation et désordre (locaux

encombrés, « le salle » fréquente

« le propre »

· L'absence des règles de fonctionnement

clairement énoncées.

Baisse de la qualité de prestation du bloc

opératoire :

· Des retards et des durées prolongées de

séjour au bloc opératoire

· L'augmentation des risques d'infection et des

erreurs

· L'attention portée aux malades qui diminue

· La mauvaise gestion des personnels et du

matériel qui entraine un gaspillage et surcouts.

Baisse de la qualité de vie au travail :

· Des plaintes concernant la charge de travail et des

conditions de travail

· Les comportements de fuite de la situation de travail,

absentéisme, demandes de formations, des mutations, des

départs

· Le « burnout » out syndrome

d'épuisement professionnel qui apparait après l'accumulation

d'évènements professionnels aux quels l'individu ne peut faire

face. (5)

b). Quels sont les facteurs humains potentiels

à l'origine des dysfonctionnements?

Les difficultés liées à l'absence de

coordination du bloc opératoire :

· Activités administratives : coordination

entre chirurgien, anesthésiste et infirmier pour traiter les charges

administratives

· Activités des soins :

Globalement il est observé qu'un personnel infirmier

peu stable et peu formé freine toute coordination efficace. A

l'inverse, une coordination médiocre incite fortement l'infirmier

à chercher ailleurs.

Difficultés liées à l'exercice de

l'autorité :

· Difficultés d'ordre structurel

· Des faiblesses du management de la hiérarchie

· Des conflits de pourvoir

· Des défaillances du système de gestion

des ressources humaines

· Des incompétences dans l'environnement humain au

travail.

Difficultés individuelles :

· La faiblesse des aptitudes au commandement

· La faiblesse de la maitrise de l'environnement (gestion

du matériel et des locaux).

Autres facteurs humains :

· La fatigue : génératrice de stress,

d'inattention, d'erreurs et elle diminue les capacités de production

· Le stress : un niveau de stress

élevé et permanent est à l'origine d'une baisse des

performances

· Conditions de travail : charge de travail trop

lourde, horaires trop longs, matériels en mauvais état. (5).

c).Contrôle de sécurité

chirurgicale en per-

Opératoire

La liste de contrôle OMS pour la sécurité

chirurgicale réduit d'un tiers les décès (le 14 janvier

2009 à Genève) : données recueillies sur 7688

patients avant l'introduction de la liste et 3955 après. L'étude

a été appliquée dans les hôpitaux des pays à

revenus élevés et à faibles revenus à :

v Ifakara (Tanzanie République Unie)

v New Delhi (Inde)

v Amman (Jordanie)

v Auckland (Nouvelle Zélande)

v Manille (Philippine),...

Ces recommandations de l'OMS sont aussi un ensemble des moyens

pour prévenir les infections avant, pendant, et après l'acte

chirurgical, tout en mettant un accent sur la technique chirurgicale à

utiliser pour chaque acte. Mais pour la plupart des hôpitaux de notre

pays, ces techniques ne sont pas respectées. D'où le taux

élevé des décès consécutifs à l'acte

chirurgical mais ce taux reste inférieur à celui des patients

n'ayant pas subis d'intervention mais qui sont décédés aux

soins intensifs de chirurgie (5).

Tableau I.La liste de contrôle de

sécurité chirurgicale(5)

|

Avant l'induction de l'anesthésie

|

Avant l'incision de la peau

|

Avant de quitter la salle d'opération

|

|

1 .Patient : identité, site à

opérer, type d'intervention prévue, consentement

2 .site opératoire

3. Matériel et produit anesthésique

vérifiés

4. l'oxymètre fonctionnel

5. Patient allergique : oui ? non

6. Risque d'intubation difficile ou d'inhalation :

_non

_oui :l'équipement est fonctionnel?

7. Pertes sanguines prévues ?500ml :

_non

_oui : Prévoir les fluides.

|

1. Tous les membres de l'équipe sont

identifiés : leurs noms et rôles

2. le chirurgien l'anesthésiste et l'infirmier

confirment ensemble :

_le patient

_le site

_le type d'intervention

3. Anticiper les évènements critiques.

Le chirurgien passe en revue :

La durée d'intervention, les pertes de sang

estimées. l'équipe d'anesthésie fait de même,

l'infirmier vérifie la stérilité et les

matériels.

4. Antibioprophylaxie bien donnée dans les 60 minutes

précédentes?

5 .a-t-on regardé l'imagerie?

|

1. l'infirmier confirme verbalement à

l'équipe :

_le type de chirurgie enregistré

_le compte d'instruments : champs, éponges,

compresses...

_Gérance de la pièce opératoire

_Problèmes et matériels à signaler

2. le chirurgien, l'anesthésiste et l'infirmier passent

en revue les principaux points concernant les suites opératoires du

patient.

|

I.3.3 Période

post-opératoire

Elle est aussi sensible que les deux

précédentes. Elle doit être guidée par un protocole

opératoire complet où figurent les particularités

anatomiques ainsi que les difficultés qui ont pu survenir, de même

que les incidents peropératoires qui ne doivent pas être

occultés ni dissimulés. Le suivi post-opératoire doit

être assuré par le chirurgien qui délivrera les consignes

et recherchera sans tarder une éventuelle complication (en cas de

complication, transférer vers un centre des services

spécialisés, reprise opératoire selon le cas...), tout en

informant le patient ou sa famille de la situation.

Ø Quelques causes de mortalité en

post-opératoire

Pour rédiger un certificat de décès

post-opératoire, il faut rechercher les causes de la mortalité

.Ces causes sont nombreuses et peuvent être liées à la

pathologie du défunt, au type d'anesthésie selon l'état du

patient ou au chirurgien qui par son acte a entrainé le

décès.

Les décès liés à l'acte

chirurgical et à la pathologie sont :

· Décès par choc

cardiogénique :

C'est un choc dont le mécanisme initial est une

défaillance de la pompe cardiaque, la baisse du débit est

constante ainsi que l'élévation des pressions de remplissage et

des résistances artérielles systémiques, lorsqu'il s'agit

d'un choc « froid » ; ce qui est de loin le cas

le plus fréquent.

· Décès par choc

hémorragique :

L'hémorragie entraine un état de choc lorsque la

spoliation dépasse 30 à 50 % du volume sanguin total ;

ce qui entraine une diminution du retour veineux, un effondrement des pressions

de remplissage, une baisse du débit cardiaque et enfin une chute de la

pression artérielle. Et par conséquent, des troubles de la

perfusion tissulaire, qui seront à l'origine d'une hypoxie orientant

les cellules vers un métabolisme anaérobie avec acidose

métabolique.

La souffrance tissulaire s'exprime au niveau des

viscères : insuffisance rénale fonctionnelle puis organique,

oedème aigu pulmonaire du type lésionnel (SDRA), lésions

des muqueuses digestives, insuffisance hépatique, dépression

myocardique.

Les cellules ischémiées libèrent un grand

nombre de substances vasoactives qui diminuent d'avantage le retour veineux et

aggravent la défaillance circulatoire par séquestration

périphérique du sang et l'augmentation de la

perméabilité capillaire. (8)

· Décès par choc septique :

Elle est évaluée par la recherche des

dysfonctionnements ou défaillances viscérales. L'existence d'une

seule défaillance viscérale est associée à une

mortalité de 30 à 40%.Et l'existence de 3 défaillances

persistant plus de 3 jours indique une mortalité supérieure

à 90%.En réanimation, 25% des malades septiques

développent un syndrome de défaillance multi viscérale.

Au cours des foyers septiques intra-abdominaux

opérés, l'existence d'une défaillance poly

viscérale est associée à une mortalité de

60% ; alors qu'elle est de 3% en absence des tels signes.

La gravité d'un état septique est

dépendante du terrain sur lequel il survient, ainsi, sont de mauvais

pronostic Les infections qui surviennent chez les patients âgés de

plus de 60ans, recevant déjà des antibiotiques, des

corticoïdes, atteints d'une insuffisance cardiaque, d'une insuffisance

rénale chronique, d'un diabète ou d'une neutropénie

(<1500 éléments/mm). (2)

· Décès par syndrome de détresse

respiratoire aigu(SDRA) :

C'est l'une des complications sévères qui

menacent les patients en situation d'agression majeure, l'évolution du

SDRA se fait schématiquement en 3 stades.

Le plus important c'est Le troisième stade est

définit par la constitution d'une fibrose pulmonaire précoce

dès le cinquième ou sixième jour d'évolution,

c'est à cette période que surviennent les principales

complications infectieuses et traumatiques responsable de la majorité

des décès. (2)

· Décès par occlusion :

Elle peut être en rapport avec la persistance de la

cause de l'occlusion passée inaperçue au cours de l'intervention,

ou s'expliquent par une faute technique.

Les occlusions secondaires posent les problèmes de

diagnostics les plus délicats, un simple retard de transit, ou un

iléus paralytique d'origine métabolique vont céder sous

traitement médical, mais l'occlusion peut être le reflet d'une

complication chirurgicale qu'il faut dépister (abcès sous

phrénique, abcès du douglas, péritonite

post-opératoire localisée, fistules digestives).

Les occlusions tardives relèvent d'une cause

mécanique par brides, adhérences ou incarcération(2).

Tableau II. Dysfonctions et défaillances

viscérales en post opératoire (2)

|

Respiratoire

|

Polypnée, alcalose, hypoxémie

modérée, hypoxémie sévère imposant CPAP ou

ventilation assistée (oedème lésionnel)

|

|

Cardiovasculaire

|

Tachycardie, élargissement de la différentielle,

instabilité hémodynamique avec hypotension transitoire,

état de choc (PAS<80mmHg, PAM<60)

|

|

Rénale

|

Oligo ou anurie, insuffisance rénale fonctionnelle,

oligurie (<500mg ? 24h), insuffisance organique

|

|

Digestive

|

Hyper bilirubinémie, cholestase an ictérique,

ictère, hémorragie digestive de stress

|

|

Neurologique

|

Agitation, confusion, obnubilation, coma (score de

Glasgow<6)

|

|

Hématologique

|

Thrombopénie modérée, leucopénie

(1500élmts ? mm), thrombopénie (<200 ? mm), CIVD

|

· Décès liés à

l'anesthésie :

L'anesthésie parait être une cause mineure de

mortalité peropératoire par rapport à l'état du

patient (9).

· Décès liés à la chirurgie

- La prise en charge en urgence ; le retard dans la

réanimation préopératoire ou avant l'intervention s'est

toujours avérée fatal

- L'hémorragie si elle existe en pré, per ou

postopératoire(9)

· Décès par négligence

professionnelle et fautes techniques

L'étude des facteurs contributifs responsables de la

chaine d'événements conduisant à l'arrêt cardiaque

montre que l'erreur humaine parait être le facteur

prédominant ; les dysfonctionnements du matériel et les

effets adverses des produits anesthésiques étant plus rares.

Les erreurs de jugement, de technique ou un manque de

vigilance sont rapportées.

Ainsi 55 à 100% de leur survenue serait

évitable(1).

· Causes environnementales

Nous considérons qu'en matière de chirurgie

générale, le bloc opératoire a un grand rôle dans la

prise en charge des patients.

La désorganisation du bloc opératoire à

une grande part de responsabilité dans la survenue d'incidents

d'erreurs ayant causé le décès.

Le dysfonctionnement du bloc opératoire reste

problématique et est considéré comme le maillon faible de

la chaine des soins du patient opéré. Les dysfonctionnements

observés à ce niveau sont la cause des retards de report ou de

rajouts sur le programme opératoire et peuvent être une source

d'insécurité et d'insatisfaction pour le patient. Les

perturbations du programme opératoire retentissent sur le bon

fonctionnement des structures d'aval comme salle de réveil (10)

I.4. Normes des unités

des soins intensifs

Les unités des soins intensifs de chirurgie doivent

être soumises à un contrôle, Elles prennent en charge des

patients nécessitant une surveillance constante dans le but de

diagnostiquer et de traiter une défaillance viscérale, Tous les

moyens de la réanimation ne sont pas toujours disponibles dans une

unité des soins intensifs. (6)

Les unités de SICHI répondent à des

critères suivants :

· Les locaux spécialement aménagés,

avec un nombre de lits inférieur à huit,

· La spécialisation du matériel et la

nature du plateau technique dépendent de la pathologie traitée

dans l'unité,

· Une permanence médicale 24h ? 24

qualifiée, dans l'établissement et pas forcément dans

l'unité,

· Une permanence soignante assurée par du

personnel expérimenté en nombre suffisant et affecté

exclusivement à l'unité,

· Des indices de gravité et de charge en soins

plus importants

· Une durée d'assistance ventilatoire

inférieure ou égale à 24heures. L'assistance ventilatoire

doit se prolonger, le transfert vers une unité de réanimation

dans le même établissement ou dans des établissements

voisins dans le cadre d'un réseau de soins. Ces unités ne

sauraient fonctionner comme un service ou une unité de

réanimation déguisée et sans sécurité. Une

unité des SICHI non spécialisée ne peut exister qu'en

l'absence d'un service de réanimation médico-chirurgicale et elle

doit trouver une convention avec cette dernière ou avoir dans le

même établissement sa propre unité de réanimation

chirurgicale.

Dans la mesure où les anesthésistes

réanimateurs prennent en charge ces patients des soins intensifs

chirurgicaux, ces unités devraient préférentiellement

être rattachées au département ou service

d'anesthésie et réanimation chirurgicale ou faire l'objet d'une

convention avec le service d'anesthésie et réanimation

chirurgicale. (6)

Les structures de réanimation chirurgicale

reçoivent des patients qui présentent une ou plusieurs

défaillances viscérales aigues, mettant en jeu le pronostic vital

à court terme et ce pour une durée variable, imposant une

cohérence de suivi au quotidien, tout en sachant que ces

défaillances sont dues à un acte chirurgical ou

nécessitant ce dernier.

En préopératoire leur rôle est de ramener

le malade à un niveau plus ou moins stable pour permettre de faire face

à l'intervention chirurgicale. Dans ce cas cette dernière est

perçue comme une agression, tout en prévoyant dès la

survenue des complications due à l'acte chirurgical. (6)

I.5.Equipements d'une

unité de SICHI :

· Concentrateur d'oxygène de 10L ; 8L et 5L

· Défibrillateur manuel et semi-automatique

· Moniteur à 5 paramètres dont la

Température, la Pression artérielle, la saturation en

oxygène, la fréquence cardiaque et respiratoire

· La pompe à perfusion

· Un respirateur de réanimation

· Lits de soins intensifs

· Gaines de tète de lit

· Masques de réanimation

· Lunettes nasales

· Nébuliseurs et masque de nébulisation

· Inhalateurs

· Compresseurs médicaux

· Chambres hyperbares

· Bouteilles de gaz médicaux, mélangeurs de

gaz

· Humidificateurs

· Canules d'intubation, rectales, masque de

trachéotomie,

· Poches de sang

· Dialyseurs et matériels adaptés...(11)

CHAPITRE II. MATERIEL ET

METHODES

II.1 Cadre et type

d'étude

Il s'agit d'une étude rétrospective,Notre

étude a eu lieu dans le service de Chirurgie de la Clinique Bondeko de

la ville province de Kinshasa en République Démocratique du

Congo. Cetteétude s'est réalisée allant du 01 Avril 2018

au 01 Avril 2019

II.2 Site d'étude

Notre milieu d'étude est la Clinique Bondeko,

située dans la zone de santé de Funa sur l'avenue Yolo au

numéro 7259 sur la place jadis appelée Zamba avocat dans la

commune de Limeté. Elle est limitée au Sud par le quartier

industriel de la 7ième rue Limeté, on y accède à

partir du Boulevard Lumumba par la septième rue Limeté ou

à partir de l'avenue de l'Université par le rond-point Bongolo ou

Yolo médical. Située ainsi en plein milieu de la ville de

Kinshasa, la Clinique est facilement accessible à ses usagers.

II.2.1. Description du site

L'unité des soins intensifs de chirurgie

comprend :

Deux locaux d'hospitalisation se trouvant face à face

au bout du couloir du bâtiment du service de chirurgie

Chacune d'elles comprend 4 lits qui ne sont pas des lits de

réanimation moderne et elles ne contiennent pas de box d'observation

II.2.2. Personnel

Son personnel est composé d'un médecin

spécialiste et des médecins généralistes qui y

tournent continuellement, des infirmiers et des stagiaires des

différentes écoles de formation sanitaire.

a) matériel

· Deux insufflateurs type embu

· Un glucomètre

· Un aspirateur mobile

· Une boite ou trousse d'urgence

· Un moniteur sans batterie incorporée

· Sondesnasogastriques

· Sondes urinaires...

b) Consommables

· Stock de solutés ordinaires (glucosé 5%,

10%, 30%, ...)

· Stock de soluté de remplissage (ringer lactate,

sérum physio...)

· Stock de sérum bicarbonaté

· Stock de nutriments

· Stock des produits pharmaceutiques d'urgence

nécessaire à une réanimation

II.3 Population

d'étude

Tous les patients décédés au cours d'une

hospitalisation aux SICHI de la clinique Bondeko durant la période

ci-haut mentionnée.

II.4 Critères

d'inclusion

Tous les malades décédés au cours d'une

hospitalisation en soins intensifs de chirurgie de la clinique bondekodurant la

période d'avril 2018 au mois d'avril 2019 quelle que soit la

durée d'hospitalisation.

II.5Critères

d'exclusion

Tous les patients décédés avant son

entrée en soins intensifs de chirurgie ou après sa sortie quel

que soit la durée.

II.6 Collecte des

données

La collecte des données se fera à partir d'une

fiche d'enquête pour chaque patient, comportant essentiellement :

l'identité, le motif d'hospitalisation, les antécédents,

la durée d'hospitalisation,...

II.7 Méthode

d'analyse

La saisie a été faite sur Word Office XP 2010 et

l'analyse a été faite sur le logiciel SPSS version 10.0.

II.8 Echantillons

Nous avons eu 48 décès aux soins intensifs de

chirurgie sur un total de 114 Patients ayant séjournés en soins

intensifs de chirurgie.

II.10 Variables d'étude

Nous avons étudié comme variables :

l'âge et le sexe le motif d'hospitalisation, le type de

chirurgie, la période de décès, le moment de la survenue

de décès, les pathologies médicales associées,

bilan para clinique demandé, la durée de disponibilité des

résultats de labo, le temps écoulé entre le début

de la maladie et la consultation, période post-opératoire,

période pré opération, la raison du retardement ou de

report de l'intervention chirurgicale, équipements de l'unité des

soins intensifs de chirurgie, lieu de provenance et la durée

d'hospitalisation aux soins intensifs de chirurgie.

CHAPITRE III. RESULTATS

III.1.Sexe des patients

Tableau III.Répartition des patients

décédés selon le sexe

|

Sexe

Effectif Pourcentage

|

|

Masculin 32

66.7

Féminin

16 33.3

|

|

Total

48 100

|

Le sexe masculin est plus concerné par les

décès avec 32 cas soit environ 67% contre 16 cas soit près

de 33% pour le sexe féminin

Le sexe ratio était de 2/1 en faveur des hommes.

III.2.Age des patients

Tableau IV. Répartition des patients

décédés selon la tranche d'Age

|

Tranche d'âge

(ans)

|

Effectif

|

Pourcentage %

|

|

1-12

13-25

26-38

39-53

54-66

67-79

|

7

12

21

5

1

2

|

14.58

25.00

43.75

10.41

2.08

4.10

|

|

Total

|

48

|

100

|

La tranche d'âge la plus concernée a

été de 26-38 ans avec un total d'environ 44% avec comme

extrême de 3 ans et 78 ans.

III.3. Motif

d'hospitalisation

Tableau V. Répartition des patients

décédés selon le motif d'hospitalisation

|

Motif d'hospitalisation

|

Effectif

|

Pourcentage %

|

|

Traumatisme cranio-encéphalique

Surveillance Post-opératoire

Occlusions intestinales

Fistules digestives

Péritonites

Rétention urinaire

Hémopéritoine

Hernies

Autres (appendicite,...)

|

4

8

7

4

16

1

2

2

4

|

8.33

16.67

14.58

8.33

33.33

2.08

4.16

4.16

8.33

|

|

Total

|

48

|

100,0

|

Le motif le plus fréquent est la péritonite avec

16 cas soit près de 33 % des cas de décès

III.4. Durée

d'hospitalisation

Tableau VI. Répartition des patients

décédés selon la durée

d'hospitalisation

|

Durée de séjour

(en jours)

|

Effectif

|

Pourcentage %

|

|

1-3

4-5

6-8

9-11

12-14

|

20

7

18

2

1

|

41.67

14.58

37.51

4.16

2.08

|

|

Total

|

48

|

100.0

|

20 patients soit environ 42% de nos patients étaient

décédés entre 1à 3 jours

La durée moyenne d'hospitalisation était de 2

à 3 jours

III.5. Type de chirurgie

Tableau VII.Répartition des patients

décédés selon le type de chirurgie

|

Type de chirurgie

|

Effectif

|

Pourcentage %

|

|

Chirurgie digestive

Chirurgie orthopédique

Chirurgie gynéco-obstétrique

Chirurgie neurologique

Autres

|

39

1

1

3

5

|

81.25

2.08

2.08

6.25

10.41

|

|

Total

|

48

|

100.0

|

La chirurgie digestive a été la plus

concernée avec 39 cas soit à peu près 81% des cas des

décès

III.6. Moment de la survenue

de décès

Tableau VIII. Répartition des patients

décédés selon le moment de la Survenue

dudécès

|

Moment de la survenue du décès

|

Effectif

|

Pourcentage %

|

|

Pendant la garde

Pendant la journée

|

38

10

|

79.16

20.84

|

|

Total

|

48

|

100.0

|

La majorité des décès sont survenus

durant la garde avec 38 cas soit près de 79% des cas

III.7. Pathologies

médicales associées potentiellement aggravant

Tableau IX.Répartition des patients

décédés selon les pathologies médicales

Associées potentiellement aggravant

|

Pathologies médicales associées

|

Effectif

|

Pourcentage %

|

|

Hypertension artérielle

Diabète sucré

Pneumonie

Dysimmunité( VIH ,...)

Insuffisance Rénale

Décompensation cardiaque

Autres

|

16

12

2

9

4

1

4

|

33.34

25.00

4.16

18.76

8.33

2.08

8.33

|

|

Total

|

48

|

100.0

|

La pathologie médicale la plus concernée c'est

l'hypertension artérielle avec 16 cas soit environ 33 % des cas des

décès

III.8. Mois du

décès

Tableau X. Répartition des cas de

décès selon le mois du décès

|

Mois du décès

|

Effectif

|

Pourcentage %

|

|

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

|

1

4

3

1

2

8

5

13

4

2

1

4

|

2.08

8.33

6.25

2.08

4.16

16.66

10.41

27.08

8.33

4.16

2.08

8.33

|

|

Total

|

48

|

100.0

|

Le mois le plus concerné c'est le mois d'aout avec

13 cas soit 27 % des cas des décès

III.9. Zone ou district de

provenance

Graphique 1. Répartition des cas de

décès selon le district de provenance

Le District de MONT AMBA est le plus concerné avec 22

cas soit près de 46% des cas des décès enregistré

à la CLINIQUE BONDEKO

III.10. Période de

décès

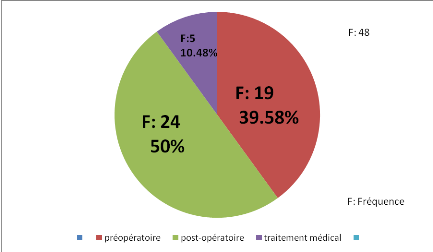

Graphique 2. Répartition des cas de

décès selon la période des décès

La période la plus concernée c'est la

période post-opératoire avec 24 cas soit 50% des cas

décès

III.10. Bilans para clinique

demandé durant le séjour

Tableau XI.Répartition des patients

décédés selon les bilans para cliniques

Demandés en SICHI

|

Bilan demandé

|

Effectifs

|

Pourcentage

|

|

Radiographie

ECG

EEG

Biologie

Scanner

Echographie

|

20

6

2

48

13

38

|

41.66

12.5

4.16

100

27.08

79.16

|

Le total des patients décédés à la

clinique bondeko avaient réalisé le bilan biologique, près

de 42% avaient réalisés le bilan radiographique, environ 12%

avaient réalisé l'ECG, 27% pour le bilan scénographique,

et à peu près 79% pour l'ultrasonographie

III.11. Durée de

disponibilité des résultats des bilans

Tableau XII.Répartition des patients

décédés selon la durée de

Disponibilité desrésultats.

|

Durées

|

|

Effectif

|

|

Pourcentage

|

|

= 1 heure

|

|

8

|

|

16.66

|

|

2 heures

|

|

10

|

|

20.83

|

|

>2 heures

|

|

30

|

|

62.5

|

|

Total

|

|

48

|

|

100.00

|

La durée de disponibilité de résultat la

plus répétée est de plus de deux heures avec près

de 62% de cas.

III.12. Etat civil des

patients

Tableau XIII. Répartition des patients

décédés en fonction de l'état civil

|

Etat civil

|

|

Effectif

|

|

Pourcentage

|

|

Célibataire

|

|

19

|

|

39.58

|

|

Marié

|

|

26

|

|

54.16

|

|

Divorcé

|

|

1

|

|

2.08

|

|

Veuf

|

|

2

|

|

4.16

|

|

Total

|

|

48

|

|

100.0

|

L'état civil le plus concerné est le statut

marié avec 26 cas soit environ 54.16% des cas

III.13. Type de

traitement

Tableau XIV.Répartition des patients

décédés selon le type de traitement

Bénéficié

|

Traitement

|

|

Effectif

|

|

Pourcentage

|

|

Chirurgicale

|

|

38

|

|

79.16

|

|

Médical

|

|

10

|

|

20.83

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

|

48

|

|

100

|

Le type de traitement le plus utilisé était

chirurgical avec environ 79% des cas

III.14. Lieu de

provenance

Tableau XV.Répartition des patients

décédés selon lieu de provenance

|

Lieu de provenance

|

|

Effectif

|

|

Pourcentage

|

|

Services intra-hospitaliers

|

|

12

|

|

25.00

|

|

Domicile

|

|

20

|

|

41.66

|

|

Référés par un centre

périphérique

|

|

16

|

|

33.34

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

|

48

|

|

100

|

Le lieu de provenance le plus concerné était le

domicile avec 20 cas soit environ 42% des cas des décès.

III.15. Durée entre

le début de la maladie et la consultation

Tableau XVI.Répartition des patients

décédés selon la durée entre le début De la

maladie et le moment de la consultation

|

Durées

|

|

Effectif

|

|

Pourcentage

|

|

Minutes

|

|

1

|

|

2.08

|

|

Heures

|

|

19

|

|

39.58

|

|

Jours

|

|

20

|

|

41.66

|

|

Semaines

|

|

6

|

|

12.5

|

|

Années

|

|

2

|

|

4.166

|

|

Total

|

|

48

|

|

100

|

La durée de début de la maladie jusqu'à

la consultation la plus répétée est de quelques jours avec

20 cas soit près de 42 %.

III.16. Cause de

décès en période post-opératoire

Tableau XVIIRépartition des patients

décédés en fonction de la cause du

Décès dans la période post-opératoire

|

Tableau clinique

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

Détresse respiratoire aigue

Choc septique

Choc cardiogénique

Choc hémorragique

Défaillance multi viscérale

Syndrome occlusif (occlusion post-opératoire

précoce

|

20

10

2

10

5

1

|

41.66

20.84

4.16

20.84

10.41

2.09

|

|

Total

|

48

|

100.0

|

En post-opératoire nous avons remarqué que la

détresse respiratoire est la cause la plus fréquente avec 20 cas

soit environ 42% de cas de décès.

III.17. Décès

en période préopératoire

Tableau XVIII.Répartition des cas de

décès selon la cause du décès en

Période préopératoire

|

Tableau clinique

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

Détresse respiratoire aigue

Choc septique

Choc cardiogénique

Choc hémorragique

Défaillance multi viscérale

Autres

|

1

12

1

1

4

1

|

5

60

5

5

20

5

|

|

Total

|

20

|

100.0

|

La cause la plus fréquente de décès

durant la période préopératoire est le choc septique avec

12 cas soit 60 % des cas et constitue 25% de cas de décès pour la

totalité

III.18. Pourquoi les

patients n'ont pas été opérés

Tableau XIX.Répartition des cas en fonction des

causes pour lesquelles les

Patients décédés n'ont pas

été opérés

|

Causes de décès

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

Indisponibilité des kits opératoires et

anesthésiques

Retard ou report de l'intervention

indisponibilité des acteurs de soins ou retard

absence d'une bonne réanimation

préopératoire

|

22

10

4

12

|

45.83

20.83

8.34

25.00

|

|

Total

|

48

|

100.0

|

L'indisponibilité des produits nécessaires

à la prise en charge des patients en pré et post

opératoire est la plus grande cause de décès avec

près de 46% de cas de décès

CHAPITRE IV. DISCUSSION

1. Sexe :

Dans notre étude on constate que le sexe masculin

était le plus représenté avec 22 cas soit 66.7% des cas

avec un sexe ratio à 2/1 en faveur des hommes contre 1.17(6) et 1.04

(4).

2. Age :

Le taux le plus élevé de décès se

situe dans la tranche de 41-60 ans avec 21 cas soit 43.75%

D'autres travaux ont trouvés dans la tranche de 61-80

ans soit 27.10% (4),

30-39 ans soit 18.70% (5) et 39-50 ans soit 20.42% (6).

3. Etat civil :

le statut marié est le plus atteint avec un effectif de

26 patients soit 54.16% suivi de célibataire avec 39.58% des cas

contrairement aux travaux de Mr SOUGANE MOUSSA (7) où le statut

célibataire occupe 59.5% des cas suivi du statut marié avec

40.2%.

4. Motif d'hospitalisation :

Sur les 48 patients décédés 16 ont eu

comme motif d'hospitalisation une péritonite soit 33.33% ;

contrairement aux travaux de Mr SOUGANE MOUSSA l'altération de la

conscience avait 76.96%(7).

Et à ceux de O. MAIGA (6) et de N. OUEDRAGO et AL (4)

et LEMESHOW (11) qui ont trouvés respectivement 483patients soit

54% ; 459 patients soit 58.27% et 378 patients soit 52.42%.

5. Durée d'hospitalisation en soins intensifs de

chirurgie :

Sur notre total de 48 patients décédés,

20 soit 41.67% ont eu lieu entre 1-3 jours d'hospitalisation avec une

durée moyenne de 1-3 jours ; contrairement aux travaux de N.

OUEDRAGO (4) où 96 patients soit 39% étaient

décédés dans les premières 24 heures après

l'admission en soins intensifs de chirurgie.

6. Type de chirurgie :

Dans notre étude le type de chirurgie le plus

concerné était la chirurgie digestive avec 39 cas soit 81.25% des

cas des décès alors que les études effectuées par

O. MAIGA(6) et LEMESHOW et al(11) où démontrent respectivement

une mortalité élevée à 55% pour la chirurgie

neurologique et 33.5% pour l'urologie.

7. Période de la survenue de

décès :

Dans notre étude la période durant laquelle il

y'a eu plus de décès c'était la période

post-opératoire avec 50% des cas des décès

enregistré en 12 mois contrairement aux études de N. OUEDRAGO (4)

et LEMESHOW (11) qui ont trouvés respectivement 33.2% et 29.5% en faveur

de la période préopératoire pour OUEDRAGO et les patients

avec traitement médical pour LEMESHOW.

8. Pathologies médicales

associées :

La pathologie médicale le plus concernée au

cours de notre étude est l'hypertension artérielle avec 16 cas

soit 33.33% des cas des décès ; mais les études

menées par menées par Mr SOUGANE MOUSSA (7) et N. OUEDRAGO (4)

ont trouvés comme pathologie médicale associées un

diabète sucré avec respectivement 45% et 33.9% de

décès.

9. Lieu de provenance :

Notre étude a retrouvé que le lieu de provenance

le plus concerné était le domicile avec 20 patients soit 41.66%

des cas des décès sur un total de 48 patients dans notre

étude ; les travaux de SOUGANE MOUSSA (7) et LEMESHOW (11) nous

démontrent le contraire parce qu'ils ont trouvés respectivement

40% et 36.8% des patients provenant des services intra-hospitaliers

10. Equipements de l'unité des soins intensifs

de chirurgie :

Dans notre étude nous constatons que l'unité des

soins intensifs de la clinique Bondeko est hors normes, sous

équipés et ne répond pas aux standards modernes d'une

unité des soins intensifs de chirurgie moderne tant sur le plan plateau

technique que sur le plan personnels , si on y va plus loin le bloc

opératoire de la clinique Bondeko ne respecte pas la check-list de

sécurité opératoire selon l'OMS(2) ; il en est de

même pour les études de Mr SOUGANE MOUSSA (7) et N. OUEDRAGO (4)

qui eux aussi ont concluent dans leurs études que les unités des

soins intensifs concernés ne respectaient pas les normes

internationales.

11. Le moment de la survenue de

décès :

Notre étude avec celles de N.OUEDRAGO(4) et O. MAIGA

(6) démontrent toutes que les décès surviennent le plus

souvent durant la garde, soit respectivement 38 cas soit 79.16% pour notre

étude et 53.5% pour OUEDRAGO et 60.2% pour MAIGA.

12. Temps écoulé entre le début de

la maladie et la consultation :

Les études de SOUGANE MOUSSA (7) et O. MAIGA (6) ont

trouvés un temps écoulé entre le début de la

maladie et la consultation de quelques heures pour respectivement 40.5% et

38.5% contrairement à notre étude qui démontre un temps

écoulé de quelques jours pour un total de 20 cas soit 41.66 %

des cas des décès.

13. Période post-opératoire :

Dans nos études nous avons trouvé qu'en

post-opératoire la détresse respiratoire est la cause la plus

fréquente avec 20 patients soit 41.66% de cas de

décès ; il en est de même pour les études de

SOUGANE 7. Contrairement à ROLANDE LALANDE 1. Qui lui a trouvé

comme cause de décès en post-opératoire une

défaillance cardiaque avec 28% des cas.

14. Pourquoi les patients décédés

n'ont pas été opérés ?

Les études d'O. MAIGA (6) et N. OUEDRAGO (4)

démontrent une prédominance de la désorganisation du bloc

opératoire comme première cause avec respectivement 38% et 29% de

cas de décès ; contrairement à notre travail qui

démontre que l'indisponibilité des kits nécessaires

à la prise en charge des patients en pré et post

opératoire est la plus grande cause de décès avec 22 cas

soit 45.83% de cas de décès.

15. Période

préopératoire :

Dans les études de ROLANDE LALANDE 1. On trouve que la

cause de décès la plus retrouvée était la

défaillance multi-viscérale avec 40% de cas de ces ; mais

notre travail prouve que c'est plutôt le choc septique avec 12 cas soit

25% de cas de décès.

16. Normes des unités de soins Intensifs de

chirurgie :

Les études de ROLANDE LALANDE 1. Décrivent les

normes des unités de soins intensifs de chirurgie telle que

répétée dans la première partie de notre travail,

ce pendant comparativement à ces normes internationales nous pouvons

malheureusement en déduire que l'unité de soins intensifs de

lacliniqueBondeko est hors normes nous pouvons citer :

· Une capacité d'accueil réduite avec

seulement deux salles pour l'unité de soins intensifs

· L'absence de matériels spécialisés

pour chaque pathologie, nous en déduisons qu'il s'agit d'un plateau

technique limité

· La non permanence des médecins

Réanimateurs ou autres personnels qualifiés

· L'absence d'une unité de Réanimation

spécialisée propre à la chirurgie

Une insuffisance

équipementière...

Cette étude prospective garde des insuffisances

inhérentes à cette méthodologie :

· Personnels qualifiés, équipements

limités ceci dit que l'unité des soins intensifs de la clinique

Bondeko ne répond pas aux normes internationales de service de soins

intensifs selon l'OMS tel que décrit dans la première partie de

ce travail

· Moyen de diagnostic pour déterminer les causes

de décès, car comme dans nos milieux certains malades

décèdent sans que l'on ne puisse mettre en lumière la

vraie cause du décès suite à l'insuffisance du plateau

technique

· L'absence d'un service de réanimation à

jour le quel service devrait être en étroite collaboration avec

l'unité des soins intensifs de chirurgie ou un service de

réanimation propre au service devrait exister

Cependant ayant été réalisé sur

une période de 12 mois, elle permet de dresser un éventail des

pathologies rencontrées dans le service ayant été les

principales causes de décès.

17. Temps écoulé entre le début de

la maladie et le moment de la consultation :

N. OUEDRAGO 4. Et O. MAIGA 6. Ont trouvé dans leurs

études un temps écoulé entre le début de la maladie

et la consultation allant de 1 à 5 semaines avec des extrêmes de

quelques minutes et 3 mois avec 36% et 27% contrairement à nous qui

avons trouvés La durée de début de la maladie

jusqu'à la consultation la plus répétée est de

quelques jours avec 20 cas soit 41.66 %

18. Durée de disponibilité de

résultats de labo :

Les études ROLANDE LALANDE (1). Révèlent

un temps de disponibilité des résultats des examens

demandés en urgences est de quelques minutes avec 67% des cas,

contrairement à notre travail qui montre que la durée de

disponibilité de résultat la plus répétée

est de plus de deux heures avec 30 cas soit 62.5%

19. Bilan para clinique demandé :

Selon nos études 100% soit 48 patients

décédés avaient tous réalisés un bilan

biologique, il en est de même pour les études de ROLANDE LALANDE

(1).

20. Période

préopératoire :

La cause la plus fréquente de décès en

période préopératoire était le choc septique avec

12 cas soit 60% de cas de décès en période

préopératoire et 25% sur l'ensemble de décès

enregistré alors que O. MAIGA a lui trouvé que la détresse

respiratoire aigüe était la plus incriminé avec 58% des

cas.

21. Type de traitement :

Le type de traitement le plus utilisé était

chirurgical avec un total de 38 cas soit 79.16% ; les études de N.

OUEDRAGO (4) montrent un pourcentage de 100% des patients ayant reçu un

traitement chirurgical.

22. Mois du décès :

Le mois le plus incriminé selon nos études

était le mois d'aout avec 13 cas soit 27.08% des cas, ROLANDE LALANDE

(1) a trouvé plutôt le mois de janvier avec 35% des cas.

CONCLUSION

Ce travail nous a permis d'apprécier de façon

détaillée la mortalité dans le service de chirurgie de la

clinique BONDEKO au sein de son unité de soins intensifs.

Notre étude montre que la cause la plus

fréquente est la péritonite avec 19 cas soit environ 40% des cas

de décès.

Le type de chirurgie le plus concerné est La chirurgie

digestive avec 39 cas soit 81.25% des cas des décès.

La période la plus concernée et la

période post-opératoire avec 24 cas soit 50% de cas des

décès.

La durée moyenne d'hospitalisation était de 2-3

jours.

Un taux de mortalité global de 42.1% soit 48 cas de

décès sur un total de 114 patients hospitalisés en soins

intensifs de chirurgie.

RECOMMANDATIONS

Au terme de notre étude, nous formulons les

recommandations suivantes :

Aux personnels sanitaires :

v Référer les patients à temps pour

réduire le taux de mortalité due à l'écart large

entre le début de la maladie et l'instauration d'une réanimation

adaptée ;

v Assurer une meilleure gestion des autres services

c.à.d. en amont de la réanimation car c'est de là que

provient le premier diagnostic et la première prise en charge ;

v Mettre à la disposition une trousse d'urgences

contenant tous les produits de première nécessité en

Réanimation ;

v Travailler en étroite collaboration pour le bien du

malade ;

v Les infirmiers doivent suivre à la lettre les

instructions du médecin et leurs demander si

incompréhension ;

v Mieux informer le patient ou son responsable de

l'état du malade, la prise en charge et le pronostic tout en les

conscientisant qu'il est impérieux de disponibilité en temps

voulu les produits nécessaires pour une prise en charge correcte

Aux autorités :

v Equiper l'unité de soins intensifs de chirurgie en

matériel de réanimation ;

v Former ou engager des personnels qualifiés,

compétents et en nombre suffisant ;

v Sensibiliser la population à améliorer son

style de vie car ces pathologies sont pour la plupart

évitables ;

v Veiller au respect des normes internationales dans la prise

en charge surtout chirurgicales et de nursing.

BIBLIOGRAPHIE

1. Rolande Lalande

La mort à l'hôpital ; rapport TOME I,

novembre 2019, Paris, France.page 210,215, 222 et 250.

2. Yannick Walrave

Causes et caractéristiques de décès aux

soins intensifs de chirurgie aux cliniques universitaires de NICE, France.

2016page 54, 57, 59 et 61.

3. IGAS et INSEE

Le pourcentage de décès en rapport avec la

chirurgie dans le monde, 2006, France, page 1110 et 1112

4. N. OUEDRAGO

Cahier d'étude et de recherche sur la mortalité

en chirurgie, FRANCOPHONIE SANTE. Numéro 12, volume 4, octobre-

décembre 2012.

5. OMS

Guidelines for safe surgery, 2012.

6. O. Maiga

Mortalité et morbidité dans le service des soins

intensifs de l'hôpital du point G : intérêt des scores

de gravité. Thèse de Médecine, Bamako, 1998, numéro

13.

7. Sougane M.

Mortalité au service de réanimation de chirurgie

de l'hôpital Gabriel Touré Bamako. 2018 pages 36, 38 et 46.

8. Kemer F.

Les causes les plus fréquentes de décès

en post- opératoire, France 2005, page 22 et 29

9. Tavernier B.

Etudes des décès liés à la

chirurgie et à l'anesthésie au service universitaire de chirurgie

générale, janvier 2000, pages 54-56.

10. Doumbouya N.

Les causes environnementales et fautes techniques à la

base des décès dans le service de soins intensifs de chirurgie de

CHU Donka, médecined'Afrique noire, Dakar 2015

11. Lemeshow

A method for predicting survival and mortality of IUC patients

using objectively derived weights, crit care medecine 2015, pages 24- 26.

|