|

|

EN

UNIVERSITÉ CAEN

NORMANDIE

|

DomuS

|

Mémoire de stage

Année 2015-201b

Licence STAPS Specidité Activités Physiques

Adapter Sasrtë

Prc.cnkc par : TNJOUER C +ril

|

L'influence des jeux physiques adaptés sur

la

santé mentale ainsi que sur le maintien

de

l'autonomie fonctionnelle chez les

personnes

'âgées dépendantes

|

|

|

|

·

|

Stn2crute d'accueil :

Rasidane. AAad c s

3 Chrmn Rit Do Saint Germon 14650 CARPIOUET

Aggpianablc dc Ia Amour; 4ascuci filme DUI3OST

[)sres rrcc lurtdc s , : Mme JOURNIAT - Cadre infirmière responsable dcc

naias Marc Masic-[sant BOCCA - Malin de Codait-nces

2

Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont

contribué à la réalisation de ce mémoire, mais

également de ce stage et en particulier :

Mme Bocca, directrice de mémoire, enseignante à

l'U.F. R STAPS, à l'université de Caen pour sa patience, ses

connaissances et le temps qu'elle m'a consacré.

Mme Dubost, directrice de la Résidence Médicis,

à Carpiquet, qui m'a permis de réaliser mon stage au sein de sa

structure.

Mme Journiat, cadre infirmière responsable des soins

ainsi que Mme Etasse, animatrice en gérontologie, pour leur accueil,

leur encadrement, leur disponibilité et leurs nombreux conseils

professionnels et humains.

A toute l'équipe des soignants, ergothérapeute,

infirmières et aides-soignantes.

Tous les participants aux séances de jeux physiques

adaptés.

Enfin, je remercie ma compagne pour son soutien, ses

encouragements et sa grande patience.

3

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 2

INTRODUCTION 4

I. PRESENTATION DU PUBLIC ET DE LA STRUCTURE .

6

1. Présentation des maladies rencontrées chez

les résidents et leur prise en charge 6

1.1 Les syndromes démentiels 6

1.2 La dépression 7

1.3 Le vieillissement et les limitations fonctionnelles

de nature motrice 9

.

2. Présentation du service

|

11

|

2.1 Présentation d'un point de vue historique,

juridique et objectifs de la

structure......................................11

2.2 Finalités et principaux objectifs de la structure

12

2.3 Le tuteur de stage 12

2.4 Les Activités physiques adaptées mises en

place au sein de la structure 13

II. OBJECTIFS DE STAGE .15

III. PRESENTATION DE LA POPULATION EN APA ET

PRESENTATION DE MES

INTERVENTIONS .18

1. Programmation et modalités des séances et

outils d'évaluation .18

1.1 Programmation et modalités des

séances..........................................................................................18

1.2 Outils

d'évaluation......................................................................................................................19

2. Présentation du public, conduites observables et

interventions 21

2.1 Caractéristiques des

résidents...................................................................................................

21

2.2 Les conduites observables des résidents avant les

séances et mes observations 22

|

IV. ANALYSE DE LA PRATIQUE D'INTERVENTION

|

25

|

1. Résultats

|

25

|

2. Critique de mes interventions

|

.27

|

3. Perspective pour la structure

|

|

28

|

|

|

CONCLUSION

|

29

|

|

BIBLIOGRAPHIE

|

30

|

|

ANNEXES

|

. 32

|

4

INTRODUCTION

Le vieillissement de la population française est un

phénomène manifeste, et qui va suivre une courbe ascendante au

fil des années à venir. Selon les prédictions de l'INSEE

(2005), une personne sur trois aura 60 ans ou plus en 2050, ce qui

représente 22.3 millions de français. En effet, la durée

de vie a augmenté de manière importante au cours de ces

dernières décennies, notamment grâce aux nombreuses

avancées de la médecine. Ce constat devrait nous réjouir,

mais si nous prenons en compte les chiffres de l'espérance de vie en

bonne santé le constat devient moins enthousiasment. D'après

l'INSEE en 2012, l'espérance de vie en bonne santé est

estimée à 63,8 ans pour les femmes et 62,6 pour les hommes. Par

voie de conséquence, le vieillissement de la population conduira dans

les années à venir à une augmentation du nombre des

personnes âgées dépendantes ainsi que des coûts de

santé. La prise en charge des personnes âgées

dépendantes apparaît comme un enjeu majeur. La dépendance

est considérée comme l'état d'une personne qui par la

suite d'une maladie physique, mental, psychique ou encore d'une

déficience a un besoin important et régulier d'assistance d'une

tierce personne pour les actes essentiels de la vie.

Au cours de ce stage j'aspire à répondre aux

besoins des personnes âgées dépendantes ou en perte

d'autonomie à travers la pratique de jeux physiques adaptés. Pour

ma part, je définis les jeux physiques adaptés comme des

activités physiques d'opposition ou de coopération,

codifiées, adaptées, à caractère ludiques,

auxquelles les participants se consacrent pour tirer du plaisir, de l'amusement

à travers la mise en action corporelle. Ces jeux font partie

intégrante des activités physiques qui sont définies par

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de la façon suivante :

« On entend par activité physique tout mouvement produit par les

muscles squelettiques, responsable d'une augmentation de la dépense

énergétique ». La pratique de ces jeux a pour dessein de

maintenir, voire d'augmenter l'autonomie fonctionnelle du pratiquant. Selon

Durand en 1994, l'autonomie fonctionnelle « est l'autonomie en pratique,

c'est la capacité pour un individu d'effectuer sans aide les actes de la

vie courante, dans sa dimension sociale, économique et psychique

».

En parallèle, je cherche à démontrer au

cours de ce stage que ces jeux peuvent aussi améliorer la santé

mentale des personnes. Nous pouvons définir la santé mentale

comme « un état de bien être dans lequel une personne peut se

réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un

travail productif et contribuer à la vie de sa communauté »

(OMS,1946).

5

Mon projet concerne les personnes âgées

dépendantes ou en perte d'autonomie de la Résidence

Médicis de Carpiquet. Cet EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour

Personnes Agées Dépendantes, nouveau nom des maisons de retraite

depuis 2001) est un établissement médico-social privé

à but lucratif destiné à accueillir pour des

périodes temporaires ou permanentes, des personnes âgées

n'ayant plus la possibilité physique ou psychique de vivre à

domicile en toute sécurité ou souhaitant rompre avec l'isolement.

Dans le cadre de mon stage j'interviens auprès de 10 personnes

âgées ayant des degrés de dépendance très

hétérogènes allant du groupe Iso-ressources 2 à 5,

évalué par le médecin coordinateur et par le

neuropsychologue en fonction de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie

Groupes Iso-ressources).

Premièrement, j'aborderai les différentes

pathologies et leurs prises en charge puis je présenterai la structure,

son projet ainsi que la tutrice de stage.

A posteriori, j'exposerai les objectifs que je vise au travers de

ce stage. Subséquemment, je présenterai mes séances, leurs

modalités ainsi que leurs objectifs. En guise de dernière partie,

nous verrons si les objectifs que j'ai fixés ont été

atteints

puis j'expliciterai quels sont les abonnissements possibles

concernant mes interventions, mais

aussi par rapport aux perspectives de la structure.

6

I. Présentation du public et de la

structure

1. Présentation des maladies rencontrées chez les

résidents et leur prise en charge

1.1 Le syndrome démentiel

§ Définition

D'après l'American Psychiatric Association (DSM-IV-TR) le

syndrome démentiel est « un trouble des fonctions cognitives

(mémoire, langage, praxies, gnosies, fonctions exécutives,

etc....) suffisamment important pour retentir sur la vie quotidienne et qui

dure depuis au moins 6 mois ».

La maladie d'Alzheimer est la forme de démence la plus

fréquente chez les personnes âgées, elle représente

65 % des cas de démence selon l'INSERM. C'est d'ailleurs le syndrome

démentiel le plus présent au sein de l'EHPAD. « La maladie

d'Alzheimer est une lente dégénérescence des neurones, qui

débute au niveau de l'hippocampe puis s'étend au reste du

cerveau. Elle se caractérise par des troubles de la mémoire

à court terme, des fonctions d'exécution et de l'orientation dans

le temps et l'espace. Le malade perd progressivement ses facultés

cognitives et son autonomie ».

Il existe deux formes principales de la maladie d'Alzheimer, Les

formes sporadiques (99% des cas) primitives, à début

généralement tardif et dont le principal facteur de risque

reconnu est l'âge. Et, Les formes familiales (1% des cas) à

début habituellement précoce et rapidement évolutives, et

dues à des mutations dans les gènes codant le précurseur

de la protéine amyloïde (APP), la préséniline 1 (PS1)

ou la préséniline 2 (PS2). La maladie d'Alzheimer dans sa forme

sporadique évolue sur plusieurs années et sa progression varie

beaucoup d'une personne à l'autre. On sait aujourd'hui que les

premières lésions apparaissent dans le cerveau au moins 10

à 15 ans avant les premiers symptômes.

Les signes des syndromes démentiels sont les suivants,

une altération de la vigilance, humeur perturbée,

altération du langage, des troubles de la concentration, une

désorientation temporo-spatiale ou encore des hallucinations auditives/

et ou visuelles.

§ 7

La prise en charge

Les hospitalisations itératives, parfois

réalisées en urgence, sont souvent la seule réponse

envisagée pour faire face aux symptômes de la maladie d'Alzheimer,

mais elles peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie

des patients (Sampson, Gould et al.2006).

Les Consultations Mémoire permettent aux patients

présentant des troubles de la mémoire, de

bénéficier d'un diagnostic précis et d'une prise en charge

adaptée de la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées.

Sur tout le territoire, plus de 500 points d'accueil (consultation

mémoire hospitalière ou par un spécialiste libéral)

sont ainsi disponibles à proximité pour chaque Français

qui le souhaite.

La prise en charge peut également se faire à

domicile par le SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile). Ce

service envoie du personnel formé dans la réhabilitation, la

stimulation et l'accompagnement des personnes malades et de leur entourage au

début de la maladie.

Lorsque le maintien à domicile n'est plus possible, ni

même souhaitable devant l'aggravation des troubles du comportement, il

faut privilégier une prise en charge en établissement. Certains

EHPAD possèdent une unité spécifique Alzheimer et

proposent de nombreuses activités thérapeutiques afin de ralentir

les effets de cette pathologie. (Ateliers mémoire, lecture, cuisine,

musique, activité physique adapté, groupe de parole)

Des médicaments à base d'acétylcholine sont

prescrits afin d'augmenter le taux de ce neurotransmetteur et d'inhiber

l'acétylcholinestérase, l'enzyme de la dégradation.

1.2 La dépression

§ Définition

La dépression constitue un trouble mental courant,

caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou

de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi,

des troubles du sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et

d'un manque de concentration. Elle diffère des sautes d'humeur

habituelles et des réactions émotionnelles passagères face

aux problèmes du quotidien. La dépression est une maladie qui

peut devenir très grave si elle perdure. Elle peut conduire jusqu'au

suicide. (OMS, 2015)

8

Les causes de la dépression sont multiples. La

dépression chez les personnes âgées est principalement due

à des problèmes de santé ou à une perte d'autonomie

qui handicape la personne âgée et la rend dépendante. Ce

constat fait jaillir un sentiment d'incapacité qui favorise la

dépression de la personne âgée. Ce sentiment se voit

d'autant plus renforcé lors de l'entrée en institution. La

solitude suite à la mise en retraite ou à la perte de son

conjoint sont aussi des causes de la dépression. Par ailleurs, la

dépression peut être liée à des causes d'ordre

psychiatriques comme les syndromes démentiels.

§ La prise en charge

La prise en charge médicamenteuse se fait par la prise

d'antidépresseurs et d'autres médicaments qui donnent la

possibilité au cerveau de retrouver son fonctionnement normal. Si la

dépression évolue vers un risque suicidaire élevé,

une hospitalisation en urgence doit être envisagée.

Afin d'éviter la survenue de pensées suicidaires,

il est nécessaire de privilégier une prise en charge de nature

psychothérapeutique. Les consultations basées sur

l'écoute, par un psychiatre ou un psychologue constituent une approche

utile, surtout dans les dépressions légères et

modérées. Les groupes de paroles sont également

bénéfiques. Le rôle de l'entourage est également

à mettre en avant pour que la personne se sente épaulée.

La prise en charge en établissement psychiatrique ou en EHPAD permet

à la personne de sortir de sa solitude, de rencontrer des personnes

ayant la même maladie. A fortiori, ces établissements favorisent

les contacts sociaux grâce à une myriade d'activités

d'expression et de communication et assurent un suivi individualisé.

9

1.3 Vieillissement et limitations fonctionnelles de

nature motrice

Le vieillissement est un processus biologique fondamental qui

modifie les capacités du sujet à s'adapter aux contraintes

imposées par son environnement physique ou social. Il est associé

à la détérioration de la plupart des systèmes

physiologiques et se traduit par un déclin du statut fonctionnel de la

personne (Vuillemin,2012).

En effet, le vieillissement agit sur de nombreux systèmes

humains : le système sensoriel, le système cardiovasculaire, le

système ostéoarticulaire, le système cognitif ...

Plus particulièrement, le vieillissement est

associé à une perte de masse musculaire ou sarcopénie. En

effet, on estime à 5% la perte de masse musculaire enregistrée

sur une période de 10 ans à partir de 40 ans, avec une perte plus

importante après 65 ans. Ce phénomène est observable non

seulement d'un point de vue anatomique, mais également d'un point de vue

fonctionnel. Il est responsable de la baisse des qualités de force,

puissance et endurance musculaires.

La sarcopénie est un facteur prédictif

d'incapacité physique, conduisant à l'augmentation de handicap,

de la fragilité, du risque de chute, la perte de l'indépendance,

la diminution de la qualité de vie. Les incapacités physiques qui

résultent de la fonte musculaire se traduisent par des

difficultés ou impossibilités à réaliser certains

actes de la vie quotidienne (Se déplacer, s'alimenter, s'habiller ...).

Les mécanismes de la sarcopénie sont multiples : diminution de la

sécrétion des hormones anabolisantes, de la synthèse des

protéines, du nombre et de la surface des fibres musculaires. De

surcroît, un mode de vie sédentaire, l'absence d'activité

physique et une alimentation inadéquate sont aussi des facteurs

favorisant la sarcopénie.

§ Prise en charge

De nombreux travaux ont démontré qu'il existe

actuellement deux types de prise en charge afin ralentir la fonte musculaire

liée à l'âge.

Tout d'abord, cette prise en charge peut se faire par le biais

d'une stratégie nutritionnelle basée sur une alimentation riche

en protéine (au moins égale à 1,2 g par kilogramme de

poids corporel), mais aussi pourvu d'acides aminés optimisant la

synthèse protéique (Leucine, citrulline, glutamine...).

10

De surcroît, cette prise en charge peut être

renforcé par la pratique d'exercice physique contre résistance

qui s'avèrent être tout aussi efficace pour contrecarrer les

effets délétères de la sarcopénie sur la

mobilité générale et l'autonomie.

Cette prise en charge est effectuée le plus souvent par

des kinésithérapeutes après une phase d'alitement, dans le

but de rééduquer les muscles qui se sont atrophiés. Le

rôle du kinésithérapeute est également de faire en

sorte de conserver l'autonomie des personnes dépendantes.

L'ergothérapeute quant à lui, cherche à

cibler les besoins des personnes âgées handicapées ou

à mobilités réduites afin de limiter les

incapacités fonctionnelles et développer l'indé-pendance.

Pour ce faire, il évalue les déficiences et le degré de

dépendance des personnes en se basant sur des outils tel que la grille

AGGIR (autonomie gérontologie groupes iso-res-sources). Celle-ci est

l'outil permettant l'évaluation de la dépendance le plus

utilisé en France. Cette grille d'évaluation porte à la

fois sur des activités relativement complexes (la cuisine, le suivi du

traitement, la gestion de budget ...) et sur des dimensions à forte

composante physique (dimension appelée fondamentale et correspondant aux

activités telles que le déplacement, l'habillage, la

toilette...)

11

2. Présentation du service

2.1 Présentation d'un point de vue

historique, juridique et objectifs de la structure

L'EHPAD de Carpiquet est un établissement récent

dans la mesure où la visite de conformité suite à sa

construction a eu lieu le 17 décembre 2007. Une autorisation de

création d'un EHPAD d'une capacité de 84 lits et d'une place

d'accueil de jour est donné par arrêté en date du 14

février 2005. La résidence a reçu son agrément

d'ouverture le 2 janvier 2008.

Au niveau juridique, la résidence Médicis est un

établissement médico-social privé à but lucratif.

L'établissement a conclu une convention tripartite avec le Conseil

général et l'ARS (Agence Régionale de Santé) fixant

pour une durée de 5ans, les objectifs de qualité de la prise en

charge des résidents et ses moyens financiers de fonctionnement. La

structure fonctionne en tarif partiel.

Les prestations afférentes aux soins sont à la

charge de la résidence et de l'ARS. Toutefois, les soins souscrits par

la résidence et non couverts par ce forfait sont à la charge du

résident et/ou son représentant légal.

D'un point de vue organisationnel, la résidence compte 84

chambres

· 14 chambres au rez-de jardin (unité

protégée pour les personnes désorientées)

· 14 chambres au rez-de-chaussée (unité

protégée pour la grande dépendance)

· 56 chambres sur deux étages

L'établissement dispose de salons, de salles de

restaurants, d'une lingerie, d'un salon de coiffure, d'une salle

d'activités, d'une infirmerie, de bureaux, d'une cuisine. Trois jardins

sont à disposition des résidents, dont un jardin

thérapeutique. Enfin, l'établissement dispose d'une

balnéothérapie et d'un espace de stimulation multi-sensorielle

(Snoezelen).

12

2.2 Finalités et principaux objectifs de la

structure

Tableau 1

|

Missions de l'EHPAD

|

Objectifs

|

|

- Accueil des familles

- Assurer l'Hébergement des personnes âgées -

Offrir une vie quotidienne de qualité - Assurer les soins

|

- Maintenir l'autonomie des résidents, en

développant ou en conservant des capacités fonctionnelles

optimales.

- Apporter un environnement adapté aux besoins et aux

préférences des résidents, en répondant à

leur attente et leur envie

- Favoriser la plus grande accessibilité et la

meilleure continuité de soins aux résidents

|

|

Projet de vie (projet d'animation)

|

Projet de soins

|

|

Il est défini avec le résident dans les

premières semaines suivant son arrivée, qui tient compte de ses

priorités et souhaits personnels

|

Il est établi entre l'équipe soignante

(médecin coordonnateur, infirmière coordinatrice,

infirmières...)

|

2.3 Le tuteur de stage

La tutrice de stage est la cadre infirmière responsable

des soins, c'est une fonctionnaire de catégorie A. A l'issue d'un

Baccalauréat mention B obtenu en 1974, elle a suivi une formation d'une

durée de trois ans en institut de formation en soins infirmiers. Puis en

1984, après quelques années d'exercices, elle a effectué

un complément de formation de 18 mois afin d'obtenir son diplôme

de cadre. Elle est responsable de la qualité des soins et assure la

liaison et la coordination entre la direction, le médecin coordonnateur,

l'équipe de soins, l'équipe d'entretien, les médecins

traitants, les professionnels paramédicaux, les résidents et leur

famille. Elle participe à l'élaboration du projet de soins. Elle

veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques.

13

2.4 Les Activités physiques adaptées

mises en place au sein de la structure

Ø La Gymnastique douce adaptée «

Association Siel Bleu »

La gymnastique douce est une activité physique

adaptée délivrée en cours collectifs, par des

éducateurs médico-sportifs qui interviennent une fois tous les

quinze jours au sein de l'EHPAD de Carpiquet. Les séances durent 45

minutes et sont dispensées à un effectif de 20 personnes maximum.

Cette gymnastique ne comporte pas d'exercices violents, trop difficiles ou trop

rapides, ils sont tous adaptés au rythme des résidents. Ces

exercices sollicitent les muscles, les articulations ainsi que la

capacité respiratoire. De plus, la pratique collective favorise la

socialisation.

Objectifs de cette pratique :

- Améliorer la qualité de vie

- Maintenir et développer la fonctionnalité

articulaire et musculaire

- Améliorer l'équilibre statique et dynamique

- Reprendre confiance en soi, positiver son image et

créer des liens sociaux

Ø La Danse Adaptée

Les séances de danse adaptée sont

prodiguées par un professeur de danse. Elle intervient une fois tous les

quinze jours le Vendredi après- midi, la temporalité de la

séance est de 60 minutes. La danse adaptée permet aux personnes

de s'exprimer à la fois corporellement et verbalement. Elle permet, lors

de l'élaboration d'une chorégraphie, de faire travailler sa

mémoire, son imagination, mais aussi sa coordination, sa souplesse et sa

respiration.

Objectifs de cette pratique :

- Analyser les composantes corporelles et relationnelles mises

en jeu au cours d'une activité danse.

- Repérer les caractéristiques individuelles ou du

groupe, à prendre en compte dans la mise en

place d'un atelier danse.

- Adapter l'activité danse en fonction de la pathologie

des personnes.

- Valoriser la création individuelle et collective,

- Participer d'une dynamique corporelle, intellectuelle et

mémorielle,

- Créer des espaces privilégiés

dédiés à la parole et la communication non verbale

Ø Les ressources disponibles

- Ressources humaines :

En plus des intervenants extérieurs, ils arrivent que les

infirmières et/ou aides-soignantes aident les résidents lors de

la pratique lorsque cela s'avère être nécessaire.

- Ressources matérielles :

L'EHPAD de Carpiquet a le bonheur de disposer d'une salle

spécifique pour pratiquer les activités physiques

adaptées.

Matériel :

- Cerceaux

- Jeux de quilles

- Parachute

- Bâtons en bois

- Jeux de pétanque

- Foulards

- Boîtes de conserves - Plots coniques

- Ballons en mousse

- Elastiband

- Balles lestées

- Ballon de Klein

- Jeux de fléchettes

14

Le projet d'activité physique adaptée consiste

à faire en sorte que chaque pratique physique soit en adéquation

avec les objectifs visés par la structure (voir Tableau 1). Les

pratiques doivent répondre aux besoins des personnes âgées

dépendantes. Elles doivent au même titre que les autres

activités de l'établissement contribuer à une

amélioration de l'autonomie et de la qualité de vie des

résidents.

Après avoir présenté le lieu de stage et les

différentes pathologies des résidents dont j'ai la charge, je

vais exposer le cheminement qui m'a conduit au sujet de mon mémoire.

15

II. Objectifs de stage

Mon stage se déroule au sein de l'EHPAD de Carpiquet

auprès de 10 personnes âgées de 79 ans à 95 ans

ayant des degrés de dépendance très

hétérogènes allant du groupe Iso-ressources 2 à

5.

Ces personnes dépendantes sont entrées en EHPAD

pour différentes causes incluant notamment diverses pathologies, des

accidents, une vulnérabilité sociale, ou encore médicale.

Un des grands défis du vieillissement et particulièrement en

EHPAD est de limiter au maximum la perte d'autonomie des résidents.

De mon côté, j'ai choisi de me concentrer sur ce qui

m'apparaît comme l'un des facteurs majeurs de fragilité et

d'altération du statut fonctionnel du sujet âgé : la fonte

musculaire liée à l'âge ainsi qu'à la

sédentarité.

En effet, le développement de la fonte musculaire est

associé à une augmentation du risque de chutes et de blessures

ainsi qu'à l'apparition d'une incapacité physique fonctionnelle

(Janssen et coll. 2002-2004). Chez les personnes les plus atteintes,

l'incapacité physique qui en résulte peut nuire gravement

à l'autonomie en empêchant ces personnes d'accomplir correctement

des activités basiques de la vie quotidienne (Janssen et coll. 2004).

Cette restriction d'activité de la vie quotidienne peut se traduire par

des difficultés, à se déplacer, à manger, à

se laver, à se vêtir et à se dévêtir ....

De surcroît, l'immobilisation suite à une pathologie

ou à un accident vient aggraver la sarcopénie (fonte musculaire)

dans la mesure où les muscles ne sont pas suffisamment utilisés.

En effet, selon Thomason en 1990, plus la durée d'immobilisation est

longue plus la réduction du nombre et de la surface des fibres

musculaires est importante La perte de masse musculaire induite par

l'immobilisation est également liée à une augmentation de

la dégradation des protéines musculaires.

Depuis plusieurs années de nombreux scientifiques

cherchent à ralentir cette perte musculaire. Ils ont découvert

que l'alimentation joue un rôle primordial pour retarder la

sarcopénie. Délivrer certains apports protéiques riche en

acides aminés aux personnes âgées permet une meilleure

assimilation des protéines, une régénération du

muscle.

Selon Harridge en 1999, l'alimentation combat effectivement la

sarcopénie, mais

16

l'entraînement contre résistance permet de maintenir

ou d'augmenter la force musculaire de manière plus significative chez

des sujets âgés.

Au regard des différentes études que j'ai

énoncé antérieurement, réactiver les muscles en

utilisant comme outil l'activité physique en plus d'une alimentation

riche en protéine m'apparaît comme un moyen efficace de freiner la

fonte musculaire liée à l'âge est à la

sédentarité dans la mesure où l'inactivité

accélère ce phénomène. C'est d'ailleurs pour cette

raison que de nombreux professionnels de santé utilisent des exercices

contre résistance. Cependant, ces exercices sont individuels et souvent

perçus par les résidents, comme contraignants et fastidieux de

par leurs caractères itératifs. A ma connaissance, il n'y a

à ce jour aucune étude sur l'influence de l'activité

physique par des jeux ludiques chez les personnes âgées

dépendantes. C'est pour cela, que j'ai voulu traiter de l'influence de

ces jeux lors de mes séances auprès des résidents.

Toutefois, il existe des auteurs dans la littérature qui ventent les

bienfaits des jeux collectifs chez les personnes âgées. Jacques

Choque éducateur sportif qui intervient auprès des personnes

âgées vente les nombreux intérêts des jeux collectifs

et envisage un transfert possible des actions réalisées lors des

jeux dans la vie quotidienne.

J'adhère à l'idée que l'utilisation

d'activité physique ludique pourrait se présenter comme un moyen

efficace pour maintenir ou améliorer l'autonomie fonctionnelle.

Présentement, la pratique des jeux et de certains sports

en institution est assez rare, mais commence à se développer

grâce à des intervenants extérieurs appartenant à

des associations.

Lors de mon stage j'ai choisi de mettre l'accent sur le maintien

voire le développement de la force de préhension. Durant ma

semaine d'observation j'ai pu constater à maintes reprises que les

résidents avaient du mal à ne pas demander l'aide d'une tierce

personne parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de force dans les mains pour

réaliser des tâches par eux-mêmes. La force de

préhension est très importante dans la vie quotidienne, elle nous

permet de porter des objets, de manger, de boire, de se laver, se vêtir

et se dévêtir, de s'asseoir et se lever d'une chaise, de se

mouvoir à l'aide d'une canne ou en fauteuil roulant et la liste n'est

pas exhaustive. La fonction de préhension est assurée grâce

à l'opposition du pouce par rapport aux autres doigts, elle s'organise

en de nombreux types de pinces bi ou poly-digitales ou de prises simples ou

complexes. Ainsi, je veillerai à introduire des actions sollicitant

cette force dans mes jeux (lancer, réceptionner, manipuler, pousser,

tirer porter ...)

17

Je souhaiterais apporter une certaine

complémentarité avec les pratiques adaptées

déjà mises en place au sein de la structure (danse et jeux

sportifs1 fois tous les 15 jours). La danse est une activité ludique qui

permet d'améliorer les capacités musculaires des membres

inférieurs et supérieurs, de coordinations, respiratoires, mais

aussi mémorielles. L'intervention de l'association SIEL Bleu va

également dans ce sens, elle vise une amélioration de l'autonomie

par le biais de jeux ludiques.

Dans la même optique, Je souhaite dispenser

l'activité adaptée sous la forme de jeux physiques collectifs

afin de mettre en exergue le côté ludique. Je pense que la

pratique d'Activité physique sous forme de jeux ludiques peut faire

naître chez des personnes l'envie de pratiquer. De surcroît, je

présume que « chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer

» (Friedrich Nietzsche,1896)

Dès lors, mon deuxième objectif est de faire en

sorte que les résidents expriment leur bien-être, se changent les

idées lors de mes séances.

En conclusion, l'idée d'utiliser des jeux physiques

ludiques adaptés comme moyen d'améliorer la santé mentale

et physique me semble intéressante. Mes jeux physiques auront pour but

de proposer un traitement thérapeutique visant à maintenir ou

améliorer l'autonomie fonctionnelle sans que la personne s'en rende

réellement compte. L'aspect ludique doit en quelques sortes supplanter

l'idée de fournir un effort physique. Ces jeux physiques adaptés

devront intégrer des sollicitations, articulaires, musculaires,

respiratoires et cognitives de façon à optimiser le maintien de

l'autonomie.

Tout au long de ce mémoire, j'essaierai de répondre

à ma problématique : L'activité physique par des jeux

ludiques influence-t-elle la santé mentale ainsi que le maintien de

l'autonomie fonctionnelle chez les personnes âgées

dépendantes ?

18

III. Présentation de la population en APA et

Présentation de mes interventions

1. Programmation et modalités des séances et outils

d'évaluation. 1.1 Programmation et modalités des

séances

Mon programme d'APA s'est déroulé sur 3 semaines

à raison de 3 séances d'une heure par semaine de jeux physiques

ludiques. J'ai choisi de faire pratiquer mes jeux physiques en station assise.

En effet, la plupart des personnes du groupe sont en déambulateur ou en

fauteuil roulant. Certaines résidentes sont mobiles, mais l'idée

est aussi de créer une homogénéité du groupe. Le

fait de voir les autres membres du groupe debout risque d'accentuer la baisse

d'estime de soi qui est déjà présente chez les personnes

qui sont dans l'incapacité de se lever.

La pratique de ces jeux en station debout est tout de même

possible, mais elle requière la présence d'intervenants

supplémentaires pouvant maintenir chaque personne debout.

Or, il s'avère difficile de prévoir la

présence d'aides-soignants pour me venir en aide et je ne veux surtout

pas mettre en jeu l'intégrité physique des résidents au

cours de mes séances.

Chaque séance d'activité physique adapté

comporte des sollicitations articulaires, musculaires, respiratoires et

cognitives. Les séances sont programmées le lundi, mardi et

mercredi entre 11h et midi. J'ai décidé de mettre en place 3

séances d'une heure par semaine en vue d'être en adéquation

avec les recommandations de l'OMS en 2010 qui stipulent que les personnes

âgées présentant des incapacités doivent accumuler

au moins 150 minutes de pratique physique pour en tirer des

bénéfices sur leur santé.

L'effectif lors de mes séances est au grand maximum de 12

personnes n'ayant pas de contre-indication à la pratique d'une

activité physique. Cet effectif est restreint afin d'être à

l'écoute et le plus disponible possible pour répondre aux besoins

individuels de chacun. Un nombre de résidents trop important me semble

néfaste dans le sens où des résidents risque de se sentir

délaisser au cours de la séance.

L'intensité des séances va de faible à

modérée. La participation aux séances est au bon vouloir

des résidents. Les séances se déroulent toujours au

même endroit et à la même heure dans le salon du

deuxième étage afin que les résidents

désorientés aient des repères spatiaux-temporels. Dans

toutes mes séances, les échanges sont favorisés

grâce à une disposition en cercle des résidents.

19

Chaque séance s»articule de la façon suivante

:

- Réveil articulaire (Durée 5 minutes)

- Jeux de force et d'adresse (Durée 30 minutes)

- Jeux sollicitant les capacités cognitives (Durée

20 minutes)

- Retour au calme (relaxation, respiration) (Durée 5

minutes)

L'ensemble des séances sera évalué par deux

tests : 1.2 Outils dévaluation

J'envisage d'évaluer la santé mentale grâce

au test d'Andrews et Whitney (1976). En ce qui concerne l'autonomie

fonctionnelle, la force de préhension sera évaluée

à l'aide d'un dynamomètre mesurant la force de préhension

ou « han grip». J'espère que mes jeux physiques adaptés

auront l'influence positive escomptée.

ü Test Andrews et Whitney

J'ai choisi le test de Andrews, F.M et Whitney, S.B (1976) pour

évaluer la santé mentale dans la mesure où ce test est

assez facile à mettre en oeuvre auprès des personnes

âgées. Un questionnaire avec un grand nombre de question ne me

semblait pas approprié étant donné que certaines personnes

ne peuvent plus écrire ou ont des difficultés pour voir et de ce

fait pour lire. De plus, le fait d'entourer un élément graphique

visuel est très facile à comprendre pour le résident.

L'expérimentateur n'a également que peu d'explications à

fournir et influe donc en moindre mesure sur la réponse du

résident.

Déroulement du test

Ce test est une échelle de sept visages permettant

à la personne d'exprimer le mieux ce qu'elle ressent à un moment

T. Chaque visage exprime un sentiment (très heureux, neutre très

malheureux et des expressions intermédiaires).

Ce test ne contient qu'une seule question claire et

précise : « Indiquez le visage qui exprime le mieux ce que vous

ressentez en ce moment ». Afin de faciliter l'évaluation du

résultat de ce test, j'ai numéroté les images de 1

à 7, 1 étant le visage heureux et 7 le visage malheureux.

20

Choix des lieux

J'ai fait passer ce test individuellement, dans la chambre de

chaque résident participant potentiellement à mes séances

(12 résidents). La première évaluation a eu lieu en

début de stage, en amont de mes séances entre 10h et 11h30. La

deuxième évaluation s'est déroulée juste

après mes deux dernières séances, dans le salon du

deuxième étage de la résidence auprès des 9

participantes présentes entre 12h et 12h 30.

Population

Tous les participants à mes séances sont des

femmes âgées de 79 ans à 91 ans, de GIR 2 à 5,

présentant différentes pathologies.

Limites de l'outil

Certains résidents avaient des difficultés

à différencier les nuances d'expression des visages. J'aurai

dû pour certains simplifier l'échelle en réduisant le

nombre de choix de visages. Selon les événements, les soucis

personnels la perception du bien être peut-être

différente.

ü Test du dynamomètre

Le test du dynamomètre pour évaluer la force de

préhension est facile à réaliser et nécessite que

très peu de matériel. L'appareil étant portable, le test

peut se réaliser là où on le souhaite. Il est rapide, peu

contraignant pour ne pas ennuyer.

Déroulement du test

Le dynamomètre est utilisé en position assise,

coude fléchi à 90 °, les épaules

relâchées et l'avant-bras en position neutre, main en supination.

Il doit être tenu dans la main dominante, la mesure sera

réalisée deux fois afin de retenir la valeur la plus haute.

Après avoir régler les paramètres âge et genre sur

le dynamomètre et ajuster la poignée à la main de la

personne, au signal (« Allez-y ») le résident doit serrer

l'appareil le plus fort possible, puis

21

Choix des lieux

J'ai fait passer ce test dans le salon de la résidence en

début de stage avant mes séances entre 10h et

11h. la deuxième évaluation a

eu lieu dans le salon, le dernier jour de stage entre 10h et 11h

Limites de l'outil

Les mesures prises par le dynamomètre peuvent varier selon

l'état de santé des résidents. De plus, la programmation

de l'animation de la résidence a fait que je n'ai pas pu effectuer le

test dans le créneau horaire de mes séances (11h-12h).

2. Présentation du public, conduites observables et

interventions 2.1 Caractéristiques des

résidents

Chaque personne âgée qui participait à mes

séances présentait différentes maladies :

|

Mme

DE

|

Mme

A

|

Mme

V

|

Mme

B

|

Mme

LEB

|

Mme

DU

|

Mme

H

|

Mme

M

|

Mme

L

|

Mme

G

|

|

Age

|

95

|

91

|

89

|

88

|

87

|

83

|

84

|

83

|

79

|

81

|

|

GIR

|

2

|

5

|

3

|

3

|

2

|

4

|

2

|

5

|

3

|

4

|

|

Dépression

|

X

|

|

X

|

|

X

|

X

|

|

X

|

|

|

|

Perte d'autonomie (Canne, déambulateur)

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

X

|

|

X

|

|

X

|

|

Mobilité réduite (Fauteuil roulant)

|

|

|

|

X

|

|

|

X

|

|

X

|

|

|

Assistance respiratoire

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X

|

|

|

Troubles cognitifs

|

X

|

|

X

|

|

X

|

X

|

X

|

|

|

X

|

22

2.2 Les conduites observables des résidents

avant les séances et mes interventions

Les conduites motrices :

Les résidents dépressifs et/ou ayant un syndrome

démentiel présentent des limitations fonctionnelles plus ou moins

importantes. Certaines résidentes ont des difficultés à

pousser leurs fauteuils roulants, à s'asseoir ou à se lever d'une

chaise, à s'appuyer sur leurs déambulateurs, à saisir ou

à porter des objets, à réaliser des mouvements amples.

Avec le vieillissement les muscles subissent des modifications

importantes, aussi bien sur le plan structurel que fonctionnel, ce qui a des

conséquences sur l'autonomie des personnes âgées. Les

muscles se raccourcissent, perdent en puissance et les tendons se raidissent

(Janssen, 2002).

v Jeux de force et d'adresse

Mes jeux de force et d'adresse servent à maintenir ou

à améliorer principalement la force de préhension, mais

également la force des membres inférieurs. Tout en s'amusant, ces

jeux vont permettre de solliciter la motricité fine, d'améliorer

sa précision, sa coordination, de contrôler sa force, de muscler

ses poignets et ses membres inférieurs.

Exemple : Jeu de pétanque, jeu de quilles, Mini

basket, Football, curling, jeu avec parachute renforcement musculaire

ludique.

Je propose ces jeux de force et d'adresse dans la mesure

où ils peuvent permettre aux résidents de maintenir ou gagner de

la force. Ils vont potentiellement pouvoir se lever d'une chaise, se

déplacer eux-mêmes en fauteuil, attraper, porter des objets

....

La fonte musculaire chez les résidentes est

inévitable au grand âge (âges des résidentes : 79 ans

à 95 ans)

Le test que j'ai effectué à l'aide d'un

dynamomètre atteste de cette perte musculaire liée à

l'âge. En effet la force de préhension est approximativement de

25.5 kilogrammes force (kgf) chez une femme à l'âge de 30 ans et

d'environ 13.5 kgf à l'âge de 75 ans.

Le traitement préventif ou curatif de la

sarcopénie est tout de même possible. L'exercice physique

régulier (au mieux trois fois par semaine), d'intensité

modérée, permet une augmentation de la masse musculaire par

hypertrophie des fibres musculaires, principalement une restauration de la

masse musculaire et une réduction de la masse grasse et cela même

à un âge très avancé. (Fiatarone,1994)

23

Les conduites cognitives :

Plusieurs résidentes présentent des troubles

cognitifs plus ou moins importants. Elles ont des difficultés à

se concentrer, à trouver leurs mots, à mémoriser, à

prendre une décision ou encore à se repérer dans

l'espace.

En effet, les syndromes démentiels, les troubles

cognitifs sont dus à des lésions structurelles du cerveau,

à des pertes neuronales (Auriacombe,2004).

L'évaluation des troubles cognitifs des résidentes

se fait à l'aide de plusieurs tests, notamment par le Mini Mental test

de Folstein. Ce test évalue l'orientation temporel et spatiale,

l'apprentissage, la mémoire, l'attention, le raisonnement, le langage.

Il permet également de suivre l'évolution vers des secteurs

épargnés au début de la maladie (Folstein, 1975).

v Jeux sollicitant les capacités cognitives

Principalement, mes jeux ont pour objectif de stimuler les

fonctions exécutives telles que la mise à jour, l'inhibition, la

flexibilité mentale mais aussi la mémoire visuelle, auditive,

l'attention et la concentration, l'orientation spatiale et temporelle ainsi que

la fluence verbale. Je propose ces jeux « mémoire » afin de

ralentir le déclin cognitif lié à l'âge ou à

une pathologie.

Exemple : « Jeu des ballons couleur, Jeu des

planètes, le ballon qui parle ... »

L'activité physique pourrait exercer un effet

bénéfique en améliorant l'utilisation de l'oxygène

et/ou le débit sanguin cérébral, en exerçant une

action trophique directe synaptique et/ou neuronale en raison de

l'enrichissement de l'environnement en stimulations sensorielles et motrices

(Fabre, 1998).

Les conduites affectives :

Les résidentes dépressives sont très

critiques envers elles-mêmes. Elles se sentent sans valeur et non plus

goût à rien. Ces résidentes ont tendances à s'isoler

et à ne pas sortir de leurs chambres. Elles ressassent des

pensées négatives telles que la mort d'un ami, le

décès d'un membre de la famille le décès de leur

conjoint ou encore d'un animal de compagnie.

v 24

Jeux collectifs ludiques

La Pédagogie de la réussite et

différenciée que j'utilise au sein de mes jeux à pour

dessein de rendre la pratique physique accessible malgré la

présence d'incapacité fonctionnelle. Les réussites des

personnes âgées participent à augmenter leur estime de

soi.

« L'activité physique par son action sur l'aptitude

physique et par le bien-être physique qu'elle entraîne pourrait

favoriser un état de bien-être psychologique et réduire les

symptômes dépressifs chez le sujet âgé (McAuley,

1990) ».

D'ailleurs, l 'activité physique est

considérée par quelques auteurs comme un processus

psychothérapeutique permettant d'améliorer la santé

mentale dans la mesure où elle entraîne une libération des

hormones euphorisantes (la dopamine, la noradrénaline et la

sérotonine) qui participent à l'état de bonne humeur

(Biddle, 2001).

Les conduites relationnelles :

Les résidentes ont tendances à s'isoler et

à ne pas communiquer avec autrui. Il y a une perte

d'intérêt pour soi et pour les autres, une vision pessimiste du

monde. A contrario, des dames aiment les contacts sociaux et participer aux

animations, mais n'osent pas déranger.

Selon Pitaud, 2002, les situations d'isolement ont

été montrées comme néfastes au bien-être

psychologique, d'une part, à travers un manque de reconnaissance de

l'estime de soi et d'autre part, comme limitant le vécu

d'expériences de loisirs.

v Jeux collectifs ludiques

Des groupes affinitaires peuvent se former au cours des

séances. Le soutien d'un ami, les rire partagés lors des jeux, le

dialogue avec autrui peuvent permettre à certaines résidentes

dépressives de se sentir mieux, d'augmenter leur confiance en soi, et de

sortir de la solitude.

L'impact des activités de temps libre (artistiques,

physiques, collectives, de société) sur la dépression chez

les personnes au-delà de l'âge de la retraite est bien

observé et les activités physiques sont primordiales à ce

sujet, de même que les activités impliquant un engagement social

(Glass, 2006).

11,2

MME A MME V MME B MME LEBMME DU MME H MME M MME L MME G

MOYENNE

2,4

9,1

9,3

11,3 10,4

Force de préhension

12,7

13

Pré-test Post-test

13,6

4,8

12

9

9,4

2,9

14

16,8

11,9

14

11,54

12,66

25

IV. ANALYSE DE LA PRATIQUE

D'INTERVENTION

1. Résultats

Objectif 1 : maintenir ou améliorer l'autonomie

fonctionnelle

Résultats au test de la force de préhension

|

Mme

DE

|

Mme

A

|

Mme

V

|

Mme

B

|

Mme LEB

|

Mme

DU

|

Mme

H

|

Mme

M

|

Mme

L

|

Mme G

|

|

Pré-test

Valeur la plus haute

|

8,2

Kgf

|

11,2

Kgf

|

9,1

Kgf

|

10,4

Kgf

|

12,7

Kgf

|

13,6

Kgf

|

9

Kgf

|

12

Kgf

|

14

Kgf

|

11,9

Kgf

|

|

Post-test

Valeur la plus haute

|

Non

effectué

|

12,4

Kgf

|

9,3

Kgf

|

11,3

Kgf

|

13

Kgf

|

14,8

Kgf

|

9,4

Kgf

|

12,9

Kgf

|

16,8

Kgf

|

14

Kgf

|

|

Progression

|

|

1,2

Kgf

|

0,2

Kgf

|

0.9

Kgf

|

0.3

Kgf

|

1.2

Kgf

|

0.4

Kgf

|

0.9

Kgf

|

2.8

Kgf

|

1.9

Kgf

|

|

Nombre de séances effectuées

|

7

|

9

|

6

|

9

|

8

|

8

|

6

|

9

|

9

|

9

|

Variable : force de préhension

Unité de mesure : kilogramme force (Kgf)

Appareil utilisé : Electronic hand dynamometer

CAMRY Model EH101

26

Test de student : 9 sujets

(p = 0,004) ce qui signifie que j'ai 4 chances sur 1000 de me

tromper. De ce fait, l'analyse est statistiquement concluante, les jeux

physiques réalisés 3 fois par semaine sur une période de 3

semaines améliorent significativement la force de préhension des

résidentes qui ont participé à mon programme.

Objectif 2 : participer à l'amélioration de

la santé mentale

Choix du visage

7

6

5

4

3

2

1

0

Mme G Mme L Mme M Mme H Mme DU Mme LEB Mme B Mme V Mme

A

Pré-test Post test

Résultats au Test de Andrews, F.M et Whitney, S.B (1976),

mesure du choix du visage (numéro)

Test de student : 9 sujets

(P= 0,004) Là encore, l'analyse est concluante, mon

programme à améliorer significativement l'état mental des

résidentes

Variable : choix du visage

Visages numérotés de 1 à 7, 1 étant

le visage heureux et 7 le visage malheureux.

Je pense avoir atteint mes deux objectifs cependant, ces

résultats restent à nuancer dans la mesure où la force de

préhension et la santé mentale sont sensibles à de

nombreux facteurs. La force de préhension peut varier selon

l'état de forme des résidents ou encore selon la prise d'un

médicament au préalable. D'autre part, ne serait-ce que le fait

de leur consacrer du temps, de leur porter de l'attention favorise

déjà leur sensation de bien-être.

27

2. Critique de mes interventions

Points positifs de mes interventions

Dans le cadre de mes interventions, j'ai utilisé la

pédagogie différenciée ou différenciation

pédagogique (Perrenoud, 1997) afin d'adapter mes séances en

fonction des capacités, des possibilités motrices, du handicap et

de la maladie de chacune des résidentes. Cette pédagogie me tient

à coeur dans la mesure où elle s'oppose à la

pédagogie de l'uniformité qui gomme les différences

individuelles et qui part du principe que tous les individus doivent travailler

au même rythme et de la même façon. Malheureusement, cette

dernière est toujours utilisée et met en échec un grand

nombre de personnes.

Dans le but de mettre en oeuvre ma différenciation

pédagogique, j'ai procédé à une évaluation

initiale ou diagnostique afin d'identifier les capacités et les besoins

des résidentes. Cette évaluation basée sur des tests, des

témoignages, des observations de la vie quotidienne des

résidentes ainsi que sur les conduites motrices et psychologiques lors

de ma première séance m'a permis de mettre en évidence les

différences individuelles. Afin de prendre en compte ces

différences j'ai fait en sorte que chacune de mes situations soient

évolutives. Autrement dit, toutes mes situations comportaient une

simplification et une complexification dans le but que tout le monde puisse

pratiquer par rapport à son propre niveau.

Dans l'intention de faire progresser les pratiquantes j'ai

respecté le principe évoqué par Linda Allal dans son livre

l'évaluation formative dans un enseignement

différenciée, 1978 selon lequel : « la tâche ne

doit être ni trop facile ni trop difficile pour qu'il y ait une

perspective d'évolution. »

Au niveau de l'organisation pédagogique, mes jeux

s'organisaient en groupe entier, par équipe ou encore en binôme

dans l'intention de favoriser les liens sociaux. Selon le psychologue A.

Bandura, le groupe permet effectivement de créer des liens sociaux, des

comportements d'entraide mais pas uniquement. Le groupe engendre aussi la

survenue des apprentissages par expérience directe qui repose sur une

base vicariante. En d'autres termes, le pratiquant en observant le comportement

des autres et les conséquences qui en résultent pour eux va

apprendre de nouvelles choses en adoptant le bon comportement.

Exemple : Mme M observe que Mme B fait bien le geste qu'il faut

réaliser en séance de gymnastique (elles sont toutes les deux

dans la même situation) Mme M va alors l'imiter et modifier son

comportement.

Le modèle sociocognitif de l'apprentissage (L.Vigotski,

1934) met aussi en exergue les interactions entre pairs, elles sont même

au centre des mécanismes pour apprendre. Le groupe est une ressource

pour apprendre, grâce aux différences entre les personnes. Les

pratiquants sont mis en situation de s'aider (Tutorat), s'observer, ou encore

de débattre (conflit sociocognitif).

Les personnes âgées ont souvent une mauvaise

connaissance d'elles-mêmes, de leurs possibilités. Par

conséquent, j'encourageais les résidentes pour qu'elles

s'investissent, je l'ai félicitées à chaque effort et a

fortiori lors des réussites pour augmenter leur motivation

intrinsèque (Decy & Ryan,1985).

En cas d'insuccès, je dédramatisais l'échec

pour que la personne puisse rebondir en lui donnant un retour informationnel

pour qu'elle prenne conscience de ce qui ne va pas et je lui indiquais le

chemin à emprunter pour réussir.

De la même façon, j'ai fait en sorte de diversifier

le plus possible mes jeux pour entretenir une motivation de la

découverte.

28

D'ailleurs j'ai eu recours à des situations de

résolution de problèmes qui s'inscrivent dans la théorie

écologiste de l'apprentissage (J. Gibson). Le pratiquant devait

gérer seul son projet d'action et l'actualiser grâce à une

adaptation personnelle liée à l'environnement. Je me suis rendu

compte que parfois que ne pas intervenir c'est intervenir.

Pour chaque jeu proposé, j'expliquais les règles

verbalement, visuellement et les illustrer au travers de démonstrations,

de schémas pour les rendre les plus compréhensibles et pour me

mettre en accord avec le profil pédagogique (A. De la Garanderie, 1986)

de chacun.

J'assurais l'intégrité physique et morale des

résidents au cours de la séance, si une personne me semblait

fatiguée, j'intervenais auprès d'elle en lui disant de se

reposer.

A la fin de chaque séance, je demandais aux participantes

si elles avaient apprécié les situations, si celles-ci

n'étaient pas trop difficiles et ce qu'elles voulaient faire au cours

des séances suivantes.

Points négatifs de mes

interventions

Par moment, j'ai eu des difficultés à intervenir de

façon individualisée auprès des personnes

âgées en difficultés tout en gérant en

parallèle le groupe. Dans le cadre du stage, cela ne posait pas de

problème, dans la mesure où ma tutrice et quelques

aides-soignantes étaient présentes pour me seconder.

J'ai eu tendance à utiliser trop de matériel au

cours de mes séances ce qui a diminué le temps de pratique

effectif des résidentes.

Je ne suis pas parvenu à motiver les messieurs

présents dans la résidence, seuls deux sont venus participer

à mes dernières séances.

3. Perspectives pour la structure

À la suite de mon intervention au sein de l'EHPAD de

Carpiquet et à la demande des résidents, l'animatrice à

mis en place des séances de jeux physiques ludiques deux matinées

par semaine.

Le personnel médical au sein de la Résidence

Médicis n'est pas forcément sensibilisé aux bienfaits de

l'activité physique sur la personne âgée. Or, informer le

personnel sur ses bienfaits peut être bénéfique pour les

résidents, mais également à titre personnel.

Les représentations de l'activité physique ou du

sport chez les résidents sont celles de leur génération.

Elles associent souvent sport avec difficulté. La gymnastique que les

résidents pratiquaient dans leur jeunesse était une gymnastique

d'agrès constituée d'exercices de montées de corde, sur

poutre, avec des anneaux... Par conséquent, il me semble

nécessaire d'informer les résidents afin de changer leur

représentation dans la mesure où celles-ci peuvent freiner tout

engagement dans la pratique. Il faudrait également que la structure

alloue un budget aux animations sportives afin que les intervenants puissent

proposer des jeux physiques diversifiés.

29

CONCLUSION

Tout d'abord ce stage m'a permis de découvrir le

fonctionnement d'un établissement pour personnes âgées

dépendantes et de me confronter à un public en situation de

handicap et de me mettre dans la peau d'un enseignant en activité

physique adapté.

J'ai acquis de nombreuses connaissances sur les

caractéristiques générales de la personne

âgée, mais particulièrement sur la personne

âgée en perte d'autonomie ou dépendante. Ce stage a

été une expérience riche sur le plan personnel ainsi que

sur le plan professionnel.

J'ai appris énormément de choses auprès des

personnes âgées. Ces personnes ont un vécu, une histoire,

une expérience de vie. Les conversations que j'ai eu avec les

résidents étaient pour moi de véritables sources

d'enseignement.

Professionnellement, j'ai découvert les différents

métiers du médical présents au sein d'un EHPAD ainsi que

les missions et les responsabilités de chacun. J'ai également

découvert le métier d'animateur en gérontologie qui me

semble primordial dans la mesure où cet acteur participe au

bien-être ainsi qu'au maintien de l'autonomie des résidents au

travers de ses interventions.

J'ai pu mettre en application les connaissances didactiques et

pédagogiques acquises pendant ma formation universitaire. Grâce

à ce stage, j'ai pu acquérir une expérience

professionnelle supplémentaire. J'ai également pu

développer ma force de proposition, ma capacité d'analyse, ma

capacité d'écoute ainsi que mon sens du relationnel.

Avec ce que j'ai assimilé en intervenant en EHPAD, j'ai vu

que l'enseignement des APA a un rôle important à jouer. Je trouve

que le métier d'enseignant en APA est un métier admirable et

qu'il a du sens, même s'il est parfois difficile. Il est gratifiant car

lorsque je vois des personnes sourirent, progresser, gagner en confiance

à la fin de mon programme, un sentiment de satisfaction m'envahie et

prouve que mon travail sert à quelque chose.

Par la suite j'aimerais travailler comme enseignant en APA

auprès de personnes âgées, mais également de

personnes en situation d'obésité. L'idée d'utiliser ma

passion, l'activité physique, pour améliorer la santé du

plus grand nombre de personne est une grande source de motivation pour moi.

30

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

- Allal L. (1978). L'évaluation formative dans un

enseignement différenciée. Edition : Peter Lang

- Auriacombe S. (2004). EMC - Neurologie. Volume 1,

Issue 1, Pages 55-64

- Biddle SJH, N. Mutrie. (2001). Psychology of physical

activity : determinants, well-being and inter-

ventions. Edition : Routledge

- Choque S et A. (2012). Animation pour les personnes

âgées. Edition : Lamarre.

- Decy et Ryan. (1985). La motivation intrinsèque et

à l'autodétermination dans le comportement humain. Edition :

Plenum Publishers.

- De la Garanderie A. (1986) Les profils

pédagogiques. Edition : Le Centurion.

- Durand J.P. (1994). La géronto psychiatrie.

Éditions Lamarre.

- Gibson J (1979) Approche écologique de la perception

visuelle Éditions Dehors, 2014.

- Goursaud C. (2008). S'entraîner en

gériatrie. Edition : Elsevier Masson.

- Perrenoud P. (1997). Pédagogie

différenciée : des intentions à l'action. Edition :

ESF Editeur.

- Soins infirmiers en gériatrie. (2006). Edition

: Estem.

- Vigotski L (1934). Pensée et Langage Edition :

La Dispute

Articles :

- Aussel C. (2013). Une nouvelle stratégie

nutritionnelle pour lutter contre la dénutrition et la

sarco-pénie : le régime protéique pulsé.

Cahiers de Nutrition et de Diététique, Volume 48, Issue 1,

Pages 33- 40

- Fabre C, Préfaut C. (1998). Fonctions

mnésiques et vieillissement : effets de l'entraînement. In :

Réussir son avancée en âge. Evaluation des activités

physiques en gérontologie. Périé H, Jeandel C eds.

Editions Fri s o n - Roche, Paris, 103 - 1 1.

- Fiatarone M.A, E.F. O'Neill, N.D. Ryan.(1994). Exercise

training and nutritional supplementation for physical frailty in very elderly

people. N Engl J Med, 330, pp. 1769-1775

- Folstein M.F et S.E , P.R. McHugh. ( 1975). Mini Mental

State : A practical method for grading the cognitive state of patients for the

clinician. J Psychiatric Res, 12, pp. 189-198

- Glass TA, C.F. Mendes de Leon, S.S. Bassuk. (2006). Social

engagement and depressive symptoms in later life. J Aging Health, 18 , pp.

604-628

- Janssen I, Heymsfield SB & Ross R. (2002). Low relative

skeletal muscle mass in older persons is

31

associated with functional impairment and physical

disability.. 50, 889-896.

- McAuley E, Rudolph D. (1995). Physical activity, aging,

and psychological well-being. J

Aging Phys Act. 3:6 7-9 6 . 60

- Pitaud P, M. Redonet. (2002). Les solidarités de

voisinage : regard sur l'isolement et la solitude des

personnes âgées. Rapport de recherche,

Institut de gérontologie sociale de Marseille

- Thomason DB & Booth FW. (1990). Atrophy of the

soleus muscle by hindlimb unweighting. 33 ! 68,

1-12

- Vuillemin A. (2012). Bénéfices de

l'activité physique sur la santé des personnes

âgées.

Université de Lorraine, université Paris

Descartes, APEMAC, EA4360

Journal :

- Fortin M.P. (2010). Maladie d'Alzheimer et

maladies apparentées. La Revue de Médecine Interne.

- Hernandez H. (2010). L'ergothérapie, une profession

de réadaptation. Journal de Réadaptation Médicale :

Pratique et Formation en Médecine Physique et de Réadaptation.

Volume 30, Issue 4, Pages 194-197

Sites internet

http://www.lesmaisonsderetraite.fr/alzheimer/prise-en-charge-de-la-maladie-d-alzheimer.htm

www.mediciscarpiquet.com

www.france-dépression.org

www.inserm.fr

33

34

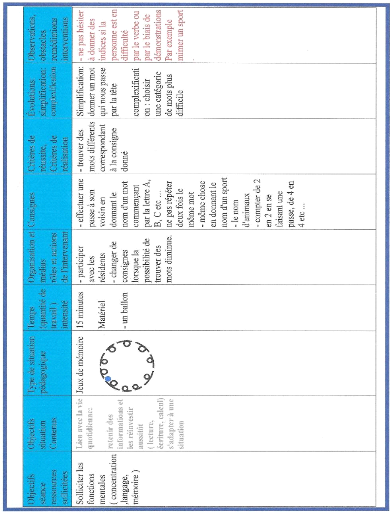

prise de contact avec les résidents, présentation

de la séance

· Installation du matériel 5 minutes

· Échauffement (mobilisation

ostéo-articulaire et respiratoire) ----> gain d'amplitude ---> se

vêtir se dévêtir

|

|

|

|

|

|

: bien ressentir le gonflement du ventre et

le soulèvement des côtes â l'inspiration ;

puis le relâchement du ventre et le retour en place des côtes lors

de l'expiration.

|

|

Épaules Coudes Poignets doigts =IR Hanche Jambes

Chevilles

|

CA

ti C un

h V t

ii col mi

C .> - V

·

·CJ MI u7 b

p L v =

et 4. o' G. rVn

|

|

|

|

|

Lo

ia. es

N " Q]

L .1-. i-.

H Lp [C 4 -

y C7 aV

(n .. 4]

7 ..o(l U .v 13

- . e 40 d d

|

|

|

|

|

Poings fermés - Incliner - lever un genou

puis ouverture latéralement le légèrement

puis

des mains tronc l'autre

- rentrer le

ventre puis se

grandir

-flexion puis

extension du

tronc

|

|

Jsr.

r~

|

|

|

|

|

yes- ---

|

·

|

|

|

|

E39,

|

|

H

.47,

L

|

u7

67

2

|

|

|

|

|

|

O

r

o

U

35

|

|

O

':

Ov

|

P

41

|

O

-P. a

5U

$:34..A

|

|

|

c .

:iovc 3

S". ÿ û O .- ÿ

·--

·,.1.,

ii ;n

Q].y .--.. * D I. ct ,

13, up, d P., -- e; --. ~

|

is. O

i R

|

|

0

|

,~

|

oO

i~

|

cd

U

I

|

"

z. 4.o

,- I O O

|

a+

c.» m

cs

01 . N

|

|

- être disponible - effectuer une - coopération

- encourager ; inspiration se faire des

- donner des suivie d'une passes

retours longue - Marquer plus

d'information expiration de points que

son adversaire

- se faire des - souffler de

Matériel: passes manière à ce

- 3 tables - essayer de i que la balle

- 5 cartons ou marquer chacun rentre dans le

feuilles son tour but

- 5 balles de ping pong

- 10 pailles

|

-

U

· :. O 2

-cs 'l .o

·

|

a0i

-a ,ô 3..7.:

-0 C c O

°

°

e ÿ,

'O

6] .l A. b

44 E 19 ° C..1 T

+ 0

z v

-,m

IV cd -â

w b

v

o ,G 3 ,fl .,

â .Lwy

O L°

t ÿ

'ocu

|

a0i d

m°

"-

0

en

Û o b

-o 22 )Cd c)

|

|

L_

ÿ

N

.°

E

., T A

|

La

, ,, fa.

aEi aMi =0

w r e

,> N 1 P.

|

|

N un

0 0 û N ET. TI0

-- cd O - 0 ~ Û 0

' 71)

p- 0' N I) O 7-,

rQa O r01 ~1 r9 W

|

N

· P.

N

0.

|

|

La ventilation Football 5 minutes

pulmonaire respiratoire effectif : 10

- gestion du - De faible à

souffle

· ; modérée

- direction du

soufflete 3 périodes d'une

minute

Lien avec la vie entrecoupée de

quotidienne: 45 secondes de

récupération

- s'essouffler

[&flfl i 8fl b

rapidement

|

Call

44

O

Q)

WI A

r0

G

Ô V

CI)Z CI

CI n

|

|

|

bm'

·

vué

.. `1) .^

Jé

.4=6., CO . ce u'11 CI)Ca O u

C" e c.. i ^G s O L.

|

0

cx

d

zU. Ov Q,

·-'

44 1 n P.

|

|

i

|

|

~ s,

.Q

|

00

^C

F

S

·

ô

CDS

44

U z.

|

ri)

aa C

O

0

âi P+

sZ ZI

|

|

|

ya

o 0'ô aï

G N ,~ i.. .~ O c)

~t m z... at .~

PC 0 bb4 m

a^ p O Oü

0 Vi .,n ÿ E n

|

|

a) a)

ai as U _

an

yT <y =

26

cu cu c) C m L C O E a)

46' q)

y â° E L. O o c

.E

5 c ai) ca ô cd a) y E a

~. o. E a. _. -6 ca

a) CC

o r ` ÿ Q

C O "0 0 â

o v 0 C v -ay

O. O

O .~ O =

If, OL

-o

· C y

m .a pO 4)

O O ft r]..)

ÿtinunÿ a) 4.)a) ai

V

L-

=

t q C) C a) N Ç

· ÿ03 W q aU+ ff

2

7 -O eb (.)aui ,

DI . -b

·- b 's. âf ~O G

a) a) G k

O050

MI0

co ~ a

'a = = a) -

C ï a)

·

--,C

. 4) 0 ~., O a) O .

cnÿ N

'a y a)~ y d'

rn

0 WOWa`

y cv

a a)405

Ô.~v.

· Tti -CI NO v~ ~

Ô p.

·--

Iro=

WI c O ca E >..

-°

· 7 .~

7 U E.o ÿ U cQ C' c6

U

O

an

y C

u

s, L.. 0 =

co il"

u --

· -- G y Ô

Y.., C L ' : i ' f

4..4-, (a (a

C

.d, L. r C _a .L F

. i .G - -- '4 vs '

Gien avec la

|

concentration

|

|

47

o

|

- motricité fine

|

|

|

36

37

La cible nwliiU, Matériel -viser le

gros - toucher le + de Simplification :

ballon à l'aide fois possible le - prendre

des

Swiss de petites balles gros ballon - cible statique

balles plus

ball lourdes car

petites - le gros ballon complexification certaines

balles

--04~ balles est en

étaient trop

t\ele

mouvement - cible mobile légères

pour

bouger le ballon.

`a`a 1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

=0)

[6

|

En

r... 7.

00 0 I,

O. t!0 C. Û

G~d

|

c.,,

|

7

o

|

v vs 81

|

CCO

R o

+:

os

C rt

w+ L

=

|

|

|

c

o O

Q zy

|

Vf V1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

38

Bilan de séance 1

Comportements observés :

Les participantes ont pratiqué avec enthousiasme alors que

quelques-unes étaient assez septiques avant la séance par peur de

ne pas réussir. Des personnes d'habitude assez isolées ont

échangé des rires avec d'autres résidentes, c'est le cas

de Mme DU et de Mme DE.

Mme V et Mme DU ont besoin d'être motivées pour

s'engager dans la pratique, elles manquent de confiance en elles. Mme L, B et A

sont très enjouées et motivent les autres résidentes,

elles ont un sourire communicatif. Mme H, Mme LEB et Mme G ont des

difficultés à s'orienter dans l'espace. Mme H et M ont du mal

à trouver leurs mots et à mémoriser une consigne.

Points positifs :

L'ensemble des résidentes ont été actives

lors des différents jeux. Les exercices ont été compris et

réussi par toutes.

Points négatifs :

La complexification de mon jeu travaillant l'orientation

spatiale, la mémorisation et capacité à s'adapter «

jeu des planètes » a mis certaines résidentes en

difficulté, la première évolution de la situation aurait

suffi.

Avis des résidentes :

« C'était très bien » ; « ça

nous change les idées » ; « ça nous fait bouger »

; « on s'est bien amusé »

« Ce n'était pas trop difficile » ; « Pour

viser le gros ballon ce n'était pas facile »

Prospectives pour la prochaine séance :

- Matérialiser l'espace pour faciliter la perception et se

repérer dans l'espace. Mme L, B et A souhaiteraient jouer à la

pétanque lors de la prochaine séance.

39

40

prise de contact avec les résidents, présentation

de la séance

· Installation du matériel 5 minutes

· Échauffement (mobilisation

ostéo-articulaire et respiratoire) ----> gain d'amplitude ---> se

vêtir se dévêtir

|

|

r

Respiration etitrait, : bien ressentir le gonflement du

ventre et le soulèvement des côtes â l'inspiration ; puis le

relâchement du ventre et le retour en place des côtes lors de

l'expiration.

|

|

Chevilles

|

|

) 9 k

Ç

q0=

ǧ

·&§2

|

|

|

-/

®

e e

m taafq

#177;>/a

e m\ ÿ/ÇÉ/.\2

|

|

Hanche

|

|

j §

'

ǧ

' \

. #177; /

|

|

(

|

« on m =

s.

V \ ` - Ç Ç

.) / o --

P.

k k \ k 64 Ü

. 2 d \ . # w

|

|

3

|

|

ig - m Ç / ~§

(

//A

|

|

u

~

|

|

~3

4...4._ -

|

|

|

.~~........~

_ . ..

Ç\

~ \

|

|

'''.0. L.: A___..m

|

|

É

|

|

ÿ _ ^~

§ --

.

·

|

|

|

'Ii

|

|

|

|

41

42

43

44

45

Bilan séance 2

Comportements observés :

- Fatigabilité musculaire chez certaines

résidentes

- Difficulté à exécuter le nombre de

répétition demandé

- Certaines résidentes s'arrêtaient en cours

d'exercices, il fallait les motiver

régulièrement.

Points positifs :

La pétanque par deux puis en groupe sous forme de

compétition a beaucoup plu aux résidentes. Des résidentes

applaudissaient lorsqu'un membre du groupe réussissait. Les

résidents en réussite encourageaient ceux qui peinaient le

plus.

Points négatifs :

Les exercices de renforcement musculaire avec ballon ont moins

plu. Le nombre de répétitions étaient sans doute trop

important.

Avis des résidentes :

« J'ai dû gagner de la force » ; « ça

fait plaisir de voir du monde »

Prospectives pour la prochaine séance :

Trouver de nouveaux jeux ludiques qui sollicitent la force de

préhension, les muscles intrinsèques de la main et la force des

membres inférieurs.

Mettre de la musique lors des étirements et des exercices

de respiration.

46

Éi

a)

7 n =

C #177; .@ 5

Q § #177; " ~.0

\ [

/

g

a-

Ç~

û

É

s prise de contact avec les résidents, présentation

de la séance

Installation du matériel 5 minutes

(J

.§ É e a g .2 § u

/ / (~ \ [ = r< E , J t%_ 9 q t

47

as -ce en

cs

C

V3 = .0 `,e2 y C~ I .Ç

~ C Fa

· % L.

4. CC

I-. 0w o

·

ÿ

·a~ E

C c.. N O C C C y

â, n. a E ° n. ° A

O

aJ h-

L".

O

U

O ~

ci ô. Â.

in

û .. a)

a 0 O 1.1

T3 -. ~. ' 0 iG U O a :

cc u

N' OSLQ N 0 4. Ô.Ô 0

· iO g

a v> > cd _

rn EO

E

O N,,

Ç Q û C O g U ...-0 0. C

conserve

â 6J ^..â ,

co

w a c.1 U z

En

q ..O T - 77 t..

-'E ro°c'

·,,,,-.._e+t

Ç

ô 7:71:1;

·

es

N c~

ct

E cr

o

c'a O ` à c

· i-

ü

ces û ..0.2, â. 8

C a f°

m ÿ as

u a a

a-co 0

_ _ a 7 rn v, a

·

· y 0 0g.=

G ç y O

0.0 .0 -C)

«Foot bowling»

a a

ÿ a '2 ÿ

Q v r ÿ a r) 0 8

C

· ° C G a ro a

.... - 1 = = a 4:1..13

ai rn i., gO E vi

ÿ 0- d 4N ^ U a O c6 ?0 _

_ _ a

4 0 ÿ d G g -~ .a 2 G iH

Ci ? - G · o @

Q a m G. ... .. -6 N ~L.L' CJ TI

C

^d ,C

O N

O-o co-co a1 it a