|

Joris ASTIER

Mémoire

Master 2 Conseil éditorial

Sous la direction du Professeur Eric LEGUAY

Université Paris-Sorbonne - UFR de Philosophie

Année 2016-2017

MUSEOMIX

People Make Museums

Merci enfin à ma famille et mes amis pour leurs

relectures et leur présence quotidienne.

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble du

corps enseignant du Master 2 Conseil éditorial qui a su nous apporter

tous les outils nécessaires à notre incursion progressive dans le

monde professionnel.

Merci en particulier à Eric Leguay qui m'a

suggéré ce sujet sur lequel j'ai pu trouver des pistes de

réflexion fascinantes et qui a aiguillé l'élaboration de

ma rédaction.

Aussi, merci à la promotion du Master 2 conseil

éditorial pour son soutien quotidien et sa joie de vivre grâce

à laquelle nous avons pu travailler dans d'agréables

conditions.

Merci encore à One Heart Communication pour m'avoir

transmis les compétences et le savoir-être que mon poste de chef

de projet junior et responsable de production nécessitait.

SOMMAIRE

INTRODUCTION P. 1

PARTIE I - MUSEOMIX : L'HISTOIRE D'UNE CULTURE

COLLABORATIVE P. 4

A/ EMERGENCE D'UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER LA

MATIÈRE CULTURELLE P. 4

B/ UN MODÈLE COLLABORATIF RÉPLIQUÉ :

L'ENGOUEMENT CROISSANT AUTOUR DU CONCEPT

MUSEOMIX P. 6

PARTIE II - MUSEOMIX 2016 : UNE CULTURE COLLABORATIVE AU

SERVICE DE LA PERFORMANCE

MUSÉALE ? P. 10

A/ AVANT L'ÉVÉNEMENT P. 10

B/ PENDANT L'ÉVÉNEMENT P. 11

C/ APRÈS L'ÉVÉNEMENT P. 13

PARTIE III - PROBLÈMES, INFLUENCE ET PERSPECTIVES

D'UN DISPOSITIF DE MÉDIATION

CULTURELLE P. 15

A/ PROBLÈMES ET SOLUTIONS POTENTIELLES P.

15

B/ INFLUENCE P. 16

C/ PERSPECTIVES P. 18

CONCLUSION P. 20

ANNEXES P.

22

ENTRETIEN P. 37

SOURCES MOBILISÉES P.

40

1

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années se dessine une modernisation de

la société. L'explosion du numérique et des nouveaux

usages qu'il introduit nous offre des perspectives d'amélioration qui

nous paraissent aujourd'hui sans limite. Que ce soit à l'échelle

de l'individu ou à celle des rapports internationaux, le

numérique modifie en profondeur notre façon de penser,

d'interagir et d'agir. Il impacte toutes nos activités et apporte une

multiplicité des solutions qui nous permettent d'offrir des services

adaptés aux nouveaux besoins qu'il a lui-même

créés.

Dans le secteur de la culture, il a radicalement

transformé les usages et facilité l'accès à

l'information, et donc sa diffusion. L'exemple de la Bibliothèque

nationale de France constitue à cet égard un exemple frappant.

Lancée en 1997 par la BnF, la bibliothèque en ligne Gallica

recense aujourd'hui plus de 4 millions d'ouvrages accessibles à tous

ceux munis d'un ordinateur, en seulement quelques clics. L'accessibilité

atteint son paroxysme par le numérique.

L'espace muséal n'a pas non plus été mis

à l'écart de ce nouveau système évolutif. Pour

promouvoir l'accès aux oeuvres, les musées améliorent

depuis les années 2000 leur maîtrise des outils

technologiques1 et commencent aujourd'hui à

privilégier l'usage de l'open data. Ainsi le Rijksmuseum d'Amsterdam, la

National Gallery de Washington, le Getty Research Institute de Los Angeles et

le Metropolitan Museum of Art de New York proposent-ils des

bibliothèques en ligne contenant des centaines de milliers d'images

haute définition des oeuvres qu'ils possèdent. De plus, leur

téléchargement est gratuit et, la grande majorité de ces

réalisations étant tombée depuis longtemps dans le domaine

public, leur utilisation est libre de tout droit, même à des fins

commerciales. Mais l'innovation culturelle ne s'arrête pas là. La

Smithsonian Institution, soucieuse d'offrir aux utilisateurs la

possibilité de posséder l'oeuvre de leur choix chez eux, a

lancé une visionneuse en ligne qui permet au public de manipuler les

objets en 3D. Au total, 14 millions d'oeuvres figurant parmi ses collections

ont été sélectionnées pour être

numérisées et potentiellement imprimées en volume dans les

foyers2. Un tournant dans l'histoire muséal a

été amorcé.

Cette volonté d'innovation s'inscrit dans un

élan plus global d'interactions entre les musées et le public3.

Depuis plusieurs années, les acteurs du milieu cherchent de nouvelles

approches pour

1 Dominique Gélinas, « Le sensorium

synthétique : réflexion sur l'utilisation de l'expographie

immersive numérique et muséale », Conserveries

mémorielles [En ligne], #16 | 2014, mis en ligne le 25 septembre 2014,

consulté le 08 octobre 2017. URL :

http://cm.revues.org/2000

2

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140818trib000844827/le-numerique-reinvente-la-consommation-culturelle.html

3 Michel Côté, « Préface

» dans Lucie Daignault, Bernard Schiele, Les musées et leurs

publics : savoirs et enjeux, Presses universitaires du Québec,

Québec, 2014, préface.

2

impliquer davantage les visiteurs dans l'évolution et

la transmission de la culture4. En témoignent les nombreuses initiatives

qui transforment en profondeur l'expérience muséale. Des serious

games aux activités immersives par réalité virtuelle, en

passant par les nombreuses applications disponibles sur mobile, les lignes de

partage entre le spectateur et l'acteur semblent s'effacer progressivement. Le

musée tend à devenir un symbole emblématique du vivre

ensemble et du faire ensemble5. Avec l'éventail d'objets technologiques

qui est mis à sa disposition, le public a davantage le sentiment de

« construire » ou de « vivre » l'univers muséal plus

qu'il ne l'observe passivement. Le cas d'Erasme, le laboratoire d'innovation

ouverte du département du Rhône, est à ce titre

significatif. Ce « living lab », ouvert à tous, met les

technologies au service de la transmission du savoir ou de l'action sociale en

appliquant de nouvelles méthodes, telles que le co-design ou le

détournement de la culture numérique6. Son Museolab,

un espace de maquette et d'expérimentation autour du numérique et

de la muséographie, vise à tester de nouveaux concepts qui

pourront être intégrés aux futurs projets des

musées. Dans cette dynamique de transformation culturelle, citoyens,

habitants et usagers sont considérés comme les acteurs

clés du processus de recherche et d'innovation.

De cette volonté de construction collective et

collaborative est né Museomix. Ce concept, qui a officiellement vu le

jour en 2011, est un événement annuel créatif7

consacré aux nouvelles formes de médiation et au

numérique. S'inspirant du hackathon, il réunit pendant trois

jours des participants, dont les profils doivent être variés afin

d'apporter une diversité des idées et des

compétences8, pour concevoir et prototyper des

expériences innovantes au coeur d'un musée. Museomix a aussi pour

objectif de faire naître une communauté « techno-culture

» mélangeant passionnés de musées et

passionnés de nouvelles technologies pour que des projets concrets

puissent émerger9. Cinq principes régissent le fonctionnement du

concept :

10

- un musée forum : transformer l'expérience de

visite des publics à travers des dispositifs favorisant

l'échange, le partage, la contribution des publics entre eux et du

public avec les institutions

4 Lucie Daignault, L'évaluation muséale

: savoirs et savoir-faire, Presses universitaires du Québec,

Québec, 2012, p. 1.

5

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/158462/1722777/version/2/file/MCC_20170303_DP-Mus%C3%A9es-XXI%C3%A8me-si%C3%A8cle.pdf.

6

http://www.erasme.org/#all

7 Lucas Introna, Donncha Kavanagh, Séamas Kelly, Wanda

Orlikowski, Susan Scott (eds.), Beyond Interpretivism? New Encounters with

Technology and Organization, Springer, New York, 2016, p. 152.

8

http://www.lemonde.fr/arts/article/2014/11/07/museomix-le-marathon-creatif-connecte-remixe-les-musees_4520468_1655012.html

9 Serge Chaumier, Camille Françoise, « Museomix :

l'invention d'un musée du XXIe siècle », La Lettre de

l'OCIM, 156, 2014, p. 7.

3

- un musée ouvert : dispositif critique des institutions

culturelles

- un musée laboratoire : expérimenter et tester des

prototypes de médiation

- un musée en réseau : mutualiser les attitudes,

les connaissances, l'expérience de professionnels de la culture ayant

des intérêts divers et variés

- une gouvernance horizontale : favoriser le travail en

équipes et l'autonomie, conjuguer les talents de ses contributeurs.

En plaçant au coeur du processus d'innovation la

collaboration, Museomix ouvre de nouvelles perspectives sur la façon de

penser l'évolution du milieu culturel. Par son intermédiaire, une

nouvelle voie a été ouverte : la culture collaborative.

Au travers du prisme de Museomix et des mécaniques

technologiques et sociales qu'il mobilise, nous tenterons de mesurer tous les

enjeux de cette nouvelle approche que représente la culture

collaborative.

Dans un premier temps, nous nous efforcerons d'observer

l'évolution et la diffusion de cette culture collaborative à

travers les différentes éditions de Museomix, en nous concentrant

sur les effets qu'elle produit sur les participants, les institutions et le

public.

Dans un second temps, nous nous focaliserons sur la

dernière édition en date pour saisir le fonctionnement du

mécanisme et ses résultats.

Enfin, nous tenterons d'adopter une démarche analytique

et prospective pour mesurer l'inßuence qu'exerce Museomix dans le milieu

culturel via la culture collaborative.

4

PARTIE I

MUSEOMIX : L'HISTOIRE D'UNE CULTURE COLLABORATIVE

EMERGENCE D'UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER LA

MATIÈRE CULTURELLE

Au commencement, des acteurs de l'univers muséal

observent un décalage important entre les pratiques de médiation

instaurées par les institutions culturelles, les pratiques sociales du

numérique et le potentiel en termes de médiation que

possèdent les nouveaux médias. Soucieux d'offrir une place

d'« acteur » de l'institution muséale aux visiteurs et non de

« consommateur », ils ouvrent la voie à la culture

collaborative. En 2011 naît alors la première édition de

Museomix.

A l'origine de Museomix, une équipe diversifiée

alliant particuliers et structures innovantes. Samuel Bausson, webmaster du

musée de Toulouse, et Julien Dorra, enseignant des nouvelles

technologies dans plusieurs écoles et facultés, s'associent

à Buzzeum, une agence spécialisée dans l'innovation

culturelle, à l'agence nod-A, experte en conseil des pratiques

innovantes, et au centre Erasme pour donner forme à ce nouveau concept.

La première édition se tiendra au musée des Arts

décoratifs à Paris. Des appels à projets sont alors

lancés11 et les équipes retenues, constituées

de chefs de projets, de médiateurs, de développeurs et de bien

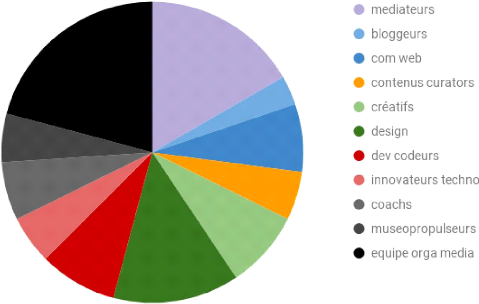

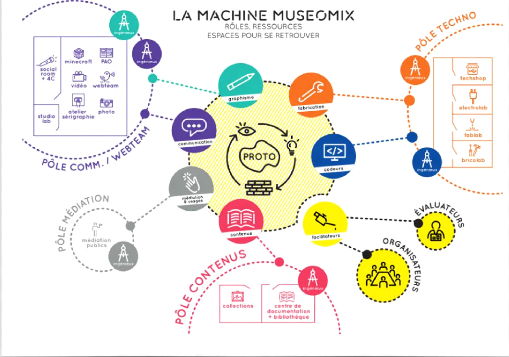

d'autres métiers divers et complémentaires (Annexes, Fig. 1),

travailleront intensément pendant trois jours pour donner corps à

leurs idées (Annexes, Fig. 2).

Sébastien Magro, chef de projet numérique et

participant de cette première édition, nous livre son sentiment

à la sortie de l'événement : « Soudain, le

numérique au musée n'était plus pour moi un centre

d'intérêt personnel et professionnel, c'était devenu une

réalité, partagée par au moins une centaine de personnes

capables de donner de leur temps pour un projet utopique : (re)mixer le

musée12. » Le concept suscite l'engouement chez les

participants. Une situation dialogique s'instaure non seulement entre ces

derniers mais également entre l'oeuvre et le museomixeur13.

Parce qu'il développe les principes collaboratif et participatif, le

fonctionnement de Museomix s'inscrit au coeur des tendances actuelles,

notamment dans celles du développement durable. Le musée

citoyen,

11

12

13

http://www.ladn.eu/news-business/actualites-agences/museomix-remixe-les-musees/

http://blog.sebastienmagro.net/2012/05/21/retour-sur-museomix-premiere-edition/

Serge Chaumier, La médiation culturelle, Armand Colin,

« Collection U », Paris, 2013, p. 118-119.

5

évoqué depuis plusieurs années, trouve

dans cet événement annuel son terrain d'accomplissement,

puisqu'il ajoute aux anciennes espérances écomuséales les

formes les plus évoluées et les aspects les plus technologiques

du « fab-lab »14. Plus encore, il ouvre de nouvelles

perspectives sur la façon de construire la matière culturelle. Le

même témoin poursuit : « Je retire aussi de cette

expérience une grande confiance en l'avenir et en l'évolution des

institutions culturelles : malgré les lenteurs administratives,

malgré leur fonctionnement vertical et hiérarchique, je reste

persuadé que les musées ont la possibilité de changer,

d'évoluer pour intégrer le numérique dans leur

fonctionnement. Plus largement, je crois que les institutions culturelles

pourront s'ouvrir aux dimensions participatives et collaboratives qui

découlent du numérique, si elles s'appuient sur leur deux grandes

forces : la richesse de leurs contenus et l'énergie dont sont capables

leurs communautés15. »

Le rôle du public est lui aussi central dans le

processus d'innovation. A distance, par le biais du numérique, il

s'intègre au modèle collaboratif par deux modes d'intervention.

Premièrement, il peut apporter son soutien par une contribution

financière. En effet, Museomix fonctionne sur le volontariat et certains

des participants se proposent même de payer leur logement pour

réduire les coûts que l'événement engendre

(planification et organisation, matériels technologiques, logistiques

d'accueil, promotion et diffusion, etc.). Nous retrouvons aujourd'hui

sur internet des traces laissées par la participation financière

du public pour cette première édition. Le site de financement

participatif Ulule dévoile par exemple une collecte de dons

s'élevant à 500 euros et atteignant 100% des objectifs

fixés (Annexes, Fig. 3). L'intérêt suscité par le

concept ne se limite donc pas aux participants.

Deuxièmement, il ne faut pas minimiser le poids des

réseaux sociaux dans la diffusion du savoir et dans la construction

collective des idées innovantes. De plus en plus munis de community

managers et de communicants, les musées s'accaparent progressivement le

web 2.0 pour en faire un outil de communication culturelle efficace. Le concept

Museomix repose aussi en partie sur la communication. C'est de cette

façon qu'il se fait connaître et qu'il attire de nouveaux

participants. Mais les équipes Museomix sont aussi souvent

composées de communicants dont le rôle est de relayer leurs

projets sur les réseaux. Les internautes sont ainsi conviés

à participer au processus de création, qui devient dès

lors extra-muros et d'intérêt public. Ils peuvent donner leurs

avis et

14 Le « fab-lab » (contraction de l'anglais

fabrication laboratory, laboratoire de fabrication) est un lieu ouvert à

tous dans lequel toutes sortes d'outils servant à la conception et la

réalisation d'objets, notamment des machines-outils pilotées par

ordinateur, sont mis à disposition du public.

15

http://blog.sebastienmagro.net/2012/05/21/retour-sur-museomix-premiere-edition/

6

proposer des pistes d'amélioration pour les projets

diffusés. Par les interactions sociales qu'il mobilise, le

numérique offre à l'objet créatif des possibilités

évolutives quasiment infinies.

Au terme de cette première édition, onze

prototypes ont pu voir le jour et être présentés au public.

Parmi eux, le projet Strat, l'un des plus ambitieux d'un point de vue

muséographique, retiendra l'attention. A travers ce concept, il s'agit

d'augmenter numériquement une pièce entière du

musée, le Cabinet des fables, par des technologies immersives utilisant

uniquement le déplacement du visiteur comme interface (Annexes, Fig. 4).

Par l'immersion, le visiteur est beaucoup plus affecté par son

expérience muséale16. Mais les concepts innovants et

les futurs projets fusent déjà dans l'esprit des participants. Le

témoignage d'Yves-Armel Martin, fondateur du centre Erasme, en dit long

sur cette véritable réaction en chaîne des idées que

produit Museomix : « En entendant les conversations autour de cette salle,

cela m'a donné l'idée d'un sujet à exploiter : parmi les

fables présentées dans ce cabinet, certaines nous sont inconnues.

Il y aurait un beau projet à monter de participation des publics (en

ligne ou en atelier) pour imaginer et écrire ces fables disparues

simplement en partant de leur traces picturales dans cette

pièce17. » Au moment même où

l'événement s'achève, le modèle Museomix est

déjà destiné à être

répliqué.

UN MODÈLE COLLABORATIF RÉPLIQUÉ

: L'ENGOUEMENT CROISSANT AUTOUR DU CONCEPT

MUSEOMIX

Le modèle proposé par Museomix séduit

tant le public que les acteurs du milieu muséal. Le ministère de

la culture l'accompagne le soutient également18. Après

le succès de l'édition de 2011, d'autres voient le jour. Les 19,

20 et 21 octobre 2012 se tient la deuxième édition du concept, au

musée Gallo-romain de Lyon Fourvière cette fois, et aboutit

à la création de huit prototypes19. Mais c'est en 2013

qu'il prend véritablement son essor. Six lieux, répartis sur

trois pays, accueillent pendant trois jours des participants de toutes

professions. Ainsi les musées de Grenoble, Lens, Nantes, Paris,

Québec et Shropshire ouvrent-ils leurs portes à la culture

collaborative. Il en ressort une répartition majoritairement

française mais qui préfigure néanmoins un

élargissement du modèle à l'échelle

internationale.

16 Florence Belaën, « L'immersion dans les

musées de science : médiation ou séduction ? »,

Culture & Musées, n°5, 2005, p. 99.

17

http://www.erasme.org/Strat

18

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000331.pdf

Mais pourquoi le concept est-il aussi rapidement repris par

les institutions culturelles ? Outre cet aspect de co-construction entre le

public et les musées, l'efficacité de l'événement

convainc à bien des égards. L'intérêt qu'ont les

institutions d'intégrer Museomix à leur système

évolutif est évident. Véritable laboratoire de recherche

en innovation et lieu d'expérimentation, regroupant chercheurs, testeurs

et techniciens de tous horizons, tels que peu de structures peuvent se

permettre de financer, il représente une aubaine. Les participants

s'investissent énergiquement en peu de temps et produisent des projets

concrets, tandis que le coût total de l'opération reste moindre.

Des pistes de renouvellement leur sont ainsi proposées sans grand

investissement financier de leur part.

Mais, au-delà de ce profit, l'événement

représente aussi pour les institutions une stratégie de

positionnement. En se faisant l'hôte de Museomix, le lieu d'accueil se

situe à l'intersection entre culture et technologie et se positionne

clairement comme incubateur de solutions culturelles innovantes. Grâce

à cette stratégie, les institutions partent à la

conquête de nouveaux publics. Combien de passionnés de nouvelles

technologies ne se seraient jamais déplacés au musée sans

lui ajouter une dimension hautement innovante ? L'intérêt

porté à l'espace muséal naît alors des

médiations qu'il est possible d'y déployer, et non l'inverse.

Enfin, plus en arrière-plan parce que plus

aléatoire, Museomix peut également permettre de repenser le

système hiérarchique et les rapports de travail au sein

même des institutions culturelles. En participant à

l'événement, les musées choisissent logiquement de s'y

impliquer pleinement. Au moins une partie du personnel s'investit, quelque soit

sa position hiérarchique, pour collaborer à un projet commun de

manière égalitaire, sans distinction sociale ni professionnelle.

En revisitant son fonctionnement interne l'espace de quelques jours, le

musée peut s'ouvrir sur de nouvelles façons de travailler et

conserver « l'esprit Museomix » après l'achèvement de

l'opération. La nouvelle dynamique professionnelle insufflée

pendant les longs mois de préparation et pendant ces trois jours

intenses est susceptible d'imprégner les méthodes de travail du

personnel et de les faire perdurer sur le long terme. Mais ce schéma est

aléatoire puisqu'il dépend de la façon d'entrevoir le

concept. Il ne peut fonctionner lorsque le lieu d'accueil n'y voit qu'un moyen

efficace pour communiquer sur sa modernité. Ainsi le musée de

Louvre-Lens a-t-il délaissé cette dynamique après

l'achèvement de l'opération, à l'inverse des musées

de Lyon et de Grenoble. Museomix est pourtant une belle occasion de

dénicher de nouvelles formes de management d'équipes, plus

collaboratives et moins soumises à l'autorité

hiérarchique. Pour Catherine Barra, chercheuse-archéologue et

museomixeuse, avec qui nous avons réalisé une interview, Museomix

est une expérience incroyable qui ne peut qu'imprégner le

personnel du musée après son achèvement : « Museomix

ne peut pas ne pas laisser de traces. On ne peut pas accueillir 150 personnes

le week-end, s'impliquer à fond avec elles pour bâtir des projets

concrets qui peuvent changer les choses, et retourner au même endroit

le

7

8

lundi sans que cette énergie n'ait impacté le

personnel20. » L'institution tend à se transformer en

profondeur21.

De l'édition de 2013 éclosent alors

cinquante-huit prototypes, dont dix-huit en dehors de l'hexagone22.

L'événement produit sur les participants une émotion tout

aussi vive que lors de la première édition. Myrlène Numa,

museomixeuse experte en technologie et fonctionnement, témoigne : «

J'ai découvert Museomix au détour d'un tweet, j'ai d'abord

été très étonnée par l'originalité du

concept. C'est un véritable challenge d'arriver à élaborer

des propositions originales qui apporteront de nouvelles perspectives dans la

manière d'appréhender le musée. Je suis convaincue qu'un

tel événement participe à en faire un lieu ouvert à

tous, en connexion avec son temps et qui puise dans différents univers

pour mener à bien sa mission d'éducation et de médiation.

Lorsque je vois la qualité des prototypes des éditions

précédentes et la matière que l'on a à disposition

ici à Nantes mais aussi sur les autres lieux de la manifestation, je me

dis qu'il y a un beau défi à relever 23. »

C'est pourquoi s'enchaînent les éditions et se

multiplient les pays d'accueil. Le concept répond aux attentes d'une

société en quête d'innovation par l'échange culturel

et technologique. Qu'il s'agisse des individus ou des institutions, le culture

collaborative ouvre de nouvelles voies de médiation grâce

auxquelles naissent des solutions innovantes fondées sur une dynamique

de travail transformée.

Dans les années suivantes, le concept continue

logiquement à gagner en notoriété. En 2014, sept

musées accueilleront l'événement, répartis sur

quatre pays (France, Canada, Angleterre et Suisse), avec toujours une dominante

française. En 2015, nous assistons à une plus vaste expansion du

phénomène, qui touche onze musées dans cinq

pays24 (France, Canada, Suisse, Belgique et Mexique), avec cette

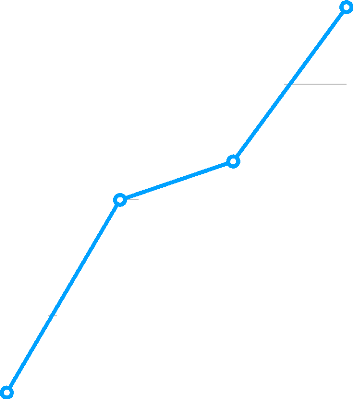

fois une majorité extra-nationale (Annexes, Fig. 5). Un goût

prononcé pour la culture collaborative se diffuse dans le monde entier.

Mais ce modèle, aussi innovant soit-il, est-il si performant ?

Amène-t-il à des résultats probants ? Une fois

l'événement achevé, que reste-t-il concrètement de

Museomix dans le musée ? Pour répondre à ces questions, il

nous faudra, en nous

20 Entretien téléphonique réalisé

avec Catherine Barra, le 7 octobre 2017. L'intégralité de

l'entretien se trouvera à la fin de cette étude.

21

22

23

Paul Rasse, Le musée réinventé. Culture,

patrimoine, médiation, CNRS éditions, Paris, 2017, p. 2.

http://www.museomix.org/editions/edition-2013/

http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/07/dossier-de-presse-museomix.pdf

24

http://www.20minutes.fr/rennes/1729779-20151113-rennes-marathon-creatif-week-end-musee-bretagne

9

focalisant sur la dernière édition en date

(2016), analyser dans son ensemble le déroulement et la construction du

modèle collaboratif proposé par Museomix.

PARTIE II

MUSEOMIX 2016 : UNE CULTURE COLLABORATIVE AU SERVICE

DE LA

PERFORMANCE MUSÉALE ?

AVANT L'ÉVÉNEMENT

Suite au succès de l'édition de 2015 sont

lancés, comme chaque année, en janvier, des appels à

projets en vue de l'édition suivante. Depuis sa création,

l'organisation pré-événementielle du concept n'a que

très peu changé dans son fonctionnement, excepté le fait

qu'avec le déploiement géographique qu'ont connu les

précédentes éditions, Museomix est désormais

administré par zones (à peu près équivalentes aux

régions en France puis, en dehors, chaque pays correspond à une

seule zone). Les porteurs de projets se manifestent alors et sont

sélectionnés par la zone géographique dans laquelle ils se

trouvent. Dans le même temps et de la même façon, les

musées qui souhaitent participer à l'opération prennent

contact avec la zone qui les concernent. Tous les musées, pourvu qu'ils

répondent aux critères nécessaires pour recevoir un

Museomix (l'espace, les oeuvres, les ressources humaines dont ils disposent,

etc.) sont de fait sélectionnés. Une organisation avec

les musées doit être effectuée en amont pour prévoir

les espaces et les aspects pratiques (un large espace de travail pour toutes

les équipes, un fab-lab comprenant toutes les machines, un espace

média destiné aux lives, etc.). Une

fois les projets et les musées sélectionnés, les appels

à participation commencent. Comme nous l'avons déjà

évoqué, les métiers exercés ne sont pas un

critère d'exclusion, car c'est de la diversité professionnelle

que naîtra l'innovation culturelle. Néanmoins, le nombre de

participants par musée est limité et déterminé en

fonction de l'espace dont ce dernier dispose. Ce qui, malgré tout,

n'empêche pas un participant de demander à être

affecté à un autre musée situé dans une

région plus lointaine. Les participants sont répartis en six

catégories pour assurer l'équilibre des différents groupes

:

- interactions et usages (muséographie, UX,

etc.),

- communication et diffusion (community management,

rédaction, etc.)

- fabrication (mécanique, menuiserie, etc.)

- technologie et fonctionnement (développement web,

électronique, etc.)

- contenus (conservation, recherche, etc.)

- magic (tout ce qui est externe aux autres domaines).

11

Ces appels à participation sont ouverts jusqu'à

la fin septembre. A l'approche du jour J, l'équipe web est

déjà mobilisée pour assurer la communication en ligne

autour de l'événement, tandis que l'équipe d'organisation

s'occupe des derniers préparatifs sur place, dans les musées.

L'édition commence alors à la fin du mois d'octobre ou au

début du mois de novembre. En 2016, l'événement se tient

presque simultanément dans les 15 musées participants,

du 10 au 13 novembre. Cette sixième édition se

déroule en France, en Suisse25, au Canada, en Italie et en

Belgique.

PENDANT L'ÉVÉNEMENT

Les 10 et 11 novembre, les participants se réunissent

et se rencontrent dans les différents musées où ils se

sont préalablement inscrits. Les porteurs de projets pitchent alors

leurs idées et chaque participant rejoint le projet par lequel il est le

plus attiré. Les organisateurs, quant à eux, veillent à la

bonne répartition des compétences au sein de chaque groupe,

constitué de six, sept ou huit personnes. Le travail de brainstorming

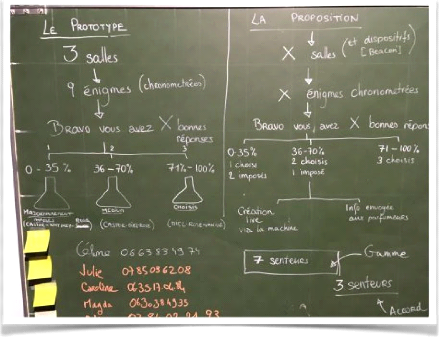

peut alors être engagé 26 (Annexes, Fig. 6). Les

différentes équipes commencent à échanger des

idées, explorer la situation, imaginer les solutions possibles avant de

cadrer leur projet et de s'accorder sur une direction commune. Les membres de

l'équipe se documentent, cherchent des exemples effectués

ailleurs (travail de benchmark) et réalisent des schémas et des

storyboards d'interaction. Ils jouent également les variations de

scénarios possibles dans les espaces d'exposition pour penser le

prototype le plus adapté au besoin identifié. Les coachs sont

là pour aider, donner des indications, pointer sur des

opportunités et créer des liens de mutualisation entre les

équipes. Le soir, chaque équipe présente son projet aux

autres. Elle explique la manière dont l'expérience muséale

du visiteur sera transformée une fois le dispositif mis en place. Ce qui

permet de se poser des questions entre équipes pour dénicher de

nouvelles idées créatives. C'est aussi un moment collectif

privilégié pour construire une cohésion entre tous les

participants. Car Museomix n'est pas un marathon créatif concurrentiel

ou compétitif ; la collaboration est effective non seulement au sein des

équipes mais aussi entre elles. Au musée Tolomeo de Bologne

(Italie) pitchent ainsi deux équipes, tandis qu'à Grasse six

équipes présentent leurs projets et discutent de leurs

idées. De l'autre côté de l'Atlantique, à

Québec, c'est dans un monastère augustin que les participants

échangeront autour de leurs prototypes pour alimenter le processus

créatif.

25

http://fablab-leman.fr/wp-content/uploads/2017/01/FabLac-RapportActivités-2015-16.pdf

26 Timothy Kuhn, Karen L Ashcraft, Francois

Cooren, The Work of Communication: Relational Perspectives on Working and

Organizing in Contemporary Capitalism, Routledge, New York, 2017, p. 99.

12

Le deuxième jour est celui des tests et des

ajustements. Après avoir reçu les retours de leurs pairs et des

co-organisateurs, les équipes sont désormais prêtes

à donner matière à leurs idées. Les prototypes sont

construits et chacun exerce un rôle bien spécifique au sein de son

projet : l'expert contenus garantit un prototype fondé sur des

données scientifiques, le bricoleur le fabrique, le développeur

le fait fonctionner, le graphiste le rend visuellement attractif, le

communicant le documente et le diffuse (sur internet et les réseaux

sociaux), et le médiateur proposera, lors du troisième et dernier

jour, cette expérience à vivre aux visiteurs (Annexes, Fig. 7).

Les facilitateurs et les coachs s'assurent que les participants avancent et les

aident à se sortir de situations bloquantes. Le Tech shop met à

disposition tout le matériel dont les équipes ont besoin

(tablettes tactiles, systèmes sons, composants électronique,

etc.) et c'est au fab-lab que les prototypes sont

réalisés. Après une journée de construction

intensive, les équipes montrent une video-prototype de leur projet le

soir, en utilisant des Legos ou des découpages en papier. Les

vidéos racontent l'histoire du visiteur, son parcours, ses actions, ses

pensées et ses ressentis lorsqu'il interagit avec le prototype. La phase

de construction arrive à son terme et laisse place à celle de la

présentation auprès du public.

Le troisième jour, après que les participants

aient terminé les derniers ajustements pendant la matinée, le

public est invité à venir découvrir les prototypes

créés au long de ces deux jours. En amont, les community managers

et les employés du musée ont communiqué en ligne autour de

l'événement pour lui offrir un maximum de visibilité. Car

les visiteurs sont le public cible de l'opération. Pour Catherine Barra,

ils sont le moteur qui donne tant d'énergie au concept : « Le

public a une place centrale dans les Museomix. Non pas en tant qu'acteurs, mais

en tant que consommateurs. Tous ces dispositifs sont créés pour

le public. [É] Le but premier de l'opération, c'est le partage

avec le public. Il est le cobaye et le coeur du système. L'idée

est toujours de proposer quelque chose qui améliorera son

expérience et qui le poussera à s'engager un peu plus dans le

domaine culturel27. » Le Palais du Tau à Reims, l'un des

hôtes de l'édition de 2016, communique l'événement

sur son site et convie les internautes à venir visiter les projets

exposés (Annexes, Fig. 8). Pour garantir le fait qu'ils se

déplaceront en grand nombre, l'entrée est gratuite.

Les visiteurs observent, questionnent les équipes,

doutent ou s'enthousiasment face à ces réalisations novatrices.

Au musée Saint-Raymond de Toulouse, les retours d'expérience sont

enrichissants. Le prototype Pose divine, qui propose au public de

découvrir l'univers des travaux d'Hercule en l'invitant à adopter

les poses herculéennes, attire l'attention du visiteur en gamifiant le

concept. Ainsi, comme le community manager de l'équipe l'a posté

sur Twitter, les familles et surtout les enfants se sont pris au jeu (Annexes,

Fig. 9). Mais la médiation humaine reste l'élément le

|

27

|

Entretien téléphonique réalisé avec

Catherine Barra, le 7 octobre 2017. L'intégralité de l'entretien

se trouvera à la fin

|

de cette étude.

13

plus attrayant de la transmission du savoir : l'expert contenu

réussit à tenir le public en haleine à travers le

récit des travaux d'Hercule 28.

APRÈS L'ÉVÉNEMENT

Que reste-t-il de Muséomix après son

achèvement ? Est-il un événement passager qui a seulement

produit un engouement éphémère ou a-t-il réellement

apporté des éléments concrets au musée ? Un peu des

deux. En fait, tout dépend de la manière dont le musée

souhaite exploiter la dynamique de travail qui a animé son espace

pendant ces quelques jours d'effervescence. Cela vaut autant pour les rapports

de travail, que nous avons déjà évoqués

précédemment, que pour le devenir des prototypes

réalisés pendant l'opération. Même si l'organisation

de Muséomix n'inclut pas, pour le moment, la post-production

systématique des prototypes, leur pérennisation est

encouragée et accompagnée autant que possible. Ce sont souvent

les équipes elles-mêmes qui travaillent avec le musée, ou

indépendamment, à faire évoluer leurs prototypes vers une

solution stabilisée. Certains musées choisissent de

développer un ou plusieurs projets(s), mais le matériel qui sert

à leur réalisation est prêté par des fab-lab ou

d'autres structures, il faut donc le rendre. Pour pouvoir les

développer, le musée doit les budgétiser et lancer des

appels d'offres. Ce qui prend un certain temps puisque, sorti de

Muséomix, comme nous le confirme Catherine Barra, « la `vie

réelle' reprend son cours ainsi que les démarches administratives

qui l'accompagnent29. »

Mais cet effort n'empêche pas les musées

d'entreprendre la pérennisation des prototypes. Si la

démonstration devant le public lors du dernier jour s'est

avérée pertinente, le projet peut représenter un apport

substantiel à l'espace muséal. En 2012, quatre des dix

dispositifs ont été définitivement adoptés par le

musée Gallo-Romain sur un budget propre. Pour l'année 2016, comme

l'a fièrement tweeté le Museomix de la région, deux des

sept prototypes présentés au musée Saint-Raymond de

Toulouse seront retravaillés et mis à disposition du public dans

les prochaines années (Annexes, Fig. 10). Il s'agit des projets

Chaux Must Go On !, qui propose d'éclairer, par des jeux de

lumière et de signalétique, le four à chaux du

musée et YODO, You Only Die Once, qui permet à

l'utilisateur de concevoir son propre sarcophage à partir des programmes

décoratifs de la collection pour décoder les symboles qu'ils

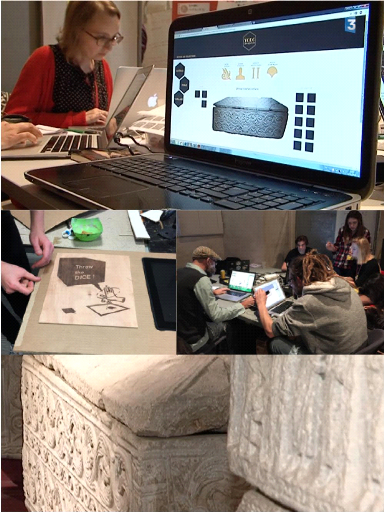

renferment 30 (Annexes, Fig. 11). Les deux

prototypes sélectionnés

28

29

http://saintraymond.toulouse.fr/Museomix-au-MSR-les-prototypes-crees_a848.html

Entretien téléphonique réalisé

avec Catherine Barra, le 7 octobre 2017. L'intégralité de

l'entretien se trouvera à la fin de cette étude.

30

https://archeomuse.eu/2016/11/20/museomix-2016/

sont centrés sur le contenu31,

reflétant l'attrait du public pour cette forme de médiation

culturelle. Grâce à la mise en production des prototypes, les

musées prouvent que « l'esprit Museomix » peut perdurer et que

le modèle collaboratif qu'il propose produit de réels

résultats dans l'espace culturel.

14

31

https://cehistoire.hypotheses.org/900

15

PARTIE III

PROBLÈMES, INFLUENCE ET PERSPECTIVES D'UN DISPOSITIF

DE

MÉDIATION CULTURELLE

PROBLÈMES IDENTIFIÉS ET SOLUTIONS

POTENTIELLES

Nous l'avons vu, le dispositif de médiation

déployé par Museomix, malgré des résultats encore

trop hétérogènes, débouche sur de très

belles perspectives pour le devenir muséal. Cependant, plusieurs

problèmes bridant le processus de création ou la mise en

production des projets peuvent être dégagés.

L'événement laisse certes la parole à

tous les participants de façon égalitaire, mais, au-delà

des murs du musée, celle du public n'est guère

écoutée. Que ce soit pour donner des pistes d'amélioration

via les réseaux sociaux durant l'opération ou pour offrir au

prototype créé davantage de consistance technologique et/ou

culturelle pendant la phase de post-production, le public n'est pas

pensé comme un acteur du processus créatif. Pourtant, le

modèle collaboratif proposé par Museomix, qui prône la

diversité comme élément central de l'innovation, s'inscrit

parfaitement dans cette démarche. Donner plus de voix à la parole

du public ne pourrait qu'accroître les chances de dénicher des

solutions innovantes. Ainsi, des formulaires accompagnant la description des

projets pourraient être diffusés, ou des systèmes de votes

mis en place, afin que tous puissent donner un avis et surtout des perspectives

d'évolution. Car c'est d'un engagement collectif que naîtront de

réels résultats ; la réaction en chaîne des

idées produite pendant l'opération, que nous avons

déjà évoquée, pourrait atteindre une dimension

beaucoup plus grande si la voix était aussi donnée au public.

Un autre problème est celui de la réticence des

musées à recevoir l'événement. Dans l'entretien que

nous avons réalisé, Catherine Barra nous en parle : « Mais

le concept peine malgré tout à pénétrer les

musées, qui le trouvent trop exigeant : l'accueillir implique de trouver

un budget et de confier son espace à un grand groupe de personnes qui va

le désordonner pendant quelques jours32. » En fait, ce

sont surtout les grands musées qui ont cette mentalité. Beaucoup

de visiteurs y affluent déjà et leurs pratiques sont de fait trop

institutionnalisées pour accueillir l'opération. Si un

|

32

|

Entretien téléphonique réalisé avec

Catherine Barra, le 7 octobre 2017. L'intégralité de l'entretien

se trouvera à la fin

|

de cette étude.

16

grand musée se faisait l'hôte de Museomix, la

décision ne pourrait qu'émaner de la direction et il y aurait de

grandes chances pour que l'événement soit envisagé comme

une opération marketing. Il est probable que peu de traces resteraient

de Museomix après son achèvement. En revanche, pour les petits

musées de province, comme celui de Guéret (dans la Creuse),

l'événement représente une véritable aubaine. D'une

part, il leur permet de trouver de nouvelles façons de consommer leurs

produits, car ces petites structures ne bénéficient que de

très peu de personnel et rares sont les personnes en charge d'un tel

développement. D'autre part, il leur permet de booster leur potentiel

culturel. De cette manière, ces musées gagnent en

visibilité et peuvent trouver des investissements futurs pour

réaliser d'autres projets ou pour développer les prototypes

créés pour l'occasion. En touchant de plus en plus de petites

structures, peut-être le phénomène Museomix pourra-t-il

progressivement séduire les grandes institutions, souvent

considérées comme trop fermées à la culture

collaborative et comme « poussiéreuses ».

Enfin, nous avons dégagé dans cette étude

un troisième problème, qui concerne la pérennisation des

projets. Cette dernière n'est pas systématisée et il

revient aux musées d'entreprendre les démarches administratives

pour leur mise en production. Museomix n'a pas pour vocation la gestion de ce

que l'événement a produit pendant ses trois jours

d'effectivité. Il en résulte de grandes difficultés pour

mettre à disposition du public de nouvelles formes de consommation

culturelles. C'est du système administratif français que doit

être opéré le changement. En rendant très difficiles

la mise en place d'éléments évolutifs, il bride par

contre-coup le processus créatif et limite les effets d'innovation que

souhaite produire Museomix.

INFLUENCE

Face à ces problèmes, d'autres structures

reprennent la démarche de Museomix en l'adaptant à un public

cible donné qui reste en marge du phénomène. C'est par

exemple le cas de labOmusée, organisé par Museomix

Rhône-Alpes, Cybèle (société d'assistance à

la conception de médiation), Patrimoine Aurhalpin (association

régionale qui valorise le patrimoine) et la Fondation Renault. LabOmix a

pour but de reprendre le même principe que Museomix, mais adaptable aux

musées locaux avec les problématiques qui y sont liées33.

La première édition a eu lieu en 2016 au musée de la

Grande Chartreuse et portait comme problématique locale « comment

faire prendre conscience aux personnes qui viennent dans les alentours du

musée que près d'ici vivent des moines et qu'un musée

parle de leur histoire et de leur mode de vie ? ». Nous le voyons, le

concept est

33

https://labomusee.fr/a-propos/

17

davantage centré sur le caractère local de

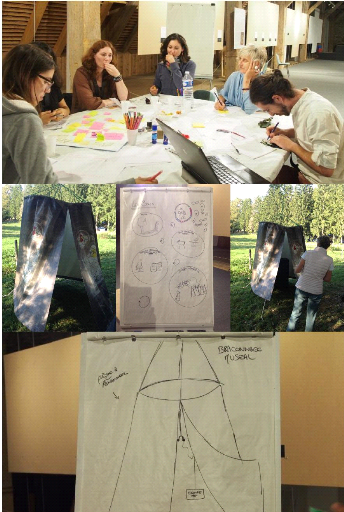

l'espace muséal. Cette première édition a abouti à

la création de deux prototypes. Parmi eux, L'appât son

proposait aux visiteurs, en les munissant d'un casque sonore, de

s'immerger dans la vie quotidienne du monastère et des moines chartreux

en reproduisant les bruits qu'ils pouvaient entendre tous les jours (Annexes,

Fig. 12).

Mais l'influence exercée par Museomix dépasse le

cadre strictement muséal. Le phénomène

a également pénétré l'enseignement,

et notamment les collèges. Le cas d'Edumix est à cet

égard

significatif. Initié par le réseau des

LearningLabs34 et le centre Erasme, Edumix se dit être une

transposition dans le monde de l'éducation du format

Museomix35. Le mouvement vise à :

- décloisonner des habitudes et des communautés

- initier et renforcer une communauté d'innovateurs

- former aux méthodes agiles

- amorcer la transformation numérique d'une institution

- ouvrir des pistes innovantes.

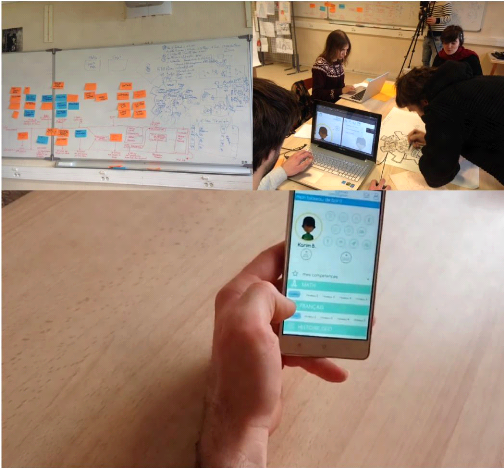

Le concept a vu sa première édition naître

en 2017 et dix projets ont été concrétisés

jusqu'à présent. L'un deux, Un collège sur mesure,

propose à chaque élève un parcours

individualisé qui valorise ses progrès et qui lui permet de

s'engager dans des projets liés à ses centres

d'intérêts. Sur une application à caractère ludique,

l'élève est identifié à un avatar et il peut

répondre à des questions liées aux éléments

de cours abordés lors du trimestre et surveiller sa marge de progression

au long de l'année (Annexes, Fig. 13). Le but du projet est clair : il

s'agit d'accroître l'intérêt des élèves pour

les matières enseignées au collège ainsi que de permettre

aux enseignants de valoriser les connaissances et les compétences que

développe leur discipline. En pénétrant l'enseignement, et

donc le quotidien des élèves, l'enjeu est ici considérable

: l'apprentissage est non plus considéré comme un devoir mais

comme un objectif. Ce concept reprend l'esprit Museomix dans sa conception mais

emprunte aussi beaucoup au mouvement des serious games qui tend de plus en plus

à pénétrer le milieu professoral.

Enfin, un troisième exemple d'influence a

émergé de nos recherches documentaires. Il s'agit des

BiblioRemix, un mouvement qui implique les lecteurs dans la transformation

des

34 Les LearningLabs sont des espaces innovants

dédiés aux nouvelles formes d'apprentissage exploitant notamment

les possibilités offertes par les nouvelles technologies de

l'information et de la communication.

35

http://www.edumix.fr/a-propos/

18

bibliothèques36. Après tout, si le

concept a réussi à toucher le musée, pourquoi le

modèle ne pourrait-il pas être dupliqué pour d'autres

institutions culturelles ? Ainsi le BiblioRemix, né en juin 201337, vise

à réunir des participants aux compétences diverses

(lecteurs, informaticiens, bibliothécaires, designers, architectes,

etc.) pour mettre en place des dispositifs concrets qui correspondent

à leur vision de la bibliothèque idéale 38. Les

groupes imaginent, prototypent et expérimentent alors des

réponses aux problématiques identifiées par les

professionnels des bibliothèques lors de l'exercice de leurs fonctions.

Le mouvement semble prendre une ampleur plus importante que Museomix, puisqu'il

est parvenu assez vite à toucher la plus grande institution

française : la BnF. Le 29 mai dernier se sont regroupés des

bibliomixeurs dans l'enceinte de la bibliothèque pour imaginer

collectivement son futur pôle Média39. Le 17 juin, le

public a été invité à découvrir et à

échanger autour des huit projets d'évolution des salles et de

leurs services que les bibliomixeurs ont proposés40. Au

regard du mode de communication déployé pour l'occasion, il

semble que la BnF ait très vite capté les enjeux de l'opinion

publique dans le processus d'innovation, puisque les visiteurs, mais aussi les

internautes (Twitter), sont invités à voter pour les projets

qu'ils souhaitent voir aboutir (Annexes, Fig. 14). La BnF comprend que

les transformations mises en place seront destinées au public, et qu'il

est donc primordial qu'il puisse s'exprimer sur le sujet.

PERSPECTIVES

La vague Museomix se propage efficacement puisque des envies

de nouvelles formes de médiation culturelle naissent un peu partout et

construisent des réseaux de personnes appréhendant

différemment les musées et les problématiques liées

aux services proposés au public41. Par cette nouvelle

façon de penser la transmission du savoir, Museomix souhaite irriguer

les institutions, les territoires et les individus pour que son esprit puisse

donner à des structures locales l'envie d'agir à leur

échelle. Le concept a d'ores et déjà réussi le tour

de force d'opérer un brassage entre les entreprises, les

collectivités, les professionnels et les amateurs du monde

muséal. En mobilisant des

36

http://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/biblioremix-penser-la-bibliotheque-de-

demain-23-03-2017-11445602.php

37

http://www.enssib.fr/biblio-remix-esprit-lab-en-bibliotheque

39

http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.170529_biblioremix.html

40

http://www.bnf.fr/documents/170529_biblioremix_reglement.pdf

41 Serge Chaumier, Camille Françoise, «

Museomix : l'invention d'un musée du XXIe siècle», La Lettre

de l'OCIM, 156, 2014, p. 9-10.

19

individus et structures de tous horizons, Muséomix

crée des communautés diversifiées et engagées dans

un projet commun : donner à la matière culturelle de nouvelles

formes de consommation.

Il serait par ailleurs intéressant d'élargir la

démarche amorcée par Museomix au-delà des musées.

Nous l'avons vu juste avant, d'autres institutions reprennent le modèle

collaboratif qu'il propose, et cela semble trouver son efficacité au

sein de ces structures. Mais le paradigme culturel n'est pas qu'un

conglomérat d'organismes qui cherchent à trouver de façon

autonome de nouvelles solutions pour transmettre leur propre patrimoine. Pour

que la culture puisse être condensée et transmise le plus

efficacement possible, ces institutions doivent constituer un ensemble

cohérent et être liées par un système

d'interrelations. Et le numérique peut en faciliter les usages. Prenons

les exemples des bibliothèques et des musées, cités plus

haut. Dans le fond, ces deux institutions exercent les mêmes fonctions au

sein du système culturel : ils en sont les conservateurs. Nous pourrions

donc envisager de les connecter par la voie numérique : une application

pourrait par exemple mettre en relation la base de données d'un

musée et celle d'une bibliothèque. Puisque les vestiges

archéologiques et les textes parlent d'un même objet, l'histoire,

il est nécessaire de les relier pour mobiliser toutes les sources dont

notre patrimoine dispose sur cet objet. Ainsi, aux musées des Beaux-Arts

de Lausanne, l'utilisateur de l'application pourrait observer le tableau du

massacre de la Saint-Barthélémy de François Dubois tout en

lisant les mémoires de Marguerite de Valois sur

l'événement, conservés à la BnF (Annexes, Fig. 15).

Ce n'est que l'une des nombreuses innovations que les liaisons

institutionnelles et le modèle collaboratif proposé par Museomix

pourraient permettre.

20

CONCLUSION

Le concept Museomix et les mécaniques sociales et

technologiques qu'il mobilise ouvrent de nouvelles perspectives dans la

façon de penser l'évolution du système culturel. Le nombre

toujours plus croissant des musées qui y participent est significatif

d'un réel besoin d'élargir le processus d'innovation culturelle

à l'ensemble de la société. En donnant la parole aux

acteurs extérieurs du musée, l'institution ouvre ses portes

à des idées neuves qui sauront séduire un visiteur

lassé par l'image poussiéreuse qu'elle

véhicule42. La dynamique de travail qu'insuffle

l'événement possède également le potentiel de

transformer en interne les méthodes professionnelles d'un musée,

régies par l'autorité hiérarchique et bien souvent

réfractaires aux idées extérieures.

En observant avec précision le déroulement d'une

édition, nous comprenons qu'il ne s'agit pas uniquement de créer

des prototypes qui seront exploitables et exploités par les

musées. Il s'agit aussi d'une mécanique sociale : de

véritables communautés qui partagent une même vision de

l'avenir se forment à cette occasion. Des communautés qui

investiront par la suite d'autres espaces et qui dissémineront leur

idéologie un peu partout ailleurs. Car, même si les prototypes

représentent le résultat matériel d'une édition,

les liens sociaux créés lors de l'opération sont

essentiels à la multiplication et au renforcement des communautés

Museomix. Dans un premier temps, tout l'enjeu est la diffusion de cet esprit

collaboratif. Plus ce dernier touchera d'individus, plus grandes seront les

communautés et donc les chances d'obtenir des résultats

matériels probants.

Malgré les problèmes identifiés lors de

cette étude, Museomix possède un très grand potentiel

d'innovation. Les structures qui reprennent sa démarche l'ont d'ailleurs

bien compris. Les BiblioRemix en sont un exemple frappant. Bien entendu, cette

dimension collaborative pourrait être déclinée dans

quantité d'autres domaines, mais celui de la culture s'y prête

particulièrement bien. Comme chacun possède son patrimoine

familial et souhaite le développer, le patrimoine national n'est qu'une

extension de ce système et il appartient à tout le monde de

l'améliorer en apportant sa pierre à l'édifice. Le

modèle collaboratif fourni par Museomix n'est qu'une esquisse d'un

schéma beaucoup plus vaste. Une fois que les institutions l'auront

poussé davantage, il sera alors possible de répliquer ce

modèle entre elles. La culture aura alors atteint une dimension tout

autre et les possibilités d'utilisation seront immenses.

La septième édition de Museomix aura lieu les

10, 11 et 12 novembre prochain. La notoriété du concept suit la

logique de sa courbe d'évolution : l'événement se tiendra

dans huit pays (France,

42

http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/06/rapport-inmediats.pdf

21

Brésil, Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Autriche et

Mexique) et continuera de former de nouvelles communautés. Nous sommes

impatients d'observer les résultats qu'il produira.

ANNEXES

22

FIG. 1 : PROPORTIONS DES PROFESSIONS DES PARTICIPANTS DE

MUSEOMIX (2011)

23

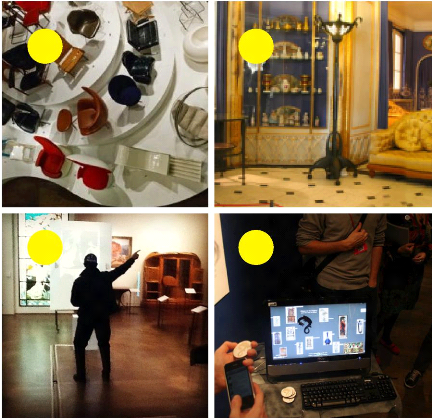

FIG. 2 : PREMIÈRE ÉDITION DE MUSEOMIX AUX ARTS

DÉCORATIFS DE PARIS (2011)

|

The Place to Seat : Choisir un fauteuil sur Museotouch, se

prendre en photo sur ce siège, retrouver son profil en ligne et

l'échanger.

Savez-vous garder un secret ? : Une mise en ambiance sonore et

interactive de l'appartement de Jeanne Lanvin.

La danse serpentine : Une installation des chevaux modernistes

permettant au public de faire danser une représentation de Loïe

Fuller.

Opération Dragon : Le visiteur est invité à

participer à une quête avec un objet liant (une lampe torche) qui

va l'emmener à travers différents espaces du musée.

|

24

FIG. 3 : LE PROJET STRAT (2011)

Lorsque les pieds du visiteur touchent le marqueur au sol, des

commentaires sonores se

déclenchent et content l'histoire de l'oeuvre

que l'on observe.

FIG. 4 : PARTICIPATION FINANCIÈRE DU PUBLIC POUR

MUSEOMIX SUR ULULE (20H)

|

Menu

|

+ Proposer un projet

|

ulule

|

Q Rechercher Se connecter

|

|

500 €

collectés sur un objectif de 500 €

|

Financé le 15 nov. 2011

Créateur

Museomix

1 proles créé

® Envoyer un message

Museomix : 3 jours pour (re)mixer le

musée

Soutenez Museomix !

Q 0 commentaire Q 16 contrlbuteurs

0 news

Auk Arts Oëcorati1s

11,12,13 noue!nbre 2011

Acruell

f museomix

G

·

3 jours pour

(ré tnuenter

le musée

à l heure du numérLque

25

https://fr.ulule.com/museomix-vernissage/

26

FIG. 5 : ÉVOLUTION DE L'ENGOUEMENT INTERNATIONAL POUR LE

CONCEPT MUSEOMIX

ET LA CULTURE COLLABORATIVE (2011-2015)

Nombre de musées museomixés

12

9

6

3

0

2011 2012 2013 2014 2015

27

FIG. 6 : BRAINSTORMING ET SCÉNARIO UTILISATEUR DU PROJET

ODORAM(O)A, JOUR 1

(GRASSE, 2016)

Collection{

centre de

doeumantelien

bibliolhfqu

·

LA MACHINE MUSEOMIX,

RÔLES, RESSOURCES

ESPACES POUR SE RETROUVER

min aft P®

social

ü oom

· IC

atelier photo

;WOO~rigrOphi--...

lab

·

f

1xNI,olfurY f

O

RG

·,

'`

·~'s

f ; m

^ 1

·

·

28

FIG. 7 : ARTICULATION DES ROLES SUR LES DIFFÉRENTS

PÔLES PENDANT LES TROIS

JOURS (EXEMPLE DE MUSEOMIX RENNES, 2015)

FIG. 8 : INVITATION DU PALAIS DU TAU AUX VISITEURS POUR

OBSERVER LES PROTOTYPES

PRODUITS PAR LES MUSEOMIXEURS (2016)

|

A PRÉPARER SA VISITE ACTUALITÉS EXPLORER

|

ACCUEIL CENTRE OEa - +.

· 4

MORTONQ FR ) MONYMENTS NRIIYNRYM~ LE

RÉSEAU

|

Paa.a,1la.-anoll1: olu,cv

aa?alaisduTau

BILLETTERIE

HORAIRES

ACCÈS

Q"

RÉSEAU SOCIAUX

SERVICES

CONTACTSI

VUSEOV X 2016 AU PALAIS DU TAU

Ti NOVEMBRE 2016 >13 NOVEMBRE 2016 ÉVÉNEMENT

Rendez-vous le dimanche 13 novembre à partir de 15h

pour découvrir des prototypes innovants créés pour vous.

L'entrée est gratuite pour La us.

1,14USEOMIX

EST

29

Le monument change ses horaires traditionnels dimanche 13

novembre et ouvre exceptionnellement et gratuitement de 15h a 18h à

l'occasion de museomix I

En effet, à l'issue des trois jours de travail intense,

le public pourra découvrir les prototypes créés pour

eux.

MUSEOMIX, QU'EST-CE-QUE C'EST ?

30

FIG. 9 : CONCEPT ET TWEET DE L'ÉQUIPE « L'HYDRE DE

SAINT-RAYMOND » LORS DE LA

PRÉSENTATION DU PROTOTYPE

AUPRÈS DU PUBLIC (2016)

31

FIG. 10 : TWEET DE MUSÉOMIX OCCITANIE

PYRÉNÉES CONCERNANT LA PÉRENNISATION DE DEUX PROTOTYPES

PAR LE MUSÉE SAINT-RAYMOND DE TOULOUSE (2017)

32

FIG. 11 : LE PROTOTYPE YODO (YOU ONLY DIE ONCE)

SÉLECTIONNÉ POUR ÊTRE

PÉRENNISÉ PAR LE

MUSÉE SAINT-RAYMOND DE TOULOUSE (2016)

33

FIG. 12 : LE PROTOTYPE L'APPÂT SON PROPOSÉ PAR

LABOMUSÉE (2016)

34

FIG. 13 : PROJET UN COLLÈGE SUR MESURE PROPOSÉ

LORS DE LA PREMIÈRE

ÉDITION D'EDUMIX (2017)

35

FIG. 14 : TWEET DE LA BNF INVITANT LE PUBLIC À VOTER

POUR LE MEILLEUR

PROJET LORS DE L'ÉVÉNEMENT BIBLIOREMIX

(2017)

36

FIG. 15 : PERSPECTIVES D'INTERCONNEXION ENTRE

BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES

PAR LE NUMÉRIQUE ET LA CULTURE

COLLABORATIVE

37

ENTRETIEN

Entretien téléphonique réalisé avec

Catherine Barra, chercheuse-archéologue (INRAP), museomixeuse depuis

2013 et représentante de Museomix Ile-de-France. Le 7 octobre 2017.

De quel constat a émergé

l'idée de Muséomix et de cette notion de culture collaborative

qui manquait à l'univers muséal ?

« Les fondateurs ont un jour décidé qu'il

fallait monter quelque chose de nouveau dans les musées, endroits

souvent considérés comme trop fermés et

poussiéreux. Le musée des arts déco à Paris a

accueilli la première édition en 2011. La caractéristique

première de Museomix, c'est la mentalité nouvelle qu'il fait

émerger, matérialisé par la manière de travailler

qui est différente, où il n'y a pas de hiérarchie, et qui

mobilise une équipe pluridisciplinaire qui peut monter des projets sans

validation administrative, donc très vite. Pendant 3 jours, la

créativité n'est pas bridée : des personnes qui ne se

connaissent pas se rassemblent, écrivent leur scénario et

réalisent leur prototype en toute liberté. »

Comment Museomix est-il parvenu à

pénétrer de plus en plus de musées ?

« Cela remonte à l'année 2012 où,

après le succès de l'édition de l'année

précédente, beaucoup de candidats se sont portés

volontaires, mais très peu ont été

sélectionnés en raison de l'espace prévu pour le seul

musée que nous avions. Nous avons donc décidé d'essaimer

l'événement et de trouver plus de musées pour

l'accueillir. Des communautés locales se sont créées par

l'impulsion d'anciens muséomixeurs. L'organisation a changé : au

départ, les fondateurs étaient au pilotage, mais depuis 2016,

nous sommes passés dans un fonctionnement d'interco :

c'est-à-dire que les communautés gèrent leur

opération par une organisation horizontale. Des réunions sont

d'ailleurs régulièrement organisées par les

communautés pour penser l'évolution du concept à

l'échelle locale.

Museomix a aussi impressionné les politiques dans les

petits musées. Par exemple, dans le musée de Guéret,

habitué à accueillir très peu de visiteurs, lorsque 150

personnes sont arrivées et qu'elles ont créé des

prototypes pour ce musée, cela montrait qu'il possédait un

potentiel culturel. A l'inverse des grands musées qui comptent plusieurs

centaines de milliers de visiteurs par an, Museomix compte pour

38

ces petites structures : il leur donne de la visibilité

et elles peuvent ainsi trouver des investissements futurs pour réaliser

d'autres projets ou pour pérenniser les prototypes créés

pour l'occasion. »

Et le rôle du public dans tout ça

?

« Le public a une place centrale dans les Museomix. Non

pas en tant qu'acteurs, mais en tant que consommateurs. Tous ces dispositifs

sont créés pour le public. Hormis les professionnels du monde

muséal, la plupart des participants de l'événement font

aussi partie de ce public. Pour chaque projet, ils se questionnent : «

Cela m'apporterait-il une expérience muséale différente ?

». Le but premier de l'opération, c'est le partage avec le public.

Il est le cobaye et le coeur du système. L'idée est toujours de

proposer quelque chose qui améliorera son expérience et qui le

poussera à s'engager un peu plus dans le domaine culturel. »

A travers la chronologie de vos différentes

éditions, avez-vous observé des évolutions dans les

mentalités sur le plan de la collaboration dans le milieu de la culture

?

« D'un point de vue institutionnel, Museomix a

réussi le tour de force de rallier à sa cause le ministère

de la Culture, qui est maintenant l'un de ses partenaires. Mais le concept

peine malgré tout à pénétrer les musées, qui

le trouvent trop exigeant : l'accueillir implique de trouver un budget et de

confier son espace à un grand groupe de personnes qui va le

désordonner pendant quelques jours. »

Selon vous, Museomix peut-il transformer les

méthodes de travail d'un musée qui l'a accueilli

?

« Museomix ne peut pas ne pas laisser de traces. On ne

peut pas accueillir 150 personnes le week-end, s'impliquer à fond avec

elles pour bâtir des projets concrets qui peuvent changer les choses, et

retourner au même endroit le lundi sans que cette énergie n'ait

impacté le personnel. Lorsque je suis allée au musée

d'Arles en 2014, je me suis aperçue que quelque chose avait

changé. Museomix avait laissé des traces : le personnel se

sentait plus important. Les filles de l'accueil avaient participé

à la mixroom à Arles, à savoir des interviews de

museomixeurs réalisées dans un petit studio. Nous avons

proposé à ces filles de faire les camerawomen. D'après

Fabrice, un employé du musée d'Arles, l'ambiance était

vraiment différente après Museomix. Et c'est tout à fait

normal : pendant l'opération, les « petites

39

mains » sont valorisées, elles se rendent compte

qu'elles sont importantes aussi et qu'elles peuvent participer au processus

créatif. »

Après Museomix, que deviennent les prototypes

?

« Les prototypes sont présentés aux

visiteurs pendant 1 semaine. Certains musées choisissent par la suite de

les pérenniser, mais le matériel servant à les

réaliser pour l'occasion est prêté par des fab-lab et

d'autres structures, il faut alors le rendre. Pour les développer, le

musée va donc budgétiser le projet, et proposer des appels

d'offres. Légalement, les modèles construits pendant Museomix

sont sous la licence Creative Commons. En choisissant de pérenniser les

prototypes, le musée s'engage à les identifier à leurs

créateurs, soit les museomixeurs.

Il est fréquent que les projets soient

pérennisés. Mais cela prend du temps car, une fois que Museomix

est terminé, la `vie réelle' reprend son cours ainsi que les

démarches administratives qui l'accompagnent. Certains musées ont

choisi de garder parmi leurs collections un certain nombre de prototypes : le

musée dauphinois, par exemple, a pérennisé l'an dernier un

prototype de l'édition de 2013. A Arles a été

pérennisé le prototype Antik.en.Kit qui permet au

visiteur d'explorer un contenu vidéo mêlant images du monument

aujourd'hui et à l'époque pour observer son évolution. Au

musée d'art et d'archéologie de Guéret, deux prototypes

créés en novembre 2015 vont aussi être

pérennisés : le MuSeo-teaSinG de l'équipe des Cartonniers

et le Museocluedo de l'équipe des Mythos, sous forme d'application

téléchargeable sur le portable du visiteur pour ce dernier.

»

Le modèle collaboratif proposé par

Museomix a-t-il inspiré d'autres structures ?

« Oui. Depuis 2011, beaucoup de structures ont repris

cette démarche. Par exemple, des Biblioremix se sont montés dans

quantités de bibliothèques. La BNF, quant à elle, a

organisé un hackathon sur le modèle de Museomix. Un autre concept

découlant de Museomix sont les Edumix, qui visent à remixer des

collèges. Hack My Church, créé par d'anciens

museomixeurs, a été mis en place à Lyon et a

cherché à transformer l'église en lieu de prières

numériques à travers des interfaces graphiques qui faisaient

monter les prières vers le ciel. Tous ces exemples ne sont qu'une partie

de ce qu'a inspiré Museomix. »

- Propos recueillis par Joris Astier,

7 octobre 2017.

40

SOURCES MOBILISÉES

ÉTUDES

Belaën Florence, « L'immersion dans

les musées de science : médiation ou séduction ? »,

Culture & Musées, n°5, 2005, p. 91-110.

Chaumier Serge, Françoise

Camille, « Museomix : l'invention d'un musée du XXIe

siècle », La Lettre de l'OCIM, 156, 2014.

Chaumier Serge, La médiation

culturelle, Armand Colin, « Collection U », Paris, 2013.

Côté Michel, «

Préface » dans Lucie Daignault, Bernard Schiele, Les

musées et leurs publics : savoirs et enjeux, Presses universitaires

du Québec, Québec, 2014.

Daignault Lucie, L'évaluation

muséale : savoirs et savoir-faire, Presses universitaires du

Québec, Québec, 2012.

Gélinas Dominique, « Le sensorium

synthétique : réflexion sur l'utilisation de l'expographie

immersive numérique et muséale », Conserveries

mémorielles [En ligne], #16 | 2014, mis en ligne le 25 septembre

2014, consulté le 08 octobre 2017. URL :

http:// cm.revues.org/2000

Introna Lucas, Kavanagh

Donncha, Kelly Séamas, Orlikowski

Wanda, Scott Susan (eds.), Beyond Interpretivism?

New Encounters with Technology and Organization, Springer, New York,

2016.

Kuhn Timothy, Ashcraft L.

Karen, Cooren François, The Work of

Communication: Relational Perspectives on Working and Organizing in

Contemporary Capitalism, Routledge, New York, 2017.

Rasse Paul, Le musée

réinventé. Culture, patrimoine, médiation, CNRS

éditions, Paris, 2017.

WEBOGRAPHIE

ARTICLES MÉDIAS

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140818trib000844827/le-numerique-reinvente-la-consommation-culturelle.html

41

http://www.lemonde.fr/arts/article/2014/11/07/museomix-le-marathon-creatif-connecte-remixe-les-musees_4520468_1655012.html

http://www.ladn.eu/news-business/actualites-agences/museomix-remixe-les-musees/

https://actu.epfl.ch/news/museomix-to-take-over-the-artlab-building/

http://www.20minutes.fr/rennes/1729779-20151113-rennes-marathon-creatif-week-end-musee-bretagne

http://www.internetactu.net/2012/11/15/les-dispositifs-creatifs-en-questions-12-ce-que-la-creativite-libere/

http://www.liberation.fr/ecrans/2014/01/09/domaine-public-camille-claudel-en-3d-sur-ta-cheminee_971343

http://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/biblioremix-penser-la-bibliotheque-de-demain-23-03-2017-11445602.php

RAPPORTS INSTITUTIONNELS

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/158462/1722777/version/2/file/

MCC_20170303_DP-Mus%C3%A9es-XXI%C3%A8me-si%C3%A8cle.pdf.

http://www.museomix.org/wp-content/uploads/2013/06/rapport-inmediats.pdf

http://fablab-leman.fr/wp-content/uploads/2017/01/FabLac-RapportActivités-2015-16.pdf

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000331.pdf

http://www.bnf.fr/documents/170529_biblioremix_reglement.pdf

SITES INTERNET

http://www.erasme.org

http://www.museomix.org/ http://blog.sebastienmagro.net/

http://saintraymond.toulouse.fr/ https://archeomuse.eu/

https://cehistoire.hypotheses.org/ https://labomusee.fr/

http://www.edumix.fr/ http://www.enssib.fr/ https://biblioremix.wordpress.com/

http://www.bnf.fr/ https://fr.ulule.com/

RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.facebook.com/Museomix/

https://twitter.com/museomix

https://www.flickr.com/photos/museomix/

https://twitter.com/biblioremix

https://www.youtube.com/watch?v=QT1et9NqQg8

http://museomix.tumblr.com

ENTRETIEN RÉALISÉ AVEC CATHERINE BARRA,

CHERCHEUSE-ARCHÉOLOGUE ET REPRÉSENTANTE MUSEOMIX IDF. LE 7

OCTOBRE 2017.

|