|

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail

Ministère de l'Enseignement supérieur et de

la Recherche Scientifique

Laboratoire de Biologie et Santé

THESE

Présentée pour l'obtention du Titre de

Docteur de L'Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY

Spécialité : Nutrition - Pharmacologie et

Toxicologie

M. KOFFI Kouadio Frédéric

ETUDE NUTRITIONNELLE DU « GARBA » : ALIMENT

DE RUE A BASE DE MANIOC (Manihot esculenta Crantz, 1766) COURAMMENT

CONSOMME A ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)

Composition du jury :

M. KATI-COULIBALY Séraphin Professeur Titulaire

UFHB Président

M. AMOIKON Kouakou Ernest Professeur Titulaire UFHB

Directeur

M. KOUAKOU N'Goran David Maître de

Conférences INP-HB Co-Directeur

Mme KOUADIO Ahou Irène Maître de

Conférences UFHB Rapporteur

M. N'DRI Yao Denis Professeur Titulaire UNA

Rapporteur

M. MEITE Alassane Maître de Conférences UFHB

Examinateur

Année Universitaire

2020 - 2021

Numéro d'ordre

2415/2021

Soutenu publiquement Le, 18 Juin 2021

DEDICACE

I

A :

+ Mon père KOUAKOU Kouassi Bernard

+ Ma mère KOUASSI Aya Madeleine

+ Mes soeurs KOUAKOU Aya Huguette et

KOUAKOU Akissi Mauricette

II

AVANT-PROPOS

Ce travail a été effectué au Laboratoire

de Biologie et Santé (U.F.R Biosciences), à l'Université

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d'Abidjan (Côte d'Ivoire), sous la

direction scientifique du Professeur AMOIKON Kouakou Ernest et Co-dirigé

par Docteur KOUAKOU N'Goran David Vincent, Maître de Conférences,

Institut National Polyrechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB)

Yamoussouhro.

Le travail a été réalisé avec la

collaboration du Département des Ressources Aquatiques Vivantes (DRAV),

Centre de Recherche Océanologique (CRO) d'Abidjan, pour la phase des

enquêtes sur la filière « faux thon ». Il a

été exécuté sous la conduite du Docteur MONIN

Amandè Justin, Chargé de Recherche.

Les traitements des données ont été

exécutés sous la supervision du Docteur KOUAKOU N'Goran David

Vincent, Maître de Conférences, au Laboratoire de Zootechnie et de

Productions Animales, Département de Formation et de Recherche

Agriculture et Ressources Animales, Institut National Polytechnique (INP-HB) de

Yamoussoukro.

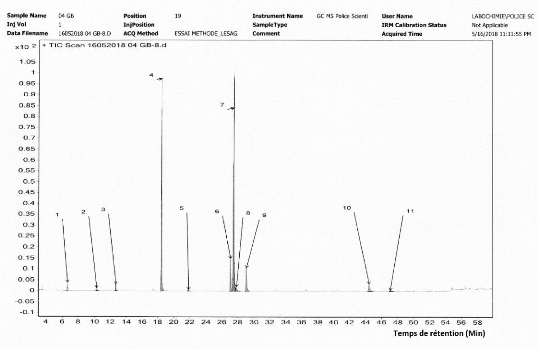

Les différents dosages biochimiques ont

été effectués au Laboratoire National d'Appui au

Développement Agricole (LANADA) d'Abidjan, sous le contrôle du

Docteur KOFFI Kouamé Mathias. Le profil en acide gras des

échantillons a été déterminé au Laboratoire

National de la police scientifique par Monsieur DIBI Sylvain, technicien.

Enfin, le vivarium de l'Ecole Normale Supérieure (ENS)

d'Abidjan, a été utilisé pour la phase d'élevage

des animaux et de l'expérimentation.

III

REMERCIEMENTS

Je remercie très sincèrement le Président

de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) d'Abidjan

(Côte d'Ivoire), Monsieur BALLO Zié, Professeur Titulaire, pour

avoir autorisé mon incription en thèse de doctorat au sein de

cette institution qu'il dirige.

Je remercie le Directeur de l'Unité de Formation et de

Recherche (UFR) Biosciences, Monsieur KOUAMELAN Essetchi Paul, Professeur

Titulaire, pour avoir accepté et validé le thème

proposé par mon Directeur de thèse.

Je tiens à exprimer, ma profonde gratitude à

Monsieur YAPI Ahoua Grégoire, Professeur Titulaire, Directeur du

Laboratoire de Biologie et Santé à l'UFR Biosciences, de

l'Université Félix Houphouët-boigny d'Abidjan. Je lui suis

très reconnaissant pour la qualité de sa contribution à ma

formation. Sa simplicité et son amour pour le travail bien fait, a

suscité en moi une grande admiration et un profond respect.

Mes remerciements vont également à l'endroit du

Responsable de l'Unité Pédagogique de Recheche (UPR) de

Nutrition-Pharmacologie-Toxicologie de l'UFR Biosciences, Monsieur

KATI-COULIBALY Séraphin, Professeur Titulaire, de m'avoir accepté

au sein de son UPR et pour sa contribution à ma formation. Cher

Maître, je vous dis également merci d'avoir accepté de

présider le jury de ma thèse. C'est pour moi un grand honneur.

J'exprime ma haute gratitude à mon Directeur de

thèse, Monsieur AMOIKON Kouakou Ernest, Professeur Titulaire, enseignant

chercheur à l'UPR de Nutrition-Pharmacologie-Toxicologie de l'UFR

Biosciences. Il m'a enseigné depuis la Licence 3, et sa rigueur pour le

travail bien fait a été un leitmotiv dans mon choix pour la

recherche.

J'exprime également ma haute et profonde reconnaissance

à mon Co-Directeur, Monsieur KOUAKOU N'Goran David Vincent, Maître

de Conférences, à l'Institut National Polytechnique Félix

Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro. Pour avoir cru en moi et

accepté de codiriger ce travil.

J'adresse également ma profonde reconnaissance aux

honorables membres du jury, qui ont consacré une partie de leurs

précieux temps pour évaluer ce travail et l'ont jugé digne

d'être soutenu. Cher(e)s Maîtres mercie d'avoir jugé digne

de me décerner le titre de Docteur de l'Université Félix

Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire.

IV

Je remercie très sincèrement Monsieur, N'Dri Yao

Denis, Professeur Titulaire, enseignant-chercheur à l'Université

Nangui Abrogoua, pour avoir contribué à l'amélioration de

cette thèse en tant que rapporteur externe. Merci Professeur pour votre

disponibilité et vos conseils.

J'expime également ma profonde gratitude à

Madame KOUADIO Ahou Irène, Maître de Conférences,

enseignant-chercheure au Laboratoire de Biotechnologie, Agriculture et

Vaolorisation des Ressources Biologiques, à l'URF Biosciences,

l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan,

Côte d'Ivoire, pour avoir également participé à

l'amélioration de cette thèse en tant que rapporteur interne. Je

vous remercie d'être dans le jury de soutenance de ma thèse.

J'exprime ma haute reconnaissance à Monsieur MEITE

Alassane, Maître de Conférences, enseignant-chercheur au

Laboratoire de Biologie et Santé, à l'UFR Biosciences, UPR

Nutrition-Pharmacologie-Toxicologie, l'Université Félix

Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Cher

Maître, merci d'avoir examiné minutieusement cette thèse

afin d'en améliorer sa qualité.

Je tiens à remercier les Professeurs, TRAORE Flavien,

ABO Jean-Claude, TAKO Antoine, KOFFI Ernest (Professeurs Titulaires) ainsi

qu'aux Docteurs, GLIN Léon, BIEGO Henri, KOFFI Kouamé Mathias,

CHATIGRE Kouamé Olivier, KONAN Amoin Georgette, COULIBALY Jean

(Maître de Conférences), pour avoir pris part à mon

initiation aux sciences des aliments, à la physiologie et aux

neurosciences comportementales.

J'exprime ma profonde reconnaissance au Professeur DATTE Yao

Jacques (Professeur Titulaire), aux Docteurs, KONAN Brou André, AMONKAN

Kouao Augustin, AHUI Bitty Marie Louise (Maîtres de Conférences)

et au Docteur ZANNOU-TCHOKO Viviane Joceline, Maître-Assistante, tous

enseignants-chercheurs à l'UPR de Nutrition-Pharmacologie-Toxicologie.

Chers maîtres, vos enseignements et conseils, m'ont été

très utiles à embrasser la recherche et à tenir ferme face

aux difficultés académiques et sociales.

Je remercie très sincèrement Docteur MONIN

Amandè Justin, Chargé de Recherche, et Docteur N'CHO Amalatchy

Jacqueline, Chargée de recherche, au Centre de Recherche

Océanologique d'Abidjan, pour leur soutien inestimable à la

réalisation de ce travail et leur contribution lors de

l'exécution de la phase d'enquête.

Je remercie également le Professeur ASSIDJO Emmanuel de

l'Institut National Polytechnique (INP-HB) de Yamoussoukro, pour sa

contribution dans le traitement des données de ce travail.

V

Je remercie mes ainés, les Docteurs, ZOHO-BI Foua Guy

Alexandre, KAHOU BI Gohi Parfait, YEBOUE Kouamé Hermann, KOUAKOU Egnon

Vivien, KOUAME Konan Joël, ESSE Sonia Estelle, ATTEMENE Jean David, ZAHE

Kollet Aimé, SILUE Fatogoman Etienne et YAO Affoué Rosemonde,

pour leurs remarques, critiques, suggestions et conseils lors du

déroulement de mes travaux.

Je remercie la formidable promotion qui a embrassé les

sciences de l'Alimentation Nutrition et Pharmacologie (ANP) en 2012. En

particulier, les Docteurs DJETOUAN Kacou Jules Marius, KOKO Koffi Bruno,

KOUASSI Gouha Firmin, KOUADIO Amenan Patricia, KANGA Akoua Jeanne, Messieurs

DOUMBIA Habib, KASSE N'Dri Marcel, et Mademoiselle ROBET Emilie.

Je remercie infiniment Monsieur N'CHO Chris Major, pour son

aide apporté sur le terrain pendant les phases d'enquête

auprès des consommateurs et vendeurs de « Garba ».

Je tiens à remercier pareillement Messieurs N'GORAN

Kouamé Roméo, KONAN Kouamé Jarolim, et Mesdemoiselles

BOZOA Nancy et MOBIO Anouman Désirée Sandrine pour leur soutien

moral et financier apporté au cours de la réalisation de ce

travail.

J'exprime mes sincères remerciements à mon guide

spirituel Monsieur SORO Issa et tous ceux qui m'ont soutenu dans l'ombre

à travers leurs prières. Que le Tout Puissant se souvienne de

vous éternellement.

Enfin, je clos ce chapitre en exprimant ma profonde

reconnaissance à mes parents. Mon père, Monsieur KOUAKOU Kouassi

Bernard, ma mère, KOUASSI Aya Madeleine épouse Kouakou, pour tout

ce qu'ils ont fait pour moi depuis mes premiers pas à l'école

jusqu'à ce jour. Merci également à mes petites soeurs,

KOUAKOU Aya Huguette et KOUAKOU Akissi Mauricette. Que le Seigneur Jésus

leur accorde longue vie afin qu'ils jouissent des fruits de ce travail.

VI

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

AVANT-PROPOS II

REMERCIEMENTS III

TABLE DES MATIERES VI

LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

XI

LISTES DES FIGURES XIII

LISTE DES TABLEAUX XV

INTRODUCTION 1

I-REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 5

I-1. ALIMENTATION DE RUE 6

I-1.1. Définition des aliments de rue 6

I-1.2. Origine des aliments de rue 6

I-1.3. Description des vendeurs d'aliment de rue 6

I-1.4. Prix des aliments de rue 7

I-1.5. Consommation d'aliments de rue 7

I-1.6. Qualités et défauts des aliments de rue

8

I-1.7. Aliments de rue en Afrique 9

I-1.8. Aliments de rue en Côte d'Ivoire 10

I-2. METS DE RUE À BASE

D'ATTIÉKÉ VENDU EN CÔTE D'IVOIRE 12

I-2.1. Présentation de l'attiéké 12

I-2.2. Attiéké-Poisson-Fumé (APF) 12

I-2.3. Attiéké poisson braisé 13

I-2.4. Attiéké poisson grillé ou poisson

frit 13

I-3. «GARBA » : METS DE RUE VENDU EN

CÔTE D'IVOIRE 14

I-3.1. Présentation du mets « Garba » 14

I-3.2. Composition du mets « Garba » 15

I-4. NUTRIMENTS ALIMENTAIRES 19

I-4.1. Macronutriments 19

I-4.1.1. Glucides 19

I-4.1.2. Protéines 20

I-4.1.3. Les lipides 21

VII

I-4.2. Micronutriments 26

I-5. ORGANES REGULATEURS DE LA NUTRITION

28

I-5.1. Foie 28

I-5.2. Reins 30

I-5.3. Coeur 30

I-5.4. Rate 33

II-MATERIEL ET METHODES 35

II-1. MATERIEL 36

II-1.1. Matériel biologique 36

II-1.1.1. Echantillons biologiques 36

II-1.1.2. Animaux d'expérience 36

II-1.1.3. Régimes alimentaires 36

II-1.2. Matériel technique 38

II-1.2.1. Matériel d'enquête 38

II-1.2.2. Matériel d'élevage 38

II-1.2.3. Matériel de dosage biochimique 38

II-2. METHODES 42

II-2.1. Étude sociodémographique des

consommateurs et vendeurs de « Garba » 42

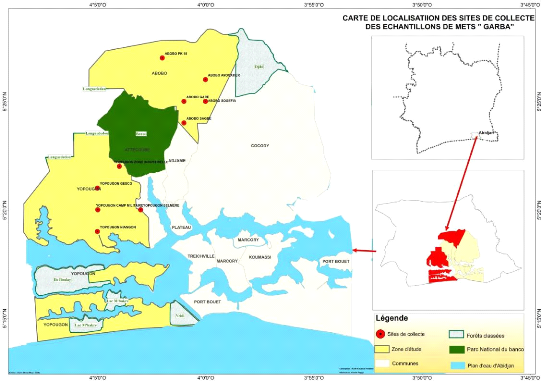

II-2.1.1. Localisation et justification de la zone

d'étude 42

II-2.1.2. Confection du questionnaire 42

II-2.1.3. Préenquête 43

II-2.1.4. Echantillonnage 44

II-2.1.5. Collecte de données 44

II-2.2. Étude de la valeur nutritive du mets «

Garba » et de ses composants 45

II-2.2.1. Prélèvement et traitement

préliminaire des échantillons 45

II-2.2.2. Analyse physico-chimique des échantillons

49

II-2.3. Études des caractéristiques

nutritionnelles du « Garba » chez le rat en croissance 53

II-2.3.1. Conduite de l'élevage 53

II-2.3.1.1. Situation du site expérimental 53

II-2.3.1.2. Dispositif expérimental et conduite de

l'essai 53

II-2.3.2. Critères d'étude et analyses

biochimiques 58

II-2.3.2.1. Mesure de la consommation 58

VIII

II-2.3.2.2. Bilan d'utilisation digestive ou

digestibilité 59

II-2.3.2.3. Prélèvement des

échantillons de sang et dosage des paramètres biochimiques

sanguins et

hématologiques 60

II-2.4. Dosage des paramètres biochimiques sanguins

60

II-2.4.1. Détermination des métabolites

sériques 60

II-2.4.1.1. Triglycérides 60

II-2.4.1.2. Cholestérol total 60

II-2.4.1.3. Cholestérol-HDL 61

II-2.4.1.4. Cholestérol-LDL 61

II-2.4.1.5. Urée 61

II-2.4.1.6. Glucose 61

II-2.4.1.7. Créatinine 62

II-2.4.1.8. Acide urique 62

II-2.4.1.9. Bilirubines totales 62

II-2.4.1.10. Transaminases 62

II-2.4.1.11. Minéraux 62

II-2.4.2. Numération des cellules sanguines 63

II-2.4.3. Prélèvement des organes et mesure de

leur paramètres biométrique et leur étude

histologique 63

II-2.4.3.1. Prélèvement 63

II-2.4.3.2. Paramètres biométriques 63

II-2.4.3.3.Paramètres histologiques 64

II-2.5. Études des paramètres glycémiques

du « Garba » chez le rat 65

II-2.5.1. Conduite expérimentale 65

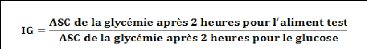

II-2.5.2. Détermination de l'index glycémique

65

II-2.5.3. Détermination de la charge glycémique

(CG) 66

II-2.6. Traitement et analyse statistique des données

66

II-2.6.1. Analyse quantitative des données 66

II-2.6.2. Analyse qualitative des données 66

III-RESULTATS ET DISCUSSION 68

III-1. PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES

CONSOMMATEURS ET VENDEURS DE

« GARBA » 69

IX

III-1.1. Résultats 69

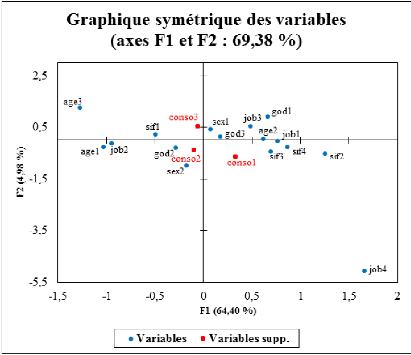

III-1.1.1. Profil des consommateurs de « Garba » 69

III-1.1.1.1. Caractéristiques sociodémographiques

des consommateurs 69

III-1.1.1.2. Principaux déterminants de la consommation

hebdomadaire du « Garba » 73

III-1.1.1.3. Typologie des consommateurs de « Garba »

75

III-1.1.2. Profil des vendeurs de « Garba » 79

III-1.1.2.1. Profil sociodémographique des vendeurs de

« Garba » 79

III-1.1.2.2. Typologie des vendeurs « Garba » 82

III-1.1.2.3. Système de fonctionnement de la vente du

« Garba » 82

III-1.2. Discussion 85

III-2. VALEUR NUTRITIVE DU PLAT DE « GARBA »

89

III-2.1. Résultats 89

III-2.1.1. Composition biochimique de l'attiéké, du

thon frit et du plat de « Garba » 89

III-2.1.2. Composition minérale de

l'attiéké, du thon frit et du plat de « Garba » 92

III-2.2. Discussion 94

III-3. EFFET DE LA CONSOMMATION DU « GARBA »

SUR LES CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES, LA BIOMÉTRIE ET

L'HISTOLOGIE DES

ORGANES CHEZ LES RATS 98

III-3.1. Résultats 98

III-3.1.1. Caractéristiques nutritionnelles du «

Garba » chez le rat 98

III-3.1.1.1. Effet de la consommation du « Garba » sur

la croissance chez les rats 98

III-3.1.1.2. Effet de la consommation du « Garba » sur

les valeurs moyennes des caractéristiques

nutritionnelles chez les rats 98

III-3.1.1.3. Effet de la

consommation du « Garba » sur les valeurs moyennes des

paramètres

biochimiques sériques des rats 101

III-3.1.2. Biométrie des organes 111

III-3.1.3. Histologie des organes fonctionnels (foie, reins)

111

III-3.2. Discussion 115

III-4. EFFET DE LA CONSOMMATION DU « GARBA »

SUR LE POUVOIR

GLYCEMIQUE, CHEZ LES RATS 122

III-4.1. Résultats 122

X

III-4.1.1. Evolution de la glycémie après

consommation du mets « Garba » 122

III-4.1.2. Index et charges glycémiques du « Garba

» 122

III-4.2. Discussion 124

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 125

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 129

XI

LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET

ACRONYMES

ACC : Acetyl-CoA carboxylase

ACM : Analyse des correspondances

multiples

AET : Apport énergétique

totale

AG : Acides gras

AGLC : Acides gras à longue chaine

AGMI : Acides gras monoinsaturés

AGPI : Acides Gras Polyinsaturés

AGS : Acides gras saturés

AGT : Acides Gras trans

ALAT : Alanine amino transferase

AMP : Adénosine mono phosphate

ASAT : Aspartate amino transférase

ASC : Aire sous la courbe

BCRR: Benefit Cancer Risk Ratio

BNRR: Benefit Non-cancer Risk Ratio

CAH : Classification ascendante

hiérarchique

CCMH : Concentration Corpusculaire Moyenne en

Hémoglobine

CG : Charge glycémique

CPG : Chromatogramme en phase gazeuse

CUD : Coefficient d'utilisation digestif

CUDap : Coefficient d'utilisation digestif

apparent

CUDr : Coefficient d'utilisation digestif

réel

DHA : Acide docosahexaénoïque

DMLA : Dégénérescence

maculaire liée à l'âge

EMAG : Esters méthyliques d'acide

gras

EPA : Acide eicosapentaénoïque

FASN ou AGS: Fatty acid synthase

FXR : Farnesoid X Receptor

GGT : Glutamine gama transférase

GM : Gras monoinsaturés

GP: Gras polyinsaturés

XII

GPS: Global Positioning System

HCN : Acide cyanhydrique

HCN : Acide cyanhydrique

HDL-C: High density lipoprotein cholesterol

IDL: Intermediate density lipoprotein

IG: Index glycémique

ISE: Electrode Ion-Sélective

LDL: Low density lipoprotein

LPL : Lipoprotéine lipase

LTI : Lipides totaux ingérés

LXR : Liver X receptor

MCV : Maladies cardio-vasculaires

MDH : Malate déshydrogénase

MG : Matières grasses

NAD : Adénine dinucléotide

NFS : Numération des formules

sanguines

PAL : Phosphatase alcaline

PIB : Produit intérieur brut

PL : Phospholipides

PPAR: Peroxisome Proliferator Activated

Receptor

QALY: Quality adjusted life year

RC: Régime contrôle

RGd: Régime Garba complete d'huile non

utilisée

RGf : Régime Garba complété

d'huile de friture du thon Rpp : Régime privé de

protéine

RXR: Retinoid X receptor,

SKJ: Thon stipjack

SREBP: Sterol regulatory element binding

protein

TCMH : Teneur Corpusculaire Moyenne en

Hémoglobine

TG: Triglycérides

THQ: Target hazard quotient

UE : Union Européenne

VGM: Volume globulaire moyen

VLDL: Very low density lipoprotein

XIII

LISTES DES FIGURES

Figure 1: Evolution des débarquements

annuels de faux thons par pays au Port d'Abidjan destinés au

marché local 17

Figure 2: Schéma général du

métabolisme des lipides 23

Figure 3: Captage et devenir

intraentérocytaire des acides gras à longue chaîne (AGLC)

24

Figure 4: Coupe transversale de foie montrant le

lobule hépatique 29

Figure 5: Coupe histologique d'un néphron

31

Figure 6: Coupe histologique d'un coeur de rat

32

Figure 7: Structure de la rate 34

Figure 8: Modèle de rat utilisé

pour la phase d'expérimentation animale (Rattus norvegicus) 37

Figure 9: Purée de mets « Garba

» obtenue par broyage 38

Figure 10: Cage métabolique à

loges individualisées pour rats 40

Figure 11: Appareil glucomètre

utilisé pour la mesure de la glycémie 40

Figure 12: Dispositif d'observation des coupes

histologiques des organes 41

Figure 13: Zones de collecte des

échantillons de mets « Garba » 43

Figure 14: Echantillons de thons frais

collectés pour analyse 46

Figure 15: Echantillons de thons frits

collectés pour analyse 46

Figure 16: Echantillons d'attiéké

frais collectés pour analyse 47

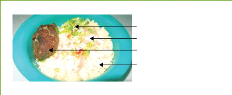

Figure 17: Echantillon de mets « Garba

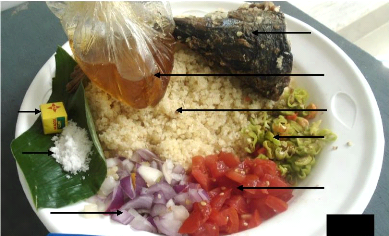

» collecté pour analyse 47

Figure 18: Photographie de thon (Katsuwonus

pelamis), espèce majoritairement utilisée par les

vendeurs de « Garba » (faux thon) 48

Figure 19: Huile de friture

complétée au mets « Garba » 57

Figure 20: Huile non utilisée

complétée au mets « Garba » 57

Figure 21: Répartition des consommateurs

en fonction des classes d'âges 71

Figure 22: Arbre de classification avec «

fréquence hebdomadaire de consommation » comme variable

cible 74

Figure 23: Graphique

symétrique représentant un nuage des points des variables

sociodémographiques

consommateurs de « Garba » 76

Figure 24:

Typologie des consommateurs de « Garba » (Fréquence

des modalités dans chaque groupe) 77 Figure 25:

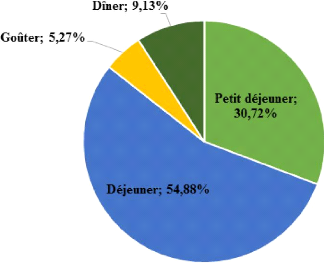

Diagramme représentant les moments privilégiés de

la consommation du « Garba » au

cours de la journée 78

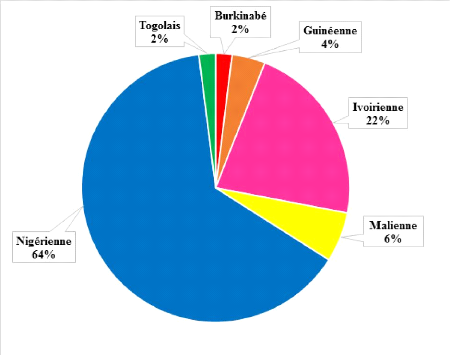

Figure 26: Répartition des vendeurs de

« Garba » en fonction du pays d'origine 81

XIV

Figure 27: Typologie des vendeurs de «

Garba » (fréquence des modalités de chaque classe) 83

Figure 28: Evolution du poids des rats soumis

à différents régimes à base d'attiéké

99

Figure 29: Valeurs moyennes des

métabolites lipidiques sériques des rats en fonction des

régimes 102

Figure 30: Activité enzymatique de la

gamma glutamine transférase (GGT) des rats 106

Figure 31: Activité enzymatiques de la

Phosphatase alcaline (PAL) des rats 106

Figure 32: Activité enzymatiques de

l'aspartate amino transférase (ASAT) des rats 107

Figure 33: Activité enzymatiques de

l'alanine amino transférase (ALAT) des rats 107

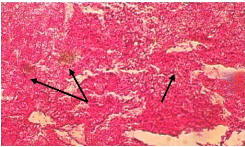

Figure 34: Coupe transversale du foie de rats

nourris avec le régime témoin (RC) 113

Figure 35: Coupe transversale du foie de rats

nourris avec le régime « Garba » contenant de l'huile de

friture (RGf) 113

Figure 36: Coupe

transversale du foie de rats nourris avec le régime « Garba »

complété d'huile non

utilisée (RGd) 114

Figure 37: Coupe

transversale de reins de rat nourris avec le régime « Garba »

contenant de l'huile de

friture (RGf) 114

Figure 38: Coupe

transversale de reins de rat nourris avec le régime « Garba »

complété d'huile non

utilisée (RGd) 114

Figure 39: Coupe transversale de reins de rat

nourris avec le régime témoin (RC) 114

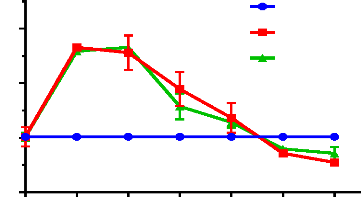

Figure 40: Influence de la consommation du

« Garba » sur la réponse glycémique postprandiale

123

XV

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I: Quelques aliments de rue vendus dans

certains pays d'Afrique 11

Tableau II: Composition du

régime témoin (RC) et du régime privé de

protéine (Rpp) en g/kg

d'aliment 54

Tableau III: Composition des régimes

« Garba » 55

Tableau IV: Caractéristiques

sociodémographiques des consommateurs de « Garba » 70

Tableau V: Interrelation entre la

catégorie d'âge et la fréquence de consommation

hebdomadaire du

« Garba » 72

Tableau VI: Interrelation entre le genre et la

fréquence de consommation hebdomadaire du « Garba » 72

Tableau VII: Caractéristiques

sociodémographiques des vendeurs de « Garba » 80

Tableau VIII: Fonctionnement de la vente du

« Garba » à Abidjan 84

Tableau IX: Composition biochimique du plat de

« Garba » et ses composants 90

Tableau X: Profil en acides gras du thon frais,

du thon frit et du plat de « Garba » 91

Tableau XI: Composition minérale du plat

de « Garba » et ses composants 93

Tableau XII: Valeur moyenne des

caractéristiques nutritionnelles des rats 100

Tableau XIII: Valeur moyenne des

paramètres biochimiques sériques chez les rats 104

Tableau XIV: Valeur moyenne des

électrolytes sériques chez les rats 108

Tableau XV: Valeurs moyennes des

paramètres hématologiques chez les rats 110

Tableau XVI: Poids Corporel vif final des

organes des rats suivant les régimes distribués 112

Tableau XVII: Aire sous la courbe, index et

charge glycémique du « Garba » 123

INTRODUCTION

1

2

L'alimentation est un processus par lequel les êtres

vivants consomment différents types d'aliments pour en obtenir les

nutriments nécessaires au bon fonctionnement de leurs organismes.

Toutefois, l'augmentation de la population mondiale qui pourra atteindre 9

milliards d'habitants d'ici 2050, les effets du changement climatique, de

l'urbanisation et de la dégradation des sols (Lenaerts et

al., 2019), fait que l'accès aux produits alimentaires

futurs sera difficile. En effet, des preuves récentes ont montré

que le nombre de personnes sous-alimentées en Afrique, en Asie

occidentale, et en Océanie a augmenté depuis 2014

(FAO et al., 2018). L'Organisation des Nations Unies pour

l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) avait estimé en 2016, qu'environ

815 millions de personnes sur 7,6 milliards dans le monde, soit 10,7 %,

souffraient de sous-alimentation chronique (Rosen et al.,

2016). Par ailleurs, le rapport annuel de l'Organisation des

Nations Unis (ONU) relevé par la FAO (2019), a

indiqué que, par rapport à 2015, il y avait 34,5 millions de

personnes supplémentaires sous-alimentées en Afrique, dont 32,6

millions en Afrique subsaharienne.

Ainsi, au regard des impacts majeurs sur la santé,

l'environnement et la durabilité du système alimentaire

(Berners-Lee, et al., 2018), et face aux multiples

contraintes quotidiennes auxquelles sont confrontés les citadins

(Gelormini et al., 2015; Hiamey & Hiamey, 2018)

l'alimentation hors domicile est devenue une alternative pour

répondre à la sous-alimentation. Ce phénomène de

restauration hors domicile vient résoudre les principaux

problèmes sociaux et économiques des pays en développement

(Alimi, 2016). En effet, il permet à plus 80 % de la

population des villes (élèves, étudiants, salariés,

chômeurs, enfants de la rue, commerçants...) de s'alimenter

aisément en dehors du foyer domestique et à faible coût

(Bendech, 2013 ; Alimi, 2016). Ces mets consommés en

dehors du domicile, sont aussi connus sous le nom d'aliment de rue. Le recours

à ces mets de rue est devenu un phénomène très

courant ces dernières décennies. En effet, environ 2,5 milliards

de personnes dans le monde consomment les aliments de rue chaque jour

(Cardoso et al., 2014 ; Abrahale et al., 2019).

Ainsi, dans la plupart des grandes villes des pays africains, plusieurs types

de mets de rue proposés à la population sont-ils

rencontrés (Kouamé-Sina et al., 2012 ; Apanga

et al., 2014; Koffi et al., 2014; Tavonga, 2014; Okojie &

Isah, 2019).

En Côte d'Ivoire, les aliments de rue ont pris de

l'ampleur ces dernières années et plus spécifiquement dans

les zones urbaines où la population est plus concentrée avec des

activités économiques plus intenses (Krabi et al.,

2015). Parmi ces mets de rue tels que, la bouillie (de mil ou

maïs), le placali (plat à base de pâte de manioc

fermentée cuite à la vapeur d'eau, accompagné de sauce),

le lait, le dêguêh, la banane plantain cuite à la

braise, l'alloco (frite de banane plantain mûre), le

3

choukuya (rôti de boeuf, de mouton ou de

poulet), les pâtes alimentaires généralement

accompagnées de morceaux de pain, les différentes formes de

beignets, et même les boissons, figure, le mets « Garba ».

Devenu une référence alimentaire à

Abidjan et dans plusieurs grandes villes du pays, la consommation du mets

« Garba » pour la satisfaction des besoins alimentaires des

consommateurs est fortement marqué dans la restauration de rue en

Côte d'Ivoire (Sedia et al., 2017). C'est ce

qui témoigne de l'existence des multiples garbadromes (espaces

de production-consommation du « Garba ») (Amandè

et al., 2017), qui ont, outre l'intérêt

alimentaire, des enjeux à la fois économiques et de

commensalité (Sedia et al., 2017). Le «

Garba » est un mets constitué d'attiéké (semoule de

manioc - manihot esculenta) dit de seconde choix (Gbané

et al., 2012) accompagné de morceaux de thon (faux

thon) marinés dans la farine de boulangerie déclassée et

frit à très haute température (Tanoh, 2016;

Diabaté et al., 2018). De plus, des ajouts de piments,

d'oignon, de tomate, de sel, de bouillon d'assaisonnement et de l'huile

utilisée lors de la friture du thon sont effectués. Le «

faux thon » (source de protéine majeur du mets « Garba

»), représente la catégorie de thons de petite taille,

abimés, mal conservés, trop salé et rejetés par les

industries de transformation et de conservation de thon (Chavance

et al., 2016).

Ainsi, le « Garba » représente-t-il par

excellence, le repas rapide (fast-food) et bon marché des abidjanais

notamment chez les populations à faible revenu, en particulier les

enfants, les jeunes, les sans-emplois, les élèves et les

étudiants. Par ailleurs, le commerce du « Garba » occupe une

place économique importante en Côte d'Ivoire car ce secteur

utilise plus de 95 % du « faux thon » débarqué au port

de pêche d'Abidjan par les thoniers (N'Cho, 2016; Amandè

et al., 2017).

Cependant, malgré la popularité du « Garba

» à Abidjan (Amandè et al., 2017)

et de son importance alimentaire (Tanoh, 2016), la

qualité nutritionnelle de ce mets de rue et les dangers associés

à sa consommation démeurent un problème qui semble

être méconnu par la population en générale et les

consommateurs en particulier. En effet, le secteur de la santé et du

contrôle sanitaire, est conscient des risques associés à la

consommation des aliments de rue en termes d'hygiène, de

sécurité sanitaire, alimentaire et nutritionnelle

(FAO/CILSS, 2013). Plusieurs études

réalisées sur les aliments de rue ont ainsi montré que ces

mets sont des sources de contamination potentiel pouvant induire des effets

toxiques chez le consommateur (Rane, 2011; Alves da Silva et al.,

2014; Nonato & Minussi, 2016; Jyoti et al., 2017).

Ces contaminations sont provoquées par certaines substances chimiques ou

biologiques (microorganismes, acrylamides, histamines, acides gras trans...)

qui apparaissent lors du traitement et de la transformation des aliments puis,

quand elles sont ingérées à des doses trop

4

importantes, engendrent de véritables problèmes

de santé chez le consommateur (Assidjo et al., 2013;

Nonato & Minussi, 2016; Dibi et al., 2017; Diabate et al.,

2019).

A cet effet, des travaux récents ont montré que

sur trois cent (300) échantillons de « Garba »

prélevés dans quatre communes du District d'Abidjan (Abobo,

Cocody, Port-bouët et Yopougon) la majorité avait une

qualité microbiologique non satisfaisante (Anoman et al.,

2018). En outre, les investigations de Diabaté

et al. (2018), ont révélé que la plupart

des huiles de friture du thon « Garba » (utilisé comme

ingrédient dans le mets « Garba »), contiennent des taux en

composés néoformés supérieurs au taux seuil de 25 %

fixé par le décret français numéro 86-857 du 18

juillet 1986 (Légifrance, 1986). De plus, le taux

d'acides gras trans contenue dans l'huile de friture du thon (55,18% à

61,01%) et la teneur en acrylamides du thon frit (69,43 ug/kg) sont

élevés (Diabate et al., 2019). Ainsi,

si le mets « Garba » permet de répondre à la

satisfaction des besoins alimentaires des consommateurs, il n'en demeure pas

moins que, ce mets pourrait entrainer des effets physiologiques néfastes

chez la population consommatrice.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent travail

dont l'objectif général est de contribuer à atteindre le

troisième objectif de développement durable (ODD3) adoptés

par les Nations unies (ONU, 2015) qui est de, permettre

à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être

de tous à tout âge d'ici à 2030, à travers

l'étude nutritionnelle du mets « Garba ». Cet objectif

général a conduit à trois hypothèses (H) :

- H1: Toutes les couches sociodémographiques consomment

le « Garba » ;

- H2: Le « Garba » a une composition nutritive

équilibrée ;

- H3: La consommation du « Garba » induit des

troubles physiopathologiques.

De ces hypothèses il en ressort trois axes de

recherches qui constituent les objectifs spécifiques : -

déterminer le profil sociodémographique des consommateurs de

« Garba » ;

- déterminer les caractéristiques nutritionnelles

du mets « Garba » ;

- déterminer les caractéristiques physiologiques

induites par la consommation du « Garba » chez le rat wistar.

Le présent document, comprend outre l'introduction et

la conclusion générale, un chapitre de revue bibliographique, le

matériel et méthodes, les résultats et discussion. Enfin,

il se termine par une référence bibliographique qui

répertorie les différents documents consultés dans le

cadre de cette étude.

I-REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

5

6

I-1. ALIMENTATION DE RUE

I-1.1. Définition des aliments de rue

Selon la définition de l'Organisation des Nations unies

pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et de l'Organisation Mondiale de la

Santé (OMS) cité par Abrahale et al.

(2019), et Privitera & Nesci (2015), les

aliments de rue sont des mets ou boissons prêts à être

consommés, préparés et/ou vendus par des vendeurs

ambulants ou fixes dans la rue ou dans les lieux publics. Du point de vue

économique, les aliments de rue font partir du secteur informel du

commerce (Alimi, 2016). Ils connaissent un

développement remarquable ces dernières décennies

grâce aux changements socio-économiques mondiaux et l'urbanisation

rapide de certains pays du monde (Chukuezi, 2010; Hill et al.,

2019).

I-1.2. Origine des aliments de rue

Aussi désignée sous le nom de restauration

rapide, l'alimentation de rue est devenue, grâce au développement

de l'industrie agroalimentaire (incluant les Fast-Food), le support de

la modernisation alimentaire et constitue, de ce fait, un axe contribuant

à formaliser les comportements (Bendech, 2013). La

restauration rapide est un mode de consommation qui a pour origine les

Etats-Unis, avec la création du premier McDonald's en 1937. L'objectif

principal du consommateur étant de réussir à être

servi et déguster son plat en un temps record. Il existe aujourd'hui

dans les villes de l'occident, plusieurs types d'aliments vendus dans les rues

pour une restauration rapide (hamburger, pizza, hot-dog, poutine,

chawarma).

Ce nouveau mode de restauration est un phénomène

qui touche toutes les populations du monde du fait de son implication au niveau

de la santé publique (Rane, 2011). Plusieurs

études sont ainsi entreprises dans différents pays du monde

(Amérique, Europe, Asie et Afrique) sur la pratique de l'alimentation de

rue (Rane, 2011; Joo et al., 2015; Okojie & Isah,

2019). Ces études s'intéressent aussi bien à la

qualité hygiénique, nutritionnelle ou chimique des aliments

vendus dans les rues, mais également à l'aspect

socio-économique de ces aliments (Adjrah et al., 2013;

Alves da Silva et al., 2014).

I-1.3. Description des vendeurs d'aliment de rue

Le commerce des mets de rue est exercée aussi bien par

les femmes que par les hommes. Plusieurs études révèlent

que le secteur de vente des aliments de rue est en majorité

assuré par des femmes (50 % à 80 %) avec un niveau

d'éducation relativement faible, quel que soit le genre de

7

vendeur (hommes ou femmes) (Choudhury et al.,

2011; Bendech, 2013; Alves da Silva et al., 2014;).

D'autres études ont montré par ailleurs, qu'en Amérique du

Sud (Brésil), en Asie (Inde) ainsi qu'en Afrique (Mali), les vendeurs

des aliments prêts à être consommés ou aliments de

rue ont un âge compris entre 21 et 40 ans. Ils sont soit

célibataires, mariés ou divorcés (Rane, 2011;

Bendech, 2013; Alves da Silva et al., 2014). Suivant les pays

et les villes, il existe plusieurs types de vendeurs ou vendeuses d'aliments de

rue, en fonction du lieu de vente (fixe avec ou sans abri/ambulant), du type et

nombre de produits ou plats vendus ou encore selon le moment de la vente (jour

ou nuit).

I-1.4. Prix des aliments de rue

Le contraste entre le coût des aliments de rue et ceux

des ménages, reste très discuté. Selon Khan et

al. (2012), la restauration de rue coûterait plus

chère que celle du domicile. Cependant, plusieurs auteurs soulignent que

le recours à l'alimentation de rue est lié à son prix

relativement faible (FAO, 2010; Gelormini et al.,

2015). Cette illusion d'offre alimentaire d'un bon rapport

qualité-prix est entretenue sans doute, parce que le citadin acquiert

à travers ce mode de restauration une autonomie lui permettant de manger

ce qu'il veut quand il veut. Ainsi, la restauration de rue contribue à

la survie de nombreuses personnes citadines et à la diversification de

l'alimentation des groupes vulnérables notamment les enfants d'âge

préscolaire.

I-1.5. Consommation d'aliments de rue

Les aliments de rue sont consommés par tous, quels que

soient le statut social, l'âge et le sexe (Bendech, 2013; Joo

et al., 2015). La diversité et le type d'aliments

achetés et consommés dépendent à la fois de la

catégorie socio-économique et de l'âge des sujets.

Certaines études révèlent qu'environ 20 % des apports

énergétiques quotidiens des individus proviennent de ce mode

d'alimentation. De plus, environ 40 % du budget quotidien des consommateurs y

est consacré (Khan et al., 2012).

L'alimentation de rue offre un débouché aux

productions locales ou importées, peu consommées en famille, tels

que les fruits et légumes, les boissons traditionnelles et les produits

de friture. Elle s'avère un complément nutritionnel indispensable

aux individus de niveaux socio-économiques intermédiaire et

défavorisés (Rane, 2011; Kouamé-Sina, et al.,

2012; Privitera & Nesci, 2015). De multiples raisons

expliquent le recours à l'alimentation de rue notamment la contrainte

liée à l'activité professionnelle, le plaisir gustatif, le

complément alimentaire individualisé et la solitude urbaine

touchant surtout les migrants et les célibataires isolés

(Bendech, 2013; Koffi et al.,

8

2014). La vente des aliments de rue permet

d'acquérir un revenu non négligeable qui est réinvesti

dans l'alimentation familiale à domicile, particulièrement dans

les familles urbaines les plus pauvres.

De même, c'est grâce à ce secteur que les

populations à revenus intermédiaires des villes accèdent

à des aliments riches en micronutriments comme les fruits et

légumes, et à des aliments industriels enrichis en vitamines ou

susceptibles de l'être à travers les produits de friture (huiles)

et les boissons traditionnelles (sucre) (Bendech, 2013).

I-1.6. Qualités et défauts des aliments de

rue

Les mets de rue sont fortement sollicités du fait de

leur prix bon marché (Choudhury et al., 2011; Namugumya

& Muyanja, 2011). Toutefois, le commerce des aliments de rue peut

constituer un vecteur potentiel d'émergence des maladies d'origine

alimentaire, en raison de la facilité de contamination des aliments par

des microorganismes pathogènes ou non pathogènes (Mamun

et al., 2013). En effet, la sécurité

nutritionnelle des aliments vendus sur la voie publique a été

l'une des préoccupations majeures pour la santé publique,

étant donné que le potentiel d'absence de salubrité ou de

manipulation sanitaire des aliments par les vendeurs ambulants est courant

(OMS/INFOSAN/FAO, 2010; Mamun et al., 2013; Khairuzzaman

et al., 2014). Les mets de rue sont

généralement produits dans de petites unités mobiles

à partir desquelles les aliments sont vendus. Ces points de vente ont

fréquemment une disposition et un équipement inadéquats,

un mauvais assainissement de l'environnement, des pratiques de manipulation et

de stockage des aliments inappropriées, ainsi que des matières

premières de mauvaise qualité (OMS/INFOSAN/FAO, 2010;

Mamun et al., 2013; Manguiat & Fang, 2013).

Le secteur de la santé et du contrôle sanitaire,

est conscient des risques et avantages de l'alimentation de rue en termes

d'hygiène, de sécurité sanitaire, alimentaire et

nutritionnelle (FAO/CILSS, 2013). Puisque, les vendeurs et

vendeuses sont plutôt dans une logique de profit, au détriment de

la qualité des mets et du service. Ainsi, les aliments de rue, surtout

en Afrique, de par leur définition (FAO, 1988; Abrahale et

al., 2019), sont très proches des environnements

menaçant, à tout moment, leur qualité hygiénique.

Ils deviennent, ainsi, une source de plusieurs maladies (Gelormini

et al., 2015; Nonato & Minussi, 2016). En effet, des cas

d'intoxication alimentaire causée par les aliments de rue ont

été rapportés dans plusieurs pays (Nkegbe et

al., 2013; Hiamey & Hiamey, 2018).

Du fait de leur importance, les aliments de rue et même

ceux des cantines exigent une surveillance accrue de leur innocuité,

pour réduire les risques de maladies qu'ils peuvent causer

9

(FAO/CILSS, 2013). Les mets de rue ont

été identifiés comme un facteur important dans la

propagation de l'épidémie de choléra en Amérique

latine entre 1991 et 1992.

D'autres travaux réalisés sur le lait de boisson

vendu dans les rues d'Abidjan (Côte d'Ivoire), ont montré qu'il

comportait des niveaux de contamination microbiologique pouvant induire des

risques de maladie chez le consommateur (Kouamé-Sina et al.,

2012). Tous ces évènements de danger liés

aux aliments de rue, ont conduit aujourd'hui les scientifiques à porter

un regard plus pointu sur la qualité des aliments vendus dans les rues

partout dans le monde (Alves da Silva et al., 2014; Tavonga,

2014; Gelormini et al., 2015; Joo et al., 2015; Nonato &

Minussi, 2016).

Les résultats de ces nombreuses études sur la

qualité des aliments de rue, concordent sur le fait que les aliments de

rue sont réputés pour être des sources potentielles

d'infection microbiologique (Assidjo et al., 2013;

Kouamé-Sina, et al., 2012; Alimi, 2016; Kharel et al.,

2016; Anoman et al., 2018). Toutefois, il est important

de souligner que les infections induites par la restauration de rue, peuvent

être aussi bien chimiques que nutritionnelles. En effet, les aliments au

cours de leur transformation sont susceptibles d'être contaminés.

Cette contamination est liée soit à la présence de corps

étrangers, de substances chimiques ou de substances

néoformées (Czernichow et al., 2011; Nonato

& Minussi, 2016; Diabaté et al., 2018). En somme,

les aliments de rue bien qu'ils permettent aux populations de s'alimenter

aisément en dehors du domicile, pourraient être une voie de

contamination toxicologique pour le consommateur.

I-1.7. Aliments de rue en Afrique

Bien que les Fast-Foods soient moins présents

dans les pays africains, le secteur de l'alimentation de rue occupe une place

importante dans les zones de forte activité économique et de

forte concentration démographique (FAO, 2015). Ainsi,

dans la plupart des zones urbaines, le recours aux mets de rue est très

fréquent (Koffi et al., 2014; Okojie & Isah,

2019). Les aliments de rue occupent une place socio-économique

et sanitaire si importante que les chercheurs africains y accordent une

priorité. Des études sont constamment menées dans le

secteur des aliments de rue dans plusieurs pays de l'Afrique tels que le

Nigeria, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Mali, le Zimbabwe,

ainsi que la Côte d'Ivoire (Kouamé-Sina et al.,

2012; Koffi et al., 2014; Tavonga, 2014; Okojie & Isah,

2019). Beaucoup plus qu'un phénomène de mode ou de

classe, cette forme de restauration est une nécessité pour les

citadins. Elle fournit des repas prêts à consommer et à

faible coût (Alimi, 2016; Nonato & Minussi, 2016).

Elle se développe de façon artisanale en créant la rupture

avec la logique homogénéisante de l'alimentation en milieu rural.

A travers l'alimentation de rue, les

10

cultures culinaires diverses d'origine africaine communiquent

librement grâce aux facilités offertes par l'organisation des

villes, et l'association de deux entités alimentaires : «le local

» et « l'importé».

Dans les principales villes des pays africains, plusieurs

types d'aliments (Tableau I) sont proposés par le service de la

restauration de rue. Ils comportent des produits à base de

céréales, de tubercules, de légumineuses,

d'oléagineux, de fruits, de légumes, des produits de

l'élevage et de la pêche (Kouamé-Sina et al.,

2012; Alimi, 2016; Kharel et al., 2016).

I-1.8. Aliments de rue en Côte d'Ivoire

Plusieurs travaux ont montré que le secteur de

l'alimentation de rue prend de l'ampleur dans les villes principales et

secondaires d'Afrique de l'Ouest (Hiamey & Hiamey, 2018; Okojie

& Isah, 2019). En Côte d'Ivoire, les aliments de rue se

rencontrent dans toutes les villes principales et secondaires. Ces aliments

sont composés majoritairement de plats locaux, sans doute à cause

du sens culturel et symbolique qu'implique la consommation des aliments. Mais

à travers cette forme de restauration, les cultures culinaires

africaines communiquent librement grâce aux facilités offertes par

l'organisation des villes, et l'association de deux entités alimentaires

: « le local » et « l'importé » (Bendech,

2013).

A Abidjan, capitale économique et la plus grande ville

de la Côte d'Ivoire, il est enregistré une panoplie non exhaustive

d'aliments vendus sur les voies publiques. Ces mets peuvent être des

boissons (Kouamé-Sina, et al., 2012) ou issus

de cuisson à vapeur d'eau, de friture, de cuisson à la braise, ou

directement comestibles après récolte (fruits et légumes).

Les différents plats proposés peuvent être simples ou

combinés. Parmi les différents plats que propose la restauration

de rue, ceux faisant usage de l'attiéké sont largement

consommés, car les produits à base de manioc sont très

appréciés en Côte d'Ivoire (Krabi et al.,

2015). Dans le système de restauration de rue à

Abidjan (Côte d'Ivoire), l'attiéké très populaire,

occupe deux variantes, notamment l'attiéké-poisson vendue par les

femmes et le « Garba » (Gbané et al.,

2012). De ces deux mets, le « Garba » connaît

aujourd'hui une sollicitation grandissante par la population de la ville

d'Abidjan.

Ainsi, il est raisonnable de faire une description du mets

« Garba » afin de comprendre son importance dans le système de

l'alimentation de rue en Côte d'Ivoire et en particulier dans le District

d'Abidjan.

11

Tableau I: Quelques aliments de rue vendus dans certains

pays d'Afrique

Pays Aliments de rue Auteurs

|

Mali Nigéria Zimbabwe Ghana

|

-Boisson à base de maïs

(Bendech, 2013)

-Fruits

-Igname grillée

(Chukuezi, 2010)

-Tapioca

-Sadza (à base de maïs)

(Tavonga, 2014)

-Mazondo (patte de boeuf ou de porc rôtie)

-Sauce piquante

(Mensah, 2002)

-Spaguetti

|

|

Côte d'Ivoire

|

-Lait de boisson

-«Garba» (mets à base de semoule de

manioc)

|

(Gbané et al., 2012; Kouamé-Sina et

al., 2012)

|

12

I-2. METS DE RUE À BASE D'ATTIÉKÉ

VENDU EN CÔTE D'IVOIRE

I-2.1. Présentation de

l'attiéké

En Côte d'Ivoire, l'attiéké,

dérivé de la transformation de la racine de manioc (Manihot

esculenta Crantz, Euphorbiacée), est le produit fermenté le

plus consommé (Gnagne et al., 2016). Il joue

un rôle très important dans l'alimentation de la population

ivoirienne et même celle des pays de la sous-région (Akou,

2013). En effet, c'est un mets très appécié et

consommé en Côte d'Ivoire (Djéni et al.,

2014). Appelé couramment couscous de manioc,

l'attiéké est une semoule cuite à la vapeur avant

consommation. Jadis, uniquement fabriqué et consommé par les

peuples lagunaires de la Côte d'Ivoire, et principalement par les groupes

ethniques Avikam, Alladjan, Adjoukrou et Ebrié, l'attiéké

est de nos jours préparé et consommé sur presque toute

l'étendue du territoire national, voire dans la sous-région Ouest

Africaine (Akou, 2013; Ayawovi et al., 2016). Ce mets

est progressivement introduit en Europe, en Amérique et en Asie

grâce aux migrations des populations, par le biais de la diaspora noire

africaine. Sa forte propension réside dans le fait qu'il constitue un

fast-food (aliment rapide) pouvant être consommé aussi bien chaud

que froid (Assanvo et al., 2006). Il constitue

environ 5 % des dépenses alimentaires et 20,5 % des calories dans la

ration alimentaire de nombreuses populations ivoiriennes dont celles de la

région côtière d'Abidjan reconnues grandes productrices et

consommatrices (Akely, 2012).

La consommation annuelle de l'attiéké est

estimée à environ 1 300 000 tonnes par an (FAO, 2008;

Assanvo et al., 2019). L'agglomération d'Abidjan

constitue la plus forte zone de production et de consommation de

l'attiéké. Toutefois, la durée de conservation de ce mets

est brève. Trois types d'attiéké sont produits, notamment,

l'attiéké normal, l'attiéké agbodjama

et l'attiéké « Garba » (Krabi et al.,

2015). Plusieurs mets dérivés de

l'attiéké sont rencontrés en Côte d'Ivoire, parmi

lesquels les plus couramment consommés comme aliment de rue sont :

l'attiéké-poisson-fumé (APF),

l'attiéké-poisson-braisé et

l'attiéké-poisson-grillé.

I-2.2. Attiéké-Poisson-Fumé

(APF)

L'Attiéké Poisson Fumé,

communément appelé APF, est un mets à base

d'attiéké accompagné de poisson fumé comme son nom

l'indique. Le poisson fumé est la transformation du poisson frais

à partir de la chaleur du feu de bois (Aké et al.,

2014). Cette technique permet de conserver plus de 80 % des

petits pelagiques capturés et acheminés sur le marché

local. Les types de poissons généralement

13

utiliés dans le mets APF sont le Chinchard

(Trachurus trachurus), le maquereau (Scomber scombrus), le

mérou (Epinephelus marginatus) etc.

A l'instard du traditionnel plat

«attiéké-poisson», des ajouts d'oignons, de tomates, de

piments frais découpés finement, de cube d'assaisonnement et du

sel sont effectués sur le plat. L'attiéké normal

et l'attiéké agbodjama, sont les deux types

d'attiéké les plus utilisés dans le mets APF.

L'attiéké-poisson-fumé est un mets prêt à

être consommé et apprécié par les populations de la

ville d'Abidjan.

I-2.3. Attiéké poisson braisé

La particularité de ce type de mets à base

d'attiéké est liée également au poisson et à

son mode de cuisson. Pouvant être aussi appelé «poisson

barbecue», le poisson braisé s'obtient par cuisson du poisson frais

sur une grille sous laquelle est dispoé du charbon de bois

embrasé. Au cours de la cuisson du poisson, une marinade

constituée d'huile, de persil, d'ail écrasé, de poivre et

de sel est utilisée pour mariner le poisson. Le type de poisson

majoritairement requis pour la confection du mets

«attiéké-poisson-braisé», est le tilapia. Tout

comme l'APF, ce mets utilise l'attiéké normal et

l'attiéké agbodjama.

I-2.4. Attiéké poisson grillé ou

poisson frit

Cette dernière catégorie de mets à base

d'attiéké à deux variantes : l'attiéké de

femme et l'attiéké « Garba ». Ces deux variantes se

distinguent sur plusieurs aspects. Notamment, le type d'attiéké,

de poisson utilisé, le mode de cuisson, l'environnement de vente,

l'hygiène du milieu et le vendeur.

Le mets «attiéké de femme» est

manifestement le mieux apprécié par les populations abidjanaises.

En effet, spécifiquement vendu par les femmes (Gbané

et al., 2012), ce mets a en général, un

environnement de vente sain, avec beaucoup plus d'attention en termes de mode

de préparation du plat. Aussi, cette variante du mets

attiéké poisson grillé utilise-t-elle

l'attiéké de bonne qualité (attiéké

normal ou attiéké agbodjama). Outre l'ajout

d'ingrédients standard tels que l'oignon, la tomate et le piment,

d'autres ingrédients comme le chou, le concombre, le persil, la carotte

etc, sont complétés au mets. Les vendeuses utilisent

différents types de poissons pour accompagner le mets après

friture.

Le mets « Garba », deuxième variante du plat

«attiéké-poisson-grillé», objet de cette

étude, requiert une attention particulière.

14

I-3. «GARBA » : METS DE RUE VENDU EN

CÔTE D'IVOIRE

I-3.1. Présentation du mets « Garba

»

Le mets « Garba », aliment de rue à base de

produits locaux, est très consommé à tout moment de la

journée. Ce mets est traditionnellement composé de :

l'attiéké « Garba » (semoule de manioc), thon frit,

piment et d'huile de palme raffinée (celle utilisée pour la

friture du thon). Selon les préférences, des ajouts de tomate,

d'oignon frais et de la mayonnaise sont effectués puis, le tout

relevé par le sel de table ou un bouillon culinaire (Sedia

et al., 2017; Diabate et al., 2019).

Depuis sa vulgarisation au début des années 1990

par le courant musical zouglou en Côte d'Ivoire, il a été

constaté à Abidjan, une éclosion de « Garbadromes

». Ces petites échoppes de production-vente du « Garba »,

se sont installées aux alentours des cités universitaires, des

établissements scolaires, des zones industrielles, des centres

d'affaires, des marchés et dans les quartiers (Heuberger, 2005;

Diabaté et al., 2018). L'industrie du « Garba

» met à la disposition des populations ivoiriennes, un mets typique

à la Côte d' Ivoire qui constitue, par excellence, le repas rapide

et bon marché. Le « Garba » n'en demeure pas moins un

repère de la richesse du patrimoine alimentaire ivoirien, tant la

richesse du vocabulaire qui le désigne aujourd'hui (zéguen,

béton, Garba-choco, etc.) traduit les mutations dans l'univers culturel

de cette consommation alimentaire (Sedia et al.,

2017).

La dénomination « Garba » attribué

à ce mets, est manifestement liée au fait qu'il est

essentiellement vendu par des ressortissants du Niger. Le mot « Garba

» étant un patronyme du Niger. En effet, le premier vendeur de cet

aliment dans les années 1990 se nommerait « Garba ». D'une

sollicitation timide, il y a plus de 20 ans environ, le commerce du «

Garba » occupe aujourd'hui une place importante dans la restauration de

rue en Côte d'Ivoire. Selon une étude menée en 2017, il

existe près de 2000 point de vente dans le District d'Abidjan

(Amandè et al., 2017). Même si la vente

du « Garba » est encore majoritairement tenue par les ressortissants

étrangers, il est aujourd'hui possible de trouver des vendeurs

nationaux. Le recours à ce mets s'est accru rapidement à cause

des ressources financières limitées chez une grande partie de la

population consommatrice d'aliment de rue. En effet, avec la somme de 300

francs CFA (environ 0,46 euro), il est possible de s'offrir un mets «

Garba ».

15

De plus, le « Garba » est accessible partout et

à tout moment de la journée. Le caractère typique de ce

mets réside dans la constitution de ses différents composants.

I-3.2. Composition du mets « Garba »

? Attiéké de « Garba

»

Qualifié de second choix (Gbané et

al., 2012), l'attiéké utilisé dans le mets

« Garba » représente environ 15 % de la demande des

populations (Krabi et al., 2015), par rapport aux

deux autres types (l'attiéké agbodjama et

l'attiéké normal). La préparation de cet type

d'attiéké nécessite le moins possible de soins, moins de

temps, soit 24 heures seulement contre 48 heures pour l'attiéké

normal et agbodjama. Il est préparé pour des raisons

purement commerciales et de nombreuses étapes comme celles de la

fermentation étant presque absentes ou rapidement

exécutées. Ce type d'attiéké coûte moins cher

et est destiné aux clientèles de masses relativement sans grand

moyen.

L'attiéké « Garba » se commercialise

dans de nombreux points de vente de fortune à travers toute la ville

d'Abidjan (Krabi et al., 2015). Du point de vu

biochimique, l'attiéké utilisé dans le mets

présente des caractéristiques qui diffèrent des autres

types d'attiéké. En effet, l'attiéké « Garba

» contient plus de fibres et de lipide. En outre, son pH est

élevé (Assanvo et al., 2019). Par

ailleurs, selon Assanvo et al. (2019), le coût

de production de l'attiéké « Garba » est faible

comparé à celui des autres types d'attiéké.

? Poisson du mets « Garba » : le

thon

En plus de l'attiéké, le poisson est l'autre

composant caractéristique du mets « Garba ». Toutefois, le

« Garba » utilise un type de poisson particulier (le thon) qui le

distingue du traditionnel plat « attiéké-poisson ».

Depuis le démarrage de l'exploitation des thonidés de

l'Atlantique Centre-Est au cours des années 1950, les pays de cette zone

se sont spécialisés dans la production de conserves à

destination du marché européen, grâce notamment à la

délocalisation des conserveries françaises au

Sénégal et en Côte-d'Ivoire (Faillet,

2014). La Côte d'Ivoire compte trois usines de transformation

des produits thoniers. Ce sont : Pêche et froid de Côte d'Ivoire,

SCODI et Airone. L'Union Européenne (UE) possède une importante

flotte de pêche de thon tropical qui représente plus de 40 % de la

capacité de pêche des flottes externes de l'Union

Européenne. A côté des activités de

débarquement, de transbordement, de transformation et de

commercialisation de produits manufacturés, il s'est

développé un phénomène qui prend de plus en plus de

l'ampleur : c'est celui des "faux thons" ou "faux poissons" (Chavance

et al., 2011). Selon Monin et al

(2017), le montant du chiffre d'affaire réalisé par

la vente

16

du « faux thon » au niveau des armements et des

équipages de thoniers était d'environ deux milliards de francs

CFA en 1997 et 1998, pour un volume de l'ordre de 10 000 tonnes par an.

Cette quantité de débarquement n'a cessé

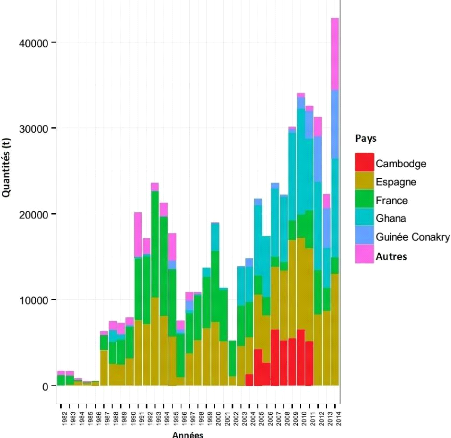

d'augmenter pour atteindre le triple en 2012 (Figure 1). Le Ghana et les

navires de l'Union Européenne sont les principaux fournisseurs de «

faux thon » au port de pêche d'Abidjan, avec une quantité qui

varie selon la fréquentation du port d'Abidjan par les navires de

pêche ou de transport (Faillet, 2014). Le « faux

thon » est considéré comme une fraction de la capture de la

pêche thonière, moins prisée par les industriels du thon en

conserves (Chavance et al., 2011; Amandè et al.,

2017; Monin et al., 2017). Il est composé de

thons de petite taille, abimés et mal conservés, ou

rejetés par les industries de transformation (Chavance et

al., 2016). C'est cette catégorie de poissons (thon)

qui, après être découpés en morceaux,

marinés dans la farine de boulangerie déclassée et frits

à très haute température, constitue la source de

protéines du mets « Garba ». Selon Diabaté

et al.(2018), la durée de la friture du thon du mets

« Garba » varie entre 1 et 16 min avec des températures allant

de 160 °C à plus de 180 °C. De plus, le nombre de morceaux de

thons par fournée de friture se situe entre 6 et plus de 20 par friture.

Le commerce de « Garba » utilise presque la totalité (95 %) du

faux thon débarqué au Port de Pêche d'Abidjan par les

thoniers (Amandè et al., 2017).

? Huile de « Garba »

L'huile de palme raffinée est celle utilisée

dans la préparation du mets « Garba » (Diabaté

et al., 2018). Depuis des siècles l'huile de palme est

utilisée comme nourriture et médicament (Ogan et al.,

2015). Elle existe sous plusieurs formes dont l'huile de palme

brute, non raffinée, de couleur rouge car très riche en

caroténoïdes. Cependant, l'huile de palme est le plus souvent

vendue et consommée raffinée, c'est-à-dire ayant subi

l'ensemble des étapes de raffinage, notamment décoloration et

désodorisation (Lecerf, 2013). L'huile est un

élément essentiel du mets « Garba ». En effet, elle est

utilisée pour la friture du thon, et est ajoutée comme

ingrédients au mets lors de sa consommation. Des études ont

montré que les vendeurs pratiquent jusqu'à 6 fournées de

friture avec la même huile et même jusqu'à son noircissement

total (Diabaté et al., 2018). Selon les

travaux de Gbané et al. (2012), l'huile

utilisée pour la friture du thon « Garba » à un indice

d'acide de 0,34 mg de KOH/g de matière grasse et un indice de peroxydes

de 0,57 MéqO2 actif/kg de matière grasse. Par ailleurs, selon les

travaux de Diabaté et al. (2019), l'huile

issue de la friture du thon et ajouté au mets « garba » avant

sa consommation contient plus de 60 % d'acide gras trans. Ainsi, cette huile

dénaturée ou frelatée, d'une coloration noirâtre

pourrait-elle constituée une source d'intoxication associée

à la consommation du mets « Garba ».

17

Figure 1: Evolution des débarquements annuels de

faux thons par pays au Port d'Abidjan destinés au marché

local

Source : Chavance et al. (2016)

18

Le « Garba » se distingue des autres mets

constitués d'attiéké - poisson frit par l'ajout de

légumes frais (piment, oignon et tomate) comme ingrédiests. Il

est, quelque fois, complété de mayonnaise, le tout relevé

par le sel de table et de bouillon culinaire (Sedia et al.,

2017). Ces ingrédients sont importants du point de vu

nutritionnel au regard de leurs compositions nutritives. Par exemple le piment

est beaucoup utilisé dans la nutrition humaine et la transformation

industrielle en raison de son arôme remarquable, de ses attributs

sensoriels ainsi que de son action physiologique (Sanatombi &

Rajkumari, 2020).

Le piment est une excellente source de composés

liés à la santé tels que l'acide ascorbique (vitamine C),

les caroténoïdes (provitamine A), les tocophérols (vitamine

E), les flavonoïdes et les capsaïnoïdes (Wahyuni et

al., 2013; Emmanuel-Ikpeme, 2014). De même que le piment,

la tomate et l'oignon sont une excellente source de nombreux nutriments et

métabolites secondaires importants pour la santé humaine;

matière minérale, vitamines C et E , bêta-carotène,

flavonoïdes , acides organiques et phénoliques (Bisen &

Emerald, 2016; Elbadrawy & Sello, 2016). Par ailleurs, l'oignon

possède des propriétés antimicrobiennes, antivirales,

hépatoprotectrices, cardioprotectrices, antiinflammatoires. Des

fonctions neuroprotectrices, anticarcinogène, antimutagène,

antiasthmatique, immunomodulateur, hypolipidémique, antihypertenseur,

antidiabétique et antioxydant lui sont également assignées

(Bisen & Emerald, 2016). Le sel et le bouillon

d'assaisonnement sont complétés pour améliorer le

goût du plat selon la préférence du consommateur. Ainsi, le

« Garba » est réputé pour être un aliment

équilibré, pouvant couvrir les besoins nutritionnels des

consommateurs, en apportant les macronutriments nécessaires (les

glucides à travers l'attiéké, les lipides à travers

l'huile et les protéines à travers le poisson). Les

légumes frais apportent eux, les vitamines, minéraux ainsi que

les métabolites secondaires.

Alors, il importe de connaitre le rôle des nutriments

alimentaires, leur métabolisme, et les techniques permettant de les

identifier.

19

I-4. NUTRIMENTS ALIMENTAIRES I-4.1.

Macronutriments

I-4.1.1. Glucides

? Définition et rôle des

glucides

Les glucides sont des composants organiques

énergétiques. Ils sont également désignés

sous l'appellation d'hydrates de carbone ou de sucre. Les glucides jouent

plusieurs rôles au niveau de l'organisme. Ils fournissent un apport

énergétique (4 kCal/g), agissent sur la satiété et

régulent l'appetit, assurent les réserves de glycogène

afin d'être libérés sous forme de glucose lors des besoins

d'énergie. Les glucides entrent également dans la composition

certaines protéines (dont les glycoprotéines), de l'ADN et de

l'ARN. Les muscles et le cerveau sont deux organes qui puisent journellement

dans les stocks de glucides. Par ailleurs, le glucose est la seule source

d'énergie du cerveau (Schlienger, 2014).

? Origine et digestion des glucides

alimentaires

Les glucides alimentaires proviennent

généralement desféculents, des fruits variés ainsi

que certains légumes considérés comme étant des

féculents, les produits laitiers et substituts, les produits

céréaliers, les légumineuses, les sucres et les sirops de

toutes sortes.

Les glucides ne sont absorbés que sous forme de

monosaccharides obtenus par une hydrolyse qui débute dès

l'ingestion sous l'effet de l'amylase salivaire qui rompt les liaisons alpha

(á) 1-4 qui unissent les radicaux glucosés de l'amylose,

polymère du glucose à chaîne courte. Les amylases

salivaires et pancréatiques produisent du maltose et du maltotriose

hydrolysés par l'isomaltase contenue dans la bordure en brosse

intestinale qui rompt aussi les liaisons alpha (á) 1-6 de

l'amylopectine, polymère du glucose à chaîne longue dont la

structure est comparable à celle du glycogène. D'autres enzymes

intestinales (disaccharidase, lactase) complètent la digestion des

disaccharides formés (Schlienger, 2014).

? Méthodes d'identification des glucides

alimentaires

L'emploi d'une méthode pour le dosage des glucides est

fonction du glucide à analyser (mono et disaccarides, polyols,

oligosaccarides et amidons). Les mono et disaccharides peuvent être

analysés spécifiquement par des méthodes enzymatiques,

chromatographie gaz-liquide (GLC) ou chromatographie liquide haute performance

(HPLC).

20

En fonction de la matrice alimentaire à analyser,

l'extraction des glucides de bas poids moléculaire dans de

l'éthanol aqueux, généralement 80% (v / v), peut

être souhaitable avant l'analyse. Concernant les polyols, ils sont

généralement déterminés par GLC en utilisant des

dérivés d'acétate d'alditol. Les oligosaccharides peuvent

également être déterminés par des méthodes

GLC ou HPLC. Ces méthodes fonctionnent bien pour les préparations

purifiées, mais dans les aliments ou régimes complexes,

l'hydrolyse enzymatique et la détermination des monosaccharides

libérés sont une alternative pour une détermination

spécifique. Quand à l'analyse quantitative de l'amidon dans les

aliments, la plupart des méthodes actuelles est basée sur la

dégradation enzymatique et la détermination spécifique du

glucose libéré (Schlienger, 2014).

I-4.1.2. Protéines

? Définition et rôle des

protéines

Les protéines sont des nutriments alimentaires qui

fournissent les acides aminés (AA) nécessaires à la

couverture des besoins protéiques de l'organisme (Schlienger,

2014). Elles jouent un rôle structural et participent au

renouvellement des tissus musculaires, des phanères (cheveux, ongles,

poils), de la matrice osseuse, de la peau, etc. Elles participent

également à de nombreux processus physiologiques, par exemple

sous la forme d'enzymes digestives, d'hémoglobine, d'hormones, de

récepteurs ou d'immunoglobulines (anticorps). Elles constituent, par

ailleurs, l'unique source d'azote de l'organisme (ANSES, 2019;

Rémond, 2019).

Les protéines apportent 4 kcal/g et ont le statut de

macronutriment énergétique. Les acides aminés sont les

substrats de toute synthèse protéique endogène mais ont

également un rôle métabolique complémentaire dans la

mesure où les protéines constituent une réserve

énergétique de nécessité importante et que certains

acides aminés contribuent à l'homéostasie glucosée

en participant à la néoglucogenèse hépatique, voire

à la cétogenèse (Schlienger, 2014).

? Origine et digestion des protéines

alimentaires

Les protéines sont d'origine animale ou

végétale. La qualité des sources alimentaires de

protéines est presque exclusivement définie par leurs

capacités à couvrir les besoins en protéines et en acides

aminés indispensables. Les protéines animales sont relativement

riches en acides aminés indispensables et généralement

plus riches que les protéines végétales. La viande, le

poisson, les oeufs, le lait et les produits laitiers en sont des aliments

riches en protéines.

21

Certaines protéines végétales peuvent

présenter une teneur limitante en certains acides aminés

indispensables, la lysine pour les céréales, et les acides

aminés soufrés pour les légumineuses. Les aliments

végétaux les plus riches en protéines sont ainsi les

graines oléagineuses (cacahuètes, amandes, pistaches, etc.), les

légumineuses et leurs dérivés (tofu, pois chiche,

haricots...) ou encore les céréales (ANSES,

2019).

Chimiquement, les protéines sont définies comme

des chaînes d'acide aminé (AA) dont chacune porte un radical

azoté. Les protéines ingérées sont

digérées grâce à la pepsine gastrique et la trypsine

pancréatique. Transformées en peptides de quelques AA, elles sont

ensuite dégradées en AA et en dipeptides par des protéases

pancréatiques et intestinales. Les AA absorbés parviennent au

foie qui est leur principal site de catabolisme (Schlienger,

2014).

? Méthodes d'identification des protéines

alimentaires

Contrairement aux sucres et aux lipides, les protéines

contiennent de l'azote. Cette propriété est exploitée dans

la méthode de détermination de la teneur en protéines dans

les aliments. La méthode Kjeldahl est la méthode de

référence pour la détermination des protéines dans

les aliments. Il existe deux versions de la méthode qui utilisent le

même principe: la méthode macro-Kjeldahl et la méthode

micro-Kjeldahl. Elles diffèrent seulement par l'appareillage

utilisé et les quantités d'échantillon; la masse

d'échantillon analysée par la méthode macro-Kjeldahl est

environ 5 fois plus élevée que celle analysée par la

méthode micro-Kjeldahl (AOAC, 2011).

Il existe également des techniques basées sur

les propriétés enzymo-colorimétriques des

échantillons. Ces méthodes de dosage permettent de quantifier des

protéines aussi petites que le microgramme. Toute fois, des

précautions sont nécessaires dans l'utilisation du

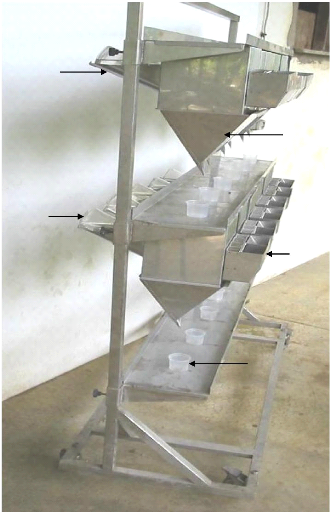

réactif, car l'intensité de la couleur varie avec la

protéine et n'est pas proportionnelle à la concentration de

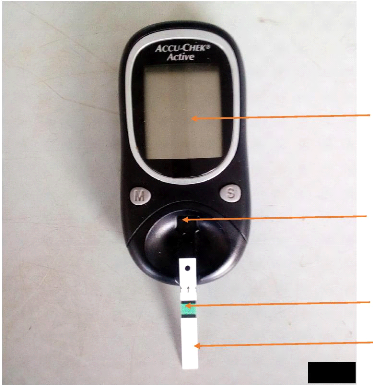

protéine (Lowry et al., 1951; EL-Hefnawy et al.,

2014). La méthaode la plus usuelle, est la méthode

Kjedahl.

I-4.1.3. Les lipides

a) Définition et rôle des

lipides

Les lipides (du grec lipos, graisse) sont des

molécules organiques caractérisées par la présence

dans la molécule d'au moins un acide gras. Ils se distinguent par une

propriété physique ; leur insolubilité en milieux aqueux,

à quelques exceptions près, mais, sont solubles dans les solvants

organiques (méthanol, chloroforme, cyclohexane, éther

éthylique, acétone...).

22

Ce sont aussi des molécules soit complètement

apolaires (lipide neutre) ou, bipolaires (molécule amphiphile avec une

tête polaire liée à une chaîne fortement apolaire).

Les lipides jouent divers rôles dans l'organisme des êtres vivants,

notamment celui de réserves intracellulaires d'énergie (environ

40%) (Blavy, 2010) de matériaux de structure (couches

de protection de cellules, composants des membranes biologiques) ; de

précurseurs d'activité biologique (hormones

stéroïdes, médiateurs extracellulaires et messagers

intracellulaires, vitamines liposolubles,...), sensibles à des stimuli

comme celles des photorécepteurs (Hininger-Favier,

2011).

b) Origine et digestion des lipides

alimentaires

L'alimentation apporte quotidiennement différents

lipides et nutriments liposolubles. Ces lipides sont dits d'origine

exogène et sont apportés par les aliments d'origine

végétale (graines de palme, olive, etc.) ou animale (graisses de

dépôt, graisses de lait, graisses des animaux aquatiques). Il

existe aussi des lipides endogènes, qui sont produits au cours du

métabolisme intrinsèque (biosynthèse)

(Hininger-Favier, 2011). Les lipides ont deux origines

endogènes notamment la biosynthèse et le catabolisme. La

biosynthèse se fait selon deux voies ; la voie malonique aboutissant

à la synthèse d'acides gras et la voie isoprenoïde qui

aboutit à la synthèse du cholestérol

(Hininger-Favier, 2011). Cette biosynthèse est

réalisée dans le cytosol des cellules. Dans l'organisme les

triglycérides, situés principalement dans les tissus adipeux,

constituent la forme principale de stockage de l'énergie (ANSES,

2011). Ainsi, en cas de jeûne prolongé,

d'activités physiques intenses ou de stress, leur mobilisation est

favorisée en l'absence de glucose. Ils sont hydrolysés par un

triglycéride lipase pour fournir des acides gras libres et des

2-monoacylglycérol. C'est la lipolyse (David, 2011).

Cette dégradation, peut être considérée comme une

voie secondaire de mise à la disposition de l'organisme d'acides gras

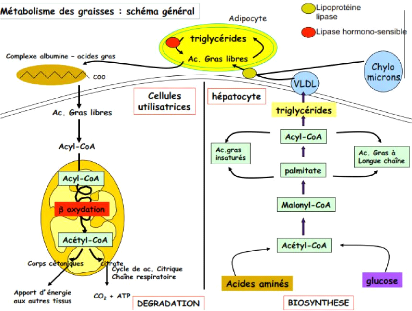

libres (Figure 2). Les produits issus de la digestion des lipides sont les

acides gras.

Les principaux lipides de l'alimentation humaine ou animale ne

sont pas absorbables par l'organisme les seuls assimilables étant les

acides gras libres à chaîne courte, les monoglycérides et

le cholestérol libre. Ainsi l'absorption des acides gras à longue

chaîne (AGLC) est donc un phénomène complexe et est

classiquement décomposée en trois étapes successives

(Figure 3): captage, trafic intracellulaire et contribution à la

synthèse des lipoprotéines. La biodisponibilité des

nutriments lipidiques dépend d'un processus complexe qui est la

digestion par les lipases dans l'estomac puis dans l'intestin, l'absorption par

les entérocytes et le transport vers les cellules utilisatrices. Elle se

fait progressivement sous la dépendance d'enzymes pancréatiques

et des sels biliaires (Couëdelo, 2011).

23

Figure 2: Schéma général du

métabolisme des lipides

Source : (David, 2011)

24

Figure 3: Captage et devenir intraentérocytaire

des acides gras à longue chaîne (AGLC)

L'absorption des AGLC peut se décomposer en quatre

étapes : 1°) la phase luminale qui a lieu dans la couche d'eau non

agitée où les acides gras ionisés (AG-) sont

progressivement protonés (AGH) ; 2°) le captage cellulaire qui se

fait par simple diffusion et diffusion facilité faisant intervenir

différentes protéines : plasma membrane fatty acid-binding

protein (FABPpm); fatty acid transport protein4 (FATP4) ; fatty acid

transporter (FAT/CD36) ; 3°) le trafic intracellulaire avec la I-FABP,

intestinal fatty acid-binding protein, la L-FABP liver fatty acid-binding

protein, les ACS, Acyl-CoA synthétase et l'ACBP, Acyl-CoA-binding