SOMMAIRE

DEDICACE

Erreur ! Signet non

défini.

REMERCIEMENTS

ii

SOMMAIRE

iii

LISTE DES ABREVIATIONS

iv

RESUME

v

INTRODUCTION

1

PREMIERE

PARTIE :

MILIEU ET

ENVIRONNEMENT

D'ASSOME

3

Chapitre 1 : LE PAYSAGE PHYSIQUE

15

Chapitre 2 : LE PAYSAGE HUMAIN

40

Chapitre 3 : DYNAMIQUE DU PAYSAGE

49

Chapitre 4 : CARACTERISATION DU

PAYSAGE

58

DEUXIEME

PARTIE :

DEVELOPPEMENT D'ASSOME

3

Chapitre 5 : LE CADRE JURIDIQUE

77

Chapitre 6 : LE CADRE ECONOMIQUE

85

Chapitre 7: L'ORGANISATION SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE ET

TERRITORIALE

103

TROISIEME PARTIE

:

VISION

DU

DEVELOPPEMENT

D'ASSOME

3

Chapitre 8. : POTENTIALITES ET CONTRAINTES DE

DEVELOPPEMENT.

113

Chapitre 9 : LES ACQUIS DU DEVELOPPEMENT

123

Chapitre 10 : ANALYSE ET PROPOSITION

D'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT D'ASSOME

127

Chapitre 11 : RISQUE DU DEVELOPPEMENT

146

CONCLUSION

154

BIBLIOGRAPHIE

157

LISTE DES CARTES

161

LISTE DES FIGURES

161

LISTE DES PHOTOS

162

LISTE DES TABLEAUX

163

LISTE

DES ABREVIATIONS

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement

BIE : Budget d'Investissement et d'Equipement

CEG : Collège d'Enseignement Général

FCFA : Franc de la Communauté Financière

Africaine

CGILE : Centre de Gestion Intégrée du

Littoral et de l'Environnement

CVD : Comité Villageois de Développement

DGSCN : Direction Générale de la

Statistique et de la Comptabilité Nationale

DGMG : Direction Générale des Mines et de la

Géologie

DHD : Développement Humain Durable

DNRA : Direction Nationale de la Recherche Agronomique

FIT : Front Intertropical

GPS : Global Position System

IDH : Investir Dans l'Humain

IEC : Information Education Communication

INS : Institut National des Sols

OMM : Organisation Mondiale de la

Météorologie

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OCDI : Organisation de la Charité pour le

Développement Intégral

PNAE : Plan d'Action Nationale pour l'Environnement

RM: Région Maritime

DSRP : Document Stratégique de Réduction de la

Pauvreté

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

FAIR :

PIB : Produit Intérieur Brut

ZAAP : Zone d'Aménagement Agricole Planifié

RESUME

Développement de l'espace, décentralisation et

gouvernance locale constituent, dans le contexte socioéconomique mondial

actuel, de nouvelles opportunités pour les Etats africains pour relever

le défi du développement. Aussi, cette étude aborde-t-elle

l'applicabilité de ces outils de développement au contexte rural

de la localité d'Assomé.

Le terroir d'Assomé couvre, dans l'extrême

Nord-Ouest de la basse vallée du Zio, une superficie de plus de 2 400

hectares soit 24 Km² environ. Il s'étend à cheval sur deux

unités morphologiques que sont la haute terrasse alluviale et la plaine

d'inondation du Zio. Le peuplement du terroir s'est fait par arrivée de

vagues successives de familles fuyant les guerres fratricides et qui ont suivi

les traces de Togbui Gbaguidji, le fondateur du village. Dès lors

commencèrent la conquête et l'exploitation progressives du terroir

jusqu'à ces limites actuelles.

Le choix d'Assomé comme terroir de recherche pour

analyser le développement des espaces géographiques, est

motivé par le constat qu'il fait montre de l'indigence du bien

être social, économique et environnemental qui

caractérisent les sociétés africaines. A ceci s'ajoute la

gestion administrative marquée par un pouvoir centralisé à

l'échelle nationale qui s'est révélé très

peu favorables au développement des entités infranationales

(préfectures, communes et village.).

Les problèmes de développement se posent alors,

à Assomé, sous leurs formes les plus typiques (économiques

et sociales) voire les plus extrêmes (environnementales). En effet,

malgré les ressources en sols aux potentiels agricoles variés, en

couverture végétale bien fournie et en eaux (par sa

contiguïté avec le Zio) et des précipitations moyennes, le

profil de référence de cette étude révèle

des conditions de vie très précaires matérialisées

par la pauvreté qui s'amplifie dans un cadre physique fortement

dégradé.

La lutte pour la survie quotidienne, par la mise en valeur

agricole et surtout l'extraction de gravier, a contribué à la

dégradation du système biophysique qui n'est plus à

même de répondre aux besoins sans cesse croissants de la

population. On assiste alors à l'effondrement de l'économie du

terroir avec pour corollaire un éclatement des cellules familiales par

le départ des bras valides vers les villes, la perte des valeurs

ancestrales et l'aggravation de la pauvreté qui devient endogène

au terroir. Il transparaît de ces constats, une indigence notoire de

développement au plan local qui nécessite à ce qu'on lui

trouve des solutions adéquates.

Les propositions apportées à cet effetpar cette

étude, insistent sur une réelle mise en valeur du potentiel

agricole du terroir à travers des aménagements

conséquents. Elles soulignent également la

nécessité d'une meilleure gestion de l'extraction de gravier et

la réhabilitation des terres dégradées par cette

activité. Par ailleurs, elles mettent l'accent sur l'urgence de la

concrétisation du programme de décentralisation administrative

à l'échelle nationale, afin de stimuler les populations locales

comme celle d'Assomé à une meilleure prise en charge autonomedu

bien être et du développement de leurs terroirs.

INTRODUCTION

Les sociétés humaines, par leurs

décisions d'implantation et d'aménagement, créent leurs

propres territoires sur lesquels elles développent une identité

collective.Elles posent leurs marques sur un espace que Brunet (2005)

considère comme « donné » parce que muni de

potentialités naturelles qui conditionnent l'organisation du territoire.

Ainsi, remarque-t-onque les zones côtières humides, les abords des

cours d'eau et les oasis dans les déserts, qui renferment beaucoup de

ressources, constituent les grandes régions de concentrations

humaines.

On peut alors définir le territoire comme un espace

géographique marqué par une communauté humaine qui y

construit son histoire à travers un ensemble de caractères, de

cultures, de savoirs et de pratiques fondés sur le système

d'interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains. Il a une

étendue et est circonscrit par une juridiction administrative ou

politique qui s'affranchit des faits naturels (cours d'eau, forêt,

montagne, ...) pour lui fixer des limites précises.

Le territoire ainsi conçu participe à la

satisfaction des besoins existentiels comme habiter, mobiliser les ressources,

communiquer, se défendre et se reproduire.Il se crée ainsi une

interaction dynamique entre l'environnement naturel et l'être humain qui

y habite. Ce dernier s'évertue à trouver des explications aux

phénomènes qu'il vit et aux faits qu'il engendre ou subit.

Corrélativement, il enclenche un processus de développement local

qu'il améliore pour optimiser son bien-être

socio-économique.

Ce développement local, considéré comme

un processus global et dynamique de construction du mieux-être à

l'intérieur des espaces locaux où les différents acteurs

se rencontrent, échangent, élaborent et mettent conjointement en

oeuvre des projets d'autopromotion durable, se révèle être

la stratégie la plus appropriée pour le développement des

Etats. Il exige, cependant de ces Etats, d'accorder une large autonomie aux

différentes entités territoriales (régions,

préfectures, cantons qui peuvent être des communes urbaines ou

rurales) pour susciter leur totale implication dans l'apport de solutions au

défi du développement.

Malheureusement, par manque de volonté politique, les

pays africains sont enlisés dans une gestion centralisée qui

empêche l'émergence d'initiatives locales de développement.

Par conséquent, un demi-siècle après les

indépendances, le développement et le mieux-être ne sont

que des mythes pour les populations. Pour cause, les méthodes ou

modèles et les stratégies, mis en place pour relever le

défi du développement, ne s'appuient pas sur les

potentialités propres à ces pays. De larges proportions de

ressources physiques et anthropiques sont ainsi marginalisées. Ce qui se

traduit par une indigence endogène de bien-être social

économique et environnemental.

Cependant prenant exemples sur les échecs

répétés des tentatives visant à relever le

défi du développement, les Etats africains semblent, à

l'instar des pays développés, s'engager sur la voie des

dynamiques de développement local. Il s'agit de stratégies et de

pratiques locales de valorisation de leurs ressources qui, en rompant avec les

options centralisées de développement de jadis, correspondent non

pas à unrepli défensif mais à une adaptation alternative

aux contraintes du développement (Mondes en

développement Vol 31-2003). En effet, depuis quelques

années, les Etats africains s'efforcent de promouvoir le

développement local ou développement à la base

accompagné de politiques de décentralisation.

Ainsi, plutôt que d'être dans l'attente

d'initiatives extérieures de développement souvent en

déphasage avec les réalités socio-anthropologiques

locales, les collectivités territoriales sont appelées à

cultiver leur aptitude à identifier et à valoriser leurs

ressources, à mettre en oeuvre des innovations et à susciter des

initiatives locales. Ce faisant, ces collectivités territoriales non

seulement pourront générer leurpropre développement, mais

aussi structurer et organiser ce développementredevenu "honorable", et

non plus marginal ou "de survie". C'est un paradigme renouvelé

dedéveloppement (Vachon, 2002)qui apparaît ainsi comme une

nouvelle opportunité pourles Etats africains, notamment le Togo.

Cependant, comme souligné dans Mondes en

développement(Vol 31-2003), le développement local n'est pas

un modèle "clé en main". Chaqueterritoire est spécifique;

il émerge d'un contexte (facteurs culturels, sociaux...) et d'une

histoire unique qui impliquent dès lors une logique de

développementunique. Cette différenciation territoriale ne

réside pas seulement dans lesproduits, mais aussi dans la façon

d'organiser la production, de créer et de gérerses ressources, de

développer des savoir-faire originaux. Il n'y a donc pas demodèle

unique et universel de développement local. Il est avant tout l'affaire

d'acteurs, de toutessortes, mis en rapport, mobilisés en vue de

stimuler une synergie créatrice,porteuse d'effets de

développement.

Ceci nécessite donc d'appréhender

spécifiquement chaque espace géographique support du

développement, dans sa globalité, sa diversité et sa

complexité. Pour ce faire, la mise en place d'un cadre d'étude

pluridisciplinaire s'avère nécessaire. Il s'agira de

procéder à une analyse multidimensionnelle et

intégrée du terroir investi. Au terme de chaque investigation,

l'on doit, à la lumière du profil de référence de

la zone étudiée, proposer avec la participation des acteurs

locaux, des orientations de développement global et

intégré afin de promouvoir le mieux-être des populations

qui y vivent.

C'est cet objectif que poursuit cette discipline qu'est " le

développement de l'espace " qui associe, dans une option d'analyse

spatiale intégrée,les compétences du géographe qui

analyse les interactions dynamiques entre les composantes physiques et humaines

de l'espace, celle du sociologue qui pose la question de la constitution

sociologique de l'espace (Löw, 2008) et la façon dont l'espace

intervient dans le social (Giddens, 1987) et celle de l'anthropologue pour

traiter des questions relatives à l'identité, à

l'appropriation et à l'enracinement des populations par rapport à

leurs terroirs. Quant à l'économiste, il s'occupe de

l'organisation économique du terroir, alors que le juriste étudie

ses structures administratives et la question de la gestion du foncier sous sa

domination. Par ailleurs, bien d'autres spécialistes tels que

l'étymologiste, le psychologue et le sémiologue peuvent, au

besoin, intervenir dans cette démarche qui vise à comprendre et

à découvrir l'agencement relationnel des systèmes

biophysiques avec la société humaine comme actrice du

développement de son terroir.

Cette contribution au développement de l'espace

s'intéresse au terroir d'Assomé (préfecture du Zio) qui

est particulièrement touché par la rupture entre la satisfaction

des besoins vitaux et la viabilité du milieu de vie. En effet, les

activités agricoles et les autres formes d'exploitation de ce terroir se

pratiquent, de nos jours, dans un environnement de plus en plus hostile

à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Cependant, il faut signaler que cette situation n'est que la résultante

de l'utilisation plus accrue et peu rationnelle, voire négative des

ressources. Il s'ensuit alors une profonde dégradation du paysage qui se

poursuit, avec pour corollaire l'effondrement de l'économie locale et la

généralisation de la pauvreté.

Localisé entre 6°20de latitude Nord et 1° 9

de longitude Est, le terroir d'Assomé se situe sur la rive gauche du Zio

à l'entrée de la basse valléeet couvre une superficie de

24,12 Km². Il se situe à 5 km de la Nationale N°1 à

l'Ouest de Davié dans la préfecture du Zio (figure 1).

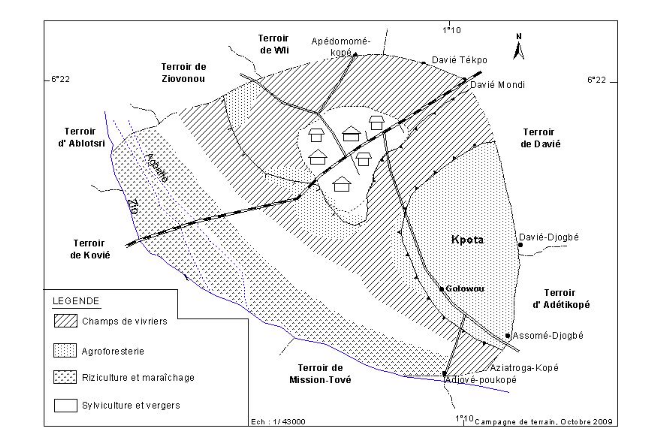

Carte 1: Situation du

terroir d'Assomé

L'observation du site révèle une topographie

à deux niveaux : une plaine alluviale (basse vallée du Zio) qui

occupe l'Ouest et le Sud-Ouest, surplombée par deux structures

tabulaires séparées par une vallée sèche dans l'Est

et le Nord-Est du terroir. Les structures tabulaires se raccordent au plateau

de Tsévié par un talus, de faible pente dégageant ainsi un

modelé en escalier de versant. Il s'agit en effet, selon Gnongbo (1996),

d'un lambeau de la haute terrasse de la rivière Zio qui présente

sur le versant gauche des discontinuités qui s'accrochent aux

différents plateaux de terre de barre qui entourent la basse

vallée. En somme le village d'Assomé est construit sur la haute

terrasse du Zio au pied du versant du plateau de Tsévié. La

terrasse est formée de dépôts alluviaux constitués

de galets et de graviers (Gnongbo, 1989). A ces ressources s'ajoute un

potentiel pédologique ferralitique sur les plateaux et hydromorphe dans

la plaine. Il supporte une végétation bien fournie, avec une

pluviométrie moyenne de 800 mm d'eau / an et est constitué

essentiellement de sols propices à l'agriculture.

Ces conditions bioclimatiques et géomorphologiques ont

permis la mise en valeur de la région à travers l'agriculture

vivrière dont les rendements permettaient de couvrir les besoins locaux

et de dégager des surplus. Ces surplus, écoulés sur les

marchés voisins, procuraient à la population des revenus non

négligeables. Ces revenus vont s'accroître, d'abord, avec le

développement de la riziculture irriguée à rendement

élevé, ensuite par l'émergence, à la fin des

années 70, de l'extraction traditionnelle des galets et graviers du

sous-sol du terroir. Cette activité portée par la "fièvre

immobilière" de la ville de Lomé a beaucoup contribué

à augmenter le revenu de la population. Ce qui se traduit par une

mutation de l'habitat villageois qui a évolué de sa structure en

banco vers des maisons en parpaings de ciment avec la toiture recouverte de

tôles. De même, le niveau de l'éducation s'est

amélioré. Les parents, disposant davantage de moyens financiers,

ont financé les études de leurs enfants.

En somme, selon les témoignages, Assomé aurait

connu par le passé une relative prospérité

économique et sociale stimulée par l'exploitation de son sous-sol

et la mise en valeur de ses potentialités agricoles. Cependant, cette

prospérité s'est révélée très

éphémère du fait de la gestion peu rationnelle des

potentialités.

En effet, l'augmentation des besoins alimentaires et

financiers des 3 500 habitants environ que constitue la population

d'Assomé (DGSCN, 2008) a imposé l'intensification de la mise en

valeur agricole des terres. Celle-ci se faisant sans apport de fertilisants et

sans mesure de conservation a conduit à leur épuisement total.

Elles ont ainsi perdu leurs caractéristiques physico-chimiques.

Parallèlement, plus de 600 ha de terre soit 37 % du terroir

d'Assomé sont rendus impropresà l'agriculture par l'extraction de

gravier. Il s'agit des sols ferralitiques très fertiles qui ont

été fortement dégradés et parsemés

d'excavations et de monticules d'argiles issus de l'extraction des graviers.

Ces terres ainsi perdues constituent un véritable manque à gagner

pour les agriculteurs. Il s'en est alors suivi une réduction sensible

du potentiel agronomique du terroir, accompagnée de la baisse

considérable des rendements agricoles. De nos jours, le terroir est

très dépendant des marchés extérieurs pour couvrir

ses besoins en produits vivriers.

De même, sous le coup d'une extraction abusive et

incontrôlée, les réserves des gisements de graviers sont

presque au bout de l'épuisement, dans le terroir. L'extraction de

gravier, de la capacité d'un camion de 8m3, prend de nos

jours plus de temps et fait dépenser plus d'énergie

qu'auparavant. Concomitamment, la qualité du gravier (taille), dont

dépend le prix d'achat, s'est aussi dégradée. Ce qui se

répercute sur les bénéfices qui ont beaucoup

diminué.

La conjonction de tous ces facteurs pose de nos jours à

Assomé un véritable problème de

détérioration du système fonctionnel "homme-nature" qui se

meut en un cercle vicieux qui handicape encore plus le développement de

ce terroir. Comment peut-on alors réorienter le terroir d'Assomé

vers l'édification de son développement "local" durable,

c'est-à-dire de façon soutenue sur le plan social,

économique et environnemental?

Telle est le questionnement fondamental sur lequel se base

cette recherche intitulée« Développement

des espaces géographiques, exemple du terroir d'Assomé dans la

basse vallée du Zio ».

Cette recherche présente l'intérêt

d'apporter, outre son utilité académique, une contribution

à l'analyse de fond de la problématique du

développementdans les Etats africains, en se focalisant sur le

développement local, précisément dans le terroir

d'Assomé dont les réalités existentielles illustrent les

difficultés de création des conditions de décollage du

développement au Togo. Elle se fixe comme objectif général

d'expliciter à partir d'un profil de référence, le niveau

désastreux du développement d'Assomé afin d'en proposer

des orientations pouvant promouvoir ce dit développement. De cet

objectif général découlent les objectifs

spécifiques suivants :

· présenter les potentialités physiques et

humaines ainsi que la dynamique d'évolution du terroir ;

· analyser le développement du terroir sur le plan

socio-anthropologique, économique et administratif ;

· proposer une vision de développement durable

rationnel et harmonieux.

Méthodologie de

recherche

Pour parvenir aux résultats de cette recherche nous

avons mené notre travail en deux étapes : la documentation

pour nous enquérir des données existantes et les campagnes de

terrain pour observer la dynamique actuelle de l'espace.

La documentation est la phase de recherche bibliographique par

laquelle nous nous sommes imprégnés des études se

rapportant à l'évolution des espaces géographiques dans le

monde, en Afrique et au Togo. Plus particulièrement,ce sont les ouvrages

traitant de la problématique du développement, du monde rural et

des déséquilibres que subit le milieu naturel qui ont retenu

notre attention. De nos lectures, nous avons élaboré une

brève revue pour donner un aperçu des données existantes.

La recherche documentaire a été

complétée par la collecte des données quantitatives ayant

trait au climat (pluviométrie, température, hydrologie...) et des

statistiques démographiques et agricoles. L'interprétation des

photos aériennes et l'analyse cartographique ont favorisé une

plus fine observation de la dynamique spatiale de notre zone de

recherche.Les photos n° 470 à 749 Mission 1969 et n° 2326

à 3604 Mission 1977 au 1/30 000 ont été utilisées

pour visualiser une bonne partie de la zone d'étude. A cela s'ajoute

l'analyse des fonds topographiques de Lomé 1C feuille NB - 31-XIV- 1C au

1/ 50.000 couvrant la basse vallée du Zio. Toutes les données

recueillies ont été corrigées et actualisées

grâce aux campagnes de terrain que nous avons entreprises dans la

région.

Ø Compte rendu de lecture

Le compte rendu de lecture s'organise autour de deux

principaux thèmes à savoir le développement local et la

dégradation des conditions et du cadre de vie.

· Le développement local

Le développement local est une approche, dite

territoriale comme celle abordée dans le cadre du développement

de l'espace. Il intègre des préoccupations d'ordre social,

culturel et environnemental au coeur des rationalités purement

économiques. Et, à en croire Vachon (2002) si les facteurs

économiques tels que le capital, lesressources naturelles, les

équipements et infrastructures de transport et decommunication, les

marchés...continuent d'être des éléments importants

dansle processus de développement des régions, le paradigme

renouvelé de développement accorde un rôle tout aussi

important aux facteurs nonéconomiques tels que la qualification

individuelle et collective, la transmissiondes savoirs et savoir-faire

traditionnels et actuels, le cadre de vie, la

perméabilitéà l'innovation, la vitalité

communautaire, l'ouverture à la concertation et aupartenariat. Ce que

corroborent Leloup, Moyart et Pecqueur (2003) en présentant le

développement local comme un exercice qui amène les

collectivités territoriales à mettre en exergue leurs aptitudes

à identifieret à valoriser leurs ressources, à mettre en

oeuvre une culture de l'innovation, àsusciter les initiatives locales et

à faire émerger des projets porteurs de développement. Ils

poursuivent en ces termes « plutôt que d'être dans l'attente

d'un projet dedéveloppement venu de l'extérieur, les terroirs non

seulement génèrent leurpropre développement, mais

structurent et organisent ce développementredevenu "honorable", et non

plus marginal ou "de survie"». Pour Pecqueur (2001), le

développement local est une pratique de valorisation des ressources, qui

correspond non pas à un repli défensif, mais à une

adaptation alternative aux contraintes qui jusque là entravent le

développement des pays africains. Il est rejoint par des responsables et

présidents de conseil élus africains qui ont conclu, à

l'atelier « approche territoriale du développement en

Afrique » du 12 au 14 Mai 2008 à Tanger, que le

développement local est une orientation stratégique pour les

gouvernements africains pour assurer un développement durable,

équilibré et garantissant la cohésion sociale.

Parlant des outils au service du développement local,

Landel-Milles et Derageldin (1991) désignent l'usage de

l'autorité local, la pratique de l'auto-contrôle et la gestion

rationnelle des ressources endogènes.Leloup, Moyart et Pecqueur (2003),

pour leur part, mettent l'accent sur la promotion de la décentralisation

et gouvernance locale. Selon Jean Walline juriste français, la

décentralisation est un transfert de pouvoirs de décisions vers

des collectivités territoriales, en tant qu'entités

infranationales disposant des autorités librement élues au

suffrage universel, à qui on a reconnu des intérêts

distincts et la compétence de gérer elles-mêmes ou de faire

gérer par leurs élus leurs intérêts. La

décentralisation consiste donc en une organisation juridico-politique

des espaces nationaux qui, de l'avis de l'anthropologue Minguet, ne peut

advenir sans une volonté et une intervention du politique et du

législatif. Ceci fut aussi souligné à l'atelier de Tanger

(12 au 14 mai 2008) qui reconnaît « que passer d'une gestion

centralisée des Etats à une approche contractuelle avec les

acteurs locaux, doter les collectivités des compétences requises

pour assumer leurs responsabilités et asseoir les pratiques de la bonne

gouvernance sont autant de défis pour les gouvernements africains pour

réussir le choix de l'approche territoriale du

développement ».

Malheureusement, cette volonté d'intervention du

politique et du législatif continue de faire cruellement défaut

dans les états africains, entretenant ainsi le cercle vicieux du sous-

développement marqué par la dégradation des conditions et

du cadre de vie notamment dans les terroirs ruraux comme Assomé.

· La dégradation des conditions et du

cadre de vie

Olivieri dans la préface de la revue "Notre Libraire,

n° Double 66-67 d'Octobre-Décembre 1982", estime que le rapport

romantique entre les sociétés rurales et la nature en Afrique,

comme l'image bucolique d'un univers agreste et harmonieux, semble avoir

vécu. De nos jours pour s'adapter au contexte économique mondial

et pour sortir de l'état de pauvreté endémique qu'il leur

impose, les populations rurales sont plus que jamais appelées à

surexploiter les maigres ressources de la nature. Ce faisant, elles se

retrouvent au centre d'un cercle vicieux qui selon Timberlake (1990)

entraîne la ruine de l'environnement avec les conséquences fatales

pour la vie. Ogoundé (1998) parle de délabrement du paysage rural

qu'il impute au déséquilibre entre la trilogie «

démographie - agriculture - environnement naturel ». Il

s'accorde ainsi avec Tchamié (1988) qui soutient que sous l'effet de

l'accroissement démographique et de l'urbanisme qui ont accru les

besoins de l'homme, les paysans ont développé des

stratégies dégradantes vis-à-vis de la nature. Ils

modifient ainsi dangereusement les équilibres écologiques

d'origine au profit de nouveaux équilibres plus fragiles et

difficilement gérables à en croire Ayivi (2007). Timberlake

(1988), mettant en exergue la dégradation indiscutable du milieu naturel

et rural africain, l'attribue à la négligence dont sont victimes

les populations rurales, de la part des autorités, au profit des

citadins. Ces derniers ont voulu maintenir les prix des denrées

alimentaires au niveau le plus bas. De ce fait, ces autoritésont

forcé les populations rurales à abuser des ressources des zones

agraires qui se sont considérablement fragilisées. De même

Dumont et Mottin (1982) mettent l'accent sur la marginalisation des paysans

africains dans un environnement de plus en plus dégradé et

hostile du point de vue écologique. Par ailleurs, tous les auteurs

s'accordent à dire que cette dégradation écologique se

reflète à travers celle de ses composantes fondamentales que sont

la végétation et le sol.

Concernant la première composante, la

végétation, le phénomène se traduit selon

Etsè (1997) et Ogoundé (1998) par la diminution voire

l'anéantissement quasi total de celle-ci (forêt

mésophile), de la densité et de la diversité des

espèces herbacées et ligneuses, surtout sur les plateaux de terre

de barre de la région maritime où les densités

élevées selon Schwartz (1984), Gnongbo (1996), Houédakor

(1997) et Aklamanu (1998) ont conduit à l'extension des superficies

emblavées et leur mise en valeur continue suite à la suppression

de la jachère.

Quant à Azanlékor (1986), Lakoussan (1998),

Djangbédja (2000) et Aliti (2006), ils déplorent l'ampleur de la

destruction des paysages végétaux dans les zones d'extraction de

phosphates à Hahotoé et de galets et sables dans la basse

vallée du Zio. Selon ces auteurs, l'activité extractive

industrielle ou traditionnelle laisse derrière elle, un paysage de

désolation marquée par la suppression systématique du

couvert végétal et la dégradation complète des sols

rendant difficile toute possibilité de reconquête de la

végétation. Pour Houédakor (1997), cette

dégradation est un frein au développement car l'absence d'arbres

perturbe la composante importante qu'est le sol, dont la dégradation de

structure (perte de cohérence et de pulvérulence sur le plateau

continental, augmentation de cohérence dans les basses terres,

bas-fonds, vallées et plaines alluviales) est suivie de

l'appauvrissement en éléments minéraux, de la baisse de

capacité de rétention en eau et de teneur en matières

organiques comme Ogoundé (1998) et Aklamanu (1998) l'ont

démontré dans le Sud-Est du Togo. Par conséquent,

l'érodibilité des sols augmente sensiblement et se manifeste par

l'élaboration des formes spectaculaires. Cet aspect de la

dégradation des sols déjà abordé par Poss et Rossi

(1985), Ayéna (1989), Démakou (1998), Kankpénandja (2005)

dans les régions de la Kara et des Savanes au Togo se retrouvent

également et d'une manière plus sévère dans la

basse vallée du Zio où, en raison des versants longs et à

pente très faible, le ruissellement s'accumule, prend de l'ampleur et

de la vitesse si l'on se réfère à Adjari (2006). Gnongbo

(2003), à cet effet, parle d'un système de ravinement brutal et

spectaculaire à l'issue de très fortes précipitations.

Pour Séwonou (2007), il s'agit d'une véritable crise

morphogénique déclenchée par les activités des

populations en quête du mieux-être social et économique.

Pour ce faire, elles exploitent leur milieu naturel par des activités

agricoles et surtout l'extraction de gravier et sable. Les effets pervers de

ces activités sont exacerbés par la pente et la nature des

formations superficielles.

Outre ces dégradations physiques et mécaniques,

Akibodé (2000) a mis en exergue la périodicité des graves

inondations que connaît la basse vallée du Zio. Cette

périodicité selon Gnongbo (1996) et Agbéwornou (2008) est

la résultante des crues des différents fleuves et

rivières, suite aux pluies diluviennes pendant les périodes

d'hivernage. Selon Klassou (1996), ces crues sont des phénomènes

fugaces mais redoutables du fait de leur puissance destructive. En prenant pour

exemple le fleuve Mono, il conclut à la nature tropicale et

exclusivement pluviale du régime des cours d'eau du bas-togo, dont les

crues sont expliquées par l'effet cumulé de la concentration puis

de la forte intensité des pluies diluviennes dans leurs hauts bassins.

En ce qui concerne les inondations que provoquent les crues dans les basses

vallées, tous ces auteurs soulignent leur brutalité et leur

violence, et les énormes dommages sur le plan humain et

économique. A cet effet, Obasi, président de l'OMM1(*), estime à près de

250.000 victimes et 50 à 100 milliards de dollars US, les

dégâts matériels consécutifs aux inondations dans le

monde. Toutefois, Klassou (1996) souligne que les crues sont porteuses d'espoir

au plan agricole, en plus des gains de la pêche.

Les répercussionsde toutes ces formes de

dégradation sont dramatiques pour les populations rurales. La

pauvreté devient endémiques'accentue et se

généralise. Pour cause, la nature qui offre les ressources

alimentaires et économiques aux populations, n'est plus en mesure, oudu

moins, pas pour longtemps encore, d'assurer la satisfaction de ces besoins

vitaux. A cet effet, Aklamanu (1998) pense que les rendements agricoles ont

considérablement diminué, les revenus tirés de

l'exploitation commerciale des forêts s'amenuisent et les paysans

éprouvent d'énormes difficultés à passer les

périodes de soudure et à assumer les besoins financiers. Les

déperditions scolaires sont très fréquentes et l'exode

rural s'intensifie.

Face à cette situation, Tcheinti-Nabine (2000) affirme

qu'il est donc plus urgent de mener des études et d'envisager des

palliatifs afin que les populations rurales répondent au mieux à

leurs besoins quotidiens sans toutefois porter préjudice à la

capacité des générations futures de répondre aux

leurs. Dans cet ordre d'idées, Aklamanu (1998) pense qu'il faut amener

les paysans par la maïeutique à découvrir les actions de

restauration du milieu. Il suppose que l'échec des différentes

actions menées pour résoudre le problème de

dégradation des paysages, résulte de la difficulté de

communiquer aux paysans les résultats des recherches

élaborées dans les stations. Ces résultats ont du mal

à être intégrés dans le contexte socio

économique et culturel des paysans parce qu'ils restent au niveau de la

connaissance pure. Il est donc impérieux de mettre en oeuvre des

programmes de conscientisation des paysans qui puissent les amener à

gérer les différentes connaissances (l'arbre, la couverture

végétale, l'érosion,...) pour que cette coordination

aboutisse à des découvertes. En effet, les paysans, qui auront

« découvert » le principe de conservation de leur

environnement, mettront en oeuvre automatiquement ces innovations techniques

parce que tout esprit humain essaie ce qu'il a

« découvert » pour en vérifier

l'authenticité.

L'apport de l'ensemble de ces ouvrages lié à

notre problématique nous permet d'affirmer sans trop exagérer

qu'il existe une rupture entre le couple « développement -

environnement naturel » d'où l'émergence de nouveaux

concepts comme le développement durable et développement local.

C'est cette problématique d'ordre socioéconomique et

environnemental que nous voulons mettre en relief dans le terroir

d'Assomé à travers l'analyse de son paysage.

Ø Les campagnes de

terrain

Nous avions organisé deux campagnes de terrain à

partir desquelles nous avons établi la situation de

référence de la zone de recherche.

La première s'était déroulée

pendant la grande campagne agricole d'Avril - Juillet 2008. Le paysage a

été exploré afin d'observer, de décrire, de

photographier et de schématiser les différents aspects physiques

et humains qui le caractérisent. Plusieurs transects ont

été définis et une attention particulière a

été portée à la nature des paysages

végétaux et pédologiques, aux détails

topographiques, à l'occupation de l'espace et à sa mise en valeur

de même que les différentes formes de dégradations que

subit le paysage. En outre, les nombreux entretiens avec les membres de la

collectivité locale et les personnes ressources ont permis de recueillir

des informations sur l'historique du village, les rites et traditions

ancestrales et les conditions de vie de la population.

Dans le courant du mois d'Août 2008 nous avons de

nouveau sillonné le terroir, à la suite des dernières

inondations survenues dans la basse vallée du Zio afin de mesurer

l'impact de cette catastrophe sur le paysage et les populations. Une campagne

spéciale de "géoréférencement" a été

organisée entre le 05 et le 15 octobre 2009 pour bien délimiter

le terroir et les entités qui organisent l'espace.

Les résultats issus de cette démarche

méthodologique et la documentation en général permettent

d'articulerle mémoire autour de trois grandes parties.

La première partie constituée de quatre

chapitres s'intitule Milieu et Environnement d'Assomé. Il

présente dans le détail les aspects physiqueset humains

généraux,les processus d'évolutionet la

caractérisation actuelle (dégradation) du paysage. La

deuxième partie pour sa part fait découvrir en trois chapitres

les cadres cadre juridique et administratif, économique,

socio-anthropologique et l'organisation de l'espace d'Assomé sous le

titre principal de contexte du développement à Assomé.

Alors que la troisième partie dénommée vision et risque du

développement analyse sur trois chapitres le contexte du

développement à Assomé, en dégage les contraintes

et les atouts avant de proposer des orientations pour le développement

humain durable et harmonieux du terroir.

Les difficultés de l'étude

Durant les travaux de terrain, nous avons rencontré de

nombreuses difficultés, principalement au cours de la campagne de

géoréférencement des limites du terroir d'Assomé.

En effet, dans le contexte d'un litige foncier entre la famille Agbaléti

d'Assomé et la communauté de Daviè-Zogbé, cette

dernière en voyant le GPS nous ont pris pour un géomètre.

Malgré nos explications nous avions été

appréhendés (mon guide et moi), et amenés à la

gendarmerie d'Adétikopé avec le matériel. Il a fallu alors

l'intervention du commandant de brigade et notre directeur de mémoire

par téléphone, pour que nous soyons libérés.

Après notre libération, il nous a été formellement

interdit de revenir dans la zone.

Première partie :

Milieu

et

Environnement

d'Assomé

Un espace géographique est un système

organisé dynamique et évolutif de facteurs naturels et

humains. Le climat y conditionne la nature de la végétation qui

à son tour détermine l'évolution des sols. Aussi les

activités humaines qui s'y déroulent, ont-ils des effets directs

ou indirects, immédiats ou à long terme sur ce système

écologique. Il sera donc question d'étudier dans ce chapitre les

caractéristiques physiques et humaines le terroir d'Assomé.

Chapitre 1 : LE PAYSAGE PHYSIQUE

Les caractéristiques physiques générales

du terroir d'Assomé s'identifient à celles du cadre

géographique global de la basse vallée du Zio dans laquelle

s'inscrit le site du village d'Assomé avec ses

spécificités qui lui confèrent une certaine

originalité.

La singularité de ce terroir par rapport aux terroirs

voisins, réside dans l'aspect étagé de son site. On y

distingue nettement deux entités morphologiques à savoir la

terrasse alluviale et plaine d'inondation du Zio raccordées par un long

talus à pente faible (9%).

La terrasse est traversée par une large vallée

sèche la sectionnant en deux petites entités. La première

que l'on peut appeler « le plateau d'Assomé »,

constitue le site du village d'Assomé avec toutes ses infrastructures.

La seconde nommée kpota2(*) par les habitants, se trouve au Sud-ouest de la

première et constitue la principale zone d'extraction de gravier.

La vallée, large d'environ 800 mètres, est

exploitée à des fins agricoles et communique avec la plaine

alluviale. Cette dernière s'étend au pied de la terrasse jusqu'au

lit du Zio sur près de 5 km.

1.1. Le contexte

géologique

Le terroir d'Assomé se situe dans un contexte de

formations géologiques nées de l'orogenèse panafricaine

vieille d'environ 600 millions d'années dans la chaîne des

Dahoméïdes, sur lequel repose le bassin sédimentaire

côtier issu de l'évolution post paléozoïque (Gnongbo,

1996). Elle constitue l'unité structurale de la plaine

bénino-togolaise formée essentiellement du socle et du bassin

sédimentaire.

1.1.1.

. Le socle

Il constitue le soubassement du relief dans le Sud-Togo. Il se

trouve en affleurement dans la zone de contact entre le socle et le bassin

sédimentaire côtier qui se situe au Nord-Est d'Assomé. Il

s'agit d'un ensemble de formations d'âge archéen ayant subi le

cycle tecto-métamorphique libérien. Il est

représenté par des formations gneisso-migmatiques et des

ortho-gneiss ces derniers se remarquent par leur

hétérogénéité. On peut donc distinguer des

ortho-gneiss à méta diorites quartzitique à biotite, et

d'autres qui sont fins à deux micas. Les migmatiques, d'autre part, sont

constituées de biotite et de muscovite.

1.1.2.

Le bassin sédimentaire côtier

Le bassin sédimentaire côtier d'âge

crétacée supérieure et tertiaire est

représenté par une étroite bande de 30 à 50 km

à l'extrême Sud-Togo. Il constitue une petite portion du vaste

domaine allant du Ghana au delta du Niger. Il s'agit du bassin

éburnéo-nigérien (Mestraud, 1970) cité par (Tastet,

1975) dont le BRGM (1982) en a réalisé la coupe structurale

(figure 1). De même, Johnson (1987) en a dressé un tableau

stratigraphique (tableau 1).

Tableau 1: Données

sur la stratigraphie du bassin sédimentaire côtier

|

SLANKY 1959

|

FORMATIONS

|

JONHSON 1987

|

|

?

|

Continental

|

?

|

|

EOCENE

|

Moyen

|

Phosphate

|

Moyen

|

EOCENE

|

|

Inférieur

|

Marnes phosphatées

|

Inférieur

|

|

PALEOCENE

|

Supérieur

|

Argiles attapulgites

|

|

Inférieur

|

Calcaires marneux

|

Supérieur

|

PALEOCENE

|

|

Sable de tabligbo

|

Inférieur

|

|

CRETACE

|

Supérieur

|

Sables, argilites, calcaires

|

Supérieur

|

CRETACE

|

Source : Johnson (1987)

Extrait de Gnongbo, 1996

Figure 1: Coupe

structurale du bassin sédimentaire côtier du Togo dans sa

partieoccidentale(d'après le B R G M, 1982)

C'est un relief monoclinal peu élevé. Les

différentes formations que l'on retrouve sur cette bande

sédimentaire sont connues grâce aux multiples travaux

géologiques effectués dans le cadre des projets d'hydraulique

villageoise. Le bassin sédimentaire côtier est composé de

formations détritiques allant du Maastrichtien à l'Eocène

et des dépôts post Eocène appelés Continental

Terminal.

1.1.2.1. Le Maastrichien

Directement transgressifs sur le socle, les

dépôts du maastrichtien sont dominés par la combinaison des

faciès quartzo-détritiques. Localement, les dépôts

sommitaux sont représentés par un épisode

grossièrement détritique de sables et de graviers roulés

d'origine fluvio-deltaïque. Ils marquent l'amnésie fini

maastrichtienne ou le faciès fini crétacé. On a ainsi

découvert que le bassin sédimentaire côtier n'a pas

échappé aux influences de la structure du socle sur lequel il

repose. Son étude pétrographique montre qu'il est

constitué de dépôts sédimentaires variés.

A la base, nous avons des formations marno-calcaires aux

intercalations de sable et d'argile et au sommet des dépôts sablo

argileux du continental terminal comportant un faciès inférieur

de sables fins et un faciès supérieur grossier avec des niveaux

de conglomérats et parfois de galets roulés.

1.1.2.2. .Paléocène

Il est marqué au nord par des dépôts

argileux à sablo-argileux gris condensés relevant du domaine

infra littoral proximal. Plus au sud c'est le faciès marneux à

marno-sableux. Une série marno-argileuse grise succède aux

calcaires. Ces dépôts appartiennent à une plateforme

extrême avec confinement du fond marin.

1.1.2.3. Eocène

Il existe trois types dépôts de

l'éocène :

§ éocène inférieur : il s'agit de

dépôts marno-argileux qui se perpétuent avec des

dépôts quartzo détritiques.

§ éocène inférieur terminal moyen :

elle débute par une épisode d'argile à attapulgite

précédant les calcaires argileux souvent phosphatés

tendant à devenir argilo marneux.

§ éocène moyen: la sédimentation y

combine marnes et argiles gris foncé à ocre et des calcaires

organiques parfois dolomitiques.

1.1.2.4. Le continental terminal

Il s'agit en réalité d'une structure monoclinale

élaborée dans les formations sablo argileux que Johnson (1987)

appelle la série détritique supérieure reposant en

discordance sur le socle avec une base érosive sur la série

marine. Il est constitué de dépôts détritiques,

(sables, argiles, graviers) à granulométrie variée souvent

bariolés et rubéfiés. Le continental terminal

présente ses fortes épaisseurs au Nord à l'aplomb du

plateau de Tsévié et au Sud, il plonge en direction de la

côte actuelle. Selon Slansky (1962) le continental terminal est

très peu développé au niveau du bassin versant du Zio. Il

est disséqué d'Ouest en Est par les vallées du Zio, du

Lili et du Haho et ensuite du Nord au Sud par la dépression de la Lama.

Cet émiettement donne ainsi un ensemble de petits plateaux. Il y a ceux

du Nord : les plateaux de Fongbé de Kouvé et de

Tsévié dans lequel se loge la terrasse qui constitue le site

d'Assomé, et ceux du Sud : les plateaux de Noépé -

Agoènyivé, Kpogamé et celui de Vogan - Attitogon.

1.1.2.5. Les Terrasses

Les terrasses sont des constructions alluviales ou des

accumulations « en forme de gradins au dessus du nouveau lit par

l'intermédiaire d'un talus plus ou moins raide » R. Coque

(1977). Celles de la basse vallée du Zio forment selon Gnongbo (1989 et

1996), un système de paliers déposés le long des versants

du cours d'eau (figure 2).

Source : Gnongbo, 1996

Figure 2: Coupe

schématique des terrasses alluviales de la basse vallée du

Zio.

Ces paliers se différencient les uns des autres par

l'altitude, la nature du matériel piégé, le degré

de ferrugination ainsi que l'induration. De ce fait, on distingue trois

terrasses dans la basse vallée du Zio.

La première, qui est la plus ancienne, se situe au

dessus des autres avec une couche de matériel grossier fortement

indurée. C'est sur cette terrasse que se situe le terroir

d'Assomé qui fait l'objet de cette étude.

La deuxième de ces terrasses occupe une position

intermédiaire entre la plus ancienne et la plus récente et est

dénommée la terrasse moyenne. La taille de son matériel

est plus réduite que celle des galets de la haute terrasse.

La troisième terrasse est la plus récente et se

différencie des autres par la finesse du matériel

déposé et sa couleur grise qui tranche avec celle des anciennes

terrasses plus ou moins rouge. De même, elle s'oppose de par sa texture

aux alluvions grossières constituées de gravillons, de galets et

de graviers que renferment les anciennes terrasses. Ce matériel n'est

autre que des sables, des argiles et des limons. Sa surface relativement

plane est parsemée de quelques zones exondées. Elle coïncide

avec la vallée d'inondation actuelle du Zio et surplombe le lit du cours

d'eau par des berges relevées.

La haute terrasse de la basse vallée du Zio a sa plus

grande représentation sur la rive gauche. Elle y est présente en

discontinuité sous forme de lambeaux qui s'accrochent aux plateaux du

Continental Terminal. On retrouve ces discontinuités du Nord au Sud

à Assomé et à Adétikopé (carte 2). Elles se

trouvent à une position topographique de plus de 40 mètres

(Gnongbo, 1989) et renferment des galets de quartz de grande taille (4

à 10 cm) qui sont soudés les uns aux autres par une matrice

fortement indurée, essentiellement sablo-argileuse rouge. Un transects

suivant le tracé AB (carte 2) a révélé le profil

transversal de la figure 3.

Campagne de terrain, avril 2008.

Carte 2 : Disposition des

terrasses de la Basse Vallée du Zio

Figure 3: Coupe

transversale de la basse vallée du Zio suivant le tracé

AB

Les galets sont des matériaux de transport alluvial qui

proviendraient « sans l'ombre d'un doute d'une province du socle

granito-gneissique immédiatement en amont et qui comporte certainement

des filons de quartz ou tout au plus d'une région du haut bassin

atakorien de formation quartzitique » (Gnongbo, 1996). Leur

accumulation sur place s'explique par leur abandon par le Zio à la suite

d'un changement hydrodynamique qui n'était plus favorable à leur

transport.Ils sont ensuite recouverts par un important manteau colluvial de

nature argilo-sableuse venant du continental terminal, et dont

l'épaisseur varie de 1 à 3 m dans les carrières à

Assomé. Le profil vertical du sol fait découvrir sa

stratification (photo 1) qui diffère d'une carrière à

l'autre (figures 4, 5 et 6).

Figure 3 : Coupe dans une carrière d'extraction

de gravier sur le versant au Sud d'Assomé

Photo 0 :

Vue du profil vertical du sol dans une carrière à

Assomé

22

Source : Campagne de

terrain, Avril 2008.

0

1

2

3

4

H0

H1

H2

H3

H5

H4

5

LEGENDE

H0 : horizon humique avec enracinement de

couleur grise (30 cm)

H1 : horizon sablo-argileux rouge avec

enracinement et débris végétaux (80 cm)

H2 : horizon argileux avec présence de

granule et gravillon (40 cm)

H3 : horizon à galets et gravillons

avec une matrice faiblement indurée de couleur rouge tachetée de

rouille (120 cm)

H4 : horizon à galet

piégé dans une matrice fortement endurée. Tâches

rouille d'oxyde de fer et jaune de manganèse avec présence de

blocs de poudingue (2m)

H5 : horizon argileux sous-jacent

Figure 5 : Coupe dans une carrière à

Kpota au

Sud-Est d'Assomé

0

1

2

3

H1

H2

H3

LEGENDE

H1: horizon sablo-argileux à argileux de

couleur rouge (150cm)

H2: horizon à galet et gravier fortement

induré de couleur rouge (2cm)

H3 : horizon argileux sous-jacent

Figure 6 : Coupe dans

une carrière à Kpota au Sud-Est d'Assomé

Figure 5 : Coupe dans

une carrière d'extraction de gravier au milieu des habitations à

Assomé

23

Source : Campagne de terrain, Avril

20080

1

2

3

4

H0

H1

H2

H3

H5

H4

5

La disposition des galets n'indiquant aucune orientation

préférentielle (photo 2), on pourrait conclure alors que le

dépôt a été fait en vrac. Ce qui est confirmé

par la présence, sur certains galets, de traces de percussions issues

des chocs lors de la chute (Gnongbo, 1989). Il s'y est donc constitué

des couches ou horizons de matériaux grossiers où les galets et

les graviers sont pris dans une patine ferrugineuse dont l'induration se

renforce au fur et à mesure que l'on évolue en profondeur. On

note aussi par endroit et à profondeur variant entre 1 et 2 m, un

horizon ferrugineux avec une faible présence de graviers et de galets

qui surmonte les couches de graviers. Ce qui suppose que la terrasse a

probablement été dégradée et remaniée sur

place ; en témoigne les gros blocs de poudingue exhumés dans

les carrières de Kpota au Sud-Est du village (Photo 3).

Photo2

Photo3 Photo2

Photo3

Source : Campagne de terrain, Avril

2008

Photo 1 : Vue partielle

d'une couche de gravier fortement indurée.

Photo 2 : Bloc de

poudingue exhumé dans une zone d'extraction.

A certains endroits de la vallée sèche notamment

au Sud d'Assomé, se retrouvent des couches de graviers surmontées

par des horizons de matériels détritiques constitués de

sables fins de couleur blanchâtre. C'est en fait un manteau de sables

blancs fortement lessivés comportant des strates subhorizontales de

couleur brune roux. Elles indiquent un dépôt d'oxyde de fer

effectué probablement lors des phénomènes de battement de

la nappe sous jacente (Gnongbo, 1996). Le matériel extrait à ce

niveau est dénommé " gravier blanc" à cause de sa teinte

blanche.

1.2. Contexte

géomorphologique

La géomorphologie de la zone d'étude est

marquée par l'aspect étagé du relief qui

révèle deux unités morphologiques à savoir : le

plateau de Tsévié et la haute terrasse alluviale du Zio.

1.2.1.

Le plateau de Tsévié

Il s'inscrit dans l'ensemble de la série Nord des

plateaux de terre de barre du Continental Terminal. Son altitude varie entre 60

et 100 m et surplombe la plaine granito-gneissique au Nord par un talus de

près de 20 m de dénivellation. Il est légèrement

incliné vers le Sud-Est. Sa surface topographique est

ondulée par endroits des dépressions sèches de l'ordre de

300 à 500 m de large avec des versants à pente douce (1 à

2 %). Ces dépressions constituent des accidents localisés dont

les origines témoignent des affaissements et des tassements dans les

formations argilo-sableuses du Continental Terminal.

1.2.2

La terrasse alluviale

La terrasse alluviale fait partie du système de

terrasses étagées déposées en contrebas des

versants de la basse vallée du Zio. Elle représente, à

Assomé, la formation alluviale la plus ancienne et la plus haute. Elle

se retrouve logée dans le versant sud-ouest du plateau de

Tsévié, et surplombe la moyenne et la basse terrasse

respectivement de 20 et 40 m. Elle est coupée en deux par une large

dépression à pente forte et abrupte par endroit qui ceinture la

localité d'Assomé. Le paysage donne ainsi l'impression que l'on

se retrouve en face de deux mini plateaux: le plateau d'Assomé et

le plateau de Kpota au Sud-Est du village d'Assomé (l'expression kpota

signifiant le sommet, est le nom donné à l'entité

situé de l'autre coté de la dépression). Il s'agit en

effet d'une vallée allongée dont certaines parties

marécageuses recueillent les eaux de ruissellement et les eaux de crue

du Zio. Le sol à ce niveau est constitué d'argile de couleur

grise - noire sur lequel se développent les activités

agricoles.

La haute terrasse d'Assomé est directement

raccordée à la basse terrasse sablo-limoneuse par un talus long

et peu sensible à l'entrée du village d'Assomé en venant

de Kovié et par un talus court légèrement abrupt à

l'entrée d'Adétikopé.

1.2.3.

Le bassin versant du Zio

C'est une plaine d'accumulation dont la surface topographique

correspond au sommet d'un remblaiement de la basse vallée. Elle

résulte des apports plio-quaternaires constitués d'alluvions de

texture sablo-argileuse provenant probablement de l'altération dans la

zone de socle cristallin (Akibodé, 2000).

En amont du contact socle / bassin sédimentaire, la

haute vallée alluviale forme une bande étroite et allongée

en « V » sur près de 90 km avec des pentes de l'ordre de

32%.

En aval, la basse vallée s'ouvre en forme d'entonnoir

en direction de son embouchure. Elle se présente en forme d'un

« U » largement ouverte, mais très faiblement

encaissée. Les dénivellations sont généralement de

l'ordre de 1 à 2 mètres et la valeur des pentes est de faible

à nulle (entre 0,2 et 0,7 %). Elle est parsemée d'un chapelet de

cuvette de décantation qui sont envahies par les eaux pendant les

périodes de crues. Cette configuration du bassin versant du Zio à

savoir :

§ vallée étroite en « V »

avec des pentes relativement élevée en amont ;

§ vallée en « U » largement

ouverte et pentes faibles à nulles à l'aval expliquerait la

§ forme brutale et inattendue des inondations qui

surviennent dans la basse vallée du Zio.

1.3. La pédologie

La pédologie dans le terroir d'Assomé se

résume à trois types de sols liés à la morphologie

caractéristique de la basse vallée du Zio (carte 3). En effet,

les sols ferralitiques se rencontrent sur les plateaux de terre de barre et les

hautes terrasses. Les versants sont quant eux dominés par les sols peu

évolués d'apport et non hydromorphes alors que dans la basse

plaine on retrouve les sols hydromorphes.

Gnongbo(1996) actualisée par Adjaho (2009)

Carte 3 :

Pédo-morphologique de la Basse Vallée du Zio.

1.3.1.

Les sols ferralitiques

Les traits dominants de la terre de barre sont, sans doute,

ceux des sols ferralitiques (Klassou, 1996). Ce sont des sols profonds qui

surplombent de deux à trois mètres une couche de graviers

roulés en place (Figure 7). Ils sont caractérisés par la

prédominance des actions d'oxydation du fer qui leur donne une couleur

rouge. La texture est sablo-argileuse en surface alors qu'en profondeur elle

est de nature argilo-sableuse. Ils possèdent une bonne fertilité

et une aptitude hydraulique assez bonne. Selon une étude

agro-pédologique menée sur la terre de barre, par l'Institut

National des Sols (INS, 1987), ces sols sont perméables et bien

adaptés à la culture de maïs, du haricot et du manioc.

0

1

2

3

4

H0

h1

h2

H1

H2

H3

LEGENDE

H0 : Horizon humique de

couleur brun rouge à foncé avec enracinement abondant(15cm).

H1: Horizon sablo-argileux

à argileux avec processus de rubéfaction et enracinement (210

cm)

h1 : Horizon sablo-argileu rouge

brun(80cm).

h2 : Horizon argilo-sableux

couleur rougeâtre avec enracinement modéré(120cm).

H2 : Horizon à gravier

et galet piégés dan une matrice ferrugineuse indurée avec

présence de poudingue (2 m).

H3 : Horizon

argileux sous jacent.

Source : Campagne de terrain, Avril

2008

Figure 4 : Profil d'un sol

ferralitique à Assomé

1.3.2.

Les sols peu évolués d'apport non hydromorphes

On les retrouve sur les versants en direction de la basse

vallée du Zio. C'est une série de sols argilo-sableux à

sableux lessivés, formés par les colluvions fines (Sewonou,

2007).Ils forment un terme de passage entre les sols faiblement ferralitiques

et les sols hydromorphes et sont des sables décalcifiés.

1.3.3.

Les sols hydromorphes.

Ce sont des sols soumis à un engorgement temporaire ou

permanent. Ils sont le plus souvent d'apports alluviaux et colluviaux qui se

forment dans la plaine d'inondation du Zio et dans certaines zones

déprimées où l'eau stagne pendant une période plus

ou moins longue de l'année. Ce sont des sols de couleur gris-brune, avec

une texture argilo-limoneuse à sableuse. Ils sont homogènes

(Figure 8), argileux, pâteux, et virent quelques fois au noirâtre

avec des traces d'oxyde de fer (rouille).

0

1

Figure 5 : Profil de sol

hydromorphe aux abords du Zio

1.4. La

végétation

Le paysage d'Assomé est dominé par une

végétation qui reflète celle de la basse vallée du

Zio dont il fait partie. Il s'agit de la savane arbustive avec un

cortège floristique riche en espèces appartenant à

plusieurs genres. Elle est composée d'une strate arborescente

supérieure, d'une strate arborescente inférieure et d'une strate

herbacée (figure 9).

W NE

Légende

Source : Gnongbo (1989)

Figure 6 :

Toposéquence à l'entrée de la basse vallée du Zio

entre Mission-Tové et Assomé

o La strate arborescente supérieure comporte des

ligneux dont la taille est supérieure à 15 m. Ses espèces

sont le Ceiba pentadra, l'Adansonia digitata, l'Antiariis

africana, le Bambousa vulgaris, Barassus aethiopum, le Phenix

reclinata, etc. Le taux de recouvrement de cette strate est très

faible (10 à 15 %).

o La strate arborescente inférieure et arbustive a une

hauteur de 3 à 10 m avec un taux de recouvrement de 35 à 40 %.

Elle est constituée par les espèces de savanes guinéennes

telles que le Vitellaria paradoxa, le Terminalia glauxesens

et le Morenda lucida.

o La strate herbacée, de plus de 2 m de haut, est

dominée par l'andropogon gayanus, le Pacicum maximus

et l'Imperata cylindrica. Son taux de recouvrement dépasse les

50%. C'est une formation végétale très verdoyante pendant

la saison des pluies. Elle se dessèche particulièrement au niveau

de la strate graminéenne au cours de la saison sèche.

D'après cette description floristique, il

apparaît de façon générale que c'est une

végétation plus ou moins ouverte riche en espèces

arborescentes à tapis graminéen important qui colonise toute la

basse vallée du Zio. Cependant, il faut signaler qu'il existe à

certains endroits tels que Kovié et surtout Assomé des traces de

forêts reliques, considérées par les populations comme

sacrées. Elles s'identifient par une strate supérieure de plus de

30 m de haut dont les espéces les plus fréquents

sontl'Ecalophobia duipifera, le Cola gigantea, le Cola

milleni, le Ceiba pentandra.

Ceux-ci sont probablement des forêts galerie qui

s'étendaient le long de la rivière Zio dont la migration du lit

à travers le paysage a été démontrée par

Gnongbo (1989) en témoignent les dépôts de graviers de la

forêt sacrée à Assomé.

1.5. Le climat

Assomé fait partie de la basse vallée du Zio,

qui comme toutes les unités morphologiques de la Région Maritime

(RM), évolue de nos jours sous un climat de type

équato-guinéen à quatre saisons dont deux pluvieuses

entrecoupées par deux sèches. Cependant, un fait notable demeure

l'anomalie de ce climat marquée par sa très faible

pluviométrie et l'irrégularité des précipitations

au cours de l'année, par rapport aux régions méridionales

du Ghana et du Bénin voisins.

1.5.1.

Les saisons

1.5.1.1. Les saisons pluvieuses

Il en existe deux dont une grande et une petite. La grande

saison pluvieuse s'étale de la mi-mars à la mi-juin avec des pics

entre avril et juin. Alors que la petite saison pluvieuse couvre la

période de la mi-septembre à la mi-octobre.

1.5.1.2. Les saisons sèches

La grande saison sèche survient habituellement de

novembre à mars alors que la petite domine de juillet à la

mi-septembre et s'accentue sur le mois d'août. Cependant ces deux saisons

ne sont pas pour autant écologiquement sèche.

Du fait de manque de données à cause de

l'absence de station météorologique à Assomé, et de

l'inactivité des stations météorologiques

installées dans certaines localités de la basse vallée du

Zio (Tsévié, Alokoègbé), nous nous sommes rabattu

sur la station de Lomé Aéroport qui est la plus proche. Les

données seront ainsi extrapolées sur Assomé.

Malgré le manque de données

complémentaires, celles obtenues sur une période de 30 ans, temps

optimal retenu par l'OMM, nous ont permis de dresser des tableaux et de tracer

ensuite des courbes et diagrammes qui peuvent nous renseigner sur le climat de

la basse du Zio donc celui d'Assomé.

1.5.2.

Les paramètres du climat

1.5.2.1. Les vents

C'est l'un des facteurs du mécanisme climatique du Togo

en général et de la Région Maritime en particulier. La

circulation atmosphérique se caractérise par l'existence d'un

front instable sous l'action de deux masses d'air qui sont l'harmattan et la

mousson.

La mousson ou l'alizé maritime provient de

l'anticyclone de Sainte Hélène très actif en hiver

austral. Il est constitué au départ d'une masse d'air chaud et

sec de direction Sud-Estqui se charge d'humidité lors de la

traversée de l'océan avant d'aborder le golfe de Guinée

dans la direction Sud-Ouest, dévié par la force de Coriolis au

niveau de l'Equateur.L'alizé continental chaud et sec chargé de

poussière dérive pour sa part en hiver boréal de

l'anticyclone du Sahara.

1.5.2.2. La température

La température est constamment élevée

avec les moyennes annuelles toujours au dessus de 25°C. Les amplitudes

thermiques annuelles sont faibles et généralement

inférieures ou égales à 10°C. La moyenne mensuelle la

plus faible est relevée en saison des pluies. Le balancement du FIT

(Front Intertropical) au cours de l'année fait descendre l'harmattan,

jusqu'à la côte, au mois de décembre et adoucit un peu le

climat par la remontée de la mousson en Juillet et Août.

Les données de température recueillies sur la

période allant de 1976 à 2003 soit un intervalle de 30 ans

(temps optimum retenu par l'OMM pour déterminer le climat d'une zone)

nous ont permis de déterminer l'évolution des moyennes mensuelles

(figure 10) et celle des moyennes annuelles (figure 10).

Figure 7 : Evolution

mensuelle des moyennes de température de 1976 à 2005.

La courbe d'évolution mensuelle des moyennes de

température (figure 11) obtenue révèle que les

périodes les plus chaudes de l'année sont les mois de mars et

avril avec 29° C comme température moyenne alors que le mois le

moins chaud est le mois d'août avec une température moyenne de

25.6 °C. Elle traduit également une faible variation thermique dont

l'amplitude est de l'ordre de 3.4 °C.

Figure 8 : Evolution

annuelle des moyennes de températures de 1976 à 2005.

La courbe de la température moyenne obtenue confirme

également la faible variation thermique. L'année 2003 avec une

température moyenne de 28.2°C est l'année la plus chaude

alors que l'année 1976 dont la température moyenne est de

26.3°C est l'année la moins chaude. Ainsi l'amplitude thermique

annuelle est de 1.9°C entre 1976 et 2005. Cependant l'allure croissante de

la courbe traduit une augmentation continue des températures depuis

1976. Ce fait serait probablement dû au réchauffement climatique

global.

1.5.2.3. La pluviométrie

La pluviométrie est le

paramètre qui permet de mieux caractériser le climat en milieu

tropical.

Le climat subéquatorial du littoral est soumis aux

migrations au sol de l'équateur météorologique ou FIT. Ce

qui lui confère un régime pluviométrique de type bimodal

avec deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. La moyenne

pluviométrique de Lomé sur 30 ans (1976-2005) (tableau 2) est de

749,3 mm/an.

Tableau 2 : Moyennes

mensuelles de précipitations de 1976 à 2005.

|

Mois

|

J

|

F

|

M

|

A

|

M

|

J

|

J

|

A

|

S

|

O

|

N

|

D

|

Cumul

|

|

Lomé

|

9,1

|

18,4

|

54,9

|

98,2

|

145,7

|

163,8

|

63,1

|

20,1

|

69,4

|

82,7

|

17,9

|

6,0

|

749,3

|

Comme l'indique le tableau 2, le cumul des moyennes mensuelles

de précipitations de Lomé entre 1976 et 2005 est 7749,3 mm donc

très faible par rapport à la bande climatique à laquelle

appartient le Bas-Togo. En effet, ailleurs comme Accra ou Cotonou situés

à la même latitude que Lomé, on enregistre des cumuls de

pluies largement supérieurs à 1500 mm voire 2000 mm (normale de

1976 à 2005). Ce déficit de pluies dénote l'existence

d'une perturbation désignée sous le nom de « Anomalie

climatique du Sud-Togo ». Celle-ci est caractérisée par

l'arrivée sur les côtes togolaises du courant marin froid de

Benguela qui crée un refroidissement de la surface marine et

corrélativement celui des masses d'air poussées vers le

continent. Ce phénomène qui rafraîchit les côtes et

réduit les mouvements de convection des eaux est dénommé

UPWELLING. En outre, la position de la côte togolaise est

parallèle aux effets bénéfiques de la pluviosité de

l'alizé maritime. A cet effet Badameli et Tchamié (1998)

affirment que « la côte togolaise se présente comme une

côte fuyante sous le vent ». Selon ces auteurs l'influence de

la chaîne atakorienne, qui rompt les fronts de perturbation en provenance

du Bénin, est indéniable dans la récession de la

pluviométrie du Bas-Togo.

Les totaux annuels ne permettent pas d'apprécier la

répartition des précipitations au cours de l'année

d'où la nécessité de nous intéresser au

régime pluviométrique. D'après Adjoussi (2000), le

régime pluviométrique se définit comme la

répartition de la hauteur des pluies annuelles entre diverses

périodes, le plus souvent entre les divers mois de l'année. Il

permet de suivre l'évolution de la pluviosité au cours des

différentes périodes de l'année. Ainsi à partir du

tableau 2, nous allons mieux apprécier le régime

pluviométrique à travers la figure 12 ci-dessous.

Figure 9 : Evolution

mensuelle des moyennes de précipitations de 1976 à

2005.

La courbe présente deux pics séparés par

deux creux, caractéristique d'un régime bimodal. Le premier pic

qui est le plus important apparaît au mois de juin et correspond à

la grande saison de pluies qui va de mars à juillet parfois. Quand au

second pic, il s'obtient en septembre et correspond à la petite saison

pluvieuse. Les deux creux matérialisent les saisons sèches, l'une

de novembre à février et l'autre en août.

Par ailleurs les moyennes annuelles de précipitations

recueillies sur 30 ans (1976-2005) permettent de déterminer

l'évolution annuelle de la pluviométrie sur cette période

(figure 13).

Figure 10 : Evolution

annuelle des moyennes de précipitations de 1976 à

2005.

La courbe se présente en dents de scie

démontrant que les quantités de pluies diffèrent d'une

année à l'autre et que d'une manière

générale ces quantités de pluies croissent ou diminuent

considérablement d'une année à l'autre. Cette oscillation

s'explique par la variation des conditions climatiques et

météorologiques d'une année à l'autre. Cependant

ces variations ne sont pas constantes. Il y a assez de fluctuations selon que

les années s'écoulent et des années humides

succèdent aux années sèches.

1.5.2.4. Evaporation et Insolation

L'évaporation varie en fonction de la

température et de l'insolation de la région. Ainsi, elle est

très intense pendant la saison sèche et faible en saison de

pluies. Parfois, elle peut être largement supérieure au cumul

pluviométrique ; c'est le cas en 1990 à Lomé où

l'on a enregistré 2040 mm d'évaporation contre 633 mm de pluie

(PNAE, 1997). La figure 14 ci-dessous montre l'évolution des moyennes

mensuelles d'insolation de la période 1981à 2000 soit une

durée de 20 ans.

Figure 11 : Courbe

d'évolution des moyennes mensuelles d'insolation de 1981 à

2000

On enregistre les minima au mois de juillet et août

où le ciel est suffisamment couvert de nuages. Aux mois de forte

insolation correspond une forte évaporation, un phénomène

par lequel un volume important d'eau s'échappe du sol sous l'effet de la

chaleur. La basse vallée du Zio est relativement recouverte de

végétaux et constamment soumise à une forte insolation.

1.5.2.5. Humidité relative

L'humidité constamment élevée est autour

de 80% et varie peu au cours de l'année (figure 15). Ce fort taux

d'humidité s'explique par la proximité de l'océan

atlantique.

Figure 12 : Evolution

mensuelle des moyennes d'humidité de 1981 à 2000

Les minima ne sont jamais en dessous de 50% et les maxima

avoisinent 100%. En ce qui concerne la moyenne annuelle, elle oscille autour de

70 et 80%. Les maxima sont atteints au cours de la période de mousson

entre juin et août alors que les minima, de leur coté, sont

enregistrés en période d'harmattan c'est à dire entre

décembre et février.

1.6. L'hydrographie

Le Zio est le principal cours d'eau dans la région.

C'est une rivière de type endoréique. Il prend sa source au Mont

Tobadja, sur le versant oriental du plateau de Dayes dans la chaîne

atacorienne à une altitude de 720 m au Nord du village de

Kpèlè-Elé et se jette dans la Lagune Togo. Il parcourt un

bassin versant d'environ 175 km de long et 3 à 8 km de large qui couvre

une superficie de 2.900 km² en passant par la plaine granito-gneissique

avant d'entrer dans le bassin sédimentaire côtier.

La vallée du Zio est très étroite en

amont sur 90 km, car évoluant sur une surface schisteuse et quartzitique

dont la pente est de l'ordre de 32% (Gnongbo, 1989). Elle s'élargie

à l'aval dans le bassin sédimentaire côtier au fur et

à mesure que l'on s'approche de l'embouchure avec des pentes très

faible de 0,1 % (Aliti, 2006).

Le régime hydrologique du Zio est tributaire des

variations pluviométriques saisonnières. En effet, le

régime hydrographique est commandé par une succession de

périodes de crues et de décrues. Les premières

coïncident avec les saisons sèches (Novembre à Mars)

tandis que les secondes correspondent aux saisons de pluies (avril - Juillet et

septembre - octobre) :

§ La période des basses eaux s'identifie à

celle de la grande saison sèche de décembre à mars. Durant

les basses eaux, l'écoulement dans le chenal ne se résume

qu'à des filets d'eau qui s'organisent en chenaux.

§ Les hautes eaux durent environ 5 mois avec deux maxima.

Le premier maximum a lieu vers la fin du mois de juillet et provoque la grande

crue. Quant au second, il se situe entre septembre et octobre. Au mois de

juillet, le débit et la hauteur des eaux augmentent sensiblement sous

l'effet des importantes précipitations qui surviennent dans les plateaux

où le Zio prend sa source. Lorsque ces eaux arrivent dans la basse

vallée où le lit mineur est très faiblement

encaissé, elles débordent et inondent toute la vallée en

provoquant d'importants dégâts. Lors du second maximum

(septembre-octobre) le débit et la hauteur des eaux sont moins

importants que ceux de Juillet de même que l'ampleur des inondations.

En nous référant à Akibodé (2000)

la propagation des inondations, dans la basse vallée du Zio dont les

sols sont déjà gorgés par les précipitations

locales (en Juin et juillet)3(*), est due à la morphologie du bassin versant de

la rivière. D'une part, en amont la haute vallée est

étroite, sa déclivité accusée est doublée de

l'imperméabilité du substrat; des facteurs qui selon Klassou

(1996) assurent l'évacuation rapide des eaux. De l'autre, la morphologie

assez plane de la basse vallée permet l'étalement des eaux comme

dans un bassin de réception.

Dans le haut bassin où l'on enregistre des

précipitations de l'ordre de 1400 à 1700 mm d'eau par an, les

abondantes précipitations de la période d'hivernage alimentent

le Zio dont le débit augmente sensiblement (30 m 3 /s en

période de crue). A la faveur des conditions décrites plus haut,

ces eaux arrivent de manière brutale et inattendue dans la basse

vallée où elles débordent du lit pour submerger les champs

et les villages riverains. Si l'avènement des crues est la manifestation

naturelle du fonctionnement hydrologique du Zio, de nos jours, elles prennent

des proportions particulièrement inquiétantes, à l'instar

de celles qui ont causé des inondations en 2008.

En effet, les pluies diluviennes survenues dans les plateaux

de Dayes dans la nuit du 29 au 30 Juillet 2008, ont provoqué la crue de