|

GROUPE BK-UNIVERSITE

Institut International de Management

Cotonou-BENIN

CHAMBRE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Fondation Universitaire Mercure

Bruxelles-BELGIQUE

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU

DIPLOME DE

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

OPTION : MANAGEMENT DES

PROJETS

THEME

Problématique de la gestion des Adductions

d'Eau Villageoises dans le département du Couffo : enjeux et

perspectives

Soutenu par :

Dégbey DJIDJI

Sous la direction de :

Maître de stage Directeur de Mémoire

Dr Ing. Arnaud ZANNOU M.

Pascal MEGNIGBETO

Septembre 2014

Promotion 2008-2009

www.groupe-bk.com

AVERTISSEMENT

Tout droit réservé à l'auteur

contre le copyright et le plagiat

LES OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE N'ENGAGENT QUE SON

AUTEUR ET EN AUCUNE FAÇON LE GROUPE BK-UNIVERSITE ET SES

INSTITUTIONS

AVANT PROPOS

En

choisissant ce thème à la fin de ma formation de Master in

Business and Administration, option Gestion des Projets, nous nourrissons

l'ambition d'apporter notre pierre à l'amélioration des

conditions d'approvisionnement en eau potable des populations du

département du Couffo. Le développement d'une localité ne

peut jamais se dissocier de la satisfaction des conditions minimales des

populations en matière d'eau potable.

Contribuer véritablement à la

réduction des difficultés qu'éprouvent les femmes et les

enfants à aller chercher de l'eau tous les matins et tous les soirs fait

partie de notre prérogative, car le développement de la nation

part de la base. Cette étude qui porte sur la problématique de la

gestion des adductions d'eau villageoise dans le département du Couffo

trouve son originalité dans le fait qu'aucune recherche de cette

envergure n'a par le passé abordé la question

spécifiquement pour le département.

Ainsi, elle permettra aux

élus locaux d'adopter une politique plus appropriée en

matière de gestion des AEV afin de garantir leur pérennité

et le service public permanent de l'eau. Les pannes de longues durées

constatées sur les ouvrages sont plus préjudiciables que les

maladies opportunistes causées par ces eaux de qualité douteuse.

Ceci réduit l'efficacité et le dynamisme des populations dans les

différentes activités génératrices de revenus,

sources de financement de l'éducation des enfants et de la satisfaction

des besoins fondamentaux de l'homme.

Poser la problématique de

la gestion des Adductions d'Eau Villageoises et proposer des

alternatives ; c'est de cette manière que nous pensons apporter

notre modeste contribution au processus de développement communautaire

dans notre département, oeuvrant ainsi pour la mise en oeuvre des

objectifs du millénaire pour le Développement et les

prérogatives de la décentralisation.

DEDICACE

Je dédie ce travail :

C au Seigneur Dieu Tout Puissant qui ne m'a jamais

abandonné et qui continue de guider mes pas,

C à mon père et à ma mère,

C à mon épouse et mes enfants pour tous les

sacrifices consentis.

REMERCIEMENTS

Tous mes remerciements vont :

A mon Directeur de mémoire, Monsieur Pascal MEGNIGBETO

et au maître de stage Dr Ing. Arnaud ZANNOU qui n'ont

ménagé aucun effort pour accepter de suivre ce travail, de me

faire profiter de leurs compétences techniques et de me donner les

orientations nécessaires dans le cadre de la rédaction de ce

mémoire de Master II.

- A mes soeurs Marie, Louise, Houéfa et à mon

petit frère Eugène K. DJIDJI, pour n'avoir jamais douté de

ma détermination.

- A mes fils, Agnon Elfried Boris, Mahouna Junior Béni,

Elom Ephraïm Exaucé pour le courage qu'ils m'inspirent.

- A ma tendre épouse ASSOUTO-DJIDJI Joséphine

qui me soutient dans toutes mes initiatives.

- A tout le personnel de la Direction Générale

de l'Eau en particulier le DAEP Monsieur Germain LOKO, le coordonnateur du

Projet PADEAR GTZ/Kfw Monsieur MARCOS Philibert, le Coordonnateur Initiative

Eau Monsieur FATON Dieudonné, Monsieur HOUNSOULIN Théophile,

Monsieur OUSSOU Benoît, Monsieur OROU-MOH Bani et Madame Alexandrine

HONFO-LEGBA qui n'ont ménagé aucun effort afin de m'apporter leur

soutien pour la réussite de ce travail.

- Aux agents des différentes mairies du Couffo qui

m'ont aidé dans le cadre de ce travail et du Service de l'Eau du

Couffo.

- A tous les amis, parents et frères qui, de

près ou de loin, m'ont soutenu pour ce travail, recevez ici tous mes

sentiments de gratitude et de reconnaissance.

SIGLES ET ACRONYMES

|

AEV

|

: Adduction d'Eau Villageoise

|

|

ASECNA

|

: Agence pour la Sécurité de la Navigation

Aérienne en Afrique et à

Madagascar

|

|

AUE

|

: Association des Usagers d'Eau

|

|

AUEP

|

: Association des Usagers d'Eau Potable

|

|

BF

|

: Borne Fontaine

|

|

CENATEL

|

: CEntre NAtional de TELédetection et de la

Surveillance

de la Couverture Forestière

|

|

CRDS

|

: Centre Régional de Développement Sanitaire

|

|

DAC

|

: Dossier d'Appel à Concurrence

|

|

DAEP

|

: Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable

|

|

DDSP

|

: Direction Départementale de la Santé

Publique

|

|

DG Eau

|

: Direction Générale de l'Eau

|

|

DH

|

: Direction de l'Hydraulique

|

|

DHAB

|

: Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement

à la Base

|

|

DIE

|

: Direction de l'Information sur l'Eau

|

|

DIEPA

|

: Décennie Internationale de l'Eau Potable et de

l'Assainissement

|

|

DSRP

|

: Document de Stratégies de Réduction de la

Pauvreté.

|

|

FED

|

: Fonds Européen de Développement

|

|

FLASH

|

: Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

|

|

FPM

|

: Forage équipé de Pompe à

Motricité humaine

|

|

HAADI Sud

|

: Projet Hydraulique et Assainissement en Appui au

Développement

Institutionnel Sud

|

|

IGN

|

: Institut Géographique National

|

|

IIM

|

: Institut International de Management

|

|

ImS

|

: Intermédiation Sociale

|

|

INSAE

|

: Institut National de la Statistique et de l'Analyse

Economique

|

|

OMD

|

: Objectifs du Millénaire pour le

Développement

|

|

OMS

|

: Organisation Mondiale de la Santé.

|

|

PADEAR

|

: Projet d'Assistance au

Développement du Secteur de l'Alimentation

en Eau Potable et de l'Assainissement en milieu Rural

|

|

PDC

|

: Plan de Développement Communal

|

|

PE

|

: Point d'Eau

|

|

PEA

|

: Poste d'Eau Autonome

|

|

PM

|

: Puits Moderne

|

|

PPEA

|

: Programme Pluriannuel d'appui au secteur de l'Eau

et de l'Assainissement

|

|

PTF

|

: Partenaires Techniques et Financiers

|

|

RGPH3

|

: Recensement Général de la Population et de

l'Habitat de 2002

|

|

S Eau

|

: Service de l'Eau

|

|

SBEE

|

: Société Béninoise d'Electricité

et d'Eau

|

|

SEPS

|

: Service des Etudes, de la

Planification et du Suivi

|

|

SERHAU-SA

|

: Société d'Etude Régionale, d'Habitat et

d'Aménagement

Urbain.- Société Anonyme

|

|

SHU

|

: Service Hydraulique Urbaine

|

|

SONEB

|

: Société Nationale des

Eaux du Bénin

|

|

UAC

|

: Université d'Abomey

Calavi.

|

|

UNB

|

: Université Nationale du

Bénin

|

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT

2

AVANT PROPOS

3

DEDICACE

4

REMERCIEMENTS

5

SIGLES ET ACRONYMES

6

SOMMAIRE

8

LISTE DES FIGURES

10

LISTE DES PHOTOS

10

RESUME

11

ABSTRACT

12

INTRODUCTION

13

1ERE PARTIE : LES DONNEES GENERALES

15

CHAPITRE1 : PROBLEMATIQUE

15

I.1. Etude du contexte de l'étude

15

I.2. Etat des lieux de la situation problématique

18

I.3. Enoncé du problème

20

I.4. Description des dimensions du problème

20

I.5. Formulation des questions des recherche

21

CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTERATURE ET CADRE DE

REFERENCE THEORIQUE DE L'ETUDE

22

II.1. Revue de litterature

22

II.2. Cadre de reference theorique de l'etude

23

II. 3.Definition operationnelle des concepts

25

II.4. Hypotheses et objectifs de recherche

27

II.5. Les objectifs

29

2E PARTIE : METHODOLOGIE ET ANALYSE DES

DONNEES

30

CHAPITRE 3 : CADRE D'ETUDE ET METHODOLOGIE DE

TRAVAIL

30

III.1.Cadre de l'étude

30

III.2.Evolution démographique du département du

Couffo

32

III.3.Structure socio économique

33

III.4.Approche méthodologique

33

CHAPITRE 4- ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES

37

IV. Analyse des données

37

IV.1. Evaluation des AEV dans le département du Couffo

37

IV.2. Présentation des résultats et

décisions

51

Iv.3. Rôles et responsabilités des acteurs dans le

suivi de la gestion des AEV

57

IV.4. Recommandations

59

IV.5. Présentation des critères de

vérification de l'hypothèse

66

CONCLUSION

68

BIBLIOGRAPHIE

71

ANNEXES 73

LISTE DES TABLEAUX

|

Tableau I

|

: Tableau synoptique

|

|

Tableau II

|

: Etat actuel des AEV dans le département du Couffo

|

|

Tableau III

|

: Sources d'alimentation électrique des réseaux

d'adduction d'eau villageoise dans le Couffo

|

|

Tableau IV

|

: Situation des AEV dans le Couffo

|

|

Tableau V

|

: Point sur la transmission et l'analyse des documents de

suivi

|

|

Tableau VI

|

: Situation actuelle du processus d'affermage dans les

6 communes du Couffo

|

|

Tableau VII

|

: Tableau des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces

(FFOM)

|

|

Tableau VIII

|

: Plan d'action pour le raccordement des AEV au réseau

électrique SBEE

|

LISTE DES FIGURES

|

Figure n°1

|

: Evolution démographique dans le département

du Couffo

|

|

Figure n°2

|

: Différentes sources d'alimentation en énergie des

AEV

du Couffo

|

|

Figure n° 3

|

: Evolution des Adductions d'Eau Villageoise dans

le Couffo de 1990 à 2011

|

LISTE DES PHOTOS

|

Photo n°1

|

: Un château d'eau à Doko (commune de Toviklin)

|

|

Photo n° 2

|

: Une Borne Fontaine dans le Couffo

|

|

Photo n° 3

|

: Carte de situation géographique du département du

Couffo

|

RESUME

La gestion des AEV est un problème majeur dans le

processus d'amélioration du service public de l'eau au Bénin. En

effet, le Bénin dispose d'un pack de 450 AEV dont 61 dans le

département du Couffo. Ces ouvrages se trouvent confrontés

à d'énormes problèmes dont la gestion pour garantir leur

pérennité. En vue de pallier ce problème, le processus de

professionnalisation de la gestion des AEV a été engagé

dans toutes les six communes du département.

Afin d'analyser la situation et de cerner le contour

réel des problèmes, une enquête de terrain en

été entreprise à travers des questionnaires et des guides

d'entretien avec les différents acteurs concernés du secteur de

l'eau dans toutes les communes de la zone d'étude pour recueillir les

données relatives à la situation .

L'analyse des données issues de cette enquête a

permis d'aboutir aux principaux résultats suivants :

- 30% des AEV présentent des problèmes majeurs

avec une situation très contrastée suivant les communes sur les

62% mis en affermage effectif,

- Les communes, actuellement maîtres d'ouvrages ne

respectent pas les guides élaborés dans le cadre de la

professionnalisation des AEV, et

- Les redevances ne sont pas fixées en fonction de

calculs objectifs pour garantir la pérennité et l'autofinancement

des ouvrages.

Somme toute, il faut retenir qu'il est impérieux de

revoir la façon dont la gestion des AEV est conduite en actualisant les

outils nécessaires en concertation avec les différents

acteurs.

Mots clés : Professionnalisation, AEV,

affermage, Acteurs, Couffo

ABSTRACT

AEV management is a major problem in the process of improving

the public water service in Benin. Indeed, Benin has a pack of 450 AEV

including 61 in the department of Couffo. These books are facing huge problems

with management to ensure their sustainability. In order to overcome this

problem, the process of professionalization of management AEV has been engaged

in all six municipalities in the department.

To analyze the situation and identify the real contour

problems , a field survey was conducted in through questionnaires and interview

guides with various stakeholders in the water sector in all public area study

to collect data on the situation. The analysis of data from this investigation

has lead to the following main results :

- 30% of AEV have major problems with a very mixed according

to the Commons on 62% being effective farming situation

- Common , currently building owners do not comply with

guidelines developed through the professionalization of AEV and

- The fees are not set according to objective calculations to

ensure the continuity and flow structures.

All in all, we must remember that it is imperative to review

how management AEV is conducted by updating the necessary tools in consultation

with various stakeholders.

Key words: Professionalization, AEV, affermage,

Stakeholders, Couffo

INTRODUCTION

L'eau, tout comme l'air, est une denrée

consubstantielle à la vie. Antoine de Saint- Exupéry

n'a pas hésité à confirmer que « Eau,

plus que la vie, tu es la vie », (Terre des hommes 1938, 218 p).

Elle est d'une nécessité impérieuse pour l'homme chez qui

elle représente 90% de son volume et 2/3 de son poids corporel (L.

ODOULAMI, 1998, p 23).

L'accès à cette ressource a toujours

été un souci permanent pour l'humanité. La Sainte

Bible rapporte que Moïse conduisant le peuple d'Israël lors de

la traversée du désert (aux environs de 1250 ans avant

Jésus-Christ) a dû faire face, à plusieurs reprises,

à de vives contestations de ce peuple chaque fois qu'il manquait de

l'eau à boire1(*).

Des siècles se sont écoulés et le

problème de l'eau reste toujours d'actualité. En effet,

l'approvisionnement en eau potable (AEP) est sujet, aujourd'hui encore,

à d'énormes difficultés. C'est ainsi que le PNUD a

intitulé le Rapport Mondial sur le Développement Humain (2006)

comme suit : « au-delà de la pénurie :

pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l'eau ». Au moins

1,1 milliard de personnes sont toujours privées

d'eau potable dans le monde ; en Afrique, 330 millions de personnes manquent toujours du liquide de vie. Les

projections de David Brooks pour l'avenir sont encore

plus pessimistes ; il écrit : « Au cours

des 25 prochaines années, le tiers de la population mondiale fera face

à une grave pénurie d'eau. De toute évidence, les

inégalités quant à la disponibilité et à

l'approvisionnement d'eau douce sont une question de vie ou de mort, et

constituent, en matière de gouvernance, un des impératifs les

plus catégoriques de notre temps. » (p.13)

Au Bénin, bien que n'étant pas

particulièrement critique, la situation de l'eau potable en milieu rural

et semi urbain nécessite, tout de même, une certaine vigilance des

décideurs nationaux de ce secteur. Elle laisse distinguer deux grands

aspects : la construction des ouvrages hydrauliques et la stratégie

de leur gestion.

Il reste alors à réfléchir encore de

façon plus approfondie sur la question cruciale de la stratégie

de gestion des ouvrages. Cette réflexion paraît aussi importante

que les efforts de mobilisation des financements car la

pérennité des infrastructures, la rentabilité et l'impact

à long terme des investissements en dépendent. Certes, il existe

depuis 2005 un document de "stratégie nationale d'approvisionnement

en eau potable 2005-2015". Mais depuis son adoption, ce document reste

inopérant compte tenu des contingences et susceptibilités

liées à sa mise en application. Mais, il est en cours de

relecture afin d'être adapté aux nouvelles exigences de la

décentralisation et du transfert des compétences aux communes.

En effet, selon une étude diagnostique conduite sur le

plan national par la cellule de coordination du Programme "Initiative Eau pour

les centres semi-urbains" en 2008, 73% des AEV ne

disposent pas de capacité financière suffisante pour le

renouvellement de leur équipement, conséquence d'une gestion

actuelle des AEV qualifiée de médiocre. Etant donné que

cette capacité financière est le principal indicateur de la

pérennité du système, il urge de se poser de questions. De

plus, les ouvrages d'alimentation en eau potable au

Bénin sont réalisés mais restent à être mieux

gérés afin de garantir une meilleure pérennité.

Selon le rapport d'exécution du BPO 2011, le taux de panne est

évalué à 10% comparativement à l'année 2010

où le taux de panne est évalué à 9%.Cette situation

est imputable au relâchement du suivi appui aux ouvrages de la part des

nouveaux maîtres d'ouvrage que sont les communes.

D'où la nécessité de mettre en

place une nouvelle politique de gestion afin de mieux garantir la

pérennité du service de l'eau fourni par ce type d'ouvrage.

Le présent mémoire s'inscrit dans cette

dynamique et se propose donc de faire l'état des lieux de la gestion

des AEV existants, analyser leur gestion et faire ressortir les

difficultés inhérentes et enfin proposer des solutions

d'amélioration de la gestion professionnalisée des AEV en vue de

garantir le service permanent de l'eau dans le département.

1ERE PARTIE : LES DONNEES

GENERALES

Chapitre1 : PROBLEMATIQUE

I.1. Etude du contexte de

l'étude

Dès les années 1990, les adductions d'eau

villageoises se sont rapidement développées au Bénin pour

approvisionner de façon efficace des villages ou des ensembles de

localités d'au moins 2 000 habitants. Ce chiffre de 2 000 habitants

représente le seuil économique qui permet de gérer

durablement l'installation c'est-à-dire d'équilibrer les recettes

et les charges de fonctionnement, de maintenance et de renouvellement avec un

prix de l'eau acceptable. Pour cette même raison, des postes d'eau

autonomes (PEA) équipés dune rampe de distribution ont

été réalisés pour desservir des localités

présentant des concentrations de 750 à 1 000 personnes.

Conformément au principe de la gestion communautaire

des AEV régie par le décret N°96- 317 du 2 août 1996,

la gestion des ouvrages a alors été confiée à des

associations d'usagers de l'eau (AUE). Dans ce contexte, la DG-Eau,

déléguait sa fonction de maître d'ouvrage au S-Eau qui

signait avec l'AUE une convention de cession et d'exploitation des

Équipements des systèmes d'eau potable. A l'exception de

l'ouvrage de captage qui restait la propriété de l'Etat, le reste

de l'infrastructure devenait, à la signature de la convention, la

propriété de l'AUE2(*).

La loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des

communes en République du Bénin qui dispose que la commune est

maître d'ouvrage dans le domaine de la fourniture et de la distribution

d'eau potable sur son territoire a rendu caduc le système de gestion

communautaire. La commune, maître d'ouvrage, est désormais

propriétaire des infrastructures d'AEP présentes sur son

territoire et exerce ses compétences en conformité avec la

stratégie sectorielle.

A cet effet, la commune veille à la mise en oeuvre du

système de suivi afin de garantir la viabilité et la

pérennité des ouvrages. Elle commande les audits, assure le

respect des directives pour l'établissement des prix et la

révision des tarifs, contrôle les comptes d'exploitation

prévisionnels et la qualité du service. Un diagnostic des AEV

réalisé en 2007 au démarrage de l'initiative Eau 2 a mis

en évidence les nombreuses insuffisances de la gestion communautaire en

matière de gestion technique et financière qui mettaient en

péril la pérennité de l'approvisionnement en eau. La

DG-Eau a alors entrepris d'appuyer le processus de professionnalisation de la

gestion des AEV à travers :

? Un atelier national sur la définition dune gestion

pérenne des AEV;

? Un atelier national sur les modalités de mise en

oeuvre de la gestion professionnelle des AEV qui a conduit la

définition de différents modes de délégation de

gestion de l'AEV par la commune :

Contrat fermier : délégation par la commune un

fermier

? Contrat association : délégation de la gestion

une association de consommateurs ;

? Contrat tripartite : commune association de consommateurs

fermier

? Contrat production-distribution : contrat commune fermier

(pour la production) et contrat fermier - association de consommateurs (pour la

distribution)

En effet, l'AEP en milieu rural du Bénin est toujours

sous le régime de propriété commune27(

*) ;

c'est-à-dire qu'un ensemble d'individus désignés par la

communauté a le contrôle de la ressource. Les équipements

de fourniture d'eau constituent les propriétés collectives des

usagers locaux. L'initiative d'entretien et de renouvellement doit venir d'eux.

Dans la mise en place de ces équipements, les communautés ont

apporté collectivement leur participation et sont responsables de la

gestion de ces équipements.

Avec l'avènement de la décentralisation en

décembre 2002 et les textes de lois y afférents, l'Etat central

est appelé à céder la maîtrise d'ouvrage aux

collectivités décentralisées que sont les communes. En

effet, la loi n°97-09 du 15 janv. 1999 portant organisation des communes

en République du Bénin dit en son article 93 que « la

commune a la charge de la fourniture et de la distribution de l'eau

potable..... ». L'article 108 précise comme suit les

modalités d'exercice de cette compétence : « la

commune exerce ses compétences en conformité avec les

stratégies sectorielles, les réglementations et les normes

nationales en vigueur ».

Or, adoptée en mars 2005, "la stratégie

nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural du Bénin

(2005-2015) " stipule que : « tirant leçon des

expériences du passé, la gestion du service de l'eau potable en

milieu rural, pour être durable doit se baser sur le principe de

délégation. ». De là, le document indique

l'option de double délégation aux communes

(Délégation de la commune à une AUEP, qui, à son

tour, délègue la gestion à un opérateur

privé).

C'est dans un tel contexte que la Direction

Générale de l'eau, sous l'impulsion de la cellule "Initiative

Eau", a réalisé une étude diagnostique du système

actuel de gestion de l'eau potable en milieu rural. Cette étude

révèle une gestion actuelle médiocre28(

*).

Les AUEP reconnaissent la plupart des problèmes de gestion et estiment

qu'ils peuvent être résolus à travers un suivi et

appui-conseil plus régulier et une meilleure formation. Par contre, les

Maires, moins optimistes, considèrent la gestion communautaire

globalement comme un échec. Ils avancent comme arguments, l'absence de

responsabilités des gestionnaires actuels, le manque de transparence de

leur gestion et l'impunité dont ils bénéficient.

C'est donc pour harmoniser les points de vue que la DGEau a

initié un "atelier national sur la gestion des Adductions d'Eau

Villageoises" qui s'est déroulé du 20 au 22 juin 2006 à

Cotonou. Cet atelier qui a regroupé l'ensemble des acteurs du secteur

(Maires, responsables d'AUE, ONG, secteurs privés, services centraux du

ministère de l'eau, etc.), après s'être inspiré des

expériences de délégation de gestion dans six pays de la

sous-région ouest africaine, a préconisé les quatre

options de gestion qui suivent (sur les six soumis à la

réflexion des participants) :

- option 2 : délégation de la gestion de

l'AEV par la commune à une AUEP

- option 4 : contrat tripartite entre la commune, l'AUEP

et un fermier ;

- option 5 : délégation par la commune de

la partie production à un fermier et de la partie distribution de l'eau

à une AUEP ;

- option 6 : délégation par la commune

à un fermier.

Au nombre des options que l'atelier a rejeté figure

celle dite de "la double délégation" qui, faut-il le rappeler,

est curieusement celle retenue dans le document de stratégie nationale.

Cette ambivalence voire contradiction de prescriptions au niveau national n'est

pas de nature à faciliter la compréhension des intentions des

décideurs nationaux du secteur.

I.2. Etat des lieux de la

situation problématique

L'eau constitue un bien considéré à

l'instar de l'air, comme essentiel à la vie humaine. Elle est la plus

cruciale des ressources naturelles et qui rend la vie possible et soutient les

écosystèmes et les entreprises de l'homme. L'eau est à la

fois une ressource stratégique et l'élément de base

fondamental nécessaire à une économie saine (L.

ODOULAMI , 1998, p 23). L'accès à cette ressource pose

encore d'énormes difficultés dans plusieurs régions du

monde dont particulièrement les pays en voie de développement. En

effet, un milliard quatre cent millions environ d'êtres humains dans le

monde n'avaient toujours pas accès en 2003 à l'eau potable et

parmi eux, 450 millions se situaient en Afrique (Gauthier, 2004).

Alors qu'environ 85% de la population urbaine en Afrique ont

de l'eau potable, 55% de la population rurale n'y ont toujours pas accès

(Enterprise Works World Wide, 2003). La situation est surtout alarmante dans

les pays désertiques et sahéliens où un litre d'eau vaut

plus qu'un lingot d'or (l'eau s'obtient dans certains pays désertiques

par échange avec de l'or, parfois l'existence de ce métal ne

garantit aucune sécurité en approvisionnement en eau car elle

manque avec acuité). Sur le plan national, l'approvisionnement en eau

potable en milieu rural reste faible.

La situation oblige cependant encore plus de la moitié

de la population rurale de s'approvisionner au marigot, à la

rivière, au puits non protégé et même à

partir des citernes remplies d'eau de pluie et mal entretenues (PROTOS, janvier

2006). Il existe un lien direct entre le manque d'accès à l'eau

et toutes sortes de maladies dont sont victimes les populations pauvres dans le

monde, en particulier dans les pays en voie de développement (Briand et

Lemaître, 2004).

Aujourd'hui elle fait objet de grandes préoccupations

des chefs d'État et de gouvernements et de plusieurs institutions

nationales, régionales ou internationales comme l'Union Africaine, le

NEPAD, l'OMS, l'UNICEF etc. , compte tenu de l'enjeu qu'elle représente

dans la vie de l'homme à travers plusieurs projets ou programmes.

Au Bénin, des populations continuent de souffrir de

l'eau en particulier dans le Département du Couffo. En effet, le taux de

desserte dans cette région du Bénin est de 60,9% (Base de

Données Intégrées ; BDI, mai 2012) si l'on prend en

compte tous les points d'eau (FPM, PEA, AEV). Les AEV constituent une

amélioration du niveau de service de l'eau.

En effet, pour favoriser une pérennité des

ouvrages, le processus de professionnalisation de la gestion des AEV a

été engagé dans toutes les communes des 11

départements du Bénin ; mais son bilan actuel reste encore

mitigé avec 62% des AEV seulement en affermage effectif dont 30%

présentent des problèmes majeurs avec une situation très

contrastée suivant les communes (DG-Eau/GIZ, mai

2012).

Le critère majeur jouant sur l'avancement et le bon

déroulement du processus est d'abord la compréhension et

l'implication des élus d'une commune, et en premier lieu le maire,

renforcé par la présence dans les services communaux d'un

responsable du secteur eau et assainissement ; cependant, d'autres

éléments jouent un rôle important dans les

difficultés actuelles de mise en place de l'affermage des AEV :

· de nombreux appels à concurrence se sont

révélés infructueux du fait de l'absence, ou du nombre

trop faible d'offres recevables ;

· la non rentabilité structurelle de quelques

AEV ;

· les consommations constatées plus faibles que

celles prévues lors des études : populations

surestimées et/ou concurrence des autres points d'eau ;

· la mise en affermage d'AEV thermiques anciennes sans

réhabilitation du système de pompage ;

· la réticence, voire le blocage du processus par

les anciens gestionnaires ;

· la fixation du prix de l'eau et du montant des

redevances faite sans s'appuyer sur des éléments objectifs.

Il apparaît donc fondamental qu'en ce qui concerne la

dynamisation du suivi de la gestion des AEV, de poursuivre l'appui aux communes

dans le processus de professionnalisation.

I.3. Enoncé du

problème

Le Couffo fait partie des départements ayant

bénéficié de la réalisation d'AEV depuis 1990.

Cependant, le suivi de la gestion par la commune est aussi insuffisant avec

seulement 47% des AEV en affermage pour lesquelles le fermier fournit

régulièrement à la commune les comptes rendus mensuels. On

constate, pour la régularité de remise des documents, le

même contraste entre les communes que celui déjà

relevé pour l'évolution du processus de mise en affermage. Et

même lorsque les données de suivi sont fournies

régulièrement, il n'y a pratiquement aucune analyse de la part de

la commune.

Par ailleurs, la gestion communautaire qui était faite

de ces ouvrages a laissé champ libre aux gestionnaires communautaires

d'utiliser les fonds issus de la vente de l'eau à d'autres fins. La

conséquence immédiate est l'abandon des ouvrages (car les fonds

sont dilapidés), les Bornes Fontaines restent plusieurs mois sans

être réparées. Du coup, les populations font recours

à d'autres sources alternatives dont les eaux de citerne et de puits

traditionnels pour lesquelles l'entretien n'est pas du tout assuré. Cet

état de chose ralentit l'allure de l'atteinte des objectifs, car une

chose est d'avoir l'ouvrage, mais l'autre chose la plus importante est la

permanence de la fourniture de l'eau aux populations.

I.4. Description des dimensions du

problème

La gestion des adductions d'eau villageoises dans le Couffo

pose d'énormes problèmes qui méritent d'être

étudiés afin de tenter des approches de solutions.

L'approvisionnement en eau potable à partir des

adductions d'eau villageoise (AEV) s'est rapidement développé au

Bénin ces dernières années pour l'alimentation en eau

potable de village ou ensemble de villages de 2.000 à plus de 10.000

habitants. Il existe ainsi actuellement plus de 60 AEV sur l'ensemble du

département. Dans le passé, la gestion des AEV a

été confiée par l'Etat à des Associations des

Usagers de l'Eau (AUE) créées au sein des communautés

concernées. Cependant, à partir de 2003, le contexte du secteur

de l'eau, et par conséquent de la gestion des AEV, a

profondément changé avec la mise en place effective des communes

dans le cadre de la décentralisation administrative. Aujourd'hui, la

maîtrise d'ouvrage pour l'alimentation en eau potable de leur territoire

revient par la loi aux communes. Après deux à trois années

de mise en oeuvre, la gestion communautaire des AEV a montré ses

limites. Un diagnostic exhaustif des AEV réalisées en 2007 au

démarrage de l'Initiative Eau dans les centres semi-urbains a mis en

lumière certaines insuffisances de la gestion communautaire au

début de la professionnalisation qui constituent un risque pour la

durabilité de ces équipements.

I.5. Formulation des questions des

recherche

En analysant cet état de chose, trois questions

principales motivent le choix de ce thème de recherche:

· Quelle est la situation actuelle des AEV dans le

département du Couffo ?

· Qu'est-ce qui justifient les nombreux problèmes

rencontrés par les acteurs en ce qui concerne la gestion des

AEV dans le département du Couffo?

· Ne faut-il pas adopter de nouvelles stratégies

pour gérer au mieux les AEV dans le département du

Couffo?

Pour répondre à ces préoccupations, nous

ferons d'abord un état des lieux sur la situation, ensuite nous

évaluerons les impacts induits et enfin, nous ferons des propositions

concrètes en vue de palier ce problème.

CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTERATURE ET CADRE DE REFERENCE

THEORIQUE DE L'ETUDE

II.1. REVUE DE LITTERATURE

En 2007, une étude commanditée dans le cadre du

programme Initiative Eau a révélé que l'approvisionnement

en eau potable à partir des adductions d'eau villageoise (AEV) s'est

rapidement développé au Bénin pour l'alimentation en eau

potable de villages ou ensemble de villages de 2.000 à plus de 10.000

habitants. Ainsi Il existe actuellement plus de 340 AEV sur l'ensemble du

territoire avec une population d'environ neuf (9) millions d'habitants

desservis en milieu rural et semi-urbain.

De la même manière, le problème

d'entretien et de maintenance des AEV fait couler d'encre et de salive de sorte

que la Banque Mondiale a entrepris une étude sur le suivi de la gestion

des AEV. A cet effet, elle a choisi cinquante sites pilotes qui doivent faire

objet d'une expérimentation à travers une plate forme

mutualisée à base des téléphones portables

où les informations sont communiquées à tous les

gestionnaires d'AEV. Ces informations sont recueillies par le

délégataire qui les analyse et prend des décisions

conséquentes pour la bonne gestion des ouvrages et l'assurance à

plein temps du service public de l'eau. Cette approche permettra une meilleure

gouvernance des AEV et assurera la pérennité de l'ouvrage.

L'expérience de la phase pilote a été

présenté le 20 juin 2013. L'étape de la vulgarisation se

poursuivra dans les prochains jours car la phase pilote a été

concluante selon le responsable du Programme Eau Potable et Assainissement de

la Banque Mondiale.

En 2008 plus tôt, André ADOMOU, dans le cadre de

l'obtention de son diplôme de DESS en Développement et gestion des

projets écrivait qu'en milieu rural au Bénin, la gestion des

ouvrages de l'eau potable est confiée depuis 1996 aux communautés

qui, à travers les Associations communautaires d'Usagers de l'Eau

Potable, ont reçu de l'Etat le droit d'exploitation, d'entretien, de

maintenance et de renouvellement de l'équipement à travers la

vente de l'eau.

La Direction Générale de l'Eau a

diligenté en 2006 une étude diagnostique sur le plan national de

la gestion communautaire des Adductions d'Eau Villageoises (AEV). Cette

étude a révélé que 73% des

AEV ne disposent pas de capacité financière suffisante pour le

renouvellement de leur équipement. Etant donné que cette

capacité financière est le principal indicateur de la

pérennité du système, il convient de repenser la politique

de gestion desdits ouvrages.

C'est ainsi, qu'après le diagnostic national, il reste

à approfondir la question au niveau local. Les questions principales

qu'il s'est posées lors de cette étude sont :

« La gestion communautaire constitue-t-elle un handicap pour la

pérennité du service de l'eau potable? Les AEV de la commune

disposent-elles de capacité suffisante pour le renouvellement de leur

équipement ? Quels sont les facteurs limitants de cette

capacité financière ? »

II.2. CADRE DE REFERENCE THEORIQUE

DE L'ETUDE

II.2.1. LA BIOGEOGRAPHIE DU MILIEU

II.2.2. Le milieu naturel

Le département du Couffo est créé en

19993(*) à la suite

de la réforme de l'organisation administrative et territoriale de cette

même année. Elle couvre une superficie de 2 404

Km2.

Elle compte six communes à savoir Aplahoué,

Djakotomey, Dogbo, Lalo, Toviklin et Klouékanmey.

Il fait partie de la 6e zone agro écologique

qui représente la zone de terre de barre de Klouékanmè,

Djakotomey, Dogbo et Toviklin.

II.2.2.1. Le relief

Le département du Couffo présente un relief

relativement peu accidenté. Elle se situe sur le plateau

sédimentaire du continental terminal. Sa situation

hydrogéologique est caractérisée par le

sédimentaire avec l'affleurement du socle par endroit. Ce plateau

présente un relief structural comme tous les autres reliefs de

l'Afrique occidentale soudanienne. Il est constitué de formations

sédimentaires qui se sont déposées successivement sur le

socle précambrien (granite et grès). Les sols sont ferralitiques

et argilo sableux fortement dégradés mais très bien

drainés et à faible capacité de rétention. Il

s'agit en réalité des sols profonds et faciles à

travailler selon la culture. La nappe phréatique y est très

profonde (60 à 110 m de profondeur).

II.2.3. L'HYDROGRAPHIE ET L'HYDROLOGIE

II.2.3.1- Climat et hydrologie

Le département du Couffo connaît un climat de

type subéquatorial avec deux saisons de pluies et deux saisons

sèches. La température est relativement élevée.

L'amplitude thermique est de 6°C avec un maximum de 34°7C

enregistré en saison sèche (février -mars- avril) sans

grande variation entre le jour et la nuit. Le degré

hygrométrique, comme dans tout le Bénin, est moins

élevé que dans les autres climats de type subéquatorial.

Il n'atteint que rarement les 80% tandis que l'évapo-transpiration

n'excède que rarement 1000 mm. Le nombre de jours de pluie tourne autour

de 100 jours par an.

Un seul cours d'eau traverse le département. Il s'agit

du fleuve Couffo. Il existe quelques plans d'eau non importants où

pourraient se développer les activités de pêche. De

même, la nappe phréatique est très profonde, ce qui ne

favorise pas la réalisation des ouvrages en hydraulique villageoise. Ces

facteurs ajoutés aux conditions climatiques et hydrologiques ont un

impact négatif sur l'approvisionnement en eau dans la zone. Il s'agit en

fait des zones hydrogéologiquement difficiles.

II.2.3.2- Précipitation et

végétation

La pluviométrie se situe entre 800 et 1400 mm d'eau par

an. Cette situation d'insuffisance se trouve aggravée par les

aléas climatiques observés ces dernières années

avec des répercussions désastreuses sur le secteur agricole.

La végétation naturelle a complètement

disparu pour faire place à une jachère arbustive et aux palmiers

à huile dont les performances agronomiques restent très faibles.

Dans cette région, la période de croissance

végétative varie entre 80 jours et 100 jours. Cette

végétation est aussi dominée en dehors du palmier

à huile de graminées.

II. 3. DEFINITION

OPERATIONNELLE DES CONCEPTS

Dans le cadre de la rédaction de ce mémoire, les

concepts utilisés sont ici ceux relatifs au secteur de l'eau et qui

concernent en particulier les ouvrages complexes.

AEV : Adduction d'Eau Villageoise ;

elle peut se comprendre comme étant un type d'ouvrage constitué

d'un forage équipé d'un système de pompage motorisé

relié à un réservoir de stockage et à un

réseau de distribution d'eau plus ou moins complexe.

Photo n°1 : un château d'eau à Doko

(commune de Toviklin)

Cliché : Dégbey DJIDJI, janvier 2013

Un château d'eau est un

réservoir en béton armée ou parfois métallique

conçu pour contenir une certaine quantité d'eau pompée du

forage par une pompe électrique pour desservir des localités.

L'eau est distribuée par des canalisations

enterrées qui alimentent des bornes fontaines publiques et des

branchements particuliers.

Le système peut desservir plusieurs localités

pouvant dépendre de plusieurs arrondissements, voire de plusieurs

communes.

Les AEV présentent de nombreux avantages par rapport

aux ouvrages simples :

- suppression du pompage manuel,

- moins d'attente aux points de distribution,

- des points de distribution plus proches des

consommateurs,

- possibilité, sous certaines conditions, de disposer

de branchements particuliers à domicile,

- possibilité d'extension du réseau sans

investissements lourds.

Les adductions d'eau villageoises sont une bonne solution pour

l'alimentation en eau potable des villages importants totalisant 2 000

habitants ou plus, ou pour des groupes de villages et localités proches

les uns des autres et où la population totale est supérieure

à 2 000 habitants (Etude pour la dynamisation du suivi de la gestion des

Adductions d'Eau Villageoises Mai 2012).

Photo n° 2, Une Borne Fontaine dans le

Couffo

Cliché :

Dégbey DJIDJI, janvier 2013

II.4.

HYPOTHESES ET OBJECTIFS DE RECHERCHE

II.4.1. HYPOTHESES DE RECHERCHE

Les hypothèses qui guideront notre travail se

présentent comme suit :

- Les Adductions d'Eau Villageoises dans le département

du Couffo enregistrent assez de pannes,

- L'absence d'un système de suivi régulier des

AEV au niveau des communes du Couffo favorise l'inexistence d'un service

permanent de l'eau ;

- La mise en affermage est un mode qui favorise la bonne

gestion des AEV.

II.4.2. LES VARIABLES

Le processus d'affermage des AEV est en cours mais rencontre

déjà des difficultés que ce soit au niveau du choix des

fermiers, de la fixation du prix de l'eau et du montant des redevances mais

aussi dans l'exécution du contrat lui-même en ce qui concerne le

respect par les deux parties de certaines dispositions de ce contrat.

Parmi les différentes difficultés

rencontrées ou que l'on peut craindre à terme, les plus

importantes, constituant des risques majeurs pour la durabilité de la

gestion, sont les suivantes :

· La « non rentabilité » de

certaines AEV liée à :

- Une trop faible population desservie.

- Une trop faible consommation unitaire liée à

la forte concurrence de points d'eau alternatifs (FPM et/ou puits modernes et

traditionnels) où l'eau est soit gratuite (la plupart des puits), soit

moins chère (FPM) ; cet aspect n'a pas été toujours

pris en compte dans le dimensionnement des équipements ce qui a

amené à construire des ouvrages surdimensionnés (la

production constatée après la mise en service de l'AEV se

révèle beaucoup plus faible que celle prévue dans le

dimensionnement).

· La mise en affermage d'AEV thermiques anciennes sans

réhabilitation préalable dont le système de pompage

(groupe électrogène et pompe) a déjà

dépassé 6000 heures de fonctionnement (soit la moitié de

la durée de vie « normale ») présente des

risques majeurs pour la durabilité de la gestion. En effet, si l'AEV est

mise en affermage en l'état, le fermier se trouve dans une situation

délicate : il doit exploiter un équipement ancien

entraînant des charges d'exploitation et de maintenance

élevées (en particulier de grosses réparations) dès

le démarrage du contrat.

De plus, le groupe et la pompe arriveront assez rapidement

à la fin théorique de leur durée de vie et devront

être remplacées grâce à la redevance renouvellement

alors que le fermier n'aura versé la redevance renouvellement que depuis

la mise en affermage et donc les montants seront insuffisants pour financer le

renouvellement.

· Une insuffisance de la ressource en eau qui ne

concerne, dans les 6 départements où intervient GIZ, que quelques

AEV situées dans le socle mais qui évidemment est

rédhibitoire pour la durabilité de la gestion.

En dehors de ces problèmes cruciaux pour la

durabilité de la gestion de certaines AEV évoqués

ci-dessus, le raccordement du système de pompage au réseau

électrique de la SBEE, constitue un élément

déterminant dans l'amélioration de la rentabilité de la

gestion de toutes AEV

II.4.3. LES INDICATEURS

Les principaux indicateurs qui font objet de la

présente recherche sont relatifs à :

ü l'état actuel des AEV,

ü le niveau de professionnalisation des AEV et

ü le niveau du suivi.

Aujourd'hui, sur les soixante et une (61) AEV du Couffo, 72%

ont été mis théoriquement en affermage dont 30% des AEV

connaissent des problèmes majeurs (Soit des robinets non fonctionnels,

des groupes électrogènes en panne, les tuyaux PVC cassés

à des endroits, ou la pompe est grillée). De la même

manière, 28% des AEV mise en affermage ne rendent pas compte de

façon régulière à la commune (enquête de

terrain).

Ces indicateurs nous permettront de mieux analyser la

situation et de proposer d'autres outils de suivi des AEV dans le Couffo.

II.5. LES OBJECTIFS

II.5.1. Objectif

général

L'objectif général de cette étude est de

contribuer à la pérennité du service permanent de l'eau en

proposant des approches de solutions de gestion des adductions d'eau

villageoise dans le département du Couffo.

II.5.2. Objectifs

spécifiques

q Faire l'état des lieux sur la gestion des AEV

existants dans le département du Couffo;

q Analyser la gestion des AEV et faire ressortir les

difficultés inhérentes;

q Formuler des propositions d'amélioration de la

gestion professionnalisée des Adductions d'Eau Potable en vue de

garantir le service permanent de l'eau dans ledit département.

2e PARTIE : METHODOLOGIE ET ANALYSE DES DONNEES

Chapitre 3 : CADRE D'ETUDE ET

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

III.1. Cadre de l'étude

III.1.1. Présentation de la

zone d'étude

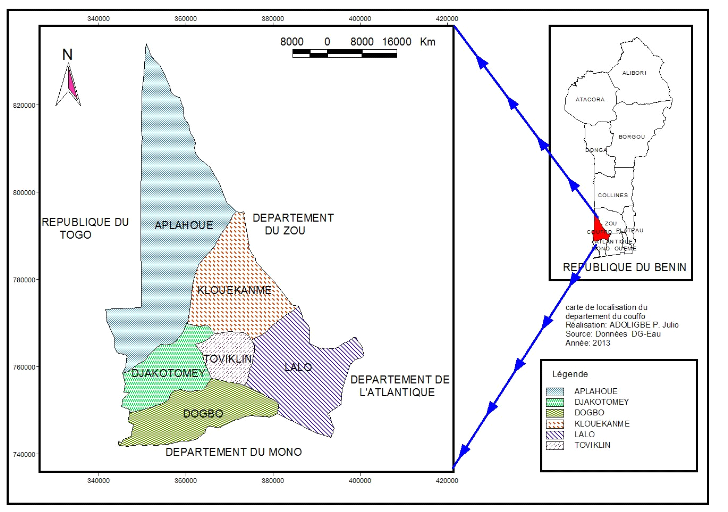

Le département du Couffo est situé au Sud-Ouest

du Bénin. Il a une superficie totale de 2 404 km², une population

de 524 586 habitants en 2002 et une densité de 218 hab/km². Le

Couffo est peuplé d'Adja, fon, mina, kotafon, ayizo, sahouè,

etc.

On y découvre quelques sites touristiques tels que la

demeure des hommes à queue à Dogbo, le Palais royal de

Kinkinhoué, le palais d'Adjahonmè, les vestiges du passage des

allemands sur la colline de Lanta, etc.

Le département du Couffo comprend 6 communes :

Aplahoué,

Djakotomey,

Dogbo,

Klouékanmè,

Lalo,

Toviklin. Il se situe entre

6°57'43?

latitude Nord et 1°48'06? longitude Est. Il est limité au Nord

par le département du Zou, au Sud par le département du Mono,

à l'Est par le département du Zou et à l'ouest par le

Togo.

III.1.2. Situation

Géographique du département du Couffo

Photo N° 3 : Carte de situation

géographique du département du Couffo

III.2. Evolution démographique du département du

Couffo

La population du Couffo selon l'estimation de l'INSAE en 2008

est de 702 588 habitants en 2011. Cette population est à dominance

féminine (373 220 femmes) soit 53,12% de la population totale

contre 46,88% pour les hommes, 329 368 hommes), (Projections

départementales 2002-2030, INSAE 2011, page 85).

Elle est en majorité jeune, à l'instar de

l'ensemble de la population béninoise (trois personnes sur quatre sont

âgées de moins de trente ans) et sa densité humaine est de

506 habitants au km2.

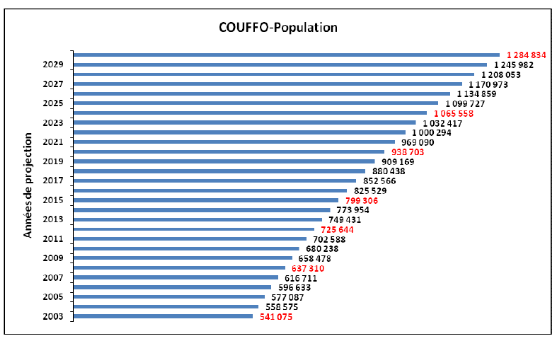

Le graphique ci-après traduit l'évolution de la

population de 2003 à 2029.

Graphique n°1 : Evolution

démographique dans le département du Couffo

Figure 2 : Evolution démographique

dans le département du Couffo

Source : INSAE, Décembre 2008

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution de la

population du Couffo de 2003 à 2030 selon les estimations de 2008 et en

tenant compte du taux d'accroissement démographique du

département.

De l'analyse des résultats des projections dans le

Couffo, il ressort qu'on assisterait de 2003 à 2030 à une

croissance soutenue de la population. En effet l'effectif de la population

devrait passer de 541.075 habitants en 2003 à 749.431 habitants en 2013,

puis à 1.284.834 habitants en 2030.

Selon la norme de la stratégie nationale

d'approvisionnement en eau potable (1 point d'eau pour 250 habitants), il faut

alors 2 659 points d'eau pour tout le département du Couffo

(Données BDI / DGEau/DDMEE, mai 2012). Ainsi, il est clair que des

stratégies doivent être mises en place pour permettre d'atteindre

les OMD dans le secteur dans ce département.

III.3-

Structure socio économique

La population du

département du Couffo est en majorité agricole. Ce secteur

constitue la principale source de revenu pour la quasi totalité de la

population rurale du département. Mais dans les centres urbains, les

populations s'adonnent aux petits commerces comme la vente de divers dans des

boutiques, l'achat et la revente des produits agricoles surtout chez les

femmes. Toutefois, il faut retenir que les activités agricoles dominent

le milieu rural mais en revanche le milieu urbain est

caractérisé par le petit commerce et les services, toute

activité qui nécessite l'utilisation intense de l'eau. Du coup,

il est nécessaire pour chaque population surtout dans les gros villages

(Populations atteignant 2000 habitants et plus), de chercher à

améliorer le niveau de service de l'eau dans les ménages.

III.4. Approche

méthodologique

Pour faire un état des lieux sur la

problématique de la gestion des AEV dans le département du

Couffo, une démarche méthodologique s'impose. Notre recherche

étant spécifique aux adductions d'eau villageoise du

département du Couffo, nous avons dénombré 59 AEV. Pour

que les résultats de la recherche soit significatif, nous avons

sillonné toutes les AEV pour recenser les problèmes

spécifiques à chacune d'elle afin de pouvoir faire une analyse

objective de la situation et de proposer une approche de solutions

adéquate.

Dans le cadre de ce travail, la méthodologie

adopttée comporte essentiellement trois phases à savoir :

- la recherche documentaire

- la collecte des données sur le terrain

- le traitement des données.

III.4.1. La recherche documentaire

C'est la recherche bibliographique : elle s'est

intéressée en majorité à l'état des

adductions d'eau villageoises et les travaux spécifiques disponibles sur

le thème. Nous avons disposé d'une documentation assez riche et

variée sur le thème, mais peu d'informations sur notre

problématique. Certes, le souci d'acquérir des connaissances

fiables et dignes d'intérêt scientifique nous a permis d'orienter

nos recherches vers le Service de documentation de la DG-Eau, le service de la

Banque de Données Intégrées (BDI), les

bibliothèques et les services spécialisés suivants :

UAC, FLASH, Service de l'Eau du Couffo, les mairies du Couffo, INSAE, la

Direction Régionale de la SONEB à Lokossa, DDS Mono Couffo,

etc....

Tous ces éléments sont résumés

dans le tableau ci-dessous:

Tableau I : Tableau synoptique

|

Centre

|

Nature du document

|

Type d'information

|

|

Centre de documentation de la DG Eau

|

Mémoires, thèses, articles, rapports

d'études

|

Approche méthodologique et informations sur l'état

des AEV

|

|

Bibliothèque de la préfecture de Lokossa

|

Livres, rapports et articles

|

Données et informations sur le cadre d'étude

|

|

Centre de documentation de l'INSAE

|

Rapports RGPH1979, 1992, 2002.

|

Données démographiques et statistiques sur la zone

d'étude

|

|

Centre de documentation de la FLASH/UAC/ IIM

|

Mémoires, thèses, articles

|

Revue de littérature et

Information sur le cadre d'étude

|

|

SBDI/DGEau

|

Taux de desserte, état des lieux sur les AEV dans le

Couffo,

|

Informations pour les analyses pertinentes de l'étude

|

III.4.2. Recherche sur le terrain

Après la collecte de la documentation de base, nous

avons effectué des recherches sur le terrain.

Ces travaux ont duré un mois environ et se sont

déroulés en deux périodes : l'une pendant la saison

sèche et l'autre pendant la pleine saison pluvieuse;

caractérisées par deux phénomènes climatiques.

La saison sèche et la saison pluvieuse ont

été choisies afin d'étudier l'état de

fonctionnement des AEV dans le Couffo et le comportement des populations face

aux problèmes de l'eau. Ces recherches ont été

menées par l'intermédiaire :

des fiches d'enquête élaborées pour

appréhender l'état de fonctionnement des AEV, la durée

des pannes et les procédures envisagées pour régler le

problème,

d'interviews et de discussions avec les responsables politico

administratifs locaux et centraux, les techniciens et les utilisateurs des

points d'eau pour évaluer l'impact du non fonctionnement des AEV sur la

vie des populations.

Nos enquêtes ont porté sur les six communes du

département du Couffo à savoir : Aplahoué,

Djakotomey, Dogbo, Klouékanmey,Lalo, Toviklin.

Pour avoir des informations fiables, toutes les AEV des

communes ont été visitées. Dans ce cadre, nous avons

bénéficié du concours des chefs de village, des agents de

la mairie, quelques personnes ressources recommandées par le maire et

les agents du Service de l'Eau du Couffo.

Enfin nous avons procédé au

dépouillement des résultats des enquêtes et exploité

toutes les données recueillies.

III.4.3. Le traitement des données

Après le travail sur le terrain, il importe d'analyser

les informations recueillies, les comparer à la réalité.

Les données recueillies sur le terrain nous ont permis de comprendre

les stratégies mises en place pour la gestion des AEV et les

problèmes qui en découlent. Etant en service à la

Direction Générale de l'Eau, nous avons eu l'occasion de nous

familiariser avec les termes techniques, les différentes

procédures et stratégies mises en oeuvre par cette institution

pour apporter des approches de solutions.

A cet effet, vu l'importance et l'envergure des

présents travaux, nous avons utilisé les techniques

suivantes :

- l'évaluation quantitative et qualitative des

ressources en eau,

- la méthode SWOT (Forces, Faiblesse,

Opportunités et Menaces)

- l'autofinancement des AEV

- Le cash flow et la rentabilité des AEV

CHAPITRE 4- ANALYSE ET

INTERPRETATION DES DONNEES

Ce

chapitre présente les résultats obtenus à la suite du

traitement des données recueillies sur le terrain.

IV. Analyse des données

IV .1. Evaluation des AEV dans le

département du Couffo

IV.1.1. Etat actuel des Adductions

d'Eau Villageoise dans le Couffo

Comme tout ouvrage hydraulique, les AEV sont exploitées

par les populations auxquelles elles sont destinées et par

conséquent s'usent ; méritant par conséquent une

attention particulière afin de garantir leur durabilité et leur

pérennité. Ainsi, dans le département du Couffo, il est

nécessaire que le point des différentes AEV soit fait afin de se

mettre à l'évidence de leur état et des dispositions

à prendre dans ce sens pour garantir le service permanent de l'eau dans

ce département.

Le tableau suivant résume la situation de l'état

actuel des AEV dans le département.

Tableau II : Etat actuel des AEV dans le

département du Couffo

|

N°

|

Commune

|

Arrondissement

|

Village_SE

|

Energie

|

Mode_Gestion

|

Financement

|

Observations

|

|

1

|

APLAHOUE

|

APLAHOUE

|

AFLANTAN

|

Thermique

|

Com-Fermier

|

IE

|

14 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

2

|

APLAHOUE

|

APLAHOUE

|

DJIKPAME

|

Thermique

|

Com-Fermier

|

JAPON

|

16 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

3

|

APLAHOUE

|

ATOME

|

AGNAME

|

Thermique

|

Com-Fermier

|

AFD

|

12 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

4

|

APLAHOUE

|

DEKPO

|

DEKANDJI

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

KFW

|

64 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

5

|

APLAHOUE

|

DEKPO

|

LAGBAVE

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

GTZ

|

21 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

6

|

APLAHOUE

|

GODOHOU

|

SINLITA

|

Thermique

|

Com-Fermier

|

PAYS BAS

|

14 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

7

|

APLAHOUE

|

GODOHOU

|

WAKPE

|

Thermique

|

Com-Fermier

|

JAPON 6

|

20 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

8

|

APLAHOUE

|

GODOHOU

|

ZAME

|

Thermique

|

Com-Fermier

|

GTZ/KFW

|

28 Robinets fonctionnels et 14 en panne

|

|

9

|

APLAHOUE

|

KISSAMEY

|

KELETOME

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

KFW

|

54 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

10

|

APLAHOUE

|

KISSAMEY

|

TANNOU

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

7e FED

|

11 Robinets fonctionnels et 1 en panne

|

|

11

|

DJAKOTOMEY

|

ADJINTIMEY

|

DOUMAHOU

|

Thermique

|

Com-fermier

|

AFD

|

4 Robinets fonctionnels et 1 en panne

|

|

12

|

DJAKOTOMEY

|

ADJINTIMEY

|

HEKPE

|

Thermique

|

Com-fermier

|

7è FED

|

24 Robinets fonctionnels et 6 en panne

|

|

13

|

DJAKOTOMEY

|

BETOUMEY

|

AISSANHOUE

|

Thermique

|

Com-fermier

|

JAPON

|

8 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

14

|

DJAKOTOMEY

|

BETOUMEY

|

BETOUMEY

|

Thermique

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

3 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

15

|

DJAKOTOMEY

|

GOHOMEY

|

LOKO-ATOUI

|

Thermique

|

Déléguée

|

JAPON 6

|

14 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

16

|

DJAKOTOMEY

|

HOUEGAMEY

|

HOUEGAMEY

|

Thermique

|

Déléguée

|

PAYS BAS

|

42 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

17

|

DJAKOTOMEY

|

KPOBA

|

FANTCHOUTCHEHOUE

|

Thermique

|

Déléguée

|

Initiative Eau

|

18 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

18

|

DJAKOTOMEY

|

KPOBA

|

KPOBA

|

Thermique

|

|

JAPON

|

14 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

19

|

DJAKOTOMEY

|

SOKOUHOUE

|

ZOUZOUVOU

|

Thermique

|

Déléguée

|

PEP 1C

|

36 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

20

|

DJAKOTOMEY

|

BETOUME

|

HOLOULOKO-ZOHOUDJI

|

Thermique

|

Non déléguée

|

Plan Bénin

|

20 robinets fonctionnels

|

|

21

|

DOGBO

|

AYOMI

|

KPODAHA

|

Thermique

|

Com-fermier

|

Japon

|

25 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

22

|

DOGBO

|

AYOMI

|

AGOSSOUHOUE

|

Thermique

|

Com-fermier

|

Japon

|

06 robinets

|

|

23

|

DOGBO

|

DEVE

|

DEVE-HOME

|

Thermique

|

Com-fermier

|

AFD

|

11 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

24

|

DOGBO

|

HONTON

|

ATCHANHOUE

|

SBEE

|

Com-fermier

|

6e FED

|

14 Robinets fonctionnels et 1 en panne

|

|

25

|

DOGBO

|

KPOHA

|

KPOHA

|

SBEE

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

14 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

26

|

DOGBO

|

LOKOGOHOUE

|

TCHIGOSSOUHOUE

|

Thermique

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

11 Robinets fonctionnels

|

|

27

|

DOGBO

|

LOKOGOHOUE

|

LOKOGO HOUE

|

thermique

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

44 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

28

|

DOGBO

|

MADJRE

|

MADJRE

|

Thermique

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

34 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

29

|

DOGBO

|

TOTA

|

DAHOUE

|

SBEE

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

20 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

30

|

DOGBO

|

TOTA

|

GOUHOUN

|

Thermique

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

8 Robinets fonctionnels et 2 en panne

|

|

31

|

DOGBO

|

TOTA

|

HONGLOUI-KPOGODOU

|

Thermique

|

Com-fermier

|

7e FED

|

17 Robinets fonctionnels et 1 en panne

|

|

32

|

DOGBO

|

TOTA

|

KPODAVE-GNAMAME

|

SBEE

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

33 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

33

|

DOGBO

|

TOTCHANGNI

|

TOTCHANGNI

|

Thermique

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

30 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

34

|

DOGBO

|

TOTA

|

AGBEGNIDONHOUE

|

Thermique

|

Com-fermier

|

GTZ/KFW

|

24 Robinets fonctionnels et O en panne

|

|

35

|

KLOUEKANME

|

ADJAHONME

|

ADJAHONME CENTRE

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

AFD

|

27 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

36

|

KLOUEKANME

|

ADJAHONME

|

GODOHOU

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

GTZ/Kfw

|

32 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

37

|

KLOUEKANME

|

DJOTTO

|

GLOLIHOUE

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

GTZ/Kfw

|

11 Robinets fonctionnels et 1 en panne

|

|

38

|

KLOUEKANME

|

HONDJI

|

KOGBETOHOUE

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

JAPON IV

|

31 Robinets non fonctionnels

|

|

39

|

KLOUEKANME

|

DJOTTO

|

DAVIHOUE-ABLOMEY

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

SONEB

|

|

|

40

|

KLOUEKANME

|

KLOUEKANME

|

TCHANVEDJI III

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

GTZ/KFW

|

18 Robinets fonctionnels et 2 en panne

|

|

41

|

KLOUEKANME

|

LANTA

|

TOKANME-ALIHO

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

7e FED

|

14 Robinets fonctionnels et 6 en panne

|

|

42

|

KLOUEKANME

|

TCHIKPE

|

AKOUEGBADJA

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

GTZ/Kfw

|

24 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

43

|

KLOUEKANME

|

TCHIKPE

|

AKOUEGBADJA

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

GTZ/Kfw Phase 6

|

25 Robinets fonctionnels et 28 en panne

|

|

44

|

KLOUEKANME

|

TCHIKPE

|

SOKPAME

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

GTZ/Kfw

|

AEV en panne

|

|

45

|

KLOUEKANME

|

TCHIKPE

|

ZOUNZONKANME

|

Thermique

|

Com-GIE-Fermier

|

PEP 1C

|

12 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

46

|

LALO

|

ADOUKANDJI

|

ADOUKANDJI

|

Thermique

|

En cours

|

Plan Bénin

|

AEV en panne

|

|

47

|

LALO

|

BANIGBE

|

BANIGBE

|

Thermique

|

|

GTZ/KFW

|

6 Robinets fonctionnels et 6 en panne

|

|

48

|

LALO

|

GNIZOUNME

|

DJIBAHOUN

|

Thermique

|

En cours

|

GTZ/KFW

|

10 Robinets fonctionnels et 10 en panne (groupe en panne)

|

|

49

|

LALO

|

GNIZOUNME

|

GNIZOUNME

|

Thermique

|

En cours

|

Plan Bénin

|

18 Robinets fonctionnels et 18 en panne

|

|

50

|

LALO

|

HLASSAME

|

SOHOUNOUHOUE

|

Thermique

|

En cours

|

7e FED

|

14 Robinets fonctionnels et 18 en panne

|

|

51

|

LALO

|

HLASSAME

|

SOWANOUHOUE

|

Thermique

|

En cours

|

Plan Bénin

|

AEV en panne

|

|

52

|

LALO

|

LALO

|

KOUTIME (TCHIKPE)

|

Thermique

|

En cours

|

Plan Bénin

|

16 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

53

|

LALO

|

LALO

|

LALO CENTRE

|

SBEE

|

|

JAPON

|

5 Robinets fonctionnels et 1 en panne

|

|

54

|

TOVIKLIN

|

ADJIDO

|

ATCHIOUME (GBEKO)

|

Thermique

|

Déléguée

|

7e FED

|

10 Robinets fonctionnels et 10 en panne

|

|

55

|

TOVIKLIN

|

AVEDJIN

|

NATABOUHOUE

|

SBEE

|

Déléguée

|

Initiative Eau

|

30 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

56

|

TOVIKLIN

|

HOUEDOGLI

|

TADOKOME

|

Thermique

|

Déléguée

|

Initiative Eau

|

10 Robinets fonctionnels et 2 en panne

|

|

57

|

TOVIKLIN

|

MISSINKO

|

MISSINKO

|

SBEE

|

Déléguée

|

PAYS BAS

|

36 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

58

|

TOVIKLIN

|

TANNOU-GOLA

|

TANNOU GOLA

|

Thermique

|

Déléguée

|

INITIATIVE EAU

|

40 Robinets fonctionnels et 0 en panne

|

|

59

|

TOVIKLIN

|

DOKO

|

GBOHIZOUNHOUE

|

Thermique

|

Déléguée

|

PLAN BENIN

|

20 Robinets et 0 en panne

|

Source : Données de

terrain, janvier 2013.

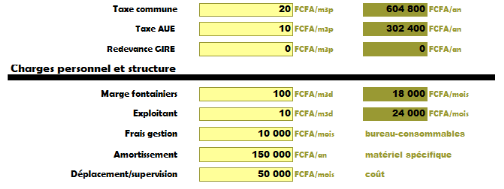

A l'analyse de ce tableau, il est

ressort que les AEV dans le département du Couffo sont en

majorité alimentées par des groupes électrogènes

(92%). Seulement quelques unes sont alimentées par la SBEE (8%). Ceci

explique les différents problèmes enregistrés sur le

réseau (panne du groupe électrogène, consommation en

carburant, difficultés d'entretiens et réparation du groupe) et

les difficultés de paiement. Par ailleurs, le coût de

l'énergie thermique est plus cher que celui de la SBEE. Du coup, les

fréquences des pannes sont assez répétitives sur les

réseaux alimentés par les groupes électrogènes que

sur ceux alimentés par la SBEE. Par conséquent, une AEV peut

rester non fonctionnelle durant trois à six mois voire même plus

du simple fait que le groupe électrogène est tombé en

panne. Du moment où les gestionnaires ne géraient pas bien, les

ouvrages ne sont pas en mesure de répondre à cette exigence

financière. Par conséquent, les populations sont plongées

dans cette situation de vulnérabilité qui les oblige à

retourner vers les anciennes sources d'eau c'est-à-dire aller vers les

sources d'eau de qualité douteuse.

Nécessité de raccorder le plus grand

nombre possible d'AEV existantes au réseau électrique de la

SBEE

Compte tenu des importantes extensions récentes du

réseau de la SBEE, les forages de nombreuses AEV se retrouvent sur ou

très proches du réseau électrique. Leur raccordement

augmentera la rentabilité de l'affermage, et pourrait, dans certains

cas, permettre une baisse du prix de l'eau. Le raccordement au réseau de

la SBEE de ces AEV devrait constituer une priorité pour les prochains

programmes d'investissement, notamment de la KfW.

Tableau III : sources d'alimentation électrique des

réseaux d'adduction d'eau villageoise dans le Couffo

|

Source d'alimentation des AEV

|

Nbre total d'AEV

|

Pourcentage

|

|

AEV alimentée par source thermique

|

56

|

91,80

|

|

AEV alimentée par la SBEE

|

5

|

8,20

|

Source : BDI/DGEau, 2012 et données de

terrain, janvier 2013

NB : L'alimentation des réseaux par

les sources d'énergie solaires est inexistante dans le

département.

Figure 3 : Différente source

d'alimentation en énergie des AEV du Couffo

Source : BDI/DGEau, 2012 et données de

terrain, janvier 2013

IV.1.2. Evolution

générale des AEV dans le département du Couffo de 1990

à 2011

Le souci d'améliorer le service public de l'eau et la

garantie d'un niveau d'accès appréciable des populations à

cette denrée a obligé les acteurs à passer à la

multiplication de ces types d'ouvrages dans le département. En effet, le

sol du Couffo étant un territoire du biseau sec, retrouver la ressource

eau souterraine est un problème majeur. C'est ce qui justifie

l'adoption des AEV comme le principal type d'ouvrage d'eau dans le

département par les acteurs avec la réalisation des forages

à gros débit. Ceci facilite l'alimentation en eau potable de

plusieurs localités à ressource limitée.

Depuis l'avènement des Adductions d'Eau Villageoises au

Bénin, le Couffo a bénéficié de 61 AEV dont la

situation est présentée dans le tableau ci-dessous (BDI-DGEAu,

Mai 2012 et données de terrain, janvier 2013).

Tableau IV : Situation des AEV dans le Couffo

|

Période quinquennale

Départements

|

Avant 1996]

|

[1997-2001]

|

[2002-2006]

|

[2007-2011]

|

TOTAL

|

|

Couffo

|

0

|

20

|

15

|

26

|

61

|

Figure 3 : Evolution des Adductions

d'Eau Villageoises dans le Couffo de 1990 à 2011

De l'analyse de ce graphique, il est apparait que la situation

des AEV du département du Couffo a évolué en dents de

scie. En effet, avant 1996, aucune AEV n'a été

réalisée dans ce département. C'est seulement à

partir de 1997 que ce type d'ouvrage a commencé à être

réalisé. Ainsi, de 1997 à 2001, 20 AEV ont

été réalisées, entre 2002 et 2006 par contre, la

tendance a baissé et est passée de 20 à 15 AEV pour une

même durée. En revanche, le nombre d'ouvrages d'AEV a

évolué pendant la période de 2007 à 2011. Cette

période a connu une nette amélioration atteignant 26 AEV avec le

concours de certaines ONGs comme Plan-Bénin qui a réalisé

en 2012, deux AEV dont une à Djakotomey et l'autre à Toviklin en

considérant l'épineuse question du niveau de service de l'eau.

Cette situation s'explique par le fait que ce type d'ouvrage

n'était pas adopté au départ avant 1996. Mais vu les

besoins en eau dus à la croissance démographique, le type

d'ouvrage hydraulique adapté à cette situation est l'Adduction

d'Eau Villageoise. Elle alimente plusieurs localités et villages avec un

niveau de service plus amélioré ; diminuant les peines des

populations qui désormais prennent l'eau à la Borne Fontaine

à des coûts relativement accessibles. La troisième

période qui couvre 2002 à 2006 a connu un peu de baisse parce

qu'il fallait analyser l'impact de ses AEV sur la vie des populations ainsi que