|

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

INTRODUCTION GENERALE :

La multiplication des conférences internationales sur

l'eau depuis près de trente ans et

1

l'engagement récent de la communauté

internationale à diminuer d'ici 2015 le nombre de

personnes dans le monde n'ayant pas un accès

sûr à l'eau potable et à un système

d'assainissement basique, témoignent d'une prise de

conscience du rôle fondamental que joue

l'accès à l'eau potable et à

l'assainissement dans le développement d'un territoire et d'une

société. Les chiffres, fréquemment

cités, sont à la mesure des enjeux, avant tout humain : 1,2

milliard de personnes n'ont pas accès à une

source d'eau potable, 2,9 milliards n'ont pas

d'installations sanitaires convenables et 4 milliards ne

disposent pas d'égouts. Plus de 4

milliards de cas de maladies d'origine hydrique chaque

année causent 2,2 millions de morts,

en majorité des enfants de moins de 5ans (soit

près de 15% des causes de mortalité des

2

enfants de moins de 5ans des pays en

développement) .Au delà des enjeux sanitaires et

humains, l'accès à l'eau potable est une des

conditions préalables à la réalisation des autres

objectifs du millénaire : éducation pour tous,

développement économique, etc. Si aujourd'hui

la majeure partie des populations n'ayant pas

d'accès à l'eau est rurale, l'urbanisation

explosive et continue depuis 30ans se traduit par la

prolifération de quartiers précaires en

marge des villes, non desservis par les infrastructures urbaines.

Les recherches portant sur la thématique

générale de la gestion de l'eau au

Sénégal,

mobilisent plusieurs approches : une approche technique qui

vise à élaborer des solutions

alternatives à faible coût, une approche

sociologique centrée sur les pratiques culturelles liées

à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement,

une approche socio-urbaine qui analyse le

lien avec les territoires urbains ou ruraux, une approche

économique qui englobe les modèles

de financement des services, l'étude de la demande,

l'étude des coûts et l'étude de la

tarification.

1

Les objectifs du millénaire pour l'accès à

l'eau potable ont été énoncés en 2000 (à New

York) puis complétés

par les objectifs concernant l'assainissement en 2002

(à Johannesbourg) pour constituer aujourd'hui la cible

N°10 de l'Objectif du millénaire N°7 : assurer

un environnement durable.

2

Le terme global de pays en développement (PED)

recouvre aujourd'hui des aux réalités économiques

très

différentes. Pour conserver une validité et

rassembler un grand nombre d'Etats, ce terme doit désormais

être

entendu selon une compréhension plus restreinte, mettant

l'accent sur la distinction qu'il établit par rapport aux

pays du Nord.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

1

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

Face à la question de l'accès à l'eau

potable pour tous, les réponses de la communauté

internationale depuis 30 ans se sont centrées sur deux

problèmes : trouver des financements et

proposer des modèles économiques permettant

d'améliorer l'efficacité des services, les deux

dimensions étant étroitement liées.

Le partenariat public privé (PPP), supposé amener

efficacité et financement, a notamment fait l'objet d'un

engouement sans précédent dans les

années 1990, engouement à la hauteur des

déceptions qu'il a suscité dès le début des

années

2000. Aujourd'hui, la question du financement de

l'accès pour tous comme celle du choix

d'un mode de gestion durable et de la tarification,

reste ouverte, offrant un vaste champ de

recherches pour proposer des modèles innovants.

La population mondiale atteindra 7milliards d'ici 2011. On estime

88 % de l'augmentation de

la population s'effectuera en milieu urbain d'ici 2015 et

la totalité à partir de 2015. Les

services urbains au Sénégal sont en crise et

n'assurent pas la desserte en eau et assainissement

dans de larges quartiers, souvent périurbains, où

vivent des populations à faible revenu. Ces

quartiers rassemblent parfois jusqu'à 40 % de la

population, mais restent en marge de la ville,

sur le plan social, politique et économique. Longtemps

ignorés du pouvoir politique, ils sont

les premières cibles et l'engagement international

qui vise à réduire la pauvreté. Toutefois,

même si la volonté politique existe,

l'intégration des quartiers défavorisés à la

ville par

connexion à ses réseaux principaux se heurte

à des difficultés à la fois financières et

organisationnelles.

Le premier élément de crise est financier. Si la

situation est à moduler en fonction des régions

et des contextes, l'élément financier reste

comme le premier obstacle. Qui va payer et pour

3

quel service ? L'épuisement des sources classiques

de financement que sont le tarif et la

subvention publique (limitée en raison d'un

surendettement de l'Etat) conduit à une

internationalisation de la gestion des services d'eau et

d'assainissement, et à l'intervention de

deux nouveaux acteurs : les institutions financières

internationales, qui vont exercer un rôle

moteur dans la production de modèles, et les

opérateurs privés, qui investissent de manière

importante dans les années 1990.

Un deuxième élément de crise se rajoute

à partir de 2000, c'est une crise « des modèles ».

Dans la situation initiale, l'Etat assumait le service,

en ignorant la plupart du temps les

quartiers précaires (bidonvilles, périurbains

ou centraux) pour des raisons financières. Les

3

Le tarif payé par le nouvel usager et les

usagers déjà connectés se révèle

insuffisant en période

d'investissements massifs, car une augmentation des tarifs

se heurte à la fois à la solvabilité de certaines

catégories pauvres et à une contrainte de

solidarité des catégories d'usagers plus riches.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

2

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

réformes des années 1990, sous l'impulsion de

la Banque Mondiale, font apparaître de

nouveaux acteurs : les opérateurs privés et les

communautés d'usagers.

Le problème qui se pose aujourd'hui est celui d'un

modèle assurant à l'accès à tous, alliant

une exigence d'efficacité - en des temps où la

subvention publique se raréfie - et d'équité -

afin d'étendre le service à des usagers peu

solvables. La question de la prise en charge des

quartiers défavorisés doit ainsi devenir une

question centrale dans la discussion des modèles.

Pour le chercheur en économie, la crise des

services d'eau au Sénégal ouvre une série de

problématiques, qui tournent autour de l'analyse et de la

production d'un modèle. L'Etat rend

compte de la diversité et de la complexité

des enjeux dans le secteur des services d'eau et

d'assainissement : s'y jouent à la fois une dimension

territoriale, une dimension économique

(choix du mode de gestion, publique ou privée) et une

dimension participative (définition du

rôle des usagers). Autant de dimensions qui renvoient

à la fois à des questions de recherche :

Quels sont les moyens d'assurer un service d'eau satisfaisant aux

plus pauvres ? Est-il réaliste

de défendre une politique de service universel

? Peut-on envisager au contraire une

différenciation du service en fonction de la demande

locale de chaque quartier ?

Un objectif social de desserte des populations

pauvres est-il contradictoire avec la

participation du privé international ? Quelles incitations

sont mises en place pour soutenir cet

effort ? Qui finance l'accès au réseau, le secteur

public ou l'opérateur privé ?

Quels partenariats existent-ils avec d'autres acteurs que le

secteur privé international ?

Comment les péréquations s'organisent-elles

entre les différentes catégories d'usagers entre

les différentes régions du

Sénégal ? Est-il possible d'élargir le

périmètre actuel géré par le

secteur privé à d'autres centres urbains ?

Si les dernières années ont été

marquées par des prises de position radicale, il semble que l'on

parvienne aujourd'hui à des compromis plus

équilibrés.

Dans ce débat, le PPP au Sénégal semble

particulièrement instructif. Tout d'abord, le service

public d'eau est assuré depuis 1996 par un contrat

de PPP, associant l'Etat sénégalais, la

SONES (Société publique de patrimoine) et la

SDE(Société privée). Un consensus existe au

sein de la communauté internationale pour

considérer ce partenariat comme un succès et le

contrat arrivant à échéance en

2006 a été prolongé pour une durée de

cinq ans.

Géographiquement, ce contrat couvre la ville de

Dakar ainsi que 55 autres centres urbains,

soit 42% de la population du Sénégal

(Trémolet 2004). Cette couverture large autorise des

péréquations financières importantes

entre secteur géographique ainsi qu'entre catégories

d'usagers (ménages, industriels, administrations,

maraîchers)

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

3

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

De plus, depuis 2003, le secteur de l'eau a atteint

l'équilibre financier. Le Sénégal a ainsi fait

le choix de limiter les subventions publiques de l'Etat et

de financer les investissements par

une augmentation des tarifs de l'eau.

Enfin, l'accès à l'eau des plus pauvres est

une priorité de l'agenda. Ainsi le PEPAM

(Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du

Millénaire), document définissant la

stratégie du Sénégal à l'horizon

2015, prévoit que 1,65 million de personnes supplémentaires

soient raccordés au réseau tout en

améliorant l'efficacité des programmes de branchement

sociaux et réservant en priorité l'accès de

l'aide publique à ces ménages.

4

Face à quelques échecs retentissants , le

modèle PPP promu les services au Sénégal a

déjà

largement évolué depuis 1996 et se trouve

aujourd'hui à un tournant : il doit se renouveler en

profondeur pour être durable. La desserte en eau des

populations défavorisées exige en effet

un partenariat fort avec les solutions publiques : une

volonté politique qui se traduit par des

formes nouvelles de financement et de gestion.

Le mémoire se concentre sur la problématique d'un

partenariat entre acteurs publics et privés

dans le secteur de l'eau au Sénégal. L'objectif est

de proposer une vision du partenariat public

privé pour la gestion des services d'eau dans ce contexte,

en accordant une place centrale à la

desserte des populations pauvres.

Cette proposition se heurte à deux écueils. Le

premier est de se laisser entraîner dans un débat

passionné sur la légitimité du secteur

privé à intervenir dans la fourniture d'un service dit

« d'intérêt général » :

virulence des discussions et simplifications arbitraires

caractérisent en

général les controverses sur le privé

et l'eau. Notre propos dans ce mémoire n'est ni de

soutenir ni de contester l'implication du secteur

privé dans la gestion des services publics.

Considérant que le PPP est désormais, de

fait, ancré dans la réalité, nous analysons des

expériences concrètes afin de contribuer

à un débat plus ouvert sur la répartition des

rôles

entre les autorités publiques, le secteur privé et

la société civile. Le second écueil est celui du

dogmatisme : après avoir dénoncé les

discours simplifiés en 1996 qui visaient à transposer le

Sénégal des modèles européens,

nous semble essentielle de souligner l'importance des

4

Le terme d'échec mérite d'être

relativisé. D'une part, certains échecs commerciaux ou

contractuels ont été

exclusivement médiatisés et ont souffert de

fortes imprécisions et amalgames des journalises dans la

narration

des événements, jetant le discrédit sur la

participation du secteur privé en général. D'autre part,

les difficultés de

certains pays ont engendré des commentaires sur

l'échec de la participation du secteur privé, alors même

que des

de contrats continuent parfaitement.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

4

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

spécificités dans la mise en place d'un

modèle de rentabilité des services d'eau. Elaboré

à

partir de l'observation de plusieurs expériences pilotes.

L'objectif principal de cette étude consiste en une

étude de la contribution du partenariat

public privé dans le secteur de l'eau afin d'identifier

les voies et moyens permettant :

- de mieux optimiser les ressources allouées dans le

secteur de l'eau au Sénégal ;

- de mieux diminuer les pertes en distribution dues à un

mauvais état du réseau ;

- de gérer ces ressources avec efficacité et

équité pour en faire bénéficier le plus

grand

nombre d'abonnés.

A la fin de notre étude, nous saurons

répondre s'il sera nécessaire d'agir ou non sur les

variables macroéconomiques de la rentabilité du PPP

comme facteurs déterminants.

La question qui se pose est de savoir à partir de cette

relation si nous pouvons trouver que la

rentabilité du partenariat est expliquée

ou non par les investissements, les pertes en

distribution et le nombre d'abonnés.

Nous considérons comme hypothèse un effet

positif des investissements et le nombre

d'abonnés et un effet négatif des pertes en

distribution.

L'étude se propose de vérifier si la

contribution de ces facteurs de rentabilité du PPP est

positive ou non. L'analyse repose sur l'écriture d'un

modèle économétrique liant ces facteurs

et le taux de rendement du PPP.

A partir de la question soulevée - comment le PPP

peut-il assurer la desserte des quartiers

pauvres ?- Notre travail consistera à conjuguer

les différentes approches pour mieux

comprendre la dynamique qui se joue aujourd'hui dans un certain

nombres de contrats de type

PPP. Il nous semblera ainsi nécessaire de conjuguer

une approche théorique qui permet de

dégager les principaux points à approfondir

et une démarche empirique qui fournit les

éléments de compréhension de la dynamique

actuelle.

A partir delà, nous mobiliserons la

littérature économique portant sur l'organisation afin

d'approfondir ces trois dimensions de la gouvernance

des services d'eau, dans un

environnement risqué et incertain. La

littérature rattachée aux théories des contrats

fournira

des informations particulièrement adaptées pour

analyser les dimensions contractuelles et

institutionnelles de la relation opérateur- Etat : y

seront discutés des modèles d'incitations et

les structures de pilotage de contrats. Les

développements récents de la théorie

économique

des conventions, situés à la frontière entre

l'économie et la sociologie fournissent des modèles

permettant de comprendre les différents degrés

de participation des usagers. Ces approches

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

5

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

constitueront le cadre théorique du mémoire, qui

explique l'articulation et le couplage entre

les dimensions contractuelles, institutionnelles et

participatives pour introduire la notion de

cohérence d'un modèle économétrique.

L'architecture du mémoire suit les différentes

étapes de la méthodologie. Passer d'une

recherche qui suit plusieurs pistes convergentes à une

présentation linéaire oblige à faire des

choix de présentation. Dans la mesure où la

problématique est posée de manière très

générale,

nous avons choisi de commencer par présenter les

spécificités des services d'eau au Sénégal

avant de présenter les modèles comme autant de

réponses innovantes possibles.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

6

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

Chapitre I : Partenariat Public Privé dans la

distribution d'eau potable : un état des lieux

Un défi majeur se pose aux pays africains en voie

de développement : faire face à une

croissance démographique élevée et

à ses conséquences urbaines, au moment où leurs

performances économiques ne sont pas des meilleurs.

Comment assurer des services urbains

de base à une population croissant rapidement et ayant peu

de moyens ? Là se situe l'enjeu.

Au lendemain des indépendances, les pays africains

ont favorisé la naissance d'un secteur

public marchand, en créant des sociétés

d'Etat ou des organismes publics chargés de gérer la

fourniture de ces services (électricité,

téléphone, eau). L'exemple du service public de l'eau

au Sénégal est assez éloquent de ce pont de

vue.

Le Sénégal compte une population de 11

millions d'habitants dont 2,75 millions résident à

Dakar, la capitale, qui connaît un taux d'augmentation de

sa population de 7% par an.

En 1994, la demande totale théorique d'eau potable

de la région de Dakar est estimée à

3

3

/jour, ce traduit un déficit de 82 000 m /jour

estimé trois ans après à 100 000 m /jour.

Les investissements d'infrastructures et les mesures

d'accompagnement pour résoudre ce

problème s'avère coûteux pour l'Etat :

prés de 235 millions de dollars sont nécessaires pour

ramener ce déficit de 100 000 m /jour à

30 000 m /jour en attendant une solution plus

radicale, dite solution à long terme.

Dans un contexte de crédits budgétaires

déclinants et de limitation de l'endettement de l'Etat,

les regards du Sénégal se sont tournés

vers les partenaires au développement. Ces derniers

sous la houlette de la banque mondiale l'ont encouragé

à trouver des solutions idoines. Elles

militent en faveur de l'instauration de liens

renforcés entre la conception, la réalisation et

l'exploitation d'une infrastructure de service public

s'inspirant à l'origine du « modèle

français » de la gestion

déléguée, reconnue depuis une trentaine

d'années. A l'Etat, il est

recommandé qu'il se cantonne davantage dans un

rôle de facilitation, de coordination et de

protection de l'intérêt public et se faire

moins souvent acteur direct. Au secteur privé, il est

requis son apport de compétence en gestion

et sa participation plus importante au

financement des services d'infrastructures.

Ces remarques introductives tracent l'organisation de ce

chapitre qui : donne un aperçu de

l'économie du partenariat public/privé et sur

le choix du Sénégal entre les différentes

formules de gestion déléguée du service

public de l'eau, met l'accent sur le nouveau cadre

230 000 m /jour contre un volume d'eau potable disponible pour

y faire face de 128 000 m

3

3

3

3

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

7

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

mis en oeuvre pour impliquer le partenariat privé

mais également pour doter la société

publique des moyens nécessaires à

l'exécution de ses missions, permet de mettre en exergue

les obligations contractuelles et les engagements des

acteurs, met en évidence les risques

identifiés dans le PPP du secteur de l'eau au

Sénégal, donne un aperçu sur les réalisations du

PPP et met enfin l'accent sur la politique de la tarification.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

8

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

I - La régulation par un contrat de

gestion déléguée

Dans cette section consacrée à l'étude

de la régulation par un contrat de gestion

déléguée,

deux sous sections vont être considérés

: la source d'inspiration et le financement des

infrastructures de développement.

I1

- La source d'inspiration

La réforme institutionnelle dans le secteur de l'eau au

Sénégal s'est inspiré de ce qu'il est

convenu d'appeler le « modèle français »

de gestion déléguée des services publics.

e e

Il faut remonter au 17 ou 18 siècle pour constater

l'expérimentation de ce modèle qui a pris

racines dans l'antiquité gréco-latine. Le 19

siècle a vu son affirmation avec le recours à la

concession tant pour les chemins de fer que pour

tous les équipements urbains : eau,

assainissement, éclairage, transport, etc.

Depuis une trentaine d'années, la gestion

déléguée a connu un essor à travers les

activités

comme la construction et l'exploitation d'autoroutes, de

parking, de système de chauffage

urbain. Le succès des groupes français dans des

consultations internationales a aussi contribué

à la reconnaissance de ce que la Banque mondiale

qualifie de « modèle français » de la

gestion déléguée. Lorrain [1995],

parlant des origines de ce modèle et de la culture qui le

sous- tend, prévient qu'elle ne se trouve pas dans la

littérature économique. Selon lui, ce qui

peut être qualifié aujourd'hui de modèle

avec un coté stable et reproductible, est le produit

d'une histoire de longue période ; il s'est

élaboré graduellement à partir de quelques principes

et surtout en fonction du problème qu'il fallait

résoudre.

Les principes de ce modèle s'appellent

coopération, équilibre financier, souplesse

institutionnelle. Ils découlent de deux constructions

juridiques : d'un coté le corps de doctrine

qui définit le service public local, de l'autre,

le droit des contrats qui relient les autorités

organisatrices aux exploitants des réseaux.

Enfin, le même auteur soutien que, dans ce

modèle, il y a plus de pragmatisme que de

doctrine, plus de problèmes concrets que de

théorie, ce qui n'exclut pas tout de même certains

raisonnements économiques qui ressortent d'une autre

tradition que ceux de l'économie

politique classique.

Modèle pragmatique, technique, politique plutôt

qu'économique, il n'est pas le fruit d'une

théorie générale explicite des liens

collectifs ni de la théorie générale.

Historiquement, c'est à propos du recours à

l'entreprise dans les grands travaux de l'Etat que

ce modèle s'est profilé. Il est à

noter que Lorrain [1995], citant les travaux Verin (1989)

souligne que « la question de savoir si l'on obtiendra le

meilleur service au meilleur coût en

ème

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

9

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

e

recourant au privé plutôt qu'au public est

clairement posée en France, dès le début du 17

siècle ».

En faite de modèle, il s'agit plutôt

d'une expérience diversifiée car les solutions

expérimentées sont très variées

au niveau : de leur contenu (conception, construction,

exploitation) ou de leur objet (service ou infrastructure support

d'un service), de la nature des

autorités concédantes (Etat, communes) et des

différents types de concessionnaires qui

peuvent être publics, privés ou mixtes.

Cette expérience diversifiée a connu des

réussites éclatantes par exemple dans l'eau, mais

également quelques échecs riches

d'enseignements. Dans tous les cas, les explications se

situent à deux niveaux prédominants qui

conditionnent le succès des expériences : de

l'établissement d'un partenariat durable entre le

concédant et le concessionnaire et du partage

équilibré des risques et des résultats en

fonction de la nature des projets et de leur équilibre

économique et financier.

L'autre facteur décisif réside dans le

choix du concessionnaire parmi des groupes

expérimentés ayant une surface technique et

financière suffisante leur permettant réellement

d'assurer des risques et de constituer des partenaires durables.

Les relations définies entre les partenaires engagent

l'avenir ; de ce fait elles doivent s'inscrire

dans le cadre de dispositions contractuelles qui, elles

mêmes, constituent un code de bonne

conduite entre les deux parties de manière à

asseoir des relations de confiance sur le long

terme.

Martinand [1995] relève que deux écueils sont

à éviter. Le premier est une concession

financière non viable, ce qui apparaît dès

les premières années : cela n'est positif ni pour le

concessionnaire ni pour le concédant public qui en

subit les conséquences politiques. Le

second est une concession dégageant avant le terme des

bénéfices excessifs, ce qui n'est pas

non plus souhaitable pour le concédant pour des raisons

politiques et par conséquent pour le

concessionnaire si les engagements initiaux ne sont pas

respectés.

Toute la difficulté pour éviter ces écueils

réside dans les aléas de ce type de partenariat sur le

long terme : faire des prévisions exactes à cette

échéance est difficile.

Pour quelles raisons recourt-on à la gestion

déléguée, autrement dit pourquoi un partenariat ?

La réponse à cette question relève du

domaine des options de politiques économiques : le

partage des rôles entre le public et le privé.

Les partisans de la gestion déléguée

trouvent que l'Etat moderne doit éviter de se mêler de

tout à tort et à travers, se recentrer sur

l'essentiel, faire régresser sa bureaucratie tout en jouant

le rôle fort qui doit être le sien avec une

administration solide : un Etat garant de l'intérêt

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

10

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

général. C'est, selon Martinand [1995], un

Etat qui doit, au-delà des fonctions régaliennes

traditionnelles (justice, police, défense), susciter

et favoriser le partenariat entre les acteurs

économiques et sociaux (qu'ils soient publics ou

privés) et les pouvoirs publics. Il s'agit pour

lui d'organiser des modes d'interactions contractuels entre

la sphère publique et la société

civile.

Dans ce cadre, la gestion des services publics doit,

pour l'essentiel, être confiée à des

opérateurs juridiquement distincts de la puissance

publique, qu'ils soient des entreprises

privées ou mixtes, dans certains cas, publiques.

L'analyse de l'économie du PPP revêt des

enjeux certains. Si elle relève de l'opposition

classique entre les tenants du « tout Etat » et

les avocats du « tout privé », elle est de nos

jours rendue féconde par les partisans de la

recherche d'un équilibre entre les interventions

publiques et privées, une forme de libéralisme

tempéré.

En effet, une vision trop dichotomique des deux univers

de l'économie publique et d

l'économie privée peut conduire à

l'inefficacité. Il faudrait dès lors déplacer l'analyse

vers les

modalités de coopération entre le public et

le privé. C'est à ce niveau qu'il faut placer et

comprendre ce qui est actuellement qualifié de

« modèle français »de gestion des

infrastructures.

Ceux qui ont réfléchi à ce modèle

préviennent qu'il est un modèle de fait. Il n'est pas le fruit

d'une théorie générale explicite des biens

collectifs ni de la théorie économique en générale.

Modèle pragmatique, technique politique plutôt

qu'économique.

I 2- Le financement des infrastructures de

développement

En consacrant son rapport annuel sur le

développement économique dans le monde aux

rapports entre infrastructure et développement, la Banque

mondiale a donné un signal fort sur

la capacité de ce modèle à s'exporter. Les

changements institutionnels mis en oeuvre ça et là

dans le secteur de l'eau en Afrique (Cote d'Ivoire,

Guinée, Sénégal, etc.). Ce rapport souligne

que la qualité d'une infrastructure aide à

comprendre pourquoi un pays réussit alors qu'un

autre échoue à diversifier sa production,

à développer ses échanges, à

maîtriser sa

démographie, à faire reculer la

pauvreté ou à assainir l'environnement. Une bonne

infrastructure augmente la productivité, réduit les

coûts de production et stimule la croissance

économique. En effet, selon le même rapport, une

augmentation du capital d'infrastructure de

1% correspond à une augmentation du produit

intérieur brut (PIB) de 1%.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

11

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

Aujourd'hui, la Banque mondiale constate que l'insuffisance

de l'entretien représente un

échec presque universel (et coûteux) des prestations

de services d'infrastructure dans les pays

en développement. Cela explique par

exemple qu'en Afrique, les services

d'approvisionnement en eau fournissent en moyenne 70

% de leur production aux

consommateurs, quand des pratiques optimales leur permettraient

d'obtenir 85 %.

Au Sénégal, l'option de l'Etat est claire. Il

s'agit de rompre avec la politique de subvention et

de mettre l'accent sur la mise en place d'infrastructures

restructurantes. Cela nécessite de gros

moyens financiers et c'est là qu'il faudrait trouver les

raisons du PPP.

En effet, les pouvoirs publics se demandent comment utiliser au

mieux leurs rares ressources

budgétaires et/ou d'emprunts publics : faut-il

financer seuls un nombre limité de projets à

bonne rentabilité globale, mais à

rentabilité financière insuffisante pour le secteur

privé, ou

aider un nombre accru de tels projets, pour les rendre

éligible au financement privé ?

Cette deuxième voie conduit à diverses formes de

PPP.

Le partenariat est nécessaire parce qu'il y a des

limites au financement complètement privé

tenant à la rentabilité financière

insuffisante ou au risque trop élevé de certains

équipements

publics. Il apparaît actuellement comme le seul

moyen de combler l'écart existant entre les

besoins énormes d'investissements publics et les

ressources budgétaires et d'emprunts publics

limités dont disposent les Etats.

Le PPP comporte aussi de nombreux avantages autres que financiers

et notamment : il permet

de recourir à une gestion de type privé des

services industriels et commerciaux, souvent plus

efficace qu'une gestion publique de ces activités, il

permet de faire payer l'usager plutôt que

le contribuable actuel ou des générations

futures et enfin il permet aux pouvoirs publics de

garder, néanmoins, un certain contrôle sur des

aspects qui relèvent de leur responsabilité, tout

en déléguant au secteur privé les

compétences qu'ils souhaitent lui confier, ce découpage se

faisant à la carte et nécessitant des changements

institutionnels.

II- L'instauration du PPP dans le service de

l'eau

Au lendemain des indépendances, le service public

de l'eau était assuré au Sénégal par la

Compagnie générale des eaux du

Sénégal filiale de la Compagnie générale des

eaux de

France. La CGE Sénégal était une

société d'économie mixte. 1968, elle sera

nationalisée,

suite à un différend entre elle et les

autorités sénégalaises au sujet du projet d'adduction

d'eau

à partir du Lac de Guiers, investissement dont la CGE

française ne voulait pas entendre parler.

Il faut noter que les événements de 1968, au cours

desquels la plate forme de l'UNTS (Union

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

12

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

nationale des travailleurs du Sénégal) avait

exigé la nationalisation de la CGE du Sénégal, ont

précipité également cette rupture. Une

société nationale d'exploitation des eaux (SONEES)

fut créée et assure le service public

de l'eau. Plus de trente ans après, la question

d'investissement se repose : comment à partir du

Lac de Guiers résoudre le problème de

l'approvisionnement en eau de la capitale et de ses environs qui

enregistrent un déficit de100

3

000 m /jour ?

Afin de réaliser ces projets et résoudre les

difficultés auxquelles était confronté le secteur, le

Gouvernement du Sénégal, décida, sous

la pression, des bailleurs de fonds, d'engager une

réforme du secteur de l'hydraulique urbaine.

II 1- Les raisons de la réforme

institutionnelle

Plus que le bilan mitigé de la SONEES, c'est le

coût de renouvellement et d'extension de

l'infrastructure qui se pose à l'Etat. Près de 250

millions de dollars sont requis, alors l'Etat est

sous ajustement structure et, par conséquent, doit lutter

contre l'accroissement des déficits et

des dettes publiques, sans compter la montée des budgets

sociaux. Se pose alors la question de

la dénationalisation ou privatisation de la SONEES.

En 1992, une étude sur l'efficacité de la

SONEES est menée à la demande de l'Etat. Elle a

5

abouti à l'identification d'un ensemble de cibles

stratégiques au niveau organisationnel et

6

institutionnel .

De cette étude, il ressort que dans le cadre

préexistant, à savoir l'Etat concédant et la

SONEES concessionnaire de l'ensemble du service public de

production et de distribution

d'eau potable en zone urbaine et périurbaine, seul

le tiers des cibles ci-dessus énumérées

étaient ou pouvaient être atteintes. Les cibles

essentielles, tels que l'autonomie de l'opérateur

et le respect des obligations de l'Etat, n'étaient

toujours pas atteintes.

La modification du cadre institutionnel a donc été

envisagée avec intervention d'une structure

privée pour permettre au secteur de retrouver

une croissance et une rentabilité qui

apporteraient une meilleure qualité du service public de

l'eau potable et de l'assainissement,

une extension plus rapide de ce service dans les

quartiers non desservis, une meilleure

5

Organisationnel : amélioration de la gestion technique, de

la gestion des abonnés, de la gestion financière et des

ressources humaines.

6

Institutionnel : respect des obligations de l'Etat, de

l'autonomie de l'opérateur, une tarification appropriée et

programmation cohérente des investissements.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

13

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

maîtrise du coût de ce service, ainsi que

l'assurance et l'accroissement des rentrées fiscales

régulières pour l'Etat.

Il a donc fallu s'interroger sur le mode d'intervention de la

structure privée.

II 2- L'organisation institutionnelle mise en

place

Les différents schémas envisagés dans ce

type de situation sont communément regroupés sous

l'appellation de contrat de « délégation

de service public ».On entend par délégation de

service public, l'ensemble des hypothèses dans les

quelles une collectivité publique s'en

remet à une tierce personne pour exécuter un

service public à sa place.

Si l'on exclut les simples contrats d'assistance technique ou de

gestion de société, les contrats

de délégation de service public sont : la

gérance, la régie intéressée, l'affermage et les

contrats

innommés. La caractéristique première de ces

options contractuelles est que la propriété reste

publique et l'exploitation privée.

Les critères de choix entre ces contrats dépendent

de divers paramètres tels que la volonté de

désengagement de la collectivité publique et

sa volonté de faire assumer à l'opérateur un

risque plus ou moins important. En effet, dans les contrats de

régie intéressée ou de gérance,

la collectivité publique reste fortement impliquée

tandis que l'opérateur privé en revanche ne

supporte pas de véritable risque de gestion. Les

besoins en investissements du secteur eu

égard aux moyens dont dispose l'Etat ou la

collectivité publique. Dans les schémas de

gérance, régie intéressée et

affermage, l'entreprise privé n'effectue aucun investissement. Par

conséquent, en cas de besoins importants en

investissements nouveaux, la concession est plus

appropriée.

Le choix du Sénégal entre les

différentes formules énoncées ci-dessus a

été guidé par un

facteur technique lié à l'atteinte des objectifs

qui ressortent des cibles stratégiques évoquées

plus haut ainsi par un facteur politique lié à une

volonté de maintenir un certain contrôle sur le

secteur. Il était en effet probable que

l'opérateur privé serait un étranger et il aurait

pu être

politiquement très difficile de justifier le

basculement de l'ensemble du service public et de

patrimoine entre les mains d'une structure

étrangère.

Du large éventail de formules de partenariat secteur

public secteur privé en matière de gestion

déléguée de services d'infrastructure,

le Sénégal a choisi en 1995 l'affermage qui est un

contrat par lequel une personne publique charge une

personne généralement privée, de

l'exploitation d'un service public et lui remet

simultanément les ouvrages nécessaires à cette

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

14

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

exploitation, la personne privée assurant

l'exploitation sous sa responsabilité et versant, en

contrepartie des ouvrages qui lui sont remis, une redevance

à la personne publique.

Cette option a rencontré l'adhésion des bailleurs

de fonds qui ont accepté de financier 90 %

des 235 millions de dollars représentant

le coût du projet de renforcement de

l'approvisionnement en eau de Dakar. Ils ont cependant

exigé que les 10 % restant soient

autofinancés par la Société d'Etat sous

forme d'un prêt commercial à lever auprès du marché

financier national ou régional.

En 1996, l'opérateur privé retenu après un

appel d'offres international est un groupe constitué

de SAUR international (filiale du groupe

français Bouygues) et de GTHE (Société

sénégalaise). Leur partenariat a abouti

à la création de la Sénégalaise des eaux

(SDE) qui

prend en charge l'exploitation du service de l'eau et

verse des redevances à la Société

nationale des eaux du Sénégal (SONES) qui

est une société de patrimoine. Un contrat

d'affermage lie ces deux sociétés et l'Etat.

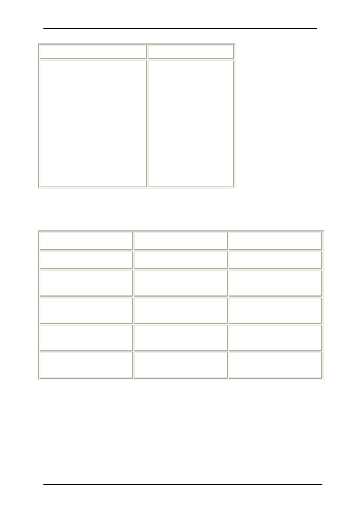

Graphique 1. 1 : les acteurs du sous secteur de l'eau

potable

Source : établi par l'auteur

Le premier contrat est un contrat de concession qui lie

l'Etat et la SONES. L'Etat est en

charge des orientations générales de la

politique de l'eau au Sénégal et garant de la

transparence des décisions. La SONES a un rôle

de reporting de l'action de la SDE auprès de

l'Etat, d'approbation de plans triennaux

d'investissement et de maîtrise d'ouvrage des

nouveaux investissements. Ce contrat de concession est

complété par un contrat de plan, signé

entre l'Etat et la SONES qui définit de

façon plus détaillée la programmation des

investissements.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

15

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

Le deuxième contrat est un contrat d'affermage, qui

lie l'Etat, la SONES et la SDE. Ce

contrat a une durée relativement courte de 10 ans,

prolongeable 5 ans et est complété par un

contrat de performance, établi pour une durée de 3

ans qui définit des objectifs quantitatifs en

terme techniques et financiers.

La réforme du secteur de l'eau au Sénégal

n'est pas une nouveauté en Afrique subsaharienne.

Il faudrait noter que les expériences de la Cote d'Ivoire

et de la Guinée sont les plus anciennes

et dégagent un bilan que la part des observateurs

qualifient de positif, même si le cas de la

Guinée suscite plus de prudence.

En Cote d'Ivoire, la SODECI, entreprise privée

à capitaux détenus à 52% par des

intérêts

nationaux, à 46 % par la SAUR,

société française de distribution d'eau et 2% par

un fond

d'investissement public, à la concession du service

d'approvisionnement en eau en milieu

urbain. Installée au moment de l'indépendance de la

Cote d'Ivoire, la SAUR qui deviendra la

SODECI a bénéficié de contrat

d'affermage et de gérance avant d'être actuellement

concessionnaire. Elle apparaît comme un exemple de

réussite d'une entreprise privée assurant

un service public en Afrique si l'on en juge par la

qualité de service, la cotation de ses titres à

la bourse d'Abidjan, les dividendes distribués

à ses actionnaires et enfin le fait qu'elle

s'acquitte régulièrement des impôts.

La Guinée a un schéma institutionnel

différent de la Cote d'Ivoire. Le schéma adopté

consacre une société de patrimoine : la

société nationale des eaux de Guinée (SONEG) et une

Société d'économie mixte la SEEG

(Société d'exploitation des eaux de Guinée) qui a

en

charge l'exploitation des réseaux que lui confie la

SONEG selon un contrat d'affermage de

dix ans à compter de 1989. Cette dernière

supervise l'activité de la SEEG selon des

procédures définies de manières

contractuelles.

Le choix institutionnel du Sénégal présente

la même ossature que celui de la Guinée à savoir

l'option de l'affermage. Toutefois au niveau du partage

des responsabilités entre les acteurs

que sont l'Etat, la société publique et le

partenaire privé (le fermier), le choix du Sénégal se

différencie sensiblement de celui de la Guinée.

C'est ainsi qu'au Sénégal les obligations qui

pèsent sur le fermier vont au-delà de

l'habituel en la matière et sortent du stricto sensu des

contrats d'affermage en mettant à la charge de ce dernier

un certain nombre d'obligations en

matière de travaux.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

16

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

III- Les obligations contractuelles et les

engagements

Comme indiqué ci - dessus, la réforme

institutionnelle du secteur a abouti à la privatisation de

la SONEES et à la création d'une

société de patrimoine (SONES) et d'une

société

d'exploitation (SDE). Dans le Contrat d'affermage, signé

entre l'Etat et ces deux sociétés, il

est indiqué les obligations de chaque partie.

III 1 - La société de patrimoine

En ce qui concerne les investissements, il est bien

stipulé dans le contrat d'affermage : « la

SONES s'engage à réaliser, dans les

conditions précisées, les investissements nécessaires

pour le renouvellement et l'extension de l'infrastructure en

fonction de la politique de gestion

des ressources en eau, et de la définition de la politique

tarifaire, développée par le Ministère

chargé de l'Hydraulique ».

La réalisation de ces investissements devra cependant

être programmée dans le plan directeur

de l'hydraulique urbaine, et basée sur la politique et les

possibilités financières du secteur.

Ce plan directeur de l'hydraulique urbaine est

préparé par la SONES en concertation avec la

société d'exploitation (SDE), et soumis

pour l'approbation au Ministère chargé de

l'hydraulique et au Ministère chargé des Finances.

La SONES devra obtenir l'approbation de

ce plan avant la fin du mois de juin de l'année en cours.

Une fois le plan directeur approuvé,

la SONES devra proposer un programme triennal glissant

d'investissements compatibles avec

l'équilibre financier du secteur, qui sera

intégré dans une convention programme

d'investissements. Pour la SONES, comme pour la SDE

chaque convention programme,

surtout en ce qui concerne le moyen terme doit

être établi en distinguant : les travaux de

renouvellement, les travaux neufs d'extension et

de renforcement et les travaux

d 'établissement des branchements.

Pour les travaux prévus dans le programme

d'investissements, la SONES devra trouver le

financement, elle devra surtout constituer un fond (fond

propre) pour le renouvellement de

l'infrastructure. Cependant ce fond ne devra pas être

utilisé pour le renouvellement du réseau

de distribution, qui est du ressort de la société

d'exploitation.

III 2 - La société d'exploitation

Selon les termes du contrat d'affermage, les

investissements pour le renouvellement et la

réhabilitation du réseau de distribution et

des branchements sont du ressort de la société

d'exploitation (SDE).

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

17

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

Ainsi la SDE est tenue d'assurer les investissements

nécessaires pour le renouvellement du

matériel d'exploitation, des canalisations, des

branchements et des équipements électriques et

électromagnétiques (d'une valeur maximale CAF

Dakar de 15 millions de francs CFA).

Pour tous ces renouvellements, des obligations ont

été définies dans le contrat de performance

en termes de kilomètres de canalisations, de

nombres de branchements et de compteurs à

poser.

Des différends existent souvent, ceux ci portent sur la

prise en charge du renouvellement, qui

de la SDE ou de la SONES doit faire les investissements

? La SDE essaye toujours de

surestimer le coût des renouvellements à faire, car

quand les investissements sont supérieurs à

15 millions FCFA, c'est du ressort de la SONES.

Il faut surtout souligner qu'en ce qui concerne les

investissements de son ressort, la SDE pour

des raisons de calculs de profits, n'engage pas non plus

facilement des financements et préfère

toujours ( même si cela doit prendre beaucoup de

temps ) se lancer dans une discussion

interminable avec la SONES.

Au-delà de cela, certains investissements ne sont

pas toujours effectués, surtout en ce qui

concerne les entretiens des ouvrages et la

préservation des ressources en eau. Les entretiens

des infrastructures constituent un élément

vital pour assurer une bonne qualité de service et

une meilleure préservation des ressources. Cependant la

SDE est beaucoup plus intéressée par

le recouvrement des factures.

III 3 - L'Etat

Les obligations de l'Etat ont été aussi bien

définies dans le processus. Elles concernent

notamment le paiement régulier des factures d'eau de

l'administration et aussi le réajustement

des tarifs suivant les besoins pour assurer

l'équilibre financier de la SONES. Pour

l'exploitation (SDE) l'ajustement tarifaire se fait

annuellement par indexation comme prévu

par le contrat d'affermage.

S'il est vrai que les parties co-contractantes doivent

avoir à l'oeil les accords signés, il faut

néanmoins reconnaître qu'on ne peut tout

prévoir et un contrat, si il est rédigé soit-il, ne peut

jamais couvrir tous les risques.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

18

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

IV -Les risques identifiés dans le

partenariat public privé

Nous avons identifié deux types de risques dans

l'expérience en cours au Sénégal. Ceux liés

à

l'attitude des parties face aux contrats et ceux

liés à l'inscription de ces contrats dans une

certaine durée.

IV 1 - L'attitude des parties face aux contrats

Les contrats (de concession, d'affermage et de performance)

campent bien les obligations de

chaque partie. Le contrat d'affermage, qui définit plus

particulièrement les relations entre les

partenaires public ou privé, prévoit des

procédures de sanctions en cas de non-exécution de

ces obligations par l'une des parties, mais est-ce suffisant et

dissuasif ?

IV 1-1- La perte de vue des contrats

En cas de problème, il est possible que les parties, par

méconnaissance des contrats, cherchent

des solutions sans se référer à

ceux-ci. Il n'est pas certain que la solution retenue soit

conforme aux stipulations contractuelles. Le cas s'est produit

s'agissant du reversement de la

TVA sur l'eau. La SONES et la SDE en ont fait tous les deux leur

affaire et prorata de leurs

encaissements assis sur le prix de l'eau facturé

aux abonnés. Or une lecture du contrat

d'affermage montre que c'est au fermier de collecter et de

reverser pour le compte de l'Etat

tous les impôts et taxes assis sur l'eau et qui sont

à la marge des usagers.

IV1-2

- Le risque de coalition

Le contrat d'affermage étant triparties, il y a des

risques de coalition de deux parties contre

une. L'Etat et la SONES peuvent prendre une position contre le

fermier en considérant qu'ils

ont une communauté d'intérêt en tant

que secteur public. A l'inverse, l'Etat peut interférer

dans la relation SONES/SDE et plaider pour le

fermier au lieu d'arbitrer en toute

indépendance.

IV1-3

-Le Non-respect des engagements contractuels des partenaires

Ceci induit des risques d'exploitation dont l'ampleur peut

compromettre la réussite du

partenariat et de la réforme.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

19

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

a)- Le risque de non performance du partenaire

privé

Un mauvais recouvrement de la facturation des

abonnés toutes catégories confondues peut

résulter du manque de performance de la SDE et constituer

un enjeux financier important en

même temps que de réduire les performances

techniques. Le professionnalisme du partenaire

privé, la SAUR, devrait réduire ce risque

sans l'éliminer car il est lié à deux autres

risques

dépendant de la SONES et surtout de l'Etat.

b)- Le risque de non-respect des obligations de la SONES

La SONES est une entité distincte de l'Etat

dotée de moyens financiers (fonds propres,

recettes courantes et emprunts) pour réaliser ses propres

obligations conditionnant la réussite

de la réforme. Du respect de ses obligations

dépendra le respect des performances techniques

et commerciales de la SDE. En effet, les performances

contractuelles du fermier dépendent

largement de la qualité de l'infrastructure qu'il

exploite. L'exigence de résultat qui pèse sur

lui n'aura de véritable mesure que par la qualité

des moyens mis à sa disposition, le reste sera

complété par son savoir-faire.

c)- Le risque de non-paiement de l'Etat

Au niveau préventif, les différents contrats en

cours contiennent des stipulations destinées à

améliorer le paiement de l'Etat de ses factures d'eau :

crédit client de 4 mois, mise en place de

procédure de certification et de liquidation

des factures de l'administration et ses

démembrements et enfin mise en oeuvre d'un plan

destiné à réduire les pertes et gaspillages

d'eau. Au niveau curatif, le contrat d'affermage reconnaît

expressément au fermier le droit de

suspendre la fourniture d'eau à l'Etat.

Il faudra du temps avant de classer l'Etat parmi les

bons ou les mauvais payeurs, certains

risques ne s'appréciant que dans la durée.

IV 2- Les risques liés à

l'inscription des contrats dans la durée :

Le contrat d'affermage a durée

déterminée et longue; cela présente des risques

tant pour le

fermier que pour l'autorité affermante

déléguée. Mais c'est précisément la

répartition des

risques qui crée le PPP.

Dans le système de l'affermage mis en place au

Sénégal, les risques pèsent sur tous les

partenaires.

IV 2-1- Le risque de marché

On désigne par ce terme les écarts

éventuels entre les prévisions ayant servi de base

à

l'examen de la viabilité financière et

économique du service à satisfaire et la demande réelle

à

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

20

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

satisfaire. Au Sénégal, ce risque se

présente plutôt en terme de capacité, de volonté de

payer

des clients et d'un correct recouvrement des coûts, car la

demande insatisfaite est importante.

En est-il de même pour la demande insolvable ?

IV 2-2- Le risque de dépassement des

coûts d'exploitation

Ce risque est laissé à la charge du partenaire

privé ; toutefois il est réduit grâce à la mise en

place d'une formule d'indexation tarifaire. De ce fait,

le partenaire privé, au travers du

consommateur final, assume l'essentiel du risque car il y

a un niveau de prix qui sera

socialement et politiquement difficile à accepter pour les

populations.

IV 2-3- Les risques liés au contrôle de

l'exploitation

Les contrats de concessions et d'affermage autorisent

le partenaire public (SONES) à

contrôler l'opérateur privé (SDE) au triple

plan de la gestion technique, commerciale et de la

qualité de l'eau. Les risques à ce niveau sont de

deux ordres :

a)- L'opacité des systèmes

d'information entre les partenaires

Dans sa phase active, le partenariat repose sur des

échanges d'informations entre les acteurs.

Le fermier est tenu en particulier de produire des

informations fiables et exhaustives à

l'autorité affermante déléguée

à des fins de contrôle et d'évaluation de la bonne marche

du

service affermé. Dans l'expérience en cours,

beaucoup de difficultés ont surgi au départ dans

l'organisation des procédures de transmissions de

l'information de la SDE vers la SONES.

Aux réticences de la SDE qui assimile le

contrôle à un « marquage à la culotte »,

s'ajoute

aussi la démarche tendance autoritaire de la SONES.

b)- Le manque de confiance entre les partenaires

L'expérience du partenaire SONES/SDE relève un

climat de méfiance entre les parties. Il est

difficile de situer l'origine de cette situation tant elle a

été soudaine. Tout porte à croire que

les deux partenaires n'ont pas cherché à se

laisser un temps d'observation et d'adaptation.

Chaque société a précipité les

changements de mentalité nécessaires au sein de ses

employés

en les sensibilisant sur la portée des missions

assignées et la ferme volonté de ne pas échouer.

Cette situation a conduit un déficit de communication qui

a engendré des rapports lâches entre

les partenaires. Les circuits d'informations entre la SONES et la

SDE sont devenus plus longs

parce que les supports sont soumis à une sorte de «

comité de censure » avant leur envoi au

partenaire. Cela a entraîné une sorte de repli sur

soi de chaque entité et de ses employés, ce

qui ne simplifie pas les relations de proximité qui sont

vites assimilées à de la délation.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

21

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

L'organisation du jeu n'explique-t-elle pas quelque part le

comportement des acteurs. Or à ce

jeu personne n'est gagnant. D'importantes

réalisations doivent être faites pour asseoir la

confiance.

V/- Les Réalisations

Il ne faut pas oublier qu'en 2002, 24 % des habitants

de Dakar et 43 % des habitants des

autres centres urbains n'avaient pas accès à ce

type de branchement. Pour ceux-ci, le PEPAM

(Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du

Millénaire) fixe des objectifs ambitieux à

l'horizon 2015. Il vise à desservir 1,64 million de

personnes supplémentaires, dont une grande

partie n'est pas capable d'assurer le financement de l'extension

du réseau. C'est pour cela que

la facilitation de l'accès au service est un enjeu majeur

de la prochaine décennie.

Au Sénégal, il existe essentiellement deux modes

d'adduction d'eau potable répondant à des

normes de qualité sanitaires satisfaisantes :

l'alimentation au domicile par branchement

particulier et la fourniture d'eau à des bornes fontaines

collectives.

V 1- Les branchements particuliers

L'objectif affiché par l'Etat sénégalais

est d'offrir sur le long terme la possibilité à chaque

ménage de disposer d'un branchement particulier,

c'est-à-dire d'un branchement amenant

l'eau au sein de l'habitation. La démarche standard est

que le futur abonné, qui ne dispose pas

encore d'un tel branchement, finance les frais liés

à la fourniture et à la pose de celui-ci. Dans

le cas du Sénégal, dès le démarrage

des projets sectoriels dans le domaine de l'eau, la finalité

de desserte des plus pauvres a été

fixée comme une priorité. De nombreux ménages ne

disposent pas des ressources financières suffisantes

pour payer le branchement (dont le coût

est en moyenne de 100 000 à 200 000 FCFA).

Pour permettre l'accès au réseau à ces

populations relativement pauvres, un programme de

branchements sociaux a été mis en place.

Techniquement, il n'existe aucune différence entre un

branchement normal et un branchement

social : le diamètre du branchement est identique, le

matériau est le même et la méthode de

pose ne varie pas. La seule différence est donc

financière. Si un ménage remplit les conditions

d'accès au programme, il bénéficie

gratuitement de la connexion au réseau.

Cette politique a pris de l'ampleur à partir des

années 2000. Ceci s'explique moins par des

raisons politiques que par une disponibilité de

financements offerts par les bailleurs de fonds,

qui ont été orientés prioritairement

vers cette politique d'accès. Le coût moyen d'un

branchement social est estimé à environ 100

000 FCFA. Sur la période 1996-2005, la

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

22

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

réalisation d'environ 105 000 branchements a donc

représenté un coût global de 11 milliards

FCFA, supporté quasi-intégralement par des

financements extérieurs.

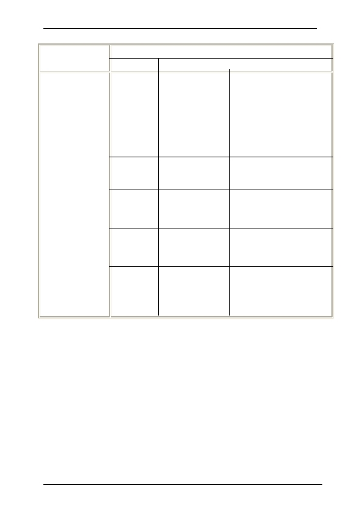

Graphique 1. 2 : Nombres de branchements sociaux

réalisés et projetés de 1996 à 2011.

V 2- L'extension des bornes fontaines

Les bornes-fontaines sont des points d'eau situés

sur l'espace public et auprès desquels les

populations non raccordées viennent directement

s'approvisionner. Leur gérant peut être un

employé de la société de distribution

d'eau, un travailleur indépendant, un délégué

d'une

association d'usagers ou encore un représentant

d'ONG. Il est soit rémunéré par un salaire

fixe soit par un salaire variable correspondant entre la

différence entre le prix payé à

l'opérateur et le prix facturé au client final.

Les bornes-fontaines ne constituent pas un mode

d'approvisionnent marginal. En 2002, on

estimait que 18 % de la population de la zone couverte par la

SONES/SDE s'approvisionnait

auprès de ces bornes (PELT 2004). A la fin de

l'année 2004, on recensait 3 688

bornes-fontaines pour un volume total facturé

d'environ 5 % (rapport SONES 2005). La

consommation par personne s'établissait ainsi à

environ 17 l/j/pers.

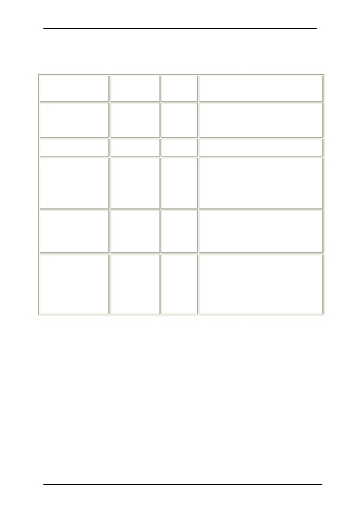

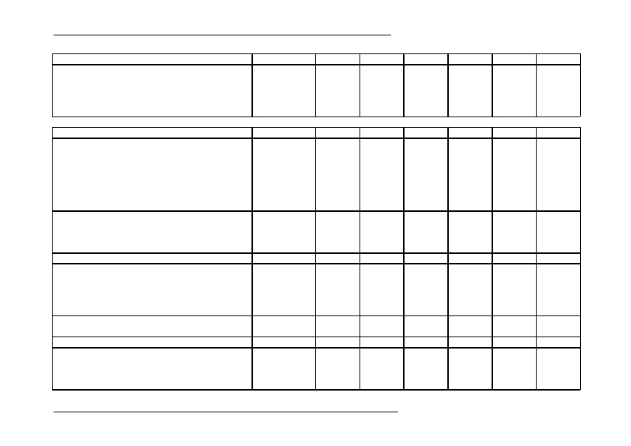

Tableau n°1.1 : Comparaison du service

rendu par les bornes-fontaines et les branchements

particuliers. (Annexe)

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

23

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

VI- La politique de tarification

Au Sénégal, le choix s'est porté pour

les abonnés domestiques sur une tarification en trois

tranches (tranche sociale, tranche pleine et tranche

dissuasive) pour lesquelles le tarif varie

dans un rapport de un à quatre. Les abonnés

non domestiques (administrations, industries)

payent un tarif correspondant au tarif de la tranche dissuasive,

car ils sont considérés comme

ayant un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir financer

l'eau à un prix supérieur. L'eau

distribuée par les bornes-fontaines est vendue

à un prix intermédiaire entre le tarif de la

tranche social et de la tranche pleine. Enfin, les

maraîchers, qui utilisent l'eau à des fins

d'irrigation, bénéficient d'un tarif faible lorsque

leur consommation ne dépasse pas un quota

Q, puis d'une tarification croissante dans le but d'encourager

une économie de la ressource.

Tableau n°1.2 : grille tarifaire (annexe)

A la signature du contrat, l'autorité

concédante souhaitait que l'opérateur privé apporte

sa

compétence pour améliorer deux facteurs

clés de la distribution d'eau : le taux de

recouvrement des factures et les pertes en réseau

. L'opérateur privé est donc rémunéré

en

fonction d'un prix par m3, appelé prix exploitant P e.

Le prix exploitant est réévalué chaque

année en fonction de la structure de coût de

l'exploitant, afin de couvrir ses frais de gestion,

de personnel, les investissements à sa charge ainsi

qu'une marge bénéficiaire. On parle de

structure tarifaire cost-plus. La différence entre

le prix moyen P m et le prix exploitant est

reversé d'une part à l'ONAS, en charge de

l'assainissement lorsque le secteur bénéficie de

l'assainissement collectif, et d'autre part à la SONES.

Celle-ci, grâce à ce prix patrimoine Pp

finance les dépenses d'investissements, de personnel ainsi

que le recouvrement des emprunts.

7

8

Sur les secteurs assainis, on a donc : Pmoyen

assainis : Pmoyen = P e + P p.

= P + P + P

e p

ONAS, et sur les secteurs non

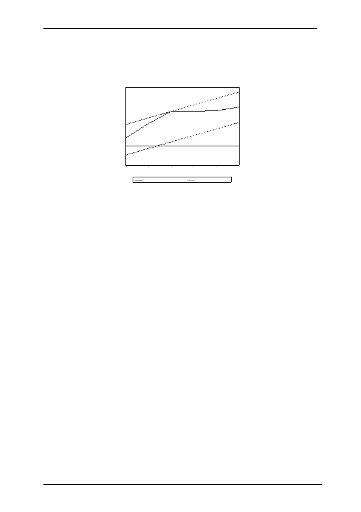

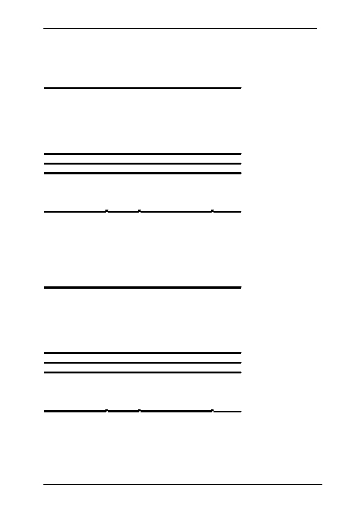

On constate que le prix patrimoine s'est fortement

apprécié dans la période 1997-2004 (+ 33

%) tandis que le prix fermier a connu une hausse plus

modérée de 8 %.

7

Le taux de recouvrement ou taux de collecte est

défini comme le rapport du montant perçu au titre des

factures d'eau sur le montant émis. Ce taux est souvent

crucial pour l'équilibre financier du secteur et sa valeur

varie fortement selon les pays. Ainsi, la NCWSC à

Nairobi rapporte un taux de collecte de 63 % et celui de la

ville de Dar es-Salaam est même inférieur

à 60 %, ce qui ampute grandement le budget de ces compagnies

publiques (Trémolet 2005).

8

d'eau produit. Les raisons de perte sont multiples : fuites,

compteurs déficients, branchements clandestins.

Le taux de perte du réseau est défini comme le

rapport entre le volume d'eau perdu dans le réseau et le volume

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

24

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

Source : SONES

Graphique 1. 3 : Evolution des prix entre 1997 et 2004

La rémunération des parties se veut

doublement incitative. D'une part, la rémunération est

proportionnelle au volume produit, ce qui incite les deux

parties à accroître la production.

D'autre part, l'opérateur privé est

intéressé aux deux objectifs que l'autorité

concédante lui a

fixé, le taux de fuite dans le réseau et le taux de

facturation. La formule de rémunération de la

SDE est donc la suivante :

RémunérationSDE

Avec

= Vol

produit

[P . + P

e e

moyen. ( )]

r

e

e : rendement contractuel défini dans le contrat9

:rr endement réel constaté10

La première partie de cette formule Vol produit

. P e. e correspond à la formule classique de

rémunération d'un affermage qui est proportionnelle

au volume livré et au prix exploitant.

La deuxième partie de la formule P

moyen

( ) correspond au risque porté parr?

r

e

l'opérateur privé s'il n'atteint pas ses

objectifs en terme technique (taux de fuite) et

commercial (taux de facturation). De son côté,

la rémunération de la SONES, société de

9

Le rendement contractuel correspond au produit de

l'efficacité technique (ETC) et de l'efficacité commerciale

(ECC) définis dans le contrat avec :

ETC : efficacité technique (soit 1 moins le taux de perte

du réseau) définie dans le contrat,

ECC : efficacité commerciale (ou taux de facturation)

définie dans le contrat.

10

commerciale (ECR) réalisés l'année n avec :

ETR : efficacité technique réelle constatée,

ECR : efficacité commerciale réelle

constatée

Le rendement réel constaté correspond au

produit de l'efficacité technique (ETR) et de

l'efficacité

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

25

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

patrimoine, ne dépend pas de la performance technique et

commerciale de l'opérateur privé.

Elle est déterminée par la différence entre

le prix moyen et le prix fermier.

RémunérationSONES

= Vol

produit (P

moyen - P )

e

e

Les deux paramètres sur lesquels la SONES peut

intervenir sont le volume produit, qui

dépend des investissements réalisés pour

accroître la production et le prix moyen, qui est fixé

par la SONES en accord avec le ministère de

l'Hydraulique. Cette formule de rémunération

est remarquablement équilibrée. En effet, elle

lie de façon claire les risques financiers et les

objectifs de chaque partie, ce qui est une

règle de base de l'ingénierie contractuelle.

Explicitons cela par un exemple concret :

Tableau n°1.3 : Conséquences

tarifaires pour la SONES et la SDE dans différents cas-types

(annexes)

Le choix d'une grille tarifaire identique sur le plan

national et à blocs croissants implique

deux péréquations que nous allons

détailler ci-dessous : une péréquation spatiale et

une

péréquation entre usagers du service d'eau.

VI 1- Une tarification identique sur tout le

périmètre affermé

Le choix politique et technique d'appliquer une

tarification unique sur tout le périmètre

affermé induit des péréquations spatiales.

En effet, les coûts diffèrent d'une ville à l'autre en

fonction des caractéristiques de production et de

distribution.

Les recettes diffèrent également en

fonction du type de consommation (industriels,

maraîchers, usagers domestiques) et de leur niveau de

consommation.

En effet, il est très complexe d'isoler pour

chaque secteur de distribution les coûts

directement ou indirectement imputables à la desserte de

ce centre. Certains actifs sont utilisés

en commun par plusieurs centres, d'autres sont

spécifiques. La comptabilité de la SONES et

11

de la SDE ne permet pas cette analyse fine pour le moment . En

revanche, il est possible de

connaître le montant moyen du m3 facturé au

niveau de chaque centre et d'en déduire les

différences de recette selon les centres.

11

Dans le cas du Sénégal, il est

particulièrement difficile de savoir si les coûts sont plus ou

moins importants à

Dakar par rapport aux autres centres urbains. En effet,

deux effets produisent un effet contraire. Pour la

production et l'acheminement de l'eau, les coûts

sont bien supérieurs à Dakar car l'eau est pompée

au lac de

Guiers situé à près de 300 km de

Dakar. En revanche, concernant les coûts de distribution, la

densité d'abonné

est plus élevée à Dakar et par effet

d'échelle, les coûts liés à l'amortissement du

réseau et à la gestion sont

inférieurs.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

26

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

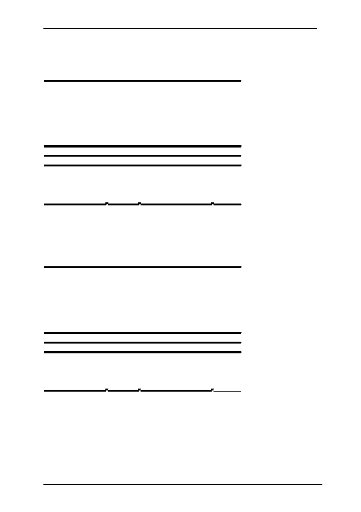

Source : SONES

Graphique 1. 4 : Prix moyen du m selon le secteur

géographique

Au centre de Dakar, le montant facturé par m3 est

environ 28 % plus élevé que le montant

moyen sur l'ensemble du périmètre. Tous les

autres centres ont un prix inférieur au prix

moyen et bénéficient donc de subventions

croisées provenant du secteur de Dakar.

3

Source : SDE

Graphique 1. 5 : Ecarts financiers entre la ville de

Dakar et les autres centres du Sénégal

En raisonnant en termes de montants financiers, le centre

de Dakar génère environ 4,4

milliards FCFA de recettes supplémentaires qui

bénéficient à 60 % à la banlieue de Dakar et

à 40 % aux autres centres urbains du

Sénégal. Le système financier en place induit donc une

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

27

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

redistribution représentant un montant non

négligeable entre la capitale et les autres centres

urbains.

VI 2- La tarification différenciée

selon les usagers et leur consommation

Tous les usagers ne payent pas l'eau le même prix.

Si le coût moyen de l'eau est de 419

12

FCFA , il est facturé en moyenne à 268

FCFA aux maraîchers, 372 FCFA aux usagers

domestiques et 639 FCFA aux usagers non domestiques. Ces

différences de prix impliquent

que des transferts financiers internes ont lieu entre

classes d'usagers. Certaines catégories

payent davantage et subventionnent les autres

catégories. Si l'existence de ces transferts est

largement reconnue, aucune étude à notre

connaissance ne les a quantifiés. Le service est

offert à des prix différents en fonction de

la capacité des usagers à payer (niveau de

facturation supérieur pour les industriels)

ou de choix politique (tarifs fortement

subventionnés pour les maraîchers).

Le premier constat est qu'une seule classe d'usager est

contributrice nette au système. Il s'agit

des usagers non domestiques (administrations, industries,

écoles) qui consomment 27 % du

volume global et assurent 41 % des recettes. Les principaux

bénéficiaires sont les usagers

domestiques qui sont les plus gros consommateurs avec 62 % du

volume global et qui

Source : données SDE pour la période 2005-2006

Graphique 1. 6 : Part des recettes et des consommations

selon la classe d'usager

12

Données 2005-2006 en montant HT.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

28

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

financent le service à hauteur de 53 %. Partant de ce

constat, on s'intéresse maintenant aux

flux financiers entre classes d'usagers. En 2006, le chiffre

d'affaire lié aux factures d'eau est

13

estimé à 45 milliards FCFA .

Le montant des transferts compté positivement pour les

bénéficiaires et négativement pour les

contributeurs est de 6 milliards FCFA soit 13 % du total.

Source : données SDE

Graphique 1. 7 : Représentation

agrégée des flux financiers entre les différentes classes

d'utilisateurs

Si cette figure quantifie les effets redistributifs d'une

tarification différente par classes

d'usager, elle ne permet pas d'évaluer les

péréquations réalisées au sein de chaque classe du

3

fait de la tarification par bloc croissant. Ainsi, si le

prix moyen du m payé par l'usager

domestique est de 372 FCFA, le tarif social n'est que de 179 FCFA

contre 620 FCFA pour la

tranche dissuasive.

Ce que l'on considère ici sont les transferts

entre tranches de consommation au sein d'une

même classe d'usagers et non les transferts entre usagers.

En effet, un ménage qui consomme

3

un volume supérieur à 20 m par mois,

bénéficie d'une « subvention » pour les dix premiers

3

m qui sont facturés au prix de la tranche

sociale et d'une « pénalité » pour le volume

3

consommé supérieur à 20 m . Il est

donc à la fois bénéficiaire et contributeur du

système

tarifaire. Il n'en reste pas moins que l'on peut faire

l'hypothèse en première approximation

13

Données SDE.

Adama DIENE - Mémoire de DEA Analyse Economique et

Quantitative 2006/2007 UFR SEG/UGB

29

Partenariat Public- Privé dans le Secteur de l'Eau au

Sénégal.

14

que les ménages ont « un comportement

économiquement rationnel » . Ils accorderont une

attention d'autant plus importante à leur consommation

d'eau que leurs revenus sont faibles.

Si l'on détaille les transferts au sein de la classe des

usagers, on obtient le résultat suivant :

Source : données SDE

Graphique 1. 8 : Représentation

détaillée des flux financiers au sien de la classe des usagers

domestiques

Les usagers domestiques sont bénéficiaires nets des

redistributions. La représentation détaillée

des flux permet de préciser qui sont les

réels bénéficiaires. En effet, les tarifs de la

tranche

normale et de la tranche dissuasive sont supérieurs

au tarif moyen et le véritable transfert

s'opère vers la tranche sociale. Ainsi, en plus

des 3,8 milliards de FCFA issus de la

péréquation avec les usagers non

domestiques, les bénéficiaires de la tranche sociale

bénéficient de 5 milliards FCFA de

péréquations au sein des usagers domestiques. Au total,

ces transferts au profit de la tranche sociale totalisent

donc plus de 20 % du produit de la

vente d'eau.

14