|

CHAPITRE UN. INTRODUCTION GENERALE

2

1.1. INTRODUCTION

2

1.2. PROBLÉMATIQUE

2

1.3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET

3

1.4. OBJECTIF DU SUJET

3

1.5. HYPOTHÈSE DU SUJET

4

1.6. DÉLIMITATION DU SUJET

4

1.7. MÉTHODES ET TECHNIQUES

4

1.9. SUBDIVISION DU SUJET

6

CHAPITRE DEUX. ANALYSE DU SYSTEME MANUEL

DE PRET BOURSE ET PRESENTATION DE SFAR

7

2.1. INTRODUCTION ET DEFINITION GENERALE

7

2.1. 1. Introduction

7

2.1.2. DÉFINITION ET NOTIONS

GÉNÉRALES

7

2.2. PRÉSENTATION DU MILIEU D'ÉTUDE

(SFAR)

8

2.2.1. Aperçu historique de SFAR

8

2.2.2. Missions de SFAR

8

2.2.3. Source de financement du fonds

prêts bourses.

9

2.3. PLAN DETAILLE DU SYSTEME EXISTANT DE PRET

BOURSES

11

2.4. PROBLÈME À RÉSOUDRE

16

2.5. PROPOSITION DES SOLUTIONS.

16

CHAPITRE TROIS. CONCEPTION DU NOUVEAU

SYSTEME DE PRET BOURSE

18

3.1. INTRODUCTION

18

3.1. LES MODULES DU PROGRAMME

20

3.2.1. DFD Demande Bourses

23

3.2.2. DFD : Etablissement de Budget.

25

3.2.4. DFD : Remboursement

27

3.3. LES MODELES DU SYSTEME D'INFORMATION (SI).

27

3.3.1. Modèle conceptuel des

données

27

3.3.2. Dictionnaire des données

30

3.3.3 Modèle conceptuel de traitement

(MCT)

33

3.3.4. Modèle Organisationnelle des

Traitements

36

3.3.5. Modèle physique des

Données

38

3.3.6. Modèle logique des

Données.

38

CHAPITRE QUATRE.

39

REALISATION TECHNIQUE DU SYSTEME DE GESTION

PRET BOURSE.

39

4.1. INTRODUCTION.

39

4.2. LES OUTILS ET EXIGENCES DU NOUVEAU

SYSTEME.

39

4.3. TEST D'APPLICATION.

41

4.4. QUELQUES INTERFACES DU PBOURSESOFT

45

4.5. LES RESULTS OBTENUS.

50

CONCLUSION ET PERSPECTIVE

52

PERSPECTIVES

53

ANNEXES

55

CHAPITRE UN. INTRODUCTION

GENERALE

1.1. Introduction

Actuellement la technologie de l'informatique s'avère

nécessaire dans nos jours quelque soit l'activité

exercée.

Pour bien gérer une entreprise il est nécessaire

de savoir comment chaque activité est gérée.

Enfin, la préoccupation majeure des entreprises est la

bonne gestion de l'information à l'aide des appareils et des logiciels

informatiques qui répondent aux besoins spécifiques de chaque

entreprise.

C'est le cas de l'Agence de Financement des Etudiants Rwandais

ou en anglais « Student Financing Agency for Rwanda » en

sigle SFAR, qui a le plein pouvoir d'octroi du prêt bourse du

gouvernement rwandais aux étudiants répondant aux conditions

exigées accordé aussi bien à l'intérieur

qu'à l'extérieur du pays ainsi que le contrôle du

mécanisme de son remboursement

Bien qu'étant équipée des appareils

informatiques, cette agence ne dispose pas d'un logiciel permettant

d'automatiser leur système d'activité principale qui est

d'accorder des bourses aux étudiants rwandais.

C'est dans ce cadre que nous avons choisi comme sujet de notre

travail de recherche « L'informatisation du système de

gestion de prêt bourse au sein de SFAR. »

1.2. Problématique

Suite à l'absence d'un logiciel informatique, les

données des informations de SFAR se trouvent stockées dans des

classeurs et fardes où l'accès n'est pas facile et/ou le stockage

n'est pas sécurisé.

Le département qui a le prêt bourse dans ses

activités a du mal à :

v Inscrire des boursiers au sein de cette commission.

v Contrôler les candidats qui sont

bénéficiaires de ces bourses.

v Etablir un budget pour le financement des boursiers

v Stocker des informations et permettre l'accessibilité

rapide à ces informations.

v Gérer le système de remboursement.

L'informatisation de ces activités donnera une

réussite remarquable au fonctionnement de SFAR.

1.3. Choix et intérêt

du sujet

v Choix du sujet

Notre sujet de travail de recherche intitulé

« L'informatisation du système de gestion de prêt bourse

au sein de SFAR. » a été choisi pour

contribuer à la meilleure gestion du système de gestion de

prêt bourse par la mise en place d'un système

automatisé.

v Intérêt du sujet

La réalisation de ce travail permettra de

disponibiliser une information précise, fiable, adéquate et

facilitera les tâches aux travailleurs de SFAR.

Ce travail permettra de concilier la pratique et la

théorie acquises au cours de la formation académique à

l'UAAC.

Enfin, ce travail servira de documentation de base pour

l'Agence SFAR et à un autre chercheur qui se lancera dans la même

matière.

1.4. Objectif du sujet

Les travaux effectués au cours du développement

de cette application ont un caractère non seulement scientifique mais

aussi économique que pratique. Ils ont pour objectif d'informatiser le

système de prêt bourse et le mécanisme de remboursement de

ce prêt au SFAR.

C'est sur ce que, nous pouvons ajouter d'autres objectifs

à savoir :

ü Avoir l'accès aux informations ;

ü Fournir des rapports et des listes des boursiers qui

aideront les responsables de SFAR pour prendre telle ou telle

décision ;

ü Accroître la performance dans le traitement

rapide et efficace des opérations.

1.5. Hypothèse du sujet

Afin de pouvoir atteindre les objectifs de ce travail,

l'hypothèse suivant a été formulée pour être

confirmée ou infirmée par les résultats :

« L'informatisation du système de gestion du prêt bourse

et son mécanisme de remboursement permettra SFAR d'améliorer la

qualité de l'information et de réduire le temps matériel

qui était consacré au processus du système manuel du

prêt bourse »

1.6. Délimitation du sujet

Dans notre travail de recherche, nous allons nous limiter sur

la gestion de prêt bourse au sein de SFAR et le mécanisme de son

remboursement.

1.7. Méthodes et Techniques

Dans tout travail de recherche scientifique, l'utilisation de

méthodes et des techniques de collection des données et leur

analyse s'avère nécessaire.

C'est pourquoi pour atteindre les objectifs de ce travail,

nous avons utilisé certaines méthodes et techniques, à

savoir :

1. Méthode

a)Recherche bibliographique

et webographique

Elle concerne à fouiller les documentations et

consultation des sites web sur l'analyse du système d'information

existant afin da faire une conception et un développement d'un nouveau

système d'information.

b) Méthode d'analyse

Dans la conception nous

utiliserons la merise qui est la méthode d'analyse d'une application

dans laquelle le développement procède linéairement par

les phases de l'analyse de conditions, de conception, d'exécution, de

test, de mise en oeuvre et de maintenance

2. Techniques

a) Technique documentaire

Cette technique permet de donner des définitions et

des informations plus spécifiques sur les termes techniques

utilisés dans ce travail.

b) Technique d'interview

L'interview est un outil de collection d'information que nous

avons utilisé au cours du développement de ce système

d'information. Nous avons rencontré les gens de SFAR qui exploitent le

système existant dans le cadre d'une approche de top down c'est

à dire de haut en bas de l'échelle hiérarchique. Cette

approche permet d'avoir d'abord une vision globale du système à

l'étude et de son emplacement, des problèmes rencontrés et

des objectifs qu'ils attendaient atteindre.

1.8. Les résultants attendus

Selon notre hypothèse de recherche, nous attendons

à notre application de fournir à son utilisateur la

possibilité de :

v Permettre la bonne gestion des biens publics.

v Stocker les informations de prêt bourses et celles en

rapport de remboursement.

v Donner les informations nécessaires pour

établir le budget de l'Agence.

v Calculer des taux des remboursements.

v Donner avec précision les conditions d'être

financés par SFAR.

v Déterminer la manière rapide

d'accessibilité aux données des boursiers et d'autres

informations de la commission relative au prêt bourse.

1.9. Subdivision du sujet

Le présent travail est subdivisé en quatre

chapitres coiffés d'une conclusion.

Le premier chapitre introduit d'une

façon générale le sujet et comprend la

problématique, l'hypothèse, l'objectif de

l'étude, l'intérêt du sujet, la méthodologie et

techniques pour pouvoir réaliser notre recherche, les résultants

attendus ainsi que la subdivision du travail.

Le deuxième chapitre

s'articule sur l'étude du système

existant ainsi que la présentation générale de l'Agence

« SFAR ».

Le troisième chapitre sera

consacré à la conception du nouveau système d'information

et enfin,

le quatrième chapitre comprendra la

réalisation du S.I. conçu pour améliorer la gestion du

prêt bourse au sein de SFAR et le mécanisme de son

remboursement.

A travers la conclusion et perspective nous aurons l'occasion

d'émettre quelques suggestions aux responsables de SFAR tendant à

améliorer le système de gestion de prêt bourse et le

mécanisme de son remboursement.

CHAPITRE DEUX. ANALYSE DU SYSTEME MANUEL DE PRET BOURSE ET

PRESENTATION DE SFAR

2.1. INTRODUCTION ET

DEFINITION GENERALE

2.1. 1. Introduction

Le chapitre deux est consacré au cadre théorique

qui va permettre de comprendre les notions relatives au prêt bourse, le

système existant dans lequel SFAR finance les boursiers rwandais et puis

faire une conclusion qui va nous aider à comprendre le problème

à résoudre ainsi que la présentation des solutions.

2.1.2. Définition et Notions Générales

· Prêt

Selon La Larousse le mot prêt vient du verbe

« prêter » qui veut dire céder pour un temps,

ou « accorder ». On peut prêter une somme d'argent

ou autre chose1.

Dans notre cas, nous allons traiter un cas d'une somme

prêtée pour faire des études universitaires à

l'intérieur du pays ou à l'extérieur.

· Bourse

Nous pouvons donner trois sens au mot bourse selon la

Larousse1(*),

1. Petit sac à argent ;

2. L'argent qu'on y met ;

3. Pension accordée pour des études.

Mais on peut trouver un autre sens du mot bourse comme

« édifice où se font les opérations

financières sur les valeurs publiques. »

2.2. Présentation du milieu d'étude (SFAR)

2.2.1. Aperçu historique de SFAR

L'agence Rwandaise de Financement des Etudiants (SFAR) a

été créée officiellement le 29 Juillet 2003 par le

Conseil des Ministres.

2.2.2. Mobiles de la

création de SFAR.

Les motifs qui ont été à la base de la

création de SFAR sont les suivants :

a. Le besoin d'augmenter le nombre des étudiants

rwandais pour avoir l'accès accès à l'éducation

supérieure grâce à la création d'un Fonds de

prêts bourses d'études ;

b. Le besoin de rééquilibrer le budget de

l'état entre les sous-secteurs variés de l'éducation. Le

budget alloué à l'enseignement supérieur constitue une

proportion relativement plus large du budget total accordé à

l'enseignement au Rwanda ;

Telles sont les causes qui ont conduit l'Etat Rwandais

à créer une Agence de Financement des Etudiants «

SFAR. »

2.2.2. Missions de SFAR

La mission du SFAR est d'organiser le

financement de tous les rwandais poursuivant des études

supérieures dans des institutions reconnues au Rwanda et à

l'étranger ;

Dans le souci de mener à bon port la mission

précitée, SFAR s'est dotée des principes valeureux de

travailler dans la transparence et ouverture, équité et justice,

esprit d'innovation et d'entreprenariat avec une orientation centrée sur

les clients et les résultants.

· Avec le principe de travailler dans la transparence et

ouverture, SFAR s'attend à développer un climat de confiance du

public envers elle en donnant toutes les informations nécessaires aux

usagers qui font recours à elle et être ouverte et claire dans les

opérations de l'organisation de ses services.

· Au principe d'équité et justice, SFAR

veut offrir des services à tous les Rwandais de façon

égale et équitable.

· Animée de l'esprit d'innovation et

d'entreprenariat, SFAR entend développer de nouvelles idées et

des meilleures voies d'offres de meilleurs services à ses clients.

Dans la mise en exécution de ces valeurs clés,

SFAR a l'intention de contribuer au développement des ressources

humaines au Rwanda à travers le financement des bourses des

étudiants dans l'enseignement supérieur.

En vue d'atteindre le résultat escompté, et ce,

de façon générale, SFAR s'adonne à fournir toutes

les informations au sujet des opportunités, des règlements et des

procédures pour les prêts bourses disponibles. Elle s'est

résolue à assurer la gestion des demandes de prêts, le

déboursement et le recouvrement des capitaux prêtés.

Ainsi SFAR est un organe indépendant responsable de

tous les problèmes relatifs aux prêts et bourses pour les

étudiants rwandais. Elle est chargée d'attirer l'argent du

Gouvernement, des bailleurs de fonds, des banques et d'autres institutions du

secteur privé intéressées à l'enseignement.

SFAR fonctionne comme un intermédiaire officiel

vis-à-vis de toutes les ambassades des pays étrangers dans les

programmes de bourses.

2.2.3. Source de financement du fonds prêts

bourses.

La dotation initiale de trois cent millions (300.000.000) de

francs rwandais a été versée au compte de SFAR à la

fin de l'exercice budgétaire 2005. Celui-ci constitue une partie du

Fonds initial de la part du MIFOTRA réservée au payement des

bourses des anciens employés dans les administrations publiques et qui

poursuivent leurs études dans les institutions supérieures depuis

l'Année Académique 2006.

Suite à cela, il incombe à SFAR de faire une

demande des fonds suffisants prévus chaque année au Budget de

l'Etat à travers MINEDUC pour payer les bourses des tous les demandeurs

au SFAR inclus même les anciens employés des l'Etat d'une

part ;

D'autre part, le Fonds pourra être alimenté

par :

· Des fonds des bailleurs partenaires du

MIFOTRA ;

· Des fonds des bailleurs partenaires du SFAR dans le

cadre de lui permettre la réalisation de sa mission d'administrer les

prêts bourses ;

· Des fruits de la capitalisation des fonds disponibles

et de la récupération de fonds prêtés ;

· D'autres sources éventuelles.

Ainsi, les intervenants importants dans l'approvisionnement

du fonds prêts bourses d'études aux anciens employés de

l'Etat sont les suivants :

· Etat Rwandais ;

· Investisseurs privés ;

· Bailleurs des fonds ;

· Bienfaiteurs.

2.2.4. Des organes de

Gestion

Le Fonds prêts bourses d'études est

géré de façon directe et indirecte par de

différentes parties qui font recours à des capitaux qui y sont

versés.

A. Gestion directe

La gestion directe, permanente et journalière du Fonds

est confiée à SFAR qui a les prêts bourses dans ses

attributions, comme il est dans la convention signée par le MINEDUC/SFAR

et le MIFOTRA.

B. Gestion indirecte

L'autonomie de gestion du Fonds reconnue à SFAR est

soumise au droit de regard, de suivi et de contrôle exercé

conjointement par les organes ci-après :

· Le MINEDUC qui exerce la tutelle administrative sur

SFAR et veille à ce que la gestion du Fonds soit saine et

juste ;

· Le MINEDUC assurera la défense d'une allocation

budgétaire que le Gouvernement Rwandais doit verser au compte de SFAR en

faveur des anciens employés de l'Etat Rwandais.

· La cellule de gestion placée au sein du MIFOTRA

qui effectue le suivi, encadrement et accompagnement des employés

(anciens) étudiants débiteurs des prêts bourses ;

· Les institutions d'Education supérieur (IES)

qui établissent des dossiers à soumettre à SFAR pour

payements de la formation dispensée aux étudiants

conformément au modèle conçu et valide entre SFAR et

IES ;

· La politique sur les prêts bourses

d'études gérés par SFAR s'applique de même

manière aux employés de l'Etat qui suivent leurs études

ainsi que d'autres étudiants Rwandais qui obtiennent des prêts

bourses auprès de SFAR en vue d'étudier aux IES.

2.3. PLAN DETAILLE DU SYSTEME EXISTANT DE PRET BOURSES

Pour concevoir un nouveau système basé sur les

nouvelles technologies, la connaissance du système existant est

importante. Dans notre cas, le système existant est celui utilisé

au sein de la SFAR.

Il est aussi important de connaître les problèmes du

système existant afin de créer un nouveau système qui

pourra apporter une solution aux problèmes rencontrés.

Nous allons nous concentrer, dans le cadre de ce mémoire

à informatiser et à matérialiser les activités

suivantes :

Ø Demande de Bourse d'étude

Ø Etablir le budget et le contrôle.

Ø Remboursement.

Voici en résume chaque activité :

1. Demande de Bourse d'étude

Toute personne qui pose sa candidature à la demande

d'une bourse se présente d'abord à la réception pour

retirer un formulaire de demande de bourse à remplir.

La personne candidate doit remettre à la

réception le formulaire dûment rempli, ainsi que d'autres

documents exigés pour la demande de Bourse (tels que la photocopie du

diplôme notifiée, la photocopie de la carte d'identité,

etc.).

Le (la) réceptionniste vérifie tous ces

documents et les envoie chez le département chargé de prêt

bourses qui sortira la liste des candidats qui remplissent les conditions et

cette liste est affichée à l'intention du public.

2. Etablissement de Budget et le contrôle

Les fonds prêts bourses sont gérés par

les gestionnaires directs et indirectes.

Voici les responsabilités de chaque gestionnaire:

I.Responsabilité du MIFOTRA

§ Enregistrer tous les anciens employés issus des

différentes reformes effectuées au sein de l'administration

Publique Rwandaise ;

§ Etablir des listes nominatives provisoires des

demandeurs en tenant compte de l'IES choisie par le souscripteur ;

§ Fournir à SFAR une liste précise des

libellés (ex : Minerval, maintenance, Frais de recherche, etc.) et

les frais pour lesquels SFAR déboursera les prêts bourses

d'études aux étudiants dans les différentes IES, au cas

des changement de ces détails, elles doivent en informer SFAR au moins

deux mois avant le décaissement des fonds aux étudiants

bénéficiaires.

§ Pour les étudiants inscrits aux IES, les

prêts bourses d'étude en rapport avec le minerval, le frais de

stage, les frais de subsistance, les frais de recherche sont les même que

ceux octroyés aux autres étudiants ordinaires boursiers de l'Etat

tandis que les étudiants inscrits dans des IES privées

bénéficient du minerval selon les tarifs existants ;

§ Analyser des rapports établis par SFAR sur

l'utilisation des fonds payés par SFAR à l'intention des

demandeurs provenant des anciens employeurs de l'Etat ;

§ Participer et/ou appuyer SFAR tel que cela est

exigé et requis par SFAR dans le suivi de trace/identification des

anciens agents de l'administration publique /étudiants qui auraient

bénéficié de la bourse d'étude en vue de son

remboursement.

II. Responsabilité des IES dans la mise en

oeuvre du Fonds prêts bourses d'études

§ Collaborer avec SFAR dans le traitement des dossiers

des étudiants inscrits selon les procédures

générales telles que exigées sur des formulaires de

demande de bourses d'étude ;

§ Dès la réception des listes des

souscripteurs des bourses transmises par le MIFOTRA, les IES inscriront chaque

candidat remplissant des conditions d'admission minimales pour poursuivre la

formation ;

§ Compiler et transmettre une liste à SFAR des

étudiants inscrits qui est accompagnée par des

déclarations provisoires des frais liés à la formation des

chaque candidat retenu au moins un mois avant la date limite d'inscription des

candidats retenus et réserver une copie au MIFOTRA pour

information ;

§ Mettre à jour et envoyer à SFAR la liste

nominative des étudiants effectifs, à la fin de chaque mois, avec

copie pour information au MIFOTRA, indiquant :

i. Le nombre total des étudiants envoyés par le

MIFOTRA avant l'inscription ;

ii. Le nombre total inscrits à l'IES boursiers de

SFAR ;

iii. Le nombre total des suspensions ;

iv. Le nombre total des abandons ;

v. Les causes d'abandons et de suspensions constatées

chez chaque étudiant ;

vi. Le nombre des décès

enregistrés ;

vii. Les copies des accréditifs signés par

l'étudiant bénéficiaire des frais académiques

faisant objet du dossier financier communiqué à SFAR,

viii. Quittances justifiant les montants reçus au cours

de la période de l'année prise en compte.

III. Rôle et responsabilité de SFAR.

En sa qualité d'organe chargé de la gestion

journalière du fonds prêts bourses d'études au Rwanda, SFAR

accomplit les tâches suivantes en relation avec les étudiants

boursiers du SFAR.

Dès la réception de :

· Fonds déposé à la Banque Nationale

du Rwanda au compte de SFAR,

· Copies des listes des étudiants (anciens agents

du gouvernement, Boursiers de l'Etat, Souscripteurs différents)

transmises aux IES.

· Mises à jour des changements des positions

académiques de chaque étudiant bénéficiaire d'une

bourse d'étude (ex : suspension/abandon) ;

En plus, SFAR doit :

1. Préparer et signer des contrats avec les

étudiants après inscription complète à l'IES ;

2. Transférer un montant de prêts bourses

d'étude dû à l'institution par étudiant relatif aux

frais des études et établir des rapports convenables au moins

trois mois après la réception des listes des étudiants

inscrits aux IES ;

3. Mettre à jour au moins trois fois l'an la liste

nominative des étudiants effectifs en vue de s'assurer du nombre exact

d'étudiants réguliers, des abandons, des transferts et des

suspensions ainsi que des décès enregistrés par diverses

IES ;

4. Transmettre au Ministre ayant le Programme de Reconversion

dans ses attributions un rapport annuel décrivant l'état des

finances et des étudiants poursuivant des études et

bénéficiant des prêts bourses d'étude tout en

indiquant le montant reçu et décaissé en faveur des

étudiants par IES.

4. Rôle des étudiants.

Etant bénéficiaires directs des

prélèvements effectués sur le prêts bourses

géré par SFAR, les étudiants sont chargés

de :

1. Choisir la nature de formation à suivre ;

2. Fournir aux IES des pièces nécessaires

à l'admission et à l'inscription ;

3. Signer un contrat avec SFAR et fournir tous les documents

relatifs aux prêts bourses d'études ;

4. Fournir toute information à SFAR relative aux

prêts bourses d'études ;

5. honorer les engagements pris envers SFAR en ce qui concerne

le décaissement et le remboursement des prêts bourses

d'études selon les procédures spécifiées par

SFAR.

Ses activités sont relatives avec l'inscription ainsi

que l'établissement du budget,

Voici celle du contrôle :

2.2. Des documents de contrôle

Dans l'exercices de sa mission de gestion du fonds prêts

bourses, SFAR doit tenir en son sein et pour chaque Institution d'Education

Supérieure un dossier contenant des pièces suivantes :

1. Liste nominative effective des bailleurs intervenus en

faveur des étudiants en générales ;

2. Bordereaux des versements effectués par ces derniers

en faveur du Fonds prêts bourses ;

3. Bordereaux de prélèvements opères au

fonds prêts bourses justifiant les dépenses effectuées en

faveur des étudiants ;

4. Un dossier de chaque étudiant

bénéficiaires des bourses des études selon les

procédures de décaissement et de recouvrement des prêts

bourses d'étude ;

5. Rapport trimestriel établi par MIFOTRA ;

6. Rapport signé par les étudiants

délivré par les IES partenaires de SFAR ;

Le contrôle et l'audit externe réalises par les

organes extérieurs compétents, sont préalablement

précèdes par l'audit et un contrôle interne effectue par

une commission constituée de commun accord entre SFAR et MIFOTRA.

4. Remboursement

Pour réaliser la mission de remboursement des

prêts bourses octroyés aux étudiants Rwandais, SFAR doit

être en collaboration avec les institutions ci-après :

1. La caisse Sociale du Rwanda (CSR) ;

2. Le Rwanda Revenue Authority (RRA);

3. La Rwandaise d'Assurance Maladie (RAMA) ;

4. Centres de Mutuelles de Santé (CMS) ;

5. Les Institutions bancaires.

Ces proches collaborateurs permettront à SFAR

de :

1. Identifier de nouveaux employeurs et employés,

anciens bénéficiaires des prêts bourses ;

2. Etablir des modalités des remboursements et des

échéances par l'adaptation des clauses contenues dans des accords

de prêts bourses signés avec les redevables eu égard

à leurs revenus actuels et/ou virtuelles ;

3. Déterminer les insolvables et les

récalcitrants ;

4. Obtenir des pièces nécessaires à

mettre au dossier judiciaire en cas d'introduction d'une action en

justice ;

5. revoir chaque fois après 3 ans d'activités,

l'état d'avancement et remboursement des fonds prêtés.

2.4. Problème à résoudre

Après avoir analysée le système de

prêt bourse et avoir vu les activités du système

existant,

nous avons dégagé les problèmes

liés à la gestion du système de gestion de prêt

bourse au sein de SFAR.

Ces problèmes sont :

1. les fiches Excel et les classeurs rangés dans les

rayons qui servent comme stock des données et dont la

sécurité n'est pas sure.

2. Traitement rapide et efficace des opérations.

3. Contrôle du système de remboursement.

4. La génération des rapports très

difficiles qui prend beaucoup de temps et comprend beaucoup d'erreurs.

5. Accessibilité des informations qui sont souvent

lentes et avec des éventuelles erreurs.

2.5. Proposition des solutions.

Après avoir analysé les problèmes

ci-dessus, nous avons opté pour l'informatisation de la gestion du

système de prêts bourses au sein de la SFAR. Pour cela, nous

comptons faire recours aux outils et technologies suivants :

1. VB.NET

Est un outil développé par Microsoft pour

développer facilement des applications fonctionnant sous Microsoft

Windows(c).

VB.NET est un langage récent. Il a été

disponible en version bêta depuis l'année 2000 avant d'être

officiellement disponible en février 2002 en même temps que la

plate-forme .NET de Microsoft à laquelle il est lié. VB.NET ne

peut fonctionner qu'avec cet environnement d'exécution, environnement

disponible pour le moment que sur les machines Windows NT, 2000 et XP.

VB.NET est un outil visuel permettant de créer

l'interface graphique (GUI Graphical User Interface) qui dispose des

éléments graphiques (boutons, images, champs, de texte, menus

déroulants,...). L'intérêt de ce langage est de pouvoir

associer aux éléments de l'interface des portions de code

associées des données.

2. SQL Server

SQL est un langage de manipulation et de définition des

données qui a été initialement conçu dans les

années 1970 par la firme IBM. Il est composé en quatre sous

langages qui s'occupent de :

- La définition des données : création

des tables, suppression et modification de la structure des tables.

- La manipulation des données : sélection,

insertion, suppression et modification d'enregistrements.

- Le contrôle des données : droits

d'accès, validation des modifications.

- La programmation : procédures

stockées, fonctions, déclencheurs.

3 Crystal report

C'est un outil qui permet la génération des

rapports de façon statistique et dynamique nécessaire dans la

gestion et dans la prise de décision. Crystal report utilise les sources

des données très variées qui lui permet d'accéder

et publier les données venant des différentes bases.

Cet outil nous sera utile à générer les

rapports et graphiques nécessaires dans le système l'information

de gestion des prêts bourses.

§ Avec les formulaires de VB.NET, on aura les zones de

saisie qui sont bien contrôlées pour éviter les erreurs de

saisie.

§ Le SQL Server permettra de stocker les données

sur un disque et dans un fichier d'une manière logique facile à

retrouver mais difficile à changer sans permission de l'administrateur

du programme.

§ Le SQL Server permettra d'assurer la

sécurité des données avec la permission d'accès aux

menus du programme.

§ Avec le Crystal report, le logiciel permettra de

générer les rapports voulus au moment voulu.

CHAPITRE TROIS. CONCEPTION DU NOUVEAU SYSTEME DE PRET

BOURSE

3.1. INTRODUCTION

L'étape de conception du nouveau système

nécessite des méthodes qui nous permettent de mettre en place le

système d'information, la méthode MERISE a été

choisie parmi d'autres méthodes comme par exemple :

v MERISE,MERISE/2

v SADT(Structured Analysis and Design

Technique)

v SART

v OMT(object-modeling technique)

v RUP (Rational Unified Process) utilisant la

méthode de notation UML (bien que UML ne soit pas une méthode

mais un langage de modélisation unifiée)

Pour concevoir le système d'information, cette

dernière consiste à concevoir, à développer et

à réaliser les applications informatiques. Cette méthode

se base sur la séparation des données et des traitements à

effectuer, en plusieurs modèles conceptuels et physiques.

La MERISE préconise une démarche en étapes

et font appel à des modèles pour représenter les objets

qui composent les systèmes d'information.

La modélisation se réalise en trois étapes

principales qui correspondent à trois niveaux d'abstractions

différentes 3 : ![]()

Figure 1. La démarche de conception

3

http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/tassini/staf2x/Heidi/last_bd.htm

I. Niveau

conceptuel :

représente le contenu de la base en termes conceptuels,

indépendamment de toute considération informatique.

II. Niveau

logique

relationnelle : résulte de la traduction du

schéma conceptuel en un schéma propre à un type de BD.

III. Niveau

physique :

est utilisé pour décrire les méthodes d'organisation et

d'accès aux données de la base.

L'étape suivante qui est le modèle conceptuel

consiste à mettre au point les DFD, le MCD, le MCT, et à partir

du MCT on définit le MOT.

Les diagrammes des flux des données représentent

tous les flux d'information entrant dans le système, sortant du

système et intérieurs au système.

Le MCD (Modèle Conceptuel des Données) a pour

but de décrire de façon formelle les données qui seront

utilisées par le système d'information. Il s'agit donc d'une

représentation des données, facilement compréhensible,

permettant de décrire le système d'information à l'aide

d'entités.

Le MCT (Modèle Conceptuel des Traitements) permet de

traiter la dynamique du système d'information, c'est-à-dire les

opérations qui sont réalisées en fonction

d'événements.

Ce modèle permet donc de représenter de

façon schématique l'activité d'un système

d'information sans faire référence à des choix

organisationnels ou des moyens d'exécution, c'est-à-dire qu'il

permet de définir simplement ce qui doit être fait, mais il ne dit

pas quand, comment , ni où le faire.

Le MOT (Modèle Organisationnel des Traitements)

s'attache à décrire les propriétés des traitements

non traitées par le modèle conceptuel des données,

c'est-à-dire: le temps, les ressources et le lieu.

Le modèle organisationnel des traitements consiste donc

à représenter le modèle conceptuel des traitements dans un

tableau dont les colonnes sont la durée, le lieu, les responsables et

ressources nécessaires à une action.

L'étape modèle logique consiste à

mettre au point le MLD

Le MLD (Modèle Logique des Données) est la

structure des données utilisées sans faire

référence à un langage de programmation. Il s'agit donc de

préciser le type des données utilisées lors des

traitements.

L'étape modèle physique permet de définir

le modèle physique

Le modèle physique consiste à

implémenter le modèle logique des données dans le SGBD,

c'est-à-dire le traduire dans un

langage de

définition de données. C'est cette base des données

qui sera utilisée par le nouveau système qui est

informatisé.

Ce chapitre comprend les différents modules du SI, les

diagrammes des flux des données ainsi que les différents

modèles.

3.1. Les modules du programme

Un module ou un domaine est un ensemble de processus du SI

utilisant des données communes et présentant peu

d'échanges avec les autres processus.6

Le SI est à son tour un ensemble d'activités qui

saisissent, stockent, transforment et diffusent des données sous un

ensemble de contraintes appelé l'environnement du système.

Pour bien travailler, nous avons divisé le logiciel de

gestion de Prêt bourse en 4 modules.

ü Gestion d'inscription : ce module

nous permet de gérer toutes les inscriptions sur les demandes de

bourses, les Déclarations ainsi que l'inscription des employeurs. Il

permet d'enregistrer :

· L'identification des demandeurs des bourses.

· Les besoins des demandeurs (la bourse

demandée).

· L'identification de l'employeur et de l'institution.

· Rapport sur les traitements des ces demandes.

6Jean Patrick, 1998, P.210

Les paramètres en entrée

sont :

§ Le nom de demandeur de bourse ou l'identification pour

les employeurs et les institutions ;

§ Son numéro de carte d'identité ou leur

adresse en cas des employeur ou l'institution ;

§ Les études faites ainsi que les études

souhaitées à suivre.

En sortie nous avons :

§ Les listes des Employeurs, Institutions et les listes

des candidats.

Pour avoir les candidats admis ou pas nous avons

augmenté sur ce module les traitements de demandes :

Les paramètres d'entrée seront :

Les besoins des demandeurs qui déterminera la

décision à prendre.

En sortie nous aurons : les listes des candidats admis ou

rejetés et les raisons de cela.

ü Contrôle et gestion du paiement des

minervals (préparation de budget).

Pour déterminer le montant à payer nous avons

besoin de connaître les boursiers actifs donc nous devons d'abord faire

un contrôle, et puis voir les informations signées lors du

contrat.

Les données en entrée sont :

· Le code de l'étudiant ;

· Et d'autres informations qui peuvent être

nécessaires pour le payement du minerval du boursier.

Les données en sortie :

· les listes des bourses payées ;

· Les listes des étudiants actifs ;

· Et les institutions payées ;

ü Gestion de remboursement : ce

module va aider à bien gérer les remboursements faits

par les anciens boursiers de SFAR.

Comme entrées nous avons :

§ Le code de l'étudiant ;

§ Son salaire ;

§ Code employeur.

Sortie :

§ Rapport des remboursements fait par les

étudiants ;

§ Le revenu de SFAR.

ü Les rapports : ce module permet

de gérer différents rapports fournis par ce logiciel. Ces

rapports ont été hautement cités.

3.2. DIAGRAMME DES FLUX DES

DONNEES.

Le diagramme de flux de données (DFD) permet de

représenter les flux d'informations qui circulent dans le

département de prêt bourse. Il montre aussi les transformations et

les conservations des données effectuées par le système.

Il montre également les sources et les destinations des informations.

Quatre symboles servent à construire un DFD

4:

1) Source ou destination

2) Traitement

3) Dépôt de données

4) Flux de données

4 Conception des bases de données

relationnelles en pratique, p.41

3.2.1. DFD Demande Bourses

1

Présenter dossiers

Demande Bourse

1

Listes des dossiers déposées

2

Traiter

3

Dossiers Traités

Etudiant

Réponse

Figure 2. DFD de Demande Bourse Figure 2. DFD de Demande Bourse

Ce diagramme montre les opérations faites lors de la

demande de bourse. Le candidat ou la personne qui demande le prêt bourse

dépose son dossier à la réception. Le (la)

réceptionniste vérifie le dossier s'il est complet et l'envoie

chez le département chargé de prêt bourse qui va traiter

le dossier.

Après le traitement, le dossier est classé et le

candidat reçoit la réponse selon le dossier

déposé.

3.2.2. DFD : Etablissement de Budget.

1

Calculer Bourse

2

Budget établi

2

Payer bourses

Bourses payées

1

3

Dossiers Accords

Figure 3. DFD de Etablissement de Budget

Après l'accord de prêt bourse par SFAR, il s'en suit

le calcul de bourse à payer. On détermine le budget de SFAR

à l'aide de ce calcul. Le dossier est classé dans les dossiers

de budget et le département poursuit le paiement de prêt

bourse. Après ce paiement, on établit un rapport des bourses

payées. Ce s'est que le diagramme montre.

3.2.3. DFD: Contrôle

1

Contrôler

2

Dossiers payables

Dossiers arrêtés

1

3

Bourses payés

Dossiers suspendus

4

Figure 4. DFD de Contrôle.

Après le paiement, le département chargé de

bourse s'organise pour effectuer un contrôle du nombre des

étudiants bénéficiaires de ces prêts bourses. Les

résultats de ce contrôle sont les bourses suspendues, les bourses

arrêtées ainsi que les bourses payées.

Ces opérations sont mises sur ce diagramme de flux des

données.

3.2.4.

DFD : Remboursement

1

Enregistrer Déclaration

Fait la Déclaration

1

Listes des dépôts déclaration

2

Calculer remboursement

2

Montant a rembourser

Etudiant

3

Informer Employeur

3

Listes des Bourses remboursées

Figure 5. DFD de Remboursement.

Comme sont sur ce diagramme de flux des données, la

dernière opération de cet logiciel est le remboursement. Le

remboursement est déclanché par une déclaration de

l'étudiant après ses études s'il a déjà

obtenu l'emploi. On calculera le remboursement suite de ce qu'il est

prévu dans le contrat et cette information sera à la disposition

de l'employeur. Et ce dernier qui effectuera le remboursement au compte de

SFAR.

3.3. LES MODELES DU SYSTEME D'INFORMATION (SI).

3.3.1. Modèle conceptuel des données

Le modèle conceptuel des données

(MCD) a pour but d'écrire de façon formelle les

données qui seront utilisées par le système d'information.

Il s'agit donc d'une représentation des données, facilement

compréhensible, permettant de décrire le système

d'information à l'aide d'entités.

Ce schéma permet de

représenter la structure du système d'information, du point de

vue des données, c'est-à-dire les dépendances ou les

relations entre les différentes données.

Les éléments intervenant dans la

modélisation du MCD sont :

Entité : Une entité est la

représentation d'un élément matériel ou

immatériel ayant un rôle dans le système que l'on

désire décrire.

On appelle classe d'entité un ensemble

composé d'entités de même type, c'est-à-dire dont la

définition est la même. Le classement des entités au sein

d'une classe s'appelle classification (ou abstraction). Une

entité est une instanciation de la classe. Chaque entité

est composée de propriétés, données

élémentaires permettant de la décrire.

Les classes d'entités sont représentées par

un rectangle. Ce rectangle est séparé en deux champs :

· Le champ du haut contient le libellé. Ce

libellé est généralement une abréviation pour une

raison de simplification de l'écriture. Il s'agit par contre de

vérifier qu'à chaque classe d'entité correspond un et un

seul libellé, et réciproquement.

· Le champ du bas contient la liste des

propriétés de la classe d'entité.

Occurrence d'une entité : est

formée par les différentes valeurs que prennent les

propriétés de cette entité.

Identifiant: est un ensemble de

propriétés (une ou plusieurs) permettant de désigner une

et une seule entité. Il est une propriété

particulière d'un objet tel qu'il n'existe pas deux occurrences de cet

objet pour lesquelles cette propriété pourrait prendre une

même valeur.

Relation: est une prise en charge par le SI

du fait qu'il existe une association entre les objets de l'univers

extérieur. Une relation entre plusieurs

occurrences d'entités traduit l'existence de liens entre des

entités.

Cardinalités: Les cardinalités

permettent de caractériser le lien qui existe entre une entité et

la relation à laquelle elle est reliée. La cardinalité

d'une relation est composée d'un couple comportant une borne maximale et

une borne minimale, intervalle dans lequel la cardinalité d'une

entité peut prendre sa valeur :

· La cardinalité minimale (0 ou 1) décrit

le nombre minimal de fois qu'une entité peut participer à une

relation.

· La cardinalité maximale (1 ou n) décrit

le nombre maximal de fois qu'une entité peut participer à une

relation.

Nom

Location

Employeur

CodeEtudi

NumeroContr

1,1

Correspond

Controle

IdDecl

1, n

Declaration

Conserne

1,1

Id_Institution

Salaire

Effectue

Code_Etudiant

1,1

1, n

1, n 1, n

Institution

Déclanche

Appartie

Etudiant

Signe

1 ,n 1,1

Nom

1, n 1, n

Nom

CodeRembout

Fait

1,1

IdContravt

IdDemende

Remboursement

IdPayement

Déclanche

Contract

1,1 1,1

MontantPay

Demande_Bourse

Montant

1, n 1, n

Provoque

codeEtudi

Decision

montant

Payement

Traitement_Demande

codeEtudi

1,1 1, n

NumeroCont

CodeTraitement

CodeEtudiant

Figure 6. Modèle Conceptuel des Données (MCD)

3.3.2. Dictionnaire des données

|

Structure de

Données

|

Attributs

|

Type de données

|

Taille

|

Contrainte d'intègrité

|

Observation

|

|

1. Tb_Institution

|

CodeInstitutiion

|

varchar

|

50

|

Clé primaire

|

Identification de l'institution

|

|

Location

|

varchar

|

50

|

Not null value

|

Emplacement de l'Institution

|

|

Nom

|

Varchar

|

50

|

Not Null value

|

Nom de l'institution

|

|

2.Tb_Employeur

|

CodeEmployeur

|

varchar

|

50

|

Cle primaire not Null value

|

Identification de l'employeur

|

|

Nom

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Nom d'Employeur

|

|

Location

|

varchar

|

50

|

Not null value

|

Emplacement de L'Employeur

|

|

Adresse

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

L'addresse de l'employeur

|

|

3. Tb_demendBourse

|

codeEtudiant

|

varchar

|

50

|

Cle Primaire

|

Identification d'Etudiant Demandeur

|

|

Nom

|

varchar

|

50

|

Not null value

|

Nom de demandeur de Bourse

|

|

Prenom

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Nom de demandeur de Bourse

|

|

niveauacademique

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Niveau Académique fin

|

|

sectionFaite

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Option

|

|

institutiondernier

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Institution Dernier

|

|

codeinstitution

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Nouveau Institution

|

|

faculte

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Faculté demande

|

|

datefin

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Fin d'étude

|

|

datedebut

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Début d'étude

|

|

montantannee

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Le Montant de minerval

|

|

4. Tb_TraitementDemande

|

CodeTraitement

|

int

|

5

|

Cle primaire

|

Identification de Traitement

|

|

CodeEtudiant

|

varchar

|

50

|

Not Null value cle secondaire

|

Identification de de Demandeur

|

|

TypeBourse

|

varchar

|

50

|

Not Null value

|

Type bourse accorde

|

|

Decision

|

varchar

|

50

|

Not null value

|

Decision prise

|

|

Observation

|

nvarchar

|

50

|

Not null value

|

Commentaire

|

|

DateTraitement

|

datetime

|

8

|

Not null value

|

Date d'operation

|

|

5.Tb_Contract

|

Idcontract

|

int

|

5

|

Cle primaire

|

Identification Contract

|

|

CodeEtudiant

|

varchar

|

50

|

Cle secondaire Not null value

|

Identification d'Etudiant

|

|

DateContrat

|

datetime

|

8

|

Not null value

|

Date contract

|

|

MontantMines

|

money

|

8

|

Not null value

|

Minerval

|

|

TauxRembour

|

varchar

|

50

|

Not null value

|

Le taux de remboursement

|

|

MontantRembour

|

money

|

8

|

Not null

|

Montant

|

|

Observation

|

nvarchar

|

50

|

Not null

|

Commantaire

|

|

6. Tb_Controle

|

NumeroControle

|

varchar

|

50

|

Cle primaire not Null value

|

Identification de Contrôle

|

|

CodeEtudiant

|

varchar

|

50

|

Cle sec. not null value

|

Identification de l'étudiant

|

|

CodeInstitution

|

varchar

|

50

|

cle sec. Not null value

|

Identification de l'Institution

|

|

Annescolaire

|

Varchar

|

50

|

Not Null value

|

L'année academique

|

|

MontantRecu

|

maney

|

8

|

Not Null value

|

Le Montant de minerval

|

|

DateOperation

|

datetime

|

8

|

Not Null value

|

Date du contrôle

|

|

Observation

|

nvarchar

|

50

|

Not null value

|

Commentaire

|

|

7. Tb_Declaration

|

CodeDeclaration

|

varchar

|

50

|

Cle primaire not Null value

|

Identification de declaration

|

|

CodeEtudiant

|

varchar

|

50

|

Cle sec. Not null value

|

Identification de l'Etudiant

|

|

CodeEmployeur

|

varchar

|

50

|

Cle sec. Not null value

|

Identification de l'Employeur

|

|

Salaire

|

maney

|

8

|

Not null value

|

Le salaire par mois

|

|

8. Tb_Paiyement

|

NumeroPiece

|

varchar

|

50

|

Cle primaire not null value

|

Identification de Payment

|

|

NumeroControle

|

varchar

|

50

|

Cle sec. Not null value

|

Identification de Paiement

|

|

CodeEtudiant

|

varchar

|

50

|

Cle sec. Not null value

|

Identification de l'étudiant

|

|

Montantpayable

|

maney

|

8

|

Not null value

|

Le minerval

|

|

Libelle

|

varchar

|

50

|

Not null value

|

Mention

|

|

Explication

|

nvarchar

|

50

|

Not null value

|

Explication minerval

|

|

|

|

|

|

|

|

9. Tb_Remboursement

|

coderemboursement

|

varchar

|

50

|

Cle primaire not null value

|

Identification

|

|

codeEtudiant

|

varchar

|

50

|

Cle sec. Not null value

|

Identification de l'etudiant

|

|

CodeDeclaration

|

varchar

|

50

|

Cle sec. Not null value

|

Identification de Declaration

|

|

MontantRembou

|

maney

|

8

|

Not null value

|

Le montant de remboursement

|

|

DateRembou

|

Datetime

|

5

|

Not null value

|

La date d'operation

|

Tableau 1. Dictionnaire des données.

3.3.3 Modèle conceptuel de traitement (MCT)

Le modèle conceptuel des traitements permet de traiter

le dynamisme du système d'information, c'est-à-dire les

opérations qui sont réalisées en fonction

d'événements.

Ce modèle permet donc de représenter de

façon schématique l'activité d'un système

d'information sans faire référence à des choix

organisationnels ou des moyens d'exécution, c'est-à-dire qu'il

permet de définir simplement ce qui doit être fait, mais il ne dit

pas quand, comment ni où.

L'événement

Un événement représente un changement

dans l'environnement extérieur au système d'information, il peut

représenter un changement aussi dans le système d'information

lui-même.

Le processus

Un processus est un sous-ensemble de l'activité de

l'entreprise, cela signifie que l'activité de l'entreprise est

constituée d'un ensemble de processus. Un processus est lui-même

composé de traitements regroupés en ensemble appelés

opérations.

L'opération

Une opération est un ensemble d'actions

exécutées par le système suite à un

événement, ou à une conjonction

d'événements. Cet ensemble d'actions est ininterrompu,

c'est-à-dire que les événements ne sont pas pris en compte

tant que l'opération n'a pas été accomplie.

La

synchronisation

La synchronisation d'une opération définit une

condition booléenne sur les événements contributifs devant

déclencher une opération. Il s'agit donc de conditions au niveau

des événements régies par une condition logique

réalisée grâce aux opérateurs: OU, ET et NON

Demande de bourse

Doc manquant

A B

A OU B

Examiner les demandes

Accord Refus Dossier incomplet

Dossiers incomplets

Dossiers Accepte

Dossiers rejeter

Remplir le contract

Toujours

Déclaration retour

Période prévu

Contract signé

C

A B

(A ET B) ou C

Payer bourse

Toujours

Bourse payée

Contrôle

Actif Non actif sans expl Non actif avec

expl

Déclaration d'emploie

Bourse suspendu

Bourse payable

Bourse arrêtes

B

A

A ET B

Remboursement

Toujours

Bourse remboursée

Bourse remboursée

Remboursement

Toujours

Figure 7. Modèle conceptuel des traitements (MCT)

3.3.4. Modèle

Organisationnelle des Traitements

|

Extérieur

|

Traitement

|

Support des données

|

Responsable

|

Période

|

A ou B

Document manquant

Examiner les dossiers

Accord Refuse Dossier

Incomplete

Dossiers rejetés

Dossiers à complètes

Période prévu

Déclaration retour

Remplir les contracts

Toujours

B

A

C

Payer bourses

Toujours

(A et B) ou C

B

|

Dossiers acceptés

Contract signé

|

Département chargé des bourses

Etudiant à l'aide d'agent de SFAR

Département chargé des bourses

|

Au moment de la Demande

Après l'accord au bourses

Au début l'année académique

|

|

|

Contrôler

Non actif Non actif

Actif Sans avec

Explication

Explication

Contrôler

Non actif Non actif

Actif Sans avec

Explication

Explication

A et B

Remboursement

Toujours

A B

|

Bourses payées

Bourses payables

Bourses remboursés

|

Département

Chargé des bourses

Employeur

|

Au milieu de l'année académique

A la fin du

Mois

|

|

Tableau 2. Modèle Organisationnel de Traitement

3.3.5. Modèle physique des Données

Figure 8. Modèle physique des données.

3.3.6. Modèle logique des Données.

1. Tb_Demande_Pret_Bourse

(CodeEtudiant, Nom, prenom, IdNumber, age, numeroid, sexe,

datenassaince, anne_etude, montant_an, domaine, programme, annee_accord,

code_institution).

2. Tb_Institution (code_institution,

appellation, Localisation).

3. Tb_Employeur (code_emplayeur, Nom,

adresse, localisation).

4.Tb_Controle (NumeroControle,

#CodeEtudiant, code_institution, annee_scolaire, dateoperation, actif).

5. Tb_Declaration (numdeclaration, #

CodeEtudiant, code_emplayeur, salaire).

6. Tb_Contract (numcontract,

#CodeEtudiant, montant, date_contract, taux_rembourse,

montant_periode).

7. Tb_Remboursement

(code_remboursement, #CodeEtudiant, montant_remb,

date_debut_rembours).

8. Tb_Traitement_Demande

(code_traitement, #CodeEtudiant, decision, observation,

typebourseaccord).

9. Tb_Paiyement(NumeroPiece, #NumeroControle,

#CodeEtudiant, Montantpayable, Libelle).

CHAPITRE QUATRE.

REALISATION TECHNIQUE DU SYSTEME

DE GESTION PRET BOURSE.

4.1. INTRODUCTION.

Nous arrivons à la fin de notre recherche qui nous a

permis de mettre au point un logiciel d'informatisation de prêt bourse et

son remboursement au sein de SFAR (PBOURSESOFT).

Le nouveau système de gestion prêt bourse

résout les problèmes que l'ancien système rencontrait. Ces

contraintes ont été déjà citées dans le

deuxième chapitre de ce travail.

Ce chapitre nous permet d'expliquer les résultats que nous

avons obtenus ainsi que les procédures qui ont été

utilisées pour aboutir à la réalisation du

système.

Ce chapitre contient également les exigences du

nouveau système de gestion de prêt bourse et les outils

d'utilisation, le test du logiciel ainsi que les interfaces du PBOURSESOFT.

4.2. LES OUTILS ET EXIGENCES DU NOUVEAU SYSTEME.

1. LES OUTILS DU NOUVEAU SYSTEME.

a. VB.NET

Ce langage a été utilisé pour faire les

interfaces, qui permettent le dialogue entre les utilisateurs et la machine.

En utilisant ce langage nous avons pu mettre en place les

écrans de saisie qui contiennent les zones de textes, les labels et les

boutons.

Grâce à ces différents objets

placés sur les écrans de saisie, l'utilisateur peut ajouter,

effacer ou modifier les enregistrements suivant la

nécessité.

b. SQL SERVER 2000.

SQL (Structured Query Language), on l'utilise pour

créer et maintenir une base des données relationnelles,

c'est-à-dire que SQL Server est un Système de Gestion de Base des

Données Relationnel (SGBD).

Ces compositions sont :

Ø DDL (Data Definition Language) ou LDD

(Langage de Définition des Données) permettant de créer

les tables.

Ø DML (Data Manipulation Language) ou LMD

(Langage de Manipulation des Données) permettant la manipulation des

données : insérer, supprimer, modifier et

sélectionner.

Ø Le contrôle des données qui est

utilisé dans la gestion des protections d'accès aux

données.

Ø Transact SQL qui est un langage de

programmation permettant de créer les procédures

stockées, les fonctions, etc.

C. CRYSTAL REPORTS

Logiciel permettant de développer des états

imprimés à partir des données d'une base.

Il donne une interface facile à utiliser, qui permet

à ses utilisateurs de construire des rapports rapidement mais ayant

assez de profondeur pour produire des rapports répondant aux besoins du

logiciel.

2. EXIGENCES DU NOUVEAU SYSTEME DE PRET

BOURSE.

Ø Pour la machine de l'utilisateur (Poste client)

- Système d'exploitation WINDOWS XP (ou autre version

récente)

- CPU : Pentium III ou supérieur.

- RAM : 128 Mo ou supérieur.

- 50 Mo libres sur le disque dur.

Ø Du côté du serveur

- La plate-forme : WINDOWS 2000 Server

- 8 Go libre sur le disque dur

Ø Les logiciels pré

requis :

- SQL Server 2000

Il faut installer les Service Pack les plus récents des

logiciels cités ci haut pour garantir le bon fonctionnement du

système.

4.3. TEST D'APPLICATION.

Le test d'application est une étape inévitable

dans la conception d'un logiciel, il peut être un processus manuel ou

automatique, qui a pour objet de vérifier si les résultats

donnés par le système correspondent aux objectifs

préétablis avant sa conception.

Le test peut aussi avoir comme objectif de vérifier le

respect des contraintes comme la performance temporaire, critère de

sécurité, portabilité du logiciel etc.

On ne peut pas connaître en avance le nombre de tests

nécessaires mais le test doit se baser sur le fonctionnement du

logiciel, les interfaces de ce logiciel et les contraintes établis par

les développeurs.

Dans la conception d'une nouvelle application, on doit

recourir à plusieurs étapes afin d'aboutir à un produit

fini, pour que ce produit sera utilisé par les entreprises avec moins

des erreurs.

Dans ces étapes nous pouvons citer : l'analyse

préétablie d'un cahier des charges, la conception, le codage, les

tests, la validation, l'intégration, la mise en place d'un

nouveau système, la réception du système et sa validation

ainsi que sa maintenance.

Sortes de tests

Il existe plusieurs tests ou modèles de cycle de vie

d'un logiciel comme le modèle en cascade, le modèle en V, le

modèle en spirale et le modèle par incrément.

Le modèle en cascade

Le modèle en cascade consiste en une succession de

phases dont chacune est méthodiquement vérifiée avant de

passer à l'étape suivante:

Il s'agit : de validation (faisabilité et analyse

des besoins), vérification (conception générale et

détaillée.), intégration et acceptation ainsi que

l'installation (tests du système).

Voici le schéma de ce modèle :

Source:

http://www.inrs.fr/htm/comment_construire_les_tests_d'_un_logiciel.htm

Ø Les

tests unitaires: chaque partie du logiciel est testé unitairement pour

voir s'il correspond à ses spécifications. Pour démontrer

que chaque module effectue seulement toutes les activités

prévues.

Ø On

peut distinguer dans ces tests unitaires :

§ les tests de logique vérifiant

l'enchaînement correct des branches parcourues.

§ les tests de calcul vérifiant les

résultats des calculs. Les tests de calcul comprennent les tests de

données dans les limites des spécifications (état

normal), aux limites spécifiées et en dehors de ces limites

(état anormal). Les tests de comportements anormaux (hors limites) sont

généralement appelés tests de robustesse.

Les tests unitaires se font dès qu'une partie du

logiciel a été codée et compilée correctement.

Ø La

phase d'intégration: les modules sont mises ensemble pour

vérifier l'intégration Logiciel (interface entre composants

logiciels).

Les tests d'intégration servent à

démontrer le bon fonctionnement d'unité fonctionnelle

constituée d'un assemblage de modules. Ils portent sur la

vérification des enchaînements entre modules et la circulation des

données.

Les tests d'intégrations se font dès qu'un

sous-système (module) est entièrement testé à

part.

Ø La

validation de logiciel dans son environnement extérieur: Afin de

s'assurer que le logiciel implémenté dans le matériel

répond aux spécifications fonctionnelles, en vérifiant

plus particulièrement les fonctions générales, les

interfaces matériel / logiciel, le fonctionnement temps réel, les

performances, l'utilisation et l'allocation des ressources.

Les tests de validation se font dès que l'ensemble des

sous-systèmes fonctionnels a été testé et

intégré.

Le modèle en V

Le modèle en V repose sur une étroite

interdépendance des étapes soumises à une validation avant

la prochaine étape et une vérification anticipatoire du produit

final.

II comprend:

· Une spécification textuelle ;

· Une conception générale ;

· Une conception détaillée ;

· Un codage ;

· Des tests unitaires ;

· Des tests d'intégration ;

· Une validation.

Le modèle en spirale

Le modèle en spirale s'appuie sur une succession de

cycles dont chacun se déroule en quatre phases:

· analyse initiale des besoins et des objectifs du cycle

(solutions et contraintes) ou analyse à partir du cycle

précèdent ;

· étude des risques, évaluation des

solutions de remplacement et éventuellement de conception ;

· développement et vérification de la

solution résultant de l'étape précédente ;

· examen du produit et projection vers le cycle

suivant.

Le modèle par incrément

Le modèle par incrément propose un

développement du logiciel par morceaux, lesquels sont livrés

successivement au client, en venant se greffer à un noyau logiciel.

Pour notre travail nous avons utilisé le test du

système qui est le pas d'implémentation ayant pour objectif de

rendre une application claire, spécifique et efficace avant son

utilisation.

Le test est fait pour le succès et la performance du

système mise en place.

Pour l'application PBOURSESOFT nous avons

testé :

· L'accès aux informations du

système ;

· Les données qui seront correctes lors de la

saisie et à modifier;

· Les critères de sécurité et

portabilité du système ;

4.4. QUELQUES INTERFACES DU PBOURSESOFT

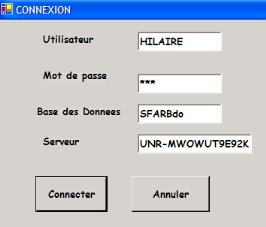

Pour accéder au logiciel d'automatisation de gestion de

prêt bourse, il faut saisir le nom de l'utilisateur, le mot de passe, la

base des données et le serveur qui se trouve sur la feuille de

connexion. Si les informations fournies sont correctes, la feuille MDI

apparaît.

Voici la feuille de connexion.

Figure 9.La feuille de connexion.

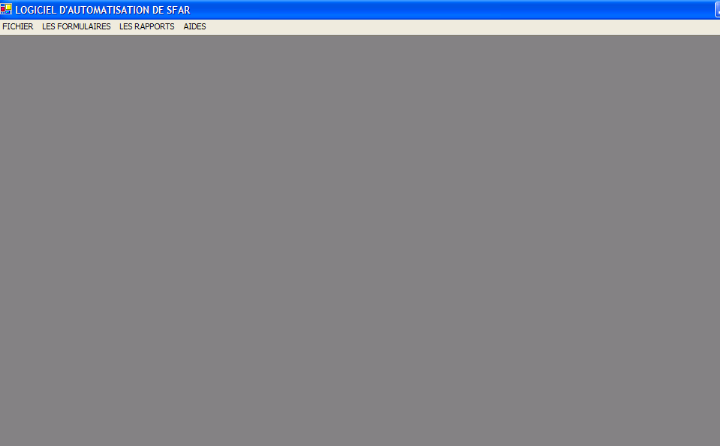

La feuille MDI contient les différents menus permettant

d'accéder aux différents formulaires ainsi que les rapports.

Ces menus sont fichiers, formulaires, rapports et aides.

Le menu Fichier permet de quitter l'application.

Le menu Formulaires permet d'accéder aux formulaires

tel que le formulaire des saisies, formulaire de traitement des prêts

bourses, formulaire des opérations et les formulaires du budget.

Figure 10. Formulaire MDI.

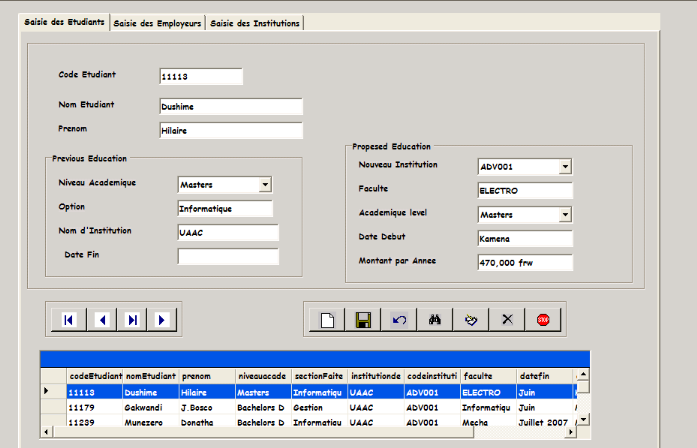

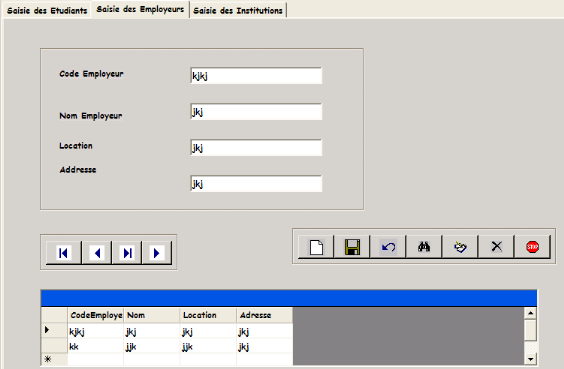

Dans le formulaire des saisies, on trouve le formulaire des

Demandeurs des bourses (Etudiants), le formulaire des Institutions qui ont

accepté d'accueillir les étudiants boursiers de SFAR et les

employeurs qui ont donné le travail aux anciens boursiers de

SFAR(après leur déclaration.)

Figure 11. Formulaire des saisies pour les Etudiants.

Figure 12. Formulaire des saisies pour les Employeurs.

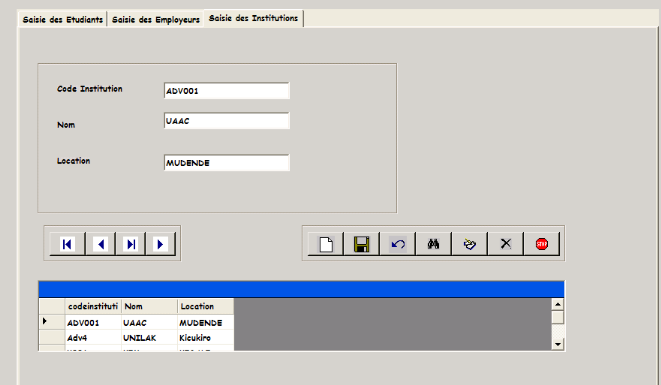

Figure 13. Formulaire des saisies pour les Institutions.

Le formulaire de Traitement de prêt bourse nous permet

d'accéder aux informations de la décision d'accord de bourse

demandée ainsi que les types des bourses accordées et aussi les

explications sur des dossiers rejetés, ou à compléter

s'il y en a.

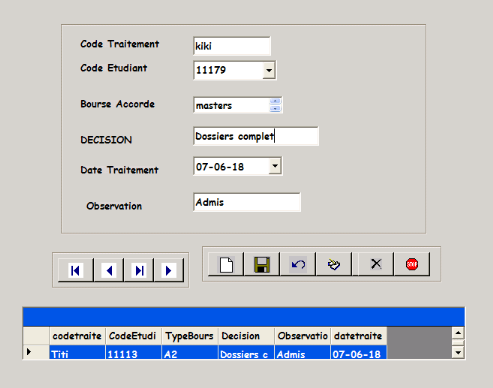

Figure 14. Formulaire de Traitement de Prêt Bourse.

Le formulaire des opérations permet d'accéder

sur les contrats signés par les étudiants, les contrôles

que le SFAR a effectués en vue d'être sûre que les

bénéficiaires des bourses sont réellement sur le banc de

l'école.

Ce formulaire permet aussi de voir toutes les

déclarations que les anciens boursiers ont déjà faites.

Figure 15. Formulaires des Opérations.

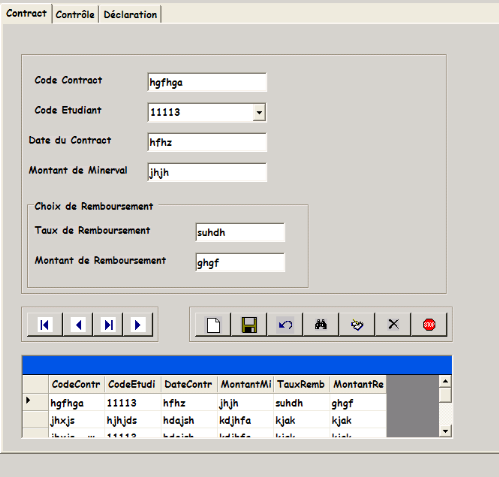

Après le formulaire des opérations nous avons

les formulaires de budget qui donnent l'accès au formulaire de paiement

et celle de remboursement.

Ces formulaires contiennent aussi les différents

boutons de commande permettant de voir tous toutes les informations

déjà déclarées et de modifier certains

enregistrements.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9) (10) (11)

Figure 16: Les boutons de commande

(1) : permet de se placer au premier enregistrement.

(2) : permet de se placer à l'enregistrement

suivant l'enregistrement courant.

(3) : permet de se positionner

à l'enregistrement précédant l'enregistrement

courant.

(4) : permet de se positionner au dernier

enregistrement.

(5) : permet d'ajouter un nouveau enregistrement.

(6) : permet de sauvegarder un enregistrement.

(7) : permet d'annuler.

(8) : permet de rechercher un enregistrement

(9) : permet de modifier un enregistrement

(10) : permet d'effacer l'enregistrement courant

(11) : permettant de fermer le formulaire.

Signalons que ces boutons de commande sont communs sur presque

tous les formulaires contenus dans ce logiciel.

4.5. LES RESULTS OBTENUS.

La demande des bourses dans le SFAR est un processus qui prend

beaucoup de temps, car il reçoit beaucoup des dossiers et chaque dossier

contient différents documents, il n'est pas facile de connaître

tous les dossiers reçus et le contenu de chaque dossier. Le PBOURSESOFT

permet d'enregistrer les informations nécessaires concernant les

demandes des bourses, des contrôles, des déclarations faites et

les contrats signés.

Sur base des ces enregistrements, ce logiciel fournit le

rapport des dossiers reçus, les boursiers actifs, les

déclarations faites lors de l'examen des dossiers. Cependant, le

département chargé de prêt bourse peut décider

d'accepter ou de rejeter la demande du prêt bourse. Avec l'ancien

système il n'était pas facile de connaître l'état de

chaque dossier. Avec le formulaire de traitement on peut enregistrer la

décision prise. Chaque fois le logiciel fournit le rapport des dossiers

acceptés et celui des dossiers rejetés.

Les calculs de budget qui étaient purement manuels

à partir d'un formulaire de budget, ces calculs seront

automatisés et fourniront des rapports des bourses payées et des

remboursements effectués sur le compte de SFAR.

Les transports des dossiers dans les différents

départements ne sont plus nécessaires car tous les services qui

doivent faire un traitement sur ces dossiers auront tous des informations

voulues sur leur PC.

CONCLUSION ET PERSPECTIVE

A. Conclusion.

Au terme de ce travail ayant trait à l'informatisation du

système de gestion de prêt bourse au sein de SFAR importe de le

clôturer en mettant certains points clés qui ressortent de notre

recherche.

En abordant le présent sujet nous nous étions

fixé comme objectifs essentiels de relever la problématique du

système existant que SFAR exploitait dans l'accomplissement de sa

mission.

Le système existant présente deux problèmes

majeurs qui sont :

1. Inscription des boursiers et le contrôle pour payer leur

minerval,

2. et le mécanisme de remboursement.

C'est pourquoi nous nous sommes fixés les objectifs

suivants pour résoudre les problèmes que rencontre l'ancien

système:

ü Avoir l'accès aux informations ;

ü Fournir des rapports et des listes des boursiers qui

aideront les responsables de SFAR pour prendre telle ou telle

décision ;

ü Accroître la performance dans le traitement

rapide et efficace des opérations.

Pour atteindre les résultats escomptes une approche

d'informatisation du système de prêt bourse est basée sur

les cinq modèles de la méthode MERISE qui consiste à la

conception, au développement et à la réalisation des

projets informatiques.

Au cours de ce travail de recherche nous avons pu

réaliser un nouveau système d'information qui répondant

aux problèmes de gestion du prêt bourse et son mécanisme de

remboursement en mettant les écrans des saisies, des formulaires et des

boutons des commendes qui permettrant des modifier les informations si

nécessaires.

Pour en être sûre, au cours de ce travail de

recherche nous avons utilisés les tests pour vérifier que les

résultats donnés par le système correspondent aux

objectifs préétablis avant sa conception.

Les tests nous a permis de conclure que les résultats

attendues on était obtenu avec réussite.

PERSPECTIVES

Nous pensons que ce travail sera utile aux fonctionnaires du

SFAR particulièrement à ceux de département de prêt

bourse.

Ce travail a été élaboré dans le

manière d'être un des outils quotidiens dans la gestion de

prêt bourse ainsi ce travail les aidera dans ce qui suit :

Ø Dans les inscriptions des demandes de bourses

Ø Dans le contrôle et l'établissement de

budget

Ø Et dans le procédure de remboursement.

Les autres chercheurs pourront améliorer ce logiciel en

implémentant pour tourner sous web, en vue de faciliter les

étudiant de faire les applications de demander de prêt bourse

on-line (Web based). Et faire un service web qui permettra de contrôler

le chiffre d'affaires de SFAR d'une manière direct.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET

WEBOGRAPHIQUES

Les livres

Joseph Gabay (2000). MERISE Vers OMT et UML Un guide complet

avec études de cas.

InterEditions

Philippe Rigaux (2001),

MERISE -

Initiation à la conception de systèmes d'information,

Paris.

J.Akoka et I.Comyn-Wattiau (2001), Conception des bases de

données relationnelles en pratique, Vuibert, Paris.

Jean Patrick M. (1998). Comprendre Merise outils

conceptuels et organisationnels. Eyrolles, Paris

Larousse. (1995). Le petit Larousse .nouvelle

édition, paris

Gestion de Prêt Bourse, (2006). Manuel de SFAR,

Kigali-Rwanda

Les sites Internet

http://www.commentcamarche.net

http://www.sqlcourse.com

http://www.developpez.com

http://www.calfor.lip6.fr/vmm/enseignement/DECS/test/cours/c34.pdf

http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/tassini/staf2x/Heidi/last_bd.htm

http://www.inrs.fr/htm/comment_construire_les_tests_d_un_logiciel.htm

ANNEXES

LISTE DES ETUDIANTS PAR LEUR INSTITUTION.

Les Bourses accordées.

* 1 Larousse.

2 Larousse

|