Bien former pour mieux servir

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

LA RESILIENCE DE L'HOPITAL PUBLIC FACE AUX

CATASTROPHES : CAS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO

OUEDRAOGO

Présenté et soutenu publiquement

par :

AtinaYARGA

Pour l'obtention du diplôme de l'ENAM:

Option : Administrateur des Hôpitaux et des

Services de Santé

Mention : Très bien

Jury :

Médecin de santé publique, Félicité

Wendin-ManegdéNANA: Présidente

Administrateur des hôpitaux, Benjamin P.BAMOGO

: Directeur de mémoire

Administrateur des hôpitaux, BassidouSARE

: Membre

Promotion 2015-2017

ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 E-mail :

enam.burkinafaso@gmail.com

Téléphone : (226) 25.31.42.64/65

Télécopie : (226) 25 30 66 11

AVERTISSEMENT

L'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature

n'entend donner ni approbation ni improbation aux idées et opinions

émises dans ce mémoire. Par conséquent, ces opinions

doivent être considérées comme propres à leur

auteur.

DEDICACE

Nous dédions ce mémoire à notre papa

Yardjoa Hama SiméonYARGA, arraché à notre

affection le dimanche 31 mars 2013. Ton modèle de vie continuera de

nous inspirer. N'camba, repose en paix !

REMERCIEMENTS

Qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu

Tout-Puissant qui nous a donné la santé et la force

nécessaires pour conduire ce travail à terme.

Le présent mémoire porte également le

sceau de plusieurs personnes de bonne volonté qui nous ont

accompagné, conseillé, soutenu d'une manière ou d'une

autre. C'est pourquoi, nous tenons à remercier du fond du

coeur :

- monsieur Benjamin P. BAMOGO, Coordonnateur

du Projet de construction et équipement du Centre de Cancérologie

de Ouagadougouqui, malgré ses multiples occupations, a accepté

nous encadrer avec rigueur aux différentes étapes de ce

mémoire de fin de cycle ;

- notremamanOualomanouTINDANO, nos

oncles et tantes, nos frères et

soeurs, nos cousins et cousines, nos neveux

et nièces pour leurs prières,

bénédictions et encouragements ;

- notre épouse Monique

BassénewindéYARGA/OUEDRAOGO pour l'affection qu'elle

nous a témoignée et le soutien multiforme qu'elle nous a

apporté;

- nos enfants Manikoamba Rose Anita, Burkino Patrick

et Yemboama Katia Michelle pour qui nous n'avons pas

souvent été disponible pour des raisons académiques.

Trouvez en ce travail une source d'émulation pour faire toujours mieux

ce que vous avez à faire ;

- monsieur Cyprien ILBOUDO, Directeur

général de l'Ecole d'administration et de magistrature,

toute l'administration et le corps enseignant

qui nous ont assuré une formation de qualité ;

- monsieur Bibia Robert SANGARE, Directeur

général du Centre hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO,

ses collaborateurs, son personnel, particulièrement

ceux qui ont participé à cette étude comme

enquêtés ou personnes ressources,pour

les facilités offertes pendant notre stage de terrain et pendant la

collecte des données ;

- monsieur Alexandre SANFO, Directeur

général du Centre hospitalier universitaire Blaise

COMPAORE ; monsieur Dominique YE, chef de service au

Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation ;

docteur Mamadou SOUGUE, pharmacien inspecteur à la

Direction générale de la pharmacie, du médicament et des

laboratoires. Vous m'avez fait l'honneur de lire, d'amender ce travail et

de m'apporter de précieux conseils;

- monsieur B. JosephMoucassaMEDAH,

attaché de santé à la direction des établissements

de santé pour nous avoir guidé concernant la technique

d'échantillonnage ;

- nos camarades de la promotion des Administrateurs

des hôpitaux et des services de santé 2015-2017, pour les

moments de joie mais aussi de peine partagés ;

- tous ceux qui ont contribué à

ce que ce rêve devienne réalité.

Merci. Puisse Dieu vous combler au-delà de vos

attentes !

SIGLES

ET ABREVIATIONS

|

BNSP

|

: Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers

|

|

CAASP

|

: Coordination des Associations pour l'Assistance et le Secours

Populaire

|

|

CEDEAO

|

: Communauté Economique des Etats de l'Afrique de

l'Ouest

|

|

CGTB

|

: Confédération Générale des

Travailleurs du Burkina

|

|

CHUP-CDG

|

: Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de

Gaulle

|

|

CHU-YO

|

: Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO

|

|

CIRD

|

: Centre d'Information et de Recherche pour le

Développement

|

|

CMA

|

: Centre Médical avec Antenne Chirurgicale

|

|

CONASUR

|

: Conseil national de Secours d'Urgence et de

Réhabilitation

|

|

D.E.S

|

: Diplôme d'Etudes Spécialisées

|

|

DIMU

|

: Dispositif d'Intervention Médicale d'Urgence

|

|

ENAM

|

: Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature

|

|

EPS

|

: Etablissement Public de Santé

|

|

INFTS

|

: Institut National de Formation en Travail Social

|

|

ISH

|

: Indice de Sécurité des Hôpitaux

|

|

NDI

|

: National Democratic Institute

|

|

OMS

|

: Organisation Mondiale de la Santé

|

|

ONG

|

: Organisation Non Gouvernementale

|

|

ONU

|

: Organisation des Nations Unies

|

|

PNDS

|

: Plan National de Développement Sanitaire

|

|

RESHAOC

|

: Réseau des Hôpitaux d'Afrique, de l'Océan

indien et des Caraïbes

|

|

RSP

|

: Régiment de Sécurité

Présidentiel

|

|

SAMU

|

: Service d'Aide Médicale d'Urgence

|

|

SIG

|

: Système d'Information Géographique

|

|

SIPC

|

: Stratégie Internationale de Prévention des

Catastrophes

|

LISTE

DES TABLEAUX, GRAPHIQUES, FIGURES, CARTES ET PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

Tableaux

Tableau 1 : Situation

des fonds reçus pour la prise en charge des blesses par

évènement

2

Tableau 2:

Détermination de l'échantillon par service

A

Tableau 3 :

Répartition des agents enquêtés selon le nombre

d'années d'expérience dans l'emploi

A

Tableau 4: Situation des

interventions en secours à victimes par la Brigade nationale des

sapeurs-pompiers dans la ville de Ouagadougou lors des catastrophes de 2014

à 2016

B

Tableau 5 : Situation

des blessés reçus par les urgences du CHU-YO

B

Graphiques

Graphique

1 (série de 3): Opinions sur l'appropriation de la

gestion des catastrophes

2

Graphique 2 (série

de 4): Mesures pré et post-inondation pour protéger les

bâtiments

33

Graphique 3

(série de 2): Mesures post-inondation pour protéger les

bâtiments

35

Graphique 4 (série

de 4) : Opinions sur l'existence d'un dispositif de protection du

matériel

37

Graphique 5 (série

de 3) : Opinions des enquêtés sur les réunions

pré-crises

39

Graphique

6 (série de 3) : Opinions des

enquêtés sur les formations pré-crises

40

Graphique 7 (série

de 3) : Mise en place d'un stock de médicaments et produits

essentiels

40

Graphique 8 (série

de 4) : Perception des enquêtés sur la sécurité

du trajet des équipes lors des catastrophes

41

Graphique 9 (série

de 4) :Perception des enquêtés sur la restauration des

équipes lors des catastrophes

42

Graphique 10 (série

de 4) : Perception des enquêtés sur la prise en charge

psychologique des équipes lors des catastrophes

42

Graphique 11(série

de 4) :Facilités de communication pour équipes lors des

catastrophes

43

Graphique 12 (série

de 4) : Plan blanc et opérationnalisation

44

Graphique 13 (série

de 4) : Perception de la rapidité des soins en situation de

catastrophes

45

Graphique 14 (série

de 4) : Perception de la qualité des soins en situation de

catastrophes

45

Graphique 15 (série

de 4) : La bonne collaboration entre services en situation de

catastrophes

46

Graphique 16 (série

de 3): Politique d'équipement au profit du CHU-YO après les

catastrophes

47

Graphique 17 (série

de 3): Politique de formation après les catastrophes

48

Graphique 18 (série

de 4): Moyens de transport des blessés lors de l'insurrection

populaire

49

Graphique 19 (série

de 4) : Moyens de transport des blessés lors du coup d'Etat

50

Graphique 20 (série

de 4) : Moyens de transport des blessés lors de l'attentat

50

Graphique 21 : Prise en

charge pré-hospitalière des afflux massifs de blessés de

l'insurrection populaire, du coup d'Etat et de l'attaque terroriste

51

Figures, cartes et planches photographiques

Figure 1 : Les

processus de résilience

2

Figure 2 :

Schéma du modèle d'analyse théorique

25

Figure 3:

Schématisation du circuit du patient en situation de catastrophe

B

Carte 1 : La commune de

Ouagadougou

2

Carte 2 : Quelques

infrastructures implantées dans le lit majeur des barrages n°1, 2,3

C

Planche photographique 1 :

à gauche, le mur en partie effondré du côté nord du

CHU-YO lors des inondations du 1er septembre 2009, à droite,

le mur reconstruit

2

Planche photographique

2 : à gauche, les urgences traumatologiques

inondées le 1er septembre 2009. A droite, les urgences

rénovées

34

Planche photographique

3 : à gauche, caniveaux dans la cour du

CHU-YO ; à droite, caniveaux situés à l'entrée

principale du CHU-YO.

35

Planche photographique

4 : à gauche, le CHU-YO inondé le 30

septembre 2013 ; à droite, le 10 juillet 2016

36

Planche photographique

5 : à gauche, des mesures de protection de fortune

à l'entrée du laboratoire ; à droite, des prises

électriques situées à plus d'un mètre du sol en

salle de réanimation polyvalente

38

Planche photographique

6 : caniveaux à proximité du CHU-YO

libérés par les commerçants déguerpis en août

2016 par les autorités communales

53

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT

i

DEDICACE

ii

REMERCIEMENTS

iii

SIGLES ET ABREVIATIONS

iv

LISTE DES TABLEAUX, GRAPHIQUES, FIGURES,

CARTES ET PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

v

SOMMAIRE

1

INTRODUCTION GENERALE

2

PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET

METHODOLOGIQUE

5

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

5

CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE DE

L'ETUDE

19

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION,

ANALYSE, INTERPRETATION DES RESULTATS ET SUGGESTIONS

29

CHAPITRE I : PRESENTATION, ANALYSE ET

INTERPRETATION DES RESULTATS

29

CHAPITRE II : SUGGESTIONS

53

CONCLUSION

57

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

58

TABLE DES MATIERES

61

ANNEXES

A

INTRODUCTION GENERALE

« Celui qui craint le danger saura

l'éviter », Léonard DE VINCI.

Chaque année, les catastrophessurviennent dans de

nombreuses régions du monde. Qu'elles soient naturelles ou d'origine

anthropique, elles fauchent des vies, occasionnent des blessures graves,

réduisent à néant des années de travail.

En moyenne par an, de 2000 à 2005, près de 300

millions de personnes ont été affectées par les

catastrophes naturelles et près de 78 000 ont trouvé la

mort1(*). Récemment

encore, soit le 4 octobre 2016, Haïti a été balayé

par le cyclone Matthew avec 372 morts2(*). L'Afrique a aussi connu des situations

similaires : le 7 février 2017, la ville de Kinshasa a

été inondée suite à une forte pluie qui a

causé 4 décès, des blessés et des

dégâts matériels3(*).Depuis une dizaine d'années, le Burkina Faso

est fréquemment frappé par des catastrophes naturelles. Le

Conseil d'orientation des secours d'urgence rapporte que les inondations du

1er septembre 2009 « [...] ont causé environ

195 170 sinistrés, 46 morts, 63 blessés et un disparu sur le

territoire national »4(*). De plus, le 23 juillet 2010, plusieurs

localités du centre-nord et de l'est du pays étaient de nouveau

touchées avec 105 481 personnes affectées et 15

morts5(*). Après le

1er septembre 2009, le Centre hospitalier universitaire Yalgado

OUEDRAOGO (CHU-YO) a été successivement inondé le 30

septembre 2013 (SOMA, 2015) et le 10 juillet 20166(*). Globalement en 2016, le gouvernement burkinabè

a fait état de 50 000 sinistrés du fait des inondations, des

vents violents, etc.7(*)

A côté des catastrophes naturelles, celles

d'origine anthropique sont également éclectiques. Dans plusieurs

pays, des crises ont été vécues : en Europe, les

attentats de Paris (France) du 13 novembre 2015 ont occasionné 130

morts et plus de 350 blessés8(*). En Afrique, l'hôtel « Radisson

Blue » de Bamako (Mali) a été ciblé le 20

novembre 2015. Le bilan définitif est de 18 morts et 07 blessés,

un gendarme malien tué dans l'action, 02 terroristes neutralisés

et 03 policiers des forces spéciales légèrement

blessés9(*). Le

Burkina Faso a traversé une série de crises socio-politiques ces

trois dernières années. D'abord, l'insurrection populaire des 30

et 31 octobre 2014 qui, selon un comité d'experts désigné

par le gouvernement de la Transition10(*), a causé 24 pertes en vies humaines et 625

blessées entre fin octobre et début novembre 201411(*). Ensuite, le 16 septembre

2015, le pays faisait face à un coup d'Etat manqué,

perpétré par l'ex-Régiment de sécurité

présidentielle (RSP). LaCoordination des associations pour l'assistance

et le secours populaire (CAASP) a dressé un bilan de 15 personnes

tuées et 114 blessés, dont 84 enregistrés dans les

services de santé et 30 non enregistrés12(*).Enfin, depuis 2015, le pays

est la cible de nombreuses attaques terroristes13(*) qui visent des lieux de fréquentation

publique, des postes de police, de gendarmerie, de douane et des positions de

l'armée dans le nord. L'attentat le plus spectaculaire fut celui du15

janvier 2016. Ce jour-là, des terroristes ont attaqué

l'hôtel "Splendid", le café-restaurant "Capuccino" et le maquis

"Taxi brousse" en plein coeur de Ouagadougou, faisant 30 victimes14(*).

Les catastrophes constituent un défi lancé

à la conscience humaine. Au désarroi humanitaire, s'ajoutent des

besoins de prise en charge sanitaire.A titre d'illustrations, lors des

inondations du 1er septembre 2009, « 20 structures

sanitaires publiques et 2 privées ont été touchées

à 80% de leur fonctionnalité. Le CHU-YO a été

touché à 90% de sa fonctionnalité dans 11

services »15(*). Pendant l'insurrection populaire et le coup d'Etat,

le Directeur général du CHU-YO précise :

« concernant le nombre de blessés, nous en avons

enregistré au total 199 et qui avaient des blessures de gravités

variables [...]»16(*).Dans le scénario de l'hôpital

victime des catastrophes naturelles comme dans celui de l'hôpital

gestionnaire des catastrophes d'origine anthropique, l'épineuse question

de sa capacité à remplir convenablement ses missions se trouve

posée. D'où le choix de notre thème de mémoire de

fin de cycle : « La résilience de

l'hôpital public face aux catastrophes : cas du Centre Hospitalier

Universitaire Yalgado OUEDRAOGO »structuré en

deux parties :la première partie, qui portesur le

cadre théorique et méthodologique,se subdivise en deux

chapitres dont le cadre théorique, objet du chapitre

1 et l'approche méthodologique, objet du chapitre

2. Quant à la deuxième partie, elle est

consacrée à la présentation, l'analyse et

l'interprétation des résultats (chapitre 1)

ainsi que des suggestions (chapitre 2).

PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE ET

METHODOLOGIQUE

|

Cette partie du mémoire comporte deux chapitres :

le premier est consacré au cadre théorique et le second se

rapporte à l'approche méthodologique de l'étude.

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE

DE L'ETUDE

Section 1 : Revue de

littérature, définitions des concepts,problématique

Paragraphe 1 : Revue de littérature

Le risque a toujours hanté le quotidien des hommes. Ce

sont les cindyniques17(*) qui rendent compte de l'attitude de l'Homme face

aux risques. Ainsi, Georges Yves KERVEN (1988)18(*) distingue trois approches du danger à travers

l'histoire : (1) l'âge du sang au cours duquel ce furent

les sacrifices humains expiatoires qui servaient à conjurer les

catastrophes ;(2) l'âge des larmes, qui marqua l'abandon

des sacrifices jugés peu commodes avec l'évolution des moeurs

et(3) l'âgedes neurones qui vit émerger de tentatives

d'explication des calamités de façon plus rationnelle. Selon

Caroline BELOT (2002), l'idée des théoriciens des

cindyniques était que le risque pouvait être vaincu

grâce aux progrès technologiques. Toutefois, cet espoir a

vécu. De ce fait, J. SHORT cité par Caroline BELOT

(2002 :6),remarque que la notion a connu un glissement

sémantique se focalisant désormais sur la gestion des

risques. Face au risque, sept (07)postures s'offrent à

l'homme : l'acceptation, l'évitement, la protection, la

réduction, les réserves, le transfert (ou

délégation) et la recherche19(*).Il apparaît donc que l'idée de

catastrophe est intimement liée à la gestion du risque.

Dès lors que ce préalable est acquis,une question fondamentale se

pose : comment faire face aux catastrophes ? Entre alors en jeu la

résilience.

De nombreux travaux de recherche se sont

intéressés à la résilience en matière de

catastrophes naturelles. C'est le cas des géographes dont la

réflexion s'est focalisée sur les villes en situation de

catastrophes naturelles. Ainsi, Serge LHOMME et ali. (juin 2010) se sont

penchés sur les réseaux techniques face aux inondations.Ils

relèvent que : « Pour construire une ville

résiliente, il ne suffit [...] pas de construire des bâtiments

résilients. Il semble, dans un premier temps, davantage

nécessaire d'avoir des réseaux techniques

résilients »20(*). Les réseaux techniques sont, entre autres, le

réseau d'évacuation des eaux pluviales (caniveaux), le

réseau d'électricité, de téléphone, de

distribution d'eau, de transport, etc. Aussi, proposent-ils trois (03)

indicateurs de performance de ces réseaux qui mesurent

respectivement la vulnérabilité structurelle, la

vulnérabilité matérielle et la vulnérabilité

fonctionnelle(comme le montre la figure n°1 ci-dessous). Lorsqu'il y a une

catastrophe, les trois niveaux sont plus ou moins affectés. De leur

niveau d'affectation, dépend la résilience de la ville

considérée dans son ensemble.Ce modèle nous semble

approprié pour analyser la résilience hospitalière. En

effet, l'hôpital est une infrastructure urbaine critique qui remplit une

fonction aussi vitale que les réseaux techniques. Lorsqu'un

hôpital est affecté par une catastrophe, cela se ressent sur la

ville et vice-versa.

Figure 1 :

Les processus de résilience

Source : Serge LHOMME et ali.

(juin 2010 : 499)

Pour sa part, Assonsi SOMA (2015) a traité des

vulnérabilités etde la résilience de la ville de

Ouagadougou en s'intéressant aux zones à risque d'inondations. Il

pointe du doigt l'urbanisation horizontale partagée entre lotissement

archaïque et habitat spontané. Selon lui, « le

manque de viabilisation [...]des zones loties engendre sans doute des risques

de tout genre qui peuvent se transformer en catastrophes si l'aléa

venait à se produire », (A. SOMA, 2015 :

67)21(*). L'auteur a

également établi une cartographie des zones inondables au moyen

des Systèmes d'information géographique (SIG). Aussi, conclut-il,

qu'il y a une faible adaptation et une faible résilience de la

population et de la municipalité face aux inondations. C'est pourquoi,

il préconise un changement des perceptions des acteurs des zones

à risques et de la population en général.

Mais si la résilience de la ville ou des populations

doit être prônée, elle présuppose que l'on s'attarde

sur une autre résilience : celle du système de

santé ; car lorsqu'il y a catastrophe, l'hôpital semble

constituer la dernière bouée de sauvetage.

La problématique de l'hôpital en situation de

catastrophes naturelles a intéressé les chercheurs en

administration sanitaire et en sciences de la santé. Ainsi, dans son

mémoire de fin de cycle en Administration des hôpitaux, Gnindoro

Julie SOME (2011)22(*),

s'est intéressée à la gestion des inondations du

1er septembre 2009 par le CHU-YO. Dans cette étude, l'auteure

a d'abord fait le point de l'expérience du Burkina Faso dans la gestion

des conséquences des catastrophes naturelles. Elle a notamment

passé en revue le dispositif juridique et le cadre institutionnel de la

gestion des crises dans le pays d'une part, la gestion des inondations par le

CHU-YO ainsi que les conséquences financières et

matérielles des inondations du 1er septembre 2009 d'autre

part.

En matière de catastrophes d'origine anthropique, les

recherches ont surtout porté sur la réponse à apporter aux

conséquences sanitaires des catastrophes. Les travaux des

médecins rendent compte de cette tendance. Dans sa thèse de

doctorat en médecine, Bendaoud AHMED SALEM (2010), a traité

del'afflux massif de 126 blessés,enregistrés à

l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech, lors des catastrophes à

propos de huit évènements entre 2006 et 2008. Tous les

évènements en question ont concerné des accidents de la

voie publique. L'auteur est parti du constat que leur prise en charge

pré-hospitalière et hospitalière n'est pas satisfaisante,

malgré l'adoption des plans blancs au Maroc. Pour ce faire, il a

utilisé des critères comme la distance du lieu de l'accident par

rapport à l'hôpital, le temps qui s'écoule entre la

survenue de l'accident et le transfert à l'hôpital, la

durée de l'hospitalisation, l'accueil à l'hôpital, le type

de blessures et leur gravité, la mortalité

intra-hospitalière, etc. Après avoir relevé les

difficultés y relatives, il conclut sur un diagnostic amer :

« L'état actuel de la médecine d'urgence au Maroc

montre des problèmes au niveau de l'accueil des afflux massifs de

blessés où les besoins de réorganisation s'avèrent

indispensables »23(*).

Quant à la Tunisienne Amal Bou OUNI épouse

HAMZAOUI (2012), ses travaux ont porté sur : « Plan blanc

et gestion des crises sanitaires aux urgences »24(*). Elle y a analysé la

prise en charge médicale, par le service des urgences de l'hôpital

Fahrat ACHED entre 2007 et 2010, des blessés à travers

l'étude de quatre cas : l'accident d'un train, l'intoxication par

des fumées d'un incendie, l'intoxication alimentaire collective

d'ouvriers et la pandémie de grippe AH1N1, totalisant 3266 personnes. En

l'absence d'un plan blanc, les difficultés se sont rencontrées au

niveau de la coordination du transport des blessés, l'organisation des

soins aux urgences qui ont vu leurs capacités dépassées et

qui manquaient de ressources matérielles. La gestion médicale a

été assurée par des urgentistes appuyés par des

spécialistes de maladies infectieuses. Cette prise en charge a

été complétée par une aide psychologique de

psychiatres.

Thomas SCHWARZ (6 septembre 2015)25(*), quant à lui, s'est

intéressé à la problématique de la

résilience en matière de santé. Selon lui, le concept

n'est pas neutre et semble être une nouvelle caisse à

résonnance de la communauté internationale. Aussi,

s'étonne-t-il que la résilience n'ait véritablement pris

corps dans le langage de l'Assemblée mondiale pour la santé qu'en

mai 2015 avec l'avènement de la maladie à virus Ebola. Selon

lui : « Réclamer des systèmes de santé

résilients est donc au premier coup d'oeil comme mettre du vieux vin

dans une nouvelle bouteille à la mode ». Il va

jusqu'à se demander si la résilience est « une

nouvelle dimension des systèmes de santé ou manoeuvre de

diversion ».

Cette position n'est pas partagée par Valéry

RIDDE et ali. (juin 2016). Analysant la réponse par le système de

santé burkinabè aux attaques terroristes du 15 janvier 2016

à Ouagadougou, ils ont relevé une amélioration de la prise

en charge pré-hospitalière et hospitalière grâce

à une capitalisation des expériences acquises lors des crises

antérieures26(*).

En particulier, une meilleure organisation des secours pré-hospitaliers

a été notée et le rôle de l'hôpital

affirmé: «Patients weretriagedbased on prognosis and severity

of injury. The country main hospital, the CHU-YO, received most of the injured

(n=32)»27(*).

Paragraphe 2 : Définition des concepts

Dans ce volet, nous allons présenter les concepts et

les discuter pour en retenirune définition qui corresponde mieux

à l'objet de notre recherche.

A. Le risque

Selon le Dictionnaire Laroussede poche (2016 : 717), le

risque signifie « danger, inconvénient

possible »; d'où l'expression « courir un

risque ».Pour le Cadre d'Action de Hyôgo, « il y a

risque de catastrophe en cas d'interaction entre des aléas et des

facteurs de vulnérabilité physiques, sociaux, économiques

ou environnementaux »28(*). Pour notre part, le risque, c'est la

probabilité qu'un dommage se produise et désorganise unservice,

qui n'arrive plus à remplir convenablement ses missions.

B. La résilience

Au sens étymologique du terme, la résilience

vient du latin «resilio» ou«resilire»qui

semble avoir donné naissance à deux termes bien distincts selon

Serge LHOMME et ali. (juin 2010). La première signification correspond

au fait de renoncer, de se dédire ; d'où

le verbe résilier. La seconde signification correspond au fait

de sauter en arrière ou de rebondir29(*). Le dictionnaire Le petit

Larousse illustré (2011) appréhende la résilience comme la

« caractéristique mécanique qui définit la

résistance au choc d'un matériau ».

Concernant la résilience aux catastrophes, Léo

BOURCART30(*)

(2011 :12) écrit que l'on pourrait la définir comme :

« [...] la capacité à ne pas se laisser surprendre

par un évènement catastrophique et à s'adapter à

ses conséquences imprévues ». Si la

résilience est souvent critiquée pour son aspect quelque peu

vague, ce concept a au moins le mérite d'être une nouvelle forme

d'injonction31(*) pour

l'action.Dans le cadre de cette étude, nous entendons par

résilience la capacité de l'hôpital à évaluer

ses vulnérabilités avant la catastrophe, à s'organiser

pour y faire face et surtout à développer des actions durables

pour mieux répondre aux catastrophes futures.

C.

L'hôpital public

Selon le Dictionnaire Larousse de poche (2016 : 396), le

mot hôpital désigne un «Etablissement public ou

privé où se pratiquent des actes médicaux et

chirurgicaux». La notion d'hôpital public est donc

consubstantielle à la notion de service public. La loi

hospitalière32(*)du

Burkina Faso dote l'hôpital public de la personnalité juridique et

de l'autonomie de gestion et lui assigne une mission de service public. Nous

retenons cette dernière définition dans le cadre de ce travail.

D. La catastrophe

Le mot catastrophe vient du

grec katastrophêet

signifie « Evénement subit qui cause un

bouleversement, pouvant entraîner des destructions, des

morts »33(*). Elle s'entend également

comme « l'événement de dimension collective,

soudain ou progressif, d'origine naturelle ou artificielle, qui survient dans

un contexte de vulnérabilité et interrompt le fonctionnement

normal des organisations [...]»34(*). Dans le cadre de cette étude, la catastrophe

intègre à la fois sa dimension naturelle et anthropique.

E.

La catastrophe naturelle

La catastrophe naturelle peut être définie comme

« l'interruption grave du fonctionnement d'une communauté

ou d'une société résultant des aléas naturels et

causant des pertes en vies humaines, des pertes matérielles,

économiques ou environnementales que les sinistrés ne peuvent

surmonter avec leurs seules ressources propres »35(*). Elle renvoie à un

désastre causé par les forces de la nature, qui échappent

à la volonté de l'homme. C'est dans ce sens que le terme sera

employé dans la présente étude.

F.

La catastrophe d'origine anthropique

La catastrophe d'origine anthropique est encore appelée

catastrophe artificielle ou

technologique,c'est-à-dire« la

catastrophe issue de causes autres que les catastrophes naturelles et qui

incluent notamment les catastrophes biologiques, biotechnologiques,

industrielles, nucléaires, les catastrophes dans les transports et

celles d'origine terroriste »36(*).Toutefois, Léo BOURCART (2011 :9), estime

qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle à proprement parler. Toute

catastrophe porte, peu ou prou, l'empreinte de

l'homme « [...] à tel point que le terme même

de catastrophe naturelle ne semble pas être véritablement

représentatif des dynamiques à l'oeuvre dans ce type

d'évènement ». Même à un degré

moindre, le caractère anthropique de toute catastrophe est ainsi

affirmé. Nous emploierons l'expression "catastrophed'origine

anthropique" pour désigner la catastrophe qui porte

l'empreinte de l'homme ou encore causée par l'homme.

G. La

vulnérabilité

Selon le Secrétariat inter-institutions de la

Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) de

l'Organisation des nations unies (ONU), Genève (2004 : 6), la

vulnérabilité se définit comme les«conditions

déterminées par des facteurs ou processus physiques, sociaux,

économiques ou environnementaux qui accentuent la sensibilité

d'une collectivité aux conséquences des

aléas»37(*). Dans le cadre de cette étude, la

vulnérabilité renvoie à la fragilité, notamment

face aux catastrophes.

H.

La médecine d'urgence

Selon le site web Wikipédia, « La

médecine d'urgence rassemble les ressources médicales et

chirurgicales pour faire face à une urgence, c'est-à-dire la

perception d'une situation où la personne sans soins empire rapidement,

exposée au risque à bref délai de séquelles

irréversibles ou du décès. [...]»38(*).Nous entendons par

médecine d'urgence, dans la présente étude, la

médecine qui a vocation de rétablir les fonctions vitales d'un

individu en situation d'urgence.

I.

La médecine de catastrophe

Louis José COUBRIL, cité par Amal BouOUNI

épouse HAMZAOUI (2012), définissant la médecine de

catastrophe, affirme : « c'est la médecine du soudain

et de l'imprévu. Celle des cas multiples, des situations d'exception

où les personnels, les équipements et les délais ne

suffisent jamais pour tout faire, pour faire à temps et pour faire

bien ». Pour nous, c'est la médecine qui, à la

différence de la médecine d'urgence plus large, se concentre sur

la prise en charge adéquate des blessés lors des catastrophes.

Elle met à rude épreuve les ressources humaines,

matérielles et financières de l'hôpital.

Paragraphe 3 :

Problématique

La gestion des catastrophes constitue une

préoccupationà travers le monde. C'est ainsi qu'un pays comme le

Russie s'est doté d'un Ministère chargé de la gestion des

catastrophes39(*). En

France, les travaux des géographes comme Serge LHOMME et ali. ontmis

l'accent sur la résilience des réseaux techniques face aux

inondations dans une approche systémique de la ville. De même,face

aux conséquences sanitaires des catastrophes, des méthodes de

prévisions sont à l'oeuvre. C'est ainsi que suivant la circulaire

n°2002/284 du 3 mai 2002, les hôpitaux français ont

été invités à élaborer des plans

blancs.40(*)

En Afrique, les pays s'organisent également pour faire

face aux catastrophes. L'Union africaine a déjà adopté une

stratégie régionale africaine et la Communauté

économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) s'est dotée

d'une politique humanitaire en mars 201241(*) en vue de fédérer les synergies des

partenaires humanitaires, des Etats et des organisations de la

société civile.L'internalisation de ces initiatives a conduit le

législateur burkinabè à doter le pays d'un dispositif

institutionnel de prévention et de gestion des catastrophes42(*). Du

reste,« [...] cette volonté politique de réduire

les effets néfastes des catastrophes s'est manifestée depuis les

années 1973 par l'adoption de mesures, dont la mise en place d'un

dispositif national de gestion des effets des catastrophes naturelles, jadis

appelé Sous-Comité de Lutte contre les Effets de la

Sécheresse (SCLES) devenu Conseil National de Secours d'Urgence et de

Réhabilitation, en abrégé CONASUR, depuis le 30

décembre 2004 ».43(*)

Spécifiquement dans le domaine sanitaire au Burkina

Faso, le décret N°2004/191/PRES/PM/MFB du 29 avril 2004 portant

statut des Etablissements publics de santé dispose à son article

4 que les établissements de soins doivent élaborer et mettre en

oeuvre des plans d'organisations de secours en cas de catastrophe. Nonobstant

ces mesures, le CHU-YO peine àapporter une réponsesatisfaisante

aux catastrophes. En effet, il fait face ces dernières années

à une récurrence d'inondations qui affectent ses infrastructures,

la fonctionnalité du matériel médico-technique et

désorganisent les soins. De même,l'organisation de la prise en

charge des blessés lors de l'insurrection populaire, du coup d'Etat

manqué ou de l'attentat terroriste du 15 janvier 2016 est insuffisante.

Au regard de ce que nous venons d'évoquer, notre problème de

recherche est le suivant : Le CHU-YO est-il résilient face aux

catastrophes ?

Section 2 : But etobjectifs

de l'étude, questions de recherche, hypothèses,

difficultés et limites de l'étude

Paragraphe 1 : But de

l'étude

A travers cette étude, nous espérons apporter

notre modeste contribution à l'avancée de la recherche dans le

domaine de l'organisation des établissements hospitaliers publics,

particulièrement dans la gestion des catastrophes. Le but poursuivi est

de questionner l'impréparation qui semble caractériser l'attitude

de l'hôpital public dans la gestion des catastrophes, toute chose qui

permettra, in fine, d'améliorer sa résilience.

A.

Délimitation de l'étude

L'étude porte sur le CHU-YO pour la période de

2009 à 2016. En effet, les catastrophes dont il est question se sont

produites dans cette période : les inondations

du1erseptembre 2009 et d'autres inondations de faible ampleur de

2013 et 2016, l'insurrection populaire44(*) des 30 et 31 octobre 2014, le coup d'Etat du 16

septembre 2015 et l'attentat terroriste du 15 janvier 2016.

B.

Justification du choix du thème

Quatre raisons essentielles nous ont motivé dans le

choix de ce thème.D'abord un intérêt personnel. En effet,

de par notre formation en gestion des hôpitaux, en sociologie et en

comptabilité-contrôle-audit, nous nous sommes toujours

intéressé à la question des risques en

général et des risques en milieu hospitalier en particulier. En

effet, la situation de l'hôpital s'est complexifiée : aux

risques professionnels, sont venus se greffer des risques de catastrophe. Si

l'hôpital ne peut pas être « à l'abri des

catastrophes »45(*), il doit au moins travailler à en

atténuer l'impact, à éviter le scénario de

l'improvisation qui ressemble, bien souvent, à une catastrophe dans la

catastrophe46(*).

Ensuite, notre motivation est d'ordre professionnel :

en tant que professionnel de l'administration sanitaire, nous sommes

appelé à donner des réponses aux préoccupations des

structures de soins dans leur fonctionnement de tous les jours mais aussi et

surtout en cas de tension sanitaire liée aux catastrophes.

Par ailleurs, ce thème est d'actualité pour les

hôpitaux publics de notre pays dans lesquels la réflexion se

mène depuis une dizaine d'années47(*). Dans une position avant-gardiste, le Réseau

des hôpitaux d'Afrique, de l'Océan indien et des Caraïbes

(RESHAOC), lors de ses 10èmerencontres hospitalières

tenues du 1er au 04 avril 2014 à Ouagadougou, a

planché sur le thème: « Gestion des risques

professionnels et des catastrophes en milieu hospitalier : audit des pratiques

professionnels, mesure de la performance ».Aussi, les

sociétés savantes en ont fait leur cheval de bataille. Par

exemple, la Société d'anesthésie-réanimation et de

médecine d'urgence du Burkina a tenu ses 5èmes journées

d'anesthésie-réanimation et de médecine d'urgence du 31

mars au 02 avril 2016sous le thème

« Anesthésie-réanimation et situation de crise ou de

catastrophe »48(*). Mais les progrès se font par petits

bonds49(*).

Enfin, il ressort de la revue de littérature, que les

différents auteurs ont abordé des aspects de notre thème.

La plupart des recherches ont mis l'accent sur les catastrophes naturelles. Il

s'agit de la résilience urbaine face aux inondations d'une part, de

l'hôpital en situation de catastrophe naturelle d'autre part. Quant aux

recherches qui se sont penchées sur les catastrophes d'origine

anthropique, le point commun est la recherche d'une meilleure réponse

hospitalière aux conséquences sanitaires des catastrophes. Elles

ont concerné des situations d'intoxication alimentaire, d'inhalation de

fumée toxique, d'incendie et d'accidents de circulation. L'analyse

critique de la mise en oeuvre du plan blanc n'a pas été

occultée. Toutefois, la résilience de l'hôpital face aux

catastrophes naturelles dans une perspective diachronique a été

moins envisagée.De plus, les catastrophes d'origine anthropique

impliquant des blessures par balles et d'autres traumatismes liées

à un contexte sociopolitique et sécuritaire dégradé

ou à des attentats terroristes n'ont pas été

abordées. Or, ces situations exceptionnelles sont une source

supplémentaire de tension pour les équipes médicales.

Nous fondons l'espoir que les résultats de notre

étude contribueront à renforcer les actions déjà

entreprises par les acteurs de terrain, à interpeller les pouvoirs

publics sur leurs responsabilités et à donner des pistes pour la

prise de décisions.

Paragraphe 2 : Objectifs de l'étude

Dans le cadre de cette recherche, nous poursuivons des

objectifs d'ordre général et d'ordre spécifique.

A. Objectif général

L'objectif général de cette étude est

d'évaluer la résiliencedu CHU-YO face aux catastrophes naturelles

et à celles d'origine anthropique.

B. Objectifs spécifiques

A l'objectif général susmentionné, sont

corrélés les objectifs spécifiques

ci-après :

1. Objectif spécifique 1

Apprécier le degré d'appropriation des enjeux de

la gestion des catastrophes naturelles et d'origine anthropique par les agents

du CHU-YO.

2. Objectif spécifique 2

Apprécier les facteurs internes au CHU-YO afin de

renforcer sa capacité dans la gestion des catastrophes naturelles et

d'origine anthropique.

3. Objectif spécifique 3

Apprécier l'apport de l'environnement externe dans la

gestion des catastrophes naturelles et d'origine anthropique par le CHU-YO.

Dans l'optique d'appréhender la problématique de

la résilience du CHU-YO face aux catastrophes, nous nous

sommesposé les questions de recherche suivantes :

Paragraphe 3 : Questions de

recherche

A. Question principale de recherche

Quelle est la capacité du CHU-YOà faire face

efficacementaux risques de catastrophes, devenues ces derniers temps, de plus

en plus récurrentes ?

B. Questions spécifiques de

recherche

Dans la présente étude, nous nous proposons de

répondre aux questions spécifiques ci-dessous posées.

1.

Question spécifique 1

Le degré d'appropriation de la gestion des catastrophes

naturelles et d'origine anthropique par les agents du CHU-YO n'influence-t-il

pas sa résilience à y faire face ?

2.

Question spécifique 2

Quels sontles facteurs internes qui limitent la

résilience du CHU-YO dans sa gestion des catastrophes naturelles et

d'origine anthropique?

3.

Question spécifique 3

Peut-on envisager la résilience du CHU-YO face aux

catastrophes sans tenir compte de son environnement externe ?

Pour résoudre notre problème de recherche et

atteindre nos objectifs, nous allons émettre un certain nombre

d'hypothèses.

Paragraphe

4 :Hypothèses

A. Hypothèse

générale

Nous partons du postulat principal que la faible

capacité de gestion des catastrophes par le CHU-YOest due à un

ensemble de vulnérabilitésqui l'affectent avant, pendant et

après les catastrophes.

B.

Hypothèses spécifiques

1. Hypothèse spécifique 1

La faible appropriation de la gestion des catastrophes

naturelles et d'origine anthropique par les agents du CHU-YO entrave sa

résilience à y faire face.

2. Hypothèse spécifique 2

La résilience du CHU-YO face aux catastrophes

naturelles et d'origine anthropique est limitée par des facteurs

internes d'ordre structurel, fonctionnelet organisationnel.

3. Hypothèse spécifique 3

La faible implication des acteurs externes, notamment l'Etat

et la commune de Ouagadougou,entrave la résilience du CHU-YO face aux

catastrophes naturelles et d'origine anthropique.

CHAPITRE II : CADRE

METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE

Il s'agit d'une étude rétrospective à

visée analytique. Notre méthode est mixte à dominance

quantitative pour deux raisons essentielles : la nécessité

de soumettre la résilience du CHU-YO à l'épreuve des

critères objectifs.D'une part, cette approche permet de savoir ce qui a

été fait concrètement pour une meilleure réponse

aux catastrophes. D'autre part, la chaîne de soins est constituée

par une diversité d'acteurs dont le point de vue de chacun

compte,afind'apprécier les actions qui se déploient. Des

éléments qualitatifs ont été retenus pour

approfondir les données quantitatives recueillies, conférant

à l'étude un sceau qualitatif.

Section 1 : Présentation du milieu

d'étude

Paragraphe 1 :

Présentation de la ville de Ouagadougou

Ouagadougou est la capitale du Burkina Faso. C'est aussi le

chef-lieu de la région du Centre et de la province du Kadiogo. Cela fait

de cette ville un concentré des idées dont les contradictions

débouchent souvent sur des crises sociopolitiques. Avec une population

estimée en 2012 à 1 915 10250(*), Ouagadougou abrite trois des

cinq Centres hospitaliers universitaires que compte le pays51(*).

Depuis l'adoption de la loi n°066-2009/AN du 22

décembre 2009 portant découpage des communes urbaines à

statut particulier au Burkina Faso, la commune de Ouagadougou compte douze (12)

arrondissements et cinquante-cinq (55) secteurs (cf. carte n°1). Elle

« [...] est limitée au nord par les communes de Pabré

et Loumbila, à l'est par la commune de Saaba, au sud par celles de

Koubri et de Komsilga et à l'ouest par la commune de

Tanghin-Dassouri »52(*).

Du point de vue de l'étendue, « elle occupe

une superficie de 52 000 hectares dont 21750

urbanisés »53(*). Plusieurs cours d'eau traversent la ville dont

les marigots dePaspanga, de Zogona, du Moro Naaba (ou du Kadiogo) et Wemtenga

(ou de Dassasgo). Quatre barrages (numérotés de 1 à 4)

complètent ce réseau hydrographique54(*). De plus, « la

particularité géologique de la ville de Ouagadougou pourrait se

résumer [...] à la faible capacité d'infiltration des sols

ainsi qu'aux difficultés de drainage des eaux pluviales dues à

l'absence de relief »55(*).Tout cela fait que la ville est exposée

à des fréquentes inondations.

Carte 1: La

commune de Ouagadougou

Source :Direction des

études, des statistiques et de la planification, Mairie de Ouagadougou,

mars 2017

Paragraphe 2 :

Présentation du CHU-YO

L'hôpital Yalgado OUEDRAOGO a ouvert ses portes en

janvier 1962 et a connu plusieurs mutations avant de devenir un

établissement public de santé (EPS) par décret

n°2006-448/PRES/PM/MFB du 14 septembre 2006. Il est au sommet de la

pyramide des soins et compte1 406 agents à la date du 31 décembre

201656(*)toutes

catégories professionnelles confondues.L'activité

hospitalière est importante : au 31 décembre 2016, le nombre

de consultations est de 127918 dont 74034 nouveaux cas et 53884 anciens

cas57(*).Les ressources

matérielles et financières proviennent essentiellement de la

subvention de l'Etat. Placé sous unedouble tutelle58(*), le CHU-YO a, à sa

tête,un Directeur général nommé en conseil des

ministres à l'issue d'une procédure d'appel à

candidatures.

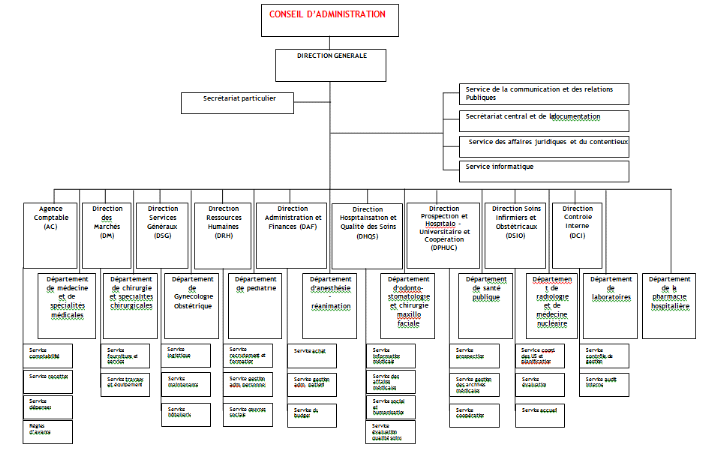

Les organes de gestion du CHU-YO sont: le Conseil

d'administration qui a la haute responsabilité de la direction de

l'établissement et la direction générale qui assure

la gestion quotidienne de la structure en mettant en oeuvre les

délibérations du conseil d'administration. Selon l'article 43 du

décret n°2012-615/PRES/PM/MEF/MS du 24 juillet 2014 portant statut

général des Etablissements publics de santé (EPS), les

structures composant la direction générale sont les directions

techniques suivantes : la direction de l'administration et des

finances, la direction des ressources humaines, la direction de la

qualité, la direction des services généraux, la direction

des marchés, le contrôle interne et l'agence comptable. Des

organes consultatifs complètent la superstructure du CHU-YO.Dans

l'optique d'une meilleure efficacité, un nouvel organigramme a

été adopté par le conseil d'administrationen 2012,

consacrant la création de dix (10) départements cliniques et

médico-techniques (cf. organigramme à l'annexe 5). Le CHU-YO,

comme le montre la carte n°2 annexe 3,est situé en zone

inondable59(*).

Section 2 : Population

cible, instruments de collecte des données, difficultés et

limites de l'étude

Paragraphe 1 :Population

cible

A. Constitution de la population

cible

Notre population source est constituée de

l'ensemble des agents du CHU-YO. A l'intérieur de celle-ci, notre

population cibleest composée des agents des services suivants :

chirurgie générale et digestive, traumatologie,

anesthésie-réanimation, psychiatrie,biochimie,

hématologie, radiologie, urologie, pharmacie, hygiène

hospitalière et certains services de la direction

générale. Ces services présentent l'avantage de remplir un

double critère60(*) : avoir été inondé et avoir

participé à la gestion des conséquences sanitaires de

l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, du coup d'Etat

manqué du 16 septembre 2015 et del'attaque terroriste du 15 janvier

2016. Ce choix nous permet d'atteindre nos objectifs de recherche en tenant

compte des contraintes de temps et de moyens.A cette première cible,

nous avons ajouté des responsables du Ministère de la

santé, de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), de la Croix

rouge burkinabè, de la Commune de Ouagadougou,du CHU-YO en

qualité de personnes ressourcesainsi que des blessés en tant que

bénéficiaires des soins.

B. Présentation de

l'échantillon

Pour les guides d'entretien, la méthode de saturation

et de triangulation des réponses a été utilisée.

Les critères d'inclusion ont été la connaissance du

phénomène étudié.

Concernant les données quantitatives,

l'échantillon a été probabilisteou raisonné. Nous

avons décidé de prendre comme base de calcul 25% de l'effectif du

CHU-YO avec 5% de marge d'erreurs et 95% d'indice de confiance.On obtient

l'échantillon suivant : [(1,96*1,96) *(0,25*0,75)]/(0,05*0,05) =

288. En tenant compte de l'effectif des services concernés par les

objectifs de l'étude, qui est de 547 personnes, nous avons

déterminé,en procédant par règle de trois, le

nouvel échantillon à considérer :[(547*288)/1406] =

112 ; avec une majoration de 10%, il est porté à 123. La

détermination du nombre de personnes à enquêter par service

a été faiteen fonction du poids de chaque service sur l'effectif

de 547 sujets. L'effectif des services concernés constitue 38,90%

(547/1406*100) de l'ensemble du personnel du CHU-YO.

Paragraphe 2 : Instruments de collecte des

données

Afin de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses de

recherche, il nous a fallu recueillir des informations sur le terrain

(démarche empirique précédée d'une enquête

exploratoire) à travers plusieurs outils. Mais au préalable,

grâce à la revue documentaire, nous nous sommes inspirés

des trois (03) indicateurs ou dimensions de résilience des

réseaux techniques déjà expérimentés par

Serge LHOMME et ali. (juin 2010) en les adaptant aux objectifs de notre

recherche : (i) la dimension structurelle qui renvoie aux ressources

infrastructurelles ; (ii) la dimension fonctionnelle qui regroupe les

ressources humaines et matérielles ; (iii) la dimension

organisationnelle qui fait l'alchimie d'une part entre les ressources humaines

etmatérielles, et d'autre part entre la dimension fonctionnelle et la

dimension structurelle. Toujours à la suite des travaux de LHOMME et

ali., nous avons ajouté (v) la dimension externe, dans une approche

systémique de la résilience hospitalière, qui traite

duniveau d'implication d'autres acteurs, notamment étatiques et

communaux. Enfin, en partant de la Sociologie des organisations et

précisément de la théorie de

l'acteurstratégique de Michel CROZIER61(*), nous nous sommes

aperçu que la résilience de l'hôpital ne peut pas

prospérer sans une adhésion des agents de santé. C'est

pourquoi, la dimension appropriation par les agents de la gestion des

catastrophes (iv) a été prise en compte. La figure n°2

ci-dessous en donne les détails.

Figure 2 :

Schéma du modèle d'analyse théorique

Source : construit par l'auteur

en s'inspirant des travaux de Raymond QUIVY et Luc van CAMPEHOUDT (1995 :

105-151)62(*)

A. Recherche documentaire

La recherche documentaire nous a conduitdans plusieurs

bibliothèques. En plus de la bibliothèque de l'Ecole nationale

d'administration et de magistrature (ENAM), nous avons visité le Centre

d'information et de recherche pour le développement (CIRD) et Institut

national de formation en travail social (INFTS). Nous avons eu à

exploiter diverses sources : ouvrages généraux et

spécialisés, revues, mémoires et thèses, etc.Les

technologies de l'information et de la communication (notamment internet) nous

ontété fort utiles. Aussi, notre stage du 06 septembre au 03

octobre 2016 au CHU-YO a été mis à profit pour consulter

des documents en lien avec notre thème. Les données de la revue

documentaire ont constitué des éléments de comparaison

avec nos résultats.

B. Enquêtes de terrain

Les enquêtes de terrains se sont déroulées

en trois étapes : d'abord, pendant notre stage du 06 septembre au

03 octobre 2016 au CHU-YO, nous avons observé les aspects relatifs aux

risques de catastrophe et touché du doigt les réalités de

notre site de recherche. L'enquête proprement dite a été

précédée d'une pré-enquête au Centre

hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Suivant autorisation N°2017-413/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DRH/SRF du 07 mars 2017,

nous y avons conduit une pré-enquête du 07 au 08 mars 2017. Elle a

concerné 10 personnes : 01 pharmacien de santé publique, 01

médecin, 03 attachés de santé en chirurgie, 03

attachés de santé en anesthésie-réanimation, 01

administrateur des hôpitaux et 01 communicateur.Cela nous a permis de

tester nos questionnaires et guides d'entretien. Certaines questions ont

été précisées, les unes ajoutées et les

autres supprimées. Le choix du CHUP-CDG a été guidé

par ses similitudes avec le CHU-YO. En effet, le CHUP-CDG est un hôpital

public qui a reçu des blessés de l'insurrection populaire des 30

et 31 octobre 2014 et du coup d'Etat manqué du 16 septembre 2015. De

plus, cet hôpital a participé à la gestion des inondations

du 1er septembre 2009, car ayant été l'un des sites

d'accueil des malades issus des services inondés du CHU-YO.

Ensuite, muni de l'autorisation

N°2017-0179/MS/SG/CHU-YO/DG/DSG du 14 février 2017, nous avons

réalisé notre enquête de terrain au CHU-YO du 14 mars 2017

au 07avril 2017. Cette période a été mise à profit

pour faire plusieurs prises de vue qui, avec d'autres images d'archives du

service communication du CHU-YO, font partie intégrante du

présent mémoire. Les outils d'enquête ont été

les suivants : les questionnaires et les guides d'entretien.

1. Les questionnaires

Les enquêtés ont été soumis

à des questions directives et semi-directives. Cela nous a permis de

recueillir des données essentiellement quantitatives sur la

résilience du CHU-YO face aux catastrophes. Toutefois, une partie des

questions était de nature qualitative.

2. Les guides d'entretien

Les guides d'entretien ont été

administrés à des personnes ressources ayant une grande

connaissance du phénomène mais aussi à des blessés

qui ont été bénéficiaires des soins de

santé. Cette technique nous a permis d'approfondir les réponses

obtenues grâce aux questionnaires.

C. Traitement et analyse des

données

La saisie des données s'est faite au fur et à

mesure de leur obtention. Le dépouillement et le traitement des

données quantitatives ont été faitsmanuellement ainsi

quesur le tableur Microsoft EXCEL 2010, au cours de la période du 08

avril au 14 avril 2017.Pour les données qualitatives, nous avons

procédé à une analyse de contenu du discours des

interviewés avant de faire les regroupements nécessaires en

fonction de nos hypothèses spécifiques. Afin de préserver

l'anonymat des enquêtés, nous avons codifié les fiches

ayant servi au recueil des informations. Concernant les guides d'entretien, la

codification est la suivante : CHU-ENT,

COM-ENT, CR-ENT,BNSP-ENTou

MS-ENT suivi du numéro d'ordre de réalisation de

l'entretien si la personne relève respectivement du CHU-YO, de la

Commune de Ouagadougou, de la Croix rouge, de la Brigade nationale des

Sapeurs-pompiers ou du Ministère de la santé. Pour les

enquêtes par questionnaire, la codification est la suivante :

CHU-AG suivi du numéro d'ordre de saisie pour les

enquêtés ayant qualitéd'agents du CHU-YO

etCHU-RESP suivi du numéro de saisie pour les

enquêtés occupant une fonction. Pour les blessés, nous

avons utilisé BENEF-ENT suivi du numéro d'ordre

de l'entretien.

Paragraphe 3 : Difficultés et limites de

l'étude

La conduite de ce travail de recherche n'a pas

été sans difficultés. Elles tiennent, pour l'essentiel,

à l'indisponibilité de certains acteurs que sont les chefs de

services et les chefs de département. Bien que nous ayions en main

l'autorisation du Directeur Général, il nous a fallu sacrifier

à d'autres procédures au niveau des secrétariats des

départements et services. Ce qui a eu pour effet d'allonger notre

travail de terrain. Font aussi partie du lot des difficultés, les

rendez-vous manqués ou maintes fois reportés avec certaines

personnes.

Les limites de l'étude se situent à trois

niveaux. D'abord, nous avons fait face à la restriction de

l'accès aux données médicales du fait de notre profil

d'administratif. Ensuite, nous n'avons pas pu obtenir les rapports de

réunions de crises ainsi que les rapports de gestion des catastrophes.

Ce qui n'a pas facilité une analyse en profondeur de la prise en charge

médicale. Enfin, les résultats sont

essentiellement fondés sur le discours des acteurs hospitaliers.

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION, ANALYSE,

INTERPRETATION DES RESULTATS ET SUGGESTIONS

|

Dans cette partie, nous aborderons successivement dans un

premier chapitre la présentation, l'analyse et l'interprétation

des résultats. Ce qui nous permettra de faire des suggestions à

l'effet de renforcer la résilience du CHU-YO, dans un second

chapitre.

CHAPITRE I : PRESENTATION,

ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

Dans cette rubrique, nous présentons, analysons et

interprétonssimultanément les principaux résultats

auxquels nous sommes parvenus selon les variables et les indicateurs du

modèle théorique d'analyse. Pour faciliter l'exploitation des

données graphiques, nous avons été amené à

regrouper certains graphiques aux informations similaires. Au total, 137

personnes ont été touchées par l'enquête dont 124

personnels de santé pour le questionnaire et 13 personnes pour le guide

d'entretien dont 04 responsables du CHU-YO et 05 personnes de ressources

extérieures, 03 blessés de l'insurrection populaire et 01

blessé du coup d'Etat. Pour le questionnaire, le taux de participation

à l'étude est de 101% si l'on s'en tient à

l'échantillon majorée soit (124/123*100). Ce taux progresse

à 110% sur la base de la cible minimale de 112 à enquêter

qu'il fallait atteindre pour satisfaire aux exigences de la rigueur

scientifique. L'échantillon atteint est donc largement

représentatif : [(124/112) x 100] = 110%.

Section 1 :

Caractéristiques de la population d'étude, appropriation de la

gestion des catastrophes par les agents du CHU-YO

Paragraphe 1 : Les

caractéristiques générales de la population de

l'étude

Ces caractéristiques fontune distribution des

enquêtés selon les variables suivantes : sexe,

ancienneté,participation à la gestion d'une catastrophe, fonction

occupée, département et service.

Au regard du sexe, les participants à la

présente étude sont majoritairement des hommes (69%) contre 31%

de femmes. De plus, elles sont constituées essentiellement d'agents dont

l'ancienneté (cf. tableau 3 annexe 1) est de 10 ans et plus, soit 47%.

Cela montre que la plupart des agents ont vécu les inondations du

1er septembre 2009 ainsi que les catastrophes survenues plus tard.

Ce faisant, nous pouvons apprécier avec plus d'objectivité

les informations que ceux-ci nous ont fournies sur la résilience du

CHU-YO face aux catastrophes.En prenant en compte la participation à la

gestion d'une catastrophe, 68% des enquêtés ont pris part à

la gestion des inondations, que ce soit le 1er septembre 2009 ou les

inondations survenues par la suite. Quant aux catastrophes d'origine

anthropique, 70% des enquêtés ont fait partie de l'équipe

des soins aux blessés de l'insurrection populaire. Ils sont 69% pour le

coup d'Etat et 50% pour l'attentat. Ce qui veut dire que le personnel est

expérimenté pour avoir géré une série

d'évènements.

Si l'on se réfère à l'emploi, les

paramédicaux (61% des enquêtés) sont les plus nombreux,

avec une prédominance des infirmiers (34%) pour 27% d'attachés de

santé. Le personnel de soutien (garçons et filles de salle)

occupe 14% et le personnel médical est de 8%.Selon la fonction

occupée, les responsables couverts par l'enquête sont

majoritairement des surveillants d'unités de soins ou d'unités

techniques (47%) et des chefs de services (33%). C'est un gage de

qualité de l'information car ils gèrent ces unités au

quotidien, en connaissent les problèmes et constituent l'interface entre

les agents de santé et l'administration hospitalière.

Par ailleurs, l'étude a touché 07

départements sur les 10 que compte le CHU-YO. Les enquêtés

viennent principalement du département de chirurgie et des

spécialités chirurgicales (53%). Suivent dans l'ordre

décroissant, les départements

d'anesthésie-réanimation (23%), de radiologie et médecine

nucléaire (5%).A l'intérieur des départements, le service

de traumatologie (cf. tableau 2 annexe 1) a fourni le plus grand nombre

d'enquêtés (26%), suivi du service de chirurgie

générale et digestive (25%), du service des urgences

médicales (14%), du service de réanimation polyvalente (8%) et

celui de radiologie (5%).

Paragraphe 2 : Vérification de l'hypothèse

spécifique N°1 en lien avec l'appropriation de la gestion des

catastrophes par les agents

La résilience de l'hôpital public face aux

catastrophes ne peut pas s'envisager sans une réelle appropriation des

enjeux par les agents de santé. Pour apprécier cette

appropriation, trois indicateurs ont été passés au

crible.

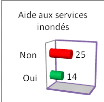

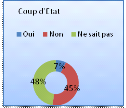

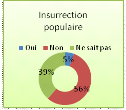

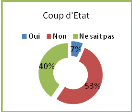

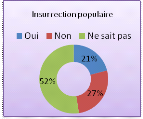

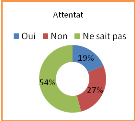

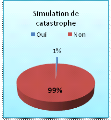

Graphique

1 (série de 3): Opinions sur l'appropriation de la

gestion des catastrophes

Nombre de réponses : Appropriation : 109,

aide :39, implication : 124

Source : enquête de terrain,

mars-avril 2017.

D'abord, un premier constat montre que les agents se sont

approprié la gestion des catastrophes. En effet, 76% des

enquêtés estiment que cela fait partie de leurs attributions. Mais

l'appropriation est fonction des emplois: à titre d'exemple, elle est de

89% chez les médecins, 78% chez les attachés de santé et

les infirmiers ainsi que 59% chez les garçons et filles de salle. C'est

une preuve que les agents se sont engagés pleinement dans la gestion des

inondations et dans les soins aux blessés. Ces propos de

CHU-AG124 le confirment : « Au

deuxième jour du coup d'Etat, lorsque je quittais la maison pour

l'hôpital, tout le monde pleurait. J'ai fait le signe de croix et je suis

parti en me disant qu'avant de mourir, je dois sauver des vies».

Ensuite, un autre élément milite en faveur de

l'appropriation de la gestion des catastrophes puisque 67% des

enquêtés se sont sentis impliqués dans leur gestion. Ce

sentiment d'implication suit la même tendance que le degré

d'appropriation, allant de 89% chez les médecins à 59% chez les

garçons et filles de salles en passant par 63% chez les attachés

de santé et infirmiers. Mais l'indicateur qui mesure le niveau

d'implication doit aussi être relativisé : il y a des agents

qui, parce que nouveaux, disent ne pas être impliqués. Ce qui est

logique puisqu'ils n'ont pas géré de situation de catastrophe. Il

y a ceux-là qui ont participé effectivement à la phase

opérationnelle de gestion mais qui s'estiment être

écartés dans la prise des décisions et dans l'accès

à l'information. Cette situation pourrait s'expliquer par une

insuffisance dans la communication de la part de la direction

générale concernant le bilan des catastrophes.

Enfin, s'agissant du niveau de solidarité entre les

agents, 64% (25/39*100) de ceux dont les services n'ont pas été

inondés, n'ont apporté aucune aide à leurs

collègues aux services inondés. Le faible niveau de

solidarité envers ceux dont les services ont été

inondés contraste avec la forte appropriation qui vient d'être

soulignée. Cependant, le choix de la direction générale de

l'hôpital de recourir aux forces armées nationales lors des

inondations du 1er septembre 2009 pour l'évacuation des

malades, n'a pas permis à la solidarité entre services

d'être assez mise à l'épreuve.

Au regard de ce qui précède, l'hypothèse

spécifique selon laquelle «la faible appropriation de la

gestion des catastrophes naturelles et d'origine anthropique par les agents du

CHU-YO entrave sa résilience à y faire face »,

est infirmée.

Section 2 : Facteurs internes et externes

influençant la résilience du CHU-YO

Dans cette section il sera présenté

successivement les résultats relatifs aux facteurs internes et ceux

externes qui entravent la résilience du CHU-YO face aux catastrophes.

Paragraphe 1 :

Vérification de l'hypothèse spécifique N°2 relatif

auxfacteurs internes d'ordre structurel, fonctionnel et organisationnel

L'hypothèse spécifique N°2 comporte trois

dimensions : structurelle qui concerne uniquement les catastrophes

naturelles, fonctionnelle et organisationnelle qui s'appliquent aussi bien aux

catastrophes naturelles qu'à celles d'origine anthropique

gérées par le CHU-YO.

A. La dimension structurelle des catastrophes naturelles

La dimension structurelle est relative à ce qui est

fait pour que la structure physique de l'hôpital échappe ou

résiste aux catastrophes naturelles. Qu'en est-il des indicateurs qui

ont aidé à vérifier la résilience de la dimension

structurelle ?

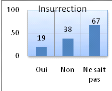

Graphique 2

(série de 4): Mesures pré et post-inondation pour protéger

les bâtiments

Nombre de réponses : 124

Source : enquête de terrain,

mars-avril 2017.

Concernant l'existence d'un dispositif de protection

pré-inondation, 63% des enquêtés sont formels : aucune

mesure d'anticipation n'était à l'oeuvre. Si on y ajoute ceux qui

affirment ne pas savoir (30%), ce taux est porté à 93%. Seuls 7%

disent qu'il y avait un dispositif sans pouvoir préciser en quoi il

consistait. Si on se réfère aux réponses des agents les

plus anciens (ayant 5 ans et plus), censés avoir été

témoins des faits, la tendance constatée au niveau de l'ensemble

des enquêtés se confirme : ils sont jusqu'à 72%

à relever que les mesures d'anticipation du "risque inondation"

n'existaient pas au CHU-YO. Seuls 10% d'entre eux estiment qu'il y avait un

dispositif sans en préciser la nature.

S'agissant des mesures post-inondations en vue de

protéger les infrastructures, elles n'ont pas été assez

prises. En effet, la reconstruction des bâtiments vétustes

inondés n'a pas été menée selon 34% (43/124*100)

des enquêtés. Ils ne sont que 8% à affirmer que des

bâtiments ont été reconstruits. Toutefois, le mur de

clôture du côté du barrage N°3, détruit par les

inondations du 1er septembre 2009, a été reconstruit

(cf. planche photographique1).

Source : Service de la

communication et des Source : A. YARGA, 17

mars 2017

relations publiques du CHU-YO

Planche photographique

1 : à gauche, le mur en partie effondré du

côté nord du CHU-YO lors des inondations du 1er

septembre 2009, à droite, le mur reconstruit

Quant à la réfection des bâtiments

inondés, elle a été réalisée de l'avis de

44% des enquêtés. Les enquêtés citent la

réfection de certains services comme la traumatologie (cf. planche

photographique 2) et la réanimation polyvalente. Mais en

réalité, la réfection a été plus

vaste63(*). La

traumatologie a servi de service de tri pour les différentes

catastrophes d'origine anthropique (cf. figure 3 annexe 2).

Source : Service de la communication

et des Source: A. YARGA, 23 mars 2017

relations publiques du CHU-YO

Planche photographique

2 : à gauche, les urgences traumatologiques

inondées le 1er septembre 2009. A droite, les urgences

rénovées

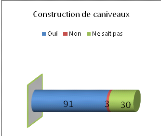

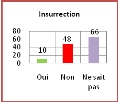

C'est la construction des caniveaux qui est reconnue comme une

des actions majeures posées par les responsables du CHU-YO pour lutter

contre les inondations. En effet, 73% des enquêtés le

reconnaissent. Nous avons estimé la longueur de ces caniveaux à

un kilomètre environ.

Graphique

3 (série de 2): Mesures post-inondation pour

protéger les bâtiments

Nombre de réponses : 124

Source : enquête de terrain,

mars-avril 2017.

Source: A. YARGA, 16

mars 2017 Source: A. YARGA, 11 mars

2017

Planche photographique

3 : à gauche, caniveaux dans la cour du CHU-YO ;

à droite, caniveaux situés à l'entrée principale du

CHU-YO.

Mieux, ces caniveaux sont entretenus périodiquement

selon 28% (34/124*100) des enquêtés contre 25% qui avancent le

contraire. Le pourcentage de ceux qui ne savent pas nous paraît

élevé : 47%. Ce qui dénote d'un problème de

communication entre les responsables et les agents. Pour les actions de

sensibilisation des usagers à ne pas jeter des ordures dans les

caniveaux, 48% reconnaissent que ces activités sont

réalisées, contre 11% qui soutiennent le contraire. Là

aussi, 47% affirment ne rien savoir. Cela interpelle, car les agents qui

devaient jouer un rôle d'interface entre l'administration et les usagers

ne sont pas tous au courant de ce qui est fait.

Face à la survenue d'autres inondations, malgré

les mesures mises en oeuvre, le personnel incrimine principalement

l'inadaptation des dispositions prises. L'autre raison la plus

évoquée, c'est l'obstruction par les commerçants des

caniveaux passant devant le CHU-YO.

Source: A. SOMA, 2015, p.190

Source : Service de la communication et des

relations publiques du CHU-YO

Planche photographique

4 : à gauche,le CHU-YO inondé le 30 septembre

2013 ; à droite, le 10 juillet 2016

Enfin,la décision prise depuis 2009 de

délocaliser certains services du CHU-YO surle site du secteur 51 (ex

secteur 30) estinopéranteavecla création de l'Hôpital de

district de Bogodogo. Or, c'était des mesures d'évitement du

"risque inondation" qui étaient à l'oeuvre. Le changement de site

n'ayant pas eu lieu, le problème d'exposition du CHU-YO aux inondations

reste entier. CHU-ENT6apporte des précisions sur la

question : « Le projet de reconstruction du CHU-YO a

financé la construction des caniveaux, l'étanchéité

à Yalgado ainsi que les équipements et bâtiments du site du

secteur 30. Une commission était mise en place pour

opérationnaliser le déménagement d'une partie des

services. C'est dans ce contexte que l'Hôpital de district a

été créé et constitue un établissement

autonome, héritant de tout ce qui avait été investiau

compte du CHU-YO, sans compensation ».

En définitive, la résilience structurelle face

aux inondations, malgré les efforts faits, n'a pas été au

rendez-vous : à la quasi absence d'un dispositif avant les

inondations du 1er septembre 2009, s'ajoutent des mesures

post-inondations inadaptés ou insuffisantesqui n'ont pas pu

empêcher la survenue d'autres inondations. Le déménagement

d'une partie du CHU-YO, maintes fois annoncé, s'est

révélé être un éléphant

blanc.

B. La dimension fonctionnelle des catastrophes naturelles et

d'origine anthropique

Dans cette dimension, il s'est agi de se demander comment

l'hôpital peut assurer ses missions de service public grâce

à un fonctionnement optimal des ressources humaines et

matérielles. Pour les catastrophes naturelles, cette dimension met en

exergue les mesures de protection du matériel en général

et celui médico-technique en particulier, nécessaires au bon

fonctionnement de l'hôpital.

1. La

résilience fonctionnelle face aux catastrophes naturelles

Les indicateurs de résilience permettant

d'apprécier la dimension fonctionnelle des catastrophes naturelles sont

les suivants : l'existence d'un dispositif de protection

pré-catastrophe, le transfert à l'étage pour les

équipements sensibles et la construction d'élévation

censés mettre le matériel hors de portée des eaux.

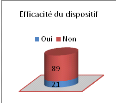

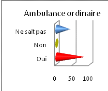

Graphique 4 (série de 4) :

Opinions sur l'existence d'un dispositif de protection du matériel

Nombre de réponses : Dispositif avant :

124, élévation :109, transfert : 108,

efficacité : 110

Source : enquête de terrain,

mars-avril 2017.

Avant les inondations du 1er septembre 2009, aucune

disposition n'était prise pour protéger le matériel en

général et celui médico-technique en particulier,

reconnaissent 63% des enquêtés. Pour mieux apprécier cette

position, nous nous sommes intéresséau jugement des agents ayant

plus de 5 ans d'ancienneté. Jusqu'à 72% d'entre eux vont dans le

sens de l'inexistence de dispositif. Cela explique le manque d'anticipation

dans la gestion du "risque inondation"au CHU-YO et les conséquences

particulièrement désastreuses sur le matériel

médico-technique dont les pertes subies ont été

estimées à près de dix milliards de francs CFA (SOME,

2011 :30).

Pire, la période post-catastrophe n'a pas

été mise à profit pour protéger davantage le

matériel. En effet, la confection de supports (paillasse,

étagères, etc.) n'a été effectuée que selon

17% (18/109*100) des enquêtés. Le même pourcentage est

observé pour le transfert à l'étage de matériel

sensible. Ainsi, 83% des enquêtés sont unanimes que la

construction d'élévation n'a pas été

envisagée. C'est le même pourcentage qui constatele non transfert

à l'étage de matériel sensible. Cela rend le

matériel vulnérable, surtout que le CHU-YO a été

construit à ras le sol.

De plus, les équipements restent soumis au "risque

inondation" du fait de l'inefficacité des actions post-catastrophes

mises en oeuvre. En témoignent l'avis des enquêtés

dont 81% affirment que les solutions de l'après 1er

septembre n'ont pas évité au matériel d'être

inondé de nouveau. Seul bémol, d'autres solutions plus ou moins

efficaces ont été constatées (cf. planche photographique

5).

Source: A. YARGA, 28 mars 2017

Planche photographique

5 : à gauche, des mesures de protection de fortune

à l'entrée du laboratoire ; à droite, des prises

électriques situées à plus d'un mètre du sol en

salle de réanimation polyvalente

Au total, l'absence d'un dispositif efficace avant et

après le 1er septembre 2009 en vue d'éviter au

matériel d'être inondé est un signe manifeste de

vulnérabilité du CHU-YO ;ce qui limite sa résilience

fonctionnelle face aux catastrophes naturelles.

2. La résilience face aux catastrophes d'origine

anthropique

La dimension fonctionnelle pour les catastrophes d'origine

anthropique est plutôt axée sur la disponibilité du

matériel et des compétences permettant de donner des soins

adéquats aux blessés. Les indicateurs qui permettent

d'apprécier la résilience de la dimension fonctionnelledu CHU-YO

face au risque des catastrophes d'origine anthropique tiennent aux

réunions et aux formations d'avant-crise. Ce proverbe traduit bien cette

nécessité : « ce n'est pas le jour de la bataille

qu'on dresse son cheval ». Cela d'autant plus que selon AVIOTTI A.

cité par SOMA (2015 : 326), la méthode d'autodiagnostic est

le moteur de l'action résiliente.

Graphique 5