|

|

Université Felix Houphoüet Boigny

d'Abidjan Cocody

|

|

|

UFR : Sciences de l'Homme et de la

Société Cote attribuée par la

bibliothèque

Année académique

2009-2010

Mémoire de Maîtrise

Option : Physique

ETUDE DES MILIEUX LAGUNAIRES ET PERI

LAGUNAIRES : CAS DES BAIES DE COCODY

ET DU BANCO DE 1955-2010

Présenté et soutenu par :

N'DOMAN Venceslas N'Chot Paul Richard

Directeur de mémoire : Docteur KRA Yao

2

DEDICACE

Au créateur du ciel et la terre, à la famille

N'DOMAN, pour leur affection, leur soutien.

3

Résumé

Cette maitrise intitulée « Etude des

milieux lagunaires et péri-lagunaires : cas des baies de Cocody et de

Banco 1955-2010 », présente une cartographie des

atteintes subies par ces baies et montre que le développement

socio-économique à une incidence négative sur les baies.

Pour mieux appréhender l'ensablement, la propagation de groupements de

végétaux et la dégradation des baies, nous nous sommes

fixés les objectifs suivants : analyser l'évolution des baies,

décrire l'organisation des différents géons

rencontrés et identifier les facteurs de comblements pour en

établir l'impact sur la population et sur l'environnement pour une

meilleure prise en compte des problèmes relatifs aux baies lagunaires.

Afin de répondre aux objectifs, nous avons utilisé les photos

satellites pour étudier le comblement et la méthode globale et

intégrée pour l'étude de la végétation. Les

résultats obtenus montrent que les baies se dégradent à un

rythme accéléré et les surfaces gagnées sur l'eau

sont colonisées par des herbacés.

Mots clés : Abidjan, lagune Ebrié, baie,

ensablement, pollution

4

TABLE DE MATIERE

DEDICACE 2

TABLE DES MATIERES 4

AVANT PROPOS .7

LISTE DES FIGURES 8

LISTE DES PHOTOS 9

LISTE DES TABLEAUX 10

LISTE DES ABREVIATIONS 11

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION GENERALE ET

METHODOLOGIE 12

INTRODUCTION 13

I-REVUE DE LITTERATURE ..14

1-La définition des milieux lagunaires ..14

2-L'ensablement 15

|

3-La pollution

II-PROBLEMATIQUE

|

16

17

|

|

CHAPITRE I : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES

|

...20

|

|

I-LA COLLECTE DES DONNEES

|

20

|

|

1-La connaissance des milieux

|

20

|

|

2-Les documents écrits

|

20

|

|

II-LE TRAITEMENT DES DONNEES

|

21

|

|

1-Le traitement informatique

|

21

|

|

2-Mesure de la dynamique du plan d'eau

|

.21

|

|

CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE GEOGRAPHIQUE

|

..23

|

|

I- TRAITS PHYSIQUES DU CHAMP D'ETUDE

|

...23

|

|

1-La géologie

|

23

|

|

2-La topographie et la géomorphologie

|

.23

|

|

3-Le climat et la végétation

|

24

|

|

4-La pédologie

|

25

|

25

25

25

26

26

27

27

29

5

II-LES TRAITS HUMAINS DE LA ZONE D'ETUDE .

1-Le peuplement et la population .

2-Les activités économiques ....

III-PRESENTATION DES SITES D'ETUDE

1-Le système lagunaire Ebrié

2-La baie de cocody

3-La baie du Banco

DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE LA BAIE DE COCODY ET DE LA BAIE DU

BANCO

CHAPITRE I : ETUDE DE LA ZONE PERILAGUNAIRE DES BAIES DE

COCODY ET

30

DU BANCO

I- LES CARACTERISTIQUES MORPHOMETRIQUES DES BAIES DE COCODY

ET DU

30

30

34

39

1-Analyse topographique des berges de la baie de Cocody

2-Analyse topographique des berges de la baie du Banco

Conclusion ..

CHAPITRE II-LES CARACTERISTIQUES DU PLAN D'EAU

DES BAIES DE COCODY

40 40 40 42 44 44 46

48

49

ET DU BANCO

I-LE PLAN D'EAU DE LA BAIE DE COCODY

1-Séquences physionomiques du plan d'eau

2-La dynamique du comblement de la baie de Cocody entre1955-2010

II-L'ETAT DU PLAN D'EAU DE LA BAIE DU BANCO

1- Séquences physionomiques du plan d'eau

2-La dynamique du comblement de la baie du Banco entre 1955-2010

Conclusion

CHAPITRE III : LES MILIEUX DES BAIES DE COCODY ET DU BANCO

I-LES MILIEUX DE LA ZONE PERILAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY ET

LEUR

49

49

53

ORGANISATION

1- Forêt dégradée sur sol sablo argileux

géon 1et 2

2-Végétation buissonnante sur sol sableux

géon 3 et 4

55

55

56

57

58

60

62

63

6

II-LES MILIEUX DE LA ZONE LAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY

1- Les groupements de végétaux sur sable

2-Les milieux sur sol hydromorphe

III- LES MILIEUX DE LA ZONE LAGUNAIRE DE LA BAIE DU BANCO

1- Les groupements de végétaux sur sable

2-Les milieux sur sol hydromorphe géon 3 .

Conclusion ...

CHAPITRE IV-ETATS DE DEGRADATION DES BAIES : CAUSES ET

CONSEQUENCES

I-LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA DEGRADATION DES BAIES DE

63

63

65

67

68

70

71 73 73 73

COCODY ET DU BANCO

1-L'urbanisation incontrôlée

2- Le manque d'équipements d'assainissement

3- Un réseau d'assainissement défaillant

4-La pollution

5-L'hydrodynamisme

6-Les activités économiques

II-LES CONSEQUENCES DE LA DEGRADATION DES BAIES

1-Les conséquences environnementales

2-Les conséquences de la dégradation des baies sur

la santé des populations

III-LES ACTIONS ENTREPRISES PAR L'ETAT

IVOIRIEN POUR DEPOLLUER LES

75

75

76

77

78

80

83

BAIES

1-Les initiatives antérieures à 2010 .

2-Le plan d'urgence des infrastructures urbaines

Conclusion

CONCLUSION ..

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

7

AVANT PROPOS

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un programme de

recherche entrepris par le LAMINAT visant à faire l'inventaire des

paysages pour évaluer l'impact du développement

démographique et industriel de la ville d'Abidjan sur les baies

lagunaires.

Nous tenons à remercier le Docteur KRA Yao pour avoir

accepté d'encadrer ce mémoire et pour nous avoir

encouragés tout au long de cette étude. Nous remercions

également le Professeur HAUHOUOT Célestin pour avoir

initié l'UETIG qui a permis de me perfectionner en cartographie

numérique et pour m'avoir octroyé un stage au LATIG.

Cette étude a également reçu le soutien

du Docteur Eugène et du doctorant ASSOUMAN. Nous vous

réitérons nos sincères remerciements pour vos conseils.

Nous remercions AMAFFON Donald, N'DOMAN Junior, KONAN Asher,

YAO Anorld pour nous avoir accompagné lors de nos enquêtes de

terrain.

Toute notre sympathie et notre gratitude s'adressent

également à nos ami(e)s et collègues ESSAN Jean Baptiste,

LOGLO Clotaire, ELLOH Kablan, N'CHO Roméo, TIOTTE Ben, N'CHO Lionel,

ABBE Natasha, KOUAMENAN Priscille pour nous avoir si amicalement soutenus au

cours de la préparation de ce mémoire.

8

LISTE DES FIGURES

24 26 28 30 33 35 37

40

41

43

44

45 47 67 71

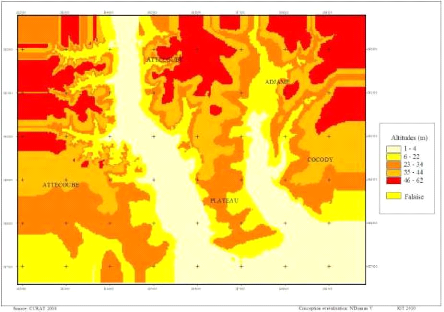

Figure 1 : Carte des altitudes du pourtour des baies de Cocody

et du Banco ..

Figure 2 : L'ensemble lagunaire ivoirien et son contexte

géologique

Figure 3 : Présentation des zones d'étude dans

le système lagunaire Ebrié

Figure 4 : Profil topographique de la berge Est de la baie de

Cocody .

Figure 5 : Profil topographique de la berge Est de la baie du

Banco

Figure 6 : Profil topographique de la berge Ouest de la baie

de Cocody

Figure 7 : Profil topographique de la berge Ouest de la baie

du Banco

Figure 8 : La baie de Cocody en 1955 .

Figure 9 : La baie de Cocody en 2010

Figure 10 : Colmatage de la baie de Cocody entre 1955-2010

Figure 11 : La baie du Banco en 1955

Figure 12 : La baie du Banco en 2010

Figure 13 Colmatage de la baie du Banco entre 1955-2010

Figure 14 : Occupation du sol dans le pourtour des baies de

Cocody et du Banco .

Figure 15 : Carte du modèle simplifié de la

circulation en lagune Ebrié

9

LISTE DES PHOTOS

49

50

51

52

52

53

54

54

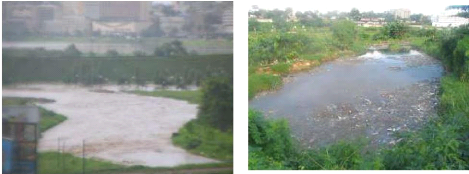

Photo 1 : Vue générale de la baie de Cocody

Photo 2 : Géon 1 baie de Cocody

...

Photo 3 : Termitière grise

Photo 4 : Géon 2 baie de Cocody

Photo 5 : Litière incomplètement

carbonisée et des néophytions en arrière-plan

Photo 6 : Géon 3 baie de Cocody

Photo 7 : Fosse du géon 3 baie de Cocody

Photo 8 : Géon 4 baie de Cocody

Photo 9 : Cultures maraîchères et gramens en

avant plan et prophyse et kortodon en arrière-

55

56

57

57

58

60

61

61

63

65

66

66

67

67

68

69 69 72 72 72 72 74

plan

Photo 10 : Géon 5 baie de Cocody ..

Photo 11 : Géon 6 baie de Cocody ..

Photo 12 : Vue générale de la partie

comblée la baie du Banco

Photo 13 : Géon 1 de la baie du Banco

Photo 14 : Géon 2 de la baie du Banco

Photo 15 : Géon 3 de la baie du Banco

Photo 16 : Rhyzophora

Photo 17 : Reptation du talus jonchant le Lycée

Technique

Photo 18 : Glissement de terrain sur le versant de la

vallée d'Attécoubé

Photo 19 : Emissaire d'eaux pluviales dégradées

avant sa réhabilitation vers la caserne d'Agban

Photo 20 : Le thalweg de la vallée

d'Attécoubé

Photo 21 : Inondation du carrefour de l'Indénié

par les eaux pluviales

Photo 22 : Déchets flottants sur les eaux usées

carrefour de l'Indénié baie de Cocody

Photo 23 : Dépôts d'ordures sur le versant de la

vallée d'Attécoubé

Photo 24 : Déchets flottant sur la baie du Banco et

l'acadja en arrière-plan

Photo 25 : Décharge d'ordures sur la partie

comblée de la baie du Banco

Photo 26 : Culture de fleurs sur les berges de la baie de

Cocody

Photo 27 : Dépôts de ballots de sachets

plastiques sur la baie du Banco

Photo 28 : Construction d'une usine de chaussures sur la baie

du Banco

Photo 29 : Dépôts de véhicules usagers sur

la baie du Banco ..

Photo 30 : Des pêcheurs sur la baie du Banco

76

Photo 31 : Construction d'un bassin de rétention des

eaux de ruissellement

10

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1-Evolution de la superficie en hectare des baies de

Cocody et Banco entre 1955-

18 31 33 35 37 42 46

2004 ..

Tableau 2 : Tableau morphométrique de la

toposéquence de la baie de Cocody

Tableau 3 : Tableau morphométrique de la berge Est de

la baie de Banco

Tableau 4 : Tableau morphométrique de la berge Ouest de

la baie de Cocody .

Tableau 5 : Tableau morphométrique de la berge Ouest de

la baie de Banco

Tableau 6 : Evolution de la superficie de la baie de Cocody

entre 1955-2010 (en hectares)

Tableau 7 : Evolution de la superficie de la baie du Banco

entre 1955-2010 (en hectares)

11

LISTE DES ABREVIATIONS

ASECNA : Agence pour la Sécurité et la

Navigation Aérienne

CCF : Centre Culturel Français

CIAPOL : Centre d'Ivoirien Anti-Pollution

CNTIG : Centre National de Télédétection

et d'Information Géographique

IGT : Institut de Géographie Tropicale

IRD : Institut de Recherche et de Développement

Ha : Hectare

Hbts : Habitants

Km : Kilomètre

LAMINAT : Laboratoire des Milieux Naturels

PUIUR : Plan d'Urgence des Infrastructures Urbaines

SODEFOR : Société de développement de la

forêt

RCA : Rythme de comblement annuel

TEG : Taux d'évolution globale

12

PREMIERE PARTIE :

PRESENTATION GENERALE ET

METHODOLOGIE

13

INTRODUCTION

Les milieux lagunaires représentent 13 % de l'ensemble

des côtes du globe et se répartissent autour des différents

continents Tastet et al. (1994) citant (LANKFORD, 1977 ; NICHOELS

SALLEN, 1981 ; BIDET et al. 1982). En Côte d'Ivoire, ces milieux

s'étendent de la frontière ghanéenne à Fresco. Les

milieux naturels associés à cet ensemble lagunaire sont

aujourd'hui fortement dégradés à cause de la pression

humaine qui s'exerce sur ces milieux depuis des décennies. Bien que les

différents transferts successifs du développement urbain,

économique, politique, portuaire et industriel dominant de Grand-Bassam

à Bingerville ont participé à la

détérioration de cet écosystème. Les

premières atteintes physiques sur ces milieux ont été

perceptibles à partir des années 1970 P.Pottier et al

(2008). Le développement de l'agglomération d'Abidjan due

à l'ouverture du canal de Vridi en 1951 a provoqué une pression

humaine autour des baies, a eu une influence considérable sur l'espace

et crée des problèmes environnementaux qui sont encore

d'actualité. Ainsi notre thème intitulé : ETUDE

DES MILIEUX LAGUNAIRES ET PERI LAGUNAIRES : CAS DES BAIES DU BANCO ET DE COCODY

DE 1955-2010 montre que les autorités prêtent une

attention particulière à l'environnement et au cadre de vie des

populations. Cette présente étude va donc s'intéresser au

degré de comblement des baies, à sa situation environnementale et

aux différents problèmes qui minent ces milieux.

Cependant plusieurs spécialistes des questions

environnementales dont Anoh Paul (2001), Affian K. (2003), relayés par

la presse nationale, et des sites internet ont attiré l'attention des

autorités. Cet épineux problème qui défigure la

perle des lagunes sans qu'aucune mesure concrète ne soit entreprise pour

remédier à ce problème.

Ces différentes études nous ont permis de

prendre connaissance des différents problèmes qui minent ces

milieux et nous ont orientés sur la démarche à suivre.

Après la synthèse des ouvrages bibliographiques

relatifs à ce phénomène, nous allons localiser nos

différents sites d'étude dans le paysage abidjanais.

14

I- REVUE DE LITTERATURE

1 - La définition des milieux

l Les milieux lagunaires

Bertrand MILLET (1985) dit que les milieux lagunaires dans

leur immense diversité, ne font l'objet que de définitions

très générales, fondées sur quelques aspects

morphologiques communs et la permanence de certaines conditions dynamiques sur

tous les continents.

Les deux définitions suivantes apparaissent bien

représentatives de toutes les réflexions d'un grand nombre

d'auteurs :

"Une lagune : une dépression côtière

située au-dessous du niveau moyen des océans, ayant une

communication permanente ou temporaire avec la mer, mais isolée de

celle-ci par un cordon ou tout autre type de barrière littorale"

(D'après LANKFORD R.R., 1976).

"Un milieu lagunaire : un environnement dynamique particulier,

où différentes énergies interfèrent pour apporter

et répartir des sédiments terrigènes et marins. Le lieu

d'interférence de ces énergies avec le sédiment intervient

dans une tranche d'eau peu profonde qui se trouve partiellement fermée

par un cordon littoral, et ayant une communication

éphémère ou restreinte avec la mer à travers une

passe"(D'après PHLEGER F.B., 1960).

Si la "barrière littorale" est constituée d'une

bande de sédiments communiquant régulièrement avec la mer

au niveau de quelques "passes" (appelées aussi "graus" - "exutoires" ou

"émissaires") dont l'existence est conditionnée par le transit

sédimentaire le long du littoral. On parlera de "bassins lagunaires"

proprement dits, ou bien "d'étangs littoraux" (LEVY A.,1971) dans le cas

où les communications avec la mer sont plus épisodiques et

liées aux actions conjuguées des vents et des marées, ou

marées-tempêtes.

Cependant, la notion de "lagune" stricto sensu est donc

toujours associée à un type de relation avec la mer (lagunes

paraliques), par l'intermédiaire d'une "barrière" littorale

(appelée également "seuil" - "flèchet' - "cordon" - ou

"lido") dont la morphologie, déterminant le régime hydrologique

de ces milieux, est un des facteurs les plus importants qui conditionnent la

nomenclature lagunaire (SEYLER P, 1980).

Selon Jean-Pierre TASTET et al. (1994) la lagune

Ebrié n'échappe ni à ces définitions, ni à

ces origines :

- elle occupe un ensemble de dépressions d'origine

fluviale, dont le tracé est parfois guidé par la structure

tectonique du substrat continental ;

- elle est séparée du golfe de Guinée

par une barrière sédimentaire constituée de cordons

sableux parallèles d'âge holocène ;

15

- elle est en relation permanente avec l'océan depuis

1950 par le canal artificiel de Vridi et en relation

éphémère par la passe de Grand-Bassam, ré-ouverte

en 1987 alors qu'elle était fermée depuis 1972. Auparavant, cette

embouchure naturelle était en général ouverte chaque

année en période de crue et se refermait plus ou moins

régulièrement en étiage ;

- elle reçoit du continent trois fleuves (la

Comoé, la Mé et Agnéby), de petites rivières

côtières et des précipitations des bas plateaux.

l Les milieux de sédimentation

J.HERVIEW (1968), affirme qu'outre l'origine des

matériaux et l'agent de transport, il est nécessaire de prendre

en considération le «paysage », ce qu'à

l'échelle géologique on appelle parfois les milieux

générateurs. Ainsi à un milieu donné, doit

correspondre un ou plusieurs types de sédiments.

Bertrand MILLET (1985) dit que l'évolution

morphologique actuelle de ces milieux lagunaires semble plutôt être

conditionnée par un équilibre entre les deux dynamiques

principales qui s'y affrontent. A savoir : les processus de

sédimentation et les processus d'érosion, soit marins, soit

continentaux ; selon les régimes d'écoulement des eaux

continentales et des marées, ainsi que les influences des vagues et

courants littoraux.

2. L'ensablement

Jean-Pierre TASTET et al. (1994) affirme que les

sables proviennent directement des formations sableuses encaissantes (hauts

plateaux du Continental terminal, bas plateaux antéholocènes ou

cordons sableux holocènes), soit par remaniement à partir des

berges, soit par apport des rivières. Dans ce dernier cas, les

sédiments sableux à sablo-silteux se propagent dans la lagune.

C'est le cas, de l'Agnéby et des petits marigots qui débouchent

dans le fond des baies de la rive nord de la lagune Ébrié. Dans

le cas des baies de Cocody et du Banco, seule la rivière Banco

débouche encore sur la baie du Banco alors que la rivière

débouchant sur la baie de Cocody a quasiment disparu à cause des

émissaires d'évacuation des eaux de ruissellement et des eaux

usées.

E. ROOSE (2000) met en relation la pression

démographique et la dégradation du milieu, car il pense que

l'urbanisation crée des conditions favorables aux ruissellements.

ANOH P. (2001) ne dit pas le contraire. Pour lui, le

phénomène de colmatage des baies tire essentiellement son origine

des apports des eaux de ruissellement qui drainent vers les baies, des

quantités importantes de sables et de boues en provenance de

l'agglomération d'Abidjan.

16

P. POTTIER et al (2008) ne manquent pas de souligner que le

boom démographique dû à l'ouverture du canal de Vridi en

1951 est à mettre en corrélation avec l'urbanisation non

maitrisée qui s'en est suivie. La ville s'est agrandie sans les

équipements nécessaires à la préservation de

l'environnement. Sous l'effet de la pression humaine, les berges ont

été colonisées par des habitats précaires rendant

ces milieux très insalubres.

Selon les mêmes auteurs, des raisons hydrodynamiques

liées à la faiblesse des échanges entre les baies et le

canal lagunaire principal ne favorisent pas l'évacuation du sable.

A. LANUSSE (1987) citant (Lasserre, 1979 ; Durand et al.1982)

souligne que par leur situation géographique, aux confins des milieux

continentaux et marins, les lagunes côtières constituent des sites

privilégiés d'implantation et de développement des

activités humaines. Les pressions anthropiques qui s'y exercent alors

sont généralement très diverses, voire antagonistes

(pêche, agriculture, aménagement portuaire, pollution).Sous la

croissance démographique et le développement industriel, les

agressions polluantes des rejets urbains, industriels et agricoles tendent

à s'accroître d'année en année, mettant en

péril l'exceptionnelle productivité de ces

écosystèmes. Le milieu lagunaire devient le réceptacle

obligé de l'ensemble des déchets générés par

les activités humaines.

3-La Pollution

P. DUFFOUR et al (1994) affirment que la lagune Ebrié

est essentiellement touchée par trois types de pollutions. Ce sont : la

pollution chimique, la pollution organique et la pollution microbienne. Ceux-ci

ont cité Broche et Peshet (1983) qui ont constaté que le

développement des cultures agro-industrielles dans le bassin versant de

la lagune Ebrié avait un impact sur la qualité de ses eaux. Et

que les industries situées dans la zone d'Abidjan rejettent en lagune

plusieurs substances toxiques.

Aussi selon NEDECO (1981), cité par Dufour et al.

(op.cit), les rejets organiques de la population d'Abidjan aboutissent en

lagune par le réseau d'égouts, par les ruissellements, ou par

vidange de fosses septiques et latrines, entrainaient quant à eux une

charge quotidienne de 32 tonnes de demande biologique en oxygène.

Les travaux menés très tôt par Pages

(1975), ont souligné les niveaux inquiétants de la contamination

bactérienne des eaux lagunaires d'Abidjan. Ces premières

observations ont ensuite été confirmées par Lanusse

(1987), puis par Kouassi et al.(1990). Il ressort de ces analyses que,

les eaux de lagune Ebrié du secteur de la capitale économique

ivoirienne sont 500 fois plus chargées en E. coli et 70 fois plus

entérocoques que celles d'une zone estuarienne de

référence.

17

Par ailleurs, Affian (2003), souligne que la forte variation

des paramètres physico-chimiques au passage de l'étiage à

l'état de la crue et vice versa, constituait une condition propice

à la précipitation des métaux tels que le cuivre, le zinc,

qui peuvent s'incorporer plus tard aux sédiments pour en accroitre leur

niveau de pollution.

Plus récemment, Yao K. et al (2008) affirme

que les teneurs en plomb, cuivre et zinc de la fraction fine de sédiment

(< 63ìm) de la partie estuarienne de la lagune Ebrié ont

augmenté d'un facteur de 1,12, 1,44 et 1,92 respectivement, au cours de

ces deux dernières décennies. Cette croissance de la

contamination métallique est due à l'intensification des

activités urbaines, industrielles et agricoles.

II-PROBLEMATIQUE

L'agglomération d'Abidjan a connu une croissance

spectaculaire après le percement du canal de Vridi. En 1950, la

population abidjanaise était évaluée à 65000

habitants et repartie sur les communes du Plateau, de Treichville et

d'Adjamé. Son développement accéléré et

l'importance relative de sa croissance ont cumulé en 1973, 39% de la

population de la Côte d'Ivoire soit 790 000 habitants (Antoine et

al. 1987). En 2010, la population abidjanaise est

évaluée à plus de 5,6 millions d'habitants

accompagnée d'une croissance de l'espace urbain estimée à

3000 ha de surface (P. Pottier et al 2008). Les grands travaux

d'aménagement urbain entrepris dans les années 1970 ont

décimé la forêt dont les derniers témoins de son

existence sont les forêts du Banco et d'Adiopodoumé. A cela

s'ajoute l'impact des différentes opérations immobilières

entreprises un peu partout dans la ville. Les lotissements sauvages,

l'accroissement des activités qu'elles soient industrielles ou

ménagères.

Aussi, l'importance grandissante de la capitale

économique n'est pas sans conséquences sur l'environnement

aquatique. En effet, l'espace lagunaire et la circulation des eaux sont

modifiés par les grands travaux urbains. La qualité des eaux est

directement concernée par les rejets industriels et les apports d'eaux

usées. Ces travaux publics ont entraîné la modification des

rives, via la construction des voies de circulation, d'ouvrages

d'assainissement, de bâtiments et de logements.

En plus, les rives des baies urbaines sont de plus en plus

bétonnées. La transformation des berges a des

répercussions sur l'écosystème avec des modifications

locales de l'hydrodynamique et de la capacité biotique (Durand et al

1994).

18

Par ailleurs, la croissance de la population a

occasionné l'intensification des activités. Ces activités

ont provoqué l'augmentation de la quantité des déchets

rejetés dans la lagune. En effet, les études menées par le

CIAPOL en 1980 montrent que les rejets d'effluents organiques sont de l'ordre

de 30 g par jour (Dembélé O. 2001). La teneur de la charge

polluante mesurée dans les baies est fonction des types

d'activités qui ont lieu dans le pourtour des baies (Yao K. et al

2008).

Enfin, les études menées (ANOH Paul, 2001 ;

Patrick POTTIER et al ; 2008) montrent que les baies de la lagune

Ebrié ont perdu une partie de leurs surfaces si bien qu'elles

présentent de nouveaux visages (tableau 1).

Tableau 1-Evolution de la superficie en hectare du plan d'eau

des baies de Cocody et Banco entre 1955-2004

Années

|

1955

|

1970

|

1988

|

1998

|

2004

|

Banco

|

424.4

|

348.1

|

335.7

|

332.8

|

330.7

|

Cocody

|

195.5

|

161.1

|

152.1

|

146.5

|

139.4

|

|

Source : Anoh P. 2001, A. Kangah 2008, d'après

photo-interprétation

De tout ce qui précède, il s'agit pour nous

d'apprécier leur état actuel. En effet, le plan d'eau des baies

de Cocody et du Banco se colmate et une végétation s'est

développée sur les surfaces perdues. Autrement dit, la question

se pose de savoir si les baies de Cocody et du Banco ont connu une

évolution après les études menées par Anoh.

Quelle est la dynamique des baies de Cocody et du Banco ?

Comment s'organise l'occupation du sol dans le pourtour

lagunaire ?

Afin de répondre aux questions, nous nous sommes

fixés les objectifs suivants :

l Objectif général

L'objectif de cette étude est de contribuer à

la connaissance des problèmes auxquels sont confrontées les baies

urbaines pour une amélioration de l'environnement humain et naturel. En

effet, la croissance démographique et des activités

socio-économiques ont eu un impact sur le milieu naturel. Ainsi, notre

cadre de vie est affecté par des odeurs nauséabondes et par des

maladies parasitaires.

19

Pour mieux appréhender cette étude, nous nous

sommes assignés deux objectifs spécifiques.

l Objectifs spécifiques

Deux objectifs spécifiques sont affectés à

cette étude :

- Cartographier et mesurer la dynamique du plan d'eau des baies ;

-Identifier et décrire les milieux spécifiques aux baies.

? Hypothèses

De ces deux objectifs découlent les hypothèses

suivantes :

-Le plan d'eau des baies du Banco et Cocody sont en phase de

colmatage continu ; -Les unités végétales

spécifiques se développent sur les parties colmatées.

Dans le but d'atteindre nos objectifs et de vérifier nos

hypothèses de recherche, nous avons utilisé sur une

méthodologie que nous allons expliquer et présenter nos zones

d'études.

20

CHAPITRE I : COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DONNEES

I-LA COLLECTE DES DONNEES

1-La connaissance des milieux

Afin de connaitre la configuration topographique des sites

étudiés et le sens des dynamiques, nous avons d'abord

procédé à une étude morphométrique des

baies.

L'étude morphométrique a consisté

à faire un levé topographique. Il s'agit de mesurer la

toposéquence par segment de 20 m. La mesure de pente est

effectuée à l'aide d'un clisimétre dont la valeur sera

donnée en pourcentage. Toutes les mesures obtenues sont

consignées sur une fiche morphométrique.

Vu l'emprise du bâti, une carte topographique du

pourtour des baies de Cocody et du Banco à l'échelle 1/20 000 a

été utilisé pour tracer le profil topographique de la

berge Ouest de la baie Cocody et des berges Est et Ouest de la baie du

Banco.

S'agissant de la structuration des milieux, des points

d'observation de la végétation dotés de fosses

pédologiques ont été disposées le long des berges.

Pour étudier cette végétation, nous nous sommes servis de

la méthode globale et intégrée pour réaliser une

étude statique. Cette étude a été

réalisée selon le degré d'hydromorphie de ces milieux.

Elle a consisté à faire l'examen du manteau

végétal, des arbres et des autres plantes qui recouvrent le sol.

Nous nous sommes par la suite intéressés à la description

du sol. Cette description a portée sur sa couleur, le degré

d'hydromorphie et les éléments granulométriques. Les

parties comblées des fonds de baies ont également fait l'objet de

la même opération.

Enfin, nous avons recensé aux activités humaines

susceptibles d'avoir un impact sur les baies.

2-Les documents écrits

Il s'agit de faire un inventaire de tous les documents

relatifs à ce sujet. Pour cela nous nous sommes inspirés de

toutes les publications susceptibles d'apporter une plus-value à notre

enquête. Pour mener à bien cette étude, les données

ont été recueillies dans des bibliothèques et des services

spécialisés.

La bibliothèque de l'IGT a été le cadre

de consultation de mémoires de maitrise et de thèses pour nous

familiariser avec la méthodologie de recherche. Pour les ouvrages

généraux et spécialisés nous nous sommes rendus sur

le site internet de l'IRD et au CCF.

21

II-LE TRAITEMENT DES DONNEES 1-Le traitement informatique

Pour mesurer l'évolution du plan d'eau des baies, nous

avons réalisé une étude diachronique. L'image satellite

2010 google earth et les données représentant l'état des

baies en 1955. Ces images ont été

géoréférencées, c'est-à-dire

délimité la zone d'étude par des coordonnées

géographiques. Cette conformité permettra de superposer les

photographies. Pour assurer cette superposition, les différentes couches

d'informations géographiques doivent avoir le même système

projection. La projection cartographique utilisée est le WGS 1984 UTM

zone 30 N. Le géoréférencement des images nécessite

le choix de quatre points d'ancrage remarquable permettant d'avoir une marge

d'erreur proche de zéro. Le fichier obtenu a été converti

en fichier TIFF.

Le logiciel ARCGIS a été utilisé pour le

calage des photographies satellites à l'aide de la carte topographique

et pour la digitalisation des contours des baies. Le calage a permis de mettre

les images à la même échelle afin de réaliser une

analyse spatiale des sites étudiés. Les résultats obtenus

ont permis de calculer les superficies des baies à ces

différentes dates. Une carte présenta le modèle

numérique du terrain (MNT) a été réalisée

par ce même logiciel par l'intermédiaire de son extension 3D

Analyst.

Le logiciel Adobe illustrator a été utilisé

pour la mise à jour des cartes. 2-Mesure de la dynamique du plan

d'eau

Elle concerne les opérations de géotraitements

sur une ou plusieurs bases de données. Ces traitements ont pour but de

rechercher des informations pour produire de nouvelles données. Les

calculs statistiques effectués ont porté sur les superficies. Ces

taux permettent de cerner l'évolution des baies à

différentes dates.

Le taux d'évolution global permet d'estimer

l'accroissement global des superficies des baies entre 1955-2010. Il s'obtient

par la formule suivante :

22

(SP2 - SP1) * 100

Tx =

SP1

Tx : taux d'évolution global , SP1 : superficie

à la date 1 , SP2 : superficie à la date 2.

Si Tx est positif, il traduit une extension de la baie. Si Tx

est négatif, cela exprime un recul de la baie.

A partir des superficies perdues, nous avons calculé le

rythme de comblement annuel des baies. Nous avons utilisé une

règle de trois.

RCA : rythme de comblement annuel , SP : superficie perdue

entre D2 et D1 , D1 : la date 1 , D2 : la date 2

D2-D1 SP

1 AN RCA

Cette méthodologie a été utilisée

pour apprécier la régression du plan d'eau des baies de Cocody et

du Banco et pour décrire la végétation recouvrant ces

baies.

23

CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE GEOGRAPHIQUE

I-LES TRAITS PHYSIQUES DU CHAMP D'ETUDE

1-La géologie

La Côte d'Ivoire est formée de deux unités

de surfaces très inégales : un socle ancien qui couvre 97,5 % du

pays et un bassin sédimentaire secondaire et tertiaire qui forme une

mince frange littorale 2.5%. Le socle appartient au vieux bouclier

précambrien de l'Afrique de l'ouest. Les études

géochronologiques ont permis de distinguer un Archéen daté

de 3 000 à 2 300 millions d'années correspondant au cycle

orogénique dit Libérien et un Protérozoïque

inférieur et moyen ou Birrimien s.l. daté de 2 300 à 1 500

millions d'années et correspondant au cycle orogénique dit

éburnéen. Les formations libériennes affleurent dans

l'ouest du pays ; le Birrimien, lui, occupe la presque totalité du

territoire. Le bassin sédimentaire côtier, d'une superficie de 8

000 km2, ne représente que 2,5 % du territoire. Il se

présente sous la forme d'un croissant allongé qui épouse

un rentrant du golfe de Guinée, de part et d'autre d'Abidjan. Recouvrant

une zone de schistes et de granites éburnéens, il est

traversé d'Ouest en Est par une faille très importante qui a

reçu le nom « d'accident majeur de Côte d'ivoire ».

Cette faille sépare deux zones bien distinctes : au nord, une zone

où la couverture très faible atteint rarement 300 m

d'épaisseur ; au sud, un bassin profond dont le socle à la

verticale de la côte atteint 4 à 5 000 m de profondeur. Au nord de

l'accident, les sédiments, très peu épais, appartiennent

au Mio-pliocène continental. Au sud de l'accident, les parties profondes

ne sont connues que par des forages. L'histoire géologique du bassin

débute par le dépôt sur le socle antécambrien d'une

série continentale représentant la base du Crétacé

ou même le Jurassique supérieur et se termine par le

dépôt des formations plioquaternaires (Spengler et Delteil,

1966).

2 - La topographie et la géomorphologie

Au Nord des lagunes, s'étendent les formations

tabulaires argilo-sableuses du continental terminal, désignées

sous le nom de Hauts-plateaux, dont quelques rares témoins sont

conservés dans les îles.

Cet accident divise le bassin sédimentaire en deux

parties, un compartiment nord où le socle est peu profond (1.70 m. sous

Abidjan) et un compartiment sud dont la subsidence est certaine jusqu'au

Miocène au moins.

Le rejet de la faille majeure atteint 3 500 m vers Abidjan.

Cet accident n'est pas unique et il s'agit en fait d'un ensemble de

compartiments séparés par des failles de direction Nord-Sud.

24

Ces compartiments ont pu jouer de façon

indépendante au cours des âges (Spengler et Delteil, 1966).

Du point de vue géomorphologique, le continental

terminal constitue au Nord des lagunes, de hauts plateaux dont l'altitude varie

de 40 à 100 m. Entaillés par des vallées profondes, ces

plateaux sont limités par une véritable falaise sur la côte

nord des lagunes (fig. 1). (Spengler et Delteil 1966)

Figure 1 : Carte des altitudes du pourtour des baies de Cocody et

du Banco

3-Le climat et la végétation

La zone d'Abidjan appartient au domaine climatique

guinéen caractérisé par deux saisons des pluies, une

grande centrée sur juin et une petite plus courte, centrée sur

octobre. Ces saisons sont séparées par des épisodes non

pluvieux. La pluviométrie annuelle comprise entre 1 500 et 2 500 mm/an

(YAO Brou 2008) varie le long du littoral de la Côte d'Ivoire. La moyenne

annuelle de la température est de 26°C. Le déficit hydrique

est de l'ordre de 250 mm à 400 mm et l'évapotranspiration est de

1200 mm à 1300 mm (Bilé Eugène 2005). L'humidité

relative est constante toute l'année avec une moyenne de 80 à 85

%. Ce climat est

25

favorable au développement de la forêt dense

sempervirente de type équatorial (ADJANOHOUN, 1965 ; ADJANOHOUN et

GUILLAUMET, 1971).

4-La pédologie

Les sols sont essentiellement des sols ferralitiques fortement

désaturés. Ce sont des sols remaniés et appauvris issus de

la sédimentation de la plate-forme éburnéenne au

quaternaire, au tertiaire et au secondaire. Cette sédimentation est

faite de sédiments côtiers tout le long du littoral et de

sédiments argileux et sableux au nord des lagunes, avec des ilots de

grés ferrugineux et de graviers à certains endroits (Bilé

Eugène 2005). Des conditions édaphiques particulières

permettent le développement de formations hydromorphes (forêt

marécageuse et mangrove), respectivement dans les dépressions

humides, le bord des lagunes saumâtres ou des savanes littorales incluses

sur les cordons marins holocènes. Ces éléments naturels

favorisent l'altération des roches et l'élaboration des sols. La

masse des précipitations ne donnent lieu qu'à un

écoulement assez faible (ROUGERIE, 1960).

II-LES TRAITS HUMAINS DU CHAMP D'ETUDE 1-Le peuplement et la

population

La population d'Abidjan était estimée à

5.6 millions en 2010. Cette population est composite du fait du

caractère particulier de la ville d'Abidjan, capitale économique,

coeur de l'appareil politique et administratif de la Côte d'Ivoire qui a

attiré de nombreuses populations nationales et étrangères.

Cette migration a occasionné un peuplement rapide de la région,

qui initialement est la zone d'accueil des Ebrié et des Akyé

(Akan lagunaires) arrivés de l'actuel Ghana aux 17 siècles pour

s'établir dans cette région sur les bords de la lagune.

Aujourd'hui, l'on rencontre dans cette région toutes les ethnies de la

Côte d'Ivoire et toutes les nationalités étrangères

vivantes dans le pays.

Les Ebrié tout comme les Akyé, ont pu conserver

certains de leurs villages : Locodjoro, M'Badon, Agban, Anono,

Blokosso...(Ebrié) et Akeikoi, Agbékoi, Andokoi... (Akyé)

où ils pratiquent et observent encore les règles et leurs

coutumes sous le strict respect des lois et des règlements de la

République. Ces populations restent les maîtres des terres que

l'Etat reconnait aux communautés villageoises.

2-Les activités économiques

Les Ebrié ont une tradition de pêcheurs mais ils

pratiquent l'agriculture tout comme les Akyé et les populations

allochtones. Les techniques culturales sont traditionnelles :

26

Cultures itinérantes sur brulis avec des techniques

rudimentaires (manioc, banane plantain, cultures maraichères...) et des

cultures commerciales (Palmier à huile, cocoteraie, café,

cacao...) s'étendent sur plusieurs superficies. Outre l'agriculture et

la pêche, les autres activités économiques sont celles des

secteurs industriels, portuaires, commerciales et des services. Abidjan abrite

l'essentiel de l'appareil productif.

III-PRESENTATION DES SITES D'ETUDE

1-Le système lagunaire Ebrié

Les sites étudiés appartiennent au

système lagunaire Ebrié. Ce système forme un espace de

contact original entre l'océan et le continent, dont l'image est

indissociable aujourd'hui de celle du littoral de Côte d'Ivoire. Il

occupe en effet toute la partie orientale du pays, sur une distance de

près 300 km d'Est en Ouest et une surface de 1200 km2 et plus

de 1500 km de rivages (fig. 2).

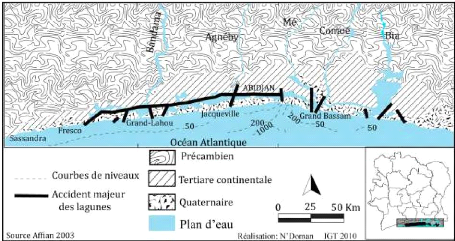

Figure 2 : L'ensemble lagunaire ivoirien et son contexte

géologique

Cet ensemble s'est formé à la faveur d'une

succession de dépressions lagunaires guidées par une structure

tectonique dont la faille des lagunes est l'accident majeur, à la fois

par sa disposition Est-Ouest et son rejet de 3 500 m par endroits (Tastet et

Guiral, 1994). Les eaux lagunaires sont séparées du golfe de

Guinée par un ensemble de cordons dunaires récents formés

à l'holocène, il y a moins de 10 000 ans. Cet ensemble lagunaire

est principalement

27

alimenté en eaux continentales par les fleuves du

Bandama dans sa partie Ouest et du Comoé dans sa partie Est.

L'ensemble associe plusieurs lagunes remarquables, toutes en

communications. Le canal d'Assagny relie la lagune de Grand Lahou (210

km2) ouverte à l'océan par l'embouchure du Bandama et

la lagune Ebrié (523km2), qui elle-même est ouverte aux

eaux marines par le canal de Vridi. Dans cette partie, la lagune Ebrié

est reliée par un canal naturel aux lagunes Aghien-Potou (43

km2), puis par le Comoé et le canal d'Assinie à la

lagune Aby et son prolongement aux lagunes Tendo et Ehy (425 km2).

Elles sont alimentées par le Bia et ouverte à l'océan

à Assinie Mafia. (Patrick Pottier et al 2008).

La lagune Ébrié possède de nombreuses

baies plus fréquentes sur sa rive nord que sur sa rive sud (VARLET,

1971). Elles représentent près du cinquième de la surface

du plan d'eau, soit 99 km2 sur 523 km2. Elles sont moins

importantes dans le tiers central du système lagunaire.

La zone urbaine lagunaire est limitée à l'Est

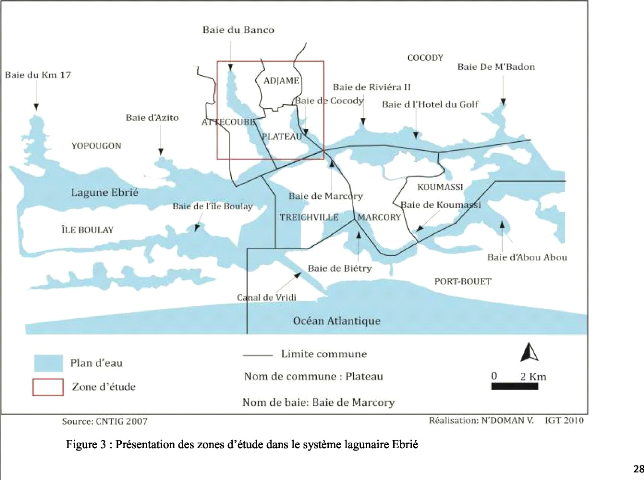

par la baie de Bingerville et à l'Ouest par la baie

d'Adiopodoumé. Mais les baies qui attirent notre attention sont celles

du Banco et de Cocody situées au coeur d'Abidjan (fig.3). Ces baies par

leurs positions figurent parmi celles qui présentent le plus d'atteintes

physiques.

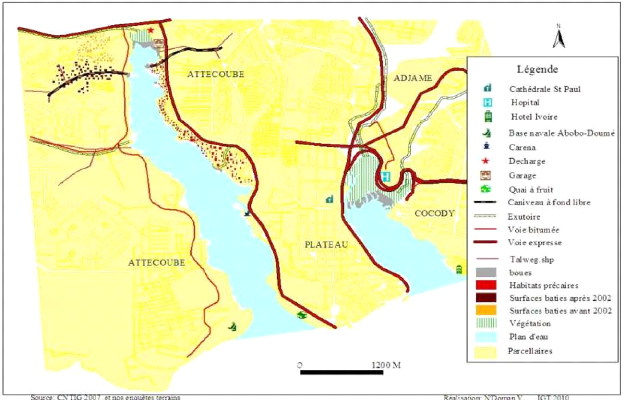

2-La baie de Cocody

Située entre les communes de Cocody et du Plateau, la

baie de Cocody a pour coordonnées géographiques 5°20 de

latitude Nord et -4°01 de longitude Ouest. Elle est aussi limitée

au nord par la commune d'Adjamé, à l'Ouest par celle de Cocody et

à l'Est par la commune du Plateau.

3-La baie du Banco

La baie de banco a pour coordonnées

géographiques 5°21 de latitude Nord et -4°02 de longitude

Ouest. Elle est limitée par la commune d'Attécoubé sur sa

berge Nord -Ouest et la commune du Plateau au Sud-Ouest. Elle est aussi

limitée sur sa berge Est par la commune d'Attécoubé. Elle

est bordée par de nombreux quartiers tels que Bolibana, Mossikro, et le

village de Locodjro.

Après avoir présenté nos zones

d'étude, la seconde partie se propose dans une étude descriptive,

de mettre en évidence l'évolution du plan d'eau des baies de

Cocody et du Banco et d'étudier les principales caractéristiques

de la végétation.

Rdlisa414,ri; N'DOMAN Y InT 201 a

Source: C[ T[G 2007

28

A

Plan d'eau

0 2 Km

Limite commune Nom de commune Plateau

None de haie; Baie de Marcory

Baie du Banco

COCODY

Baie De Isr arion

Baie du Km 17

Baie de Riviera []

Cocodyi Baie d 1.1-Eotel du Golf

Bale d'Azito

YOPOUGON

Lag-tine Ebrié

Este de l'i[e Iiou];iy

P'

TI,E BOULAYdie

illakriapipir

vommisr---Tar

Baie d'Abou Abou

PORT (c)GUET

Océan Atlantique

Figure 3 : Présentation des zones d'étude dans le

système lagunaire Ebrié

29

PARTIE II : ETUDE LA BAIE DE

COCODY ET DE LA BAIE DU

BANCO

30

CHAPITRE I : LA ZONE PERILAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY ET DE LA

BAIE DU BANCO

Afin d'étudier la configuration topographique des

berges de la baie de Cocody et de la baie du Banco, nous avons effectué

des levés topographiques sur chacune des berges de ces baies.

I-LES CARACTERISTIQUES MORPHOMETRIQUES DE LA BAIE DE COCODY ET

DE LA BAIE DU BANCO

1-Analyse topographique des berges de la baie de Cocody

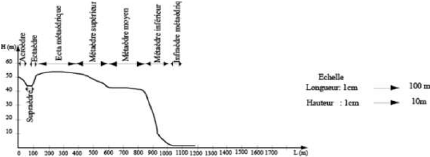

1-1-Morphométrie de la berge Ouest

Le levé topographique de la berge Est de la baie de

Cocody dont les résultats sont contenus dans l'annexe 2, nous a permis

de réaliser le profil suivant (fig. 4) et l'interprétation qui en

découle dans le tableau ci-dessous (tableau 2). La séquence

étudiée a une longueur de 270 m avec une dénivelée

de 17.99 m et une pente faible de 6.66% (tableau 2 et fig. 4). Elle se

subdivise en 7 facettes composées d'un infraèdre, d'un

métaèdre inférieure, d'un métaèdre moyen,

d'un métaèdre supérieur, d'un ectaèdre,

ectasupraèdre et d'un supraèdre (tableau 2).

H(m)

Source : Nos enquêtes terrain 2010

Figure 4 : Profil topographique de la berge Ouest de la baie de

Cocody

Les résultats issus de l'analyse des facettes

topographiques sont contenus dans le tableau 2

31

Tableau 2 : Tableau morphométrique de la

toposéquence de la berge Ouest baie de Cocody

|

Facettes

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Infraèdre

|

Métaèdre inférieur

|

Métaèdre moyen

|

Métaèdre supérieur

|

Ectaèdre

|

Ecta- supraèdre

|

Supraèdre

|

|

Caractéristiques

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Développement (m)

|

60

|

130

|

24

|

18

|

22

|

8

|

8

|

|

Pente (%)

|

1

|

3.15

|

4.2

|

36.58

|

13.3

|

18.8

|

12.5

|

|

Dénivélée

|

0.4

|

4.1

|

1

|

6.58

|

2.92

|

1.5

|

1.49

|

|

Extension

|

14.8

|

45.94

|

8.88

|

6.66

|

8.14

|

2.96

|

2.96

|

|

Dynamique

|

Accumulative

|

Accumulative

|

Accumulative

|

Concave

|

Rectiligne

|

Rectiligne

|

Rectiligne

|

Source : Nos enquêtes terrain 2010

a- Le sommet Le sommet est composé d'une seule partie,

-Le supraèdre : Avec une pente moyenne de 12.5 %, il

s'étend sur 8m avec une dénivellation de 1.49 m. La pente est

évaluée à 12.5% pour une extension de 2.96%. Ayant une

forme rectiligne et inclinée sous l'effet de l'érosion, il porte

les stigmates de l'implantation humaine tels que les gravats et des

détritus d'origines végétales.

b- Le versant

Le versant s'étend sur 54 m et se subdivise en 3

parties : un ectasupraèdre, un éctaèdre et le

métaèdre supérieur.

-L'ectasupraèdre : Il s'étend sur 8 m avec une

dénivelée de 1.5 m. Sa pente est évaluée à

18.8% et son extension est de 2.96%. Il est peu abrupt avec une forme

rectiligne. On trouve aussi à sa surface des débris

végétaux et est recouvert d'une végétation

herbacée.

-L'éctaèdre : Il s'étend sur 22 m avec

une pente de 13.3% pour une dénivelée de 2.92 m et une extension

de 8.14%. C'est la zone de contact entre la végétation

herbacée et la partie défrichée. Elle a une surface

rectiligne et inclinée.

-Le métaèdre supérieur se

développe sur 24 m avec une dénivellation de 6.58 m pour une

pente de 36.58%, il a une extension de 6.66%. C'est la partie inclinée

et la pente la plus

élevée de notre toposéquence. Sa surface a

été totalement défrichée et sa forme est

convexe.

32

c- Le bas-fond

Le bas-fond est la partie la plus longue de notre

toposéquence avec une longueur de 172m. Elle se subdivise en 3 parties

dont :

- Le métaèdre moyen : Il se développe sur

24m avec une dénivelée de 1 m, la pente quant à elle est

évaluée à 4.2% et son extension est de 8.88%. C'est une

surface légèrement inclinée qui se situe au bas de la

pente et présentant une forme concave. Cette partie a été

également défrichée.

-Le métaèdre inférieur avec une

dénivelée de 4.1m, sa pente est évaluée à

3.15% et s'étend sur 20% de notre toposéquence. C'est un milieu

plus ou moins monotone présentant une surface ondulée à

cause des cultures maraichères. Il abrite des végétaux

recolonisant les finages déjà exploités.

-L'infraèdre s'étend sur 40 m avec une

dénivellation de 0.4 m, la pente est évaluée à 1%

et s'étend sur 14.8% de notre toposéquence. C'est un milieu

mouvant car elle est le milieu d'accumulation des produits de l'érosion.

C'est le siège des cultures maraichères mais au contact de la

lagune, la végétation d'herbacée devient plus compacte et

plus dense.

Pour une meilleure mise en évidence des formes

topographiques qui entourent les baies, nous avons réalisé des

profils topographiques à l'aide d'une carte topographique.

1-2-Morphométrie de la berge Est

La séquence étudiée a une orientation

NO-SE et s'étend sur 1420 m, de la commune du Plateau à la baie

de Cocody. La coupe transversale est rectiligne et discontinue (fig.5). Sur

cette coupe, on distingue un plateau composé de 6 facettes ; un talus

composé de 2 facettes et une plaine composée d'une facette

(tableau 3).

.

33

Source : Nos enquêtes terrain 2010

Figure 5 : Profil topographique de la berge Est de la baie de

Cocody

Les résultats issus de l'analyse des facettes

topographiques sont contenus dans le tableau 3.

Tableau 3 : Tableau morphométrique du pourtour Est de la

baie de Cocody

|

Facettes

Caractéristiques

|

Supraèdre Ecta

supraèdre

|

Ectaèdre

|

Ectaèdre-

métaèdrique

|

Métaèdre supérieur

|

Métaèdre Métaèdre

moyen inférieur

|

Métaèdre- infraédrique

|

Infraèdre

|

|

Développement

(m)

|

160

|

100

|

80

|

160 80 130

|

320

|

30

|

320

|

|

Pente (%)

|

1.88

|

4

|

2.5

|

7.15

|

0

|

6.15

|

8.13

|

3.33

|

0

|

|

Dénivelé (m)

|

3

|

4

|

8

|

12

|

0

|

8

|

26

|

1

|

0

|

|

Extension (%)

|

11.42

|

7.04

|

5.63

|

25.42

|

5.63

|

9.15

|

22.54

|

2.11

|

22.54

|

|

Dynamique

|

Rectiligne

|

Rectiligne

|

Concave

|

Rectiligne

|

Rectiligne

|

convexe

|

Rectiligne

|

concave

|

Rectiligne

|

Source : Nos enquêtes terrain 2010

a- Le sommet

Le sommet est essentiellement composé du

supraèdre.

-Le supraèdre : Avec une pente faible de 1.88%, il

s'étend sur 160 m avec une dénivelée de 3 m pour une

extension de 11.42%. Il a une forme rectiligne et légèrement

inclinée.

b- 34

Le versant Le versant s'étend sur 770 m et peut être

divisé en 6 parties

-L'ectasupraèdre s'étend sur 100m avec une

dénivelée de 4m. Sa pente est évaluée à 4%

et son extension est de 7.04%. Il a une forme rectiligne.

-L'éctaèdre s'étend sur 80 m, sa

dénivelée est de 2 m avec une pente 2.5%. Son extension est de

5.64 %. Il a une forme concave qui constitue un replat.

-L'ectaèdre métaèdrique : Son

développement est de 160 m, sa dénivelée est de 12 m pour

une pente de 7.5%. Son extension est de 11.42% et le versant a une forme

rectiligne et inclinée.

-Le métaèdre supérieur s'étend sur 80

m. Sa pente et sa dénivelée sont respectivement égale

à 0. Et son extension est de 5.63% et il a une forme rectiligne.

-Le métaèdre moyen se développe sur 130 m

avec une pente de 6.15% et une dénivelée 8 m. Il s'étend

sur 9.15% et a une forme convexe.

-Le métaèdre inférieur avec une

dénivelée de 26 m pour une pente évaluée à

8%, s'étend sur 22.54% de notre coupe. Il a une forme rectiligne et

inclinée.

c- Le bas-fond Le bas-fond s'étend sur 350 m et est

divisé en trois parties.

-L'infraèdre métaèdrique se développe

sur 30 m avec une pente de 3.33%, sa dénivelée est estimée

à 1 m pour une extension de 2.11%. Il a une forme recto-concave et est

traversée par une voie expresse.

-L'infraèdre se développe sur 320 m pour une pente

et une dénivelée nulle. Il correspond à 22.54% de la coupe

topographique. Il a une forme rectiligne.

2-Analyse topographique des berges de la baie du Banco 2-1-

Morphométrie de la berge Ouest

La coupe transversale est rectiligne et descend progressivement

vers la baie du Banco (fig. 6). Sur cette coupe, on distingue un plateau

composé de 6 facettes, un talus composé d'une facette et une

plaine composée d'une facette.

35

Source : Nos enquêtes terrain 2010

Figure 6 : Profil topographique de la berge Ouest de la baie du

Banco

Les résultats issus de l'analyse des facettes

topographiques sont contenus dans le tableau 4. Tableau 4 : Tableau

morphométrique du pourtour Ouest de la baie de Banco

|

Facettes

Caractéristiques

|

Acroèdre

|

Supraèdre

|

Ectaèdre

|

Ectaèdre-

métaèdrique

|

Métaèdre supérieur

|

Métaèdre Métaèdre

moyen inférieur

|

Métaèdre-infraédrique

|

|

Développement

(m)

|

50

|

50

|

30 300

|

190

|

200

|

130

|

150

|

|

Pente (%)

|

12.5

|

0

|

26.66

|

0.33

|

5.26

|

0.5

|

24.61

|

6

|

|

Dénivélée

|

6

|

0

|

8

|

1

|

10

|

1

|

32

|

9

|

|

Extension

|

4.2

|

4.2

|

2.5

|

25.42

|

16.9

|

16.9

|

11.01

|

12.71

|

|

Dynamique

|

Convexe

|

Rectiligne

|

Rectiligne

|

convexe

|

Recto-

concave

|

Rectiligne

|

Rectiligne

|

concave

|

Source : Nos enquêtes terrain 2010

a- Le sommet

Le sommet peut être subdivisé en trois parties dont

un acroèdre, un supraèdre, et un éctaèdre.

-L'acroèdre : Partie supérieure du sommet, il se

développe sur 50 m avec une pente faible de 12.5%. Sa

dénivelée est de 6m pour une extension de 4,2%; il a une forme

convexe : c'est versant d'un vallon

36

-Le supraèdre s'étend sur 50 m avec une

dénivelé, une pente est évaluée à 0 et son

extension est de 4.2%. Il a une forme rectiligne. C'est le fond de la

vallée.

-L'éctaèdre s'étend sur 30 m sa

dénivelée est de 8 m avec une pente moyenne 26.66%, son extension

est de 2.5%. Il a une forme rectiligne légèrement

inclinée.

-L'ectaèdre métaèdrique : Son

développement est de 300m, sa dénivelée est de1 m pour une

pente presque nulle de 0.33%, son extension est de 25.42 % et il a une forme

rectiligne et faiblement inclinée.

b- Le versant

Le versant est subdivisé en trois parties que sont le

métaèdre supérieur, le métaèdre moyen et le

métaèdre inférieur.

-Le métaèdre supérieur s'étend sur

190 m, sa pente est évaluée à 5.26% et sa

dénivelée est égale à 10 m, son extension est de

16.1%. Il a une forme rectiligne et inclinée.

-Le métaèdre moyen se développe sur 200 m

avec une pente presque nulle est de 0.5% et une dénivelée 1 m et

s'étend sur 16.9%. Il a une forme rectiligne.

-Le métaèdre inférieur avec une

dénivelée de 32 m, sa pente est évaluée à

24.61% et s'étend sur 11.01% de notre coupe. Il a une forme rectiligne

et fortement inclinée qui peut être décrite comme une

corniche.

c- Le bas-fond

Le bas-fond est composé de deux parties que sont

l'infraèdre métaèdrique et l'infraèdre.

-L'infraèdre métaèdrique se développe

sur 100 m avec une pente de 4%, sa dénivelée est estimée 4

m pour une extension de 5.88%. Il a une forme recto-concave et est

traversée par une voie expresse.

-L'infraèdre se développe sur 200m pour une pente

et une dénivelée nulle. Il correspond à 11.76% de la coupe

topographique et a une forme rectiligne.

37

2-2-Morphométrie de la berge Est

La coupe transversale est rectiligne et présente des

ondulations par endroit (fig. 7). Elle descend progressivement vers la baie du

Banco. Sur cette coupe, on distingue un plateau composé de 6 facettes,

un talus composé d'une facette et une plaine composée d'une

facette.

Source : Nos enquêtes terrain 2010

Figure 7 : Profil topographique de la berge Est de la baie du

Banco

Les résultats issus de l'analyse des facettes

topographiques sont contenus dans le tableau 5. Tableau 5 : Tableau

morphométrique du pourtour Est de la baie de Banco

Source : Nos enquêtes terrain 2010

a- Le sommet

Le sommet qu'on peut subdiviser en six parties, s'étend

sur 530 m.

-L'acroèdre supérieur : Avec une pente de 6%, il se

développe sur 100 m. Sa dénivelée est de 6m pour une

extension de 5.3%; il a une forme rectiligne.

38

-L'acroèdre moyen s'étend sur 100 m avec une

dénivelée de 4m et une pente est évaluée à

4% et son extension est de 9.4%. Il a une forme convexe.

-L'acroèdre inférieur s'étend sur 90 m. Sa

dénivelée est de 2 m avec une pente moyenne 1.88%, son extension

est de 8.8%. Il a une forme concave.

-Le supraèdre : Son développement est de 110m, la

dénivelée et la pente sont nulles. Son extension est de 7.64 % et

il a une forme rectiligne : c'est un replat.

-L'ectaèdre s'étend sur 50 m avec une pente de 4%,

sa dénivelée est 2 m pour une extension 10%. Il a une forme

rectiligne.

-L'ectaèdre métaèdrique se développe

sur 80 m, la pente et la dénivelée sont égales à 0.

Il a une forme rectiligne.

b- Le versant

Le versant a une longueur de 393 m et est divisé en 3

parties.

-Le métaèdre supérieur s'étend sur

50 m, sa pente est évaluée à 4% et sa

dénivelée est égale à 3 m, son extension est de

7.64% et il a une forme rectiligne et inclinée.

-Le métaèdre moyen se développe sur 300 m

avec une pente est de 1% et une dénivelée presque nulle 0.3 m. Il

s'étend sur 17.64% et il a une forme recto-convexe.

-Le métaèdre inférieur : avec une

dénivelée de 43 m sa pente est évaluée à

13.43% et s'étend sur 18.88% de notre coupe. Il a une forme rectiligne

et fortement inclinée qui peut être décrite comme une

corniche.

c- Le bas-fond

Le bas-fond comprend 2 parties et s'étend sur 400m

-L'infraèdre métaèdrique se développe

sur 50 m avec une pente de 6%, sa dénivelée est estimée 4

m pour une extension de 7.64%. Il a une forme recto-concave et est

traversée par une voie expresse.

-L'infraèdre se développe sur 350 m pour une pente

et une dénivelée nulle, correspond à 20.58% de la coupe

topographique. Il a une forme rectiligne.

39

Conclusion

D'une manière générale, la morphologie du

relief est moins élevée aux alentours de la baie de Cocody et est

plus marquée sur les berges de la baie du Banco. Ces baies sont

bordées de pentes raides sur ses côtes Est et Ouest sauf au

contact du chenal d'eaux usées de la baie de Cocody et à

l'embouchure de la rivière Banco. Mais, ces falaises mortes ont

été ramollies lors des différents travaux

d'aménagement de l'espace urbain. Aujourd'hui, ces escarpements sont

plus marqués sur la berge Est de la baie de Cocody et sur la berge Ouest

au Banco. On observe des ruptures de pente avec des dénivellations

oscillant entre 10 et 40 mètres.

.

CHAPITRE II-CARACTERISTIQUES DU PLAN D'EAU DES BAIES

DE

COCODY ET DU BANCO

Pour mieux appréhender l'état des baies de Cocody

et du Banco, une étude diachronique a été

réalisée sur ces baies.

I-L'ETAT DU PLAN D'EAU DE LA BAIE DE COCODY ENTRE 1955-2010

1-Séquences physionomiques du plan d'eau

1-1-La baie de Cocody en 1955

La figure ci-dessous montre l'état du plan d'eau de la

baie de Cocody en 1955 (fig. 8). A l'origine, cette baie était

bordée par une forêt de type équatorial. En 1955, elle

avait une superficie de 178.1 ha. Elle s'étendait sur 2.53 km de long

pour 911 mètres de large.

PLATEAU

ADJAME

COCODY

Source : Anoh, Kangah 2008 Réalisation N'Doman IGT 2010

40

Figure 8 : Le plan d'eau de la baie de Cocody en 1955

COCODY

PLATEAU

1-2-La baie de Cocody en 2010

L'interprétation ci-dessous montre l'état du

plan d'eau de la baie de Cocody le 28 janvier 2010 (fig 9). Aujourd'hui, elle

est presque arrivée au niveau du stade FHB avec des dépôts

de vases qui affleurent par endroits. On remarque aussi une extension de la

surface du café de Rome vers la tête de la baie. Les mesures

faites sur la surface du plan d'eau indiquent que le plan d'eau occupe une

superficie de 110.5 ha. Elle a une longueur de 1.7 Km pour une largeur de 847

m.

ADJAME

Source : Google earth 2010 Réalisation N'Doman IGT 2010

41

Figure 9 : Le plan d'eau de la baie de Cocody en 2010

42

2-La dynamique du comblement de 1955-2010

Le résultat de la superposition des photos satellites

de 1955-2010 (fig 10) et les chiffres du tableau permettent d'apprécier

le rythme de retrait des eaux de la baie de Cocody entre 1955-2010 (tableau 8).

On constate que le plan d'eau de la baie de Cocody a reculé et la berge

Ouest est plus ensablée que celle de l'Est.

Entre 1955 et 2010, la superficie du plan d'eau est

passée de 178.1 ha à 110.5 ha. Sur cette période, la baie

de Cocody a perdu 67.6 ha de sa superficie soit 37.95% de la superficie de

départ. Son plan d'eau a aussi reculé de 830 m sur sa longueur et

64 m de sa largeur. On remarque que la superficie du plan d'eau de la baie de

Cocody est en constante régression. On estime que la baie de Cocody perd

1.23 ha de sa superficie par année soit 0.69%. A ce rythme de

comblement, la baie de Cocody aura perdu la moitié de son plan d'eau en

2029 et aura disparu vers l'An 2101. Ainsi, depuis 1955, la terre continue de

gagner des surfaces sur la lagune. Les espaces libérés par l'eau

sont disposées en lambeaux et sont aujourd'hui perceptibles depuis le

Café de Rome jusqu'au stade Félix Houphouët Boigny.

Au vue de ces chiffres, nous pouvons affirmer que la baie de

Cocody s'ensable. Et ce phénomène est plus perceptible ces

dernières années. La baie de Cocody se colmate à un rythme

relativement rapide.

Après avoir observé ce phénomène sur

la baie de Cocody, qu'en est-il pour la baie du Banco ?

Tableau 6 : Evolution de la superficie de la baie de Cocody entre

1955-2010 (en hectares)

|

Années

|

Superficie

de la

baie 1955

en (ha)

|

Superficie

de la

baie 2010

en (ha)

|

Superficie

perdues entre

1955-2010 en

(ha)

|

TEG (%)

entre 1955-2010

|

RCA

(ha)

|

|

Cocody

|

178.1

|

110.5

|

67.6

|

-37.95

|

1.23

|

Source : Nos enquêtes terrain 2010

ADJAME

COCODY

PLATEAU

Source : Anoh, Kangah 2008, google earth 2010 Réalisation

N'Doman IGT 2010

43

Figure 10 : Colmatage du plan d'eau de la baie de Cocody entre

1955-2010

44

II-L' ETAT DU PLAN D'EAU DE LA BAIE DU BANCO ENTRE 1955-2010 1-

Séquence physionomique du plan d'eau

1-1-La baie du Banco en 1955

La figure ci-dessous présente l'interprétation

(fig 11) et l'étendue de la baie du Banco en 1955. A cette date, elle

s'étendait sur 390.7 ha et était bordée d'une forêt

tropicale. Elle s'étendait sur 5.35 Km de long pour 1.13 Km de large.

|

ATTECOUBE

ATTECOUBE

PLATEAU

|

Source : Anoh, Kangah 2008 Réalisation N'Doman IGT 2010

Figure 11 : Le plan d'eau de la baie de Cocody en 1955

45

1-2-La baie du Banco en 2010

La figure ci-dessous montre l'état du plan d'eau de la

baie du Banco le 28 janvier 2010 (fig 12). Les berges de cette baie sont

soumises à une forte pression anthropique. Elle mesure 4.92 km de long

et 965 m de large.

ATTECOUBE

PLATEAU

ATTECOUBE

Source : Google earth 2010 Réalisation N'Doman IGT 2010

Figure 12 : Le plan d'eau de la baie de Cocody en 2010

46

2-La dynamique du comblement entre 1955 et 2010

Le résultat de la superposition des photos satellites

de 1955-2010 (fig 13) et les chiffres du tableau permettent d'apprécier

le rythme de retrait des eaux de la baie du Banco entre 1955-2010 (tableau 7).

On constate que le plan d'eau de la baie du banco recule et que l'engraissement

gagne les deux berges.

Entre 1955 et 2010, la superficie du plan d'eau est

passée de 390.7 ha à 287.5 ha. Sur cette période, la baie

du banco a perdu 103.2 ha de sa superficie de 1955, soit une régression

globale de 26.41%. Son plan d'eau a aussi reculé 430 m sur sa longueur

et 170 m de sa largeur. On estime que la baie du Banco perd 1.87 ha de sa

superficie par année soit 0.48%. Au vue de ces chiffres, nous pouvons

affirmer que la baie du Banco s'ensable à un rythme relativement

important. En effet, la baie du Banco aura perdu la moitié de son plan

d'eau soit 195.35 ha en 2061 et aura disparu vers l'An 2165. Ainsi entre

1955-2010, la terre continue de manière constante de gagner des surfaces

sur la lagune. Les espaces libérés par l'eau sont

disposées en lambeaux et sont aujourd'hui perceptibles aux

débouchés des canaux d'évacuation et le long des quartiers

et des villages qui bordent cette baie.

Tableau 7 : Evolution de la superficie de la baie du Banco entre

1955-2010 (en hectares)

|

Superficie

de la

|

Superficies de la baie

|

Superficies

perdues entre

|

TEG (%)

|

|

|

Années

|

baie 1955

|

(ha) en

|

1955 -2010 en

|

1955-2010

|

RCA en (ha)

|

|

en (ha)

|

2010

|

(ha)

|

|

|

|

Banco

|

390.7

|

287.5

|

103.2

|

-26.41

|

1.87

|

Source : Nos enquêtes terrain 2010

ATTECOUBE PLATEAU

ATTECOUBE

47

Figure 13 : Colmatage du plan d'eau de la baie du Banco entre

1955-2010

48

Conclusion

Si l'on tient compte du TEG de la baie de Cocody de -37.95% et

de -26.41% pour la baie du Banco, nous pouvons affirmer que la baie de Cocody

et celle du Banco s'ensablent à un rythme relativement important. Mais

ce phénomène est plus perceptible sur la baie de Cocody. Au vue

de la variation négative du plan d'eau, on peut affirmer que la baie de

Cocody s'ensable plus rapidement même si la baie du Banco a plus perdu en

superficie que celle de Cocody sur cette période. Ce fait peut

être imputé à la rivière Banco qui charrie les

sédiments vers la baie.

L'ensablement de ces baies a libéré beaucoup

d'espace provoquant la naissance de nouveaux milieux. L'accroissement de ces

groupements de végétations est lié au degré

d'hydromorphie de ce milieu.

CHAPITRE III : LES MILIEUX DES BAIES DE COCODY ET DU

BANCO

I-LES MILIEUX DE LA ZONE PERILAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY ET

LEUR ORGANISATION

La végétation qui s'est développée

sur la partie comblée de la Baie de Cocody est composé dans son

ensemble d'herbacé. Elle est pauvre en arbres et on note la

présence d'ilots bananiers par endroit (photo 1).

|

La végétation essentiellement composée

d'herbacée s'est développée dans ce

marécage

|

49

Photo 1 : Vue partielle de la baie de Cocody (cliché :

N'Doman V.2010)

1- Forêt dégradée sur sol sablo argileux du

géon 1 et 2 1-1-Description du géon 1

Le géon 1 se trouve au sommet de la falaise (photo 2). Il

se compose d'une variété de végétaux (annexe 2). On

note une strate arbustive et une strate herbacée.

50

Photo 2 : Géon 1 baie de Cocody (cliché :

N'Doman V.2010)

Le premier géon se compose de bananiers par endroits et

d'arbustes. La strate herbacée est constituée d'herbes, de

chromolaina (Sékou Touré) et d'herbacées rampantes

à forte densité. On note la présence de termitière

grise (photo 3).

51

Photo 3 : Termitière grise (cliché : N'Doman

V.2010)

Au sommet de la falaise, le sol peut être

subdivisé en 6 strates.

La première strate est épaisse de 3cm. On

distingue une mince couche de grains de quartz enrobés d'une pellicule

humifère, sous une végétation d'herbacée touffue,

avec des débris organiques et plastiques ; on passe très

rapidement à l'horizon suivant.

La seconde strate qui s'étend sur 10cm est

composé d'un horizon brun plus ou moins foncé, et humifère

suivant l'état de dégradation de la végétation

naturelle ; très sablo-argileux, a structure particulaire ; les

radicelles très denses n'arrivent même pas à empêcher

le sable de couler dans la fosse. Les grains de quartz très grossiers

sont assez peu liés par les matières organiques composées

de débris organiques et plastiques.

La troisième couche argilo-sableuse qui a une couleur

brune s'étend sur 17 cm. Cette couleur est influencée par de la

matière organique. Elle comporte un système racinaire dense et

porte des traces de débris plastiques.

Sur 30cm, on trouve un horizon ocre présentant des

faces géométriques lors des prélèvements fait

l'aide à de l'herminette. Elle est caractérisée par

l'absence de racinaire du système.

La dernière strate s'étend sur 40 cm. C'est un

horizon qui a une couleur rouge. Et comme la précédente, se

caractérise par l'absence de racinaire du système.

1-2-Description du géon 2

Photo 4 : Géon 2 baie de Cocody (cliché :

N'Doman V.2010)

Le géon 2 est un milieu ouvert dominé par

l'aréophyse à plus de 85% (photo 4). Il porte les stigmates de

l'implantation humaine (annexe 3). Car la plupart des prophyses ont

été plantés par l'homme et le récent

défrichement permet d'affirmer que l'homme y mène une

activité intense (photo 5).

|

Ces résidus montrent l'intensité des

activités humaines sur les berges de la baie de Cocody.

|

52

Photo 5 : Litière incomplètement carbonisée

et des néophytions en arrière-plan (cliché : N'Doman

V.2010)

53

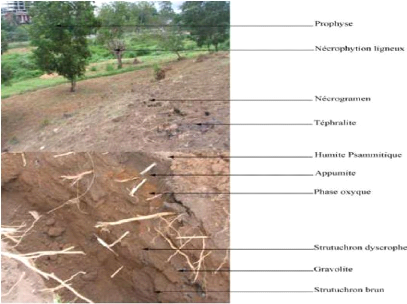

Le sol de ce versant peut être divisé en 4

strates. Ce sont l'humite psammitique, l'appumite, le structuchron dyscrophe,

et le structuchon brun. On peut y trouver des cailloux de grès

ferrugineux (diamètre de 5 à 15 cm). La présence d'oxyde

de ferralitique peut être associée à la dalle de fer

trouvée un peu plus bas.

2-végétation buissonnante sur sol sableux

géon 3 et 4

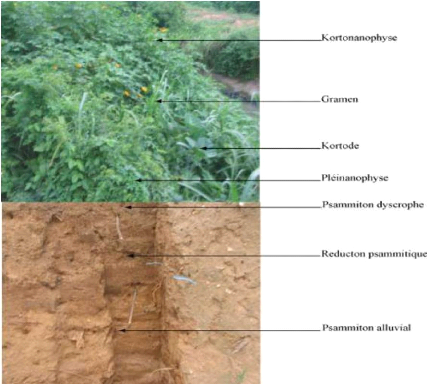

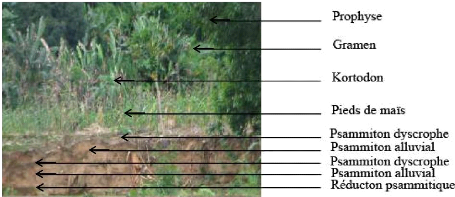

2-1-Description du géon 3

Ce géon (Photo 6) se singularise par une

végétation buissonnante essentiellement dominée par les

nanophytions et les pénéphytions et les gramens (annexe 4).

Photo 6 : Géon 3 baie de Cocody (cliché :

N'Doman V.2010)

C'est un milieu en reconstitution car il correspond à

une jachère. Cette fosse a une profondeur de 115 cm. La présence

de psammiton éluvial (photo7) montre que ce milieu est milieu mouvant

c'est-à-dire un milieu en perpétuel renouvellement. Aussi, cet

horizon présente une

couleur ocre -grise témoignant de la faible teneur de la

matière organique. Au contact de la nappe, on a une couleur grise

foncé à texture limoneuse : la mélanumite.

|

L'eau apparait après la découverte de la

mélanumite

|

54

Photo 7 : Fosse du géon 3 baie de Cocody

(cliché : N'Doman V.2010)

2-2-Description du géon 4

Photo 8 : Géon 4 baie de Cocody (cliché :

N'Doman V.2010)

Cet ensemble est essentiellement composé des pieds de

maïs (photo 8), de bananiers, de gramens, d'une végétation

buissonnante. Mais la surface est surtout utilisée pour les cultures

maraîchères (photo 9). Ces espaces mis en valeur sont des milieux

riches car le retrait de l'eau favorise des dépôts

d'éléments nutritifs permettant le développement des

cultures (annexe 5). Ici, le sol ne présente aucune cohérence. Le

passage d'une strate à l'autre ne

présente aucune trace d'évolution

pédogénétique. En effet, les différents horizons

correspondent aux dépôts sédimentaires engendrés par

l'érosion.

|

Des cultures maraichères sont cultivées sur les

surfaces gagnées par la terre.

|

55

Photo 9 : Cultures maraîchères et gramens en avant

plan et prophyse et kortodon en arrière-plan (cliché :

N'Doman V.2010)

II-LES MILIEUX DE LA ZONE LAGUNAIRE DE LA BAIE DE COCODY 1-Les

groupements de végétaux sur sables

Ce géon correspond au levé de berge. Cet

ensemble est essentiellement composé de deux strates : une strate

arborescente représentant moins de 1% de ce paysage. Ce sont des

prophyses monoïdes dans la plupart des cas. Et une strate herbeuse,

composée de gramons pouvant atteindre une hauteur de 1.2m et des

pénéphytions (photo 10). Ces deux groupements de

végétaux représentent 80 à 90% de cette

végétation.

Son sol est identique à celui du géon 3 à

la différence qu'ici l'eau se trouve à environ 40 cm de

profondeur.

|

La surface comblée est un cadre favorable au

développement des gramens et les pénéphytions

|

56

Photo 10 : Géon 5 baie de Cocody (cliché :

N'Doman V.2010)

2-La végétation sur sol hydromorphe

Au niveau de ce géon (photo 11), le recouvrement

herbacé est très vaste et couvre la majeure partie de la surface.

Certains gramens atteignent 1.5m de hauteur sur la berge Est. C'est une

végétation ouverte unistratifiée dont le recouvrement

s'intensifie lorsqu'on se rapproche du plan d'eau. Cependant, on note la

présence de nombreux lots de Kortodons (bananiers) et de kortode