|

_

Année : 2018

|

|

N° d'ordre...............

|

MEMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de master Recherche

Domaine : Sciences de

l'éducation

Option : Didactique des disciplines et

évaluation

Spécialité :Didactique de

l'Education Physique et Sportive

Présente et soutenu publiquement

Par

MOUKOUMBI MABIKA Ghislain Aymard

Titulaire du Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education

Physique et Sportive

Octobre 2004

TITRE :

Effets de L'ALTERNANCE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET

SPORTIVES SUR L'ESTIME DE SOI ET LE PLAISIR EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

DANS LES LYCEES DU CONGO : CAS DES ELEVES DE LA PREMIERE

SCIENTIFIQUE.

Directeur de Mémoire

Aristide EWAMELA,Maître des

Conférences, Université Marien NGOUABI, République du

Congo

JURY :

Président : Gertrude NDEKO,

Professeur Titulaire, Université Marien NGOUABI, République du

Congo

Examinateur : Paul MIAMBOULA,

Maître des conférences, Université Marien NGOUABI,

République du Congo

Rapporteur : Aristide EWAMELA,

Maître des Conférences,Université Marien NGOUABI,

République du Congo

DEDICACE

A

- mon père Alphonse MOUKOUMBI YOBA ;

- ma mère Agnès MOUTSATSI ;

- mon épouse Alida Naicha MOUNKASSA MOUEME ;

- mes enfants, MOUKOUMBI KHEÏLA Louisan, Ephraïm,

Ludhe, et Gloire ;

- mes soeurs ; frères; Oncles et Tantes...

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier premièrement, le

Professeur Aristide EWAMELA pour avoir accepté de diriger ce travail.

Les conseils, le soutien, l'attention, la patience et surtout la grande

disponibilité dont il a fait preuve m'ont permis de réaliser ce

travail dans les meilleures conditions.

Toute ma reconnaissance au Professeur Samuel MAWETE, pour ses

sages conseils etses orientations.

Mes sincères remerciements s'adressent également

aux Professeurs et Docteurs intervenants de la Chaires UNESCO, pour les

encadrements, leurs conseils et leurs encouragements.

Mes remerciements s'adressent également aux membres du

jury, Madame Gertrude NDEKO, Professeur Titulaire et à Monsieur Paul

MIAMBOULA, Maitre des Conférences à l'Université Marien,

pour la disponibilité et surtout leurs judicieux conseils, qui ont

contribué à alimenter ma réflexion.

J'exprime ma profonde gratitude au Dr Hubert César

M'VIRI, Messieurs Floriant KOULENGANA, Eric MOUKOUYOU, Simplice MOUANDA

MAYOUKOU, Michel BAZABA KAYILOU, pour leurs aide et pour avoir impacter ce

travail et pour leurs multiples contributions tout au long de cette

étude;

Merci aux élèves et personnel du lycée

d'excellence de Mbounda de Dolisie et du lycée de la

Réconciliation de MFILOU qui ont participé à cette

étude.

Toute ma gratitude à Monsieur Serge Wilfrid MBOUMA,

Directeur de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), à

mes collègues de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports et

à mes collègues de promotion à la chaire UNESCO pour leurs

soutiens et encouragements.

Enfin, toute ma gratitude à toutes celles et tous ceux

qui m'ont apporté de près ou de loin leur soutien multiforme et

toutes formes de prières positive.

SOMMAIRE

|

Introduction

|

..............................................................................

|

1

|

|

Partie 1 :

|

Cadre

théorique...........................................................

|

7

|

|

Chapitre I :

|

Champ conceptuel, théories et

références.............................

|

7

|

|

Chapitre II :

|

Revue de la littérature ou état de la

question..........................

|

30

|

|

Partie II :

|

Cadre

Opératoire.........................................................

|

36

|

|

Chapitre III :

|

Méthodologie..............................................................

|

36

|

|

Chapitre IV :

|

Présentation, Analyse et Interprétation des

Résultats...............

|

41

|

|

Conclusion.........................................................................................

|

61

|

|

Références..........................................................................................

|

63

|

|

Table des Matières

..............................................................................

|

69

|

|

Annexes.............................................................................................

|

72

|

LISTE DES ABREVIATIONS

|

ACP :

|

Analyse en Composante Principale

|

|

|

APS :

|

Activité Physique et Sportive

|

|

|

APSA :

|

Activité Physique, Sportive et Artistique

|

|

|

CDS :

|

Concept de soi

|

|

|

CFA :

|

Communauté financière africaine

|

|

|

EPS :

|

Education Physique et Sportive

|

|

|

GE :

|

Groupe Expérimental

|

|

|

GT :

|

Groupe Témoin

|

|

|

PACE:

|

Physical Activity Enjoyment Scale

|

|

|

PE:

|

Professeur d'Ecole

|

|

|

STAPS :

|

Sciences et Techniques des Activités Physiqueset

Sportives

|

|

|

UNESCO :

|

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et

la Culture

|

|

LISTE DES TABLEAUX

|

Tableau IV.1 :

|

Description de l'alternance et du plaisir ressenti par les

sujets GE et GT au cours des cycles de gymnastique, de volleyball et de saut en

longueur sous forme de moyenne et écart type (  #177;) ; #177;) ;

|

............42

|

|

Tableau IV.2 :

|

Estime de soi générale, valeur physique,

condition physique, endurance et compétence sportive des filles et

garçons GE et GT sous forme de moyenne et écart type (  #177;) ; #177;) ;

|

............43

|

|

Tableau IV. 3 :

|

Corrélations entre l'alternance des formes d'APS, les

valeurs de l'estime de soi des filles GE et GT et le plaisir ressenti par

elles au cours des cycles d'EPS ;

|

............44

|

|

Tableau IV.4 :

|

Corrélations entre l'alternance des formes d'APS, les

valeurs de l'estime de soi des filles GE et GT et le plaisir ressenti par

elles au cours des cycles d'EPS ;

|

............45

|

|

Tableau IV.5 :

|

Corrélations entre l'alternance des formes d'APS, les

valeurs de l'estime de soi des filles et garçons GE et GT et le

plaisir ressenti par eux durant les cycles d'EPS.

|

............46

|

LISTE DES FIGURES

|

Figure1 :

|

Les sources du plaisir en EPS

|

.........................................21

|

|

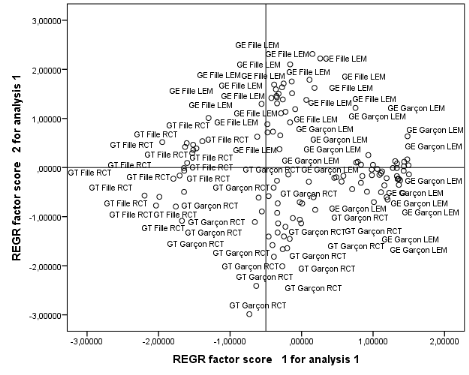

Figure 2 :

|

Répartition des variables en deux facteurs

|

...........................................47

|

INTRODUCTION

- Contexte

L'école est le lieu privilégié

où le jeune et l'adolescent peuvent acquérir la culture du

goût à l'effort et de la prise en charge de leur bien-être.

A l'ère du « tout, tout de suite », de la vitesse, de la

performance immédiate, l'effort n'est pas une valeur en vogue. Il a

été rapporté à cet effet que dans notre

société de loisirs, il n'est pas toujours facile de transmettre

à nos jeunes le sens du travail, la capacité à

s'élever, le goût de l'effort (Delignières et Méard,

2000, p.77-90).Comme le dit le vieil adage « Mens sana in corporesano

» ou « être en forme par l'activité physique pour

être performant dans la vie » semble très

négligé si l'on regarde l'évolution du style de vie

contemporain.

A l'école il y a un sens donné au

processus d'enseignement/apprentissage pour améliorer la conduite

motrice de l'élève. Il est généralement

établit à ce propos que pour favoriser les apprentissages des

élèves, il faut prendre en compte les élèves

réguliers, leurs motifs d'agir et le sens qu'ils donnent à leurs

actions dans les activités scolaires (Delignières et Garsault,

1995, chap 4). L'idée selon laquelle « l'enfant apprend en se

confrontant à des problèmes qui ont du sens pour lui »

semble aujourd'hui partagée (Amade-Escot et Marsenach, 1995).

Par ailleurs, pour organiser les conditions

d'apprentissage des élèves, il convient de se demander non

seulement comment les élèves apprennent, mais aussi pourquoi ils

apprennent. En EPS, il s'agit ainsi de questionner la nature de

l'activité adaptative des élèves, en se centrant non plus

sur « les aspects immédiatement observables des actions » mais

sur les motifs d'agir des élèves qui donnent du sens à

leur conduite (Amade et Marsenach, 1995).

L'Education Physique et Sportive consistant en

l'enseignement d'exercices physiques et corporels et de certaines disciplines

sportives dans le cadre des institutions scolaires et universitaires est la

seule discipline qui intègre la dimension corporelle du sujet qui

privilégie cette entrée dans l'action (Caumel, 2000) et

développe des compétences spécifiques dans le domaine

personnel des Activités Physiques et Sportives (A.P.S.) (Famose et

Guerin 2002).

L'Education Physique et Sportive axée sur les

contenus d'apprentissage moteur, nécessite l'instauration d'un climat de

confiance et de respect réciproque dans les rapports entre

élèves et élèves / professeur. Ainsi, travailler en

groupe est source de motivation dans la mesure où le groupe par sa

dynamique, permet à chaque membre de s'exprimer sans peine et ni

frustration. Le travail moteur par groupe nécessite une organisation de

la classe. L'organisation de la classe d'EPS est étroitement liée

à un regroupement institutionnalisé d'élèves en

fonction de différents paramètres. On peut citer entre autres le

niveau scolaire, l'âge, etc.), ce qui explique le caractère rigide

de la classe. Cette rigidité de la classe est tributaire de

l'hétérogénéité qui pose aux professeurs

d'importants problèmes au plan de l'enseignement (Seners, 1993). Un

groupement s'effectue selon le critère décisif d'un groupe pour

atteindre le but commun (Sherif, 1969, pp.157-172) qui est loin d'être

systématiquement présent dans la classe ou même dans les

divers regroupements auxquels procède l'enseignant. En effet, tout acte

qui consiste, pour l'enseignant, à rassembler géographiquement

des élèves, ne peut être assimilé à la

formation d'un groupe et encore moins d'une équipe.

Les groupements favorisent la socialisation des

élèves. Deux chercheurs Meard et Bertone cité par Leca

(2009) ont en effet rapporté que le groupe dans tout milieu

éducatif constitue le mode de fonctionnement idéal pour toute

acquisition de savoir. A cela, s'est posé le problème du «

groupe » dans les Activités Physiques Sportives et Artistiques

(APSA) par exemple, de sa nature, et de sa constitution, qui pourrait permettre

d'optimiser les apprentissages.

Face à cela, Parlebas (1981) a

énoncé huit groupes/familles d' APSA, notamment : les

Activités Physiques de Pleine Nature (marche, vélo, ...), les

Activités Physiques Athlétiques (courses, sauts, lancers) , les

Activités Physiques Artistiques (danse, art du cirque, ...), les

Activités Physiques Aquatiques (Natation, Kanoe Kayak, Water-polo, ...),

les Activités Physiques Gymniques (Gymnastique au sol, Gymnastique

aérobic, ...), les Activités Physiques d'opposition combat (judo,

lutte, boxe, ...), les Activités Physiques d'opposition duelle (Tennis,

Badminton, ...), les Activités Physiques d'opposition et de

coopération (Baskatball, Football, Handball, Volley-ball, Rugby,...).

Tenant compte de la diversité culturelle, des prescriptions de la charte

internationale de l'UNESCO pour des jeux et sports traditionnels

prévenant l'hégémonie sportive, Ewamela et coll.

(2013 ; p.145-150) ont identifié chez les Ngalas du Congo :

une activité de combat (MPONGO), trois activités artistiques

(EKONGO, IMBONGA et NDZANGO), une activité d'opposition duelle

(MAMPAKA), une activité collective (EKIENGA). Ces auteurs ont

également identifié la logique interne de chacune des

activités sus-citées.

Les formes de groupements doivent être

alternées dans un projet pédagogique d'EPS pour des raisons

éducatives, pédagogiques (apprentissage moteur). Le projet

pédagogique s'inscrit dans la planification qui consiste à

établir un besoin, puis déterminer le meilleur moyen possible de

la satisfaire, ceci dans un cadre stratégique d'identifier et de

déterminer quels en seront les principes de mise en oeuvre (Pradere et

Tricot, 2012). La planification obéit à la logique verticale

(répondre aux exigences de la noosphère dans l'élaboration

du plan d'activités physique enseignables dans un établissement

scolaire) et la logique horizontale (élaborer le projet disciplinaire en

tenant compte des différentes ressources, de la relation entre les

objectifs, les situations d'apprentissages, les unités

d'apprentissage).

Cette logique horizontale de la planification des APSA de

façon alternative en EPS associée à la

transversalité de compétences suscite le développement des

qualités de force (Entsiro et coll., 2016 ; p.44-52) et imprime le

dynamisme de la motivation. Le principal facteur sous-tendant l'adhésion

prolongée à une pratique est le sentiment de plaisir que cette

APS procure aux individus. Il y a là un enjeu important, notamment au

regard des objectifs de préparation à la vie d'adulte

récemment affichés en EPS» (Delignières et Perez,

1998, p7-18). Pour des fins d'apprentissage, l'enseignant d'EPS intervient

constamment sur les éléments de la situation vécue par le

sujet, et a donc le pouvoir de susciter, ou de ne pas susciter, le plaisir

ressenti par les élèves participant à la leçon

qu'il a conduit. Par ailleurs, l'alternance des regroupements est susceptible

d'améliorer l'estime de soi et d'atténuer l'émotion. En

considération de ce qui précède, une attention

particulière mérite d'être soutenue vers l'alternance des

APS sur l'estime de soi et le plaisir en EPS ressenti par les

lycéens.

- Problématique

En éducation physique et sportive (EPS),

« le plaisir constitue un état émotionnel

agréable, une réponse affective positive vis-à-vis de la

pratique sportive. Cet état émotionnel est la résultante

de multiples affectes, déterminés par divers

éléments de la situation vécue par le sujet. C'est

grâce au plaisir pris, aux efforts consentis, aux progrès

réalisés que les jeunes en formation comprennent les

bénéfices d'une participation à une activité

physique régulière tout au long de la vie. Le plaisir est la

résultante de l'alternance (Leca, 2009). En EPS, l'alternance est

effective dans la planification des APS et celle des situations

d'apprentissage. En effet, le projet pédagogique d'EPS constitue un plan

cohérent et transversal d'Activités Physiques et Sportives

faisant l'objet d'une mise en oeuvre dans une période scolaire en vue

d'atteindre les finalités de cette discipline, entre autres : la

gestion de la vie physique, l'éducation à la santé,

à la sécurité, à la citoyenneté, à la

responsabilité, à l'autonomie, à l'environnement, au

développement durable, au développement organique foncier et

moteur (Ewamela, 2005 ; p.14-15). Entsiro et coll. (2016 ; p.52), ont

rapporté que le développement des habiletés motrices au

cours d'un continuum d'apprentissage est lié au projet

pédagogique transversal. Ces auteurs ont précisé qu'un

projet pédagogique transversal est caractérisé par les

critères de conception, notamment : les installations sportives

scolaires, le matériel didactique, la logique intra et inter APS et du

principe de la transversalité des acquis en EPS. Ils ont ajouté

que la pratique alternée des APS implique le développement, la

fixation et le réinvestissement d'une habileté motrice tout au

long du continuum d'apprentissage.

Cependant, l'EPS est une discipline de faible valeur

sociale en milieu scolaire congolais. Cela est le reflet de l'organisation du

secondaire deuxième degré avec des séries qui sont

caractérisées par des matières spécifiques aux

coefficients plus élevés comparativement aux matières de

développement des compétences méthodologiques et sociales.

Il convient également de signaler les représentations sociales

des métiers en laissant pour compte le secteur de l'activité

physique bien qu'il soit indispensable au bien-être social. Cette faible

valeur sociale est renforcée par les projets pédagogiques qui ne

sont constitués que des disciplines athlétiques et de la

gymnastique dans les deux cycles du secondaire (Entsiro, 2018, p.82-103 ;

Mviri, 2018 ; p.118-119). Cela constitue une monotonie des APS

susceptibles d'induire un manque de plaisir chez les lycéens congolais

et suscite une interrogation à travers la question de recherche que nous

nous sommes posée.

- Question de recherche

La question de recherche est la suivante :

L'alternance des formes d'APS influe-t-elle sur l'estime de soi et le plaisir

en Education Physique et Sportive chez les lycéens Congolais?

- Hypothèse de recherche

Pour répondre à la préoccupation

sus énumérée, nous avons formulé l'hypothèse

suivante : L'alternance des formes d'APS induirait une amélioration

de l'estime de soi et du plaisir en Education Physique et sportive chez les

lycéens Congolais.

- Démarche méthodologique

Cette étude expérimentale s'adresse aux

élèves de la première scientifique du lycée

d'excellence de MBOUNDA (Dolisie) et à ceux du lycée de la

réconciliation de Mfilou (Brazzaville). Les deux cent trente et un (231)

participants ont été sélectionnés parmi les

élèves de deux établissements publics d'enseignement

général de deux grandes villes du Congo Brazzaville. Un

échantillon des élèves dans chaque lycée sera

tiré d'une manière non probabiliste. Deux groupes seront

formés à savoir : le groupe expérimental

constitué des élèves du lycée d'excellence de

MBOUNDA et un groupe témoin comprenant les élèves du

lycée de la réconciliation de Brazzaville. Nous soumettrons

à cet effet trois types de questionnaires afin de mesurer l'estime de

soi, le plaisir dans la pratique des APS et enfin l'évaluation sur

l'alternance des disciplines en éducation physique. Ces questionnaires

seront adressés aux deux groupes d'élèves de

l'étude (groupe expérimental et groupe témoin). Une

analyse statistique sera effectuée pour vérifier

l'hypothèse de recherche.

Outre la question de recherche, l'hypothèse et la

démarche méthodologie adoptées, il convient de

présenter les objectifs de l'étude.

- Objectifs de l'étude

Par la réalisation de la présente étude,

les objectifs spécifiques suivants ont été

fixés:

- évaluer l'estime de soi des élèves au

cours des activités physiques et sportives ;

- évaluer le plaisir pendant un projet

pédagogique requérant les regroupements en fonction des

APS ;

- identifier l'influence de l'alternance des APS sur les

élèves en Education Physique et Sportive.

- Intérêt du sujet

L'intérêt de cette étude est

d'amener les acteurs de l'EPS à prendre conscience de l'importance de

l'alternance des formes d'APS sur l'estime de soi et de susciter le plaisir des

élèves en Education Physique et Sportive. Elle se propose donc

une compréhension des conditions favorables d'améliorer les

performances dans le domaine des activités physiques et sportives.

Spécifiquement, elle vise à établir l'efficacité de

la planification pédagogique et de la programmation des activités

physiques et sportives en EPS.

- Délimitation du sujet

Cette étude explore les concepts (estime de

soi, plaisir en EPS et l'alternance des formes des APS) afin de permettre aux

enseignants à s'investir d'avantage en alternant les moyens de l'EPS

pour des raisons éducatives, par nécessité

pédagogique et motivationnel des apprenants dans le domaine des sciences

de l'éducation tenant compte du contexte de la pratique des

activités physiques et sportives dans les lycées du Congo. En

effet, elle se contentera principalement d'évaluer l'estime de soi et le

plaisir qu'éprouvent les élèves dans l'alternance de forme

de groupement des APS en éducation physique et sportive. Pour cela, elle

se limitera à étudier la possibilité d'inciter

l'enseignant d'EPS de prendre conscience sur l'importance de l'alternance des

Activités Physiques et Sportives dans le choix des tâches et

activités en EPS.

- Annonce des parties et chapitres

Après avoir indiqué la question de recherche,

l'hypothèse, et les objectifs de recherche et le cadre théorique

dans lequel s'inscrira ce travail, nous subdiviserons le document en deux

parties principales :

- la première partie situera le cadre théorique

de notre recherche : elle se proposera de revisiter la littérature

afférente sur l'alternance, l'estime de soi et le plaisir en EPS, et se

consacrera également aux travaux ayant exploré la question y

afférente dans les formes de groupement des activités physiques

et sportives d'une part, sur l'estime de soi et le plaisir qu'éprouvent

les apprenants dans la pratique des activités d'autre part ;

- la deuxième partie exposera notre démarche

méthodologique.

L'étude par sa mise en regard des apports, des

contributions aux différents objectifs poursuivis et la pertinence des

résultats obtenus ouvrira des applications pratiques en EPS. Elle

débouchera sur les perspectives de recherche et les suggestions

susceptibles d'améliorer la pratique de l'APS en EPS dans nos

lycées.

PARTIE I : Cadre Théorique

Chapitre I : Champ conceptuel et théories de

références

La présente étude est amorcée par

la clarification de trois concepts, à savoir : l'estime de soi, le

plaisir et le concept de l'alternance des APS sont des aspects primordiaux dans

la scolarité d'un apprenant, et donc un axe intéressant pour

notre recherche. Elle se focalise sur ces trois notions dans notre travail, en

faisant le lien avec l'éducation physique et sportive.

I.I.Définition des concepts

I.I.1. L'Estime de Soi

La vie humaine varie en fonction de l'estimation de la

valeur socio-affective autodéterminée de l'individu. Ainsi, si le

concept de soi est avant tout descriptif, l'estime de soi est principalement

affective. Coopersmith (1994) la définit comme «

l'évaluation que l'individu fait et qu'il entretient habituellement :

elle exprime une attitude d'approbation ou de désapprobation et indique

le degré selon lequel il se croît lui-même capable,

important, en pleine réussite et digne. En bref, l'estime de soi est un

jugement personnel de mérite qui s'exprime dans les attitudes que

l'individu véhicule vers les autres par des communications verbales et

par d'autres comportements expressifs ». Cette définition fait

référence à une image de soi-même plus ou moins

positive selon les différentes descriptions que l'individu

élabore à son égard.

La distinction entre le concept de soi (CDS) et

l'estime de soi a longtemps fait débat. Toutefois, il semble,

aujourd'hui, qu'une large majorité des chercheurs s'accordent sur les

différences qui existent entre ces deux construits. Les perceptions de

soi sont des jugements de nature évaluative concernant les

capacités et aptitudes que l'individu possède dans

différents domaines du CDS (« je suis un bon élève

», « j'ai de bonnes notes en français ») alors que

l'estime de soi est une évaluation affective de soi-même qui est

de manière générale plus globale et qui renvoie à

la manière dont les individus se sentent vis-à-vis

d'eux-mêmes (je suis malheureux de n'être pas meilleur

athlète) (Boleda et coll., 2004). Shavelson et coll. (1982 ;

p.3-17) ont fait remarquer que l'estime de soi est un composant global du CDS

qui apparaît au sommet du modèle hiérarchique. Ce composant

est spécialement prévu pour refléter des perceptions de

soi larges et générales qui ne sont pas attachées à

des domaines particuliers. Ce construit global au sommet de la

hiérarchie peut être inféré sur la base de

réponses à une échelle d'estime de soi relativement

unidimensionnelle et globale comme l'instrument proposé par (Shevlin et

coll., 1995 ; p.707-710) ou des échelles d'estime de soi qui font

partie de la plupart des instruments du concept de soi multidimensionnel

(Guérin et coll, 2004, pp 26 ; 19-38).

L'estime de soi est donc une variable globale, relative

à un niveau supérieur dans la hiérarchie du concept de soi

que ne le sont l'efficacité personnelle et le concept de soi. Puisque

la même personne peut avoir un concept de soi positif dans un domaine

(scolaire) et un concept de soi négatif dans un autre (social), une

mesure globale unique de l'estime de soi ne peut décrire de

manière adéquate le concept de soi dans différents

domaines. Ainsi, l'estime de soi a été critiquée comme

diminuant le pouvoir explicatif sur le comportement ; certains chercheurs

soutiennent même que l'estime de soi n'est pas un construit

particulièrement utile (Guérin et coll, 2001) et soulignent

l'intérêt d'utiliser des composants spécifiques du CDS plus

appropriés à un contexte (Harter, 1990 pp87-116). Sur cette base,

plusieurs théoriciens ont noté que les croyances sur soi

académique constituent une source d'influence potentiellement plus forte

sur la réussite à l'école que les croyances sur soi plus

générales comme l'estime de soi (Guérin, et coll, 2004, pp

19-38).

I.1.1. Définition originelle de l'estime de soi

et son évolution

Le concept de l'estime de soi, souvent assimilé

à l'amour-propre et au narcissisme, avait pris une connotation

péjorative puisque constamment associé à la vanité

et à la culpabilité. L'estime de soi est le regard que l'on porte

sur soi, la façon dont on se perçoit ou dont on s'évalue.

Elle est donc basée sur un sentiment vis-à-vis de soi-même

: je m'aime plus ou moins, je me vois et me traite alors en conséquence.

Notre amour propre dépend principalement de la façon dont nous

avons été aimés et estimés étant enfants.

Larivey (2002) a présenté l'estime de soi comme le

résultat d'une auto-évaluation, d'un baromètre

révélant dans quelle mesure nous vivons en concordance avec nos

valeurs. L'estime de soi représente donc combien je me considère

valable. Autrement dit, l'estime de soi est un sentiment qui met en valeur

l'ensemble de nos traits physiques, mentaux et spirituels, constituant la

personnalité. Celui-ci peut changer avec le temps, car vers l'âge

de cinq ou six ans, l'enfant commence à avoir une notion de comment les

autres le perçoivent. Il est essentiel de préserver une bonne

estime de soi, puisqu'elle a tendance à se constituer comme un

symptôme répété dans beaucoup de problèmes

comportementaux. C'est ainsi que certains psychologues décrivent

l'estime de soi comme la fonction de l'organisme qui permet l'autoprotection et

l'épanouissement personnel, le manque d'estime de soi faisant du tort

à la santé, aux relations sociales et à la

productivité.

Mais l'intérêt porté par les

scientifiques sur l'estime de soi ne date pas d'aujourd'hui. Ce concept fut

défini et analysé par Battle (1991) en terme anglais de «

self-estim » (estime de soi) en le mettant au coeur de la personne pour

ainsi relever qu'il s'agit du rapport entre les réussites et les

aspirations, entre les résultats et les échecs des tâches

à accomplir. Il décrit l'estime de soi comme la « conscience

de la valeur du moi » qui s'explique d'après un autre rapport : le

soi réel / le soi idéal. Plus le rapport est

équilibré, plus l'individu s'oriente vers une estime de soi

favorable. Donc l'estime de soi pourrait découler de plusieurs

paramètres : en obtenant des réussites, en limitant les exigences

ou en harmonisant le rapport entre les deux.

En 1902, Cooley l'a décrit quant à lui

comme une construction sociale : l'estime de soi est définie socialement

et serait façonnée par un ensemble d'interactions de l'individu

(les pensées, le jugement, les actes, etc.). D'après lui c'est le

regard des autres qui permettra à l'individu de comprendre ce que les

autres pensent de lui, tel un miroir, partie intégrante de la perception

de soi.

En 1943, Maslow a identifié en l'estime de soi un

besoin fondamental intégré dans sa pyramide. Il en ressort

là aussi un élément clé : on ne peut pas se lancer

dans un projet de vie sans répondre au préalable au besoin

d'estime de soi.

En 1995, Martinot propose une autre définition de

l'estime de soi : « Ensemble des éléments qui nous

définissent, composé des attitudes, des croyances et des

sentiments que les individus ont d'eux-mêmes ». Cette

définition s'oriente davantage sur le sujet, tout en considérant

l'aspect sociétal qui ressort des attitudes. Selon Laporte (1997),

l'estime de soi renvoie à la valeur que l'on s'attribue soi-même

dans les multiples sphères de notre vie et à notre sentiment de

dignité : digne d'être aimé, de réussir, de

grandir...etc. André (2005, pp26-30) définit l'estime de soi

comme un élément essentiel de la personnalité,

située au carrefour des trois composantes fondamentales du Soi :

comportementale, cognitive et émotionnelle. Elle comprend des aspects

comportementaux (en influençant nos capacités à passer

à l'acte et en se nourrissant de nos succès) et cognitifs (elle

est étroitement liée au regard que nous portons sur

nous-mêmes). Enfin, selon lui, l'estime de soi reste pour une grande

partie de l'ordre de l'affectif du fait qu'elle dépend de notre humeur,

qu'elle influence de manière importante en retour.

En résumé l'estime de soi est un concept

étendu et relativement difficile à définir, cependant nous

pouvons dire à l'heure actuelle que l'estime de soi résulte d'une

construction psychique ainsi que d'une activité cognitive et sociale.

Son élaboration s'exerce tout au long de la vie de l'individu.

I.1.2. Comment se construit l'estime de

soi

Si l'objectif éducatif est d'augmenter l'estime

de soi des élèves, une compréhension claire des processus

qui la détermine est indispensable. D'où l'importance capitale

d'avoir une théorie qui identifie clairement ses déterminants et

ces implications potentielles.

I.1.2.1. Le développement de l'estime de soi

Le lien corps et esprit s'inscrit dans une approche

biologique dans la mesure où la personne dispose d'un héritage de

caractère légués à lui par des parents et est

capable de modifier son appréciation globale, ses dimensions physiques

(force, vitesse, endurance, capacité compétitive, ...). Selon

Battle (1993) et Roy et coll. pp813-820 (1995), l'estime de soi subit

dès la naissance, une influence biologique de par sa composante

génétique. Steffenhagen et coll. (1990) abondent dans le

même sens en disant que « l'humain est essentiellement un organisme

biologique (soi physique) avec certains besoins. Ces besoins se

complètent à travers des relations sociales ».

L'estime de soi se développe donc graduellement

au fur et à mesure qu'une personne atteint sa maturité et

interagit avec les autres (Battle, 1993). Cet auteur a notifié qu'une

perception individuelle du soi se développe graduellement et devient

plus différenciée quand il/elle atteint une maturité et

qu'il/elle interagit avec d'autres personnes signifiantes. Cependant, l'estime

de soi se stabilise vers le milieu de l'adolescence. En effet, l'estime de soi

réfère à la perception qu'un individu possède de sa

propre valeur. La perception de sa propre valeur, lorsqu'elle établit,

tend à être relativement stable et résistante aux

changements Battle (op. cit.).

L'estime de soi subit à la fois une influence

génétique et sociale. En fait, le développement de

l'estime de soi représente une expérience subjective. Elle

devient l'expression de l'assurance avec laquelle un individu croit en ses

capacités de réussite, en sa valeur sociale et personnelle, qui

se traduit aussi bien verbalement que par des comportements significatifs. Une

personne adopte donc une attitude positive ou négative envers

elle-même et cette attitude se construit dans différents domaines

d'activité: vie familiale, sociale et professionnelle et par la

perception générale de soi (Coopersmith, 1994).

L.1.2.2. Développement de l'estime de soi chez

l'enfant

La construction de l'estime de soi chez l'enfant prend

corps dans l'imaginaire des parents avant qu'il naisse. L'enfant est

fantasmé, des qualités lui sont attribuées et on

l'insère dans les nouveaux projets de la famille. Les aspirations ainsi

portées sur le bébé créent les premiers enjeux

interactionnels, base de l'élaboration de l'estime de soi. L'impact de

la qualité des relations mère-enfant est alors très

important induit un attachement précoce entre les deux qui influence

pendant longtemps l'estime de soi de l'enfant. La théorie de

l'attachement de Bowlby (1982) expose la construction d'un modèle

intérieur au cours des premiers liens sociaux que le bébé

fonde avec sa mère, son père ou toute autre personne suffisamment

proche de lui. Le nourrisson s'imprègne des caractéristiques de

son milieu et les intègre. Le début de sa vie psychique est ainsi

organisé d'après ce modèle interne grâce auquel il

peut traiter les informations et y répondre. Les travaux de Cassidy,

pp58 (1988) confirment ce lien étroit entre la qualité de

l'attachement précoce à la mère et l'estime de soi de

l'enfant.

Le regard des parents renvoie une image à

l'enfant qu'il va petit à petit intégrer en lui, en se

constituant une image plus ou moins bonne. C'est à partir de 8 ans que

l'enfant apprend progressivement à se baser sur les résultats de

ses propres actions (Perlow, 1992, pp106). Les recherches démontrent

que les premières relations que le bébé, puis le jeune

enfant entretient avec son entourage influencent cette élaboration de

l'estime de soi. Il faut cependant un acte gratuit au départ, une

portion d'estime accordée à l'enfant sans qu'il fasse quoi que ce

soit pour le mériter (Goumaz, 1991). Cet amour inconditionnel dès

le commencement de la vie de l'enfant pose les bases de sa future estime de

soi. A son tour, Winnicott (1969) met l'accent sur l'impact de la

qualité des interactions mère-enfant sur cette construction. Un

développement sain serait favorisé par l'action d'une mère

« suffisamment bonne », répondant rapidement et de

façon adaptée aux besoins de l'enfant.

De son côté, Harter (1999, pp87-116)

insiste sur l'aspect fondamental de l'approbation dont l'enfant a pour

encourager certains de ses comportements en tant que source d'informations

adéquate de réalisation de ses performances. Ces stimulations

positives jouent donc deux rôles : ils apportent de l'encouragement et de

l'affection, tout en favorisant les processus d'indépendance et de

maîtrise personnelle.

En grandissant, l'enfant va intérioriser un

système de buts à atteindre, ou de règles. Au fur et

à mesure qu'il intègre ces normes, la dépendance à

un processus externe va diminuer, et les renforcements positifs de ce

système ne joueront plus un rôle développemental,

même si l'enfant en aura toujours besoin. L'enfant arrive peu à

peu à mettre en relation l'importance donnée à certains

domaines et l'évaluation de soi-même. L'estime de soi est alors

influencée par la façon dont l'enfant, puis l'adolescent

reconnaît ses compétences dans des secteurs où la

réussite est fondamentale (Cassidy, 1988 pp58).

I.1.2.3. Différences entre garçons et

filles au niveau de l'estime de soi

Depuis ces dernières décennies, les

standards concernant les caractéristiques corporelles désirables

telles que la minceur sont devenus incroyablement irréalistes et

exigeant pour les femmes. Si l'on considère la plupart des magazines

féminins contemporains, on s'aperçoit que les standards sont pour

elles à la fois paradoxal et contraignant. Tous ces magazines insistent

de manière répétée sur le fait: (a) qu'elles

doivent très fortement faire attention à leur apparence (cheveux,

visage silhouette et particulièrement à leur poids) (b) mais en

même temps elles doivent cuisiner une grande variété de

nourriture riche pour elle-même et leurs familles. De plus, ces articles

insistent de manière constante sur le fait qu'elles peuvent modifier

leur propre apparence afin d'approcher les stéréotypes culturels

de beauté, souvent en utilisant des crèmes amaigrissantes, des

cosmétiques invasifs, etc (Ninot et coll., 2000, pp35-48).

Bien que les médias soulignent aussi de

manière croissante l'importance de l'apparence pour les hommes, il

semble qu'ils aient plus de latitude dans leurs standards d'apparence. De plus,

pour eux, il n'y a pas la centration singulière sur l'apparence comme

étant la voie pour l'acceptation et l'estime de soi que l'on trouve pour

les femmes. Pour les hommes, l'intelligence, la compétence au travail,

l'habileté sportive, la richesse et le pouvoir sont d'autres voies pour

une évaluation positive aux yeux des autres aussi bien qu'à ses

propres yeux. Il existe une diminution forte dans l'estime de soi des filles en

fonction de l'âge et à l'inverse une stabilité plus grande

chez les garçons. De tels résultats ont été

trouvés chez les jeunes des pays anglo-saxons.

Les différences garçons-filles dans

l'estime de soi s'accroissent en effet fortement en fonction de l'âge.

Débutant au collège, puis au lycée et finissant à

l'université, l'estime de soi est constamment inférieure pour les

filles lorsqu'on la compare à celle des garçons. Ce qui est

intéressant c'est que cette diminution de l'estime de soi avec le

développement, est parallèle à la trajectoire de

diminution de l'apparence physique perçue. (Ninot et coll, 2000,

pp35-53). Les données scientifiques révèlent en effet que

pour les filles, les perceptions d'apparence physique déclinent

pratiquement avec le niveau de classe, tandis qu'il n'y a pas une telle chute

pour les garçons. Dans l'enfance moyenne, les filles et les

garçons se perçoivent à peu près également

sur la dimension apparence physique, mais à la fin du lycée, les

scores des filles sont très inférieurs à ceux des

garçons. Les perceptions décroissantes de l'apparence physique

chez les filles paraissent ainsi contribuer à la diminution de leur

estime de soi. Une telle évolution vers le bas de l'estime de soi chez

les filles s'explique par la difficulté de plus en plus grande pour elle

de coïncider avec les stéréotypes culturels d'apparence

physique dont les contraintes paraissent augmenter pendant le cours du

développement (Ninot et coll, 2000, pp35-53).

I.1.3. Estime de soi et compétence

perçue

L'apparence physique semble être une des causes

principales de l'estime de soi de même que la compétence

perçue n'en joue pas moins un rôle important. La compétence

perçue contribue certes à l'estime de soi mais nettement moins

que l'apparence d'autant plus que la relation est médiatisée par

l'importance perçue du domaine dans lequel on se sent compétent.

En effet, les élèves se centrent principalement sur les domaines

qui sont importants pour eux, c'est-à-dire ceux où ils

désirent réussir. Ainsi, si on se perçoit comme

compétent dans les domaines où l'on aspire à exceller on

aura une haute estime de soi. A l'inverse, si l'on est loin de son idéal

en ne réussissant pas dans les domaines où l'on aspire à

être compétent, il en résultera une basse estime de soi

(Ninot et coll., 2000, pp35-53).

I.1.4. La fonction de l'estime de soi

Les théories actuelles considèrent

l'estime de soi comme une mesure ou une jauge psychologique qui aide les

personnes à enregistrer la qualité de leurs relations avec les

autres. Les sentiments d'estime de soi d'une personne sont un indicateur ou un

marqueur subjectif interne du degré selon lequel elle se sent incluse

versus exclus par les autres personnes (le statut d'inclusion d'une personne).

Ces approches théoriques se sont basées sur la supposition que

les êtres humains possèdent un besoin puissant de former et de

maintenir au moins à un minimum une quantité de relations

interpersonnelles durables, positives, et significatives. Elles indiquent que

les sentiments d'estime de soi fluctuent vers le haut ou vers le bas en

fonction de la manière dont la personne ressent qu'elle est

acceptée ou rejetée.

Les indices qui connotent l'acceptation induisent une

haute estime de soi tandis que ceux qui indiquent un rejet la diminuent.

Lorsque de tels indices ne sont pas présents, la personne

n'éprouvera aucun sentiment de valeur de soi (bien que de tels

sentiments puissent survenir en privé si la personne se rappelle

où imagine des événements d'acceptation et de rejet).

Ainsi l'estime de soi peut être considérée comme un

résumé des événements survenant dans

l'environnement social (Ninot et coll., op. cit.). Ceux qui affectent l'estime

de soi sont précisément ceux qui influencent l'acceptation de la

personne par les autres personnes.

L'estime de soi est blessée plus souvent par

l'échec, la critique, le rejet, etc. - des événements qui

ont des implications pour l'acceptation des autres vis-à-vis de nous.

Elle s'élève lorsque nous réussissons, nous sommes

louangés, où nous expérimentons l'amour d'un autre - tous

des événements qui sont associés avec une acceptation

élevée. Ce mécanisme psychologique faits trois choses.

D'abord, il enregistre continuellement dans l'environnement social les indices

qui indiquent la possibilité d'exclusion sociale. Les personnes sont

très sensibles aux indications que les autres ne les aiment pas, les

désapprouvent, où les rejettent. Ensuite, il alerte la personne

lorsque de tels indices sont détectés. Comme beaucoup d'autres

«systèmes d'alerte», il s'appuie sur les émotions pour

faire ceci, attirant l'attention de la personne grâce aux émotions

négatives qui sont associés aux menaces sur l'estime de soi.

Troisièmement, il motive les comportements qui diminuent la

probabilité d'exclusion (Ninot et coll., 2000, pp35-48).

I.1.4.1. L'estime de soi est un jugement

évaluatif

L'estime de soi reflète le discrédit ou

le crédit perçue entre le soi réel et un état de

soi idéal. Une des réponses les plus fondamentales à tout

objet est l'évaluation. Les jugements évaluatifs reflètent

le degré selon lequel nous répondons aux choses comme

étant bonne ou mauvaise, aimable ou détestable, positive ou

négative, etc. De tels jugements sont extrêmement importants pour

distinguer les objets, les personnes, les idées, les choses, où

les endroits. Lorsque les réponses évaluatives sont

associées à son propre soi, on parle d'estime de soi. L'estime de

soi est une réponse évaluative envers le soi. Cette

réponse évaluative implique des jugements de bon - mauvais (Ninot

et coll., op. cit.).

I.1.4.2. Motivation et estime de soi : le motif de

valorisation de soi

La recherche la plus récente sur le soi a mis

en évidence quatre catégories générales de motifs

qui sont : 1) la connaissance du soi, 2) la valorisation de soi, 3) la

vérification de soi, et 4) le perfectionnement de soi.

La connaissance de soi fait schématiquement

référence au désir d'avoir des preuves certaines et

précises sur ses propres traits, habiletés et des preuves qui

confirment ses propres évaluations de soi. La valorisation de soi fait

référence au désir d'obtenir des feed-back positifs sur

soi et inclue à la fois des impulsions auto protectrices

déclenchées par des expériences négatives ou

menaçantes et la pulsion d'avoir un sens positif du soi. Le motif de

vérification de soi correspond à un besoin de consistance de soi.

Swann (1987, pp1038-1051) a étudié comment les personnes avec des

vues très négatives d'elles-mêmes répondent à

des feed-back positifs et flatteurs. Cet auteur a observé la

préférence des personnes de voir leurs vues de soi peu flatteuses

confirmées plutôt que de recevoir une gratification ou une

approbation sociale qui les déstabilise. Enfin, le motif de

perfectionnement du soi fait référence au désir de

s'approcher au plus près de ce qu'on aimerait idéalement

être.

Les biais d'auto complaisance évoqués

antérieurement correspondent essentiellement au motif de valorisation de

soi. Les élèves se doivent de préserver leur estime de soi

lorsqu'ils sont régulièrement exposés au regard et au

jugement d'autrui mais surtout régulièrement confrontés

à l'échec. C'est même là une condition sine qua non

s'ils veulent espérer évoluer et progresser sereinement. Comme

cela a été souligné précédemment, le motif

de valorisation de soi peut se subdiviser en deux

sous-catégories :

- dans la première, les personnes pensent,

agissent et se perçoivent de telle sorte que l'estime de soi soit

maximisée. La première tendance a été

appelée valorisation de soi ;

- dans la seconde catégorie, les

stratégies consistent à penser, à agir et à se

percevoir de telle sorte que des menaces négatives sur l'estime de soi

soient minimisées. Il s'agit là des tendances auto protectrices

qui sont déclenchées lorsque des expériences

négatives ou potentiellement menaçantes pour l'estime de soi sont

présentes. Cette seconde tendance est liée à la protection

de soi. Bien que sur certains aspects, les stratégies au service de la

valorisation de soi et celles au service de la protection de soi semblent

être similaires, elles diffèrent néanmoins selon un certain

nombre de points importants (Ninot et coll., op. cit.).

I.1.4.3. L'importance de l'estime de soi en

éducation physique

La bonne estime de soi est un facteur influant de la

réussite scolaire. Cependant, le développement de l'estime de soi

chez l'enfant est un but essentiel de tous les programmes d'éducation.

En effet, les conceptions de soi de réussite scolaire peuvent influencer

la réussite en agissant sur la motivation (Biddle et Goudas, 1994,

pp135-144). De ce fait, la notion d'estime de soi prend aujourd'hui une place

importante dans la scolarité. Mais qu'en est-il dans le domaine de

l'éducation physique ? « Il est désormais admis que le

domaine corporel participe à la construction et à la

structuration de l'estime globale de soi (Biddle et Goudas, op.cit) et plus

particulièrement chez les adolescents (Harter, 1999 ; Ninot, 2000,

p. 18). Il s'agit donc de voir quelles dimensions de l'estime de soi sont

liées à l'Education physique. D'une manière

générale, chez l'enfant, les dimensions qui composent l'estime de

soi sont : l'aspect physique, la réussite scolaire, les

compétences athlétiques, la conformité comportementale et

la popularité (André, 2005). La dimension liée aux

compétences athlétiques constitue l'aspect intéressant

dans l'activité physique qui a une influence sur l'estime de soi (Biddle

et Goudas, op. cit.).

La perception du corps a une importance dans la

construction de l'estime de soi en Education Physique et Sportive et en

Psychologie du sport. Il s'agit d'une conception positive de soi serait

porteuse d'une dynamique de succès (Martinot, 1995). La

littérature récente fait de ce concept une variable

déterminante au niveau de l'engagement d'un sujet dans une pratique

physique (Ninot et coll., 2000, pp35-48). Les travaux ces auteurs ont mis en

évidence que le développement de la valeur physique perçue

contribuait au renforcement de l'estime de soi et qu'un certain niveau de

confiance en soi était requis pour maintenir l'engagement d'un sujet

dans une pratique physique.

L'estime de soi est liée à la

motivation. Les recherches qui ont fait le lien entre pratique sportive et

estime de soi s'accordent donc à dire que cette dernière

influence, sans conteste, la motivation et donc la performance des sujets.

Selon Martinot (1995 ; p. 486) « à compétence

égale, pour améliorer ses performances, ce que l'on croit

être capable de faire semble aussi important que ce que l'on est capable

de faire ». Une étude de Sonstroem basée sur l'estimation ou

habileté physique perçue qu'il définit « comme une

variable mentale contenant affect et cognition permet de relier le domaine

physique avec l'état psychologique d'estime de soi ». Sonstroem

cité par Nonot et coll. (2000 ; p. 20) a établi le lien

entre la participation à l'exercice et l'estime de soi. Ainsi, le

modèle présenté par Sonstroem propose que la

compétence sportive perçue engendre un plus fort

intérêt pour les activités physiques (Ninot et coll.,

op.cit.). Ces auteurs ont ensuite relevé que l'estime de soi est un

facteur important dans la performance sportive et dans l'implication et la

participation aux activités sportives. Ils ont enfin souligné que

l'estime de soi peut se modifier au gré des situations dans lesquelles

se trouvent les sujets.

I.1.4.4. Différence entre Estime de soi et

concept de soi

La question de la distinction conceptuelle entre les

notions de concept de soi et d'estime de soi a généré un

grand débat. Shavelson et coll. (1982, pp3-17) ont à ce sujet

souligné les confusions qui entouraient ces deux termes ;

résultats d'un manque de clarification conceptuelle et empirique. Il

semble qu'il y ait maintenant un accord assez large entre les chercheurs sur

les différences qui existent entre ces deux construits. Le concept de

soi dont les perceptions de compétence font partie renferme des

jugements de nature plus cognitive et évaluative sur les

habiletés et les aptitudes personnelles que l'on possède dans des

domaines particuliers (la croyance que l'on est capable d'apprendre à

faire de l'équitation, que l'on peut bien jouer au football ou encore

que l'on peut se faire des amis). En revanche, l'estime de soi est une

évaluation de soi-même plus globale qui provoque des

réactions de nature plus affective (un élève se sent

honteux vis-à-vis de lui-même parce qu'en cafouillant dans une

partie de football il est apparu comme incompétent). Le sentiment

individuel de valeur personnelle ou d'estime de soi, est dans une certaine

mesure dépendant de l'importance que revêt pour la personne chacun

des composants descriptifs du concept de soi dans différents domaines

(Rosenberg, 1979).

Le concept de soi se repose sur des évaluations

cognitives de la compétence dans certains domaines (« je suis bon

en gymnastique ») et non une mesure générale de l'estime de

soi qui concerne la manière dont les individus peuvent se sentir

vis-à-vis d'eux-mêmes (« je suis heureux de la façon

dont je suis »). L'estime de soi est essentiellement la dimension

évaluative et affective du concept de soi. Tout élément

d'informations sur le soi peut être incorporé dans le concept de

soi. Il affecte seulement l'estime de soi une fois qu'il prend un jugement de

valeur : est-ce bon ou mauvais ? Si une haute estime de soi signifie penser du

bien de soi-même, ceci peut inclure une confiance en soi saine et une

appréciation appropriée de ses propres accomplissements et

habiletés authentiques. Elle peut aussi exagérer ou distordre

largement la vérité. Une haute estime de soi peut signifier

être vaniteux, et caustique, arrogant, et narcissique. Le trait commun

est de penser du bien de soi-même - indépendamment que ceci soit

justifié ou non. (Rosenberg, 1979).

I.1.4.5. Le Concept de soi physique

Le concept de soi physique qui constitue l'une des

dimensions du concept de soi global se différencie lui aussi en

plusieurs sous-domaines. La version la plus actuelle des différentes

facettes du concept de soi physique est celle de Marsh (1998, pp237-257). Elle

distingue neuf dimensions spécifiques : Santé, Coordination,

Activité physique, Adiposité, Compétence sportive,

Apparence physique, Force, Souplesse, Endurance, et deux composants

évaluatifs/ affectifs globaux: Satisfaction physique globale et Estime

de soi globale (Famose, 2001 ; Famose et Guérin, 2002,). Les

différentes dimensions du concept de soi physique, ont été

validées par Guérin et coll. (2004, pp19-38) en Français,

le questionnaire de description de soi physique qui permet d'évaluer

comment chacun se situe sur l'ensemble de ces dimensions (Force, Embonpoint,

Activité physique, Endurance, Compétence sportive, Souplesse,

Coordination, Apparence physique, Santé, Concept de soi physique global,

Estime de soi). (Famose, 2001).

I.2. Le Concept de Plaisir

En Education Physique et Sportive (EPS), la

thématique du plaisir en est à ses balbutiements même si le

plaisir tout au long du XXème siècle a

accompagné clandestinement son évolution. Georges Sand (1991),

écrivait dans la comtesse de RlIdolsladt : «Laissez-moi fuir la

menteuse et criminelle illusion du bonheur. Donnez-moi du travail, de la

fatigue, de la douleur et de l'enthousiasme! ». Une interrogation sur le

lien possible entre le travail, la fatigue, la douleur et paradoxalement,

l'enthousiasme. La réflexion sur le travail hardent pour être

heureux, génère l'enthousiasme de continuer et donc le

« plaisir » (Csikszentmihalyi, 2004). Un état

psychologique de bien être est un ensemble d'émotions positives

déclenché par une pratique des APSA individuelles ou collectives

en EPS.

I.2.1. Définitions et conceptualisations du

plaisir

I.2.1.1. Définition

générale

Le plaisir constitue un état de contentement

que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin,

d'un désir. Il s'agit d'un état affectif éminemment

subjectif, car éprouvé par le sujet. Cet état est

manifeste lors de l'accomplissement des besoins primaires et de la pratique de

l'activité physique. Cela est perceptible chez le très jeune

enfant qui prend simplement du plaisir à être en mouvement,

à éprouver ses sens ou à utiliser son corps pour

être cause de quelque chose (jeu d'exercice).

I.2.1.2. Définition du plaisir en

EPS

En éducation physique et sportive, « le

plaisir est généralement défini comme un état

émotionnel agréable, une réponse affective positive

vis-à-vis de la pratique sportive (Delignières et Perez, 1998, pp

7-18). Cet état émotionnel est la résultante de multiples

affects, déterminés par divers éléments de la

situation vécue par le sujet. Scanlan et Lewthwaite (1986, p25-35) ont

proposé de classer ces éléments selon deux axes :

- le premier rendant compte de leur caractère

intrinsèque ou extrinsèque. Les éléments

intrinsèques sont directement liés à la pratique de

l'activité, c'est-à-dire qu'ils sont générés

par l'interaction entre le sujet et la tâche. Dans ce cadre, le sentiment

de compétence constitue un exemple d'élément

intrinsèque lié à l'accomplissement, et l'excitation

liée à la prise de risque constitue plutôt un

élément intrinsèque non lié à

l'accomplissement. Les éléments extrinsèques renvoient

à des facteurs environnementaux: dans ce cadre, les feedbacks positifs

que le sujet reçoit à travers sa performance sont un exemple

d'éléments extrinsèques liés à

l'accomplissement, et la satisfaction des besoins d'affiliation constitue

plutôt un élément extrinsèque non lié

à l'accomplissement ;

- le second tenant compte de leur relation à

l'accomplissement.

I.2.2. Relation avec les interventions de

l'enseignant

L'enseignant d'EPS intervient constamment sur les

éléments de la situation vécue par le sujet ». Elle a

donc le pouvoir de susciter ou de ne pas susciter le plaisir ressenti par les

élèves participant à la leçon qu'il conduit. La

notion de plaisir devant son émergence au domaine de la psychologie de

la motivation détermine la compétence. La notion de besoin de

compétence mise de l'avant stipule que les individus cherchent

continuellement à améliorer leurs performances ainsi qu'à

maîtriser leurs actions (Vescio et coll., 2002, p47-52).

I.2.3. Considérations générales

sur le plaisir et les plaisirs en éducation physique

Le plaisir est une réalité

familière. Au-delà du mot, il semble intéressant de

s'intéresser au processus de plaisir aboutissant à des ressentis

plaisants, agréables, bref, des ressentis de plaisir. Ce processus est

commun aux animaux, aux humains et donc aux élèves à

l'Ecole. Il accompagne les phénomènes d'adaptation et l'on peut

même dire qu'il est l'indicateur d'une adaptation réussie. Un

individu s'adapte à l'aide d'apprentissages qui ont presque toujours une

dimension corporelle. Cette dimension corporelle est particulièrement

développée en Education Physique où se déroule

toute une batterie d'apprentissages. Tout cours d'EPS est donc un moment

propice pour qu'y soient générés des plaisirs et aussi des

déplaisirs. Il ne faut jamais oublier que plaisir et déplaisir

sont les deux faces indissociables d'un même processus. Le

plaisir-déplaisir qui colore

agréablement-désagréablement tout état psychique

conscient est instable, fugace, réversible. Mais le plaisir étant

une source puissante de motivation, il peut être tentant pour les

pédagogues de vouloir en instrumentaliser l'usage (Delignières et

coll., 2000, p77-90).

I.2.3.1. Approche du Plaisir en EPS

Le discours sur le plaisir en EPS s'offre aux

multiples voies d'investigations tant en fonction des sources que du ressenti.

Afin de mieux cerner les enjeux et de présenter une

problématisation des déterminants du plaisir en EPS, il serait

nécessaire de s'intéresser à son rôle dans le cadre

d`une discipline scolaire. En effet, pourquoi accorder autant d'importance

à la question du plaisir en EPS ? Porterait-il des bienfaits aux

élèves dans le cadre d'autres disciplines scolaires et à

la nature de ses déterminants ? Les " déclencheurs " du

plaisir de l'élève en EPS sont-ils généraux,

inhérent à toutes les activités (la fameuse volonté

de développer une approche à caractère ludique) et

à la nature de certaines activités ? Ces "

déclencheurs " du plaisir de l'élève en EPS ne

relèvent-ils pas davantage d'une « mécanique » plus

contextuelle liée à l'expérience que revêt pour

l'élève l'engagement dans telle ou telle APSA ? (interaction

élève / activité) ? Peut-on généraliser les

sources de plaisir en EPS de la 6ème à la terminale sans prendre

en compte l'histoire des expériences corporelles de chacun d'eux ? De

cette interrogation, il ressort une des raisons qui donnent à cette

source de plaisir un statut particulièrement important en EPS. Il a

été rapporté à ce sujet que le plaisir

éprouvé lors de la réussite en EPS participe d'une

certaine manière à la construction identitaire de l'adolescent

dans son rapport à l'activité physique, mais plus encore dans son

rapport à l'activité corporelle, et très certainement

à la place de cette dernière dans son schéma de

personnalité (Famose, 2002).

I.2.3.2. Nature des critères

d'évaluation en rapport avec le plaisir

Nature des critères d'évaluation est un

élément clef vis-à-vis de la problématique du

plaisir en EPS. Aux côtés du caractère émotionnel et

affectif que peut revêtir l'acte d'apprentissage ? Il paraît

incontournable d'envisager une seconde problématique si l'on souhaite

éclairer les mécanismes du plaisir chez les élèves

en EPS : celle relative aux conceptions et mises en oeuvre de

l'évaluation. Il nous semble effectivement, que la nature des

critères et le niveau des exigences qui en découle pour

l'évaluation des acquisitions de l'élève dans le cadre des

épreuves certificatives, qu'ils soient choisis (épreuves

certificatives élaborés par les équipes en

collège), ou imposés par les fiches du Baccalauréat pour

le lycée, peut parfois altérer non seulement la reconnaissance de

l'engagement de l'élève dans le processus d'apprentissage, mais

également la validation d'authentiques transformations du point de vue

des acquisitions attendues en EPS (Rosenberg, 1979).

L'évaluation consiste à mesurer les

progrès de l'élève qui dépendent du plaisir

ressenti au cours de l'apprentissage en raison d'un choix d'indicateur

inapproprié pour rendre compte de ce qui a été

transformé en une unité effective d'apprentissage. Cependant, une

évaluation axée exclusivement sur la performance réduit le

niveau d'engagement de l'élève. Il a été

rapporté à cet effet que dans le pire des cas parfois, les cadres

évaluatifs auxquels les enseignants sont tenus de se

référer (barème de performance) condamnent même

certains élèves à ne pas réussir malgré

toute la qualité et la persévérance de leur engagement

dans le cycle d'enseignement (les aptitudes à l'effort sont une source

d'hétérogénéité génétique)

(Ninot, 2000, p53). Ainsi de telles expériences de pratique physique

peuvent laisser des impressions très négatives chez

l'élève en raison du sentiment de ne pas être en mesure de

répondre à ce qui est attendu à l'école et ce en

dépit d'un réel effort en vue de mobiliser au maximum ses

ressources.

I.2.3.3. Le plaisir et la motivation

Le plaisir qu'éprouve l'élève

dans l'apprentissage moteur traduit la motivation intrinsèque qui

correspond à la relation positive engendrée par l'interaction du

sujet à la tâche. Wankel et Kreisel (1985, p51-65) ont

montré que les sources de plaisir intrinsèques telles que

l'amélioration de ses habiletés (le progrès) et la

maîtrise de la tâche sont prépondérantes chez des

enfants âgés de 7 à 14 ans dans les trois pratiques

sportives suivantes (football, hockey et base-ball). Par ailleurs, le plaisir

peut aussi être étudié en tenant compte du contexte et des

feed-back positifs (encouragements...). A la motivation intrinsèque,

s'ajoute la motivation extrinsèque ressortie dans la théorie de

l'autodétermination représente la motivation (Deci et Ryan, 1991,

p237-288).

I.2.3.4. Le Plaisir en EPS

Jeu

Défi

Se sentir reconnu

Nouveauté

Se sentir intégré

Plaisir en EPS

Risque

Se sentir libre

Se sentir compétent

Figue 1 : les sources du plaisir en EPS (Leca 2009)

La réussite de l'enseignement est

déterminée par les conditions favorables à

l'activité ludique des enfants et des adolescents en EPS et le respect

des exigences de l'apprentissage. Cela engendre le plaisir des

élèves qui est source d'évolution. En effet, les

élèves prennent du plaisir à progresser si leurs buts sont

orientés vers la tâche, d'où l'importance d'un climat

motivationnel de maîtrise en EPS (Haye, 2004). Biddle et coll. 2003,

p687-701) ont montré que l'adoption de buts de maîtrise et/ou la

perception du climat de la classe comme orienté vers la maîtrise

de la pratique accroît le plaisir éprouvé. Les enfants et

les adolescents ont un fort besoin de liberté. Par ailleurs, les

études ont montré que le sentiment d'autodétermination

était une source d'affects positifs (Deci et Ryan, 2002). Le plaisir

lié au sentiment de liberté peut s'épanouir avec

l'«évasion » des dimensions temporelles, matérielles,

spatiales, groupales, institutionnelles habituellement associées

l'École. Le plaisir en EPS, c'est également se sentir

intégré au sein d'un groupe, reconnu par les autres, participer

à un projet commun, « être avec les copains » (Haye,

2004).

I.3. Concept de l'alternance

I.3.1. Définition du concept

alternance

L'alternance peut être définie comme la

pédagogie de la confrontation. Elle nécessite une mise en

cohérence forte et affirmée des périodes d'alternance,

ainsi qu'une démarche pédagogique particulière. Dans la

plupart des cas, il s'agit de penser à un apprentissage partant de

l'expérience et non de concepts théoriques, afin d'exploiter les

situations de travail comme autant de problèmes à

résoudre. En bonne logique, la recherche d'une cohérence du

dispositif au regard des objectifs de formation affichés devrait

conduire à privilégier un dispositif pédagogique,

s'articulant autour d'une mise en cohérence des savoirs à partir

de l'analyse d'une situation professionnelle, plutôt qu'une organisation

pédagogique centrée sur un découpage disciplinaire des

contenus de formation. (Maubant P 1997, p.141)

D'un point de vue pédagogique, l'alternance est

définie, selon Christian Lenoir, « comme un processus d'association

à parité stipulant que la formation professionnelle

alternée se fonde sur une pédagogie particulière

permettant d'utiliser l'expérience en milieu professionnel. Une seconde

la complète en considérant qu'« une formation en alternance

se caractérise par un projet pédagogique global reposant sur des

procédures organisationnelles permettant d'articuler l'action des deux

pôles formateurs que sont l'entreprise et l'établissement de

formation. Son développement s'effectue dans une logique de

coresponsabilité (Gimonet, 2008, p.148).

L'alternance implique donc nécessairement une

interaction entre l'enseignant et l'apprenant avec une relation

fréquente pour définir et contractualiser les progressions, le

suivi et l'évaluation des tâches. (Eberhard et coll., 2013,

p142).

I.3.2. Approches théoriques de la

pédagogie de l'alternance

La pédagogie par alternance est une

pédagogie qui utilise l'expérience et les savoir-faire acquis en

milieu éducatif, afin de donner du sens à la formation des

apprenants. Cette pédagogie spécifique qui définit des

objectifs et une progression dans l'acquisition des connaissances en même

temps qu'une répartition des responsabilités.

I.3.2.1. Enseigner l'EPS à l'école et

l'analyse des savoirs

Pour comprendre ce que le sujet doit apprendre pour

faire « classe en EPS » suppose de définir au préalable

les contours de l'enseignement de cette discipline à l'école.

Longtemps il a été considéré qu'il suffisait pour

enseigner l'EPS à l'école de savoir enseigner les

Activités Physiques Sportives Artistiques (APSA) tout en adaptant les

contenus d'enseignement aux caractéristiques des élèves de

ce niveau de la scolarité. De ce point de vue les enseignants des STAPS

se considéraient comme légitimes pour concevoir et intervenir

dans la formation, en adaptant les principes de l'EPS au collège et

lycée à ceux des élèves un peu plus jeunes. C'est

oublier qu'un enseignant doit inscrire cet enseignement au sein d'un emploi du

temps composé des autres enseignements disciplinaires et des multiples

activités qui constituent le métier. En clair, cet enseignement

disciplinaire doit être pensé dans le cadre de la polyvalence,

caractéristique fondamentale dont plusieurs études ont

dessiné les incidences sur les modes d'entrée dans l'exercice du

métier (Prairat, 2001, p20-22).

Enseigner cette discipline, comme toute discipline est

une activité complexe en ce sens qu'elle sollicite de multiples

paramètres et convoque de nombreuses ressources. Elle est une

activité multifinalisée dont les différents organisateurs

peuvent engendrer des conflits de critères (Goigoux 2007, p47-70). En

établir une cartographie stricte semble impossible tant par ailleurs

sont nombreuses les conceptions même de ce que devrait être un

« bon enseignement de l'EPS ».

En second lieu cette discipline repose sur une gestion

des interactions entre élèves plus complexe. En effet, à

la différence du travail en classe les élèves se

déplacent, bougent, parlent, s'interpellent des interactions

différentes, souvent chargées émotionnellement car

engageant la personnalité dans son ensemble. Ces modalités

entrent en tension avec les règles habituelles de prise de parole au

sein de la classe.

Enfin la discipline suppose une gestion du

matériel. Si tout enseignement nécessite un matériel

spécifique, celui de l'EPS parfois lourd, encombrant impose une

anticipation fine dans sa préparation, son installation, son rangement.

Il s'agit d'un matériel que l'on manipule nécessitant parfois de

penser la séance avec un matériel défaillant, voir absent

ou obsolète. Une gestion approximative de celui-ci peut entraver le bon

déroulement de la séance et nuire à l'engagement dans la

tâche de l'élève et au progrès. Amade-Escot (2003) a

souligné le rôle de l'agencement du milieu (dont le

matériel) dans les régulations des enseignants en cours de

séance, montre combien cette dimension est importante et propre à

la discipline.

Cet ensemble de caractéristiques

spécifiques amènent souvent les enseignants à

considérer l'EPS comme un « enseignement fragilisant »

(Blanchouin 2013) et pose alors de façon sensible la question de sa mise

en oeuvre par des enseignants débutants. Alors que ceux-ci sont

confrontés aux premières expériences de la gestion de la

classe, ces caractéristiques peuvent apparaître comme doublement

déstabilisantes et susceptibles de remettre en cause une «

maîtrise du groupe classe » naissante, balbutiante. Comment ces

caractéristiques sont-elles perçues, appréhendées

et vécues ? Pour cela il est nécessaire de s'appuyer sur les

études qui cherchent à décrire les préoccupations

des enseignants débutants.

I.3.2.2. Apprendre à faire classe d'EPS par

alternance

Selon l'étude réalisée par

Goigoux et all (2007, p47-70), une approche ergonomique de l'analyse de

l'activité enseignante, étudient les apprentissages

professionnels des enseignants dans le cadre de la formation en alternance.

Dans une modalité de l'alternance relativement proche de celle

instaurée par la réforme de 2012, les auteurs identifient les

transformations qu'opèrent les enseignants débutants dans la

conduite des enseignements au cours de l'année de formation. Ils

s'appuient pour cela sur des entretiens menés à différents

moments de l'année. Ils ont alors pu mettre en évidence des

similitudes dans les trajectoires des professeurs stagiaires, les

déterminants des processus de transformation, en même temps que

des variations de profils. Une première similitude renvoie à

l'élaboration par l'enseignant stagiaire d'une conception fonctionnelle

de la gestion de classe. « Progressivement ils appréhendent le

déroulement de la journée scolaire comme un temps de vie

partagée avec un groupe d'enfants, qui n'est pas homogène, qui

n'est pas d'humeur égale, qui n'est pas forcément

intéressé par les activités scolaires et qu'il faut savoir

« occuper ». Les auteurs mettent également en

évidence l'évolution des conceptions des apprentissages scolaires

au cours des traitements des dilemmes. Les enseignants stagiaires

réinterrogent ainsi la prescription selon laquelle « il faut que

les élèves soient actifs », ils apprennent à faire

confiance à leurs perceptions des situations dans lesquelles ils se

débattent. A trop vouloir rendre ses élèves actifs, elle

n'a pas su les occuper ». (Blanchouin, 2013)

I.3.2.3. Didactique de l'alternance

L'alternance peut être considérer comme

une pédagogie de la confrontation (Granato et all 2013, p315-340). Elle

nécessite une mise en cohérence forte et affirmée des

périodes d'alternance, ainsi qu'une démarche pédagogique

particulière. En effet, la recherche d'une cohérence du

dispositif au regard des objectifs de formation affichés devrait

conduire à privilégier un dispositif pédagogique,

s'articulant autour d'une mise en cohérence des savoirs à partir

de l'analyse d'une situation professionnelle, plutôt qu'une organisation

pédagogique centrée sur un découpage disciplinaire des

contenus de formation. L'alternance apprécie la cohérence entre

les savoirs et leur progression en milieu de l'apprentissage. Au fil des

décennies, les formations par alternance se sont largement

développées et leur impact va bien au-delà des formations

à visée professionnelle. Le versant pédagogique de

l'alternance, les finalités qu'on lui accorde, ne sont pas les sujets

dont on parle le plus et de nombreux professionnels s'accordent pour

démontrer que ce système de formation ne donne pas toujours les

résultats escomptés. De grandes différences existent entre

le monde de l'école et celui du travail qui ne sont pas régis par

les mêmes règles et ne présentent pas les mêmes

enjeux. La négociation entre les différents partenaires est

difficile, ainsi que leurs objectifs sont divergents. L'alternance est donc

conçue de façon schématique, les conceptions de

l'apprentissage diffèrent selon les formateurs, le stage peut

représenter pour certains professionnels

l'application des théories (Granato et coll., 2013, p315-340)

1. Participation des filles et garçons au cours

d'EPS

Les recherches sur l'enseignement de

l'éducation physique ont mis en évidence deux types de

conclusions scientifiques décrivant les comportements des

élèves : celles sur la façon dont ils occupent leur temps

et celles sur les réponses émises

Ce qui ressort avant tout des travaux sur le temps

d'apprentissage, c'est le faible pourcentage de temps (environ 30%) que les

élèves consacrent réellement à l'engagement dans

les activités motrices pendant les cours, et celui, à peine

inférieur, pendant lequel ils attendent, c'est-à-dire pendant

lequel ils ne font rien qui puisse contribuer à l'atteinte des buts de

la leçon. (Fagairette 2004, p161-173).

Les élèves consacrent également

une grande partie de leur temps à exécuter des tâches

d'organisation telles que prendre les présences, s'organiser pour

pratiquer, diviser les équipes, etc. De même, ils passent un temps

important à recevoir des informations. Il convient enfin de distinguer

dans le temps que les élèves consacrent à l'engagement