|

Mars 2018

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UNIVERSITY OF YAOUNDÉ I

|

|

CENTRE DE RECHERCHE ET DE

FORMATION DOCTORALE EN

SCIENCES

HUMAINES

SOCIALES ET EDUCATIVES

|

|

POST GRADUATE SCHOOL FOR

SOCIAL

AND EDUCATIONAL SCIENCES

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UNITÉ DE RECHERCHE ET DE FORMATION

DOCTORALE

DE SCIENCES HUMAINES ET

SOCIALES

|

DOCTORAL RESEARCH UNIT FOR

SOCIAL

SCIENCES

|

|

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

|

|

DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

JEUX D'ARGENT ET CHANGEMENT SOCIAL À

YAOUNDÉ

|

Mémoire rédigé et

présenté en vue de l'obtention du Master en

Sociologie,

Spécialisation : Urbanité et

Ruralité

Par

Badel ESSALA

Licencié en Sociologie

Sous la direction de

Pierre MBOUOMBOUO, Ph.D

Maître de Recherche

II

SOMMAIRE

SOMMAIRE i

REMERCIEMENTS iv

LISTE DES ILLUSTRATIONS v

LISTES DES SIGLES ET DES ACRONYMES vi

RÉSUMÉ vii

ABSTRACT viii

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : PANORAMA DES JEUX À YAOUNDÉ ET

DESCRIPTION DU

PHÉNOMÈNE 24

CHAPITRE II : MÉCANISMES D'ENRÔLEMENT ET DE

PARTICIPATION DES

ACTEURS AUX JEUX D'ARGENT 63

I. LES MASS-MÉDIAS ET LEUR RÔLE DANS

L'INCITATION DES INDIVIDUS

AUX JEUX D'ARGENT 65

II. MOBILITÉ SOCIALE ET QUÊTE D'ANCRAGE ET

D'AUTONOMIE DES

ACTEURS À TRAVERS LES JEUX D'ARGENT 73

CHAPITRE III : AMPLIFICATION DES PRATIQUES DE JEUX

D'ARGENT ET

CHANGEMENT SOCIAL 89

I. LES TRANSFORMATIONS SOCIALES ENGENDRÉES PAR LA

PRATIQUE DES

JEUX D'ARGENT SUR LA SOCIÉTÉ URBAINE À

YAOUNDÉ 89

II. LES NON-DITS DE LA PROLIFÉRATION DES JEUX D'ARGENT

À YAOUNDÉ 105

CONCLUSION 109

BIBLIOGRAPHIE 117

ANNEXES 123

TABLE DES MATIÈRES 134

III

DÉDICACE

À monsieur Louis ESSA'ALA AMOUGOU, de regretté

mémoire.

iv

REMERCIEMENTS

C'est dans l'esprit d'Albert JACQUARD, ce

célèbre scientifique français qui écrit : «

le savoir pour moi est une longue promenade. Qu'importe le temps,

l'essentiel pour moi est de marcher ». Que j'ai marché durant

ces longues années, parfois égaré ou retardé pour

plusieurs raisons, j'ai persisté et, aujourd'hui que mon travail arrive

à sa fin, qu'il me soit permis de remercier toutes les personnes qui

m'ont apporté leur soutien durant cette aventure humaine et

scientifique.

Ma gratitude s'exprime d'abord envers le professeur P.

MBOUOMBOUO, qui a su encadrer mes premiers pas dans la Sociologie urbaine. Sa

rigueur scientifique, ses conseils judicieux et ses suggestions ont

contribué non seulement à la réalisation de ce travail,

mais aussi à la formation de ma personnalité.

Mes remerciements s'adressent ensuite au professeur J. NZHIE

ENGONO, Chef du département de Sociologie de l'Université de

Yaoundé 1, au professeur A. LEKA ESSOMBA, au professeur S. ELLA ELLA et

à tous les autres enseignants du même département pour

l'intérêt qu'ils portent à la formation. Ils ont tous

contribué au façonnement de ma culture scientifique.

Ma reconnaissance va également à l'endroit de

monsieur A. MBA MBA et monsieur J. ELLA ELLA, respectivement chef de service

des jeux au Ministère de l'Administration Territoriale et de la

Décentralisation et chef de service des aménagements des parcs

à la direction du développement des loisirs du Ministère

du tourisme et des loisirs, pour leur facilitation de la recherche documentaire

en matière de jeux au Cameroun.

Un hommage appuyé et empreint d'une profonde gratitude

à mes parents J. MBIDA OBAMA et J. MAÏNAWE qui en plus de

m'encourager sans cesse, n'ont ménagé aucun effort financier

jusqu'ici pour soutenir mon parcours académique.

J'ai beaucoup de déférence pour mes

frères et soeurs E. NDIKWA, M. ATANGANA, H. BELINGA, F. ABENG, I.

KOLFAYE, R. FOE et W. NSENG. Pour mon oncle J.P WOUMO, mes tantes C.

DAÏAWE et E. ABOGDA. Plus particulièrement, pour ma cousine M.

FAÏDA HOBDI et pour mes amis O. MBANG, L. GUEHOADA, Y. ABOUBAKAR, C.

DEUGOUÉ, à qui je dis sincèrement merci pour leur soutien

moral et logistique, sans lequel ce travail n'aurait pu être

réalisé.

Enfin, je remercie tous les joueurs, les parieurs et croupiers

des quartiers Mvog-Ada, Ékounou, Ngoa-Ekelle et du marché Mokolo

qui ont accepté de m'accorder une entrevue afin de fournir des

informations essentielles à la réalisation de ce travail.

V

LISTE DES ILLUSTRATIONS

I- TABLEAUX

Tableau 1 : Échantillonnage de la population des joueurs

d'argent interviewés 16

Tableau 2 : Classification des jeux d'argent présents

à Yaoundé 25

Tableau 3 : Les facteurs d'appréciation des jeux d'argent

69

Tableau 4 : Répartition des joueurs selon ce qui les

motive à jouer 76

Tableau 5 : Origine des sommes d'argent consacrées aux

jeux 81

Tableau 6 : Répartition des joueurs selon la

justification de leur addiction aux jeux d'argent et

aux difficultés d'arrêter de jouer 91

Tableau 7 : Budgétisation des jeux et rapport aux gains

des joueurs 101

Tableau 8 : Les enquêtés se prononcent sur

l'existence de solidarité dans les lieux de jeux

d'argent 104

II- FIGURES

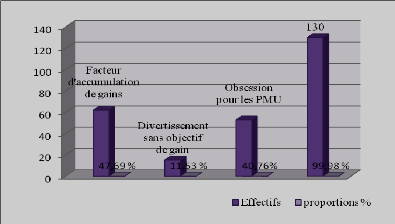

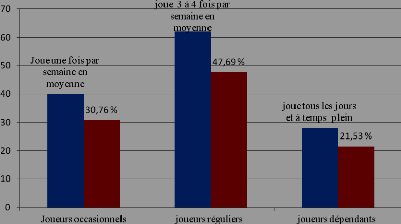

Figure 1 : Les différentes perceptions du jeu selon les

enquêtés 57

Figure 2 : Les facteurs ayant influencé l'adhésion

des individus aux jeux d'argent 64

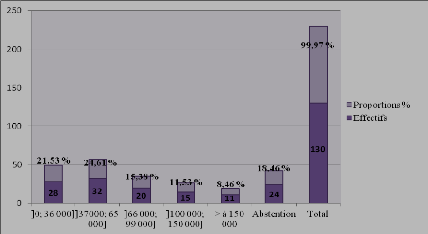

Figure 3 : Distribution des enquêtés selon leurs

revenus moyens mensuels 84

Figure 4 : Corrélations entre la fréquence aux

jeux d'argent et le niveau de dépendance 90

III- PHOTOGRAPHIES

Photographie 1 : Écran affichant des numéros

gagnants à la loterie numérique 28

Photographie 2 : Bâtiment abritant la Direction

Générale du PMUC à Yaoundé 30

Photographie 3 : Un édifice abritant une salle de jeux

à Mvog-Mbi 31

Photographie 4 : Local faisant office de Visio club à

Mokolo 32

Photographie 5 : Une partie de « ndjambo-baby-foot » au

marché Mokolo 34

Photographie 6 : Des pratiquants du « bonus Win »

à la devanture d'une boutique à Ékounou

36

Photographie 7 : L'environnement et l'attitude des parieurs en

salle 45

Photographie 8 : Kiosques à PMU à proximité

d'un établissement scolaire 47

Photographie 9 : Une partie de « ndjambo-Ludo »

Photographie 10 : Une partie de

« ndjambo- 49

Photographie 11 : Affiche publicitaire promouvant la loterie

67

Photographie 12 : Une attitude des fonctionnaires de police

joueurs d'argent 87

vi

LISTES DES SIGLES ET DES ACRONYMES

ARJEL Autorité de Régulation

des Jeux en Ligne

CFA Communauté Financière

Africaine

CNPS Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale

CRTV Cameroon Radio

Télévision

|

DDL H.S

|

Direction du Développement des Loisirs Hypothèses

Secondaires

|

INSERM Institut National de Santé et

de Recherche Médicale

INTERNET International Network

LONACAM Loterie Nationale du Cameroun

LOTELEC Loterie Electronique du Cameroun

MINATD Ministère de l'Administration

Territoriale et de la

Décentralisation

MINFI Ministère des Finances

MINTOUL Ministère du Tourisme et des

Loisirs

PMU Pari Mutuel Urbain

|

PMUC Q.S

|

Pari Mutuel Urbain Camerounais Questions Secondaires

|

SMIG Salaire Minimum Inter Garanti

VII

RÉSUMÉ

Les jeux d'argent sont des pratiques anciennes dans les

sociétés humaines, dont l'expansion peut être située

à partir de la révolution industrielle qu'a connue l'Europe

à la fin du XVIIIe siècle. Bien qu'elle soit

relativement récente en Afrique, cette industrie est aujourd'hui en

pleine essor dans les métropoles camerounaises. La présente

étude qui porte sur les jeux d'argent et le changement social a

été motivée par le constat de l'ampleur que prend chaque

jour ce phénomène dans nos villes à travers ses multiples

manifestations. Cette recherche pose en réalité, la question sur

le devenir des pays qui exposent leurs habitants à la

déchéance, aux mécanismes de la pauvreté et

à différentes formes de déviances. Ainsi, le

problème qui émerge est celui du sens attribué aux jeux

d'argent par les acteurs sociaux de la ville de Yaoundé, en tenant

compte du fait que leur participation à ces jeux peut être par

plusieurs variables sociales qui s'interprètent : il s'agit notamment de

celles qui leurs attribuent l'éclosion à une certaine chance,

à une distraction. Ou encore, de celles qui font appel à des

motivations plus profondes comme celles qui animent les naïfs, les

désespérés ou les paresseux en quête de gain

providentiel. La question principale de la recherche est celle de savoir :

quels sont les nouveaux comportements induis par la prolifération des

jeux d'argent à Yaoundé ? Quant à l'hypothèse

principale, elle stipule que : la prolifération des pratiques de jeux

d'argent dans la ville de Yaoundé, génère dans

l'imaginaire collectif, l'esprit de lucre, l'appât du gain facile, et

l'illusion de l'enrichissement rapide. Deux grilles d'analyses

théoriques ont guidé la recherche : il s'agit de la matrice

constructiviste et de la sociologie dynamiste et critique, qui ont permis de

comprendre les modalités à partir desquelles les individus

élaborent leurs mécanismes et schèmes pour se construire

une perspective dans la vie sociale. Cette étude s'est servie d'un

échantillonnage non probabiliste pour mener l'enquête de terrain,

où le choix des enquêtés s'est fait in situ ;

à travers différents quartiers de la ville. La collecte des

données a donc mobilisé les techniques suivantes : l'observation

directe, la recherche documentaire, l'entretien semi directif et le

questionnaire. Les résultats de cette étude mettent en relief,

les représentations dans différentes pratiques ludiques des

individus, tout en évaluant de façon assez critique leurs impact

sur la société camerounaise en général, et la

jeunesse en particulier, qui a tendance à se lancer sur les pistes de la

facilité et du gain rapide. Avec pour conséquences, le risque

pour ces joueurs de s'immerger dans la dépendance aux jeux, la

délinquance, le défaitisme, l'incertitude etc.

Mots clés : Jeu d'argent, Changement

social.

VIII

ABSTRACT

Gambling are old practices in human societies, and their

expansion has been lasting since the industrial revolution that Europe

experienced in the late XVIIIe century. Although, relatively new in

Africa, this industry is now booming in Cameroonian cities. the study of

gambling and social change has been motivated by the observations of the

greatness that take this phenomenon in are cities thought its multiples

manifestations. This research shows, the question of the becoming of the

countries which expose their citizens to failure, to mechanisms of poverty and

different forms of deviations. Therefore, the problem who emerge is that

attributed to gambling by the social actors of the town of Yaoundé,

taking fact of their participation to these games by many social variables

which can be interpreted: it means those which attributes them the eclosion of

a certain chance, or certain distraction. or furthermore, that which calls

motivations which calls motivations which are deeper like that which animes the

ignorant, desperate or lazy persons targeting a providential gain. The

principal question of the research is knowing: which are the new behavior

induct by the proliferation of gambling in Yaoundé? for the principal

hypothesis, it says that: the proliferation of practices of gambling in the

city of Yaoundé generated in the society, spirit of lucratively, search

of easy money, and illusion of rapid enrichment. Two, analytical theories led

to guide research which the matrix constructivist and the sociological dynamist

and critic approach, we permitted to understand the modalities of which the

individuals labored their mechanisms and scheme to construct a perspective in

their social lives. these sturdies served as unprovability tester to guide the

research on the field, or the choice of town. The collection of data then

mobilized different techniques: direct observation, documentary research, semi

directive discussion and the questionnaire. The results of these study put in

relief, the representations in different stage practices at individuals while

evaluating their impact on the Cameroonian society in general, and the youth,

which has the tendency to research on ways to rapid gain. with consequence, the

risk for these players to immerge in dependency, to germs delinquency? failure

unsureness etc.

Keys words: Gambling, Social change.

INTRODUCTION

1 La capacité de chaque

société à produire ses propres orientations sociales et

culturelles à partir de son activité et de donner un sens

à ses pratiques. TOURAINE, A. 1974, Pour la Sociologie, Paris,

Seuil, p.59.

2

1. Contexte justificatif du choix du

thème

À partir de l'historicité1 ;

caractéristique des sociétés humaines, les hommes ont

toujours su modifier les matériaux ou les règles, donnant

prétexte à leurs jeux ou paris. Ces réaménagements

permanents dans leurs activités s'arriment aux « dynamiques

sociales » G. BALANDIER (1986), qui se révèlent dans notre

société engagée dans un élan de transformation de

la vie publique, par un processus d'adaptation de nouvelles manières

d'être, d'agir et de sentir à l'ère du temps. C'est ainsi

que chaque jour qui passe, des mécanismes plus perfectionnés

apparaissent et de façon graduelle, l'automatisation s'installe. Il en

résulte des mutations profondes dans tous les domaines

d'activités. Dans le rayon culturel par exemple, les pratiques ludiques

ont subi une nette progression, les jeux de divertissement traditionnels

tendent à la disparition ; seuls les jeux d'enfants semblent avoir

gardé leur caractère désintéressé, tandis

que les jeux d'adultes se sont scindés en deux catégories

majeures : le sport dont « l'agôn » ou compétition est

la qualité principale et les jeux d'argent rythmés par «

1'aléa », connaissent depuis quelques années un

succès croissant R. CAILLOIS (1958).

Au Cameroun, depuis la libéralisation de

l'économie et la publication du décret no 92/050/PM du 17

février 1992 portant régime des jeux, les métropoles ont

vu sortir de terre une multitude d'opérateurs de jeux d'argent. Ceux-ci,

dont l'offre est variée, semblent au fil du temps se mettre à

hauteur de la demande dans un marché jusqu'alors officiellement couvert

par la fameuse LONACAM, et ce, malgré les pratiques clandestines de jeux

résumées sous le vocable de « ndjambo », même si

la notion désigne aussi une forme officielle de jeux d'argent

prônée par les sociétés de jeux. De la publication

de ce décret à nos jours, il est largement constaté que

les occasions de proposer le jeu sont légion. Dans une ville comme

Yaoundé, l'on serait même tenté avec A. COTTA (1993), de

parler d'un envahissement de la société par le jeu.

C'est-à-dire une société où les individus de tout

âge confondu participent à différents types de jeux, une

société où la propension aux activités ludiques est

perçue sous l'angle de la conséquence directe de la banalisation

des jeux d'argent et de leur acceptation comme des formes de divertissement.

Mieux encore, en s'accordant avec J-P. MARTIGNONI (2000 :195), « les

jeux sont devenus un passe-temps populaire parmi les fonctionnaires, les jeunes

ou les chômeurs ». C'est de cette manière que, ce qui

semblait jusque-là être une

3

réalité relativement stable, s'est

progressivement transformé en questionnements, voire en un

phénomène social.

« Jeux d'argent et changement social à

Yaoundé » est le thème du présent travail.

Élaborée autour du diptyque jeux d'argent et changement social,

cette thématique renvoie à une nouvelle approche sociologique

enrichissante, qui émerge de la quête d'une culture de gain

d'argent sujet à plusieurs facteurs sociaux. Il s'agit d'une sorte de

rénovation dans laquelle les jeux d'argent occupent une place de choix

dans une société qui devient de plus en plus basée sur le

plaisir, l'intérêt et l'immédiateté. Parce qu'en

réalité, les thématiques du ludique au Cameroun d'une

façon générale sont abordées sous l'angle de

l'impact socioculturel des structures de loisir modernes dans les grandes

métropoles. Rarement, les préoccupations de l'invention du

quotidien sont abordées en relation avec les lieux ludiques,

reléguant ainsi au second plan les phénomènes qui

relèvent du « banal » et qui suscitent l'adhésion

massive des individus aux modèles de « pratique de la ville »

M. BERTRAND (1978).

Il est donc question dans ce travail, de parler des logiques

de socialisation des jeux d'argent par les acteurs sociaux de la ville de

Yaoundé, suivant 1'idée qu'il serait possible de prospérer

voire de s'enrichir non pas en travaillant, mais en jouant. Et cela se produit

lorsque les voies habituelles de promotion financière sont plus ou moins

bloquées ou ne sont pas du tout aisées. Les jeux d'argent

deviennent pour ainsi dire un phénomène social à partir

duquel se construit une nouvelle forme d'urbanité au sein des

populations de cette ville, d'autant qu'elles leur accordent une place

importante dans sa dynamique quotidienne.

Cette étude a une ambition limitée. Elle ne

cherche pas à faire la sociologie de « tout ce qui se passe

dans la ville » Y. GRAFMEYER (1994 :5) ; au contraire, elle entend se

focaliser sur le phénomène des jeux d'argent en tant que produit

socioculturel, donnant l'illusion de combler un « manque à gagner

». Et dans le même temps, il est catalyseur du changement social

qui, depuis l'école de Chicago, a toujours été un centre

d'intérêt de la Sociologie urbaine.

4

2. Problème de recherche

Les deux décennies qui ont suivi l'indépendance

du Cameroun ont été marquées par la

prospérité économique. À cette époque, le

pays, « avec ses énormes potentialités naturelles (...),

se situait au 5e rang mondial des producteurs de cacao et au

2e rang des exportateurs de café » C. MALLIAT (1996

:165). Plus encore, au milieu des années 1970, il accède au club

des pays exportateurs de pétrole. C'est l'avènement de la crise

économique au cours des années 1980 qui vient rompre cet

équilibre. En effet, selon ABUI MAMA (1996 :168), « en 1985, le

Cameroun subit une importante perte de recettes à cause de la chute

brutale des coûts des produits de base » sur le marché

international. Les dirigeants camerounais pourtant optimistes au début

de la crise, sont par la suite contraints d'adhérer au programme

d'ajustement structurel proposé par le Fond Monétaire

International. Cependant, les conditionnalités imposées par cette

institution vont entraîner des conséquences néfastes pour

les populations. Entre autres, le désengagement de l'État dans

plusieurs secteurs d'activités, la baisse des salaires dans la fonction

publique, la privatisation de plusieurs sociétés avec pour

corolaire la compression de bon nombre de travailleurs. La dévaluation

du franc CFA et la flambée des prix des produits, même ceux dits

de première nécessité sont venues accentuer la

pauvreté au sein des ménages.

C'est dans ce contexte de récession économique

que les jeux d'argent qui n'existaient que de façon timide vont

proliférer dans les villes camerounaises et plus particulièrement

à Yaoundé. Nous pouvons citer entre autres, la

société Foot pool, qui exerçait dans les paris sportifs

avant l'arrivée en 1994 du PMUC. Cette entreprise qui

précède l'arrivée en 1998 de LOTELEC, va aussitôt

s'imposer comme le principal opérateur des jeux d'argent en raison de sa

puissance financière et managériale2. Si bien que dans

la même période, on assiste à une multiplication des salles

de jeux à l'instar de la chaîne « campéro » et

des bars qui totalisent à la fin de l'année 1994 plus de 1900

machines à sous MOTAZE AKAM (1998 :7). Et à grand renfort de

publicité, les promoteurs de ces différents jeux vont faire

miroiter aux populations les opportunités de gagner beaucoup d'argent en

misant des sommes minables. Faisant face à des conditions de vie de plus

en plus difficiles, de nombreux yaoundéens vont succomber

à ces opérations de charme pour devenir des adeptes des jeux

d'argent.

2 Jeune Afrique., 2015, Les nouveaux maîtres

du jeu, 56e année, no 2862 du 15 au 21

novembre, p.p. 24-33.

5

Partant, le problème qui émerge de la

présente étude relève du sens attribué à ces

jeux par les acteurs sociaux de la ville de Yaoundé, en tenant compte du

fait que leurs pratiques ludiques peuvent être influencées par

plusieurs variables sociales qui s'interprètent. Il s'agit notamment de

celles qui leur attribuent l'éclosion à une certaine chance,

à une distraction, ou encore, de celles qui font appel à des

motivations plus profondes comme celles qui animent les naïfs, les

désespérés et les paresseux en quête d'argent. Tout

au moins, il est question d'interroger l'émergence d'une nouvelle

civilisation, d'un nouvel itinéraire qui, de plus en plus, semble

être significatif de promotion financière chez les populations

urbaines à travers un phénomène qui fait l'objet d'une

étrange actualité dans la ville de Yaoundé.

3. Problématique

Le 11 novembre 1993, l'État du Cameroun a signé

un protocole d'accord avec la société Pari Mutuel Urbain

Camerounais. Ce texte était relatif au projet d'installation d'un

réseau de collecte des paris sur les courses de chevaux sur l'ensemble

du territoire national. Suite à ce contrat, le PMUC est arrivé au

pays le 27 janvier 1994, quinze jours seulement après la

dévaluation du franc CFA. Les responsables de cette entreprise

étaient alors conscients du climat économique camerounais.

Décrivant ce contexte de morosité, le Directeur

Général du PMUC de l'époque déclarait lors de la

réunion du 18 Mai 1996 avec les délégués du

personnel que « le PMUC s'est installé au Cameroun dans un

contexte de crise économique aigue ». Face à une

population éprouvant de plus en plus des difficultés à

gagner la vie par les créneaux ordinaires du travail, ces jeux vont donc

apparaître comme un moyen de spéculations boursières et

partant, d'amélioration des conditions de vie des individus en faisant

miroiter le gain facile.

Outre les paris licites proposés par le PMUC et

d'autres opérateurs, on observe paradoxalement un détournement de

toutes sortes de jeux dans les quartiers populaires : le bonneteau ou «

three cards », les dés, le damier, le Ludo etc., sont à leur

tour érigés en des activités lucratives auxquelles les uns

et les autres participent au point de ne plus se contrôler. Ils y

consacrent temps et argent. Et pour mieux les accrocher, les promoteurs de ces

jeux entretiennent l'illusion qui fait qu'avec la médiatisation des

gains de quelques millions décrochés par certains, chaque joueur

garde l'espoir que son tour arrivera un jour. Cette espérance de gain

les incite alors à participer régulièrement à ces

jeux et par là, à augmenter les sommes misées. Un

phénomène qui n'est pas passé inaperçu à

certains arbitres des faits sociaux.

6

P. NDEDI PENDA, dans « L'ami du peuple », livraison

no 001 du 8 octobre 1991, titrait dans sa une : interdits en 1978

par Ahidjo, la mafia revient au galop ! L'auteur écrit : «

Selon les informations publiées par des confrères de « la

lettre du continent », no 146 du 27 août 1991, les jeux

de hasard interdits par Ahidjo en 1978 sont de retour ! Aujourd'hui, le milieu

des gangsters est à nos portes et notre jeunesse sacrifiée

à l'autel des sous ». D'après ce quotidien, cette

interdiction visait entre autres à protéger la jeunesse de la

drogue et de la perversion qui accompagnent souvent la pratique de ces jeux. En

revanche, si les jeux d'argent se bâtissent une image d'attraction des

acteurs qui partiraient de l'extrême pauvreté à la plus

grande richesse ostentatoire, « on sait désormais que cette

forme de jeux ne vise qu'à plumer davantage les camerounais »

selon J.P. ONANA (2003 :3).

Cette observation est reprise par l'hebdomadaire « Aurore

Plus » dans un article paru le 31 mars 2004, où en une de ce

journal, on peut lire : Jeux de hasard, les escrocs ont envahi le Cameroun. Le

journal poursuit en affirmant que « Lorsque les camerounais jouent

pour perdre, les autorités ne contrôlent plus rien. Les escrocs

notoires ont envahi la scène pour dépouiller davantage les

camerounais ». Autant dire que, si ces jeux sont des lieux où

l'on s'appauvrit parce que ça brasse beaucoup d'argent, ils apparaissent

à V. NGA NDONGO, dans un entretien accordé au journal «

Cameroon Tribune » paru le 27 août 2003, comme :

Des déviances, des pratiques marginales, occultes

qui sont le fait d'initiation d'individus aux comportements douteux dans la

société ; certains sont des lieux de blanchiment de l'argent

sale, d'autres participent de l'exploitation de cette mentalité

primitive résiduelle. V. NGA NDONGO (2003 : 18).

En réalité, nul ne saurait aujourd'hui douter du

fait que la frénésie du jeu s'est emparée des camerounais.

Ces derniers seraient prêts à miser tout à la vue de menus

gains toujours incertains qu'on leur fait miroiter. C'est ainsi que les

retombées de ces mises englouties au jeu, vont d'abord se ressentir au

sein de leurs familles respectives : on assiste çà et là,

à quelques ruptures dans les ménages, on a droit à

quelques procès pour dettes impayées, on s'endette un peu plus,

mais on garde l'espoir qu'au prochain tour, on aura bien sa chance. J.P. ONANA

(idem), ajoute qu'à travers les jeux d'argent :

3 Lire ; V. NGA NDONGO, Violence,

délinquance et insécurité à

Yaoundé, (information générale), rapport

d'étude, Yaoundé, 2000, p.7.

7

Des fortunes ont fondu et des chefs de famille

méchamment mordus par le virus du jeu, ont tout sacrifié pour

l'illusion de la fortune. Des ménages se sont brisés et des

familles disloquées du fait des paris qui font oublier jusqu'à la

responsabilité du chef de famille.

Abondant dans le même sens, J.L. NDJOU'OU AKONO (1999

:134), va plus loin dans ses analyses. Pour ce chercheur, depuis que les jeux

d'argent prolifèrent dans nos villes, « certains camerounais

ont baissé les bras, se sont exclus du chantier de la construction

nationale ». Une réalité qui laisse percevoir à

quel point ces formes de pratiques ludiques traduisent l'émergence d'un

relent de crédulité, de défaitisme et de paresse à

l'endroit de ceux qui s'y adonnent.

Toutes ces constatations alarmistes qui présentent les

jeux d'argent comme une pratique « dangereuse », loin de les

discréditer, émettent des réserves quant aux

dérives qu'ils pourraient engendrer sur le plan social. Cette

appréhension a d'ailleurs fait l'objet de controverses entre les

députés camerounais lors de l'amendement de l'article 44 du

projet de loi de 2015 intitulé : « De la contribution du secteur

des jeux à la solidarité et à l'action sanitaire et

sociale ». L'hebdomadaire « La Nouvelle Expression » du 1er

juillet 2015 rapporte que la loi en question fut qualifiée de « loi

immorale » par une partie des députés. Celle-ci leur a paru

imprécise, notamment en ce qui concerne la protection des mineurs, mais

elle a été également vue comme un moyen de promotion de la

feymania3. Ces observations nous situent donc au coeur de ce qui

fonde la préoccupation de ce travail à savoir ; les

conséquences qu'auraient le temps et l'argent que les uns et les autres

consacrent à ces jeux.

Si l'analyse des discours sur les jeux d'argent atteste qu'au

Cameroun, cette question reste un sujet épineux qui mérite

d'être étudié sous ses formes les plus variées, elle

ouvre ainsi la voie à plusieurs interrogations. En effet, le laxisme

dont font preuve les pouvoirs publics en matière d'encadrement des

pratiques de jeux d'argent ne rend-t-il pas l'État complice des

coûts sociaux conséquents de la prolifération de ces formes

de « loisirs » ? La société camerounaise, minée

par les problèmes de sous-emploi ne contribue-t-elle pas au

8

renforcement de la vulnérabilité des individus

au « ndjambo » ? Quelle facture sociale la pratique de ces jeux

impute-t-elle à la société urbaine à Yaoundé

?

Après avoir construit la problématique, il

revient de poser un certain nombre de questions qui orienteront la recherche.

Il s'agit de la question principale et des questions de recherche.

4. Questions de recherche

La construction d'un objet d'étude passe

nécessairement par la conception d'un ensemble de questionnements. Point

de départ de l'enquête, ces questions sont corrélées

à des hypothèses qui participent à la délimitation

du champ d'analyse.

4.1. Question principale

Pour M. BEAUD (1996), une question principale est une question

qui sert de fil conducteur pour le chercheur. Elle doit être

précise, cruciale et centrale par rapport au thème choisi. Cette

question vise non seulement à décrire le phénomène

à étudier, mais aussi à le faire comprendre. Dans le cadre

de la présente étude, la question principale est la suivante :

Quels sont les nouveaux comportements induis par la

prolifération des jeux d'argent à Yaoundé ?

De cette question principale, découlent trois questions de

recherche.

4.2. Questions de recherche

Q.S.1 Quels sont les facteurs explicatifs de

l'enrôlement des citadins dans les jeux d'argent ?

Q.S..2 Quel est le rapport entre la

mobilité sociale des individus et leur participation à

différents types de jeux d'argent ?

Q.S.3 Quelle est l'étendue des

transformations sociales engendrées par la pratique des jeux d'argent

sur la société urbaine yaoundéenne ?

Ces questions de recherche permettent de dégager les

hypothèses.

9

5. Hypothèses de recherche

D'après M. GRAWITZ (1993 :322), l'hypothèse se

définit comme « une proposition de réponse à la

question posée. Elle tend à formuler une relation entre des faits

significatifs (...) elle doit être vérifiable de façon

empirique ou logique ». Pour conduire la présente

étude, il est dégagé ici deux catégories

d'hypothèses, dont l'une est principale et trois autres sont

secondaires.

5.1. Hypothèse principale

L'hypothèse principale se formule comme suit : la

prolifération des pratiques de jeux d'argent dans la ville de

Yaoundé, génère dans l'imaginaire collectif, l'esprit de

lucre, l'appât du gain facile, et l'illusion de l'enrichissement

rapide.

Cette hypothèse principale, comme son nom l'indique,

est assez globalisante. À ce titre, elle demande à être

spécifiée à travers des hypothèses

sous-jacentes.

5.2. Hypothèses de recherche

H.S.1 Les publicités de jeux et les

médias de masse agissent de façon diligente dans la persuasion du

sens commun. En brandissant l'illusion d'un bonheur rêvé par un

simple coup de chance, ces facteurs contribuent à rallier plusieurs

« incertains » aux pratiques de jeux d'argent.

H.S.2 Les difficultés d'insertions

socioprofessionnelles, la proximité des lieux de jeux aux individus et

l'insatisfaction des salariés quant à leurs revenus,

développent un instinct de vulnérabilité à l'argent

chez les yaoundéens pour qui, le jeu apparaît comme une

solution rapide et efficiente à leurs gênes.

H.S.3 La prolifération des jeux

d'argent en cours à Yaoundé, engendre d'une

dégénérescence sociale à travers la

dépendance aux jeux, délinquance, le défaitisme, la

déchéance sociale du joueur etc.

6. Objectifs visés par la recherche

Selon J. DEWEY (1983 :133), « avoir un objectif,

c'est avoir l'intention de faire quelque chose à la lumière de

cette intention ». En souscrivant à la pensée de cet

auteur, le présent travail vise deux objectifs spécifiques

à savoir : un objectif heuristique, qui apporte une contribution

théorique et conceptuelle à la connaissance de ce sujet, et un

objectif pragmatique, dont la finalité est d'aider à

l'éclairage des interventions des politiques et des

10

acteurs sociaux dans la prise des décisions. Celles-ci

devant protéger les joueurs en minorant les risques d'addiction avec ses

conséquences sur leur vie physique, sociale et financière.

Sur le plan scientifique, ce travail suggère

l'invention d'une approche de décryptage d'un phénomène

dont les usages donnent naissance à des problèmes concrets au

sein de la société urbaine, notamment par rapport au travail et

dans la gestion de ressources financières familiales. Le dessein

pragmatique quant à lui est d'inspirer et d'amener les politiques

à se pencher sur les priorités, c'est-à-dire les

modalités de participation des individus aux jeux d'argent. Celles-ci

affectent le système de valeur, la conscience collective, les

aspirations et les normes à différents niveaux de la vie des

acteurs sociaux.

Les objectifs susmentionnés donnent un aperçu de

l'intérêt multidimensionnel de la recherche.

7. Intérêts de la recherche

Le présent travail présente un double

intérêt : un intérêt social et un

intérêt sociologique. Sur le plan social, cette recherche se

rapporte aux joueurs. Elle consiste à les interpeler sur les risques de

leurs pratiques ludiques, pouvant déboucher sur des addictions et

conduire à leur totale aliénation, surtout lorsque ces jeux

tendent à s'ériger en idéaux de promotion

financière. Pour ce qui est de l'intérêt sociologique, ce

travail suggère une implication plus accentuée des pouvoirs

publics, des opérateurs de jeux, des politiques et de la

société civile en matière de sensibilisation, de

prévention et d'encadrement des pratiques excessives de jeux d'argent ;

lesquelles pratiques mènent parfois aux drames, dans le cas des

conduites addictives.

Après avoir élucidé

l'intérêt de la recherche, la définition d'une

méthodologie s'avère nécessaire.

8. Méthodologie de la recherche

La méthodologie désigne «

l'activité critique qui s'applique aux divers produits de la recherche

(...) la méthodologie s'applique à tous les types de recherches

qu'il s'agisse des études quantitatives ou qualitatives, des travaux

à orientation théoriques ou des études sociographiques

» R. BOUDON et F. BOURRICAUD (1982 :369). Son

opérationnalisation dans une recherche ne se fait pas de façon

inopinée ; elle tient compte au préalable d'un cadre

théorique qui occupe une place de choix.

11

8.1. Cadre théorique

La recherche en sciences sociales se construit dans un cadre

conceptuel qui repose sur une ou plusieurs théories. Pour analyser et

interpréter les faits, deux théories sont convoquées dans

ce travail : il s'agit de la matrice constructiviste et de la sociologie

dynamiste et critique.

8.1.1. La matrice constructiviste

La matrice constructiviste est une approche théorique

né du constructivisme développé par J. PIAGET (1964), qui

suppose que, les connaissances de chaque sujet ne sont pas une simple «

copie » de la réalité, mais une « construction »

de celle-ci. C'est-à-dire que, les réalités sociales

doivent s'appréhender comme des construits historiques et quotidiens des

individus en interaction. Ici, le réel existant et connaissant n'est pas

une donnée spontanée, mais relève des constructions

cognitivement construites auxquelles participent des groupes sociaux. Comme le

précise G. BACHELARD (1984 :14), « rien ne va de soi. Rien

n'est donné. Tout est construit ». Ce qui signifie de

façon prosaïque, que ce sont les individus qui construisent le

réel en le confrontant.

Mis à contribution dans cette étude, la matrice

constructiviste permet d'appréhender la prolifération des jeux

d'argent à Yaoundé, non pas comme un accident de l'histoire, ni

d'une nécessité fonctionnelle, mais plutôt, comme une

production consciente ou inconsciente, socialement instrumentalisée des

acteurs sociaux en quête d'argent. Cette approche théorique

caractérise bien la propension au « gain facile » qui anime

bon nombre d'individus à Yaoundé, tant-ils en viennent à

transformer leurs pratiques ludiques en des activités mercantiles en

rapport avec un environnement social jugé défavorable. Davantage,

cette théorie permettra à ce travail d'analyser les pratiques de

jeux d'argent quotidiennes, en tant « qu'ensemble de pratiques

socialement produites, matériellement codifiées et symboliquement

objectivées » A. MBEMBE cité par D.A.F. LEKA ESSOMBA

(2001). Ce modèle théorique, proche des préoccupations des

habitants de Yaoundé à partir duquel ils construisent leur

urbanité est mis à contribution dans l'argumentaire

développé sur les schèmes opératoires mis en place

par ces populations urbaines de Yaoundé, pour s'enrichir à partir

de leurs jeux.

Cette exigence fait donc intervenir l'approche dynamiste et

critique de la sociologie.

12

8.1.2. L'approche dynamiste et critique

La sociologie dynamiste et critique est issue de

l'école générative, née pendant la période

des années soixante. Les promoteurs de cette théorie sont : G.

GURVITCH, A. TOURAINE, C. RIVIERE, G. BALANDIER etc. L'école dynamiste

et critique optait pour objectif selon lequel ; tout chercheur est investi

d'une attitude critique en rupture avec les catégories de l'ordre

social. Cette théorie met au centre de sa réflexion,

l'étude des changements, des mutations, du devenir des

sociétés. Toutefois, la thèse développée par

G. BALANDIER, est celle qui nous intéresse dans le cadre de cette

étude.

Selon G. BALANDIER (1971), la réalité sociale

n'est jamais donnée à l'observation première ou

superficielle. Les sociétés étant

caractérisées par une certaine « hypocrisie », toute

analyse sociologique mérite d'être réalisée à

deux niveaux au moins : le niveau patent et le niveau latent. Bien plus, le

sociologue doit considérer que le sens profond et réel de son

objet d'étude ne peut être conquis qu'à travers un

dépassement, voire une remise en cause de l'aspect officiel. Celui-ci ne

constitue qu'un voile d'occultation de l'aspect caché et plus

révélateur de la dynamique sociale. Les courants dynamistes et

critiques qui s'enracinent dans la sociologie des profondeurs mettent au centre

de leur réflexion l'étude des changements, des mutations, des

mouvements sociaux et du devenir des sociétés influencées

par des dynamiques multiformes.

Dans cette étude l'approche dynamiste aidera à

appréhender la pratique des jeux d'argent beaucoup plus sous l'angle des

transformations qui ont cours au sein de la société. Elle

permettra de voir de quelle manière différents mécanismes

influent sur l'enrôlement des acteurs dans ces jeux et aussi, comment

face à la libéralisation de ces pratiques et aux

difficultés d'ordre économique, les individus développent

des rationalités de gains à partir de leurs jeux.

L'approche critique quant à elle, se justifie par son

principe de lire la réalité à deux niveaux. De ce fait,

elle recommande au chercheur de se méfier du discours des acteurs ou

tout au plus, de partir de ce discours pour déceler après

critique et déconstruction, le sens profond de leurs agirs. À

travers cette seconde approche, il sera démontré comme l'a

souligné G. BALANDIER (1971 :9), « à quel degré

les configurations sont mouvantes ; constamment en voie de se refaire et de

déterminer leur sens ». En d'autres termes, cette approche

aidera à révéler les « écrans

déformateurs » J. ZIEGLER (1981 :13), des

représentations que les pratiques de jeux d'argent imposent

officiellement.

13

La sollicitation de ces grilles d'analyse théorique se

fera à titre complémentaire, de telle manière que chaque

modèle complète les insuffisances de l'autre. Le cadre

théorique conceptuel de la recherche étant ainsi

présenté, il incombe de présenter dans le point suivant,

les techniques et outils de collecte des données.

8.2. Techniques et outils de collecte des données

La collecte des données constitue une étape

majeure du processus de la recherche. Elle lui donne une valeur empirique,

caractérisée par sa double dimension : théorique et

pratique. Dans le cadre de ce travail, les techniques de collectes

convoquées sont classiques en sciences sociales. Il s'agit de celles qui

font appel à l'observation directe, à la recherche documentaire,

à l'entretien et au questionnaire. Ces techniques de collecte mises en

oeuvre correspondent à un dessein de réquisition

systématique des faits correspondants à l'objet d'étude

à savoir : le recueil des informations sur la pratique des jeux

d'argent, les motivations des joueurs et les changements sociaux

observés à différents niveaux de participation des

acteurs. Davantage, elles permettent à ce travail d'avoir une

orientation qualitative, laquelle se sert aussi des éléments

quantitatifs pour étayer les arguments.

Avant de solliciter ces techniques de collecte, il serait

judicieux de définir le cadre géographique de l'étude et

l'échantillon de la population étudiée.

8.2.1. Délimitation du champ d'investigation

Sur le plan géographique, Yaoundé est l'espace

urbain retenu pour mener la présente étude. Le choix de ce site

n'est pas fortuit. De prime à bord, il tient du fait que pour les

sociologues contemporains, cette ville peut être considérée

comme un laboratoire social du Cameroun, comme l'a été la ville

de Chicago aux États Unis à la fin du XIXe

siècle. À ce titre, on peut souhaiter que le terrain

yaoundéen contribue à renouveler les questions que les

sciences sociales se posent aujourd'hui en Afrique, d'où cet appel

lancé par A. FRANQUEVILLE (1984), qui soulignait déjà

l'urgence de « construire une capitale » qui servirait de vitrine en

Afrique centrale.

Sur le plan sociologique, Yaoundé se caractérise

par la multi culturalité de sa population qui revêt les traits

d'une configuration hétérogène, où les individus

s'accommodent à des pratiques communes. Pour ainsi dire, cette ville

constitue « un véritable foyer de production de nouvelles

mentalités, de nouveaux imaginaires, et surtout un laboratoire de

nouvelles formes de pratiques sociales » S.P AWONDO (2006 :15), et

à

14

l'ordre de ces nouvelles pratiques, les jeux d'argent occupent

une place de choix. C'est donc dire qu'à Yaoundé, la pratique des

jeux d'argent est intense. Les machines à sous, les salles de jeux et

les tripots de rues abondent dans tous les quartiers de la ville. On les

rencontre principalement dans les quartiers comme Biyem-Assi, Madagascar,

Mimboman, Melen, Mvog-Mbi, au lieu dit : « campéro », etc.

Dans ces quartiers, les salles de jeux renferment plusieurs types d'appareils

modernes : écrans plasma, terminaux, ordinateurs, machines à sous

etc.

Ces jeux ne se pratiquent pas seulement dans les salles. On

les rencontre aussi dans les rues, les pleins airs et les marchés,

où ils constituent la préoccupation de plusieurs individus. Mais

dans le cadre de cette recherche, la collecte des données s'est

centrée sur des points privilégiés et préalablement

circonscrits. Le champ d'action s'est surtout ordonné dans les

localités suivantes : Ékounou, Mvog-Ada, Mokolo et Ngoa-Ekelle.

Ces quatre localités où l'on a prélevé

l'échantillon ont été privilégiées pour

plusieurs raisons. D'une part, en sollicitant les appuis d'A. ARBORIO et de P.

FOURNIER (1999 :12), il apparaît qu'« une activité

particulière, des pratiques ou un mode de vie commun permettent de

délimiter un groupe à prendre pour objet d'étude

». Ce qui signifie que dans les quartiers populaires

sus-cités, on observe une relative prépondérance des

pratiques de jeux d'argent et des structures abritant ces jeux, en comparaison

à ceux dits résidentiels. Ce sont des « quartiers difficiles

» où vivent de nombreux « incertains »,

c'est-à-dire des personnes désespérées,

fragilisées par la pauvreté matérielle et

financière, cherchant par tous les moyens à s'extirper de

celle-ci. Ce qui les rend particulièrement vulnérables aux jeux

d'argent.

D'autre part, ces sites donnent au chercheur la latitude de

rencontrer tous les types de jeux qui font l'objet de la présente

étude à savoir : le PMUC, le pari foot, le poker, les machines

à sous, les « ndjambo Ludo, Songo, Carte, dés,

flipper, baby-foot etc. ». On y trouve également toutes les

tranches d'âge et les différents sous-groupes de la population

tels que les commerçants, les élèves et étudiants,

les fonctionnaires et les personnes oisives.

La délimitation du cadre géographique de

l'étude fait place au choix des personnes enquêtées.

15

8.2.2. Échantillonnage

D'après R. GHUIGLIONE et B. MATALON (2001 :29), «

il est très rare qu'on puisse étudier de façon

exhaustive une population ». Autrement dit, d'interroger tous les

membres d'une société dans le cadre d'une recherche. Ce serait si

long et si couteux, que c'est pratiquement impossible. Vu cette grande

difficulté, le chercheur est amené à procéder

à un échantillonnage. Échantillonner c'est «

choisir un nombre limité d'individus, d'objets ou

d'évènements dont l'observation permet de tirer des conclusions

applicables à la population entière à l'intérieur

de laquelle le choix a été fait » G. De LANDSHEERE

(1982 :382). Pour aboutir à des résultats au terme de la

recherche, c'est la technique d'échantillonnage non-probabiliste qui a

émergé du processus de sélection des individus devant

participer à l'enquête.

Ce choix s'est imposé autant par contrainte du fait de

l'inexistence d'une base de sondage sur la population des joueurs d'argent

à Yaoundé, que par le fait que le présent travail

s'intéresse à une partie peu visible de la population des

pratiquants de ces jeux dans cette même ville. Ces raisons nous ont

donné la possibilité d'aller à la rencontre des joueurs de

façon aléatoire en les interceptant dans les salles de jeux, les

bars, les tripots de rues et autres lieux de rassemblement où leur

sélection s'est faite in situ. Cette technique est apparue

comme le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs du travail de

terrain à savoir, contacter un maximum de joueurs sur la base d'une

participation libre et volontaire.

Les caractéristiques de l'échantillon sont

présentées dans le tableau qui va suivre.

16

Tableau 1 : Échantillonnage de la

population des joueurs d'argent interviewés

|

Variables

|

Joueurs

|

Effectifs

|

Proportions (%)

|

|

Sexe

|

Hommes

|

105

|

80.76

|

|

Femmes

|

25

|

19.23

|

|

Moins de 20 ans

|

14

|

10.76

|

|

Tranches d'âge

|

21 - 29 ans

|

55

|

42.30

|

|

30 - 39 ans

|

38

|

29.23

|

|

40 - 49 ans

|

15

|

11.53

|

|

50 ans et plus

|

8

|

6.15

|

|

Célibataires

|

74

|

56.92

|

|

Statut matrimonial

|

Mariés

|

32

|

24.62

|

|

Divorcés

|

24

|

18.46

|

|

Commerçants

|

30

|

23.07

|

|

Occupation

|

Désoeuvrés

|

55

|

42.30

|

|

principale

|

Elèves/étudiants

|

25

|

19.23

|

|

Fonctionnaires/salariés

|

20

|

15.38

|

|

Total

|

|

130

|

100

|

Source : Badel ESSALA, (enquête de terrain)

Du tableau précédent, il ressort que les hommes

sont les plus nombreux à s'adonner aux jeux d'argent que les femmes.

Parmi les sujets enquêtés, on dénombre cent cinq hommes

contre seulement vingt-cinq femmes. Cette prévalence masculine

amène à poser la question de savoir pourquoi le nombre de femmes

est-il si réduit ? Alors qu'on sait que celles-ci, tout comme les

hommes, aiment bien jouer.

L'une des réponses à ce questionnement se

dégage de l'environnement dans lequel se pratiquent les jeux d'argent.

Le fait que ces jeux se trouvent dans les casinos, les bars, les Visio club et

les rues, amène souvent de nombreuses femmes à s'abstenir de

jouer parce qu'elles sont victimes de pressions sociales. C'est du moins ce que

pense une enquêtée, J. ATEBA, gérante d'une salle de jeux

au quartier Ékounou, lorsqu'elle affirme que :

17

Nos clients sont en majorité des hommes. Les salles

de jeux sont en effet des lieux de débauches et de dépravations

telles que : bagarres, injures, vols

etc. il y a certaines personnes

qui, malgré les interdictions de consommer de l'alcool et de fumer

à l'intérieur de la salle, ne font qu'à leur guise,

d'autant plus qu'on n'a pas d'agent de sécurité ici. Donc pour

qu'une femme supporte cet environnement, il faut qu'elle soit vraiment

rusée !

C'est dire autrement, que la société qualifie de

« vulgaire » toute fille qui fréquente pareils milieux. Une

autre raison qui explique la rareté des sujets féminins est

relative à la qualité même du jeu. En effet, les jeux

d'argent contrairement aux autres jeux, nécessitent des sommes

importantes : il faut mettre de l'argent en jeu, alors que les chances de

gagner sont très réduites, ce que semblent redouter les filles.

Un argument qui converge avec O. NEWMAN (1973) pour qui, les femmes sont moins

enclines à s'adonner à un jeu pour gagner de l'argent en

introduisant par exemple une pièce de monnaie dans une machine à

sous, ou encore en pariant sur les évènements.

S'agissant des tranches d'âges des sujets

enquêtés, la classe la plus dominante est celle qui se situe entre

vingt et un et vingt-neuf ans, avec un effectif de cinquante-cinq personnes.

Elle est suivie de celle qui se situe entre trente et trente-neuf ans, qui

compte trente-huit individus. La classe d'âge comprise entre quarante et

quarante-neuf ans en compte quinze. Les enquêtés sont donc

relativement jeunes. Bien que bon nombre d'entre eux n'aient pas encore de

situation financière stable, ils sont déjà en mesure de

s'insérer dans les circuits de production et peuvent d'ores et

déjà s'autonomiser. Les jeunes de moins de vingt ans, d'un nombre

de quatorze, sont minoritaires. Cela tient du fait qu'il leur manque souvent

des moyens financiers, alors que les jeux d'argent nécessitent un

certain budget. Par contre, les gens âgés de plus de cinquante

ans, trouvent peu d'intérêts aux jeux d'argent. Ce sont des

adultes qui, à défaut de s'y être impliqué plus

tôt, ont une considération péjorative de ces jeux, car pour

eux, cette activité peut s'arrimer à un passe-temps.

Pour ce qui est du statut matrimonial des

enquêtés, 75.38 % de célibataires et de divorcés

s'intéressent aux jeux d'argent. Ce qui signifie que le fait

d'être « irresponsable », ou exempt de charges familiales

amène les individus en quête de gain providentiel à

s'adonner plus facilement aux jeux d'argent. Chez les hommes mariés,

d'une proportion de 24.62 % possédant un revenu faible ou moyen, leur

participation au jeu dans la recherche du gain

18

marque dans une certaine mesure, une confirmation des

rôles sociaux qui veulent que ce soit l'homme en tant que chef du

ménage, qui apporte des ressources financières au foyer,

même s'il existe des femmes qui soutiennent des familles.

Une autre tendance qui se dégage des participants aux

jeux d'argent dans la ville de Yaoundé est que cette pratique concerne

la quasi-totalité des couches sociales de la population. En effet, les

points de jeux abondent d'adolescents, d'élèves et

étudiants. Ceux-ci, en général, fréquentent ces

lieux pour des raisons de crises identitaires liées à la

proximité de ces points de jeux à leur environnement scolaire.

À ceux-là, viennent s'ajouter les chômeurs, les

désoeuvrés, les commerçants ambulants et autres «

débrouillards », donc des personnes sans emploi fixe,

exerçant un petit métier occultant quelque fois la misère.

C'est ce qui fait dire à J.P ONANA (ibid.), qu'« au Cameroun,

les statistiques montrent que ce sont les couches les plus

défavorisées (pauvres), qui comptent le plus d'adeptes ».

Ces jeux deviennent pour ces derniers, des refuges sociaux qui permettent

non seulement à celui qui les pratique de fuir les dures

réalités de la vie en ville, mais aussi de se créer un

monde imaginaire, lui donnant une illusion de satisfaction financière et

de bonheur. Parmi ces joueurs, on rencontre aussi des fonctionnaires, des

salariés du secteur public et privé, certes en nombre

réduit, mais à prendre avec beaucoup de considérations.

Pour réaliser la collecte des données, les

techniques suivantes ont été mobilisées :

8.2.3. L'observation directe

À l'origine, l'observation directe était une

technique d'investigation utilisée en Anthropologie. Elle participait

à la « mise en évidence des cultures et des «

routines sociales » V. NGA NDONGO (1999 :300). C'est une technique de

collecte qui permet au chercheur d'être en contact direct avec la

réalité qu'il veut étudier. Selon G. MACE et F.

PETRY (2000 :92), « L'observation directe consiste pour un chercheur

à observer directement son objet d'étude ou le milieu dans lequel

le phénomène se produit afin d'en extraire les renseignements

pertinents à sa recherche ». À travers cette technique

de collecte, le chercheur est présent sur le lieu des faits qui ont

éveillé sa curiosité au moment de leur manifestation, et

sans s'adresser aux sujets concernés, il procède directement au

recueil des informations.

Dans ce travail, l'observation directe a favorisé le

recueil d'un ensemble d'informations dont les individus n'avaient pas assez

conscience. Il s'est agi de scruter la localisation des points de jeux sur

l'espace public, les heures d'affluences dans ces lieux, le

19

contenu des discussions entre les joueurs et tout autre

phénomène en relation avec la pratique de ces jeux.

8.2.4. La recherche documentaire

La recherche documentaire est par définition

conçue comme « une observation médiatisée par les

documents » V. NGA NDONGO (1999 :283). Le document étant

perçu ici comme « tout élément matériel ou

immatériel qui a un rapport avec l'activité des hommes vivants en

société et qui, de ce fait, constitue une source d'information

sur les phénomènes sociaux » P. BOURDIEU (1968 :35).

Dans ce travail, la recherche documentaire a permis de tirer des documents de

diverses natures, l'attention a beaucoup plus été portée

sur l'exploitation des ouvrages, des thèses, des mémoires, des

articles scientifiques et des journaux ayant un rapport avec le sujet.

Davantage, il était question de porter un regard sur les messages

diffusés par voie formelle à travers les publicités et les

émissions radiodiffusées et télédiffusées

qui parlent des jeux d'argent.

8.2.5. L'entretien semi-directif

En Sociologie, l'entretien est utilisé comme le moyen

privilégié pour recueillir les aspects qualitatifs et subjectifs

de la vie sociale. D'après M. GRAWITZ (1990 :744), l'entretien

semi-directif est « une communication orale ayant pour but de

transmettre des informations de l'enquêté à

l'enquêteur ». Cette technique de collecte distingue

l'entretien directif de l'entretien non directif, et selon que le contenu est

ou non structuré par l'enquêteur, la participation de

l'enquêté est active. Le choix motivé de ce type

d'entretien est qu'il peut admettre des questions formulées ou non

formulées à l'avance, des questions ouvertes et des questions

fermées, ce qui garantit une certaine marge de liberté aux

enquêtés.

Dans cette étude, les entretiens ont été

effectués avec des personnes dites ressources résidant à

Yaoundé, lesquelles se déclinent d'une part en douze

gérants de structures de jeux et trois responsables exerçant dans

les administrations publiques impliquées chacun à leur

manière dans la gestion des jeux d'argent. Il s'agit entre autres, du

Chef de service des jeux du MINATD, du Chef de service de l'aménagement

des parcs à la direction du développement des loisirs du MINTOUL

et du Chef de bureau des émissions fiscales à la commune

d'arrondissement de Yaoundé IVe. Ces entretiens nous ont

permis d'avoir une idée plus construite du sens attribué aux jeux

par ces différents acteurs sociaux. Ils ont été conduits

et enregistrés par des notes manuscrites, suivant la

préférence des personnes interviewées, plutôt

J. HUIZINGA, historien néerlandais et

spécialiste de l'histoire culturelle a notamment travaillé sur

l'histoire des émotions. Il considère le jeu comme :

20

qu'un enregistrement magnétophonique. Pour faciliter

l'analyse des données lors du dépouillement, nous avons

exploité des grandes lignes extraites de leurs discours.

8.2.6. Le questionnaire

Le questionnaire est présenté par VERKEVISSEUR

et al. (1993 :146), comme « un outil de collecte des

données par lequel des questions écrites sont

présentées aux répondants qui y répondent

également par écrit ». C'est un outil de quantification

qui a permis non seulement de mesurer autant que faire se peut, les

informations sur la connaissance des jeux et leur pratique ; mais

d'appréhender le changement social à différents niveaux de

participation des acteurs impliqués. L'enquête en elle-même

s'est déroulée de la période allant du 8 novembre au 17

décembre 2016. Au cours de cette période, cent trente

questionnaires valides sur les cent cinquante distribués ont pu

être collectés (voir annexe 2). C'est sur eux que repose le corpus

principal du présent travail.

9. Mise au point conceptuelle

E. DURKHEIM (1958 :21) pense que « les mots de la

langue usuelle comme concepts qu'ils expriment sont toujours ambiguës et

le savant qui les emploierait tel qu'il les reçoit de l'usage sans leur

faire subir d'autres élaborations s'exposerait aux plus graves

confusions ». Vu cette précision, le chercheur a

intérêt à définir ses concepts pour être

sûr de les utiliser dans le même sens que ses lecteurs. Pour donc

souscrire à cette exigence, il est nécessaire de clarifier les

concepts de « jeu d'argent » et de « changement social

».

9.1. Jeu d'argent

La littérature scientifique n'apporte presque pas de

définition au concept de « jeu d'argent ». La raison est que

la plupart des travaux effectués dans ce champ font

référence au concept de « jeu de hasard », concept qui

connote non seulement des contingences de rationalités abstraites pour

constituer un objet d'étude, mais surtout, parce que le présent

travail se centre sur des jeux où les individus misent et perdent avec

l'espoir de gagner plus d'argent dans l'avenir. Toutefois, il est

nécessaire ici de faire le point sur les différentes approches

définitionnelles du concept de « jeu de hasard »

proposées par les auteurs, afin d'appréhender le concept de

« jeu d'argent » dans cette étude.

21

Une action libre, sentie comme fictive et située en

dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber totalement le

joueur ; une action dénuée de tout intérêt

matériel et de toute utilité qui s'accomplit en un temps et dans

un espace expressément circonscrit. J. HUIZINGA (1951 :34-35).

Dans cette définition, l'auteur sépare le jeu de

l'activité réelle, du « monde habituel » et le valorise

en le considérant comme moteur de l'évolution des civilisations.

Contrairement à J. HUIZINGA, R. CAILLOIS parle entre autres de

l'aléa, au sujet des jeux où l'argent est présent. Selon

lui, dans ce type de jeux :

Le rôle de l'argent est d'autant plus

considérable que la part du hasard est plus grande et par

conséquent la défense du joueur plus faible. Car, l'aléa

n'a pas pour fonction de faire gagner de l'argent aux plus intelligents, mais

tout au contraire d'abolir les supériorités naturelles ou

acquises des individus, afin de mettre chacun sur un pied

d'égalité absolue devant le verdict aveugle de la chance. R.

CAILLOIS (1969 :58).

Par la suite, il établit une classification qu'il

considérait manquante dans les travaux de J. HUIZINGA. Dans cette

répartition, il propose une division en quatre rubriques principales,

selon que dans les jeux considérés prédomine le rôle

de la compétition, du hasard, du simulacre ou du vertige. Il les appelle

respectivement : Agôn, Aléa, Mimicry, et Ilinx. Bien que ces

catégories ne soient pas exclusives, les jeux basés sur

l'aléa laissent entrevoir les jeux de hasard comme des

évènements aléatoires, qui se définissent en

opposition avec les activités de loisir. Cela revient à dire que,

gagner ou perdre à un jeu de hasard ne dépend pas de

l'habileté du joueur ou de certaines stratégies de jeu, mais

dépend volontiers de la chance. Dans ce type de jeu, écrit C.

BEART (1960 :18), « on ne cherche pas à éliminer

l'injustice du hasard mais c'est l'arbitraire même de celui-ci qui

constitue le ressort unique du jeu ».

C'est pourquoi G. FERRÉOL (2002 :150), définit

le jeu de hasard comme « une action de loisir soumise à des

règles conventionnelles, comportant gagnants et perdants et dans

laquelle n'intervient ni calcul, ni habileté du joueur ». Par

jeu de hasard, G. FERRÉOL sous-entend donc toute activité

organisée par un système de règles définissant un

succès et un échec, un gain et une perte. Suivant cette approche,

le législateur camerounais par le truchement de la loi no

89/26/89 délibérée et adoptée en

plénière le 29 novembre 1989, dans

22

son article 2 statue que « sont

considérés comme jeux de hasard, ceux qui procurent un gain en

argent ou en nature et dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse

». En analysant ces définitions, on voit émerger trois

éléments qui permettent de caractériser un jeu d'argent :

il doit être investi d'un enjeu, d'une possibilité de gain ou de

perte et de la présence même accessoire du hasard.

Le « jeu d'argent » s'appréhende donc dans ce

travail, comme la pratique d'une activité ludique associée

à un intéressement financier à l'issue de la partie. Ici,

chaque joueur engage un certain montant financier dans le jeu qui sera tout ou

partie perdue, ou qui sera augmenté en cas de gain.

9.2. Changement social

Le changement social est un phénomène collectif

qui affecte une collectivité ou un secteur important de la

collectivité. C'est un phénomène qui touche à la

fois l'univers mental et les conditions de vies de plusieurs individus ou

encore la structure ; c'est-à-dire les composantes de l'organisation

sociale. Le changement social est indissociable du temps, dans la mesure

où on l'apprécie et on le mesure par rapport à un point de

référence situé dans le passé. Il est permanant,

tant il est vrai que les transformations qu'il engendre durent. Pour certains

auteurs comme G. BALANDIER, la Sociologie s'intéresse plus aux

changements exogènes, « du dehors », qui apparaissent sous

l'angle de l'acculturation et de la dépendance à travers le

développement d'une contre acculturation qu'il appelle « le

travail de la société sur elle-même » G.

BALANDIER (1977 :233) : c'est-à-dire des sociétés en voie

de se faire, portant constamment en elles le débat et l'incertitude.

En s'inspirant de cette approche, nous adhérons

à la pensée de G. ROCHER (1968 :22), selon laquelle le changement

social désigne « toute transformation observable et

vérifiable dans le temps qui affecte d'une manière qui ne soit

pas provisoire ou éphémère la structure ou le

fonctionnement d'une collectivité et qui modifie le cours de son

histoire ». Dans le cadre des jeux d'argent étudiés

dans ce travail, ce qui change n'est pas comme on le pense un peu

hâtivement les règles, mais c'est la nature même du jeu. En

effet, d'une façon générale, la mercantilisassions des

pratiques ludiques à Yaoundé a entrainé une transformation

dans le quotidien des populations qui, à partir de cette

activité, ont fondé une idéologie de promotion

financière. Cette réinvention n'est pas sans conséquences

: elle affecte non seulement l'organisation des entités sociales comme

la famille, mais aussi la société à

23

travers l'émergence

d'épiphénomènes parallèles ainsi que l'abandon du

travail et du sens de l'effort.

10. Organisation du mémoire

Pour comprendre ce que signifie « jeux d'argent et

changement social à Yaoundé », la

présente étude s'articule autour de trois chapitres. Ces

chapitres ne sont ni chronologiques, ni thématiques mais suivent les

trajectoires de mobilisation des différents acteurs sociaux du jeu

impliqués. Le premier chapitre intitulé : panorama des jeux

à Yaoundé et description du phénomène,

présente dans ses différentes sections ; une typologie des jeux,

la localisation de ces pratiques dans les secteurs urbains de la ville de

Yaoundé, ainsi que les logiques attribuées à ces jeux par

les différents protagonistes. Le second chapitre intitulé :

mécanismes d'enrôlement et de participation des acteurs aux jeux

d'argent, s'intéresse à une approche des médias et de la

mobilité sociale pour comprendre le recours au jeu d'argent chez les

personnes désoeuvrées, les commerçants et les

salariés des secteurs public et privé.

Quant au troisième chapitre formulé sous le

thème : amplification des pratiques de jeux d'argent et changement

social, il est au coeur de l'analyse du changement social dont le jeu en est un

facteur. Ce chapitre met en lumière l'impact du jeu sur la vie familiale

et sociale du joueur, mais davantage sur la société urbaine. Un

examen critique et global de l'engouement manifesté autour de ce

phénomène dresse un aperçu d'une société

camerounaise en proie à la déliquescence de ses citoyens. Le

mémoire s'achève par une conclusion générale.

Celle-ci rappelle les différentes étapes parcourues au cours de

la recherche, les difficultés rencontrées, les résultats

obtenus et les perspectives qui s'ouvrent dans ce champ de réflexion.

24

CHAPITRE I : PANORAMA DES JEUX À YAOUNDÉ

ET

DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE

I. ESQUISSE D'UNE TYPOLOGIE DES JEUX

À première vue, la variété de jeux

rencontrés en parcourant la ville de Yaoundé fait

désespérer face à l'idée de découvrir un

principe de classification qui permettrait de les repartir dans des

catégories distinctes. Étant donné que chaque jeu a un but

précis et des caractéristiques propres, il convient d'en dresser

une typologie. Cette typologie de jeux s'inspire de celle

présentée pour la première fois par R. CAILLOIS (1958),

qui distingue deux catégories à savoir : les jeux de hasard et

les jeux d'adresse. D'après cet auteur, les jeux de hasard regroupent

l'ensemble des jeux qui ne font pas appel aux habiletés des joueurs.

Autrement dit, les personnes qui y participent ont les mêmes

probabilités de gagner ou de perdre, l'unique variable qui

détermine leur performance étant le hasard. C'est par exemple le

cas du Lotto, des paris sportifs et hippiques, du bingo, ou encore de la

roulette Y. CHANTAL et J. VALLERAND (1996). Quant aux jeux d'adresse, ils

regroupent l'ensemble des jeux qui reposent à la fois sur le hasard et

sur les habiletés des participants. Dans ce type de jeux, les

protagonistes n'ont pas les mêmes probabilités de gagner ou de

perdre, puisque leurs habiletés ont un impact sur leurs gains ou sur

leurs pertes. C'est notamment le cas du black jack, du flipper, des jeux

vidéo et dans une certaine mesure, du poker Y. CHANTAL et J. VALLERAND

(idem). Le dénominateur commun aux différents jeux dans chacune

de ces deux catégories demeure le fait que ce sont des jeux où

l'argent est présent.

Les observations faites dans les secteurs urbains de la ville

de Yaoundé, ont donc révélé l'existence de deux

catégories de jeux d'argent que sont : les jeux d'argent

légalisés, qui sont autorisés et promus par des

entreprises ou des maisons de jeux. Leur exploitation se fait par l'obtention

d'un contrat de concession délivré par le MINATD, après

avis du MINFI. Ce sont entre autres les casinos, les PMU, les loteries et les

tombolas, les machines à sous, etc. On distingue comme deuxième

catégorie, les jeux d'argent clandestins, qui ne sont pas officiellement

autorisés et règlementés. Cette catégorie

intègre certains appareils électroniques,

électromagnétiques et bien d'autres matériels non

déclarés, mais destinés à la pratique de ces jeux.

Il en est de même, de certains jeux de société comme les

billes, la carte, les dés, le Ludo, le Songo etc., où

les individus misent discrètement des sommes d'argent dans l'espoir de

gagner davantage. Dans cette deuxième catégorie, les promoteurs

de ces différents jeux évoluent dans l'informel ou le souterrain

urbain et échappent de ce fait au fisc.

25

Dans chacune des catégories mentionnées supra,

les différents jeux pratiqués font plus ou moins appel aux

habiletés des joueurs, nécessitent un investissement en argent et

sont plus ou moins productifs. Le tableau ci-dessous présente ces

différentes catégories de jeux d'argent.

Tableau 2 : Classification des jeux d'argent

présents à Yaoundé

|

Catégories de

jeux d'argent

|

Types de jeux pratiqués

|

Organisation matérielle

des jeux

|

Lieux de pratique

des jeux

|

|

Les Jeux

d'argent

légalisés

|

- Roulette, black jack,

craps, baccara,

- Billard,

- PMU,

- Loteries, tombolas,

- Poker,

- Baby-foot, Flipper,

Jeux vidéo.

|

- Jetons, pièces de

monnaie,

- Appareils

électromagnétiques

- Boules,

- Catalogue

d'informations,

- Terminaux, etc.

|

- Casinos,

- Salles de

jeux,

- Tripots de

rues,

- Sites de jeux

sur internet.

|

|

Les jeux d'argent

clandestins

|

- Bonus Win,

- Playstation,

- Bonneteau ou three

cards,

- Billes, Carte, dés,

Ludo, Songo, etc.

|

- Cartes, dés, pions,

- Tableaux, pièces de

monnaie,

- Appareils

électroniques et

électromagnétiques

- Manettes, etc.

|

- Bars,

- Boutiques,

- Marchés,

- Maisons

abandonnées

- Pleins airs,

etc.

|

Source : Badel ESSALA, (en enquête de terrain).

Il convient de préciser que ces catégories de

jeux ne sont pas exclusives. Par exemple, certains jeux comme le poker ou le

baby-foot, peuvent appartenir à la fois à la catégorie des

jeux d'argent légalisés et à celle des jeux d'argent

clandestins, selon que leur promoteur soit en conformité ou pas avec la

fiscalité en la matière. Essayons tout de même de

présenter les particularités de certains de ces jeux.

26

1. Les jeux d'argent légalisés

Des addictions aux enjeux multiformes que suscitent les jeux

d'argent, L'État camerounais depuis l'année 1970 a

légiféré afin que l'exploitation de ces jeux soit

encadrée et garantisse une certaine cohérence. Ainsi, trois lois

dont : la loi no 70/LF/12 du 9 novembre 1970, abrogée par la

loi no 79/9 du 30 juin 1979 et son décret d'application

no 81/497 du 23 novembre 1981, la loi no 89/026 du 29

décembre 1989 et son décret d'application no 92/050/PM du 17

février 1992 sont intervenues pour règlementer la pratique des

jeux où l'argent est présent. Deux catégories sont ainsi

définies : les jeux de divertissement et les « jeux de hasard

», donc les jeux d'argent. Jusqu'à la loi de 1989, seuls les jeux

de divertissement étaient licites, tandis que la pratique des «

jeux de hasard » restait prohibée, exception faite des casinos, des

loteries et des tombolas restés exclus du champ d'application de cette

loi. Cependant, conformément à la prise en compte des

intérêts touristiques et économiques, le décret de

1992 va aboutir à la libéralisation des « jeux de hasard

». C'est dans cette veine que l'on retrouve :

1.1. Les casinos et les types de jeux autorisés

Les casinos sont compris comme des cercles ludiques et

touristiques où se pratiquent un certain type de jeux d'argent. Au

Cameroun, l'article 27 de la loi no 92/050/PM du 17 février

1992 définit le casino comme un établissement pouvant comporter

trois activités distinctes à savoir : le spectacle, la

restauration et le jeu. La plupart des métropoles camerounaises abritent

un grand nombre de casinos y compris la ville de Yaoundé ; capitale

politique. Pourtant, seuls sept bénéficient d'un contrat de

concession et sont officiellement reconnus. Parmi ceux-ci, on compte deux dans

la ville : il s'agit du casino « El Blanco » situé au Hilton

Hôtel et du casino « Golden city » au Mérina

Hôtel, selon les informations obtenues au service des jeux du MINATD.

Dans ces établissements possédant plus de quinze machines

à sous, la pratique des jeux n'est possible qu'en argent comptant, plus

précisément à l'aide de jetons ou de plaques fournis par