|

UNIVERSITE DE MAROUA

THE UNIVERSITY OF MAROUA

*******

ECOLE NORMALE SUPERIEURE

*******

*******

HIGHER TEATCHER'S TRAINING COLLEGE

*******

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE

*******

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

*****

GEOGRAPHIE

DEGRADATION SPATIO-TEMPORELLE DES LIGNEUX

PERENNES

DANS LA LOCALITE DE HOUDOUVOU

(EXTRÊME-NORD CAMEROUN)

Mémoire présenté en vue de

l'obtention du diplôme de Master recherche Option : Géographie de

l'Environnement

Par :

DJAFNGA DABIDJOUM Maxime Licence en Géographie

19B0270N

Sous la direction de :

TEWECHE Abel

Chargé de Cours

Septembre 2021

DÉDICACE

À

Mes parents :

Issa DABIDJOUM et DAIDA Alice

ii

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est le fruit des efforts et des

encouragements de personnes diverses qui n'ont ménagé aucun

effort pour que cela puisse se réaliser.

Mes remerciements vont premièrement à mon

directeur de mémoire le Dr. TEWECHE Abel qui, au-delà de toutes

ses occupations, a bien voulu diriger ce travail. Aussi, je lui adresse un

grand merci pour toute sa patience et son dévouement pour que ce travail

puisse porter ces fruits.

Mes remerciements vont aussi à l'endroit du Chef de

Département de Géographie de l'Ecole Normale Supérieure de

Maroua, Pr. WATANG ZIEBA Félix et aux enseignants, le Pr GONNE Bernard,

Pr. KOSSOUMNA LIBA'A Natali, Pr. BASKA TOUSSIA Daniel Valérie, Pr.

ELOUNDOU MESSI Paul Basile, Dr. GANOTA Boniface, Dr. MBANMEYH Marie Madeleine,

Dr ABDOURAMAN Tom et Mme.ANNAVAI Nathalie pour la formation, les conseils et

les éclaircissements tout au long de ma formation.

Mes remerciements vont aussi au délégué

départemental de l'Environnement, aux autorités des Eaux et

Forêts de la localité de Houdouvou, aux gardiens de la zone de

reboisement et au chef du village de la localité de Houdouvou, qui ont

facilité la collecte des données en donnant accès aux

informations, archives et documents utiles.

A mes camarades de promotion, merci pour vos encouragements

sans cesse pour la finalisation de cette étude. Je remercie

particulièrement Zieba Yves, Mboyelbo Fernand, Amiral Adil, qui m'ont

aidé dans les travaux d'enquêtes et de relevés sur le

terrain.

Je ne pourrais finir sans remercier ma famille pour leur

soutien moral, matériel et financier ainsi que tous ceux qui, de

près ou de loin, ont participé à l'élaboration de

ce mémoire.

III

RÉSUMÉ

A l'Extrême-Nord Cameroun comme dans le Sahel en

général, le problème de dégradation des ressources

ligneuses est d'actualité. L'objectif de ce travail est d'analyser la

dégradation spatio-temporelle des espèces ligneuses

pérennes. L'étude a porté sur la localité de

Houdouvou (Extrême-Nord Cameroun). L'exploitation des sources

d'information secondaires a été possible grâce au centre de

documentation de l'école normale supérieure de Maroua et

grâce aux sites spécialisés de recherche documentaires. Les

informations primaires ont été acquises par enquêtes par

questionnaires et par relevé botaniques. Au total, 120 personnes ont

été enquêtées et 36 placettes

réalisées dans des mailles disposées dans les zones de

reboisements, de cultures, d'habitations et dans les zones

dégradées. Une analyse diachronique a été faite sur

une période de 20 ans. Les enquêtes ethnobotaniques auprès

des personnes ressources ont permis d'analyser le processus de

dégradation. A l'issu de ces travaux, les résultats ont permis de

dénombrer 30 espèces pour 16 familles inventoriées dans

les zones quatre zones. Ces espèces sont constituées d'arbres et

d'arbustes pérennes comme Acacia Albida, Acacia nilotica, Anacardium

occidentale, Azadirachta indica, Colophospermum mopane. Les indices de

diversités floristiques (H'= 1,518, D =0,0327, EQ= 0,461), de

mortalités (13), de raréfaction (89), la densité des tiges

à l'hectare (195 tiges/ha) témoigne d'un état de

dégradation des ligneux pérennes. De plus, l'analyse diachronique

du couvert ligneux de 2001 et 2021 montre une réelle dégradation.

Les fortes variations pluviométriques et les activités

anthropiques sont les principaux facteurs responsables du processus de

dégradation des ligneux. Toutefois, des stratégies plus

ambitieuse et respectueuse de la nature sont indispensables pour une

utilisation durable des ligneux pérennes.

Mots clés : Dégradation,

ligneux pérennes, stratégie de restauration, Houdouvou,

Extrême-Nord Cameroun

ABSTRACT

In the Far North Cameroon as in the Sahel in general, the

problem of degradation of wood resources is topical. The objective of this work

is to analyze the spatio-temporal degradation of perennial woody species. The

study to be carried out on the locality of Houdouvou (Far-North Cameroon). The

use of secondary sources of information was made possible thanks to the

documentation center of the Maroua Higher Normal School and thanks to

specialized documentary research sites. Primary information was acquired by

questionnaires and botanical surveys. A total of 120 people were surveyed and

36 plots carried out in meshes laid out in areas of reforestation, crops,

housing and degraded areas. A diachronic analysis was made over a period of 20

years. Ethnobotanical surveys among resource persons made it possible to

analyze the degradation process. At the end of this work, the results made it

possible to count 30 species for 16 families inventoried in the four zones.

These species consist of perennial trees and shrubs such as Acacia Albida,

Acacia nilotica, Anacardium occidental, Azadirachta indica, Colophospermum

mopane. The indices of floristic diversity (H '= 1.518, D = 0.0327, EQ =

0.461), mortalities (13), rarefaction (89), the density of stems per hectare

(195 stems / ha) testifies to `a state of degradation of perennial woody

plants. In addition, the analysis of the woody cover for 2001 and 2021 shows

real degradation. The strong variations in rainfall and human activities are

the main factors responsible for the process of degradation of woody plants.

However, more ambitious and nature-friendly strategies are essential for a

sustainable use of perennial trees.

Keywords: Degradation, perennial species,

restoration strategy, Houdouvou, Far North Cameroon

iv

SOMMAIRE

DÉDICACE i

REMERCIEMENTS ii

RÉSUMÉ iii

ABSTRACT iii

SOMMAIRE iv

LISTE DES FIGURES v

LISTE DES TABLEAUX vii

LISTE DES PHOTOS viii

LISTE DES PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES ix

LISTE DES ENCADRES x

LISTES DES ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

xi

INTRODUCTION GENERALE 1

Chapitre 1 : Etat des lieux des ligneux

pérennes 45

Chapitre 2. Processus de dégradation des

ligneux pérennes 73

Chapitre 3. Effets de la dégradation des

ligneux pérennes 104

Chapitre 4. Stratégie de gestion, de

pérennisation et perspective 132

Discussion des résultats 154

Conclusion générale et recommandation

157

Bibliographie 161

Annexes 166

Table des matières 175

V

LISTE DES FIGURES

Figure 1.Localisation de la zone d'étude 5

Figure 2. Localisation de Houdouvou 6

Figure 3. Dispositif d'échantillonnage : une maille de

neuf placettes. 36

Figure 4.Disposition des mailles dans la zone d'étude

37

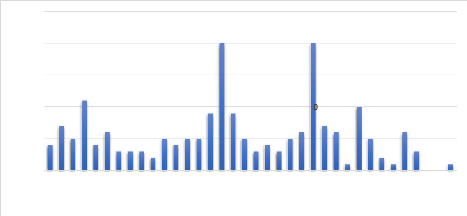

Figure 5. Nombre d'individus par espèces 49

Figure 6. Nombre d'individus par placettes 51

Figure 7. Nombre d'individus par zone 52

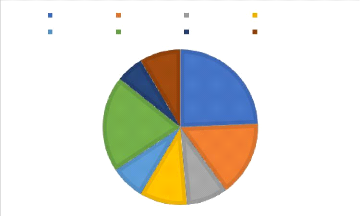

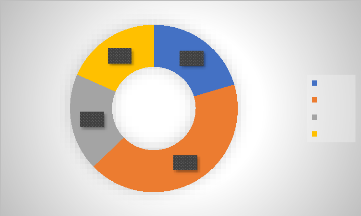

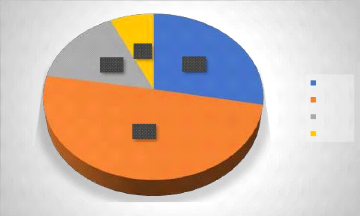

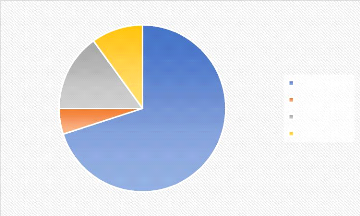

Figure 8. Proportion des familles des espèces fortement

représentées 53

Figure 9. Proportion des familles des espèces

moyennement représentées 54

Figure 10. Proportion des familles des espèces

faiblement représentées 55

Figure 11. Etat des ligneux pérennes 59

Figure 12. Nombre des individus vivants par placette 59

Figure 13.Nombre des individus morts par placettes 60

Figure 14. Etat des individus vivants par placettes 61

Figure 15. Structure générale des ligneux

pérennes par classes de hauteur 62

Figure 16. Structure des ligneux pérennes par classes

de hauteur dans la zone de

reboisement 63

Figure 17. Structure des ligneux pérennes par classes

de hauteur dans les champs 64

Figure 18. Structure des ligneux pérennes par classes

de hauteur dans les champs 65

Figure 19. Structure des ligneux pérennes par classes

de hauteur dans les zones

dégradées 66

Figure 20. Circonférence générale

espèces ligneuses 67

Figure 21. Circonférence des espèces ligneuses

dans les zones de reboisement 68

Figure 22. Circonférence des espèces ligneuses

dans les zones de champs 69

Figure 23. Circonférence des espèces ligneuses

dans les zones d'habitation 70

Figure 24. Circonférence des espèces ligneuses

dans les zones dégradées 71

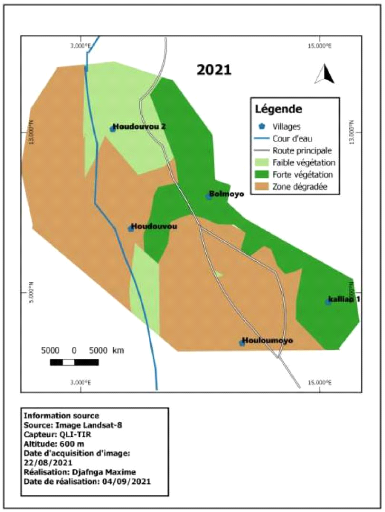

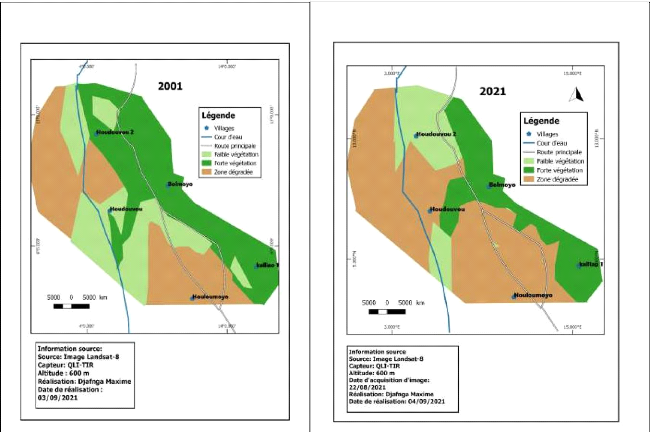

Figure 25. Etat du couvert ligneux en 2001 74

Figure 26. Etat du couvert ligneux en 2021 75

Figure 27.Dynamique du couvert végétal de la

localité de Houdouvou entre 2001 et

2021. 77

vi

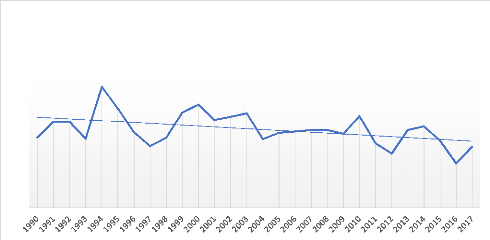

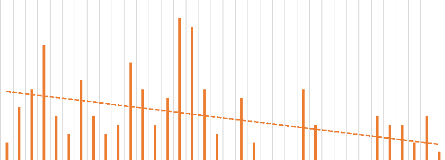

Figure 28. Variabilité pluviométrique de 1990

à 2017 80

Figure 29. Nombre des individus élagué dans les

placettes 88

Figure 30. Mode de prélèvement des ligneux

pérennes 90

Figure 31. Mode de préparation des champs 92

Figure 32. Lieu de prélèvement des ligneux

pérennes 94

Figure 33. Principaux usages des ligneux pérennes 97

Figure 34. Processus de dégradation des ligneux

pérenne 102

Figure 35.Taux de mortalité par placette 105

Figure 36. Abondance relative par familles 110

Figure 37. Etat des ligneux pérennes 111

Figure 38. Degré de dégradation des ligneux

pérennes 112

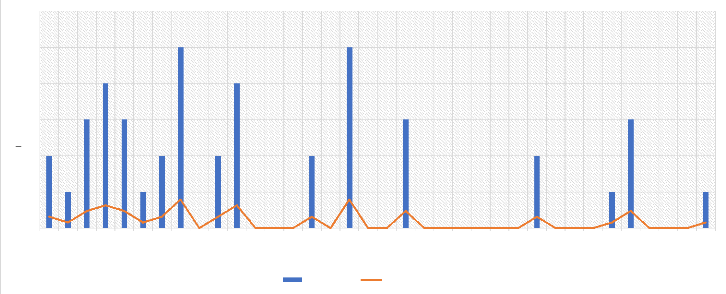

Figure 39. Variation des températures de 2001 à

2010 116

Figure 40. Variation des températures de 2011 à

2017 117

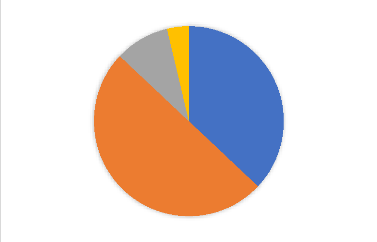

Figure 41. Effets de la dégradation 122

Figure 42. Niveau des effets 122

Figure 43. Variation de la production agricole 123

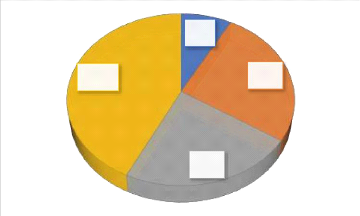

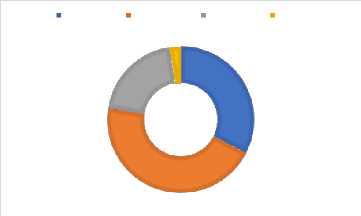

Figure 44. Activités les plus pratiquées 129

Figure 45. Etat des personnes ayant une fois planté un

arbre 133

Figure 46. Mesures de pérennisation 134

Figure 47. Connaissance de loi sur les ligneux 135

Figure 48. Moyen d'accès aux ligneux 138

Figure 49. Personnes sensibilisées 141

Figure 50. Agents de sensibilisation et d'accompagnement

142

Figure 51. Mesures d'accompagnements 143

Figure 52. Bénéficiaires d'une mesure

d'accompagnement 143

vii

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Opérationnalisation du concept de

dégradation des ligneux pérennes 22

Tableau 2. Caractérisation de la

végétation ligneuse pérenne 27

Tableau 3. Diversité floristiques des ligneux

pérennes 46

Tableau 4. Liste des espèces arborées 47

Tableau 5. Liste des espèces arbustives 48

Tableau 6.Évolution spatiale des superficies reparties

en fonction des zones de

végétations identifiées dans la

localité de Houdouvou. 76

Tableau 7. Indice de diversité par placettes 81

Tableau 8. Indice de diversité par zones 83

Tableau 9. Densité par placette 84

Tableau 10. Densité par zones 85

Tableau 11. Densité des principales familles

d'espèces 86

Tableau 12. Sources d'accès au bois de chauffe 91

Tableau 13. Principales activités économique

95

Tableau 14. Taux de mortalité par zone 106

Tableau 15. Indice de raréfaction par espèces

107

Tableau 16. Indice de raréfaction par familles 108

Tableau 17. Abondance relative des espèces 109

Tableau 18.Fréquence des espèces pérennes

113

Tableau 19.Fréquence totale des espèces par

classe de pourcentage 114

Tableau 20. Changements observés 125

Tableau 21. Texte de lois sur la protection de la nature au

Cameroun 147

VIII

LISTE DES PHOTOS

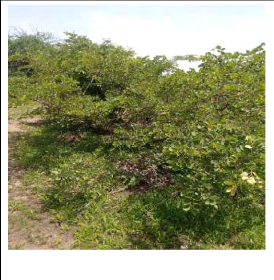

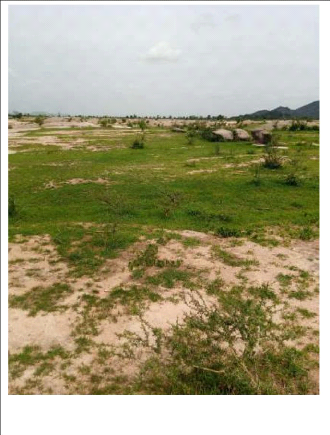

Photo 1. Formation végétale claire 56

Photo 2. Formation végétale dense 57

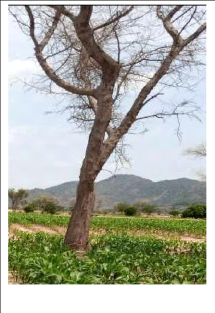

Photo 3. Arbre en défoliation 79

Photo 4. Arbre élagué 89

Photo 5. Construction d'un hangar avec les ligneux

pérennes 98

Photo 6. Vaste espace dégradé 118

Photo 7. Mauvaise production agricole 124

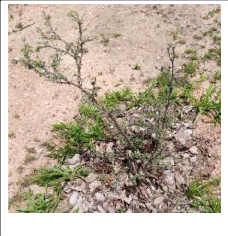

Photo 8. Ressource de combustion alternative 127

Photo 9. Jeune plant d'Acacia raddiana planté. 133

Photo 10. Agent de contrôle 137

ix

LISTE DES PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES

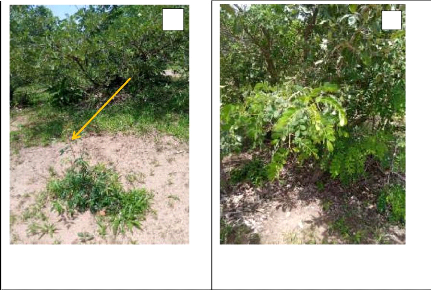

Planche photographique 1. Mesure de relever

dendrométrique 28

Planche photographique 2. Entretiens et enquêtes 33

Planche photographique 3. Formations végétales

d'alignements 58

Planche photographique 4. Mode de préparation des

champs 93

Planche photographique 5. Clôture des champs avec des

ligneux pérennes 96

Planche photographique 6. Vente incontrôlée des

ligneux pérennes 100

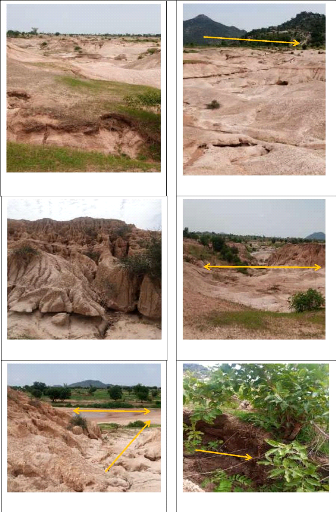

Planche photographique 7. Vaste surface érodé

120

Planche photographique 8. Extension des surfaces de cultures

126

Planche photographique 9. Animaux à la recherche du

pâturage 130

Planche photographique 10. Formations végétales

d'alignements 139

X

LISTE DES ENCADRES

Encadré 1. Interview des gardiens de la zone de

reboisement 99

Encadré 2. Interview du chef du village de Houdouvou

101

Encadré 3. Moyens de gestion des eaux et forêts

136

xi

LISTES DES ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET

SIGLES

CAB : Central African Backbone

CIRAD : Centre de Coopération

Internationale en Recherche Agronomique pour le

Développement

CO2 : Dioxyde de Carbone

ESA : Agence Spatiale Européenne

FAO : Organisation des nations Unis pour

l'alimentation et l'agriculture

GIC : Groupe d'Initiative Commune

GIZ : Deutsche Gesellschaft für

Zusammenarbeit

GPS : Global Positioning System

QCM : Questions à Choix Multiples

QGIS : Quantum Geographic Information

System

ICRAF : Centre international pour la

Recherche en Agronomie

MINEF : Ministère de l'Environnement

et des Forêts

MINFOF : Ministère des Forêts et

de la Faune

MINEP : Ministère de l'Environnement,

de la Protection de la Nature et du

Développement Durable

PM : Premier Ministre

PLASA : Planter Sans Arrosage

REDD+: Reducing Emissions from Deforestation

Degradation

SPSS: Statistical Package for the Social

Sciences

SODECOTON : Société de

Développement de Coton

UICN : Union Internationale pour la Conservation

de la Nature

1

INTRODUCTION GENERALE

1. Contexte de la recherche

Le Sahel est une entité biogéographique

définie en première instance par son climat tropical aride

à semi-aride, contrôlé par la mousson du golfe de

Guinée et l'Harmattan (alizé) saharien. Mais au cours du

quaternaire la végétation sahélienne a dû s'adapter

à des fluctuations climatiques entre les climats tropicaux humide et

aride, voire hyperaride. La distribution des précipitations au cours de

la saison des pluies et leur redistribution par ruissellement à la

surface des sols sont les facteurs prépondérants de la

diversité du couvert végétal et de sa production. Les

nuances du régime hydrique des sols qui résultent de

l'interaction entre la redistribution des eaux de pluie et la texture des sols,

sont à la base d'une forte différenciation des formations

végétales, en particulier de leur composante pérenne

arbres et arbustes alors que la composition des herbacées annuelles

varie largement d'une année à l'autre au gré de la

distribution des pluies dans l'espace et le temps.

Les espèces pérennes sont des espèces qui

vivent au moins deux ans. En botanique, une plante est pérenne lorsque

le végétal est vivace donc pérennant, vit plus de deux

années. La plante vivace est alors pérennante. Les plantes

pérennes se retrouvent dans la végétation

sahélienne et celle de la savane soudanienne (Ouédraogo et

al, 2009). La localité de l'Extrême-Nord du Cameroun qui

se situe en zone semi-aride est composée des espèces ligneuses

pérennes. Cependant ces espèces qui sont censées vivre

longtemps connaissent une dégradation du fait de son contexte climatique

rude de l'Extrême-Nord et des activités humaines. Bien même

que ces espèces soient souvent plantées par l'homme, elles

meurent souvent trop jeunes et ne parviennent pas à atteindre leur

degré maximum de maturation.

Dans les systèmes agraires du Sahel, les arbres ont une

importance capitale pour les populations. Ils leur procurent divers

bénéfices : aliments, médicaments traditionnels,

fourrages, bois de feu, bois d'oeuvre et de service. Au-delà de ce

rôle pour le bien-être de la population, les arbres sont reconnus

pour leur rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre des

écosystèmes

2

L'Extrême-Nord Cameroun et plus

précisément la localité de Houdouvou se situe dans une

zone ou on observe une accentuation de la dégradation des ressources

ligneuses pérennes. La végétation de ce milieu est

confrontée à de nombreux problèmes liés aux

processus climatiques, édaphiques et anthropiques. Cette étude

s'inscrit dans une perspective de la dégradation des ligneux

pérennes en milieu semi-aride.

Si Abdel-kerim (2019) a permis d'expliquer la dynamique du

couvert végétal ligneux dans le terroir de Tetal au Tchad, cette

étude vise à mieux comprendre le phénomène dans un

contexte de dégradation des espèces ligneuses pérennes

dans la localité de Houdouvou, tout aussi important car elle va nous

permettre de nous interroger sur l'avenir des ligneux qui qui vivent plus de

deux ans dans des zones ou les conditions climatiques sont rude et dont la

durée de survie est en train de se dégradée en fonction du

temps. Elle permettra aussi de comprendre les acteurs impliqués dans

leurs mutations, d'analyser les enjeux de la dégradation de ces

ressources ligneuses dans un contexte soudano-sahélien, d'en

déduire les éventuels effets pour l'Homme et pour la nature. Une

meilleure compréhension de cette dynamique ligneuse permettrait ainsi

d'élaborer et de tester des méthodes et outils nécessaire

pour une gestion efficace et efficiente de la ressource ligneuse pérenne

en zone à stress hydrique, singulièrement dans la localité

de Houdouvou.

Les espèces ligneuses pérennes qui peuplent la

localité de Houdouvou se dégradent de plus en plus et d'autres

tendent à se raréfier dans l'espace et dans le temps. C'est dont

conscient de cette dynamique régressive que cette étude se

propose d'analyser la dégradation des ligneux pérennes.

Ainsi, elle consistera à faire un état des lieux

des ligneux pérennes en zone semi-aride à travers une analyse de

la diversité des espèces et une étude

dendrométrique de ces espèces. Il sera aussi question de

déterminer les facteurs à l'origine de l'altération des

ligneux pérennes et les marques spatio-temporelles de cette

dégradation. La proposition des moyens de pérennisation

constituera le dernier point de ce travail.

2. 3

Justification du choix du sujet

La première raison ayant conduite à choisir ce

sujet est l'exploitation constante des ligneux pérennes dans la

localité de Houdouvou et de la conséquence directe qu'elle

engendre. Il a été observé une réduction et une

disparition de nombreuses espèces ligneuses pérennes

(Combretum migranthum, Dalbrgia melanoxylon, Erophaca

baetica, Grewia villosa, Gymnosporia senegalensis,

Ozora insignis), une forte pression anthropique sur le couvert

végétal est également notée, ainsi que le

déracinement des arbres. Ces problèmes ont conduit à se

poser tant de question qu'il est nécessaire d'analyser afin de

comprendre : Quel est la place des ligneux pérennes dans le maintien de

l'environnement et dans la survie des populations riveraines ? Qu'est-ce qui

explique aujourd'hui, la réduction des essences ligneuses dotées

de la capacité de vivre plus longtemps que les autres espèces

végétales ? Les autorités locales applique-t-elles les

lois et code forestière ? Quelles mesures faudra-t-elles pour valoriser

ces espèces ?

La seconde raison porte sur le choix du domaine

d'étude. Il s'agit de mener une étude «

Biogéographique » en orientant le phénomène

d'étude dans la dynamique régressive de la

végétation ligneuse. Il est ainsi question de comprendre ce qui

se passe dans cette science biogéographique avec les ligneux en

général et les ligneux pérennes en particulier, de

comprendre à travers cette étude ses objectifs, ses objets

d'études, ses méthodes, ses champs d'études, ses auteurs,

ses théories ses interdisciplinarités avec les autres

sous-branches de la géographie et autres sciences et afin ses

particularités et les résultats. À cette fin donc, cette

étude porte sur la dégradation spatio-temporelle des ligneux

pérennes dans les terroirs de Houdouvou, arrondissement de Meri.

3. Délimitation du sujet

Afin de mieux circonscrire et localiser

géographiquement l'étude, il est question de faire une

délimitation thématique, spatiale et temporelle de ce

thème de recherche.

3.1. Délimitation thématique

La thématique étudiée se situe dans le

domaine physique de la géographie, particulièrement en

biogéographique. La biogéographie, par définition est

l'étude de la répartition actuelle ou passée des

êtres vivants animaux et végétaux et de l'organisation

4

de leurs communautés à la surface de la terre,

ainsi que des facteurs et modalités de leurs considérations

spatiales et fonctionnelles.

Il s'agit plus précisément de la

phytogéographie1 ou biogéographie

végétale qui est l'étude la répartition des plantes

et des formations végétales sur la terre, s'appuyant sur

l'association ou la communauté des organismes végétaux

(phytosociologie) et la végétation naturelle potentielle.

La main de l'homme associé aux conditions rudes du

climat contribue à la dégradation de l'environnement et par

ricochet à la destruction des ressources ligneuses dites

pérennes. Dans cette perspective, l'étude de la

végétation faite dans le cadre de cette thématique vise

à identifier, à caractériser et à évaluer le

niveau de dégradation des ligneux pérennes en zone semi-aride.

3.2. Délimitation spatiale

La recherche se déroule à l'Extrême-Nord

Cameroun, dans le département du Diamaré, dans une

périphérie de la ville de Maroua, chef-lieu de la région.

Il est située entre le 10ème et 11ème degré de

latitude Nord et le 14ème et 15ème degré de longitude Est

et est découpée en neuf communes. La zone est choisie sur la base

des critères suivants : zone présentent un déficit

hydrique, zone d'érosion des couvertures ligneuses, espace en pleine

mutation. Il s'agit plus précisément de la localité de

Houdouvou dans l'arrondissement de Meri. La figure 1 et 2 ci-dessous localise

la zone où l'étude est mené dans l'optique d'analyser les

implications de la dégradation des ligneux pérennes.

1 Science au croisement de la botanique et de la

géographie, qui étudie la répartition des

végétaux à la surface du globe et les causes de cette

répartition ainsi que les relations existantes entre les espèces

ou communautés végétale d'une part, et les

caractéristiques géographiques, et biologique d'autre part.

5

Figure 1.Localisation de la zone d'étude

6

La figure 1 donne une indication plus globale de la zone

d'étude dans le département du Diamaré et dans

l'arrondissement de Meri. La localisation de la zone d'étude avec les

unités d'occupations du sol est représentée dans la figure

1.

Figure 2. Localisation de Houdouvou

7

3.3. Délimitation temporelle

Le cadre spatial de la recherche ainsi délimité,

il importe par la suite de situer l'étude dans le temps. Pour une

meilleure analyse et une bonne explication de la dégradation

spatio-temporelle des espèces pérennes dans la localité de

Houdouvou, il s'est avéré impérieux pour nous de

délimiter ce travail dans l'intervalle 2001 à 2021.

La borne inférieure est représentée par

l'année 2001. Le choix de cette borne est fait par rapport aux facteurs

identifiés pour le cas de ce travail. 2001 est une date ou la

démographie n'était pas aussi importante que 2021 et donc la

pression sur les ligneux était moins grande.

La borne supérieure, 2021 renvoie à la

dernière des dates où le choix de ce sujet est fait et où

le couvert ligneux connait une dégradation par rapport à celle de

2001 et c'est surtout le moment où les menaces sur les ligneux

pérennes sont perçu en direct tant du côté des

riverains que du côté des autorités.

4. Revue de la littérature

La dégradation des espèces ligneuses dites

pérennes dans la localité de Houdouvou est le résultat des

facteurs d'origines naturelles et anthropiques. La dégradation de ces

ligneux a des conséquences sur la nature en générale et

sur les hommes en particulier. Dans cette optique, la revue faite dans le cadre

de ce travail est axée autour de la caractérisation des

formations végétales pérennes en zone semi-aride, des

facteurs de la dégradation du couvert ligneux, des conséquences

de la dégradation de la végétation pérenne et enfin

des stratégies de gestion et de préservation de la

végétation pérenne en zone semi-aride.

4.1. Caractérisation des formations

végétale pérenne en zone semi-aride

La caractérisation des ligneuses pérennes

analyses les différents ligneux pérennes à travers leurs

identifications, leurs structures, leurs localisations, leurs processus de

germinations et leurs évolutions.

Babacar, et al dans Flore et végétation de

la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul (Sénégal)

ont réalisé une étude entre 2010 et 2014 dans la

Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul (RSFG) abritant une faune

riche et variée ainsi qu'une flore diversifiée mais peu connue.

Cette étude est entreprise pour déterminer la structure de

8

la flore et de la végétation,

élément indispensable pour une bonne gestion des ressources de

cette réserve. L'étude floristique a montré que la flore

de cette réserve est riche de 100 espèces réparties en 82

genres et 42 familles parmi lesquelles, les Poaceae, les Fabaceae,

les Convolvulaceae et les Amaranthaceae sont les plus

diversifiées. Les Dicotylédones dominent cette flore. Les

Thérophytes constituent l'essentiel de la flore, suivis des

Phanérophytes.

Les plantes pérennes doivent faire face à un

défi commun : une longueur de cycle très importante combinant

âge d'évaluation et âge de reproduction. Cette

dernière pouvant représenter plus d'une décennie

(Catherine Bastien (2019). Chez les arbres forestiers et fruitiers, le fort

encombrement spatial et l'âge d'évaluation des critères

économiques de production limitent souvent les possibilités de

phénotypage et augmentent les coûts d'évaluation.

L'évolution des ligneux suivant un processus de

germination est étudiée par Ouedraogo et al; (2009).

Ainsi, il met en évidence le rôle que jouent les jeunes plants

dans l'établissement de la végétation adulte. Ils

déterminent par ce fait les stades de croissance où les plantes

les plus jeunes sont vulnérables, et la conquête des plantes

adultes dans le milieu. Ils établissent la théorie de la

sélection naturelle dans une logique d'adaptation des

végétaux dans leur écosystème. Dans le même

ordre d'idées, Jean Marie Fondoun dans Situation des Ressources

Génétiques Forestières du Nord Cameroun

préparé pour l'Atelier sous régional FAO/IPGRI/ICRAF sur

la conservation, la gestion, l'utilisation durable et la mise en valeur des

ressources génétiques forestières de la zone

sahélienne aborde plusieurs thèmes qui caractérisent la

région soudano-sahélienne.

Dans son article, il fait une description de la

végétation Camerounaise et celle de la savane soudanienne

(début de la plaine de la Bénoué au Sud de Maroua) en

particulier. Dans cette étude, il note que le couvert

végétal de cette zone est dominé par une forêt

sèche et éparse. La pression de l'agriculture a suffisamment

transformé le paysage en une savane plus ou moins arbustive

dominée par l'abondance de combretum et terminalia.

Les composantes de cette formation sont : Boswellia dalzielii, Commiphora

africana et les résineux Commiphora pedunculata, Dalbergia melanoxylon

aux

9

branches épineuses, Diospyros mespiliformis, Lannea

fructicosa et Lannea microcarpa. Dans la vallée de la plaine de la

Bénoué, avec un lac permanent et les surfaces inondables, on

rencontre une flore particulière dominée par Borassus

aethiopum. Il continue son analyse avec la caractérisation des

formations végétale de la savane sahélo-soudanienne (Sud

de Maroua jusqu'au bord du Lac Tchad). Il note ainsi une steppe épineuse

qui forme une broussaille d'épineux qui colonisent les sols calcaires

dont les principales espèces constitutives sont Acacia seyal,

Balanites aegyptiaca, Capparis sp. Combretum aculeatum, Ziziphus

abyssinica. Les prairies périodiquement inondables

déstabilisées par le pâturage intensif, les feux de brousse

et l'agriculture industrielle présentant un paysage boisé dont

les principales composantes colonisatrices des sols noirs argileux sont

Acacia seyal et quelques fois, Acacia nilotica var.

adansonii.

Couteron et al. (1992) dans une étude au

Nord-ouest du Burkina Faso montre la structure et l'état des peuplements

dans les hauts glacis gravillonnaires (fourrés tigrés), les bas

de glacis (savanes arbustives), les bas- fonds (forêt claire). Aussi, les

mesures des différentes variables d'état des peuplements montrent

que les densités d'arbres vivants ainsi que les taux de mortalité

sont variables selon les situations écologiques ; la

régénération, en revanche, en dépend moins

nettement et est relativement abondante. Dans le même ordre

d'idée, Oumar et al. (2014) dans une étude sur

l'état de la végétation ligneuse dans trois unités

d'utilisation des terres d'une zone agropastorale au Sénégal

(Région de Kaffrine) détectent la présence de 40

espèces ligneuses relevant de 33 genres et 21 familles avec une

proportion importante des espèces de la famille des Combretaceae.

Par ailleurs, les paramètres étudiés montrent une

nette différence entre ces entités témoignant de leur

hétérogénéité, mais avec un plus grand

niveau de stabilité du peuplement dans la forêt. Pour ces auteurs,

le peuplement est globalement jeune avec une importante proportion des

individus dans les premières classes de diamètre et de

hauteur.

Dans cette littérature, moules auteurs ont

identifié et caractérisé les formations ligneuses des

milieux sahéliens. Il s'agit précisément Acacia seyal,

Balanites aegyptiaca, Capparis sp. Combretum aculeatum, Ziziphus abyssinica.

Ce travail se propose de faire un état des lieux des ligneux

pérennes dans la localité de Houdouvou à

10

travers une classification des espèces arborées

et arbustives et une analyse dendrométrique de la répartition de

ces espèces.

4.2. Les facteurs de la dégradation du couvert

ligneux.

La dégradation des ligneux pérennes est la

résultante des facteurs d'origines naturelles et anthropiques. Ces

facteurs vont des fortes variabilités pluviométriques aux

activités humaines en passant par les défaillances

institutionnelles.

Téwéché et al. (2016), dans

l'ouvrage intitulé risque et catastrophes en zone

Soudano-Sahélienne du Cameroun : aléas,

vulnérabilités et résilience traitant de la dynamique

régressive de la végétation ligneuse dans la

réserve forestière de Zamay ressortent que la réserve

subie une régression. Cette régression est due à la

conjugaison des problèmes institutionnels et des facteurs naturels et

anthropiques. Dongmo (1996), Fotsing (1997) et Atangana (2002) vont dans le

même sens en présentent l'inventaire des espèces ligneuses

et la dynamique de la population dans la zone de production de bois de feu

à Maroua. Ils démontrent que plusieurs espèces ligneuses

sont en voie de disparition suite aux exploitations abusives et

incontrôlées des arbres.

Pour Timberlake (1985) et Pearce (1988), l'évolution

rapide et sans contrôle des territoires et la dégradation de

l'environnement est une conséquence logique de la croissance

démographique accélérée. Ces auteurs

démontrent qu'il y a trop d'hommes mais pas assez de nourriture ni de

matières premières. De même, Ramade (1994) considère

qu'il existe une relation quasi mécanique et linéaire entre la

dégradation de l'environnement et la croissance démographique.

Dans le rapport de la FAO (2010) « Foresterie urbaine et

périurbaine en Afrique. Quelles perspectives pour le bois-énergie

? » Document de travail sur la foresterie urbaine et périurbaine,

la problématique bois-énergie pour l'approvisionnement des villes

est traité et analyse ainsi les déterminent sociaux,

économiques, institutionnels et environnementaux du bois-énergie

urbain en Afrique. Ainsi, on note que le point commun entre la forêt de

la Matmora (Maroc), les galeries forestières du plateau des malgaches

(Madagascar), les côtes sèches et les systèmes

agroforestiers du Mali, est que ces forêts périurbaines

participent largement à l'approvisionnement en bois-énergie des

agglomérations et villes d'Afrique. Tous les écosystèmes

forestiers urbains et

11

périurbains d'Afrique sont soumis à une pression

d'intensité variable, mais en augmentation constante de la part des

populations citadines. Ce si s'explique par le phénomène de

l'exode rural et d'une démographie hors de contrôle associé

souvent à une gouvernance déficiente et qui provoque par ricochet

le développement anarchique des villes. Nonobstant, les espaces

naturels, même dégradés jouent alors un rôle

essentiel dans la fourniture de produits et commodités de

première nécessité.

De même Abdel-kerim (2019) traitant de la dynamique du

couvert végétal ligneux dans le terroir de Tetal au Tchad montre

que les activités humaines sont les principales causes de la

dégradation des ligneux. Dans la thématique relative aux facteurs

qui causent une mutation du couvert ligneux Badawé et Nisso (2016)

relèvent que les facteurs anthropiques à travers les effets de la

croissance démographique causent la dynamique du couvert

végétale. Ces effets se traduisent par l'augmentation des

demandes en bois de chauffe. En effet la savane de Zokolé constitue la

source de ravitaillement en bois de chauffe. Outre les effets

démographiques, ils ont relevé les effets des activités

agricoles. En effet les changements d'affectation et d'utilisation des terres,

l'extension des parcelles agricoles encouragée par la culture du coton

augmente le processus de dégradation du couvert végétal.

Pour ce qui est des facteurs institutionnels, on note en premiers ressort les

défaillances des institutions qui oeuvrent dans la protection des

arbres. Cette défaillance se traduit par une insuffisance de

contrôle de la part des administrations compétentes, par le manque

de personnel qualifié ainsi que des moyens matériels et

financiers. Le dernier facteur à relever concerne les facteurs naturels

notamment les fortes variations pluviométriques. Ainsi, le

déficit hydrique que connais la savane de Zokolé entraine la

modification du couvert végétal.

Cette revue dresse une liste des facteurs naturels et des

facteurs anthropiques à l'origine de la dégradation des ligneux.

Pour ce travail, il est question de montrer les implications de ces facteurs

dans la dégradation spatio-temporelle des ligneux pérennes dans

la localité de Houdouvou dans l'optique d'analyser le processus de

dégradation de ces espèces.

12

4.3. Conséquence de la dégradation de la

végétation pérenne

La dégradation des ligneux pérennes à des

conséquences sur l'environnement en général et sur les

hommes et leurs activités en particulier. L'augmentation des vagues de

sécheresses, des périodes de chaleur, la raréfaction du

nombre des ligneux, la perte des productions agricoles à travers la

baisse de la fertilité des sols sont là des conséquences

directes de la dégradation des ligneux pérennes.

Le rapport de la FAO (1947) sur la mort des forêts de

l'Afrique tropicale indique que l'Afrique tropicale tend vers la savanisation

générale. Du point de vue de l'économie forestière,

sur le plan régional et mondial, les conséquences en sont

sérieuses. L'Afrique, sauf dans les régions de forêt

équatoriale, est déjà importatrice de bois. Son

développement et l'accroissement de sa population ne pourront

qu'aggraver cette situation. Dans les pays à climat très sec, les

défrichements incontrôlés autour des centres habités

ont déjà abouti à raser complètement tous les

boisements, de sorte que les femmes sont parfois obligées d'aller

chercher des fagots de bois de feu à plusieurs heures de marche, ou de

les acheter très cher au marché. Les bois d'oeuvre manquent ; il

n'y a plus de bois droits, sauf dans des galeries forestières

très éloignées. Le problème du bois se pose partout

dans ces régions sèches et peuplées, et touche aussi bien

les populations locales que les services publics. Les sociétés

humaines ont peu à peu accru leurs impacts sur les

écosystèmes par leur essor technique et démographique, au

point que l'écroulement de civilisations florissantes a pu être

attribué, au moins pour partie, à la dégradation de leur

environnement (Diamond, 2005).

L'exploitation anarchique et mal maitrisée des terres a

des conséquences néfastes telles que les défrichements,

l'érosion, la baisse de fertilisation et la destruction d'une partie des

ressources naturelles (Le Thiec, 1996 : CIRAD, 1988). L'augmentation de la

population dans les communautés rurales se traduit par une pression

accrue sur l'environnement physique de la zone, notamment sur les formations

naturelles. Les conditions édaphiques étant peu favorables

à l'agriculture (présence des sols érodés,

appauvris et peu profonds sur cuirasse ferrugineuse) les paysans

n'hésitent pas à grignoter les terres marginales sous

végétation naturelle, (Diatta et al., 1994) ce qui

dégrade le sol par une érosion non contrôlée suite

à l'intensification des cultures de coton

13

et céréales (Boli et al., 1992). La

suppression de la couverture forestière en Afrique a des

conséquences sur le climat, la conservation des sols et les

réserves d'eau, qui sont infiniment plus grandes que partout ailleurs

dans le monde. Tout d'abord, comme il a été mentionné, il

s'agit d'un phénomène général qui affecte la

majeure partie de l'Afrique tropicale, c'est-à-dire qui atteint des

proportions l'élevant au niveau d'un facteur climatique

général

Les travaux de Ganota (2014) sur la dynamique des recrûs

ligneux dans les terroirs de Djaba, Sakdjé et Gamba dans la

périphérie ouest du parc national de la Bénoué

montrent que, les techniques culturales basées sur la pratique de

culture sur brulis ou de culture intensive, provoquent des effets

négatifs sur la dynamique de régénération des

ligneux. Malgré la forte capacité de

régénération de nombreuses espèces parmi lesquelles

Bridelia feruginea, Combretum collinum, Isoberlinia doka,

Piliostigma thonningii, Annona sengalensis, il a été

noté qu'autant ces pratiques culturales favorisent à travers la

préservation la survie de certaines espèces

socioéconomiques ; autant elles réduisent la densité de

régénération, la richesse et la diversité des

ligneux après la mise en culture.

Konan et al. (2015) dans Dynamisme de la structure

diamétrique du peuplement ligneux des différents biotopes de la

forêt classée de Yapo-Abbé, Sud de la Côte d'Ivoire

montrent que l'exploitation récurrente des espèces

végétales pour la production de bois d'oeuvre, l'artisanat et les

différentes constructions d'habitations des populations riveraines, le

déplacement des engins pendant le transport après la coupe des

arbres dans la forêt naturelle et l'installation des parcelles agricoles,

ont fortement perturbé la flore et la végétation ligneuses

de la forêt classée de Yapo-Abbé. Toutes ces actions

anthropiques y ont entraîné un appauvrissement du cortège

floristique ligneux. La perturbation de ce massif forestier a modifié la

flore ligneuse du biotope forêt naturelle, où Dacryodes

klaineana, Parinari excelsa et Parkia bicolor, trois espèces

dominantes, sont remplacées par Heritiera utilis (espèce

introduite) dans la zone reboisée et par Musanga cecropioides

dans les jachères.

Plit. (1983) indique que les conséquences

fâcheuses de la dégradation du milieu naturel se font

déjà ressentir dans diverses branches de l'économie. Parmi

les effets

14

directs nous pouvons citer : l'exploitation réduite des

forêts dont le potentiel productif a diminué et la baisse de la

valeur touristique des régions dans lesquelles les forêts ont

été dévastées. De plus cette dégradation de

la végétation a accéléré l'érosion du

sol en Afrique.

La littérature faite à ce niveau dresse les

éventuelles répercussions de la détérioration des

ressources ligneuses sur l'environnement et sur les hommes. Ce travail de

propose d'analyse les implications socio-économiques de la

dégradation des espèces pérennes afin de mettre sur pieds

des bases pour une préservation de cette ressource indispensable

à la vie des Hommes.

4.4. Stratégies de gestion et de

préservation de la végétation pérenne en zone

semi-aride

Afin de ralentir la dégradation des ligneux

pérennes et ces effets dans un contexte semi-aride, des

stratégies, politiques et moyens sont mises en oeuvres. Ces

stratégies vont de l'individuel au collectif en passant par le

politique.

Manceron (2011) relève que la plupart des discours

actuels sur les aires protégées évoquent la

nécessité de prendre en compte la périphérie dans

le cadre des actions de conservation. Dans un rapport de Cirad de juin 2004,

Binot (2004) évoque la gestion participative des ressources en Afrique

Centrale en parlant de la gestion concertée des ressources naturelles,

la prise en compte des périphéries d'aires

protégées pour une meilleure gestion des ligneux. Cet auteur

prend ainsi pour exemple le parc national de Zakouma au Tchad. Il propose aux

décideurs des outils d'aménagement (plans d'aménagement,

politiques de conservation) qui prennent en compte les stratégies de

subsistance des acteurs locaux.

Dans le mémoire de Master II recherche de Toumba Tizi

portant sur la gestion des ressources ligneuses et en eau en zone

sahélienne : cas de Mindif (Nord-Cameroun), 2010, il relève

de niveau de gestion : D'une part il y a ceux qui concourent à

l'augmentation de la quantité des ressources ligneuses par des actions

de suivi, de contrôle, de protection ou de reboisement. D'autre part ceux

qui exploitent ces ressources pour la satisfaction de leurs besoins.

15

Ainsi, les acteurs qui interviennent dans la protection et la

restauration des ressources ligneuses sont composés de l'Etat, de la

commune, de la SODECOTON et de la population locale. En ce qui concerne l'Etat,

c'est à travers la loi n°94/01 du 20 janvier portant régime

des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun qui insiste sur

la protection de la nature et de la biodiversité. La gestion est

assurée par les administrations chargées des forêts et de

la faune (article 35). Les droits d'usage sont reconnus aux populations

riveraines. Elles peuvent donc l'exploité pour une utilisation

personnelle. Les services de l'Etat qui interviennent comme acteur sont les

services déconcentrés du ministère des forêts et de

la faune. La commune de Mindif est un autre acteur de la gestion du couvert

végétal ligneux. Elle intervient par des actions de reboisement

et la principale espèce utilisée est l'Azadirachta

indica. Pour ce qui est de la Société de

Développement de Coton du Cameroun (SODECOTON), elle agit à

travers certains projets crée comme le DPGT puis l'ESA depuis 2005. ESA

mène des actions dont le but est la capitalisation des ressources

naturelles (sols, eaux, arbres) utile à la production agricole. Le

projet effectue des reboisements. Pour ce qui est de la population locale, elle

est considérée comme la principale bénéficiaire des

ressources ligneuses dans les zones rurales sahéliennes. Elle participe

à la gestion de ces ressources par des actions de reboisement.

Le Plan d'Action Mondial pour la conservation, l'utilisation

durable et la mise en valeur des ressources génétique

forestières (GPA-FGR) est un cadre stratégique basé sur

les résultats du rapport de l'Etat des ressources

génétiques forestières dans le monde, publié par la

FAO en juin 2014. Son but était d'étudier les ressources

génétiques des arbres, de développer des stratégies

et des approches pour leurs conservation et gestion durables, et pour

disséminer les connaissances et sensibiliser les organismes nationaux et

internationaux concernés. François Tardieu (2012) dans

Mécanismes d'adaptation des plantes aux changements climatiques propose

plusieurs stratégies pour permettre l'adaptation des plantes face aux

changements climatiques. Il propose ainsi une optimisation du cycle

végétatif car chez les plantes annuelles, la durée du

cycle va de quelques semaines à un an suivant les espèces, avec

une forte variabilité génétique à

l'intérieur de chaque espèce. Il faut aussi une optimisation des

échanges « eau - gaz carbonique », une optimisation du rapport

« reproduction/production » et une

16

optimisation de l'architecture de la plante. C'est dans le

même ordre d'idée que l'Association Vigne (Asvigne) propose la

méthode PLASA (Planter Sans Arrosage). Elle est une innovation technique

de plantation d'arbre au sahel qui consiste à faire de la frange

capillaire la source principale d'alimentation du plant en eau en saison

sèche et de l'arrosage anthropique un appoint.

Cette revue fait un état des lieux des

stratégies mises en place pour assurer une pérennisation de la

ressource ligneuse. Elle va permettre de se fixer afin de proposer des

stratégies plus innovantes capables de répondre aux besoins des

politiques en matière de préservation des ligneux.

5. Problématique

Suite à l'augmentation graduelle des contraintes

climatiques au cours de l'Holocène2 (Le Houérou,

1997), le Sahara est devenu un pôle d'aridité à

l'échelle planétaire (Ozenda, 1991). Ce changement s'est

accompagné de flux d'espèces végétales et animales,

mais aussi d'adaptations diverses et souvent spectaculaires qui font de la

faune et la flore sahariennes actuelles un enjeu de conservation biologique et

de développement humain durable important, bien que le nombre

d'espèces soit relativement faible (Ozenda, 1991).

Dans la majorité des régions semi-arides, le

couvert végétal ligneux naturel est inférieur à ce

qui peut être considéré comme couvert souhaitable. La

dégradation des écosystèmes arides est liée

classiquement à deux facteurs : les changements climatiques et les

activités humaines. Les premiers sont considérés comme

inéluctables à l'échelle du siècle. Cependant, la

végétation des zones arides est adaptée à ce type

de changements récurrents, et leurs effets sur la disparition

d'espèces sont généralement limités (Darkoh,

2003).

L'augmentation du prix des produits pétroliers ne fait

qu'accroitre l'utilisation des produits ligneux en Afrique. Dans les zones

desservies situées en deçà de 30 km du centre urbain, les

besoins en bois de chauffe de ce centre urbain ont initié la vente la

2 Holocène : Nom de l'ère

géologique qui représente les 11 000 dernières

années. Il correspond à la dernière partie de l'ère

quaternaire, période la plus récente dans l'échelle des

temps géologiques.

17

vente du bois énergie. Ce si est à l'origine

d'une surexploitation des ligneux pérennes et provoque par ricochet sa

dégradation. Les besoins en bois sont tels que les espèces de

reboisement en occurrence le Faidherbia albida et l'Azadirachta

indica n'échappent plus à la coupe (Toumba T., 2010). La

fragilité de l'écosystème associé à une

exploitation anarchique accélère la dégradation du couvert

ligneux. Cette érosion du couvert ligneux accélère le

ruissellement qui à son tour décape les sols agricoles, limites

l'infiltration et aggrave le problème de manque d'eau. Les contraintes

naturelles conjuguées aux affres des actions de l'homme limitent la

disponibilité des espèces pérennes et provoquent par

ricochet sa raréfaction.

Si beaucoup d'études ont été

consacrées à la dégradation des ressources ligneuses au

Cameroun en général et dans l'Extrême-Nord en particulier,

les données sur les mécanismes de dégradation des ligneux

pérennes dans un contexte climatique rude, et surtout sur les

indicateurs de cette dégradation restent éparses et leur

compréhension encore limitée.

Au cours de ces dernières années, les travaux

d'impacts des conditions naturels, principalement climatique sur les ressources

ligneuses ne cessent d'être menés. L'étude des couverts

ligneux se heurte à des problèmes écologiques,

climatiques, édaphiques et anthropiques. Cette recherche analyse le

processus d'érosion de la végétation pérenne en

zone semi-aride. Dans ce contexte, dans quelles conditions les espèces

qui parviennent à vivre longtemps évoluent-elles dans les zones

semi-arides ? Quelles sont les caractéristiques de ces espèces

ligneuses pérennes ? Quels sont les facteurs qui contribuent à la

dégradation de ces espèces ? Quel contrecoup subit la population

et l'environnement des zones semi-arides ? Quelles sont les conditions de

préservations et pérennisation des espèces ligneuses

pérennes dans ces zones à forte péjoration climatique ?

6. 18

Problème de recherche 6.1. Problème

générale

Les végétations pérennes de la

localité de Houdouvou subissent des contraintes d'ordres climatiques et

anthropiques. Ces contraintes conduisent à la dégradation des

ligneux pérennes dont il faut caractériser et analyser.

6.2. Problèmes spécifiques

Problème spécifique 1 :

L'état des lieux des ligneux pérennes de la

localité de Houdouvou reste à faire.

Problème spécifique 2 :

Les facteurs de la dégradation spatiale des espèces

ligneuses pérennes de la localité de Houdouvou sont connus mais

les indicateurs et le processus de cette dégradation n'ont pas

été suffisamment identifiés et

caractérisés.

Problème spécifique 3 :

Les marques de l'altération des ligneux pérennes sont connu mais

les effets socio-économiques et environnementaux sont à

présenter et à analyser.

Problème spécifique 4 :

Les conditions de préservation et les politiques

règlementaires de protection et de gestion des ligneux pérennes

en zone à stress hydrique sont à identifier et à

préconiser.

7. Question de recherche 7.1. Question

générale

Comment se caractérise la dégradation

spatio-temporelle des ligneux pérennes dans la localité de

Houdouvou ?

7.2. Question spécifique

Question spécifique 1 : Quel est

l'état des lieux des ligneux pérennes dans la localité

de

Houdouvou ?

Question spécifique 2 :

Comment les processus naturels et les actions anthropiques

contribuent-ils à la dégradation des ligneux pérennes ?

Question spécifique 3 : Dans

quelle mesure la dégradation des espèces ligneuses

pérennes à des effets sur l'environnement et les activités

humaines ?

19

Question spécifique 4 : Comment

peut-ont préservé à long terme les ligneux pérennes

dans la localité de Houdouvou ?

8. Objectif de recherche

8.1. Objectif général

Analyser le processus de dégradation des espèces

ligneuses pérennes dans la

localité de Houdouvou.

8.2. Objectif spécifique

Objectif spécifique 1 : Faire

ressortir toutes les espèces pérennes et leurs

caractéristiques.

Objectif spécifique 2 :

Déterminer les facteurs à l'origine de la

dégradation des ligneux pérennes.

Objectif spécifique 3 :

Déduire les contrecoups qui découlent de la

dégradation des ligneux pérennes.

Objectif spécifique 4 : Proposer

des solutions pour restreindre la dégradation des ligneux

pérennes dans la localité de Houdouvou.

9. Hypothèse de recherche

9.1. Hypothèse générale

Les conditions rudes du climat sahélien associées

aux actions anthropiques

favorisent la dégradation spatio-temporelle des ligneux

pérennes.

9.2. Hypothèse spécifique

Hypothèse spécifique 1 :

Plusieurs espèces ligneuses pérennes peuplent la

localité de

Houdouvou.

Hypothèse spécifique 2 :

Les activités humaines et les conditions rudes du climat

sont à l'origine de l'érosion des espèces ligneuses

pérennes.

Hypothèse spécifique 3 :

La détérioration des espèces ligneuses

pérennes est à l'origine de l'augmentation de la

sécheresse dans la zone et impact sur les activités des

hommes.

Hypothèse spécifique 4 :

Mettre sur pied de bonne politiques en matière de

protection des arbres peut endiguer ou freiner le processus de

dégradation des ligneux pérennes.

20

10. Cadre conceptuel et théorique

10.1. Cadre conceptuel

Dans le but de mieux cerner et de comprendre la

thématique abordée, il est judicieux de définir et de

donner le sens des mots clés de ce sujet : Dégradation

spatio-temporelle, ligneux pérennes.

Dégradation spatio-temporelle

Le dictionnaire Larousse défini la dégradation

comme l'action d'endommager quelque chose, de l'abîmé, de

l'altéré. Elle est aussi définie comme la

détérioration progressive d'une relation, d'une situation. En

écologie la dégradation est le remplacement d'une formation

végétale par une autre, généralement moins

diversifiée (par exemple d'une forêt par une garrigue ou par une

prairie, à la suite d'une exploitation intensive ou d'incendies

répétés).

Selon Yves Lacoste (2003), le concept de «

dégradation » vient d'un terme religieux signifiant que l'on est

privé d'un « grade ». D'après lui, en

géographie, le mot s'applique à la détérioration

d'un sol qui perd de sa fertilité sous l'effet de l'érosion ou du

lessivage. Ici, il s'agit donc de l'érosion hydrique causée par

le ruissellement qui emporte tous éléments utiles aux plantes.

Mais Roger Brunet (sous la direction, 2006) estime que la dégradation

« s'applique à un certain stade de l'évolution des sols. Ce

terme désigne également la transformation subie par certains

caractères ou constituants du sol. »

On peut donc dire que le terme de dégradation renvoie

dans son premier sens au processus de détérioration des sols.

Toutefois, on peut appliquer ce concept de dégradation à d'autres

domaines. Ici, il s'agit du couvert végétal. Dès lors, ce

terme est associé à cette notion de perte : perte d'une valeur,

d'une qualité ou d'une richesse. Concernant le couvert

végétal, la dégradation peut être comprise dans le

sens de fléchissement d'une ressource en l'occurrence la

végétation.

La dynamique spatio-temporelle peut être définie

comme l'évolution dans le temps et l'espace des surfaces

végétales, soit vers un stade de dégradation ou

d'amélioration, soit vers un état d'équilibre plus ou

moins stable. Elle rend compte de l'ensemble des variabilités

spatio-temporelles (Taibou et Seck, 2012).

21

Dans ce cas, la dégradation spatio-temporelle est

perçue comme une détérioration, une régression, au

plan quantitatif et qualitatif de la ressource végétale. Il

s'agit d'une perte de qualité et une diminution de la quantité

des ressources naturelles disponibles qui sont le plus souvent dues à

plusieurs facteurs qui sont d'ordre physique et anthropique. Le concept traduit

une altération, une modification du couvert végétal rendue

possible par une vulnérabilité persistante des conditions

climatiques. Dans le cadre de cette étude, la dégradation est la

diminution, l'altération voire la disparition des ligneux

pérennes.

Ligneux pérennes

Si le terme ligneux a été utilisé

dès 1781 par Jean-Jacques Rousseau, pour désigner ce qui a la

consistance du bois, un ligneux au sens botanique du terme est une plante

vasculaire dont le vaisseau qu'est le bois (conducteur de la sève brute

contenant l'eau et les sels minéraux puisés dans le sol) est

imprégné de lignine. La présence de la lignine et

l'existence de fibres ligneuses confèrent aux espèces dites

ligneuses une rigidité, à l'opposé des plantes

herbacées.

En botanique, une espèce est pérenne lorsque le

végétal est vivace donc pérennant, vit plus de deux

années. La plante vivace est alors pérennante. La

pérennité s'applique à de nombreux autres domaines mais,

par définition, tout ce qui est pérenne dure ou vit longtemps,

durablement, voire de façon permanente. Les arbres sont pérennes

par nature car leur développement prend de nombreuses années. En

définition large, ce qui est pérenne ne subit pas de

dégradation dans le temps dans des conditions environnementales normales

et s'il n'y a pas d'incident (le feu pour du bois par exemple) venant

contrecarrer la pérennité. L'érosion due au temps n'a pas

d'effet.

La plupart des arbres sont pérennes quand de nombreuses

herbacées ne le sont pas, étant plutôt des annuelles. Le

terme pérenne s'applique à un organisme complet, quand le terme

pérennant s'applique à un organe ou une partie du

végétal. Toutefois, un organisme pérenne peut avoir des

parties caduques, comme les feuilles.

Il convient d'approfondir certains points pour faire de la

description ci-dessus une définition formelle. Toutes les plantes

ligneuses pérennes, sont incluses dans le concept de ligneux;

l'association entre composantes ligneuses et non ligneuses peut être

un

22

arrangement spatial, une séquence dans le temps ou une

combinaison des deux le " ou " doit être entendu comme " et/ou ". (YOUNG,

1995)

Dans le cadre de notre étude, les espèces

pérennes sont des ligneux qui ont une durée de vie d'au moins

deux ans et ont ainsi la capacité de vivre pendant longtemps.

Opérationnalisation du concept de

dégradation des ligneux pérennes

Les concepts de dégradation spatio-temporelle des ligneux

pérennes définis ci-dessus sont opérationnalisés

dans le tableau 1.

Tableau 1. Opérationnalisation du concept de

dégradation des ligneux pérennes

|

Concept

|

Dimensions

|

Variables

|

Indicateurs

|

|

Dégradation spatio- temporelle des ligneux

pérennes

|

Naturelle

|

Variabilité pluviométrique

|

Baisse et augmentation des pluies au fil des années

|

|

T° relativement élevée

|

Maximum des températures

|

|

Dégradation de la qualité des sols

|

Niveau d'aridité des sols

|

|

Diminution de la masse

pédologique arable

|

Niveau Erosion hydrique

|

|

Niveau d'érosion éolienne

|

|

Anthropique

|

Dynamique démographique de la population

périurbaine

|

Augmentation des populations

|

|

Exploitation des terres pour les

activités agricoles et pour

l'élevage

|

Zone à production agricole, type d'agriculture

|

|

Zone de pâturage et d'élevage

|

|

Pratiques culturales

inappropriées

|

Labour non conventionnel

|

|

Prélèvement du bois pour les

activités des hommes

(utilisation domestique,

constructions des habitations)

|

Arbres abattu, brûlé, écorché,

taillé,

|

|

Zone de vente des bois et charbons

|

|

Construction en toit de paille

|

23

|

|

Acteurs

|

Cultivateurs, femmes,

éleveurs, Bûcherons

|

|

Spatiale

|

Types d'espèces

|

Liste des espèces

|

|

Essences prélevés

|

Nombre des individus

écorchés et élagués

|

|

Raréfaction des espèces

ligneuses

|

Densité des espèces, Indice de

raréfaction, Indice

de

régénération

|

|

Occupation de l'espace

|

Zone de culture, zone

dégradée, zone de pâturage

|

|

Spécifique

|

Espaces dénudés

|

Superficie des espaces nus

|

|

Espaces dégradés

|

Densité de peuplement, Indice de surface

terrière

|

|

Diminution des ligneux

|

Nombre d'arbre présent

|

|

Évolutions des superficies

|

Quantité de superficie

augmentée

|

|

Gestion

|

Individuelle

|

Plantation des arbres,

protection

|

|

Collective

|

Plantation des arbres,

protection, sensibilisation

|

|

Institutionnelle

|

Plantation des arbres,

protection, sensibilisation

|

10.2. Cadre théorique

Pour cette étude, trois principales théories ont

été évoquées. Il s'agit de la théorie de

la tragédie des biens communs de Garrett J. Hardin, de

la théorie du passager clandestin de Mancur Olson et la théorie

du Patch Dynamics de Thompson.

- La Théorie de la tragédie des biens

communs de Garrett J. Hardin

Garrett James Hardin, né le 21 avril 1915 à

Dallas, et mort le 14 septembre 2003 à Santa Barbara en Californie, est

essentiellement connu pour sa publication de 1968 intitulée

« The Tragedy of the Commons » (ou Tragédie des biens

communs).

24

Biologiste de profession, il reste une figure importante de

l'histoire des théories et des concepts économiques

contemporains. Il met en évidence la compétition qui se met en

place à partir du moment où des ressources naturelles

limitées en quantité sont placées dans un terrain «

commun ». Cette compétition sur le domaine commun mène

à la destruction des ressources communes à plus ou moins

court-terme.

La tragédie dont parle Hardin concerne les biens qui

n'ont été attribués à personne en particulier, ou

que personne ne s'est approprié. Si un bien est laissé sans

surveillance et à libre disposition de tout le monde, il risque de

souffrir de surexploitation et de s'épuiser. Bien que Hardin ait surtout

pensé aux ressources naturelles quand il a écrit son article,

cette tragédie concerne tous les biens possédant les deux

caractéristiques suivantes :

- Ce sont des biens dont il serait complexe ou coûteux

de les attribuer à quelqu'un

en particulier, ou d'en assurer la surveillance (par exemple

le fond des océans). - Ce sont des biens rivaux. Ce qui veut dire que si

je puise le pétrole au fond d'un

océan, au bout d'un certain temps, il n'en restera plus

pour les autres.

Nonobstant, quelques solutions sont présentées

par Hardin. Il s'agit de la nationalisation qui consiste à attribuer la

ressource à l'Etat qui disposera ainsi du choix de l'exploitation, de la

redistribution ou alors de la limitation de l'accès à la

ressource. Toute la responsabilité de la pérennité de la

ressource revient donc à l'Etat. Une autre solution concerne la

privatisation qui consiste à la mise en place d'un droit de

propriété pour une ou plusieurs personnes. Ces personnes ont

alors la responsabilité d'une utilisation intelligente de la ressource.

Elinor Olstorm, autre théoricienne des biens communs préconise la

gestion de la ressource par la communauté locale. Ainsi la

communauté locale doit alors mettre en place un accès

contrôlé à la ressource.

Cette théorie s'applique dans le cadre de notre

recherche dans la mesure où les espèces ligneuses pérennes

sont à la disposition des populations locales et comme tout le monde a

la possibilité d'y avoir accès, ils risqueraient de souffrir de

surexploitation et de s'épuiser.

25

- La théorie du passager clandestin de Mancur

Olson

Développé en économie, la

théorie du passager clandestin, traduit de anglais «

free-rider » désigne le comportement d'une personne ou d'un

organisme qui profite d'un avantage sans en payer le prix ou sans y avoir

investi des efforts particuliers. Dans les sciences sociales, le free-rider

problem (traduit en français par « problème du passager

clandestin ») est un type de défaillance du marché ou d'une

organisation qui se produit lorsque ceux qui bénéficient d'une

ressource ou d'un service (biens publics tels que routes ou hôpitaux

publics, biens de nature communale) ne le paient pas où le sous-paient.

Les passagers clandestins peuvent poser problème car sans payer ou en

sous-payant le bien (soit directement par des redevances, des cotisations ou

des péages, soit indirectement par des taxes), ils continuent à y

accéder ou à l'utiliser. Ainsi, le bien peut être

sous-produit, surutilisé ou dégradé.

Dans le cas de notre travail, cette théorie concerne

les personnes ou groupes de personnes qui exploitent les ressources ligneuses

sans payer ce service de la nature et la surexploite jusqu'à la

dégradation. Cette exploitation anarchique conduit à la

dégradation des ligneux pérennes.

La théorie Patch Dynamics du Concept de Pickett

et Thompson (1978)

Dans le but d'une meilleure compréhension des

réactions des populations et des écosystèmes après

des perturbations, Pickett et Thompson ont développé en 1978, la

théorie du « Patch Dynamics Concept ». Celle-ci vise à

comprendre et à décrire la dynamique naturelle des populations et

des écosystèmes après une perturbation d'origine naturelle

ou anthropique. Elle éclaire tout particulièrement sur les

stratégies de reproduction, dispersion et compétition chez des

espèces et des biocénoses. Cette théorie se fonde sur

trois notions de base qui en constituent l'ossature :

- La notion de « Patch", le patch étant un

élément du "pattern" paysager ; chaque tache constituant une

unité écologique fonctionnelle, plus ou moins stable ou

isolée, pour une certaine échelle temporelle et éco

paysagère ;

- La notion de perturbation écologique ; entendue comme

tous les évènements qui altèrent dans le temps et dans

l'espace les relations entre les organismes vivants et leurs habitats. La

perturbation d'un milieu terrestre est suivie d'une série de

26

séquences de recolonisation appelée succession

écologique caractérisée par un stade pionnier à

faible nombre d'espèces, puis de stades à plus grand nombre

d'espèces et enfin d'une diminution du nombre d'espèces quand le

site s'approche du stade climacique ;

- La notion de succession écologique qui décrit

le processus naturel d'évolution et développement de

l'écosystème d'un stade initial à un stade

théorique dit climacique. Suivant le type de perturbation

écologique ayant entrainé la formation d'un néo sol, on

peut distinguer la succession primaire de la succession secondaire. La

succession écologique est l'ensemble théorique des étapes

décrivant dans les trois dimensions et dans le temps un cycle

évolutif théorique et complet pour un lieu donné.

Cette théorie s'applique dans le cadre de cette

recherche dans la mesure où la localité de Houdouvou fait face

à plusieurs perturbations écologiques due aux variabilités

climatiques et anthropiques à travers les activités humaines qui

entraine la destruction des ligneux et par ricochet leur raréfaction.

11. Méthodologie

L'analyse du processus de dégradation des ligneux

pérennes dans la localité de Houdouvou nécessite une

méthode adéquate pour aboutir à des bons résultats.

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est

hypothético-déductive. Cette approche base son raisonnement sur

des hypothèses qui seront vérifiées par les

résultats. Pour ce faire, la méthodologie est organisée

sur des étapes comprenant la collecte et le traitement des

données.

11.1. Caractérisation des ligneux

pérennes

Pour la caractérisation des ligneux pérennes, la

norme DNCN (2009) utilisée pour la classification des types ligneux (TED

et GIZ, 2013) sera utilisée. Le tableau 2 indique les différentes

mesures pour la classification des ligneux pérennes.

27

Tableau 2. Caractérisation de la végétation

ligneuse pérenne

Les observations de terrains ont permis d'identifier deux

principaux types de formations pérennes. Il s'agit des arbres dont la

hauteur est supérieure à 7 m et des arbustes dont la hauteur est

inférieure ou égale à 7m. Cette classification a

été faite à base des matériels de collecte de

données.

11.2. Matériels de collecte des

données

A ce niveau, il s'agit des matériels de

dendrométrie, des outils d'identification botanique et enfin des outils

de collecte de données.

11.2.1. Matériel de

dendrométrie

Afin de déterminer la hauteur et la

circonférence des ligneux pérennes dans la localité de

Houdouvou, un certain nombre de matériels ont été

nécessaires afin de faire des relevés dendrométriques.

(Planche photographique 1)

- Un décamètre permettant de mesurer les

hauteurs et les diamètres des différentes espèces

inventoriées ;

- Une ficelle de 50 mètres et 300 mètres

permettant de dimensionner les placettes et les mailles

28

A

|

|

|

|

|

B

|

|

Long: 10°38'21»N Lat : 14°10'13»E Al

: 420.2m

|

Long : 10°38'31»N Lat :

14°10'23»E

|

Al: 420.2m

|

|

|

Photo A : Délimitation d'une placette

|

Photo B : Mesure de la circonférence à 1.30

m du sol

|

Source : Djafnga, 2021

Planche photographique 1. Mesure de relever

dendrométrique

La planche photographique 1 montre des étapes ayant

conduite à faire des relevés dendrométriques. La photo A

montre la délimitation des placettes avec un décamètre et

la photo B illustre la mesure de la circonférence d'un arbre dans une

placette.

- Un sous-main pour soutenir les fiches d'inventaire botanique

et d'enquête dans le village ;

- Un téléphone portage à pixel

élevé (Camon 12 pro) avec 32 méga de Pixel pour la

réalisation des photographies d'illustrations ;

- Un GPS pour relever les coordonnées

géographiques des photos prises sur le terrain et les coordonnées

des placettes réalisées ;

- Un sac constitué de papier format vide. Son

rôle sera de récolter les échantillons de feuilles, de

fleurs ou de fruits pour l'identification précise de l'essence ;

- Un GPS ou appareil téléphone avec application

GPS pour les coordonnées afin relever les coordonnées

géographiques des prises sur le terrain

29

11.2.2. Outils d'identification botanique

Il s'agit :

- De la carte de localisation de Houdouvou ; elle permet de

nous conduire sur le site d'étude sans avoir un guide ou renseignement

;

- Les images Google Earth, Earth explorer et Landsat de la

zone étudiée ; elles serviront à afficher l'image et

à expliquer le phénomène à étudier.

- Le livre guide Arbres et Arbustes du SAHEL leur

caractéristiques et leurs utilisations de Hans-Jûgen von Maydell

Giz 1990. Il sert à identifier les espèces et les noms et ceci

pour faire une liste des espèces et des familles dans chaque placette

afin d'effectuer des calculs botaniques.

11.2.3. Outils de collecte de données

? Fiches d'inventaires

Ces fiches comportent un certain nombre de variables dont les

descripteurs sont, entre autres : les espèces inventoriées, leurs

hauteur et diamètres, la géomorphologie du milieu, les facteurs

de dégradation. L'état des arbres (morts, vivants,

blésés), les mares, cours d'eau, le taux de recouvrement, la

régénération.

? Fiches d'enquêtes

Dans le cadre de ce travail de recherche, différentes

fiches d'enquêtes sont élaborées pour la collecte des

données liées à la dégradation de l'environnement

en général et aux activités socio-économiques des

populations. Il a été question de déterminer l'importance

socio-économique des ligneux pérennes pour les riverains de la

localité de Houdouvou et d'identifier les facteurs qui causent et

aggravent la dégradation spatio-temporelle des ligneux

pérennes.

? Guide d'entretiens

Dans le cas de cette étude, divers questionnaires sont

définis pour une interview avec les autorités administratives et

traditionnelles de la localité pour compléter les informations

qui sont collectés à travers les observations et les

enquêtes.

30

11.2.4. Matériels de

géo-référencement et d'identification des

placettes

- Un GPS pour la localisation des centres des placettes. La

cartographie des couverts étudiés a été

réalisée grâce aux relevés des points et limites au

GPS.

- Des cartes géo-référencées des

espaces boisés étudiés.

- Un décamètre de ruban 100 mètre pour

les mesures des côtés des placettes et les distances entre les

transects effectués.

11.3. La collecte des données

Le travail à ce niveau consiste à

présenter le processus de collecte des données secondaires et

primaires qui ont fait l'objet d'un traitement et d'une analyse.

11.3.1. Données secondaires

La collecte des données secondaires représente

la première phase de collecte de cette recherche. Elle a consisté

à s'approprier les travaux effectués, contenu dans les ouvrages,

les thèses, les mémoires, les articles, et les rapports. Elle a

également permis d'avoir une idée générale sur la

thématique étudiée, et de cerner ce qui a

été déjà fait. Cette collecte a été

structurée comme suit :

? La recherche documentaire sur internet

La recherche documentaire sur internet a permis de collecter

deux types de données. Il s'agit des données textuelles

(thèses, mémoires, articles, rapports) et les données

médias (images satellitaire Landsat). Ces données ont