|

|

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI

.......................................

251629568FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE

...................................

|

REPUBLIQUE DU CONGO

Unité-Travail-Progrès

|

ANNEE ACADEMIQUE 2007-2008

N°D'ORDRE: 783

THESE

POUR L'OBTENTION DU DOCTORAT EN MEDECINE

(DIPLÔME D'ETAT)

HEPATITE VIRALE B:

INTERET DE L'UTILISATION DES ECHANTILLONS DE SANG SECHE DANS

L'EXTRACTION DE L'ADN VIRAL

THEME :

Présentée et soutenue publiquement le 23 OCTOBRE

2008 par

Séraphin TWAGIRIMANA NYENYELI

Né le 12 Octobre 1981 à

Karago (RWANDA)

Jury :

Président : Assori ITOUA-NGAPORO,

Professeur

Membres : Didier HOBER, Professeur

OBENGUI, Professeur

Agrégé

Directeur de thèse :

Jean-Rosaire IBARA, Professeur, FSS, Congo

Codirecteurs : Didier HOBER,

Professeur, Lille 2, France

Donatien MOUKASSA, Assistant, FSS,

Congo

|

UNIVERSITE MARIEN NGOAUBI

........................

FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE

........................

SECRETARIAT PRINCIPAL

........................

|

Unité-Progrès-Humanité

...............

|

ANNEE ACADEMIQUE 2007-2008

I. DECANAT

|

Professeur Ange Antoine ABENA

Professeur Jean-Rosaire IBARA

Madame Julienne NTSINOYIRANDAKA

Madame Augustine MOUANGANGA

|

Doyen

Secrétaire académique

Secrétaire Principale

Gestionnaire

|

II. ANCIENS DOYENS

|

Professeur Christophe BOURAMOUE

Professeur Assori ITOUA-NGAPORO

Professeur Grégoire KAYA- GANZIAMI

Professeur Georges Marius MOYEN

Professeur Hervé Fortuné MAYANDA

|

Cardiologie

Hépato-Gastro-Entérologie

Ophtalmologie

Pédiatrie

Pédiatrie

|

III. ADMINISTRATION DE LA FACULTE DES SCIENCES DE LA

SANTE

|

Doyen

Secrétaire académique

Secrétaire principale

Gestionnaire

Département de Médecine

Département de Chirurgie et de Maternité

Département des sciences Physiologiques

Département des sciences infirmières

Département d'Histologie-Embryologie et Anatomie

Pathologique

Département de santé publique

Département de Microbiologie et Hématologie

Bibliothèque

Service de Scolarité et des Examens

Attachés de Direction

|

Professeur Ange Antoine ABENA

Professeur Jean-Rosaire IBARA

Madame Julienne NTSINOYIRANDAKA

Madame Augustine MOUANGANGA

Professeur Agrégé H.G. MONABEKA

Professeur Agrégé Emile BOTAKA

Docteur Etienne MOKONDJIMOBE

Professeur Agrégé R.R. BILECKOT

Docteur J. François SILOU-MASSAMBA

Docteur Pascal TALANI

Professeur Agrégé OBENGUI

Monsieur Fidèle NGOMA

Monsieur Maurice BOUYA

Mesdames :

Ø Pauline NKOUNKOU

Ø Pauline KEMBI

Ø Marie BOUTABAKOU

|

IV. DIRECTEURS DES C.E.S.

|

1. Assori ITOUA-NGAPORO

2. Charles GOMBE-MBALAWA

3. Georges MOYEN

4. Jean Louis NKOUA

5. Jean Roger EKOUNDZOLA

6. Armand MOYIKOUA

|

Hépato-Gastro-Entérologie

Cancérologie

Pédiatrie

Cardiologie

Gynécologie-Obstétrique

Chirurgie Générale

|

V. CORPS ENSEIGNANT

1. PROFESSEURS DES UNIVERSITES, PRATICIENS

HOSPITALIERS

|

1. Assori ITOUA-NGAPORO

2. Charles GOMBE-MBALAWA

3. Grégoire KAYA-GANZIAMI

4. Georges MOYEN

5. Jean Louis NKOUA

6. Ange Antoine ABENA

7. Martin DIATEWA

8. Jean Roger EKOUNZOLA

9. Léon Hervé ILOKI

10. Armand MOYIKOUA

11. Arthur NGOLET

12. Jean Rosaire IBARA

|

Hépato-Gastro-Entérologie

Cancérologie

Ophtalmologie

Pédiatrie

Cardiologie

Pharmacologie

Biochimie

Gynéco-Obstétrique

Gynéco-Obstétrique

Orthopédie-Traumatologie

Anatomie Pathologique

Hépato-Gastro-Entérologie

|

2. MAITRES DE CONFERENCES AGREGES, MAITRES DE

CONFERENCES, PRATICIENS HOSPITALIERS

|

1. Emile BOTAKA

2. Gisèle KIMBALY-KAKY

3. OBENGUI

4. Alexis ELIRA DOCKEKIAS

5. Richard Roger BILECKOT

6. Henri Germain MONABEKA

7. Jean Bernard NKOUA-MBON

8. Honoré NTSIBA

9. Gontran ONDZOTTO

3. MAITRES ASSISTANTS DE FACULTE, CHEFS DE CLINIQUE DES

HOPITAUX

|

Ophtalmologie

Cardiologie

Infectiologie

Hématologie

Rhumatologie

Endocrinologie

Cancérologie

Rhumatologie

O.R.L.

|

|

1. Julien EKOBA

2. Joseph KOKOLO

3. Bernard MBATCHI

4. NDINGA-ASSITOU

5. Jean François SILOU-MASSAMBA

6. DEBY-GASSAYE

7. Pascal TALANI

8. Edouard MAKOSSO

9. Aurore MBIKA CARDORELLE

10. Alphonse GATSHE

11. Godefroy OKEMY

12. Damase BODZONGO

13. Albert NGATSE-OKO

14. Thiery Raoul A. NGOMBET

15. Narcisse ELE

16. Jean Félix PEKO

17. Abraham MOUKO

18. Alain Prosper BOUYA

19. Simon F. BOUAMBO-BAMANGA

20. Etienne MOKONDJIMOBE

21. Gérard Boniface NGOUONI

22. Judith NSONDE-MONDZIE née MALANDA MFINGA

|

Cardiologie

Anatomie Pathologique

Pharmacologie

Physiologie

Histologie-Embryologie

Hépato-Gastro-Entérologie

Santé Publique

Radiologie

Pédiatrie

Dermatologie

Anatomie

Chirurgie

Chirurgie

Cardiologie

Chirurgie

Anatomie Pathologique

Pédiatrie

Urologie

Gynéco-Obstétrique

Biochimie

Stomatologie

Cancérologie

|

4. ASSISTANTS DE FACULTE, ASSISTANTS DES

HOPITAUX

|

1. Jean Louis Olivier PAMBOU NOMBO

2. Alain ASSOUNGA

3. Yvonne Valérie VOUMBO-MATOUMONA

4. Paul Jean Claude BOUMANDOKI

5. Bébène DAMBA-BANDZOUZI

6. Adolphe OBA

7. Alain Maxime MOUANGA

8. Odile LEBVOUA EKOUBOU

5. MONITEURS DE FACULTE

|

Gynéco-Obstétrique

Néphrologie

Santé Publique

Infectiologie

Neurologie

Pédiatrie

Psychiatrie

Soins Infirmiers

|

|

Raymond NGAPELA

|

Soins Infirmiers

|

6. PROFESSEURS DE FACULTES ASSOCIES

7. MAITRES ASSISTANTS DE FACULTES ASSOCIES

|

1. Emmanuel DAHO

2. Joselyne DHELLOT

3. Joseph Marie MOUTOU

4. Blaise TCHIKAYAT

5. Dieudonné NTSOKINI

6. NGWUILU-MPEMBA

7. Raymond ELENGA

8. Félix KOUBOUANA

|

Sociologie médicale

Nutrition-Diététique

Chimie

Technique d'expression

Psychologie médicale

Droit médical

Physique

Pharmacopée traditionnelle

|

8. ASSISTANT DE FACULTES ASSOCIES

|

Vivien MAMBOULI

|

Physiologie

|

VI. ENSEIGNANTS VACATAIRES

1. CHARGES DE COURS

|

1. Jean AKIANA

2. Claire ASSAMBO-KIELI

3. Henri ATANDA

4. Benjamin ATIPO

5. Irénée Blaise ATIPO-IBARA

6. Marc BATOUMISSA

7. Michel BITEMO

8. Léon BOUKASSA

9. Antoine EKOUTOU

10. Bertrand ELENGA MBOLLA

11. Tanguy FOUEMINA

12. P. GONDOLA BOMPEMBE

13. Stéphane IKAMA MEO

14. Clotaire ITOUA

15. Fréitas Nathalie KANGNI

16. Roland NKOUKOU

17. Innocent KOCKO

18. Lydie KOMBO BAYONNE

19. Jean Jacques KOUENDZE

20. Ida LENGA LOUMINGOU

21. Pierre Claver MABIKA

22. Marie Claire MAKAMBILA KOUBEMBA

23. Chantal MAKITA BAGAMBOULA

24. Félix MALANDA

25. Ghislain MALANDA MA MAYEMBO

26. Antonin Ray MANKELE

27. Didace MASSAMBA MIABAOU

28. Raoul MASSENGO

29. Grégoire MBERE

30. Jean Jacques MABOUSSE

31. Ursule Honorée MOKONO née SENGA

32. Jean Bertin MOUANKIE

33. François MOUBARI

34. Donatien MOUKASSA

35. Richard MOUKENGUE LOUMINGOU

36. Jérémie MOUYOKANI

37. Grégoire NDZANGA

38. Marie Y. NDOUNDOU NKODIA

39. Lydie NGOLET

40. NGOMA-NKADOULOU MAMBOUANA

41. Roger NGOTENE

42. Philippe NSONDI

43. Wenceslas Sévère ODZEBE ANANI

44. Noel Gaétan OMBETTA BOUKA

45. Martin OKOUO

46. Henri Joseph PARRA

47. Henriette POATY

48. Gaston SAMBA

49. Paulin KIBEKE

2. CHARGES D'ENCADREMENT TECHNIQUE ET

PROFESSIONNEL

|

Entomologie

Néphrologie

Pédiatrie

Parasitologie-Microbiologie

Hépato-Gastro-Entérologie

Anglais

Statistiques

Neurochirurgie

Pneumologie

Cardiologie

O.R.L.

Pneumologie

Cardiologie

Gynécologie-Obstétrique

Anesthésie et Réanimation

Informatique

Hématologie

Dermatologie

Santé Publique

Dermatologie

Psychologie/Anthropologie

Toxicologie

Ophtalmologie

Hématologie

Neurologie

Immunologie (Biologie)

Anatomie

Chirurgie digestive

Pneumologie, Déontologie

Santé Publique

Neurologie

Pharmacologie-Toxicologie

Santé Publique

Anatomie Pathologique

Néphrologie

Santé Publique

Bactériologie-Virologie

Bactériologie-Virologie

Hématologie

Hépato-Gastro-Entérologie

Stomatologie

Anesthésie et Réanimation

Urologie

Radiologie

Hépato-Gastro-Entérologie

Biochimie

Génétique

Santé Publique

Maladies métaboliques et endocriniennes

|

|

1. Barnabé BOKEMBA KATSALA

2. Rufin Bertrand BOLANGA

3. Marie Julienne BOUHOYI

4. Jean Serge IBARA

5. Yvon Séverin KOMBO

6. Maurice LOMBOBO

7. Maryse Nathalie MANGUILA

8. Michel NDINGA ESSANGO

9. NGANDALOKI

10. Eugène NZABA

11. Louis Gervais OKOUERE

12. M.V. TCHIKAYA TCHITCHIETO

|

Soins Infirmiers

Bactériologie-Virologie

Soins Infirmiers

Parasitologie-Mycologie

Bactériologie-Virologie

Soins Infirmiers

Parasitologie-Mycologie

Soins Infirmiers

Soins infirmiers

Hygiène du milieu

Soins Infirmiers

Soins Infirmiers

|

SERMENT D'HIPPOCRATE

En présence des Maîtres de cette école,

de mes chers Condisciples, devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je

jure, au nom de l'Être Suprême, d'être fidèle aux lois

de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la

Médecine.

Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et

n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Je ne participerai

à aucun partage clandestin d'honoraires.

Je dirigerai le régime des malades à leur

avantage selon mes forces et mon jugement, et m'abstiendrai de tout mal comme

de toute injustice.

Admis à l'intérieur des maisons, pour

l'utilité des malades, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma

langue taira les secrets qui me seront confiés, regardant la

discrétion comme un devoir en pareil cas, et mon état ne servira

pas à corrompre les moeurs ni à favoriser le crime.

Je passerai ma vie et exercerai mon art dans l'innocence et

la pureté. Je ne permettrai pas que les considérations de

religion, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre

mon devoir et mon patient.

Je garderai le secret absolu de la vie humaine dès la

conception.

Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage

de mes connaissances médicales contre les lois de

l'humanité.

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je

rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs

pères.

Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit

donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré

à jamais parmi les hommes.

Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de

mes confrères si j'y manque !

DEDICACES

Je dédie ce

travail :

A ma très chère mère Marie

MURORUNKWERE :

Trouves ici le fruit de tes sacrifices consentis pour mon

éducation, l'expression de mon amour et de ma gratitude pour

l'affection avec laquelle tu m'as toujours entouré ;

***

A mon défunt père Cyprien

TWAGIRIMANA :

Tu as cultivé et transmis en moi les meilleures

valeurs qui soient. En tout tu es un exemple.

La souffrance de ta disparition précoce m'a ouvert

les yeux et je crois que si tu étais là, tu devrais être

fier de ton petit garçon. Tu me manques papa !

***

A mes frères et soeurs, Dominique,

Bonaventure, Pacifique, Jean

Paul, Fulbert, Corneille,

Fabien et Paulette, pour les fous rires et

les pleurs de cette enfance heureuse à la maison comme à

l'école. Que Dieu vous donne une longue vie et une bonne

santé.

***

A tous mes grands parents disparus,

Vous représenterez toujours ces racines dont je suis

fier.

***

REMERCIEMENTS

A mon grand frère, Dominique

TWAGIRIMANA,

Pour toutes ces années ensemble en exil ; ta

confiance et ton appui inestimable m'ont toujours accompagné.

***

A la famille BABONA Evariste et

Séraphine

Pour m'avoir accueilli dans votre famille.

Soucieux de ma réussite, vous n'avez jamais

manqué une occasion de me manifester votre amour, votre soutien et votre

confiance en moi. Tout cela a servi à me forger comme je peux et voici

le résultat.

***

A Pacifique, Olivier, Céline, Marie

Aimée, Juvénal et Emmanuel

Séraphin ;

Que l'exemple donné par l'aboutissement de ces 7 ans

d'études supérieures soit pour vous une source d'encouragement.

Je sais que vous ferez mieux.

***

A mes amis de l'association des étudiants rwandais

au Congo, notamment : Augustin, André, Jean Louis, Jean

Pierre, Pierre Claver et Jean d'Amour;

Je crois qu'il existe des liens aussi forts que la

famille

***

A toute la communauté rwandaise de Brazzaville,

notamment les familles :

François HIGIRO, Emmanuel BAGARAGAZA, Egide

RWAMATWARA, Diego P. HATEGEKIMANA, Casimir NTEZIRYIMANA, Augustin RWAMUCYO,

J.D. Mandela, Jean de Dieu NTEZIMANA et Cyprien HABYARIMANA;

Pour votre soutien moral et financier. Que nos liens

d'amitié, de solidarité et de fraternité soient toujours

la priorité dans nos relations.

***

A tous les collègues de la 25 emè

promotion, notamment :

Eliot, Jisca, Prince, Judy, Akim, Raïssa,

Leticia, Céleste, Jean Paul, Axel, Cyrille, Patricia, Arnaud,

Mita ;

En souvenir de la bonne humeur et des encouragements

réciproques qui ont marqués ces moments inoubliables.

***

A tous les ainés dans la profession,

notamment :

Jean Marc BUTOYI, Armel IBAMBA, Armel MAPOUKOU,

Gaston EKOUYA, Bernice SITOU, Darius MBOU ESSIE, Engoba MOYEN, Vincent

NSABIMANA, Sixbert ILYIVUZE, Tey NKANGA et Nelly

MPANZOU ;

Vos remarques et votre contribution à ma formation

se passent de tout commentaire.

***

Aux Docteurs Hughes EKOUELE et

Venceslas AMBOULOU IBARRA,

Pour votre participation à ce travail et vos

précieux conseils.

***

A mes amis de la faculté, notamment :

Ataboho EBATETOU, Freddy POUKI, Jysses KOKOLO,

Boris OTOUANA, Lysette NGOUA, Alain NGABOGO, Estina AKOKO, Autis GOMO KOMBO,

Ange BIMANGOU, Karen OBONDZO, Pamela BODZONGO, Yvette GAJOU, Erica AKOBANDE,

Ngala ITOUA-NGAPORO, Eric NDAYISHIMIYE et

Béranger NDZON.

***

A tous les enseignants de la FSS, notamment :

Docteurs Bébène DAMBA

BANDZOUZI et Clotaire ITOUA,

Professeurs Jean louis NKOUA et

Charles GOMBE MBALAWA,

Nous avons eu le privilège de

bénéficier de vos enseignements et nous avons

particulièrement apprécié vos qualités

pédagogiques et humaines.

***

A tous les chefs des services cliniques de l'Hôpital

Général de LOANDJILI, en particulier les Docteurs Omer

NKODIA, Firmin BOSSALI, Godefroy KOUBEMBA,

Bona KIMBEMBE, Jean Bertin NTSIBA et

Alain BIKINDOU ;

La très bonne humeur et l'ambiance du groupe m'ont

permis de mener mon travail de façon agréable. Les discussions,

les remarques et les commentaires ont été sources d'idées

et ont contribué au développement et l'amélioration de ce

travail.

***

A toute l'équipe du laboratoire et à tous les

médecins de l'HGL, notamment ; les Docteurs Mireille

YAWENDA, Anicet MAVOUNGOU, Serge KATENDE, Joseph KESENGUE, Stéphane

GNIUNDOU, Guy MALANDA, Junior WOLPH et Monsieur Anicet

MAPAKOU ;

Vous avez disposé de votre temps et de votre

expérience pour construire en moi cette passion pour l'exercice de notre

métier.

***

A toute l'équipe de recherche du service de

virologie/UPRES EA 3610 Faculté de médecine, Université

Lille II, CHRU Lille, Centre de Biologie Pathologie et Parc EURASANTE,

notamment Famara SANE, Stéphanie

FRONVAL, Pierre SAUTER, Anne

GOFFARD et Delphine CALOONE ;

Pour m'avoir accueilli chaleureusement parmi vous.

J'espère avoir été à la hauteur de votre confiance

dans la réalisation de ce travail qui n'aurait pu être effectif

sans votre précieuse contribution.

***

Au Docteur Donatien MOUKASSA, Directeur

des affaires médicales de l'HGL, chef de service de laboratoire de l'HGL

et co-directeur,

Pour m'avoir accueilli au sein de votre équipe, pour

avoir initié et codirigé ce travail, pour les nombreuses

discussions que nous avons eues, pour votre sensibilité, votre

égard, le respect et la sympathie dont je fus témoin et pour

m'avoir intéressé au travail de laboratoire. Veuillez trouver,

cher maitre, l'expression de ma profonde gratitude.

***

A Monsieur Bernard SAMBA-Levy, Directeur

Général de l'HGL ;

Pour votre aide logistique dans l'aboutissement de ce

travail. Votre sens d'ouverture et votre logique de travail resteront pour moi

un exemple à suivre.

***

Au Professeur Didier HOBER, Chef de

service de Virologie au Centre de Biologie Pathologie au CHRU de Lille et

co-directeur,

Pour avoir accepté de travailler avec nous, pour la

confiance que vous m'avez accordée et votre encadrement durant mon

séjour à Lille, en me faisant partager votre enthousiasme pour la

recherche et votre grande expérience.

***

Au Professeur Jean-Rosaire IBARA,

Directeur de thèse,

Nous vous sommes reconnaissant d'avoir accepté de

diriger ce travail. La richesse de vos enseignements et votre rigueur dans le

travail ont constitué une source d'instructions et d'admiration.

***

Au Professeur Ange Antoine ABENA, Doyen de

la faculté des sciences de la santé,

Etre votre élève est un grand

privilège. Nous avons découvert un homme de grande droiture et

plein d'humanisme. Votre calme et votre simplicité font de vous un homme

au delà du maitre auquel nous aimerions ressembler. Veuillez

agréer, cher maitre, l'expression de notre profond attachement.

***

Au Professeur Georges MOYEN, Recteur de

l'Université Marien NGOUABI,

Veuillez agréer, cher maitre, l'expression de notre

profonde gratitude et notre respect, pour la bienveillance que vous avez

toujours manifesté à notre égard.

***

Au professeur Assori ITOUA-NGAPORO,

Président du jury de thèse,

Vous nous faites un grand honneur en acceptant de

présider le jugement de ce travail. Qu'il nous soit permis de vous

remercier très respectueusement.

***

Au Professeur Agrégé

OBENGUI;

Nous sommes très honorés de vous compter

parmi les juges de ce travail. Vos remarques et contributions permettront, sans

doute, d'améliorer ce travail.

Veuillez croire, cher maitre, à nos hommages

respectueux.

***

Je rends hommage :

A mon pays natal, le RWANDA, tu as

dirigé mes premiers pas. Mon souhait est que tu sois toujours un havre

de paix.

A mon pays d'accueil, le CONGO, tu es et

tu resteras ma deuxième patrie. J'ai été

émerveillé par ton hospitalité. Que Dieu bénisse le

CONGO.

***

LISTE DES ABREVIATIONS

ADN : Acide

Désoxyribonucléique

ALAT : Alanine Amino-Transferase

ARN : Acide Ribonucléique

ASAT : Aspartate amino Transferase

BCP : Basal Core Promoteur

CHC : Carcinome Hépatocellulaire

CHRU : Centre Hospitalier Régional

et Universitaire

CIDTS: Centre Interdépartemental de

Transfusion Sanguine

CMH : Complexe Majeur

d'Histocompatibilité

EA 3610 : Equipe d'Accueil 3610

EDTA: Ethylen-diamin-tetracetic Acid

ELISA: Enzyme-linked Immunosorbed Assay

HGL : Hôpital Général

de Loandjili

HLA: Human Leucocyte Antigen

INF PEG: Interféron

Pégylé

LiPA: Line Probe Assay

PCR: Polymerase Chain Reaction

SDS : Sodium Dodecyl Sulfate

TECK : Tris- EDTA-Chlorure de

Sodium-Protéinase K

TP : Taux de Prothrombine

TTV : Transfusion Transmited Virus

UFCM: Unité Fonctionnelle Commune de

Moyen

UPRES: Unité Propre de Recherche

d'Enseignement Supérieur

VHA : Virus de l'Hépatite A

VHB : virus de l'Hépatite B

VHC : Virus de l'Hépatite C

VHD : virus de l'Hépatite D

VIH : Virus de l'Immunodéficience

Humaine

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Le score de METAVIR

Tableau II : Différentes situations

sérologiques rencontrées au cours de l'infection

chronique

Tableau III: Tableau récapitulatif

des caractéristiques épidémiologiques de la

population de l'étude

Tableau IV: Répartition des sujets

selon l'âge en années

Tableau V: Tableau récapitulatif des

paramètres biologiques

Tableau VI: Tableau récapitulatif

des résultats de l'ADN total extrait

Tableau VII : Répartition de la

quantité d'ADN total en fonction du statut VHC

Tableau VIII: Tableau récapitulatif

des résultats de la PCR du VHB

Tableau IX: Répartition des

résultats de la PCR du VHB des sujets du groupe I

Tableau X: Répartition des

résultats de la PCR du VHB des sujets du groupe II

Tableau XI : Répartition des

résultats de la PCR du VHB du sang total

Tableau XII : Répartition des

résultats de la PCR du VHB du plasma

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Ultra structure du virus de

l'hépatite B en représentation schématique

Figure 2. Organisation génomique du VHB

Figure 3. Répartition de la

Prévalence de l'infection à VHB dans le monde

Figure 4. Cinétique de marqueurs

sériques de l'Hépatite virale B aiguë

Figure 5. Cinétique des marqueurs

sériques au cours d'une hépatite virale B chronique

Figure 6. Répartition géographique

des principaux génotypes du VHB

Figure 7. Carte de Guthrie

Figure 8.Comparaison des rendements d'ADN total

obtenu apres extraction par le

Qiagen et la méthode au Phenol

Chlorophorme

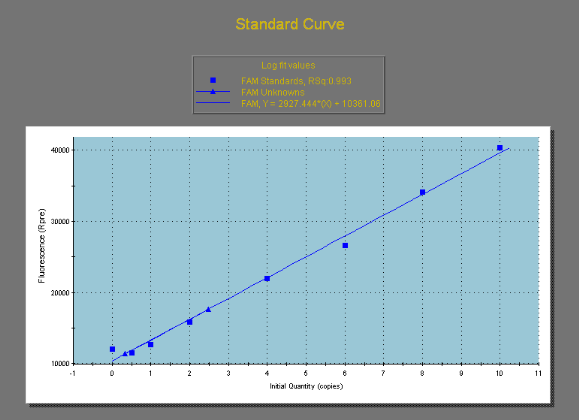

Figure 9: Courbe standard de la

quantité d'ADN extrait pour le témoin non connu

VHB positif

Figure 10. Courbe standard de la quantité

d'ADN total extrait pour l'ensemble de la

population

Figure 11. Répartition de la

quantité d'ADN en fonction de l'âge

SOMMAIRE

INTRODUCTION..........................................................................1

I.

GENERALITES..........................................................................4

1. Généralités sur l'infection à

VHB.................................................. 5

2. Génotypes du

VHB....................................................................32

II. MATERIELS ET

METHODES.......................................................40

1. Cadre de

l'étude.......................................................................41

2. Types et Période de

l'étude...........................................................43

3.

Méthodes...............................................................................43

III.

RESULTATS.............................................................................50

1.

Fréquences..............................................................................51

2. Paramètres

épidémiologiques........................................................51

3. Paramètres

biologiques...............................................................53

4. PCR du

VHB...........................................................................58

IV.

DISCUSSION............................................................................62

1. Analyse de la

Méthodologie..........................................................63

2.

Fréquences..............................................................................64

3. Structure de la

population..............................................................65

4. PCR DU

VHB..............................................................................66

C0NCLUSION ET

PERSPECTIVES........................................................70

RESUME.......................................................................................72

ABSTRACT...................................................................................74

REFERENCES................................................................................76

ANNEXES............................................................................................................................81

INTRODUCTION

Les hépatites virales sont des infections

systémiques atteignant préférentiellement le foie et

entrainant des altérations hépatocytaires, des lésions

inflammatoires et une élévation des transaminases

sériques. Outre l'Epstein Barr Virus, le cytomégalovirus et

certains arbovirus qui n'atteignent que secondairement ou occasionnellement le

foie, six virus répondent à cette définition : le

Virus de l'Hépatite A (VHA), Virus de l'Hépatite B (VHB), Virus

de l'Hépatite C (VHC), Virus de l'Hépatite Delta (VHD), Virus de

l'Hépatite E (VHE) et le TTV (Transfusion Transmitted Virus)

[1].

Parmi ces virus hépatotropes, seuls le VHB, le VHC et

le VHD associé au VHB peuvent entrainer une hépatite virale

chronique, pouvant se compliquer de cirrhose et de Carcinome

Hépatocellulaire (CHC).

Dans le monde, 2 milliards de personnes sont

infectées par le VHB [2] et environ 360 millions de personnes sont

porteuses chroniques. Selon un rapport de l'Organisation Mondiale de la

Santé (OMS) paru en 2000 environ 520 000 décès chaque

année seraient dus à une hépatite à VHB [2]. Il

s'agit d'un problème mondial de santé publique. Au Congo, la

prévalence de l'hépatite B est différente selon les

études. Elle varie entre 6,5 et 15% [3, 4, 5].

Dans les pays en voie de développement, notamment le

Congo où les structures de biologie moléculaire sont rares, seule

la sérologie est utilisée, notamment la recherche de l'Ag HBs qui

permet de détecter le virus mais sans préjuger de sa

réplication. La détection de l'ADN viral par la réaction

de polymérisation en chaine (PCR) représente un important

progrès technique, permettant de mettre en évidence la

présence de l'acide nucléique viral dans le sérum des

sujets infectés par le virus de l'hépatite B, même lorsque

celui- ci est en très faible quantité.

Certains auteurs ont signalé que l'aptitude à

détecter l'ADN du VHB dans le sérum a une valeur pronostique en

ce qui concerne l'évolution des infections aiguës et chroniques

dues au VHB [6, 7]. La méthodologie peut permettre la détection

de l'ADN du VHB après clairance de l'AgHBs [8] ou la détection du

VHB en l'absence de marqueur sérologique [9]. Cependant, on n'a pas

encore établi de relation entre les marqueurs sérologiques et les

taux d'ADN du VHB.

L'efficacité du traitement antiviral utilisé

pour les patients porteurs du VHB peut aussi être évaluée

grâce aux marqueurs sérologiques ou par une mesure de la fonction

enzymatique du foie. Néanmoins, le dosage quantitatif de l'ADN viral du

VHB dans le sérum ou le plasma est considéré comme la

mesure la plus directe et la plus fiable de la réplication virale [10].

On a montré qu'une chute rapide et persistante des taux d'ADN du VHB

chez des patients recevant un traitement à base d'interféron

alpha, de lamivudine ou de Ganciclovir® est un facteur

prédictif d'évolution favorable sous traitement [11].

La surveillance des taux d'ADN du VHB permet de prédire

le développement d'une résistance à la lamivudine. Par

conséquent, un test quantitatif offrant un dosage de l'ADN du VHB est un

outil utile que l'on peut utiliser en association avec d'autres marqueurs

sérologiques lors de la prise en charge d'une infection par le VHB.

Le cout élevé de l'acheminement des

échantillons vers les pays qui disposent des structures de biologie

moléculaire, est l'un des facteurs qui limitent le diagnostic

virologique et par conséquent le suivi des malades ayant une

hépatite chronique B au Congo.

Le but de cette présente étude est

d'évaluer l'utilisation des échantillons de sang

séché sur les papiers buvards en vue d'une élution de

l'ADN viral, afin de réaliser l'amplification des acides

nucléiques du Virus de l'Hépatite B.

Ainsi, les objectifs ont été de:

Ø Evaluer les avantages de l'utilisation des

échantillons de plasma et de sang total séchés sur papier

buvard ;

Ø Mettre au point l'acheminement de

prélèvements biologiques de patients pour rechercher l'ADN viral

par PCR.

GENERALITES

1. GENERALITES SUR L'INFECTION à VHB

1.1. HISTORIQUE

En 1964, Baruch Samuel BLUMBERG, médecin et biochimiste

américain, travaillant pour le National Institute of Health,

s'intéresse à la variabilité antigénique entre les

individus et au sein des différentes populations. Il émet

l'hypothèse selon laquelle des patients ayant reçu un grand

nombre de transfusions sanguines doivent avoir développé des

anticorps contre les antigènes qu'ils ne possèdent pas. Il met en

présence des échantillons de sang de patients

polytransfusés avec des sérums de personnes indemnes de toute

transfusion. Il observe alors, en immuno-diffusion, une ligne de

précipitation pour chaque système antigène-anticorps

révélé.

Ensuite, il remarque qu'un échantillon sanguin d'un

patient hémophile polytransfusé présente la

caractéristique de former une ligne de précipitation originale

avec un seul sérum, celui d'un Aborigène australien. Ce

sérum contient donc un antigène qui n'existe pas dans les autres

lots ; BLUMBERG le baptise : « Antigène

Australia ». Ses travaux consistent alors à établir la

répartition de cet antigène dans diverses populations : un

sérum sur 1000 est positif en Amérique du Nord contre 15

sérums sur 100 dans certaines îles du Pacifique ; il existe

donc une variabilité dans la distribution de cet antigène. Reste

à trouver l'origine de ce portage antigénique.

En 1966, le changement de statut sérologique d'un

patient initialement dépourvu d'antigène Australia renforce

l'hypothèse d'une infection par un agent viral et ce patient a

présenté une hépatite pendant la période de

séroconversion. Ceci conduit à tester de nombreux

échantillons de sang de patients aux antécédents

d'hépatite. A la fin de l'année 1966, la preuve est faite que le

portage de l'Antigène Australia est lié à une

hépatite virale. BLUMBERG établit un protocole de

dépistage du sang destiné aux transfusions, éliminant tous

les lots porteurs de l'antigène; rapidement une nette diminution du

nombre d'hépatite post-transfusionnelle est constatée [12].

L'observation au microscope électronique du

sérum contenant l'Antigène Australia révèle la

présence de particules de 42 nanomètres de diamètre dont

l'antigène Australia constitue une partie. La structure de ce virus

aujourd'hui appelé VHB est vite élucidée.

L'antigène Australia est aujourd'hui connu sous le nom d'antigène

de surface du VHB (AgHBs).

Par la suite, des découvertes provenant du monde entier

n'ont cessé d'accroitre les connaissances sur le virus, notamment depuis

l'avènement de la biologie moléculaire :

· En 1971, DANE découvre la particule qui porte

son nom, d'un diamètre de 40 à 42 nm et qui correspond au virion.

Il apparait sous la forme de petite sphère ou de petit tube

correspondant à des fragments de l'enveloppe du virus

lui-même ;

· En 1972, MAGNIUS découvre l'antigène HBe

soluble qui est le témoin de la multiplication virale.

1.2. CARACTERISTIQUES VIROLOGIQUES

Le VHB appartient à la famille des hepadnaviridae, avec

le virus de l'hépatite de la marmotte, le virus de l'hépatite du

canard et quelques autres variantes aviaires et mammifères. Tous les

virus de la famille sont hépatotropes et ont le même cycle de

réplication chez l'hôte [13].

1.2.1. ULTRASTUCTURE

L'observation en microscopie électronique de

sérum infecté par le VHB met en évidence trois types de

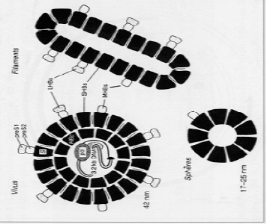

particules (Figure1) correspondant aux différentes formes virales

[14] :

· La particule de DANE ou virion complet, sphère

de 42 nm de diamètre, constituée d'une enveloppe entourant la

capside virale, à l'intérieur de laquelle se trouvent la

molécule d'ADN viral et 2 enzymes (une ADN polymérase et une

protéine kinase) : c'est la particule infectante du VHB ;

· Des particules de forme sphérique de 17 à

25 nm de diamètre ;

· Des particules filamenteuses de longueurs variables,

non infectantes, correspondant à des protéines d'enveloppe

synthétisées en excès.

Figure 1. Ultra structure du virus de

l'hépatite B en représentation schématique [14]

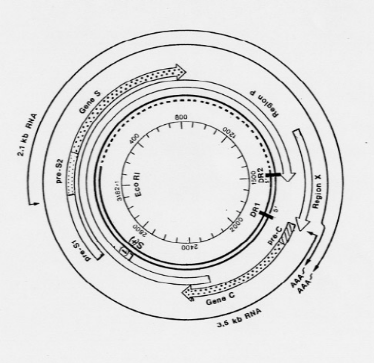

1.2.2. ORGANISATION GENOMIQUE

Le génome du VHB est une molécule circulaire

bicaténaire sur les trois quarts du cercle et monocaténaire sur

un quart, constitué d'environ 3200 paires de bases (Figure 2) [15].

On identifie :

· Un brin négatif de 3200 bases, maintenu sous

forme circulaire par son extrémité 5' où se fixe l'ADN

polymérase virale ;

· Un brin positif complémentaire de longueur

variable.

L'organisation génomique de cette molécule d'ADN

est compacte. Elle comprend quatre (4) cadres de lecture ou régions se

chevauchant, permettant la transcription et la traduction des gènes

viraux, pour aboutir à la synthèse de 7 protéines

différentes. Il s'agit de :

· La région

pré-S/S, codant pour trois protéines de

surface : la protéine L (Large), la protéine M (Middle) et

la protéine S (Small). Celle-ci détermine

l'antigénicité HBs.

Cette région est organisée en une région

S, précédée en amont par une

région pré- S2,

elle-même précédée d'une région

pré-S1. A chaque région

correspond un codon permettant la lecture des 3 gènes [15] :

Ø La protéine L correspond à l'expression

du gène pré-S1 +

pré- S2+S ;

Ø La protéine M à l'expression du

gène pré-

S2+S ;

Ø La protéine S à l'expression du

gène S.

· La région pré-C/C,

codant pour 2 protéines : l'antigène HBe, un

peptide de 25 kDa qui, après maturation dans les membranes du

réticulum endoplasmique de l'hôte, aboutit à la

sécrétion d'un peptide soluble de 15 kDa dans le plasma des

patients infectés et l'antigène HBc, protéine

cytoplasmique de 21 kDa encore appelée protéine de core,

détectable dans les hépatocytes infectés mais non

sécrétée dans le plasma.

· La région P, codant

pour l'ADN polymérase, une enzyme permettant la synthèse d'ADN

viral. Cette région est formée de 3 domaines fonctionnels et d'un

domaine non fonctionnel dans l'ordre suivant :

Ø Un domaine N-terminal, lié à la partie

5' du brin négatif de l'ADN viral, il sert également d'amorce

à l'initiation de la synthèse de ce brin négatif par son

activité primase ;

Ø Un domaine intermédiaire non essentiel,

espaceur (spacer), dont la taille et le repliement

permettent l'interaction des différents domaines avec le

génome ;

Ø Un domaine pour la transcriptase

inverse/ADN polymérase ;

Ø Un domaine pour la

RNaseH.

· La région X, codant pour la protéine X

qui a un rôle important dans la transactivation de la transcription

virale (augmentation des ARN messagers) et dans l'augmentation de

l'activité de gènes de la croissance cellulaire(c-myc et c-fos),

contribuant ainsi au processus d'oncogenèse de la cellule

infectée [17].

Figure 2. Organisation génomique du VHB

[15]

1.2.3. REPLICATION VIRALE

Il n'existe pas de modèle cellulaire permettant la

culture virale, ce qui complique la compréhension du cycle viral dans la

cellule humaine. Seuls certains primates, dont le chimpanzé, constituent

des modèles de choix pour l'étude du VHB.

Le VHB a un tropisme essentiellement hépatocytaire,

mais l'ADN viral peut être retrouvé dans les cellules de la

moelle osseuse, les cellules mononucléées du sang

périphérique (lymphocytes B et T, monocytes), les cellules

pancréatiques, rénales et cutanées. Cependant les formes

réplicatives sont exceptionnelles en dehors des hépatocytes.

Le cycle viral débute par l'entrée dans la

cellule. Après décapsidation cytoplasmique, le génome

viral pénètre dans le noyau cellulaire. Le brin positif est

complété, donnant naissance à un ADN bi caténaire

circulaire refermé sous forme super enroulée

(supercoiled). C'est le ccDNA

(covalently closed circular DNA).

La transcription s'initie dans le noyau à partir du

brin négatif, produisant un ARN prégénomique de 3,5 kb et

des ARN messagers subgénomiques de 2,4 à 2,1 kb et 0,5 kb, qui

codent pour les protéines de surface, de la capside, mais aussi pour la

protéine transactivatrice X et l'ADN polymérase.

Après l'encapsidation de l'ARN

prégénomique dans le cytoplasme, la transcriptase inverse virale

produit un brin d'ADN négatif, qui sert de matrice pour la

synthèse partielle du brin positif, alors que l'activité RNaseH

virale dégrade l'ARN prégénomique. Le virus finit sa

maturation dans le réticulum endoplasmatique cellulaire par acquisition

de son enveloppe, puis quitte la cellule par un phénomène de

bourgeonnement membranaire [17].

La synthèse des ccDNA à l'intérieur du

noyau cellulaire joue un rôle important dans l'évolution de

l'infection. En effet, cette forme génomique extrêmement stable,

parfois qualifié de mini chromosome, persiste sous forme

épisomale au sein de la cellule hépatique et probablement au sein

d'autres cellules permissives. Cela est à l'origine du portage chronique

du VHB, des phénomènes de réactivation et explique que

l'on puisse détecter l'ADN viral après disparition de l'AgHBs

sérique [17].

L'implication de la transcriptase inverse dans le cycle

réplicatif est à l'origine des mutations dont le nombre est plus

élevé que celle rencontrées dans la réplication des

virus à ADN classiques et explique l'apparition de variants du VHB. En

effet la demi-vie moyenne du VHB dans le sang est de 1 à3 jours et le

taux de production des virions serait proche de 10-11 par jour ; d'autre

part, la transcriptase inverse aurait un taux d'erreur estimé à

10-` par base et par cycle, sans système de correction des erreurs.

Cette combinaison d'une réplication quotidienne élevée et

d'un nombre important d'erreurs non corrigées explique la survenue des

variants génétiques du VHB [18].

1.3. EPIDEMIOLOGIE

1.3.1. Dans le monde

L'hépatite B est une maladie ubiquitaire. On estime que

2 milliards de personnes dans le monde ont eu un contact avec le VHB et environ

360 millions ont développé une infection chronique. Celles-ci ont

un risque accru de développer une cirrhose hépatique, puis un

carcinome hépatocellulaire [19].

La prévalence de l'infection et le mode de transmission

varient en fonction des régions du globe (Figure 3). On

distingue :

o Les régions de forte

endémicité, définies par une prévalence de

l'infection virale chronique supérieure à 8%. Il s'agit de

l'Afrique subsaharienne et des pays asiatiques. La contamination est

essentiellement périnatale à partir d'une mère

infectée ou survient tôt dans l'enfance ; or l'infection de

l'enfant devient plus volontiers chronique, expliquant la forte

prévalence dans ces régions.

o Les régions d'endémicité

intermédiaire ont une prévalence de l'infection

chronique à VHB comprise entre 8 et 1% ; il s'agit des pays

méditerranéens et des pays de l'Europe de l'Est. La contamination

est familiale, sexuelle, périnatale et nosocomiale.

o Les régions de faible

endémicité ont une prévalence de l'infection

chronique à VHB inférieure à 1% ; il s'agit de

l'Europe du Nord, de l'Ouest, de l'Amérique du Nord et de l'Australie.

La transmission se fait essentiellement par voie sexuelle ou par échange

d'aiguilles contaminées chez les utilisateurs de drogues.

Figure 3. Répartition de la

Prévalence de l'infection à VHB dans le monde [19]

1.3.2. MODE DE TRANSMISSION

Le VHB est très contagieux, environ 100 fois plus que

le VIH et 10 fois plus que le VHC [17]. Le réservoir viral est humain et

la transmission inter humaine. On distingue essentiellement quatre modes de

transmission.

1.3.2.1. Transmission sexuelle

Elle est fréquente partout dans le monde, mais c'est un

mode important de transmission dans les zones de faible endémie.

1.3.2.2. Transmission parentérale

Elle résulte de l'injection ou de contact avec des

produits sanguins ou des dérivés sanguins infectés, de

l'utilisation de matériel médico-chirurgical souillé

(chirurgie, hémodialyse, odontologie, acupuncture et

mésothérapie), de toxicomanie intraveineuse, les tatouages et le

piercing [23].

1.3.2.3. Transmission mère -enfant

La transmission survient chez les femmes enceintes

présentant une hépatite aigue au deuxième et surtout au

troisième trimestre de la grossesse et chez les porteuses chroniques du

virus. Pour ces dernières, le risque de transmission est faible (environ

20% en dehors de tout traitement) chez les porteuses de l'AgHBs sans

réplication virale détectable dans le sérum. A l'inverse,

il est élevé (de l'ordre de 80%) chez les porteuses chroniques

présentant les marqueurs de réplication virale [23].

Dans tous les cas, la transmission est périnatale soit

lors de l'accouchement par contact avec les sécrétions

maternelles infectées dans la filière génitale, soit dans

les mois suivant l'accouchement par contact avec les sécrétions

maternelles infectées (lait, sueur, larmes).

Ce mode de contamination est présent dans le monde

entier, mais prédomine dans les régions de forte

endémicité [23].

1.3.2.4. Transmission interindividuelle

directe

Elle se fait par contact direct interindividuel. Elle semble

particulièrement fréquente en Afrique sub-saharienne où le

contage a souvent lieu entre les enfants en bas âge à la maison

familiale, dans les crèches ou à l'école. Les vecteurs de

la transmission sont alors de très petites quantités de sang ou

de salive à la faveur d'excoriations cutanées ou muqueuses

[23].

1.4. PHYSIOPATHOLOGIE

La physiopathologie de l'infection à VHB est complexe.

En effet, la réplication virale n'est pas directement

cytopathogène pour l'hépatocyte, mais c'est la réaction de

l'hôte vis-à-vis du virus qui est déterminante dans la

physiopathogénie. Il s'agit d'une réponse à la fois

humorale et cellulaire, responsable des lésions hépatiques et des

symptômes [16].

La réponse humorale est fondée sur les

propriétés des récepteurs d'immunoglobulines des cellules,

qui reconnaissent les antigènes viraux à la surface des

hépatocytes infectés ou sous leurs formes solubles dans le

sérum. La réponse cellulaire fait intervenir les lymphocytes T et

les cellules présentatrices d'antigène, essentiellement les

macrophages.

A la surface des hépatocytes infectés, les

molécules HLA de classe 1 présentent des fragments

antigéniques, le plus souvent l'AgHBc, métabolisé dans le

cytosol de l'hépatocyte. Le couple HLA de classe 1-AgHBc est reconnu par

les lymphocytes T CD8 cytotoxiques via un récepteur spécifique.

Ceci induit un processus de lyse cellulaire médié par la

protéine Fas, des cytokines et des perforines.

La capacité des molécules HLA de classe 1 à

présenter l'antigène dépend de la variabilité du

Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH) et du répertoire des

récepteurs des lymphocytes T de l'hôte. L'intensité de la

réponse va donc varier d'un individu à l'autre [13].

Dans les tissus, les macrophages vont phagocyter les virions

libres circulants. Après protéolyse dans leurs compartiments

d'endocytose, les antigènes viraux sont associés aux

molécules HLA de casse 2 et présentés aux lymphocytes T

CD4+Helpers. La résultante en est une augmentation de la synthèse

de cytokines activatrices de la prolifération des lymphocytes T et une

augmentation de la présentation antigénique par les

molécules HLA de classe 1 à la surface des hépatocytes,

tendant à la clairance virale.

La nature et la qualité de la réponse immune

obéit à un déterminisme multifactoriel, notamment

génétique et aboutit à quatre types de relation

hôte-virus [13]:

Ø La réaction immune de l'hôte est forte,

aboutissant à l'élimination des virus circulants et des

hépatocytes infectés ; c'est l'hépatite aigue

guérie. Dans l'hépatite aigue fulminante, cette réaction

est suraiguë, aboutissant à une nécrose

hépatocellulaire massive ;

Ø La réaction immune de l'hôte est faible

mais adéquate. L'infection reste asymptomatique et évolue vers la

guérison ;

Ø La réaction de l'hôte est faible et

inadéquate. Il s'installe une tolérance partielle combinant la

réplication virale prolongée (AgHBs persistant) et une

destruction tissulaire hépatique à bas bruit. Cette situation

d'hépatite chronique peut se prolonger plusieurs mois, voire des

années et aboutir à la cirrhose. Au cours de cette période

et sous la dépendance de cofacteurs alimentaires et toxiques, peut se

produire la transformation hépatocellulaire conduisant au cancer

primitif du foie ;

Ø La réaction immune de l'hôte est nulle.

Il existe une tolérance totale à la réplication virale.

C'est la situation du portage chronique asymptomatique ou portage inactif.

1.5. CLINIQUE

On distingue l'hépatite virale aiguë et

l'hépatite virale chronique. Dans les deux cas, l'infection peux

être symptomatique ou non.

1.5.1. Incubation

La durée d'incubation est de 50 à 100 jours, 10

semaines en moyenne. Dans 90% des cas l'infection reste asymptomatique d'autant

plus que le sujet est jeune.

1.5.2. INFECTION AIGUË PAR LE VHB

[13]

1.5.2.1. Forme classique

La forme classique de l'infection aiguë à VHB est

la forme ictérique, observée dans 10% des cas. Elle

évolue en 3 phases :

Ø La phase pré-ictérique

qui dure 3 à 7 jours, elle est absente dans 20% des cas. Elle est

caractérisée par des signes non spécifiques :

céphalées, asthénie, anorexie, fièvre, plus

rarement les arthralgies, myalgies, nausées, pesanteur de l'hypochondre

droit, foie sensible à la palpation et rash cutané ;

Ø La phase ictérique qui dure 2

à 6 semaines, caractérisée par un ictère

cutanéo-muqueux, rarement accompagné de prurit. Lorsque

l'ictère apparait la fièvre disparait. Les urines sont brun

acajou, les selles incomplètement décolorées.

L'asthénie est constante et dure tout au long de la phase

ictérique ;

Ø La phase de convalescence voit la

disparition de l'ictère et des signes généraux

Biologiquement la cytolyse est l'élément

primordial avec des taux supérieurs à dix fois la normale,

prédominant sur l'Alanine Amino-Transférase (ALAT). Il n'y a pas

d'insuffisance hépatocellulaire. Le taux de prothrombine(TP) reste

supérieur à 60%, sauf dans les formes sévères

(TP< 50%), imposant une hospitalisation pour la surveillance. Il existe une

cholestase avec élévation de la bilirubine totale et surtout la

fraction conjuguée. Enfin, les marqueurs de l'inflammation sont

perturbés avec élévation de la vitesse de

sédimentation et des bêta et gamma globulines.

1.5.2.2. Forme fulminante

Dans un cas sur 1000, l'hépatite est suraiguë.

Elle met en jeu le pronostic vital car en l'absence de la transplantation

hépatique en urgence, la mortalité est d'environ 90%. Les signes

d'alerte à la phase initiale sont une encéphalopathie

hépatique caractérisée par une inversion du rythme

nycthéméral, un astérixis et un syndrome confusionnel,

associés à une diminution du TP (TP< 30%) et du facteur V,

ayant comme conséquence des hémorragies cutanéo-

muqueuses. La cytolyse est très importante et il existe une

hypoglycémie en rapport à une insuffisance

hépatocellulaire.

Lorsqu'il y a une évolution favorable, le passage

à la chronicité est exceptionnel [19].

1.5.3. INFECTION CHRONIQUE PAR LE VHB

L'infection chronique par le VHB est définie par le

portage pendant plus de six mois de l'AgHBs. Elle survient chez 5 à 10%

des adultes infectés immunocompétents, plus fréquemment

chez les immunodéprimés et chez 90% des nouveaux nés

infectés.

Elle est caractérisée par un polymorphisme,

incluant les patients atteints d'hépatite chronique et les porteurs

inactifs de l'AgHBs.

1.5.3.1. Hépatite chronique

Elle concerne environ deux tiers des porteurs de l'AgHBs. Elle

est définie par l'association du portage chronique de l'AgHBs et de la

présence des lésions hépatiques notamment la

nécrose hépatocytaire, l'inflammation et la fibrose [24].

Sur le plan clinique, elle est généralement

asymptomatique et découverte à l'occasion d'un bilan

systématique, parfois même au stade de cirrhose. Lorsque les

signes cliniques sont présents, ils sont peu évocateurs :

asthénie, anorexie, gène sous costale et plus rarement un prurit

et un ictère dans les formes choléstatiques [23].

Sur le plan biologique, une cytolyse est le plus souvent

retrouvée mais moins importante que dans les formes aiguës (entre

une et cinq fois la normale), prédominant sur les ALAT. Les autres

marqueurs hépatiques sont normaux en dehors des formes

choléstatiques. Il peut exister un syndrome inflammatoire avec

élévation des immunoglobulines prédominant sur les IgG

[23].

Sur le plan histologique, une biopsie hépatique permet

de poser le diagnostic de certitude. Elle renseigne sur 3

éléments fondamentaux :

Ø L'activité hépatique avec des

lésions de nécrose et d'inflammation portales,

péri-portales et lobulaires ;

Ø La fibrose en fonction des lésions

cicatricielles, désorganisant progressivement la structure

parenchymateuse, jusqu'à aboutir à la cirrhose;

Ø Les lésions éventuellement

associées comme la stéatose, la surcharge en fer ou des

lésions d'hépatite alcoolique.

L'infiltrat inflammatoire est souvent intense,

constitué de cellules mononuclées, typiquement lymphocytaires,

les cellules CD4+ sont plus volontiers présentes dans les espaces

portes, alors que les CD8+ prédominent au niveau parenchymateux, dans

les zones de nécrose.

L'évaluation de l'activité cellulaire et de la

fibrose se fait au moyen de scores histologiques tels que le score de KNODELL

ou le score de METAVIR, plus récent et mieux reproductible (Tableau

I).

Tableau I : le score de METAVIR

|

STADE DE FIBROSE

GRADE D'ACTIVITE (nécrose)

|

|

F0 : Pas de fibrose

A0 : Pas d'activité

F1 : Fibrose portale sans septa

A1 : Activité minime

F2 : Fibrose portale et quelques septa

A2 : Activité

modérée

F3 : Fibrose septale sans cirrhose

A3 : Activité

sévère

F4 : Fibrose septale avec cirrhose

|

Il est à souligner que deux méthodes

récentes non invasives permettent d'évaluer la fibrose

hépatique. Il s'agit de :

· Dosage des marqueurs biochimiques des maladies

hépatiques, Fibrotest et Actitest, permettant des estimations de la

fibrose et de l'activité nécrotico- inflammatoire en fonction du

dosage de 5 marqueurs hépatiques : alpha 2 macroglobuline,

haptoglobine, apolipoprotéine A1, bilirubine totale et gamma GT [23].

· Fibroscan qui estime la fibrose hépatique par

mesure de l'élasticité du foie (kPA) en utilisant une nouvelle

technique qui est l'élastométrie impulsionnelle. Les

résultats sont exprimés en kPA avec les valeurs limites

suivantes : 7,5 kPA correspondent à F=2.

1.5.3.2. Hépatite chronique AgHBe

négatif

La séroconversion dans le système HBe marque

classiquement la transition vers la phase de latence, mais dans 1 à 5%

des cas persistent les activités biologique et histologique avec un haut

niveau de réplication virale. Cette situation est due à deux

types de mutation :

Ø Mutants pré-core, qui ont une substitution de

la guanosine en position 1896 par une adénosine (G1896A) qui crée

un codon stop en position 28. Cette mutation entraine un arrêt de

l'expression de l'AgHBe ;

Ø Mutant Basal Core Promoteur (mutant BCP),

présentant une double substitution au niveau du gène X, avec

remplacement de l'adénosine en position 1762 par une thymidine et de la

guanosine en position 1764 par une adénosine (A1762T/G1764A). cette

double mutation entraine une réduction de 70% de la

sécrétion de l'AgHBe.

Ces variants viraux coexistent initialement avec les souches

sauvages, qui perdent progressivement leur avantage sélectif aux

dépend des souches virales mutées émergentes [1].

1.5.3.3. Portage chronique inactif de l'AgHBs

[24]

Le portage chronique inactif de l'AgHBs associe : la

présence pendant plus de 6 mois de l'AgHBs ; l'absence de signes

cliniques ; l'absence d'anomalies biologiques ; l'absence d'infection

par le VHD ou le VHC ; la présence d'anticorps anti-HBe et la

charge virale inférieure à 105 copies/ml.

Cette définition regroupe des patients dont l'infection

n'est pas active mais sans préjuger de l'évolutivité

antérieure et des éventuels retentissements hépatiques

qu'elle aurait pu causer.

1.6. COMPLICATIONS

1.6.1. Cirrhose

La cirrhose est un événement crucial dans

l'histoire de l'infection à VHB, car ses complications propres, de

l'hypertension portale et de l'insuffisance hépatocellulaire sont en

grande partie responsables de la morbidité et de la mortalité de

cette infection.

L'incidence annuelle de la cirrhose chez les patients atteints

d'hépatite chronique AgHBe positif est de 2 à 5,5% et de 8

à 10% chez les patients avec une hépatite chronique AgHBe

négatif [1].

1.6.2. Carcinome hépatocellulaire

La fréquence annuelle de CHC varie en fonction des

populations : chez les porteurs chroniques sans cirrhose, le taux annuel

est inférieur à 0,2% dans les pays occidentaux contre 0,6% en

Asie et l'Afrique. Chez les cirrhotiques ce chiffre s'élève

à 2% [1].

Les patients atteints d'une hépatite chronique B

à AgHBe négatif, mutant BCP ont un risque accru de

développer un CHC par rapport à l'ensemble des porteurs

chroniques de l'AgHBs [24].

1.6.3. Manifestations extra-hépatiques

associées à l'hépatite chronique B

L'hépatite chronique B peut s'accompagner des

manifestations extra-hépatiques liées à la formation des

complexes immuns [23] :

· La périarthrite noueuse, observée chez 1

à 2% des porteurs chroniques du VHB. Elle est due à la

présence de complexe AgHBs-anticorps anti-HBs circulants et une

diminution du complément sérique [23] ;

· La glomérulonéphrite

membrano-proliférative, dont le diagnostic se fait par la mise en

évidence en immunofluorescence de l'AgHBs au sein des

dépôts glomérulaires de complexes immuns [23].

1.7. DIAGNOSTIC

Le diagnostic définitif de l'infection à VHB

repose sur l'utilisation des marqueurs sérologiques, associée

à l'étude des marqueurs de réplication du VHB et aux

stades histologiques hépatiques.

1.7.1. MARQUEURS SEROLOGIQUES

Ø Le système HBs : l'AgHBs est le marqueur

sérologique nécessaire à tout diagnostic d'infection par

le VHB. Il apparait dans le sang pendant la phase d'incubation, 1 à 6

semaines avant les signes cliniques ou biochimiques. Il disparait pendant la

phase de convalescence des hépatites aigues qui guérissent. Sa

disparition signe l'évolution favorable et sa persistance pendant plus

de 6 mois définit le passage à la chronicité.

La présence de l'anticorps anti-HBs permet d'affirmer

la guérison de l'hépatite aiguë B ; il apparait en

général 2 à 8 semaines après la disparition de

l'AgHBs et le plus souvent après amendement des signes cliniques.

L'anticorps anti-HBs persiste au moins 10 ans. C'est un anticorps neutralisant

dont la présence permet d'affirmer l'efficacité d'un vaccin

[23].

Ø Le système HBc : la recherche de l'AgHBc

ne se fait pas en routine clinique. En effet, il est présent à la

surface des hépatocytes infectés où il est la cible de la

réponse immunitaire, responsable de la destruction cellulaire. Il est

détectable en immuno-histochimie à des fins

expérimentales. Par contre l'anticorps anti-HBc dirigé contre la

capside du VHB est le marqueur de choix pour témoigner d'un contact avec

le VHB. En effet, on le retrouve à la fois dans les infections actives

et guéries.

Les IgM anti-HBc apparaissent 1 à 2 semaines

après l'apparition de l'AgHBs, signant la primo-infection et peuvent

persister plusieurs mois. Puis apparaissent les IgG anti-HBc, que l'infection

ait été aiguë et guérie ou qu'elle ait

évolué vers la chronicité. Ceux-ci persistent quasiment

à vie [23].

L'anticorps anti-HBc est un meilleur marqueur

sérologique d'infection ancienne que l'anticorps anti-HBs, car il n'est

pas produit par la vaccination. Il est présent lors de la fenêtre

sérologique où il y a absence de l'AgHBs et de l'anticorps

anti-HBs.

Ø Le système HBe : l'AgHBe est

sécrété sous forme soluble dans le sang. Sa

présence signe une réplication active du VHB. Elle est

généralement parallèle à la présence d'ADN

viral dans le sang. Cette présence est un élément

important en faveur de la contagiosité du patient.

La disparition de l'AgHBe est plus précoce que celle de

l'AgHBs. Associée à l'apparition d'anticorps anti-HBe, elle

définit la séroconversion dans le système HBe. Cette

séroconversion n'est pas un signe formel de guérison, mais un

élément pronostique favorable, généralement

associé à l'arrêt de la réplication virale. Dans 1

à 2% des cas de séroconversion dans le système HBe, l'ADN

viral reste détectable dans le sérum, définissant le

groupe des hépatites B chroniques à AgHBe négatif [23].

1.7.1.1. INTERPRETATION

Les figures 4 et 5 illustrent la cinétique des

marqueurs virologiques dans le sérum au cours de l'hépatite B

aiguë et chronique, alors que le tableau 2 récapitule l'ensemble

des situations sérologiques qu'il est possible de rencontrer au cours de

l'infection chronique par le VHB.

Figure 4. Cinétique de marqueurs

sériques de l'Hépatite virale B aiguë [17]

Figure 5. Cinétique des marqueurs

sériques au cours d'une hépatite virale B chronique [17]

|

ANTIGÈNES

|

ANTICORPS

|

DNA

|

|

Ag HBs

|

Ag HBe

|

Ac anti HBs

|

Ac anti HBc

|

Ac anti HBe

|

DNA du virus

|

|

Hépatite aiguë au début

|

+

|

+

|

-

|

-

|

-

|

+

|

|

Hépatite aiguë phase d'état

|

+

|

+

|

-

|

+ (IgM)

|

-

|

+

|

|

Hépatite aiguë phase post-ictérique

|

V

|

-

|

V

|

+ (IgM)

|

+

|

V

|

|

Guérison

|

-

|

-

|

+

|

+ (IgM)

|

+

|

-

|

|

Hépatite chronique avec virus circulant

|

+

|

+

|

-

|

+

|

-

|

+

|

|

Hépatite chronique sans virus circulant

|

+

|

-

|

-

|

+

|

+

|

-

|

|

Porteur asymptomatique avec virus circulant

|

+

|

+

|

-

|

+

|

-

|

+

|

|

Porteur asymptomatique sans virus circulant

|

+

|

-

|

-

|

+

|

+

|

-

|

Tableau II : Différentes

situations sérologiques rencontrées au cours de l'infection

à

VHB

1.7.2. MARQUEURS DE REPLICATION VIRALE

La recherche de l'ADN viral dans le sang est la méthode

de référence pour détecter la présence de virion.

Il existe :

Ø des techniques basées sur le principe

d'hybridation de l'ADN avec amplification du signal (bDNA). Les

résultats sont exprimés de façon quantitative. La limite

est le manque de standardisation des kits de dosage et de l'unité de

mesure de l'ADN du VHB. Les tests ont des sensibilités et des gammes de

linéarité différentes ;

Ø des techniques basées sur le principe de la

PCR (Polymerase Chain Reaction) classique ou en temps réel. La

sensibilité est meilleure avec des seuils de détection à

200 copies par ml, voire à 64 copies par ml pour les techniques de PCR

en temps réel (Cobas Taqman).

Il y a actuellement très peu de données pour

trouver une signification clinique aux différents niveaux des charges

virales. Cependant, de nombreuses études anciennes laissent penser que

le niveau de 105 copies/ml, seuil de sensibilité des techniques

n'utilisant pas la PCR, représente le seuil au dessous duquel

l'hépatite serait non progressive et inactive [1].

1.7.3. HISTOLOGIE

La Ponction Biopsie Hépatique (PBH) permet de confirmer

le diagnostic d'hépatite chronique B, de détecter les autres

causes de maladie hépatique, de juger la sévérité

de l'activité nécrotico-inflammatoire, ainsi que de la fibrose

[1].

L'infection par le VHB peut être associée

à une maladie du foie active ou inactive. Une maladie active secondaire

à l'infection par le VHB se définit par un taux de transaminases

élevé et/ou une inflammation à l'histologie

hépatique qui ne peut être expliquées par une autre cause

que l'infection par le VHB. Une maladie inactive du foie est définie par

un taux de transaminases normal et ou l'absence ou une minime inflammation

à l'histologie [1].

1.8. TRAITEMENT

1.8.1. TRAITEMENT CURATIF

1.8.1.1. Principes généraux

[23]

A la phase aiguë de l'hépatite virale B, le

traitement antiviral spécifique est inutile. Seules des mesures

symptomatiques peuvent être prises, associées à

l'éviction de l'alcool et des médicaments

métabolisés par le foie. Une transplantation hépatique

d'urgence est nécessaire dans la forme fulminante.

Le traitement antiviral spécifique trouve sa place dans

l'hépatite chronique B, l'objectif étant d'obtenir l'arrêt

de la réplication virale, afin de prévenir l'évolution

naturelle de la maladie vers les complications.

La réponse au traitement comporte 3 phases :

Ø La première phase marquée par une

diminution de la réplication virale, traduite par une diminution de

l'ADN viral sérique. L'activité de l'hépatite chronique

régresse, la fibrose se stabilise et peut même diminuer ;

Ø La deuxième phase intervient lorsque

l'activité antivirale est suffisamment forte et prolongée,

accompagnée d'une réponse immunitaire adaptée avec la

clairance des hépatocytes infectés. Une séroconversion HBe

peut intervenir et le risque de réactivation est faible ;

Ø La troisième phase marquée par une

réplication virale complètement interrompue (l'ADN

indétectable). La séroconversion HBe est stable, l'AgHBs

disparait avec ou sans apparition des anticorps anti-HBs. Le risque de

réactivation spontanée est nul et l'activité disparait.

1.8.1.2. Antiviraux actuellement disponibles

[23]

Actuellement en France, trois molécules ont

l'autorisation de mise sur le marché dans le traitement de

l'hépatite virale chronique B. il s'agit de l'interféron, de la

lamivudine et de l'adénofovir.

1.8.1.2.1. Interféron

Les interférons sont des glycoprotéines de la

famille des cytokines endogènes sécrétées par les

lymphocytes et les macrophages activés, en réponse à de

nombreux stimuli en particulier les infections virales. Il en existe deux types

d'activités biologiques différentes. Ce sont :

l'interféron standard et l'interféron alpha 2a sous forme

pégylée.

Les interférons ont 3 types d'activité anti

virale :

· Inhibition de la transcription des ARNm et de

l'encapsidation du génome viral ;

· Stimulation des lymphocytes TCD8+ cytotoxiques et

augmentation de l'expression des molécules HLA de classe1 membranaires,

aboutissant à une présentation plus efficace des antigènes

viraux aux lymphocytes T cytotoxiques ;

· Activité anti tumorale.

1.8.1.2.2. Interféron standard

On distingue : l'interféron alpha 2a

(Roféron A®) et l'interféron alpha 2b (Intron A®).

L'interféron entraine une réponse virologique

prolongée (séroconversion stable 24 semaines après

l'arrêt du traitement) dans 20 à 40% des cas [23].

Les posologies recommandées à l'heure actuelle

sont 5 millions d'unités par jour ou 10 millions d'unités trois

fois par semaine, par voie sous cutanée.

La durée du traitement est de 24 semaines dans les cas

d'hépatite chronique B AgHBe positif et au moins 48 semaines en cas

d'AgHBe négatif [23].

Les effets secondaires de l'interféron sont

fréquents et nombreux, mais peu graves et réversibles à

l'arrêt du traitement ; le plus fréquent est le syndrome

grippal, habituellement modéré. D'autres sont plus rares mais

peuvent être graves ; tels que : le syndrome dépressif,

la décompensation d'une psychose préexistante et la dysthyroidie.

Sont également possibles : asthénie, amaigrissement,

alopécie, troubles du sommeil, troubles de la concentration, troubles de

l'humeur, sécheresse cutanée et biologiquement une

neutropénie et une thrombopénie.

1.8.1.2.3. Interféron

pégylé

L'interféron pégylé est

l'interféron standard, conjugué à une molécule de

polyéthylène glycol (PEG). Cette conjugaison permet de diminuer

la clairance rénale de l'IFN, augmentant ainsi la demi-vie plasmatique

de la molécule. La concentration plasmatique est donc plus stable,

permettant une seule injection par semaine.

L'IFN PEG administré en une injection par semaine est

plus efficace, dans le traitement de l'hépatite chronique B AgHBe

positive, que l'IFN standard en trois injections par semaine.

La tolérance est comparable à celle de l'IFN

standard.

Il existe sous le nom d'interféron alpha 2a sous forme

pégylée (Pegasys®) [23].

1.8.1.2.4. Lamivudine

La lamivudine est un analogue nucléosidique qui inhibe

directement l'ADN polymérase du VHB par intermédiaire de son

métabolite triphosphorylé (lamivudine 5'-triphosphate). Elle agit

également par effet terminateur de chaine.

Initialement, elle avait été

développée comme inhibiteur de la transcriptase inverse du VIH,

puis elle s'est révélée efficace à faible

concentration contre le VHB. Elle est commercialisée sous le nom de

Zeffix® dosée à 100 mg.

Les avantages de la lamivudine sont la prise orale par

comprimé à 100 mg, une excellente tolérance, un effet anti

viral rapide.

Son inconvénient majeur est l'apparition de souches

résistantes à la lamivudine par sélection de mutants dans

la région YMDD de la polymérase. Le taux de résistance

dépend de la durée du traitement : 24% à 1 an, 38%

à 2 ans, 50% à 3 ans et 67% à 4 ans, selon LIAW [24].

Une élévation d'un log (facteur 10) de l'ADN

sérique sous traitement par lamivudine doit faire évoquer la

survenue d'une résistance et introduire l'adénofovir en

poursuivant la lamivudine jusqu'à ce que l'adénofovir ait

provoqué une réponse virologique [23].

1.8.1.2.5. Adénofovir

La molécule administrée est l'adénofovir

dipivoxil, commercialisée sous le nom de Hepsera®,

précurseur de l'adénofovir, analogue nucléosidique de

l'adénosine mono phosphate.

« In vivo », l'adénofovir

dipivoxil est métabolisé en adénofovir, lui-même

phosphorylé en adénofovir diphosphate, métabolite actif,

inhibiteur compétitif de l'ADN polymérase qui bloque la

synthèse de l'ADN du VHB [23].

Peu d'études sont actuellement disponibles concernant

l'adénofovir dipivoxil, mais une résistance a été

récemment décrite, par sélection d'un virus mutant au

niveau du domaine D de la polymérase en position 236, par remplacement

d'une asparagine par une thréonine (rtN236T). Ce mutant reste sensible

à la lamivudine.

1.8.1.2.6. Nouveaux antiviraux

De nouvelles molécules sont en cours d'étude

pour le traitement de l'hépatite chronique B : la ténofovir,

l'entécavir, l'emtricitabine, la telbuvidine et la clévudine

[23].

La ténofovir et l'emtricitabine sont déjà

utilisés dans le traitement anti VIH et sont entrain d'être

testés dans le traitement anti VHB.

1.8.1.3. Stratégie

thérapeutique

L'interféron standard est actuellement la

molécule recommandée en première intention dans le

traitement de l'hépatite chronique B [1]. En pratique il est

supplanté par l'INF PEG, étant donné son efficacité

et sa meilleure maniabilité [23].

En cas d'échec ou de contre-indication au traitement

par interféron, la lamivudine ou l'adénofovir doivent être

utilisés.

La durée du traitement par la lamivudine et

l'adénofovir est mal connue. En cas de séroconversion HBe, la

règle est de poursuivre le traitement pendant 3 à 6 mois, afin de

réduire le risque de, réactivation. En l'absence de

séroconversion dans l'hépatite chronique B AgHBe positif ou dans

le cas d'hépatite chronique AgHBe négatif, le traitement doit

être poursuivi tant qu'il est efficace, c'est-à-dire tant qu'il

n'y a pas de réactivation due à une résistance [24].

1.8.1.4. Indications du traitement

antiviral

Le traitement antiviral ne s'envisage que dans le cadre des

hépatites B chroniques. Le principal facteur à prendre en compte

est la gravité de la maladie hépatique, déterminée

par la PBH.

Le traitement est indiqué chez les patients ayant une

activité modérée ou sévère (activité

METAVIR= A2) et/ou une fibrose sévère (fibrose METAVIR=F2).

Les patients ayant une activité hépatique minime

et/une fibrose minime ne doivent pas être traités, mais

surveillés de façon régulière, afin d'instaurer un

traitement en cas d'apparition d'une activité modérée ou

sévère.

Les patients AgHBs positifs avec des manifestations extra

hépatiques doivent être traités si la multiplication est

active et jugée responsable de ces manifestations.

Au stade des complications, les patients doivent être

traités [1, 23].

1.8.2. TRAITEMENT PREVENTIF

Le traitement préventif de l'infection à VHB

repose sur les mesures d'hygiène, l'immunisation passive et la

vaccination.

1.8.2.1. Mesures d'hygiène

Les mesures d'hygiène visent à éviter la

survenue de l'infection à VHB. Les mesures les plus pertinentes

sont : l'utilisation des préservatifs, l'éviction du don de

sang des échantillons positifs pour l'AgHBs, pour les anticorps anti-HBc

ou ayant les transaminases élevés, l'utilisation du

matériel médico chirurgical et dentaire à usage unique ou

correctement stérilisé, le port de gants lors des soins,

programmes de réduction de drogues illicites par voie veineuse et la

proscription absolue du partage interindividuel du matériel pouvant

être en contact avec le sang (brosse à dents, rasoirs,...)

[21].

1.8.2.2. Immunisation passive

L'immunisation passive repose sur l'injection

d'immunoglobulines spécifiques anti-HBs obtenues à partir de

sujets immunisés contre le VHB. Elle confère une protection

immédiate mais transitoire (environ 6 semaines) et permet de

réduire de 75% le risque d'hépatite B chez les patients ayant eu

un contage pour le VBH [21] :

Ø Contamination accidentelle par piqûre ou

blessure par des produits sanguins contenant l'AgHBs dans les 48 heures

suivant ;

Ø Contact sexuel avec un sujet infecté par le

VHB ;

Ø Sujet à risque élevé d'infection

par le VHB (hémodialysés) pour couvrir la période

précédent la protection par la vaccination ;

Ø Transplantation hépatique chez un porteur

chronique de l'AgHBs, en dehors de toute virémie détectable avant

la transplantation ;

Ø Nouveau-né de mère porteuse d'AgHBs.

Les posologies recommandées sont : 500 UI en cas

de contage accidentel, 30 UI/Kg chez le nouveau-né et 10 000 UI

tous les mois chez les greffés hépatiques infectés par le

VHB et pendant une durée prolongée afin de maintenir un taux

d'anticorps supérieur à 500 mUI/ml.

1.8.2.3. Vaccination

La vaccination est pratiquée de façon courante

depuis les années 80 et repose sur l'injection de l'AgHBs

destinée à induire la production d'anticorps anti-HBs

neutralisants. Les vaccins actuellement disponibles sont produits par

génie génétique et contiennent de l'AgHBs recombinant et

éventuellement d'autres sous unités de l'enveloppe virale.

Les vaccins actuellement disponibles en France sont

[23] :

Ø GENHEVAC B®constitué d'une suspension

inactivée et purifiée de l'AgHBs contenant les protéines S

et pré-s ;

Ø ENGERIX B contenant l'AgHBs purifié ;

Ø TWINRIX est un vaccin combiné, contre

l'hépatite B et l'hépatite A ;

Ø INFANRIX HEXA, est un vaccin combiné

hexavalent contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la

poliomyélite et l'haemophilus influenzae b.

La vaccination est indiquée chez tous les

nouveau-nés, tous les sujets à risque d'infection par le

VHB (toxicomanes, sujet avec multiples partenaires sexuels, acteurs des

soins médicaux) et les femmes enceintes des pays où la

vaccination anti-VHB n'est pas pratiquée [23].

Les vaccins sont administrés par voie intramusculaire

selon un schéma classique de 3 doses (0, 1 et 6 mois). Au-delà de

ces 3 injections, il n'est plus nécessaire d'effectuer des rappels

systématiques, la diminution du titre des anticorps anti-HBs sous le

seuil de 10 mUI/ml ne signant pas l'absence de protection.