|

Caractérisation agro-morphologique des écotypes de riz (oryza spp) du Bénin.( Télécharger le fichier original )par Dossou Ayélola Roland AKAKPO Université d'Abomey Calavi Bénin - Ingénieur agronome 2011 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Pages |

|||

|

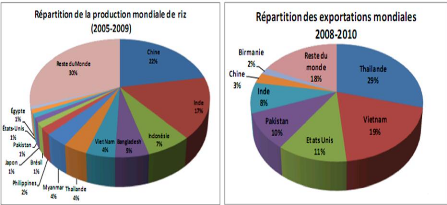

Figure 2.1 |

: |

Répartition de la production et des exportations mondiales du riz |

5 |

|

Figure 2.2 |

: |

Evolution des importations mondiales du riz |

6 |

|

Figure 2.3 |

: |

Evolution des exportations de l'Afrique de l'ouest |

6 |

|

Figure 2.4 |

: |

Evolution des surfaces et rendement de riz en Afrique de l'ouest de |

|

|

1961 à 2009 . |

6 |

||

|

Figure 2.5 |

: |

Un plant de riz avec ses différentes parties . |

7 |

|

Figure 2.6 |

: |

Productions, Superficies et Importations du riz au Bénin au cours de la |

|

|

période de 2000 à 2010 |

9 |

||

|

Figure 3.1 |

: |

Localisation du site expérimental d'AfricaRice/Ouèdèmè |

17 |

|

Figure 4.1 |

: |

Carte du Bénin montrant les 48 villages de collecte . |

18 |

|

Figure 5.1 |

: |

Dendrogramme des classes d'écotypes formés |

26 |

|

Figure 5.2 |

: |

Représentation des classes dans les axes canoniques . |

29 |

|

Figure 5.3 |

: |

Caractéristiques moyennes des classes suivant les variables |

|

|

discriminantes |

31 |

||

|

Figure 5.4 |

: |

Histogrammes de fréquences des caractères qualitatifs . |

33 |

Résumé

Le riz est l'une des céréales les plus cultivées dans le monde. La connaissance des caractères agro-morphologiques est un élément assez important dans la gestion des ressources phytogénétiques. C'est dans cette optique que la caractérisation agro-morphologique au stade végétatif d'une collection de 128 écotypes provenant de toutes les zones agro-écologiques du pays a été entreprise sur la base de 14 caractères quantitatifs et 8 qualitatifs. Cette étude, réalisée sur le site d'expérimentation d'AfricaRice, dans le village de Ouèdèmè commune de Lokossa, vise l'évaluation de la variabilité existante au sein de la collection de riz du Bénin. Le dispositif expérimental est un "augmented design in randomized complete block" avec 9 témoins répétés.

L'analyse de fréquences des différentes modalités des caractères qualitatifs a révélé que la majorité des écotypes est extra vigoureuse (72,66 % des écotypes), a une coloration verte de la gaine foliaire basale (82,81 % des écotypes) et a une pubescence intermédiaire du limbe foliaire (88,28 % des écotypes). La forme de la ligule est à 95 % bifide.

Les résultats de l'analyse de la variance indiquent que les effets bloc ont été significatifs pour 8 variables quantitatives sur les quatorze. Les cinq premières composantes principales expliquant 76,46 % de la variance totale ont été utilisées comme variables pour la classification numérique. Huit classes significativement distinctes ont été identifiées. L'analyse canonique discriminante a révélé que les caractères tels que : verse, cycle semisépiaison, longueur des feuilles, longueur des feuilles paniculaires, taille des plants, nombre de talles par touffe, nombre de panicules par touffe sont les principaux facteurs de discrimination des 8 groupes d'écotypes. Une description des groupes a fait ressortir que la classe 7 constituée uniquement d'écotypes d'O. glaberrima est caractérisée par une très grande sensibilité à la verse et par un cycle relativement court. Les écotypes de la classe 8 sont en majorité très grands de taille et ont de longues feuilles. Les écotypes des classes 6 et 4 présentent le plus grand nombre de talles et de panicules par touffe dans la collection étudiée.

Mots clés: écotypes de riz, caractérisation, analyses multivariées, diversité agromorphologique, Bénin.

Abstract

Rice (Oryza spp.) is becoming one of more cultivated cereals through the world. The knowledge of agro-morphological characters could be an invaluable in germplasm management and crop improvement strategies. In 2011, 128 accessions collected from all agro-ecological zones of Benin were assessed using 14 quantitative and 8 qualitative traits. This study was conducted at Africarice Ouèdèmè site in Lokossa and its aim is to access the variability existing in rice accessions from Benin. The accessions were evaluated on the field using an augmented design in randomized complete block with nine replicated checks.

The phenotypic frequency analyze of the qualitative traits showed that the collection is predominantly extra vigorous (72.66 % of accession). Basal leaf sheath color is 82.81 % green and is 17.19 % purple. The accessions have in majority 2-cleft ligule (95 %), and the pubescence of their leaves is 88.28 % intermediate.

Analysis of variance showed that significant block effects were observed for 8 quantitative characters whereas blocks effects were non-significant for the 6 others quantitative traits, meaning that blocking was not important for these traits. The first five principal components which explained 76.46 % of the total variation were used as variables for the clustering of accessions. Eight groups were identified. Canonical discriminant analysis revealed that traits such as lodging, days to heading, leaf length, flag leaf length, plant height, number of tillers and number of panicle per plant were the main discriminatory characteristics. A descriptive analysis of the different groups of accession showed that cluster 7 only composed of accessions from O. glaberrima is characterized by its susceptibility to lodging and are early heading. The accessions of the cluster 8 are mostly tall and have long leaf. Those from cluster 4 and 6 have the highest number of tiller and panicle per plant.

Key word: rice accession, characterization, multivariate analysis, agro-morphological diversity, Benin.

CERTIFICATION i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES TABLEAUX v

LISTE DES FIGURES v

RESUME vi

ABSTRACT vii

TABLE DES MATIERES viii

1. INTRODUCTION GENERALE 11

1. INTRODUCTION GENERALE 1

1.1. Problématique et justification 1

1.2. Objectifs 3

2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 11

2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 4

2.1. Connaissance de la plante 4

2.1.1. Systématique, historique et importance du riz 4

2.1.2. Morphologie de la plante du riz 7

2.1.3. Biologie de la plante du riz 7

2.1.4. Ecologie du riz 8

2.2. Situation de la riziculture au Bénin 8

2.2.1. Brève histoire de la riziculture au Bénin 8

2.2.2. La situation du riz au Bénin ces dix dernières années 9

2.2.3. Les types de riziculture au Bénin 10

2.2.4. Les atouts et contraintes de la riziculture au Bénin 10

2.3. Caractéristiques des espèces de riz cultivées au Bénin 11

2.3.1. Caractéristiques agronomiques de O. glaberrima 11

2.3.2. Caractéristiques de Oryza sativa 12

2.3.3. Comparaison entre O. glaberrima et O. sativa 13

2.3.4. Les variétés NERICAs 13

2.4. La caractérisation agro-morphologique et quelques exemples d'études réalisées 14

3. MILIEU D'ETUDE 15

3. MILIEU D'ETUDE 16

3.1. Situation géographique et administrative 16

3.2. Climat 16

3.3. Géologie, pédologie et réseau hydrographique 16

4. MATERIELS ET METHODES 18

4.1. Matériels 18

4.1.1. Matériel végétal 18

4.1.2. Matériel de travail et de caractérisation 19

4.2. Méthodes de collecte de données 20

4.2.1. Dispositif expérimental 20

4.2.2. Installation et conduite de l'essai 20

4.2.3. Données collectées 21

4.3. Méthodes d'analyses statistiques des données 22

4.3.1. Variables quantitatives 22

4.3.2. Variables qualitatives 23

5. RESULTATS 24

5.1. Caractères quantitatifs 24

5.1.1. Caractéristiques agro-morphologiques: regroupement des écotypes 24

5.1.2. Caractères discriminants des écotypes 28

5.1.3. Discrimination des classes par la distance de Mahalanobis 30

5.1.4. Caractéristiques des classes 31

5.2. Variables qualitatives 32

6. DISCUSSION 34

6.1. Observation globale de la population par rapport aux caractères quantitatifs 34

6.1.1. Significativité des variables 34

6.1.2. Diversité au sein de la population de riz du Bénin 34

6.1.3. Potentialités et faiblesses agronomiques des écotypes de riz du Bénin 36

6.2. Observation globale de la population par rapport aux caractères qualitatifs 37

7. CONCLUSION ET SUGGESTIONS 39

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 40

Le riz n'est plus une nourriture du luxe mais est devenu la céréale qui constitue la source majeure d'énergie, aussi bien pour les populations des zones urbaines que celles des zones rurales (Ojo et al., 2009). Deuxième culture mondiale et principale denrée alimentaire de près de la moitié de la population mondiale, le riz contribue à plus de 20 % à la fourniture mondiale en calorie consommée (ADRAO, 2006).

En 2000, la production mondiale de riz était de l'ordre de 415 millions de tonnes de riz blanchi (CIRAD, 2008). De 2000 à 2003, cette production a graduellement baissé jusqu'à atteindre environ 385 millions de tonnes; mais elle a augmenté en 2004 en passant de 390 millions de tonnes de riz blanchi à 445 millions de tonnes en 2008 (CIRAD, 2008). En 2009, la tendance a chuté et la production mondiale a baissé de 1 % par rapport au record de 2008 soit 680 millions de tonnes de riz paddy. Cette réduction est due aux pluies de mousson irrégulières et la reprise des conditions d'El Niño (FAO, 2010). En 2010, on assiste à un nouvel record de la production du riz passant cette fois-ci, de 680 millions de tonnes en 2009 à 699 millions de tonnes de riz paddy soit 466 millions de tonnes en équivalent de riz usiné (FAO, 2011).

En Afrique, le riz est produit et consommé dans environ 39 pays (Sanni et al., 2009a). La culture du riz est une activité très précieuse pour les populations de certaines zones d'Afrique de l'Ouest et du Centre assurant la sécurié alimentaire de près de 20 millions de producteurs, et faisant vivre directement près de 100 millions de personnes, si on admet une moyenne de cinq personnes par famille paysanne (ADRAO, 2002). Pour la période 2000- 2005, l'Afrique a produit environ 17,4 millions de tonnes de riz paddy; tandis que pour la période de 2006 à 2009 cette production est passée à environ 22 millions de tonnes de riz paddy (FAO, 2011).

La demande de riz en Afrique de l'Ouest et centrale augmente avec un taux de 6 % par an ; plus vite que partout au monde; alors que dans le même temps la production n'augmente que de 4 % par an (ADRAO, 2004 ; Sanni et al., 2009b). Face à cet état de chose, les populations de ces régions sont contraintes de recourir à l'importation pour satisfaire leurs besoins.

Le Benin, malgré la politique d'aménagement rizicole entamée depuis les années 1970, occupe une position marginale dans la production du riz en Afrique de l'Ouest. En effet, la production nationale du riz au Bénin ne représente que 0,31 % de la production totale de riz en Afrique de l'Ouest qui est de l'ordre de 6.136.000 tonnes (FAO, 2001). Notons tout

de même que la production nationale de riz augmente graduellement depuis les années 2000 jusqu'aujourd'hui. Il a été enregistré une production totale qui est passée de 48 607,00 tonnes de riz paddy en 2000 à 83 454,38 tonnes en 2005 puis à 112 703,91 en 2009 (CountrysatBenin, 2011). Malgré cette évolution de la production, il reste beaucoup à faire puisque le Bénin a toujours recourt au marché international. Pour la période de 2008 à 2010, le pays s'est auto-approvisionné à 34 % à raison d'une production de 84000 tonnes de riz blanchi et une consommation de 248000 tonnes (del Villar et al., 2011).

Dans un contexte de souveraineté alimentaire, il serait nécessaire de consentir d'énormes efforts pour couvrir les besoins nationaux de cette céréale. A l'heure actuelle, l'accroissement de la production rizicole ne serait pas seulement lié à l'amélioration du rendement mais aussi à l'augmentation de la superficie et à la résolution des problèmes liés aux contraintes biotiques et abiotiques. Il est donc évident que, la production nationale du Bénin comme dans tous les pays de l'Afrique, est confrontée à de nombreux problèmes. Parmi ces contraintes, on peut noter la non compétitivité du riz local du Bénin face au riz importé notamment celui du Japon.

L'avenir de la production rizicole est ainsi devenu une préoccupation majeure pour les chercheurs compte tenu de la place qu'elle occupe tant dans l'économie des pays que dans leur alimentation. Selon Tia (2006), pour faire face à ce grand défi, la recherche agricole doit apporter sa contribution pour réduire les coûts de production, intensifier la riziculture et créer des écotypes améliorés à haut rendement. La mise en place de variétés à rendement élevé dépend surtout de l'accès aux ressources génétiques locales constituées aussi bien d'espèces sauvages que d'espèces modernes (Jackson, 1995). Un tel accès est garanti par la préservation des ressources phytogénétiques. Selon Dantsey-Barry et Kpémoua (2004), les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGA) constituent la base biologique de la sécurité alimentaire mondiale et fournissent des moyens de subsistance à tous les habitants de la planète. Ces ressources locales sont la matière première la plus importante pour le sélectionneur et l'intrant le plus essentiel à l'agriculteur. C'est pour cette raison que, la conservation, l'utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources phytogénétiques sont à la fois une préoccupation et un impératif sur le plan international. Les cas d'utilisation des RPGA sont nombreux aussi bien dans l'amélioration variétale que dans les approches de solutions aux problèmes agronomiques, agropastoraux et socio-économiques (Dantsey-Barry et Kpémoua, 2004). C'est dans cette optique, qu'un inventaire des écotypes de riz du Bénin est une base à l'évaluation des caractéristiques génétiques intéressantes dont disposent les variétés locales de riz cultivées au Bénin. La

présente étude intitulée « Caractérisation agro-morphologique des écotypes de riz (Oryza spp.) du Bénin » vient à point nommé pour, d'une part, faire un inventaire de tous les écotypes de riz du Bénin et d'autre part, établir une base de données sur les variations génétiques au sein de la collection de riz du Bénin.

Cette étude a pour objectif global d'évaluer la variabilité génétique au sein de la collection de riz du Bénin. A terme, cette étude permettra non seulement une conservation in situ et ex situ du groupe Oryza du Bénin, mais aussi rendra disponible aux chercheurs et aux développeurs, une base de données sur les caractéristiques de la collection du riz du Bénin.

De façon spécifique, il est question de :

- caractériser les comportements agro-morphologiques des écotypes de riz du Bénin ;

- ressortir les caractères les plus discriminants de la collection de riz du Bénin.

Après cette introduction générale (chapitre 1), nous présentons au chapitre 2 une synthèse bibliographique sur le riz en général, et sur sa caractérisation agro-morphologique en particulier. Le troisieme chapitre aborde la présentation du milieu d'étude. Les chapitres 4, 5 et 6 sont respectivement liés à la méthodologie utilisée, aux principaux résultats obtenus et à la discussion de ces resultats. La conclusion et les suggestions terminent au chapitre 7.

2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

Le riz est une céréale de la famille des graminées, tribu des oryzées et du genre Oryza. Le genre comporte 23 espèces (tableau 2.1), dont deux sont domestiquées (Megan et McCouch, 2007).

Tableau 2.1. Systématique du riz

Complexes Groupe Chromosomes/genome

|

O. sativa |

O. sativa L.* 24 / AA O. rufipogon 24 / AA O. glaberrima Steud.* 24 / AA O. barthii A. 24 / AA O. longistaminata 24 / AA O. meridionalis Ng 24 / AA O. glumaepatula Steud. 24 / AA |

O. officinalis O. officinalis Wall 24 / CC

O. minuta 48 / BBCC

O. rhizomatis 24 / CC

O. eichingeri 24 / CC

O. malapuzhaens 48 / BBCC

O. punctata 24 / BB, 48 / BBCC

O. latifolia 48 / CCDD

O. alta 48 / CCDD

O. grandiglumis 48 / CCDD

O. australiensis 24 / EE

O. schlechteri 48 / Inconnu

O. ridleyi O. ridleyi 48 / HHJJ

O. longiglumis 48 / HHJJ

O. granulate 48 / GG

O. granulate O. meyeriana 48 / GG

O. brachyantha 48 / FF

Source : Vaughan et al. (2003). (*) : espèce cultivée

L'historique du genre Oryza ne fait pas l'objet de la présente étude. Cependant, il est important de connaître l'époque à laquelle l'Homme a adopté sa culture. Ainsi, il faudra retenir que l'Homme aurait commencé à cultiver le riz depuis près de 10 000 ans lors de la révolution néolithique (Marc-Antonio, 2006).

Des informations plus approfondies peuvent être obtenues dans les études menées par Meertens (2006) et Bezançon et Diallo (2006) présentant respectivement l'historique des espèces O. sativa et O. glaberrima.

Figure 2.1. Répartition de la production et des exportations mondiales du riz. Source: (FAO, 2010 ; del Villar et al., 2011)

La figure 2.1 présente la répartition de la production mondiale du riz d'une part, et la répartition des exportations d'autre part. On retient essentiellement que la production et la consommation mondiale du riz sont à 90 % concentrées dans les pays de l'Asie. En effet, les pays comme la chine, l'Inde et l'Indonésie à eux seuls produisent près de la moitié du riz mondial tandis que leurs exportations sont relativement faibles (figure 2.1). Ceci explique l'importance de la consommation du riz local dans ces pays en même temps que la place du riz dans l'économie de ces pays.

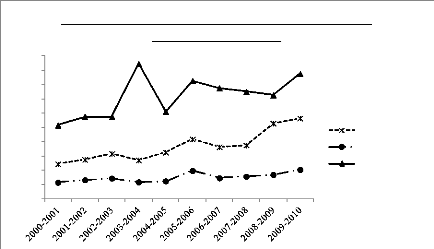

Certaines régions du monde s'auto-approvisionnent à 100 % en riz ; d'autres par contre, sont tête de liste en matière d'importation. C'est le cas de l'Afrique en général, et de l'Afrique de l'ouest en particulier (figure 2.2 et 2.3). En effet, les importations se sont accrues

au niveau mondial avec une demande importante en Afrique Sub Saharienne et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Selon del Villar et al. (2011), l'Afrique de l'Ouest représente l'un des principaux pôles d'importation (figure 2.2) malgré l'augmentation des surfaces de ses cultures (figure 2.4).

|

Figure 2.2. Evolution des importations mondiales. Source: del Villar et al. (2011) |

Figure 2.3. Evolution des exportations de l'Afrique de l'ouest. Source: del Villar et al. (2011) |

Surface(en hectares) Rendement (en tonnes)

Figure 2.4. Evolution des surfaces et rendement de riz en Afrique de l'ouest de 1961 à 2009. (Rendement en tonnes; Surface en hectare)

Source: del Villar et al. (2011)

Le graphe de la figure 2.4 montre qu'au cours de la période de 1961 à 2009, les rendements de la production n'ont pas connu une grande amélioration; ce qui fait que les importations n'ont jamais cessé de croître en Afrique de l'Ouest (Figure 2.3). Cet état de

chose renseigne sur le fait qu'il reste beaucoup de travaux à effectuer pour l'amélioration de la riziculture dans la zone.

Un plant de riz (figure 2.5), quelle que soit l'espèce, comprend un système racinaire, une tige, des feuilles et des inflorescences (ADRAO, 1995).

Figure 2.5. Un plant de riz avec ses différentes parties

Le cycle biologique du riz annuel s'opère en plusieurs étapes. Au cours de sa croissance, le riz passe par trois phases essentielles (ADRAO, 1995). Une phase végétative, allant de la germination à l'initiation des primordiaux floraux ; une phase reproductive, qui va de cette initiation à la pollinisation ; et enfin une phase de maturation du grain. Il convient de noter que la durée de la phase végétative varie significativement selon les espèces dans les mêmes conditions culturales, tandis que celle de la phase reproductive reste à peu près constante quelle que soit la variété.

Des études spécifiques ont déjà pris en compte la description de ces différentes phases de développement, c'est le cas du «Mémento technique de riziculture» (Lacharme, 2001).

Le riz africain pousse bien au-dessus de 30°C, mais au-dessus de 35°C, la fertilité des épillets diminue considérablement. Les températures inférieures à 25°C réduisent la croissance et le rendement. O. glaberrima est généralement une plante de jours courts, mais sa photosensibilité varie selon les écotypes, depuis les plantes non sensibles jusqu'aux plantes très sensibles (Bezançon et Diallo, 2006). En ce qui concerne le sol, le riz africain est cultivé sur une large gamme. La disponibilité en eau est une condition adéquate pour toute riziculture mais l'espèce africaine a des prédispositions naturelles à résister à la sécheresse.

Quant à l'espèce asiatique O. sativa, elle pousse sur sol sec ou inondé et sa température moyenne pendant la phase de croissance varie de 20 à 38°C. Des températures nocturnes inférieures à 15°C peuvent entraîner une stérilité de l'épillet. Des températures supérieures à 21°C lors de la floraison sont nécessaires à l'anthèse et à la pollinisation. En système pluvial, des précipitations d'au moins 750 mm sur une période de 3 à 4 mois sont nécessaires et contrairement à l'espèce africaine, O. sativa est vulnérable à la sécheresse.

Autrefois, le riz était considéré comme un aliment de luxe, donc consommé seulement lors des fêtes et manifestations spéciales comme les mariages, les baptêmes, les anniversaires etc. ; mais progressivement, il est entré dans les habitudes alimentaires au Bénin.

Cependant, de 1961 à 1978, la production de riz a connu un essor rapide avec le développement de périmètres irrigués par des sociétés nationales. Au début des années 80, ces grands périmètres ont été abandonnés et la production rizicole a largement diminué, passant de 20 000 tonnes à moins de 10 000 tonnes (Verlinden et Soulé, 2003). L'activité n'a véritablement repris qu'au début des années 90 et a connu, depuis, un essor puisque la production actuelle atteint 110 000 tonnes (FAO, 2011). Cependant, la production reste très inférieure aux besoins et une quantité importante de riz est importée pour satisfaire la demande nationale (Adégbola et Singbo, 2005).

Le riz a connu une histoire sans pareil en République du Bénin cette dernière décennie. Ainsi, dans la période de 2000 à 2010, les statistiques ont révélé une augmentation progressive de la production nationale passant du simple au double et plus; de même que la superficie emblavée au niveau national qui a augmenté au cours du temps (figure 2.6). Cette situation explique l'ampleur que prend la riziculture au Bénin.

Au cours de la même période, les importations ont connu une évolution croissante. La valeur maximale de ces importations s'observe en 2003-2004 (figure 2.6), période au cours de laquelle la production a relativement baissé (figure 2.6). Ceci explique l'importance de la production locale même si cette dernière n'est pas compétitive ; et appelle les acteurs à divers niveaux à y consentir des efforts. Mais ces chiffres n'expriment pas à priori les valeurs de la consommation nationale compte tenu du phénomène de réexportation vers le Nigéria. Cependant, il faut retenir que la consommation de riz au Bénin dépend en grande partie de l'importation. Pour la période de 2008 à 2010, alors que la production locale de riz blanchi est en moyenne 84000 tonnes, l'importation est de 163000 tonnes et la consommation est de 248000 tonnes de riz blanchi soit un taux d'auto-approvisionnement de 34 % (del Villar et al., 2011).

200000

180000

160000

140000

120000

100000

40000

20000

80000

60000

0

Productions, Superficies et Importations du riz

au

Bénin (2000 à 2010)

Productions (t) Superficies (ha) Importantions (t)

Source : FAO, 2011

Figure 2.6 : Productions, Superficies et Importations du riz au

Bénin (2000 à 2010) au cours

de la période de 2000

à 2010.

Au Bénin, plusieurs types de rizicultures sont pratiqués. Les plus importants sont par ordre décroissant: la riziculture de bas-fond, la riziculture irriguée, la riziculture pluviale stricte. La riziculture de bas-fond représente la plus importante avec une disponibilité en terres de 205 000 hectares contre 117 000 hectares de plaines inondables et de vallées, pour une disponibilité totale en terres irrigables de 322 000 hectares Selon le rapport de l'étude sur le renforcement de la disponibilité et de l'accès aux statistiques rizicoles de la DPP/MAEP de 2009, au rang des riziculteurs du Bénin, 8.64 % pratiquent le système irrigué, 13.97 % pratiquent le système pluvial assisté par irrigation, 22.87 % pratiquent le système pluvial strict, 0.49 % pratiquent le système pluvial de nappe et la majorité soit 53.92 % pratiquent le système de bas-fond inondable. Des informations plus détaillées sur chaque type de rizicultures peuvent être obtenues avec Moukoumbi (2001) ; CIRAD (2008); DPP/MAEP (2010).

Les facteurs favorables à la production du riz et au développement de la filière au Bénin, sont essentiellement :

- les conditions agro-climatiques favorables à la production du riz;

- l'existence d'une demande locale de riz non encore satisfaite ;

- l'existence d'un marché sous régional porteur, notamment le Nigéria;

- l'existence des centres de recherche (AfricaRice, INRAB, IFDC...) oeuvrant pour l'amélioration des rendements et de la productivité ;

- l'intérêt actuellement porté à la filière par plusieurs bailleurs de fonds (Banque Mondiale et Union Européenne) à travers le financement des projets ;

- la création d'un sous-programme de recherche rizicole par l'Etat béninois ;

- la volonté manifeste des producteurs à faire de la riziculture, une activité rentable et capable de contribuer au développement du pays;

- la diversité des écotypes existants et la grande disponibilité de bas-fonds sur le territoire national;

- l'intérêt manifeste du gouvernement pour la culture du riz.

En ce qui concerne les contraintes, la liste n'est pas exhaustive et selon le Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin en 2011, les difficultés liées à la culture du riz au Bénin se retrouvent au niveau de tous les maillons de la filière, depuis la production jusqu'à la

consommation en passant par la transformation et la commercialisation. Les plus importantes se résument en la production compte tenu de son niveau actuel au Bénin et en la commercialisation compte tenu de sa forme et de la non compétitivité avec le riz importé.

La connaissance des caractéristiques agronomiques et morphologiques des espèces est une condition sine qua non pour une étude de caractérisation en général, et particulièrement pour celle de la caractérisation agro-morphologique. Chacun des groupes d'écotypes à savoir le groupe de O. glaberrima et le groupe de O. sativa possède aussi bien des potentialités que des faiblesses.

L'espèce africaine, O. glaberrima a d'importants traits caractéristiques qui lui permettent de résister aux stress biotiques et abiotiques. En effet, le riz africain montre une résistance à la salinité, à la sécheresse et à la toxicité ferrique (Bezançon et Diallo, 2006). C'est une espèce qui peut survivre dans des conditions de faibles apports en intrants et de compétitivité avec les herbes indésirables (Sarla et al., 2005) ; de même que dans des écosystèmes difficiles telles que les zones très pluvieuses, les zones côtières, les zones de mangrove et même les zones accidentées (Sarla et al., 2005 ; Bezançon et Diallo, 2006). Sa capacité de compétition face aux adventices est due à une vigueur rapide, un faible coefficient d'extinction et une utilisation efficace de lumière (Bezançon et Diallo, 2006). Elle possède des feuilles pendantes qui évitent que les rayons solaires n'atteignent le sol. En plus de sa grande accumulation de biomasse aérienne, elle possède de nombreuses racines minces avec une bonne exploration de la rhizosphère ; ce qui l'aide à lutter effectivement et efficacement contre les adventices (Bezançon et Diallo, 2006). Aussi, l'espèce a-t-elle un tallage abondant et une couverture rapide du sol lui permettant d'étouffer et d'éliminer les adventices (ADRAO, 2002). En plus de sa capacité à lutter contre les adventices, l'espèce O. glaberrima dispose d'autres caractéristiques avantageuses qu'a énumérées ADRAO en 2002. Il s'agit de:

- la maturité précoce : O. glaberrima arrive, en général, à maturité entre 90 et 100 jours

par rapport aux O. sativa améliorées pluviales qui n'arrivent à maturité qu'entre 120 et

140 jours en Afrique de l'Ouest ;

- la tolérance à la sécheresse ;

- la résistance à la cécidomyie1 africaine du riz ;

- la résistance au virus de la panachure jaune, une maladie importante en riziculture de bas-fond ;

- la résistance à la pyriculariose2 ;

- le goût, l'arôme et d'autres qualités de grains prisées par les paysans.

A côté de ces caractéristiques appréciées, l'espèce O. glaberrima est sujette à de traits indésirables qui peuvent entraver son adoption et sa production à grandes échelles. Il s'agit du fait que ses panicules s'égrènent facilement, ce qui est préjudiciable à son potentiel de rendement. Ensuite, il faut noter que ses grains ont une longue dormance, ce qui fait que sa culture n'est pas prisée par les paysans. Aussi, faut-il retenir que l'espèce est hautement exposée au phénomène de la verse. En effet, l'espèce africaine a des tiges trop fragiles, donc ne supporte pas les fleurs et les grains. Ainsi, elle succombe facilement sous le poids avant la récolte : c'est la verse.

De nombreux caractères sont aussi appréciés chez l'espèce O. sativa. C'est d'ailleurs ce qui justifie sa présence en Afrique malgré l'existence de l'espèce autochtone de l'Afrique. Ainsi, nous pouvons citer en premier, le fort potentiel de rendement de l'espèce O. sativa comparé à O. glaberrima; ensuite, l'absence du phénomène de la verse contrairement à l'espèce africaine. En effet, O. sativa a une croissance érigée, particulièrement au stade reproductif. C'est une caractéristique qui permet à la plante de supporter des panicules lourdes de graines, depuis la maturité jusqu'à la récolte (ADRAO, 2002). Aussi, la plante possède-telle des ramifications secondaires sur la panicule, ce qui implique un nombre élevé de grains donc un rendement élevé. C'est également une espèce qui répond parfaitement à la fertilisation minérale.

Oryza sativa possède certains caractères qui ne sont pas appréciés. C'est le cas de : sa faible résistance aux contraintes environnementales, son exigence en engrais et de sa mauvaise adaptation à l'écologie du riz pluvial.

1 Insecte de l'ordre des diptères

2 Maladie des organes aériens du riz dont les symptômes débutent par l'apparition de lésions blanchâtres qui évoluent vers des lésions nécrotiques en forme de losange

Du point de vue morphologie, nous observons que :

- O. glaberrima a la ligule arrondie et tronquée mais pointue, longue et bifide chez O. sativa ;

- à maturité, la panicule reste dressée chez O. glaberrima alors qu'elle retombe en forme de crosse chez O. sativa.

Tous les efforts consentis depuis la nuit des temps pour la réalisation d'un croisement interspécifique entre l'espèce asiatique et l'espèce africaine ont été vains compte tenu de l'existence d'une barrière génétique entre ces deux espèces (ADRAO, 2002). Les hybrides F1 obtenus à cet effet étaient toujours stériles. Il a fallu attendre l'avènement des biotechnologies avant que des chercheurs de l'ADRAO en l'occurrence Monty Jones, soient parvenus à régler ce problème d'infertilité avec la naissance des variétés NERICAs (New Rice for Africa). Cet idéotype combinait les meilleures caractéristiques de ses parents ; mieux, il dépasse même ces derniers pour certains caractères compte tenu de l'effet d'hétérosis3. Tout comme son parent africain, dès les premiers stades de sa croissance, NERICA pousse abondamment, près du sol, et arrive à asphyxier les adventices "voleuses de grains" qui étouffent la plante, lui font concurrence pour la ressource hydrique et augmentent considérablement le travail (40 à 60 % du travail des riziculteurs était consacré à la lutte contre les adventices) (Volvey et al., 2005). NERICA a également hérité la résistance à la sécheresse et aux nuisibles. Il pousse mieux sur les sols acides et infertiles. A l'instar de son parent asiatique, NERICA a une productivité élevée : une augmentation de 25 % à 100 % sans engrais, 200 % avec engrais par rapport aux variétés traditionnelles. Ses panicules produisent jusqu'à 400 grains (contre 75 à 100 grains pour les variétés africaines) malgré une faible utilisation d'engrais (Volvey et al., 2005). Pour autant, bien qu'il n'en ait pas besoin pour assurer une forte production, le NERICA profite très largement de l'apport d'engrais, avec quelques intrants supplémentaires, les agriculteurs utilisant le Nouveau riz pour l'Afrique peuvent doubler leur production et accroître leurs revenus. Par ailleurs, il faut noter que le NERICA a un cycle relativement court: les variétés arrivent à maturité 30 à 50 jours plus tôt que les variétés traditionnelles, permettant aux agriculteurs de pratiquer la double culture en semant légumes et légumineuses une fois la récolte de riz effectuée. Leurs tiges sont plus hautes, ce qui facilite les récoltes qui se font

3 Vigueur hybride

toujours manuellement. Aussi faudra-t-il souligner que son goût apprécié et sa teneur élevée en protéines sont des atouts non négligeables, cette nouvelle variété a un goût attrayant qu'elle a hérité de O. glaberrima et une teneur élevée (2 %) en protéines sous l'effet de l'hétérosis (WARDA, 2003). C'est aussi le cas de la résistance à certaines maladies telles que la cécidomyie, la virose et la pyriculariose etc.

La caractérisation agro-morphologique est un processus de notation de tous les caractères observables qui pourraient permettre d'identifier les variétés ou les accessions d'une collection. Elle peut se réaliser sous diverses formes selon les objectifs assignés. Aux Philippines, Caldo et al. (1996) ont effectué une étude pour évaluer la diversité morphologique de 84 lignées ancestrales des écotypes de riz des Philippines. La recherche a conclu que 5 des paramètres permettent de faire une discrimination au sein de la population.

De la même manière, d'autres études se sont intéressées aux écotypes traditionnels et/ou modernes à la fois. Au Burkina Faso, Moukoumbi (2001) avait caractérisé des lignées intra spécifiques (O. sativa x O. sativa) et des lignées interspécifiques (O. glaberrima x O. sativa) pour leur adaptabilité à la riziculture de bas-fond. Douze paramètres ont été mesurés et comme résultats, l'auteur est parvenu à identifier que le type pluvial strict (O. glaberrima x O. sativa japonica) et le type bas-fond (O. glaberrima x O. sativa indica ; O. sativa x O. sativa) pourraient s'adapter à la riziculture de bas-fond. Les deux études précédemment citées ont été menées par l'utilisation des mêmes descripteurs morphologiques, mais les objectifs diffèrent. Celle de Caldo et al. (1996) vise les lignées pouvant être utilisées pour des fins d'amélioration tandis que celle de Moukoumbi (2001) s'est fait afin de pouvoir conseiller les producteurs sur les variétés qui s'adaptent mieux aux bas-fonds.

Dans le cas de notre étude, nous allons au-delà pour non seulement combiner les deux objectifs précédemment cités, mais aussi nous comptons inventorier les différents écotypes de riz disponibles au Bénin ce qui va permettre une préservation du matériel contre sa disparition. C'est la première fois qu'un tel travail se fait sur le riz au Bénin ; d'autres ayant été faits pour les spéculations telles que le niébé, le sorgho, le mil etc. En effet, Affonkpon et Détongnon (2001) ont évalué et identifié des variétés de niébé par rapport à la production en graines et en fanes, sur une population de 49 variétés. Détongnon et al. (2002) ont évalué le comportement agronomique de 5 variétés améliorées de niébé à cycle court dans les bas-fonds

rizicoles au centre Bénin. Oumar et al. (2003) ont fait une évaluation morphologique des écotypes de mil au Bénin. Adjassè (2009) a caractérisé les écotypes de Sesamun radiatum du Bénin. Comme nous l'avions ci-dessus énuméré, aucune étude de caractérisation morphologique du riz à l'instar de la nôtre n'a jamais été réalisée au Bénin sur le riz béninois. Mais, Bakpé (2010) a quant à lui caractérisé des accessions de l'espèce africaine O. glaberrima en provenance du Libéria. Il a mesuré 17 caractères quantitatifs et 22 caractères qualitatifs sur 299 accessions. Toutefois, nous signalons que des travaux à but précis ont été réalisés par le passé. Ainsi, Tia (2006) a caractérisé 204 accessions de l'unité de ressource génétique d'ADRAO. L'objectif visé par cette étude était de déterminer les différents groupes homogènes qui existaient au sein de la population; de même que les caractères qui permettent de les différencier. Pour ce fait, 26 paramètres agro-morphologiques avaient été mesurés. En 2008, Sanni a étudié la variation génétique au sein d'une population de 18 NERICAs de plateau. Moukoumbi et al. (2011) ont présenté les résultats d'une étude réalisée au Bénin et qui avait pour objectif d'évaluer la diversité phénotypique au sein des populations interspécifiques de riz sur la base de paramètres morphologiques. Au total, 23 paramètres ont été mesurés sur 78 accessions d'AfricaRice.

De tout ce qui précède, il ressort que la collection de riz du Bénin, établit par la mission conjointe INRAB/AfricaRice en 2011 nécessite d'être caractérisée. La présente étude vient à point nommé pour apporter un de plus au monde scientifique, et permettre par suite une mise en valeur des caractéristiques agro-morphologiques disponibles au sein de cette collection de riz.

3. MILIEU D'ETUDE

L'essai a été installé sur le site expérimental d'AfricaRice, situé dans le village de Ouèdèmè, commune de Lokossa, département du Mono, à environ 13 km de Lokossa centre (figure 3.1). Le village de Ouèdèmè s'étend sur 6°48' de latitude Nord et 1°47' de longitude Sud. Le site est un bas-fond aménagé par AfricaRice en 2008 et couvre une superficie d'environ 10 ha. Seuls 3100 m2 ont été utilisés pour notre étude.

A l'instar des autres localités des départements du Mono et du Couffo, le village de Ouèdèmè jouit d'un climat de type subéquatorial, avec alternance de deux saisons sèches et de deux saisons pluvieuses. La pluviométrie de la localité varie annuellement entre 900 et 1100 mm (commune de Lokossa, 2004) ; l'humidité relative varie généralement entre 55 et 95 % et la durée de l'insolation par an est de l'ordre de 2024 heures (INSAE, 2004).

Lokossa est généralement une région de plateaux argileux et de terre de barre (commune de Lokossa, 2004). On y rencontre deux types de sols:

- Les sols ferralitiques dont une partie est installée sur sédiment meuble argilo-sableux et l'autre sur grès et matériau colluvial et argilo-sableux ;

- Les sols hydromorphes installés sur matériau alluvial limono-argileux.

C'est le dernier type de sol qui correspond à celui observé sur le site d'AfricaRice. Les deux types ont une texture et une structure qui ne favorisent pas l'infiltration facile de l'eau ce qui constitue un atout pour la riziculture compte tenu de l'exigence en eau des plants de riz.

Le réseau hydrographique de la commune de Lokossa est essentiellement constitué du fleuve mono; mais aussi de lacs (commune de Lokossa, 2004). Le fleuve mono traverse la localité de Ouèdèmè et ses crues périodiques (septembre-novembre) touchent champs et les habitations. Mais il faut souligner que le site expérimental d'AfricaRice est épargné de ce phénomène annuel.

Figure 3.1. Localisation du site d'expérimentation d'AfricaRice.

4. MATERIELS ET METHODES

Figure 4.1. Carte du Bénin montrant les 48 villages de collecte.

Les missions de prospection et de collecte des écotypes du riz, organisées dans le cadre du projet de production de semences certifiées de riz et de boutures certifies avec un financement du FIDA à travers le projet PADER, ont permis de collecter 330 échantillons de semences de riz qui représentent toute la diversité de riz existant au Bénin. Des écotypes de

glaberrima, de sativa ainsi que des variétés NERICA toutes rencontrées au Bénin, ont été collectées dans 48 villages (figure 4.1).

Le choix des villages a été fait en fonction des départements où existe la pratique de la riziculture. Un accent particulier a été mis sur les communes frontalières avec les pays limitrophes du Bénin, afin de rendre possible la collecte des variétés d'origine étrangère.

Le matériel végétal étudié est constitué de 159 écotypes de riz dont :

- 122 écotypes issus de la collecte effectuée dans 48 villages du Bénin en 2011 ;

- 17 écotypes originaires du Bénin collectés avant 1990 et conservés actuellement dans la banque de gènes d'AfricaRice ;

- 11 variétés contrôles (11365, INARIS 88, IR 841, IR 64, NERICA 2, NERICA-L-14, WAB 638-1, WAB56-104, CG 14, TOG 5681, Morobérékan) toutes issues de la banque de gènes d'AfricaRice ;

- 9 variétés témoins (NERICA 1, NERICA 4, NERICA-L-20, NERICA-L-19, ADNY 11, WAB 32-80, BL 19, WITA 4, Gambiaka Kokum) toutes provenant de la banque de gènes d'AfricaRice.

Sur les 159 écotypes initialement semés au champ, 147ont fait l'objet d'étude car 8 écotypes n'ont pas germés et 4 sont au stade élongation. La liste de tous ces écotypes est présentée en annexe 1.

En ce qui concerne le matériel de travail et de collecte des données, la liste est présente dans le tableau 4.1.

Tableau 4.1. Liste des outils de travail et de collectes de données

|

N° |

Outil |

Utilités |

|

1 |

Décamètre, piquets, cordes |

Dimensionnement des blocs |

|

2 |

Houe, coupe-coupe, pioche |

Préparation du sol |

|

3 |

Etiquettes |

Identification des écotypes |

|

4 |

Balance «METTLER TOLEDO |

Les pesées (engrais, semences) |

|

XP2002S» |

||

|

5 |

Loupe manuelle |

Observation des caractères non visible à l'oeil nu |

|

6 |

Pied à coulisse |

Mesure des diamètres de tige |

|

7 |

Planche graduée |

Mesures de la taille des plants |

|

8 |

Double décimètre |

Mesures diverses |

|

9 |

Fiches de notes |

Pour la prise des données |

Le dispositif expérimental mis en place est un «augmented design in randomized complete block » (ARCBD) tel décrit par Nokoe (2001). Ce dispositif a été utilisé en raison du nombre élevé d'écotypes à tester (159) alors que la quantité de semence est très limitée (environ 5 g de semence). Le concept de base de cette méthode est d'établir un dispositif dans lequel seuls les témoins ayant des quantités suffisantes de semences sont répétés dans chaque bloc (Sharma, 1988). Les témoins sont répétés dans chaque bloc pour servir à l'estimation de l'erreur expérimentale et l'effet bloc. C'est un dispositif constitué de 10 blocs de 24 parcelles élémentaires chacun (annexe 2). Chaque parcelle élémentaire, a une superficie de 5m2 (5m x 1 m) et comporte 6 lignes de 26 poquets (la distance entre poquet est de 20 cm), soit un total de 156 poquets par parcelles. La distance inter-parcellaire est de 0.5 m et inter-bloc de 1 m.

L'installation du dispositif a été effectuée au moyen de piquets de 60 cm de hauteur suivant le dimensionnement décrit ci-dessus tout en respectant le principe décrit par Gomez en 1972, principe selon lequel les blocs sont perpendiculaires à la pente tandis que les longueurs de parcelle lui sont parallèles.

Le semis direct a été réalisé ; ce qui permet d'évaluer aisément le taux de germination des accessions et un gain du temps de repiquage après pépinière. Deux graines par poquet ont été semées les 1er et 02 août 2011 puis un démariage est survenu 15 jours plus tard afin de maintenir un plant par poquet. Il est à noter que des pépinières circonstancielles ont été réalisées dans le but de repiquer les poquets manquants.

Quatre apports d'engrais ont été fait au cours de la conduite de l'essai. Lors de la préparation du sol, une fumure de fond d'engrais NPK (10, 20, 20) a été faite à raison de 280 kg/ha soit 140 g par parcelle. Juste après le démariage au stade plantule, l'urée (46 % N) a été appliqué toujours à la volée, à raison de 100 kg/ha soit 50 g par parcelle.

Le deuxième et le troisième apport d'urée (46 % N) ont été effectués respectivement au stade mi- tallage et au stade montaison à la dose de 50 kg/ha soit 25 g par parcelle.

L'essai a été installé en l'absence de pluies. Ainsi, l'irrigation se faisait au moyen de la fontaine du site ou de motopompe pour pomper l'eau des bas-fonds environnants. La pluie a relayé en fin septembre mais, toutefois que le besoin en eau se faisait sentir, on avait recours à l'irrigation.

La lutte contre les herbes non désirées a été menée au moyen du sarclage par fréquence d'une semaine afin de réduire considérablement la concurrence. Quant à la lutte contre les insectes, une pulvérisation insecticide à base du produit «LAMBDA 2.5 EC» a été effectuée au moment de l'envahissement à la dose de 800 ml à l'hectare.

Une chasse a été organisée pour lutter contre les oiseaux granivores, surtout au stade épiaison. Pour éviter les dégâts des rongeurs, une clôture de grillage a été réalisée tout autour du champ.

Tableau 4.2. Liste des variables quantitatives mesurées

Désignation Abréviation Unité

80 % cycle semis-épiaison CSE Jours

Verse Verse Pourcentage

Longueur des feuilles LongF Centimètre

Largeur des feuilles LargF Centimètre

Longueur des feuilles paniculaires LongFP Centimètre

Largeur des feuilles paniculaires LargFP Centimètre

Diamètre de la tige DiaTige Millimètre

Taille de plants TailPlt Centimètre

Nombres de talles par touffe TalTf Sans unité

Nombre de panicules par touffe PanTf Sans unité

Ramifications primaires RamP Sans unité

Ramifications secondaires RamS Sans unité

Ratio (RamS/RamP) RaRatio Sans unité

Longueur de panicule LongPan Centimètre

Tableau 4.3. Liste des variables qualitatives mesurées

Variables Modalités Code

Extra vigoureux 1

Vigueur des plantules Vigoureux 3

Normal 5

Faible 7

Vert 1

Couleur base des plants Violet clair 3

Violet 4

Vert tacheté de violet 5

Vert clair 3

Couleur du limbe vert moyen 5

Vert foncé 7

Lisse 1

Pubescence du limbe Intermédiaire 2

Pubescent 3

Tronquée 1

Forme de la ligule Pointue 2

Bifide 3

Erigée 1

Attitude feuille paniculaire Semis-érigée 3

Horizontale 5

Descendante 7

Erigé 1

Type du port de tige Semis-érigé 3

Ouvert 5

Présent 1

Capacité des talles à se relever Absent 0

Au total, 14 caractères quantitatifs (tableau 4.2) et 8 qualitatifs (tableau 4.3) ont été mesurés conformément à l'échelle de notation de la liste des descripteurs du riz, Oryza spp. (Bioversity International, IRRI and AfricaRice, 2007).

Les données collectées ont été compilées dans deux matrices respectivement pour les variables quantitatives et qualitatives en utilisant le tableur Excel. L'analyse des données proprement dite s'est ensuite déroulée en 4 étapes.

Compte tenu du fait que seuls les témoins sont répétés, il est important d'évaluer d'abord l'effet des blocs et d'effectuer l'ajustement des moyennes des écotypes non répétés. Ainsi, une analyse de la variance (ANOVA) a été faite pour chaque variable avec comme source de variation, bloc, écotypes, témoins et écotypes x témoin. Cette analyse a permis d'identifier les variables pour lesquelles il y a l'effet bloc. Pour ces variables dont les effets bloc sont significatifs, ce sont les moyennes ajustées qui seront utilisées dans la suite de l'analyse.

4.3.1.2. Regroupement des écotypes en classe et

détermination des caractères

discriminants

Cette analyse s'est déroulée

en 3 étapes à l'aide du logiciel SAS version 9.2.

Etape 1

Une première étape dans cette analyse a consisté à établir des combinaisons linéaires entre les 14 variables en vue d'améliorer la classification numérique. Ainsi, une analyse en composante principale a été réalisée et les facteurs générés, et dont le cumul de la variance expliquée est supérieure à 75 % seront considérés comme variables pour la classification (Louati-Namouchi et al., 2000 ; Hammami et al., 2008). Cinq composantes principales ont été considérées dans la suite de l'analyse.

Etape 2

La seconde étape consiste à structurer ou classer les écotypes en groupes homogènes selon les caractères agro-morphologiques. Elle est réalisée par la méthode de classification ascendante hiérarchique (CAH). L'algorithme utilisé est celui de WARD et le coefficient de détermination R2 obtenu a permis de déterminer le nombre de classes (INRAB, 2004).

Etape 3

Enfin, une analyse canonique discriminante pas - à - pas a été réalisée afin de faire ressortir les caractères qui discriminent les groupes issus de la classification. Une description de chaque classe en fonction des caractères discriminant est effectuée en vue de connaitre leurs potentialités agronomiques.

Une simple description par une analyse de fréquence ou proportion des différentes modalités de chaque variable qualitative a été faite avec le logiciel STATISTICA 7.

5. RESULTATS

L'analyse de la variance (ANOVA) effectuée sur les 14 variables quantitatives mesurées indique un effet significatif des blocs pour les caractères longueur des feuilles, largeur des feuilles, longueur des feuilles paniculaires, largeur des feuilles paniculaires, taille des plants, nombre de talles par touffe, nombre de panicules par touffe et nombre de ramifications (tableau 5.1). Ainsi, pour ces caractères, ce sont les valeurs ajustées qui seront utilisées dans la suite de l'étude. Une différence significative a été aussi observée pour les témoins répétés, de même qu'entre tous les autres écotypes pour toutes les variables étudiées.

L'analyse en composantes principales réalisée sur les caractéristiques agromorphologiques des 1474 écotypes investigués dans l'étude révèle que les cinq premières composantes principales concentrent 76,46 % des informations du tableau de départ, ce qui est suffisant pour garantir une précision d'interprétation. Ces cinq premières composantes principales ont été retenues pour regrouper les écotypes.

La classification numérique a permis de regrouper ces écotypes en 8 classes, sur la base de ces cinq composantes principales avec un coefficient de détermination R2 de 0,575. Le tableau 5.2 présente les caractéristiques (moyenne et écart-type) des variables initiales pour chacune des classes obtenues. Le dendrogramme de la figure 5.1 illustre le regroupement obtenu, l'annexe 3 présente la liste des écotypes regroupés par classe et l'annexe 4 montre quelques étapes de regroupement de ces écotypes en classes.

L'examen du tableau 5.2 révèle que le cycle semis-épiaison le plus long est observé au niveau de la classe 8, tandis que le cycle le plus court est enregistré dans la classe 7. La classe la plus sujette à la verse est la classe 7 alors qu'aucune verse n'a été enregistrée dans les classes 2, 3 et 6. Pour les variables nombre de talles par touffe et nombre de panicules par touffe, les valeurs les plus élevées ont été obtenues dans la classe 6, contrairement à la classe 5 où les plus faibles valeurs ont été observées. Aussi, pour les caractères tels que la taille des plants, la longueur des feuilles et la longueur des feuilles paniculaires, les valeurs ont-elles été toutes élevées au niveau des individus de la classe 8 mais tel n'est pas le cas pour les écotypes des classes 2 et 4 où les valeurs moyennes ont été relativement basses.

4 147 écotypes investigués dont 128 originaires du Bénin, 10 variétés contrôles et 9 variétés témoins

5 Selon Glèlè et Kokodé (2004), cette valeur de R2 retenue est suffisante pour obtenir des classes suffisamment distinctes les unes des autres

Tableau 5.1. Moyenne des carrés de l'analyse de la variance pour un dispositif ARCBD sur les 14 variables quantitatives

|

SSV |

ddl |

CSE |

Verse |

LongF |

LargF |

LongFP |

LargFP |

DiaTige |

TailPlt |

Taltouf |

PanTouf |

RamP |

RamS |

RRatio |

LongPan |

|

Bloc |

9 |

100,48 |

55,83 |

237,87** |

0,22** |

122,36** |

0,22** |

1,55 |

571,98* |

22,31* |

14,42* |

6,10 |

131,17** |

0,36 |

15,09 |

|

Témoins |

8 |

846,51** |

192,92** |

487,78** |

0,42** |

153,79** |

0,51** |

4,64** |

1622,66** |

43,26** |

28,91** |

24,56** |

304,92 |

1,35 |

22,42** |

|

Écotypes |

149 |

629,66** |

308,56** |

277,31** |

0,18** |

156,35** |

0,23** |

3,39** |

1681,14** |

17,13** |

12,06** |

11,86** |

141,00** |

0,86** |

53,99** |

|

E x T |

158 |

636,05** |

302,12** |

302,12** |

0,20** |

167,24** |

0,26** |

3,40** |

1661,39** |

19,86** |

14,16** |

12,38** |

155,83** |

0,87** |

51,35** |

|

Erreur |

72 |

113,85 |

55,83 |

62,30 |

0,03 |

41,26 |

0,05 |

0,80 |

225,29 |

10,15 |

6,00 |

3,16 |

42,85 |

0,22 |

10,55 |

Légende

T = Témoins ; SSV = Source de variance; ddl = degré de liberté ; E = Écotypes

(**) : Significatif au seuil de 5 % (*) : Significatif au seuil de 1 % CSE : Cycle semis-épiaison

Long (F/P) : longueur des feuilles/feuille paniculaire

Larg (F/P) : Largeur des feuilles /feuille paniculaire

Taltouf : Nombre de talles par touffe Pantouf : Nombre de panicules par touffe Diatige : Diamètre de la tige

TailPlt : Taille des plants

Ram (P/S) : Nombre de ramifications (Primaires/secondaires)

LongPan : Longueur de la panicule

0.00

1

2

3

7 8

4 5 6

R

-

S

q

u

a

r

e

d

0.25

0.50

0,57

0.75

1.00

LLLLLLLLLLLLLLLTLLLTLLLLLLLTLLLCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCLTLLLLLLLTTLLLLLLLLLLLLLCCLCLCLLLTCLLCTLLLLLLLLCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTLLLLLLLLL

|

2 6 1 2 5 7 6 5 6 6 9 1 6 1 1 4 8 7 1 7 9 1 4 9 1 7 1 5 9 8 8 1 |

1 4 3 3 7 1 7 6 5 1 |

111812481129i6188637811 |

1932163171 |

1267914927781551 |

1 6 1 1 5 8 4 3 3 5 1 5 8 4 4 3 2 4 6 3 1 1 4 2 2 2 4 5 9 1 |

1541319827721919133465189 |

||||||||

561118039392122 3044067052 021

2 458 9 51

0

|

110758201 151349 0084870 0 6975223 |

2477 3 0 3 9 |

507 |

240751 |

91 |

54366 60 |

728921 16423061 19800828 648110 2259221 |

|

|

8 |

674540 7 1 32 |

0 |

9 |

1 |

67 86 3 320 |

Légende :

1 = Classe 4 ; 2 = Classe 2 ; 3 = Classe 3 ; 4 = Classe 5 ; 5 = Classe 7 ; 6 = Classe 1 ; 7 = Classe 6 ; 8 = Classe 8

Figure 5.1. Dendrogramme des classes d'écotypes formées.

Tableau 5.2. Caractéristiques des variables quantitatives pour chaque classe

|

Classe 1 |

Classe 2 |

Classe 3 |

Classe 4 |

Classe 5 |

Classe 6 |

Classe 7 |

Classe 8 |

||||||||||||

|

M |

M |

M |

M |

M |

M |

M |

M |

? |

|||||||||||

|

CSE |

95,18 |

7,13 |

87,68 |

4,94 |

84,89 |

8,72 |

86,75 |

9,83 |

76,39 |

7,14 |

89,75 |

8,02 |

70,33 |

5,43 |

96,67 |

4,04 |

|||

|

Verse |

1,41 |

7,95 |

0,00 |

0,00 |

1,39 |

5,89 |

0,25 |

1,58 |

11,58 |

26,09 |

0,00 |

0,00 |

80,83 |

18,28 |

6,67 |

11,55 |

|||

|

LongF |

61,81 |

6,17 |

43,14 |

5,36 |

44,56 |

5,35 |

44,18 |

6,65 |

49,41 |

8,45 |

53,03 |

6,58 |

48,25 |

7,19 |

78,13 |

4,01 |

|||

|

LargF |

1,32 |

0,21 |

1,30 |

0,16 |

1,23 |

0,16 |

1,27 |

0,22 |

1,61 |

0,13 |

1,85 |

0,12 |

1,14 |

0,26 |

1,39 |

0,16 |

|||

|

LongFP |

43,93 |

7,19 |

32,80 |

4,85 |

33,72 |

5,558 |

31,17 |

5,90 |

35,46 |

5,01 |

34,76 |

2,29 |

38,19 |

3,81 |

59,70 |

2,21 |

|||

|

LargFP |

1,60 |

0,22 |

1,52 |

0,16 |

1,50 |

0,19 |

1,52 |

0,20 |

1,87 |

0,15 |

2,07 |

0,24 |

1,54 |

0,28 |

1,72 |

0,13 |

|||

|

DiaTige |

6,34 |

0,87 |

5,80 |

0,75 |

6,04 |

0,77 |

5,67 |

1,00 |

5,85 |

1,00 |

6,83 |

0,91 |

5,19 |

0,66 |

6,93 |

0,84 |

|||

|

TailPlt |

159,82 |

11,80 |

129,44 |

12,73 |

125,81 |

8,91 |

124,72 |

13,71 |

131,46 |

15,72 |

147,63 |

8,22 |

140,95 |

13,91 |

164,20 |

7,62 |

|||

|

TalTf |

10,35 |

1,41 |

10,15 |

1,53 |

12,08 |

1,84 |

14,48 |

1,93 |

8,64 |

1,59 |

15,41 |

1,12 |

11,40 |

4,37 |

12,63 |

1,94 |

|||

|

PanTf |

9,11 |

1,28 |

8,68 |

1,48 |

10,12 |

1,31 |

11,95 |

1,71 |

7,03 |

0,88 |

12,85 |

1,62 |

10,27 |

3,91 |

11,25 |

1,95 |

|||

|

RamP |

11,69 |

1,20 |

11,72 |

0,83 |

12,43 |

1,09 |

11,44 |

0,83 |

12,75 |

1,26 |

13,08 |

0,74 |

12,50 |

1,36 |

16,11 |

0,84 |

|||

|

RamS |

33,18 |

7,16 |

33,13 |

5,65 |

41,42 |

5,25 |

28,88 |

6,73 |

31,63 |

6,35 |

40,57 |

8,57 |

23,14 |

7,07 |

54,58 |

8,15 |

|||

|

RaRatio |

2,71 |

0,49 |

2,80 |

0,33 |

3,37 |

0,36 |

2,50 |

0,61 |

2,53 |

0,42 |

3,09 |

0,50 |

2,06 |

0,51 |

3,78 |

0,30 |

|||

|

LongPan |

26,25 |

1,80 |

26,48 |

1,62 |

27,59 |

1,98 |

25,07 |

1,82 |

25,45 |

2,14 |

28,12 |

3,21 |

27,61 |

1,82 |

29,12 |

0,28 |

|||

|

Légende M = Moyenne |

CSE : Cycle semis-épiaison Long (F/P) : longueur des feuilles/feuille paniculaire Larg (F/P) : Largeur des feuilles /feuille paniculaire Taltouf : Nombre de talles par touffe Pantouf : Nombre de panicules par touffe |

Diatige : Diamètre de la tige TailPlt : Taille des plants CSE : Cycle semis-épiaison Ram (P/S) : Nombre de ramifications (Primaires/secondaires) LongPan : Longueur de la panicule |

|||||||||||||||||

Les valeurs du coefficient de détermination (R2) partiel des caractères investigués dans cette étude sont présentées dans le tableau 5.3. L'examen de ce tableau montre que la variable verse a la valeur de R2 partiel la plus élevée (R2 = 0,75) avec une valeur Fobs qui est hautement significative (P<0,0001). Ensuite, viennent les variables longueur des feuilles, longueur des feuilles paniculaires, taille des plants, nombre de talles et nombre de panicules avec respectivement 0,65 ; 0,53 ; 0,57 ; 0,57 et 0,52 comme valeurs de R2 partiels.

Tableau 5.3. Coefficient de détermination partiel des variables

|

Variable |

R2 Partiel |

Fobss |

Pr > F |

|

CSE |

0,40 |

13,47 |

< 0,001 |

|

Verse |

0,75 |

58,38 |

< 0,001 |

|

LongF |

0,65 |

36,59 |

< 0,001 |

|

LargF |

0,34 |

10,29 |

< 0,001 |

|

LongFP |

0,53 |

21,95 |

< 0,001 |

|

LargFP |

0,32 |

9,53 |

< 0,001 |

|

DiaTige |

0,15 |

3,43 |

0,020 |

|

TaiPlt |

0,57 |

26,75 |

< 0,001 |

|

TalTf |

0,57 |

26,36 |

< 0,001 |

|

PanTf |

0,52 |

11,74 |

< 0,001 |

|

RamP |

0,37 |

11,74 |

< 0,001 |

|

RamS |

0,42 |

14,19 |

< 0,001 |

|

RaRatio |

0,35 |

10,65 |

< 0,001 |

|

LongPan |

0,24 |

6,13 |

< 0,001 |

R2 : coefficient de détermination ; Fobs : valeur F de Fisher

|

Légende CSE : Cycle semis-épiaison Long (F/P) : longueur des feuilles/feuille paniculaire Larg (F/P) : Largeur des feuilles /feuille paniculaire Taltouf : Nombre de talles par touffe Pantouf : Nombre de panicules par touffe |

Ram (P/S) : Nombre de ramifications (Primaires/secondaires) LongPan : Longueur de la panicule Diatige : Diamètre de la tige TailPlt : Taille des plants |

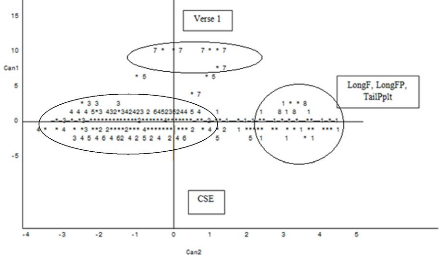

Les résultats de l'analyse canonique discriminante effectuée sur les huit classes révèlent que les trois premiers axes canoniques sont hautement significatifs et expliquent à eux seuls 80,90 % des informations liées aux différentes classes. Les corrélations entre axes canoniques et variables quantitatives des écotypes de riz du Bénin sont présentées dans tableau 5.4. L'analyse de ce tableau révèle que la variable verse est très bien corrélée avec l'axe canonique 1 (corrélation = 0,97) et, dans une certaine mesure, la variable cycle semisépiaison est négativement corrélée avec cet axe (corrélation = -0.49). Les variables longueur des feuilles, taille des plants et longueur des feuilles paniculaires sont prises en compte par

l'axe canonique 2 (respectivement 0,86 ; 0,84 et 0,75) ; tandis que les variables nombre de talles par touffe et nombre de pannicules par touffe peuvent être interprétées sur l'axe 3 (respectivement 0.79 et 0.78 comme coefficient). La figure 5.2 (A et B) montre la projection des différentes classes dans les plans canoniques formés par les trois axes.

A

B

Figure 5.2. Représentation des classes dans les axes canoniques.

L'analyse de cette figure révèle d'une part que la longueur des feuilles, la longueur des feuilles paniculaires et la taille des plants opposent les classes 1 et 8 aux classes 2 et 4 ; d'autre part, le nombre de talles par touffe et le nombre de panicules par touffe discriminent les classes 4 et 6 de la classe 5.

Tableau 5.4. Corrélations des variables initiales avec les composantes canoniques

|

Axes canoniques |

|||

|

Variables |

Can 1 |

Can 2 |

Can 3 |

|

CSE |

-0,49 |

0,44 |

0,20 |

|

Verse |

0,97 |

0,08 |

0,01 |

|

LongF |

-0,03 |

0,86 |

-0,06 |

|

LargF |

-0,11 |

0,01 |

-0,42 |

|

LongFP |

0,08 |

0,75 |

-0,10 |

|

LargFP |

0,02 |

0,10 |

-0,38 |

|

DiaTige |

-0,18 |

0,26 |

-0,09 |

|

TailPlt |

0,01 |

0,84 |

-0,08 |

|

TalTf |

-0,09 |

-0,33 |

0,78 |

|

PanTf |

-0,04 |

-0,22 |

0,79 |

|

RamP |

0,23 |

0,07 |

-0,26 |

|

RamS |

-0,19 |

0,04 |

-0,20 |

|

RaRatio |

-0,21 |

-0,05 |

-0,14 |

|

LongPan |

0,18 |

0,07 |

-0,13 |

Le tableau 5.5 résume le test effectué sur les huit classes en vue de l'appréciation de la distance entre elles. L'analyse de ce tableau révèle qu'il existe des distances très hautement significatives entre les huit classes constituées et que les écotypes regroupés sont suffisamment homogènes au sein d'une classe, mais distants d'une classe à une autre.

Tableau 5.5. Discrimination des classes par la distance de Mahalanobis

|

Classes |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

12,74*** 20,79*** 14,55*** 26,37*** 26,72*** 49,43*** 31,18*** |

4,70*** 6,36*** 7,97*** 17,88*** 47,51*** 46,86*** |

8,12*** 14,22*** 12,66*** 43,75*** 33,47*** |

22,61*** 15,72*** 46,40*** 47,30*** |

22,25*** |

65,88*** |

53,04*** |

*** significatif à 0,001.

La figure 5.3 illustre les caractéristiques moyennes des classes suivant les variables discriminantes. L'analyse de cette figure montre essentiellement au niveau de la classe 7, une verse élevée et un cycle semis - épiaison relativement court. Les écotypes des classes 4 et 6 sont ceux qui ont de meilleurs tallages et de bonnes productions de panicules. Quant aux écotypes de la classe 5, ils ont particulièrement les plus faibles aptitudes au tallage et produisent peu de panicules par rapport à ceux des classes 4 et 6. Les écotypes de plus grandes tailles dans la collection sont ceux qui possèdent aussi de longues feuilles et ces écotypes sont regroupés dans la classe 8.

120

100

80

60

40

20

0

A

CSE Verse1

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

1 2 3 4 5 6 7 8

Classe B

TalTI PanTi

1 2 3 4 5 6 7 8

Classe

C Note: Du fait de l'échelle, les valeurs des

180 variables «longueur des feuilles»et

«longueur des feuilles paniculaires» ont été

160

140 120 100 80 60 40 20 0

multipliées par 2. Légende

CSE: Cycle semis - épiaison

Long (F/P) : longueur des feuilles/feuille paniculaire Larg (F/P) : Largeur des feuilles /feuille paniculaire Taltouf : Nombre de talles par touffe

LongF LongFP TailPlt

Pantouf : Nombre de panicules par touffe

Ram (P/S) : Nombre de ramifications (Primaires/secondaires)

LongPan : Longueur de la panicule

1 2 3 4 5 6 7 8 Diatige : Diamètre de la tige

Classe TailPlt : Taille des plants

Figure 5.3. Caractéristiques moyennes des classes suivant les variables discriminantes.

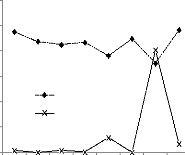

La figure 5.4 présente les résultats de l'analyse de fréquences effectuée sur les écotypes originaires6 du Bénin. L'analyse de cette figure révèle que la majorité de la population a eu une très bonne croissance au stade plantule (72,66 % extra vigoureux). Le même constat a été fait en ce qui concerne la couleur à la base des plants où la modalité «verte»domine 82,81 %. Pour cette dernière variable, notons que la coloration anthocyanine a été observée pour 14,83 % des écotypes de riz collectés au Bénin. Pour le cas de la variable pubescence du limbe, c'est la modalité « intermédiaire» qui a été constatée en grande partie (88 %) et, celle «bifide»est majoritaire pour le caractère forme de la ligule (95,31 %). En ce qui concerne la capacité des talles à se relevé, 97,67 % des écotypes n'en sont pas aptes. Seuls, le port de la tige et l'attitude des feuilles paniculaire ont une distribution polymodale dans la population.

6 Les témoins n'ont pas été pris en compte. Uniquement les 128 écotypes en caractérisation

Vigueur Couleurbase

des plants

Couleurlimbe

foliare

Pubescence

limbe

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

120

100

80

60

40

20

0

Forme Ligule Attitudefeuille

paniculaire

Port de la tige Capacitédes talles

à se relever

Figure 5.4. Histogramme de fréquences des variables qualitatives.

6. DISCUSSION

"Augmented Design in Randomised Complete Bloc " est un dispositif qui s'utilise dans les conditions où un nombre élevé d'individus est à tester (Sharma, 1988). Dans la présente étude, l'analyse de la variance réalisée sur les données issues de ce dispositif n'a pas fait ressortir une différence significative pour les variables cycle semis-épiaison, verse, diamètre des tiges, nombre de ramifications primaires et longueur de la panicule tandis que, pour les variables telles que : longueur des feuilles, largeur des feuilles, longueur des feuilles paniculaires, largeur des feuilles paniculaires, taille des plants, nombre de talles par touffe, nombre de panicules par touffe et nombre de ramifications secondaires, les effets bloc ont été significatifs. On peut conclure de ce fait que la mise en bloc était une condition indispensable pour ces 8 caractères (Ogunbayo et al., 2005). Ainsi, pour ces variables, ce sont les moyennes ajustées qui ont été utilisées. Pour les variables dont les effets blocs ne sont pas significatifs, une mise en bloc n'était pas nécessaire dans les mêmes conditions d'étude. Le dispositif mis en place dans cette recherche a permis d'estimer l'erreur expérimentale, d'ajuster les valeurs moyennes des 8 caractères pour lesquels les effets bloc ont été significatifs afin que ces valeurs moyennes ajustées puissent être statistiquement comparables entre elles (Ogunbayo et al., 2007).

La diversité génétique désigne la variation des gènes et des génotypes entre espèces (diversité interspécifique) et au sein de chaque espèce (diversité intra spécifique) et correspond à la totalité de l'information génétique contenue dans les gènes de tous les animaux, végétaux et micro-organismes qui habitent la terre (Abdelguerfi, 2003). Au sein d'une espèce, la diversité permet l'adaptation au changement de l'environnement, du climat ou des méthodes de culture ou à la présence de ravageurs et de maladies (Abdelguerfi, 2003).

Pour la présente étude, la méthode de classification numérique a permis d'obtenir à partir de 147 écotypes de départ, 8 classes ou groupes homogènes qui sont hautement distincts les uns des autres à un seuil de 1%o. Ce résultat permet de conclure qu'il existe une variation au sein de la collection de riz du Bénin. Les résultats de cette classification numérique révèlent que la 1ère classe constituée de 32 écotypes, contient le témoin Gambiaka Kokoun de

même que l'écotype «Gambiaka», collecté sous le code BEN11-126-A à Agbahoué (commune de Savè). On peut de ce fait, supposer, sur la base de la similarité entre individus d'une même classe, que cet écotype serait ou posséderait les caractéristiques agronomiques et morphologiques du témoin Gambiaka Kokum. Les observations faites pour ces deux écotypes sur le terrain durant la phase végétative permettent de confirmer cette supposition.

La 2ème classe qui regroupe 31 individus, contient les témoins BL 19 et NERICA-L19 ainsi que le contrôle NERICA-L-14. Au Bénin, les variétés NERICA de bas-fonds produisent en moyenne 9,7 panicules par plant (Moukoumbi et al., 2011). Cette valeur est similaire à la moyenne de la classe 2. Un tel résultat suggère que les écotypes du Bénin appartenant au groupe 2 sont aussi performants du point de vue productivité comme les NERICA de bas-fonds. Tel peut être le cas des écotypes des classes 3 et 4 qui regroupent respectivement 17 et 40 individus, et contenant les contrôles WAB 631-1, IR 841, WAB 56- 104, INARIS 88 pour la classe 3 ; IR 64 pour la classe 4. Les écotypes du Bénin qui figurent dans ces groupes auraient des caractéristiques similaires à celles des variétés améliorées. Pour la classe 3, un écotype du Bénin appelé IR 841 par les paysans y est classée. Il s'agit de l'écotype collecté sous le code BEN 11-3-A (annexe 2). Un tel résultat confirme la bonne connaissance de la variété IR 841 par les riziculteurs du Bénin et s'explique par l'ampleur de sa vulgarisation au Bénin de nos jours. En effet, la variété IR 841 est la variété la plus cultivée au Bénin (Sanni et al., 2011).

Les variétés témoins et contrôles investiguées dans cette étude ne figurent pas dans les classes 6 et 8. Les Ecotypes de ces classes présentent cependant des performances assez remarquables. En effet, les écotypes de la classe 6 présentent le plus grand nombre de talles et de panicules par plant dans la collection (respectivement 16 talles et 13 panicules en moyenne) alors que les écotypes de la classe 8 sont les plus grands de taille (en moyenne 164,20 cm) et possèdent de longues feuilles simples et paniculaires (respectivement une moyenne de 78,13 et 59,70 cm).

La classe 7 contient les contrôles CG 14 et TOG 5681 (annexe 2) ; on déduit alors que c'est la classe qui regroupe les écotypes de l'espèce O. glaberrima. En effet, CG 14 et TOG 5681 sont deux variétés de l'espèce O. glaberrima qui ont été utilisées dans des croisements interspécifiques en vue de la mise en valeur de leurs caractères intéressants (Sahrawat et Sika, 2002 ; Sahrawat, 2004 ; Tia, 2006 ; Moukoumbi et al, 2011). Cette dernière classe compte 6 écotypes dont l'appartenance à l'espèce O. glaberrima a été confirmée par les observations au champ.

La collection de riz (Oryza spp.) du Bénin obtenue lors de la récente collecte de 2011, et dont la présente étude fait l'objet, dispose de potentialités agronomiques exploitables par la recherche scientifique, notamment l'amélioration variétale. Les huit classes issues de la classification sont, non seulement distinctes au seuil de 1°/00 mais diffèrent aussi, surtout pour certaines variables quantitatives. Les caractères tels que le cycle semi - épiaison (CSE), la verse, la taille des plants, la longueur des feuilles, la longueur des feuilles paniculaires, le nombre de talles par touffe et le nombre de panicules par touffe sont ceux qui discriminent la collection étudiée. Moukoumbi et al. (2011) ont aussi trouvé que la taille des plants, les longueurs des feuilles simples ainsi que celles des feuilles paniculaires discriminent les populations de riz. C'est également le constat fait par Ojo et al. (2009) concernant le caractère nombre de panicules.

Les résultats de la présente étude révèlent que la classe 7 est composée d'écotypes d'O. glaberrima, notamment les variétés contrôles CG 14 et TOG 5681 (annexe 3). Ces écotypes sont sensibles à la verse (Figure 5.3 A ; verse moyenne = 80,83 %). En effet, la verse fait partie des caractères indésirables présents chez l'espèce africaine O. glaberrima (Bezançon et Diallo, 2006). Par contre, la précocité du cycle des écotypes de ladite classe (CSE moyen = 70 jours) est un trait intéressant et exploitable pour la sélection variétale. A ce titre, en se référant à la classification faite par IRRI (2002) et celle de Sanni et al. (2008), il est possible d'affirmer que les écotypes de cette classe sont très précoces. Nos résultats sont semblables à ceux de Isdine (2007) qui a observé que 12 accessions de glaberrima du Mali ont un cycle précoce dans une collection de 34 accessions. Selon Takeshi (2007), le cycle végétatif est un facteur important qui peut être utilisé comme facteur dans le contrôle des aléas climatiques, des ravageurs et aussi dans la garantie de la sécurité alimentaire des populations.

D'après l'échelle de Hien et al. (2007), les écotypes des classes 2 et 6 sont résistants à la verse (verse = 0 %). Aussi, en considérant le caractère taille des plants et selon la classification de IRRI (2002), les individus de la classe 6 sont caractérisés par de grandes tailles (147,63 cm > 1307 cm). Un tel résultat est en accord avec ceux de Rosa (2005) et de Hien et al. (2007) selon lesquels, la résistance à la verse n'est pas corrélée à la taille des plants. Mais, il faut retenir que dans la collection, il y a d'autres écotypes plus grands de taille que ceux de la classe 6. Il s'agit notamment des écotypes de la classe 8 qui ont en moyenne

7 Seuil donné par IRRI