|

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

~~~~

FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES

HUMAINES

~~~~

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT

DU

TERRITOIRE

OPTION : Aménagement du

Territoire

GESTION ET CONTRAINTES GEOGRAPHIQUES DES

POINTS D'EAU COMMUNAUTAIRES EN MILIEU RURAL

DANS LA COMMUNE DE LALO

(DEPARTEMENT DU COUFFO)

Présenté par :

DJEDJI T. M. Tadégla

M. Christ ophe S. HOUSSOU

Maitre de Conferences de Geographie a UAC

Sous la direction de:

Mme Odile GUEDEGBE DOSSOU Maitre-Assistante de Geographie

F LASH/UAC

Soutenu le ~~~~~~

Dédicace

Ce travail est dédie :

A mon pere Koffi Hilaire DJEDJI «in memorium

»

La mort t'a precocement arrach& a nous tes enfants.

Que ce travail soit le fruit de tes efforts et l'aboutissement de ton espoir de

voir tes enfants &merger.

A ma mere DOSSOU Ayetchebe ; qui depuis des annees est

rest~e en &veil au cote de ses enfants.

Infiniment merci

S ommaire

|

Dédicace

|

2

|

|

Sommaire

|

3

|

|

Avant-propos

|

4

|

|

Sigles et abréviations

|

5

|

|

Résumé

|

7

|

|

Abstract

|

8

|

|

Introduction

|

10

|

|

CHAPITRE I :

CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE DE LA

RECHERCHE

|

12

|

|

1.1. Cadre théorique

|

12

|

|

1.2. Méthodologie de la recherche

|

18

|

|

CHAPITRE II :

CONDITIONS FAVORABLES A LA

DISPONIBILITE DES RESSOURCES EN

EAU DANS LA COMMUNE DE LALO

|

23

|

|

2.1. Caractéristiques physiques de la commune de

Lalo

|

23

|

|

2.2. Caractéristiques humaines et

socio-économiques

|

30

|

|

CHAPITRE III :

DISPONIBILITE ET GESTION DES

RESSOURCES EN EAU A LALO

|

33

|

|

3.1. Ressources en eau non aménagées dans

la commune de Lalo

|

33

|

|

3.2. Sources d'eau aménagées

|

35

|

|

3.3. Gestion des points d'eau communautaires

|

41

|

|

CHAPITRE IV

CONTRAINTES LIEES A L'APPROVISIONNEMENT

EN EAU POTABLE ET

PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEURE COUVERTURE DES BESOINS

EN

EAU A LALO

|

48

|

|

4.1. Contraintes d'approvisionnement en eau

|

48

|

|

4.2. Perspectives pour une meilleure couverture des

besoins en ressources

en eau potable dans la commune de Lalo

|

59

|

|

Conclusion

|

65

|

|

Bibli ographie

|

68

|

|

Annexe

|

71

|

Avant-propos

La bataille pour atteindre les objectifs du

millénaire pour le développement accorde une importance capitale

a l'approvisionnement en eau potable des populations. Des populations jouissant

des mêmes droits civiques sont traitées de différentes

manières en termes d'acces aux services sociaux. Le plus crucial est de

voir des femmes parcourir de longue distance a la recherche de l'eau qui de

surcroit n'est pas potable. Ceci engendre de nouveaux problemes de santé

a résoudre exposant ces familles qui étaient sans grands moyens.

Alors que nul n'ignore l'importance de l'eau dans la vie d'un etre.

En effet, nombre de villages de la commune de Lalo

connaissent encore ce probleme lié a l'approvisionnement en eau

potable.

C'est dans le but de mieux appréhender la

situation et d'y apporter des solutions efficaces que nous avons choisi comme

theme «gestion et contraintes géographiques des points d'eau

communautaires en milieu rural dans la commune de Lalo (département du

Couffo)» pour ce mémoire entrant en ligne de compte pour

l'obtention de la maitrise en géographie.

Ce travail ne serait une réalité sans

l'appui et les conseils de certaines personnes que nous nous devons de

remercier. Il s'agit de :

-Tous les enseignants du DGAT et en particulier M.

Christophe Segbe HOUSSOU Maitre de Conférences a l'UAC et Dr Odile

DOSSOU GUEDEGBE Maitre assistant a l'UAC qui malgré leurs multiples

occupations ont accepté suivre ce travail ;

- Docteur Expédit W. VISSIN pour sa

disponibilité et ses précieux conseils

- mon épouse pour tout son soutien,

- Docteur Euloge OGOUWALE pour ses précieux

conseils

- mes freres et sceurs,oncles tant paternels que

maternels qui sont assez attentifs a ma personne,

- tous ceux qui de pres ou de loin ont contribué

a l'achèvement de cette mission de rédaction du

mémoire.

Sigles

ADECOI : Projet d'Appui au Développement des

Communes et Initiatives Locales AEP : Alimentation en Eau Potable

AEV Adduction d'Eau Villageoise

ASECNA : Agence pour la Sécurité de la

Navigation Aérienne en Afrique et a Madagascar

BF : Bonne Fontaine

BIDOC : Bibliothèque Centre de

Documentation

CGPEA : Comité de Gestion des Points d'Eau et

d'Assainissement

CS : Centre de Santé

DHAB : Direction de l'Hygiene et de l'Assainissement de

Base

DIEPA : Décennie Internationale de l'Eau Potable

et de l'Assainissement

DSCRP : Document de Stratégie de Croissance et de

Réduction de la Pauvreté

EPE : Ensemble des Points d'Eau

FEP : Forage Equipé de Pompe

FPMH : Forage Equipé de Pompe a Motricité

Humaine

GPS : Global Position System

GRAIB : Groupe de Recherche Action pour le

développement des Initiatives de

Base

GRASID : Groupe d'Action pour la Solidarité et

d'Initiatives de Développement GTZ : Coopération Technique

Allemande

HAADI : Hygiene et Assainissement en Appui au

Développement Institutionnel SUD dans le Sud

INSAE : Institut National de la Statistique et de

l'Analyse Economique

MEE : Ministere de l'Eau et de l'Energie

MEPN : Ministere de l'Environnement et de la Protection

de la Nature

MOD : Maitrise d'Ouvrage

Délégué

MSP : Ministere de la Santé Publique

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OP : Organisation Paysanne

PADEAR : Projet d'Assistance au Developpement du

secteur de l'alimentation

en Eau potable et de l'Assainissement en milieu

Rural

PDC : Plan de Developpement Communal

PDM : Partenariat pour le Developpement

Municipal

PE : Point d'Eau

PEA : Poste d'Eau Autonome

PM : Puits Modernes

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Developpement

PROTOS : ONG Belge

PSE : Programme Solidarite Eau

RAEV : Rehabilitation d'Adduction d'Eau

Villageoise

REPFED : Reseau des Paysans Feminins pour le

Developpement

RFPMH : Rehabilitation de Forage equipe de Pompe a

Motricite Humaine

RPEA : Rehabilitation de Point d'Eau

Autonome

RPM : Rehabilitation du Puits Moderne

SCAEP : Schema Communal d'Approvisionnement en Eau

Potable

SCRP : Strategie de Croissance pour la Reduction de la

Pauvrete

SNV : Service Neerlandais des Volontaires pour le

Developpement

SERHAU : Societe d'Etudes Regionales d'Habitat et

d'Amenagement Urbain SONEB : Societe Nationale des Eaux du Benin

UCP : Union Communale des Producteurs

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour

l'Education, la Science et la Culture

UNICEF : Fonds des Nations-Unies pour

l'Enfance

Résumé

L'acces et la disponibilité permanente en eau

potable reste et demeure une équation pour les pays du sud en

particulier dans les milieux ruraux dont la commune de Lalo. Une

variété de sources d'eau identifiées dans l'ensemble sur

l'étendue communale assure l'approvisionnement en eau. Il est largement

reconnu de nos jours que l'état béninois et les partenaires au

développement s'investissent au quotidien pour assurer l'acces des

communautés rurales aux services sociaux de bases dont "l'eau potable".

Mais, malheureusement dans la commune de Lalo, l'acces des populations a l'eau

potable connait un déséquilibre inquiétant dans la

répartition de cette ressource.

La démarche méthodologique

adoptée a comporté différentes stratégies ou

étapes dont la collecte des données, la recherche documentaire,

les enquêtes de terrain, le traitement des données et l'analyse

des résultats relatifs a la gestion et A la répartition des

ressources en eau.

A l'issue de l'étude, des résultats

obtenus, il ressort que les acteurs du secteur AEP dans la commune de Lalo

affichent une préférence aux arrondissements du plateau pour la

réalisation de points d'eau avec un taux de couverture qui est de 45,45

% pour la dépression des tchi et 101,26 % pour les arrondissements du

plateau. A cette inégale répartition s'ajoute les problemes de

gestion des quelques ouvrages qui existent dans les communautés. Enfin,

la proposition des stratégies durables de gestion des ressources en eau

est faite pour une gestion optimale de ces ressources.

Mots dés : Lalo, contraintes

géographiques, gestion, points d'eau communautaires, milieu

rural

Abstract

The permanent access and availability of drinking or

clean water, still remains a problem to salve in developping

countries,especially in rural areas which Lalo township belongs to. Different

sources of water are identified in the whole township and insure water

supplying. Nowadays, it is largely recongnised that Benin authorities and

parteners to development are daily trying their best to provide rural commities

with the minimum social services like "drinking water". But unfortunately, in

the township of Lalo, the population access to drinking water greatly suffers

from equal dispashing of this resource. For our study, the methodologic

applications used, consist of different strategies or steps including the

collect of information, the documentary research, pratical inquiries( made in

Lalo township), the study of information and the analysis of the results

related to the management and the dispashing of water resources. After the

study of the results it is noticable that the member of clean water supplying

services, in the township of Lalo show a preference for table districts for the

realisation of water place done at 45,45%in TCHI depression and at 101,26% in

table district. In addiction to this inequal dispashing, there are also

problems related to the management of the few equipment that exist in the

communities.

For the best management of water resources, long lasting

strategies of management have been suggested.

Key Word: Lalo, geographical restraints , management

communities water place, rural areas.

fl Eau, tu es la plus grande richesse qui soit au

monde »

Antoine de St EXUPERY

Introduction

Quoique besoin fondamental, l'eau ne se trouve pas

partout en quantité suffisante. Elle n'est toujours pas d'acces facile

et n'est pas toujours potable. Selon OMS (2000) environ 400 millions

d'africains n'ont toujours pas acces a une eau qui soit potable.

Au Bénin, la question de l'eau reste un

probleme prépondérant pour les populations oil

spécifiquement en campagne seule 57,3 % ont acces a une eau potable,

SERHAU.SA 2006, SDAC Lalo. Partageant l'idée que véhicule

l'assertion « eau, tu es la plus grande richesse qui soit au monde »

(Antoine de Saint EXUPERY), et conscient du probleme d'acces a l'eau potable,

le gouvernement Béninois a choisi l'option de la Gestion

Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). La GIRE suppose que tous

les acteurs concernés par les ressources en eau se concertent pour

définir ensemble les conditions d'utilisation de la ressource "eau" dans

toutes ses dimensions.

C'est l'expression de l'idée d'une implication

de la représentation des communautés a la base aux

différents processus de planification de l'approvisionnement en eau

potable de celles-ci.

Cette ambition de la GIRE devrait etre le moyen

privilégié de résoudre progressivement et de faTon

objective la question de l'approvisionnement en eau dans la perspective d'une

répartition géographique équitable au sein des

entités décentralisées que sont les communes dans le

contexte du Bénin. Mais selon le RGPH3, plusieurs sont les populations

qui en milieu rural (Commune de Lalo par exemple) s'approvisionnent en eau au

niveau des puits non protégés et plans d'eau et ceux-ci

contribuent a 22,6% aux besoins en eau pour le premier cas et a 13,2 % pour le

second.

Dans toutes les régions du Bénin

notamment en milieu rural comme dans la commune de Lalo, il existe de nos jours

des partenaires au développement qui s'investissent dans

l'approvisionnement en eau potable. Cependant, force est de remarquer que

l'acces a une eau qui soit potable reste encore un probleme

crucial dans certaines localités de cette

commune. Il se pose alors un probleme de répartition géographique

des ressources en eau sur l'étendue de la commune. La question

fondamentale liée a cette situation recentre le débat de

l'approche par la demande sur laquelle se fonde la stratégie nationale

de l'approvisionnement en eau potable au Bénin et de la validation des

demandes formulées par les communautés. Cette stratégie

décline un objectif social et prévoit que « les programmes

d'approvisionnement en eau potable prendront en compte prioritairement tous les

villages et localités de 250 Habitants ou plus qui n'ont pas acces a

l'eau potable. Toutefois, les villages isolés et ayant moins de 250

habitants seront considérés dans le cadre de la prise en compte

de l'objectif social de l'eau » (Stratégie Nationale d'AEP en

Milieu Rural, MMEH, 2005) Il revient alors de s'interroger par rapport aux

différents facteurs physiques ou non, administratifs ou autres qui

justifient la concentration des acteurs du secteur "eau" dans une

zone.

Ainsi la gestion des ouvrages d'AEP existants reste

aujourd'hui un défi majeur a relever dans les communautés

bénéficiaires car il existe nombre de communautés qui

disposent des ouvrages d'eau non fonctionnels pour diverses

raisons.

Les résultats de la présente recherche se

regroupent en quatre chapitres que sont :

- Chapitre premier : Cadre théorique et

méthodologique de la recherche

- Le deuxième chapitre : Conditions favorables a

la disponibilité des ressources en eau dans la commune de

lalo

- Le troisième chapitre : Disponibilité et

gestion des ressources en eau a Lalo

- Le quatrieme chapitre : Contraintes liées a

l'approvisionnement en eau potable et perspectives pour une meilleure

couverture des besoins en eau a Lalo

CHAPITRE I :

CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE DE LA

RECHERCHE

Cette partie presente essentiellement le cadre theorique

et l'approche methodologique de la recherche, pour mener a bien les

travaux.

1.1. Cadre theorique

1.1.1 Justification du sujet

D'apres les donnees publiees en 2000 par l'OMS et

l'UNICEF « moins de la moitie des africains ont un acces direct a l'eau

courante ». Les pays africains sont donc confrontes au probleme

d'approvisionnement en eau potable a cause de l'inegale repartition de cette

ressource. « L'objectif de raccordement d'environ 400 millions d'africains

a l'eau potable, comme a l'assainissement representerait un investissement

global de l'ordre de 60 milliards d'euros, uniquement pour la construction de

nouvelles infrastructures » P LOYE. F (2005). Ceci explique combien il

reste a faire dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable dans les

pays africains. Lors d'une conference panafricaine organisee en decembre 2003 a

Addis Abeba (Ethiopie), les ministres africains en charge de l'eau ont elabore

un cadre pour la gestion de l'eau denomme « vision de l'eau pour l'Afrique

en 2025 ». Selon ce plan, le continent doit investir par an au moins 15

milliards d'euros au cours des deux prochaines decennies pour atteindre ces

objectifs.

En effet la situation est aussi preoccupante au Benin

oil les populations ont inegalement acces a l'eau potable. Selon SERHAU. SA

(2006), le taux de couverture d'eau potable en milieu rural est de

57,3%

Pour apporter des solutions a ce probleme de sante

publique qui se remarque dans la commune de Lalo par la frequence des maladies

telles que la bilharziose, l'ulcere de Buruli, les maladies diarrheiques dues a

l'usage des eaux non potables ( CSC- Lalo , 2006), l'Etat, a travers la

direction de l'hydraulique du Ministere en charge de l'eau a dote les milieux

ruraux d'equipements

modernes (puits a grand diamétre, pompe a

motricité humaine). Ces efforts déployés par l'Etat sont

appuyés par les partenaires au développement qui s'investissent

dans le secteur de l'eau. Dans la commune de Lalo, on rencontre les partenaires

tels que PROTOS (Belgique), SNV (Nederland), Plan Bénin (Washington),

GTZ/KFW (Allemand) et les ONG locales (GRASID, GRAIB, REPFED...) qui font

beaucoup en matiere d'approvisionnement en eau des populations.

Mais force est de constater que ces actions ne sont

pas ordonnées du fait de l'inexistence d'un cadre cohérent de

concertation, ce qui pose le probleme de la répartition

géographique des points d'eau, l'objet de la présente

recherche.

Selon une étude de base réalisée

en 2002 dans la commune de Lalo ; sur les onze arrondissements qui composent la

commune, les cinq (05) situés au centre sont plus pourvus en

infrastructures hydrauliques. Il ressort clairement que la plupart des

communautés situées a la périphérie de la commune

de Lalo ont une difficulté d'acces en matiere d'approvisionnement en

eau. Les acteurs de ce secteur, au lieu de réduire les

inégalités, les renforcent malheureusement par leurs

interventions qui, quelques fois, manquent d'objectivités ou

d'orientations indispensables a une répartition équitable de

cette ressource. Parfois, ces acteurs choisissent eux-mêmes les villages

dans lesquels ils vont implanter leur point d'eau sans pour autant connaitre

l'urgence du besoin d'une autre communauté qui se situe dans les

mêmes rayons. Cette pratique se fait surtout sur le plateau de la commune

au détriment de la dépression des Tchi. Les infrastructures

hydrauliques sont de ce fait concentrées a un niveau donné et

posent un probleme de contrainte géographique quant a

l'approvisionnement de certaines communautés.

Aussi est il que les communautés

bénéficiaires de point d'eau ne pratiquent pas une bonne gestion

de ces infrastructures et l'on note au sein des arrondissements plus pourvus,

beaucoup de points d'eau qui ne sont pas fonctionnels.

Ces différents éléments montrent

combien dans la commune de Lalo, il se pose un probleme de gestion et de

répartition des points d'eau communautaires ; probleme qu'il convient

d'étudier en vue de proposer des actions concretes pour une

amélioration.

C'est pourquoi, dans le cadre de cette recherche

sanctionnant la fin de la formation universitaire en Géographie et

Aménagement du Territoire en vue de l'obtention du diplôme de

Maitrise il a été choisi le theme intitulé «

Gestion et contraintes ge'ographiques des points d'eau communautaires en milieu

rural dans la commune de Lalo, De'partement du Couffo ».

Cette étude poursuit des objectifs assez

précis et procedera a la vérification des hypotheses de recherche

clairement formulées.

1.1.2. Objectifs de recherche

1.1.2.1. Objectif global

L'étude vise a contribuer a une meilleure

appréhension des contraintes liées a l'approvisionnement en eau

potable et a la gestion des points d'eau communautaires a Lalo.

1.1.2.2. Objectifs spécifiques

De faTon spécifique, il s'agit :

ü d'inventorier les efforts déployés

en matière d'approvisionnement en eau dans la commune de Lalo

;

ü d'identifier les contraintes liées a

l'attribution et a la gestion des points d'eau potable dans la commune de Lalo

;

ü Proposer des solutions pour une plus grande

couverture et une gestion durable des ressources en eau potable eau potable

dans les villages de la commune.

1.1.3. Hyp othèses de recherche

Les hypotheses fondent cette etude :

ü Plusieurs efforts sont fournis par les

populations, l'état central et les

partenaires au

développement en matiere d'approvisionnement en eau ;

ü des contraintes liées a la gestion et a la

repartition des points d'eau

potable entravent l'approvisionnement en eau

dans la commune de Lalo;

ü il existe des approches pour une bonne couverture

des besoins et une

gestion durable des ressources en eau potable dans la

commune de Lalo. Le souci d'obtenir des résultats fiables a conduit a

l'adoption d'une méthodologie de recherche.

1.1.4. Clarifications de concepts

Approche de « la demande »

La stratégie d'approvisionnement en eau potable

(2005-2015) prévoit que les communautés fassent juste une demande

en direction de la mairie afin que les dispositions soient prises pour qu'on

leur realise un ouvrage d'eau.

Approche du SCAEP

Le Schema Communal d'Approvisionnement en eau potable

est un outil de prevision et d'orientation propose au maitre d'ouvrage (Maire

de la commune de Lalo) pour assurer un approvisionnement et une gestion durable

des ressources en eau dans la commune.

Point d'eau « communautaire

»

Est communautaire, ce qui appartient a une

communauté, un groupe.

Il s'agit ici d'un ouvrage realise par une structure

de développement ou un tiers pour un village, un hameau ou une

agglomeration. Cet ouvrage n'appartient pas a un individu mais plutôt a

tous les habitants du village, hameau ou agglomeration concern.

1.1.5. Revue de litterature

Plusieurs travaux scientifiques ont porte sur la

gestion des ressources en eau au cours de la derniere decennie. Ainsi, le

programme Alimentation en Eau Potable (AEP) a developpe dans son rapport

intitule « Eau potable et assainissement dans les quartiers et petits

centres » en 1997 l'idee selon laquelle l'attention est portee sur les

conditions d'alimentation en eau potable dans les petits centres ruraux, les

centres urbains secondaires, les quartiers irreguliers et les quartiers

periurbains. Ces conditions peu decentes amenent le Programme Solidarite Eau

(PSE) a initier un ensemble d'operations de recherches appliquees et d'actions

pilotes dans une quinzaine de pays, principalement en Afrique

subsaharienne.

Gandin (1976), a traite la notion de l'eau dans toutes

ses dimensions dont spirituelle, domestique, agricole, economique, sociale,

etc. Il a montre l'importance et le role de l'eau dans les differents domaines

et a souligne que cette precieuse ressource est geree de maniere peu orthodoxe

par les populations.

Quant a Amoussou (2002), elle a aborde la notion du

genre qui, selon elle, n'est pas a ecarter de la quete de l'eau et de son

usage. Aussi a t- elle evalue les potentialites relatives aux ressources en eau

et a identifie les difficultes liees a leur gestion. Par ailleurs, elle a

montre les differents usages de l'eau, sa qualite douteuse qui est source de

plusieurs maladies.

Adjajo (1998), pour sa part a identifie les ressources

en eau et leur utilisation par la population de la sous-prefecture de Bante. Il

a enumere plusieurs maladies liees a l'eau (la diarrhee, le paludisme etc.) qui

sont surtout dues aux comportements des populations, donc au mode de gestion de

cette eau.

Azonnakpo (2005), a montre que les facteurs physiques

et humains sont les

elements qui conditionnent la disponibilite des

ressources en eau dans une

localite. Par ailleurs, il a fait remarquer que la

population utilise anarchiquement l'eau, sans aucun controle et qu'il n'y a pas

de planification dans sa gestion, des quantites importantes d'eau sont

deversees dans la nature sans aucune possibilite de les conserver et de les

gerer rationnellement. L'auteur a eu le merite de montrer les difficultes

d'approvisionnement en eau dans une commune situee a une altitude plus elevee

que celle de notre secteur d'etude. Mais il n'a pas du tout travaille sur la

gestion qui implique les savoirs faire des populations en matiere de gestion

des ressources en eau.

Idieti (2004), a mis en exergue les difficultes lies

aux formes de gestion endogène des ressources en eau. Selon l'auteur,

les connaissances traditionnelles connaissent des mutations, les lois en

vigueur en matière de l'eau sont mal connues par les populations

rurales. Il fait etat des difficultes de gestion lorsque la ressource est en

abondance ou en penurie et les consequences qu'engendrent ces differentes

situations. Au terme de son etude, il distingue deux categories de maladies a

savoir : les maladies dues a l'eau consommee et les maladies dues a la

cohabitation de l'eau avec les habitants.

Okpeicha (1981), pour sa part, fait un inventaire des

ressources en eau et range en trois categories les sources d'approvisionnement

en eau a savoir : les precipitations, les eaux superficielles et les eaux

souterraines. Il fait remarquer que les precipitations constituent a elles

seules, la base des ressources en eau. L'auteur suggere alors qu'une gestion

rationnelle soit faite pour remedier aux problemes de l'alimentation en eau.

Cette etude a eu le merite de traiter dans la generalite les problemes

d'alimentation en eau dans la ville de Porto-Novo.

Pour l'essentiel, ces differentes etudes ont permis de

cerner davantage les concepts cles et les contours du sujet ; d'approfondir nos

connaissances sur les questions de la gestion des ressources en

eau.

1.2. Méth od ol ogie de la recherche

Dans le but d'atteindre les objectifs et de

vérifier les hypotheses susmentionnés, une démarche

méthodologique a été adoptée et passe par la

recherche documentaire, la collecte des données et leur

analyse.

1.2.1. C ollecte des d onnées

Elle a été une activité

permanente de la recherche. Elle consiste a exploiter la bibliographie

disponible dans les différents centres de documentation, les

laboratoires et sur les sites web. Des données quantitatives et surtout

qualitatives collectées dans ces centres ont permis d'une part de faire

l'état des connaissances sur le champ de l'étude et d'autre part

de collecter des informations brutes qui ont été soumises aux

traitements et analyses.

1.2.1.1. Documentation

Elle a consisté a la consultation des

documents, de divers ouvrages, mémoires et parutions qui ont

abordé la question de l'eau en milieu rural, la gestion des ressources

en eau et les contraintes lies aux pratiques des populations.

Le tableau suivant fait le point des différents

centres de documentation parcourus et les informations recueillies pour faire

du présent document un ouvrage a caractere scientifique.

Tableau I: Tableau résumant les centres de

documentation visités

|

Centre de documentation

|

Nature de documents

|

Types d'informati ons recueillies

|

|

Bibliotheque de l'UAC

|

Livres, theses, mémoires et articles

|

Informations générales a caracteres

méthodologiques

|

|

FLASH

|

Theses, mémoires, rapports et ouvrages

généraux

|

Informations spécifiques sur l'eau

|

|

FSA

|

Theses, mémoires et rapports

|

Informations sur les ressources en eau et

l'écologie.

|

|

PDM

|

Theses et ouvrages généraux

|

informations relatives a l'hygiene et a

l'assainissement par rapport a la gestion de l'eau) ;

|

|

Ministere de la Santé

|

Livres, theses et mémoires

|

Informations sur la gestion de l'eau et les maladies

hydriques

|

|

Ministere de

l'Environnement te de la Protection de la

Nature

|

Livres, theses et mémoires

|

Informations sur gestion de l'eau et son impact sur

l'environnement

|

|

CCF

|

Ouvrages spécifiques

|

Informations sur l'eau dans le

monde

|

|

Mairie de Lalo

|

Plan de Développement

Communal

|

Informations sur la commune de Lalo

|

|

INSAE

|

Données statistiques

|

Informations démographiques sur la commune de

Lalo

|

|

CeRPA / Mono-Couffo

|

Rapports et résultats

d'enquêtes du sol

|

Données sur la nature du sol

|

|

ASECNA

|

Données statistiques

|

Informations sur les statistiques

climatiques de la zone de Lalo

|

|

Service Eau

|

Ouvrages, rapports

statistiques

|

Informations sur la disponibilité en eau a Lalo

et la politique hydraulique.

|

|

SERHAU.SA

|

Ouvrages, rapports

statistiques

|

SDAC- Lalo (perspectives

d'équipement de la commune en ouvrage

d'eau

|

|

SNV-PROTOS-CREPA

|

Ouvrages, rapports

statistiques

|

Etudes sur la gestion des ouvrages

hydrauliques

|

1.2.2. Enquêtes s oci o-anthr opiques

Elle comporte deux phases a savoir la pré

enquête et les enquêtes proprement dites.

Pré enquête

Elle a permis de faire une étude exploratoire

sur le site de l'étude, et de prendre

contact avec les populations.

En outre, la visite préliminaire a aidé a la

reformulation des hypotheses de recherche et

d'améliorer les questionnaires, guides d'entretien et guides

d'observation.

Enquétes pr oprement dites

Elles ont consisté a la collecte des

données quantitatives et qualitatives relatives aux objectifs retenus.

Cette phase a durée quatre (04) mois durant lesquels le secteur a

été parcouru. Cette étude a été

réalisée par l'utilisation de trames d'enquête

constituées de questions fermées et ouvertes.

1.2.3. M oyens de c ollecte

Deux techniques de collecte que nous maitrisons ont

été adoptées : il s'agit de la Méthode

Accélérée de Recherche Participative (MARP) et de la

Méthode du Focus Group.

En effet la MARP a été utilisée

pendant la pré enquête et a permis de mieux s'imprégner des

réalités lies a l'approvisionnement en eaux potable dans la

localité. La seconde méthode a permis de recueillir les

appréciations des populations concernées sur le probleme qui

entrave la disponibilité de ces ressources et ceci pendant

l'enquête proprement dite.

> Echantill onnage et échantillon

Tous les arrondissements de la commune ont

été parcourus. Ainsi, cent vingthuit (229) personnes sont

enquêtés soient 168 ménages dont les répondants sont

les femmes auxquels s'ajoutent les membres des associations de

développement et les gestionnaires des points d'approvisionnement en

eau. La répartition est faite en tenant compte du poids

démographique des localités concernées.

L'échantillon est opéré sur un choix raisonné.

Toutefois les diverses autorités locales (les chefs d'arrondissements

(02), chef de villages (05) les responsables des centres de santé (05),

les responsables et les animateurs des ONG et projets

en charge de l'eau (2) soit 31 personnes ressources

portant le nombre total d'enquêtés a 229. Le tableau II

présente la répartition par village des personnes

enquêtées.

Tableau II : Répartition des personnes

enquêtées par village et par secteur

socio-professionnel.

|

Catégorie de

pers onnes

Villages

|

Femmes

|

Membres d' organisation

village oise

|

Gesti onnaire de

point d'eau

|

total

|

|

Adoukandji

|

13

|

02

|

02

|

17

|

|

Ahodjinako

|

15

|

03

|

03

|

21

|

|

Ahomadégbé

|

16

|

03

|

04

|

23

|

|

Banigbé

|

1 3

|

02

|

03

|

18

|

|

Gnizoume

|

17

|

03

|

03

|

23

|

|

Hlassame

|

13

|

02

|

02

|

17

|

|

Lalo

|

22

|

03

|

04

|

29

|

|

Lokogba

|

14

|

04

|

03

|

21

|

|

Tchito

|

12

|

03

|

02

|

17

|

|

Tohou

|

18

|

03

|

03

|

24

|

|

Zalli

|

15

|

02

|

02

|

19

|

|

Total

|

168

|

30

|

31

|

229

|

Source : Enquête de terrain, avril 2009

> Critéres de ch oix des villages

d'étude

L'enquête s'est déroulée dans les

onze (11) arrondissements de la commune. Les choix des villages ont

également répondu a plusieurs criteres dont la rareté des

points d'eau, la distance moyenne parcourue par les femmes et la

fréquence des maladies hydriques. L'un des villages qui remplit deux

(02) sur trois (03) des conditions est pris en compte.

1.2.4. Traitement des données

Les fiches d'enquête et les questionnaires sont

dépouillés manuellement. Le

dépouillement a permis

d'évaluer le degré et les facteurs de répartition

inégale

et de mauvaise gestion des points d'eau et de formuler

des recommandations dans le but d'atténuer leurs effets.

Signalons par ailleurs que les investigations ont eu

beaucoup plus un caractere qualitatif que quantitatif, car la majorité

des enquetés ne sont pas instruits.

Des logiciels ont été utilisés :

Le logiciel Excel 2003 a été utilisé pour traité

les données et établi les différents tableaux et figures.

Quant a la réalisation de la carte de situation, le logiciel MAP info

Professional 7.0 a été utilisé.

Cette méthodologie nous a permis de cerner les

différentes facettes de notre sujet.

CHAPITRE II :

CONDITIONS FAVORABLES A LA

DISPONIBILITE DES

RESSOURCES EN EAU DANS LA COMMUNE DE LALO

Il sera ici question de présenter le cadre de

l'étude dans ses dimensions physiques et humaines.

2.1. Caractéristiques physiques de ba commune de

Lab o

Cette partie présente les

caractéristiques du cadre physique de la présente étude.

Ces éléments sont d'une importance capitale pour comprendre

certaines contraintes ou facilités liées a l'approvisionnement en

eau potable dans l'ensemble de la commune.

2.1.1. Situation gé ographique

La commune de Lalo est l'une des six (06) subdivisions

administratives que compte le département du Couffo. Située au

Sud-Est du Département. Elle est située entre xx nord et xx est

et est limitée :

- au nord par les Communes de Lalo (Couffo) et

d'Agbangnizoun (Zou)

- au sud par la Commune de Bopa (Mono)

- a l'est par les Comunes de Zogbodome (Zou) et de Toffo

(Atlantique)

- a l'ouest par les Communes de Dogbo et

Toviklin.

Elle couvre une superficie de 432 km2, soit 0,8% de la

superficie totale du Bénin (SDAC- Lalo,2006). La Commune est

divisée en Onze (11) Arrondissements que sont : Lalo, Adoukandji ,

Ahodjinnako , Ahomadégbé, Banigbé, Gnizounm, Hlassame,

Lokogba, Tchito, Tohou et Zalli. Ces arrondissements sont subdivisés en

61 unités administratives locales soit 56 villages et 5 quartiers de

villes. (INSAE, RGPH 2002).

Figure 1 : Situation geographique de Lal

Source : LABEE, 2010

2.1.2. Relief et s ol. - Relief

La Commune de Lalo, comme l'ensemble des Communes du

departement du Couffo, est situee entre la plaine cotiere et la transversale de

LONKLI-KETOU et precisement sur le plateau d'Aplahoue. C'est une region de

plateaux argileux avec une altitude moyenne de 80 m. L'etude morphologique et

topographique de ce relief montre une depression argileuse : depression de

Tchi.(PDC Lalo, 2004)

- S ols

Dans la Commune de Lalo, on distingue deux (02) zones

Agro ecologiques homogenes : plateaux et depression de Tchi. En se basant sur

les travaux pedologiques et cartographiques des sols, (SDAC Lalo,

2006).

On peut identifier :

Les vertis ols

On les rencontre partout oil le drainage externe est

correct ou reduit, et oil la topographie est quasi plane. Ce sont les sols de

la depression de Tchi. Ils occupent une grande partie de la superficie du

territoire de toute la Commune de Lalo, soit 45%.

Les s ols ferralitiques faiblement denatures

Sur sediment argilo-sableux du continental terminal, ces

sols se rencontrent par endroits dans tous les arrondissements de la Commune

sauf ceux de la depression de Tchi.

Les s ols ferrugineux tr opicaux

Ce sont des sols enclaves dans les sols bruns entrophes.

Ils ont une couleur belge de ocre.

Les s ols hydr om orphes

Ce sont des sols noirs, limono-argileux en surface et

argileux en profondeur.

On les rencontre surtout dans les Arrondissements de

Tohou, Ahomadegbe, Ahodjinako et une partie d'Adoukandji.

2.1.3. Climat

Par sa situation géographique, la Commune de

Lalo a un climat du type tropical humide, caractérisé par de

faibles écart de température qui tournent autour de 27 °C

avec des maxima moyens annuels de 32 °C et des minima moyens de 22

°C,(PDC Lalo, 2004)

Ce type de climat lui permet d'avoir une succession

annuelle de quatre saisons (deux saisons seches et deux saisons pluvieuses qui

s'alternent) :

· une grande saison seche (Fiota) de novembre a

mars,

· une grande saison pluvieuse (Eli) de mars a

juillet,

· une petite saison seche entre juillet et

aoilt,

· une petite saison pluvieuse (Ezo) d'aoilt a

novembre.

Les précipitations moyennes annuelles varient

entre 900 mm et 1. 100 mm. Depuis quelques décennies, les pluies sont de

plus en plus aléatoires et les séquences de sécheresse

s'observent en pleine saison de pluies. Les mois de décembre et de

janvier subissent la pression croissante de l'harmattan, dont le souffle

asseche et favorise une forte amplitude thermique pendant la

journée.

Ces informations qui présentent les

caractéristiques physiques de la commune de Lalo, permettront de

dégager et de comprendre les contraintes liées non seulement a la

réalisation des infrastructures hydrauliques mais aussi a

l'accessibilité a certaines localités qui manquent d'eau potable.

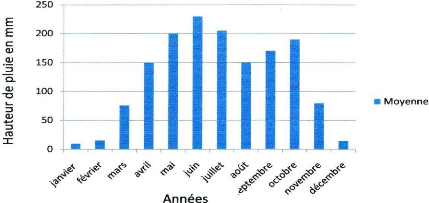

La figure 2 illustre le régime pluviométrique du secteur

d'étude.

Figure 2 : Regime pluviometrique de Lalo (1972 a 2006).

Source : ASECNA, mars 2008.

La premiere saison pluvieuse correspond a la

saturation des sols, tandis que la seconde correspond a l'ecoulement des eaux (

Loko, 2009). C'est au cours de ces periodes que les eaux drainent vers les

plans d'eau pour etre utilisees par la suite, surtout pendant la grande saison

seche par les exploitants agricoles. Les precipitations ne sont pas les seuls

facteurs du climat qui conditionnent la disponibilite en ressources en eau. Il

y a aussi la temperature.

Selon Agbossou (2005), les temperatures, varient

suivant les mois. Les maxima s'observent généralement pendant les

mois les plus chauds de la saison seche et les minima pendant les mois

pluvieux. La figure 3 montre les moyennes annuelles des temperatures a

Lalo.

Figure 3 : moyennes annuelles de températures a

Lalo (1972 -- 2006). Source : ASECNA, Mars 2008

La figure 3 montre les variations des moyennes

annuelles de températures entre 1972 et 2006 a Lalo. Les minima tournent

autour de 22,6°C tandis que les maxima tournent autour de 32°C.

L'amplitude thermique est non constante toute l'année. Les

températures ont une fonction déterminante dans la production

végétale. Ainsi, selon Combel et al

(1994), les températures déterminent les besoins en

eau des plants, conditionnent leur croissance et leur

développement.

2.1.4. Bilan hydrique thé orique

Le bilan hydrique théorique est défini

grace aux parametres essentiels que sont les Précipitations (P),

l'Evaporation (E) et la Transpiration (T). Ils constituent les indicateurs par

excellence du régime d'humidité d'une station ou d'une

région. En effet, c'est grace au bilan hydrique qu'on distingue la

période humide d'une saison pluvieuse (Franquin cité par Bossa,

2000). Selon ce même auteur, un moi est considéré comme

« humide », quand les précipitations

dépassent

l'Evapotranspiration Potentielle (P>ETP). Par

contre, un moi est considéré comme « sec », quand les

précipitations sont inférieures a l'Evapotranspiration

Potentielle (P< ETP). La figure 4 présente le bilan hydrique

théorique de la région de Lalo.

En définitive, le bilan hydrique de la

région de Lalo, permet d'identifier les exces hydriques mais aussi et

surtout les déficits hydriques. C'est au cours de ces déficits

hydriques que les ménages agricoles apportent de l'eau aux

cultures.

2.2. Caractéristiques humaines et s oci

o-éc on omiques

2.2.1. Hist orique de la commune de Lal o

Vers le 18eme siècle, Dokou et Meka

respectivement cultivateur et chasseur ont immigré de Tado (Togo) a la

recherche de terres cultivables et du gibier et se sont installés a

Sogbanou puis a Lokovi a quelques metres de l'actuel lieu d'implantation de la

ville de Lalo.

Dokou s'est tissé d'intimes liens avec le Roi

Ghézo a qui il offrait des produits agricoles : piment, mais, igname et

du gibier. Quelques années plus tard, il lui envoya un groupe d'hommes

pour mettre en valeur les terres et faire la chasse. Adjokohounki fut

désigné comme répondant de ces hommes aupres du Roi. Des

vivres et du gibier sont convoyés a la cour royale pour nourrir les

guerriers.

Un animal du nom " Lha" en fon causait de

sérieux dégâts dans les champs et détruisait donc

les produits vivriers. Le compte-rendu a été fait au Roi puisse

que la masse de vivres qu'on lui apportait a considérablement

diminué de poids. A cet effet, toutes les forces et compétences

ont été déployées.

Ainsi : cet animal dévastateur a été

tué. En recevant le gibier, le souverain s'exclama

"E wa hu lha lo a!" " Lha" est enfin tué ! d'oir

le nom LALO, un nom que prendra toute la Commune.

2.2.2. D onnées dém ographiques

La population de la commune de Lalo, cadre de la

présente étude est estimée a

soixante dix neuf mille

six cent quatre vingt cinq (79 685) habitants (INSAE,

2002). Le tableau III ci-dessous montre la

répartition spatiale de la population de Lalo.

Tableau III : Répartition de la population de Lalo

par arrondissement et par sexe.

|

ARRONDISSEMENTS

|

POPULATIONS

|

|

Masculin

|

Féminin

|

TOTAL

|

|

Adoukandji

|

4 060

|

4 536

|

8 596

|

|

Ahodjinako

|

2 310

|

2 581

|

4 891

|

|

Ahomadégbé

|

1 644

|

1 912

|

3 556

|

|

Banigbé

|

2 234

|

2 793

|

5 027

|

|

Gnizounme

|

3 430

|

4 025

|

7 455

|

|

Hlassame

|

6 010

|

7 173

|

13 183

|

|

Lalo

|

4 626

|

5 412

|

10 038

|

|

Lokogba

|

5 734

|

6 758

|

12 492

|

|

Tchito

|

1 849

|

2 039

|

3 888

|

|

Tohou

|

2 623

|

2 949

|

5 572

|

|

Zalli

|

2 374

|

2 613

|

4 987

|

|

Ensemble

|

36 894

|

42 791

|

79 685

|

Source : INSAE, RGPH (2002)

Cette population majoritairement jeune est agricole et

s'adonne beaucoup aux activités connexes a l'agriculture (transformation

des produits locaux).Il en résulte sans aucun doute qu'elle a un taux

élevé de consommation d'eau potable.

2.2.3. Activités de la population

Les ménages agricoles dans la commune sont au

nombre de 8783, soit environ 91.36% du total des ménages. La population

agricole totale est de 77 223, soit environ 96.91%. Les femmes

représentent environ 53.7% de la population totale, et environ 51.05% de

la population rurale. Elle constitue alors une force de production non

négligeable par leur effectif.

Dans certains ménages, d'autres activités

sont associées au travail de la terre. En

plus des champs, ils font

le petit commerce, l'élevage, la pêche et surtout la

chasse, en

vue d'une complémentarité pour la subsistance des ménages.

Quant a

la repartition de la population, elle rappelle celle

des pyramides des ages des pays du tiers-monde. Ainsi, cette population est

majoritairement jeune (Figure 5) ; ce qui constitue l'un des facteurs de la

degradation des massifs forestiers. Ceci s'explique par les activités de

braconnage et d'exploitation de bois.

100%

40%

60%

20%

80%

0%

Vieux Jeunes

1:3%

87%

Figure 5 : Repartition de la population dans la commune

de Lalo Source : INSAE, 2004

CHAPITRE III :

DISPONIBILITE ET GESTION DES

RESSOURCES EN EAU A LALO

Les ressources en eau sont disponibles sous diverses

formes et diversement réparties.

3.1. Ress ources en eau non aménagées

dans la commune de Lal o

Les sources d'eau non aménagées ne font pas

cruellement défaut dans la commune de Lalo. Ces ressources regroupent

:

ü Les eaux de pluies ;

ü Les eaux de surfaces ;

ü Les eaux souterraines.

3.1.1. Eaux de pluie.

Elles sont le résultat des précipitations

dont la moyenne annuelle varie entre 900mm et 1100mm.

Les eaux de pluie, une fois sur le sol subissent le

ruissellement qui n'est rien d'autre qu'un phénomene d'écoulement

superficiel qui apparait des que l'intensité de la pluie est

supérieure a la capacité d'infiltration dans le sol. Le

phénomene de ruissellement crée parfois des stagnations et des

plans d'eau saisonniers qui font partie des eaux de surface dans certaines

localités de la commune notamment dans les tchi.

3.1.2. Eaux de surface.

Les eaux de surface sont catégorisées en

deux ensembles. Il s'agit des plans d'eau et des cours d'eau. Les plans d'eau

sont généralement des marécages, rivières et autres

qui retiennent momentanément de l'eau notamment en saison de pluie et

s'en débarrassent en saison seche.

Ces eaux marécageuses résultent de

l'accumulation des eaux de pluies qui ont

subi le phénomene de

ruissellement en direction des dépressions. Les plus

importantes dépressions de la commune de Lalo

sont celles de Tchi (prolongement de la dépression de la Lama), de

Tandji, et celles rencontrées a Azangbé, Aboéty, Zounhomey

et Tohou.

Lorsqu'on se réfère aux nombreux puits

artésiens(15) rencontrés sur le terrain on se rend compte que la

commune de Lalo est naturellement dotée de fortes potentialités

en "eau" en tant que ressource vitale, valorisable pour un développement

durable. Pour la plupart, ces puits artésiens coulent depuis les

années 1953 jusqu'à nos jours et se situent tous dans la

dépression des Tchis. Les eaux de surface prennent en comptent

également le réseau hydrographique de la commune qui est

essentiellement constitué par le fleuve Couffo. Il s'agit d'un cours

d'eau fort étroit dont le lit devient sec en étiage sauf a son

extrémité sud. Long de 125 Km et situé a l'ouest il se

jette dans le lac Ahémé.

Les localités du Nord-Est et de l'Est de la

Commune : Azangbé, Adjassagon, Aboty, Ahomadégbé,

Zounhomè et Tohou sont arrosées par le fleuve Couffo et ses

affluents sur une longueur de onze (11) km. On dénombre aussi des

étangs dans les localités de Tandji et de

Oukanmè.

3.1.3. Eaux s outerraines.

Il s'agit des eaux qui se trouvent dans le sous-sol

dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous sol dans

les nappes. Elles sont disponibles au niveau de la nappe phréatique et

sont les eaux obtenues en forant les différents ouvrages

hydrauliques.

L'étude bactériologique de ces eaux

révèle souvent qu'il faut y apporter des soins hygiéniques

avant consommation (CSC Lalo, 2006). Dans la commune de Lalo, la nappe

phréatique est abondante par endroit et se situe a une profondeur

moyenne de 30m sur le plateau et entre 15 et 25 m dans la dépression des

Tchis (HAADI Sud, 2002).

3.1.4. Mares et autres sources d'eau naturelles

On constate l'existence d'un nombre important de mares

saisonnières et de sources naturelles. Au niveau des mares, la culture

irriguée comme la riziculture est menée. Leur eau est

utilisée comme eau de boisson. Ces mares regorgent d'especes

halieutiques rares.

Quant aux sources naturelles, elles sont moins

importantes du fait de leur faible dénombrement sur le terrain.

Néanmoins, certaines sources sont utilisées pour plusieurs

besoins en eau.

3.2 . Sources d'eau amenagees

Dans toute la commune de Lalo, les populations dans

une grande proportion, s'approvisionne en eau potable au niveau des

infrastructures hydrauliques existantes. Il s'agit des forages

réalisés par les communautés elles mêmes, par les

ONGs ou par le réseau d'adduction d'eau de la SONEB.

3.2.1. Puits

Ils sont de deux types : les puits traditionnels et les

puits modernes.

3.2.1.1. Puits traditi onnels

Les puits traditionnels sont creusés par les

puisatiers locaux. Certains puits sont dotés de parois construites en

briques pour empêcher l'éboulement. L'eau de ces puits est

consommable s'ils sont protégés. Mais, ce n'est souvent pas le

cas.

Il faut aussi noter l'état défectueux de

la margelle de certains de ces puits qui peut causer de graves accidents si

l'effondrement continue. De même, d'autres puits sont creusés tout

comme les trous d'eau, sans margelle, ni buse, et traversés par des

troncs d'arbres. Ces puits traditionnels se rencontrent dans tous les

arrondissements.

Ph ot o1 : Puits traditionnel réalisé par

les communautés a Kowokéhoué (Village de Lalo)

Source : Cliché DJEDJI, mai 2008

La photol montre un puits traditionnel

réalisé en 1978 par la communauté de

Kowokéhoué. Cet ouvrage qui sert de source d'approvisionnement

aux populations de ce village est trts peu entretenu et est géré

par les conseillers du village. L'ouvrage, comme l'indique la photol est

protégé par un couvercle de fortune qui ne pourra

réellement empêcher les polluants exogènes.

3.2.1.2 Puits m odernes (PM)

Les puits modernes sont ceux a grand diametre ayant les

traits caractéristiques suivants :

- le cuvelage : toute la paroi est renforcée en

béton armé ;

- la superstructure : le bâti superficiel est

composé d'une margelle dotée de treuil, de poulie (s), d'un

couvercle de protection et d'une dalle de drainage pour certains ou d'un

bâti superficiel simple pour d'autres ;

- le captage doté de deux (2) ou trois (3)

buses.

Il faut signaler que certains puits modernes ne

disposent pas du tout de système de poulie ni de treuille, encore moins

de couvercle : ce sont les puits a grand diametre (Photo 3).

Photo 2 & 3 : Puits a Grand diamétre

réalisé respectivement par l'ONG GRASID a

Solévohoué et par les communautés de

Mintchihoué.

Source : Cliché DJEDJI, mai 2008

L'ouvrage (photo2) réalisé par une ONG

et géré par un comité installé au sein du village

est couvert par une porte métallique a deux battants qui sert a le

fermer hermétiquement des que les populations finissent d'en faire

usage.

Le constat est que ces points d'eau se trouvent dans

un rayon de 500m au sein d'une meme communauté alors que des villages

voisins souffrent de la meme ressource.

Ces infrastructures n'existent pas dans toutes les

communautés mais les populations s'arrangent pour se procurer d'eau au

niveau de celles proches d'elles ou dans des plans d'eau avec l'illusion que

cela ne rend pas malade. Particulierement dans les arrondissements de Zalli,

Tchito,Tohou, Ahomadégbé, Ahodjinako les communautés

s'approvisionnent en eau de puits traditionnels, des bas fonds ou du fleuve

Couffo dont elles sont riveraines.

3.2.2 Forages équipés de p ompes a m

otricité humaine (FPMH)

Les forages équipés de pompes a

motricité humaine sont des puits de quelques centimetres de diametre

munis de pompes a motricité humaine. La plupart de ces forages se

retrouvent dans certains arrondissements de la commune de Lalo. La manipulation

se fait a l'aide des pieds ou mains et leur débit est

souvent

faible a cause de la grande profondeur de la nappe et ne

permet donc pas l'approvisionnement en eau en un temps record sur le

plateau.

En outre, certains forages, par manque d'entretien, ne

sont plus opérationnels et sont donc abandonnés par les

populations. Dans l'ensemble, les forages équipés de pompes, par

leur nombre restreint, n'ont pas comblé les attentes des populations

qui, aujourd'hui, préfèrent d'autres types d'ouvrages plus

modernes. Par ailleurs, l'approvisionnement en eau au niveau de ces FPMH est

souvent source de tensions entre les femmes ; surtout lorsque certaines violent

le principe de tour qui s'instaure selon l'ordre d'arrivée. Ce

comportement révolte les autres qui réagissent, ce qui

dégénère le plus souvent en bagarres.

Photo 4 : Forage a Pompe Motrice réalisé

par l'ONG Plan Bénin a Tchotchohoué Source : Cliché

DJEDJI, mai 2009.

Cet ouvrage géré par un comité est

bien protégé et les usagers se déchaussent habituellement

avant de rentrer dans le grillage qui l'entoure.

3.2.3 Adducti ons d'eau village oise (AEV)

Les AEV sont des systèmes composés d'un

château d'eau, d'un groupe

électrogène, des bornes

fontaines et des canalisations pour le refoulement et la

distribution de

l'eau. L'eau du forage est envoyée dans un château et

traitée a

l'aide de l'eau de javel avant d'être

renvoyée dans les bornes fontaines, lieu d'approvisionnement en eau de

la population. Cet ouvrage fantastique est bien apprécié par les

populations. Mais son coat de réalisation tres exorbitant (40 a 60

millions de francs CFA) rend difficile son acquisition. C'est ce qui explique

qu'il n'y a que sept (07) dans la commune.

Photo 5 : Adduction d'eau a A doukandji

Source: Cliché DJEDJI, Mai 2009

3.2.4 Citernes

Elles constituent la propriété des

nantis. Ainsi, rares sont les chefs de ménage qui disposent de cet

ouvrage. Elles sont généralement installées sous les

gouttières qui leur déversent l'eau de pluie en saison des

pluies. Mais en saison seche, ces citernes sont transformées en des

réservoirs pour recevoir les bols et les objets de tout genre. D'une

hauteur d'environ 1.50 m et d'un diametre de 2 m, ces citernes sont pour la

plupart sans couvercle.

3.2.5. Répartition des puits m odernes, des forages

et adducti ons d'eau village oise

Ces ressources en eau sont peu importantes et leur

effectif est trts réduit par rapport a celui de la population.

L'entretien en état de ces différentes sources d'eau se fait

selon le type d'organisation existant au niveau de chaque localité de la

commune. C'est ainsi qu'il est constaté une inefficacité de

fonctionnement des comités de gestion des points d'eau dans certaines

localités et la quasi-inexistence de ces comités dans d'autres.

Les deux tableaux ci-apres illustrent bien l'évolution et l'état

de ces points d'eau et leur répartition dans les différentes

localités de la commune.

Tableau IV : Les types d'ouvrages hydrauliques

rencontrés dans la commune de Lalo.

|

Arrondissements

|

FPMH

|

PM

|

AEV

|

BF

|

PEA

|

|

Ad ouKandji

|

19

|

|

01

|

|

03

|

|

AhidjinnaKo

|

06

|

|

|

|

|

|

Ahomadégbe

|

04

|

|

|

|

01

|

|

Banigbé

|

02

|

|

01

|

03

|

|

|

Gnizounmé

|

05

|

04

|

02

|

14

|

|

|

Hlassamé

|

29

|

|

02

|

07

|

01

|

|

Lal o

|

07

|

|

01

|

08

|

01

|

|

L oKogba

|

15

|

|

|

|

01

|

|

Tchit o

|

03

|

|

|

|

01

|

|

T oh ou

|

09

|

|

|

|

|

|

Zalli

|

02

|

05

|

|

|

|

|

Total commune

|

101

|

09

|

07

|

32

|

08

|

Source : SONEB Azové , 2008 (Actualisé par

données de terrain 2008) Légende :

FPMH : Forage équipé de Pompe a

Motricité humaine ; PM : Pompe Manuelle ;

AEV : Adduction d'Eau Villageoise ;

BF : Borne Fontaine

PEA : Point d'Eau Autonome

A la lecture de ce tableau, il ressort que les

populations de la commune de Lalo s'approvisionnent beaucoup plus en eau au

niveau des forages équipés a pompe de motricité humaine,

ensuite au niveau des bornes fontaines et quelques peu au niveau des pompes

manuels, des points d'eau autonome et enfin au niveau des adductions d'eau

villageoise.

3.3. Gesti on des points d'eau c ommunautaires

Cette partie du document présente les

données de terrain relatives a la gestion des points d'eau

communautaires dans la commune de Lalo. Il est abordé a cet effet, le

dispositif institutionnel et réglementaire prévu pour la gestion

des points d'eau au Bénin, le mode d'acquisition des points d'eau, la

composition et le fonctionnement des structures qui gèrent les points

d'eau. En dernier ressort, il est présenté les difficultés

de gestion des ouvrages hydrauliques existants dans la commune de

Lalo.

3.3.1. Disp ositif instituti onnel et réglementaire

de gesti on des points d'eau au Benin

La loi 97 -- 029 du 15 Janvier 1999 portant

organisation des communes en République du Bénin stipule en son

article 90 que la commune a la charge de la réalisation des

infrastructures hydrauliques.

La Stratégie Nationale en AEP (2005-2015)

définit le role de chacun des acteurs impliqués dans la

fourniture et la gestion de l'eau que sont : la commune, les

communautés, l'Etat central a travers ses structures

déconcentrées.

Pour ce qui concerne les points d'eau observés

dans la commune de Lalo, il importe de souligner qu'ils étaient

statutairement en adéquation avec les dispositions en la matière.

Il s'agit fondamentalement des CGPE qui sont commis pour gérer chacun

des ouvrages hydrauliques. Il reste cependant l'exercice effectif de la

maitrise d'ouvrage dans le secteur "eau".

3.3.2. Mode d'acquisiti on de point d'eau c

ommunautaire

Les populations de la commune de Lalo ont diversement

acces a l'eau potable. Selon les résultats des travaux de recherche sur

le terrain ;

ü 60% des communautés

bénéficiaires de points d'eau l'ont obtenu sur demande aux ONGs

et projets, (Plan Bénin, GRASID-ONG, PADEAR et autres)

ü 27% des bénéficiaires

déclarent avoir obtenu leur point d'eau suite a une demande

adressée a la mairie de Lalo,

ü 8% des communautés ont été

contactées par des projets comme étant ciblées pour

accueillir un point d'eau ;

ü 5% des communautés ont

réalisé elles-memes leur point d'eau. La mairie déclare

quant a elle que les points d'eau sont attribués aux communautés

a la suite de :

ü une demande adressée a elle par ces

communautés,

ü une étude de base qu'elle réalise a

travers son service technique avec

l'appui des partenaires techniques et financier. (PROTOS

Bénin).

Meme si dans certains cas de figures des diagnostics

participatifs basés ou non sur les principes de la GIRE (Gestion

Intégrée de Ressources en Eau) ont été

effectués avec les populations pour réaliser des points d'eau

dans des communautés, on constate que celles réalisées sur

demande des communautés sont prépondérantes (87%). Ceci

s'inscrit dans la logique de la Stratégie Nationale d'Approvisionnement

en Eau potable qui se fonde sur l'approche de la demande des

communautés. Dans tous les cas, la stratégie prévoit que

les demandes doivent etre adressées a la Commune (27% des cas

actuellement) qui en collaboration avec un acteur du secteur se chargera des

procédures. Toutefois il importe de souligner que des personnes

soucieuses du développement de leur village ou par des relations

politiques initient des négociations avec des partenaires de leur choix

pour faire profiter leur communauté (8%).

Aussi les animateurs de projets qui interviennent

sporadiquement dans des villages recoivent les doléances de certaines

communautés qui sollicitent des points d'eau. Certains de ces agents de

développement, sans se rapprocher de la mairie afin de juger de

l'opportunité ou non d'un point d'eau dans le village demandeur,

initient des démarches qui aboutissent quelques fois. Dans les cas oir

c'est des négociations interpersonnelles qui aboutissent a la

réalisation des points d'eau, on constate que les communautés

n'apportent pas une participation financiere ; les points d'eau de type

inapproprié sont implantés sur des sites non

indiqués.

3.3.3. Composition et foncti onnement des structures de

gesti on des points d'eau c ommunautaires

Dans la commune de Lalo, tous les points d'eau

communautaires rencontrés sont gérés par des structures

localement installées. Il s'agit des Comités de Gestion des

Points d'Eau (CGPE). Ces comités sont composés de cinq membres

selon la configuration qui suit :

Le président : est le responsable de la

structure de gestion. Il coordonne les activités du comité,

dirige les réunions et représente le comité en tout lieu.

Il est l'ordonnateur du budget du comité. Il doit veiller a la

disposition du reglement intérieur, s'assurer que tous les membres du

comité jouent leur role.

Le Secrétaire : est le gardien des

données, la bibliothèque du comité. Il tient a jour les

documents de gestion. Il fait les projets d'ordre du jour et compte rendu des

séances.

Le Trés orier : garde la caisse du comité,

enregistre les recettes. Il gere les pieces comptables (factures, devis, recu,

note de dépenses).

L' organisateur : veille aux dispositions utiles

qu'il faut prendre au sein du comité pour la réussite de sa

mission, il prépare l'organisation pratique des

réunions.

Le Resp onsable a l'hygiène et assainissement

: Il veille au respect des regles d'usage du point d'eau, a la propreté

et au nettoyage quotidien de la superstructure et les alentours de

l'installation.

Nonobstant cette structuration des CGPE, il nous a

été révélé au cours de notre enquête

que dans 70% des cas, la gestion effective du point d'eau revient

généralement a un individu ou deux dans une certaine mesure. Il

s'agit du président et /ou du secrétaire.

Ceci ne participe pas de la bonne gestion et de la

gouvernance et explique les nombreux conflits qui font ménage autour des

points d'eau.

En réalité, pour les ouvrages dont les

usagers ont été enquêtés, il est constaté que

:

ü les communautés gerent elles-mêmes

les points d'eau ;

ü la mairie ne suit pas directement la gestion des

points d'eau ;

ü les ouvrages disposent dans l'ensemble des

comités de gestion de points d'eau (CGPE) de 5membres ;

ü les CGPE sont constituées des hommes et

des femmes (vieux, femmes et jeunes) ;

ü l'eau est vendue par endroit a 10 FCFA la bassine

de 33 litres ;

ü quatre (04) communautés sur 33 ne vendent

pas l'eau de leur ouvrage;

ü certains points d'eau ne sont pas bien entretenus

en matière d'hygiene et assainissement,

ü sur 29 CGPE enquêtés qui vendent

l'eau, les recettes de 17 CGPE sont gardées a la maison au pres du

trésorier(e);

ü 12 CGPE ont un compte a la CLCAM de

Hlassame;

ü dans 10 CGPE, les recettes sont gardées

par les personnes Agées du comité qui sont le plus souvent

Conseiller du comité ;

ü presque tous les CGPE ont été

formés une fois au moins;

ü deux CGPE nouvellement installés ne sont

pas formés;

ü les recettes de la vente d'eau servent en

général a assurer la réparation des ouvrages ;

ü sur les trente trois (33) points d'eau

enquetés, 09 sont en panne et ne sont pas réparés pour

cause d'indisponibilité de moyen de maintenance ;

ü rétention sur les recettes de l'eau par

les trésoriers au niveau de quatre (04) points d'eau ;

ü certains acteurs de développement qui ont

réalisé les points d'eau ne font pas le suivi post

réalisation.

ü les CGPE installés autours de certains

points d'eau réalisés par le projet HAADI Sud versent des

redevances de 3% issues des recettes de la vente d'eau dans un compte ouvert a

la C LCAM par la mairie.

Les résultats de la recherche sur la gestion

des ouvrages d'eau dans la commune de Lalo, expriment que quel que soit

l'ouvrage d'approvisionnement en eau potable, sa gestion est subordonnée

a l'installation d'un comité de gestion. Ils sont composés

d'hommes et de femmes avec un effectif moyen de cinq (05) membres.

Ces comités une fois installés sont

autonomes et ne sont plus suivi dans leurs activités par les acteurs de

développement et la mairie qui assure la maitrise d'ouvrage en AEP

conformément au texte de loi sur la décentralisation. Le

corollaire de ce manque de suivi est la mauvaise gestion qui s'est

installée dans plusieurs comités ou des trésoriers, par

des pratiques peu orthodoxes s'arrangent avec des vendeurs pour

détourner journellement les recettes de l'eau.

Ces cas de mauvaises gestions sont souvent source de

conflits. Plusieurs conflits existants dans les villages autour de la question

de l'eau, émanent des incompréhensions issues de la gestion des

points d'eau.

Ce qui est malheureusement récurrent, c'est

que les communautés dans lesquelles existent ces conflits ont leur

ouvrage en panne et ne s'approvisionnent en eau que dans les localités

voisines.

C'est la preuve que la fourniture continue de l'eau

potable par un point d'eau est liée a la vente de cette eau et a une

bonne gestion des recettes de la vente.

Pour exemples, dans le village de Tchotchohoué

un forage a été réalisé en 1997 par un projet, sur

négociation personnelle d'un individu. Ce dernier, apres la construction

de l'ouvrage a écarté la population de la gestion et s'est

imposé a vendre l'eau a un coat élevé (20 F) selon la

population.

3.3.4. Activités c ons ommatrices d'eau de la

population de Lal o

Comme partout ailleurs, les travaux de ménages

constituent des activités qui consomment énormément d'eau.

Au titre de ces activités, la lessive occupe une place

prépondérante. Ceci se justifie par l'étendu des sols

ferralitiques qu'on rencontre dans plusieurs arrondissements de la commune et

qui engendrent de la poussière salissant tout sur le passage. Cela

oblige donc les populations a faire face davantage a la lessive et

autres.

Aussi est il qu'agricole a 90 %, la population de la

commune de Lalo, mis a part les cultures saisonnières, est tres active

dans la culture de contre saison.

Le tableau V présente les données

relatives a la production des cultures de contre saison dans le Couffo. Il nous

permettra de comprendre la place qu'occupe lalo dans la culture de contre

saison.

Tableau V: Place de Lalo dans la production agricole

du département du Couffo

Commune Culture

|

Lalo

|

Lalo

|

Toviklin

|

Djakoto mey

|

Aplahoué

|

Dogbo

|

Départ

Couffo

|

Gombo

|

13

|

17

|

3

|

38

|

11

|

18

|

100

|

Piment

|

9

|

26

|

7

|

11

|

28

|

19

|

100

|

Riz

|

0

|

10

|

0

|

4

|

0

|

87

|

100

|

Tomate

|

36

|

28

|

7

|

13

|

5

|

11

|

100

|

|

Source: DPP/MAEP , 2009

L'analyse des données du tableau V prouve

combien les populations de La commune de Lalo s'adonnent a l'agriculture et

surtout aux cultures de contre saison qui sont par excellence des

activités consommatrices de beaucoup d'eau. A tout ceci s'ajoute les

activités de transformation qui sont aussi consommatrice d'assez

d'eau.

Il s'agit de la transformation des produits

agricoles. C'est le cas de la transformation du manioc en gari et ses

dérivés, l'extraction d'huile de palme, de l'huile de palmiste,

l'extraction du vin de palme, la fabrication de savon a partir de l'huile de

palme. (SERHAU SA. 2006, SDAC- Lalo)

CHAPITRE IV

CONTRAINTES LIEES A L'APPROVISIONNEMENT

EN EAU

POTABLE ET PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEURE

COUVERTURE DES BESOINS

EN EAU A LALO

Ce chapitre présente les contraintes

liées a l'approvisionnement en eau potable dans la commune de Lalo et

les perspectives pour une meilleure couverture des besoins en eau. Ces

contraintes sont abordées dans leurs aspects physique,

géographique, technique et socio économique.

4.1. C ontraintes d'appr ovisi onnement en eau

Elles sont de plusieurs ordres. On peut citer entre

autres les contraintes liées a la gestion des ouvrages, des contraintes

d'ordre physiques et géographiques, techniques et socio

économique.

4.1.1. C ontraintes liées a la mauvaise gesti on

des points d'eau potable

Des efforts sont fournis par les populations, l'Etat

et les partenaires au développement pour résoudre les problemes

de besoin en eau. Mais les comités de gestion mis en place par endroit

sont pour la plupart a la base des conflits qui agissent sur l'entretien des

ouvrages.

Ces comités une fois installés sont

autonomes et ne sont plus suivi dans leurs activités par les acteurs de

développement et la mairie qui assure la maitrise d'ouvrage en AEP

conformément au texte de loi sur la décentralisation. Le

corollaire de ce manque de suivi est la mauvaise gestion qui s'est

installée dans plusieurs comités ou des trésoriers, par

des pratiques peu orthodoxes s'arrangent avec des vendeurs pour

détourner journellement les recettes de l'eau. Ces cas de mauvaises

gestions sont souvent source de conflits. Plusieurs conflits existants dans les

villages autour de la question de l'eau, émanent des

incompréhensions issues de la gestion des points d'eau.

Ce qui est malheureusement récurrent, c'est

que les communautés dans lesquelles existent ces conflits ont leur

ouvrage en panne et ne s'approvisionnent en eau que dans les localités

voisines.

C'est la preuve que la fourniture continue de l'eau

potable par un point d'eau est liée a la vente de cette eau et a une

bonne gestion des recettes de la vente.

Dans le village de Tchotchohoué un forage a

été réalisé en 1997 par un projet, sur

négociation personnelle d'un individu. Ce dernier, apres la construction

de l'ouvrage a écarté la population de la gestion et s'est

imposé a vendre l'eau a un coat élevé (20 F) selon la

population.

Ainsi les autres membres de la communauté qui

avaient été impliqués dans les travaux de constructions

ont décidé de ne plus s'approvisionner a ce point d'eau. Depuis

2003 certains membres de la communauté ne se saluent même plus a

cause de ce probleme ; ainsi l'ouvrage ne fonctionne plus et est

délaissé comme l'indique la photo6.

Photo 6 : Forage délaissé a

Tchotchohoué Source : Cliché DJEDJI, Mai 2009

A trois (03) kilometres de ce village, un

trésorier ; membre influent d'un CGPE

A Zomondji a confisqué

le cahier de trésorerie et celui du président

sous

prétexte qu'ils font une mauvaise gestion. A son tour, il

n'assure plus la

pérennité de l'ouvrage. Le forage

tombé en panne n'a pas été réparé et la

terrasse est jonchée de fiente d'animaux (notamment les moutons) qui la

fréquente et d'ordures telle que la photo 7 l'indique.

Photo 7 : Forage non fonctionnel pour conflits/mauvaise

gestion Edagoundohoué Source : Cliché DJEDJI, mai

2009

Cette photo exprime que le forage a été

abandonné depuis un moment et sa terrasse constitue un reposoir pour les

animaux. Les canaux d'évacuations d'eau sont remplis de fientes

d'animaux. Cette situation est le résultat du conflit qui oppose les

membres du comité.

Le trésorier qui soupconne une mauvaise

gestion et qui n'est pas arrivé a rétablir le forage a

initié a son propre compte la réalisation d'un puits traditionnel

(puits a grand diametre) pour relayer selon les personnes rencontrées,

la vente de l'eau dans le village.

A quelques encablures de ce village, et dans une

autre communauté, les femmes estiment qu'elles ne doivent pas payer

l'eau du forage qui a été réalisé pour la