|

HAUTE ÉCOLE LÉONARD DE VINCI

Vinci Institut Supérieur d'Enseignement Infirmier ASBL

Associé à l'Université Catholique de

Louvain

SOINS INFIRMIERS ET PARTICIPATIONS AUX SOINS DES

IMMIGRÉS SUB-SAHARIENS DIABÉTIQUES DE TYPE-II-

Travail présenté par :

1. Anne KALUBI M.

2. Rocio MENDOZA

Travail de fin d'études présenté en vue de

l'obtention du diplôme de Bachelier [ère] en Soins Infirmiers

Session de juin 2010

Clos Chapelle-aux-Champs, 41, bte 3960 -- B-1200 Bruxelles

Tél. : 32-(0) 2-764.39.60 -- Fax : 32-(0)2-779.14.54 --

Site :

www.isei.be

Table des matières

1.

INTRODUCTION GÉNÉRALE DE RECHERCHE

6

1.1. Motivations de recherche 7

1.2. Origine de recherche 8

1.3. Cadre contextuel de recherche 10

1.4. Question de recherche 11

1.5. But et objectifs de recherche 11

1.6. Objet de recherche 11

1.7. Finalités de recherche 12

1.8. Modèle de travail de recherche 12

1.9. Délimitation et groupes cibles de recherche 13

1.10. Difficultés rencontrées et moyens de les

contourner 13

2.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE RECHERCHE

14

2.1. Inventaire des moyens de recherche 14

2.2. Technique de collecte de données de recherche 14

2.3. Justification de la méthodologie de recherche 15

3.

DÉVELOPPEMENT DE RECHERCHE 16

3.1. Énoncé de la situation-problème de

recherche 16

3.2. Revue critique de la littérature 17

|

3.2.1.

|

Culture

|

17

|

|

3.2.2.

|

Représentations

|

18

|

|

3.2.3.

|

Motivations

|

19

|

|

3.2.4.

|

Compliance et Observance

|

20

|

|

3.2.5.

|

Santé

|

21

|

4.

4.1. Conclusion générale 58

4.2. Propositions 59

5. BIBLIOGRAPHIE 61

6. ANNEXES 64

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PROPOSITIONS DE RECHERCHE

58

3.2.6.

|

Qualité de vie

|

21

|

|

3.2.7.

|

Bien-être

|

22

|

|

3.2.8.

|

Immigré Sub-saharien

|

23

|

|

3.2.9.

|

Education thérapeutique du Patient

|

25

|

|

3.3. Situation-problème de recherche

|

26

|

|

3.3.1.

|

Diabète sucré

|

26

|

|

3.3.2.

|

Principaux intervenants de recherche

|

34

|

|

3.3.3.

|

Unité de soins de gastro-entérologie du CHU

Saint Pierre

|

45

|

|

3.3.4.

|

Présentation de l'étude de cas :

situation-problème de recherche

|

46

|

|

3.3.5.

|

Analyse de la situation-problème de recherche

|

48

|

|

3.3.6.

|

Conclusion intermédiaire de recherche

|

57

|

Dédicace

Une approche de soins humaniste est centrée sur la

philosophie du «caring». Les Associations infirmières font en

sorte que la pratique infirmiêre s'actualise autour de la dimension

humaine et relationnelle de soins. Reconnaissant l'unicité de le la

personne humaine [le Patient], le Soignants l'informe, la guide et l'accompagne

tout au long de la trajectoire de soins.

À vous toutes et à vous tous, les

passionnés [es] d'une profession infirmière de haut

niveau,

nous dédions ce travail de fins d'études.

1. Anne KALUBI M.

2. Rocio MENDOZA

3. Dieudonné N'CHWEKI M.

Remerciements

Le travail de fin d'études [TFE] est un ensemble de

réflexions personnelles sur le thème des soins infirmiers,

exprimées sous forme de texte illustré et présenté

oralement. Il ne peut être réalisé sans une formation

adéquate et moins encore sans conseillères méthodologique.

Cela est néanmoins possible dans la situation où les travaux y

afférents de recherche sont souvent relégués au second

plan en raison des occupations qui exigent la disponibilité et

l'investissement personnel.

Ainsi :

- Nous souhaitons exprimer notre vive reconnaissance

à tous les membres de l'ISEI sous la direction successive de Madame

Anne-Marie Champagne puis de Madame Cathy Delannoy, pour l'assiduité qui

les caractérise dans la défense de la qualité et de la

politique de notre formation.

- Merci à tous les membres du département

infirmier, sous la responsabilité de Madame Francette Radelet, qui a

toujours défendu notre spécificité infirmière au

coeur du système national et international de santé.

- Nous tenons également et façon

particulière à remercier Madame Nadine Krosta et Mademoiselle

Claudine Masengu, respectivement notre conseillère méthodologique

et scientifique, qui en plus de leurs multiples occupations professionnels, ont

su apporter avec rigueur la stimulation essentielle à la

réalisation et à la finalisation de ce travail de fin

d'études avec la rigueur grace à leurs critiques constructives et

leurs encouragements.

- Nous remercions toutes les équipes des institutions

partenaires de l'ISEI, qui nous ont aidés à effectuer nos stages

et à améliorer nos qualités professionnelles.

- Merci à nos titulaires des classes respectives de

la section soins infirmiers, qui n'ont jamais manqué du temps de nous

écouter, de nous orienter et de nous soutenir tout au long de notre

parcours.

- Nous remercions enfin tous les collègues avec qui

nous avons fait route pour parvenir à l'achèvement de ce travail

et ceux qui nous ont témoigné, d'une manière ou d'une

autre leur support.

Du profond de nous même, que vous toutes et vous tous

trouvent ici nos francs sentiments de gratitude.

-MERCI-

Pour les africaines Sub-sahariennes [traditionnellement],

les rondeurs généreuses et harmonieuses constituent le symbole de

canons de la beauté féminine, de féminité, etc.

Dans cette couche sociale la gloire d'un homme se mesure [souvent] à

l'opulence de sa femme. Et chez les hommes, c'est l'embonpoint qui symbolise la

richesse, le bien-être, la meilleure qualité de vie, le prestige,

etc. Ft pourtant ces kilos en trop peuvent constituer des facteurs de risque

pour des affections graves : maladies cardiovasculaire, l'hypertension

artérielle, le diabéte de type-II. Fn Belgique [INAMI, 2009],

plus de quatre millions et demi, le nombre de diabétiques, parmi

lesquels 80 à 90% de diabétiques de type-II [dont 50% non

diagnostiqués]. Avec ces vagues migratoires, nous vivons de plus en plus

dans un environnement à vocation multi-interculturelle. Il n'est tout de

même pas étonnant qu'en Belgique, «pays de

l'immigration», les infirmiers [êres] soignent des Patients de

cultures variées.

Alors qu'un des principaux enjeux des soins du

diabétique aujourd'hui est la compliance et l'observance

thérapeutique, l'efficacité thérapeutique est [souvent]

mise à mal par l'interruption des traitements Dès lors se pose

notre question de recherche : comment comprendre la motivation

d'Immigrés Sub-sahariens diabétiques de type-II à

participer aux soins ?

Grâce à une approche de recherche

réflexive, nous avons tenté d'expliquer la motivation du

diabétique Sub-saharien à participer aux soins. Pour

répondre à notre question de recherche, nous avons d'abord

observé et rencontré les Immigrés Sub-sahariens dans leur

milieu de vie. Des entretiens ont également été

organisés avec des experts de terrains pour appréhender la

problématique du diabète de type-II auprés

d'Immigrés Sub-sahariens. Dans le souci de mieux clarifier la question

de recherche, nous avons réalisé une revue critique de la

littérature sur les principaux concepts. Fnfin une grille d'observation

a été utilisée pour la collecte des données et

la

restitution méthodologique de la démarche des

soins appliquée par le Soignant. Un cas,

sélectionnéselon les critères

prédéfinis a été choisi pour servir de

référence ou le point de réflexion pratique pour cette

étude réflexive.

Deux compétences la recherche scientifique et la

communication professionnelle ont montré une faille dans la prise en

charge du patient ciblé dans le cadre de ce travail de fin

d'études.

In fine de la diversité des valeurs découle

[parfois] une distance culturelle qui peut devenir source

d'incompréhension voire de résistance au moment d'aborder

certains themes, des sujets tabous. Le fait de considérer la

diversité culturelle dans le processus de soins comporte plusieurs

enjeux, ne serait-ce parce que cette démarche implique la

capacité de remettre en question certaines valeurs fondamentales, de

modifier les prémisses de départ et de reconnaître les

biais à la source du choix d'une de ses composantes.

Ft de conclure, le Soignant au cours de sa formation se

forge, par expérience une attitude qui va conditionner sa projection

professionnelle. Chacun a besoin d'être reconnu et entendu sur la place

et le rôle qu'il accorde à certaines valeurs dans son travail, car

elles, ces valeurs sont les caractéristiques de ses propres valeurs de

Soignant dans un cadre d'humanitude. Fn contexte

multiculturel, il convient toutefois de souligner l'importance de

préparer et de soutenir solidement le Soignant. En effet, il est

nécessaire de continuer de lui offrir les possibilités

d'échanges et de formation sur les processus de centralisation ou de

décentralisation culturelle ou sur les fondements culturels et ses

manifestations.

«Les soins infirmiers se construisent au

chevet du Patient»

Résumé du travail de

recherche

La compréhension de ce que représente un

passage et de ce qu'est un rite de passage est aussi indispensable à la

compréhension des situations de soins que celle de deuil, de

séparation [Marie-Françoise Collière, 1990]

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE DE RECHERCHE

De nos jours, l'un des principaux enjeux de soins pour des

maladies lourdes est la compliance et l'observance thérapeutique. Car,

l'efficacité thérapeutique, est [souvent] mise à mal par

l'interruption des traitements. Celle-ci étant

généralement liée à la disparité de

caractéristiques de contexte socioculturel des principaux acteurs de

soins et de coûts y associés. Pour notre approche de recherche

réflexive du travail, nous avons expliqué les enjeux de la

compréhension de la motivation d'Immigrés diabétiques de

type-II d'origine Sub-saharienne à participer aux soins.

|

Le Soignant

|

[infirmier ou infirmière]

|

est [très souvent] appelé en pratique à

faire des

|

compromis entre sa propre vision [ou de ranger] les choses et

le style du Patient : c'est peutêtre même l'une des premieres

qualités professionnelles. C'est la capacité de prendre soins du

Patient. S'il faut aller plus loin dans la réflexion, nous pouvons dire

que nous habitons une société qui a beaucoup changé. Notre

société s'est enrichie des langages, des couleurs, des

nationalités, des origines, etc. C'est le métissage, voilà

le mot.

Dans ce contexte multiculturel, notre étude veut

contribuer à la promotion de soins infirmiers. Il se place de facto dans

la logique de la mise en place des projets et des actions coordonnées

d'accompagnement optimal du Patient. Pratiquement, le Soignant est [souvent],

partagé entre son bien-être à lui et celui du Patient. Une

bonne compréhension de ce que le Patient fait de sa maladie, de son

traitement et de la façon dont il les gère, permet au Soignant de

lui rétablir son droit d'être malade et principal acteur de sa

maladie et de sa santé [IDF, 2006].

Une société, devenue plurielle, composite,

multi-inter-culturelle et en même temps singulier [en gardant son

identité] est un enrichissement qui ne va pas sans difficulté.

Les codes, les styles, les traditions ou les habitudes, tout cela s'est

multiplié. D'une part, s'il est possible de regretter certaines

disparitions, il semble évident de s'étonner de certaines

apparitions, d'autre part. Si le sens d'autonomie dans les pratiques

infirmières auprès d'Immigrés diabétiques ne

correspond pas à un champ particulier de la pratique, plusieurs

règles de conduite doivent y être menées avec rigueur et

justesse.

Pour une prise en charge globale du Patient les

impératifs de pouvoir respecter la dignité humaine, d'avoir

l'ouverture aux autres, de respecter la confidentialité, de

reconnaître le choix du Patient, sont requis.

Cela suppose l'exigence morale que sous-tend la pratique

infirmière : d'où se pose notre

question de recherche :

«Comment comprendre la motivation d'Immigrés

Sub-sahariens

diabétiques de type-II à participer

aux soins ?»

Pour aborder cette thématique, nous avons choisi

d'utiliser le modèle réflexive de

recherche. Il nous a permis d'analyser systémiquement, les

compétences infirmières impliquées dans le processus de

motivation d'Immigrés Sub-sahariens diabétiques de type-II

à participer aux soins. La motivation thérapeutique du Patient

est par effet miroir, interprétée à travers le

comportement professionnel du Soignant. Théoriquement, il y aurait une

relation entre la qualité de soins infirmiers et la motivation du

Patient à participer aux soins.

Pour respecter les principes éthiques

érigés par l'ISEI, celle de ne pas interroger directement le

Patient, les données recueillies auprès de Soignant de

l'unité de soins de la gastroentérologie [US-405] du CHU Saint

Pierre, ont constitué le fondement de notre recherche. Cette

récolte de nos données de recherche est réalisée

grâce à une grille d'observation validée. Elle a

été réajustée après une validation

[pré-test] auprès des Soignant de la Clinque de l'Europe, Saint

Michel. Ces soignants ne font pas partie de notre groupe cible.

Le présent travail réflexif est réparti

en six grandes parties : d'abord une introduction générale, un

abord méthodologique, suivi du développement du sujet, puis une

conclusion générale et des propositions personnelles, ensuite une

bibliographie et enfin des annexes.

1.1. Motivations de recherche

Avec la mondialisation, l'évolution

technologique, l'élargissement des frontières, nous vivons de

plus en plus dans un environnement à vocation multiculturelle.

Il n'est donc pas étonnant qu'en Belgique, «pays

de l'immigration», le secteur de santé soit autant influencé

par cette réalité multiculturelle. Les origines

géographiques des Patients se multiplient et les infirmiers

[ères] soignent de plus en plus des Patients de cultures variées.

L'abord interculturel de la santé et de la maladie est de facto un sujet

que nous ne pouvons pas ignorer dans la prise en charge optimale des

Immigrés diabétiques Sub-sahariens.

Déjà à l'annonce du diagnostic, le

diabétique a tendance à réagir par

incrédulité, par la banalisation voire par le déni. Et les

réactions du Patient s'intensifient lorsqu'il se représente les

contraintes permanentes qu'impliquerait son engagement dans la

réalité de son projet thérapeutique, effets secondaires,

piqûres, coûts, etc. [Giraudet J.-S., 2000].

Pour le Patient Africain [sans une

généralisation abusive], le recours à la médecine

traditionnelle semble [est] incontournable, car seule, elle, aborde les causes

réelles de la maladie. C'est elle qui connaît la manière

d'affronter les forces maléfiques.

Bon nombre de préparations traditionnelles sont des

mélanges de plantes avec un puissant effet émétique pour

«faire sortir le mal» du malade. La toxicité

hépatique, rénale, ou cardiaque de ces produits est [parfois]

importante.

Ce qui nous a particulièrement poussés à

traiter ce thème, est [surtout] le vécu personnel au cours d'un

stage effectué au CHU Saint Pierre : la situation est

résumée ci-dessous :

L'histoire concerne un Immigré Sub-saharien

diabétique de type-II, décompensé de 42 ans. Marié,

de nationalité anglaise mais d'origine congolaise [R. D. du Congo], il a

des lourds antécédents [cardiovasculaires, rénales

(IRC-3)... Malgré les traitements prescrits par le médecin, le

Patient consomme en même temps le produit, recommandé par le

guérisseur traditionnel, pour traiter son diabète. Selon ses

croyances, l'origine de son diabète est exogène : «Moi

je ne comprends pas mon diabète. C'est comme un mauvais sors qui m'a

été jeté, puisque personne dans ma famille ne souffre du

diabète» [Il a été transféré

à l'USI pour une dialyse et une prise en charge adaptée].

Pour cet Immigré Sub-saharien la cause de son

diabète de type-II n'a pas un rapport clair avec ce que le

médecin pense. Elle est liée aux forces maléfiques, voire

de ses supposées des transgressions des traditions ancestrales ou

religieuses. De manière générale en R.D. du Congo par

exemple, il y a une attirance pour cette médecine

traditionnelle miracle. Elle tient beaucoup à la culture

nationale. D'autant plus que dans beaucoup de communautés africaines

sub-sahariennes, la maladie est signe de fracture des relations de l'individu

avec Dieu ou avec les hommes [Klotz F., 2001].

En conséquence toute explication à apporter

à un Patient ancré sur les superstitions et croyances ancestrales

et religieuses, qu'il a le diabète, ne peut arriver à bout de son

incrédulité. Inébranlable dans sa conviction, le Patient

croit réellement que le diabète est une fatalité en soi et

donc un mal irrémédiable.

1.2. Origine de recherche

Nous sommes partis du cycle d'exposés des travaux de

groupes en classe [cours d'éthique] et de nos observations sur terrain

pendant nos différents stages professionnels.

Au cours de ces dix dernières années la

prévalence du diabète a grimpé de près de 50%,

autant pour le diabète de type-I que pour le diabète de type-II.

D'ici 2025, le diabète toucherait plus de 300 millions de gens dans le

monde. Alors que des personnes atteintes du diabète n'auront pas

été toutes dépistées, des millions d'Immigrants

seront exposés à un risque de développer des complications

du diabète [Carballo M., et Siem F., 2006].

La prévalence du diabète de type-II augmente

assez rapidement dans beaucoup de pays, soit un accroissement de 62% dans le

monde, 20% en Europe et de 105-109% en Afrique [(Sicree R., Shaw JE, Zimmet PZ,

2003), (Aspray TJ, Mugusi F, Rashid S, et col., 2000)]. Le surpoids ou

lobésité est l'un des principaux facteurs favorisants du

diabète de type-II.

Selon l'IDF [2006], un million de personnes seraient

diabétiques en Europe [Thissen J-P., 2007 (soit 4% des

Européens)]. Et, si le risque de développer un diabète de

type-I est faible [0,3%], dans certains cas héréditaire, le

risque est plus élevé pour le diabète de type-II.

Le surpoids ou l'obésité1, implique

un coût, ou plutôt deux coûts de soins de santé,

direct et indirect [(6% du budget de l'INAMI en 2000) ; Thissen J-P, opcit ;

IDF, 2006]. Reconnu par l'OMS comme problème prioritaire de la

santé publique, en Belgique [INAMI, 2009], il est estimé à

plus de quatre millions et demi [4,5.106], le nombre de

diabétiques, dont 80 à 90% de diabétiques de type-II

[dont, 50% ne sont pas diagnostiqués]. Environ un demi-million de

personnes en est directement concerné [ABD et col., 2002].

Sur le plan psycho-socioculturel, ces situations favorisent le

recours, souvent involontaire ou inconscient, à un jugement

stéréotypé. Ce jugement est fondé [souvent] sur une

appréciation réductrice de la culture2 du Patient qui

est influencée par les médias, les politiques, etc. C'est

pourquoi, au-delà des axes stratégiques la participation du

Patient et la réduction des inégalités sociales de

santé sont appréhendées comme des éléments

transversaux et des critéres de qualité que les acteurs devraient

essayer d'intégrer dans les soins.

Alors que pour les africaines Sub-sahariennes

[traditionnellement], les rondeurs généreuses et harmonieuses

constituent le symbole de canons de la beauté féminine, de

féminité, etc., dans cette couche sociale, la gloire d'un

homme se mesure [souvent] à l'opulence de sa femme. Ce qui fait que

dans un environnement d'insécurité alimentaire, la valeur d'un

mari se mesure au

|

1 La Belgique compte à l'heure actuelle

4.400.000 personnes en surpoids et 1.320.000 obèses, des chiffres

inquiétants car l'espérance de vie des personnes souffrant

d'obésité diminue de 13 ans.

2 La culture se compose des connaissances, des valeurs, des

croyances et des règles de vie qui sont communes à des individus

et leur permettent de vivre ensemble en communiquant de façon efficace.

La culture se fonde sur les expériences uniques d'individus dans la

mesure où ceux-ci partagent des trajectoires communes.

3«Totonga nzoto», pour les Congolais,

[(Antolini et Moloch, 2009), qui signifie : «bâtissons le

corps»]

4 Low birth weight increases the risk of developing

type-II diabetes later in life. Until recently scientists had attributed this

to maternal malnutrition during pregnancy. However, now it seems that genetic

background may also play a major role. A research team of Technische

Universität München and Helmholtz Zentrum München has now

demonstrated, that gene variants which influence insulin metabolism can also

affect birth weight.

5 Les valeurs culturelles peuvent apparaître

comme facteur dominant dans la mesure où elles s'incarnent «dans un

système idéologique proposé comme explication et comme

projet à l'ensemble d'une communauté».

6 C'est désenclaver la maladie de la

médecine afin de rendre au patient sa maladie et son traitement. C'est

développer sa responsabilité et son autonomie face à sa

maladie ainsi qu'à sa prise en charge adéquate. Dans le cadre de

ce travail, la participation est présentée sous les vocales de

l'observance et de la compliance.

2 La culture se compos des connaissances, des valeurs, des

croyaces et des règles de ve qui sont communes à des

7 Pour Barlow, 2002], et Roter, [1996]

: «Peopl with dabetes do not view the

psychosocial and behvioral aspects of diabetes care as separae

from the theraputic aspets. They view hir diabetes in its

totality»

individus et leur permettent de vivre

ensemble en communiquant de

façon efficace. La culture se fonde sur les expériences uniques

d'individus dans la mesure où ceux-ci partagent des trajectoires

communes.

|

poids de son épouse. De surcroît, il ne serait

pas étonnant que le surpoids touche plus des femmes que des hommes en

Afrique. Chez les hommes, c'est l'embonpoint qui symbolise la

richesse, le bien-être, la meilleure qualité de vie, le prestige,

etc.

D'ailleurs de manière informelle, les

témoignages que nous avons recueillis auprès des Immigrés

Sub-sahariens montrent que leurs avis et considérations se recoupent :

«il y a plusieurs facteurs qui expliquent la non participation des

Immigrés d'origine africaine aux soins : les stéréotypes

et préjugés de la société sur les

Immigrés, ainsi que la précarité, sans oublier leur niveau

de formation». Ces réalités [dans le temps], risquent

de compliquer la prise en charge du diabétique de type-II et affaiblir

la participation aux soins.

Cette situation socioculturelle est une réalité

[souvent] observée au sein de la population d'Immigrés

africains3. Les études ont montré aussi que dans la

situation d'insécurité alimentaire, la malnutrition de la femme

enceinte expose le nouveau-né à un faible poids à la

naissance : il s'agit d'un des facteurs de risque non négligeable du

développement à long terme du diabète de type-II [Winkler

Ch., Illig Th., Koczwara K., and al., 2009]4.

1.3. Cadre contextuel de recherche

Ce qui nous intéresse pour l'instant est de définir

clairement le cadre global dans lequel s'inscrit notre travail de fin

d'études.

La question relative à l'immigration est un point

[très] sensible tant au niveau de la politique nationale

qu'internationale. Elle influence le mode de vie des gens et les rapports

qu'ils entretiennent avec le milieu de soins. Cette diversité

linguistique, socioculturelle, socioéconomique [...] de la

société belge a aussi de nombreux impacts sur l'organisation des

prestations de soins. La création des services de médiation

interculturelle au sein des institutions hospitalières belges au secours

des partenaires de soins est un exemple des initiatives parmi tant d'autres.

Le rôle de ces services consiste à la fois

à faciliter la recherche de solutions équitables en

termes de

soins et à proposer les adaptations nécessaires aux

difficultés rencontrées, ainsi qu'à

les documenter.

Cela permet la participation active aux soins de tous les acteurs de terrain.

Ce

3«Totonga nzoto», pour les Congolais,

[(Antolini et Moloch, 2009), qui signifie : «bâtissons le

corps»]

4 Low birth weight increases the risk of developing type-II

diabetes later in life. Until recently scientists had attributed this to

maternal malnutrition during pregnancy. However, now it seems that genetic

background may also play a major role. A research team of Technische

Universität München and Helmholtz Zentrum München has now

demonstrated, that gene variants which influence insulin metabolism can also

affect birth weight.

champ multiculturel5 en soins infirmiers demande que

le Soignant ait une compétence transculturelle ou anthropologique

clinique.

En notre qualité des Soignants la construction de

l'arbre des problèmes du Patient a une importance fondamentale dans la

démarche des soins. Elle permet d'appliquer des méthodes

d'actions et de suivis appropriés à la problématique du

Patient Sub-saharien.

1.4. Question de recherche

Ces conditions des différences socioculturelles suscitent

de nombreuses questions à priori, quant à la prise en charge

adaptée et équitable d'Immigrés diabétiques

Sub-sahariens :

Comment les Immigrés diabétiques

Sub-sahariens se représentent-t-ils les soins ? De quelle façon

les motiver à participer aux soins ? Quels seraient les leviers

appropriés pour leur prise en charge ? La multiculturalité

est-elle une richesse ou une difficulté pour les soins infirmiers ?

[...]

C'est dans ce cadre pédagogique précise que se pose

notre question de recherche réflexive :

Comment comprendre la motivation d'Immigrés

Sub-sahariens diabétiques de type-II à

participer aux soins» ?

1.5. But et objectifs de recherche

Notre souci est de cibler ce que le Patient ressent, le sens

qu'il donne à sa maladie et à la

manière dont il est

pris en charge. C'est pourquoi, ce travail nous permet principalement

d'appréhender les enjeux de motivation des Patients de

culture Sub-saharienne à participer6

[compliance et observance] aux soins. Selon les

littératures, mieux le Patient connaît sa maladie, moins

il a de crainte et plus, il est motivé et capable de

bien la gérer en fonction des conseils adaptés à

son contexte socioculturel [D'Ivernois

J-F. et Gagnayre R., 1999].

Ainsi, nos objectifs spécifiques de recherche sont de

rendre le Soignant capable de :

|

- Pratiquer la démarche de recherches scientifiques en

soins infirmiers. - Réaliser de jugement clinique

cohérent en soins infirmiers.

- Exécuter les soins infirmiers selon les rôles

propres et les prescriptions faites. - Communiquer avec le Patient et

avec les autres partenaires de soins.

- Construire l'identité infirmière dans un

cadre multidisciplinaire de soins.

|

1.6. Objet de recherche

Un des principaux enjeux des soins aujourd'hui est en effet

celui de l'observance

thérapeutique. Car, l'efficacité

thérapeutique est [souvent] mise à mal par l'interruption des

5 Les valeurs culturelles peuvent apparaître comme facteur

dominant dans la mesure où elles s'incarnent «dans un

système idéologique proposé comme explication et comme

projet à l'ensemble d'une communauté».

6 C'est désenclaver la maladie de la médecine

afin de rendre au patient sa maladie et son traitement. C'est développer

sa responsabilité et son autonomie face à sa maladie ainsi

qu'à sa prise en charge adéquate. Dans le cadre de ce travail, la

participation est présentée sous les vocales de l'observance et

de la compliance.

traitements liée aux spécificités de

contextes socioculturels et de coûts des soins comme

évoqués ci-haut. Grâce à une approche de recherche

réflexive, nous avons tenté d'expliquer la motivation du

diabétique Sub-saharien à participer aux soins.

Construit au coeur de l'éducation thérapeutique,

sur le concept de relation de soins, cette motivation est faite d'espoir,

d'attention, de respect et de confiance mutuelle entre les partenaires des

soins de cultures différentes.

1.7. Finalités de recherche

Manifestement, il nous semble évident que le Soignant

devra considérer la culture du Patient sinon les services des soins qui

lui sont proposés risquent d'être inefficaces voire

néfastes pour sa santé. C'est dans ce contexte multiculturel

[transculturel, interculturel] actuel que cette étude se permet de

vouloir contribuer de manière réflexive à la promotion de

soins infirmiers ; par le fait qu'au sein du couple Soignant-Soigné

optimal, le Patient motivé affiche [souvent] son désir de changer

sa vision de schéma thérapeutique qui lui est offert.

Le Patient perçoit alors l'intérêt et

l'importance du traitement proposé pour promouvoir la qualité de

son projet de vie.

Une réflexion approfondie pour comprendre ce que le

Patient fait de sa maladie, de son traitement et de la manière dont il

les gère au quotidien permet au Soignant [averti] de lui rétablir

son droit d'être malade ; d'être le principal acteur de sa maladie,

de sa santé,

etc. et de l'inviter à prendre ses

responsabilités face à son état de santé.

Ainsi, le Soignant doit ajuster de manière continuelle

ses attitudes professionnelles [compétences] afin de pouvoir

combiner «confiance et efficacité» dans sa

relation avec le Patient, [IDF, 2006, opcit]7. Ce professionnalisme

offre la possibilité de rendre au Patient la santé dont la

définition tend vers celle de l'OMS et d'éviter les pièges

dans lesquels le Soignant peut tomber s'il ne tient pas compte des

différences culturelles en soins infirmiers.

1.8. Modèle de travail de recherche

L'acte de soigner ne se résume pas uniquement à

une superposition des gestes. Il faut aussi justifier ses démarches de

soins et savoir adapter ses attitudes selon le contexte de soins. C'est

pourquoi, le choix de soins infirmiers rentre dans la complexité de ce

précieux «Art de soigner». Il implique la

nécessité de considérer la complémentarité

des interventions qui s'inspirent des valeurs, des croyances, des notions

éthiques, etc. des acteurs des soins.

7 Pour Barlow, [2002], et Roter, [1996] :

«People with diabetes do not view the psychosocial and behavioral

aspects of diabetes care as separate from the therapeutic aspects. They view

their diabetes in its totality»

Le souci majeur pour le Soignant est notamment de pouvoir

respecter l'Homme, de considérer sa dignité, de s'ouvrir à

l'autre, de respecter la confidentialité, de reconnaître le libre

choix du Patient, etc. Cela suppose une exigence morale que sous-tendent les

soins infirmiers.

Par conséquent, nous avons choisi d'aborder ce travail de

fin d'études de façon

réflexive8.

Ce modèle de recherche nous permet d'analyser

systémiquement, l'ensemble des relations mises en oeuvre dans la prise

en charge cohérente d'Immigrés Sub-sahariens diabétiques

de type-II. En effet dans ce travail d'introspection, il n'y a pas de

manipulations [provoquées ou invoquées] des facteurs ou variables

qui entrent en jeu dans nos démarches de recherche.

1.9. Délimitation et groupes cibles de

recherche

Ce travail s'inscrit dans la vision globale de la politique de

santé à l'égard des Patients diabétiques [le trajet

de soins des diabétiques] en Belgique. La population cible est

sélectionnée selon les critères d'inclusion et d'exclusion

préalablement établis [Tab-2 :].

Tableau-2 : Critères d'inclusion et

d'exclusion

|

Critères

|

Groupes cibles

|

|

Primaire : Soignant

|

Secondaire : Patient

|

|

Inclusion

|

- Être infirmier [ère]

- Engagé au CHU Saint Pierre

- Être en poste fixe à l'unité de soins

où est hospitalisé le Patient

|

- D'origine Sub-saharienne - Âgé de 40 ans et

plus

- Femme non enceinte

- Être diabétique de type-II

- Être hospitalisé au CHU Saint Pierre

- Séjourné de manière continue durant les

trois dernières années en Belgique

- Résider en Belgique

- Consentant de manière éclairée

|

|

Exclusion

|

Tous les contraires de la rubrique d'inclusion

|

Tous les contraires de la rubrique d'inclusion

|

1.10. Difficultés rencontrées et moyens de

les contourner

Nous avons eu assez de réticences [même du

côté des Soignants] pour obtenir l'obtention de l'autorisation

pour effectuer notre collecte de données sur terrain malgré les

documents présentés et les différents contacts

établis.

Pour finir nous avons été reçus par le

CHU Saint Pierre en son unité de soins 405 : c'est la

gastro-entérologie où nous avons presté pour une

journée entière [de 7h00 à 15h00 non stop] pour observer

les Soignants dans leurs prestations.

Les Hôpitaux Iris Sud, pour le site de la Molière

Longchamp par exemple vient de donner une suite officielle à notre

sollicitation qu'en cette date du 21 mai 2010.

8 C'est un processus cognitif continu, cyclique, celui de

décrire, d'analyser, d'expliciter les expériences

antérieures pour les transformer en théorie en vue de guider ou

planifier les interventions ultérieures [une approche qualitative de

recherche].

«Le niveau de qualité espéré est

relié à l'aptitude du service à satisfaire les attentes et

besoins réels, exprimés par le Patient » [Raymond

Grenier].

2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE RECHERCHE

Cette partie du travail, expose la manière dont notre

thème de recherche est abordé. Elle présente l'inventaire

des moyens de recherche disponibles, la stratégie de recherche la mieux

adaptée pour répondre à notre question de départ,

la justification de l'approche méthodologique et la planification de

recherche.

2.1. Inventaire des moyens de recherche

Dans un premier temps, nous avons observé autour de

nous [dans la communauté africaineKaribu à Anvers], la

problématique du diabète. Nous avons ensuite rencontré des

experts de terrains, du CHU Saint Pierre, de la Clinique Saint-Jean, de

l'Hôpital Iris Sud et des Cliniques Universitaires Saint-Luc.

Nous avons également consulté les publications

scientifiques pour évoquer la problématique

épidémiologique du diabète de type-II et sa prise en

charge auprès des Immigrés Subsahariens. Pour mieux clarifier

notre problématique de recherche, nous avons également

réalisé une revue critique de la littérature. Cette

stratégie ne peut servir à mettre à l'épreuve des

faits [une/des hypothèses]. Elle est par contre appropriée pour

répondre à une question ouverte de recherche [Délory Ch.

& Deketele, J-M., 2003].

Afin d'alimenter notre réflexion, nous avons choisi de

nous baser sur l'observation9 d'une étude de

cas, riche en informations. Cette démarche d'étude nous a

permis de mener une analyse en profondeur sur l'évolution des

relations existant entre les partenaires de soins.

2.2. Technique de collecte de données de

recherche

Les rencontres informelles avec la population

d'Immigrés Sub-sahariens en particulier et avec des experts en la

matière, nous ont permis de replacer notre problématique de

recherche dans son contexte interculturel. Pour récolter les

informations pertinentes, nous avons élaboré une grille

d'observation [(ISEI, 2009) ; (DRASS, 2008) ; (Parent F., Lemenu D.,

Lejeune C., Komba D et col., 2006)]. Suite à un pré-test

réalisé en salle aux Cliniques Saint-Michel, nous avons

modifié, ajouté et supprimé quelques items. Cette

grille d'observation est un outil de mesure qualitative, qui permet de

récolter les particularités du processus de soins du

diabétique [D'Ivernois JF et Gangnayre R., 1995]. Elle comporte deux

grands volets : une liste d'éléments observés sur lesquels

porteront un jugement de valeur et une façon d'enregistrer ce que nous

allons observer.

9 L'observation est un processus dans lequel les habitudes, les

attentes, la connaissance scientifique et le savoir-faire des observateurs

jouent un rôle décisif. Elle peut être direct, indirecte,

participative passive ou, participative active.

Nous avons aussi réalisé une revue critique de

la littérature qui consiste à réaliser un glossaire et

un tour des concepts que nous avons critiqués, organisés

et hiérarchisés. C'est une manoeuvre des allers et retours

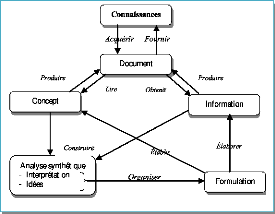

[Stroobant G.M., 2003 et Deliège D., 2003 ; (Fig.-1)] entre les

données récoltées que nous avons appliquées dans la

préparation de cette étude.

Figure-1 : Cadre méthodologique de recherche

documentaire

Source : Stroobant G.M., 2002 ; Deliège

D., 2002

Commentaires :

Cette figure nous présente de manière

schématique et synthétique, notre processus d'analyse

documentaire. Il faut acquérir et produire les savoirs, à partir

des documents, consultés.

2.3. Justification de la méthodologie de

recherche

L'observation est une méthode qualitative qui consiste

à porter une attention soutenue et systématique, sans

préjugé, sans jugement et sans interprétation sur l'objet

de recherche. Elle peut être participative ou non participative :

c'est-à-dire le chercheur est impliqué activement dans

l'intervention ou pas.

Dans notre cas, elle concerne le comportement [attitudes et

compétences] professionnel du

Soignant dans la relation

Soignant-Soigné au cours de l'hospitalisation. Sans être confondue

à

Douent

une observation intuitive [spontanée], l'observation

scientifique nécessite une prise de notes

|

organisée, une grille

|

[annexes -A et C-]

Infrmtio

|

pour la restitution méthodologique de faits.

|

La recherche documentaire sur laquelle se construit cette

étude présente les avantages

ns

d'expliciter le theme de recherche en le contextualisant. Elle

nous permet de cibler les q différents concepts et de clarifier la

problématique de recherche, ainsi qu'à élaborer les

stratégies de récoltes des données ciblées

[Deliège D., 2002 ; Dépelteau F., 2000].

Pour notre travail l'observation est une technique de

décomposition et de recomposition des faits, des perceptions, etc. Elle

est un acte d'attention [verbale] et d'intelligence [trie des données.

Son intérêt est qu'elle permet d'optimaliser et de circonscrire

clairement l'objet de l'étude, car la qualité des données

récoltées en dépend largement.

3. DÉVELOPPEMENT DE RECHERCHE

«La qualité de soins, c'est délivrer

à chaque Patient l'assortiment d'actes diagnostiques et

thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat [OMS,

1982]»

La configuration sociodémographique de

Bruxelles-capitale est multi-interculturelle et complexe. Dans ce contexte, la

prise en compte de la culture du Patient, fait partie intégrante des

stratégies de soins. Le Soignant joue dans ce cadre, le rôle

d'interlocuteur de choix10.

3.1. Énoncé de la

situation-problème de recherche

L'hospitalisation est un événement qui suscite

de l'anxiété et du stress. Cette situation n'est pas

évidente pour l'immigré diabétique Sub-saharien. Les

motifs en sont multiples, complexes et [surtout] multifacettes. Ce que nous

cherchons par ce travail de fin d'études, c'est d'humaniser les soins

infirmiers et de bannir toute conception de stéréotype du Patient

Sub-saharien, dans un système global des soins équitables.

Les Patients Immigrés Sub-sahariens complètent

[des fois] les soins prescrits en hospitalisation en usant des modes

thérapeutiques informels [les recours ou aux charlatants ou aux

guérisseurs ou aux Pasteurs, etc.].

Les études de Manzambi J.K. [2008] sur les

déterminants du comportement de recours aux tradipraticiens en milieu

urbain africain [résultats d'une enquête de ménage

menée à Kinshasa en R. D. du Congo] montrent que si les

populations choisissent les soins offerts par les médecins

traditionnels, c'est parce qu'elles les estiment seuls compétents et

efficaces pour les types des maladies dont elles souffrent, ici le

diabète de type-II.

Cette situation s'opère principalement à l'insu

de l'équipe Soignante. Plus encore, il y a le problème de la

connaissance de la langue utilisée [néerlandais ou

français ou allemand] en milieu des soins qui se pose pour les Patients

Immigrés Sub-sahariens.

La barrière linguistique entre le Soignant et le

Soigné est non seulement causée par un manque de

compréhension de la langue parlée par l'équipe Soignante,

mais également par la méconnaissance et l'inaptitude du Patient

à interpréter correctement les termes techniques qui sont

utilisées pendant les soins [la langue, les perceptions

symboliques...].

10 Rosenberg Marshall B. [1999] a montré que les mots

peuvent être des fenêtres ou des murs. «N'est-il pas dit que

la langue peut vous sauver la vie d'une part, mais elle peut aussi vous

tuer», d'autre part. Dans le même ordre d'idées, D'Ansembourg

Thomas [2001] demande aux partenaires de soins [humaniste], de cessez

d'être gentils. Il faut, n'est-ce pas être «vrai» :

Être avec les autres tout en restant soi-même pour atteindre les

objectifs des soins.

Le niveau de formation initiale [souvent insuffisant

(illettrisme)], les difficultés sociales et économiques [les

ressources, le logement, le temps disponible, l'accès aux soins en

termes qualitatifs et quantitatifs] sont en outre, autant des facteurs qui ne

facilitent pas non plus une collaboration optimale entre le Soignant et le

Soigné. Autour de ces facteurs qui sont liés aux croyances, aux

représentations et aux valeurs, il résulte la notion d'une

distance culturelle.

En plus avec un encrage aux thérapies traditionnelles

[fétichismes, sorcelleries], l'immigré diabétique

Sub-saharien se présente comme une clientèle potentiellement

difficile à équilibrer, et donc [très] exposée aux

risques des complications diabétiques [Choukem S. P., Sobngwi E.,

Gautier J-F., 2007]11. Cela concorde au jeu de confiance, de doute

et de la peur : pour lui [le Patient], la maladie est exogène et non

endogène.

3.2. Revue critique de la littérature

Afin de mieux comprendre notre thème de recherche cette

partie du travail nous aide à développer, à valider le

cadre conceptuel et à préciser la problématique. Elle nous

permet aussi d'élaborer les dispositifs méthodologiques

appropriés. Pour la cohérence de notre recherche, nous avons

sélectionné les principaux concepts que nous avons défini

au préalable.

3.2.1. Culture

Si un peuple sans culture est un peuple qui n'existe pas, pour

la réalisatrice malgache, MarieClémence Paes, [2009], penser

l'humain uniquement en termes des besoins vitaux, c'est commettre une grande

erreur. Traiter les gens, même à l'hôpital, comme s'ils

n'avaient besoin que de nourritures et des médicaments, revient à

les traiter comme du bétail. [Très souvent], nous, Soignants,

avons tendance à résumer l'Humain à ses besoins

physiologiques. C'est faire abstraction de sa résistance morale, de sa

créativité, de sa confiance et de son respect de soi.

En effet, selon Sylvie Carbonnelle, Catherine Le

Grand-Sébille, Isabelle Aujoulat et Etienne Vermeire [2006], le fait de

s'enfermer dans sa culture [culturalisme], permet d'oublier, que la

premiere opposition culturelle se situe sans doute moins dans les

différences d'origine, et les valeurs, croyances, ainsi que les

coutumes qui y sont liées, mais plus dans les positions,

respectives du Patient et du Soignant. Généralement, il

existe [toujours] des failles, étroites ou larges, entre le regard

du Soignant sur le diabète et le vécu du Patient de

sa maladie.

11 La particularité la plus importante reste le

diabète de type-Ib ou diabète de type-II cétosique,

phénotype de diabète ayant une présentation clinique

semblable à celle du diabète de type-I à la

découverte, mais avec une évolution ultérieure

plutôt proche de celle du diabète de type-II et

caractérisée par une forte probabilité de rémission

prolongée sans insuline.

En tout cas, celui qui apprend beaucoup sur une culture autre

que la sienne peut davantage faire preuve de compréhension et devenir

plus tolérant. Par conséquent, la connaissance de

l'autre le rapproche de nous, Soignants. Il est alors

considéré comme un être Humain ayant comme nous des besoins

et des préoccupations : c'est la notion d'humanitude. Ces

valeurs humanistes considèrent l'être Humain comme une valeur et

une principale préoccupation dans le système de soins, où

l'égalité en droit de tous les êtres Humains a un sens.

Il est reconnu que la santé est influencée par

des facteurs associés à l'ethnicité, c'est-à-dire

à des caractéristiques propres aux membres d'un groupe et qui

représentent pour eux des éléments distinctifs de leur

identité. Ces facteurs reflètent des aspects culturels,

c'est-à-dire des valeurs, des croyances, des pratiques et des

particularités biologiques et génétiques.

Ils sont des déterminants de la santé, car

reliés à la santé et au bien-être, à

l'environnement social, culturel et physique, aux habitudes de vie, à

l'utilisation des services formels et informels de santé, à la

façon de concevoir la maladie et aux valeurs éducatives.

3.2.2. Représentations

Les représentations sont des «idées que

l'on se fait de [...]». Elles apparaissent comme des

élaborations cognitives reflétant d'une part, une

activité psychologique permettant aux gens de définir un

champ de réalité selon lequel ils se situent comme acteurs

sociaux, d'autre part l'intervention des facteurs sociaux sur le

fonctionnement mental [Vanasse A. 2000].

D'après Raymond Massé, [1995], cité par

Sylvie Carbonnelle, [2006], si l'individu se situe au coeur d'un système

complexe d'influences, ses conduites s'expliquent [en partie] par son savoir et

par des facteurs qui le dépassent largement [des

représentations]. L'auteur cible ici les effets des attitudes du

Soignant, l'accessibilité des services de santé, les politiques

de santé, les inégalités sociales, le chômage,

etc.

Antérieures au processus éducatif, les

représentations apparaissent comme un ensemble organisé

d'opinions, d'attitudes, de croyances et de données [grille de lecture

et de décodage de la réalité], qui renvoient à un

objet ou à une situation. Socialement, elles sont les points de

référence qui fournissent une position, une perspective, à

partir de laquelle un individu ou une communauté interprète les

événements et les situations.

En éducation thérapeutique du Patient, il faut

se dire que le piège médical est solidement tendu, en

voulant sans cesse, rabattre les pratiques et les représentations

populaires de la maladie sur des catégories biomédicales. Et

pourtant, ces catégories ne sont pas superposables, mais

complémentaires. Le savoir populaire sur la maladie, telle que le

diabète n'est ni constitué, ni structuré de la même

façon que le savoir biomédical.

Il sied donc de préciser que les données

détenues par le Patient est une construction provenant de son histoire,

de son vécu, de son système social, d'idéologie dans

laquelle il s'insère, de sa cohésion sociale, de sa formation,

etc. Sur terrain, les diverses représentations que se font les Soignants

et les Soignés, de la santé et de la maladie, peinent à

faire l'objet d'un soin aussi visible que dans les travaux

académiques.

Les raisons en sont évidemment multiples, notamment la

carence de la formation12 initiale et continuée, des

contraintes financières et institutionnelles, des profonds changements

sociodémographiques, etc.

3.2.3. Motivations

Selon le grand dictionnaire de la psychologie [2002], la

motivation est définie comme les processus physiologiques et

psychologiques responsables du déclenchement, de l'entretien et de la

cessation d'un comportement ainsi que de la valeur appétitive ou

aversive conférée aux éléments du milieu sur

lesquels s'exerce le comportement.

D'après les chercheuses de l'université de

Laval, la motivation est un état dynamique qui tire ses origines dans

les perceptions qu'une personne a d'elle-même et de son environnement. La

motivation incite l'individu à choisir une activité, à s'y

engager et à persévérer dans son accomplissement afin

d'atteindre un but [Careau L. et Fournier A.-L., 2002].

En effet, la manière dont une personne se

perçoit et perçoit le contexte dans lequel il se trouve,

détermine sa motivation et alors sa participation aux soins. Sa

motivation est en effet influencée par sa perception de la

valeur de geste posé, de la qualité de sa

compétence disponible et de son sens de

contrôle sur l'exécution d'actes et ses

conséquences.

12 Notre formation professionnelle nous apprend

forcément à porter sur le réel un certain regard, à

privilégier tel point de vue au détriment d'autres [pas

forcément non pertinents], à voir, à chercher, à

repérer certains aspects du réel et à en négliger,

en sous-estimer ou en écarter d'autres. La formation professionnelle

peut même nous amener à «désapprendre» des

savoirs, des savoir-faire et des savoir-être que la vie nous a fait

acquérir. L'éducation forme et déforme.

Dans le cadre de cette étude de fin d'études, la

motivation est la capacité d'engagement et de

mobilisation de ses

ressources face à une situation donnée. Le comportement humain

est un

phénomène, un processus social total. Chacune des

étapes de son processus renvoie à d'autres

|

phénomènes sociaux. Alain Golay,

|

[2007],

|

a d'ailleurs montré dans ses études que la

|

motivation part de l'ensemble des mécanismes de tensions

internes et externes du Patient.

Cela va des comportements observables [habitudes, coutumes,

réactions défensives, etc.] aux empruntes psychiques [instincts,

principes personnels...] en passant par les émotions, les attitudes

profondes, les représentations imaginaires, etc. D'autant plus que plus

le Patient participe aux soins, meilleure est son attention et vice-versa.

Ainsi, nous retenons dans le cadre de ce travail que la

motivation dépend de multiples facteurs : d'ordres démographiques

[sexe, age, ethnicité, niveau socioéconomique, etc.], physique

[gravité du diabète], thérapeutique [complexité et

effets secondaires des traitements], psychosociaux [savoir, soutien, attitude

envers le Soignant, l'acceptation de sa maladie, les croyances, la culture,

etc.], économique [coûts directs et/ou indirects], etc.

3.2.4. Compliance et Observance

Faisant référence aux résultats des

études de Lamouroux A., Magnan A., Vervloet D [2005], l'observance est

la dimension comportementale et mesurable d'une pratique de soins. Elle

consiste à suivre la thérapeutique prescrite. Elle englobe le

traitement et l'ensemble de régimes associés, ainsi que le style

de vie.

Ce concept renvoie à une réalité plus

médicale que le terme de compliance qui, lui, correspond à une

conformité à la prescription ignorant le degré réel

d'adhésion du Patient. La «Compliance» signifie en

anglais «acquiescement» : c'est une sorte de soumission abjecte, la

servilité. Elle s'intéresse au point de vue du Patient, à

sa coopération dans le respect du protocole de soins : d'où son

droit du Patient, d'autodétermination de refuser les soins, etc.

L'adhésion [Penfornis A, 2003] se rapporte aux

processus intrinsèques, tels que les attitudes et la motivation du

Patient à suivre ses traitements. Elle s'intéresse aux dimensions

attitudinales et motivationnelles des comportements d'observance.

L'observance évoque clairement, les pratiques de soins [participations]

effectives du Patient.

Pour mieux appréhender les comportements de

santé du Patient, il s'avère nécessaire de combiner ces

deux approches [observance et adhésion], plutôt que de les

considérer séparément. Elles permettent entre-autre de

comprendre les comportements de santé du Patient et de proposer des

démarches éducatives adaptées.

Toutefois, la précarité, le regard de la

société, l'histoire de vie, l'isolement, l'ignorance, les

représentations, la perte de repères, la peur, les effets

secondaires des traitements, l'organisation institutionnelle, etc., sont autant

des facteurs [Le-Dinh P. et Catanas M., Opcit] qui sont capables de contrarier

l'observance et de compliance [Eymard C., 2003] du Patient.

Un Patient motivé affiche son désir et ses

perceptions du changement. Il est alors évident que l'observance soit la

pratique comportementale et l'adhésion la partie

intériorisée, intrinsèque qui relève des attitudes

et des motivations du Patient à se soigner.

3.2.5. Santé

Il existe de nombreux écrits qui ont traité, et

des différentes manières, le concept «Santé».

D'après Claudine Herzelich, lorsqu'on a la santé, on peut tout

faire. Tout est possible et surtout travailler. La santé s'identifie

comme une force de résister, de lutte contre la maladie et une

capacité de fonctionner, dont l'aspect corporel se double d'une

dimension psychologique et morale [Herzelich C., 1969 et Adam Ph., 1994 ;

D'Houtaud et col., 1989].

Étant naturelle, la santé est dans l'ordre des

choses quand la personne est en harmonie avec son environnement. D'après

Alain Vanasse, [2000], la santé est un objet à la fois,

privé et social qui participe à ces deux concepts distincts, mais

imbriqués dans les représentations de chacun. Elle est

l'équilibre et l'harmonie, interne et externe, un moyen pour

améliorer la qualité de vie de la personne. La santé

devient par conséquent un objet socialement élaboré qui

interroge sur la notion de normes et de normalités.

Actuellement, nous avons la santé positive, en

référence au bien-être qu'il importe de préserver,

la santé négative pour laquelle la

référence est la maladie qu'il convient d'éviter et enfin

la santé globale qui s'appuie sur la complexité des

déterminants biologiques, psychologiques, socioculturels, voire

spirituels de la santé ou dans la maladie. La santé est la mesure

dans laquelle une personne peut réaliser ses ambitions, satisfaire

à ses besoins et évoluer avec le milieu ou s'adapter à

celui-ci. La santé est donc, la Vie, c'est «être»

diabétique équilibré [avec sa glycémie

maîtrisée] sans être considéré comme

«malade».

3.2.6. Qualité de vie

La qualité de vie selon l'OMS est la perception

individuelle de sa position dans la vie, dans le contexte de sa culture et de

son système de valeur, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses

standards de vie quotidienne. Le concept de la qualité de vie

intègre de manière complexe, la santé physique de la

personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses

relations sociales, ses croyances et ses relations avec les

événements de son environnement [WHOQOL Group, 1995].

La qualité de vie est alors déterminée par

la vie décente, la dignité, le respect de soi-même et des

autres, l'accès à tout ce qui donne la valeur à la vie

Le vécu subjectif de la qualité de vie,

lié à la santé dans les différents cas de

diabète, est une fonction multifactorielle [Van Den Bosh De Haeselaer

M., 2003]. Il dépend de l'âge, du sexe, du contexte socioculturel,

de la structure de personnalité, des antécédents

psychopathologiques, de la plasticité des processus d'adaptation propres

et de l'entourage y compris les Soignants, de la confrontation quotidienne aux

spécificités, aux contraintes et aux complications du

diabète et de son traitement [...]. Le diabète demande une

implication forte du Patient et de son entourage et pose de nombreuses

contraintes sur la vie.

Selon les observations de Deyo et Patrick [1989],

citées par Rod O'Connor, «conceptions relevant to health and

QOL are diverse, scattered through many disciplines, and use many different

labels. Pour Revicki, [1989], health-related quality of life a

multi-dimensional concept that encompasses the physical, emotional, and social

components associated with an illness or traitment [O'Connor R., 1993, p.

4.]

Dans le même ordre d'idées, de nombreuses

études démontrent cependant, que les états anxieux et

dépressifs du Patient, ont des effets néfastes sur sa

capacité d'observance et de compliance thérapeutique et sur les

risques de complications, qu'il court. En outre, la qualité de vie, une

expérience, est un paramètre difficile à mesurer et

multicritère.

Plus la qualité de vie est meilleure, mieux le Patient

est dans sa peau et moins, il est exposé à des complications

éventuelles. Elle varie selon la personne, les époques de sa vie,

les cultures, les représentations, les pays, etc. Il ne peut y avoir une

définition unique, un consensus pour la notion de qualité de vie.

Au final, la qualité de vie est pour nous une notion subjective,

dynamique qui est influencée par le contexte intrinsèque et

extrinsèque lié à la personne.

3.2.7. Bien-être

Le bien-être est la mesure dans laquelle non seulement

les besoins fondamentaux sont satisfaits mais aussi la mesure dans laquelle

l'individu participe à la vie sociale, de même qu'il prend part

à la culture et aux valeurs en vigueur. Il peut s'épanouir pour

développer son autonomie en faisant face aux contraintes sociales. Ces

aspects furent décrits en termes d'intégration,

d'émancipation et de participation de la personne [Breda et Goyvaerts,

1999].

«Qualité de vie et bien-être» sont

liés, mais ils ne se superposent pas. Comme souligne entre autre,

Isabelle Aujoulat, [Opcit], l'important pour le Patient, c'est d'abord

d'être conscient des risques qu'il court, puis c'est qu'en le

gérant correctement, ça ne le gêne pas. Cela lui permet de

vivre normalement. <Le fait des piqûres me permet de vivre comme

tout le monde. Les gens sont étonnés ! Je gère ça

très bien" : c'est le témoignage d'une Patiente de 60 ans

Pour Denis Maillat et Leila Kebir, [2005], en abordant le

problème du bien-être, les gens n'évitent pas de faire

référence au bonheur, au mieux-être, au mieux vivre, etc.

La subjectivité prend ici une grande place quand il faut

qualifier ce qui est, ou ce qui n'est pas du domaine de <bien

être", un concept pluriel. C'est aussi une des conclusions

de recherche qui a été réalisée par Antoine Bailly

[1981] et reprise par Maillat et Leila Kebir [opcit]. Nous sommes [plus]

concentrés sur les composantes fondamentales qui sont

dégagées par les valeurs matérielles, culturelles,

sociales, spirituelles, spatio-temporels, qui illustrent la complexité

de ce concept.

Dans leur ouverture vers les questions de «santé

et de bien-être», les sciences sociales se réfèrent

souvent à la définition [très générale] de

la santé comme <état de complet bien-être, physique,

moral et social", proposée par l'OMS en 1948 déjà.

Or, les évolutions démographiques [allongement de

l'espérance de vie, vieillissement de la population notamment] et leurs

conséquences physiologiques [dépendance, pathologies chroniques]

nous obligent à distinguer le bien-être [well being] de

la bonne forme [wellness].

Le bien-être reste donc la résultante de

plusieurs facteurs. Le plaisir, la santé, la réalisation de soi,

l'harmonie avec les autres [...] qui en sont les pratiques quotidiennes. Ces

pratiques apprennent à prendre soin de soi, à se nourrir

sainement et à bouger pour se sentir mieux dans son corps et dans sa

tête. Pour un diabétique, il ne faut pas que les contraintes

thérapeutiques imposent sa qualité de la vie. Le bien-être

est associé chez ce Patient à l'équilibre de sa

glycémie [de l' .]. C'est un sentiment de dedans et de dehors.

3.2.8. Immigré Sub-saharien

L'Immigré Sub-saharien est cette personne, venu de

l'Afrique Sub-saharienne [Carte-1] et qui a choisi de vivre en Belgique.

Malheureusement, dans le langage courant, celui-ci est regroupé dans la

catégorie de l'étranger. L'immigré et sa descendance, sous

le même vocable construit sans souci de précision, pour englober

dans une masse tous les venus d'ailleurs.

Selon le Larousse [1992], l'immigration est l'entrée

dans un pays, des personnes non autochtones pour s'y établir [CERIN,

2003]. L'immigré est enraciné ailleurs, et il sera toujours du

dehors, donc d'origine. Ce terme définit sa vraie

identité socioculturelle13. Au sein de la catégorie

démographique, nous distinguons :

- Les allochtones ou les autochtones : cette

catégorie n'est pas d'Immigrés, elle hérite de

l'immigration. Mais en Belgique, le terme allochtone désigne

tres largement, l'ensemble des personnes qui entretiennent un rapport avec

l'immigration, et ne prend sens qu'en regard de son contraire autochtone,

c'est-à-dire celui qui est issu du sol même où il

habite et qui n'entretient pas de rapport avec l'immigration. Selon les

littératures, le terme "allochtone» crée la

confusion : il présente des avantages pour les nationalistes.

L'allochtone, quoi qu'il fasse, où qu'il naisse, de

quelle nationalité qu'il soit, reste marqué par

l'extranéité. Et son acquisition éventuelle de la

nationalité de l'État de résidence n'en fera

jamais de lui un membre à part entière de cette

collectivité nationale, un "citoyen de souche». Sa

subsistance est enracinée ailleurs et il sera toujours du dehors. Selon

les analyses de Chambon L., [2001], il y a une conception essentialiste, pour

qui l'humain est frappé au coin d'une culture particulière au

principe de l'usage de ce terme, qui prend place, dans le contexte d'une

société peu ou faussement ouverte.

- Les Immigrés de la deuxième

génération : cette catégorie sociale est

composée des immigrées, nés en Belgique d'au moins un

parent né à l'étranger, mais qui ont conservé leur

identité ainsi que leur sentiment de solidarité à

l'intérieur de la communauté Africaine. Ceux de la

première génération, sont des Immigrants

Africains qui ne sont pas nés en Belgique. Certains auteurs

préfèrent considérer cette dernière

catégorie comme des Immigrants récents, soumis au stress

d'immigration et d'insertion sociale.

- Les réfugiés politiques ou

humanitaires : ces groupes se distinguent des autres Immigrants,

particulièrement de la première génération par les

expériences nettement difficiles qu'ils aient vécu en quittant

leurs pays d'origine : par le caractère volontaire et non volontaire de

ce départ [processus migratoire], etc.

13 La migration représente une des expériences

les plus marquantes de la vie d'un individu et des membres de sa famille. Le

fait d'émigrer, de quitter des personnes importantes, de quitter un

environnement social, physique et culturel connu, constitue un ensemble de

deuils que le migrant doit vivre. Cette expérience peut être

vécue comme une parenthèse, une situation provisoire ou comme un

fait irréversible, ce qui influencera son degré d'ouverture

à son nouvel environnement. Mais, l'étranger n'est jamais

simplement écartelé entre ici et ailleurs, maintenant et

avant.

L'immigré est, pour reprendre l'idée de Simmel

[1969] dans la Discrétion sur l'étranger, un

étranger qui est arrivé aujourd'hui mais qui restera demain. Il

est un voyageur potentiel en quelque sorte. Bien qu'il n'ait pas poursuivi son

chemin, il n'a pas tout à fait abandonné la liberté

d'aller et venir. «Si l'immigré est proprement un survenant qui

introduit dans un groupe spatialement déterminé des

caractères jusqu'alors inconnus, ses descendants, eux, nés dans

ce groupe, ne le sont pas».

Même s'ils ne possèdent pas la nationalité

de leur pays d'accueil où ils sont nés, même

s'ils sont étrangers en droit, sociologiquement ce ne sont

pas des survenants.

Les étrangers deviennent progressivement des

autochtones moins marqués par la distance de leur ascendance que par la

proximité de leur présence sur le territoire de l'État

[Belge] qui le définit en droit, comme étranger. Il est un

immigré, celui qui est venu vivre dans une collectivité nationale

qui n'est pas la sienne, une collectivité qui lui est

étrangère.

Sources :

http://geotourweb.com/nouvellepage138.htm

http://www.luventicus.org/cartes/afrique/afriquesubsaha

rienne.html

Carte-1 : Afrique sub-saharienne Liste de 52 pays africains

sub-sahariens

Afrique du Sud ; Angola ; Bénin ; Botswana ; Burkina

Faso ; Burundi ; Cameroun ; Comores ; Côte-d'Ivoire ; Djibouti ;

Érythrée ; Éthiopie ; Gabon ; Gambie ; Ghana ;

Guinée ; Guinée Équatoriale ; GuinéeBissau ;

Îles du Cap-Vert ; Kenya ; Lesotho ; Libéria ; Madagascar ; Malawi

; Mali ; Maurice ; Mozambique ; Namibie ; Niger ; Nigeria ; Ouganda ;

République Centrafricaine ; République Démocratique du

Congo ; République du Congo ; Rwanda ; Sao Tomé et Principe ;

Sénégal ; Seychelles ; Sierra Leone ; Somalie ; Soudan ;

Swaziland ; Tanzanie ; Tchad ; Togo ; Zambie; Zimbabwe.

A l'exception de la Mauritanie

3.2.9. Education thérapeutique du Patient

Loin d'être statique, l'éducation du Patient est une

discipline en pleine évolution et dont les

limites sont difficiles à définir. Les

chercheurs distinguent l'éducation du Patient, l'éducation

thérapeutique du Patient, l'éducation du Patient à la

maladie, l'éducation pour la santé du Patient, la

psychoéducation [...]. Elle vise à rendre le Patient le plus

autonome, par l'appropriation de savoirs et de compétences [acquisition

de savoir, de savoir-faire et de savoir être]. Elle induit un

bouleversement dans la relation des partenaires de soins.

|

Pour Christian Saout

|

[2008]

|

l'éducation thérapeutique du Patient est un

processus de

|

renforcement des capacités du Patient et/ou de son

entourage à prendre en charge l'affection qui le touche, sur la base

d'actions intégrées au projet de soins. D'après Pierre

Coupat, Flavio Leroux et Françoise Ponet, [Opcit], par

l'éducation thérapeutique, le Patient est accompagné dans

une connaissance de soi et une prise de décision individuelle, dans un

environnement social respectueux de son droit : le Patient devient le co-auteur

de son projet thérapeutique.

En effet, les démarches de l'éducation

thérapeutique du Patient ne consiste pas à rendre le Patient

religieusement «obéissant" [compliant], mais de manière

éclairée, d'essayer de comprendre ce qu'il ressent, le sens qu'il

donne à sa maladie, le diabète et au schéma

thérapeutique auquel il est soumis.

Cela renforce l'alliance thérapeutique, la

coopération Soignant [enseignant]-Soigné. C'est une action qui

fait partie de la pratique clinique. Elle est une composante essentielle de la

prise en charge des Patients atteints d'une maladie chronique, [Gagnayire R.,

2007], incluse dans l'éducation du Patient à sa maladie, qui est

elle-même, incluse dans l'éducation pour la santé du

Patient. C'est un continuum.

Bien plus qu'un problème de terminologie

complémentaire, chacune de ces appellations renvoie à des champs

d'actions, à des objectifs, à des thèmes et à des

moments différents d'intervention, dans l'histoire de la maladie et/ou

de la santé des Patients. L'éducation pour la santé du

Patient vise au fait plus à apprendre à ce dernier la maladie

plutôt que la santé.

3.3. Situation-problème de recherche

Choisir d'être Soignant, c'est préférer

avant tout une profession légale qui a pour fonction sociale : d'assurer

toutes les activités liées à l'entretien de la vie

individuelle et collective, avec ou sans présence de maladie ou

d'accident. Nous présentons dans cette partie du travail le

diabète sucré, la situation-problème, les principaux

acteurs de soins, l'unité de soins de gastro-entérologie, les

compétences infirmières et l'analyse de l'étude de cas.

3.3.1. Diabète sucré

o Généralités

«Diabètes Mellitus", selon [Kahn C. R., Weir G.

C., King G. l. and al., 2005] est le nom donné par les Anciens à

cette pathologie, ce qui signifie traverser [du grec : dia-basis] et

doux comme le miel [du grec : melikhros, ou du latin : mellitus].

Cette étymologie s'explique par le fait que le sucre, en

réalité le glucose, se retrouve dans l'urine qu'il rend

sucrée. Aujourd'hui, le diabète est devenu un véritable

problème de société.

Il est souvent lié à l'obésité, au

manque d'exercices physiques, à un mode de vie de plus en plus

sédentaire et à des erreurs alimentaires

répétées. Toute forme de diabète doit être

prise très au sérieux. Il n'y a pas de diabète inoffensif.

Les risques sont nombreux et réels. Les traitements, destinés

à équilibrer la glycémie sont faits avec les grands soins

globaux.

Tout au long de leur trajet dans l'appareil digestif

[transit], les aliments sont mélangés aux divers sucs digestifs,

dont la plupart contiennent des enzymes. Les différentes étapes

digestives transforment progressivement nos aliments en nutriments. La

molécule responsable du diabète est le glucose. C'est

aussi l'aliment énergétique par excellence de toutes nos cellules

[particulièrement du cerveau] et c'est lui que l'on rencontre dans le

sang.

o Diagnostic

Le diagnostic de diabète sucré repose sur deux

critères : une hyperglycémie et son caractère permanent

[Tab-5], en dehors de tout traitement de cette anomalie. Cette

hyperglycémie peut être diagnostiqué à jeun

[condition standardisée], à n'importe quel moment en postprandial

[variable] ou encore lors d'un test de dépistage spécifique

[HGPO].

Tableau-5 : Critères de diagnostic du diabète

Commentaires : La valeur de la glycémie à

jeun est beaucoup plus fiable dans le cadre de la recherche du diabète

chez le nouveau cas de diabétique.

Condition

|

Valeurs de la glycémie [mg/dl]

|

|

Normales

|

Limites

|

Diabète

|

|

A jeun

|

70-100

|

100-125

|

=126

|

|

Non à jeun

|

<150

|

150-199

|

=200

|

|

HGPO [2 heures]

|

<140

|

140-199

|

=200

|

o Physiopathologie

[Source :

http://georges.dolisi.free.fr/Schemas/Pancreas.gif]

Figure 2 : Le pancréas

Le diabète résulte d'un déficit absolu ou

relatif d'insuline. L'insuline qui est sécrétée par les

cellules-â des îlots de Langerhans du pancréas est la

principale hormone qui règle le métabolisme du glucose. Elle

exerce aussi de nombreuses actions sur les métabolismes des lipides et

des protéines.

Le pancréas [Fig.-2] est un organe de 10 à 12 cm

de long, situé à gauche entre la rate et le duodénum,

à hauteur des vertèbres lombaires [L1 et L2]. Il

sécrète le suc pancréatique qui contient plusieurs

enzymes, dont notamment la trypsine, lipases et amylases. Outre cette fonction

exocrine, le pancréas a une fonction endocrine ou hormonale.

o Le glucagon : produit par les cellules á-des

"lots de Langerhans, il a une action hyperglycémiante et

glycogénolytique.

o L'insuline : hormone hypoglycémiante, produite

par les cellules-â des "lots de Langerhans. Une hyperglycémie

stimule le pancréas à produire de l'insuline.

o La somatostatine ou SRIF [Somatotrophin Releasing

Inhibiting Factor], sécrétée par les cellules-delta

[ä], qui a une action inhibitrice de l'hormone de

croissance hypophysaire [STH]. Elle régule le débit de l'insuline

et du glucagon. Elle peut même bloquer totalement ces

sécrétions.

Le rôle du pancréas est démontré quant

à la régulation du glucose sanguin, mais aussi de glucagon, qui

agit en antagoniste de l'insuline. Un premier bilan peut être

établi [Fig-3-4-5].

[Source :

http://georges.dolisi.free.fr/Diabete/Regulation

glycemie.htm#régulation]

Figure 3 : Régulation de la glycémie

Au niveau des cellules de l'organisme, la première action

de l'insuline est donc de favoriser l'entrée des molécules de

glucose dans les cellules [Fig.-4].

Figure-4 : Actions d'insuline

Le résultat est la baisse du taux de glucose sanguin.

Lorsque la quantité de glucose diminue dans le sang, les cellules

á-des "lots de Langerhans sont stimulées et produisent du

glucagon. Le glucagon [Fig.-5] favorise la glycogénolyse, [catabolisme].

C'est une hormone hyperglycémiante qui a aussi une action lipolytique

[hydrolyse des lipides mis en réserve dans les adipocytes des tissus

adipeux].

Figure 5 : Actions du glucagon

-28-

[Source :

http://georges.dolisi.free.fr/Diabete/Regulationglycemie.htm#régulation]

En effet c'est l'action combinée de ces deux hormones, qui

permet la régulation de la glycémie et le maintien d'un taux

sanguin de glucose constant et voisin de 1 g/litre de sang.

o Symptômes d'hypoglycémie et

d'hyperglycémie [Tab.-6]

Tableau-6 : Signes d'appel de trouble glycémique

[Novo Nordisk, 2009]

|

Hypoglycémie

|

Hyperglycémie

|

|

- Fatigue,

|

- Fatigue,

|

|

- Tremblement des mains,

|

- Somnolence,