|

REPUBLIQUE

FRANÇAISE REPUBLIQUE DU

CAMEROUN

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE PAIX - TRAVAIL -

PATRIE

--------------------------

-------------------------

![]()

![]()

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES - STAGE DE MAI À

AOÛT 2008

Master en Informatique Approfondie Option Conception et

Management des Systèmes d'Informations

Conception et réalisation d'une application de

Webmapping d'Analyse Territoriale sur des SIG et Bases de Données Open

Source : Cas du territoire Camerounais

TCHIOFFO KODJO

Sous la direction de BATCHAKUI Barnabé

Enseignant chercheur à l'Ecole Nationale

Supérieure Polytechnique

Dédicaces

A ma feue grand-mère, NKOPIPIE Régine

A mes parents, KODJO et NKAMATCHA Jeanne d'Arc

A mon grand frère, NGUEUKAM KODJO

A mon cousin, NKOPIPIE Mathurin.

A mes frères et soeurs à Douala et

Yaoundé.

A ma grande soeur DAJOUM Mireille

Remerciements

C A tous les membres du jury pour leur disponibilité.

C A M WANTOU SIANTOU Lucien, Président Fondateur du

Complexe Universitaire Siantou, je vous exprime ma gratitude.

C A Docteur KANGUELIEU TCHOUAKE Mesmin, Directeur des

études, vos encouragements et votre bénédiction m'a permis

de toujours avancer.

C A M TAPIGUE Delphin, Chef du département

Informatique, votre disponibilité et votre confiance à mon

égard me ragaillardissent toujours.

C A mon encadreur académique Ingénieur Chercheur

BATCHAKUI Barnabé, enseignant au Département Informatique de

l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé et au

Complexe Universitaire Siantou, je tiens à lui rendre un hommage tout

particulier.

C A mon encadreur professionnel M TONGO Landry, Chef service

Informatique au Service National de la Cartographie et consultant à

CGICOM, votre sacrifice et votre rigueur sont les fondements de ce travail.

C A tous les enseignants pour leur soutien indéfectible

notamment Docteur NDJEYA Sélestin, M SOH Zéphyrin, Docteur

NDOUNDAM René, M SOH Mathurin, M MBATCHOU Guy, Mme ATATA.

La réalisation de ce travail n'aurait sans doute pas

été possible sans le soutien dont j'ai

bénéficié tout au long de mon séjour à la

société CGICOM Yaoundé.

C Mes remerciements vont ainsi tout droit à Monsieur

FOMEKONG Josué, Directeur Général de CGICOM.

C Mes remerciements vont également à Monsieur

PELIGUILE ONDAFE MOLENG pour son assistance capitale.

C A tout le personnel de la Direction des Etudes et

Développement et de la Direction des Opérations, trouvez ici le

résultat du parfait climat de collaboration que vous avez entretenu. Il

s'agit de DEMANOU Alain, FOTSING Michel, FOUEJIO David.

C Toute ma reconnaissance à tous mes amis KENMOUE

WOUABE Ronald, TCHOULA Alain, TCHAMBA Michaëlle pour tous les

encouragements qu'ils n'ont jamais cessés de manifester à mon

endroit.

C Je remercie fortement tous mes camarades de la promotion

2007-2008.

C Enfin je remercie toute ma famille étendue.

Summary

«For a modern country, the geographical information is a

central element for the national infrastructure, to the same level that

transportation and communication systems. It is nowadays an increasingly

important element in economic growth term.» (COSIG report, center of

geographical data coordination to the Canadian Federal Council , April

2001)

To facilitate its manipulation, panoply of solutions has been

proposed by the development of a technology called geomatic. With the advent of

the Internet, Webmapping, or distribution of maps by web sites, is in full

expansion due to the development of Open Source solutions.

This report presents the result of works led on the idea and

the implementation of a Webmapping application of territorial analysis on Open

Source GIS. Around Mapserver, the work has undertaken in two phases. The first

phase has consisted in understand the functioning of GIS and to conceive an

architecture for the web application. The second phase has ended to the

realization of the application in Open Source environments.

KEY WORDS

Webmapping, Open Source, GIS, Mapserver, web

Résumé

« Pour un pays moderne, l'information

géographique est un élément central de l'infrastructure

nationale, au même titre que les réseaux de transports et de

communication. Elle est de nos jours un élément de plus en plus

important en terme de croissance économique » (Rapport COSIG,

centre de coordination de données géographiques au Conseil

Fédéral Canadien, avril 2001).

Pour faciliter sa manipulation, un ensemble de solutions ont

été proposées par le développement d'une

technologie intégratrice appelée géomatique. Avec

l'avènement d'Internet, le Webmapping, ou diffusion de cartes via la

toile, est un domaine en pleine expansion grâce au développement

des solutions Open Source.

Ce mémoire présente le résultat des

travaux menés sur la conception et la mise en oeuvre d'une application

de Webmapping d'analyse territoriale sur des SIG Open Source. Autour de

l'incontournable Mapserver, le travail s'est effectué en deux phases. La

première phase a consisté à comprendre le fonctionnement

des SIG et à concevoir une architecture pour l'application web. La

seconde phase a aboutit à la réalisation de l'application dans

les environnements Open Source.

MOTS CLES

Webmapping, Open Source, SIG, Mapserver, web

SOMMAIRE

DÉDICACES

1

REMERCIEMENTS

3

SUMMARY

4

RÉSUMÉ

5

FIGURES

8

TABLEAUX

8

INTRODUCTION GENERALE

9

CONTEXTE DU STAGE

11

CHAPÎTRE I : ETAT DE L'ART

SIG

13

I.I GÉNÉRALITÉS SUR LA

CARTOGRAPHIE ET LES SIG

14

Préambule :

14

I.I.1 QU'EST CE QU'UN SIG ?

14

a. Définition

14

b. Historique

17

c. Questions auxquelles peuvent répondre les

SIG

18

d. Limites des SIG

18

I.I.2 ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT D'UN SIG

20

a. Les composants d'un SIG

20

b. Objets géographiques et

Représentations

22

c. Mise en place d'un SIG

25

d. Fonctionnement d'un SIG

33

I.I.3 LES TECHNOLOGIES LIEES AUX SIG

34

a. CAO (Conception Assistée par

Ordinateur)

34

b. Traitement d'image et GPS

34

c. SGBD (Systèmes de Gestion de Bases de

Données)

35

d. Bilan

35

I.I.4 FONCTIONS DES SIG AU QUOTIDIEN

35

a. Les SIG, outils d'analyse performants

35

b. Les SIG, outils fédérateurs de

l'information

36

c. Les SIG, outils d'aide à la

décision

38

d. Les SIG, outils de simulation

39

I.II - LE WEBMAPPING

39

Préambule :

39

I.II.1 PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT DU

WEBMAPPING

40

I.II.2 SOLUTIONS CÔTÉ CLIENT

42

a. Quantum GIS 0.8.0 "TITAN"

43

b. UDIG (User Friendly Desktop Internet Gis)

44

c. THUBAN

44

d. OPENJUMP

45

I.II.3 SOLUTIONS CÔTÉ SERVEUR

46

a. MAPLAB

47

b. CHAMELEON

47

c. KA-MAPS

49

d. CARTOWEB 3

49

I.II.4 BILAN

50

CHAPÎTRE II : MODELISATION DE LA

SOLUTION

53

II.I MODÉLISATION UML ET ANALYSE

SPATIALE

54

Préambule :

54

II.I.1. L'APPROCHE UML POUR LA MISE EN oeUVRE DES

SYSTÈMES D'INFORMATION

54

II.I.2. APPLICATION DE L'APPROCHE UML AUX

SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

58

a. Acquisition des connaissances

60

b. Structuration de l'information

géographique

60

c. Spécification des fonctionnalités

de l'outil

61

d. Bilan

63

II.II MISE EN OEUVRE DES CONCEPTS

64

Préambule

64

II.II.1. EXPRESSION DES BESOINS

65

a. Besoin d'expérimentation

65

b. Besoins théoriques et didactiques

66

II.II.2. DIAGRAMMES DE MODÉLISATION

66

a. Diagramme des cas d'utilisations

66

b. Diagrammes de séquences

68

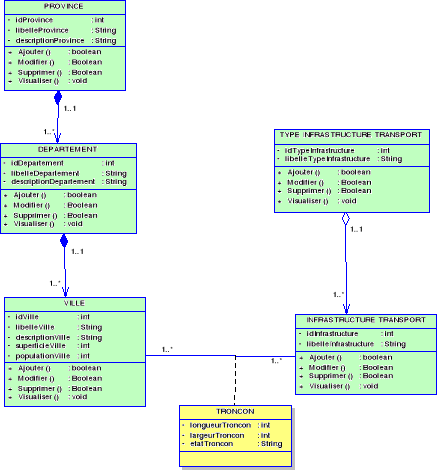

c. Diagramme des classes

73

d. Modèle physique des données

74

CHAPÎTRE III : MISE EN OEUVRE DE

LA SOLUTION

76

III.I ENVIRONNEMENT ET OUTILS DE

TRAVAIL

77

III.I.1. OUTILS UTILISÉS

77

a. Mapserver

77

b. PostgreSQL

79

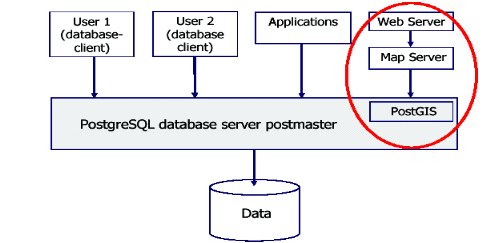

c. Postgis

81

III.I.2. IMPLÉMENTATION

83

a. Langages utilisés

83

b. Données mise à disposition

83

c. Installation des logiciels

84

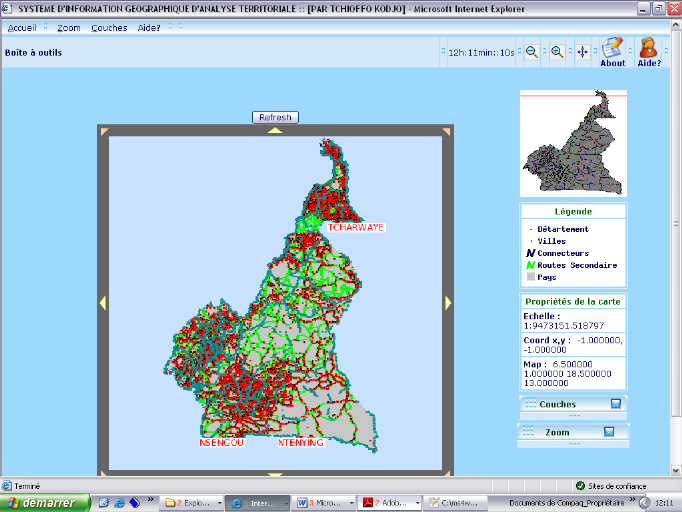

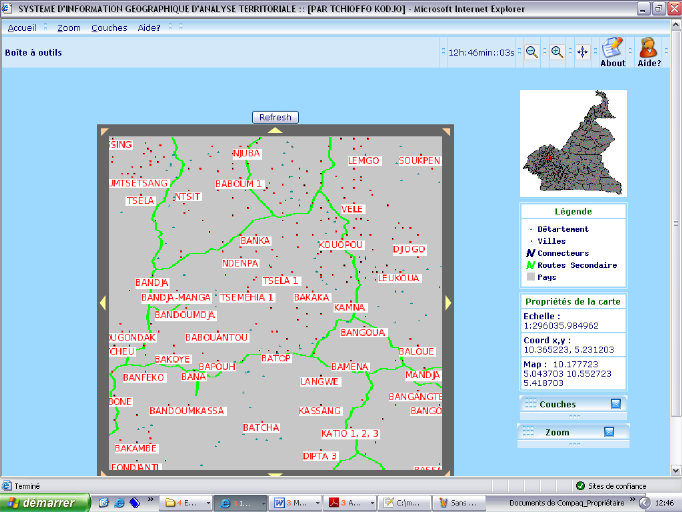

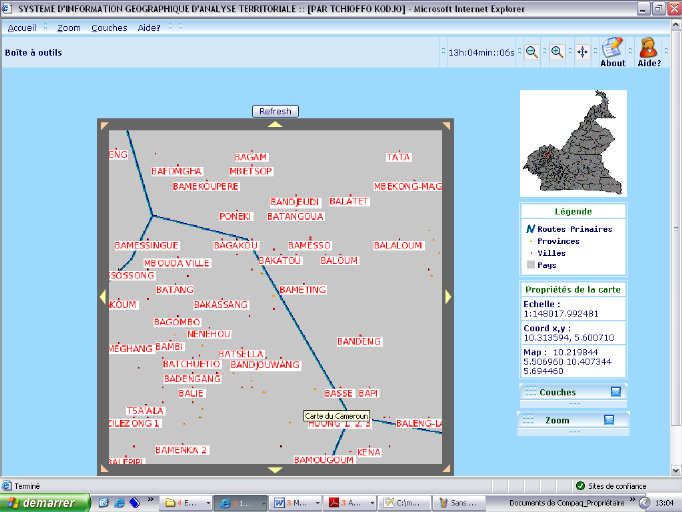

III.II. RÉSULTATS OBTENUS

84

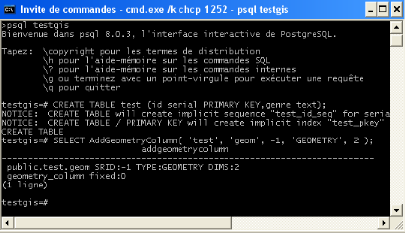

a. Configuration de la base de données

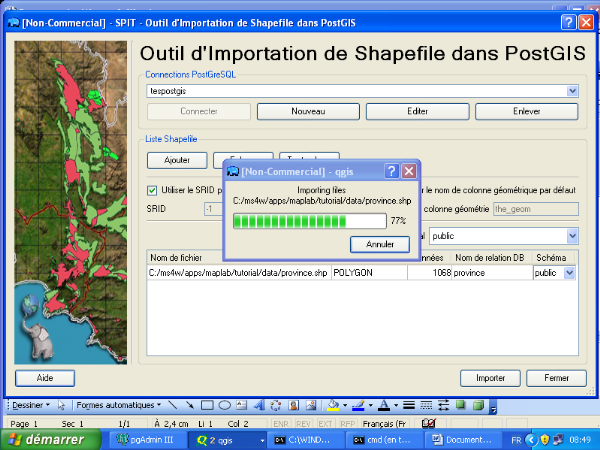

84

b. Interfaces réalisées

86

c. Bilan

89

ARTICLES ET ANNEXES

93

BIBLIOGRAPHIE

97

GLOSSAIRE

99

FIGURES

Figure 1 - les composants d'un SIG

20

Figure 2 - Objets géographiques et

représentations

23

Figure 3 - Modèle raster et modèle

vecteur

25

Figure 4 -Analyse de proximité

32

Figure 5 - Analyse spatiale

32

Figure 6 - Les SIG, outils d'analyse performants

36

Figure 7 - les SIG, outils

fédérateurs de l'information

37

Figure 8 - les SIG, outils d'aide à la

décision

39

Figure 9 - principe général de

fonctionnement du webmapping

41

Figure 10 - Diagramme des cas d'utilisation

67

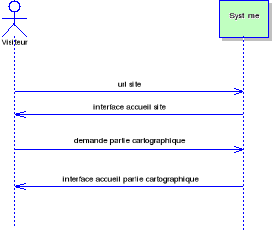

Figure 11 - Diagramme de séquence :

Visualiser une carte

69

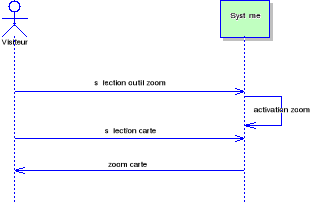

Figure 12 - Diagramme de séquence :

Réaliser un zoom sur la carte

70

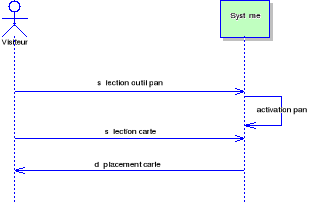

Figure 13 - Diagramme de séquence :

Réaliser un pan sur la carte

71

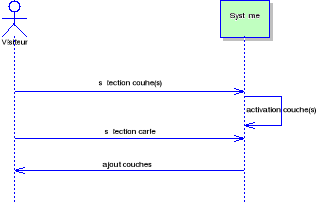

Figure 14 - Diagramme de séquence : Ajouter

une(des) couche(s) sur la carte

72

Figure 15 - Diagramme des classes de l'application

74

Figure 16 - Modèle physique de l'application

75

Figure 19 - création de la base de

données sous Postgresql

86

Figure 20 - Qgis, importation des données

86

Figure 21 - Zoom sur le village Bafang à

l'Ouest Cameroun

89

Figure 22 - Zoom sur le village Mbouda à

l'Ouest Cameroun

89

TABLEAUX

Tableau 1- Solutions SIG côté

serveur

52

Tableau 2 - Solutio ns SIG côté

client

52

Tableau 3 - Les diagrammes structurels d'UML

57

Tableau 4 - Les diagrammes comportementaux

d'UML

58

INTRODUCTION GENERALE

La valeur stratégique des informations relatives au

territoire (ou information géographique) est reconnue depuis très

longtemps. Mais la globalisation des phénomènes à prendre

en compte aujourd'hui la rend encore plus précieuse et indispensable. En

effet, les grands systèmes actuels (tels que l'environnement, les

villes, les transports...) appréhendent un grand nombre

d'éléments complexes, variés et interdépendants.

Le recours aux sciences de l'information géographique

permet de modéliser et d'analyser l'espace géographique à

l'aide de représentations numériques. La création de

cartes et l'analyse géographique à l'aide des SIG procurent une

plus grande vitesse et proposent des outils sans cesse innovant dans l'analyse,

la compréhension et la résolution des problèmes.

Des outils existent, mais en raison de leur coût et de notre situation de

pays en voie de développement, il est important pour nous

d'étudier la mise en place d'un tel système en utilisant des

produits libres qui existent.

Ce mémoire présente les travaux menés

dans le cadre de la « Conception et réalisation d'une

application de Webmapping d'analyse territoriale sur des outils

libres» dans la société CGICOM. Le mémoire

est divisé en trois chapitres. Le premier chapitre présente

l'état de l'art en matière de SIG avec les concepts moteurs, les

technologies et leur utilisation quotidienne. Le deuxième chapitre

traite de la modélisation de l'application avec le langage UML

appliqué aux SIG et la démarche à suivre. Le

troisième chapitre quant à lui développe la mise en oeuvre

de la solution.

CONTEXTE DU STAGE

Dans le cadre de notre formation de Master Professionnel I en

Informatique Approfondie, il est prévu la rédaction d'un

mémoire sur un thème attribué dans l'ordre de demande par

le responsable de la formation ou par l'entreprise. Il nous a été

attribué le thème Conception et réalisation d'une

application de Webmapping d'analyse territoriale sur des outils

libres.

Nos recherches ont été effectuées sous la

supervision et l'encadrement de M. BATCHAKUI Barnabé sur le plan

académique et M TONGO Landry sur le plan professionnel, qui, en plus de

leurs multiples engagements et tâches professionnelles, nous ont suivi de

bout en bout tout au long de la formation. Que Dieu vous bénisse.

Sur le plan de la rédaction proprement dite, nous avons

profité du fait que la formation en soi nécessite un ordinateur

connecté à Internet. Ainsi, tout au long de l'année

académique, nous avons fouillé, parcouru et exploité

plusieurs documents et sites web que nous avons mentionné en

bibliographie et webographie. Aux propriétaires de ces oeuvres, nous

tirons également notre révérence.

D'autres parts, il reste à noter les conditions

difficiles de suivie de la formation : Il n'est pas évident de

travailler en entreprise et de réserver 6h par jour pour lire les cours,

faire ses devoirs, discuter avec l'enseignant. Il faut un sacrifice

énorme.

Enfin, il faut noter le soutien de la composante

organisationnelle du Complexe Universitaire ESIG Siantou. Toujours attentifs

aux questions et remarques, répondant toujours au plus tôt, bref

de quoi les pays comme le notre (Cameroun) ont besoin pour lutter contre les

multiples lenteurs que l'on rencontre dans nos services.

CHAPÎTRE I : ETAT

DE L'ART SIG

Les SIG, outils de gestion, d'analyse et de

représentation cartographique de données 2D et 3D sont devenus

incontournables dans le contexte actuel. Ils permettent, entres autres, le

partage de l'information géographique, la coordination et la gestion de

situations suivant différents scénarii (simulations), la culture

de l'échange et la pratique de nouveaux usages auprès du grand

public. Après avoir défini le concept de SIG, nous

présenterons les concepts clés et les technologies SIG et nous

bouclerons avec l'utilisation de ces outils dans notre vie quotidienne.

CHAPITRE I

WEBMAPPING - ETAT DE L'ART SIG

I.I

Généralités sur la cartographie et les SIG

Préambule :

Les SIG, outils de gestion, d'analyse et de

représentation cartographique de données 2D et 3D sont devenus

incontournables dans le contexte actuel. Ils permettent, entres autres, le

partage de l'information géographique, la coordination et la gestion de

situations suivant différents scénarii (simulations), la culture

de l'échange et la pratique de nouveaux usages auprès du grand

public. Après avoir défini le concept de SIG, nous

présenterons les concepts clés et les technologies SIG et nous

bouclerons avec l'utilisation de ces outils dans notre vie quotidienne.

I.I.1 QU'EST CE QU'UN SIG ?

a. Définition

Un système d'information géographique (SIG) est

un outil informatique permettant d'organiser et présenter des

données

alphanumériques

spatialement référencées, ainsi que de produire des

plans et cartes

(Wikipédia).

Ses

usages couvrent les

activités

géomatiques de

traitement et diffusion de l'

information

géographique. La représentation est

généralement en deux dimensions, mais un rendu 3D ou une

animation présentant des variations temporelles sur un territoire sont

possibles.

Le rôle du

système

d'information est de proposer une représentation plus ou moins

réaliste de l'environnement spatial en se basant sur des

primitives

graphiques telles que des points, des

vecteurs (arcs), des

polygones ou des

maillages (raster).

À ces primitives sont associées des informations attributaires

telles que la nature (

route,

voie ferrée,

forêt, etc.) ou toute

autre information contextuelle (nombre d'habitants, type ou superficie d'une

commune par ex.).

L'information géographique peut être

définie comme l'ensemble de la description d'un objet et de sa position

géographique à la surface de la

Terre.

En

France, dans son acception

courante, le terme fait référence aux outils

logiciels. Cependant, le

concept englobe l'ensemble constitué par les

logiciels, les

données, le

matériel

et les savoir-faire liés à l'utilisation de ces derniers. On peut

aussi parler de

système

d'information à référence spatiale (SIRS) pour les

données et leur

structuration. L'acronyme SIT (système d'information sur le territoire)

est aussi utilisé dans quelques pays

francophones. Enfin, les

sigles BDU (banque de données urbaine), voire BDT (banque de

données sur le territoire), plus anciens, peuvent se rencontrer ici et

là.

Les SIG offrent toutes les possibilités des bases de

données (telles que requêtes et analyses statistiques) et ce, au

travers d'une visualisation unique et d'analyse géographique propres aux

cartes. Ces capacités spécifiques font du SIG un outil unique,

accessible à un public très large et s'adressant à une

très grande variété d'applications.

Les enjeux majeurs auxquels nous avons à faire face

aujourd'hui (environnement, démographie, santé publique...) ont

tous un lien étroit avec la géographie.

De nombreux autres domaines tels que la recherche et le

développement de nouveaux marchés, l'étude d'impact d'une

construction, l'organisation du territoire, la gestion de réseaux, le

suivi en temps réel de véhicules, la protection civile... sont

aussi directement concernés par la puissance des SIG pour créer

des cartes, pour intégrer tout type d'information, pour mieux visualiser

les différents scénarios, pour mieux présenter les

idées et pour mieux appréhender l'étendue des solutions

possibles.

De nombreux autres domaines tels que la recherche et le

développement de nouveaux marchés, l'étude d'impact d'une

construction, l'organisation du territoire, la gestion de réseaux, le

suivi en temps réel de véhicules, la protection civile... sont

aussi directement concernés par la puissance des SIG pour créer

des cartes, pour intégrer tout type d'information, pour mieux visualiser

les différents scénarios, pour mieux présenter les

idées et pour mieux appréhender l'étendue des solutions

possibles.

Les SIG sont utilisés par tous ; public,

entreprise, écoles, administrations utilisent les SIG. La

création de cartes et l'analyse géographique ne sont pas des

procédés nouveaux, mais les SIG procurent une plus grande vitesse

et proposent des outils sans cesse innovant dans l'analyse, la

compréhension et la résolution des problèmes.

Aujourd'hui, les SIG représentent un marché de

plusieurs milliards d'euros dans le monde et emploient plusieurs centaines

de milliers de personnes

Les SIG sont enseignés dans les écoles, les

collèges et les universités du monde entier. Les professionnels

dans leur très large majorité sont directement concernés

par les apports de la dimension géographique dans leur travail

quotidien.

b. Historique

On cite souvent comme première application des SIG

l'étude menée avec succès par le docteur John Snow pendant

l'épidémie de choléra dans le quartier de Soho à

Londres en 1854 : ayant représenté sur un plan la

localisation des malades et l'endroit où ils puisaient leur eau, il

détermina que c'était l'eau d'un certain puits qui était

le foyer de contamination. On peut faire du SIG sans ordinateur.

Le développement des SIG dans la science et l'

aménagement

du territoire a été permis par l'avancée de la

technologie

informatique, et

encouragé par prise de

conscience

environnementale et de nouvelles approches scientifiques transdisciplinaires,

intégratrices. Depuis les

années 1970,

notamment depuis le

sommet de la

Terre à Rio de Janeiro en

1992 qui a

généré une demande croissante de cartes présentant

l'état de l'environnement et utiles pour mesurer les impacts du

développement.

Maguire et al. (1991) distinguent trois périodes

principales dans l'évolution des SIG :

F fin des

années

1950 - milieu des

années

1970 : début de l'informatique, premières

cartographies automatiques ;

F milieu des

années

1970 - début des

années

1980 : diffusion des outils de cartographie automatique/SIG dans

les organismes d'

État (armée,

cadastre, services

topographiques, ...) ;

F depuis les

années

1980 : croissance du marché des

logiciels,

développements des applications sur PC, mise en réseau (

bases de

données distribuées, avec depuis les

années 1990, des

applications sur

Internet) et une

banalisation de l'

usage de l'

information

géographique (cartographie sur

Internet, calcul

d'itinéraires routiers, utilisation d'outils embarqués

liés au

GPS... ).

c. Questions auxquelles

peuvent répondre les SIG

Un SIG doit répondre à cinq questions, quel que

soit le domaine d'application :

F Où : où se situe le domaine

d'étude et quelle est son étendue

géographique ?

F Quoi : quels objets peut-on trouver sur

l'espace étudié ?

F Comment : comment les objets sont-ils

répartis dans l'espace étudié, et quelles sont leurs

relations ? C'est l'

analyse spatiale.

F Quand : quel est l'âge d'un objet

ou d'un phénomène ? C'est l'analyse temporelle.

F Et si : que se passerait-il s'il se

produisait tel événement ?

d. Limites des SIG

Les SIG ont comme limites :

F La pertinence, la richesse, et l'occurrence de mise

à jour de leurs bases de données, mais aussi parfois les

restrictions d'accessibilité ainsi que les droits d'auteur sur certaines

données et informations qui peuvent empêcher la diffusion de

cartes, ou empêcher leur réalisation pour les travaux partageant

les données de plusieurs SIG.

F L'accessibilité peut également souffrir de

mesures prises pour protéger des entités particulières

lorsque la taille de l'échantillon est trop petite (secret statistique),

ou par la présence sur une couche de données d'informations

stratégiques et/ou protégées.

F Enfin certaines requêtes demandent un temps ou une

puissance de calcul non disponibles.

I.I.2 ARCHITECTURE ET

FONCTIONNEMENT D'UN SIG

a. Les composants d'un SIG

Un SIG est constitué de cinq composants

majeurs tels que présentés par le schéma

ci-dessous:

Figure 1 - les composants

d'un SIG

Les

matériels

informatiques

Les SIG fonctionnent aujourd'hui sur une très large

gamme d'ordinateurs des serveurs de données aux ordinateurs de bureaux

connectés en réseau ou utilisés de façon autonome.

Des systèmes client-serveur en

intranet,

extranet voire via

Internet facilitant ensuite

et de plus en plus la diffusion des résultats.

Les logiciels

Ils assurent les 6 fonctions suivantes (parfois regroupées

sous le terme des `6A'):

F saisie des informations géographiques sous forme

numérique (Acquisition)

F gestion de base de données (Archivage)

F manipulation et interrogation des données

géographiques (Analyse)

F mise en forme et visualisation (Affichage)

F représentation du monde réel

(Abstraction)

F la prospective (Anticipation)

Les

données

Les données sont certainement les composantes les plus

importantes des SIG. Les données géographiques et les

données tabulaires associées peuvent, soit être

constituées en interne, soit acquises auprès de producteurs de

données.

Les utilisateurs

Un SIG étant avant tout un outil, c'est son utilisation

(et donc, son ou ses utilisateurs) qui permet d'en exploiter la quintessence.

Les SIG s'adressent à une très grande communauté

d'utilisateurs depuis ceux qui créent et maintiennent les

systèmes, jusqu'aux personnes utilisant dans leur travail quotidien la

dimension géographique. Avec l'avènement des SIG sur Internet, la

communauté des utilisateurs de SIG s'agrandit de façon importante

chaque jour et il est raisonnable de penser qu'à brève

échéance, nous serons tous à des niveaux différents

des utilisateurs de SIG.

Méthodes et savoir-faire

La mise en oeuvre et l'exploitation d'un SIG ne peut

s`envisager sans le respect de certaines règles et procédures

propres à chaque organisation. Un SIG fait appel à une

connaissance

technique et à divers savoir-faire et donc divers métiers qui

peuvent être effectués par une ou plusieurs personnes. Le

« sigiste » doit mobiliser des compétences en

géodésie

(connaissance des concepts de système de référence et de

système de projection), en analyse des

données, des

processus et de modélisation (analyse

Merise,

langage

UML par

exemple), en traitement statistique, en sémiologie graphique et

cartographique, en traitement graphique. Il doit savoir traduire en

requêtes informatiques les questions qu'on lui pose

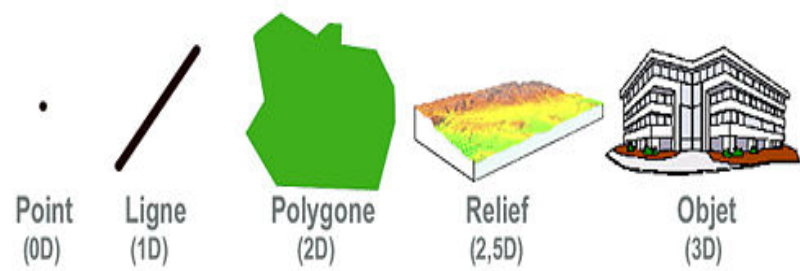

b. Objets

géographiques et Représentations

L'information géographique contient soit une

référence géographique explicite (latitude & longitude

ou grille de coordonnées nationales) ou une référence

géographique implicite (adresse, code postal, nom de route...). Le

géocodage, processus automatique, est utilisé pour transformer

les références implicites en références explicites

et permettre ainsi de localiser les objets et les événements sur

la terre afin de les analyser.

Les

données

géographiques possèdent quatre composantes :

F les

données

géométriques ou attributaires renvoient à la

forme et à la localisation des objets ou phénomènes ;

F les

données

descriptives (qui font partie des données attributaires) renvoient

à l'ensemble des attributs descriptifs des objets et

phénomènes à l'exception de la forme et de la

localisation ;

F les

données

graphiques renvoient aux paramètres d'affichage des objets (type de

trait, couleur...) ;

F les

métadonnées

associées, c'est-à-dire les données sur les données

(

date

d'acquisition, nom du propriétaire, méthodes d'acquisition...).

Trois types d'entités géographiques peuvent

être représentés :

F le point (x,y) ou ponctuel ;

F la ligne ((x1,y1), ..., (xn, yn)) ou

linéaire ;

F le polygone ou surfacique.

À l'heure actuelle, aucun SIG ne gère

complètement les polyèdres, ou volumiques. Dans le meilleur des

cas, celui des logiciels dits 2D½, à un point (x,y) peut être

associé une cote (z) et une seule. Le schéma ci-dessous propose

une représentation des entités géographiques.

Figure 2 - Objets

géographiques et représentations

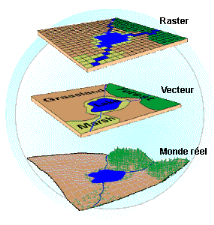

Les Systèmes d'Information Géographique

exploitent deux différents types de modèles pour

représenter l'information géographique:

· Le modèle vecteur

Dans le modèle vecteur, les informations sont

regroupées sous la forme de coordonnées x, y. on associe une

localisation à une entité descriptive. Le terrain est

représenté par des primitives graphiques (points, lignes,

surfaces). Seuls les endroits renseignés sont stockés. Il existe

une notion d'objet.

Les objets de type ponctuel sont dans ce cas

représentés par un simple point. Les objets linéaires

(routes, fleuves...) sont eux représentés par une succession de

coordonnées x, y. Les objets polygonaux (territoire géographique,

parcelle...) sont, quant à eux, représentés par une

succession de coordonnées délimitant une surface

fermée.

Le modèle vectoriel est particulièrement

utilisé pour représenter des données discrètes.

· Le modèle raster

Le modèle raster, quant à lui, est

constitué d'une matrice de points pouvant tous être

différents les uns des autres. C'est un mode maillé fondé

sur un quadrillage régulier du terrain. L'information est stockée

en lignes-colonnes. Chaque pixel contient une information (c'est-à-dire

que le vide est également codé). Il n'y a pas de notion

d'objet.

Il s'adapte parfaitement à la représentation de

données variables continues telles que la nature d'un sol.... Chacun de

ces deux modèles de données dispose de ses avantages.

Un SIG moderne se doit d'exploiter simultanément ces

deux types de représentation. Nous donnons ici une représentation

graphique de ces deux modèles :

Figure 3 - Modèle

raster et modèle vecteur

c. Mise en place d'un

SIG

La mise en place d'un SIG est une opération qui se

déroule en plusieurs phases :

· De quelles données ai-je

besoin ?

Si l'on considère un Système d'Information

Géographique comme un moteur, il est essentiel pour qu'il fonctionne de

l'alimenter avec un carburant. Dans l'univers des SIG, ce carburant ce sont les

données. Si vous n'êtes pas familier avec les

données cartographiques, posez-vous d'abord la question " quel est

l'usage de ces données et qu'elle en est la finalité ? "

Nous vous proposons de découvrir ici quelques grands

thèmes de données disponibles aujourd'hui sur le marché

sachant que de nombreux projets SIG aujourd'hui dans le monde s'appuient sur

ces catalogues

F Les données cartographiques de base

Elles incluent les routes et autoroutes, les limites

administratives, les noms de communes, les cours d'eau, les espaces verts et

d'une façon générale toutes les informations habituelles

disponibles sur une carte papier. Ces données sont majoritairement

disponibles sous la forme raster.

F Les cartes et données sectorielles

Elles intègrent des informations sur la

démographie, les habitudes de consommation, les aspects financiers, la

santé, les télécommunications, la criminalité, la

sécurité civile, les entreprises, les transports et de nombreuses

autres informations sectorielles. Ces données sont disponibles suivant

les cas en format cartographique ou sous forme de données tabulaires.

F Les cartes et données environnementales

Elles réunissent les informations sur l'environnement,

le climat, les risques liés à l'environnement, les images

satellitales, la topographie et les ressources naturelles.

F Les cartes et données de références

mondiales

Elles illustrent une représentation mondiale

intégrant les frontières et toutes les informations liées

à chaque pays (populations, revenus, PIB, économie...).

· Comment trouver les données dont j'ai

besoin ?

S'il existe plusieurs offres de données dans le Monde,

celles ci ne sont pas toujours exhaustives et compatibles les unes avec les

autres. C'est pourquoi il existe au Cameroun, L'Institut National de la

Cartographie (INC), dont la vocation est de bâtir et de proposer les

catalogues de données les plus cohérents et opérationnels

sur l'ensemble du territoire.

L'INC n'étant pas producteur de données, c'est

au travers de coéditions avec les plus grands producteurs

français et européens qu'il vous propose un catalogue unique sur

le marché.

N.B : Un véritable atlas

géographique sur Internet

Le nouveau site cartographique du "

National Geographic

Society " (http://www.nationalgeographic.com/maps/index.html) illustre

parfaitement la diversité et la richesse des données disponibles.

Vous trouverez sur ce site un véritable atlas géographique

interactif intégrant une partie des données

évoquées ci dessus.

· Intégrer des données dans un SIG

(acquisition et saisie)

Un SIG ne peut fonctionner que s'il contient des

données. L'acquisition de ces données est la phase la plus

coûteuse dans la mise en place d'un projet SIG. Il y a donc tout

intérêt à bien définir ses besoins et à

comparer l'ensemble des données disponibles

Avant d'utiliser des données papier dans un SIG, il est

nécessaire de les convertir dans un format informatique. Cette

étape essentielle depuis le papier vers l'ordinateur s'appelle

digitalisation.

Les SIG modernes sont capables d'automatiser

complètement ces tâches pour des projets importants en utilisant

la technologie des scanners. D'autres projets moins importants peuvent se

contenter d`une phase de digitalisation manuelle (table à digitaliser).

Aujourd'hui de nombreuses données géographiques sont disponibles

dans des formats standard lisibles par les SIG. Ces données sont

disponibles auprès de producteurs de données et peuvent

être directement intégrées à un SIG

.A partir du moment où l'on a défini les

informations nécessaires à notre besoin, il reste à

régler la question du choix du mode d'acquisition des données :

si les données existent déjà, les importer ou dans le cas

contraire, les saisir.

Les données existent : il faut les importer

dans le système

L'importation de données est la première

manière d'acquérir des données. Les SIG offrent

généralement trois types de moyens d'importer des données

:

- importer une base de données structurée dans un format

interne à un SIG. Ce moyen convient entre les SIG d'un même type

mais est plus délicat entre des SIG de types ou de versions

différentes.

- importer un fichier "à plat", simple fichier textes

contenant toutes les informations structurées de façon simple.

Néanmoins un important travail de structuration des données est

nécessaire pour coïncider avec la structure interne du SIG.

- passer par une des normes d'échange disponible sur le

marché. Ce troisième moyen est le plus économique à

long terme.

D'une façon générale, l'importation des

données sémantiques est plus simple : import de simples fichiers

Excel ou Access....

Les données n'existent pas : il faut

créer une base de données

La géométrie des objets provient essentiellement

de vectorisation d'images existantes : fonds de carte, photos ou images

satellitales redressées. Mises comme fond d'écran en mode raster,

les objets peuvent être saisis à la souris ou bien

installés sur une table à digitaliser, ils sont saisis avec un

curseur. Pour passer une carte ou une photo en mode raster, on utilise un

scanneur.

La numérisation consiste à suivre avec le

curseur le contour d'un objet sur le document à numériser (carte

sur table ou image à l'écran), en enregistrant les points

caractéristiques (début, points intermédiaires, fin). Elle

peut être issue de relevés GPS ou de la photogrammétrie.

Le géocodage est une façon de créer des

objets géométriques très utilisée en

géomarketing. A partir de données sémantiques (n° de

commune, adresse, etc.) associées à un enregistrement, le

logiciel va rechercher dans une base de données existante la commune, la

rue...noter les coordonnées géométriques (X, Y ou

latitude, longitude) et positionner ainsi un nouvel objet

géométrique. Un client est ainsi correctement positionné

dans la bonne rue de sa commune. Après avoir numérisé la

géométrie des objets, l'opérateur remplira selon ses

besoins une fiche attributaire pour chaque objet, il entrera alors les

données alphanumériques dites sémantiques

· Gestion et organisation des

données

Les sources d'informations (comme celles décrites

précédemment) peuvent être d'origines très diverses.

Il est donc nécessaire de les harmoniser afin de pouvoir les exploiter

conjointement (c'est le cas des échelles, du niveau de détail,

des conventions de représentation...) Les SIG intègrent de

nombreux outils permettant de manipuler toutes les données pour les

rendre cohérentes et ne garder que celles qui sont essentielles au

projet.

Ces manipulations peuvent, suivant les cas n'être que

temporaires afin de se coordonner au moment de l'affichage ou bien être

permanentes pour assurer alors une cohérence définitive des

différentes sources de données.

Si pour les petits projets il est envisageable de stocker les

informations géographiques comme de simples fichiers, il en est tout

autrement quand le volume de données grandit et que le nombre

d'utilisateurs de ces mêmes informations devient important. Dans ce cas

il est essentiel d'utiliser un SGBD (Système de Gestion de Bases de

Données) pour faciliter le stockage, l'organisation et la gestion des

données.

Un SGBD n'est autre qu'un outil de gestion de la base de

données.

Il existe de nombreux types de SGBD, mais en Système

d'Information Géographique, le plus utilisé est le SGBDR

(Système de Gestion de Bases de Données Relationnel). Les

données y sont représentées sous la forme de tables

utilisant certains champs comme lien. Cette approche qui peut paraître

simpliste offre une souplesse et une flexibilité sans équivalent

permettant aux SIG de s'adapter à tous les cas de figure.

· Interrogation et analyses

Disposant d'un SIG et de données, vous allez pouvoir

commencer par poser des questions simple telles que :

§ A qui appartient cette parcelle ?

§ Lequel de ces deux points est le plus loin ?

§ Où sont les terrains utilisables pour une

industrie ?

Et des questions intégrant une analyse, comme par

exemple :

§ Quels sont les terrains disponibles pour construire de

nouvelles maisons ?

§ Quels sont les sols adaptés à la

plantation de cacao ?

§ Si je construis une autoroute ici, quel en sera le

trafic

Les SIG procurent à la fois des outils simples

d'interrogation et de puissantes solutions d'analyses accessibles à

tous les publics. Les SIG modernes disposent de nombreux et puissants outils

d'analyse, mais deux d'entre eux apparaissent comme particulièrement

essentiels :

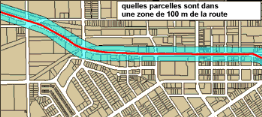

L'analyse de proximité

- Combien existe-t-il de maisons dans une zone de 100

mètres de part et d'autre de cette autoroute ?

- Quel est le nombre total de client dans un rayon de 10 km

autour de ce magasin ?

Pour répondre à ces questions, les SIG disposent

d'algorithmes de calcul appelés " buffering " afin de

déterminer les relations de proximité entre les objets.

Figure 4 -Analyse de

proximité

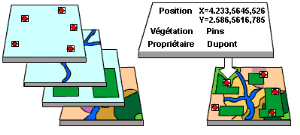

L'analyse spatiale

L'intégration de données au travers des

différentes couches d'information permet d'effectuer une analyse

spatiale rigoureuse. Cette analyse par croisement d'information, si elle peut

s'effectuer visuellement (à l'identique de calques superposés les

uns aux autres) nécessite souvent le croisement avec des informations

alphanumériques.

Croiser la nature d'un sol, sa déclivité

(obliquité, inclinaison), la végétation présente

avec les propriétaires et les taxes payées sont un exemple

d'analyse sophistiquée que permet l'usage d'un SIG

Figure 5 - Analyse

spatiale

· Visualisation

Pour de nombreuses opérations géographiques, la

finalité consiste à bien visualiser des cartes et des graphes.

Une carte vaut mieux qu'un long discours. La carte est en effet un formidable

outil de synthèse et de présentation de l'information.

Les SIG offrent à la cartographie moderne de nouveaux

modes d'expression permettant d'accroître de façon significative

son rôle pédagogique. Les cartes créées avec un SIG

peuvent désormais facilement intégrer des rapports, des vues

3D ; des images photographiques et toutes sortes d'éléments

multimédia.

d. Fonctionnement d'un

SIG

Un SIG stocke les informations concernant le monde sous la

forme de couches thématiques pouvant être reliées

les unes aux autres par la géographie. Ce concept, à la fois

simple et puissant a prouvé son efficacité pour résoudre

de nombreux problèmes concrets. Il est illustré par la figure

ci-dessous :

I.I.3 LES TECHNOLOGIES LIEES AUX SIG

S'il n'existe pas de règles établies pour

positionner toutes les technologies liées aux SIG les unes par rapport

aux autres, nous vous proposons néanmoins ici d'évoquer leurs

principales différences.

a. CAO (Conception

Assistée par Ordinateur)

Un système de CAO a pour vocation d'aider à

la conception et à la modélisation de bâtiments,

d'infrastructures et de produits manufacturés. Un système de CAO

procède par assemblage d'éléments dont les

caractéristiques sont fixes pour réaliser une infrastructure

globale. Ces systèmes requièrent quelques règles

(spécifiant comment assembler ces composants) et des capacités

d'analyse très limitées. Si certains logiciels de CAO sont

proposés pour la mise en oeuvre de solutions SIG, leurs capacités

demeurent très réduites et inadaptées pour l'analyse et la

gestion d'importantes bases de données géographiques.

b. Traitement d'image

et GPS

Le traitement et l'interprétation d'image sont

à la fois l'art et la science permettant de mesurer notre planète

grâce aux satellites, à la photographie aérienne et

à l'utilisation des GPS. Ces différentes sources d'images et de

mesures, permettent la collecte d'informations qui seront traitées,

visualisées, analysées et interprétées. Ils ne

peuvent être comparés aux SIG car ne traitant que les images ils

ne permettent pas d'analyser et de gérer les nombreuses autres grandes

familles de données. Les solutions de traitement d'images n'en demeurent

pas moins des auxiliaires précieux aux SIG dans leur ensemble.

c. SGBD

(Systèmes de Gestion de Bases de Données)

Les Systèmes de Gestion de Bases de Données

sont spécialisés dans le stockage et la gestion de tous types

d'informations y compris les informations géographiques. Les SGBD sont

optimisés pour stocker et retrouver des informations. De nombreux SIG

s'appuient sur ces capacités des SGBD pour organiser et localiser leurs

données. Mais le rôle des SGBD s'arrête là, car ils

ne disposent pas des outils de visualisation et d'analyse propres aux

Systèmes d'Information Géographique.

d. Bilan

Si les Systèmes d'Information Géographique sont

proches d'autres technologies telles que la CAO, le traitement d'image et la

gestion de bases de données, ils demeurent les seuls outils

adaptés à la visualisation et l'analyse de données

géographiques car complétant les imperfections de chacune de ces

technologies.

I.I.4 FONCTIONS DES SIG AU

QUOTIDIEN

L'information géographique numérique est facile

à partager et à exploiter. Elle devient une information

essentielle dans de nombreuses organisations qui l'utilisent comme cadre

référence utilisable par tous.

a. Les SIG, outils

d'analyse performants

La capacité des SIG en matière de recherche

des données et d'exécution des requêtes d'analyse

géographiques a permis à de nombreuses sociétés

d'économiser des dizaines de millions de francs. (ESRI France)

Les SIG participent à la réduction des

coûts en :

§ rationalisant les services aux clients

§ réduisant l'acquisition de terrain par une

meilleure analyse

§ réduisant les coûts de maintenance de

flotte de véhicules par une meilleure organisation logistique

§ analysant plus rapidement les informations, comme le

montre l'exemple suivant :

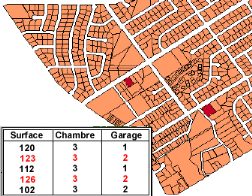

Un agent immobilier peut utiliser un SIG pour trouver des

maisons d'une certaine surface, avec 3 chambres et comportant un garage. Il

obtient ainsi simultanément une liste des maisons répondant

à ces critères ainsi que leur localisation géographique.

Cette requête peut ensuite être affinée avec l'aide de 2

nouveaux critères : une location inférieure à 4200 F

par mois et située à moins d'une certaine distance d'une

école. Le résultat de cette nouvelle requête s'affichera

dans les mêmes conditions.

Figure 6 - Les SIG, outils

d'analyse performants

b. Les SIG, outils

fédérateurs de l'information

De nombreuses organisations qui ont intégré

l'usage d'un SIG, ont constaté qu'un des principaux

bénéfices obtenus, concerne la gestion de leurs propres

ressources.

Les SIG permettant de lier entre elles toutes sortes

d'informations par le biais de la géographie, ils permettent un meilleur

partage d'information et une meilleure communication entre les

différents services.

Par la mise en place d'une base de données

géographique partagée, tous les services de l'organisation

pourront profiter pleinement du travail réalisé par tous, une

information collectée une fois devenant ensuite exploitable par tous.

Plus la communication se développe entre les individus et les

départements, plus la redondance de l'information se réduit, la

productivité se développe, et l'organisation en

générale s'améliore.

Voici un exemple parmi tant d'autres qui illustre cet apport

des SIG : dans une société gérant des réseaux,

les bases de données clients et les bases de données des

infrastructures peuvent être intégrées en une seule et

même entité, si bien que, quand il sera nécessaire de

procéder à la maintenance d'un tronçon, tous les clients

concernés pourront facilement être prévenus par une lettre

personnalisée directement produite par le SIG.

Figure 7 - les SIG, outils

fédérateurs de l'information

c. Les SIG, outils

d'aide à la décision

Ce vieil adage " une meilleure information implique

une meilleure décision " est vrai pour un SIG autant que pour tout

autre système d'information. Un SIG n'est pas un système

automatique de décision mais plutôt une série d'outils pour

interroger, analyser et cartographier des données tout au long d'un

processus de décision.

Dans notre monde actuel, plus vous avez d'information

pertinente à votre disposition, plus il est facile de prendre une

décision réfléchie et construite. A la différence

d'une carte papier, un SIG vous permet de visualiser sous forme de couches

structurées toutes les informations dont vous avez besoin et d'exclure

celles qui vous sont inutiles. Les relations entre les informations

apparaissent plus évidentes, leur apportant une valeur ajoutée

indéniable.

Les SIG sont aussi utilisés en tant qu'outil

dans de nombreuses tâches telles que la présentation

d'études sur le terrain, la résolution de problèmes

territoriaux et tous les sujets concernant l'intégration dans un site.

Les SIG peuvent aider à choisir la meilleure solution permettant de

réduire l'impact d'une construction dans un site, à choisir les

zones les moins exposées aux risques naturels et le plus en

adéquation avec les réalités économiques.

La

qualité et la clarté des différents scénarios

possibles produits avec l'aide du SIG contribuent également à une

meilleure concertation et une meilleure compréhension des enjeux dans un

seul but : prendre la meilleure décision.

Figure 8 - les SIG, outils

d'aide à la décision

d. Les SIG, outils de

simulation

La prospective ou anticipation sur des situations futures est

une des fonctions les plus utilisés dans les SIG. Les cartes ont une

place toute particulière au sein d'un SIG. Le processus de fabrication

d'une carte avec un Système d'Information Géographique est

beaucoup plus souple qu'une production manuelle ou automatisée. Il

débute par la création de la base de données, les

informations existant sur support papier peuvent être digitalisées

et toutes les autres sources informatiques intégrées au sein du

SIG.

L'information contenue dans le SIG est continue sur l'ensemble

du territoire et totalement indépendante des problèmes

d'échelle. Les cartes issues du SIG sont réalisées en

fonction d'une localisation choisie, d'une échelle définie tout

en faisant apparaître les informations souhaitées. La mise en

évidence de certains phénomènes, la comparaison à

différentes époques, la simulation d'hypothèses sont

quelques uns des avantages importants des cartes produites par un SIG.

I.II - Le Webmapping

Préambule :

Le Webmapping définit le processus de

génération des cartes ainsi que leur diffusion pour visualisation

sur le Web. Autour de l'incontournable MapServer, l'objectif du présent

article est d'établir un état des lieux des solutions

«applicatives» qui facilitent la mise en ligne et la maintenance

d'information géographique. Cette expression «solutions

applicatives» recouvre en fait différents types de logiciels,

bibliothèques de fonctions, ensembles de scripts... Nous

détaillerons les briques logicielles les plus abouties qui ont pu

êtres testées dans notre environnement de travail. On distinguera

le côté client et le côté serveur avant de discuter

les résultats de ces tests.

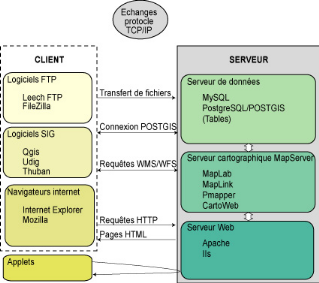

I.II.1 PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT DU WEBMAPPING

Le serveur cartographique est le guichet automatique auquel

l'utilisateur fait appel pour afficher des cartes sur son poste informatique.

Par le protocole de communication Internet, TCP/IP, des ordinateurs

branchés en réseau peuvent échanger de l'information via

un navigateur Web ou transférer des fichiers grâce au protocole

FTP. L'architecture est de type client/serveur, c'est-à-dire qu'un

ordinateur dit serveur répond aux requêtes d'une série

d'ordinateurs dits clients.

L'utilisateur, à partir de son terminal effectue des

requêtes pour demander l'affichage d'une carte spécifique; le

serveur cartographique interprète cette requête et renvoie la

carte sous la forme d'une image matricielle (png, jpg,...) ou vectorielle (svg,

swf,...).

Le moteur cartographique peut être contrôlé

par des langages de script tels que PHP, Python ou Perl qui lui permettent de

générer dynamiquement une carte en réponse à une

requête préparée par une interface utilisateur. Le serveur

cartographique peut chercher l'information nécessaire à la

réalisation de la carte dans ses propres ressources, mais aussi sur des

serveurs de données distants.

La diffusion de l'information en ligne requiert une

installation côté serveur avec des logiciels tels que Apache

(projet Open Source) ou IIS (Internet Information Services, de

Microsoft) qui tournent en tâche de fond et donnent accès aux

serveurs de cartes à l'Intranet et à l'Internet. Ces logiciels

serveurs voient souvent leurs fonctions étendues par des

interpréteurs de scripts comme PHP ou ASP. Le serveur cartographique

s'appuie sur ces éléments pour recevoir des requêtes et

renvoyer des images et des données. Côté client, un

navigateur web suffit, accompagné éventuellement par un

viewer (visionneuse en français), pour afficher la carte (voir

schéma ci-dessus).

Figure 9 - principe

général de fonctionnement du Webmapping

Les données peuvent être gérées par

des logiciels spécifiques, les SGBDR tels PostgreSQL, MySQL, Oracle,

entre autres, qui peuvent être installés directement sur le

serveur contenant le serveur cartographique ou sur un autre serveur, distant.

Qu'importe le lieu, l'important est de pouvoir consulter et éditer des

données à distance.

PostgreSQL et son extension spatiale PostGIS est le

système de gestion de bases de données relationnelles le plus

abouti dans le domaine du logiciel libre. Actuellement la version 8.1 est

téléchargeable sur le site

http://www.postgresql.org/download.

PostGIS est désormais inclus dans la distribution officielle de

PostGreSQL (il est aussi disponible en version 1.0.4 sur son site propre:

http://postgis.refractions.net/download/).

Il offre des fonctionnalités approfondies pour stocker et traiter les

objets géoréferencés et géométriques.

Les différentes briques logicielles ont

été testées sous les systèmes d'exploitations

Windows XP et Linux Mandrake 10 pour évaluer leur

interopérabilité. Pour simuler la situation d'échange de

données via Internet, MapServer 4.4, PHP/MapScript, le SGBDR PostgreSQL

7.5 étendu de PostGIS 0.9.1 avec son interface graphique phpPgAdmin ont

été compilés sur un serveur Linux dédié.

L'utilisateur-testeur disposait des permissions de lecture et

d'écriture dans l'arborescence des répertoires de la

machine serveur, pour le stockage des solutions côté serveur

tandis que les solutions côté client ont été

placées sur la machine locale dans un environnement Windows XP pro.

I.II.2 SOLUTIONS CÔTÉ CLIENT

Les logiciels clients Open Source testés,

QGIS, UDIG, THUBAN et JUMP, sont des logiciels SIG en pleine évolution

possédant des fonctions qui font d'eux des outils avancés pour la

consultation et l'édition de données géographiques

à distance.

a. Quantum GIS 0.8.0

"TITAN"

QUANTUM GIS, est disponible sous la forme d'un

exécutable sur

http://qgis.sourceforge.net/.

Doté d'une interface conviviale, QGis permet de se connecter facilement

à des sources PostGIS afin de récupérer la

géométrie et les valeurs attributaires des couches vectorielles.

Des outils d'édition permettent ensuite de modifier les attributs, de

rajouter des formes et ces modifications s'inscrivent directement dans les

tables.

Par contre, on notera que l'on ne peut pas reprendre la

géométrie d'une couche. Par ailleurs, le projet en cours peut

être sauvegardé sous forme de mapfile dans l'optique de mettre

à jour un serveur cartographique MapServer. Cependant, celui-ci n'est

pas généré correctement et nécessite une

intervention manuelle notamment pour spécifier le type de connexion.

QGis possède des fonctions simples de discrétisation, propose des

outils basiques de création d'analyses thématiques. Les

différentes cartes sont imprimables. Pour le moment, on ne peut pas

effectuer des requêtes attributaires ou spatiales, même en langage

SQL. Ainsi, en local, il est possible de récupérer des

données distantes stockées dans une base de données, les

représenter thématiquement, rajouter des couches diverses, les

modifier et les exporter vers un PostGIS distant. En version bêta, ce

programme comporte encore de petits bogues comme par exemple dans la gestion

des projections, mais la communauté derrière ce projet est active

et réactive. QGIS sera présenté plus en détail dans

la suite.

b. UDIG (User Friendly

Desktop Internet Gis)

UDIG, acronyme de User Friendly Desktop Internet Gis, est

construit autour de la plate-forme java Eclipse. Il est une création de

Refraction Research Incorporation, la société qui produit

PostGIS.

La version 1.0.5 actuelle est stable, elle se

télécharge à l'adresse:

http://udig.refractions.net/confluence/display/UDIG/Home.

Son installation, dans un environnement Windows, est

facilitée car il a été compilé avec tous les

programmes java nécessaires à son fonctionnement.

L'inconvénient est son poids de 50Mo environ, assez long à

télécharger pour une petite connexion Internet. De plus, si

certaines applications java comme JRE sont déjà installées

sur la machine, cela crée une redondance de programmes et une occupation

d'espace disque non négligeable. Ses fonctionnalités sont

axées sur la connectivité Web, autrement dit sur les

requêtes WMS, WFS ou sur l'import de données distantes

géométriques stockées dans PostGIS. Il constitue une

implémentation de référence des recommandations de l'OGC.

Capable de charger des fichiers shape, il nécessite néanmoins des

extensions supplémentaires pour afficher les raster. Son

intérêt majeur est de réaliser des modifications

géométriques sur les couches chargées en mettant

directement à jour la table de données distante. Il ne permet pas

de faire des analyses thématiques ni de réaliser des

requêtes spatiales. Il semble être en revanche un excellent

programme de récupération et de visualisation des données

distantes. Il peut constituer une brique dédiée à la mise

à jour d'objets géographiques parmi un ensemble de solutions

clientes. Son développement est donc à suivre.

c. THUBAN

THUBAN est un programme interactif permettant de visionner des

données géographiques. Développé avec les

langages Python et en C++, un effort a été fait afin de le

fournir compilé pour Windows. Sa version est stable et

téléchargeable

http://thuban.intevation.org/. Des

bibliothèques de fonctions en Python sont nécessaires pour

l'installer, mais la documentation en anglais est bien faite. Ses

fonctionnalités permettent de se connecter à des bases de

données distantes, d'importer des shapefile et des raster, d'effectuer

des requêtes attributaires et des jointures, de générer des

analyses thématiques en plage de couleurs avec discrétisation

automatique et visualisation de la légende. Il peut également

charger des systèmes de projection et modifier celles des couches

chargées. Les cartes sont enregistrées sous forme d'images wmf ou

de session Thuban. Cette dernière permet de récupérer la

structure de la carte au format XML

d. OPENJUMP

OpenJUMP est un projet de refonte et d'amélioration des

fonctionnalités du logiciel SIG JUMP. Il s'appuie sur un réseau

international de thématiciens et d'informaticiens, coordonnés par

le Jump Pilot Project. OpenJUMP se déploie en deux niveaux, basique et

avancé, le premier se destinant à un public non

spécialiste qui souhaite s'initier au monde des SIG. Le logiciel

s'organise en effet sous la forme d'un noyau gérant les fonctions SIG de

base, sur lequel peuvent se greffer de nombreux plugin lui ajoutant des

fonctionnalités diverses, souvent disponibles uniquement dans les

logiciels SIG avancés (interpolation, requêtes spatiales, mise en

page, représentations graphiques...).

I.II.3 SOLUTIONS

CÔTÉ SERVEUR

En pratique ces applications ne se situent pas toujours

entièrement côté serveur car elles peuvent

nécessiter le téléchargement d'un plugin

léger par le client. Elles tendent toutes vers la mise à

disposition des fonctionnalités d'un SIG classique sans pour autant les

atteindre complètement. De base, les solutions côté serveur

Open Source apportent la possibilité à partir d'un

navigateur Internet classique de visualiser des couches géographiques

générées dynamiquement. Actuellement, de nouvelles

fonctionnalités plus avancées apparaissent comme la

possibilité d'ajouter ou de modifier de l'information en ligne.

a. MAPLAB

Ce produit de DM SOLUTIONS est disponible à l'adresse

http://www.maptools.org/maplab/index.phtml.

Dans un environnement Win32, son installation est relativement aisée si

on se base sur une installation simplifiée comme MS4W. Sous linux les

difficultés peuvent se situer au niveau de l'alias qui recherche le

répertoire apps/, dans la configuration du serveur Web. Attention aussi

lors de la définition des chemins de répertoires dans l'interface

de configuration. MapLab est une suite logicielle intégrée

destinée à faciliter le déploiement de solutions de Web

Mapping. Avec MapLab on peut construire graphiquement son mapfile (MapEdit),

visualiser l'ensemble des données (MapBrowser) et y rajouter, par

exemple, des couches d'information provenant d'une requête WMS sur un

serveur cartographique distant. Enfin, on peut configurer l'interface

proposée à l'utilisateur (GMapFactory). La mise au point de cette

dernière reste néanmoins basique et peut être

améliorée grâce aux composants de Chameleon.

b. CHAMELEON

Ce produit de DM SOLUTIONS est disponible à l'adresse

http://chameleon.maptools.org/index.phtml.

Cet ensemble de composants permet de créer simplement une interface

HTML, en réservant des espaces à l'affichage de cartes et de

données attributaires et à des outils, comme le zoom, la

sélection et de déplacement. Ainsi, Chameleon permet, en quelques

clics, de construire une base pour le développement d'une application de

visualisation cartographique dynamique (php) sur Internet. On peut

apprécier ces qualités avec la démonstration en ligne sur

îles Hawaï

http://www.mapsherpa.com/hawaii2/.

Remarquez que la carte se recharge après chaque opération.

c. KA-MAPS

KA-MAPS, (

http://ka-map.maptools.org/) Dernier

produit en liste chez DM Solutions, Ka-Maps est très prometteur au

niveau de la fluidité de navigation sur la carte. Avec les produits

classiques, la carte est régénérée par MapServer

à chaque déplacement de la zone de visualisation (Bounding Box);

Ka-Map, lui, télécharge progressivement les dalles dont il a

besoin et MapServer n'intervient quasiment plus pendant la navigation.

Codé principalement en Javascript, il utilise la technologie AJAX pour

les transferts d'information (utilisée par exemple pour Google Maps). De

plus, chaque dalle n'est générée qu'une fois, et reste

dans un cache sur le serveur sous la forme d'une image. Il est plutôt

destiné à un public de développeurs. On peut

apprécier la démonstration sur:

http://maps.dmsolutions.ca/demo/us_streets/

d. CARTOWEB 3

CARTOWEB3 disponible depuis mars 2005 répond à

plusieurs demandes dans le monde du Web Mapping libre. C'est la solution qui

à ce jour se rapproche le plus des fonctionnalités d'un SIG

classique tout en étant adaptée aux caractéristiques de

l'Internet. Il s'intègre facilement dans un environnement Apache, php5,

Mapserver 4.5 mais n'est pas compatible php4, ce qui empêche pour

l'instant une association avec MapEdit. Cartoweb3 fonctionne grâce aux

potentialités de php5 en langage objet par un système de plugin

et de core-plugin.

En pratique, il apporte une interface de consultation et

d'interrogation, des instruments d'annotation et de mesure, mais surtout un

ensemble d'outils pour une gestion facilitée et des optimisations

multiples (interface multilingue, systèmes de regroupement des couches

pour une légende en arbre hiérarchique, systèmes

d'optimisation graduelle par cache...).

CartoWeb est une solution conçue pour le web, elle

permet par son architecture cartoclient/cartoserveur acceptant

simultanément plusieurs utilisateurs, une gestion

décentralisée de l'information et est compatible avec une

connexion à débit limité.

CartoWeb3 est théoriquement capable de faire de

l'édition des éléments géométriques, mais

cette fonctionnalité n'est pas encore opérationnelle. Dans la

version courante on ne peut que dessiner par-dessus la carte un polygone, une

ligne ou un point et tant qu'on est dans la même session, la forme et ses

attributs sont conservés. Pour compléter la documentation

officielle, vous trouverez des informations en français sur ce sujet sur

le site

Forum

SIG (http://www.forumsig.org/).

I.II.4 BILAN

Le Web Mapping, ou diffusion de cartes via le

réseau Internet, est un domaine en pleine expansion grâce au

développement des solutions Open Source. Suivant la philosophie

GNU qui autorise la copie, la diffusion du logiciel et la modification du code

source, ces programmes généralement gratuits et d'utilisation

libre émergent à un rythme soutenu.

Au centre de cette sphère en développement

permanent:

MapServer.

Né au

sein de l'Université américaine du Minnesota, ce logiciel permet

la publication de données via un serveur Internet et propose un ensemble

de fonctions digne des meilleurs outils payants (navigation, requêtes,

mais aussi mise à jour à distance).

Dans l'état actuel des choses, les solutions

client/serveur peuvent être totalement complémentaires, l'une

(serveur) permettant d'effectuer des traitements propres à la

problématique des SIG (croisements de couches, requêtes, analyse

thématiques), l'autre (client) par l'intermédiaire du mapfile

affichant la carte dans une interface accessible sur Internet. Par ailleurs, on

voit apparaître des modules Open Source qui se greffent sur les

grands SIG commerciaux comme Amein maintenu par Terrestris pour ArCGIS 8 et

Wortomap développé par Tydac utilisable avec MapInfo 7.8, qui lui

permet d'exporter le mapfile du SIG pour afficher la même carte dans une

interface MapServer.

A ce stade encore primaire, les solutions «libres»

proposées ne sont que des prototypes et ne répondent pas aux

besoins-types d'un utilisateur de SIG. En effet, si quelques logiciels

permettent de réaliser des cartes thématiques en aplats de

couleurs, la discrétisation se fait souvent manuellement. En outre,

quasiment aucune solution ne permet pour l'instant la représentation de

symboles proportionnels (sauf OpenJUMP muni d'un plugin). Les

requêtes spatiales sont, dans la majorité des cas, faites en

langage SQL. Nous présentons ici deux tableaux synthétiques des

solutions côté client et côté serveur.

|

Solutions côté serveur

|

|

Nom

|

Description

|

Remarques

|

|

MAPLAB+CHAMELEON

http://www.maptools.org/

|

Interface graphique pour construire le mapfile.

Connexion

WMS.

Personnalisation de l'interface.

|

Accessibles aux moins expérimentés.

Outils

pas toujours fiables.

|

|

CARTOWEB3

http://www.cartoweb.org/

|

Visualisation, manipulation de données vectorielles et

raster.

Impression pdf, interface multilingue,

fonctionnalités Web.

Connexion PostgGIS, WMS.

|

Installation complexe.

Nécessite une configuration

particulière.

|

|

MAPLINK

http://maplink.sourceforge.net/

|

Possibilité d'édition en ligne de la

géométrie des couches.

Requêtes WMS/WFS.

|

Installation ardue...

|

Tableau 1- Solutions SIG

côté serveur

|

Solutions côté client

|

|

Nom

|

Description

|

Remarques

|

|

JUMP

http://www.projet-sigle.org/

http://www.jump-project.org/

|

Traitements complexes sur données

géographiques.

Connexion WMS, PostGIS.

|

Nombreux plugin nécessaires.

Accessibles

aux moins expérimentés.

|

|

Quantum GIS

http://qgis.sourceforge.net/

|

Visualisation, manipulation de données vectorielles et

raster.

Connexion WMS, PostGIS..

|

Installation facile.

Interface en français et

conviviale.

Simple d'utilisation.

Pas toujours fiable.

.

|

|

UDIG

http://udig.refractions.net/

|

Édition de la géométrie des couches.

Connexion MS/WFS, PostGIS.

|

Très fort sur les connexions

distantes.

Nécessite une plateforme Java JRE/JDK.

|

|

THUBAN

http://thuban.intevation.org/.

|

Traitements complexes sur données

géographiques.

Connexion WMS/WFS, PostGIS

|

Nécessite une plateforme Python.

|

Tableau 2 - Solutions SIG

côté client

CHAPÎTRE II :

MODELISATION DE LA SOLUTION

La mise en oeuvre de Systèmes d'Information

Géographique (au sens large du terme) dans une démarche d'analyse

spatiale nécessite la spécification des objectifs à

atteindre et la modélisation du domaine d'étude. Reconnue comme

un standard pour la conception des systèmes d'information, l'approche

UML (Unified Modelling Language) propose de nombreux modèles permettant

d'identifier les structures statiques et dynamiques des systèmes

informatiques. Après avoir présenté globalement cette

approche, nous étudierons son application aux SIG et nous terminerons

par la modélisation de notre système.

CHAPITRE II

MODELISATION DE LA SOLUTION

II.I Modélisation

UML et analyse spatiale

Préambule :

La mise en oeuvre de Systèmes d'Information

Géographique (au sens large du terme) dans une démarche d'analyse

spatiale nécessite la spécification des objectifs à

atteindre et la modélisation du domaine d'étude. Cela suppose

donc de se forger une représentation de la réalité

étudiée en décrivant d'une part les objets

géographiques que l'on retient, leurs caractéristiques et leurs

relations et, d'autre part, les traitements à réaliser

susceptibles de répondre aux objectifs fixés. Reconnue comme un

standard pour la conception des systèmes d'information, l'approche UML

(Unified Modelling Language) propose de nombreux modèles permettant

d'identifier les structures statiques et dynamiques des systèmes

informatiques. Cette approche nécessite une analyse et une structuration

des différents paramètres et informations nécessaires

à la mise en oeuvre de ces outils.

II.I.1. L'approche UML pour

la mise en oeuvre des systèmes d'information

UML (Unified Modelling Language) est un langage de

modélisation conçu pour construire, visualiser, et

spécifier les systèmes d'information (BOOCH et al, 1998), (MORLEY

et al, 2000). La notation UML repose sur deux concepts essentiels :

F la modélisation du mode réel au moyen de

l'approche orientée objet ;

F l'élaboration d'une série de diagrammes

facilitant l'analyse et la conception du système d'information, et

permettant de représenter les aspects statiques et dynamiques du domaine

à modéliser et à informatiser.

L'approche orientée objet a pour but de

représenter les objets du monde réel sous forme de classes, sous

classes et objets. Une classe est une abstraction du monde réel qui

regroupe un ensemble d'objets ayant des caractéristiques et des

comportements communs. Chaque classe est définie par un ensemble

d'attributs (qui représentent les caractéristiques ou

propriétés de la classe), et un ensemble d'opérations

qu'elle peut exécuter. Ces opérations représentent un

ensemble de traitements. Un objet est une unité

élémentaire d'une classe. Il hérite des

propriétés de la classe à laquelle il appartient, et il

est caractérisé par les valeurs affectées à ces

propriétés.

Classes et objets sont reliés entre eux par

différents types de relations :

F la relation d'instanciation : un objet est une instance

d'une classe

F la relation d'association qui représente les

connexions entre les objets de différentes classes. Cette relation

précise combien d'objets d'une classe peuvent être liés

à l'objet d'une classe associée. Ces associations peuvent

être bi-directionnelles.

F la relation de généralisation /

spécialisation qui permet d'identifier, parmi les objets d'une classe,

un sous ensemble d'objets (sous-classe) ayant des propriétés

spécifiques.

F les relations d'agrégation et de composition.

L'agrégation est une sorte d'association qui met en relation une classe

agrégat et une classe agrégée. Cette dernière

étant considérée comme une partie de la classe

agrégat. La composition est un cas particulier d'agrégation.

UML propose neuf diagrammes, dont sept interviennent en phase

d'analyse du système d'information, et deux en phase de

réalisation et sont utilisés exclusivement par les

informaticiens. En ce qui nous concerne, nous nous intéressons plus

particulièrement aux diagrammes qui ont pour fonction de faciliter la

spécification et la compréhension du système au cours de

son élaboration. On distingue parmi eux les diagrammes structurels des

diagrammes comportementaux :

F Les diagrammes structurels permettent de visualiser,

spécifier, construire et documenter l'aspect statique ou structurel du

système d'information. Il s'agit des diagrammes de classes, d'objets,

mais aussi de déploiement et de composants. Les deux premiers permettent

de modéliser les entités qui seront manipulées par le

système d'information et qui représentent les objets du monde

réel. Les deux derniers sont exclusivement utilisés en phase de

réalisation du système.

Le tableau suivant résume les objectifs des principaux

diagrammes structurels.

|

Diagrammes structurels

|

Objectifs et fonctionnalités

|

|

Diagramme de classe

|

Décrit les classes du système et les relations

entre celles-ci

|

|

Diagramme d'objets

|

Décrit les instances de classes et leurs relations qui

composent l'application. Donne une vue statique du système à

partir de cas réels

|

Tableau 3 - Les diagrammes

structurels d'UML

Les diagrammes comportementaux modélisent les aspects

dynamiques du système, c'est à dire les différents

éléments qui sont susceptibles de subir des modifications. Parmi

eux on distingue, les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence, de

collaboration, d'états - transitions et d'activités. Ils

représentent la dynamique du système, à savoir, non

seulement les interactions entre le système lui même et les

différents acteurs du système, mais aussi, la façon dont

les différents objets contenus dans le système communiquent entre

eux. Le tableau suivant résume les objectifs des différents

diagrammes comportementaux.

|

Diagrammes comportementaux

|

Objectifs et fonctionnalités

|

|

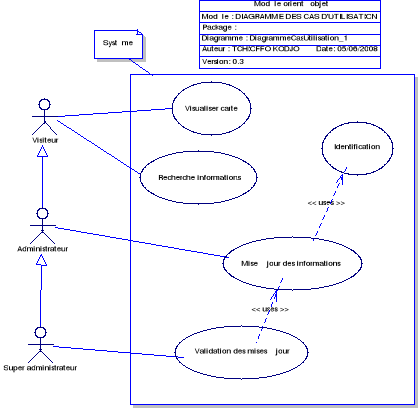

Diagramme des cas d'utilisation

|

Décrit les fonctionnalités du système,

l'application et les différents cas d'utilisation. Assure une

communication aisée entre les analystes, les experts et les

utilisateurs.

|

|

Diagramme de collaboration

|

Définit les interactions d'un point de vue temporel

entre les différents objets du système pour un cas d'utilisation

donné. Il complète le diagramme d'objets en présentant la

façon dont les différents objets communiquent entre eux. Cette

communication s'effectue par échanges successifs de messages entre les

objets du système, et ce afin de réaliser une des fonctions du

système

|

|

Diagramme de séquence

|

Il s'agit d'une variante du diagramme de collaboration,

construit à partir des cas d'utilisation. Il présente

l'ordonnancement des messages (aspect temporel) pour une fonctionnalité

donnée du système. Il offre une meilleure visualisation des

interactions entre objets en présentant les messages

échangés entre eux. Il complète et détaille un cas

d'utilisation.

|

|

Diagramme d'états - transitions

|

Attaché à une classe ou à un cas

d'utilisation, il présente une classe par rapport à ses

états possibles et aux transitions qui le font évoluer. Permet de