|

ÉíÈÚÔáÇ

ÉíØÇÑÞãíÏáÇ

ÉíÑÆÇÒÌáÇ

ÉíÑæåãÌáÇ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE

íãáÚáÇ

ËÍÈáÇ æ

íáÇÚáÇ

ãíÜáÚÊáÇ

ÉÑÇÒæ

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique

Centre Universitaire Salhi Ahmed

-Naâma-

Institut des Sciences et

Technologies

Département des Sciences de la Nature et de la

Vie

Mémoire de fin

d'études

En vue de l'obtention du Diplôme de

Master

Académique en science biologique

Spécialité : Microbiologie

Appliquée

Thème

Etude de l'activité antifongique des huiles

essentielles de

Pulicaria mauritanica et Micromeria debilis

contre quelques

champignons phytopatogènes du genre Alternaria

sp

Présenté par :

Mme BENATTA Fatima Zahra Mme DJELILATE Yosra

Soutenu le : 01 Juillet 2018

Jury :

Président : M. MERIOUA SIDI MOHAMMED

M.C.B

Encadreur : M. GHERIB MOHAMMED M.C.A

Examinateurs : M. AMROUCHE ABDELILEH M.C.A

Mme YAKOUBI MERYEM M.A.B

Année Universitaire 2018/2019

Remercîement

Ce mémoire n'aurait pas

pu être ce qu'il est, sans l'aide d'ALLAH Miséricordieux le tout

puissant qui nous a donné la force afin de l'accomplir.

Tous d'abord nous tenons

à exprimer nos profonds remerciements et notre vive reconnaissance

à notre promoteur,

Mr GHERIB Mohammed. Maitre de

conférences Au département de SNV, Faculté des sciences et

technologie, Centre Universitaire Salhi Ahmed de Naama, pour nous avoir fait

l'honneur de diriger ce travail. Nous voudrons qu'il trouve ici toute notre

reconnaissance pour ses encouragements, ses conseils, ses recommandations, le

temps qu'il nous a consacré et sa bienveillance.

Nous adressons nos

sincère remercîments à Mr MERIOUA Sidi

Mohammed Maitre de conférence B au C.U. Naama d'avoir

accepté de présider le jury de ce mémoire .Les remarques

et suggestions seront d'une grande valeur pour l'enrichissement de ce

travail.

Nous remercions

profondément Mr AMROUCHE AbdelIllah Maitre

de Conférences A au C.U.Naama pour sa disponibilité et ses

encouragements pour l'accomplissement de ce travail. Qu'il trouve ici notre

profonde reconnaissance. Nous le remercions aussi d'avoir accepté de

juger ce travail.

Nous voudrons remercier très sincèrement notre

Co-promoteur et notre examinatrice Mme YAKO7JBI

Meryem maitre assistante B au C.7J.Naama .Nous la remercions,

du fond du coeur pour l' esprit scientifique et humain de

grande qualité.

Nous exprimons aussi notre reconnaissance à

Mr Maarouf Abderezzak professeur au C.7J.Naama pour

son aide pour l'identification des plantes médicinales

étudiées.

A Mme

BENHAMZA Messaouda, pour le soutien

moral, les encouragements, les conseils et la disponibilité ;

qu'elle trouve ici notre profonde reconnaissance.

Nos remercîments vont également à

l'ensemble du personnel technique des laboratoires dans lesquels ce

travail a été réalisé, pour la sympathie

qu'ils nous ont témoignée ainsi qu'à toute, les

personnes qui, de prés ou de loin, nous ont aidé pour

achever ce travail.

Dédicace

Je dédie ce travail

A mon père pour ses encouragements et son

soutien

tout au long de mes études et aussi pour ses

innombrables

sacrifices.

A ma mère que Dieu le tout-puissant la protège

et lui

donne la force pour qu'elle continue à couronner notre

vie.

A mes soeurs : Amina et khadidja.

A mes frères : Boubeker, Omar et Othman.

A mes nièces et mes neveux.

A toute ma famille.

A mes amis :Siham, Yakout et Farouk

Fatima Zahra

Dédicace

Je dédie ce travail

A ma mère qui m'a donné la vie

A mon père qui s'est sacrifié pour mon bonheur

et ma

réussite.

A mes frères, mes soeurs et ma petite

Chaimaa

A tous les membres de ma famille, petite et grande

A ceux, qui me sont chers.

Yosra

ÕÎáã

äíÊíÑØÚ

äíÊÊÈä äã

ÉÕáÎÊÓãáÇ

ÉÑÇíØáÇ

ÊæíÒáÇ ìÏá

ÊÇíÑØáá

ÏÇÖãáÇ

áæÚãáá

íÑÈÎãáÇ

ãííÞÊáÇÈ

ÉÓÇÑÏáÇ åÐå

ãÊåÊ

|

Úæä äã

ÉíÑØ

ÊáÇáÇÓ ÉÑÔÚ

ØíÈËÊ ÏåÈ

ßáÐæ

|

"

|

ÓíáÈÏ ÇíÑ

íãÑßíã

|

"

|

æ

"ÇßíäÇÊíÑæã

ÇíÑÇßíáæÈ" :

Çãåæ

ÉãÇÚäáÇ

ÉÞØäã äã

|

ãØÇãØáÇ

ÉÊÈäá

ÉíÑØáÇ

ÖÇÑãáá

ÉÈÈÓãáÇ "

ÇíÑÇäÑÇÊáÇ

"

ÇíÑÇäÑÇÊáÇ

"ìáÅ íãÊäÊ

ÇåÏíÏÍÊ ãÊ

íÊáÇ

ÊáÇáÇÓáÇ .

ÉíÌæáæÑæãáÇ

ÊÇÕáÇ ìáÚ

ÉíÑØáÇ ÊáÇ

ÒÚáÇ ÉÑÚã í

ÇäÏäÊÓÇ

. "

áÇíæØÇãæØ

ÇíÑÇäÑÇÊáÇ "

æ "íäáÇæÓ

ÇíÑÇäÑÇÊáÇ

""ÇãíÓæäÊ

ÇíÑÇäÑÇÊáÇ"

"ÇÊÇäÑÊáÇ

ÇíÑÇßíáæÈ"

:á % 0.045 æ % 0.30 ÊäÇß

ÑÇÎÈáÇÈ

ÑíØÞÊáÇ

ÉØÓÇæÈ

ÕáÇÎÊÓáÇ Ç

äÚ ÌÊÇäáÇ

íÑØÚáÇ

ÊíÒáÇ

ÉíÏæÏÑã

|

.íáÇæÊáÇ

ìáÚ

|

"

|

ÓíáÈÏ ÇíÑ

íãÑßíã

|

"

|

æ

"ÇßíäÇÊíÑæã

|

ÊáÇáÇÓáÇ

åÇÌÊ ãåã

ØÇÔä äÚ

ÑÔÇÈãáÇ

ÓãáÇÊáÇ

ÉÞíÑØ

ÉØÓÇæÈ

ÊæíÒáÇ åÐåá

ÊÇíÑØáá

ÏÇÖãáÇ

ØÇÔäáÇ

ÉÓÇÑÏ ÊÔß

ÇÐßæ

ÉíÑØáÇ

ÊáÇáÇÓáÇ

æãäá

ÉØÈËãáÇ

ÒíßÇÑÊáÇ

ãíÞ ÏíÏÍÊ

ááÇÎ äã ãÊ

ÊæíÒáÇ åÐå

ÉíáÇÚ äÅ

íáÇÊáÇÈæ

.ÇåÑÇÈÊÎÇ ãÊ

íÊáÇ

. áã /

ÑÊáæÑßíã 1.1

ìáÅ 0.95 äíÈ Çã

ØÈËã

ÖÎäã

ÒíßÑÊáÇ ãíÞ

ÊÇíÑØáÇ

ãÙÚã

ØíÈËÊ ÇäÇØÚ

äí ÛÇæÈáÇÇ

áíßÔÊ

|

.ÉíÆÇíãíßáÇ

|

ÊÇíÑØáÇ

ÊÇÏíÈãá

áÇÇÚ æ áÇíÏÈ

áÇÍ

|

ÊæíÒáÇ

åÐå ÑÇÈÊÚÇ

äßãí

|

ãÇÊÎáÇ

|

í

|

ÏÇÖã ØÇÔä

ÑÇíØ ÊíÒ

ÑÇÎÈáÇÈ

ÑíØÞÊáÇ

ÇíÑÇäÑÇÊáÇ

ÓíáÈÏ

ÇíÑíãÑßíã

ÇßíäÇÊíÑæã

ÇíÑÇßíáæÈ:

ÉíÍÇÊãáÇ

ÊÇãáßáÇ

ÊÇíÑØáá

Abstract

This stady aimed to evaluate in vitro the antifungal

activity of the essential oils of two aromatic plants growing in Naama:

Pulicaria mauritanica and Micromeria debilis against ten

fungal strains belonging Alternaria sp responsible of the fungal

diseases that infect tomatoes..

The identification of fungal isolates was based on cultural

traits and morphological characters. The results showed that the identified

strains belong to the following species: Alternaria alternata, Alternaria

tenuissima, Alternaria solani and Alternaria tomatophila.

While, the yield of essential oil resulting from a

hydrodistillation extraction was of the order of 0.30% and 0.045% for

P.mauritanica and M.debilis respectively. The study of the

antifungal activity of these oils by the direct contact method revealed an

important activity to some strains tested.

The effectiveness of each EO is estimated by determining the

inhibition rate of mycelial growth and the rate of inhibition of sporulation,

where the total inhibition of the majority of strains gave us MIC mean value

ranging between 0.95 to 1.1ìl / ml.

Finally, these oils can be considered as a potential

alternative to synthetic fungicides.

Key words: Pulicaria mauritanica,

Micromeria debilis, Alternaria sp, Hydrodistillation, Essential oil,

Antifungal activity.

Résumé

Le but de ce travail était d'évaluer

l'activité antifongique in vitro des huiles essentielles de

deux plantes aromatiques de la région de Naama : Pulicaria

mauritanica et Micromeria debilis vis-à-vis de dix souches

fongiques du genre Alternaria sp responsables de l'alternariose de la

plante de tomate.

L'identification des isolats fongiques a été

basée sur les caractères culturaux et les caractères

morphologiques. Les souches identifiées appartiennent aux espèces

Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria solani et

Alternaria tomatophila.

Le rendement en huile essentielle issu d'une extraction par

hydrodistillation était de l'ordre de 0.30% et 0.045% pour

P.mauritanica et M.debilis respectivement. L'étude de

l'activité antifongique de ces huiles par la méthode de contact

direct a révélé une importante activité

vis-à-vis des souches testées.

L'efficacité de chaque HE est estimée par la

détermination du taux d'inhibition de la croissance mycélienne et

le taux d'inhibition de la sporulation, d'où l'inhibition total de la

majorité des souches nous a donné des valeurs de CMI comprises

entre 0.95 à 1.1ul/ml.

En conclusion, ces huiles peuvent être

considérées comme une alternative potentielle aux fongicides

synthétiques.

Mots clés : Pulicaria mauritanica

,Micromeria debilis ,Alternaria sp, Hydrodistillation ,Huile essentielle,

Activité antifongique.

Glossaire

Chlamydospore : une spore à grande

paroi épaisse, une spore de repos, de plusieurs types

de champignons

Conidies: Spore issue de la multiplication

asexuée formée à l'extrémité d'un

conidiophore.

Conidiophore: Hyphe aérien

spécialisé qui produit à son extrémité

plusieurs conidies.

Dictyospore : une spore multicellulaire de

certains champignons qui a des cloisons

transversales et longitudinales

Floraison : Phase du cycle vital des

phanérogames qui marque le début de la période

reproductive

Fragrance : odeur agréablement

parfumé émise par les plantes

Hyphe : Filament dépourvu de

chlorophylle constituant le thalle des champignons.

Isolat: Matériel biologique

prélevé sur un organisme vivant, en vue de son étude ou de

sa

culture in vitro.

Mycélium: Appareil

végétatif d'un champignon constitué d'un ensemble

d'hyphes.

Pathogène : organisme susceptible de

causer une maladie.

Phytopathogène : Qui cause une maladie

chez les plantes.

Piriforme : en forme de poire

Plante hôte: Espèce de plante

dont dépend le développement d'un organisme (source

nutritive).

Pubescent : qui est couvert d'un duvet de

poils fins et courts

Rampant : en botanique, qualifie certains

organes d'une plante croissant parallèlement au sol

Rendement : la grandeur qui exprime la

production généralement en poids.

Sédatif : une substance qui a une

action dépressive sur le système nerveux.

Spore : Spore issue de la multiplication

sexué et asexuée.

Sporulation ; aptitude d'un champignon

à produire des spores.

Liste des figures

Figure 1 Différents organes de la tomate

a: Les feuilles b : la fleur

c: Le fruit P5

Figure 2 Chaine des conidies

P9

P10

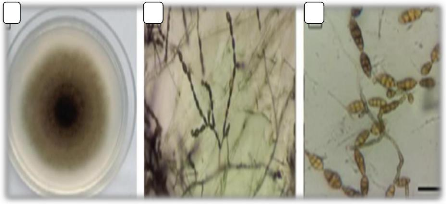

Figure 3 A. alternata, (a) colonie sur

gélose pomme de terre carotte (PCA)

après 6 jours, (b) modèle de sporulation

à long chaînes, (c) conidies dans une chaîne avec septa

longitudinaux et transversaux

Figure 4 A.tenuissima, (a)colonie sur

PCA après 6 jours, (b) sporulation à

courte chaine, (c) chaînes conidiales et conidies

P11

P11

Figure 5 A. arborescens, (a) colonie

sur PCA après 6 jours, (b) modèle de

sporulation à long conidiophore primaire, (c) conidies

avec des décorations de surface.

Figure 6 A.solani , colonie sur PCA

après 6 jours et les conidies P12

Figure 7 Conidies et conidiophores de la souche

A. tomatophila représentative P12

Figure 8 Symptômes de l'aternariose sur la

foliole P13

Figure 9 Symptômes de l'aternariose sur

fruit P13

Figure 10 Lésions provoquées par

Alternaria tomatophila et A.alternata; A sur

tige, B sur collet

P14

Figure 11 Développement et

symptômes de maladies causées par Alternaria spp

P16

Figure 12 Formule chimique de l'isoprène

méthyl-2-buta-1,3-diène P18

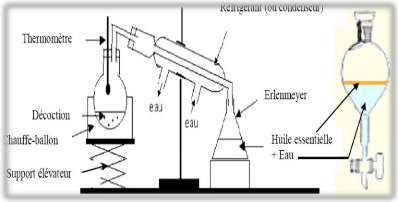

Figure 13 Méthodes d'extraction des HE

P20

Figure 14 Appareillage utilisé pour

l'hydrodistillation P20

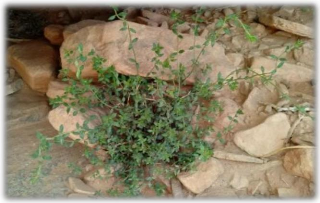

Figure 15 Photo de Pulicaria mauritanica

P23

Figure 16 Photo de Micromeria debilis

P25

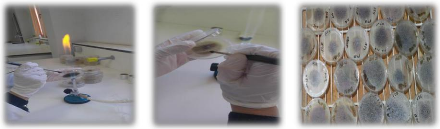

Figure 17 Photos représentant les

étapes de l'induction de la sporulation P29

Figure 18 Photos représentant la methode

de microculture P30

Figure 19 Situation géographique des

lieux des prélèvements P31

Figure 20 Montage de type Clevenger

P32

Figure 21 Protocole expérimental de

l'activité antifongique P34

Figure 22 Photo représente la

détermination du taux d'inhibition de la sporulation

P35

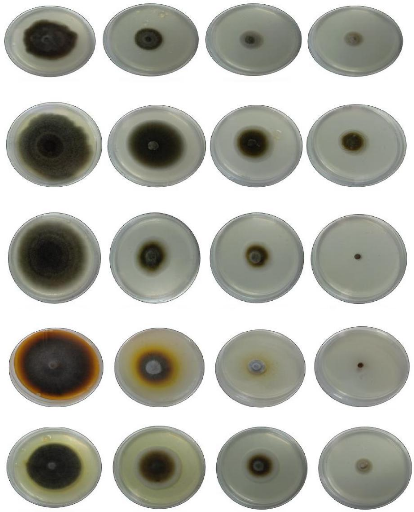

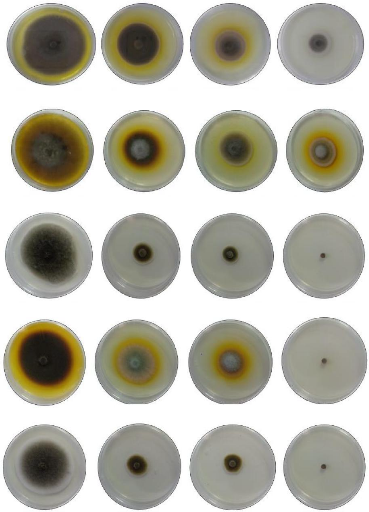

P38

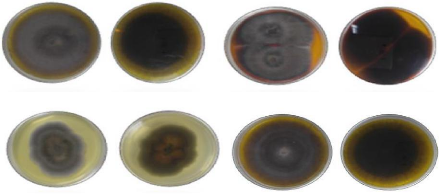

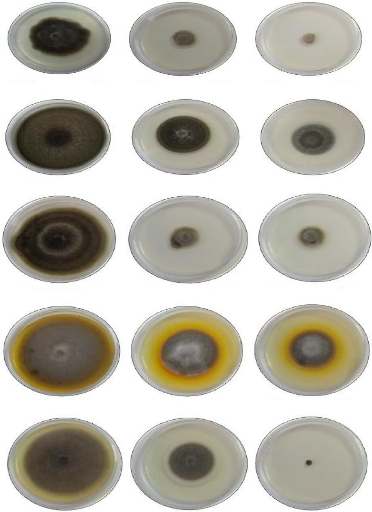

Figure 23 Aspect macroscopique des colonies

(revers et avers) des espèces d'Alternaria à petite

spores sur milieu PDA

P38

Figure 24 Aspect macroscopique des colonies

(revers et avers) des espèces d'Alternaria à grosses

spores sur milieu PDA

P39

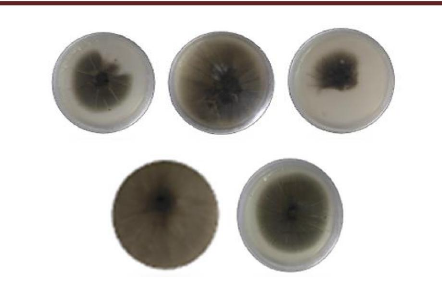

Figure 25 Aspect macroscopique des colonies des

espèces d'Alternaria à petites

spores sur milieu PCA après induction de la sporulation

Figure 26 Aspect macroscopique des colonies des

espèces d'Alternaria à grosse

spores sur milieu PCA après induction de la sporulation

P39

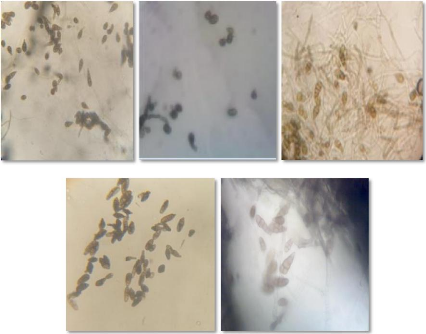

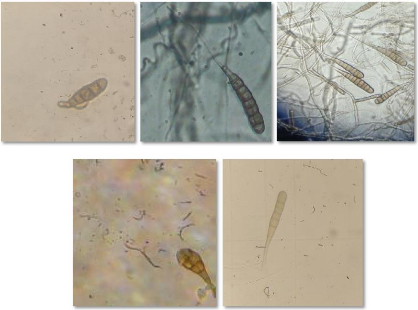

Figure 27 Aspect microscopique des

espèces d'Alternaria à petites spores .

P40

Figure 28 Aspect microscopique des

espèces d'Alternaria à grosses spores

P41

Figure 29 Huile essentielle de P.

mauritanica P40

Figure 30 Huile essentielle de M. debilis

P40

P43

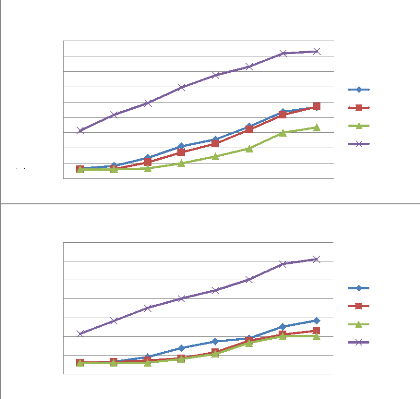

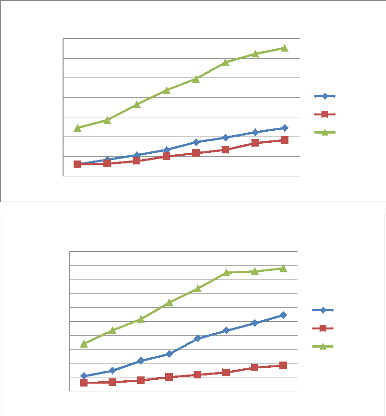

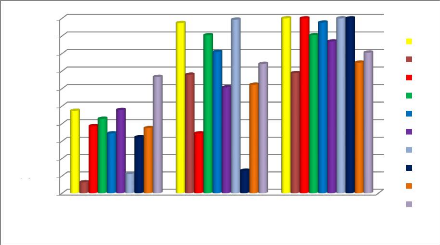

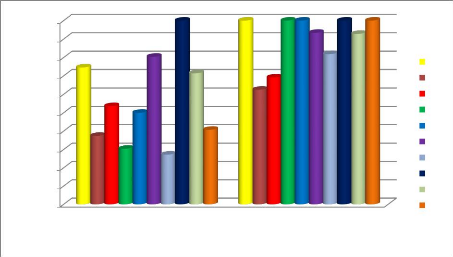

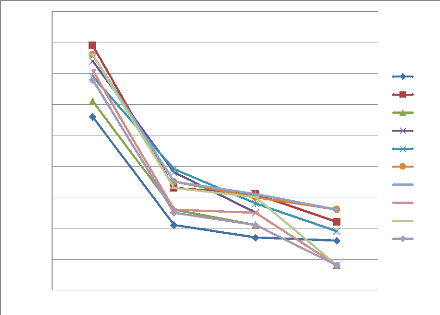

Figure 31 Cinétique de croissance des

souches d'Alternaria (A01 et A10) en fonction de temps (jours) et

concentration de l'huile essentielles de P. mauritanica

Figure 32 Cinétique de croissance des

souches d'Alternaria( A18 et A37 et A42) en fonction de temps (jours)

et concentration de l'huile essentielles de P. mauritanica

P44

P45

Figure 33 Cinétique de croissance des

souches d'Alternaria (A45, A51 et A57) en fonction de temps (jours) et

concentration de l'huile essentielles de P. mauritanica

Figure 34 Cinétique de croissance des

souches d'Alternaria (AT01 et AT04) en fonction de temps (jours) et

concentration de l'huile essentielles de P.mauritanica

P46

P47

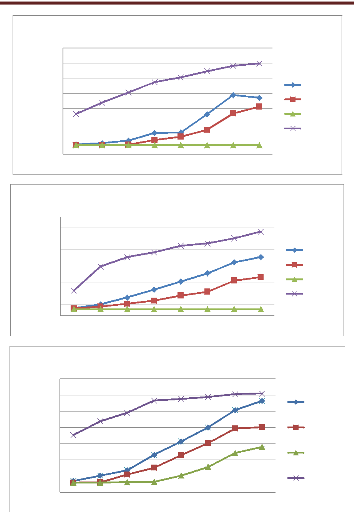

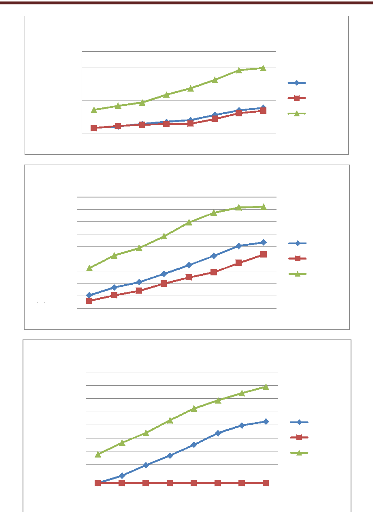

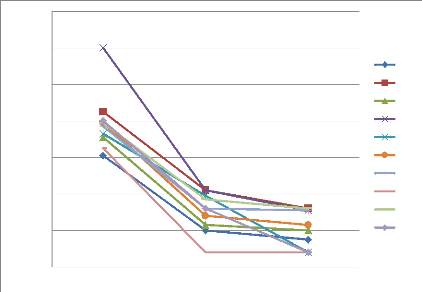

Figure 35 Cinétique de croissance des

souches d'Alternaria (A01 et A10) en fonction de temps (jours) et

concentration de l'huile essentielles de M.debilis

Figure 36 Cinétique de croissance des

souches d'Alternaria (A18, A37et A42) en fonction de temps (jours) et

concentration de l'huile essentielles de M.debilis.

P48

P49

Figure 37 Cinétique de croissance des

souches d'Alternaria (A45, A51et A57) en fonction de temps (jours) et

concentration de l'huile essentielles de M.debilis.

P50

Figure 38 Cinétique de croissance des

souches d'Alternaria (AT01 et AT04) en fonction de temps et

concentration de l'huile essentielles de M.debilis

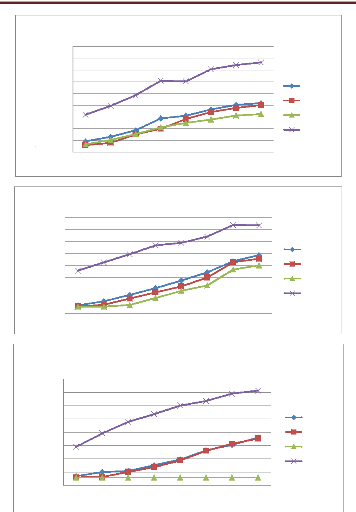

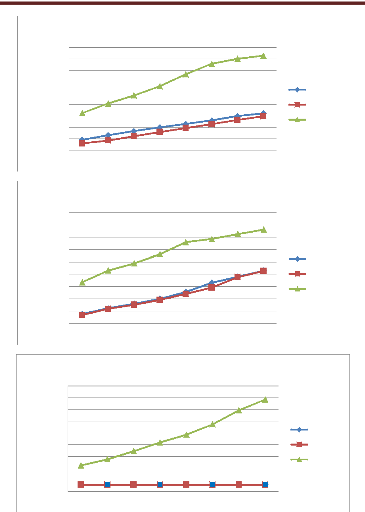

Figure 39 Taux d'inhibition de la croissance

mycélienne de l'HE P.mauritanica. P51

Figure 40 Taux d'inhibition de la croissance

mycélienne de l'HE M.debilis. P51

Figure 41 Taux d'inhibition de la sporulation de

l'HE de P.mauritanica P53

Figure 42 Taux d'inhibition de la sporulation de

l'HE de P.mauritanica P53

P54

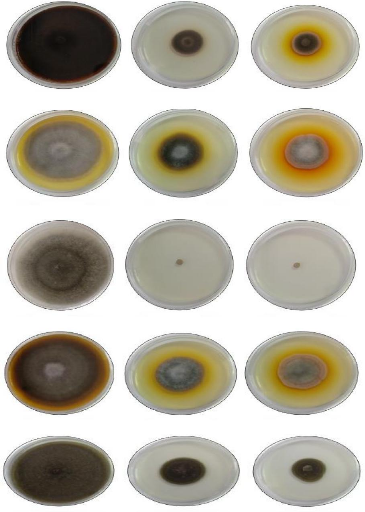

Figure 43 Aspect macroscopique des colonies

testées par differentes concentrations d'

HE.de P.mauritanica aprés 10

jours d'incubation.

Figure 44 Aspect macroscopique des colonies

testées par differentes concentrations d'

HE.de P.mauritanica aprés 10

jours d'incubation.

P55

P56

Figure 45 Aspect macroscopique des colonies

testées par differentes concentrations d'

HE.de M.debilis aprés 10

jours d'incubation.

Figure 46 Aspect macroscopique des colonies

testées par differentes concentrationsd'

HE.de M.debilis après 10

jours d'incubation

P57

P58

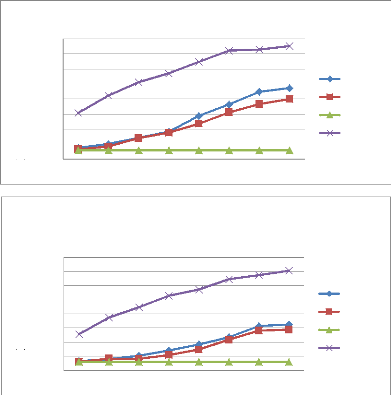

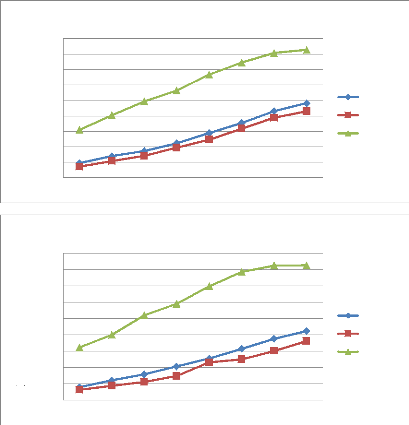

Figure 47 Vitesse de la croissance

mycélienne sous l'effet de différentes concentrations en HE de

P.mauritanica

P59

Figure 48 Vitesse de la croissance

mycélienne sous l'effet de différente concentration en HE de

M.debilis

Liste des tableaux

Tableau 1 Principaux pays producteur de la

tomate P6

Tableau 2 Origine des isolats d'Alternaria

sp. P28

Tableau3 Caractères culturaux des isolats

d'Alternaria sp sur milieu PDA P37

Tableau 4 Caractéristiques des huiles

essentielles P41

Tableau 5 Rendement calculé en (%) pour

les deux espèces étudiées P42

Table des matières

Remerciment Dédicace

ÕÎáã

Abstract Résumé

Glossaire

Liste des figures Liste des tableaux Table des matières

Introduction générale 1

Partie bibliographique 2

Chapitre I : La plante hôte 4

I.1 Généralité sur la tomate 4

I.2 Historique 4

I.3 Nomenclature et classification 4

I.4 Description botanique 5

I.5 Production de la tomate 5

I.5.1 Dans le monde 5

I.5.2 En Algérie 6

I.6 Importance nutritionnelle 6

Chapitre II: Le pathogène 7

II .1 Généralités sur Alternaria

7

II.2 Historique 7

II.3 Classification 8

II.4 Caractéristiques du genre 8

Table des matières

II .4.1 Caractères culturaux 8

II .4.2 Caractères morphologiques 9

II .5 Alternaria pathogène des tomates 9

II .5 .1 Alternaria à petite spore 9

II .5 .1.1 Alternaria Alternata 9

II .5 .1.2 Alternaria Tenuissima 10

II .5 .1.3 Alternaria arborecsence 11

II .5 .2 Alternaria à grosse spore 11

II .5 .2.1 Alternaria solani 11

II .5 .2.2 Alternaria tomatophila 12

II .6.Alternariose 12

II.6.1 Symptômes 13

II.6.1.1 Sur feuiles 13

II.6.1.2 Sur fruits 13

II .6.1.3 Sur tiges et collets 14

II .7 Cycle infectieux 14

II .7. 1 Conservation, source d'inoculum 14

II .7. 2 Pénétration et invasion 14

II .7. 3 Sporulation et dissémination 15

Chapitre III les huiles essentielles 17

III.1.Aromathérapie 17

III.2.Généralités sur les huiles

essentielles 17

III.3 Chimie des huiles essentielles 18

III.3.1 Terpènes et Terpénoides 18

III.3.2 Composés aromatiques 19

III.4 Caractéristiques et propriétés

physiques 19

III.5.Méthodes d'extraction 19

Table des matières

III.5.1 Méthodes conventionnelles 20

III.5.1.1 Hydrodistillation 20

III.5.1.2 Extraction par entraînement à la vapeur

d'eau 21

III.5.1.3 Pressage à froid 21

III.5.1.4 Enfleurage 21

III.5.1.5 Extraction par solvant organique 21

III.5.2 Méthodes innovantes 21

III.5.2.1 Extraction par micro-onde 21

III.5.2.2 Extraction par les ultrasons 21

III.6 Analyses des huiles essentielles 22

III.7.Rendement 22

III.8 Conservation des huiles essentielles 22

III.9 Action des huiles essentielles contre les champignons 22

III.10 Plantes étudiées 23

III.10.1 Pulicaria mauritanica 23

III.10.1.1 Description botanique 24

III.10.1.2 composition chimique 24

III.10.1.3 Propriétés thérapeutiques 24

III.10.2 Micromeria debilis 25

III.10.2.1 Description botanique 25

III.10.2.2 composition chimique 26

III.10.2.3 Propriétés thérapeutiques 26

Partie éxpérimentale 27

Chapitre I : Matériels et méthodes

28

I.1 Matériel fongique 28

I.1.1 Choix des souches 28

I.1.2 Origine des souches 28

Table des matières

I.1.3 Repiquage des souches 28

I.1.4 Induction de la sporulation 29

I.1.5 Conservation des isolats 29

I.1.6 Identification des isolats 29

I.1.6.1 Etude macroscopique 29

I.1.6.2 Etude microscopiques 30

I.2 Matériel végétal 31

I.2.1 Récolte de matériel végétal

31

I.2.2 Identification botanique 31

I.2.3 Préparation des échantillons 31

I.2.4 Extraction de l'huile essentielle 32

I.2.5 Calcul du rendement en huile essentielle 32

I .3 Activité antifongique 30

I .3.1 Effet des huiles essentielles sur la croissance

mycélienne 30

I .3.2 Évaluation de l'indice antifongique 34

I .3.3 Effet des huiles essentielle sur la sporulation 35

I .3.4. Détermination de la vitesse de la croissance

mycélienne 35

Chapitre II : Résultats et

Interprétations 36

II .1 Matériel fongique 36

II .1.1 Identification des isolats 36

II .1.1.1 Etude macroscopique 36

II .1.1.2 Etude microscopique 40

II .2 Caractéristiques des huiles essentielles 41

II .3 Rendement des huiles essentielles 42

II .4 Activité antifongique 42

II .4.1 Cinétique de la croissance mycélienne 42

II .4.1.1Cas de l'HE de P. mauritanica 42

Table des matières

II .4.1.2 Cas de l'HE de M.debilis 47

II .3 .3 Taux d'inhibition de la croissance mycélienne

50

II .3 .4 Taux d'inhibition de la sporulation 52

II .3 .4 Détermination de la vitesse de la croissance

mycélienne 58

Conclusion générale 62

Références bibliographiques 65

Annexes

« Le don d'une pLante utiLe

me parait

pLus précieux que La découverte d'une

mine

d'or et d'un monument pLus durabLe qu'une

pyramide »

Bernardin de Saint-Pierre.

INTRODUCTION

Page 1

Introduction

Les champignons sont les principaux agents infectieux des

plantes, responsables des altérations au cours des stades de

développement, et sont les principaux microorganismes responsables de

pertes en agriculture (kacemi et al, 2017).

Les espèces du genre Alternaria sont

répandues à grande échelle. Une partie considérable

des espèces sont cosmopolites .Selon le style de vie saprophytes ils se

développent sur les parties mortes des plantes. Une partie d'entre eux

jouent un mode de vie parasite necrotrophes et une qui cause des graves

maladies, ces espèces sont considérées comme un

véritable organisme nuisible spécifique de l'hôte.

Les symptômes causés par ces pathogènes se

présentent généralement sous forme des taches brunes

à noirâtre sur les solanacées. Les dégâts

causés par les principaux agents de l'alternariose se traduisent par des

brulures au niveau des feuilles, des tiges, des collets et des fruits

(Ranc, 2010).

Cette maladie est contrôlée souvent par des

fongicides. Or, ces derniers constituent un véritable danger pour la

santé humaine et l'environnement (kacemi et al.,

2017).

Le traitement des mycoses reste difficile d'une part du fait

du nombre limité de principes réellement efficaces et de leur

coût très élevé et d'autre part lié à

l'émergence de souches résistantes à certains

antimycosiques usuels (El Mansouri, 2013).

Ces différentes difficultés ont suscité

l'intérêt de plusieurs chercheurs à trouver d'autres

substances fongitoxiques inoffensives et non polluantes, pouvant être une

solution alternative aux médicaments actuels.

Les plantes aromatiques et médicinales de part leur

utilisation ancestrale nous offrent un terrain important d'investigation

(El Haci, 2015).

Différentes espèces de végétaux

sont connues depuis longtemps par leurs effets antimicrobiens. Les plantes

aromatiques et médicinales (PAM) constituent une richesse naturelle

très importante dont la valorisation demande une parfaite connaissance

des propriétés à mettre en valeur. Les

propriétés médicales des plantes médicinales

dépendent de la présence d'agents bioactifs variés et

appartenant à différentes classes chimiques. Ces

propriétés, dues souvent à la fraction d'huile essentielle

(HE), peuvent être mises à profit pour traiter les infections

mycosiques (El Mansouri, 2013) .

les huiles essentielles représentent des

molécules de fortes valeurs, utilisées dans la pharmacologie car

elles ont un effet spécifique sur d'autres organismes (Remmal et

al., 1993), elles ont un spectre d'activité

très large due principalement à leur grande affinité

Introduction

grâce a leur natures, pour cela, les activités

antibactériennes de ces produits ont été rapportées

dans de très nombreux travaux (Bouzouita et al.,

2008).

La région Sud-Ouest de notre pays même si elle

est dotée d'un climat sec renferme des régions qui

possèdent des variétés de plantes surprenantes par leur

aspect et par leur capacité d'adaptation.

Le présent travail constitue l'ébauche d'un

projet de recherche dans le but de valoriser la flore locale visant à

étudier l'activité antifongique in vitro des huiles essentielles

de deux plantes aromatiques Pulicaria mauritanica et Micromeria

debilis de la wilaya de Naama sur dix (10) souches de champignons du genre

Alternaria responsables des taches brunes de la tomate.

Nous avons organisé notre travail en trois grandes

parties:

? La 1ere partie consiste une étude

bibliographique sur la plante hôte, le pathogène et la lutte

biologique par les huiles essentielles de deux plantes aromatiques :

Pulicaria mauritanica et Micromeria debilis.

? La 2eme partie représente la partie

expérimentale qui consiste à l'identification des espèces

d'Alternaria , l'extraction des huiles essentielles de Pulicaria

mauritanica et Micromeria debilis et l'étude du pouvoir

antifongique de ces deux plantes sur les espèces d'Alternaria

sp.

? La 3eme partie est consacrée à la

présentation des résultats obtenus et leurs discussions.

? Enfin, notre travail est clôturé par une

conclusion générale pour restituer les principaux

résultats obtenus, les limites de notre travail et les perspectives

voulues pour pouvoir compléter et améliorer cette

étude.

Page 2

PARTIE

BIBlIoGRAPHIQUE

Page 4

Partie bibliographique

Chapitre I : La plante hôte

I.1 Généralité sur la tomate

La tomate (Solanum lycopersicum), est l'un des plus

populaires légumes dans le monde entier et le deuxième produit le

plus précieux après la pomme de terre, fraîches ou

après transformation (Kumar et al., 2008) avec

une production de 170,8 millions de tonnes en 2013 (FAO,

2013).

I.2 Historique

La tomate est originaire de l'Amérique de Sud, dans la

région montagneuse des Andes (Equateur, Pérou, Chili), la tomate

fut domestiquée au Mexique, avant d'être importé en Europe

au XVI siècle par les conquistadores (Peratla et al.,

2006).

En Algérie, la tomate a été introduite

par les cultivateurs du Sud de l'Espagne. Sa culture a commencé dans la

région d'Oran en 1905 puis, elle s'étendit vers le centre,

notamment au littoral Algérois (Latigui, 1984).

I.3 Nomenclature et classification

En 1753, le botaniste suédois Linnaeus l'a

nommée Solanum lycopersicum, mais 15 ans plus tard Philipe

Miller a remplacé ce nom par Lycopersicom esculentum. Bien que

les taxonomistes aient récemment réintroduits son nom original

Solanum lycopersicum (Milet, 2017).

La tomate fait partie de la famille des Solanaceae et du genre

Solanum. La famille des Solanaceae comprend 94 genres et environ 2950

espèces cosmopolites. Le genre Solanum est très

important dans le monde (environ 1700 espèces recensées) et

comporte des plantes alimentaires comme la pomme de terre (Solanum

tuberosum), et bien sûr la tomate (Ranc, 2010).

La classification scientifique de la tomate proposée en

2007 par Benton est la suivante :

· Règne : Plantae

· Embranchement : Tracheophyta

· Classe : Mangoliopsida

· Ordre : Solanales

· Famille : Solanaceae

· Genre : Solanum

· Espèce : Solanum

lycopersicum

Page 5

Partie bibliographique

I.4 Description botanique

La tomate est une plante herbacée vivace, ce qui

signifie qu'elle peut vivre plusieurs années, elle est cultivé

dans les régions à climat chaud, mais peut également

être planté dans une serre en hiver (Possada,

2016), c'est une plante aux tiges ramifiées et port rampant. La

tige est pubescente, épaisse aux entre-noeuds. Les feuilles sont

composées (5à7 folioles), alternées et persistantes. Les

fruits sont des baies formées de 2 à 3 loges, à graines

très nombreuses, et dont la taille, la forme et la couleur varient avec

les différentes variétés. Elle a une température

optimale de croissance de l'ordre de 25°C et un thermopériodisme

journalier de 10°C, conditions qu'elle a retenues de son origine

montagnarde (Bessadat, 2014).

a

b

c

Figure 1: Différents organes de la

tomate a: Les feuilles b : la fleur

c: Le fruit

(Oukala, 2014).

I.5 Production de la tomate

I.5.1 Dans le monde

Les principaux pays producteurs sont la Chine, les USA,

l'Inde, la Turquie, l'Egypte, l'Italie, l'Iran, le Brésil et

l'Espagne.

La tomate représente 8,2% de la surface totale

assignée pour l'agriculture et les récoltes industrielles

(MADR, 2013)

La production de la tomate a progressé

régulièrement, elle est passée de 48 millions de tonnes en

1978 à 159 millions de tonnes en 2011 (Blancard et al.,

2009 )

Le tableau 1 montre les principaux pays producteur de la tomate

en 2013.

Page 6

Partie bibliographique

Tableau 1: Principaux pays producteur de la

tomate (FAOSTAT, 2013)

Classement

|

Pays

|

Production*

|

01

|

Chine

|

52.6

|

02

|

Inde

|

18.8

|

03

|

Etats-Unis

|

14.5

|

04

|

Turquie

|

11.9

|

05

|

Egypte

|

8.3

|

06

|

Iran

|

6.0

|

07

|

Italie

|

5.6

|

08

|

Espagne

|

4.9

|

|

* : Millions de tonnes

I.5.2 En Algérie

La tomate occupe une place privilégiée dans le

secteur maraicher en Algérie. Elle est considérée comme

une espèce prioritaire et classée en troisième lieu

après la pomme de terre et l'oignon. La production moyenne en 2011 est

de 790 mille tonnes avec un rendement moyen de 336 Qx / ha (Snoussi,

2010).

I.6 Importance nutritionnelle

La tomate est très prisée pour son

intérêt alimentaire et sa valeur nutritive. Le fruit de tomate est

très riche en vitamine A, C et K, sa composition en vitamine, en acide

organique, potassium et en lycopène le rend un légume

anticancéreux. (Possada, 2016)

Sa richesse en nutriment, leur peau fine et leurs tissus mous

rend les tomates facilement infectées et susceptibles à une

pénétration et une croissance rapides des différents types

d'espèces d'Alternaria. (Vaquera et al.,

2014)

Page 7

Partie Bibliographique

Chapitre II: Le pathogène

II .1Généralités sur

Alternaria

Alternaria est un genre fongique omniprésent

qui comprend prés de 275 espèces (Simmons, 2007)

mésophile, leurs activités prédominantes

disparaissent lorsque la température s'élève

(Botton et al., 1990) , avec des modes de vies

saprophytes endophytes et phytopathogènes (Saharan et

al., 2016), qui peuvent affecter les cultures sur champ ou

les produits végétaux pendant la récolte et

post-récolte (Logrieco et al., 2009).

En général, les espèces du genre

Alternaria provoquent une destruction relativement lente des tissus

hôtes par la réduction du potentiel photosynthétique. Les

tissus affaiblis par le stress, la sénescence ou les blessures sont plus

susceptibles à l'infection par Alternaria sp. (Vaquera

et al., 2014) . Ce genre peut pousser sur plusieurs substrats

y compris les graines, les feuilles et les fruits des plantes, cultures, sol et

air (Kokaeva et al., 2015).

Les spores sont de couleur brune foncée et naissent en

chaînes simples ou ramifiées à l'extrémité de

conidiophores simples et sombres ; elles sont divisées en plusieurs

cellules par des parois transversales et verticales. Les nouvelles spores sont

produites par extrusion à l'extrémité de la spore

précédente, par le biais d'un pore de la paroi. Elles sont

communément isolées à partir de la décomposition

des matières végétales, mais causent aussi des maladies

des plantes. Les spores des Alternaria sont dispersées par les

courants d'air et sont généralement une composante majeure de

l'air extérieur (Siciliano, 2017). Certaines

espèces produisent des toxines spécifiques à l'hôte

(HST) qui contribuent à leur pouvoir pathogène et à leur

virulence (Virginia, 2016).

Les espèces d'Alternaria sont des agents

phytopathogènes responsables de la détérioration des

produits agricoles, capables de produire des métabolites secondaires

potentiellement affectant la santé humaine (Siciliano, 2017)

voire des pertes économiques, les aliments

végétaux infectés par Alternaria peuvent

introduire de grandes quantités de ces toxines dans l'alimentation

humaine. Des études supplémentaires sur le potentiel toxique de

ces toxines et leur danger pour la consommation humaine sont nécessaires

pour réaliser une évaluation fiable des risques liés

à une exposition alimentaire (Virginia, 2016)

II.2 Historique

En 1816, Nees décrit pour la première fois un

champignon qu'il a nommé Alternaria tenuis. Parmi les

caractéristiques de ce genre ; la production des chaines de

Page 8

Partie Bibliographique

conidies de couleur foncé avec des septa transversales

et longitudinales ; il a cité cette espèce comme un synonyme de

Torula alternata.

En 1832 Fries a établi un nouveau genre

Macrosporium, comprend des espèces ayant les mêmes

caractéristiques avec Alternaria et qui ont aujourd'hui

reconnus comme des espèces d'Alternaria. Pendant une bonne

période, de nombreuses espèces d'Alternaria ont

été décrites. Deux autre genres ont été

établi :Stemphylium et Ulocladium avec les mêmes

caractéristiques, ces genres compliquent la résolution

taxonomique. Kiessler (1912) a mis le synonyme à la fois A.tenuis

et Torula alternata avec A. alternata Kiessel. Wiltshire

(1933,1938) a proposé des critères pour les genres Alternaria

et Stemphylium, Ulocladium n'a pas été

officiellement reconnus. En 1964 Joly a proposé que ces espèces

atypiques classées comme Alternaria. Plusieurs descriptions et

critères morphologiques révisés de ces genres,

données lieu à un nombre croissant de nouvelles espèces

qui ont été résumés dans Simmons (2007), dans

lequel 275 espèces d'Alternaria ont été

reconnues.

II .3 Classification

Le genre Alternaria comprend plus de 250

espèces. Les méthodes traditionnelles d'identification des

espèces d'Alternaria sont basées sur les

caractéristiques morphologiques, des structures de reproduction et les

schémas de sporulation dans des conditions de culture

contrôlées. (Virginia, 2016)

Le genre Alternaria appartient à la

classification suivante :

· Phylum: Ascomycota

· Subdivision: Pezizomycotina

· Classe: Dothediomycetes,

· Ordre: Pleosporales

· Famille: Pleosporaceae.

· Genre : Alternaria

Alternaria appartient à la division

Deuteromycota avec plusieurs espèces. (Mamgain,

2013).

II .4 Caractéristiques du genre

II .4.1 Caractères culturaux

Les colonies sont de croissance rapide sur milieu Sabouraud

à 25-30°C. La

croissance est habituellement inhibée à

37°C, comme en présence de cycloheximide. La colonie, blanc-gris au

départ, devient rapidement foncée (vert foncé à

noire) au recto comme au verso. La texture est duveteuse à laineuse

(Pitt et Hocking, 1997).

Page 9

Partie Bibliographique

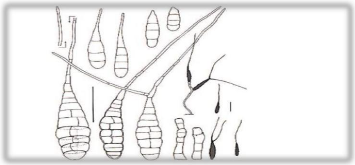

II .4.2 Caractères morphologique

Les hyphes, septés, sont ramifiés et

tardivement certains filaments sont pigmentés en brun. Les conidiophores

sont cloisonnés, bruns, septés, simples ou ramifiés, plus

ou moins droits ou flexueux (génicules) (Chabasse,

2002) .

Les conidies sont de couleur brune également,

très caractéristique du genre, organisées en chainette. Ce

sont des dictyospores : conidies piriformes, à la base élargie

avec des septa transversaux, obliques et longitudinaux en nombre variable. Leur

extrémité est constituée d'une partie

rétrécie plus ou moins longue appelée le « bec

». L'aspect global rappelle la forme d'une massue. Elles mesurent entre

50-100 um de long et 3-16 um de large (Calmes, 2011).

Figure 2 : Chaines des conidies

II .5 Alternaria pathogène des tomates

Alternaria est signalé depuis plusieurs

décennies comme pathogène des Solanacées surtout

l'espèce A.solani et a longtemps été

décrit comme affectant la tomate, l'aubergine, la pomme de terre, ainsi

que plusieurs membres de cette famille botanique (Blancard et al.,

2012). Ainsi, plusieurs espèces d'Alternaria

seraient inféodées à plus d'une soixantaine de

Solanacées (Bessadat, 2012).

II .5 .1 Alternaria à petite spore

II .5 .1.1 Alternaria Alternata

A. Alternata est un champignon filamenteux

cosmopolite ubiquiste. Communément isolé à partir de

plantes, de sols, de nourriture corrompue ainsi qu'à partir de l'air.

Elle présente des colonies veloutées parfois à centre

cotonné de couleur vert olivâtre à vert foncé.

Page 10

Partie Bibliographique

Les hyphes sont septées, les conidiophores sont bruns,

septés et elles ont souvent l'aspect de «zigzags».Ils portent

des conidies simples ou ramifiées. Les conidies présentent des

cloisonnements transversaux (1à8) et longitudinaux (0à3) avec une

taille de 6,559,8×4,2-16,5 ìm. (Bessadat et al.,

2014)

A alternata a été considéré

comme l'espèce principal productrice de mycotoxine, les autres membres

du genre tels que : A. solani, A.arborescence, A.

tenuissima capable aussi de produire ces contaminants toxiques dans leur

hôte.

A. alternata produit plusieurs toxines, dont la plus

importante est l'acide tenazonique (TA). (Logrieco et al.,

2003)

a

b

c

Figure 3: A. alternata, (a) colonie sur

gélose pomme de terre carotte (PCA) après 6 jours, (b)

modèle de sporulation à long chaînes, (c) conidies dans une

chaîne avec septa longitudinaux et transversaux (Ramezani et

al., 2019).

II .5 .1.2 Alternaria tenuissima

A. tenuissima, a des conidiophores solitaires ou

dans des groupes, simples, bruns, lisse et septés. Les conidies ont

été solitaires ou dans des chaînes courtes, la longueur des

conidies est habituellement plus courte avec une couleur brune à brune

doré, Les conidies présentent des cloisonnements transversaux

(4à9) et longitudinaux (0à4) avec une taille de 9,8-60,20 ×

8,6-15,5 ìm. (Bessadat et al ,2014)

Page 11

Partie Bibliographique

a

b

c

Figure 4: A.tenuissima, (a)colonie sur

PCA après 6 jours, (b) sporulation à courte chaine, (c)

chaînes conidiales et conidies (Ramezani et al.,

2019).

II .5 .1.3 Aletrnaria arborescens

A.arborescens appartient au groupe d'espèces

à petites spores au sein du genre Alternaria avec de couleur de

spore brune et de taille de 8,6-38,4 X 3,2-12,8 ìm ; les conidies

présentent des septa transversals varient de 1-6 et longitudinal ou

oblique varient de 0-3, la chaîne de conidies est apparue comme faible

touffes de branches bien ramifiées. (Bessadat et al

,2014)

a

b

c

Figure 5 : A. arborescens, (a) colonie

sur PCA après 6 jours, (b) modèle de sporulation à long

conidiophore primaire, (c) conidies avec des décorations de surface.

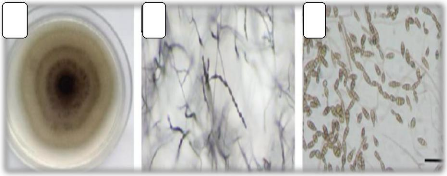

II .5 .2 Alternaria a grosse spore

II .5 .2.1 Alternaria solani

A. solani appartient au groupe d'espèces

à grosses spores au sein du genre Alternaria, les conidies

solitaires, supportées individuellement ou rarement en chaine de

Page 12

Partie Bibliographique

deux, sur des conidiophores simples et séptés

(Neergaard, 1945) elles mesurent entre 150 et 200 ìm de

long (de la base à l'extrémité du bec) (Simmons,

2007).

a

b

c

Figure 6: A.solani , (a) colonie sur

PCA après 6 jours, (b et c ) les conidies

(Zheng et al.

, 2015)

II .5 .2.2Alternaria tomatophila

A.tomatophila comme A. solani, appartient

aux espèces à grosse spores. Elle dispose d'un mycélium

cloisonné se mélanisant progressivement avec l'âge, elle

produite de courts conidiophores bruns sur lesquels ne se forme souvent qu'une

seule conidie (Simmons, 2000). Les conidies sont brunes,

pluricellulaires et très allongées. Elles possèdent un

long appendice hyalin (bec) (Figure 7), parfois

bifurqué et plus long que le corps de la spore, qui mesure entre 120 et

300 ìm de long.

A.tomatophila est le pathogène le plus commun

lié à la brûlure foliaire de la tomate.

Figure 7: Conidies et conidiophores de la

souche A. tomatophila . (Simmons, 2007)

II .6.Alternariose

L'Alternariose de la tomate, causée par les

espèces d'Alternaria, est une des principales maladies de la

tomate pouvant affecter toutes les parties de la plantes et tous les stades de

développement.

Page 13

Partie Bibliographique

Elle est caractérisée par l'apparition des

tâches noires arrondies à la surface des feuilles, des tiges et

des fruits. Ces tâches sont caractérisées par une

croissance en anneaux concentriques, donnant aux lésions une forme de

cible. Le pathogène passe la mauvaise saison sur les débris de

culture. Les infections sont dues à la projection des spores sur la

plante par le vent, la pluie où directement par contact entre les

feuilles et le sol (Edouard, 2010).

II .6.1 Symptômes

II .6.1.1 Sur feuille

L'alternariose apparaît sous forme des taches

concentriques brunes foncés et bien délimitées de tailles

variables, la feuille commence à pourrir ; L'infection par la suite

s'étend à toute la feuille. La plante finit par perdre ses

feuilles (Michel, 1991).

Figure 8 : Symptômes de l'aternariose sur

la foliole

II .6.1.2 Sur fruit

Les taches sur le fruit se produisent d'abord à son

forme de zones creuses avec des anneaux concentriques (Figure 9). De cette

zone, le champignon se propage et éventuellement, la pourriture couvert

la moitié supérieure du fruit. (Glasscock, 1944; Jones et

al., 1997).

Figure 9 : Symptômes de l'aternariose sur

fruit

Page 14

Partie Bibliographique

II .6.1.3 Sur tiges et collets

Les tiges attaquées par l'Alternaria

présentent des plages superficiellement colorées en brun,

qui s'agrandissent avec le développement de la maladie, puis le

desséchement de la tige peut entraîner sa mort ou celle de toute

la plante .

a b

Figure 10 : Lésions provoquées par

A. tomatophila et A.alternata; a sur

tige, b sur collet

(Bessadat, 2014)

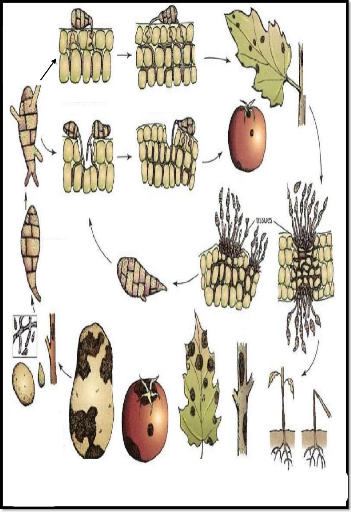

II .7 Cycle infectieux

L'alternariose est favorisé par un cycle infectieux

similaire pour toutes les espèces d'Alternaria, responsable de

cette maladie (Farrar et al., 2004). Ce cycle est

devisé en plusieurs stades : conservation, pénétration et

invasion, sporulation puis dissémination. (Figure 11)

II .7. 1 Conservation, source d'inoculum

L'Alternaria peut se conserver dans les

résidus de culture, les sols contaminés et les tubercules

infectés durant plusieurs années (Christine,

2000). Les chlamydospores peuvent également servir de structure

de survie (Basu, 1974). Elle serait aussi capable de se

maintenir d'une saison à l'autre sur d'autres solanacées comme la

tomate, l'aubergine, poivron (Neegaard, 1945 ; Ellis et Gibson, 1975 ;

Blancard et al., 2012).

II .7. 2 Pénétration et invasion

Une fois les spores d'Alternaria sont en contact

avec les cellules végétales, elles sont capables de germer et

produisent un ou plusieurs tubes germinatifs, la pénétration dans

les tissus végétaux se fait soit directement à travers les

stomates ou les blessures (Agrios, 2005) ou soit par

pénétration enzymatique, cette stratégie est la plus

évidente chez les Alternaria. La colonisation de l'hôte

est facilitée par des enzymes (cellulase,

Page 15

Partie Bibliographique

pectinase,....etc). La pénétration peut se

produire à des températures entre 10°C et 25°C

(Sherf et MacNab, 1986).

II .7. 3 Sporulation et dissémination

Sur des tissus colonisés, quand les conditions

climatiques sont favorable, Alternaria ne perde pas à produire

des conidiophores, Les spores sont disséminées par le vent, la

pluie et les insectes ; les conidies produites assurent des contaminations

secondaires et par la suite plusieurs cycles parasitaires peuvent avoir lieu

dans la culture (Messiaen, 1991)

Page 16

Partie Bibliographique

Germination

des conidies

les conidies et le mycélium passent

l'hiver dans une plante infectée, des débris sur

les graines, des tubercules,etc

Pénétration à travers la plaie

Pénétration directe

Conidie

Lésions sur tubercule de pomme

Les conidies réinfectent les plantes

Lésion sur fruit de tomate

Invasion de la feuille

Invasion de la tige ou du fruit

Lésions sur feuille de tomate

Lésions sur tige

Production des conidies sur les tissus infectés

Dépérissement du collet

Lésion précoce sur feuille, tige et fruit

Figure 11 : Développement et

symptômes de maladies causées par Alternaria sp.

(Agrios, 2005)

Page 17

Partie bibliographique

Chapitre III : les huiles essentielles

III.1.Aromathérapie

L'aromathérapie est l'utilisation médicale des

extraits aromatiques des plantes. Ce terme a été inventé

par René Maurice Gattefossé, pharmacien français dans les

années 1910. Ce mot vient du latin « aroma »

signifiant odeur et du grec « therapeia » signifiant

traitement. Il s'agit donc de soigner par les huiles

essentielles (Pierron, 2014).

Tous les êtres vivants ont un métabolisme

primaire qui fournit les molécules de base (acides nucléiques,

lipides, protéines, acides aminés et glucides). Les plantes

produisent, en plus, un grand nombre de composés qui ne sont pas issus

directement lors de la photosynthèse, mais résultent des

réactions chimiques ultérieures. Ces composés sont

appelés métabolites secondaires. De nos jours, un grand nombre de

ces composés sont utilisés en médecine moderne et une

majorité de ceux-ci le sont selon leur usage traditionnel

(Mohammedi, 2013).

Nous citerons ci-dessous un groupe important

considéré comme une source de molécules biologiquement

actives.

III.2.Généralités sur les huiles

essentielles

Les HE sont des substances volatiles non grasses

sécrétées par des plantes aromatiques. (Gherib,

2009). Le terme «huile» vient de leur caractère

hydrophobe et de leur propriété de se solubiliser dans les

graisses, alors que le terme «essentielle» fait

référence à l'odeur dégagée par la plante

productrice. (El Mansouri, 2013). Elles peuvent être

extraite de différentes parties d'un végétal : les

feuilles (ex : l'eucalyptus), les fleurs (ex : la camomille), l'écorce

(ex : la cannelle), le bois (ex : le cèdre), le zeste (ex : le citron)

et bien d'autres encore : les graines, les baies, les fruits, le bulbe...

(Pierron, 2014) obtenu par entrainement à la vapeur ou

par hydrodistillation. (El Haci, 2015)

Les huiles essentielles (HE) ont été

utilisées depuis des millénaires pour leurs vertus

thérapeutiques (antiseptique, antibactérienne, antivirale,

analgésique, sédative, anti inflammatoire ...) et ont

été largement utilisées en tant que fragrance et le sont

toujours. (El Haci, 2015)

Actuellement, le règne végétal nous

offre une grande diversité permettant d'obtenir plus de 3000 HE, parmi

lesquelles, environ 300 sont importantes d'un point de vue commercial,

spécialement dans l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, le

cosmétique et la parfumerie (Bakkali et al.,

2008).

Page 18

Partie bibliographique

Une HE est un Produit odorant, généralement de

composition complexe, obtenue à partir d'une matière

première végétale botaniquement définie, soit par

entraînement à la vapeur d'eau, soit par distillation

sèche, soit par un procédé mécanique

approprié sans chauffage. L'huile essentielle est le plus souvent

séparée de la phase aqueuse par un procédé physique

n'entraînant pas de changement significatif de sa composition.

(Filatre, 2011). La quantité d'huile essentielle

contenue dans les plantes est toujours faible, parfois très faible,

voire infime. (Pierron, 2014)

Dans la nature, les HE semblent jouer un rôle dans la

protection des végétaux contre les agressions extérieurs

causées par les microorganismes, contre les insectes et même les

animaux herbivores (Bakkali et al., 2008). Elles ont

aussi un rôle dans l'attraction des insectes pour la dispersion des

grains de pollen et des graines de certaines plantes (El Haci, 2015).

les huiles essentielles ou leurs composés actifs pourraient

également être employés comme agents de protection contre

les champignons phytopathogènes, et les microorganismes envahissant les

denrées alimentaires. (Mohammedi, 2013).

III.3 Chimie des huiles essentielles

Les HE sont des mélanges complexes et

éminemment variables de constituants qui appartiennent de façon

quasi exclusive à deux groupes caractérisés par des

origines biogénétiques distinctes : le groupe des terpènes

et des terpénoides représentant la classe la plus importante

d'une part et celui des composés aromatiques dérivés de

phenylpropane, beaucoup moins fréquent, d'autre part (Brunton,

2009).

III.3.1 Terpènes et Terpénoides

Les terpènes représentent un groupe d'un

intérêt chimique considérable, les terpènes ont un

caractère commun, ils sont tous formés par la réunion

d'unité isoprénique figure (12)

Figure 12: Formule chimique de

l'isoprène méthyl-2-buta-1,3-diène (Benayad, 2008)

On définit alors les monoterpènes (2 unités :

C10), les sesquiterpènes (3unités : C15), les diterpènes

(4 unités : 0) , les triterpènes (6 unités : C30),..etc,

Le terpène qui possède un oxygène est un

terpénoïde.

Page 19

Partie bibliographique

III.3.2 Composés aromatiques

Les composés aromatiques des HE sont principalement

des dérivés du phénylpropane C6-C3 ont une

biogenèse différente de celle des terpènes, On peut citer

l'acide et l'aldéhyde cinnamique (HE de cannelle), l'eugénol (HE

de girofle), le carvacrol (HE d'origan), qui sont les principaux membres de

cette famille.

Les acides organiques, les cétones de faible poids

moléculaire et les coumarines volatiles entrent également en

faible proportion dans la constitution des HE (El Mansouri,

2013).

III.4 Caractéristiques et

propriétés physiques

Les huiles essentielles sont constituées de

molécules aromatiques de très faible masse moléculaire.

Elles sont très inflammables et très odorantes, liquides à

température ambiante, les HE se volatilisent quand elles sont

exposées à l'air. Elles ne sont que très rarement

colorées. Leur densité est en général

inférieure à celle de l'eau sauf les huiles essentielles de

sassafras, de girofle et de cannelle. Elles ont un indice de réfraction

élevé et la plupart dévient la lumière

polarisée (optiquement active) (Bouguerra, 2012).

Elles ont parfois un toucher gras ou huileux mais ce ne sont

pas des corps gras. Par évaporation, peuvent retourner à

l'état de vapeur sans laisser des traces, ce qui n'est pas le cas des

huiles fixes (olive, tournesol ...) qui ne sont pas volatiles et laissent sur

le papier une trace grasse persistante. (Bouguerra, 2012)

Les huiles essentielles ne sont que très peu solubles

ou pas du tout dans l'eau. Entraînables à la vapeur d'eau, elles

se retrouvent dans le protoplasme sous forme d'émulsion plus ou moins

stable qui tende à se collecter en gouttelettes de grosse taille

(Benayad, 2008).

III.5.Méthodes d'extraction

L'obtention des HE se fait actuellement par plusieurs

méthodes d'extraction. Certains auteurs les classifient en deux groupes

: les méthodes conventionnelles, dites classiques ; hydrodistilation,

entrainement à la vapeur, expression, enfleurage ,et les méthodes

innovantes assisté par micro-onde ou par ultra sons (Ouis,

2015)

Partie bibliographique

Entrainement à la vapeur

Expression Hydrodistilation

Enfleurage

Solvant organique

Huile essentielle

Micro-onde Ultra-son

Figure 13 : Méthodes d'extraction des

HE

III.5.1 Méthodes conventionnelles III.5.1.1

Hydrodistillation

L'hydrodistillation est la méthode la plus simple et

la plus ancienne, utilisée depuis des siècles pour l'extraction

des HE. Historiquement, Avicenne (980-1037) a été le premier

à développer l'extraction à travers l'alambic. Il a

extrait la première HE pure de la rose (El Haci, 2015).

La plante est mise en contact avec de l'eau dans un ballon lors d'une

extraction au laboratoire ou dans un alambic industriel. Le tout est

porté à l' ébullition. Les vapeurs sont condensées

dans un réfrigérant et les huiles essentielles se séparent

de l'eau par différence de densité (Gherib,

2009).

Figure 14: Appareillage utilisé pour

l'hydrodistillation (Lagunez, 2006).

Page 20

Page 21

Partie bibliographique

III.5.1.2 Extraction par entraînement à

la vapeur d'eau

Cette méthode est l'une des méthodes les plus

utilisées pour l'obtention des HE. Son Príncipe est le même

que celui de l'hydrodistillation sauf qu'il n'y a pas de contact direct entre

la matière végétale et l'eau (Masango,

2005).

III.5.1.3 Pressage à froid

Le pressage à froid est une méthode

traditionnelle, essentiellement, utilisée pour extraire les HE à

partir des agrumes. L'expression à froid consiste à rompre ou

dilacérer les parois des sacs oléifères contenus dans le

mésocarpe situé juste sous l'écorce de fruit. Les HE sont

obtenues mécaniquement par pression à froid qui donne une

émulsion aqueuse. L'HE est ensuite récupérée par

centrifugation (Ferhat et al., 2007).

III.5.1.4 Enfleurage

L'enfleurage est une ancienne méthode utilisée

pour l'extraction des plantes aromatiques destinées surtout à la

parfumerie. Le principe consiste à placer les fleurs odorantes dans la

graisse, afin de laisser les arômes y pénétrer. Une fois

saturée, celle-ci est ensuite lavée à l'alcool pour

extraire les composés odorants. L'alcool obtenu est ensuite

évaporé pour donner l'absolue. Cette méthode est peu

utilisée de nos jours à cause de l'utilisation de la graisse

animale et du coût de production élevé. Elle a

été remplacée par l'extraction aux solvants

(Mnayer, 2014)

III.5.1.5 Extraction par solvant organique

Certaines HE ont une densité voisine de l'eau et le

procédé par distillation à la vapeur d'eau ne peut

être utilisé dans ce cas. Le principe consiste à faire

macérer la plante dans le solvant afin de faire passer les substances

odorantes dans le solvant (Ouis, 2015).

III.5.2 Méthodes innovantes

III.5.2.1 Extraction par micro-onde

Extraction par micro-onde consiste à chauffer

l'extractant (eau ou solvant organique) mis en contact avec le matériel

végétal sous l'énergie micro-onde ce qui permet un

chauffage homogène. Ce nouveau procédé permet des gains

considérables de temps et d'énergie (Ericsson et al.,

2000).

III.5.2.2Extraction par les ultrasons

Le matériel végétal est mis en contacte

avec le solvant (eau ou solvant organique) et en même temps soumis

à l'action des ondes ultrasoniques, ces derniers induisent des

Page 22

Partie bibliographique

vibrations mécaniques au niveau des membranes des

poches sécrétrices induisant une libération rapide des

gouttelettes d'HE (Romanik et al., 2007) .

III.6 Analyses des huiles essentielles

Deux types d'analyse qui ont pour but d'identifier les

différents constituants d'une huile essentielle afin d'en

connaître la composition chimique: la chromatographie en phase gazeuse GC

et la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectroscopie

de masse GC/MS.

La chromatographie en phase gazeuse GC est utilisée

pour l'analyse quantitative et la chromatographie en phase gazeuse

couplée à la spectroscopie de masse GC/MS pour l'analyse

qualitative. La GC et la GC/MS permettent, en plus de connaître

très exactement la composition chimique, la recherche

d'éventuelles traces de produits indésirables tels des pesticides

ou des produits chimiques ajoutés (Renata et al., 2006

) .

III.7.Rendement

Le rendement de la distillation est donc limité: de

plusieurs kilogrammes à plusieurs tonnes d'organes producteurs sont

nécessaires pour obtenir un kilogramme d'HE. Le volume de

matériel à récolter est souvent important, ce qui explique

les coûts élevés de certaines HE, notamment la rose de

Damas ou le néroli bigaradier (Pierron, 2014).

III.8 Conservation des huiles essentielles

Les huiles essentielles sont des substances sensibles et

très délicates, ce qui rend leur conservation difficile et

obligatoire dans le but de limiter les risques de dégradation, ces

dégradations peuvent modifier leurs propriétés si elles ne

sont pas enfermées dans des flacons opaques à l'abri de la

chaleur (une température de 4°C) et de la lumière

(Valnet, 2000).

III.9 Action des huiles essentielles contre les

champignons

Plusieurs huiles essentielles offrent un espoir

illimité et grand potentiel à l'égard des problèmes

de la résistance des micro-organismes aux antibiotiques, connu de

façon empirique depuis des siècles, leurs efficacités

anti-infectieuses a été scientifiquement démontré

in vitro (Oussalah et al, 2007) et in

vivo (Chami et al, 2004).

L'étude de l'effet fongicide et fongistatique des HE

vis-à-vis des champignons pathogènes a fait l'objet de plusieurs

travaux. L'action antifongique des huiles essentielles est due à une

augmentation de la perméabilité de la membrane plasmique suivie

d'une rupture de celle-ci entraînant une fuite du contenu cytoplasmique

(Gherib, 2009). Les groupes moléculaires avec les plus

puissantes actions

Page 23

Partie bibliographique

antifongiques sont les groupes fonctionnels des composés

majoritaires (alcools, phénols, composés terpéniques et

cétoniques) et à leurs effets synergiques (Buert,

2004).

III.10 Plantes étudiées

III.10.1 Pulicaria mauritanica

P. mauritanica est une plante aromatique et

endémique qui pousse à l'état sauvage dans le sud-est du

Maroc et en Algérie.

Selon Hussein et al., 2017, le genre

Pulicaria comprend 100 espèces largement diffusées en

Europe, l'Afrique du nord et en Asie. Pulicaria est un genre qui

regroupe les plantes à fleurs de la famille des Asteraceae.

· Nom scientifique : Pulicaria

mauritanica

· Nom vernaculaire :

ÉíÑíÇÓ ÉJíJ.Q

Figure 16: Photo de Pulicaria mauritanica

(Gherib, 2014)

D'après Quezel et Santa (1963) et

Dupont (2004) la classification qu'occupe Pulicaria

mauritanica est la suivante :

· Embranchement: Phanérogames ou

Spermaphytes.

· Sous-embranchement: Angiospermes.

· Classe: Eudicots.

· Sous classe: Asteridées

· Ordre: Asterales.

· Famille: Astéracées.

· Genre:

Pulicaria.

· Espèce: Pulicaria

mauritanica.

Page 24

Partie bibliographique

III.10.1.1 Description botanique

Pulicaria mauritanica est une espèce

endémique au Maroc et en Algérie, c'est une espèce

très odorante à odeur camphrée, elle est velue ou laineuse

avec des feuilles radiales plus petites (5-6 cm) les tiges sont dressées

et rameuses, portant des feuilles à bord ondulé, les capitules

solitaires sont fixés par de longs pédoncules épaissis au

sommet. Les akènes sont oblongs, orangés, brillants et à

cotes blanches et marquées (Gherib, 2014).

III.10.1.2 Composition chimique

Les études phytochimiques du genre Pulicaria

ont fait l'objet de plusieurs travaux rapportés par Liu et

al.en 2010. Ces auteurs

révèlent que les espèces de Pulicaria contiennent

une grande variété de composés, tel que les

dérivés phénoliques, les monoterpènes, les

sesquitérpènes, les diterpènes, les triterpènes,

les stéroides et les flavonoïdes.

La caractérisation des huiles essentielles du genre

Pulicaria a fait l'objet de plusieurs travaux, permettant l'existence

d'une variabilité chimique de cette huile essentielle

(wayertahel et al., 1998, Hambali et al., 2005 ; El

Kamali et al., 2009 ;El Abed et al.,2010 ; Ravendach et

al., 2011 ; Gristofari et al., 2011)

En revanche la caractérisation de l'HE de P.

mauritanica a fait l'objet de très peu d'étude.

Gattefossé et Igolen en 1945 ont

rapporté que le carvotanacétone et le composé majoritaire

de l'HE de P.mauritanica avec un pourcentage de l'ordre de 81.0%, une

deuxième étude a été réalisé par

Gristofari et al. en 2011 sur

l'huile essentielle de cette plante récoltée dans quatre stations

différentes au Maroc, révèle également une grande

richesse en carvotanacétone (79.99%, 92.13%), suivi de linalol

(0.4%-2.1%) et de carvacrol (0.4%-1.2%). Ces auteurs ont étudié

aussi l'activité antifongique de ces huiles vis-à-vis trois

champignons phytopathogènes (Znini et al.,

2013).

III.10.1.3 Propriétés

thérapeutiques

Pulicaria mauritanica Coss. connue sous le

nom vernaculaire de « mariwa sfayrya», elle est

considérée comme une plante médicinale. Dans la

région de Naama, elle est utilisée dans le traitement des

troubles intestinaux, des maux de tète par fumigation aussi

donnée aux femmes après l'accouchement (Gherib,

2014).

Au Maroc cette plante porte plusieurs noms vernaculaires

"Bamghar" et "Ifenzi oudaden" la décoction et la macération de

ses feuilles et de ses fleurs est utilisée pour traiter les troubles

digestifs et circulatoires (Hamadouch et al.,

2018).

Page 25

Partie bibliographique

III.10.2 Micromeria debilis

C'est une plante endémique en Algerie et en Maroc,

appartient à la famille des Lamiaceae également connue comme

Satureja briquetii Maire.

· Nom scientifique : Micromeria

debilis

· Nom vernaculaire:

ÉÏÇíÕáÇ

ÚÇäÚä

Figure 17: Photo de Micromeria

debilis

D'après Quezel et Santa (1963) la

classification qu'occupe Micromeria debilis est la suivante:

· Règne : Plantae

· Division : Magnoliophyta

· Classe : Magnoliopsida

· Ordre : Lamiales

· Famille : Lamiaceae

· Genre : Micromeria

· Espèce : Micromeria debilis

III.10.2.1 Description botanique

Le genre Micromeria contient environ

soixante-dix(70) espèces avec trente-deux(32) sous-espèces.

M. debilis est un petit buisson avec des tiges très

étroites et des feuilles rhomboïdes généralement de

couleur pourpre et de revers rougeâtre. Le calice est

caractérisé par des très court dents triangulaires,

hérissées, de poils appressés identique à celle du

reste de la plante. (Quezel et Santa, 1963)

Page 26

Partie bibliographique

III.10.2.2 Composition chimique

La caractérisation de l'HE de M. debilis a fait

l'objet de très peu d'étude. Gherib et al.

en 2016 ont montrés que les

monoterpènes sont les composants prédominants de l'HE de M.

debilis avec un pourcentage de l'ordre de 54,6%, et sont principalement

représentés par les â-pinène (19,3%).

Géranial (8,7%), linalol (6,5%) et Neral (5.4%).

III.10.2.3 Propriétés

thérapeutiques

Les espèces de Micromeria ont

généralement de nombreuses activités pharmacologiques, y

compris anesthésique, antiseptique et antirhumatismal. Elles sont

utilisées contre les maux de tète, les douleurs abdominales, les

infections cutanées, et les problèmes de l'hypertension en raison

des principaux constituants de son huile essentielles (Gulluce et

al., 2004). L'HE et les extraits des espèces de

Micromeria ont une activité biologique antibactérienne

et antifongique (Marin et al., 2015 ; Bakkour et al.,

2012).

PARTIE

EXPERIMENTALE

Page 28

Partie expérimentale

Chapitre I : Matériels et méthodes

I.1 Matériel fongique

I.1.1 Choix des souches

Les souches fongiques ont été choisies parce

qu'elles ont été révélées fortement

virulentes par Mme Yakoubi sur deux variétés de plante de

tomate.

I.1.2 Origine des souches

Les isolats d'Alternaria sp. utilisées pour

cette étude proviennent de différentes wilaya d'Algérie

(Oran, Mostaganem, Relizane, et Ain Temouchent). Ces isolats ont

été isolés au sein de laboratoire de microbiologie

appliquée (université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella) par Mme Yakoubi

M. à partir de différentes parties de la plante de tomate (tige,

feuille et fruit) présentant les symptômes d'alternariose. Ces

isolats sont représentés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Origine des isolats

d'Alternaria sp.

Code d'isolats

|

Date de prélèvement

|

Lieu de prélèvement

|

Partie d'isolement

|

A1

|

18/03/2015

|

Mostaganem (Stidia)

|

Fruit

|

A10

|

18/03/2015

|

Mostaganem (Ouriah)

|

Fruit

|

A11

|

18/03/2015

|

Mostaganem(Stidia)

|

Fruit

|

A18

|

18/03/2015

|

Mostaganem (Ouriah)

|

Fruit

|

A37

|

25/03/2015

|

Oran (Sidi Maarouf)

|

Feuille

|

A42

|

25/03/2015

|

Oran (Sidi Maarouf)

|

Feuille

|

A45

|

24/04/2015

|

Oran (Bousfer)

|

Feuille

|

A51

|

10/04/2015

|

Ain Temouchent

|

Feuille

|

A57

|

24/04/2015

|

Oran (Bousfer)

|

Feuille

|

AT01

|

18/03/2015

|

Mostaganem (Stidia)

|

Tige

|

AT04

|

18/03/2015

|

Mostaganem(Ouriah)

|

Tige

|

|

I.1.3 Repiquage des souches

Afin d'obtenir des cultures fongiques jeunes ; des fragments

mycéliens de 5mm2 des isolats d'Alternaria sont

découpés à l'anse à partir de la marge des colonies

puis transférées sur une nouvelle boite contenant le milieu PDA

(Pomme Dextrose Agar),les boites sont ensuite incubées à 25#177;2

°C pendant 7 à 10 jours.

Page 29

Partie expérimentale

I.1.4 Induction de la sporulation

Dans le cas des espèces d'Alternaria qui

présentent une faible sporulation ; les conidies sont obtenues

après induction de la sporulation selon la méthode décrite

par (Lyudmila et al., 2005) avec quelque modification

: le mycélium des colonies (âgés de 10 à 14 jours)

cultivé sur milieu PCA est blessé à l'aide d'un scalpel

stérile, puis les boites de pétri sont placées au

réfrigérateur (+5°C) pendant 12 heures puis exposées

à la lumière du soleil pendant 120 min, elles sont ensuite

transférés à 25#177;2°C sous l'obscurité

continu pendant 48h.

Figure 17 : Photos représentant les

étapes de l'induction de la sporulation

I.1.5 Conservation des isolats

La conservation des isolats d'Alternaria se fait

dans des tubes à essai contenant le milieu PDA incliné, puis mis

à incuber à 25#177;2°C, âpres 7 jours les isolats sont

transférés à 4°C et ceci pour des utilisations

ultérieures.

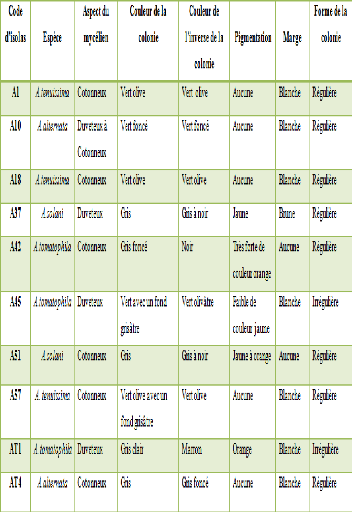

I.1.6 Identification des isolats I.1.6.1 Etude

macroscopique

L'étude macroscopique des isolats d'Alternaria

se fait à l'oeil nu, elle est basée sur

la description morphologique des colonies cultivées sur

milieu PDA et incubées à 25#177;2°C

pendant 7 à 10 jours. Les critères morpho-culturaux

retenus pour la caractérisation des

colonies selon Botton et al., 1990

sont :

? L'aspect du mycélium

? La vitesse de la croissance mycélienne

? La couleur des colonies (avers et revers)

? Les marges (couleur et forme)

? La pigmentation de milieu.

Partie expérimentale

I.1.6.2 Etude microscopique

Cette étude se fait par l'observation des isolats au

microscope optique aux differents grossissement (Gx10 , Gx40, et par l'huile

à immersion à (Gx100). Ce type d'identification est fondé

essentiellement sur l'étude morphologique du mycelium (absence ou

presence de cloison, couleur ,...etc) et des spores ( forme, couleur, taille,

nombre de septa, formation des chaines de spores)

Les préparations microscopiques ont été

réalisées par deux méthodes :

A l'etat frais

La manipulation consiste à mettre un petit fragement

mycelien sur la lame propre placée entre deux becs bunsen en presence

d'une goutte de liquide de montage (lactopphenol, bleu de methylene), puis le

recouvrir délicatement d'une lamelle en évitant de créer

des bulles d'air des débordements.

Par microculture (culture sur lame ou méthode

de carré de gelose)

Cette technique consiste à ensemencer les spores des

moisissures sur des petits carrés de PDA (15mmx15mm) de 2 mm d'epaisseur

placés entre lames et lamelles. Les spores sont ensemencés sur

les limites périphériques du milieu pour fournir un potentiel

d'oxygène élevé afin qu'elles puissent germer. L'ensemble

est conditionné dans une chambre humidifiées, et après 3

jours d'incubation à 25#177;2°C, les lamelles aux quelles

s'adhèrent le mycélium sont transférées sur d'autre

lames stériles contenant quelques gouttes de lactophenol pour

l'observation microscopique aux grossissements x10, x40 et x100.

Les observations sont comparées aux clés

d'identification propre à chaque espèce (Simmons,

2007)

Page 30

Figure 18 : Photos représentant la

méthode de microculture

Page 31

Partie expérimentale

I.2 Matériel végétal

Nous avons utilisé la partie aérienne de

Pulicaria mauritanica et Micromeria debilis pour extraire

leurs huiles essentielles, et tester leurs activités antifongiques sur

Dix (10) souches du genre Alternaria.

I.2.1 Récolte de matériel

végétal

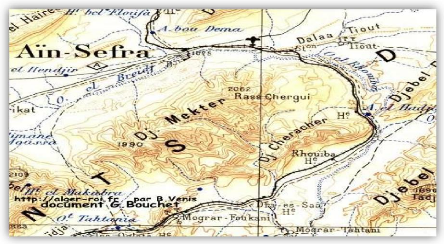

Le matériel végétal est

récolté dans la wilaya de Naama le mois de Novembre 2018.et le

mois de Février 2019 dans la région d'Ain Sefra : Djbel Mekter

pour Pulicaria mauritanica et Mograr pour Micromeria

debilis

Figure 19 : Situation géographique des lieux des

prélèvements I.2.2 Identification botanique

Les deux espèces ont été

identifiées au sein du centre universitaire Salhi Ahmed de Naama

exactement dans le laboratoire de microbiologie N01 par Mr Maarouf

A. (professeur au C.U.Naama).

I.2.3 Préparation des échantillons

Le matériel végétal

récolté est ensuite séché à l'abri de la

température et la lumière de soleil afin de préserver au

maximum l'intégrité des molécules pendant huit (08) jours

en moyenne.

Après l'opération de séchage, les

parties destinées particulièrement tiges, feuilles et fleurs sont

ensuite conservées dans des sacs en papier.

Page 32

Partie expérimentale

I.2.4 Extraction de l'huile essentielle

La technique utilisée pour l'extraction de l'huile

essentielle est la technique conventionnelle par hydrodistillation (water

distillation), l'extraction a été faite par un montage de type

Clevenger. Le principe de cette méthode consiste à exploiter la

volatilité des constituants de l'HE. Le matériel

végétal est immergé directement dans l'eau

distillée 50 g de matériel végétal sec (partie

aérienne de la plante) est introduit dans un ballon de 01litres

imprégné d'eau distillée, l'ensemble est porté

à l'ébullition pendant 2 à 3 heures. Les composés

volatils entraînés par la vapeur d'eau dégagée sont

condensés au niveau d'un réfrigérant (Bettaieb R.

et al. ,2017) et puis sont récupérées.

Après décantation l'huile essentielle obtenue est conservé

à une température de 4°C dans des tubes ombrés et

bien scellés (Msaada et al., 2012)( Bettaieb R. et

al. ,2017) .

Figure 20 : Montage de type Clevenger

I.2.5 Calcul du rendement en huile essentielle

Le rendement est défini comme étant le rapport

entre la masse de l'huile essentielle obtenue et la masse du matériel

végétal utilisé, le rendement est exprimé en

pourcentage (%) et calculé par la formule suivante :

RHE% = (mh / mv) x100

RITE = rendement en huile essentielle en %.

mh =masse d'huiles essentielles

récupérées en gramme (g).

mv = masse d'essai du matériel

végétal en gramme (g) (Selvakumar et al.,

2012).

Page 33

Partie expérimentale

I .3 Activité antifongique

I .3.1 Effet des huiles essentielles sur la croissance

mycélienne

L'effet antifongique des huiles essentielles sur les isolats

d'Alternaria, est évalué selon la méthode de

contact directe sur gélose décrite par Fandoham

(2004). Différentes concentrations en huile essentielles 0.8

uL/mL, 0.95 uL/mL , 1.1 uL/mL sont obtenues par addition de 12, 14.25 et 16.5

uL d'huile essentielle à 15 mL de milieu PDA en surfusion à

450C contenant Tween 20 (Sigma 0,5%, v/v). Le mélange (huile

essentielle+PDA+ Tween 20) est ensuite homogénéisé au

vortex puis coulée dans des boites de pétri de 90 mm de

diamètre.

Deux concentrations ont été utilisées

pour l'HE de M.debilis (0.95 uL/mL, 1.1 uL/mL).

Des disques mycéliens de 6 mm de diamètre

prélevés à partir de la périphérie des

colonies fongiques âgées de 10 jours, sont déposés

aseptiquement au centre des boites de pétri contenant le milieu PDA

additionné à différentes concentrations d'huile

essentielle avec trois répétitions pour chaque isolat et chaque

concentration. Les boites de pétri témoins contiennent 15 ml de

milieu PDA additionné au Tween 20 (sans huile essentielle). Les souches

testées sont ensuite incubées à 250C pendant 10

jours.

La mesure de la croissance mycélienne est

effectuée chaque jour à partir du 3éme jusqu'au

10éme jour d'incubation par mesure des deux diamètres

perpendiculaires des colonies.

La CMI (concentration minimale inhibitrice) est

déterminée après 10 jours d'incubation et correspond

à la plus faible concentration pour laquelle nous n'observons pas de

croissance fongique à l'oeil nu (Remmal et al., 1993,

Kumar et al., 2008).

Page 34

Partie expérimentale

A1

A10

A18

A37

A42

A45

A51

A57

AT1

AT4

Témoin

Incubation à 25 °C pendant 10 jours

0.8 ul

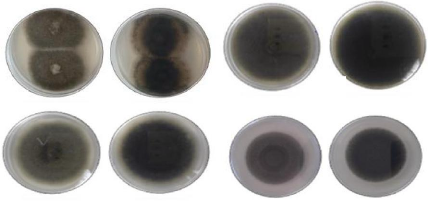

Milieu de culture PDA+Tween 20