MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU MALI

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES ET DE

GESTION DE BAMAKO (USSGB)

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION (FSEG)

MEMOIRE DE MASTER

THEME

INVESTISSEMENT, CROISSANCE ECONOMIQUE ET CREATION

D'EMPLOI DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL AU MALI DE 1990 - 2018

Présenté et soutenu par

CHECK OUMAR TRAORE

Pour l'obtention du Diplôme de Master Recherche en Economie

Appliquée au Développement

Option : Economie et Politique Agricole

Membre du jury :

1- Maitre-Assistant CAMES Dr Dramane L TRAORE :

Président du jury

2- Maitre-assistant CAMES Dr Ousmane MARIKO : Directeur de

mémoire

3- Maitre-assistant CAMES Dr Moulaye MAIGA : Membre du

jury

4- Dr Amadou BAMBA : Membre du jury

PROMOTION 2ème promotion 2017-2018

Date de la soutenance : le 06 / 09 / 2019

Dédicace

Je dédie ce mémoire à ma mère et

à mes frères, en guise de reconnaissance des souffrances, des

moments de bonheur, de malheur, de complicité que nous avons eu à

partager et que nous continuerons toujours à partager.

Remerciements

Je remercie tout d'abord DIEU, le Tout puissant,

clément et miséricordieux de m'avoir accordé ce moment si

important de ma vie.

Mes sincères remerciements vont à mon directeur

de mémoire Dr. OUSMANE MARIKO, pour l'encadrement, la formation, le

savoir-faire qu'il nous a inculqué au cours des années de cycle

universitaire. Ma profonde gratitude va au corps professoral de la

faculté des sciences économiques et de gestion. Je remercie

précisément les membres du jury pour avoir accepté de

porter un regard critique et scientifique sur notre travail. Apprendre

quelqu'un est facile et difficile à la fois, de ce fait vous êtes

le gage de la prospérité du Mali puisqu'il est dit que le

développement d'une nation passe par une bonne éducation de son

peuple. C'est pour vous dire que vous êtes une référence

pour l'éducation du Mali, un modèle pour le développement

du Mali. Et la citation de Jean Jacques Rousseau vient corroborer cette

affirmation ; il dit : « on façonne les plantes par la culture et

les Hommes par l'éducation ».

Mes remerciements à mes camarades, amis et

collègues.

Ma reconnaissance et mes remerciements vont enfin à

l'endroit de tous ceux et celles qui ont contribué d'une manière

quelconque au bon déroulement de ce mémoire.

Sigles et abréviations

AFD Agence Français de Développement

ANPE Agence Nationale Pour l'Emploi

AGOA Africain Growth Opportunities Act (Loi sur la Croissance et

les Opportunités de

Développement en Afrique)

API Agence pour la Promotion de l'Industrie

AMADER Agence Malienne pour le Développement de

l'énergie Domestique et de l'Electrification Rurale

BCEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BCEM Baromètre de Conjoncture des Entreprises du Mali

BIM Banque Internationale pour le Mali

BMCE Banque Marocain du Commerce Extérieur

BTP Bâtiment et Travaux Publics

CIES Centre de l'Information Economique et Sociale des Nations

Unies

CDA Centre de Développement du Secteur de

l'Agro-Alimentaire

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de

l'Ouest

DNI Direction Nationale de l'Industrie

DNH Direction Nationale de l'Hydraulique

EDM Energie Du Mali

EMOP Enquête Modulaire et Permanente auprès des

Ménages

EPAM Enquête Emploi Permanente Auprès des

Ménages

FBCF Formation Brut de Capital Fixe

FGSP fonds de garantie du secteur privé

FMI Fond Monétaire International

FOCAC Forum sur la Coopération entre la Chine et

l'Afrique

HIMO Haute Intensité de Main d'oeuvre

ICS Intervenants Communautaire Scolaire

IDE Investissement Direct Etranger

IDH Indice de Développement Humain

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques

INSTAT Institut National des Statistiques

OPI Organisation Patronale des Industries

PDES Projet de Développement Economique et Social

PDI Politique de Développement Industriel

PIB Produit Intérieur Brut

PMA Pays les Moins Avancés

PPP Partenariats Publics Privés

SEMOS Société d'Exploitation des Mines d'Or de

Sadiola

SITAMA Société Malienne de Transformation de

l'Acier au Mali

SOMIKA Société des Mines d'or de Kalana

SOMAGEP Société Malienne de Gestion d'Eau Potable

SOMAPEP Société Malienne de Production d'Eau Potable

SOPAM Sogoli Pangueba Mohamed (groupe SOPAM énergie

Mali)

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

ZES Zones Economiques Spéciales

Résumé

De la théorie Keynésienne aux théories de

croissance endogène, l'importance de l'investissement1

(public ou privé) sur la croissance est une évidence pour maints

théoriciens comme SOLOW ou encore BARRO. Il s'avère donc

nécessaire pour pays de créer des conditions indispensables en

vue d'accroitre le niveau de ce dernier pour soutenir la croissance. Cela

étant, notre étude analyse le rôle et l'importance de

l'investissement sur la croissance et l'emploi dans le secteur industriel

malien de 1990 à 2018. En partant de l'hypothèse qu'il existe une

relation linéaire entre les trois variables, nous parvenons à

l'aide de la méthode à correction d'erreur à montrer qu'il

existe une relation positive et significative entre l'investissement (FBCFPUB

et IDE) et la valeur ajoutée industriel mais négative et non

significative sur l'emploi industriel excepté (FBCFPRIV). Et les

résultats obtenus sont plus significatives à long terme.

Ainsi nos implications en termes de politique

économique sont en faveur des mesures visant à stimuler l'impact

de l'investissement tant sur la croissance que sur l'emploi dans l'industrie

malienne dans le but d'accroitre la part de cette dernière sur le

PIB.

Mots clés : Investissement - croissance

industriel - modèle à correction d'erreur

Abstract

From Keynesian theory to theories of endogenous growth, the

importance of investment (public or private) in growth is obvious to many

theorists like SOLOW and BARRO. It is therefore necessary for countries to

create the necessary conditions in order to increase the level of the latter to

support growth. However, our study analyzes the role and importance of

investment on growth and employment in the Malian industrial sector from 1990

to 2018. Assuming that there is a linear relationship between the three

variables, we manage to use the error correction method to show that there is a

positive and significant relationship between investment (FBCFPUB and IDE) and

industrial value added but negative and not significant on industrial

employment except (FBCFPRIV). And the results obtained are more significant in

the long term.

Thus, our implications in terms of economic policy are in

favor of measures aimed at stimulating the impact of investment both on growth

and on employment in the Malian industry with the aim of increasing the

latter's share in the GDP.

Keywords: Investment - industrial growth - error

correction model

1 L'investissement utilisé dans cette

étude fait allusion à la formation brute de capital fixe.

Sommaire

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 3

SIGLES ET ABREVIATIONS 4

RESUME 6

SOMMAIRE 7

INTRODUCTION 9

CHAPITRE 1 : ANALYSE DESCRIPTIVE DE L'INVESTISSEMENT

INDUSTRIEL 12

SECTION 1 : SITUATION DES ACTIONS PUBLIQUES EN FAVEUR DE

L'INVESTISSEMENT EN

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 13

I. PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 14

II. INITIATIVES INTERNATIONALES DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT

PRIVE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 15

SECTION 2 : ETAT DU PARC INDUSTRIEL ET DE SON

INVESTISSEMENT AU MALI 17

I. GENERALITE 17

II. INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET LA CROISSANCE ECONOMIQUE AU

MALI 21

III. INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET CREATION D'EMPLOI AU MALI

30

IV. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PDI) ET D'EMPLOI

AU MALI 32

CHAPITRE 2 : CONCEPT ET REVUE DE LITTERATURE

36

SECTION 1 : CONCEPT ET DEFINITION 37

SECTION 2 : REVUE DE LITTERATURE 40

I. REVUE THEORIQUE 40

II. REVUE EMPIRIQUE 47

CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE ET ANALYSE DES RESULTATS

53

SECTION 1 : METHODOLOGIE APPLIQUEE 54

I. MODELE THEORIQUE 54

II. MODELE EMPIRIQUE 55

SECTION 2 : INTERPRETATION ET DISCUSSIONS DES RESULTATS

EMPIRIQUES 63

I. INTERPRETATION DES RESULTATS EMPIRIQUES : 63

II. DISCUSSION DES RESULTATS 67

CONCLUSION ET IMPLICATIONS 69

BIBLIOGRAPHIE 71

ANNEXE : RESULTAT EMPIRIQUE 76

Liste des tableaux et des figures

Tableaux

|

Tableau 1 : Statuts juridiques des entreprises maliennes de 2009

à 2011

|

17

|

|

Tableau 2 : Situation des unités industrielles entre 2015

et 2016

|

.17

|

|

Tableau 3 : Chiffre clés de la SOMAGEP -SA

|

.30

|

|

Tableau 4 : Budget et réalisation 2017

|

30

|

|

Tableau 5 : Répartition des actifs occupés selon la

branche d'activité 2007 à 2010

|

31

|

|

Tableau 6 : Présentation des sources de donnée

|

..56

|

|

Tableau 7 : Résultat des tests de stationnarité

|

.58

|

|

Tableau 8 : Présentation des résultats empiriques

|

62

|

Figures

Figure 1 : Evolution du nombre des entreprises industrielles

entre 2003 à 2015 18

Figure 2 : Evolution de la formation brute de capital fixe et

du produit intérieur brut entre

1990 à 2018 ..19

Figure 3 : IDE entrée nette et PIB entre 1990 à

2017 20

Figure 4 : Evolution de l'IDE par rapport à la FBCF au

Mali 20

Figure 5 : Evolution de l'investissement total public et

privé 21

Figure 6 : Comparaison PIB IDE FBCF 1990 à 2018 22

Figure 7 : Répartition de la production

d'électricité par centre en2016 .28

Figure 8 : Evolution du taux d'emploi et du taux

d'investissement au Mali ..31

Introduction

Depuis le début du XXIème

siècle, le Mali enregistre une croissance annuelle moyenne de son PIB de

l'ordre de 4,5 % par an la croissance s'est accélérée pour

atteindre 7% en 2014, son plus haut niveau depuis 2003 et demeurer robuste en

2015 et 2016 à 6,0% et 5,8% respectivement.

L'économie malienne s'est montrée

résiliente aux menaces persistantes pour la sécurité avec

un taux de croissance de 5,3% en 2017. La croissance devrait se modérer

à 5% en 2018 et se maintenir à un taux moyen de 4,7% à

moyen term (commerce & Mondiale, 2018).

Lorsque le secteur agricole et le secteur tertiaire comptent

tous les deux pour environ 40% du PIB du pays, le secteur secondaire,

principalement concentré sur la transformation des produits agricoles,

ne représente que près de 20% restants.

Quant à la contribution de l'investissement à la

création de richesse, il se situe selon les années entre 15 et 27

% du PIB, avec une légère tendance à la baisse depuis le

début de la décennie 2000. Cet investissement est

concentré dans l'extraction de minerai, de fabrication de produits

alimentaires et le bâtiment-travaux publics (BTP), l'agriculture n'en

recevant qu'une part modeste (PNISA, 2009).

L'investissement, quelque soit sa forme (de renouvellement, de

capacité, ou de productivité), constitue la clé

essentielle de l'amélioration des performances économiques.

Cependant le Mali ne manque pas de bonnes raisons d'investir parmi lesquelles

les potentialités minières et énergétiques du pays

sont en partie inexploités, l'accès au marché

régional et international est facile puisque situé au coeur de

l'Afrique occidentale et partageant ses frontières avec sept autres

Etats, le Mali est un lieu privilégié pour explorer le

marché régional. En effet tout investissement dans le pays

bénéficie d'un véritable marché commun d'environ 73

millions de consommateurs en ce qui concerne l'UMEOA et d'un vaste

marché d'environ 220 millions en ce qui concerne les 15 Etats membres de

la CEDEAO.

Les échanges commerciaux entre le Mali et les Etats

voisins seront le plus amplifiés par la mise en oeuvre de grands projets

de développement des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux :

achèvement de la route transsahélienne reliant Bamako au

Sénégal, construction d'axes routiers vers les ports de

Nouakchott, Dakar et Conakry, liaison ferroviaire entre le Mali et le Nigeria

et enfin la construction de ports fluviaux dans certaines localités

maliennes, sénégalaises et mauritaniennes visant à

désenclaver le Mali à partir du fleuve Sénégal.

Outre le contraste entre l'immensité des richesses

naturelles de notre pays et la faible capacité de transformation de ces

ressources est important comme l'atteste le patron de l'OPI : Cyril

Outre le marché régional, le Mali dispose d'un

accès privilégié au marché international :

grâce à son statut des PMA, le pays bénéficie d'une

part des avantages de l'AGOA auquel il est éligible depuis 2002 et

d'autre part d'un libre accès au marché de l'union

européenne en franchise de droits et contingent grâce à

l'initiative (tout sauf les armes). Cet accès privilégié

au marché international a eu pour conséquence une croissance

économique significative du Mali, laquelle se trouve largement au-dessus

de la moyenne des Etats de la sous-région.

Quant à l'initiative privée et les

opportunités d'investissement, le Mali est un pays traditionnellement de

négoce et de migration. L'esprit d'entreprise de sa population s'est

jusqu'ici manifesté dans les domaines du commerce, de l'hôtellerie

et de la distribution. Si en terme absolu, l'IDE demeure faible en dépit

de l'importance, les IDE en termes relatifs sont supérieurs à la

moyenne des Etats de la sous-région. Et les opportunités

d'affaires dans les divers secteurs de l'économie sont bien

exploitées.

Les potentialités qu'offre le marché

économique malien sont reflétées par la

libéralisation du secteur des télécommunications en 2001,

laquelle a permis l'émergence d'opérateurs privés dans la

téléphonie mobile qui ont tous très largement

dépassé leurs prévisions commerciales.

Nonobstant, le Mali reste un pays enclavé, avec une

économie essentiellement rurale et dépendant des aides

budgétaires (environ 40% des ressources de l'Etats) OPI, mais qui

regorge d'énormes potentialités de développement,

notamment dans les filières porteuses et propices à

l'émergence d'industrie et peut figurer parmi les nations africaines les

plus développées.

Il est déplorable le fait que le Mali, l'un des plus

grands producteurs de coton d'Afrique, continue d'importer des pagnes, des

T-shirts, du Bazin ainsi que d'autres produits dérivés du coton,

sans compter les centaines de milliards de F CFA versés à

l'économie d'autres pays à travers les importations de friperie

vestimentaire. A ce propos seulement 2% du coton malien est transformé

sur place, comme l'atteste l'organisation patronale des industries du Mali les

exportations du Mali sont également constituées à hauteur

de 90% par le secteur primaire (l'or, coton-fibre, et les animaux vivants).

C'est pourquoi, la redynamisation de notre industrie doit

être un pilier majeur pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire

porter sa contribution au PIB à 42% en 2025. Afin d'atteindre un nombre

d'entreprise industrielle comparatif à celui des pays comme le

Sénégal 3000 unités industrielles voire mieux comme la

Côte d'Ivoire 6000 unités industrielles.

Achkar. Etant donné la situation actuelle de

l'industrie malienne jusque-là embryonnaire, cela nous a poussé

à poser les questions suivantes :

? Quels sont les impacts de l'investissement en termes de

croissance économique dans le secteur industriel ?

? Quels sont les impacts de l'investissement en termes de

création d'emploi dans le secteur industriel ?

L'objectif général de cette étude est

d'analyser le rôle et l'importance de l'investissement sur la croissance

dans le secteur industriel au Mali entre 1990 et 2018. Les objectifs

spécifiques sont :

· analyser l'évolution du secteur industriel dans la

croissance du PIB malien ;

· analyser les différentes formes

d'investissement au Mali, ainsi que leurs impacts sur l'ensemble des secteurs

de l'économie puis en déduire celui de l'industrie

précisément ;

· de voir l'impact de l'évolution de ce dernier

sur la croissance de l'emploi.

Ainsi les hypothèses de notre recherche sont les

suivantes :

? L'investissement est le levier indispensable à la

croissance économique.

? L'investissement la principale ressource de la

création d'emploi dans les unités industrielles.

Afin de répondre aux problématiques et à

l'objectif général, nous allons adopter la méthode de

recherche suivante :

· Un recueillement de données auprès des

institutions et organismes concernées (INSTAT, DNI, API) et une

recherche sur internet (Banque Mondiale, Wikipédia, Cairn) des

données et documentations indispensables ;

· Une estimation économétrique par la

méthode d'Engle et Granger (1987) pour comparer les résultats

obtenus avec les études antérieurs ;

· Et le questionnement des personnes aptes à

apporter des éclaircissements pour mener à bien cette

étude.

Elle sera scindée en trois grands chapitres qui sont les

suivants :

- le premier chapitre est fondée sur une analyse

descriptive de la situation de l'investissement industriel malien ;

- le deuxième chapitre est porté sur

l'état de la littérature théorique et empirique de cette

recherche ;

- le troisième chapitre est consacré sur la

méthodologie et l'analyse empirique.

Chapitre 1 : Analyse descriptive de

l'investissement industriel

Ce premier chapitre retrace une analyse descriptive de la

situation de l'investissement industriel en Afrique subsaharienne en

général et du Mali en particulier. La première section

décrite la situation de l'investissement en Afrique subsaharienne aussi

bien actuelle que future à travers les études empiriques de

Banque Africaine pour le Développement (BAD). Dans un premier temps nous

avons les bienfaits des partenariats publics et privés pour ensuite

mettre en évidence les perspectives de développement à

travers les initiatives internationales à l'investissement en Afrique

Subsaharienne. Et la deuxième section retrace l'état de lieu du

tissu industriel et de son investissement au malien. On peut y constater

à travers des tableaux et des courbes l'évolution des

différents agrégats qui influent sur la relation entre

l'investissement, la croissance et la création d'emploi.

Section 1 : Situation des actions publiques en faveur

de l'investissement en Afrique Subsaharienne

La création d'une entreprise ou d'une installation

nouvelle nécessite un investissement et génère des postes

de travail supplémentaires. Le nombre d'emplois créés

dépend du montant de l'investissement réalisé et du

secteur d'activité. Aux effets directs, constatés au niveau de

l'unité de production, s'ajoutent des effets indirects plus difficiles

à apprécier, dûs aux interdépendances au sein de

l'économie (Jean-Claude Dutailly 1983 pp.3-14).

Ce qui sous-entend qu'en Afrique Subsaharienne,

l'investissement aussi bien public que privé reste un levier

indispensable à la relance de la croissance économique et

à la création d'emploi surtout au Mali. Pourtant les

études empiriques récentes (précisément celle de la

BAD) montrent qu'en Afrique subsaharienne, le secteur privé investit

moins que dans les pays à niveau de développement comparable. Ce

faible niveau de l'investissement privé freine la productivité du

travail, pèse sur la croissance des salaires réels et le revenu

des ménages et entrave les efforts de la région pour

améliorer la situation sociale. Consciente des effets positifs d'une

hausse de l'investissement, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont donc

lancé de vastes programmes d'investissements publics pour combler des

déficits d'infrastructures importants d'une part et d'autre part le

déficit de compétence en espérant catalyser

l'investissement privé.

Quoi qu'il en soit, en raison du faible degré de

développement financier, des déficits d'infrastructure

importants, et de la rareté des ressources aussi bien humaines que

naturelles en Afrique subsaharienne, mais aussi des difficultés à

accéder aux financements extérieurs (ou à assurer le

service de la dette en résultant), l'éviction de l'investissement

privé par l'investissement public est un risque réel.

Pour ce faire le Mali comme les autres pays d'Afrique

subsaharienne, participent à des initiatives en faveur de

l'investissement étranger telles que le Pacte du G-20 avec l'Afrique

(coordination des efforts pour faciliter l'investissement privé et

améliorer l'offre d'infrastructures) et la nouvelle Route de la soie

chinoise (signé en juillet 2019 avec le Mali), qui doivent aider la

région à mieux s'intégrer dans les chaînes de valeur

mondiales. Ces initiatives visent à stimuler l'investissement

privé et public en améliorant l'environnement économique

et l'offre de financements. Les ressources pour investir seraient ainsi plus

disponibles et mieux réparties, ce qui pourrait améliorer les

perspectives de croissance à moyen terme, et améliorer les

niveaux de vie des pays bénéficiaires en passant par la

création de nombreux emploi. Il serait donc souhaitable que le Mali

promeuve d'autres modes de

financement des investissements, notamment le

développement des systèmes financiers, la conclusion de PPP et la

mobilisation accrue des recettes fiscales.

Outre ces mesures, d'autres leviers pourraient être

actionnés pour dynamiser l'investissement privé notamment :

l'IDE, les ZES et des initiatives mondiales. Ces possibilités sont

examinées ci-après.

I. Partenariat public-privé

Théoriquement, les PPP pourraient contribuer à

améliorer la qualité des infrastructures essentielles en Afrique

subsaharienne, apporter au secteur privé l'expertise requise pour

accroître l'efficience des infrastructures et atténuer certaines

des contraintes financières pesant sur l'investissement.

Dans la pratique, toutefois, l'expérience

internationale ne semble pas démontrer que les PPP sont un moyen plus

efficient de financer les infrastructures que les marchés publics. Qui

plus est, ils sont basés sur des dispositifs complexes dont les risques

budgétaires sont difficiles à évaluer (FMI, 2015). Les PPP

supposent l'adoption de cadres institutionnels et juridiques permettant de

quantifier, d'évaluer et de maîtriser les risques associés

aux projets de grande envergure et complexes, susceptibles d'engendrer un

passif éventuel et des risques budgétaires considérables.

Les PPP devraient donc être examinés avec attention.

L'Afrique subsaharienne est la région où le

ratio moyen de la valeur des PPP/PIB est le plus élevé du monde.

Depuis 2000, il est de 1,4 %, contre 1 % du PIB en moyenne ailleurs, et

reflète les besoins substantiels en infrastructures. La

répartition des PPP en Afrique subsaharienne n'est pas uniforme.

Mesurés par le ratio moyen projets PPP/PIB sur la période

2000-2016, ces projets revêtent une grande importance dans les pays

pauvres en ressources.

Depuis 2000, ces projets ont représenté en

moyenne 21/4 % du PIB dans ces pays, 13/4 % du PIB dans les pays riches en

ressources hors pétrole dont le Mali.

Les PPP sont des instruments précieux pour le

financement des investissements et donc à la création de nombreux

emplois, mais, en l'absence de compétences et de cadres institutionnels

appropriés, ils ne sont pas sans risques pour les budgets. Il serait

donc judicieux de mettre en place une formation de qualité

adéquat et aussi la création d'institutions appropriés

pour profiter pleinement les PPP.

II. Initiatives internationales de soutien à

l'investissement privé en Afrique

subsaharienne

Diverses initiatives internationales visent à soutenir

l'investissement privé en Afrique subsaharienne, notamment la nouvelle

Route de la soie et le Pacte du G-20 avec l'Afrique.

L'initiative chinoise présentée en 2013 pour

lancer la Ceinture économique terrestre et son corollaire maritime du

XXIe siècle est un cadre destiné à relier la Chine avec

l'Asie du Sud, l'Asie centrale, l'Asie de l'Ouest, l'Europe et l'Afrique par le

biais du commerce, des infrastructures, de l'investissement et de la

finance.

L'objectif est de construire un pont terrestre en

créant cinq grands couloirs économiques et des axes de transport

maritime reliant de grands ports. Les financements nécessaires à

ce projet, dont le coût pourrait totaliser 1 000 milliards de dollars sur

10 ans (essentiellement pour le développement des infrastructures),

seraient levés en Chine. En 6 ans seulement, 131 pays (dont 39 pays

africains), la Chine entend à travers cette initiative, envisager la

connexion et la coordination de la politique du développement,

d'investissements, de commerce et d'échanges humains. Ainsi cette

nouvelle route de soie est une route d'opportunité. Face aux

défis de la décroissance économique mondiale, le volume

d'investissement directs des entreprises chinoises dans ces pays

s'élève à 90 milliards de dollars, 87 parcs industriels

ont été installés dans ces pays, créant 300 000

emplois. Ce sont des éléments réels et solides qui

contribuent à la croissance économique des pays

concernés.

Il convient aussi de noter qu'en 2015, lors du dernier Forum

sur la coopération entre la Chine et l'Afrique (FOCAC), soit deux ans

après le lancement de la nouvelle Route de la soie, la Chine a plus que

doublé ses engagements 60 milliards de dollars pour financer des projets

et fournir une assistance technique afin de soutenir le développement

africain.

Aujourd'hui, face à la loi de la jungle, les pays

participants préconisent plus que jamais la paix, l'indépendance,

l'égalité et le respect. Selon confucius : "l'harmonie est

primordiale". "Une seule fleur ne fait pas le printemps, cent fleurs en plein

épanouissement apportent le printemps." De par notre expérience,

le développement est impossible sous la domination, encore moins dans

l'instabilité. "Un arbre ne fait pas la forêt."

En profitant de la relation historique datant de plus de 60

ans tout en profitant de la nouvelle route de soie, le Mali continuera de

bénéficier l'accompagnement indéfectible de la Chine aussi

bien sur le plan développement économique que social, avec des

projets stratégiques d'infrastructure comme dans le passé mais

aussi à réfléchir à de nouveaux mécanismes

de

coopération, celle de la coopération

gagnant-gagnant. Ainsi, les entreprises devront être mobilisées,

les politiques préférentielles adaptées sur mesure devront

être préparées.

Initiative internationale destinée à promouvoir

l'investissement privé dans la région subsaharienne nommée

le Pacte avec l'Afrique qui pourrait redynamiser les flux d'IDE. Il a

été lancé au début de 2017 et prévoit la

coopération du G-20, de la Banque africaine de développement, du

FMI, de la Banque mondiale et de divers pays. Il vise plus

particulièrement à coordonner les efforts des participants pour

faciliter les projets en faveur de l'investissement privé (FMI, Banque

africaine de développement et Banque mondiale, 2017).

Avec l'appui du FMI et de la Banque mondiale, le G-20 met en

place un mécanisme de suivi du Pacte avec l'Afrique pour en garantir la

continuité et la cohérence, mais aussi pour lancer des processus

d'analyse comparative et d'apprentissage par les pairs.

De manière générale, le mécanisme

de suivi servira à évaluer les progrès

réalisés par rapport aux engagements pris au titre des trois

piliers du Pacte :

? cadre macroéconomique (préservation de la

stabilité macroéconomique et investissements suffisants dans les

infrastructures),

? cadre économique (moyen d'accroître

l'attractivité des pays pour les investisseurs privés).

? cadre financier (augmentation de l'offre de financements

disponibles, à moindres coûts et à moindres risques).

En résumé, il est possible de progresser dans

plusieurs domaines de la gestion de l'investissement public au Mali, et cela

augmenterait l'efficience de ce dernier. On pourrait y parvenir en

renforçant la programmation et la sélection des PPP, la

crédibilité de la gestion pluriannuelle, l'efficacité de

l'évaluation et de la sélection des projets, le suivi de leur

mise en oeuvre et l'enregistrement des infrastructures. Le renforcement des

institutions pourrait aussi concourir à améliorer l'efficience de

l'investissement public en Afrique subsaharienne. Plus

précisément, une hausse de 10 % de l'indice du contrôle de

la corruption ou de celui de la qualité réglementaire serait

susceptible d'entraîner une réduction d'environ 12 % de

l'écart d'efficience dans les pays d'Afrique subsaharienne (pour des

résultats plus détaillés, (voir Barhoumi et al). Au Mali,

l'amélioration de l'efficience de l'investissement public est une

priorité, car le pays a encore des besoins substantiels en

matière d'infrastructures et ne disposent que d'un espace

budgétaire limité. Outre l'insuffisance des infrastructures, on

estime généralement que celles qui existent sont de

qualité relativement faible. Ainsi, la qualité de l'offre

d'électricité, des routes et du réseau ferré est

moins bien notée que celle des pays

comparables. L'efficience de l'investissement public a des

conséquences importantes non seulement sur la croissance

économique mais surtout sur la croissance du taux d'emploi à

travers la formation adéquate. Comme nous allons le démontrer

dans la suite de cette recherche, l'existence d'une corrélation entre

l'investissement public, privé et la croissance économique mais

également une corrélation entre l'investissement et la

création d'emploi.

Section 2 : Etat du parc industriel et de son

investissement au Mali

I. Généralité

Le recensement industriel réalisé en 2015

dénombre 829 entreprises industrielles dont 765 en activité. La

plupart, 52,69 %, sont installées dans le district de Bamako. Les

entreprises industrielles employaient 30438 personnes selon le dernier rapport

corrigé en 2015, contre 13127 personnes en 2002. La valeur

ajoutée créée par le secteur industriel s'est

élevée à 398,06 milliards de F CFA en 2010 ; 442,31

milliards en 2011 ; 1 289,09 milliards en 2012 ; 1 465,64 en 2013 et 782,48

milliards en 2014. Le taux d'accroissement annuel moyen a été de

11,11 % en 2011, 191,44 % en 2012, 13,69 % en 2013 et - 46,61 % en 2014. Il

s'agit essentiellement d'industrie de transformation de la production agricole

: biscuiterie, pâtes alimentaires, confiserie, conserverie, brasserie,

boulangerie, huilerie, sucrerie, laiterie, usine textile et de tabac. La plus

grande partie de la population travaille dans le secteur informel.

Tableau 1 : Statuts juridiques des entreprises maliennes de 2009

à 2011

Forme juridique

|

2009

|

2010

|

2011

|

Commerce général

|

792

|

2195

|

2546

|

Commerce Import-Export

|

80

|

184

|

184

|

Autres formes d'entreprise individuelle

|

157

|

356

|

314

|

Groupement d'Intérêt Général

|

110

|

341

|

229

|

Société à Responsabilité

Limitée

|

535

|

1474

|

1818

|

Société Anonyme

|

44

|

131

|

132

|

Total

|

1718

|

4681

|

5223

|

|

Source : API

Tableau 2 : Situation des unités industrielles entre

2015 et 2016

Situation en 2016

|

Nombre d'entreprises

|

%

|

A l'arrêt

|

21

|

2,16

|

En activité

|

878

|

90,14

|

Fermée

|

71

|

7,29

|

Liquidée

|

4

|

0,41

|

Totale

|

974

|

100

|

|

Source : Rapport d'activité annuel DNI 2016

Figure 1 : Evolution du nombre des entreprises industrielles de

2003-2015

829

1000

|

|

Nombre d'entreprises industrielles

|

|

|

|

|

|

|

|

243

0

2003 2006 2010 2015

Source : Rapport des recensements industriels

2015

A. L'investissement intérieur

Il est mesuré à travers la formation brute de

capital fixe a beaucoup évolué sur la période 20002017. Il

est passé de 521 million $ US en 2000 à 3 146 million $ US en

2017. Au Mali, la FBCF publique est estimée en comptabilité

nationale comme une dérivée de la dépense d'investissement

inscrite au budget de l'Etat, corrigée des dépenses ne concourant

pas à la formation d'actifs durables.

Figure 2 : Evolution de la formation Brute de Capital Fixe et

du produit intérieur brut du Mali 1990-2018 (FCFA)

100000 80000 60000 40000 20000

0

|

|

2000 1500 1000 500 0

|

|

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB (FCFA) FBCF ( FCFA)

Source : perspective monde (Banque Mondiale)

Cette courbe de la FBCF du Mali sur la période

1990-2017 apparait croissante et continue de 521 millions $ US à 3 146

millions $ US. Cependant en 2012 il marque une chute due à la crise

politique et sécuritaire du pays.

Nous pouvons constater à travers cette figure qu'il

existe une forte dépendance entre le PIB et de la FBCF au Mali entre la

période d'étude.

L'étude sur 27 ans de l'effort d'investissement public

(FCBF public) du Mali fait ressortir les tendances suivantes : la part de

l'investissement public dans le PIB est en baisse constante sur la

période ; elle est très volatile, avec un écart moyen de

1.7 % de PIB d'une année sur l'autre et, depuis 2011, le Mali

décroche de l'UEMOA. Au final, le retard pris par le Mali sur la moyenne

de l'UEMOA atteint 4 % de PIB en 2015. Ces tendances peuvent s'expliquer par

une progression du PIB assez forte sur la période

considérée (4.6 % en moyenne annuelle) qui ne s'est pas

accompagné d'une croissance équivalente de l'investissement

public, la forte vulnérabilité de l'investissement public

à la volatilité des financements extérieurs, et l'effet

des chocs macroéconomiques et géopolitiques, en particulier celui

de 2012 (Guide d'investissement au Mali).

B. L'Investissement Direct Etranger (IDE) au Mali

Les pays les moins avancés (PMA) qui cherchent

à réaliser pleinement leur potentiel de croissance

économique et de développement sont confrontés à de

nombreux obstacles.

La faiblesse de l'investissement, y compris de

l'investissement direct étranger (IDE), constitue à cet

égard un problème majeur pour ces pays.

Source : Perspective monde

Dans le secteur bancaire, les capitaux marocains sont très

engagés et se sont renforcés dans ces dernières

années à travers la BIM (groupe Attijariwafa Bank), la BOA-Mali

(BMCE Bank) et la banque Atlantique Mali.

Les secteurs du BTP, de l'industrie de transformation et de la

distribution attire des capitaux chinois sans qu'il soit toutefois possible

d'identifier les montants de manière précise.

Figure 3 : IDE entrée nette (FCFA) et PIB (FCFA) entre

1990-2017

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100000 80000 60000 40000 20000

0

|

Titre du graphique

|

5000 4000 3000 2000 1000 0

|

|

|

PIB (FCFA) IDE (FCFA)

Source : Perspective monde (Banque

Mondiale)

Les investissements directs étrangers (IDE) ont

augmenté à partir des années 2000 tant en termes de flux

que de stock et ont évolué en fonction de l'ouverture du pays aux

échanges commerciaux et des performances du secteur privé.

Sur la période 2000-2017 on enregistre une moyenne

annuelle de 250 887 332 $ US. Le stock d'IDE s'est élevé à

3 325 milliards $US en 2013 contre 8 279 $US pour la Cote d'Ivoire et 5 031 $US

pour le Niger. Cette croissance s'explique par l'augmentation des exportations

d'or et de coton ayant contribué pour 81% aux recettes dans les

années 2000.

Pourtant les performances du secteur des IDE demeurent encore

freinées par un manque de développement du milieu des affaires

délimitant à certaines activités commerciales.

Figure 4 : Evolution de l'IDE par rapport à la FBCF au

Mali

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

IDE (FCFA) FBCF (FCFA)

Figure 5 : Evolution de l'investissement Total, Public et

Privé

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

|

|

|

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015

|

|

Investissement public Investissement privé Investissement

total

Source : Perspective monde (Banque Mondiale)

II. Investissement industriel et la croissance

économique au Mali

La contribution du secteur secondaire dans le PIB demeure

minoritaire, représentant 22.37% du PIB en 2014. Elle a toutefois

été croissante depuis les années 2000, avec un taux moyen

ayant augmenté de 4.4 % annuellement sur la période 1999-2013.

Ses performances sont attribuées à la branche "Autres

activités industrielles", qui contient la sous branche

"métallurgie et fonderie" reste prépondérante. Elle

représente près de 39% de la valeur ajoutée du secteur

dont 25% pour la sous branche "métallurgie et fonderie" (Production

d'or). Cette dernière branche est celle qui a connu la plus grande

progression en lien avec l'essor de la production d'or. En effet, de 16% du PIB

du secteur secondaire en 1999, elle est remontée à environ 39% de

celui-ci en 2006 (production record d'or) pour ensuite se stabiliser à

27% sur le reste de la période.

La branche BTP occupe aussi une place importante dans

l'économie malienne. Elle représente en moyenne 31% du PIB du

secteur secondaire. L'essor de cette branche est à mettre en rapport

avec les grands travaux de construction entrepris par l'Etat au cours de ces

dernières décennies jusqu'en 2011 avec en moyenne 33% du PIB du

secteur. Sur les deux dernières années, le poids du BTP tombe en

moyenne à 20% soit une perte de plus 10 points de pourcentage en

relation avec l'arrêt ou la suspension de la plupart des travaux publics

à la suite de la crise de 2012.

La part de la branche Industries agroalimentaires est

restée stable dans le secteur secondaire et ressort en moyenne à

17% de la valeur ajoutée total du secteur.

Quant au secteur textile, sa part reste faible (10% en 2012

taux le plus élevé depuis 2000) mais en progression

parallèle avec l'évolution de la filière coton depuis la

libéralisation du secteur en 2002 et la croissance de la demande des

entreprises chinoises.

Cependant l'économie malienne est dominée par le

secteur informel. Ce secteur regroupe les entreprises appartenant à des

ménages. Ces entreprises ne constituent pas des entités

juridiques distinctes et indépendantes des membres du ménage

à qui elles appartiennent. De manière pratique, le secteur

informel est composé d'unités de production qui ne produisent pas

de documents comptables et/ou ne disposent pas d'un numéro

d'enregistrement (statistique, fiscal ou registre de commerce).

Le secteur informel contribue pour près de 55% du PIB.

Hors secteur primaire, il ne représente que 22% du PIB.

Par secteur, l'informel représente près de 98%

du secteur primaire et 66% du secteur tertiaire. Son poids dans le secteur

secondaire reste relativement plus faible que dans les autres secteurs avec

seulement 22% INSTAT 2015.

Les investissements des sociétés

minières étant la principale source d'investissements

étrangers au Mali, ce ralentissement se traduit par une chute des

investissements directs étrangers au Mali. Ceux-ci sont tombés

à 308 millions de dollars en 2013, soit une chute de plus de

moitié depuis un pic à 650 millions de dollars en 2009. A titre

de comparaison, les fonds d'aide au développement versés au Mali

représentaient 1,4 milliards de dollars en 2013. Ces investissements

étrangers sont accompagnés de transfert de capital et de

technologies qui bénéficient au pays par-delà leur valeur

monétaire en renforçant la productivité de son

économie sur le long terme.

Figure 4 : Comparaison PIB, IDE et FBCF au Mali de 1990 à

2018

14

|

000

|

000

|

000

|

000,00

|

12

|

000

|

000

|

000

|

000,00

|

10

|

000

|

000

|

000

|

000,00

|

8

|

000

|

000

|

000

|

000,00

|

6

|

000

|

000

|

000

|

000,00

|

4

|

000

|

000

|

000

|

000,00

|

2

|

000

|

000

|

000

|

000,00

|

|

|

|

|

0,00

|

|

FBCF (FCFA) IDE (FBCF) PIB Réel

(FCFA)

Source : Perspective Monde (Banque Mondiale)

Ici on peut constater qu'il existe une corrélation

assez forte entre la croissance et l'investissement. Bien que d'autres facteurs

jouent un rôle crucial à l'accroissement du PIB telle que la

consommation, mais une baisse de l'investissement peut entrainer une baisse de

la

croissance par le biais de la vétusté des

capitaux existants. Par exemple entre 2001 le taux d'investissement n'a pas eu

assez d'impact sur la croissance du PIB qui a atteint son taux le plus

élevé depuis 20ans, mais cette augmentation du P113 est due

à la consommation finale à l'approche de la Can 2002. Par contre,

un ralentissement de 11.5% des investissements total à entrainer une

récession de (-0.8%) du P113, phénomène dû à

la crise multidimensionnelle de 2012.

1. Situation de l'activité extractive

Moteur de croissance pour l'économie malienne.

L'activité extractive est une source essentielle de revenus pour l'Etat

Malien. Elle contribue à la création de valeurs à travers

les exportations et l'emploi. Elle est aussi accompagnée d'un transfert

de capital et de technologie vers le Mali. La demande et l'investissement

qu'elle génère crée un effet multiplicateur positif (mais

limité) dans l'économie locale qui s'ajoute aux initiatives de

développement communautaire que les sociétés

minières financent. La présence d'une mine industrielle dans les

environs d'un village stimule l'activité économique locale. Le

niveau d'intensité lumineuse des villages à proximité des

mines (intensité lumineuse capturée par satellite et

corrélée au niveau de développement économique)

suggère que ces villages se développent plus vite que les autres

communautés rurales. L'indice de développement communautaire

produit par l'ODHD confirme cette tendance et montre un net avantage de

développement pour les villages avoisinant les mines industrielles.

L'activité minière stimule ainsi le

développement régional et permet de désenclaver les

communes où elle prend place.

La crise politique et sécuritaire de 2012 a

montré que l'orpaillage aussi avait une forte importance pour

l'économie malienne en tant que sources de travail et de revenus,

fournissant à nombre de maliens une activité alors que nombre de

secteurs économiques étaient durement touchés. A travers

ses investissements et sa consommation, l'activité minière est un

moteur du développement économique régional.

Les mines industrielles en production sont

opérées par huit sociétés venant de sept pays

différents : le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Grande

Bretagne et l'Allemagne. La société, Wassoul'Or, seule

société qui appartient à un privé malien et l'Etat

malien. L'Etat détient 20% du capital social dans toutes les autres

à l'exception de la SEMOS S.A dans laquelle sa participation

s'élève à 18%.

1.1. L'activité d'extractive et la croissance

L'impact de l'activité minière sur le reste de

l'économie n'est pas seulement une question de revenus fiscaux et de

dépense des salaires mais dépend aussi de l'intégration du

secteur minier avec les autres secteurs de l'économie, en amont et en

aval. En plus de ces relations directes entre entreprises et fournisseurs ou

sous-traitants, l'activité minière contribue à

l'agrandissement et à la création de villages en

générant mouvements de population et nouvelles activités

économiques. Le Mali est devenue le troisième producteur d'or en

Afrique (derrière l'Afrique du Sud et le Ghana) avec une production de

63 tonnes en 2002, production qui a doublé entre 2000 et 2002. En 2006,

la production était de 61,3 tonnes. Entre 1997 et 2005, la production

d'or a rapporté au Mali plus de 600 milliards de francs CFA. L'or est la

première exportation avec 394,4 milliards de francs CFA en 2006. L'or

représente 15 % du PIB et 70 % des recettes d'exportation. De nouvelles

mines d'or devraient être ouvertes en 2009 : Kara koto (région de

Kayes), Syama et Kodaira (région de Sikasso). En 2014, le secteur minier

représentait près de 6% du produit intérieur brut (PIB),

soit 345 milliards de FCFA. La vaste majorité (plus de 90%) de cette

contribution vient de l'activité aurifère.

D'après des estimations avancées lors du forum

sur l'orpaillage en septembre 2014, la production aurifère artisanale

représentait presque 15% de la contribution du secteur minier au PIB en

2012. Cela implique que l'orpaillage représenterait un peu plus de 1% du

PIB.

Au cours de la dernière décennie, la valeur

ajoutée produite par le secteur minier a augmenté de 244

milliards de FCFA en 2006 à 345 milliards de FCFA en 2014, avec un pic

à 422 milliards de FCFA en 2012 grâce à un prix de l'or

particulièrement fort sur les cours internationaux. La chute de la

contribution du secteur minier au PIB en 2010 est liée à un

ralentissement de la production dans les mines vieillissantes de Yatéla

et Sadiola qui s'approchent de la fermeture. L'ouverture des mines de Syama et

de Gounkoto ont permis depuis à la production aurifère de croitre

à nouveau.

La valeur ajoutée du secteur minier a cru de 43% sur

dix ans alors que le PIB du pays a cru de 85% pendant la même

période. Le PIB du pays augmentant plus vite que la valeur

ajoutée du secteur minier, la contribution du secteur a diminué

de manière non linéaire de 7,5% en 2006 à 5.8% en 2014,

même si sa contribution en valeur absolue a augmenté.

Si la production d'or représentait moins de 6% du

produit intérieur brut en 2014, elle compte pour presque un quart du

revenu de l'Etat (275 milliards de francs CFA) et 66% des exportations du pays.

Les statistiques provisoires de la Cellule de Planification et de Statistique

du Ministère des Mines montrent une stabilisation de la production

aurifère autour de 50 tonnes entre 2012 et 2014. Le Mali est le

troisième producteur aurifère africain et le treizième

producteur mondial.

En 2002, l'homme d'affaires et entrepreneur Aliou Diallo a

fondé "WASSOUL'OR SA" et ouvert, en 2012, la première mine d'or

industrielle au Mali à capitaux essentiellement nationaux. S'engageant

pour le respect de l'environnement, Aliou Diallo prohibe l'utilisation du

cyanure pour l'eau dans le traitement du minerai. En parallèle à

l'activité de Wassoul'Or, il développe un programme de lutte

contre le chômage et la pauvreté et de développement local

en faveur des populations. Cette initiative comprend la construction d'une

mosquée, de salles de classes, retenue d'eau et d'un dispensaire.

Un modèle économique s'intéressant aux

inputs et outputs des mines industrielles du Mali montre que la richesse

créée pour l'économie malienne de l'activité

minière était équivalent à une fois et demie la

valeur de l'or produit. Cela signifie que pour chaque franc d'or produit par

les mines industrielles maliennes, l'équivalent de 1,50 francs de

richesse est créé au Mali.

A titre de comparaison, pour chaque dollar de coton produit,

la valeur ajoutée pour l'économie malienne est estimée

à 2,28 francs, et pour chaque franc de produit agricole, 1,94 francs. Le

modèle s'intéresse aux dépenses des mines industrielles et

aux activités économiques créées par ces

dépenses. Il suggère que l'équivalent de 20% de la valeur

de l'or produit était consommé lors de la production pour acheter

du pétrole et 8% pour acheter des manufactures produites localement. Le

modèle s'intéresse aussi à l'utilisation de l'or produit.

Il montre que 94% de l'or produit était directement exporté. Bien

que ces résultats soient hautement imprécis, ils suggèrent

que l'impact économique indirect du secteur minier industriel est

relativement limité comparé à d'autres secteurs

économiques.

Les mines industrielles consomment de large quantité

de fuel, de produits chimiques, de matériel, de pièces de

rechange et de services divers et variés. Elles contractent des

sous-traitants pour de nombreuses activités, allant de l'extraction et

le transport de minerai, à la production d'électricité, la

restauration et la sécurité. Faute d'une capacité locale

pour produire ces biens et ces services, les sociétés

minières ne peuvent s'approvisionner localement que de manière

très limitée. Elles doivent apporter la majorité de ces

biens et ces services de Bamako ou les importer de l'étranger. Le

carburant est généralement fourni par des sociétés

maliennes, ainsi qu'une partie des pièces mécaniques et des

composants électriques et électroniques.

1.2. L'activité d'exploitation de carrière

et la croissance

Par ailleurs il existe bien d'autres activités

minières comme l'exploitation de carrière. Ces carrières

contiennent du calcaire, du marbre, de la dolomie, de la dolérite, du

granite, du grès, du schiste, du gravier, du sable, de l'argile et de

l'Alhor. Seuls le calcaire, la dolomie, le marbre et la dolérite sont

exploités industriellement. Les autres matériaux sont

exploités artisanalement.

Six carrières industrielles sont en opération

au Mali. STONES exploite le marbre de Sélinkégni dans la zone de

Bafoulabe. Une carrière de dolomie est exploitée dans la

région de Bafoulabe, comme amendement de sol.

Trois carrières produisent de la dolérite aux

alentours de Bamako (Nord de Kati, et Mountougoula). WACEM (West African

Cement) exploite un gisement de calcaire à Gangontéry et dispose

d'une unité de broyage et d'une usine de ciment. WACEM (Diamond Cement)

a produit 600.000 tonnes de ciment en 2014 et compte produire 750.000 tonnes en

2015. En plus de la création d'emplois et de valeur ajoutée,

l'implantation d'une cimenterie a permis une baisse du prix du ciment sur le

marché local (de 125.000 FCFA/tonne à 80.000 FCFA/tonne) et une

diminution des importations de ciment.

1.3. L'extraction artisanale et la croissance

Les mines artisanales au Mali produisent en moyenne quatre

tonnes d'or par an selon les informations de la BECAO. Ce chiffre sous-estime

probablement la réalité. Si les exportations des mines

industrielles sont enregistrées dans leur quasi-totalité par les

statistiques officielles, une partie significative de l'or produit de

manière artisanale y échappe probablement.

L'activité minière artisanale a aidé

à combattre au Mali une pauvreté rurale croissante. Cette

pauvreté a été exacerbée par de nombreuses

sècheresses et par la crise politique et économique de 2012.

L'orpaillage, en particulier, a été décrit, lors du forum

sur l'orpaillage tenu à Bamako en septembre 2014, comme un sous-secteur

vital de l'économie permettant de faire vivre près de deux

millions de personnes.

1.4. Les recettes fiscales de l'activité

extractive

Les recettes fiscales tirées de l'activité

minière ont cru de 13% annuellement en moyenne de 2006 à 2014.

En dépit d'une chute de la production minière

et des investissements miniers depuis la crise de 2012, la contribution du

secteur minier s'est maintenue à plus de 25% du budget malien,

atteignant 275 milliards de francs CFA en 2014.La rente minière a fait

rentrer presque 1.200 milliard de francs CFA dans les caisses de l'Etat au

cours des cinq dernières années, sous forme d'impôts (62%),

droits de douane (18%) et de dividendes, de taxe ad valorem et de redevances

superficiaires (21%).

L'Etat malien détient entre 18 et 20% de parts dans

chaque projet aurifère sur son territoire. Il est un partenaire

silencieux dans la gestion des mines et se contente de recevoir les

dividendes

correspondants. Ces dividendes représentaient sous

forme de taxes domaniales 22% des recettes de l'Etat en 2012.

La patente est la principale taxe allant de la mine aux

collectivités locales. La Commune est censée recevoir 60% de

cette patente, le Cercle 25% et la Région 15%. Cette taxe transite par

le budget central de l'Etat et le Trésor Public, et il est difficile

d'évaluer exactement la valeur des patentes effectivement

transférée aux différents niveaux de gestion territoriale.

La patente ne commence à être payée par la

société minière que cinq ans après le début

de la production. L'apport de l'activité minière artisanale au

budget de l'Etat reste inexistant. Les autorités traditionnelles et les

maires soulèvent des impôts sur l'accès aux sites miniers.

Par exemple, le coût de l'accès à un site d'orpaillage est

compris dans le code minier entre 10.000 et 12.500 francs CFA en fonction de la

qualité du minerai exploité. A cela peut aussi s'ajouter le

prélèvement d'une partie de la production. Le coût d'une

carte d'orpaillage est fixé entre 2.500 et 10.000 francs CFA.

2. L'activité de fabrication

Sur les 878 entreprises industrielles au Mali, 753

entreprises appartiennent à l'activité de fabrication soit 80.7%

en 2015 des emplois permanents dans l'ensemble des emplois créent par le

secteur industriel avec une contribution au PIB de 15.3% en 2011 et 14% en

2015. Et en termes de valeur ajoutée, cette section a contribué

à hauteur de 379 milliards de F CFA en moyenne entre 2010 et 2014 contre

un investissement de 82 504 millions de F CFA en moyenne de la même

période selon le dernier recensement industriel 2015. Quant à sa

contribution au budget de l'Etat malien, la section `'activité de

fabrication» a payé 18 926 millions de F CFA à titre

d'impôts et taxes en moyenne entre 2010 et 2014. Il regroupe les

entreprises agro-industrie du Mali permettant la transformation des

matières premières issues de l'agriculture, de la pêche et

de la foresterie.

L'agro-industrie est l'un des plus grands secteurs

économiques du Mali. Il réunit toutes les entreprises qui

touchent à l'alimentation ainsi qu'à l'agro-industrie. Cependant

les branches les plus importantes sont : la fabrication produit alimentaires,

édition ; imprimerie et reproduction d'enregistrements ; fabrication de

produits chimiques. Au total ces (03) branches représentent 84.1% des

entreprises de la section `' Activités de fabrication `'.

Par ailleurs cette section attire d'ample projet

d'investissement notamment dans le domaine d'agro-industrie qui sont en cour de

réalisation parmi lesquels :

? Une unité industrielle d'extraction, de raffinage et

de production d'huile de riz prévoyait un investissement de 7 000

millions.

? Une unité Agro-industrielle de transformation pour la

commercialisation du sésame SITAMA.

Pour les projets d'investissement déjà

réalisés récemment (2015-2016) nous avons :

? Une unité Agropole de Kamalé-projet ICS par

SCS international a récemment fait un investissement de 7 383 millions

dans la filière mangue. La mangue étant le premier fruit

d'exportation du Mali avec une production potentielle d'environ 575 00 tonnes,

dont 200 000 tonnes pouvant être commercialisées ou

transformées. En 2016, il a été exporté 40 457

tonnes de mangues fraiches. Le chiffre d'affaires de la filière en 2016,

s'est élevé à environ 15 milliards de F CFA, dont 11

milliards pour l'exportation de la mangue fraiche.

3. Section production et distribution

d'électricité, de gaz et d'eau

La consommation énergétique provient en grande

partie (81 %) du bois et du charbon de bois, largement devant les produits

pétroliers (16 %) et l'électricité (3 %). Cette

surconsommation des produits du bois (6 millions de tonnes en 2002) crée

une pression trop forte sur les forêts et accélère la

désertification.

En 2015, le taux d'accès à

l'électricité est de 55 % en zone urbaine et de 15 % dans les

zones rurales. Pour favoriser l'électrification des zones rurales, le

ministère de l'énergie et des mines a créé l'Agence

malienne pour le développement de l'énergie domestique et de

l'électrification rurale (AMADER).

D'importantes coupures d'électricité continuent

d'avoir lieu dans les mois de mai et juin, quand les barrages n'ont pas

recueilli assez d'eau.

Plusieurs villes ainsi que la capitale sont privées de

courant plusieurs heures par jour. Cela est particulièrement dommageable

pour les industries et les services.

Production brute totale + achats :

1 905 232,44

20%

11%

7%

62%

production centre isolés Achat

production thermique production hydraulique

Figure 5 : Répartition de la production

d'électricité par centre en 2016

Les potentiels énergétiques : Ressources

hydrauliques :

· Puissance totale de sites identifiés : 1150 MW

;

· Sites aménagés : 31 % du potentiel national

(Félou 60 MW, Sotuba 5,2 MW, Sélingué 44 MW, et Manantali

200 MW). Ressources solaires et éoliennes :

· 5 à 7 kWh/m2/jour de rayonnement solaire bien

reparti sur le territoire national disponible pendant plus de 300 jours par

an.

· 3 à 7 m/s en moyenne annuelle dans les zones

sahéliennes et sahariennes du pays.

Source : EDM-SA, Rapport annuel

d'activités 2016

En réalité comme le secteur de l'énergie,

le secteur de l'eau est l'un des secteurs clés du développement.

Afin de satisfaire le besoin de la population en eau potable, le gouvernement a

mise en place plusieurs programmes parmi lesquels : le Programme d'Urgence

Sociales d'accès à l'Eau Potable (PUS-AEP). Ledit programme est

exécuté par les deux (02) structures : SOMAGEP-SA et

SOMAPEP-SA.

Depuis son exécution, il a été

opéré une extension du périmètre de concession de

la SOMAPEP-SA, à tous les chefs-lieux de cercle, les localités

frontières et autres centres spécifiques, portant la taille du

périmètre de 18 centres en 2016, à 74 centres en 2017.

Par ailleurs le nombre de villages/sites dépourvus de

point d'eau potable (abstraction faite des hameaux et quartiers

éloignés) a été réduit de 2226 à

l'issus de l'inventaire de 2003 à 1269 au 31 décembre 2017.

Tableau 3 : Chiffres clés de la SOMAGEP-SA

|

Réalisations

|

2016

|

2017

|

|

Production Eau en (millions de m3)

|

99.58

|

105.07

|

|

Evolution du nombre d'abonnés à l'eau

|

187 467

|

200 588

|

|

Taux d'accès à l'eau potable (pop

2009)

|

|

|

|

En milieu rural

|

65.3%

|

65.3

|

|

En milieu urbain et semi urbain

|

70.6%

|

74.7%

|

|

National

|

66.9%

|

68%

|

|

Taux de facturation

|

76.2%

|

74.6%

|

Source : SOMAGEP-SA

Ce faisant, le taux d'accès reste stagnant à

65.3% en milieu rural, avec une augmentation de 4.1% en milieu urbain et semi

urbain et de 1.1% au niveau national, par rapport à 2016. Selon

la même source 13 297 nouveaux branchements

réalisés en 2017 sont constitués de 176 bornes fontaines

et 13 121 branchements particuliers, soit 504 EPEM.

Au titre de l'année 2017, les dotations budgétaires

et l'exécution financière tant au niveau du budget national qu'au

niveau des financements extérieurs se présentent comme

indiqué dans le tableau ci-dessous :

Tableau 4 : Budget et réalisations 2017

|

En FCFA

|

Dotation

|

|

Réalisation

|

|

Budget national

|

3 352

|

495

|

000

|

3 352

|

494

|

000

|

|

Ressources extérieures

|

138 518

|

030

|

511

|

51 961

|

903

|

383

|

|

Total

|

141 870

|

525

|

511

|

55 314

|

397

|

383

|

|

Part des ressources propres

|

2.36

|

|

|

6.06

|

|

|

|

Part des ressources extérieures

|

97.64

|

|

|

93.94

|

|

|

Source : DNH

Ici l'écart considérable qui existe entre le

financement extérieur et celui du budget national est le résultat

de l'appui des partenaires technique et financiers des programmes

d'amélioration de la qualité et de la durabilité du

service de l'eau.

III. Investissement industriel et création d'emploi

au Mali

1. Situation de l'emploi au Mali

Depuis plus d'une décennie, le Mali a marqué un

fort engagement en faveur de l'emploi. Il a été un des premiers

pays de la sous-région à formuler une Politique de l'emploi en

1998. Par ailleurs, le Président du Mali a fait de cette question un axe

central de son Projet de Développement Economique et Social 2007-2012

(PDES), reconnaissant ainsi la création d'emplois comme vecteur de

transmission de la croissance à la réduction de la

pauvreté. Dans un contexte de forte croissance démographique, le

pays fait aujourd'hui face à d'importants défis en matière

d'accès aux services sociaux de base, d'urbanisation rapide et de

pressions sur les ressources naturelles.

Tableau 5 : Répartition des actifs occupés selon

la branche d'activités 2007 et 2010 en fusion avec l'emploi total

|

Branches d'activités

|

2007

|

2010

|

|

% emploi total

|

% emploi total

|

|

Secteur primaire

|

60

|

63

|

|

Secteur secondaire

|

14

|

11

|

|

Secteur tertiaire

|

26

|

26

|

|

Total

|

100

|

100

|

Source : EPAM 2007 et 2010

Ce tableau nous montre clairement que la part du secteur

secondaire est assez modeste à l'instar des autres secteurs. Cependant

ce chiffre signifie non seulement que le secondaire n'est pas à forte

utilisation de capital humain mais de capital physique mais aussi du

caractère jusque-là embryonnaire de ce secteur au Mali.

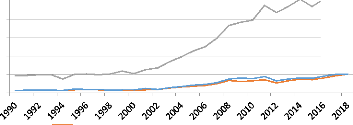

Figure 8 : Evolution du taux d'emploi et du taux d'investissement

au Mali

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

20

15

10

5

0

Taux d'emploi total (%) Taux d'investissement total (%)

Source : Perspective monde

D'après le calcul du coefficient de corrélation

entre l'investissement et l'emploi qui donne 0,877. On peut constater qu'il

existe une forte corrélation entre ces deux variables. Cependant le cas

malien est assez particulier, puisqu'une grande partie des investissements

venus de l'étranger est destinée au secteur industriel, pourtant

ce secteur emploie plus de capital physique au détriment de main

d'oeuvre.

Selon les statistiques du Ministère des mines,

l'activité minière industrielle n'est qu'une source

limitée d'emploi, en particulier une fois la phase de construction

terminée, ce qui peut être source de mécontentement pour

les populations locales. L'orpaillage au contraire est une source importante de

travail pour de nombreux maliens.

L'activité minière industrielle employait un

total de 12,000 travailleurs (permanent et non permanent) et 8,000

sous-traitants en 2014. En comparaison, il est généralement

estimé que

l'orpaillage fournit une activité économique

à plus de 200,000 personnes. Il n'y a pas de statistiques officielles

sur les autres activités minières artisanales.

2. Effets collatéraux des investissements

industriels sur l'emploi

En plus des emplois directs générés par

l'activité minière (main d'oeuvre de la société

minière, sous-traitants, ou mineurs artisanaux), l'activité

économique d'un site minier est aussi source d'un grand nombre d'emplois

dérivés, visant à satisfaire les besoins des mineurs et de

la population grandissante.

Aussi les formations organisées par les

sociétés minières pour leurs travailleurs varient d'un

site à l'autre. Elles se concentrent généralement sur des

questions techniques ou de sécurité. Ces formations

améliorent la productivité, l'employabilité et les

perspectives économiques de la main d'oeuvre locale.

IV. Politique de Développement Industriel (PDI) et

d'emploi au Mali

Le développement industriel a toujours

été placé au centre des préoccupations des

différents gouvernements successifs. Celui-ci devrait permettre la

modernisation des différents secteurs de l'économie et la

valorisation des principales productions brutes de l'agriculture, de

l'élevage, et de la pêche et des mines.

1. Politique de Développement Industriel

(PDI)

L'actuel document de Politique de développement

Industriel (PDI) a été adopté en mars 2010, avec son plan

opérationnel 2010-2012. Ce plan d'action a été

évalué en 2014 et un nouveau plan d'action 2015-2017 a

été adopté en mai 2015.

L'objectif général de la PDI demeure un

développement industriel ordonné, rapide, durable et

équilibré, générateur d'emplois, permettant au

secteur secondaire d'atteindre une contribution à la formation du

produit intérieur brut (PIB) de 20% en 2012 et 42% en 2025. Il

s'articule autour de trois objectifs spécifiques, à savoir :

Objectif spécifique 1 : Améliorer

l'environnement des entreprises industrielles pour attirer les investisseurs et

faire du secteur privé le vecteur de la croissance économique.

Objectif spécifique 2 : Améliorer la

compétitivité des unités industrielles existantes afin

qu'elles puissent poursuivre leur modernisation industrielle et

pénétrer des marchés d'exportation avec des produits

à plus forte valeur ajoutée.

Objectif spécifique 3 : Encourager la

création de nouvelles unités industrielles et l'utilisation des

meilleures idées, technologies, techniques et méthodes en

s'appuyant sur les actifs de la propriété intellectuelle.

2. Politique d'emploi au Mali (PE)

L`emploi est une priorité du gouvernement malien. C'est

souligné dans les deux documents de référence de la

politique économique, le Programme d'Actions du Gouvernement (PAG

20132018) et le Cadre Stratégique pour la Croissance et la

Réduction de la Pauvreté (CSCRP 20122017). L'adoption par le

Conseil des Ministres du 18 mars 2015 d'une nouvelle Politique Nationale de

l'Emploi (PNE) et de son Plan d'Actions Opérationnel (PAO) pour la

période 2015-2017 est une autre expression de cette priorité. La

politique de l'emploi contribue à l'efficacité économique

et la justice sociale. Elle a deux fonctions principales. La première

est d'augmenter le nombre d'actifs (occupés et non occupés) et

d'améliorer les compétences et la productivité des

participants aux dispositifs de l'emploi. Par là-même, la

politique de l'emploi concourt à l'augmentation de la croissance

économique et du PIB. La seconde fonction est d'aider les groupes

rencontrant des difficultés à accéder à un travail

et à une rémunération.

2.1. Structure et dynamique de l'emploi du Mali

Le Mali connait une forte croissance démographique qui

se traduit par une augmentation rapide de la population active. La majeure

partie des actifs travaille dans le secteur primaire et le secteur tertiaire,

63% et 25% respectivement et le reste dans le secteur secondaire. Et le secteur

formel, privé et public, n'emploie que 6% des actifs occupés.

Selon les projections du BIT, la population active au Mali

croître à un rythme soutenu et devras continuer de croître

au cours des années à venir, entre 2,9 % et 3 % par an, soit

environ 150 000 actifs. Ce chiffre prend en compte les entrées sur le

marché du travail ainsi que les sorties pour raison d'âge ou

autres raisons. Le nombre brut d'entrées est bien sûr beaucoup

plus élevé. Il était estimé à 278 000 en

2010 et devrait atteindre 434 000 en 20132. Les données de

l'EMOP confirment que le chômage touche plus les jeunes que les actifs

plus âgés.

2.2. Les défis et les dispositifs de la Politique de

l'Emploi au Mali 2.2.1. Les défis majeurs

Le premier défi concerne l'augmentation rapide de la

population en âge de travailler et les grandes difficultés

d'insertion professionnelle des jeunes.

Le deuxième défi concerne l'importance des

emplois informels, c'est-à-dire des emplois qui ne sont pas soumis aux

dispositions de la législation du travail ou qui sont exercés

dans des entreprises sans comptabilité ou sans immatriculation fiscale.

Au Mali, selon les données les plus récentes de l'EMOP, les

emplois informels constituent plus de 9 emplois sur 10. La

2 Beaujeu et al. (2011), p. 175.

majeure partie de ces emplois se trouve dans l'agriculture,

même si une part non négligeable se trouve dans le secteur des

services et à un degré moindre dans l'industrie.

Le troisième défi, l'autre face de la même

pièce, est la faible proportion d'emplois formels dans le secteur

privé ou public. Ces emplois constituent moins d'un emploi sur dix ! Le

secteur public est le plus grand pourvoyeur d'emplois formels (5 % de l'emploi

total contre 4 % pour les entreprises privées).

Le quatrième défi concerne la faible

accumulation de capital humain (éducation et acquis de

compétences professionnelles sur le tas) et le fait que les

qualifications acquises dans le système de formation initiale

(secondaire, technique et professionnelle et supérieure) soient

insuffisantes, et le plus souvent mal adaptées aux demandes des

entreprises et autres acteurs économiques.

Le cinquième défi majeur concerne les fortes

inégalités de genre et les inégalités dans

l'espace. Les inégalités de genre reflètent d'abord les

différences d'accès à l'emploi avec de grands

écarts entre les taux d'activité des femmes et des hommes, en

défaveur des premières. Une répartition inégale des

activités domestiques au sein des ménages explique en partie ces

différences dans les taux d'activité. Les

inégalités de genre concernent ensuite le fait que les femmes et

les hommes sont répartis de manière très inégale

entre les secteurs d'activités économiques

(ségrégation horizontale) et à l'intérieur de ces

secteurs plus on s'élève dans la hiérarchie des postes

(ségrégation verticale).

Le sixième défi, enfin, concerne la situation de

quasi post-conflit dans laquelle se trouve le pays depuis le

déclenchement de la crise sécuritaire en 2012. La crise s'est

traduite par une contraction du secteur formel, une augmentation de l'informel

et des emplois précaires, une augmentation de la pluriactivité et

une augmentation du chômage. Une illustration de la contraction du

secteur formel est la forte diminution du nombre d'offres d'emploi

enregistrées par l'ANPE et les bureaux de placement privés entre

2012 et 2013. Selon les données collectées par l'ANPE, le nombre

d'offres d'emploi enregistrées par les bureaux de placement (public et

privés) a quasiment été divisé par deux en passant

de 3 583 en 2010 à 1 972 en 20133. Les données de

l'EMOP sur le chômage pour 2011 et 2014 (octobre-décembre)

confirment l'augmentation du chômage suite à la crise, surtout

pour les jeunes et les femmes en milieu urbain.

3 Les données sur les offres d'emploi

enregistrées par l'ANPE et les bureaux de placement privés sont

disponibles dans les rapports d'analyse situationnelle annuelle du

marché du travail du DOEF de l'ANPE.

2.2.2. Les dispositifs mis en oeuvre

La politique active de l'emploi embrasse cinq types de

dispositifs. Le premier type couvre les mesures d'intermédiation

destinés à améliorer la fluidité du marché

du travail et à encourager une meilleure et plus rapide

adéquation de l'offre à la demande de travail.

L'amélioration de l'information sur les emplois vacants, des mesures

incitatives à la mobilité professionnelle et géographique,

une intensification du suivi des demandeurs d'emploi et des conseils

d'orientation sont le genre de mesures appartenant à ce premier type de

dispositifs.

Le second type concerne toutes les mesures prises pour

développer l'auto-emploi et favoriser la création de micro et

petites entreprises, en facilitant l'accès aux facteurs de production

(équipement, crédit ou/et terre) et en développant

l'esprit d'entreprise.