2.2. Les différentes productions

40

il est rare de trouver un exploitant dont toute sa

spéculation se concentre sur une seule parcelle.

2.2.1. La riziculture et le

maraîchage

Le riz, comme dit précédemment, est la

première spéculation à être introduite sur le

périmètre de la Tapoa. Les parcelles qui lui sont

destinées sur le périmètre vont généralement

de 300m2 à 0,1 ha par riziculteur. En dehors des deux

campagnes de1992/ 93 et 1993/94 qui avaient enregistré des rendements

relativement appréciés grâce à l'appui du CNCA en

engrais, les rendements de riz sont faibles (4t/ha). Néanmoins, ils sont

53,49% des exploitants qui s'adonnent à cette culture. Elle est

cultivée uniquement ou combinée à d'autres cultures comme

le maïs (cf photo N°1).

Photographie N°1 : Casier de riz associé au

maïs

MALKOUMA, mars 2012

Le maraîchage occupe une place importante sur le

périmètre de la Tapoa. On estime à 39,53% des exploitants

qui pratiquent exclusivement le maraîchage contre 60,47% qui produisent

d'autres cultures en plus du maraîchage. Le chou vient en première

position des cultures maraîchères et occupe 55,81% des

exploitants, suivi de l'oignon (54,65%) et de la tomate (30,23%). Ces

spéculations sont produites à la fois par les mêmes

producteurs, mais avec une prédominance de l'une ou de l'autre. D'autres

cultures y sont pratiquées en faible proportion, car moins

utilisées dans la consommation locale où peu rentables. Ce sont

l'aubergine, le piment, le concombre, les courges, la carotte et le gombo. La

proportion de ces cultures maraîchères est à l'image de

celle de l'ensemble de la commune de Diapaga (cf. Graphique N°7).

41

Proportions en tonnes

137,5

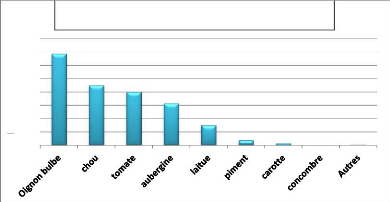

Graphique N°6: Proportion des cultures

maraichères dans la commune de Diapaga

90

80

Spéculations

63

30

7,5 3 0,3 0,6

Source : DPAHRH/ Tapoa, 2010

Les trois principales cultures maraîchères du

périmètre de la Tapoa sont bien représentées, mais

avec une prédominance de l'oignon bulbe sur le chou.

Photographie N°2 : Trois principales cultures

maraîchères (choux, oignon, tomate)

MALKOUMA, mars 2012

En plus du maraîchage, on note ces dernières

années une prolifération de vergers, surtout sur les deux rives

en amont du barrage. Ces vergers colonisent les abords de la retenue d'eau et

sont de superficies de tailles différentes.

2.2.2. Les plantations

fruitières

Les plantations fruitières sont constituées

essentiellement de bananerais, de goyaviers, de manguiers et de papayers

à côté desquels sont souvent associées des cultures

maraichères. C'est dans ces plantations que l'on retrouve les plus

grandes superficies du périmètre de la Tapoa. La plus petite

exploitation rencontrée est d'environ 0,20 ha et la plus étendue

est à plus de 2,5 ha. Ici, tous les propriétaires

possèdent au moins une motopompe servant à

42

l'irrigation. Ces plantations font la fierté des

propriétaires qui ne cachent pas leurs sentiments de fierté.

Photographie N°3 : Vergers de bananeraie en maturation

MALKOUMA, mai 2012

2.2.3. Les techniques de production

La production du périmètre est

caractérisée ici par les différentes activités

agricoles exécutées lors de la campagne agricole. Elle est

déterminée à travers le système de culture et les

techniques mises en oeuvre par les exploitants. Le système de culture

fait intervenir deux notions, à savoir l'organisation des cultures sur

la parcelle et les techniques appliquées. Ces techniques sont

liées aux aptitudes propres à chaque individu ou groupe

d'individus selon le niveau d'adoption des outils et l'itinéraire

appliqué.

2.2.3.1. Le calendrier agricole et la gestion des

travaux

Il est basé sur des connaissances empiriques des

exploitants étroitement liées aux indicateurs naturels comme la

pluviosité et le cycle végétatif, mais aussi sur des

connaissances acquises lors des formations. Il est constitué de

plusieurs séquences qui marquent les étapes des opérations

culturales (cf. Tableau N° 4). Le tableau révèle que les

exploitants ont une bonne maîtrise du temps et que la fin des

activités de cultures pluviales coïncide avec le début des

cultures irriguées.

43

Figure N°2 : Le calendrier agricole des exploitants de la

Tapoa Gourma

|

Saisons Opérations culturales

|

Début

d'hivernage

|

Saison

pluvieuse

|

Début de

saison

sèche

|

Saison sèche

|

|

Mai

|

Juin

|

Juillet

|

Août

|

Septembre

|

Octobre

|

Novembre

|

Décembre

|

Janvier

|

Février

|

Mars

|

Avril

|

|

Récolte de riz, Vente de légume, Préparation

des champs de Cultures pluviales

|

|

|

|

|

|

1er labour et Semis

|

|

|

|

|

|

Amendement des cultures

Pluviales

|

|

|

|

|

|

2e labour, Désherbage, culture

|

|

|

|

|

|

Traitement des cultures

|

|

|

|

|

|

Récoltes

céréales, Curage des canaux, mise en

pépinière des cultures irriguées (riziculture,

maraîchage)

|

|

|

|

|

|

Repiquage des légumes et du riz, sarclage

|

|

|

|

|

|

Entretien des cultures et vente de légumes

|

|

|

|

|

Enquête de terrain Janvier-février 2012 MALKOUMA

HD, Février 2012

2.2.3.2. L'itinéraire

agricole

Les opérations sur le périmètre

commencent avec le nettoyage des canaux de drainage des eaux vers les

parcelles. Au début de chaque campagne, les responsables du

comité mobilisent les exploitants pour qu'ils débarrassent les

ordures pouvant empêcher la desserte normale de l'eau dans les casiers.

Un responsable est également choisi pour l'ouverture et la fermeture des

vannes. Généralement, ce sont les jeudis de chaque semaine qui

sont réservés

Le système d'irrigation utilisé sur

l'aménagement de la Tapoa est gravitaire. Des pentes faibles mais

régulières permettent de répartir l'eau par un

écoulement simple jusqu'aux

44

pour le nettoyage. Il se poursuit durant tout le temps que

dure la campagne irriguée. Après les travaux d'ensemble, les

exploitants se donnent à la préparation de leurs parcelles.

2.2.3.2.1. Le labour et la mise en

pépinière

L'objectif du labour est de préparer les superficies

qui serviront à accueillir les nouveaux plants. Il consiste à

débarrasser les mauvaises herbes de la parcelle. Elles sont

coupées et dessouchées pour permettre l'éclaircissement

des parcelles. Les herbes arrachées sont déposées en tas

sur un même endroit et brulées après séchage.

Certains exploitants les utilisent pour marquer les limites parcellaires. Cette

étape est particulièrement difficile, disent les exploitants, car

elle demande considérablement de l'effort physique. Ceux qui ont les

moyens n'hésitent pas à faire appel aux contractuels qui se

chargent de creuser les parcelles. Sur le périmètre de la Tapoa,

les outils utilisés sont essentiellement la daba et la charrue avec

respectivement 96,51% et 3,48% des exploitants. Lorsque la préparation

des parcelles est terminée et que les pépinières sont

prêtes, le repiquage peut maintenant commencer.

2.2.3.2.2. Le repiquage

Les repiquages se distinguent selon qu'on soit en riziculture

ou en maraîchage. Généralement, c'est une opération

qui nécessite une assistance communautaire (entre-aide). C'est un

travail qui se réalise progressivement suivant le stade de

développement des pépinières. Des enquêtes

réalisées, 84,9% des exploitants négocient l'assistance de

la communauté des exploitants à cette étape des

opérations. Mais ceux qui disposent d'un nombre suffisant d'actifs ou

ceux dont les parcelles ne sont pas assez grandes se contentent de la main

d'oeuvre familiale. La demande d'assistance s'explique par le fait qu'il est

souhaitable qu'une fois les plants sortis de pépinière qu'ils

soient repiqués 48 heures au plus tard; toute chose qui rend difficile

le repiquage individuel.

2.2.3.2.3. L'entretien des

productions

Toute culture a besoin d'un suivi particulier de la part des

producteurs, mais les exigences différent d'une culture à une

autre. Comment les producteurs se prennent-ils pour remplir les conditions

indispensables à la croissance des cultures pratiquées ?

45

parcelles. Par ailleurs, les motopompes installées

à l'abord du canal principal permettent également de drainer

l'eau du canal principal jusqu'aux parcelles.

- Dans les rizières et les parcelles

maraichères

L'approvisionnement des rizières en eau est un

impératif pour garantir une croissance des plants de riz. Après

le repiquage, les riziculteurs veillent à ce qu'il y ait

régulièrement de l'eau dans leurs casiers. L'approvisionnement en

eau est accompagné par l'apport de fertilisants nécessaires au

développement des plants de riz. Cet apport de fertilisants suit deux

modes sur le périmètre irrigués : l'utilisation exclusive

de l'engrais chimique et l'association du chimique à l'organique. Parmi

les riziculteurs enquêtés, 17,5% utilisent exclusivement l'engrais

chimique (urée et NPK) et 82,5% l'alternent avec l'engrais organique.

Différemment au riz, les cultures

maraîchères demandent moins d'eau, mais les fréquences

d'approvisionnement sont beaucoup plus rapprochées. Sur le

périmètre irrigué, chaque maraîcher a établi

son programme d'arrosage en tenant compte de la nature de ses cultures et des

jours de passage des blocs. Là également, l'emploi des engrais

est très capital pour la réussite des cultures. Leurs emplois

sont respectivement représentés comme suit:79,24% pour le

système combiné chimique-organique, 17,24% pour le chimique et

3,45% pour l'organique.

Par ailleurs, il n'existe pas de programme

préétabli pour le sarclage des plants, mais c'est chaque

exploitant qui juge le temps d'intervention. Cela peut s'expliquer par

l'insuffisance des formations dont bénéficient les exploitants.

46,51% des exploitants enquêtés affirment n'avoir jamais

reçu de formation, 32,56% ont au plus bénéficié

d'une formation pendant toute leur vie d'exploitant. C'est sur le terrain que

plusieurs ont reçu les connaissances qu'ils disposent et se contentent

de les appliquer sur leurs cultures. De plus, l'utilisation des produits

phytosanitaires est laissée à la liberté de chaque

exploitant. Le traitement n'est généralement entamé que

s'il y'a des cas de menace des productions.

- Dans les plantations

fruitières

C'est dans les plantations fruitières que le

professionnalisme des exploitants est plus perçu. Les visites sur le

terrain ont permis de constater que tous les propriétaires de

plantations possèdent au moins une motopompe pour l'irrigation des

cultures. Chaque chef d'exploitation dispose d'un programme d'arrosage qu'il

exécute personnellement ou qu'il confie aux contractuels engagés.

Un réseau de sillon parcourt l'ensemble de la parcelle et sert

46

de conduit d'eau jusqu'aux cultures (cf. photographie

N°4). Dans ces plantations l'importance de la fumure organique est plus

qu'un complément à l'engrais chimique; d'où la

construction de fosses fumières à côté des jardins

en vue d'obtenir le compost.

Le traitement phytosanitaire est très présent et

régulier dans les plantations fruitières. Des séances de

pulvérisation généralisées sont effectuées

suivant un chronogramme défini. Ces précautions s'expliquent par

la fragilité des cultures fruitières aux parasites qui peuvent

détruire les plantations.

Photographie N°4: Irrigation dans une plantation de

bananeraie

MALKOUMA, mai 2012

|