|

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

U.O.B

B.P 570

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET

ADMINISTRATIVES

Département de Relations

internationales

Mémoire présenté et défendu en vue

de l'obtention du diplôme de licence en Relations Internationales

Par Paulin Aganze Nkalirwa

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2017-2018

Ière SESSION

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

U.O.B

B.P 570

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET

ADMINISTRATIVES

Département de Relations

internationales

Mémoire présenté et défendu en vue de

l'obtention du diplôme de licence en Relations

Internationales.

Par Paulin Aganze Nkalirwa

Directeur : Prof. Dr. Lwamba Muganza Justin

Encadreur : C.T. Amani Byenda Adolphe

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2017-2018

I

EPIGRAPHE

« La femme a une puissance singulière qui

se compose de la réalité, de la force et de l'apparence de la

faiblesse »

Victor Hugo

« Eduquer une femme c'est éduquer toute

une nation »

Gandi

II

Paulin Aganze Nkalirwa

A notre chère maman Alphonsine Mubalama

;

A nos soeurs et frère Furaha Nkalirwa, Martha

Nkalirwa, Mugoli Nkalirwa et Richard Nkalirwa ;

A nos ami(e)s Wivine Cifunga, Justin Cinamula, Clovis

Zidisha et Julien Gubanja.

Nous dédions ce travail !

III

REMERCIEMENTS

Comme il est de coutume qu'à la fin de chaque

cycle, l'étudiant doit élaborer un travail couronnant son

parcours académique, et que cela est le résultat de beaucoup de

sacrifices, ceci ne retient en rien l'expression de notre gratitude.

Nous remercions Dieu Eternel tout Puissant de nous avoir

gardé sain et sauf durant tout notre cursus, jusqu'à ces jours

où nous arrivons au terminus. Nous remercions infiniment les mains

tendres que Dieu a données à nos parents, Nkalirwa Apollinaire et

Mubalama Alphonsine pour leur sympathie inconditionnelle à notre

égard, nous les bénissons au Nom de Notre Sauveur

Jésus-Christ.

Nous sommes sincèrement reconnaissants au

Professeur Justin Lwamba Muganza qui a accepté de tout coeur d'assurer

la direction de ce travail et à Monsieur le Chef des Travaux Adolphe

Amani Byenda pour avoir assuré l'encadrement de notre recherche. Sa

souplesse, ses remarques, sa tonalité, ses suggestions et son

génie scientifique nous ont aidés à forger ce travail et

nos connaissances qui, de fois était en perdition.

Dans cet ordre d'idée, nous tenons à

remercier du fond de coeur, les membres du Collèges des Animateurs des

Elèves Marials ; CAEM/BKV pour toute forme d'accompagnement spirituel et

moral.

Que notre réussite face la fierté de tous

ceux qui se sont sacrifiés pour notre compte, allusions faites ici

à nos frères et soeurs Pascal Bonjo Nkalirwa, Martha Nkalirwa ;

Richard Nkalirwa, Mugoli Nkalirwa et Iragi Nkalirwa et toute personne de bonne

volonté, nous disons merci.

Il serait aberrant d'oublier nos camarades de lutte avec

qui nous endurés les peines durant les cinq ans de formation,

particulièrement Aimé Matabishi Byumanine, Bibentyo Muderhwa

Nelly, Bintu Bigaruka Roland et Mulumeoderhwa Bibentyo Unique, pour leur

contribution combien remarquable et louable ; qu'ils trouvent ici tous nos

remerciements les plus sincères.

A tous nos amis, à Nathalie Amuli, Serges Aganze,

Eliane Mambu, Thérèse Kyalu, Gratien Olinabanji, Gratien Salazard

Bukurukuru et Loli Ntabaza.

A tous ceux dont leurs noms ne sont pas cités ici

mais dont les apports ont été une valeur ajoutée à

notre personne.

Paulin Aganze Nkalirwa

IV

SIGLES ET ABREVIATIONS

ADJM : Action pour le développement de la jeunesse et de

la femme ;

AFEM : Association de Femmes de Média ;

Av.JC : Avant Jésus-Christ ;

CADHP : Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

;

CAFCO : Cadre de Concertation de la Femme du Congo ;

CCF : Commission de la Condition de la Femme ;

CEDEF : Convention pour l'Elimination de toutes Discriminations

à l'Egard des

Femmes ;

CENI : Commission Electorale Indépendante ;

CNS : Conseil National Souverain ;

CONAFED Comité national femme et développement ;

ECOSSOC : Conseil Economique et Social ;

FABACO : Femmes de l'Alliance des Bakongo ;

FAF : Femme Au Fone ;

DIH : Droit International Humanitaire ;

DIP : Droit International Public ;

DUDH : Déclaration Universelle de Droit de l'Homme ;

IPPF: International Planned Parenthood Federation;

MGF : Mutilations Génitales Féminines ;

MNC : Mouvement National du Congo ;

ONG : Organisation Non Gouvernementale ;

ONU : Organisation des Nations Unies ;

OUA : Organisation de l'Unité Africaine ;

UA : Union Africaine

RDC : République Démocratique du Congo ;

SCAEM ; Conférences Episcopales d'Afrique et de

Madagascar

1

INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

Ce travail porte sur les actions de plaidoyers des

organisations féminines du Sud-Kivu pour l'application effective du

protocole à la charte africaine des droits de

l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ; dit

protocole de Maputo.

Il porte également sur les droits de la femme au

Sud-Kivu. Il s'assigne un objectif global qui consiste à étudier

les mécanismes mis en place par ces organisations et mouvements des

femmes en vue de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu

relativement aux garanties que fourni le protocole de Maputo.

A ce titre, cette étude est une contribution à

la théorie de défense des droits de la femme. Il est pour nous

question de montrer en quoi les actions des mouvements des femmes du Sud-Kivu

contribuent, dans leurs actions de plaidoyers, dans l'application dudit

protocole mais aussi dans la promotion politique, économique et sociale

de la femme sur toute l'étendue de la province.

2. ETAT DE LA QUESTION

Nous ne sommes pas avouons-le, le premier à aborder un

sujet sur le protocole de Maputo. Ce protocole a déjà fait

l'objet des divers ouvrages, quand bien même la présente analyse

revêt une originalité propre.

En effet, plusieurs travaux, mémoires, revues,

conférences, émissions ont porté sur le protocole de

Maputo. Il nous revient de mener une démarche différente et

complémentaire qui s'est orienté dans différents aux

plaidoyers des organisations féminines, qui fait ainsi l'objet de notre

recherche.

En lisant certains travaux, revues, articles, accords ayant

trait à notre sujet de recherche, certains auteurs, travaux,

mémoires, revues et publications des ONG ont particulièrement

attiré notre attention. C'est entre autre :

- Henri Mendras1 montre

qu'étudier la différence entre un homme et une femme est l'un des

problèmes majeurs de toute civilisation et les solutions sont

extrêmement variées. Selon l'argument de sens, la

différence biologique est la cause de la différence sociale et il

ne faut pas chercher plus loin : partout les femmes sont des

1 H. Mendras, Eléments de sociologie,

Paris, éd. Armand Colin, 2004, p.31.

2

femmes et les hommes sont les hommes ; il est donc naturel que

les sociétés reconnaissent et institutionnalisent cette

différence biologique. Les tenants du biologisme argumentent que les

modèles sexuels nous viennent des primates qui étaient des

chasseurs, or les premiers hommes ayant vécu de la chasse pendant de

millions d'années, le dix mil ans récents où la chasse

n'est plus le seul moyen de se nourrir, ont été trop courts pour

modifier les différences physiques acquises précédemment.

Pour l'auteur, c'est un fait que dans toutes les sociétés connues

les hommes et les femmes n'accomplissent pas les mêmes taches et

n'assument pas les mêmes responsabilités. Le plus souvent, la

séparation est totale.

Homme et femme peuvent remplir des rôles

complémentaires mais ne coopèrent dans une même tache.

D'où l'on tire la conclusion selon laquelle la prééminence

masculine est universelle. L'argument du pouvoir dans le groupe domestique, les

lignages, le travail et la vie sociale et politique doivent être pris en

compte et le meilleur inducteur du rapport d'inégalité entre

homme et femme est sans doute les coutumes successorales : transmission de

biens et de l'identité. Dans toutes les sociétés connues,

les taches masculines et féminines sont complètement

séparés ; jamais un homme n'accomplira une tache féminine

et réciproquement.

La société contemporaine est la première

à établir en principe que, que tous les rôles sociaux

peuvent être accomplis indifféremment par les hommes et les

femmes. L'auteur a le mérite d'avoir souligné l'influence

biologique sur le social même si aujourd'hui dans la

société actuelle avec les idéologies féministes

l'on veut dire qu'il y a des taches réservées aux hommes et

celles réservées aux femmes.

-Monique Piettre soutient que pendant des

longs siècles, c'est la femme qui assumant la plupart des travaux

agricoles. Tout d'abord parce que c'est elle qui avait été

l'investigatrice, mais plus encore de la puissance de vie dont elle

était dépositaire et qui ne pouvait qu'être favorable

à la fertilité des champs.2 Le rapport qui existe

entre cette étude et les écrits de Monique est d'ordre

antimonique, car l'auteur doit savoir qu'avant de cultiver un champ, un grand

travail est celui de fourrage réservé dans la plupart des cas aux

hommes, l'on ne peut pas cultiver un champ en pleine forêt où il y

a beaucoup d'arbres. Il n'est pas valide de vouloir justifier la

marginalisation de la femme africaine par ses activités champêtres

qui faisaient sa fierté et son identité sociale dans son

milieu.

2 M. Piettre, les conditions féminines

à travers les âges, Paris, France-Empire, 1974, p.17.

3

-Resohazy R., revient essentiellement sur

l'article 5 du protocole de Maputo ; l'élimination des pratiques

néfastes par les Etats contractants et formule des mesures en vue de

l'éradication de ces pratiques.

Il cite notamment la sensibilisation du public par des

campagnes et programmes d'information, d'éducation formelle et

informelle et de communication, l'interdiction par des mesures

législatives assorties de sanctions de toutes formes de mutilations

génitales féminines, y compris l'exécution de telles

interventions par du personnel médical, l'apport de soutien aux victimes

sous forme de service de santé, assistance juridique et judiciaire,

conseils et encadrement psychologiques et formation professionnelle et la

protection des femmes qui courent le risque de subir des pratiques

néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et

d'intolérance.3

-Dans la déclaration de Maputo sur l'affirmation de

l'égalité entre l'homme et la femme et la participation effective

de celle-ci au sein de l'UA, l'Union Africaine affirme que sa politique sur la

question de l'égalité entre l'homme et la femme, ainsi qu'une

stratégie d'affirmation de la question de l'égalité entre

l'homme et la femme et une structure de coordination soient mises en places le

plus tôt possible4.

Une fois mise en place, cette structure permettra que cette

égalité homme-femme, tel qu'envisagé par l'Union Africaine

soit effective. Cette égalité reste jusqu'à maintenant un

idéal.

-Françoise Gaspard revient aussi sur

quelques dispositions du protocole de Maputo essentiellement en ses articles 3,

8 et 13 affirmant le droit de la femme à la dignité, à

l'accès à la justice mais aussi elle a droit à une

protection sociale.5 Selon l'auteure, les femmes doivent jouir les

mêmes droits que les hommes, jouissent également de la même

protection devant la loi. Aux Etats de mettre en oeuvre des mesures

législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes

l'égalité des chances en matière d'emploi,

d'avancement dans la carrière et d'accès à

d'autres activités économiques6.

3 R. Rezohazy, « Le protocole de Maputo de l'Union

Africaine, un instrument pour la promotion des droits des femmes en Afrique

», Bruxelles, 2009

4 ACHPR, « La déclaration de Maputo »,

23 juin 2003

5 G.Françoise, « de la parité,

genèse d'un concept, naissance d'un mouvement ; nouvelles questions

féminines », vol.15, n°4,

2004.

6 Françoise G., Idem, p.2

4

-Munyerenkana Irenge Charlotte7,

montre que dans la société traditionnelle africaine, la femme a

souvent été confinée dans le rôle de reproductrice,

de ménagère et de main d'oeuvre familiale au cas où la

femme dispose d'u lopin de terre à cultiver. Cela a toujours et

longtemps constitué un blocage au processus de sa promotion

sociopolitique. Le grand renversement de l'élément féminin

et de son importance peut remonter les siècles jusqu'au

11ième millénaire avant Jésus pour trouver le

début d'un cycle qui se termine avec le judaïsme au Moyen-Orient et

avec la civilisation grecque en Occident (10000 av. JC). Elle note encore que

l'apparition de l'agriculture avait entrainé un mode nouveau

d'alimentation de la femme (et non à l'homme) apprenant à

distinguer les bonnes plantes et à prendre pouvoir sur elles à

les multiplier par la culture, à provoquer la germination.

-Heise L. Pitanguy relève le constat

selon lequel « la violence sexuelle met en péril la vie et affecte

en premier lieu les femmes et les jeunes filles. Au moins une femme sur trois

dans le monde a été abusée soit physiquement, soit

sexuellement au cours de son existence ».8 Le fait que la femme

soit toujours au second plan, derrière l'homme amplifie toujours cette

situation. Ceci fait que les démarches que fait la femme pour son

atomisation soit un véritable échec. L'auteur croit à une

montée du féminisme dans les dix décennies qui

viennent.

-Michel Kadoke Birato revient essentiellement

sur l'application du protocole de Maputo par les juridictions congolaises. Pour

lui, le juge congolais de par sa formation, manifeste une

préférence marquée par l'application des règles

nationales plutôt celles du droit international.9

L'application des règles internationales dans l'ordre juridique interne

n'est pas toujours nécessaire à leur mise en oeuvre. Toutefois,

ces regles, surtout celles conventionnelles et les actes qui en sont

dérivés, sont appelés à produire des effets

internes, c'est-à-dire à créer pour les particuliers des

droits et des obligations qu'ils puissent directement invoquer.

7 C. Munyerenkana Irenge, La problématique

de la promotion sociologique de la femme à Bukavu, mémoire,

ISP/Bukavu, option histoire, 2007-2008, p.30.

8 H. L. Petanguy, violence sexuelle faite aux femmes dans les

milieux ruraux, éd. Paris, PUF, 1999.

9 M. Kadobe B., De l'application du protocole de Maputo par

les juridictions congolaises : cas de l'article 11 sur la protection de la

femme dans les conflits armés, mémoire, faculté de

droit, UOB, 2010

5

-Isabelle jacquet nous montre que le

fossé entre genre « gender cap » constaté dans toutes

les sociétés repose en grande partie sur la différence

d'éducation. Dans les pays du tiers monde, la situation est plus

exacerbée puisque ce sont des femmes qui paient la lourde charge de

l'analphabétisme et du manque de formation. Les rapports de la Banque

mondiale et de l'Unicef contiennent des illustrations statistiques de cette

réalité ; en Afrique subsaharienne, on compte deux garçons

pour une fille à l'école primaire. Exemple, en 2000, plus de 20

millions de filles en âge scolaire n'étaient pas

scolarisées.10 En se souscrivant dans les pensées de

l'auteur, nous soutenons aussi que l'école n'est pas une

émanation africaine. En Afrique, les parents n'envoyaient pas à

l'école que les enfants turbulents et généralement celui

du sexe masculin. Il y a donc lieu d'imaginer le sort des enfants filles qui

n'attendaient que leurs futurs mariages.

-P. Kaganda Mulumeoderhwa met au centre de sa

réflexion la matière dont la violence sexuelle envers les femmes

en rendant cette décennie de guerre un facteur de perturbation de

l'équilibre familial et même un élément de

destruction de la culture11. Il souligne que la

déstabilisation de la famille dans son fond culturel ainsi que sa

structure et ses fonctions est un véritable choc à la culture.

A l'instar des travaux cités ci-haut, notre travail

s'inscrit dans les plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu

pour l'application du protocole de Maputo. Ce qui nous permettra

d'étudier à fond ce protocole, aujourd'hui sujet de plusieurs

discordes entre plusieurs camps. Il évalue également l'impact des

actions de ces organisations face au bien être de la femme au Sud-Kivu

tel que garantie par le protocole de Maputo, surtout sur le plan politique,

économique et social.

3. PROBLEMATIQUE

Pour qu'il y ait problématique, il faut que l'on se

soit entendu sur l'existence d'un problème à solutionner.

Raymond Quivy et L.V Campenhoudt12

définissent la problématique comme une annonce de projet de

recherche sous forme d'une question de départ par laquelle le

10 I. Jacquet, Développement au

masculin/féminin : le genre outil d'un nouveau concept, Paris, Le

Harmattan, 1995, p.27.

11 P. Kaganda Mulumeoderhwa, Violences sexuelle

envers la femme et la stabilité de la famille en période de

guerre en RD Congo, in Analyses sociales, Vol.12, Numéro

unique, janvier-décembre 2004.

12 R. Quivy et Campenhoudt, Manuel de recherche en

sciences sociales, Paris, Dumond, 1988, p.22.

6

chercheur doit exprimer le plus exactement possible, ce qu'il

cherche à savoir, à évaluer, à étudier et

à mieux comprendre.

De nos jours, l'épineuse question du droit de la femme

constitue une préoccupation majeure.

En effet, par son ampleur et sa progression rapide mais aussi

par la menace sérieuse qu'il fait peser sur la stabilité

socio-économique, le droit des femmes constitue l'un de tous premiers

défis du continent africain. Cette question de la femme est

traitée avec dextérité partout dans le monde car c'est un

élément de la famille, base de la société et source

de toute vie, dont la constitution et les instruments juridiques internationaux

des droits des femmes font l'objet de priorité en matière de

protection et d'assistance.

En RDC, tout comme sur le continent africain en

général, la femme a été l'objet d'une chosification

durant plusieurs années, surtout pendant la colonisation. La situation

des femmes de la province du Sud-Kivu est encore plus grave et ne peut

être comparée avec celle des femmes des Etats unis

d'Amérique, du Canada ou de la France en raison de viol, violences

sexuelles et autres pratiques néfastes dont elles sont victimes dans

différents coins et village de la province. Ces problèmes

paraissent dans la plupart de cas comme les héritages des guerres

successives survenues dans la région et dont malgré tout, le

gouvernement congolais était censé s'impliquer pour mettre fin

à ces pratiques dont les femmes du Sud-Kivu sont victimes, et cela tel

que garanti par le protocole de Maputo.

La femme et la fille Sud-Kivutienne sont prises dans cet

engrenage dans la mesure où certaines personnes pensent par exemple que

scolariser une fille, c'est perdre inutilement son économie. Cela dans

le cadre de la célèbre expression très vécu

à Bukavu « la scolarité de la jeune fille a comme

finalité à la cuisine ».

Plusieurs femmes n'accèdent pas aux instances de prise

de décision vu leur statut de femme. D'autres par contre, se

sous-estiment elles-mêmes de part ce que dit la société

bukavienne sur la femme qu'elle ne peut rien, qu'elle est incapable.

Se référant à tout cela, une analyse

exhaustive et systématique des faits permettra de comprendre la

situation actuelle des femmes, leurs plaidoyers pour qu'elles puissent

bénéficier de la protection et du droit consacrés par le

protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

relatif aux droits des femmes et autres lois et conventions internationales

tels que ratifiés par la RDC.

7

Dans le cadre de notre étude sur le protocole de Maputo

certaines questions s'imposent à nos investigations.

Elles peuvent être formulées de la manière

suivante :

- La question qui se pose est celle de savoir comment est-ce

que les femmes de la RDC en général et celles du Sud-Kivu en

particulier militent pour l'application effective du protocole de Maputo ?

-L'autre question découle de la

précédente et vise à savoir quelle lecture faire du

protocole de Maputo quinze ans après son adoption par l'Union Africaine

face aux instruments juridiques congolais des protections des droits de la

femme ?

4. HYPOTHESES

Selon M. Grawitz, l'hypothèse d'un travail est

l'ensemble de réponses provisoires formulées au début

d'une recherche se rapportant aux questions ou aux problèmes

posés dans la problématique, propositions susceptibles

d'être confirmées, infirmées ou nuancées par le

résultat de la recherche en question.13 Elle est

considérée comme une solution provisoire dont on est enclin

à vérifier. Quant à Paul Roger14

l'hypothèse est une proposition des réponses aux questions que

l'on se pose à propos de la recherche formulée en termes de

l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.

En guise réponse à la question de la

problématique, nous répondrons provisoirement comme suit :

En effet, pour défendre et promouvoir les droits de

femmes dans la province du Sud-Kivu, les organisations féminines du

Sud-Kivu mettent sur pied des plaidoyers, des lobbyings et des campagnes des

sensibilisations. Dans un premier temps, leurs actions visent à

permettre aux femmes du Sud-Kivu de plaider efficacement pour le respect de

leurs droits et libertés fondamentaux, mais aussi l'application

effective du protocole de Maputo. Elles visent ainsi à améliorer

la situation des femmes au niveau local. Dans un deuxième lieu, les

initiatives de ces mouvements et associations des femmes du Sud-Kivu visent le

fonctionnement des comités locaux ou provinciaux de pilotage de

l'application du protocole de Maputo et de la résolution 1325 du conseil

de sécurité des Nations Unies.

13 M. Grawitz, Méthodes de recherche

en sciences sociales , Paris, Dalloz, 1990, p. 8.

14 P. Roger,

Méthodes sociales 4ième

éd., Paris, éd. Ouvrière, 1971,

p.289.

8

Le droit international et le droit interne ne constituent pas

deux ordres aux frontières complètement étanches ; il y a,

comme l'affirme Fréderic Surde, « une

interpénétration de l'ordre interne et de l'ordre international

»15.

Toutefois, pour être invocable en droit interne, le

protocole (et dans le cas d'espèce le protocole de Maputo) doit

respecter les formalités liées à la ratification ou

à l'approbation, conformément aux dispositions constitutionnelles

de la RDC. Quinze ans après son adoption par l'UA, le protocole de

Maputo suit la cour normale devant le doit interne congolais. Pas de

problèmes d'interprétation, ni de l'acceptation dudit protocole

en droit interne congolais. Ce dernier fait même l'objet de plusieurs

revendications et plaidoyers des femmes congolaises pour réclamer son

application en bloc ou en partie. Au-delà de celui-ci, il y a aussi

certaines revendications qui étaient formulées en rapport avec la

modification de certaines dispositions du code de la famille congolais qui

mettait l'homme au-dessus de la femme.

5. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

5.1. Méthode :

Selon R.Pinto et M.Grawitz la méthode un est ensemble

d'opérations mis en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs

objectifs.16

Ces opérations constituent de façon plus ou

moins abstraite ou concrète, précise ou vague, un plan de travail

en fonction d'un but.

Selon les exigences méthodologiques, tout travail

scientifique doit avoir une méthode. Ainsi, pour ce qui concerne notre

recherche, nous nous servirons de la méthode fonctionnelle

appuyée par la théorie de l'approche en Relations

Internationales.

Robert King Merton17 envisagez cette méthode

autour des trois concepts suivants : les équivalents fonctionnels, les

dysfonctions et les fonctions manifestes et latentes.

Concernant la notion d'équivalent ou de substitut

fonctionnel, Merton écrit : « de même qu'un seul

élément peut avoir plusieurs fonctions, de même qu'une

fonction peut être

15 F.Surde, Droit européen et international des

droits de l'homme, 11ième éd., PUF, Paris, 2002,

p.46.

16 R.Pinto et M.Grawitz ; Méthodes de recherche en

sciences sociales, Paris, DALLOZ, 1976, p.171.

17 R.K Merton, Eléments de théories

et méthodes sociologiques, Paris, éd. Librairie plan, pp

112-115.

9

remplie par des éléments interchangeables

»18. Telle organisation peut servir d'équivalent ou de

substitut fonctionnel à telle ou telle autre pour exercer la même

activité à ses côtés ou à sa place.

C'est à ce niveau que nous avons évoqué

dans le cadre de cette étude l'intervention des organisations

féminines du Sud-Kivu et leurs partenaires locaux et internationaux dans

la matérialisation de leurs plaidoyers, projets et programmes ainsi que

la mise en oeuvre du Protocole de Maputo et autres accords internationaux

relatifs aux droits des femmes ratifiés par la RDC, à l'instar de

la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination

à l'égard des femmes CEDEF.

En ce qui concerne les dysfonctions, R.K Merton explique que

les dysfonctions contribuent à l'adoption ou à l'ajustement du

système. En revanche, les dysfonctions sont celles qui gèrent

l'adaptation ou l'ajustement du système car certains

phénomènes et faits sociaux peuvent entrainer des

conséquences et inconvénients économiques, politiques et

sociaux. Ainsi, les organisations féminines du Sud-Kivu rencontrent

certainement des défis dans la matérialisation et

exécution de leurs différents programmes et projets mis en oeuvre

en vue de défendre les droits de la femme et l'application du protocole

de Maputo sur toute l'étendue de la province du Sud-Kivu.

La distinction entre les qualificatifs « latente »

et « manifeste » attribuée aux fonctions sert, selon R.K

Merton à échapper à la confusion entre les motivations

conscientes d'un comportement social et ses conséquences objectives. Ce

qui renvoie à distinguer les motifs et les fonctions, les intentions et

les conséquences fonctionnelles de l'action.

Ainsi, les fonctions manifestes de la promotion et de

défense des droits de la femme, voire même du protocole de Maputo

est d'améliorer le bien-être de celle-ci notamment sur le plan

politique, économique et social.

Par contre, les fonctions latentes qu'elles remplies est

qu'elles agissent ou interviennent dans un but avoué de

générer un certain nombre des réalisations des projets et

programmes susceptibles d'améliorer le bien-être de la femme en

vue d'enrichir leur mission ou celle de ses bénéficiaires

directes et indirectes de ses programmes et projets mis en oeuvre.

18 R.K Merton, Eléments de théories

et méthodes sociologiques, Paris, éd. Librairie plan, pp

112-115

10

5.2. Techniques :

Dans tous les cas, ce sont des procédés qui

permettent au chercheur de récolter les données de son travail.

C'est dans ce cadre que nous avons utilisé tout au long de nos

recherches des techniques ci-après :

a) La documentation : Elle est à la

fois une collecte des données et la disposition qui prépare

l'enquête. En l'utilisant, nous avons fait la lecture systématique

des productions scientifiques existantes comme les ouvrages, les revues, les

articles ; les mémoires,... qui ont fait que les données

recueillies dans ces travaux soient pour nous un support

considérablement grand.

b) L'observation libre: Cette technique fait

donc appel aux organes de sens. L'observation nous a permis de nous rendre

compte des campagnes des sensibilisations et des plaidoyers de mouvements de

femmes de la province du Sud-Kivu dans l'application effective dudit protocole.

Malgré la ratification et la publication au journal officiel du

protocole de Maputo par la RDC, les droits des femmes ne sont toujours pas

respectés, cela motivent ces regroupement à descendre chaque 8

mars lors des célébrations de la Journée Internationale de

la Femme ; dans la rue pour faire entendre leurs voix au sujet des

discriminations et autres traitements dont sont victimes les femmes.

A travers cette technique, nous avons observé que

malgré la ratification du protocole de Maputo par la RDC, la situation

de la femme congolaise en générale, et celle du Sud-Kivu en

particulier reste alarmante. Sur 100 femmes, 30 ont été victimes

des pratiques néfastes dans la ville de Bukavu.

Nous avons réalisé que certaines personnes,

surtout ceux-là qui n'ont jamais fait connaissance du protocole de

Maputo, l'interprètent et ne le comprennent qu'en des termes

diaboliques. D'où, la mauvaise interprétation dans le chef de la

population sud-kivutienne.

c) L'entretien : L'entretien suppose une

conversation réglée entre une enquêté et

enquêteur à travers le jeu des questions-réponses, un

contact direct entre le chercheur et ses interlocuteurs et par une faible

directivité de sa part.19 Malgré les multiples

mouvements et associations des femmes que compte la province du Sud-Kivu,

cette

19 M. Grawitz at All, Méthodes des sciences

sociales, Paris, éd. Dalloz, 1976, pp.76-79.

11

technique nous a facilité des conversations et

dialogues avec certains d'entre eux. Notre échantillons étant de

30 femmes, nous sommes en train en contact avec 4 membres du bureau de Caucus

de femmes, 6 animatrices de l'Association de femmes de média du

Sud-Kivu, 3 de Femme au Fone, 8 de l'ONG Amaldefea, 4 de l'ONG Muzirhe

bwacirhe, 7 de l'OND service d'accompagnement et de renforcement des

capacités d'autopromotion de la femme au Sud-Kivu, SARCAF Asbl et 2

membres de l'ONU Femme. De ces entretiens, ces femmes ont exprimé leur

souhait de voir le protocole de Maputo être mis en oeuvre et suivit

lettre par lettre pour espérer voir l'amélioration dans la

condition de vie de la femme au Sud-Kivu, particulièrement la femme

rurale.

6. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet de recherche dépend de plusieurs

facteurs dont le poids varie d'un chercheur à un autre. Ce dernier est

notamment influencé par son vécu et ses gouts du sujet

concerné, le développement de la science, les résultats

sommaires d'une recherche exemplaire.

Ce travail nous a particulièrement

intéressés d'autant plus que ce protocole et certaines critiques

proférées sur ce protocole nous intéressent

personnellement mais aussi dans la mesure où c'est une matière

délicate dans les relations internationales. Ceci nous permettra de

parfaire nos connaissances sur ce protocole, son application et la

possibilité de sa ratification par la RDC.

Sur le plan scientifique, nous matérialiserons notre

ambition d'approfondir cette question du Droit International Public et nous

satisferons à l'exigence académique de passer par une

évaluation.

Sur le plan social, l'intérêt réside dans

le sens que le protocole de Maputo, étant un traité

international, est mal compris par la plus part des gens, nous dirions

même qu'il fait objet d'une mauvaise interprétation pour les uns

pendant qu'il constitue un danger pour les autres. Ceci étant, nous nous

sommes décidés d'aborder ce thème pour voir si nous

n'apporterions pas certaines lumières à la population et à

tout lecteur qui pourras nous lire.

12

7. DELIMITATION DU SUJET

7.1.Délimitation temporel

Bien qu'ambitieux, notre étude ne peut

prétendre couvrir l'univers tout entier, ni tout le temps. Il porte

essentiellement sur une période fixe bien déterminée.

Ainsi, nous avons orienté cette étude dans le

temps allant de 2003 à 2014, période à laquelle la plupart

d'ONG ont entrepris la lutte du droit des femmes et la prise en charge des

femmes. Période où sont nées plusieurs organisations

féminines en RDC, à travers la ratification de la RDC, le

09/02/2009 du protocole de Maputo.

7.2.Délimitation spatial

Le travail est limité dans l'espace à la

province du Sud-Kivu dans ses limites actuelles compte tenu de la

gravité de la situation des femmes à son sein.

7.3.Délimitation typologique

Le présent travail s'inscrit dans le cadre du droit

international au travers de l'analyse du protocole de Maputo.

8. DIFFICULTES RENCONTREES

Tout travail scientifique comporte des difficultés qui

exigent l'abréviation de la part du chercheur. Pour ce qui nous

concerne, nous avons connu d'énormes difficultés d'ordre :

documentaire, la rareté d'ouvrages dans les organisations

féminines, sauf leurs rapports. De fois même l'accès

à ces rapports étaient compliqué. Rareté des

personnes ressources,...

9. SUBDIVISION SOMAIRE DU TRAVAIL

Hormis la partie introductive et la conclusion

générale, le présent travail est subdivisé en trois

chapitres à savoir:

Dans le chapitre premier, axé sur la

considération générale et théorique du protocole de

Maputo, nous sommes longuement revenus sur l'histoire du protocole de Maputo,

sur l'historique des droits de la femme congolaise mais aussi sur la

clarification de certains concepts clés.

13

Dans le chapitre deuxième, nous avons tenté de

savoir les origines et même le contenu du protocole de Maputo. Il a

été aussi question de parler de la ratification et la mise en

oeuvre dudit protocole. Ce qui a valu à ce chapitre le nom du protocole

de Maputo proprement dit.

Le troisième chapitre quant à elle a fait

l'objet des plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu pour

l'application du Protocole de Maputo par la RDC. Nous sommes aussi revenus sur

les actions des plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu pour

la mise en application effective du protocole de Maputo par la RDC.

14

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES ET THEORIQUES

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS

Le concept en tant qu'outil est un guide pour la recherche, en

l'occurrence pour

ce travail de mémoire, parce qu'il permet de situer ses

préoccupations et l'angle sous lequel le thème est traité

dans le contexte de l'étude intéressant le travail de recherche.

Dans ce sens, on peut dire que le concept n'est pas seulement une aide pour

percevoir, mais une façon de concevoir. Il organise la

réalité en retenant les caractères distinctifs,

significatifs des phénomènes.20

Dans un travail scientifique, la place et le rôle du

concept sont important dans la mesure où le concept lui donne son

orientation personnelle.

Cependant ; toute science a un jargon de terminologies qui lui

est propre. Les concepts sont utilisés pour désigner un fait, une

situation,... Ce sont des mots que des profanes ou tous ceux qui n'ont pas une

formation dans le domaine doivent pouvoir trouver une référence

pour leurs permettre de comprendre comment les utiliser.

D'où, la nécessité de consacrer cette

première partie de notre premier chapitre à la définition

des concepts.

1.1. Le Genre

Selon l'ONU, par « Genre » on attend la construction

socioculturelle des rôles

masculins et féminins et des rapports entre hommes et

femmes. Poursuivant cette définition, l'ONU précise : «

alors que le sexe fait référence aux caractéristiques

biologiques, être né(e) homme ou femme, le genre décrit des

fonctions sociales assimilées et inculquées culturellement. Le

genre est ainsi le résultat des relations de pouvoir présent dans

une société et sa conception, en conséquence, est

dynamique et diffère selon l'évolution du temps, l'environnement,

les circonstances et les cultures.21

1. 2. La Parité

De manière stricte, le concept `parité' est

définit en politique comme une égalité

des représentations des hommes et des femmes dans les

assemblées élues.22 Dans plusieurs pays le

débat sur les mécanismes à adopter pour améliorer

la représentativité des femmes dans les assemblées se

heurte au choix entre les quotas et le principe de

20 M.Grawitz citée par Frantz Piard, construire le

mémoire de sortie, Méthodes, procédés et

procédures, 9ème édition, Paris, Balleg, 2005,

p.78.

21

http://monuc.unmissions.org,

consulté le 4 mars 2018

22 Mariette Sineau, étude des cas de la parité

: l'expérience française, p.21, Armand colin, 2007, Paris,

2009

15

parité. Certains pays ont accordé des quotas

comme mesure transitoire avant d'adopter la représentation paritaire

(Cas de la Belgique avec la loi de 1994).

En France, la loi dite "loi sur la parité"23

oblige les partis politiques à présenter dans tous les scrutins

à liste, 50% de candidats de chaque sexe, sous peine que les partis

perdent une partie de financement que l'Etat leur accorde en fonction de scores

électoraux réalisés.24 En Belgique, les lois de

parité connaissent leur apparition depuis le milieu des années

`90'.

1.3. Mutilation génitale féminine

L'article 5 du Protocole, « Élimination de

pratiques néfastes», prononce l'interdiction des pratiques

néfastes25 par les États contractants et formule des

mesures en vue de l'éradication de ces pratiques. Il cite notamment :

(a) la sensibilisation du public par des campagnes et

programmes d'information, d'éducation formelle et informelle et de

communication,

(b) l'interdiction par des mesures législatives

assorties de sanctions de toutes formes de mutilations génitales

féminines, y compris l'exécution de telles interventions par du

personnel médical,

(c) l'apport de soutien aux victimes sous forme de services

de santé, assistance juridique et judiciaire, conseils et encadrement

psychologiques et formation professionnelle et

(d) la protection des femmes qui courent le risque de subir

des pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et

d'intolérance.

Le projet suprarégional « Appui aux initiatives

pour l'abandon des mutilations génitales féminines »

soutient depuis 1999 des organisations gouvernementales et non gouvernementales

dans différents pays d'Afrique ainsi que des projets bilatéraux

de Coopération allemande dans les secteurs de la santé, de

l'éducation, de la jeunesse et de la bonne gouvernance dans les efforts

qu'ils mènent en vue de mettre un terme aux MGF, actuellement en

Éthiopie, Bénin, Burkina Faso, Guinée, Kenya, Mali,

Mauritanie et Sénégal. Le projet fournit pour cela une assistance

technique et méthodologique, expérimente et diffuse des approches

innovatrices, renforce les capacités locales,

23 Mariette Sineau, étude des cas de la parité

: l'expérience française, p.21, Ed. Armand colin,

Paris,2007

24 Loi du 6 Juin 2000, relative à l'égal

accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux

fonctions électives. Parlement français.

25 GTZ, « Protocole de Maputo, un instrument pour la

promotion de droits des femmes en Afrique », Munich, éd.

Trichuldt, 2006, p.212

16

encourage la mise en réseau des acteurs et soutient la

gestion des connaissances en Allemagne et à l'étranger.

Les mesures citées dans le Protocole offrent des

orientations thématiques pour la coopération avec les pays

partenaires au niveau de la conception de stratégies pour combattre les

MGF. Le projet soutient par exemple l'organisation de forums de dialogue, la

réforme de normes juridiques traditionnelles, le traitement du

thème des MGF dans l'enseignement scolaire, l'élaboration de

rituels alternatifs ou la coopération avec des jeunes filles non

excisées.

1.4 La discrimination à l'égard de la

femme

Est définie par le protocole de Maputo, en son article

1ier , comme toute distinction, exclusion, restriction ou tout

traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour

but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la

jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation

matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous

les domaines de la vie.

1.5. La Femme

La femme est définit comme étant une personne

qui revendique ou qui assume une part de féminité, en particulier

en tant qu'être délicat et fragile. Aussi en tant que personne

exploitée et tant méprisée.26 D'après la

même source, elle est l'épouse, celle qui s'occupe du foyer, du

ménager et des enfants.

La femme prise en générale comprend tout

être humain de sexe féminin à l'exclusion des enfants de ce

même sexe. C'est-à-dire, c'est à cette catégorie que

fait référence le Droit International Humanitaire (DIH) quand il

s'agit de la protection de la femme par ce droit.

Simone De Beauvoir dit que « la femme est un ange du

foyer, épouse et mère pieuse, se vouant corps et âmes aux

joies du ménage et elle élève elle-même ses fils

sans confier aux soins d'une nourrice ».27

Dans ce travail, nous comprenons par femme, comme une personne

de sexe fémnin et agent de la socialisation chargée de

transmettre des valeurs culturelles (langue, éducation de base, etc.) ;

et une mère qui donne la vie.

26 Calixte Beyala, Le deuxième sexe , les faits et les

mystères, Paris, L4Harmattan ? 1999, p.89

27 Simone B., Femmes artistes, femme ange du foyer ,

Paris, éd. Gallimard, 2003, p.54

17

1.6. Le Protocole

Se définit comme l'ensemble de conventions

nécessaires pour faire coopérer des entités distantes, en

particulier pour établir et entretenir des échanges

d'informations entre ces entités.28

1.7. L'Avortement

Jean Lesueur définit l'avortement comme « l'expulsion

prématurée du foetus volontairement provoquée artificiel

quelconque »29. Le code pénal puni tout avortement

provoqué (art. 166). Bien que ces deux formes d'avortement soient

distinctes, elles comprennent cependant des éléments communs.

Les deux formes d'avortement supposent quatre

éléments communs suivants : un élément

matériel, un résultat obtenu ou une tentative de l'obtenir, des

moyens employés pour atteindre ce résultat et un

élément intentionnel. Les éléments distincts

relèvent de leurs significations (article 165 et 166 du code

pénal). L'avortement par autrui est puni de 5 à 15 de servitude

pénale. Pour l'avortement sur soi-même, la peine varie entre 5 et

10.

1.8. Lobbying et Plaidoyer

1.8.1. Le lobbying

Le lobbying est une activité de plaidoyer

particulière visant à influencer une

entité politique, de manière à ce que le

point de vue d'un individu ou d'une organisation y soit

représenté, et que la législation soit

élaborée et mise en oeuvre en conséquence. « Le

lobbying est une activité qui consiste à procéder à

des interventions destinées à influencer directement ou

indirectement les processus d'élaboration, d'application ou

d'interprétation de mesures législatives, normes,

règlements et plus généralement, de toute intervention ou

décision des pouvoirs publics 30 ».

1.8.2. Le plaidoyer

Le plaidoyer pour sa part, c'est l'ensemble des techniques

déployées en vue

d'influencer les politiques publiques. Le plaidoyer politique

vise à défendre une idée, une cause ou une personne et par

extension peut signifier aussi «donner une voix aux gens». Un

plaidoyer efficace passe par une compréhension et une analyse

précise d'un

28 Dictionnaire Le Robert 2. Dictionnaire

universel des noms propres. Alphabétique et analogique, Paris, 207,

avenue Parmentier, ISBN, 1990, pp.1346-1347.

29Lesueur Jean, « la protection de l'enfant

à naitre », Paris, éd. Sellez, PUF, 2000.

30 J. Salomon, Dictionnaire de droit public,

Bruylant, Bruxelles, 1987, p.832.

18

problème concret, et par une proposition cohérente

de solution. Plus spécifiquement en ce qui concerne les actions de

développement, le plaidoyer cherche à s'attaquer aux causes d'un

problème et vient en général en complément

d'actions directes répondant aux besoins

identifiés31

Ces deux concepts sont couramment utilisés par les ONG car

elles interviennent parfois pour la défense des causes des

opprimés, cela en plusieurs domaines (juridique, politique,

économique et social), pour le lobbying et le plaidoyer les

organisations féminines qui interviennent au Sud-Kivu ne sont pas

exclues.

1.9. L'Emancipation

Selon Kitenge Ya, l'émancipation est un courent qui permet

à toutes les femmes de se livrer à l'action sociale. C'est un

phénomène le plus récent et cela se comprend étant

donné le niveau d'instruction et de culture qui était

généralement le lot des femmes durant toute l'époque

coloniale. Bien mieux, il s'agit actuellement de l'égalité entre

l'homme et la femme aussi bien dans l'organisation familiale que la

société. C'est-à-dire, la femme prend de plus en plus

conscience de ses responsabilités, de ses devoirs et ses

prérogatives au sein de la famille et de la société.

Dans ce travail, l'émancipation est sous entendue comme

étant un courant qui tente de mettre l'homme et la femme sur le

même pied d'égalité par rapport aux opportunités, il

s'agit de a femme qui milite pour son intégration totale dans le secteur

de la vie sociale. Il faut aussi savoir que c'est ce courent qui est à

l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui parité homme-femme.

1.10. Les mouvements des femmes

Sont des associations de défense des droits de la

femme.

L'action sur terrain des organisations et mouvements des femmes

dans le monde a fini par porter la question de la violence à

l'égard des femmes sur le devant de la scène. Dans leur lutte

pour obtenir l'égalité et la reconnaissance de leurs droits dans

le nombreux domaines, les femmes ont appelé l'attention sur le fait que

la violence à leur égard ne résulte pas du hasard et des

comportements individuels répréhensibles, mais qu'elle est

fondement enraciné dans les relations structurelles

d'inégalité entre les hommes et les femmes. En plaidant pour

l'action et la répartition de ces violations au

31 J. Salomon, Dictionnaire de droit public,

Bruylant, Bruxelles, 1987, p.832.

19

niveau national et local, ces mouvements des femmes ont

dénoncé la violence à leur égard comme une forme de

discrimination et un mécanisme de perturbation de la femme. Ces

processus ont permis de détecter des multiples formes de manifestations

de violence à l'égard des femmes, de les porter hors de la

sphère privée à l'attention du public et obliger les Etats

à rendre compte dans ce domaines.32

SECTION II. APERCU HISTORIQUE SUR LES DROITS DE LA

FEMME EN RDC ET DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU

2.1. Evolution de l'activisme des femmes en ROC

L'analyse de l'histoire des mouvements féminins en RD.

Congo, de l'époque coloniale jusqu' aujourd'hui, permet de mettre en

lumière les moments forts de l'évolution de l'activisme politique

des femmes et son incidence sur l'évolution de leur statut juridique.

L'administration coloniale belge a renforcé les structures de domination

masculine en excluant les femmes de l'éducation générale

par la création des écoles féminines chargées de

former les monitrices et les infirmières et en les écartant de la

gestion de la chose publique car ne disposant du droit de vote, moins encore de

celui d'être élu. Elle a donc contribué à creuser

les inégalités entre sexes.33 L'on peut constater tout

de même un timide balbutiement d'organisation des femmes la veille de

l'indépendance. C'est dans ce cadre qu'il convient de citer notamment :

? Les femmes de l'Alliance des Bakongo(FABACO), une organisation à

caractère

culturel et ethnique fondée en 1958 pour lutter en faveur

de l'émancipation de la

femme et qui fut transformée en parti politique en 1960

;

? Le mouvement des femmes nationalistes, fondé en 1960 au

sein du MNC, parti cher dont est issu le premier Ministre du Congo, Emery

Patrice Lumumba. Prônant l'émancipation de la femme, ce mouvement

a été le premier à réclamer la participation des

femmes aux élections en 1964 ;

? L'union progressiste féminine congolaise

créée à Kinshasa en 1960 avec comme objectif de promouvoir

les droits des femmes34.

32 Rapport du Secrétariat

Général des Nations Unies sur l'étude approfondie de

toutes les formes de violence à l'égard des femmes publié

par l'UNICEF le 6 juillet 2006, pp.11-15.

33 A. Matundu Mbambi et M.C. Faray-Kele,

L'inégalité du genre et les institutions sociales en RDC,

Ottawa, Presse universitaire de Laval ; 2010, p.145

34 F. Sudre et H. Hurrel, Le droit à la

non-discrimination au sens de la convention européenne des droits de

l'homme, NEMESIS-BruylantT, Ed. Justice et Droit, Bruxelles, 2008, p

14.

20

La création du parti unique par Mobutu le 17 avril 1967 a

eu comme premier effet la suppression d'autres formations politiques et par

ricochet, les associations féminines qui y étaient

attachées. Les ambitions hégémoniques et la tendance

totalitariste de ce parti ont poussé les animateurs de ce dernier

d'incorporer toutes les associations féminines au sein du parti et leurs

présidentes sont devenues par la suite les premières

propagandistes du parti unique35. De lors, il appartenait au parti

de promouvoir qui il veut et à ce titre la première femme

nommée ministre l'a été en 1967.

Avec le vent de la perestroïka, une pression

internationale est exercée sur le Congo, Zaïre à

l'époque, ce qui conduira au discours présidentiel du 24 Avril

1990 ouvrant ainsi le pays au multipartisme et au dialogue national sous le nom

de la conférence nationale souveraine(CNS).36 Avec le

processus de démocratisation du pays qui venait ainsi de commencer, les

partis politiques et les associations et ONG ont vu le jour avec empressement

si bien que le nombre d'ONG est passé de 450 en 1990 à 2500 en

1996 et 4700 en 2003.37

Ces associations et ONG se sont organisées pour une

action plus concertée dans le cadre de la société civile

congolaise.

Votée par referendum le 18 et le 19 décembre 2005,

une nouvelle constitution a vu le jour en R.D. Congo le 18 Février 2006.

Modifié le 20 janvier 2011, ce texte a toujours l'avantage de mentionner

la parité homme-femme à son article 14. Toutefois, les mesures

d'exécution de cette disposition tardent à venir. Ces mesures

d'exécution devront imposer notamment la parité sur les listes

électorales des partis et peut-être des quotas au parlement et

dans les pouvoirs exécutif et judiciaire au niveau national, provincial

et local.

La législation congolaise et la plupart des coutumes

congolaises contiennent des discriminations à l'égard de la

femme, c'est pourquoi il est opportun d'analyser la notion de la discrimination

et d'examiner le genre de discrimination dont sont victimes les femmes, y

compris celles mariées.

35 D. Lochack, Réflexion sur la notion de

discrimination, p 778, cité par Bereni L. et Chappe V., «

La discrimination, de la qualification juridique à l'outil sociologique

», in Politix, n° 94, 2011/2 p.12.

36 J D. Mulikuza Mulengezi, Les droits de l'homme en

République Démocratique du Congo. Quel bilan cinquante ans

après ?, Actes du cycle de conférences universitaires de

Bukavu du 28-29 Juin 2010, Université Officielle de Bukavu, L'Harmattan,

Paris, 2012, p. 100.

37 Dorothea Hilhorst et Marie-Rose Bashirwa, Le mouvement

des femmes au Sud-Kivu, République démocratique du Congo : Une

analyse de la société civile, Québec, 2012, p.67.

21

2.2. Discrimination à l'égard des droits

de la femme congolaise

Des institutions sont justes quand on ne fait aucune distinction

arbitraire entre personne dans la détermination des droits et devoirs de

base, et quand les règles déterminent un équilibre

adéquat entre revendications concurrentes à l'égard des

avantages de la vie sociale38. La non-discrimination apparait bien

comme la condition même de l'existence du contrat social. Elle place

chacun à équidistance des bienfaits de la vie sociale et garantit

la pérennité de l'égalité au quotidien.

« Tous les êtres humains naissent libres et

égaux en dignité et en droits », affirme l'article premier

de la déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit là

du fondement même de la protection universelle des droits de l'homme. La

tradition juridique de cette affirmation de l'égalité de tous les

individus suppose, originairement, qu'un traitement égal soit

réservé à des individus égaux et implique non

seulement l'existence d'une norme prescrivant l'égalité de

traitement39, mais aussi une législation mettant en place un

régime qui, en même temps, interdit la discrimination et

sanctionne les comportements qu'elle qualifie de discriminatoires.

2.3. Les Droits de la femme en RDC

Depuis longtemps la femme africaine était

marginalisée dans nos sociétés traditionnelles. La

majorité des textes légaux africains méconnaissaient la

dignité de la femme. A titre exemplatif, nous pouvons citer certaines

lois congolaises comme le code de la famille qui considérait la femme

comme un enfant voir un éternel incapable à l'instar d'un mineur,

dément, prodigue,... beaucoup de ses dispositions mettaient au premier

plan le mari en lui confiant le plein pouvoir dans la gestion du foyer ( ainsi,

quel que soit le régime matrimonial). Les instruments juridiques

africains sont venus affranchir la femme congolaise du joug du mari en lui

confiant l'autorisation maritale, la discrimination entre l'homme et la

femme.40

La subordination de la femme étant reconnue comme

problème, une gamme d'efforts a été mise en oeuvre pour

mettre la femme à un même rang que l'homme. Mais les solutions

proposées ont été souvent inadéquates ou nuisibles

pour les femmes. Il est important de mieux connaitre l'évolution du

développement et de revendications du droit de la femme congolaise, afin

de tirer des leçons du passé.

38 J. Rawls, Théorie de la justice et de

l'égalité, seul, Paris, 1997, p.31.

39F. Sudre et H. Hurrel, Le droit à la

non-discrimination au sens de la convention européenne des droits de

l'homme, NEMESIS-BruylantT, éd. Justice et Droit, Bruxelles, 2008,

p 14.

40 D. Lochack, Droits de la femme africaine au

quotidien, Paris, La Découverte, 2003, p.15.

22

La RDC dispose d'un cadre législatif complet et la

Constitution de 2006, dans ses Articles 5, 14 et 15 a établi les

fondements et légitimé l'égalité et

l'équité politiques.41 La RDC a aussi ratifié

ou reconnu un certain nombre de résolutions et de traités

internationaux importants comme la résolution 1325 du Conseil de

sécurité des Nations Unies (en 2000), et le Protocole sur les

droits des femmes africaines (en 2009). De plus, en 2006, le pays a

adopté une loi sur les violences sexuelles.

Cela étant dit, ces lois ne sont pas adéquatement

mises en oeuvre et elles ne sont pas connues des populations, ce qui entrave le

développement des femmes.

Par ailleurs, les pratiques d'ordre traditionnel entravent elles

aussi ce développement, par exemple dans la sphère familiale,

où les transactions matrimoniales font de la mariée une «

propriété » de sa belle-famille, où la polygamie est

acceptée, où les croyances entourant la maternité restent

primordiales pour les femmes, et où les filles subissent des

discriminations dans leur éducation.

Bien que la Constitution de la RD Congo établisse

l'égalité en droit et que des quotas réglementaires de

représentation féminine au sein des institutions étatiques

aient été instaurés (30 % de femmes), la

représentation des femmes reste faible en raison du manque d'instruction

et des obstacles culturels. Au niveau économique, dans la plupart des

familles, ce sont les hommes qui gèrent les revenus du foyer, et les

activités exercées par les femmes (petites activités et

activités informelles), par leur nature, sont généralement

moins rentables. Dans les zones rurales, la répartition du travail est

inégale et les femmes ont la charge de la majorité des

activités agricoles.

Bien que les violences sexuelles liées au conflit aient

attiré l'attention au cours des guerres, il est aussi manifeste que le

taux de violences sexuelles commises par des civils est non seulement

élevé, mais semble exprimer la faible estime accordée aux

femmes et l'érosion des normes sociales qui protègent ces

dernières.42

2.4. Histoire des mouvements des femmes au Sud-Kivu

Les organisations féminines du Sud ont depuis leurs

origines concentré leur attention sur la pauvreté, les conditions

de travail, l'éducation et la santé mais plus

particulièrement sur les violences sexuelles et celles basées sur

le genre.

Ces mouvements sont nés dans contexte

d'après-guerre, des guerres qui ont caractérisé la grande

partie de la province du Sud-Kivu jusqu'au temps où certains penseurs

ont

41 Loi n°06/006 du 9 mars 2006 telle que modifiée par

la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections

présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales

et locales

42 T. Zemouri, « les bavures de la guerre propre

», in jeune Afrique l'intelligent, n°2169 du 5 au 11 aout 202,

42ème édition, édition internationale.

23

appelé la province ; Capitale des violences sexuelles ;

des guerres qui ont fait plusieurs victimes notamment les femmes n'en

étaient pas épargnées. A ces guerres, l'on citera par

exemple le massacre de Kaniola en 2003 où les femmes et les jeunes

filles ont été victimes. Plusieurs d'entre elles ont vu jour

entre 1999 et 2006 et d'autres par contre continuent à être

créer.43

Ainsi, les négociations seront à l'origine de la

création de structures de coordination des organisations de femmes comme

le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO), le

Comité national Femme et développement (CONAFED), et le Caucus

des Femmes, en 2002 considérées comme les premières

structures de défense des droits de femme en province. La participation

politique des femmes au gouvernement de transition et après les

élections de 2006 a été assurée de manière

insatisfaisante, de nombreuses femmes politiques ne s'étant pas senties

entendues où n'ayant pas été élues pour

différentes raisons.

À l'échelle locale, de petites organisations et

associations locales ont été mises en place par les

églises « Communauté ecclésiastique de base »

pour les églises catholiques, « noyaux » locaux de la

Fédération protestante nationale des femmes, pour les

églises protestantes, etc.. De nombreuses femmes sont membres de

plusieurs associations à la fois, ce qui semble renforcer leur position

en tant que femmes d'influence. Au tournant du siècle, les ONG

provinciales ont intégré les associations locales en tant que

noyaux locaux.44

SECTION III. CADRE THEORIQUE

3.1. Définition

Le mot « théorie » se conçoit sous trois

sens opposés45 :

y' Le premier met l'accent sur l'opposition entre la

théorie et la pratique : elle signifie une connaissance

désintéressée indépendante de ses explications.

C'est ainsi qu'on attend dénoncer les scientifiques des

théoriciens pour fustiger des liens entre leurs connaissances et les

pratiques sur le terrain.

y' Le deuxième sens limite la théorie à

une conception individuelle issue de l'imagination et d'un parti pris de son

producteur. Elle est dès lors comprise comme une construction

hypothétique ou l'opinion d'un savant ou philosophe sur une question

controversée.

43 N. Habarugiri, L'apport des mouvements de la

femme au développement de la femme. Cas de la ville de Bukavu,

mémoire (inédit) ISDR/BUKAVU, Aout 2010, p.30

44 N. Habaruguri, Op.cit., p.33.

45 P. Kaganda Mulumeoderhwa, Cours des

théories sociologues, G2 UOB/FSSPA/, 2010-2011, p.8,

inédit.

24

? Le troisième sens le plus usité, reconnait

à la théorie sa fonction explicative. En effet, la théorie

est ce qui est l'objet d'une connaissance méthodologique,

systématiquement organisées et dépendent par la suite dans

sa forme de certaines décisions ou conventions scientifiques qui ne

relèvent pas du sens commun. C'est aussi une large synthèse se

proposant d'expliquer un grand nombre des faits admis à titre

d'hypothèses vraisemblable par la plupart des savants d'une

époque.

La théorie est enfin un dispositif symbolique

logico-conceptuel qui satisfait aux exigences de pertinence vis-à-vis

des procédures empiriques de recueil des données.46

3.2 A propos de la théorie

Les théories féministes apparaissent dès

1794 avec la publication de Revendication des droits de la femme par Mary

Wollstonecraft.

En 1851, Sojourner Truth publie J'aime la femme? qui traite des

droits des femmes et dont la thèse essentielle est que les hommes

refusent des droits aux femmes à cause d'une vision erronée

qu'ils portent sur celles-ci47. Si des femmes de couleur peuvent

exercer des travaux supposés masculins alors toutes les femmes doivent

avoir le droit de pratiquer les mêmes métiers que les hommes.

Enfin, Susan B. Anthony, arrêtée alors qu'elle avait voulu

illégalement voter se défend devant la cour dans un discours

publié en 1872.48 Dans ce manifeste, Susan B. Anthony

critique la constitution et son parti-pris masculinise qui se manifeste jusque

dans le langage employé. Elle met en question la loi qui s'impose aux

femmes alors que celles-ci ne sont jamais désignées clairement

La théorie féministe est un aspect du

féminisme porté sur la théorisation et la réflexion

philosophique. Son but est de comprendre la nature de l'inégalité

entre le genre. Il examine la place des femmes en faisant

référence à des domaines des sciences sociales comme

l'anthropologie, la sociologie, la communication, la psychanalyse, la

philosophie, etc.

Le féminisme en Relations Internationales est un

courant de pensée que l'on peut classer dans les approches radicales.

Cette théorie est portée par plusieurs auteurs dont J. Ann

Ticher, Cyntia Enloe, Marysia Zaleweski, Carol Cohn, etc.49

46 P Kaganda Mulumeorderhwa, Cours des

théories sociologues, G2 UOB/FSSPA/, 2010-2011, p.8,

inédit.

47 Truth Sojourner, J'aime la femme ?

Théories féministes 2ème éd. Par

Kolmar, Wendy et Bartowski, France, 2005, p.94-100.

48 B. Susan Antony, Théories féministes

3ème Kolmar Wendy et Bartowski, France, p.55-61.

49 Francis Fukuyama, Women and the evolution of

world politics, Foreign Affars, Sept.Oct.1998

25

Selon Tickner, les six principes de la théorie

réaliste des Relations Internationales de Hans Morgenthau

(intérêt national, puissance politique, politique

intérieure, autonome du politique) sont basés sur une version

partiale de la réalité qui privilégie la

masculinité.50

3.3. Contextualisation dans notre travail

Dans ce travail, nous entendons par la théorie, un

ensemble des concepts qui nous permettent d'analyser intelligiblement les

actions menées par les organisations féminines du Sud-Kivu en vue

de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu. Ainsi, notre travail

s'inscrit dans l'approche féministe en Relations Internationales.

Les principaux théoriciens en relations internationales

ont tellement ignoré le rôle des femmes confinés dans les

actes de reproduction et de coopération qu'on est venus à penser

les relations internationales comme anarchiques.51

C'est en ce sens que c'est une approche radicale car elle

s'oppose à la vision réaliste des relations internationales

puisqu'elle est fondée sur une description partielle et partiale,

baisée par une perspective masculine. L'idée fondamentale de

cette théorie est que les chercheurs en relations internationales ont

oublié d'étudier l'autre moitié de l'humanité alors

que les femmes sont très représentées sur la scène

internationale (ONG notamment) et l'action des femmes influence indirectement

les relations internationales. Les femmes sont mères et épouses

de soldats, infirmières dans des hôpitaux, prostituées

autours des bases et leur rôle est ignoré52. Cette

idée fondamentale de cette théorie rejoint dans le cadre de cette

étude la notion d'une idée fondée notamment sur la

défense et la promotion des droits de la femme, particulièrement

dans le cadre du protocole de Maputo défendues par les organisations

féminines de la province du Sud-Kivu.

50 Francis Fukuyama, Women and the evolution of

world politics, Foreign Affars, Sept.Oct.1998

51 Anne-Marie d'Aouest, Les approches

féministes, dans Alex Macleod et Dan O'meara (dir), Théories des

relations internationales : contestations et résistances,

Montréal, éd. Athéna, 2007, pp.281-303.

52 J. Anne Tchner Gender in international relations :

feminist perspectives on archieving global security, New York, Colombia

University Press, 1992, p.305.

26

CHAPITRE DEUXIEME : LE PROTOCOLE DE MAPUTO SECTION I.

APERCU HISTORIQUE ET AGENDA DU PROTOCOLE

1.1 Aperçu historique

1.1.1. De la CCF à la CEDEF

Au sein de ce qu'on a longtemps appelé « les droits

de l'homme », ceux de la femme sont restés en retrait. En 1945, la

communauté internationale admet dans la Charte des Nations Unies : le

respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,

sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Cette

déclaration quoique très intéressante ne suffisait pas

pour aligner les droits des femmes sur ceux des hommes : il fallait que des

mécanismes de contrôle pour la réalisation et l'application

du principe énoncé soient mis en place.53

L'ONU, après débats, a considéré que

ces questions devaient être examinées dans des instances

dédiées, d'où la création de la sous-«

Commission de la condition de la femme », érigée en

commission de plein exercice en 1947 (en anglais, CSW : Commission on the

Status of Women ; et CCF pour l'abréviation du français :

Commission de la condition de la femme). La Commission de la Condition de la

Femme réunit 15 membres à sa création. Elle est

chargée de présenter au Conseil économique et social de

l'ONU (Ecossoc) des recommandations et rapports sur les voies et les moyens de

promouvoir les droits des femmes et d'améliorer leur situation.

En 1948, la déclaration universelle des Droits de l'Homme

confirme que Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes

les libertés proclamés dans ladite déclaration, sans

distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de

religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

La CCF est à l'origine de plusieurs conventions soumises

à la ratification des États membres : 1952 (droits politiques des

femmes) ; 1957 (nationalité des femmes mariées) et 1979

(élimination des discriminations). La CCF a également

déclaré l'année 1975 comme étant l'année de

la femme et elle a organisé la Conférence de Mexico qui fut

suivie par celles de Copenhague (1980), Nairobi (1985) et de Pékin

(1995), puis enfin en 2000 et 2005, par des manifestations plus modestes.

Parallèlement les ONG s'organisent et exercent des pressions sur les

gouvernements et auprès de la CCF.

53 C. Stewart, Présentation de la

convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à

l'égard des femmes, Cambridge, Harvard Unirversity Press, 2006.

27

1.1.2. De la CEDEF au protocole de Maputo

La Convention sur l'Elimination de toutes formes de

Discrimination à l'Egard de la Femme, CEDEF fut donc

préparée par la CCF et elle fut adoptée par

l'Assemblée générale de l'ONU en 1979. Elle est mise en

oeuvre depuis 1981 (après sa ratification par 20 États). Elle

constitue une véritable synthèse des politiques

encouragées par les féministes au cours des 3 décennies

précédentes. Elle envisage la promotion de

l'égalité dans l'ensemble des droits : civils, politiques,

sociaux, économique et de nationalité et prévoit des

engagements concrets de la part des gouvernements nationaux pour en garantir

l'exercice. En 2005, elle était ratifiée par 180 États sur

les 191 représentés à l'ONU et son Protocole facultatif

additionnel, adopté en 1999 et mis en oeuvre depuis 2001, par 70

États.54

Outre la production de la CEDEF, la CCF a

préfiguré, dans les années 1970, dans les instances

intergouvernementales et nationales, la mise en place de services ou de

ministères chargés des droits ou de la condition des femmes, par

exemple à la Commission européenne et au Conseil de l'Europe,

ainsi que dans les divers pays siégeant à l'ONU. On sait qu'en

fonction des moyens qui leur sont accordés, leur influence est plus ou

moins importante... Aujourd'hui on parle d'inclure dans toutes les politiques

la notion de genre. On le doit à la CCF qui continue actuellement

à travailler sur de nouveaux droits.

Les États qui ont ratifié la convention doivent

remettre au secrétariat de l'ONU, dans l'année qui suit la

ratification, un rapport dit rapport initial sur la situation de l'État

au regard de ses engagements conventionnels et ensuite un rapport

périodique, tous les 4 ans. Après consultation de ces rapports,

le comité d'experts de la CCF liste les principaux sujets de

préoccupation et formule des recommandations générales aux

États.

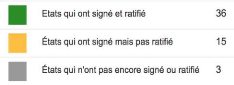

1.1.3. Le protocole de Maputo

Le Protocole dit de Maputo qui est une juste émanation

directe de la CEDEF a quant à lui été adopté par

l'Union africaine (UA) le 11 juillet 2003 lors du second sommet qui s'est tenu

à Maputo, la capitale du Mozambique. Il est entré en vigueur le

25 novembre 2005, après ratification par 15 des pays membres de

l'organisation panafricaine. Petit à petit il a fait son chemin, en

2011, 49 pays sur les 53 que compte

54 CEDEF, Règles essentielles de

conventions de Genève et leurs protocoles additionnels,

Genève, Septembre 1983-1990.

28

l'Union l'avaient signé et 31 ratifié. A ce jour,

seuls le Botswana, l'Egypte, l'Erythrée et la Tunisie ne l'ont ni

signé ni ratifié. Afin d'obtenir l'approbation d'un plus grand

nombre et face à la situation des femmes dans certains pays, des

associations de défense des droits des femmes ont estimé qu'il

était temps de sortir le texte de sa léthargie. L'association

Solidarité pour les droits des femmes africaines (Soawr) a pris la

tête de la relance le 11 novembre dernier. Le Protocole de Maputo est

«un outil puissant de changement qui a besoin d'être mieux connu de

tous », précise le jeune journalise nigérian Itodo Samuel

Anthony finaliste d'un concours d'articles sur les droits des femmes

organisé en mai 2011 entre autres par la Soawr. Le protocole exige de

tous les pays africains signataires l'élimination de toutes les formes

de discriminations et de violences à l'égard des femmes en

Afrique, ainsi que la mise en oeuvre d'une politique d'égalité

entre les sexes. Les gouvernements concernés sont en outre

invités à inclure dans leur constitution nationale respective et

dans leurs textes législatifs les principes fondamentaux de cette

égalité et de veiller à leur application. « Le

Protocole de Maputo est un instrument juridique crucial pour les droits des

femmes, élaboré par des Africains et pensé à la

lumière des préoccupations des femmes africaines »,

souligne l'Association pour les droits des femmes et le

développement (awid).

Le Protocole de Maputo relatif aux droits des femmes a

été conçu en complément de la Charte africaine des

droits de l'homme et des peuples. Il promeut le droit à la vie, à

l'intégrité physique et à la sécurité, le

droit de participer à la vie politique et aux processus de

décision, le droit à l'héritage, à la

sécurité alimentaire et à un logement décent, le

droit à la protection contre les pratiques traditionnelles dangereuses

et dans les conflits armés. Le texte prévoit aussi des

dispositions sur un accès égal à la justice et

l'égalité devant la loi et consacre le droit reproductif des

femmes.55 Le Protocole de Maputo est un instrument juridique crucial

pour les droits des femmes, élaboré par des Africains et

pensé à la lumière des préoccupations des femmes

africaines ».56

Ancéstralement, l'Afrique a construit tout un

système de discrimination dans lequel la femme occupe l'échelle

la plus grave et la plus basse, rien ne lui est épargné à

l'esclavage domestique à l'asservissement sexuel, et tout cela

paraissait aussi normal que la traite négrière à une

époque peu glorieuse de l'histoire... Portées par des

55 Déclaration de Maputo sur l'affirmation

de l'égalité entre l'homme et la femme et la participation

effective de celle-ci au sein de l'union africaine, Mozambique Juin 2003

56 Itodo Samuel Anthony, Les droits des femmes et

le développement, Bénin, 2016.

29

organisations non gouvernementales africaines dont la mission est

de dénoncer ses abus et signifier aux hommes que la femme africaine est

comme toutes les autres femmes, c'est-à-dire revendiquant son droit

inaliénable à la dignité, le Protocole de Maputo fut alors

adopté dans ce concept par différents chefs d'Etats et de

gouvernements africains après plusieurs luttes des mouvements des femmes

en Afrique. C'est alors dans ce cadre qu'il vu jour, ce protocole qui vient

lever les barrières tant politiques, culturelles et légales qui

poussent la femme à recourir à ses droits.

Le 11 juillet 2003, l'Afrique est entrée dans l'histoire

pas comme ce continent qui se suicide comme le mentionne Stephen Smith dans son