|

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES ET

TECHNIQUES

Département de biologie animale

Année : 2018 Numéro : 411

Données sur la biodiversité ichtyologique

marine : cas de la

baie de Hann et de la Zone Economique Exclusive

(ZEE)

du Sénégal

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Présenté pour l'obtention du

Diplôme de Master II en Biologie

Animale

Spécialité

Ecologie et Gestion des Ecosystèmes

Présenté et soutenu publiquement le 05 mars

2018

Au Département de Biologie Animale

Par

M. Naby Souleymane FAYE

JURY

Président : M. Cheikh Tidiane BA,

Professeur titulaire (FST-UCAD)

Membres : Mme Constance AGBOGBA,

Maîtres de Conférences (FST-UCAD) M. Patrice BREHMER, Chercheur,

HDR (IRD-LEMAR)

M. Massal FALL, Chercheur, Chargé de Recherche

(ISRA-CRODT)

M. Papa Ibnou NDIAYE, Maîtres de Conférences

(FST-UCAD)

ii

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES ET

TECHNIQUES

Département de biologie animale

Année : 2018 Numéro : 411

Données sur la biodiversité ichtyologique

marine :

cas de la baie de Hann et de la Zone

Economique

Exclusive (ZEE) du Sénégal

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Présenté pour l'obtention du

Diplôme de Master II en Biologie

Animale

Spécialité

Ecologie et Gestion des Ecosystèmes

Présenté et soutenu publiquement le 05 mars

2018

Au Département de Biologie Animale

Par

M. Naby Souleymane FAYE

JURY.

Président : M. Cheikh Tidiane BA,

Professeur titulaire (FST-UCAD)

Membres : Mme Constance AGBOGBA,

Maîtres de Conférences (FST-UCAD) M. Patrice BREHMER, Chercheur,

HDR (IRD-LEMAR)

M. Massal FALL, Chercheur, Chargé de Recherche

(ISRA-CRODT) M. Papa Ibnou NDIAYE, Maîtres de Conférences

(FST-UCAD)

DEDICACES

iii

Je dédie ce travail

A Allah le Tout Puissant, le Clément, le

Miséricordieux.

A son envoyé le Prophète Mouhamad,

Bénédiction et Paix sur Lui.

A mon très cher père Waly et à ma

très chère mère Seynabou KANTE, pour tous les sacrifices

que vous avez consentis à mon éducation. Votre soutien moral et

vos encouragements m'ont beaucoup aidé à réussir mes

études. Qu'Allah vous aide davantage et vous accorde santé et

longue vie.

A tous mes frères et soeur : Idrissa Wagane, Fatoumata

Bintou, Seydina Alioune, Mouhamadou Lamine et Ibrahima.

A mes neveux Seynabou, Naby Souleymane (mon homonyme) et

Ousmane.

A mon encadreur et directeur de l'ISRA/CRODT, le Docteur

Massal FALL. C'est grace à lui que ce travail a pu être

réalisé. Merci pour tout ce que vous m'avait appris et dans tout

ce que vous avez eu à m'impliquer.

A tous mes amis sans exception.

A Mme Ndour, ex-assistante du Doyen de la FST/UCAD. Je lui dois

mon parcours à l'UCAD.

REMERCIEMENTS

iv

La recherche en océanographie n'est jamais un travail

solitaire. Enrichie de nombreuses rencontres, cette expérience

scientifique fut également une belle aventure humaine. Cette

année et demie de stage n'aurait pu être finalisés sans de

nombreux soutiens tant professionnels que personnels. Ces quelques lignes me

permettent de remercier sincèrement et chaleureusement ceux et celles

qui ont permis la réalisation de ce travail.

Je tiens, d'abord, à exprimer ma profonde

reconnaissance à mon directeur de stage qui m'a accordé sa

confiance, soutenu et guidé dans ce travail : Dr. Massal

FALL, mon mentor. Vous m'avez beaucoup appris. Merci à vous,

initiateur de ce sujet de mémoire, encadrant au quotidien, travailleur

infatigable, d'avoir partagé vos connaissances en biodiversité

marine et pour vos conseils et la rigueur que vous avez apporté à

ce travail.

Au Dr Constance AGBOGBA, mon cher professeur,

mon mentor, qui m'a fait aimer la discipline de l'écologie. Elle est

comme une mère pour moi et pour nous tous, ses étudiants. Au

début, elle s'est déplacée jusqu'à l'ISRA pour

s'entretenir des conditions de mon stage avec mon encadreur. Vous avez fait

pour moi des choses que vous ne faites pas pour tout le monde. Vous êtes

ma plus grande source d'inspiration. Mille mercis à vous.

Au Pr Mbacké SEMBENE d'avoir bien voulu

m'accepter dans son master. Merci. Respect !

Au Dr Papa Ibnou Ndiaye qui a joué un

rôle important dans mon orientation dans les sciences de la mer grace

à ses cours et aux sorties pédagogiques que l'on faisait. Vous

m'avez inspiré. J'ai beaucoup d'admiration pour votre personne. Merci

pour votre disponibilité, votre sens de l'écoute et pour tout ce

que vous avez fait pour nous.

Au Pr Cheikh Tidiane Bâ. Vous

êtes doté d'une grande sagesse. Vous et le Dr. Ndiaye, avaient

joué un rôle important dans la quête d'une solution pour la

finalisation de ce travail. Vos conseils et directives m'ont été

d'une grande utilité. Puisse vos qualités humaines et

professionnelles et votre inlassable dévouement, nous inspirer dans la

vie. Mes hommages !

A l'ensemble du corps professoral du master

de biologie animale ainsi qu'à ou les professeurs qui

ont eu à m'enseigner depuis la maternelle. Merci à vous tous.

A tout le personnel du CRODT. Merci aux

Docteurs Ndiaga THIAM, Ismaïla NDOUR et

Oumar SADIO pour vos conseils précieux et votre

disponibilité à mon égard. Merci à tous mes

amis stagiaires (ingénieurs et doctorants) : Amidou, Yoba,

Fallou, Modou, Ousmane, Mamadou Niang, Kamarel, M. Ndepp Sène, Oulimata

Oumar Faye. Merci à Mme Racky SY qui a eu l'idée

de me présenter au directeur quand je cherchais un stage. Merci aux

techniciens M. Alassane DIENG, Mlle Djilane NDOYE, M. Oumar

NDIAYE et aux aides de plage Pape Samba et Iba.

A Mme Caty AIDARA FALL du CRODT, à

Mme DEME SAKHO de l'AUF et à M. DIOUF

de la Bibliothèque Universitaire de l'UCAD pour leur aide dans

ma recherche de documents scientifiques.

A M. Madické SECK dans la traduction

en anglais du résumé, à M. Mamadou NDIAYE

pour les tests statistiques et à M. Ibrahima DIACK

pour la confection de la carte de la zone d'étude.

SOMMAIRE

v

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

SOMMAIRE v

TABLEAUX vii

FIGURES vii

ACRONYMES & ABREVIATIONS viii

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 3

I.1. Notions de biodiversité 3

I.1.1. Définition 3

I.1.2. Biodiversité marine 3

I.2. Notions halieutiques 3

I.2.1. Poissons 3

I.3. Notion de zone littorale et de zone côtière

5

I.4. Notion de pêche artisanale et de pêche

scientifique 6

I.4.1. Pêche artisanale 6

I.4.2. Notion de campagne scientifique de pêche 6

CHAPITRE II. MATERIEL & METHODES 8

II.1. Zone d'étude de la pêche artisanale : le

quai de pêche de Hann (baie de Hann) 8

II.2. Zone d'étude de la pêche scientifique : la

Zone Economique Exclusive (ZEE) 9

II.2.1. Zone nord 9

II.2.2. Zone centre 9

II.2.3. Zone sud incluant la ZMC 9

II.3. Matériel de la pêche artisanale 10

II.4. Matériel de la pêche scientifique 11

II.5. Méthodologie de la pêche artisanale 11

II.5.1. Méthodes d'échantillonnage sur le

terrain 11

II.5.2. Traitement des données de la pêche

artisanale 11

II.5.2.1. Indices de biodiversité 11

II.6. Méthodologie de la pêche scientifique

13

II.6.1. Méthodes d'échantillonnages à

bord du navire Itaf DEME 13

II.6.2. Traitement des données de la pêche

scientifique 13

II.6.2.1. Statistiques élémentaires 13

II.6.2.1.1. Paramètres de tendances centrales 13

II.6.2.1.2. Paramètres de dispersions 14

II.6.2.2. Analyse de variance à un facteur (ANOVA-1)

14

CHAPITRE III. RESULTATS & DISCUSSION 16

III.1. Résultats 16

III.1.1. Résultats de la pêche artisanale 16

III.1.1.1. Biodiversité 16

III.1.1.2. Occurrence 20

III.1.1.3. Indice de Jaccard 22

III.1.1.4. Indice de similitude de Sørensen 22

III.1.1.5. Indice de Whittaker 22

III.1.1.6. Indice de Liste Rouge (ILR) de l'UICN 22

III.1.2. Résultats de la pêche scientifique 24

III.1.2.1. Biodiversité 24

III.1.2.2. Richesse spécifique 26

III.1.2.3. Occurrence 26

vi

III.1.2.4. Indice de Jaccard

|

27

|

|

III.1.2.5. Indice de similitude de Sørensen

|

27

|

|

III.1.2.6. Indice de Whittaker

|

27

|

|

III.1.2.7. Indice de Liste Rouge (ILR) de l'UICN

|

27

|

|

III.1.2.8. Analyse de variance à un facteur : ANOVA-1

|

28

|

|

III.2. Discussion

|

28

|

|

CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS & PERSPECTIVES

|

35

|

|

BIBLIOGRAPHIES

|

36

|

|

RAPPORTS

|

42

|

|

WEBOGRAPHIES

|

42

|

|

ANNEXES

|

..44

|

TABLEAUX

vii

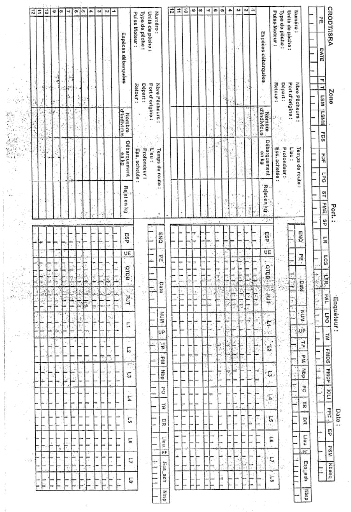

Tableau I : liste des espèces débarquées

(ordre alphabétique) au quai de pêche de Hann 17

Tableau II : liste des familles débarquées au

quai de pêche de Hann 18

Tableau III : liste des espèces les plus occurrentes

débarquées au niveau du site de Hann 21

Tableau IV : nombre d'espèces de poissons marins dans

chaque catégorie de l'UICN (2017)

pour la Liste Rouge 23

Tableau V : statistiques élémentaires de la

richesse spécifique globale 26

Tableau VI : niveau de significativité des variables

déterminant la diversité des espèces 28

FIGURES

Figure 1 : quai de débarquement de Hann (Ba, 2005) 8

Figure 2 : limites maritimes et côte

sénégalaise - ZMC = zone maritime commune entre le

Sénégal et la Guinée-Bissau 10

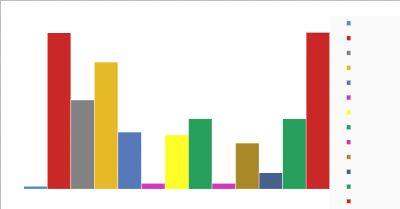

Figure 3 : groupes zoologiques 16

Figure 4: nombre de taxons par zone 18

Figure 5 : nombre de taxons/tranches bathymétriques

19

Figure 6: nombre de taxons/strate bathymétrique 19

Figure 7: nombre de taxons par engins-pêche 20

Figure 9 : groupes zoologiques 24

Figure 10 : nombre de taxons par zone 24

Figure 11 : nombre de taxons par saison 25

Figure 12 : nombre taxons/tranche horaire 25

Figure 13 : nombre taxons/tranche bathymétrique 26

ACRONYMES & ABREVIATIONS

viii

ACCT : Agence de coopération

culturelle et technique

ADUPES : Projet d'Aménagement Durable

des Pêcheries Du Sénégal

AFD : Agence Française pour le

Développement

AGC : Agence de Gestion et de

Coopération

AMP : Aire Marine Protégée

COFREPECHE : Bureau d'études

international en pêche, aquaculture et environnement marin

COPACE : Comité des Pêches de

l'Atlantique Centre-Est

CR : En danger critique

CRODT : Centre de Recherches

Océanographiques de Dakar-Thiaroye

CSRP : Commission Sous-Régionale des

Pêches

DD : Données Insuffisantes

DPM : Direction des Pêches Maritimes

EAS : Echantillonnage Aléatoire

Stratifié

EN : En Danger

FAO : Food and Agriculture Organization

FED : Fonds Européen de

Développement

ID : Itaf Dème

IFREMER : Institut Français de

Recherche pour l'Exploitation de la Mer

IRD : Institut de Recherche pour le

Développement

ISRA : Institut Sénégalaise de

Recherche Agricole

JICA : Japan International Cooperation

Agency

LC : Préoccupation mineure

MAAP : Ministère de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Pêche (France)

MEA : Millennium Ecosystem Assessment

MAER : Ministère de l'Agriculture et

de l'Equipement Rural

MNHN : Muséum National d'Histoire

Naturelle (France)

MRAG : Marine Resources Assessment Group

NE : Non évaluée

NFDS : Nordenfjeldske Development Services

N/O : Navire océanographique

NT : quasi menacée

OAFIC : Overseas Agro-Fisheries Consultants

Co

ONU : Organisation des Nations Unies

POSEIDON: Aquatic Resource Management Ltd

UE : Union Européenne

UEMOA : Union Economique Monétaire

Ouest-Africaine

UICN : Union Internationale pour la

Conservation de la Nature

VU : Vulnérable

WWF : World Wide Fund (Fonds mondial pour la

nature)

ZEE : Zone Economique Exclusive

ZMC : Zone Maritime Commune

INTRODUCTION

1

Les ressources halieutiques exploitées au

Sénégal comprennent des pélagiques côtiers et

hauturiers, des démersaux côtiers et profonds outre celles dites

continentales, certes moins représentées (Fall & Farokh,

2014). Les espèces démersales côtières regroupent

divers poissons (exemple : rouget et dorade), crustacés (exemple :

crevette, langouste et crabe) et mollusques (exemple : cymbium, poulpe et

seiche) pêchés entre 0 et 200 m de profondeur à l'aide

d'engins de fonds industriels et artisanaux (Fall, 2009).

Au Sénégal, les espèces démersales

côtières sont surexploitées ! Ces ressources sont

économiquement importantes tant pour la pêche industrielle

qu'artisanale. Elles représentent 65 % du volume des exportations de

produits halieutiques (Barry et al., 2005) et 15% des captures totales

réalisées dans la Zone Economique Sénégalaise (ZEE)

avec, en moyenne, 45000 tonnes pêchées par an sur la

période 1981-2013. Cependant, dans les trois dernières

décennies, la pêche s'est intensément

développée en Afrique de l'Ouest. L'effort de pêche, au

Sénégal, a été multiplié par 2.5 au cours de

la période 1981-2013, entraînant en même temps, une forte

diminution de la biomasse de beaucoup d'espèces, notamment

démersales côtières (Barry et al., 2004 ; Gascuel

et al., 2004; Thiaw et al., 2009 ; Thiaw, 2010 ; Thiaw et

al., 2011 ; Thiao et al., 2012 ; Thiaw et al., 2015).

Au Sénégal, comme dans tous les autres pays de

l'Afrique de l'Ouest, l'ichtyofaune démersale est très riche et

diverse. Un grand nombre de ces espèces n'a qu'une valeur

économique et halieutique limitée, mais leur importance

écologique est toute autre (Anonyme, 2014).

Depuis 1961, le CRODT-ISRA (Centres de Recherches

Océanographiques de Dakar-Thiaroye - Institut Sénégalais

de Recherches Agricoles) évalue ces ressources grace à la

réalisation de campagnes de navires océanographiques, par

chalutage pour les ressources démersales et par

écho-intégration pour les pélagiques côtiers. Ces

campagnes sont financées par le budget national et/ou des partenaires

(JICA et AGC, par exemple). Au cours de ces campagnes, sont aussi recueillies

les données visant à approfondir les connaissances sur la

biologie et le comportement des espèces présentes (Barry et

al., 2005). Les campagnes scientifiques démersales

côtières, grace au Navire Océanographique Itaf Dème,

ont permis de faire, sur une longue période, une évaluation de la

biodiversité des poissons au large de la côte

sénégalaise et au niveau de la Zone Maritime Commune (ZMC) entre

le Sénégal et la Guinée Bissau.

Pour information, le Sénégal est souvent

cité comme étant une nation à forte tradition de

pêche. Plusieurs facteurs d'ordre écologique et

socioéconomique ont été particulièrement favorables

au développement de la pêche artisanale (Thiao, 2009).

Le domaine d'activités des pêcheurs artisans se

situe entre 0 et 24 milles ou plus. Cette zone côtière, peu

profonde et où s'effectue l'essentiel des upwellings, est

caractérisée par la présence d'espèces

majoritairement immatures et par sa richesse nourricière. Les

espèces halieutiques se trouvant dans cette zone sont capturées

par divers engins de pêche actifs et/ou passifs.

En 2005, la pêche artisanale a fourni 406248 tonnes de

produits frais d'une valeur estimée à 77 milliards de FCFA avec

un parc piroguier de 13903 unités, 59428 pêcheurs, plus de 6670

transformatrices, plus de 2000 mareyeurs et autant dans les autres

activités connexes (Diouf, 2006).

2

La baie de Hann est située dans le village de Hann, qui

est un des centres classés villages traditionnels au même titre

que d'autres villages majoritairement de l'ethnie « lébou »,

reconnus comme de grands pêcheurs. La pêche artisanale

s'avère très dynamique sur ce site. L'économie de Hann est

en grande partie basée sur cette activité. Cette dernière

exploite les stocks pélagiques et les stocks démersaux

côtiers. Elle occupe une place prépondérante dans la

sécurité alimentaire des sénégalais : environ 75 %

des protéines animales consommées par les

sénégalais proviennent du poisson (Dia, 2014).

L'objectif de notre travail est l'évaluation de la

biodiversité ichtyologique des eaux maritimes sénégalaise.

Nous avons choisi 2 objectifs spécifiques :

? étude des débarquements sur le quai de

pêche artisanale de Hann (baie de Hann)

? analyse au laboratoire de données de pêche

scientifique agrégées sur une série annuelle assez vaste

allant de 2001 à 2015.

Le mémoire a été structuré, outre

l'introduction, la conclusion, les recommandations, les perspectives et les

références bibliographiques, en 3 chapitres. Le chapitre I

traitera de la synthèse bibliographique ; le chapitre II sera

consacré au matériel et méthodes utilisés ; le

chapitre III égale aux résultats et discussion portera sur

l'analyse des enquêtes sur les débarquements de pêche

à Hann et sur celle des données de pêche scientifique dans

la ZEE sénégalaise

CHAPITRE I. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

3

I.1. Notions de biodiversité

I.1.1. Définition

Le mot « biodiversité » (biodiversity, en

anglais) résulte de la fusion des termes « bio » (vie) et

« diversité », soit littéralement la diversité

de la vie. Chacun de ces deux termes revêt une importance cruciale sur

notre planète aux yeux de Tilman (2005) qui estime que « la

caractéristique la plus frappante de la Terre, c'est la vie

et la caractéristique la plus frappante de la vie, c'est

sa diversité »

Il existe aujourd'hui de nombreuses définitions de la

biodiversité (Gaston & Spicer, 2002). La plus simple que l'on peut

donner en première approximation est donc que la biodiversité est

le nombre total d'espèces (richesse spécifique) peuplant un type

d'habitat biogéographique ou encore de la biosphère tout

entière. En ce sens, le terme de biodiversité est assimilable

à la richesse spécifique totale d'une communauté vivante

donnée, quelle que soit l'étendue des habitats qu'elle peuple

(Ramade, 2009).

I.1.2. Biodiversité marine

Qui dit biodiversité marine pense spontanément

dauphins, tortues, coraux. Bref, espèces et habitats. Or, la

biodiversité marine, c'est aussi la génétique au sein des

espèces et la diversité des écosystèmes. Les

équilibres des écosystèmes océaniques sont

complexes et dépendent des uns et des autres. Ils sont en

perpétuelle évolution pour des raisons naturelles ou humaines.

Alors, protéger la biodiversité marine exige de comprendre le

fonctionnement des océans, connaître l'impact des usages sur le

milieu, préciser ses capacités de résistance. On ne

connaît qu'environ 280 000 espèces marines, alors qu'on estime

qu'il en existe plusieurs millions sans doute. Les océans sont, par

certains aspects, moins connus que la Lune (Sergent, 2014).

? Diversité en poissons du milieu

marin, qui est remarquable avec plus de 25 000

espèces décrites au niveau mondial (

www.fishbase.org). À eux

seuls, les poissons représentent plus de la moitié de toutes les

espèces de vertébrés vivants (48 000 espèces). En

termes de répartition, 58 % des espèces de poissons sont marins,

41 % sont des poissons d'eaux douces et 1 % partagent les deux milieux. Des 14

500 espèces de poissons marins, la vaste majorité (69 %) vivent

dans des zones de faibles profondeurs comme les zones coralliennes. Seulement 2

% des espèces vivent près de la surface dans le vaste milieu

pélagique hauturier (pélagiques principalement). La

biodiversité marine est ainsi inégalement répartie dans

les océans : elle s'exprime plus près des côtes qu'au

large, bien qu'il y ait de notables exceptions avec les faunes associées

aux monts sous-marins et les récifs coralliens (Cury & Morand,

2004).

I.2. Notions halieutiques

I.2.1. Poissons

Le poisson est un vertébré aquatique, pourvu de

nageoires, dont le corps est généralement recouvert

d'écailles. Seuls les poissons possèdent une vessie natatoire, ce

qui leur permet de

4

flotter, même si tous n'en sont pas pourvus comme les

requins (déplacement constant). La plupart possèdent une ligne

latérale sensitive. Ils ont généralement une forme

hydrodynamique et représentent une grande variété

d'aspects et de couleurs. Le poisson vit dans l'eau, respire par des branchies

et est généralement ovipare. (Thurre & Kurth, 2005)

? Classification actuelle des poissons

Les poissons constituent plus de la moitié du nombre

total des vertébrés actuels. Les zoologistes du

XIXème siècle considéraient qu'il y avait une

classe de poissons, aujourd'hui ils subdivisent les poissons en deux classes :

les poissons sans mâchoires ou agnathes ou cyclostomes, qui ne sont plus

représentés à l'heure actuelle que par les lamproies et

les myxines et les poissons à mâchoires ou gnathostomes,

répartis en poissons cartilagineux appelés chondrichtyens

(requins,

raies et chimères), et poissons osseux appelés

ostéichtyens (tous les autres poissons) (Idder-Ighili, 2014).

Les espèces démersales vivent,

d'après le « Vocabulaire de l'Océanologie » (ACCT,

1976), sur le fond ou dans son voisinage. Les démersaux côtiers

regroupent divers taxons de poissons pêchés entre 10 et 200 m de

profondeur à l'aide de chaluts. Ce sont les ressources les plus

ciblées de toutes, comme en atteste leur valeur marchande moyenne

à très forte. Globalement surexploitées (Thiam, 2000),

elles ont toujours joué un rôle stratégique dans le cadre

des accords de pêche liant le Sénégal à des

communautés ou états et tiers, Union Européenne (UE)

notamment et ce, depuis 1979. Selon Diop (2006), la valeur marchande des

espèces démersales côtières représentait 33 %

de la compensation financière des accords Sénégal/UE de

2002 - 2006. Les derniers en date sont ceux de 2014-2019 (merlus et thons

exclusivement) et là, pour la 1ère fois, les

démersaux côtiers sont exclus !

En fonction du gradient thermique lié à la

profondeur, Domain (1980) distingue 3 peuplements de poissons démersaux

côtiers : peuplements littoral, intermédiaire et du rebord du

plateau continental.

Le peuplement littoral est, strictement,

côtier et est inféodé aux sédiments meubles

baignés par des eaux chaudes et susceptibles de subir des dessalures en

zones d'estuaire. En fonction des saisons hydro-climatiques, l'aire de

distribution de ce peuplement s'étale plus ou moins vers le large. Les

espèces du peuplement littoral sont représentés par des

jeunes plutôt planctophages et les adultes plutôt benthophages.

Parmi les principales espèces de poisson, on peut citer la sole

(Cynoglossus spp.), le machoiron (Arius spp.) et le «

sompatt » (Pomadasys jubelini).

Le peuplement intermédiaire est

composé de 39 espèces majoritairement à affinités

d'eaux froides. Il est localisé entre 20 et 70-80 m en saison froide,

son biotope remonte à 40 m en saison chaude. On distingue un peuplement

de fonds meubles et vaseux caractérisé par le pageot

(Pagellus bellottii), un peuplement de fonds meubles et sableux avec 3

espèces importantes, le rouget (Pseudupeneus prayensis), le

pagre à points bleus (Sparus caeruleosticus) et le mérou

de Gorée (Epinephelus goreensis) et enfin un peuplement de

fonds durs surtout développé de Dakar à la Casamance entre

40 et 60 m avec le gros dentex rose (Dentex filosus) et le

mérou royal (Mycteroperca rubra).

5

Le peuplement du rebord du plateau continental

est constitué d'espèces qui vivent dans des eaux dont

les caractéristiques varient peu au cours de l'année. Le biotope

de ce peuplement correspond à une bande vaseuse et sablo-vaseuse entre

80 et 200 m de fond répartie de chaque côté de la rupture

de pente du plateau observée vers 100-120 m. Trente-trois (33)

espèces, dont 13 présentent un intérêt commercial,

constituent ce peuplement. On peut citer la brotule (Brotula barbata),

l'apogon (Synagrops microlepis), la dorade rose (Dentex

angolensis, Dentex macrophtalmus) et le saint-pierre (Zeux

faber).

Un poisson est appelé pélagique

lorsqu'il vit dans les eaux proches de la surface ou entre la surface

et le fond (par exemple hareng, sardine, anchois, maquereau et le thon). Ils

ont le dos bleu-vert. Cette coloration les protégerait des oiseaux et

prédateurs marins. Leur forme oblongue leur permet de se déplacer

très facilement. La plupart des poissons pélagiques sont

grégaires, ce qui signifie qu'ils vivent en groupe et nagent en bancs.

Un banc est constitué de poissons de même taille. Il peut

être formé de plusieurs espèces différentes, chaque

individu ayant quasiment la même longueur (Ifremer, 2017). Ainsi, les

risques d'attaque par des prédateurs sont réduits. D'une part,

ils sont tenus à distance par le déplacement de cette masse

ondulante synchronisée, et, d'autre part, la multiplicité des

paires d'yeux offre aux poissons une bien meilleure protection que s'ils

étaient isolés (Taquet, 2007).

Certains poissons pélagiques vivent isolés. En

fait, dans leurs premières années les poissons pélagiques

se déplacent souvent en groupe ; ils deviennent solitaires plus tard.

Le plancton qui se meut au gré des vagues est

pélagique. Les larves de poissons font partie du zooplancton. Certaines

espèces sont pélagiques au stade larvaire et deviennent

benthiques, c'est-à-dire vivant sur le fond, au stade adulte. C'est le

cas de nombreux poissons plats, comme la sole (Ifremer, op. cit). Les poissons

pélagiques s'alimentent principalement dans les couches de surface ou un

peu en dessous. On les pêche le long des côtes et en haute mer,

surtout au moyen de chaluts semi-pélagiques, de seines coulissantes, de

filets maillants, d'étalières et de fascines (Ministère de

Pêches et des Océans, 1984).

I.3. Notion de zone littorale et de zone

côtière

? La zone littorale est une espace de

rencontre entre la terre et la mer. Elle se compose à la fois de

territoires marins et terrestres qui partagent les mêmes enjeux, mais

sont uniques de par leurs richesses et leurs spécificités

(Corlay, 1993). Plus qu'un simple trait, c'est un espace à

géométrie variable dont les limites se définissent en

fonction de l'enjeu ou du problème posé et des réponses

à apporter (Corlay, op.cit).

? La zone côtière

Interface où la terre rencontre la mer, renfermant les

environnements côtiers comme les eaux côtières adjacentes.

Ses composantes peuvent inclure les deltas, les plaines côtières,

les marais, les plages et dunes, les récifs, les forêts de

mangrove, les lagons, les fjords et autres caractéristiques

côtières (VETOFISH, 2018).

Il faut noter qu'il n'y a pas de consensus sur la

différence entre côte et littoral (

www.aquaportail.com/definition-1140-littoral.html).

I.4. Notion de pêche artisanale et de pêche

scientifique

6

I.4.1. Pêche artisanale

Un groupe de travail sur les pêches artisanales

organisé par la FAO à Bangkok, Thaïlande, en 2003 a conclus

qu'il n'est ni possible ni utile d'essayer de formuler une définition

universelle des pêches artisanales vu leur diversité et dynamisme.

La description suivante du sous-secteur a été acceptée

:

« les pêches artisanales peuvent être

caractérisées d'une façon générale comme un

secteur dynamique en développement qui, pour exploiter, transformer et

distribuer le produit des captures en eaux marines et continentales, emploie

des technologies à forte intensité de main d'oeuvre. Les

activités de ce sous-secteur, pratiquées à plein temps ou

à temps partiel, ou seulement de façon saisonnière,

souvent ne sont destinées qu'à fournir du poisson et des produits

de la pêche aux marchés locaux et domestiques, et à

satisfaire les besoins de subsistance. Cependant, la production orientée

vers l'exportation s'est intensifiée dans beaucoup de pêcheries

artisanales au cours des deux dernières décennies à cause

de la plus grande intégration des marchés et de la globalisation.

Bien que, de manière générale, les hommes pratiquent la

pêche proprement dite et les femmes s'occupent du traitement et de la

commercialisation du poisson, il arrive que ces dernières prennent aussi

part aux activités de capture dans les zones proches du rivage et les

hommes aux activités de commercialisation et de distribution du poisson.

D'autres activités secondaires telles que la fabrication de filets, la

construction de bateaux, la réparation et l'entretien des moteurs, etc.

peuvent également fournir des emplois supplémentaires liés

à la pêche et des opportunités de revenu pour les

communautés de pêche marines et continentales.

Les pêches artisanales opèrent à des

niveaux organisationnels très différents allant des

opérateurs individuels indépendants aux microentreprises non

officielles et aux petites exploitations commerciales reconnues par le secteur.

Ce sous-secteur, par conséquent, n'est pas homogène dans et

à travers pays et régions et une attention particulière

doit être accordée à ce fait lors de la formulation des

stratégies et des politiques pour rehausser sa contribution à la

sécurité alimentaire et à la réduction de la

pauvreté » (FAO, 2004).

I.4.2. Notion de campagne scientifique de pêche

Une campagne de pêche scientifique est conduite, en

principe, par des scientifiques ou des commerciaux sous la direction de ces

derniers. Elle permet d'observer les ressources halieutiques en suivant

toujours les mêmes méthodes d'échantillonnage

(aléatoire stratifié/EAS - systématique) et opérant

dans la même zone, à la même saison, avec des engins de

pêche standardisés, afin que les données soient comparables

d'année en année. Elle sert à décrire les

espèces commerciales ou non d'une zone et à observer les

changements éventuels. Les ressources halieutiques (poissons, mollusques

et crustacés par exemple) sont dénombrées,

mesurées, pesées et évaluées en termes de biomasses

et/ou de densités. Certaines d'entre elles font l'objet de

prélèvements biologiques (exemple écailles et otolithes).

Chaque campagne fournit ainsi une photographie quantitative de l'ensemble des

espèces de la zone à une période donnée (Ifremer,

2009).

I.5. Les saisons marines

7

Les saisons marines du Sénégal ont

été répertoriées par plusieurs travaux d'auteurs :

Rossignol et al. (1965), Rébert (1979) et Fall (2009).

La saison froide va de décembre

à mai. Elle est caractérisée par la manifestation des

alizés à dominante nord-nord-ouest. C'est la période

d'upwelling, par excellence, et celle des eaux canariennes.

La saison de réchauffement va de mai

à juin. C'est la période de transition entre la saison froide et

la saison chaude. Elle correspond au début d'apparition des eaux

tropicales chaudes. La saison chaude va de juin à

novembre. Pendant cette période, il y a une atténuation des

alizés et de l'upwelling. C'est la période de la mousson avec

l'apparition des pluies et l'apport des eaux tropicales guinéennes.

La saison de refroidissement va de novembre

à décembre. C'est la de transition entre la saison chaude et la

saison froide. Il y a le retrait des eaux tropicales chaudes vers le sud et le

début de l'apparition des eaux canariennes froides.

CHAPITRE II. MATERIEL & METHODES

8

II.1. Zone d'étude de la pêche artisanale

: le quai de pêche de Hann (baie de Hann)

La plage de Hann est située dans le village

traditionnel du même nom, à 6 km du centre de la ville de Dakar,

dans la baie de Hann. Il s'étend sur une superficie de 1,4

Km2 (Ba, 2005). Située sur la façade maritime

orientale de la presqu'île du Cap-Vert, la baie de Hann s'étend de

la pointe de Bail-Air au village de Mbao (Dia, 2014). Ses coordonnées

géographiques sont de 14°43'21"N et 17°23'12"W (Figure 1). Sur

le plan physique, la baie de Hann a un fond sablo-vaseux en bordure et

sablo-coquiller un peu plus au large.

Les courants marins comme le courant des Canaries (novembre -

mai / sud-sud-ouest) et le contre-courant équatorial (mai - octobre /

ouest-est) déterminent les saisons de pêches.

Concernant la diversité taxonomique marine, on distingue

les démersaux dont la grande saison est la saison froide avec des

espèces nobles (par exemple le thiof) et les pélagiques en grande

colonie durant la saison chaude (cycle de croissance à la baie de

Gorée) avec la sardinelle. Marqué par une grande

irrégularité interannuelle, le climat de la baie de Hann est

tropical. Il est soumis à plusieurs facteurs : les vents, les

températures et les pluies (Dia, 2014).

Figure 1 : quai de débarquement de Hann (Ba,

2005)

II.2. Zone d'étude de la pêche

scientifique : la Zone Economique Exclusive (ZEE)

9

Le Sénégal est un pays sahélien

doté d'une superficie terrestre de 200 000 km2 environ et

d'une espace maritime de 198 000 km2 (Figure 2). Il occupe la partie

méridionale du bassin sédimentaire

sénégalo-mauritanien. Globalement compris entre le rivage et

l'isobathe 200 m, son plateau continental d'environ 23 600 km2 est

peu accidenté (Domain, 1978). La côte sénégalaise

mesure environ 718 km (Figure 2) ; elle est incluse dans la zone ou

région du Comité des Pêches de l'Atlantique Centre-Est

(COPACE). Elle s'étend (Figure 2) entre les positions 16°04'N

(Saint-Louis) et 12°20'N (Cap-Roxo) enserrant les eaux gambiennes

(13°05'N - 13°36'N). Elle présente 3 zones : nord, centre et

sud (Domain, 1976 ; Fall, 2009).

II.2.1. Zone nord

La zone nord ou grande côte, s'étend de

Saint-Louis (16°04N) à la pointe des Almadies (14°36N)

à Dakar. C'est une suite de dunes et de cordons littoraux dont le plus

important est la langue de Barbarie orientant, dans une direction SS0, le cours

du fleuve Sénégal sur une longueur de 20 km environ au niveau de

son embouchure. Son plateau continental est traversé sur toute sa

largeur par un canyon sous-marin, la fosse de Kayar, située par

15°00 N en face du village du même nom. Les fonds meubles y dominent

les fonds rocheux qui sont situés à l'intérieur des 6

milles (Fall, 2009).

II.2.2. Zone centre

La zone centre va de Dakar (14°36 N) à la

frontière maritime nord de la Gambie (13°36). Elle englobe la

« Petite côte » et le Sine et le Saloum qui sont drainés

par les cours d'eaux des mêmes noms. Les principaux centres de

pêche sont Mbour et Joal. Elle présente 2 falaises sous-marines.

La première située à -70 m, est limitée au

sud-ouest de Dakar. La seconde, se trouve

Ba (2005)

entre -35 m et -45 m. On y trouve aussi des bancs et hauts

fonds rocheux de faible importance, situés près du littoral, de

Dakar à Joal. A ce biotope non ou difficilement chalutable, il faut

ajouter d'autres fonds sableux présents de la zone côtière

jusqu'à 40 m, ainsi que de la flèche de Sangomar au fleuve

Casamance. Différentes frayères, zones de grossissement ou de

reproduction y sont signalées (Fall, op.cit).

II.2.3. Zone sud incluant la ZMC

Comprise entre les limites 13°04 N et 12°20 N, elle

correspond à la Casamance. Le plateau continental y atteint sa largeur

maximale, soit près de 54 miles. Les fonds rocheux sont situés au

large, essentiellement sur le rebord du plateau. Cette zone héberge la

plus importante vasière du pays s'étendant du sud de l'embouchure

du fleuve Casamance aux îles Bissagos (11°35 N), entre 25 et 50 m de

profondeur. Elle regorge de crevettes dont les juvéniles sont

apportés par le fleuve Casamance (local) et le Rio Cacheu

(Guinée - Bissau) (Fall, 2009).

10

Figure 2 : limites maritimes et côte

sénégalaise - ZMC = zone maritime commune entre le

Sénégal et la Guinée-Bissau

II.3. Matériel de la pêche artisanale ?

Moyens matériel

1' 1 fiche pour l'effort de pêche journalier

1' 1 fiche pour le prix des poissons frais

1' 1 fiche pour les captures et tailles des espèces

(Annexe, 2)

1' 1 fiche de pour les positions et lieux de pêche par

rapport au port de Hann (Annexe 3)

1' 1 décamètre de 1.5 m et 1 planche graduée

d'un mètre de long pour la mensuration des taxons

1' Clés d'identification : FAO (2016), Blache, Cadenas

& Stauch (1970), le catalogue des poissons du navire océanographique

Dr. Fridtjof NANSEN et Fishbase.

II.4. Matériel de la pêche

scientifique

11

? Moyens matériel

y' Navire océanographique Itaf Dème : chalutier de

pêche arrière de 37.4 m de long et 8.1

m de large.

y' 1 Chalut à poissons bentho-démersale de 31.82 m

et 45 mm de maille étirée

y' 1 poche avec des mailles étirées 25 mm de maille

pour capturer davantage de juvéniles

y' 1 balance de pesée

y' 1 ichtyomètre

y' 1 pied à coulisses

y' Des pelles

y' Des paniers et des seaux en plastique

y' 1 table de triage

y' Clés de détermination : Blache, Cadenat &

Stauch (1970) et Bellemans, Sagna & Scilabba

(1988)

II.5. Méthodologie de la pêche

artisanale

II.5.1. Méthodes d'échantillonnage sur le

terrain

L'étude a été réalisée dans

le site de Hann du 02 au 29 mai 2017. Onze (11) jours d'enquêtes ont

été effectués (Annexe 1). La collecte de données

débute à 06h30 du matin et se termine à 19 h. Il existe 3

types de recueil de données : le relevé de l'effort de

pêche, les enquêtes socio-économiques et l'enquête sur

les captures des espèces et sur leurs tailles.

Les enquêtes consistent à interviewer le

capitaine de pirogue après sa descente de sa pirogue. Les questions

portent sur : le centre d'origine de la pirogue, l'équipage, la

puissance du moteur, les engins de pêche utilisés, l'heure de

départ, le lieu de pêche, la profondeur et le type de pêche.

Les données recueillies portent sur toutes les espèces

débarquées, le poids ou le nombre d'individus.

La mesure de la taille des espèces se fait après

les transactions lorsque les poissons sont vendus aux mareyeurs.

II.5.2. Traitement des données de la pêche

artisanale

Les données ont été traitées avec

le tableur EXCEL® 2013 (tableaux croisés dynamiques et indices de

biodiversité). Le travail a, aussi, nécessité

l'utilisation de la page web de l'UICN version 2017-3 (statut menacé des

taxons), de FishBase version 06/2017 et du Catalogue of life.

II.5.2.1. Indices de biodiversité

? Richesse spécifique totale ou moyenne (S ou

Sm)

Elles correspondent, respectivement, au nombre total

d'espèces que comporte le peuplement considéré dans un

écosystème donné (S) et au nombre moyen d'espèces

présentes dans un échantillon du biotope.

? Indice de Jaccard (Sj)

Cet indice permet de mesurer la différence de

diversité entre 2 sites (MAAP & MNHN, 2009).

j

Sj = (a + b + j)

a = richesse spécifique du 1er site, b =

richesse spécifique du 2ème site, j = nombre

d'espèces communes aux sites. Variant entre 0 et 1 (Jaussaud, 2011), il

prend la valeur 0 lorsque les 2 sites n'ont aucune espèce en commun et 1

lorsque toutes les espèces sont en commun. Ici, on comparera 2

à 2 les zones (sites) nord, centre et sud, soit les combinaisons nord -

centre, centre - sud et nord - sud.

? Indice de similitude de Sørensen

(13)

Il mesure la similitude en espèce entre 2 sites et vient

en complément de l'indice de Jaccard.

13 =

2c

S1 + S2 (Sørensen, 1948)

Avec c = nombre d'espèces communes entre deux

sites, S1 = nombre d'espèces pour le site 1, S2 = nombre

d'espèces pour le site 2. Il varie de 0 (aucune espèce commune

entre les 2 sites) à 1 (toutes les espèces rencontrées

dans le site 1 existent aussi dans le site 2) (Landeau, 2008). Les

mêmes niveaux de comparaison que ci-dessus sont reconduits ici.

? Mesure de Whittaker

L'indice de Whittaker est défini comme suit :

S

13w = á? (Whittaker, 1960).

Avec S le nombre total d'espèces dans le temps ou

l'espace et ?? la moyenne du nombre d'espèces. Elle est comprise entre 1

et le nombre total d'échantillons, elle peut être ramenée

à l'intervalle [0 ; 1]. Il donne une très bonne mesure de la

??-diversité (Belin & Soudant, 2011).

? Occurrence d'un taxon (F0)

Il correspond au pourcentage de relevés pour lesquels

l'espèce i est rencontrée. Une espèce pourra être

qualifiée de permanente (100-75)%, fréquente (75-50)%,

occasionnelle (50-25)% ou rare (25-0)% en fonction de sa fréquence

d'occurrence (Tessier et al., 2005 ; Rousseau, 2010).

Ei : le nombre de stations ou l'espèce est présente

et Et : le nombre de stations total ? Indicateur de Liste Rouge (ILR)

de l'UICN

12

C'est un indicateur composite fondé sur les listes

rouges de l'UICN, calculé à partir de la moyenne des statuts de

conservation des espèces. Il peut être calculé pour

n'importe quel groupe d'espèces sur lequel il existe au moins deux

données temporelles. Il est construit à partir

13

du nombre d'espèces au sein de chaque catégorie

de l'UICN et à partir du nombre d'espèces ayant changé de

catégorie, ce qui traduit une amélioration ou une

détérioration de l'état de la biodiversité (Levrel,

2006).

II.6. Méthodologie de la pêche

scientifique

II.6.1. Méthodes d'échantillonnages à

bord du navire Itaf DEME

Les stations ont été chalutées du lever

au coucher du soleil. Une particularité majeure, la prise en compte de

stations côtières de remplacement pour diverses raisons par

exemple de sonde instable, de proximité de la côte, de

récifs artificiels et d'engins explosifs. Les données recueillies

sont relatives :

? aux opérations de chalutage :

latitudes, longitudes et heures de début et de fin de trait,

zone, numéro du trait, saison, vitesse de chalutage entre autres,

? à la biologie : identification des

taxons, poids en kg, effectifs et fréquences de tailles. Les captures

ont été traitées selon la méthodologie de travail

classique du CRODT : tri total ou tri partiel puis échantillonnage si la

capture est trop importante. Au cas où des individus d'une espèce

particulière seraient présents dans une grande capture, tous ces

individus peuvent être sélectionnés et enregistrés

comme capture totale de cette espèce.

? à l'environnement :

températures (°C) et salinités (g/l) de surface et

de fonds, profondeurs (m) de début et de fin de trait et pression

atmosphérique (bars).

II.6.2. Traitement des données de la pêche

scientifique

Les méthodes de traitement de données sont les

mêmes que celles utilisées dans la pêche artisanale sauf

qu'ici, nous avons également utilisé Matlab version 2013-a avec

la base de données Etopo-2 (pour la réalisation de la carte de la

zone d'étude) et le logiciel R version 3.4.1 (tests statistiques

d'analyse de variance à 1 facteur - ANOVA-1 -). Le tableur Excel, aussi,

a été utilisé pour la détermination des

statistiques élémentaires.

II.6.2.1. Statistiques élémentaires

Les analyses statistiques nécessitent au

préalable une analyse systématique des variables à partir

des statistiques élémentaires comme les paramètres de

tendances centrales et de dispersions.

II.6.2.1.1. Paramètres de tendances

centrales

Ils permettent de décrire la position des n individus

sur l'échelle de la variable. Ce sont des paramètres

calculés, spécifiquement, dans le cadre de la richesse

spécifique.

? Moyenne, mode et médiane

? La moyenne (x) représente

la mesure la plus courante de tendance centrale des observations. Elle se

calcule en additionnant les valeurs observées (x) de chaque individu

divisées par le nombre de sujets observés (n) :

? ??

??

=

n

? Le mode d'une série

d'observations est donc la valeur la plus fréquente d'un ensemble de

données. On l'appelle aussi valeur dominante. On le note Mo.

? La médiane d'une

série statistique est la valeur de la variable qui a autant

d'observations qui lui sont supérieures et inférieures. Si le

nombre des observations est pair, la médiane est le plus souvent leur

valeur moyenne. La médiane est insensible aux valeurs

extrêmes, contrairement à la moyenne, voire le mode.

II.6.2.1.2. Paramètres de dispersions

C'est la mesure de l'étalement des valeurs d'une

variable statistique, de part et d'autre d'une position centrale (moyenne ou

très rarement médiane). Cet étalement caractérise

un échantillon ou une population et permet des comparaisons.

· Minimum, maximum, écart-type et

coefficient de variation

? Le maximum d'une série

statistique est la valeur maximale que peut prendre le caractère (la

plus grande valeur).

? Le minimum d'une série

statistique : est la valeur minimale que peut prendre le caractère (la

plus petite valeur).

? L'écart-type est la racine

carrée de la variance (moyenne du carré des écarts

à la moyenne). La variance est une mesure globale de la variation d'un

caractère.

2

??

???? = v1 ?? ?(???? - î)

??-1

? Le coefficient de variation (CV)

détermine l'homogénéité de la série :

s

CV = * 100%

??

Si CV < 15 % ? les données sont homogènes et si

CV > 15 % ? les données sont hétérogènes.

II.6.2.2. Analyse de variance à un facteur

(ANOVA-1)

L'ANOVA-1 a été faite en croisant

individuellement la zone, la saison, l'année, l'heure et la

bathymétrie avec la richesse spécifique moyenne (nombre

d'espèces/trait de chalut) :

· la zone comporte 3 modalités : nord, centre et Sud

;

· la saison, 2 modalités : saison froide et saison

chaude ;

· l'année, 7 modalités : 2001, 2004, 2005,

2009, 2010, 2014 et 2015 ;

· la strate horaire, 4 tranches : 6 - 10 h (1), 10 - 13 h

(2), 13 h - 16 h (3) et 16 h -20 h (4)

·

14

la bathymétrie, 4 couches: 10 - 50 m(A), 50 -100m (B), 100

- 150m(C) et 150 -200m(D)

15

L'ANOVA-1 est une technique de comparaison simultanée

des moyennes de plusieurs populations, facteurs, groupes ou

échantillons. Elle se fonde sur les mesures de variances mais, n'a pas

vocation à étudier leurs différences. Elle permet de se

poser la question suivante :

dans l'Anova-1, chaque facteur, pris isolément

influe-t-il sur la richesse spécifique ?

|

|

L'Anova évalue la significativité des facteurs sur

la biodiversité se basant sur 2 hypothèses : 1- H0 : les moyennes

sont toutes égales / 2- H1 : une moyenne au moins est différente

des autres

Sur la base de la probabilité p de se tromper en

affirmant que l'hypothèse H0 est vraie alors qu'il n'en est rien, nous

retenons ce qui suit entre les moyennes testées :

? différence non significative si p > 5 %, donc

acceptation de H0, ? différence significative si p < 5 %,

? différence hautement significative si p < 1 %,

? différence très hautement significative si p

< 1 %o.

CHAPITRE III. RESULTATS & DISCUSSION

16

III.1. Résultats

Ils portent d'une part sur les données de

débarquements obtenus pour la pêche artisanale et d'autre part sur

les données de la pêche scientifique.

III.1.1. Résultats de la pêche artisanale

III.1.1.1. Biodiversité

Sur 615 pirogues échantillonnées, le nombre

total de taxons rencontré à la baie de Hann (zone de

débarquement de pêche) est de 113 selon divers facteurs :

? Groupe zoologique : 109 espèces de

poissons osseux ou Ostéichtyens (96 %) et 4 espèces de poissons

cartilagineux ou Chondrichtyens (4 %) ont été

répertoriés (Figure 3, Tableau I).

? Famille : les 113 taxons sont

répartis en 51 familles (04 de poissons cartilagineux avec Rajidae -

Lamnidae - Dasyatidae - Carcharhinidae et 47 de poissons osseux

(Tableau

II). Les Sparidae et Carangidae comptent le plus de

représentants (10 au moins).

Cartilagineux Osseux

96%

4%

Figure 3 : groupes zoologiques

17

Tableau I : liste des espèces

débarquées (ordre alphabétique) au quai de pêche de

Hann

Genres - Espèces

|

Genres - Espèces

|

Genres - Espèces

|

Acanthurus monroviae

|

Epinephellus caninus

|

Priacanthus arenatus

|

Albula vulpes

|

Epinephellus goreensis

|

Pseudotolithus senegalensis

|

Argyrosomus regius

|

Epinephellus guaza (marginatus)

(gigas)

|

Pseudotolithus typus

|

Arius (Carlarius) heudelotii

|

Euthynnus alleteratus

|

Pseudupeneus prayensis

|

Arius gambiensis (Carlarius

latiscutatus)

|

Exocoetidae

|

Raja miraletus

|

Arius spp.

|

Fistularia petimba

|

Sarda sarda

|

Auxis thazard

|

Fistularia tabacaria

|

Sardinella aurita

|

Balistes carolinensis

|

Galeoides decadactylus

|

Sardinella maderensis

|

Bodianus speciosus

|

Gerres octatis (nigri)

|

Sarotherodon melanotheron

|

Boops boops

|

Istiophorus platypterus

|

Sarpa salpa

|

Brachydeuterus auritus

|

Isurus paucus

|

Scomber japonicus

|

Brama brama

|

Katsuwonus pelamis

|

Scomberomorus tritor

|

Branchiostegus semifasciatus

|

Lagocephalus laevigatus

|

Scorpaena spp.

|

Brotula barbata

|

Lethrinus atlanticus

|

Scyris (Alectis) alexandrinus

|

Caranx crysos

|

Lithognathus mormyrus

|

Selene dorsalis

|

Carcharhinus spp.

|

Lutjanus agennes

|

Sepia officinalis

|

Cephalacanthus (Dactylopterus)

Volitans

|

Lutjanus fulgens

|

Seriola spp.

|

Chaetodon hastatus

|

Lutjanus goreensis

|

Serranus cabrilla

|

Chaetodon hoefleri

|

Makaira nigricans

|

Serranus scriba

|

Chaetodon sp.

|

Merluccius senegalensis

|

Smaris (Spicara) melanurus

|

Chloroscombrus chrysurus

|

Mobula mobular

|

Sparisoma sp.

|

Chromis chromis

|

Mugil cephalus

|

Sparus (pagrus) pagrus

|

Coryphaena hippurus

|

Mugil sp.

|

Sphyraena barracuda

|

Cynoglossus sp.

|

Muraenidae

|

Sphyraena guachancho

|

Dactylopterus volitans

|

Mycteroperca rubra

|

Sphyraena sphyraena

|

Decapterus (Caranx) rhoncus

|

Oreochromis niloticus

|

Sphyraena spp.

|

Dentex canariensis

|

Pagellus bellottii

|

Spondyliosoma (cantharus)

cantharus

|

Dentex macrophthalmus

|

Pagrus (Sparus) caeruleostictus

|

Synaptura spp.

|

Diplodus bellottii

|

Pagrus auriga

|

Taeniura grabata

|

Diplodus cervinus

|

Parakuhlia macrophthalmus

|

Thunnus obesus

|

Diplodus sargus

|

Parapristipoma octolineatum

|

Tilapia guineensis

|

Diplodus vulgaris

|

Plectorhinchus mediterraneus

|

Trachinotus ovatus

|

Drepane africana

|

Polydactylus quadrifilis

|

Trachurus trecae

|

Elagatis bipinnulata

|

Pomadasys incisus

|

Trichiurus lepturus

|

Elops senegalensis

|

Pomadasys jubelini

|

Umbrina canariensis

|

Engraulis guineensis

(encrasicolus)

|

Pomadasys perotaei

|

Uranoscopus spp.

|

Ephippion guttifer

|

Pomadasys rogerii

|

Zeus faber

|

Epinephellus aeneus

|

Pontinus kuhlii

|

Nombre total d'espèces : 113

|

|

Tableau II : liste des familles débarquées

au quai de pêche de Hann

18

Familles

Nombre

d'espèces

|

Familles

|

Nombre

d'espèces

|

Familles

|

Nombre

d'espèces

|

Sparidae

|

14

|

Scorpaenidae

|

2

|

Engraulidae

|

1

|

Carangidae

|

10

|

Serranidae

|

2

|

Exocoetidae

|

1

|

Haemulidae

|

8

|

Tetraodontidae

|

2

|

Gerreidae

|

1

|

Scombridae

|

7

|

Merlucciidae

|

1

|

Labridae

|

1

|

Epinephelidae

|

5

|

Coryphaenidae

|

1

|

Lamnidae

|

1

|

Sciaenidae

|

4

|

Cynoglossidae

|

1

|

Mobulidae

|

1

|

Sphyraenidae

|

4

|

Dasyatidae

|

1

|

Mullidae

|

1

|

Ariidae

|

3

|

Lethrinidae

|

1

|

Muraenidae

|

1

|

Chaetodontidae

|

3

|

Malacanthidae

|

1

|

Ophidiidae

|

1

|

Cichlidae

|

3

|

Acanthuridae

|

1

|

Pomacentridae

|

1

|

Lutjanidae

|

3

|

Albulidae

|

1

|

Priacanthidae

|

1

|

Clupeidae

|

2

|

Balistidae

|

1

|

Rajidae

|

1

|

Dactylopteridae

|

2

|

Bramidae

|

1

|

Scaridae

|

1

|

Fistulariidae

|

2

|

Carcharhinidae

|

1

|

Soleidae

|

1

|

Istiophoridae

|

2

|

Centracanthidae

|

1

|

Trichiuridae

|

1

|

Mugilidae

|

2

|

Drepaneidae

|

1

|

Uranoscopidae

|

1

|

Polynemidae

|

2

|

Elopidae

|

1

|

Zeidae

|

1

|

|

? Zone : le nombre total d'espèces

est plus élevé à la position nord (101) par rapport

à la position sud (63) qui regorge plus d'espèces que la position

centre (40) (Figure 4).

? Strate horaire : le nombre total

d'espèces décroît suivant la période de la

journée. Il est, ainsi, plus important durant la matinée (93

entre 6h30-10h à 67 entre 10-13h) que la soirée (54 entre 13-16h

à 04 entre 16-19h) (Figure 5)

Nombre d'espèces

|

|

|

101

|

|

|

|

|

|

63

|

|

40

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Centre Nord Sud

Zones

Figure 4: nombre de taxons par zone

100

|

90

|

|

|

|

93

|

|

80

|

|

|

70

|

|

|

|

|

60

|

|

|

67

|

|

50

|

|

|

|

|

54

|

|

40

|

|

|

|

|

|

|

30

|

|

|

|

|

|

|

20

|

|

|

|

|

|

|

10

|

|

|

|

|

|

4

|

0

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Strates horaires

Nombre d'espèces

19

Figure 5 : nombre de taxons/tranches

bathymétriques

? Strate bathymétrique : le nombre de

taxons baisse de la côte au large quand on passe de la tranche des 03-50

m (97 taxons) à celle des 200-600 m (32 taxons) (Figure 6).

? Engins de pêche : le nombre

d'espèces est plus élevé dans les filets dormants de fond

(FDF) et les Trémails (58 taxons chacun, Figure 7). Ils sont suivis des

filets maillants dérivants de surface (FMDS) (47) et puis des filets

dormants de surface (FDS) (33). Elle est pratiquement faible dans les

éperviers (EP), les lignes casiers lignes casiers seiches (LCS) et les

lignes ou palangre glacière (LPG) (01 à 02 espèces

seulement)

Nombre de taxons

120

100

40

20

60

80

0

03-50 m 50-100 m 100-200 m 200-600 m

States bathymétriques

97

55

39

32

Figure 6: nombre de taxons/strate

bathymétrique

Nombre d'espèces

1

58

33

47

21

Engins de pêches

2

20

26

2

17

6

26

58

EP

FDF FDS FMDS FME LCS LPG LSM LTR Palangre SP

ST

TM

20

Figure 7: nombre de taxons par engins-pêche

Légende des engins : EP

= épervier, FDF = filet dormant de fond, FDS

= filet dormant de surface, FMDS = filet maillant

dérivant de surface, FME = filet maillant encerclant,

LCS = ligne casier seiche, LPG = ligne

palangre glacière, LSM = ligne simple motorisée,

LTR = ligne traine, SP = senne de plage,

ST = senne tournante, TM = trémail

III.1.1.2. Occurrence

Les résultats d'occurrences de taxons

révèlent que parmi les 113 espèces de poissons

rencontrées, à part la sardinelle ronde (Sardinella

aurita) qui apparait comme une espèce occasionnelle (25 à

50% d'occurrence), tous les autres taxons sont considérés comme

rares (moins de 25 % d'occurrence). C'est le cas, par exemple, de Sarda

sarda (bonite à dos rayé) et de Sardinella maderensis

(sardinelle plate) qui sont les plus `occurrentes' de cette

catégorie (occurrence > 20 % tous sont des poissons osseux).

Le Tableau III, ci-dessous, illustre les taxons les plus

occurrents rencontrés au niveau du quai de pêche artisanale de

Hann.

21

Tableau III : liste des espèces les plus

occurrentes débarquées au niveau du site de Hann

Genres - Espèces Occurrences Genres -

Espèces Occurrences Genres - Espèces Occurrences

Sardinella aurita

|

26,02

|

Mugil cephalus

|

1,63

|

Bodianus speciosus

|

0,49

|

Sarda sarda

|

24,23

|

Chromis chromis

|

1,46

|

Polydactylus

quadrifilis

|

0,49

|

Sardinella maderensis

|

20,00

|

Cynoglossus sp.

|

1,46

|

Taeniura grabata

|

0,49

|

Decapterus rhoncus

|

17,89

|

Epinephellus aeneus

|

1,46

|

Thunnus obesus

|

0,49

|

Plectorhinchus

mediterraneus

|

16,75

|

Parapristipoma

octolineatum

|

1,46

|

Uranoscopus spp.

|

0,49

|

Auxis thazard

|

14,80

|

Sparisoma sp.

|

1,46

|

Boops boops

|

0,33

|

Trachurus trecae

|

13,01

|

Arius heudelotii

|

1,30

|

Chaetodon sp.

|

0,33

|

Sphyraena sphyraena

|

11,38

|

Arius gambiensis

|

1,30

|

Drepane africana

|

0,33

|

Pagrus caeruleostictus

|

10,73

|

Merluccius senegalensis

|

1,30

|

Gerres octatis

|

0,33

|

Scomber japonicus

|

8,78

|

Pontinus kuhlii

|

1,30

|

Lithognathus

mormyrus

|

0,33

|

Pomadasys jubelini

|

8,29

|

Pseudotolithus

senegalensis

|

1,30

|

Pomadasys rogerii

|

0,33

|

Brama brama

|

7,15

|

Scorpaena spp.

|

1,30

|

Raja miraletus

|

0,33

|

Katsuwonus pelamis

|

6,02

|

Selene dorsalis

|

1,30

|

Sarotherodon

melanotheron

|

0,33

|

Trichiurus lepturus

|

5,53

|

Sepia officinalis

|

1,30

|

Scomberomorus tritor

|

0,33

|

Acanthurus monroviae

|

5,20

|

Synaptura spp.

|

1,30

|

Sphyraena barracuda

|

0,33

|

Brachydeuterus auritus

|

5,20

|

Fistularia petimba

|

1,14

|

Balistes carolinensis

|

0,16

|

Euthynnus alleteratus

|

4,39

|

Mycteroperca rubra

|

1,14

|

Chaetodon hastatus

|

0,16

|

Galeoides decadactylus

|

4,23

|

Oreochromis niloticus

|

1,14

|

Chloroscombrus

chrysurus

|

0,16

|

Diplodus cervinus

|

3,58

|

Sarpa salpa

|

1,14

|

Coryphaena hippurus

|

0,16

|

Smaris melanurus

|

3,41

|

Carcharhinus spp.

|

0,98

|

Elagatis bipinnulata

|

0,16

|

Trachinotus ovatus

|

3,09

|

Pagrus auriga

|

0,98

|

Elops senegalensis

|

0,16

|

Caranx crysos

|

2,76

|

Sphyraena guachancho

|

0,98

|

Engraulis guineensis

|

0,16

|

Brotula barbata

|

2,60

|

Spondyliosoma cantharus

|

0,98

|

Ephippion guttifer

|

0,16

|

Zeus faber

|

2,60

|

Albula vulpes

|

0,81

|

Epinephellus caninus

|

0,16

|

Dentex canariensis

|

2,44

|

Branchiostegus

semifasciatus

|

0,81

|

Exocoetidae

|

0,16

|

Diplodus bellottii

|

2,44

|

Istiophorus platypterus

|

0,81

|

Isurus paucus

|

0,16

|

Fistularia tabacaria

|

2,44

|

Lagocephalus laevigatus

|

0,81

|

Lutjanus goreensis

|

0,16

|

Pagellus bellottii

|

2,44

|

Lethrinus atlanticus

|

0,81

|

Muraenidae

|

0,16

|

Arius spp.

|

2,28

|

Lutjanus agennes

|

0,81

|

Parakuhlia

macrophthalmus

|

0,16

|

Dentex macrophthalmus

|

2,28

|

Lutjanus fulgens

|

0,81

|

Pomadasys perotaei

|

0,16

|

Pseudupeneus prayensis

|

2,28

|

Serranus cabrilla

|

0,81

|

Priacanthus arenatus

|

0,16

|

Umbrina canariensis

|

2,28

|

Argyrosomus regius

|

0,65

|

Pseudotolithus typus

|

0,16

|

Mobula mobular

|

2,11

|

Cephalacanthus Volitans

|

0,65

|

Scyris alexandrinus

|

0,16

|

Mugil sp.

|

2,11

|

Chaetodon hoefleri

|

0,65

|

Seriola spp.

|

0,16

|

Diplodus vulgaris

|

1,95

|

Dactylopterus volitans

|

0,65

|

Serranus scriba

|

0,16

|

Makaira nigricans

|

1,95

|

Epinephellus goreensis

|

0,65

|

Sparus pagrus

|

0,16

|

Tilapia guineensis

|

1,79

|

Epinephellus guaza

|

0,65

|

Sphyraena spp.

|

0,16

|

Diplodus sargus

|

1,63

|

Pomadasys incisus

|

0,65

|

|

|

III.1.1.3. Indice de Jaccard

22

Les indices de Jaccard, comparables entre les 3 zones de Dakar

prises 2 à 2, affichent 22.53 % entre le centre et le nord, 26.13 %

entre le nord et le sud, 20.77 % entre le centre et le sud. Cela signifie qu'il

existe beaucoup plus d'espèces communes entre le nord et le sud par

comparaison entre le centre et le sud où l'on rencontre beaucoup plus

d'espèces communes par rapport entre le nord et le centre. L'indice

excède les 25% de similitude, seulement, entre le nord et le sud.

III.1.1.4. Indice de similitude de Sørensen

Le but est de connaître la similitude en espèces

en croisant les 3 zones de pêche de Dakar, 2 à 2. L'indice de

Sørensen est un complément de l'indice de Jaccard. Les

résultats sont :

· entre le centre et le nord : 0.58

· entre le nord et le sud : 0.71

· entre le centre et le sud : 0.52

III.1.1.5. Indice de Whittaker

La comparaison en nombre d'espèces uniques ou

spécifiques à chacune des 3 positions (nord, sud et centre) de

Dakar affiche les résultats suivants (Figure 8) :

· position nord : 37 taxons

spécifiques

· position centre : 2 taxons

spécifiques

· position sud : 10 taxons

spécifiques

Ceci montre que la diversité taxonomique

spécifique est beaucoup plus forte au sud de la presqu'île du

Cap-Vert par comparaison au sud et au centre de Dakar. L'indice de Whittaker

permet de mesurer la diversité (ou dissimilitude) entre les 3 zones en

termes d'espèces.

Les résultats du calcul de cet indice montrent la

valeur «1.66 » (compris entre 1 et le nombre total de sites).

L'indice est égal à 0.66 si on le ramène à

l'intervalle [0 ; 1]. La valeur de â trouvée est assez faible donc

le nombre d'espèces similaires entre sites est élevé.

III.1.1.6. Indice de Liste Rouge (ILR) de l'UICN

Les résultats montrent que sur 113 espèces, on

a : 04 espèces en danger (EN) et 06 espèces vulnérables

(VU). Les espèces classées dans ces 2 catégories sont

désignées toutes comme « menacées » et

représentent 8.85 % des espèces. Cet indice révèle,

ensuite, que 04 espèces sont quasiment menacées. Les taxons

menacés et quasi menacés représentent environ 12.39 % des

113 taxons recensés. On note, aussi, que 71 espèces ont un statut

de préoccupation mineure, 12 sont classées comme

données insuffisantes et 16 espèces sont

considérées comme étant non

évaluées par l'UICN.

Selon l'indice, les espèces dont leur statut

appartient aux catégories EN, VU, NT et LC sont plus ou moins

menacées de risque d'extinction (Tableau IV).

23

Tableau IV : nombre d'espèces de poissons marins

dans chaque catégorie de l'UICN (2017)

pour la Liste Rouge

EN DANGER (EN)

|

Diplodus vulgaris

|

Sparus (pagrus) pagrus

|

Epinephellus guaza (mérou brun)

|

Drepane africana

|

Sphyraena barracuda

|

Merluccius senegalensis (Merlu)

|

Elagatis bipinnulata

|

Sphyraena guachancho

|

Mobula mobular (mante)

|

Engraulis guineensis

|

Sphyraena sphyraena

|

Pseudotolithus senegalensis (Otolithe)

|

Ephippion guttifer

|

Spondyliosoma cantharus

|

VULNERABLE (VU)

|

Euthynnus alleteratus

|

Tilapia guineensis

|

Balistes carolinensis (baliste)

|

Fistularia petimba

|

Trachinotus ovatus

|

Isurus paucus (petit taupe)

|

Fistularia tabacaria

|

Trachurus trecae

|

Makaira nigricans (empereur)

|

Gerres octatis (nigri)

|

Trichiurus lepturus

|

Pseudupeneus prayensis (rouget)

|

Istiophorus platypterus

|

Umbrina canariensis

|

Sardinella maderensis (sardinelle plate)

|

Katsuwonus pelamis

|

DONNES INSUFFISANTES

(DD)

|

Thunnus obesus (Thon obèse)

|

Lagocephalus laevigatus

|

Arius gambiensis

|

QUASI-MENACEES (NT)

|

Lethrinus atlanticus

|

Bodianus speciosus

|

Albula vulpes (albule)

|

Lithognathus mormyrus

|

Elops senegalensis

|

Brachydeuterus auritus (pristipome doré)

|

Lutjanus fulgens

|

Epinephellus caninus

|

Epinephellus aeneus (`thiof'- mérou)

|

Mugil cephalus

|

Epinephellus goreensis

|

Galeoides decadactylus (petit capitaine)

|

Mycteroperca rubra

|

Lutjanus agennes

|

PREOCCUPATION MINEURE (LC)

|

Pagellus bellottii

|

Lutjanus goreensis

|

Acanthurus monroviae

|

Pagrus caeruleostictus

|

Parakuhlia macrophthalmus

|

Argyrosomus regius

|

Pagrus auriga

|

Plectorhinchus mediterraneus

|

Arius (Carlarius) heudelotii

|

Parapristipoma

octolineatum

|

Pontinus kuhlii

|

Auxis thazard

|

Polydactylus quadrifilis

|

Taeniura grabata

|

Boops boops

|

Pomadasys incisus

|

Zeus faber

|

Brama brama

|

Pomadasys jubelini

|

Serranus scriba

|

Branchiostegus semifasciatus

|

Pomadasys perotaei

|

NON EVALUEES (NE)

|

Brotula barbata

|

Pomadasys rogerii

|

Arius spp.

|

Caranx crysos

|

Priacanthus arenatus

|

Carcharhinus spp.

|

Cephalacanthus Volitans

|

Pseudotolithus typus

|

Chaetodon hastatus

|

Chaetodon hoefleri

|

Raja miraletus

|

Chaetodon sp.

|

Chloroscombrus chrysurus

|

Sarda sarda

|

Cynoglossus sp.

|

Chromis chromis

|

Sardinella aurita

|

Exocoetidae

|

Coryphaena hippurus

|

Sarpa salpa

|

Mugil sp.

|

Dactylopterus volitans

|

Scomber japonicus

|

Muraenidae

|

Decapterus (Caranx) rhoncus

|

Scomberomorus tritor

|

Oreochromis niloticus

|

Dentex canariensis

|

Scyris alexandrinus

|

Sarotherodon melanotheron

|

Dentex macrophthalmus

|

Selene dorsalis

|

Scorpaena spp.

|

Diplodus bellottii

|

Sepia officinalis

|

Seriola spp.

|

Diplodus cervinus

|

Serranus cabrilla

|

|

Diplodus sargus

|

Smaris (Spicara) melanurus

|

|

24

III.1.2. Résultats de la pêche

scientifique

III.1.2.1. Biodiversité

Le nombre total de taxons au large des côtes

sénégalaises est de 405 selon divers facteurs :

? Groupe zoologique : 353 poissons osseux ou

Ostéichtyens (87 %) et 52 poissons

cartilagineux ou Chondrichtyens (13 %) ont été

répertoriés (Figure 9, Annexe 4).

? Famille : les 405 taxons sont

répartis en 109 familles (Annexe 5). Les Soleidae, Serranidae,

Carangidae, Sparidae, Scorpaenidae et Haemullidae comptent le

plus de représentants (10 au moins).

Poissons osseux

87%

Poissons cartilagineux Poissons osseux

Poissons

cartilagineux

13%

Figure 8 : groupes zoologiques

? Zone : le nombre total d'espèces

par zone augmente du nord (267) au sud (316) en passant par le centre (296)

(Figure 10).

? Saison : le nombre total d'espèces

est plus important en saison chaude (340) qu'en saison froide (316) (Figure

11).

296

316

Nord Centre Sud

Zones d'échantillonnages

Figure 9 : nombre de taxons par zone

25

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Saisons marines

|

Froide

|

|

323

|

|

|

|

|

|

|

Chaude

|

|

|

340

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Taxons

|

|

|

Figure 10 : nombre de taxons par saison

? Strate horaire : le nombre total

d'espèces décroît suivant la période de la

journée. Il est ainsi plus important durant la matinée (328 entre

6-10h à 325 entre 10-13h) que la soirée (310 entre 13h-16h

à 233 entre 16h-20h) (Figure 12).

? Strate bathymétrique : le nombre total

de taxons baisse de la côte au large avec un facteur multiplicatif de 2.5

quand on passe de la tranche des 10-50 (345 taxons) à celle des 150-200

m (138 taxons) (Figure 13).

328 325 310

Nombre d'espèces

233

6-10 h 10-13 h 13-16 h 16-20h

Strates horaires

Figure 11 : nombre taxons/tranche horaire

273

345

Taxons

138

10-50m 50-100m 100-150m 150-200m

Strates bathymétriques

204

26

Figure 12 : nombre taxons/tranche

bathymétrique

III.1.2.2. Richesse spécifique III.1.2.2.1.

Situation globale

Les statistiques élémentaires relatives

à la richesse spécifique (nombre d'espèces/trait de

chalut) sont résumées ci-dessous (Tableau V) et en Annexe 6.

Tableau V : statistiques élémentaires de la

richesse spécifique globale

Paramètre

Global

|

Minimum

|

Maximum

|

Mode

|

Médiane

|

Moyenne

|

Ecart-type

|

Coefficient de

variation

|

|

47

|

19

|

19

|

20

|

6,72

|

0,34

|

|

La distribution globale des données de richesse

spécifique autour de leur moyenne est hétérogène

dans la mesure où le Coefficient Variation (CV) dépasse 15 %.

Cette distribution est proche de la Loi normale car la moyenne