INTRODUCTION GENERALE

0.1. PROBLEMATIQUE

Très longtemps, les sociétés humaines

font toujours face aux besoins multiples qui nécessitent des ressources

qui restent en général rares et incertaines. L'Etat utilise des

ressources financières en particulier, pour assurer la couverture et la

satisfaction des besoins de sa population. Dès lors, les Finances

Publiques occupent une place considérable dans le fonctionnement et la

survie des communautés humaines.

Cependant, la mobilisation, l'utilisation, la

répartition ainsi que l'évaluation de ces ressources

nécessitent une bonne gestion pour assurer réellement et

efficacement le fonctionnement harmonieux des collectivités et le

développement socioéconomique de ces dernières. Dans cette

perspective, les finances publiques doivent être gérées de

manière à assurer la stabilité des paramètres

macroéconomiques, de promouvoir la productivité, de stimuler le

commerce extérieur, de créer des emplois, etc.1(*)

La République Démocratique du Congo est l'un des

pays où la pauvreté et la précarité des conditions

de vie sont l'expression caractéristiques de sa population. Les

conditions sanitaires et socioéconomiques dans lesquelles les

populations congolaises vivent laissent à désirer. Par ailleurs,

« les indicateurs sociaux affichent des niveaux tellement bas qu'il

s'avère pratiquement impossible pour le pays d'atteindre un seul des

Objectifs du Millénaire pour le Développement.

En dépit de ses grandes étendues de terres

arables, son important réseau hydrographique, sa diversité de

climats, son potentiel halieutique et d'élevage considérable, la

République Démocratique du Congo se classe parmi les pays

déficitaires en matière agricole et de sécurité

alimentaire.

Cette situation fait suite à l'absence depuis plusieurs

décennies d'une politique agricole appuyée par une

législation susceptible d'impulser la croissance économique et le

développement. Vu son importance dans le renforcement de la

sécurité alimentaire et la réduction de la

pauvreté, l'agriculture occupe une place fondamentale dans le Programme

Multisectoriel d'Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR),

de relance de l'économie congolaise.2(*)

Bien que l'agriculture ait été reconnue

priorité des priorités depuis le début de la

Deuxième République, le secteur agricole ne contribue pas de

façon significative au développement socioéconomique du

pays. L'incohérence des politiques mises en oeuvre n'a pas permis

d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire arrêté

à l'époque.3(*)

Malgré des efforts fournis par le gouvernement

congolais depuis un certain temps, l'état actuel de la gestion des

Finances Publiques inquiète et frustre plus d'un observateur. La

croissance économique et d'autres indicateurs macroéconomiques

sont appréciables mais les conditions de vie de la population restent

médiocres.

Tel a été longtemps le cas et semble

l'être encore aujourd'hui où les méthodes de gestion sont

aux antipodes de l'orthodoxie financière. C'est là une

manifestation de la mauvaise gouvernance, mauvaise affectation de deniers

publics ou mauvaise gestion qu'il faut combattre par la mise sur pieds d'une

éthique publique susceptible d'améliorer les conditions de vie de

la nation.

Eu égards à ce qui vient d'être dit,

certaines questions se soulèvent à savoir:

- les finances publiques sont-elles capables de jouer un

rôle important dans la relance du secteur agricole ?

- une fois relancé, le secteur agricole peut-il devenir

un secteur clé et porteur de croissance économique en

RDC ?

- le choix du secteur agricole comme le

porte-étendard du décollage économique peut-il relever les

défis auxquels sont plongés les congolais depuis plusieurs

décennies comme : la pauvreté et l'insécurité

alimentaire ?

Telles sont les questions auxquelles tenteront de

répondre la présente étude.

0.2. HYPOTHESE DU TRAVAIL

Elle peut être définie comme une idée

directive, une tentative d'explication des faits destinés à

guider l'investigation et à être confirmée ou

infirmée par les résultats de la recherche4(*).

Le secteur agricole ne serait capable de soutenir mieux de

porter la croissance économique de la RDC qu'à condition pour le

pouvoir public d'opérer une transformation structurelle du secteur

agricole. Une telle mutation ne saurait être obtenue que par : une

recherche agricole à grande échelle, la diffusion des innovations

technologiques respectueuses de l'environnement, l'affectation des budgets

adéquats dans le contexte de la décentralisation, la mise en

oeuvre du plan de restructuration des services du Ministère de

l'Agriculture et du Développement Rural, la promotion des

systèmes financiers adaptés à la nature des

activités du secteur agricole, l'expansion de l'infrastructure publique

dans le but de viabiliser les sites de production. Ceci permettrait à la

population de relever le défi de la pauvreté et de

l'insécurité alimentaire.

0.3. INTERET DU SUJET

Depuis des décennies, le secteur agricole stagne faute

de moyens à la mesure de ses ambitions. Le sous financement chronique de

ce secteur maintient près de 70 % de la population congolaise dans la

pauvreté absolue et la faim sévère. Les enfants, les

jeunes et les femmes en sont les premières victimes.

En dépit des succès probants de quelques

programmes, les études, rapports et témoignages des acteurs de

terrain indiquent que les activités du secteur agricole et rural ne sont

pas adéquatement financées. Les infrastructures d'appui à

la production, et celles de transport (routes, rail fluvial) sont

dégradées et peu opérationnelles. La part du secteur

agricole oscille entre 0 et 2 % du budget national. De plus, le taux de

décaissement n'atteint guère 20 %. Les projets cofinancés

(gouvernement-partenaires) n'ont pas reçu la contrepartie du

gouvernement.

Cette étude nous le souhaitons bien devra servir d'un

élément détonateur pour tout lecteur et acteur tant

politique que civile soucieux d'une gestion efficiente et saine des ressources

naturelles et financières.

0.4. CADRE METHODOLOGIQUE

Il sera beaucoup plus question de préciser les

méthodes et techniques utilisées pour le traitement et la

récolte des données d'une part, et d'autre part, de donner les

approches statistiques et théoriques de notre problématique.

0.4.1. METHODES

Par méthode, on entend « une démarche

organisée et rationnelle de l'esprit pour arriver à un certain

résultat ».5(*)

Etymologiquement le terme méthode vient du

latin methodus qui veut

dire « recherche rationnelle à l'esprit pour arriver à la

connaissance et à la démonstration d'une vérité

».6(*)

Dans ce travail nous avons fait recours à trois

méthodes à savoir :

La méthode

historique qui nous permettra de remonter dans le temps en vue de

la reconstitution, de l'analyse des faits et phénomènes ayant

traits à l'objet de notre étude, ainsi suivre leur

évolution dans le temps et dans l'espace.

La méthode des

homologies

structurales (appelée la

méthode comparative) qui procède par la comparaison de ce qui est

comparable pour trouver une explication des faits que l'on étudie en

ressortant les points de ressemblance et les points de dissemblance. Cette

méthode nous permettra de jeter non seulement un regard analytique mais

aussi comparatif de ce qui se fait en RD Congo par rapport à ce qui

devrait être fait ou ce qui se fait ailleurs (d'autres pays) sur les

questions de la gestion des Finances Publiques, le secteur agricole, la

croissance économique, etc.

La méthode dialectique nous parait une

méthode complète que les autres, pour ne pas dire La

méthode, car elle correspond aux exigences fondamentales de la notion

même de méthode. Elle est d'abord une attitude vis-à-vis de

l'objet : empirique et déductive, elle commande par là une

certaine façon de recueillir les données concrètes. Elle

représente ensuite une tentative d'explication des faits sociaux,

c'est-à-dire elle est directement liée à la notion de la

totalité. La dialectique est donc la voie prise par l'humanité

en marche pour saisir les totalités réelles mouvantes qui portent

de près ou de loin son empreinte.

Cependant, l'apport et l'importance de la dialectique dans ce

travail se justifient par le fait qu'elle nous permettra de mener une

étude explicative en faisant le lien entre le rôle des ressources

pécuniaires publiques, leur allocation dans le secteur agricole et

l'impact qu'aura cette allocation dans la croissance économique en

République Démocratique du Congo.

0.4.2. TECHNIQUES DE RECHERCHE

Pour récolter des données

nécessaires à l'élaboration de ce travail, nous

avons fait recours à trois techniques telles que :

L'analyse documentaire qui nous a permis de recueillir et

d'accumuler des informations utiles grâce à des ouvrages, des

travaux, des rapports, des articles, des dictionnaires, des documents

officiels, etc. édits et inédits que nous avons consultés

afin d'avoir un minimum des données théoriques et pratiques sur

notre étude.

En outre, nous nous sommes servis également de

l'observation directe qui nous a permis de prendre note des

constats relevés dans notre environnement immédiat en rapport

avec notre objet d'étude qu'est l'analyse critique de la gestion des

finances de l'Etat sur la croissance économique et le

développement socio-économique de la République

Démocratique du Congo.

En suite nous nous sommes servis de la technique

d'interview (entretien) qui nous a permis d'entrer en

contact direct avec les acteurs oeuvrant dans le champ de cette étude et

qui nous ont parlé sur leur expérience et connaissance dans ce

domaine.

0.5. DELIMITATION DU SUJET

Pour mener à bien cette étude, il est utile de

la circonscrire dans le temps, dans l'espace et dans le champ de recherche.

- Dans le temps, nous avons opté pour la période

allant de 2010 à 2014. horizon de temps que nous

estimons suffisant pour une recherche réalisée à ce

niveau, ce qui n'empêche à rien de faire une comparaison avec les

renseignements antérieurs ou postérieurs de notre période

sous étude.

- Dans l'espace, la République Démocratique du

Congo constitue notre cadre d'étude mais qui dans la suite

d'étude peut être comparée au reste du monde.

- Dans le champ des recherches nous nous sommes

limités dans le domaine des finances publiques, le secteur agricole et

la croissance économique. Dans ce champ nous reconnaissons nos limites

dans l'épuisement des données et nos imperfections dans le

strict respect d'une étude qualifiée scientifique.

0.6. CANEVAS

Outre l'introduction générale et la conclusion

générale, ce travail se divise en quatre chapitres dont :

- L'analyse du cadre conceptuel et théorique : les

finances publiques ;

- Le secteur agricole comme moyen de relance de la croissance

économique ;

- Le rôle des finances publiques dans le secteur

agricole en République Démocratique du Congo et

- L'apport du secteur agricole dans la croissance

économique en République Démocratique du Congo.

Chapitre premier :

L'ANALYSE DU CADRE

CONCEPTUEL ET THEORIQUE :

LES FINANCES PUBLIQUES

Pour mieux préciser le cadre théorique et

conceptuel de la présente étude, il importe d'en expliquer ou

d'en expliciter les concepts clés en se basant sur différentes

théories. C'est ainsi que ce chapitre se confie la tâche

d'expliciter les principaux concepts des finances publiques.

1.1. Définition de

finances publiques

Sans distinction typologique de manière

générale, les finances publiques sont l'étude des

règles et des opérations relatives aux deniers publics. Selon le

critère organique, les finances publiques peuvent être

présentées comme l'ensemble des règles gouvernant les

finances de l'Etat, des collectivités locales, des organismes de

sécurité sociale, des établissements publics et de toutes

autres personnes morales de droit public. C'est un champ à la

croisée du droit fiscal, du droit constitutionnel, ainsi que de la

comptabilité publique.7(*)

Le professeur français Maurice Duverger cité par

le professeur Georges ZUKA8(*) , définit les finances publiques comme la

Science des moyens par lesquels l'Etat et les autres collectivités

publiques se procurent et utilisent les ressources nécessaires à

la couverture des dépenses publiques, par la répartition entre

individus des charges qui en résultent.

Pou le professeur George ZUKA, considère les finances

publiques comme une science dont l'objet est la production et l'utilisation

rationnelles des deniers public par l'Etat, en sa qualité d'acteur de

développement global, en ayant recours à certaines

méthodes et techniques propres aux disciplines scientifiques qui la

composent9(*).

La double conception des finances publiques nous donne

également deux définitions des finances publiques selon soit leur

conception classique ou soit leur conception moderne :

1.1.1. Définition selon

la conception classique

Les finances publiques c''est une étude des moyens par

lesquels l'Etat et les autres collectivités publiques se procurent et

utilisent les ressources nécessaires à la couverture des

dépenses publiques, par la répartition entre individus des

charges qui en résultent.

La plus grande question selon cette définition

traditionnelle est de vouloir savoir : comment l'Etat va-t-il couvrir ses

dépenses ? En cherchant la réponse, on s'aperçoit

immédiatement que les ressources de l'Etat sont toujours tirées

d'un prélèvement sur les citoyens. La science des finances

publiques consiste donc, en dernière analyse, à repartir entre

ceux-ci le poids des dépenses publiques. La portion supportée par

chacun s'appelle charge publique.

1.1.2. Définition selon

la conception moderne

Les finances publiques c'est l'étude de

l'activité de l'Etat en tant qu'il emploi des techniques

particulières, dites techniques financières :

dépenses, taxes, impôts, emprunts, procédés

monétaires, budget, etc.

C'est uniquement une définition par les moyens, les

buts n'étant pas différents de ceux qu'on reconnait à

l'activité de l'Etat en général. Au plan conceptuel, on

peut dire qu'à la doctrine classique de l'Etat libéral, s'est

succédé au XXe siècle celle de l'Etat

interventionniste avec pour idée centrale la sauvegarde d'un certain

équilibre général dans la société. On a

abouti ainsi à un bouleversement, la tâche de la dépendance

publique n'est plus essentielle.

Il faut souligner cependant la parenté profonde entre

les deux conceptions. En effet, on a constaté en définitive que

toute la politique économique et sociale de l'Etat moderne, dont la

politique financière n'est qu'un des aspects, ayant pour but

d'établir un équilibre social complet, une sorte de

« plein équilibre » qui dépasse en

l'englobant la vielle notion d'équilibre budgétaire. Equilibre

de la production et des échanges, équilibre général

de la répartition des biens et des risques sociaux,

équilibre de la monnaie et des prix, équilibre

général du développement de la nation, équilibres

des échanges extérieurs, tels sont les buts essentiels de

l'intervention par des techniques financières en particulier.

1.2. Les finances publiques

et leurs environnements11(*)

Les activités financières de l'Etat se

déroulent dans un macro environnement qui diffère d'un pays

à l'autre. En effet, chaque pays est une identité propre par

rapport aux autres, car l'environnement politique, l'environnement social et

culturel, l'environnement économique ne sont jamais identiques.

Dans l'optique managériale des finances publiques, il

est donc nécessaire de connaître toute la sphère

environnementale dans laquelle sont appelées à s'insérer

ces activités de l'Etat.

1.2.1. L'environnement

politique

Les finances publiques sont une activité de l'Etat,

c'est-à-dire une activité sous le contrôle du pouvoir

public qui peut s'exercer dans le cadre soit d'un régime

démocratique, soit d'un régime autocratique :

- Dans les régimes démocratiques : ce sont

des ressources au service du peuple et auxquels celui-ci consent. Le peuple en

assure le financement et le contrôle par ses élus qui peuvent

sanctionner les abus éventuels. Ces sont ces finances publiques

qu'enseigne la science des finances et qui respectent les principes

éprouvés. C'est à ces finances que notre pays est entrain

d'aspirer.

- Dans les régimes autocratiques : ce sont des

ressources essentiellement au service du détenteur du pouvoir. Si le

détenteur du pouvoir est de bonne foi, si sa dictature est positive et

humaine, il peut faire don du développement à son peuple

(quelques exemples existent, dont celui de la Tunisie du général

ben Ali). Si par malheur le détenteur du pouvoir est un homme sans

coeur, obscurantiste, les finances publiques deviennent un instrument

d'enrichissement de l'oligarchie et d'exploitation du peuple dont le

développement n'est qu'une chimère. C'est le cas de plusieurs

pays africains.

1.2.2. L'environnement social

et culturel

a. Environnement social :

La société qui est le

« producteur » et le « consommateur »

des finances publiques vit-elle un certain standing et croupit-elle dans la

pauvreté et la misère prédominante ?

Il convient de souligner que la psychologie financière

est largement dépendante de conditions sociales des usagers. Les

finances publiques des riches et celles de pauvres ne seront jamais sur le

même diapason.

b. Environnement culturel

Le niveau d'éducation civique et son appropriation par

le citoyen, la perception par rapport à la culture universelle de

développement (culture de la prédation, de l'individualisme, de

l'irresponsabilité, du statuquo, etc. ou le contraire d cela ?)

sont quelques facteurs de l'environnement culturel auxquels se greffent les

finances publiques

Plus on aime sa nation, son pays, plus grande est en effet la

propension à fournir des efforts pour l'intérêt

général. En réalité, le facteur culturel a une

énorme influence sur le rendement de finances publiques.

1.2.3. L'environnement

économique

Les finances publiques puisent l'essentiel de leurs ressources

dans le secteur économique, étant donné que les

impôts frappant les faits générateurs non

économiques n'entrent que très faiblement dans la structures des

budgets de recettes des pays contemporains.

C'est encore dans cet environnement qu'il faut rechercher les

paramètres qui forment le cadre macroéconomique où

s'élaborent les hypothèses budgétaires. Ci-dessous les

principaux paramètres du cadre macroéconomiques :

a. PIB (Produit Intérieur Brut), qui mesure

l'activité économique d'un pays au cours d'une année et

qui est constitué de l'ensemble des valeurs ajoutées ;

b. Taux de croissance du PIB, qui mesure l'évolution

haussière ou baissière du PIB ;

c. Taux d'inflation (inflation monétaire étant

une hausse générale et durable des prix des biens et services),

qui mesure donc cette hausse ;

d. Taux de change moyen (le change étant une

opération qui permet de convertir une certaine quantité de

devises, c'est-à-dire des moyens de paiement acceptés à

l'étranger), qui est la moyenne annuelle du taux de change qui indique

le nombre variable d'unité de devise qu'on peut obtenir pour le nombre

variable d'unités de devises qu'on peut obtenir pour une unité d

monnaie nationales, à un moment donné et dans des conditions

données ;

e. Taux de la pression fiscale (la pression fiscale

étant la mesure du rapport entre l'ensemble des

prélèvements obligatoires et le PIB), qui mesure ce rapport.

1.3. Rôle des

finances publiques

Le rôle des finances publiques a beaucoup

évolué : des finances traditionnelles, on en est aujourd'hui

aux finances modernes. La différence n'est pas que chronologique.

L'évolution des finances publiques est l'émanation et le reflet

de l'évolution historique de la notion d'Etat. Dans les finances

publiques modernes, deux rôles peuvent être

dégagés :

- Le budget qui apparait comme un acte parlementaire de

prévision et d'autorisation des dépenses et des recettes

publiques pendant l'année, a pour première préoccupation

de financer le fonctionnement de l'Administration publique (paiement des

salaires des fonctionnaires, construction des routes, d'hôpitaux,

d'écoles, d'éclairage public, etc.). c'est la fonction des

finances publiques la plus ancienne et la plus connue. Elle correspond à

une vision d'un Etat réduit aux charges de police, d'armée et de

justice. L'Etat est présenté comme libéral, comme

Etat-gendarme (conception des disciples d'Adam Smith), comme Etat-bourgeois

(par les marxistes).12(*)

- L'Etat intervient dans d'autres secteurs (notamment

économiques et sociaux) et se propose de repartir les ressources selon

une préoccupation d'équité. L'Etat ne se borne plus aux

tâches militaires, policières et judiciaires. Il intervient pour

corriger les imperfections du marché et les déséquilibres

dans la sécurité sociale. Il apparaît donc comme un

Etat-providence qui se préoccupe d'assurer un certain bien-être de

la population. Il est présenté comme l'Etat Faustien (qui

organise et dirige l'ensemble des activités nationales, comme le

héros du second Faust).

Dans le premier rôle, les finances publiques (selon la

conception traditionnelle) servent de moyen d'assurer la couverture de

dépenses d'Administration de l'Etat. Dans la conception moderne, en plus

du rôle tradition, les finances publiques permettent à l'Etat

d'intervenir dans la vie sociale, d'exercer son autorité dans

l'organisation de l'ensemble de la nation et cela, dans différents

domaines d'activité humaine.

Ce dernier rôle est fondamentale car il permet à

l'Etat d'insérer le budget dans l'ensemble de la politique

économique de l'Etat. Il permet aussi aux finances publiques

d'étendre leurs tentacules sur la politique, l'économie et la vie

sociale de la nation.

1.4. Eléments

constitutifs des finances publiques

1.4.1. Budget de l'Etat

Tout budget, qu'il soit privé ou public, est une

prévision d'activité ? Les particuliers, les entreprises,

les collectivités publiques et l'Etat en premier sont tous amenés

à établir des programmes financiers sous forme d'états

prévisionnels de leurs recettes et de leurs dépenses.

Bien que tous soient des budgets, il existe bien une

différence fondamentale entre les budgets des entreprises et ceux de

l'Etat. Les premiers visent à prévoit le plus exactement possible

le résultat d'exploitation. Tan disque les seconds, L'étude des

finances publiques trouve son impact focal dans l'analyse du budget de l'Etat

en tant que catégorie politique, économique, sociale et

juridique. L'importance du budget en finances publiques est telle que

plusieurs observateurs s'arrêtent à son examen pour rendre compte

de la plénitude des finances publiques. Cette façon de voir les

choses est réductive et élude la complexité de

l'activité financière de l'Etat.

Pour RIVOLI, le budget est un acte qui prévoit et

autorise, généralement dans le cadre de l'année, les

activités des administrations d'Etat et les moyens de financement de ces

activités.

Dans plusieurs pays, le budget respecte un nombre de principes

notamment :

a) Principe d'annualité

budgétaire : c'est la règle budgétaire qui

impose le vote annuel du budget par le pouvoir législatif;

b) Principe d'unité budgétaire :

c'est la règle budgétaire qui exige que les

prévisions des recettes et des dépenses soient

présentées dans un seul et même document ;

c) Principe d'universalité

budgétaire : ce principe voudrait que soient inscrites

dans le budget toutes les dépenses et recettes de l'Etat sans qu'il

puisse y avoir de contraction entre les recettes et les dépenses. C'est

le principe de non-compensation, il a pour fonction de permettre au parlement

de prendre une connaissance détaillée de toutes les

opérations financières prévues par le budget.

d) Principe de

spécialité budgétaire: ce principe souligne

le fait que les dépenses autorisées par la loi budgétaire

ne puissent pas être utilisées, par les gestionnaires des

crédits, pour n'importe quel objet. Ainsi, les crédits ouverts

par la loi budgétaire de l'année doivent toujours être

employés pou un objet précis comme préalablement

déterminé par le dispositif légal : une

dérogation expresse permet, toutefois, de se dispenser de cette

obligation.

1.4.2. Recettes

publiques

Les recettes publiques correspondent aux recettes

perçues par l'ensemble des administrations publiques : l'Etat et

les organismes divers d'administration centrale, les administrations publiques

locales ainsi que les administrations de sécurité sociale.

13(*)

Les recettes publiques se scindent en deux catégories

principales : les prélèvements obligatoires et les autres

recettes.

Les prélèvements obligatoires sont une notion de

comptabilité nationale ; ils désignent tous les versements

effectués par des personnes physiques ou morales aux administrations

publiques afin de financer leurs dépenses. On distingue :

- Les impôts

- Les cotisations sociales

- Les taxes fiscales

Les recettes projetées dans la loi de finances

constituent les minima obligatoires à percevoir par les services

mobilisateurs.

L'exécution d'une recette publique passe par les quatre

étapes requises en comptabilité publique, à

savoir14(*) :

- la constatation,

- la liquidation,

- l'ordonnancement et

- le recouvrement.

La constatation a pour objet d'identifier et d'évaluer

la matière imposable. La liquidation consiste à déterminer

le montant de la créance sur le redevable en indiquant les bases, taux

et tarifs appliqués. L'ordonnancement consiste à établir

un titre de perception destiné à la prise en charge de la recette

et permettant au Comptable Public d'en assurer le recouvrement.

Toute recette régulièrement constatée par

les services générateurs des recettes fait l'objet,

préalablement à son recouvrement, d'une liquidation et d'un

ordonnancement. Toute recette au comptant fait l'objet, après son

encaissement, d'un ordonnancement pour régularisation.

L'ensemble de recettes assure l'exécution de l'ensemble

de dépenses sans aucune affectation de leur produit à des

dépenses particulières. Ce qui implique l'interdiction du

système de compensation ou de consommation à la source. En outre,

les services chargés de la collecte des recettes ont l'obligation de

tenir la comptabilité des droits constatés, liquidés,

ordonnancés et recouvrés.

Les recettes sont prises en compte au titre du budget de

l'année au cours de laquelle elles sont encaissées.

Le recours aux avances de la Banque Centrale du Congo est

strictement prohibé.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'Action du

Gouvernement, les administrations financières sont tenues de mettre en

place un mécanisme efficace d'encadrement et de suivi de mobilisation

des ressources budgétaires de manière à permettre un

financement satisfaisant des actions du Gouvernement.15(*)

Les séances de conciliation des chiffres doivent

être mensuellement organisées, d'une part au plus tard le 5 du

mois suivant, entre la DGRAD et les services d'assiette, et d'autre part au

plus tard le 10 du mois suivant, entre les Ministères des Finances, du

Budget, les administrations financières, la Banque Centrale du Congo et

les autres intervenants financiers en vue d'évaluer le niveau de

réalisation effective des recettes publiques et leur

cohérence.

1.4.3. Dépenses

publiques

Les dépenses publiques sont l'ensemble des

dépenses réalisées par les administrations publiques. Leur

financement est assuré par les recettes publiques (impôt, taxes et

cotisations sociales) et par le déficit public.16(*)

Les crédits budgétaires inscrits dans la loi de

finances constituent le plafond des dépenses pouvant être

engagées par les administrations durant l'exercice budgétaire.

L'exécution de la dépense publique passe par les

quatre étapes requises en comptabilité publique, à

savoir17(*) :

- l'engagement,

- la liquidation,

- l'ordonnancement et

- le paiement.

L'engagement est l'acte par lequel l'Etat crée ou

constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une

charge. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité

de la dette et d'arrêter le montant exact de la dépense.

L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux

résultats des calculs de la liquidation, l'ordre est donné au

caissier concerné de payer la dette de l'Etat. Le paiement est l'acte

par lequel l'Etat se libère de sa dette.

Toute dépense régulièrement

engagée et liquidée par le Gestionnaire des crédits fait

l'objet, préalablement à son paiement, d'un ordonnancement.

Le respect des procédures et du circuit

d'exécution de la dépense publique doit être de stricte

observance. Toute pratique consistant à adresser les lettres de demande

de paiement directement au Ministre en charge des Finances ou du Budget est

prohibée.

Aucun dossier de dépense en photocopie ne sera admis au

traitement dans la Chaîne de la dépense.

Le dépassement des crédits budgétaires

est strictement interdit. En cas d'insuffisance des crédits, le

Gestionnaire des crédits est tenu de solliciter le virement des

crédits au Ministre en charge du Budget.

Deux procédures de sollicitation de virement des

crédits sont d'application :

- la procédure classique suivant laquelle le

Gestionnaire des crédits est tenu d'adresser une demande formelle au

Ministre en charge du Budget pour solliciter un Arrêté de virement

des crédits dans laquelle il fera les propositions de virement

(montants, imputations créditrices, imputations débitrices,

libellés).

- dans le souci de raccourcir la prise d'Arrêté

de virement, le Gestionnaire des crédits, lors de l'établissement

du BDE, peut adjoindre au dossier de la dépense une fiche de

décision de virement dans laquelle il fera les propositions de virement

(montants, imputations créditrices, imputations débitrices,

libellés). Lors du contrôle du dossier à la DCB, deux cas

peuvent se présenter :

· Virement par rapport au Plan Engagement

Budgétaire (PEB) : si le cas de virement ne concerne que les

montants des lignes libérées au Plan d'Engagement

Budgétaire sans toucher aux plafonds de la dotation annuelle, seule la

décision de virement signé par le Gestionnaire des

crédits, dûment visée par le Contrôleur

Budgétaire, accompagne le dossier. Le Ministre en charge du Budget

approuve cette décision qui constitue l'autorisation de la modification

des montants des lignes concernées du PEB dans la base des

données de la Chaîne de la dépense.

· Virement par rapport à la loi :

dans le cas d'un virement touchant les plafonds de la dotation annuelle, la

demande de virement sera envoyée à la DPSB pour l'obtention du

projet d'arrêté de virement. Ainsi, le dossier de la

dépense est accompagné de la demande et du projet

d'arrêté de virement. La signature de l'Arrêté par le

Ministre en charge du Budget constitue l'autorisation de la modification des

montants des lignes concernées de la loi et du PEB dans la base des

données de la Chaîne de la dépense.

Par ailleurs, des transferts de crédits peuvent

être opérés entre les programmes d'un même

ministère ou d'une même Institution. Ils concernent les titres de

même nature repris dans chacun des programmes. Le montant cumulé

des transferts de crédits effectués sous cette forme au cours

d'une même année est fixé par Décret du Premier

Ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition

du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. Ces transferts font l'objet

des propositions d'ouverture des crédits dans le projet de loi de

finances rectificative.

Des transferts de crédits peuvent être

effectués entre programmes de différents ministères ou

institutions. Ces transferts concernent les crédits destinés

à financer certaines actions d'un programme. Ils se rapportent aux

titres de même nature repris dans chacun des programmes. Ils

interviennent par Décret du Premier Ministre après avis

préalable du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et sur

proposition des Ministres ou Responsables d'institutions concernés. Ils

font l'objet de propositions d'ouverture des crédits dans le projet de

loi de finances rectificative.

Tout dossier de dépense doit être initié

sur base d'un Bon d'Engagement dûment signé par le Gestionnaire

des crédits compétent et visé par le Contrôleur

Budgétaire du secteur. Ce Bon d'Engagement doit être appuyé

des documents prévus dans le Vade-mecum des pièces justificatives

relatives à l'exécution des dépenses publiques.

Aucun dossier de dépense relatif aux marchés

publics ne peut être introduit à la Chaîne de la

dépense sans avoir au préalable respecté la

procédure de passation des marchés publics.

Seul le Comptable Public des dépenses est

autorisé à se présenter aux guichets de la Banque Centrale

du Congo ou auprès des autres intermédiaires financiers

agréés pour le retrait des fonds dont il répond

personnellement et pécuniairement.

La paie du personnel politique des Cabinets

Ministériels et Institutions Politiques ainsi que celle des agents et

cadres de l'Administration Publique, de la Police Nationale Congolaise et des

Forces Armées de la République Démocratique du Congo se

fait par voie bancaire sur toute l'étendue du territoire national. Dans

les contrées où les intermédiaires financiers n'existent

pas, elle se fait par les partenaires agréés ou les Comptables

Publics.

La Direction du Contrôle Budgétaire est tenue,

dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du Programme d'Actions du

Gouvernement, de présenter hebdomadairement au Ministre en charge du

Budget le tableau de suivi de la mise en oeuvre des objectifs du Gouvernement

par rubriques, administrations, natures et axes prioritaires du Programme. Ce

tableau comprendra les dotations ainsi que le volume des engagements et

liquidations. Il permettra ainsi de dégager les écarts entre les

actions budgétisées et le financement de leur mise en oeuvre.

1.4.4. Déficit

budgétaire

Le déficit budgétaire peut se traduire par de

nouveaux emprunts contractés par l'Etat au cours de l'année, en

sus de ceux destinés à amortir les emprunts antérieurs

arrivés à échéance. Ces emprunts viennent aliment

la dette de l'Etat, de même que le déficit public augmente la

dette publique. Ainsi ces deux données sont liées mais se

distinguent par leur nature : le déficit est un flux alors que la

dette est un stock.18(*)

Concrètement, les budgets publics mesurés avec

une période annuelle, sont très souvent déficitaires, dans

la majorité des pays ; dans le cas opposé, on parle

d'excédent budgétaire.

1.4.5. Déficit

public

Le déficit public correspond aux besoins de financement

des administrations publiques auquel est ajouté le solde des gains et

des pertes des opérations sur swaps (produits dérivés).

Le besoin de financement est le solde du compte de capital : il

intègre non seulement les dépenses courantes de fonctionnement et

les opérations de redistribution, mais aussi les dépenses en

capital, l'investissement ainsi que les transferts en capital et les

impôts en capital.

Le déficit public apparait lorsque les produits (les

recettes fiscales essentiellement) sont inférieurs aux charges

(dépenses budgétaires essentiellement) des administrations

publiques. Cette différence entre les charges et les produits

s'apprécie sur une période légale,

généralement l'année civile.

1.4.6. Dette publique

La dette publique est, dans le domaine des finances publiques,

l'ensemble des engagements financiers pris sous formes d'emprunt pat l'Etat,

les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent

directement (certaines entreprises publiques, les organismes de

sécurité sociale, etc.).

La dette publique augmente à chaque fois qu'un

déficit public est financé par l'emprunt. La dette publique

représente donc l'accumulation des besoins de financement des

périodes successives de ces administrations.

La dette publique prend le plus souvent la forme d'emprunt

d'Etat. La capacité de remboursement des emprunts contractés au

titre de la dette publique par les Etats et les collectivités

publiques est évaluée par les agences de notation

financière. Les pays les moins fiables, au regard des marchés

financiers et des agences de notation, peuvent avoir recours aux banques

commerciales ou à des institutions internationales (Banque mondiale,

Fonds Monétaire International, Banque Régionale de

Développement).

Au sein de la dette publique, on distingue la dette

publique intérieure, détenue par les agents

économiques résidents de l'Etat émetteur et la dette

publique extérieure, détenue par des prêteurs

étrangers. On distingue également la dette de court terme (un an

ou moins), à moyen terme (jusqu'à dix ans) et à long

terme (au-delà de dix ans). En macroéconomie, la dette publique

se distingue de la dette des ménages ou de la dette des entreprises.

1.5. La science des

finances publiques

Une discipline aussi plurielle, diverse et multidimensionnelle

appelle une méthode globalisante et totalisante. Or, au niveau des

connaissances actuelles, l'approche sociologique semble propice à la

satisfaction de cette quête scientifique.

En effet, Paul Löwenthal cité par la professeur

Henri MOVA SAKANYI, signale que les finances publiques ne se limitent ni aux

finances ni au secteur public : elles sont un point de passage

obligé de presque toute politique économique et sociale

d'ensemble (dans son livre économie et finances publiques, 2e

édit. Paris-Bruxelles, de Boeck université, 1996, p.3).19(*)

L'évidence de sa conclusion se construit au tour du

constat selon lequel l'importance économique des finances publiques est

longtemps restée limiter, en fait comme en doctrine.

Chez les classiques, notamment RICARDO (1921), on ne trouve

qu'une théorie de l'impôt, qui porte sur sa répartition

entre les contribuables. A la fin du XIX e siècle, les marginalistes

mettent en évidence l'interdépendance des variables

économiques dans les faits comme dans les rationalités de

comportement, et ils fondent une théorie des finances publiques qui

envisagent désormais les dépenses comme les recettes, en niveau

et répartition.

Depuis les années trente du XIX e siècle, enfin,

les finances publiques sont élargies en une économie publique

avec l'assignation de deux fonctions supplémentaires :

v Améliorer la répartition sociale des

ressources ;

v Réduire l'instabilité macroéconomique

(J.M. Keynes).

Notre étude sera beaucoup plus centrée sur les

deux dernières fonctions qu'assument les finances publiques. Ceci

permettra d'identifier trois champs d'action des finances publiques

dont :

- L'allocation des ressources, qui est un objectif

économique d'ordre technique ;

- La répartition des revenus et des fortunes, qui est

un objectif social ;

- La conjoncture macro-économique.

1.6. La paternité

scientifique des finances publiques

Deux approches scientifiques se disputent la paternité

de la science des finances publique. Il s'agit de la démarche juridique

étudiant les règles qui régissent les finances publiques

et la démarche économique qui apporte un renouveau à cette

matière , en faisant une analyse sous tous leurs aspects de

comportement de la puissance publique avec leurs conséquences à

court, à moyen et à long terme.

Conclusion partielle

La partie qui touche à sa fin à mis en exergue

l'analyse du cadre conceptuel et théorique des finances publiques.

Ceci permet à poursuivre cette étude dans les

lignes qui suivent en abordant le chapitre suivant qui traitera à son

tour « le secteur agricole comme moyen de relance de la croissance

économique ».

Chapitre

deuxième

LE SECTEUR AGRICOLE COMME

MOYEN DE RELANCE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

Nous examinerons tour à tour dans ce chapitre :

- la croissance économique,

- le rôle des finances publiques dans la croissance

économique et

- le rôle de la croissance agricole.

2.1. CROISSANCE

ECONOMIQUE

2.1.1. Définition et

Mesure de la croissance

Etymologiquement, le mot croissance en latin

« srescere » signifie croître, grandir, etc.

La croissance c'est l'augmentation soutenue pendant une ou

plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension, pour une

nation, le produit net en termes réels.20(*)

En économie, la croissance désigne

l'évolution annuelle, exprimée en pourcentage du PIB (Produit

Intérieur Brut) ou du PNB (Produit National Brut). Pour éviter le

problème dû à l'augmentation des prix, la croissance est

calculée en « monnaie constante »

c'est-à-dire hors inflation, le PIB étant corrigé de

l'augmentation de l'indice des prix. Ceci permet de calculer une croissance en

volume.

Nous retenons de cette diversité de définition

que, la croissance économique est un concept qui décrit une

période plus ou moins longue les évolutions positives, de la

production nationale en termes soit de PIB soit du taux de croissance tels que

le Revenue National, le Revenu par tête d'habitant, etc.

La formule de calcul, dans le cas du PIB de l'année n,

est la suivante :

Croissance =

On distique généralement la

croissance extensive qui est une augmentation des

quantités de facteurs de production (culture de nouvelles terres,

ouverture de nouvelles usines). Cette croissance dite extensive

génère des créations d'emplois.

La croissance intensive n'est autre

que l'augmentation par des gains de productivité, de la production

à volume de facteurs de production identiques, notamment sans

création d'emplois supplémentaires.

Une croissance du PIB n'implique pas nécessairement

une élévation du niveau de vie. En effet, si la croissance

démographique est plus rapide que la croissance du PIB, le PIB par

habitant diminue. En outre, certaines activités ne sont pas prises en

compte dans son calcul : voir les limites du PIB.

D'une manière plus générale, la

croissance correspond, pour une nation, à une augmentation soutenue et

durable pendant une période suffisamment longue de la production de

biens et de services appréhendée par des indicateurs comme le

PIB ou le PNB. Cependant, n'étant qu'une mesure quantitative d'un

agrégat économique, la croissance n'est qu'une des composantes

du développement qui est une notion plus abstrait et qualitative. Il

peut donc y avoir croissance sans développement et inversement du

développement sans croissance.

La croissance telle qu'on la définit et qu'on la

mesure aujourd'hui est un phénomène relativement récent

à l'échelle de l'humanité qui peut être daté

du début de l'industrialisation.

2.1.2. Différents cycles

de croissance économique dans le monde21(*)

Les dernières décennies ont vu se

succéder une série de cycles de croissance soutenue et de

récession ou de faible croissance :

- croissance des années 1919-1929,

- récession des années 1930 ;

- forte croissance de l'après guerre : les 30

glorieuses ;

- ralentissement après le choc pétrolier de

1973 ;

- forte croissance des années 1980-1990,

- ralentissement de 1992 à 1997 après la

première guerre du Golf ;

- reprise de la croissance de 1997 à 2001(attentat du

11 septembre).

2.1.3. Différentes

conceptions de croissance économique chez les économistes22(*)

a. Adam SMITH (1723-1790)

Dans son ouvrage intitulé « richesse de la

nation », il développe les premiers éléments de

la théorie de la croissance. Prenant sa source dans la division du

travail, la croissance lui apparaît comme illimitée.

b. Thomas ROBERT MALHUS (1766-1834)

Pour lui, la croissance de la population plus rapide que celle

de la production de la terre, conduit à des famines qui permettent de

rétablir, à court terme, le bon rapport entre les deux

jusqu'à ce que l'écart entre population et production de la terre

provoque une nouvelle crise.

c. David RICARDO (1772-1823)

Ricardo propose que pour faire face à la croissance de

la population de nouvelles terres doivent être cultivées. Or

celles-ci ont un rendement décroissant (les meilleures étant

déjà utilisées). Il s'en suit inéluctablement

à long terme un état stationnaire.

d. Karl MARX (1818-1883)

Pour lui, l'accumulation du capital permet à ce dernier

de se substituer au travail. L'augmentation du chômage et la baisse des

salaires qui en découlent, provoquent une baisse de la consommation et

du taux de profit et par conséquent de la croissance.

e. John MAYNARD KEYNES (1883-1946)

L'économiste britannique insiste sur le rôle de

l'Etat qui, par les investissements publics, peut relancer l'économie en

jouant sur la demande et favorisant ainsi la croissance.

2.1.4. Facteurs de la

croissance économique

Il existe plusieurs facteurs de la croissance dont notamment

l'augmentation de la population active et l'amélioration de sa

qualification, accroissement du capital technique et son perfectionnement,

progrès technique et innovation, etc. « Ces facteurs peuvent jouer

différemment et conduire à deux grands types de croissance, une

croissance dite extensive et une croissance dite intensive.

L'augmentation d'une population active de qualité (main

d'oeuvre en quantité et en qualité) permet aux entreprises

grâce aux innovations et à la technologie de produire en masse et

bénéficier des économies d'échelles grâce

également à la maitrise par ces entreprises de leurs coûts

de production, ce qui engendre au plan national une forte croissance

économique. En outre, « comme l'a montré Joseph SCHUMPETER,

le progrès technique contribue ainsi à la réalisation de

gains de productivité, lesquels concourent sous de multiples formes

à la croissance. Le progrès technique contribue aussi à

produire des effets externes positifs sur toute l'économie comme le

montre la théorie récente de la croissance endogène.

2.1.5. Sources de la

croissance

On distingue deux sources de la croissance dans la

théorie économique traditionnelle « la croissance de la

population et le progrès technique qui permettent des gains de

productivité mais aussi de multiples innovations (l'innovation des

produits est l'un des cinq types d'innovations mis en évidence par

Joseph SCHUMPETER). La croissance démographique conduit aussi à

accroître la demande des ménages comme les gains de

productivité accroissent les profits des entreprises et donc la demande

pour des biens d'équipements ».

2.1.5.1. La croissance

endogène

Etymologiquement, l'endogène : du grec ancien

endo « endov »signifie dedans (sans mouvement), et de

gène du grec « gennân » engendrer. L'adjectif

endogène signifie qualifie ce dont la cause est interne, ce qui est

produit, ce qui émane de l'intérieur d'un organisme ou d'une

structure, en dehors de tout apport ou influence extérieur.

On appelle la croissance, non pas une forme de croissance,

mais une théorie qui explique la croissance économique par des

facteurs endogènes comme le développement du captal humain, les

savoir-faire, le progrès technique. Cette théorie remet en

question le modèle édicté par l'économiste

américain Robert Solow (dit « modèle de croissance

endogène ») pour lequel le progrès technique aurait

pour origine des facteurs extérieurs à la production, sans pour

autant en expliquer la cause et qui conclut à une convergence des

économies vers un état de croissance stationnaire, ce qui n'a pas

été constaté.

Les théories récentes cherchent

précieusement à rendre ce facteur endogène

c'est-à-dire à construire des modèles qui expliquent son

apparition. Ces modèles se fondent sur l'hypothèse que la

croissance génère par elle-même le progrès

technique.23(*)

Ainsi, il n'y a plus de fatalité des rendements

décroissants : la croissance engendre un progrès technique

qui permet que ces rendements demeurent constants. La croissance, si elle

génère du progrès technique, n'a donc plus de limite. A

travers le progrès technique, la croissance constitue un processus qui

s'auto entretient.

Ces modèles expliquent que la croissance engendre du

progrès technique par trois grands mécanismes :

1° le Learning by Doing : plus on produit, plus on

apprend à produire de manière efficace. En produisant, on

acquiert en particulier de l'expérience, qui accroit la

productivité.

2° la croissance favorise l'accumulation du capital

humain, c'est à-dire les compétences possédées par

la main d'oeuvre et dont dépend sa productivité. En effet, plus

la croissance est forte, plus il est ^possible d'accroître le niveau

d'instruction de la main d'oeuvre, en investissant notamment dans le

système éducatif. D'une manière générale, la

hausse de niveau de l'éducation de la population par des moyens publics

ou privés est bénéfique.

3° la croissance permet de financer des infrastructures

(publiques ou privées) qui la stimulent. La création de

réseaux de communication efficaces favorise, par exemple,

l'activité productive.

2.1.5.2. La croissance

exogène

Etymologiquement, exogène du grec ancien

« exo » signifie dehors et gène

« gennân » qui veut dire engendrer. L'adjectif

exogène qualifie ce dont la cause est extérieure, ce qui

provient, ce qui émane de l'extérieur d'un organisme ou d'une

structure. Il s'oppose à endogène.

2.2. FINANCES PUBLIQUES ET

CROISSANCE ECONOMIQUE

Dans cette partie nous parlerons de la gestion des finances

publiques et la croissance économique d'une part et le rôle des

finances publiques dans la croissance économique d'autre part.

2.2.1. La gestion des finances

publiques et la croissance économique

Les investissements privés à eux seuls ne

suffisent pas pour engendrer la croissance économique dans un pays.

Encore faudra-t-il qu'il y ait aussi des investissements publics. Cependant,

ces investissements publics pour se réaliser nécessitent des

ressources en général et ressources financières en

particulier qui proviendront des impôts, taxes, droits de douane,

redevances, etc.

Par ailleurs, ces fonds publics pour financer des

investissements nécessitent qu'elles soient gérer de

manière efficace par différents gestionnaire des fonds

publics.

2.2.2. Rôle des finances

publiques dans la croissance et le développement

Les finances publiques permettent non seulement à

l'Etat d'intervenir dans la vie économique du pays, mais

également à travers les investissements publics de l'État

de participer aux activités de production qui, à

côté des investissements privés peuvent engendrer la

croissance économique.

De plus, l'importance de l'effet des finances publiques peut

être perçue sur l'équation de la demande globale à

travers laquelle dès lors que l'Etat augmente le niveau de ses

dépenses (G), le volume du PIB croit également. Ainsi, du fait

que le développement suppose l'existence de la croissance, nous voyons

qu'à travers les finances publiques plus spécifiquement les

dépenses d'investissement de l'État, celui-ci peut participer

à la croissance et cela débouche au développement socio

économique du pays.

Ainsi donc, les finances publiques constituent une

matière vaste et complexe, néanmoins nous avons essayé de

donner l'essentiel sur les notions de base là-dessus. La croissance

économique est une condition essentielle au processus de

développement qui est un ensemble des transformations techniques,

sociales et culturelles permettant l'apparition et le soutien durable de la

croissance économique ainsi que l'amélioration des conditions de

vie des populations.

En effet, les finances publiques peuvent dès lorsqu'il

y a des investissements publics qui, à côté des

investissements privés dans le cadre des Partenariats Publics-

Privés engendrer la croissance économique.

2.3. SECTEUR AGRICOLE ET LA

CROISSANCE AGRICOLE

2.3.1. Agriculture

Du latin « agricultura » composé

à partir de « ager » signifie cham ; et

« colere » signifie cultiver. C'est un processus par lequel

les hommes aménagent leurs écosystèmes pour satisfaire les

besoins alimentaires en premier et autres, de leur

société.24(*)

Elle désigne l'ensemble des savoir-faire et

activités ayant pour objet la culture des terres, et, plus

généralement, l'ensemble des travaux sur le milieu naturel (pas

seulement terrestre) permettant de cultiver et prélever des êtres

vivants (végétaux, animaux, voire champignons ou microbes) utiles

à l'être humain.

En économie, l'économie agricole est

définie comme le secteur d'activité dont la fonction est de

produire un revenu financier à partir de l'exploitation de la terre

(culture), de la forêt (sylviculture), de la mer, des lacs et des

rivières (aquaculture, pêche), de l'animal de ferme

(élevage) et de l'animal sauvage (chasse).

Dans la pratique, cet exercice est pondéré par

la disponibilité des ressources et les composantes de l'environnement

biophysique et humain. La production et la distribution dans ce domaine sont

intimement liées à l'économie politique dans un

environnement global.

L'agriculture est née avec la mise en terre de semence

ou graine par l'homme. Cela a commencé il y a 10 000 ans au

Moyen-Orient, en Iran, en Méso-Amérique ainsi qu'en nouvelle

-guinée. C'est ce que l'on a appelé la révolution

néolithique.25(*)

Malgré exode rural massif contemporain, la population

agricole active serait d'environ 1,34 milliard de personne soit près de

43% de la population active mondiale.

2.3.2. La production

agricole

L'activité agricole assure principalement

l'alimentation des humains. En outre, l'agriculture produit un nombre

important de produits tels que des peaux d'animaux, des engrais, des produits

destinés à l'industrie, des plantes vertes et fleurs, du bois...

elle représente un maillon indispensable dans la chaine

agro-alimentaire, en lui assurant l'approvisionnement en matières

premières (fécule, oignon, céréale, fruit,

etc.).

La délimitation précise de ce qui entre ou non

dans le champ de l'agriculture conduit à des nombreuses conventions qui

ne font pas tout l'objet d'un consensus. Certaines production peuvent

être considérées comme ne faisant pas partie de

l'agriculture ; la mise en valeur de la forêt (sylviculture),

l'élevage d'animal aquatique (aquaculture), élevage hors-sol de

certains animaux (volaille), la culture sur substrat artificiel (culture

hydroponique)... Mis à part ces cas particulier, on distingue

principalement le végétal et l'élevage pour

l'activité concernant l'animal.

La culture ou la production végétale est

divisée en grandes cultures (céréales, oléagineux,

protéagineux, et quelques légumes), arboriculture

fruitière, viticulture (production du raisin) sylviculture et

horticulture.

L'élevage ou la production animale vise à faire

naître et élever des animaux pour la consommation directe

(viande) ou pour leur production (lait, oeuf, laine, miel, etc.) les

exploitations agricoles peuvent par exemple orienter leur production vers les

bovins, les porcins, les ovins/caprins ou les granivores.

2.3.3. Complexité

agricole

De nombreux facteurs interviennent dans l'agriculture en

favorisant ou perturbant la production :

§ L'eau : sur le plan de la

disponibilité au moment opportun mais aussi sur le plan de la

qualité.

§ Le climat : avec ses variations

inattendues (chaleur, sécheresse, pluie, grêle, gel et autres

calamités climatiques).

§ Le sol avec ses

inégalités

§ Les espèces

végétales

§ Les espèces animales

§ Les prédateurs (parasites,

maladies, et consommateurs de toutes sortes : végétaux,

insectes, animaux sauvages...)

§ La mécanisation agricole

§ L'agronomie (fertilisation, biologie,

génétique, etc.)

§ Et globalement tout l'environnement

socioéconomique (prix de pétrole, législation,

consommateur, gouvernement, etc.).

2.4. RÔLE DE LA

CROISSANCE AGRICOLE

Le rôle de la croissance agricole dans la croissance

économique est de la réduction de la pauvreté et la faim.

La productivité totale des facteurs en agriculture était

supérieure à celle de secteur non agricole, venant ainsi

contredire l'idée selon laquelle l'agriculture serait un secteur

arriéré, où les investissements et les politiques sont

systématiquement moins aptes que dans les autres secteurs à

générer de la croissance.

Dans l'ensemble, la croissance agricole a probablement un

rôle plus important à jouer en tant que facteur de

réduction de la pauvreté, plutôt que comme moteur de la

croissance économique. Cela s'explique par le fait que la proportion

des individus travaillant dans l'agriculture est nettement supérieure

à la part de la production économique provenant de l'agriculture.

Dans les pays les moins avancés, la population active occupée

dans le secteur agricole représente plus de la moitié de la

population active totale, soit le double de la part de l'agriculture dans le

PIB.

On peut en déduire que les travailleurs agricoles ont

en général des revenus moindres, comme l'indique d'ailleurs le

fait que la pauvreté est surtout concentrée dans les campagnes.

Etant donné que beaucoup de pauvres travaillent dans l'agriculture, la

croissance agricole aura probablement des effets plus bénéfiques

pour les pauvres que la croissance non agricole.26(*)

Selon une étude récente analysant la croissance,

d'un pays à l'autre, la croissance réduit la pauvreté

parmi les plus démunis, à condition que les

inégalités de revenus ne soient pas trop criantes. Dans les pays

à faible revenu dotés de peu de ressources, un taux donné

de croissance du PIB dû à la croissance agricole réduit

cinq fois plus la pauvreté que le même taux de croissance du PIB

dû au développement d'autres secteurs (sauf en Afrique

subsaharienne)27(*). En

Afrique subsaharienne, la croissance agricole se révèle onze fois

plus efficace. Il est donc essentiel d'accroître la production et la

productivité agricoles si l'on veut réduire la pauvreté de

manière efficiente, surtout dans les pays à faibles revenus.

2.4.1. Politique agricole

Pendant de nombreuses années, l'agriculture a

été oubliée des programmes de développement et de

l'aide internationale. Dans les années 80-90, la plupart des pays

africains ont été soumis à des Plans d'Ajustement

Structurel (PAS), qui se sont traduits par une réduction drastique des

dépenses publiques, une ouverture à la concurrence internationale

et une politique de privatisation. Après ces importantes

réformes, les ressources publiques et l'aide au développement du

secteur agricole en Afrique n'ont presque plus évolué.

La crise alimentaire de 2008 a remis l'agriculture sur le

devant de la scène et a montré la nécessité pour

les pays de trouver des réponses structurelles capables d'assurer leur

sécurité alimentaire, faire face à la pauvreté

rurale et assurer des emplois à une population essentiellement

constituée de jeunes.

Les processus en cours au niveau continental (Programme

Détaillé de Développement de l'Agriculture Africaine)

mettent l'accent sur l'augmentation des investissements publics dans

l'agriculture (engagements pris à Maputo par les chefs d'Etats africains

de porter à 10% le budget alloué à l'agriculture) et la

croissance agricole (qui doit être portée à 6%). 28(*)

Cependant le principal enjeu pour les pays africains reste la

mise en place de politiques agricoles concertées et cohérentes,

en rapport avec les principaux enjeux de développement et

opportunités du continent, et capables d'assurer la souveraineté

alimentaire des pays.

2.4.2. Les

caractéristiques des politiques agricoles

Une politique agricole se compose d'un ensemble de mesures

d'interventions publiques qui portent sur la production agricole nationale ou

sur les importations et exportations de produits agricoles.

Elle se caractérise généralement par

« un ensemble de mesures réglementaires, dispositifs structurels,

moyens financiers et humains interdépendants, mis en oeuvre par la

puissance publique pour contribuer à la progression du secteur agricole

». Les politiques agricoles concernent les actions que mène

directement l'Etat au niveau de ses structures centralisées, ou au

niveau des échelons décentralisées, mais aussi les actions

visant à orienter le comportement des acteurs privés.

Cette définition d'une politique agricole «

idéale » repose sur un certain nombre de conditions qui ne sont que

rarement réunies dans le contexte africain. Elle suppose :

- qu'il y ait une cohérence globale tout au long du

processus de politique agricole, depuis le choix de la stratégie, la

formulation des objectifs spécifiques, l'identification des instruments

et mesures, leur mise en oeuvre et leur évaluation, et qu'il y ait une

cohérence avec les autres politiques sectorielles menées

(commerciale, environnementale, etc.) ;

- qu'il existe des moyens inscrits dans la durée

permettant de mettre en oeuvre ces mesures, sans rupture dans le financement,

de manière à ce que la politique soit appliquée de

manière stable.

En pratique, ces conditions sont loin d'être

vérifiées dans bon nombre de pays africains. Les gouvernements

dépendent en effet principalement des financements des partenaires au

développement, dont les programmes ne recoupent parfois que

partiellement les priorités définies par les Etats et

s'inscrivent généralement dans une durée limitée.

2.4.3. Les finalités des

politiques agricoles

Les politiques agricoles poursuivent plusieurs

finalités, qui sont souvent complémentaires :

- stabiliser les prix et réguler les marchés,

- développer les filières agricoles,

- moderniser les exploitations et intensifier la production,

- soutenir le revenu des producteurs,

- rendre l'alimentation accessible aux populations les plus

vulnérables,

- préserver l'utilisation durable de la terre et des

autres ressources naturelles, etc.

Cependant, les politiques agricoles sont évolutives et

fortement influencées par le contexte. Durant la période post

Indépendances, les politiques agricoles de nombreux pays africains

reposaient sur une logique d'exportation de cultures de rente pour

générer des revenus, et d'importations de produits alimentaires

bon marché pour assurer la sécurité alimentaire des

populations.

Depuis le début des années 2000, avec la crise

persistante des marchés des matières premières agricoles

et l'augmentation du déficit des produits vivriers, on note des

tentatives d'inversion de la tendance.

Conclusion partielle

Dans le chapitre qui touche à sa fin, il a

été question d'analyser les concepts comme croissance

économique, le secteur agricole. Mais surtout, il a plus consisté

à dégager le rôle des finances publiques dans la croissance

économique et aussi le rôle de la croissance agricole dans la

réduction de la pauvreté.

Chapitre Troisième:

LE RÔLE DES FINANCES

PUBLIQUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

3.1. LES FINANCES

PUBLIQUES

La bonne gestion des finances publiques est capitale pour le

présent et l'avenir de la République Démocratique du

Congo, qui émerge de longues années de crise de

légitimité nourrie par des conflits armés. Ces conflits

ont entamé le monopole de la coercition de l'Etat, freiné le

développement du pays et réduit ses capacités de

gouvernance.

Face à cet héritage et aux besoins des

populations, le Gouvernement a adopté une stratégie de

développement qui s'appuie sur cinq piliers, à savoir :

a. promouvoir la bonne gouvernance et consolider la paix par

le renforcement des institutions;

b. consolider la stabilité macroéconomique et la

croissance;

c. améliorer l'accès aux services sociaux et

réduire la vulnérabilité;

d. combattre le VIH/SIDA et

e. appuyer la dynamique communautaire.

Les réponses aux questions relatives à chacun

des piliers ci-dessus indiqués dépendront, en grande partie, de

la manière dont les ressources financières seront

mobilisées et utilisées.

Dès lors, les faiblesses notables dans la gestion des

finances publiques doivent être redressées afin de rendre

réalisable la stratégie de développement et permettre sa

mise en oeuvre effective et satisfaisante. Il ne s'agit pas simplement de faire

face à des déficits conjoncturels ou aux effets induits passagers

des conflits armés et des crises politiques.

Il s'agit de répondre à la décomposition

du système des finances publiques qui est responsable notamment de la

perte de valeur de la monnaie nationale et des difficultés d'orienter

les efforts des pouvoirs publics vers les populations les plus

vulnérables.

3.1.1. Evolution des recettes

publiques

3.1.1.1. Dette publique

En 2011, le stock de la dette extérieure a

été évalué à 4.517,6 millions USD dont 91,7

% de dette à moyen et long terme et 8,3 % de dette à court terme

principalement contenu dans le compte divers de la BCC. Les institutions

multilatérales détiennent près de la moitié du

stock total.

Le service de la dette effectué s'est situé

à 184,8 millions USD contre celui prévu de 168,0 millions, soit

un taux d'exécution de 110,0 %. Il convient de signaler que ce

dépassement s'explique par le paiement des arriérés en

faveur du Club de Kinshasa et celui de la dette non allégée au

mois de juillet en faveur de la BAD. Le service envers les Institutions

Multilatérales s'est établi à 56,5 millions USD, dont 3,6

millions USD et 6,6 millions respectivement en faveur du FMI et de la Banque

des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

3.1.1.2. Finances

publiques

Le Gouvernement a engagé des réformes des

finances publiques, un des secteurs prioritaires dans le cadre de la gestion

transparente des ressources de l'État. La politique budgétaire

durant les dix dernières années a reposé sur

l'assainissement des finances publiques en vue de contribuer à la

consolidation de la stabilité macroéconomique et de soutenir la

croissance à long terme.

Ces actions ont été poursuivies jusqu'en 2012 et

ont consisté à accroître les recettes publiques à

travers la rationalisation de la fiscalité, l'élargissement de la

base d'imposition, l'amélioration du recouvrement de l'impôt et

l'accroissement des recettes non fiscales tirées de l'exploitation des

ressources naturelles du pays. Le déficit budgétaire

consolidé s'est encore détérioré en passant de 1,8

% du PIB en 2011 à 2,6% du PIB contre un excédent de 1,2% en 2010

consécutif à une évolution des dépenses plus rapide

que celles des recettes, compte tenu du fait de l'organisation des

élections qui ont eu lieu en novembre 201129(*).

3.1.1.3. Les recettes

budgétaires

Les recettes budgétaires ont augmenté de 0,3 %

entre 2010 et 2011 et de 28,7% entre 2011 et 2012. Cette performance s'explique

par la conjonction de plusieurs facteurs notamment par la bonne tenue des

recettes fiscales, qui ont augmenté entre 2010 et 2012 grâce

à la poursuite de la modernisation des services fiscaux,

l'intensification de la lutte contre la fraude, la fin de certaines

exonérations accordées en soutien à la crise alimentaire

et énergétique, et une meilleure gestion de la TVA.

Certaines études semblent montrer qu'il reste une marge

de progression et que le taux d'impôt moyen optimal en RDC se situe

autour de 45% du PIB30(*).

Ainsi, en dépit de cette performance, ces ressources demeurent

insuffisantes et allouées de façon non optimale pour

répondre aux besoins de lutte contre la pauvreté.

Tableau n°01. Evolution type des recettes

publiques en RDC

|

2007

|

2008

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

|

RECETTES ET DONS

|

16,9%

|

20,3%

|

24,3%

|

30,4%

|

32,1%

|

30,6%

|

|

RECETTES FISCALES ET NON FISCALES

|

14,7%

|

18,1%

|

16,8%

|

18,7%

|

19,0%

|

21,8%

|

|

· RECETTES FISCALES (DGDA)

Douanes et Accises

Recette douanières

Accises

Impôts directs et indirects

Impôts directs

Impôts indirects

· RECETTES NON FISCALES (DGRAD)

|

11,6%

5,4%

4,6%

07%

6,2%

2,5%

3,7%

3,1%

|

14,2%

6,4%

5,1%

1,3%

7,8%

3,6%

4,2%

3,8%

|

13,0%

6,2%

3,7%

2,4%

6,8%

3,1%

3,7%

3,9%

|

14,3%

6,5%

3,9%

2,6%

7,8%

3,8%

4,0%

4,5%

|

14,2%

7,5%

4,4%

3,0%

7,6%

3,7%

3,9%

4,8%

|

16,2%

7,9%

4,8%

3,1%

8,3%

4,4%

3,9%

5,6%

|

|

DONS (Courants)

|

2,2%

|

2,3%

|

7,5%

|

11,7%

|

10,6%

|

8,8%

|

|

Dons budgétaires

Dons projets

Allégement de dette PPTE

|

0,0%

0,6%

1,6%

|

0,0%

1,1%

1,2%

|

0,7%

2,0%

3,8%

|

0,8%

7,1%

3,8%

|

0,3%

7,8%

2,5%

|

0,0%

6,2%

2,5%

|

Source : UNDP-CD-Rapport Socioéconomique-2013,

p23

3.1.1.4. Les

dépenses publiques

Les dépenses publiques ont

doublé entre 2007 et 2011, passant respectivement de 18,9% du PIB

à 36,4%. En 2012, elles seraient situées à 33,4% du PIB.

Cette hausse est consécutive à la volonté du Gouvernement

de poursuivre la mise en oeuvre des mesures et des actions prioritaires de

réduction de la pauvreté, ainsi que des grands travaux

d'investissements amorcés dans la révolution de la

modernité.

Cependant, il y a lieu de noter que l'exécution du

budget des dépenses demeure encore et toujours en deçà des

prévisions budgétaires, soit en moyenne 55,8%. En outre,

l'accroissement des dépenses publiques est dû, entre autres, dans

une moindre mesure à la hausse de la masse salariale ainsi qu'à

la réalisation des dépenses exceptionnelles respectivement de

2,3% à 13,8%, et de 0,9% à 3,5% du PIB en 2007 à 6,3% en

2010. En effet, la masse salariale a enregistré 7,2% du PIB contre 6,27%

entre 2007 et 2010, imputable au réajustement des salaires des

professionnels de santé, des magistrats et du personnel enseignant. Les

dépenses des biens et services ont connu également un

accroissement de 254,0 % contre un recul de 17,1 % en 2010.

3.1.1.5. Analyse

sectorielle des dépenses

Cette analyse des dépenses dont il question à ce

point porte essentiellement sur les secteurs OMD que sont la santé,

l'éducation, l'agriculture, le développement rural,

l'environnement et le Genre. Il sera question ici d'examiner et de comparer le

budget voté des dépenses de chaque secteur aux prévisions

qui ont été faites pour ensuite en apprécier le taux

d'exécution, afin de répondre à la préoccupation

d'identification du secteur OMD qui a le plus bénéficié de

l'apport du Gouvernement en matière d'allocation budgétaire.

Figure 1. Structure des dépenses OMD

2010-2012

Source : UNDP-CD-Rapport Socioéconomique-2013,

p23

La lecture de ce tableau montre clairement que c'est le

secteur de l'éducation, dont l'enveloppe globale représente 51%

du total des dépenses de lutte contre la pauvreté, qui vient en

tête pour cette catégorie de dépenses suivi du secteur de

la santé avec 27,7% devançant l'agriculture qui a 10% et le

développement rural 6%, ainsi que l'environnement 5% et le Genre 1%.

Cette logique est également respectée pour ce qui de

l'exécution des projets. On note en effet que le secteur de

l'éducation occupe encore une fois la tête du classement avec un

taux d'exécution de 64,9%, suivi du secteur de la santé (58,8%)

et des autres secteurs (avec une moyenne de 41,5%).

Globalement, les dépenses en faveur des secteurs

sociaux restent faibles, par le fait de la rigidité structurelle qui

caractérise l'économie nationale d'une part, et par la

difficulté de maintenir les finances publiques sous contrôle dans

un contexte sécuritaire difficile d'autre part. Le rapport de mise en

oeuvre du DSCRP1 a relevé d'ailleurs que les dépenses

liées à la sécurisation du pays ont exercé un effet

d'éviction sur les dépenses sociales pendant la période

allant de 2006 à 2010. Il en découle que le défi majeur

sera celui de maintenir la tendance haussière des recettes et d'en

améliorer l'affectation en vue de s'assurer de leur caractère

pro-pauvre.

3.1.1.6. Une gestion des

finances publiques à refonder

La combinaison prolongée d'une faible croissance

économique et du maintien des déséquilibres internes et

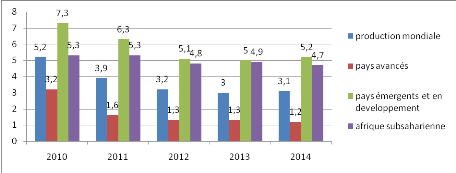

externes présenterait de sérieux risques car elle contrarierait