|

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du

Sport

(INJEPS)

EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES

(STASE)

Option : Développement Communautaire

THEME

COMMUNICATION DANS LA GESTION DES COLLECTIVITES

LOCALES :

CAS DE LA COMMUNE DE BOHICON

Réalisé par:

AGO Maurice

Sous la direction de :

Pr. Kossivi ATTIKLEME, Maître de conférences des

Universités CAMES,

Enseignant Chercheur à l'INJEPS/UAC

15è promotion

Décembre 2013 EFFICACITE DES

ENSEIGNANTS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LE MANAGEMENT DES LYCEES ET

COLLEGES AU BENIN : réinvestissement des acquis initiaux des

enseignants dans gestion des collèges.

SOMMAIRE

In

memorium-----------------------------------------------------------------------------------------------ii

Dédicace---------------------------------------------------------------------------------------------------iii

Remerciements--------------------------------------------------------------------------------------------iv

Sigles et

Abréviations------------------------------------------------------------------------------------vi

Tableau et liste des

graphes-----------------------------------------------------------------------------vii

Epigraphe-------------------------------------------------------------------------------------------------viii

INTRODUCTION-----------------------------------------------------------------------------------------1

Partie I : CONTEXTUALISATION DE LA

RECHERCHE----------------------------------------4

Partie II : PROBLEMATISATION DE

L'ETUDE--------------------------------------------------10

Partie III: DEMARCHE

METHODOLOGIQUE----------------------------------------------------28

Partie IV : PRESENTATION ET ANALYSE DES

RESULTATS-------------------------------35

SUGGESTIONS-----------------------------------------------------------------------------------------51

CONCLUSION-------------------------------------------------------------------------------------------52

Références

bibliographiques----------------------------------------------------------------------------53

Annexe-----------------------------------------------------------------------------------------------------55

Table des

matières---------------------------------------------------------------------------------------58

In memorium

-----@-@-@-----

Mon père Pierre AGO, apprenant tout ce

qu'il a fait pour moi, ses mérites, ses sacrifices et la grande

affection qu'il me témoignait dès les premières

années de ma vie, je ne saurais ne pas mettre tout ce travail en sa

mémoire. Ma réussite dans la vie aurait été pour

lui une récompense, malheureusement, il n'est plus là pour jouir

de ses fruits. En voilà la disposition du Seigneur. Que la terre lui

soit légère.

DEDICACE

-----@-@-@-----

· A ma mère, Marcelline AYIHOU.

Ma chère maman, voici la première couronne dont je

t'auréole en reconnaissance des mille peines que tu as souffertes, des

mille conseils que tu me donnes, de l'ardente affection dont tu m'enveloppes,

et de tes efforts de tous les jours pour me bâtir. Te dédiant ce

travail, je te présente ma profonde gratitude pour ton courage et ton

amour à supporter presque seule la charge de tes enfants dont je suis le

benjamin. Maman chérie, du fond de mon coeur, je te dis :

« éternel merci ! ''

· A mes grands-frères et grand-soeurs

Alfred, Dénis, Justine, Laure et Barnabé. Ma

réussite et ma destinée vous ont été

confiées depuis un certain temps de ma vie. Mais vous les avez

assumées sous tant de peines, abstinences que souffrances. Je vous dis

« Fraternel et sincère merci !!!''

REMERCIEMENTS

-----@-@-@-----

Ce mémoire n'aurait pu prendre forme sans les soutien,

conseil et encadrement de certaines personnes auxquelles je ne puis

m'empêcher de manifester l'expression de ma profonde et sincère

gratitude. Ainsi, mes remerciements s'adressent à :

· mon Directeur de mémoire, Professeur Kossivi

ATTIKLEME, Maître de conférences des Universités CAMES,

Directeur Adjoint, Chargé des Affaires Académiques à

l'INJEPS qui a accepté, malgré ses multiples occupations,

d'encadrer ce travail. C'est le moment et le lieu de lui reconnaître le

savoir intellectuel et la rigueur scientifique qu'il a mis au service de ce

travail. Sincère et profonde gratitude !

· tout le personnel administratif et le corps professoral

de l'INJEPS pour leurs engagement et efforts permanents à mettre au

service du pays de ressources humaines qualifiées;

· Mme SEHOU Chantal, la bibliothécaire de l'INJEPS

pour son accueil, son service rendu et sa considération pour ma

personne ;

· ma belle-soeur, Reine AGO, née HONZOUNON pour

son soutien et son souci permanents de me voir réussir ;

· ma chère amie Gwladys GBAGUIDI pour tout ;

· Mathias AGO pour son soutien moral, matériel et

financier qui a été très indéfectible dans ma

formation. Gratitude et remerciements les plus sincères ;

· Placide AGO et sa femme pour leurs conseils et soutiens

dont ils m'enveloppent ;

· Monsieur Mathieu HONZONON. Qu'il trouve ici

l'expression de mes remerciements pour son soutien moral, matériel et

financier dans le cadre de mes études ;

· Parfait AYIHOU et Constant YETCHENOU pour leur soutien

fraternel ;

· mon frère-camarade Armel LANMATCHION. C'est ici

le lieu le plus idoine de le remercier de toute la patience qu'il a

observée à l'égard de mes perpétuels et permanents

dérangements. Ce travail n'aurait été

rédigé, n'eurent été son secours, sa patience et

son éminent sens de fraternité. A travers ce mémoire, je

lui présente ma gratitude ;

· mes amis de promotion Cyriaque SOSSA, Hermane GANDAHO,

Bienvenu AHANDESSI et Déo-Gratias AYAKA pour leurs collaboration,

solidarité, entraide, conseils et ambiance dont ils nourrissent nos

relations depuis notre entrée à l'INJEPS ;

· Marcellin AGO et Samson GBLOHOUN pour leur

fraternité et leur soutien ;

· toute la 15e promotion STASE de

l'année 2009-2014 ;

· Les élus locaux de la commune de Bohicon au

titre du mandat 2008-2013 en particulier ceux interviewés dans le cadre

de la réalisation de ce travail scientifique.

SIGLES ET ACRONYMES

ANCB : Association

Nationale des Communes du

Bénin ;

BM : Banque

Mondiale ;

CA : Chef

d'Arrondissement ;

CIRD : Centre

International de Recherche en

Développement

CSCP : Chef Service

Communication et Protocole ;

CSAF : Chef

Service des Affaires

Financières ;

DC :

Développement Communautaire ;

FAO : Organisation des

Nations-Unies pour

l'Alimentation et l'Agriculture ;

INSAE : Institut National de

la Statistique et de l'Analyse

Economique ;

MD : Mission de

Décentralisation ;

MDGLAAT :

Ministère de la

Décentralisation, de la Gouvernance

Locale, de l'Administration et de

l'Aménagement du Territoire ;

OCS : Observatoire du

Changement Social ;

ONG : Organisation

Non Gouvernementale ;

PAE : Plan

d'Action Environnementale ;

PDC : Plan de

Développement Communal ;

PDES : Plan de

Développement Economique et

Social ;

PDM : Plan de

Développement Municipal ;

PGDP : Programme de

Gouvernance et de Droits de la

Personne ;

PNUD : Programme des

Nations-Unies pour le

Développement ;

RGPH : Recensement

Général de la Population et de

l'Habitat ;

STASE : Sciences et

Techniques

TABLEAU ET GRAPHES

Tableau : Présentation de

la taille de l'échantillon

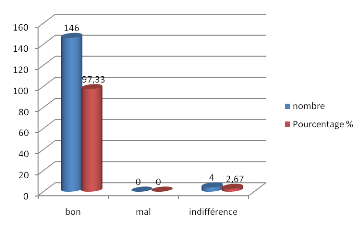

Graphe I : répartition des

enquêtés selon leur appréciation de la gouvernance

locale

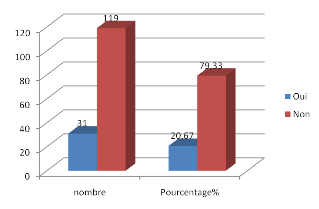

Graphe II : répartition

des enquêtés selon la reconnaissance de leur rôle dans la

gouvernance locale

Graphe III : répartition

selon le degré de participation des populations à

l'élaboration du PDC

Graphe IV : répartition

des enquêtés selon leur degré de participation aux conseils

communaux

Graphe V : répartition

suivant le niveau d'implication des populations aux affaires communales

Graphe VI : répartition

des enquêtés selon leur niveau d'information sur les

décisions et actions du CC

Graphe VII : répartition

des enquêtés selon leur niveau d'information sur

l'évaluation des actions de développement

Graphe VIII : répartition

des enquêtés selon leur niveau d'information sur les comptes

rendus du CC

Graphe IX : répartition

des enquêtés selon leur niveau d'information sur la gestion

fiscale

Graphe X : répartition

suivant la participation des populations aux séances d'information et de

sensibilisation organisées dans la commune

Graphe XI : répartition

des enquêtés selon leur volonté de s'informer sur la

gestion communale

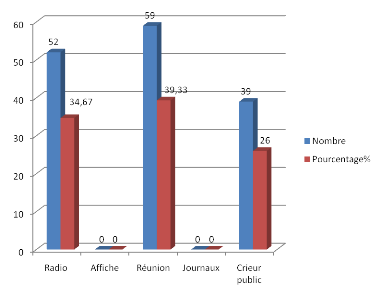

Graphe XII : répartition

des enquêtés selon leurs canaux d'information

préférés

EPIGRAPHE

Cernea, 1998

« Mettre les acteurs sociaux, les

gens au premier plan dans les projets n'est pas un appel à la bonne

volonté, ni un plaidoyer commandité par l'éthique ..

.C'est une requête reposant sur des fondements théoriques,

adressée aux dirigeants, aux planificateurs et aux experts techniques

pour que soit reconnue la place centrale de ce qui est le facteur principal

dans les processus de développement : la participation populaire.

»

INTRODUCTION

En Afrique, avec l'avènement de la démocratie,

bon nombre de pays en voie de développement ont procédé

à de salutaires réformes. Le centralisme ou l'étatisme

absolu, comme mode de gestion des peuples a été modifié

dans ces pays en faveur de la gestion concertée, de la gestion

participative. En effet, « Face à

l'incapacité grandissante de l'Etat central, à faire face

à ses engagements vis-à-vis de ses populations et aux

résultats décevants de ses politiques dirigistes de conduite du

développement, les décideurs politiques de nombre de pays en

développement se sont vus obligés, sous la contrainte des

bailleurs internationaux, de procéder à de profondes

réformes sur la gestion de leurs nations. Au nombre des objectifs

visés dans le cadre des réformes, on compte entre autres la

responsabilisation des populations locales dans la gestion de leurs affaires,

notamment par le mécanisme de la

décentralisation«. (Hounmenou, 2001). Au

Bénin, si l'existence des collectivités territoriales a

été consacrée depuis 1990 par le constituant

béninois lors de la Conférence des Forces Vives de la Nation

(Constitution béninoise : art.150), la mise en oeuvre de cette

réforme administrative a été d'une progressive

évolution. En effet, de la détermination des grandes options de

décentralisation en 1993 à l'adoption des textes de loi sur sa

mise en vigueur en 1999, le processus est devenu une réalité en

2002 avec l'organisation des élections communales et municipales. Ce

processus a procédé à l'institutionnalisation de 77

communes constituées chacune d'arrondissements et de quartiers ou de

villages pour une véritable communalisation de la gouvernance. Depuis la

mise en place des premiers conseils communaux et municipaux en février

et mars 2003, les espoirs dans la décentralisation n'ont cessé de

grandir. Car ainsi engagé, le processus a créé une

nouvelle réalité au niveau local marquée essentiellement

par une autonomie financière et juridique ainsi qu'un domaine de

compétences plus élargi aux communes. Désormais, les

élus locaux ont la responsabilité d'assurer le

développement et la démocratie à la base et de

gérer l'économie locale. Cette nouvelle orientation de la

gouvernance dans notre pays a pour objectif premier de confier la direction et

la gestion des affaires locales aux communautés concernées pour

qu'elles puissent, elles-mêmes, décider de leur propre vie, se

donner le chemin à suivre pour une véritable résolution de

leurs problèmes ou une réelle satisfaction de leurs besoins

à travers la valorisation de leurs potentialités. Dans cette

optique, le processus de décentralisation devrait permettre une

meilleure participation des citoyens aux affaires publiques et faciliter leur

accès aux services publics de base.

Après quelques années d'expérience en

matière de gouvernance locale, vu que les fruits ne tiennent pas la

promesse des fleurs, il semble nécessaire de faire un bilan du

système de gestion de nos communes en vue de réorienter, par des

mesures correctionnelles, le processus en faveur d'une prise en compte des

actions d'amélioration des imperfections. L'évaluation à

mi-parcours des communes au Bénin révèle que les attentes

escomptées ne sont généralement pas comblées.

L'étude-bilan menée sur l'impact de la décentralisation

sur la pauvreté et les conditions de vie des ménages au

Bénin montre que «la relation entre le conseil communal et les

citoyens souffre de beaucoup de carences par rapport à la participation

populaire, à la bonne gouvernance locale, au renforcement du capital

social et de la citoyenneté active«. (L'Observatoire du

Changement Social, 2010, 28p).

Par ailleurs, d'autres problèmes de fonctionnement

interne et externe ont été enregistrés par ANCB lors de

sa deuxième édition de l'auto-évaluation en 2012. Ils sont

relatifs à l'adoption du budget, à l'information entre

conseillers communaux et à la participation des citoyens et

organisations de la société civile.

Il existe ainsi un dysfonctionnement interne des

administrations communales et un faible niveau de vie des populations

approuvés par ces différents rapports qui ont mis un accent

particulier sur la participation active des citoyens aux affaires

communautaires. Cette participation n'est possible que grâce à une

information périodique, source d'une réelle implication de ces

derniers. Des recommandations issues de différents ateliers ont,

à cet effet, mis l'accent sur l'importance de la communication dans la

gouvernance locale. Ainsi, nous nous demandons si ces recommandations sont

vraiment mises en vigueur dans la commune de Bohicon. En d'autres termes, la

population de Bohicon est-elle, comme de droit, informée et

impliquée dans la gestion de ses affaires ?

Cette préoccupation a attiré notre attention et

nous a fait nous intéresser au domaine de la gouvernance locale avec

pour thème « Communication dans la gestion des

collectivités locales : cas de la commune de

Bohicon » afin de montrer la place de la communication dans

la gestion communale.

OBJECTIF

L'objectif principal de cette étude est de montrer le

rôle fondamental de la communication locale dans la réalisation

des actions de développement.

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Ø analyser les modes de communication et d'information

des populations mis en place dans la commune de Bohicon ;

Ø déterminer le taux d'implication de la

population dans la gestion communale ;

Ø évaluer le degré d'information des

citoyens sur la mise en oeuvre de la gouvernance locale.

Cette étude s'articule autour de quatre grandes

parties. D'abord après une introduction, la première partie

présente la contextualisation de la recherche. La deuxième partie

est consacrée à la problématisation à savoir la

revue de littérature, le cadre théorique, la problématique

et les hypothèses de l'étude. Ensuite, la troisième partie

met en exergue la démarche méthodologique utilisée pour

recueillir les données. Et enfin, la dernière partie est

consacrée à la présentation, l'interprétation et

l'analyse des résultats issus de l'enquête. Suivent quelques

suggestions et la conclusion pour l'amélioration de la gouvernance

locale dans la commune.

Partie I

CONTEXTUALISATION DE LA RECHERCHEE

1.1. CADRE JURIDIQUE

1.1.1. Lois de la décentralisation

La décentralisation au Bénin est sous-tendue par

un arsenal juridique qui non seulement régit le processus, mais surtout

définit les droits et les devoirs de chaque acteur du système et

les conditions de sa mise en oeuvre. En effet, dans le souci d'observer les

recommandations issues de la Conférence des Forces Vives de la Nation de

1990, le Bénin procéda, en 1993, à la définition

des principes directeurs de l'organisation de l'Administration Territoriale. En

1997, la Mission de Décentralisation a été

créée pour la coordination du processus. Il a fallu 1999 pour que

les lois sur la décentralisation soient adoptées. Ainsi, cinq

différentes lois sont votées pour l'effectivité de la mise

en oeuvre du processus de la décentralisation :

· loi n°97-028 portant organisation de

l'administration territoriale en République du Bénin ;

· loi n°97-029 portant organisation des Communes en

République du Bénin ;

· loi n° 98-005 portant organisation des

Communes à statut particulier ;

· loi n° 98-007 portant régime financier

des Communes en République du Bénin ;

· loi n° 98-006 portant régime

électoral communal et municipal en République du Bénin.

Chacune de ces lois aborde et régit un volet

spécifiquement important dans la mise en oeuvre du processus de la

décentralisation. Ainsi,

La loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation

de l'administration territoriale en république du Bénin traite

des généralités sur le découpage territorial pour

fixer le niveau de la déconcentration (préfecture) et les

conditions de son administration, la décentralisation dont le seul

niveau est la commune.

La loi n°97-029 portant organisation des Communes en

République du Bénin traite de l'organisation du fonctionnement et

des compétences de la commune. En effet, dans cette loi sont

définies les attributions du maire et du conseil communal ainsi que les

domaines d'intervention de la commune.

La loi n° 98-005 portant organisation des Communes

à statut particulier détermine les critères de

définition des communes à statut particulier, le fonctionnement,

les attributions et compétences de ces grandes agglomérations.

La loi n° 98-007 portant régime financier des

Communes en République du Bénin a spécifiquement trait aux

finances locales. Le législateur, à travers cette loi, a

prévu des mécanismes légaux par lesquels les élus

locaux peuvent mobiliser et gérer les ressources financières

locales. Ainsi des structures d'accompagnement et de subvention des communes

sont mises en place. Au nombre de ces structures, on peut citer entre autres,

la Commission Nationale des Finances Locales et le Fonds d'appui au

développement des Communes.

La loi n° 98-006 portant régime

électoral communal et municipal en République du Bénin

fixe des conditions ou règles générales et

particulières applicables aux élections communales et municipales

ainsi que les infractions en la matière et les sanctions y

afférentes.

Ces diverses lois ont permis au Bénin de se lancer de

pleins pieds dans le système de gestion décentralisée

faisant ainsi l'option, d'une part, de renforcer la démocratie à

la base et d'autre part, de créer les conditions efficientes d'un

développement équilibré de toutes les localités du

pays. Autrement dit, l'objectif fondamental et le défi majeur de la

décentralisation est le développement local. Mais il exige

certaines conditions qui sont la ligne de direction de la gouvernance

locale.

1.1.2. Conditions nécessaires au

développement local

La réalisation du développement local est

liée à la réunion de certaines conditions indispensables

qui sont :

· une volonté locale :

l'initiative des projets de développement est le fait des élus et

des groupes sociaux.

· l'interdisciplinarité : le

développement local intègre la diversité des dimensions

économiques, sociales et culturelles.

· le territoire : le

développement local concerne un territoire ayant un statut et une

taille.

· la capacité locale : le

développement local s'appuie sur la mobilisation des données

endogènes (ressources locales, épargne de proximité,

solidarité de voisinage...) et une capacité locale

d'entreprendre, c'est-à-dire de générer des

activités et donc de créer de la richesse.

· la communication : le

développement local dépend de la circulation de l'information et

du système de communication mis en place.

· la formation : la formation est

indispensable pour modifier certains comportements négatifs et pour

améliorer les performances à tous les niveaux.

· l'animation :

l'efficacité d'une politique de développement local

dépend surtout de la façon dont les pouvoirs publics exercent

leur fonction d'animation économique et sociale

Il est à remarquer que ces conditions pour la plupart

sont orientées vers les populations cibles. De même, même si

la communication constitue une condition à part entière, il faut

dire qu'elle est aussi ce sans quoi aucune des autres conditions ne puisse

être remplie.

1.1.3. Dispositions relatives à la communication

dans la gestion

La loi met un accent particulier sur l'ouverture de la gestion

communale aux citoyens ; cette ouverture qui ne peut se faire que par le

biais de la communication. La communication dans la gestion se traduit

par :

ü la reddition de comptes : « Il est

dressé un procès-verbal et/ou un compte rendu de chaque

séance du conseil communal. Un relevé des décisions

signé du maire et du secrétaire de séance est

affiché à la mairie à l'endroit destiné à

l'information du public dans les huit Jours suivant la

séance » art. 33 de la loi n°97-029 portant

organisation des Communes en République du Bénin

ü l'accès aux documents

administratifs : « Toute personne a le droit de

consulter sur place le procès-verbal et/ou le compte rendu des

délibérations du conseil communal, les divers actes communaux et

d'en prendre copie à ses frais. » Art. 34 de la

même loi.

ü la participation du citoyen aux séances du

conseil communal : « Les séances du conseil communal

sont publiques ». Art. 30 de la même

loi.

ü l'implication du citoyen dans les affaires

locales : « La commune est l'expression de la

décentralisation et le lieu privilégié de la participation

des citoyens à la gestion des affaires publiques

locales » (art. 2 de la même loi). Cette implication est

aux fins que la gouvernance locale prenne appui sur la capacité locale,

les données endogènes (ressources locales, épargne de

proximité, solidarité de voisinage...)

Vu l'indéniable importance de la communication, la

Mission de Décentralisation (MD) fait obligation à toutes les

communes de disposer d'un service d'information et de communication qui sera

comme un excellent moyen pour véhiculer les messages de la mairie vers

les populations. Ce service permet le renforcement de l'éveil de la

population et la crédibilité des autorités auprès

des citoyens, l'instauration d'un climat de confiance entre acteurs de

développement (gestionnaires publics/élus et citoyens),

l'amélioration des prestations, une forte mobilisation des ressources,

l'accroissement des investissements de la part des PTF, l'augmentation de la

visibilité de la commune....

Les conseillers municipaux ou communaux ont alors comme

obligation de mettre tous les acteurs notamment les citoyens au coeur de la

gestion décentralisée. Pour ce faire, un guide d'exercice de

reddition de comptes a été élaboré pour leur

proposer les moyens d'exercice de la reddition de comptes afin de favoriser une

prestation plus efficace et plus efficiente des services sociaux de base et une

prise de décision plus équitable, transparente et participative.

En effet, ce guide est un document d'informations et d'orientation à

l'intention des acteurs intervenant à tous les niveaux dans les

initiatives de reddition de comptes et qui vise essentiellement la promotion de

la démocratie et de la bonne gouvernance, la participation des

populations à la construction d'un espace de dialogue et de

citoyenneté pour la satisfaction des services de base.

De même, un guide de planification communale est mis

à disposition des communes pour assurer leur conformité dans les

conditions d'élaboration de ce principal outil de développement.

En effet, la planification est pour chaque commune, un processus

d'élaboration et de mise en oeuvre concertée d'un ensemble

d'actions et de mesures permettant de valoriser toutes les ressources de son

terroir. Elle repose alors sur une approche participative.

1.2. CADRE GEOGRAPHIQUE

1.2.1. Localisation et aspect physique de la commune de

Bohicon

La commune de Bohicon pourrait être

considérée comme la métropole des neuf communes du

département du Zou. De par sa situation géographique ou sa

position spatiale par rapport aux autres communes, elle représente un

grand pôle d'attraction, le principal centre commercial du

département. Dans le sud-ouest du département du Zou à 130

km de Cotonou, Bohicon se situe entre 6°55 et 7°08 de latitude Nord,

1°58 et 2°24 de longitude Est. Elle a une superficie de 139 km2 et

elle est limitée :

· au nord par la commune de

Djidja ;

· au sud par la commune de

Zogbodomey ;

· à l'est par la commune de

Za-kpota ;

· à l'ouest par les communes d'

Abomey et d'

Agbangnizoun

La commune de Bohicon jouit d'un climat subéquatorial

de transition, caractérisé par deux saisons de pluie (avril

à juin et septembre à novembre) et deux saisons sèches

(juillet à août et décembre à mars). La hauteur

des pluies atteint en moyenne 1.025 mm par an. Leur maximum se situe entre juin

et octobre. Cette période humide et pluvieuse, se caractérise par

des précipitations assez bien réparties. La pluviométrie

y est largement excédentaire (parfois 349 mm en 12 jours). Le mois le

plus frais de l'année est le mois d'août. La température

varie entre 25 et 32°C. C'est la période favorable à

certaines maladies liées à l'environnement. Par contre, le

minimum des hauteurs de pluie se situe entre janvier et mars. Cette

période, chaude et ensoleillée, est caractérisée

par une pluviométrie presque nulle : 5 mm de pluie en quatre mois

parfois. Le mois le plus chaud est le mois de février ou mars. La

température monte à plus de 34°C. En général,

il pleut en moyenne 73 jours dans l'année. En juillet, il pleut pendant

une quinzaine de jours avec en moyenne dix jours d'orage, tandis que les mois

de décembre, janvier et février n'enregistrent parfois aucun

jour de pluie. Ces caractéristiques climatiques commandent les

activités des hommes, leur mode de vie et de production.

1.2.2. Administration territoriale

Devenue commune à l'avènement de la

décentralisation du pouvoir de gouvernance au Bénin en 2003,

Bohicon est stratifié en dix arrondissements. Il s'agit de :

· 1er arrondissement ou Bohicon I avec neuf

quartiers ;

· 2e arrondissement ou Bohicon II comprenant

huit quartiers ;

· Agongointo regroupant quatre quartiers ;

· Avogbanna dont l'étendue territoriale couvre

cinq quartiers ;

· Gnidjazoun avec deux quartiers ;

· Lissèzoun qui regroupe quatre

quartiers ;

· Ouassaho comptant cinq quartiers ;

· Passagon avec cinq quartiers ;

· Saclo regroupant deux quartiers ;

· Sodohomè qui couvre sept quartiers.

La direction de l'espace communal a été donc

entreprise avec de nouvelles vision et orientations. Le tout premier maire

élu à la tête de cette commune, suite aux élections

municipales de 2003, est le feu

Paulin Tomanaga.

Suite à l'élection de ce dernier comme député lors

des législatives de 2007, la destinée de la commune

de Bohicon est entrée, depuis 2008, entre les mains d'un conseil

communal de 25 membres dirigé par le maire

Luc Sètondji Atropko, le premier adjoint au tout-premier maire.

Le pouvoir politique moderne incarné par le Maire et le

Conseil Communal est renforcé par divers types de services tels que le

Bureau du Maire, les Bureaux des Adjoints au Maire, le Bureau du

Secrétaire Général (SG), le Bureau des Affaires Domaniales

(BAD), le Bureau des Affaires Economiques (BAE), le Bureau des Affaires

Générales (BAG), le Bureau des Affaires Financières (BAF),

le Bureau des Affaires Civiles et Militaires (BAEC/ M), le Bureau des Archives,

de Documentation et Information (BADI), le Secrétariat Administratif

(SA) et le Bureau de Transmission (BT). Au-dessus de cette organisation

administrative, il y a bien entendu le conseil communal composé des

différents conseillers élus de la commune dont le rôle est

de voter, suivre la mise en oeuvre du budget de la commune.

1.2.3. Ressources humaines

Selon les données monographiques (2006), la population

de Bohicon est d'une évolution exponentiellement recrudescente. Cette

croissance rapide de la population résulte d'un taux de

fécondité élevé et d'une mortalité en baisse

hormis la couche infantile.

D'après les résultats du RGPH 3, le

département du Zou fait partie des départements ayant un poids

démographique relativement homogène. La commune ayant la plus

forte population est Bohicon avec 18,84% de la population totale du Zou. On

peut donc conclure que la population de Bohicon a connu un rythme de croissance

démographique plus important que le département dont il

dépend. Cette densité de la population est diversifiée en

de groupes socioculturels ou ethnies dont les plus majoritaires sont les Fon

(93,0%), Yoruba (4,6%), Adja (1,4%), Bariba (0,1 %) et autres (0,6%).

Les personnes âgées de 60 ans et plus

représentent seulement 5,5% de la population totale. Il s'en

déduit donc que la couche juvénile, dynamique et active, et de ce

fait, gage de l'avenir de la commune n'est pas moins importante. Si nous

considérons la célèbre et populaire maxime de ce

démographe de l'antiquité « il n'y a de richesse que

d'hommes«, nous pouvons conclure que la commune de Bohicon dispose de

ressources humaines suffisantes pour pouvoir promouvoir son

développement. L'homme est à la fois le moyen et la fin de tout

processus de développement, il en est à la fois en amont et en

aval.

1.2.4. Ressources économiques de la commune

Les principales activités de la population sont par

ordre d'importance décroissant le commerce (46% des actifs),

l'artisanat (17%), le fonctionnariat (15%) et l'agriculture (11%). Le nombre

d'actifs dans le secteur agricole a diminué de plus de moitié

entre1979 et 2002 (en passant de 24% à 11%) au profit du commerce

pendant que le nombre des artisans est resté stable dans la même

période. (Monographie de Bohicon, 2006)

Cette évolution des activités commerciales a

donné au marché central de la commune toute son importance. En

effet, ce marché qui s'anime tous les quatre jours constitue un

véritable lieu de transactions et d'échanges entre les divers

acteurs où la provision de tout ce dont on a besoin se fait. Le conseil

communal a su vite remarquer le poids économique que constitue ce

marché dans les finances locales de la commune et procéda

à son réhabilitation. Aujourd'hui, le marché central de

Bohicon est un marché à caractère départemental et

national. Départemental en ce sens qu'il est beaucoup

fréquenté par les populations des communes environnantes à

savoir les communes d'

Abomey, d'

Agbangnizoun, de

Djidja, de

Zogbodomey, de

Zakpota,

de Covè et autres. National en ceci que le marché de Bohicon

n'est plus seulement un point de rencontre entre l'offre et la demande pour les

citoyens locaux ou des communes voisines mais représente tout un

pôle de transit d'articles entre le sud et le nord du Bénin, entre

les marchés du sud en l'occurrence le marché international de

Dantokpa et les marchés du département des Collines et toutes les

zones septentrionales du pays. L'économie de Bohicon étant en

majeure partie fiscale, le marché central communal, national constitue

un facteur socle des ressources fiscales dont dispose la commune.

En dehors du marché central, d'autres marchés

secondaires fondent l'économie locale des populations. Il va s'agir des

marchés qui se situent dans la plupart des arrondissements,

spécifiques dans les échanges mais qui s'animent de façon

harmonisée pour ne pas coïncider avec le jour du grand

marché. Tous ces marchés sont d'une importance pour la commune du

fait qu'ils ne manquent d'apporter leur pierre à l'édifice de la

constitution des ressources pour la promotion du développement local.

C'est d'ailleurs la véritable raison qui pousse le conseil communal

à procéder à leurs création et

réhabilitation.

Après le commerce, l'artisanat s'impose comme

étant le second secteur économique dans la commune de Bohicon. Il

occupe un nombre important de l'ensemble de la population (17 % des

actifs) et contribue beaucoup, lui aussi de son côté, aux recettes

communales (38% de l'ensemble des recettes locales). Monographie de Bohicon,

2006. Ces acteurs répartis en 1425 ateliers, selon la monographie

élaborée depuis 2006, mettent sur le marché des produits

diversifiés en vue d'approvisionner les marchés en artisanal.

Aussi, la commune de Bohicon se fait-elle compter parmi les

communes du département qui détiennent une importante gare

routière constituée de deux parcs automobiles et de taxi-moto

régulièrement installés. La gare routière de la

commune alimente le transport régional en desservant les communes

voisines et celui national. Surtout en raison de sa position

géographique stratégique, la commune de Bohicon constitue un

véritable pôle de transit pour les transporteurs entre le

Port

autonome de Cotonou et le nord du Bénin, voire les pays de l'inter

land ; la construction d'un parking de transit pour les gros porteurs en

est une illustration. La ville revendique la quatrième place en termes

d'importance économique et de contribution à l'alimentation des

ressources financières du Bénin.

La situation géographique de la ville de Bohicon,

permettant le transport et le commerce a favorisé le

développement rapide du secteur de l'hôtellerie et de la

restauration. En effet, nombreuses sont les initiatives entreprises dans ce

domaine en vue de satisfaire les transporteurs, les marchands, les

commerçants et surtout les touristes. Il s'agit des buvettes, les bars,

les restaurants et les hôtels qui sont installés un peu partout

dans les zones urbaines de la commune. Ne serait-il pas superflu de parler de

la position mitoyenne de cette ville par rapport à la capitale

historique du pays (Abomey) qui ne cesse de recevoir en permanence des

visiteurs et touristes venant d'un peu partout du territoire national voire

d'au-delà des frontières. Ces touristes résident pour la

plupart pendant leur séjour dans ville métropolitaine du

département située juste à côté sur la voie

inter-Etats. Aussi, la découverte et l'aménagement du site

historique et archéologique d'Agongointo attirent plus d'un touriste

pour attribuer à la ville de Bohicon un caractère touristique.

Dans la commune de Bohicon, l'agriculture ne contribue-t- elle

pas en tant que tel aux finances locales en ce sens qu'elle est essentiellement

une agriculture de subsistance ; étant donné que l'espace

cultivable s'amenuise de jour après jour. Pourtant, elle permet aux

populations de ne pas trop dépendre d'autres communes en matière

de produits vivriers.

Structure financière

Au service de l'administration publique jusqu'à la fin

des années 1990, la structure financière de la ville de Bohicon

repose fondamentalement sur les banques et les institutions de micro-finance.

Depuis le renouveau démocratique, le développement du tissu

économique de la ville a suscité un grand intérêt

pour le secteur financier béninois. La grande majorité des

banques du pays y ont ouvert des agences, comblant ainsi le vide

engendré par la disparition de la Banque commerciale du Bénin

(BCB) vers la fin des années 80. Aujourd'hui, on y dénombre

près d'une dizaine d'agences de banque. Au rang des structure de

micro-finance : PAPME, PADME, CPEC et la CLCAM auxquels s'ajoute un nombre

important de petites institutions qui ont pour vocation de distribuer certaines

formes de crédit d'accès aisé à la population en

général.

Système de communication mise en place dans

la commune

La commune de Bohicon n'a pas manqué de mettre sur pied

un système de communication permettant d'assurer le circuit

d'information avec les acteurs communaux. En effet, au sein de son organisation

administrative se trouve un service chargé de communication

dénommé Service Communication et Protocole. Ce service est la

structure organisée de la mairie chargée d'assurer l'information

entre les différents services internes et externes de la mairie. C'est

également ce service qui se charge de mettre l'information au niveau du

public. Cela constitue déjà un pas non négligeable pour la

mairie dans le domaine de la communication. L'information est rendue accessible

au citoyen dans la commune de Bohicon par les canaux comme l'affichage, la

presse orale (radio locale) et par les crieurs publics. A chaque canal est

destinée une catégorie d'information bien précise. Ainsi,

les PV et les comptes rendus des sessions ou conseils communaux sont mis

à disposition du public par l'affichage. Le citoyen est

présumé se faire informer des délibérations du

conseil en se déplaçant de temps à autre à la

mairie, à l'endroit indiqué pour en faire lecture. Par les

crieurs publics, sont passées des informations relatives à une

campagne de vaccination, de don de sang ou de sollicitation de la population

à une action de solidarité.

La radio s'occupe très souvent des informations ayant

trait aux actions déjà entreprises par la mairie. Les organes de

la presse de la commune sont invités aux cérémonies

d'importante envergure en vue de faire parvenir l'information à un

public un peu plus large aux fins peut-être de promouvoir et de graver

l'image positive de l'équipe de gestion dans la conscience collective

des populations. Ainsi, les informations données par la presse orale ou

télévisée sont exclusivement relatives à la mise en

exécution des actions du maire ou du conseil.

Faut-il souligner aussi les réunions de concertation et

d'explication qui se tiennent au sein de l'ensemble du personnel de l'organe

communal. A travers ces réunions, le maire avec son cabinet essaie de

mettre lesdits agents au parfum des informations qu'il juge pouvant leur

parvenir et leur explique ainsi que de donner de recommandation ou

d'orientation pour la réussite des actions.

Partie II

PROBLEMATISATION DE LA RECHERCHE

2.1- REVUE DE LITTERATURE

La participation des bénéficiaires au processus

de développement fait l'objet de plusieurs débats et

études en Afrique et dans tout le monde. Ainsi, elle préoccupe

bon nombre de chercheurs et institutions qui ont mené des investigations

et études spécifiques dans le domaine en vue de cerner le contour

de la question et de redynamiser les moyens et stratégies mis en place

pour promouvoir le développement.

La nécessité de la communication dans la

gestion

La FAO (1994), se propose de développer le concept de

communication pour le développement en l'illustrant par des exemples

concrets issus d'expériences personnelles visant à montrer

comment les méthodes et techniques de communication peuvent servir de

base à l'atteinte des objectifs du développement. Il s'agit des

dispositions qui doivent être adoptées par les décideurs et

les planificateurs pour que la communication joue pleinement son rôle.

Ainsi, dans son rapport « la communication pour un

développement à dimension humaine », elle montre

toute l'importance de la communication qui devra être conçue comme

un secteur transversal, au même titre que l'éducation, la

formation ou la planification. Elle doit être observée dans tous

les secteurs de la vie économique où la participation populaire

est indispensable. Selon la FAO, le rôle de la communication est

décisif pour promouvoir un développement qui prenne en compte la

dimension humaine dans le climat de changement social. En effet,

l'évolution du monde vers plus de démocratie, de

décentralisation et l'introduction de l'économie de marché

crée des conditions favorables pour que les populations deviennent les

principaux acteurs du changement. Il est alors essentiel de susciter leur

participation et leur capacité d'initiative. La communication a un

rôle central à jouer dans ce domaine dans ce cas. Elle est une

source de motivation au développement. Malheureusement, la FAO a

montré que la communication est encore sous-utilisée dans

beaucoup de pays africains. Elle doit être cependant en amont et en aval

de toutes les actions de l'Etat ou des institutions de développement.

D'où, la FAO privilégie, primo une politique

générale de communication qui, prenant de façon

participative en compte les besoins des populations, doit établir la

formulation de tout programme de développement concernant les

communautés rurales et exprimer les objectifs et les plans

stratégiques de réalisation. Secundo, la création d'une

nouvelle législation : les interrelations entre ministères,

institutions et ONG et la définition de leurs attributions respectives

en matière de communication pour le développement devront faire

l'objet de dispositions juridiques et d'une réglementation

spécifique. Tertio, elle propose un cadre institutionnel

approprié pour la coordination logistique et organisationnelle des

activités de communication. Quarto, elle préconise une autonomie

financière des services ou structures de communication en vue d'un

d'autofinancement.

De grands ateliers se sont tenus aussi sur la communication

dans la gouvernance pour mettre en relief sa place déterminante.

Ainsi, des premières journées de la commune

africaine, dénommées « Africités

98 » tenues du 26 au 31 janvier à Abidjan (Côte

d'Ivoire), il ressort certaines décisions stratégiques. Au cours

de cette rencontre, plus d'un millier de participants dont plus de 300 maires,

des ministres, des directeurs de services techniques, des experts, des

représentants d'agences internationales de coopération, des

chercheurs et des communicateurs ont réfléchi sur la plupart des

problèmes de la gouvernance municipale. Des débats enrichis

d'avis d'experts et nourris de leçons de l'expérience

régionale et internationale ont été menés sur les

quatre sujets suivants et ce, par ateliers :

- la priorité entretien ;

- les enjeux de la communication locale en Afrique ;

- des villes et des régions solidaires dans un monde

solidaire ;

- la ville africaine : un marché

émergent.

A l'issue de réflexions fournies lors de chacun des

ateliers, des différentes mesures ont été prises pour

l'amélioration de la qualité de gestion au niveau local. Pour le

compte de l'atelier sur « les enjeux de la communication locale en

Afrique », un accent particulier est mis sur la

nécessité de considérer la communication comme un outil de

développement. Outre un appel à une coopération plus

étendue entre médias et collectivités locales, et en

faveur d'un échange permanent et simple entre municipalités et

administrés, les participants de cet atelier ont insisté sur

l'impératif rôle de la communication locale : celle-ci doit

constituer un outil d'accompagnement et d'explication des politiques

municipales et favoriser au niveau des différents acteurs un sentiment

d'appartenance.

Centrés sur les deux conditions nécessaires

relatives à la communication à savoir : le

développement de la citoyenneté, d'un sentiment d'appartenance

à la cité, et la promotion d'une image positive de la ville, les

débats constituent un cadre privilégié de vives

discussions entre les dirigeants d'une part, les journalistes et les

professionnels des médias d'autre part, en vue d'établir une

nette distinction entre les concepts de communication et de propagande. Ainsi,

la communication ne doit pas être prise pour une politique autonome qui

se substituerait aux actes concrets ou pallierait artificiellement l'absence de

politiques réelles. Elle ne doit pas être pour les dirigeants

locaux, une occasion d'abus de la démocratie pour flatter les passions

populaires ou pour développer la subtilité démagogique

afin de parvenir à leurs fins politiques. Elle doit être en accord

avec l'image vécue par la population dans le but de donner plus de

confiance aux partenaires techniques et financiers. D'où la recherche

d'harmonie entre la réalité promue (le dire) et celle

vécue (le faire) nécessitant une implication tous les acteurs

locaux.

C'est dans cette optique qu'il est utile d'évoquer

l'atelier de la coopération maghrébine des villes et

municipalités sur la bonne gouvernance.

En effet, tenu du 18 au 19 octobre 2012, l'atelier porte sur

le thème « communication locale, un outil

d'amélioration de la gouvernance locale » pour montrer

toute l'importance de la communication dans la gestion communale. Il en ressort

que pour être réel et durable, le développement local est

une oeuvre collective impliquant plusieurs acteurs. Le seul moyen par lequel

ces acteurs peuvent s'expliquer leurs rôles puis se confier les uns les

autres est la communication. La gouvernance locale suppose le respect des

principes de participation, de transparence, de responsabilisation, de

primauté du droit, d'efficacité et d'équité. Il en

jaillit comme conséquences la mobilisation, l'implication, la

crédibilité, la disponibilité, et l'efficience en vue

d'éclore le développement local et le changement social.

D'où, la communication est au coeur de la gouvernance.

La gestion participative

Dans le bulletin intitulé «

financer la décentralisation rurale : Taxes

et impôts à l'échelle locale au Bénin, Burkina Faso

et Mal », Bako-Arifari, Dicko, Doevenspeck, Sanou et Singer

(2004) insistent sur le fait que la décentralisation fiscale doit

être au coeur de toute gestion décentralisée. Ainsi, pour

assurer le fonctionnement de la collectivité et exécuter le plan

de développement communal, les communes doivent mobiliser des ressources

financières locales. Le volume à mobiliser est fonction des

ambitions de développement de la commune, des procédures de

contrepartie concernant les investissements, des subventions disponibles, de la

capacité et de la volonté des populations des communes à

participer par le paiement des taxes et impôts ou de contributions

occasionnelles. Mais, en Afrique de l'Ouest, selon Bako-Arifari et al (2004),

le recouvrement des taxes et impôts au niveau local a

généralement été faible en raison du manque de

volonté des populations de payer. La coercition est souvent le principal

moyen utilisé pour les y contraindre. Cependant, la volonté de la

population de confier une partie de ses ressources à la commune,

affirment ces auteurs, est fonction de l'importance qu'elle accorde aux

activités proposées et de la transparence de la gestion

financière de la commune. Alors, « c'est donc de plus

en plus aux collectivités locales qu'il appartient de

répondre à la demande, sans cesse croissante d'équipement

collectif [...] car les collectivités locales, en dépit de leurs

faiblesses et leur manque de ressources financières, sont mieux

placées que quiconque pour répondre aux besoins

locaux ». (Banque Mondiale, 2002)

Le magazine trimestriel d'information sur la

décentralisation et la déconcentration intitulé

La Territoriale met accent sur les principes de la

gouvernance locale consignés dans la charte de la gouvernance locale au

Bénin mise en vigueur en 2011. En effet, pour une réelle

promotion du développement local et de la démocratie à la

base, le respect strict de ces règles doit être de mise dans les

espaces communaux et municipaux. Il s'agit de la légalité

et/ou la primauté du droit ; la participation des citoyens

organisés ou non au processus de prise de décisions ; la

transparence dans le partage de l'information impliquant une ouverture de

procédures de gestion de prise de décisions ;

l'efficacité et l'efficience des décisions et actions des

autorités locales ; l'équité, l'égalité

et l'impartialité dans le traitement des cas similaires ;

l'obligation de compte rendu des élus à leurs mandants et des

fonctionnaires communaux à leurs hiérarchies, la

responsabilisation ou l'imputabilité des élus et fonctionnaires

communaux et enfin la prise en compte de la dimension genre. Ces règles

visent, en somme, la gestion saine des affaires publiques pour une

réussite effective du processus de décentralisation amorcé

au Bénin. Ce magazine d'information y met un accent particulier dans le

but de rappeler et de repréciser aux différents acteurs de la

gouvernance locale leurs rôles et missions, afin de les ramener à

l'ordre. Ces principes constituent la ligne directrice de toute gestion. Ils

n'ont pas mis en marge l'aspect de la participation et d'implication des

citoyens. En effet, la reddition de comptes de la gestion, la participation des

citoyens au processus de prise de différentes décisions et aux

diverses phases des projets de développement doivent être une

activité quotidienne dans la gestion.

Dans «un aperçu sur la décentralisation

fiscale et les finances locales en Afrique francophone« Boko (2008),

souligne les difficultés des collectivités locales en

matière de la décentralisation fiscale. Après son

étude sur la relation qui existe entre l'autonomie fiscale des

Administrations locales et le solde budgétaire ainsi que la taille

financière du gouvernement central, l'auteur parvient à cette

conclusion : la mise en application de la décentralisation fiscale

en Afrique francophone est handicapée par plusieurs obstacles. D'abord

l'économiste Boko montre l'étroitesse de la base des recettes des

administrations locales. Ensuite, les systèmes de gestion

financière au niveau local ne remplissent pas les normes internationales

et demeurent inadéquats vis à vis des responsabilités

accrues qui accompagnent la décentralisation. Enfin, le chercheur

affirme que les systèmes de contrôle (audit interne et externe)

sont encore très faibles. Il relève aussi le problème de

la faiblesse d'accès du public à l'information qui est d'ailleurs

un efficace outil de contrôle de la gouvernance. D'où

l'inexploitation du capital humain et social.

Après avoir exposé le rôle du gouvernement

dans l'application d'une politique de la décentralisation fiscale, Boko

débouche sur la responsabilité des communes vis-à-vis de

leurs citoyens. Les communes doivent procéder à

l'élaboration d'une planification stratégique qui permet aux

autorités locales, en concertation avec la population, de définir

une vision, d'identifier les objectifs stratégiques á atteindre,

de développer un plan d'action, d'allouer les ressources

nécessaires á la réalisation des objectifs et d'identifier

les rôles et contributions de chaque partie prenante. Elles doivent

également et surtout procédé à une planification

opérationnelle qui est un plan de mobilisations des ressources locales

qui permet d'orienter les communautés locales vers une meilleure

exploitation des techniques d'émission et de recouvrement mises à

leur disposition par la loi relative aux finances locales. Aussi les

compétences de l'administration fiscale et les capacités de

gestion des communes doivent-elles être renforcées pour mieux

exécuter les objectifs d'une planification opérationnelle.

La communication pour la participation

populaire

Dans son article information et participation populaire au

développement, Adotevi (1984) fait cas de cette participation qui

doit être sous-tendue par une information régulière des

populations cibles. Il s'inscrit alors dans une logique africaine de

participation et d'information populaire. En effet, le

sous-développement suppose une organisation particulière. Cette

organisation doit prendre en compte tous les éléments

susceptibles de promouvoir le développement, considéré

comme une activité dont l'objet est la mise en oeuvre de toutes les

potentialités humaines, financières, matérielles et

naturelles. Parlant des potentialités, l'auteur met l'accent sur la

valorisation de toutes les couches constituant la population qui doivent

être considérées comme le moteur et la

finalité du changement. (Adotevi, 1984, 401p). L'auteur propose

une politique persuasive sous-tendue par l'information et la

communication au détriment de la méthode

contraignante : « Sans une information correcte,

reçue et rendue par la population concernée, tout projet de

développement est voué à

l'échec.... cette information doit précéder

l'action, se maintenir pendant son exécution et se poursuivre

après, si l'on veut que la participation des populations soit effective

et active » (Adotevi, 1984, 403p). Le rôle capital de

cette information est de mettre la population au centre de tout le processus de

développement et de lui montrer qu'elle est une unité en

évolution, une « communauté

économique » en croissance. L'information participe de la

prise de conscience de la population par rapport à ses rôles et

missions pour la réalisation des objectifs pour lesquels des

investissements se font dans le milieu. Mais comment informer les

populations ? Par quels mécanismes peut-on le faire ?

Parmi les nombreux moyens de communication existant, Adotevi

privilégie la radio, la télévision et la presse

quotidienne qui pourront permettre d'expliquer, de clarifier et de faire des

comptes rendus fidèles aux populations. Ces moyens permettront à

l'ensemble des citoyens de se rendre à l'évidence de ce que le

gouvernement, chaque commune ou village réalise dans le cadre de la

promotion de son développement pour que « ça

change » ou pour que « ça ne change

pas », afin d'en prendre appui. Ces instruments loin de

constituer un réseau de propagande et de démagogie pour les

gouvernants, doivent s'utiliser pour maintenir l'éveil de la population

à l'égard de leurs problèmes ou pour des comptes rendus

objectifs et fidèles.

Ce chercheur débouche enfin sur la notion de la

« presse rurale ». En effet, l'information ne doit pas

être seulement verticale ou à sens unique ; elle doit aussi

partir de la base au sommet. La presse rurale constitue l'indéniable

canal à travers lequel les acteurs-cibles pourront exprimer et faire

parvenir leurs besoins, problèmes et initiatives aux dirigeants. A cet

effet, l'alphabétisation fonctionnelle jouera un rôle

prépondérant.

De même, dans son ouvrage intitulé «La

décentralisation entre risques et espoirs« Dehoumon (2006) a

fait une analyse du processus de décentralisation

déclenché au Bénin depuis 2003. Selon lui, la

décentralisation considère les collectivités locales comme

des espaces d'un développement économique et social devant

nécessairement passer par l'esprit d'initiatives, la

responsabilité et la maximisation de l'utilisation des

potentialités locales. Mais ce changement social et économique ne

peut s'éclore sans la participation citoyenne qui est un principe

capital du processus de décentralisation. Selon l'auteur, c'est un

garant pour la promotion du développement politique et

économique ; développement politique dans le sens de

l'approfondissement de la démocratie à la base et

développement économique en ce que la décentralisation

vise le changement social et l'amélioration des conditions d'existence.

Il n'y a donc pas de démocratie locale si le citoyen n'exerce, ni ne

jouit de sa liberté de pensée, d'expression et de participation

au processus de prise de décisions puis de son droit de contrôle

permanent de la gestion des dirigeants communaux. S'appuyant sur la

première expérience de l'exercice du pouvoir

décentralisé, Dehoumon essaie de situer la faille de la froide et

passive relation qui se tenait entre les responsables locaux et les

populations: les dirigeants et les citoyens ne sont pas préparés

ou formés au mode de gouvernance de la décentralisation. Les

citoyens dans un contexte africain sont comme un ensemble d'individus qui se

considèrent comme de simples bénéficiaires des projets ou

actions orientées à leur intention. C'est un monde à part,

très exigeant qui ne réclame que ses droits, se souciant

très peu de ses devoirs. Alors, il leur faudra une formation, une

éducation et une sensibilisation particulières et

répétées afin qu'ils aient la « conscience

civique » de leurs rôles dans la reconstruction de

l'édifice communal. Selon cet auteur, ceci n'est possible qu'en

résorbant le problème de communication noté au niveau des

administrations locales. En effet, la communication, dans un système de

démocratie locale est une réorganisation des échanges au

sein de la société dans le sens d'une reconnaissance de

l'individu, considéré non plus comme un spectateur passif de

développement, mais plutôt comme un acteur impliqué et

responsabilisé. « Lorsque le citoyen n'est pas

impliqué dans la gestion municipale, il vivra deux choses : les

réalisations et des rumeurs et toute initiative qui lui est

étrangère provoque de sa part un rejet, ou, pour le moins, son

indifférence ». Dehoumon (2006). Sa participation ou son

information sur n'importe quelle décision influant ou concernant sa vie

s'avère indispensable. C'est alors une source de motivation.

Au chapitre de « Gouvernement et

transparence » de l'ouvrage intitulé « Le

droit d'informer : le rôle des médias dans le

développement économique », Stiglitz (2005) met

l'accent sur le rôle de l'information dans la gouvernance. En effet,

comme les dirigeants d'une entreprise et ses actionnaires, il doit être

observé un courant d'information entre les gouvernants et ceux qu'ils

sont censés servir, gage d'une transparence dans la sphère

publique. Il s'agira d'une nouvelle base de relations entre les gouvernants et

les gouvernés, relations qui reposent sur les principes mêmes du

processus démocratique. « Dans toutes les

sociétés démocratiques, les citoyens ont le droit

d'être informés, d'exprimer leur opinion, de savoir ce que fait le

gouvernement, pourquoi il le fait, et d'en débattre ».

(Stiglitz, 2005). Une gestion empruntant ce modèle est disposée

à la transparence et à l'ouverture. L'ouverture est un

élément essentiel du contrôle qu'exerce le peuple sur son

gouvernement, une véritable clé de voûte des processus

démocratiques mais à laquelle tout secret ou secret de tous

genres «fait obstacle''.

Pour ce faire, les médias ont un rôle capital

dans l'accessibilité et la mise à disposition d'informations aux

populations. L'information des citoyens n'est possible que grâce aux

médias qui jouent un rôle déterminant dans la compilation,

la diffusion ou la communication des données informationnelles. Il

s'agit de médias auxquels le législatif ou le

réglementaire accorde un cadre bien approprié.

Amadou (2008), à travers son mémoire de fin

d'année de maîtrise en Sciences et Techniques des Actions

Socio-Educatives intitulé « La problématique de la

communication dans la gouvernance locale au Bénin: le cas de la commune

de Savé » s'intéresse à la question de

participation et d'information communautaire dans les communes. A travers cette

étude, il a étudié les rapports qui existent entre les

élus locaux et les citoyens d'une part et l'importance qu'accordent les

responsables à la communication sur la gestion des affaires publiques

d'autre part.

En ce qui concerne les rapports entre les dirigeants et les

citoyens, les résultats de ses travaux ont permis de constater que les

difficultés de la mise en oeuvre de la décentralisation à

sont liées d'une part au faible taux des populations ayant conscience de

leurs rôles et contribution au développement de la localité

et au très faible niveau d'implication de ces dernières dans la

gestion de leurs affaires ; soit un pourcentage de 95,31% en sont

laissés en marge. Il est parvenu à la conclusion selon laquelle

les relations entre administration locale et population sont

caractérisées par une absence de solidarité agissante, un

défaut de considération et d'implication des citoyens.

Pour analyser le degré de la mise en oeuvre de la

communication dans la gouvernance, l'auteur, après avoir

interrogé les élus locaux et les populations, a soulevé

certaines insuffisances dont la gestion unilatérale,

l'incrédibilité des responsables et le déficit

d'information. Des séances d'information ne sont pas

périodiquement organisées dans la commune, de même la

reddition de comptes des séances du conseil communal n'est pas

effective. Les populations en conséquence n'ont aucune idée de

la gestion financière des ressources fiscales, ce qui est d'ailleurs un

handicap pour la relation entre les citoyens et les dirigeants de la commune de

Savè. Tout ceci veut dire qu'en réalité, les citoyens sont

en marge de la gestion quotidienne de leur localité contrairement aux

dispositions de la loi.

Ainsi tous ces fondements et idéologies donnent aux

collectivités la plus lourde des responsabilités en

matière de stratégie de développement. C'est dire que la

participation, l'imprégnation des collectivités dans la gestion

locale se pose et s'impose de nos jours à la conscience de tous les

gouvernants.

2.2- CADRE THEORIQUE

2.2-1 Clarification des concepts

Gouvernance locale : c'est un

système d'administration et de gestion locale dans lequel l'ensemble des

acteurs sont appelés à coordonner leurs efforts dans la

conception, la mise en oeuvre et le contrôle des actions de

développement local ; Selon le PNUD, elle comprend un ensemble

d'institutions, de mécanismes et de processus par lesquels les citoyens

peuvent exprimer leurs intérêts et leurs besoins, négocier

leurs différences et exercer leurs droits et leurs obligations au

niveau local. Elle implique donc un partage du pouvoir dans le processus

décisionnel. Elle doit contribuer de façon significative

à la décentralisation démocratique, à la

réduction de la pauvreté et à la gestion durable des

ressources naturelles locales. La gouvernance locale est aussi entendue

comme « un processus permettant aux élus

locaux de bien gérer les affaires publiques suivant les dispositions

juridiques en vigueur et avec une certaine transparence et visibilité.

Cette gouvernance suppose que les élus responsables de la commune

mettent tout en oeuvre pour la promotion de l'économie locale et un

épanouissement de la vie communale ».

On distingue plusieurs types de gouvernance. Pour le CIRD, il

existe quatre niveaux de gouvernance à l'échelle locale :

politique, administratif, économique budgétaire et financier.

La gouvernance politique locale explique le processus de prise

de décisions dans l'exercice d'une gestion démocratique

locale ; quant à la gouvernance administrative locale, elle

implique la gestion des services publics locaux, la gestion de l'état

civil, la gestion des ressources humaines et la tutelle administrative alors

que la gouvernance économique locale apporte un éclairage sur

quelques démarches en matière de mobilisation des ressources

internes et externes au niveau local, en matière de gestion du

patrimoine foncier communal. Enfin la gouvernance budgétaire et

financière locale explique les procédures de présentation

du budget de la commune, l'exécution et le contrôle de ce budget.

Au niveau de chacune de ces formes de gouvernance, la communication doit servir

de cordon ombilical reliant tous les acteurs, les amenant à parler la

même langue afin de converger leurs efforts aux mêmes buts.

Développement local :

c'est la promotion du changement dans une localité, dans une commune.

Selon Albertini (1981), « le développement local n'est pas

la croissance économique, mais un mouvement culturel, économique,

social qui tend à augmenter le bien-être d'une localité....

Il doit valoriser les ressources d'un territoire par et pour les groupes qui

occupent ce territoire. » Le développement local est

donc une initiative des citoyens et permet la promotion économique,

sociale et culturelle de leur milieu par la valorisation des

potentialités du terroir.

Selon Guidou (1984), « le développement

local est l'expression de la solidarité locale créatrice de

nouvelles relations sociales et la manifestation de la volonté des

habitants d'une micro-région de valoriser les richesses locales, ce qui

est créateur de richesse économique ». Le

développement local dans une commune ne peut donc se passer de la

participation des citoyens qui sont les bénéficiaires de cette

action. C'est une forme alternative de développement qui consiste

à rechercher localement et avec le concours des populations,

l'amélioration significative de leur situation. Cette démarche

passe par un sentiment d'appartenance au territoire et l'émergence d'une

dynamique collective démontrant la capacité d'un groupe à

identifier ses ressources et à prendre en main son destin. (Amadou,

2008). C'est le résultat de l'ensemble des initiatives d'une

communauté pour l'amélioration du quotidien et des perspectives

d'avenir, une dynamique au sein de laquelle la participation de tous les

acteurs est prépondérante.

Participation : selon le dictionnaire

Le Robert pour tous, c'est l'action de prendre part à quelque

chose. C'est le rôle que l'on joue dans un ensemble. La notion de

participation dans la gestion a donné naissance à beaucoup de

théories et concepts : l'approche participative, le

développement participatif, le développement communautaire,

démocratie participative, démocratie de proximité...

toutes ces théories développées visent la même

finalité : l'implication de tous les acteurs du

développement et surtout la responsabilisation des citoyens des actions

de développement. La participation est pour une personne ou une

communauté, le fait de prendre part à une décision,

à son exécution et à la jouissance de ses

résultats. Elle doit s'observer au niveau de toutes les instances de

gouvernance locale et peut être financière, matérielle

comme en main d'oeuvre.

La participation peut connaître divers

degrés :

* La transparence : Les instances qui

détiennent le pouvoir se limitent à informer et rendre compte des

décisions prises, de leur processus et de leurs résultats. C'est

le degré le plus faible de la participation. Les populations ne peuvent

guère influencer les décisions, contribuer à

l'exécution et profiter des résultats.

*La consultation : L'instance de pouvoir

demande l'avis des personnes concernées et tient compte de leur

réaction. La participation reste faible surtout pour ce qui est de

l'exécution et des résultats.

*La concertation : Diverses instances de

pouvoir échangent leurs avis (sur un pied d'égalité et

prennent ensemble des décisions). La participation est plus importante,

mais ne dépasse guère le domaine de la prise de

décision.

*L'implication : Instauration d'une

dynamique participative généralisée, au quotidien,

pilotée par la collectivité locale, plus qu'une offre de

participation ponctuelle proposée par une institution autour d'une

problématique précise.

*La collaboration : En plus de la

concertation au niveau de la décision, les instances se partagent

également le travail. Une conception collective du projet

s'établit dès le départ entre divers acteurs du

territoire. Les pouvoirs publics acceptent d'entrer dans une dynamique commune

de réflexion et de choix d'orientations partagées avec d'autres

acteurs. Il ne s'agit plus de participer à la conception de projets ou

à la décision à leur propos, mais bien de participer

à leur mise en oeuvre concrète. C'est un niveau de participation

plus élevé.

*Le soutien : L'intervention ne se fait

plus que sous la forme d'un appui (contributions, conseils, aides, etc.)

à une initiative qui appartient à d'autres. La participation des

personnes concernées est maximale

Communication locale : la

communication tout simplement est le fait de communiquer, de faire savoir

quelque chose à quelqu'un. Elle est un processus dynamique au cours

duquel deux/plusieurs individus ou deux/plusieurs organisations ou encore

individu(s) et organisation(s) échangent et partagent des informations,

des idées, des opinions, des sentiments ou des réactions.

En terme de gouvernance, la communication appelée

locale est un ensemble d'actions entreprises par une commune dans le but de

favoriser l'adhésion de ceux qui vivent et/ou circulent dans l'espace de

proximité, mobiliser et d'impliquer l'ensemble des acteurs locaux

(décideurs et citoyens). Selon la FAO (2002) citée par Amadou,

elle est « l'utilisation du processus de communication, des

techniques et des médias pour aider les gens à prendre conscience

de leur situation et des options à leur disposition pour toute action de

changement, à résoudre le conflit social et à travailler

vers un consensus, à aider des gens à planifier l'action de

changement et du développement durable, à aider les populations

à saisir les connaissances et les qualifications en vue

d'améliorer leurs conditions et celles de leur communauté et

améliorer l'efficacité des établissements

publics ». Elle consiste en « l'utilisation de

façon planifiée et organisée des techniques et des moyens

de communication (médiatiques ou non médiatiques) pour promouvoir

le développement, à travers un changement d'attitudes et/ou de

comportements, en diffusant l'information nécessaire et en suscitant la

participation active et consciente de tous les acteurs y compris des

bénéficiaires au processus ». C'est donc une

communication qui doit se traiter dans une logique de proximité, de

transparence, de continuité, d'actualité et de modernité.

Il existe plusieurs types de communication dans la gestion locale :

La communication exécutive dont le but

est de donner de la lisibilité aux choix stratégiques et à

l'action communale. Elle aborde aussi la communication financière

(budget, coûts de projets), les activités du conseil municipal ou

communal, du Maire... utilisant des moyens comme les publications,

émissions interactives, séance d'écoute des citoyens,

boites à idées...

La communication interne: Pour assurer une

circulation efficace de l'information au sein de l'équipe communale.

Elle suppose la circulation de manuel de procédure, organigramme, notes

de formations, gestion des réclamations, notes de services, rapports,

réunions, messagerie interne et autres... en vue de l' efficience et

l'efficacité de l'administration locale.

La communication de service pour mieux faire

connaitre aux populations les services et les prestations rendus par la commune

à travers les émissions radio, guides, dépliants...

La communication relationnelle pour mobiliser

les populations et autres acteurs de développement. Le premier

responsable de la commune puisse aller en tournée dans les

arrondissements, les quartiers et les villages dans le but de la participation

citoyenne et la proximité.

La communication civique pour le

renforcement de la citoyenneté (habitant > citoyen), pour

l'acquisition des comportements civiques et fiscaux à adopter aux

populations grâce aux campagnes d'information et de sensibilisation

organisées périodiquement.

Le marketing territorial qui est une forme de

communication s'occupant de la promotion du territoire communal auprès

des Partenaires Techniques et Financiers dans la promotion d'une image positive

de la commune, le partage des expériences afin d'attirer plus de

capitaux externes.

2.2.2- Modèle d'analyse : la théorie de

Adotevi (1984)

La communication est le seul moyen par lequel un climat de

collaboration, de partage et de compréhension puisse se maintenir entre

les différents acteurs de développement. Ainsi, elle est un

élément fondamental qui suscite la participation populaire sous

toutes ses formes. Cela nous amène à nous servir de la

théorie de Adotevi (1984) sur la participation populaire comme notre

modèle d'analyse. En effet, selon lui, pour une participation des

citoyens aux projets de développement, il faut la mise en place d'une

politique persuasive qui aura comme moyen d'action l'information et la

communication : « Sans une information correcte,

reçue et rendue par la population concernée, tout projet de

développement est voué à l'échec ». Cela

permet de mettre véritablement au service de la société

toutes les couches sociales et toutes les ressources territoriales susceptibles

de promouvoir le développement qui n'est que le résultat de la

mise en oeuvre des potentialités humaines, financières,

matérielles et naturelles. Ce faisant, on procède à une

responsabilisation des citoyens en les considérant comme le moteur et la

finalité du changement. Ce faisant, la communication participe de la

prise de conscience des citoyens par rapport à leurs rôles et

missions dans les actions de développement pour l'atteinte des

objectifs. Adotevi fait mention ici d'une information locale verticale qui

joue un double rôle : la transparence dans la gestion et la

motivation pour la participation citoyenne.

Mais l'information ne va pas être toujours descendante

ou à sens unique dans la gestion, il faut une autre forme

d'information « ascendante » qui constituera le canal

par lequel les populations puissent exprimer et faire parvenir leurs besoins et

problèmes, leurs aspirations et initiatives aux dirigeants. Selon

l'auteur, cette forme d'information permettra de prendre véritablement

en compte, dans l'élaboration des projets de société, les