DEDICACE

A mon Feu BILALA HOMBOY Joseph,

A ma mère BADISA BIBEFO Célestine,

A mes frères et soeurs,

A mes oncles et tantes,

A mes neveux et nièces,

A ma bien aimée MAKASIDjenny,

A mes cousins et cousines,

A mes amis et amies.

Je dédie ce travail.

AVANT

PROPOS

L'honnêteté scientifique nous interpelle

d'avouer que la réussite de ce travail n'a pas été le

fruit de notre dévouement seul, bien au contraire des autres

personnes à qui nous devons une certaine gratitude.

Mes remerciements vont premièrement à notre

Seigneur Jésus-Christ lui qui est le Dieu Tout Puissant, source de vie,

à lui mérite toute gloire, adoration et louange.

Nous tenons à remercier plus

particulièrement le Docteur MUANZA DIKAMBA, directeur de ce travail,

pour avoir volontiers accepté de diriger ce travail malgré ces

multiples occupations.

Nos remerciements vont aussi auprès du Docteur MBEY

qui était mon co-directeur pour m'avoir accepté et aidé

dans l'élaboration de ce travail.

A ma très chère mère, je cite BADISA

BIBEFO Célestine, j'adresse mes remerciements pour son affection,

sacrifices et privations à mon égard.

Notre gratitude très profonde va à l'endroit

des familles suivantes : famille BIFUTIKA, à la famille BADISA,

à la famille FERREIRA, famille LENGE, à la famille MANZALA pour

leur soutien tant moral, spirituel et matériel.

Notre gratitude va également à l'endroit du

responsable du CYBER SATHNET je cite NGUYA Blaise pour son soutien

matériel.

Nous remercions également la Chorale Saint

François de Sales pour le soutien moral et surtout spirituel.

Nous adressons nos remerciements également à

tous les services des Cliniques Universitaires de Lubumbashi en

générale et de chirurgie en particulier pour leur assistance et

leur encadrement.

Nous tenons également à remercie Docteur

SALEH UGUMBA qui a accepté de censurer ce travail malgré

l'absence improvisée de notre directeur.

A mes amis et connaissances : MBOMBO BOPE MINGA

Francis, LOBO François, BOYO LUEMBA, NGELEKA Yves, MUNDA Guillaume,

MAMBILA Nicolas, NDOKO Dieu-merci, MUBIAYI Chris, LUMINGU Platini, NZENDO

Juvenal, KILUMBU Jerry, MALEKANI Chris, MALANDALA Sadie, etc.

A vous mes compagnons de lutte : ALI NGOIE, ANGHA

NDATI, AYOMBO SANGWA, BIKOPO BUTANA, BIFUTUKA INKALABA, EBADU WA LIBOSONDA,

DJAMBA LUTUNDULA, DIANZOENO NDIAMBU, KABANGE NDALA, BIRA MUKANDIRWA, BAKISOLOLO

MAKIESE, BINDA FITA, ILUNGA NGOY KAUNDA, GAVUDISA GATAMBA, ILUNGA MWENZE,

KASONGO KATENDE, ENDUKA OKOTO, BILAMBADJOKO LUWADJA, KITANIKA MAURICE, KAHUTU

SANGWA, KABULO ILUNGA, ILUNGA MBIYA, ILUNGA KABAMBA, ILUNGA TSHIAMALA, ELUMBA

MBU, INGWE CHUY, KABANGE BARUANI, KABWE KABAMBA, KANGOMBE BAKAJIKA, KIALA SOKI,

BANZA KYUNGU, BEBEJA ILUNGA, BISIMWA NYENYEZI, BOTULU BOTEMBE, BIPELE GUELORD,

SUSSA JOEL, KINGANDA EDDY, LENDO MANGANI, CHOMBA NTABU, etc.

A tous ceux dont les noms ne figurent pas dans ce travail

qui m'ont soutenu par leurs prières.

BILALA NGUMBA Serge

PLAN DU TRAVAIL

DEDICACE

AVANT PROPOS

INTRODUCTION

Ière PARTIE :

CONSIDERATIONS THEORIQUES

CHAPITRE I : RAPPEL ANATOMIQUE DE LA

JAMBE

I.1. Ostéologie de la jambe

I.2. Les articulations de la jambe

I.3. La myologie de la jambe

I.4. La vascularisation de la jambe

I.5. L'innervation de la jambe

CHAPITRE II : FRACTURES DES OS DE LA

JAMBE

II.1. Définition

II.2. Etiologies et Mécanismes

II.3. Epidémiologie

II.4. Classification anatomoclinique des fractures de la

jambe

II.5. Clinique

II.6. Paraclinique

II.7. Evolution et complications

II.8. Traitement

IIème PARTIE : CONSIDERATIONS

PRATIQUES

CHAPITRE I : MATERIELS ET

METHODES

I.1. MATERIELS

1.1.1. Présentation du cadre de

l'étude

1.1.2. Patients

I.2. METHODES

CHAPITRE II : PRESENTATION DES RESULTATS

CHAPITRE III : DISCUSSIONS

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

RESUME

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

TABLE DE MATIERES

INTRODUCTION

Les fractures des os de la jambe sont des ruptures de la

continuité d'un ou desdeux os de la jambe situées à trois

travers de doigts au-dessous del'interligne du genou et à trois travers

de doigts au-dessus del'interligne tibio-tarsienne.Elles sont dites ouvertes

lorsque le foyer fracturaire est encommunication avec l'extérieur

à travers une plaie et fermées lorsque la peau est intacte

(BUISSON et al.,2003).

Plusieurs études ont été menées

dans le monde, en Afrique et en République Démocratique du

Congoà propos de cette pathologie. C'est ainsi qu'à Lubumbashi

une étude menée par KAPE de Janvier 2006 à Décembre

2009 a révélé sur 87 patients admis pour fractures

ouvertes des membres, 80,45% représentent les fractures des membres

inférieurs et la jambe à elles seules représentent 50%de

ces lésions(KAPE, 2011).

Une étude faite en 1998 par DIKAMBA MUANZA a

révélé 14,8 % des fractures ouvertes de la jambe et 85,2

% des fractures fermées (DIKAMBA MUANZA, 1998).

Au MALI, une étude a révélé que

les deux os de la jambe se fracturent le plus souvent au même moment en

cas de fracture de la jambe(DIAKITE FAMBOUGOURI, 2006).

Encore au MALI, l'affluence des patients en consultation dans

le service detraumatologie est importante. Dans cette affluence lesfractures de

la jambe occupent une place de choix avec 21 - 29% del'ensemble des

plâtrages effectués dans la salle de plâtre de

l'hôpitalGabriel Touré en 2006(NOUHOUM A DIALLO, 2008).

Au Maroc, plus précisément à

CASABLANCA, une étude menée par CHAHID NAZHA a rapporté

une série de 159 cas de fracture de la jambe à l'hôpital

Hassan II de Khouribga durant la période s'étalant du 1er janvier

1998 au 31 décembre 2002. Il s'agissait de 104 fractures fermées

et 55 fractures ouvertes(CHAHID NAZHA, 2003).

Alors qu'en Occident précisément en France,

selon Alain Charles MASQUELET elles occupent le premier rang de l'ensemble

destraumatismes avec une fréquence de 25%(MASQUELET AC, 2004).

En voyant ces données, nous constatons que les

fractures de deux os de la jambe demeurent une préoccupation majeure

pour le Chirurgien traumatologue orthopédiste car en cas d'une mauvaise

ou de l'absence de la prise en charge, on assiste à plusieurs

complications telles quel'ouverture cutanée qui peut se faire

d'emblée, les lésions des muscles, les lésions vasculaires

et nerveuses, l'infection(tétanos, gangrène gazeuse), la

nécrose cutanée, les phlébites, les déplacements

secondaires, troubles trophiques, l'embolie graisseuse, pseudarthrose, raideurs

articulaires,...

Ainsi certaines questions méritent d'être

posées dans notre milieu :

1°. Quelle est la fréquence des fractures des os

de la jambe aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi ?

2°. Quels sont les différents types de fractures

rencontrées au niveau de la jambe ?

3°. Quelles sont les mesures de prise en charge des

fractures des os de la jambe ?

4°. Quelle est l'évolution de cette fracture ainsi

que leurs complications ?

Ainsi, nous nous proposons comme :

a) Objectif général :

- Mener une étude sur les fractures de la jambe au

service de chirurgie des Cliniques Universitaires de Lubumbashi.

b) Objectifs spécifiques :

- Déterminerla prévalence hospitalière

des fractures de deux os de la jambe aux Cliniques Universitaires de

Lubumbashi,

- Déterminer le profil démographique, les types

anatomo-cliniques des fractures de deux os de la jambe,

- Relever les complications liées à ces

fractures,

- Relever les pronostics évolutifs précoces et

tardifs des fractures de la jambe aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi.

Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé une

étude descriptive transversale sur les différents cas des

fractures de deux os de la jambe observés aux Cliniques Universitaires

de Lubumbashi dans la période allant de Janvier 2009 à

Décembre 2012, soit une période de 4 ans.

Notre travail se subdivise en deux grandes parties :

- La partie théorique qui reprend un bref rappel

anatomique de la jambe, et enfin les fractures de os de la jambe.

- La partie pratique qui reprend la présentation de

cadre du travail, la méthodologie, la présentation des

résultats, la discussion enfin une conclusion et des recommandations.

CONSIDERATIONS THEORIQUES

CHAPITRE 1 : RAPPEL

ANATOMOHISTOLOGIQUE DE LA JAMBE

1.1. Ostéologie de la

jambe

1.1.1. Le tibia

Le tibia, presque gros et robuste que le fémur,

transmet le poids du corps du fémur au pied. Son extrémité

proximale plus large présente le condyle latéral du tibia

(externe) et le condyle médial du tibia (interne) concaves,

séparés par un relief irrégulier, l'éminence

intercondylaire qui est de taille variable et parfois même inexistante

chez certaines personnes. Les condyles du tibia s'articulent avec les condyles

du fémur correspondants. Le condyle latéral porte la surface

articulaire fibulaire pour l'articulation tibio-fibulaire proximale, juste

sous les condyles, sur la face antérieure du corps du tibia, se trouve

la tubérosité tibiale, le point d'attache du ligament

patellaire(ELAINE MARIEB N., 1999).

La diaphyse tibiale est triangulaire en coupe

transversale : elle présente sur son bord antérieur la

crête du tibia. Cette crête saillante ainsi que la surface interne

du tibia sont aisément perceptible sur toute leurs longueur, juste sous

la peau, car elles ne sont pas recouvertes de muscle(ELAINE MARIEB N.,

1999).

L'extrémité distale du tibia s'émousse

à l'endroit où elle s'articule avec le talus de la

cheville ; son prolongement interne vers le bas se termine par la bosse

interne de la cheville, la malléole médiale. L'incisure fibulaire

est située sur la face externe du tibia et contribue à

l'articulation tibio-fibulaire distale (ELAINE MARIEB N., 1999).

1.1.2. Le péroné (La fibula)

Le péroné, ou fibula, est un os en forme de

baquette, dont les extrémités s'élargissent quelque peu

pour s'articuler avec les faces externes des épiphyses proximale et

distale du tibia. La tête du péroné se trouve à son

extrémité proximale ; la malléole latérale,

à son extrémité distale, forme la volumineuse bosse

externe de la cheville et s'articule avec le talus(ELAINE MARIEB N., 1999).

La diaphyse de la fibula semble avoir été tordue

d'un quart de tour sur elle-même et présente de nombreuses

crêtes. Le fibula ne supporte pas le poids du corps, mais elle est le

point d'attache de plusieurs muscles(ELAINE MARIEB N., 1999).

1.2. Les articulations

péronéo-tibiales

Le péroné et le tibia sont unis par les

articulations péronéo-tibiales supérieure et

inférieure et par le ligament interosseux.

1.2.1. L'articulation péronéo-tibiale

supérieure

Cette articulation unit l'extrémité

supérieure du péroné à celle du tibia. C'est une

arthrodie.

1°. Surfaces

articulaires : la facette articulaire du tibia est

située sur la partie postéro-externe de la

tubérosité externe du tibia. La facette articulaire du

péroné siège sur l'extrémité

supérieure de cet os, en dedans de l'apophyse styloïde. Ces deux

surfaces sont recouvertes d'une mince couche de cartilage(ROUVIERE, 1974).

2°. Moyens d'union :

l'articulation tibio-péronière supérieure possède

une capsule articulaire renforcée par deux ligaments qui sont les

ligaments péronéo-tibiaux antérieur et supérieur et

postérieur et supérieur (KAPANDJI A., 2010).

3°. Mouvements :

L'articulation péronéo-tibiale supérieure ne

peut exécuter que des mouvements de glissement de peu d'étendue

(ROUVIERE, 1974).

1.2.2. L'articulation péronéo-tibiale

inférieure

Les extrémités inférieures des deux os

de la jambe sont unies par une articulation de la classe des amphiarthroses.

1°. Surfaces

articulaires :Les surfaces articulaires sont simplement

recouvertes de périoste. Celle du tibia occupe la face externe et celle

du péroné est le plus souvent convexe d'avant en arrière,

mais les deux surfaces articulaires ne s'opposent que par leurs bords(ROUVIERE,

1974).

2°. Moyens

d'union :l'articulation péronéo-tibiale

inférieure unie par les ligaments péronéo -tibiaux

antérieur et inférieur et postérieur et inférieur

(KAPANDJI A., 2010).

3°. Mouvements : cette

articulation présente de légers mouvements transversaux par

lesquels la malléole externe s'écarte ou se rapproche du tibia.

Ces mouvements sont liés à ceux de l'articulation

tibio-tarsienne(ROUVIERE, 1974).

1.2.3. Le ligament interosseux de la jambe

Ce ligament est une membrane fibreuse et épaisse, elle

comble l'espace entre le tibia et le péroné. Les fibres

collagènes descendent obliquement du bord latéral du tibia au

bord interosseux du péroné, à l'exception de la partie

haute de la membrane où une bande fibreuse monte du tibia à la

fibula(RICHARD DRAKE L. et al., 2006).

Il y a deux ouvertures dans la membrane interosseuse, l'une

à son sommet, l'autre à sa partie inférieure, pour le

passage des vaisseaux qui vont du compartiment postérieur de la jambe.

La membrane interosseuse non seulement unit le tibia et la fibula ensemble,

mais aussi fournit une surface d'insertion à de nombreux muscles(RICHARD

DRAKE L. et al., 2006).

1.3. La myologie de la

jambe

Les muscles de la jambe sont classés en deux grands

groupes suivantleur fonction. Ils s'insèrent tous sur le squelette du

pied à l'exception du poplité quis'insère sur la

jambe(KAHLE W. et al., 1991).

Les différents groupes musculaires sont :

1.3.1. Groupe des extenseurs :

- Muscle jambier antérieur

- Extenseur commun des orteils

- Extenseur propre du gros orteil

- Long péronier latéral

- Le court péronier latéral

Ces deux derniers muscles s'insèrent sur le tubercule

du cinquièmemétatarsien (KAHLE W. et al., 1991).

1.3.2. Les muscles postérieurs de la jambe :

- Muscle soléaire

- Le jumeau interne

- Jumeau externe

Ces trois muscles s'unissent pour former le tendon d'Achille

quis'insère sur la tubérosité postérieure du

calcanéum (KAHLE W. et al., 1991).

- Le plantaire grêle :(muscle inconstant) à son

origine au niveau de celle du jumeau externe, son insertion inférieure

se fait au bord interne du tendon d'Achille (KAHLE W. et al., 1991).

1.3.3. Plan profond :

- Jambier postérieur

- Le long fléchisseur propre du gros orteil

- Le muscle fléchisseur commun des orteils (KAHLE W. et

al.,1991).

1.4. La vascularisation de

la jambe

1.4.1. Artérielle

Elle est assurée par les deux branches terminales

del'artère poplitée, qui sont :

a) Artère tibiale antérieure : Elle naît

de l'artère poplitée au niveau de l'anneau du soléaire et

se termine à l'interligne tibio-tarsienne où elledevient

l'artère pédieuse.

Elle donne les branches collatérales suivantes :

- Artère récurrente tibiale

postérieure.

- Artère récurrente péronière

postérieure.

- Artère récurrente tibiale

antérieure.

- Artère récurrente péronière

antérieure.

- Artère malléolaire interne.

- Artère malléolaire externe et les

artères musculaires (ROUVIERE, 1974).

b) Le tronc tibio-péronier :Deuxième branche de

bifurcation de l'artère poplitée, née au niveau de

l'anneau du soléaire ; se divise en deux branches à quatre

centimètres plus bas en : Artère tibiale postérieure

et artère péronière.

Elle donne les branches collatérales suivantes :

Artère nourricière du tibia, artère récurrente

tibiale interne et artères musculaires (ROUVIERE, 1974).

1.4.2. Veineuse :

Les veines de la jambe sont regroupées en veines

profondes et enveines superficielles ou sous-cutanées.

a) Les veines profondes : Elles sont satellites des

artères. Elles sont deux par artère et sont homonymes aux

branches artérielles qu'elles suivent.

b) Les veines superficielles : Les deux principales sont :

- La veine saphène interne : naît en avant de la

malléole interne et se jette dans la veine fémorale.

- La veine saphène externe : Elle naît de l'union

de la veine plantaire externe superficielle et de la veine marginale externe

derrière la malléole externe.

Elle se jette dans veine poplitée (ROUVIERE, 1974).

1.5. Innervation : Elle est

assurée par le plexus lombo-sacré :

- Nerf péronier commun.

- Nerf péronier profond (tibial antérieur).

- Nerf péronier superficiel (musculo-cutané)

- Nerf cutané sural latéral.

- Nerf cutané sural médial ou saphène

tibial.

- Nerf tibial : sciatique poplité interne (ROUVIERE,

1974).

CHAPITRE 2 : FRACTURES DE

DEUX OS DE LA JAMBE

1. DEFINITION

Les fractures de jambe sont des ruptures de la

continuité d'un ou des deux os de la jambe situées à trois

travers de doigts au-dessous de l'interligne du genou et à trois travers

de doigts au-dessus de l'interligne tibio-tarsienne (BUISSON et al.,2003).

C'est aussiune fracture diaphysaire et

métaphyso-diaphysaire, extra articulaire, d'un ou des deux os de la

jambe (CASTELAIN C. et al.,2000).

2. ETIOLOGIES ET

MECANISMES

1.1. Les étiologies peuvent être multiples selon

qu'il s'agisse d'un traumatisme, où d'une pathologie qui fragilise l'os.

a) Les causes traumatiques sont :

- Les accidents de la voie publique

- Les accidents de sport.

- Les accidents de travail.

- Les

accidents du domicile(POILLEUX F., 1968).

b) Les causes pathologiques sont :

- Une ostéoporose

- Une tumeur ostéolytique. La fracture peut faire

découvrir la tumeur. Le plus souvent il s'agit de métastases mais

parfois, de simples kystes osseux peuvent entraîner des fractures, chez

l'enfant par exemple(LERAT JL, 2009).

1.2. Le mécanisme d'une fracture de jambe peut

être de deux types :

1. Mécanisme direct :

Agent traumatisant vient frapper l'os qui cède au point

d'impact.Le mécanisme explique l'importance des lésions

associées des partiesmolles, en particuliers l'ouverture cutanée

qui est extrêmementfréquente (POILLEUX F., 1968).

2. Mécanisme indirect :

Une contrainte mécanique imposée à l'os

détermine sa rupture à distance du point d'application des

forces, ainsi on distingue :

a) Fracture par compression axiale.

b) Fracture par flexion

c) Fracture par torsion(POILLEUX F., 1968).

3. EPIDEMIOLOGIE

La fréquence des fractures de la jambe des hommes est

le double de celle des femmes et dans la plupart des cas ces fractures c'est

post traumatique(BOUTELIER P., 1999).

Selon RAGGUENEAU JL et JARRIGE, le taux représente

25,8% (RAGGUENEAU JL et JARRIGE, 1978).

Chez nous à Lubumbashi, les fractures de deux os de la

jambe sont très fréquentes. Le sexe masculin en constitue la

victime préférentielle avec 77% de cas ; et 63,22% de ces

fractures sont provoquées par les accidents du trafic routier(KAPE,

2011).

4. ANATOMOPATHOLOGIE

4.1. Les lésions osseuses

a) Le tibia

- Fracture transversale : le trait de fracture est plus

ou moins perpendiculaire à l'axe diaphysaire. Le trait siège

à un niveau variable mais plus volontiers en zone médio

diaphysaire. Sa cause est le plus souvent la flexion responsable d'une fracture

transversale des deux os de la jambe ; le trait siège au même

niveau sur le tibia et le péroné(THOREUX JY NORDIN, 1995).

- Fracture spiroïde : elle est toujours secondaire

à un traumatisme indirect de torsion. Le trait de fracture

péronier siège dans le prolongement de la spire tibiale. Le

déplacement du foyer de fracture se traduit selon le cas par un

chevauchement, un raccourcissement, une rotation, une angulation ou une

translation.

Une variété particulière de fractures

spiroïdes du tibia est la fracture demi-spire décrite par

BOEHLER(THOREUX JY NORDIN, 1995).

- Fracture oblique : le trait est oblique avec une

inclinaison variable par rapport à l'horizontale. Il existe les

fractures obliques courtes qui sont proches des fractures transversales et les

fractures obliques longues dont l'axe est proche de celui de la diaphyse et

s'apparentent aux fractures spiroïdes(BEL MOYEN, 1996).

- Fracture à troisième fragment : il y a

par torsion et en coin de flexion.

1. Par torsion, c'est une fracture spiroïde mais

l'énergie du traumatisme est plus importante et le troisième

fragment est le plus souvent de siège postéro interne dans le

tiers inférieur du tibia et le péroné est toujours

fracturé. Ce troisième fragment garde ses attaches

périostées et consolide habituellement en cas de traitement

orthopédique(THOREUX JY NORDIN, 1995).

2. En coin de flexion sont plus fréquentes que les

fractures par torsion, c'est un mécanisme indirect en flexion. Le

fragment détaché est souvent de siège antéro

externe dans le tiers moyen de la diaphyse (THOREUX JY NORDIN, 1995).

- Fracture bifocale : c'est une fracture à haute

énergie, il s'agit généralement de fracture transversale

ou oblique courte, isolant sur une longueur variable un segment

intermédiaire du tiers moyen de la diaphyse tibiale. Son

mécanisme causal est toujours violant rendant compte de la

fréquence des lésions ouvertes(BONNEVIALE, 2003).

- Fracture comminutive ou fracas : ce sont des fractures

présentant une comminution de tout un segment du cylindre osseux tibial

sur une hauteur variable avec absence de contact entre les deux fragments. Le

plus souvent, elles s'accompagnent d'une ouverture cutanée avec

expulsion d'une esquille osseuse. On parle de fracture avec perte de substance.

b) Le péroné

Les fractures de la diaphyse péronière ne sont

responsables en règle que d'une douleur et d'une gêne

fonctionnelle modérées liées au rôle fiable du

péroné dans la transmission du poids du corps. Le traitement est

purement symptomatique dépendant de la gêne fonctionnelle et de la

douleur. L'abstention thérapeutique est possible (THOREUX JY NORDIN,

1995).

4.2. Les lésions des parties molles

4.1.1. Les lésions cutanées

La face interne de la diaphyse tibiale est directement sous

cutanée, ce qui explique la fréquence des fractures ouvertes.

L'ouverture cutanée et l'infection qui en résulte ont des

conséquences péjoratives sur la consolidation, voilà

pourquoi une fracture ouverte de jambe impose une série de gestes

urgents comme : la prévention du tétanos par une

sérothérapie, l'antibiothérapie, un parage et fermeture de

la plaie, une immobilisation de la fracture,... (ROLLAND E. et al.,1995).

CAUCHOIS et DUPARC ont individualisé trois types

d'ouverture cutanée :

a) Type 1 : c'est une lésion cutanée

bénigne. La plaie est sans décollement ni contusions et les

berges saignent bien après excision économique ;

l'évolution de ces lésions vues précocement est favorable

après stabilisation du foyer.

b) Type 2 : il existe des diverses lésions

cutanées ayant en commun le risque de nécrose cutanée

secondaire en regard du tibia, les plaies délimitant des lambeaux de

vitalité douteuse, il existe un décollement pré tibial et

la plaie associées à une contusion plus ou moins

sévère et étendue.

c) Type 3 : elle est caractérisée par

l'existence d'une perte substance présidial en regard ou à

proximité du foyer de fracture. (MASQUELET AC et al.,1995).

Vers les années 1970, GUSTILLO constate le manque de

précision du type III décrit par CAUCHOIX et DUPARC et propose la

classification suivante :

1°. Le type IIIA : est caractérisé par

une attrition étendue des parties molles qui n'empêchent pas,

cependant, la couverture du foyer de fracture. Dans cette sous type, la

référence à l'élément cutané n'est

pas importante et l'essentiel étant la couverture du foyer.

2°. Le type III B : est marqué par une perte

de substance étendue des parties molles exposant le foyer de fracture.

L'os à proximité du foyer est lui-même deperiosté.

Dans cette sous type il y a une contamination massive.

3°. Le type IIIC : correspond au type IIIB

compliqué par une lésion artérielle responsable d'une

lésion artérielle responsable d'une ischémie du membre.

D'où, la frontière de gravité se situe donc en

réalité dans le type IIIA et IIIB (MASQUELET AC et al., 1995).

4.1.2. Les lésions musculaires

Elles sont extrêmement variables en fonction de la

violence du traumatisme et de l'importance du déplacement. Elles sont

souvent modérées, une simple contusion musculaire, ou une

attrition musculaire localisée cependant que le périoste est

décollé ou déchiré. La destruction des masses

musculaires et de leurs artérioles est responsable d'une ischémie

osseuse compromettant la consolidation osseuse, d'une ischémie

cutanée et d'une ischémie du membre par la suppression des

circulations collatérales(BOURAMDANE NAIMA, 2007).

Il peut aussi arriver dans les lésions musculaires une

simple déchirure du muscle par un fragment de la fracture, un

traumatisme musculaire modéré accompagné d'un

hématome intramusculaire et lorsque cet hématome est volumineux

il peut provoquer un Syndrome des loges de la jambe(MENADI A.,

2007).

Dans les fractures de jambe par écrasement musculaire,

on peut avoir une destruction complète du muscle qui peut entrainer une

insuffisance rénale fonctionnelle par libération de myoglobine

dans le sang puis organique(MENADI A., 2007).

4.1.3. Les lésions vasculo-nerveuses

1°. Vasculaires : les fractures de jambe restent les

grandes pourvoyeuses de lésions vasculaires. Celles-ci surviennent quasi

constante sur les fractures ouvertes. Il peut s'agir de contusion, compression

ou rupture vasculaire. Il faut craindre la lésion de l'artère

poplitée en cas de fracture métaphysaire haute «

Fracture à gangrène de WATSON JONES » surtout

si le traumatisme a été violant et à haute

énergie(MENADI A., 2007).

2°. Nerveuses : Les lésions nerveuses traumatiques

sont peu fréquentes dans les fractures de jambe et la sciatique

poplitée externe peut cravater le col du péroné. Les

lésions nerveuses ischémiques sont irréversibles et

compliquent toute interruption prolongée du flux

artériel(BOURAMDANE NAIMA, 2007)

On peut aussi avoir :

- Neurapraxie : compression simple.

- Axonotmésis : section d'un ou plusieurs axones sans

que le nerf ne soit complètement sectionné.

- Neurotmésis : perte complète de la

continuité du nerf(DAHMANI O. et al.,2009).

5. CLINIQUE

a. Interrogatoire précise :

- L'heure du traumatisme,

- Le mécanisme et son importance,

- La notion de douleur vive, craquement et impotence

fonctionnelle du membre atteint,

- Les sièges des douleurs car une autre douleur oriente

vers d'autres lésions associées,

- Les antécédents du blessé.

b. Examen clinique général

On doit évaluer :

- Etat de conscience, état hémodynamique,

respiration

- Etat du reste de l'appareil locomoteur : bassin,

rachis, crâne

- Examen somatique : abdomen, thorax, ...

c. Examen loco régional

1°. Inspection : est essentielle car permet non

seulement d'évaluer l'état musculo- cutané mais aussi

permet de mettre en évidence le siège de la fracture et le

déplacement : une attitude fréquente est la rotation externe

associée à un raccourcissement. Selon les cas on peut avoir :

§ Une angulation en varus dont le segment

inférieur est en dedans,

§ Une angulation en varus dont le segment

inférieur est en dehors

§ Flexum

§ Recurvatum.

On peut noter également un oedème, desecchymoses

et même des phlyctènes d'apparition tardive.

2°. La palpation : permet de localiser un point

douloureux exquis, explorant une zone osseuse directement sous-cutanée

et de rechercher des crépitations. Si c'est une fracture ouverte, il

faut la classer selon la classification de CAUHOIX et DUPARC ou selon celle de

GUSTILLO.

Les pouls périphériques : pédieux et

tibial postérieur sont à rechercher car les signes d'une

ischémie vasculaire aigue peut se manifester par les quatre

P de Griffith : Pain, Palor, Paralysis et no

Puls. (MENADIA., 2007).

Le déficit sensitif et/ou moteur en aval peut se voir

également.

6. PARACLINIQUES

6.1. La radiographie :

C'est l'examen de choix, après un alignement prudent et

une immobilisation par une attelle transparente aux rayons X, un bilan

radiologique est demandé.

Il comporte des radiographies de face et de profil de la jambe

et des radiographies centrées sur le genou et la cheville. Il

précise :

a) Le siège de la fracture qui est défini par

tiers

b) Le trait de fracture qui peut être unique (fracture

simple) ou complexe (fracture comminutive).

c) Le déplacement de la fracture en 4 types :

- Angulation : dans le plan frontal avec déviation

en valgus ou en varus, dans le plan sagittal avec flessum ou

recurvatum ;

- Baïonnette : translation d'un fragment par rapport

à un autre

- Chevauchement

- Décalage

d) L'existence de trait de refend articulaire

e) L'existence de fractures associées (malléole,

plateau tibial, ...)

f) L'existence de fracture isolée de la diaphyse

tibiale ou péronière.

5.1. L'échographie : Elle permet la

recherche des lésions musculaires et vasculaires.

5.2. Le scanner : permet de donner de

détail en cas de fractures complexes

5.3. La biologie : est très importante

en cas de bilan préopératoire ; si le cas est à

opérer.

7. LE TRAITEMENT

5.4. LES INDICATIONS THERAPEUTIQUES DANS LES FRACTURES DE

LA JAMBE

Ellesse font :

a) En fonction de l'âge

b) En fonction du trait de fracture

c) En fonction du siège de la fracture

d) En fonction des lésions cutanées

5.5. BUT DU TRAITEMENT

Le but du traitement est :

a) D'obtenir la consolidation sans sepsis.

b) De rétablir l'intégrité du squelette

de la jambe

c) De réduire au minimum l'incapacité de

travail et les séquelles fonctionnelles.

5.6. LES METHODES THERAPEUTIQUES

Il existe deux grandes méthodes thérapeutiques

qui sont :

a) orthopédiques non sanglantes, sans

ouverture du foyer de fracture

Les différentes méthodes orthopédiques

non sanglantes sont :

a) Leplâtre cruro-pédieux ;

b) L'extension continue ;

c) La méthode deSARMIENTO(SARMIENTO A., 1967).

On peut aussi utiliser les méthodes suivantes : La

réduction sur cadre de TRILLAT suivie de plâtre, L'association du

plâtre et de broches(LERAT JL, 2009).

b) Le traitement chirurgical

b.1. But :

L'ostéosynthèse a un triple but :

- Réduire anatomiquement le foyer de fracture,

- Maintenir solidement la réduction jusqu'à

consolidation,

- Permettre la mobilisation la plus précoce des

articulations sus et sous-jacentes du foyer de fracture.

b.2. Avantage : Elle assure une

immobilisation durable, solide, sans risque de déplacement secondaire.

La cicatrisation de la plaie et des parties molles se fait dans de meilleures

conditions.

b.3. Inconvénients :

- Risque de non consolidation favorisée par la

dévascularisation des fragments par un dépériostage trop

étendu.

- Le risque infectieux redoutable, voilà pourquoi sa

technique doit être extrêmement rigoureuse et l'asepsie la plus

parfaite.

b.4. Contre-indication :

l'infection avérée

b.5. Moyens :

a. L'ostéosynthèse à foyer ouvert :

- Le vissage simple,

- Les cerclages métalliques,

- Les plaques vissées,

- Le fixateur externe

b. L'enclouage centromédullaire à foyer

fermé(BOURAMDANE NAIMA, 2007).

8. LES COMPLICATIONS

On les classe en complications immédiates, secondaires

et tardives

5.7. Les Complications immédiates

1° L'ouverture cutanée

2° Les lésions des muscles

3° Les lésions vasculaires et nerveuses

4° Les complications générales

5.8. Les Complications secondaires

1° L'infection

2° La nécrose cutanée

3° Les phlébites

4° Les déplacements secondaires sous

plâtre

5° Troubles trophiques

6° L'embolie graisseuse

5.9. Les Complications tardives

1° Retard de consolidation

2° Pseudarthrose : Les pseudarthroses

hypertrophiques et atrophiques

3° Les cals vicieux

4° Raideurs articulaires(LERAT JL, 2009).

CONSIDERATIONS PRATIQUES

CHAPITRE I : MATERIELS ET

METHODES

I.1. MATERIELS

I.1.1. PRESENTATION DU CADRE DE L'ETUDE

Notre étude s'est déroulée aux Cliniques

Universitaires de Lubumbashi (CUL), qui se trouve dans la ville et zone de

santé de Lubumbashi (chef-lieu de la province du Katanga) en

République Démocratique du Congo (RDC).

Les Cliniques Universitaires de Lubumbashi sont

limitées :

- Au Nord par l'avenue KAMBOVE,

- Au Sud par l'avenue NJAMENA,

- A l'Est par l'avenue KASAI,

- A l'Ouest par le lycée TUENDELEE.

Les Cliniques Universitaires Lubumbashi comprennent plusieurs

services :

- Le service de Gynécologie obstétrique ;

- Le service de Pédiatrie;

- Le service de Médecine interne ;

- Le service de Chirurgie ;

- Les services des Spécialités.

L'histoire des CUL révèle que ces

dernières, jadis appelées Cliniques Reine Elisabeth, ont

été construites pendant l'époque coloniale à

partir de 1919 et inaugurées en 1923 pour les soins des colonisateurs

(les blancs) et des personnes dites évoluées. La gestion de cette

institution hospitalière a été confiée aux membres

d'une congrégation Religieuse Catholique, les soeurs de charité

de Grand.

A partir de Novembre 1975, la gestion des Cliniques Reine

Elisabeth a été confiée à l'UNAZA

(Université Nationale du Zaïre), l'actuelle UNILU

(Université de Lubumbashi), d'où le nom des Cliniques

Universitaires de Lubumbashi. Dès lors, l'accès aux soins

médicaux est ouvert à quiconque remplit les formalités

exigées et les objectifs sont fixés sur la recherche et la

formation des étudiants en médecine et en santé

publique.

I.1.2. PATIENTS

L'étude a concerné tous les patients et toutes

patientes de n'importe quel âge hospitalisés au service de

chirurgie des Cliniques Universitaires de Lubumbashi pour une pathologie

traumatique et plus précisément la fracture de la jambe.

I.2. METHODES

I.2.1. PERIODE ET TYPE D'ETUDE

Nous avons procédé à une étude

descriptive transversale des cas de la fracture de la jambe chez les patients

hospitalisés au cours de la période allant de Janvier 2009

à Décembre 2012, soit une période de 4 ans.

I.2.2. CRITERES D'INCLUSION

Tout patient hospitalisé pour fracture de la jambe dans

le service de Chirurgie aux CUL et ayant été

déclaré apte à sortir de l'hôpital après le

traitement bien suivi avec de rendez-vous pour évaluer son

évolution.

I.2.3. CRITERES D'EXCLUSION

Ont été exclus de notre étude, tous

patients :

1. Non hospitalisé pendant la période

d'étude,

2. Hospitalisé pendant la période d'étude

mais ayant demandé une sortie,

3. Hospitalisé pour la (les) complication (s) de la

fracture de la jambe.

4. Ou encore les fiches des patients pas mal remplis.

I.2.4.PARAMETRES ETUDIES

1. Age : nous l'avons comme paramètre pour

rechercher s'il existe une corrélation entre l'âge et la

fréquence de la fracture de la jambe

2. Sexe : ce paramètre a été retenu

avec un objectif de rechercher la fréquence de la fracture de la jambe

entre les deux sexes. Ceci peut nous donner une idée sur la

fréquence dece traumatisme entre homme et femme.

3. Délais entre l'accident et la consultation :

ce paramètre nous aide à rechercher les facteurs qui peuvent

influencer la prise en charge par rapport à l'intervalle de temps

écoulé entre la fracture et la prise en charge. Par exemple en

cas d'une fracture ouverte, il y a la présence d'une plaie, or toute

plaie est considérée comme aseptique dans les 6 à 8 heures

qui suivent le traumatisme, ce qui fait que la prise en charge d'une fracture

ouverte de la jambe où la plaie est infectée est

différente de celle dont la plaie n'est pas infectée.

4. Antécédents

médicochirurgicaux : ce paramètre est retenu pour la

recherche d'un antécédent quelconque qui pourrait expliquer la

survenue de fracture pathologique par exemple.

5. Durée d'hospitalisation : ce paramètre

est retenu pour vérifier le temps de consolidation de la fracture de la

jambe chez les différents patients de même âge ou des

âges différents et savoir les facteurs qui influencent le

délai de consolidation.

6. Etiologie : ce pour vérifier ou voir

l'étiologie la plus fréquente pour la survenue de la fracture.

7. Mécanisme : ce paramètre a

été choisi afin de voir l'impact d'un mécanisme quelconque

à la survenue de la fracture de la jambe chez les différents

patients.

8. Signes cliniques : choisit pour donner l'aspect

clinique ou bien les manifestations cliniques dans la fracture de la

jambe

9. Type de fracture : permet de nous donner une

idée du type de fracture prédominant qu'on peut trouver dans la

jambe.

10. Côté atteint : permet de voir le

côté atteint et le plus touché.

11. L'os atteint : étant donné que nous

avons deux os dans la jambe, ce paramètre nous aidera de voir si un seul

os est plus atteint ou soit les deux os en rapport avec les différents

mécanismes de survenue d'une fracture de la jambe.

12. Autres Fractures associées :ce

paramètre nous permettra de vérifier la survenue des autres

fractures qui s'accompagnent avec celle de la jambe en cas d'accident.

13. Radiographie : ce paramètre est très

utile pour nous donner les éléments en rapport avec l'os atteint,

les traits de fractures et les différents déplacements.

14. Traitement : ce paramètre a été

retenu pour donner le type de traitement qu'on peut adopter devant un type

quelconque de fracture de la jambe.

15. Evolution : permet d'apprécier si la prise en

charge a été bonne ou mauvaise ainsi parler d'une bonne ou

mauvaise évolution de la fracture de la jambe.

16. Complication : nous aidera à donner toutes

sortes de complications qu'on peut avoir en cas de fracture de la jambe.

I.2.5. COLLECTE DES DONNEES

Les données ont été colligées

à partir des registres, des fiches d'hospitalisation, des fiches de

récolte de données préalablement établies.

Les données ont été saisis à

l'ordinateur en utilisant les logiciels Microsoft Word et Excel 2010 puis

analysés sur Epi info version 3.5.1 année 2008.

Concernant les données quantitatives, elles ont

été présentées sous formes de moyenne,

écart-type et de médiane.

Le regroupement en classe s'est effectué à

partir des calculs statistiques de la manière suivante :

· Détermination de nombre de classes :

(Formule de STURGE)

· Amplitude des classes :

(Formule de STURGE)

Avec , Intervalle de

variation

CHAPITRE II : PRESENTATION

DES RESULTATS

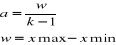

FIGURE 1 : Fréquence de la fracture de la

jambe sur tous les patients hospitalisés

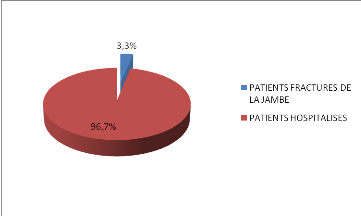

FIGURE 2 : Fréquence de la fracture de la

jambe par rapport autres traumatisme.

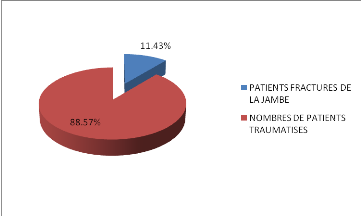

Figure

3 : Répartition Selon L'âge

Il se dégage de cette figure que l'âge des

patients a varié entre 2 et 77 ans, la tranche d'âge de 26

à 38 ans est la plus touchéeavec 23 patients soit, 34,3%, suivi

de la tranche d'âge de 14 à 25 ans avec 15 patients soit, 22,4%.

La moyenne d'âge était de 31,9 #177; 16,9 ans et la médiane

était de 30,0 ans.

TABLEAU I : REPARTITION SELON LE SEXE

|

SEXE

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

F

|

21

|

31,3

|

|

M

|

46

|

68,7

|

|

Total

|

67

|

100

|

Il se dégage de ce tableau que le sexe masculin est le

plus touché avec 46 patients, soit 68,7%.

TABLEAU II : REPARTITION SELON LE DELAIS ENTRE

L'ACCIDENTS ET LA CONSULTATION

|

DELAIS ENTRE L'ACCIDENTS ET LA CONSULTATION

|

FREQUENCE

|

POURCENTAGE (%)

|

|

10 minutes à 24 heures

|

55

|

82,1

|

|

2 jours à 10 jours

|

7

|

10,4

|

|

Nos spécifié

|

5

|

7,5

|

|

Total

|

67

|

100

|

Le tableau II révèle que 82,1% de patients ont

consulté pour la fracture de la jambe dans les 10 minutes à 24

heures qui ont suivi l'accident.

TABLEAU III : REPARTION SELON LES ANTECEDENTS

|

ATCD

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Drépanocytose

|

1

|

1,5

|

|

Hypertension artérielle

|

1

|

1,5

|

|

Hypertension artérielle compliquée de

paraplégie droite

|

1

|

1,5

|

|

Hypertension artérielle et tuberculose

compliquée d'hydrocèle

|

1

|

1,5

|

|

Ostéomyélite chronique

|

2

|

3,0

|

|

Sans antécédents

|

61

|

91,0

|

|

Total

|

67

|

100

|

Ce tableau montre que dans 91% de cas aucun

antécédent en rapport avec la pathologie n'a été

observé.

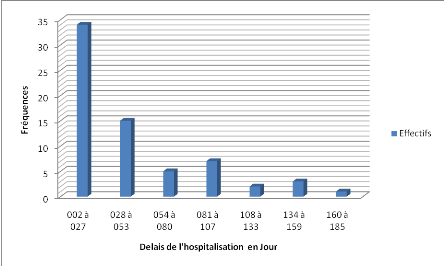

Figure 4 :

Répartition selon la durée d'hospitalisation

Il se dégage de cette figure

que la durée d'hospitalisation a varié entre 2 et 160jours, les

patients fracturés de la jambe ont été plus

hospitalisé dans une période allant de 2 jours à 27 jours

suivi de la tranche de 28jours à 53 jours. La moyenne du séjour

hospitalier était de 39,2 #177; 41,7 jours et la médiane

était de 24,0 jours.

TABLEAU IV : REPARTITION SELON LES ETIOLOGIES

|

ETIOLOGIE

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Accident de Sport

|

2

|

3,0

|

|

Accident de travail

|

3

|

4,5

|

|

Accident domestique

|

3

|

4,5

|

|

Accidents du trafic routier

|

51

|

76,1

|

|

Balle à feu

|

3

|

4,5

|

|

Chute

|

4

|

6,0

|

|

Coups de bâton

|

1

|

1,5

|

|

Total

|

67

|

100

|

Ce tableau nous révèle que les causes de la

fracture de la jambe sont dominées par les accidents de trafics routiers

(ATR) dans 76,1%.

TABLEAU V : REPARTITION SELON

LE MECANISME

|

MECANISME

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Direct

|

56

|

83,6

|

|

Inconnue

|

1

|

1,5

|

|

Indirect

|

10

|

14,9

|

|

Total

|

67

|

100

|

Il se dégage de ce tableau que le mécanisme

direct est plus rencontré avec 56 cas des fractures de la jambe, soit

83,6%.

TABLEAU VI : REPARTITION SELON LES SIGNES CLINIQUES

|

SIGNES CLINIQUES

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Douleur, impotence fonctionnelle, déformation et

oedème

|

7

|

10,4%

|

|

Douleur, impotence fonctionnelle et

déformation

|

16

|

24%

|

|

Douleur, impotence fonctionnelle et

oedème

|

17

|

25,3%

|

|

Douleur et impotence fonctionnelle

|

27

|

40,2%

|

|

Total

|

67

|

100,0%

|

Du point de vue clinique, ce tableau révèle que

la clinique de la fracture de la jambe est dominée par la douleur et

impotence fonctionnelle.

TABLEAU VII : REPARTITION SELON LES TYPES DE

FRACTURES

|

TYPES DE

FRACTURES

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Fermées

|

25

|

37,3%

|

|

Ouvertes

|

42

|

62,7%

|

|

Total

|

67

|

100,0%

|

Il se dégage de ce tableau que dans notre série

les fractures ouvertes ont prédominé dans 62,7% soit 42

patients.

TABLEAU VIII : REPARTITION SELON L'OUVERTURE

CUTANEE

|

TYPES DE FRACTURES OUVERTES

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Ouverte, CAUCHOIX 1

|

12

|

28,6

|

|

Ouverte, CAUCHOIX 2

|

28

|

66,7

|

|

Ouverte, CAUCHOIX 3

|

2

|

4,7

|

|

Total

|

42

|

100,0%

|

Ce tableau montre que selon

l'ouverture cutanée c'est la fracture ouverte type II selon CAUCHOIX et

DUPARC qui est dominant avec 28 fractures soit 66,7%.

TABLEAU IX : REPARTITION SELON LE COTE ATTEINT

|

COTE ATTEINT

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Droit

|

31

|

46,3

|

|

Gauche

|

36

|

53,7

|

|

Total

|

67

|

100

|

Ce tableau révèle

que la jambe gauche est plus fracturée que le côté

droit.

TABLEAU X : REPARTITION SELON LES AUTRES LESIONS

ASSOCIEES

|

FRACTURES ASSOCIEES

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE(%)

|

|

Fracture bi malléolaire

|

1

|

1,5

|

|

Fracture de la clavicule gauche

|

1

|

1,5

|

|

Fracture de la main

|

1

|

1,5

|

|

Fracture des cotes

|

1

|

1,5

|

|

Fracture des côtes et des phalanges

|

1

|

1,5

|

|

Fracture du bassin

|

2

|

3,0

|

|

Fracture du cubitus et radius

|

1

|

1,5

|

|

Fracture du fémur

|

1

|

1,5

|

|

Fracture du radius

|

1

|

1,5

|

|

Pas de fractures associées

|

57

|

85,1

|

|

Total

|

67

|

100,0%

|

Ce tableau révèle que la fracture de la jambe

n'est pas souvent associée à d'autres fractures.

TABLEAU XI: REPARTION SELON L'OS

ATTEINT

|

L'OS ATTEINT

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Fracture isolée du

péroné

|

4

|

6,0

|

|

Fracture isolée du tibia

|

30

|

44,8

|

|

Fracture associée du tibia et

péroné

|

33

|

49,3

|

|

Total

|

67

|

100

|

Ce tableau nous montre que devant la fracture de la jambe, il

y a souvent association des fractures de deux os de la jambe : tibia et

péroné.

TABLEAU XII : REPARTITION SELON LE SIEGE DE

FRACTURE

|

TIBIA

|

PERONE

|

|

SIEGE

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Tiers inférieur

|

20

|

31,7

|

18

|

46,1

|

|

Tiers moyen

|

29

|

46,0

|

12

|

30,7

|

|

Tiers supérieur

|

14

|

22,3

|

8

|

20,5

|

|

Total

|

63

|

100

|

39

|

97,3

|

Au niveau du tibia 46,0% de

fractures siège au tiers moyen et au niveau du péroné

46,1% de fracture siège au tiers inférieur.

TABLEAU XIII : REPARTITION SELON TRAITS DE

FRACTURES

|

TIBIA

|

PERONE

|

|

TRAITS DE FRACTURE

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Transversal

|

16

|

25,4

|

17

|

47,2

|

|

Oblique

|

24

|

38,0

|

10

|

27,8

|

|

Spiroïdes

|

18

|

28,6

|

9

|

25

|

|

Comminutive

|

3

|

4,8

|

0

|

0

|

|

Verticale

|

1

|

1,6

|

0

|

0

|

|

Fissure

|

1

|

1,6

|

0

|

0

|

|

Total

|

63

|

100

|

36

|

100

|

Les fractures obliques prédominent avec 38% au niveau

du tibia contrairement aux transversal au niveau du péroné

représentant 42,2%.

TABLEAU XIV : REPARTITION SELON LE NOMBRES DE

FRAGMENTS

|

TIBIA

|

PERONE

|

|

NOMBRES DE FRAGMENTS

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

UN

|

1

|

1,6

|

0

|

0

|

|

DEUX

|

40

|

63,5

|

26

|

70,3

|

|

TROIS

|

11

|

17,5

|

8

|

21,6

|

|

MULTIPLES

|

11

|

17,5

|

3

|

8,1

|

|

TOTAL

|

63

|

100

|

37

|

100

|

Les fractures à deux fragments représentent

63,5% au niveau du tibia et 70,3% au niveau du péroné. TABLEAU XV :

REPARTITION SELON LE DEPLACEMENT FRACTURAIRE

|

DEPLACEMENT

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

ANGULATION

|

10

|

12,5

|

|

CHEVAUCHEMENT

|

18

|

22,5

|

|

NON DEPLACE

|

45

|

56,25

|

|

TRANSLATION

|

7

|

8,75

|

|

TOTAL

|

80

|

100

|

Ce

tableau nous révèle que les fractures non déplacées

sont dominants avec 56,25%.

TABLEAU XVI : REPARTITION SELON LE TRAITEMENT

CHIRURGICALE

|

TRAITEMENT

CHIRURGICAL

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

ORTHOPEDIQUE

|

40

|

59,7

|

|

SANGLANT

|

14

|

20,4

|

|

ORTHOPEDIQUE ET SANGLANT

|

13

|

19,4

|

|

TOTAL

|

67

|

100

|

Le traitement chirurgical

orthopédique prédomine avec 59,7% devant les autres traitements

chirurgicaux.

TABLEAU XVII : RAPARTITION SELON LE TYPE DE

TRAITEMENT CHIRURGICAL

|

TYPE DE TRAITEMENT

CHIRURGICAL

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Attelle métallique post.

|

1

|

1,5

|

|

Attelle postérieure et Fixateur

externe

|

1

|

1,5

|

|

Botte plâtrée

|

5

|

7,5

|

|

Enclouage centromédullaire

|

1

|

1,5

|

|

Fixateur externe

|

12

|

17,9

|

|

Fixateur externe et plâtre

cruro-pédieux

|

1

|

1,5

|

|

Genouillère plâtrée

|

2

|

3,0

|

|

Plaque vissée et plâtre

cruro-pédieux

|

2

|

3,0

|

|

Plaque vissée et plâtre cruro-pédieux

fenêtré

|

5

|

7,5

|

|

Plâtre cruro-jambier

|

1

|

1,5

|

|

Plâtre cruro-pédieux

|

15

|

22,4

|

|

Plâtre cruro-pédieux

fenêtré

|

13

|

19,4

|

|

Plâtre jambier

|

1

|

1,5

|

|

Repositionnement sanglant et plâtre

cruro-pédieux

|

3

|

4,5

|

|

Sequestrectomie et plâtre

cruro-pédieux

|

1

|

1,5

|

|

Traction transcalcanéenne et plâtre

cruro-pédieux

|

1

|

1,5

|

|

Traction transcalcanéenne

|

1

|

1,5

|

|

Vissage simple

|

1

|

1,5

|

|

Total

|

67

|

100

|

Le traitement fait de plâtre cruro-pédieux

représente 22,4% de tous les types de traitements alors que le

traitement fait de plâtre cruro-pédieux fenêtré

représente 19,4%.

TABLEAU XVIII : REPARTITION SELON L'EVOLUTION

|

EVOLUTION

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Favorable

|

41

|

61,2

|

|

Mauvaise

|

26

|

38,8

|

|

Total

|

67

|

100

|

Parmi les patients, 61,2% ont une évolution favorable

contre 38,8% de cas avec une mauvaise évolution.

TABLEAU XIX : REPARTITION SELON LES

COMPLICATIONS

|

COMPLICATION

|

EFFECTIF

|

POURCENTAGE (%)

|

|

Absentes

|

41

|

61,2

|

|

Cal vicieux

|

1

|

1,5

|

|

Déplacement secondaire

|

12

|

18

|

|

Infection cutanée

|

2

|

3,0

|

|

Ostéite

|

8

|

12

|

|

Retard de consolidation

|

1

|

1,5

|

|

Thrombophlébite

|

2

|

3

|

|

Total

|

67

|

100

|

61,2% de cas de fractures de la jambe n'ontaucune complication

et les complications les plus fréquentes sont les déplacements

secondaires avec 18% de cas suivi d'une ostéite dans 12% de cas.

TABLEAU XX : REPARTITION SELON LES ANNEES

|

ANNEES

|

EFFECTIFS

|

POURCENTAGE (%)

|

|

2009

|

24

|

35,8

|

|

2010

|

13

|

19,4

|

|

2011

|

14

|

20,9

|

|

2012

|

16

|

23,9

|

|

TOTAL

|

67

|

100

|

Ce tableau nous montre que

l'année 2009 a été l'année ou il y a eu plus de

fractures de la jambe avec 35,8% de cas.

CHAPITRE III : DISCUSSION

3.1. Fréquence

Notre étude a porté sur 2045 cas des patients

aux cliniques universitaires de Lubumbashi dans le service de chirurgie

pendant une période allant de janvier 2009 à décembre

2012, période durant laquelle nous avons enregistré 67 cas des

fractures de la jambe soit 3,3% des cas. Sur le total des malades

traumatisé dans le service de chirurgie, nous avons eu un taux de

11,43%. Ce taux représente un taux très inférieurs par

rapport aux constats de NOUHOUM A DIALLO, ROGGUENEAU et al. et Alain CHARLES

MASQUELET qui ont rapportés un pourcentage respectivement de 29,7%,

25,8% et 25% de cas de fracture de la jambe.

Nous constatons une différence d'environ 17,3% et cela

pourrait s'expliquer par le fait que la plupart des patients demandaient des

sorties avant le début de la prise en charge des médecins.

3.2. L'âge

Notre étude a révélé les patients

les plus touchés sont ceux de la tranche d'âge de 26 à

38ans, soit 34,3% ; suivi de la tranche d'âge de 14 à 25 ans,

soit 22,4%. Ces résultats sont prochesde ceux deNOUHOUM A DIALLO et

Alain CHARLES MASQUELETqui ont rapporté les tranches d'âgede 21

à 30 ans pour le premier et de 18 à 40 ans pour les seconds.

Ce résultat pourrait s'expliquer par le fait que ces

tranches d'âge sont les tranches d'âge où les

activités sont plus exécutées.

3.3. Le sexe

Notre étude a révélé une

prédominance du sexe masculin avec 68,7% contre 31,3% pour le sexe

féminin.

Ce résultat se rapproche de celui d'OUSMANE MAIGA qui a

trouvé 65% pour le sexe masculin et 35% pour le sexe féminin.

NOUHOUM A DIALLO a trouvé 76% pour le sexe masculin et

24% pour le sexe féminin et CHAHIDNAZHA a trouvé que les hommes

constituent 84% des cas et les femmes constituent 16% des cas.

Ces résultats pourraient s'expliquer par le fait que

les hommes sont plus exposés aux traumatismes en raison des

activités qu'ils mènent.

3.4. Le délai entre l'accident et la

consultation

Notre étude a révélé que 82,1% de

patients ont consulté entre 10 minutes à 24 heures qui ont suivi

l'accident.

En effet, KAPE a rapporté que la plupart des patients

consultent avec un délai minimum de 10 minutes et maximum de 168heures

et 74,7% des patients ont atteint l'hôpital avant la 6ème heure

post- traumatisme.

RIBAULT L., VERGOS M., KONAN P. dans leur série de 47

cas de fractures ouvertes de jambe, ils ont constaté que 28

blessés soit 60% sont arrivés à l'hôpital avant la

6ème heure et ont pu bénéficier des soins.

Nous pensons que bon nombre des patients arrivent à

l'hôpital à temps après un traumatisme grâce aux

efforts de l'entourage car un patient fracturé ne saura de

lui-même se déplacer afin d'arriver à l'hôpital. Nous

pensons aussi que l'entourage, étant informé du danger que peut

entrainer un traumatisme sans traitement, se presse d'amener à

l'immédiat un patient traumatisé le plus vite que possible

à l'hôpital pour une prise en charge adéquate.

3.5. L'étiologie

Dans notre étude, nous avons noté que les

accidents du trafic routiers représentent les premières causes

fractures de la jambe dans 76,1% de cas.

NOUHOUM A DIALLO a enregistré 64% de fractures dues aux

ATR, CHAHID NAZHA ont enregistré 61% des cas dues aux ATR.

Dans notre étude, la fréquence très

élevé pourrait s'expliquer par des courtoisies routières

élargies, la surpopulation avec recrudescence des véhicules dans

la ville de LUBUMBASHI avec saturation de parking, l'ignorance et le

non-respect du code de la route et parfois même l'ivresse au volant, en

plus le transport à moto dit « phénomène

MANSEBA » joue un rôle important dans la survenue de

traumatisme en générale et de la fracture de la jambe en

particulier.

3.6. Le mécanisme

Dans notre étude nous avons constaté que le

mécanisme direct est plus à la base de la fracture de la jambe

avec 83,6% de cas.

NOUHOUM A DIALLO, dans son étude a constaté

aussi la prédominance du traumatisme par mécanisme direct mais

avec une fréquence de 64,0%.

3.7. Le type de fractures

Notre étude a révélé une

prédominance de fractures de la jambe ouvertes avec 62,7% de cas contre

les fractures de la jambe fermées avec 37,3% de cas.

Ce résultat est très différent de celui

de NOUHOUM A DIALLO et de CHAHID NAZHA qui ont enregistré

respectivement 64% de fractures fermées, 36% de fractures ouvertes et

65,4% de fractures fermées et 35,6% de fractures ouvertes ; par

contre DIKAMBA MUANZA a révélé 14,8 % des fractures

ouvertes de la jambe et 85,2 % des fractures fermées.

Nous pensons que cette grande différence serait

justifié du faite du choc traumatique trop violant que subissaient les

patients concernés et en plus la partie antérieure de la jambe

est peu matelassé c'est-à-dire ne contient pas des muscles.

3.8. L'ouverture cutanée

Notre étude a révélé que le type 2

de la classification de CAUCHOIX et DUPARC a été la plus

rencontrée dans 66,7% de cas de fractures ouvertes.

Ce résultat estinférieur par rapport à

ceux de NOUHOUM A DIALLO, KAPE, OUSMANE MAIGA et MOYIKOUA et al.qui ont

trouvés respectivement 44,4% ; 34,5% ; 56% et 58,4%.

Le point commun entre nous et ces auteurs est que c'est le

type II de la classification de CAUCHOIX et DUPARC qui prédomine en cas

de la fracture ouverte de la jambe.

La différencepar rapport aux pourcentages seraient peut

être due aux différents types d'études

réalisées et la taille de l'échantillon utilisé par

ces auteurs. Le premier a fait une étude prospective sur un

échantillon de 25 patients, le deuxième, son étude

était prospective et portait sur les fractures ouvertes des membres et

la jambe à elle seule comprenait 49 cas, le troisième a

présenté une étude prospective sur 110 patients.

Ce résultat pourrait s'expliquer par le fait que la

fracture type II selon CAUCHOIX se réalise le plus souvent de dehors en

dedans et l'agent traumatique pourrait entrainer une contusion de partie molle

aux alentours de la plaie, ainsi la jambe ayant moins de muscles dans sa partie

antérieure au tiers moyen, voit plus les fractures ouvertes type II

à ce niveau.

3.9. Le côté atteint

Notre étude a révélé que le

côté le plus touché en cas de fractures de la jambe est le

côté gauche dans 53,7% de cas.

Ce résultat est très prochede celui d'OUSMANE

MAIGA qui a trouvé 50%.

Le côté gauche serait plus atteint par le fait

que la majorité de nos patients étant des droitiers se servent de

la jambe gauche comme jambe d'appuis.

3.10. L'os atteint

Nous avons constaté que les deux os de la jambe se

fracturent le plus souvent ensemble dans 49,3% de cas suivi de la fracture du

tibia dans 44,8% de cas.

NOUHOUM A DIALLO a constaté 84% de cas de fractures de

deux os de la jambe et 16% de fractures isolées du tibia.

OUSMANE MAIGA a constaté l'atteinte concomitante des

deux os de la jambe a été la plus représentée avec

80% des cas dans la fracture de la jambe.

Et DIAKITE FAMBOUGOURI a constaté que les deux os de la

jambe se fracturent au même moment dans 53,70% de cas.

Malgré les différences considérables de

pourcentages entre nous et ces trois auteurs, au niveau de la jambe, les deux

os de la jambe se fracturent le plus souvent au même moment.

Cela pourrait s'expliquer par le mécanisme du choc et

l'impact du traumatique.

3.11. Le siège de fracture

Le siège de fracture était plus dans le tiers

moyen et le tiers supérieur dans respectivement 46,0% de cas pour le

tibia et 46,1% de cas pour le péroné.

Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le tiers moyen de la

jambe soit la partie la plus exposée au choc du traumatisme et en plus

du fait que les os de la jambe à ce niveau soient le plus en sous

cutanée.

3.12. Le traitement chirurgical

Notre étude a révélé que le

traitement orthopédique a été instauré dans 59,7%

de cas ; le traitement sanglant dans 20,4% de cas et les deux traitements

ensembles dans 19,4% de cas.

Ce résultat est presque semblable à celui de

CHAHID NAZHA qui a trouvé que le traitement étant

orthopédique dans 52% des cas et sanglant dans 48% de cas.

L'utilisation fréquente du traitement

orthopédique serait expliqué par le fait que la plupart de ces

fractures ouvertes était du type II selon CAUCHOIX et DUPARC, devant ces

genres de fractures on doit la rendre le plus fermée possible.

3.13. Le type de traitement chirurgical

Notre étude a révélé que parmi le

traitement orthopédique,les plâtres cruro-pédieux

étaient utilisés dans 22,4% de cas et les plâtres

cruro-pédieux fenêtré étaient utilisés dans

19,4% de cas. Parmi le traitement sanglant, le fixateur externe était

plus utilisé dans 17,9% de cas.

CHAHID NAZHA a constaté que le traitement était

orthopédique dans 52% des cas et chirurgical dans 48% repartie de la

manière suivante : 61,8% de plaque vissée, 12% d'enclouage

centro-médullaire, 23,6% de fixateur externe d'Hoffman et 2,6% de vis de

compression.

Ce résultat pourrait s'expliquer par le fait que la

plupart de fractures ouvertes ont été rendu fermé pour

diminuer le risque infectieux dû aux fractures ouvertes.

3.14. Les séjours hospitaliers

Notre étude a révélé que la

durée d'hospitalisation variait entre 2 et 160 jours et les patients

fracturés de la jambe ont été plus hospitalisé dans

une période allant de 2 jours à 27 jours suivi de la tranche de

28 jours à 53 jours.

NOUHOUM A DIALLO dans son étude 56.0 % de patients

n'étaient pas hospitalisés.

Nous pensons que cette différence serait

justifiée par deux raisons : La première est que son

étude était prospective avec une taille de l'échantillon

différente de la nôtre, la seconde serait par rapport aux types de

fractures qu'il a enregistré qui était plus de fractures

fermées stables qui, après une bon moyen de réduction et

de contention, permet aux patients de rentrer à domicile et de suivre le

traitement en ambulatoire.

Nos résultats s'expliquerait par le fait que nous avons

enregistré plus de fractures ouvertes que fermée ce qui fait que

le patient concerné va être hospitalisé afin de bien suivre

une prise en charge adéquate. Nous pensons également que plus une

fracture est fermée et stable plus le séjour hospitalier est

réduit, ce qui serait peut-être notre cas car nous avons

signalé que la plus part de fractures ouvertes ont été

rendue fermée.

3.15. L'évolution

Dans 59,7% de cas, notre étude a

révélé que l'évolution était bonne contre

37,3% des mauvaises évolutions c'est-à-dire

évoluées vers les complications.

En effet, OUSMANE MAIGA, dans son étude a eu presque le

même résultat ; 63,64% des cas l'évolution

était bonne tandis que 36,36% des cas ont été mauvaises.

Ce résultat serait justifié par le fait d'une

bonne prise en charge de la fracture de la jambe, car une prise en charge

précoce et adéquate prévient et évite les

différentes sortes de complications qu'on peut avoir en cas de la

fracture de la jambe.

3.16. Les complications

Dans 61,2% de cas notre étude a

révélé l'absence des complications contre 38,8% de cas de

complications reparties de la manière suivante :

déplacements secondaires dans 18% de cas, les ostéites dans 12%

de cas, les infections cutanées et les thrombophlébites dans

chacun 3% de cas et enfin les cals vicieux et le retard de consolidation dans

chacun 1,5% de cas.

Ce résultat est comparable à celui de NOUHOUM A

DIALLO qui a constaté dans son étude que 64% de cas de fractures

ont évolué sans complications et 36% de cas de fractures ont

évolué vers les complications.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les fractures de la jambe ont constitué l'un des motifs

les plus fréquents des consultations dans 11,43% de cas au service de

chirurgie des Cliniques Universitaires de Lubumbashipendant cette

période allant de janvier 2009 au décembre 2012.

Les causes les plus rencontrées étaient les

accidents de circulations routières avec une prédominance de

fractures ouvertes du type II selon CAUCHOIX et DUPARC.

La tranche d'âge la plus touchée était

comprise entre 26 à 38 anssuivis de la tranche d'âge de 14

à 25 ans et les hommes ont été les plus touché par

rapport aux femmes.

Le diagnostic était le plus souvent clinique et la

radiographie standard était l'examen clé de confirmation du

diagnostic.

La plupart de fractures se sont réalisées du

côté gauche et les deux os de la jambe ont étaient les plus

souvent fracturées au même moment.

Hormis les parages chirurgicaux et le traitement

médical, le traitement chirurgical était dominé par les

plâtres cruro-pédieux et les plâtre cruro-pédieux

fenêtré si méthode orthopédique et les fixateurs

externes si méthode sanglante.

L'évolution de ces fractures était le plus

souvent favorable et les complications étaientplus marquées par

les déplacements secondaires et les ostéites.

Ce constat nous pousse à formuler quelques

recommandations :

· Aux autorités congolaises

de :

1°. Réaliser les campagnes de sensibilisation

concernant le code de la routepar le media sous forme de spot publicitaire et

veiller à ce que les conducteurs de véhicules ne soient pas en

état d'ivresse au volant,

2°. Former des conducteurs dans des auto-écoles

responsables,

3°. Supprimer toutes sortes des courtoisies

routières élargies, aux conséquences néfastes sur

la circulation routière.

· A la population Lushoise, d'amener le

plus tôt possible un patient ou une patiente victime d'un traumatisme en

générale et d'une fracture de la jambe en particulier à

l'hôpital après un accident de trafic routier même minime

étant donné le déficit organisationnel de système

de ramassage des blessés dans notre milieu.

· Aux professionnels de la santé,

de :

1°. Conduire une bonne démarche diagnostic en

demandant un cliché radiologique de la jambe lorsque la fracture est

suspectée chez un patient ;

2°. Référer un patient à temps dans

une institution hospitalière plus qualifiée dès le

diagnostic de la fracture de la jambe est posée,

3°. Instaurer une sérothérapie

associée à l'antibiothérapie avant un

éventuelplâtrage ou pose d'un fixateur externe ou autres

matériels, devant toutes fractures ouvertes afin d'éviter toutes

complications graves telles que le tétanos.

· Aux futurs chercheurs, de faire

une étude sur la prise en charge des complications de la fracture de la

jambe afin de voir si la prise en charge utilisée aux Cliniques

Universitaires est bonne ou pas pour permettre l'amélioration et la

performance de la prise en charge.

RESUME :

Nous avons réalisé une étude

rétrospective de janvier 2009 à décembre 2012 portant sur

67 cas de fracture de jambe. L'âge moyen était 31,9 #177; 16,9 ans

avec des extrêmes de 2 à 77 ans.

La douleur et impotence fonctionnelle du membre

inférieur ont été les signes évocateurs de fracture

de jambe. Le diagnostic a été confirmé par la radiographie

standard de la jambe. Les accidents des trafics routiers ont été

l'étiologie les plus fréquentes.

Le traitement orthopédique avec plâtre

cruro-pédieux a été le plus utilisé et les

complications les plus rencontrées étaient le déplacement

secondaire.

BIBLIOGRAPHIE

· BEL MOYEN ; Fracture de jambe, mécanisme,

diagnostic et traitement ; Socoft ; 1996.

· BONNEVIALE ; Fractures bifocale de la jambe ;

étude critique de 49 cas ; 2003.

· BOUTELIER Phillip. ; Sémiologie

Chirurgicale, 6ème édition ; 1999.

· BOURAMDANE NAIMA ; L'enclouage

centromédullaire dans le traitement des fractures des deux os de la

jambe, 2007.

· BUISSON, MAYRET P FESSY ; Orthopédie

Traumatologie. Edition Vernazobres, 2003.

· CASTELAIN Christophe, CHRISTOFILIS Michel, JAYANKURA

Marc, SAMAHA Camille et ZOUAOUYSamy ; Orthopédie pierre et marie curie ;

2000.

· CHAHID NAZHA ; Fracture de jambe à

l'hôpital Hassan II de KHOURIBGA ; 2003.

· DAHMANI Omar, BELCAID Amal, Ouafa EL AZZOUZI et Hayat

EL HAMI ; Les fractures ouvertes de jambe : Anapath et traitement,

2009.

· DIAKITE FAMBOUGOURI ; Fracture de Jambe chez

l'enfant dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de

l'Hôpital Gabriel Touré : étude

épidémiologique et clinique ; 2006

· DIKAMBA MUANZA ; Fractures ouvertes de la jambe

à l'hôpital SENDWE ; 1998.

· ELAINE MARIEB N. ; Anatomie et physiologie

humaine ; 6ème édition ; 2006

· KAHLE W, LEONHARDT H, PLATTZER W ; Anatomie,

Appareil locomoteur ; Flammarion-Médecine-sciencesTome 1 ;

1991.

· KAPANDJI ADALBERT IBRAHIM ; Physiologie

articulaire : membres inférieurs ; 5ème

édition ; 2010

· KAPE ; Traitement des fractures ouvertes des

membres à Lubumbashi de 2006 à 2009 ; 2011.

· LERAT JL ; Généralités sur

les fractures, fractures de l'enfant, fractures de la jambe et fractures du

fémur ; 2009.

· MASQUELET AC ; Chirurgie Orthopédique,

principe, généralité et techniques chirurgicales

orthopédiques de l'adulte ; Elsevier Masson ; 2004.

· MASQUELET AC, BEGUE T., COURT C. ; fractures

ouvertes de jambe ; Elsevier Paris, 1995.

· MENADI A. ; Fractures de jambe ; 2007.

· NOUHOUM A DIALLO ; Prise en Charge des fractures

de jambe à L'hôpital de Sikasso Du 1er Janvier Au 31

Décembre ; 2008.

· OUSMANE MAIGA ;Etude épidémiologique

et clinique des fractures ouvertes des os de la jambe dans le service de

chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Gabriel

Toure ; 2006.

· PETER LE COULTER VASEY ; Evolution du traitement

des fractures ouvertes de jambe ; SOCOFT, 2000.

· POILLEUX F. ; Sémiologie chirurgicale,

Flammarion médecine sciences, Tome I ,3ème édition ;

1968.

· RAGGUENEAU JL et JARRIGE ; Guide

orthopédique, 2ème édition paris 1978.

· RIBAULT L., VERGOS M. et KONAN P. ; Fractures

ouvertes de jambe. Indications thérapeutiques à propos de 47 cas

traités dans un centre régional en zone sub-sahélienne de

l'Afrique de l'ouest. Médecine d'Afrique noire : 1990.

· RICHARD DRAKE L., WAYNE VOGL et ADAM MITCHELL

W.M. ; Gray's anatomie pour les étudiants ; édition

Elsevier Masson ; 2006.

· ROLLAND E., SAILLANT G. ; La consolidation osseuse

normale et pathologique, Elsevier, 1995.

· ROUVIERE ; Anatomie humaine, descriptive,

topographique et fonctionnelle ; onzième édition ; tome

III, 1974.

· SARMIENTO A; Functional bracing of tibialfracture;

springer; 1995.

· THOREUX P. JY. NORDIN : Fracture fermée de

la jambe de l'adulte, EMC ; 1995.

ANNEXE

FICHE DE RECOLTE DES

DONNEES

1. Nom et Post nom :