UNIVERSITE EVANGELIQUE EN AFRIQUE

U.E.A.

B.P. 3323/BUKAVU

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUE

ET

ENVIRONNEMENT

IDENTIFICATION DES FACTEURS CONTRAIGNANTS

LA

PRODUCTION DU BANANIER (Musa spp) DANS LE

GROUPEMENT DE

WALUNGU

Par : IMANI ERHAHAMOBA Prince

Travail de fin de cycle présenté pour l'obtention

du diplôme de gradué en sciences agronomiques et environnement.

Option : Agronomie générale

Dirigé par : Ass Ir GANZA MUSHAMALIRWA

Deckas

Année académique : 2013-2014

1

Epigraphe

Que ce travail constitue pour nous un signe de

bravoure, de dévouement ; un monde de joie, de bonheur et un exemple

vivant pour ma famille.

Un homme savant a compris un certain nombre de

vérités, un homme cultivé a compris un certain nombre

d'erreurs.

La même fermeté qui sert à

résister à l'amour sert aussi à le rendre violent et

durable et les personnes faibles qui sont toujours agitées des passions

n'en sont presque jamais véritablement remplies.

2

REMERCIEMENTS

L a reconnaissance est une richesse et l'ingratitude est un

défaut, dit-on

A toi Seigneur Tout Puissant, car la sagesse et

l'intelligence viennent de toi

Qu'il nous soit permis d'adresser nos remerciements

les plus accrus aux autorités académiques de l'UEA qui nous ont

parfaitement formé et dont la preuve est ce présent

travail.

Notre gratitude s'adresse également à

l'Ir GANZA MUSHAMALIRWA Deckas qui malgré ses multiples occupations a

accepté de diriger ce travail ; sans vous rien n'aurait

possible.

Je serai éternellement reconnaissant à

toutes ces personnes qui ont consacré quelques minutes voire quelques

heures de leur précieux temps pour répondre à mes

questions. Je ne peux pas vous citer tous mais sachez que je ne vous oublierai

jamais.

A nos très chers parents LUGWARHA NT. Et

MAPENDO M'MUGALIHYA qui, par leurs conseils et savoir-faire nous parvenons

à atteindre nos objectifs pré-assignés.

Nous restons fermement reconnaissant à

l'égard de la famille lameck CHIBASHIMBA pour leur soutien moral et

matériel tant soit peu dont elle ne cesse de nous

fournir

A BACHRIDI, Trésor CIGWIGWI, Job, AMANI,

Bienvenu, Arsène, aux oncles LIDJO et PASCAL, BAHARA

Herman,

A nos frères, soeurs et membres de nos

familles pour leur amour et surtout leurs conseils de tout genre qu'ils n'ont

cessé de nous de faire manifester.

Nos remerciements s'adressent enfin à nos

ami(e)s, collègues, connaissances et camarades qui nous ont soutenus de

près ou de loin pour la réalisation heureuse de ce

travail.

IMANI ERHAHAMOBA Prince

3

SIGLES ET ABREVIATIONS

i. Sigles

· BBTV : Banana Bunchy Top Virus

· BXW Banana Xanthomonas Wilt

· CIALCA : Consortium for Improved

Agriculture-based Livelihoods in Central Africa

· CIRAD: Centre de coopération

internationale en recherche agronomique pour le développement

(CIRAD)

· GRET : Groupe de recherche et

d'échanges technologiques

· IITA : International Institute for Tropical

Agriculture

· INIBAP: International Network for the

Improvement of Banana and Plantain

· ISEAV : Institut Supérieur

d'études Agronomique et Vétérinaire

· pH : potentiel d'hydrogène

· RDC : République Démocratique du

Congo

ii. Abréviation

· gr : gramme

· kg : kilogramme

· m : mètre

· cm : centimètre

· % : pourcent

· °C : degré Celsius

· ha : hectare

· ex : exemple

· km : kilomètre

4

5

INTRODUCTION

Les régions tropicales d'Afrique centrale et orientale

produisent beaucoup de fruits qui jouent un rôle important dans

l'alimentation des populations de ces régions. Les fruits produits dans

ces régions sont très variés mais il faut dire que la

banane constitue plus de 48% de production et que dans certains pays comme le

Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ce fruit est très dominant (Nyabienda,

2006).

La banane constitue un élément essentiel du

régime alimentaire de certains pays développés et fait

également partie d'une nourriture de base pour des millions de personnes

des pays en développement. Elle est un fruit très

énergétique (90calories/100gr) et très riche en potassium

dont elle peut couvrir les besoins quotidiens, nutritive facile à

digérer, de tous les fruits connus la banane contient le plus de

protéines. La banane est cultivée dans plus de 130 pays. C'est le

fruit le plus important des échanges mondiaux, pour une valeur de

près de 5 milliards de dollars par an, et ne le met qu'à la

deuxième place du commerce des fruits total que derrière les

agrumes pris en totalité. Leur exportation représente pour un

certain nombre de pays en développement une source précieuse de

revenus (Jules, 2009).

En République Démocratique du Congo la banane et

la banane plantain sont des aliments importants pour les populations surtout

rurales. Les données de la production révèlent que la

banane et la banane plantain viennent en deuxième position après

le manioc. Environ 70% de la production est directement consommée par

les producteurs et 30% représente aussi bien la quantité

commercialisée que celle perdue après la récolte

(Bakelana, et al., 1998).Dans les régions d'altitude de l'Est

de la RDC, le vin de banane a une forte signification sociale et culturelle

où il est toujours présent dans toutes les

cérémonies (Marhegane, 2011).

Toutefois il faut signaler que dans ces régions, la

vente des bananes et de leur bière est une source des revenus pour les

agriculteurs et de ce fait, le commerce des bananes est parmi les produits

vivriers les plus commercialisés ; Nombreuses familles vivent de ce

commerce surtout celui de la bière qui leur procure de l'argent avec

lequel ils achètent certains biens (Bagenze et al., 2008).

Cependant, actuellement le rendement reste encore faible et

baisse au fur et à mesure que les années passent ; il varie entre

4 et 10 tonnes par an à l'hectare (Nyabienda, 2006), avec une moyenne de

6,8 tonnes par hectare et par an pourtant, les résultats de recherche

prouvent à forte raison que dans la région des grands lacs et

dans de bonnes conditions agro-écologiques, les rendements potentiels

sont estimés à 50 tonnes à l'hectare par an (IITA,

2005).

Sur ce, ce travail est une contribution à

l'étude de la problématique de la culture du bananier, à

l'identification des contraintes liées à la production de

celui-ci et donc à analyser certains paramètres qui peuvent

influer sur sa faible production.

Nous estimons que cette baisse de rendement observée

serait liée notamment à des paramètres ci-après :

la dégénérescence des variétés, la

recrudescence des maladies et ravageurs, les technologies post récolte

peu suffisantes, l'épuisement des sols, les contraintes

socio-économiques. Mais il faut toutefois dire que de toutes ces

contraintes, les maladies et les ravageurs deviennent une préoccupation

majeure conduisant ainsi à la réduction de la production du

bananier.

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent

travail se trouve articulé sur trois chapitres dont la Revue de la

littérature sur le Bananier, la Méthodologie ainsi que les

Résultats et leur Discussion. Quelques suggestions clôturent ce

travail.

6

Chapitre 2 REVUE DE LA LITTERATURE

1.1. GENERALITES SUR LA CULTURE

1.1.1. Origine de la culture

Le genre Musa est originaire de l'Asie du Sud-est (aire

géographique située entre l'Inde, la Papouasie, la Nouvelle

Guinée et les îles du Pacifique), dans cette région on

trouve les espèces sauvages telles que Musa acuminata et M.

balbisiana (Romain, 2001).

La majeure partie des bananiers cultivés dérive

de deux espèces sauvages Musa acuminata et M. balbisiana

; le caractère comestible est apparu chez Musa acuminata ;

il est due à deux phénomènes génétiques

notamment le développement de la parthénocarpie et de la

stérile femelle, tous deux essentiels (Hugues, 1989 cité par

Marhegane).

Le bananier est originaire d'Asie du sud-est. Par la suite,

les nombreuses migrations qui ont eu lieu durant des millénaires ont

permis au bananier de se répandre dans toutes les zones intertropicales

humides. Avec la mise en situation écologique très diverse du

bananier, on note des centres de diversification secondaire en Afrique de

l'ouest et centrale (bananiers plantains) et sur les hauts plateaux d'Afrique

de l'Est (bananes à cuire et à bière) (July, 2008).

1.1.2. Description de la plante

Le bananier est une plante herbacée de grande taille :

1,5 à 8 m selon les variétés. Il ne possède pas de

tige aérienne, la vraie tige est souterraine (rhizome). Ce que l'on voit

à l'extérieur est, en réalité, l'emboîtement

des gaines foliaires les unes dans les autres constituant ainsi le pseudo

tronc. Le système foliaire est très développé : sa

surface est de plus ou moins 3 m2. Ces dimensions énormes ont

des conséquences au niveau physiologique qui seront envisagées

plus loin.

Le nombre de feuilles peut être influencé par le

climat. On compte souvent de 30 à 40 feuilles, parfois 50 selon les

cultivars. Il est de taille variable selon les espèces (2 à 5) ;

sur une souche vivace appelée rhizome, naissent des très grandes

feuilles constituées par une longue gaine terminée par un limbe

étalé d'une ampleur considérable (July, 2008).

Les gaines s'emboitent les unes dans les autres et simulent un

tronc épais herbacé dont au sommet il ya une panache de feuilles.

Au milieu naît sur un axe central (méristème), une longue

inflorescence qui est fléchie vers le sol. Depuis

l'extrémité de l'inflorescence jusqu'à sa base on

rencontre successivement des fleurs mâles, des fleurs mixtes et des

fleurs femelles recouvertes par des bractées ; après un temps les

fleurs femelles deviennent des fruits ; pour

7

les espèces comestibles ces fruits sont

dépourvus de graines. L'ensemble de l'inflorescence porte le nom du

régime, chaque rangée de fruits est appelée main et le

fruit est appelé doigt (Romain, 2001)

? La racine

Une fois planté, le bananier développe un gros

rhizome qui peut atteindre #177; 60cm de diamètre à partir duquel

se développent plusieurs racines adventives qui restent localiser dans

les quinze centimètre de l'horizon (CIRAD, 2006).

? Tige et feuilles

La tige du bananier est un pseudo tronc qui peut atteindre 2

à 5m de hauteur ; à partir du rhizome se développent

plusieurs rejets qui donnent plus tard d'autres pseudotroncs. Le bananier forme

généralement plusieurs longues feuilles avant la floraison et une

vraie tige se développe à l'intérieur du pseudo tronc

(CIRAD, 2006).

? Inflorescence et fructification

C'est à partir des fleurs femelles que se

développent les fruits sans fécondation (parthénocarpie).

La plupart d'espèces ne connaissent pas la pollinisation des fleurs et

ne produisent donc pas de graines.

En régions chaudes il faut généralement

80 à 90 jours entre l'émission des fleurs et la récolte ;

mais en zone d'altitude cette période s'allonge et atteint 120 à

150 jours et peut même aller à 200 jours pour certaines

espèces (Vanden put et al., 1956).

1.1.3. Classification

Le bananier appartient au genre Musa dans la famille des

musacées, laquelle famille contient deux genres : Musa et

Ensete.

Le bananier a une systématique fort complexe ; il

comprend des espèces dont les unes sont alimentaires, certaines

produisent des fibres (Musa textilis) et d'autres enfin sont

simplement ornementaux (Musa ensete) (Van Den et Van den put,

1956).

Par ailleurs dans notre travail, nous allons exclusivement

nous intéresser aux bananiers comestibles.

Tableau 1. Classification des bananiers comestibles selon leur

groupe génomique.

8

Ploïdie

|

Génotype

|

Nombre de cultivars

|

exemples

|

|

2n

|

AA

|

#177;60

|

pisan liton

|

|

AB

|

2

|

|

|

3n

|

AAA

|

30

|

gros Michels,

cavendish

|

|

AAB

|

#177;100

|

Plantains,...

|

|

4n

|

AABB

|

#177;30

|

bluggac

|

|

ABBB

|

#177;4

|

|

Source : SIMMONDS et SHEPHERD

Il existe ainsi parmi les bananiers cultivés, des

diploïdes (22 chromosomes), des triploïdes (33 chromosomes) et les

tétraploïdes (44 chromosomes).

1.1.4. Exigences écologiques

Le bananier est une culture exigeante en eau, sensible aux

basses températures et aux vents ; les sols doivent être

aérés, sains, riche en azote et en potasse (Anonyme, 1998).

? Besoins en eau

Les besoins du bananier sont de l'ordre de 125 mm par mois

dans les zones à atmosphère humide et de 180 à 220mm. Un

excès d'eau est préjudiciable au bananier et inversement la

sécheresse peut avoir des conséquences graves, les gaines

n'atteignent pas leur longueur normale, les pétioles sont très

rapprochés les uns des autres. Les bananiers se défendent contre

des déficits momentanés en repliant les demi-limbes des feuilles,

mais résistent mal aux sécheresses prolongées de plus de

1mois. Le pseudo- tronc peut alors se casser (July, 2008).

? La lumière

Le bananier peut supporter de fortes insolations pourvue que

l'alimentation hydrique soit suffisante. En cas de déficit hydrique

prononcé, une très forte insolation provoquera des brûlures

surtout sur les jeunes feuilles. Un manque de lumière agit sur la

hauteur des rejets (augmentation de la taille) et ralentit la

végétation. Il faut tenir compte d'une densité de

plantation adaptée pour minimiser la compétition (July, 2008).

? Le vent

9

10

11

Les vents permanents les vents violents interférent la

culture car il y aura chute ou cassure de pseudo troncs ; ces vents provoquent

également la lacération des limbes (Anonyme, 2006).

? La température

L'optimum se situe autour de 28°C ; au-delà de

3540°C, les anomalies surviennent ; en dessous de 24°c la vitesse de

croissance baisse pratiquement de façon linéaire. La croissance

s'annule complètement vers 1011°C (Anonyme, 2006)

? Les sols

Les racines étant peu pénétrantes, le sol

doit être meuble, profond et bien aéré. Le bananier

supporte des pH de 3,5 à 8 mais, en général. La

compacité et le mauvais drainage sont des défauts graves pour la

culture (Anonyme, 2006).

Le bananier exige également un sol léger,

profond, peu caillouteux. Il doit être cultivé sur un terrain

plat, sain, aéré, riche en azote et si possible

protégé des vents. L'emploi de fumure organique donne les

résultats généralement excellents (Bernardin et

al., 2000).

On estime que pour fertiliser 2500 plantes/ha avec un

rendement escompté à 60 tonnes/ha, il faut : N=450-600kg/ha par

cycle ; P2O5=100-200kg/ha par cycle ; K2O=160-240kg/ha par cycle ;

Mg=150-200kg/ha par cycle (Vulysteke et al., 1994).

1.1.5. Les techniques culturales

Une plantation des bananiers peut durer longtemps, mais si on

veut avoir des bonnes récoltes, on doit arracher la plantation au bout

de 7 à 10 ans et faire une jachère de 2 ans en plantant les

légumineuses comme le Stilosanthesou le Salopogonium

(Anonyme, 2006).

Les soins culturaux sont entre autre : garder le sol propre en

faisant le paillage, fertiliser le sol en cas de carence minérale, faire

le tuteurage avec le tuteur vertical enfoncé dans le sol sur le bananier

ayant de régime et voulant s'incliner ou tomber (l'intervalle entre

l'émission florale et la récolte en conditions optimales de

température est de 80 à 90 jours, protéger les

régimes par une gaine plastique transparente et parfois colorée,

faire la lutte phytosanitaire des bananiers contre les maladies et les

ravageurs (Simmond 1995 cité par Mulumbu).

Les techniques de paillage sont conseillées mais

malheureusement peu utilisées : elles maintiennent l'humidité du

sol et limitent l'enherbement. Pour éviter un fort enherbement en

début de plantation, la technique du faux semis est efficace :

levée provoquée des adventices puis destruction par glyphosate ou

sulfosate. Un enherbement bien contrôlé en début de

plantation et aux périodes de récolte (recouvrement du sol)

aboutit au maintien de

bananeraies propres dès qu'elles sont ombragées

par le couvert foliaire. Une bonne technique d'oeilletonnage est

déterminante pour obtenir un bon rendement. Elle consiste à

couper et écoeurer tous les rejets de la plante sauf un qui servira pour

le cycle suivant (CIRAD, 2006).

1.1.6. Rendement

Le rendement varie avec la densité de plantation

(nombre de rejet/ha), les cultivars (poids du régime), et les conditions

de culture. Actuellement les variétés FHIA peuvent donner des

régimes allant jusqu'à 107 kg (E25) et même 120 kg (E40) ;

un régime des variétés issues de l'ISAR pèsera 60

kg au lieu de 30 pour un régime traditionnel (E4). Un autre atout de ces

plants est leur capacité de résistance aux maladies (E3, E4 et

E9) (July, 2008).

Ainsi à la densité de 1665 pieds par hectare

(2mx2m, avec le poids moyen du régime de 10kg), on obtient un rendement

de 16tonnes/ha. En R.D.C le rendement moyen à la densité de

1250-1950 plants/ha est de 5tonnes à l'hectare (Walangululu, 2005).

1.1.7. Composition nutritionnelle de la banane

Sa présence permanente sur le marché de la

consommation augmente considérablement la possibilité

d'accès aux fruits et par voie de conséquence réduit tant

soit peu certaines carences nutritionnelles.

Voici dans le tableau ci-dessous la composition pour 100grammes

de partie comestible : Tableau 2 : valeur alimentaire de la banane

|

Pour 100gr

|

Cavendish

|

plantain

|

|

Eau (mg)

|

71,6

|

68,2

|

|

Glucides (mg)

|

25,5

|

29,3

|

|

Protides (mg)

|

1,2

|

0,9

|

|

Fibres (mg)

|

0,6

|

0,4

|

|

Lipides (mg)

|

0,3

|

0,2

|

|

Cendres (mg)

|

0,8

|

1,0

|

|

Energie alimentaire (kj)

|

425,0

|

476,0

|

|

Ca (mg)

|

12,0

|

19,0

|

|

P (mg)

|

32,0

|

38,0

|

|

Fe (mg)

|

0,8

|

0,6

|

|

Acide ascorbique

|

0,04

|

0,06

|

Source : FAO 2004

1.1.8. Importance du Bananier

Elle est consommée sous forme de fruit frais, frit ou

cuit, de cossette et de farine. Sa pulpe est séchée ou

réduite en farine. La feuille du bananier est utilisée pour

l'emballage de produit alimentaire.

? Du point de vu agronomique et écologique

La culture du bananier est appliquée en association

avec d'autres cultures. Leurs feuilles constituent l'engrais vert pour

l'amendement des sols.

Les études ont montré que le bananier est une

culture prometteuse face au changement climatique et aussi, il a

été prouvé que les résidus pseudotroncs et feuilles

coupées des bananiers répandues sur les champs restituent la

biomasse et réduit le ruissellement et donc l'érosion (Khamsouk,

2001).

? Du point de vu alimentaire

La banane est, en tonnage la quatrième production la

plus importante pour l'alimentation humaine dans le monde après le riz,

le blé et le maïs. La production mondiale annuelle de banane

atteignait 100 millions de tonnes en 2002 (FAO, 2002). Elle joue un rôle

de premier ordre dans la vie quotidienne des populations de la région

des grands lacs et est omniprésent dans toutes les

cérémonies surtout en milieu rural (Ndungo, 1997).

? Du point de vue économique

Pour les paysans du BUSHI (contrée dans laquelle notre

étude a été faite), la bananeraie est une source de revenu

privilégié ; il est vrai qu'ils n'en tirent pas de gros revenus

mais la modeste somme qu'ils en tirent est étalée dans le temps.

Les contributions collectives et les différents péages en argent

qu'on doit au Mwami, au chef ou à l'autorité administrative

locale, tout dépend de la bananeraie. La population ne pratique pas

totalement le commerce des bananes mais bien souvent une agriculture

d'autoconsommation (Hugues, 1987).

12

13

14

1.2. LES MALADIES ET LES RAVAGEURS

1.2.1. LES MALADIES DU BANANIER

MALADIES VIRALES

a. La maladie du Buchy top du bananier

Le Buchy top est, dans le monde entier, l'affection virale la

plus grave des bananiers et des bananiers plantains. Des

épidémies dévastatrices ont eu lieu à la fin du

siècle dernier aux îles Fidji, puis dans les années 20 en

Australie et, plus récemment, au début des années 90 au

Pakistan. Cette maladie représente une contrainte majeure pour la

production dans beaucoup de régions de l'Asie du Sud-est et du Pacifique

(Bernardin et al., 2000)..

? Agent causal et transmission

Le Buchy top est transmis localement, de manière

persistante et circulante, par le puceron du bananier (Pentalonia

nigronervosa). La diffusion à distance se fait par le

déplacement de matériel végétal infecté

(rejets, souches, vitro-plants). La maladie ne demeure pas présente dans

le sol et ne peut être transmise par les outils de récolte

(Thomas, 1998).

? Symptômes de la maladie

Les plants infectés par le Buchy top exhibent divers

symptômes. Lorsque la maladie est avancée, ils prennent

l'apparence de la rosette, avec des feuilles étroites, dressées

et progressivement de plus en plus courtes, d'où l'appellation de «

Buchy top » (sommet touffu). Souvent, les bords des feuilles se recourbent

vers le haut et jaunissent. On observe fréquemment, sur la nervure

centrale et le pétiole, des stries verts foncés s'étendant

jusqu'au pseudo-tronc (Thomas, 1998).

b. Stries du bananier

Cette maladie identifiée récemment est

causée par un virus à ADN double brin. Elle se manifeste dans un

premier stade par des stries jaunâtres sur les feuilles. Ces stries

virent progressivement au noir, deviennent nécrotiques et entrainent la

mort de la feuille. Les symptômes sont inégalement répartis

sur l'ensemble de la plante. Le virus est transmis par les cochenilles

farineuses (Pseudococcidiose) (Romain, 2001).

LES MALADIES FONGIQUES

a) La fusariose ou maladie de panama

Elle a pour agent causal un champignon vivant dans le sol,

Fusarium oxysporum Schlecht f. sp. Cubense (INIBAP, 1998).

Les symptômes sont entre autres : la chlorose des

feuilles les plus âgées, flétrissement de leurs

pétioles au point de jonction avec le pseudo-tronc alors que la feuille

est encore verte ; ces symptômes gagnent progressivement les feuilles les

plus jeunes. Ce flétrissement est accompagné d'éclatement

longitudinaux à la base du pseudo-tronc ; celui-ci et le rhizome

coupés longitudinalement ou transversalement révèlent un

brunissement typique du système vasculaire de la plante (Dirk, 1998).

La lutte repose essentiellement sur l'utilisation des

variétés résistantes (Dirk, 1998).

b) La cercosporiose

Les cercosporiose (noire et jaune) sont des maladies qui ont

pour agents pathogènes Mychosphaerella figiensis morellet pour

la maladie des raies (sigatoka) noires et Mychosphaerella leach agent

causal de sigatoka jaune.

Elles sont caractérisées par des tâches

foliaires arrondies et elliptiques brun foncées en noires pouvant

atteindre 1,5 à 2cm de long (Autriche et Perreaux, 1989).

La lutte consiste au désherbage soigneux pour la bonne

conduite de la plantation, la limitation du nombre des rejets, destruction des

feuilles attaquées et pulvérisation avec les Benolyl et le

Mancozèbe en émulsion huileuse (Dirk, 1998).

c) Le wilt bactérien du bananier ou

flétrissement bactérien du bananier

Le flétrissement bactérien du bananier est

causé par Xanthomonas competris pv. musacearum. A la

différence d'autres maladies qui réduisent le rendement, la

bactériose tue la plante entière ; tous les génotypes

succombent à cette maladie (CIALCA, 2008).

? Symptômes de la maladie

Les signes majeurs du Wilt sont le jaunissement des feuilles

les plus périphériques, ensuite il ya murissement

prématuré du régime en moins d'un mois après son

émergence ; la plante flétrie, arrête de croitre et

meurt

Chez les plantes sévèrement affectées, le

bourgeon mâle flétrie et parfois décoloré ; la hampe

du bourgeon floral montre une décoloration qui progresse de la base

mâle vers le régime (Tushemereirwe et al., 2003).

Dans le fruit, lorsqu'on sectionne les doigts d'un

régime infecté, ceux-ci sont d'une couleur brun rougeâtre ;

ces fruits sont impropres à la consommation humaine et animale.

Lorsqu'on coupe la tige de l'inflorescence, celle-ci se met

à secréter un liquide bactérien caractéristique de

la bactériose.

Lorsqu'on sectionne le pseudo-tronc ou le pédoncule (et

qu'on attende 5 à 10 minutes) ; un épais liquide jaune s'observe,

ce liquide bactérien est d'une couleur jaune coulant du pseudo-tronc

infecté ; ce liquide jaune différencie la bactériose

d'autres maladies bactériennes du bananier (Tushemereirwe et al.,

2003).

1.2.2. LES RAVAGEURS DU BANANIER

o Les nématodes du bananier

Les deux espèces les plus dangereuses sont

Radopholus simili et Pratylenchus coffeae (parfois

Meloidogyne sp.), endoparasites destructeurs des racines (Anonyme, 2006).

Les nématodes sont des minuscules vers filiformes ou

sphériques de moins de 1mm de long, qui vivent en général

dans le sol(Anonyme, 2006).

? Les symptômes

Les attaques de Helicitylenchus multidtus provoquent

sur les racines de nombreuses lésions superficielles, sombres,

étroites, en forme de tirets. Les dégâts causés par

les nématodes affectent le développement et la production des

bananiers surtout en condition de faible fertilité du sol. A la suite

destruction importante des racines, les plants peuvent basculer par des grands

vents présenter des signes de flétrissement en saison

sèche ; il existe des variétés tolérantes aux

espèces de nématodes (Anonyme, 1983).

? Moyens de lutte

Les moyens de lutte consistent à pratiquer des

rotations culturales et à appliquer les produits chimiques (Gowen et

al., 1989). Bien que couteuse et problèmes de

phytotoxicité élevée. Les autres méthodes de lutte

sont le tuteurage ou haubanage recommandé pour un champ infecté

et tout facteur (paillage, fumure organique) qui tend à favoriser un

développement vigoureux des plants (Autrique et al., 1989).

o Les charançons du bananier (Cosmopolites

sordidus)

Au stade adulte, le C. sordidus est un

coléoptère noir de 10mm de long dont la tête est

prolongée par un rostre. La femelle dépose ses oeufs isolement

dans la minuscule cavité creusée dans la base du pseudo-tronc. La

larve peut atteindre 13mm de long, elle est apode, molle, blanchâtre avec

la tête brune orangée. En fonction de la température, le

cycle vital du charançon dure entre 4 et 9 semaines ; les adultes

peuvent vivre deux ans, ils ont une activité nocturne, se

déplacent peu et résistent peu à la sécheresse.

Dès leur éclosion, les larves

15

creusent des galeries dans la base du pseudo-tronc et dans le

rhizome du bananier (Autrique et al., 1989).

Les plants fortement infectés végètent

mal, donnent des régimes de petite taille, et sont facilement

déracinés lors des orages.

Pour combattre ces insectes, on procède par

l'application sous le parcours de la base des plantes des poudres ou granules

d'insecticide. La lutte biologique est aussi prometteuse avec les champignons

entomogène Beauveria bassina inoculé sur la surface du

sol autour de la base de la touffe, sur le pseudo-tronc et le collet et sur les

rejets trop jeunes (LAVABRE, 1999). On procède également au

traitement de rejets par l'eau chaude à #177;50°C mais

également au trempage dans une solution de semence de neen (Azadirachta

indica) à 20% ; deux à quatre applications par an

s'avèrent nécessaires (Dirk, 1998).

Chapitre 3 METHODOLOGIE

2.1. MILIEU D'ETUDE

La présente étude s'est déroulée

dans le groupement de Walungu, territoire de Walungu, Province du Sud-Kivu

à l'Est de la République Démocratique du Congo.

2.1.1. Présentation du groupement de Walungu

Le Groupement de Walungu a une superficie de 65 km2

et compte pour ces jours environ 857 habitants au kilomètre

carré.

16

2.1.1.1 Aspects physico-géographiques

Le groupement de Walungu fut créé par

l'ordonnance loi N°067/221 du 13 mai 1967. Cependant, ce groupement fait

partie intégrale Territoire de Walungu de la province du Sud-Kivu en

République Démocratique du Congo.

2.1.1.2. Limites

Le Groupement est situé au centre du Territoire de

Walungu dans la province du Sud-Kivu. Il se localise à plus ou moins 45

kilomètres de la ville de Bukavu sur la route Bukavu-Mwenga-Shabunda. Il

est limité :

- au Nord : par le Groupement d'IZEGE ; - au Sud : par le

Groupement de BURHALE ; - à l'Est : par le Groupement de NDUBA ; -

à l'Ouest : par le Groupement de KANIOLA.

2.1.1.3. Climat

Au point de vue climatique, le groupement de Walungu offre un

climat tropical humide à deux saisons : la saison pluvieuse et la saison

sèche. L'altitude la plus basse est de 1000 mètres. Les

précipitations annuelles varient de 1000 à 700 mm/an de l'Est

à l'Ouest et les températures moyennes varient selon l'altitude

entre 15 et 25°C.

2.1.1.4. Relief

Dans ce groupement, le relief n'est pas trop accidenté,

le paysage se caractérise par une alternance des collines et des plaines

marécageuses.

2.1.1.5. Type de sol et végétation

Les sols de nature argilo-sablonneuse sont issus des roches

basaltiques. Ils sont souvent épais, compacts et riches en argile, sauf

sur les fortes pentes où l'on voit apparaître la roche

mère. De nombreux bas-fonds enrichis d'alluvions des terres

particulièrement riches ne peuvent, dans la plupart des cas être

exploités qu'après drainage. Du point de vue

végétation, nous y trouvons une végétation

naturelle et une couverture herbeuse et arbustive ; la végétation

dépendante de ce relief et du climat est constituée par la savane

homogène, des cultures vivrières principalement le manioc, le

haricot, la patate-douce et une autre partie est occupée par des

cultures maraichères (tomates, choux, aubergines, amarante) ; plus de

60% d'espace vert sont dominés par la culture du bananier. Cette culture

est pratiquée dans toutes les

17

localités du groupement, elle est l'une des principales

caractéristiques de ce milieu rural (Inspection agri, 2009)

2.1.1.6. Hydrographie

Le potentiel hydrographique de ce groupement est suffisant, on

note la présence des cours d'eau émergents dans les

vallées et forment des ruisseaux ; les principales rivières sont

: KASHANJA, CISHEKE, CIDUBO qui se déversent dans la rivière

MUBIMBI. Toutes ces rivières collectent les eaux de différentes

vallées et les déversent plus loin dans la rivière LWINDI

(LWENJE, 2010).

2.2. Situation économique

2.2.1. Agriculture

L'agriculture est d'une importance capitale et constitue

l'activité principale dans ce groupement. Cette activité qui

occupe presque toute la population porte surtout sur les cultures de manioc,

banane, haricot, patate douce, sorgho, soja, pomme de terre, maïs,

arachides, légumes etc. Ces cultures sont souvent et la plupart de fois

cultivées en association. Les cultures modernes ou industrielles telles

que le quinquina, le boisement industriel, le café, le thé y sont

pratiquées et sont plus rentables que celles traditionnelles si on le

considère sur le plan commercial.

2.2.2. Élevage

Les habitants du groupement de Walungu sont

généralement agro-pastoraux. Ils pratiquent l'élevage

composé du gros et du petit bétail. Ainsi donc, leur

élevage familial est constitué principalement des chèvres,

moutons, lapins, volailles, cobayes, et quelques-uns élèvent les

porcs. Mais cependant, il faut signaler que le conflit foncier,

l'appauvrissement et la diminution des pâturages aux dépens

d'exploitations industrielles sont à la base de la réduction

continuelle du cheptel de gros bétail qui, par ailleurs, est de

prestige(Inspection agri., 2012).

2.2. MATERIELS

Au cours de notre enquête nous nous sommes servis des

matériels suivants : des fiches de collecte des données, un

stylo, le questionnaire d'enquête, l'ordinateur et autres.

2.3. METHODES

a. Recherche documentaire

sur le milieu où nous avions effectué notre

étude et sur les études antérieurs faites sur le

Cette méthode a consisté à fouiller les

documentations écrites afin d'obtenir les informations

18

bananier. Nous avons consulté des ouvrages, revues,

archives officielles, mémoires, TFC et articles ainsi que

différents sites internet sur le bananier.

b. Observation libre et participative

Cette méthode nous a permis de recueillir les

données grâce aux descentes sur terrain faites dans le but

d'observer avec les paysans dans leurs champs les maladies, les ravageurs et

d'autres contraintes auxquelles sont confrontées les paysans

cultivateurs du bananier.

c. La méthode descriptive

Cette méthode nous a facilité la récolte de

certains éléments pour la description du milieu à travers

ses aspects écologique, géographique et même

démographique. Elle nous a également permis de décrire les

symptômes de certaines maladies.

d. La technique d'interview

Cette technique nous a permis d'entrer en contact avec les

cultivateurs des bananiers. Pour ce faire, ils ont été soumis

à un questionnaire fondé sur les questions relatives à

l'identification des paramètres qui font défaut à la

production du bananier dans leur milieu. Ce questionnaire est repris en annexe

de ce travail.

e. La technique d'échantillonnage

Devant l'impossibilité de faire parler tout le monde,

mais aussi de visiter toutes les bananeraies du groupement de Walungu lors de

la collecte des données, cette technique d'échantillonnage a

été un instrument très important dans le présent

travail. Elle nous a donné une appréhension nette sur la moyenne

ressentie par notre espace d'enquête.

19

Chapitre 4 RESULTATS ET DISCUSSION

3.1. IDENTITE DE L'EXPLOITANT

3.1.1. Répartition des enquêtés en

fonction de leurs sexes

La répartition des enquêtés en fonction de

leur genre se trouve repris sur la figure ci-dessous :

10

|

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

|

|

|

mudusa nshesha nakahanda chibanda chibarhama kibirira

F M

|

Figure 1 : Répartition des

enquêtés en fonction de leurs sexes

De ce graphique on remarque que ce sont les femmes qui

s'intéressent beaucoup à la culture du bananier 55%

dans toutes les localités sauf à Mudusa où ce

sont les hommes qui priment sur les femmes dans cette activité. Par

contre, dans le reste des localités, les hommes ne représentent

que 45% ; ceci s'expliquerait par le fait que les hommes

s'intéressent beaucoup plus à l'élevage qu'à

l'agriculture.

3.1.2. Activités principales des

enquêtés

Les différentes activités des enquêtés

se trouvent reprises sur la figure ci-dessous :

20

mudusa nshesha nakahanda chibanda chibarhama kibirira

FONCTION_PUB AGRICULT COMMERC

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Il ressort de cette figure que la plupart d'exploitants soit

48,33% sont vraiment expérimenté de plus de

50ans en culture du bananier ce qui cadre bien sûr avec leur âge

ceci pourrait

Figure 2 : Principales activités des

enquêtés

De ce graphique on peut remarquer que la plupart de nos

enquêtés soit 63,33% s'occupent principalement de

l'agriculture. D'autres sont cependant soit des fonctionnaires publiques

23,33% ou soit des commerçants 13,33%.

Chose qui pourrait s'expliquer par le fait que

notre milieu d'étude étant rural, les habitants

sont majoritairement des agriculteurs.

3.1.3. Expérience des enquêtés dans

la culture du Bananier L'ancienneté de nos

enquêtés est reprise sur la figure 3 :

|

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

|

|

|

|

|

sup_20ans sup_30ans sup_50ans sup_70ans

|

Figure 3 : ancienneté des

enquêtés dans la culture bananier

21

s'expliquer par le fait que la culture du bananier date de

très longtemps dans cette contrée et les jeunes en

majorité s'intéressant à d'autres activités que

l'agriculture celle-ci est beaucoup abandonnée aux plus

âgés.; on peut également voir que c'est à Mudusa

qu'il ya plus des bananeraies jeunes.

3.1.4. Encadrement des enquêtés sur la

culture du bananier L'encadrement de nos

enquêtés est repris dans le tableau suivant :

Tableau 3 : encadrement des enquêtés sur la

culture du bananier.

|

Localités

|

OUI

|

NON

|

|

MUDUSA

|

0

|

10

|

|

NSHESHA

|

1

|

9

|

|

NAKAHANDA

|

0

|

10

|

|

CHIBANDA

|

0

|

10

|

|

CHIBARHAMA

|

0

|

10

|

|

KIBIRIRA

|

0

|

10

|

|

% TOTAL

|

1,67%

|

98,33%

|

La quasi-totalité de la population de WALUNGU n'a

jamais eu une quelconque formation sur comment faire la culture du bananier,

les résultats de nos investigations prouvent avec exactitude que

1,67% de cette population a bénéficié

d'un encadrement ailleurs (au Rwanda) sur la conduite de cette culture et donc

98,33% de la population du milieu de notre étude reste

dans l'obscurité quand à ce qui concerne la culture du

bananier.

3.2. CARACTERISTIQUES DE L'EXPLOITATION

3.2.1. Dimension du champ

La figure 4 reprend les dimensions des champs Des exploitants des

bananiers :

|

12 10 8 6 4 2 0

|

|

|

|

|

DIMENSION DU CHAMP <25 DIMENSION DU CHAMP 25_50 DIMENSION DU

CHAMP 0,5_1ha

|

22

Figure 4 : la surface des champs

cultivés

Nous pouvons clairement voir à partir de ce graphique

que la plupart des champs (85%) sont de petites surfaces

allant de 25 à 50m2 ce qu'affirme aussi (Agropolis

International, 2010) précisant qu'en Afrique centrale et occidentale, la

quasi-totalité de la production est l'oeuvre de petits paysans aux

rendements très faibles.

3.2.2. Localisation du champ

La figure ci-après reprend la localisation des champs par

localité.

14

|

12 10 8 6 4 2 0

|

|

BAS FOND

VERSANT

|

|

|

|

mudusa nshesha nakahanda chibanda kibirira chibarhama

Figure 5 : localisation du champ

Il ressort du graphique ci-haut que la population de WALUNGU

en grande partie (90%) fait la culture du bananier sur le

versant qui surplombe les collines de ce groupement contre (10%)

qui la pratique dans le bas fond (marais) ; ceci s'expliquerait

même par la situation

23

24

topographique de ce groupement. Ce dernier est constitué

des collines à fortes et moyennes pentes.

3.2.3. Pente du champ

La figure 6 relève la pente des champs des exploitants des

bananeraies à Walungu :

10

4

9

8

7

6

5

3

0

2

1

mudusa nshesha nakahanda chibanda kibirira chibarhama

FAIBLE MODEREE

Figure 6 : Pente du champ

Cette représentation illustre visiblement comment les

paysans du chef-lieu du territoire de WALUNGU cultivent le bananier sur les

pentes, ce qui occasionnerait la recrudescence et l'incidence de

l'érosion hydrique lors de la tombée des pluies.

3.2.4. Appréciation de la fertilité du

sol

Le graphique ci-dessous relève l'appréciation de la

fertilité des sols

|

14

12

10

8

6

4

2

0

|

|

|

|

|

|

FAIBLE MOYENNE

|

Figure 7 : Appréciation de la fertilité

des sols

De ce graphique, on peut remarquer que le niveau de

fertilité pour la plupart des sols de WALUNGU est faible, la

pauvreté qui est due à la surexploitation et au non mise en repos

des sols alors que le bananier est une culture exigeante en fertilité du

sol.

3.3. CONTRAINTES LIEES AUX CULTIVARS ET MALADIES

3.3.1. Cultivars améliorés

Les cultivars améliorés sont repris sur la figure 8

:

|

14 12 10 8 6 4 2 0

|

|

|

|

|

|

OUI

NON

|

Figure 8 : obtention des cultivars

améliorés

De part ce qui ressort de ce graphique, la grande

majorité des paysans soit (95%) n'ont jamais eu les

variétés améliorées ni pour le rendement, non plus

pour la résistance aux maladies si récurrentes qui attaquent le

bananier dans ce milieu, seules les localités Mudusa et Kibirira ont

bénéficier des quelques variétés

améliorées; par ailleurs, les cultivars utilisés dans

cette contrée datent de très longtemps d'où ils

présentent vraisemblablement une certaine

dégénérescence pourtant July Van Dame précise que

les variétés améliorées connaissent un

intérêt certain (économique) auprès des

agriculteurs.

3.3.2. Age de la bananeraie

Le graphique 9reprendles différentes tranches

d'âge des bananeraies dans le territoire de Walungu :

25

4

9

8

0

7

6

5

3

2

1

<10 >100 >20 >30 >40 >50 >70

MUDUSA NSHESHA NAKAHANDA CHIBANDA KIBIRIRA CHIBARHAMA

Figure 9 : l'âge des

bananeraies

Il est à remarquer à partir de ce graphique

qu'un grand nombre des bananeraies du groupement de WALUNGU sont de plus en

plus âgées, c'est à dire supérieures à 50ans

et d'autres supérieures à 70 ans, sauf à Kibirira

où il ya des bananeraies de moins de 10 ans ; pourtant les

résultats de recherche approuvent qu'en culture du bananier si on veut

avoir des récoltes satisfaisantes on doit faire l'arrachage de la

plantation au bout de 7 à 10ans d'exploitation et faire suivre une

jachère de deux ans et après on replante.

3.3.3. Critères de préférence des

cultivars

Les Critères de préférence sont repris dans

le graphique ci-dessous en fonction des cultivars.

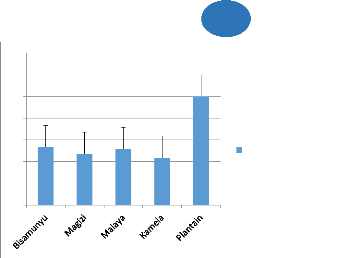

BISAMUNYU MAGIZI MALAYA PLANTAIN KAMELA

20

18

16

14

12

10

4

8

0

6

2

Figure 10 : Critères de

préférence des cultivars avec la variable

variétés

26

Il est à constater indubitablement à partir de

ce tableau que les critères de préférence les plus accrus

envisagés par les paysans sont successivement la production du vin

28,81%(aptitude qu'a la variété MAGIZI), le

rendement élevé 27,12%(le potentiel beaucoup

attribuer à la variété MALAYA) et la vente directement

liée aux bananes dessert mûres, représente 23,73%

et bon nombre attribue cette qualité à la

variété MALAYA. Ce tableau révèle aussi que la

variété la plus préférée par les paysans

pour ses qualités réputées appréciables comme le

rendement élevé, la vente et la résistance contre les

maladies reste MALAYA (55%).

3.3.4. Type et provenance du matériel de

plantation

Les résultats obtenus à l'issue de notre

étude nous prouvent, à preuve du contraire, que les paysans de

WALUNGU utilisent les rejets comme matériel de plantation lesquels

rejets qui proviennent des voisins ; cette échange

incontrôlée des rejets expliquent même la propagation des

maladies et ravageurs qui sont visibles dans presque toutes les bananeraies de

cette contrée.

3.3.5. Les maladies et les ravageurs

La quasi-totalité des bananeraies visitées

présentaient des symptômes assez visiblement similaires à

partir desquels nous avions fait allusion au banana Buchy top virus et à

la maladie de panama dite fusariose ; cette dissémination s'explique par

le fait que les paysans s'échangent le matériel de plantation

sans tenir compte de l'origine mais regardant seulement la qualité

visée ; les ravageurs les plus importants restent les nématodes

et les charançons qui affectent considérablement le rendement ;

ceci s'expliquerait aussi par l'échange entre paysans des rejets pour la

plantation. Les paysans continuent d'utiliser les méthodes

traditionnelles. Les rejets sont produits par les paysans eux-mêmes, la

technique de culture de tissus est inconnue et la plupart de rejets sont

contaminés (Kufimfut et al., 1998).

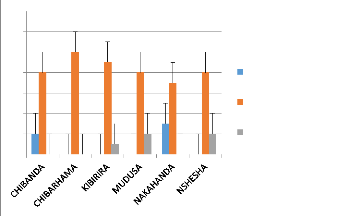

3.3.6. Rentabilité des cultivars

La moyenne de récolte pour chaque cultivar est reprise sur

le graphique ci-après :

27

35

30

25

20

15

10

5

0

Moyenne de RECOLTE (kg)

Figure 12 : les cultures associées avec le

bananier.

Figure 11 : moyenne en kilogramme pour chaque

cultivar.

Sur ce graphique on observe comment la moyenne de

récolte est faible et fluctifie autour de 14,76kgs sauf

pour la variété plantain dont la

moyenne atteint 25kgs ; pourtant la recherche prouve que

certaines variétés peuvent donner des rendements plus

élevés telles que FHIA (110kgs), E4(60

kg),...

3.4. SYSTEME DE CULTURE

3.4.1. Cultures associées au bananier

Les cultures associées au bananier par localité

sont présentées sur la figure 12 :

|

8 7 6 5 4 3 2 1 0

|

|

|

|

|

MUDUSA NSHESHA NAKAHANDA CHIBANDA KIBIRIRA CHIBARHAMA

|

28

A partir ce graphique on peut voir comment les paysans

associent hasardeusement le bananier avec les cultures exigeantes en

fertilité du sol dont les tubercules ; d'une part l'association avec les

arbres est insignifiante pourtant ceux-ci seraient un palliatif au

problème de vent qui casse les pseudotroncs, et d'autre part les

légumineuses (haricot) compenseraient au problème de carence en

azote (le bananier étant exigeant en azote) car ayant la capacité

de fixer l'azote atmosphérique.

3.4.2. Rotation des cultures

Par rapport à la pratique de la rotation des cultures

dans le territoire de Kabare, les résultats obtenus montrent que sur le

100% des individus enquêtés nul ne pratique la

rotation des cultures néanmoins celle-ci réputée

importante pour limiter la propagation des certains pathogènes qui ne

peuvent se développer que sur le bananier.

3.5. CONTRAINTES LIEES AU CLIMAT

3.5.1. Problème du vent

Le graphique suivant relève la variable vent en fonction

des localités.

|

14 12 10 8 6 4 2 0

|

|

|

|

|

|

|

|

NON OUI

|

|

mudusa nshesha nakahanda chibanda kibirira chibarhama

|

|

|

Figure 13 : Influence du vent sur le

bananier

Les résultats présentés par le graphique

ci-dessus montrent que l'influence des vents violents sur le bananier dont la

cassure de pseudotroncs est ressentie par les paysans seulement environ

16,67% sont épargnés de ce désastre et

ceci parce qu'ils associent le bananier avec les arbres qui servent comme

brise-vent.

3.5.2. Appréciation de la production en fonction des

saisons

La figure ci-dessous reprend la hausse et la baisse de production

en fonction des saisons :

|

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

|

|

|

|

|

|

BAISSE SAISON DES PLUIES

BAISSE DE PRODUCTION SAISON SECHE

|

29

Figure 15 : types de fertilisants

Figure 14 : Appréciation de la production en

fonction des saisons

Ce graphique démontre à forte raison que la

baisse de production est surtout observée en saison des pluies par

contre la hausse est remarqué notamment pendant la saison sèche ;

ceci s'expliquerait en premier lieu par le fait que les régimes qui

fleurissent pendant la saison des pluies sont récoltés en saison

sèches mais aussi parce que la plantation intervient en saison des

pluies.

3.6. CONTRAINTES LIEES AU SOL

3.6.1. Type de fertilisants

Les types de fertilisants couramment employés par les

paysans sont repris par la figure 15 :

|

8 7 6 5 4 3 2 1 0

|

|

AUCUN CENDRE FUMIER FUMIER_PAILLLE PAILLE

|

30

Il est à constater à partir de ce graphique que,

la plupart de nos enquêtés soit 35% utilisent le

fumier (seul) pour fertiliser leurs champs ; par contre recourent à

l'emploi de la paille simplement pourtant cette technique est jugé noble

en du bananier ; néanmoins la technique est pratiquée par la

population de Mudusa en majorité ; toujours de cette même figure

il ressort que 15% de la population ne fertilisent pas leurs

champs (la paille étant exportée, voir fig. 9).

3.6.2. Quantité et type de fertilisant

Les résultats sur la quantité et le type de

fertilisant utilisé dans le territoire de Walungu sont repris sur la

figure 16 :

|

60 50 40 30 20 10 0

|

|

|

|

|

NULLE INSUFFISANT MOYENNE SUFFISANT

|

Figure 16 : Quantité et type de

fertilisant

Il ressort de ce graphique que la quantité de

fertilisants appliquée dans la production des bananes est totalement

insuffisante pour la majorité de nos enquêtés

(66,34%). Ceux qui recourent à des quantités

suffisantes sont moins nombreux (3,96%) ; il est aussi

à constater que 15,84% de la population ne fertilise

pas leurs bananeraies.

3.6.3. Dégradation des sols par l'érosion

La dégradation des sols par l'érosion est reprise

sur la figure 17 :

|

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

|

|

|

|

|

|

NON OUI

|

31

14

12

10

4

8

0

6

2

SARCLAGE

SARCLAGE+ELAGAGE SARCLAGE+OEILLETONNA

GE

Figure 18 : les techniques d'entretien

utilisées par les paysans de Walungu

Figure 17 : Nature de l'érosion des sols

à Walungu.

Le tableau ci-dessus renseigne sur la connaissance de

l'érosion par les paysans ; bon nombre (63,33%)

étant affecté par l'érosion ce qui s'expliquerait par la

localisation de leurs bananeraies pour la plus part sur des pentes 90%

(voir fig.5)et la méconnaissance des techniques de gestion de

l'érosion par ces mêmes paysans.

3.7. CONTRAINTES LIEES A LA PLANTATION ET ENTRETIEN

DES

CULTURES

La figure 18 reprend les techniques d'entretien par

localité.

32

Il découle de ce graphique que les techniques

d'entretien les plus couramment utilisées par bon nombre de paysans

(83,33%) sont le sarclage et l'élagage ;

l'oeilletonnage est de plus en plus abandonné, ce n'est qu'une partie de

la population soit 8,33%qui pratique cette technique pourtant

réputée noble pour aboutir à des bons rendements dans la

culture des bananiers.

3.8. AUTRES RESULTATS

Outre les autres résultats repris sur les graphiques,

il y a d'autres qui ont eu un score de100%. Ainsi, il s'agit de : maladies et

ravageurs rencontrées dans le milieu (le banana Buchy top virus, la

fusariose de même que) ; la lutte contre les maladies et ravageurs (tous

nos enquêtés procèdent à l'élimination des

sujets atteints), l'accès au marché (tous enquêtés

ont évoqué la question des taxes multiples dont ils sont victimes

et qui entravent ainsi l'écoulement facile de leur production),

l'obtention d'un crédit de la part de l'Etat (nos enquêtés

ont avoué qu'ils n'ont jamais reçu un quelconque fond pour la

relance de la culture du bananier dans leur milieu). La pratique de la

jachère, à l'issue de nos investigations les résultats

obtenus nous permettent de déduire en affirmant que la totalité

de la population de WALUNGU ne pratique jamais la jachère en culture du

bananier ; sur le 100% des individus enquêtés, tous ont

avoué n'avoir jamais pratiqué la jachère, pourtant les

résultats de recherche certifient que lorsqu'on escompte avoir des

bonnes récoltes, on doit faire une jachère de 2 ans en plantant

les légumineuses comme le Stilosanthes ou le

Salopogonium(CIRAD, 2006).

33

CONCLUSION

Ce travail axé sur l'identification des contraintes

liées à la production du bananier dans le groupement de Walungu

nous a été d'une importance capitale à pouvoir relever la

problématique liée à cette culture pour enfin proposer

quelques pistes de solution dans le but d'accroitre la production ; à

l'issue de notre travail nous sommes parvenus à tirer les conclusions

ci-après :

- L'accessibilité des terrains est limitée par

l'argent bien que la plupart des champs sont privés ; les bananeraies

sont localisées beaucoup plus sur les versants que dans le bas fond,

tous nos enquêtés n'ayant jamais eu un quelconque encadrement pour

la conduite d'une bananeraie, les techniques de lutte contre l'érosion

sont rudimentaires et les sols sont emportés lors des pluies.

- Le système de culture pratiqué reste

l'association des cultures avec la colocase, la patate-douce et

périodiquement avec le haricot ; les variétés les plus

cultivées sont Malaya, Magizi, Kamela, Plantain et

Bisamunyu ; les techniques culturales couramment utilisées sont

le sarclage et l'élagage moins sont ceux qui pratiquent l'oeilletonnage

pourtant jugé technique noble dans la culture du bananier ; notons

cependant que pour fertiliser leurs champs, les paysans recourent à des

fertilisants de nature organique.

- La surexploitation des sols, l'association hasardeuse des

cultures, l'export des feuilles, pulpes et autres parties de la plante, les

quantités des fertilisant utilisées étant faible et la

méconnaissance des techniques de gestion de l'érosion ont conduit

à l'épuisement des sols,

- Les cultivars rencontrés dans ce milieu

présentent une certaine dégénérescence suite

à une longue période d'exploitation, aux attaques des ravageurs

et à la recrudescence des maladies,

- Les conditions climatiques du milieu ont fortement

influencées la production de banane dans notre milieu d'enquête ;

le poids du régime dépendait de la variété

cultivée mais aussi du type d'association bien que cela n'avait pas de

différence significative.

Partant ce qui précède, nous suggérons ce

qui suit :

? Le renouvellement du matériel génétique

en introduisant des nouvelles variétés améliorées,

adaptées aux conditions climatiques du milieu et résistantes aux

différentes maladies rencontrées dans le milieu.

? Encadrer les exploitants sur les techniques culturales

accommodées à la culture du bananier et au contexte

géographique du milieu.

? Le choix des bonnes cultures à associer au bananier,

l'entretien régulier des exploitations pour limiter toute

prolifération des maladies, ravageurs et lutter par la même

occasion contre les compétitions inter et intra-spécifique qui

affectent considérablement la production.

34

35

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES CONSULTES ET CITES DANS LE

TRAVAIL

1. Charrier Aimé, 1997 - Les gombos. In «

L'amélioration des plantes tropicales » (CIRAD and ORSTOM,

éditions.), Paris France, 333pages.

2. Anonyme 2006. Mémento de l'agronome.

Ministère français de la Coopération, Paris France,

1698pages

3. Anonyme 1983, Situation actuelle de l'Agriculture

Zaïroise. Département de l'Agriculture et du Développement

Rural. République du Zaïre, 57pages.

4. Bagenze P., Busingye L., Farrow A, 2008, Characterization

of Mandate Areas for CIALCA, Kigali Rwanda, 33pages.

5. Bakelana Ba Kufimfut et T. Muyunga, 1998, La production de

bananes et de bananes plantain en République Démocratique du

Congo, INERA, Kinshasa RDC, 15 pages.

6. Champion J., 1963, Le bananier, éd. Maisonneuve et

La rose, paris France, 260 pages

7. Champion J. 1967 les bananiers et leur culture, Tome 1,

SETCO, paris France, 1967, 214pages.

8. Dirk D. 1998, les nématodes à galles des

bananiers plantains in INFOMUSA, vol10, n°2 paris France.

9. Huguest 1989, le bananier plantain, édition maison

neuve et la rose, Paris France, 144pages

10. INIBAP et al, 1998 Bananas and Food Security, Louma

productions, Imprimerie Louis-Jean, Gap, Paris France,798pages.

11. Inspection de l'agriculture, 2011, rapport annuel de

l'inspection territoriale de l'agriculture, Walungu, RDC, 10pages

12. IITA (International Institute of Tropical Agriculture),

2005. Sustainable and Profitable Banana-based Systems for the African Great

Lakes Region. Project proposal submitted to the Belgian DGDC, 23pages

13. JULES Wilson et JEAN Pierre Guito, 2009, Etude de

l'incidence de la maladie des raies noires sur la culture du bananier durant la

saison pluvieuse (avril-octobre) dans la plaine de l'Arcahaie, paris France,

53pages

14. July VAN DAMME, 2008, Analyse systémique des

contraintes en culture bananière au Rwanda, Université catholique

de Louvain Belgique, Bruxelles Belgique 107pages

15. Lassoudière 2007 insecticaldipsfor disinfecting

commercial tropical cutflowers and foliage, crop; la par voie biotechnologies,

cahiers agricultures, 468pages.

16.

36

LASSOUDIERE A., 1989. Enquête Diagnostic banane sur la

culture bananière. Prefecture de Kibungo. Compte rendu de

réalisation de terrain du 10 mai au 10 juin 1988. IRFA-CIRAD, ISAR

Rwanda, 22 pages.

17. LOKOSSOU Bernardin & ACHIGAN Enoch, 2000, les bananiers

et plantains au Benin : besoins de recherches et options pour un

développement de la production bananière, Niaouli (Cotonou)

Bénin, 23pages.

18. Marcel V. 1951, les principales cultures du Congo-belge

1ère édition, édition place royale, Bruxelles

Belgique

19. Ministère de l'agriculture et de la pêche,

2000, Agropolis : Ingénierie des dispositifs de formation à

l'international : quelle démarche ? quelle organisation ? quelle offre

?,EDUCAGRI éditions, paris France.

20. Romain H ; 2001 Agriculture en Afrique tropicale

édition, Bruxelles Belgique, 1634pages.

21. Simmonds, N.W. 1959. Bananas, Longman éd, London

Britain, 57 pages.

22. Van Den Abeele, and Van den put, R. 1956. Les principales

cultures du Congo Belge 3ème édition, édition place

royale, Bruxelles Belgique,

II. COURS ET TFC CONSULTES MAIS NON CITES

23. AMANI Christian, 2013, notes de cours de systématique

des plantes, Inédit G2 Agronomie, UEA/Panzi, Bukavu RDC, 168pages

24. MARHEGANE M, 2011, impact du Banana Xanthomonas Wilt sur la

production du bananier dans le groupement de Bushumba, TFC inédit, ISEAV

MUSHWESHWE, 35pages.

25. MUSHAGALUSA Gustave, 2014, notes de cours de phytotechnie

spéciale, Inédit G3 Agronomie, UEA/Panzi, Bukavu RDC, 358

pages

26. MWANGALALO, 2008, notes de cours de Phytopathologie

spéciale, Inédit Ir1 phytotechnie, UCB, Bukavu RDC

27. Zone BUHENDWA, 2013, problématique de la production

du bananier dans le groupement de Mumosho, TFC inédit, UEA Bukavu, 30

pages.

37

38

Sommaire

Epigraphe 1

REMERCIEMENTS 2

SIGLES ET ABREVIATIONS 3

Chapitre 1 REVUE DE LA LITTERATURE 6

1.1. GENERALITES SUR LA CULTURE 6

1.1.1. Origine de la culture 6

1.1.2. Description de la plante 6

1.1.3. Classification 7

1.1.4. Exigences écologiques 8

1.1.5. Les techniques culturales 9

1.1.6. Rendement 10

1.1.7. Composition nutritionnelle de la banane

10

1.1.8. Importance du Bananier 11

1.2. LES MALADIES ET LES RAVAGEURS 12

1.2.1. LES MALADIES DU BANANIER 12

1.2.2. LES RAVAGEURS DU BANANIER 14

Chapitre 2 METHODOLOGIE 15

2.1. MILIEU D'ETUDE 15

2.1.1. Présentation du groupement de Walungu

15

2.1.1.1 Aspects physico-géographiques

16

2.1.1.2. Limites 16

2.1.1.3. Climat 16

2.1.1.4. Relief 16

2.1.1.5. Type de sol et végétation

16

2.1.1.6. Hydrographie 17

2.2. Situation économique 17

2.2.1. Agriculture 17

2.2.2. Élevage 17

2.2. MATERIELS 17

2.3. METHODES 17

Chapitre 3 RESULTATS ET DISCUSSION 19

3.1. IDENTITE DE L'EXPLOITANT 19

3.1.1. Répartition des enquêtés en

fonction de leurs sexes 19

3.1.2. Activités principales des

enquêtés 19

3.1.3. Expérience des enquêtés

dans la culture du Bananier 20

3.1.4. Encadrement des enquêtés sur la

culture du bananier 21

3.2. CARACTERISTIQUES DE L'EXPLOITATION 21

3.2.1. Dimension du champ 21

3.2.2. Localisation du champ 22

3.2.3. Pente du champ 23

3.2.4. Appréciation de la fertilité du

sol 23

3.3. CONTRAINTES LIEES AUX CULTIVARS ET MALADIES

24

3.3.1. Cultivars améliorés

24

3.3.2. Age de la bananeraie 24

3.3.3. Critères de préférence des

cultivars 25

3.3.4. Type et provenance du matériel de

plantation 26

3.3.5. Les maladies et les ravageurs 26

3.3.6. Rentabilité des cultivars 26

3.4. SYSTEME DE CULTURE 27

3.4.1. Cultures associées au bananier

27

3.4.2. Rotation des cultures 28

3.5. CONTRAINTES LIEES AU CLIMAT 28

3.5.1. Problème du vent 28

3.5.2. Appréciation de la production en

fonction des saisons 28

3.6. CONTRAINTES LIEES AU SOL 29

3.6.1. Type de fertilisants 29

3.6.2. Quantité et type de fertilisant

30

3.6.3. Dégradation des sols par

l'érosion 30

3.7. CONTRAINTES LIEES A LA PLANTATION ET ENTRETIEN

DES

CULTURES 31

3.8. AUTRES RESULTATS 32

CONCLUSION 33

BIBLIOGRAPHIE 35

39

ANNEXE

40

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE SUR L'IDENTIFICATION DES

FACTEURS QUI CONTRAIGNENT LA PRODUCTION DU BANANIER A WALUNGU

I. Caractéristiques de

l'enquêté

1) Sexe : M , F ;

2) Activité principale, Agriculteur

commerçant

Fonctionnaire publique

Autres à préciser

3) Ancienneté de l'enquêté dans la

culture du bananier (nombre d'années) :

4) Niveau d'étude ; Analphabète Primaire

Secondaire universitaire

5)

Non

Avez-vous été encadré ou formé sur

la culture du bananier ? Oui

|

II. Facteurs liés au champ

1) Acquisition du champ : métayage

|

location

|

privé

|

don

|

fermage

|

2) Dimensions du champ :< 25 are

3) Localisation du champ : bas fond

|

25-50 are ; versant

|

0,5-1ha sommet

|

= 1ha

|

|

Appréciation de la pente ; forte faible moyenne

4) Comment jugez-vous la fertilité de votre terre? :

Fertile ; faible modérée

|

5) Pratiquez-vous la jachère? Oui

|

Non

|

; si oui, de combien de temps, . ;

|

Non

6) Après combien d'années de culture?

8) Quels sont les écartements moyens :

III.

Facteurs liés aux cultivars et aux maladies

1) Utilisez-vous des cultivars améliorés de

bananier ? Oui

2) Si oui, depuis quand avez-vous commencez à les

cultiver ?

Si non, pourquoi ?

2) Quels sont les cultivars rencontrés dans votre champ?

3) Quel est l'âge de votre bananeraie?

4) Quels sont les critères de choix de ces cultivars?

5) Quelle est la variété la plus résistante

aux maladies rencontrées dans votre milieu?

6) Quelle est la variété la plus

préférée ; pourquoi

7) Quelles sont les maladies rencontrées dans votre

milieu ?

Celles-ci, ont-elles un impact direct sur le rendement de vos

bananiers ?

8)

Non

Quels sont les ravageurs rencontrés dans votre champ ?

Nématodes Charançon Autres Ceux-ci ont-ils vraiment un effet sur

la production ? Oui

9) Quelle est la provenance du matériel de plantation

;

10) Type de matériel de

|

ation : a) Plantule in vitro

|

b) Rej

|

2) Bourgeon

|

|

11) Quelle est la production en kg pour ces cultivars ?

41

IV. Facteurs liés au système de

culture

1)

Bananier seul (monoculture)

2/Non

Quel système de culture pratiquez-vous?

Association

2) Associez-vous les différents cultivars ? 1/

Oui

3) égumineuses

Quelles sont les cultures que vous associez au bananier ? a) les

arbres

tubercules , autres cultures vivrière à

préciser ;

4)

Non

Appliquez-vous la rotation de culture ? Oui

V. Facteurs liés au climat

1) Quelle est la saison où il y a baisse de

production? Saison sèche

; Saison des pluies et pendant quelle saison il y a hausse

de production ; saison sèche

; saison des pluies .

2) Connaissez-vous le problème de vents violents,

foudre et cassure des pseudotroncs? Oui

; Non

|

. Si oui comment les surmontez-vous?

|

|

3) Luminosité du champ : 1) Ombragé 2)

Ensoleillé

VI. Facteurs liés au sol et à la

fertilisation

1)

; limoneux ; Sableux

Quelle est la texture du sol de votre champ?

Argileux

2)

non

Faites-vous la fertilisation : oui

3) Quelle la quantité en kg des fertilisants

utilisée ; médiocre faible moyenne

|

4) Avec quoi la faites-vous? Cendre mpost

|

ier

|

grais chimique

|

5) (Dans le cas où le champ est dans le marais),

faites-vous le drainage ? Oui

|

Non

|

|

6) Avez-vous de problèmes d'érosion? Oui

|

; Non

|

VII. Facteurs liés à la plantation et

à l'entretien

1) Quelle est la dimension des trous de plantation .

2) Pendant quelle saison plantez-vous .

3) Quelles sont les techniques d'entretien que vous utilisez

dans votre exploitation ?

4) Quels sont les paramètres importants pour le choix

des cultivars de bananier ?

|

Rendement élevé

|

Gout

|

Résistance aux maladies et ravageurs

|

Précoces

|

Autres à préciser . ;

5) Comment vous luttez contre les maladies/ravageurs

rencontrés dans votre champ? ..... VIII. Facteurs

socio-économiques

1) Avez-vous obtenu un crédit (de la part de l'Etat) pour

la production du bananier ? Oui Non

2) Vous avez accès au marché pour

l'écoulement de votre produit ? Oui Non

3) Avez-vous obtenu un crédit en semences

améliorées de bananier en nature ? Oui Non

4) Quelle est la proportion des bananes vendues par rapport

à la quantité consommée?

5)

Non

Utilisez-vous d'autres parties de la plante ? Oui

Lesquelles