|

_

Département Pédagogique : Action

Médicale.

Section : Santé Publique.

1ère Promotion.

24

Année 2012-2013

N°

TITRE :

EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONSULTATION

PRENATALE RECENTREE : CAS DE L'HÔPITAL REGIONAL DE L'ESTUAIRE

À MELEN.

Mémoire de fin de cycle pour l'obtention d'un

Diplôme de Master en Santé Publique.

Rédigé et présenté

par :

Sous la direction du :

Nadège Marina NGUIDANG OBIANG

Docteur Médard TOUNG MVE

épouse NGUEMA MBA

Spécialiste en Santé

Publique

Libreville, Avril, 2013

Table des

matières

Table des matières

ii

Avant propos

iv

Dédicaces

vi

Remerciements

viii

Liste des acronymes ou abréviations

ix

Liste des tableaux

x

Liste des figures

xi

Liste des annexes

xii

Résumé

xiv

Abstract

xv

Introduction

1

PREMIERE

PARTIE : PRESENTATION DU CADRE DE TRAVAIL

6

Chapitre

1 : Analyse situationnelle du Gabon et de la Région Sanitaire

Ouest

7

1.1. Généralités sur le

Gabon

7

1.1.1. La situation géographique et

démographique du Gabon

7

1.1.2. La situation économique du

Gabon

7

1.1.3. L'état sanitaire de la

population gabonaise

8

1.1.4. Le système sanitaire du

Gabon

8

1.2. La Région Sanitaire Ouest dans

la Province de l'Estuaire

9

1.2.1. Situation

géo-démographique

9

1.2.2. L'offre des soins dans le Komo

Mondah

9

Chapitre

2 : Milieu de l'étude

11

2.1. Présentation de la structure

11

2.1.1. Localisation géographique et

population couverte

11

2.1.2. Historique

11

2.1.3. Objectif et missions

12

2.1.4. Statut juridique

12

2.1.5. Fonctionnement de la structure

12

2.1.6. Organisation de la structure

13

2.2. Présentation du service CPN

14

2.2.1 Les objectifs de la CPN:

14

2.2.2. La structuration du service de la

CPN

14

2.2.3. Le personnel intervenant dans le

service de la CPN

15

2.2.4. Fonctionnement et organisation du

travail

15

2.2.5. La tarification des actes

16

2.2.6. Présentation des

activités réalisées

17

2.2.7 Les points forts du service de la

CPN :

18

2.2.8 Les points faibles du service de la

CPN :

18

DEUXIEME

PARTIE : RECENSION DES ECRITS ET METHODOLOGIE

19

Chapitre

3 : Recension des écrits

20

Chapitre

4 : Méthodologie

22

4.1. Définitions des

concepts :

22

4.1.1. Evaluation :

22

4.1.2. La mise en oeuvre :

22

4.1.3. La consultation prénatale

recentrée :

23

4.2. Cadre conceptuel

24

4.3. Population d'étude

25

4.4. Méthode et technique de

l'échantillonnage

25

4.5. Stratégies de recherche

25

4.5.1. Méthodes et types de

recherche

25

4.5.2. Techniques et choix des outils

25

4.6. Pré-test

27

4.7. Déroulement de

l'enquête

27

4.8. Dépouillement et traitement des

données

27

4.9. Limites de notre étude

27

4.10. Considérations

éthiques

28

TROISIEME

PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION

29

Chapitre

5 : Résultats de l'enquête

30

5.1. Etude des structures

30

5.1.1. Infrastructure

30

5.1.2. L'équipement et le

matériel :

31

Les compétences :

33

5.2. Etude des procédures

(processus) :

33

5.2.1. La pratique de la consultation

prénatale recentrée

33

5.2.2. Accessibilité du service

45

5.3. Entretien avec les prestataires de la

CPN

47

Chapitre

6 : Discussion

48

6.1. Le respect des normes et des

procédures de la CPNR à l'HREM

48

6.1.1. Normes par rapport à

l'environnement physique :

48

6.1.2. Normes par rapport à la

procédure de la CPNR :

49

6.1.3. Normes par rapport aux

activités intégrées à la CPNR :

50

6.2. L'évaluation des prestataires et

du programme de la CPN

54

6.2.1. Evaluation des compétences des

prestataires:

54

6.2.2. Evaluation du programme de la

CPN :

56

Conclusion

et suggestions

59

Références

bibliographiques

62

ANNEXES

66

Glossaire

81

AVANT PROPOS

Avant propos

Le système de santé gabonais, orienté

vers l'hospitalocentrisme, se caractérise par de faibles indicateurs.

Cette situation est préoccupante pour les nouvelles autorités qui

se proposent de conduire le Gabon au rang des pays émergents. Ainsi,

l'amélioration de l'état de santé des populations

revêt plus que jamais une importance capitale. Cette volonté

politique s'est concrétisée, entre autres, par la réforme

de l'Ecole Nationale d'Action Sanitaire et Sociale (ENASS) en Institut National

de Formation d'Action Sanitaire et Sociale (INFASS) pour former les personnels

de santé en particulier les étudiants en Master de Santé

Publique. Le but étant de former des praticiens spécialistes en

Santé Publique qui contribueront à la promotion de la

santé, à la protection sanitaire et à la prévention

des maladies dans la population au moyen d'un effort communautaire. L'objectif

final de cette formation est d'agir sur les facteurs sanitaires non

médicaux et médicaux au sein de la population.

Aussi, en vue, d'une part, de valoriser l'application

rigoureuse des concepts et techniques acquis lors de la dispensation des

différents modules de formation, et, d'autre part, de permettre aux

étudiants de développer les habiletés pour devenir des

professionnels de santé publique, des travaux de fin d'étude

sont-ils élaborés par les apprenants en fonction des

problèmes prioritaires du pays.

C'est dans cette optique que nous avons effectué notre

étude à l'Hôpital Régional de l'Estuaire à

Melen (HREM) dans le service de consultation prénatale du 03 septembre

au 03 octobre 2012. Notre attention a porté sur l'intervention en

santé maternelle. Le thème choisi est la Consultation

Prénatale Recentrée(CPNR) qui se présente comme

une meilleure stratégie, moins chère et plus efficace dans

l'accélération de la réduction de la mortalité

maternelle en vue d'atteindre l'Objectif 5 du Millénaire et du

Développement (OMD5) relatif à l'amélioration de la

santé maternelle.

Ce document analyse la mise oeuvre de la CPNR à l'HREM

en tenant compte des normes et procédures qui y sont établies. Il

permet également d'améliorer la pratique des consultations

prénatales focalisées par la critique des résultats

obtenus et la prise en compte des suggestions formulées à ce

sujet.

Nous espérons que ce travail puisse servir d'outil de

référence pour contribuer à l'amélioration du

programme de la CPNR dans la politique de la santé de la reproduction au

Gabon.

DEDICACES

Dédicaces

Je dédie ce travail :

A toutes les mères qui ont perdu la vie en donnant la

vie ;

A toutes les femmes qui ont perdu leur produit de conception

en voulant donner la vie ;

A toutes les femmes victimes des difficultés de la

grossesse et de l'accouchement ;

Aux orphelins dont les mères ont succombé en

leur donnant la vie ;

Aux femmes qui désirent une maternité en

vain ;

A mon père feu OBIANG NDONG Moïse pour nous avoir

inculqué les valeurs morales, d'être parmi les meilleurs, de

croire en ses capacités, de suivre son destin et d'aller jusqu'au bout

de ses rêves. Nous te devons cette forte personnalité. Repose en

paix Papa ;

A ma mère MIMBOUI mi ONDO Marie Constantine, femme

Africaine, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve

Woleu, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris

les yeux aux prodiges de la terre. Merci de m'avoir mis au monde, merci pour

tout ce que tu fis pour moi ;

A mon cher époux NGUEMA MBA Jean Urbain qui n'a

ménagé aucun effort pour la réalisation de ce travail,

qu'il soit le fruit de ton soutien multiforme. Que Dieu t'accorde longue vie

pleine de santé ;

A mes enfants : MINTSA mi NGUEMA Jeanne Chancelia, OBIANG

MBA Bernard Thibault, MVOU MBA Pierre Aymar pour l'amour que vous m'apportez.

Vous êtes ma joie de vivre. Je vous suis reconnaissante d'avoir

supporté mes nombreuses absences à la maison pour

l'élaboration de ce travail. Ce dernier est la trace de vos

pas ;

Que tous ceux ou celles qui n'ont pas été

cités (es) nommément trouvent ici l'expression de ma profonde

gratitude.

REMMERCIEMENTS

Remerciements

Je voudrais profiter de cette page, pour témoigner ma

profonde gratitude et adresser mes sincères remerciements, à tous

ceux qui de près ou de loin ont contribué à la

réussite de ce travail. Je pense particulièrement :

Aux Autorités Gabonaises qui nous ont permis d'obtenir

le concours d'admission à l'Institut National de Formation d'Action

Sanitaire et Sociale (INFASS) pour préparer le Diplôme de Master

en Santé Publique ;

Aux personnels de la direction de l'Institut National de

Formation d'Action Sanitaire et Sociale (INFASS) plus particulièrement

à Monsieur le Directeur de l'institut Léonard

ASSONGO pour ses encouragements, son dynamisme et son assiduité

au travail ;

Au corps enseignant pour l'intérêt qu'il nous a

accordé, en plus de la qualité de l'enseignement dispensé

durant ces deux années d'étude.

Au Docteur Médard TOUNG MVE qui a

accepté d'être mon encadreur, pour m'avoir conseillé et

guidé dans ce travail. Sa rigueur, ses orientations et sa

disponibilité ont été un atout indéniable ;

A Monsieur Emmanuel ASSOUMOU NKA qui a bien

voulu lire notre travail et apporter les corrections nécessaires ;

Aux personnels de la Direction Nationale de la Santé

Maternelle et Infantile ainsi que les personnels des organismes internationaux

pour leur disponibilité et la mise à disposition de la

documentation et autres informations nécessaires. Il s'agit notamment

de :

-Madame Clarisse MOULAMBA chargée de

la composante Consultation Prénatale Recentrée (CPNR°)

à la Direction Nationale de la Santé Maternelle;

-Madame Dominique AYINGONE, Chargée

d'Etudes à la Direction Nationale de la Santé Maternelle;

-Dr Patricia KEBA (UNFPA) ;

-Dr Annie MBADINGA, Mme Ghislaine

SOUAMY (OMS), Mme Blandine ONDZAGHE (UNICEF).

A tout le personnel du service de la CPN à l'HREM pour

la collaboration et la disponibilité de tous en particulier les

Sages-femmes ;

A toute ma promotion courage et persévérance.

Liste des acronymes ou

abréviations

|

Sigles

|

Désignation

|

|

BPN

|

Bilan Prénatal

|

|

CIPD

|

Conférence Internationale sur la Population et le

Développement

|

|

CNAMGS

|

Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale

|

|

CPN

|

Consultation Prénatale

|

|

CPNR

|

Consultation Prénatale Recentrée

|

|

CSP

|

Cadre de Santé Publique

|

|

DNSMI

|

Direction Nationale de Santé Maternelle et Infantile

|

|

EDSG

|

Enquête Démographique et de Santé au Gabon

|

|

HREM

|

Hôpital Régional de l'Estuaire de Melen

|

|

HTA

|

Hypertension Artérielle

|

|

IEC

|

Information Education Communication

|

|

INFASS

|

Institut National de Formation d'Action Sanitaire et Sociale

|

|

MII

|

Moustiquaire Imprégné d'Insecticide

|

|

MILDE

|

Moustiquaire Imprégné à Longue Durée

d'Efficacité

|

|

OMD

|

Objectif du Millénaire pour le Développement

|

|

OMS

|

Organisation Mondiale de la Santé

|

|

PF

|

Planification Familiale

|

|

PIB

|

Produit Intérieur Brut

|

|

PK

|

Point Kilomètre

|

|

PMA

|

Paquet Minimum d'Activité

|

|

PNDS

|

Plan National de Développement Sanitaire

|

|

PRDSO

|

Plan Régional de Développement Sanitaire Ouest

|

|

PNUD

|

Programme des Nations Unies pour le Développement

|

|

PTME

|

Prévention pour la Transmission du VIH de la Mère

à l'Enfant

|

|

SA

|

Semaine d'Aménorrhée

|

|

SF

|

Sage-femme

|

|

SIDA

|

Syndrome Immunodéficience Acquise

|

|

SITAN

|

Analyse de la Situation de la Mère et de l'Enfant

|

|

SMI

|

Santé Maternelle et Infantile

|

|

SP

|

Sulfadoxine Pyriméthamine

|

|

SR

|

Santé de la Reproduction

|

|

TPI

|

Traitement Préventif Intermittent

|

|

UNFPA

|

Fonds des Nations Unies pour la Population

|

|

UNICEF

|

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

|

|

VAT

|

Vaccin Antitétanique

|

|

VIH

|

Virus de l'Immunodéficience Humaine

|

Liste des tableaux

|

TABLEAUX

|

TITRES

|

PAGES

|

|

1

|

Répartition du personnel soignant et non soignant

à l'HREM

|

12

|

|

2

|

Répartition des sources de financement de l'HREM en

2012

|

13

|

|

3

|

Nombre et état des locaux affectés à la

CPN à l'HREM

|

30

|

|

4

|

Etat de l'environnement du service de la CPN entre

sept-oct.2012 à l'HREM

|

31

|

|

5

|

Etat des équipements dans le service de la CPN en

sept-oct.2012 à l'HREM

|

31

|

|

6

|

Etat du plateau technique du service de la CPN entre

sept-oct.2012 à l'HREM

|

32

|

|

7

|

Outils/Supports de sensibilisation du service de la CPN entre

sept-oct.2012 à l'HREM

|

32

|

|

8

|

|

33

|

|

9

|

Répartition des gestantes vues en CPN1 selon le terme

de la grossesse entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

34

|

|

10

|

Répartition des gestantes vues en CPN4 selon le terme

de la grossesse entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

35

|

|

11

|

Répartition des gestantes selon le nombre

d'échographies prescrites à la CPN entre sept-oct.2012 à

l'HREM

|

37

|

|

12

|

Classification des gestantes en fonction des risques

dépistés à la CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

37

|

|

13

|

Répartition des facteurs de risque

dépistés chez les gestantes à la CPN entre sept-oct.2012

à l'HREM

|

38

|

|

14

|

Répartition des gestantes référées

par le service de la CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

38

|

|

15

|

Répartition des gestantes selon le motif de

référence en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

39

|

|

16

|

Répartition des gestantes selon le nombre de vaccins

proposés en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

39

|

|

17

|

Répartition des gestantes ayant reçu la

supplémentation fer/acide folique en CPN en sept-oct.2012 à

l'HREM.

|

40

|

|

18

|

Répartition des gestantes selon le nombre TPI prescrits

en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

41

|

|

19

|

Répartition des gestantes selon le terme de la

prescription de la SP en CPN entre sept-oct. 2012 à l'HREM

|

42

|

|

20

|

Répartition des gestantes ayant entendu parler de la

CPNR entre sept-oct. 2012 à l'HREM

|

44

|

|

21

|

Répartition des gestantes en fonction des

critères de choix du service de la CPN entre sept-oct.2012 à

l'HREM

|

45

|

Liste des figures

|

FIGURES

|

TITRES

|

PAGES

|

|

1

|

Approche évaluative de la qualité selon

Donabédian

|

24

|

|

2

|

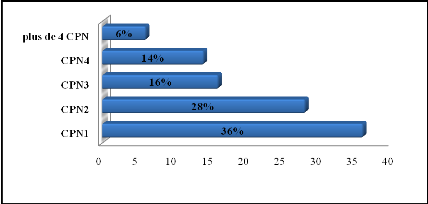

Répartition des gestantes selon le nombre de CPN

effectuées entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

34

|

|

3

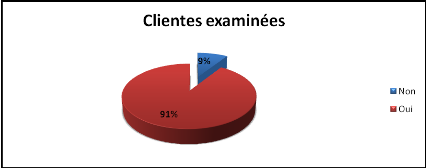

|

Proportion des gestantes ayant été

examinée en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

35

|

|

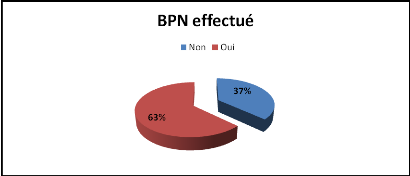

4

|

Proportion des gestantes ayant reçu la prescription du

BPN en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

36

|

|

5

|

Proportion des gestantes ayant réalisé le BPN

entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

36

|

|

6

|

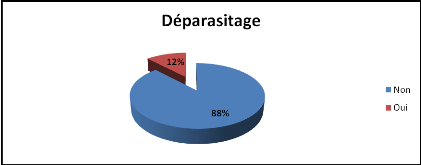

Proportion des gestantes ayant reçu la prescription des

vermifuges en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

40

|

|

7

|

Proportion des gestantes ayant reçu la prescription de

la SP en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

41

|

|

8

|

Proportion des gestantes ayant un Counseling avant et

après le dépistage VIH/SIDA en sept-oct.2012 à l'HREM

|

43

|

|

9

|

Répartition des gestantes selon les thématiques

sensibilisées individuellement en CPN entre sept-oct.2012 à

l'HREM

|

43

|

|

10

|

Répartition des gestantes selon les conseils

reçus individuellement en CPN pour la préparation à

l'accouchement entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

44

|

|

11

|

Répartition des gestantes selon le lieu de

résidence entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

45

|

|

12

|

Opinions des gestantes sur la satisfaction de l'accueil et des

prestations offertes en CPN entre sept-oct.2012 à l'HREM

|

46

|

Liste des annexes

|

ANNEXES

|

TITRES

|

PAGES

|

|

1

|

Autorisation d'enquête

|

67-68

|

|

2

|

Carte de la Région Sanitaire Ouest

|

69

|

|

3

|

Organigramme de la structure

|

70

|

|

4

|

Fiche d'observation

|

71-72

|

|

5

|

Fiche d'entretien avec le personnel

|

73

|

|

6

|

Fiche d'entretien avec la cliente

|

74

|

|

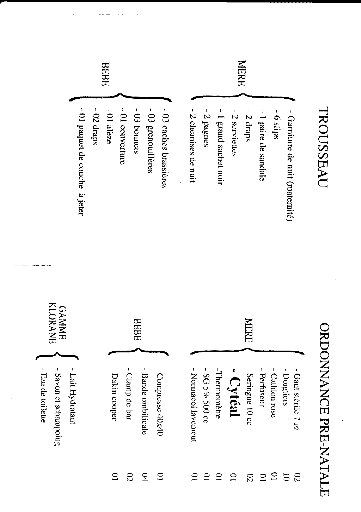

7

|

Ordonnance prénatale et liste des articles

nécessaires à l'accouchement

|

75

|

|

8

|

Calendrier vaccinal de la femme enceinte

|

76

|

|

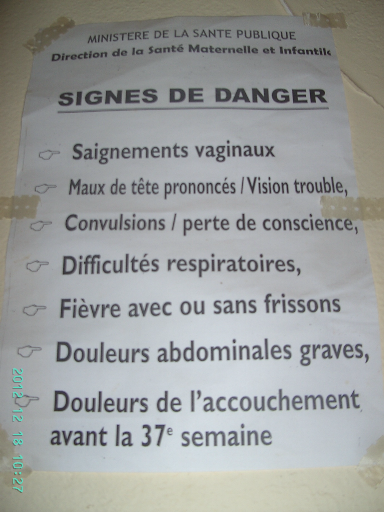

9

|

Affiche sur les signes de danger collée au mur

|

77

|

|

10

|

Affiche sur les avantages de la planification familiale

collée au mur

|

78

|

|

11

|

Structuration du service de la CPN à l'HREM en

février 2012

|

79

|

|

12

|

Chronogramme de travail

|

80

|

RESUME/ABSTRACT

Résumé

Le présent travail se propose d'apprécier

l'état de la mise en oeuvre de la CPNR à l'HREM en vue de

contribuer à l'amélioration de la pratique des soins

prénatals focalisés pour réduire la mortalité

maternelle au Gabon. Pour y parvenir, la démarche méthodologique

a consisté en une recherche documentaire, une observation de la CPN et

des entretiens avec les prestataires et gestantes. Un échantillon non

probabiliste de 100 gestantes vues en CPN a fait l'objet d'une enquête

formelle. Il ressort de l'analyse des résultats que les soins

prénatals paraissent accessibles aux gestantes avec un accueil favorable

à 65% et une satisfaction face aux prestations offertes à 80%.

Ces soins sont gérés par un personnel qualifié et

compétent. Mais quelques gestantes ont effectué plus de 6 visites

au lieu de 4 comme le prévoit l'OMS, et viennent consulter tardivement

pour effectuer la première CPN. Aussi, 33% des gestantes parmi les 100

observées n'ont pas été proposées à se faire

vacciner. Le TPI a été prescrit chez 10 gestantes avant la

16èmeSA. L'IEC et la préparation à

l'accouchement sont presque négligées par les prestataires. Par

ailleurs, 23% des gestantes ont été dépistées

à risque et 7% d'entre elles étaient

référées. Malgré l'accès et l'utilisation du

service de la CPN par les gestantes, la mise en oeuvre de la CPNR à

l'HREM ne respecte pas les recommandations de l'OMS et son efficacité

reste à démontrer. D'où la nécessité de

faire des suggestions pour remettre à niveau la pratique de la CPNR.

Mots clés : consultation

prénatale recentrée, mise en ouvre, Hôpital Régional

de l'Estuaire Melen.

Abstract

The present work proposes to appreciate the condition on

implementation of the RPNC to HREM with in the view to contribute to the

improvement of the practices of prenatal cares focused to reduce maternal

mortality in Gabon. For reaching it, the methodological step consisted of a

documentary's research, an observation to PNC and a deal or negotiation with

customers and recipients. A non-probabilistic sample of 100% customers looked

in PNC subject to a formal investigation. It emerges from analysis of the

results that the prenatal cares appear accessible to the customers with a

favourable welcome at 65% and a satisfaction facing offered allowance to 80%.

There cares are managed by a qualified and competent staff. But some customers

made more than 6 medical examinations instead of 4 as the WHO planed it and

come consult later for carrying out the 1st PNC. Also 33% of the

customers among the 100 observed have not been suggested become vaccinate. The

TPI has been prescribed by 10 customers before the 16th SA.IEC and

the preparation to birth are almost disregarded by the recipients. Moreover,

23% of the customers have been screened at risk and 7% among them have been

referred. Despite the access and the use of the service of the PNC by

customers, the implementation of the RPNC to HREM doesn't respect the

recommendations of WHO und his effectiveness must be proved. Hence the need to

make propositions to put a standard practice of the RPN

Keys words: refocused prenatal consultation,

implementation, Regional Hospital of Estuary Melen

INTRODUCTION

Introduction

Avec plus de 300 millions de femmes dans le monde qui

souffrent de pathologies aigues ou chroniques consécutives à la

grossesse ou à l'accouchement et près de 529.000 femmes1(*) qui meurent chaque année

des causes liées à la grossesse, la mortalité maternelle

constitue un véritable problème de santé publique.

Les pays en voie de développement sont les plus

durement touchés (99% des décès mondiaux), et,

particulièrement ceux de l'Afrique subsaharienne où 1 femme sur

13 meure pour des raisons liées à la grossesse contre une femme

sur 4085 dans les pays industrialisés2(*) . Ce qui fait de la mortalité maternelle un

indicateur qui révèle la plus grande inégalité

entre les pays développés et les pays en voie de

développement. 3(*)

Le Gabon, pays situé en Afrique Centrale

n'échappe pas à cette triste réalité. Selon l'EDSG

en 2000 et l'OMS en 2005, les taux de mortalité maternelle

étaient estimés respectivement à 519 décès

pour 100.000 naissances vivantes et 420 décès pour 100.000

naissances vivantes, soit 200 décès maternels par an4(*). Parmi ces décès,

environ un sur cinq (19%) serait dû à des causes

maternelles5(*). Ce fort

taux de mortalité maternelle contraste avec le succès que

connaissent les soins prénatals, leur accessibilité et leur bonne

couverture respectivement de 94% pour la CPN1, et 63% pour les 4 CPN6(*).Cet écart de couverture

entre la CPN1 et CPN4 peut avoir un impact négatif sur

l'efficacité du suivi prénatal pour la réduction de la

morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales.

Dès la fin des années 80, la communauté

internationale prend conscience de l'ampleur et de la nécessité

de lutter contre cette mortalité maternelle, d'où la

conférence de Nairobi « l'Initiative sur la

maternité sans risque » organisée en 1987, le programme

d'action de la conférence internationale sur la population et le

Développement du Caire en 1994, les Objectifs du Millénaire pour

le Développement (OMD) lancés par les Nations Unies en 2000. Ces

réflexions se sont matérialisées, à la demande de

l'OMS, par l'adoption en 2004 d'une feuille de route africaine dont le but est

d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle

et néo-natale. Le Gabon adopte sa propre feuille de route en mars 2007

et l'actualise en février 2012. Elle vise à

accélérer la réduction de la morbidité et de la

mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des

adolescents en vue d'atteindre les OMD. C'est dans ce processus que s'inscrit

le programme de la Consultation Prénatale Recentrée (CPNR)

devenue effective à partir de 2008. D'où l'élaboration

d'un manuel de référence par Ministère de la Santé

intitulé « consultation pré et post natale

recentrée en 2008 » destiné à former les

prestataires des soins prénatals avec différents modules.

En effet, depuis, la mise en oeuvre de la CPNR, aucune

évaluation n'a jamais été réalisée à

l'Hôpital Régional de l'Estuaire de Melen (HREM) pour

apprécier son déroulement. Ce qui nous a motivé de

réaliser une étude sur « Evaluation de la mise

en oeuvre de la Consultation Prénatale Recentrée : cas de

l'Hôpital Régional de l'Estuaire de Melen du 03 septembre au 03

octobre 2012 » C'est dans cette perspective que nous

nous sommes posés la question de savoir comment est-ce que la CPNR a-t-

elle été mise en oeuvre à l'HREM ?

Questions de recherche :

· la mise en oeuvre de la CPNR est-elle effective

à l'HREM ?

· les normes et procédures de la CPNR sont-elles

respectées à l'HREM ?

· l'équipement et le matériel

utilisés pour la réalisation de la CPNR sont-ils

adaptés à l'HREM?

· les prestataires de soins prénatals sont-ils

formés à la CPNR ?

· les prestataires réalisent-ils les

séances d'éducation pour la santé ?

· la CPNR est-elle accessible aux gestantes ?

· les gestantes sont-elles sensibilisées à

la CPNR ?

· l'environnement du service est-il favorable aux

prestataires et aux gestantes ?

But :

Notre étude permettrait de contribuer à

l'amélioration de la mise en oeuvre de la CPNR en vue de réduire

la mortalité maternelle au Gabon.

Objectifs :

Les objectifs de cette étude se divisent en objectif

général et objectifs spécifiques

Objectif général :

· contribuer à l'amélioration de la mise en

oeuvre de la CPNR à l'HREM du 03 Septembre au 03 Octobre 2012.

Objectifs spécifiques :

· apprécier les pratiques et connaissances des

prestataires de la CPNR à l'HREM ;

· suggérer des propositions d'amélioration

de la mise en oeuvre de la CPNR à l'HREM.

Hypothèses de recherche :

Pour mener à bien ce travail, nous formulons nos

hypothèses de la manière suivante :

· la mise en oeuvre de la CPNR respecterait les normes et

procédures ainsi que les directives nationales inspirées de

l'OMS ;

· la mise en oeuvre permettrait d'identifier le niveau de

connaissance/compétences des prestataires en matière de CPNR.

Choix du cadre de l'étude :

Nous nous sommes intéressés à l'HREM

surtout à cause de la proximité et du délai de stage

imposé par l'INFASS.

Justificatifs :

L'intérêt de notre étude se justifie

à trois niveaux : socio-économique, scientifique et

professionnelle /politique.

· Sur le plan socio économique :

Une forte population constitue un atout indéniable pour

le développement économique d'un pays. Le Gabon se

caractérise par un sous peuplement avec les taux de mortalité

maternelle et néonatale toujours élevés.

En effet, les décès maternels ont des

conséquences graves au sein des familles étant donné le

rôle crucial que joue la mère pour la santé et le bien

être de ses enfants. Le décès d'une mère accroit

considérablement le risque de décès des enfants en bas

âge, surtout si la famille n'est pas à même de trouver une

solution de remplacement7(*).

Selon les études effectuées, les

nouveau-nés dont la mère meurt ont moins de chance de survie. La

survie des enfants plus âgés est également affectée

par le décès de la mère. Quand une mère meurt, sa

communauté perd un membre productif et son travail,

rémunéré ou non. Son pays perd ce qu'il a investi pour sa

santé, son éducation ainsi que sa contribution escomptée

à l'économie.8(*)

Ces décès laissent derrière eux des

familles à la dérive souvent ruinées par le coût

élevé des soins dispensés trop tard ou restés sans

effets9(*) .

De ce fait la morbidité affaiblit la mère et

réduit considérablement sa capacité à s'occuper de

sa progéniture. Le décès d'une mère ou sa

morbidité déstabilise le tissu familial et entraine une baisse de

la productivité globale et une augmentation des dépenses en

santé10(*).

· Sur le plan scientifique :

Cette étude trouve sa pertinence dans la recherche des

solutions pour contribuer à la réduction de la mortalité

maternelle en santé publique. Les causes de ces décès

sont : les hémorragies, les infections, l'hypertension

artérielle et ses complications, l'anémie et la dystocie. A cet

effet, les soins prénatals focalisés permettent de

détecter et de soigner toute complication éventuelle pouvant

survenir pendant la grossesse.

· Sur le plan professionnel et politique :

La santé maternelle est passée du statut de

problème technique à celui d'impératif moral et politique.

Les complications de la grossesse et de l'accouchement imposent un lourd

fardeau sur le système de santé. Ainsi, en donnant la vie, une

femme peut risquer la sienne, mais cela peut être évité

avec des interventions efficaces qui doivent être assurées par un

personnel qualifié et compétent. Les interventions à haut

impact et à moindre coût pour améliorer cette situation

sont connues et reposent sur un continuum de soins. Toutes ces mesures

nécessitent un système de santé maternelle organisé

avec différents services mis en réseaux, avec respect de la

qualité des soins et des relations personnelles de santé /

population11(*). Il s'agit

ici de replacer la santé maternelle dans le cadre d'un projet simple de

grande ampleur consistant à faire droit à une revendication de la

société considérée comme légitime.

Au Gabon, l'atteinte des OMD risque d'être

retardée par des goulots d'étranglements internes du

système de santé et des choix stratégiques, car nous

déplorons un manque de suivi/évaluation sur des activités

de la SMI. Il faut noter également une faible participation

communautaire dans les interventions visant à réduire la

mortalité maternelle ainsi que l'absence de mise en oeuvre des soins de

santé primaires conjugué avec la persistance de la

pauvreté des populations.

Les informations issues de cette étude permettront

d'apprécier, non seulement le niveau de mise en oeuvre de la CPNR

à l'HREM, mais aussi, aideront à une remise à niveau sur

la pratique des soins prénatals recentrés en vue de contribuer

à la réduction de la mortalité maternelle et d'atteindre

l'OMD5.

Notre travail est subdivisé en trois parties :

· La première partie porte sur la

présentation du cadre de travail ;

· La deuxième partie est consacrée à

la recension des écrits et à la méthodologie ;

· La troisième partie présente les

résultats d'enquête et aborde la discussion ;

· Enfin la conclusion et les suggestions.

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU CADRE DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Analyse

situationnelle du Gabon et de la Région Sanitaire Ouest

Ce chapitre consiste à faire une présentation

sommaire du Gabon et de la Région Sanitaire Ouest.

1.1.

Généralités sur le Gabon

Elles concernent la situation géo-démographique,

la situation économique, l'état sanitaire de la population, et le

système de santé au Gabon.

1.1.1. La situation

géographique et démographique du Gabon

Pays d'Afrique centrale et à cheval sur

l'équateur, le Gabon a une superficie de 267667 km2 dont plus de 85% de

couverture forestière. La population gabonaise est estimée

à 1.587.685 habitants repartie dans 9 provinces12(*) . Les femmes

représentent 52% contre 48% d'hommes. Près de 85% de la

population vit en zone urbaine dont 50% à Libreville et

Port-Gentil13(*). Le reste

est dispersé à l'intérieur du pays, en particulier le long

des axes routiers et fluviaux.

1.1.2. La situation

économique du Gabon

L'économie du pays repose essentiellement sur trois

produits d'exportation : le pétrole, le manganèse, et le

bois. A l'intérieur de ces produits d'exportation, le pétrole

représente 82% des exportations et 48% de contribution du PIB en

201014(*). Le PIB per

capita est de 15960$ en 201115(*), et classe le Gabon parmi les pays à revenu

intermédiaire de la tranche supérieure. L'indice de

développement humain (IDH) estimé à 0,653, place le Gabon

au 106ème rang mondial sur 187 pays recensés16(*), contrastant ainsi avec les

données du PIB.

L'état de santé de la population gabonaise

notamment celle de la mère et de l'enfant n'est pas celui auquel on

s'attendrait compte tenu du niveau du PIB du pays car les dépenses

totales de santé avec l'appui des partenaires avoisinent 302$US per

capita17(*).

1.1.3. L'état sanitaire de la population gabonaise

Sur le plan sanitaire, l'espérance de vie à la

naissance est 62 ans pour les femmes et 58 ans pour les hommes18(*).

Le taux de mortalité maternelle (TMM) est de 519

décès pour 100.000 naissances vivantes et l'indice

synthétique de fécondité est de 4,2 enfant/femme19(*).

Les principales causes de ces décès sont :

les hémorragies de la délivrance, les infections, l'hypertension

artérielle (HTA) et ses complications; les complications d'avortement

provoqués clandestins20(*).

Les principales causes de morbidité chez les femmes

enceintes sont caractérisées par les pathologies au cours de la

grossesse ou de l'accouchement telles que : l'HTA, le paludisme, les

problèmes nutritionnels, les infections puerpérales et le

VIH/SIDA.

Le taux de mortalité infantile (0-11 mois) est de 61

pour 1000 naissances vivantes, le taux de mortalité

infanto-juvénile (0-4ans) est de 91 pour 1000, et le taux de

mortalité juvénile (1-4ans) est de 32 pour 1000. Le paludisme,

les autres maladies infectieuses, la prématurité, les

diarrhées, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) et la

malnutrition sont les principales causes de mortalité chez les enfants

de moins de 5 ans.

On note également la réémergence de la

tuberculose, la trypanosomiase et l'apparition de la fièvre

hémorragique de type Ebola ayant sévi en 4 flambées

épidémiques de 1995-2001.

La prévalence du VIH a régressé au cours

de ces dernières années. Elle est passée de 8,1% en 2004

à 5,9% en 2007. En 2010, elle est de 5,221(*).

1.1.4. Le système

sanitaire du Gabon

Dans le cadre de la politique générale du

gouvernement, la santé est retenue parmi les secteurs prioritaires. En

vue de satisfaire les besoins et les demandes des populations, le

Ministère de la Santé est chargé de la mise en oeuvre de

cette politique. Ainsi, les différents secteurs du système

sanitaire sont répartis de la manière suivante :

· Le secteur public civil dont l'organisation est

calquée sur le découpage administratif, compte actuellement 10

régions sanitaires et 52 départements sanitaires avec une

organisation pyramidale à 3 niveaux :

- Le niveau opérationnel ou périphérique

appelé département sanitaire est le premier niveau de la pyramide

sanitaire ;

- Le niveau intermédiaire ou d'appui technique qui est

composé de 10 directions régionales de santé ;

- Le niveau central ou stratégique comprend les

structures de référence nationale pour le diagnostic et la prise

en charge, les universités, le Ministère de la santé et

toutes les directions centrales.

· Le secteur public militaire dépend directement

du Ministère de la Défense Nationale ;

· Le secteur parapublic constitué essentiellement

de la CNSS ;

· Le secteur privé non lucratif et lucratif y

compris la médecine traditionnelle.

1.2. La Région

Sanitaire Ouest dans la Province de l'Estuaire

Il s'agit ici d'examiner la situation

géo-démographique de la Région Sanitaire Ouest de la

Province de l'Estuaire et l'offre des soins dans le Département du Komo

Mondah.

1.2. 1. Situation

géo-démographique

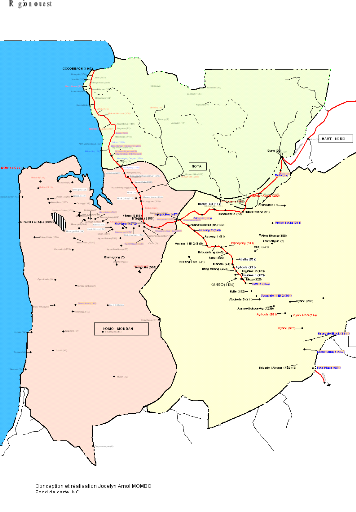

D'après la carte (

Annexe 2), la Région Sanitaire Ouest est

située au Nord-Ouest de la Province de l'Estuaire. Avec une superficie

de 20740 km2 soit 7,7% de la surface totale du Gabon, la province de

l'Estuaire, compte tenue de sa forte démographie soit 662.028

habitants22(*) a

été scindée en deux régions sanitaires : la

Région Sanitaire Libreville/Owendo (RSLO) et la Région Sanitaire

Ouest (RSO).

La Région Sanitaire Ouest est composée de trois

départements sanitaires : le Komo Mondah, le Komo Kango et la Noya.

Le Komo Mondah est le département sanitaire dans lequel se situe

l'Hôpital Régional de l'Estuaire à Melen.

1.2. 2. L'offre des soins dans

le Komo Mondah

Ce département sanitaire dispose des structures

publiques et privées.

Les structures publiques comprennent :

· Un (1) Hôpital Régional à

Melen pour 72172 habitants;

· Deux (2) centres de santé

spécialisés (le Centre National de Gérontologie et le

Centre National de Santé Mentale) à Melen ;

· Un (1) Centre Médical à Ntoum pour 32694

habitants (la norme OMS étant de 1/10.000);

· Un (1) centre de Santé Rural à

Nzamaligué ;

· Douze (12) dispensaires, soit un ratio d'un dispensaire

pour 5162 habitants (la norme OMS étant de 1/150) ;

· Cinq (5) infirmeries reparties dans les

établissements scolaires.

Les structures privées disposent de :

· deux (2) dispensaires ;

· cinq (5) infirmeries.

Ces établissements offrent les soins de base. Ils sont

le lieu du système de santé, où se fait le premier contact

de la population avec les services de santé.

Après cette analyse des

généralités sur le Gabon et la Région Sanitaire

Ouest, nous allons maintenant présenter le milieu d'étude, ainsi

que les activités réalisées dans le service de la CPN de

l'HREM.

Chapitre 2 : Milieu de

l'étude

Notre étude s'est déroulée du 03

septembre au 03 octobre 2012 à l'Hôpital Régional de

l'Estuaire de Melen (HREM), plus précisément dans le service de

la consultation prénatale.

2.1. Présentation de

la structure

L'HREM est une structure du niveau secondaire dans le cadre de

l'offre des soins au Gabon. Il sert de référence aux structures

de niveau primaire. Il est dirigé par un Docteur, médecin

spécialiste en ORL, nommé par décret pris en conseil des

ministres. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur est assisté

par un adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

2.1. 1. Localisation

géographique et population couverte

L'HREM appartient à la Région Sanitaire Ouest.

Il est situé dans le département du Komo Mondah, à la

périphérie de Libreville dans le district IKOY ITSINI sur la

Route Nationale 1 au Point Kilomètre11 (PK11). Juxtaposés au

Centre National de Santé Mentale et à la Direction

Régionale Sanitaire Ouest, les bâtiments de l'HREM sont

disposés de part et d'autre d'une route secondaire non bitumée.

Il est limité au (à) :

· Nord par le centre émetteur de la RTG

Melen ;

· Sud par les villages NTSENG-NKELE ET NDZENG

MIANG ;

· l'Est par la montagne NKOL BISSENG (dans les environs

du sanctuaire notre Dame du Gabon) ;

· l'Ouest par le Collège Evangélique de

Melen.

L'HREM dessert une population estimée à 72.172

(4,7%) habitants dont 15.445 femmes en âge de procréer (15-49

ans)23(*) soit 2598

grossesses attendues.

2.1. 2. Historique

L'Hôpital Régional de l'Estuaire de Melen

était au départ un site pour accueillir les enfants victimes de

la guerre civile du Biafra de 1967 à 1968. Récupéré

en 1970 par l'Etat gabonais, et notamment par le Ministère de la

Santé, ce centre d'accueil fût transformé en annexe du

Centre Hospitalier de Libreville pour désengorger ce dernier.

Conformément à l'article 1er du décret

N°113/PR/MSPP/78, cette structure sanitaire devient l'Hôpital

Provincial de l'Estuaire de Melen.

2.1. 3. Objectif et missions

Tout système de santé doit contribuer à

la prévention, au traitement des maladies et à la santé

publique. A ce titre, l'HREM vise à améliorer le bien être

des populations à travers la préservation, la promotion de la

qualité des soins et la guérison des usagers.

2.1. 4. Statut juridique

L'HREM est régi par de nombreux textes de lois qui

réglementent les structures sanitaires du Gabon. Parmi les plus

importants, il y a :

- le Décret N°113/PR/MSPP/78 portant

création dudit hôpital ;

- le Décret N°646/PR/MSPP du 24 juin 1971 portant

application du règlement sur l'organisation et le fonctionnement des

structures sanitaires ;

- l'Ordonnance 01/95 portant orientation de la politique

nationale de santé, du 14 janvier 1995 ;

- le Décret 1158 portant attributions, organisation et

fonctionnement du Ministère de la Santé, du 4 septembre

1997 ;

- le Décret 00488 portant organisation des

Régions et Départements Sanitaires du 30 mai 1995.

2.1. 5. Fonctionnement de la

structure

Pour fonctionner de façon autonome, l'HREM dispose des

ressources humaines, financières et matérielles mises à sa

disposition par les autorités compétentes.

2.1.5.1. Les

ressources humaines

Le personnel de l'HREM est pluridisciplinaire (agents

médicaux, paramédicaux et administratifs). Le nombre d'agents

s'élève à 405, répartis de la manière

suivante :

Tableau 1 : Répartition du personnel

soignant et non soignant à l'HREM.

|

Qualifications :

|

Nombre

|

|

|

|

Administrateurs de santé

|

3

|

|

Attachés d'administration sanitaire

|

26

|

|

Adjoints techniques de statistique

|

2

|

|

Informaticien

|

1

|

|

Commis d'administration

|

1

|

|

Secrétaires de santé

|

14

|

|

Médecins spécialistes (dont 6

gynécologues)

|

21

|

|

Médecins généralistes

|

13

|

|

Sages-femmes

|

21

|

|

Techniciens supérieurs de biologie médicale

|

34

|

|

Adjoints techniques de laboratoire

|

6

|

|

Adjoints techniques de puériculture

|

4

|

|

Adjoints techniques de pharmacie

|

7

|

|

Infirmiers (ères) d'Etat

|

49

|

|

Infirmiers (ères) Assistants (es)

|

203

|

|

Total

|

405

|

Source : Plan Régional de Développement

Sanitaire Ouest, juin 2012

2.1.5.2. Ressources

financières

D'après le tableau 2 relatif à la

répartition des sources de financement de l'HREM en 2012, les ressources

financières étaient d'un milliard treize millions (1.013.000.000)

FCFA. Celles-ci proviennent, d'une part, de la subvention de l'Etat à

hauteur de six cent soixante dix sept millions (677.000.000) FCFA soit 66,83%,

et, d'autre part, des fonds propres estimés à trois cent trente

six millions (336.000.000) FCFA soit 33,13%.

Tableau 2 :

Répartition des sources de financement de l'HREM en 2012

|

Financement de l'HREM

|

Fonctionnement de la structure

|

|

Subvention de l'Etat

|

677.000.000 FCFA

|

|

Fonds propres

|

336.000.000 FCFA

|

|

Apports extérieurs

|

0 FCFA

|

|

Total

|

1.013.000.000 FCFA

|

Source : rapport annuel d'activités de l'HREM,

2012.

2.1.5.3. Ressources

matérielles

L'HREM possède : 1 voiture de liaison ; 1

ambulance ; 2 bus de transport ; 90 lits dont 18 sont

réservés au service d'obstétrique ; des

fournitures ; des équipements médicaux et biomédicaux

repartis entre les différents services qui le composent. Ces derniers

permettent de réaliser les multiples activités de la

structure.

2.1.6. Organisation de la

structure

L'organisation de la structure est présentée par

l'organigramme schématisé (

Annexe 3). On distingue une direction et les

différents services.

· La Direction est chargée de planifier les plans

d'investissement et les programmations des activités sanitaires et de

veiller au suivi des relations avec les institutions et les organismes

internationaux.

· les différents services constituent

l'organisation fonctionnelle et opérationnelle résultant de la

dynamique de travail en équipe pour obtenir la qualité des soins

pour les clients. Cette organisation comprend :

- les services administratifs : Service du Personnel,

Bureau des entrées, la Dépense, la Billetterie, la Cuisine, les

Services Social, Statistique, et Informatique.

- les services médicaux : Urgences,

Médecine Générale, Cardiologie, Pédiatrie,

Dermatologie, Gynécologie-Obstétrique, Bloc Opératoire,

Anesthésie-Réanimation, Chirurgie, ORL, Stomatologie,

Kinésithérapie, Gastro-entérologie, Ophtalmologie.

- les services médico-techniques : Pharmacie,

Nutrition, Laboratoire, Radiologie, Hygiène Hospitalière, Service

Technique (Maintenance, Ambulanciers, Buanderie, Entretien espace vert).

Le service de la consultation prénatale de la

Gynécologie-obstétrique a constitué le centre

d'intérêt de notre étude.

2.2. Présentation du

service CPN

Pour présenter cette unité nous verrons

successivement les objectifs du service, la structuration, le personnel, le

fonctionnement et l'organisation du travail, la tarification des actes et les

activités réalisées.

2.2.1. Les objectifs de la

CPN:

La CPN a pour objectif général d'aider la femme

à mener une grossesse jusqu'à terme dans les meilleurs conditions

en vue d'un bon déroulement de l'accouchement. Par ailleurs, les

objectifs spécifiques sont :

· déterminer l'âge de la grossesse ;

· surveiller l'évolution de la grossesse ;

· dépister les pathologies liées ou

associées à la grossesse ;

· prendre en charge des pathologies liées à

la grossesse ;

· mener des activités de prévention et

d'éducation pour la santé (IEC).

2.2.2. La structuration du

service de la CPN

La structuration du service de la CPN est reprise en

Annexe 11 du présent document.

D'après ce dernier, le service de la consultation de l'HREM comprend un

bureau de recouvrement, une salle d'accueil, trois bureaux de CPN, deux

couloirs qui servent de salle d'attente, deux toilettes et une terrasse.

Source : résultats d'enquête mémoire

Nadège Marina NGUIDANG OBIANG

2.2.3. Le personnel intervenant

dans le service de la CPN

Le personnel intervenant dans le service de la CPN à

l'HREM est pluridisciplinaire. Il est constitué de :

· deux médecins dont un gynécologue et un

généraliste affectés dans le service de

gynécologie ;

· quatre (4) sages femmes (SF) dont deux affectées

dans le service de gynécologie, renforcent l'équipe du service de

la CPN;

· quatre (4) infirmières assistantes ;

· deux (2) secrétaires médicales;

· deux (2) techniciennes de surface.

2.2.4. Fonctionnement et

organisation du travail

Le service de la CPN est ouvert du lundi au vendredi de 7h30

à 15h30. Suivant les prestataires, le travail est organisé ainsi

qu'il suit :

· les médecins travaillent en fonction de leur

planning et font des consultations gynécologiques dans la

majorité des cas. Toutefois, ils prennent aussi en charge les gestantes

suspectées à risque par les SF en CPN.

· les sages-femmes, toutes major de service, travaillent

en continue et reçoivent en moyenne une vingtaine de gestantes par jour.

En marge des CPN, elles font aussi des consultations curatives des femmes

enceintes.

· les infirmières postées au bureau

d'accueil, sont reparties en équipe de deux et font les rotations tous

les deux jours. Elles sont chargées de prendre les constances aux

gestantes et les orientent vers les différents bureaux

des sages femmes pour la visite prénatale. Au terme de

celle-ci, les gestantes repassent au bureau d'accueil pour l'enregistrement des

données de la CPN.

· les secrétaires médicales quant à

elles assurent d'une part la réception et l'orientation des gestantes

vers les infirmières et sages-femmes, d'autre part s'occupent du

recouvrement des coûts auprès des gestantes et du versement des

fonds chez le gestionnaire.

· les techniciennes de surface s'occupent de l'entretien

des locaux.

2.2.5. La tarification des

actes

Deux types de gestantes sont reçus à la CPN de

l'HREM : les assurées de la CNAMGS et les non assurées.

· Pour les gestantes assurées de la CNAMGS, trois

(3) visites prénatales sont prises en charge selon les modalités

ci après :

- la première visite à trois (3) mois pour un

coût de deux mille six cent trente (2630) FCFA dont le carnet 2000 FCFA

et la consultation 630FCFA;

- la gratuité pour les deuxième (six mois) et

troisième (huit mois) visites;

- la quatrième visite (neuf mois) coûte deux

mille (2000) FCFA répartis de manière suivante : 1000 FCFA

pour la visite et 1000 FCFA pour l'examen d'urine (albumine/sucre).

- le bilan prénatal et l'échographie sont

gratuits.

- les visites subséquentes (visites inattendues par

rapport à l'état de santé de la cliente) sont à

630FCFA.

· Pour les gestantes non assurées :

- la première visite à trois (3) mois pour un

coût de quatre mille (4000) FCFA dont le carnet 2000 FCFA, la visite

1000FCFA et l'examen d'urine (albumine/sucre) 1000FCFA;

- les deuxième (six mois), troisième (huit mois)

et quatrième (neuf mois) visites sont à 2000FCFA chacune soit

1000FCFA pour la visite et 1000 pour l'examen d'urine (albumine/sucre).

- les visites subséquentes sont à

1000FCFA ;

- le bilan prénatal est évalué à

quarante un mille (41.000FCFA) réparti entre le groupe sanguin 2000FCFA,

BW 6000FCFA, SRV 5000FCFA, Toxoplasmose/rubéole 10000FCFA, HBS 6000FCFA,

NFS 3000FCFA, KOP 1000FCFA, Glycémie 2000FCFA, GE 1000FCFA,

Electrophorèse 5000FCFA.

- trois échographies pour un montant total 30.000 FCFA

à raison de 10.000FCFA/échographie.

2.2.6. Présentation des

activités réalisées

Le service de la CPN de l'HREM réalise deux genres

d'activités : les activités préventives et les

activités curatives. Les activités promotionnelles (EPS) sont peu

développées.

2.2.6.1. Les

activités préventives

Elles sont réalisées en synergie avec le

laboratoire et le service de la vaccination. Dans la pratique, chaque service

opère de la façon suivante :

· le service de la CPN assure la surveillance de la

grossesse en effectuant :

- la prise des paramètres (poids, tension

artérielle, taille) à la recherche d'un

antécédent ;

- L'examen physique se fait sur une table d'examen pour

rechercher une boiterie, une pâleur conjonctivale, des varices et des

oedèmes, la croissance foetale/la hauteur utérine et les bruits

du coeur foetal ;

- La protéinurie est faite systématiquement

à chaque visite prénatale pour rechercher la concentration du

sucre et du sel dans l'urine ;

- La supplémentation en Fer (60mg)/Acide-Folique

(500ug) est généralement prescrite à toutes les gestantes

pour lutter contre l'anémie ;

- La chimio prophylaxie antipaludique systématique

pendant la grossesse est la règle à raison de deux prises (16SA

quand les mouvements foetaux sont actifs pour la première prise et la

deuxième prise s'administre à 28 SA) ;

- Le déparasitage des gestantes se fait au

deuxième trimestre de la grossesse pour lutter contre l'ankylostomiase.

Les conseils sont donnés aux gestantes de

manière ponctuelle au moment de la visite sur quelques

thématiques.

· le laboratoire quant à lui réalise le

bilan prénatal à savoir :

- la numération formule sanguine (NFS) pour rechercher

l'anémie ;

- le groupe sanguin rhésus (GSRH) pour rechercher

l'incompatibilité foeto-maternelle ;

- la sérologie de la syphilis sous le nom de

Bordet-Wasserman (BW), la toxoplasmose, la rubéole et l'hépatite

virale à la recherche d'une infection quelconque ;

- la goutte épaisse (GE) à la recherche du

plasmodium dans le sang ;

- l'électrophorèse de l'hémoglobine pour

rechercher la tare de drépanocytose ;

- le test de dépistage du VIH/SIDA.

· le service de vaccination administre gratuitement aux

gestantes le vaccin antitétanique à raison de deux doses par

grossesse pour éviter le tétanos maternel et néonatal.

2.2.6.2. Les

activités curatives :

En plus du service de la CPN, les activités curatives

font intervenir le service de la gynécologie et la maternité.

Ainsi,

· le service de la CPN prend en charge les cas de

paludisme suspectés, d'anémie et d'HTA simple

dépistées.

· le service de gynécologie prend en charge des

femmes à risque dépistées (HTA...)

· la maternité s'occupe des accouchements, des

avortements et des pathologies liées à la grossesse.

2.2.7. Les points forts du

service de la CPN :

La forte demande en soins prénatals dans ce service

s'explique par :

· l'accessibilité du service sur le plan de

l'accueil et les prestations offertes;

· l'existence du régime d'assurance maladie

à travers la CNAMGS qui prend en charge les femmes enceintes.

2.2.8. Les points faibles du

service de la CPN :

Le bâtiment qui abrite les services de la CPN et de la

Vaccination, est en réalité celui de gynécologie externe,

d'où l'inégale répartition dans l'occupation des

différents bureaux. Une des Sages-femmes sur 4 qui interviennent en CPN

n'a pas un bureau de consultation. Celle-ci occupe le bureau du

gynécologue quand ce dernier est absent. Elle travaille donc

involontairement à temps partiel. Il en résulte un nombre

réduit de sage femme en service et un accroissement du volume de

travail.

Il n'y a pas de collaboration franche entre les sages-femmes,

tant l'absence de réunions pour débattre des problèmes

concernant le fonctionnement du service fait défaut avec acuité.

Aussi, le planning de travail n'est pas affiché. Egalement, les autres

postes de la SMI que sont la pesée, la nutrition se retrouvent dans le

service de la Pédiatrie.

Après cette description du milieu de l'étude,

nous abordons maintenant la deuxième partie consacrée à la

recension des écrits et à la méthodologie.

DEUXIEME PARTIE : RECENSION

DES ECRITS ET METHODOLOGIE

Chapitre 3 : Recension des écrits

Dans le cadre de ce travail, nous avons consulté un

certain nombre de documents qui nous ont permis de bien comprendre notre

thématique, c'est-à-dire la consultation prénatale de

qualité offerte aux femmes enceintes. De cette revue de la

littérature, il ressort ce qui suit :

Pour réaliser la pratique des soins prénatals

recentrés, l'OMS a élaboré un guide en 2003

intitulé « soins liés à la grossesse,

à l'accouchement et la période néonatale. Guide pratique

essentielle » qui recommande des interventions que chaque pays

doit adapter selon son contexte culturel, économique et social. Ce guide

permettrait d'aider les prestataires de soins anténatals à

identifier les femmes qui présentent des conditions exigeant un

traitement et une surveillance plus fréquente.

Selon A.Prual et al24(*) dans leur

publication « rôle potentiel de la consultation

prénatale dans la lutte contre la mortalité maternelle et la

mortalité néonatale en Afrique subsaharienne », la

consultation prénatale (CPN) a un rôle certain à jouer dans

la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans

les pays en voie de développement, d'autant que les femmes l'utilisent

largement quand elle est accessible. Pour ces auteurs, ce n'est pas la

quantité de CPN qui en justifie l'efficacité chez la plupart des

femmes, mais la qualité. En effet, il faut que les CPN soient faites

à des périodes clefs de la grossesse (<12, 26,32 et 36 SA).

Toute chose qui permet de maximiser les chances de dépistage, de prise

en charge (PEC) adéquate et de référence

appropriée. De même, les séances de soins anténatals

doivent être mises à profit pour apprendre aux femmes et à

leur famille, comment déceler tout signe de danger pendant la grossesse

et l'accouchement. C'est l'occasion d'aider ces femmes à planifier leur

accouchement en tenant compte des antécédents et de leur

état de santé.

L'aspect de la qualité de la CPN est confirmé

par STEPHENSON Patricia 25(*), dans son article publié dans les bulletins

techniques de santé globale intitulé « soins

prénatals focalisés : une meilleur stratégie, moins

chère et plus rapide fondée sur les données

probantes ». D'après cet auteur, la nouvelle voie

d'approche concernant les soins focalisés met l'accent sur la

qualité des soins au lieu de leur quantité.

L'OMS recommande uniquement quatre visites prénatales

dans le cas d'une grossesse normale. L'objectif principal des soins

prénatals focalisés est d'aider les femmes à maintenir des

grossesses normales de la manière suivante :

· identification des conditions de santé

préexistantes ;

· détection précoce des complications

survenant pendant la grossesse ;

· promotion de la santé et prévention de la

maladie ;

· préparation à la naissance et

planification pour se préparer à des complications.

Ce nouveau modèle de soins prénatals

focalisés discrédite l'approche relative aux risques, bien

qu'elle soit encore appliquée à grande échelle. Toutefois,

cette approche risque ne peut pas prévoir qui va effectivement

développer des complications au cours de la grossesse et de

l'accouchement.

A leur tour SHAVER Theresa et KINZIE Barbara 26(*) dans leur publication

intitulée « soins prénatals, vieux mythes,

nouvelles réalités » paru dans MAG mini University

Washington en 2011 réaffirment cette assertion que toute femme enceinte

est exposée au risque de complication. Ainsi, une femme enceinte doit

avoir accès à des soins obstétricaux de qualité

avec un plateau technique adéquat, par un prestataire compétent,

dans une structure proche de son domicile.

Nous partageons cet avis sur l'approche du risque. En effet,

notre expérience de sage femme nous a amené à vivre des

situations où les femmes, malgré qu'elles aient été

bien suivies pendant leur grossesse, développaient souvent des

complications pendant ou après l'accouchement. Parallèlement,

celles qui avaient des antécédents majeurs accouchaient

normalement. Par conséquent, les prestataires de soins anténatals

doivent considérer toute femme enceinte comme étant à

risque.

Après cette analyse bibliographique, nous allons

maintenant présenter la démarche méthodologique que nous

avons adoptée dans le cadre de notre travail.

Chapitre 4 :

Méthodologie

Il s'agit ici de définir les principaux concepts, de

concevoir un cadre conceptuel et d'expliquer la démarche et les outils

utilisés pour répondre aux attentes soulevées par la

problématique.

4.1. Définitions des

concepts :

Pour bien appréhender notre étude, il est

important de définir les principaux concepts qui charpentent notre

thématique.

4.1.1. Evaluation :

Selon l'OMS, l'évaluation est une procédure

scientifique et systématique qui permet d'apprécier dans quelle

mesure un programme ou un projet a atteint avec succès un ou des

objectifs qui lui ont été préalablement fixés.

C'est aussi un processus d'analyse quantitative ou qualitative qui consiste

à apprécier le déroulement d'une action ou d'un programme

ou encore à mesurer leurs effets (effets spécifiques et les

conséquences de l'impact).

Sur le plan technique, l'évaluation, c'est mesurer pour

comparer. La comparaison se fait par rapport à un

référentiel qui peut être un critère, une norme ou

un objectif.

De notre point de vue, l'évaluation est un processus

qui accompagne l'action depuis sa conception jusqu'à ses

résultats. Elle a pour but de porter un jugement de valeur. Elle permet

également de changer de stratégies si les objectifs initialement

prévus n'ont pas été atteints.

4.1. 2. La mise en

oeuvre :

Selon WIKIPEDIA, la mise en oeuvre est définie comme la

mise en place d'un produit ou d'une activité permettant d'atteindre les

objectifs fixés.

Sur le plan technique, la mise en oeuvre est la

réalisation des activités (c'est à dire

l'opérationnalisation).

En ce qui nous concerne, la mise en oeuvre est le fait

d'entreprendre les actions/activités efficacement dans le but

d'atteindre un objectif préalablement fixé.

L'évaluation de la mise en oeuvre pourrait entrer dans

la catégorie de l'évaluation formative ou l'évaluation du

processus (activités) puisqu'elle détermine si le programme est

appliqué efficacement et s'il faut apporter les améliorations.

4.1.3. La consultation

prénatale recentrée :

· Consultation :

Dans le domaine de la santé, selon LAROUSSE, la

consultation désigne l'examen d'un malade que le médecin pratique

à son cabinet ou un avis motivé de plusieurs médecins au

chevet d'un malade.

· Prénatale :

Selon le dictionnaire MEDIADICO,

prénatale est la

période

qui précède la naissance d'un enfant.

· Consultation prénatale recentrée

(CPNR) :

C'est une approche actualisée qui met l'accent sur la

qualité des consultations plutôt que sur la quantité. Elle

reconnait par ailleurs que les femmes dites à « haut

risque » développent rarement des complications et les femmes

dites à « faible risque » en développent

souvent.

L'OMS recommande quatre visites focalisées comme norme

pour une grossesse normale.

De notre avis, la CPNR est une consultation qui intègre

toutes les disciplines pour un meilleur suivi et une prévention des

complications liées à la grossesse. Elle répond à

un souci d'offrir des prestations de qualité au couple

mère/enfant. Le but de la CPNR est d'avoir une femme bien suivie, un

bébé né à terme et en bonne santé.

4.2. Cadre conceptuel

Dans ce cadre conceptuel, nous abordons la qualité de

la Consultation Prénatale selon le modèle de

Donabédian27(*) sur

la qualité des soins en évaluant la triade de la

qualité : Structure, Processus, et

Résultat.

Les services de santé reproductive dans un continuum de

soins commencent avec la structure et s'accomplissent à travers le

processus. Le résultat final est l'aboutissement de ce processus.

Structure/ Infrastructure

Ressources humaines

Ressources matérielles (matériel et

équipement)

Infrastructure

Ressources financières

Processus (activités)/ Normes et procédures

CPN : 1- 2-3- 4.

TPI 1 et 2.

VAT 1 et 2

Fer/Acide folique.

Thématiques sensibilisées.

Risques dépistés.

Références effectuées.

Attitude des prestataires pendant la CPN.

Résultats

Nombre de clientes vues CPN1 et 4.

Nombre de clientes sous TPI1 et 2 et sous Fer.

Nombre de clientes ayant reçu la 1ère

et la 2ème dose de VAT.

Nombre de clientes dépistées à risque.

Nombre de clientes référées

Nombre de clientes ayant été

sensibilisées par thématique.

Satisfaction des clientes prestations offertes

Figure 1 : approche

évaluative de la qualité selon Donabédian

La structure : est l'ensemble des ressources

humaines, matérielles et des ressources financières mises

à la disposition des prestataires et le cadre physique et

organisationnel dans lequel ils travaillent.

Le processus : est l'ensemble des

activités ayant lieu entre les prestataires et les gestantes.

Les résultats : il s'agit des

résultats obtenus par rapport à l'activité

effectuée.

4.3. Population

d'étude

Elle est composée d'une cible primaire et d'une cible

secondaire. La cible primaire est constituée de femmes enceintes

(gestantes) suivies dans le service de la CPN de l'HREM et la cible secondaire

représente les prestataires de soins de la CPNR notamment les

Sages-femmes, les Infirmières.

4.4. Méthode et

technique de l'échantillonnage

Pour réaliser notre échantillonnage, nous avons

opté pour une approche non probabiliste. Cette technique consiste

à inclure dans notre étude des sujets (gestantes) qui se

présentent au moment de l'enquête. L'avantage de cette

méthode est qu'elle s'utilise facilement et est moins coûteuse.

Aussi, notre échantillon est composé de cent

(100) gestantes vues en CPN pendant le moment de l'enquête. Par ailleurs,

nous nous sommes entretenus (es) individuellement avec les quatre prestataires

(Sages-femmes) qui interviennent dans le service de la CPN de l'HREM.

4.5. Stratégies de

recherche

Elle englobe plusieurs points à savoir les

méthodes et types de recherche ; les techniques et choix des

outils.

4.5.1. Méthodes et

types de recherche

Il s'agit d'une étude descriptive et analytique de type

transversale. Nous avons adopté une méthode de recherche

qualitative par le fait que les données collectées sont en grande

partie la communication des sages-femmes lors des consultations

c'est-à-dire des discours explicatifs liés aux perceptions, aux

comportements.

4.5.2. Techniques et choix des

outils

Pour collecter les données, nous avons utilisé

les techniques suivantes :

· la recherche documentaire ;

· l'observation ;

· l'entretien.

4.5.2.1. La recherche documentaire

Elle constitue une étape importante de notre

étude, car elle nous a permis non seulement d'avoir une idée des

différents auteurs qui avaient déjà écrit sur notre

thématique, mais aussi de faire notre bibliographie. De nombreux

documents ont été exploités à savoir:

· les rapports annuels des organismes

internationaux ;

· les textes législatifs et réglementaires

du Gabon ;

· les revues scientifiques ;

· les mémoires des étudiants de FMPOS de

Bamako au Mali.

Nous avons eu accès à ces documents dans les

structures suivantes:

· la Direction Nationale de la Santé Maternelle et

Infantile (DNSMI) ;

· l'Institut National de Formation d'action Sanitaire et

Sociale (INFASS) ;

· les organismes internationaux : UNICEF, OMS,

UNFPA ;

· le site Google internet, WIKIPEDIA.

4.5.2.2. L'observation

Elle nous a permis d' :

· explorer l'environnement externe et interne du service

de la CPN (l'état des locaux et du matériel utilisé,

l'existence des affiches avec ou sans protocole de soins, le nombre de

personnel, la capacité d'accueil) ;

· apprécier les gestes et les comportements des

prestataires dans la pratique des soins prénatals. L'outil

utilisé est la fiche d'observation (voir

Annexe 4).

4.5.2.3. L'entretien

Il s'agit des entretiens semi-structurés avec les

prestataires et les gestantes. Cette technique nous a aidées à

collecter les informations pour mieux cerner notre sujet. Elle nous a

également permis d'avoir une idée du fonctionnement et de

l'organisation du service. Le guide ou fiche d'entretien a été

l'outil utilisé (Cf.

Annexe 5 et

Annexe 6). La souplesse et l'attrait du contact

direct avec l'interlocuteur expliquent le choix de cet instrument.

L'interlocuteur était soumis à des questions ouvertes. Les

principaux thèmes abordés ont été les

suivants :

· la formation du personnel à la CPNR ;

· la pratique des soins prénatals

focalisés ;

· les conditions de travail ;

· les difficultés rencontrées ;

· les éventuelles solutions ;

· les opinions des gestantes.

4.6. Pré-test

Il nous a permis de vérifier le degré de

compréhension des questions posées aux enquêtées.

4.7. Déroulement de

l'enquête

Notre étude s'est déroulée du 03

septembre au 03 octobre 2012 dans le service de la CPN de l'HREM. Cette

période a été choisie conformément à la

décision de mise en stage prédéfinie par l'INFASS.

L'enquête s'est effectuée en trois phases :

La phase préparatoire comprenait :

· les formalités administratives (pour la

rédaction des autorisations d'enquête à l'endroit de la

structure où l'on devait effectuer les recherches);

· les rencontres préliminaires ou rendez-vous avec

les personnes ressources/institutions ciblées par l'enquête.

La deuxième phase comprenait :

· la recherche documentaire;

· la construction du modèle d'analyse ;

· l'évaluation de l'outil d'enquête ou

pré-test à l'hôpital Egypto-Gabonais.

La troisième phase correspond à l'enquête

de terrain (cf. Chronogramme de travail en

Annexe 12).

4.8. Dépouillement

et traitement des données

Pour la collecte des données nous avons utilisé

une approche qualitative. Les données collectées ont

été traitées à l'aide des logiciels

suivants :

· WORD pour le traitement de textes ;

· Epi Info version 3.5.1 pour la saisie du questionnaire

et l'analyse des données ;

· EXEL pour la production des tableaux et figures.

4.9. Limites de notre

étude

Comme tout travail scientifique, le notre s'est heurté

à un certain nombre de difficultés parmi lesquelles :

· le temps imparti pour réaliser ce travail nous a

semblé court ;

· la rétention de l'information et/ou le manque de

disponibilité de certaines personnes ressources ;

· le problème d'encadrement lié à la

disponibilité tardive du directeur de recherches ;

· l'arrivée tardive du personnel au lieu de

travail retardait implicitement le début des consultations. Toute chose

qui nous a obligé à limiter à cinq le nombre de gestantes

à observer journalièrement alors que 15 auraient

été mieux pour un échantillon raisonnable ;

· l'impossibilité de faire des comparaisons entre

les résultats obtenus ou attendus conformément aux objectifs du

programme de la CPNR à cause du manque d'indicateurs objectivement

vérifiables (IOV) nous a contraint à une étude descriptive

et analytique des moyens (ressources humaines, matérielles et

financières) et du processus (activités) ;

· La non disponibilité des données sur la

CPNR au niveau du Gabon ;

· l'initiation au cours d'ÉPI info à la fin

du stage a fondamentalement bouleversé notre programme de travail

notamment, la reprise du questionnaire d'enquête ;

· le retard accusé par l'institut

d'élaborer un canevas de travail pour nos mémoires.

4.10.

Considérations éthiques

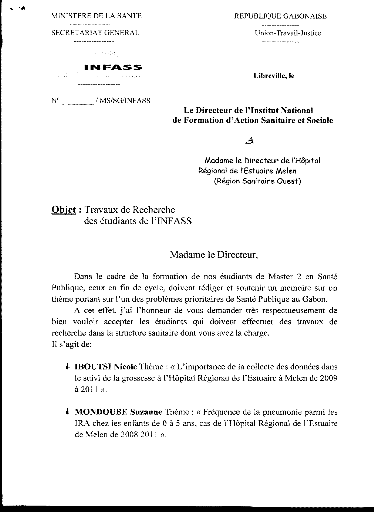

Sur le plan de l'éthique, l'INFASS a adressé une

correspondance à la direction de l'HREM dans laquelle se trouvait une

autorisation d'enquête des étudiants (es) (voir

Annexe 1).

Ensuite, les personnels des services concernés ont

été informés de notre arrivée. Ainsi, dans la phase

de collecte des données, l'objectif de notre étude a

été clarifié aux enquêtés et l'anonymat

était assuré. Aucune interview n'a eu lieu sans le consentement

des personnes cibles de l'enquête.

Dans l'ensemble, la méthodologie nous a permis de

justifier les méthodes utilisées, et d'exposer la démarche

méthodologique retenue pour réaliser notre étude.

Malgré les difficultés, nous avons pu obtenir un minimum

d'informations dont les résultats seront présentés dans le

chapitre 5 de la troisième partie de notre étude.

TROISIEME PARTIE :

PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION

Chapitre 5 :

Résultats de l'enquête

Nos recherches ont porté essentiellement sur les

données physiques (équipement et matériel), humaines et

les procédures (activités).

5.1. Etude des

structures

Où vont les femmes quand elles sont enceintes ?

Les offres de services de CPN aujourd'hui se situent dans le système de

santé.

5.1.1. Infrastructure

L'infrastructure détermine l'environnement, les

conditions de travail qui devraient être le plus confortables et le plus

humanisées possibles. Elle constitue le premier attrait pour la cliente.

C'est un critère d'accueil.

Le

Tableau 3 fait la répartition des locaux en

fonction de leur nombre et de leur état dans le service de la CPN

à l'HREM.

Tableau 3 Nombre et état des locaux

affectés à la CPN à l'HREM.

|

Locaux réservés à la CPN à

l'HREM

|

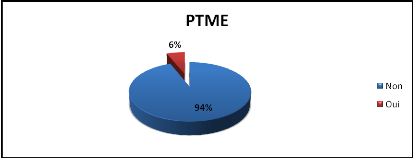

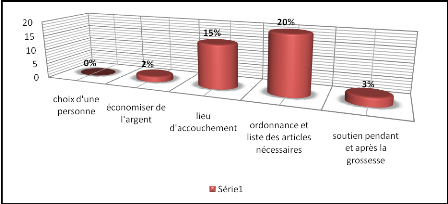

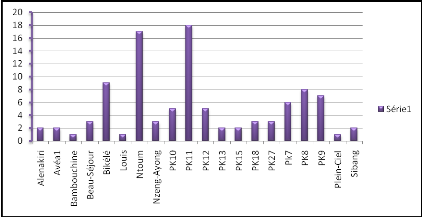

Nombre