UNIVERSITE DE YAOUNDE II

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II

|

INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU

CAMEROUN

B.P. : 1637 Yaoundé

Tel : 22 31 03 05

Fax : (237) 22 31 89 99

|

|

INTERNATIONAL RELATIONS INSTITUTE OF

CAMEROON

P.O Box: 1637 Yaoundé

Tel: 22 31 03 05

E-Mail: iric@uycdc.unicet.cm

|

LE MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC EN

HAUTE MER

Mémoire préparé et soutenu publiquement en

vue de l'obtention d'un Master II en Relations Internationales,

Option : Contentieux

International

PAR :

ABE SAMBA Sophie Ruth

Sous la Direction et la supervision de :

Pr. Alain Didier OLINGA

Maître de conférences en droit public

Chef de département de Droit International

(IRIC)

DEDICACE

A mes parents qui ont toujours cru en moi et ont

veillé à ce que je dispose du nécessaire pour suivre

sereinement mes études : M. SAMBA Dieudonné et Mme SAMBA

née ZE MBO Ruth.

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos sincères remerciements :

- Au Professeur Alain Didier OLINGA,

Chef de département de droit international à l'IRIC, notre

« véritable maitre » académique, pour avoir

accepté de diriger ce travail. Ses conseils, orientations,

recommandations et avis gracieusement prodigués, tant à

l'endroit de l'étudiante que de l'individu, auront largement

contribué à faire de nous le juriste que nous sommes

aujourd'hui. Sa grande rigueur et son exigence scientifique auront

été pour nous tout au long de notre séjour à

l'IRIC des exemples et défis à relever.

- Au Docteur Robert KANGUE EKEUH, enseignant

à l'IRIC, dont l'aide à été déterminante

notre travail de recherche, et dont les conseils ont toujours été

très encourageants.

- A mes soeurs et mon frère qui n'ont jamais

cessé de me soutenir.

- A mes amis et mes camarades de promotion pour les

encouragements et la saine émulation durant nos années

d'étude et même après.

- A tous ceux que je ne peux nommer ici individuellement, et

qui ont tous oeuvré à faciliter notre séjour et nous ont

accompagné tout au long de nos études.

Que tous daignent trouver ici l'expression de notre totale et

infinie gratitude.

LISTE DES ACRONYMES ET DES ABREVIATIONS

AFDI : Annuaire Français de Droit International

AFRI : Annuaire Français des Relations

internationales

AIFM : Autorité Internationales des Fonds

Marins

c/ : contre

CDMT : Centre de Droit Maritime et de Transport

CE : Communauté Européenne

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CIJ : Cour Internationale de justice

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

CNUDM : Convention des Nations Unies sur le Droit de la

Mer

CSNU : Conseil de Sécurité des Nations

Unies

Ed : édition

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation

et l'agriculture

JO : Journal Officiel

IDDR : Institut du Développement Durable et

Responsable

IEER : Institut pour la Recherche pour l'Energie et

l'Environnement

INPES : Institut National de Prévention et

d'Education pour la Santé

IRIC : Institut des Relations Internationales du

Cameroun

OCDE : Organisation pour la Coopération et le

Développement Economiques

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMI : Organisation Maritime Internationale

OTAN : Organisation du Traité Atlantique Nord

P : page

PUF : Presse Universitaire de France

RGDIP : Revue Générale de Droit

International Public

SDN : Société Des Nations

TIDM : Tribunal International du Droit de la mer

UIT : Union Internationale des

Télécommunications

Vol : volume

ZEE : Zone Economique Exclusive

ZIFM : Zone Internationale des Fonds Marins

LISTE DES ANNEXES

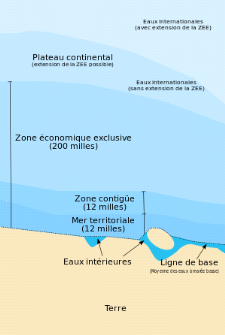

ANNEXE I : REPRESENTATION DES DIFFERENTS ESPACES

MARITIMES

ANNEXE II : EXTRAIT DE LA PARTIE VII DE LA

CNUDM

SOMMAIRE

INTRODUCTION.................................................................................................

1

PREMIERE PARTIE : LA HAUTE MER, UN CADRE PROPICE

A L'ORDRE

PUBLIC...........................................................................................................

13

CHAPITRE I : L'ENVIRONNEMENT DU MAINTIEN DE

L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE

MER................................................................................................................

15

Section I : IDENTIFICATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES

TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE

MER....................................................................................

15

Section II : LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GARANTIE DE

L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE

MER.....................................................................................................

26

CHAPITRE II : L'AMENAGEMENT DE LA REPRESSION DES

ATTEINTES A L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE

MER........................................................................................

42

Section I : LES ACTEURS DE LA

REPRESSION.............................................................. 42

Section II: LES MECANISMES DE

REPRESSION........................................................ 53

DEUXIEME PARTIE : EVALUATION DU MAINTIEN DE

L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE

MER..............................................................................................................

63

CHAPITRE III : L'EFFECTIVITE DU MAINTIEN DE

L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE

MER.................................................................................................................

65

Section I : UNE EFFECTIVITE AMOINDRIE PAR DIVERS

OBSTACLES........................... 65

Section II : LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ET DE LA

SURETE EN HAUTE MER PAR LES INSTITUTIONS

INTERNATIONALES.................................................................

73

CHAPITRE IV : PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE

L'ORDRE PUBIC EN HAUTE

MER.................................................................................................................

80

Section I : L'IMPORTANCE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

EN MATIERE JURIDIQUE ET

TECHNIQUE..................................................................................

80

Section II : LE RENFORCEMENT DE LA COHERENCE DES

POLITIQUES SECTORIELLES DES

ETATS...............................................................................................................

86

CONCLUSION....................................................................................................

95

ANNEXES........................................................................................................

99

BIBLIOGRAPHIE..............................................................................................

100

TABLE DES

MATIERES......................................................................................

118

RESUME

L'institution de la « Charte du droit de la

mer », notamment la Convention des Nations Unies sur le Droit de

la mer de 1982 dite « Convention de Montego Bay », marque

un tournant décisif en ce qui concerne l'ordre public en haute mer. En

effet, la partie VII de la dite Convention encadre juridiquement la haute mer

en instituant des droits et des obligations pour une pleine jouissance des

différentes libertés en haute mer. Par ailleurs, la

réalité du maintien de l'ordre public en haute s'opère

par le biais des organisations internationales chargées de fixer

juridiquement les différents aspects de l'ordre public. Les Etats, quant

à eux, sont les sujets directs et les principaux garants du maintien de

l'ordre public en haute mer. Le travail a pour objectif d'évaluer les

différents mécanismes et modalités du maintien de l'ordre

public en haute mer ainsi que leur efficacité.

Par une triple démarche descriptive, analytique et

comparative, notre étude porte sur l'appréciation de

l'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer. Il en

découle que la haute mer bénéficie d'un environnement

favorable à l'ordre public à travers l'institution, tant au plan

international que national, de deux modalités incontournables au

maintien de l'ordre public en haute mer : la prévention et la

répression.

Par ailleurs, en termes d'efficacité et

d'effectivité, le maintien de l'ordre public en haute mer connaît

certaines limites d'ordre juridique, technique et financier. Il est donc

nécessaire, dans une perspective d'amélioration, d'intensifier la

coopération internationale dans ses différents aspects et

d'envisager la possibilité d'une gouvernance internationale relative en

haute mer ; ceci dans l'objectif de préserver l'environnement

important pour le développement durable.

INTRODUCTION

I- CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE

La mer renvoie aux étendues d'eau salée, en

communication libre et naturelle, qui couvrent près de trois quart de

la surface de la terre. Face à l'importance que représentent les

différents espaces maritimes, leur règlementation dans un ordre

juridique spécifique a été rendue nécessaire.

Ainsi, des conférences ont été réunies sous

l'égide de la SDN et de l'ONU. En effet, la Conférence de La Haye

de 1930, sur la codification du droit de la mer va aboutir à

l'élaboration d'un Acte final dans lequel les Etats vont

reconnaître les notions de mer territoriale, de zone contigüe et de

droit de poursuite. Aussi, l'entreprise de codification sera reprise par l'ONU.

C'est avec la Conférence de Genève de 1958 que les

plénipotentiaires des Etats adopteront le 24 avril de la même

année quatre conventions internationales. La première porte sur

la mer territoriale et la zone contigüe, la deuxième sur la haute

mer, la troisième est relative à la pêche et la

conservation des ressources biologiques en haute mer et la quatrième au

plateau continental. Les deux premières consacrent le droit coutumier

et indiquent par ailleurs les pouvoirs de l'Etat en fonction des espaces

maritimes. Ainsi, l'Etat exerce une souveraineté absolue sur les eaux

intérieures et sur la mer territoriale. En ce qui concerne la zone

économique exclusive et la haute mer, ces espaces maritimes

échappent en quelque sorte à la souveraineté des

Etats,1(*) ce qui en fait

des espaces internationaux.

On remarque donc qu'au sein des espaces maritimes, il existe

des espaces sous la souveraineté de l'Etat côtier2(*), des espaces sous juridiction et

des espaces internationalisés3(*). Si les espaces maritimes sous souveraineté et

sous juridiction ne posent pas véritablement de problèmes, les

espaces maritimes internationalisés ont un régime particulier

encadré par le principe de liberté qui est cependant

atténué par certaines restrictions imposées aux Etats.

S'agissant de la haute mer, en ce qui concerne son statut juridique, le

principe de liberté était contesté unanimement par les

pays en voie de développement à l'aube de la troisième

Conférence de la Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer4(*). Ils estimaient que

ce principe avait été imposé par les grandes puissances

maritimes et ne profitait guère qu'à elles, se traduisant en

pratique par une liberté de procéder à la surpêche,

voire de polluer. La Convention de Montego Bay, en plus de réaffirmer

les quatre libertés fondamentales de la haute mer telles que

déclinées en 19585(*), soit celles de navigation, de pêche, de

dépôt de câbles et de pipelines ainsi que de survol, va

rajouter6(*) les

libertés de construire des îles artificielles ainsi que

d'effectuer de la recherche scientifique. L'idée essentielle qui ressort

du principe de liberté en haute mer est celle de l'interdiction de toute

interférence dans la navigation en temps de paix d'un pavillon à

l'égard d'un autre pavillon7(*). La haute mer est ainsi considérée

comme un espace de liberté a-territorialisé8(*). A cet effet, toute la

difficulté consiste dans les possibilités d'action

laissées aux autorités d'un Etat en haute mer. Cette question est

extrêmement importante pour la surveillance maritime et la

répression des trafics illicites.

La haute mer est également une ressource et un espace

indispensable pour l'économie mondiale. La pêche hauturière

bien sûr, mais aussi le transport maritime, la bio prospection, la pose

de câbles de télécommunication, la production de nouvelles

formes d'énergies, la recherche scientifique, l'exploitation

minière et pétrolière constituent de nouveaux enjeux

économiques et environnementaux. Face à la multitude d'enjeux que

représentent les activités menées en haute pour la

communauté internationale, il était primordial pour les acteurs

de droit international de procéder à la règlementation

des différents secteurs d'activités en haute mer mais

également de veiller au respect des différentes mesures de

prévention et de répression de comportements illicites.

II- CLARIFICATION DES CONCEPTS

1- Le maintien

Le maintien peut être défini comme l'action de

faire durer ou de conserver en l'état. On peut ainsi parler de

sauvegarde et de préservation. Dans le cadre de notre étude le

maintien peut être défini comme toutes les mesures mises

en oeuvre afin de prévenir et réprimer toute violation des

règles qui encadrent, organisent et régissent la haute

mer. Le droit international est donc la norme par excellence qui

régit la haute mer. En effet, la haute mer est un espace

internationalisé régi dans la Convention de Montego Bay de 1982

notamment à la partie VII. Les différentes dispositions de cette

partie portent sur des principes, des obligations ainsi que sur des mesures

répressives en cas de violation des dites dispositions.

Par ailleurs, bien que le maintien ait un aspect juridique,

il est important de signaler qu'il faudrait aussi l'associer à l'aspect

matériel de la haute mer notamment son environnement. Ainsi, il peut

être appréhendé sous le prisme de la préservation

et de la conservation en l'état. Le maintien peut aussi être

défini comme l'action de préserver l'environnement de

l'espace de la haute mer. Ainsi on peut assimiler dans ce cadre le

maintien à la notion de développement durable,9(*) évoqué dans le

principe 5 de la Charte de la terre encore appelée Déclaration de

Rio, sur l'Environnement et le Développement. Il y a donc ici un souci

de préservation et de protection de l'environnement de la haute mer.

2- Ordre public

Le concept d'ordre public est un concept interne et externe au

droit : interne quand il définit l'ensemble des règles

régissant l'organisation d'un Etat ; externe quand il

désigne ce qui ne doit pas être troublé sous peine de

mettre à mal l'unité de la société10(*).

L'ordre public peut être défini comme

l'ensemble des principes et des règles régissant le bon

fonctionnement des institutions, la sécurité et la

moralité des citoyens, et auxquelles ces derniers ne peuvent

déroger11(*).

Selon Jean-Pierre QUENEDEC12(*), il existe trois sens de l'ordre public en

mer ; d'abord l'ordre public matériel ayant pour objet de

sauvegarder, recouvrant la salubrité, la sécurité et la

santé publiques. Ensuite, du point de vue de la fonction remplie par la

notion d'ordre public, on fera référence aux règles

d'ordre public13(*) comme

étant des règles auxquelles il est impossible de déroger

et qui peuvent être invoquées par l'office du juge.

Enfin, la notion d'ordre public est parfois assimilée

à celle d'ordre juridique comme on l'a constaté dans le

préambule de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de

1982, qui fait référence à « un ordre

juridique pour les mers et les océans ». En ce qui

concerne le domaine de la mer, la notion d'ordre public doit être

adaptée aux nouvelles exigences d'ordre public en mer14(*) : la

sécurité de l'espace maritime, la salubrité (la protection

de l'environnement marin) et la tranquillité publique.

Au regard de ce qui précède, l'ordre public

peut être appréhendé comme l'ensemble des

règles juridiques nécessaires à l'organisation et au

fonctionnement de la société, et auxquelles nul ne peut

déroger. Par ailleurs dans le cadre du droit de la mer, plus

précisément dans la haute mer, on parlera d'ordre public

international15(*). La notion d'ordre public ne peut être

appréhendée négativement comme une obligation ; il

n'existe pas une opposition entre ordre public et liberté. L'ordre

public s'entend ici comme l'ensemble de mesures visant à faciliter et

favoriser le plein exercice des différentes libertés en haute

mer.

3- Haute mer

La haute mer est généralement définie

comme une « zone marine qui, en principe, échappe à

toute souveraineté16(*) ». Juridiquement, la haute mer est

définie de manière par les textes internationaux notamment la

Convention de Genève sur la Haute Mer de 1958 et la Convention de

Montego Bay de 1982.

En effet, ces deux textes procèdent par exclusion en

définissant la haute mer. Par ailleurs, la Convention de Genève

sur la haute mer de 1958, définit la haute mer comme toutes les

parties de la mer n'appartenant pas à la mer territoriale ou aux eaux

intérieures d'un Etat. D'autre part, la Convention de Montego

Bay, signée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le

16 novembre 1994, reprend cette définition et y ajoute d'autres

éléments d'exclusion. Ainsi, l'article 86 définit la haute

mer comme toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone

économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures

d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel. De

manière plus précise, la haute mer correspond à l'espace

maritime situé au-delà de 200 miles marins. Cet espace

échappe ainsi à la souveraineté des Etats et est donc

considéré comme un espace maritime international. La haute mer

est ainsi aujourd'hui un « espace international libre17(*) ».

III- INTERET DU SUJET

Le sujet présente un intérêt sur trois

plans :

- Sur le plan scientifique, s'il paraît

plus aisé de maîtriser les principes et les règles de droit

international en ce qui concerne l'ordre public, on dénote

particulièrement dans le cadre de la haute mer la difficulté de

concilier les notions « d'intérêt commun » et

le principe de liberté. Il est donc important, dans le cadre du maintien

de l'ordre public en haute mer, de prendre des mesures adéquates qui

satisfont aux différents intérêts que représente cet

espace tant pour la communauté internationale que pour l'humanité

toute entière.

- Sur le plan écologique, le maintien

de l'ordre public assure l'intégrité et la préservation

du milieu marin, notamment en cas de surexploitation des ressources biologiques

et de l'exploitation pétrolière et gazière,

dégradant ainsi l'environnement de la haute mer. Dans le but de

satisfaire aux différentes exigences du développement durable, il

serait primordial de veiller au respect de l'ordre public en haute mer, car

l'océan joue un rôle de régulateur dans le climat de la

planète : il intervient au premier plan dans les scénarios de

changement climatique, dont les conséquences peuvent être

catastrophiques pour certaines populations riveraines ou insulaires.

- Sur le plan personnel, le but visé

est de traité un sujet prompt à nous faire maîtriser les

rudiments du droit de la mer en général. En particulier le sujet

permet d'analyser les différents mécanismes et

spécificités liées à la haute mer qui ne sont

pas très connues et abordées par les pays en voie de

développement du fait du manque de capacité et de moyens.

L'étude consiste également en l'édification sur les

différents intérêts d'ordre économique et technique

que procure la haute mer. La satisfaction d'une telle ambition n'aura pour

conséquence, que de nous offrir d'authentiques opportunités

professionnelles, dans le domaine de plus en plus porteur du droit de la mer

pour les pays en voie de développement de l'Afrique.

IV- Revue de la littérature

La revue de littérature porte sur quatre ouvrages qui

ont l'objet d'une attention particulière.

Le premier ouvrage s'intitule Que reste-t-il de la

liberté de la pêche en haute mer ? de

Magali Le Hardy18(*). Cet ouvrage est un essai sur le régime

juridique de l'exploitation des ressources biologiques en haute mer. Pour

échapper au cercle vicieux de l'overfishing, les Etats exploitant les

ressources marines doivent prendre des mesures de conservation

règlementant l'exploitation et permettant de préserver le

patrimoine halieutique. Cependant, l'auteur mentionne que la rationalité

économique impose aux Etats d'assurer la rentabilisation des

investissements effectués sur leurs flots de pêche. Les conflits

entre les Etats à propos de l'opportunité et de l'organisation

des limitations de la pêche entrainent l'aménagement des

ressources biologiques de la haute mer, qui se traduit par deux objectifs

notamment la conservation des espèces et l'organisation des

pêcheries. Ainsi la conservation des espèces donne lieu à

de nombreuses difficultés, en raison des enjeux économiques qui

opposent les différents Etats qui les exploitent. A l'opposé,

précise l'auteur, ces Etats ont réussi à développer

en commun les moyens permettant d'améliorer la mise en valeur

économiques des ressources, notamment l'amélioration des

méthodes d'exploitation et l'organisation de l'aménagement. Il se

penche également sur le problème des adaptations du principe de

la liberté de la pêche en haute mer. Ainsi il précise que,

bien que ce principe se soit maintenu, ses conditions d'exercice ont

été rendus plus strictes suite à l'évolution de ses

fondements. De plus, les adaptations à ce principe s'expliquent par

l'influence des extensions juridiques sur la notion de haute mer, à

l'instar des extensions de compétences étatiques en haute mer et

les effets de restriction de haute mer sur la gestion des ressources marines.

Le Hardy analyse l'affrontement des politiques étatiques

d'appropriation qui s'explique par la protection limitée des ressources

en vue de leur appropriation par les Etats pêcheurs. En effet, l'auteur

dénote une efficacité relative des régimes de

rentabilisation de l'exploitation, ceci dû aux critères limitatifs

de la rentabilisation des pêcheries et aux limites de la conservation par

les commissions d'aménagement. Parlant de l'effectivité

limitée des régimes de conciliation des intérêts des

exploitants, il l'explique par l'absence de valeur contraignante des

décisions et par l'absence de contrôle efficace. Ensuite, il

dénonce les tentatives d'appropriation de certains Etats côtiers.

D'une part, il note les tentatives unilatérales d'établissement,

par l'Etat côtier, de compétences spéciales sur les stocks

chevauchants. D'autre part, l'auteur évoque les tentatives

régionales d'établissement, par les Etas côtiers, de

compétences de gestion sur les stocks chevauchants, avec l'appropriation

reconnue par le droit international au titre de la souveraineté de ces

Etats sur leurs ressources naturelles et les tentatives d'appropriation aux

travers d'organisations internationales et régionales.

Le second ouvrage est de René RODIERE

et de Martine Remond GOUILLOUD19(*) et s'intitule La

mer droits des hommes ou proie des Etats ? Parlant des

devoirs et intérêts des Etats, les auteurs mentionnent que l'Etat

joue un rôle croissant dans le Monde maritime qui relève de deux

impératifs. D'une part, il fait de la mer et de ses richesses l'objet de

ses convoitises. Le navire est donc investi du pouvoir de prendre les moyens

de sauvegarde propres à éviter ou à limiter les effets

d'une pollution de la mer. D'autre part, lorsque le navire nationalisé

est chargé de pêcher plus loin des côtes, il accomplit une

mission commerciale. Les auteurs examinent également la notion

d'assistance classique en établissant la différence entre la

notion d'assistance et les cas de fausse assistance. En effet, l'assistance

classique y est définie comme l'aide qu'un navire apporte à un

autre navire en danger de se perdre. Néanmoins, ils précisent

qu'on parle de fausse assistance lorsqu'il s'agit de l'aide qu'un navire

apporte à un autre navire qui ne l'a pas demandé encore qu'il

soit en danger de se perdre. Ensuite ils évoquent le cas du secours

moral et intellectuel qui peut être apporté en cas de

difficulté ; et enfin l'aide matérielle apportée

à un navire qui n'est pas en difficulté mais qui menace d'autres

intérêts que ceux de l'expédition dont il est le noyau. De

plus, une attention particulière est accordée à

l'intervention des Etats en haute mer. En effet, on estimait couramment que

l'Etat n'avait pas à intervenir uniquement à titre gracieux. Ceci

s'explique par le fait que les Etats exerçaient leurs

souverainetés uniquement sur leurs eaux territoriales. Cependant, les

catastrophes écologiques ont démontré que l'intervention

des Etas n'est plus l'affaire des intéressés directs et

immédiats20(*). Les

auteurs s'attardent également sur le problème de la pollution en

mer avec la présence en mer des pétroliers, qui a engagé

la conscience internationale, ce qui a abouti à la signature de la

Convention de Bruxelles de1969. Cette Convention a permis aux signataires de

s'autoriser réciproquement à prendre, à propos de la haute

mer, des mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou

éliminer les dangers graves et imminents, que représente la

pollution pour leurs côtes ou pour leurs intérêts

connexes.

Le troisième ouvrage est un mémoire

est rédigé par Anne-Claire Du MOUCHEL 21(*)et porte sur Les

atteintes à la sûreté en haute mer. D'abord,

l'auteur s'est appesanti sur la prévention de ces atteintes qui

s'opère au niveau terrestre avec une importance accordée

à la sûreté dans la zone portuaire. S'agissant de cette

zone, l'auteur précise que la sûreté passe par celle des

ports et des installations, par la sûreté de la marchandise et par

la sûreté humaine avec le contrôle des accès et celui

de l'identité des personnes. Ensuite, il y est mentionné

l'importance du rôle de l'Etat dans la prévention terrestre de ces

atteintes et qui s'articule autour de sa législation, notamment le

respect du droit international et la mise en place des dispositifs nationaux.

En ce qui concerne la prévention maritime, elle implique la

prévention à bord des navires avec le plan de sûreté

du navire, le recours aux sociétés de sécurité

privée, mais aussi avec la formation de l'équipage et de

l'équipement du navire. La prévention sur la zone maritime porte

également sur la surveillance totale qui s'avère impossible,

d'où la nécessité du rôle fondamental du

renseignement, le déroulement et le débat relancé sur la

guerre de course. L'auteur accorde une importance particulière aux

interventions contre les atteintes à la sûreté en haute

mer. A ce sujet, elle souligne que la variabilité des techniques

d'intervention s'explique par les fondements22(*) de la convention UNCLOS23(*) et par les fondements non

envisagés par cette Convention, notamment le terrorisme maritime,

l'immigration clandestine, la traite des êtres humains et la controverse

de la légitime défense. L'auteur précise que la

juridiction est incertaine en ce qui concerne la répression de la

piraterie ; ceci s'explique par l'absence de textes spécifiques

à cet effet. Par ailleurs, l'auteur examine les modalités

d'intervention qui sont de plusieurs ordres, notamment les techniques

d'intervention à bord du navire et l'intervention en mer avec l'escorte

et l'accompagnement des navires de guerre, la poursuite et la destruction du

navire. Enfin, l'auteur se penche sur la répression des atteintes

à la sûreté en haute mer qui s'effectue en droit

international avec la compétence de principe de la loi de l'Etat du

pavillon, néanmoins atténuée par le principe de la

compétence universelle, la concurrence des droits nationaux, les

compétences qui sont dites « bilatérales »

et « multilatérales. Cette répression s'effectue

également dans les droits nationaux à l'exemple du droit

français, avec le rôle de sa juridiction et le champ d'application

de la loi française à raison du droit français et des

conventions internationales. De même, l'auteur analyse l'action de la

juridiction française dans la lutte contre ces atteintes qui s'est

affirmée dans la répression du terrorisme, le trafic de

stupéfiants, l'immigration illégale et la traite des êtres

humains et le trafic d'ADM24(*).

Le Pr BEURIER, dans un article intitulé25(*) « La

police de la conservation des ressources vivantes de la haute mer,

problème d'actualité », fait l'analyse de

l'évolution de la fonction de la police des Organisations

Internationales de Pêches. Selon lui, la police des navires de

pêche en haute mer a fait son apparition vers la fin du XIXème

sicle avec la convention de la Haye du 16 novembre 1887. Cette police avait

pour fonction de lutter contre la vente des spiritueux des navires de

pêche en mer du Nord. La police de conservation des ressources vivantes

de la haute mer, quant à elle, a été instituée par

les Organisations Internationales de Pêches. Le pouvoir de police

comprenait donc la surveillance, le contrôle et parfois l'exercice de la

contrainte sur les navires de pêches. L'auteur s'attarde

également sur la place importante qu'occupent les inspecteurs en

matière de contrôle de l'application des résolutions prises

par les organisations internationales de pêches.

Par ailleurs, le Pr BEURIER s'appesanti sur les

différentes motivations des revendications des Etats côtiers en

matière de contrôle des pêcheries au large de leur

territoire. D'après lui, la raréfaction des ressources due

à la surpêche et la surcapacité des flottilles ; le

gaspillage généralisé des ressources libres

d'accès poussent les Etats côtiers à revendiquer des

juridictions rampantes de ces Etats. Ces Etats côtiers se fondent sur

l'article 63 alinéa 2 de la CNUDM pour revendiquer le droit de

contrôler l'exploitation des stocks de poissons lors de leur migration en

haute mer.

V- DELIMITATION DU SUJET

1- Délimitation

matérielle

Le travail porte principalement sur l'ordre public

international précisément sur les règles régissant

l'organisation et le bon fonctionnement des activités menées en

haute mer. Ainsi, une analyse particulière des différentes normes

internationales que nationales en matière de prévention et de

répression des actes portant atteinte à l'ordre public en haute

mer est consacrée. Par ailleurs, nous étudierons les

différents moyens et techniques du maintien de l'ordre public en haute

mer. Ces différentes phases permettent d'apprécier

l'effectivité et l'efficacité du maintien de cet ordre.

2- Délimitation spatiale

Seule l'espace maritime de la haute mer fera l'objet de notre

étude. Ainsi, l'étude sera limitée aux différentes

régions géographiques internationales abritant les espaces de

haute mer.

3- Délimitation temporelle

Le travail porte sur une analyse de l'évolution dans le

temps du maintien de l'ordre public en haute mer. Il est question dans cette

étude de s'appesantir sur les différentes actualités dans

le domaine de la prévention et de la répression en haute mer.

VI- PROBLEMATIQUE

Face à la diversité, à la contradiction

et la complexification des règles régissant l'espace de la haute

mer, on se pose très souvent des questions en ce qui concerne leur

effectivité et leur réalité. En effet la

multiplicité des conventions internationales dans la

règlementation de cet espace maritime, ainsi que la pluralité des

organisations tant internationales que régionales en la matière

laissent certains très sceptiques en ce qui concerne l'ordre public en

haute mer. La principale question qui se pose est la suivante : Quel

état peut-on faire du maintien de l'ordre public en haute mer ? En

d'autres termes, quelle analyse peut-on faire à propos de

l'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer ? Telles

sont donc les questions que soulève la problématique du maintien

de l'ordre public en haute mer et qui nous permettront d'analyser les

différentes atteintes à l'ordre public, ainsi que les dispositifs

de prévention et de répression des troubles à la

sécurité, à la tranquillité et à la

salubrité de la haute mer. De même, nous nous intéresserons

à leur effectivité et à leur efficacité.

VII- HYPOTHESE

Notre hypothèse est que le maintien de l'ordre public

est bien réel. En effet, le maintien de l'ordre public s'opère

à travers des règles édictées tant dans les

conventions internationales que dans des organisations internationales. A cet,

effet, il est imposé, dans certaines mesures, aux Etats de prendre des

dispositions afin de respecter et d'appliquer les règles liées

à l'espace maritime. Ces règles interviennent sur le plan

économique avec la règlementation de la pêche en ce qui

concerne l'exploitation des ressources biologiques, ainsi que sur le plan de

l'exploitation des ressources pétrolières et gazières.

Aussi, des règles sont édictées en matière

environnementale en ce qui concerne la pollution, les accidents en mer et la

conservation des ressources biologiques. Des règles sont

également élaborées pour réprimer les comportements

illicites.

Par ailleurs, il faudrait noter qu'une place

particulière est accordée à la sûreté et

à la sécurité qui sont des notions découlant de

l'ordre public en mer. Ainsi, il existe bel et bien des dispositifs de

sécurité et de sûreté élaborés et mis

en place à cette fin. De plus, nous remarquons que même si les

organisations internationales sont considérées comme acteurs

principaux dans le maintien de l'ordre public, les Etats y participent

également, dans la mesure où ils sont prédisposés

à appliquer les normes juridiques internationales dans leurs ordres

juridiques et dans leurs politiques.

Cependant, le maintien de l'ordre public en haute mer est

limitée dans son efficacité et dans sont effectivité. Ceci

peut s'expliquer par des obstacles d'ordre national et d'ordre international.

VIII- METHODE DE TRAVAIL

1- Méthode collecte des

données

La collecte de données porte uniquement sur la

recherche documentaire. La recherche documentaire26(*) consiste à trouver des

documents mais aussi de les consulter physiquement, ou tout au moins sur le

net, afin de s'intéresser à ceux qui fournissent des informations

pertinentes en relation avec notre sujet d'étude.

2- La méthode d'analyse

théorique

Pour ce qui est de l'analyse théorique, elle

s'appuiera sur la méthode juridique traditionnelle, la dogmatique

juridique, définie comme le type de recherche juridique qui ne prend en

compte que la juridicité par le droit positif et permet également

d'établir la conformité de la situation juridique à

l'ordre international. L'analyse nous permettra de recueillir et agencer les

données juridiques, et d'interpréter le droit international.

IX- ESQUISSE DE PLAN

L'approche de l'étude sera tout au long de son

cheminement une présentation, une description et une analyse du maintien

de l'ordre public en haute mer. Ainsi, la première partie porte sur les

principales modalités du maintien de l'ordre public en haute mer

notamment la prévention et la répression. La deuxième

partie consiste en une analyse de l'effectivité du maintien de cet

ordre et des perspectives d'amélioration.

PREMIERE PARTIE : LA HAUTE MER, UN CADRE PROPICE

A L'ORDRE PUBLIC

La haute mer est un espace règlementé tant par

les organisations internationales que par les Etats. Ceci s'explique par le

statut de la haute mer qui est considérée comme le patrimoine

commun de l'humanité ; par conséquent cet espace est

affecté à des fins pacifiques27(*). La communauté internationale a donc

élaboré des normes instituant des droits et des obligations

à l'encontre de toute personne (physique ou morale) qui serait

amenée à user de cet espace maritime international à des

fins déterminées par le droit international. L'analyse de

l'environnement du maintien de l'ordre public (Chapitre I)

est donc nécessaire ; dans la mesure où cet

environnement participe non seulement à la prévention de toute

sorte d'infraction liée à cet espace, mais aussi à

l'instauration de la sécurité publique, la tranquillité

publique et la salubrité publique.

Relevons par ailleurs que bon nombre d'infractions

constituent des troubles aux différents éléments de

l'ordre public en haute mer. La communauté internationale a donc mis

sur pied des mécanismes de répression pour faire face à

ces différents troubles. De plus, face aux nouveaux défis

environnementaux que représente la haute mer, il a été

institué un certain ordre public écologique afin de pallier aux

différentes conséquences négatives liées à

la mauvaise utilisation de la haute mer, et qui entraine la dégradation

de cet espace. L'aménagement de la répression des atteintes

à l'ordre public en haute mer apparaît donc comme une

modalité indispensable (Chapitre II).

CHAPITRE I : L'ENVIRONNEMENT DU MAINTIEN DE L'ORDRE

PUBLIC EN HAUTE MER

La prévention, comme modalité de l'ordre public,

se matérialise par l'encadrement de la haute mer par des règles

qui peuvent être d'ordre international, communautaire et national. Bien

que cet encadrement ait pour principal fondement l'instauration de l'ordre, il

s'explique aussi par le souci de prévenir les infractions qui

constituent des troubles à cet ordre. Ainsi, il convient avant tout de

s'appesantir sur les différentes atteintes à travers

l'identification des éléments de trouble à l'ordre public

en haute mer (Section I).

D'autre part, il convient de noter que plusieurs acteurs

participent dans l'encadrement normatif de l'ordre public en haute mer, dans le

but de règlementer tous les secteurs d'activités de la haute

mer, et en matière environnementale. Nous nous étendrons de ce

fait sur ces différents acteurs qui participent à la garantie de

l'ordre public en haute mer (Section II).

SECTION I : IDENTIFICATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

DE TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE MER

Les échanges internationaux sont le moteur de la

mondialisation. Or, prés de 90 % des échanges commerciaux

s'effectuent par voie maritime en raison de la faiblesse du coût du

transport maritime et de l'a-territorialisation de la haute mer28(*). En effet, la haute mer

représente un espace propice aux échanges maritimes

internationaux qui représentent 75% des échanges mondiaux et 90%

des échanges hors Union Européenne. En outre elle fournit une

variété de ressources tant biologiques que minières,

favorisant ainsi le développement de plusieurs secteurs

d'activités économiques. De ce fait, il existe une grande

juxtaposition des activités difficiles à gérer et

à surveiller. Ces activités sont source de richesses et donc

propices au développement d'activités criminelles29(*). Non seulement la haute mer

est d'une importance particulière dans le cadre du transport, notamment

le transport des personnes, mais aussi une source énergétique.

Par ailleurs, on dénote d'une part plusieurs atteintes

à la sûreté et à la sécurité dans

les différents secteurs d'activités, et d'autre part des

infractions qui portent atteinte à l'environnement physique de la

haute mer. Il convient donc d'étudier les différentes infractions

dans le domaine de la navigation (Paragraphe I) et dans les

domaines des activités économiques et de l'environnement

(paragraphe II).

PARAGRAPHE I : DANS LE DOMAINE DE LA NAVIGATION

Dans le domaine de la navigation en haute mer, plusieurs types

d'infractions affectent, de près ou de loin, les navires, les

équipages, les marchandises et les passagers. De même, certaines

infractions sont commises par des navires se livrant à des

activités illicites. Il est donc important de classer ces infractions

dans plusieurs activités : les activités illicites

effectuées par les navires (A), et les

activités portant atteinte à la sûreté des voies

maritimes (B).

A- Les activités illicites effectuées par

les navires

Il peut s'agir d'activités commises par des navires

conformes aux normes de droit international, c'est-à-dire des navires

immatriculés, conformément aux articles 91 et 92 de la CNUDM de

198230(*). Par ailleurs on

remarque très souvent que les navires non immatriculés,

notamment ceux n'ayant aucun lien matériel avec un Etat, sont les

auteurs d'activités illicites en haute mer. Ces infractions constituent

des atteintes à la sûreté en haute mer. La

sûreté en haute mer peut être définie comme la

prévention et la lutte contre tout acte illicite (terrorisme,

malveillance) à l'encontre du navire, de son équipage et de ses

passagers31(*).

L'étude des infractions telles que le trafic de

stupéfiants et de substances psychotropes (1), le

trafic d'esclaves et l'immigration clandestine (2), les

émissions non autorisées (3), le transport

d'armes de destruction massive (ADM) (4) est primordiale.

1) Le trafic de stupéfiants et de substances

psychotropes

Un stupéfiant est une substance nocive

figurant sur la liste des stupéfiants annexée à la

convention de 196132(*).

Il s'agit entre autres de l'opium, morphine, héroïne,

méthadone, codéine, cocaïne, cannabis... Les

substances psychotropes comprennent des molécules

synthétisées par les industries chimiques et

pharmaceutiques33(*). Ces

substances sont soumises à un contrôle international en raison de

leur potentiel d'abus, de dépendance et de leur nocivité pour la

santé publique et le bien-être social34(*). Ces substances sont donc

prohibées tant au plan international35(*) qu'au plan national. Il existe une diversité

de ces substances ; néanmoins, seuls quatre drogues ont un impact

mondial et intéressent les réseaux nationaux et internationaux :

l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines et le

cannabis.

Ce type de trafic permet aux trafiquants de transporter une

grande quantité de drogue en courant des risques relativement

réduits36(*). En

effet, le trafic maritime fait intervenir deux opérations

distinctes37(*): le trafic

par conteneurs et le trafic au moyen de navires aménagés de

manière à pouvoir dissimuler de la drogue. Dans le premier cas,

le trafic se fait généralement à l'insu de l'armateur, du

capitaine et de l'équipage, tandis que dans le second, ces derniers

participent activement.

Par ailleurs, il existe un autre type de trafic intimement

lié aux personnes physiques qui s'opère également dans le

domaine de la navigation. Il s'agit notamment du trafic d'esclaves et

l'immigration clandestine.

2) Le trafic d'esclaves et l'immigration

clandestine

Il s'agit non seulement de deux atteintes aux droits de

l'Homme, mais également à la sûreté et à la

sécurité maritime. L'interdiction du transport des esclaves par

mer a été confirmée par l'article 25 de l'Acte

anti-esclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 1890. L'article 99 de la CNUDM

réaffirme l'interdiction du trafic d'esclaves. De ce fait, tout Etat

prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le

transport d'esclaves par les navires autorisés à battre son

pavillon, et pour prévenir l'usurpation de son pavillon à cette

fin.

De nombreux incidents ont été

répertoriés ces 30 dernières années, causant

jusqu'à la mort de plusieurs centaines de personnes, et attirant ainsi

l'attention de la communauté internationale sur le problème.

C'est vers la fin des années 70, notamment avec le

phénomène dramatique boat people, que l'immigration

clandestine prend toute son ampleur. En effet, plusieurs migrants qui fuyaient

leurs pays pour des raisons économiques ou politiques ont mis leur vie

en péril jusqu'à la perdre en empruntant des embarcations de

fortune en mauvais état, où ils étaient entassés

par centaines.

L'immigration clandestine peut être

appréhendée sous deux axes : d'une part, elle est le fait de

passagers clandestins qui se cachent dans les navires ; d'autre part elle

est le fait de passeurs qui transportent des migrants sur des embarcations de

fortune moyennant de grosses sommes d'argent. L'immigration clandestine

représente un danger pour la vie des clandestins,38(*) du fait non seulement de la

dangerosité des embarcations empruntées (petites embarcations,

navires n'étant pas en mesure de naviguer...), mais aussi du fait des

cachettes à bord des navires.

3) Les émissions non

autorisées

L'article 109 de la CNUDM, notamment en son alinéa 2,

définit les émissions non autorisées depuis la haute mer

comme les émissions de radio ou de télévision

diffusées à l'intention du grand public depuis un navire ou une

installation en haute mer, en violation des règlements internationaux,

à l'exclusion de la transmission des appels de détresse.

Les émissions des stations de radiodiffusion et de

station de télévision s'effectuent en dehors de la

règlementation internationale et perturbent de ce fait les services de

radionavigation39(*). Ces

stations sont appelées des « stations- pirates »,

leur établissement en haute mer leur permet d'échapper aux

législations nationales sur les télécommunications, sur la

publicité et sur le monopole de la radio diffusion.

Par ailleurs ces stations opèrent à partir des

longueurs d'ondes qui ont déjà été

attribuées par le Comité International de répartition de

fréquences de l'U.I.T, par les organisations régionales de

télécommunications, ou les Etats Membres et Associés de

l'U.I.T40(*). Ces

émissions non autorisées sont dirigées vers divers

services de télécommunications nationaux et internationaux.

Enfin, il importe de s'intéresser au transport d'ADM

comme infraction portant atteinte à la sûreté et à

la sécurité de la navigation en haute mer.

4) Le transport d'armes de destruction

massive

Rien dans la CNUDM n'interdit explicitement le transit des

ADM, ni ne donne aux Etats le droit d'interdire un tel transit41(*). Les partisans du

désarmement nucléaire et de la non-prolifération ont fait

valoir l'argument que le transit des armes nucléaires devrait être

interdit, au même titre que le transit des esclaves et des

stupéfiants en évoquant la confirmation par la Cour

internationale de justice42(*) que le transit de ces armes se ferait donc en

violation de l'Article 301 de la CNUDM43(*).

D'ailleurs, de nombreux incidents ont eu lieu au titre

desquels l'interception du BBC China, navire allemand à

destination de la Lybie, en octobre 2003. Ce navire transportait du

matériel nucléaire nécessaire à la construction

d'une centrifugeuse afin d'enrichir le pays de l'uranium. Cette activité

a révélé l'existence, l'ampleur et la portée du

plus grand réseau clandestin de prolifération nucléaire.

De plus, un démantèlement a été

opéré en 2007 notamment celui d'un marché noir de vente

d'uranium hautement enrichi, entre l'Iran et une société

britannique, le Soudan servant de relais. Ces faits marquent la

nécessité d'intervenir et de ne pas laisser faire se

développer un tel trafic.

L'analyse des phénomènes de piraterie et de

terrorisme dans la mesure où ils représentent des dangers en

matière de sécurité des voies maritimes.

B- Les activités portant atteinte à la

sûreté des voies maritimes

Ces activités constituent des obstacles au transport

maritime, dans la mesure où elles sont des obstacles à la

circulation internationale, affectant ainsi l'économie mondiale du fait

de la capture des marchandises. Aussi, elles sont des menaces pour la

sécurité et la paix internationales. Nous étudierons tour

à tour la piraterie (1) et le terrorisme maritime

(2).

1) La piraterie

La CNUDM, en son article 101, définit la piraterie

comme « tout acte illicite de violence, de

détention, de déprédation commis par l'équipage ou

des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant

à des fins privées. L'acte illicite qu'est la piraterie est

dirigé contre un autre navire ou aéronef, contre des personnes

ou des biens à leur bord. Cet acte illicite peut aussi être

dirigé en haute mer contre des personnes ou des biens, dans un lieu ne

relevant de la juridiction d'aucun Etat ». Par

ailleurs, une distinction doit être faite entre la piraterie et les

autres activités proches. En effet, la piraterie ne concerne que la

haute mer. Si des actes similaires sont commis en dehors, il s'agit de

brigandage soumis dès lors à la compétence de l'Etat ayant

juridiction sur ces eaux44(*). De plus, la piraterie est aussi à distinguer

de l'activité corsaire45(*) où le pirate agit sous mandat du gouvernement

en temps de guerre.

Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle forme de

piraterie qui consiste en un groupe organisé, hiérarchisé,

avec une connaissance des dernières technologies en matière de

repérage maritime, des informateurs dans le monde, des armes puissantes,

et des bases à terre sur des territoires de non-droit46(*).

Les pirates ne se limitent plus, à l'heure actuelle,

à piller les marchandises et les effets personnels contenus sur les

navires, vont même jusqu'à tuer tout l'équipage pour

revendre la marchandise et se servir du navire détourné pour

faire transiter en toute impunité une marchandise qui sera

détournée à nouveau, et ainsi de suite. Selon les chiffres

de l'IMB PRC47(*), 293

attaques ont été recensées en 2008. Les prises d'otages

très fréquentes témoignent du danger que courent les gens

de mer à naviguer sur les eaux à risque.

La piraterie est cependant à distinguer du terrorisme.

En effet, certaines similitudes sont constatées entre ces deux formes de

violence en mer, et pourtant un critère les sépare.

2) Le terrorisme maritime

Le terrorisme maritime se distingue de la piraterie dans la

mesure où le terrorisme a pour finalité d'attirer l'attention de

l'opinion publique internationale sur une cause politique, publique ou

idéologique, bien qu'il constitue un acte illicite de prise d'un navire

par la violence. Le pirate quant à lui est en premier lieu motivé

par l'appât du gain. Il convient de noter qu'il n'existe ni

définition reconnue du terrorisme, ni convention portant sur le

terrorisme maritime. Cependant la définition du dictionnaire Larousse

peut être retenue : « ensemble d'actes de

violence (attentats, prises d'otages, etc...) commis par une organisation ou un

groupe d'individus, agissant pour son propre compte ou pour celui d'un Etat, en

vue de créer un climat d'insécurité, d'exercer un chantage

sur un gouvernement ou une organisation internationale, afin de satisfaire une

haine à l'égard d'une communauté, d'un

système ».

La principale caractéristique du terrorisme, et qui se

vérifie en mer, est qu'il fait beaucoup de dégâts avec peu

de moyens, dans une logique de « minimisation du rapport

coût-efficacité »48(*).

Il existe trois modes d'actions terroristes49(*) :

- l'attentat contre les navires qui peut être

effectué de la même manière que le font les

pirates50(*) ;

- l'utilisation d'un navire civil comme arme ;

- l'utilisation d'un navire civil pour une action terroriste

dans un territoire donné.

Les cibles des terroristes ne sont pas choisies pour ce

qu'elles représentent, mais pour leur impact psychologique ou

économique51(*). En

ciblant le commerce maritime, les terroristes agissent sur la circulation

mondiale52(*) et par

là même s'attaquent aux intérêts humains et

économiques de l'Etat lui même. Les cibles potentielles,

c'est-à-dire les plus « intéressantes » pour les

terroristes, sont essentiellement les transporteurs de matières

dangereuses : propaniers, butaniers, méthaniers, pétroliers.

Ceci a pu être vérifié par des

nombreuses attaques terroristes en haute mer, bien que ces attaques soient

rares. Ainsi, le 24 avril 2004 deux plates formes pétrolières

irakiennes (attentat contre les terminaux offshore de Bassorah le 24 avril

(2004) ; et algériennes (attentat de Dellys de décembre 2005).

Il existe d'autres types d'infractions qui sont des menaces

non seulement pour le développement durable, mais aussi pour

l'environnement. Ces infractions portent atteinte à un nouveau type

d'ordre découlant de l'ordre public, notamment l'ordre public

écologique.

PARAGRAPHE II : DANS LE DOMAINE DE LA PECHE ET DE

L'ENVIRONNEMENT

Dans ce cadre, il s'agit d'infractions propres à

différentes activités en haute mer notamment la pêche,

l'exploitation des ressources minières, ou la recherche scientifique.

Ces infractions ont un grand impact tant au niveau de l'économie

mondiale qu'au niveau de l'environnement, dans la mesure où elles sont

des obstacles au développement durable. Une attention

particulière est centrée d'une part sur les infractions

résultant des activités de pêche (A) et

d'autre part sur le phénomène de la pollution

(B).

A- Les infractions issues des activités de

pêche

Selon l'article 116 de la CNUDM, tous les

Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer

sous réserve de leurs obligations conventionnelles et des principes du

droit international. Néanmoins, de plus en plus des

phénomènes tels que la pêche illicite, non

déclarée et non règlementée (INN)

(1) et la surpêche (2) se

développent.

1) La pêche illicite, non déclarée

et non règlementée

Ce type de pêche est favorisée par la

capacité de pêche excédentaire des flottes, le versement de

subventions par les gouvernements (qui maintiennent ou augmentent la

capacité de pêche) et l'inefficacité du suivi, du

contrôle et de la surveillance53(*).

La pêche illicite peut être

définie 54(*),en ce

qui concerne la haute mer, sous deux angles : d'une part, il s'agit

d'activités de pêche effectuées par des navires battant

pavillon d'États membres d'une organisation régionale de gestion

des pêches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de

conservation et de gestion adoptées par cette organisation. D'autre part

elle s'entend comme les activités de pêche effectuées par

des navires contrevenant aux lois nationales ou aux obligations

internationales, y compris celles contractées par les États

coopérant avec une organisation régionale de gestion des

pêches.

La pêche non déclarée est

définie comme toute activité de pêche entreprise dans la

zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des

pêches compétente, qui n'a pas été

déclarée ou l'a été de façon fallacieuse,

contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette

organisation.

Par pêche non

règlementée, on entend55(*) les activités de pêche qui sont

menées par des navires sans nationalité, par des navires battant

pavillon d'un Etat non partie à une organisation régionale de

gestion des pêches donnée, ou par une entité de

pêche. Ces activités sont menées d'une façon non

conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette

organisation.

En outre, la pêche INN provoque des effets

néfastes sur la situation économique et sociale de ceux qui sont

impliqués dans la pêche légale. Elle fausse la concurrence

pour les pêcheurs qui opèrent légalement et diminue la

motivation à jouer selon les règles; contribue à

l'épuisement des stocks de poissons dans le monde entier et compromet

les efforts visant à sécuriser et reconstruire les stocks pour

l'avenir; enfin, elle détruit les habitats marins au moyen du

phénomène de surpêche.

2) La surpêche

La surpêche consiste en une production trop

intensive qui nuirait au maintien de l'écosystème marin et

à la reproduction des espèces56(*). La pêche industrielle est très

souvent à l'origine de la surpêche. En effet, face à

l'épuisement des ressources mondiales, les captures diminuent depuis

1989, les pêcheries industrielles se tournent maintenant vers des

poissons des profondeurs (comme les Français avec l'Empereur, poisson

mal connu à croissance très lente et probablement

déjà menacé ; ou comme les flottes pirates espagnoles sous

pavillons de complaisance qui braconnent la Légine australe)57(*).

Par ailleurs, la surpêche compromet également la

satisfaction des besoins alimentaires de populations importantes, pour qui les

produits de la pêche constituent au moins la moitié de leur apport

essentiel en minéraux et en protéines animales. Elle modifie

radicalement l'équilibre naturel des écosystèmes marins et

ne laisse pas à la nature se capacité de renouveler ses

ressources. Par ailleurs, ces écosystèmes qui soutiennent les

stocks se dégradent de plus en plus sous l'effet de la

pêche58(*).

Il convient à présent d'analyser le

phénomène de la pollution en haute mer qui peut dégrader

l'environnement et l'existence de la faune et de la flore marine.

B- La pollution de l'environnement marin

La pollution en haute mer résulte des activités

humaines qui peuvent être liées au trafic maritime ou encore

à l'exploitation pétrolière. Elle est définie

59(*)comme

l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou

d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a

ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques

et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de

l'homme, entraves aux activités maritimes ,y compris la pêche et

les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la

qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et

dégradation des valeurs d'agrément. C'est

également la définition retenue par la CNUDM en son article

premier. Ainsi, dans le cadre de cette partie porte uniquement sur la

pollution par les hydrocarbures. Un accent est donc mis d'une part sur les

sources de cette pollution (1) et d'autre part sur les

différentes conséquences de cette pollution

(2).

1) Les sources de la pollution par les

hydrocarbures

D'après le livre bleu des engagements du grenelle

de la mer60(*), 80%

de la pollution proviennent des activités terrestres et 20 % des

activités maritimes. Par ailleurs, la cause la plus visible de la

croissance de la pollution pétrolière du milieu marin est la

croissance et le développement des opérations du transport de

pétrole61(*)

á travers les mers. La capacité de la flotte

pétrolière mondiale étant d'environ 280 millions de

tonnes62(*).

Cependant, une distinction doit être faite entre la

pollution accidentelle63(*) et la pollution opérationnelle qui est

celle causée par les rejets illicites d'hydrocarbures pendant

l'exploitation courante des navires, que ce soit pour le transport des

marchandises ou des passagers64(*). La pollution accidentelle fait appel au divers cas

d'abordage entendu comme collision accidentelle entre deux navires.

Les hydrocarbures représentent les

différentes formes de pétroles et les produits

pétroliers65(*). La pollution par les hydrocarbures est

originaire de deux sources. Elle peut résulter soit de l'exploitation de

ces hydrocarbures, notamment avec les cas de rupture ou de

détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin ;

soit alors66(*) des

déversements par les plates-formes pétrolières.

Dans ces différents cas, on assiste à un

déversement d'hydrocarbures créant ainsi des marées noires

(on peut également citer les guerres comme cause de marées

noires) qui sont les manifestations de cette pollution. Tel a été

le cas de la marée noire de la guerre du Golfe en 1991, qui est la plus

grande marée noire de l'histoire humaine, entre 700 000 et 900 000

tonnes d'hydrocarbures se déversant dans le Golfe Persique au fil des

semaines67(*).

La pollution par les hydrocarbures présente des risques

pour l'écosystème mais également pour les côtes

environnantes, ceci dû au déversement du pétrole qui va

souvent à des milliers de kilomètres.

2) Les conséquences

La pollution pétrolière est très

dangereuse pour le milieu marin, elle perturbe l'équilibre

environnemental de la mer, comme la vie des poissons et les autres êtres

vivants, les plages et les établissements récréatifs et

économiques. En outre, du seul fait de son immensité, la mer a

longtemps paru à l'abri des atteintes de l'homme. Or, lorsqu'une nappe

d'hydrocarbures est déversée, elle s'étale d'une

façon fantastique et finit souvent sa course en s'agglomérant sur

les côtes.

Les hydrocarbures forment un film qui empêche la

réoxygénation naturelle de l'eau et compromet le pouvoir auto

épurant du milieu, tuant ainsi non seulement quantité de poissons

et oiseaux marins, mais détruisant également la flore marine,

base de la chaîne alimentaire de ces animaux.

Outre les effets directs précités, il faut

également redouter les effets indirects, essentiellement sur le

tourisme, principale source de revenu pour les entreprises exerçant leur

activité dans ce domaine (la catastrophe de l'Erika le 12

décembre 1991 a provoqué la faillite de nombreuses entreprises de

tourisme en France).

La dangerosité de pollution pétrolière,

tout comme les différentes atteintes à l'ordre public en haute

mer, provenant des navires, a généré un reflexe au

niveau international pour la répression et la prévention contre

la pollution de ce type de pollution.

SECTION II: LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GARANTIE DE

L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE MER

Du point de vue historique, la communauté

internationale notamment les organisations internationales sont à

l'origine de la prévention aux atteintes à l'ordre public,

notamment avec l'élaboration de mesures préventives dans les

conventions internationales. Les Etats adhérents aux différentes

conventions internationales, ont pris des mesures pour mettre en oeuvre les

dispositions internationales dans leurs ordres juridiques internes. Un examen

plus concret des différentes mesures prises tant par les organisations

internationales (paragraphe I) que par les Etats

(paragraphe II) dans le cadre du maintien de l'ordre public en

haute mer et en matière de prévention, est nécessaire.

PARAGRAPHE I: LE ROLE PREPONDERANT DES ORGANISATIONS

INTERNATIONALES A TRAVERS L'EDICTION DES NORMES INTERNATIONALES

Il n'est pas question d'étudier les structures des

différentes organisations internationales en tant qu'institutions ;

mais plutôt de s'attarder sur les différentes mesures

préventives de leurs conventions. De cette manière, les actions

de ces organisations sont analysées. Ainsi, d'un côté un

accent est mis sur les normes internationales à caractère

universel (A) proprement dit, et de l'autre sur les normes

internationales à caractère régional (B)

dans les différents domaines d'activités en haute mer.

A- Les conventions internationales

Il est question d'appréhender les différentes

règles internationales qui participent à la prévention,

d'abord dans le domaine de la navigation (1), ensuite dans le

domaine de la pêche (2) et enfin dans le domaine de

l'environnement (3).

1) Dans le domaine de la navigation

S'agissant de la navigation68(*) en haute mer, tout Etat, avec ou sans littoral, a le

droit de faire naviguer des navires battant son pavillon. Le droit de

navigation est soumis à l'observation de la condition de

l'immatriculation des navires, offrant ainsi la possibilité à

tout type de navire de battre pavillon de l'Etat sous lequel il a

été immatriculé sous réserve des obligations de

l'article 94 de la CNUDM.

S'agissant des accords internationaux adoptés, l'OMI

est l'institution des Nations Unies chargée de la réglementation

du secteur maritime et donc compétente en matière de navigation.

S'agissant de la sécurité de la navigation69(*), la Convention SOLAS70(*) (Convention internationale

pour la sauvegarde de la vie humaine en mer) porte sur de règles en

matière de contrôle, de construction du navire, de son personnel

et sur toutes les autres normes de sécurité des personnes en

mer.

En matière de sûreté de la navigation, le

Code International sur la Sûreté des navires et des Installations

Portuaires (Code ISPS) est un code intégré à la convention

SOLAS.71(*)Il exige des

navires qu'ils soient toujours munis d'une fiche synoptique indiquant tous les

changements de propriété et de contrôle de l'exploitation

du navire. Le fonctionnement de ce code prévoit trois niveaux de

sûreté qui ont pour objectif de limiter la

vulnérabilité72(*). D'après ce code les ports des Etats doivent

être dotés d'un plan de sûreté73(*) relatif qui doit écrire

les mesures de protection à mettre en oeuvre tant à bord de

chaque navire que dans chaque port international.

En matière de sûreté humaine,

l'Organisation Internationales du Travail (OIT)74(*) joue un rôle important. Son action s'est

traduit en 2003 par l'élaboration d'un code : Code of practice

on Security in ports qui porte code sur les usages de sûreté

des ports75(*). Les

mesures de sûreté humaine passe par le contrôle76(*) d'accès et celui du

personnel77(*). Ce

contrôle présente ainsi un intérêt tant en ce qui

concerne la lutte contre l'immigration illégale que contre le terrorisme

ou les trafics divers.

La sûreté humaine passe aussi par contrôle

du personnel, l'identification des marins est régie par la Convention

n°185 révisée, sur les pièces d'identité des

gens de mer, adoptée à Genève le 19 juin 200378(*), et entrée en vigueur

le 9 février 2005. Elle prévoit un système

d'identification plus pointu, dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Ce

système permet de s'assurer que les gens de mer ont bien les

qualifications requises pour exercer leur activité professionnelle et

donc d'éviter les infiltrations de personnel clandestin.

Il existe également un contrôle de passagers.

Ainsi, selon le Protocole additionnel à la convention des Nations Unies

contre la criminalité organisée, contre la traite des personnes

et contre le trafic illicite de migrants les Etats doivent rendre obligatoire

la vérification par les transporteurs de la possession par chaque

passager des « documents de voyage requis pour l'entrée

dans l'Etat d'accueil79(*) ». A présent, il

importe d'étudier les différentes mesures de prévention

élaborées dans les normes internationales notamment dans le

domaine de la pêche.

2) Dans le domaine de la pêche

La FAO joue un rôle important en matière de

pêche, elle a élaboré plusieurs normes dans le but de

prévenir toute atteinte à l'activité de pêche en

haute mer. Dans le cadre de l'organisation de la pêche en haute mer, le

Code de conduite pour une pêche responsable a été

adopté à l'unanimité par la Conférence de la FAO en

1995 et est facultatif80(*). Le Code propose des directives pour une pêche

responsable, définissant des principes et des normes applicables

à la conservation, à l'aménagement et à la mise en

valeur de toutes les pêcheries.

En ce qui concerne la pêche INN81(*), un comité d'experts de

la FAO a élaboré, en 2001, un Plan d'Action International visant

à prévenir, à contrecarrer, et à éliminer

la pêche INN (PAI-INN). Ce Plan est un instrument facultatif qui

s'applique à tous les États et entités, ainsi qu'à

tous les pêcheurs. Les mesures de ce plan portent sur les

responsabilités de tous les États82(*), de l'État du pavillon83(*), de l'État

côtier84(*), de

l'Etat du port85(*). Le

Plan préconise des mesures telles que le suivi, le contrôle et la

surveillance. Les États devraient s'engager à exercer un suivi,

un contrôle et une surveillance (SCS) systématiques et efficaces

de la pêche, du commencement des opérations jusqu'à la

destination finale. Ils devraient aussi mettre en place un système de

surveillance des navires et un programme d'observateurs conformément aux

normes nationales, régionales ou internationales pertinentes.

S'agissant de la formation des pêcheurs et le personnel

de pêche, la Convention STCW-F, qui a été adoptée

par l'OMI en 1995, contient des prescriptions concernant le personnel des

navires qu'il s'agisse des dirigeants, du personnel technique, que du

personnel responsable des communications radio. Le chapitre III de l'annexe

à la convention comprend des prescriptions relatives à la

formation de base à la sécurité pour tous les personnels

des navires de pêche. Egalement, le domaine de l'environnement marin de

la haute mer a été l'objet de plusieurs conventions

internationales.

3) Dans le domaine de l'environnement

La protection du milieu marin est une obligation pour les

Etats qui ont le droit souverain d'exploiter les ressources naturelles86(*). En ce qui concerne les

mesures de prévention de la pollution du milieu marin par les navires,

l'OMI a élaborée en 1972 la Convention de Londres qui a

adopté une approche désormais courante en répertoriant,

à l'Annexe I, les substances qui ne peuvent être

déversées dans l'océan, et à l'Annexe II, celles

qui ne peuvent l'être qu'avec une autorisation. La structure de la

réglementation, qui oblige les Etats signataires à faire

respecter ces obligations par tout navire chargeant dans leurs ports ou

arborant leur pavillon dans n'importe quel endroit du monde, a progressivement

durci son régime ; et les parties ont désormais

effectivement cessé d'immerger en mer des déchets industriels.

Ensuite, l'OMI a élaboré la Convention sur la

prévention de la pollution par les navires de 197387(*). Cette Convention instaure

des règles universelles qui ont pour but de renforcer la

sécurité à bord de tous les navires, submersibles, engins

flottants88(*)à

l'exception des navires d'États affectés à des usages non

commerciaux et aux activités liées à l'exploration des

fonds marins et opérations d'immersion. Cette convention impose d'autre

part la tenue d'un « registre des hydrocarbures »

mentionnant tous les chargements, transferts ou déchargements de

pétrole, ainsi que des informations sur le nettoyage et le

déversement des eaux de ballast89(*).

La pollution par les hydrocarbures en haute mer, elle est

encadrée par la Convention spécifique d'intervention en haute

mer dans les cas causant ou pouvant causer la pollution par le pétrole

(Bruxelles 1969)90(*).

L'objectif de cette Convention est de réaliser un équilibre entre

le droit de l'État côtier d'intervenir en haute mer en cas

d'accidents qui peuvent faire venir la pollution pétrolière et le

principe de la liberté de la navigation91(*).

La protection de l'environnement en haute mer implique

également la conservation des ressources biologiques par leur

protection. La CMB interdit la surexploitation en haute mer92(*). A cet effet, les États

doivent coopérer à la conservation des ressources biologiques

qu'ils exploitent en commun, lorsqu'il s'agit de ressources situées dans

plusieurs ZEE adjacentes ; ainsi que pour celles de la haute mer. En

matière de conservation des ressources biologiques en haute mer, la

protection marine est mieux encadrée par les conventions

régionales.

B- Les normes internationales à

caractère régional

Il s'agit d'une part les normes édictées par

l'Union Européenne (1) et d'autre part les conventions

régionales spécifiques (2).

1) Les normes de l'Union Européenne

Dans le domaine de l'environnement, notamment en

matière de lutte contre la pollution, la communauté

européenne a joué un rôle vital en ce qui concerne les

interventions liées à la pollution marine, par le biais du

programme d'action communautaire93(*). Le Parlement européen et son conseil ont eu

également à adopter la Résolution N°2850/2000/CE du

20 décembre 2000. Cette décision a instauré un cadre

communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine

accidentelle ou intentionnelle94(*). De plus, l'EMSA95(*) a adopté le 22 octobre 2004 un plan d'action

en matière de préparation et de lutte en cas de pollution par

les hydrocarbures.

S'agissant de la protection et de la conservation des

ressources biologiques en haute mer, la Commission a adoptée le

Règlement N° 2244/2003 du 18 décembre 2003 relatif à

la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques qui met

en place un système de surveillance des navires par satellite

(VMS)96(*).

Dans le domaine de la pêche, l'UE a pris des actes

unilatéraux en ce qui concerne l'organisation de la politique commune de

pêche. S'agissant du contrôle de cette politique, le Conseil a

adopté le 21 décembre 2006 le règlement (CE) N°

1966/2006 concernant l'enregistrement et la communication électronique

des données relatives aux activités de pêche et les

dispositifs de télédétection97(*). L'Union Européenne a

également adopté le Règlement sur la pêche INN le 29

septembre 2008 qui entra en vigueur en 2010. Il a pour but d'empêcher,

dissuader et éliminer tout commerce des produits de la pêche INN

au sein de l'Union Européenne, dans toutes les eaux de l'UE, et interdit

la participation des ressortissants communautaires aux activités INN,

dans quelque pays que ce soit98(*).

En ce qui concerne le trafic illicite de drogue en haute mer,

le Parlement européen a adopté la Convention relative à la

répression par les administrations douanières du trafic illicite

de drogue en haute mer99(*) du 9 mars 2004. Conformément à cette

convention, les administrations douanières des États membres de

l'Union coopèrent de la manière la plus large possible afin

d'éliminer le trafic illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes par la voie maritime, conformément au droit maritime

international100(*).

En outre, il convient de noter que dans le domaine de la

pêche en haute mer, l'UE a conclu des accords régionaux avec les