UNIVERSITE DE MBUJIMAYI

Fondation Cardinal J.A. Malula

FACULTE DE MEDECINE

B.P. 225

M B U J I M A Y I

« ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE DE L'HYPERTENSION

ARTERIELLE

A MBUJIMAYI :

Cas de la Commune de la Kanshi »

Par

Promesse Chrys KANIKI KABUYA

|

Travail présenté et défendu en vue de

l'obtention du Diplôme de gradué en Sciences

Biomédicales

|

Directeur : Dr. G.DISASHI TUMBA

Professeur

ANNEE ACADEMIQUE : 2007-2008

RESUME

L'objet de cette étude est la détermination du

profil épidémiologique de l'hypertension artérielle dans

la Commune de la KANSHI. Cette étude transversale, analytique et

descriptive, réalisée pendant une période d'un mois soit

du 14 février au 13 mars 2009, a eu pour cible tout sujet

âgé d'au moins 20 ans ayant sa résidence principale dans la

Commune précitée pendant notre période

d'enquête.

Au total, 208 sujets ont été enregistrés

dont 119 hommes et 89 femmes soit 57,21 % et 42,79% respectivement.

L'hypertension artérielle est définie pour la

présente étude comme étant une augmentation de la pression

artérielle atteignant ou dépassant 140/90 millimètres de

mercure. Sont considérés comme hypertendus, tous sujets sous

antihypertenseurs même avec une pression artérielle

inférieure à 149/90 mm Hg.

Au terme de cette étude, les faits saillants suivants ont

été épinglés :

1. La prévalence de l'hypertension artérielle pour

la période concernée est de 14,4%. La comparaison entre la

fréquence de l'hypertension artérielle chez les hommes (16,8%)

et celle chez les femmes (11,2%) donne un sex-ratio de 1,50 ;

2. Cette fréquence varie de manière statistiquement

significative avec les paramètres suivants : l'âge, l'indice

de masse corporel et l'histoire familiale d'hypertension

artérielle ;

3. L'exposition aux divers facteurs de risque est très

importante. Le diabète et Le régime alimentaire (consommation de

sel surtout) sont significativement associés à l'HTA.

Eu égard à ce qui précède, un

changement du mode de vie face aux divers facteurs de risque est utile pour

développer une prévention primaire de l'hypertension et, par ce

fait même, parvenir à maintenir une pression artérielle

normale optimale.

Mots clés : Hypertension artérielle,

Mbuji Mayi, Commune, Kanshi

Première PARTIE :

APERÇU THEORIQUE

INTRODUCTION

A l'approche de la fin du 20ème

siècle, on estimait à près de 500 millions de personnes,

la population représentée par 47 pays de l'Afrique

Sub-saharienne. 75% de ces personnes demeurent encore rurales et la plupart de

ces pays comptent parmi les plus pauvres de la planète, le pouvoir

socio-économique et politique étant aux mains d'une très

faible minorité de privilégiés(23).

L'hypertension artérielle est la pathologie

cardiovasculaire la fréquente dans la population générale,

elle atteint environ 15% de la population adulte (23). C'est une

cause importante de morbidité et de mortalité (10 à 20%)

(16) qui participe largement aux dépenses de santé

(2). De plus, cette morbi-mortalité résulterait

également de l'alourdissement ou de l'éclosion subite des

facteurs de risque (20, 25, 29) dans les populations aussi bien des

pays industrialisés que des pays en voie de développement dont la

plupart des pays de l'Afrique Sub-saharienne.

A l'échelle mondiale, l'hypertension artérielle

(HTA) est actuellement jugée comme étant un grave problème

de santé publique (prévalence : 10-15%) (27) avec

un taux de mortalité prépondérant de 12,9% comparativement

à toutes les autres causes (Maladies Cardiovasculaires réunies)

(7,2%) (23). L'HTA est un facteur de risque majeur de l'Accident

Vasculaire Cérébral (AVC), elle est responsable de 56% des AVC

chez l'homme et 66% chez la femme. Le risque relatif d'AVC est multiplié

par quatre chez l'hypertendu, pour des chiffres supérieurs à

160/95 mmHg (3).

En Afrique Sub-saharienne, l'HTA constitue un fléau

pour le XXIème siècle ! En utilisant une limite très

large de 160/95 mmHg pour définir la population hypertendue, on estime

à 5% le taux de prévalence rural et à environ 10 à

20% le taux urbain. Ainsi, en acceptant des taux de prévalence de 5-10%

pour la moitié de la population en Afrique Sub-saharienne qui, serait

âgée d'au moins 25 ans, le nombre d'hypertendus pourrait se situer

entre 10 et 20 millions (23). L'HTA se révèle, ainsi,

comme un réel problème de santé publique, si bien qu'une

attention toute particulière mérite d'y être

accordée.

Aujourd'hui plus qu'hier, plusieurs problèmes de

santé alourdissent la morbi - mortalité liée aux

innombrables maladies infectieuses et parasitaires (loin d'être

éradiquées) qu'aux maladies non transmissibles (en pleine

émergence) au centre desquelles siègent les Maladies

Cardiovasculaires avec l'HTA en tête (22, 24).

Au Congo Démocratique, l'HTA constitue à elle

seule environ 50% des consultations cardiovasculaires. Elle frappe aussi bien

l'homme que la femme. L'âge varie entre 14 et 70 ans. Par le biais de la

cardiomyopathie hypertensive et l'AVC, elle est la principale cause de

décès par MCV (16).

En termes de santé publique, l'hypertension

représente un véritable fléau sur le plan

économique mais encore sur le plan humain. Sa morbidité

associée et ses complications, surtout cérébrales,

entrainent un véritable bouleversement dans la vie des patients et des

invalidités. Les dépenses de santé s'accroissent (encore

est-il que les soins de santé ne sont accessibles pas à tout le

monde), alors que les populations demeurent pauvres.

Ainsi le présent travail est entrepris en vue de

déterminer le profil épidémiologique de l'HTA dans la

Commune de la Kanshi à Mbujimayi.

Les objectifs spécifiques que poursuit ce travail

sont :

- Déterminer la fréquence de l'HTA dans la

commune,

- Evaluer sa répartition en fonction du sexe, de

l'âge, de la pression artérielle, de l'Indice de Masse Corporel,

de l'histoire familiale de l'HTA, de la connaissance ou non de son

état,

- Faire l'étude de quelques facteurs de risque de l'HTA

auxquels la population est plus exposée.

Hormis l'introduction, la conclusion et les recommandations,

ce travail comprend deux grandes parties : la première,

théorique, est consacrée à la revue de la

littérature et la seconde, quant à elle, traite de

matériel et méthodes, des résultats et de discussion.

CHAPITRE Ier : GENERALITES SUR LA TENSION

ARTERIELLE

I.1. GENERALITES ET DEFINITIONS

La tension artérielle est la pression du sang circulant

dans les artères(7). La pression artérielle (P.A.) est

la pression dynamique régnant dans les artères où elle

assure le flux circulatoire vers différents organes et tissus. Elle

résulte de deux facteurs : l'énergie fournie par le travail

cardiaque et la résistance opposée par les artérioles

périphériques.

De façon plus précise, la P.A. est le

résultat du débit cardiaque multiplié par la

résistance rencontrée à l'intérieur du

système circulatoire(29).

PA = DC x RVS DC = Débit cardiaque

RVS = Résistance Vasculaire

Systématique

= Résistance à

l'intérieur du système circulatoire.

Deux valeurs standard sont retenues pour mesurer la pression

sanguine.

La valeur la plus élevée, la pression

artérielle systolique (P.A.S.), ou maxima, correspond au moment

où le coeur se contracte (systole) pour propulser le sang dans la

circulation. Elle est la PA qui règne au niveau de l'aorte et de

grosses artères lors de l'éjection du volume sanguin par le

ventricule gauche se contractant.

La valeur la plus basse, la pression artérielle

diastolique (P.A.D.), ou minima, correspond au moment où le coeur se

relâche (diastole) afin de se remplir de sang. Elle est la PA qui

règne au niveau de l'aorte et de grosses artères lors de la

relaxation du ventricule gauche.

En d'autres termes, elle correspond à la période

de décontraction ou de relaxation des ventricules qui permet aux

cavités cardiaques de se remplir (20). Elle tend toujours

à augmenter avec l'âge, mais elle diminue graduellement

après le cap de la soixantaine en raison de la diminution de la

compliance de vaisseaux sanguins du corps.

I.2. MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

La pression artérielle est mesurée en

millimètres (ou en centimètres) de mercure à l'aide d'un

instrument appelé « SPHYGMOMANOMETRE » ou

« TENSIOMETRE ». Il est constitué d'un manchon de

caoutchouc gonflable relié à un dispositif de détection de

la pression dont la valeur s'affiche sur un cadran. L'examinateur gonfle le

manchon et relâche progressivement l'air pour le dégonfler.

Lorsqu'il commence à percevoir les pulsations, il note la Pression

Systolique. Lorsque celles-ci disparaissent, il note la Pression

Diastolique.

Les deux valeurs sont, en général,

exprimées par le rapport de la plus élevée sur la plus

faible.

Pour être convenablement réalisée, la

mesure de PA doit se faire en dehors de tout effort ou de périodes de

stress, dans un endroit calme et après un repos d'environ 5 minutes.

Classiquement, l'examinateur réalise la mesure de la PA

sur les deux bras, le malade étant en position assise et débout.

Le bras dominant (le bras droit pour le droitier ou le bras gauche pour le

gaucher) possède une PA plus élevée que l'autre bras

(20).

CHAPITRE II : HYPERTENSION ARTERIELLE

II.1. GENERALITES ET DEFINITIONS

L'hypertension artérielle

est une élévation de la Pression Artérielle (PA) au repos,

atteignant ou dépassant 17 cm de mercure de P.A.S., et surtout 10 cm de

mercure de P.A.D. (4, 20, 25, 26, 29). Elle est un niveau de PA

corrélé à un risque cardiovasculaire accru

(27).

L'hypertension artérielle est

donc cette augmentation de la pression du sang dans les artères par

rapport à une valeur dite « Normale » établie

par nombreux comités scientifiques à travers le monde

(20).

Tout compte fait, la définition de l'hypertension

artérielle est du reste discutable et arbitraire, d'autant plus que la

PA varie selon l'âge, le sexe, la race et le mode de vie.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),

l'hypertension se chiffre à une tension systolique (TS=PAS) égale

ou plus grande à 160 mm Hg et à une tension diastolique (TD=PAD)

égale ou plus grande à 95 mm Hg. On dit que la pression sanguine

est optimale à moins de 120 systolique et à moins de 80

diastolique ou 120/80 mm Hg. Une pression sanguine se situant entre

120-139/80-89 mm Hg augmente les risques de maladies, tandis qu'une pression

sanguine élevée est de 140/90 mmHg et plus(29).

II.2. LES VALEURS DE L'HYPERTENSION

Au delà de 14/9 (140/90 mmHg), un sujet est

hypertendu !

Actuellement, la valeur de PA à partir de laquelle est

définie l'hypertension est de 140 mm Hg (14 dans le langage courant)

pour la PAS (maxima) et de 90 mm Hg (9 dans le langage courant) pour la PAD

(minima). Cette définition est très générale car

la valeur de référence varie selon les situations

(20).

Les recommandations actuelles précisent les

différents niveaux de PA et définissent l'hypertension en 3

stades (17, 20) :

Tableau 1 : Valeurs de l'hypertension

artérielle

|

Niveau de la pression artérielle

|

Pression artérielle systolique (mm

Hg)

|

Pression artérielle diastolique (mm

Hg)

|

|

Normale haute

(Pré-hypertension)

|

130-139

|

85-89

|

|

Stade 1

(HTA légère)

|

140-159

|

90-99

|

|

Stade 2

(HTA modérée)

|

160-179

|

100-109

|

|

Stade 3

(HTA sévère)

|

>180

|

> 110

|

Cas particuliers :

- Pour les sujets de plus de 60 ans, le chiffre de 150/90 mm

Hg est toléré, en sachant que le chiffre de 140/90 mm Hg est

idéal.

- Pour les sujets diabétiques et/ou en insuffisance

rénale, la valeur de PA à partir de laquelle est définie

une hypertension est de 130/80 mm Hg (125/75 mm Hg pour les patients

insuffisants rénaux).

II.3. CLASSIFICATION DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

La classification de l'hypertension artérielle

s'applique à la population âgée d'au moins 18 ans qui ne se

trouve pas sous un traitement antihypertenseur et ne souffrant pas d'une grave

maladie (28). L'hypertension artérielle est classifiée

selon le niveau de la pression artérielle comme l'indique le tableau

ci-dessous :

Tableau 2 : Classification de

l'hypertension artérielle (mmHg) (20)

|

CATEGORIE

|

SYSTOLIQUE

|

|

DIASTOLIQUE

|

|

Pression optimale

Pression normale

Normale haute

Hypertension grade 1

Hypertension grade 2

Hypertension grade 3

Hypertension systolique isolée

|

<120

120-129

130-139

140-159

160-179

> 180

> 140

|

Et

Et/ou

Et/ou

Et/ou

Et/ou

Et/ou

et

|

< 80

80-84

85-89

90-99

100-109

> 110

< 90

|

- Si la PAS et la PAD d'un patient se trouvent dans deux

catégories différentes, considérez la catégorie la

plus élevée.

- La PAS détermine le grade de l'hypertension

systolique isolée (1, 2, 3).

II.4. EPIDEMIIOLOGIE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

II.4.1. Prévalence

L'hypertension artérielle est une maladie très

fréquente puisqu'elle affecte 10 à 15% de la population et

représente donc un authentique problème de santé

publique(27).

Elle est un facteur de risque cardiovasculaire à part

entière, son diagnostic et son traitement sont l'occasion du

dépistage des autres facteurs de risque cardiovasculaires (25,

27).

L'hypertension artérielle est la pathologie

cardiovasculaire la plus fréquente.

Elle sera connue dans 52,2% des cas (les hommes

méconnaîtraient plus souvent leur hypertension artérielle

que les femmes) et ne serait traitée que dans 38% des cas et

contrôlée dans seulement 9% des cas (25).

II.4.2. Mortalité

Le taux de mortalité directement imputable à

l'hypertension artérielle essentielle est faible : 4,6/100.000

habitants. Ces décès concernent surtout les classes d'âge

supérieures à 55 ans (25). La mortalité est

d'autant multipliée lorsqu'il existe une association morbide ou d'autres

facteurs de risque cardiovasculaires associés à l'hypertension

artérielle tels le tabagisme, l'éthylisme, l'oisiveté,

l'obésité, les dyslipidémies ou encore le

diabète.

II.5. ETIOLOGIE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

Théoriquement, l'hypertension peut résulter

d'une augmentation soit du débit cardiaque, soit de la résistance

périphérique (opposition offerte par les vaisseaux sanguins

à la circulation sanguine) ou des deux(29). Dans près

de 90% des cas, l'hypertension est essentielle ou idiopathique ou

primaire (29), c'est-à-dire qu'elle n'a aucune

cause organique décelable et des facteurs génétiques

joueraient probablement un rôle important. Par ailleurs, dans d'autres

cas, l'hypertension est dite secondaire,

c'est-à-dire qu'elle résulte de pathologies diverses comme une

maladie rénale (insuffisance rénale, sténose de

l'artère rénale, néphrite, pyélonéphrite) ou

un trouble endocrinien (phéochromocytome, maladie de Conn, maladie de

Cushing) ou vasculaire (artériosclérose, coarctation de l'aorte)

(4, 7, 8, 20, 29).

II.5.1. Hypertension essentielle

Le diagnostic de l'hypertension artérielle essentielle

est un diagnostic d'exclusion retenu après avoir éliminé

les causes connues de l'hypertension artérielle secondaire. Il s'agit

d'une condition dans laquelle l'élévation de la PA n'est

probablement qu'un dénominateur à plusieurs troubles dont la

nature n'est pas connue avec certitude. De tels troubles ne seraient, du

reste, pas tous présents chez tous les patients(15).

L'hypertension artérielle essentielle résulte de

l'interaction de multiples troubles de la régulation de la PA avec des

facteurs stressants de l'environnement qui rendent ces troubles cliniquement

manifestes. Ces troubles de la régulation peuvent être acquis ou

innés et indépendants les uns des autres(15).

De nombreux facteurs génétiques et

environnementaux sont à l'origine de l'hypertension

essentielle(7). La composante génétique est

suggérée par le fait que l'hypertension artérielle

essentielle n'est pas également distribuée parmi les

différentes races, les noirs y seraient plus disposés que les

blancs(15) ! Les facteurs environnementaux jouent certainement

un rôle important. L'hypertension essentielle est incurable alors que

celle de causes connues peut être réversible(29).

Du point de vue épidémiologique, l'hypertension

artérielle essentielle a un caractère familial. Les descendants

des hypertendus ont eux-mêmes une prévalence élevée

de l'hypertension artérielle essentielle par rapport à la

population générale(15).

II.5.2. Hypertension secondaire

Elle représente les 10% restants des cas d'hypertension

artérielle(7). L'hypertension secondaire peut être

causée par une maladie rénale, la pilule contraceptive ou des

troubles endocriniens(7).

Dans quelques cas, elle est due à l'activation du

système rénine-angiotensine-aldostérone, dans d'autres,

elle est peut-être liée à la réduction de la

capacité d'excrétion du sodium(21) et à la

séquence déjà décrite.

Les causes les plus directes et les plus claires de

l'hypertension artérielle sont des causes endocriniennes (15, 21,

26) : phéochromocytome, adénome de Conn,

hyperaldostéronisme primaire, syndrome de Cushing, acromégalie,

...

On note également des causes iatrogènes et

toxiques et des causes rénales (15, 26, 29). Les causes

iatrogènes et toxiques sont facilement retrouvées à

l'interrogatoire du malade, les causes rénales sont de deux types :

les atteintes du parenchyme rénal (tissu rénal) se retrouvant

dans l'aplasie congénitale (rein de petite taille) et l'atrophie

rénale unilatérale (destruction du rein par une infection par

exemple) (15, 26).

Mais dans la majorité de cas, il s'agit d'un

rétrécissement (sténose) de l'artère rénale

que l'on appelle hypertension rénovasculaire.

Des travaux datant de 1931, entrepris par l'Américain

GOLDBATT, ont montré que la striction de l'artère rénale

provoquait la sécrétion d'une hormone d'origine rénale, la

rénine, et que cette hormone était à l'origine d'une

puissante substance hypertensive appelée angiotensine(26).

Dans certains cas, le traitement de ces affections permet de guérir

l'hypertension(8).

II.6. TRAITEMENT DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

D'après les données issues de plusieurs

études de référence, les arguments en faveur du traitement

de l'hypertension artérielle apparaissent comme convaincants.

Dans l'étude FRAMINGHAM (USA), le traitement de

l'hypertension artérielle a abouti à une réduction de 30%

de la mortalité toutes causes confondues et de 60% de la

mortalité cardiovasculaire(23).

L'étude SHEP (Systolic Hypertension in the elderly

program) a révélé que le traitement de l'hypertension

artérielle systolique isolée (> 160 mm Hg) chez les sujets

âgés de 60 ans ou plus, réduisait de 36% l'incidence des

accidents vasculaires cérébraux (l'hypertension artérielle

serait responsable de 56% des AVC chez l'homme et 66% chez la femme).

II.6.1 But du traitement :

PAD < 90 mm Hg, PAS < 140 mm Hg ; L'objectif du

traitement est de faire baisser la tension artérielle(13)

afin de prévenir les complications, en particulier

cérébrale et coronarienne(27).

II.6 2 Moyens

a. Les mesures

hygiéno-diététiques (8)

· Lutter contre

l'obésité

· Limiter l'apport du sel

· Veiller à l'apport de

calcium

· Modérer la consommation

d'alcool

· S'accorder du mouvement

· Bannir le stress

· Renoncer à fumer

· Faire baisser le taux de cholestérol et

traiter le diabète

Ces mesures consistent en un changement de mode de

vie(8,29).

Tous les hypertendus doivent être conseillés au

point de vue hygiéno-diététique, même s'ils

reçoivent un traitement antihypertenseur (10).

La mise en pratique de ces conseils ne doit pas retarder un

traitement médicamenteux si celui-ci s'avère nécessaire

(10).

b. Les médicaments

Les médicaments anti hypertenseurs permettent de

normaliser la tension artérielle pour autant qu'ils soient pris

régulièrement. Mais ils ne permettent pas de guérir

l'hypertension artérielle une fois pour toutes, autrement dit, ils sont

des médicaments à prendre toute la vie(8).

Il existe diverses sortes de médicaments anti

hypertenseurs qui agissent sur différents facteurs de régulation

de la tension artérielle(8,29).

Les trois grands groupes de médicaments anti

hypertenseurs(29) sont :

- Les diurétiques

- Les sympatholytiques (bêtabloquants)

- Les vasodilatateurs (antagonistes du calcium)

Le choix d'un médicament anti hypertensif

dépend du type et de la cause de l'hypertension ainsi que du profil de

santé de l'individu(17). De plus en plus, de médecins

encouragent fortement les personnes hypertensives à modifier leur style

de vie plutôt que de prendre des médicaments.

II.6.3. Indications du traitement de l'hypertension

artérielle (10, 20, 27)

· La base de la décision de pouvoir indiquer un

traitement est le risque encouru par le patient du fait des

éléments suivants (10) :

- Age,

- Niveau tensionnel,

- Cofacteurs de risque,

- Atteinte des organes cibles (AOC) ou MCV clinique.

Ces différents éléments sont donc pris en

compte de façon conjuguée pour la décision de traitement

médicamenteux. Le principe est de réserver le traitement

médicamenteux aux personnes les plus exposées au

risque des complications. Ce sont elles qui

bénéficient le plus du traitement (10).

· Dans tous les cas, les mesures

hygiéno-diététiques sont de mise et exclusives dans

l'hypertension artérielle limite (27).

· Un traitement anti hypertenseur sera prescrit selon le

niveau initial de l'hypertension artérielle, de l'existence d'autres

facteurs de risque cardiovasculaires et du retentissement de l'hypertension

artérielle sur le coeur des artères et les reins.

· Avant de traiter une hypertension artérielle, il

est indispensable de définir le niveau de risque cardiovasculaire. Ce

risque est donné dans le tableau suivant (Agence Nationale

d'Accréditation et d'évaluation en Santé :

recommandations de 2003) (15, 20) :

|

Niveau de la pression

artérielle (mm Hg)

|

Pas de facteur

de risque, pas

d'AOC ou de

MCV, âge

<60ans

|

1 à 2 facteurs

de risque (pas

de diabète),

pas d'AOC

ou de MCV

|

Plus de 3

facteurs de

risque et/ou

AOC et/ou

diabète1

|

Présence de

complications

ou MCV

|

|

Normale haute

(130-139/85-89)

|

Risque

Normal

|

Risque

Faible

|

Risque

Elevé

|

Risque

très élevé

|

|

Stade 1

(140-159/90-99)

|

Risque

Faible

|

Risque

Modéré

|

Risque

Elevé

|

Risque

très élevé

|

|

Stade 2

(160-179/100-109)

|

Risque

Modéré

|

Risque

Modéré

|

Risque

Elevé

|

Risque

très élevé

|

|

Stade 3

(>180/110)

|

Risque

Elevé

|

Risque

très élevé

|

Risque

très élevé

|

Risque

très élevé

|

AOC =

Atteintes des Organes Cibles (cerveau coeur, rein, oeil)

MCV =

Maladie Cardio Vasculaire.

1 Dans le cas de Maladie Cardiovasculaire associée, le

patient doit être considéré comme à risque

très élevé quel que soit son niveau tensionnel, et faire

l'objet d'une prise en charge spécifique.

· Puis en fonction du niveau de risque, la prise en charge

de l'hypertension artérielle est donnée dans le tableau

ci-dessous :

|

Niveau de la

pression artérielle (mm Hg)

|

Risque

faible

|

Risque

Modéré

|

Risque

Elevé

|

Risque

très élevé

|

|

Normale haute

(130-139/85-89)

|

Pas de traitement

|

Pas de traitement

|

RHD + Traitement à

Envisager

|

RHD +Traitement à envisager

|

|

Stades 1 et 2

(140-179/90

-109)

|

RHD durant 3 à douze (12) mois maximum avant traitement

|

RHD durant 3 mois maximum avant traitement

|

RHD + Traiter rapidement

|

RHD + Traiter rapidement

|

|

Stade 3

(>180/110)

|

RHD + Traitement médicamenteux rapidement.

|

RHD + Traitement médicamenteux rapidement.

|

RHD + Traitement médicamenteux rapidement.

|

RHD + Traitement médicamenteux rapidement.

|

RHD : Règles

Hygiéno-diététiques.

II.7. PHYSIOPATHOLOGIE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

L'hypertension artérielle pourrait avoir comme origine

une modification génétique du système

rénine/angiotensine. Des facteurs génétiques et des

facteurs acquis, en premier lieu la consommation iodée et un surpoids,

plus accessoirement le stress et le contexte socioprofessionnel, sont à

l'origine de l'hypertension artérielle (27).

La régulation de la tension artérielle est un

processus délicat !

La tension artérielle et ses variations sont

gérées par le système nerveux végétatif.

C'est un système autonome (non soumis à la volonté), qui

travaille au moyen de deux leviers. Les nerfs sympathiques incitent

énergétiquement le système cardiovasculaire à

augmenter son activité alors que les nerfs parasympathiques, eux,

veillent plutôt à lui envoyer des messages qui les calment. A

part le système nerveux, d'autres paramètres contribuent à

régler le contrôle de la tension artérielle.

Les reins peuvent être responsables d'une hypertension

par un excès de volémie ou une anomalie de la régulation

de la rénine (8, 15). L'hypertension se manifeste quand toute

cette mécanique extrêmement sophistiquée se

dérègle.

Le coeur peut également contribuer à une

hypertension induite par l'élévation du débit cardiaque

à la suite d'hyperstimulation neuro-humorale (15).

Les vaisseaux participent à l'hypertension due à

l'élévation des résistances vasculaires systémiques

(15). Les vaisseaux répondent par la vasoconstriction qui

entraîne une élévation de la pression artérielle.

La participation du sel dans l'augmentation de la pression

artérielle est moins négligeable (15).

En effet, le sel entraîne une rétention hydrique

dans l'organisme, ainsi la volémie se trouve augmentée. Ceci

entraîne l'augmentation du retour veineux.

Cette dernière augmentation entraîne à son

tour l'augmentation du débit cardiaque en élevant la

fréquence cardiaque. Ainsi, la pression artérielle peut

augmenter et entraîner une hypertension.

II.8. COMPLICATIONS DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

Une hypertension artérielle non traitée peut

à court ou à long terme entraîner diverses complications

(8, 20, 21, 27, 29). L'hypertension artérielle est un

facteur de risque cardiovasculaire indépendant impliqué dans des

complications telles que l'Accident Vasculaire Cérébral,

l'insuffisance coronarienne, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance

rénale chronique et l'artériopathie des membres inférieurs

(8, 27, 29).

II.8.1. Complications à court terme

1. L'hypertension artérielle très

sévère :

PAS >> 250 mm Hg et PAD > 180 mm Hg

Les symptômes seront essentiellement neurologiques et

associent des convulsions, des maux de tête violents, des vomissements. A

l'état extrême, une perte de connaissance ou un coma peuvent

survenir, de même qu'une hémorragie massive dans le cerveau qui

est alors responsable d'un AVC hémorragique.

2. Les poussées

hypertensives : Pression < à la pression de

l'hypertension artérielle très sévère.

Une poussée peut se manifester par : un saignement

de nez, des vertiges discrets, des maux de tête tolérables, une

sensation d'oppression dans la poitrine.

II.8.2. Complications à long terme

1. Les atteintes cardiaques :

Hypertrophie, épaississement et inefficacité du coeur

(20 ,29) ; ce qui traduit toutes sortes de complications

cardiaques. Les besoins en oxygène dépassent les capacités

de la circulation coronaire (21).

2. Les complications neurologiques

Les complications neurologiques des hypertensions

prolongées peuvent être divisées en deux parties, les

atteintes rétiniennes et les atteintes du système nerveux central

proprement dites (21).

· L'hypertension artérielle induit souvent les

lésions au niveau des artères du cerveau et constitue le

principal facteur de risque pour les AVC à cause d'un blocage

accéléré ou de rupture d'une artère alimentant le

cerveau. Dans les 2 cas, il y a destruction du tissu

cérébral.

Ainsi, une personne hypertendue a, entre 2 et 3 fois, plus de

malchance de présenter un AVC par rapport à une personne qui

n'est pas hypertendue (20,27).

· L'oeil peut également être impliqué

dans cette pathologie (29). La rétine est le seul tissu

où l'on peut observer directement artères et artérioles

(21).

L'hypertension cause le rétrécissement des

minuscules vaisseaux de l'arrière de l'oeil ou une hémorragie,

entraînant une vision trouble et même la cécité

(20,29).

3. Les complications rénales

L'hypertension peut aussi causer des dommages aux reins.

Lorsque des reins sont endommagés, on trouvera alors trop de

protéines (et des hématies, témoignant des lésions

glomérulaires) dans les urines. Avec le temps, les petits filtres

rénaux ou glomérules vont mourir les uns après les autres,

se muant en cicatrices inutiles.

Dès ce moment, les reins rempliront de moins en moins

leur rôle de filtres, jusqu'à devenir incapables d'assurer le

processus d'élimination (8,21). C'est l'insuffisance

rénale.

Ainsi, un patient hypertendu a, entre 2 et 10 fois, plus de

risque de développer une insuffisance rénale par rapport à

un sujet qui n'a pas d'hypertension artérielle (20,21).

« A un stade très évolué

de la maladie et après de longues années, l'insuffisance

rénale nécessite une dialyse, c'est-à-dire la

présence d'un rein artificiel ».

4. Les complications au niveau des

artères

Les artères soumises à une tension

artérielle excessive s'épaississent et durcissent, ce qui

favorise le développement de l'athérosclérose.

Une fois le diamètre interne des artères réduit à

cause des dépôts artériosclérotiques, on risque une

thrombose, c'est-à-dire l'obstruction d'une artère par un caillot

(apoplexie, infarctus du myocarde maladie artérielle occlusive

périphérique) (8,20).

II.9. FACTEURS DE RISQUE DE L'HYPERTENSION

ARTERIELLE

L'hypertension artérielle dite

essentielle (source :

www.santé.gouv.fr).

L'hypertension artérielle est

« essentielle » dans la majorité des cas (90%), en

effet, aucune étiologie n'est retrouvée. Elle est

néanmoins associée à des facteurs de risque. Ces facteurs

de risque sont intrigués avec ceux des autres pathologies

cardiovasculaires.

Les facteurs de risque identifiés sont :

1. L'excès pondéral

L'hypertension artérielle est significativement plus

fréquente chez les sujets présentant une surcharge

pondérale, à fortiori chez les obèses

(25). L'obésité peut entraîner

une diminution de la qualité de vie et des complications morbides

(7).

En pratique, on définit

l'obésité d'après la valeur de l'indice de masse

corporelle (IMC, appelé Body Mass Index - BMI - dans les pays

anglo-saxons) ou indice de Quetelet. L'IMC se calcul en divisant le poids

(en kilogrammes) par la taille (en mètres) au carré

(7,8).

On parle d'excès

pondéral à partir d'un IMC égal à 26,

et d'obésité à partir de 30. Au delà de

40, il s'agit d'obésité massive, encore appelée

obésité morbide (7). Dans bien de cas, le risque de

complications dépend de la répartition du tissu adipeux

excédentaire. Ainsi, une accumulation de graisses dans la région

abdominale augmente les complications vasculaires (7).

Outre l'indice de masse corporelle (IMC),

l'obésité peut être définie d'après la

formule de LORENZ ou la formule de BROCA.

· La formule de LORENZ (4) permet de

calculer le poids idéal à partir de la taille :

Poids idéal = Taille (en cm) - 100 - (Taille -

150)/4.

Ainsi, on mettra en comparaison le poids idéal et le

poids obtenu à la pesée pour apprécier la

différence ou l'égalité ou l'approximativité et

donc conclure à une obésité ou à un

amaigrissement.

· La formule de BROCA (1) (sur le

poids vital) indiquée ci-dessous donne une idée approximative du

poids. En dehors des limites de 15% autour de la valeur obtenue, on parle en

général d'amaigrissement ou d'obésité suivant que

c'est en deçà ou au-delà de la valeur indiquée par

la formule.

Poids (en Kg) = Taille (en cm) - 100.

N.B. : Cette formule ne

s'applique pas aux sujets de moins de 25 ans, dont le poids est normalement

inférieur au chiffre indiqué par la formule.

2. Régime alimentaire

Une alimentation trop riche en matières grasses

animales, pauvre en fruits et légumes favorise l'hypertension

artérielle. Une alimentation riche en sel, pauvre en potassium et

calcium constitue également un facteur favorisant incontesté.

· Une réduction de la consommation autour de 5

g/jour de sel (NaCl) a un effet antihypertenseur significatif

(8,10).

· Le potassium. Un apport

élevé en potassium entraîne une baisse de la tension

artérielle par une excrétion urinaire favorisée de

sodium(29).

Une consommation insuffisante du potassium a par contre un

effet presseur(10).

· Le calcium. Plusieurs études

ont relevé une association entre une grande consommation de calcium

alimentaire et une faible tension artérielle(29). En effet,

un supplément de calcium, soit 1,5 g/jour pourrait avoir un effet

bénéfique sur la pression.

3. Consommation d'alcool.

L'alcool est un facteur de risque de l'hypertension

artérielle, une cause de résistance au traitement, et un facteur

de risque important des accidents vasculaires cérébraux (AVC)

(10).

Consommé en excès, l'alcool augmente la tension

artérielle et souvent la fréquence

cardiaque(8,29) ; et si la tension artérielle ne se

contrôle pas, l'abstinence pourrait être

justifiée(29).

4. Activité physique.

La sédentarité est un facteur d'augmentation de

la pression artérielle(21).

L'exercice physique régulier d'intensité

modérée peut favoriser une diminution des pressions systolique et

diastolique d'environ 10 mm Hg (8,29). La course, la nage et le

cyclisme sont des exemples de sports à pratiquer.

On évitera en revanche les activités sportives

qui amènent les muscles à se tendre violemment,

c'est-à-dire les sports de force comme l'haltérophilie, car ces

efforts ne sont pas liés à des mouvements réguliers et qui

en conséquence, provoquent une hausse subite de la tension

artérielle(8).

5. Tabac.

L'hypertension artérielle est significativement plus

fréquente chez les fumeurs(25).

La nicotine augmente le relâchement de

l'adrénaline et de la noradrénaline, ce qui augmente la pression

sanguine, le rythme cardiaque et la consommation en oxygène du muscle

cardiaque, le myocarde(29). La fumée influence peu la tension

artérielle mais augmente considérablement le risque de formation

de caillot dans les artères dénaturées et même le

risque d'infarctus du myocarde, d'attaque cérébrale et

d'occlusion des artères des jambes(8).

Tous les efforts pour réduire les risques

d'hypertension artérielle seront inutiles si le patient hypertendu

continue à fumer(8). C'est pourquoi, l'arrêt du

tabagisme fait partie du traitement d'un hypertendu(10).

L'abstinence du tabac sous quelque forme qu'elle soit est

particulièrement importante chez l'hypertendu car le tabac est un

puissant facteur de risque de maladie cardiovasculaire.

6. Stress.

Le stress, agent ou processus physique, chimique ou

émotionnel qui s'exerce sur l'organisme et provoque une agression ou une

tension pouvant devenir pathologique(7), fait grimper la pression

artérielle.

7. La caféine.

Les personnes ne consommant pas de caféine

régulièrement peuvent subir une légère augmentation

de la tension artérielle lorsqu'elles y sont exposées. Ainsi la

consommation de 2 à 3 tasses de café entraînerait une

augmentation temporaire de la pression sanguine, soit environ 14/10 mmHg, chez

ces personnes. Néanmoins, la tolérance à la

caféine se développe rapidement et la tension retourne à

son niveau de base(29).

8. Sexe, âge et

hérédité.

· Les hommes sont plus enclins à

avoir l'hypertension artérielle que les femmes non

ménopausées(20,25).

· L'âge est un facteur de risque

de l'hypertension artérielle (à plus de 45 ans chez l'homme,

à plus de 55 ans chez la femme(25). En

général, la pression artérielle augmente avec l'âge

à partir de 35 ans. Chez les femmes, la pression artérielle

n'augmente souvent qu'à partir de la cinquantaine, soit au début

de la ménopause(8).

· Il existe des familles d'hypertendus,

c'est-à-dire que si des parents font l'hypertension artérielle,

les enfants ont plus de risques d'être hypertendus que les

autres(25).

9. Autres facteurs

· Le diabète est un facteur de

risque de maladie cardiovasculaire, associé à l'hypertension

artérielle, le risque est encore plus important (25).

· Le magnésium est un

vasodilatateur potentiel (29).

· La grossesse peut parfois

entraîner une hypertension artérielle, on parle alors

d'hypertension gravidique(25).

Deuxième partie :

INVESTIGATION SUR TERRAIN

CHAPITRE III : MATERIEL ET METHODE

III.1. MATERIEL

III.1.1. Cadre du travail

La présente étude est réalisée

dans la Commune de la Kanshi, Ville de Mbujimayi, Province du Kasaï

Oriental en République Démocratique du Congo.

Elle porte essentiellement sur les camps MIBA dans le

quartier Kashala Bonzola.

La commune de la Kanshi est limitée (Source :

Service du Cadastre, Maison Communale) :

- Au nord : par les communes de Dibindi, Muya et

Diulu,

- Au sud : par la rivière Kanshi,

- A l'est : par la rivière Mbujimayi et

- A l'ouest : par la commune de Bipemba.

Le Quartier Kashala Bonzola, l'un de ses grands quartiers, est

situé en son centre.

III.1.2. Méthodologie

Prise des mesures

· Pour chaque sujet retenu pour la présente

étude, quatre mesures ont été réalisées

comme suit :

1ère mesure : prise de la pression

artérielle au bras droit,

2ème mesure : prise de la pression

artérielle au bras gauche,

3ème mesure : prise du poids du

sujet,

4ème mesure : prise de la taille du

sujet.

· En plus de ces mesures, tous les sujets ont

été soumis à un questionnaire pour les

antécédents personnels et familiaux et les facteurs de risque.

(Voir Annexes)

Lecture des mesures

· La prise et la lecture des mesures ont

été faits à l'aide des matériels suivants :

- Un tensiomètre anéroïde de marque VAQUEZ

LAUBRY Spengler et un stéthoscope de marque AUGMENTIN pour la pression

artérielle,

- Une balance pèse-personne de marque NIKAI JAPAN

NBS-383 pour le poids et

- Une toise de fabrication artisanale pour la taille.

· La pression artérielle considérée

pour chaque sujet retenu à l'étude est la moyenne de deux mesures

prises aux deux bras.

· Nous avons calculé l'IMC en divisant le poids

(en kilogrammes) par la taille (en mètres) au carré.

III.1.3. Interprétation

Dans la présente étude :

· l'HTA est définie comme toute

élévation de la pression artérielle atteignant ou

dépassant 140 mm Hg de PAS et surtout 90 mm Hg de PAD.

· Sont considérés comme hypertendus, tous

les sujets sous traitement antihypertenseur même avec une pression

artérielle inférieure à 140/90 mmHg.

· Sont en surpoids les sujets ayant un IMC = 25 et

; sont obèses les sujets dont l'IMC = 30

obésité.

; sont obèses les sujets dont l'IMC = 30

obésité.

· Compte comme activité physique la marche rapide,

le jogging, la natation, la course, le cyclisme.

III.2. METHODE

III.2.1. Nature et durée de l'étude

La présente étude consiste en une enquête

épidémiologique transversale, analytique et descriptive. Elle

s'étale sur une période d'un mois soit du 14 février au 13

mars 2009.

III.2.2. Echantillonnage

L'échantillonnage a été effectué

par la technique d'échantillonnage par grappes. Nous servant de cette

méthode nous avons subdivisé le quartier Kashala Bonzola, dans la

commune de la KANSHI, en 6 grappes (ou groupes) comme suit :

· Grappe 1 : Avenue 10 maisons, Bureau GMI ex-BSRS,

Rectorat UM (Rond point), Avenue des 10 maisons

· Grappe 2 : Avenue des 3 maisons, Cité 48

Miba Baudine II, Dispensaire Baudine II, Rectorat UM, Avenue des 3 maisons

· Grappe 3 : Maison communale de la KANSHI, avenue

des 14 maisons, Bibliothèque Bonzola, Eglise Catholique Orthodoxe,

Dispensaire Baudine II, Maison communale de la KANSHI

· Grappe 4 : Dispensaire Baudine II, Rectorat UM,

Stade N'sele, Siège de l'Assemblée Provinciale, Eglise Catholique

Orthodoxe, Dispensaire Baudine II

· Grappe 5 : Quartier de la mission, Bureau

Département de Paiement MIBA, Croisement des avenues Cimetière

et de la Cathédrale, Lycée MUANJADI, Bureau de l'Assemblée

Provinciale

· Grappe 6 : Croisement des avenues Cimetière

e de la Cathédrale, Crémerie Nyonga, Complexe Commercial

Eco-Kivu, Bibliothèque Bonzola, Lycée MUANJADI, Croisement des

avenues Cimetière et de la Cathédrale.

De ces six grappes, quatre seulement ont été

tirées, puis dans chacune de ces dernières un petit

échantillon a été prélevé

aléatoirement pour constituer l'échantillon final de

l'étude.

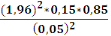

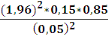

III.2.3. Taille de l'échantillon

Parmi les différentes valeurs de la prévalence

de l'HTA en ASS, nous avons retenu la valeur moyenne du taux de

prévalence urbain de 15% (1). Pour un risque a de 5%, une

précision i de 5% et une valeur de p de 15%, le nombre de sujets de

l'échantillon devrait être au minimum 196.

Nous avons enregistré 208 sujets dont 119 hommes, soit

57,21% et 89 femmes, soit 47,79%. 52 sujets ont été

enregistrés dans chacune des quatre grappes tirées.

Calcul de la taille de l'échantillon :

|

N =

N= nombre des sujets ou taille de

l'échantillon

e= écart réduit

p= prévalence de l'HTA

q= 1-p= prévalence de la non-HTA

i= précision souhaitée pour la valeur de

p

|

|

N =

=

=

a) Critères d'inclusion: Fait partie de

l'étude :

1. Tout sujet âgé d'au moins 20 ans ayant sa

résidence principale dans la commune (dans l'une des 4 grappes

tirées),

2. Tout sujet ayant répondu par consentement au

questionnaire de récolte et

3. Tout sujet ayant accepté de se prêter aux

mesures anthropométriques.

b) Critères d'exclusion

Est exclu de l'étude, toute personne ne

répondant pas aux critères ci hauts.

III.2.4. Paramètres étudiés

Les paramètres suivants ont fait l'objet de cette

étude :

1. L'âge,

2. Le sexe,

3. L'IMC (indice de masse corporel),

4. L'histoire familiale d'hypertension artérielle,

5. La connaissance ou pas de son état (cas d'HTA)

6. La pression artérielle et la prise des

médicaments (cas d'HTA),

7. Les facteurs de risque cardiovasculaires

notamment :

· L'alcool

· Le tabac

· La consommation de sel

· La pratique d'activité sportive

· Le diabète.

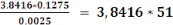

III.2.5. Tests statistiques(2,9)

Les tests statistiques suivants ont été

utilisés pour traiter les données :

- La moyenne :

, ?ni= Somme des valeurs de l'ensemble de l'échantillon

, ?ni= Somme des valeurs de l'ensemble de l'échantillon

N= Taille de

l'échantillon

- L'écart type :

, ???2= somme des carrés des données

, ???2= somme des carrés des données

(???) 2= carré de la somme des données

- La fréquence :

- Khi-Carré de PEARSON :

x2=

; o : fréquence observée

; o : fréquence observée

t : fréquence théorique

- Khi-Carré de YATES : x2=

; o : fréquence observée

; o : fréquence observée

t : fréquence théorique

- Le Sex-ratio ou rapport de masculinité:

CHAPITRE IV : RESULTATS

Notre étude a porté sur 208 sujets, tous sexes

confondus. Les résultats se présentent comme suit :

IV.1. CARATERISTIQUES GENERALES REPARTITION DES SUJETS

ENQUETES

Tableau 3 : Caractéristiques

générales des sujets enquêtés

|

Variables

|

#177; #177;

|

n (%)

|

|

Age (années)

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Poids (kg)

Taille (cm)

IMC (kg/m2)

Tabac

Consommation d'alcool

Activité physique

Diabète

|

37,23 #177; 15,9

107,1 #177; 11,4

64,8 #177; 11,2

64,01 #177; 10,2

170,8 #177; 9,1

22,05 #177; 3,45

|

38 (18,3)

96 (46,2)

171 (82,2)

15 (7,2)

|

IMC : Indice de masse corporel,

PAS : Pression Artérielle Systolique

PAD : Pression

Artérielle Diastolique

Tableau 4 : Répartition des sujets

enquêtés en fonction de l'âge et le sexe

|

Age (années)

|

SEXE

|

Total

|

|

Masculin

|

Féminin

|

|

20 - 39

40 - 59

? 60

|

72

30

17

|

58

24

7

|

130 (62,5%)

54 (26%)

24 (11,5%)

|

|

TOTAL

|

119 (57,2%)

|

89 (47,8%)

|

208 (100%)

|

De ce tableau, il ressort que plus de 60% des sujets se

rencontrent dans la tranche d'âge de 20 à 39 ans. On retrouve

57,2% des sujets de sexe masculin et 42,8% des sujets de sexe

féminin.

IV.2. FREQUENCE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

Tableau 5 : Fréquence de l'HTA parmi les

sujets enquêtés

|

Etat n

%

|

|

Normo tendus 178

85,6

Hypertendus 30

14,4

|

|

TOTAL

208 100

|

Sur un échantillon de 208 sujets dont la moyenne de la

pression artérielle était de 107/65 mm Hg, nous avons

retrouvé 30 sujets hypertendus soit une prévalence de

14,4%.

IV.3. REPARTITION DES CAS D'HTA PARMI LES SUJETS

ENQUETES

Tableau 6 : Répartition des cas d'HTA

parmi les sujets enquêtés en fonction

de l'âge

|

Tranches d'âge

|

Hypertendus

|

Normotendus

|

Total

|

|

40 ans 40 ans

= 40 ans

|

3

27

|

127

51

|

130 (62,5%)

78 (37,5%)

|

|

TOTAL

|

30 (14,4%)

|

178 (85,6%)

|

208 (100%)

|

Différence significative

(2C >2tab : 40,8>6,0)

2C :

khi-carré corrigé de YATES

En rapportant à l'effectif de la tranche d'âge

les sujets âgés d'au moins 40 ans paraissent plus touchés

par l'HTA (

par rapport à ceux de moins de 40 ans. Parmi les hypertendus,

les sujets âgés d'au moins 40 ans représentent 90% des

cas.

par rapport à ceux de moins de 40 ans. Parmi les hypertendus,

les sujets âgés d'au moins 40 ans représentent 90% des

cas.

Avec un 2C

Avec un 2C

? 2tab= 6,0, la différence observée

est statistiquement significative.

? 2tab= 6,0, la différence observée

est statistiquement significative.

Tableau 7 : Répartition des cas d'HTA

parmi les sujets enquêtés en fonction

du sexe

|

Sexe

|

Hypertendus

n (%)

|

Normotendus

n (%)

|

Total

n (%)

|

|

Masculin

Féminin

|

20(16,8)

10 (11,2)

|

99 (84,2)

79 (88,8)

|

119 (100)

79 (100)

|

|

TOTAL

|

30

|

178

|

208

|

Différence non significative

(2C

2tab : 1,27

2tab : 1,27

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

Le tableau ci-haut montre que de 30 sujets hypertendus 20 sont

de sexe masculin et 10 de sexe féminin, soit respectivement 16,8% et

11,2% des cas d'HTA par sexe.

La différence observée était

statistiquement non significative (

.

.

Le rapport des fréquences relatives chez les hommes et

chez les femmes donne un sex-ratio de

1,50.

Tableau 8 : Répartition des cas d'HTA en

fonction de l'IMC

|

IMC (kg/m2)

|

Hypertendus

n %

|

Normotendus

n %

|

Total

n %

|

|

Normal (18-25)

Surpoids +obésité (26-39)

|

13 43,3

17 56,7

|

163 91,6

15 8,4

|

176 84,6

32 15,4

|

|

TOTAL

|

30 100

|

178 100

|

208 100

|

Différence significative

(2C?2tab : 46,07?6,0)

2C : khi-carré

calculé de PEARSON

De ce tableau, en considérant les valeurs de l'IMC,

nous constatons que parmi les sujets avec un IMC ? 25 kg/m2, les

hypertendus ont été significativement plus nombreux (56,7%) que

les normotendus (8,4%). L'analyse statistique montre que l'IMC est

significativement associé à la survenue de l'HTA

(2C?2tab : 46,07?6,0).

Tableau 9 : Répartition des cas d'HTA

selon l'histoire familiale d'HTA

|

Histoire familiale de l'HTA

|

Hypertendus

n %

|

Normotendus

n %

|

Total

n %

|

|

Présente

Absente

|

21 70,0

9 30,0

|

55 30,9

123 69,1

|

76 100

132 100

|

|

TOTAL

|

30 100

|

178 100

|

208 100

|

Différence significative

(2C

2tab : 16,8

2tab : 16,8

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

Ce tableau présente un taux d'hypertendus avec histoire

familiale de l'HTA de 70%. L'analyse statistique révèle que

l'histoire familiale de l'HTA est significativement associée à la

survenue de l'HTA.

Tableau 10 : Répartition des cas d'HTA

selon que les patients se connaissaient

ou pas hypertendus

|

Patients avec

|

Nombre des cas

n %

|

|

HTA connue

HTA méconnue

|

29

1

|

96,7

3,3

|

|

TOTAL

|

30

|

100

|

De ce tableau, il ressort que 3,7% des cas d'hypertendus ne se

connaissaient pas hypertendus.

Tableau 11 : Répartition des cas d'HTA

parmi les sujets enquêtés en fonction

de la pression artérielle

et de la prise des médicaments

|

Niveau de la pression artérielle

|

Hypertendus

Sous traitement sans traitement

|

Total

|

|

Pression optimale

Pression normale

(120-129/80-84 mm Hg)

Pression normale Haute

(130-139/85-89 mm Hg)

HTA grade 1

(140-159/90-99 mm Hg)

HTA grade 2

(160-179/100-109 mm Hg)

|

10

5

1

11

2

|

0

0

1

0

0

|

10

5

2

11

2

|

|

TOTAL

|

29 (96,7%)

|

1 (3,3%)

|

30 (100%)

|

Les observations de ce tableau indiquent une fréquence

importante (élevée) des sujets hypertendus ayant plus de 140/90

mm Hg de pression alors qu'ils sont soumis à un traitement

médicamenteux (13 cas soit 43,3%).

IV.4. ETUDE DE QUELQUES FACTEURS DE RIQUE DE L'HTA PARMI

LES SUJETS ENQUETES

Tabl. 12 : Etude de quelques facteurs de

risque de l'HTA parmi les sujets enquêtés

|

Facteurs de risque

|

Critères

|

Hypertendus (n= 30)

|

Normo tendus (n=178)

|

Total

(n= 208)

|

%

|

2

|

|

Alcool

Fumeurs

Diabète

Alimentation (sel et MGA)

Sédentarité

|

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

|

9

21

3

27

7

23

20

10

20

10

|

87

91

35

143

6

172

174

4

99

79

|

96

112

38

170

13

195

194

14

119

89

|

46,1

53,9

18,3

81,7

6,2

93,8

93,3

6,7

57,2

42,8

|

3,8

1,39

19,53

36,61

1,36

|

Alcool : différence non significative

(2C

2tab : 3,8

2tab : 3,8

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

Tabac : différence non significative

(2C

2tab : 1,39

2tab : 1,39

6,0) 2C :

khi-carré calculé de YATES

6,0) 2C :

khi-carré calculé de YATES

Diabète : différence significative

(2C

2tab : 19,53 ?6,0

2C : khi-carré calculé de

PEARSON

2tab : 19,53 ?6,0

2C : khi-carré calculé de

PEARSON

Alimentation : différence significative

(2C

2tab : 36,61

2tab : 36,61

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

Diabète : différence non significative

(2C

2tab : 1,38

2tab : 1,38

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

6,0) 2C :

khi-carré calculé de PEARSON

Du tableau 12, il ressort que :

ü Les sujets consommant l'alcool représentent

46,1% de l'échantillon,

ü Les sujets fumeurs représentent 18,3%

ü Les diabétiques représentent 6,2%

ü La consommation du sel et des matières grasses

animales représente 93,3%

ü La sédentarité représente

57,2%.

Les analyses statistiques révèlent que seuls le

diabète et la consommation de sel sont significativement associés

à la survenue de l'HTA.

CHAPITRE V : DISCUSSION

La présente étude a porté sur 208 sujets,

tous sexes confondus, avec une moyenne d'âge de 37,23 ans.

1. DE LA PREVALENCE

La fréquence de l'HTA dans la population du

quartier Kashala Bonzola dans la commune de la Kanshi était de 14,4%

donnant une prévalence de 9,6 et 19,2%. Cela montre que l'HTA est un

réel problème de santé publique dans le milieu de

l'étude.

Les résultats obtenus révèlent une

fréquence de l'HTA de 11,2% chez les femmes (10 femmes sur 89) et de

16,8% chez les hommes (20 hommes sur 119). Le rapport de ces fréquences

donne un sex ratio de 1,50 en faveur des hommes.

Cette fréquence qui n'est pas nationale, se

révèle supérieure à celles rapportées

par :

- DISASHI (6) chez les taximen de Mbuji-Mayi

(10,58%) ; donnant une prévalence variant entre 4,7 et 16,5%) et

- M. KLAT. et Coll. (16) sur une population rurale

au Nigéria, localité d'Akinkugbe (10,18%).

Par contre, elle est inférieure à celles que

rapportent KALONJI (11) chez les patients en consultation aux

cliniques universitaires de Kinshasa (16,6%), KAZADI (13) chez les

travailleurs de la MIBA dans 2 hôpitaux de la MIBA (20,9%), NGALULA

(18) chez les patients diabétiques dans un hôpital MIBA

(48,7%) et la Société Française de Médecine

Générale (SFMG) (5) sur la population

française(23,9% avec 24,5% pour les femmes et 22,9% pour les hommes).

Nous ne connaissons pas toutes les raisons pouvant expliquer

ces différences, mais néanmoins nous pensons incriminer les

caractéristiques des populations examinées, leurs milieux et

modes de vie et les diverses méthodologies utilisées dans les

études : en effet, ces études ont été

menées en milieu hospitalier où la fréquence est

généralement élevée par rapport à la

population générale.

A ceci, nous pensons ajouter les différents seuils ou

différentes valeurs considérées pour définir

l'hypertension artérielle dans les populations

étudiées.

Quoiqu'existent ces différences, l'hypertension

apparaît partout comme un REEL PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE dans

la population adulte.

Et comme conséquence de l'HTA en Afrique

Sub-saharienne, une sorte d'épidémie des Maladies

Cardiovasculaires s'abat sur des populations déjà meurtries par

la famine, la pauvreté et les maladies infectieuses et parasitaires

faisant ainsi monter, de plus en plus, le taux de mortalité

précoce.

Quand on sait que plus de 70% des populations en Afrique

Sub-saharienne vivent dans une pauvreté extrême, l'HTA

représente un véritable fléau sur le plan

économique. Le coût du traitement et de la prise en charge est

élevé alors que les populations demeurent pauvres.

2. DE LA REPARTITION

Concernant l'âge, nous avons noté que l'âge

était significativement associé à l'HTA. Ce

résultat rejoint la littérature qui dit, je cite :

l'âge est un facteur de risque de l'hypertension artérielle

(à plus de 45 ans chez l'homme, à plus de 55 ans chez la femme

(25). En général, la tension artérielle

augmente avec l'âge à partir de 35 ans. On a noté que 90%

des cas d'HTA parmi les sujets âgés d'au moins 40 ans mais aussi

que l'HTA touche aussi le sujet jeune 20-39 ans : 10% des cas.

La comparaison (de cette répartition) avec les autres

études est difficile, car les tranches d'âge ne sont pas

superposables. Cependant, les chiffres d'HTA augmentent après 35-40

ans.

Quand au sexe, on remarque que les hommes hypertendus

comparés aux femmes de même état dans cette étude,

ont un taux d'hypertension supérieur, 16,8% et 11,2% respectivement.

Cette différence est contraire à celle observée dans

l'enquête transversale de la SFMG (5) qui notait 8,6% chez les

hommes et 10,4% chez les femmes. Cependant, cette différence

hommes/femmes, dans notre série, est statistiquement non

significative.

Les résultats de notre série confirment

néanmoins ce que dit la littérature en ce sens que les hommes

sont plus enclins à faire l'HTA que les femmes non

ménopausées (20,25). La grande partie des femmes de

notre série n'ont pas encore atteint la ménopause ;

d'où cette prédominance des hommes.

Pour ce qui est de l'Indice de Masse Corporel (IMC) dans notre

étude, il était significativement associé (lié)

à l'HTA. Le taux des sujets hypertendus présentant un

excès pondéral (+obésité), soit 56,7%, est

élevé comparé à celui trouvé chez les sujets

hypertendus avec un IMC normal (43,3%). Plus l'IMC augmente, plus on a un

risque accru de l'HTA. Il existe donc un parallélisme évolutif

entre le poids et la pression artérielle. Le surpoids et/ou

l'obésité exposent les hypertendus aux complications de la

maladie surtout lorsque cette surcharge ou cette obésité est

abdominale.

Une telle observation a déjà été

faite par L'Organisation Mondiale de la Santé (19) qui a

noté une relation entre le degré de surcharge et le risque de

l'HTA ; et l'obésité a été comme facteur

prédictif de survenue de l'HTA. KAZADI (13) a trouvé

qu'un sujet obèse a une probabilité de développer 4,2 fois

l'HTA qu'un sujet non obèse. MALU (14) a noté une

fréquence de 15% des hypertendus obèses sur 153 patients

enquêtés à Kananga.

Selon l'histoire familiale d'HTA dans la présente

étude, 70% d'hypertendus avaient une histoire familiale d'HTA

présente ou positive ; les autres cas d'hypertension, soit 30%

, avaient une histoire familiale d' HTA absente ou

négative.

L'histoire familiale d'HTA est significativement liée

à l'HTA. Ces résultats rejoignent la littérature qui dit

que les descendants des sujets hypertendus, ont plus de risque d'être

aussi hypertendus que les autres descendants dont les parents auront

été normotendus (25).

DISASHI (24) a trouvé 36,4% des cas d'HTA

avec histoire familiale d'HTA positive et 35,5% des normotendus avec une

histoire familiale positive. Cette différence avec les résultats

de notre série pourrait s'expliquer par le fait que certains autres

facteurs de l'environnement auraient été déterminants pour

l'éclosion d l'HTA chez les sujets notre série.

Nous avons également noté dans notre

série que 96,7% des cas d'HTA se connaissaient déjà

hypertendus et que seuls 3,3% des cas d'HTA méconnaissaient son HTA.

Cette grande représentativité des cas d'HTA se connaissant

pourrait être le fait qu'ils avaient accès facile aux institutions

hospitalières de la Société (MIBA) où la plupart

d'entre eux travaillent mais aussi par le fait d'habiter à

proximité de ces institutions hospitalières. Ceci a pour

implication que les hypertendus peuvent être pris en charge à

temps, avant que la maladie n'ait produit des grands malaises et/ou des

complications.

A propos du niveau de la pression artérielle et de la

prise des médicaments antihypertenseurs, la moitié d'hypertendus

a réussi à normaliser leur tension artérielle (<130/85

mm Hg). Cela pourrait s'expliquer par le fait que le traitement auquel ils sont

soumis s'avère efficace pour leur cas (ils ont eu un bon contrôle

de leur état). Par ailleurs, le non respect des Règles

Hygiéno-diététiques (RHD) et/ou des prescriptions

médicales pourrait être à la base de la persistance des

chiffres tensionnels élevés chez certains sujets hypertendus (ils

ont eu un mauvais contrôle de leur état).

3. DE L'ETUDE DE QUELQUES FACTEURS DE

RISQUE

Outre la présence de la maladie comme telle,

l'exposition aux divers facteurs de risque est également importante,

chez les hypertendus comme chez les normotendus. Le tableau 10 expose cette

situation.

Notre travail relève la consommation d'alcool dans

46,1%, la consommation de tabac dans 18,3%, le diabète dans 6,2%, la

consommation du sel et des matières grasses animales dans 93,8% et la

sédentarité dans 57,2% des cas des sujets enquêtés.

Seuls le diabète et la consommation de sel et des matières

grasses animales sont significativement liés à la survenue de

l'HTA.

A la lumière de ces constatations, on note que

l'alimentation (surtout la consommation de sel) est le facteur de risque le

plus rencontré parmi les sujets enquêtés. Ces

résultats ressemblent à ceux de l'étude DASH menée

en 1997, ayant mis en évidence l'importance du régime alimentaire

(Source :

www.notretemps.com/article/indexHTA;

date de consultation 11 mai 2006), ainsi qu'à ceux de DIALLO et al.

(24) mais à des proportions différentes (pour ce qui est de

la consommation d'alcool).

CONCLUSION

Nous avons entrepris une étude sur l'HTA dans la

commune de la KANSHI dans les camps MIBA du Quartier Kashala Bonzola du 14

février au 13 mars 2009. Il s'agit d'une enquête

épidémiologique transversale, analytique et descriptive au terme

de laquelle les conclusions suivantes sont données :

1. L'HTA est bel et bien présente dans la commune de

la KANSHI. C'est un réel problème de Santé Publique dans

ce milieu ; sa prévalence est de 14,4%. La fréquence de

l'hypertension chez les hommes était de 16,8% et celle chez les femmes

de 11,2%. Le sex ratio était de 1,50 (

).

).

2. Cette fréquence de l'HTA varie de manière

statistiquement significative avec les paramètres suivants :

ü L'âge : plus avancé est l'âge,

plus les sujets sont exposés à faire l'HTA. On a noté 90%

des cas d'HTA au-delà de 39 ans.

ü L'IMC : plus le sujet est en surpoids ou

obèse, c'est-à-dire plus élevé est son IMC, plus il

a un risque accru d'HTA. On a noté 56,7% des cas d'hypertendus avec un

IMC de plus de 25 kg/m2.

ü L'histoire familiale d'HTA : la

prédisposition à l'HTA est plus accrue chez un sujet descendant

des hypertendus que chez un sujet descendant des normotendus. L'étude a

rapporté 70,0% des cas d'HTA avec une histoire familiale d'HTA

positive.

3. L'étude de quelques facteurs de risque parmi les

sujets enquêtés montre que :

ü L'exposition aux divers facteurs de risque est

importante.

ü le diabète et la consommation de sel sont

significativement associés à l'HTA.

ü La consommation de sel (surtout) et des matières

grasses animales est le facteur de risque le plus rencontré.

Ainsi, plus la population générale garde

inchangée son mode de vie régime, activité physique,

diabète (traitement), excès pondéral,..., plus elle

s'expose à la survenue de l'hypertension. Les hypertendus quant

à eux s'exposent à des complications de la maladie.

RECOMMANDATIONS

Au terme de notre étude, nous formulons les

recommandations suivantes :

1. Aux Autorités

politico-administratives : organiser et mener des campagnes

de dépistage et de sensibilisation de l'hypertension et sur les facteurs

de risque cardio-vasculaires dans la population générale en vue

de susciter une véritable prise de conscience de celle-ci sur la maladie

car la situation actuelle a de quoi inquiéter : elle va de mal en

pis !

2. Au personnel soignant :

éduquer, informer et conscientiser leurs patients (hypertendus) et la

population générale qui le consultent sur les moyens et les

bienfaits du traitement (règles hygiéno-diététiques

et médicaments) de l'HTA et sur les facteurs de risque.

3. A la population

générale : changer son mode vie pour

développer la prévention primaire de l'HTA et par ce fait

même parvenir à maintenir une pression artérielle normale

optimale.

4. Aux personnes hypertendues :

suivre avec minutie leur traitement (médicamenteux et/ou

hygiéno-diététique) car suivre son traitement (le bon

traitement), c'est éviter les complications de la maladie mais aussi et

surtout se rendre régulièrement au contrôle médical

pour un bon suivi de leur état par le médecin.

BIBLIOGRAPHIE

1. WALINJORN FT MUNA MD, PH D FACC. L'hypertension : un

fléau pour le 21ème siècle en Afrique

Sub-saharienne. Médecine d'Afrique Noire : 1999,46(12),

pp593-597

2. DIDIER DUHOT, LUC MARTINEZ, P. FERRU, O. KANDEL, B. GAVID

(SFMG). Prévalence de l'HTA en médecine générale,

Médecine Générale. Tome 16, N° 562 du 4

février 2002, pp 177-180

3.

www.servicevie.com/O2Sante/cle_des_maux/H/maux26h.html

(page consultée en déc.2008)

4.

www.gsk.fr/gsk/votresante/hta.html (page consultée en

déc.2008)

5. Pierre LAURENT, [en ligne].

www.e-cardiologie.com/hta

(page consultée en nov. 2008)

6. PRINCIPES DE MEDECINE INTERNE, TR. Harrison,

3ème édition française, traduction de la

9ème édition américaine.

7. A. TSHIANI KALANTANDA - Médecin Interniste et

Néphrologue, Cours de Sémiologie Médicale, PUM &

CIRES, Réimpression Mai 2007.

8. M'BUYAMBA K. JR, Notes de Cours de Physiopathologie

Cardio-vasculaire, 3ème Graduat, Faculté de

Médecine, UM, 2007-2008 (inédit).

9. World Health Organization. CVD-Risk. Management Package

for low and medium resource settings. WHO.Geneva 2002.

10. SEEDAT YK, SEEDAT M.A., HACKLAND DST. Prevalence of

hypertension in the urban and rural Zulu. J. Epidemiol comm. Health 1982; 36;

256-261

11.

www.medinfos.com/principales/fichiers/pm-car-hyperart-5.html

(page consultée en nov. 2008)

12. Dictionnaire médical pour les régions

tropicales, Bernard et Géneviève Pierre. L'Harmattan, Paris,

France, 1984.

13. Encarta ® 2007. (c) 1993-2006 Microsoft

Corporation.

14. C. Pellerin, Y. Mauget, A. Boujin, F. Rouanet, M.E.

Petitjean, P. Dabadie. Accident Vasculaire Cérébral.

Médecine d'urgence 2003, pp 112.

15. Minimum Vital A 2001 - 2002, Université PARIS - VI

Pierre et Marie Curie, Faculté de Médecine Pitié -

Salpêtrière, pp 25, 127 - 128.

16.

www.nhibi.nih.job/health/public/heart/hbp/dash/new_dash.Pdf

(page consultée en nov. 2008)

17. IFHA, l'hypertension, 2003

18.

www.iridosite.com/dossiers/hta/causes_hta.html (page consultée

en déc. 2008)

19. Fondation Suisse de Cardiologie, [en ligne].

www.prevention.ch/hypertensionarterielle.html

(page consultée en nov. 2008)

20. Pr H. MILON, Cardiologie, Lyon Nord. 2005

21. Maurice KLAT et Collaborateurs, Précis de

Cardiologie, Editions La Sève. 1955.

22. Christian LABROUSSE, Statistiques tome 2, Dunod,

Paris,1962.

23. Henri IMMEDIATO, Cours de Statistiques [en ligne].

www.nte-serveur.univ-lyon1.fr/immediato/Math/Enseignement/07%20Statistiques

24. DISASHI N.E., Hypertension artérielle :

Prévalence chez les taximen de Mbuji-Mayi, TFC, UM, Mbuji-Mayi, 2003.

25. KALONJI M., Quelle est la fréquence de l'HTA de vos

urgences médicales et consultation ?, Congo Médical

N°8, Vol. II, déc. 1998.

26. KAZADI M.E., HTA : évaluation de quelques

facteurs de risque chez les employés MIBA, TFC, UM, 2002.

27. MALU K., Quelques caractéristiques de l'HTA dans la

région sud-est de la RDC, Congo Médical, N°8, Vol. II,

1998.

28. NGALULA K.J., La prévalence de l'HTA chez les

diabétiques, TFE, UM, MBM, 2001.

29. OMS, Rapport sur la santé du monde, 1997.

TABLE DES MATIERES

|

Pages

|

|

EPIGRAPHE

DEDICACE

REMERCIEMENTS

RESUME

SUMMARY

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : APERÇU THEORIQUE

CHAPITRE Ier - GENERALITES SUR LA TENSION

ARTERIELLE

I.1. GENERALITES ET DEFINITIONS

I.2. MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

CHAPITRE II. HYPETENSION ARTERIELLE

II.1. GENERALITES ET DEFINITIONS

II.2. VALEURS DE L'HYPERTENSION

II.3. CLASSIFICATION DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

II.4. EPIDEMIOLOGIE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

1. Prévalence

2. Mortalité

II.5. ETIOLOGIE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

1. Hypertension essentielle

2. Hypertension secondaire

II.6. TRAITEMENT DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

1. But du traitement

2. Moyens

a) Les mesures hygiéno-diététiques

b) Les médicaments

3. Indication du traitement

II.7. PHYSIOPATHOLOGIE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

II.8. COMPLICATIONS DE L'HYPERTTENSION ARTERIELLE

1. Complications à court terme

2. Complications à long terme

II.9. FACTEURS DE RISQUE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

1. Excès pondéral

2. Régime alimentaire

3. Consommation d'alcool

4. Activité physique

5. Tabac

6. Stress

7. Caféine

8. Sexe, âge et hérédité

9. Autres

DEUXIEME PARTIE : INVETIGATION SUR TERRAIN

CHAPITRE III - MATERIEL ET METHODES

III.1. MATERIEL

1. Cadre de travail

2. Méthodologies

3. Interprétation

III.2. METHODES

1. Nature de l'étude

2. Echantillonnage

3. Taille de l'échantillon

a. Critère d'inclusion

b. Critère d'exclusion

4. Paramètres étudiés

5. Tests statistiques

CHAPITRE IV - RESULTATS

IV.1. CARACTERISTIQUES GENERALES ET REPARTITION DES SUJETS

ENQUETES

IV.2. FREQUENCE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

IV.3. REPARTITION DES CAS DE L'HTA

IV.4. ETUDE DE QUELQUES FACTEURS DE RISQUE DE L'HTA

CHAPITRE V - DISCUSSION

V.1. DE LA PREVALENCE

V.2. DE LA REPARTITION

V.3. DE L'ETUDE DE QUELQUES FACTEURS DE RISQUE

CONCLUSION

RECOMMANDATIONS

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

ANNEXES

|

I

II

III

IV

V

1

3

3

3

5

5

5

6

7

7

7

7

7

8

9

9

9

9

10

10

12

12

13

13

14

14

15

16

16

16

16

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

21

21

22

22

23

23

27

28

28

29

30

31

32

33

35

|

ANNEXE 1

UNIVERSITE DE MBUJIMAYI

Fondation Cardinal J.A. Malula

FALCULTE DE MEDECINE

B.P. 225

M B U J I M A Y I

QUESTIONNAIRE DE RECOLTE (TFC)

ETUDE EPIDEMILOGIQUE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE A

MBUJIMAYI

CAS DE LA COMMUNE DE LA KANSHI

I. IDENTITE

Nom : ....................................................

Prénom : ...............................................

Sexe :................................... Age :

................................. Profession :

...........................................

Niveau d'études : Primaire Secondaire

Universitaire Sans niveau

II. QUESTIONS

N.B. : Encerclez la bonne réponse

ou complétez sur les pointillés.

II.1. Antécédents personnels et

familiaux

1. Etes-vous hypertendu(e) ? a)oui b) non c) je ne

sais pas

Si oui, depuis quand le savez-vous ?

.........................................................

2. Vos parents sont-ils (ont-ils été)

hypertendus ?

Père : a)Oui b) Non c) je ne sais pas

Mère : a)Oui b) Non c) je ne sais pas

II.2. Facteurs de risque

3. Etes-vous diabétique ? a)oui b) non

Si oui depuis quand le savez-vous ?

......................................

Etes-vous sous traitement ? a)oui b) non Si oui,

quel médicament prenez-vous ? ............................