|

ANALYSE DE LA POLITIQUE

D'EXEMPTION

DE PAIEMENT DES SOINS EN COTE

D'IVOIRE :

CAS DE LA POLITIQUE DE LA GRATUITE CIBLEE

DES SOINS DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE

TIASSALE.

Présenté par

Romain YOHOU

Pour l'obtention du Master en Développement de

l'Université Senghor

Campus ABIDJAN

Spécialité SANTE

INTERNATIONALE

1er DECEMBRE 2015

Devant le jury composé de :

Président : Jean-Marie

CROUZATIER

Professeur des Universités Senghor (Université

Internationale de la Francophonie)

Examinateur : Docteur Joseph AKA

Maitre de Conférences Agrégée de

biostatistique et Informatique Médicale

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan

(Côte d'Ivoire)

Directrice : Docteur Pétronille ACKRAY-

ZENGBE

Maitre de Conférences Agrégée en

Santé Publique option : Economie de la Santé

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-

Côte d'Ivoire

Université Senghor - Opérateur direct de la

Francophonie

1 Place Ahmed Orabi, BP 21111, 415 El Mancheya, Alexandrie,

Egypte

www.usenghor-francophonie.org

REMERCIEMENTS

En préambule à ce mémoire, je souhaiterais

adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m'ont

apporté leur aide et qui ont contribué à

l'élaboration de ce travail ainsi qu'à la réussite de

cette année académique. Je voudrais remercier très

sincèrement tous ceux qui de loin ou de près, m'ont

apporté leur aide au cours de cette formation. Je pense en particulier

:

Au Professeur Albert Lourde, Recteur de

l'Université Senghor pour m'avoir accepté à cette

formation

Au Professeur Jean - Marie Crouzatier,

Directeur des Campus décentralisés et à Mr

UlvickHoussou, Assistant administratif d'appui à la cellule

décentralisée, sans oublier les autres membres de l'équipe

pour leur contribution à la réalisation de nos travaux.

Au Professeur Kouassi Dinard, Directeur de

l'INSP

Au Docteur Joseph Aka, Maitre de

conférences agrégé coordonnateur des MASTERS de

SANTE pour son soutien et sa disponibilité. Ainsi qu'à

Madame Kacou et aux autres membres de son

secrétariat

A ma Directrice de mémoire, Mme. Pétronille

ACKRAY-ZENGBE, Maître de Conférences agrégée en

Santé Publique option : Economiste de la Santé qui

s'est montrée disponible pendant la réalisation de ce travail, en

y consacrant un temps précieux, sans lequel ce mémoire n'aurait

jamais vu le jour.

Au Docteur Eugène Koffi

Kouakou Directeur départemental de la santé de

Tiassalé.

A Monsieur Raymond Kouamé Koffi

administrateur des services financiers, Directeur de

l'hôpital général de Tiassalé, pour leur esprit

d'ouverture et de compréhension qui m'ont permis d'intégrer

ce programme de master.

Je tiens à remercier sincèrement mon Beau

père le Commandant Joël Ahimon, ex sous-directeur

de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la

Mer d'Abidjan pour ses encouragements et ses pertinentes remarques

qui ont contribué à l'aboutissement de ce travail.

Mes

remerciements s'adressent également à :

· Monsieur Didier ANOH, assistant au

l'UFR de lettres à l'université Félix

Houphouët Boigny d'Abidjan

· Monsieur Théophile OUATTARA

technicien supérieur de santé au district sanitaire de San

Pedro

· Monsieur Doh, professeur de lettres

modernes au lycée moderne de Tiassalé

· Mademoiselle Mariam GNEBA, professeur

de lettres modernes au lycée moderne Daloa

Pour leur disponibilité, leurs remarques, conseils et

leurs soutiens.

A MA TENDRE FAMILLE. :

Les mots me manquent pour exprimer ma profonde reconnaissance,

que votre amour, patience et sacrifice s'inscrivent à chaque page de

ce document.

.

DEDICACE

A ma très chère épouse Yohou Nsou

Flauria

Quand j'ai fait ta connaissance, j'ai trouvé la femme

de ma vie, mon âme

Soeur et la lumière de mon chemin.

Ma vie à tes cotés est tapie d'agréables

surprises.

Tes sacrifices, ton soutien moral et matériel, ta

tolérance sans égal, ton profond attachement m'ont permis de

réussir mes études.

Sans ton aide, tes conseils et tes encouragements, ce travail

n'aurait pas vu le jour.

Que DIEU joigne nos chemins pour un long, commun et serein

séjour ; que ce travail soit le témoignage de ma

reconnaissance et de mon amour sincère et fidèle.

A mon très cher frère Jean Marie Adou et

son épouse

Cher frère, les mots ne suffisent guère pour

vous exprimer l'attachement, l'amour et l'affection que je vous porte.

Vous avez été mon ange gardien et mon

fidèle compagnon dans les moments les plus délicats de cette vie

estudiantine.

Je vous dédie ce travail avec tous mes voeux de

bonheur, de santé et de réussite.

RESUME

Dans le cadre de l'atteinte des

objectifs du millénaire au développement, la plupart des pays ont

instauré des programmes de subvention de certains soins ou de

suppressions pour la catégorie vulnérable : les femmes et

les enfants de 0 à 5 ans.

En Côte d'Ivoire, cela s'est matérialisé

par la politique de gratuité ciblée décidée par le

gouvernement au sortir de la crise militaro - politique de Mars 2011.

Quatre ans après sa mise en oeuvre, il était

opportun d'en faire l'évaluation pour persuader les

bénéficiaires, les décideurs et les professionnels de

santé sur l'efficacité d'une telle mesure.

Notre étude intitulée

« analyse de la politique d'exemption de paiement des soins

en Côte d'Ivoire, cas de la gratuité ciblée dans le

district sanitaire de Tiassalé » a eu pour but d'une

part : de comparer les résultats des

données de morbidité et de mortalité de la période

précédant la politique de gratuité à celles de la

période de gratuité ciblée. D'autre part, elle a

analysé les difficultés dans la mise en oeuvre de cette

politique, chez les usagers et chez les professionnels de santé.

Il s'agissait d'une étude prospective à

visé évaluative qui a combiné deux méthodes :

une, basée sur des entretiens avec des usagers et les professionnels de

santé et l'autre, basée sur une recherche documentaire

approfondie et exhaustive des données de morbidité et de

mortalité d'une période de trois ans avant et après la

mise en place de la politique de gratuité. Ces données ont

été collectées auprès du chargé de la

surveillance épidémiologique.

Les résultats détaillés de cette

évaluation ainsi que les leçons apprises de ces deux

périodes ont montré le potentiel de la politique de la

gratuité ciblée dans l'augmentation de l'utilisation des

services de santé. En effet, on a noté :

- une augmentation de 64,9% des consultations des enfants de 0

à 5ans

- Une augmentation de 52,71% des accouchements

assistés

- Une baisse de 54,57% des décès maternels

- Une baisse de 0,69% des évacuations des mères

avant et après accouchement

- Une baisse des accouchements à domicile de 23,3%

- Une persistance des inégalités dans

l'accès aux soins : 87,5% des clients étaient issus du

secteur informel et 20,83% habitaient à une distance de plus de 15km des

formations sanitaires.

Par ailleurs, il est ressorti de l'analyse des goulots

d'étranglement dans la mise en oeuvre, la nécessité de

prendre en compte un certain nombre d'insuffisances notamment :

· la communication : 83,30% des clients et 55,60%

des professionnels de santé étaient sous informés.

· le financement : dans 33,33% des cas, les usagers

ont manqué de médicaments.

· le suivi et l'évaluation des programmes :

44,40% des professionnels de santé n'ont pas eu accès aux

directives et aucun n'a été recyclé ni

formé ; en plus on a noté l'absence d'un cadre formel de

motivation du personnel.

Mots-clés : gratuité;

ciblée, soins, District Tiassalé

ABSTRACT

In the framework of the expectation of the millennium

development goals (MDGs), most countries have decided to abolish user fees in

the health sector for a vulnerable categories: women and children (age range 0-

5 years).In Cote d'Ivoire, this has been noticed by the targeted exemption

policy by the government after the political military crisis in March 2011.

Four years after its implementation, it was appropriate to make the evaluation

to persuade beneficiaries, policy makers and health professionals about the

effectiveness of such a measure in expectation of its goal. Our study on policy

analysis for exemption of user fees in heath sector in Cote d'Ivoire case of

free targeted in the health district of Tiassalé was aimed to compare

the results of morbidity data and of the period preceding the death gratuity

policy targeted to those in the free period and analyze difficulties in

implementation this policy among users and health professionals. It was a

prospective and evaluative study. It referred to combined two methods: one

based on interviews with users and health professionals, and the other based on

an advanced research based on comprehensive literature of morbidity and

mortality data from a period of three years before and after the introduction

of free policy with the charge of epidemiological surveillance. The detailed

results of this assessment and the lessons learned from these two periods have

shown the potential of the abolishment of user fees in increasing the use of

health services. Indeed, it was noted:

- An increase of 64.9% of children 0 to 5 years of

consultation

- An increase of 52.71% of assisted deliveries

- A decrease of 54.57% of maternal deaths

- A decrease of 0.69% of mothers before and after childbirth

evacuations

- A decline in home deliveries by 23.3%

- A reduction in inequalities in access to care: 87.5% of

clients were from the informal sector and 20.83% lived at a distance of more

than 15 km of health facilities.

Moreover, it emerged from the analysis of the bottlenecks, the

need to take into account a number of shortcomings including:

· At the communication: 83.30% and 55.60% of the

customers of health professionals were under informed.

· At the level of funding: in 33.33% of cases, users

lacked medicines. Regarding monitoring and evaluation of programs : 44.40% of

health professionals have not had access to guidance and none have been

recycled ; in addition the flap

· In the absence of a formal framework for staff

motivation

Keywords: health; user fees, district Tiassalé

Liste des acronymes et

abréviations utilisés

- OMS : Organisation Mondiale de la Santé

- ASC : Agent de Santé Communautaire

- CHR : Centre Hospitalier Régional

- ESPC : Etablissement Sanitaire de Premier Contact

- ONG : Organisation Non Gouvernementale

- HG : Hôpital Général

- CPN : Consultation Prénatale

- CHU : Centre Hospitalier- Universitaire

- HELP : Hilfe zur selbsthielfe

- MDM : Médecin du monde

- MSF-F : Médecin sans frontière France

- PGC : Politique de la Gratuité Ciblée

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS

i

DEDICACE

ii

RESUME

iii

ABSTRACT

iv

LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS UTILISES

v

INTRODUCTION

3

I.PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE

5

I.1 Approche des exemptions de paiement :

5

I.1.1 l'approche étatique des exemptions

5

I.1.2 L'approche internationale

5

I.1.3 L'approche des Organisations non

gouvernementales

6

1.2 La mise en oeuvre des politiques

d'exemption

6

1.2.1 Les politiques nationales d'exemption :

6

1.2 .2 L'approche de mise en oeuvre par la

contribution des ONG

9

1.3 Approche dans le Financement de la

politique

10

1.4 Approche liée à la

pérennisation de la politique

10

I.5 Hypothèses d'étude

11

I.6 Intérêt de l'étude

11

2. OBJECTIFS DE L'ETUDE

13

2.1 Objectif général

13

2.2 Objectifs spécifiques

13

3. REVUE DE LITTERATURE SUR LES POLITIQUES

D'EXEMPTION DE PAIEMENT DES SOINS

14

3.1 État des lieux des connaissances

disponibles.

14

3.2 Politique d'exemption de paiement en

côte d'Ivoire : cas de la politique de gratuité

ciblée.

19

4 : DEFINITION ET ANALYSE DES TERMES

OPERATIONNELS

22

4.1 Champ d'application

22

4.2 Prestations

22

4.3 Population Cible

23

4.4 Equité dans les soins

24

4.5 Disponibilité en ressources humaines

24

4.6 Disponibilité et l'accessibilité

des médicaments

24

4.7 Formation du personnel au protocole

thérapeutique dans un contexte de gratuité de soin.

24

4.8 Utilisation des services

24

4.9 Accès à l'information

25

5. METHODOLOGIE DE L'ETUDE

26

5.1 Cadre de l'étude

26

5.2 Type et durée de l'étude

29

5.3 Population d'étude :

29

5.4 Echantillon et échantillonnage

30

5.5 Variables étudiées

31

5.6 Outil de collecte et collecte des

données

31

5.7 Méthodes d'analyses :

32

5.8 Considération éthique :

32

5.9 Limite de l'étude :

33

6 RESULTATS

34

7 DISCUSSION

58

8 CONCLUSION

64

9 RECOMMANDATIONS

65

10 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

66

INTRODUCTION

Plus de trois décennies après Alma- Atta et

l'initiative de Bamako, les pouvoirs publics nationaux et internationaux

semblent amorcer un nouveau changement de cap. De plus en plus de voix

s'élèvent en faveur d'une couverture maladie universelle

permettant à tous, un accès équitable aux soins de

santé modernes sans barrière financière (OMS, 2010). La

65e assemblée mondiale de la santé (de

mai 2012) a largement mobilisé les ministres de la Santé sur

cette question. Le bilan de l'Initiative de Bamako est mitigé selon la

Banque Mondiale : En effet, le paiement direct ne couvrait que 5 à

10% des besoins des populations1(*)et 10 à 30 % de la population du continent

africain n'aurai pas accès aux soins de santé pour des raisons

budgétaires : Rares sont celles où les taux de consultation

curatives dépassent les 0,5 par an et par personne. Selon

Olivier DE Sardan et JP Ridde2(*).

Dans un tel contexte, les défis de l'accès

facile aux services de soins et du financement des activités sanitaires

dans les pays en développement réapparaissent au-devant de la

scène. Dans sa nouvelle politique de santé prônée en

2007, La Banque Mondiale, jadis farouche défendeur de l'imposition du

paiement direct des soins dans les années 1980 et 1990, a changé

de position : Elle envisage de soutenir les pays qui décideraient

d'abolir le paiement direct des actes de santé au profit de leur

population. En 2008, dans son rapport annuel, l'OMS encourageait les Etats

à résister à la dépendance aux paiements directs.

Les institutions internationales, les ONG, les professionnels du secteur, et

surtout les acteurs politiques des pays en développement ont donc

compris que fournir gratuitement des soins aux populations les plus

vulnérables était un élément de réponse

à l'accès aux soins pour tous.

Engagés dans cette voie depuis les années 2000,

le bilan comparatif des dispositifs d'exemption des pays africains sont

relativement peu différents. Les problèmes dans la conception et

la mise en oeuvre restent similaires. Les mesures d'exemption sont souvent

prises en fonction d'un mélange de calculs politiques internes et de

pressions externes. Le fonctionnement des dispositifs est la plupart du temps

chaotique et incohérent, faute de préparation, de communication,

de gestion efficace et surtout de financements [2]. Les difficultés

inattendues sont vite mises au jour ; se manifestant notamment par des

pénuries de médicaments ; des conflits entre professionnels

de santés et usagés et la qualité des soins est loin

d'être garanti

La Côte d'Ivoire vient de franchir le pas à travers

l'arrêté ministériel

n°000/MSHP/CAB/du16/04/201113(*) portant exemption de paiement de soins hospitaliers

exceptionnel à l'issue de la crise post-électorale de 2010. Il

nous est donc apparu nécessaire, après le premier quinquennat de

sa mise en oeuvre, d'en faire l'évaluation, d'où notre travail de

recherche. Ce travail s'est articulé en trois parties :

· La première partie a posé la

problématique du sujet suivie de la justification de l'étude.

· La deuxième partie a porté sur une revue

de littérature des politiques d'exemption de paiement des soins de

santé en Afrique de l'Ouest.

· la troisième partie a été

réservé à la méthodologie de notre

étude ; aux résultats puis à la discussion.

I. PROBLEMATIQUE DE

L'ETUDE

I.1 Approche des exemptions

de paiement :

Parmi les nombreuses barrières pouvant expliquer les

discutés d'accès à la santé, l'obligation faite

à l'usager de payer les prestations de soins représente un

obstacle de première ligne. Chaque année, plus de 100 millions

d'individus basculent dans la pauvreté du fait de dépenses

catastrophiques de santé4(*). Aujourd'hui, cette politique de tari?cation aux

usagers fait l'objet d'une remise en cause appuyée qui se manifeste

notamment par l'émergence, dans un nombre croissant de pays, de

politiques nationales ayant pour vocation de lever ou atténuer les

barrières ?nancières auxquelles les patients sont

confrontés. Vu cet état de fait, de nombreuses organisations

nationales et internationales jadis contre les politiques d'exemption ont

commencé à prendre leur distance vis-à-vis des politiques

de recouvrement des coûts auprès des usagers. Nous

présentons ici une cartographie de cette approche.

I.1.1 L'approche

étatique des exemptions

Au niveau des Etats africains, c'est l'Afrique du sud qui a

expérimenté la politique d'exemption de paiement à partir

1944 .Les autres pays ont suivi récemment la voie

notamment 5(*) :

- le Sénégal qui a rendu gratuit les soins

aux personnes âgées en 2007 (plan Sésame)6(*) .

- au Mali les césariennes furent gratuites à

partir de 2005.

- Au Niger, ce fut la prise en charge des enfants de moins

de 5 ans

- Au Burkina, les accouchements furent subventionnés

à hauteur de 80%

- En Côte d'Ivoire, les soins des enfants de moins de

5ans, les accouchements, les césariennes et les urgences chirurgicales

dans les 48 heures.

A ce jour, plus d'une quinzaine de pays dont les revenus sont

faibles et moyens ont suivi l'exemple sud-africain. La suppression du paiement

direct dans les Etats africains semble être la solution trouvée

pour le rattrapage des objectifs (4, 5,6) du millénaire pour le

développement, mais de nombreuses organisations, parmi les acteurs

internationaux, n'ont pas du coup abordé la question de la même

manière.

I.1.2 L'approche

internationale

Dès 2005, la politique de la suppression des paiements

directs n'a pas été consentie de façon unanime par tous

les acteurs internationaux. Dans leur document stratégique d'aide au

secteur de la santé des pays en développement ; seuls, le Royaume

uni, le Danemark et l'Allemagne se sont prononcés clairement en faveur

de cette politique. Les organisations gouvernementales, quant à elles,

n'ont pas pris position, reconnaissant néanmoins comme frein à

l'accès aux soins pour tous les paiements directs. Certaines, comme

ECHO, ont conditionné leur aide qu'aux situations d'urgence7(*). Interpellé depuis

longtemps par les organisations comme Médecin du Monde8(*), c'est finalement en juin 2010,

à l'initiative de MUSKOKA, au sommet sur la santé maternelle et

infantile, que le G8 a finalement soutenu les politiques d'exemption de

paiement. L'adhésion du G8 va susciter une action collective et

élargie des donateurs bilatéraux et multilatéraux auxquels

vont se joindre certains gouvernements (Espagne, La Nouvelle Zélande, la

Norvège, les Pays Bas et la république de Corée) puis des

fondations (Bill & Mélinda Gates, UNfund)9(*)

I.1.3 L'approche des

Organisations non gouvernementales

Les ONG telles que : Médecins du monde, Oxfam,

Save the Children, ont été nombreuses à prendre parti pour

la gratuité des soins. Leur action s'est située au plaidoyer

auprès des gouvernements nationaux, des donateurs et institutions

internationales. Elle a milité pour la prise en compte des maladies

négligées et une équité dans l'accès aux

soins de santé.

Médecins du monde (MDM) et médecins sans

frontières (MSF) ont particulièrement fait la promotion de

l'abolition des paiements directs, s'inspirant des résultats obtenus de

leurs interventions sur différents terrains.

L'ONG HELP, a pour sa part, encouragé les autres

organisations humanitaires oeuvrant dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi

que les partenaires nationaux à se lancer dans une démarche

similaire.

1.2 La mise en oeuvre des

politiques d'exemption

La mise en oeuvre de la politique d'exemption s'est faite

selon deux approches :

- Une approche étatique ou politique nationale

d'exemption de soin

- Par l'intervention des ONG

1.2.1 Les politiques nationales

d'exemption :

Elles résultent du choix délibéré

des Etats comme stratégie de réduction de la pauvreté face

à la barrière financière que constituait le paiement

direct généralisé après l'initiative de Bamako

à partir des années 1990 ( L. GILSON ,1997) .Cette approche a

visé certains services ou catégories de personnes (Ridde et al,

2011).

Au Zambie, ce fut les services de première ligne dans les

zones rurales en 2006.

Au Libéria, ce fut les services du paquet de soins de

santé de base pour toute la population en 2007.

En Côte d'Ivoire cela s'est matérialisé

dès 2001 par la subvention des rétroviraux et à partir de

2006, par la distribution gratuite des antipaludiques pour laquelle elle

bénéficiera successivement des Rounds 6 et 8 du Fonds Mondial

pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme10(*).

Enfin en Mars 2011, Au sortir de la crise

post-électorale, le Gouvernement a décidé d'apporter un

soulagement aux populations en instaurant le 16 avril 2011, pour une

période déterminée, la gratuité des soins dans tous

les établissements sanitaires publics. Cette mesure a fait l'objet d'un

arrêté ministériel, l'arrêté n°001 du 16

avril 2011 portant exemption de paiement au point de service à titre

exceptionnel des frais de prise en charge médicale des usagers, dans les

établissements sanitaires publics, parapublics et communautaires.

Si cette mesure a contribué à l'augmentation de

la fréquentation des services, elle a occasionné une

surexploitation du personnel et du plateau technique, un épuisement

rapide des stocks de consommables et un non-respect du système de

référence et contre-référence.

Le Gouvernement est passé par la suite à la

gratuité ciblée principalement en faveur des femmes enceintes et

des enfants de 0-5 ans depuis le 20 février 2012. Ce dispositif

constitue une étape de transition vers la Couverture Maladie

Universelle.

Au Mali, Au Burkina comme au Sénégal ( : Plan

Sésame) des programmes similaires basés sur l'initiative

gouvernementale ont vu le jour.

Tableau 1:Quelques

réformes récentes d'exemption des frais de soins en Afrique

subsaharienne.

|

PAYS

|

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE

|

DATE DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES

|

|

Bénin

|

Gratuité de la césarienne

|

Avril 2009

|

|

Burkina Faso

|

Réduction de 80% des frais d'accouchement et de

césarienne

|

Octobre 2006 - Avril 2007

|

|

Burundi

|

Suppression des frais d'accouchement et des soins curatifs chez

les enfants âgés de moins de 5 ans

|

Mai 2006

|

|

République Démocratique du Congo

|

Gratuité du traitement du paludisme chez les enfants de

moins de 15 ans et chez les femmes enceintes

|

Juillet 2008

|

|

Ghana

|

Gratuité des soins accouchement

|

Avril 2005 au niveau national

|

|

Kenya

|

Gratuité des soins accouchement

|

Janvier 2007

|

|

Libéria

|

Suppression des frais de paquet de soins de santé de

base.

|

Avril 2006

|

|

Lesotho

|

Gratuité des soins au niveau primaire

|

Janvier 2008

|

|

Madagascar

|

Gratuité de soins d'accouchement et de

césarienne

|

Juin 2008 - septembre 2008

|

|

Mali

|

Gratuité de la césarienne

|

Juin 2005

|

|

Maroc

|

Gratuité de soins d'accouchement et de

césarienne

|

Décembre 2008 au niveau national

|

|

Niger

|

Suppression des frais de césarienne et des soins chez

les enfants âgés de moins de 5 ans

|

Février 2006 et mars 2007 respectivement

|

|

Sénégal

|

Suppression des frais de césarienne et des soins chez

les enfants âgés de moins de 5 ans

|

Février 2008

|

|

Uganda

|

Suppression des frais de soins dans les centres de santé

publics

|

Février 2001

|

|

Zambie

|

Suppression des frais de soins au premier niveau de soins

|

Avril 2006 (rural) janvier 2007 (péri urbain)

|

Source: adapté de Meessen 2009.

1.2 2 L'approche de mise en

oeuvre par la contribution des ONG

Les ONG ont été les précurseurs de la

politique d'exemption sur le terrain dans plusieurs pays. La plupart des Etats

se sont largement inspirés de leur expérience capitalisée

sur le terrain. Valéry Ridde, Ludovic Queuille et Yamba Kafando ont

ainsi dressé un tableau de leurs initiatives.

Tableau 2:Intervention d'ONG

visant l'exemption de payement direct.

|

ONG

|

PAYS

|

DESCRIPTION DE L'INTERVENTION

|

INTERVENTION

|

|

Action contre la faim

|

Burkina Faso

|

Subvention des soins des enfants de 6 à 59 mois, femmes

enceintes, femmes allaitantes pour les pathologies associées à la

malnutrition

|

Ciblée

|

|

HELP

|

Burkina Faso

|

Subvention des soins pour les femmes enceintes, ou allaitantes,

les enfants de moins de 5 ans, les accouchements, et appui stratégique

à l'exemption pour les indigents

|

Ciblée

|

|

Niger

|

Subvention des femmes enceintes ou allaitantes et les indigents,

et appui à l'exemption pour les césariennes, les consultations

prénatales, et la prise en charge des moins de 5 ans

|

Ciblée

|

|

MDM-F

|

Niger

|

Soutien aux districts pour l'amélioration dela

qualité de l'offre de service

|

|

|

MSF-F

|

Burkina Faso

|

Prise en charge gratuite des consultations pour paludisme pour

l'ensemble de la population

|

universelle

|

|

MSF -B

|

Mali

|

Première phase d'intervention : exemption de

payement du nouveau traitement contre le paludisme pour les enfants de moins de

5 ans et 85 f CFA pour les autres usagers.

Deuxième phase d'intervention : ensemble des soins,

service et médicaments gratuits pour les enfants de 5 ans au

1er et 2ème niveau, plus prise en charge gratuite

des enfants de 5 à 10 ans pour les cas de paludisme grave et les

pathologies associées, plus exemption des soins pour les femmes

enceintes en cas d'épisode de fièvre plus tarif forfaitaire de

200 f CFA pour les plus de 10 ans pour les soins en cas de fièvre,

|

Ciblée

|

|

TERRE DES HOMMES

|

Burkina Faso

|

Exemption des frais pour les urgences pédiatriques, pour

les pathologies des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes

|

Ciblée

|

SOURCE : Valery Ridde, Ludovic

Queuille et Yamba Kafando «capitalisation de politiques publiques

d'exemption du paiement des soins en Afrique de l'Ouest» p 28

1.3 Approche dans le

Financement de la politique

La plupart des politiques d'exemption sont financées

directement ou indirectement par des bailleurs de fonds internationaux dont les

motivations réelles sont inconnues. Cette situation plonge les

programmes dans un état de précarité car on ne sait

jamais quand le bailleur arrêtera ou changera de politique.

En Côte d'Ivoire, au plan financier, la gratuité

totale qui a précédé la gratuité ciblée

aurait coûté 2,1 milliards de FCFA, en 36 jours d'activité,

et le besoin de financement serait estimé à 4,1 milliards de FCFA

par mois. A cela, il faudrait ajouter des apurements de dettes auprès

des fournisseurs évaluées à 10 milliards de FCFA, soit un

peu plus de quinze millions d'euros.

En juillet 2013, l'aide française au

développement dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire

avait atteint un taux record de 46 milliards, soit environ 70 millions

d'euros11(*) et le

gouvernement est passé après six mois seulement de la

gratuité totale à la gratuité ciblée. Cette

situation a été aussi observé ailleurs notamment au

Kenya12(*) où, le

gouvernement a du rétablir graduellement les paiements directs, deux

années seulement après la décision de sa suppression. Des

expériences similaires ont été rapportées au Ghana.

1.4 Approche liée

à la pérennisation de la politique

Malgré les résultats encourageants et

bénéfiques pour la santé des populations, la

pérennité des exemptions de paiements est loin d'être une

réalité. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en neuf mois

seulement, le gouvernement est passé de la gratuité totale

à la gratuité ciblée et a dû débourser

30milliards de francs CFA (environ 60 millions de dollars) dans les conditions

difficiles.

Si dans ce pays, les défenseurs de la politique de

gratuité ont considéré la décision du gouvernement

acceptable du fait des récents troubles qu'il a connus, au Niger, cela

n'a pas été le cas. Le ministère des finances a

avoué que « quand cela arrive au trésor on a l'impression

que ce n'est plus une priorité» [1].

Au Burkina, le gouvernement s'est limité, dès

janvier 2008, à une réduction en « attendant que la

question de la gratuité trouve une réponse dans

la durabilité »

Il faut donc sortir de ces impasses et assurer une survie

durable à la politique de la gratuité .La mobilisation des

ressources budgétaires est certes indispensable, mais il y aurait fallut

des acteurs capables, pour une mise en oeuvre efficiente au niveau national,

régional et départemental.

Notre travail tente donc de répondre aux

préoccupations suivantes qui se présentent comme la

problématique de notre étude :

- comment la gratuité des soins a-t-elle

été mise en oeuvre ?

- L'exemption de paiement des soins a-t-elle

amélioré l'état de santé des populations?

- L'exemption de paiement des soins a-t-elle favorisé

un accès équitable aux soins de santé ?

- Quelles ont été les mesures prises pour

renforcer l'accès aux de santé ?

- Les soins gratuits sont-ils de bonne qualité ?

I.5 Hypothèses

d'étude

Cette étude nous permettra de vérifier à

travers une recherche opérationnelle les hypothèses

formulées comme suit :

· La politique de la gratuité ne profite pas

effectivement aux populations des zones éloignées des formations

sanitaires.

· La mauvaise compréhension du paradigme de

gratuité de soins rend difficile son application.

· La politique de gratuité favorise

l'accès aux soins et ne détériore pas la qualité

des soins.

I.6 Intérêt

de d'étude

La décision d'exemption, au-delà de la

portée politique a constitué un fardeau tant du point de vue

financier que dans la mise en oeuvre. Les budgets alloués dans la

plupart des pays n'ont guère dépassé les 15%

préconisés au sommet d'Abuja cette situation couplée des

difficultés de mise en oeuvre a créé des doutes quant

à son efficacité et sa pérennité. En pointant du

doigt ces problèmes, notre étude présente

l'intérêt de proposer un diagnostic précis et

documenté des divers goulots d'étranglements.

En outre, il convient de situer ces politiques d'exemption de

paiement dans un cadre plus large des dispositifs de couverture sanitaire

universelle. Alors que la promotion de telles initiatives

bénéficie aujourd'hui d'un appui de plus en plus prononcé

au niveau international, comme l'atteste la récente adoption par

l'Assemblée générale des Nations unies d'une

résolution sur le sujet13(*), il importe de s'interroger sur la place et la

manière dont les politiques de gratuité ciblée peuvent

s'inscrire dans les dispositifs nationaux de protection sociale en

santé. Dans les pays ressources limité, ces politiques peuvent

sans aucun doute jouer un rôle décisif dans l'instauration

progressive de la Couverture Maladie Universelle, mais il faudra au

préalable se convaincre que la gratuité des soins peut

fonctionner sur le terrain et faire l'objet d'une mise en oeuvre efficiente.

Face à ce défi, notre étude se place en aval de celle de

Docteur KOUAKOU Konan Albert 14(*) Elle permettra de capitaliser les

expériences dans la partie sud du pays, précisément dans

le district sanitaire de Tiassalé. Le choix du district de

Tiassalé se justifie par le fait qu'il abrite une population une

population cosmopolite qui reflète le panorama du peuplement de la

Côte d'Ivoire.

Les résultats de notre étude pourront orienter

les principaux acteurs impliqués dans la mise en place de la couverture

maladie universelle

2. OBJECTIFS DE L'ETUDE

2.1 Objectif

général

Notre étude avait pour objectif global d'analyser

l'impact de la politique d'exemption de paiement des soins hospitaliers

à travers la politique de la gratuité ciblée en Côte

d' Ivoire et précisément dans le district sanitaire de

Tiassalé.

2.2 Objectifs

spécifiques

Ils ont consisté à :

· Décrire la perception des clients et des

professionnels de santé sur l'application de la politique de la

gratuité dans le district sanitaire de Tiassalé

· Comparer les données de morbidité et

mortalité avant et après la mise en oeuvre de la politique de la

gratuité ciblée

· Identifier les difficultés dans la mise en

oeuvre de la politique de gratuité ciblée

3. REVUE DE LITTERATURE SUR LES

POLITIQUES D'EXEMPTION DE PAIEMENT DES SOINS

3.1 État des lieux des

connaissances disponibles.

3.1.1 Politiques nationales

d'exemption du paiement des soins en Afrique de l'ouest

3.1.1.1 Historique

Le système de l'exemption de paiement a

démarré sous la colonisation. Le régime

de santé était partout le même (Yaogo et al. 2012) :

il existait des soins gratuits pour les usagers dans les structures sanitaires,

financés sur le budget de l'État colonial. Ces soins

étaient réservés à une minorité urbaine et

limités aux vaccinations ; et à la lutte contre les grandes

endémies et les épidémies (Bado, 1996 ; Van

Lerberghe, De Brouwere, 2000). Les indépendances ont vu éclore

une multiplication des formations sanitaires, notamment dans le monde rural, le

principe de la gratuité restant toujours en vigueur. Aux débuts

des années 1980, les États ont été

confronté à graves difficultés financières et

affaiblis par les politiques d'ajustement structurel : Les systèmes

ont connu des profondes crises : les consultations restaient gratuites,

mais les formations sanitaires n'avaient plus de médicaments

disponibles. Elles délivraient donc aux usagers des ordonnances pour des

médicaments qu'ils devaient acheter à un coût

élevé et parfois dans des pharmacies éloignées,

d'où l'initiative de Bamako :

Concept ; né dans les années 80 ; a

été adopté à la suite d'une réunion des

ministres de la santé africains à Bamako en 1987 à la

37ème comité régional de l'OMS : Elle

prévoyait un certain niveau de recouvrement des cours et une

participation communautaire avec création de comité de

gestion : Dans plusieurs pays ; cela a abouti à la mise en

place d'un certain nombre d'activités des soins visant notamment

l'amélioration des conditions de vie de la mère et de

l'enfant ; le contrôle des endémies et la vente des

médicaments :

3.1.1.2 Contexte et

justification

A partir des années 2000, les pays

africains se sont rendu à l'évidence que les

Objectifs du millénaire pour le développement ne seront pas

atteints en 2015, pour quelques raisons suivantes :

- une forte proportion des populations reste à

l'écart du système de soins modernes, notamment les groupes les

plus vulnérables.

- la qualité des soins délivrés par le

système de santé public est globalement faible (Jaffré,

Olivier de Sardan, 2003),

- les ressources humaines sont insuffisantes et toujours

inégalement réparties sur les territoires ; la part de la

santé dans les budgets nationaux est notoirement insuffisante et encore

bien loin, pour la plupart des pays, de la volonté

déclarée à Abuja (15 %) (Ridde, 2012 ; WHO,

2011). C'est dans une telle perspective qu'il faut situer les exemptions de

paiement des soins qui se sont multipliées dans la quasi-totalité

des pays africains.

3.1.1.3 Stratégies de

mise en oeuvre des exemptions de paiement

A. Stratégie de choix des cibles et de la

politique

Les initiatives d'exemption dans la plupart des pays

concernent une population spécifique Il s'agit en

général :

- des femmes enceintes

- des enfants de moins de 5 ans

- des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Dans les pays d'Afrique francophone le choix a

été porté sur une abolition catégorielle (ex. Mali,

Niger, Burkina Faso), certainement à cause de l'histoire des politiques

de recouvrement des coûts, tandis que certains pays anglophones ont

opté pour des suppressions de paiement plus universelles (ex. Ghana,

Ouganda, Afrique du Sud). Le rôle des bailleurs de fonds et leur

volonté de soutenir les pays dans l'atteinte des Objectifs du

Millénaire pour le Développement en 2015 n'est certainement pas

sans avoir influencé les choix des pays pour l'abolition

catégorielle, notamment pour les pays dont le financement de la

santé dépend en partie de ces bailleurs.

B. Stratégies de gestion

B.1 Remboursement

Le remboursement aux formations sanitaires est le mode de

financement des politiques d'exemption majoritairement utilisé par les

pays concernés. Il prend en compte les actes réalisés et

les médicaments distribués. Au Niger, de 2006 à la fin de

l'année 2010, le taux de remboursement était seulement de 49%

(Médecins du monde, 2011). Ce remboursement peut se faire au forfait

comme au réel.

B.1.1 Remboursement au

forfait

C'est le système qui a été adopté

au Ghana15(*) et au

Sénégal16(*)

notamment pour certains actes tels que les césariennes dans les

hôpitaux régionaux. Le forfait consiste à couvrir les

dépenses des formations sanitaires qui sont ensuite remboursées

par l'Etat. Dans nombre de pays, la base du forfait avait été mal

calculé (Ridde et al. 2011,) ce qui a poussé certains à

opter pour un remboursement sur la base des dépenses réelles

(factures). [1]

B.1.2 Remboursement au réel

C'est le remboursement qui se fait sur présentation de

factures ou autres documents de gestion. Le Sénégal, dans le

cadre du plan Sésame, a opté pour un remboursement au

réel. Au Burkina Faso, on est passé d'un système de

remboursement forfaitaire à un système de remboursement au

réel.

B.1.3 Remboursement par contribution des

ONG

Dans certains cas, des ONG sont intervenues comme des tiers

payeurs, c'est-à-dire que les patients bénéficient

gratuitement des soins et les formations sanitaires sont ensuite

remboursées par l'ONG (Ex HELP au Burkina Faso, MSF au Mali).

Dans d'autres cas, le remboursement s'est fait sous forme de

dons de médicaments et matériel médical, ce qui a permis

d'éviter des pénuries.

B.2 Problèmes liés au

remboursement

B.2.1 Délais de

remboursement

Plusieurs difficultés ont été

relevées dans le processus de remboursement aux structures .En effet,

qu'ils aient été réels ou forfaitaires, les

remboursements étaient le plus souvent très tardifs, parmi les

causes probables de retards on pouvait citer :

- les erreurs de comptabilité par manque de formation

(cas du Niger).

- La lourdeur administrative.

- les aléas du passage d'un mode de financement

à un autre [3] cas du Burkina Faso

- l'imprédictibilité de l'environnement

financier cas du Ghana

- l'insuffisance de financement. [1] cas du

Sénégal.

Au Niger par exemple, ces retards de remboursement ont

réduit les capacités des COGES (comité de gestion)

à renouveler les stocks de médicaments et ont perturbé le

fonctionnement de l'Office national de produits pharmaceutiques et chimiques

(ONPPC)17(*) principale

centrale d'achat du médicament du pays.

C : Stratégies de

communication

Les expériences des différents pays ont

montré généralement un déficit de communication et

des difficultés de compréhension des politiques d'exemption, que

ce soit au niveau du personnel de santé qu'au niveau des usagers.

Au niveau du personnel :

Les personnels de santé semblaient

méconnaître les différents aspects des politiques

d'exemption, tels que :

- les modalités de remboursement (Burkina Faso, Ghana)

ou d'allocation des médicaments. Ex : des kits d'accouchement et de

césarienne (Sénégal et Cote d'Ivoire)

- les services et actes exemptés et ceux qui ne le

sont pas (Burkina Faso, Mali)

- les taux de remboursement (Ghana, Côte d'Ivoire),

etc.

Dans de nombreux pays, aucun financement ou presque n'a

été prévu pour la vulgarisation de l'information aux

formations sanitaires. De plus, les personnels de santé n'ont que

rarement été formés aux nouvelles procédures ou

nouveaux outils de gestion mis en place. Au Maroc, 87% des prestataires de

soins estimait n'avoir reçu aucun document explicitant la

gratuité, contre seulement

6.12% qui ont reçu une formation au cours des

ateliers18(*).

Au niveau des usagers

Dans la plupart des pays, les masses populaires ont

été informées à travers divers types de

médias. Au Maroc, 76.47% estiment être au courant de la

gratuité de la césarienne et de l'accouchement grâce

à un financement de la stratégie de communication [15].Par contre

au Burkina Faso, «le budget de communication planifié dans la

stratégie nationale n'était que de 2% du budget de mise en oeuvre

et de plus les affiches utilisées étaient en français

alors que la majorité de la population est analphabète19(*) .

D : Stratégies de suivi /

évaluation / coordination

Les outils de suivi et d'évaluation n'ont pas suivi le

programme de mise en place des politiques. Iles n'étaient pas

développées, donc indisponibles au niveau des structures

sanitaires. Cela a entrainé des données difficilement

utilisables, du fait de l'incomplétude des supports de gestion. La

conséquence a été, des ruptures de stock en intrants et en

médicaments. En outre, les activités de suivi et de supervision

ont été rarement menées [14].

Au Niger par exemple, deux structures ont été

mises en place : une chargée de la coordination de la politique au

niveau central et un comité de pilotage et de suivi de la

gratuité de soins : Ces deux comités se réunissent

depuis 2010 mensuellement. C'est la cellule de la gratuité qui organise

des missions de supervisions.

Au Mali, en plus d'un comité de pilotage, un point

focal national et des points focaux des directions régionales de la

santé et des établissements de la santé ont

été créés.

Au Burkina, aucune structure n'a été

créé de façon spécifique par faute de moyens, les

supervisions des prestataires se sont faits de manière

intégrée c'est-à-dire des supervisions intégrant

plusieurs thèmes.

E : Stratégies de participation

communautaire

Les connaissances disponibles concernent brièvement les

expériences du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal. Ces

expériences montrent que les comités de gestion ont

été impliqués dans les politiques d'exemption pour

diverses procédures.

- Au Burkina Faso

Les comités de gestion ont en charge la reproduction

des outils de suivi, et donc de leur prise en charge financière, ce qui

n'est pas sans susciter leur mécontentement20(*).

- Au Niger, les comités de gestion sont

impliqués dans la gestion administrative de la politique et dans la

gestion des médicaments21(*).

- Au Sénégal, les comités de santé

ont été impliqués dans la diffusion de l'information

auprès des différents acteurs22(*).

F : Stratégie de prise en charge des

patients et référence

Dans la plupart des pays, les circulaires instaurant la

politique d'exemption des soins sont restés imprécises sur la

prise en charge des évacuations au cours des urgences ou des

références .Dans les pays où le transfert gratuit a pu

être instauré, (état d'urgence au Burkina et 60 ans au

Sénégal) , des difficultés liées aux choix des

bénéficiaires ont été signalées .Ces

difficultés étaient dûs aux pièces d'état

civil peu fiables et l'appréciation de l'état d'urgence ou d'une

complication .immédiate. Cette situation a eu pour conséquence

des retards dans la prise en charge.

3.1 :4 Motivation / satisfaction

du personnel de santé

Au Ghana23(*), au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les

études ont rapporté que le personnel de santé a

apprécié globalement la politique d'exemption de paiement des

soins ; cependant, il est resté peu motivé. Au

Sénégal cet état d'esprit a été aussi

constaté.

Au Burkina, la démotivation était le fruit d'une

surcharge de travail ressentie par les soignants, du fait des charges

administratives supplémentaires.

Au Niger et au Sénégal, c'était

plutôt l'impact négatif de la politique sur les revenus du

personnel. En effet, le personnel a parfois vu ses ressources

financières diminuer du fait de l'exemption. Dans le cas du

Sénégal, le personnel de santé semblait réticent

à assurer la prise en charge gratuite des accouchements et

césariennes, puis des personnes âgées.

En Côte d'Ivoire, le certificat d'étude de

spécialité en gynécologie étant payant par

conséquent les gynécologues s'attendaient toujours à une

rétribution particulière à cause de la gratuité des

césariennes.24(*).

3.1 :5 Relation soignant / usager

Au début de la politique d'exemption de paiement, de

bonnes relations entre soignant et usager ont été

signalées dans plusieurs pays notamment, au Ghana, Sénégal

[1]. Ces relations finiront par se dégrader par la suite du fait de

l'absence des fonds, du manque de clarté dans la mise en oeuvre de la

politique de gratuité de soins et des multiples ruptures de stock de

médicaments dans les structures. En Côte d'Ivoire, des cas

d'interpellation et de violence à l'endroit des prestataires ont

été observés.

3.1 :6 Satisfaction des

usagers

Au Burkina Faso, au Niger, au Mali comme au Ghana, les usagers

ont favorablement accueilli la décision de rendre les soins gratuits. Au

Burkina Faso comme au Ghana, ils rapportaient que cela leur permet d'anticiper

et de réduire les dépenses, ce qui représente un gain pour

la famille. Toutefois, ils se plaignaient des pratiques illicites des

professionnels de santé .Au Mali, les usagers disent avoir perdu

confiance en certains personnels de santé. [16] [17]

Il ressort de notre revue de littérature que les

politiques d'exemption ont rencontré beaucoup de difficultés dans

leur mise en oeuvre. Certains auteurs ont même affirmé

« [...] ces mesures ont été décidées dans

une grande précipitation. La décision a été

politique avant d'être technique, annoncée soudainement et de

façon publique, prenant à court et par surprise, non seulement

les agents sur le terrain, mais aussi les techniciens des

ministères. » (Olivier de Sardan & Ridde 2012).Si ce point

de vue est partagé par plusieurs acteurs avisés, il faut

reconnaitre que de grandes variations ont été observées

d'un pays à un autre.

3.2 Politique d'exemption de

paiement en côte d'Ivoire : cas de la politique de gratuité

ciblée.

3.2.1 Historique

La Cote d'Ivoire a hérité tout comme les pays

d'Afrique francophone d'une politique d'exemption de payement issue de la

période coloniale. Cette exemption a porté essentiellement sur

les frais de prise en charge des grandes pathologies communément

appelées grandes endémies.

Cette politique sera abandonnée dès les

années 1987 après l'initiative de Bamako.

3.2.2 Justification

En avril 2011, à la faveur de la crise poste

électorale qui a entrainé plus de 3000 morts, le gouvernement

dans le souci de soulager physiquement et financièrement les populations

affaiblies, et de rendre équitable l'accès aux soins de

santé dans les structures publiques du pays a lancé un ambitieux

programme d'exemption de paiement à titre exceptionnel de soins pour

tous : la gratuité de soins universelle.

Cette politique, bien qu'elle ait suscité l'espoir des

populations n'a duré qu'un mois et demi avant de se muer en une

forme ciblée neuf mois plus tard c'est-à-dire le 16

Février 2012.

3.2.3 procédures de mise en oeuvre

3.2.3.1 Fondement juridique et institutionnel

- Arrêtés interministériels n° 0001

/MSHP/MEF/CAB du 16/04/2011

- n°0038 /MSLS/MEF/CAB du 01 Aout 2011

- n° 0001 /MSHP/MEF/CAB du 20/02/2012

Exemption de paiement à titre exceptionnel et pour une

période déterminée des frais de pris en charge

médicale des usagers dans les établissements sanitaires publics,

parapublics et communautaires conventionnels

3.2.3.2 Cible et paquet

d'activité

- Les consultations

- Les examens complémentaires

- Les actes médicaux et chirurgicaux

- Les hospitalisations

- Les médicaments et les produits sanguins

3.2.3.3 Champ d'application

Sont concernés par l'application des mesures

d'exemption sélective de paiement, tous les établissements de la

pyramide sanitaire relevant du secteur public ainsi que les

établissements sanitaires communautaires conventionnés

3.2.4 Prestation et actes

concernés

Les prestations et actes concernés par les mesures

d'exemption sélectives de paiement sont :

· Les consultations des femmes enceintes et des enfants

âgés

· de 0 à 5 ans

· Les consultations prénatales

· Les examens du bilan prénatal tels que

consignés dans le nouveau carnet de la mère et de l'enfant et

deux échographies obligatoires (1er et 2ème trimestre

de grossesse)

· L'accouchement par voie basse et ses complications

· La césarienne et la fourniture des kits et

intrants correspondants

· L'hospitalisation pour les accouchements et les

césariennes.

· La prise en charge des pathologies les plus

fréquentes de l'enfant âgé de 0 à 5 ans autres que

le paludisme à savoir les infections bactériennes

néonatales ; la souffrance cérébrale du

nouveau-né , la pneumonie , les maladies diarrhéiques , la

méningite , les anémies la malnutrition , la rougeole et le Sida

pédiatrique , les occlusions intestinales , les péritonites ,les

fractures les ostéomyélites et osteoarthrites .

· L'hospitalisation pour les enfants âgés de

0 à 5 ans pour les pathologies ci-dessus citées

· Les examens complémentaires minimum

définis pour chaque niveau de la pyramide sanitaire

· Les 48 premières heures de prise en charge pour

les urgences chirurgicales.

3.2.5 Modalité de mise en

oeuvre

3.2.5.1 Le circuit du malade

- au sein de la pyramide sanitaire

D'une manière générale, lorsque le

dispositif sanitaire ainsi que les ressources humaines matérielles et

logistiques le permettent, l'itinéraire des usagers doit suivre les

différents niveaux de la pyramide sanitaire dans le cadre du

système des références /contre référence qui

vise à rationaliser l'utilisation des services (des ESPC vers les HG et

CHR et des HG ou CHR vers les CHU et les autres instituts de dernier

recours.)

- Au sein des établissements sanitaires

Les hôpitaux de référence doivent

s'organiser au mieux pour faciliter l'accueil et la prise en charge des usagers

conformément aux circuits habituels en observant la priorité

accordée aux cas d'urgence et aux malades

référés.

Les patients admis en hospitalisation dans le cadre des

urgences médico - chirurgicales bénéficient, en plus de la

prise en charge thérapeutique, de l'exemption de paiement des frais

d'hospitalisation pour les 48 premières heures.

Ces exemptions de paiement prennent fin au-delà des 48

heures pour les actes et les prestations à venir, si l'état de

santé du bénéficiaire exige son maintien en

hospitalisation.

3.2.5.2 Gestion

- Financement

Le financement des mesures d'exemption de paiement est

assuré par l'Etat à travers le financement de l'approvisionnement

en médicaments et le remboursement aux établissements sanitaires

concernés des montants correspondants aux redevances non perçues

auprès des usagers.

- Remboursement :

Les établissements sanitaires doivent tenir une

comptabilité de la mise en oeuvre de la mesure selon le modèle de

l'état d'exécution des dépenses des redevances

perçues et estimer la masse salariale du personnel de

l'établissement sanitaire payé sur ressources propres et la

transmettre à la direction générale de la santé.

- Remboursement aux établissements sanitaires

des redevances perçues

Les établissements sanitaires comptabilisent chaque fin

de mois les redevances facturées et non perçues dans le cadre de

la gratuité ciblée et transmettent leur états à la

direction des affaires financières du ministère de la

santé pour paiement après contrôle d'usage.

3.2.5.3 Gestion de l'approvisionnement en

médicaments et intrants

La gestion efficiente de l'approvisionnement en

médicaments et intrants dans les établissements sanitaires

constituent l'élément déterminant de la politique de la

prise en charge des cas. La nouvelle pharmacie de la santé publique

(NPSP), les pharmacies des districts, des CHR et HG, les gestionnaires de

pharmacies, les personnels de santé sont les acteurs clés de la

bonne marche de ce volet.

3.2.5.4 Mécanisme de suivi

Le mécanisme de suivi reste local ; au niveau de

chaque district sanitaire, un comité de gestion des

établissements est créé (COGES) et doit assurer le suivi

de l'application de ces mesures.

4 : DEFINITION ET ANALYSE

DES TERMES OPERATIONNELS

4.1 Champ d'application

C'est l'ensemble des niveaux de la pyramide sanitaire

concerné par la politique d'exemption de payement. Ainsi, sont

concernés par l'application de cette mesure sélective d'exemption

de payement, tous les établissements sanitaires communautaires de

Côte d'Ivoire conventionnés.

4.2 Prestations

Les prestations concernées par les mesures d'exemption

sélectives de paiement sont :

- la consultation des femmes enceintes et des enfants

âgés de 0 â 5 ans

- les consultations prénatales,

- Les examens du bilan prénatal tels que

consignés dans le nouveau carnet mère et de l'enfant et deux

échographies obligatoires (1 et 2e) trimestre de la grossesse.

- L'accouchement par voie basse et ses complications.

- La césarienne

- La fourniture des kits et d'intrants correspondants

- L'hospitalisation pour les césariennes.

- La prise en charge des pathologies les plus

fréquentes de l'enfant âgé de 0 â 5 ans autres que le

paludisme à savoir, les infections bactériennes,

néonatales, la souffrance cérébrale du nouveau-né

- la prématurité /hypotrophie, la

détresse respiratoire du nouveau-né, la pneumonie, les maladies

diarrhéiques, la méningite, les anémies, la malnutrition,

la rougeole et le sida pédiatrique ; les occlusions intestinales, les

péritonites, les fractures, les ostéomyélites et

osteoarthrites

- l'hospitalisation pour les enfants âgés de 0

à 5ans pour les pathologies ci-dessus citées

- les examens complémentaires minimum définis

pour chaque niveau de la pyramide sanitaire

- le traitement du paludisme.

- les 48 premières heures de prise en charge pour les

urgences médico chirurgicales.

- Les urgences médico chirurgicales.

4.3 Population Ciblée de

la gratuité ciblée

Une population cible est l'ensemble des éléments

soumis à une étude statistique (Larousse)

Dans le cas de la politique de gratuité, les

populations cibles sont :

· Les femmes enceintes et les enfants de moins de

cinq ans

Selon le dernier rapport de l'ONU25(*) sur la santé

maternelle , les complications liées à la grossesse et

à l'accouchement qui sont la première cause mondiale de

décès et d'infirmité chez les femmes en âge de

procréer sont responsables de deux fois plus d'années de vie

corrigée de l'incapacité (AVCI) que les complications

liées aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH ou à la

tuberculose26(*).

Cette situation, sans équivalent dans la gent

masculine, est d'autant plus tragique que des interventions de rapport

coût/rendement bas (moins de 100 $ par AVCI sauvée) sont connues

depuis longtemps mais ne sont pas encore accessibles dans les pays en

développement .En Côte d'Ivoire, le taux de décès

des enfants de 0 à 5ans avoisine les 93/1000 et le taux de

décès maternel est de 720/10000026(*)

· Les femmes admises à la césarienne

La prise de conscience du problème de l'accès

financier à la césarienne est ancienne. Il s'agit typiquement

d'une « dépense catastrophique »pour de nombreuses

parturientes. Or, la rapidité de l'intervention est un facteur essentiel

de lutte contre la mortalité maternelle, et la nécessité

pour le mari et la famille de trouver dans l'urgence la somme nécessaire

peut être un facteur de mortalité, d'où la justification du

choix de la cible.

· Les indigents Sociaux (admis en urgence

chirurgicales)

Le Petit Larousse qualifie d'indigent, la personne reconnue

privée de ressources suffisantes et susceptibles de recevoir des secours

ou bénéficier de dégrèvements fiscaux.

Selon le dictionnaire du français contemporain,

l'indigent vit dans le plus extrême dénuement, dans la plus grande

pauvreté.

4.4 Equité dans les

soins

L'observation du fonctionnement des services publics de

santé montre que dans de nombreux cas, ce ne sont pas les plus

démunis qui bénéficient de la gratuité. Les

services de santé étant localisés dans les villes, les

citadins en bénéficient davantage que les ruraux. Des

études au Burkina Faso, en Indonésie, en l'Ethiopie, au Sri Lanka

et en Tanzanie ont montré que les coûts de transport

représentent 17% à 50 % des coûts directs totaux

d'accès aux soins de santé.

Evaluer l'équité dans l'accès aux soins

de santé reviendrait à évaluer les distances qui

séparent les bénéficiaires des formations sanitaires.

4.5 Disponibilité en

ressources humaines

L'estimation en besoin du personnel est basée sur une

étude des tâches pour la fourniture de services de santé

primaire. Dans un contexte de gratuité des soins, ces besoins risquent

d'être affectés par une utilisation plus importante des services

au niveau des structures sanitaires. Le nombre et la qualité des

ressources humaines est un critère important dans la qualité

d'une prise en charge.

4.6 Disponibilité et

l'accessibilité des médicaments

Les médicaments sont des facteurs importants au bon

fonctionnement des centres de santé. Les patients perçoivent la

disponibilité de médicaments dans une structure sanitaire comme

un indicateur de qualité.

Une grande partie des dépenses de santé des

ménages est constituée par les dépenses en

médicament (OMS, 2002). On peut donc comprendre que pour les

ménages pauvres, les dépenses en médicaments contribuent

de façon substantielle à réduire leur demande de soins de

santé et à recourir à d'autres types de structure de soin.

La présence ou non de médicament dans une

structure sanitaire peut donc influencer la fréquentation des

services.

4.7 Formation du personnel au

protocole thérapeutique dans un contexte de gratuité de soin.

Elle constitue un élément primordial de la

qualité des soins dans les centres de santé, en ce sens qu'elle

conduit à une uniformisation du mode de traitement d'une structure

sanitaire à l'autre. Ainsi, les écarts dans les traitements que

l'on peut observer suivant les structures de soins peuvent relativement

s'estomper. Ceci peut conduire à terme à la suppression des

déplacements de patient d'une structure sanitaire vers l'autre qui

consacrerait par exemple plus de temps au patient.

La formation du personnel est donc un élément

clé à l'uniformisation des prises en charge.

4.8 Utilisation des

services

La suppression des frais a une influence sur les taux

d'utilisation des services de santé. L'expérience ougandaise

témoigne de l'impact de la suppression du paiement des soins de

santé sur l'utilisation des services dans un contexte où les

frais ont clairement joué un rôle de barrière à

l'accès, et où d'autres mesures ont été mises en

place pour soutenir cette politique. En Ouganda, Nabyonga et al en 2005

suggèrent que l'on peut obtenir des augmentations annuelles de

l'utilisation des services de 20% à 50 % dans les toutes

premières années, et que le niveau d'utilisation atteint peut

être durable27(*).

4.9 Accès à

l'information

La communication est aussi une des clés du

succès de la mise en oeuvre de la politique de la gratuité des

soins. Elle a pour but d'informer les utilisateurs sur la politique et de faire

en sorte qu'ils exercent leur droit à des soins de santé

gratuits. Il est aussi crucial pour les prestataires de soins de santé

de savoir exactement quels services sont gratuits et quels sont ceux qui ne le

sont pas. Et c'est tout aussi nécessaire pour le développement

et le maintien du soutien politique. Le processus de communication du

changement de politique doit commencer au tout début, au moment de la

planification initiale.

5. METHODOLOGIE DE L'ETUDE

5.1 Cadre de l'étude

Notre étude avait pour cadre le district sanitaire de

Tiassalé.

5.1.1. Présentation sommaire du

district

A. Données Géographiques

A.1- Localisation

Le District Sanitaire de Tiassalé est situé au

sud du Pays, dans la Région Sanitaire de l'AgnébyTiassa

-Mé. Ses limites géographiques sont :

- au Nord par les Districts de Bongouanou et Toumodi

- au Sud par les Districts de Sikensi et Grand-Lahou,

- à l'Est par le District d'Agboville

- à l'Ouest par les Districts de Divo et

Oumé.

A.2- Découpage administratif

Le District sanitaire Tiassalé couvre deux (02)

départements et six (6) Sous-préfectures qui sont :

Sous-préfecture de Tiassalé.

Sous-préfecture de Taabo.

Sous-préfecture de N'douci.

Sous-préfecture de Morokro.

Sous-préfecture de Pacobo.

Sous-préfecture de Gbolouville.

A.3- Données géophysiques

· Hydrographie

Le District est arrosé par deux fleuves : le

Bandama et le N'Zi. Ce qui constitue un potentiel pour l'économie avec

la pêche. Le barrage hydroélectrique de Taabo est un atout majeur

pour le développement du département.

Cependant, sa présence fait craindre la recrudescence

des maladies parasitaires comme la bilharziose, l'onchocercose, l'ulcère

de Buruli et le paludisme.

· Le

relief

Il est en général plat, mais présente une

élévation aux alentours de Singrobo et Taabo.

- La superficie :

Le District s'étend sur une superficie de 4 350

Km2.

· Le

climat

Le climat est de type attiéen, avec 4 saisons :

une grande saison sèche (de décembre à mars), une petite

saison de pluie (d'avril à juin), une petite saison sèche

(juillet, août) et une grande saison de pluie (de septembre à

novembre).

· Réseau

routier

Il fait près de 1437 kilomètres dont 155 (soit

11 %) sont bitumés.

B- Données Démographiques

· Population totale

La population totale est de 606,852 habitants en 2014,

selon l'Institut Nationale de la Statistique de Côte d'Ivoire

· Densité

La densité est de 139 habitants /Km2.

C. Données

Sanitaires

C. 1- Infrastructures sanitaires

Le District comprend 26 formations sanitaires publiques, toutes

fonctionnelles.

Tableau 3:Cartographie de

structures sanitaires publiques du district sanitaire de

Tiassalé

|

Type de structure

|

Fonctionnel

|

Total

|

|

Hôpital Général

|

2

|

2

|

|

PMI

|

1

|

1

|

|

SSSU

|

1

|

1

|

|

Centre de santé urbain

|

4

|

4

|

|

Centre de santé rural

|

8

|

8

|

|

Dispensaire rural

|

10

|

10

|

|

TOTAL

|

26

|

26

|

Tableau 4:Cartographie des

formations sanitaires privées du district sanitaire de

Tiassalé

|

Type de structure

|

Fonctionnel

|

Total

|

|

SCB privé

|

1

|

1

|

|

Infirmerie privée CIE Taabo

|

1

|

1

|

|

Centre confessionnel

|

1

|

1

|

|

TOTAL

|

3

|

3

|

En ce qui concerne l'offre des soins aux populations, le ratio

est de 10479 Habitants pour 01 Formation Sanitaire pour 10 479

habitants.

C.2 Accessibilité

géographique

58, 02 % de la population vivant dans un rayon de 5 km autour

des Formations Sanitaires :

- 36.40% de la population

dans un rayon de 5 à 15 km

- 5.57% au delà de 15 km

C. 3 Ressources humaines

Tableau 5:Répartition

du personnel par catégorie.

|

Personnel

|

Effectif au 31/09/2015

|

|

Médecins

|

16

|

|

Chirurgiens - dentistes

|

2

|

|

Pharmaciens

|

5

|

|

Infirmier diplômé d'état

|

77

|

|

Sages-femmes diplômées d'état

|

40

|

|

Ingénieur des techniques sanitaires

|

01

|

|

Infirmiers et sages-femmes spécialistes

|

7

|

|

Préparateur en pharmacie

|

7

|

|

Technicien de laboratoire

|

5

|

|

Aides-soignants

|

10

|

|

Assistantes sociales

|

2

|

|

Garçons / filles de salle

|

13

|

|

Chauffeurs

|

5

|

|

Administrateurs des services financiers

|

1

|

|

Assistant comptable

|

1

|

|

Adjoint administratif

|

2

|

|

Personnel contractuel

|

80

|

|

Personnel issu des sociétés prestataires de

service

|

18

|

|

Personnel issu des mairies

|

1

|

|

Autres personnels

|

10

|

|

TOTAL

|

303

|

Tableau 6:Ratio par habitant

selon les catégories professionnelles.

|

Districts Sanitaire

|

Type de personnel

|

Effectif

|

Population

|

Ratio

|

|

TOTAL DISTRICT

|

Médecins

|

16

|

606852

|

1/37 928

|

|

Chirurgiens-Dentistes

|

2

|

1/303 426

|

|

Infirmiers

|

77

|

1/ 7 881

|

|

Sages-femmes

|

40

|

1/15 171

|

C.4 La Mortalité

Sur les cas de décès notifiés dans

l'ensemble des formations sanitaires du District en2013

Les pathologies ayant causé le plus de décès

sont par ordre décroissant :

Tableau 7:Classement des

pathologies selon la létalité

|

Cause de mortalité

|

Nombre

|

|

Anémie

|

22

|

|

Paludisme

|

15

|

|

Autres maladies diverses

|

10

|

|

Maladies indéterminées

|

10

|

|

Pneumonies graves

|

5

|

|

HTA

|

3

|

5.2 Type et durée de

l'étude

Il s'agit d'une étude transversale à

visée descriptive et évaluative :

La première approche a consisté à

décrire la perception clients et du personnel de santé

recruté dans notre étude pour la période du 05 aout au 10

septembre 2015.

L'évaluation a consisté à comparer les

données de mortalité et de morbidité avant et après

la mise en oeuvre de la politique de gratuité. Ces données

concernaient la période de janvier 2008 à 2014.

5.3 Population

d'étude :

La population d'étude était constituée

de :

- Des femmes ayant fréquenté le centre pendant la

période de l'étude

- Des accompagnants des enfants à l'hôpital

- Des professionnels de santé.

5.4 Echantillon et

échantillonnage

Nous avons utilisé une méthode

d'échantillonnage accidentel (ou de convenance) à deux strates

qui a consisté à inclure d'un côté les clients au

fur et à mesure qu'ils se présentaient, et de l'autre, les

professionnels de santé présents durant la période de

l'étude.

5.4.1 Taille de l'échantillon

Notre échantillon était composé de 95

individus reparti comme suit :

|

clients

|

50

|

|

Professionnels de santé

|

45

|

|

TOTAL

|

95

|

5.4.2 Critères d'inclusion

Ont été inclus dans cette étude

les :

1. femmes venues en Consultation prénatale

2. accouchées

3. femmes ayant subi une césarienne

4. accompagnants des enfants dont l'âge est compris

entre 0 et 5 ans.

5. professionnels de santé des centres urbains

(hôpitaux généraux et centre urbain) présents durant

l'étude.

6. professionnels de santé recrutés

après 2011

5.4.3 Critères de non inclusion

N'ont pas été inclus dans de

l'étude :

· Les malades dont l'état de santé ne

permettait pas de répondre aux questions.

· Les usagers ayant refusé de participer à

l'étude ou ceux qui ne pouvaient pas communiquer en français

· Les professionnels de santé des

établissements de premiers contacts (ESPC) ou centres ruraux

· Les professionnels de santé recrutée

après 2011.

5.5 Variables

étudiées

Dans cette étude, nous avons défini trois types de

variables :

5.5.1 Les variables relatives aux clients

- L'activité professionnelle.

- L'accessibilité aux formations sanitaires

- La diffusion de l'information

- Le niveau de sensibilisation sur la politique de

gratuité ciblée

- L'accessibilité aux médicaments gratuits

- Le niveau de satisfaction

5.5.2 Les variables relatives aux professionnels de

santé

- Le niveau d'information sur l'application de

la gratuité ciblée.

- Le niveau de sensibilisation

- La formation sur l'application de la politique de

gratuité ciblée

- La motivation

- Le niveau d'adhésion à la politique de

gratuité ciblée

5.5.3 Les variables relatives aux données de

morbidité et mortalité de 2008 à 2014

- Moyenne des consultations des enfants de 0 à 5ans

- Moyenne des accouchements dans les maternités

- Moyenne des accouchements à domicile

- Moyenne des décès maternels

- Moyenne des évacuations avant et après

l'accouchement

5.6 Outils de collecte et

collecte des données

5.6.1 Outils de collecte des données

Pour la collecte des données, nous avons eu recours

à des fiches d'enquête, des grilles de données et des

questionnaires ont été les principaux outils utilisés.

Les fiches d'enquêtes et les questionnaires ont

été administrés aux personnels de santé et aux

clients. Les grilles ont servi à collecter des données

auprès des Surveillants d'unités de soins et de l'infirmier

chargé de surveillance épidémiologique (CSE)

5.6.2 Méthode de Collecte des données

Nous avons réalisé une enquête qui s'est

déroulée du 15 août au 05 septembre 2015 dans les deux

hôpitaux de référence et le seul centre urbain du district

sanitaire.

Dans un premier temps, nous avons procédé

à une revue approfondie et exhaustive des documents relatifs à la

gestion des données sanitaires collectées auprès des

surveillants d'unités de soins et du chargé de la surveillance

épidémiologique. Les rapports annuels d'activités de 2008

à 2014 ont été les principaux documents

consultés

L'année 2011 a été exclue de

l'étude parce qu'elle ne prenait pas en compte de façon

révolue la mise en oeuvre de la gratuité. La politique de la

gratuité des soins avait démarré en Mars 2011.

Par la suite, nous avons réalisé des interviews

directs auprès des clients, et des professionnels de santé, dans

les hôpitaux généraux de référence puis au

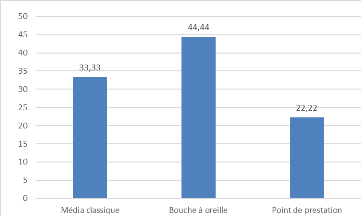

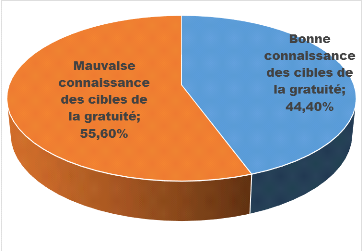

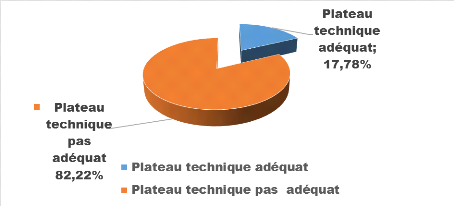

centre urbain.