|

Dédicacé à mes

très chers parents

REMERCIEMENTS

Je remercie l'Eternel Dieu pour le soutient, le courage et

la santé qu'il m'a accordé durant toutes ces trois années

de formation.

Je tiens également à remercier tous ceux qui

de près ou de loin m'ont aidé à gravir les marches de mon

avenir pendant toutes ces années antérieurs :

Mr et Mme Terrenstra

Mme Vinatier Honorine

Mme Ndjock Marie Noelle

Nouck Maurice, mon encadreur.

Dr Foyet Ignace pour la création de ce cadre de

formation.

Mes frères et soeurs pour m'avoir toujours

donné la force de repousser sans cesse mes limites.

Et enfin, tous mes amis et camarades de cette

5ème promotion qui m'ont permis : de cerner les contours

de la complexité de la vie en société :

-Dikonguè Fanny Rose

-Ebogo luc

-Biboum michel

-Yomi bergeline

-Yemele yannick

-Nguetchueng albert

LISTE DES ENSEIGNANTS 3ème ANNEE

DSEP SOINS INFIRMIERS

|

N°

|

Noms et prénoms

|

Matières

|

Grade

|

|

1

|

Dr Diffo Collins

|

Endocrinologie

|

Doctorat en médecine

|

|

2

|

Dr Foyet Ignace

|

Economie de la santé

|

Doctorat en droit des affaires

|

|

3

|

Dr Kéné martin

|

Biostatistiques

|

Doctorat en entomologie

|

|

4

|

Dr Ntago

|

Pathologie chirurgicale/pathologie urinaire

|

Doctorat en medicine

|

|

5

|

Mr. Chang Saah joseph

|

Anglais general

|

Doctorant en Lettre anglaise

|

|

6

|

Mr. Dongho Léopold

|

Pathologie obstétriccale/Pharmacologie

obstétricale

|

Infirmier spécialisé en santé de

reproduction

|

|

7

|

Mr. Essoh Ngollo Ebenezer

|

Droit

|

Master de recherche en droit privé fondamental

|

|

8

|

Mr. Fifen Soulemanou

|

ORL

|

Master en ORL

|

|

9

|

Mlle Kameni Eve

|

Gériatrie

|

Licence en Science infirmier

|

|

10

|

Mr. Lembegue Bruno

|

Français

|

DEA en Lettre philosophie

|

|

11

|

Mlle. Nchuinjang Carile

|

Ophtamologie

|

Infirmière spécialisée en Ophtamologie

|

|

12

|

Mr. Nouck Maurice

|

Demarche des soins/Epidemiologie/Eps/Surveillance

infirmière/Vaccination

|

Bachelor degree in nursing

|

|

13

|

Mr. Ngeugoue Rodrigue

|

Informatique

|

Licence en réseaux et télécom

|

|

14

|

Mr. Nouteka philibert

|

Santé mentale

|

Infirmier spécialisé en santé mentale

|

|

15

|

Mr. Ottou Blaise

|

Médecine du travail/Médecine scolaire

|

Licence en Science en science infirmière

|

|

16

|

Mr. See justin

|

Imagerie médicale

|

Technicien radiologiste

|

|

17

|

Mr. Tabeu sébastien

|

Petite chirurgie/Technique de soins au bloc Opératoire

|

Technicien supérieur en soins infirmier

|

|

18

|

Mr.Takemegni Wandji jonas

|

Hémopathie

|

Infirmier médico-sanitaire

|

|

19

|

Dr. Kamga Eric

|

Stomatologie

|

Doctorat en médecine

|

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

I- FIGURES

|

N°

|

Titres

|

Pages

|

|

1

|

Histogramme : Repartition selon l'age

|

11

|

|

2

|

Camembert : Repartition selon le sexe

|

12

|

|

3

|

Diagramme en bande : Repartition selon la profession

|

12

|

|

4

|

Camembert : Repartition selon la situation matrimoniale

|

13

|

|

1

|

Tableau 1 : préparation morale du patient

|

14

|

|

2

|

Tableau 2 : Respect des règles d'hygiène

|

14

|

|

3

|

Tableau 3 : Oublie du matériel

|

14

|

|

4

|

Tableau 4 : Caractère Ordonné ou non de

l'infirmier

|

15

|

|

5

|

Tableau 5 : Survenue d'un problème

|

15

|

|

6

|

Tableau 6 : Réduction de la douleur

|

16

|

|

7

|

Tableau 7 : Conversation avec les patients

|

16

|

|

8

|

Tableau 8 : Récapitulatif de la dimension tech.

|

17

|

|

9

|

Tableau 9 : Réconfort des patients

|

18

|

|

10

|

Tableau 10 : Respect et dignité des patients

|

18

|

|

11

|

Tableau 11 : Priorisation des plaintes

|

19

|

|

12

|

Tableau12 : Comportement des infirmiers et confiance

|

19

|

|

13

|

Tableau13 : Réalisation des soins

d'hygiènes

|

19

|

|

14

|

Tableau14 : Qualité du comportement envers les

patients

|

20

|

|

15

|

Tableau15 : Récapitulatif de la dimension

relationnelle

|

20

|

|

16

|

Tableau16 : Information sur l'origine de la maladie

|

21

|

|

17

|

Tableau17 : Participation à la guerison

|

21

|

|

18

|

Tableau18 : Information sur les facteurs favorisants

|

22

|

|

19

|

Tableau19 : Respect des membres de la famille

|

23

|

|

20

|

Tableau20 : Information sur la transmission de la maladie

|

23

|

|

21

|

Tableau21 : Récapitulatif de la dimension

éducationnelle.

|

24

|

LISTE DES ABREVIATIONS

D.S.E.P : Diplôme Supérieur d'Etude

Professionnelle

Dr : Docteur

E.F.P.S.A : Ecole Privée de Formation du Personnel

Sanitaire

I.S.A.M Institut Supérieur des Affaires et de

Management

Mr : Monsieur

Mlle : Mademoiselle

Mme : Madame

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

P : Page

Réf : Références

S.I : Soins Infirmiers

HDD : Hôpital de District de Deido

HDL : Hôpital de District de Longbaba

BAC : Baccalauréat

ONG : Organisation Non Gouvernementale

UNFPA: United Nations Fund for Population Activities

ESSEC : Ecole Supérieur des Sciences Economiques du

Cameroun

URSS : Union des Républiques Socialiste et

Sovietique

RESUME

En somme, nous avons observé à travers la

présente étude que le problème de la fréquentation

des hôpitaux en Afrique est une réalité, et serait

influencée par plusieurs facteurs parmi lesquels : la

qualité de l'accueil, le cout élevé des prestations

médicales, l'accès difficile aux formations sanitaires, et plus

précisément la qualité des soins sur la dimension

technique, relationnelle et éducationnelle qui ont constitués

l'objet de notre étude. Comme outil de travail, nous avons fait usage

d'un questionnaire centré sur les dimensions technique, relationnelle et

éducationnelle. Ce qui nous a permis de faire une collecte des

données au près des patients présent à l'HDD

pendant la durée de notre étude.

De la présente étude, il en ressort

que :

- La dimension technique des soins est un facteur de non

fréquentation à l'HDD. La validation de cette hypothèse

s'est affirmée par le calcul du Chi2 (49,15) qui s'est

avéré supérieur au chi2 seuil (11,1)

- La dimension relationnelle des soins est un facteur de non

fréquentation de l'HDD. La détermination du chi2 donne

une valeur de 5,82 supérieur au chi2 seuil (9,49)

- La dimension éducationnelle des soins, n'a pas une assez

grande influence sur la fréquentation hospitalière. Le chi2

(5,82) est inférieur au chi2 seuil (9,49).

Ce qui nous amène à formuler comme

recommandation :

- A l'endroit du Ministère de la santé

publique : des séminaires de formation sur le développement

des capacités personnelles impulsées par la dynamique des

sciences humaines (psychologie, sociologie...)

- A l'endroit des gestionnaires des systèmes de

santé : l'instauration des activités socio

thérapeutique, individuelle ou de groupe (lecture, activités

éducatives, sportives et relaxation).

- A l'endroit du personnel infirmier, l'application du respect de

la valeur humaine des patients, l'actualisation des connaissances liées

au service nursing.

ABSTRACT

In short, we have observed throughout this study that the

problem of attendance at hospitals in Africa is a reality, and would be

influenced by several factors including: the quality of the home, the cost high

medical benefits, difficult access to health facility, and more specifically

the quality of care on technical, relational and educational dimensions. Which

allowed us to make a collection of data to the near this patient to the DDH

during our study period. This study, a result that: - the technical dimension

of care is non-attendance to the DDH. The validation of this hypothesis is

asserted by the calculation of the chi2 (49,15) which proved greater

than the threshold chi2 (11,1).

- The relation dimension of care is factor of non-attendance to

the DDH. The determination of the chi2 gives a value of 5,82

superior chi2 thresholds (9,49).

- The education dimension of care, does not have a great

influence on hospital visitation. The chi2 (5,82) is less than the

threshold chi2 (9,49). Which brings us to formulate as

recommendation: A place of the Ministry of public health: the training seminars

on the development of personal skills with the dynamics of human sciences

(psychology, sociology...) the place of the managers of health systems: the

establishment of socio-therapeutic activities or group (reading, educational

and sports activities, relaxation) the place of nursing staff, the application

of the respect for the human value of the patients, the updating of knowledge

related to the nursing service individual.

INTRODUCTION

La recherche du bien-être des populations est une

préoccupation essentielle de tous les Etats du monde. Toutefois, il

transparait que l'atteinte de cet objectif nécessite : d'une part,

la contribution des gouvernements à la construction et

l'équipement des hôpitaux, à la formation du personnel, au

financement des grands projets de développement. D'autre part,

l'utilisation des infrastructures par les populations

bénéficiaires : soit pour se mettre à l'abri des

maladies (prévention), soit pour éviter les complications que

celles-ci pourraient induire (traitement curatif) ; et enfin, celle du

personnel dont l'accueil et la prise en charge devraient susciter une plus

grande fréquentation des formations hospitalières.

Les organismes internationaux et internationaux dont l'OMS

en chef, fixe à 80% le taux de fréquentation optimal de

fréquentation d'une formation hospitalière ; taux

au-delà duquel l'on dira d'une formation qu'elle est

saturée ; et à 50% le taux minimal, on dira alors que la

formation hospitalière est sous utilisée. Au Maroc, le taux de

fréquentation est de 17,4% en 2006 (rapport du ministère de la

santé du Maroc). En Cote d'Ivoire, ce taux est de 21% en l'an 2000 pour

les consultations en soins de santé primaire. Au Mali, ce taux est de

3,9% en 2004 selon le Ministère de la santé du Mali. A

l'hôpital de District de Bonassama, on a un taux de 12,7%( rapport ESSEC

2006).

La contribution infirmière dans la

fréquentation des formations hospitalières est l'objet de notre

étude, d'où la question suivante : quel est l'impact du

service nursing sur la fréquentation des centres hospitaliers ?

Cette interrogation soulève un questionnement sur les indicateurs

d'évaluation du nursing, et dont la détermination permet sans

doute de montrer comment l'activité infirmière influence la

fréquentation des formations hospitalières. Plusieurs

éléments semblent influencer la fréquentation des

formations hospitalières par les populations riveraines. Il pourrait

s'agir : du plateau technique, de la qualité de prise en charge, de

l'accueil des patients, de la relation soignant-soigné, de la pratique

technique infirmière, et enfin de l'éducation du patient.

CHAPITRE I :

REVUE DE LA LITTERATURE

CHAPITRE I : REVUE DE LA

LITTERATURE

Il est important pour une meilleure compréhension,

de définir certains termes clé de notre travail tel qu'il

suit.

I. CLARIFICATION DES CONCEPTS

Fréquentation : selon le

LAROUSSE(2), la fréquentation se

définie comme l'action de fréquenter un lieu, en particulier, du

point de vue de la fréquence et du nombre de personnes. Selon MARTINE

Audibiert(3), c'est la proportion de la population desservie qui a

effectivement utilisée une ou plusieurs fois les services d'une

formation sanitaire pendant une période donnée.

Prise en charge infirmière : d'après le

LAROUSSE, la prise en charge, c'est avoir l'obligation, le

devoir de s'occuper matériellement et moralement de quelqu'un. Prise en

charge pourrait donc se traduire comme un ensemble de soins holistique. Selon

``36 dictionnaire et recueil'' soigner a pour synonyme

« s'occuper de soit ». C'est dans ce sens que

CAROLE SIEBERT et KATY LE NEURES(4) (p.68) déclarent :

« soigner est un acte de vie ».

Profession infirmière : Le LAROUSSE

définit la profession infirmière comme une activité

rémunérée et régulière exercée pour

gagner sa vie. Dans le sens infirmier, LE CODE DE DEONTOLOGIE INFIRMIERE

(SAO POLO , brésil, 1953), déclare que :

« c'est un domaine d'activité spécifique qui place

l'infirmier au service de la santé de l'individu, de la famille, de la

société »,servir l'humanité est donc la

fonction essentielle de la profession infirmière.

Les soins infirmiers : Le LAROUSSE, définit

soins comme : « actes par lequel on veille au bien

être de quelqu'un ». Dans le sens infirmier, c'est

« l'ensemble d'activités assurées par le personnel

infirmier et les auxiliaires de santé ». Selon CAROL

SIEBERT, c'est « un ensemble de connaissances de

compétences et de techniques relatives à la conception et

à la mise en oeuvre d'actes de soins infirmiers. Ils contribuent

à répondre aux besoins de santé d'une personne et/ou d'une

collectivité... »

Holistique : Selon ENCARTA(5), c'est une

« médecine qui appréhende l'individu comme un tout

et traite le corps comme une entité unique et non pas par organes

distinct, en privilégiant les interactions qui unissent le physique et

le spirituel ».

Accueil du patient : « action et

manière d'accueillir, de recevoir quelqu'un » est la

définition que le LAROUSSE donne de l'accueil. Littéralement,

peut se définir comme étant le processus de prise en charge,

physique, psychologique, et administrative du patient ; visant à

lui accorder plus d'intérêt à son arrivée afin de

créer chez ce dernier un sentiment de satisfaction et de confiance,

accompagné d'un sourire réconfortant.

Qualité des soins : « ensemble

de caractères, des priorités qui font que quelque chose

correspondent bien ou mal à sa nature, à ce qu'on

attend ». Définition du LAROUSSE. D'après

BONABEDIAN, M.D (1995), fournir les soins de qualité consiste

à « appliquer la science médicale de manière

à maximiser les résultats qu'on en tire sans pour cela augmenter

les risques

II. ETUDE DE LA FREQUENTATION

La fréquentation des formations

hospitalières, selon qu'on se trouve en Europe, en Amérique, en

Asie ou en Afrique, est influencée par des facteurs qui varient selon

qu'on se trouve dans tel ou tel autre continent, selon qu'on se trouve en

campagne ou en milieu urbain. Les statistiques révèlent

que : - au Maroc 17,4%(rapport du Ministère de la santé

marocain 2006). En République Centrafricaine 12% (rapport

Ministère de la santé publique centrafricaine 2007). En

Tanzanie 35%(UNFPA) (1) en 2006. En Cote d'Ivoire 21% (rapport

Ministère de la santé, 2000). Au Mali 3,9%(rapport

Ministère de la santé malien 2004). Au Cameroun 48,6% en

1996 selon le Ministère de la santé camerounais, à

l'hôpital de District de Bonassama12, 7%(rapport de l'ESSEC

2006) ; à l'HDD 39%(étude mensuelle

rétrospective du mois de novembre 2011). Ce qui nous amène

à étayer davantage l'aspect de la fréquentation

hospitalière en définissant au préalable quelques termes

clés liés à notre étude.

II-1- FACTEURS INFLUENCANT LA FREQUENTATION DES

FORMATIONS HOSPITALIERES

La fréquentation hospitalière reste

assujettie par plusieurs facteurs qui selon qu'on se trouve dans un pays

développé ou sous développé, constituent soit un

facteur favorisant, soit un facteur défavorisant la fréquentation

hospitalière.

Selon le rapport du colloque scientifique qui a eu lieu

à ANTANANARIVO (Madagascar) (6), il en ressort que la

fréquentation des formations hospitalière est liée :

- à la distance à parcourir pour atteindre le centre de

santé, - à la qualité de l'accueil et des soins qu'on y

trouve. Bien que d'autres facteurs comme l'efficacité du système

de sécurité social (en France) tel que nous le montre

HOUNKPATI YARAM jean David (7), les thérapeutiques

traditionnelles et religieuse en Afrique prouvé par Ange-Erick

Kouamé-Assouan (Cote-d'Ivoire) (8) partagé par

RATSIFANDRI HAMANANA B. et TERRANOVA R. (9). Notre étude

accorde une attention particulière aux facteurs liés à la

qualité des soins que sur les dimensions techniques, relationnelle et

éducationnelle. C'est dans ce sens que, HounkpatiYaram J. D. dans sa

thèse de Doctorat dit de la qualité des soins que :

« c'est l'un des éléments qui poussent les patients

vers telle ou telle formation sanitaire est la quantité des

prestations ». L'auteur continu avec un exemple pris au Togo

où, nous citons : « les gens qualifient couramment le

CHU-Tokoin de ` mouroir' pour traduire l'inefficacité des soins qui

y sont délivrés », d'où la

nécessité du caractère holistique des soins comme nous le

montre FREDERIQUE AVET(10)

II-2- MODE D'EVALUATION DE LA FREQUENTATION

HOSPITALIERE

Selon l'OMS, l'évaluation de la

fréquentation hospitalière s'évalue par le rapport des

consultés sur la population total, multiplié par 1000.

III-3- LIMITE DE L'EVALUATION DE LA

FREQUENTATION

Selon MARTINE AUDIBIERT (11), le taux de

fréquentation quant à son évaluation connait un

problème : le double (voir plus) d'un même patient

qui peut venir à l'hôpital plusieurs fois pour une même

maladie ou différente. La conséquence direct est celui du nombre

de consulté est toujours supérieur au nombre de personne physique

qui ont utilisé les services de santé durant une certaine

période. Fort de ce qui précède, le même auteur

montre que le nombre de consultation par consultant, livre une information plus

précise que le taux de fréquentation. Pour lui, le taux de

fréquentation et de consultation traduisent l'influence quantitative de

l'offre des services de santé sur les populations.

CHAPITRE II : METHODOLOGIE

METHODOLOGIE

I. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU LIEU D'ETUDE

I-1 Critère du choix du lieu d'étude

La volonté d'orienter notre étude sur l'HDD

tient sur plusieurs mobiles. Parmi lesquels : la grande sollicitation de

cet hôpital par les patients du District de santé, le comportement

peut appréciable du corps infirmier envers les patients.

I-2- Description du lieu

d'étude

La présente étude s'est

déroulée à l'hôpital de District de Deido.

Situé au carrefour école publique de Deido, en face du

commissariat du 9ème arrondissement. Cette formation

hospitalière abrite comme services : le bloc administratif,

l'accueil, la petite chirurgie, le bloc opératoire, une morgue, une

maternité, un bloc opératoire, un service de médecine, de

chirurgie, le bloc opératoire, une morgue, une maternité, un

laboratoire, un service de médecine, de chirurgie et de

pédiatrie. Tout à coté, nous avons un réfectoire

destiné à ressourcer les forces tant du personnel que des

patients.

I-3- But de l'étude

Son est de stimuler la fréquentation accrue de

l'HDD par les populations ; et comme objectif, il sera question d'amener

le personnel infirmier à améliorer la qualité de l'accueil

et de la prise en charge infirmière sur la triple dimension

bio-psycho-sociale, afin de créer chez le patient un sentiment de

complet bien être.

II. MATERIEL ET METHODE

II-1- Durée de l'étude

Afin de mener à bien le processus de notre

étude, nous l'avons voulu réalisable dans un espace temps de

temps de 5mois (de novembre 2011 à mars 2012).

II-2- Type d'étude

Notre étude est de type quasi-expérimental

ou différentiel, dans la mesure où elle étudie les

différents comportements des individus et a pour outils de

travail : l'observation directe, l'entretien où le questionnaire en

fonction de la pertinence par rapport aux données à collecter et

en fonction du lieu et de l'Etat de l'enquête.

II-3- Critère d'inclusion

La population cible sur laquelle notre étude porte

était composée uniquement des patients âgés de 15ans

et plus rencontré à l'hôpital de District de Deido durant

notre étude.

II-4- Echantillonnage

Nous avons fait recourt à la méthode non

probabiliste accidentelle qui a fait intervenir principalement le

critère âge. La taille de notre échantillon est de 35

patients.

II-5- Respect de l'éthique de la

recherche

Pour le plus grand intérêt du respect de

l'éthique de la recherche, nous avons sollicité et obtenu par le

biais de notre administration académique :

- Une autorisation d'enquête visée par le

délégué régional de la santé publique du

littoral ;

- Une autorisation de pré-test paraphée par les

responsables de l'HDL ;

- Une autorisation d'enquête signée par le

surveillant général de l'HDD ;

- Une note adressée aux patients, justifiant non seulement

l'intérêt de l'étude, mais garantissant

simultanément l'anonymat des réponses par eux mises à

notre disposition.

II-6- Méthode d'analyse des

données

Le dépouillement des données a

été manuscrit et réalisé à l'aide du papier

format A4, d'un stylo et d'une calculatrice scientifique.

a)- Instrument de collecte des

données

Le principal instrument par nous utilisé pour la

collecte des données était un questionnaire

séquencé en quatre rubriques portant tour à tour sur

l'identification du patient, la dimension technique, relationnelle et

éducationnelle des soins. Après dépouillement, les

résultats sont présentés sous forme d'histogramme, de

diagramme en barre, tableaux et camembert.

b)- Validation des instruments de

collecte des données

A la suite de la rédaction de notre questionnaire,

nous l'avons soumis à l'appréciation de notre encadreur qui

après modifications nous a permis d'effectuer le pré-test

à l'hôpital de District de LONGBABA le 24 février 2012 cis

à Douala. Ce pré-test s'est effectué avec un

échantillon de 15 patients. A l'issus de ce dernier, des

améliorations ont été apportées à la

huitième question pour une amélioration portant sur la

procédure des soins. La collecte proprement dite s'est effectuée

du 27 février au 03 mars 2012.

c)- Communication des

résultats

A la fin de notre étude, nous avons rassuré

les patients que la quintessence des résultats seront publiées

lors de la présentation des projets tutorés dans l'enceinte des

locaux de l'Institut Supérieure des Affaires et de Management, en

présence d'un panel de jurys, qui pourront apprécier la valeur et

crédibilité de nos travaux et fort probablement apporter quelques

points d'améliorations à notre travail. Après soumission

à cette épreuve critique et cartésienne, des exemplaires

seront adressés :

- Au Ministère de l'Enseignement

Supérieur ;

- A la Délégation Régionale de la

Santé pour le Littoral ;

- A la direction de l'HDD ;

- A la Direction de l'INSAM.

CHAPITRE III :

PRESENTATION DES RESULTATS

I. PRESENTATION DES RESULTATS

Après dépouillement et analyse des

données collectées à l'hôpital de District de Deido,

les résultats se présentent ainsi qu'il suit :

- 17,14% d'individus appartiennent à la tranche

d'âge allant de 15 à 24 ans ;

- 31,42% appartiennent à la tranche 25 à 34

ans ;

- 25,71% de l'échantillon appartient à la tranche

35 à 44 ans ;

- 11,42% appartient à la tranche 45 à 54

ans ;

- 5,74% appartient à la tranche 55 à 64

ans ;

- 8,57% appartient à la tranche de 65 ans et plus, selon

la représentation suivante :

La répartition de notre échantillon en fonction

du sexe nous révèle qu'il est constitué de 60% de femmes

et de 40% d'hommes. Représentés selon le camembert

ci-dessous :

Figure 2 : Camembert illustrant la répartition de

la population en fonction du sexe.

CALCUL DU SEXE RATIO

Fixons : H= homme ; F= femme

Sex ratio = H/F; AN: Sex ratio =

40/60

= 0, 66

Sexé ratio ? 0, alors le sexe féminin est en effet

le plus représentatif de notre échantillon.

La répartition de notre échantillon en

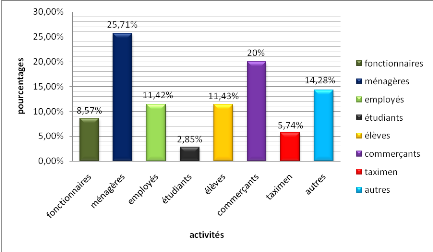

fonction de leurs professions révèle que :

- 8,57% sont des fonctionnaires ;

- 25,71% sont des ménagères ;

- 11,42% sont des employés ;

- 2,85% sont des étudiants,

- 11,43% sont des élèves ;

- 20% sont des commerçants ;

- 5,74% sont des taximen ;

- Et 14,28% exercent d'autres fonctions. Cette

représentativité en fonction des activités menées

nous donne le diagramme suivant :

Figure 3 : diagramme en bande représentant la

répartition de l'échantillon en fonction des activités

menées.

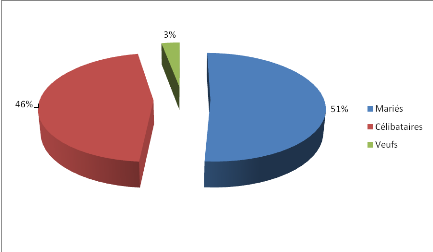

La répartition de notre échantillon en fonction du

statu matrimoniale révèle que :

- 51,48% d'individus sont mariés ;

- 46% sont célibataires ;

- Et 3% d'individus sont veufs

Figure 4 : Répartition de l'échantillon en

fonction du statu matrimonial

TABLEAUX RELATIFS A LA DIMENSION TECHNIQUE DES SOINS

Tableau 1 : relatif à la préparation

morale du patient.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Préparation Morale

|

19

|

16

|

35

|

|

Fréquences

|

54,29%

|

45,71%

|

100%

|

Du tableau précédent, il en ressort que

54,29% de l'échantillon, soit 19 personnes, affirment que la

préparation morale avant chaque soin est effective. Tandis que 45,71%,

soit 16 personnes trouvent que la préparation morale avant chaque soins

n'est pas effective.

Tableau 2 : relatif au respect des règles

d'hygiènes

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Respect des règles d'hygiènes

|

15

|

20

|

35

|

|

Fréquences

|

43%

|

57%

|

100%

|

Le présent tableau révèle que 43% de

notre échantillon, soit 15 personnes trouvent que les règles

d'hygiènes sont respectés et appliquées. Par contre, 57%,

soit 20 personnes pensent le contraire.

Tableau 3 :Interruption des soins suite à un

matériel oublié par l'infirmier

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Interruption des soins

|

21

|

14

|

35

|

|

Fréquences

|

60%

|

40%

|

100%

|

De ce tableau, il en ressort que 60% on fait le constat

selon lequel,

L'infirmier interrompe souvent les soins pour aller chercher un

matériel qu'il aurait oublié. Et 40% ne partage pas cet avis.

Tableau 4 : relatif au caractère

ordonné ou non de l'infirmier dans l'application des soins.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

L'infirmier est-il ordonné ?

|

10

|

25

|

35

|

|

Fréquences

|

28,58%

|

71,42%

|

100%

|

Il ressort du présent tableau que : 10

individus partage le point de vue selon lequel l'infirmier est ordonné

dans la procédure des soins ; et 25 individus trouvent que

l'infirmier n'est pas ordonné dans la procédure des soins.

Tableau 5 : Relatif à la survenance d'un

problème suite à un acte mal exécuté par

l'infirmier.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Problème suite à un acte mal

exécuté

|

12

|

23

|

35

|

|

Fréquences

|

34,29%

|

65,71%

|

100%

|

De la présente préoccupation, 12 individus

soit 34,28% déclarent avoir eu un problème suite à un acte

mal exécuté par un infirmier. Et 23 personnes soit 65,71%

déclarent n'avoir jamais eu de complication suite à un acte mal

exécuté par un infirmier.

Tableau 6 : relatif à la réduction

maximale de la douleur par l'infirmier lors des soins.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Réduction de la douleur

|

21

|

14

|

35

|

|

Fréquences

|

60%

|

40%

|

100%

|

L'interrogation des individus au sujet de la

réduction de la douleur lors des soins par l'infirmier illustre

d'après le tableau ci-dessus que : 80% d'individu trouve que la

réduction de la douleur lors des soins est un souci majeur pour

l'infirmier, alors que 20% ne partage pas cet avis.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Disposition à converser

|

21

|

14

|

35

|

|

Fréquences

|

60%

|

40%

|

100%

|

Tableau 7 : relatif à la disposition de

l'infirmier à converser avec le patient lors d'un soin.

Il ressort du présent tableau que : 60% de

l'échantillon dit de l'infirmier qu'il est disposé à

converser avec le patient lors d'un soin. Et 40% trouve qu'il n'est pas

disposé.

Tableau 8 : récapitulatif des questions et

réponses liées à l'influence de la dimension technique des

soins administrés par les infirmiers sur la fréquentation dudit

hôpital.

Oui facteur favorisant la fréquentation facteur favorisant la fréquentation

Non facteur défavorisant la fréquentation facteur défavorisant la fréquentation

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Effectif marginal

|

|

Préparation morale

|

19

|

16

|

35

|

|

Respect des règles d'hygiènes

|

15

|

20

|

35

|

|

Interruption des soins

|

14

|

21

|

35

|

|

Caractère ordonné ou non de l'infirmier

|

10

|

25

|

35

|

|

Problème suite à un acte mal

exécuté

|

12

|

23

|

35

|

|

Réduction de la douleur

|

28

|

7

|

35

|

|

Disposition à converser

|

21

|

14

|

35

|

|

Total

|

119

|

126

|

245

|

De ce tableau, il en ressort que sur 245 points de vu, 119

point de vu, soit 17 personnes trouvent que la dimension technique des soins

les amène à fréquenter davantage la formation

hospitalière. Et 18 personnes, soit 126 points de vu trouvent que la

dimension technique des soins ne les encourage pas à fréquenter

l'hôpital.

Calcul du Chi2 relatif aux questions et

réponses liées à la dimension technique des soins afin de

confirmer l'hypothèse

Fixons : X2  Chi2 ; Ddl Chi2 ; Ddl  degré de liberté degré de liberté

Ddl  5 ; X2 seuil 5 ; X2 seuil  11,1 11,1

X2  49,15 49,15  X2 X2  X2 seuil, alors le test est

significatif. X2 seuil, alors le test est

significatif.

En conclusion, la dimension technique des soins constitue

un facteur qui amène les patients à ne pas fréquenter

davantage l'hôpital de district de Deido.

TABLEAUX RELATIFS A LA DIMENSION RELATIONNELLE DES

SOINS

Tableau 9 : relatif au confort des patients

par l'infirmier.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Réconfort des patients

|

25

|

10

|

35

|

|

Fréquences

|

71,43

|

28,57

|

100%

|

Ce tableau révèle que : 71,43% soit 25

individus trouvent que le personnel infirmier converse

régulièrement avec eux pour les réconforter. Tandis que

28,57%, soit 10 individus trouvent que le personnel n'est pas disposé

à converser avec eux dans l'intérêt de les

réconforter.

Tableau 10 : relatif au respect et

préservation de la dignité des patients.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Respect et préservation de la dignité

|

24

|

11

|

35

|

|

Fréquences

|

68,57%

|

31,43%

|

100%

|

Il résulte de ce tableau que 24 individus, soit 68,57%

affirme que le corps infirmier les traite avec respect et dignité. Par

ailleurs, 11 personnes soit 31,42% déclare que l'infirmier ne les traite

pas avec respect et dignité.

Tableau 11 : relatif à la priorisation des

plaintes des patients par l'infirmier.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Priorisation des plaintes

|

11

|

24

|

35

|

|

Fréquences

|

31,43%

|

68,57%

|

100%

|

Il ressort du présent tableau que : 11

personnes, soit 31,42% trouve que l'infirmier fait des plaintes des patients

une préoccupation prioritaire. 24 individus soit 68,57% déclarent

que leurs plaintes ne constituent nullement une priorité pour

l'infirmier.

Tableau 12 : relatif au comportement des infirmiers

lié à la confiance des patients.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Qualité du comportement

|

16

|

19

|

35

|

|

Fréquences

|

45,72%

|

54,28%

|

100%

|

16 individus, soit 45,71% trouve que le comportement

des infirmiers leur inspire confiance. Et 19 individus, soit 54,28% trouve que

le comportement des infirmiers ne leur inspire guerre confiance.

Tableau 13 : relatif à la réalisation

des soins d'hygiène des patients.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Réalisation de l'hygiène

|

7

|

28

|

35

|

|

Fréquences

|

20%

|

80%

|

100%

|

En somme, il en ressort du tableau ci-dessus

que : 7 individus, soit 20% déclare que c'est l'infirmier qui

s'occupe de la réalisation de leur hygiène. 80%, soit 28

individus stipule que soit le garde malade soit le patient lui même qui

réalise ses soins d'hygiènes..

Tableau 14 : relatif au comportement de l'infirmier

à l'égard du patient.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Comportement à l'égard du patient

|

20

|

15

|

35

|

|

Fréquences

|

57,14%

|

42,86%

|

100%

|

Il découle du présent tableau que : 20

individus, soit 57,14% trouve que le personnel se comporte dignement à

leur égard. Et 15 individus, soit 42,85% trouve que l'infirmier ne se

comporte pas bien à leur égard.

Tableau 15 : récapitulatif des questions et

réponses liées à l'influence de la dimension relationnelle

sur la fréquentation de l'HDD.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Réconfort des patients

|

25

|

10

|

35

|

|

Respect et la préservation de la dignité

|

24

|

11

|

35

|

|

Priorisation des plaintes

|

11

|

24

|

35

|

|

Qualité du comportement

|

16

|

19

|

35

|

|

Réalisation de l'hygiène

|

20

|

28

|

35

|

|

Comportement à l'égard du patient

|

15

|

15

|

35

|

|

Total

|

103

|

107

|

210

|

Sur 210 points de vu, il ressort que 107 points de vu ne

concours pas à l'augmentation de fréquentation de l'HDD.

Calcul du Chi2, relatif aux questions et

réponses liées à la dimension relationnelle des

soins :

Ddl = 5  X2seuil = 11,1 X2seuil = 11,1

X2obs = 24,70636909,

X2obs > X2seuil ; donc

test significatif

Alors, vu les résultats du calcul du

Chi2, nous pouvons affirmer que la dimension relationnelle est un

facteur qui ne favorise pas la fréquentation de l'HDD.

TABLEAUX DES QUESTIONS RELATIVES A LA DIMENSION EDUCATIONNELLE

DES SOINS

Tableau 16 : relatif aux réponses

apportées sur l'information des patients sur l'origine de leurs

maladies.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Information sur l'origine de la maladie

|

14

|

21

|

35

|

|

Fréquences

|

40%

|

60%

|

100%

|

Nous pouvons constater à l'aide du tableau

ci-dessus que : 14 individus, soit 40% ont été

informé sur l'origine de leurs maladies. Et 21 individus, soit 60%

disent n'avoir pas été informé sur l'origine de leurs

maladies.

Tableau 17 : relatif aux réponses

apportées sur l'information des patients sur leur participation dans le

processus de guérison.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Information du patient quant à sa participation

|

17

|

18

|

35

|

|

Fréquences

|

48,58%

|

51,42%

|

100%

|

Le présent tableau montre que : 17 patients,

soit 48,57% ont été informé sur l'importance de leur

participation dans le processus de guérison. Et 18 individus, soit

51,42% n'ont pas reçu d'informations sur l'importance de leur

participation dans le processus de guérison.

Tableau 18 : relatif à l'information des

patients sur les facteurs favorisant la maladie dont-ils souffrent.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Information sur les facteurs favorisants

|

13

|

22

|

35

|

|

Fréquences

|

37,14%

|

62,85%

|

100%

|

Le présent tableau illustre que : 13 patients,

soit 37,14% ont été informé sur les facteurs favorisant la

maladie dont-ils souffrent. Et 22 individus, soit 62,85% n'ont pas

été informé sur les facteurs favorisants la maladie

dont-ils souffrent.

Tableau 19 : relatif au traitement

réservé aux membres de la famille du patient.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Qualité du traitement des membres de famille

|

22

|

13

|

35

|

|

Fréquences

|

62,85%

|

37,15%

|

100%

|

De ce tableau, il en ressort que : 22 individus, soit

62,85% déclarent que l'infirmier rassure les membres de la famille et

les traite avec respect. Et 13 individus soit 37,14%, ne partage pas cet

avis.

Tableau 20 : relatif à l'information des

patients sur la transmission ou l'origine de la maladie dont souffrent les

patients.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Information sur la transmission ou l'origine de la maladie

|

15

|

20

|

35

|

|

Fréquences

|

42,86%

|

57,14%

|

100%

|

Il ressort du tableau ci-dessus que : 15 individus, soit

42,85% déclarent avoir été informé sur le mode de

transmission de la maladie dont ils souffrent. Et 20 individus, soit 57,14%

attestent n'avoir pas été informé sur le mode de

transmission ou l'origine de la maladie dont-ils souffrent.

Tableau 21 : récapitulatif des questions et

réponses liées à la dimension éducationnelle sur la

fréquentation de l'HDD.

|

Réponses

Questions

|

Oui

|

Non

|

Total

|

|

Information sur l'origine de la maladie

|

14

|

21

|

35

|

|

Information quant à sa participation

|

17

|

18

|

35

|

|

informations sur facteur favorisant

|

13

|

22

|

35

|

|

Qualité du traitement des membres de la famille

|

22

|

13

|

35

|

|

Information sur la transmission de la maladie

|

15

|

20

|

35

|

|

Total

|

81

|

94

|

100%

|

De ce tableau il en ressort que : 81 points de vu,

soit 16 personnes trouvent que la dimension éducationnelle est un

facteur qui les amène à fréquenter l'hôpital. En

outre, 94 points de vu soit 19 individus trouvent que la dimension

éducationnelle des soins ne les amène pas à

fréquenter l'hôpital.

Calcul du Chi2 relatif aux questions et

réponses liées à la dimension

éducationnelle.

X2 = 5,82 ; Ddl = 4 ? X2seuil =

9,49.

D'où, X2 < X2seuil. Alors,

la dimension éducationnelle des soins n'est pas un facteur de non

fréquentation de l'hôpital.

CHAPITRE IV :

SYNTHESE ET DISCUSSION

SYNTHESE ET DISCUSSION

La fréquentation des formations

hospitalières est un aspect de la santé qui nécessite une

attention pour que son accroissement soit une réalité en Afrique.

C'est du moins ce que nous révèlent les différents taux de

fréquentations dans la majorité des pays africains tel

qu'élucidé précédemment et prouvé par les

calculs du Chi2 dans le cadre de notre étude. En Europe,

l'assujettissement des sciences humaines au service des soins infirmiers est un

succès indéniable. D'où l'accent mis sur l'aspect

holistique de l'homme dans notre étude, de laquelle il ressort

que : La fréquentation de la dite formation hospitalière

augmenterais considérablement si le personnel infirmier octroyait une

attention particulière aux dimensions technique et relationnelle dans la

prise en charge des patients.

La non fréquentation des formations

hospitalières serait donc du à la mauvaise qualité

technique des soins, et au mauvais état des relations infirmiers et

patients. Point de vu qui évoque une similitude avec une étude

menée en Algérie à l'hôpital CHORFA en 2009, par

KHELIF HOURIA, dont les similitudes seront évoquées en cas de

nécessité

A la suite de notre enquête, l'interrogation des

patients fait ressortir une prédominance des classes d'âges

comprises entre 24 et 35 ans puis 36 à 45 ans. Et la répartition

de la population selon la profession révèle que la tranche des

ménagères (25,71%) et celle des commerçants (20%) sont les

tranches les plus représentatives de notre étude, pour un

pourcentage des mariés de 51%. Observation qui démontre la

fiabilité des réponses apportés aux différentes

questions relative à l'influence des dimensions techniques et

relationnelle sur la fréquentation de l'HDD.

Parlant du respect des règles d'hygiènes,

57% trouve que les règles d'hygiène ne sont pas

appliquées, 43% trouve qu'elles sont appliquées. Quelque soit la

place que l'on occupe dans la chaine de soins, le respect des règles

d'hygiènes est la théorie de base pour tous maintient

d'état de santé. La santé n'a pas de prix, mais elle a un

coût. L'étude menée par KHELIF HOURIA révèle

que 85% du personnel infirmier ne pratique pas les règles

d'hygiènes.

MICHAEL BALLE (12) déclare à propos que :

<< accroitre la qualité signifie améliorer

l'environnement global du patient de manière à prévenir

les problèmes plutôt que de les

résoudre>>.

En ce qui concerne les patients au sujet de l'interruption

des soins, par l'infirmier pour aller chercher un matériel qu'il aurait

oublié, 60% de notre échantillon affirme que l'infirmier

interrompe souvent les soins. Ce qui démontre que l'infirmier n'est pas

ordonné dans l'organisation des soins. Point de vu qui semble se

rapprocher de l'étude menée par KHELIF HOURIA qui montre que 77%

du personnel infirmier perd beaucoup de temps dans la réalisation des

soins. En milieu hospitalier, le temps est une ressource à capitaliser

au maximum, c'est du moins ce que traduisent MICHAEL BALLE et MARIE-NOELL

CHAMPION-DAVILLER(12) lorsqu'ils proposent la notion « zéro

défaut » qui recouvre en fait les écarts par rapport

à la meilleur manière de poser un acte. Dans le même sens,

ANNE Françoise PAUCHET-TRAVERSAT(13) fait comprendre que, l'infirmier

« clarifie les conditions, les principes : de la

préparation et de l'organisation du soin, décrire les

méthodes à employer et surtout l'attitude infirmière

à adopter ». Et ajoute que la durée d'une

séance de soin devrait être précisée,

respectée et devrait tenir compte du niveau de fatigabilité du

patient.

De plus, 68,57% déclarent que leurs plaintes ne

constituent guerre une priorité pour l'infirmier. A la page 245 de son

ouvrage, ANNE Françoise PAUCHET-TRAVERSAT montre qu'une bonne

planification des soins permet au personnel infirmier de prioriser les besoins

des patients.

Se rapportant à la préoccupation qui est

celle de savoir si le comportement de l'infirmier inspire confiance aux

patients, il en ressort que 54,29% disent que le comportement du personnel ne

leur inspire pas confiance. Sur cet aspect, ANNE Françoise

PAUCHET-TRAVERSAT (p.247) de son ouvrage, fait comprendre que l'infirmier doit

adopter « une attitude d'écoute bienveillante.

Créer un climat de confiance, instaurer les échanges et faciliter

les relations ». La véracité de ce point

de vu est mentionnée dans le code de déontologie publié

par le CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERS, 2006 :

« l'infirmière fait preuve en tout temps d'une

bonne conduite personnelle qui honore sa profession et renforce la confiance du

public dans le personnel infirmier ».

De plus, 80% stipule que c'est soit le garde malade, soit

le malade lui même qui assure ses soins d'hygiènes. A la page 73

de leur ouvrage, KATY LE NEURES et CAROL SIEBERT(4) illustrent que

« protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la

santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs

fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien,

leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou

social ».

En dépit du fait que le Chi2, de la

dimension éducationnelle, n'ait pas été significatif, nous

observons tout de même qu'elle a une valeur importante dans le maintient

de l'état de santé dans la mesure où les patients font

tout pour recouvrer la santé et bien peut pour conserver, tel que

rapporte Khelif Houria dans son mémoire de fin d'étude. C'est

dans ce sens qu'ANNE Françoise PAUCHET-TRAVERSAT (p.249) insiste sur

l'information du patient en tenant compte du niveau de compréhension,

afin d'impliquer le patient dans les différentes taches et le

responsabiliser.

CONCLUSION

CONCLUSION

En définitive, il ressort de notre étude que

le problème de la fréquentation des formations

hospitalières est vécu de manière différente

à travers le monde. A l'aide des statistiques et des données

recueillis au cours de notre étude, nous, nous sommes rendu compte que

l'HDD n'échappe pas à ce problème. Après

investigation, il s'avère que les dimensions technique et relationnelle

des soins seraient donc des facteurs influençant négativement la

sollicitation de l'HDD. Par ailleurs, il ya tout de même lieu de se

demander ce qui freine l'instauration d'un système de

sécurité social qui pourrait d'une part garantir la

fréquentation accrue des formations hospitalières, et d'autres

part, garantir l'essor de la croissance économique à tout

égard comme aux Etats-Unis et en France, surtout quand on sait que nous

avons les moyens de nous le procurer ?

Il convient tout de même de préciser que

notre étude comporte des points faibles et des points forts :

· Points forts :

- Identification des facteurs favorisant la fréquentation

inadéquate de l'HDD

- La proposition des solutions

- Opportunités : cette étude représente

une solution pour toute formation sanitaire voulant accroitre la

fréquentation de ses services.

· Points faibles :

- Rareté de la documentation concernant notre

étude,

- L'évaluation par les taux consultations des pays

étrangers,

- Le manque des données actualisées sur la

fréquentation hospitalière,

- Les moyens financiers limités pour une étude

approfondie.

· Contraintes :

- Le temps consacré à notre étude

était insuffisant vu la planification de nos cours, qui ne nous a pas

permis de traiter de tout les facteurs de la fréquentation

hospitalière.

RECCOMANDATIONS

Rendu au terme de notre étude, pour une

amélioration de la fréquentation des formations

hospitalières, nous suggérons :

· Au Ministère de la santé publique :

-L'organisation des séminaires de formations sur le

développement des capacités personnelles impulsées par la

nouvelle mouvance des sciences psychologique et sociologique au service de la

profession infirmière. Séminaires qui seront sanctionnés

par des attestations de formations afin que la ressource humaine

infirmière soit à la pointe de son ère.

· A l'administration de l'hôpital

-L'instauration des activités socio-

thérapeutique individuelle ou de groupe de (3- 12 personnes) telles

que : les causeries éducatives, l'arthérapie productive et

esthétique (dessin peinture, modelage), lecture, activités

éducatives et sportives.

-l'organisation des séances de rencontre avec le

personnel infirmier, pour sensibiliser et éduquer le personnel face

à la réaction des patients qui peuvent se montrer agressif, ou

s'introvertir.

-l'organisation des séances de recyclage au sein de

la formation hospitalière, en vu de redynamiser la force

intérieure et actualiser les connaissances liées aux

activités nursing.

· Au personnel infirmier

-de traiter les patients avec gentillesse et respect dans

la plus grande patience face parfois aux caprices des patients ou de la

nervosité du proche parent du patient.

-d'exercer la profession avec passion afin de

découvrir le bonheur qu'il ya de préserver la vie d'un patient,

même dans la plus profonde ingratitude dont font preuve les patients.

-la gestion rationnelle de la ressource temps dont

l'importance n'est plus à démontrer en milieu hospitalier.

-le respect scrupuleux des règles hygiènes

afin d'éviter d'être un vecteur ou une victime des infections

nosocomiale.

REFERENCES

BIBLIOGRAPHIQUES

I-

BIBLIOGRAPHIE

Auteurs

Ouvrages ou sites

Pages

(3) Martine Audibiert ; L'hôpital et la

cité, paris, Editions Cosmos, 1965 p.163

(4) Katy Le Neurès & Carol Siebert ;

Raisonnement, démarche clinique et projet p.68 ;73

De soins Infirmiers, Editions Elsevier Masson, 2009

(5) Microsoft Encarta, 2009

(6) Colloque scientifique du 23-24 avril 2007 sur le thème

« DYNAMIQUES RURALES A MADAGASCAR : PERSPECTIVES SOCIALES,

ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES »

(7) Hounkpati Yaram jean David ; dans sa thèse :

Méthodes d'analyse des systèmes

De santé à l'université, Lyon,

France, 2007

(8) Ange -Erick Kouamé-Assouan n°2 Avril 2007

(9) Ratsifandri Hamanana B. et Terranova R ; Social

Psychiatric therapy in a hospital at Madagascar, 1967

(10) Frederique Avet; Psycho, Socio, Anthropo,

philo, p.165

Sciences humaines et soins infirmiers ; Edition

Med-line, 2004

(11) Martine Audibiert ; indicateur de santé,

tiers-monde, 1981 ; Tome 2 n°87 p.629-654

(12) Michael Balle ; Organiser les services de soins:

(13) le management par la qualité , Edition Masson, 2004

p.28

(14) Anne Francoise Pauchet-Traversat ; Soins infirmiers,

Fiches techniques, p.236 ;245

6ème édition, Maloine, 2009

I- Web graphie

(1) www.larousse.com

(2) www.unfpa.com

TABLE DES MATIERES

I- 1)

Dédicace........................................................................III

2)

Remerciements.................................................................IV

II- Liste des enseignants de 3ème Année

Soins Infirmiers.....................V-VI

III- Liste des tableaux et

figures...............................................VII-VIII

IV- Liste des abréviations et

acronymes.............................................IX

V-

Résumé............................................................................X-XI

VI-

Abstract..............................................................................XII

INTRODUCTION.............................................................................1

CHAPITRE I : REVUE DE LA

LITTERATURE.........................................2

CHAPITRE II :

METHODOLOGIE........................................................7

I- JUSTIFICATION DU LIEU ET MATERIELS D'ETUDE

I-1- Critère de

choix..............................................................7

I-2- Description du lieu

d'étude................................................7

I-3- But de

l'étude.................................................................7

II- MATERIEL ET

METHODE....................................................7

II-1- Durée de

l'étude.............................................................7

II-2- Type

d'étude.................................................................7

II-3- Critère

d'inclusion...........................................................8

Critère

d'exclusion....................................................................................8

II-4-

échantillonnage..............................................................8

II-5- respect de l'éthique et la

recherche.......................................8

II-6- méthode d'analyse des

données.............................................8

-communication des

résultats...............................................9

CHAPITRE III : PRESENTATION DES

RESULTATS..............................10

CHAPITRE IV- SYNTHESE ET

DISCUSSION.......................................25

a) Synthèse et

discussion.......................................................26

b)

Conclusion....................................................................29

-Point

fort/Opportunités.....................................................29

-Point

faible/Contraintes.....................................................29

RECCOMMANDATIONS................................................................30

BIBLIOGRAPHIE..........................................................................32

ANNEXE.....................................................................................34

![]()

|