|

BURKINA FASO

UNITE-PROGRES-JUSTICE

---------------------------

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET

SUPERIEUR

---------------------------

UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE BOBO-DIOULASSO

---------------------------

INSTITUT DU DEVELOPPEMENT RURAL

MEMOIRE

en vue de l'obtention

du

DIPLÔME DE MASTER RECHERCHE EN ANALYSE DES

POPULATIONS DES ESPACES FAUNIQUES ET HALIEUTIQUES (MFH2)

SPECIALITE : ANALYSE DES POPULATIONS DES ESPACES

FAUNIQUES

1 THEME :

RÉPONSES ADAPTATIVES D'UNE POPULATION DE SINGES COLOBES BAIS (COLOBUS

BADIUS TEMMINCKI. KUHL, 1820) DANS LA RÉSERVE DE FATHALA, PARC NATIONAL

DU DELTA DU SALOUM, SÉNÉGAL

Présenté par :

Serigne Abdou Aziz Sy NDIAYE

Devant le jury composé de :

Pr Bélem Adrien M. Gaston :

Président du jury

Pr Kabré T. André :

Directeur du mémoire

Dr Hien Mipro : Membre

Dr Djibril Diouck : Co-directeur

du mémoire

N° : .........2010/MFH2 (Halieutique, Faune)

Mai 2011

DÉDICACES

Je dédie ce travail à mon

défunt père, ma mère, mon épouse, mes filles, mes

frères et soeurs, oncles et beaux parents, bref, à tous mes

proches et à tous les membres de ma famille.

Cette page ne suffirait pas pour vous signifier ma

gratitude pour votre soutien de tous les instants

REMERCIEMENTS

Nous rendons grâce à Dieu le tout puissant qui

nous a confié la santé et la paix qui nous ont permis de

réaliser ce travail.

Nous tenons à remercier toutes les

personnes et institutions qui ont contribué d'une manière ou

d'une autre à l'élaboration de ce mémoire.

J'exprime ma reconnaissance envers le Directeur des Parcs

Nationaux du Sénégal, Colonel Mame Balla GUEYE pour m'avoir

accordé l'autorisation de suivre cette formation.

Je remercie mon maître de stage, Dr Djibril DIOUCK pour

m'avoir proposé ce sujet. Vous m'avez conseillé et

accompagné efficacement pour ce travail. Nos recherches n'auraient pu

aboutir sans les nombreux concours que vous nous avez si largement

apportés. A vous, nous adressons un grand merci.

J'exprime ma profonde gratitude au Professeur Kabré T.

André, Directeur de ce mémoire qui m'a assisté de ses

précieux conseils. Votre appui pédagogique m'a permis de bien

aborder cette étude.

Mention spéciale à l'équipe de Gestion de

la Réserve de Fathala, particulièrement au Directeur, Vincent et

à Jean Paul notre guide pour leur accueil, leur soutien et leur esprit

d'équipe. Vous avez su nous faire profiter de votre connaissance du

terrain. Vous avez beaucoup facilité le déroulement du stage.

Mes remerciements s'adressent aussi au Professeur Bélem

Adrien M. Gaston et au Docteur Hien Mipro pour avoir accepté de faire

partie de notre jury. Votre présence dans ce jury est pour nous un grand

honneur.

Merci à l'Agence Universitaire de la Francophonie

d'avoir financé en partie cette formation.

Je remercie le Programme USAID / WULA NAAFAA

particulièrement le Coordinateur National Colonel Babacar Salif GUEYE et

le Directeur Jeffrey Povolny, pour avoir financé

l'intégralité du voyage au Burkina pour la Soutenance de ce

mémoire. Vous m'avez permis de me déplacer et de séjourner

à Bobo-Dioulasso dans de très bonnes conditions. Je vous prie

d'accepter ici ma profonde reconnaissance.

Merci à Cécile Solange DIOUF pour la relecture,

l'impression et la reprographie de ce document.

Je remercie Kalidou Kane et Sassy Ndiaye pour l'aide qu'ils

m'ont apportée lors de la réalisation de la carte du domaine

vital de la bande étudiée.

Nous ne saurions terminer sans remercier aussi, tous ceux que

nous n'avons pas cités ici et qui ont contribué et

participé à ce travail, en leur demandant toute leur indulgence

pour les éventuelles imperfections et omissions.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1

1 - CONTEXTE GENERAL ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE

1.1 Contexte general

4

1.2 La demarche methodologique

24

2 RESULTATS

33

2.1 Dynamique de la vegetation ligneuse

34

2.2 Paramètres socio-écologiques: taille et

structure sociale de la bande

38

2.3 Domaines vital

39

2.4 Arboricolisme

39

2.5 La présence au sol

41

2.6 Utilisation des supports

41

2.7 Les espèces d'arbres utilisées par les colobe

bais

43

2.8 Rythme circadien

44

2.9 Régime alimentaire

48

3 - DISCUSSION

50

3.1 Evolution des habitats.

51

3.2 Paramètres socio-écologiques

52

CONCLUSION

58

BIBLIOGRAPHIE

60

ANNEXE 1 : CARTE ZONAGE DE LA RBDS

69

ANNEXE 2 : FLORE ET VEGETATION

70

ANNEXE 3 : LES PRIMATES DANS LA FORÊT DE FATHALA

71

LISTE DES FIGURES

Figure1. Images de quelques individus de la bande

suivie dans la Réserve de Fathala

3

Figure 2. Pluviométrie de la zone

d'étude entre 1950 et 2008. (CADL de Toubacouta)

3

Figure 3. Données climatiques sur la zone

d'étude (Bâ et al ,1999)

3

Figure4.

Classification des différents types de support utilisés par les

Colobes bais (extrait de GALAT 1983)

31

Figure 5 : Pourcentage des différentes

classes de hauteur des arbres dans les milieux de savane de la Réserve

de Fathala

3

Figure 6. Proportions des arbres des

différentes classes de diamètre

3

Figure 7. Variation des densités des

principales espèces ligneuses de 1972 à 2010 dans la Forêt

de Fathala

3

Figure 8. Variation de la diversité floristique

entre 1972 et 2010 dans la forêt de Fathala

3

Figure 9. Variation de la Dominance entre 1972 et 2010

à Fathala

3

Figure 10. Domaine vital de la bande de Colobes bais

dans la Réserve de Fathala

3

Figure 11. Niveau d'utilisation des différentes

strates par les Colobes bais

3

Figure 12. Variation journalière de la hauteur

des Colobes bais en fonction de l'âge

3

Figure 13. Variation journalière de la hauteur

des Colobes bais en fonction du sexe

3

Figure14. Niveau d'utilisation des différents

types de support par les Colobes bais

3

Figure 15. Variation et niveau d'utilisation des

différents types de supports au cours de la journée.

3

Figure 16. Utilisation des supports en fonction du

sexe

3

Figure 17. Espèces d'arbres utiisées par

les Colobes bais

3

Figure 18. Budget temps des Colobes bais dans la

Réserve de Fathala

3

Figure 19. Variation journalière des

activités de la bande suivie

3

Figure 20. Variation des activités en fonction

de l'âge

3

Figure 21. Variation des activités en fonction

du sexe

3

Figure 22. Hauteur moyenne des Colobes bais suivis

dans les arbres en fonction de leur âge et de leur activité

3

Figure 23. Hauteur moyenne des Colobes bais suivis

dans les arbres en fonction de leur sexe et de leur activité

3

Figure 25. Taux de consommation des différentes

espèces végétales

3

Figure 24. Taux de présence des Colobes sur

les différents types de support

...............................................................................................................

3

LISTE DES CARTES

Carte 1. Carte de la Réserve de Biosphère du Delta

du Saloum

11

Carte 2. Carte de situation du PNDS dans la RBDS

14

Carte 3. Localisation du site d'étude

16

Carte 4. Réseau hydrographique du PNDS 20

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Tableau synthétique des textes juridiques

internationaux signés par le Sénégal concernant la gestion

de la RBDS

17

Tableau 2. Critères d'âge et de sexe, extrait de

GALLAT-LUONG (1983)

28

Tableau 3. Fréquence des différentes espèces

répertoriées dans la Réserve de Fathala au cours de cette

étude.

34

Tableau 4. Taux de présence au sol de la bande 47

Tableau 5 .Évolution de la densité ligneuse de la

forêt de Fathala 51

Tableau 6. Indices de variation de la diversité et de la

dominance à Fathala entre 1972 et 2010 51

Tableau 7. Comparaison des effectifs et de la structure sociale

et démographique des populations de Colobes bais de Fathala et ceux

relevés chez une population à Pirang 53

Tableau 8. Comparaison des domaines vitaux des Colobes bais des

forêts de Fathala et de Pirang 53

Tableau 9. Variation de la hauteur moyenne des Colobes bais dans

la végétation 54

Tableau 10. Régime alimentaire comparé des Colobes

de la Réserve de Fathala en 2010 avec celui observé dans ma

forêt de Fathala en 1996

57

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

AMP : Aire Marine Protégée

CADL : Centre d'Appui au Développement Local

CONSERE : Conseil Supérieur des Ressources Naturelles

et de l'Environnement

CPM : Centre de Pêche de Missirah

DPN: Direction des Parcs Nationaux du Sénégal

IPS: Société Internationale de Primatologie

IRD: Institut de Recherche pour le Développement

FIBA: Fondation Internationale du Banc d'Arguin

GPS: Global Positioning System

MDG: Projet Culture et Développement

PNDS: Parc National du Delta du Saloum

RBDS: Réserve de Biosphère du Delta du Saloum

SPEFS: Société pour la Protection de

l'Environnement et de la faune Sauvage

UCAD: Université Cheikh Anta Diop de Dakar

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la

Nature

UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la

Science et la Culture

RÉSUMÉ

Ce document est le résultat de cinq mois de travail au

sein de la Réserve animalière de Fathala, située dans la

forêt de Fathala, partie continentale du Parc National du Delta du Saloum

au Sénégal. Il porte sur l'étude de la dynamique de la

population de Colobes bais d'Afrique occidentale (Colobus badius

temmincki) dans ce site.

Cette zone a connu pendant plusieurs décennies une

nette diminution du couvert végétal, au point de compromettre la

survie des populations de Colobes bais les plus septentrionales d'Afrique

qu'elle abrite. En trente cinq ans, la densité globale des ligneux dans

la forêt de Fathala a fortement diminué. Le nombre d'individus /

ha a baissé de plus de la moitié entre 1975 et 2010.

Néanmoins, la clôture et l'intensification de la surveillance

semble donner des résultats positifs du point de vue de la

régénération des ligneux et de la conservation de la

biodiversité au niveau de la Réserve de Fathala ces

dernières années.

Une analyse fine des aspects écologiques classiques du

Colobus badius temmincki a été effectuée. Sur la

base des résultats, il apparaît que l'effectif de la bande varie

de 19 à 25 individus. Leur structure sociale est de type

hétérosexuel, multimâles, multifemelles. Leur domaine vital

couvre une superficie de 70 ha. La hauteur moyenne de ces singes dans les

arbres est de 9,44 m. Ils passent 61,4% de leur temps au repos, 17,6% à

l'alimentation, 11,2% à la locomotion et 9,8% aux activités

sociales. Le régime alimentaire est constitué

d'éléments végétaux surtout jeunes dont 76% de

feuilles jeunes et 3% de fruits. Khaya senegalensis est

l'espèce la plus consommée avec 64% des observations.

La comparaison des résultats obtenus avec ceux

d'études antérieures montre que le Colobus badius temmincki

a développé des adaptations pour faire face à la

dégradation de son environnement par une extension du domaine vital

entre autres.

Mots- clés : Colobus

badius temmincki, Sénégal, singes, septentrional,

forêt de Fathala, couvert végétal, domaine vital, habitat,

adaptation, survie, biodiversité, densité, conservation,

dégradation, régénération.

ABSTRACT

This document is the result from five months of work within

the animalist Reserve of Fathala, located in the Fathala forest, continental

part of the National Park of the Delta of Saloum in Senegal. It relates to the

study of the dynamics of the populations of Western Africa Red colobus

(Colobus badius temmincki) in this site.

This zone knew during several decades a clear reduction in

plant cover, at the point to compromise the survival of the most septentrional

Red colobus populations of Africa which it shelters. In thirty five years, the

total density of the woody plant in the forest of Fathala strongly decreased.

The number of individuals/ha dropped of more than half between 1975 and 2010.

Nevertheless, the fence and the intensification of the monitoring seem to give

positive tests from the point of view of the regeneration of the ligneous

family and conservation of the biodiversity to the level of the Fathala Reserve

these last years.

A fine analysis of the traditional ecological aspects of

Colobus badius temmincki was carried out. On the basis of result, it

appears that this band consist of from 19 to 25 individuals. Their social

structure is of heterosexual type, multimales, multifemales. Their vital domain

covers a surface of 70ha. The average height of the monkeys in the trees is of

9,44 m. They pass 61,4% of their time at rest, 17,6% in feeding, 11,2% with the

locomotion and 9,8% with the social activities. The food mode consists of

especially young vegetable elements including 76% of young sheets and fruit 3%.

Khaya senegalensis is the species most consumed with 64% of the

observations.

The comparison between the results obtained and those of

former studies shows that Colobus badius temmincki developed

adaptations to face the degradation of its environment by an extension of the

vital domain particulary.

Key words: Colobus badius

temmincki, Red colobus, septentrional, Fatala forest, vegetable cover,

vital domain, habitat, adaptation, survival, biodiversity, density,

conservation, degradation, regeneration

2 INTRODUCTION

Les Colobes bais d'Afrique occidentale (Colobus

badius temmincki) sont des

primates

arboricoles

inféodés de la forêt intertropicale africaine. L'Union

Internationale pour la Conservation de la Nature (

UICN),

les compte parmi les

espèces

classées vulnérables. L'homme ne sait pas les maintenir en

captivité. Ces singes sont donc très dépendants de la

conservation de leur environnement.

Au Sénégal, la forêt de Fathala, partie

terrestre du Parc National du Delta du Saloum, abrite la population de Colobe

bais la plus septentrionale d'Afrique. Depuis plusieurs décennies, elle

a dû faire face à une importante dégradation de son

environnement. Essentiellement arboricoles (GALAT-LUONG, 1983 ) et de

régime alimentaire folivore (NAPIER & NAPIER, 1967 ; DORST

& DANDELOT 1970, JOLLY, 1972), ces singes ne descendent au sol qu'en milieu

dégradé là où leur habitat ne leur permet plus de

se déplacer d'arbre en arbre directement.

La Réserve de Biosphère du Delta du Saloum

constitue l'un des rares endroits en Afrique où il est possible de

rencontrer des Colobes bais qui vivent en milieu de savane arborée

(DUPUY, 1972 ; DUPUY & VERSCHUREN, 1982 ; GATINOT, 1974,

1975 ; DIOUCK, 1995, 1999). Dans presque tout le reste du Continent, cette

espèce vit uniquement en forêt humide tropicale (CLUTTON-BROCK,

1972, 1973, 1974a ; STRUHSAKER, 1974, 1975, 1981 ; GALAT-LUONG &

GALAT 1979 ; MITANI, 1990 ; DECKER, 1996)

L'analyse de l'évolution de la végétation

de 1969 à 2002, en particulier les modifications de la couverture

ligneuse, la densité et la

biodiversité

des arbres, a montré que les trois-quarts des galeries

forestières, habitat principal des colobes bais, ont disparu et que la

diversité des arbres a chuté de moitié (LYKKE, 1996 ;

DIOUCK 1999). Cette régression du couvert végétal risque

de compromettre la survie de cette espèce car la principale menace pour

la survie de la majorité des primates est la dégradation de leur

habitat.

Il se pose alors la question de l'évaluation des

conditions de survie de cette population à la limite de son aire de

répartition et de l'aptitude d'une telle espèce à

s'adapter aux changements de son environnement et à la perte de son

habitat.

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'objectif global de ce

travail qui porte à la fois sur l'analyse de la dynamique de la

population de Colobes bais et sur l'étude de l'évolution des

habitats pendant ces 35 dernières années dans la forêt de

Fathala en général et dans la Réserve de Fathala en

particulier. Cela permettra d'une part d'évaluer leur capacité

d'adaptation à un milieu à fortes contraintes écologiques

et, d'autre part, de connaître les stratégies

développées pour faire face aux modifications de leur habitat.

Pour cela, nous avons étudié une bande de

Colobes bais vivant dans une forêt claire située dans la

Réserve de Fathala. L'étude se base sur un travail de terrain de

5 mois.

Ce document présente une synthèse des

résultats de ce travail. Dans une première partie sont

présentés le contexte général pour définir

la problématique, la justification de l'étude et la

démarche méthodologique. Nous présentons également

dans cette partie l'espèce et le site d'étude. La deuxième

partie présente les résultats de nos observations sur le terrain.

Nous effectuons ainsi une analyse fine de tous les aspects écologiques

(évolution de la végétation, effectif, utilisation du

milieu, budget-temps, régime alimentaire) pour mieux appréhender

les différentes adaptations développées par le Colobe bai.

En fin les résultats obtenus au cours de cette étude sont

discutés dans la troisième partie et comparés à

ceux relevés précédemment sur la population de Colobes

bais de la forêt de Fathala GATINOT (1974, 1975) ; LYKKE(1993) GALAT

(1975, 1983) ; GALAT-LUONG (1976, 1977) ; GALAT-LUONG & al,

(1998b) ; DIOUCK (1995, 1999).

3 - CONTEXTE GENERAL ET DEMARCHE

METHODOLOGIQUE

3.1 CONTEXTE

GENERAL

3.1.1

PROBLEMATIQUE

Cette étude s'insère dans un projet

initié par la Direction des Parcs Nationaux (DPN) en partenariat avec la

Direction de la Reserve de Fathala. Il vise à réaliser le suivi

de la dynamique d'une population de Colobes bais d'Afrique occidentale

(Colobus badius temmincki) dans la Réserve

animalière de Fathala.

La première revue exhaustive en cinq (05) ans des 634

espèces mondiales de primates a montré que près de 50%

d'entre elles sont en danger d'extinction, selon les critères de la

Liste rouge des espèces menacées de l'UICN (News-press release

août 2008).

Par ailleurs, le rapport rédigé par les plus

grands experts mondiaux sur les primates et rendu public lors du 22ème

Congrès de la Société internationale de primatologie (IPS)

à Edinbourg en Écosse, dresse un portrait effrayant de

l'état des primates partout dans le monde. En Asie par exemple, plus de

70% des espèces de primates sont citées sur la Liste rouge de

l'UICN dans les catégories "vulnérable", "en danger" ou "en

danger critique d'extinction", ce qui signifie qu'elles peuvent

disparaître à tout jamais dans un futur proche.

Les propos de Russell A. Mittermeier1(*) lors du même

congrès illustre bien cette situation : « Depuis plusieurs

années, nous avons tiré le signal d'alarme sur la situation des

primates, mais nous disposons aujourd'hui de données concrètes

qui montrent que la situation est beaucoup plus grave que celle que nous avions

imaginée » a-t-il constaté, avant

d'ajouter : « la première source de menace a

toujours été la destruction de la forêt

tropicale».

Ici en Afrique, onze (11) des treize (13) espèces de

colobes bais connues sont considérées "en danger critique

d'extinction" ou "en danger". Deux espèces sont peut-être

déjà éteintes : le colobe bai de Bouvier (Procolobus

pennantii bouvieri) n'a pas été vu depuis 25 ans tandis

qu'aucun représentant vivant du colobe bai de Miss Waldron's Red Colobus

(Procolobus badius waldroni) n'a été observé par

un primatologue depuis 1978 malgré des rumeurs occasionnelles sur sa

survie (News-press release août 2008).

Selon Richard Wrangham, président de l'IPS «

parmi les espèces africaines, ce sont les grands singes comme les

gorilles et les bonobos qui ont généralement canalisé

l'attention. Même si ces espèces sont très menacées,

ce sont les plus petits primates comme les colobes bais qui pourraient

disparaître en premier. »

La sauvegarde des écosystèmes abritant encore

les rares populations de petits primates demeure de ce fait un objectif phare

pour les acteurs de la conservation de la biodiversité.

Sous ce rapport, la forêt de Fahala présente un

grand intérêt écologique non seulement en termes de

richesse en biodiversité mais également du fait qu'elle abrite la

population la plus septentrionale de Colobe bai.

Les menaces évoquées par R A Mittermeier

cité plus haut sont aussi signalées en ce qui concerne cette

forêt, sujette aujourd'hui à des phénomènes de

déforestation (coupe illicite de bois entre autres), de feux brousse et

de braconnage des animaux. Il est à noter toutefois que ce

phénomène de dégradation des habitats naturels, de par

leur ampleur et l'importance des régions concernées est devenu

une préoccupation de portée internationale. Ainsi, les questions

de l'environnement constituent de nos jours un enjeu fondamental par rapport au

devenir de l'humanité dans son ensemble.

En outre, le Sénégal en tant que pays

Sahélien est confronté à une dégradation

accélérée de ses écosystèmes. La

préservation des ressources naturelles sauvages apparaît comme un

défi majeur à relever dans un tel contexte. En effet, de 1970

à 1986 le Sénégal a perdu 82 % de l'habitat de sa faune et

de sa flore sauvage suite à la sécheresse, au déboisement

et à l'action des feux de brousse (CONSERE, 1995). Beaucoup

d'espèces sont devenues rares voire même menacées de

disparition à cause de la dégradation très avancée

de leurs habitats. C'est le cas par exemple des éléphants, des

chimpanzés et des Colobes bais qui font l'objet de cette

étude.

Les impacts négatifs de cette perte des habitats sur

les ressources fauniques sont d'autant plus aigus qu'elle constitue un

problème majeur et rend précaire la survie de beaucoup

d'espèces sauvages qui en dépendent. Le cas du Colobe bai,

espèce principalement arboricole, indicatrice de dégradation du

milieu forestier, est très illustratif, en ce sens qu'il est

classé par l'UICN en danger d'extinction sur l'ensemble de son aire de

répartition en Afrique. La conservation de cette espèce,

incapable de survivre en captivité, passe donc nécessairement par

la préservation de son habitat. La sauvegarde des

écosystèmes terrestres du Delta du Saloum,

précisément de la forêt de Fathala, dernier refuge et

limite septentrionale de l'aire de répartition des quelques rares

colonies reliques de Colobes bais d'Afrique occidentale est donc devenue un

impératif pour leur survie.

3.1.2 Justification de

l'étude

Des études réalisées par l'IRD dans la

forêt de Fathala ont montré des modifications entre la

période 1969 et 2002 de la couverture ligneuse (la surface

occupée par les arbres et les grosses lianes), de la densité et

de la biodiversité des arbres (évaluée à l'aide

d'indices spécifiques). Elle a révélé que les

trois-quarts des galeries forestières, habitat principal des colobes

bais, ont disparu et que la diversité des arbres a chuté de

moitié (LYKKE, 1996 ; DIOUCK, 1995, 1999 ; GALAT-LUONG et

al., 1998). Les activités humaines tels que le surpâturage,

les prélèvements excessifs de bois et les feux

incontrôlés, dont les effets s'ajoutent à un déficit

important des précipitations (300 mm ces trente dernières

années), sont responsables de cette dégradation.

En 2000, des aménagements nouveaux ont

été effectués dans le PNDS avec la création d'une

réserve privée de faune sauvage de Fathala (installation d'une

clôture, de points d'eau, introduction d'espèces nouvelles,

gestion privée, ...). Parallèlement, de 1974 à 1976 et de

1988 à 2002, les scientifiques ont suivi l'évolution de la

population de colobes bais, qui n'a subi qu'une très faible

régression de son effectif, passant de 600 à 500 individus dans

le PNDS (noyau central, de la Réserve de Biosphère du Delta du

Saloum, RBDS). Les études primatologiques déjà

effectuées dans ce Parc (GATINOT, 1975, DIOUCK, 1995) mettent en

évidence d'importantes adaptations aux modifications du milieu notamment

par des changements de comportement.

Il est ainsi opportun, dix ans après, de

réaliser un nouveau suivi au niveau de la zone clôturée de

la dynamique de cette population.

3.1.3 Objectifs de

l'étude

L'objectif général porte sur l'évaluation

des capacités d'adaptation et de survie de ces espèces par

rapport aux modifications de leur environnement et au degré de

dégradation du milieu.

Les objectifs spécifiques se déclinent comme

suit:

- Caractériser l'évolution des habitats des

Colobes bais dans la réserve;

- Approfondir les connaissances sur les comportements

écologiques et éthologiques des Colobes bais (régime

alimentaire, rythme d'activités, utilisation verticale et horizontale du

milieu, etc.) ;

- Discuter et comparer les résultats de cette

étude aux travaux botaniques et primatologiques antérieurs

3.1.4 L'espèce

étudiée : le Colobe bai d'Afrique occidentale

Les Colobes bais sont des primates arboricoles vivant dans la

forêt dense intertropicale. L'Union Internationale pour la Conservation

de la Nature (UICN) les compte parmi les espèces les plus

menacées d'extinction.

Ils appartiennent à la sous famille des

Colobinés qui renferme sept genres dont six asiatiques et un (le genre

Colobus) africain.

3.1.4.1 Description

générale.

Le Colobe bai d'Afrique occidentale est un singe de taille

moyenne, aux longues pattes, au dos arqué et à l'abdomen

volumineux. La partie supérieure du corps et l'extrémité

de la longue queue sont grises à noires foncées. Le dessous du

corps et les pattes sont rouges à oranges. La partie ventrale et la face

postérieure des cuisses sont claires. Les yeux sont entourés

d'une auréole rosée, tandis que la face glabre est de couleur

grise ardoise .Le pouce réduit est l'une des caractéristiques

particulières de ce singe, d'où son nom de colobe qui vient du

grec kolobos, qui signifie « mutilé ». Le Colobe est

doté d'un appareil digestif semblable à celui des ruminants

(estomac sacculé). Lors de l'oestrus, la peau sexuelle (appareil

génital femelle externe) peut presque atteindre le volume de la

tête.

Le poids des colobes bais adultes peut varier de 8 à 10

kg et la longueur de la queue peut atteindre 70 à 80 cm, DORST et

DANDELOT (1970). A cause du dimorphisme sexuel, la femelle est

légèrement plus petite que le mâle.

3.1.4.2 Ecologie et

régime alimentaire.

Le Colobe bai est le singe le plus inféodé aux

grands arbres de la forêt tropicale dense humide. Il s'est pourtant

adapté aux forêts claires et sèches du

Sénégal. Il peut être trouvé dans les galeries

forestières du Parcs nationaux du Niokolo koba, de la Basse Casamance et

du Delta du Saloum au Sénégal.

Totalement arboricole, il ne descend au sol qu'en

Sénégambie là où la dégradation de son

habitat ne lui permet plus de se déplacer d'arbre en arbre

directement.

Normalement folivore à 90%, il consomme

également des fleurs et des fruits quand les feuilles deviennent trop

dures en fin de saison sèche. Son estomac sacculé à la

manière des ruminants et les bactéries qu'il contient lui

permettent de dégrader la cellulose et d'éliminer les toxines des

feuilles au prix de très longues phases de digestion.

Figure1. Images de

quelques individus de la bande suivie dans la Réserve de

Fathala

3.1.4.3 Organisation

sociale.

Les Colobes bais forment des bandes

multimâles et multifemelles de 8 à plus de 60 membres. Dans les

milieux typiques du Niokolo-Badiar, les domaines vitaux couvrent 10 à 20

ha. Ils sont moins étendus dans les galeries forestières du Delta

du Saloum. La troupe est peu structurée et des sous groupes peuvent s'en

séparer puis la rejoindre (« scission-fusion »). Contrairement

à la plupart des autres systèmes sociaux, ce sont les femelles

qui quittent la troupe et émigrent.

3.1.4.4

Comportement.

Les Colobes bais effectuent des bonds impressionnants,

utilisant le rebond des branches pour se propulser et la queue comme balancier.

Pour atteindre un autre arbre, ils rentrent la tête dans les

épaules et leurs mains antérieures aux longs doigts mais au pouce

réduit s'agrippent aux branches et leur permettent de se rattraper en

cas de chute.

Les bonds sont souvent utilisés par les mâles

pour manifester leur dominance. Trois cris sont plus fréquemment

émis : des aboiements, des éternuements et des hurlements.

Contrairement à la forme des Colobes vivant en Côte d'Ivoire, les

femelles n'ont au Sénégal pas de vocalisation de

copulation.

3.1.4.5 Taxonomie et

répartition géographique

Le Colobe bai africain appartient à la classe des

Mammifères :

- Ordre des Primates ;

- Sous ordre des Simiens ;

- Infra ordre des Cathariniens ;

- Famille des Cercopithécidés ;

- Sous famille des Colobinés ;

- Genre Colobus appelé également Procolobus

ou Piliocolobus;

- Espèce badius ;

- Sous-espèce temmincki.

Les travaux de Diouck (1999) nous renseignent en détail

sur la répartition géographique des Colobes bais qui se

rencontrent du Sénégal à la Tanzanie. Ainsi nous

avons :

- Le Colobe bai d'Afrique occidentale, Colobus

badius, qui comprend deux sous espèces :

- C.b temmincki, présent dans les îlots

forestiers du Sénégal, de

la Gambie et de la Guinée Bissau ;

- C.b badius, dont l'aire de répartition

jouxte celle de C.b temmincki. Il a été observé

dans le bloc forestier d'Afrique occidentale en Côte d'ivoire et en

Guinée.

- Le colobe bai, C pennanti, qui comprend de

nombreuses sous-espéces :

- C. p. waldroni avec une aire de

répartition située à l'est de celle de C. b.

badius ;

- C. p. tephroceles signalé en ouganda et en

Tanzanie ;

- C. p. oustalleti en Centrafrique ;

- C.p rufomitratus ou Colobe bai à tête

rousse, noté au Kenya ;

- C.p.tholloni, d'Afrique centrale ;

Ces différentes sous-espèces sont

regroupées en une seule espèce, Procolobus badius par la

commission de survie des espèces de l'UICN qui maintient les mêmes

noms de sous-espèces.

D'autre Colobes sont aussi observés en Afrique. C'est

le cas du :

- colobe guéreza d'Angola (Colobus angolensis)

- colobe à longs poils ou à camail (Colobus

polykomos)

- colobe guéreza noir (Colobus satanas)

- Le colobe roux du Cameroun (Procolobus preussi)

- Le colobe vert olive ou colobe de Van Beneden

(Procolobus verus).

3.1.5 LA ZONE D'ETUDE

La réserve de Fathala fait partie de la forêt de

Fathala. Cette dernière constitue la partie continentale du PNDS, un

des noyaux centraux de la Réserve de Biosphère du Delta du

Saloum (R.B.D.S).

3.1.5.1 La

Réserve de Biosphère du Delta du Saloum.

Le Delta du Saloum (carte 1) a été

érigé par l'UNESCO et l'Etat du Sénégal en

Réserve de Biosphère le 16 mars 1981 du fait de la richesse et de

la diversité de ses écosystèmes. La RBDS est située

sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, au centre ouest du

Sénégal, dans la partie estuarienne du bassin hydrographique du

Sine-Saloum, du Diomboss et du Bandiala, à la frontière

gambienne. Elle est localisée entre 13°35 et 14°15 de Latitude Nord et

16°03 et 16°50 de Longitude Ouest. Elle couvre une superficie de 180 000

hectares. Au plan administratif, elle correspond aux arrondissements de Djilor,

Toubacouta, Niodor et Fimela, partie intégrante de la région de

Fatick comprenant surtout des villages et quelques agglomérations comme

Sokone, Foundiougne, Niodior et Betenti. Comme toute réserve de la

biosphère, elle comprend trois zones :

- les noyaux centraux représentés par le PNDS,

la Réserve naturelle communautaire de palmarin et l'Amp de

Bamboug ;

- la zone tampon utilisée pour les activités

compatibles avec les objectifs de conservation et ;

- la zone périphérique pour des pratiques

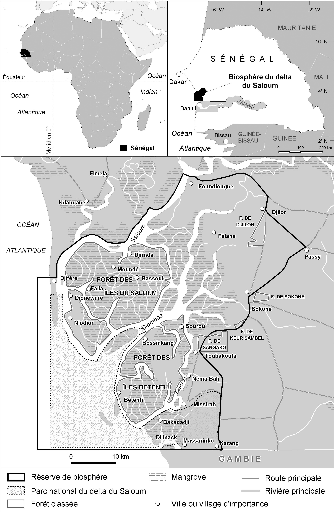

d'utilisation durable des ressources ;

Carte 1. Carte de la

Réserve de Biosphère du Delta du Saloum

3.1.5.2 Le Parc

National du Delta du Saloum

Le Parc National du Delta du Saloum (PNDS), créé

le 28 mars 1976 par décret N° 76.577 est située à sa

partie sud-ouest et couvre une superficie de 76 000 ha. Il se

caractérise par la présence de trois principaux milieux

écologiques : un domaine continental riche en forêts et

limité dans sa partie basse par la mangrove et les tannes ; un domaine

amphibie composé de trois grands groupes d'îles bordés par

un réseau dense de chenaux entourés de mangroves ; et un domaine

maritime. Ces trois milieux ont des fonctions relativement différentes

et sont fortement dépendants du point de vue de leur fonctionnement,

leur dynamique et leur évolution.

Le domaine continental est l'habitat principal de la

grande et moyenne faune sauvage, il est la principale source trophique (eau et

constituants organiques et minéraux) des cours d'eau estuariens et de

son écosystème mangrove. C'est aussi la zone la plus

dégradée de la RBDS, plus de 80% de la superficie est

défrichée, l'avancée de la langue salée et des

tannes et, la dégradation de la mangrove est très remarquable

à ce niveau. L'érosion hydrique drainant une forte proportion de

particules sableuses est une menace à long terme pour les

écosystèmes vasière-mangrove d'une part, et les galeries

forestières d'autre part.

Le domaine amphibie qui constitue l'estuaire est le milieu

principal de reproduction, de nourrissage et de repos des espèces

halieutiques et les oiseaux d'eau. Cette richesse est maintenue grâce aux

nombreuses vasières, chenaux ou bolons bordés de mangrove. Les

îles et îlots inhabités constituent les derniers refuges de

la grande et moyenne faune sauvage.

Le domaine maritime renferme une série

d'îlots, de banc de sable et d'importants herbiers. C'est la principale

zone de reproduction des oiseaux, les Laridea en particulier. L'île aux

oiseaux étant le principal site. Grâce à son herbier, il

est le domaine maritime de nourrissage de tortues marines, de crevettes et lieu

de convergences de plusieurs espèces halieutiques. Quoique zone de haute

importance en termes de conservation, il est le premier site de pêche de

la RBDS.

Le Delta du Saloum constitue le 6ème estuaire dans le

monde pour sa diversité ichtyofaunique (114 espèces de poissons).

Il représente aussi un important site de reproduction et d'alimentation

des tortues marines, du lamantin, du dauphin souza.

Le parc a été désigné site Ramsar

en 1984 ce qui lui confère le statut de zone humide d'importance

internationale particulièrement comme habitat d'oiseaux d'eau. Il est

devenu en 2008 avec le Niumi en Gambie le premier site Ramsar

transfrontière africain. Le Delta du Saloum fait aussi partie du club

des plus belles baies du Monde.

Il faut également signaler que le Delta du Saloum est

le troisième site d'importance ornithologique de l'Afrique de l'Ouest

après le Banc d'Arguin (Mauritanie) et le Djoudj

(Sénégal). C'est une terre d'asile pour des centaines de milliers

d'oiseaux. Il accueille annuellement le quart de la population mondiale de

sternes royales et constitue un important quartier d'hiver pour les oiseaux

migrateurs du paléarctique. Le Parc National du Delta du Saloum

renferme des vasières, des reposoirs et dortoirs pour de nombreuses

espèces d'oiseaux et de chapelets d'îlots leur servant de lieux de

reproduction. Parmi ces derniers, le plus important correspond à l'Ile

aux oiseaux (environ une longueur d'une dizaine de km et une largeur maximale

de 500 m) qui est une zone de nidification essentiellement pour les larideaes

(sterne royale, sterne caspienne, mouette à tête grise,

goéland railleur, etc.), les hérons, les tortues marines...

Le parc abrite des forêts de mangroves. La mangrove et

les vasières qui y sont associées jouent un rôle important

pour la fixation des côtes et l'approvisionnement des populations en

multiples produits naturels de base (bois, huîtres, coquillages), mais

également constituent des sites importants pour la reproduction de

nombreuses espèces halieutiques. Les poissons qui trouvent dans le delta

un lieu de reproduction exceptionnel comptent 114 espèces.

Le rôle socio-économique du delta du Sine-Saloum

est donc essentiel dans ce pays qui dépend très largement de la

pêche artisanale tant pour ses revenus que pour son apport en

protéines. Aussi, près de 200 000 habitants habitent dans la

périphérie immédiate du parc et dépendent en grande

partie de la pêche et l'écotourisme.

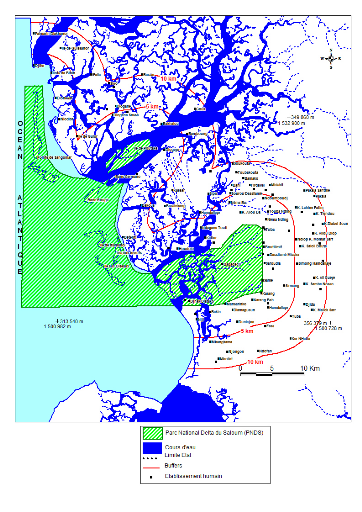

Carte2. Carte de situation du PNDS dans la

RBDS

3.1.5.3 La Reserve de

Fathala

La réserve de Fathala est le lieu où l'essentiel

de nos recherches en termes de suivi de la dynamique des colobes bais a

été réalisé. Elle constitue ainsi notre principal

site d'étude. Elle est partie intégrante de la forêt

classée de Fathala. Cette dernière, située entre

13°41' de latitude nord et 16°30' de longitude ouest, est

classée en 1934 et rattachée en 1986 au PNDS dont elle constitue

la partie continentale. La forêt de Fathala couvre une superficie de

7 300 ha dont 2000 ha clôturés et consacrées à

la réserve privée.

La réserve privée de Fathala fut

créée vers l'année 2000, par des actionnaires

privés qui travaillent en étroite collaboration avec la DPN. Elle

a une superficie de 6000 ha de forêt classée. Ses 2000 ha

clôturés et visitables sont ouverts au public en Avril 2003.

Il est à noter que depuis 2000, l'Etat

sénégalais, dans le cadre du partenariat public/privé a

concédé une partie de la forêt classée de Fathala

à la Société de Protection de l'Environnement et de la

Faune Sauvage (SPEFS), sur la base d'un protocole d'accord. La substance du

protocole et du cahier de charges qui lui est adjoint porte sur des obligations

de réintroduction et d'introduction d'espèces de la faune,

l'inventaire régulier des stocks, l'aménagement des habitats,

l'appui aux communautés locales vivant autour de la Réserve

privée (adduction en eau à partir d'un forage, contribution

à l'emploi des jeunes, etc.). En contre partie, la DPN

représentant l'Etat se doit de veiller au respect des

aménagements, de contribuer au suivi de la dynamique des populations

introduites ou réintroduites, de lutter contre le braconnage. Bien qu'il

y ait eu des acquis en ce qui concerne la remontée biologique, la

reconstitution de certains habitats et l'effort d'aménagement, une bonne

évaluation de l'expérience du partenariat avec le privé

est toutefois nécessaire pour aider à servir d'axes d'orientation

à la volonté de l'Etat du Sénégal d'impliquer

d'avantage le secteur privé dans la gestion des aires

protégées.

En outre, cette réserve a permis de garder des animaux

dans leur milieu originel (le phacochère, le crocodile, des singes dont

le Colobe bai, etc.). D'autres espèces comme l'antilope sauvage qui

avaient disparu y ont été réintroduites, en même

temps que des animaux originaires d'Afrique du Sud (la girafe, le

rhinocéros blanc, le zèbre, l'impala, l'élan du cap...).

Pour ce qui est des ressources floristiques, la forêt

classée de Fathala est marquée par une grande diversité.

Elle renferme 125 espèces ligneuses appartenant à 39 familles.

Parmi ces espèces, 28% sont d'affinité soudano guinéenne.

Les reliques de forêts galeries et de forêts claires abritent une

population de colobe bai qui se situe ainsi dans la partie la plus

septentrionale de son aire de répartition et qui en plus, subit la

menace de la fragmentation et de la dégradation des habitats.

Du point de vue des aménagements et infrastructures,

plusieurs dizaines de kilomètres de pistes sillonnent la réserve

et permettent aux visiteurs de voir de prés les animaux et de s'en

approcher. Un lac artificiel est aménagé pour permettre

l'abreuvement des animaux surtout en saison sèche.

Le site d'études

Carte 3. Localisation du site

d'étude

3.1.5.4 Cadre

institutionnel, législatif et réglementaire

Du point de vue institutionnel, le PNDS relève de la

Direction des Parcs Nationaux du Sénégal qui est sous la tutelle

du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature.

Il est régi au niveau national par deux textes de loi

essentiellement, à savoir : le Code de la Chasse et de la

Protection de la Faune et le Code Forestier. En plus de ces deux textes, le

PNDS dispose d'un règlement intérieur.

Au niveau international, le cadre réglementaire de la

gestion du PNDS est marqué par la ratification du Sénégal

de conventions portant sur la gestion des aires protégées.

Tableau 1. Tableau synthétique des textes

juridiques internationaux signés par le Sénégal concernant

la gestion de la RBDS

|

TITRE

|

DATE

|

SIGNATURE

|

OBJET

|

|

Londres (Angleterre)

|

05-1954

|

02-1972

|

Convention sur la prévention de la pollution par les

hydrocarbures en mer

|

|

Genève (Suisse)

|

04-1958

|

01-1964

|

Convention sur le droit de la mer (Nations Unies). Haute mer,

ressources biologiques.

|

|

Alger (Algérie)

|

09-1968

|

11-1971

|

Convention africaine pour la conservation de la nature et des

ressources naturelles.

|

|

Bruxelles (Belgique)

|

11-1969

|

|

Convention sur la pollution par les hydrocarbures en haute

mer.

|

|

Ramsar (Iran)

|

02-1971

|

04-1977

|

Convention relative aux zones humides d'importance

internationale.

|

|

Paris (France)

|

11-1972

|

|

Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel

et naturel (UNESCO).

|

|

Washington (USA)

|

03-1973

|

06-1977

|

Convention sur le commerce international des espèces de

la faune et de flore menacées.

|

|

Bonn (Allemagne)

|

06-1979

|

|

Convention relative à la protection des espèces

migratrices du paléarctique occidental.

|

|

Berne (Suisse)

|

09-1979

|

04-1987

|

Convention relative à la conservation de la vie sauvage

et des milieux naturels d'Europe.

|

|

Abidjan (Côte d'Ivoire)

|

03-1981

|

07-1982

|

Convention régionale relative à la

coopération en matière de protection et de mise en valeur du

milieu marin et des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest du

Centre.

|

|

Montégo Bay (Jamaïque)

|

12-1982

|

08-1984

|

Convention sur le droit de la mer (Nations Unies).

Tracé des lignes de base.

|

|

Vienne

|

03-1985

|

09-1992

|

Convention pour la protection de la couche d'ozone

|

|

Montréal (Canada)

|

09-1987

|

|

Protocole relatif aux substances qui appauvrissent la couche

d'ozone.

|

|

Bâle (Suisse)

|

03-1989

|

07-1992

|

Convention sur le contrôle des mouvements

transfrontières de déchets et de leur élimination.

|

|

Rio (Brésil)

|

05-1992

|

06-1992

|

Convention sur la diversité biologique et les

ressources génétiques.

|

|

Rio (Brésil)

|

05-1992

|

04-1994

|

Convention sur les changements climatiques.

|

|

TITRE

|

DATE

|

SIGNATURE

|

OBJET

|

|

Rio (Brésil)

|

05-1992

|

10-1994

|

Convention des Nations Unies pour la

conservation de la biodiversité

|

|

Paris (France)

|

10-1994

|

04-1995

|

Convention sur la lutte contre la désertification.

|

|

Kyoto (Japon)

|

11-12-1997

|

|

Protocole relatif aux changements climatiques

|

|

AEWA (La Haye)

|

1995

|

|

Accord sur la conservation des oiseaux d'eau

migrateurs d'Afrique-Eurasie

|

Tableau 1. Tableau

synthétique des textes juridiques internationaux signés par le

Sénégal concernant la gestion de la RBDS (suite et

fin)

3.1.5.5

Caractérisation du milieu biophysique

3.1.5.5.1 Le relief

Le Delta du Saloum se situe à environ 120 km au sud de

Dakar. Dans l'ensemble le relief de la région est très plat et

reste inferieur à 0,5 m d'altitude. Les seules élévations

observées sont les falaises de sable, les dunes et les amas coquilliers

(accumulations d'origine anthropique) pouvant atteindre jusqu'à cinq

mètres.

3.1.5.5.2 Le cadre

pédologique

La couverture pédologique du Delta du Saloum est

constituée de :

- sols ferrugineux tropicaux lessivés

développés respectivement sur la couverture gréseuse du

continental terminal et sur des dunes continentales. Ce sont ces types de sol

qui occupent de manière générale la forêt de

Fathala ;

- sols sulfatés acides des tannes,

dénudés et impropres à l'agriculture. Ils servent de

reposoir pour certains oiseaux tels que les Mouettes à tête grise

et les Goélands railleurs ainsi que certains mammifères comme le

Singe vert qui affectionne les crabes violonistes qui colonisent ce type de sol

;

- sols hydromorphes organiques peu évolués des

vasières actuelles. Ils constituent des zones de gagnage pour certains

oiseaux migrateurs comme le Courli courlieu et le Grand courli ;

- sols minéraux et sols peu évolués

d'apport sur cordons sableux récents ou accumulation des limons

éoliens qui constituent des reposoirs de prédilection des

Sternideae ;

- sols calcimorphes de type rendzine riches en matière

organique des amas artificiels de coquilles.

3.1.5.5.3 Hydrologie et

dynamique marine

Le régime hydrographique est de type sahélien.

L'écoulement fluvial est directement influencé par le

régime saisonnier des pluies : les hautes eaux correspondent

à la saison des pluies et les basses eaux à la saison

sèche. Il n'en demeure pas moins que la marée reste le principal

facteur de l'hydrodynamique estuarienne.

L'estuaire tire la configuration de son réseau de trois

bras de mers : le Saloum au nord, le Bandiala au Sud et le Diomboss entre

les deux. Ceux-ci forment par leur interconnexion un lacis dense de chenaux de

marées appelés bolongs. Le Saloum, partiellement

séparé de la mer par la flèche de Sangomar,

présente depuis la rupture de celle-ci en 1987 deux embouchures :

l'une à Sangomar (environ 1800 m de large) et l'autre à Lagoba

(environ 5 km, nouvelle ouverture).

L'estuaire du Saloum s'ouvre sur une côte à

marée et à forte énergie de houle. Il est ainsi

noté deux types de houle, l'une en provenance de l'Atlantique nord

(direction nord-ouest) agit pendant toute la saison sèche ; l'autre

en provenance de l'Atlantique sud (direction sud-est) pendant la saison des

pluies. La houle du nord a une action plus prépondérante, elle

est responsable d'une dérive littorale qui conditionne la dynamique des

cordons littoraux en amont.

Carte 4. Réseau

hydrographique du PNDS

3.1.5.5.4 Le climat

Le climat se caractérise par des régimes

thermiques et hydriques de type tropical soudanien subissant la double

influence de la pluviométrie et des effets océaniques en

particulier dans les marges maritimes de l'estuaire. Il est

caractérisé par :

- une saison sèche (froide de novembre à mars,

chaude de mars à juin), où les vents dominants sont les

alizés maritimes, frais (de direction nord à nord-ouest) et les

alizés continentaux secs (de direction est à nord-est,

harmattan) ;

- une saison des pluies (chaude et humide, de juillet à

octobre), où dominent les vents de mousson (de direction ouest et

sud-ouest).

Les températures moyennes annuelles se maintiennent

autour de 26 à 31° C. Les normales pluviométriques accusent

une nette régression passant de 800-950 mm en 1931-59 à 600-750

mm pour la normale 1960-1989 soit une baisse comprise entre 18% et 24%. Cette

baisse de pluviosité est l'un des principaux facteurs de

dégradation du paysage du parc et de la perte de biodiversité.

Les conséquences les plus remarquables de ce déficit

pluviométrique sont la sursalure des eaux marines, la baisse des nappes

phréatiques, la salinisation et l'acidification des terres ainsi que des

eaux souterraines. Il en a résulté, d'une part une

dégradation des mangroves et des formations forestières qui,

à certains endroits (forêts galeries par exemple), connaissent une

évolution tendancielle du type soudano-guinéen vers les types

soudanien et soudano-sahélien, d'autre part une crise de l'ensemble des

systèmes de productions agricoles.

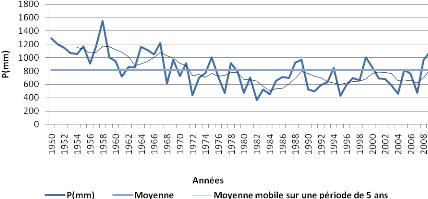

Figure 2. Pluviométrie de la zone

d'étude entre 1950 et 2008. (CADL de Toubacouta)

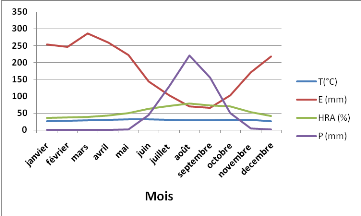

Figure 3. Données climatiques sur la zone

d'étude (Bâ et al ,1999)

T : température moyenne mensuelle ; E :

évaporation moyenne mensuelle ; HRA : humidité relative

moyenne mensuelle de l'air ; P : pluviométrie moyenne

mensuelle

3.1.5.5.5 La

végétation

Le PNDS est située dans une zone de transition entre le

domaine soudano-guinéen au sud et le domaine sahélo-soudanien au

nord. Elle présente une végétation et une flore

relativement diversifiée, en fonction de la géomorphologie de la

zone et des types de sols.

La végétation est présente sur deux types

de milieux : les zones submersibles marquées par la

prédominance de la mangrove et les zones non submersibles (dans

lesquelles se situe la Réserve de Fathala) caractérisées

par une diversité d'unités géomorphologiques variant des

forêts galeries aux savanes boisées en passant par les

forêts claires.

AUBERVILLE (1948), définit la forêt de Fathala

comme étant une forêt soudanienne claire et sèche. La

forêt claire est une formation arborée dont les

éléments sont suffisamment espacés pour que le sol

reçoive plus de lumière que d'ombre. Ces conditions favorables

d'éclairement permettent le développement d'une strate

herbacée très dense, essentiellement formée de

graminées.

Du point de vue des unités géomorphologiques, on

observe dans la Réserve de Fathala trois communautés

végétales à fort caractère saisonnier

composées de :

- une strate herbacé couvrant la presque

totalité de la Réserve, qui se développe pendant la

période pluvieuse jusqu'à plus de trois mètres de haut et

se dessèche très vite en saison sèche ;

- une savane boisée avec une strate ligneuse

composée essentiellement d'arbustes (des combrétacées en

majorité) et quelques grands arbres d'origine guinéenne ;

- une galerie forestière le long de la vallée

qui se distingue des zones de savane par une canopée et une flore

où dominent les espèces guinéenne (Pterocarpus

erinaceus, Saba senegalensis, Detarium Senegalens,). Elle constitue le

milieu classique des Colobes

La zone d'étude présente de nombreuses

espèces ligneuses telles Daniella olivera, Cordyla pinnata,

Pterocarpus erinaceus, Lanea acida, Khaya senegalensis, Parkia biglobosa,

Sclerocarya birrea, Terminalia macroptera, T avicenoides, Combretum

glutinosum, Piliostigma reticulatum, Parinari macrophylla, Detarium Seneglens,

Acacia nilotica et Borassum aethiopium.

3.1.5.6 Le cadre

socio-économique

Les habitants de la périphérie du PNDS

appartiennent à deux principaux groupes ethniques:

- les Sérères, qui peuplent les îles du

Gandoun et les bordures de la RBDS;

- et les Mandingues, qui habitent les îles

Bétenti.

La religion dominante dans la zone est l'Islam. Les

densités de population sont estimées entre 21 et 77 habitants au

km² selon les arrondissements. On estime également que l'ensemble

de la RBDS avait, en 1988, une aire globale d'influence regroupant plus d'1,3

millions de personnes.

Cette population est caractérisée par sa

jeunesse (55% ont moins de 30 ans) et sa mobilité.

En outre, l'économie de la zone repose essentiellement

sur des activités liées aux ressources naturelles. Il s'agit de

l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la cueillette de

produits forestiers, du tourisme, de l'extraction du sel et de l'exploitation

des coquillages.

3.1.5.6.1 L'agriculture et

l'élevage

Durant les années 1960 et 1970, le Programme Agricole a

facilité le défrichement de toutes les terres du domaine

continental non classé. Le système de production est basé

sur la rotation annuelle entre cultures de rente et céréales dans

les terres de plateau, la culture du riz dans les bas-fonds et le

développement de maraîchage dans les vallées en saison

sèche. Malgré un énorme potentiel, l'agriculture est

confrontée dans le Delta du Saloum dans de nombreuses zones à une

salinisation des terres et une érosion des sols.

Un élevage de type extensif est pratiqué en

association avec l'agriculture et est relativement développé dans

la périphérie de la partie continentale du PNDS. De timides

essais d'intensification sont notés dans la zone. Du fait de l'extension

des terres de cultures allouées à l'agriculture, des conflits

d'utilisation de l'espace sont parfois notés avec l'élevage. Il

s'y ajoute en relation avec cette contrainte que la divagation du bétail

est souvent notée au niveau du Parc.

3.1.5.6.2 La

pêche

Les bras de mer du Delta du Saloum (Saloum, Diomboss et

Bandiala) et les bolongs abritent d'importantes ressources halieutiques. Ces

ressources ont permis aux populations riveraines de développer une

activité de pêche et de cueillette significative associée

à l'agriculture dans certaines localités. Selon le niveau

d'association de ces deux activités par les populations, on distingue:

- les villages et campements de pêcheurs exclusifs qui

pratiquent la pêche toute l'année ;

- les villages et campements de pêcheurs où la

pêche est une activité étroitement liée à

l'agriculture ;

- les villages et campements de pêcheurs occasionnels

où la pêche est pratiquée à petite échelle en

saison pluvieuse.

En outre, le prélèvement d'huîtres et de

coquillages est la principale activité des femmes des îles du

Saloum en plus de la transformation de produits dérivés de la

pêche. On estime que près de 40% des mises à terres de la

pêche sont transformées sur place par les femmes

essentiellement.

3.1.5.6.3 Exploitation

forestière

Les populations tirent de la forêt des produits ligneux

(bois de chauffe, bois d'oeuvre) et non ligneux (fruits, feuilles, racines,

écorces, etc.) qui leur permettent de diversifier leurs revenus et leur

consommation en protéines végétales.

Les prélèvements de produits ligneux

entraînent cependant une pression de plus en plus forte sur les

forêts et certaines essences sont surexploitées (Pterocarpus

erinaceus, Cordyla pinnata, Bombax costatum, Daniellia oliveri, etc.).

3.1.5.6.4 La chasse

L'activité cynégétique est surtout

l'oeuvre des touristes dans les zones amodiées. Il existe à

proximité du Parc deux zones amodiées (le long de la route

transgambienne et qui constituent un territoire de nourrissage très

importants pour le petit et moyen gibier) à savoir : celle des

hôtels Palétuviers (20 000 ha) et la zone amodiée du

relais le Saloum (30 000 ha). Le nombre de permis de chasse

délivrés par an au niveau de ces zones s'élève

à une centaine. Ces permis concernent surtout la petite chasse. Pour les

autochtones, la chasse cible les pintades et les francolins pour la

consommation familiale. L'une des principales contraintes à la chasse

demeure la raréfaction du gibier liée à la

dégradation de leur habitat et à l'absence d'eau.

3.1.5.6.5 L

écotourisme

Le tourisme de vision occupe une place de choix dans le tissu

économique de la région. Il s'y développe grâce aux

grandes potentialités liées au climat, à la

diversité des espèces animales et des paysages ainsi qu'aux

ressources culturelles. Le tourisme de vision constitue également

l'essentiel de recettes recouvrées par la Réserve

animalière de Fathala, grâce aux nombreux touristes qui viennent

chaque jour contempler les différents animaux de la Réserve tels

que les girafes, les élands et les colobes bais.

3.1.5.6.6 Les activités

extractives

Les activités extractives se limitent au niveau de RBDS

à l'exploitation des coquillages et à l'extraction du sel.

L'exploitation des amas coquilliers qui s'est intensifiée depuis 1982,

comporte des aspects négatifs sur l'environnement (réduction de

la protection physique de certaines petites îles du fait de la

dégradation du couvert végétal, risque d'augmentation de

la sédimentation dans les chenaux de marée) et sur le patrimoine

(dégradation de sites reconnus comme faisant partie du patrimoine

culturel, historique et archéologique.

3.2 LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Le stage réalisé s'insère dans un projet

initié par la DPN en partenariat avec la Réserve de Fathala. Nous

avons ainsi pu bénéficier d'un appui de l'équipe locale

du Fathala notamment pour le guidage. A ce sujet, un employé de la

réserve a été mis à notre disposition pour toute la

durée du stage. Il nous a servi de guide tout le temps passé dans

la réserve à observer les animaux. Nous avons de ce fait

profité de sa connaissance du terrain pour le repérage rapide des

bandes notamment la bande étudiée, toutes les fois que nous

sommes partis dans la réserve.

3.2.1 Hypothèse de

recherche

Cette étude repose sur deux hypothèses qu'il

conviendrait de rappeler :

A- La réserve de Fathala abrite la majeure partie des

populations de Colobe bai d'Afrique occidentale rencontrées dans le

Delta du Saloum ;

B- Les colobes bais du Delta du Saloum au

Sénégal sont parvenus à faire face à la

dégradation de leur milieu naturel et à surseoir à une

disparition qui paraissait inéluctable.

3.2.2 Méthode d'étude

La méthodologie de travail est basée sur une

démarche intégrée incluant la recherche documentaire, la

collecte des données de terrain basée sur les observations de

l'espèce, et le traitement des données recueillies.

Concomitamment et en fonction des besoins de complément d'informations,

nos avons effectué des recherches bibliographiques au niveau des centres

de documentation des institutions de recherche (UCAD et IRD entre autres).

Ainsi, l'étude menée se présente en quatre étapes

citées ci-après.

3.2.2.1 Recherche

bibliographique

Plusieurs revues et articles sur le Colobe bai et sa

conservation dans le Saloum sont exploités pour une meilleure

connaissance de l'espèce (biologie, comportement, habitat). Le

maître de stage, en l'occurrence Dr DIOUCK dont les travaux sur les

primates sont souvent cités en référence dans ce document

a mis à notre disposition une documentation très fournie sur le

Colobe bai. Cela nous a permis de faire l'état des connaissances

actuelles sur cette espèce et de collecter beaucoup d'informations

importantes pour mieux aborder la phase de terrain. Cette revue documentaire

s'est poursuivie tout au long du stage et même durant la phase de

rédaction.

En outre, nous avons parallèlement pris contact avec

des spécialistes et personnes ressources des différentes

disciplines participant au projet et sur lesquels nous nous sommes beaucoup

appuyés à chaque fois que le besoin d'informations et de conseils

en termes d'orientation et d'amélioration de l'étude s'est fait

ressentir. Les sources d'informations et de données sont : les

gestionnaires de la réserve de Fathala, les agents du PNDS, les agents

des eaux et forêts, les Institutions de recherches (IRD, UICN etc.), les

autres acteurs du Secteur de l'Environnement et de la Protection de la Nature

et enfin les communautés locales.

3.2.2.2 Prospections et pré

enquêtes

Nous avons débuté cette étape au mois de

mai. Elle a duré deux semaines et a consisté à sillonner

toute la réserve pour repérer les animaux en

général et les bandes de colobes bais en particulier. Nous avons

été assisté les trois premiers jours par le Dr DIOUCK qui

a tenu à être à nos côtés sur le terrain

pendant le démarrage du stage pour nous expliquer de façon

pratique la manière de procéder aux observations mais

également pour s'assurer que nous nous sommes appropriés la

méthode.

Nous avons parcouru toutes les pistes aménagées

dans la réserve en véhicule tout terrain. Un parcours

ponctué par des arrêts répétés où,

à pied, nous sommes entrés régulièrement à

l'intérieur de la forêt pour observer de prés à la

fois la faune, l'habitat, le sol, le relief, la végétation et les

différents aménagements.

Ces observations ont été

complétées par des enquêtes auprès des agents de la

réserve notamment ceux qui nous ont servi de guides. Nous avons ainsi

mis à profit cette étape de prospection pour identifier les

différentes unités du milieu biophysique et caractériser

les modes d'occupation de l'espace par les animaux afin d'avoir une

compréhension globale de l'organisation de l'espace et de son

utilisation.

3.2.2.3 L'étude

de terrain

3.2.2.3.1 Étude botanique

Il est ici question d'étudier le paysage et son

rôle dans la conservation de la biodiversité dans la

réserve de Fathala. Ce paysage est le support de la biodiversité

au sein d'un écosystème et il représente souvent une

entrée pour les modèles biologiques de dynamique des

espèces.

Cette étude botanique va permettre à terme de

répondre à un certain nombre de questions concernant

l'évolution de la dynamique du peuplement végétal.

Observe - t'on une stabilité d'un équilibre

dynamique ou, au contraire, le peuplement est-il en évolution ? Dans ce

cas cette évolution se traduit-elle par des modifications quantitatives

(abondances, biomasses, production) ou concerne-t-elle également des

changements dans la biodiversité (apparition ou/et disparition

d'espèces ou de groupes fonctionnels) ? Quelles sont les variables qui

interviennent, et en particulier quels sont les rôles respectifs des

causes naturelles (climatiques à grande échelle) et locales

(anthropiques) dans ces changements ?

Ainsi dans le cadre de l'analyse des habitats nous avons pris

des indicateurs composites prenant en compte différents

paramètres (nombre d'espèces et leurs effectifs). Il s'agit des

indices de diversité. Celles que nous avons utilisées pour

étudier la structure taxonomique du peuplement sont l'Indice de Shannon

et celui de Simpson. Ces deux indices précis et pratiques étaient

également les plus couramment utilisées dans la

littérature.

3.2.2.3.2 Densité des

ligneux.

GATINOT (1975) et LYKKE (1993) ont effectué des

relevés floristiques dans la forêt de Fathala respectivement entre

1971-1972 et 1991-1992. DIOUCK (1999) a également effectué des

relevés floristiques au niveau de la forêt de Fathala en 1996.

Nous avons effectué 9 relevés floristiques sur

des parcelles de 20 m x50 soit une superficie totale de 0,9 ha. Seuls ceux

mesurant plus de 1,5 m de haut ont été répertoriés

dans chaque parcelle. Leur hauteur est mesurée à l'oeil nu et

leur diamètre mesuré à hauteur de poitrine à l'aide

d'un ruban métrique.

Cette méthode de travail est compatible avec celle

utilisée par GATINOT (1975), LYKKE (1993) et DIOUCK (1999). C'est une

approche très appropriée notamment pour les études

comparatives

3.2.2.3.3 Indice de

Shannon-Weawer

H = - Ó ((Ni / N) * log2 (Ni / N))

Ni : nombre d'individus d'une espèce donnée, i

allant de 1 à S (nombre total d'espèces).

N : nombre total d'individus.

Diversité maximale ou équiprobalité Heq=

log2S

La diversité relative (H') est le rapport entre la

diversité observée H et la diversité maximale

théorique H'=H/Heq

3.2.2.3.4 Indice de

Simpson

L'indice Simpson ou dominance (D) se définit

comme :

D = - Ópi²

On peut l'interpréter comme la probabilité que

deux individus pris au hasard parmi le peuplement soient de la même

espèce. Elle montre prédominance de certaine espèce dans

le milieu

3.2.2.3.5 Étude

éco-éthologique des Colobes bais

Suivre une bande de Colobe bai implique une phase de

familiarisation des individus observés à l'observateur, avant de

pouvoir noter chez les sujets un comportement naturel. Dans le cadre de cette

étude nous supposons que les sujets observés s'étaient

accoutumés à notre présence dans la mesure où aucun

changement relatif à leur comportement n'a été noté

à notre approche.

3.2.2.3.6 Choix de la bande.

A la suite des premiers entretiens avec l'administration de la

Réserve de Fathala (prise de contact), au cours desquels nous avons

exposé l'objectif de notre étude, les guides nous ont

signalé une bande qu'ils avaient l'habitude de voir le long d'une piste

dénommée « piquenique ». Nous nous sommes

aussitôt intéressés à cette piste que nous avons

parcourue pendant la phase de prospection pour observer ladite bande. D'autres

pistes ont été visitées également durant la

même période pour identifier d'autres bandes.

Somme toute, nous avons choisi de suivre cette bande sur

conseil de nos guides et surtout par rapport aux études

antérieures et pour des études comparatives

3.2.2.3.7 Effectif et

structure sociale des bandes.

Le passage des singes d'un arbre à l'autre et leur

déplacement du sol vers un arbre ou inversement, permet de faire le

dénombrement de la bande. Du coup, c'est au coucher du soleil, entre

19h et 20h quand les colobes se regroupent pour regagner leurs dortoirs et au

petit matin, entre 7h et 8h quand ils repartent à la recherche de

nourriture que nous avons procédé au décompte. En

réalité c'est durant ces horaires que l'on a le plus souvent,

l'occasion d'observer toute la bande réunie.

Nous avons utilisé les critères de GALAT-LUONG

(1983) pour déterminer le sexe et l'âge des colobes que nous avons

suivis.

Tableau 2. Critères d'âge et de sexe,

extrait de GALLAT-LUONG (1983)

|

Classes

|

Description

|

Taille

|

Maturité sexuelle

|

|

MA

|

- Scrotum développé.

- Silhouette massive

- Favoris accentués

|

Adulte

|

+

|

|

FA

|

- Tétons dépassant la fourrure

- Peau sexuelle cyclique (volume en fonction du cycle

sexuel)

- Silhouette gracile

|

4/5 du MA

|

+

|

|

MS

|

- Scrotum non développé.

- Silhouette massive

- Favoris accentués

|

4/5 du MA

|

-

|

|

FS

|

- Tétons ne dépassant pas la fourrure

- Favoris réduits

- Silhouette gracile

|

4/5 du MA

|

-

|

|

J

|

- Silhouette gracile

|

2/3 A

|

-

|

|

E

|

- Porté

|

½ J

|

-

|

|

I

|

- Porté de teinte pâle

|

< ½ E

|

-

|

Légende : MA : mâle

adulte ; FA : Femelle adulte ; MS : mâle

subadulte ; FS : Femelle subadulte ;

J : Juvénile ; E : enfant II; I :

enfant I

3.2.2.3.8 Rythme

circadien

L'échantillonnage séquentiel a été

utilisé pour mesurer le temps passé par les colobes bais à

mener les différentes activités journalières. Les

observations se font de 7h à 20h. Un intervalle de temps de 15 mn est

devenu la norme standard notamment pour les études comparatives

(CLUTTON-BROCK, 1972, 1973, 1974, STRUSHAKER, 1975 ; GALAT, 1975,

GALLAT-LUONG, 1977).

Le principe consiste à relever l'état (hauteur

dans l'arbre par exemple) ou l'activité (locomotion, alimentation...)

des sujets observés à intervalles de temps réguliers (tous

les quarts d'heure), par balayage aux jumelles de gauche à droite (sens

unique) pour éviter de compter deux fois le même individu dans

une même séquence.

Tous les quarts d'heure, une durée maximale de 7mn30s a

été retenue conformément aux méthodes citées

en référence. Cinq secondes d'observation sont

nécessaires pour s'assurer que l'animal est indifférent à

notre présence et déterminer les autres paramètres

à étudier (sexe, âge). Les valeurs retenues sont celles

mesurées à la cinquième seconde. Toutefois, le temps

requis pour consigner les activités d'une bande de colobe est fonction

de la visibilité.

Pendant la journée, les animaux consacrent le temps

disponible à l'exécution des tâches en relation avec la

survie des individus et des espèces, GALAT, G (1983). Aussi, nous nous

sommes focalisés pour cette étude, aux quatre types

d'activités retenus par cet acteur, notamment l'alimentation, la

locomotion, les activités sociales (épouillage, sautillement,

câlins...), le repos.

L'alimentation correspond à l'absorption

d'énergie nécessaire au métabolisme et à l'ensemble

des activités.

La locomotion correspond à la dépense de

l'énergie nécessaire au déplacement des animaux sur les

lieux propices à l'exécution de l'ensemble des activités.

Les activités sociales se définissent comme

étant des comportements assimilés à un investissement

préservant l'avenir de l'espèce (câlins, vigilance,

stratégie anti-prédateur, jeux et alloépouillage)

Le repos comprend les comportements favorisant la

réduction des dépenses énergétiques. Le maintien

pendant la journée, d'un niveau minimal de vigilance permet de

réduire le danger lié à cette activité.

3.2.2.3.9 Domaine

vital

Nous avons relevés au GPS tous les endroits où

les Colobes bais ont été rencontrés durant nos

observations de terrain. Nous avons reporté les points sur une carte

aérienne de la forêt de Fathala. Nous avons relié les

points extrêmes pour déterminer le domaine vital de la Bande. Nous

avons mesuré la surface correspondant au domaine vital en superposant la

zone délimitée et une grille de quadras d'un hectare. Le comptage

des carrés dans la surface, permet d'estimer l'aire du domaine vital.

C'est une méthode simple, couramment utilisée en primatologie et

permettant des études comparatives (GALAT, G 1983 ; Benhamou,

1998).

3.2.2.3.10 Régime

alimentaire

Nous avons noté l'espèce et la nature de

l'aliment consommé lors de nos observations. Pour cette étude,

nous ne prenons en compte que les prises alimentaires observées lors des

échantillonnages séquentiels.

Nous avons prélevé des échantillons que

nous avons identifiés par la suite en nous référant aux

ouvrages de BERHAUT (1967) et MAYDEL (1990). Nous avons également

profité de la connaissance des plantes, de certains guides.

Les préférences alimentaires sont

exprimées en termes de proportion, en pourcentage des aliments

consommés en N observations sur le total des observations.

3.2.2.3.11 Estimation des

hauteurs des arbres et des distances

Après plusieurs exercices d'estimations des hauteurs

connues (arbres adjacents à des bâtiments et à des poteaux

électriques), nous avons au cours des échantillonnages

séquentiels, estimé à l'oeil nu la hauteur des arbres et

des Colobes par rapport au sol. Les distances interindividuelles ont

été également estimées à l'oeil nu. Elles

donnent une idée sur la cohésion des classes d'âge au sein

de la bande.

3.2.2.3.12 Classification des

supports

En nous référant sur la classification de GALAT

(1983), nous avons considéré quatre types de support. Il s'agit,

des supports de type I, II, III, IV (cf. figure 4).

Figure4. Classification des différents types de

support utilisés par les Colobes bais (extrait de GALAT

1983)

3.2.2.4 Traitement des

données et rédaction du mémoire

Le traitement des données collectées se fait

principalement à l'aide des logiciels Excel pour les analyses

statistiques, l'élaboration des figures mais également à

l'aide de logiciels de cartographie pour élaborer les cartes.

3.2.2.5 Les limites de

l'étude

Ce travail réalisé dans la Reserve de Fathala ne

s'est pas effectué sans quelques difficultés.

La non accessibilité des lieux d'observation des

Colobes pendant la saison des pluies liée à

l'impraticabilité de la plupart des pistes du fait des inondations, a

beaucoup ralenti le travail de terrain pendant les mois d'août, de

septembre et d'octobre. Qui plus est, l'existence d'une strate herbacée

comportant un tapis de grandes herbes graminéennes mesurant plus de un

mètre de hauteur et la densité du couvert végétal

ont facilité le camouflage des animaux et rendu les observations

difficiles pendant cette période.

La principale conséquence de ceci a été

une rallonge de trois mois, sur le délai initialement prévu pour

mener cette étude.

4 RESULTATS

4.1 DYNAMIQUE DE LA VEGETATION LIGNEUSE

Les primates arboricoles sont très dépendants de

leurs habitats. L'évolution des habitas dans la forêt

classée de Fathala a été étudiée par

GALAT-LUONG & al. (1998b), LYKKE (1993) et DIOUCK (1999)

4.1.1 Densités

globales des ligneux, hauteur et diamètre des arbres

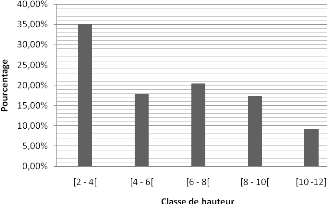

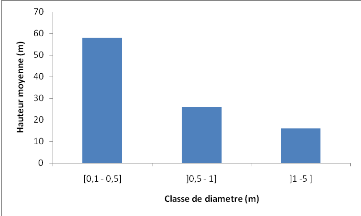

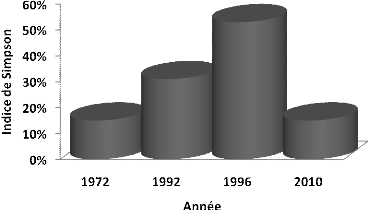

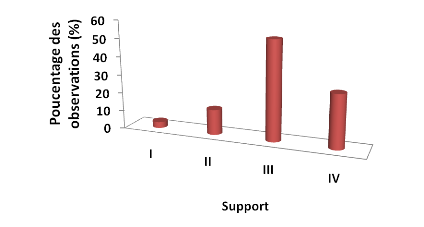

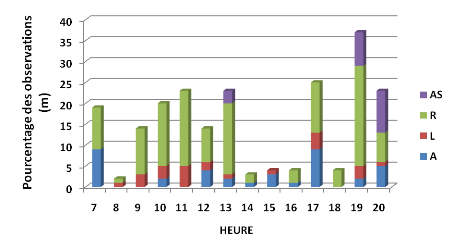

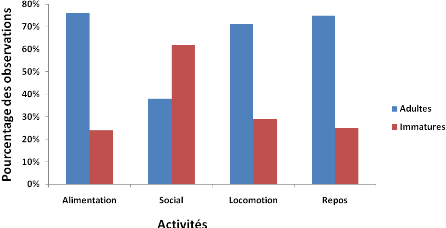

Les relevés floristiques effectués au niveau de