Republique democratique du

congo

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE MEDECINE

ECOLE DE SANTE PUBLIQUE

B.P. :1825

LUBUMBASHI

MORTALITE MATERNELLE INTRA-HOSPITALIERE DANS LE

DISTRICT SANITAIRE DE LUBUMBASHI

CAS DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE LUBUMBASHI, HOPITAL

SENDWE, HOPITAL SNCC, HOPITAL KENYA

ANNEE 2007

Par : NKAKALA KABUIKU Aimé

Docteur en Médecine, Chirurgie et

Accouchement

Mémoire présenté et défendu

en vue de l'obtention du

Diplôme d'Etudes

Approfondies en Santé Publique

Option : Santé et Développement /

Organisation des services

Directeur : Prof. Dr. KALENGA MWENZE

K.

Co-Directeur : C.T. Dr CHENGE

MUKALENGE

Année Académique : 2007-2008

EPIGRAPHE

La Grossesse est une fonction sociale et non une

maladie.

La société doit protéger la vie

des femmes quand elles s'exposent

aux risques de la grossesse qui permet la

perpétuation de l'espèce.

FIGO, 2006.

DEDICACE

A ma très chère et tendre épouse

Gisèle MWAKO B. NKAKALA,

Pour tous ses conseils et son soutien très

affectif,

A mes chers parents Casimir NKAKALA M.B. et Wivine

MINSENGI N. NKAKALA,

A mes chers frères et soeurs,

Pour tout leur soutien continu,

A ma progéniture,

Je dédie ce travail.

AVANT-PROPOS.

Au terme de notre formation dans le cadre du Diplôme

d'Etudes Approfondies à l'Ecole de Santé Publique de Lubumbashi,

il nous est un agréable devoir de pouvoir être reconnaissant

envers tous ceux qui se sont dévoués et consentis pour notre

formation.

Nous commencerons par rendre grâce à Dieu

Tout-puissant pour avoir permis à ce que nous soyons retenus comme

candidat cette année, pour avoir permis à ce que nous puissions

bien commencer et bien terminer cette formation, et aussi pour avoir bien

protégé nos familles respectives pendant notre absence.

Nous manifestons notre profonde gratitude à la

direction de l'Ecole de Santé Publique et surtout à tout le corps

enseignant, pour nous avoir encadré avec beaucoup de compétence

et avoir mis à notre disposition le nécessaire pour notre

formation ; Nous citerons de manière particulière Dr Abdon

MUKALAY WA MUKALAY, Dr Faustin CHENGE MUKALENGE, et Dr Eric MUKOMENA SOMPWE,

qui, au niveau de la coordination du projet, nous ont aidé à

pouvoir trouver des solutions aux différents problèmes que nous

avons rencontrés durant notre formation.

Nos remerciements vont également de manière

particulière au Prof. Dr Prosper KALENGA MUENZE et au Dr Faustin CHENGE

MUKALENGE, respectivement directeur et co-directeur de notre mémoire,

pour le temps disposé et pour nous avoir guidé de mains de

maître, en apportant tout le nécessaire pour la réalisation

de ce travail.

Nos remerciements s'adressent également de

manière spécifique à notre chère et tendre

épouse Gisèle MWAKO NKAKALA, pour tous ses encouragements et son

soutien permanent sur les plans spirituel, moral, psychologique et

matériel pendant toute la période de notre formation.

Que nos aînés en soins de santé primaires,

Dr ZEPHY LIBOTE L.MD, MPH, Dr Bruno BINDAMBA S.MD, MPH, Dr Théo BONG'U

B. MD, MPH, Dr Bosco NGOSSE S.MD, MPH, Dr Eugène NZONZA M., Dr Simon

NDOMBE MD, MPH, Dr Jean - Robert LIKOFATA E. MD, MPH, pour tout ce qu'ils nous

ont appris et aussi pour leur encouragement et motivation à notre

endroit, trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

Nous pensons également à tous nos

confrères et consoeurs de L'ECC /51ème CEUM, pour leur

soutien et réconfort permanent, avec une pensée pieuse à

Dr Marie-Jeanne NYAMETE, que le Seigneur a retiré à notre

affection confraternelle pendant notre formation. Que son âme repose en

paix.

Nous ne saurons conclure cette partie, sans avoir une

pensée particulière à tous les 31 collègues de

promotion avec qui nous avons suivi cette formation à savoir Drs Rex

BANZA, Cléo BANZA, José ILUKU, Berthys INDEBE, Guy KONGOLO,

Ghislain MAKAN, Aimé Larissa MAPATANO, Esther MONAMUNDI, Vinnie MWANZA,

Paul MUCHAPA, Cécile WATU, Sylvain KONGOLO, Joachim NDANU,

Stéphane TSHIMANGA, Doudou TUBAYA, Jean KAYEMBE, Collard MADIKA, Blaise

KALENGA, Marie Albert TSHIZEMBA, Delord NDJIBU, Bienvenu MUNGA, Sabin ILUNGA,

Patricia MUHUNGA, Elie NDOBA, Elie TWITE, Franck FWAMBA, Giscard NDARABU,

Julien CHERUGA, Alice MUTEKWA, Guillaume NGOIE, Com. Gustave NGOIE, pour tout

le soutien mutuel dont nous avons tous fait preuve.

Que Dieu bénisse tous ceux qui, de loin ou de

près, ont contribué à cette formation.

LISTE DES ABREVIATIONS.

APA : Autorités

Politico Administratives

AT : Accoucheuse

Traditionnelle

BONC : Besoins

Obstétricaux Non Couverts

C.U.L. : Cliniques

Universitaires de Lubumbashi

CAP : Connaissances Attitudes

Pratiques

CIPD : Conférence

Internationale Pour le Développement

CPN : Consultations

PréNatales

E-T : Ecart type

FNUAP : Fonds des Nations

Unis pour la Population

HAP : Heure

d'arrivée de la parturiente

HPEC : Heure de prise en

charge

HGR : Hôpital

Général de Référence

KCC : Khi carré

calculé

MCZ : Médecin Chef de

Zone de Santé

MDH : Médecin Directeur

de l'Hôpital

MINISANTE : Ministère de La

Santé

NV : Naissances Vivantes

OAC : Organisme d'Appui et de

Contrôle

OMD : Objectif Mondial pour le

Développement

OMS : Organisation Mondiale de

la Santé

ONG : Organisation Non

Gouvernementale

Prest-Util. : Prestataire -

Utilisatrice

RDC : République

Démocratique du Congo

RMMIH : Ratio de Mortalité

Maternelle Intra Hospitalière

SNCC : Société

Nationale des Chemins de Fer du Congo

SOU : Soins

Obstétricaux d'Urgence

UNICEF : Fonds des nations Unies

pour l'Enfance.

RESUME.

La RD Congo est parmi les pays africains ayant un ratio et un

taux de mortalité maternelle au-dessus de la moyenne africaine. Un

décès maternel n'est pas un événement isolé

mais plutôt l'aboutissement d'un processus.

Bien d'indicateurs permettent d'évaluer l'état

de santé d'une population et la mortalité maternelle (intra

hospitalière) est celui qui a été étudié

dans notre travail.

Cette étude vise à déterminer le ratio,

les proportions et leurs fréquences respectives, en établissant

les associations avec leurs facteurs, dans chaque structure (C.U.L., SENDWE,

SNCC, KENYA).

Il s'agit d'une étude descriptive transversale incluant

9977 accouchements pour 10 décès maternels au cours de

l'année 2007 et retenus sur base de la revue documentaire et

appuyée par un audit médical.

L'âge moyen des femmes décédées

était de 29 ans (écart-type 5,6151).La distance moyenne

était de 8 Km (E-T 3,3665, KCC 14, 3750, p=0,1566). Le RMMIH est de 82

décès pour 100.000 NV, avec un taux de 0,08. La moyenne de la

parité était de 4 ,2 (E-T 3,1552), avec 50 % de grandes

multipares (5 et plus), et la gestité 5,5 (E-T 3,5668), avec 40 % de

multigestes (6 et plus). Les hémorragies génitales ont

représenté 60 % des cas (p=0,06, KCC 3,1250). 90% ont suivi les

CPN qui ont constitué la seule association hautement significative avec

les causes des décès maternels. La moyenne de l'intervalle de

temps de prise en charge était de 8,5 minutes (E-T 3,4400). 90% ont

été référées (KCC 10,00, p=0,067). Le

personnel était qualifié à 100%.

Nous pensons que les résultas obtenus dans cette

étude, permettront de comprendre l'importance de l'organisation des

services, non seulement dans une structure hospitalière, mais aussi dans

un service et surtout dans un système de santé, tout en sachant

que les conditions environnementales d'accouchement influent aussi sur l'issue

de la grossesse.

CHAPITRE I. INTRODUCTION.

1.1. GENERALITES

Le décès maternel se définit comme le

décès d'une femme survenu au cours de la grossesse, au moment de

l'accouchement, ou dans les 42 jours après sa terminaison, qu'elle qu'en

soient la durée et la localisation, pour une cause quelconque

déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins

qu'elle a motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite

(Bullough et Graham ,2004).

La mort maternelle est une tragédie (Bohoussou et

Coll., 1992), et constitue un triple fléau. Elle est dramatique pour la

famille (qui se disloque après le décès de la femme),

inacceptable pour le corps médical (puisqu'il existe des moyens

obstétricaux pour sauver les mères), et inadmissible pour la

société (mourir en donnant la vie). Les techniques

obstétricales efficaces permettant de sauver les mères sont

pratiquées dans les pays en développement depuis plusieurs

années. Malheureusement, elles ne sont disponibles que dans les grands

hôpitaux dont l'accès est limité à une frange

très faible de la population : les hôpitaux sont situés

dans les grands centres urbains, les moyens pour évacuer les femmes

à problème sont limités, les routes sont en mauvais

état, etc.

Relativement aux services de santé, la connaissance des

circonstances entourant le décès maternel en rapport avec la

prise en charge, tel que représenté dans le cadre d'analyse

suivant (Figure 1), permet d'améliorer les pratiques des soins

obstétricaux et d'identifier les priorités d'intervention

(meilleure connaissance des causes et des facteurs contributifs, mise en

évidence des défauts de qualité des soins et des

dysfonctionnements du système).

DISPONIBILITE

ACCEPTABILITE

ANTECEDENTS OBSTETRICAUX.

ACCESSIBILITE

EFFICACITE-

EFFICIENCE

COMPLICA -

TIONS :

PREPARTUM

PERPARTUM

POSTPART.

ANTECEDENTS PATHOLOGIQUES

D E C E S

M A T E R N E L

C.P.N.

C.P.N.

RETARD DANS

LA DECISION

RETARD DANS

LE TRANSFERT

RETARD DANS LA

PRISE EN CHARGE

SOINS

OBST.

URG.

SOINS

OBST.

URG.

GROSSESSES SURV. TROP TOT

GROSSESSES SURV. TROP TARD

GROSSESSES TROP RAPPROCHEES

GROSSESSES TROP NOMBREUSES

PATHOLOGIE GRAVIDIQUE.

Fig.1. CADRE D'ANALYSE DE LA MORTALITE MATERNELLE.

(S : Adapté de Thaddeus et Maine,1994).

Cette pratique dite « audit des

décès maternels » permet de réduire le

nombre des décès maternels, lorsqu'elle est pratiquée par

le personnel chargé des soins (Kodio, 2002).

La forte mortalité maternelle est liée en grande

partie à l'insuffisance de la couverture sanitaire. Le déficit

important en interventions obstétricales majeures pour indications

maternelles indiquent une faible accessibilité à un service

hospitalier capable de fournir une prestation comme la césarienne

(Anonyme, 2005).

Par ailleurs, les complications liées à la

grossesse et à l'accouchement provoquent chaque année dans le

monde le décès de plus de 500.000 femmes et laissent à de

nombreuses autres des séquelles graves qu'elles gardent toute leur

vie(Langfeld et Curtin ,2003 ).Pourtant, dès la création de

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il a été

porté une part importante des efforts sur la santé maternelle et

infantile en définissant notamment les grandes interventions pour une

maternité sans risque (OMS, 1999)

notamment :

- La bonne nutrition et les soins de santé pour les

femmes dès l'enfance ;

- La planification familiale intégrée aux soins

de santé primaire ;

- Les soins prénataux et assistance qualifiée

à l'accouchement ;

- L'accès à des soins obstétricaux

essentiels en cas d'urgence ;

L'OMD relatif à ce point consiste à

améliorer la santé maternelle. La cible est de réduire de

trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle. Les

indicateurs sont le taux de mortalité maternelle et la proportion

d'accouchements assistés par du personnel de santé

qualifié.

Cependant, à l'instar de la mortalité infantile,

les causes de la mortalité et de la morbidité maternelles, comme

indicateurs de la santé maternelle, sont bien connues à

savoir : l'hémorragie (25%) ; les infections (15%) ; l'avortement

dans des conditions insalubres (13%) ; les troubles d'hypertension

artérielle (12%) ; l'arrêt de progression du travail (8%). En

Afrique subsaharienne, le VIH/sida, le paludisme et l'anémie sont

également des causes sous-jacentes des décès

maternels (Anonyme, 2005).

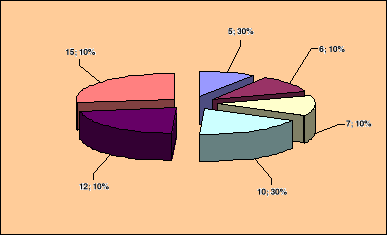

Figure 2.

Source: OM (Anonyme, 2005).

La mortalité maternelle est une mesure importante de la

santé des femmes et donne une indication de la performance des

systèmes de santé. Cependant, la surveillance des progrès

réalisés s'avère problématique car la

mortalité maternelle est difficile à mesurer, notamment dans les

pays en développement où les systèmes d'information

sanitaire et d'enregistrement des données démographiques sont

insuffisants (Abouzahr et Wardlaw, 2001).

Outre les études menées ça et là, on a lié

la mortalité maternelle à deux facteurs principaux:

l'accès à des soins prénataux de qualité et,

l'assistance pendant l'accouchement par un personnel qualifié

(Dujardin ,2005).

L'analyse de faisabilité d'une enquête repose sur

trois études distinctes : une revue des cas de décès

maternels ; une estimation de la part des décès maternels (HGR)

et une évaluation des réactions des principaux acteurs (Dumont et

Coll., 2002)

Il est donc d'une importance majeure de procéder

à une analyse des causes telles que détaillées dans les

schémas ci-dessous :

Fig.3. ANALYSE CAUSALE DU DECES MATERNEL RELATIVE

A LA MAUVAISE PRISE EN CHARGE A LA PERIPHERIE

Source : Li bote et Houleymatou, 2003 Source : Li bote et Houleymatou, 2003

Fig. 4. ANALYSE CAUSALE DU DECES MATERNEL RELATIVE

A LA PARTURIENTE ET LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE.

Source : Libote et Houleymatou, 2003

La majorité des morts maternelles pourraient être

évitées si la condition des femmes était

améliorée et les services de soins de santé en plus grand

nombre, y compris les centres de planning familial et les services

d'orientation. La participation des obstétriciens et des

gynécologues à la mobilisation et au soutien technique, à

la fois à titre individuel et par le biais de leur société

nationale, est nécessaire pour garantir une maternité sans risque

et la santé des femmes. L'objectif n'est pas seulement de réduire

le taux de mortalité liée à la maternité, mais

aussi de s'assurer que la mère et le nouveau-né sont en bonne

santé pendant la grossesse et après.

Les éléments essentiels d'une maternité

sans risque sont : une éducation communautaire ; des soins et des

conseils prénatals, y compris la promotion de la nutrition maternelle;

une aide compétente pendant l'accouchement; la gestion des complications

liées à l'avortement; les soins suite à un avortement; des

services dûment équipés pour mettre un terme à une

grossesse lorsque l'avortement est légal; des conseils, des informations

et des services en matière de planification familiale; et des services

d'éducation en matière de santé génésique

destinés aux adolescents.

La santé maternelle est un problème à

multiples facettes qui a des racines psychologiques et culturelles. Il n'y a

aucune solution simple ou unique au problème; les soins de santé

des femmes doivent plutôt être adressés aux niveaux

multiples et dans les divers secteurs de la société. Les femmes

ont le droit à une maternité sans risque. (Luthra, 2008).

Par conséquent, les autorités

politico-administratives (décideurs politiques), les managers des soins

de santé ainsi que les prestataires,les organismes d'appui et de

contrôle(O.A.C), la communauté et également la cible

(femmes enceintes), constituant tous des détenteurs d'enjeux, devraient

recevoir l'information nécessaire sur l'importance de mettre en place

une politique sanitaire à la hauteur de la résolution de la

majeure partie des problèmes posés sur le plan sanitaire et

spécifiquement sur les soins obstétricaux dans le sens d'avoir

accès aux CPN et soins du post-partum ainsi que d'accoucher en milieu

décent. Les schémas et figures qui suivent en donnent une

meilleure lumière.

DECIDEURS POLITIQUES&O.A.C.

CHEF DE L'ETAT. MINISANTE

PARLEMENT MINI FINANCES &

BUDGET.

ASSOCIATIONS DES PROFESSIONNELS DE

SANTE.

GIBS.

A.P.A. PROVINCIALES ET LOCALES.

MANAGERS DES SOINS DE SANTE.

MEDECIN CHEF DE ZONE.

MEDECIN DIRECTEUR.

PRESTATAIRES

RESEAUX PHARMA.

PERS. DES SOINS.

ACC. TRADI. TRADIPRATICIENS.

MCZ. MDH.

FOURNISSEURS DES SOINS PRIVES.

COMMUNAUTE.

INDIVIDUS.

FAMILLE.

COMITE DE SANTE.

COLLECTIVITE.

ONG.

CIBLE.

FEMMES ENCEINTES.

PARTURIENTES.

ACCOUCHEES

DECES

MATER

NEL

Fig.5. DETENTEURS D'ENJEUX DANS LA MORTALITE

MATERNELLE.

Source : Adapté de

Thaddeus et Maine

(1994)

Couverture des besoins

obstétricaux nécessitant des interventions majeures

Infrastructures et Equipement :

Bloc opératoire fonctionnel, matériel de

réanimation, kits d'urgence, système de référence

et de contre référence fonctionnel, ambulance,

agréments

Compétence technique et motivation des

acteurs : Prestataires qualifiés et

disponibles- formation continue-

techniquement aptes et motivés.

Réduction de la mortalité

néonatale

Réduction de la mortalité

maternelle

- accessibilité des formations sanitaires

-soins et transport à moindre coût

-réduction de la pauvreté

-instruction des filles et femmes

-Pésenteurs socioculturelles minimisées

Ø Prise des décisions pour les soins par les femmes

elles-mêmes ;

Ø Recours rapide aux soins modernes ;

Ø Reconnaissance du danger par la population ;

Ø Utilisation des services ;

Ø Participation de la communauté aux

soins ;

Gestion et organisation des soins :

(Offre des soins de qualité)

Organisation des activités,protocole

standardisé pour urgences

obstétricales,planification suffisante et

adéquate,rapidité dans la prise de

Décision, prévention des infections

Baisse de la mortalité maternelle

Baisse de la morbidité

néonatale

Fig.6. CADRE CONCEPTUEL DES BESOINS OBSTETRICAUX

NON COUVERTS.

Source : Bintou, 2003

Soins

obstétricaux à fournir pour couvrir les besoins

Soins obstétricaux

fournis

Interventions obstétricales majeures à

faire pour indications maternelles absolues

Interventions obstétricales majeures faites pour

indications maternelles

BESOINS OBSTETRICAUX NON

COUVERTS

Interventions obstétricales majeures

Indications maternelles absolues

§ Césariennes

§ Laparotomies

§ Hystérectomies

§ Version interne

§ Craniotomie

§ Symphysiotomie

§ Hémorragie anté-partum

§ Hémorragie post-partum

§ Dysproportion foeto-pelvienne

§ Positions transverses

§ Présentations de front

§ Ruptures utérines

DEFICITS en interventions obstétricales majeures

pour indications maternelles absolues

Fig.7. REPRESENTATION GRAPHIQUE DU CONCEPT DES

BESOINS OBSTETRICAUX NON COUVERTS.

Source : Bintou,2003

1.2. ETAT DE LA QUESTION.

De tous les indicateurs de la santé, la

mortalité maternelle est de loin celui qui manifeste les

disparités les plus extrêmes à l'échelle mondiale.

Son rapport serait de plus de 20 fois plus élevé dans les pays en

développement que dans les pays développés, soit 440

décès contre 20 décès pour 100.000 naissances

vivantes, avec une estimation de 99 % des décès se produisant

dans les pays en développement (Kahlt et

Guillaume,2004 ; Curtin, 2003). Et pour faciliter l'identification des

décès maternels dans les situations où la cause de la mort

n'est pas correctement attribuée, une nouvelle catégorie a

été créée dans la classification des maladies

(10ème édition) : le décès

associé à la grossesse, se définissant comme étant

la mort d'une femme pendant sa grossesse ou dans les 42 jours suivant la fin de

la grossesse, quelle qu'en soit la cause (OMS, 2004 ;

OMS, 2005).

D'une façon générale, le

taux de mortalité maternelle reste supérieur à 100 pour

100.000 naissances vivantes dans la majorité des pays en

développement, avec, dans la plupart des pays

industrialisés, un taux inférieur à 50

décès pour 100.000 naissances vivantes, tel est le cas de la

Scandinavie, des Etats-Unis, de Hong Kong, de Singapour, etc., où le

taux est largement inférieur à 10 décès pour

100.000 naissances vivantes (Van Lerberghe, De Brouwere., 2001).

Eu égard à la question dans les pays du tiers

monde, des études ont montré que plusieurs facteurs ont

été incriminés dans ce grand problème de

santé publique à savoir :la pauvreté , l'

insuffisance des services de santé , leur inaccessibilité ou

simplement leur répartition inadéquate sur l'ensemble du

territoire, ainsi qu'une mauvaise distribution de l'instruction et de

l'information ,responsables de l'ignorance sur le planning familial, avec comme

conséquence une augmentation du taux de fécondité ,

certains facteurs ethnoculturels relatifs au mariage précoce et à

la maternité nombreuse .Tous ces phénomènes

socio-économiques et ethnoculturels complexes diffèrent selon les

milieux : la ville, le milieu semi rural et le milieu rural (Diallo

et coll. .,1998).

L'étude menée il y a quelques années a

montré que plusieurs efforts ont été

déployés pour améliorer la santé maternelle et se

sont traduits par une légère diminution du risque de

décès suite à une grossesse ou un accouchement.Par contre,

bien que cela ait été le cas, le nombre des cas de

décès avait augmenté en raison de l'accroissement du

nombre de grossesses : beaucoup plus de grossesses non

désirées et non planifiées (Patrick,

2001). Il faut relever la disponibilité des services

de planning familial, des soins primaires liés à la

maternité, des soins obstétricaux en cas des complications, ainsi

que la nécessité de développer le système

d'information périnatale, afin de mieux suivre l'évolution de

certains indicateurs de la santé des mères et des

enfants. (Campbell, 2001 ; Anonyme, 2008).

Les taux de mortalité maternelle n'ayant pas

évolué au cours des dernières années et restant

supérieurs à ceux des pays scandinaves, incitent à

préconiser une politique active d'amélioration des soins

obstétricaux pour la mère (Anonyme, 2008).

Les détenteurs d'enjeux, tels que

représentés ci-dessus (fig.5), ont tous une grande part de

responsabilité dans l'amélioration des soins et la

réduction de la mortalité maternelle.

1.3. INTERET DU SUJET.

Bien que la mortalité maternelle soit une valeur

difficilement mesurable, des études sont tout de même

réalisées à travers le monde pour essayer d'avoir une

certaine image sur l'ampleur des cas de décès maternels.

L'intérêt de cette étude se justifie par

le fait que le problème touche un groupe cible très

vulnérable. En outre, le concept des besoins obstétricaux non

couverts (B.O.N.C.) (cfr fig.1 et 2), est novateur et est adopté par la

politique sanitaire actuelle du pays. Dans les pays à forte

mortalité maternelle, les décideurs politiques et les

prestataires de soins ne sont pas toujours conscients de l'importance de ces

besoins, ni des possibilités réelles d'améliorer les

choses (UON Network, 2005). Une des caractéristiques de

la RDC, est son taux élevé et le ratio de mortalité

maternelle est passé de 850 décès pour 100.000 NV en 1985

à 1289 décès pour 100.000 NV en 2001, ce qui correspond

à 36.000 femmes qui meurent chaque année en couche

(Anonyme, juin 2006) .Les données

susmentionnées démontrent la nécessité d'une

meilleure organisation des services en périphérie et en milieu

urbain.

Comme l'indique la politique nationale en matière de

santé de la reproduction (R.D.Congo) : " une

femme ne devrait pas perdre sa vie en donnant la vie et un enfant ne devrait

pas mourir en venant au monde pour des causes évitables ".

(OMS, 2003).

Plusieurs femmes meurent en donnant la vie. Cette situation

est vécue sur l'ensemble du territoire, mais particulièrement en

zone rurale.

Nous pensons qu'il est opportun d'agir car la situation des

femmes se dégrade davantage bien que des efforts aient été

fournis pour améliorer la condition féminine et aussi rendre

accessibles, disponibles, acceptables, efficaces et efficients les services

sanitaires en faveur des femmes et des enfants.

Cette étude contribuera à la vulgarisation de

cette technique d'évaluation au niveau opérationnel de notre

système de santé et induira des pratiques d'auto

évaluation permettant aux acteurs d'apporter des corrections aux

problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la

stratégie nationale de la maternité à moindre risque.

1.4. PROBLEMATIQUE

Dans les pays en développement, les femmes contribuent

pour près de 75 % de la production alimentaire et constituent moins du

tiers de la masse salariale de ces pays. C'est le groupe qui est le plus

touché par la pauvreté. Elle n'est pas impliquée dans la

gestion du revenu familial et son accès est limité à

l'instruction et aux soins modernes. La conséquence est son exposition

aux grossesses multiples, rapprochées, précoces ou

tardives (Traoré ,2003).

Il est à relever que la mortalité maternelle est

l' un des principaux indicateurs sanitaires qui fait apparaître la

différence entre les pays et est une mesure essentielle

bien que complexe de l'état de santé général et du

niveau de développement d'un pays (Meynentec,2007).

La situation sanitaire de la femme congolaise (Congo-Kinshasa)

est essentiellement caractérisée par une malnutrition qui

influence une perturbation de plusieurs phénomènes

physiologiques, et de nombreuses incapacités liées à

l'accouchement par le fait qu'elle est exposée aux grossesses trop

nombreuses (> 7), aux grossesses trop rapprochées (< 2 ans), aux

grossesses survenant trop tôt (< 20 ans), et aux grossesses survenant

trop tard (> 35ans) (MiniSantérdc, 2004).

En somme, il est difficile d'évaluer la

mortalité maternelle pour différentes raisons : une mort

maternelle est un événement quelque peu fréquent, et aussi

les décès maternels tendent à être sous

rapportés et/ou mal classifiés même dans les pays où

les enregistrements sont satisfaisants. L'absence des données fiables

dans les services de statistique et un système de surveillance

adapté posent des problèmes dans la compréhension de ce

phénomène. La plupart des données concernant l'incidence

et les caractéristiques de la morbidité à l'origine de ces

taux élevés sont extrêmement rares. Le taux de

mortalité maternelle ainsi que le ratio en RDC, comme ailleurs dans la

plupart des pays en développement sont le reflet d'une absence de

politique efficiente en ce domaine ; politique basée sur les

résultats d'une étude attentive de cet indicateur

(Mbay, 2006).

Au total, la marginalisation de la femme, sa culture ainsi que

son état sanitaire influent beaucoup sur la mortalité maternelle

autour de laquelle un bon nombre de composantes devraient être mises en

jeu pour lutter contre elle, et pouvoir assurer la perpétuation de

l'espèce.

I.5. HYPOTHESES DE RECHERCHE

L'importance de la mortalité

maternelle pourrait s'expliquer en partie par la théorie des TROIS

RETARDS ainsi que celle des QUATRE TROP avec une forte

proportion des besoins obstétricaux non couverts (BONC)

,définissant le fait que dans le domaine de la santé maternelle,

un décès est la preuve qu'un besoin ou plusieurs, selon les cas,

n'a pas ou n'ont pas été couverts et que la priorité est

accordée ainsi aux interventions qui peuvent sauver la vie de la

mère et du foetus.Nous pensons que l'insuffisance des ressources,tant

humaines,matérielles, temporelles que financières, et cela selon

les parties concernées, justifierait la faible couverture en

intervention obstétricale majeure pour indication maternelle absolue

dans le district sanitaire de Lubumbashi.

Les éléments gravitant autour de la femme

enceinte lui permettant d'assurer une bonne santé, peuvent être

fortement liés ou non à l'issue fatale de la grossesse.

1.6. OBJECTIFS.

1.6.1. Objectif

général.

La présente étude vise à

s'imprégner des valeurs relatives à la mortalité

maternelle selon les différentes variables dans le district sanitaire de

Lubumbashi, et particulièrement aux Cliniques Universitaires de

Lubumbashi, à l'hôpital provincial général de

référence Jason Sendwe, à l'hôpital

général de la SNCC/Lubumbashi, et celui de la Kenya, afin

d'améliorer la prise en charge et l'état de santé de la

population, et de manière spécifique, celui des femmes enceintes

et des accouchées.

1.6.2. Objectifs

spécifiques.

Ø Décrire la distribution et la fréquence

des décès maternels dans chacune des structures

sanitaires ;

Ø Evaluer les proportions respectives de

mortalité maternelle dans chacune des structures sanitaires ;

Ø Déterminer des associations éventuelles

entre les facteurs (variables retenues), et les différents cas de

décès maternels rapportés ;

Ø Déterminer les valeurs recherchées

pour l'ensemble du district sanitaire.

1.7. Subdivision du travail.

Conformément aux règles de la rédaction

scientifique médicale (Kalenga, 2006), notre travail est

subdivisé en cinq parties à savoir :

- L'introduction ;

- Les matériel et méthodes ;

- Les résultats ;

- La discussion ;

- La conclusion et les recommandations.

CHAPITRE II. MATERIEL ET

METHODES.

2.1. MATERIEL.

Une étude aussi importante que celle-ci, de par le fait

qu'un seul cas de décès maternel constitue un problème

majeur pour la population, ne peut se trouver réalisée et donner

des résultats fiables que sur base des éléments

ci-après :

2.1.1. Population

d'étude.

La population d'étude est constituée des

accouchements qui ont été enregistrés au courant de

l'année d'étude, à savoir 2007, et desquels on a

relevé les cas de décès maternels identifiés et

rapportés par les différentes structures sanitaires retenues,

tout en signifiant que par manque de certaines données, nous avons

retenu dans cette étude, les cas pour lesquels la fiche des CPN, le

partogramme, ainsi que la fiche de suivi du post-partum, étaient

correctement remplis.

2.1.2. Cadre d'étude

L'étude a été menée en

République Démocratique du Congo, dans la province du Katanga, la

ville de Lubumbashi, le district sanitaire du même nom.

Les sites retenus sont les Cliniques Universitaires de

Lubumbashi, l'hôpital Jason SENDWE, l'hôpital de la

société Nationale des Chemins de fer de Lubumbashi, et

l'hôpital général de Référence de La

Kenya.

Le choix porté sur ces différentes structures

médicales résulte du fait de la grande fréquentation de

ces dernières par les malades, la fréquence des

décès maternels, ainsi que l'idée de connaître

l'essentiel sur l'organisation des services (prestations des services,

qualités des soins, utilisation des services, etc.) dans ces

différentes formations médicales.

Bien entendu, il a été impérieux de tenir

informé les différents responsables de toutes ces structures,

afin non seulement d'avoir libre parcours dans ces dernières, mais aussi

et surtout de pouvoir tenir informé le personnel sur l'enquête

à réaliser dans le but de l'obtention des éléments

fiables, qui pourront nous permettre d'obtenir des données

réelles sur le niveau des connaissances, des attitudes des

professionnels de santé, en rapport avec les décès

maternels.

2.1.3. Documents.

Les données et informations relatives à cette

étude ont été collectées dans la revue documentaire

reprenant les registres, dossiers et fiches des femmes accouchées

enregistrées tout au long de l'année d'étude, dans ces

formations médicales, et desquels nous avons ressorti les cas de

décès maternels enregistrés au cours de la même

année.

2.2. METHODES.

2.2.1. Type d'étude.

Il s'agit dans ce travail d' une étude descriptive

transversale selon la stratégie d'enquête CAP (connaisssances,

attitudes et pratiques) incluant au départ les accouchements ayant eu

lieu en 2007 dans toutes ces formations sanitaires et desquels nous avons

tirés les cas des décès maternels enregistrés.

Afin de mieux définir et cibler les réels

problèmes liés à la mortalité maternelle, nous

avons conçu le cadre d'analyse ci-dessus, inspiré de celui de

Thaddeus et Maine(1994) , reprenant de manière

liée et par rapport aux soins et services , les différentes

caractéristiques des services à savoir la

disponibilité,l'acceptabilité, l'accessibilité et

l'efficacité-efficience,qui conduiraient les femmes enceintes à

des complications si elles ne sont pas observées ;ensuite les

facteurs relatifs à la pathologie gravidique, aux

antécédents obstétricaux, et les antécédents

pathologiques ; la théorie des « quatre TROP »

impliquant des complications pouvant aboutir à des cas de

décès maternel, et le tout faisant intervenir les CPN pour

éviter les complications. D'autre part, la notion des

« 3 RETARDS », subissant l'effet des soins

obstétricaux d'urgence, afin d'éviter le décès

maternel. Plusieurs méthodes permettent de recueillir les données

recherchées.Les exemples incluent la collecte et l'analyse des

données en examinant les registres. L'audit maternel et périnatal

est un exemple parmi tant d'autres, qui combine les deux méthodes :

l'examen des registres et les entrevues. Il peut être efficace pour

l'investigation des décès et autres issues adverses de la

grossesse.

Une fiche de collecte des données a été

conçue pour la circonstance et des questions préétablies

en français pourront servir d'outils de collecte des suppléments

d'informations qui porteront sur les connaissances, les attitudes et les

pratiques des personnels soignants, ainsi que les femmes enceintes en rapport

avec les décès maternels. Ces questions seront posées de

manière très spontanée pour les cas qui demanderont des

informations supplémentaires afin d'éviter des erreurs qui

conduisent dans ce contexte aux biais de mesure ou d'informations.

(Nsiala, 2007).

2.2.2. Echantillonnage.

Nous nous sommes basés sur les données

recueillies et étalées sur les douze mois de l'année 2007

pour un nombre de décès spécifique à chaque

formation. Les fiches, les registres d'accouchement et les fiches d'audit des

décès ont constitué la principale source des

données. Leur dépouillement était manuellement

réalisé avec des rubriques relatives aux renseignements

généraux, aux antécédents obstétricaux,

à la distance séparant leur domicile à la structure des

soins, au type d'accouchement s'il avait eu lieu, aux causes du

décès (directes ou indirectes), ainsi qu'aux déterminants

liés au troisième retard.

Vu l'importance de l'étude, nous avons

procédé à un échantillonnage non probabiliste

exhaustif de sorte qu'on puisse définir une probabilité de

sélection pour chaque cas (élément, décès)

de la population (accouchées de 2007) (Monga, 2007),

expliquant au mieux le fait que nous sommes intervenu activement en

mettant au point cette procédure de sélection destinée

à mieux assurer la représentativité de

l'échantillon de manière plus précise (Sumba, 2007).

Nous avons relevé les cas d'accouchement (N) ayant eu

lieu dans ces quatre formations en 2007, et de ces différentes

populations, avons tiré les cas des décès maternels (n)

séparément au cours de la même année.

Il est à signifier qu'il a été retenu

comme décès maternel tous les cas répondant à la

définition de Bullough et Graham (2004). Les décès

relevés et même retenus sont ceux résultant des causes

directes et indirectes, impliquant le fait que les directes résultent

des complications obstétricales ,et les indirectes, d'une maladie

préexistante ou d'une affection apparue au cours de la grossesse, sans

qu'elle soit due à des causes obstétricales directes, mais qui a

été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse

(OMS, 1975 ; Bullough et Graham ,2004) ,

les décès maternels étant différents des

décès à la maternité ( Altilia et

coll.,2005) .

La mortalité maternelle est un cas particulier de

mortalité mais qui est représenté comme un ratio et qui

s'applique aux conditions ci-haut évoquées.

Le ratio de mortalité maternelle est donc

exprimé par le nombre de décès dus à la grossesse +

le nombre de décès dus à l'accouchement ou survenus dans

les 42 jours après l'accouchement, au cours d'une année

donnée sur le nombre des naissances vivantes au cours de la même

année et les résultats sont exprimés pour 100.000

naissances vivantes (Mapatano, 2008), et le

taux des décès maternel, exprimé par le nombre de

décès maternels au cours d'une période donnée, sur

le nombre total des femmes de 15-49 ans ayant accouché au courant de la

même période(Betran,2001).

2.2.3. Analyse statistique.

2.2.3.1. Outil informatique d'analyse.

La saisie, l'encodage et l'analyse des données ont

été effectués à l'aide du logiciel EPI INFO

version 3.3.2. La présentation des variables qualitatives et

quantitatives a pu être réalisée à l'aide du

logiciel Excel 2003.

2.2.3.2. Variables étudiées.

A. Les éléments de

l'identité.

Les sites d'enquêtes et l'âge du sujet ont

été les 2 variables sur lesquelles nous nous sommes

attardés pour identifier nos cas.

B. Le troisième retard.

Le troisième retard étant l'un des plus grands

facteurs favorisants de la mortalité maternelle, a fait l'objet d'une

analyse statistique sur base des éléments suivants :

équipement adéquat, dialogue entre prestataire et utilisatrice

des soins, bonne capacité du personnel technique, disponibilité

des médicaments, présence du personnel au désir d'une

femme enceinte, incitation financière auprès des

concernées.

C. L'accessibilité.

L'accessibilité a été

analysée relativement à la distance séparant le lieu

d'habitation de la concernée et la structure hospitalière qui l'a

reçue.

D. Le type d'accouchement.

Cette variable a été analysée sur le fait

de connaître la distribution des femmes décédées

selon qu'il s'agissait d'un accouchement dystocique ou eutocique.

E. Les causes de décès.

De manière générale, les causes de

décès maternels sont multiples et les catégories retenues

étaient les suivantes : rupture utérine, hémorragie

génitale, éclampsie, septicémie puerpérale, et une

regroupant les causes indirectes.

F. Les consultations prénatales.

Cette variable a été retenue pour savoir si le

contenu des consultations prénatales permet de discriminer les femmes

présentant un risque plus élevé de celles ayant un risque

faible (Kodio,2002) et définir le nombre de femmes

décédées ayant tout de même suivi les C.P.N.

G. La référence.

Avec la « provenance à domicile »,

la « référence » constitue également

une catégorie dans le mode d'admission de la gestante ou de la

parturiente dans la structure sanitaire.

H. Le temps.

Les éléments pris en

considération sont l'heure d'arrivée de la parturiente ou de la

gestante et l'heure du début de sa prise en charge.

I. La parité.

La multiparité étant un

facteur contributif très important dans la mortalité maternelle,

cette variable a été étudiée pour savoir s'il

y avait un impact sur la mortalité maternelle dans notre

étude.

J. La gestité.

Le nombre de grossesse allant de pair avec

la parité, la variable a été étudiée pour en

connaître l'association avec la mortalité maternelle dans notre

étude.

La description de l'échantillon a été

faite grâce aux statistiques descriptives usuelles permettant de

rechercher le ratio, les proportions, le p, ainsi que l'Intervalle de

confiance.

Cette analyse de précision a relevé le ratio

par structure sanitaire d'abord et standardisé ensuite, desquels ont

découlé les différentes proportions à comparer et

ressortissant du ratio par structure sur le ratio standardisé.

Pour un seuil de signification de 5%, nous attendons une

différence de proportion incluse entre 10 et 20% entre structure

sanitaire.L'interprétation statistique nous a mené à

rechercher si le p est significatif (<0.05), ou non significatif

(>0.05).

CHAPITRE III. RESULTATS.

3.1. DESCRIPTION DE

L'ECHANTILLON.

9977 cas d'accouchements ont été pris en compte

dans cette étude avec 1908 accouchements pour l'hôpital

général de la Kenya, 5736 pour l'hôpital Jason Sendwe, 1938

pour les Cliniques Universitaires de Lubumbashi et 395 pour l'hôpital de

la Société Nationale des Chemins de fer du Congo. De tous ces

cas, il a été respectivement relevé 1 cas de

décès maternel et 26 cas de MIU, 8 cas de décès

maternel et 169 cas de MIU, 1 cas de décès maternel et 29 cas de

MIU, et enfin, aucun cas de décès maternel et 7 cas de MIU.

3.2. ANALYSES UNIVARIEES.

3.2.1. Caractéristiques de

l'échantillon.

3.2.1.1.Caractéristiques

socio-démographiques.

L'âge moyen de toutes les femmes

décédées était de 29 ans avec un écart-type

5,9151. Le minimum était de 22 ans et le maximum était de 39 ans

(figure 8.), avec un pourcentage élevé de celles ayant 22 (20%),

26 (20%) et 30 ans (20%).

Figure 8 .Distribution de l'âge selon la

fréquence.

La distribution des femmes décédées selon

la distance s'est faite de la manière suivante (Tableaux I et II.) avec

une moyenne de 8 Km et un écart-type de 3,3665.

Tableau I. Distribution des femmes

décédées selon la distance (en Km).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DISTANCE en Km

|

CUL

|

KENYA

|

SENDWE

|

TOTAL

|

%

|

IC à 95%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5

|

0

|

0

|

3

|

3

|

30

|

6,7 - 65,2

|

|

6

|

0

|

0

|

2

|

2

|

20

|

2,5 - 55,6

|

|

8

|

0

|

0

|

1

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

9

|

0

|

1

|

1

|

2

|

20

|

2,5 - 55,6

|

|

12

|

1

|

0

|

0

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

15

|

0

|

0

|

1

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TOTAL

|

1

|

1

|

8

|

10

|

100

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IC : Intervalle de confiance

Par rapport aux structures proprement dites, la

fréquence estimée des nombres des cas relativement à la

distance spécifique est représentée dans le tableau

ci-dessous :

Tableau II. Distribution et

proportions des femmes décédées selon la distance - Km et

par structure.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

STRUCTURE+NOMBRE DE CAS

|

DISTANCE en Km

|

POURCENTAGE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SENDWE

|

3 cas

|

5

|

37,50

|

|

2 cas

|

6

|

25,00

|

|

1 cas

|

8

|

12,50

|

|

1 cas

|

9

|

12,50

|

|

1 cas

|

15

|

12,50

|

|

CUL

|

1 cas

|

12

|

100

|

|

KENYA

|

1 cas

|

9

|

100

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dans cette analyse, le Khi carré calculé est de

14, 3750, le degré de liberté de 10 et avec une

probabilité (p) qui équivaut à 0,1566, ce qui est

largement supérieur au seuil de signification retenu de 5% (0,05).

3.2.1.2. Caractéristiques des

décès.

A. Hôpital SENDWE.

§ Nombre d'accouchements : 5736

§ Nombre d'enfants mort-nés : 169

§ Nombre de décès maternels : 08

§ Nombre de dystocie : 574

Naissances vivantes = Nombre d'accouchements - Nombre

d'enfants mort-nés

= 5736 - 169 = 5567

Naissances Vivantes (NV).

Taux de létalité =

B. Cliniques Universitaires De

Lubumbashi.

§ Nombre d'accouchements : 1938

§ Nombre d'enfants mort-nés :

29

§ Nombre de décès maternels :

01

§ Nombre de dystocie : 193

§ Nombre de naissances vivantes : 1909

Ratio de mortalité maternelle intra

hospitalière : 52 décès pour 100.000 NV

Proportion : 0,0516

Taux de létalité : 1

cas / 193 = 0,005

C. Hôpital Général de

Référence de la Kenya.

Nombre d'accouchements : 1908

Nombre d'enfants mort-nés : 26

Nombre de décès maternels : 01

Nombre de dystocie : 190

Nombre de naissances vivantes : 1882

Ratio de mortalité maternelle intra

hospitalière : 53 décès pour 100.000 NV

Proportion : 0,052

Taux de létalité :

1 cas / 190 = 0,005

D. Hôpital Général de

Référence de la SNCC.

§ Nombre d'accouchements : 395

§ Nombre d'enfants mort-nés : 07

§ Nombre de décès maternels :

00

§ Nombre de dystocie : 40

§ Nombre de naissances vivantes : 388

§ Ratio de mortalité intra

hospitalière : 00

§ Proportion :

00

§ Taux de létalité

: 00

E. Résultats des données

standardisées.

Pour un total de 9977 accouchements enregistrés en 2007

dans l'ensemble de ces quatre structures hospitalières, 231 enfants

mort-nés ont été enregistrés, 9746 naissances

vivantes, 10 cas de décès maternels, pour un ratio de

mortalité maternelle intra hospitalière de 82 décès

pour 100.000 naissances vivantes, et une proportion de 0.08

Le taux de létalité obtenu de ces structures

dans l'ensemble est de 0,01 (1 %).

La population de Sendwe étant plus

élevée, nous avons trouvé le nombre de

létalité standard équivalant à 80

décès pour 100.000 NV. Les résultats des trois autres

institutions réunies ont donné 20 décès pour

100.000 NV.

Le nombre de décès attendus trouvé

à Sendwe est de 6,4 et dans les autres structures de 0,4. Le rapport

standard de mortalité obtenu est de 1,25 et dans les autres structures

de 5. Ceci prouve qu'il y a beaucoup plus de cas de décès dans

les autres structures qu'à Sendwe. De toutes les femmes

décédées (10) et par rapport au moment du

décès, 1 est décédée avant l'accouchement

soit 10 %, et 9 sont décédées après l'accouchement

soit 90 %.

3.2.1.3. Caractéristiques obstétricales.

A. Causes des décès

maternels.

- Les hémorragies génitales ont

représenté 60 % des causes avec un intervalle de confiance

à 95 % allant de [26,2 à 87,8 %] ;

- Les autres causes ont représenté 30 % avec

intervalle de confiance à 95 % allant de [6 ,7 à 65,2

%] ;

- La septicémie puerpérale a

représenté 10 % avec un intervalle de confiance à 95 %

allant de [0,3 à 44,5 %].

Colonne : proportion des décès maternels par

cause : hémorragies, septicémie, autres causes

Fig. 9. Proportions des décès maternels

par causes.

Le tableau ci-dessous illustre la distribution des

décès maternels par cause et par structure, avec un Khi

carré calculé de 3,1250, une probabilité de 0,5371 et un

degré de liberté équivalant à 4.

Tableau III. Distribution des cas des

décès par cause et par structure.

|

Année

|

Structure

|

Causes des décès

|

Décès mat.

|

|

|

Hém.génit.

|

Infect.puerp.

|

Autres

|

|

|

2007

|

|

|

|

SENDWE

|

5

|

1

|

2

|

8

|

|

CUL

|

1

|

0

|

0

|

1

|

|

SNCC

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

KENYA

|

0

|

0

|

1

|

1

|

|

Total

|

6

|

1

|

3

|

10

|

|

|

|

|

|

|

|

B. Consultations prénatales

(CPN).

1 femme décédée, soit 10 %, n'a pas suivi

les CPN, avec IC à 95 %, de [0,3 % à 44,5 %], et 9 autres, soit

90 % ont suivi les CPN, avec un IC à 95 %, de [55,4 % à 99,7

%].

Figure 10. Distribution des femmes

décédées selon les CPN.

La distribution par structure a montré qu'à

l'hôpital Sendwe, 100 % des femmes décédées ont

suivi les CPN, aux Cliniques universitaires 100 % de ces femmes ont

également suivi les CPN, et enfin à l'hôpital de la Kenya,

100 % des femmes décédées, n'ont pas suivi les CPN. Le

Khi carré calculé était de 10,0000, le degré de

liberté de 2 et la probabilité de 0,0067.

Tableau IV. Distribution des cas de CPN par

structure.

|

CPN

|

CUL

|

KENYA

|

SENDWE

|

TOTAL

|

|

|

|

|

|

|

Oui

|

1

|

0

|

8

|

9

|

|

Non

|

0

|

1

|

0

|

1

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

1

|

1

|

8

|

10

|

Parmi les femmes décédées n'ayant pas

suivi les CPN, 1 femme, soit 100 %, est décédée de cause

non identifiée, par contre, parmi celles ayant suivi les CPN, 2 soit

22,2 % sont décédées de causes non identifiées, 6

soit 66,7 % sont décédées d'hémorragie

génitale, et 1 soit 11,1 % est décédée de

septicémie perpuérale.

De toutes les femmes décédées de causes

non identifiées, 1 soit 33,3 % n'a pas suivi les CPN et 2 soit 66,7 %

ont suivi les CPN ; Par rapport aux hémorragies génitales, 6

soit 100 % ont suivi les CPN, et en rapport avec les septicémies

puerpérales, 1 soit 100 % ont suivi les CPN.

Le Khi carré calculé était de 2,5926, le

degré de liberté 2, et la probabilité de 0,2735.

Tableau V. Proportions des femmes

décédées selon les CPN et les causes.

|

Autres causes

|

Hémorragie génitale

|

Septicémie puerpérale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CPN +

|

|

|

|

|

|

|

|

2 (66,7 %)

|

6 (100 %)

|

1 (100 %)

|

|

CPN -

|

|

|

|

|

|

|

|

1 (33,3 %)

|

0

|

0

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

3 (100 %)

|

6 (100 %)

|

1 (100 %)

|

3.2.1.4. Caractéristiques temporaires.

Le tableau ci-dessous illustre la distribution des cas de

décès maternels selon l'intervalle de temps de prise en charge

par structure.

Tableau VI. Distribution des décès selon

l'intervalle de temps de prise en charge par structure.

|

Temps

|

CUL

|

Kenya

|

Sendwe

|

Total

|

|

en minute

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5

|

0

|

0

|

3

|

3

|

|

6

|

0

|

0

|

1

|

1

|

|

7

|

1

|

0

|

0

|

1

|

|

10

|

0

|

1

|

2

|

3

|

|

12

|

0

|

0

|

1

|

1

|

|

15

|

0

|

0

|

1

|

1

|

|

|

|

|

|

|

TOTAL

|

1

|

1

|

8

|

10

|

Le Khi carré calculé était de 12, 5000,

le degré de liberté de 10, et la probabilité de 0,2530.

Les proportions des décès selon l'intervalle de

temps de prise en charge par structure ainsi que la distribution en pourcentage

pour l'ensemble des décès selon l'intervalle de temps de prise en

charge sont illustrés dans le tableau et la figure

ci-après :

Tableau VII. Proportions des décès selon

le temps de prise en charge par structure.

|

TEMPS min

|

CUL %

|

KENYA %

|

SENDWE %

|

TOTAL %

|

|

|

|

|

|

|

5

|

0

|

0

|

100

|

100

|

|

6

|

0

|

0

|

100

|

100

|

|

7

|

100

|

0

|

0

|

100

|

|

10

|

0,00

|

33,30

|

67

|

100

|

|

12

|

0

|

0

|

100

|

100

|

|

15

|

0

|

0

|

100

|

100

|

La moyenne de temps de prise en charge était de 8,5

minutes, avec un écart type de 3,4400.

Prises dans l'ensemble, les proportions des

décès selon l'intervalle de temps de prise en charge, ont

été les suivantes :

Légende : gauche : minutes ;

droite : proportion des femmes décédées.

Figure 11. Distribution pour l'ensemble des

décès selon l'intervalle de temps de prise en charge.

3.2.1.5. Références.

Le tableau ci-dessous relève les différentes

références ou non des femmes avant leur décès ainsi

que leurs proportions respectives.

Tableau VIII. Cas de références et

proportions par structure.

|

|

|

|

|

|

|

|

Référence

|

CUL

|

KENYA

|

SENDWE

|

SNCC

|

TOTAL

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NON

|

0

|

1 (100 %)

|

0

|

0

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

OUI

|

1 (100 %)

|

0

|

8 (100 %)

|

0

|

9

|

|

|

|

|

|

|

|

TOTAL

|

1(100%)

|

1(100%)

|

8(100%)

|

0

|

10

|

|

|

|

|

|

|

Par rapport à la taille de l'échantillon, 1 cas

n'a pas été référé, soit 10 % ,avec un

intervalle de 0,3% à 44,5%, et 9 cas ont été

référés, soit 90 %, avec un intervalle de 55,5% à

99,7%.

Relativement aux cas non référés, le seul

cas de l'hôpital de la Kenya a représenté 100 % ; Les

cas référés, 100 %, ont été répartis

comme suit : Cliniques Universitaires, 1 cas soit 11,1 %, et

L'hôpital Sendwe, 8 cas, ont représenté 88,9 %.

Le Khi carré calculé est de 10,000 et la

probabilité de 0,0067.

Figure 12. Distribution des cas

référés et non référés. Figure 12. Distribution des cas

référés et non référés.

3.2.1.6. Compétence du personnel soignant.

A. Cliniques Universitaires de Lubumbashi.

Le seul cas de décès maternel enregistré

dans cette structure a été reçu et pris en charge par un

personnel qualifié qui a représenté une proportion de 100

%.

B. Hôpital Général de

Référence de la Kenya.

Le seul cas de décès maternel enregistré

dans cette structure a été reçu et pris en charge par un

personnel qualifié qui a représenté une proportion de 100

%.

C. Hôpital Provincial de Référence

Jason Sendwe.

Les huit cas de décès maternel

enregistrés dans cette structure ont été reçu et

pris en charge par un personnel qualifié qui a représenté

une proportion de 100 %.

D. Qualification du personnel standardisée.

Les 10 cas de décès maternel enregistrés

dans l'ensemble de ces structures ont représenté 100 %, et

répartis comme suit :

§ Cliniques Universitaires de Lubumbashi:

12,13 %

§ Hôpital Général de

Référence de la Kenya : 12,13 %

§ Hôpital Provincial de Référence

Jason Sendwe : 75,73 %

3.2.1.7. Parité.

Toutes les femmes décédées avaient un

antécédent de parité ; la moyenne était de

4,2, un écart-type de 3,1552, un minimum de 1 et un maximum de 11. La

distribution de ces dernières est illustrée dans le tableau

ci-après :

Tableau IX. Distribution des femmes

décédées selon la parité

|

Parité

|

Fréquence

|

Proportion %

|

IC à 95 %

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

3

|

30

|

6,7 - 65,2

|

|

2

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

4

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

5

|

2

|

20

|

2,5 - 55,6

|

|

6

|

2

|

20

|

2,5 - 55,6

|

|

11

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

10

|

100

|

0

|

3.2.1.8. Gestité.

Toutes les femmes décédées avaient un

antécédent relatif à la gestité ; la moyenne

était de 5,5, un écart-type de 3,5668, un minimum de 2 et un

maximum de 12. La distribution de ces dernières est illustrée

dans le tableau ci-après :

Tableau X. Distribution des femmes

décédées selon la gestité.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gestité

|

Fréquence

|

Proportion %

|

IC à 95 %

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2

|

2

|

20

|

2,5 - 55,6

|

|

3

|

2

|

20

|

2,5 - 55,6

|

|

4

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

5

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

6

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

7

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

11

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

12

|

1

|

10

|

0,3 - 44,5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

10

|

100

|

0

|

3.3. ANALYSES BIVARIEES :

ETUDES DES ASSOCIATIONS.

3.3.1. Association Causes des

décès et qualification du personnel.

Bien que tout le personnel des différentes structures

était qualifié, les hémorragies génitales ont

représenté 100 % par rapport à elles-mêmes et 60 %

par rapport à l'ensemble des causes, les septicémies

puerpérales 100 % par rapport à elles-mêmes et 10 % par

rapport à l'ensemble des causes, et les autres causes 100 % par rapport

à elles-mêmes, et 30 % par rapport à l'ensemble des causes.

Le tableau ci-dessous en donne les détails.

Tableau XI. Proportion des causes des

décès par rapport à la qualification du

personnel.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Qualification

|

Autres causes

|

Hémorragies génitales

|

Sept. Puerp

|

Total

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

OUI

|

3 (100 % ; 30 %)

|

6 (100% ; 60%)

|

1 (100% ; 10%)

|

10(100%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

3 (100%)

|

6 (100%)

|

1 (100%)

|

10

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N.B.: Bleu : colonne (ensemble des causes),

Rouge : ligne (spécifique aux causes).

3.3.2. Association Intervalle de

temps de prise en charge et causes des décès.

La distribution des cas de décès par rapport aux

causes et à l'intervalle de temps de prise en charge de la parturiente a

montré les résultats suivants , avec un Khi carré de

8,3333, un degré de liberté de 12, et une probabilité de

0,7586 :

Tableau XII. Distribution des décès par

rapport aux causes et à l'intervalle de temps de PEC

|

Int. de temps min

|

Causes des décès

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Autres causes

|

Hémorragies génitales

|

Septicémie puerpérale

|

Total

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5

|

0

|

1

|

0

|

1

|

|

6

|

0

|

1

|

0

|

1

|

|

7

|

1

|

0

|

0

|

1

|

|

9

|

0

|

1

|

0

|

1

|

|

10

|

1

|

2

|

1

|

4

|

|

12

|

0

|

1

|

0

|

1

|

|

15

|

1

|

0

|

0

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

3

|

6

|

1

|

10

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les décès par rapport à

l'intervalle de temps de prise en charge, ont représenté les

proportions reprises dans le tableau ci-dessous :

Tableau XIII. Proportion des décès par

rapport à l'intervalle de temps de PEC.

|

Int. de temps min

|

Causes des décès %

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Autres causes %

|

Hémorragies génitales%

|

Septicémie puerpérale%

|

Total %

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5

|

0

|

100

|

0

|

100

|

|

6

|

0

|

100

|

0

|

100

|

|

7

|

100

|

0

|

0

|

100

|

|

9

|

0

|

100

|

0

|

100

|

|

10

|

25

|

50

|

25

|

100

|

|

12

|

100

|

0

|

0

|

100

|

|

15

|

0

|

100

|

0

|

100

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les décès, pris de manière

spécifique, et par rapport à l'intervalle de temps de prise en

charge ont représenté les proportions suivantes :

Tableau XIV. Proportions des décès

(spécifiques) par rapport à l'intervalle de temps de

PEC.

|

Int.de temps

|

causes des décès %

|

|

|

|

|

|

|

|

Autres causes %

|

Hémorragies génitales %

|

Septicémies puerpérales %

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5

|

0

|

16,7

|

0

|

|

6

|

0

|

16,7

|

0

|

|

7

|

33,3

|

0

|

0

|

|

9

|

0

|

16,7

|

0

|

|

10

|

33,3

|

33,3

|

100

|

|

12

|

33,3

|

0

|

0

|

|

15

|

0

|

16,7

|

0

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total %

|

100

|

100

|

100

|

|

|

|

|

|

|

|

3.3.3. Association des

références aux causes des décès maternels.

Les différentes causes des décès, par

rapport aux cas de référence ont donné les

résultats suivants :

Tableau XV. Répartition des causes des

décès par rapport aux références.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Références

|

causes des décès %

|

Total

|

|

|

|

|

|

|

|

Autres causes

|

Hémorragies génitales

|

Septicémies puerpérales

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

OUI

|

1

|

0

|

0

|

1

|

|

NON

|

2

|

6

|

1

|

9

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

3

|

6

|

1

|

10

|

Cette association donne un Khi carré de 2,5926, un

degré de liberté de 2 et une probabilité de 0,2735.

Les différentes causes des décès

maternels, prises de manière spécifique, et par rapport aux

références ayant eu lieu, ont représenté

respectivement, les proportions suivantes :

- Autres causes : 2 cas soit 22,2 %

- Hémorragies génitales : 6 cas soit

66,7 %

- Septicémies puerpérales : 1 cas soit 11,1

%

Tableau XVI .Proportions des décès

(spécifiques) par rapport aux références (+).

|

Références

|

causes des décès %

|

Total %

|

|

|

|

|

|

|

|

Autres causes %

|

Hémorragies génitales %

|

Septicémies puerpérales %

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

OUI

|

2 (22,2 %)

|

6 (66,7 %)

|

1 (11,1 %)

|

9 (100 %)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

2 (22,2 %)

|

6 (66,7 %)

|

1 (11,1 %)

|

9 (100 %)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les différentes causes des décès

maternels, prises de manière spécifique, et par rapport aux

références n'ayant pas eu lieu, ont représenté

respectivement, les proportions suivantes :

- Autres causes : 1 cas soit 100 %

Tableau XVII. Proportions des décès

(spécifiques) par rapport aux références ( ?

).

|

Références

|

causes des décès %

|

Total %

|

|

|

|

|

|

|

|

Autres causes

|

Hémorragies génitales

|

Septicémies puerpérales

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NON

|

1 (100 %)

|

0

|

0

|

1 (100%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

1 (100%)

|

0

|

0

|

1 (100 %)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.3.4. Association de la

parité aux causes de décès.

La parité des femmes décédées

prises selon les causes des décès ont donné la

distribution et les proportions suivantes avec un Khi carré de

14,1667, un degré de liberté de 10, et une probabilité de

0,1655 :

Tableau XVIII. Distribution et proportion de la

parité selon les causes des décès.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Parité

|

Autres causes

|

Hémorragies génitales

|

Septicémie puerpérale

|

Total

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

0

|

3 (100 %)

|

0

|

3 (100%)

|

|

2

|

0

|

1 (100%)

|

0

|

1 (100%)

|

|

4

|

1 (100%)

|

0

|

0

|

1 (100%)

|

|

5

|

0

|

1 (50%)

|

1 (50 %)

|

2 (100%)

|

|

6

|

2 (100%)

|

0

|

0

|

2 (100%)

|

|

11

|

0

|

1 (100%)

|

0

|

1 (100%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

3 (30%)

|

6 (60%)

|

1 (10%)

|

10 (100%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La parité des femmes décédées

prises selon la spécificité des causes, ont donné la

distribution et les proportions suivantes :

Tableau XIX. Distribution et proportion de la

parité selon la spécificité des causes.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Parité

|

Autres causes

|

Hémorragies génitales

|

Septicémie puerpérale

|

Total

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

0

|

3 (50 %)

|

0

|

3 (30%)

|

|

2

|

0

|

1 (16,7%)

|

0

|

1 (10%)

|

|

4

|

1 (33,3%)

|

0

|

0

|

1 (10%)

|

|

5

|

0

|

1 (16,7%)

|

1 (100 %)

|

2 (20%)

|

|

6

|

2 (66,7%)

|

0

|

0

|

2 (20%)

|

|

11

|

0

|

1 (16,7%)

|

0

|

1 (10%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total

|

3 (100%)

|

6 (100%)

|

1 (100%)

|

10 (100%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.3.5. Association de la

gestité aux causes des décès maternels.

Le nombre de grossesse étant une variable importante

dans l'étude la mortalité maternelle, le tableau ci-dessous

montre la distribution et les proportions de la gestité selon les causes

des décès maternels avec un Khi carré de 20, un

degré de liberté de 14 et une probabilité de 0,1301 :

Tableau XX. Distribution et proportion de la

gestité selon les causes des décès.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gestité

|

Autres causes

|

Hémorragies génitales

|

Septicémies puerpérales

|

Total

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2

|

0

|

2 (100%)

|

0

|

2 (100%)

|

|

3

|

0

|

2 (100%)

|

0

|

2 (100%)

|

|

4

|

1 (100%)

|

0

|

0

|

1 (100%)

|

|

5

|

1 (100%)

|

0

|

0

|

1 (100%)

|

|

6

|

0

|

1 (100%)

|

0

|

1 (100%)

|

|

7

|

0

|

0

|

1 (100%)

|

1 (100%)

|

|

11

|

1 (100%)

|

0

|

0

|

1 (100%)

|

|

12

|

0

|

1 (100%)

|

0

|

1 (100%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|