I.2 CADRE THEORIQUE

I.2.1 METHODE

Dans le cadre de notre travail nous nous servirons de la

méthode d'analyse informatique dite MERISE.

I.2.2 HISTORIQUE DE LA MERISE

Le nom de Merise vient de l'analyse

faite avec le merisier, qui veut dire : qui ne peut porter de beaux fruits que

si on lui greffe une branche de cerisier. Ainsi en va=t=il des méthodes

informatiques bien conçues, qui ne produisent de bons résultats

que si la greffer sur l'organisation réussit.

La méthode MERISE, est le

résultat des travaux menées par Hubert Tardieu dans les

années 1970 et qui s'insérait dans le cadre d'une

réflexion internationale, autours notamment du modèle relationnel

d'Edgard Franck COLD. Elle est devenue un projet opérationnel au

début des années 1980 à la demande du Ministre de

l'industrie française et a surtout été utilisé en

France par SSII de ses membres fondateurs (Sema=mettra ainsi

que par la CGI informatique et principalement pour les projets

informatiques.3

I.2.3 DEFINITION DE LA MERISE

La méthode MERISE est une méthode d'étude et

de réalisation informatique par sous -ensemble.4

Cette méthode sépare les données et les

traitements et à effectuer en plusieurs modèles. D'où il

existe deux caractéristiques essentiellement dans MERISE.qui sont

:5

La séparation entre les données et les

traitements

Données : MCD MLD MPD

Traitement : MCT MOT MOPT

Représentation suivant le degré d'invariance

Niveau conceptuel

Niveau logique

Niveau physique

A. NIVEAU CONCEPTUEL

Le niveau conceptuel s'attache aux invariants de l'entreprise ou

de l'organisme du point de vue métier.

Le compte rendu de ce niveau est de matérialiser sous

formes des dessins normalisés, de modèles complètes par un

dossier explicatif.6·

1. INVENTAIRE DE RUBRIQUE

L'inventaire de rubrique nous permet d'étudier les

informations se trouvant sur les documents utilisée dans notre domaine.

Il sera présenté sous forme d'un tableau de ligne et de colonne,

sous la :

- Première colonne : Le numéro de la rubrique

- Deuxième colonne : Le lot des informations ou

rubrique

- La troisième colonne : le nom du document

Sur les lignes nous y mettrons le nombre de fois

qu'apparaît la rubrique sur les différents documents par une signe

d'Astérix.

3 Hubert Tardieu, Arnold Rochefeld,

RéneColletti ; La méthode Merise Tome 1 principe

et outils, Ed Paris 328 Pg

4Idem

5 Jean Luc Baptiste ; Merise Guide Pratique

modélisation de donnée et traitement ; Nouvelle édition 5

Pg 6Hubert Tardieu, Arnold Rochefeld, George Panet

;La méthode Merise Tome 2Démarche

Pratique, Ed Paris 24Pg

2. DICTIONNAIRE DES DONNEES

Le dictionnaire est un document qui permet de recenser, de

classer, de trier toutes les informations (données) collecter lors des

entretiens ou de l'étude des documents. Il est composer de colonne et

des lignes dont :

Première colonne : Le numéro de la

propriété ;

Deuxième colonne : le nom de la propriété

;

La troisième colonne : la taille de la

propriété ;

La quatrième : la signification de la

propriété ;

3. MATRICE DE DEPENDANCE FONCTIONNELLE A

SOURCE

SIMPLE

La matrice de dépendance fonctionnelle à source

simple, décrit les dépendances directes entre

propriété.

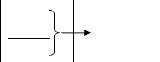

La dépendance fonctionnelle :

elle nous aider à comprendre les liens existant entre chaque

donnée.

Nous le remplissons moyennant deux signes : l'Astérix et

le chiffre arabe 1

L'Astérix : quant il est une clé qui

détermine

Le 1 : comme un déterminant ;

4. LA MATRICE DE DEPENDANCE FONCTIONNELLE A

SOURCE

COMPOSEE

La matrice est constituée des propriétés

sources de la matrice de dépendance fonctionnelle à source simple

et les propriétés non utilisées de la matrice de

dépendances fonctionnelles à sources simples. Elle est dite

composée quand elle comporte plusieurs attributs.

5. MATRICE DES CLES

Elle détermine les relations qui existent entre les

clés.

6. GRAPHE DES CLES

Est une représentation des dépendances à

source composée et les dépendances fonctionnelles à source

simple. Il nous sert à combiner deux identifiants pour déterminer

un autre identifiant.

7. STRUCTURES D'ACCES THEORIQUE

LE MCD : C'est un schéma

représentant la structure d'information du point de vue donné

c'est=à=dire les dépendances ou relation entre les

différentes données du système

d'information.7

Le MCD a comme concept :

Entités : est une représentation d'un

élément matériel ou immatériel ayant un rôle

dans le système que l'on désire décrire.

Client

NumCliAdressCli

Propriété : est une information

élémentaire, c'est=à=dire non déductible d'autres

information, qui présente un intérêt pour le domaine

étudier et chaque valeur prise par une propriété est

appelé occurrence, une propriété est dite simple atomique

si chacune de valeurs qu'elle regroupe n'est pas décomposable.

Adresse

105, Av du Moero

C/Lubumbashi

Identifiant : est un ensemble de propriétés (une

ou plusieurs) permettant de designer une et une seul entité. Ou il est

une propriété particulière d'un objet telle qu'il n'existe

pas deux occurrences de cet objet pour lesquelles cette propriété

pourrait prendre une même valeur.

Les attributs d'une classe d'entité permettent de

designer de façon unique chaque instance ce cette entité sont

appelé identifiant absolu, le modèle

conceptuel de données propose de souligner les identifiants parfois le

faire précéder d'un #

ARTICLE

CodeArt NomArt

Les attributs

La cardinalité : elle exprime les nombres de fois ou

l'occurrence d'une entité participe aux occurrences de la relation, Elle

sera noté comme

7Fréderic DIGALLO, Méthodologie

Merise-Cours du Cycle B du Cnam.doc ; Edition paris, Pg 12

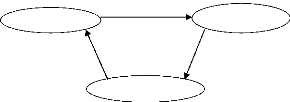

(1,n) Commander

Cardinalité Cardinalité

Article NumArt Désignation PrixAchat

Acteur 1 Acteur 2

Flux Flux

Acteur N

Flux

La cardinalité minimale exprime le nombre de foi minimum

qu'une occurrence d'une entité participe aux occurrences d'une

relation.

La cardinalité maximale exprime le nombre de foi maximal

qu'une occurrence d'une entité participe aux occurrences d'une

relation.

|